LAMPIRAN

1. Data-Data Ketahanan Pangan Kota Tebing Tinggi

Bulan / Tahun Ketersediaan beras Luas Panen

Harga Dasar Beras

Jan-12 5.048,70 858 7.597,64

Feb-12 5.933,40 870 7.667,41

Mar-12 5.724,84 840 7.874,26

Apr-12 5.783,94 869 7.837,11

Mei-12 5.750,82 861 7.900,80

Jun-12 4.834,74 781 7.948,07

Jul-12 4.383,74 731 7.993,27

Agust-12 4.112,84 713 7.954,64

Sep-12 4.751,98 793 7.973,87

Okt-12 4.649,61 763 7.999,07

Nop-12 4.887,97 720 7.890,50

Des-12 4.457,84 701 7.944,79

Jan-13 5.263,45 799 7.988,76

Feb-13 5.236,45 875 8.167,05

Mar-13 5.041,46 884 8.152,78

Apr-13 5.653,13 884 8.113,92

Mei-13 4.968,64 754 8.485,75

Jun-13 4.551,90 732 8.470,79

Jul-13 5.737,84 789 8.484,13

Agust-13 4.170,74 778 8.499,98

Sep-13 4.637,85 732 8.585,72

Okt-13 4.673,94 722 8.598,67

Nop-13 5.260,84 795 8.629,08

Des-13 4.125,74 723 8.775,87

Jan-14 4.876,38 870 8.788,39

Feb-14 4.758,09 815 8.897,16

Mar-14 5.983,15 811 9.663,59

Apr-14 4.776,83 864 9.614,64

Mei-14 4.965,00 790 9.701,73

Jun-14 4.239,98 747 9.734,46

Jul-14 4.897,64 785 9.830,43

Agust-14 4.766,45 701 9.731,94

Sep-14 4.253,64 623 9.800,00

Okt-14 4.152,74 741 9.992,41

Nop-14 5.411,93 890 9.511,22

2. Hasil Regresi Persamaan Model 1

Dependent Variable: KETERSEDIAAN_BERAS Method: Least Squares

Date: 01/17/16 Time: 01:07 Sample: 2012M01 2014M12 Included observations: 36

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 1385.336 1317.244 1.051693 0.3006

Luas_Panen 5.066536 1.020301 4.965726 0.0000 Harga_Dasar_Beras -0.050372 0.094829 -0.531194 0.5988

3. Hasil Regresi Persamaan Model 2

Dependent Variable: LUAS_PANEN Method: Least Squares

Date: 01/17/16 Time: 01:32 Sample: 2012M01 2014M12 Included observations: 36

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 1041.844 130.7594 7.967639 0.0000

Harga_Dasar_Beras -0.029869 0.015094 -1.978894 0.0560

DAFTAR PUSTAKA

Widarjono, Agus, 2006. Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan. Jakarta: UI

Mahyudi, Ahmad, 2004. Ekonomi Pembangunan dan Analisis data Empiris. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Suryana, Ahmad. 2003. Kapita Selekta Evolusi Pemikiran Kebijakan Ketahanan pangan. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta.

Badan Ketahanan Pangan. Angka Tetap (Atap) Tahun 2012.

_____________________Angka Tetap (Atap) Tahun 2013.

____________________ Angka Tetap (Atap) Tahun 2014.

Badan Pusat Statistik (BPS). Tebing Tinggi Dalam Angka Tahun 2012.

________________________Tebing Tinggi Dalam Angka Tahun 2013.

________________________TebingTinggi Dalam Angka Tahun 2014.

Afrianto, Denny. 2010. Analisis pengaruh Stok beras, Luas Panen, Rata-Rata Produksi,Harga Beras, dan Jumlah Konsumsi Beras Terhadap Ketahanan Pangan di Jawa Tengah. Skripsi.Universitas Diponegoro Semarang.

Dinas Pertanian Sumatera Utara, Program-Program Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura.2006.

Gujarati, Damodar N, 2006. Dasar-Dasar Ekonometrika. Edisi ketiga. Jakarta : Erlangga.

Hasyim, Hasman, 2007. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketersediaan Beras di Sumatera Utara. Thesis, Universitas Sumatera Utara.

Nuraini, Ida, 2005. Pengantar Ekonomi Mikro. Malang : UMM press

Hajam, Muhammad Adnan, 1985. Pengantar Ekonomi Mikro dan Soal-Soal Latihan. Edisi pertama. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta..

Anindita, Ratna, 2008. Pendekatan Ekonomi Untuk Analisis Harga. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Rofiah, 2011. Analisis Determinan Ketahanan Pangan di Padangsidimpuan. Skripsi.Universitas Sumatera Utara.

Simbolon, Sahat, 2007. Teori Ekonomi Mikro. Medan : USU press.

Sukirno, Sadono. 2002. Pengantar Teori Mikroekonomi. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Lestari, Tri, 2009. Dampak Konversi Lahan Bagi Taraf Hidup Petani. Makalah Kolokium. Institute Pertanian Bogor.

http://www.pdf-searcher.com/pdf/teori-lahan-pertanian-produktif.html

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitia adalah langkah dan prosedur yang akan dilakukan dalam mengumpulkan data tau informasi empiris guna memecahkan permasalah dan menguji hipotesis pada penelitian. Adapun metode penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitan ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif, dimana penelitian drskriptif ini menekankan analisisnya pada data-data numerical (angka) yang diolah dengan metod statistik.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Tebing Tinggi , Sumatera Utara dan dimulai dari bulan oktober 2015.

3.3 Batasan Operasional

Batasan operasional penelitian ini adalah menganalisa pengaruh luas lahan produktif dan harga dasar beras terhadap ketahanan pangan kota Tebing Tinggi dalam kurun waktu 36 bulan selama 3 tahun ( 2012-2014 )

3.4 Definisi Operasional Variabel

1. Ketersediaan beras (Yt) adalah banyaknya beras yang berasal dari gabah

2. Luas Panen (X1t) adalah luas area atau lahan pertanian yang siap panen untuk

menghasilkan padi sawah di Kota Tebing Tinggi yang diukur dalam satuan Ha.

3. Harga dasar beras (X2t )adalah rata-rata harga eceran tertinggi yang berlaku di

pasar Kota Tebing Tinggi yang diukur dalam satuan Rupiah / kg.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk times series yang bersifat kuantitatif yaitu data-data yang berupa angka-angka, sedangkan sumber data diperoleh dari publikasi Badan Ketahanan Pangan dan Badan Pusat Statistik Kota Tebing Tinggi dengan kurun waktu 36 bulan selama 3 tahun ( 2012-2014 ), serta bahan-bahan kepustakaan jurnal, serta website-website yang terkait.

3.6 Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan melalui bahan-bahan kepustakaan berupa tulisan-tulisan ilmiah, jurnal, artikel dan laporan-laporan penelitian yang ada hubungannya dengan topik yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan pencatatan secara langsung dari sumber informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.7 Model Analisis Data

digunakan dianalisa secara kuantitatif dengan menggunakan analisis statistika yaitu persamaan regresi linier berganda.

Model persamaannya adalah sebagai berikut:

Yt = f (X1t , X2t )………...………...(1)

Kemudian fungsi tersebut dispesifikasikan ke dalam bentuk model persamaan regresi linier sebagai berikut:

Yt = ot + β1 X1t +β2 X2t+ μt ………...………..(2)

Dimana :

Yt : Ketersediaan beras pada waktu t (ton) t : Intercept / konstan

1 2 : Koefisien regresi

X1t : Luas Panen pada waktu t (Ha)

X2t : Harga dasar beras pada waktu t (Rp/kg)

µt : Term of error (kesalahan pengganggu)

Bentuk hipotesisnya sebagai berikut :

> 0, artinya apabila (Luas Panen ) mengalami kenaikan, maka (ketersediaan beras) juga akan mengalami kenaikan, ceteris paribus.

3.7.1 Uji Kesesuaian (Test Of Goodness Of Fit)

Uji kesesuaian (Test of Goodness Fit) dilakukan untuk mengetahui kesesuian garis regresi sampel mencocokan data. Untuk menganalisa model tersebut dilakukan pengujian sebagai berikut:

1. Uji Koefisien Determinasi ( R-Square )

Uji koefisien determinasi (R2) dilakukan untuk mendeteksi ketepatan paling baik dari garis regresi. Uji ini digunakan untuk melihat sebarapa besar variabel-variabel bebas secara bersama mampu memberikan penjelasan mengenai variabel terikat dimana nilai koefisien determinasi (R2) adalah antara 0 sampai dengan 1 (0≤R2≤1). Koefisien determinasi bernilai nol berarti tidak ada hubungan antara variabel-variabel bebas dengan variabel terikat, sebaliknya nilai koefisien determinasi 1 berarti ada hubungan sempurna antara variabel bebas dengan terikat.

2. Uji t-Statistik (Partial Test)

Uji t merupakan suatu pengujian apakah masing-masing koefisien regresi signifikan atau tidak terhadap variabel terikat dengan menganggap variabel bebas lainnya konstan. Nilai t-statistik dapat diperoleh dengan rumus:

Dimana :

bi = Keofisien variabel bebas ke-i b = Nillai hipotesis nol

Sbi = Simpangan baku dari variabel ke-i

Ho : β1 = 0 Ha : β1 ≠ 0

Dengan ketentuan sebagai berikut: Ho diterima jika tstatistik < ttabel

Dalam program Eviews:

a. Probabilitas Xi > 0,01 bila α = 1% b. Probabilitas Xi > 0,05 bila α = 5% c. Probabilitas Xi > 0,10 bila α = 10%

Artinya variabel-variabel bebas tidak mempengaruhi variabel terikat. Ha diterima jika tstatistik > ttabel

Dalam program Eviews:

a. Probabilitas Xi < 0,01 bila α = 1% b. Probabilitas Xi < 0,05 bila α = 5% c. Probabilitas Xi < 0,10 bila α = 10%

Artinya variabel-variabel bebas mempengaruhi variabel terikat.

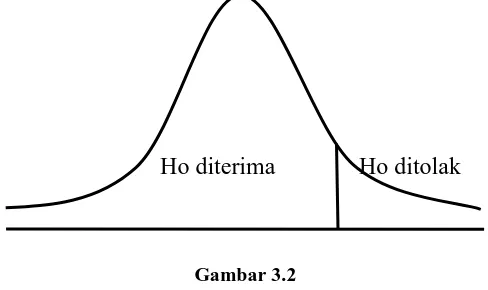

Ho ditolak Ho diterima Ho ditolak

-t (alpha/2;n-k) t (alpha/2;n-k) Gambar 3.1

3. Uji F-statistik ( Uji Keseluruhan )

Merupakan pengujian untuk melihat seberapa besar variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Nilai FStatistik dapat diperoleh melalui rumus berikut ini :

F-Statistik =

Dimana :

R² : koefisien determinan

k : jumlah variabel bebas dari intercept n : jumlah sampel

Untuk pengujian ini digunakan hipotesa sebagai berikut : Ho : β1 = β2 =0

Hα : β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ 0

Pengujian ini dilakukan untuk membadingkan nilai FStatistik dengan Ftabel

dengan kriteria sebagai berikut: Ho diterima jika FStatistik < Ftabel

Dalam program Eviews:

a. Probabilitas Y > 0,01 bila α = 1% b. Probabilitas Y > 0,05 bila α = 5% c. Probabilitas Y > 0,10 bila α = 10%

Artinya seluruh variabel bebas secara nyata mempengaruhi variabel terikat.

Dalam program Eviews:

a. Probabilitas Y < 0,01 bila α = 1% b. Probabilitas Y < 0,05 bila α = 5% c. Probabilitas Y < 0,10 bila α = 10%

Artinya seluruh variabel bebas secara nyata mempengaruhi variabel terikat.

Ho diterima Ho ditolak

Gambar 3.2 Kurva Uji F-Statistik

3.7.2 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

a. Multikolinieritas ( Multicolinierity )

Multikolinaeritas adalah uji untuk mengetahui apakah ada hubungan yang kuat (kombinasi linier) diantara variabel bebas. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai R2 dan nilai F-statistik, nilai t-statistik serta standard error. Suatu model regresi linier akan menghasilkan estimasi yang baik apabila model tersebut tidak mengandung multikolinearitas. Multikolinearitas terjadi karena adanya hubungan yang kuat antara sesama variabel bebas dari suatu model estimasi. Adanya multikolinearitas ditandai dengan :

2. R-Square sangat tinggi.

Untuk pengujian dapat diperoleh dengan melakukan beberapa langkah yaitu :

a. Melakukan regresi model Y = f ( X1,…Xn) sehingga diperoleh nilai

R-square.

b. Melakukan regresi X1 terhadap seluruh X lainnya, maka diperoleh nilai -square ( regresi ini disebut auxiliary regression).

c. Membandingkan nilai Ri-square dengan R-square. Hipotesa yang dapat dipakai adalah :

Ho diterima apabila v-square < R-square, artinya model pertama tidak mengalami multikolinearitas.

Ha diterima apabila Ri -square > R-square, artinya model pertama mengalami multikolinearitas.

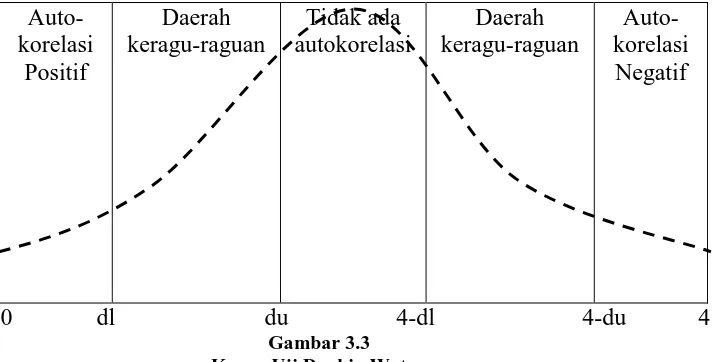

b. Uji Autokorelasi

Uji ini merupakan hubungan variabel-variabel dari serangkaian yang tersusun dalam rangkaian waktu. Autokorelasi juga menunjukkan hubungan nilai-nilai yang berurutan dari variabel yang sama. Autokorelasi dapat terjadi jika kesalahan pengganggu suatu periode korelasi dengan kesalahan pengganggu periode sebelumnya.

Σ(et– et-1)2

d = Σet2

Untuk pengujian ini digunakan hipotesis sebagai berikut: Ho : ρ = 0, tidak ada gejala autokorelasi

Ha : ρ ≠ 0, ada gejala autokorelasi

Dengan kriteria sebagai berikut:

Ho diterima jika (du < d < 4 − dl), artinya data pengamatan tidak terdapat autokorelasi.

Ha ditolak jika (d < dl) atau (d > 4 − dl), artinya data pengamatan memiliki gejala autokorelasi.

Auto-korelasi

Positif

Daerah keragu-raguan

Tidak ada autokorelasi

Daerah keragu-raguan

Auto-korelasi

Negatif

0 dl du 4-dl 4-du 4 Gambar 3.3

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Daerah Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Kota Tebing Tinggi

Kira-kira seratus tiga puluh enam tahun yang lalu kota Tebing Tinggi sudah didiami suku bangsa Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dari arsip lama, dimana dalam catatan tersebut dinyatakan Tebing Tinggi telah menjadi tempat pemukiman, tepatnya pada tahun 1864. Dari cerita-cerita rakyat yang dikisahkan oleh orang tua dari sebuah bandar kajum, meninggalkan kampung halamannya yang diikuti para mangawal dan inang para pengasuhnya melalui kerajaan padang menuju Asahan. Dalam perjalanan ini tibalah beliau disebuah desa yang pertama di kunjunginya yang bernama Tanjung Marulak yang sekarang menjadi perkebungan PTPN III Kebun Rambutan.

Setelah beberapa tahun Datuk Kajum tinggal di kampung Tanjung Marulak, karena kelihaian Kolonialis Belanda dengan politik pecah belahnya maka timbul sengketa dengan orang-orang dari Kerajaan Raya, yang berdekatan dengan kerajaan padang yang letaknya disebelah Selatan, yang akhirnya meluas menjadi perang saudara. Untuk mempertahankan serangan ini Datuk Bandar Kajum berhasil mencari tempat disebuah dataran di tepi sungai padang, disini dia membangun kampung yang dipagari dengan benteng-benteng pertahanan. Kampung itu sekarang disebut kampung Tebing Tinggi lama.

Belanda, Tebing Tinggi di tetapkan sebagai kota pemerintahan di mana pada tahun tersebut juga dibangun perkebunan besar yang dilokasikan di sekitar kota Tebing Tinggi (Hinterland). Menjelang persiapan Tebing Tinggi menjadi kota otonom, maka untuk melaksanakan roda pemerintah pada tahun 1904 di dirikan sebuah Badan Pemerintah yang bernama Plaatseliijkke Fonds oleh Cultuur paad Soematera Timoer. Dalam perundang-undangan yang berlaku pada di Dentralisasikan ewet yang di tetapakan pada tanggal 23 Juli 1903.

Pada tahun 1910, sebelum dilaksanakannya Zelf Bestuur Padang (Kerajaan Padang), maka telah dibuat di titik “Pole Gruth” yaitu pusat perkembangan kota sebagai jarak ukur antara Kota Tebing Tinggi dengan kota sekitarnya. Patok Pole Gruth tersebut terletak di tengah-tengah Taman Bunga di lokasi Rumah Sakit Umum Herna. Untuk menunjang jalannya roda pemerintahan makan diadakan kutipan-kutipan berupa Cukai Pekan, iuran penerangan dan lain-lain yang berjalan dengan baik.

daerah, di angkatlah pada waktu itu Penghulu Pekan. Tugas Penghulu Pekan ini juga termasuk menyampaikan perintah-perintah atau kewajiban-kewajiban kepada Rakyat Kota Tebing-Tinggi yang masuk daerah Zelfbestuur. Dalam perkembangan selanjutnya Kota Tebing Tinggi sebagai Kota Otonom dapat kita baca dari tulisan J.J.MENDELAAR, dalam “NOTA BERTREFENDE

DEGEMENTE TEBING TINGGI” yang dibuatnya sekitar bulan juli 1930.

Dalam salah satu bab dari tulisan tersebut dinyatakan setelah beberapa tahun dalam keadaan vakum mengenai perluasan pelaksanaan Desentralisasi, maka pada tanggal 1juli 1917 berdasarkan Desentralisiewet berdirilah Gementee Tebing Tinggi dengan Stelings Ordanitie Van Statblaad 1917 yang berlaku 1 juli 1917.

Jadi tanggal 1 juli inilah merupakan hari jadi Kota Tebing Tinggi.

4.1.2 Kondisi Geografis dan Iklim

Kota Tebing Tinggi adalah salah satu dari tujuh kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara, yang berjarak sekitar 78 kilometer dari Kota Medan. Kota Tebing Tinggi terletak pada 30 19’00” – 30 21’00” Lintang Utara dan 980 11’ - 980 21’ Buju Timur. Kota Tebing Tinggi berada dibagian tengah Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai yang dibatasi oleh PTPN III Rambutan di Sebelah Utara, PT Socfindo Kebun Tanah Besih disebelah Timur, PTPN III Kebun Pabutan disebelah Selatan, dan PTPN III Kebung Gunung Pamela Bandar Bejambu disebelah Barat.

dari luas Kota Tebing Tinggi. Sebagian besar (50,86 persen) lahan Kota Tebing Tinggi digunakan sebagai lahan pertanian. Secara administratif Padangsidimpuan berbatasan oleh :

Sebelah Utara : PTPN III Kebun Rambutan , Kabupaten Serdang Bedagai.

Sebelah Selatan : PTPN IV Kebun Pabatu dan Perkebunan Paya Pinang, Kabupaten Serdang Bedagai.

Sebelah Barat : PTPN III Kebun Gunung Pamela, Kebupaten Serdang Bedagai.

Sebelah Timur : PT Socfindo Tanah Besi dan PTPN III Kebun Rambutan, Kabupaten Serdang Bedagai.

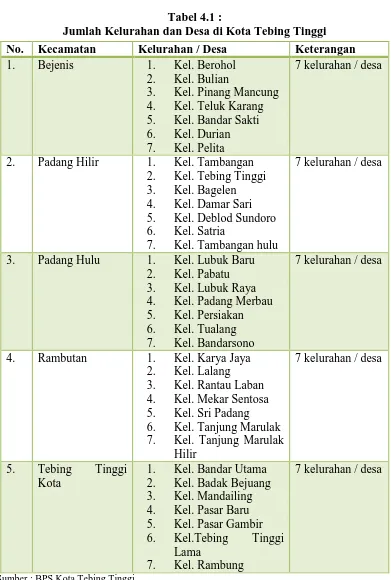

Tabel 4.1 :

Jumlah Kelurahan dan Desa di Kota Tebing Tinggi

Sumber : BPS Kota Tebing Tinggi

No. Kecamatan Kelurahan / Desa Keterangan

1. Bejenis 1. Kel. Berohol

2. Kel. Bulian

3. Kel. Pinang Mancung 4. Kel. Teluk Karang 5. Kel. Bandar Sakti 6. Kel. Durian 7. Kel. Pelita

7 kelurahan / desa

2. Padang Hilir 1. Kel. Tambangan 2. Kel. Tebing Tinggi 3. Kel. Bagelen 4. Kel. Damar Sari 5. Kel. Deblod Sundoro 6. Kel. Satria

7. Kel. Tambangan hulu

7 kelurahan / desa

3. Padang Hulu 1. Kel. Lubuk Baru 2. Kel. Pabatu 3. Kel. Lubuk Raya 4. Kel. Padang Merbau 5. Kel. Persiakan 6. Kel. Tualang 7. Kel. Bandarsono

7 kelurahan / desa

4. Rambutan 1. Kel. Karya Jaya

2. Kel. Lalang

3. Kel. Rantau Laban 4. Kel. Mekar Sentosa 5. Kel. Sri Padang 6. Kel. Tanjung Marulak 7. Kel. Tanjung Marulak

Hilir

7 kelurahan / desa

5. Tebing Tinggi Kota

1. Kel. Bandar Utama 2. Kel. Badak Bejuang 3. Kel. Mandailing 4. Kel. Pasar Baru 5. Kel. Pasar Gambir 6. Kel.Tebing Tinggi

Lama

7. Kel. Rambung

Kota Tebing Tinggi beriklim tropis dengan ketinggian 26-34 m di atas permukaan laut, maka temperatur udara dikota ini cukup panas yang berkisar antara 25oC-27oC. Sebagian besar wilayah kota Kota Tebing Tinggi digunakan sebagian pemukiman yaitu sebesar 41,83%, kemudian untuk lahan pertanian sebesar 40,91%, perhubungan 4,74% dan selebihnya digunakan untuk sarana sosial budaya, industri, dan lain-lainya. Didaerah ini dilintasi oleh aliran sungai besar dan kecil sebanyak 4 (empat) buah, yaitu sungai padang, sungai bahilang, sungai kalembah, dan sungai sibarau. Sungai yang paling besar melintasi daerah ini adalah sungai padang dengan panjang aliran ± 1.500 m dan lebar ± 15 m.

4.1.3 Kondisi Demografi

Hasil sensus penduduk tahun 2010 penduduk Kota Tebing Tinggi berjumlah 145.180 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah 72.845 jiwa dan perempuan berjumlah 73.335 jiwa. Dari hasil sensus penduduk 2010 tersebut juga nampak bahwa jumlah penduduk sebesar berada dikecamatan Bajenis sebensar 22,79 persen.

4.1.4 Potensi Wilayah

ekonomi agar pertumbuhan pendapatan masyarakat meningkat serta diikuti oleh pemerataan yang lebih baik.

Sebagai sebuah kota yang termasuk katagori sedang, dalam dua dasawarsa terakhir perekonomian Tebing Tinggi tumbuh dengan cepat seiring dengan perkembangan fasilitas yang ada baik fasilitas ekonomi seperti perdagangan, perbankan, industri, fasilitas pendidikan, kesehatan, komunikasi, serta fasilitas pendudukan lainnya. Perkembangan ekonomi Kota Tebing Tinggi dipacu karena letak strategi Kota Tebing Tinggi yang menjadi jalur lintas Sumatera. Di samping itu karena Tebing Tinggi merupakan daerah hinterland yang berkembang menjadi wilayah kota yang maju.

4.1.5 Potensi Pertanian

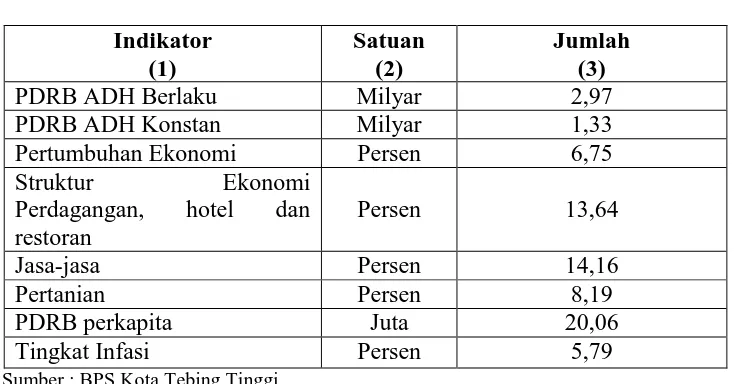

Tabel 4.2 Indikator Ekonomi Kota Tebing Tinggi Tahun 2013

Indikator (1) Satuan (2) Jumlah (3)

PDRB ADH Berlaku Milyar 2,97

PDRB ADH Konstan Milyar 1,33

Pertumbuhan Ekonomi Persen 6,75

Struktur Ekonomi

Perdagangan, hotel dan restoran

Persen 13,64

Jasa-jasa Persen 14,16

Pertanian Persen 8,19

PDRB perkapita Juta 20,06

Tingkat Infasi Persen 5,79

Sumber : BPS Kota Tebing Tinggi

Selain itu pertanian yang ada di Kota Tebing Tinggi terdiri dari tanaman bahan makanan, perkebunan rakyat, perkebunan besar, peternakan, perikanan,dan kehutanan. Untuk tamnaman bahan makanan terdiri dari padi sawah, jagung, ubi kayu, ubi rambat, kacang tanah, kacangkedelai,kacang hijau,dan tanaman sayur-sayuran.

4.1.6 Perkembangan Ketersediaan Beras

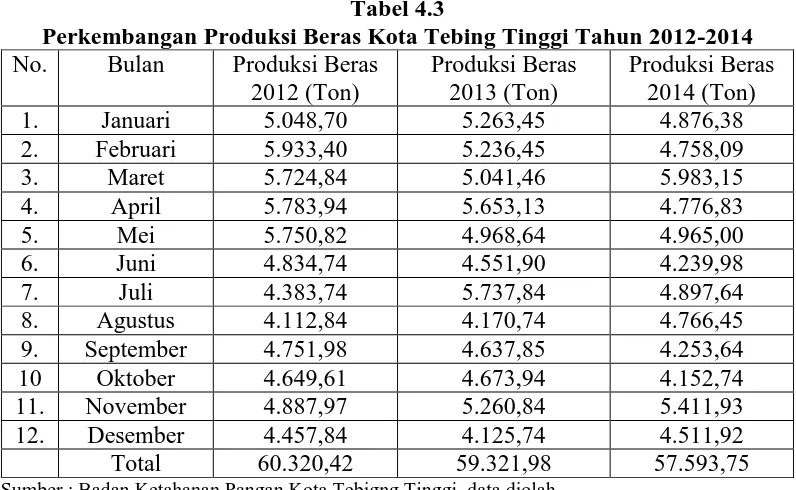

terendah terjadi dibulan Desember sebesar 4.125,98 ton. Ditahun 2014 produksi beras tertinggi terjadi di bulan Maret yaitu sebesar 5.983,15 ton, sedangkan produksi beras terendah sebesar 4.152,74 ton dibulan Oktober.

Tabel 4.3

Perkembangan Produksi Beras Kota Tebing Tinggi Tahun 2012-2014

No. Bulan Produksi Beras 2012 (Ton)

Produksi Beras 2013 (Ton)

Produksi Beras 2014 (Ton)

1. Januari 5.048,70 5.263,45 4.876,38

2. Februari 5.933,40 5.236,45 4.758,09

3. Maret 5.724,84 5.041,46 5.983,15

4. April 5.783,94 5.653,13 4.776,83

5. Mei 5.750,82 4.968,64 4.965,00

6. Juni 4.834,74 4.551,90 4.239,98

7. Juli 4.383,74 5.737,84 4.897,64

8. Agustus 4.112,84 4.170,74 4.766,45

9. September 4.751,98 4.637,85 4.253,64

10 Oktober 4.649,61 4.673,94 4.152,74

11. November 4.887,97 5.260,84 5.411,93

12. Desember 4.457,84 4.125,74 4.511,92

Total 60.320,42 59.321,98 57.593,75

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Kota Tebigng Tinggi, data diolah,

Dari tabel 4.3 dapat dilihat bahwa total produksi beras tertinggi terjadi ditahun 2012 yang mencapai 60.320,42 ton, hal ini mengalami penurunan sebesar 59.321,98 ton dan 57.593,75 ton ditahun 2014.

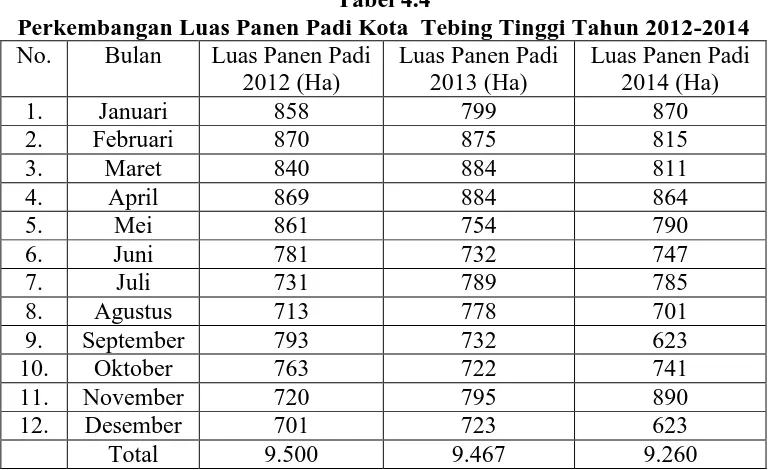

4.1.7 Perkembangan Luas Panen

bulan November 2014 yang mencapai 890 Ha, sedangkan luas panen terendah terjadi pada bulan Desember 2014 mencapai 623 Ha.

Tabel 4.4

Perkembangan Luas Panen Padi Kota Tebing Tinggi Tahun 2012-2014

No. Bulan Luas Panen Padi 2012 (Ha)

Luas Panen Padi 2013 (Ha)

Luas Panen Padi 2014 (Ha)

1. Januari 858 799 870

2. Februari 870 875 815

3. Maret 840 884 811

4. April 869 884 864

5. Mei 861 754 790

6. Juni 781 732 747

7. Juli 731 789 785

8. Agustus 713 778 701

9. September 793 732 623

10. Oktober 763 722 741

11. November 720 795 890

12. Desember 701 723 623

Total 9.500 9.467 9.260

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Kota Tebing Tinggi, data diolah

4.1.8 Perkembangan Harga Dasar Beras

Tabel 4.5

Perkembangan Harga Beras di Kota Tebing Tinggi Tahun 2012-2014

No. Bulan Harga Dasar Beras 2012 (Rp)

Harga Dasar Beras 2013 (Rp)

Harga Dasar Beras 2014 (Rp)

1. Januari 7.597,64 7.988,76 8.788,39

2. Februari 7.667,41 8.167,05 8.897,16

3. Maret 7.874,26 8.152,78 9.663,59

4. April 7.837,11 8.113,92 9.614,64

5. Mei 7.900,80 8.485,75 9.701,73

6. Juni 7.948,07 8.470,79 9.734,46

7. Juli 7.993,27 8.484,13 9.830,43

8. Agustus 7.954,64 8.499,98 9.731,94

9. September 7.973,87 8.585,72 9.800,00

10. Oktober 7.999,07 8.598,67 9.992,41

11. November 7.890,50 8.629,08 9.511,22

12. Desember 7.944,79 8.775,87 9.867,30

Total 94.581,43 100.952,50 115.133,27

Sumber : BPS Tebing Tinggi, diolah

Tabel 4.4 menggambarkan perkembangan harga beras di kota Tebing Tinggi, rata-rata harga beras mengalami perubahan setiap bulannya. Perubahan tersebut dapat meningkat ataupun menurun yang jelas sejak tahun 20012 hingga 2014 harga tertinggi terjadi pada Oktober 2014 yang mencapai Rp 9.992,41.

4.2 Hasil dan Analisa

Analisa pembahasan ini dimaksudkan untuk mengetahui korelasi antara kedua variabel, yaitu variabel dependen (Ketersediaan Beras) dan variabel independen (Luas Panen dan Harga Dasar Beras). Untuk membuktikan kebenaran hipotesa tersebut, penulis mengajukan dalam bentuk analisa matematik, sehingga dapat diketahui apakah Ketersediaan Beras di Kota Padangsidimpuan dipengaruhi oleh luas panen dan harga Dasar Beras.

4.3 Uji Kesesuaian (Test of Goodness of Fit)

Uji kesesuaian (Test of Goodness of Fit) dilakukan untuk mengetahui kesesuian garis regresi sampel mencocokan data. Untuk menganalisa model tersebut dilakukan pengujian sebagai berikut:

Hasil Regresi

Yt = 1385,336 + 5,066536 X1t - 0,050372 X2t Std.Error (1317,244) ( 1,020301) ( 0,094829) t-statistik (4,965726)* (-5,31194)*

R2 0.473717

F-statistik 14,85194 Adjusted R2 0,912053

Prob.Statistik 0,000025 DW-Statistik 2,181071

Keterangan ***) signifikan pada α = 1% **)signifikan pada α =5%

*) signifikan pada α =10%

4.3.1 Uji Koefisien Determinasi ( R-Square (R2))

Beras sebesar 47,37 % dan sisanya 52,63 % dijelaskan oleh variabel lain yang disertakan dalam estimasi.

4.3.2 Uji t-statistik ( Parsial Test )

Uji t merupakan suatu pengujian apakah masing-masing koefisien regresi signifikan atau tidak terhadap variabel terikat dengan menganggap variabel bebas lainnya konstan.

Dalam hal ini digunakan hipotesis sebagai berikut:

Ho : β1 = 0 H0 diterima (t-statistik < t-tabel) artinya variabel

independen secara parsial tidak berpengaruh nyata atau tidak signifikan terhadap variabel independen.

Ha : β1 ≠ 0 Ha diterima (t-statistik > t-tabel) artinya variabel

independen secara parsial berpengaruh nyata atau signifikan terhadap variabel dependen.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Ho diterima jika t-statistik < ttabel Dalam program Eviews:

a. Probabilitas Xi > 0,01 bila α = 1% b. Probabilitas Xi > 0,05 bila α = 5% c. Probabilitas Xi > 0,10 bila α = 10%

Artinya variabel-variabel bebas tidak mempengaruhi variabel terikat. Ha diterima jika t-statistik > ttabel

Dalam program Eviews:

b. Probabilitas Xi < 0,05 bila α = 5% c. Probabilitas Xi < 0,10 bila α = 10%

Artinya variabel-variabel bebas mempengaruhi variabel terikat.

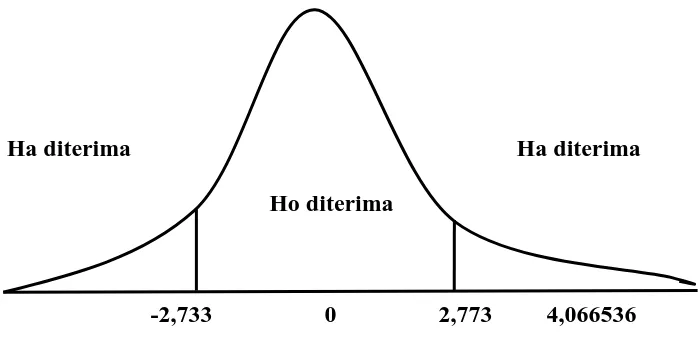

a. Variabel Luas Panen (X1)

Dari analisa regresi diketahui t-hitung = 4,965726 Dimana : α = 1 %

df = n – k – 1 = 36 – 2 – 1 = 33

Maka t-tabel = 2,733

Ha diterima Ha diterima

Ho diterima

[image:30.595.182.531.129.304.2]-2,733 0 2,773 4,066536

Gambar 4.1 Kurva Uji t-statistik Variabel Luas Panen (X1)

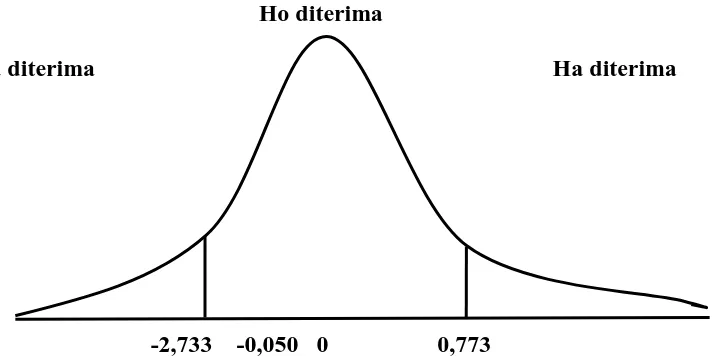

b. Variabel Harga Dasar Beras (X2)

Dari analisa regresi diketahui t-hitung = -0,050372 Dimana: α = 1%

df = n – k – 1 = 36 – 2 – 1 = 33

Maka t-tabel = 2,733

Dari hasil estimasi diatas diketahui bahwa t-statistik > t-tabel (-0,050372 < 2,733). Dapat diketahui bahwa Harga Dasar Beras (X2t) tidak signifikan pada

α = 1% . Dengan demikian Ho diterima, artinya variabel Harga Dasar Beras (X2)

Ho diterima

Ha diterima Ha diterima

[image:31.595.164.520.169.349.2]-2,733 -0,050 0 0,773

Gambar 4.2 Kurva Uji t-statistik Variabel Harga Dasar Beras ( X2 )

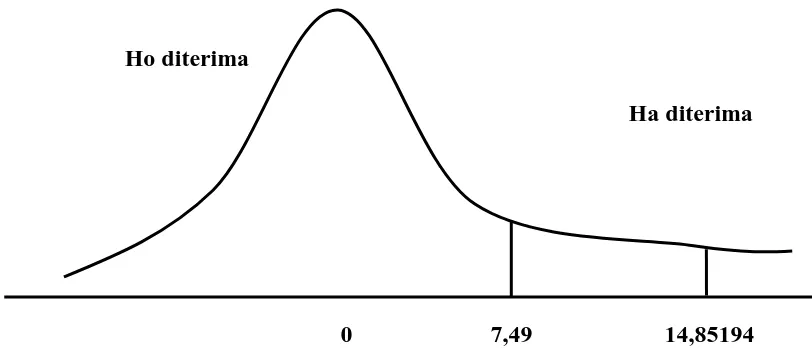

4.3.3 Uji F-Statistik

Uji F-statistik adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen mampu secara bersama – sama mempengaruhi peningkatan variabel dependen. Untuk pengujian ini digunakan sebagai berikut:

Kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

Ho : β1 = β2 = 0 H0 diterima (F-statistik < F-tabel) artinya variabel

independen secara bersama-sama tidak berpengaruh nyata atau tidak signifikan terhadap variabel independen.

Ha : β1 ≠ β2 ≠ 0 Ha diterima (F-statistik > F-tabel) artinya variabel

Pengujian ini dilakukan untuk membadingkan nilai F-statistik dengan F-tabel dengan kriteria sebagai berikut:

Ho diterima jika F-statistik < F-tabel Dalam program Eviews:

a. Probabilitas Y > 0,01 bila α = 1% b. Probabilitas Y > 0,05 bila α = 5% c. Probabilitas Y > 0,10 bila α = 10%

Artinya variabel-variabel bebas tidak mempengaruhi variabel terikat Ha diterima jika F-statistik > F-tabel

Dalam program Eviews:

a. Probabilitas Y < 0,01 bila α = 1% b. Probabilitas Y < 0,05 bila α = 5% c. Probabilitas Y < 0,10 bila α = 10%

Artinya variabel bebas memepengaruhi variabel terikat Dari hasil analisa regresi diketahui F-statistik = 14,85194 Dimana : α = 1%

df = (k – 1, n – k–1) = (2 – 1, 36 – 2– 1) = (1,33)

Maka F-tabel = 7,49

bebas secara keseluruhan berpengaruh terhadap variable terikat pada tingkat kepercayaan 99%.

Ho diterima

Ha diterima

[image:33.595.123.529.174.354.2]0 7,49 14,85194

Gambar 4.3 Kurva Uji F-Statistik

4.4 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

4.4.1 Multikolinearitas ( Multicolinierity)

Multikolinearitas adalah suatu kondisi dimana terdapat hubungan variabel independen diantara satu dengan yang lainnya. Dalam penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas diantara variabel independen. Hal ini dapat dilihat dari setiap koefisien masing – masing variabel sesuai dengan hipotesa yang telah ditentukan.

a. Nilai R² dari Variable Bebas (Korelasi Parsial)

Untuk menguji apakah model estimasi apakah terkena gejala multikolinearity maka dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi variabel bebasnya.

Dari model analisa yaitu:

Yt = ot + β1 X1t +β2 X2t+ μt ………...………..(1)

Maka dilakukan pengujian diantara masing – masing variabel independen. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah ada hubungan diantara masing – masing variabel independen.

Luas Panen (X1) = f (Harga Dasar Beras (X2))

X1 = ot + β2 X2t+ μt ………...(2)

Maka dapat diketahui R2 = 0,103281 dari hasil regresi persamaan (2) ini dapat disimpulkan tidak ada multikolinearitas antara variabel independen. Karena R2 persamaan (2) lebih kecil dari R2 model analisa persamaan (1) yaitu (0,10 < 0,47).

b. Korelasi Antar Variabel

[image:34.595.123.504.475.606.2]Hubungan keeratan antara variabel bebas juga dapat dilihat melalui program e-views7.0 dengan menggunakan uji korelasi antar variabel, yang hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7 Correlation Matrix

Luas Panen Harga Dasar Beras

Luas Panen 1.000000 -0.321374

Harga Dasar Beras -0.321374 1.000000

Sumber : Eviews 7.0 , data diolah

4.2.2 Uji Autokorelasi

Uji Durbin-Watson (Uji D-W) digunakan untuk mengetahui apakah didalam model yang digunakan terdapat autokorelasi diantara variabel – variabel yang diamati.

Hipotesanya yaitu:

Ho : ρ = 0, artinya tidak ada autokorelasi. Ha : ρ ≠ 0, artinya ada autokorelasi.

Dari hasil analisa regresi diketahui DW-hitung = 2,181071 Dimana : K = 2 , n = 36, α = 5%, dl = 1,35 , du = 1,59

4 – dl = 4 – 1,35 = 2,65 4 – du = 4 – 1,59

= 2,41

Autokorelasi Positif

Daerah

keragu-raguan

Tidak ada Autokorelasi

Daerah

keragu-raguan

Autokorelasi Negatif

[image:36.595.107.517.165.330.2]0 1,35 1,59 2,181071 2,41 2,65 4 Gambar 4.4

Kurva Uji Durbin Watson

4.5 Hasil Interpretasi Regresi

Dari model estimasi dapat ditentukan variabel luas panen (X1) berpengaruh positif terhadap variabel ketersdiaan beras (Y) , dengan koefesien menunjukkan 5,0665 (X1), apabila tingkat luas panen di tingkatkan sebesar 100 dengan menganggap faktor lain tetap , maka tingkat ketersediaan beras naik sebesar 506 dan variabel harga dasar beras (X2) berpengaruh negatif terhadap ketersediaan beras (Y) di Kota Tebing Tinggi.

4.5.1 Pengaruh Luas Panen Terhadap Ketersediaan Beras

sesuai dengan hipotesis dan teori yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa luas panen mempunyai pengaruh yang positif terhadap ketersediaan beras.

4.5.2 Pengaruh Harga Dasar Beras Terhadap Ketersediaan Beras

Nilai koefisien Harga Dasar Beras memiliki tanda koefisien regresi yang negatif yaitu sebesar -0,531194 terhadap Ketersediaan Beras. Setiap peningkatan harga dasar beras sebesar 1% akan menyebabkan penurunan rasio ketersediaan beras sebesar 0,5% . Variabel harga dasar beras berpengaruh negatif karena beras merupakan barang primer dan bersifat inelastic, sehingga konsumen tetap harus membeli beras berapun tingkat harga yang berlaku.

4.5.3 Pembahasan Model

Untuk uji kesesuaian R2 mempunyai nilai sebesar 0,473717 ini berarti bahwa seluruh variabel independen ( Luas Panen dan Harga Dasar Beras ) mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 47,37 % dan sisanya sebesar 52,63 % dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Untuk luas panen menunjukkan bahwa nilai t-hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai t-tabel nilainya menunjukkan 5,066536 > 2,733, signifikan pada α 1%. Ini telah sesuai dengan toeri ekonomi yang menyebutkan

Harga dasar beras menunjukkan bahwa nilai t-hitung lebih kecil dibandingkan dengan nilai t-tabel -0,531194 < 2,733 tidak signifikan pada α 1%. Untuk uji keseluruhan ( F-statistik ) menunjukkan bahwa variabel luas panen dan harga dasar beras secara bersama-sama mempengaruhi ketersediaan beras dengan F-statistik lebih besar dari F-tabel 14,8519 > 7,49.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh luas panen dan harga dasar beras terhadap ketersediaan beras di kota Tebing Tinggi , maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Luas Penen mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Ketersediaan Beras di Kota Tebing Tinggi, hal ini berarti hipotesis pertama diterima dan dapat diartikan bahwa apabila terjadi peningkatan Luas Panen akan menyebabkan peningkatan Ketersediaan Beras.

5.2 Saran

1. Terdapatnya pengaruh yang signifikan antara luas panen dengan ketersediaan beras. Dalam hal ini disarankan supaya luas panen dapat ditingkatkan lagi, dengan cara memanfaatkan luas lahan yang ada agar nantinya ketersediaan beras dapat meningkat, dengan menjaga kualitas dan kuantitas lahan. Menjaga kualitas lahan dapat dilakukan melalui penggunaan teknologi tanam dan perawatan lahan sedangkan kuantitas lahan data dilakukan dengan menjaga lahan dari alih fungsi lahan pertanian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep Ketahanan Pangan

Pengertian pangan sendiri memiliki dimensi yang luas. Mulai dari pangan yang esensial bagi kehidupan manusia yang sehat dan produktif (keseimbangan kalori, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, serat, dan zat esensial lain); serta pangan yang dikonsumsi atas kepentingan sosial dan budaya, seperti untuk kesenangan, kebugaran, kecantikan dan sebagainya. Dengan demikian, pangan tidak hanya berarti pangan pokok, dan jelas tidak hanya berarti beras, tetapi pangan yang terkait dengan berbagai hal lain. Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM), sebagaimana tertuang dalam Deklarasi HAM Universal (Universal Declaration of Human Right) tahun 1948, serta UU No 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

2.1.2 rogram Peningkatan Ketahanan Pangan

Program ini bertujuan untuk :

1. Meningkatkan keanekaragaman produksi, ketersediaan dan konsumsi pangan bersumber dari tanaman pangan, holtikultura serta produk-produk olahannya.

2. Mengembangkan kelembagaan produksi pangan yang mendukung peningkatan ketersediaan dan distribusi, serta konsumsi pangan.

3. Mengembangkan kelembagaan produksi pangan yang mendukung peningkatan ketersediaan dan distribusi, serta konsumsi pangan.

4. Menjamin ketersediaan pangan dan gizi yang baik bagi masyarakat. Sasaran program ini adalah :

1. Meningkatnya produksi dan ketersediaan pangan, beras secara berkelanjutan serta mempertahankan swasembada pangan.

2. Meningkatnya keaneka ragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat perkapita dan menurunnya konsumsi beras.

3. Meningkatnya sektor mutu pola pangan harapan dan berkurangnya keluarga rawan pangan dan gizi.

4. Meningkatnya pemanfaatan tehnologi produksi pangan dan pengolahan bahan pangan.

5. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pangan yang dipasarkan

2.1.3 Kebijakan Pertanian

Sistem otonomi daerah dan desentralisasi mendominasi serta populer dalam pelaksanaan tata kepemerintahan. Kewenangan tata kepemerintahan sebagian besar dilimpahkan kepada daerah. Sebuah pelimpahan kewenangan yang besar ini juga disertai tanggung jawab yang besar pula. Amanah UU No 22 tahun 1999 menegaskan pelaksanaan otonomi daerah diwujudkan dalam pemberian wewenang yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional melalui pengaturan, pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta dilandasi prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

dengan menindak tegas para pelaku penyimpangan agar program yang vital ini tidak gagal.

2.1.4 Ketersediaan Beras

2.1.4.1 Produksi Beras

Beras merupakan bahan makanan pokok hampir seluruh masyarakat Indonesia. Yang ketersediaannya sangat diharapkan untuk mencapai ketersediaan beras yang cukup, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Hal tersebut tercipta dari produksi padi yang siap untuk diproduksi menjadi beras. Menurut Suryana ( 2004:93)Terwujudnya ketahanan pangan menuntut agar seluruh rumah tangga dapat menjangkau kebutuhan pangannya dalan jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu.

2.1.4.2 Teori Produksi

Produksi merupakan proses pengolahan input menjadi output. Produksi pertanian merupakan kemampuan para petani dalam menghasilkan produk pertanian dengan menggunakan faktor produksi yang dimiliki . Dalam proses produksi yang bertujuan menghasilkan output harus menggunakan berbagai input. Menurut Kadariah ( 1994 : 99 )Dalam pengambilan keputusan produksi terbagi menjadi tiga jangka waktu yaitu :

3. Keputusan jangka sangat panjang merupakan keputusan tentang bagaimana memberanikan diri atau menyesuaikan diri dengan penemuan-penemuan baru.

Pada dasarnya faktor produksi dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu :

1. Fixel input yaitu faktor-faktor produksi yang tidak dapat diubah dengan segera untuk memenuhi perubahan produksi yang diminta oleh pasar. Namun dalam jangka panjang input ini dapat diubah.

2. Variabel input yaitu faktor-faktor produksi yang dapat diubah dengan segera sesuai dengan perubahan produksi yang diminta oleh pasar.

2.1.4.3 Fungsi Produksi

Fungsi produksi merupakan suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat output dengan input yang digunakan. Suatu fungsi produksi akan menggambarkan tentang metode produksi yang efisien secara teknis, dalam arti dalam metode produksi tertentu kualitas input yang digunakan adalah minimal dan begitu juga barang modal yamg lain. Metode produksi yang minimal merupakan hal yang diharapkan oleh semua produsen. Petani sebagai produsen hasil pertanian mengharapkan hasil yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan modal yang telah dikeluarkan.

Secara umum fungsi produksi menunjukkan bahwa jumlah hasil produksi tergantung pada jumlah dan kualitas faktor produksi yang digunakan. Fungsi produksi dapat dinyatakan sebagai berikut :

Q : Output

K : Kapital / modal L : Labour / Tenaga kerja R : Resources / sumber daya T : Teknologi

Persamaan tersebut merupakan suatu pernyataan matematik yang pada dasarnya berarti bahwa tingkat produksi suatu barang tergantung pada jumlah modal, jumlah tenaga kerja, jumlah sumberdaya alam, dan tingkat teknologi yang digunakan. Jumlah produksi yang berbeda-beda dengan sendirinya akan memerlukan berbagai faktor produksi yang berbeda-beda pula. Disamping itu, untuk tingkat suatu produksi tertentu, dapat pula digunakan gabungan factor produksi yang berbeda. Untuk produksi sejumlah hasil pertanian tertentu perlu digunakan tanah yang lebih luas apabila bibit unggul dan pupuk tidak digunakan; tetapi luas lahan dapat dikurangi apabila pupuk dan bibit unggul dan teknik bercocok taman modern digunakan.

Fungsi produksi terbagi menjadi dua jangka waktu yaitu :

1. Fungsi produksi jangka pendek merupakan fungsi yang menunjukkan bahwa hanya variabel input yang dapat berubah untuk merubah output, sedangkan input tetap tidak dapat berubah. Dalam produksi jangka pendek dapat didefinisikan tiga konsep produksi yaitu :

Total Product ( TP = Q ) yaitu total output yang dihasilkan oleh produsen

TP = f ( L )

Average Product ( AP ) yaitu rata-rata output yang dihasilkan oleh produsen

dengan menggunakan input tertentu. Secara matematis APL Dapat dituliskan :

APL= TP/L

Marginal Product ( MP ) yaitu pertambahan terhadap total produk sebagai

akibat pertambahan satu unit input yang dipakai sedangkan input lain dianggap konstan. Secara matematis dapat diformulasikan menjadi :

MP= ∆TP/∆ L

2. Fungsi produksi jangka panjang. Dalam fungsi produksi jangka panjang telah menggunakan dua input produksi, baik input variabel maupun input fixel keduanya dapat mengalami perubahan. Hal ini dapat dituliskan :

Q = f ( K, L ) K = Modal L = Tenaga kerja

K

IQ3

IQ2

IQ1

[image:48.595.188.459.111.328.2]L

Gambar 2.1 Kurva Isoquant

Pada gambar 2.1 ( yang dapat diukur dengan pengertian kardinal ) dapat dihasilkan dengan menggunakan input K sebesar K1 dan input L sebesar L1 atau menggunakan input K sebesar K2 dan input L sebesar L2. apabila dihubungkan dengan titik-titik kombinasi, antara K dan L atau ditarik suatu garis dari A ke B ini disebut kurva Isoquant (lq1). Jumlah produk yang paling besar ditunjukkan pada isoquant yang paling tinggi seperti lq2. Untuk menghasilkan lq2 digunakan

input K sebear k’ dan L sebesar L’ atau input K sebesar K’’ dan L sebesar L’’. hal

ini akan menunjukkan output yang sama. Ciri-ciri dari kurva isoquant yaitu :

1. Mempunyai garis dari kiri atas kekanan bawah dengan kemiringan negatif. 2. Kurva cembung kearah titik origin.

Isoquant dari fungsi produksi akan menunjukkan jenis teknologi yang digunakan dalam proses produksi. Pada kurva isoquant dapat digambarkan dengan

menggunakan fungsi produksi “ Cobb-Douglas” dengan rumus sebagai berikut :

Q = F ( K,L ) = AKaLb A,a,b = bilangan konstan yang positif.

2.1.4.4 Tahap-Tahap produksi

Hukum penambahan hasil yang semakin berkurang dalam produksi jangka pendek dikatakan bahwa ada faktor produksi yang bersifat tetap ( fixel input) dan ada faktor produksi yang yang bersifat berubah ( variable input). Jika faktor produksi yang bersifat variabel tersebut terus menerus ditambah maka produksi total akan semakin meningkat hingga sampai pada suatu tingkat tertentu ( titik maksium), dan apabila sudah pada tingkat maksimum tersebut faktor produksinya terus ditambah produksi total akan semakin menurun. Ini berarti bahwa hukum tambahan hasil yang semakin berkurang ( The Low Of Diminishing Return ) mulai berlaku.

TP I II III

AP

L

[image:50.595.221.448.134.348.2]MP

Gambar 2.2 Kurva Tahapan-Tahapan Produksi

2.1.4.5 Biaya Produksi

Biaya produksi merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan output baik biaya implisit maupun biaya eksplisit.

Biaya produksi dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu :

1. Biaya produksi jangka pendek ( short run) yaitu suatu jangka waktu perencanaan yang cukup singkat sehingga produsen tidak mampu mengubah biaya-biaya produksi tetap ( fixel cost ) tetapi hanya dapat mengubah biaya variabel ( variable cost ). Analisis biaya jangka pendek terdiri dari dua konsep yaitu konsep total dan konsep sacara rata-rata dan marginal. Konsep total terdiri dari :

a. Total fixel cost (TFC) atau biaya total tetap yaitu total biaya yang tetap

b. Total variable cost (TVC) atau biaya variabel total yaitu total biaya yang dikeluarkan produsen untuk membayar input produksi yang jumlahnya berubah sesuai dengan perubahan output yang diproduksi.

c. Total cost (TC) atau biaya total merupakan penjumlahan dari biaya tetap

total dengan biaya variabel total.

TC = TFC + TVC

Untuk konsep rata-rata dan marginal terdiri dari :

Average fixel cost (AFC) atau biaya tetap rata-rata merupakan biaya tetap

yang dibebankan pada setiap unit output yang dihasilkan. Untuk memperoleh nilai ini TFC dibagi dengan output yang dihasilkan.

AFC =

Average variable cost (AVC) atau biaya rata-rata merupakan total

variabel cost yang yang dibagi dengan output yang dihasilkan atau semua biaya-biaya lain yang dibebankan pada setiap unit output yang dihasilkan.

AVC =

Average total cost (ATC) atau biaya total rata-rata merupakan biaya

produksi dari setiap unit output yang dihasilakan. ATC =

Marginal cost (MC) atau biaya marginal merupakan pertambahan

MC =

2. Biaya produksi jangka panjang (Long run) yaitu suatu jangka waktu perencanaan yang cukup panjang bagi produsen sehingga baik fixel cost maupun variable cost dapat dirubah.

2.1.5 Luas Panen

2.1.5.1 Pengertian Luas Panen

Luas areal panen padi adalah jumlah seluruh lahan yang dapat memproduksi padi. Areal panen yang memadai merupakan salah satu syarat untuk terjaminnya produksi beras yang mencukupi. Peningkatan luas areal panen padi secara tidak langsung akan meningkatkan produksi padi. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kondisi alam yang terjadi pada suatu musin tanam. Apabila kondisi alam bersahabat dalam artian tidak terjadi kekeringan maupun kabanjiran, maka dapat diharapkan terjadi peningkatan dalam luas areal panen padi, sehingga berpengaruh terhadap produksi beras.

2.1.5.2 Pengertian Lahan

Dalam praktek budidaya pertanian sendiri sering menimbulkan dampak pada degradasi lahan sehingga dapat mengurangi produksi pertanian. Dua faktor penting dalam usaha pertanian yang potensial menimbulkan dampak pada

sumberdaya lahan, yaitu tanaman dan manusia (sosio kultural) yang menjalankan pertanian. Diantara kedua faktor, faktor manusialah yang berpotensi berdampak positif atau negatif pada lahan, tergantung cara menjalankan pertaniannya. Apabila dalam menjalankan pertaniannya benar maka akan berdampak positif, namun apabila cara menjalankan pertaniannya salah maka akan berdampak negatif. Kegiatan menjalankan pertanian atau cara budidaya pertanian yang menimbulkan dampak antara lain meliputi kegiatan pengolahan tanah, penggunaan sarana produksi yang tidak ramah lingkungan (pupuk dan insektisida) serta sistem budidaya termasuk pola tanam yang digunakan oleh para petani.

2.1.6 Jenis-Jenis Lahan Pertanian

Jenis-jenis lahan pertanian terbagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Lahan sawah

Yang dimaksud dengan lahan sawah adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang ( galengan ), saluran untuk menahan/menyalurkan air, yang biasanya ditanami padi sawah tanpa memandang dari mana diperolehnya atau status tanah tersebut. Termasuk di sini lahan yang terdaftar di Pajak Hasil Bumi, Iuran Pembangunan Daerah, lahan bengkok, lahan serobotan, lahan rawa yang ditanami padi dan lahan-lahan bukaan baru (transmigrasi dan sebagainya).

1. Lahan Sawah Berpengairan (Irigasi).

Yaitu lahan sawah yang memperoleh pengairan dari sistem irigasi, baik yang bangunan penyadap dan jaringan-jaringannya diatur dan dikuasai dinas pengairan PU maupun dikelola sendiri oleh masyarakat.

Lahan sawah irigasi terdiri atas : Lahan sawah irigasi teknis.

Lahan sawah irigasi setengah teknis. Lahan sawah irigasi sederhana. Lahan sawah irigasi non PU

2. Lahan Sawah Tak Berpengairan (Non Irigasi) Yaitu lahan sawah yang tidak memperoleh pengairan dari sistem irigasi tetapi tergantung pada air alam seperti : air hujan, pasang surutnya air sungai/laut dan air rembesan. Lahan sawah non irigasi meliputi :

Lahan sawah tadah hujan. Lahan sawah pasang surut.

Lahan sawah lainnya (lebak, polder, rembesan, lahan rawa yang dapat ditanami padi dan lain-lain).

2. Lahan Bukan Sawah

2.1.7 Konversi Lahan Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis dan berperan penting dalam perekonomian nasional dan kelangsungan hidup masyarakat, terutama dalam sumbangannya terhadap PDB, penyediaan lapangan kerja dan penyediaan pangan dalam negeri. Kesadaran terhadap peran tersebut menyebabkan sebagian besar masyarakat masih tetap memelihara kegiatan pertanian mereka meskipun negara telah menjadi negara industri.

Tabel 2.1

Peraturan/perundangan terkait dengan alih-guna lahan pertanian

No. Peraturan /Perundangan

Garis besar isi, khususnya yang terkait dengan alih guna lahan pertanian

1. UU no. 24/1992 Penyusunan RTRW harus mempertimbangkan budidaya pangan/ SIT

2. Kepres No.

53/1989

Pembangunan kawasan industry, tidak boleh konversi SIT/ tanah pertanian subur

3. Kepres No.33/1990 Pelarangan pemberian izin perubahan fungsi lahan basah dan pengairan beririgasi bagi kawasan pembangunan kawasan industry

4. SE MNA/KPPN 410-1851/1994

Pencegahan penggunaan tanah sawah beririgasi teknis untuk penggunaannon pertanian melalui penyusunan RTR

5. SE MNA/KPPN 410-2261/1994

Izin lokasi tidak boleh mengkonversi sawah irigasi teknis (SIT)

6. SE/KBAPPENAS 5335/MK/9/1994

Pelarangn konversi lahan sawah irigasi teknis untuk non pertanian

7. SE MNA/KBPN 5335/MK/1994

Penyusunan RTRW Dati II melarang konversi lahan sawah irigasi teknis untuk non pertanian

8. SE MNA/KBPN 5417/MK/10/1994

Efisiensi pemanfaatan lahan bagi pembangunan perumahan

9. SE MENDAGRI 474/4263/SJ/1994

Mempertahankan sawah irigasi teknis untuk mendukung swasembada pangan

10. SE MNA/KBPN 460-1594/1996

Mencegah konversi dan irigasi teknis mnjadi tanah kering

Sumber : www.bappenas.go.id

Kondisi ini terus berjalan sampai dengan saat ini, di mana para pembuat kebijakan maupun perencana pembangunan cenderung lebih banyak mengadopsi teori-teori barat dengan berdasarkan pengalaman keberhasilan negara-negara Eropa dan Amerika. Hal ini berakibat sektor pertanian yang sebenarnya lebih cocok dengan iklim dan budaya masyarakat Indonesia (mayoritas tinggal di perdesaan) semakin terdesak, termasuk dalam penggunaan sumber daya lahannya. Kondisi ini dapat dilihat di dunia nyata bahwa makin pesatnya laju konversi lahan pertanian suburban dan produktif beralih fungsi ke penggunaan non pertanian seperti industri dan permukiman.

Proses terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian disebabkan oleh beberapa faktor. Kustiwan (1997) dalam Lestari (2009) menyatakan bahwa setidaknya ada tiga faktor penting yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan sawah yaitu:

1. Faktor Eksternal. Merupakan faktor yang disebabkan oleh adanya dinamika pertumbuhan perkotaan (fisik maupun spasial), demografi maupun ekonomi. 2. Faktor Internal. Faktor ini lebih melihat sisi yang disebabkan oleh kondisi

sosial-ekonomi rumah tangga pertanian pengguna lahan.

3. Faktor Kebijakan. Yaitu aspek regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan pertanian.

1. Kelangkaan sumberdaya lahan dan air 2. Dinamika pembangunan

3. Peningkatan jumlah penduduk

2.1.8 Harga Dasar Beras

Menurut Ratna Anindita (2008), harga produk dibidang pertanian berbeda dengan harga produk dibidang industri dimana harga produk dibidang industri relatif konstan atau lebih banyak ditentukan oleh perusahaan, sedangkan harga produk pertanian relatif berfluktuasi karena produk pertanian mempunyai beberapa sifat yaitu:

1. Keadaan biologi di lingkungan pertanian, seperti hama dan penyakit begitu juga iklim menyebabkan output pertanian bersifat musiman dan tidak kontinu.

2. Adanya time lags (waktu yang terlambat ketika keputusan dalam menggunakan input dan menjual output) dibidang industri waktu ini sangat dekat.

3. Keadaan pasar, khususnya struktur pasar dan berbagai anggapan tentang pasar pertanian yang menyebabkan semakin tidak menentunya harga dibidang pertanian.

2.1.9 Kebijakan Harga

Kebijakan harga dan non-harga untuk komoditas pangan telah lama dikenal dalam literatur ekonomi pertanian. Namun, kebijakan harga bagi kepentingan petani padi dan beras pertama sekali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1969. Sejak itu, kebijakan harga dan non-harga dilaksanakan secara bersamaan, sehingga Indonesia mampu meningkatkan produksi gabah yang tinggi. Kualitas gabah dan beras adalah salah satu kunci daya saing industri padi dan beras nasional. Oleh karena itu, kebijakan harga dan insentif pendukung lainnya perlu dirancang untuk saling memperkuat keterkaitan tersebut, sehingga mampu memperkuat industri primer (padi) dan industri sekunder (beras).

Pemerintah mendorong petani untuk meningkatkan produksi melalui program bimbingan massal (BIMAS) pada pertengahan 1960an.

gabah supaya tidak anjlok utamanya pada musim panen raya melalui intervensi peningkatan permintaan pembelian harga gabah.

Volume pembelian dan harga gabah pada kebijaka HPP telah ditentukan dengan kemampuan menajemen pemerintah (misalnya 2 juta ton beras dengan harga Rp 3550 per kg), sehingga diharapkan dengan jumlah pembelian sebesar itu, tekanan terhadap anjloknya harga gabah pada musim panen raya dapat dikurangi. Dengan demikian kebijakan HPP tidak menjamin bahwa harga gabah di pasar, utamanya pada panen raya, di atas HPP yang telah ditetapkan pemerintah.

2.1.10 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2

Ringkasan penelitian terdahulu

No. Nama penelitian Judul penelitian Hasil penelitian 1. Rofiah

(2011)

Analisisi Determinasi

Ketahanan Pangan di Kota

Padangsidimpuan

variabel Luas Panen dan Harga Dasar Beras mempunyai pengaruh yang positif terhadap Ketersediaan Beras yang mewakili Ketahanan Pangan di Kota Padangsidimpuan dan masing-masing signifikan pada tingkat kepercayaan 1% untuk Luas Panen dan 10% untuk vareabel Harga Dasar Beras, dan nilai R-Square sebesar 0,9170 2. Doni Silalahi,

Rachmad Sitepu, Gim Tarigan

Analisis Ketahanan Pangan Provinsi Sumaetera Utara

Bahwa variabel luas areal panen padi dan produktivitas lahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio ketersediaan beras, jumlah konsumsi beras berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan stok beras berpengauh positif namun tidak signifikan , dan harga beras berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap rasio ketersediaan beras di sumatera utara.

3. Denny Afrianto (2010)

Analisis Pengaruh Stok Beras, Luas Panen, Rata-Rata Produksi, Harga Beras, dan Jumlah Konsumsi Terhadap Ketahanan Panan Di Jawa Tengah

Bahwa variabel stok beras berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap rasio ketersediaan beras , luas panen rata-rata produksi berpengaruh posotif dan signifikan terhadap rasio ketersediaan beras,a harga beras berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap rasio ketersediaan beras, dan jumlah konsumsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap rasio ketersediaan beras.

2.2 Kerangka Konseptual

Beras sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, memegang peranan penting dalam menyokong terwujudnya ketahanan pangan nasional. Namun ketersediaan beras juga tergantung pada beberapa faktor, seperti luas areal panen padi, dan harga beras di tiap kabupaten/kota. Secara matematis kerangka pemikiran ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Y = f (LP , HDB ) Dimana :

Y = rasio ketersediaan beras LP = luas panen padi

HDB = harga dasar beras

Kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Ketersediaan beras ton Luas panen Ha

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang menjadi objek penelitian, dimana tingkat kebenarannya masih perlu dibuktikan atau diuji secara empiris.

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka hipotesis yang dapat dibuat penulis adalah:

1. Luas panen berpengaruh positif terhadap persediaan pangan beras,ceteris paribus.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1996, “Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk

melaksanakan pembangunan nasional”. Ketahanan pangan menurut Food and

Agriculture Organization (FAO), 2002 adalah kondisi tersedianya pangan yang

memenuhi kebutuhan setiap orang baik dalam jumlah maupun mutu pada setiap saat untuk hidup sehat, aktif dan produktif. Sedangkan menurut Gross (2000) dan Weingarter (2004) dalam Hanani (2012) ketahanan pangan terdiri dari empat subsistem atau aspek utama yaitu: ketersediaan (food availibility), akses pangan (food acces), penyerapan pangan (food utilization), stabilitas pangan (food stability), sedangkan status gizi (nutritional status) merupakan outcome ketahanan pangan. Dimana stabilitas pangan dalam suatu masyarakat akan terbentuk apabila ketiga aspek ketahanan pangan yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, dan penyerapan pangan mampu terwujud dan terintegrasi dengan baik.

Bagi Indonesia, Pangan diidentikkan dengan suatu jenis hasil tanaman yaitu beras, karena pangan jenis ini merupakan makanan yang dijadikan bahan makanan pokok utama. Beras dijadikan hampir seluruh penduduk indonesia sebagai pemenuhan kebutuhan kalori harian. Sehingga tidak salah jika penggunaan istilah pangan disini mengacu pada perberasan nasional.

dan tentu saja harus juga dibarengi oleh keterjangkauan daya beli oleh masyarakat. Pertimbangan tersebut semakin penting bagi kondisi bangsa ini mengingat jumlah penduduknya yang semakin besar dengan sebaran populasi yang meyebar dan cakupan geografis yang luas dan tersebar pula.

Dalam pemenuhan akan kebutuhan beras pemerintah selalu berusaha mengupayakan pengadaan dan produksi dalam negeri dan hal tersebut dapat sukses dilakukan oleh Indonesia pada dekade tahun 1980-an yang mengantarkan Indonesia Swasembada Pangan. Dengan Swasembada Pangan tersebut menyebabkan perekonomian yang stabil, ketersediaan lapangan pekerjaan khususnya dipedesaan, dan tentu terciptanya ketahanan pangan.

Namun kondisi tahun-tahun setelahnya, swasembada pangan telah mengalami perubahan. Produksi beras dalam negeri terus mengalami kemerosotan sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan pangan nasional dengan jumlah penduduk yang terus meningkat. Kondisi ini pun akhirnya memaksa kita untuk melakukan pemenuhan pangan nasional yang berasal dari pengadaan luar negeri atau sering diistilahkan sebagai impor beras. Kondisi ini diakibatkan oleh kebijakan pemerintah yang mulai mengenyampingkan sektor pertanian dan lebih terfokus pada pembangunan yang berbasis industri.

Permasalahan yang timbul dari impor beras adalah terdapatnya ketergantungan Indonesia terhadap beras dari negara lain. Karena bantuan pangan sering kali dijadikan sebagai alat penekanan politik dan ekonomi oleh negara pengekspor kepada negara-negara yang membutuhkan bantuan pangan.

Dalam Pasal 1 PP No.68 tahun 2002 menerangkan bahwa Ketahanan Pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin pada tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman merata, dan terjangkau. Ketahanan pangan berarti adanya kemampuan mengakses pangan secara cukup untuk mempertahankan kehidupan yang sehat. Lebih jauh lagi, dalam konteks sebuah Negara, kedaulatan pangan berarti terpenuhinya hak masyarakat untuk memiliki kemampuan guna memproduksi kebutuhan pokok pangan secara mandiri. Dari pengertian diatas dapat terlihat bahwa kemampuan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan merupakan hal yang amat penting disamping ketersediaan pangan itu sendiri.

Seiring dengan proses otonomi daerah yang diataur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, peranan daerah dalam meningkatkan ketahanan pangan di wilayahnya menjadi semakin meningkat. Searah dengan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat berperan aktif dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan di wilayah kerjanya ( Suryana,2004: 79).

sesuai dengan isi Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000. Sektor pertanian kota Tebing Tinggi mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang perekonomian dan kehidupan masyarakatnya harus dapat dikembangkan secara efisien, sehingga mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas produk-produk sektor pertanian.

Pengembangan sektor pertanian sangat diharapkan dalam menunjang sasaran pembangunan kota Tebing Tinggi. Pembangunan pertanian tanaman pangan yang dilakukan perlu memperhatikan antara jenis tanah, topografi, iklim, budaya serta faktor pendukung teknis lainnya, terutama kesesuaian antara kemampuan, kemauan dan keinginan penduduk dengan peluang pengembangan pertanian tanaman pangan dan dorongan serta kebijaksanaan dari pemerintah untuk memacu pertumbuhan sub sektor tanaman pangan.

Harga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketersediaan pangan beras, harga yang relatif stabil dan wajar akan lebih memberikan kepastian penghasilan dan insentif berproduksi kapada petani dan sekaligus menjaga kelangsungan daya beli konsumen. Dalam era perdagangan bebas dan reformasi pemerintah saat ini, fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga Negara seperti Departemen Keuangan (DEPKEU ), Bank Indonesia (BI), Bank Rakyat Indonesia ( BRI ), Badan Urusan Logistik ( BULOG ), termasuk kebijakan subsidi yang dahulu sangat berperan dalam menunjang stabilitas sistem perberasan, telah mengalami deregulasi mengikuti azas mekanisme pasar bebas.

Alih fungsi lahan serta berkurangnya unsur hara pada tanah menjadi masalah yang paling utama yang sedang dihadapi oleh lahan pertanian Indonesia. Penguatan ketahanan pangan diperlukan dalam rangka menyediakan sumberdaya manusia sehat dan berkualitas untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing nasional. Penguatan ketahanan pangan juga meningkatkan keamanan nasional. Tersedianya akses terhadap pangan yang cukup bagi semua dapat mencegah terjadinya permasalahan-permasalahan kerawanan sosial di masyarakat yang dipicu oleh situasi kerawanan pangan. Berdasarkan uraian di atas bahwa betapa pentingnya pangan bagi baik individu maupun suatu Negara, penulis ingin menganalisa lebih lanjut mengenai ketersediaan pangan beras di kota Tebing Tinggi, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Analisis Determinan Ketahanan

Pangan Di Kota Tebing Tinggi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh luas panen terhadap ketersediaan pangan beras di Kota Tebing Tinggi?

1.3 Tujuan penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah diuraikan di atas maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh luas panen terhadap ketahanan pangan di kota Tebing Tinggi.

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh harga dasar beras terhadap ketahanan pangan di kota Tebing Tinggi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Memberi masukan bagi pengambilan keputusan dalam ketersediaan beras di Kota Tebing Tinggi.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa/i Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, khususnya mahasiawa/i Departemen Ekonomi Pembangunan.

ABSTRACT

Food security is a condition where humen can full fill their food needing. Therefore this study aimed to analyze determinant Tebing Tinggi Food Security in the City for three years 2012-2014 that were examined based on monthly data.

The independent variables used in this study is Harvested and Price of Rice. The method used in the analysis of Food Security in the City Tebing Tinggi is Ordinary Least Square method (OLS) using analytical tools to process data by using Eviews 7.0.

The estimation results indicate that, Harvested Area variabel have positive and significant impact on the ratio of availability of rice on the confidence level 1 % and floor prices rice has a negative impact and no significant effect on the ratio of availability of rice on the confidence level