i

PROFIL GAS DARAH PADA RESUSITASI CAIRAN

ANAK BABI (

Sus scrofa)

YANG DIINDUKSI SEPSIS

FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2015

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Profil Gas Darah pada Resusitasi Cairan Anak Babi (Sus scrofa) yang Diinduksi Sepsis adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, September 2015

Ega Iftahul Rizki

ABSTRAK

EGA IFTAHUL RIZKI. Profil Gas Darah pada Resusitasi Cairan Anak Babi

(Sus scrofa) yang Diinduksi Sepsis. Dibimbing oleh GUNANTI dan RIKI

SISWANDI.

Sepsis merupakan respon sistemik yang disebabkan oleh adanya infeksi. Mortalitas sepsis mencapai 30% meskipun telah dilakukan perawatan intensif. Renjatan sepsis adalah sepsis yang disertai dengan gangguan pada organ kardiovaskular dan respirasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi beberapa parameter dari gas darah setelah induksi sepsis dan resusitasi cairan. Sebanyak 10 ekor anak babi dengan berat badan 10-13 kg dan umur 2-3 bulan dibagi menjadi dua kelompok perlakuan. Kelompok yang pertama diresusitasikan dengan cairan Modified Fluid Gelatin 4% yang termasuk ke dalam golongan cairan koloid (A), sedangkan kelompok yang kedua diresusitasikan dengan cairan ringer asetat malat yang termasuk ke dalam golongan cairan kristaloid (B). Sebanyak 50 ug/kg berat badan lipopolisakarida E. coli diberikan untuk menginduksi terjadinya sepsis dengan rute intravena. Induksi sepsis menyebabkan penurunan pH dan PaO2, serta peningkatan PaCO2 dan laktat secara nyata (p<0.05). Renjatan sepsis mengakibatkan terjadinya asidosis respiratorik. Resusitasi cairan dilakukan setelah renjatan sepsis. Kedua jenis cairan yang diresusitasikan tidak dapat memperbaiki kondisi asidosis respiratorik yang ditimbulkan oleh gangguan pada analisa gas darah. Resusitasi dengan cairan koloid dapat mengembalikan nilai PaCO2 dan SO2 mendekati normal, oleh karena itu resusitasi dengan cairan koloid dapat meminimalisir kerusakan yang terjadi akibat renjatan sepsis.

(Sus scrofa) which Induced Sepsis. Supervised by GUNANTI and RIKI SISWANDI

Sepsis is systemic response caused by an infection. Sepsis mortality reaches 30% although having done intensive treatment. Septic shock is sepsis with cardiovascular and respiratory dysfunction. This study was conducted to evaluate blood gas parameters after septic induction and after fluid resuscitation. Ten piglets with a body weight of 8 to 13 kg and aged 2 to 3 months were randomly subjected into two groups. The first group was resuscitated with Modified Fluid Gelatin 4% from the Colloidal group (A Group), while the second group was resuscitated with ringer asetat malat from the Crystalloidal group (B Group). 50 ug/kg body weight lipopolysaccharide of E. coli was given to induced sepsis with intravenous route. Septic induction caused significantly decreased of pH and PaO2, and increased of PaCO2 and lactate (p<0.05). Septic shock resulted in acidosis respiratory. Resuscitation were initiated after septic shock. Both of fluid resuscitation were unable to alleviate the acidosis inflicted by disruption of blood gas analyses. Colloid resuscitation can restore the value of PaCO2 and SO2 closer to the normal value, therefore colloid resuscitation seen minimalize septic shock injury .

iii

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran Hewan

pada

Fakultas Kedokteran Hewan

FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2015

PROFIL GAS DARAH PADA RESUSITASI CAIRAN

ANAK BABI (

Sus scrofa)

YANG DIINDUKSI SEPSIS

PRAKATA

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Profil Gas Darah pada Resusitasi Cairan Anak Babi (Sus scrofa) yang Diinduksi Sepsis”. Perlakuan penelitian dilaksanakan pada bulan Juni hingga bulan Juli 2014. Penelitian ini merupakan penelitian payung untuk pembuatan disertasi oleh dr. Rismala Dewi, SpA (K) yang dipromotori oleh Dr Drh Gunanti, MS.

Saya mengucapkan terima kasih kepada Dr Drh Gunanti, MS dan Drh Riki Siswandi, MSi selaku dosen pembimbing yang telah mendukung dan membimbing saya dalam melakukan penelitian dan penyelesaian skripsi. Terima kasih kepada dr Rismala Dewi, SpA (K) selaku peneliti yang telah banyak membantu dan memberi dukungan selama penelitian berlangsung. Ucapan terima kasih yang tiada hentinya juga saya ucapkan untuk ayahanda Erman Triswen dan ibunda Tetia Murni serta saudara saya Hanif, Latif, dan Fatma Wila yang tidak pernah lelah memanjatkan do’a, memberi dukungan, dan kasih sayang. Terima kasih kepada sahabat-sahabat tercinta Yogi, Reni, Vira, Agnestika, Minny, Mutia, Anna, Suci, Mangga, Naim, Mimi, Resti, Yurike, Putri, Citra, Dea, Asoka, Lusi, Pina, dan Fani yang selalu memberikan semangat dan khususnya kelompok penelitian Abhi, Rina, Wila, Cerel, Bagus, Ago, dan Cindi. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih bagi keluarga Ganglion telah menjadi bagian dari hidup saya. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua.

Bogor, September 2015

Ega Iftahul Rizki

vii

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR vii

DAFTAR TABEL vii

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 2 Tujuan Penelitian 2 Manfaat Penelitian 2 TINJAUAN PUSTAKA 3 Sepsis 3 Analisa Gas Darah 4

Kristaloid 4

Koloid 5

Lipopolisakarida 5

Hewan Model Babi (Sus scrofa) 6

METODE PENELITIAN 7

Waktu dan Tempat Penelitian 7

Alat dan Bahan Penelitian 7

Tahap Persiapan 8 Adaptasi Hewan 8

Tahap Perlakuan 8

Prosedur Pemeriksaan Gas Darah 9

Analisis Data 9

HASIL DAN PEMBAHASAN 10

Tingkat Keasaman (pH) Darah Arteri 10

Tekanan Oksigen (PaO2) Darah Arteri 10

Tekanan Karbondioksida (PaCO2) Darah Arteri 11

Base excess extra celuller fluid (BE ecf) Darah Arteri 11

Konsentrasi Bikarbonat (HCO3-) Darah Arteri 12

Total Karbondioksida (TCO2) Darah Arteri 13

Laktat Darah Arteri 14

Pembahasan Umum 15

SIMPULAN DAN SARAN 17

Simpulan 17

Saran 17

DAFTAR PUSTAKA 17

RIWAYAT HIDUP 20

DAFTAR GAMBAR

1 Anak babi (Sus scrofa) 6

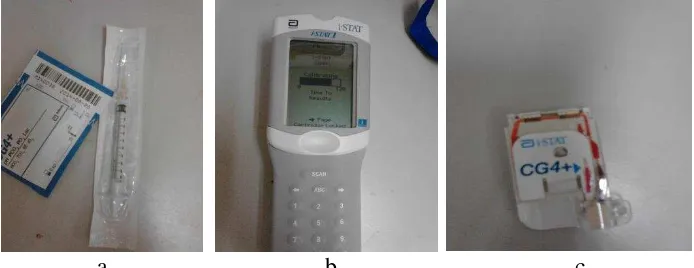

2 Alat-alat pemeriksaan gas darah 7

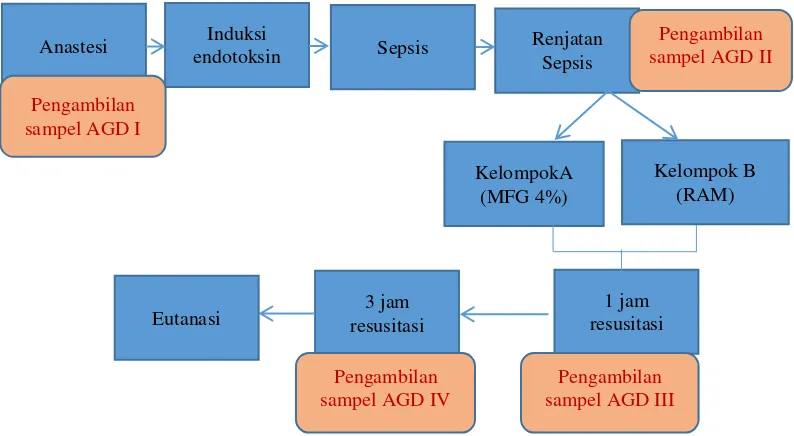

3 Alur penelitian dan pengambilan sampel gas darah 9

4 Reaksi aksi massa karbondioksida dan ion hidrogen 15

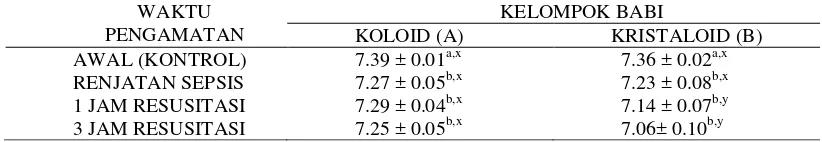

DAFTAR TABEL 1 Rata-rata tingkat keasaman (pH) darah arteri 10

2 Rata-rata tekanan oksigen (PaO2) darah arteri (mmHg) 11

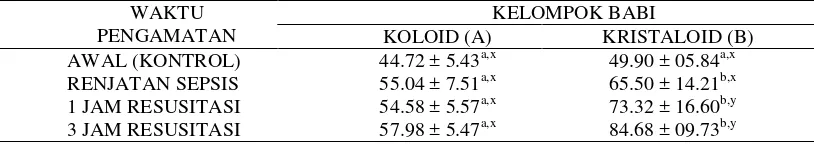

3 Rata-rata tekanan karbondioksida (PaCO2) darah arteri (mmHg) 11

4 Rata-rata base excess extra celuller fluid (BE ecf) darah arteri (mmol/L) 12

5 Rata-rata konsentrasi bikarbonat (HCO3-) darah arteri (mmol/L) 13

6 Rata-rata total karbondioksida (TCO2) darah arteri (mmol/L) 13

7 Rata-rata saturasi oksigen (SO2) darah arteri (%) 14

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sepsis merupakan masalah kesehatan dunia karena patogenesanya yang sangat komplek, pengobatannya yang sulit, serta angka mortalitas yang tinggi meskipun selalu terjadi perkembangan antibiotik yang baru. Sepsis terjadi di beberapa negara dengan angka kejadian yang tinggi dan kejadiannya masih terus meningkat. Angka kejadian dan kematian karena sepsis pada usia anak-anak lebih tinggi dibanding usia dewasa, sedangkan pada bayi prematur angka kematian karena sepsis bahkan dapat mencapai lebih dari 50% (Rikki 2011). Sepsis adalah suatu kondisi kerusakan sistem imun akibat infeksi. Angka mortalitas sepsis mencapai 30% meskipun selalu terjadi perkembangan antibiotik dan terapi perawatan intensif.

Gangguan sirkulasi menyebabkan transport oksigen tidak mencukupi menuju sel dan jaringan sehingga dapat menyebabkan terjadinya keadaan

hipoksia. Renjatan sepsis yang dapat menyebabkan terganggunya tekanan

sirkulasi dapat diperbaiki dengan resusitasi cairan agar sirkulasi darah kembali lancar (Widjaja 2011). Jenis cairan yang sering digunakan untuk terapi renjatan sepsis adalah cairan kristaloid dan koloid. Perlu diketahui pemilihan cairan yang sesuai untuk gangguan yang terjadi akibat renjatan sepsis dan sampai saat ini masih menjadi kontroversi mengenai pemilihan cairan kristaloid atau koloid sebagai cairan resusitasi yang ideal (Lv et al. 2005).

Gangguan oksigenasi yang terjadi akibat renjatan sepsis berdampak pada terjadinya gangguan keseimbangan asam basa. Problem asam basa atau oksigenasi dapat diketahui dengan melakukan pemeriksaan gas darah arteri yang dikenal dengan analisa gas darah. Pemeriksaan gas darah dilakukan sebagai monitoring penunjang yang bertujuan memantau sistem respirasi pasien meliputi pertukaran gas udara dari paru serta pertukaran gas antara darah dan jaringan. Gangguan asam basa yang dapat terjadi yaitu gangguan respirasi dan gangguan metabolisme. Gangguan respirasi dapat berupa asidosis respiratorik yang ditunjukkan dengan terjadinya penurunan pH yang diikuti peningkatan PaCO2, sedangkan alkalosis respiratorik terjadinya peningkatan pH yang diikuti penurunan PaCO2.

Perumusan Masalah

Atas dasar hal tersebut, dapat dirumuskan masalah penelitian yang disusun dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah gambaran parameter gas darah pada saat renjatan sepsis, satu jam, dan tiga jam resusitasi cairan koloid (Modified Fluid Gelatin 4%) dan kristaloid (ringer asetat malat)?

2. Apakah terdapat perbedaan gas darah setelah resusitasi cairan pada kelompok hewan dengan menggunakan cairan koloid (Modified Fluid

Gelatin 4%) dengan kelompok hewan dengan menggunakan cairan

kristaloid (ringer asetat malat)?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa gas darah anak babi (Sus scrofa) pada saat renjatan sepsis, satu jam, dan tiga jam resusitasi cairan pada kelompok hewan menggunakan cairan koloid (Modified Fluid Gelatin4%) dengan kelompok hewan dengan menggunakan cairan kristaloid (ringer asetat malat).

Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan mampu mengetahui pengaruh cairan koloid (Modified

Fluid Gelatin 4%) dan kristaloid (ringer asetat malat) pada kejadian sepsis dengan

3

TINJAUAN PUSTAKA

Sepsis

Sepsis merupakan respon sistemik terhadap infeksi yaitu dengan adanya

Systemic Inflammatory Response Syndrome (SIRS) ditambah dengan infeksi yang

dibuktikan secara klinis. Penyebab respon sistemik dihipotesiskan sebagai infeksi lokal yang tidak terkontrol, sehingga menyebabkan endotoksin atau eksotoksin menstimulasi reaksi inflamasi di dalam pembuluh darah dan organ lain. Kriteria SRIS antara lain suhu tubuh lebih dari 38 °C atau kurang dari 36 °C, denyut jantung lebih dari 90 kali per menit, laju respirasi lebih dari 20 kali per menit atau PaCO2 kecil dari 32 mmHg, hitung leukosit lebih dari 12 000 per mm³ atau terdapat lebih dari 10% sel leukosit yang belum matang. Pasien yang memiliki dua atau lebih dari kriteria tersebut dinyatakan mengalami SIRS (Nur 2009).

Manifestasi klinis sepsis pada fase awal dapat memperlihatkan gejala seperti demam atau hipotermia, takikardia, takipnea, dan leukositosis atau leukopenia (Shanley et al. 2006). Infeksi dengan adanya bukti kegagalan organ akibat

hipoperfusi disebut sepsis berat (Nur 2009). Renjatan sepsis adalah sepsis yang

disertai disfungsi organ kardiovaskular (Goldstein 2005). Renjatan sepsis diawali dengan adanya infeksi, kemudian diikuti kejadian SIRS, sepsis, sepsis berat, dan tahapan terakhir adalah renjatan sepsis itu sendiri (Tsiotou et al. 2005).

Pada renjatan sepsis dapat ditemukan gejala klinis gangguan sirkulasi seperti penurunan kesadaran, penurunan tekanan darah, akral dingin, sianosis, perabaan nadi yang lemah, dan peningkatan waktu pengisian kapiler. Selain itu dijumpai pula gangguan respirasi seperti takipnea, asidosis metabolik, serta edema paru. Manifestasi perdarahan dapat ditemukan juga pada kulit berupa ptekie, ekimosis, dan purpura (Carcillo et al. 2002). Spektrum sepsis bervariasi dari invasi mikroba ke aliran darah dengan tanda awal gangguan sirkulasi (takikardia, takipneu, vasodilatasi perifer, demam atau hipotermi) hingga kolaps sirkulasi, kegagalan sistem multiorgan bahkan kematian.

Sepsis dan renjatan sepsis terjadi akibat tidak terkontrolnya inflamasi dan kegagalan sistem imun. Sel T helper teraktivasi mengekresi mediator yang memiliki salah satu dari dua profil yang berbeda, yakni proinflamasi sel T-helper

tipe 1 (Th1) atau anti-inflamasi sel T-helper tipe 2 (Th2). Terdapat interaksi yang kompleks antara sejumlah mediator proinflamasi dan anti-inflamasi pada sepsis dan renjatan sepsis. Keseimbangan antara kedua jenis mediator dapat membantu perbaikan dan pemulihan jaringan dan angka kematian akan tinggi bila kadar keduanya tinggi. Prognosis penderita dipengaruhi oleh beratnya infeksi, status kesehatan sebelumnya, dan respon host (Oematan et al. 2009).

Bakteri penyebab sepsis mengeluarkan toksin, baik endotoksin maupun eksotoksin. Endotoksin merupakan komponen lipopolisakarida (LPS) yang terletak pada lapisan terluar. Lapisan luar bakteri Gram negatif tersusun atas lipid

bilayer, yaitu membran sitoplasmik dalam dan luar yang dipisahkan oleh

mikrovaskular serta pelepasan mediator inflamasi oleh sel endotel (Tsiotou et al.

2005). Disfungsi endotel menyeluruh mempunyai peran penting dalam patogenesis renjatan sepsis, dengan akibat terjadinya peningkatan permeabilitas sehingga timbul edema dan kehilangan cairan yang cukup banyak ke jaringan interstisial (Cohen 2002).

.

Analisa Gas Darah

Salah satu tindakan pemeriksaan laboratorium yang ditujukan ketika dibutuhkan informasi yang berhubungan dengan keseimbangan asam basa pasien adalah analisa gas darah. Hal ini penting untuk mengetahui keseimbangan asam basa tubuh yang dikontrol melalui tiga mekanisme yaitu sistem buffer, sistem respiratori, dan sistem renal (Wilson 1999). Tujuan analisis gas darah diantaranya mengetahui keseimbangan asam dan basa dalam tubuh, mengevaluasi ventilasi melalui pengukuran pH, mengetahui jumlah oksigen yang diedarkan oleh paru-paru melalui darah yang ditunjukkan oleh tekanan oksigen arteri (PaO2), mengetahui kapasitas paru-paru dalam mengeliminasikan karbon dioksida yang ditunjukkan oleh tekanan karbondioksida arteri (PaCO2), menganalisa isi oksigen dan pemenuhannya, mengetahui jumlah total karbondioksida di dalam tubuh yang ditunjukkan oleh TCO2, serta untuk mengetahui jumlah bikarbonat (McCann 2004)

Kristaloid

Larutan kristaloid adalah larutan yang dapat menembus membran sel dengan mudah. Larutan ini mengandung elektrolit dalam berbagai macam komposisi. Kandungan utamanya adalah natrium. Larutan kristaloid yang dimasukkan ke dalam tubuh, lebih dari 75% dari larutan tersebut akan meninggalkan ruang intravaskular dalam waktu 30 menit setelah pemberian (Nyoman 2010).

Cairan kristaloid ini mempunyai keuntungan dan kerugian. Keuntungan kristaloid adalah mudah didapat dan harganya yang murah. Kerugian kristaloid adalah apabila diberikan pada intravaskular, sebagian besar cairan akan berpindah ke intersisial sehingga memudahkan terjadinya edema intersisial dan salah satu yang sering terjadi adalah edema paru. Dengan demikian terlihat bahwa adanya edema interstisial (dalam hal ini edema paru) belum tentu menggambarkan bahwa cairan intravaskular sudah cukup (Shih et al. 2008)

5

Mg2+, dan Ca2+, sedangkan komposisi anionnya terdiri dari Cl-, asetat, dan malat, berbeda dengan ringer laktat yang komposisi anionnya terdiri dari Cl- dan laktat.

Indikasi penggunaan ringer asetat malat diantaranya penggantian kehilangan cairan ekstraseluler, dehidrasi isotonis, penggantian volume intravasal sementara, pemeliharaan perioperatif homeostasis cairan, dan pengisi cairan interstisial. Kompoisi/kandungan cairan elektrolit ringer asetat malat antara lain Na+ 140 mmol/l, K+ 4 mmol/l, Ca2+ 2.5 mmol/l, Mg2+ 1 mmol/l, Cl– 127 mmol/l, asetat 24 mmol/l, malat 5 mmol/l, osmolaritas 304 mosmol/l, BE potensial 0 mmol/l, konsumsi O2 1.4 lO2/l solution (Braun 2005b).

Koloid

Larutan koloid adalah larutan yang memiliki osmolalitas lebih tinggi dari cairan ekstraseluler. Larutan koloid tidak dapat menembus dinding pembuluh darah dan menjaga tekanan osmotik cairan darah. Pemberian cairan koloid bersamaan dengan cairan kristaloid pada waktu resustensi atau maintenance akan memulihkan dan mempertahankan tekanan intravaskular. Jenis koloid yang dipakai dalam penelitian ini adalah Modified Fluid Gelatin 4% (MFG 4%). Gelatin mempunyai 3 rantai peptida dengan berat molekul 100 000 sampai dengan 120 000. Setelah pemberian intravaskular gelatin mengalami degradasi menjadi asam amino yang dapat dipertahankan volumenya sampai dua jam dan dapat bertahan sampai tujuh hari. Efek samping yang kurang disukai adalah reaksi alergi meskipun efek terhadap koagulasi lebih ringan dibandingkan koloid lain (Rivers

et al. 2001).

Gelofusine® adalah MFG 4% yang merupakan cairan yang sesuai dengan darah. Indikasi dari Gelofusine® antara lain pengobatan dan pencegahan untuk

shock dan hypovolaemia serta pencegahan terhadap hypotension selama anastesi

spinal dan epidural, sedangkan kontraindikasi dari pemakaian Gelofusine® yaitu pada pasien dengan hypovolaemia, hipersensitivitas terhadap komposisi yang terdapat di dalam cairan Gelofusine®, hyperhidration, gangguan jantung, dan gangguan pembekuan darah. Komposisi/kandungan konsentrasi elektrolit dari cairan Gelofusine® antara lain sodium 154 mmol/l, klorid 120 mmol/l, osmolaritas 274 mosmol/l serta pH 7.4 ± 0.3 (Braun 2005a).

Lipopolisakarida

itu sistem komplemen yang sudah aktif dapat secara langsung menimbulkan peningkatan efek kemotaksis. LPS dapat mengaktifkan sitokin, kemudian sitokin akan merangsang netrofil sehingga dapat mengakibatkan vasodilatasi pembuluh darah. Sitokin dapat secara langsung menimbulkan demam dan perubahan-perubahan metabolik (Japardi 2002).

Hewan Model Babi (Sus scrofa)

Hewan babi sering dijadikan sebagai hewan model untuk penelitian yang berhubungan dengan manusia karena hewan babi tersebut memiliki karakteristik anatomi dan fisiologi yang mirip dengan manusia. Beberapa kemiripan tersebut diantaranya kesamaan genom dan anatomi paru. Paru babi terdiri dari dua lobus di bagian kiri dan empat lobus di bagian kanan. Sistem repsoduksi hewan babi yang diketahui diantaranya dewasa kelamin pada usia 6-8 bulan, siklus estrus 21 hari, lama kebuntingan 114 hari, dan memiliki rata-rata jumlah anak 8-12 ekor pada setiap periode kebuntingan. Pada pemeriksaan fisik hewan babi diperoleh frekuensi napas rata-rata 32-58 kali per menit, frekuensi jantung 55-90 kali per menit, dan suhu rektal rata-rata 39.2 °C (Rogers et al. 2008). Menurut Holder dan Ensminger (2006) hewan model babi memiliki tingkatan klasifikasi sebagai berikut:

Dunia : Animalia

Filum : Chordata

Kelas : Mamalia

Bangsa : Cetartiodactyla

Famili : Suidae

Genus : Sus

Spesies : Sus scrofa

Subspesies : Domestik

Model hewan (anak babi) yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Gambar 1. Menurut Hendrickson (2007) konsentrasi elektrolit plasma pada babi antara lain sodium 135-150 mEq/l, potasium 4.4-6.7 mEq/l, klorid 94-106 mEq/l sedangkan menurut Hannon et a. (1989) konsentrasi sodium di dalam darah arteri adalah 129-143 mEq/l, potasium 3.9-4.1 mEq/l, magnesium 1.2-1.9 mEq/l, kalsium 4.5-5.6 mEq/l, klorid 93-126 mEq/l, dan fospat 3.1-5.1 mEq/l.

7

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

Perlakuan pada penelitian berlangsung dari tanggal 6 Juni sampai dengan tanggal 11 Juli 2014. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Bedah Divisi Bedah dan Radiologi, Departemen Klinik, Reproduksi, dan Patologi. Pemeliharaan hewan dilakukan di kandang ruminansia kecil Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor, dan Rumah Sakit Hewan Institut Pertanian Bogor.

Alat dan Bahan Penelitian

Pemeriksaan gas darah dilakukan dengan pengambilan darah arteri menggunakan syringe 1 ml (Gambar 2a) yang disambungkan dengan three way

stop cock yang menempel pada kateter pembuluh arteri femoralis. Alat yang

digunakan adalah alat portable dengan stick (i-STAT, Heksa, Abbott) yang disajikan pada Gambar 2b, sedangkan tipe catridge yang digunakan adalah CG4+ (Gambar 2c). Selama perlakuan digunakan seperangkat alat bedah minor,

laryngoscope, endotracheal tube, infus set, anastesi syringe pump, three way stop

cock, kateter vena sentral (Certofix®, BBRAUN), kateter intravena, jarum bulat tumpul, benang jahit silk dan polypropilen. Pengambilan data suhu tubuh dilakukan dengan menggunakan termometer digital dan pengukuran pulsus jantung dengan pulse oxymetry magnetek 1300 yang dipasang pada ekor hewan model. Alat monitoring hemodinamik set (PiCCO2, PULSION) untuk pengambilan data fisiologi tubuh pasien secara real time.

Resusitasi cairan menggunakan cairan koloid MFG 4% (Gelofusine®, BBRAUN) dan cairan kristaloid ringer asetat malat (Ringerfundin®, BBRAUN). Anastesi dilakukan dengan menggunakan pompa anastesi mekanik dan obat bius yang terdiri dari ketamin 10% (Ketamil®, Ilium) dan xylazine 2% (Ilium xylazil-100®, Ilium) via intramuskular untuk induksi anastesi, ketamin 10% via intravena untuk maintenance anastesi, isoflurane (Aerrane®, Baxter), atropin Sulfat 0.25 mg/ml (Atropine, Ethica), lipopolisakarida Escherichia coli sebagai agen penyebab sepsis, dan kalium klorida (KCL 7.46®, Otsuka) untuk eutanasi.

a b c

Tahap Persiapan

Hewan babi yang digunakan pada penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok, masing-masing kelompok terdiri atas 5 ekor babi untuk perlakuan dengan pemberian cairan koloid (MFG 4%) pada kelompok A dan 5 ekor babi untuk perlakuan dengan pemberian cairan kristaloid (RAM) pada kelompok B. Jenis kelamin babi yang dipakai pada penelitian ini adalah jantan atau betina berumur 2-3 bulan dengan berat badan 8-13 kg. Hewan babi (Sus scrofa) sudah dinyatakan sehat oleh dokter hewan dengan pemeriksaan kimiawi darah, roentgen

thorax, pemeriksaan telur cacing, dan pemeriksaan fisik. Penelitian ini dilakukan dengan persetujuan Etik dari Komisi Etik Hewan FKH IPB No. FRM/FKH/000-78.

Adaptasi Hewan

Adaptasi hewan babi dilakukan dalam lingkungan dan pakan baru untuk membiasakan babi dan mengurangi tingkat stres pada babi selama tujuh hari sebelum dilakukan operasi. Hewan diberi pakan konsentrat dan rumput pada pagi dan sore hari serta minum yang diberikan secara ad libitum. Kandang hewan dibersihkan pada pagi dan sore hari dan didesinfektan tiga hari sekali. Selama tujuh hari sebelum operasi hewan model juga diberikan antibiotik enrofloxacin (Roxine®, SANBE) dengan dosis 6-11 mg/kg berat badan melalui intramuskular dan pemberian obat cacing oxfendazole (Vermo-O®, SANBE) 5 mg/kg berat badan secara peroral. Tiga hari sebelum dilakukan operasi dilakukan pemeriksaan

roentgen thorax dorsoventral dan lateral.

Tahap Perlakuan

Tahap perlakuan dimulai dengan pembiusan babi menggunakan kombinasi ketamine dengan xylazine dengan rute pemberian intramuskular. Setelah babi terbius, babi dimasukkan ke dalam kamar operasi dan dilakukan pemasangan

probe saturasi oksigen, danjalur perifer intravena di kuping. Setelah itu dilakukan

pemasangan endotracheal tube dengan bantuan laryngoscope untuk mempermudah babi bernapas saat teranastesi. Tahap selanjutnya dilakukan pemasangan kateter melalui vena cava cranialis dan arteri femoralis yang terhubung dengan PiCCO2. Setelah semua alat terpasang dilakukan pengambilan sampel Analisis Gas darah (AGD) untuk tahap awal (kontrol) melalui arteri femoralis, kemudian diinduksikan lipopolisakarida E. coli sebanyak 50 ug/kg BB melalui rute intravena.

9

perlakuan, kemudian diberi cairan kristaloid (RAM) dan koloid (MFG 4%) sebanyak 20 ml/kg BB. Saat satu jam dan tiga jam resusitasi cairan kembali dilakukan pengambilan sampel untuk AGD melalui arteri femoralis, sehingga total sampel yang diperoleh terdiri dari empat tahap. Setelah semua sampel diperoleh dan untuk menghindari kesakitan serta sepsis yang lebih parah pada hewan coba babi, maka dilakukan eutanasi menggunakan kalium klorida sebanyak 20 ml dengan babi tetap dalam keadaan teranastesi.

Prosedur Pemeriksaan Gas Darah

Pemeriksaan AGD dilakukan dengan pengambilan darah arteri menggunakan syringe 1 ml, disambungkan ke three way stop cock yang menempel pada kateter pembuluh arteri femoralis dan menggunakan alat portable

(i-STAT)dengan catridge. Tipe catridge yang digunakan adalah CG4+. Catridge

yang sudah berisi sampel darah disambungkan ke portable stick (i-STAT) dan segera diproses oleh alat tersebut, kemudian akan muncul hasil dari parameter gas darah berupa pH (tingkat keasaman darah), PaCO2 (tekanan karbondioksida), PaO2 (tekanan oksigen), HCO3- (bikarbonat), BE ecf (base excess extra celuller

fluid), saturasi, laktat, TCO2(total karbondioksida) dan lain-lain. Semua data yang

dibutuhkan dicatat sesuai parameter dan waktunya. Ilustrasi alur penelitian dan pengambilan sampel AGD disajikan pada Gambar 3.

Gambar 3 Alur penelitian dan pengambilan sampel gas darah

Analisis Data

Data yang diperoleh dinyatakan dalam rataan dan simpangan baku. Data diolah menggunakan IBM SPSS 20 dan Microsoft Excel 2010. Perbedaan tahap pengambilan sampel dan antar kelompok dianalisis menggunakan analisis ragam

(Analysis of Variant/ANOVA), kemudian dilanjutkan dengan Duncan pada selang

kepercayaan 95% dan 99%.

Anastesi Induksi

endotoksin Sepsis Renjatan Sepsis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Keasaman (pH) Darah Arteri

Nilai tingkat keasaman (pH) darah arteri babi pada awal perlakuan berada dalam rentangan normal, dimana menurut Cheung dan Barrington (2001) nilai normal pH babi adalah 7.35-7.45 dan menurut Swindle (2007) pH normal pada babi adalah 7.38-7.42. Terjadi penurunan pH yang bermakna pada kedua kelompok babi saat renjatan sepsis. Kedua kelompok babi tidak menunjukkan perubahan pH yang bermakna saat satu jam maupun tiga jam resusitasi cairan, namun perbedaan yang bermakna terlihat antar kelompok perlakuan pemberian cairan MFG 4% dengan kelompok perlakuan pemberian cairan RAM. Hasil pengamatan rata-rata tingkat keasaman (pH) darah arteri ditunjukkan pada tabel 1.

Tabel 1 Rata-rata tingkat keasaman (pH) darah arteri

Keterangan: Huruf superscript (a,b) yang berbeda pada kolom yang sama menyatakan adanya perbedaan nyata (p<0.01) antar tahap pengambilan sampel darah. Huruf superscript (x,y) yang berbeda pada baris yang sama menyatakan adanya perbedaan nyata (p<0.01) antar kelompok perlakuan

Tekanan Oksigen (PaO2) Darah Arteri

Tekanan oksigen kedua kelompok babi pada awal perlakuan berada dalam rentangan normal (Tabel 2). Menurut Merkus et al. (2007), nilai PaO2 normal pada babi adalah 97±2 mmHg, sedangkan Swindle (2007) menyatakan nilai PaO2 normal pada babi adalah 100 mmHg. Kedua kelompok babi menunjukkan penurunan PaO2 secara nyata pada tahap renjatan. Setelah satu jam maupun tiga jam resusitasi cairan, tekanan oksigen yang diperoleh pada kelompok babi A tidak berbeda nyata dan tidak menunjukkan adanya perbaikan. Berbeda dengan kelompok babi B, dimana terjadi perbedaan tekanan oksigen yang bermakna pada setiap tahap pengambilan sampel. Rata-rata tekanan oksigen darah arteri babi dapat dilihat pada tabel 2.

WAKTU PENGAMATAN

KELOMPOK BABI

KOLOID (A) KRISTALOID (B)

AWAL (KONTROL) 7.39 ± 0.01a,x 7.36 ± 0.02a,x

RENJATAN SEPSIS 7.27 ± 0.05b,x 7.23 ± 0.08b,x

1 JAM RESUSITASI 7.29 ± 0.04b,x 7.14 ± 0.07b,y

11

Tabel 2 Rata-rata tekanan oksigen (PaO2) darah arteri (mmHg)

WAKTU PENGAMATAN

KELOMPOK BABI

KOLOID (A) KRISTALOID (B)

AWAL (KONTROL) 99.00 ± 02.12a,x 95.60 ± 04.93a,x

RENJATAN SEPSIS 80.60 ± 19.34b,x 80.00 ± 14.12b,x

1 JAM RESUSITASI 69.40 ± 06.07b,x 61.80 ± 10.80c,x

3 JAM RESUSITASI 58.40 ± 03.97b,x 46.40 ± 14.91d,x

Keterangan: Huruf superscript (a,b,c,d) yang berbeda pada kolom yang sama menyatakan adanya perbedaan nyata (p<0.05) antar tahap pengambilan sampel darah. Huruf superscript (x) yang sama pada baris yang sama menyatakan tidak adanya perbedaan nyata (p<0.05) antar kelompok perlakuan.

Tekanan Karbondioksida (PaCO2) Darah Arteri

Tekanan karbondioksida (PaCO2) normal pada darah arteri babi menurut Swindle (2007) adalah 40 mmHg, dan menurut Merkus et al. (2007 ) 44±1 mmHg. Tidak terdapat perbedaan yang nyata pada tiap tahap pengambilan sampel darah arteri babi kelompok A. Hal yang berbeda terjadi pada kelompok babi B dimana terjadi peningkatan tekanan karbondioksida secara nyata pada renjatan sepsis. Peningkatan PaCO2 yang terjadi saat renjatan sepsis pada kelompok babi B tidak dapat diatasi dengan cairan ringer asetat malat. Terdapat perbedaan nilai PaCO2 yang bermakna setelah resusitasi cairan antara kelompok A dengan kelompok B, dimana nilai PaCO2 babi kelompok B terlihat lebih tinggi hingga tiga jam resusitasi. Rata-rata tekanan karbondioksida darah arteri babi dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3 Rata-rata tekanan karbondioksida (PaCO2) darah arteri (mmHg)

WAKTU PENGAMATAN

KELOMPOK BABI

KOLOID (A) KRISTALOID (B)

AWAL (KONTROL) 44.72 ± 5.43a,x 49.90 ± 05.84a,x

RENJATAN SEPSIS 55.04 ± 7.51a,x 65.50 ± 14.21b,x

1 JAM RESUSITASI 54.58 ± 5.57a,x 73.32 ± 16.60b,y

3 JAM RESUSITASI 57.98 ± 5.47a,x 84.68 ± 09.73b,y

Keterangan: Huruf superscript (a,b) yang berbeda pada kolom yang sama menyatakan adanya perbedaan nyata (p<0.05) antar tahap pengambilan sampel darah. Huruf superscript (x,y) yang berbeda pada baris yang sama menyatakan adanya perbedaan nyata

(p<0.05) antar kelompok perlakuan.

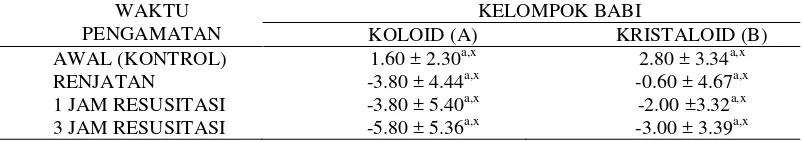

Base excess extra celuller fluid (BE ecf) Darah Arteri

nyata dengan kelompok babi B hingga tahap akhir pengambilan sampel. Rata-rata nilai BE ecf darah arteri babi ditunjukkan pada tabel 4.

Tabel 4 Rata-rata base excess extra celuller fluid (BE ecf) darah arteri (mmol/L)

WAKTU perbedaan nyata (p<0.05) antar tahap pengambilan sampel darah. Huruf superscript (x) sama pada baris yang sama menyatakan tidak adanya perbedaan nyata (p<0.05) antar kelompok perlakuan.

Nilai BE ecf yang positif menunjukkan kelebihan basa dan jika bernilai negatif menunjukkan kelebihan asam di ekstraseluler (Forsythe dan Schmidt 2000). Kedua kelompok babi mengalami kecenderungan peningkatan keasaman saat renjatan sepsis hingga akhir perlakuan. Perubahan nilai BE ecf menjadi negatif saat renjatan sepsis menandakan bahwa darah arteri babi dalam kondisi asam (asidemia). Kecenderungan penurunan nilai BE ecf hingga tahap akhir perlakuan tidak dapat diatasi dengan pemberian MFG 4% maupun RAM. Keasaman darah yang semakin meningkat dapat disebabkan oleh akumulasi laktat dan karbondioksida yang juga semakin meningkat. Akumulasi karbondioksida disebabkan oleh kerusakan organ paru saat renjatan sepsis dimana paru tidak dapat melakukan pertukaran oksigen dan karbondioksida secara normal (Corwin 2009).

Konsentrasi Bikarbonat (HCO3) Darah Arteri

Menurut Swindle (2007) konsentrasi HCO3- normal pada babi adalah 22-33 mmol/L. Konsentrasi HCO3- kedua kelompok babi pada tahap awal (kontrol) berada pada kisaran normal. Tidak terdapat perubahan yang bermakna dari konsentrasi HCO3- kedua kelompok babi hingga tahap akhir perlakuan serta tidak terdapat perbedaan yang nyata terhadap pemberian MFG 4% pada kelompok babi A dengan pemberian cairan RAM pada kelompok babi B hingga tiga jam setelah resusitasi.

13

Tabel 5 Rata-rata konsentrasi bikarbonat (HCO3-) darah arteri (mmol/L)

WAKTU perbedaannyata (p<0.05) antar tahap pengambilan sampel darah. Huruf superscript (x) yang sama pada baris yang sama menyatakan tidak adanya perbedaan nyata (p<0.05) antar kelompok perlakuan.

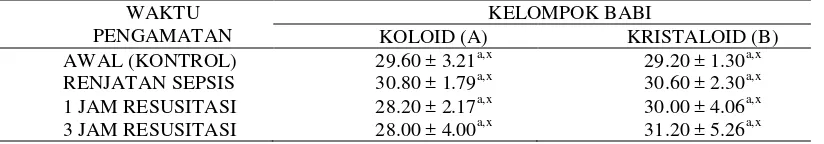

Total karbondioksida (TCO2) Darah Arteri

Tidak terdapat perbedaan total karbondioksida yang bermakna pada tiap tahap pengambilan sampel. Sepsis dan pemberian cairan tidak memberikan perubahan yang bermakna terhadap nilai total karbondioksida. Nilai TCO2 setelah pemberian MFG 4% pada kelompok babi A tidak menunjukkan adanya perbedaan nyata dengan pemberian cairan RAM pada kelompok babi B. Peningkatan total karbon dioksida disebabkan terjadinya hipoventilasi alveolar akibat infeksi endotoksin E. coli yang menyebabkan sepsis. Pemberian kedua cairan tidak memberikan perubahan yang bermakna terhadap nilai TCO2. Kelompok babi A menunjukkan adanya perbaikan terhadap nilai TCO2 hingga tiga jam resusitasi secara tidak nyata. Hal ini menunjukkan bahwa gangguan respirasi akibat edema paru yang terjadi saat sepsis dapat sedikit diatasi dengan pemberian cairan koloid. Rata-rata total karbondioksida darah arteri disajikan pada tabel 6.

Tabel 6 Rata-rata total karbondioksida (TCO2) darah arteri (mmol/L)

WAKTU perbedaan nyata (p<0.05) antar tahap pengambilan sampel darah. Huruf superscript (x) yang sama pada baris yang sama menyatakan tidak adanya perbedaan nyata

(p<0.05) antar kelompok perlakuan.

.

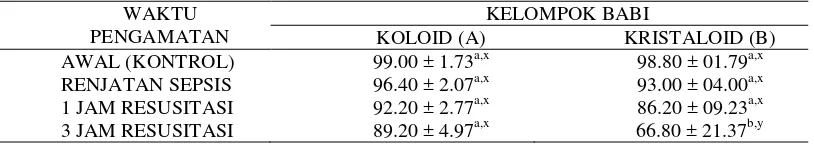

Saturasi Oksigen (SO2) Darah Arteri

perbedaan nilai saturasi oksigen secara nyata pada tahap renjatan sepsis dan satu jam resusitasi, namun perbedaan yang bermakna terlihat pada kelompok babi B saat tiga jam resusitasi cairan ringer asetat malat. Antar kelompok babi A dan kelompok babi B pada tiga jam resusitasi menunjukkan adanya perbedaan nilai saturasi oksigen yang yang bermakna sebagaimana yang terlihat pada tabel 7.

Tabel 7 Rata-rata saturasi oksigen (SO2) darah arteri (%)

WAKTU PENGAMATAN

KELOMPOK BABI

KOLOID (A) KRISTALOID (B)

AWAL (KONTROL) 99.00 ± 1.73a,x 98.80 ± 01.79a,x

RENJATAN SEPSIS 96.40 ± 2.07a,x 93.00 ± 04.00a,x

1 JAM RESUSITASI 92.20 ± 2.77a,x 86.20 ± 09.23a,x

3 JAM RESUSITASI 89.20 ± 4.97a,x 66.80 ± 21.37b,y

Keterangan: Huruf superscript (a,b) yang berbeda pada kolom yang sama menyatakan adanya perbedaan nyata (p<0.05) antar tahap pengambilan sampel darah. Huruf superscript (x,y) yang berbeda pada baris yang sama menyatakan adanya perbedaan nyata

(p<0.05) antar kelompok perlakuan.

Laktat Darah Arteri

Konsentrasi laktat darah arteri babi pada awal perlakuan berada dalam kisaran normal. Kedua kelompok babi menunjukkan adanya peningkatan konsentrasi laktat secara nyata saat renjatan sepsis, hal ini menunjukkan terjadinya Hiperlaktatemia (kadar laktat yang berlebihan di dalam darah). Satu jam dan tiga jam resusitasi cairan tidak menunjukkan adanya perbedaan yang bermakna pada kelompok babi A maupun kelompok babi B. Perbedaan yang bermakna juga tidak terlihat antara pemberian MFG 4% pada kelompok A dan cairan RAM. Rata-rata laktat darah arteri babi ditunjukkan pada tabel 8.

Tabel 8 Rata-rata laktat darah arteri (mmol/L)

WAKTU

Keterangan: Huruf superscript (a,b) yang berbeda pada kolom yang sama menyatakan adanya perbedaan nyata (p<0.05) antar tahap pengambilan sampel darah. Huruf superscript (x) yang sama pada baris yang sama menyatakan tidak adanya perbedaan nyata (p<0.05) antar kelompok perlakuan.

15

produksi laktat yang berlebihan tidak dapat dicegah adalah oksigenasi yang tidak dapat diperbaiki dengan sempurna (Lubis 2006).

Pembahasan Umum

Mediator inflamasi yang dilepaskan sebagai respon terhadap sepsis menyebabkan kerusakan endotel alveolar yang ditandai dengan adanya peningkatan molekul adhesi dengan afinitas yang kuat. Proses ini akan berlanjut dengan adanya permeabilitas kapiler yang meningkat sehingga terjadi ekstravasasi cairan dari intravaskular ke ekstravaskular paru yang menyebabkan terjadinya edema paru. Pergerakan plasma darah ke ruang interstisial menyebabkan jarak yang harus ditempuh oksigen dan karbondioksida untuk berdifusi meningkat dan terjadi penurunan kecepatan pertukaran gas. Akumulasi cairan di ruang interstisial bergerak ke dalam alveolus, mengencerkan surfaktan, dan meningkatkan tegangan permukaan. Energi tekanan yang diperlukan untuk mengembangkan alveolus menjadi sangat meningkat.

Peningkatan tegangan permukaan ditambah edema dan pembengkakan ruang interstisial dapat menyebabkan atelektasis kompresi yang luas sehingga daya regang paru berkurang. Kondisi seperti ini menyebabkan penurunan ventilasi

dan hipoksia yang bermakna. Pada kondisi ini paru tidak dapat melakukan

pertukaran gas yang adekuat, dimana paru tidak dapat mengeluarkan karbondioksida sehingga terjadi akumulasi karbondioksida di dalam darah yang dikenal dengan Hiperkapnia. Kegagalan paru dalam melakukan pertukaran gas sehingga menyebabkan hiperkapnia dikenal dengan gagal napas (Corwin 2009)

Kegagalan paru dalam melakukan pertukaran oksigen dan karbondioksida menyebabkan oksigen di dalam darah tidak tercukupi yang ditunjukkan dengan terjadinya penurunan tekanan oksigen (PaO2) serta terjadi akumulasi karbondioksida di dalam darah yang ditunjukkan dengan peningkatan tekanan karbondioksida (PaCO2). Akumulasi karbondioksida di dalam darah menyebabkan darah tersebut bersifat asam (vanDer et al. 2009). Paru bertugas untuk mengeliminasi asam mudah menguap dalam bentuk karbondioksida.

Pernapasan yang terganggu menyebabkan kadar karbondioksida meningkat, sehingga reaksi aksi massa karbondioksida dan hidrogen terdorong ke kanan dan menyebabkan terjadinya peningkatan ion hidrogen. Pada keadaan awal peningkatan ion hidrogen akan disangga, namun apabila ekspirasi asam mudah menguap mengalami gangguan yang bermakna maka ion hidrogen bebas akan meningkat dan pH turun (Corwin 2009). Persamaan reaksi aksi massa dapat dituliskan seperti pada gambar 4:

CO2 + H2O H2CO3 H+ + HCO3- (Corwin 2009) Gambar 4

vasoaktif seperti komplemen, kinin, dan produksi trombosit yang menyebabkan terjadinya pelebaran pembuluh darah (vasodilatasi) perifer sehingga darah tertimbun di perifer. Akibat ketidakseimbangan volume darah yang beredar, menyebabkan terjadinya gangguan perfusi, aliran balik vena terganggu dan berkurang yang berdampak pada rendahnya curah jantung. Pelebaran pembuluh darah akibat mediator vasoaktif juga menyebabkan tahanan vaskuler tersebut menurun karena endotel pembuluh darah menjadi tipis.

Infeksi endotoksin menyebabkan perlukaan pada endotel kapiler dan aktivasi komplemen. Perlukaan pada endotel menyebaban dinding pembuluh darah tersebut mengalami perubahan dimana zat menjadi mudah masuk dan mengendap di pembuluh darah. Perlukaan pada endotel juga mengaktivasi jalur pembekuan darah atau sistem koagulasi yang akan menyebabkan deskuamasi endotel yang dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh darah kecil (trombosis mikrovaskular). Seluruh proses di atas menyebabkan gangguan sirkulasi yang berdampak pada berkurangnya transport oksigen ke jaringan atau perfusi (Cohen 2002).

Resusitasi dengan cairan Modified Fluid Gelatin 4% dapat menekan peningkatan PaCO2 yang berlebihan karena cairan MFG 4% memiliki molekul yang berukuran besar dan osmolalitas yang tinggi sehingga dapat menarik sebagian cairan kembali ke intravaskular. Apabila cairan yang berlebihan pada paru berkurang maka edema paru juga dapat sedikit teratasi. Hal yang berbeda terjadi pada resusitasi dengan cairan kristaloid yang menyebabkan tekanan karbondioksida semakin meningkat akibat terjadinya edema paru karena sebagian besar cairan berpindah dari ruang intravaskular ke ruang interstisial. Hal ini juga dinyatakan oleh Mills (1968) bahwa hasil penelitiannya menunjukkan terjadinya edema paru berat setelah pemberian sejumlah cairan kristaloid. Edema paru yang terjadi menyebabkan terjadinya gangguan ventilasi sehingga karbondioksida terakumulasi di dalam darah (VanDer et al. 2009).

Respon ginjal terhadap kondisi asidosis adalah dengan meningkatkan kadar bikarbonat melalui reabsorbsi ion bikarbonat oleh tubulus ginjal terutama pada tubulus proksimal yaitu sekitar 80-90%. Satu ion hidrogen akan disekresikan untuk setiap bikarbonat yang yang direabsorbsi. Proses sekresi ion hidrogen dimulai ketika CO2 berdifusi ke dalam sel tubulus atau dibentuk melalui metabolisme di sel epitel tubulus. Dibawah pengaruh enzim carbanic anhidrase

CO2 bergabung dengan H2O untuk membentuk H2CO3 yang berdisosiasi (terurai) menjadi HCO3- dan H+. Ion bikarbonat (HCO3-) kemudian berdifusi melalui membran basolateral ke dalam cairan interstisial dan dibawa naik ke darah kapiler peritubular.

Setiap kali terdapat ion hidrogen di dalam sel-sel epitel tubular, ion bikarbonat juga dibentuk dan dilepaskan kembali ke dalam darah. Efek bersih dari reaksi ini adalah reabsorbsi ion bikarbonat dari tubulus, walaupun ion-ion bikarbonat yang sebenarnya memasuki cairan ekstraseluler tidak sama dengan yang disaring ke dalam tubulus. Reaksi yang terbentuk dari sekresi ion hidrogen dan reabsorbsi ion bikarbonat sama seperti reaksi yang ditunjukkan pada gambar 4.

17

pada penurunan saturasi oksigen. Faktor lain yang mentukan kadar saturasi hemoglobin adalah pH atau keasaman darah. Saat pH darah menurun, kurva disosiasi hemoglobin-oksigen akan bergeser ke kanan, menunjukkan bahwa hemoglobin kurang tersaturasi walaupun berada di tekanan oksigen tinggi. Produksi asam metabolit (asam laktat) yang meningkat menyebabkan keasaman darah juga akan meningkat, sehingga terjadi asidosis yang menyebakan kurva disosiasi bergeser ke kanan. Hal ini menunjukkan afinitas hemoglobin terhadap oksigen melemah, menyebabkan oksigen yang terlepas lebih banyak daripada hemoglobin dan masuk ke jaringan (Tortora and Derickson 2006).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Terjadi gangguan keseimbangan asam basa berupa asidosis respiratorik pada kelompok babi B yang ditunjukkan dengan terjadinya penurunan pH dibawah normal diikuti peningkatan tekanan karbondioksida di atas normal. Perubahan lain yang terjadi saat renjatan sepsis adalah penurunan tekanan oksigen dan peningkatan jumlah laktat secara nyata pada kedua kelompok babi. Resusitasi dengan cairan MFG 4% lebih baik dibandingkan resusitasi dengan cairan RAM. MFG 4% dapat menekan terjadinya edema paru akibat gangguan respirasi saat renjatan sepsis, namun sebagian besar parameter gas darah tidak dapat kembali normal pada tiga jam resusitasi kedua jenis cairan ini.

Saran

Saran yang diajukan berdasarkan pada penelitian ini adalah perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk waktu resusitasi yang lebih panjang.

DAFTAR PUSTAKA

Braun B. 2005a. Gelofusin® Modified Fluid Gelatin: Clinical Facts. Germany (UK). Melsungen.

Braun B. 2005b. Safe and efficient fluid management. Ringerfundin® B. Braun sharing expertise: Basic scientific information. [internet]. [diunduh 2015 Maret 27]. Tersedia pada: http://www.bbraun.com.

Carcillo JA, Fields AI, Members TFC. 2002. Clinical practice parameters for hemodynamic support of pediatric and neonatal patients in septic shock.

Crit Care Med. 30:1365-1378.

Cheung P, Barrington KJ. 2001. The effects of dopamine and epinephrine on hemodynamics and oxygen metabolism in hypoxic anesthetized piglets. J

Crit Care. 5:158–166.

Forysthe SM, Schmidt GA 2000. Sodium bicarbonate for the treatment of lactic acidosis. J Chest. 117:260-7.

Goldstein B. 2005. The members of the international consensus conference on pediatric sepsis. international pediatric sepsis consensus conference: definitions for sepsis and organ dysfunction in pediatrics. Pediatr Crit Care Med. 6:2-7.

Lubis SM, Munar L. 2006. Asidosis laktat. MKN. 39(1):53-57.

Martin GS, Eaton S, Mealer M, Moss M. 2005. Extravascular lung water in patients with severe sepsis: a prospective cohort study. Crit Care. 9:74-82. McCann JAS. 2004. Nursing Procedures . 4th ed. Philadelphia (US): Lippincoltt. Merkus D, Houweling B, de Beer VJ, Everon Z, Duncker DJ. 2007. Alterations in

endothelial control of the pulmonary circulation in exercising swine with secondary pulmonary hypertension after myocardial infarction. J Physiol.

580 (3):907–923. doi: 10.1113/jphysiol.2006.127118.

Mills M. 1968. Pulmonary effects on nonthoracic trauma the clinical syndrome.

Crit Care Med. 8: 651-5.

Nur TS. 2009. Profil dan pola resistensi bakteri dari kultur darah terhadap sefalosporin generasi tiga di laboratorium mikrobiologi klinik FKUI tahun 2001-2006 [skripsi]. Jakarta (ID): Universitas Indonesia.

Nyoman IS. 2010. Terapi cairan pada anjing dan kucing. Buletin Vet Udayana. 2(2):69-83.

Oematan Y, Manoppo JI, Runtunuwu AL. 2009. Peran inflamasi dalam patofisiologi sepsis dan syok septik pada anak. J Biomed. 1(3):166-173. Quin PJ, Markey BK, Carter ME, Donelly WJ, Leonard FC. 2002. Veterinary

Microbiology and Microbial Disease. Iowa (USA): Blackwell.

Rikki M. 2011. Hubungan antara hiperglikemia dan mortalitas pada anak dengan sepsis di ruang rawat inap intensif RSUD Dr. Moewardi Surakarta. J Med

Indonesia. 2(1):34-38.

19

Rogers CS, Abraham WM, Brogden KA, Engelhard JF, Fisher JT, McCray PB, McLennon G, Mayerhalz DK, Namati E, Ostedgaard LS et al. 2008. The porcine lung of a potential model for cystic fibrosis. Am J Physiol. 295: I249-I263.

Shanley PT, Halstrom C, Wong HR. 2006. Sepsis. Dalam: Fuhrman BP, Zimmerman J penyunting. Pediatric Critical Care. Edisi ke-3. Philadelphia (US): Mosby Elsevier. h.1474-93.

Shih CC, Chen SJ, Chen A, Wu JY, Liaw WJ, Wu CC. 2008. Therapeutic effects of hypertonic saline on peritonitis-induced septic shock with multiple organ dysfunction syndrome in rats. Crit Care Med. 36:1867-72.

Siregar NH. 2006. Asidosis laktat. MKN. 39(1):53-58.

Swindle MM. 2007. Swine in the Laboratory Surgery, Anasthesia, Imaging, and

Experimental Techniques, 2nd edition. Boca Raton (US): CRC. :63–64.

Tortora GJ, Derickson B. 2006. Principles of Anatomy and Phisiology. 11th ed. New York (US): Wiley Blackwell.

Tsiotou AG, Sakorafas GH, Anagnostyopoulos G, Bramis J. 2005. Septic shock: current pathogenetic concepts from a clinical perspective. Med Sci Monit.

11:RA76-85.

VanDer HM, Verhey J, VanNiew AGP, Groeneveld AB. 2009. Crystalloid or colloid fluid loading and pulmonary permeability, edema, and injury in septic and nonseptic critically ill patients with hypovolemia. Crit Care Med.

37:1275-81.

Widjaja H. 2011. Pengaruh pemberian vitamin c terhadap aktifitas fagositosis makrofag dan kadar vitamin c dalam cairan intraperitoneal mencit BALB/C dengan sepsis [tesis]. Semarang (ID): Universitas Diponegoro.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Payakumbuh pada 18 Oktober 1992 sebagai anak pertama dari tiga bersaudara pasangan Bapak Erman Triswen dan Ibu Tetia Murni. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar pada tahun 2004 di SD Negeri 05 Kubang dan melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 01 Kecamatan Guguak hingga lulus tahun 2007. Penulis berhasil menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 01 Kecamatan Suliki pada tahun 2010. Pada tahun yang sama penulis mendapatkan kesempatan melanjutkan pendidikan di Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan RI (POLTEKKES KEMENKES RI) di Padang melalui tes seleksi masuk perguruan tinggi yang diadakan oleh universitas bersangkutan. Penulis kembali mengikuti tes Ujian Talenta Mandiri IPB (UTM IPB) pada tahun 2011 dan akhirnya berkesempatan untuk melanjutkan pendidikan di Institut Pertanian Bogor dengan Mayor Kedokteran Hewan.