HUBUNGAN KADAR HEMOGLOBIN IBU HAMIL DENGAN LINGKAR KEPALA BAYI BARU LAHIR

DI RSUP H. ADAM MALIK MEDAN

Oleh:

MARGARETH R. M. HUTABARAT 070100160

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

HUBUNGAN KADAR HEMOGLOBIN IBU HAMIL DENGAN LINGKAR KEPALA BAYI BARU LAHIR

DI RSUP H. ADAM MALIK MEDAN

Karya Tulis Ilmiah ini diajukan sebagai

salah satu syarat untuk memperoleh kelulusan Sarjana Kedokteran

Oleh:

MARGARETH R. M. HUTABARAT 070100160

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

HALAMAN PENGESAHAN

Hubungan Kadar Hemoglobin Ibu Hamil dengan Lingkar Kepala Bayi Baru Lahir

di RSUP H. Adam Malik Medan

Nama : Margareth R. M. Hutabarat

NIM : 070100160

Pembimbing Penguji I

(dr. Lita Feriyawati, M. Kes) (dr. Alfred C. Satyo, M. Sc., MHPE, Sp. F (K))

NIP. 19700208 200112 2 001 NIP. 19450920 198003 1 001

Penguji II

(dr. Dina Keumala Sari, M. Gizi, Sp. GK)

NIP. 19731221 200312 2 001

Medan, 13 Desember 2010

Dekan

Fakultas Kedokteran

Universitas Sumatera Utara

(Prof. dr. Gontar Alamsyah Siregar, Sp. PD - KGEH)

ABSTRAK

Anemia merupakan masalah yang sering dijumpai pada kehamilan, terutama di negara berkembang. Dampak anemia pada kehamilan adalahinfeksi maternal, IUGR, BBLR, prematuritas, dan mortalitas. Pada bayi IUGR, ukuran kepala kecil saat kelahiran merupakan faktor penting dalam memprediksi perkembangan neurologi yang buruk. Pertumbuhan otak yang terganggu pada masa janin dan bayi dapat mengarah pada fungsi kognitif yang lebih buruk di masa anak-anak.

Penelitian ini merupakan suatu studi deskriptif-analitik dengan pendekatan

cross sectional. Penelitian dilakukan di RSUP H. Adam Malik Medan selama bulan

Juli 2010 sampai dengan Agustus 2010. Sampel penelitian adalah 45 orang ibu hamil dan 45 orang bayi baru lahir. Sampel dipilih sesuai dengan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi melalui teknik consecutive sampling. Data penelitian didapatkan melalui rekam medis sampel. Data penelitian diolah dengan menggunakan program SPSS 17.0 dan dianalisis dengan uji Chi Square.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik kadar hemoglobin pada ibu hamil, karakteristik lingkar kepala pada bayi baru lahir, serta hubungan antara kadar hemoglobin ibu hamil dengan lingkar kepala bayi baru lahir di RSUP H. Adam Malik Medan.

Pada penelitian ini, terdapat 19 orang (42,2%) ibu hamil anemia dan 2 orang (4,4%)bayi baru lahir mikrosefal. Ibu hamil anemia ditemukan paling banyak pada kelompok usia 31-35 tahun (47,7%) dan ibu multipara (57,9%). Bayi baru lahir mikrosefal hanya ditemukan pada ibu dengan kelompok usia 31-35 tahun (100,0%) dan ibu multipara (100,0%). Bayi baru lahir mikrosefal memiliki distribusi yang merata berdasarkan jenis kelamin dan kadar hemoglobin ibu. Hasil uji Fisher’s Exact mendapatkan p value lebih besar daripada α (p value = 1,0 > α = 0,05 (95% CI)).

Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara kadar hemoglobin ibu hamil dengan lingkar kepala bayi baru lahir. Asuhan prenatal dan pemantauan nutrisi perlu dilakukan secara rutin selama masa kehamilan.

ABSTRACT

Anemia is a common problem in pregnancy, especially in developing countries. The affects of anemia during pregnancy are maternal infection, IUGR, low birth weight, prematurity, and mortality. In infant with IUGR, small head size at birth is an important predictor of subsequent adverse neurodevelopment. Impaired brain growth in utero and in infancy may lead to poorer cognitive function in childhood.

This research was a descriptive-analytic cross sectional study. It had been held at RSUP H. Adam Malik Medan on July 2010 until August 2010. Samples of the research were 45 pregnant women and 45 newborn babies. Samples were chosen based on inclusion criteria and exclusion criteria with consecutive sampling technic. Research data were collected from samples’ medical record. Research data were processed with SPSS 17.0 and analyzed with Chi Square tests.

The aims of the research were to know the character of hemoglobin concentration in pregnant women, the character of head circumference in newborn babies, also the relation between hemoglobin concentration of pregnant woman and head circumference of newborn baby in RSUP H. Adam Malik Medan.

In this research, there were 19 (42,2%) anemic pregnant women and 2 (4,4%) microcephaly newborn babies. Anemic pregnant women were mostly found in 31-35 years aged group (47,7%) and multiparity (57,9%). Microcephaly newborn babies were only found in women with 31-35 years aged group (100,0%) and multiparity (100,0%). Microcephaly newborn babies had an equal distribution based on sex and women’s hemoglobin concentration. Fisher’s Exact test found that p value was more

than α (p value = 1,0 > α = 0,05 (95% CI)).

From the result of the research, we concluded that there was no relation between hemoglobin concentration of pregnant woman and head circumference of newborn baby. Prenatal care and nutritional monitoring need to be performed regularly during pregnancy.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan

karunia-Nya saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah dengan judul:

“Hubungan Kadar Hemoglobin Ibu Hamil dengan Lingkar Kepala Bayi Baru Lahir

di RSUP H. Adam Malik Medan”

Karya tulis ilmiah ini disusun sebagai tugas akhir untuk memenuhi persyaratan

dalam memperoleh gelar Sarjana Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas

Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak

yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama proses penyusunan dan

penyelesaian karya tulis ilmiah ini, antara lain:

1. Prof. dr. Gontar Siregar, Sp. PD - KGEH, sebagai Dekan Fakultas Kedokteran

Universitas Sumatera Utara, yang telah memberikan kesempatan kepada saya

untuk mengikuti Program Pendidikan Kedokteran di Fakultas Kedokteran

Universitas Sumatera Utara.

2. dr. Lita Feriyawati, M. Kes, sebagai dosen pembimbing karya tulis ilmiah, yang

telah memberikan waktu untuk membimbing dan memperlengkapi saya dalam

proses penyusunan dan penyelesaian karya tulis ilmiah ini.

3. dr. Alfred C. Satyo, M. Sc., MHPE, Sp. F (K), dr. Amira Permatasari, Sp. P, dan

dr. Dina Keumala Sari, M. Gizi, Sp. GK, sebagai dosen penguji karya tulis ilmiah,

yang telah memberikan banyak kritik dan saran yang membangun saya untuk

memperlengkapi karya tulis ilmiah ini.

4. Direktur RSUP H. Adam Malik Medan, yang telah memberikan kesempatan

kepada saya untuk melakukan penelitian di RSUP H. Adam Malik Medan.

5. Staff Bagian Penelitian dan Pembangunan serta Sub-Bagian Rekam Medis RSUP

H. Adam Malik Medan, yang telah memberi bantuan kepada saya selama proses

6. Staf pengajar dan pegawai Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, yang

telah membimbing dan mendidik saya selama mengikuti Program Pendidikan

Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara.

7. Orang tua saya, Marnix Sahata Hutabarat dan dr. Rointan Simanungkalit, Sp. KK

(K), yang telah mengajarkan banyak hal kepada saya dan selalu mendukung saya

dalam menjalani tiap hal yang saya lakukan, termasuk penyusunan dan

penyelesaian karya tulis ilmiah ini.

8. Opung-opung saya, yang telah memberikan banyak inspirasi kepada saya dalam

dapat menjalani setiap hal yang saya lakukan.

9. Adik-adik saya, Rodinda Hutabarat dan Michella Hutabarat, yang membuat saya

selalu bersemangat dalam menyusun dan menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.

10.Sahabat-sahabat saya, Benjamin Ricardo, Debby Karina, Katerin Naulibasa, Septi

Ginting, dan Silvia Brahmana, yang selalu ada bersama saya dalam melewati

waktu, baik suka maupun duka.

11.Teman-teman Sok Kompak, Amelia, Andy, Axel, Berry, Cerah, Charles,

Christine, Citra, Gerald, Laurent, Listra, Otneil, Paul, Sarah, Shanti, Sheba,

Threesa, dan Todung, yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada

saya selama proses penyusunan dan penyelesaian karya tulis ilmiah ini.

12.Teman-teman satu kelompok karya tulis ilmiah, Deza Anggraini, Istia Parinda,

dan Rayhan Aghanie, yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada saya

selama proses penyusunan dan penyelesaian karya tulis ilmiah ini.

13.Teman-teman Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Angkatan 2007

lainnya, Adeline, Dina, Elvi, Tina, Yohannes, Dedy, Fransisco, Bona, Goklas, dan

Joandrew, yang telah mendukung dan membantu saya selama proses penyusunan

dan penyelesaian karya tulis ilmiah ini.

14.Senior dan junior saya di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, yang

telah mendukung saya selama dalam menyusun dan menyelesaikan karya tulis

15.Seluruh keluarga dan teman yang tidak dapat diucapkan satu per satu, saya

ucapkan terima kasih atas segala dukungannya.

Saya menyadari kekurangan yang terdapat dalam karya tulis ilmiah ini. Namun,

saya berharap karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat sebagai salah satu sumber

pengetahuan ataupun referensi untuk penelitian selanjutnya.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa

melimpahkan berkat dan kurnia-Nya kepada kita semua.

Medan, 23 November 2010

Penulis,

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PENGESAHAN ... i

ABSTRAK ... ii

ABSTRACT ... iii

KATA PENGANTAR ... iv

DAFTAR ISI ... vii

DAFTAR TABEL ... x

DAFTAR GAMBAR ... xi

DAFTAR SINGKATAN ... xii

DAFTAR LAMPIRAN ... xiii

BAB 1 PENDAHULUAN ... 1

1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Rumusan Masalah ... 2

1.3. Tujuan Penelitian ... 3

1.3.1. Tujuan Umum ... 3

1.3.2. Tujuan Khusus ... 3

1.4. Manfaat Penelitian ... 3

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA ... 4

2.1. Perubahan Hematologis pada Kehamilan ... 4

2.1.1. Volume Darah ... 4

2.1.2. Konsentrasi Hemoglobin dan Hematokrit ... 5

2.1.3. Metabolisme Besi ... 6

2.1.4. Fungsi Leuko sit dan Sistem Imunologis ... 7

2.1.5. Kehilangan Darah ... 7

2.2. Anemia pada Kehamilan ... 8

2.2.1. Definisi dan Kriteria Anemia ... 8

2.2.2. Epidemiologi Anemia ... 9

2.2.3. Etiologi Anemia ... 9

2.2.4. Klasifikasi Anemia ... 10

2.2.5. Dampak Anemia pada Kehamilan ... 10

2.3. Embriologi Tengko rak ... 12

2.4. Pemeriksaan Antropometri Lingkar Kepala ... 16

2.4.1. Pertumbuhan Lingkar Kepala Bayi dan Anak ... 16

2.4.2. Faktor yang Mempengaruhi Lingkar Kepala ... 17

2.4.3. Cara Pengukuran Lingkar Kepala ... 17

2.4.4. Penilaian dan Interpretasi Lingkar Kepala ... 18

BAB 3 KERANGKA KONSEP PENELITIAN DAN DEFINISI OPERASIONAL ... 20

3.1. Kerangka Konsep Penelitian ... 20

3.2. Definisi Operasional ... 20

3.2.1. Hemoglobin... 20

3.2.2. Ibu Hamil ... 20

3.2.3. Lingkar Kepala ... 21

3.2.4. Bayi Baru Lahir ... 21

3.3. Hipotesis ... 21

BAB 4 METODE PENELITIAN ... 22

4.1. Jenis Penelitian ... 22

4.2. Waktu dan Tempat Penelitian ... 22

4.3. Populasi dan Sampel Penelitian ... 22

4.3.1. Populasi Penelitian ... 22

4.3.2. Sampel Penelitian ... 23

4.4. Metode Pengumpulan Data ... 24

4.5. Metode Pengolahan dan Analisis Data ... 24

BAB 5 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHAS ... 25

5.1. Deskripsi Lokasi Penelitian ... 25

5.2. Deskripsi Karakteristik Sampel... 25

5.2.1. Karakteristik Ibu Berdasarkan Usia ... 26

5.2.2. Karakteristik Ibu Berdasarkan Paritas ... 26

5.2.3. Karakteristik Ibu Berdasarkan Jenis Persalinan ... 27

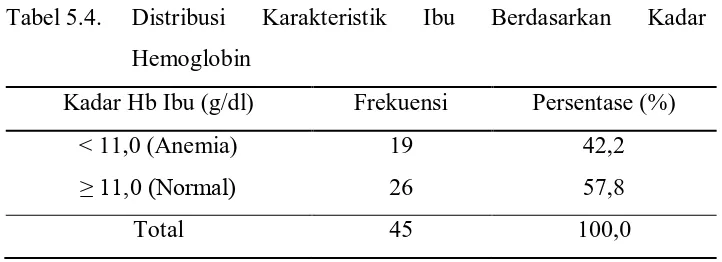

5.2.4. Karakteristik Ibu Berdasarkan Kadar Hemoglobin ... 27

5.2.5. Karakteristik Bayi Baru Lahir Berdasarkan Jenis Kelamin ... 28

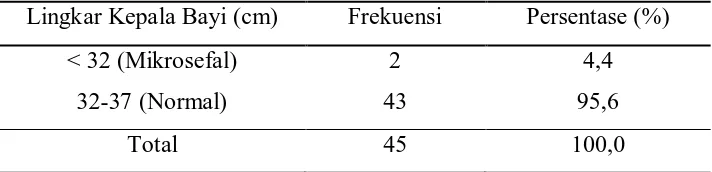

5.2.6. Karakteristik Bayi Baru Lahir Berdasarkan Lingkar Kepala ... 28

5.3. Hasil Analisis Data ... 29

5.3.2. Karakteristik Lingkar Kepala Bayi Baru Lahir

Berdasarkan Jenis Kelamin, Usia Ibu, dan Paritas Ibu .. 31

5.3.3. Hubungan Antara Kadar Hemoglobin Ibu Hamil dengan Lingkar Kepala Bayi Baru Lahir ... 33

5.4. Pembahasan ... 33

5.4.1. Karakteristik Kadar Hemoglobin Ibu Hamil Berdasarkan Usia dan Paritas ... 33

5.4.2. Karakteristik Lingkar Kepala Bayi Baru Lahir Berdasarkan Jenis Kelamin, Usia Ibu, dan Paritas Ibu .. 34

5.4.3. Hubungan Antara Kadar Hemoglobin Ibu Hamil dengan Lingkar Kepala Bayi Baru Lahir ... 36

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN ... 38

6.1. Kesimpulan ... 38

6.2. Saran ... 38

DAFTAR TABEL

Nomor Judul Halaman

2.1. Nilai Batas Anemia Berdasarkan Trimester Kehamilan 8

5.1. Distribusi Karakteristik Ibu Berdasarkan Usia 26

5.2. Distribusi Karakteristik Ibu Berdasarkan Paritas 27

5.3. Distribusi Karakteristik Ibu Berdasarkan Jenis Persalinan 27

5.4. Distribusi Karakteristik Ibu Berdasarkan Kadar Hemoglobin 28

5.5. Distribusi Karakteristik Bayi Baru Lahir Berdasarkan

Jenis Kelamin 28

5.6. Distribusi Karakteristik Bayi Baru Lahir Berdasarkan

Lingkar Kepala 29

5.7. Distribusi Karakteristik Kadar Hemoglobin Ibu Hamil

Berdasarkan Usia 30

5.8. Distribusi Karakteristik Kadar Hemoglobin Ibu Hamil

Berdasarkan Paritas 30

5.9. Distribusi Karakteristik Lingkar Kepala Bayi Baru Lahir

Berdasarkan Jenis Kelamin 31

5.10. Distribusi Karakteristik Lingkar Kepala Bayi Baru Lahir

Berdasarkan Usia Ibu 32

5.11. Distribusi Karakteristik Lingkar Kepala Bayi Baru Lahir

Berdasarkan Paritas 32

5.12. Distribusi Karakteristik Lingkar Kepala Bayi Baru Lahir

DAFTAR GAMBAR

Nomor Judul Halaman

Gambar 1 Grafik Lingkar Kepala Nellhaus pada Anak Laki-Laki 19

DAFTAR SINGKATAN

BBLR : Bayi Berat Lahir Rendah

CDC : Centers for Disease Control and Prevention

CI : Confident Interval

CRH : Corticotrophin-Releasing Hormone

CRP : C-Reactive Protein

DNA : Deoxyribonucleic Acid

ESR : Erythrocyte Sedimentation Rate

Hb : Hemoglobin

HIV : Human Immunodeficiency Virus

IMT : Indeks Massa Tubuh

IUGR : Intrauterine Growth Retardation

NK : Natural Killer

os : ossis

RSUP : Rumah Sakit Umum Pusat

SD : Standar Deviasi

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Judul

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2 Ethical Clearance

Lampiran 3 Surat Ijin Penelitian

Lampiran 4 Formulir Data Subjek Penelitian

Lampiran 5 Data Induk

ABSTRAK

Anemia merupakan masalah yang sering dijumpai pada kehamilan, terutama di negara berkembang. Dampak anemia pada kehamilan adalahinfeksi maternal, IUGR, BBLR, prematuritas, dan mortalitas. Pada bayi IUGR, ukuran kepala kecil saat kelahiran merupakan faktor penting dalam memprediksi perkembangan neurologi yang buruk. Pertumbuhan otak yang terganggu pada masa janin dan bayi dapat mengarah pada fungsi kognitif yang lebih buruk di masa anak-anak.

Penelitian ini merupakan suatu studi deskriptif-analitik dengan pendekatan

cross sectional. Penelitian dilakukan di RSUP H. Adam Malik Medan selama bulan

Juli 2010 sampai dengan Agustus 2010. Sampel penelitian adalah 45 orang ibu hamil dan 45 orang bayi baru lahir. Sampel dipilih sesuai dengan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi melalui teknik consecutive sampling. Data penelitian didapatkan melalui rekam medis sampel. Data penelitian diolah dengan menggunakan program SPSS 17.0 dan dianalisis dengan uji Chi Square.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik kadar hemoglobin pada ibu hamil, karakteristik lingkar kepala pada bayi baru lahir, serta hubungan antara kadar hemoglobin ibu hamil dengan lingkar kepala bayi baru lahir di RSUP H. Adam Malik Medan.

Pada penelitian ini, terdapat 19 orang (42,2%) ibu hamil anemia dan 2 orang (4,4%)bayi baru lahir mikrosefal. Ibu hamil anemia ditemukan paling banyak pada kelompok usia 31-35 tahun (47,7%) dan ibu multipara (57,9%). Bayi baru lahir mikrosefal hanya ditemukan pada ibu dengan kelompok usia 31-35 tahun (100,0%) dan ibu multipara (100,0%). Bayi baru lahir mikrosefal memiliki distribusi yang merata berdasarkan jenis kelamin dan kadar hemoglobin ibu. Hasil uji Fisher’s Exact mendapatkan p value lebih besar daripada α (p value = 1,0 > α = 0,05 (95% CI)).

Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara kadar hemoglobin ibu hamil dengan lingkar kepala bayi baru lahir. Asuhan prenatal dan pemantauan nutrisi perlu dilakukan secara rutin selama masa kehamilan.

ABSTRACT

Anemia is a common problem in pregnancy, especially in developing countries. The affects of anemia during pregnancy are maternal infection, IUGR, low birth weight, prematurity, and mortality. In infant with IUGR, small head size at birth is an important predictor of subsequent adverse neurodevelopment. Impaired brain growth in utero and in infancy may lead to poorer cognitive function in childhood.

This research was a descriptive-analytic cross sectional study. It had been held at RSUP H. Adam Malik Medan on July 2010 until August 2010. Samples of the research were 45 pregnant women and 45 newborn babies. Samples were chosen based on inclusion criteria and exclusion criteria with consecutive sampling technic. Research data were collected from samples’ medical record. Research data were processed with SPSS 17.0 and analyzed with Chi Square tests.

The aims of the research were to know the character of hemoglobin concentration in pregnant women, the character of head circumference in newborn babies, also the relation between hemoglobin concentration of pregnant woman and head circumference of newborn baby in RSUP H. Adam Malik Medan.

In this research, there were 19 (42,2%) anemic pregnant women and 2 (4,4%) microcephaly newborn babies. Anemic pregnant women were mostly found in 31-35 years aged group (47,7%) and multiparity (57,9%). Microcephaly newborn babies were only found in women with 31-35 years aged group (100,0%) and multiparity (100,0%). Microcephaly newborn babies had an equal distribution based on sex and women’s hemoglobin concentration. Fisher’s Exact test found that p value was more

than α (p value = 1,0 > α = 0,05 (95% CI)).

From the result of the research, we concluded that there was no relation between hemoglobin concentration of pregnant woman and head circumference of newborn baby. Prenatal care and nutritional monitoring need to be performed regularly during pregnancy.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anemia merupakan suatu masalah kesehatan masyarakat dunia yang

mempengaruhi negara maju dan negara berkembang. Anemia memiliki dampak yang

besar terhadap kesehatan masyarakat, begitu juga pada perkembangan sosial dan

ekonomi. Anemia terjadi di setiap tahap siklus hidup manusia, di mana satu dari

empat orang di dunia menderita anemia. Risiko tertinggi anemia terdapat pada

anak-anak yang belum bersekolah (0-4,99 tahun) dan ibu hamil (World Health

Organization, 2008).

Menurut World Health Organization (2008), seorang ibu hamil dinyatakan

anemia bila kadar hemoglobin < 11,0 g/dl. Prevalensi anemia saat kehamilan tahun

1993-2005 mencakup 41,8% populasi penderita anemia di dunia (95% CI:

39,9-43,8%), yaitu sebanyak 56 juta jiwa penduduk dunia (95% CI: 54-59 juta). Di

Indonesia, proporsi populasi anemia saat kehamilan mencakup 44,3% (95% CI:

17,3-75,2%), yaitu sebanyak 1.950.000 jiwa (95% CI: 761.000-3.308.000).

Pada tahun 2002, anemia defisiensi besi telah dipertimbangkan sebagai faktor

kontribusi beban penyakit dunia yang paling penting (World Health Organization,

2008). Anemia defisiensi besi merupakan tipe anemia paling umum pada kehamilan,

terutama di negara berkembang. Menurut Scholl dkk. (1992), ibu dengan anemia

defisiensi besi memiliki resiko tiga kali lebih besar untuk melahiran BBLR (Bayi

Berat Lahir Rendah). Selain itu, Sakande dkk. (2004) menyatakan bahwa keadaan

defisiensi besi yang berat pada ibu telah menunjukkan dampak buruk pada kadar besi

bayi baru lahir, dan selanjutnya mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya

Masa neonatus merupakan waktu yang sangat rentan, di mana terdapat banyak

penyesuaian fisiologis yang diperlukan untuk kehidupan ekstrauteri. Banyak masalah

khusus pada bayi baru lahir yang terkait dengan adaptasi yang buruk, seperti: asfiksia,

kelahiran prematur, anomali kongenital, dan pengaruh-pengaruh proses persalinan

yang merugikan. Oleh sebab itu, pemeriksaan fisik dan perawatan rutin perlu

diperlukan sejak bayi dilahirkan (Needlman, 2000).

Pemeriksaan fisik bayi baru lahir dilakukan minimal tiga kali, yaitu saat lahir,

pemeriksaan 24 jam di ruang perawatan, dan saat pulang. Beberapa pemeriksaan fisik

bayi baru lahir yang harus dicatat adalah lingkar kepala, berat badan, panjang badan,

kelainan fisik yang ditemukan, frekuensi nafas, frekuensi nadi, serta keadaan tali

pusat (Suradi, 2008).

Menurut Gross dkk. (1978) dan Dolk (1991) dalam Bateman dan Chiriboga

(2000), ukuran kepala kecil saat kelahiran bayi IUGR (Intrauterine Growth

Retardation) merupakan faktor penting dalam memprediksi perkembangan neurologi

yang buruk. Terdapat bukti bahwa pertumbuhan otak yang terganggu pada masa janin

dan bayi dapat mengarah pada fungsi kognitif yang lebih buruk di masa anak-anak.

Namun, efek dari kecepatan pertumbuhan otak setelah masa bayi masih belum

diketahui (Lundgren dkk., 2001 dan Gale dkk., 2004 dalam Gale dkk.,2006).

Berdasarkan uraian dari berbagai data dan penelitian di atas, penulis menyadari

bahwa kondisi kehamilan seorang ibu sangat berperan penting pada perkembangan

janin. Kondisi janin selama kehamilan akan berdampak pada pertumbuhan dan

perkembangan bayi, anak, bahkan pada tahap tumbuh-kembang selanjutnya. Oleh

sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hubungan antara

kadar hemoglobin ibu hamil dengan lingkar kepala bayi baru lahir.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana hubungan antara kadar hemoglobin ibu hamil dengan lingkar kepala

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui hubungan antara kadar hemoglobin ibu hamil dengan

lingkar kepala bayi baru lahir di RSUP H. Adam Malik Medan.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui karakteristik kadar hemoglobin pada ibu hamil di

RSUP H. Adam Malik Medan.

2. Untuk mengetahui karakteristik lingkar kepala pada bayi baru lahir di

RSUP H. Adam Malik Medan.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Untuk memberikan masukan kepada RSUP H. Adam Malik Medan, sebagai

pemberi pelayanan kesehatan, agar lebih meningkatkan pelayanan dalam

mencegah dan menata laksana anemia pada ibu hamil.

2. Agar pemberi pelayanan kesehatan dan masyarakat semakin menyadari

peran penting asuhan prenatal pada ibu hamil.

3. Agar pemberi pelayanan kesehatan dan masyarakat dapat mengetahui

dampak dari anemia pada kehamilan terhadap pertumbuhan dan

perkembangan janin.

4. Untuk menjadi bahan masukan atau referensi pada penelitian-penelitian

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perubahan Hematologis pada Kehamilan

Adaptasi anatomis, fisiologis, dan biokimiawi terhadap kehamilan sangat besar.

Banyak dari perubahan-perubahan tersebut segera terjadi setelah fertilisasi dan

berlanjut selama kehamilan. Sebagian besar adaptasi pada kehamilan terjadi

sebagai respons terhadap rangsangan fisiologis yang ditimbulkan oleh janin.

Salah satu perubahan yang terjadi selama kehamilan adalah perubahan

hematologis. Perubahan pada sistem ini berupa peningkatan volume darah ibu,

penurunan hemoglobin dan hematokrit, peningkatan kebutuhan besi, perubahan

pada leukosit dan sistem imunologis, serta kehilangan darah yang terjadi selama

proses kelahiran (Cunningham dkk., 2006).

2.1.1. Volume Darah

Volume darah ibu meningkat secara nyata selama kehamilan. Tingkat

ekspansi sangat bervariasi, di mana pada beberapa wanita hanya terjadi

peningkatan sedang dan pada wanita lain peningkatan hampir berlipat

ganda. Peningkatan volume darah disebabkan oleh meningkatnya

plasma dan eritrosit. Peningkatan plasma biasanya lebih banyak

daripada eritrosit pada sirkulasi ibu. Menurut Harstad dkk. (1992),

peningkatan kadar eritropoietin plasma ibu dan produksi tertinggi

eritrosit setelah usia gestasi 20 minggu menyebabkan hiperplasia eritroid

sedang dalam sumsum tulang belakang, dan hitung retikulosit sedikit

meningkat pada kehamilan normal. Pritchard (1965) menyatakan janin

dapat terjadi pada beberapa wanita dengan mola hidatidosa

(Cunningham dkk., 2006).

Pada wanita normal, volume darah saat aterm meningkat kira-kira

40-45% di atas volume saat tidak hamil. Volume darah ibu mulai

meningkat pada trimester pertama, bertambah cepat pada trimester

kedua, kemudian naik dengan kecepatan yang lebih pelan pada trimester

ketiga untuk mencapai kecepatan konstan (kondisi plateau) pada

beberapa minggu akhir kehamilan. Peningkatan progresif volume darah

terjadi pada minggu ke-6 sampai ke-8, dan mencapai puncak pada

minggu ke-32 sampai ke-34. Volume darah akan kembali seperti semula

pada 2-6 minggu setelah persalinan (Cunningham dkk., 2006; Sulin,

2009).

Menurut Cunningham dkk. (2006) dan Sulin (2009), hipervolemia yang

diinduksi oleh kehamilan mempunyai beberapa fungsi penting sebagai

berikut:

1. Untuk memenuhi kebutuhan uterus yang membesar dan sistem

vaskuler yang hipertrofi.

2. Untuk melindungi ibu dan janin terhadap efek merusak dari

gangguan aliran balik vena pada posisi telentang dan berdiri tegak.

3. Untuk menjaga ibu dari efek samping kehilangan darah selama

persalinan.

2.1.2. Konsentrasi Hemoglobin dan Hematokrit

Konsentrasi hemoglobin dan hematokrit sedikit menurun selama

kehamilan normal walaupun terdapat peningkatan eritropoiesis. Jika

dibandingkan dengan peningkatan volume plasma, peningkatan volume

Akibatnya, viskositas darah secara keseluruhan menurun (Cunningham

dkk., 2006).

Konsentrasi hemoglobin tertinggi terdapat pada trimester pertama,

mencapai nilai terendah pada trimester kedua, dan mulai meningkat

kembali pada trimester ketiga. Konsentrasi hemoglobin rata-rata adalah

12,73 ± 1,14 g/dl pada trimester pertama, 11,41 ± 1,16 g/dl pada

trimester kedua, dan 11,67 ± 1,18 g/dl pada trimester ketiga (James dkk.,

2008).

Pada sebagian besar wanita, konsentrasi hemoglobin di bawah 11,0 g/dl,

terutama di akhir kehamilan, dianggap abnormal dan biasanya lebih

berhubungan dengan defisiensi besi daripada hipervolemia gravidarum

(Sulin, 2009).

2.1.3. Metabolisme Besi

Peningkatan volume eritrosit dan massa hemoglobin selama kehamilan

berhubungan dengan jumlah besi yang tersedia dari cadangan besi dalam

tubuh ibu hamil. Rata-rata volume total eritrosit meningkat sekitar 450

ml dalam sirkulasi, di mana dalam 1 ml eritrosit normal terkandung 1,1

mg besi. Dari 1000 mg kebutuhan besi pada kehamilan, sekitar 300 mg

ditransfer secara aktif ke janin dan plasenta, serta sekitar 200 mg hilang

di sepanjang jalur ekskresi normal. Keadaan ini tetap terjadi walaupun

ibu kekurangan zat besi. Bila zat besi tersebut tersedia, 500 mg besi

lainnya akan digunakan dalam eritrosit. Akibatnya, semua zat besi akan

terpakai selama paruh akhir kehamilan dan dibutuhkan zat besi yang

cukup besar selama paruh kedua kehamilan. Pritchard dan Scott (1970)

menuliskan kebutuhan zat besi selama paruh kedua kehamilan tersebut

sekitar 6-7 mg/hari. Dalam keadaan tidak ada zat besi suplemental,

darah ibu bertambah, meskipun absorpsi zat besi dari traktus

gastrointestinal tampak meningkat. Pada ibu dengan anemia defisiensi

berat, produksi hemoglobin dalam janin tidak akan terganggu. Hal ini

disebabkan perolehan besi dari plasenta ibu cukup untuk menghasilkan

kadar hemoglobin normal untuk janin (Cunningham dkk., 2006).

2.1.4. Fungsi Leukosit dan Sistem Imunologis

Selama kehamilan, jumlah leukosit akan meningkat sekitar

5.000-12.000/µl. Pada saat kelahiran dan masa nifas, jumlah leukosit mencapai

puncak, yaitu antara 14.000-16.000/µl. Distribusi tipe sel juga berubah

selama kehamilan. Pada awal kehamilan, aktivitas leukosit alkalin

fosfatase dan C-Reactive Protein (CRP) meningkat. Selain itu, reaktan

serum akut dan Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR) meningkat akibat

dari peningkatan plasma globulin dan fibrinogen. Pada trimester ketiga

kehamilan, jumlah granulosit dan limfosit CD8 T meningkat, tetapi

limfosit dan monosit CD4 T menurun (Sulin, 2009).

2.1.5. Kehilangan Darah

Pada mayoritas wanita, separuh dari eritrosit yang ditambahkan ke

sirkulasi ibu selama masa kehamilan akan hilang saat pelahiran per

vaginam normal sampai beberapa hari setelahnya. Kehilangan ini terjadi

melalui tempat implantasi plasenta, plasenta, episiotomi atau laserasi,

dan lokia. Pritchard (1965) dan Ueland (1976) menyatakan sekitar

500-600 ml darah prapelahiran akan hilang saat kelahiran per vaginam bayi

tunggal sampai setelahnya. Sedangkan, sekitar 1000 ml darah hilang

pada seksio sesarea dan pelahiran per vaginam bayi kembar

2.2. Anemia pada Kehamilan

2.2.1. Definisi dan Kriteria Anemia

Secara fungsional, anemia didefinisikan sebagai penurunan jumlah

massa eritrosit sehingga tidak dapat memenuhi fungsi untuk membawa

oksigen dalam jumlah yang cukup ke jaringan perifer. Anemia bukan

suatu kesatuan penyakit tersendiri, tetapi gejala dari berbagai jenis

penyakit yang mendasari (Bakta, 2007).

Parameter penurunan jumlah massa eritrosit adalah kadar hemoglobin,

hematokrit, dan hitung retikulosit. Umumnya, ketiga parameter tersebut

saling bersesuaian. Kadar hematokrit dan hemoglobin adalah parameter

yang paling lazim dipakai (Bakta, 2007).

Umumnya, ibu hamil dinyatakan anemia jika kadar hemoglobin < 11,0

g/dl atau hematokrit < 33% (World Health Organization, 2008;

Abdulmuthalib, 2009).

CDC membuat nilai batas hemoglobin dan hematokrit khusus

berdasarkan trimester kehamilan (Abdulmuthalib, 2009).

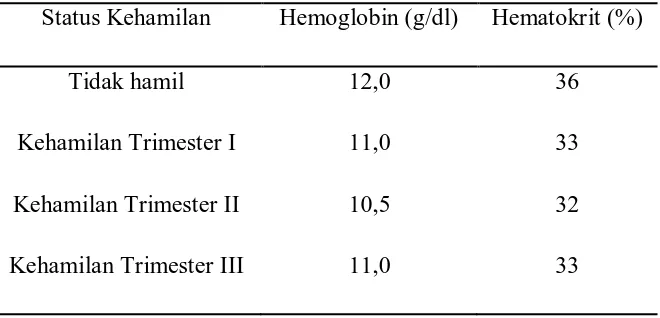

Tabel 2.1. Nilai Batas Anemia Berdasarkan Trimester Kehamilan

Status Kehamilan Hemoglobin (g/dl) Hematokrit (%)

Tidak hamil 12,0 36

Kehamilan Trimester I 11,0 33

Kehamilan Trimester II 10,5 32

Kehamilan Trimester III 11,0 33

2.2.2. Epidemiologi Anemia

Anemia terdapat pada 1,62 juta jiwa di dunia (95% CI: 1,50-1,74 juta),

yaitu mencapai 24,8% populasi dunia (95% CI: 22,9-26,7%). Anak-anak

yang belum bersekolah, ibu hamil, dan wanita tanpa kehamilan di Asia

Tenggara merupakan kelompok yang paling banyak mengalami anemia,

sebanyak 315 juta jiwa (95% CI: 291-340 juta). Prevalensi anemia saat

kehamilan tahun 1993-2005 mencakup 41,8% populasi penderita anemia

di dunia (95% CI: 39,9-43,8%), yaitu sebanyak 56 juta jiwa penduduk

dunia (95% CI: 54-59 juta). Lebih dari 80% negara di dunia mengalami

masalah kesehatan masyarakat sedang ke berat akibat anemia pada ibu

hamil (World Health Organization, 2008).

2.2.3. Etiologi Anemia

Pada dasarnya, anemia dapat disebabkan oleh gangguan pembentukan

eritrosit oleh sumsum tulang belakang, kehilangan darah dari tubuh

(perdarahan), ataupun proses penghancuran eritrosit sebelum waktunya

(hemolisis). Anemia juga terdapat pada penyakit yang mendasarinya,

seperti: infeksi parasit, malaria, keganasan, tuberkulosis, HIV, dan

sebagainya (Bakta, 2007; World Health Organization, 2008).

Pada kehamilan, penyebab tersering anemia adalah defisiensi zat-zat

nutrisi. Penyebab mendasar anemia nutrisional berupa asupan gizi tidak

terpenuhi, absorpsi tidak adekuat, peningkatan kehilangan zat gizi,

peningkatan kebutuhan, dan utilisasi nutrisi hemopoietik berkurang.

Sekitar 75% anemia dalam kehamilan disebabkan oleh defisiensi besi.

Selain itu, defisiensi asam folat dan vitamin B12 juga merupakan

penyebab yang sering ditemui. Walaupun begitu, defisiensi nutrisi juga

dapat terjadi multipel dengan infeksi, gizi buruk, ataupun kelainan

2.2.4. Klasifikasi Anemia

Abdulmuthalib (2009) menuliskan klasifikasi anemia sebagai berikut:

1. Anemia defisiensi besi

Gambaran anemia defisiensi besi berupa eritrosit mikrositik

hipokrom, serta ditandai oleh penurunan cadangan besi, konsentrasi

besi serum, saturasi transferin, dan konsentrasi hemoglobin atau

hematokrit.

2. Anemia defisiensi asam folat

Pada kehamilan, defisiensi asam folat dan vitamin B12 merupakan

penyebab anemia megaloblastik. Gangguan sintesis DNA juga

menyebabkan anemia megaloblastik.

3. Anemia aplastik

Anemia aplastik dapat terjadi berulang pada beberapa kasus

kehamilan dan eksaserbasi membaik setelah terminasi kehamilan

pada kasus lainnya.

4. Anemia penyakit sel sabit

Selama kehamilan, anemia sel sabit disertai dengan peningkatan

insidens pielonefritis, infark pulmonal, pneumonia, perdarahan ante

partum, prematuritas, dan kematian janin.

2.2.5. Dampak Anemia pada Kehamilan

Anemia pada kehamilan dapat memberikan dampak yang buruk pada

1. Infeksi maternal

Menurut Hooton dkk. (1996), anemia pada kehamilan memperburuk

fungsi imunitas dengan mempengaruhi proliferasi limfosit T dan B,

yang menyebabkan penurunan aktivitas fagosit, neutrofil,

bakterisidal, dan sel NK (Natural Killer). Stamey dkk. (1975)

menyatakan indeks stimulasi limfosit mengalami penurunan pada

wanita anemia (Lone dkk., 2004).

Amici dkk. (1999) dalam Lone dkk. (2004) menyatakan infeksi

maternal selama kehamilan merupakan faktor risiko bayi lahir

prematur. Lin dkk. (1998) dan Vandenbosche dkk. (1998) dalam

Haram dkk. (2007) menyatakan infeksi maternal menyebabkan

5-10% IUGR (Intrauterine Growth Retardation).

2. Prematuritas

Anemia dapat menyebabkan kelahiran prematur secara langsung

ataupun tidak langsung, yang berhubungan dengan peningkatan

risiko infeksi. Kurki dkk. (1992) menyatakan efek langsung anemia

berhubungan dengan peningkatan sintesis CRH

(Corticotrophin-Releasing Hormone) sebagai akibat dari hipoksia jaringan. Menurut

Mikhail dkk. (1995), peningkatan CRH (Corticotrophin-Releasing

Hormone) menginduksi stress maternal dan janin, yang merupakan

faktor risiko kelahiran prematur dan hipertensi diinduksi kehamilan

(Lone dkk., 2004).

3. Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)

Steer dkk. (1995) dalam Lone dkk. (2004) menuliskan anemia berat

lebih rendah 200-400 g daripada ibu hamil dengan kadar hemoglobin

lebih tinggi (> 10 g/dl).

Scholl dkk. (1992) dalam Haram dkk. (2007) menyatakan anemia

defisiensi besi meningkatkan insidensi BBLR (Bayi Berat Lahir

Rendah) sebanyak tiga kali. Lone dkk. (2004) menyatakan defisiensi

besi menstimulasi produksi CRH (Corticotrophin-Releasing

Hormone).

Menurut Allen (2001) dalam Haram dkk. (2007) CRH

(Corticotrophin-Releasing Hormone) janin meningkatkan produksi

kortisol dan kerusakan oksidatif pada eritrosit, yang dapat

menghambat pertumbuhan janin.

4. Mortalitas

Anemia selama kehamilan meningkatkan risiko mortalitas pada

intrauterin dan perinatal. Umumnya, keadaan ini berhubungan

dengan prematuritas dan sepsis (Lone dkk., 2004).

2.3. Embriologi Tengkorak

2.3.1. Proses Pembentukan Tengkorak

Menurut Sadler (2000), tengkorak terbagi atas dua bagian, yaitu:

1. Neokranium

Neokranium adalah bagian pembentuk batok pelindung di sekitar

otak. Neokranium terdiri atas dua bagian, meliputi:

a. Neokranium membranosa

Neokranium membranosa terdiri atas tulang-tulang pipih yang

mengelilingi otak sebagai suatu kubah. Perkembangan atap dan

neuralis, sedangkan daerah oksipital dan bagian posterior rongga

mata berasal dari mesoderm paraksial. Kedua sumber ini

memiliki mesenkim yang membungkus otak dan mengalami

penulangan membranosa. Akibatnya, terbentuk sejumlah tulang

pipih membranosa yang ditandai dengan spikula-spikula tulang

berbentuk seperti jarum. Spikula menyebar dari pusat

penulangan primer ke arah tepi secara progresif.

Pada pertumbuhan masa janin dan setelah kelahiran, tulang

membranosa membesar dengan perlekatan lapisan-lapisan baru

pada permukaan luar yang diikuti oleh resorpsi osteoklastik dari

arah dalam.

b. Neokranium kartilaginosa atau kondrokranium

Neokranium kartilaginosa/kondrokranium merupakan bagian

yang membentuk tulang-tulang dasar tengkorak. Awalnya,

bagian ini terdiri dari beberapa kartilago yang terpisah-pisah.

Kartilago yang terletak di depan batas rostral korda dorsalis dan

berakhir setinggi kelenjar hipofisis di tengah sella tursika,

berasal dari sel-sel krista neuralis dan membentuk

kondrokranium parakordal. Kartilago yang terletak di sebelah

posterior batas tersebut berasal dari mesoderm paraksial dan

membentuk kondrokranium kordal. Apabila kartilago-kartilago

ini menyatu dan mengalami penulangan endokondral, maka

terbentuk dasar tengkorak.

Dasar tulang oksipital terbentuk oleh kartilago parakordal dan

korpus tiga sklerotom oksipital. Pada bagian rostal lempeng

dasar oksipital, terdapat kartilago hipofisis dan trabekula kranii.

tulang sfenoid dan ethmoid. Akibatnya, terbentuk suatu lempeng

kartilago median yang berjalan dari daerah nasal sampai tepi

depan foramen magnum.

Lempeng kartilago median tersebut mengalami sejumlah

kondensasi mesenkim di bagian kanan dan kiri. Bagian paling

rostral, ala orbitalis, membentuk ala minor tulang sfenoid. Ala

minor tulang sfenoid diikuti oleh ala temporalis ke arah kaudal,

dan membentuk ala magna tulang sfenoid. Terdapat juga kapsula

periotik yang membentuk pars petrosa dan pars mastoidea ossis

temporalis. Bagian-bagian ini menyatu dengan lempeng median

satu sama lain, kecuali bagian lubang tempat saraf otak

meninggalkan tengkorak.

2. Viserokranium

Viserokranium adalah bagian pembentuk kerangka wajah.

Mesenkim untuk pembentukan tulang-tulang wajah, termasuk tulang

hidung dan tulang mata (os. lakrimalis), berasal dari sel-sel krista

neuralis.

Viserokranium terutama dibentuk oleh dua lengkung faring pertama.

Salah satu lengkung tersebut membentuk bagian dorsal, yaitu

prosesus maksillaris. Prosesus maksillaris berjalan ke depan, di

bawah daerah mata, dan membentuk os. maksilaris, os.

zigomatikum, dan sebagian os. temporalis. Sedangkan, lengkung

lainnya membentuk bagian ventral, yaitu prosesus mandibularis.

Bagian ini mengandung kartilago Meckel. Mesenkim di sekitar

kartilago Meckel memadat, menghilang, dan mengalami penulangan

membranosa sehingga membentuk mandibula. Kartilago Meckel

prosesus mandibularis dan lengkung faring kedua membentuk inkus,

malleus, dan stapes.

2.3.2. Tengkorak Bayi Baru Lahir

Tengkorak bayi baru lahir memiliki besar kranium yang relatif tidak

seimbang dengan wajah, bila dibandingkan dengan orang dewasa.

Tulang-tulang tengkorak bersifat licin dan unilaminar. Hampir semua

tulang mengalami proses osifikasi yang belum selesai pada saat

kelahiran (Snell, 2006).

Pada waktu lahir, tulang-tulang pipih tengkorak dipisahkan satu sama

lain oleh sutura. Sutura merupakan perekat tipis dari jaringan ikat, yang

berasal dari krista neuralis. Tempat pertemuan lebih dari dua tulang

sutura yang lebar dikenal sebagai ubun-ubun (fontanella). Ubun-ubun

yang paling tampak adalah ubun-ubun besar (fontanella anterior).

Ubun-ubun ini terdapat pada pertemuan dua tulang parietal di belakang dan

dua tulang frontalis di depan (Sadler, 2000). Menurut Snell (2006),

membran fibrosa membentuk dasar fontanella anterior dan akan

digantikan oleh tulang. Pada usia 18 tahun, fontanella anterior akan

menutup.

Selain fontanella anterior, terdapat fontanella posterior di antara dua

tulang parietal di depan dan tulang oksipitalis di belakang. Pada akhir

tahun pertama, fontanella posterior biasanya menutup dan tidak dapat

dipalpasi lagi (Snell, 2006).

Sutura dan ubun-ubun memungkinkan tulang-tulang tengkorak saling

bertumpang tindih (proses molase) selama kelahiran bayi. Setelah bayi

lahir, tulang-tulang membranosa segera bergerak kembali ke posisi asal

sehingga tengkorak tampak besar dan bulat. Namun, beberapa sutura

Pertumbuhan tulang-tulang kubah yang berlangsung setelah bayi lahir

terutama diakibatkan oleh pertumbuhan otak (Sadler, 2000).

2.4. Pemeriksaan Antropometri Lingkar Kepala

Lingkar kepala diukur secara rutin pada bayi dengan usia kurang dari 2 tahun.

Pengukuran rutin dilakukan untuk mengetahui kemungkinan penyebab yang

mempengaruhi pertumbuhan otak. Pengukuran lingkar kepala berkala lebih

bermakna daripada pengukuran sewaktu (Matondang dkk., 2009).

Menurut Soetjiningsih (1995), lingkar kepala dapat mencerminkan volume

intrakranial. Menurut Bhushan dan Paneth (1991) serta Martins dan

Lyons-Jones (1994) dalam Miles dkk. (2000), lingkar kepala merupakan indeks yang

berperan dalam menilai tumbuh-kembang otak dan inteligensi, serta untuk

mengetahui kelainan yang diderita seseorang.

Dalam mendiagnosis, pemeriksaan lingkar kepala harus diikuti dengan

memperhatikan gejala-gejala klinis yang menyertai (Soetjiningsih, 1995).

2.4.1. Pertumbuhan Lingkar Kepala Bayi dan Anak

Saat lahir, lingkar kepala bayi sekitar 34-35 cm. Pada 6 bulan pertama

kehidupan, terjadi pertumbuhan lingkar kepala terbesar sehingga

mencapai 43-45 cm. Ukuran lingkar kepala sekitar 47 cm pada usia 1

tahun dan sekitar 49 cm pada usia 2 tahun. Pada usia 6 tahun, lingkar

kepala bertambah sekitar 6 cm dari ukuran lingkar kepala saat usia 2

tahun. Semakin lama, pertambahan ukuran lingkar kepala semakin

sedikit. Saat dewasa, ukuran lingkar kepala mencapai 54-55 cm

2.4.2. Faktor yang Mempengaruhi Lingkar Kepala

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi lingkar kepala bayi dan

anak, meliputi:

1. Tumbuh-kembang otak

Pertumbuhan tulang kepala bergantung pada pertumbuhan otak.

Apabila otak tidak berkembang dengan normal, maka kepala akan

lebih kecil dari normal. Keadaan ini disebut dengan mikrosefal.

Mikrosefal merupakan tanda retardasi mental. Namun, apabila

terdapat sumbatan pada aliran cairan serebrospinal, maka volume

kepala meningkat dan lingkar kepala akan lebih besar dari normal.

Keadaan ini disebut dengan makrosefal (Soetjiningsih, 1995;

Hidayat, 2009).

2. Faktor maternal

Pada penelitian terhadap BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah), albumin

maternal memiliki korelasi positif terhadap lingkar kepala bayi baru

lahir. Sebaliknya, berat badan, IMT (Indeks Massa Tubuh), dan

fibronektin maternal memiliki korelasi negatif dengan lingkar kepala

bayi baru lahir (Mohsen dan Wafay, 2007).

3. Status gizi

Lingkar kepala dipengaruhi oleh status gizi anak sampai pada usia

36 bulan (Matondang dkk., 2009).

2.4.3. Cara Pengukuran Lingkar Kepala

Lingkar kepala diukur dengan menggunakan pita metal fleksibel.

Pengukuran tidak menggunakan pita kain karena mudah meregang dan

Pengukuran dilakukan pada lingkar kepala terbesar dengan meletakkan

pita melingkari kepala secara kencang, melalui glabela pada dahi, bagian

atas alis mata, bagian atas kedua telinga, dan protuberansia oksipitalis.

Protuberansia oksipitalis merupakan bagian belakang kepala yang paling

menonjol (Matondang dkk., 2009).

2.4.4. Penilaian dan Interpretasi Lingkar Kepala

Menurut Matondang dkk. (2009), penilaian lingkar kepala dilakukan

dengan memetakan hasil pengukuran pada grafik lingkar kepala

Nellhaus (1968).

Interpretasi lingkar kepala berdasarkan grafik lingkar kepala Nellhaus

(1968) adalah:

a. Lingkar kepala < -2 SD menunjukkan mikrosefal.

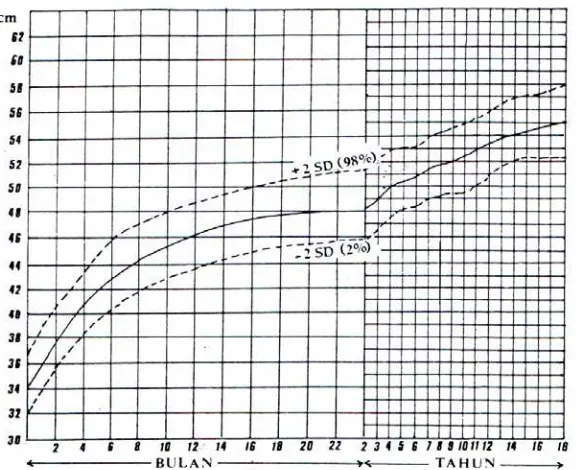

Gambar 1. Grafik Lingkar Kepala Nellhaus pada Anak Laki-Laki

Dikutip dari Matondang dkk., 2009

Gambar 2. Grafik Lingkar Kepala Nellhaus pada Anak Perempuan

[image:36.612.182.470.421.656.2]BAB 3

KERANGKA KONSEP PENELITIAN DAN DEFINISI OPERASIONAL

3.1. Kerangka Konsep Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, kerangka konsep penelitian ini adalah:

Variabel Independen Variabel Dependen

3.2. Definisi Operasional 3.2.1. Hemoglobin

Hemoglobin adalah pigmen merah pembawa oksigen pada eritrosit,

yang dibentuk oleh eritrosit dan berkembang di dalam sumsum tulang

belakang. Pada penelitian ini, data kadar hemoglobin ibu hamil diambil

sebagai data sekunder dari rekam medis. Berdasarkan World Health

Organization (2008), seorang ibu hamil dinyatakan anemia apabila

kadar hemoglobin < 11,0 g/dl.

Kategori : ibu hamil normal (Hb ≥ 11,0 g/dl)

ibu hamil anemia (Hb < 11,0 g/dl)

Skala Pengukuran : numerik

3.2.2. Ibu Hamil

Ibu hamil adalah ibu yang mengandung janin selama 37-42 minggu, dan

mengalami perubahan anatomis maupun fisiologis selama masa tersebut.

Kehamilan normal harus dibedakan dengan kehamilan ektopik dan

keganasan.

Kadar Hemoglobin Ibu Hamil

3.2.3. Lingkar Kepala

Pada penelitian ini, data lingkar kepala bayi baru lahir diambil sebagai

data sekunder dari rekam medis. Berdasarkan grafik lingkar kepala

Nellhaus (1968), lingkar kepala normal berada di antara -2 SD dan +2

SD. Lingkar kepala di atas +2 SD disebut makrosefal, sedangkan lingkar

kepala di bawah -2 SD disebut mikrosefal. Lingkar kepala normal bayi

baru lahir, baik laki-laki maupun perempuan, adalah 32-37 cm.

Kategori : bayi mikrosefal (lingkar kepala < 32 cm)

bayi normosefal (lingkar kepala 32-37 cm)

bayi makrosefal (lingkar kepala > 37 cm)

Skala Pengukuran : numerik

3.2.4. Bayi Baru Lahir

Bayi baru lahir adalah bayi yang baru mengalami transisi dari

lingkungan intrauteri ke lingkungan ekstrauteri, di mana masa ini

dihitung mulai saat bayi dilahirkan sampai dengan 24 jam pertama

setelah kelahiran.

3.3. Hipotesis

Ada hubungan antara kadar hemoglobin ibu hamil dengan lingkar kepala bayi

BAB 4

METODE PENELITIAN

4.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu studi deskriptif-analitik dengan pendekatan

cross sectional, di mana pengukuran variabel hanya dilakukan satu kali pada

satu saat.

4.2. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan Juli 2010 sampai dengan Agustus 2010 di Sub

Bagian Rekam Medis RSUP H. Adam Malik Medan. Penelitian dilakukan di

rumah sakit tersebut karena RSUP H. Adam Malik Medan merupakan rumah

sakit rujukan di kota Medan.

4.3. Populasi dan Sampel Penelitian 4.3.1. Populasi Penelitian

Populasi penelitian adalah semua ibu hamil yang melahirkan bayi di

Bagian Obstetri dan Ginekologi RSUP H. Adam Malik Medan.

Kriteria inklusi populasi penelitian adalah:

1. Wanita dengan usia 20-40 tahun

2. Kehamilan trimester III (minggu ke-28 sampai ke-40)

3. Melahirkan bayi aterm (37-42 minggu kehamilan)

4.3.2. Sampel Penelitian

Sampel penelitian adalah anggota dari populasi penelitian yang

memenuhi kriteria inklusi dan kriteria eksklusi.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah consecutive

sampling. Teknik pengambilan sampel ini dilakukan dengan

memasukkan setiap data yang memenuhi kriteria inklusi dan kriteria

eksklusi ke dalam penelitian hingga mencapai jumlah data yang

diperlukan di dalam kurun waktu tertentu (Sastroasmoro, 2010).

Besar sampel dihitung dengan menggunakan rumus estimasi proporsi

berikut (Madiyono dkk., 2010):

di mana: n = jumlah sampel

α = tingkat kemaknaan; pada penelitian α = 0,05 (95% CI)

Zα = nilai distribusi normal baku tabel Z pada α tertentu,

pada penelitian Zα = 1,96

P = proporsi kejadian atau keadaan yang dicari;

pada penelitian P = 0,44

(World Health Organization, 2008)

Q = (1-P) = (1-0,44) = 0,56

d = tingkat ketepatan absolut yang dikehendaki;

n = 42

Jadi, jumlah sampel pada penelitian ini adalah 42.

Sampel yang diambil sebanyak 45 orang.

4.4. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, data kadar hemoglobin ibu hamil dan data lingkar kepala

bayi baru lahir diambil sebagai data sekunder dari rekam medis periode

September 2009 sampai dengan Agustus 2010 di Sub Bagian Rekam Medis

RSUP H. Adam Malik Medan.

4.5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data penelitian dilakukan dengan menggunakan program SPSS

(Statistical Program for Social Science) 17.0 dan dianalisis dengan uji Fisher’s

BAB 5

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Sub Bagian Rekam Medis RSUP H. Adam

Malik Medan yang berlokasi di Jl. Bunga Lau No. 17, Medan 20136. Rumah

sakit ini mulai beroperasi secara resmi pada tahun 1993.

RSUP H. Adam Malik Medan adalah rumah sakit kelas A berdasarkan

Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 355/Menkes/SK/VII/1990. Selain itu,

RSUP H. Adam Malik Medan merupakan Rumah Sakit Pusat Rujukan Wilayah

Pembangunan A yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Nanggroe

Aceh Darussalam, Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Riau.

RSUP H. Adam Malik adalah Rumah Sakit Pendidikan berdasarkan Surat

Keputusan Menteri Kesehatan No. 502/Menkes/SK/IX/1991. Dalam

melaksanakan peran ini, RSUP H. Adam Malik melakukan kerja sama dengan

Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara.

5.2. Deskripsi Karakteristik Sampel

Sampel penelitian ini adalah ibu hamil yang melahirkan bayi di Bagian

Obstetri dan Ginekologi RSUP H. Adam Malik Medan selama bulan September

2009 sampai dengan Agustus 2010. Total sampel adalah 45 orang ibu hamil dan

45 orang bayi baru lahir. Sampel dipilih dengan teknik consecutive sampling, di

mana karakteristik sampel disesuaikan dengan kriteria inklusi dan kriteria

Karakteristik ibu hamil dideskripsikan berdasarkan usia, paritas, jenis

persalinan, dan kadar hemoglobin selama kehamilan. Sedangkan, karakteristik

bayi baru lahir dideskripsikan berdasarkan jenis kelamin dan ukuran lingkar

kepala saat kelahiran.

5.2.1. Karakteristik Ibu Berdasarkan Usia

Distribusi usia ibu hamil dibedakan dalam empat kelompok usia,

di mana usia terendah adalah 20 tahun dan usia tertinggi adalah 37

tahun. Rata-rata usia ibu hamil adalah 29,78 tahun dengan nilai median

30 tahun. Ibu hamil dengan usia 31-35 tahun (17 orang (37,8%))

merupakan kelompok yang ditemukan paling banyak pada penelitian ini.

Kemudian, frekuensi ibu hamil semakin menurun pada kelompok usia

26-30 tahun (16 orang (35,6%)), 20-25 tahun (8 orang (17,8%)), dan

[image:43.612.179.534.445.575.2]36-40 tahun (4 orang (8,9%)).

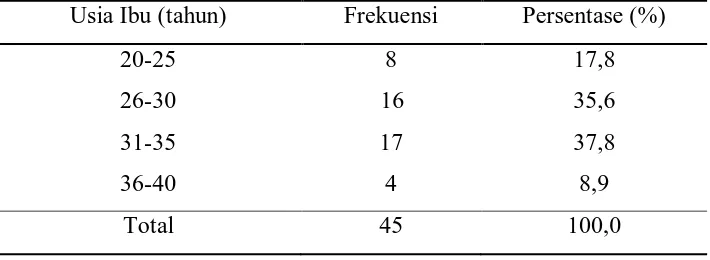

Tabel 5.1. Distribusi Karakteristik Ibu Berdasarkan Usia

Usia Ibu (tahun) Frekuensi Persentase (%)

20-25 8 17,8

26-30 16 35,6

31-35 17 37,8

36-40 4 8,9

Total 45 100,0

5.2.2. Karakteristik Ibu Berdasarkan Paritas

Dari 45 orang ibu hamil, terdapat 19 orang (42,2%) ibu multipara,

14 orang (31,1%) ibu nulipara, dan 12 orang (26,7%) ibu primipara. Ibu

multipara merupakan kelompok yang ditemukan paling banyak pada

Tabel 5.2. Distribusi Karakteristik Ibu Berdasarkan Paritas

Paritas Frekuensi Persentase (%)

Nulipara 14 31,1

Primipara 12 26,7

Multipara 19 42,2

Total 45 100,0

5.2.3. Karakteristik Ibu Berdasarkan Jenis Persalinan

Ibu dengan partus spontan per vaginam ditemukan lebih banyak

daripada ibu dengan seksio sesarea pada penelitian ini. Frekuensi ibu

dengan partus spontan per vaginam adalah 25 orang (55,6%).

Sedangkan, frekuensi ibu dengan seksio sesarea adalah 20 orang

(44,4%).

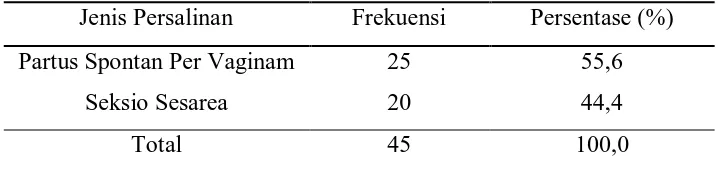

Tabel 5.3. Distribusi Karakteristik Ibu Berdasarkan Jenis Persalinan

Jenis Persalinan Frekuensi Persentase (%)

Partus Spontan Per Vaginam 25 55,6

Seksio Sesarea 20 44,4

Total 45 100,0

5.2.4. Karakteristik Ibu Berdasarkan Kadar Hemoglobin

Rata-rata kadar hemoglobin ibu hamil adalah 11,2 g/dl dengan

nilai median 11,2 g/dl. Kadar hemoglobin terendah adalah 7,7 g/dl,

sedangkan kadar hemoglobin tertinggi adalah 15,4 g/dl. Pada penelitian

ini, ibu dengan kadar hemoglobin normal (26 orang (57,8%)) ditemukan

[image:44.612.175.534.427.513.2]Tabel 5.4. Distribusi Karakteristik Ibu Berdasarkan Kadar

Hemoglobin

Kadar Hb Ibu (g/dl) Frekuensi Persentase (%)

< 11,0 (Anemia) 19 42,2

≥ 11,0 (Normal) 26 57,8

Total 45 100,0

5.2.5. Karakteristik Bayi Baru Lahir Berdasarkan Jenis Kelamin

Distribusi jenis kelamin bayi baru lahir memperlihatkan bayi

laki-laki ditemukan lebih banyak daripada bayi perempuan pada penelitian

ini. Dari 45 orang bayi baru lahir, terdapat 26 orang (57,8%) bayi

laki-laki dan 19 orang (42,2%) bayi perempuan.

Tabel 5.5. Distribusi Karakteristik Bayi Baru Lahir Berdasarkan Jenis

Kelamin

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%)

Laki-Laki 26 57,8

Perempuan 19 42,2

Total 45 100,0

5.2.6. Karakteristik Bayi Baru Lahir Berdasarkan Lingkar Kepala

Rata-rata lingkar kepala bayi baru lahir adalah 33,6 cm dengan

nilai median 34 cm. Lingkar kepala terendah adalah 30 cm dan lingkar

kepala tertinggi adalah 37 cm. Sebagian besar bayi baru lahir memiliki

lingkar kepala normal (43 orang (95,6%)) dengan ukuran lingkar kepala

yang ditemukan paling sering adalah 34 cm (13 orang (28,9%)). Bayi

baru lahir mikrosefal hanya ditemukan sebanyak 2 orang (4,4%) dan

[image:45.612.175.536.424.514.2]Tabel 5.6. Karakteristik Bayi Baru Lahir Berdasarkan Lingkar Kepala

Lingkar Kepala Bayi (cm) Frekuensi Persentase (%)

< 32 (Mikrosefal) 2 4,4

32-37 (Normal) 43 95,6

Total 45 100,0

5.3. Hasil Analisis Data

Karakteristik tiap data dianalisis pada tiap kelompok sampel. Karakteristik

kadar hemoglobin ibu hamil dianalisis berdasarkan usia dan paritas.

Karakteristik lingkar kepala bayi baru lahir dianalisis berdasarkan jenis

kelamin, usia ibu, dan paritas ibu. Kemudian, hubungan antara kadar

hemoglobin ibu hamil dengan lingkar kepala bayi baru lahir dianalisis dengan

uji Fisher’s Exact.

5.3.1. Karakteristik Kadar Hemoglobin Ibu Hamil Berdasarkan Usia dan Paritas

Dari 45 orang ibu hamil, terdapat 26 orang (57,8%) ibu hamil

dengan kadar hemoglobin normal dan 19 orang (42,2%) ibu hamil

anemia. Ibu hamil dengan kadar hemoglobin normal ditemukan paling

banyak pada kelompok usia 26-30 tahun (11 orang (42,3%)).

Sedangkan, ibu hamil anemia ditemukan paling banyak pada kelompok

Tabel 5.7. Distribusi Karakteristik Kadar Hemoglobin Ibu Hamil

Berdasarkan Usia

Usia Ibu (tahun)

Kadar Hb Ibu (g/dl)

Total < 11 (Anemia) ≥ 11,0 (Normal)

n %

(95% CI) n

%

(95% CI) n %

20-25 2 10,5

(0,5-20,5) 6

23,1

(1,2-45,0) 8 17,8

26-30 5 26,3

(1,3-51,3) 11

42,3

(2,1-82,5) 16 35,6

31-35 9 47,4

(2,4-92,4) 8

30,8

(1,5-60,1) 17 37,8

36-40 3 15,8

(0,8-30,8) 1

3,8

(0,2-7,4) 4 8,9

Total 19 100,0 26 100,0 45 100,0

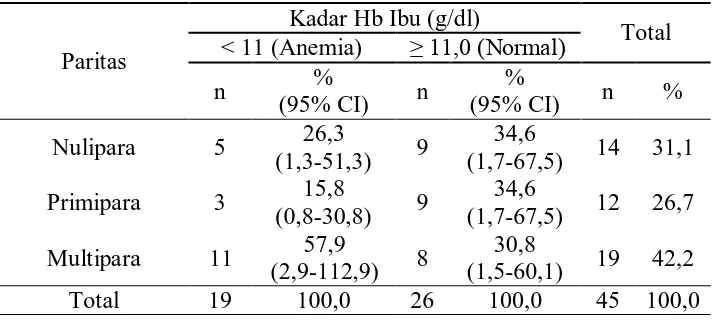

Ibu hamil dengan kadar hemoglobin normal memiliki distribusi

paritas yang hampir merata, di mana terdapat 9 orang (34,6%) ibu

nulipara, 9 orang (34,6%) ibu primipara, dan 8 orang (30,8%) ibu

multipara. Namun, distribusi paritas pada ibu hamil anemia

memperlihatkan ibu multipara (11 orang (57,9%)) sebagai kelompok

[image:47.612.177.534.538.698.2]dengan frekuensi terbesar.

Tabel 5.8. Distribusi Karakteristik Kadar Hemoglobin Ibu Hamil

Berdasarkan Paritas

Paritas

Kadar Hb Ibu (g/dl)

Total < 11 (Anemia) ≥ 11,0 (Normal)

n %

(95% CI) n

%

(95% CI) n %

Nulipara 5 26,3

(1,3-51,3) 9

34,6

(1,7-67,5) 14 31,1

Primipara 3 15,8

(0,8-30,8) 9

34,6

(1,7-67,5) 12 26,7

Multipara 11 57,9

(2,9-112,9) 8

30,8

(1,5-60,1) 19 42,2

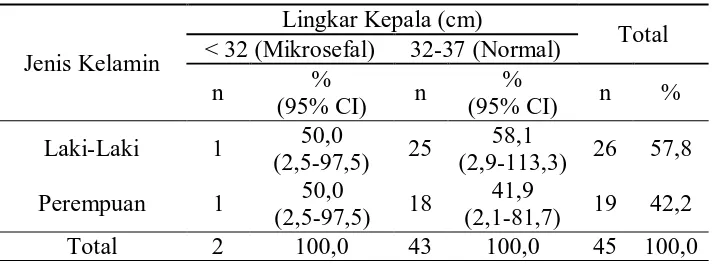

5.3.2. Karakteristik Lingkar Kepala Bayi Baru Lahir Berdasarkan Jenis Kelamin, Usia Ibu, dan Paritas Ibu

Dari 45 orang bayi baru lahir, terdapat 43 orang (95,6%) bayi baru

lahir dengan lingkar kepala normal dan 2 orang (4,4%) bayi baru lahir

mikrosefal. Bayi baru lahir dengan lingkar kepala normal ditemukan

lebih banyak pada bayi laki (25 orang (58,1%)), di mana bayi

laki-laki (26 orang (57,8%)) merupakan karakteristik yang banyak ditemukan

pada penelitian ini. Bayi baru lahir mikrosefal memiliki distribusi jenis

kelamin yang merata antara bayi laki-laki (1 orang (50,0%)) dan bayi

[image:48.612.178.534.381.513.2]perempuan (1 orang (50,0%)).

Tabel 5.9. Distribusi Karakteristik Lingkar Kepala Bayi Baru Lahir

Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin

Lingkar Kepala (cm)

Total < 32 (Mikrosefal) 32-37 (Normal)

n %

(95% CI) n

%

(95% CI) n %

Laki-Laki 1 50,0

(2,5-97,5) 25

58,1

(2,9-113,3) 26 57,8

Perempuan 1 50,0

(2,5-97,5) 18

41,9

(2,1-81,7) 19 42,2

Total 2 100,0 43 100,0 45 100,0

Bila ditinjau dari usia ibu, bayi dengan lingkar kepala normal

ditemukan paling banyak pada kelompok usia 26-30 tahun (16 orang

(37,2%)). Sedangkan, bayi baru lahir mikrosefal hanya ditemukan pada

Tabel 5.10. Distribusi Karakteristik Lingkar Kepala Bayi Baru Lahir

Berdasarkan Usia Ibu

Usia Ibu (tahun)

Lingkar Kepala (cm)

Total < 32 (Mikrosefal) 32-37 (Normal)

n %

(95% CI) n

%

(95% CI) n %

20-25 0 0,0

(0,0-0,0) 8

18,6

(0,9-36,3) 8 17,8

26-30 0 0,0

(0,0-0,0) 16

37,2

(1,9-72,5) 16 35,6

31-35 2 100,0

(5,0-195,0) 15

34,9

(1,7-68,1) 17 37,8

36-40 0 0,0

(0,0-0,0) 4

9,3

(0,5-18,1) 4 8,9

Total 2 100,0 43 100,0 45 100,0

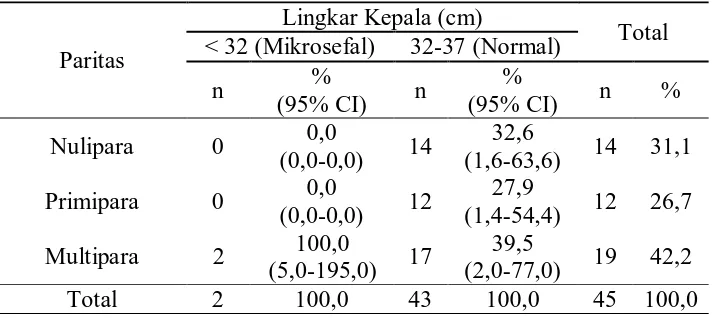

Bayi baru lahir dengan lingkar kepala normal ditemukan paling

banyak pada ibu multipara dengan frekuensi sebesar 17 orang (39,5%).

Sedangkan, seluruh bayi baru lahir mikrosefal hanya ditemukan pada

ibu multipara (2 orang (100,0%)).

Tabel 5.11. Distribusi Karakteristik Lingkar Kepala Bayi Baru Lahir

Berdasarkan Paritas

Paritas

Lingkar Kepala (cm)

Total < 32 (Mikrosefal) 32-37 (Normal)

n %

(95% CI) n

%

(95% CI) n %

Nulipara 0 0,0

(0,0-0,0) 14

32,6

(1,6-63,6) 14 31,1

Primipara 0 0,0

(0,0-0,0) 12

27,9

(1,4-54,4) 12 26,7

Multipara 2 100,0

(5,0-195,0) 17

39,5

(2,0-77,0) 19 42,2

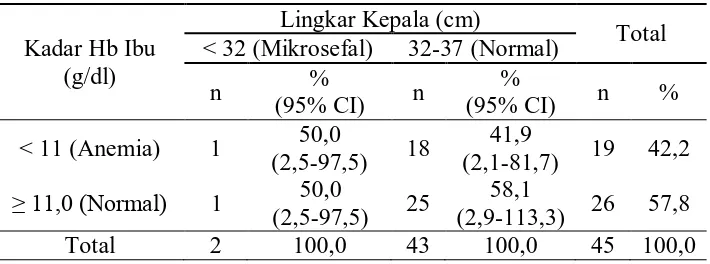

[image:49.612.178.534.504.663.2]5.3.3. Hubungan Antara Kadar Hemoglobin Ibu Hamil dengan Lingkar Kepala Bayi Baru Lahir

Bayi baru lahir dengan lingkar kepala normal ditemukan lebih

banyak pada ibu hamil dengan kadar hemoglobin normal (25 orang

(58,1%)) daripada ibu hamil anemia (18 orang (41,9%)). Tetapi, bayi

baru lahir mikrosefal memiliki distribusi yang merata pada kedua

kelompok ibu, di mana frekuensi masing-masing kelompok adalah 1

[image:50.612.179.534.340.472.2]orang (50,0%).

Tabel 5.12. Distribusi Karakteristik Lingkar Kepala Bayi Baru Lahir

Berdasarkan Kadar Hemoglobin Ibu

Kadar Hb Ibu (g/dl)

Lingkar Kepala (cm)

Total < 32 (Mikrosefal) 32-37 (Normal)

n %

(95% CI) n

%

(95% CI) n %

< 11 (Anemia) 1 50,0

(2,5-97,5) 18

41,9

(2,1-81,7) 19 42,2

≥ 11,0 (Normal) 1 50,0

(2,5-97,5) 25

58,1

(2,9-113,3) 26 57,8

Total 2 100,0 43 100,0 45 100,0

Berdasarkan hasil uji Fisher’s Exact, p value adalah 1,0 dan α

adalah 0,05 (95% CI). Hipotesis ditolak bila p value lebih besar dari α.

Maka, tidak ada hubungan antara kadar hemoglobin ibu hamil dengan

lingkar kepala bayi baru lahir pada penelitian ini.

5.4. Pembahasan

5.4.1. Karakteristik Kadar Hemoglobin Ibu Hamil Berdasarkan Usia dan Paritas

Penelitian ini mendapatkan ibu hamil anemia terdapat paling

dan ibu multipara (57,9% (95% CI: 2,9-112,9%)). Penelitian

Emamghorashi dan Heidari (2004) terhadap 97 orang ibu hamil di Iran

mendapatkan multiparitas sebagai faktor yang berperan dalam kejadian

defisiensi besi pada ibu hamil. Penelitian tersebut tidak memperlihatkan

hubungan antara usia ibu hamil dengan dengan kejadian defisiensi besi

pada ibu hamil. Namun, King (2003) menyatakan bahwa ibu hamil

dengan usia muda, terutama usia remaja, merupakan kelompok yang

retan terhadap kejadian anemia defisiensi besi.

Telatar dkk. (2009) menemukan 1.588 orang (43,0%) ibu hamil

anemia pada 3.688 orang ibu hamil di Turki, di mana 32 orang (2,0%)

merupakan anemia berat. Dari 32 orang ibu hamil anemia berat, 22%

adalah ibu nulipara dengan rata-rata usia adalah 23,78 tahun.

Penelitian tersebut dibandingkan dengan penelitian Malhotra dkk.

(2002) terhadap 447 orang ibu hamil di India. Malhotra dkk.

menemukan 72,5% ibu hamil anemia, di mana 31 orang (6,9%)

merupakan anemia berat. Berbeda dengan penelitian Telatar dkk.,

Malhotra dkk. lebih banyak menemukan ibu hamil anemia pada usia

yang lebih tua dan ibu multipara. Seluruh hasil penelitian tersebut

memperlihatkan variasi yang luas mengenai prevalensi anemia selama

kehamilan di negara berkembang.

5.4.2. Karakteristik Lingkar Kepala Bayi Baru Lahir Berdasarkan Jenis Kelamin, Usia Ibu, dan Paritas Ibu

Penelitian ini mendapatkan bayi baru lahir mikrosefal memiliki

distribusi jenis kelamin yang merata antara bayi laki-laki (50,0% (95%

CI: 2,5-97,5%)) dan bayi perempuan (50,0% (95% CI: 2,5-97,5%)).

usia 31-35 tahun (100,0% (95% CI: 5,0-195,0%)) dan ibu multipara

(100,0% (95% CI: 5,0-195,0%)).

Pada penelitian Abdel-Salam dan Czeizel (2000) terhadap 109

orang bayi baru lahir mikrosefal di Hungaria, dinyatakan bahwa keadaan

tersebut ditemukan lebih banyak pada bayi perempuan, salah satu bayi

pada kelahiran kembar, dan BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah).

Penelitian Costa dkk. (2006) terhadap 9.386 orang bayi baru lahir

menemukan 162 (1,7%) malformasi kongenital di Brazil, di mana

terdapat 55 (34,0%) malformasi mayor dan 107 (66,0%) malformasi

minor. Malformasi mayor ditemukan paling banyak pada sistem saraf

pusat berupa spina bifida (7 (4,3%)), hidrosefalus (5 (3,1%)),

ensefalokel (3 (1,9%)), anensefali (1 (0,6%)), dan mikrosefal (1 (0,6%)).

Pada penelitian tersebut, prevalensi malformasi kongenital

ditemukan lebih banyak pada bayi dari ibu hamil usia remaja dan ibu

primipara. Namun, tidak terdapat perbedaan statistik yang signifikan

antara kelompok tersebut dengan kelompok karakteristik lainnya.

Penulis tidak menemukan penelitian terdahulu yang memaparkan

karakteristik usia ibu dan paritas ibu pada bayi baru lahir mikrosefal.

Penulis hanya menemukan penelitian mengenai prevalensi dan

faktor-faktor yang berkaitan dengan malformasi kongenital.

Bila penelitian penulis dibandingkan dengan penelitian

Abdel-Salam dan Czeizel, terdapat perbedaan karakteristik jenis kelamin pada

bayi baru lahir mikrosefal. Menurut asumsi penulis, perbedaan ini

berkaitan dengan perbedaan jumlah sampel yang cukup besar pada

kedua penelitian. Penelitian dengan sampel yang lebih banyak dapat

memperlihatkan variasi karakteristik yang lebih banyak juga.

Sebaliknya, penelitian dengan sampel yang sedikit memiliki

5.4.3. Hubungan Antara Kadar Hemoglobin Ibu Hamil dengan Lingkar Kepala Bayi Baru Lahir

Penelitian ini mendapatkan bayi baru lahir mikrosefal memiliki

distribusi yang merata pada kelompok ibu hamil dengan kadar

hemoglobin normal (50,0% (95% CI: 2,5-97,5%)) dan ibu hamil anemia

(50,0% (95% CI: 2,5-97,5%)). Kruske dkk. (1999) mendapatkan

kejadian mikrosefal yang tinggi (35%) pada anak-anak suku Aborigin

Australia dengan prevalensi anemia defisiensi besi sebesar 40%.

Berdasarkan hasil uji Fisher’s Exact, tidak ada hubungan antara

kadar hemoglobin ibu hamil dengan lingkar kepala bayi baru lahir pada

penelitian ini (p value = 1,0 > α = 0,05 (95% CI)). Penelitian

Emamghorashi dan Heidari terhadap 97 orang ibu hamil dan 97 orang

bayi baru lahir di Iran menyatakan bahwa bayi dengan ibu hamil anemia

defisiensi besi memiliki berat badan (3.517 g dan 3.254 g; p = 0,006)

dan lingkar kepala (35,6 cm dan 34,5 cm; p = 0,009) yang lebih besar

daripada bayi dari kelompok ibu lainnya. Sebagian besar ibu hamil

mendapatkan suplementasi besi pada penelitian tersebut. Pada penelitian

Cogswell dkk. (2003) terhadap 513 orang ibu hamil di Cleveland,

pemberian suplementasi besi pada ibu hamil anemia berat dapat

memperbaiki pertumbuhan fetus, tetapi tidak mengubah indeks besi ibu

tersebut.

Penelitian Telatar dkk. (2009) terhadap 3.688 orang ibu hamil di

Turki menyatakan bahwa anemia selama kehamilan mempengaruhi

pengukuran antropometrik bayi baru lahir secara negatif, di mana

anemia berat memiliki efek yang lebih signifikan. Penelitian tersebut

mendapatkan perbedaan berat badan (p = 0,044), panjang badan (p =

0,036), lingkar kepala (p = 0,013), dan lingkar dada (p = 0,0002) yang

anemia dan ibu hamil anemia. Berat badan (260 g), panjang badan (1,1

cm), lingkar kepala (0,42 cm), dan lingkar dada (1 cm) bayi dengan ibu

hamil anemia berat memiliki nilai yang lebih kecil daripada ibu hamil

anemia ringan.

Penulis melihat perbedaan yang bervariasi pada hasil penelitian

mengenai hubungan antara kadar hemoglobin ibu hamil dengan lingkar

kepala bayi baru lahir. Menurut asumsi penulis, perbedaan hasil

penelitian tersebut berkaitan dengan perbedaan jumlah sampel,

karakteristik sampel, dan tindakan yang diberikan terhadap sampel pada

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Dari 45 orang ibu hamil, terdapat 19 orang (42,2%) ibu hamil anemia. Ibu

hamil anemia ditemukan paling banyak pada kelompok usia 31-35 tahun

(47,7%) dan ibu multipara (57,9%).

2. Dari 45 orang bayi baru lahir, terdapat 2 orang (4,4%) bayi baru lahir

mikrosefal. Bayi baru lahir mikrosefal hanya ditemukan pada ibu