KAJIAN PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN RUANG

DI KAWASAN CAGAR BIOSFER CIBODAS

RIZA EFENDY

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Kajian Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Cagar Biosfer Cibodas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, September 2015

Riza Efendy

RINGKASAN

RIZA EFENDY. Kajian Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Cagar Biosfer Cibodas. Dibimbing oleh BABA BARUS dan ERNAN RUSTIADI.

Cagar biosfer merupakan salah satu konsep pengelolaan kawasan yang mengintegrasikan antara fungsi lindung dan fungsi budidaya. Cagar Biosfer Cibodas (CBC) merupakan salah satu dari sepuluh cagar biosfer yang ada di Indonesia. Cagar Biosfer Cibodas berada di kawasan Gunung Gede Pangrango dan sekitarnya. Secara administratif berada di tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Bogor, Cianjur dan Sukabumi. Pengelolaan Cagar Biosfer Cibodas dibagi dalam tiga zona yaitu area inti, zona penyangga dan area transisi. Area inti berupa kawasan konservasi dan sebagian besar wilayahnya merupakan hutan hujan tropis. Pada zona penyangga dan transisi merupakan wilayah pemanfaatan dan pemukiman penduduk. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan perubahan penggunaan/penutupan lahan di Cagar Biosfer Cibodas, telah terjadi penurunan fungsi lindung kawasan yang ditandai dengan semakin banyaknya permasalahan lingkungan yang terjadi di sekitar kawasan CBC maupun didaerah hilir yang sering dikaitkan dengan kerusakan lingkungan di kawasan CBC.

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) menganalisis penggunaan/ penutupan lahan di Kawasan CBC, (2) menganalisis perencanaan pola ruang di Kawasan CBC, (3) menganalisis tingkat perkembangan desa dan tingkat kemiskinan di Kawasan CBC, (4) menyusun tipologi pemanfaatan ruang, dan (5) menyusun arahan kebijakan pengelolaan Kawasan Cagar Biosfer Cibodas. Metode yang digunakan untuk menganalisis penggunaan/penutupan lahan dengan interpretasi

visual citra Landsat TM 8 Tahun 2014. Analisis perencanaan pola ruang dengan analisis SIG yaitu overlay antara peta penggunaan/penutupan lahan dengan peta rencana pola ruang Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Cianjur dan Sukabumi. Analisis tingkat perkembangan wilayah desa menggunakan analisis skalogram berdasarkan variabel kelompok data aksesibilitas, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan fasilitas ekonomi. Tipologi pemanfaatan ruang disusun berdasarkan parameter-parameter sosial ekonomi wilayah yaitu tingkat perkembangan wilayah dan tingkat kemiskinan dan aspek fisik lahan yaitu penggunaan/penutupan lahan dan kemiringan lereng di setiap desa. Kedua parameter tersebut masing-masing dikelompokkan dengan analisis klaster berhirarki dengan metode Ward’s dan K’means cluster sehingga dihasilkan klaster desa sosial ekonomi wilayah dan klaster desa fisik lahan. Arahan kebijakan pengelolaan disusun menggunakan analisis deskriptif dari hasil-hasil analisis tujuan sebelumnya.

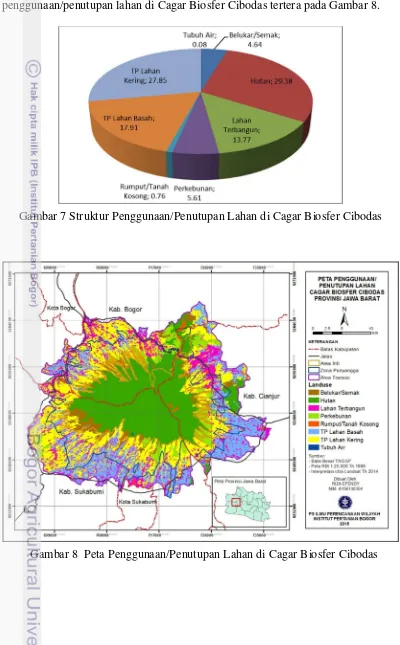

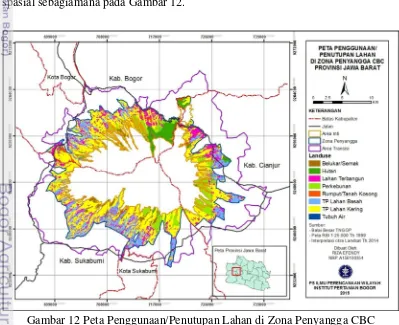

persentase penggunaan/ penutupan lahan berupa vegetasi masih dominan dan sebaran lahan terbangun lebih banyak berada pada area transisi. Salah satu permasalahan penggunaan/penutupan lahan di kawasan CBC adalah adanya penggunaan/penutupan lahan yang tidak sesuai dengan fungsi area inti dan perlu segera diselesaikan.

Hasil analisis perencanaan pola ruang di Kawasan CBC menunjukkan bahwa beberapa penggunaan/penutupan lahan saat ini tidak sesuai dengan alokasi rencana pola ruang yang telah dibuat dan dapat menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya. Permasalahan ini terdapat di semua Kabupaten. Selain itu, diantara dokumen perencanaan pola ruang Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Cianjur dan Sukabumi terdapat penggunaan nomenklatur yang tidak sama dalam penamaan fungsi kawasan sehingga dapat menimbulkan perbedaan persepsi dalam memahami dokumen perencanaan.

Pada analisis skalogram dihasilkan Indeks Perkembangan Desa (IPD) yang menggambarkan tingkat perkembangan desa tersebut. Nilai IPD tertinggi adalah 66.95 dan nilai IPD terendah adalah 3.70 dengan nilai rataan 15.83. Berdasarkan perkembangan wilayahnya desa-desa yang ada di Cagar Biosfer Cibodas terbagi menjadi desa hirarki I sebanyak 18 desa (12.41 %), desa hirarki II sebanyak 31 desa (21.38 %) dan desa hirarki III sebanyak 96 desa (66.21 %). Berbanding terbalik dengan tingkat kemiskinan dimana desa dengan tingkat kemiskinan tinggi sebanyak 22 desa (15.17 %), tingkat kemiskinan sedang sebanyak 41 desa (28.28 %) dan tingkat kemiskinan rendah sebanyak 82 desa (56.55 %).

Berdasarkan skenario penyusunan tipologi, di kawasan Cagar Biosfer Cibodas terdapat sembilan tipologi desa. Tipologi pada zona penyangga didominasi oleh tipologi desa S1 F3 sedangkan pada area transisi didominasi oleh tipologi desa S3 F1. Pembuatan tipologi merupakan salah satu pendekatan dalam penyusunan arahan kebijakan pengelolaan yang spesifik dan sesuai dengan kondisi yang ada. Arahan kebijakan pengelolaan Cagar Biosfer Cibodas dengan membagi kawasan CBC menjadi empat wilayah pengelolaan yaitu Wilayah Pengelolaan Area Inti, Wilayah Pengelolaan Bogor, Wilayah Pengelolaan Cianjur dan Wilayah Pengelolaan Sukabumi. Arahan kebijakan difokuskan pada penyelesain permasalahan yang terkait dengan penggunaan/ penutupan lahan, tingkat perkembangan desa, tingkat kemiskinan, topografi dan perencanaan pola ruang yang prioritas penanganannya disesuaikan dengan tipologi desa.

SUMMARY

RIZA EFENDY. Study of Planning and Spatial Utilization in Cibodas Biosphere Reserve Area. Supervised by BABA BARUS and ERNAN RUSTIADI.

Biosphere reserve is a management concept that harmonize between society and nature. Cibodas Biosphere Reserve (CBR) is one of ten biosphere reserves in Indonesia. Cibodas Biosphere Reserve is in the region of Mount Gede-Pangrango and surroundings. Administratively CBR is located in Bogor, Cianjur and Sukabumi Regency. Cibodas Biosphere Reserve is divided into three zones: the core areas, buffer zones and transition areas. Core areas are conservation areas which dominated by tropical rain forest. The population growth and increase of economic activities in its surrounding areas have an impact on land use/cover changes in the CBR. This land use/cover changes have been followed by a decline in the protective function of CBR which is marked by the increasing number of environmental problems in the CBR as well as its downstream area.

The objectives of this study were to: (1) analyze the land use/cover in the area of CBR, (2) analyzing the planning of spatial patterns in the area of CBR, (3) analyze the level of rural development and poverty levels in the area of CBR, (4) develop a typology of villages in the area of CBR, and (5) developing policy directives management of CBR. The method used to analyze the land use/cover with a visual interpretation of Landsat TM 8 2014. To analyze the spatial-pattern plan, we employed GIS analysis that overlay the map of land use/cover with spatial plan maps of West Java province as well as Bogor, Cianjur and Sukabumi Regencies. A schallogram analysis, which based on accessibility as well as education, health, and economic facilities data set was employed to analyze the level of village development. The typology of villages was developed based on socioeconomic characteristics (regional economic growth and poverty level) and some physical aspects (land use/cover and slope) in each village. Each of the parameters grouped by hierarchical clustering analysis using Ward's method and K' means clustering. Direction of management policy was compiled using descriptive analysis of the results of previous objectives.

The analysis showed that the land use/cover classes are dominated by forest with an area of 25 738.66 ha or 29.38% of the total area, followed by dry-land agriculture (23 092.10 ha, 26.36%), ricefield (16 997.81 ha, 19.40%), built-up area (12 066.22 ha, 13.77%), plantations (4 910.32 ha, 5.61%), shrub/bush (4 060.54 ha, 4.64%), grassland/ abandon land (663.49 ha, 0.76%) and water body (73.95 ha, 0.08%). Based on the proportion of each land use/ cover class still showed a good condition due to the percentage of vegetation are still the dominant form and distribution of constructed land more are in the transition area. One of the main issues in CBR is the presence of land use/cover that is not consistent with the function of the core of biosphere reserve area

naming area function so that can make a difference of perception in understanding the planning documents.

Schallogram analysis generates Village Development Index (VDI), which describes the level of development of the village. Based on the level of development, the villages are divided into 3 hierarchical. The hierarchy I have 18 villages (12.41 %) with high level of development, the hierarchy II has 31 villages (21.38 %) with moderate level of development and the hierarchy III have 96 villages (66.21 %) with a low level of development. It's inversely proportional to the level of poverty in which village with high poverty levels, as many as 22 villages (15.17%), intermediate poverty rates as much as 41 villages (28.28%) and lower poverty rates as much as 82 villages (56.55%).

Based on scenario of typology, there are nine village types in CBR. The buffer zone is dominated by S1-F3 village type while in the transition area is dominated by S3-F1 type. The management policy of CBR focused to solve of socioeconomic and physical land problems. Making the typology is one approach in the preparation of specific management policy directives and in accordance with the conditions of the CBR. Directives on management policy of CBR by dividing the CBR region into four regions, namely the Core Management Area, Bogor Management Area, Cianjur Management Area and Sukabumi Management Area. Policy focused on completion of the land use/cover problems, the level of rural development, poverty, topography and planning the spatial use which handling priority adapted to the rural typology.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada

Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah

KAJIAN PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN RUANG

DI KAWASAN CAGAR BIOSFER CIBODAS

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2015

Judul Tesis : Kajian Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Cagar Biosfer Cibodas

Nama : Riza Efendy NIM : A156130354

Disetujui oleh Komisi Pembimbing

Dr Ir Baba Barus, MSc Ketua

Dr Ir Ernan Rustiadi, MAgr Anggota

Diketahui oleh

Ketua Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah

Prof Dr Ir Santun R.P. Sitorus

Dekan Sekolah Pascasarjana

Dr Ir Dahrul Syah, MScAgr

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan September 2014 sampai dengan Januari 2015 ini ialah pengelolaan kawasan yang mengintegrasikan antara fungsi lindung dan fungsi budidaya pada kawasan dengan status internasional yang ditetapkan oleh UNESCO yaitu Cagar Biosfer. Adapun judul tesis ini adalah Kajian Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Cagar Biosfer Cibodas.

Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada:

1. Dr Ir Baba Barus, MSc selaku Ketua Komisi Pembimbing dan Dr Ir Ernan Rustiadi, MAgr selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan, saran dan bimbingan dalam penyusunan tesis ini.

2. Dr Ir Omo Rusdiana, MScForestTrop selaku penguji luar komisi yang telah memberikan koreksi dan masukan bagi penyempurnaan tesis ini.

3. Ketua Program Studi serta segenap dosen pengajar dan staf pada Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.

4. Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan (Pusbindiklatren) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional beserta jajarannya atas kesempatan beasiswa yang diberikan kepada penulis.

5. Ayah Usman Iskandar (alm) dan ibu tercinta Narti Sunarti, Abah Apandi Nurdin dan Amih Neni serta seluruh keluarga yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan bagi penulis.

6. Istri tercinta Ika Sartika dan anak-anakku tersayang Putri Azka F. Nizma, Ayudhia Shazia H. Nizma dan Davian Alif Haafidz untuk segala doa, dukungan, kesabaran dan kasih sayangnya.

7. Teman-teman PWL 2013 Kelas Bappenas untuk kebersamaan, diskusi, canda tawa dan semangatnya.

8. Kang Heri Suheri dan Kang Ade Bagja dari BBTNGGP yang telah membantu dalam pengumpulan data dan diskusi-diskusi yang menarik, serta semua pihak yang berperan dalam proses penulisan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, September 2015

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR GAMBAR ix

DAFTAR LAMPIRAN ix

1 PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 3

Tujuan Penelitian 3

Manfaat Penelitian 4

Ruang Lingkup Penelitian 4

2 TINJAUAN PUSTAKA 5

Cagar Biosfer 5

Perencanaan Ruang Wilayah 6

Pengembangan Wilayah 8

Hirarki Wilayah 10

Penggunaan dan Penutupan Lahan 10

Penginderaan Jauh 11

Sistem Informasi Geografis 12

3 METODE 15

Kerangka Pemikiran 15

Lokasi dan Waktu Penelitian 18

Bahan dan Alat 18

Metode Pengumpulan Data 19

Metode dan Teknik Analisis 20

Analisis Penggunaan/Penutupan Lahan 20

Analisis Perencanaan Pola Ruang di Cagar Biosfer Cibodas 22 Analisis Perkembangan Wilayah dan Tingkat Kemiskinan 22 Tipologi Pemanfaatan Ruang di Cagar Biosfer Cibodas 25

Arahan Kebijakan Pengelolaan 26

4 KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN 27

Cagar Biosfer Cibodas 27

Administrasi 27

Iklim 28

Hidrologi 28

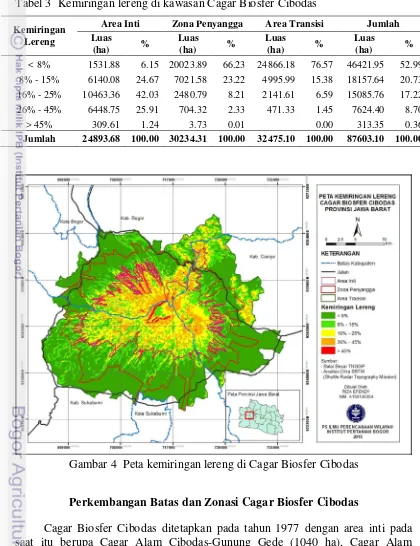

Topografi 28

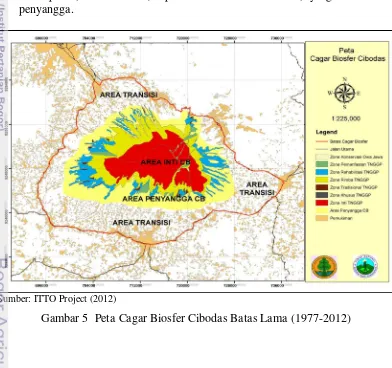

Perkembangan Batas dan Zonasi Cagar Biosfer Cibodas 29

5 HASIL DAN PEMBAHASAN 33

Analisis Perkembangan Wilayah 52

Perkembangan Wilayah dan Tingkat Kemiskinan 58

Tipologi Pemanfaatan Ruang di Cagar Biosfer Cibodas 62

Arahan Kebijakan Pengelolaan 65

6 SIMPULAN DAN SARAN 76

Simpulan 76

Saran 78

DAFTAR PUSTAKA 79

LAMPIRAN 83

DAFTAR TABEL

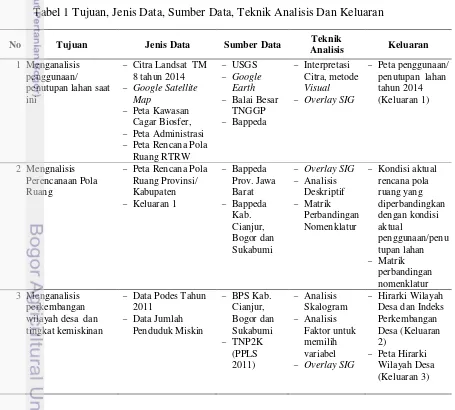

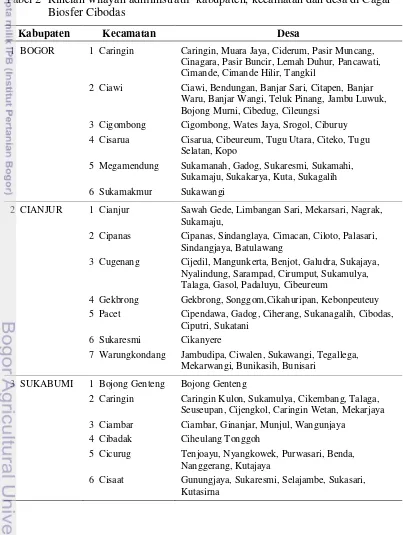

1 Tujuan, Jenis Data, Sumber Data, Teknik Analisis Dan Keluaran 19 2 Rincian wilayah administratif kabupaten, kecamatan dan desa di Cagar

Biosfer Cibodas 27

3 Kemiringan lereng di kawasan Cagar Biosfer Cibodas 29 4 Struktur Penggunaan/Penutupan Lahan di Cagar Biosfer Cibodas 33 5 Luas Penggunaan/Penutupan Lahan berdasarkan Kemiringan Lereng 36 6 Struktur penggunaan/penutupan lahan di Cagar Biosfer Cibodas per

Kabupaten 37

7 Penggunaan/Penutupan Lahan di Setiap Zona Cagar Biosfer Cibodas 39 8 Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan fungsi Area Inti di setiap

Kabupaten 41

9 Penggunaan/penutupan lahan aktual di kawasan CBC pada rencana pola

ruang Provinsi Jawa Barat 46

10 Penggunaan/penutupan lahan aktual di kawasan CBC pada rencana pola

ruang Kabupaten Bogor 48

11 Penggunaan/penutupan lahan aktual di kawasan CBC pada rencana pola

ruang Kabupaten Cianjur 49

12 Penggunaan/penutupan lahan aktual di kawasan CBC pada rencana pola

ruang Kabupaten Sukabumi 50

13 Perbandingan nomenklatur fungsi kawasan dalam Rencana Pola Ruang Provinsi, Kabupaten Bogor, Cianjur dan Sukabumi di kawasan CBC 51

14 Parameter Hirarki Wilayah 52

15 Rincian jumlah desa berdasarkan tingkat perkembangan desa di

kawasan CBC 53

16 Rekapitulasi jumlah desa di Cagar Biosfer Cibodas berdasarkan tingkat

hirarkinya di setiap Kabupaten 54

17 Jumlah Hirarki Desa di Setiap Zona 58

18 Proporsi jumlah penduduk miskin setiap Kabupaten 59 19 Perbandingan tingkat perkembangan desa dengan tingkat kemiskinan 59 20 Perbandingan tingkat perkembangan desa dengan tingkat kemiskinan

per Kabupaten 60

21 Sebaran tingkat kemiskinan berdasarkan zonasi cagar biosfer 61 22 Jumlah desa berdasarkan tipologi desa di setiap Kabupaten 64 23 Tipologi desa di setiap wilayah pengelolaan Bogor, Cianjur dan

Sukabumi 69

DAFTAR GAMBAR

1 Kerangka Pemikiran Penelitian 16

2 Diagram Alir Tahapan Penelitian 17

3 Peta Lokasi Cagar Biosfer Cibodas 18

4 Peta kemiringan lereng di Cagar Biosfer Cibodas 29 5 Peta Cagar Biosfer Cibodas Batas Lama (1977-2012) 31 6 Peta Cagar Biosfer Cibodas saat ini (2012 – sekarang) 32 7 Struktur Penggunaan/Penutupan Lahan di Cagar Biosfer Cibodas 34 8 Peta Penggunaan/Penutupan Lahan di Cagar Biosfer Cibodas 34 9 Grafik Penggunaan/Penutupan Lahan Cagar Biosfer Cibodas di setiap

Kabupaten 38

10 Grafik Penggunaan/Penutupan Lahan di Setiap Zona CBC 40 11 Peta Penggunaan/Penutupan Lahan di Area Inti Cagar Biosfer Cibodas 41 12 Peta Penggunaan/Penutupan Lahan di Zona Penyangga CBC 43 13 Peta Penggunaan/Penutupan Lahan di Area Transisi CBC 44 14 Peta rencana pola ruang Provinsi Jawa Barat di Kawasan CBC 47 15 Peta rencana pola ruang Kabupaten Bogor, Cianjur dan Sukabumi di

Kawasan CBC 47

16 Grafik komposisi hirarki desa di setiap Kabupaten 55 17 Peta Tingkat Perkembangan Desa di Cagar Biosfer Cibodas 56 18 Struktur penggunaan/penutupan lahan di setiap tingkatan hirarki 57 19 Grafik perbandingan tingkat perkembangan desa dan tingkat

kemiskinan di Kawasan CBC 60

20 Peta sebaran tingkat kemiskinan dan perkembangan wilayah di CBC 62 21 Diagram penyusunan tipologi desa di Cagar Biosfer Cibodas 63

22 Peta tipologi desa di Cagar Biosfer Cibodas 65

23 Peta pembagian wilayah pengelolaan di kawasan CBC 66 24 Peta desa prioritas penanganan permasalahan perkembangan wilayah 74 25 Peta desa prioritas penanganan permasalahan tingkat kemiskinan 74 26 Peta desa prioritas penanganan permasalahan ancaman konversi lahan 75 27 Peta desa prioritas penanganan permasalahan fungsi resapan air 75

DAFTAR LAMPIRAN

1 Confussion matrix hasil verifikasi uji akurasi hasil klasifikasi 83

2 Variabel awal analisis skalogram 83

1

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Cagar Biosfer merupakan suatu kawasan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh UNESCO melalui program Man and Biosphere (MAB). Program MAB dibentuk untuk meningkatkan kualitas hubungan antara manusia dengan lingkungannya yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satunya adalah untuk mengatasi permasalahan pemanfaatan sumber daya hayati yang dirasakan dampaknya serta menimbulkan “biodiversity lost”, kemunduran kualitas lingkungan dan tidak terencananya tata guna lahan.

Pengelolaan cagar biosfer menggunakan sistem zonasi dimana wilayah cagar biosfer dibagi menjadi tiga zona yaitu (1) Area Inti adalah kawasan konservasi atau kawasan lindung dengan luas yang memadai, mempunyai perlindungan hukum jangka panjang, untuk melestarikan keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya; (2) Zona Penyangga, adalah wilayah yang mengelilingi atau berdampingan dengan area inti dan teridentifikasi, untuk melindungi area inti dari dampak negatif kegiatan manusia. Hanya kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tujuan konservasi yang dapat dilakukan, dan (3) Area Transisi adalah wilayah terluar dan terluas yang mengelilingi atau berdampingan dengan zona penyangga. Kegiatan-kegiatan pengelolaan sumberdaya alam secara lestari dan model-model pembangunan berkelanjutan dipromosikan dan dikembangkan (MAB-LIPI 2010). Cagar biosfer merupakan kawasan yang tepat untuk mengimplementasikan pendekatan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dengan membangun tiga pilar yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan (BBTNGGP 2012). Cagar biosfer merupakan salah satu konsep pengelolaan kawasan yang mengintegrasikan antara fungsi lindung dan fungsi budidaya.

Cagar Biosfer Cibodas (CBC) merupakan salah satu dari sepuluh cagar biosfer yang ada di Indonesia dengan ekosistem terbesar merupkan hutan hujan pegunungan. Kawasan CBC memiliki berbagai fungsi penting, salah satunya adalah fungsi ekologis seperti pengendali banjir, erosi, pencemaran, dan pengendalian iklim global. Kawasan CBC merupakan kawasan yang amat penting dalam fungsi hidrologis bagi masyarakat yang tinggal disekitarnya. Kawasan ini menjadi bagian dari Daerah Aliran Sungai (DAS) yang amat penting dan merupakan daerah tangkapan air bagi sungai Ciliwung, Citarum, Cimandiri dan Cisadane.

2

ha atau 4.22 % di kawasan Cagar Biosfer Cibodas (dengan batas lama) dalam kurun waktu 12 tahun (1999-2011).

Tingkat kesejahteraan yang rendah pada masyarakat di sekitar hutan juga sering dikaitkan sebagai penyebab kerusakan hutan. Aji et al. (2011) menyatakan jumlah penduduk miskin di sekitar hutan di Indonesia sangat besar bahkan diperkirakan lebih besar dari jumlah penduduk miskin di desa-desa di luar hutan dan di daerah perkotaan. Salim (1991) menyatakan bahwa masalah lingkungan yang dihadapi negara-negara berkembang banyak ditimbulkan oleh kemiskinan yang memaksa rakyat merusak lingkungan alam. Hutan ditebangi terutama untuk memperoleh tanah yang dirasakan semakin langka di negara berkembang yang banyak penduduk. Kayu bakar adalah energi utama bagi rakyat kecil di pedesaan untuk memasak dan pemanasan. Selama pilihan lain bagi sumber energi tidak tersedia dalam jangkauan daya beli rakyat maka masyarakat terpaksa membabat hutan untuk memperoleh kayu bakar.

Untuk melestarikan fungsi kawasan CBC perlu dilakukan pengelolaan secara bijaksana dengan memperhatikan keseimbangan ekologis dan kepentingan generasi sekarang dan mendatang. Pendekatan pembangunan berkelanjutan merupakan pendekatan yang paling sesuai. Namun demikian, pelaksanaan pembangunan berkelanjutan tidak dapat dilaksanakan dengan mudah. Lokasinya yang strategis di dekat ibukota negara serta keindahan panoramanya, kawasan ini lebih banyak dikembangkan untuk pembangunan ekonomi dan seringkali masalah sosial dan lingkungan banyak diabaikan. Kan perencanaan dan pemanfaatan ruang di kawasan Cagar Biosfer Cibodas diperlukan untuk mendapatkan gambaran tipologi pemanfaatan ruang yang ada di kawasan Cagar Biosfer Cibodas saat ini. Dinamika pemanfaatan ruang tidak selalu mengarah pada optimalisasi pemanfaatan sumberdaya yang ada, hal ini terutama disebabkan oleh terus meningkatnya kebutuhan ruang sejalan dengan perkembangan kegiatan budidaya sementara keberadaan ruang bersifat terbatas.

3 Perumusan Masalah

Kawasan CBC memiliki berbagai fungsi ekologis seperti pengendali banjir, erosi, pencemaran dan pengendalian iklim global. Selain itu, berfungsi sebagai penyangga kehidupan secara langsung, seperti sumber air minum dan habitat beranekaragam makhluk hidup. Kawasan CBC merupakan kawasan yang amat penting dalam fungsi hidrologis bagi masyarakat yang tinggal disekitarnya. Kawasan ini menjadi bagian dari Daerah Aliran Sungai (DAS) yang amat penting dan merupakan daerah tangkapan air bagi sungai Ciliwung, Citarum, Cimandiri, dan Cisadane.

Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan perubahan penggunaan/penutupan lahan di Cagar Biosfer Cibodas, telah terjadi penurunan fungsi lindung kawasan. Terjadinya penurunan fungsi lindung di kawasan CBC salah satunya ditandai dengan semakin seringnya terjadi bencana banjir pada wilayah hilir (Jakarta) yang sering dihubungkan dengan kerusakan lingkungan pada daerah hulunya yaitu daerah Puncak dan sekitarnya. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggal di kawasan CBC yang rendah juga sering dituding sebagai salah satu penyebab kerusakan hutan. Oleh karena itu kehidupan masyarakat di kawasan CBC harus sejahtera melalui berbagai aktivitas ekonomi namun dengan tetap menjaga kelestarian kawasan CBC. Informasi tentang kondisi aktual penggunaan/ penutupan lahan, perencanaan pola ruang, perkembangan wilayah, tingkat kemiskinan dan tipologi pemanfaatan ruang di Cagar Biosfer Cibodas merupakan hal penting untuk diketahui untuk membuat perencanaan dan arahan kebijakan pengelolaan yang sesuai dengan kondisi setempat.

Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut, disusun pertanyaan penelitian (research question) sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi penggunaan/penutupan lahan di kawasan Cagar Biosfer Cibodas saat ini?

2. Bagaimana perencanaan pola ruang di kawasan Cagar Biosfer Cibodas? 3. Bagaimana tingkat perkembangan wilayah desa dan tingkat kemiskinan yang

ada di kawasan Cagar Biosfer Cibodas?

4. Bagaimana tipologi pemanfaatan ruang di kawasan Cagar Biosfer Cibodas ? 5. Bagaimana kebijakan pengelolaan di Kawasan Cagar Biosfer Cibodas?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis penggunaan/penutupan lahan di Cagar Biosfer Cibodas 2. Menganalisis perencanaan pola ruang di Cagar Biosfer Cibodas

3. Menganalisis tingkat perkembangan desa dan tingkat kemiskinan di wilayah sekitar Cagar Biosfer Cibodas

4

Manfaat Penelitian

Hasil kajian dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai bahan masukan bagi Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan Balai Besar KSDA Jawa Barat dalam membuat rencana pengelolaan kawasan area inti Cagar Biosfer Cibodas.

2. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Bogor, Cianjur dan Sukabumi dalam menyusun perencanaan di wilayah-wilayah yang masuk dalam kawasan Cagar Biosfer Cibodas

3. Menambah khasanah ilmu pengetahuan dan bahan pustaka bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi dengan penekanan pada kajian aspek fisik lahan dan sosial ekonomi wilayah pada desa-desa di kawasan Cagar Biosfer Cibodas. Oleh karena itu, batasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek fisik lahan yang dikaji meliputi penggunaan/penutupan lahan dan tingkat kemiringan lereng. Pemggunaan/penutupan lahan diperoleh melalui interpretasi Citra Satelit resolusi rendah hingga menengah, sedangkan kemiringan lereng dari hasil pengolahan data SRTM.

2. Aspek sosial ekonomi wilayah terdiri dari tingkat perkembangan wilayah dan tingkat kemiskinan. Tingkat perkembangan wilayah di analisis melalui jumlah dan jenis fasilitas yang dimiliki pada unit desa-desa yang berada dalam kawasan Cagar Biosfer Cibodas, sedangkan tingkat kemiskinan diperoleh dari proporsi jumlah penduduk miskin di setiap desa.

5

2

TINJAUAN PUSTAKA

Cagar Biosfer

Cagar Biosfer adalah situs yang ditunjuk oleh berbagai negara melalui kerjasama program Man and Biosphere (MAB-UNESCO) untuk mempromosikan konservasi keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan, berdasarkan pada upaya masyarakat lokal dan ilmu pengetahuan yang handal. Sebagai kawasan yang menggambarkan keselarasan hubungan antara pembangunan ekonomi, pemberdayaan masyarakat dan perlindungan lingkungan, melalui kemitraan antara manusia dan alam, cagar biosfer adalah kawasan yang ideal untuk menguji dan mendemonstrasikan pendekatan-pendekatan yang mengarah kepada pembangunan berkelanjutan pada tingkat regional. Usulan penetapan cagar biosfer diajukan oleh pemerintah nasional. Setiap calon cagar harus memenuhi kriteria tertentu dan sesuai dengan persyaratan minimum sebelum dimasukan kedalam jaringan dunia (MAB-LIPI). Dalam Undang-undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, definisi cagar biosfer adalah suatu kawasan yang terdiri dari ekosistem asli, ekosistem unik, dan atau ekosistem yang telah mengalami degradasi yang keseluruhan unsur alamnya dilindungi dan dilestarikan bagi kepentingan penelitian dan pendidikan.

Cagar Biosfer menjadi kawasan yang konsepnya menggambarkan keselarasan hubungan antara pembangunan ekonomi, pengembangan sosial melalui pemberdayaan masyarakat dan konservasi lingkungan, dimana keseimbangan hubungan manusia dan alam tetap dijaga, sehingga cagar biosfer merupakan kawasan yang sempurna untuk mengimplementasikan pendekatan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dengan membangun tiga pilar yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan secara selaras dan seimbang, pada tingkat lokal (tapak).

Konsep cagar biosfer dijelaskan dalam Seville Strategy (UNESCO 1996) bahwa keunggulan dari penerapan konsep cagar biosfer terletak pada perpaduan tiga fungsi yang dimilikinya yaitu:

1) fungsi konservasi, untuk melestarikan sumber daya genetik, jenis, ekosistem dan lansekap;

2) fungsi pembangunan, untuk memacu pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dan

3) fungsi pendukung logistik, untuk mendukung proyek percontohan, pendidikan dan pelatihan lingkungan, dan penelitian dan pemantauan yang berhubungan dengan masalah-masalah konservasi dan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal, nasional dan dunia.

Dalam rangka mengintegrasikan ketiga fungsi tersebut, maka penerapannya diatur dengan sistem pembagian wilayah atau zonasi di wilayah cagar biosfer yaitu di bagi menjadi 3 zonasi berdasarkan fungsi dan perannya yaitu (Purwanto 2012):

6

yang tidak merusak serta kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya pasif seperti pendidikan dan pelatihan. Area inti dari 6 Cagar Biosfer yang ada di Indonesia berupa Taman Nasional yang kepemilikan lahannya berada di Negara. Hal ini bukan berarti area inti cagar biosfer harus berupa Taman Nasional. Area inti kawasan cagar biosfer dapat juga berupa kawasan milik pribadi, milik organisasi non pemerintah, tanah masyarakat, kawasan milik swasta atau dapat juga milik masyarakat adat yang diperuntukkan untuk kawasan konservasi. Pada prinsipnya area inti harus berupa kawasan konservasi atau kawasan lindung yang dilindungi secara formal oleh aturan pemerintah atau secara informal oleh masyarakat adat (lembaga adat).

(b) Zona penyangga (buffer zone) yaitu wilayah yang mengelilingi atau berdampingan atau bersebelahan dengan area inti dan jelas fungsinya adalah untuk melindungi area inti dari dampak kegiatan manusia. Wilayah zona penyangga dapat berupa suatu kawasan milik masyarakat baik individu atau suatu lembaga, swasta dan lain-lainnya. Pengelolaan kawasan penyangga tetap berada pada pemiliknya dan cara-cara pengelolaannya harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Sehingga kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan di zona ini adalah kegiatan yang secara ekologi dapat dipertanggungjawabkan seperti penelitian, pendidikan, pelatihan, ekoturisme dan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan atau yang dapat diperbaruhi (renewable resources).

(c) Area transisi adalah kawasan terluas yang merupakan kawasan untuk kerjasama dengan masyarakat lokal. Kawasan ini berdampingan dengan zona penyangga. Area transisi adalah milik masyarakat baik secara individual, organisasi, lembaga swasta, atau badan hukum lainnya. Area ini merupakan tempat melaksanakan kegiatan pengembangan berbagai model pembangunan berkelanjutan, dimana berbagai pihak pemilik kawasan ini bersama-sama dengan pemangku kepentingan lainnya mengembangkan pengelolaan sumberdaya alam di kawasan tersebut.

Zona penyangga dan area transisi berfungsi sebagai koridor yang fungsinya adalah melindungi dan menjamin fungsi area inti sebagai kawasan konservasi sumber daya alam hayati. Agar pengelolaan kawasan cagar biosfer memiliki efektivitas tinggi, maka setiap zonasi harus memiliki batas yang jelas. Kepastian tentang batas zonasi kawasan cagar biosfer diperlukan dalam implementasi pengembangan setiap zona atau area di kawasan cagar biosfer.

Perencanaan Ruang Wilayah

7 ini mengakibatkan kebutuhan akan ruang semakin tinggi. Oleh karena itu, penggunaan ruang yang ada harus ditata sedemikian rupa dan melalui perencanaan ruang wilayah yang baik sehingga dapat mewujudkan ruang kehidupan yang nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Tarigan (2005) menjelaskan bahwa perencanaan ruang wilayah adalah perencanaan penggunaan/pemanfaatan ruang wilayah, yang intinya adalah perencanaan penggunaan lahan (land use planning) dan perencanaan pergerakan pada ruang tersebut. Perencanaan ruang wilayah pada dasarnya adalah menetapkan ada bagian-bagian wilayah (zona) yang dengan tegas diatur penggunaannya (jelas peruntukannya) dan ada bagian-bagian wilayah yang kurang diatur/tidak diatur penggunaannya. Dalam prakteknya perencanaan ruang wilayah diimplementasikan dalam bentuk tata ruang wilayah.

Purwanto (2012) menerangkan bahwa pemahaman tentang tata ruang dalam arti luas mencakup keterkaitan dan keserasian tata guna lahan, tata guna air, tata guna udara serta alokasi sumber daya melalui koordinasi dan upaya penyelesaian konflik antar kepentingan yang berbeda. Asas penataan ruang menurut undang-undang penataan ruang adalah sebagai berikut, pertama, pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi dan seimbang dan berkelanjutan; dan kedua, keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Asas tersebut di atas memberi isyarat 3 (tiga) aspek pokok yang harus diperhatikan dalam penataan ruang. Pertama, aspek lingkungan hidup fisik umumnya dan sumber daya alam khususnya yang dimanfaatkan; kedua, aspek masyarakat termasuk aspirasi sebagai pemanfaat; ketiga, aspek pengelola lingkungan fisik oleh pemerintah yang dibantu masyarakat, yang mengatur pengelolaannya dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi dan potensi lingkungan fisik serta kebutuhan masyarakat agar pemanfaatan ruang tersebut dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Penataan ruang merupakan bentuk intervensi positif atas kehidupan sosial dan lingkungan guna meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan. Secara lebih spesifik, penataan ruang dilakukan sebagai : (1) Optimasi pemanfaatan sumberdaya (mobilisasi dan alokasi pemanfaatan sumberdaya) guna terpenuhinya efisiensi dan produktifitas, (2) Alat dan wujud distribusi sumberdaya guna terpenuhinya prinsip pemerataan, keberimbangan dan keadilan, serta (3) Menjaga keberlanjutan (sustainability) pembangunan. Selain itu, tujuan penataan ruang adalah upaya (4) menciptakan rasa aman dan (5) kenyamanan ruang (Rustiadi et al. 2011).

8

ruang dan (6) dilakukan jika dikehendaki adanya perubahan struktur dan pola pemanfaatan ruang, artinya tidak dilakukan tanpa sebab atau kehendak.

Penataan ruang secara prinsip harus didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan, sehingga dapat dicapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistemnya. Mengacu pada Pasal (17) ayat (3) bahwa Rencana Pola Ruang meliputi peruntukan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Menurut ayat (4) peruntukan kawasan lindung dan kawasan budidaya meliputi peruntukan ruang untuk kegiatan pelestarian lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Kemudian pada ayat (5) disebutkan dalam rangka pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam rencana tata ruang wilayah ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas daerah aliran sungai.

Pengembangan Wilayah

Wilayah menurut Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang didefinisikan sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Rustiadi et al. (2011) berpandangan bahwa kerangka klasifikasi konsep wilayah yang mampu menjelaskan berbagai konsep wilayah yang dikenal selama ini adalah: (1) wilayah homogen (uniform); (2) wilayah sistem/fungsional; dan (3) wilayah perencanaan/ pengelolaan (planning region atau programming region). Penetapan wilayah perencanaan/ pengelolaan salah satunya adalah pewilayahan komoditas, berdasarkan faktor alamiah dan non alamiah.

Wilayah dapat dibagi menjadi tipologi-tipologi wilayah berdasarkan sifat hubungannya, fungsi masing-masing komponennya atau berdasarkan pertimbangan sosial, ekonomi, maupun politis lainnya. Diantara tipologi-tipologi yang ada terdapat salah satu tipologi yang disebut dengan tipologi wilayah nodal, yang merupakan pengembangan dari konsep sel hidup. Dalam penjabaran wilayah nodal ini, wilayah diasumsikan sebagai suatu sel hidup yang terdiri dari inti dan plasma, yang masing-masing mempunyai fungsi yang saling mendukung. Inti dalam hal ini diasumsikan sebagai pusat kegiatan industri dan pusat pasar serta pusat inovasi, sedangkan plasma atau hinterland merupakan pusat pemasok bahan mentah, tenaga kerja, dan pusat pemasaran barang-barang hasil industri yang diproduksi di pusat (inti) (Rustiadi et al. 2003).

9 Glason dalam Tarigan (2005) mengklasifikasikan region/wilayah berdasarkan fase kemajuan perekonomian menjadi:

1) fase pertama yaitu wilayah formal yang berkenaan dengan keseragaman/ homogenitas. Wilayah formal adalah suatu wilayah geografik yang seragam menurut kriteria tertentu, seperti keadaan fisik geografi, ekonomi, sosail dan politik.

2) fase kedua yaitu wilayah fungsional yang berkenaan dengan koherensi dan interdependensi fungsional, saling hubungan antar bagian-bagian dalam wilayah tersebut. Kadang juga disebut wilayah nodal atau polarized region dan terdiri dari satuan-satuan yang heterogen seperti desa-kota yang secara fungsional saling berkaitan.

3) fase ketiga yaitu wilayah perencanaan yang memperlihatkan koherensi atau kesatuan keputusan-keputusan ekonomi.

Pengembangan wilayah tidak terlepas dari penggunaan/pemanfaatan sumberdaya. Oleh karena itu, pengembangan wilayah memerlukan perencanaan penggunaan lahan yang strategis agar dapat memberikan keuntungan ekonomi wilayah (strategic land-use development planning). Perencanaan penggunaan lahan merupakan salah satu kegiatan dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lahan. Tujuannya untuk mengetahui potensi pengembangan wilayah dan daya dukung wilayah melalui proses inventarisasi dan penilaian keadaan/kondisi lahan, potensi dan pembatas-pembatas suatu daerah tertentu (Djakapermana 2010). Pemanfaatan sumberdaya alam dilakukan dengan memberdayakan masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pendekatan yang diterapkan dalam pengembangan wilayah di Indonesia sangat beragam karena dipengaruhi oleh perkembangan teori dan model pengembangan wilayah serta tatanan sosial-ekonomi, sistem pemerintahan dan administrasi pembangunan. Pengembangan wilayah dengan memperhatikan potensi pertumbuhan akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui penyebaran penduduk lebih rasional, meningkatkan kesempatan kerja dan produktifitas (Mercado 2002). Pendekatan ini mengelompokkan kegiatan ekonomi atas sektor-sektor yang seragam atau dianggap seragam. Pendekatan kewilayahan dilakukan bertujuan melihat pemanfaatan ruang serta interaksi berbagai kegiatan dalam ruang wilayah sehingga terlihat perbedaan fungsi ruang yang satu dengan ruang yang lainnya. Perbedaan fungsi tersebut terjadi karena perbedaan lokasi, perbedaan potensi, dan perbedaan aktivitas utama pada masing-masing ruang yang harus diarahkan untuk bersinergi agar saling mendukung penciptaan pertumbuhan yang serasi dan seimbang.

10

Hirarki Wilayah

Hirarki suatu wilayah sangat terkait dengan hirarki fasilitas kepentingan umum di masing-masing wilayah. Hirarki wilayah dapat membantu untuk menentukan fasilitas apa yang harus ada atau perlu dibangun di masing-masing wilayah. Fasilitas kepentingan umum bukan hanya menyangkut jenisnya, tetapi juga kapasitas pelayanan dan kualitasnya.

Jenis fasilitas itu mungkin harus ada di seluruh wilayah, tetapi kapasitas dan kualitas layanannya harus berbeda. Makin maju suatu wilayah, semakin beragam fasilitas yang disediakan sehingga makin luas wilayah pengaruhnya (Tarigan 2005). Rustiadi et al. (2011) menyatakan bahwa secara teoritis hirarki wilayah sebenarnya ditentukan oleh tingkat kapasitas pelayanan wilayah yang ditunjukkan oleh kapasitas secara totalitas yang tidak terbatas infrastruktur fisiknya saja tetapi juga kapasitas kelembagaan, sumberdaya manusia serta kapasitas perekonomiannya. Secara fisik dan operasional, sumberdaya yang paling mudah dinilai dalam penghitungan kapasitas pelayanan adalah sumberdaya buatan (sarana dan prasarana pada pusat-pusat wilayah). Secara sederhana, kapasitas pelayanan infrastruktur atau prasarana wilayah dapat diukur dari (1) jumlah sarana pelayanan (2) jumlah jenis sarana pelayanan yang ada, serta (3) kualitas sarana pelayanan (Rustiadi et al. 2011).

Hasil penelitian Muiz (2009) di Kabupaten Sukabumi dengan menggunakan analisis skalogram dihasilkan hirarki desa pada setiap kecamatan pada tahun 2006 yaitu desa dengan tingkat hirarki I adalah desa-desa dengan tingkat perkembangan tinggi memiliki Indek Perkembangan Desa (IPD) > 128.7 sebanyak 26 desa dan terdapat pada 20 kecamatan. Desa dengan hirarki II yaitu desa-desa yang memiliki tingkat perkembangan sedang dengan tingkat IPD antara 89.5 sampai 128.67 sebanyak 107 desa dan tersebar di semua kecamatan di kabupaten Sukabumi kecuali kecamatan Bantargadung, Cidahu, Curugkembar, Parakansalak dan Waluran. Desa dengan tingkat hirarki III yaitu desa-desa yang memiliki tingkat perkembangan rendah, dengan IPD <89.75 adalah desa-desa yang paling banyak jumlahnya di kabupaten Sukabumi.

Penggunaan dan Penutupan Lahan

Lahan didefinisikan sebagai suatu kesatuan lingkungan fisik yang terdiri dari tanah, tata air, iklim, vegetasi dan segala aktivitas manusia yang mempengaruhi pengembangannya. Pengetahuan mengenai penggunaan dan penutupan lahan merupakan hal penting dalam kegiatan perencanaan dan pengelolaan suatu kawasan yang berhubungan dengan keadaan permukaan bumi. Penggunaan lahan dan pentupan lahan dapat memiliki pengertian yang sama untuk hal-hal tertentu, tetapi sebenarnya mengandung penekanan yang berbeda. Penggunaan lahan mengandung aspek menyangkut aktivitas pemanfaatan lahan oleh manusia sedangkan penutupan lahan lebih bernuansa fisik (Rustiadi et al.

2009).

11 agrikultur, tempat tinggal, industri, atau lainnya (Sabins 1997). Lillesand dan Kiefer (1997) menjelaskan bahwa penutupan lahan memiliki keterkaitan dengan keadaan penampakan permukaan bumi atau apa yang ada di atas sebuah lahan sedangkan penggunaan lahan berhubungan dengan suatu aktivitas yang dilakukan oleh manusia pada suatu bidang lahan tertentu. Menurut Malingreau (1979), penggunaan lahan merupakan campur tangan manusia baik secara permanen atau periodik terhadap lahan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan kebendaan, spiritual maupun gabungan keduanya. Penggunaan lahan merupakan unsur penting dalam perencanaan wilayah. Bahkan menurut Campbell (1996) disamping sebagai faktor penting dalam perencanaan, pada dasarnya perencanaan kota adalah perencanaan penggunaan lahan.

Penggunaan lahan dapat ke dalam dua golongan besar yaitu penggunaan lahan pertanian dan penggunaan lahan bukan pertanian. Penggunaan lahan pertanian dibedakan berdasarkan atas penyediaan air dan komoditi yang diusahan dan dimanfaaatkan atau atas jenis tumbuhan atau tanaman yang terdapat atas lahan tersebut. Penggunaan lahan bukan pertanian dapat dibedakan ke dalam lahan kota atau desa (pemukiman), industri, rekreasi, pertambangan dan sebagainya (Arsyad 2006).

Informasi pemanfaatan ruang aktual yang meliputi penggunaan lahan dan penutupan lahan, diperlukan untuk menggambarkan kondisi fisik wilayah secara aktual. Informasi pemanfaatan ruang aktual akan sangat membantu dalam analisis potensi fisik suatu wilayah secara utuh. Untuk itu diperlukan alat bantu yang mampu memberikan gambaran tutupan lahan secara luas, cepat, konsisten dan terkini yaitu citra satelit dengan alat analisisnya Sistem Informasi Geografi (SIG).

Penginderaan Jauh

Penginderaan jauh (remote sensing) merupakan salah satu cara untuk memperoleh data permukaan bumi yang dapat dipercaya dan akurat untuk kebutuhan analisis berbagai bidang ilmu. Penginderaan jauh mengandalkan keunikan dan karakteristik panjang gelombang yang berbeda, yang dipancarkan setiap obyek di permukaan bumi. Penginderaan jauh adalah ilmu atau seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah atau suatu gejala, dengan jalan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat, tanpa kontak langsung dengan objek, daerah atau gejala yang akan dikaji (Lillesand dan Kiefer 1997).

Secara visual, data penginderaan jauh ditampilkan berupa citra yang tersusun dari berbagai jumlah piksel. Piksel (pixel/ picture element) adalah unit terkecil dari sebuah citra dan merupakan unit dasar spasial dalam ruang-ruang sel (sekumpulan sel). Piksel atau sel memiliki sifat yang sangat dinamis dan bebas. Setiap sel memiliki nilai digital unik yang membedakan dengan sel lainnya. Agar dapat membaca kedinamisan piksel dengan presisi harus memperhatikan kualitas citra berdasarkan prosentase tutupan awan yang minimal.

12

sumberdaya alam di daratan dan sumberdaya alam di lautan secara teratur dan periodik, sehingga kebutuhan akan data inderaja pada sebuah citra dalam bentuk digital mudah tersedia dan memungkinkan dilakukan penganalisaan menggunakan komputer secara kuantitatif dan konsisten. Untuk tujuan pemetaan dan pengumpulan data spasial, teknologi inderaja terbukti lebih hemat waktu dan biaya, bila dibanding dengan cara teristris sehingga penjelajahan lapangan dapat dikurangi.

Penggunaan foto udara sebagai sumber informasi sudah meluas dalam berbagai aplikasi. Hanya saja untuk dapat memanfaatkan foto udara tersebut diperlukan kemampuan mengamati keseluruhan tanda yang berkaitan dengan objek atau fenomena yang diamati. Tanda-tanda tersebut dinamakan kunci pengenalan atau biasa disebut dengan unsur-unsur interpretasi. Unsur-unsur tersebut meliputi : rona/warna, tekstur, bentuk, ukuran, pola, situs, asosisasi, dan konvergensi bukti (Sutanto 1994).

Pemanfaatan data penginderaan jauh sejak akhir 30 tahun-an secara ekstensif digunakan untuk mengamati perubahan lingkungan dan tutupan lahan (Colby dan Keating 1998). Umumnya, dari beberapa penelitian (1994-2007) menggunakan beragam citra resolusi sedang hasil perekaman seperti Landsat

Multispectral Scanning System (MSS), Thematic Mapper (TM), SPOT dan Aster, guna memperoleh informasi tutupan lahan. Informasi perubahan lingkungan maupun tutupan lahan pada penelitian tersebut diperoleh melalui identifikasi berbagai kombinasi komposit kanal (band composite) yang hasilnya sangat bergantung dari panjang gelombang dan nilai spectral yang diterimanya, maupun teknik klasifikasi yang digunakan. Adapun tingkat akurasinya, sangat tergantung dari kemampuan spasial, spektral masing-masing sensor dan prosentase tutupan awan saat perekaman.

Penggunaan penginderaan jauh dapat digunakan untuk memantau penggunaan lahan yaitu dengan memanfaatkan citra Land Satellite (Landsat). Lillesand dan Kiefer (1997) menyampaikan bahwa satelit Landsat digunakan untuk merekam data sumber daya alam dengan cara sistematik, berulang dengan resolusi sedang. Lisnawati (2006) melakukan identifikasi jenis-jenis penutupan lahan dengan memanfaatkan citra penginderaan jauh yaitu citra landsat ETM+ yang digunakan untuk menginterpretasi jenis-jenis penggunaan lahan.

Sistem Informasi Geografis

Menurut Karsidi (2004) Sistem informasi geografis (SIG) merupakan suatu sistem berbasis spasial yang mampu mengolah dan menyajikan informasi secara spasial pula. Aronof dalam Barus (2000) menjelaskan bahwa Sistem Informasi Geografi (SIG) adalah suatu sistem informasi berbasis komputer yang mempunyai kemampuan untuk menangani data yang bereferensi geografis yang mencakup pemasukan, manajemen data (penyimpanan data dan pemanggilan lagi), manipulasi dan analisis, dan pengembangan produk dan pencetakan (Aronof

13 Barus 2000). Jadi berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa SIG mencakup empat komponen utama yaitu: perangkat keras, perangkat lunak, organisasi (manajemen) dan pengguna (Barus 2000).

Pemanfaatan SIG ini akan sangat berguna dalam kaitannya dengan dinamika penggunaan lahan, terlebih lagi dengan ketersediaan model-model aplikatif yang mampu menyajikan aspek dinamika keruangan. Sistem Informasi Geografis merupakan suatu teknologi informasi yang berkaitan dengan pengumpulan dan pengolahan data berkoordinat geografis (Barus dan Wiradisastra 2000). Menurut Prahasta (2005) serta Barus dan Wiradisastra (2000) SIG mempunyai empat komponen utama dalam menjalankan prosesnya antara lain :

1. Data input : komponen ini bertugas mengumpulkan dan mempersiapkan data spasial dan atribut dari berbagai sumber serta bertanggung jawab mengkonversi atau mentransformasikan data ke dalam format yang diminta perangkat lunak, baik dari data analog maupun data digital lain atau dari bentuk data yang ada menjadi bentuk yang dapat dipakai dalam SIG.

2. Data manajemen : Komponen ini mengorganisasikan baik data spasial maupun non spasial (atribut) ke dalam sebuah basis data sedemikian rupa sehingga mudah untuk dilakukan pemanggilan, pemutakhiran (updating) dan penyuntingan (editing).

3. Data manipulasi dan analisis : Komponen ini melakukan manipulasi dan permodelan data untuk menghasilkan informasi sesuai dengan tujuan. Komponen perangkat lunak yang memiliki kedua fungsi tersebut merupakan kunci utama dalam menentukan keandalan sistem SIG yang digunakan. Kemampuan analisis data spasial melalui algoritma atau pemodelan secara matematis merupakan pembeda suatu SIG dengan sistem informasi yang lain. 4. Data output : Komponen ini berfungsi menghasilkan keluaran seluruh atau

sebagian basis data dalam bentuk (a) cetak lunak (softcopy) berupa produk pada tampilan monitor monokrom atau warna, (b) cetak keras (hardcopy) yang bersifat permanen dan dicetak pada kertas, mylar, film fotografik atau bahan-bahan sejenis, seperti peta, tabel dan grafik dan (c) elektronik berbentuk berkas (file) yang dapat dibaca oleh komputer.

Menurut Barus dan Wiradisastra (2000) aplikasi SIG telah banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang seperti pengelolaan dalam penggunaan lahan di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan. Di bidang bisnis dan perencanaan pelayanan seperti analisis wilayah pasar dan prospek pendirian suatu bisnis baru. Di bidang lingkungan aplikasi SIG digunakan dalam analisis erosi dan dampaknya, analisis daerah rawan banjir, kebakaran atau lahan kritis dan analisis kesenjangan. Seperti juga penginderaan jauh yang telah diaplikasikan oleh berbagai kalangan dan kepentingan, maka aplikasi SIG telah digunakan baik oleh kalangan swasta, perguruan tinggi maupun pemerintah daerah. Aplikasi SIG untuk tugas dan kewenangan pemerintah daerah sebagian besar berkaitan dengan data geografis dengan memanfaatkan keandalan SIG antara lain : kewenangan di bidang pertanahan, pengembangan ekonomi, perencanaan penggunaan lahan, kesehatan, perpajakan, infrastruktur (jaringan jalan, perumahan, transportasi), informasi kependudukan, pengelolaan darurat dan pemantauan lingkungan.

14

- Spatial data manipulation, yang biasanya disebut analisis spasial dalam terminologi yang digunakan oleh perangkat lunak SIG

- Spatial statistical Analysis, menggunakan metode statistik untuk memeriksa data spasial dalam menentukan apakah data spasial tersebut sesuai atau tidak sesuai secara relatif terhadap model statistik.

- Spatial Modelling, membuat konstruksi model untuk memprediksi hasil secara spasial. Misalnya model spasial yang digunakan untuk memprediksi arus penduduk dan barang antar beberapa lokasi atau untuk membuat optimasi lokasi-lokasi penempatan fasilitas (Wilson dalam O’Sullivan 2003).

15

3

METODE

Kerangka Pemikiran

Cagar Biosfer Cibodas merupakan daerah hulu dari empat sungai besar yang mengalir ke daerah Jakarta dan sekitarnya yaitu Ciliwung, Cisadane, Citarum dan Cimandiri. Sebagian besar wilayah ini adalah hutan hujan tropis dan pada wilayah penyangga merupakan wilayah pemanfaatan dan pemukiman penduduk. Berdasarkan posisi geografisnya, kawasan ini menjadi daerah pelindung atau penyangga wilayah di bawahnya. Oleh karenanya kawasan yang sebagian besar merupakan kawasan budidaya ini berfungsi menjadi kawasan penyangga kehidupan baik bagi daerah sekitarnya maupun bagi daerah yang jauh di hilir, sehingga penetapan kawasan ini sebagai cagar biosfer dan dikelola dengan konsep cagar biosfer menjadi sangat tepat. Dalam konsep cagar biosfer, suatu kawasan mempunyai fungsi konservasi, fungsi pembangunan dan fungsi pendukung logistik yaitu untuk mendukung pendidikan, penelitian dll.

Mengingat kondisi kawasan ini sebagai daerah penyangga kehidupan untuk wilayah Bogor, Puncak, Cianjur dan Sukabumi bahkan sampai Jakarta, pendekatan pembangunan berkelanjutan merupakan konsep pembangunan yang tepat untuk diterapkan. Namun demikian, kawasan ini cenderung lebih dikembangkan untuk pembangunan ekonomi dimana masalah sosial dan lingkungan banyak diabaikan. Potensi wisata yang ada di sebelah utara Cagar Biosfer Cibodas menjadi daya tarik masyarakat untuk bermukim di daerah tersebut sehingga penambahan jumlah penduduk terus meningkat dan dampaknya adalah semakin meningkatnya kebutuhan akan lahan dan mendorong terjadinya konversi lahan. Hal ini tentu akan berpengaruh pada ekologi kawasan Cagar Biosfer Cibodas baik pada area inti, zona penyangga dan area transisi. Terganggunya proses penyerapan air, semakin tingginya run off, meningkatnya laju erosi, berkurangnya ketersediaan air tanah merupakan beberapa tanda bahwa kondisi kawasan sudah terganggu. Oleh karena itu, informasi mengenai penggunaan/penutupan lahan aktual penting untuk diketahui. Untuk mengetahui kondisi aktual penggunaan/penutupan lahan di Cagar Biosfer Cibodas dapat diperoleh melalui interpretasi citra.

Kesejahteraan masyarakat di kawasan CBC beragam hal ini ditandai dengan kondisi tingkat perkembangan wilayah dan tingkat kemiskinan yang juga beragam. Di beberapa tempat, perkembangan wilayah begitu cepat namun di beberapa tempat lain perkembangan wilayah berjalan dengan lambat. Pada prinsipnya semua masyarakat harus hidup sejahtera, karena masalah lingkungan yang dihadapi negara-negara berkembang banyak ditimbulkan oleh kemiskinan yang memaksa rakyat merusak lingkungan alam (Salim 1991). Oleh karena itu diperlukan perencanaan pengelolaan Cagar Biosfer Cibodas yang terintegrasi dan melibatkan fihak-fihak yang berkepentingan pada kondisi Cagar Biosfer Cibodas.

16

sehingga arahan kebijakan yang disusun tidak di buat secara general tetapi disesuaikan dengan kondisi setiap tipologinya.

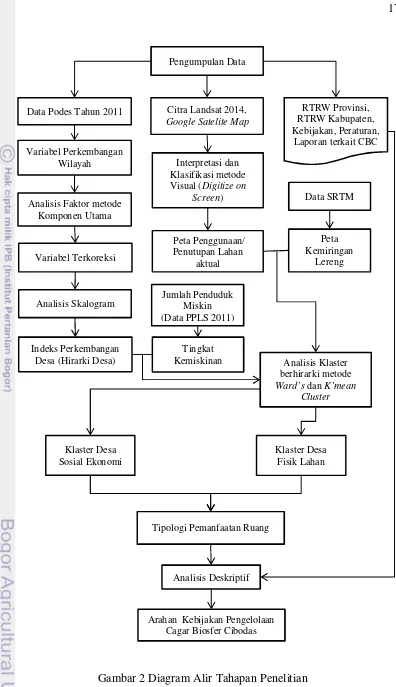

Penelitian ini mencoba untuk menyusun tipologi pemanfaatan ruang di kawasan Cagar Biosfer Cibodas berdasarkan parameter sosial ekonomi yaitu berupa tingkat perkembangan wilayah dan tingkat kemiskinan dan aspek fisik lahan yaitu berupa penggunaan/penutupan lahan dan tingkat kemiringan lereng yang dilakukan pada unit desa. Untuk memahami alur penelitin ini maka kerangka pemikiran penelitian disajikan pada Gambar 1 dan diagram alir tahapan penelitian pada Gambar 2.

Gambar 1 Kerangka Pemikiran Penelitian Cagar Biosfer Cibodas

Rencana Pola Ruang Provinsi/Kabupaten

Fungsi Konservasi Fungsi Dukungan

Logistik Fungsi

Pembangunan

Fakta Perkembangan

Wilayah

Peningkatan Jumlah Penduduk

Tingkat Perkembangan Desa

Penggunaan/ Penutupan Lahan

Kondisi Fisik Lahan

Kondisi Aktual

Tipologi Pemanfaatan Ruang di Cagar Biosfer Cibodas

Arahan Kebijakan Pengelolaan Cagar Biosfer Cibodas

Titik

Arah

Tujuan

17

Gambar 2 Diagram Alir Tahapan Penelitian Citra Landsat 2014,

Google Satelite Map

Interpretasi dan Klasifikasi metode Visual (Digitize on

Screen)

Jumlah Penduduk Miskin (Data PPLS 2011)

Tipologi Pemanfaatan Ruang Data Podes Tahun 2011

Variabel Perkembangan Wilayah

Indeks Perkembangan Desa (Hirarki Desa)

Klaster Desa Fisik Lahan

Arahan Kebijakan Pengelolaan Cagar Biosfer Cibodas

Peta Kemiringan

Lereng

Analisis Klaster berhirarki metode

Ward’s dan K’mean

Cluster

Tingkat Kemiskinan

Analisis Deskriptif Analisis Skalogram

Analisis Faktor metode Komponen Utama

Variabel Terkoreksi

Peta Penggunaan/ Penutupan Lahan

aktual

RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten, Kebijakan, Peraturan,

Laporan terkait CBC Pengumpulan Data

Data SRTM

18

Lokasi dan Waktu Penelitian

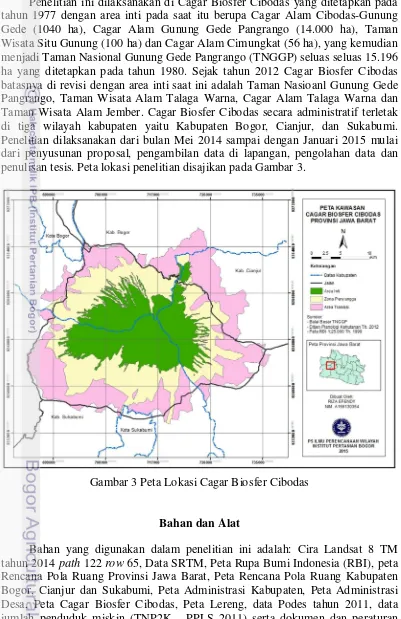

Penelitian ini dilaksanakan di Cagar Biosfer Cibodas yang ditetapkan pada tahun 1977 dengan area inti pada saat itu berupa Cagar Alam Cibodas-Gunung Gede (1040 ha), Cagar Alam Gunung Gede Pangrango (14.000 ha), Taman Wisata Situ Gunung (100 ha) dan Cagar Alam Cimungkat (56 ha), yang kemudian menjadi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) seluas seluas 15.196 ha yang ditetapkan pada tahun 1980. Sejak tahun 2012 Cagar Biosfer Cibodas batasnya di revisi dengan area inti saat ini adalah Taman Nasioanl Gunung Gede Pangrango, Taman Wisata Alam Talaga Warna, Cagar Alam Talaga Warna dan Taman Wisata Alam Jember. Cagar Biosfer Cibodas secara administratif terletak di tiga wilayah kabupaten yaitu Kabupaten Bogor, Cianjur, dan Sukabumi. Penelitian dilaksanakan dari bulan Mei 2014 sampai dengan Januari 2015 mulai dari penyusunan proposal, pengambilan data di lapangan, pengolahan data dan penulisan tesis. Peta lokasi penelitian disajikan pada Gambar 3.

Gambar 3 Peta Lokasi Cagar Biosfer Cibodas

Bahan dan Alat

19 Alat yang digunakan adalah seperangkat komputer yang dilengkapi dengan software : ArcGIS 10.1, SPSS 17, STATISTICA 7 dan Microsoft Excel.

Metode Pengumpulan Data

Jenis data terdiri dari data primer dan data skunder. Data primer meliputi : (1) Interpretasi penggunaan/penutupan lahan dari data penginderaan jauh (Citra Landsat TM 8 tahun 2014 path 122 row 65), interpretasi kemiringan lereng dari data Shuttle Radar Topographic Mission (SRTM) dan (2) pengamatan lapangan untuk verifikasi penggunaan lahan. Data sekunder berupa Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Jawa Barat, Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Bogor, Cianjur dan Sukabumi, data sosial meliputi jumlah penduduk, jumlah jenis dan fasilitas desa, aksesibilitas, fasilitas pendidikan, faasilitas kesehatan dan fasilitas ekonomi dengan sumber data potensi desa (PODES 2011), data jumlah penduduk miskin dengan sumber data PPLS 2011. Penelusuran dokumen, laporan, kebijakan dan peraturan terkait Cagar Biosfer Cibodas diperoleh dari Balai Besar Gunung Gede Pangarngo dan MAB-LIPI. Matrik hubungan antara tujuan, jenis data, sumber data, teknik analisis, dan keluaran yang diharapkan tertera pada Tabel 1.

Tabel 1 Tujuan, Jenis Data, Sumber Data, Teknik Analisis Dan Keluaran

20

Analisis penggunaan/penutupan lahan bertujuan untuk mendapatkan informasi penggunaan/penutupan lahan saat ini di kawasan Cagar Biosfer Cibodas. Informasi pemanfaatan ruang berupa penggunaan lahan dan penutupan lahan, diperlukan untuk menggambarkan kondisi fisik wilayah secara aktual. Informasi pemanfaatan ruang aktual akan sangat membantu dalam analisis potensi fisik suatu wilayah secara utuh. Untuk itu diperlukan alat bantu yang mampu memberikan gambaran tutupan lahan secara luas, cepat, konsisten dan terkini yaitu citra satelit dengan alat analisisnya Sistem Informasi Geografi (SIG).

Tahapan proses klasifikasi penggunaan/penutupan lahan di kawasan Cagar Biosfer Cibodas adalah sebagai berikut:

1) Rektifikasi Citra, citra Landsat terlebih dahulu dilakukan rektifikasi/koreksi geometri agar posisinya sesuai dengan posisi objek di permukaan bumi. Proses koreksi geometrik yang dilakukan menggunakan hubungan matematik antara koordinat piksel dalam citra satelit dengan koordinat piksel sebenarnya di lapangan dengan mengambil beberapa titik sebagai Ground Control Point

(GCP). Akurasi koreksi geometrik ditunjukkan dengan nilai RMS-error (root mean square-error), semakin kecil nilai RMS-error menunjukkan tingkat ketepatan GCP semakin tinggi. Uji keakuratan citra hasil koreksi geometrik dapat dilakukan dengan cara overlay peta hasil koreksi dengan peta referensi lalu dilihat penyimpangannya.

2) Pemotongan batas area penelitian, pemotongan citra Landsat oleh batas area penelitian diperlukan untuk memperoleh wilayah yang akan di analisis, yaitu kawasan Cagar Biosfer Cibodas.

3) Klasifikasi penggunaan/penutupan lahan, Analisis penggunaan/penutupan lahan aktual ini dilakukan dengan melakukan interpretasi data citra landsat TM 8 tahun 2014 path 122 row 65. Proses ekstrak data dengan metode visual dengan melakukan Dijitasi On Screen, citra Google Satellite Map digunakan untuk membantu dalam mengidentifikasi tipe penggunaan/penutupan lahan. Dalam proses dijitasi Google Satellite Map juga digunakan untuk memperjelas kenampakan warna dan rona pada citra Landsat, karena seringkali dengan

21 penampakan rona dan warna citra landsat yang mirip tetapi pada kenyataannya tipe penggunaan/penutupan lahannya berbeda, begitu pula sebaliknya. Klasifikasi citra visual dapat didefiniskan sebagai aktivitas visual untuk mengkaji citra yang menunjukkan gambaran muka bumi yang tergambar di dalam citra tersebut untuk tujuan identifikasi obyek dan menilai maknanya (Howard 1991). Interpretasi ini dilakukan dengan pendekatan unsur yang meliputi: rona (berkaitan dengan warna/derajat keabuan suatu obyek), tekstur (frekuensi perubahan rona), pola (susunan keruangan obyek), ukuran, bentuk (berkaitan langsung terhadap bentuk umum, konfigurasi atau kerangka dari obyek tunggal), bayangan dan situs (lokasi suatu obyek terhadap obyek-obyek yang lain). Interpretasi visual citra dilakukan dengan kombinasi 3 saluran dalam format Red Green Blue (RGB) untuk memperoleh warna komposit yang paling jelas pada setiap kelas penutupan. Dalam penelitian ini, kombinasi band yang digunakan dalam interpretasi visual citra menggunakan band 6-5-4 yang sesuai untuk analisis vegetasi. Kombinasi band ini mengacu kepada informasi yang dikeluarkan USGS tentang penggunaan kombinasi band citra Landsat TM 8. Kelebihan dari metode visual adalah penafsir dapat memperhitungkan konsteks spasial wilayah pada saat penafsiran dengan melibatkan lebih dari satu elemen (unit lahan, bentuk lahan, local knowledge

dll) yang tidak mungkin dapat dilakukan dengan metode klasifikasi digital secara langsung. Keuntungan kedua adalah metode ini cocok untuk daerah pada ekuator yang banyak tertutup awan.

4) Pengujian Hasil Interpretasi, pengujian kualitas hasil interpretasi penggunaan/penutupan lahan pada umumnya dilakukan dengan pengecekan lapangan (ground truth) untuk mengecek kebenaran, ketepatan atau kenyataan di lapangan. Verifikasi dilakukan pada beberapa lokasi dengan memeriksa penggunaan/penutupan lahan pada wilayah yang dijadikan sebagai contoh. Pada kajian ini pengujian hasil interpretasi dan proses verifikasi dilakukan dengan bantuan Google Earth. Hal ini dengan pertimbangan keterbatasan dalam menjangkau lokasi-lokasi yang terpencil dan Google Earth dinilai memiliki resolusi yang baik untuk menampilkan kondisi lapangan. Verifikasi dilakukan dengan menentukan beberapa titik pada hasil klasifikasi penggunaan/penutupan lahan dan dibandingkan dengan citra Google Earth

sebagai citra referensi. Hasil verifikasi dibuat dalam bentuk makriks kesalahan untuk menghitung jumlah sampel yang terklasifikasi dengan benar pada citra satelit. Makriks kesalahan ini umum disebut confussion matrix. Ukuran tingkat akurasi biasanya disajikan dengan angka persentase yang menunjukkan estimasi jumlah informasi yang benar. Validasi yang sering digunakan untuk menguji kualitas hasil interpretasi penggunaan lahan berbasis data penginderaan jauh ini adalah overall accuracy. Overall accuracy hanya mempertimbangkan commission

(diagonal) yang dihasilkan pada confusion matrix. Jensen (1986) menyatakan bahwa pengujian hasil klasifikasi diharapkan mendapatkan nilai overall accuracy

diatas 85 %.

22

yang bersifat artificial dan biasanya kedap air. Dalam interpretasi yang termasuk kategori area terbangun adalah pemukiman dan jaringan jalan. Untuk hutan dicirikan dengan liputan vegetasi dominan dan tekstur agak kasar, tipe penggunaan lahan untuk ladang merupakan area yang digunakan untuk kegiatan pertanian dengan jenis tanaman semusim di lahan kering. Perkebunan dicirikan oleh hamparan pepohonan homogen dengan batas-batas yang jelas dan teratur, di kawasan CBC perkebunan didominasi oleh perkebunan teh.

Analisis Perencanaan Pola Ruang di Cagar Biosfer Cibodas

Analisis perencanaan pola ruang di bertujuan untuk memperoleh informasi aktual mengenai perencaan pola ruang pada RTRW provinsi dan setiap kabupaten yang wilayahnya masuk pada kawasan Cagar Biosfer Cibodas. Metode yang digunakan adalah dengan melakukan overlay GIS antara peta penggunaan/ penutupan lahan dengan peta rencana pola ruang pada RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten Bogor, Cianjur dan Sukabumi. Selanjutnya dibuat matrik penggunaan nomenklatur fungsi kawasan yang digunakan disetiap perencanaan pola ruang baik provinsi maupun Kabupaten. Informasi ini penting untuk diketahui sebagai salah satu dasar dalam penyusunan arahan kebijakan pengelolaan Cagar Biosfir Cibodas.

Analisis Perkembangan Wilayah dan Tingkat Kemiskinan

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui tingkat perkembangan wilayah dan tingkat kemiskinan pada desa-desa di kawasan Cagar Biosfer Cibodas. Tingkat perkembangan wilayah digambarkan dengan hirarki wilayah berdasarkan pada kelengkapan sarana prasarana yang dimiliki masing-masing wilayah dengan menggunakan analisis skalogram. Hirarki suatu wilayah ditentukan berdasarkan pada tingkat perkembangan dan kapasitas pelayanan yang dapat disediakan. Makin maju suatu wilayah, semakin beragam fasilitas yang disediakan sehingga makin luas wilayah pengaruhnya (Tarigan 2004). Analisis dilakukan pada unit wilayah desa sehingga tingkat perkembangan wilayah di kawasan Cagar Biosfer Cibodas dicerminkan dengan nilai Indeks Perkembangan Desa (IPD). Semakin tinggi nilai IPD maka semakin tinggi kapasitas pelayanan dan perkembangan suatu wilayah. Input data yang digunakan adalah data PODES Tahun 2011 dengan variabel kelompok data aksesibilitas, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan fasilitas ekonomi.

Memilih Variabel Analisis Skalogram

Hal penting dalam analisis skalogram adalah dalam memilih variabel-variabel yang akan digunakan. Data yang digunakan adalah data Podes tahun 2011. Pada umumnya variabel dipilih berdasarkan tujuan spesifik penelitian, namun dalam penelitian ini yang ingin diketahui adalah tingkat perkembangan wilayah secara keseluruhan sehingga variabel-variabel pada data Podes yang memungkinkan berpengaruh pada perkembangan wilayah dipilih semua dan dihasilkan 78 variabel (Lampiran 2).