BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Pesisir Teluk Bone Kabupaten Luwu

Kajian kebijakan dan kelembagaan tidak dapat dipisahkan dengan kajian desentralisasi dalam pengelolaan sumberdaya alam. Aspek kelembagaan dalam pengelolaan sumberdaya alam, tidak dapat dilepaskan dari instansi atau departemen yang mengelola dan membawahi masing-masing sektor sumberdaya alam. Berbagai ketentuan peraturan di bidang otonomi daerah maupun di bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistem selama ini belum memberi ketegasan dan kejelasan arah pelaksanaan kebijakan dan peran yang harus dilakukan oleh berbagai pihak, baik tingkat pusat maupun daerah.

Dalam berbagai kasus pengelolaan sumberdaya alam persoalan yang sering muncul adalah kegagalan pemerintah pusat membentuk mekanisme pengelolaan sumberdaya alam yang efektif, hal ini dikarenakan adanya disharmonisasi sistem hukum dalam hal kewenangan pengelolaan dan adanya tumpang tindih kewenangan pengelolaan. Tumpang tindih yang terjadi umumnya terjadi pada peraturan pusat dengan peraturan daerah dan berbagai kesalahan persepsi dalam perumusan peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat lokal. Kebijakan pengelolaan sumberdaya pesisir pada tahun 2007 mendapat dukungan dari Undang-Undang No.27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Namun, tidak serta merta undang-undang tersebut dapat dioperasionalkan, karena dari sisi perundang-undangan, undang-undang ini masih mengamanatkan dibentuknya Peraturan Pemerintah (PP), dan Peraturan Daerah (Perda) sebagai aturan pelaksanaannya. Hal ini memunculkan banyak ketidakpastian aturan pengelolaan wilayah pesisir di tingkat daerah baik di tingkat propinsi maupun di tingkatan kabupaten/kota.

Desentralisasi pengelolaan sumberdaya pesisir yang juga merupakan penterjemahan terhadap semangat desentralisasi politik kenegaraan dengan lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 yang selanjutnya mengalami amandemen menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, akhirnya menuntut praktek pengelolaan yang tepat di tingkat daerah.

Pengaturan pengelolaan sumberaya pesisir yang diharapkan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dengan tetap mengedepankan keberlanjutan sumberdaya pesisir yang tersedia, menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab bagi stakeholder di daerah.

Menurut Kartodihardjo dan Jhamtani (2006), bahwa pada saat pemerintahan sentralistik nampak tidak mampu menjalankan kebijakan untuk pemanfaatan sumberdaya alam (SDA) secara berkelanjutan dan berkeadilan, banyak pihak berharap bahwa pelaksanaan otonomi daerah akan membawa perubahan-perubahan mendasar, sehingga kebijakan dan kinerja pengelolaan sumberdaya alam dapat diperbaiki. Hal ini terlihat dari aspek-aspek perbaikan yang dijanjikan proses otonomi daerah yang dapat kita lihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Janji-janji Otonomi Daerah Kesetaraan

(equity)

Desentralisasi diyakini dapat membantu pengembangan kesetaraan melalui efisiensi penggunaan sumberdaya yang lebih besar dan adil serta distribusi manfaat dari aktivitas lokal secara demokratis Efisiensi Efisiensi ekonomi dan managerial diyakini dapat ditingkat dengan :

1. Dalam setiap pengambilan keputusan dampak terhadap masyarakat lokal senantiasa dapat diperhitungkan

2. Meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengambilan keputusan

3. Mengurangi biaya transaksi

4. Memberikan pelayanan yang berorientasi kebutuhan 5. Memobilisasi pengetahuan lokal

6. Mengembangkan koordinasi 7. Menyediakan sumberdaya

Sumber : Ribot (2002) dalam Kartodihardjo dan Jhamtani (2006)

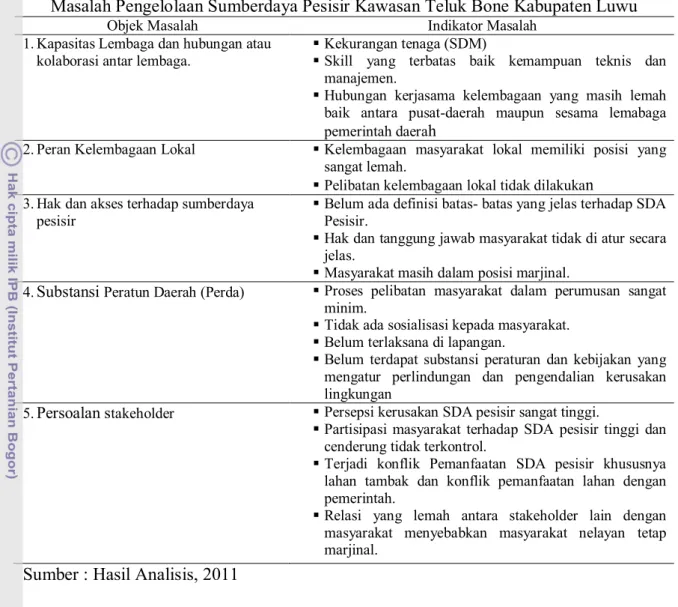

Dalam upaya desentralisasi pengelolaan sumberaya pesisir pemerintah Kabupaten Luwu merumuskan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 02 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut yang Berbasis Masyarakat. Kabupaten Luwu yang memiliki wilayah pesisir yang potensial dan strategis untuk dikelola secara profesional guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan mendukung kelestarian lingkungan, perlindungan dan pengawasan wilayah pesisir dan laut secara terpadu, terencana dan berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dengan asas manfaat dan keadilan, merupakan tujuan utama peraturan daerah ini di rumuskan.

Ada dua masalah penting yang juga menjadi kajian dalam penelitian ini yaitu kapasitas lembaga dan hubungan atau kolaborasi antar lembaga. Dalam hasil wawancara dengan pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu1 ditemukan bahwa dinas perikanan hanya memiliki 3 (tiga) orang tenaga penyuluh lapangan, 1 (satu) orang tenaga pengawas yang masih memiliki skill yang terbatas dan kemampuan teknis serta manajemen yang juga terbatas. Hal ini merupakan gambaran kapasitas lembaga yang mengelola sumberdaya pesisir dan lingkungan di Kabupaten Luwu. Selain itu, hubungan antara lembaga termasuk kolaborasi dan koordinasi antar lembaga sangat penting dalam pengelolaan secara partisipatif, dalam temuan lapangan hal ini masih sangat lemah. Keadaan ini mempengaruhi kinerja dan menjadi kendala dalam implementasi otonomi daerah. Berikut hasil narasi wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Pengembangan Perikanan Tangkap dan Pesisir.

“Dalam memperoleh data dan informasi Dinas Perikanan dan Kelautan memiliki kesulitan karena petugas pengawas perikanan yang bertugas di Kabupaten luwu hanya terdiri dari 1 (satu) orang, selain itu untuk melakukan penyuluhan pengelolaan sumberdaya pesisir petugas yang kami punya hanya 3 (tiga) orang dan 2 (dua) orang diantaranya hanya tamatan SMA”.

Dari hasil wawancara dengan pihak yang terkait pengelolaan sumberdaya pesisir Kabupaten Luwu2, ditemukan bahwa lemahnya peran-peran kelembagaan lokal terkait pengelolaan sumberdaya pesisir Kabupaten Luwu disebabkan oleh lemahnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia (SDM) dan kapasitas kelembagaan utamanya masih minimnya peran dan fungsi kelembagaan-kelembagaan lokal. Berikut kutipan hasil wawancara selanjutnya.

1

Wawancara dilakukan dengan Sarifudding (Kepala Bidang Pengembangan Perikanan Tangkap dan Pesisir). Dilakukan pada hari selasa tanggal 5 Juli 2011 di kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu.

2

Lanjutan wawancara dengan Sarifudding (Kepala Bidang Pengembangan Perikanan Tangkap dan Pesisir). Dilakukan pada hari selasa tanggal 5 Juli 2011 di kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu.

“Hanya ada beberapa kelompok nelayan dan kelompok pembudidaya selama ini yang aktif, itu pun banyak diantara mereka yang belum memiliki kesadaran dalam membantu menjaga lingkungan, khususnya pembukaan kawasan mangrove untuk tambak. LSM yang mendampingi masyarakat sebelumnya juga sudah tidak aktif lagi setelah Perda tentang pengelolaan wilayah pesisir dan laut disetujui di DPRD”

Menurut Wahyudin (2005), ciri pengelolaan sumberdaya alam secara partisipatif adalah (1) transparansi dalam pengelolaan sumberdaya alam, seperti berapa luas area yang dikelola atau dimanfaatkan, untuk kegiatan apa, bagaimana cara dan mekanisme pengelolaan siapa yang mengelola, (2) pertanggung jawaban pengelolaan kepada publik khususnya kepada stakeholder dalam pengelolaan sumberdaya tersebut, yang dalam Peraturan Daerah semestinya telah diatur sehingga pembagian kewenangan dan tanggung jawab kepada seluruh stakeholder jelas dan menjadi hukum yang telah disepakati bersama.

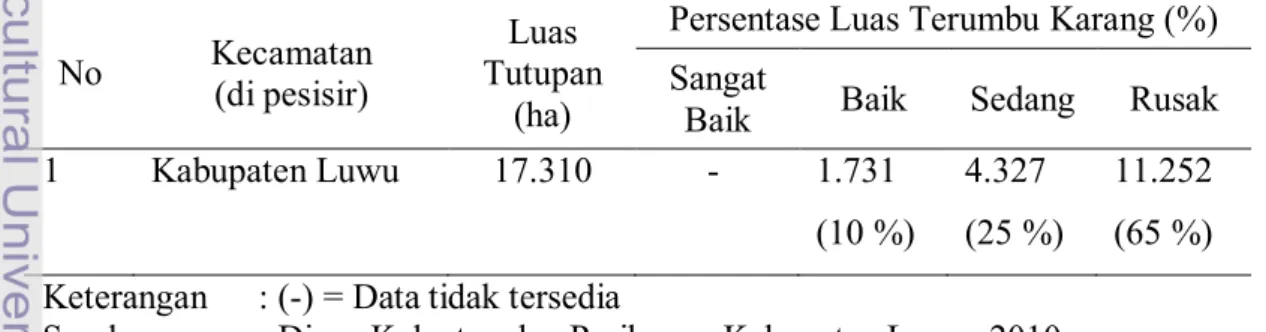

Dalam peraturan daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut yang Berbasis Masyarakat, tidak terdapat pengaturan tentang kewenangan dan tanggung jawab dalam bab dan pasal peraturan daerah tersebut. Keadaan ini menyebabkan terjadinya eksploitasi sumberdaya yang berlebihan sehingga terjadi degradasi terumbuh karang dan hutan mangrove secara massif yang mencapai tingkat kerusakan sampai 65 persen berikut data luas tutupan dan kondisi terumbu karang Kabupaten Luwu. Adapun gambaran luas tutupan dan kondisi terumbu karang di Kabupaten Luwu dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Luas Tutupan dan Kondisi Terumbu Karang Kabupaten Luwu

No Kecamatan (di pesisir)

Luas Tutupan

(ha)

Persentase Luas Terumbu Karang (%) Sangat

Baik Baik Sedang Rusak 1 Kabupaten Luwu 17.310 - 1.731 (10 %) 4.327 (25 %) 11.252 (65 %) Keterangan : (-) = Data tidak tersedia

Persoalan yang ditemukan dalam analisis substansi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut yang Berbasis Masyarakat di Kabupaten Luwu yaitu substansi perda yang masih cenderung eksploitatif, proses perumusan Peraturan Daerah yang belum partisipatif serta belum di jaminnya kepastian hak atas kekayaan sumberdaya alam pesisir bagi masyarakat sejalan dengan pendapat Kartodihardjo dan Jhamtani (2006), bahwa seluruh rangkaian sejarah serta ekonomi politik dibalik pemanfaatan sumberdaya alam dari jaman kolonial sampai pelaksanaan otonomi daerah menyisahkan sejumlah masalah mendasar sebagai berikut :

1. Keterbukaan pasar dan permintaan akan sumberdaya alam yang tinggi tanpa disertai kepastian hak atas tanah dan kekayaan alam lain, terbukti mengakibatkan pengurasan sumberdaya alam oleh berbagai pihak, baik secara

legal oleh yang mendapat ijin, maupun secara illegal oleh yang tidak

mendapat ijin.

2. Substansi Undang-undang maupun peraturan-perundangan lain, termasuk Perpu, yang merupakan landasan kerja semua sektor cenderung bersifat eksploitatif terhadap sumberdaya alam.

3. Tindakan eksploitasi sumberdaya alam secara illegal telah menjadi bagian dari instrumen untuk memperoleh keadilan pemanfaatan sumberdaya alam bagi sebagian masyarakat yang tinggal didalam dan di sekitar lokasi sumberdaya alam.

4. Proses-proses politik terutama di lembaga legislatif, pusat maupun daerah, cenderung mengarah pada kebijakan sumberdaya alam eksploitatif melalui mobilisasi suara. Demokratisasi pengambilan keputusan terbukti belum menghasilkan substansi keputusan yang mempertimbangkan arti penting pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan dan berkeadilan.

Sedangkan menurut Rudyanto (2007), bahwa berbagai persoalan yang masih menggantung dalam pelaksanaan otonomi daerah perlu direspon dan disikapi secara arif dan bijaksana. Untuk pelaksanaan otonomi daerah di masa mendatang haruslah yang mampu meningkatkan pelayanan publik, kesejahteraan warga dan mendorong kondisi dunia usaha yang kondusif bagi pengembangan

ekonomi lokal atau daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, maka beberapa hal yang masih perlu disempurnakan antara lain:

1. Adanya keikhlasan pusat agar daerah memperoleh hak-haknya untuk mengolah dan mengelola sumberdaya di daerahnya secara optimal.

2. Untuk mencegah disinsentif, pemerintah daerah perlu mengembangkan strategi efisiensi dalam segala bidang (yang menjadi tolok ukur bukanlah besarnya dana, tapi seberapa optimal pelayanan diberikan kepada masyarakat sesuai dengan skala prioritas pembangunan daerahnya).

3. Untuk menopang pelaksanaan otonomi daerah, perlu dikembangkan ekonomi lokal yang kuat dan secara sistemik akan mensinergikan potensi sumberdaya lokal dengan basis kemitraan lintas aktor-aktor pembangunan (stakeholder). 4. Memperbaiki fundamental ekonomi nasional dengan memberi kesempatan

yang lebih luas kepada Usaha Kecil-Mikro (UKM) agar lebih berkembang melalui kebijakan ekonomi yang tidak diskriminatif.

5. Memanfaatkan dan mengelola sumberdaya alam secara proporsional dan arif, agar kekayaan (resources endowment) tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan lestari (green economic paradigm).

6. Mendorong agregasi permintaan masyarakat (public demand) terhadap layanan publik dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pembuatan dan pengawasan dari kebijakan pembangunan (ekonomi) daerahnya.

7. Mendorong desentralisasi pembangunan daerah dan mendayagunakan kelembagaan di daerah untuk memiliki wewenang dan kemandirian dalam membuat produk hukum pembangunan di daerahnya.

8. Untuk memperkuat basis keuangan daerah, pemerintah daerah tidak harus selalu menambah jenis pungutan.

9. Dalam era otonomi daerah ini, birokrat pemerintah daerah harus mampu bertindak layaknya seorang entreprenuer dan Pemerintah Daerah sebagai institusi harus juga mampu bertindak layaknya sebagai enterprise.

Dengan semangat otonomi daerah umumnya ditemukan dalam wawancara dengan stakeholder bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi dalam

implementasi kebijakan sumberdaya pesisir di Kabupaten Luwu antara lain : (1) Perbedaan pemahaman dan persepsi dari berbagai kalangan terhadap kebijakan otonomi daerah, (2) Belum tersedianya regulasi yang memadai sebagai pedoman dan acuan implementasi otonomi daerah, (3) Keterbatasan kemampuan aparatur pemerintahan di daerah dalam melaksanakan kewenangan daerah, (4) Keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai sendiri penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah, (5) Keterbatasan kemampuan daerah dalam mengembangkan dan mengelola potensi daerah.

Substansi regulasi di atas banyak mengkonsentrasikan kewenangan pada pemerintah pusat, sehingga mendorong tumbuhnya sikap merasa tidak memiliki dari pemerintah daerah dan masyarakat lokal, menyebabkan pemanfaatan sumberdaya pesisir tidak terkontrol. Hal ini dapat dibuktikan dari banyaknya pelanggaran yang terjadi, seperti kegiatan penangkapan dengan menggunakan potas maupun pengambilan biota yang dilindungi, kegiatan pembukaan lahan tambak baru atau eksploitasi hutan mangrove yang massif di hampir seluruh kecamatan pesisir yang ada di Kabupaten Luwu. Salah satu temuan penelitian setelah melakukan wawancara mendalam dengan pihak Dinas Keluatan dan Perikanan Kabupaten Luwu3, ditemukan bahwa Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu masih memiliki keterbatasan tenaga pengawas dalam melakukan pengawasan pemanfaatan sumberdaya pesisir yang hanya terdiri 3 (tiga) orang tenaga pengawas yang sekaligus berfungsi sebagai tenaga penyuluh perikanan.

Selain itu, kelemahan dalam pengawasan pemanfaatan sumberdaya alam pesisir juga di tunjukkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) khususnya Kepala Bidang Pengendalian AMDAL4 yang menunjukkan lemahnya penegakan hukum terkait pengelolaan sumberdaya pesisir

3

Wawancara dilakukan dengan Sarifudding (Kepala Bidang Pengembangan Perikanan Tangkap dan Pesisir). Dilakukan pada hari selasa tanggal 5 Juli 2011 di kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu.

4 Wawancara dilakukan dengan Jahiriah Kepala Bidang Pengendalian AMDAL. Dilakukan pada hari

Rabu tanggal 6 Juli 2011 di kantor Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bappedalda), Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu.

oleh pihak swasta dan masyarakat. Dari wawancara mendalam ditemukan informasi lemahnya penanganan dampak lingkungan yang hanya mengandalkan laporan dari masyarakat. Berikut ini kutipan wawancara dengan pihak Bapedalda.

“Saat ini terjadi eksploitasi kawasan mangrove akibat pembukaan lahan tambak untuk budidaya tambak rumput laut, tetapi kami tidak bias mengambil tindakan selama belum ada aturan yang mengatur secara rinci batas pemanfaatan hutan mangrove dari pemerintah dalam hal ini Bupati dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Selama ini untuk masalah pencemaran lingkungan akibat penambangan atau aktivitas perusahaan kami biasanya menunggu laporan masyarakat”.

Dalam wawancara dengan pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)5 ditemukan bahwa tingkat pelibatan masyarakat dan pihak swasta dalam perumusan peraturan daerah masih sangat lemah. Selanjutnya secara subtantif Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir yang Berbasis Masyarakat Kabupaten Luwu akan di kaji dengan melihat persoalan pemberian kesempatan pada masyarakat lokal untuk melakukan usaha, efisiensi ekonomi dan perlindungan terhadap lingkungan dan sumberdaya pesisir. Selanjutnya kutipan hasil wawancara dengan pihak Bappeda.

“Perda ini diinisiasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan bersama-sama dengan LSM KTNA, namun tidak melibatkan kelompok masyarakat nelayan atau kelompok pembudidaya, selain itu pada prosesnya beberapa instansi terkait seperti Bappedalda tidak terlibat secara aktif. Persoalan yang banyak terjadi saat ini adalah potensi terjadinya abrasi di pemukiman pesisir jika tidak segera di lakukan penguatan aturan perda ini. Terkait juga dengan masalah hulu, karena sisa penebangan yang terbawa ke muara juga menyebabkan terjadi kerusakan tanaman mangrove”.

Temuan dari wawancara di atas menunjukkan lemahnya koordinasi instansi terkait pengelolaan sumberdaya pesisir di Kabupaten Luwu. Selain itu,

5Hasil wawancara dengan Zainal Arifin Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah Pesisir

(Bappeda) Kabupaten Luwu . Dilakukan pada kamis tanggal 7 Juli 2009 di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu.

saat ini telah terjadi degradasi lingkungan yang sangat tinggi khususnya pada hutan mangrove. Pelibatan masyarakat dan pihak swasta dalam perumusan dan perencanaan Perda tentang pengelolaan pesisir juga tidak dilakukan. Kenyataan ini memerlukan kebijakan baru yang lebih mengedepankan pemberian tanggungjawab kepada masyarakat dalam melakukan perlindungan sumberdaya pesisir yang semestinya dilakukan dengan lebih dahulu memberikan ruang keterlibatan dalam perencanaan, evaluasi dan monitoring sehingga masyarakat lokal selain memiliki kesadaran juga memiliki rasa tanggungjawab.

5.2. Analisis Subtantif Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut yang Berbasis Masyarakat

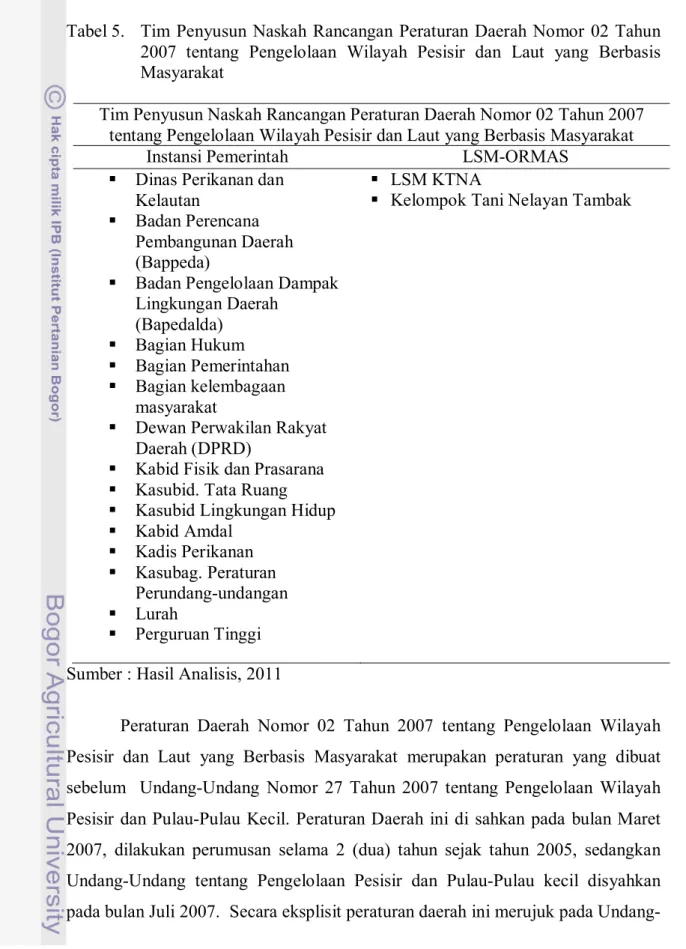

Penetapan peraturan Daerah (Perda) adalah suatu proses politik yang secara umum melibatkan pihak eksekutif dan legislatif dan semestinya melibatkan multipihak. Penyusunan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut yang Berbasis Masyarakat yang dianalisis dalam penelitian ini diinisiasi oleh pihak eksekutif melalui Dinas Perikanan dan Kelautan6. Dalam prosesnya sampai di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) peraturan daerah ini hanya melibatkan satu kelompok Tani Nelayan Tambak dan satu Lembaga Swadaya Masyarakat KTNA dari pihak diluar pemerintahan.

Peraturan Daerah ini disusun atas dasar bahwa wilayah pesisir dan laut di daerah Kabupaten Luwu merupakan kawasan yang sangat potensial dan strategis untuk dikelola secara professional guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir. Selain itu Kabupaten Luwu yang berbatasan langsung dengan Kawasan Teluk Bone penting untuk mendukung kelestarian, perlindungan dan pengawasan wilayah pesisir dan laut, sehingga dibutuhkan suatu sistem pengelolaan terpadu, terencana dan berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat berlandaskan asas-asas manfaat dan keadilan. Pada Tabel 5 di bawah ini

6 Hasil wawancara dengan Sarifudding (Kepala Bidang Pengembangan Perikanan Tangkap dan

Pesisir). Dilakukan pada hari selasa tanggal 5 Juli 2011 di kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu.

menggambarkan tentang stakeholder yang terlibat dalam penyusunan Perda tersebut.

Tabel 5. Tim Penyusun Naskah Rancangan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut yang Berbasis Masyarakat

Tim Penyusun Naskah Rancangan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut yang Berbasis Masyarakat

Instansi Pemerintah LSM-ORMAS

Dinas Perikanan dan Kelautan

Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda)

Badan Pengelolaan Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Bagian Hukum Bagian Pemerintahan Bagian kelembagaan masyarakat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Kabid Fisik dan Prasarana Kasubid. Tata Ruang Kasubid Lingkungan Hidup Kabid Amdal Kadis Perikanan Kasubag. Peraturan Perundang-undangan Lurah Perguruan Tinggi LSM KTNA

Kelompok Tani Nelayan Tambak

Sumber : Hasil Analisis, 2011

Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut yang Berbasis Masyarakat merupakan peraturan yang dibuat sebelum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Peraturan Daerah ini di sahkan pada bulan Maret 2007, dilakukan perumusan selama 2 (dua) tahun sejak tahun 2005, sedangkan Undang-Undang tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau kecil disyahkan pada bulan Juli 2007. Secara eksplisit peraturan daerah ini merujuk pada

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang-Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam peraturan daerah ini ditemukan bahwa tidak terdapat rujukan terhadap Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu yang sesungguhnya mengatur secara teknis pedoman untuk perencanaan wilaya pesisir secara terpadu. Peraturan daerah ini terdiri dari 15 (lima belas) bab dan 24 (dua puluh empat) pasal yang akan di kaji selanjutnya terkait dukungan peraturan daerah terhadap kesempatan masyarakat lokal untuk melakukan usaha, efisiensi ekonomi dan perlindungan terhadap lingkungan pesisir. Proses peraturan daerah No. 02 Tahun 2007 dimulai jauh sebelum kegiatan pengesahan peraturan daerah ini dilakukan yaitu berkisar 2 (dua) tahun dengan melakukan studi terlebih dahulu oleh Dinas Perikanan dan Keluatan yang bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) KTNA.

Definisi wilayah pesisir secara umum memberikan gambaran besar, betapa kompleksitas aktivitas ekonomi dan ekologi terjadi pada wilayah ini. Kompleksitas aktivitas ekonomi seperti perikanan, pariwisata, pemukiman, perhubungan, dan sebagainya memberikan tekanan yang cukup besar terhadap keberlanjutan ekologi wilayah pesisir seperti ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang. Tekanan yang demikian besar tersebut jika tidak dikelola secara baik akan menurunkan kualitas dan kuantitas sumberdaya yang terdapat di wilayah pesisir.

5.2.1. Analisis Isi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut terkait Dukungan terhadap Kesempatan Pemanfaatan Masyarakat Lokal dan Efisiensi Ekonomi Menurut Carter (1996), mengemukakan bahwa konsep pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan pesisir dan laut berbasis masyarakat memiliki beberapa aspek positif yaitu (1) Mampu mendorong timbulnya pemerataan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan, (2) Mampu merefleksikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat lokal yang spesifik, (3) Mampu meningkatkan manfaat lokal bagi seluruh anggota masyarakat yang ada, (4) Mampu meningkatkan efisiensi secara ekonomis maupun teknis, (5) Responsif dan adaptif

terhadap variasi kondisi sosial dan lingkungan lokal, (6) Mampu menumbuhkan stabilitas dan komitmen, serta (7) Masyarakat lokal termotivasi untuk mengelola secara berkelanjutan. Namun apakah konsep ini sudah menjiwai peraturan daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut yang Berbasis Masyarakat selanjutnya dilakukan analisis substansi peraturan tersebut.

Peranan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam hal ini menjadi bagian terpenting yang tidak terpisahkan dalam upaya mengelola lingkungan pesisir. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut yang Berbasis Masyarakat diharapkan dapat memberikan peluang pengelolaan yang cukup efektif dalam rangka menyeimbangkan antara pelestarian lingkungan dan pemanfaatan ekonomi. Pada pasal 14 (empat belas) tentang Pengembangan Ekonomi Masyarakat dalam peraturan daerah ini terdiri dari 3 (tiga) ayat yang hanya menekankan pada peran dan tanggungjawab pihak swasta, pengembangan kapasitas pengetahuan dan keterampilan masyarakat serta peran pemerintah daerah dalam mendorong kerjasama dengan lembaga keuangan untuk memudahkan masyarakat memperoleh atau mengakses bantuan permodalan atau penguatan modal operasional.

Secara substantif peraturan daerah ini belum memberikan tekanan pada upaya mendorong timbulnya pemerataan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan, merefleksikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat lokal yang lebih spesifik, usaha meningkatkan manfaat lokal bagi seluruh anggota masyarakat yang ada serta belum menggambarkan secara eksplisit aturan yang mendukung efisiensi secara ekonomis. Selain itu peraturan daerah ini belum memberikan motivasi terhadap masyarakat untuk mengelola sumberdaya pesisir secara berkelanjutan.

Salah satu bentuk pengelolaan yang cukup berpeluang memberikan jaminan pemerataan dan efektifitas dalam pengimplementasiannya adalah pengelolaan berbasis masyarakat (community based management) yang menjadi tema utama dalam peraturan daerah ini. Tetapi setelah melakukan pengkajian secara subtantif peraturan ini belum memenuhi semangat yang memberikan pada jaminan terhadap komunitas atau masyarakat yang memiliki adat istiadat, nilai-nilai sosial dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat hal ini terbukti dengan belum

adanya pasal dalam isi peraturan daerah yang menunjukkan keberpihakan terhadap beberapa wilayah pesisir yang telah dimanfaatkan masyarakat secara alami sebagai daerah wisata contohnya di Kecamatan Larompong Selatan yang saat ini di dimanfaatkan sebagai pelubahan angkutan laut dan Buntu Mata’bing yang sebelumnya menjadi pusat aktivitas nelayan dalam melakukan penangkapan ikan secara tradisional saat ini menjadi kawasan wisata pesisir Buntu Mata’bing.

Temuan ini sesuai dengan pendapat Satria (2009b), mengatakan bahwa kebijakan pengembangan taman wisata telah banyak mengubah hak-hak kepemilikan nelayan tradisional. Misalnya sebelumnya masyarakat memiliki hak-hak atas sumberdaya itu dari hak-hak akses hingga hak-hak eksklusi, setelah keberdaan taman wisata hak tersebut menjadi hilang. Selanjutnya dikatakan bahwa nelayan merupakan kelompok sosial yang selama ini terpinggirkan, baik secara sosial, ekonomi maupun politik. Hal ini merupakan kecenderungan di berbagai Negara bukan hanya di Indonesia.

5.2.2. Analisis Isi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut terkait Dukungan terhadap Partispasi Masyrakat dan Perlindungan Lingkungan Pesisir

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam lebih dikenal dengan istilah Pengelolaan Berbasis Masyarakat (PBM) atau community based

management (CBM). Menurut Carter (1996), Community-Based Resource Management (CBRM) didefinisikan sebagai suatu strategi untuk mencapai

pembangunan yang berpusat pada manusia, dimana pusat pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan sumberdaya dan lingkungan secara berkelanjutan di suatu daerah berada ditangan organisasi-organisasi dalam masyarakat di daerah tersebut. Dalam sistem pengelolaan ini, masyarakat diberikan kesempatan dan tanggung jawab dalam melakukan pengelolaan terhadap sumberdaya dan lingkungan yang dimilikinya, dimana masyarakat sendiri yang mendefinisikan kebutuhan, tujuan dan aspirasinya serta masyarakat itu pula yang membuat keputusan demi kesejahteraannya.

Dari hasil analisis keterlibatan masyarakat dalam perumusan Peraturan Daerah ini menunjukkan tingkat keterlibatan masyarakat yang sangat kecil hanya mencapai 4.5 persen. Hal ini bertentangan dengan semangat pengelolaan

sumberdaya alam berbasis masyarakat yang semestinya diikuti oleh upaya pelibatan dalam perumusan peraturan pengelolaan sumberdaya alam. Pada Bab VII tentang Partispasi Masyarakat hanya terdiri atas 1 (satu) Pasal dan 6 (enam) ayat yang secara subtantif menekankan pada tanggungjawab masyarakat atas pelestarian hutan mangrove, terumbu karang dan biota lainnya. Selanjutnya pada ayat lain menekankan pada tanggungjawab badan usaha dalam pelestarian sumberdaya hutan mangrove dan terumbu karang. Peraturan daerah ini belum mengatur definisi batas-batas pemanfataan sumberdaya pesisir, daerah perlindungan sumberdaya pesisir dan belum melibatkan masyarakat dalam dimensi perencanaan tapi lebih menekankan pada bagaimana tanggung jawab masyarakat dalam pelaksanaan, serta pemanfaatan sumberdaya alam.

Menurut Kartodihardjo dan Jhamtani (2006), bahwa ada dua argument penting yang belum digunakan dalam pembaruan kebijakan: (1) Kepastian mengenai hak penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan tanah dan sumberdaya lain, (2) Keberadaan dan peran kelembagaan masyarakat sebagai unsur penting untuk mempertahankan daya dukung lingkungan. Walaupun ada prosedur normatif untuk merumuskan atau memperbarui kebijakan dengan pertimbangan hasil evaluasi kebijakan yang telah berjalan, namun evaluasi kebijakan itu sendiri jarang atau bahkan tidak pernah dilakukan.

Selanjutnya dalam peraturan daerah ini juga tidak ditemukan bab atau pasal yang mengatur tentang upaya penanggulangan kerusakan lingkungan pesisir. Dalam konsep pembangunan berbasis masyarakat, penanggulangan kerusakan lingkungan pesisir diharapkan mampu menjawab persoalan yang terjadi di suatu wilayah berdasarkan karakteristik sumberdaya alam dan sumberdaya manusia di wilayah tersebut. Dalam hal ini, suatu komunitas mempunyai hak untuk dilibatkan atau bahkan mempunyai kewenangan secara langsung untuk membuat sebuah perencanaan pengelolaan wilayahnya disesuaikan dengan kapasitas dan daya dukung wilayah terhadap ragam aktivitas masyarakat di sekitarnya.

Pola perencanaan pengelolaan seperti ini sering dikenal dengan sebutan

participatory management planning, dimana pola pendekatan perencanaan dari

sinergi dalam pengimplementasiannya. Dalam hal ini prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat menjadi hal penting yang semestinya dijadikan dasar implementasi sebuah pengelolaan berbasis masyarakat.

Meminjam defenisi COREMAP-LIPI (1997) dalam Wahyudin (2005) menyatakan bahwa tujuan umum penanggulangan kerusakan lingkungan pesisir berbasis masyarakat adalah mendorong peran serta masyarakat secara aktif dan terlibat langsung dalam upaya penanggulangan kerusakan lingkungan lokal untuk menjamin dan menjaga kelestarian sumberdaya dan lingkungan, sehingga dapat menjamin adanya pembangunan yang berkelanjutan.

Selanjutnya dikatakan bahwa tujuan khusus penanggulangan kerusakan lingkungan pesisir dan laut berbasis masyarakat dilakukan untuk (1) Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menanggulangi kerusakan lingkungan, (2) Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berperan serta dalam pengembangan rencana penanggulangan kerusakan lingkungan secara terpadu yang sudah disetujui bersama, (3) Membantu masyarakat setempat memilih dan mengembangkan aktivitas ekonomi yang lebih ramah lingkungan, dan (4) Memberikan pelatihan mengenai sistem pelaksanaan dan pengawasan upaya penanggulangan kerusakan lingkungan pesisir dan laut berbasis masyarakat.

Hal di atas belum ditekankan dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut yang Berbasis masyarakat sehingga penting untuk segera dilakukan penyempurnaan Peraturan Daerah atau merumuskan daerah perlindungan sumberdaya pesisir melalui Peraturan Bupati. Selanjutnya dalam melakukan analisis stakeholder ditemukan beberapa hal terkait persepsi, partisipasi masyarakat, relasi, kepentingan, pengaruh dan peta posisi stakeholder dalam pengelolaan sumberdaya pesisir di Kabupaten Luwu yang bertentang dengan semangat substansi peraturan daerah yang telah dianalisis sebelumnya.

5.3. Analisis Stakeholder

Partisipasi masyarakat semakin diperhatikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap kebijakan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan, sehingga para pengambil keputusan perlu memahami pihak-pihak yang

dipengaruhi oleh keputusan dan tindakan yang mereka ambil, dan yang memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi hasilnya, yaitu para stakeholder. Mengidentifikasi stakeholder merupakan langkah awal dan penting dalam setiap kegiatan partisipatif.

Dalam kebijakan, pengembangan dan pengelolaan sumberdaya alam, analisis stakeholder digunakan sebagai pendekatan yang dapat memberdayakan para stakeholder yang marjinal agar dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Sedangkan dalam penelitian kebijakan, analisis stakeholder merupakan suatu cara untuk menghasilkan informasi atas aktor-aktor yang relevan dalam memahami perilaku, kepentingan, agenda, dan pengaruh mereka pada proses pengambilan keputusan (Burgha and Varvasovsky, 2000).

Analisis stakeholder mencoba melihat persepsi, peran atau partisipasi dan kepentingan masing-masing pihak dalam pengelolaan sumberdaya pesisir di Kabupaten Luwu. Hasil tanggapan masyarakat yang disampaikan melalui jawaban dari pertanyaan terstruktur dalam kuesioner yang terbagi dalam tujuh kelompok masyarakat yaitu masyarakat Kecamatan Larompong, Larompong Selatan, Suli, Belopa Utara, Ponrang, Bua dan Walenrang Timur yang masing – masing responden berjumlah 30 orang ditiap kecamatan yang didasarkan pada mata pencaharian sebagai nelayan.

5.3.1. Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Kabupaten Luwu

Persepsi adalah suatu proses mental yang rumit dan melibatkan berbagai kegiatan untuk menggolongkan stimulus yang masuk sehingga menghasilkan tanggapan untuk memahami stimulus tersebut. Persepsi dapat terbentuk setelah melalui berbagai kegiatan, yakni proses fisik (penginderaan), fisiologis (pengiriman hasil penginderaan ke otak melalui saraf sensoris) dan psikologis (ingatan, perhatian, proses internalisasi informasi di otak).

Ada beberapa hal yang mempengaruhi persepsi : (1) Pelaku persepsi, bila seorang individu memandang pada suatu target dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya, penafsiran itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik-karakteristik pribadi dari pelaku persepsi, antara lain sikap, motif atau kebutuhan individu, suasana hati, pengalaman masa lalu, dan pengharapan. (2) Target yang akan

diamati, karakteristiknya dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan, (3) Situasi, yaitu unsur-unsur dalam lingkungan sekitar dapat mempengaruhi persepsi.

Mengetahui persepsi masyarakat terhadap kondisi sumberdaya pesisir dalam penelitian ini diharapkan dapat memberiakan informasi tambahan dan menilai tingkat pengetahuan masyarakat terhadap kondisi sumberdaya pesisir di Kabupaten Luwu. Sumberdaya pesisir yang di maksud berbasis ekosistem sehingga digolongkan kedalam tiga sumberdaya yaitu terumbu karang, hutan mangrove dan padang lamun. Berikut persepsi masyarakat terhadap kondisi terumbu karang, mangrove dan padang lamun Kawasan Teluk Bone Kabupaten Luwu.

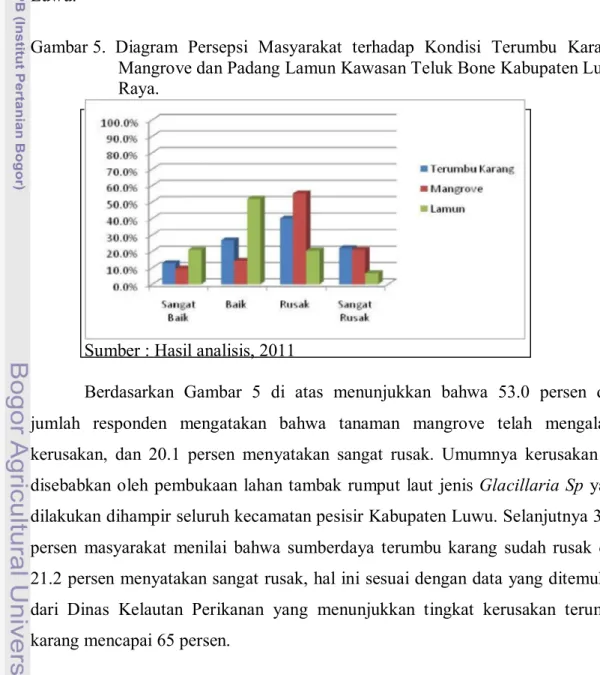

Gambar 5. Diagram Persepsi Masyarakat terhadap Kondisi Terumbu Karang, Mangrove dan Padang Lamun Kawasan Teluk Bone Kabupaten Luwu Raya.

Sumber : Hasil analisis, 2011

Berdasarkan Gambar 5 di atas menunjukkan bahwa 53.0 persen dari jumlah responden mengatakan bahwa tanaman mangrove telah mengalami kerusakan, dan 20.1 persen menyatakan sangat rusak. Umumnya kerusakan ini disebabkan oleh pembukaan lahan tambak rumput laut jenis Glacillaria Sp yang dilakukan dihampir seluruh kecamatan pesisir Kabupaten Luwu. Selanjutnya 39.3 persen masyarakat menilai bahwa sumberdaya terumbu karang sudah rusak dan 21.2 persen menyatakan sangat rusak, hal ini sesuai dengan data yang ditemukan dari Dinas Kelautan Perikanan yang menunjukkan tingkat kerusakan terumbu karang mencapai 65 persen.

Dari wawancara dengan salah satu masyarakat atau nelayan7 ditemukan informasi bahwa, kerusakan terumbu karang disebabkan oleh penggunaan alat tangkap bom di wilayah terumbuh karang dan pemanfaatan terumbuh karang sebagai fondasi bangunan untuk rumah penduduk. Hal ini berbeda dengan persepsi masyarakat terhadap kondisi padang lamun dimana terdapat 50.0 persen responden menyatakan baik dan 19.8 persen menyatakan sangat baik hal ini disebabkan karena pemanfataan atas sumberdaya ini masih kurang oleh nelayan.

Data di atas menunjukkan nilai yang sesuai dengan data yang diperoleh dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu yaitu Data Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Luwu tahun 2010, yang menunjukkan nilai sumberdaya terumbu karang yang masih baik hanya 1.731 ha atau 10 persen, sedang 4.327 ha atau 25 persen dan11.252 ha atau 65 persen dinyatakan rusak. Persepsi masyarakat terhadap kondisi sumberdaya pesisir di Kabupaten Luwu menunjukkan bahwa sesungguhnya masyarakat secara sadar mengatahui bahwa tingkat sumberdaya pesisir yang selama ini mereka manfaatkan telah mengalami banyak kerusakan.

Kesadaran masyarakat ini, pada dasarnya memberikan peluang bagi pelibatan masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengendalian kerusakan lingkungan jika dalam proses perencanaan masyarakat dilibatkan secara aktif. Dengan pengetahuan masyarakat tentang kondisi kerusakan sumberdaya pesisir jika dilibatkan dalam perumusan kebijakan atau perencanaan perlindungan kawasan atau pengendalian kerusakan akan lingkungan masyarakat akan lebih bertanggung jawab dalam pengelolaannya. Selain mengukur persepsi masyarakat terhadap kondisi sumberdaya pesisir juga dilakukan analisis terhadap partisipasi masyarakat terhadap pemanfaatan sumberdaya pesisir.

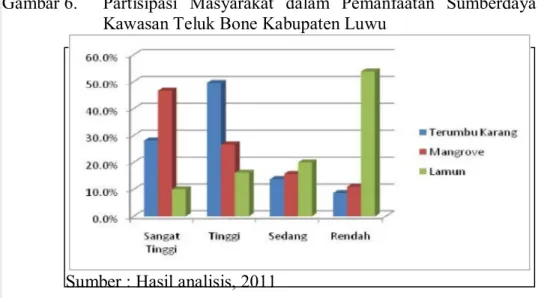

5.3.2. Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir Kabupaten Luwu

7

Hasil wawancara dengan Dawalang. Dilakukan pada tanggal 9 Juli 2011 di Dusun Biru, Kelurahan Larompong, Kecamatan Larompong.

Partisipasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir yaitu pemanfaatan terumbu karang, hutan mangrove dan padang lamun. Pada dasarnya partisipasi dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi yang bersifat swakarsa dan partisipasi yang sifat dimobilisasikan. Partisipasi swakarsa mengandung arti bahwa keikutsertaan dan peran sertanya atas dasar kesadaran dan kemauan sendiri, sementara partisipasi yang dimobilisasikan memiliki arti keikutsertaan dan berperan serta atas dasar pengaruh orang lain.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi peran serta masyarakat yaitu keadaan sosial masyarakat, kegiatan program pembangunan dan keadaan alam sekitarnya. Keadaan sosial masyarakat meliputi pendidikan, pendapatan, kebiasaan dan kedudukan sosial dalam sistem sosial. Kegiatan program pembangunan merupakan kegiatan yang direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah yang dapat berupa organisasi masyarakat dan tindakan kebijaksanaan. Sedangkan alam sekitar merupakan faktor fisik atau keadaan geografis daerah yang ada pada lingkungan tempat tinggal masyarakat setempat. Selain memberikan informasi yang berharga kepada para pengambil keputusan peran serta masyarakat juga akan meningkatkan kemungkinan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan serta membantu perlindungan hukum.

Menurut Hardjasoemantri (1993) bahwa perlu terpenuhi syarat-syarat berikut agar peran serta masyarakat menjadi efektif dan berdaya guna antara lain: (1) Pemastian penerimaan informasi dengan mewajibkan pemrakarsa kegiatan mengumumkan rencana kegiatannya. (2) Informasi lintas batas (transfortier

information), mengingat masalah lingkungan tidak mengenal batas wilayah yang

dibuat manusia, maka ada kemungkinan kerusakan lingkungan di satu daerah akan pula mempengaruhi daerah lain sehingga pertukaran informasi dan pengawasan yang melibatkan daerah-daerah terkait menjadi penting, (3) Informasi tepat waktu

(timely information) suatu proses peran masyarakat yang efektif memerlukan

informasi yang sedini dan seteliti mungkin sebelum keputusan terakhir diambil. sehingga masih adan kesempatan untuk mempertimbangkan dan mengusulkan alternatif-alternatif pilihan, (4) Informasi yang lengkap dan menyeluruh

tergantung keperluan bentuk kegiatan yang direncanakan tetapi pada intinya informasi itu haruslah menjabarkan rencana kegiatan secara rinci termasuk alternati-alternatif lain yang dapat diambil, (5) Informasi yang dapat dipahami. Seringkali pengambilan keputusan di bidang lingkungan meliputi masalah yang rumit, kompleks dan bersifat teknis ilmiah, sehingga haruslah diusahakan informasi tersebut mudah dipahami oleh masyarakat awam. Berikut ini tingkat partispasi masyarakat terhadap pemanfaatan sumberdaya pesisir di Kabupaten Luwu (Gambar 6).

Gambar 6. Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir Kawasan Teluk Bone Kabupaten Luwu

Sumber : Hasil analisis, 2011

Gambar 6 di atas menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat terhadap pemanfaatan terumbu karang sangat tinggi dimana ada 49.5 persen responden yang menyatakan tinggi dan 28.1 persen yang menyatakan sangat tinggi, sama halnya dengan pemanfaatan mangrove yang menunjukkan bahwa 46.7 persen yang mengatakan sangat tinggi dan 26.7 persen responden yang menyatakan tinggi. Berbeda dengan sumberdaya padang lamun dimana 53.8 persen responden menyatakan rendah dan 20.0 persen menyatakan sedang. Temuan ini menunjukkan bahwa dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut yang Berbasis Masyarakat tidak cukup memberikan penekanan pada upaya pengelolaan sumberdaya pesisir berkelanjutan. Selain itu dapat pula disimpulkan bahwa keberadaan peraturan daerah tersebut belum memiliki konstribusi terhadap pengendalian kerusakan lingkungan.

5.3.3. Hubungan antar Persepsi dengan Partisipasi Masyarakat terhadap pengelolaan Sumberdaya Pesisir Kabupaten Luwu

Dari hasil analisis persepsi masyarakat terhadap kondisi terumbuh karang ditemukan bahwa tingkat kerusakan sumberdaya pesisir di Kabupaten Luwu mencapai 73.1 persen untuk terumbu karang dan hutan mangrove mencapai 60.5 persen. Kondisi ini sejalan dengan hasil analisis tingkat partisipasi masyarakat terhadap pemanfaatan sumberdaya pesisir yang sangat tinggi mencapai 77.6 persen untuk pemanfaatan terumbuh karang dan 73.4 persen untuk tingkat pemanfaatan masyarakat terhadap hutan mangrove. Hal ini menimbulkan persoalan bagi keberlanjutan sumberdaya pesisir di Kabupaten Luwu.

Dengan tingkat partisipasi yang sangat tinggi, masyarakat dan pihak swasta perlu mendapat pendampingan dan pengawasan dari pihak pemerintah daerah. Penggunaan alat tangkap yang merusak keberlanjutan sumberdaya terumbu karang perlu untuk segera ditindaklanjuti dengan melakukan pengawasan yang lebih intensif. Selain itu dengan berkurangnya area hutan mangrove akibat pembukaan lahan tambak yang sangat massif maka pemerintah daerah seharusnya mampu merumuskan aturan tentang pengendalian kerusakan lingkungan dan penetapan kawasan lindung. Kesimpulan lain yang dapat ditarik dengan melihat hasil analisis diatas yaitu keberadaan peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan sumberdaya pesisir di Kabupaten Luwu belum terlaksana secara baik dan terdapat kesalahan pada tingkat penerapan.

5.3.4. Persepsi Masyarakat Terhadap Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut yang Berbasis Masyarakat

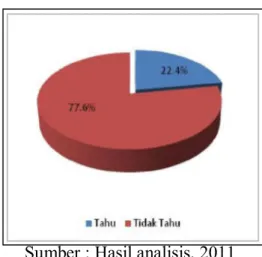

Untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat terhadap Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut yang Berbasis masyarakat maka dilakukan analisis terhadap persepsi masyarakat terhadap perda tersebut. Analisis ini dilakukan dengan melakukan wawancara dan kuesioner terhadap 210 (dua ratus sepuluh) masyarakat atau nelayan yang berada di 7 (tujuh) kecamatan yang berbeda masing-masing 30 (tiga puluh) orang tiap kecamatan. Dari wawancara mendalam dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga ditemukan bahwa keberdaan peraturan daerah

tersebut belum banyak diketahui masyarakat, bahkan di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sendiri peraturan ini belum pernah dilakukan evaluasi terhadap penerapan dan pelaksanaannya di dalam pengelolaan sumberdaya pesisir. Gambar 7 berikut menunjukkan persepsi masyarakat terhadap Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut yang Berbasis Masyarakat.

Gambar 7. Persepsi Masyarakat Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Luwu No. 02 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut yang Berbasis Masyarakat.

Sumber : Hasil analisis, 2011

Gambar 7 di atas menunjukkan bahwa 77.6 persen responden tidak mengetahui keberadaan peraturan daerah tersebut dan hanya 22.4 persen responden yang mengatakan mengetahui. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa keberadaan peraturan daerah tersebut belum diketahui oleh masyarakat. Dengan tingginya ketidaktahuan masyarakat maka dapat pula diasumsikan bahwa sosialisasi peraturan daerah tersebut tidak berjalan, dan sebelum peraturan ini diterapkan tidak dilakukan penguatan terhadap posisi kelompok kelembagaan masyarakat lokal dalam kebijakan pengelolaan sumberdaya pesisir di Kabupaten Luwu.

Hasil analisis di atas sejalan dengan pendapat Kartodihardjo dan Jhamtani (2006), bahwa ketika pemerintah melakukan pembaruan kebijakan, masyarakat luas terutama yang langsung terkena dampak dari penerapan kebijakan tersebut, sering tidak mengtahui karena tidak dilibatkan dalam proses pembaruan itu. Para pembuat kebijakan pada umumnya hanya menggunakan sistem nilai dan

keyakinan mereka sendiri, atau mengundang msyarakat dalam proses pembaruan kebijakan sebagai persyaratan partisipasi publik. Mereka memaknai hal itu sebagai cara atau teknologi baru dalam pembuatan kebijakan, tanpa memahami arti penting mengubah cara pandang menuju kesejajaran pemerintah-rakyat dalam pembuatan keputusan sebagai landasan filosofis proses partisipasi tersebut.

Dikatakan pula bahwa kebijakan seharusnya dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah yang memang mampu melaksanakannya. Birokrasi di Indonesia sebenarnya sudah memiliki pola modern, dan terdiri dari kumpulan putra-putri terbaik bangsa. Namun, birokrasi yang cenderung mapan tidak dapat mengikuti dinamika perkembangan yang pesat pada berbagai bidang diluar lingkungan mereka. Birokrasi yang di masa lalu paling mengetahui bidangnya (well

informed), kini justru jauh tertinggal dari dunia usaha dan masyarakat yang

seharusnya mereka layani. Karena itu timbul kesan bahwa birokrasi berjalan lamban dan cenderung mengutamakan prosedur daripada substansi. Birokrasi tidak efisien dan tidak dapat diharapkan menghasilkan public goods dan public

services dengan harga dan kualitas bersaing jika dibandingkan dengan apa yang

dapat dilakuakan masyarakat (Kartasasmita 1996 dalam Kartodihardjo dan Jhamtani 2006).

Dalam beberapa pendekatan untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi masyarakat secara penuh, maka masyarakat harus dipersiapkan secara sosial agar dapat, (1) Mengutarakan aspirasi serta pengetahuan tradisional dan kearifannya dalam menangani isu-isu lokal yang merupakan aturan-aturan yang harus dipatuhi, (2) Mengetahui keuntungan dan kerugian yang akan didapat dari setiap pilihan intervensi yang diusulkan yang dianggap dapat berfungsi sebagai jalan keluar untuk menanggulangi persoalan lingkungan yang dihadapi, dan (3) Berperanserta dalam perencanaan dan pengimplementasian sebuah kebijakan.

Menurut Kartodihardjo dan Jhamtani (2006) bahwa pemerintah pada dasarnya mendapat mandat dari negara untuk mengendalikan pengelolaan sumberdaya alam dan bertanggung jawab atas pelestariannya. Namun mandat itu mendapat pandangan dikalangan birokrasi bahwa kewenangan mereka merupakan hak mutlak. Pandangan seperti ini sering terjadi dalam era otonomi daerah. Akhirnya menyebabkan penyusunan Perda yang seharusnya melibatkan

multipihak yang memungkinkan pertukaran informasi yang lebih dalam dan dapat mempengaruhi keputusan tidak terjadi.

Sejalan dengan itu menurut Satria (2009b) bahwa salah satu persoalan yang seringkali muncul dari setiap formulasi perundangan adalah siapa yang diuntungkan. Dari sekian stakeholder nelayan merupakan pihak yang relatif tidak mampu mengartikulasi aspirasi dan kepentingan sehingga dalam interaksi politik proses pengambilan keputusan sangat potensial untuk dirugikan.

5.3.5. Tingkat Keterlibatan Stakeholder dalam perumusan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut yang Berbasis Masyarakat

Kegagalan pengelolaan sumberdaya alam (SDA) dan lingkungan hidup diakibatkan salah satunya oleh adanya kegagalan kebijakan (lack of policy) sebagai bagian dari kegagalan perangkat hukum yang tidak dapat menginternalisasi permasalahan lingkungan yang ada. Kegagalan kebijakan (lack

of policy) terindikasi terjadi akibat adanya kesalahan justifikasi para policy maker

dalam menentukan kebijakan dengan ragam pasal-pasal yang berkaitan erat dengan keberadaan sumberdaya alam (SDA) dan lingkungan. Artinya bahwa, pada kebijakan tersebut terjadi kesalahan asumsi yang menyebabkan lingkungan hanya menjadi variabel minor. Padahal, dunia internasional saat ini selalu mengaitkan segenap aktivitas ekonomi dengan isu lingkungan hidup, seperti green

product, sanitary safety, dan sebagainya. Selain itu, proses penciptaan dan

penentuan kebijakan yang berkenaan dengan lingkungan ini dilakukan dengan minim sekali melibatkan partisipasi masyarakat dan menjadikan masyarakat sebagai komponen utama sasaran yang harus dilindungi.

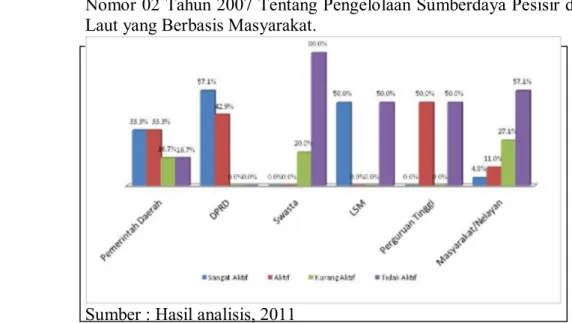

Peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya dan lingkungan idealnya harus seimbang, terkoordinasi dan tersinkronisasi. Hal ini penting dilakukan mengingat pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat, termasuk mendukung pengelolaan sumberdaya dan lingkungan demi sebesar-besarnya kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, masyarakat juga mempunyai tanggung jawab dan turut berperan serta untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan. Gambar 8 menunjukkan tingkat keterlibatan

stakeholder dalam perumusan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir yang Berbasis Masyarakat di Kabupaten Luwu.

Gambar 8. Tingkat Keterlibatan Stakeholder dalam Perumusan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut yang Berbasis Masyarakat.

Sumber : Hasil analisis, 2011

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) memiliki tingkat keterlibatan paling tinggi yaitu 57.1 persen sangat aktif, kemudian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 50.0 persen sangat aktif, pemerintah daerah 33.3 persen sangat aktif dan 33.3 persen menunjukkan aktif dan perguruan tinggi 50.0 persen. Diagram ini juga memperlihatkan tingkat keterlibatan Masyarakat yang sangat rendah yang hanya mencapai 4.5 persen dan Swasta yang tidak terlibat aktif dalam perumusan perda tersebut.

Rendahnya tingkat keterlibatan masyarakat dalam perumusan peraturan daerah tersebut di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya pelibatan masyarakat belum dilakukan pada tingkat perumusan kebijakan, dan masyarakat masih diposisiskan sebagai objek kebijakan. Kenyataan ini mengakibatkan secara nyata partisipasi masyarakat terhadap pemahaman peraturan sangat rendah dan tanggung jawab masyarakat terhadap upaya pembangunan dan pelestarian sumberdaya menjadi sangat kecil. Dari data di atas juga dapat disimpulkan bahwa Perumusan kebijakan pengelolaan sumberdaya pesisir masih memposisikan masyarakat sebagai komponen utama sasaran yang harus dilindungi bukan subjek dari pengelolaan sumberdaya pesisir.

Hasil analisis ini sejalan dengan pendapat Satria (2009b) yang menyatakan bahwa salah satu cirri nelayan kecil (small scale fisher) adalah tidak adanya kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan publik sehingga masyarakat atau nelayan terus berada dalam posisi dependen dan marjinal. Terlihat bahwa faktor kapital menjadi sangat dominan dalam menentukan posisi nelayan. Semakin besar penguasaan kapital maka semakin besar pula kesempatan untuk mempengaruhi proses politik. Kekuatan ekonomi atau kapital mempunyai peran yang sangat penting dan menentukan kehidupan politik, hukum dan sosial.

Selanjutnya dikatakan bahwa dalam mengkaji persoalan hukum pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut tidak terlepas dari peran stakeholder yang beragam kepentingan, latar belakang sosial, status ekonomi,maupun sosial-politik selalu menciptakan konflik kepentingan. Dari sekian stakeholder yang beragam tersebut, nelayan merupakan pihak yang relatif tidak mampu mengartikulasikan aspirasi dan kepentingannya sehingga dalam interaksi politik proses pengambilan keputusan sangat potensial untuk dirugikan.

Menurut Kartodihardjo dan Jhamtani (2006), bahwa Perda sebagaimana juga undang-undang, merupakan produk politik. Dengan demikian aspek baik atau buruk suatu perda mencerminkan kualitas dari suatu proses politik. Kualitas perda ditentukan oleh perimbangan kekuatan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi politik didalamnya. Selanjutnya dikatakan bahwa; (1) Perda sebagai naskah hukum merupakan pengejawantahan dari policy narrative (uraian kebijakan) yang dapat menjadi tidak berarti apabila posisi dan kekuatan pihak-pihak bergeser kea rah yang berlawanan dari tujuan perumusan perda itu sendiri, (2) Perda semestinya dianggap sebagai instrumen kebijakan dan bukan hasil kebijakan. Inisiatif untuk menyusun Perda bukanlah akhir dari suatu tindakan, melainkan proses antara untuk menentukan arah tujuan yang telah ditetapkan, (3) Kegiatan perumusan kebijakan bukanlah penyusunan naskah Perda. Kegiatan penyusunan naskah Perda adalah bagian kecil dari penguatan modal sosial yang tidak senantiasa dapat ditentukan waktunya karena kan berevolusi sesuai dengan factor ekonomi, sosial, budaya, maupun peran lembaga yang sangat kompleks.

5.3.6. Kepentingan dan Pengaruh Stakeholder terhadap Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Kabupaten Luwu

Dalam penelitian kebijakan, analisis stakeholder merupakan salah satu cara untuk menghasilkan informasi tentang aktor yang relevan, memahami perilaku mereka, kepentingan, agenda, dan pengaruhnya terhadap proses pengambilan keputusan (Brugha dan Varvasovsky, 2000). Selain melihat tingkat keterlibatan stakeholder dalam perumusan kebijakan pengelolaan sumberdaya pesisir, penelitian ini juga menganalisis tingkat kepentingan dan pengaruh stakeholder terhadap Pengelolaan Sumberdaya Pesisir di Kawasan Teluk Bone Kabupaten Luwu. Gambar 9 berikut ini menunjukkan tingkat kepentingan dan pengaruh stakeholder dalam pengelolaan sumberdaya pesisir Kabupaten Luwu. Gambar 9. Peta Tingkat Kepentingan dan Pengaruh Stakeholder Terhadap

Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Kabupaten Luwu

Sumber : Hasil analisis, 2011

Diagram ini menunjukkan bahwa stakeholder kunci (Key players) adalah Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Bappeda, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Swasta, yang merupakan stakeholder yang harus dipersiapkan untuk menjadi aktif, karena mereka mempunyai kepentingan dan pengaruh yang tinggi atas fenomena tertentu, Pemerintah Daerah Bagian Hukum merupakan stakeholder yang sangat berpengaruh tetapi kepentingannya rendah (Context setters). Bapedalda dan masyarakat atau nelayan (Subjects) adalah stakeholder yang memiliki kepentingan tinggi tetapi pengaruhnya rendah. Meskipun mereka mendukung, mereka tidak memiliki kapasitas untuk menimbulkan perubahan. Mereka mungkin menjadi berpengaruh dengan membentuk aliansi dengan stakeholder lain. Mereka ini sering merupakan stakeholder marjinal yang perlu diberdayakan. Sedangkan Lembaga Swadaya

masyarakat (LSM), Bagian Kelembagaan Masyarakat (BKM), Perguruan Tinggi (PT) dan Bagian Pemerintahan (Crowd) merupakan stakeholder yang mempunyai sedikit kepentingan dan pengaruh. Selanjutnya peta keterkaitan antara stakeholder ditunjukkan pada Table 7.

Dari analisis Peta Tingkat Kepentingan dan Pengaruh Stakeholder Terhadap Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Kabupaten Luwu pada Gambar 9 ditemukan bahwa posisi masyarakat yang sesungguhnya memiliki kepentingan yang tinggi terhadap sumberdaya pesisir masih dalam posisi subjek yang tidak dapat mempengaruhi kebijakan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa masyarakat belum mendapat hak dan tanggung jawab atas pengelolaan sumberdaya pesisir di Kabupaten Luwu. Masyarakat atau nelayan perlu untuk di posisikan bukan hanya sebagai objek dalam pengelolaan sumberdaya pesisir melainkan juga menjadi subjek dalam pengelolaan sumberdaya pesisir baik dari aspek pelibatan dalam perencanaan maupun dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir Kabupaten Luwu.

Menurut Robbin 2004 dalam Satria (2009b) bahwa pendekatan yang berpusat pada pelaku (actor oriented) berpijak pada politicised environment memiliki asumsi bahwa persoalan lingkungan tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks politik dan ekonomi sehingga masalah lingkungan bukanlah masalah teknis pengelolaan semata. Selanjutnya dikatakan bahwa ada beberapa asumsi yang mendasari pendekatan aktor yaitu (1) Biaya dan manfaat yang terkait dengan perubahan lingkungan dinikmati para aktor secara tidak merata, (2) Distribusi biaya dan manfaat yang tidak merata tersebut mendorong terciptanya ketimpangan ekonomi, (3) Dampak sosial-ekonomi yang bebeda dari perubahan lingkungan tersebut juga memiliki implikasi politik dalam arti bahwa terjadi perubahan kekuasaan dalam hubungansatu aktor dengan aktor yang lain. Table 6 menunjukkan relasi antara stakeholder dalam pengelolaan sumberdaya pesisir Kabupaten Luwu.

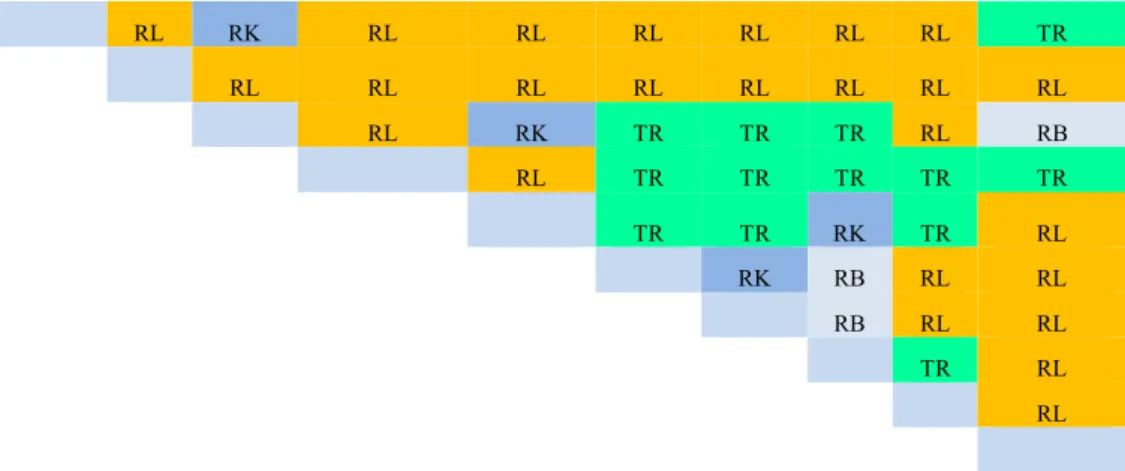

Tabel 6. Relasi antara Stakeholder dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Kabupaten Luwu.

Stakeholder Bappeda Bapedalda DKP Bagian Hukum Bag. Pemerintahan Bag.BK M DPRD Swasta LSM PT Masy /Nelayan Bappeda RL RK RL RL RL RK RL RL RK TR

Bapedalda RL RK RL RL RL RL RL RL TR Dinas Perikanan dan

Kelautan (DKP) RL RL RL RL RL RL RL RL Bagian Hukum RL RK TR TR TR RL RB Bagian Pemerintahan RL TR TR TR TR TR Bagian Kelembangaan Masyarakat (BKM) TR TR RK TR RL DPRD RK RB RL RL Swasta RB RL RL LSM TR RL Perguruan Tinggi (PT) RL Masyarakat/Nelayan

Sumber : Hasil analisis, 2011 Keterangan :

RK = Relasi Kuat RL = Relasi Lemah RB = Relasi Berlawanan TL = Tidak ada Relasi

Table 6 menggambarkan bahwa Bapeda, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Perguruan Tinggi (PT)memiliki relasi kuat. Selain itu relasi kuat di tunjukkan pula pada hubungan antara DPRD dan pihak Sawasta serta relasi kuat juga dapat dilihat pada antara relasi antara Bagian Kelembagaan Masyarakat dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam hal ini LSM KTNA.

Selanjutnya relasi lemah dapat dilihat pada relasi antara BKM dengan nelayan dan DPRD dengan nelayan hal ini menunjukkan bahwa fungsi pemerintah daerah khususnya bagian kelembagaan masyarakat dan pengawasan DPRD belum berjalan sebagaimana mestinya. Peta relasi antar stakeholder ini secara umum menunjukkan bahwa posisi stakeholder dalam hal ini nelayan masih sangat lemah dalam hal akses terhadap kebijakan dan pengelolaan sumberdaya pesisir di kabupaten Luwu.

Menurut Nurmalasari (2008), bahwa ada dua pendekatan dalam pengelolaan sumberdaya pesisir yang berbasis masyarakat yaitu pendekatan struktural dan pendekatan subyektif. Sasaran utama pendekatan struktural adalah tertatanya struktur dan sistem hubungan antara semua komponen dan sistem kehidupan, baik di wilayah pesisir dan laut maupun komponen pendukung yang terkait, termasuk komponen sosial, ekonomi dan fisik. Dengan penataan aspek struktural, diharapkan masyarakat mendapatkan kesempatan lebih luas untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Selain itu, penataan struktur dan sistem hubungan sosial dan ekonomi tersebut diharapkan dapat menciptakan peluang bagi masyarakat untuk ikut serta melindungi sumber daya alam dari ancaman yang datang baik dari dalam maupun dari luar. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi bahkan menghilangkan masalah-masalah sosial dan ekonomi yang utama yang selama ini secara terus menerus menempatkan masyarakat pada posisi yang sulit. Pendekatan struktural membutuhkan langkah-langkah strategi sebagai berikut :

1. Pengembangan aksesibilitas masyarakat pada sumberdaya alam. Aksesibilitas masyarakat terhadap sumber daya alam adalah salah satu isu penting dalam rangka membangun perekonomian masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat untuk dapat menikmati peluang pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan (sustainable).

2. Pengembangan aksesibilitas masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan. Keberhasilan pengembangan masyarakat sebagai bagian dari pengelolaan pesisir dan laut sangat tergantung pada ketepatan kebijakan yang diambil. Kebijakan yang dikembangkan dengan melibatkan dan memperhatikan kepentingan masyarakat dan menjamin keberhasilan pengelolaan sumber daya alam dan wilayah. Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan karena akan menghasilkan kebijakan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi dan kepentingan masyarakat. Kebijakan yang berbasis pada potensi masyarakat akan mendorong keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam. Selain itu juga memberikan keuntungan ganda. Pertama, dengan mengakomodasi aspirasi masyarakat maka pengelolaan pesisir dan laut akan menarik masyarakat sehingga akan mempermudah proses penataan. Kedua, memberikan peluang bagi masyarakat untuk ikut bertanggung jawab atas keamanan pesisir dan laut. Selain itu yang lebih penting lagi adalah adanya upaya untuk meningkatkan kepentingan hakiki masyarakat yaitu kesejahteraan.

3. Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap informasi. Informasi merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan masyarakat pantai sebagai bagian dari pengelolaan pesisir dan laut. Kesediaan informasi mengenai potensi dan perkembangan kondisi wilayah dan sumber daya alamnya sangat

berharga untuk penyusunan kebijakan, program dan kegiatan di wilayah tersebut.

4. Pengembangan kapasitas kelembagaan. Untuk meningkatkan peran masyarakat dalam perlindungan wilayah dan sumber daya alam, diperlukan kelembagaan sosial, untuk mendorong peranan masyarakat secara kolektif. Semangat kolektif akan mendorong upaya pemberdayaan masyarakat untuk melindungi wilayahnya dari kerusakan yang dapat mengancam perekonomian. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan lembaga sosial diharapkan untuk memperkuat posisi masyarakat dalam menjalankan fungsi manajemen wilayah pesisir dan laut

5. Pengembangan sistem pengawasan berbasis masyarakat. Keberadaan sistem pengawasan yang efektif merupakan syarat utama keberhasilan pengembangan masyarakat sebagai bagian dari pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Sistem pengawasan tersebut harus mampu menjalankan fungsinya dengan cara memobilisasi semua unsur terkait. Salah satu pendekatan yang efektif adalah pengembangan sistem pengawasan berbasis pada masyarakat. Sistem pengawasan yang berbasis pada masyarakat adalah suatu sistem yang dilandasi oleh kepentingan, potensi dan peranan masyarakat lokal. Untuk itu, sistem pengawasan yang berbasis pada masyarakat tersebut selain memberikan peluang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi sumber daya alam dan wilayah tempat mereka tinggal dan mencari makan, juga memperkuat rasa kebersamaan masyarakat dalam mengembangkan potensi daerahnya. Hal ini dapat dilakukan melalui lembaga sosial masyarakat pantai (nelayan).

6. Pengembangan jaringan pendukung. Pengembangan koordinasi tersebut mencakup pembentukan sistem jaringan manajemen yang dapat saling membantu. Koordinasi melibatkan seluruh unsur terkait (stakeholder), baik jaringan pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha.

Selanjutnya pendekatan subyektif (non struktural) adalah pendekatan yang menempatkan manusia sebagai subyek yang mempunyai keleluasaan untuk berinisiatif dan berbuat menurut kehendaknya. Pendekatan tersebut berasumsi bahwa masyarakat lokal dengan pengetahuan, keterampilan dan kesadarannya

dapat meningkatkan peranannya dalam perlindungan sumber daya alam disekitarnya.

Karena itu, salah satu upaya untuk meningkatkan peran masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam dan wilayah pesisir dan laut adalah dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran masyarakat untuk berbuat sesuatu demi melindungi sumberdaya alam. Pengetahuan dan keterampilan tersebut tidak harus berkaitan langsung dengan upaya-upaya penanggulangan masalah kerusakan sumberdaya alam tetapi juga hal-hal yang berkaitan dengan usaha ekonomi, terutama dalam rangka membekali masyarakat dengan usaha ekonomi alternatif sehingga tidak merusak lingkungan, antara lain yaitu : (1) Peningkatan pengetahuan dan wawasan lingkungan, (2) Pengembangan keterampilan masyarakat, (3) Pengembangan kapasitas masyarakat, (4) Pengembangan kualitas diri, (5) Peningkatan motivasi masyarakat untuk berperanserta (6) Penggalian & pengembangan nilai tradisional masyarakat.

5.3.7. Hubungan Antar Kepentingan dan Pengetahuan dengan Relasi Stakeholder

Pada analisis sebelumnya telah di gambarkan stakeholder yang memiliki tingkat kepentingan yang tinggi dan dibuktikan pada analisis yang lain tentang relasi antara stakeholder memiliki tingkat relasi yang kuat. Tingginya tingkat kepentingan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Bappeda, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Swasta, serta tingginya relasi stakeholder ini memunjulkan berbagai permasalahan antara lain semakin lemahnya posisi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir.

Permasalahan lain yang juga ditemukan adalah lemahnya relasi antara Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Bappeda, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Swasta dengan masyarakat atau nelayan. Hal ini menunjukkan bahwa posisi nelayan dalam kebijakan dan pengelolaan sumberdaya pesisir masih sangat marginal sehingga semangat partisipatif dan pelibatan masyarakat sebenarnya belum terlaksana.

Uraian analisis diatas menunjukkan bahwa terdapat kegagalan pengelolaan sumberdaya alam pesisir di Kabupaten Luwu, hal ini disebabkan oleh, Pertama adanya kegagalan kebijakan (lack of policy) yang merupakan bagian dari kegagalan perangkat hukum yang tidak dapat menginternalisasi permasalahan sumberdaya pesisir yang ada. Kegagalan kebijakan (lack of policy) terindikasi terjadi akibat adanya kesalahan justifikasi para policy maker dalam menentukan kebijakan dengan ragam pasal-pasal yang berkaitan erat dengan keberlanjutan sumberdaya alam pesisir dan lingkungannya.

Kedua adanya kegagalan masyarakat (lack of community) sebagai bagian

dari kegagalan pelaku pengelolaan lokal akibat adanya beberapa persoalan mendasar yang menjadi keterbatasan masyarakat. Kegagalan masyarakat (lack of

community) terjadi akibat kurangnya kemampuan masyarakat untuk dapat

menyelesaikan persoalan lingkungan secara sepihak, disamping kurangnya kapasitas dan kapabilitas masyarakat untuk memberikan pressure kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan berkewajiban mengelola dan melindungi lingkungan. Ketidakberdayaan masyarakat tersebut semakin memperburuk

bargaining position masyarakat sebagai pengelola lokal dan pemanfaat

sumberdaya alam pesisir dan lingkungan.

Ketiga adanya kegagalan pemerintah daerah (lack of local government)

sebagai bagian kegagalan pelaku pengelolaan regional yang diakibatkan oleh kurangnya perhatian pemerintah dalam menanggapi persoalan lingkungan. Kegagalan pemerintah daerah (lack of local government) terjadi akibat kurangnya kepedulian pemerintah untuk mencari alternatif pemecahan persoalan lingkungan yang dihadapi secara menyeluruh dengan melibatkan segenap stakeholder.

Menurut Khartodiharjo dan Jhamtani (2006), bahwa ada lima masalah pokok yang menghambat perubahan pengelolaan sumberdaya alam menjadi pengelolaan yang lebih adil dan berkelanjutan yaitu; Pertama nilai-nilai yang dianut. Perkembangan politik pemerintahan setelah pelaksanaan otonomi daerah pada tahun 2011, juga tidak mengalami perubahan mendasar dalam pengelolaan sumberdaya alam. Kompromi-kompromi politik yang dilakukan diberbagai tingkatan masih berakhir dengan satu akibat yang pasti, yaitu peningkatan eksploitasi sumberdaya alam.