MUHAMMAD SYAWAL

B352120081

BIOLOGI REPRODUKSI

SEKOLAH PASCA SARJANA

ISTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2015

EFEKTIVITAS METODE APLIKASI HORMON PROGESTERON,

PGF2α

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Efektivitas Metode Aplikasi Hormon Progesteron, PGF2α Dan hCG Dalam Peningkatan Efisiensi Reproduksi Kambing PE Anestrus Postpartum adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Februari 2015

Muhammad Syawal

RINGKASAN

MUHAMMAD SYAWAL. Efektivitas Metode Aplikasi Hormon Progesteron, PGF2α Dan hCG Dalam Peningkatan Efisiensi Reproduksi Kambing PE Anestrus Postpartum. Dibimbing oleh TUTY LASWARDI YUSUF dan MUHAMMAD AGIL.

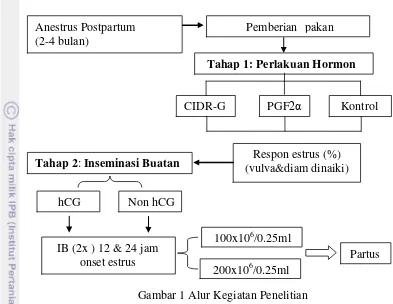

Anestrus Postpartum pada kambing PE sering terjadi karena kesalahan manajemen reproduksi dan pakan sehingga mengakibatkan gangguan fungsional pada ovarium. Anestrus postpartum yang berlangsung lama menimbulkan kerugian bagi peternak karena efisiensi reproduksi yang rendah. Penelitian ini bertujuan memperbaiki kondisi reproduksi pada kambing PE betina yang mengalami anestrus postpartum dengan menggunakan hormon Prostaglandin (PGF2α) atau progesteron (CIDR-G) dan meningkatkan kebuntingan hasil IB dengan pemberian hCG serta menggunakan dosis IB 100x106/0.25ml atau 200x106/0.25 ml. Selama penelitian sebanyak 30 ekor kambing dibagi menjadi 3 kelompok yaitu CIDR-G, PGF2α dan kontrol. Kambing diberi pakan berupa konsentrat yang memiliki protein kasar 16% sebanyak 700 g/e/h. Kelompok progesteron diberi CIDR-G (0.3 progesteron) ditanam intravaginal selama 12 hari dan kelompok prostaglandin diberi PGF2α dengan dosis 5 mg/ekor sebanyak 2 kali dengan selang waktu 11 hari. Respon estrus diamati setiap tiga jam sekali dengan cara memasukkan pejantan pengusik (teaser)ke dalam kandang kambing. Kambing dianggap positif estrus (onset estrus) jika diam dinaiki oleh pejantan. Kelompok kambing yang estrus sebagian diberi hCG, kemudian semua kambing estrus diinseminasi dengan dosis yang berbeda (100x106 /0.25ml dan 200x106/0.25ml).

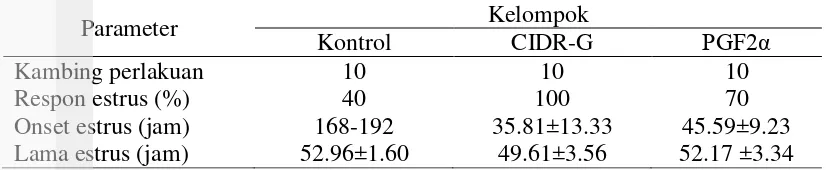

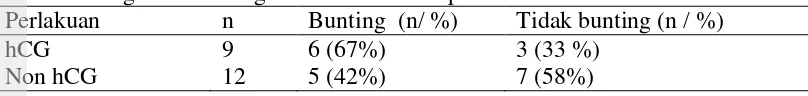

Pemberian progesteron menghasilkan respon estrus 100% lebih tinggi dibanding respon pada pemberian PGF2α (70%). Onset estrus kelompok CIDR-G adalah 35.81±13.33 jam lebih cepat dibandingkan kelompok PGF2α yaitu 45.6±9.2 jam. Gejala klinis vulva maksimal (kemerahan dan kebengkakan) lebih tinggi intensitasnya pada pemberian progesteron (80% dan 70%) dibanding PGF2α (71% dan 57%). Intensitas kebasahan (lendir vulva) tidak menjadi parameter utama pada kambing estrus karena variasi antar individu sangat tinggi. Lama estrus hasil pemberian PGF2α (52.17±3.34) jam lebih lama dibandingkan pada kelompok CIDR-G (49.61±3.56) jam. Kebuntingan pada kelompok yang diberi hCG lebih tinggi (67%) dibandingkan dengan yang tidak diberi hCG (42%). Kelompok yang menggunakan dosis IB dengan konsentrasi sperma 200x106/0.25ml menghasilkan kebuntingan yang tidak signifikan dibandingkan dengan dosis 100x106/0.25ml (54% dan 50%).

Kesimpulan menunjukkan bahwa pemberian hormon progesteron dan PGF2α bisa memperbaiki fungsi reproduksi pada kambing anestrus postpartum 2-4 bulan. Pemberian hormon hCG menghasilkan kebuntingan lebih baik daripada yang tidak diberi hCG. Penggunaan dosis IB dengan konsentrasi sperma 100x106/0.25ml dan 200x106/0.25ml menghasilkan tingkat kebuntingan yang relatif sama.

SUMMARY

MUHAMMAD SYAWAL. Effectiveness of Progesterone, PGF2α And hCG Application to Improve Reproductive Efficiency in PE Goat Postpartum Anestrus. Supervised by TUTY LASWARDI YUSUF dan MUHAMMAD AGIL.

Postpartum anestrus in PE goat often occurs due to mismanagement of reproduction and feed resulting in functional disorders of the ovary. Prolonged postpartum anestrus incur losses for farmers due to low reproductive efficiency. This study aims to improve the conditions of reproduction in PE goat females who experience postpartum anestrus using the hormone prostaglandin (PGF2α) or progesterone (CIDR-G) and improve pregnancy rate as AI result by administering hCG and AI doses of sperm concentration of 100x106/0.25ml or 200x106/0.25 ml. During the study 30 goats were divided into 3 groups of CIDR, PGF2α and control. Goats were fed with a concentrate which has a 16% crude protein as much as 700 g / e / h. Progesterone group was given CIDR (0.3 g progesterone) intravaginal for 12 days, and the prostaglandin group was treated with PGF2α dose of 5 mg/goat which was delivered 2 times with an interval of 11 days. Estrus response was observed every three hours by entering teaser into the goat pen. The females were considered positive estrus (estrus onset) if receptive to the male mounting. Partly of goats estrous were given hCG, and all of goat estrus were inseminated with different doses (100x106/0.25 ml or 200x106/0.25ml).

Progesterone administration produced estrus response 100%, higher than the response to the administration of PGF2α (70%). Onset of estrus CIDR group is 35.81 ± 13:33 hours, faster than the PGF2α group (45.6 ± 9.2 hours). The intensity of vulva morphological changes (redness and swelling) was higher on progesterone administration (80% vs 70%) compared to PGF2α (71% vs 57%). Intensity wetness (mucus vulva) was not taken as parameter of estrus because the variation between individuals is very high. Duration of estrous in PGF2α group was about 52.17 ± 3.34 h which was longer than the CIDR group (49.61 ± 3.56 h). Pregnancy in the group given hCG is higher (67%) compared with those not given hCG (42%). Pregnancy obtained from AI with sperm dose concentration of 200x106/0.25ml, which was not significant compared with the dose 100x106/0.25ml (54% dan 50%).

The conclusion showed that administration of progesterone and PGF2α can improve reproductive function in goats 2-4 months postpartum anestrus. hCG administration increased pregnancy rate. AI doses with sperm concentration 100x106 / 0.25ml and 200x106/ 0.25ml produced relatively the same pregnancy rate.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada

Program Studi Biologi Reproduksi

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2015

MUHAMMAD SYAWAL

EFEKTIVITAS METODE APLIKASI HORMON PROGESTERON, PGF2α

DAN hCG DALAM PENINGKATAN EFISIENSI REPRODUKSI

Judul Tesis : Efektivitas Metode Aplikasi Hormon Progesteron, PGF2α Dan hCG Dalam Peningkatan Efisiensi Reproduksi Kambing PE Anestrus Postpartum.

Nama : Muhammad Syawal NIM : B352120081

Disetujui oleh

Komisi Pembimbing

Prof Dr drh Tuty L.Yusuf, MS Ketua

Dr drh Muhammad Agil, MSc Agr Anggota

Diketahui oleh

Ketua Program Studi Biologi Reproduksi

Dekan Sekolah Pascasarjana

Prof Dr drh Mohamad Agus Setiadi Dr Ir Dahrul Syah, MScAgr

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan November 2013 ialah kambing PE Anestrus Postpartum, dengan judul Efektivitas Metode Aplikasi Hormon Progesteron, PGF2α Dan hCG Dalam Peningkatan Efisiensi Reproduksi Kambing PE Anestrus Postpartum.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Prof.Dr. drh. Tuty L.Yusuf MS dan Bapak Dr. drh.Muhammad Agil, Msc. Agr selaku pembimbing. Di samping itu, penghargaan penulis sampaikan kepada bapak Dr. Ir. Nasrullah, MS selaku kepala Balitnak danIbu Lisa Elisabeth beserta staf Balai Penelitian Ternak Ciawi - Bogor, yang telah membantu selama pengumpulan data. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada ibu, istri dan anak-anakku serta seluruh keluarga, atas segala doa dan kasih sayangnya.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, Februari 2015

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vi

1 PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Kerangka Pemikiran 2

Tujuan Penelitian 3

Manfaat Penelitian 3

2 TINJAUAN PUSTAKA .4

Reproduksi Kambing PE ... ...4

Anestrus Postpartum...9

Prostaglandin (PGF2α)...10

Progesteron (CIDR)...11

human Chorionic Gonadotrophin (hCG)...14

Inseminasi Buatan (IB)...15

3 MATERI DAN METODE 16 Tempat dan Waktu 16 Materi Penelitian 16 Prosedur Percobaan...17

Parameter Yang Diamati ...19

Rancangan Percobaan dan Analisa Data ...19

4 HASIL DAN PEMBAHASAN ... 19

Tingkat Kejadian Estrus Kambing PE Anestrus Postpartum ... 19

Perbedaan Intensitas Estrus Kambing PE Anestrus Postpartum ... 24

Tingkat Kebuntingan Hasil IB setelah Pemberian hCG ... 26

5 KESIMPULAN DAN SARAN 29

Simpulan 29

Saran 29

DAFTAR PUSTAKA 29

LAMPIRAN 37

DAFTAR TABEL

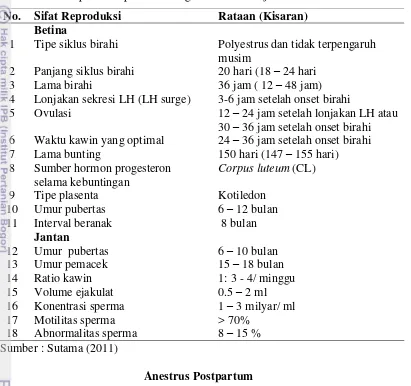

1. Sifat Reproduksi pada Kambing PE Betina dan Jantan 9

2. Komposisi Bahan Pakan Konsentrat 17

3. Respon, Onset dan Lama Estrus kambing PE 20

4. Intensitas Estrus Kambing PE 25

5. Tingkat Kebuntingan Hasil IB Setelah Pemberian hCG 27 6 Tingkat Kebuntingan Hasil IB menurut Dosis Inseminasi Buatan 28

DAFTAR GAMBAR

1. Alur Kegiatan Penelitian 3

2. Siklus Estrus Kambing PE 5

3. Perlakuan CIDR-G dan PGF2α 17

1

1 PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kambing peranakan ettawa (PE) merupakan kambing yang cukup produktif dan adaptif dengan kondisi lingkungan setempat. Kambing ini banyak diminati peternak rakyat karena manajemen pemeliharaan yang mudah dan murah.Selain itu bisa juga digunakan sebagai penghasil tambahan dan tabungan.Jumlah permintaan kambing semakin meningkat sedangkan peningkatan populasi kambing masih rendah.Menurut statistik peternakan dan kesehatan hewan (Ditjenak 2013) populasi kambing sebanyak18.576.192 ekor peningkatannya hanya mencapai 0.03% (67.0330 ekor) dari tahun sebelumnya (2012) yakni 17.905.862 ekor.

Kambing PE memiliki potensi biologi reproduksi yang cukup baik seperti umur pubertas adalah 6–10 bulan, mencapai dewasa tubuh (organ reproduksi siap bunting) pada umur 10 -12 bulan dimana saat bobot badan mencapai 55 - 60 kg. Kambing PE memiliki rataan berat badan betina 40,2 kg dan jantan 60 kg yang difungsikan sebagai penghasil susu dan daging. Selain itu jumlah anak sekelahiran (litter size) sebanyak 1.3–1.7 ekor dengan selang beranak yang relatif pendek yaitu 240 hari (Sutama et al. 2007). Memiliki tinggi badan untuk jantan/betina 70-100 cm, dengan berat badan dewasa mencapai 40-80 kg untuk jantan dan 30-50 kg untuk betina yang difungsikan sebagai penghasil susu dan daging (Sutama 2011). Pada umumnya manajemen kambing PE dilakukan oleh peternak secara tradisional sehingga banyak terjadi anestrus setelah partus (anestrus postpartum). Kejadian anestrus postpartum bisa berlangsung lama bahkan bisa mencapai 200 hari (Freitas 2004). Kondisi yang demikian menyebabkan banyak peternak yang menjual ternaknya dengan harga yang murah sehingga merugikan peternak secara ekonomis. Anestrus postpartum bisa terjadi karena kesalahan manajemen reproduksi dan kualitas pakan yang mengakibatkan hipofungsi ovarium (Gonzalez-Stagnaro 1984). Selain itu, gangguan fungsi uterus dapat menyebabkan terjadinya korpus luteum persisten (CLP) sehingga mengganggu fungsi reproduksi secara keseluruhan.

Perbaikan reproduksi pada kambing anestrus postpartum dapat dilakukan dengan cara pemberian pakan berkualitas. Pakan bisa membantu pencapaian kondisi tubuh yang optimal sehingga hormon gonadotropin terbentuk secara seimbang untuk menstimulasi folikulogenesis. Menurut De Santiago-Miramontes et al. (2008) bahwa keberhasilan estrus kambing dapat mencapai 88% dengan pemberian pakan yang cukup baik kualitas maupun kuantitas. Menurut Marwah et al. (2010) menyatakan bahwa kebutuhan kambing PE yang sedang laktasi (postpartum) adalah bahan kering (BK) 1.867 kg/hari, protein kasar (PK) 0.344 kg/hari dan total digestible nitrogen (TDN) 1.105 kg/hari. Sumber energi diperoleh dari TDN, sedangkan PK berperan sebagai sumber protein dalam pembentukan hormon-hormon terutama hormon reproduksi, seperti FSH dan LH.

2

Pemberian prostaglandin (PGF2α) berfungsi untuk melisiskan korpus luteum yang mengakibatkan terjadinya proses folikulogenesis hingga estrus kembali.

Pelaksanaan inseminasi buatan (IB) pada kambing telah banyak dilakukan namun hasilnya masih rendah seperti hasil penelitian Tambing dan Sariubang (2008) menghasilkan angka kebuntingan hanya 25%. Rendahnya hasil IB disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah waktu inseminasi, teknik inseminasi dan konsentrasi sperma serta kombinasi hormon sewaktu sinkronisasi estrus (Hastono 2000). Untuk mencapai hasil IB yang lebih optimal pada kambing PE yang sedang anestrus postpartum, maka dalam penelitian ini dilakukan beberapa kegiatan yaitu (1) Pemberian hormon progesteron (CIDR-G) secara intravaginal/pemberian PGF2α secara intramuscular, (2) Pemberian hCG saat onset estrus, (3) Menggunakan dosis IB 100x106/0.25ml atau 200x106/0.25ml. Penggunaan hormon hCG yang dikombinasikan dengan hormon progesteron atau

PGF2α. Dimana hCG memiliki fungsi yang sama dengan LH yaitu untuk

merangsang pematangan oosit dan ovulasi (Ginther et al. 2009).

Kerangka Pemikiran

Anestrus postpartum bisa terjadi karena kesalahan manajemen reproduksi dan kualitas pakan yang mengakibatkan hipofungsi ovarium. Kejadian anestrus postpartum bisa berlangsung lama bahkan bisa mencapai 200 hari, kondisi yang demikian menyebabkan banyak peternak merugi. Kambing anestrus postpartum 2–4 bulan diberikan nutrisi legum dan konsentrat berkualitas yang memenuhi kebutuhan standar ternak (Protein kasar:16%). Pemberian pakan berkualitas dilakukan sebelum perlakuan hormon reproduksi dengan tujuan agar nutrisi kambing terpenuhi sehingga mencapai kondisi tubuh yang optimal. Selanjutnya tubuh kambing akan memproduksi hormon-hormon reproduksi secara seimbang.

Penggunaan CIDR-G selama 12 hari akan meningkatkan jumlah hormon progesteron dalam darah yang selanjutnya memberikan mekanisme umpan balik negatif. Pencabutan CIDR-G akan menurunkan jumlah progesteron secara drastis sehingga kondisi yang demikian memicu hypotalamus melepaskan hormon GnRH. Kemudian GnRH merangsang pelepasan hormon FSH dan LH oleh hypofisa anterior. Selanjutnya FSH dan LH akan merangsang terjadinya perkembangan folikel yang mengakibatkan siklus estrus dimulai lagi. Pemberian PGF2α berperanan untuk melisiskan korpus luteum yang mungkin ada pada ovarium, dengan lisisnya korpus luteum maka hormon progesteron akan segera turun secara mendadak yang memicu hypotalamus melepaskan hormon GnRH. Kemudian GnRH merangsang pelepasan hormon FSH dan LH oleh hypofisa anterior. Selanjutnya FSH dan LH akan merangsang terjadinya perkembangan folikel sehingga siklus estrus dimulai lagi.

3

Alur Kegiatan Penelitian

Gambar 1 Alur Kegiatan Penelitian

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan memperbaiki kondisi reproduksi pada kambing PE yang sedang anestrus postpartum dengan menggunakan hormon PGF2α atau progesteron (CIDR-G) dan meningkatkan keberhasilan kebuntingan hasil IB melalui pemberian hormon hCG dan menggunakan dosis IB 100x106/0.25ml atau 200x106/0.25 ml.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menghasilkan metode aplikasi hormon reproduksi terbaik yang dapat menginduksi estrus pada kambing PE anestrus postpartum dan aplikasi penggunaan hormon hCG dan dosis IB yang tepat guna meningkatkan persentase kebuntingan.

HipotesisPenelitian

Hipotesis pada penelitian ini adalah:

1. Pemberian hormon progesteron dan PGF2α dapat mengurangi jumlah kejadian induk yang mengalami anestrus postpartum

2. Pemberian hCG pada kambing saat onset estrus dapat meningkatkan persentase angka kebuntingan.

3. Tingkat kebuntingan dengan dosis IB 200x106/0.25 ml lebih tinggi daripada 100x106/0.25 ml.

IB (2x ) 12 & 24 jam onset estrus

100x106/0.25ml

200x106/0.25ml

Partus Respon estrus (%)

(vulva&diam dinaiki) Tahap 2: Inseminasi Buatan

Non hCG hCG

Anestrus Postpartum (2-4 bulan)

Pemberian pakan berkualitas (1

Tahap 1: Perlakuan Hormon

4

2 TINJAUAN PUSTAKA

Reproduksi Kambing Peranakan Ettawa (PE)

Kambing Peranakan Ettawa (PE) merupakan hasil persilangan antara kambing Ettawa yang berasal dari India dengan kambing Kacang (lokal), yang penampilannya mirip Ettawa tetapi lebih kecil. Kambing PE merupakan tipe dwiguna yaitu sebagai penghasil daging dan susu (perah). Ciri khas kambing PE antara lain: bentuk muka cembung melengkung dan dagu berjanggut, terdapat gelambir di bawah leher, telinga panjang menggantung dan ujungnya agak berlipat, ujung tanduk agak melengkung, tubuh tinggi, pipih, bulu tumbuh panjang di bagian leher, pundak, punggung dan paha, bulu paha panjang dan tebal. Secara biologis, Kambing PE cukup produktif dan adaptif dengan kondisi lingkungan setempat, sehingga memudahkan untuk budidaya dan pengembangan. Dapat menghasilkan daging dan susu dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan keluarga petani di pedesaan (Sutama 2007).

Pubertas dan Dewasa Tubuh

Pubertas (dewasa kelamin) adalah umur atau waktu dimana organ-organ reproduksi mulai berfungsi dan perkembangbiakan dapat terjadi. Pubertas pada ternak betina merupakan fase atau keadaan dimana ternak tersebut menunjukkan tanda-tanda estrus pertama kali atas pengaruh hormon estrogen (Feradis 2010). Pubertas pada kambing PE betina berumur kisaran 8–10 bulan (Utomo 2011) dan sekitar 10-12 bulan (Tomaszewska et al. 1991). Pubertas kambing PE pada umur 8 – 12 bulan dimana bobot badan 18 – 22 kg atau sekitar 53 – 60% bobot badan dewasa ( Sutama 2009).

Dewasa tubuh adalah umur atau waktu dimana kondisi tubuh ternak sudah siap untuk kawin pertama kali. Menurut Atabany et al. (2004) Umur kawin pertama kali kambing PE ketika mencapai 403.32 hari (13.44 bulan), Umur 15 bulan (Suranindyah et al. 2009), Devendra (1990) menyatakan 12 bulan, Saithanoo et al. (1991) pada umur 7 bulan, Pralomkarn (1996) 10-12 bulan.

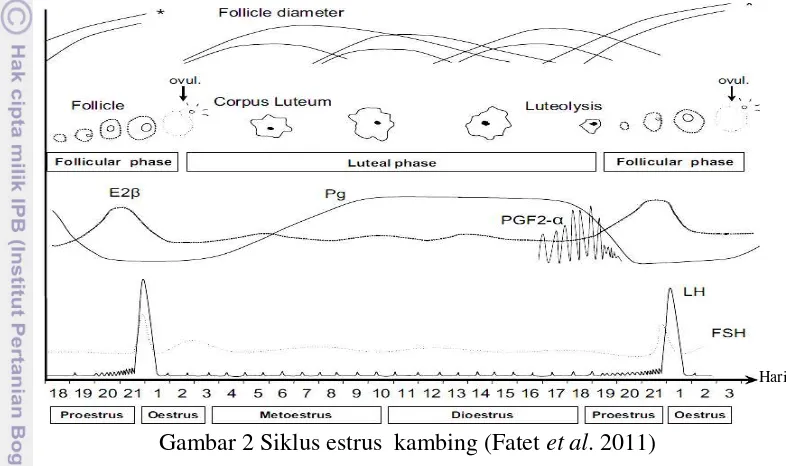

Siklus Estrus

Siklus estrus merupakan jarak waktu antara satu estrus ke fase estrus berikutnya. Walaupun aktivitas estrus ternak kambing tergolong poliestrus artinya estrus terjadi beberapa kali dalam satu tahun, akan tetapi siklus bervariasi. Sutama (2007) menyatakan bahwa lama siklus estrus pada kambing adalah 18-24 hari dengan rata-rata 21 hari. Menurut Atabany et al. (2004) bahwa siklus estrus kambing PE adalah 22.79 hari dan Sutama (1996) sebesar18-22 hari. Sebagai pembanding pada kambing Kacang memiliki siklus estrus antara 19-50 hari (Prabowo et al. 1995) dan pada kambing Boer sebesar 20.7 hari kisaran 13-25 hari (Greyling 2000). Menurut Fatet et al. (2011) siklus estrus pada kambing dibagi 4 fase (Gambar 2).

5

wave). Gelombang pertumbuhan folikel dalam satu siklus estrus pada kambing saat ini belum diketahui dengan pasti, sehingga sulit untuk menentukan dengan tepat aplikasi hormonal dalam program sinkronisasi estrus dan waktu inseminasi. Mengkontrol gelombang pertumbuhan folikel penting dalam program sinkronisasi estrus dan inseminasi buatan (Adams 1994). Salah satu cara mengkontrol gelombang pertumbuhan folikel yakni dengan mengamati fase yang terjadi pada siklus estrus yang telah terbagi dalam empat fase yaitu Proestrus,Estrus, Metestrus dan Diestrus.

Gambar 2 Siklus estrus kambing (Fatet et al. 2011)

Proestrus merupakan fase sebelum estrus yaitu periode pada saat folikel de Graaf tumbuh di bawah pengaruh FSH dari adenohipofisa anterior dan LH serta ovarium menghasilkan sejumlah estradiol (estrogen yang paling kuat) yang semakin lama semakin bertambah dan memicu peningkatan suplai darah ke saluran kelamin sehingga menyebabkan meningkatnya perkembangan uterus, vagina, oviduk, dan folikel ovarium. Fase ini berlangsung selama 2-3 hari (Fatet et al. 2011).

Fase proestrus dimulai dengan regresi korpus luteum dan berhentinya progesteron dan mempersiapkan untuk memulai estrus kembali. Fase proestrus dicirikan dengan pertumbuhan folikel dan mulai memproduksi estrogen. Meningkatnya kadar estrogen yang diserap dari folikel ke dalam aliran darah akan merangsang peningkatan vaskularisasi dan pertumbuhan sel genital dalam persiapan untuk estrus dan kebuntingan yang akan terjadi. Karakteristik sel pada saat ini yaitu penampakan histologi dari ulas vagina diawal periode ditandai dengan banyak sel-sel ephitel yang memiliki inti kemudian diakhir periode sel-sel mulai bertanduk/kornifikasi (Leigh 2010). Pada fase ini akan terlihat perubahan pada alat kelamin luar dan terjadi perubahan-perubahan tingkah laku dimana hewan betina berperilaku seperti gelisah, agresif, dan mungkin akan menanduk, melenguh. Pada saat ini hewan sudah mulai menunjukkan tanda-tanda estrus tapi belum bersedia untuk kopulasi karena kadar hormon estrogen yang dihasilkan folikel belum mencapai optimal. Ovarium pada fase ini memiliki korpus luteum

6

albikan yang berasal dari korpus luteum yang mengalami atropi dan mengecil yang menyerupai tenunan pengikat (Senger 2003).

Estrus merupakan kondisi saat hewan betina bersedia dikawini oleh pejantan atau merupakan periode penerimaan pejantan oleh hewan betina untuk berkopulasi. Fase ini berlangsung selama 34-38 jam (1-2 hari) pada kambing betina (Feradis 2010). Fase ini mengalami kejadian cervik relaksasi dan pada ovarium terdapat folikel de Graaf yang membesar dan sudah matang, memperlihatkan tingkah laku estrus, umpan balik positif dan negatif terhadap pelepasan GnRH, karakteristik seks skunder, peningkatan kontraksi uterus. Pada fase ini produksi estrogen bertambah, puncak klimaks fase folikel yang terutama ditentukan oleh tingkat sirkulasi estrogen selanjutnya terjadi ovulasi. Pada saat initerjadi penurunan konsentrasi hormon FSH dan kenaikan kadar LHdalam darah, hormon ini yang menyebabkan terjadinya ovulasi dan pembentukan korpus luteum yang terlihat pada masa sesudah estrus. Mukosa dari uterus banyak mengandung darah, pada saat ini kambing betina siap dikawini olehpejantan.

Kambing estrus umumnya memperlihatkan tanda-tanda perilaku gelisah,nafsu makan turun atau hilang sama sekali, menghampiri pejantan, diam dinaiki pejantan diikuti keluarnya cairan yang kental dan bening dari vulva, adanya kemerahan dan kebengkakan vulva, saling menaiki, urinasi yang berlebihan, mengembik terus menerus (Siregar et al. 2004). Karakteristik sel pada saat ini yaitu penampakan histologi dari ulas vagina diawal periode ditandai dengan banyak sel-sel yang bertanduk/kornifikasi (Leigh 2010).

Metestrus atau Postestrus. Metestrus ditandai dengan berhentinya puncak estrus. Periode ini berlangsung selama 6–7 hari ((Fatet et al. 201). Menjelang pertengahan sampai akhir metestrus, uterus menjadi agak lunak karena pengendoran otot uterus. Folikel sudah mengalami ovulasi dan bekas folikel setelah ovulasi mengecil dan berhentinya pengeluaran lendir. Ovarium akan cekung karena bekas folikel yang ovulasi dan terbentuk korpus luteum dengan konsistensi menyerupai jantung. Pada fase ini sekresi mukus vagina berkurang dan epithel karunkula uterus hiperemis. Selama metestrus, rongga yang ditinggalkan oleh pemecahan folikel mulai terisi dengan darah. Darah membentuk struktur yang disebut korpus hemoragikum. Korpus hemoragikum mulai berubah menjadi luteal,menghasilkan korpus luteum atau CL. Fase ini sebagian besar berada di bawah pengaruh progesteron yang dihasilkan oleh korpus luteum. Progesteron menghambat sekresi FSH dari pituitary anterior sehingga menghambat pertumbuhan folikel ovarium dan mencegah terjadinya estrus. Karakteristik sel pada saat ini yaitu ditandai dengan mulai terdapat leukosit (Leigh 2010).

Diestrus adalah periode terakhir dalam siklus estrus. Fase diestrus merupakan fase korpus luteum bekerja secara optimal dan pengaruh progesteron terhadap saluran reproduksi menjadi nyata. Fase ini merupakan fase yang terpanjang di dalam siklus estrus. Periode ini berlangsung selama 10-11 hari (Feradis 2010). Pada fase ini ovarium didominasi oleh korpus luteum dengan bentuk permukaan yang tidak rata, menonjol keluar serta konsistensinya agak keras dari korpus luteum pada fase metestrus.

7

akan tetap berkembang dengan sendirinya menjadi organ yang fungsional yang menghasilkan hormon progesteron. Selama periode ini dibawah pengaruh hormon progesteron dari korpus luteum. Korpus luteum ini tetap ada sampai hari ke 17 atau 18 dari siklus estrus. Uterus pada fase ini dalam keadaan relaksasi dan servik dalam kondisi mengalami kontraksi. Perubahan selama diestrus yaitu periode persiapan uterus untuk suatu kebuntingan,endometrium menebal dan kelenjar-kelenjar uterusnya hypertropi, cervix tertutup, mukosa vagina pucat, akhir periode endometrium dan kelenjar uterus mengalami atropi kembali. Periode diestrus disebut pula periode istrahat dari alat kelamin. Bila terjadi kebuntingan korpus luteum akan berlangsung sampai terjadi kebuntingan. Korpus luteum berubah menjadi korpus luteum periodikum. Jika sel telur tidak dibuahi (tidak bunting) maka CL akan berfungsi hanya beberapa hari setelah itu CL akan meluruh dan akan masuk siklus estrus yang baru. Bila korpus luteum tidak regresi sedangkan tidak dalam keadaan bunting maka disebut korpus luteum persisten (Senger 2003).

Fase diestrus biasanya diikuti pertumbuhan folikel pertama tapi akhirnya mengalami atresia sedangkan pertumbuhan folikel kedua nantinya akan mengalami ovulasi. Selama fase diestus tidak ada aktifitas seksual,terlihat folikel kecil-kecil (folicle primer). Pada fase diestrus, histologi dari ulas vagina menunjukkan karakteristik sel ditandai dengan banyak sel-sel yang memiliki leukosit kemudian diakhir periode sel-sel berinti mulai muncul (Leigh 2010).

Lama Bunting dan Litter Size

Lama bunting adalah waktu dari saat terjadinya fertilisasi sampai saat kambing partus (Sutama 2009). Lama bunting seekor ternak dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor lingkungan baik internalmaupun eksternal (Gatot Murdjitoet al. 2011). Lama bunting bervariasi tergantung dari spesies ternak, bahkan antar individu dalam spesies yang sama. Beberapa laporan hasil penelitian bahwa lama bunting pada kambing PE adalah 5-6 bulan (Astuti et al. 2007) 142– 156 hari (Sutama 2009). Sebagai pembanding, lama bunting pada jenis kambing lain seperti pada kambing Bligon memiliki rataan 5.5 bulan dengan kisaran 5-6 bulan (Gatot Murdjito et al.2011) dan kambing Kacang sekitar 5 bulan (Loliwu 2002).

8

Involusi Uteri dan Estrus Post Partum

Involusi uteri adalah proses uterus kembali ke ukuran normal setelah melahirkan. Semakin lambat uterus kembali ke ukuran normal (involusi uterus) akan semakin lambat ovarium untuk beraktivitas kembali yang mengakibatkan siklus birahinya yang lambat. Menurut Tambing et al. (2001) faktor-faktor yang mempengaruhi involusi uterus adalah suckling (menyusui), kualitas dan kuantitas pakan, serta aktivitas hormonal. Semakin lama periode menyusui, kualitas dan kuantitas pakan yang tidakoptimal dan kurangnya rangsangan hormonal terutamaprostaglandin, akan memperlama involusi uterus yang mengakibatkan masa selang beranak semakin panjang. Pelepasan PGF2α setelah melahirkan diperlukan untuk meningkatkan tonus uterus dan selanjutnya merangsang involusi (Jainudeen dan Hafez 1993). Involusi uterus pada kambing PE berkisar 20-40 hari (Agrawal et al. 1992) dan pada kambing Boer 28 hari (Greyling 2000).

Estrus Post Partummerupakan kemampuan kambing menunjukkan estrus kembali setelah beranak. Kambing PE termasuk bangsa kambing yang cukup produktif, kondisi ini bisa dilihat dari kemampuan kambing menunjukkan estrus kembali setelah melahirkan.Beberapa hasil penelitian terhadap kambing PE memiliki Estrus Post Partum4.2 bulan (Utomo 2013), 64.19 hari atau 2.14 bulan (Atabany et al. 2004 ). Pada jenis kambing lain seperti kambing Bligon 4.6 bulan (Utomo 2013), 45–180 hari dengan rata-rata 95 hari (Murdjito et al. 2011) dan 122 hari (Rustadi 2008).

Days Open dan Selang Beranak

Days open atau lama kosong adalah lama waktu sesudah induk beranak sampai dengan bunting kembali. Murdjito et al. (2011) menyebutkan bahwa Days Open (DO) atau waktu kosong adalah lamanya waktu ternak kambing setelah melahirkan sampai bunting lagi normalnya antara 2-3 bulan setelah kambing menyapih anaknya. Lama kosong menunjukkan selang waktu antara saat beranak sampai dengan terjadi konsepsi kembali (Hafez and Hafez 2008). Days open pada seekor ternak dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya IB yang mencakup teknik inseminasi, penggunaan semen berkualitas baik dan kualitas estrus induk, kesehatan ternak, fertilitas induk dan manajemen yang meliputi recording, ketepatan dalam deteksi estrus dan nilai nutrisi yang memadai (Hafez and Hafez 2008). Days open yang hampir sama menunjukkan bahwa manajemen reproduksi sudah baik. Susilawati dan Affandi (2004) menyatakan DO yang panjang disebabkan oleh tingginya kegagalan inseminasi buatan sehingga S/C nya menjadi tinggi, umur pertama kali dikawinkan lambat dan pertambahan berat badannya yang lambat. Days open kambing PE 112.3+30.27 hari pada perkawinan alam dan pada perkawinan IB sebesar 104.4+21.32 hari (Badriyah et al. 2014). Hasil penelitian tentang lama kosong pada kambing Boer yakni selama 202.71± 90,54 hari sedangkan pada kambing persilangan Boer X Ettawa 208.04 ± 137.51 hari (Parasmawati et al. 2013)

9

beranak 8.33 bulan (Rustadi 2008), kisaran 8-10 bulan (Sutama et al. 2007), 240 hari (Sodiq dan Sumaryadi (2002). Sebagai pembanding selang beranak pada jenis kambing yang lain seperti Bligon rata-rata 8.53 bulan dengan kisaran 7–12 bulan (Murdjito et al. 2011), kambing West African Dwarf rata-rata 275.68 ± 608 hari (9.2 bulan) dengan rentang waktu 187 s/d 478 hari (Odubote’s 2000). Sifat-sifat reproduksi Kambing PE (Tabel1).

Tabel 1 Sifat Reproduksi pada kambing PE betina dan jantan

No. Sifat Reproduksi Rataan (Kisaran) Betina

1 Tipe siklus birahi Polyestrus dan tidak terpengaruh musim

2 Panjang siklus birahi 20 hari (18 – 24 hari 3 Lama birahi 36 jam ( 12 – 48 jam) 4 Lonjakan sekresi LH (LH surge) 3-6 jam setelah onset birahi

5 Ovulasi 12 – 24 jam setelah lonjakan LH atau

10

seperti kekurangan fosfor pada kambing menyebabkan fungsi ovarium terganggu yang mengakibatkan pubertas tertunda, tanda-tanda estrus tidak jelas dan bahkan tidak pernah menunjukkan estrus. Defisiensi vitamin A dan vitamin E dapat menyebabkan tidak teraturnya siklus estrus atau anestrus. Ketersediaan pakan merupakan faktor lingkungan yang penting untuk mempengaruhi lama anestrus postpartum (Blache and Martin 2009). Anestrus postpartum juga bisa terjadi akibat adanya korpus luteum persisten. kejadian ini karena tubuh kekurangan nutrisi maka tidak mampu memproduksi hormon prostaglandin dalam jumlah yang cukup untuk melisiskan korpus luteum setelah melahirkan. Fase anestrus postpartum konsentrasi hormon estradiol rendah disebabkan karena rendahnya produksi GnRh pada kambing, lamanya bisa mencapai 202.4±6.4 hari (Zarazaga et al. 2005). Penelitian lain menyatakan 176 hari (Rivera et al. 2003).

Pemberian nutrisi yang cukup bagi ternak yang sedang mengalami anestrus postpartum bisa mempersingkat waktu lama anestrus. Laporan Zarazaga et al. (2005) mengatakan bahwa kambing anestrus postpartum menunjukkan aktivitas reproduksi kembali berfungsi setelah mendapatkan nutrisi yang cukup. Rangsangan aktivitas ovarium pada kasus anestrus (hipofungsi ovarium) bisa dilakukan dengan menggunakan hormon Gn-RH. Seperti hasil penelitian, dilaporkan penyuntikan GnRH pada kambing anestrus dapat menginduksi pelepasan FSH dan LH (Holtz et al. 2008). Sebagai pembanding pada hewan lain dilaporkan bahwa penyuntikan GnRH pada sapi yang sedang anestrus dapat menginduksi pelepasan FSH dan LH (Yavas and Walton 2003). Gabungan hormon estrogen dengan progesteron juga pernah dicoba pada sapi perah yang mengalami anestrus, namun kurang berhasil dibandingkan hormon gonadotropin. Penanganan yang paling efektif pada kasus hipofungsi ovarium adalah pemberian FSH yang diikuti dengan pemberian LH (Dougall and Compton 2005).

ProstaglandinF2α(PGF2α)

Prostaglandin (PGF2α) merupakan hormon yang bekerja secara lokal, karena mekanisme kerjanya terbatas pada organ penghasil dan segera diinaktifkan di tempat yang sama (Senger 2003). Secara invivo PGF2α adalah hormon yang disekresikan endometrium (Saoeni 2008). Di dalam tubuh hewan terdapat berbagai jenis hormon prostaglandin yang memiliki tempat dan mekanisme kerja berbeda-beda. Hormon reproduksi ini berperan sangat penting terhadap alur siklus estrus, kebuntingan dan kelahiran pada hewan. Prinsip kerja prostaglandin di dalam tubuh berfungsi sebagai hormon pengatur proses ovulasi, luteolisis dan mempengaruhi efek beberapa hormon reproduksi misalnya Luteinizing Hormone (Syarif dan Muchtar 1995). Hormon ini berfungsi secara efektif pada kambing jika sudah memiliki korpus luteum.

11

Agar semua hewan bisa estrus dalam priode waktu yang hampir bersamaan dilakukan penyuntikan kedua yaitu 11 atau 12 hari setelah penyuntikan pertama. Dengan injeksi PGF2α dapat memicu perkembangan folikel walaupun pada fase pertengahan luteal dari siklus (Contreras Solis et al. 2008). Hasil penelitian Yacoub et al. (2011) menyatakan bahwa penggunaan PGF2α dalam program sinkronsasi estrus dapat menimbulkan estrus pada kambing yang fase luteal Holtz et al. (2008) mengatakan untuk mempersingkat lama waktu anestrus pada ternak kambing dapat dilakukan dengan menggunakan hormon prostaglandin melalui program sinkronisasi estrus dan superovulasi.

Mekanisme kerja prostaglandin adalah melisiskan atau meregresi CL yang mengakibatkan terjadinya penurunan sekresi progesterone sehingga kembali terjadinya siklus berahi yang dimulai dengan pertumbuhan folikel dalam ovarium. Hal ini dapat terjadi karena prostaglandin menghambat aliran darah menuju CL. Penghambatan aliran darah ini terjadi cukup lama dan menyebabkan regresi bagian CL. Hal lain adalah fetus menghasilkan ACTH-RH,dimana terjadinya lonjakan kadar ACTH dari fetus akan mengakibatkan peningkatan sekresi kortisol

melewati plasenta sehingga memicu produksi PGF2α dalam jumlah yang banyak

(Wodzicka-Tomaszewska et al. 1991). PGF2α diduga menyebabkan kontraksi pembuluh darah uteroovarica sehingga terjadi hipoksia (pengecilan) sel luteum dan menyebabkan luteolisis. Regresi CL akan diikuti dengan penurunan konsentrasi progesteron. Penurunan kadar progesteron ini akan merangsang hipofisa anterior melepaskan FSH dan LH. Kedua hormon ini bertanggung jawab dalam proses folikulogenesis dan ovulasi sehingga terjadi pertumbuhan dan pematangan folikel. Folikel-folikel tersebut akhirnya menghasilkan hormon estrogen yang mampu memanifestasikan gejala berahi (Fonseca et al. 2005).

Penggunaan prostaglandin (PGF2α) pada sinkronisasi estrus dengan secara intra muskuler satu kali pada fase luteal atau dua kali berselang sebelas hari tanpa melihat siklus berahi hasilnya bervariasi antara 75%-100% (Macmilan et al. 1991). Hasil penelitian lain yaitu Tambing dan Sariubang (2008) menghasilkan estrus 84.1%. Sedangkan Siregar et al. (2010) menghasilkan estrus 100%. Siregar (2001) melaporkan, injeksi tunggal prostaglandin akan menghasilkan 80% kambing estrus sedang injeksi kedua yang dilakukan 10 hari kemudian akan menghasilkan 100% estrus dan dapat menghasilkan 93% estrus pada kambing yang disinkronisasi (Rubianes and Menchaca 2003). Penelitian lain juga menyatakan kambing mengalami estrus 100% setelah diinjeksi PGF2α pada kambing yang telah ditanam CIDR-G (Hamdan et al. 2012). Penggunaan PGF2α dikombinasikan dengan FGA dan eCG yang ditanam secara intravaginal pada kambing selama 5 hari dapat menstimulasi estrus (Wildeus 2000).

Progesteron

12

patologis lainnya (Hartanto 1995). Progesteron ditransportasikan kedalam darah melalui ikatan pada globulin seperti androgen dan estrogen. Progesteron berfungsi menjaga kebuntingan dengan cara mempersiapkan uterus untuk implantasi embrio melalui peningkatan glandula sekretori didalam endometrium dan menghambat kontraksi miometrium (Senger 2003). Selain menjaga kebuntingan, hormon progesteron berperan penting untuk menstimulasi terjadinya estrus pada kambing.

Mekanisme kerja progesteron dalam menstimulasi estrus dimulai dari penurunan konsentrasi progesteron secara didalam darah. Penurunan kadar hormon progesteron memicu hipotalamus untuk mensekresikan GnRH dan hipofisa segera mensekresikan FSH ke dalam darah selanjutnya mempengaruhi pertumbuhan folikel. Folikel yang tumbuh dan matang akan menghasilkan estrogen dari sel theca folikel. Peningkatan kadar estrogen akan menyebabkan umpan balik positif (positif feedback) terhadap LH pada hipotalamus sehingga terjadi estrus dan ovulasi (Menchaca et al. 2007).

Peningkatan kadar hormon progesteron 2-3 minggu pertama setelah kawin. Kenaikan kadar hormon progestron ini disebabkan karena pada awal kebuntingan CL aktif menghasilkan progesteron dan terus meningkat selama fase luteal (Llewelyn et al. 1997), sedangkan penurunan yang terjadi setelah fase tersebut disebabkan oleh mulai menyusutnya fungsi CL pada hari ke 12-14, sehingga bila ovum tidak dibuahi (tidak bunting) produksi progesteron akhirnya menurun. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Jarrel dan Dziuk (1991) bahwa kenaikan kadar hormon progesteron terjadi sejak awal kebuntingan sampai pada hari ke-13 kebuntingan, tetapi sesudah itu terjadi penurunan. Dalam keadaan bunting, setelah mengalami penurunan sampai minggu ke-6 terjadi peningkatan kadar hormon progesteron lagi. Kejadian ini berkaitan dengan perkembangan plasenta yang sudah sempurna, sehingga kenaikan progesteron tersebut diduga akibat terbentuknya laktogen plasenta dengan tujuan untuk mempersiapkan uterus dalam memelihara kebuntingan. Pendapat lain menyatakan bahwa kenaikan kadar hormon progesteron tersebut diduga karena adanya progesteron yang dihasilkan oleh plasenta, walaupun pada kambing jumlahnya sangat kecil

13

acetate atau kemasan lain seperti CIDR-G mengandung 0.33 gram progesteron alami.

Controlled Internal Drug Release (CIDR-G) adalah alat intravaginal yang melepaskan progesteron untuk stimulasi siklus estrus dan pengendalian siklus pada kambing. CIDR-G yang dibuat oleh Carter Holt Harvey Plastic Product (New Zealand) mempunyai rangka dengan tubular T-shape dari bahan dasar nilon dan diselubungi oleh silikon yang dipergunakan luas secara implan baik pada manusia maupun pemberian pada hewan. Silicon bersifat inaktif dan tidak mengiritasi membran mukosa yang sensitif seperti epitel vagina. CIDR-G mengandung 0.33 gram progesteron alami. yang dikeluarkan secara bertahap dalam aliran darah melalui difusi dari karet silicon yang dilapisi nilon dan dicelupkan dalam larutan progesteron, bentuknya disesuaikan dengan bentuk vagina (Inter 1996). Prinsip CIDR-G sebagai sumber progesteron eksogenous diserap oleh vagina kedalam darah untuk memelihara level progesteron sehingga menekan pengeluaran LH dan FSH dari hypothalamus selama waktu yang direkomendasikan sesuai program.

Hormon progesteron yang diperoleh dari penanaman CIDR-G sangat besar pengaruhnya pada kambing fase luteal. Perbedaan jumlah progesteron akan mengakibatkan perbedaan perkembangan folikel diovarium. Jumlah progesteron yang lebih banyak akan menstimulasi terjadinya perkembangan folikel lebih banyak (Menchaca and Rubianes 2001) dan bisa menyebabkan banyak folikel yang dominan (Diskin et al. 2002). Perkembangan folikel akan mempengaruhi pematangan oosit dan waktu ovulasi (Burke et al. 2001). Hasil penelitian Roche (2006) melaporkan bahwa jika jumlah folikel yang tumbuh dan matangmakin banyak maka akan mengakibatkan sekresi estradiol menjadi banyak (meningkat)sehingga menyebabkan awal estrus dan ovulasi yang lebih cepat.

14

melaporkan persentase tingkat kebuntingan sebesar 66.6% pada kambing yang dikawinkan setelah penanaman CIDR-G selama 17 hari.

human Chorionic Gonadotrophin (hCG)

hCG merupakan glikoprotein dengan berat molekul 39.000 dan memiliki struktur dan fungsi yang sama dengan LH. LH adalah hormon yang disintesis dan disekresikan oleh gonadotropin dalam glandula hipofisa anterior sama seperti FSH yang distimulasi oleh GnRH. Hormon LH mempunyai sub unit beta dengan 121 asam amino yang memberikan respon biologis spesifik dan bertanggung jawab untuk interaksi dengan reseptor LH. Bagian gula hormon ini terdiri dari fruktosa, galaktosa, mannosa, galaktosamine, dan asam sialat. Asam sialat penting untuk waktu paruh biologisnya yang hanya sekitar 20 menit. LH berfungsi untuk merangsang pematangan oosit dan ovulasi. Pada saat estrus LH surge akan memicu rupturnya folikel de Graaf hal ini akan memicu aksi kolagenase yang menghancurkan jaringan kolagen sekitar folikel sehingga terjadi ovulasi. LH surge juga menyebabkan oosit primer komplit mengalami miosis I dan memasuki miosis II melalui aksi maturation – promoting factor (MPF). LH menginduksi sisa sel granulosa dan sel theca interna untuk menjadi korpus luteum sehingga memproduksi hormon androgen dan estrogen. hCG memiliki fungsi yang sama dengan LH yaitu dapat merangsang pematangan oosit dan ovulasi (Schmitt et al. 1996). hCG memiliki waktu paruh yang singkat.

Penggunaan hCG dalam program sinkronisasi estrus bisa meningkatkan tingkat ovulasi, pertumbuhan konsepsi, implantasi, konsepsirate, jumlah kebuntingan dan berat lahir anak (Khan et al. 2003) Sebagai kontrol terbaik untuk ovulasi (Lopez-Gatius 2000) Mempercepat waktu ovulasi (Faillace et al. 1994) Mempercepat ovulasi folikel yang sudah matang saat onset estrus (Hunter and Picton 1995). Pemberian hCG pada kambing dapat meningkatkan jumlah progesteron dalam darah (Gómez-Brunet et al. 2007). Meningkatkan jumlah progesteron dalam darah baik sedang bunting maupun tidak bunting (Yates et al. 2010). Sekresi progesteron dan induksi perkembangan korpus luteum, serta memperpanjang waktu CL (Nishigai et al. 2001).

Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa pemberian hCG sebelum bunting pada domba bisa meningkatkan angka kebuntingan dan jumlah kebuntingan kembar (Akif Cam and Kuran 2004). Pemberian hCG pada kambing dapat meningkatkan persentase kebuntingan dari 28.2% menjadi 53.5% (Vale 2004). Meningkatkan jumlah rataan kebuntingan dan jumlah kebuntingan serta bisa meningkatkan kinerja reproduksi lebih efisien dan membantu pertumbuhan fetus (Akif Cam dan Kuran 2004). Pemberian hCG bisa menstimulasi pertumbuhan janin (Khan et al. 2007).

15

Inseminasi Buatan (IB)

IB merupakan alat yang efektif dan efisien dalam melaksanakan kebijaksanaan pemuliaan ternak secara nasional melalui perbaikan mutu genetik ternak. Leboeuf et al. (2000) menyatakan bahwa IB mempunyai peranan penting dalam breeding kambing, khususnya dalam sistem produksi intensif untuk meningkatkan produksi susu, daging dan bulu serta jumlah anak per kebuntingan. IB akan memberikan keuntungan berupa kemampuan untuk mempercepat kemajuan genetik dan memfasilitasi aplikasi teknik genetik molekuler dalam program seleksi (Leboeuf et al. 1998). Tujuan IB adalah memperbaiki mutu genetika ternak, tidak mengharuskan pejantan unggul untuk dibawa ketempat yang dibutuhkan, sehingga mengurangi biaya, mengoptimalkan penggunaan bibit pejantan unggul secara lebih luas dalam jangka waktu yang lebih lama, meningkatkan angka kebuntingan dengan cepat dan teratur dan mencegah penularan/penyebaran penyakit kelamin. Ihsan (2010) mengemukakan teknologi IB dapat meningkatkan perbaikan mutu genetik secara cepat, untuk pencegahan kemajiran ternak, dan pencegahan penyebaran penyakit. Karena IB hanya menggunakan semen dari pejantan yang telah teruji keunggulannya dari segi produksi dan reproduksi.

Parameter yang biasa digunakan untuk menilai kenberhasilan IB ditinjau dari segi reproduksi ternak adalah service perconception (S/C), Conception rate (CR) dan Non Return Rate (NR). S/C adalah jumlah inseminasi (service) yang dibutuhkan oleh seekor ternak betina sampai terjadinya kebuntingan (konsepsi), sedangkan CR adalah prosentase ternak betina bunting pada inseminasi pertama dibanding dengan jumlah seluruh betina yang diinseminasi sedangkan Non Return Rate (NR) adalah jumlah ternak yang bunting (tidak kembali estrus pada siklus berikutnya). Keberhasilan IB dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah waktu inseminasi, teknik inseminasi dan konsentrasi spermaserta kombinasi hormon sewaktu sinkronisasi estrus (Hastono 2000).

Pelaksanaan IB pada prinsipnya harus mendahului waktu ovulasi. waktu inseminasi berkaitan dengan puncak kesuburan ternak betina, yaitu pada waktu menjelang ovulasi dan kapasitasi spermatozoa didalam saluran reproduksi betina. Sebelum mampu membuahi sel telur yang dikeluarkan sewaktu ovulasi, spermatozoa membutuhkan waktu kapasitasi agar mampu membuahi sel telur. proses yang terjadi selama kapasitasi spermatozoa adalah membran sel tidak stabil dan persiapan pengeluaran enzim-enzim pelebur dinding sel telur.Waktu inseminasi pada kambing dilakukan beberapa jam sebelum terjadi ovulasi yaitu 12-18 jam setelah muncul gejala estrus (Atabany 2004). Waktu ovulasi pada kambing menurut Sutama (2007) terjadi pada saat menjelang akhir estrus, sehingga bila ingin dikawinkan secara alami maupun IB maka harus dilaksanakan selambat-lambatnya 12 jam setelah estrus. Foote (2002) mengemukakan bahwa waktu inseminasi yang terbaik adalah 12 sampai dengan 36 jam sejak onset estrus. Waktu ovulasi pada kambing 24-36 jam sesudah munculnya gejala berahi (Jainudeen dan Hafez 1993).

16

secara rutin, karena itu inseminasi selalu harus dihubungkan dengan waktu permulaan munculnya estrus (Fonseca 2005).

Hasil penelitian Tambing dan Sariubang (2008) menunjukkan angka konsepsi pada kambing 25% setelah inseminasi buatan 24 dan 36 jam sejak onset estrus. Inseminasi setelah 16 jam pemberian GnRH kedua pada kambing menghasilkan kebuntingan 58% (Holtz et al. 2008). Sedangkan laporan Leboeuf et al. (2000) menunjukkan bahwa inseminasi yang dilakukan 12 jam setelah munculnya gejala estrus menghasilkan angka konsepsi lebih tinggi yakni 66.9-74.8%, sedangkan bila diinseminasi antara 12-24 jam sejak onset estrus menghasilkan 60.7-66.2%. Yacob (2011) menyatakan bahwa kambing yang diinseminasi 16–18 jam sejak onset estrus menghasilkan kebuntingan 83% setelah diinjeksi GnRH.Siregar (2010) meghasilkan 75 % bunting pada kambing PE setelah di inseminasi buatan 20–25 jam sejak awal estrus dan menghasilkan 83.33% bunting yang diinseminasi 35-40 jam sejak awal estrus. Penelitian lain menghasilkan tingkat kebuntingan 37.5% pada ternak yang di IB 25 jam sejak onset estrusdan 40.9% pada kelompok yang di IB 35 jam sejak onset estrus (Budiarsana dan Sutama 2001).

3 METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

Seluruh tahapan penelitian dilaksanakan diBalai Penelitian Ternak Ciawi-Bogor, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Badan Litbang Kementerian Pertanian. Penelitian berlangsung selama 10 bulan yang dimulai pada bulan November 2013 sampai dengan bulan Agustus 2014.

Materi Penelitian

Hewan percobaan

Hewan percobaan yang digunakan adalah kambing PE betina sebanyak 30 ekor, berumur 4-5 tahun,berat badan 35-40 kg. Semua hewan coba sehat secara klinis dan sedang mengalami anestrus post partum 2–4 bulan. Pakan yang diberikan berupa legum berkualitas (kaliandra) dan konsentrat yang memiliki protein kasar 16% sebanyak 700 g/e/h (Tabel 2). Rumput dan air minum disediakan secara adlibitum.

Bahan dan Alat

17

yang digunakan pada penelitian ini adalah aplikator CIDR-G, Gun IB, Spekulum dan alat injeksi PGF2α/hCG.

Tabel 2 Komposisi bahan pakan konsentrat

No. Nama bahan Jumlah (kg)

Komposisi Kimia (%)

BK TDN PK Ca P

1 Pollard 20 86 68 16 0.2 0.8

2 Bekatul 40 86 58 10 0.1 1.2

3 Bungkil biji kapuk 10 86 63 26 0.7 2.8

4 Bungkil kopra 20 86 67 18 0.1 0.6

5 Kedelai 3.5 86 69 32 - -

6 Tetes 6 83 58 3.3 0.8 0.1

7 Urea 0.5 - - 2.81 - -

Keterangan: BK= bahan Kering, TDN= total digestible nutrient, PK= Protein Kasar, Ca= calcium dan P= phosphor

Prosedur Percobaan

Seluruh kambing PE diberi pakan bernutrisi, selanjutnya penelitian dilakukan dalam dua tahap kegiatan yaitu: Perlakuan hormon (1) dan Inseminasi buatan (2).

Perlakuan Hormon

Sebanyak 30 ekor kambing PE anestrus postpartum dibagi menjadi 3 kelompok yaitu kelompok CIDR-G 10 ekor, kelompok PGF2α10 ekor dan kontrol 10 ekor. Hormon yang digunakan dalam penelitian adalah CIDR-G sebanyak satu unit per ekor dan PGF2α sebanyak 5 mg/ekor.

Pemberian hormon progesteron (CIDR-G) secara intravaginal dilakukan dengan bantuan aplikator CIDR-G yang ditanam selama 12 hari. CIDR-G dicabut pada hari ke-13 dan selanjutnya dilakukan pengamatan estrus. Pemberian hormon PGF2α sebanyak 5 mg/ekor secara intramuscular dilakukan 2 kali dengan selang waktu 11 hari. Pengamatan terhadap timbulnya respon estrus dilakukan setelah

penyuntikan PGF2α kedua (Gambar 3).

CIDR-G CIDR-G Deteksi estrus estrus

0 12

PGF2α PGF2α

PGF2α Deteksi estrus estrus

0 11

18

Deteksi Estrus

Respon estrus diamati setiap tiga jam sekali dengan cara memasukkan pejantan pengusik (Teaser) yang memakai apron kedalam kandang betina hewan. Pengamatan respon estrus dilakukan setelah CIDR-G dicabut untuk kelompok progesteron, setelah injeksi ke-2 pada kelompok PGF2α dan setelah pemberian pakan bernutrisi pada kelompok kontrol. Kambing dianggap positif estrus (onset estrus) jika diam dinaiki oleh pejantan (Gambar 4).

Gambar 4 Betina diam dinaiki pejantan (onset estrus)

Respon Estrus : Merupakan jumlah persentase kambing yang berhasil estrus selama pengamatan estrus.

Onset Estrus : Merupakan lama waktu yang diperlukan setelah pencabutan CIDR-G atau sejak pemberian hormon PGF2α yang ke-2 hingga mencapai estrus

IntensitasEstrus: Merupakan tingkatan intensitas gejala klinis vulva (kebengkakan, kemerahan dan keberadaan lendir) yang dibedakan antara lain:

++ = Merah menyala/bengkaknya terlihat/lendir cukup banyak

+ = Merah sedang/bengkak sedang/lendir sedikit.

Lama Estrus : Merupakan lama waktu sejak onset estrus (diam dinaiki) sampai menolak dinaiki oleh pejantan (Teaser).

Inseminasi Buatan

19

menggunakan air pada suhu 37°C selama 30 detik. Sementara itu, kambing betina estrus ditempatkan pada cradle dengan bagian belakangnya mengarah ke atas selanjutnya di inseminasi secara teknik intraservical. Setelah pelaksanaan IB selesai kambing dibiarkan tetap tegak dengan bagian belakang ke atas selama sekitar tiga menit. Pengamatan persentase hasil IB ditentukan setelah induk kambing yang di IB setelah mengalami partus.

Persentase Kebuntingan: Merupakan jumlah kambing yang melahirkan (partus) dibagi jumlah seluruh kambing yang di beri perlakuan inseminasi buatan.

Parameter Yang Diamati

Parameter yang diamati pada penelitian tahap 1 adalah respon estrus, intensitas estrus, onset estrus dan lama estrus, sedangkan pada penelitian tahap 2 parameter yang diamati adalah tingkat kebuntingan setiap kelompok perlakuan.

Rancangan Percobaan dan Analisis Data

Penelitian ini dirancang menggunakan rancangan Acak Lengkap (RAL). Pada penelitian tahap 1 dilakukan 3 perlakuan dengan masing-masing 10 kali ulangan (10 ekor), sedangkan pada penelitian tahap 2 dilakukan 2 perlakuan. Data onset estrus dan lama estrus dianalisis menggunakan analysis of variance (ANOVA), sedangkan persentase estrus, intensitas estrus, dan tingkat kebuntingan dianalisis secara deskriptif.

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Kejadian Estrus Kambing PE Anestrus Postpartum Setelah Pemberian CIDR-G dan PGF2α

20

sebelum dan setelah kelahiran. Asupan nutrisi yang berkualitas sangat diperlukan bagi induk untuk proses laktasi. Apabila induk tidak mendapat tambahan pakan, baik secara kuantitas maupun kualitas, maka akan terjadi penghambatan dalam pembentukan gonadotropin. Hal ini dikarenakan energi yang masuk hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme basalnya saja dan tidak tersedia energi yang cukup untuk kebutuhan reproduksinya.

Hasil tersebut diatas berbeda dengan yang diperoleh pada kelompok perlakuan. Pada kelompok CIDR-G, seluruh kambing yang dilakukan pemasangan CIDR-G selama 12 hari secara intravaginal berhasil untuk memulai estrus kembali (100%) seperti disajikan pada Tabel 3. Hasil yang sama dinyatakan oleh Dewi et al. (2011), bahwa pemberian CIDR-G secara intravaginal selama 10 hari pada kambing anestrus mampu menghasilkan respon estrus sebesar 100%. Pemberian CIDR-G yang berisi hormon progesteron akan menghasilkan mekanisme umpan balik negatif pada hipotalamus yang berpengaruh terhadap berkurangnya sekresi GnRH. Setelah dilakukan pelepasan CIDR, turunnya hormon progesteron secara drastis dalam darah akan memicu hipotalamus untuk kembali menghasilkan GnRH (feed back positive) akibat rangsangan estradiol dan menstimulus hipofisa anterior untuk mensekresikan FSH dan LH (Menchaca et al. 2007), sehingga terjadi folikulogenesis dan terlihat gejala klinis estrus. Lebih lanjut, respon estrus yang teramati pada 10 ekor kambing kelompok CIDR-G (100%) mengindikasikan bahwa tubuh kambing yang mengalami anestrus postpartum mampu untuk membentuk gonadotropin, terjadi follikulogenesis dan memperlihatkan gejala klinis estrus, jika dibantu melalui pemberian progesteron (CIDR-G) sebagai stimulus eksternal dan perbaikan kualitas pakan.

Onset estrus (jam) 168-192 35.81±13.33 45.59±9.23 Lama estrus (jam) 52.96±1.60 49.61±3.56 52.17 ±3.34

21

Mac Millan et al. (1991) menunjukkan respon estrus sebesar 75 – 100% setelah diberikan PGF2α pada kambing yang sedang anestrus postpartum. Zarazaga et al. (2005) menyatakan bahwa anestrus postpartum dapat disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya adalah kasus hipofungsi ovarium dan CLP.

Korpus luteum persisten merupakan gangguan reproduksi karena corpus luteum tidak mengalami regresi dan tetap tinggal di ovarium dalam jangka waktu lama meskipun hewan tidak bunting (Hardjopranjoto 1995). Korpus luteum persisten (CLP) merupakan kejadian tertahannya corpus luteum di ovarium oleh tertahannya prostaglandin dari uterus oleh sebab-sebab tertentu (Arsyad & Yudistira 2011). Korpus luteum yang tetap besar ukurannya dan tetap berfungsi menghasilkan progesteron. Progesteron tinggi sehingga sekresi FSH dan LH dihambat folikel tidak tumbuh menyebabkan anestrus karena estrogen dihambat. Gejala klinis dari CLP yang dapat diamati yaitu tidak diketahuinya tanda berahi pada beberapa siklus estrus. CLP dapat muncul karena adanya patologi uterus seperti pada kasus endometritis. Adanya patologi uterus dapat memperpanjang memperpanjang masa hidup korpus luteum sehingga akan mempengaruhi produksi PGF-2α dan mengakibatkan munculnya CLP (Magata et al. 2012). Terapi yang dapat dilakukan pada kasus CLP adalah dengan menyuntikkan PGF-2α (prostaglandin). Cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan menghilangkan korpus luteum secara manual, namun cara ini berisiko tinggi menyebabkan ovaritis. Jika CLP disebabkan oleh patologi uterus seperti endometritis, maka pengobatan yang perlu dilakukan adalah menanggulangi patologi uterus tersebut terlebih dahulu, selanjutnya dapat diberikan PGF-2α untuk mempercepat proses regresi korpus luteum (Noakes et al. 2008). Partodiharjo (1992) menyatakan penyingkiran korpus luteum persisten dengan penyuntikan PGF2α yang menyebabkan luteolisis yaitu degenerasi corpus luteum. Wurlina et al. (2005) menyatakan bahwa pemberian PGF2α pada hewan hanya akan efektif jika di dalam ovariumnya terdapat CL. Ovarium tanpa kehadiran CL menyebabkan PGF2α tidak berfungsi sempurna dikarenakan tidak adanya target sel (sel lutein) yang dapat dilisiskan. Sebagaimana diketahui, mekanisme kerja PGF2α adalah dengan cara melisiskan CL untuk menginduksi terjadinya estrus kembali akibat reaksi umpan balik positif pada hipotalamus oleh estradiol. GnRH yang dihasilkan oleh hipotalamus akan menginduksi hipofise anterior untuk menghasilkan dan mensekresikan FSH dan LH. Kedua hormon protein ini bertanggung jawab dalam proses perkembangan dan pematangan folikel, sehingga pada akhirnya folikel akan mensekresikan estrogen dan memunculkan gejala estrus (Menchaca and Rubianes 2001).

Hasil penelitian terhadap respon estrus pada ketiga kelompok perlakuan memperlihatkan bahwa respon estrus tertinggi teramati pada kambing yang diberi perlakuan CIDR-G, (100%), diikuti oleh perlakuan PGF2α (70%) dan kontrol (40%). Hal ini mengindikasikan bahwa melalui pemberian CIDR-G atau PGF2α terbukti mampu membantu menginduksi terjadinya estrus pada kambing PE anestrus postpartum yang lebih baik dibandingkan kelompok kontrol.

22

kemerahan dan kebengkakan pada vulva, keluarnya lendir bening dari vagina, serta adanya respon pada pejantan. Lama waktu yang dibutuhkan bagi setiap individu hewan pada masing-masing kelompok perlakuan untuk memulai estrus kembali setelah akhir perlakuan kemudian dicatat dan dibandingkan. Pada penelitian ini, onset estrus pada kelompok kontrol teramati muncul setelah 37.7 hari pemberian pakan. Lebih lanjut hasil penelitian pada kelompok perlakuan menunjukkan onset estrus yang lebih cepat pada kelompok CIDR-G dibandingkan kelompok PGF2α dengan onset estrus masing-masing adalah 35.81±13.33 jam dan 45.59±9.23 jam. Meskipun hasil tersebut secara analisa statistik tidak memberikan hasil yang berbeda nyata (P>0.05), tetapi secara analisa deskriptif tampak kecenderungan perlakuan CIDR-G lebih cepat menghasilkan estrus daripada PGF2α. Munculnya perbedaan ini diduga terjadi berkaitan dengan keragaman aktivitas ovarium pada masing-masing individu hewan yang dipengaruhi oleh perlakuan hormon yang digunakan.

23

challenge oleh estradiol dan sebaliknya ketika priming oleh progesteron tidak dilakukan, maka hanya terjadi peningkatan yang rendah dari sekresi GnRH (Blache et al. 1994).

Priming oleh progesteron pada kelompok PGF2α hanya terjadi secara singkat, yaitu pada fase luteal yang umur CL nya bervariasi di masing-masing individu hewan yang tergabung dalam kelompok perlakuan PGF2α. Besarnya CL pada ovarium, diperkirakan akan menghasilkan konsentrasi progesterone yang berbeda. CL yang lebih besar akan menghasilkan progesterone lebih besar (Yusuf 1990). Diduga besarnya konsentrasi progesterone tersebut akan mempengaruhi pengeluaran GnRH oleh hipotalamus yang berlanjut pada perbedaan konsentrasi FSH dan LH yang dihasilkan oleh hipofise anterior. Hal ini pada akhirnya akan mempengaruhi kecepatan perkembangan dan pematangan folikel pada proses follikulogenesis, sehingga estrogen yang dihasilkan bervariasi, yang berpengaruh terhadap awal munculnya estrus. Berbeda halnya pada kelompok CIDR, dengan waktu penanaman 12 hari, peranan progesteron terjadi relatif panjang, sama untuk semua hewan coba, sehingga respon umpan balik negative terhadap hipotalamus dan hipofisa, menjadikan pengumpulan FSH/LH terjadi dan merata di semua individu hewan menyebabkan sesaat setelah CIDR-G dilepaskan dan kadar progesteron menurun secara drastis dalam tubuh, segera terjadi pematangan folikel, yang memproduksi hormone estradiol, maka terjadi umpan balik positif pada hipotalamus dan hipofisa, akan berdampak pada sekresi GnRH dalam jumlah cukup besar dan hipofisa anterior terbebas dari hambatan untuk mensekresikan sejumlah FSH dan LH (Menchaca and Rubianes 2001; Diskin et al. 2002). Kualitas folikel yang tumbuh dan matang akan sejalan dengan tingginya kadar estrogen yang dihasilkan sehingga pada akhirnya akan memunculkan gejala estrus lebih awal (Menchaca and Rubianes 2001). Hormon estrogen berfungsi untuk memanifestasi tanda-tanda estrus sehingga rendahnya kadar estrogen menyebabkan tidak tampaknya tanda-tanda estrus atau waktu awal terjadinya menjadi lebih lambat. Hasil penelitian Roche (2006) melaporkan bahwa kualitas folikel yang rendah, akan mengakibatkan sekresi estradiol menjadi sedikit (berkurang) sehingga menyebabkan terlambatnya onset estrus. Onset estrus kelompok CIDR-G hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Sunendar (2008) yaitu antara 20-40 jam dan mendekati hasil penelitian Semiadi et al. (2003) menyatakan waktu onset estrus 38,22 jam. Namun lebih lambat dari Suharto et al. (2007) yaitu 26.6±0.98 jam. Kelompok PGF2α menunjukkan onset estrus sebesar 45.6 jam lebih lambat dibandingkan hasil Tambing dan Sariubang (2008) yang menyatakan 30.5 jam. Akan tetapi lebih cepat dibanding hasil penelitian Romano (1998) onset estrus rata-rata 53.1 jam. Perbedaan hasil penelitian terhadap onset estrus dimungkinkan karena perbedaan perilaku seksual kambing pejantan yang digunakan saat mendeteksi estrus dan kondisi tubuh ternak (Kresno dan Eko 2010).

24

berbeda nyata (P> 0.05). Lama estrus kambing berkisar antara 24-48 jam dengan rata-rata 36 jam (Wildeus 2006). Dewi et al. (2011) dalam laporannya menyebutkan bahwa lama estrus pada hewan dapat dipengaruhi oleh body condition score dan LH surge. Terlambatnya LH surge saat hewan estrus akibat rendahnya konsentrasi estrogen dalam darah akan berpengaruh terhadap lama waktu terjadinya estrus. Selain hal itu, faktor lainnya seperti bangsa, umur, musim dan kehadiran dari pejantan juga ikut menentukan lamanya waktu estrus pada masing-masing hewan (Suharyati 1999). Dilaporkan lama estrus spesifik terhadap breed tertentu, yaitu untuk kambing Mossi (20 jam), Angora (22 jam), Creole (27 jam), French Alpine (31 jam), Boer (37 jam) dan Matou (58 jam).

Demikian juga waktu ovulasi diperhitungkan sejak awal terlihatnya gejala estrus. Perhitungan lama berahi bertujuan untuk membantu memprediksi waktu terjadinya ovulasi, lama kapasitasi sperma di dalam saluran kelamin betina, lama kemampuan sperma bertahan hidup di dalam saluran kelamin betina dan lama kemampuan bertahan ovum setelah diovulasikan. Menurut Fatet et al. (2011) melaporkan bahwa lama estrus kambing adalah 36 jam dan bervariasi antara 24 sampai dengan 48 jam, sedangkan ovulasi terjadi antara 9 sampai 37 jam sejak onset esrtus. Sutama (2011) menyatakan waktu ovulasi kambing 30 – 36 jam setelah onset estrus. Waktu ovulasi pada kambing menurut Jainudeen dan Hafez (1993) 24-36 jam sesudah munculnya onset estrus. Perhitungan waktu ini bertujuan untuk memastikan kapan waktu IB yang tepat dilaksanakan.

Pada penelitian ini seluruh kambing yang digunakan memiliki bobot badan berkisar antara 35-40 kg yang dapat dikategorikan sebagai BCS 3 (ideal) dan dengan umur, breed, serta musim yang tidak berbeda antara satu individu hewan dan lainnya. Hal tersebut diduga sebagai sebab tidak terdapatnya perbedaan yang nyata antar kelompok perlakuan, walaupun faktor perlakuan hormon yang diberikan berbeda tetapi ternyata tidak memberikan banyak pengaruh. Penelitian lainnya menggunakan CIDR-G memberikan hasil lama estrus yang lebih pendek yaitu 36.61±2.5 jam (Sunendar 2008) dan 32.4±1.47 jam (Dewi et al. 2011). Sementara itu lama estrus yang dihasilkan dari pemberian PGF2α pada penelitian ini (52.17±3.34 jam) hampir sama dengan yang dilaporkan oleh Tambing dan Sariubang (2008) yaitu 50.10±1.50 jam dan Ahmed et al. (1998) yaitu rata-rata lama estrus 52,6 jam, namun berbeda dari yang dilaporkan oleh Romano (1998) pada kambing nubian, yakni rata-rata lama estrus sebesar 39,4 jam. Perbedaan ini sangat bergantung dari faktor individu hewan, umur, breed yang digunakan pada masing-masing penelitian.

Perbedaan Intensitas Estrus Kambing PE Anestrus Postpartum Setelah Pemberian CIDR-G dan PGF2α

25

PGF2α memperlihatkan jelas dari gejala klinis vulva merah (++) masing-masing adalah 80% vs 70% dan bengkak (++) masing-masing 71% vs 57%. Pada kelompok kontrol merah (++) 50% dan bengkak (++) 50%. Sedangkan Produksi lendir vagina pada kelompok CIDR-G, PGF2α dan kontrol relatif sama (50% vs 43% vs 50%). Hasil tersebut menunjukkan bahwa kambing dengan perlakuan CIDR-G mampu memperlihatkan gejala klinis estrus dengan intensitas yang lebih jelas dibandingkan kelompok PGF2α dan kelompok PGF2α lebih jelas dibandingkan kontrol. Lendir vagina bukan merupakan pengamatan yang utama,karena lendir vagina pada kambing bervariasi antar individu, sehingga perbedaan produksi lendir terlihat pada ternak kambing dalam intensitas yang berbeda. Perbedaan intensitas estrus antar individu terutama dipengaruhi oleh kadar estrogen di dalam darah. Semakin tinggi kadar estrogen yang dihasilkan oleh individu hewan maka intensitas estrus akan semakin jelas terlihat, terutama munculnya kemerahan dan kebengkakan pada vulva (Popalayah et al. 2013),

Estrogen yang dihasilkan pada masing-masing individu hewan terjadi melalui mekanisme umpan balik positif yang merangsang dimulainya kembali folikulogenesis, akibat pengaruh dari pemberian hormon yang digunakan. Pada kelompok CIDR-G, setelah dilakukan pelepasan CIDR-G yang disertai penurunan kadar progesteron secara drastis dalam tubuh, maka terjadi mekanisme umpan balik positif dengan dihasilkannya kembali GnRH. Proses priming selama 12 hari oleh progesteron pada hipotalamus menyebabkan pengeluaran GnRH terjadi dalam jumlah yang banyak (Diskin et al. 2002).

Tabel 4 Perbandingan intensitas estrus kambing PE anestus postpartum setlah perlakuan CIDR-G atau PGF2α