ANALISIS BANGKITAN DEBU JATUH UDARA AMBIEN

DARI LIMA JENIS TANAH UTAMA DI PULAU JAWA

LIA AMALIAH

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Analisis Bangkitan Debu Jatuh Udara Ambien dari Lima Jenis Tanah Utama di Pulau Jawa adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Agustus 2014

Lia Amaliah

RINGKASAN

LIA AMALIAH. Analisis Bangkitan Debu Jatuh Udara Ambien dari Lima Jenis Tanah Utama di Pulau Jawa. Dibimbing oleh ARIEF SABDO YUWONO dan BUDI MULYANTO.

Debu jatuh merupakan salah satu parameter kualitas udara dan dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas (ISPA). Tujuan penelitian ini antara lain: (1) Menganalisis korelasi antara bangkitan debu jatuh, kecepatan angin, kadar air tanah, dan persentase tutupan lahan pada lima jenis tanah utama di Pulau Jawa; (2) Mendeskripsikan pengaruh kecepatan angin, kadar air tanah, dan persentase tutupan lahan terhadap bangkitan debu jatuh; dan (3) Menyusun gambaran mengenai dampak negatif bangkitan debu jatuh berdasarkan distribusi ukuran partikel dari setiap jenis tanah.

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2013-Maret 2014. Pengukuran di lapangan dilakukan pada lahan terbuka dengan jenis tanah Inceptisol di Kota Bogor, Ultisol di Kab. Bogor, Andisol di Kab. Kuningan, Entisol di Kab. Karawang, dan Vertisol di Kab. Madiun. Pengukuran di laboratorium dilakukan di Lab. Teknik Lingkungan, Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan.Alat dan bahan yang digunakan selama pengukuran meliputi: dustfall canister [AS-2011-1], kipas angin [Hercules; Ø 60 cm; 220 V; 170 W], digital anemometer [Lutron AM-4201], digital moisture tester [OGA TA-5],terowongan [panjang 7.6 m; lebar 0.76 m; tinggi 2.4 m], neraca analitik [OHAUS Aventuror Pro], cawan petri [Ø=80

mm], filter paper 10μ [Whatmann #41], dan universal oven [UNB 400] .

Hasil analisis menunjukkan bahwa bangkitan debu jatuh berkorelasi positif dengan kecepatan angin serta berkorelasi negatif dengan kadar air tanah dan persentase tutupan lahan. Pengaruh kecepatan angin terhadap bangkitan debu jatuh dari tanah Inceptisol pada pengukuran di lapangan dan di laboratorium masing-masing sebesar 19.6% dan 51.0%, tanah Ultisol 36.6% dan 88.6%, tanah Andisol 23.2% dan 84.3%, tanah Entisol 68.3% dan 61.7%, serta tanah Vertisol 63.5% dan 68.9%. Pengaruh kadar air tanah terhadap bangkitan debu jatuh dari tanah Inceptisol pada pengukuran di lapangan dan di laboratorium masing-masing sebesar 27.4% dan 44.1%, tanah Ultisol 37.5% dan 84.1%, tanah Andisol 29.4% dan 59.4%, tanah Entisol 42.8% dan 42.1%, serta tanah Vertisol 74.8% dan 49.7%. Pengaruh persentase tutupan lahan terhadap bangkitan debu jatuh pada tanah Inceptisol adalah 95.0%, tanah Ultisol 82.9%, tanah Andisol 84.5%, tanah Entisol 87.6%, dan tanah Vertisol 80.4%.

SUMMARY

LIA AMALIAH. Analysis of Dustfall Generation in Ambien Air from Five Major Soil Types in Java Island. Supervised by ARIEF SABDO YUWONO and BUDI MULYANTO.

Dustfall is one of the parameters of air quality and can cause upper respiratory tract infections. The objective of the research were to: (1) Analyze the correlation between dustfall, soil moisture content, wind speed, and the percentage of land cover on five main types of soil found in Java Island; (2) Describe the influence of wind speed, soil moisture content, and the percentage of land cover on dustfall generation; and (3) Arrange a negative impacts of dustfall generation based on particle size distribution of any type of soil.

This study was carried out in February 2013-March 2014. The field experiment were carried out over an open area of Inceptisol soil in the Bogor Municipality, Ultisol soil in the Bogor District, Andisol soil in the Kuningan District, Entisol soil in the Karawang District, and Vertisol soil in the MadiunDistrict. The laboratory experiment was conducted in the laboratory of Environmental Engineering of the Department of Civil and Environmental Engineering. The materials and instruments used during the field and laboratory experiments were a set of dustfall canister [AS-2011-1], blower [Hercules; Ø 60 cm; 220 V; 170 W], digital anemometer [Lutron AM-4201], digital moisture tester [OGA TA-5], tunnel [7.6 m length; 0.76 m width; 2.4 m height], analytical balance [OHAUS Aventuror Pro], Petri dish [Ø=80 mm], filter paper 10μ [Whatmann #41], anduniversal oven [UNB 400].

The results of analysis showed that the generation of dustfall correlated positively with wind speed and correlated negatively with soil moisture content and the percentage of land cover. Effect of wind speed on the generation of dustfall Inceptisol soil on the measurements in the field and in the laboratory 19.6% and 51.0% respectively, Ultisol soil 36.6% and 88.6%, Andisol soil 23.2% and 84.3%, Entisol soil 68.3% and 61.7%, and Vertisol soil 63.5% and 68.9%.Effect of soil moisture content on the generation of dustfall Inceptisol soil on the measurements in the field and in the laboratory 27.4% and 44.1% respectively, Ultisol soil 37.5% and 84.1%, Andisol soil 29.4% and 59.4%, Entisol soil 42.8% and 42.1%, and Vertisol soil 74.8% and 49.7%. Effect of the percentage of land cover on dustfall generation on Inceptisol soil is 95.0%, Ultisol soil 82.9%, Andisol soil 84.5%, Entisol soil 87.6%, and Vertisol soil 80.4%.

Based on the distribution of size particle, the negative impact of dustfall of Vertisol soil on human health allegedly the highest compared to other types of soil because dustfall on Vertisol soil have most high fine particles (76.9%) so the particles can be deposited in the alveoli and interfere with the respiratory system, while the Andisol and Inceptisol soil allegedly low impact on human health because relatively fine particles is low, 16.0% for Andisol soil and 11.1% for Inceptisol soil. However, dustfall which have coarse particles can reduce visibility, disturbing the process of photosynthesis and ecosystem.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada

Program Studi Teknik Sipil dan Lingkungan

ANALISIS BANGKITAN DEBU JATUH UDARA AMBIEN

DARI LIMA JENIS TANAH UTAMA DI PULAU JAWA

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2014

Judul Tesis : Analisis Bangkitan Debu Jatuh Udara Ambien dari Lima Jenis Tanah Utama di Pulau Jawa

Nama : Lia Amaliah NIM : F451130126

Disetujui oleh Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Arief Sabdo Yuwono, M.Sc Ketua

Prof. Dr. Ir. Budi Mulyanto, M.Sc Anggota

Diketahui oleh

Ketua Program Studi Teknik Sipil dan Lingkungan

Dr. Satyanto K Saptomo, STP, MSi

Dekan Sekolah Pascasarjana

Dr. Ir. Dahrul Syah, MSc. Agr

PRAKATA

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa atas karunia yang telah diberikan sehingga tesis ini berhasil diselesaikan. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Juli 2013-April 2014 dengan judul Analisis Bangkitan Debu Jatuh Udara Ambien dari Lima Jenis Tanah Utama di Pulau Jawa.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan tesis ini, yaitu Dr.Ir. Arief Sabdo Yuwono, M.Sc dan Prof. Dr. Ir. Budi Mulyanto, M.Sc selaku dosen pembimbing, kedua orang tua penulis dan rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Teknik Sipil dan Lingkungan Angkatan 2012 dan 2013.

Tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diperlukan untuk perbaikan selanjutnya. Semoga ide dalam tesis ini dapat tersampaikan dengan baik dan memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan.

DAFTAR ISI

Lima Jenis Tanah Utama di Pulau Jawa 9

Analisis Korelasi dan Regresi 10

3 METODE 12

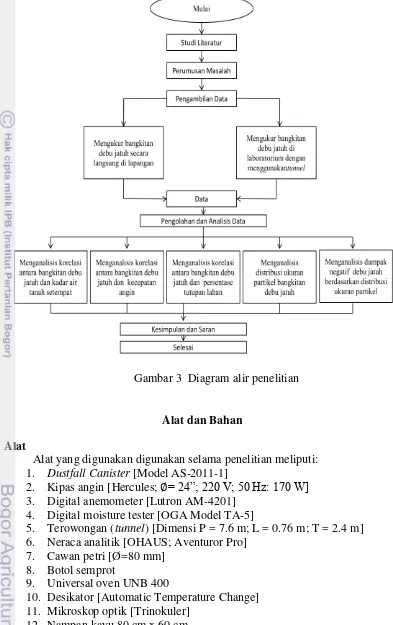

Kerangka Penelitian 12

Alat dan Bahan 13

Pengambilan Data 14

Prosedur Analisis Data 17

4 HASIL DAN PEMBAHASAN 17

Pengukuran Bangkitan Debu Jatuh di Lapangan 17

Pengukuran Bangkitan Debu Jatuh di Laboratorium 19 Analisis Bangkitan Debu Jatuh Tanah Inceptisol 21

Analisis Bangkitan Debu Jatuh Tanah Ultisol 23

Analisis Bangkitan Debu Jatuh Tanah Andisol 25

Analisis Bangkitan Debu Jatuh Tanah Entisol 26

Analisis Bangkitan Debu Jatuh Tanah Vertisol 28

Distribusi Ukuran Partikel dan Analisis Dampak Negatif 30

5 SIMPULAN DAN SARAN 32

Simpulan 32

Saran 33

DAFTAR PUSTAKA 33

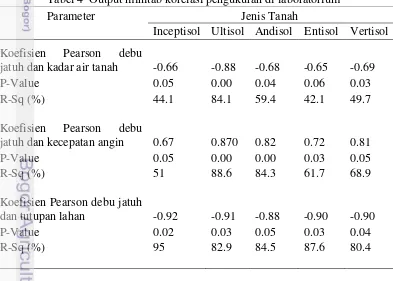

DAFTAR TABEL

1. Hasil pengukuran bangkitan debu jatuh di lapangan 18 2. Output minitab korelasi pengukuran di lapangan 18 3. Hasil pengukuran bangkitan debu jatuh di laboratorium 20 4. Output minitab korelasi pengukuran di laboratorium 20

DAFTAR GAMBAR

1. Alat penangkap debu jatuh “dustfall canister” 8

2. Daerah deposisi partikel udara pada saluran pernapasan 9

3. Diagram alir penelitian 13

4. Metode pengukuran konsentrasi debu jatuh 15

5. Terowongan untuk pengukuran debu jatuh 16

6. Tutupan lahan menggunakan tanaman padi yang diaplikasikan pada

terowongan 17

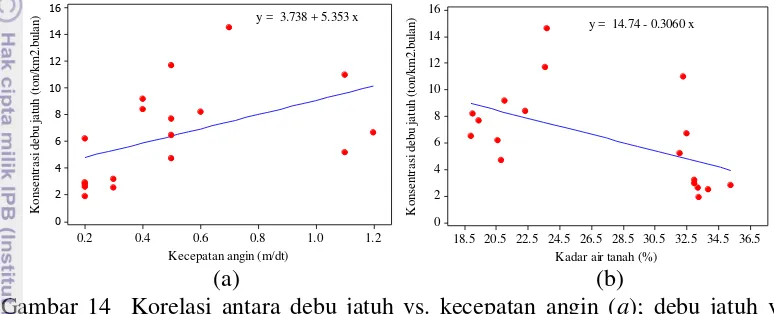

7. Pengukuran bangkitan debu jatuh pada sampel tanah 19 8. Korelasi antara debu jatuh vs. kecepatan angin (a); debu jatuh vs.

kadar air tanah (b) pada pengukuran di lapangan tanah Inceptisol 21 9. Korelasi antara debu jatuh vs. kecepatan angin (a); debu jatuh vs.

kadar air tanah (b) pada pengukuran di laboratorium tanah Inceptisol 22 10. Korelasi antara debu jatuh vs. tutupan lahan tanah Inceptisol 22 11. Korelasi antara debu jatuh vs. kecepatan angin (a); debu jatuh vs.

kadar air tanah (b) pada pengukuran di lapangan tanah Ultisol 23 12. Korelasi antara debu jatuh vs. kecepatan angin (a); debu jatuh vs.

kadar air tanah (b) pada pengukuran di laboratorium tanah Ultisol 24 13. Korelasi antara debu jatuh vs tutupan lahan tanah Ultisol 24 14. Korelasi antara debu jatuh vs. kecepatan angin (a); debu jatuh vs.

kadar air tanah (b) pada pengukuran di lapangan tanah Andisol 25 15. Korelasi antara debu jatuh vs. kecepatan angin (a); debu jatuh vs.

kadar air tanah (b) pada pengukuran di laboratorium tanah Andisol 25 16. Korelasi antara debu jatuh vs. tutupan lahan tanah Andisol 26 17. Korelasi antara debu jatuh vs. kecepatan angin (a); debu jatuh vs.

kadar air tanah (b) pada pengukuran di lapangan tanah Entisol 27 18. Korelasi antara debu jatuh vs. kecepatan angin (a); debu jatuh vs.

kadar air tanah (b) pada pengukuran di laboratorium tanah Entisol 27 19. Korelasi antara debu jatuh vs. tutupan lahan tanah Entisol 28 20. Korelasi antara debu jatuh vs. kecepatan angin (a); debu jatuh vs.

kadar air tanah (b) pada pengukuran di lapangan tanah Vertisol 28 21. Korelasi antara debu jatuh vs. kecepatan angin (a); debu jatuh vs.

kadar air tanah (b) pada pengukuran di laboratorium tanah Vertisol 29 22. Korelasi antara debu jatuh vs. tutupan lahan tanah Vertisol 29

DAFTAR LAMPIRAN

1. Gambaran kondisi lokasi penelitian 38

2. Model tutupan lahan pada terowongan 40

3. Definisi debu dalam fisika tanah dan debu jatuh dalam pencemaran

udara 42

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Terjadinya pencemaran udara luar ruangan (outdoor) terutama di jalanan umum sangat membahayakan kesehatan manusia. Menurut Setiawan (1992), penyakit batuk, sakit tenggorokan, bronkhitis akut dan kronik, asma, pneumonia, dan kanker paru merupakan manifestasi penyakit saluran pernapasan akibat adanya pemaparan terhadap pencemar udara secara terus menerus dan berlangsung cukup lama. Debu jatuh yang merupakan salah satu parameter pencemaran udara adalah salah satu penyebab infeksi saluran pernapasan atas (ISPA).

Secara alamiah debu jatuh dapat dihasilkan dari permukaan tanah yang tidakbervegetasi dan dalam kondisi kering (Smith dan Lee 2003). Kecepatan angin tertentu dapat mengakibatkan terangkatnya fraksi-fraksi halus dari permukaan tanah sehingga menghasilkan debu jatuh (Fecan et al. 1999; Hai et al.

2007; Shang et al. 2012). Berdasarkan penelitian Liu et al. (2004), konsentrasi debu jatuh meningkat dengan meningkatnya erosi tanah akibat angin. Dilihat dari pola pergerakannya oleh angin ini, debu jatuh dapat berdampak secara lokal maupun global terhadap ekosistem (McTainsh dan Strong 2007). Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa tanah berpasir merupakan sumber debu jatuh yang dapat mengganggu kesehatan (Kellogg dan Griffin 2006; Laurent et al. 2006; Feng et al. 2008).

Bangkitan debu jatuh dipengaruhi oleh kondisi meteorologi, permukaan tanah, dan stabilitas atmosfer (Kang et al. 2011; Akpinar et al. 2009). Berdasarkan penelitian Akpinar et al. (2009), tingkat pencemaran udara termasuk debu jatuh pada daerah tertentu berkorelasi dengan kombinasi dari berbagai faktor meteorologi setempat. Menurut Laurent et al. (2006), bangkitan debu jatuh yang dipengaruhi oleh angin setempat merupakan fungsi dari kekasaran permukaan, tekstur tanah dan kadar air tanah. Faktor-faktor yang mempengaruhi erosi tanah yaitu: energi (erosivitas), kepekaan tanah (erodibilitas), dan proteksi tanah (Morgan 1998; Koren dan Kaufman 2004; Washington et al. 2003; Shang et al.

2012; Yoshioka et al. 2005).

Perumusan Masalah

Penelitian ini dilakukan untuk mengukur bangkitan debu jatuh dengan variasi kecepatan angin, kadar air tanah, dan persentase tutupan lahan pada lima jenis tanah utama di Pulau Jawa. Ide penelitian muncul karena debu jatuh yang berasal dari permukaan tanah pada kondisi tertentu merupakan masalah yang sering dijumpai dan menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan manusia. Dibutuhkan perhatian khusus pada lokasi-lokasi yang berpotensi menimbulkan debu jatuh dengan konsentrasi tinggi sehingga dampak negatif bagi manusia maupun lingkungan sekitar dapat diminimalisasi. Oleh karena itu dalam penelitian ini permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Korelasi antara bangkitan debu jatuh, kecepatan angin, kadar air tanah, dan persentase tutupan lahan pada lima jenis tanah utama di Pulau Jawa. 2. Pengaruh kecepatan angin, kadar air tanah, dan persentase tutupan lahan

terhadap bangkitan debu jatuh yang terbentuk di udara ambien.

3. Distribusi ukuran partikel debu jatuh pada lima jenis tanah utama di Pulau Jawa dan perkiraan dampak negatif yang ditimbulkan.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh korelasi antara bangkitan debu jatuh, kecepatan angin, kadar air tanah, dan persentase tutupan lahan pada lima jenis tanah utama di Pulau Jawa.

2. Mendeskripsikan pengaruh kecepatan angin, kadar air tanah, dan persentase tutupan lahan terhadap bangkitan debu jatuh yang terbentuk serta menyusun gambaran mengenai dampak negatif bangkitan debu jatuhtersebut berdasarkan distribusi ukuran partikel dari setiap jenis tanah.

Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian ini:

1. Sebagai rujukan dalam menentukan perkiraan bangkitan debu jatuh dari permukaan tanah sehingga dampak negatif terhadap manusia dan lingkungan sekitar dapat diantisipasi.

2. Sebagai masukan kepada pemerintah daerah dan pihak terkait dalam memantau dan menangani kondisi lingkungan akibat pencemaran debu jatuh sehingga memenuhi baku mutu Peraturan Pemerintah RI No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini:

1. Penelitian dilakukan pada lima jenis tanah utama di Pulau Jawa berdasarkan Soil Survey Staff (2010), yaitu: jenis tanah Inceptisol, Ultisol, Andisol, Entisol dan Vertisol.

2. Penelitian ini hanya membahas mengenai pengaruh kadar air tanah, kecepatan angin, dan persentase tutupan lahan terhadap bangkitan debu jatuh yang terbentuk serta dampak negatif yang ditimbulkan berdasarkan distribusi ukuran partikel yang dihasilkan.

1

TINJAUAN PUSTAKA

Pencemaran Udara

Pengertian

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 1999, pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya. Udara dikatakan tercemar apabila komposisi udara normal mengalami perubahan dan melebihi baku mutu yang ditetapkan sehingga menimbulkan efek negatif bagi manusia, hewan, tumbuhan maupun lingkungan lainnya. Kehadiran bahan atau zat-zat asing di dalam udara dalam jumlah tertentu serta berada di udara dalam waktu yang cukup lama dapat mengganggu kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan. Sesuai PP No 41 Tahun 1999, pengendalian pencemaran udara meliputi pengendalian dari usaha dan/atau kegiatan sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak, dan sumber tidak bergerak spesifik yang dilakukan dengan upaya pengendalian sumber emisi dan/atau sumber gangguan yang bertujuan untuk mencegah turunnya mutu udara ambien.

Beberapa definisi gangguan fisik seperti polusi suara, panas, radiasi atau polusi cahaya dianggap sebagai polusi atau pencemar udara. Sesuai PP No. 41 Tahun 1999, sumber pencemar merupakan setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan bahan pencemar ke udara yang menyebabkan udara tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Pencemaran udara pada suatu tingkat tertentu dapat merupakan campuran dari satu atau lebih bahan pencemar, baik berupa padatan, cairan atau gas yang yang masuk ke udara dan kemudian menyebar ke lingkungan sekitarnya (Wardhana 2004).

Sumber Pencemar Udara

yang bersifat antropogenik dihasilkan dari aktivitas manusia, seperti aktivitas transportasi kendaraan bermotor, pertanian, perkebunan, industri (termasuk pembangkit listrik berbahan bakar fosil) dan rumah tangga.

Seinfeld (2006) secara terperinci membagi sumber pencemar udara alami dan antropogenik ke dalam kelas primer dan sekunder. Jenis pencemar udara dalam hal ini diklasifikasikan berdasarkan langsung atau tidaknya zat atau polutan pencemar udara terbentuk di atmosfer. Pencemar primer merupakan pencemar yang ditimbulkan langsung dari sumber pencemaran udara seperti CO2 yang dihasilkan dari pembakaran. Polutan primer ini memiliki waktu paruh yang tinggi karena sifatnya yang stabil secara kimia-fisik, misalnya CO, CO2, NO2, SO2, CFC, Cl2, debu dan sebagainya. Sedangkan pencemar sekunder merupakan pencemar yang terbentuk dari reaksi pencemar-pencemar primer di atmosfer seperti pembentukan ozon (O3) dalam smog fotokimia.

Berdasarkan WHO (2005), sumber pencemaran udara dikelompokkan ke dalam tiga kelompok besar, yaitu:

1. Sumber sebuah titik (point source) yang berasal dari sumber individual menetap dan dibatasi oleh luas wilayah kurang dari 1 x 1 km2 termasuk di dalamnya industri dan rumah tangga. Sumber pencemar udara yang termasuk ke dalam klasifikasi ini meliputi asap pabrik, instalasi pembangkit tenaga listrik, asap dapur, pembakaran sampah rumah tangga dan lain sebagainya.

2. Garis (line source) atau sumber pencemar udara yang tidak menetap (non

point source) seperti gas buang kendaraan bermotor, pesawat udara,

kereta api dan kegiatan-kegiatan lain yang menghasilkan gas emisi dengan lokasi berpindah-pindah.

3. Sumber pencemar udara campuran (compound area source) adalah sumber pencemaran yang berasal dari sumber titik tetap maupun garis seperti: bandara, terminal, pelabuhan dan kawasan industri.

PP No. 41/1999 menggolongkan sumber pencemaran udara menjadi lima kelompok, yakni :

1. Sumber bergerak, yaitu sumber emisi yang bergerak atau tidak tetap pada suatu tempat yang berasal dari kendaraan bermotor.

2. Sumber bergerak spesifik, yaitu sumber pencemar udara serupa dengan sumber bergerak namun berasal dari kereta api, pesawat terbang, kapal, laut dan kendaraan berat lainnya.

3. Sumber tidak bergerak, yaitu sumber emisi yang tetap pada suatu tempat. 4. Sumber tidak bergerak spesifik, yaitu sumber pencemar udara serupa dengan sumber tidak bergerak namun berasal dari kebakaran hutan dan pembakaran sampah.

5. Sumber gangguan, yaitu sumber pencemar yang menggunakan media udara atau padat untuk penyebarannya. Sumber ini dapat berupa kebisingan, getaran, kebauan dan gangguan lain.

source), sumber area (area source) dan sumber garis (line source). Berdasarkan keterkendaliannya, sumber pencemar udara terbagi menjadi sumber pencemar

fugitive dan terpusat (Deputi Bidang Tata Lingkungan-Kementerian Lingkungan

Hidup 2007).

Berdasarkan keadaan fisiknya, Soedomo (2001) membedakan sumber pencemar udara menjadi:

- Partikel (debu, aerosol, timah hitam)

- Gas (CO, NOx)

- Energi (suhu dan kebisingan)

Debu (partikulat)

Menurut IUPAC (1990), partikulat merupakan partikel padat, kering, berukuran kecil yang berada di udara karena adanya kekuatan alam, seperti angin, letusan vulkanik, dan denganprosesmekanis atau karena adanya aktivitas manusia. Partikulat merupakan suatu campuran kompleks yang ringan dengan senyawa organik dan anorganik. Pencemaran partikulat merupakan istilah yang digunakan untuk campuran partikel padat dan tetesan cairan yang ditemukan di udara (Modaihsh 1997). Polusi partikulat terdiri dari sejumlah komponen, termasuk asam (seperti nitrat dan sulfat), bahan kimia organik, logam, dan partikel tanah atau debu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 terdapat empat parameter partikulat, yaitu: partikel materi <10 µm (PM10), partikel materi ukuran <2.5 µm (PM2.5), Total Suspended Particulate (TSP), dan debu jatuh (Dustfall). Beberapa istilah bahan partikulat udara adalah sebagai berikut (Colbeck 1998; Saeni 1989):

1. Asap (smoke) yaitu aerosol yang dihasilkan dari proses pembakaran tidak sempurna, misalnya pembakaran bahan bakar minyak (oil smoke) dan tembakau (tobacco smoke). Aerosol ini dapat bertindak sebagai zat pencemar, karena mengandung gas CO yang dapat mengikat hemoglobin di dalam darah. Partikel-partikel asap dapat berupa bahan padat atau cair

dan biasanya berdiameter kurang dari 1μm.

2. Uap air (mist) dan kabut (fog) merupakan aerosol cair yang dihasilkan dari proses atomisasi (pemecahan cairan) atau kondensasi. Kabut merupakan partikel yang berukuran antara 5 dan 40 μm, sedangkan

partikel yang berukuran lebih dari 40 μm disebut uap air. Sebagai contoh

adalah uap air yang mengandung sulfur dioksida SO2 (mist). Kadar aerosol yang tinggi dapat menyebabkan radang paru-paru dan kepucatan pada daun-daun tanaman.

3. Debu (dust) merupakan aerosol padat yang terbentuk karena proses pemisahan suatu bahan secara mekanik, seperti penghancuran, penggilingan dan peledakan. Proses ini dapat terjadi karena gesekan bahan dengan angin yang kencang atau pergeseran dengan bahan lain. Debu dianggap sebagai partikel bahan padat yang terbagi secara halus dengan ukuran berkisar dari 0.1 hingga 100 μm, seperti debu semen

4. Uap (fume) adalah aerosol padat yang terbentuk dari proses kondensasi uap, sublimasi atau hasil pembakaran suatu gas. Pada umumnya ukuran

partikel uap ini kurang dari 1μm dan banyak mengandung unsur logam

alkali.

5. Kabut asap (smog/smoke fog) adalah aerosol yang merupakan produk- produk hasil reaksi fotokimia dengan uap air, yang berupa kabut tipis berwarna coklat kemerahan. Aerosol ini merupakan campuran dari oksida-oksida nitrogen dan ozon dalam kadar yang cukup tinggi dan

berukuran lebih kecil dari 1 atau 2 μm.

6. Spray adalah aerosol yang diterapkan pada produksi kaleng penyemprot

aerosol dan biasanya berisikan bahan kosmetika atau insektisida. Bahan ini sering memakai pelarut berupa senyawa khlorofluorokarbon yang berfungsi sebagai zat pendorong (propellant). Akan tetapi pemakaian bahan ini telah mulai dikurangi atau diganti dengan hidrokarbon karena senyawa karbon yang mengandung klor, jika mencapai lapisan ozon akan bertindak sebagai katalis yang dapat menguraikan lapisan ozon.

Partikulat di atmosferdapat menyebabkan berubahnya radiasi matahari yang dapat diserap oleh permukaan bumi (Kaufman et al. 2002). Menurut Mahankale (2009), partikulat dapat mengurangi intensitas radiasi matahari sehingga mempengaruhi proses fotosintesisdan menghambatpertumbuhantanaman. Pada beberapa orang yang sensitif, partikulat dapat mengakibatkan penyakit asma dan penyakit pernapasan lainnya. Selain itu, aerosol partikulatdapatbertindak sebagai inti kondensasi awan dan mempengaruhi produktivitas hujan (Levin et al. 1996).

Partikulat di atmosfer dapat dihapus dengan adanya pengendapan secara gravitasi (deposisi kering) maupun dengan penghapusanmelalui curah hujan (pembilasan, deposisi basah) (Mahowald et al. 2005). Berdasarkan BPLHD Jabar (2007), kenaikan diameter partikulat sebanyak 10,000 kali menyebabkan kecepatan pengendapan sebesar 6 juta kalinya. Partikulat di udara ambien dapat terdiri dari beberapa komponen, seperti: karbon, besi, magnesium, kalsium, alumunium, sulfur, titanium, karbonat, silikon, fosfor, kalium, dan natrium. Partikulat yang berukuran 2-40 mikron (tergantung densitasnya) tidak bertahan terus di udara dan segera mengendap.

Debu Jatuh (Dustfall)

Debu jatuh merupakan salah satu parameter kualitas udara yang dapat jatuh ke tanah akibat pengaruh gravitasi maupun curah hujan. Debu berukuran besar tersuspensi di atmosfer akibat beberapa faktor meteorologi seperti kekuatan angin atau pencucian alat-alat mekanik oleh hujan atau aglomerasi. Debu jatuh merujuk pada aerosol dengan diameter sama atau lebih besar dari PM10 dan memiliki kemampuan untuk menetap setelah penghentian sementara di udara (Gorham 2002). Berdasarkan PP No. 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran

Udara, baku mutu debu jatuh untuk daerah permukiman adalah 10 ton/km2.bulan

dan untuk daerah industri adalah 20 ton/km2.bulan.

terbawa oleh angin maupun muntahan letusan gunung berapi. Debu tersebut jatuh akibat pengaruh gravitasi maupun karena terikat oleh air hujan. Debu jatuh ini dapat berasal dari badai debu (dust storm) maupun debu biasa (non-dust storm). Badai debu (dust storm) adalah angin kuat yang menyebabkan debu terbang ke udara dan bergerak, sedangkan non-dust storm adalah keadaan dimana debu yang terdapat pada cuaca baik dengan kondisi angin yang normal.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Bangkitan Debu Jatuh

Bangkitan debu jatuh mempunyai perbedaan yang besar ketika kondisi meteorologi, permukaan tanah dan jenis tanah berbeda (Kang et al. 2011). Berdasarkan penelitian Laurent et al. (2006), konsentrasi debu jatuh sangat tergantung pada kecepatan angin, kekasaran permukaan, dan stabilitas atmosfer. Debu jatuh yang dihasilkan dari permukaan tanah karena tererosi oleh angin setempat paling rentan terjadi pada daerah kering dan semi kering dengan kondisi permukaan tanah yang halus dan kering, tanpa vegetasi dan angin kencang (Fecan

et al. 1999). Faktor-faktor yang mempengaruhi erosi tanah dapat dikelompokkan

menjadi tiga kelompok, yaitu: 1. Energi (erosivitas)

Faktor penyebab terjadinya erosi tanah yang termasuk pada kelompok energi meliputi kemampuan potensial hujan, dan limpasan permukaan/angin. Kecepatan angin minimum diperlukan untuk dapat mengangkat fraksi-fraksi halus dari permukaan tanah sehingga menghasilkan debu jatuh yang bergantung pada ukuran partikelnya. Tanah dengan ukuran partikel lebih kasar memerlukan kecepatan angin lebih tinggi untuk dapat membawa partikel-partikel tersebut (Koren dan Kaufman 2004). Menurut Washington et al. (2003), karena adanya variasi temporal maka udara ambien pada daerah yang dekat dengan sumberakan mengandung konsentrasi debu tertinggi daripada daerah yang berada lebih jauh dari sumbernya.

2. Kepekaan tanah (erodibilitas)

Kepekaan tanah bergantung pada sifat fisik, mekanik dan kimia tanah. Faktor-faktor yang meningkatkan infiltrasi air ke dalam tanah dan mengurangi limpasan permukaan akan mengurangi kepekaan tanah tersebut terhadap erosi, sedangkan setiap kegiatan yang dapat menghancurkan tekstur tanah akan meningkatkan erosi tanah setempat. Peningkatan kadar air tanah akan meningkatkan kekuatan kohesif antara partikel tanah sehingga diperlukan kecepatan angin lebih tinggi untuk mengangkat fraksi-fraksi halus dari permukaan tanah dalam kondisi basah tersebut (Fecan et al. 1999).

3. Proteksi

dengan tutupan lahan seperti pertanian atau padang rumput menghasilkan debu jatuh yang berkisar antara 0% sampai 50%. Akan tetapi hal ini dipengaruhi oleh aspek spasial dan temporal dari emisi debu serta ketersediaan lahan dan data angin setempat (Yoshioka et al. 2005).

Pengukuran Bangkitan Debu Jatuh

Penentuan kadar debu jatuh di udara dapat dilakukansesuai dengan standar SNI 13-4703-1998 tentang Penentuan Kadar Debu di Udara dengan Penangkap

Debu Jatuh (Dustfall Canister)seperti terlihat pada Gambar 1. Kadar debu pada

standar ini adalah jumlah padatan berukuran lebih besar dari 10 mikron, yang terdapat dalam udara sekeliling dan dinyatakan dalam g/m2/bulan. Debu yang berada dalam udara sekeliling dikumpulkan atau ditangkap secara pasif dengan penangkap debu jatuh selama waktu tertentu. Selanjutnya debu yang tertangkap dibersihkan dari pengotor, disaring dan ditentukan secara gravimetrik. Penempatan Dustfall Canister berdasarkan SNI 13-4703-1998 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Bebas gangguan langsung dari cerobong asap

2. Mulut botol pengumpul debu harus berada pada ketinggian 1.5-2.5 m dari permukaan tanah

3. Jika pengambilan contoh dilakukan di daerah permukiman, alat harus ditempatkan pada jarak tidak kurang dari 10 kali panjang cerobong yang ada dan tidak dekat dengan dinding vertikal atau atap

Gambar 1 Alat penangkap debu jatuh “dustfall canister”

Dampak Negatif Debu Jatuh

dampak negatif debu jatuh terhadap kesehatan manusia dipengaruhi oleh bentuk, ukuran, komposisi kimia, keadaan permukaan partikel, panjang eksposur, fungsi paru-paru dan respon tubuh yang berbeda. Selain mempengaruhi kesehatan manusia dan menggangu estetika, tercemarnya udara ambien oleh debu jatuh ini dapat menurunkan jarak pandangkurang dari10km serta akan mempengaruhi tanaman karena menutupi permukaan daun sehingga mengganggu proses fotosintesis (Miri et al. 2007; Shang et al. 2012).

Gambar 2 Daerah deposisi partikel udara pada saluran pernapasan (ICRP 1994)

Lima Jenis Tanah Utama di Pulau Jawa

Berdasarkan Soil Survey Staff (2010), lima jenis tanah utama di Pulau Jawa meliputi: Inceptisol, Ultisol, Andisol, Entisol dan Vertisol. Perbedaan sifat fisik dari setiap jenis tanah tersebut mempengaruhi bangkitan debu jatuh yang terbentuk. Menurut Kartasapoetra et al. (1987), penggambaran secara kasar sifat fisik tanah dapat dilihat dari warna, tekstur dan konsistensinya.

Inceptisol

Ultisol

Tanah Ultisol terbentuk dari bahan-bahan yang bersifat masam dengan sifat fisik jelek sampai sedang. Tanah Ultisol miskin unsur hara tanaman terutama pada keadaan tanpa tanaman di permukaannya, peka terhadap erosi, bertekstur pasir/debu, konsistensi gembur, mempunyai solum dangkal dan curah hujan yang mempengaruhinya 2500-3500 mm/tahun (Kartasapoetra et al. 1987).

Andisol

Andisol berwarna gelap dan terasa licin yang merupakan kompleks bahan organik dan alofan. Sifat fisik yang khas dari Andisol yaitu daya mengikat air tinggi, sangat gembur tetapi memiliki derajat ketahanan struktur tinggi sehingga mudah diolah dan permeabilitasnya tinggi (Soil Survey Staff 1990). Andisol yang mempunyai struktur granular (agregat membulat) biasanya lepas dan mudah memisah bila diguncang serta granulasi tak pulih jika dikering anginkan.

Entisol

Tanah Entisol terbentuk akibat banjir di musim hujan sehingga sifat bahan-bahannya bergantung pada kekuatan banjir dan jenis bahan yang diangkut. Tanah Entisol biasanya terletak pada lembah sungai, dataran pantai, atau bekas danau. Ciri morfologi tanah Entisol adalah berlapis-lapis atau berlembar-lembaran yang bukan horison karena bukan merupakan hasil dari perkembangan tanah (Darmawijaya 1997).

Vertisol

Vertisol merupakan tanah lempung berwarna kelam yang bersifat fisik berat. Ciri tanah Vertisol meliputi: (1) Struktur lapisan atas granular, sering berbentuk seperti bunga kubis, lapisan bawah gumpal dan pejal; (2) Mengandung kapur; (3) Koefisien expansi (pemuaian) dan kontraksi (pengkerutan) tinggi jika diubah kadar airnya; (4) Seringkali mikroreliefnya gilgai; (5) Konsistensi luar biasa liat; (6) Keadaan drainase buruk; (7) Kedalaman solum rata-rata 75 cm; dan (8) Warna kelam atau chroma kecil (Darmawijaya 1997).

Analisis Korelasi dan Regresi

Pengertian Korelasi

1. Korelasi positif kuat, apabila hasil perhitungan korelasi mendekati +1 atau sama dengan +1. Ini berarti bahwa setiap kenaikan skor/nilai pada variabel X akan diikuti dengan kenaikan skor/nilai variabel Y. Sebaliknya, jika variabel X mengalami penurunan, maka akan diikuti dengan penurunan variabel Y.

2. Korelasi negatif kuat, apabila hasil perhitungan korelasi mendekati -1 atau sama dengan -1. Ini berarti bahwa setiap kenaikan skor/nilai pada variabel X akan diikuti dengan penurunan skor/nilai variabel Y. Sebaliknya, apabila skor/nilai dari variabel X turun, maka skor/nilai dari variabel Y akan naik.

3. Tidak ada korelasi, apabila hasil perhitungan korelasi mendekati 0 atau sama dengan 0. Hal ini berarti bahwa naik turunnya skor/nilai satu variabel tidak mempunyai kaitan dengan naik turunnya skor/nilai variabel lainnya. Apabila skor/nilai variabel X naik tidak selalu diikuti dengan naik atau turunnya skor/nilai variabel Y, demikian juga sebaliknya.

Teknik KorelasiPearson

Teknik korelasi ini digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel apabila data kedua variabel berbentuk interval atau ratio, dan sumber data dari dua variabel atau lebih tersebut adalah sama. Koefisien Korelasi Pearson dihitung dengan menggunakan Persamaan 1.

rxy = ∑ ∑ ∑

√ ∑ ∑ √ ∑ ∑ (1)

Keterangan:

rxy = korelasi antara variabel X dengan Y X = variabel terikat

Y = variabel bebas N = jumlah pasangan data

Hubungan antara dua variabel dapat dituliskan secara kalimat maupun statistik, meliputi:

Ho: Tidak terdapat hubungan antara kedua variabel Ha: Korelasi signifikan

Keputusan yang dibuat pada perhitungan secara manual yaitu setelah didapatkan nilai r hitung maupun nilai r yang terdapat pada tabel Korelasi

Pearson. Apabila harga r hitung lebih besar dari harga r tabel, maka Ho ditolak

yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara kedua variabel. Sedangkan jika r hitung lebih kecil dari r tabel, maka Ho gagal tolak yang berarti tidak terdapat korelasi yang signifikan antara kedua variabel tersebut.

kedua variabel, sedangkan jika nilai P value lebih besar dari 0.05 maka Ho mengalami gagal tolak yang berarti tidak ada hubungan antara variabel yang dianalisis.

Analisis Regresi

Analisis regresi digunakan untuk memprediksikan seberapa jauh perubahan nilai variabel dependen, bila nilai variabel independen diubah atau dinaik turunkan (Sugiyono 2011). Analisis regresi hanya dapat dilakukan apabila telah diketahui terdapatnya hubungan yang signifikan antara dua atau lebih variabel yang bersangkutan. Hasil analisis regresi merupakan suatu model yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan analisis, seperti: peramalan (prediction), perbaikan atau pengecekan ketelitian data.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (r2) pada regresi linear menggambarkan kemampuan dari variabel independen (X) dalam menerangkan variabel dependen (Y). Secara umum r2 digunakan sebagai informasi mengenai kecocokan suatu model, sehingga apabila r2 sama dengan 1 maka angka tersebut menunjukkan garis regresi cocok dengan data secara sempurna. Adapun rumus untuk menghitung koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

KD = r2 x 100 % (2)

2

METODE

Kerangka Penelitian

Pengukuran bangkitan debu jatuh pada penelitian ini dilakukan dengan metode gravimetrik sesuai dengan SNI 13-4703-1998 tentang Penentuan Kadar

Debu di Udara dengan Penangkap Debu Jatuh (Dustfall Canister). Pengukuran

Gambar 3 Diagram alir penelitian

Alat dan Bahan

Alat

Alat yang digunakan digunakan selama penelitian meliputi:

1. Dustfall Canister [Model AS-2011-1]

2. Kipas angin [Hercules; = 24”; 220 V; 50 Hz: 170 W] 3. Digital anemometer [Lutron AM-4201]

4. Digital moisture tester [OGA Model TA-5]

5. Terowongan (tunnel) [Dimensi P = 7.6 m; L = 0.76 m; T = 2.4 m] 6. Neraca analitik [OHAUS; Aventuror Pro]

7. Cawan petri [Ø=80 mm] 8. Botol semprot

9. Universal oven UNB 400

10. Desikator [Automatic Temperature Change] 11. Mikroskop optik [Trinokuler]

14. Program perhitungan (spreadsheet) debu jatuh [© Arief Sabdo Yuwono, 2012]

15. Program Minitab 14 Portable

16. AutoCAD 2010

Bahan

Bahan yang digunakan selama penelitian meliputi:

1. Kertas filter 10μm [Whatmann #41]

2. Sampel tanah [Inceptisol, Ultisol, Andisol, Entisol, dan Vertisol] 3. Benih padi huma

4. Air destilasi

Pengambilan Data

Pengukuran Bangkitan Debu Jatuh di Lapangan

a. Waktu dan Lokasi Pengukuran

Pengukuran bangkitan debu jatuh secara langsung di lapangan dilakukan pada bulan Februari-November 2013. Pengambilan data dilakukan pada 12 lokasi pengukuran, yaitu:

1. Tanah Inceptisol di Kec. Darmaga, Kab. Bogor yang dilakukan pada tiga lokasi pengukuran, yaitu: (1) Gymnasium IPB; (2) Pembukaan lahan perumahan di Desa Cikarawang; dan (3) Lapangan terbuka di Desa Cikarawang.

2. Tanah Inceptisol di pembukaan lahan Perumahan The Forestry Bogor, Kelurahan Bubulak, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor.

3. Tanah Ultisol di GOR Jasinga, Kec. Jasinga, Kab. Bogor dan lahan terbuka di Kec. Cigudeg.

4. Tanah Andisol di Kec. Cigugur, Kab. Kuningan yang dilakukan pada empat lokasi pengukuran, yaitu: (1) Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC); (2) Lahan terbuka di Desa Cisantana; (3) Lapangan terbuka SDN 1 Cisantana; dan (4) Lahan terbuka di Desa Malar.

5. Tanah Entisol di pembukaan lahan Perumahan Sirnabaya Indah, Kec. Teluk Jambe, Kab. Karawang.

6. Tanah Vertisoldari lahan terbuka di Desa Kajang, Kec. Sawahan, Kab. Madiun.

b. Teknik Pengukuran

Langkah-langkah pengukuran bangkitan debu jatuh di lapangan adalah sebagai berikut:

1. Penentuan lokasi pengukuran

2. Penempatan alat Dustfall Canister dilakukan pada 3 titik yang mewakili lokasi penelitian yang bersangkutan

3. Frekuensi pengukuran kecepatan angin dan kadar air tanah dilakukan 3 kali ulangan

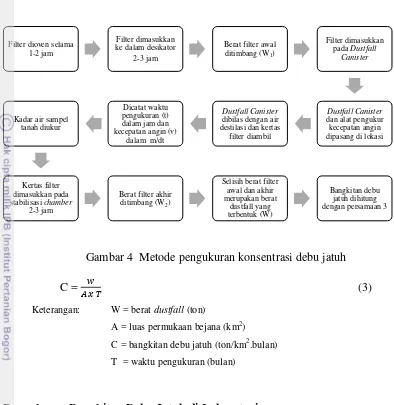

Gambar 4 Metode pengukuran konsentrasi debu jatuh C =

(3)

Keterangan: W = berat dustfall (ton)

A = luas permukaan bejana (km2)

C = bangkitan debu jatuh (ton/km2.bulan)

T = waktu pengukuran (bulan)

Pengukuran Bangkitan Debu Jatuh di Laboratorium

a. Waktu dan Lokasi Pengukuran

Pengukuran bangkitan debu jatuh di laboratorium dilakukan pada bulan April 2013-Maret 2014. Pengambilan data dilakukan di Laboratorium Teknik Lingkungan, Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, IPB pada sampel tanah Inceptisol, Ultisol, Andisol, Entisol, dan Vertisol yang ditempatkan pada terowongan.

b. Teknik Pengukuran

Pengukuran bangkitan debu jatuh di laboratorium dilakukan pada variasi kecepatan angin, kadar air tanah, dan persentase tutupan lahan. Langkah-langkah pengukuran konsentrasi debu jatuh di laboratorium adalah sebagai berikut:

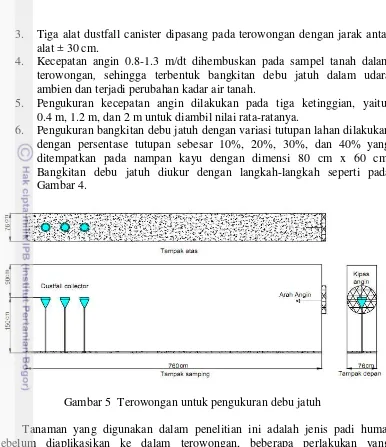

1. Sampel tanah dengan tebal ± 3 cm ditempatkan pada terowongan (Gambar 5) yang terbuat dari bahan multipleks.

3. Tiga alat dustfall canister dipasang pada terowongan dengan jarak antar alat ± 30 cm.

4. Kecepatan angin 0.8-1.3 m/dt dihembuskan pada sampel tanah dalam terowongan, sehingga terbentuk bangkitan debu jatuh dalam udara ambien dan terjadi perubahan kadar air tanah.

5. Pengukuran kecepatan angin dilakukan pada tiga ketinggian, yaitu: 0.4 m, 1.2 m, dan 2 m untuk diambil nilai rata-ratanya.

6. Pengukuran bangkitan debu jatuh dengan variasi tutupan lahan dilakukan dengan persentase tutupan sebesar 10%, 20%, 30%, dan 40% yang ditempatkan pada nampan kayu dengan dimensi 80 cm x 60 cm. Bangkitan debu jatuh diukur dengan langkah-langkah seperti pada Gambar 4.

Gambar 5 Terowongan untuk pengukuran debu jatuh

Tanaman yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis padi huma. Sebelum diaplikasikan ke dalam terowongan, beberapa perlakukan yang dilakukan terhadap tanaman meliputi:

1. Benih direndam selama ± 1 hari yang bertujuan untuk memisahkan benih yang dapat digunakan untuk penanaman (benih yang tenggelam) dan yang tidak dapat digunakan untuk penanaman (benih yang melayang).

2. Sampel tanah ditempatkan pada nampan (Gambar 6), kemudian disiram. 3. Benih yang telah direndam kemudian ditebar pada setiap nampan. 4. Bagian atas benih dilapisi tanah yang telah diayak ± 0.5 cm.

5. Frekuensi penyiraman tanaman pada nampan dilakukan dua kali sehari sampai kadar airnya mencapai ± 30 %.

6. Nampan dipasang pada terowongan secara bertahap apabila tanaman telah mencapai ketinggian ±15 cm.

Pengukuran Distribusi Ukuran Partikel

lensa objektif dan lensa okuler serta pengaturan pencahayaan pada lensa kondensor sehingga bentuk dan ukuran debu jatuh pada sampel dapat terbaca.

Gambar 6 Tutupan lahan menggunakan tanaman padi yang diaplikasikan pada terowongan

Prosedur Analisis Data

Mengacu pada Sugiyono (2011), teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik Korelasi Pearson. Analisis data yang dilakukan dalam hal ini adalah data yang telah terkumpul diolah dan dianalisis hingga didapatkan korelasi antara bangkitan debu jatuh, kecepatan angin, kadar air tanah, dan persentase tutupan lahan pada lima jenis tanah utama di Pulau Jawa. Selain itu, analisis juga dilakukan untuk memprediksi dampak negatif yang ditimbulkan oleh bangkitan debu jatuh dari permukaan tanah terhadap kesehatan manusia maupun lingkungan sekitar berdasarkan distribusi ukuran partikel yang telah diperoleh sehingga dapat diminimalisasi melalui penerapan metode pengendalian pencemar udara yang efektif pada suatu rencana kegiatan.

3

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengukuran Bangkitan Debu Jatuh di Lapangan

Bangkitan debu jatuh pada Tanah Entisol di Kec. Teluk Jambe, Kab. Karawang secara umum paling tinggi dikarenakan kadar air tanah relatif rendah (18.8-25.9%) dan kecepatan angin relatif tinggi (0.8-1.8 m/dt) apabila dibandingkan dengan kondisi pada saat pengukuran terhadap jenis tanah lainnya, sementara bangkitan debu jatuh di Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) dengan jenis tanah Andisol diperoleh nilai yang relatif rendah dikarenakan pada lokasi ini kondisi tanah relatif terjaga dengan masih banyak terdapatnya pohon-pohon dan sedikitnya aktivitas manusia yang dilakukan di sekitar lokasi pengukuran. Pengukuran bangkitan debu jatuh di lapangan dipengaruhi oleh keadaan lokal seperti gedung-gedung tinggi dan pohon; topografi (keadaan lembah dan pegunungan) dan cuaca atau faktor meteorologi setempat. Hasil pengukuran bangkitan debu jatuh di lapangan dapat dilihat pada Tabel 1. Gambaran kondisi lokasi pengukuran dapat dilihat pada Lampiran 1.

Tabel 1 Hasil pengukuran bangkitan debu jatuh di lapangan Jenis

Inceptisol 0.4-16.8 0.2-1.0 19.2-32.3

Ultisol 0.8-17.7 0.3-1.2 22.7-26.8

Andisol 1.9-14.6 0.2-1.2 18.9-35.3

Entisol 4.4-27.1 0.8-1.8 18.8-25.9

Vertisol 2.1-13.5 0.2-1.2 30.0-36.7

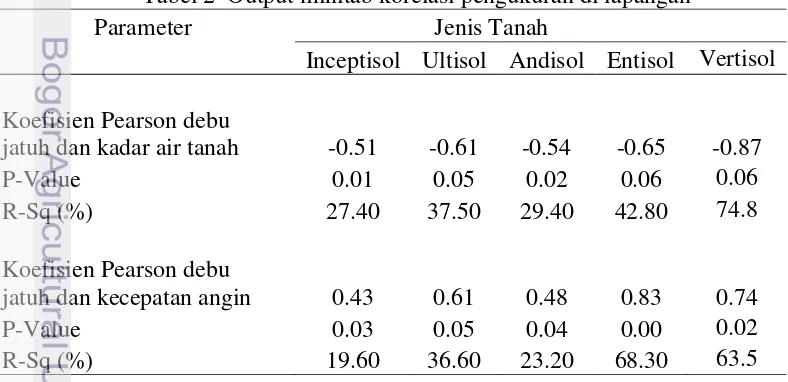

Berdasarkan hasil analisis korelasi dengan Teknik Korelasi Pearson, Pvalue

yang dihasilkan pada pengukuran di lapangan kurang dari nilai α (0.05). Dengan

demikian dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat hubungan nyata antara bangkitan debu jatuh, kecepatan angin, dan kadar air tanah pada jenis tanah Inceptisol, Ultisol, Andisol, Entisol, maupun Vertisol. Perbedaan korelasi yang diperoleh pada setiap jenis tanah dipengaruhi oleh sifat fisik tanah seperti tekstur tanah dan kandungan bahan organik serta sifat kimia dari masing-masing tanah tersebut. Hasil output minitab pada pengukuran secara langsung di lapangan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Output minitab korelasi pengukuran di lapangan

Parameter Jenis Tanah

Inceptisol Ultisol Andisol Entisol Vertisol

Koefisien Korelasi Pearson yang dihasilkan menunjukkan adanya korelasi negatif antara bangkitan debu jatuh dan kadar air tanah serta adanya korelasi positif antara bangkitan debu jatuh dan kecepatan angin. Hal ini berarti semakin tinggi kadar air tanah maka akan semakin rendah bangkitan debu jatuh yang terbentuk. Sebaliknya, semakin tinggi kecepatan angin, bangkitan debu jatuh yang terbentuk akan semakintinggi pula. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Fecan et al. (1999) bahwa peningkatan kadar air tanah akan meningkatkan kekuatan kohesif antara partikel tanah, sehingga diperlukan kecepatan angin yang lebih tinggi untuk mengangkat fraksi-fraksi halus dari permukaan tanah dalam kondisi basah tersebut.

Pengukuran Bangkitan Debu Jatuh di Laboratorium

Kondisi pada saat pengukuran di laboratorium disesuaikan dengan kondisi pada saat pengukuran di lapangan yaitu dengan mengatur kecepatan angin dalam terowongan 0.8-1.3 m/dt dan aliran udara turbulen. Berbeda dengan pengukuran secara langsung di lapangan pada lahan terbuka, pengaruh faktor luar pada pengukuran di laboratorium dengan menggunakan terowongan lebih rendah. Hal ini dikarenakan pengukuran di laboratorium lebih terkontrol dibandingkan dengan pengukuran di lapangan. Pengukuran bangkitan debu jatuh di laboratorium dilakukan dengan memperhitungkan luas terowongan berdimensi panjang 7.6 m, lebar 0.76 m dan tinggi 2.4 m. Pengukuran bangkitan debu jatuh pada sampel tanah dengan terowongan dapat dilihat pada Gambar 7.

Tabel 3 Hasil pengukuran bangkitan debu jatuh di laboratorium Jenis tanah Bangkitan debu jatuh

(ton/km2.bulan)

Kecepatan angin (m/dt)

Kadar air tanah (%)

Inceptisol 2.3-19.2 0.7-1.3 20.6-28.4

Ultisol 0.2-35.6 0.8-1.3 21.8-25.9

Andisol 0.4-38.5 0.8-1.3 22.1-27.8

Entisol 1.9-58.2 0.8-1.3 22.5-27.2

Vertisol 2.8-19.9 0.8-1.3 29.5-35.2

Hasil pengukuran di laboratorium juga menunjukkan adanya korelasi antara bangkitan debu jatuh, kecepatan angin, kadar air tanah, dan persentase tutupan lahan dengan nilai Pvalue yang dihasilkan kurang dari α (0.05). Analisis korelasi antara bangkitan debu jatuh dan persentase tutupan lahan dilakukan pada jenis tanaman padi huma dengan tinggi tanaman ± 15 cm yang ditempatkan pada nampan berdimensi 80 cm x 60 cm. Jenis tanaman ini dipilih karena padi huma termasuk dalam jenis tanaman yang cepat tumbuh dan cocok untuk kondisi kering (tidak tergenang). Koefisien Pearson yang dihasilkan dari hasil pengukuran di laboratorium menunjukkan bahwa bangkitan debu jatuh berkorelasi negatif dengan kadar air tanah dan persentase tutupan lahan, dan berkorelasi positif dengan kecepatan angin. Hasil output minitab untuk pengukuran di laboratorium dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 Output minitab korelasi pengukuran di laboratorium

Parameter Jenis Tanah

Inceptisol Ultisol Andisol Entisol Vertisol

Koefisien Pearson debu

Andisol yang berubah akibat pengeringan. Menurut Djunaedi dan Arifin (2011), liat penyusun bahan tanah Andisol bersifat irreversible terhadap pengeringan akibat adanya reaksi kimia khusus pada permukaan liat. Pengeringan pada tanah Andisol menyebabkan liat beragregasi membentuk butiran yang lebih besar dan tidak sempat saling terlepas kembali secara sempurna sehingga menyebabkan kadar liat menurun secara semu, karena terjadi penambahan pasir dan debu sebagai pseudosand dan pseudosilt.

Analisis Bangkitan Debu Jatuh Tanah Inceptisol

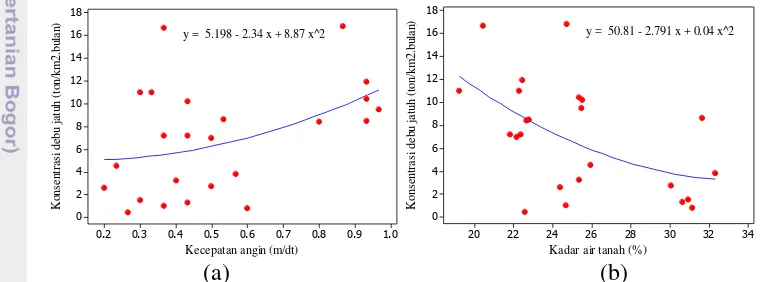

Korelasi antara bangkitan debu jatuh dan kecepatan angin maupun korelasi antara bangkitan debu jatuh dan kadar air tanah pada pengukuran di lapangan tanah Inceptisol adalah kuadratik (Gambar 8). Hubungan kuadratik ini menunjukkan bahwa peningkatan kadar air tanah dan atau penurunan kecepatan angin sampai batas tertentu tidak akan berpengaruh signifikan terhadap penurunan bangkitan debu jatuh yang terbentuk. Kecepatan angin 0.2-1.0 m/dt mempengaruhi 19.6% (R-Sq=19.6%) dan kadar air tanah 19.2-32.3% mempengaruhi 27.4% (R-Sq=27.4%) terhadap bangkitan debu jatuh pada pengukuran di lapangan tanah Inceptisol.

(a) (b)

Gambar 8 Korelasi antara debu jatuh vs. kecepatan angin (a); debu jatuh vs. kadar air tanah (b) pada pengukuran di lapangan tanah Inceptisol Pengukuran di laboratorium menunjukkan bahwa korelasi antara bangkitan debu jatuh dan kecepatan angin adalah kuadratik, sedangkan korelasi antara bangkitan debu jatuh dan kadar air tanah adalah linier (Gambar 9). Kecepatan angin 0.7-1.3 m/dt mempengaruhi 51.0% dan kadar air tanah 20.6-28.4% mempengaruhi 44.1% terhadap bangkitan debu jatuh pada pengukuran di laboratorium. Hal ini menunjukkan bahwa bangkitan debu jatuh dari tanah Inceptisol pada pengukuran di laboratorium dipengaruhi oleh kecepatan angin setempat sebesar 51.0% dan kadar air tanah sebesar 44.1%.

Rendahnya pengaruh kecepatan angin dan kadar air tanah terhadap bangkitan debu jatuh pada pengukuran di lapangan dikarenakan masih terdapat faktor lain yang tidak diperhitungkan dalam penelitian ini. Selain kecepatan angin, faktor meteorologi lain yang mempengaruhi pengukuran debu jatuh secara langsung di lapangan yaitu suhu, kelembapan relatif dan tekanan atmosfer (Akpinar 2009). Berdasarkan penelitian Naddafi et al. (2006), kelembapan relatif

mempengaruhi 58.1%, kecepatan angin 66.9%, dan kadar air tanah 52.8% terhadap bangkitan debu jatuh yang terbentuk untuk pengukuran debu jatuh secara langsung di lapangan.

(a) (b)

Gambar 9 Korelasi antara debu jatuh vs. kecepatan angin (a); debu jatuh vs. kadar air tanah (b) pada pengukuran di laboratorium tanah Inceptisol Selain kecepatan angin dan kadar air tanah, persentase tutupan lahan merupakan faktor penting yang mempengaruhi bangkitan debu jatuh dari permukaan tanah. Hasil analisis pada jenis tanah Inceptisol menunjukkan bahwa tutupan lahan berkorelasi negatif dengan bangkitan debu jatuh yang terbentuk (Gambar 10). Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa tutupan lahan ≤ 20% berpengaruh signifikan terhadap penurunan bangkitan debu jatuh dari tanah Inceptisol pada kadar air tanah 21.2-24.9% dengan R-Sq sebesar 95.0%. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Shang et al. (2012), bahwa daerah dengan curah hujan dan cakupan vegetasi rendah menghasilkan debu jatuh tinggi. Berdasarkan penelitian Yoshioka et al. (2005),permukaan tanah dengan tutupan lahan seperti pertanian atau padang rumput menghasilkan debu jatuh yang berkisar antara 0% sampai 50%. Akan tetapi hal ini dipengaruhi oleh aspek spasial dan temporal dari emisi debu serta ketersediaan lahan dan data angin setempat.

Gambar 10 Korelasi antara debu jatuh vs. tutupan lahan tanah Inceptisol Tekstur tanah diduga juga mempengaruhi korelasi antara bangkitan debu jatuh, kecepatan angin, kadar air tanah, dan persentase tutupan lahan karena berdasarkan penelitian Nandi (2012), tekstur tanahmerupakan faktorpenting dalamerodibilitas tanah. Tekstur tanahmenentukankonsistensi, kohesi, dan mobilitastanah. Hasil uji tekstur tanah dengan sistem klasifikasi USDA

menunjukkan bahwa tanah Inceptisol mempunyai kandungan liat 72.5%, debu 20.2%, dan pasir 7.3%. Kandungan liat yang tinggi pada tanah Inceptisol ini mengakibatkan tekstur tanah yang cenderung lengket dalam keadaan basah dan kekuatan kohesif antar butiran tanah yang tinggi. Akibatnya, bangkitan debu jatuh yang terbentuk menjadi rendah.

Selain tekstur tanah, rendahnya pengaruh kecepatan angin dan kadar air tanah terhadap bangkitan debu jatuh pada pengukuran di lapangan diduga dipengaruhi oleh kandungan C-organik. Kandungan C-organik pada tanah mempengaruhi sifat fisik tanah tersebut karena berfungsi sebagai perekat antar partikel tanah. Berdasarkan penelitian Airoldi dan Critter (1997), kandungan C-organik pada tanah Inceptisol adalah 3.3% per gram tanah yang ditentukan dengan titrasi sampel tanah dalam media asam.

Analisis Bangkitan Debu Jatuh Tanah Ultisol

Korelasi antara bangkitan debu jatuh, kecepatan angin, dan kadar air tanah dari tanah Ultisolpada pengukuran di lapangan adalah linier (Gambar 11). Kecepatan angin 0.3-1.2 m/dt mempengaruhi bangkitan debu jatuh sebesar 36.6% (R-Sq=36.6%) dan kadar air tanah 22.7-26.8% mempengaruhi bangkitan debu jatuh sebesar 37.5% (R-Sq=37.5%).

(a) (b)

Gambar 11 Korelasi antara debu jatuh vs. kecepatan angin (a); debu jatuh vs. kadar air tanah (b) pada pengukuran di lapangan tanah Ultisol

(a) (b)

Gambar 12 Korelasi antara debu jatuh vs. kecepatan angin (a); debu jatuh vs. kadar air tanah (b) pada pengukuran di laboratorium tanah Ultisol Pengaruh kecepatan angin dan kadar air tanah terhadap bangkitan debu jatuh pada tanah Ultisol lebih tinggi daripada tanah Inceptisol. Hal ini diduga karena kandungan C-organik dan liat tanah Ultisol lebih rendah daripada tanah Inceptisol. Hasil uji tekstur menunjukkan bahwa tanah Ultisol mempunyai kandungan liat 49.2%, debu 23.3% dan pasir 27.5%. Berdasarkan penelitian Budianta (2010), kandungan C-organik tanah Ultisol sangat rendah sampai sedang dengan nilai 2.05% di lapisan top soil (0-20 cm) dan turun menjadi 0.7% pada lapisan sub soil

(20-40 cm). Rendahnya kandungan C-organik pada tanah Ultisol ini menyebabkan tanah tersebut peka terhadap erosi (Prasetyo dan Suriadikarta 2006).

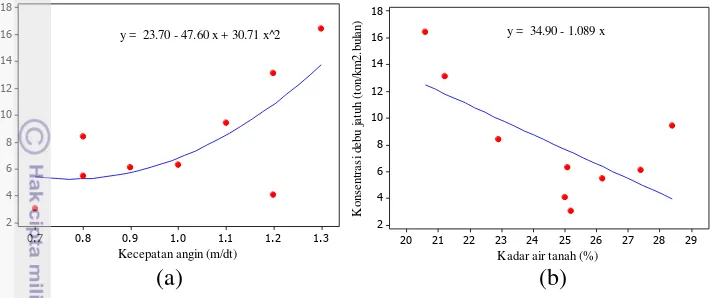

Analisis Bangkitan Debu Jatuh Tanah Andisol

Hasil analisis korelasi dari hasil pengukuran di lapangan tanah Andisol menunjukkan adanya hubungan linier antara bangkitan debu jatuh dan kecepatan angin maupun antara bangkitan debu jatuh dan kadar air tanah (Gambar 14). Pengaruh kecepatan angin angin 0.2-1.2 m/dt terhadap bangkitan debu jatuh tanah Andisol di lapangan ini adalah 23.2% (R-Sq=23.2%), sedangkan pengaruh kadar air tanah 18.9-35.3% adalah 29.3% (R-Sq=29.3%).

(a) (b)

Gambar 14 Korelasi antara debu jatuh vs. kecepatan angin (a); debu jatuh vs. kadar air tanah (b) pada pengukuran di lapangan tanah Andisol Berbeda dengan pengukuran secara langsung di lapangan, hasil analisis korelasi antara bangkitan debu jatuh dan kecepatan angin maupun antara bangkitan debu jatuh dan kadar air tanah pada pengukuran di laboratorium menunjukkan adanya hubungan kuadratik (Gambar 15). Hal ini terjadi karena faktor luar yang mempengaruhi pengukuran bangkitan debu jatuh secara langsung di lapangan relatif banyak. Hubungan kuadratik yang diperoleh pada pengukuran di laboratorium ini menunjukkan bahwa kecepatan angin <1 m/dt dan kadar air tanah >26.0% tidak berpengaruh signifikan terhadap bangkitan debu jatuh yang terbentuk dari tanah Andisol. Hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa kecepatan angin sebesar 0.2-1.3 m/dt mempengaruhi 84.3% dan kadar air tanah sebesar 22.1-27.8% mempengaruhi 59.4% terhadap bangkitan debu jatuh yang terbentuk.

(a) (b)

Gambar 15 Korelasi antara debu jatuh vs. kecepatan angin (a); debu jatuh vs. kadar air tanah (b) pada pengukuran di laboratorium tanah Andisol

Bangkitan debu jatuh tanah Andisol pada pengukuran di lapangan relatif rendah karena sifat fisik tanah Andisol baik, meliputi: (1) daya pengikatan air sangat tinggi; (2) angka konsistensi Atterberg sangat tinggi; (3) selalu jenuh air jika tertutup vegetasi; (4) sangat gembur tetapi mempunyai derajat ketahanan struktur yang tinggi sehingga mudah diolah; (5) permeabilitas tinggi karena banyak mengandung makropori (Darmawijaya 1997). Akan tetapi, sifat fisik tanah Andisol ini dapat terpengaruh apabila tanah dikering anginkan seperti pada pengukuran di laboratorium sehingga bangkitan debu jatuh yang dihasilkan menjadi lebih tinggi pada kondisi kecepatan angin, kadar air tanah, dan persentase tutupan lahan yang relatif sama.

Tekstur tanah Andisol dari hasil pengujian laboratorium terdiri dari 23.3% liat, 33.7% debu, dan 43.0% pasir. Menurut Baskoro (2007), Andisol merupakan tanah dengan bahan organik tinggi, yaitu sekitar 12.2%, sehingga cenderung mempunyai struktur yang baik dan stabil. Meskipun kandungan C-organik tanah Andisol jauh di atas kandungan C-organik tanah Inceptisol maupun Ultisol, hasil analisis menunjukkan kecepatan angin dan kadar air tanah berpengaruh lebih tinggi terhadap bangkitan debu jatuh pada tanah Andisol daripada tanah Inceptisol. Hal ini dapat dikarenakan pengukuran di lapangan pada tanah Andisol umumnya dilakukan pada tegalan sawah (tanah terganggu), sehingga tekstur tanah dan kandungan C-organik tanah akan rusak pada tanah yang terganggu seperti tegalan sawah tersebut.

Seperti pada jenis tanah lainnya, hasil analisis pada tanah Andisol menunjukkan bahwa terdapat korelasi negatif antara bangkitan debu jatuh dan persentase tutupan lahan. Pengukuran bangkitan debu jatuh tanah Andisol ini dilakukan pada kadar air tanah 23.3-23.7% dan diperoleh R-Sq sebesar 84.5%. Penambahan tutupan lahan ≥ 30.0% pada tanah Andisol tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan bangkitan debu jatuh yang terbentuk pada udara ambien seperti terlihat pada Gambar 16.

Gambar 16 Korelasi antara debu jatuh vs. tutupan lahan tanah Andisol

Analisis Bangkitan Debu Jatuh Tanah Entisol

18.8-25.9% mempengaruhi 42.8%terhadap bangkitan debu jatuh pada pengukuran di lapangan seperti terlihat pada Gambar 17.

(a) (b)

Gambar 17 Korelasi antara debu jatuh vs. kecepatan angin (a); debu jatuh vs. kadar air tanah (b) pada pengukuran di lapangan tanah Entisol

Berbeda dengan hasil pengukuran pada jenis tanah lainnya, korelasi antara bangkitan debu jatuh dari tanah Entisol, kecepatan angin, dan kadar air tanah pada pengukuran di lapangan dan di laboratorium tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Pengukuran bangkitan debu jatuh tanah Entisol yang dilakukan di lahan terbuka untuk pembangunan perumahan Sirnabaya Indah, Kabupaten Karawang ini relatif jauh dari pemukiman dan/atau pohon, serta kondisi cuaca yang relatif sama pada saat pengukuran (musim kemarau) mengakibatkan faktor luar yang mempengaruhi pengukuran di lapangan menjadi lebih rendah.

Hasil analisis korelasi pada pengukuran di laboratorium (Gambar 18) menunjukkan bahwa pengaruh kecepatan angin 0.8-1.3 m/dt terhadap bangkitan debu jatuh adalah 61.7%, sedangkan pengaruh kadar air tanah 22.5-27.2% adalah 42.1%.

Gambar 18 Korelasi antara debu jatuh vs. kecepatan angin (a); debu jatuh vs. kadar air tanah (b) pada pengukuran di laboratorium tanah Entisol Bangkitan debu jatuh dan persentase tutupan lahan juga mempunyai korelasi negatif pada tanah Entisol seperti terlihat pada Gambar 19. Pengukuran bangkitan debu jatuh pada tanah Entisol ini dilakukan pada kadar air tanah 24.2-29.9% dan diperoleh R-Sq sebesar 87.6%. Gambar 19 menunjukkan bahwa persentase tutupan lahan yang efektif dalam mengurangi bangkitan debu jatuh dari

permukaan tanah Entisol adalah ≤ 30.0%. Penambahan tutupan lahan yang lebih besar dari 30% tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan bangkitan debu jatuh yang terbentuk.

Gambar 19 Korelasi antara debu jatuh vs. tutupan lahan tanah Entisol

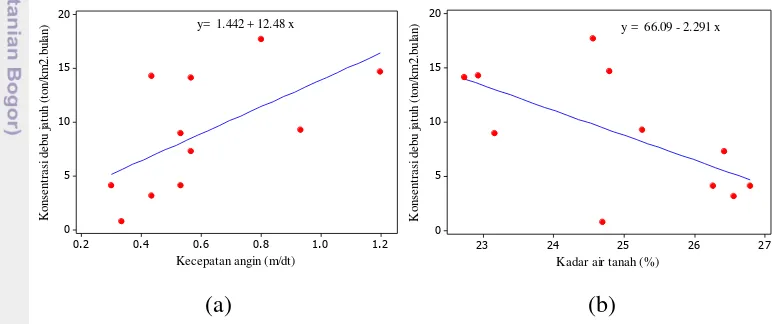

Analisis Bangkitan Debu Jatuh Tanah Vertisol

Tanah Vertisol mempunyai sifat fisik berat dan mempunyai konduktivitas hidrolik lambat dalam kondisi lembap. Sifak fisik tanah Vertisol yang berat ini menyebabkan bangkitan debu jatuh menjadi jauh lebih rendah daripada bangkitan debu jatuh dari jenis tanah lainnya. Berdasarkan uji tekstur tanah, tanah Vertisol mempunyai kandungan liat 71.9%, debu 21.7%, dan pasir 6.4%.Hasil pengukuran bangkitan debu jatuh dari tanah Vertisol di lapangan menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara bangkitan debu jatuh dan kecepatan angin 0.2-1.2 m/dt dengan R-Sq sebesar 63.5% dan terdapat korelasi negatif antara bangkitan debu jatuh dan kadar air tanah 30.0-36.7% dengan R-Sq sebesar 74.8% (Gambar 20).

(a) (b)

Gambar 20 Korelasi antara debu jatuh vs. kecepatan angin (a); debu jatuh vs. kadar air tanah (b) pada pengukuran di lapangan tanah Vertisol Penentuan korelasi antara bangkitan debu jatuh, kecepatan angin, kadar air tanah, dan persentase tutupan lahan pada jenis tanah Vertisol ini relatif lebih sulit dibandingkan jenis tanah lainnya. Sifat fisik tanah Vertisol seperti kembang kerut tanah pada kondisi kering dan lubang retakan yang dapat terbentuk akibat pengeringan mendadak dapat menyebabkan kekeliruan dalam menentukan kadar

air tanah pada saat pengukuran. Hasil pengukuran bangkitan debu jatuh di laboratorium menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara bangkitan debu jatuh dan kecepatan angin 0.8-1.3 m/dt dengan R-Sq sebesar 68.9% serta terdapat korelasi negatif antara bangkitan debu jatuh dan kadar air tanah 29.5-35.2% dengan R-Sq sebesar 49.7% (Gambar 21).

(a) (b)

Gambar 21 Korelasi antara debu jatuh vs. kecepatan angin (a); debu jatuh vs. kadar air tanah (b) pada pengukuran di laboratorium tanah Vertisol Bangkitan debu jatuh dan persentase tutupan lahan pada tanah Verrtisol juga berkorelasi negatif dengan R-Sq 80.4% (Gambar 22). Pengukuran bangkitan debu jatuh pada variasi persentase tutupan lahan pada tanah Vertisol ini dilakukan pada kadar air tanah 32.3-34.1%.

Gambar 22 Korelasi antara debu jatuh vs. tutupan lahan tanah Vertisol Selain meningkatkan ambang batas kecepatan angin dalam menghasilkan bangkitan debu jatuh dari permukaan tanah, tutupan lahan juga dapat bertindak sebagai penyerap debu jatuh dalam udara ambien sehingga konsentrasi debu jatuh menjadi rendah. Berdasarkan hasil penelitian Prajapati (2012), tutupan lahan penting dalam menentukan efektivitas penghapusan partikel di udara ambien karena daun dapat bertindak sebagai peredam persisten di lingkungan tercemar. Daun sebagai reseptor debu jatuh bergantung pada geometri permukaan,

phyllotaxy, epidermal dan fitur kutikula, fase umur daun, dan tinggi kanopi pohon

Distribusi Ukuran Partikel dan Analisis Dampak Negatif

Terdapat ketidaksesuaian definisi debu jatuh dari beberapa acuan yang digunakan dalam penelitian ini dengan hasil analisis distribusi ukuran partikel debu jatuh menggunakan mikroskop optik pada lima jenis tanah utama di Pulau Jawa berdasarkan Soil Survey Staff (1998) seperti terlihat pada Gambar 23. Hasil analisis distribusi ukuran partikel menunjukkan bahwa debu jatuh tidak selalu berukuran lebih besar dari 10 seperti definisi debu jatuh menurut Gorham (2002) atau selalu berukuran 20-50 seperti definisi dari Jimoda (2012). Dilihat dari ukurannya, bangkitan debu jatuh dari permukaan tanah dapat mengandung

PM10 (debu dengan ukuran ≤ 10 µm) maupun PM2.5 (debu dengan ukuran ≤ 2.5

µm) yang bergantung pada sifat fisik dan kimia tanah serta dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitar seperti kecepatan angin, kadar air tanah, dan persentase tutupan lahan. Dengan demikian debu jatuh tidak dapat didefinisikan berdasarkan ukuran partikelnya saja, melainkan lebih tepat berdasarkan sifatnya yang dapat jatuh secara alami akibat adanya gaya gravitasi maupun terikat oleh air hujan.

Definisi debu dalam fisika tanah mempunyai keterkaitan dengan definisi debu jatuh dalam konteks pencemaran udara (Lampiran 3). Dengan demikian kandungan debu pada tekstur tanah akan mempengaruhi bangkitan debu jatuh yang terbentuk di udara ambien. Berdasarkan Lampiran 3 tersebut, debu dalam fisika tanah yang berpotensi menghasilkan bangkitan debu jatuh sehingga menimbulkan pencemaran udara adalah debu yang berukuran 20-50 μm. Hal ini sesuai dengan Hardjowigeno (2003) bahwa tekstur tanah yang paling mudah tererosikan yaitu berukuran ±100 μm dan menghasilkan suspensi debu yang berukuran lebih kecil pada udara ambien.

Gambar 23 Distribusi ukuran partikel debu jatuh

Distribusi ukuran partikel merupakan karakteristik penting dari debu jatuh dalam memperkirakan dampak negatif terhadap kesehatan manusia maupun lingkungan sekitar. Berdasarkan penelitian Gindo dan Hari (2007), ukuran partikel

Entisol Andisol Vertisol Inceptisol Ultisol

0-2.5 µm 1.5 12.0 50.0 2.2 36.6

2.5-10 µm 62.7 4.0 26.9 8.9 25.4

10-100 µm 20.9 74.0 21.8 86.7 35.2