NERACA HAYATI DAN PEMANGSAAN

Curinus coeruleus

Mulsant (COLEOPTERA: COCCINELLIDAE) PADA KUTU

PUTIH PEPAYA,

Paracoccus marginatus Williams & Granara de

Willink (HEMIPTERA: PSEUDOCOCCIDAE)

NUR PRAMAYUDI

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis “Neraca Hayati dan Pemangsaan Curinus coeruleus Mulsant (Coleoptera: Coccinellidae) pada Kutu Putih Pepaya, Paracoccus marginatus Williams & Granara de Willink (Hemiptera: Pseudococcidae)” adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Bogor, Mei 2010

ABSTRACT

NUR PRAMAYUDI. Life Table and Predation of Curinus coeruleus Mulsant (Coleoptera: Coccinellidae) on Papaya Mealybug, Paracoccus marginatus Williams & Granara de Willink (Hemiptera: Pseudococcidae). Under direction of DADAN HINDAYANA and AUNU RAUF.

Papaya mealybug, Paracoccus marginatus, is a new invasive pest causing heavy damage on papaya in Indonesia since 2008. One of its natural enemies found in the field was a lady beetleCurinus coeruleus.Studies were conducted in laboratory with the objectives to determine life history and life table parameters as well as predation rate on the papaya mealybug. Our studies revealed that eggs of C. coeruleushatched in 7,00 days. Development of larval instar I took 6,06 days, instar II 5,5 days, instar III 6,11 days, and instar IV 8,43 days. The pupal stage was 6,66 days. The longevity of male adult was 49,08 days, while of female was 76,99 days. Number of eggs laid by a single female averaged 145,68. The sex ratio of male to female was 1 : 3. Life table study indicated gross reproductive rate (GRR) was 101,934, net reproductive rate (Ro) 93,776, intrinsic rate of increase (r) 0,073, mean generation time (T) 62,461 days, doubling time (Dt) 9,534 days, and finite rate of increase () was 1,075. In no-choice test, significantly (p < 0,001) higher number of nymphal instar I of mealybug were preyed as compared to other instars. Similarly, in free choice test, the predator significantly preferred nymphal instar I of mealybug. None of adult female of papaya mealybugs were preyed by the predator in free-choice test. At the density of 1 ovisac per plant, mortality of plants occurred 30 days after infestation; while at density of 4 ovisacs, plant mortality occurred 10 days after infestation. The presence of 1 larval predator instar IV could not prevent plant mortality. Study is needed to determine the density of predator that could reduce pest infestation.

RINGKASAN

NUR PRAMAYUDI. Neraca Hayati dan PemangsaanCurinus coeruleus Mulsant (Coleoptera: Coccinellidae) pada Kutu Putih Pepaya, Paracoccus marginatus Williams & Granara de Willink (Hemiptera: Pseudococcidae). Dibimbing oleh DADAN HINDAYANA dan AUNU RAUF.

Kutu putih pepaya,Paracoccus marginatus Williams & Granara de Willink (Hemiptera: Pseudococcidae) adalah hama pendatang baru, yang sejak tahun 2008 banyak menimbulkan kerusakan berat pada pertanaman papaya di Indonesia. Salah satu musuh alami yang dijumpai di lapangan adalah kumbang predator Curinus coeruleus Mulsant (Coleoptera: Coccinellidae). Penelitian bertujuan untuk mempelajari masa perkembangan, neraca hayati, serta perilaku pemangsaan dari predator ini pada kutu putih pepaya. Untuk menentukan masa perkembangan dan neraca hayati, 100 butir telur C. coeruleus hasil pembiakan pada kutu putih pepaya dipelihara secara individu pada cawan petri. Setelah telur menetas, larva dan dewasa yang terbentuk diberi mangsa kutu P. marginatus. Pengamatan dilakukan setiap hari untuk menjaga agar mangsa tetap tersedia dalam jumlah yang cukup, serta untuk mencatat saat penetasan telur, pergantian kulit, pembentukan pupa, kemunculan imago, saat dan jumlah telur yang diletakkan, serta saat kematian. Preferensi pemangsaan terhadap berbagai instar kutu putih dikaji melalui uji tanpa pilihan dan uji pilihan bebas. Pada uji tanpa pilihan, setiap cawan petri diinokulasi dengan nimfa instar I, II, III, dan imago P. marginatus masing-masing 20 ekor. Pada uji pilihan bebas, setiap cawan petri diinokulasi secara bersama dengan masing-masing 10 ekor nimfa instar I, II, III, dan imago kutu putih. Kemudian kedalam tiap cawan petri dimasukkan masing-masing satu ekor instar I, II, III, IV, dan imagoC. coeruleus. Sebelum percobaan pemangsaan, predator dilaparkan terlebih dahulu selama 24 jam. Percobaan diulang sebanyak 10 kali. Banyaknya kutu putih yang dimangsa dicatat pada akhir percobaan. Perbedaan tingkat pemangsaan pada berbagai instar diperiksa melalui analisis ragam.

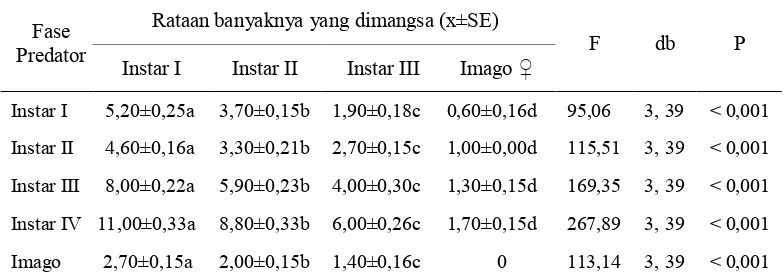

predator dibandingkan nimfa instar lainnya (P < 0,001). Tingkat pemangsaan yang lebih tinggi diperlihatkan oleh larva predator instar III dan IV. Kemampuan memangsa menurun setelah larva predator berubah menjadi imago. Pada uji pilihan bebas, tidak ada imago betina kutu putih pepaya yang dimangsa oleh predator. Hasil pengamatan tambahan mengungkapkan bahwa predator C. coeruleus dapat memangsa telur-telur yang terbungkus dalam ovisak. Pada kerapatan 1 ovisak per tanaman, kematian tanaman terjadi dalam waktu 30 hari setelah infestasi; sementara pada kerapatan 4 ovisak kematian tanaman terjadi dalam waktu 10 hari setelah infestasi. Keberadaan 1 ekor predator larva instar IV per tanaman tidak mampu menghentikan kerusakan dan kematian tanaman. Kiranya perlu dilakukan penelitian untuk menentukan kerapatan predator yang yang dapat menekan perkembangan populasi dan serangan kutu putih pepaya.

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2010 Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

NERACA HAYATI DAN PEMANGSAAN

Curinus coeruleus

Mulsant (COLEOPTERA: COCCINELLIDAE) PADA KUTU

PUTIH PEPAYA,

Paracoccus marginatus Williams & Granara de

Willink (HEMIPTERA: PSEUDOCOCCIDAE)

NUR PRAMAYUDI

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada

Mayor Entomologi

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Tesis : Neraca Hayati dan Pemangsaan Curinus coeruleus Mulsant (Coleoptera: Coccinellidae) pada Kutu Putih Pepaya, Paracoccus marginatus Williams & Granara de Willink (Hemiptera: Pseudococcidae)

Nama Mahasiswa : Nur Pramayudi

NRP : A351070051

Disetujui

Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Dadan Hindayana Ketua

Prof. Dr. Ir. Aunu Rauf, M.Sc. Anggota

Diketahui

Koordinator Mayor Entomologi

Dr. Ir. Pudjianto, M.Si.

Dekan Sekolah Pascasarjana

Prof. Dr. Ir. Khairil A. Notodiputro, M.S.

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian adalah Curinus coeruleus dan Paracoccus marginatus, dengan judul Neraca Hayati dan Pemangsaan Curinus coeruleus Mulsant (Coleoptera: Coccinellidae) pada Kutu Putih Pepaya, Paracoccus marginatus Williams & Granara de Willink (Hemiptera: Pseudococcidae). Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Dadan Hindayana sebagai ketua komisi pembimbing dan guru yang telah memberikan keteladanan arti sebuah ilmu pengetahuan. Terima kasih juga disampaikan atas segala arahan, bimbingan, motivasi, dan ide-ide cerdas yang diberikan kepada penulis sejak penyusunan proposal sampai selesainya penyusunan tesis.

2. Bapak Prof. Dr. Ir. Aunu Rauf, M.Sc. selaku anggota komisi pembimbing, yang telah banyak memberikan pengarahan, bimbingan, saran, motivasi, dan masukan selama penyusunan proposal sampai selesainya penyusunan tesis. 3. Bapak Dr. Ir. Ruly Anwar, M.Si. yang telah bersedia menjadi dosen penguji

tamu dan banyak memberikan saran-saran pada perbaikan tesis.

4. Bapak Wawan dan Bapak Sodik dari Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, yang telah banyak memberikan pendidikan informal tentang pemeliharaan predator C. coeruleus dan budidaya tanaman pepaya selama penelitian.

5. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak, Ibu, Istri tercinta, anak-anakku Azizul Wustha dan Nurul Izzah serta seluruh keluarga, atas segala doa dan kasih sayangnya.

6. Hendrival, Nuriadi, Dendi Juliandi, Rachmawati, Warastin Puji Mardiasih, Lindung Tri Puspasari, Fairuz Nafiz, Wilna Sari, Lydia M Ivakdalam, Rahmini, Bagus Kukuh Udiarto, dan Fardedi atas segala bantuan intelektual dan teknisnya selama penelitian.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Bogor, Mei 2010

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Tanjung Morawa pada tanggal 13 Oktober 1980, merupakan anak pertama dari empat bersaudara pasangan Bapak Dirhamsyah dan Ibu Yurni Idrus. Tahun 1998 penulis lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri I Tanjung Morawa. Pada tahun yang sama penulis diterima di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh melalui jalur Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN) di Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan dan selesai tahun 2004. Selama perkuliahan penulis aktif dalam kegiatan Himpunan Mahasiswa Perlindungan Tanaman (HIMAPTA).

DAFTAR ISI

Survei Curinus coeruleuesdanP. marginatus... 11

PembiakanCurinus coeruleues danP. marginatus... 11

Perkembangan, Sintasan, dan ReproduksiCurinus coeruleues ... 11

Uji Preferensi PemangsaanC. coeruleuesterhadap berbagai Instar P. marginatus... 12

Pengaruh Kehadiran PredatorC. coeruleuesterhadap Tanaman ... 13

HASIL DAN PEMBAHASAN ... 14

Hasil... 14

Masa Perkembangan... 14

Neraca Hayati... 14

Preferensi Pemangsaan ... 16

Pengaruh Kerapatan Ovisak terhadap Kematian Tanaman ... 18

Pembahasan... 19

Masa Perkembangan... 19

Neraca Hayati... 19

Preferensi Pemangsaan ... 22

Pengaruh Kerapatan Ovisak terhadap Kematian Tanaman ... 24

SIMPULAN DAN SARAN ... 26

Simpulan ... 26

DAFTAR PUSTAKA ... 27

DAFTAR TABEL

Halaman

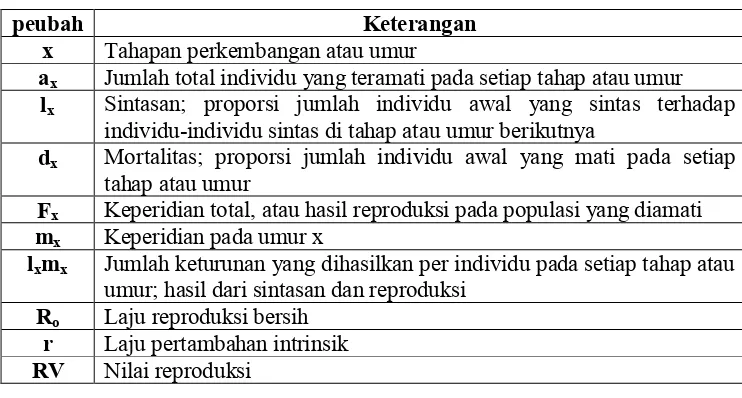

1 Peubah-peubah dalam neraca hayati... 8

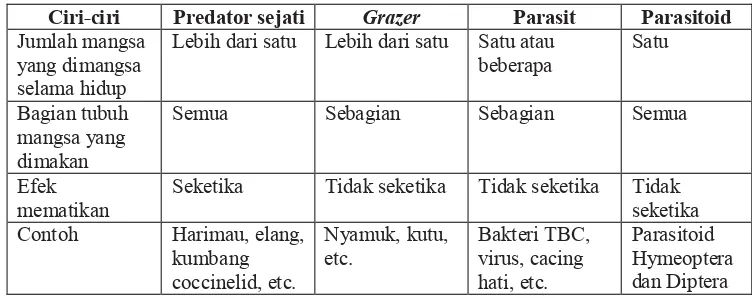

2 Ciri-ciri jenis pemangsa ... 10

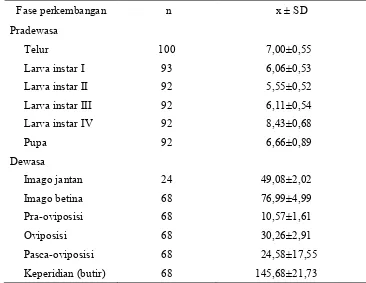

3 Masa perkembangan (hari)C. coeruleus pada kutu putih pepaya ... 14

4 Parameter neraca hayati C.coeruleus pada mangsaP. marginatus ... 15

5 Preferensi berbagai instar predatorC. coeruleus terhadap berbagai instar kutu putih pepaya pada uji tanpa pilihan... 17

DAFTAR GAMBAR

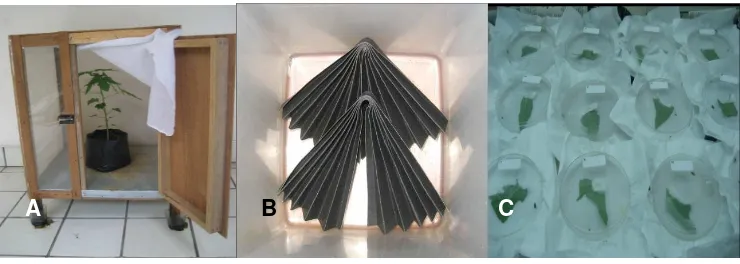

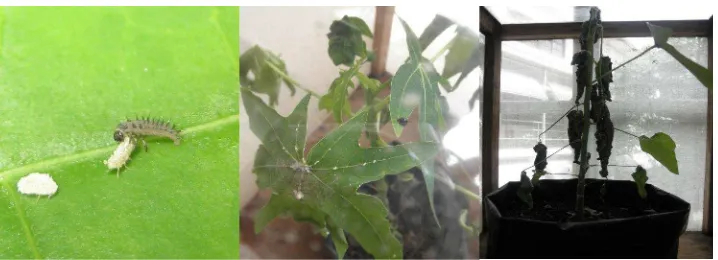

Halaman 1 Kurungan pemeliharaanP. Marginatus(A). Lipatan kertas karton

tempat peletakan telurC. coeruleus(B). Susunan cawan petri pada

percobaan neraca hayati (C) ... 13

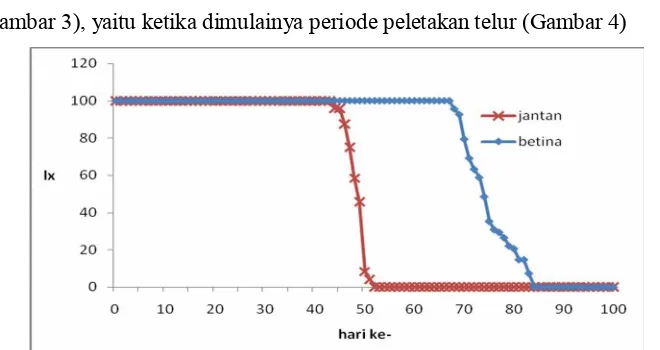

2 Kurva sintasan spesifik umur (lx) jantan dan betina dewasa ... 15

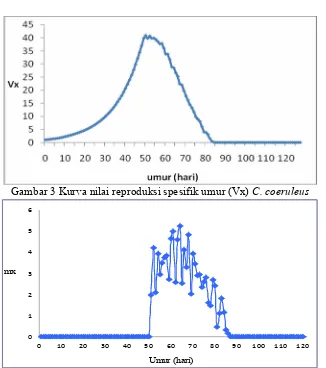

3 Kurva nilai reproduksi spesifik umur (Vx)C. coeruleus... 16

4 Kurva produksi telur harian (mx)C. coeruleus... 16

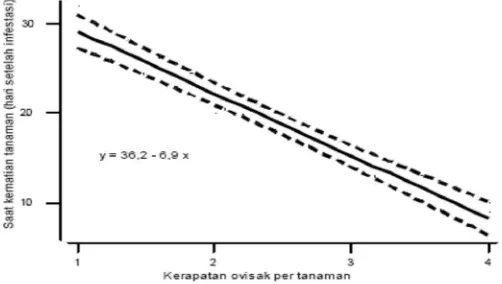

5 Hubungan antara kerapatan ovisak dan saat kematian tanaman ... 18

DAFTAR LAMPIRAN

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kutu putih pepaya, Paracoccus marginatus Williams & Granara de Willink (Hemiptera: Pseudococcidae), merupakan salah satu spesies serangga hama penting pada berbagai jenis tanaman buah-buahan, sayuran, dan tanaman hias. Kutu putih ini merupakan hama pendatang baru, yang sejak tahun 2008 banyak menimbulkan kerusakan berat pada pertanaman papaya di Indonesia dan sangat aktif pada cuaca panas dan kering. Tanaman inangnya meliputi tanaman pepaya (Carica papaya L.), jeruk (Citrus sp. L.), alpukat (Persea americana P. Mill.), terung (Solanum melongena L.), hibiskus (Hibiscus sp. L.), kamboja (Plumeria sp. L.), dan ekor kucing (Acalypha sp. L.) (Miller & Miller 2002). Hama tersebut mengisap cairan tanaman dengan cara menusukkan stilet ke dalam epidermis daun, batang, dan buah. Selain itu, hama tersebut juga memasukkan substansi racun ke dalam daun. Aktivitas hama tersebut mengakibatkan daun mengalami klorosis, tanaman berhenti tumbuh, daun gagal terbentuk, daun dan buah gugur dini, embun madu banyak ditemukan, dan tanaman kemudian mati. Infestasi yang berat membuat buah tidak dapat dimakan karena terbentuknya lapisan lilin putih yang tebal (Walker et al. 2003).

P. marginatus merupakan spesies asli Meksiko dan Amerika Tengah yang dewasa ini sudah tersebar di beberapa negara tropis. P. marginatus dideskripsikan pertama kali oleh Williams and Granara de Willink pada tahun 1992 dari kawasan neotropis di Belize, Kosta Rika, Guatemala, dan Meksiko. Pada tahun 1994, P. marginatus berkembang menjadi hama pepaya di empat belas negara di kawasan Karibia, antara lain Guam dan Republik Palau. Sebaran hama tersebut meluas sampai Florida pada tahun 1998 dan Illionis pada tahun 2001 (Miller et al. 1999; Walker et al. 2003). Pada pertengahan tahun 2008 lalu, kasus serangan P. marginatus pada tanaman pepaya tercatat di Indonesia, tepatnya di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (Muniappan et al. 2008).

2

Oleh karena timbulnya kekhawatiran terhadap dampak buruk insektisida,maka pengendalian secara kimiawi bukan merupakan pilihan utama dalam mengendalikan hama kutu putih (Walker et al. 2003).

Metode pengendalian dengan musuh alami yang pernah diujicobakan antara lain dengan parasitoid dari famili Encyrtidae (Hymenoptera) yaitu Acerophagus papayae, Anagyrus loecki, Pseudleptomastix mexicana (Meyerdirk et al. 2004; Muniappan et al. 2008). Selain parasitoid, kumbang predator, misalnya : Curinus coeruleus Mulsant, juga dimanfaatkan sebagai musuh alami bagi berbagai hama, antara lain kutu putih kelapa (Nipaecoccus nipae (Maskell)), kutuloncat (Heteropsylla cubana Crawford), Diaphorina citri, bahkan telur Aedes albopictus (Skuse) (Yang 2006, Hodek & Honěk 2009).

Studi mengenai potensi C. coeruleus sebagai agen pengendali hayati juga telah dilakukan di laboratorium. Pemangsaan C. coeruleus terhadap H. cubana ternyata lebih tinggi daripada terhadap Aspidiotus destructor (Hemiptera: Diaspididae) dan Planococcus citri (Hemiptera: Pseudococcidae) (Yasin 2006). Selain itu, untuk tujuan pembiakan massal, studi pemangsaan C. coeruleus juga dilakukan terhadap telur Aedes albopictus (Diptera: Culicidae) (Yang 2006).

3

Tujuan Penelitian

3

TINJAUAN PUSTAKA

Paracoccus marginatus

Kutu putih pepaya, Paracoccus marginatus Williams & Granara de Willink adalah serangga dari Ordo Hemiptera Famili Pseudococcidae (Cerver et al. 1991). Dua karakter penting untuk membedakan betina dewasa P. marginatus dari spesies Paracoccus lainnya adalah terdapatnya saluran tabung oral-rim pada bagian dorsal yang hanya ada di pinggiran tubuh, serta tidak adanya pori-pori pada tibia belakang. Jantan dewasa dapat dibedakan dari spesies kerabat dekatnya dengan adanya seta yang besar dan kuat pada antena dan ketiadaan seta besar pada tungkai. Kutu putih pepaya dapat dengan mudah dibedakan dari Maconellicoccus hirsutus (Green), kutu merah jambu yang biasa dijumpai pada tanaman hibiskus. Betina kutu P. marginatus memiliki 8 segmen antena, sementara M. hirsutus hanya 9 segmen. Selain itu, spesimen kutu putih pepaya berubah warna menjadi hitam kebiruan bila disimpan di dalam alkohol, yang merupakan karakter yang membedakannya dari spesies lain dari genus Paracoccus (Miller & Miller 2002). Betina dewasa berwarna kuning dan ditutupi oleh lapisan lilin putih. Panjang tubuh betina dewasa 2,2 mm dan lebarnya 1,4 mm. Di sekitar tepi tubuh bagian poterior terdapat sejumlah filamen pendek berlilin dengan panjang kurang dari ¼ kali panjang tubuhnya. Telur berwarna kuning kehijauan dan berada di dalam kantung telur (ovisac) yang panjangnya dua kali lipat atau lebih daripada panjang tubuhnya, dan keseluruhan kantung ditutupi oleh lilin putih. Ovisak terbentuk secara ventral pada betina dewasa (Williams 1986 dalam Miller et al. 1999). Jantan dewasa cenderung berwarna merah muda, terutama selama masa prapupa dan pupa, namun berwarna kuning pada instar pertama dan kedua. Panjang tubuh jantan dewasa hampir 1 mm, bentuk tubuh oval memanjang dengan bagian terlebarnya ada pada bagian toraks (0,3 mm). Jantan dewasa memiliki antena 10 segmen, aedeagus terlihat jelas, sejumlah pori lateral, toraks dan kepala mengeras, dan sayap berkembang baik (Miller & Miller 2002).

5

kering. Betina tidak memiliki sayap, dan bergerak dengan cara merayap atau terbawa angin. Betina biasanya meletakkan 100 sampai 600 telur dalam satu ovisak, Beberapa spesies kutu putih tidak bertelur tapi melahirkan anak. Peletakan telur biasanya berlangsung dalam 10 hari, dan nimfa, atau crawler, mulai aktif mencari tempat makan. Betina memiliki 4 instar, dan untuk menyelesaikan satu generasinya diperlukan waktu sekitar 1 bulan, tergantung pada suhu. Jantan memiliki 5 instar, yang keempat dihasilkan di dalam kokon dan disebut sebagai pupa. Dewasa jantan memiliki sayap yang berfungsi untuk terbang. Betina dewasa memikat jantan dengan feromon seks. Di dalam rumah kaca, reproduksi berlangsung sepanjang tahun, dan spesies tertentu dapat berkembang tanpa fertilisasi (Walker et al. 2003).

Kutu putih pepaya menyerang beberapa genus tanaman, termasuk tanaman buah dan hias yang bernilai ekonomi tinggi. Kutu putih pepaya merupakan spesies polifag pada lebih dari 55 tanaman inang, lebih dari 25 genus tanaman. Tanaman inang yang bernilai ekonomi antara lain pepaya, hibiskus, alpukat, jeruk, kapas, tomat, terung, lada, buncis, dan kacang kapri/polong-polongan, ubi, mangga, ceri, dan delima (Miller & Miller 2002, Walker et al. 2003). Infestasi kutu putih pepaya diketahui dari adanya massa menyerupai kapas pada bagian tanaman yang berada di atas tanah (daun, batang, buah) (Miller et al. 1999).

Kutu putih pepaya menghisap cairan tanaman dengan cara menusukkan stilet ke dalam epidermis daun, buah dan batang. Selain itu, hama juga memasukkan substansi beracun ke dalam daun. Akibat yang ditimbulkan antara lain klorosis daun, pertumbuhan terhambat, gagalnya pembentukan daun, buah dan daun gugur dini, banyak ditemukan embun madu, dan kematian tanaman. Infestasi berat mengakibatkan buah tidak bisa dimakan karena terbentuknya lapisan lilin putih tebal. Kutu putih pepaya hanya diketahui makan pada bagian tanaman yang berada di atas tanah, yaitu daun dan buah (Miller et al. 1999, Walker et al. 2003).

6

Kutu putih pepaya dideskripsikan pada tahun 1992 dari Kawasan Neotropik di Belize, Costa Rica, Guatemala, dan Mexico (Williams & Granara de Willink 1992 dalam Walker et al. 2003). Ketika kutu putih pepaya menginvasi kawasan Karibia, tidak lama kemudian spesies tersebut berkembang menjadi hama. Sejak tahun 1994 hama tersebut tercatat di 14 negara di kawasan Karibia berikut: St. Martin, Guadeloupe, St. Barthelemy, Antigua, Bahamas, British Virgin Islands, Cuba, Dominican Republic, Haiti, Puerto Rico, Montserrat, Nevis, St. Kitts, dan U.S. Virgin Islands. Baru-baru ini, hama tersebut muncul di kawasan Pasifik Guam dan Republik Palau. Kutu putih pepaya ditemukan di Bradenton, Florida pada tahun 1998 pada tanaman hibiskus. Pada bulan Januari 2002, hama tersebut dikoleksi sebanyak 80 kali pada 18 spesies tanaman berbeda di 30 kota di sepanjang kawasan Alachua, Brevard, Broward, Collier, Dade, Hillsborough, Manatee, Martin, Monroe, Palm Beach, Pinellas, Polk, Sarasota, dan Volusia (Walker et al. 2003). Hama tersebut juga telah ditemukan di Texas dan California, dan diduga bahwa kutu putih pepaya menetap dengan cepat di Florida dan di negara bagian Gulf sampai California. Ditengarai bahwa tanaman rumah kaca di daerah yang berada sejauh (ke selatan) Delaware, New Jersey, dan Maryland beresiko terserang hama tersebut. Hama tersebut telah diketahui pada pepaya di Garfield Conservatory di Chicago, Illinois pada akhir tahun 2001. Program pengendalian hayati dilakukan sejak bulan Desember 2001 dengan tingkat keberhasilan yang tinggi (Walker et al. 2003).

Curinus coeruleus

7

Pada kondisi laboratorium, tahapan telur C. coeruleus berlangsung selama 6–8 hari. Perkembangan larva instar pertama, kedua, ketiga, dan keempat berturut-turut adalah selama 3,11, 2,89, 3,11, 6,41 hari, sehingga tahapan larva keseluruhannya rata-rata berlangsung selama 15,53 (kisaran 13–17) hari. Tahapan prapupa berlangsung selama 2,18 hari dan pupa selama 6–7 hari. Masa praoviposisi berlangsung selama 14,75 hari, dan pascaoviposisi selama 11 hari. Lama hidup kumbang betina rata-rata adalah 73,75 (kisaran 43–102) hari. Sedangkan lama hidup kumbang jantan rata-rata 71,25 (kisaran 32–92) hari. Seekor C. coeruleus betina mampu menghasilkan telur sebanyak 234–463 butir (Wardojo & Sudarmadji 1986).

Sementara itu, studi neraca hayati C. coeruleus dengan mangsa Diaphorina citri Kuwayama (Psyllidae) yang dilakukan oleh Soemargono et al. (2008) menunjukkan bahwa perkembangan tahapan pradewasa berlangsung selama 19,1±0,3 hari, betina dewasa hidup selama 34,2±4,7 (kisaran 24–39) hari dan masing-masing dapat menghasilkan rata-rata 80,3±13,6 keturunan selama periode oviposisi selama 21,3±1,4 hari. Perbandingan jantan dan betina adalah 1 : 1,8.

Kumbang Curinus coeruleus dimanfaatkan sebagai musuh alami dari berbagai hama, antara lain kutu putih kelapa (Nipaecoccus nipae (Maskell)), kutuloncat (Heteropsylla cubana Crawford), kutu putih pepaya (Paracoccus marginatus Williams and Granada de Willink), dan bahkan telur Aedes albopictus (Skuse) (Yang 2006, Heu et al. 2007). Kemampuan memangsanya cukup tinggi. Larva C. coeruleus mampu memangsa dengan baik telur dan nimfa kutuloncat instar I. Sementara C. coeruleus dewasa memangsa lebih banyak telur daripada nimfa kutuloncat instar I (Bahagiawati 1987). Di Thailand, C. coeruleus dewasa, dengan kepadatan 10 ekor per meter persegi, dapat mengurangi kepadatan hama H. cubana yang menyerang tanaman Leucaena varietas tahan hama (Attajarusit & Nanta 2002).

Neraca Hayati

8

pola siklus hidup serta pengamatan pola perubahan dari mortalitas pada setiap tahap kehidupan. Neraca hayati dapat digunakan untuk menentukan keperidian dan laju mortalitas pada tahap perkembangan atau umur tertentu, sintasan, serta laju reproduksi dasar (Tabel 1 ) (Begon et al. 2006).

Ketika suatu populasi telah digolongkan berdasarkan tahap perkembangan atau kelompok umur dan jumlah individunya telah dihitung, kita dapat memulai menghitung nila-nilai peubah neraca hayati. Peubah sintasan (lx) dihitung berdasarkan jumlah individu pada tahap perkembangan atau umur tertentu. Sintasan pertama (lo) selalu bernilai 1,0 atau dengan kata lain 100% individu populasi teramati pada tahap awal tersebut. Nilai sintasan berikutnya dihitung dengan cara membagi jumlah individu yang teramati pada tahap atau umur tertentu dengan jumlah individu awal (ax/ao). Peubah mortalitas (dx) pada setiap tahap atau umur tertentu dihitung berdasarkan pengurangan nilai sintasan (lx - lx+1). Laju mortalitas (qx) pada setiap tahapan menggambarkan intensitas mortalitas pada tahapan tersebut dan nilainya merupakan rasio mortalitas terhadap sintasan (dx/lx). Killing power (kx) juga mencerminkan intensitas mortalitas, akan tetapi nilai kx dapat dijumlahkan untuk semua tahapan atau umur. Nilai killing power diperoleh dengan menghitung log10(ax/ax+1) (yang mana sama dengan log10ax - log10ax+1) (Begon et al. 2006).

Tabel 1 Peubah-peubah dalam neraca hayati

peubah Keterangan

x Tahapan perkembangan atau umur

ax Jumlah total individu yang teramati pada setiap tahap atau umur

lx Sintasan; proporsi jumlah individu awal yang sintas terhadap individu-individu sintas di tahap atau umur berikutnya

dx Mortalitas; proporsi jumlah individu awal yang mati pada setiap tahap atau umur

Fx Keperidian total, atau hasil reproduksi pada populasi yang diamati

mx Keperidian pada umur x

lxmx Jumlah keturunan yang dihasilkan per individu pada setiap tahap atau umur; hasil dari sintasan dan reproduksi

Ro Laju reproduksi bersih

r Laju pertambahan intrinsik

9

Tiga peubah berikutnya yaitu Fx, mx, dan lxmx merupakan bagian dari neraca hayati yang terkait dengan keperidian. Peubah Fx dan mx berturut-turut dihitung dari jumlah total keturunan yang dihasilkan dan rata-rata jumlah keturunan per individu pada setiap tahap atau umur. Peubah Fx dapat digunakan untuk menghitung laju reproduksi bersih (Ro), tetapi yang lebih umum digunakan adalah dengan menjumlahkan nilai dari jumlah keturunan yang dihasilkan per jumlah individu pada setiap tahap atau umur (Σ lxmx). Laju pertambahan intrinsik (r) dihitung berdasarkan proporsi (logaritma natural/ln) laju reproduksi bersih (Ro) terhadap rataan masa generasi (T). Nilai reproduksi (RV) dihitung dari nilai keperidian individu (mx), sintasan individu (lx), dan laju reproduksi bersih (Ro) (Begon et al. 2006).

Pemangsaan

Pemangsaan didefinisikan sebagai suatu kegiatan dimakannya suatu organisme (mangsa) oleh organisme lainnya (pemangsa), pada saat mangsa berada dalam kondisi hidup ketika pertama kali diserang oleh pemangsa. Dari definisi tersebut, terdapat empat jenis pemangsa: pemangsa sejati, grazer, parasitoid, dan parasit (Tabel 2) (Begon et al. 2006).

Berdasarkan jenis mangsanya, pemangsa (atau konsumen secara umum) terbagi atas tiga macam: monofag (makan satu tipe mangsa), oligofag (makan beberapa tipe mangsa), dan polifag (makan banyak tipe mangsa). Pemangsa oligofag dan polifag memiliki kecenderungan (preferensi) untuk memilih tipe mangsa tertentu. Hal tersebut dapat terjadi ketika proporsi tipe mangsa tertentu pada diet pemangsa lebih tinggi daripada lingkungan pemangsa. Preferensi tersebut dapat dilacak dari kandungan saluran pencernaan atau pun dengan cara menilai ketersediaan tipe mangsa yang berbeda dilingkungannya (Begon et al. 2006).

10

preferensi/pelengkap). Akan tetapi, alaminya, ketersediaan sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga pemangsa menunjukkan preferensi kombinasi antara urutan dan keseimbangan. Terlebih lagi, preferensi campuran lebih disukai karena dua alasan: (1) kecenderungan pemangsa untuk memakan mangsa yang ada dengan mengabaikan dan kemudian melanjutkan pencarian; (2) keuntungan bagi pemangsa karena kandungan senyawa racun akan berbeda-beda pada tipe mangsa yang berbeda. Pemangsa juga dapat saja mengalihkan preferensinya (switching) jika:

1. Meningkatnya peluang orientasi kepada tipe mangsa yang ada, search image pemangsa terhadap mangsa yang berlimpah.

2. Meningkatnya peluang mengejar tipe mangsa yang ada. 3. Meningkatnya peluang menangkap tipe mangsa yang ada.

4. Meningkatnya efisiensi dalam penanganan tipe mangsa yang ada.

Tabel 2 Ciri-ciri jenis pemangsa

Ciri-ciri Predator sejati Grazer Parasit Parasitoid

Jumlah mangsa

mematikan Seketika Tidak seketika Tidak seketika Tidak seketika Contoh Harimau, elang,

kumbang coccinelid, etc.

Nyamuk, kutu,

etc. Bakteri TBC, virus, cacing hati, etc.

Parasitoid Hymeoptera dan Diptera

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Ekologi, Departemen Proteksi

Tanaman, Institut Pertanian Bogor. Penelitian telah dilaksanakan pada bulan Juli

2009 sampai dengan Januari 2010.

SurveiCurinus coeruleusdanParacoccus marginatus

Survei dilakukan dengan tujuan untuk memastikan jenis C. coeruleus dan memastikan spesies P. marginatus pada tanaman pepaya. Kegiatan tersebut dilakukan pada bulan April hingga Juni 2009. Sampel C. coeruleus dan P. marginatus dikoleksi dari tanaman pekarangan rumah ataupun perkebunan buah di sekitar Kecamatan Dramaga. Sampel yang ditemukan kemudian dikumpulkan

di dalam kantong plastik dan dibawa ke laboratorium untuk diidentifikasi.

Selanjutnya sampel disimpan di dalam tabung film berisi alkohol 70%.

PembiakanCurinus coeruleusdanParacoccus marginatus

Paracoccus marginatus dikumpulkan dari tanaman pepaya di lapangan. P. marginatus kemudian diinokulasi dan dipelihara pada bibit pepaya berumur 2 bulan yang ditumbuhkan di dalam polybag. Kemudian masing-masing tanaman tersebut dikurung di dalam kurungan yang terbuat dari kayu/triplek, dimana untuk

tiap sisi dindingnya ditutup oleh plastik mika dan kain kasa.

Untuk pembiakan C. coeruleus dilakukan dengan mengambil 10 pasang imago dari lapangan dan kemudian dibiakkan di dalam wadah plastik (tinggi 12

cm, diameter 15 cm).C. coeruleus diberi makan berupa larva P. marginatusyang diganti setiap harinya. Untuk peletakan telurnya, disediakan kertas karton

berwarna hitam yang dilipat-lipat (Gambar 1 B). Pembiakan C. coeruleusdan P. marginatusterus dilakukan sampai jumlahnya mencukupi kebutuhan penelitian.

Perkembangan, Sintasan, dan Reproduksi Curinus coeruleus

Seratus telur C. coeruleus dikumpulkan dari tanaman pembiakan di atas, kemudian dipelihara masing-masing pada cawan petri. Larva dan imago diberi

makan P. marginatus yang ketersediaannya diperiksa setiap hari untuk menghindari keterbatasan makanan. Setiap individu diperiksa setiap hari untuk

memastikan penetasan telur, pergantian kulit, pupasi, serta peletakan telur

12

reproduksi telur harian. Waktu perkembangan dicatat sejak masa inkubasi telur

hingga seluruh dewasa mati. Sintasan pada setiap tahap perkembangan, waktu

peletakan telur, serta jumlah telur dicatat.

Parameter-parameter neraca hayati dihitung berdasarkan persamaan berikut:

GRR = mx

lx Sintasan individu pada umur x mx Keperidian individu pada umur x

lxmx Jumlah keturunan yang dihasilkan per individu pada setiap tahap atau

Uji Preferensi Pemangsaan Curinus coeruleus terhadap Berbagai Instar Paracoccus marginatus

Percobaan preferensi dilakukan dengan dua metode yaitu uji tanpa pilihan

(no choice test) dan uji pilihan bebas (free choice test). Pada uji tanpa pilihan, setiap cawan petri diinokulasi dengan nimfa instar I, II, III, dan imago P. marginatus masing-masing 20 ekor secara terpisah. Kemudian 1 ekor larva dari tiap-tiap instar: I, II, III, IV, dan imago dariC. coeruleus dilepaskan pada cawan petri tersebut. Pada uji pilihan bebas, setiap 10 ekor nimfa instar I, II, III, dan

13

pilihan bebas diulang sebanyak 10 kali. Sebelum percobaan dimulai, predator

dilaparkan selama 24 jam. Pengamatan dilakukan 24 jam kemudian terhadap

banyaknya kutu putih yang ada dalam setiap cawan petri. Kutu putih yang hilang

dinyatakan sebagai dimangsa oleh predator. Pengaruh perbedaan instar kutu putih

terhadap tingkat pemangsan oleh predator diperiksa melalui analisis ragam

(ANOVA).

Pengaruh Kehadiran Predator Curinus coeruleus terhadap Kerusakan Tanaman

Disediakan 12 batang tanaman pepaya yang berumur 2 bulan yang

dimasukkan ke dalam kurungan triplek yang telah dimodifikasi, setiap tanaman

diinokulasikan ovisac P. marginatus dengan jumlah yang berbeda (1, 2, 3, dan 4 buah). Kemudian 1 ekor larva instar terakhir dari C. coeruleus dilepaskan pada tanaman pepaya tersebut. Semua perlakuan dalam percobaan diulang sebanyak 3

kali.

Gambar 1 Kurungan pemeliharaan P.marginatus (A). Lipatan kertas karton tempat peletakan telur C. coeruleus (B). Susunan cawan petri pada percobaan neraca hayati (C).

C

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Masa Perkembangan

Masa perkembangan C. coeruleus dari telur hingga mencapai dewasa disajikan pada Tabel 3. Telur melewati masa inkubasi selama 7 hari . Stadium larva instar I sampai dengan instar IV masing-masing berlangsung selama 6,06. 5,5, 6,11, dan 8,43 hari. Stadium pupa berlangsung selama 6,66 hari. Perbandingan antara jumlah jantan dan betina yang muncul adalah 1 : 2,8 ( n = 92). Jantan dan betina dewasa memiliki lama hidup yang berbeda, yaitu jantan hidup selama 49 hari, sementara betina selama 77 hari. Imago betina yang muncul tidak langsung meletakkan telur, tetapi terdapat masa praoviposisi sekitar 10 hari. Masa oviposisi berlangsung 30 hari dan masa pascaoviposisi 25 hari. Seekor imago betina mampu meletakkan telur sekitar 145 butir selama hidupnya.

Tabel 3 Masa perkembangan (hari) C. coeruleus pada kutu putih pepaya

Fase perkembangan n x ± SD

Pradewasa

Telur 100 7,00±0,55

Larva instar I 93 6,06±0,53 Larva instar II 92 5,55±0,52 Larva instar III 92 6,11±0,54 Larva instar IV 92 8,43±0,68

Pupa 92 6,66±0,89

Dewasa

Imago jantan 24 49,08±2,02

Imago betina 68 76,99±4,99

Pra-oviposisi 68 10,57±1,61

Oviposisi 68 30,26±2,91

15

Neraca Hayati

Curinus coeruleus yang memangsa P.marginatus memiliki laju reproduksi kotor (GRR) sebesar 101,934 telur per betina; laju reproduksi bersih (Ro) sebesar 93,776 telur per betina; laju pertambahan intrinsik (r) sebesar 0,073 betina per betina per hari; masa generasi rata-rata (T) selama 62,461 hari; masa ganda (Dt) selama 9,534 hari; laju pertambahan terbatas () sebesar 1,075 per hari (Tabel 4). Tabel 4 Parameter neraca hayati C. coeruleus pada mangsa P. marginatus

Parameter Nilai

GRR 101,934

Ro 93,776

r 0,073

T 62,461

Dt 9,534

1,075

Kurva sintasan (lx) menunjukkan tipe I, yaitu mortalitas tinggi terjadi pada imago (Gambar 2), baik jantan maupun betina. . Betina dewasa hidup lebih lama daripada jantan (Gambar 2). Kurva nilai reproduksi Vx) menunjukkan bahwa jumlah total nilai reproduksi untuk seluruh umur adalah 1335,42 dan periode reproduksi terpenting terjadi pada hari ke-50 (betina dewasa umur 10 hari) (Gambar 3), yaitu ketika dimulainya periode peletakan telur (Gambar 4)

16

Gambar 3 Kurva nilai reproduksi spesifik umur (Vx) C.coeruleus

0 1 2 3 4 5 6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Umur (hari) mx

Gambar 4 Kurva produksi telur harian (mx) C.coeruleus

Preferensi Pemangsaan

17

nimfa instar I ini lebih aktif bergerak dan tubuhnya tidak banyak diselimuti lapisan lilin.

Tabel 5 Preferensi berbagai instar C. coeruleus terhadap berbagai instar kutu putih pepaya pada uji tanpa pilihan

Rataan banyaknya yang dimangsa (x±SE) Kutu putih nimfa instar lainnya hanya sedikit yang dimangsa ( < 2 ekor), bahkan imago betina kutu putih sama sekali tidak dimangsa.

Tabel 6 Preferensi berbagai instar C. coeruleus terhadap berbagai instar kutu putih pepaya pada uji pilihan bebas

18

Dari penelitian ini juga terungkap bahwa imago predator C. coeruleus lebih rendah tingkat pemangsaanya, terutama bila dibandingkan dengan larva instar III dan IV.

Pengaruh Kerapatan Ovisak terhadap Kematian Tanaman

Pada awalnya percobaan ini dirancang untuk menguji pengaruh perbedaan nisbah predator terhadap hama pada perkembangan populasi dan tingkat serangan kutu putih. Namun, karena semua tanaman mati dalam waktu satu bulan, maka analisis data diarahkan untuk memeriksa pengaruh kerapatan hama (ovisak) terhadap kematian tanaman pada kondisi ada predator. Analisis ini dimungkinkan karena pada semua perlakuan (kerapatan ovisak), jumlah predatornya sama yaitu masing-masing satu ekor.

Analisis regresi mengungkapkan terdapat hubungan linier negatif antara kerapatan ovisak dan selang waktu tanaman mati setelah infestasi. Pada kerapatan 1 ovisak/tanaman, kematian tanaman terjadi pada 30 hari setelah infestasi; sedangkan pada kerapatan 4 ovisak/tanaman, kematian tanaman terjadi lebih cepat yaitu dalam selang waktu 9 hari setelah infestasi. Dalam satu ovisak diperkirakan terdapat rata-rata 300 butir telur, yang biasanya menetas serentak setelah 6-7 hari. Nimfa-nimfa yang terbentuk kemudian mengisap cairan tanaman, yang pada akhirnya menyebabkan tanaman mengering dan mati. Kematian tanaman kemungkinan dapat lebih cepat terjadi seandainya dalam percobaan ini tidak diintroduksikan predator.

19

Pembahasan Masa Perkembangan

Masa perkembangan merupakan salah satu parameter dari sejarah kehidupan yang dapat digunakan untuk mengukur karakteristik musuh alami yang diinginkan (Olsen 2004). Ketika suatu predator berkembang lebih lambat daripada mangsanya, maka predator tersebut bukan merupakan agen pengendali yang efektif (Mills 1982). Menurut Dixon (2000), bila laju perkembangan predator sama dengan atau lebih cepat daripada mangsanya, maka predator tersebut berpotensi menekan populasi mangsanya dengan baik.

Masa perkembangan kumulatif P. marginatus pada empat tanaman inang berbeda berkisar antara 24 dan 30 hari (Amarasekare et al. 2008). Sementara itu, dalam kisaran waktu 30 hari, C. coeruleus yang memangsa P. marginatus baru saja melewati masa pradewasa. Namun demikian C. coeruleus memiliki tahapan dewasa yang panjang (Tabel 3), yang mana merupakan tahapan yang menguntungkan dalam menekan populasi hama. Dengan demikian, kita dapat mengambil keuntungan dari lama hidup dewasa C. coeruleus.

Pada kasus C. coeruleus dengan H. cubana, waktu perkembangan total C. coeruleus yang memangsa H. cubana adalah 125 hari, sementara waktu perkembangan total H. cubana adalah 195 hari (Geiger & Gutierrez 2000). Berarti waktu perkembangan predator lebih cepat daripada mangsanya. Hal tersebut menjadi salah satu alasan keberhasilan menetapnya agen pengendali tersebut dalam rangka mengendalikan kutu lamtoro tersebut.

Neraca Hayati

20

Hibiscus, Parthenium, dan Plumeria (Amarasekare et al. 2008). Selain itu juga akan dibahas perbandingan nilai-nilai parameter populasi C. coeruleus dengan mangsa yang berbeda. Penelitian ini menggunakan mangsa P. marginatus, dan sebagai pembandingnya kami menggunakan C. coeruleus yang memangsa H. cubana (Rauf et al. 1989), D.citri (Soemargono et al. 2008), Aphis, Planacoccus, dan Orthezia (Akhmad 1988).

Pakan, dalam hal ini mangsa, merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan nilai dari parameter neraca kehidupan dan waktu perkembangan. Studi neraca hayati C. coeruleus kali ini menggunakan mangsa berupa P. marginatus, yang mana berbeda dengan studi-studi serupa terdahulunya yang menggunakan mangsa berupa H. cubana dan D. citri (Rauf et al. 1989, Soemargono et al. 2008). Sayangnya, sulit bagi kami untuk menilai kualitas dari suatu jenis mangsa apakah lebih baik atau lebih buruk daripada yang lain. Hal tersebut dikarenakan kurangnya informasi mengenai kandungan nutrisi mangsa.

Terdapat beberapa konsekuensi fisiologis yang ditimbulkan dari kualitas pakan. Slansky (1993 dalam Chown & Nicolson 2004) menyebutkan bahwa kualitas pakan dapat mempengaruhi perilaku makan dan penggunaan nutrisi. Bentuk kompensasinya antara lain dengan peningkatan konsumsi, pemilihan pakan, dan peningkatan efisiensi pencernaan (Simpson dan Simpson 1990 dalam

Chown & Nicolson 2004). Dalam kondisi pakan suboptimal (kualitas yang kurang baik), peningkatan konsumsi akan berdampak pada perpanjangan waktu perkembangan berikut penambahan jumlah stadia instar (Chown & Nicolson 2004). Waktu perkembangan yang panjang tentunya bukan merupakan ciri yang diinginkan. Karena menurut Kingsolver (2007), waktu perkembangan yang panjang berdampak pada perpanjangan waktu generasi dan penurunan jumlah generasi per tahun, serta mengurangi laju perkembangan dan sintasan larva.

Bila dibandingkan dengan studi terdahulu (Rauf et al. 1989, Soemargono et al. 2008), maka studi neraca hayati populasi C. coeruleus yang memangsa P. marginatus menunjukkan nilai laju reproduktif bersih (Ro) sebesar 93,776 telur per betina yang berada di antara populasi C.coeruleus yang memangsa H.cubana

21 populasi C. coeruleus yang memangsa P. marginatus terbilang paling panjang dibandingkan populasi C.coeruleus yang memangsa H. cubana (51,00 hari) dan

D. citri (35,30 hari). Hal tersebut berarti bahwa C.coeruleus yang memangsa P. marginatus memiliki laju pertumbuhan yang rendah dan konsekuensinya tampak pada perpanjangan waktu generasi. Namun demikian populasi C.coeruleus dinilai tetap berkembang, berdasarkan nilai Ro, walaupun tidak sepesat bila populasi tersebut memangsa H. cubana. Pesatnya laju reproduktif bersih populasi C. coeruleus di tengah rendahnya laju intrinsik serta tingkat batas peningkatannya diduga karena proporsi betina terhadap jantan pada populasi C. coeruleus yang memangsa P. marginatus terbilang paling besar (1 : 2,83) dibandingkan dengan populasi C.coeruleus yang memangsa H.cubana (1 : 1) dan D. citri (1 : 1,8).

Dengan demikian, C. coeruleus yang memangsa P. marginatus memiliki nilai lebih dalam rangka pembiakan massal, karena menurut Soemargono et al.

(2008), faktor tingginya proporsi betina yang disertai viabilitas telur dan waktu generasi yang sesuai dengan mangsanya merupakan faktor pendukung suksesnya pembiakan massal.

Periode peletakkan telur dimulai sejak hari ke-50. Selama periode tersebut, betina menunjukkan pola yang naik turun, namun menunjukkan kecenderungan memuncak pada hari ke-15 dari periode peletakkan telur. Setelah masa puncak produksi telur, menurunnya jumlah telur yang diproduksi berkaitan erat dengan usia dan kematian betina dewasa. Dibandingkan dengan C. coeruleus yang memangsa D. citri (Soemargono et al. 2008), C coeruleus yang memangsa P. marginatus memiliki periode oviposisi yang lebih lama, pun waktu inisiasi oviposisi lebih lambat.

22

reproduktif spesifik umur merupakan ukuran sumbangan relatif dari individu berumur x terhadap generasi berikutnya (Fisher 1930 dalam Rauf & Hidayat 1987). Nilai reproduktif adalah nilai yang dikaitkan dengan keberhasilan kolonisasi (Wilson & Bossert 1971 dalam Rauf & Hidayat 1987). Bila nilai reproduktif suatu spesies terbilang tinggi, maka spesies tersebut diduga akan lebih berhasil sebagai founder dari pada spesies yang bernilai reproduktif rendah (Rauf & Hidayat 1987).

Dalam kaitan pelepasan agen biohayati sebagai agen pengendali, maka agen pengendali yang bernilai reproduktif tinggi yang berpeluang besar untuk berhasil. Nilai reproduktif C. coeruleus terbilang tinggi, maka spesies tersebut diduga dapat berhasil menjadi founder.

Preferensi Pemangsaan

Serangga coccinellid, sebagaimana serangga pada umumnya, menerima dua macam informasi terkait dengan pemangsaan, yaitu informasi sensor eksternal dan informasi internal. Informasi eksternal meliputi rangsangan visual, kimiawi, atau sentuhan. Sedangkan informasi internal terkait dengan transmisi motorik kepada organ lokomotor (Bell 1990 dalam Ferran & Dixon 1993). Dalam pencariannya, serangga coccinellid mengandalkan penglihatan yang dipengaruhi oleh cahaya dan warna (Harmon et al. 1998). Selain itu, predator tersebut juga memiliki respon olfaktori positif terhadap senyawa volatil tanaman yang terlepas akibat infestasi hama (Heit et al. 2008).

Pada penelitian ini, faktor-faktor di atas dapat dianggap sama pada setiap perlakuan. Dalam kurun waktu 24 jam pengamatan, mangsa P. marginatus diduga juga makan (berinfestasi) pada inangnya (yang mana kesegaran daun tersebut dijaga dengan kapas basah). Selain itu warna mangsa pada setiap tahap perkembangan, yang berwarna putih dan kuning, begitu kontras dengan inangnya, daun pepaya. Sebagaimana diketahui C. coeruleus juga tergolong sebagai pencari aktif (active forager), maka bisa jadi pergerakan aktif mangsa P. marginatus

23

bisa dikatakan bahwa morfologi mangsa dari beragam umur memberikan pengaruh yang sama kepada rangsangan visual predator.

Baik pada kondisi dengan pilihan maupun tanpa pilihan, predator menunjukkan kecenderungan memangsa mangsa yang lebih muda (Gambar 6 A). Kemudian, pada kondisi tanpa pilihan, predator memangsa mangsa instar III dan imago lebih banyak daripada kondisi dengan pilihan (secara deskriptif). Hal tersebut mengarahkan kepada alasan fisiologi (fisiological state) yang diperlihatkan oleh kemudahan dalam penanganan mangsa (handling), alih-alih indikasi rangsangan visual dari pergerakan instar I.

Dalam strategi hidupnya, predator memiliki keseimbangan energi, yaitu bahwa jumlah energi berupa biomassa, ditambah dengan energi yang dialokasikan sebagai biaya (cost) kompetisi intraspesifik akan sama dengan energi yang diperoleh dari aktifitas pemangsaan. Sementara itu energi dari aktifitas pemangsaan merupakan sisa dari energi yang berasal dari mangsa dikurangi dengan biaya penanganan dan metabolisme untuk mangsa (Iskhakov & Soukhovolsky 2004). Sebagaimana diketahui P. marginatus instar I berukuran kecil dan belum berlapis lilin. Sedangkan P. marginatus instar II masih berukuran kecil namun sudah mulai berlapis lilin. Seterusnya, instar III hingga dewasa terjadi pertambahan ukuran dan lapisan lilin (Miller & Miller 2002). Lapisan lilin dari salah satu kutu coccid, Ceroplastes pseudoceriferus, mengandung 34,2% asam lemak; 27,1% bahan yang tidak dapat tersabunkan (unsaponifiable); 29,5% asam resin (Tamaki 2006). Kompleksnya kandungan nutrisi lilin diduga dapat mengurangi tingkat kecernaannya pada beberapa hewan. Maka, dengan memilih lebih banyak mangsa yang lebih muda, predator diduga dapat menekan biaya penanganan dan metabolisme akan mangsa. Sehingga energi yang diperoleh dari pemangsaan menjadi lebih besar. Hal serupa juga terjadi pada Eupeodes freguens

(Diptera: Syrphidae) yang memangsa larva Scymnus (Pullus) posticalis

24

Dalam rangka pengendalian P. marginatus oleh C. coeruleus, maka predator tersebut akan efektif menekan populasi mangsa yang berumur muda. Pada percobaan pendahuluan diketahui bahwa larva C. coeruleus mampu merobek lilin penutup ovisak dan kemudian memangsa telur-telur yang terdapat didalamnya. C. coeruleus merupakan predator yang bersifat polifag, maka bila populasi mangsa muda berkurang, dan bila kemampuan C. coeruleus untuk beralih mangsa (switch) tinggi, maka predator tersebut dapat mencari mangsa yang lain. Dalam pada itu, predator tersebut akan memberi kesempatan bagi populasi hama (yang mulai menurun) untuk kembali berkembang, yang mana pada giliran berikutnya predator dapat segera menekan kembali sebelum akhirnya populasi hama meledak kembali (dinamika populasi predator-mangsa). Dengan demikian kelebihan dari penggunaan C. coeruleus sebagai agen pengendali adalah bahwa predator tersebut dapat dengan mudah menetap pada area pelepasan.

Pengaruh Kerapatan Ovisak terhadap Kematian Tanaman

Keberadaan C. coeruleus pada tanaman pepaya yang terinfestasi P. marginatus tidak mampu menghentikan laju kematian tanaman pepaya. Secara berbeda, laju kematian tanaman pepaya berkorelasi dengan jumlah ovisac P. marginatus yang diinokulasi. Diduga jumlah predator (yang hanya satu ekor) tidak dapat menekan populasi P. marginatus, pada jumlah satu ovisac sekalipun.

25

menjadi turun. Permukaan luar buah pepaya yang terinfestasi berat tampak berwarna putih dan dagingnya tidak dapat dimakan.

Gambar 6 Larva C.coeruleus instar II sedang memangsa larva P.marginatus instar III (A). Kondisi tanaman pepaya 20 setelah aplikasi 1 ovisak (B). Kondisi tanaman pepaya 30 setelah aplikasi 1 ovisak (C).

Kutu putih (Hemiptera) makan dengan cara menusukkan stiletnya ke dalam jaringan tanaman untuk mengisap cairan baik dari floem maupun mesofil. Biasanya, penetrasi stilet dibarengi dengan pengeluaran saliva yang mengeras yang membentuk membran di sekitar stilet. Mirip dengan anggota sub ordo Sternorrhyncha lainnya, seperti kutu tanaman, kutu daun, kutu loncat, dan kutu kebul, kutu putih mengkonsumsi diet yang mengandung karbohidrat, namun miskin asam amino dan senyawa nitrogen lainnya (Franco et al. 2009). Karbohidrat dan asam amino tersebut berguna untuk membentuk bagian tumbuhan baru, pertumbuhan dan pematangan jaringan yang sudah ada, serta penyimpanan (Burchsted 2009). Selain hidrolisis karbohidrat, mencerna

makanan masih sangat dibutuhkan. Namun, senyawa organik dalam cairan floem harus terlebih dulu dikonsentratkan sebelum nantinya diserap, dan itu terjadi pada ruang penyaringan (filter chamber, komponen khusus dalam sistem pencernaan) yang memungkinkan dilewati air secara langsung dari midgut bagian depan menuju tabung malfigi (Terra & Ferreira 2003 dalam Franco et al. 2009). Residu pencernaan cairan floem, setelah dicerna dan diasimilasi, dikeluarkan melalui anus sebagai embun madu 90% pencernaan gula melewati tahap tersebut (Mittler & Douglas 2003 dalam Franco et al. 2009).

C

SIMPULAN DAN SARAN Simpulan

Kumbang predatorCurinus coeruleus dapat dipelihara dan berkembang biak pada kutu putih pepaya,Paracoccus marginatus. Masa perkembangan pradewasa predator berlangsung sekitar 40 hari. Masa hidup imago jantan sekitar 50 hari,

sedangkan imago betina 77 hari. Selama hidupnya, seekor imago betina mampu

meletakan telur rata-rata sebanyak 145 butir. Laju pertambahan intrinsik (r)

predator adalah 0,073 individu betina/induk/hari, dan rataan masa generasi (T) 62

hari.

Predator C. coeruleus lebih memilih nimfa instar I kutu putih dibandingkan instar lainnya, bahkan imago betina kutu putih sama sekali tidak dimangsa pada

uji pilihan bebas. Tingkat pemangsaan yang tinggi diperlihatkan oleh larva

predator instar III dan IV yang ukuran tubuhnya lebih besar daripada instar

sebelumnya. Kemampuan memangsa menurun setelah predator berubah menjadi

imago.

Saat kematian tanaman pepaya lebih cepat terjadi dengan makin banyaknya

populasi kutu putih. Pada populasi awal kutu putih sebanyak 1 ovisak per

tanaman, kematian tanaman terjadi dalam waktu satu bulan setelah infestasi;

sementara pada kerapatan 4 ovisak, kematian berlangsung dalam waktu satu

minggu setelah infestasi. Kehadiran 1 ekor predator instar IV pada percobaan ini

tidak mampu menghentikan kerusakan tanaman.

Saran

Untuk penelitian berikutnya, perlu menitikberatkan pada pengaruh

kehadiran predator terhadap laju kematian tanaman pepaya, yaitu dengan

25

DAFTAR PUSTAKA

Agarwala BK, Yasuda H. 2001. Larval interactions in aphidophagous predators: effectiveness of wax cover as defence shield of Scymnus larvae against predation from syrphids. Entomologia Experimentalis et Applicata 100: 101–107.

Akhmad B.1988. Siklus hidup dan keperidian predatorCurinus coeruleusMulsant (Col.: Coccinellidae) pada tiga jenis mangsa kutu tanaman [skripsi]. Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Amarasekare K, Mannion KM, Osborne LS, Epsky ND. 2008. Life history of Paracoccus marginatus (Hemiptera: Pseudococcidae) on four host plant species under laboratory conditions.Environ. Entomol. 37(3): 630–635. Anonim. 1987. Pedoman Pembiakan dan Pelepasan Curinus coeruleus Mulsant

Pemangsa (predator) Hama Kutuloncat Lamtoro Heteropsylla sp. Proyek Penanggulangan Hama Kutuloncat Lamtoro.

Attajarusit J, Nanta P. 2002. Scope for integrated management of the Leucaena psyllid, Heteropsylla cubana by using resistant plant varieties and the predator,Curinus coeruleus.Di dalam Pest Management in Tropical Forest Plantation. Proceeding of the IUFRO/FAO Workshop.25—29 Mei 1998. Chanthaburi,Thailand.

Bahagiawati AH. 1987. Laporan Kemajuan Penelitian di Balai Penelitian Tanaman Pangan Bogor. Juli 1987.

Begon M, Harper JL, Towsend CR. 2006. Ecology: From Individuals to Ecosystems. 4th ed. Oxford: Blackwell Science.

Burchsted A. 2009. Aphids can cause serious damage to plants: Sap sucking plant lice often severely deplete nutrients. http://crawling-insects.suite101.com/article.cfm/aphids_can_cause_serious_damage_to_pla

Chown SL, Nicolson SW. 2004. Insect Physiological Ecology: Mechanisms and Patterns. Oxford: Oxford University Press.

Dixon AFG. 2000. Insect Predator-Prey Dynamics:Ladybird Beetles and Biological Control. Cambridge: University Press.

Ferran A, Dixon AFG. 1993. Foraging behaviour of ladybird larvae (Coleoptera: Coccinellidae).Eur. J. Entomol. 90: 383–402.

28

http://www.springerlink.com/content/l601638442617v65/fulltext.pdf. [20 Februari 2010].

Geiger CA, Gutierrez AP. 2000. Ecology of Heteropsylla cubana (Homoptera: Psyllidae): Psyllid Damage, Tree Phenology, Thermal Relations, and Parasitism in the Field.Environ. Entomol. 29(1): 76–86.

Harmon JP, Losey JE, Ives AR. 1998. The role of vision and color in the close proximity foraging behavior of four coccinellid species. Oecologia 115: 287–292. [abstrak]

Heu RA, Fukada MT, Conant P. 2007. Papaya mealybug Paracoccus marginatus Williams and Granada de Willilnk (Hemiptera Pseudococcidae). New Pest Advisory No. 04-03. Departmenet of Agriculture, State of Hawaii, Honolulu.

Hodek I, Honěk A. 2009. Scale insects, mealybugs, whiteflies and psyllids

(Hemiptera, Sternorrhyncha) as prey of ladybirds. Biological Control 51: 232–243

Iskhakov TR, Soukhovolsky VG. 2004. Optimizing the Model of Population Dynamics in the “Predator–Prey” System. Doklady Biochemistry and Biophysics 399: 365–367. Terjemahan dariDoklady Akademii Nauk 399(4): 551–553.

Kingsolver JG. 2007. Variation in growth and instar number in field and laboratoryManduca sexta.Proc. R. Soc. B 274: 977–981

Meyerdirk DE, Muniappan R, Warkentin R, Bamba J, Reddy GVP. 2004. Biological control of the papaya mealybug, Paracoccus marginatus (Hemiptera: Pseudococcidae) in Guam. Plant Protection Quarterly 19(3): 110–114.

Miller DR, Miller GL. 2002. Redescription of Paracoccus marginatus William and Granada De Willink (Hemiptera: Coccoidea: Pseudococcidae), including descriptions of the immature stages and adultu male. Proc. Entomol. Soc. Wash. 104(1): 1–23.

Miller DR, Williams DJ, Hamon AB. 1999. Notes on a new mealybug (Hemiptera: Coccoidea: Pseudococcidae) pest in Florida and the Caribbean: the papaya mealybug, Paracoccus marginatus Williams and Granara de Willink.Insecta Mundi 13: 179–181.

Mills NJ. 1982. Satiation and the functional response: a test of a new model. Ecological Entomology 7: 305–315.

Muniappan R, Shepard BM, Watson GW, Carner GR, Sartiami D, Rauf A, Hamming MD. 2008. First report of the papaya mealybug, Paracoccus marginatus (Hemiptera: Pseudococcidae), in Indonesia and India. J. Agric. Urban Entomol. 25 (1): 37–40.

29

Pena JE, Johnson FA. 2006. Insect Management in Papaya. Entomology and Nematology Department, Florida Cooperative Extension Service, Institut Food and Agricultureal Science, University of Florida. http://edis.ifas.ufl.edu [16 Februari 2010]

Rauf A, Rasyid S, Nurmansyah A. 1989. Laboratory life table of Curinus coeruleus Mulsant (Coleoptera: Coccinellidae), an introduced predator for controlling Heteropsylla cubana Crawford (Homoptera: Psyllidae). Dalam Leucaena Psyllid: Problems and Management. Napompeth B, MacDicken KG (editor). Proceedings of International Workshop Held in Bogor Indonesia January 16–21. 119–121.

Rauf A, Hidayat P. 1987. Statistik demografi kutu loncat lamtoro Heteropsylla cubana Crawford (Homoptera: Psyllidae). Kongres Entomologi III, Jakarta 30 September–2 Oktober 1987.

Soemargono A, Ibrahim YB, Ibrahim R, Osman MS. 2008. Life table and demographic parameters of the metallic blue ladybeetle, Curinus coeruleus Mulsant, fed with the Asian citrus Psyllid, Diaphorina citri Kuwayama. Pertanika J. Trop. Agric. Sci. 31(1): 1–10.

Symondson WOC, Sunderland KD, Greenstone MH. 2002. Can generalist predators be effective biocontrol agents?.Annu. Rev. Entomol. 47: 561–94. [USAID] United States Agency for International Development. 1992.

Environmental Assessment for Implementation of biological Control for The Leucaena Psyllid in Asia and Africa: Case Studies from India, Indonesia, Laos, Malaysia, Nepal, the Philippines, and Thailand. Washington, D.C: Office of Forestry and Natural Resources Bureau for Science and Technology.

Tamaki Y. 2006. Chemical composition of the wax secreted by a scale insect (ceroplastes pseudoceriferusGreen). Chemistry and Materials Science 1(5): 297–300.[abstrak]

Walker A, Hoy M, Meyerdirk D. 2003. Papaya mealybug (Paracoccus marginatus Williams and Granara de Willink (Insecta: Hemiptera: Pseudococcidae)). Featured Creatures. Gainesville, Institute of Food and Agricultural Sciences, University of Florida. [7 Maret 2009].

Wardojo S, Sudarmadji D. 1986. Strategi pemberantasan kutuloncat lamtoro. Bull. Perkebunan 2: 38—44.

Yang P. 2006. Laboratory study of predation by Curinus coeruleus (Coleoptera: Coccinellidae) on eggs of Aedes albopictus (Diptera: Culicidae). Proc. Hawaiian Entomol. Soc. 38: 127–129.

31

Lampiran 1 Neraca hayatiCurinus coeruleuspadaParacoccus marginatus

32

33

34

97 97.5 0.69 0.69 0 0 0 0.00057605 4.36E-05 0 1197.81 1735.95623 0 0.004363 98 98.5 0.69 0.69 0 0 0 0.00053566 4.06E-05 0 1288.134 1866.86098 0 0.004057 99 99.5 0.69 0.69 0 0 0 0.0004981 3.77E-05 0 1385.27 2007.63699 0 0.003772 100 100.5 0.69 0.69 0 0 0 0.00046317 3.51E-05 0 1489.73 2159.02861 0 0.003508 101 101.5 0.69 0.69 0 0 0 0.00043069 3.26E-05 0 1602.067 2321.83635 0 0.003262 102 102.5 0.69 0.69 0 0 0 0.00040049 3.03E-05 0 1722.876 2496.92107 0 0.003033 103 103.5 0.69 0.69 0 0 0 0.00037241 2.82E-05 0 1852.794 2685.20856 0 0.002821 104 104.5 0.69 0.69 0 0 0 0.0003463 2.62E-05 0 1992.509 2887.69441 0 0.002623 105 105.5 0.69 0.69 0 0 0 0.00032201 2.44E-05 0 2142.76 3105.44929 0 0.002439 106 106.5 0.69 0.69 0 0 0 0.00029943 2.27E-05 0 2304.341 3339.62459 0 0.002268 107 107.5 0.69 0.69 0 0 0 0.00027844 2.11E-05 0 2478.106 3591.45855 0 0.002109 108 108.5 0.69 0.69 0 0 0 0.00025891 1.96E-05 0 2664.975 3862.28278 0 0.001961 109 109.5 0.69 0.69 0 0 0 0.00024076 1.82E-05 0 2865.935 4153.52928 0 0.001823 110 110.5 0.69 0.675 0 0 0 0.00021901 1.66E-05 0 3082.049 4565.99891 0 0.001659 111 111.5 0.66 0.645 0 0 0 0.0001946 1.47E-05 0 3314.46 5138.69771 0 0.001474 112 112.5 0.63 0.575 0 0 0 0.00016132 1.22E-05 0 3564.396 6198.95023 0 0.001222 113 113.5 0.52 0.49 0 0 0 0.00012783 9.68E-06 0 3833.18 7822.81613 0 0.000968 114 114.5 0.46 0.445 0 0 0 0.00010795 8.18E-06 0 4122.232 9263.4423 0 0.000818 115 115.5 0.43 0.405 0 0 0 9.1359E-05 6.92E-06 0 4433.081 10945.8778 0 0.000692 116 116.5 0.38 0.34 0 0 0 7.1318E-05 5.4E-06 0 4767.37 14021.6755 0 0.00054 117 117.5 0.3 0.28 0 0 0 5.4614E-05 4.14E-06 0 5126.867 18310.2387 0 0.000414 118 118.5 0.26 0.24 0 0 0 4.353E-05 3.3E-06 0 5513.473 22972.8039 0 0.00033 119 119.5 0.22 0.215 0 0 0 3.6261E-05 2.75E-06 0 5929.232 27577.824 0 0.000275 120 120.5 0.21 0.185 0 0 0 2.9013E-05 2.2E-06 0 6376.343 34466.7184 0 0.00022 121 121.5 0.16 0.16 0 0 0 2.3333E-05 1.77E-06 0 6857.169 42857.3083 0 0.000177 122 122.5 0.16 0.155 0 0 0 2.1019E-05 1.59E-06 0 7374.254 47575.8311 0 0.000159 123 123.5 0.15 0.13 0 0 0 1.6393E-05 1.24E-06 0 7930.331 61002.5429 0 0.000124 124 124.5 0.11 0.11 0 0 0 1.2898E-05 9.77E-07 0 8528.34 77530.3625 0 9.77E-05 125 125.5 0.11 0.08 0 0 0 8.7227E-06 6.61E-07 0 9171.444 114643.047 0 6.61E-05 126 126.5 0.05 0.025 0 0 0 2.5347E-06 1.92E-07 0 9863.043 394521.712 0 1.92E-05