DI SUB DAS KRUENG SIMPO PROVINSI ACEH

RINI FITRI

PROGRAM STUDI PENGELOLAAN DAS

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis Perencanaan Usahatani Berbasis Pinang Untuk Pembangunan Pertanian Berkelanjutan di Sub DAS Kruen Simpo Provinsi Aceh adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir tesis.

Bogor, Mei 2010

Sustainable Agriculture Development in Krueng Simpo sub watershed, under academic supervision of NAIK SINUKABAN and SURIA DARMA TARIGAN.

Low land productivity is the main problem of upland farming systems in Sub DAS Krueng Simpo. This is likely due to inadequate agrotechnologies and soil and water corservation technigues on upland farming systems. Therefore, it is presumed that the existing upland farming systems is not sustainable. Objectives of this research were 1) to identify and to evaluate land use characteristics and agrotechnologies on upland farming systems, (2) to develop alternatives of sustainable upland farming systems. Identification and upland farming systems were conducted useing survey method, evaluation of land use was conducted through land capability evaluation using method of Klingebiel and Montgomery, and developing alternatives of improved upland farming systems were carried out using USLE model. Results of this research showed that land use in the area was dominanated by underbrush, fallowed by forest and mixed garden with undulating topography and high erosion as limiting factors. All type of land-uses are generally suited to their land capability classes. Upland farming systems were generally dominated by areca-based farming systems with predicted erosion rate was ranged from 15.5 – 90.9 tons/ha/year; it was much greater than the local tolerable soil loss (TSL, 26.9 tons/ha/year). Total farmers income on upland farming systems was much lower than the income that can suppart worth life living standard (KHL, Rp 16.000.000/household/yr). Improved areca-based farming systems with appropriate agrotechnologies including balance fertilization, countruction of ridge and traditional terraces as well as raising livestocks can decrease erosion to less than local tolerable soil loss and to increase farmers income to more than worth life living standard.

RINGKASAN

RINI FITRI. Perencanaan Usahatani Berbasis Pinang Untuk Pembangunan Pertanian Berkelanjutan di Sub DAS Krueng Simpo Provinsi Aceh, Dibimbing

olehNAIK SINUKABANdanSURIA DARMA TARIGAN.

Sub DAS Krueng Simpo memiliki luas 31.392 ha merupakan bagian dari DAS Krueng Peusangan secara administrasi terletak di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh. Penduduknya sebagian besar yang bermukim di wilayah Sub DAS Krueng Simpo adalah bermata pencaharian dari sektor usahatani lahan kering. Pendapatan masyarakat terutama yang berasal dari usahatani masih rendah, masyarakat setempat menggunakan lahan tanpa perlakuan tehnik konservasi dan penerapan agroteknologi yang memadai, baik dari segi pola tanam maupun cara bertaninya. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran dan pengetahuan petani mengenai pemeliharaan sumberdaya lahan sehingga mengakibatkan terjadinya degradasi serta penurunan produktivitas lahan yang pada akhirnya pendapatan petani di wilayah ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak.

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan mengevaluasi karakteristik penggunaan lahan serta agroteknologi usahatani lahan kering, dan untuk mengembangkan alternatif usahatani lahan kering yang berkelanjutan. Lokasi pengamatan intensif dilaksanakan di areal usahatani lahan kering, dan air Sub DAS Krueng Simpo yang secara administrasi terletak tiga kecamatan yaitu Kecamatan Peusangan Selatan, Kecamatan Peusangan Siblah Krueng dan Kecamatan Muara Batu Kabupaten Bireuen.

Penggunaan lahan dominan Sub DAS Krueng Simpo secara umum terdiri atas empat jenis yaitu kebun campuran, tegalan, hutan, dan semak belukar. Tanaman pada penggunaan lahan kebun campuran dan tegalan di sub DAS Krueng Simpo umumnya didominasi oleh pinang, yang ditumpangsarikan dengan kakao, kedelai dan pisang. Penggunaan lahan semak belukar didominasi oleh alang-alang dan tegakan pohon. Penggunaan lahan hutan masih berupa hutan alami yang tertutup oleh berbagai jenis semak dan serasah. Hasil penilaian penggunaan lahan di Sub DAS Krueng Simpo, penggunaan lahan di lokasi pengamatan intensif didapat penggunaan lahannya masih sesuai dengan kelas kemampuan lahan meskipun ada beberapa unit lahan yang sedikit bergelombang.

lahan sedangkan penggunaan lahan hutan tetap dipertahankan fungsinya sebagai hutan sehingga arahan ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan pembangunan pertanian berkelanjutan di seluruh daerah aliran sungai Krueng Simpo.

@ Hak cipta milik Institut Pertanian Bogor, Tahun 2010 Hak cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebut sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh

DI SUB DAS KRUENG SIMPO PROVINSI ACEH

RINI FITRI

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada

Program Studi Ilmu Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Tesis : Perencanaan Usahatani Berbasis Pinang Untuk Pembangunan Pertanian Berkelanjutan di Sub DAS Krueng Simpo Provinsi Aceh

Nama : Rini Fitri

NRP : A155070021

Program Studi : Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Disetujui

Komisi Pembimbing

Prof.Dr. Ir. Naik Sinukaban, M.Sc Dr. Ir. Suria Darma Tarigan, M.Sc

Ketua Anggota

Diketahui

Ketua Program Studi Pengalolaan Dekan Sekolah Pascasarjana IPB Daerah Aliran Sungai

Prof. Dr. Ir. Naik Sinukaban, M.Sc Prof. Dr. Ir. Khairil Anwar Notodiputro, MS

viii

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan Tesis ini dapat diselesaikan. Tesis ini berjudul “Perencanaan Usahatani Berbasis Pinang Untuk Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Di Sub DAS Krueng Simpo Provinsi Aceh” yang merupakan hasil penelitian yang dilaksanakan di Sub DAS Krueng Simpo. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimaksih kepada bapak Prof. Dr. Ir. Naik Sinukaban, M.Sc dan Dr. Ir. Suria Darma Tarigan, M,Sc, selaku komisi pembimbing. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Rektor Universitas Almuslim Aceh, Dekan UNIMUS, staf pengajar agroteknologi,agrobisnis dan peternakan UNIMUS, staff BPDAS Krueng Aceh, Meylina Kaligis, S.Hut dan kepada Dr.Ir.Ahmad Humam Hamid, M.A, Prof.Dr.Ir.Boiran,DEA, Prof.Dr.Ir.Sufardi Umar, MS atas rekomendasinya serta kepada rekan-rekan di Program Studi Pengelolaan DAS dan Tanah IPB atas dukungan, saran dan bantuannya dalam penulisan tesis ini. Tak lupa pula penulis ucapkan terimakasih yang mendalam untuk Ibunda tercinta Hajjah Soekainah AR, Kakanda Rita Rahmi, S.Pd, Alfian S.E, Hamdani, S.Ag, Hajjah Murniaty, S.Pd, Maryana, S.Pd, Zainuddin, S.H, Hajjah Layli Suriani, Haji.Junaidi, S.E, Haji Basir.M.A serta Letkol Haji Mulyadi SE.A.ka dan Hajjah Silvia Indriati S.E, atas dukungan dan pengertiannya selama masa studi dan penyelesaian tesis ini.

Atas segala saran dan kritik yang membangun demi perbaikan tulisan ilmiah ini sangat dihargai. Semoga tulisan ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, Mei 2010

viii

viii

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL... ii

DAFTAR GAMBAR ... iii

DAFTAR LAMPIRAN... xiii

PENDAHULUAN ... 1

Latar Belakang ... 1

Permasalahan... 4

Tujuan Penelitian ... 4

Kegunaan Penelitian... 4

TINJAUAN PUSTAKA ... 5

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai ... 5

Evaluasi Kemampuan Lahan... 6

Usahatani Pinang... 6

Pengembangan Pertanian Berkelanjutan dalam Pengeolaan DAS... 7

Erosi dan Prediksi Erosi ... 9

Analisis Finansial Usahatani Standar Hidup Layak... 10

Standar Hidup Layak... 11

METODE PENELITIAN... 12

Tempat dan Waktu ... 12

Bahan dan Alat ... 12

Metode Peneitian... 13

Persiapan dan Pengumpulan Data... 13

Survei Lapangan dan Pengukuran ... 13

Pengumpulan Data Fisik ... 14

viii

Prediksi Erosi dan Penentuan ETol... 17

Penentuan Nilai Erosivitas Hujan ... 17

Penentuan Nilai Erodibilitas Tanah ... 17

Penentuan Nilai Panjang dan Kemiringan Lereng………... 18

Penentuan Nilai Pengelolaan Lahan dan Tanaman... 18

Penentuan Nilai Teknik Konservasi Tanah………... 18

Erosi yang masih dapat Ditoleransikan... 19

Analisis Usahatani... 19

Penerimaan Usahatani ... 19

Biaya Usahatani ... 20

Pendapatan Usahatani ... 20

Perencanaan Penggunaan Lahan Alternatif ... 20

KEADAAN UMUM WILAYAH PENELITIAN... 23

Letak Geografis dan Penggunaan Lahan... 23

Topografi... 23

Jenis Tanah... 24

Iklim ... 24

Hidrologi ... 26

Aspek Sosial Ekonomi ... 26

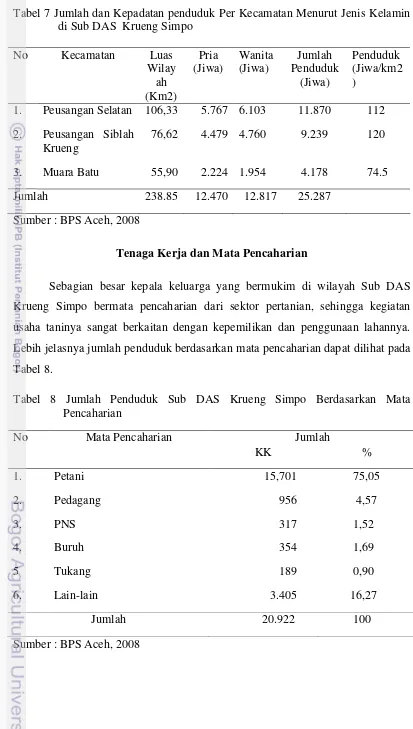

Jumlah dan Kepadatan Penduduk ... 26

Tenaga Kerja dan Mata Pencaharian... 27

Penggunaan Lahan ... 28

Pendapatan Petani ... 28

Keadaan Sarana dan Prasarana... 28

viii

HASIL DAN PEMBAHASAN... 30

Penggunaan Lahan Dominan di Sub DAS Krueng Simpo ... 30

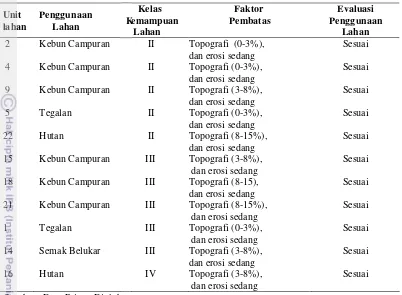

Evaluasi Penggunaan Lahan ... 32

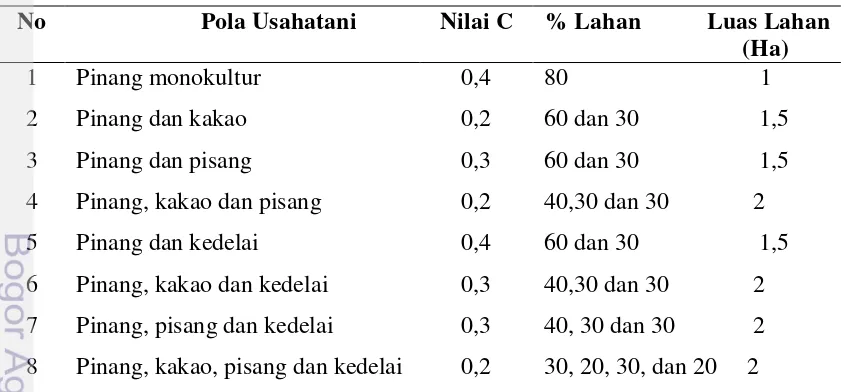

Identifikasi dan Karakteristik Tipe Usahatani di Sub DAS Krueng Simpo….. ... 34

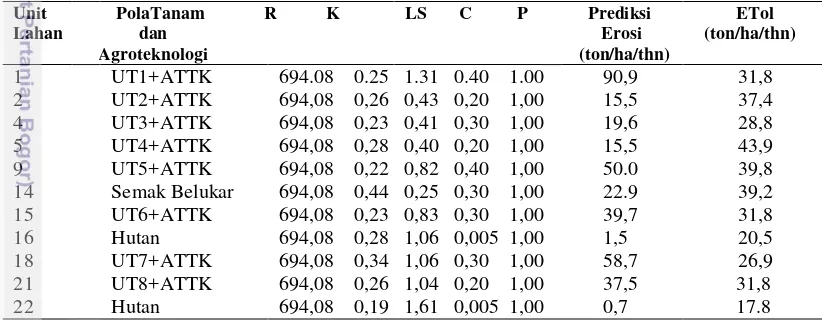

Evaluasi Pola Tanam dan Agroteknologi pada Usahatani Berbasis Pinang ... 37

Alternatif Usahatani pada Berbagai Pola Tanam ... 39

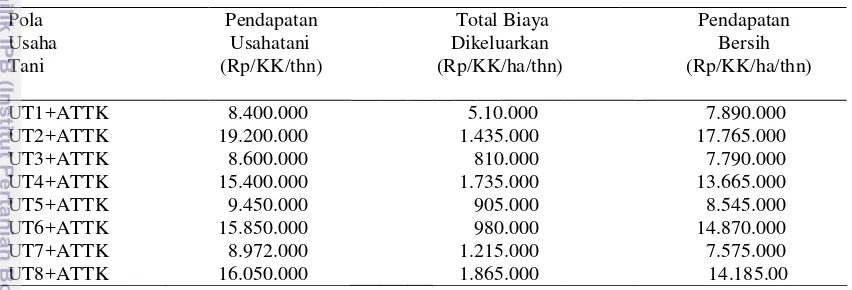

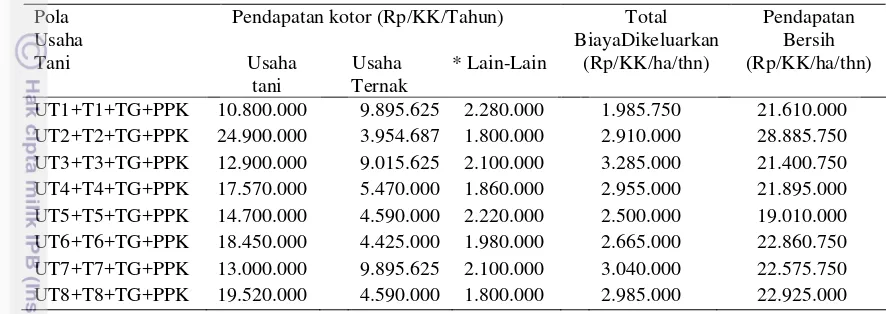

Analisis Pendapatan Usahatani Berbasis Pinang ... 42

Arahan Pengembangan Usahatani Berkelanjutan Berbasis Pinang ... 44

KESIMPULAN DAN SARAN... 48

Kesimpulan ... 48

Saran ... 48

DAFTAR PUSTAKA ... 49

viii

Halaman 1. Hubungan antara kelas kemampuan lahan dengan intensitas

Dan macam penggunaan tanah... 16

2. Kriteria klasifikasi kemampuan lahan... 16

3. Penggunaan Lahan di Sub DAS Krueng Simpo ... 23

4. Kemiringan Lereng di Sub DAS Krueng Simpo ... 24

5. Jenis Tanah di Sub DAS Krueng Simpo ... 24

6. Curah Hujan, Hari Hujan, Bulan Kering dan Bulan Basah di Sub DAS Krueng Simpo ... 25

7. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Menurut Jenis Kelamin di Sub DAS Krueng Simpo... 27

8. Jumlah Penduduk di Sub DAS Krueng Simpo Berdasarkan Mata Pencaharian... 27

9. Luas unit Lahan pada Masing-masing Penggunaan Lahan yang Menjadi Lokasi Pengamatan Intensif di Sub DAS Krueng Simpo ... 31

10. Jenis Penutupan Lahan dan Tanaman pada Unit Lahan Lokasi Pengamatan Intensif di Sub DAS Krueng Simpo ... 31

11. Evaluasi Penggunaan Lahan di Sub DAS Krueng Simpo ... 33

12. Pola Usahatani Dominan di Sub DAS Krueng Simpo ... 34

13. Prediksi Erosi dan Etol pada Berbagai Penggunaan Lahan dan Pola Tanam Aktual di Sub DAS Krueng Simpo ... 38

14. Alternatif Pola Tanam dan Agroteknologi teras gulud berdasarkan Hasil prediksi Erosi dengan Etol di DAS Krueng Simpo ... 40

15. Alternatif Pola Tanam dan Agroteknologi teras tradisional berdasarkan Hasil prediksi Erosi dengan Etol di DAS Krueng Simpo ... 41

16. Hasil Analisis Pendapatan pada berbagai Pola Tanam Aktual berbasis Pinang di Sub DAS Krueng Simpo ... 42

17. Hasil Analisis Pendapatan pada Agroteknologi Teras Gulud Untuk luasan 1 ha di Sub DAS Krueng Simpo ... 43

viii

19. Arahan Pola Tanam dan Agroteknologi Teras Gulud untuk

Untuk luasan 1 ha di Sub DAS Krueng Simpo ... 45 20. Arahan Pola Tanam dan Agroteknologi Teras Tradisional untuk

viii

viii

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1. Peta Sub DAS Krueng Simpo ... 51

2. Peta Penggunaan lahan di Sub DAS Krueng Simpo... 52

3. Peta Kelas Lerengdi Sub DAS Krueng Simpo... 53

4. Peta Jenis Tanah di Sub DAS Krueng Simpo ... 54

5. Peta Unit Lahan di Sub DAS Krueng Simpo ... 55

6. Kelas dan Kode Struktur Tanah, Kelas dan Kode Permeabilitas Profil Tanah, Klasifikasi Nilai Kepekaan Erosi Tanah... 56

7. Intensitas Faktor-faktor Penghambat untuk Klasifikasi Kemampuan Lahan ... 57

8. Klasifikasi Kemampuan Lahan pada Kebun Campuran, Tegalan, Semak Belukar dan Hutan... 59

9. Data Curah Hujan 10 Tahun Terakhir (1988-2007) Di Sub DAS Krueng Simpo ... 60

10. Data Curah Hujan Bulanan 10 Tahun Terakhir (1988-2007) Di Sub DAS Krueng Simpo ... 61

11. Nilai Erodibilitas Tanah (K) pada Kebun Campuran, Tegalan, Semak Belukar dan Hutan di Sub DAS Krueng Simpo... 62

12. Hasil Pengamatan dan Pengukuran Fisik di Sub DAS Krueng Simpo ... 63

13. Nilai Faktor LS pada Kebun Campuran, Tegalan, Semak Belukar dan Hutan di Sub DAS Krueng Simpo... 64

14. Nilai Faktor C dan P pada Unit Lahan yang dijadikan sebagai Lokasi Pengamatan Intensif di Sub DAS Krueng Simpo ... 65

15. Nilai Faktor C pada Berbagai Tanaman dan Pengelolaan atau Pengelolaan Tanaman ... 66

viii

18. Nilai Etol pada Lokasi Pengamatan Intensif pada Lokasi Pengamatan Intensif pada Kebun Campuran, Semak Belukar, Tegalan dan Hutan

di Sub DAS Krueng Simpo ... 70 19. Nilai Faktor Kedalaman Akar 30 Sub Order Tanah... 71 20. Kedalaman Minimum Akar dan Nilai Faktor C dari Berbagai Jenis

Tanaman... 72 21. Rincian Biaya Usahatani Aktual di Lokasi Pengamatan Intensif

di Sub DAS Krueng Simpo ... 74 22. Rincian Biaya Usahatani Alternatif di Lokasi Pengamatan Intensif

di Sub DAS Krueng Simpo ... 75 23. Analisis Usaha Ternak Ayam dan Kambing UT1 (teras gulud)

pada Sub DAS Krueng Simpo... 76 24. Analisis Usaha Ternak Ayam UT2 (teras gulud)

pada Sub DAS Krueng Simpo... 77 25. Analisis Usaha Ternak Ayam dan Kambing UT3 (teras gulud)

pada Sub DAS Krueng Simpo... 78 26. Analisis Usaha Ternak Kambing UT4 (teras gulud)

pada Sub DAS Krueng Simpo... 79 27. Analisis Usaha Ternak Kambing UT5 (teras gulud)

pada Sub DAS Krueng Simpo... 79 28. Analisis Usaha Ternak Ayam UT6 (teras gulud)

pada Sub DAS Krueng Simpo... 80 29. Analisis Usaha Ternak Ayam dan Kambing UT7 (teras gulud)

pada Sub DAS Krueng Simpo... 81 30. Analisis Usaha Ternak Kambing UT8 (teras gulud)

pada Sub DAS Krueng Simpo... 82 31. Analisis Usaha Kambing UT1 (teras tradisional)

pada Sub DAS Krueng Simpo... 83 32. Analisis Usaha Ternak Ayam dan Kambing UT2 (teras tradisional)

pada Sub DAS Krueng Simpo... 84 33. Analisis Usaha Ternak Ayam dan Kambing UT3 (teras tradisional)

viii

34. Analisis Usaha Ternak Ayam dan Kambing UT4 (teras tradisional)

pada Sub DAS Krueng Simpo... 86 35. Analisis Usaha Ternak Ayam dan Kambing UT5 (teras tradisional)

pada Sub DAS Krueng Simpo... 87 36. Analisis Usaha Ternak Ayam dan Kambing UT6 (teras tradisional)

pada Sub DAS Krueng Simpo... 88 37. Analisis Usaha Ternak Ayam dan Kambing UT7 (teras tradisional)

pada Sub DAS Krueng Simpo... 89 38. Analisis Usaha Kambing UT8 (teras tradisional)

pada Sub DAS Krueng Simpo... 90 39. Penerimaan usahatani di Sub DAS Krueng Simpo ... 91 40. Nilai Faktor C dan P Alternatif pada Unit Lahan yang Dijadikan Sebagai

Lokasi Pengamatan di Sub DAS Krueng Simpo ... 92 41. Nilai Faktor C dan P Alternatif pada Unit Lahan yang Dijadikan Sebagai

Daerah aliran sungai (DAS) adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh topografi secara alami sedemikian rupa sehingga air hujan yang jatuh dalam DAS tersebut akan mengalir melalui satu titik pembuangan tertentu (out let). Pengertian DAS tersebut menggambarkan bahwa suatu DAS akan mengalirkan air hujan yang jatuh di atasnya beserta sedimen dan bahan terlarut didalamnya melalui suatu aliran atau sungai ke outlet (Sinukaban, 2007). Pengelolaan DAS adalah rangkaian upaya yang dilakukan oleh manusia yang memanfaatkan sumberdaya alam DAS secara rasional guna memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan taraf hidup, serta tetap menjamin hubungan yang harmonis antara sumber daya alam dan manusia serta keserasian ekosistem secara lestari (Sinukaban,2007). Di dalam pengelolaannya, DAS harus dipandang sebagai suatu kesatuan antara wilayah hulu dan hilir, karena adanya interdependensi. Namun karena DAS bagian hulu merupakan daerah simpanan dan merupakan sumber air bagi daerah di bawahnya, maka perhatian yang cukup terhadap wilayah ini sangat diperlukan. Hulu DAS umumnya didominasi oleh penutupan vegetasi hutan atau semak belukar (vegetasi berkayu). Jadi apabila hutan rusak maka fungsi hidrologis DAS pun akan rusak juga. Berkaitan dengan fungsi dan karakteristik DAS bagian hulu tersebut, maka pengelolaan Hulu DAS lebih dimanifestasikan dengan pengelolaan hutan atau vegetasi berkayu.

2

Banyaknya konversi lahan hutan menjadi lahan non hutan mengakibatkan besarnya luas lahan kritis. Hal ini berkontribusi terhadap kerusakan DAS di Indonesia, sehingga sampai tahun 2004 sudah terdapat 65 DAS tergolong kedalam prioritas I (Ditjen Sumberdaya Air 2004).

Saat ini di Indonesia telah terjadi penurunan kualitas lahan diberbagai daerah aliran sungai (DAS) yang diindikasikan oleh perluasan lahan kritis. Luas lahan kritis di Indonesia sampai 2007 sudah mencapai 30.196.799,92 ha, yang terdiri atas 10.690.312 ha di luar kawasan hutan dan 19.506.487,92 ha di dalam kawasan hutan (Ditjen RLPS 2007). Pada saat yang bersamaan luas lahan kritis di Provinsi Aceh sudah mencapai 1.626.800 ha, yang terdiri dari 788.600 ha dalam kawasan hutan dan 738.200 ha di luar kawasan hutan (Dishut Prov Aceh 2007). Sub DAS Krueng Simpo memiliki luas 31.392 ha berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No : 284/1999 Sub DAS Krueng Simpo adalah salah satu Sub DAS di Provinsi Aceh yang di kategorikan prioritas I untuk ditangani. Penggunaan lahan di Sub DAS Simpo terdiri dari kebun campuran 8.501 ha, tegalan 261,9 ha, hutan 10.922 ha, sawah 51,5 ha, semak belukar 11.656 ha. Masyarakat setempat menggunakan lahan tanpa perlakuan tehnik konservasi yang memadai baik dari segi pola tanam maupun cara bertaninya sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan laju erosi mencapai 15,5 – 90,9 ton/ha/tahun. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan mengenai pemeliharaan sumberdaya lahan mengakibatkan terjadinya degradasi serta menurunnya produktivitas lahan yang diusahakan. Akibat rendahnya produksivitas lahan di Sub DAS Krueng Simpo menyebabkan pendapatan petani di wilayah ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. Menurut BPS Bireuen (2008) pendapatan rata-rata petani hanya Rp 7.300.000/keluarga/tahun dan jumlah penduduk miskin di daerah ini mencapai 40% (BPS Bireuen 2008).

erosi dan meningkatkan produktivitas lahan atau pendapatan petani.

Agar usahatani tersebut dapat berkelanjutan, maka upaya penerapan teknik konservasi tanah dan air yang memadai dan peningkatan pendapatan petani usaha tani lahan kering, di Sub DAS Krueng Simpo perlu dilakukan. Untuk itu diperlukan penelitian tentang pengembangan alternatif usahatani lahan kering yang dapat mengintegrasikan teknik konservasi tanah dan air pada usahatani lahan kering yang sudah berlangsung agar erosi menurun, tetapi dapat meningkatkan pendapatan petani. Dengan demikian maka usahatani lahan kering berkelanjutan diharapkan, dapat terwujud di sub DAS Krueng Simpo. Indikator berkelanjutan yang digunakan pada penelitian ini mengacu kepada indikator yang dikemukakan oleh Sinukaban (1991, 1994, dan 2005), yaitu pendapatan yang layak bagi setiap petani, agroteknologi yang diterapkan tidak menimbulkan kerusakan sumberdaya lahan (erosi), dan dapat diterima serta dikembangkan oleh petani dengan pengetahuan dan sumberdaya lokal yang dimilikinya.

Permasalahan

4

Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada di Krueng Simpo maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi dan mengevaluasi karakteristik penggunaan lahan serta agroteknologi usahatani lahan kering.

2. Mengembangkan alternatif usahatani lahan kering yang berkelanjutan.

Kegunaan Penelitian

Daerah aliran sungai (DAS) adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh topografi secara alami sedemikian rupa sehingga air hujan yang jatuh dalam DAS tersebut akan mengalir melalui titik tertentu (out let). Pengertian DAS tersebut menggambarkan bahwa suatu wilayah yang mengalirkan air hujan yang jatuh di atas nya beserta sedimen dan bahan terlarut melalui suatu aliran atau sungai ke out let (Sinukaban 2007).

Pengelolaan DAS adalah rangkaian upaya yang dilakukan oleh manusia yang memanfaatkan sumberdaya alam DAS secara rasional guna memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan taraf hidup, serta tetap memberi hubungan yang harmonis antara sumber daya alam dan manusia serta keserasian ekosistem secara lestari (Sinukaban 2007). Menurut Asdak (2002) bahwa pengelolaan DAS adalah suatu proses formulasi dan implementasi kegiatan atau program yang bersifat manipulasi sumberdaya alam dan manusia yang terdapat di daerah aliran sungai untuk memperoleh manfaat produksi dan jasa tanpa menyebabkan terjadinya kerusakan sumberdaya air dan tanah yang berarti sebagai pengelolaan dan alokasi sumberdaya alam di daerah aliran sungai termasuk pencegahan banjir dan erosi serta perlindungan nilai keindahan yang berkaitan dengan sumberdaya.

6

ingin dicapai dalam pengelolaan DAS. Pertama, adalah rehabilitasi lahan terlantar atau lahan yang masih produktif tetapi digarap dengan cara yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip konservasi tanah dan air. Sasaran kedua adalah perlindungan terhadap lahan-lahan yang umumnya sensitif terhadap terjadinya erosi dan atau tanah longsor atau lahan-lahan yang diperkirakan memerlukan tindakan rehabilitasi di kemudian hari. Sasaran ketiga adalah peningkatan atau pengembangan sumber daya air dengan cara manipulasi satu atau lebih komponen penyusun sistem DAS yang diharapkan mempunyai pengaruh terhadap proses-proses hidrologi atau kualitas air. Dengan demikian sasaran dan tujuan pengelolaan DAS yaitu memaksimalkan keuntungan sosial ekonomis dari segala aktivitas tataguna lahan di daerah aliran sungai (Asdak 1995).

Evaluasi Kemampuan Lahan

Evaluasi kemampuan lahan adalah evaluasi potensi lahan bagi penggunaan berbagai sistem pertanian secara luas dan tidak membicarakan peruntukan jenis tanaman tertentu. Lahan dengan kemampuan yang tinggi diharapkan berpotensi yang tinggi dalam berbagai penggunaan (Sitorus 1985).

Sistem evaluasi kemampuan lahan mengelompokkan lahan ke dalam sejumlah kecil kategori yang diurut menurut faktor penghambat permanen. Sistem ini dilakukan dengan cara menguji nilai-nilai dari sifat tanah dan lokasi melalui proses penyaringan, dimana nilai yang pertama diuji terhadap kriteria untuk kelas lahan yang terbaik, dan jika tidak semua kriteria dapat dipenuhi, lahan tersebut secara otomatis jatuh ke dalam kelas yang lebih rendah hingga kelasnya ditemukan dimana semua kriteria terpenuhi.

Usahatani Pinang

perkebunan lainnya tanaman ini dapat memberikan peningkatan devisa Negara namun demikian pinang masih ketinggalan dan terkesan kurang menarik untuk dibudidayakan dengan komoditi lain.

Persyaratan tumbuh tanaman pinang memerlukan syarat tumbuh yang berbeda, bila penanaman dilakukan di tempat yang sesuai dengan syarat tumbuhnhya maka akan memberikan dampak yang baik sehingga menghasilkan pertumbuhan dan produksi yang optimal. Beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan di dalam penanaman pinang di antaranya: tinggi tempat, tanaman pinang dapat berproduksi optimal pada ketinggiaan 0 – 1.000 m dpl (meter diatas permukaan laut). Tanaman pinang idialnya ditanam pada ketinggiaan dibawah 600 m diatas permukaan laut. Tanah yang baik untuk pengembangan pinang adalah tanah beraerasi baik, solum tanah dalam tanpa lapisan cadas, jenis tanah lempung merah dan aluvial. Keasaman tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman pinang sekitar pH 4 – 8. Curah hujan yang dikehendaki tanaman pinang antara 750 – 4.500 mm/tahun yang merata sepanjang tahun atau hari hujan sekitar 100 – 150 hari. Tanaman pinang sangat sesuai pada daerah yang bertipe iklim sedang dan agak basah dengan bulan basah 3 – 6 bulan/tahun dan bulan kering 4 – 8 bulan/tahun. Suhu dan kelembaban tanaman pinang dapat tumbuh dengan baik pada suhu optimum antara 20o – 32oC. Tanaman pinang menghendaki daerah dengan kelembaban udara antara 50 – 90 %. Penyinaran yang sesuai untuk tanaman pinang berkisar antara 6 – 8 jam/hari.

Pengembangan Pertanian Berkelanjutan dalam Pengelolaan DAS

8

Konsep Sistem Pertanian Berkelanjutan (SPB) menjadi isue global yang muncul pada tahun delapan puluhan setelah terbukti bahwa pertanian sebagai suatu sistem produksi ternyata juga sebagai penghasil polusi. Pertanian bukan hanya penyebab degradasi lahan, tetapi juga penyebab degradasi lingkungan di luar daerah pertanian (ex-situ). Meluasnya lahan-lahan marjinal dan pendangkalan perairan di daerah hilir merupakan bukti nyata bahwa pertanian yang tidak dikelola secara berkelanjutan telah menurunkan kualitas sumberdaya pembangunan. Oleh karena itu, tantangan bagi kita semua di masa depan adalah bagaimana pertanian dapat mamasok kebutuhan hidup manusia secara berlanjut tanpa banyak menimbulkan degradasi sumberdaya alam dan lingkungan (Suwardji dan Tejowulan 2003).

Tantangan yang utama dalam pengelolaan DAS adalah bagaimana mengembangkan rencana pengelolaan untuk mencapai berbagai tujuan yang saling bertentangan, terutama strategi pengelolaan DAS yang memungkinkan bagi petani daearh hulu menghasilkan bahan pangan dan dapat memenuhi kebutuhan kayu yang berbasis berkelanjutan (sustainable) tanpa merusak kemampuan DAS untuk menghasilkan air yang berkualitas dalam jumlah yang cukup dan tersedia secara terus menerus (Pasaribu 1999).

konservatif dengan orientasi teknologi dan perubahan institusi sebagai suatu cara untuk mencapai hasil yang berkelanjutan dimana sumberdaya lahan, air, tanaman dan genetik hewan terpelihara atau secara lingkungan tidak terdegradasi, secara teknologi tepat guna, secara ekonomi menguntungkan dan dapat berlanjut dan secara sosial dapat diterima dan diterapkan. Oleh karena itu, penggunaan lahan yang berkelanjutan merupakan sesuatu tindakan untuk memenuhi kebutuhan produksi pertanian dari penggunaan lahan sekarang dalam rangka memelihara sumberdaya alam pokok untuk generasi mendatang.

Erosi dan Prediksi Erosi

Istilah erosi tanah umumnya diartikan sebagai kerusakan tanah oleh perbuatan air atau angin. Menurut Arsyad (2000), erosi adalah peristiwa terangkutnya tanah atau bagian-bagian tanah dari suatu tempat ke tempat lain oleh media alami yaitu air dan angin.

Selanjutnya Ellison (1946) menyatakan bahwa erosi merupakan proses pelepasan (detachment) dan pengangkutan (transportation) dari bahan-bahan tanah oleh penyebab erosi. Dua peristiwa utama, yaitu pelepasan (detachment) dan pengangkutan (transportation) merupakan komponen-komponen erosi tanah yang penting, dimana di dalam proses terjadinya erosi, peristiwa pelepasan butir tanah mendahului peristiwa pengangkutan. Hal ini menunjukkan bahwa pelepasan merupakan variabel yang penting yang berdiri sendiri, tetapi pengangkutan tergantung dari pelepasan.

Menurut Arsyad (2000), besarnya erosi ditentukan oleh faktor-faktor iklim, topografi, vegetasi, tanah dan manusia. Faktor-faktor tersebut bila dinyatakan dengan persamaan deskripsi sebagai berikut :

A =f( C, T, V, S, H)

dimana, C = iklim, T = topografi, V = vegetasi, S = tanah dan H = manusia.

10

hubungan kuantitatifnya untuk memprediksi besarnya erosi lembar dan alur akibat air hujan dan aliran permukaan pada suatu daerah tertentu. Model persamaan yang digunakan adalah

A = RxKxLxSxCxP

dimana : A = Besarnya erosi (ton/ha/tahun), R = Indeks erosivitas hujan, K = Faktor erodibilitas tanah, L = Faktor panjang lereng, S = Faktor kemiringan lereng, C = Faktor pengelolaan tanaman, P = Faktor tindakan konservasi

Hasil prediksi erosi di atas akan dibandingkan dengan erosi yang dapat ditoleransikan (ETol) dalam jangka waktu yang lama untuk menentukan apakah tanah yang digunakan tersebut lestari atau tidak.

Analisis Finansial Usahatani dan Standar hidup Layak

Menurut Soekartawi (1986), ada tiga variabel yang perlu diperhatikan dalam analisis finansial usahatani dan standar hidup layak, yaitu (1) penerimaan usahatani, (2) biaya usahatani dan (3) pendapatan usahatani.

Penerimaan Usahatani, merupakan perkalian antara produksi yang diperoleh dengan harga jual, persamaannya sebagai berikut :

TR = Yi.Pyi

dimana : TR = total penerimaan ; Yi = produksi yang diperoleh dalam satu musim tanam ke-i (kg) ; Pyi = harga komoditas ke i (Rp)

Biaya Usahatani, merupakan nilai semua masukan atau keluaran yang dipakai dalam satu musim tanam selama proses produksi, baik langsung maupun tidak, dengan persamaan sebagai berikut :

TC = Σ Xi.Pxi

Pendapatan Usahatani, merupakan selisih dari total penerimaan terhadap total pengeluaran.

PU= TR – TC

dimana : PU = pendapatan usahatani ; TR = total penerimaan ; dan TC = total biaya

Standar Hidup Layak

Untuk wilayah Indonesia garis kemiskinan dikategorikan atas 3 (tiga) Nilai Ambang Kecukupan Pangan yaitu : miskin, miskin sekali dan paling miskin (Sajogyo, 1982). Garis kemiskinan tersebut dinyatakan dalam nilai mata uang (Rp/bulan) ekivalen dengan nilai tukar beras kg/orang/tahun), dimana nilai ambang kecukupan untuk tingkat pengeluaran rumah tangga di pedesaan berkisar antara 240 – 320 kg/orang/tahun sedangkan untuk di perkotaan berkisar antara 360 – 480 kg/orang/tahun.

Jaminan hidup layak bagi keluarga petani di daerah penelitian, bila diartikan dengan ketentuan kriteria “ambang kecukupan pangan” oleh Sajogyo (1977) yang dinilai indeks tertentu yang menjadi kompensasi kebutuhan pangan, sandang, papan, rekreasi dan pendidikan bagi keluarga di daerah pedesaan yang merupakan suatu estándar kelayakan hidup.

METODOLOGI PENELITIAN

Tempat dan Waktu

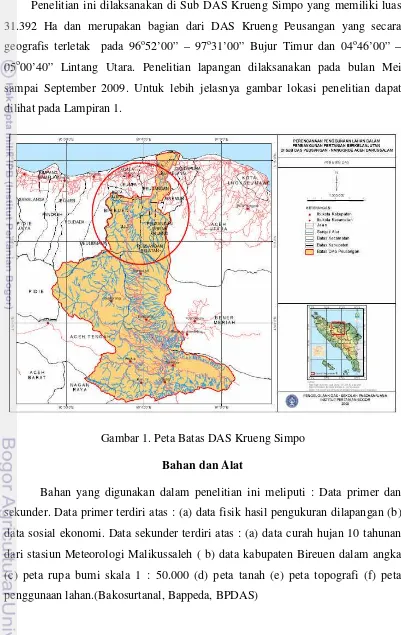

Penelitian ini dilaksanakan di Sub DAS Krueng Simpo yang memiliki luas 31.392 Ha dan merupakan bagian dari DAS Krueng Peusangan yang secara geografis terletak pada 96o52’00” – 97o31’00” Bujur Timur dan 04o46’00” – 05o00’40” Lintang Utara. Penelitian lapangan dilaksanakan pada bulan Mei sampai September 2009. Untuk lebih jelasnya gambar lokasi penelitian dapat dilihat pada Lampiran 1.

Gambar 1. Peta Batas DAS Krueng Simpo

Bahan dan Alat

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah peta kerja (hasil overlay), bor tanah, ring sampel, pisau, kompas untuk petunjuk arah, hand abney level untuk mengukur kemiringan lereng, meter roll untuk mengukur panjang lereng pengambilan contoh tanah terganggu untuk penetapan struktur, cangkul, alat tulis menulis, alat dokumentasi, GPS dan seperangkat komputer.

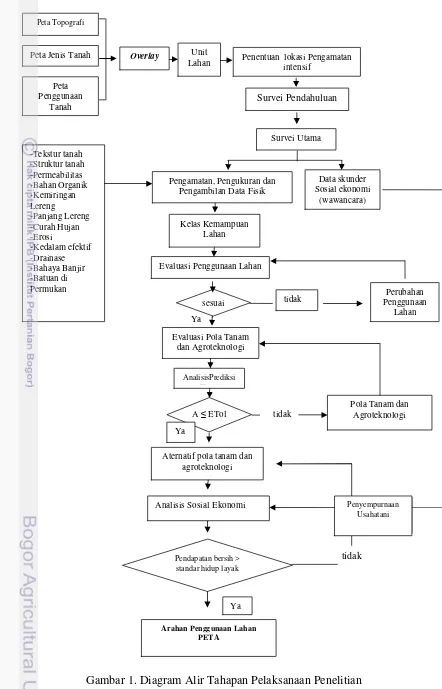

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tiga tahap. Tahap pertama adalah persiapan yang meliputi pengumpulan data sekunder yang diperlukan. Tahap kedua adalah survei lapangan yaitu pengumpulan data fisik dan sosial ekonomi. Tahap ketiga merupakan analisis data dan penyajian hasil penelitian.

Persiapan dan Pengumpulan Data

Persiapan yang dilakukan meliputi studi literatur, hasil-hasil penelitian dan sumber-sumber lain yang relavan. Persiapan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi umum daerah penelitian dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder, terdiri dari data curah hujan bulanan, peta rupa bumi, peta penggunaan lahan, peta unit lahan, dan data lain yang menunjang.

Survei Lapangan dan Pengukuran

Survei lapangan dilakukan untuk mengamati dan mengumpulkan data fisik dan sosial ekonomi di daerah penelitian. Untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat dilakukan pengumpulan data sosial ekonomi dengan wawancara kepada petani responden yang merupakan pemilik lahan.

14

dapat diekstrapolasi untuk membuat rekomendasi pada seluruh DAS Krueng Peusangan.

Pengumpulan Data Fisik. Pengambilan data fisik dilakukan pada unit lahan yang telah ditetapkan. Data fisik yang diambil meliputi sampel tanah utuh (menggunakan ring sample) untuk keperluan analisis sifat fisik tanah (permeabilitas dan bobot isi) serta contoh tanah terganggu untuk analisis struktur tanah di lapangan dan kandungan bahan organik untuk memperoleh nilai erodibilitas tanah (nilai K). selanjutanya melakukan pengukuran panjang lereng, kemiringan lereng, kedalaman efektif tanah, erosi permukaan yang tampak dan pengamatan vegetasi serta agroteknologi yang ada.

Pengumpulan Data Sosial Ekonomi. Pengumpulan data sosial ekonomi dilakukan dengan cara pemilihan responden berdasarkan kepemilikan lahan. Petani yang lahannya dijadikan lokasi pangamatan intensif, pengambilan data fisik merupakan petani responden. Langkah selanjutnya adalah wawancara dengan menggunakan kuisioner. Karakterstik sosial ekonomi petani yang dikumpulkan adalah (a) karakteristik keluarga petani responden (KK) yang meliputi: pendidikan, jumlah anggota keluarga, pekerjaan utama, status penguasaan lahan, luas tanah garapan, jenis tanaman yang dibudidayakan dan pola tanam, sumber pendapatan utama, pengalaman usaha tani, sumber modal, peruntukan produksi, hambatan usahatani, pemahaman tentang erosi dan tindakan konservasi, intensitas pengolahan tanah, pemupukan, pengendalian hama, penyakit dan gulma, persepsi petani tentang usahatani sekarang (b) komponen pendapatan riil yang meliputi: jumlah produksi dan harga dan (c) komponen biaya produksi yang meliputi: biaya bibit/benih, peralatan, pupuk, pestisida, upah tenaga kerja dan biaya lainnya.

Analisis Data dan Penyajian Hasil

Melakukan analisis dari setiap data fisik yang diperoleh pada plot pengamatan intensif untuk menilai kelas kemampuan lahan berdasarkan faktor penghambat dan potensi yang dimiliki oleh lahan untuk memperoleh alternatif penggunaan lahan yang dapat diterapkan pada wilayah tersebut.

dan agroteknologi untuk menyusun alternatif pola tanam dan agroteknologi melalui prediksi erosi, di mana jika erosi yang terjadi lebih kecil dari erosi yang masih dapat ditoleransikan, maka pola tanam tersebut dapat dilanjutkan, tetapi jika sebaliknya maka perlu adanya perbaikan pola tanam dan agroteknologinya sehingga nilai prediksi erosi menjadi lebih kecil dari nilai erosi yang masih dapat ditoleransikan.

Hasil wawancara yang diolah sebagai data sosial ekonomi, dijadikan sebagai dasar dalam melakukan analisis sosial ekonomi pada lokasi penelitian untuk menentukan penghasilan dan pendapatan petani. Apabila pendapatan bersih petani < nilai standar hidup layak pada daerah tersebut maka harus diadakan perubahan pola tanam dan agroteknologi serta penyempurnaan usahatani seperti pengadaan usaha ternak dan usaha pengolahan hasil-hasil pertanian agar pendapatan bersih petani > nilai standar hidup layak.

Menyusun rekomendasi berbagai alternatif pengelolaan penggunaan lahan berdasarkan hasil analisis tersebut untuk satuan lahan pewakil dan hasilnya dapat diektrapolasikan untuk keseluruhan wilayah DAS Peusangan sehingga dapat dipilih alternatif pengelolaan lahan yang dapat meningkatkan pendapatan bersih petani, dengan demikian petani dapat hidup layak dalam memenuhi keperluan hidup kelurganya secara terus menerus(sustainability).

Evaluasi Penggunaan Lahan

16

Tabel 1 Hubungan antara kelas kemampuan lahan dengan intensitas dan macam penggunaan tanah.

Sumber. Arsyad (2000).

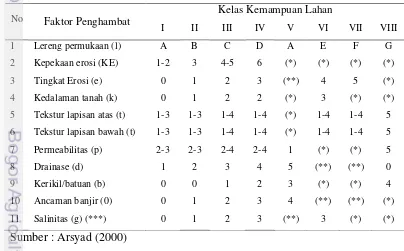

Penentuan kelas kemampuan lahan dilakukan pada masing-masing unit lahan berdasarkan informasi karakter biofisik seperti kemiringan lereng, kepekaan erosi tanah, tingkat erosi, kedalaman tanah (solum), tekstur, permeabilitas, drainase, kerikil/batuan permukaan, ancaman banjir dan salinitas.

Tabel 2. Kriteria Klasifikasi Kemampuan Lahan

Kelas Kemampuan Lahan No Faktor Penghambat

I II III IV V VI VII VIII

Sumber : Arsyad (2000)

Keterangan : (*) : dapat mempunyai sebaran sifat faktor penghambat (**) : tidak berlaku

(***) : umumnya terdapat di daerah beriklim kering

Kelas Kemampuan

Lahan

Intensitas dan Pilihan Penggunaan Meningkat

Penggembalaan Garapan

Cagar

Prediksi Erosi dan Penentuan ETol.

Model yang digunakan untuk memprediksi erosi adalah model the universal soil loss equation (USLE) (Wischmeir dan Smith, 1978). Prediksi erosi dilakukan pada unit lahan pewakil di lokasi penelitian pada lahan pertanian (ladang/tegalan, kebun/kebun campuran, semak belukar dan lain sebagainya).

Persamaan yang digunakan untuk prediksi erosi adalah sebagai berikut :

A = R K L S C P

dimana :

A = Besarnya erosi (ton/ha/tahun) R = Indeks erosivitas hujan K = Faktor erodibilitas tanah L = Faktor panjang lereng (m) S = Faktor kemiringan lereng (%) C = Faktor pengelolaan tanaman P = Faktor tindakan konservasi

Penentuan Nilai Erosivitas Hujan (R)

Nilai erosivitas hujan dihitung dengan menggunakan rumus Lenvain

EI30= 2,34 (CHm)1,98

Dimana R = erosivitas hujan bulanan, (Rain) m = curah hujan bulanan (cm), nilai R setahun diperoleh dengan menjumlahkan Rm selama setahun.

Penentuan Nilai Erodibilitas Tanah (K)

Pengambilan sampel tanah pada satuan lahan pengamatan intensif. Sampel tanah tersebut dianalisis di Laboratorium, sehingga hasil analisis akan diperoleh tekstur, struktur dan kandungan bahan organik tanah. Nilai K dihitung berdasarkan nilai K yang disesuaikan (Hammer 1981)

K = 1,292 {2,1 M1,14(10–4) (12 – a) + 3,25 (b – 2) + 2,5 (c – 3)} 100

dimana :

K = erodibilitas tanah

18

a = % bahan organik b = kode struktur tanah

c = kode permeabilitas profil tanah

Penentuan Nilai Panjang dan Kemiringan Lereng (LS)

Faktor panjang lereng (L) dan faktor kemiringan lereng (S) dapat dihitung secara terpisah atau dihitung sekaligus sebagai faktor LS. Faktor LS didefinisikan sebagai nisbah antara besarnya erosi dari sebidang tanah dengan panjang lereng dan kemiringan lereng tertentu terhadap besarnya erosi dari sebidang tanah yang terletak pada lereng dengan panjang lereng 22 m dengan kecuraman 9%. Panjang dan kemiringan lereng ditentukan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pengukuran di lapangan, dengan menggunakan persamaan (Arsyad 2006) :

2

00138 , 0 00965 , 0 0138 , 0

( S S

X

LS

dimana :X = panjang lereng (m) S = kecuraman lereng (%)

Penentuan Nilai Pengelolaan Lahan dan Tanaman (C)

Nilai faktor pengelolaan tanaman (C) merupakan nisbah antara tanah yang hilang pada pengelolaan tanaman tertentu dengan tanah yang hilang tanpa tanaman. Nilai C ditentukan berdasarkan pengamatan lapangan dan wawancara yang meliputi : sistem pertanaman, pemupukan, pemanfaatan sisa tanaman, cara penanaman dan teknik perlakuan terhadap tanah serta penggunaan mulsa dan kompos dengan mengacu pada nilai C hasil-hasil penelitian terdahulu.

Penentuan Nilai Teknik Konservasi Tanah (P)

Erosi yang masih dapat ditoleransikan (ETol)

Langkah selanjutnya adalah menghitung nilai erosi yang dapat ditoleransikan (Etol) pada masing-masing titik pengamatan dari setiap satuan lahan. Perhitungan Etol dilakukan untuk mengetahui apakah sistem pertanian yang dilakukan pada satuan lahan yang diamati dapat berkelanjutan. Jika hasil prediksi erosi lebih besar dari Etol maka sistem pertanian yang dilakukan tidak berkelanjutan dan perlu dilakukan alternatif-alternatif perubahan sistem pertanian terutama cara pengelolaan tanaman (C) serta teknik konservasi (P). Untuk menghitung nilai erosi yang dapat ditoleransikan, digunakan persamaan (Hammer 1981) yang mengacu pada konsep kedalaman ekuivalen (equivalent depth) dan umur guna tanah (resources life). Persamaan yang digunakan adalah:

DE - Dmin

ETol = --- + PT MPT

dimana :

DE = kedalaman ekuivalen (kedalam efektif tanah x faktor kedalaman,mm)

Dmin = kedalaman tanah minimum (mm)

MPT = masa pakai tanah (tahun)

TP = Laju pembentukan tanah(mm/thn)

Analisis Usaha tani.

Analisis usahatani dilakukan dengan menggunakan persamaan anggaran arus uang tunai (cash flow analysis), dimana variabel analisis terdiri dari penerimaan usahatani, biaya usahatani dan pendapatan usahatani (Soekartawi, 1986).

Penerimaan Usahatani, merupakan perkalian antara produksi yang diperoleh dengan harga jual, persamaannya sebagai berikut :

TR = Yi.Pyi

20

Biaya Usahatani, merupakan nilai semua masukan atau keluaran yang dipakai dalam satu musim tanam selama proses produksi, baik langsung maupun tidak, dengan persamaan sebagai berikut :

TC = Σ Xi.Pxi

dimana : TC = biaya tetap ; Xi = jumlah fisik dari input yang membentuk biaya tetap ; Pxi = harga input ke-i (Rp) dan i = macam komoditas yang dikembangkan dalam suatu usaha tani

Pendapatan Usahatani, merupakan selisih dari total penerimaan terhadap total pengeluaran.

PU = TR – TC

dimana : PU = pendapatan usahatani (Rp); TR = total penerimaan (Rp); dan TC = total biaya usahatani (Rp)

Analisis usahatani yang dilakukan adalah untuk mencapai tingkat hidup layak bagi seluruh anggota keluarga petani. Berdasarkan kriteria di atas pendapatan yang layak untuk petani di lokasi penelitian (Sub DAS Krueng Simpo) adalah diasumsikan bahwa tiap rumah tangga terdiri dari 5 orang, dengan harga beras Rp 4.000/kg (harga di lokasi). Nilai 2,5 merupakan indeks untuk kebutuhan rumah tangga, pendidikan, pakaian, kesehatan dan rekreasi di daerah pedesaan. Maka jumlah yang harus dipenuhi oleh kepala keluarga adalah 320 kg/orang/tahun x 2,5 x 5 orang/kk x Rp 4000,- = Rp 16.000.000/kk/tahun. Perencanaan usahatani di Sub DAS Krueng Seumpo harus dirancang sedemikian rupa agar dapat berlangsung terus, sehingga pendapatan bersih yang diperoleh petani harus lebih besar dari Rp 16.000.000/kk/thn.

Perencanaan Penggunaan Lahan Alternatif

Perencanaan penggunaan lahan ditentukan untuk setiap unit kemampuan lahan, dengan menggunakan dasar nilai CP yang dapat diterapkan untuk berbagai jenis pengelolaan lahan melalui simulasi.

Kriteria untuk menetapkan CP maksimum yang akan direkomendasikan dengan pendekatan sebagai berikut :

A≤ETol R K LSCP≤ETol

Dalam hal ini ditentukan nilai CP untuk setiap jenis penggunaan dan unit kemampuan lahan, di mana nilai R,K dan LS pada setiap lokasi dianggap konstan, maka besarnya prediksi erosi selanjutnya sebanding dengan nilai CP yang dipilih selama simulasi. Jika nilai CP yang diperoleh telah maksimal tetapi belum memenuhi syarat untuk standar hidup layak, maka harus ada penyempurnaan usahatani, seperti usaha ternak ataupun usaha ketrampilan / kerajinan lainnya untuk memanfaatkan hasil pertanian sehingga kebutuhan hidup petani dan keluarganya dapat terpenuhi atau standar hidup layak dapat tercapai.

22

Gambar 1. Diagram Alir Tahapan Pelaksanaan Penelitian

Penyempurnaan

Pengamatan, Pengukuran dan Pengambilan Data Fisik

Kelas Kemampuan Lahan

Data skunder Sosial ekonomi

(wawancara)

Evaluasi Penggunaan Lahan

sesuai

Peta Jenis Tanah Overlay Penentuan lokasi Pengamatan intensif

Aternatif pola tanam dan agroteknologi

Pendapatan bersih > standar hidup layak

Arahan Penggunaan Lahan PETA

tidak

Evaluasi Pola Tanam dan Agroteknologi

A≤ETol

Pola Tanam dan Agroteknologi

Ya

Analisis Sosial Ekonomi

Ya

KEADAAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Letak Geografis dan Penggunaan Lahan

Secara geografis lokasi penelitian terletak pada 96o52’00” – 97o31’00” Bujur Timur dan 04o46’00” – 05o00’40” Lintang Utara dan secara administrasi terletak di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng dan Kecamatan Muara Batu Provinsi Aceh. Sub DAS Krueng Simpo merupakan bagian dari DAS Krueng Peusangan yang memiliki luas 31.392 ha.

Penggunaan lahan pada Sub DAS Krueng Simpo meliputi : hutan dengan luasan 10.922 ha, kebun campuran dengan luasan 8.501 ha, tegalan dengan luasan 261,9 ha, semak belukar dengan luasan 11.656 ha dan sawah dengan luasan 51,5 ha. Pada umumnya penggunaan lahan semak belukar mendominasi penggunaan lahan yang ada di Sub DAS Krueng Simpo. Lebih jelasnya penggunaan lahan di Krueng Simpo dapat dilihat pada Tabel 3 dan Peta Lampiran 3.

Tabel 3 Penggunaan Lahan di Sub DAS Krueng Simpo

No Jenis Penggunaan Lahan Luas (Ha) Persentase (%)

1. Kebun Campuran 8. 501 27, 1

2. Tegalan 261, 9 0, 83

3. Hutan 10. 922 34, 79

4. Sawah 51, 5 0, 16

5. Semak Belukar 11. 656 37, 13

Jumlah 31. 392 100

Sumber : BPDAS Aceh (2005)

Topografi

24

kelas. Untuk lebih jelasnya keadaan topografi di lokasi penelitian dapat dilihat pada Tabel 4 dan Peta Lampiran 4.

Tabel 4 Kemiringan Lereng di Sub DAS Krueng Simpo

No Kelas Lereng Kemiringan (%) Luas (ha)

1 Datar 0 - 3 4. 118

2 Landai 3 - 8 13. 597

3 Bergelombang 8 - 15 11. 332

4 Berbukit 15 - 25 2. 345

Jumlah 31. 392

Sumber : BPDAS Krueng Aceh, 2005

Jenis Tanah

Berdasarkan peta jenis tanah wilayah Sub DAS Krueng Simpo terdapat 4 jenis tanah, yaitu jenis tanah Alfisol dengan luasan 3.987 hektar (12,70 %) membentang dari timur dan barat, jenis tanah Entisol terletak pada bagian Utara dengan luas 926 hektar (2,95 %), jenis tanah Inceptisol terletak ditengah-tengah Sub DAS Krueng Simpo dengan luasan 4.785 (15,24 %), serta jenis tanah Oxisol dengan luasan 21.694 hektar (69,11 %) terletak pada bagian selatan dan sebagian lagi di bagian Utara. Lebih jelasnya jenis tanah dilokasi penelitian disajikan pada Tabel 5 dan Lampiran 6

Tabel 5 Jenis Tanah di Sub DAS Krueng Simpo

Luas

No Jenis Tanah Ha %

1. Alfisol 3.987 12,70

2. Entisol 926 2,95

3. Inceptisol 4.785 15,24

4. Oxisol 21.694 69,11

Jumlah 31. 392 100

Sumber : BPDAS Krueng Aceh, 2005

Iklim

dan evapotranspirasi. Salah satu unsur iklim yang sangat besar pengaruhnya terhadap proses erosi suatu DAS adalah curah hujan.

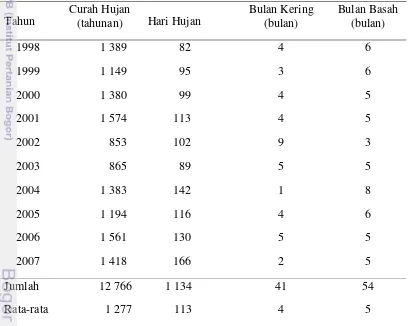

Kondisi iklim dilokasi penelitian di dapat dari hasil pencatatan data iklim selama 10 tahun (1998 - 2007) dari stasiun Meteorologi dan Geofisika Malikussaleh, Kabupaten Aceh Utara (Lampiran 10). Berdasarkan data yang ada dilakukan analisis data klimatologi untuk mengetahui besarnya erosi dan potensi lahan dalam pengembangan tanaman nantinya. Rata-rata curah hujan, hari hujan, bulan kering dan bulan basah di lokasi penelitian disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6 Curah Hujan, Hari Hujan, Bulan Kering dan Bulan Basah di Sub DAS Krueng Simpo

Tahun

Curah Hujan

(tahunan) Hari Hujan

Bulan Kering Sumber : Stasiun Meteorologi dan Geofisika Malikussaleh Kab. Aceh Utara, 2007 (diolah)

26

dikalikan 100%. Bulan kering (BK) adalah bulan dengan hujan lebih kecil dari 60 mm, bulan lembab (BL) adalah bulan dengan hujan antara 60 – 100 mm dan bulan basah (BB) adalah bulan dengan hujan lebih besar dari 100 mm. Dari hasil perhitungan di dapat nilai Q = 80.0 % (tipe iklim D), yaitu daerah sedang dengan vegetasi hutan semusim.

Hidrologi

Karakteristik suatu DAS dapat dicirikan oleh kondisi hidroorologis dari DAS tersebut. Sedangkan kondisi hidroorologi pada hakekatnya adalah gambaran dari tata air, termasuk distribusi dan efeknya terhadap erosi dan sedimentasi, serta gambaran dari keadaan tanah di wilayah tersebut yang sedikit banyak mempengaruhi tata airnya. Sub DAS Krueng Simpo mempunyai bentuk lahan atau fisiografis yang didominasi oleh daerah perbukitan sampai pegunungan didaerah hulu dan tengah, sebagian kecil didominasi fisiografi dataran sampai bergelombang dibagian hilir. Hal ini mengakibatkan curah hujan dihulu DAS lebih tinggi dibandingkan dengan di hilir

Suatu DAS atau Sub DAS dikatakan baik, apabila tata airnya dicirikan oleh fluktuasi debit maksimum dan minimum rendah, kuantitas dan kualitas air baik, erosi dan sedimentasi rendah serta kerusakan dari satu bagian DAS dapat diatasi oleh bagian yang lainnya atau lentur (reselience) dan produktivitas lahan tinggi secara terus menerus (sustainable).

Aspek Sosial Ekonomi

Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Tabel 7 Jumlah dan Kepadatan penduduk Per Kecamatan Menurut Jenis Kelamin di Sub DAS Krueng Simpo

No Kecamatan Luas

Wilay ah (Km2)

Pria (Jiwa)

Wanita (Jiwa)

Jumlah Penduduk

(Jiwa)

Penduduk (Jiwa/km2 )

1. Peusangan Selatan 106,33 5.767 6.103 11.870 112 2. Peusangan Siblah

Krueng

76,62 4.479 4.760 9.239 120

3. Muara Batu 55,90 2.224 1.954 4.178 74.5

Jumlah 238.85 12.470 12.817 25.287

Sumber : BPS Aceh, 2008

Tenaga Kerja dan Mata Pencaharian

Sebagian besar kepala keluarga yang bermukim di wilayah Sub DAS Krueng Simpo bermata pencaharian dari sektor pertanian, sehingga kegiatan usaha taninya sangat berkaitan dengan kepemilikan dan penggunaan lahannya. Lebih jelasnya jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8 Jumlah Penduduk Sub DAS Krueng Simpo Berdasarkan Mata Pencaharian

Jumlah No Mata Pencaharian

KK %

1. Petani 15,701 75,05

2. Pedagang 956 4,57

3. PNS 317 1,52

4. Buruh 354 1,69

5 Tukang 189 0,90

6. Lain-lain 3.405 16,27

Jumlah 20.922 100

28

Penguasaan Lahan

Status penguasaan lahan merupakan luas penguasaan lahan garapan yang berfungsi sebagai pemilik, penggarap dan penyewa. Keadaan penguasaan lahan penduduk di Sub DAS Krueng Simpo yang terdiri dari masyarakat asli pribumi menunjukkan semua penguasaan lahan adalah berstatus pemilik. Masyarakat memiliki lahan dengan rata-rata luas lahan yang dimiliki 1.0 ha sampai dengan 2 ha. Dengan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa kepemilikan lahan yang dimiliki petani di Sub DAS Krueng Simpo cukup luas. Pewarisan lahan umumnya tidak bersifat fragmentatif yaitu lahan milik kepala keluarga dibagi-bagi kepada anak-anaknya yang telah berumah tangga, tetapi di daerah ini dengan cara membuka lahan baru oleh kepala keluarga dan anak-anaknya yang sudah berumah tangga sehingga kecenderungannya lahan usahatani semakin luas.

Pendapatan Petani

Pendapatan petani diperhitungkan dari penjumlahan pendapatan usahatani dan pendapatan di luar usahatani. Pendapatan usahatani diperoleh dari usaha/kegiatan pada lahan sawah dan lahan kering (tegalan, kebun campuran, perkebunan dan pekarangan). Pendapatan per kapita per tahun di Sub DAS Krueng Simpo berkisar antara Rp 6.458.725 sampai dengan Rp 14.278.725

Keadaan Sarana dan Prasarana

beberapa instansi pemerintah. Tenaga penyuluh yang ada di Sub DAS Krueng Simpo saat ini terdiri dari Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) 20 orang, Penyuluh Pertanian Madya 2 orang (BPDAS 2008)

Kelembagaan Sosial Ekonomi

30

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan Lahan Dominan di Sub DAS Krueng Simpo

Penggunaan lahan dominan Sub DAS Krueng Simpo secara umum terdiri atas empat jenis yaitu kebun campuran, tegalan, hutan, dan semak belukar (Tabel 9). Tanaman pada penggunaan lahan kebun campuran di sub DAS Krueng Simpo umumnya didominasi oleh pinang, yang ditumpangsarikan dengan kakao, kedelai dan pisang. Adapun sawah di daerah ini dilakukan dua kali penanaman dalam setahun dengan menggunakan irigasi yang berasal dari Sub DAS Krueng Simpo, dimana DAS ini beserta sub DAS lainnya masih dapat memenuhi kebutuhan air untuk irigasi pada wilayah tersebut.

Penggunaan lahan semak belukar didominasi oleh alang-alang dan tegakan pohon. Lahan ini berkembang pada lahan yang ditelantarkan akibat penebangan hutan dan perladangan berpindah. Areal ini cukup berpotensi untuk dikembangkan sebagai areal pertanian. Kendala yang dihadapi adalah tingkat kesuburan tanah yang rendah. Sedangkan penggunaan lahan hutan masih berupa hutan alami yang tertutup oleh berbagai jenis semak dan serasah. Dilihat dari fungsinya, hutan memiliki peranan yang sangat penting karena dengan adanya hutan maka kemungkinan penyerapan air oleh tanah dan penguapan oleh tajuk tanaman akan meningkat sehingga air yang mengalir pada permukaan tanah akan lebih sedikit dan memperkecil terjadinya banjir. Dengan demikian maka fungsi hutan harus diperhatikan karena kerusakannya akan berdampak buruk terhadap lahan pertanian di daerah tersebut.

Tabel 9 Luas Penggunaan Lahan yang Menjadi Lokasi Pengamatan Intensif di sub DAS Krueng Simpo

Luas No Penggunaan Lahan Unit Lahan

Ha %

18,4,2,9,7, dan 15 5 dan 1

Jumlah 31.340,9 100

Sumber : BPDAS (2005)

Berdasarkan Tabel 9 memperlihatkan bahwa penggunaan lahan di Sub DAS Krueng Simpo didominasi oleh semak belukar dengan luas 11,656,0 hektar, diikuti oleh hutan 10,922,0 hektar, kebun campuran 8,501,0 hektar dan tegalan 261,9 hektar.

Tabel 10 Jenis Penutupan Lahan dan Tanaman pada Unit Lahan Lokasi Pengamatan Intensif di sub DAS Krueng Simpo

No Penggunaan

Alang-alang dan tegakan pohon Sumber : BPDAS (2005)

32

Evaluasi Penggunaan Lahan

Evaluasi penggunaan lahan dimaksudkan untuk menganalisis kesesuaian antara penggunaan lahan dengan kelas kemampuan lahannya, agar produktivitas penggunaan lahan dapat dioptimalkan tanpa mengalami kerusakan lahan. Penggunaan lahan yang sesuai dengan kelas kemampuannya dapat diteruskan karena penggunaan lahan tersebut akan tetap menjamin produktivitas yang tinggi dan kelestarian sumberdaya lahan. Sebaliknya penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kelas kemampuan lahannya harus dirubah karena akan mengakibatkan degradasi lahan seperti erosi yang tinggi.

Sistem klasifikasi kemampuan lahan yang digunakan untuk penggunaan lahan di dasarkan terutama pada karakteristik lahan yang mencakup faktor-faktor : kedalaman efektif, lereng, drainase dan erosi (Lampiran 8) yang terdapat pada unit lahan yang dijadikan sebagai lokasi pengamatan intensif. Salah satu jenis karakteristik lahan dapat berpengaruh terhadap lebih dari satu jenis kualitas lahan, misalnya tekstur tanah dapat berpengaruh terhadap tersedianya air, mudah tidaknya tanah diolah, dan kepekaan terhadap erosi.

Tabel 11 Evaluasi Penggunaan Lahan di Sub DAS Krueng Simpo dan erosi sedang Topografi (0-3%), dan erosi sedang Topografi (3-8%), dan erosi sedang Topografi (0-3%), dan erosi sedang Topografi (8-15%), dan erosi sedang Topografi (3-8%),

dan erosi sedang Topografi (8-15), dan erosi sedang Topografi (8-15%),

dan erosi sedang Topografi (0-3%),

dan erosi sedang Topografi (3-8%), dan erosi sedang Topografi (3-8%),

dan erosi sedang

Sesuai

Sumber : Data Primer Diolah

Dilihat dari kriteria kemampuan lahan, bahwa lahan yang termasuk kedalam kelas II (unit lahan 2,4,5,9 dan 22) masih sesuai penggunaan lahannya dengan faktor penghambat yang dijumpai pada kelas ini adalah topografi bergelombang dan erosi sedang. Oleh sebab itu dilihat dari faktor penghambat yang masih ringan, maka agar lahan ini dapat digunakan secara lestari, diperlukan tindakan konservasi sedang, seperti pembuatan teras, gulud dan teras tradisional.

34

disimpulkan bahwa penggunaan lahan di lokasi pengamatan intensif seluruhnya telah sesuai meskipun ada beberapa unit lahan yang sedikit bergelombang, sehingga perlu adanya tindakan konservasi seperti pembuatan teras gulud dan teras tradisional. Melalui penerapan tehnik konservasi tanah dan air tersebut maka erosi dapat dikendalikan sampai pada batas yang masih dapat ditoleransikan dan kerusakan yang mengakibatkan penurunan produktivitas lahan dapat dihindari agar kelestarian sumberdaya lahan tetap terjamin. Dengan demikian pertanian yang berkelanjutan dapat terwujud yang pada akhirnya kesejahteraan masyarakat dalam DAS Krueng Simpo dapat meningkat. Berdasarkan hasil evaluasi penggunaan lahan di Sub DAS Krueng Simpo didapat penggunaan lahannya masih sesuai dengan kelas kemampuan lahan.

Identifikasi dan Karakteristik Tipe Usahatani di Sub DAS Krueng Simpo

Tipe usahatani dominan yang diusahakan oleh petani di Sub DAS Krueng Simpo adalah pinang, kakao, pisang, dan kedelai. Pola usahatani dominan yang dilakukan disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12 Pola usahatani dominan di Sub DAS Krueng Simpo

No Pola Usahatani Nilai C % Lahan Luas Lahan

(Ha)

1 Pinang monokultur 0,4 80 1

2 Pinang dan kakao 0,2 60 dan 30 1,5

3 Pinang dan pisang 0,3 60 dan 30 1,5

4 Pinang, kakao dan pisang 0,2 40,30 dan 30 2

5 Pinang dan kedelai 0,4 60 dan 30 1,5

6 Pinang, kakao dan kedelai 0,3 40,30 dan 30 2 7 Pinang, pisang dan kedelai 0,3 40, 30 dan 30 2 8 Pinang, kakao, pisang dan kedelai 0,2 30, 20, 30, dan 20 2

36

tanam 500 x 500 cm dalam 1 hektar terdapat (30% lahan) yaitu 220 batang tanaman, bagian dalam ditanami pisang dengan jarak tanam 2,5 x 2,5 m (30% lahan), kedelai dengan jarak tanam 40 x 10 cm (30% lahan) dan kakao dengan jarak tanam 300 x 300 cm (30% lahan). Keadaan permukaan pertanaman terdapat rumput dan sisa-sisa tanaman, agroteknologi yang digunakan untuk membersihkan rumput dan sisa-sisa tanaman hanya menggunakan cangkul sedangkan rumput dan sisa-sisa tanaman yang dibersihkan tidak dibiarkan diatas permukaan pertanaman (8) Pinang dengan kakao, pisang dan kedelai (UT8) merupakan pertanaman pinang dengan kakao, pisang ditambah dengan kedelai dengan kerapatan tinggi dan memiliki nilai faktor C sebesar 0,2. Tipe ini diusahakan dengan tujuan seperti UT2, juga agar diperoleh uang tunai tiap bulan dari hasil penjualan pisang. Tanaman pinang ditanam berbaris disekeliling pagar dengan jarak tanam 500 x 500 cm (30% lahan) yaitu sebanyak 220 batang tanaman, bagian dalam ditanam kakao 220 batang tanaman (20% lahan) dengan jarak tanam 300 x 300 cm, kedelai (20% lahan) dengan jarak tanam 40 x 10 cm dan pisang 480 batang tanaman (30% lahan) dengan jarak tanam 2,5 x 2,5 m. Keadaan permukaan pertanaman terdapat rumput dan sisa-sisa tanaman, agroteknologi yang digunakan untuk membersihkan rumput dan sisa-sisa tanaman hanya menggunakan cangkul sedangkan rumput dan sisa-sisa tanaman yang dibersihkan tidak dibiarkan diatas permukaan pertanaman

Evaluasi Pola Tanam dan Agroteknologi Pada Usahatani Berbasis Pinang

Berdasarkan hasil evaluasi penerapan pola tanam dan agroteknologi yang dilakukan oleh sebagian petani dalam mengelola lahan usahataninya masih bersifat konvensional karena umumnya mereka belum menerapkan agroteknologi yang tepat, seperti pengaturan pola tanam, pemberian mulsa, pemupukan dan penanaman menurut kontur sehingga menyebabkan erosi yang terjadi lebih besar dari erosi yang masih dapat ditoleransikan

38

alternatif. Nilai A (prediksi erosi) didapat berdasarkan nilai faktor R, K, L, dan S yang diukur di lapang pada setiap unit lahan sedangkan agroteknologi dapat ditentukan dengan mensimulasi nilai faktor C (pengelolaan tanaman) dan nilai faktor P (tindakan konservasi) saja. Oleh sebab itu penerapan teknologi konservasi dalam suatu wilayah harus disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya sehingga dapat diterima dan dilaksanakan oleh mereka. Pemilihan agroteknologi didahului dengan inventarisasi agroteknologi yang sudah ada dan agroteknologi lain yang sesuai dengan kapasitas dan keinginan masyarakat di lokasi sub DAS Krueng Simpo. Hasil perhitungan prediksi erosi (A) dan ETol pada berbagai pola usahatani campuran berbasis pinang pada lokasi pengamatan intensif disajikan pada Tabel 13.

Tabel 13 Prediksi Erosi dan ETol pada Berbagai Pola Tanam dan Agroteknologi di Sub DAS Krueng Simpo

Unit Lahan

PolaTanam R K dan

grAgroteknologi

LS C P Prediksi Erosi

694.08 0.25 1.31 0.40 1.00 694,08 0,26 0,43 0,20 1,00

90,9

694,08 0,23 0,41 0,30 1,00 694,08 0,28 0,40 0,20 1,00

19,6 15,5

28,8 43,9

9 UT5+ATTK 694,08 0,22 0,82 0,40 1,00 50.0 39,8

14 15

Semak Belukar UT6+ATTK

694,08 0,44 0,25 0,30 1,00 694,08 0,23 0,83 0,30 1,00

22.9

694,08 0,28 1,06 0,005 1,00 694,08 0,34 1,06 0,30 1,00

1,5

694,08 0,26 1,04 0,20 1,00 694,08 0,19 1,61 0,005 1,00

37,5 0,7

31,8 17.8

Keterangan: UT1:Pinang Monokultur (523 batang 80% lahan), UT2: (Pinang 440 batang 60% lahan) + (Kakao 325 batang 30% lahan), UT3: (Pinang 440 batang 60% lahan) + (Pisang 420 batang 30% lahan), UT4: (Pinang 256 batang 40%lahan) + (Kakao 325% 30% lahan) + (Pisang 420 batang 30% lahan), UT5: (Pinang 440 batang 60% lahan) + (kedelai 30% lahan), UT6: (Pinang 256 batang 40% lahan) + (Kakao 325 batang 30% lahan) + (Kedelai 30 % lahan), UT7: (Pinang 256 batang 40% lahan) + (Pisang 420 batang 30% lahan) + (Kedelai 30% lahan), UT8: (Pinang 220 batang 30% lahan) + (Kakao 220 batang 30% lahan) + (Pisang 325 batang 30 % lahan) + (Kedelai 30% lahan),. AT=Agroteknologi Tradisional Tanpa Konservasi.

ETol adalah penggunaan lahan yang tidak disertai dengan teknik konservasi yang memadai seperti pergiliran tanaman, pemakaian tanaman penutup tanah, pengolahan tanah minimum, penggunaan mulsa atau kombinasi dari teknik-teknik konservasi. Berdasarkan Tabel 13 penggunaan lahan yang hanya disertai dengan agroteknologi tradisional tanpa teknik konservasi menunjukkan bahwa nilai prediksi erosi pada (UT1,UT5,UT6,UT7,UT8) yang didapat lebih besar dari nilai (ETol). Untuk itu diperlukan penyempurnaan, perubahan pola tanam dan penerapan agroteknologi alternatif untuk memperkecil nilai prediksi erosi yang akan terjadi sedangkan penggunaan lahan semak belukar (unit lahan 14) dengan topografi datar (3-8%), maka penggunaan lahannya diarahkan untuk padang penggembalaan serta penggunaan lahan hutan tetap dipertahankan penggunaannya sebagai hutan.

Hasil evaluasi penerapan pola tanam dan agroteknologi pada unit lahan yang dijadikan sebagai lokasi pengamatan intensif selanjutnya dilakukan penilaian terhadap erosi yang terjadi pada wilayah tersebut, apakah erosi yang terjadi lebih kecil dari erosi yang masih dapat ditoleransikan atau sebaliknya. Dilanjutkan dengan analisis biaya dan pendapatan untuk menilai kelayakan standar hidup bagi petani dan keluarganya sehingga dapat ditentukan alternatif pola tanam dan agroteknologi yang akan diterapkan untuk meningkatkan taraf hidup petani dan sistem pertanian yang berkelanjutan dapat terwujud.

Berdasarkan hasil perhitungan beberapa parameter dalam menghitung erosi untuk tiap unit lahan lokasi pengamatan intensif maka didapat nilai erosi yang dapat ditoleransikan (ETol) disajikan pada Lampiran 18, dimana nilai ETol ditentukan berdasarkan kedalaman efektif tanah, nilai faktor kedalaman (Lampiran 19), kedalaman minimum (Lampiran 20), bobot isi tanah, laju pembentukan tanah dan masa pakai tanah.

Alternatif Agroteknologi pada Berbagai Pola Tanam

40

perlu dilakukan. Agroteknologi yang dapat diterapkan adalah pembuatan teras gulud teras tradisional dan agroteknologi pemupukan. Agroteknologi pemupukan ditujukan untuk meningkatkan produksi, khususnya tanaman pinang, sehingga pendapatan usahatani dapat meningkat, minimal sama dengan KHL. Agroteknologi pemupukan untuk semua pola usahatani dengan luas 1,5 ha adalah pemberian pupuk Urea, SP-36, dan KCL dengan dosis masing-masing 100, 35, dan 100 kg/ha. Akibat pemupukan produksi tanaman pinang dari 1,0 ton/ha menjadi 1,6 ton/ha (Disbun Bireuen, 2007). Perbandingan nilai prediksi erosi (A) dengan ETol untuk 2 (dua) alternatif pada berbagai pola tanam dan agroteknologi teras gulud di Sub DAS Krueng Simpo disajikan pada Tabel 14 dan 15.

Tabel 14 Alternatif pola tanam dan agroteknologi teras gulud berdasarkan hasil prediksi erosi dengan ETol pada pola tanam di Sub DAS Krueng Simpo

R K LS C P Pola Tanam dan

Agroteknologi

694,08 0,25 0.25 0,40 0,50 694,08 0,26 0,43 0,20 0,50 694,08 0,23 0,41 0,30 0,50 694,08 0,28 0,4 0,20 0,50 694,08 0,22 0,82 0,40 0,50 694,08 0,23 0,83 0,30 0,50 694,08 0,34 1,69 0,30 0,50 694,08 0,26 1,04 0,20 0,50

8.6 Keterangan: UT1:Pinang Monokultur (523 batang 80% lahan), UT2: (Pinang 440 batang 60% lahan) + (Kakao 325 batang 30% lahan), UT3: (Pinang 440 batang 60% lahan) + (Pisang 420 batang 30% lahan), UT4: (Pinang 256 batang 40%lahan) + (Kakao 325% 30% lahan) + (Pisang 420 batang 30% lahan), UT5: (Pinang 440 batang 60% lahan) + (kedelai 30% lahan), UT6: (Pinang 256 batang 40% lahan) + (Kakao 325 batang 30% lahan) + (Kedelai 30 % lahan), UT7: (Pinang 256 batang 40% lahan) + (Pisang 420 batang 30% lahan) + (Kedelai 30% lahan), UT8: (Pinang 220 batang 30% lahan) + (Kakao 220 batang 30% lahan) + (Pisang 325 batang 30 % lahan) + (Kedelai 30% lahan), TG=Teras Gulud, PPK=Pupuk

(UT4), dari 50,0 ton/ha/th menjadi 25,0 ton/ha/th, (UT5), dari 39,7 ton/ha/th menjadi 19,8 ton/ha/th (UT6) dari 58,7 ton/ha/th menjadi 24,4 ton/ha/th (UT7), dari 37,5 ton/ha/th menjadi 18,7 ton/ha/th (UT8).

Tabel 15 Alternatif pola tanam dan agroteknologi tradisional berdasarkan hasil prediksi erosi dengan ETol pada pola tanam di Sub DAS Krueng Simpo

R K LS C P Pola Tanam dan

Agroteknologi

694,08 0,25 0.25 0,40 0,50 694,08 0,26 0,43 0,20 0,50 694,08 0,23 0,41 0,30 0,50 694,08 0,28 0,4 0,20 0,50 694,08 0,22 0,82 0,40 0,50 694,08 0,23 0,83 0,30 0,50 694,08 0,34 1,69 0,30 0,50 694,08 0,26 1,04 0,20 0,50

6.0 Keterangan: UT1:Pinang Monokultur (523 batang 80% lahan), UT2: (Pinang 440 batang 60% lahan) + (Kakao 325 batang 30% lahan), UT3: (Pinang 440 batang 60% lahan) + (Pisang 420 batang 30% lahan), UT4: (Pinang 256 batang 40%lahan) + (Kakao 325% 30% lahan) + (Pisang 420 batang 30% lahan), UT5: (Pinang 440 batang 60% lahan) + (kedelai 30% lahan), UT6: (Pinang 256 batang 40% lahan) + (Kakao 325 batang 30% lahan) + (Kedelai 30 % lahan), UT7: (Pinang 256 batang 40% lahan) + (Pisang 420 batang 30% lahan) + (Kedelai 30% lahan), UT8: (Pinang 220 batang 30% lahan) + (Kakao 220 batang 30% lahan) + (Pisang 325 batang 30 % lahan) + (Kedelai 30% lahan), TD=Teras Tradisional, PPK=Pupuk

42

teknik konservasi seperti pembuatan teras gulud, teras tradisional dan agroteknologi pemupukan yang berimbang.

Analisis Pendapatan Usahatani berbasis Pinang

Analisis finansial usahatani yang dilakukan untuk pola tanam ini meliputi analisis biaya penerimaan dan pendapatan. Penerimaan usahatani dan pendapatan yang berasal dari usahatani berbasis pinang disajikan pada Tabel 16.

Table 16 Hasil analisis pendapatan pada berbagai pola tanam usahatani aktual berbasis pinang di Sub DAS Krueng Simpo

Pendapatan Sumber: Data Primer Diolah

Keterangan:UT1:PNmonokultur,UT2:PN+KK,UT3:PN+Pisang,UT4:PN+KK+PS,UT5:PN+Kedel ai,UT6: PN+KK+Kedelai,UT7:PN+PS+KDL,UT8:PN+KK+PS+KDL AT=Agroteknologi Tradisional Tanpa Konservasi

teras gulud dan teras tradisional serta penambahan usaha ternak disajikan pada Tabel 17 dan 18.

Tabel 17 Hasil Analisis Pendapatan pada Agroteknologi Teras Gulud untuk luasan 1 ha di Sub DAS Krueng Simpo

Pendapatan kotor (Rp/KK/Tahun)

Usaha Usaha * Lain-Lain

Total Sumber: Data Primer Diolah

Keterangan:UT1:PNmonokultur,UT2:PN+KK,UT3:PN+Pisang,UT4:PN+KK+PS,UT5:PN+Kedel ai,UT6: PN+KK+Kedelai,UT7:PN+PS+KDL,UT8:PN+KK+PS+KDL T1: ternak ayam 30 ekor+kambing 5 ekor, T2:ternak ayam 25 ekor,T3:ternak ayam 30 ekor+kambing 4 ekor,T4:ternak kambing 5 ekor,T5:kambing 4 ekor,T6:ternak ayam 30 ekor,T7:ternak ayam 30 ekor+kambing 5 ekor,T8:ternak kambing 4 ekor.TG = Teras Gulud, PPK = Pupuk (*) : Rata - rata pendapatan usaha lain.

Tabel 18 Hasil Analisis Pendapatan pada Agroteknologi Teras Tradisional untuk luasan 1 ha di Sub DAS Krueng Simpo

Pendapatan kotor (Rp/KK/Tahun)

Usaha Usaha * Lain-Lain

Total Sumber: Data Primer Diolah

44

Analisis pendapatan pada Tabel 17 dan 18 menunjukkan bahwa semua pola usahatani UT1, UT2, UT3, UT4, UT5, UT6, UT7 dan UT8 setelah disempurnakan sudah mampu memberikan pendapatan yang dapat mendukung kehidupan yang layak (Rp 16.000.000/KK/th), karena agroteknologi yang diterapkan telah disempurnakan dengan agroteknologi yang memadai, penambahan usaha ternak dan pemupukan yang berimbang. Agroteknologi pemupukan harus dilakukan pada lahan untuk mempertahankan produktivitas lahan, karena tanpa pupuk buatan, pendapatan usahatani tidak memenuhi kebutuhan hidup layak. Ditinjau dari biaya pemupukan, diperlukan biaya tambahan sebesar Rp 450.000/ha. Pemakaian pupuk kimia pembuatan teras gulud serta teras tradisional pada UT1, UT2, UT3, UT4, UT5, UT6, UT7 dan UT8, dapat meningkatkan pendapatan usahatani lebih besar dari KHL, yaitu masing-masing sebesar Rp 21.610.000 Rp 28.885.750 Rp 21.400.750, 21.895.000, 19.010.000, 22.860.750, 22.575.750 dan Rp 22.925.000. serta pada teras tradisional masing-masing sebesar Rp 17.664.250 Rp 33.475.750 Rp 23.380.750 Rp 26.990.750 Rp 24.105.750 Rp 29.430.750 Rp 21.745.750 Rp 24.905.000. Hasil analisis menunjukkan bahwa pendapatan petani umumnya sudah mampu memenuhi kebutuhan hidup layak karena pendapatan bersih diterimanya lebih besar dari RP > 16.000.000/KK/th, oleh sebab itu kehidupan layak bagi petani dan keluarganya telah tercapai dan berkelanjutan.

Arahan Pengembangan Usahatani Berkelanjutan Berbasis Pinang

menanggulangi erosi dan aliran permukaan serta agar guludan tidak mudah rusak sebaiknya guludan diperkuat dengan tanaman penguat teras. Berdasarkan informasi data yang telah diuraikan diatas, maka disusun suatu pola tanam alternatif usahatani berkelanjutan berbasis pinang yang nantinya dapat di terapkan dilokasi penelitian.

Tabel 19 Arahan pola tanam dan agroteknologi teras gulud di Sub DAS Krueng Simpo Sumber: Data Primer Diolah

Keterangan:UT1:PNmonokultur,UT2:PN+KK,UT3:PN+Pisang,UT4:PN+KK+PS,UT5:PN+Kedel ai,UT6: PN+KK+Kedelai,UT7:PN+PS+KDL,UT8:PN+KK+PS+KDL T1: ternak ayam 30 ekor+kambing 5 ekor, T2:ternak ayam 25 ekor,T3:ternak ayam 30 ekor+kambing 4 ekor,T4:ternak kambing 5 ekor,T5:kambing 4 ekor,T6:ternak ayam 30 ekor,T7:ternak ayam 30 ekor+kambing 5 ekor,T8:ternak kambing 4 ekor.TG = Teras Gulud, PPK = Pupuk.

Tabel 20 Arahan pola tanam dan agroteknologi tradisional di Sub DAS Krueng Simpo Sumber: Data Primer Diolah

46