TUGAS AKHIR

STUDI MANAJEMEN PERLINTASAN SEBIDANG

JALAN RAYA DENGAN JALAN KERETA API

(Studi kasus: Jalan Lintas Medan - Perbaungan, Desa Pagar Jati Kabupaten Deli Serdang)

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas Dan untuk memenuhi syarat untuk menempuh

Ujian Sarjana Teknik Sipil

EMIR RAUF NOVANDI

040404019

Pembimbing

YUSANDY ASWAD,ST,MT

NIP. 19731109 200012 1 001

BIDANG STUDI TRANSPORTASI

DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK USU

2010

“STUDI MANAJEMEN PERLINTASAN SEBIDANG JALAN RAYA DENGAN

JALAN REL KERETA API”

oleh : Emir Rauf Novandi (04 0404 019)

Tingginya angka kecelakaan di perlintasan sebidang menimbulkan kerugian jiwa maupun materi. Selain itu dilain pihak kerugian juga dialami oleh para pengguna lalu-lintas di jalan raya. Yaitu gangguan berupa tundaan (delay) yang menimbulkan kerugian cukup besar bagi pengguna jalan raya, baik kerugian akibat bertambahnya waktu perjalanan yang ditempuh oleh pengguna jalan raya dimana kenderaannya akan berhenti sehingga menimbulkan antrian kenderaan di pintu perlintasan sebidang maupun kenyamanan pengguna jalan raya dalam berlalu lintas akibat perubahan geometrik jalan yang diakibatkan oleh rel kereta api. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap kondisi rambu, marka sistem peringatan di pintu perlintasan sebidang agar berkurangnya kemungkinan terjadinya kecelakaan di pintu perlintasan sebidang.

Standar manajemen perlintasan sebidang diatur dalam Undang-Undang NO.

13 Tahun 1992 Tentang Perkeretaapian, dan Pedoman Teknis Perlintasan Sebidang Antara Jalan Dengan Jalur Kereta Api dari Departemen Perhubungan. Standar ini

mengatur persyaratan perlintasan sebidang serta Serta standar pemasangan rambu, marka dan palang pintu perlintasan. Untuk mengaplikasikan standar ini maka diadakan penelitian sederhana di perlintasan sebidang Desa Pagar Jati Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. Tujuan akhir dari penelitian sederhana ini untuk mengevaluasi jarak pemasangan rambu, marka dan merekomendasikan tatacara pemasangan yang sesuai dengan standar dari Departemen perhubungan, serta mengevaluasi kondisi lalu lintas kendaraan lalu mengkoreksinya dengan persyaratan perlintasan sebidang dari Departemen Perhubungan.

Dari Hasil Survei lapangan diperoleh terdapatnya pemasangan rambu yang tidak sesuai dengan standar Departemen Perhubungan dimana adanya pemasangan rambu yang berulang. Sedangkan dari volume lalu lintas diperoleh bahwa perkalian frekuensi kereta api melintas dan volume kenderaan yang melintasi perlintasan sebidang sebesar 564.910 smpk. Angka tersebut melebihi batas persyaratan perlintasan sebidang dengan palang pintu yakni 35.000 smpk. Sehingga perlintasan desa Pagar Jati sebaiknya ditingkatkan menjadi perlintasan tidak sebidang.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan

rahmat dan hidayah-Nya hingga selesainya Tugas Akhir ini dengan judul “Studi

Manajemen Perlintasan Sebidang Antara Jalan Raya Dengan Jalan Kereta Api”.

Tugas Akhir ini disusun untuk diajukan sebagai salah satu syarat yang harus

dipenuhi dalam Ujian Sarjana Teknik Sipil Bidang Studi Transportasi pada

Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara (USU).

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini yang masih banyak kekurangan. Hal ini

disebabkan keterbatasan pengetahuan dan kurangnya pemahaman penulis. Dengan

tangan terbuka dan hati yang tulus penulis menerima saran dan kritik bapak dan ibu

dosen serta rekan mahasiswa demi penyempurnaan Tugas Akhir ini.

Penulis juga menyadari bahwa selesainya Tugas Akhir ini tidak lepas dari

bimbingan, dukungan dan bantuan semua pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini

penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan tidak terhingga kepada

kedua orang tua yang selalu penulis muliakan yang telah memberikan segalanya

hingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. DR. Ing. Johannes Tarigan, selaku Ketua Departemen Teknik Sipil

2. Bapak Ir.Teruna Jaya, M.Sc., selaku Sekretaris Departemen Teknik Sipil

Universitas Sumatera Utara.

3. Bapak Yusandy Aswad ST, MT. selaku pembimbing yang telah banyak

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan yang tiada

hentinya kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

4. Bapak/Ibu Dosen Staf Pengajar Jurusan Teknik Sipil Universitas Sumatera Utara.

5. Udak dan inanguda saya Dr. Indra Lubis, MHA dan Dina Sri Rezeki yang telah

memotivasi dan membantu saya dalam menyelesaikan kuliah penulis.

6. Kedua orang tua penulis tersayang yang tak pernah lelah berdo’a, memberikan

segala yang terbaik dan kasih sayang yang tak berkesudahan, serta seluruh

saudara-saudara saya semuanya.

7. Rekan – rekan mahasiswa stambuk 2004 terutama Syawaluddin, Mhd. Hazian,

ical Nst, Mario, Patner Kp lae eri, roy tarigan teman survey, saudara dan

brother’s di tasbi 2 no 62, dan kepada bang amad terima kasih atas

tumpangannya di PH.

8. Adek – adek 07, terutama Faiz harahap, Samruddin, Jayusri, Maulidi Alkahfi,

Isyad Mahfudz, Pasha dan Aditya Wiguna atas bantuannya dalam survei

perlintasan di Lubuk Pakam.

9. Dan kepada rekan – rekan mahasiswa Teknik Sipil USU stambuk 2005, 2006,

2007, 2008 yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah

membantu penulis menyusun tugas akhir ini.

EMIR RAUF NOVANDI

04 0404 019

DAFTAR ISI

ABSTRAK ... i

KATA PENGANTAR ... ii

DAFTAR ISI ... iv

DAFTAR TABEL ... vii

DAFTAR GAMBAR ... viii

DAFTAR GRAFIK... x

I.5 Sistematika Penelitian ... 5

I.6 Flowchart Penelitian ... 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA II.1 Umum ... 8 kereta api yang dilengkapi pintu perlintasan. ... 11

II.2.3 Persyaratan ruas jalan raya yang menjadi perlintasan sebidang . ... 13

II.2.4 Daerah pengaruh perlintasan sebidang. ... 14

II.3 Prasarana Jalan dan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang ... 18

II.3.2 Rambu larangan pada perlintasan sebidang ... 21

II.3.3 Marka lalu lintas pada perlintasan sebidang ... 24

II.3.4 Lampu isyarat pada perlintasan sebidang ... 26

II.3.5 Pintu perlintasan pada perlintasan sebidang ... 27

II.4 Tatacara berlalu lintas di perlintasan sebidang ... 30

II.4.1 Pengemudi kenderaan ... 30

II.4.2 Masinis kereta api ... 31

II.4.3 pengaturan komunikasi pada perlintasan sebidang ... 32

II.5 Karakteristik lalu lintas ... 32

II.5.1 Arus dan volume ... 33

II.5.2 Kecepatan (speed) ... 36

II.5.3 Tingkat pelayanan jalan ... 38

II.5.4 Kapasitas jalan ... 40

II.5.5 Derajat kejenuhan ... 43

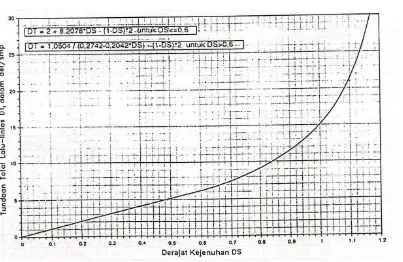

II.5.6 Tundaan kenderaan ... 44

BAB III METODOLOGI PENELITIAN III.1 Pemilihan lokasi survei ... 46

III.2 Garis besar penelitian ... 47

III.3 Pengumpulan data ... 49

III.4 Perioe pengamatan ... 51

III.5 Kebutuhan peralatan ... 52

III.6 Analisa data ... 52

BAB IV KOMPILASI DATA IV.1 Umum ... 54

IV.2 Aturan Perlintasan ... 54

IV.3 Data geometrik jalan ... 56

IV.4 Data rambu dan marka ... 57

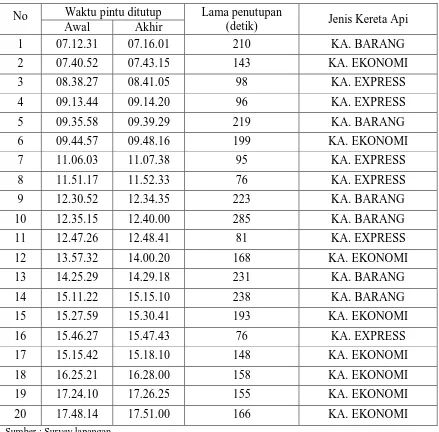

IV.5 Data waktu dan lama penutupan pintu perlintasan ... 61

IV.6.1 Volume kenderaan ... 64

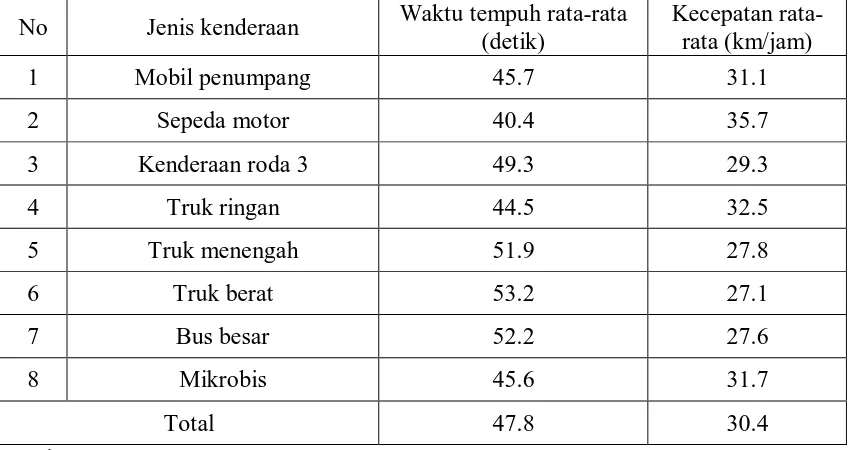

IV.6.2 Kecepatan kenderaan ... 65

IV.6.3 Tingkat pelayanan jalan ... 66

IV.6.4 Kapasitas jalan ... 68

IV.6.5 Derajat kejenuhan ... 70

IV.6.6 Tundaan ... 71

BAB V ANALISA V.1 Analisa perlengkapan perlintasan sebidang ... 72

V.2 Analisa data lalu lintas perlintasan sebidang ... 73

V.3 Analisa rambu dan marka perlintasan sebidang ... 74

V.4 Evaluasi perlintasan sebidang ... 75

V.5 Perbaikan jarak pandang ... 79

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN V.1 Kesimpulan ... 83

V.2 Saran ... 84

DAFTAR TABEL

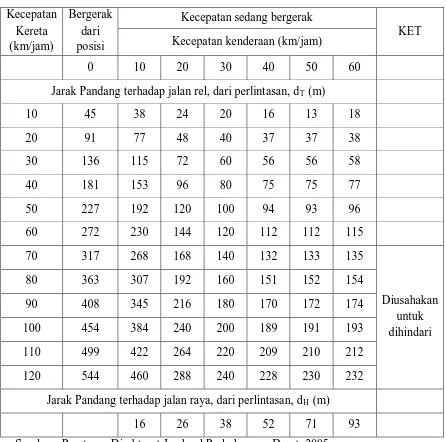

Tabel II.1 Hubungan antara jarak pandang dengan kecepatan ...15

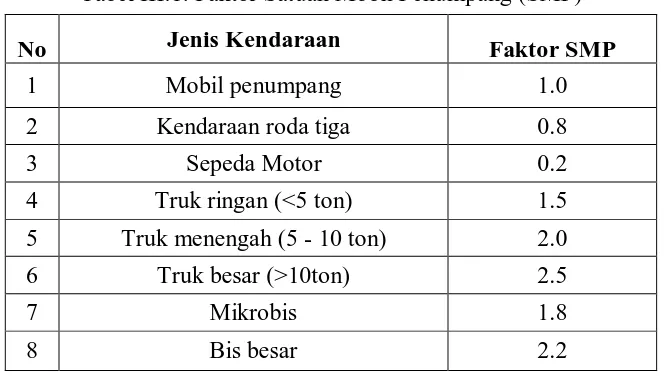

Tabel II.2 Faktor Satuan Mobil Penumpang (SMP) ...35

Tabel II.3 Tingkat Pelayanan untuk Intersection dan jalan arteri ...40

Tabel II.4 Faktor penyesuaian kapasitas untuk lebar jalur Lalu lintas (FCW) ...42

Tabel II.5 Kapasitas dasar (Co) ...42

Tabel II.6 Faktor penyesuaian untuk ukuran kota (FCsp) ...43

Tabel III.1 Faktor Satuan Mobil Penumpang (SMP) ...50

Tabel IV.1 Data waktu dan lama penutupan pintu perlintasan ...61

Tabel IV.2 Faktor Satuan Mobil Penumpang (SMP) ...63

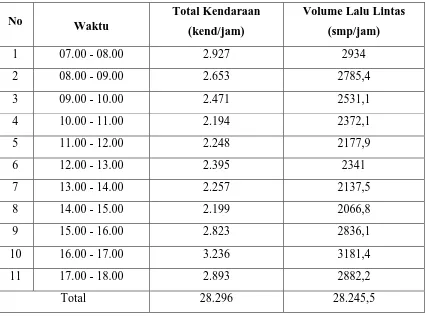

Tabel IV.3 Total kenderaan dan volume lalu lintas ...64

Tabel IV.4 Kecepatan rata-rata total jenis kenderaan ...66

Tabel IV.5 Tingkat Pelayanan untuk Intersection dan jalan arteri ...68

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kemiringan jalan raya pada perlintasan sebidang ... 13

Gambar II.2 Jarak pandang kenderaan di perlintasan sebidang ... 16

Gambar II.3 Rambu peringatan persilangan datar dengan lintasan kereta api berpintu ... 19

Gambar II.4 Rambu peringatan persilangan datar dengan lintasan kereta api Tanpa pintu... 19

Gambar II.5 Rambu peringatan hati-hati ... 20

Gambar II.6 Rambu peringatan jarak ... 20

Gambar II.7 Rambu peringatan berupa kata-kata ... 21

Gambar II.8 Rambu larangan berjalan terus wajib berhenti sesaat ... 21

Gambar II.9 Rambu larangan berjalan terus pada persilangan sebidang lintasan kereta api jalur tunggal... 22

Gambar II.10 Rambu larangan berjalan terus pada persilangan sebidang lintasan kereta api jalur ganda ... 22

Gambar II.11 Rambu larangan berbalik arah bagi kenderaan bermotor maupun tidak bermotor ... 23

Gambar II.12 Rambu larangan berupa kata-kata ... 23

Gambar II.14 Lampu Isyarat pada perlintasan sebidang ... 26

Gambar II.15 Desain pintu perlintasan sebidang ... 28

Gambar II.16 Penempatan rambu marka perlintasan sebidang pada permukaan jalan raya ... 29

Gambar IV.1 Penampang melintang jalan ... 56

Gambar IV.2 Jarak marka dan rambu pada perlintasan sebidang ... 58

Gambar IV.3 Jarak marka dan rambu pada perlintasan sebidang ... 60

Gambar V.1 Perencanaan jarak rambu dan marka lalu lintas pada perlintasan sebidang ... 75

Gambar V.2 Visualisasi perlintasan dari sisi samping perlintasan ... 78

Gambar V.3 Visualisasi perlintasan saat kereta api melintas ... 78

DAFTAR GRAFIK

Grafik II.1 Grafik area perlintasan sebidang berdasarkan Frekuensi

Kereta per Hari dan Volume Harian Lalu Lintas Rata-rata ...12

Grafik II.2 Tundaan lalu lintas vs Derajat kejenuhan ...45

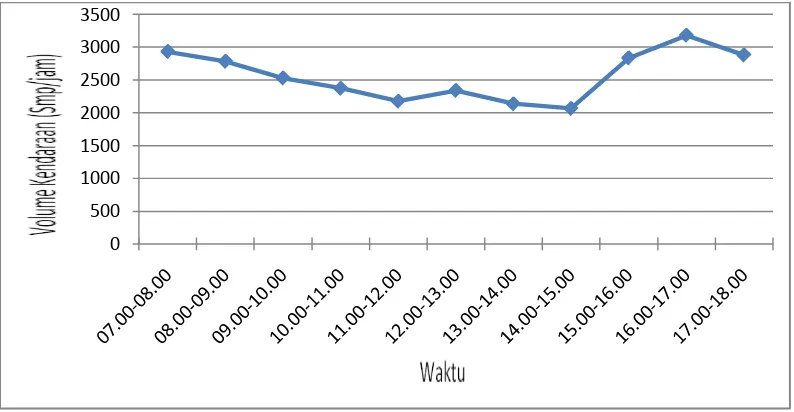

Grafik IV.1 Hubungan Volume kenderaan VS Waktu ...65

Grafik V.1 Grafik area perlintasan sebidang berdasarkan Frekuensi

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A Format Survei Jumlah kenderaan Kendaraan

LAMPIRAN B Format Survei Kecepatan

LAMPIRAN C Foto Survey

“STUDI MANAJEMEN PERLINTASAN SEBIDANG JALAN RAYA DENGAN

JALAN REL KERETA API”

oleh : Emir Rauf Novandi (04 0404 019)

Tingginya angka kecelakaan di perlintasan sebidang menimbulkan kerugian jiwa maupun materi. Selain itu dilain pihak kerugian juga dialami oleh para pengguna lalu-lintas di jalan raya. Yaitu gangguan berupa tundaan (delay) yang menimbulkan kerugian cukup besar bagi pengguna jalan raya, baik kerugian akibat bertambahnya waktu perjalanan yang ditempuh oleh pengguna jalan raya dimana kenderaannya akan berhenti sehingga menimbulkan antrian kenderaan di pintu perlintasan sebidang maupun kenyamanan pengguna jalan raya dalam berlalu lintas akibat perubahan geometrik jalan yang diakibatkan oleh rel kereta api. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap kondisi rambu, marka sistem peringatan di pintu perlintasan sebidang agar berkurangnya kemungkinan terjadinya kecelakaan di pintu perlintasan sebidang.

Standar manajemen perlintasan sebidang diatur dalam Undang-Undang NO.

13 Tahun 1992 Tentang Perkeretaapian, dan Pedoman Teknis Perlintasan Sebidang Antara Jalan Dengan Jalur Kereta Api dari Departemen Perhubungan. Standar ini

mengatur persyaratan perlintasan sebidang serta Serta standar pemasangan rambu, marka dan palang pintu perlintasan. Untuk mengaplikasikan standar ini maka diadakan penelitian sederhana di perlintasan sebidang Desa Pagar Jati Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. Tujuan akhir dari penelitian sederhana ini untuk mengevaluasi jarak pemasangan rambu, marka dan merekomendasikan tatacara pemasangan yang sesuai dengan standar dari Departemen perhubungan, serta mengevaluasi kondisi lalu lintas kendaraan lalu mengkoreksinya dengan persyaratan perlintasan sebidang dari Departemen Perhubungan.

Dari Hasil Survei lapangan diperoleh terdapatnya pemasangan rambu yang tidak sesuai dengan standar Departemen Perhubungan dimana adanya pemasangan rambu yang berulang. Sedangkan dari volume lalu lintas diperoleh bahwa perkalian frekuensi kereta api melintas dan volume kenderaan yang melintasi perlintasan sebidang sebesar 564.910 smpk. Angka tersebut melebihi batas persyaratan perlintasan sebidang dengan palang pintu yakni 35.000 smpk. Sehingga perlintasan desa Pagar Jati sebaiknya ditingkatkan menjadi perlintasan tidak sebidang.

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Umum

Bertambahnya penduduk seiring dengan berjalannya waktu, berdampak

terhadap perkembangan kota di Indonesia. Penduduk merupakan faktor utama dalam

perkembangan kota sebagai pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya, diiringi

dengan pertumbuhan wilayah perkotaan terutama di kota-kota besar dan kota

pendukung sekitarnya serta kota yang memiliki pusat kegiatan tertentu.

Oleh karena penyebaran kegiatan ekonomi, sosial dan budaya tidak terpusat

di suatu wilayah saja, maka diperlukan aktivitas perjalanan dari suatu wilayah ke

wilayah lainnya. Meningkatnya jumlah perjalanan ini akan mengakibatkan timbulnya

masalah pergerakan transportasi. Dimana timbulnya konflik arus lalu lintas pada

pertemuan dua ruas jalan atau lebih yang bersilangan. Salah satunya pada

persimpangan baik itu persimpangan antar jalan raya maupun persimpangan jalan

raya dengan jalan kereta api.

Persimpangan antara jalan raya dengan jalan rel kereta api merupakan

fenomena unik dalam dunia transportasi, sebab masing-masing moda transportasi

tersebut memiliki sistem prasarana yang berbeda, dioperasikan dengan sistem sarana

yang berbeda pula dan pengelolanya juga berbeda. Kedua moda transportasi dengan

karakteristik berbeda tersebut bertemu di persimpangan/pintu perlintasan (level

bagi kereta api dan kenderaan bermotor. Dimana keselamatan para pengguna jalan

raya maupun kereta api merupakan aspek yang sangat krusial dalam tranportasi.

I.2 Latar Belakang

Pertumbuhan dan perkembangan wilayah kota mengakibatkan terjadinya

peningkatan kegiatan pada penduduk di daerah tersebut. Peningkatan kegiatan

penduduk ini terjadi pada semua bidang termasuk meningkatnya kebutuhan akan

moda transportasi. Peningkatan jumlah moda transportasi seiring dengan

meningkatnya tingkat perekonomian suatu daerah. Wilayah yang tingkat

perekonomiannya cukup tinggi memiliki pergerakan moda transportasi yang cukup

besar. Sumatera Utara sebagai provinsi yang memiliki aktivitas ekonomi yang sangat

tinggi didukung oleh banyaknya jenis transportasi yang beroperasi. Salah satu jenis

transportasi tersebut adalah kereta api. Kereta api digunakan sebagai alat

pengangkutan penduduk dan barang serta hasil kekayaan alam berupa minyak kelapa

sawit dan lainnya. Sehingga kereta api menjadi salah satu moda transportasi yang

sangat penting bagi masyarakat Sumatera utara.

Namun tingginya angka kecelakaan perkeretaapian membuat moda

transportasi ini bukan menjadi pilihan utama masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari

data kecelakaan di Indonesia. Di Indonesia sepanjang tahun 2006, telah terjadi

sejumlah 117 kali kecelakaan kereta api, terdiri atas tabrakan antara kereta api

dengan kereta api (5) kali, tabrakan antara kereta api dengan kendaraan jalan raya di

pada pintu perlintasan mencapai 18,81% dari keseluruhan kecelakaan kereta api.

(Sumber: PT. KAI, 2006)

Dari data kecelakaan tersebut didapati bahwa selain korban jiwa kecelakaan

pada perlintasan sebidang juga menimbulkan korban materi. Dilain pihak kerugian

juga dialami oleh para pengguna lalu-lintas di jalan raya. Yaitu gangguan berupa

tundaan (delay) yang menimbulkan kerugian cukup besar bagi pengguna jalan raya,

baik kerugian akibat bertambahnya waktu perjalanan yang ditempuh oleh pengguna

jalan raya dimana kenderaannya akan berhenti sehingga menimbulkan antrian

kenderaan di pintu perlintasan sebidang, hal ini diakibatkan karena ditutupnya pintu

perlintasan sebidang pada saat kereta api melintasi perlintasan sebidang tersebut dan

kecepatan kenderaan berkurang akibat struktur geometrik jalan yang berubah dari

permukaan yang datar menjadi tidak datar maupun kenyamanan pengguna jalan raya

dalam berlalu lintas akibat perubahan geometrik jalan yang diakibatkan oleh rel

kereta api.

Beberapa penyebab kecelakaan lalu lintas pada perlintasan sebidang antara

jalan raya dengan jalan kereta api menurut Masyarakat Transportasi Indonesia dapat

diidentifikasi berupa:

1. Disiplin masyarakat yang masih rendah sehingga sering terjadi

pelanggaran massal oleh pengendara kendaraan terhadap

aturan-aturan yang terkait dengan tata cara penyeberangan melalui pintu

perlintasan.

2. Persepsi yang keliru dari pengendara kendaraan, maupun masyarakat

jarak pandang serta kecepatan kendaraan dan kemampuan

pengeremannya.

3. Malfungsi atau kerusakan teknis pada kendaraan.

4. Tidak dipenuhinya standar pemeliharaan jalan raya oleh pemegang

otoritas jalan raya pada daerah di sekitar pintu perlintasan.

5. Buruknya sistem proteksi dan sistem peringatan pada pintu

perlintasan.

I.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui sistem manajemen perlintasan sebidang jalan raya dengan jalan

kereta api di Sumatera Utara.

2. Mengevaluasi sistem manajemen perlintasan sebidang jalan raya dengan jalan

kereta api di Sumatera Utara

I.4 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini permasalahan dibatasi pada:

1. Penelitian ini mengambil lokasi di perlintasan sebidang yang dilalui oleh

Jalan Nasional di Provinsi Sumatera Utara.

2. Menginventarisasi jumlah rute, letak dan hal lainnya yang berkaitan dengan

perlintasan sebidang antara jalan raya dengan jalan kereta api.

3. Melakukan pendataan jumlah lintasan kereta api dalam satu harian termasuk

4. Melakukan survey pada perlintasan sebidang yang meliputi survey geometrik

dan survey lalu lintas yang meliputi volume, Lalu lintas Harian Rata-rata

(LHR), Kecepatan rata-rata kenderaan, Kapasitas, Tundaan.

5. Membandingkan kondisi jarak pandang, rambu dan marka pada

persimpangan sebidang dengan standar Departemen Perhubungan Direktorat

Jenderal Perhubungan Darat dan Departemen Permukiman Dan Prasarana

Wilayah Direktorat Jenderal Prasarana wilayah.

I.5 Sistematika Penulisan

Untuk mencapai tujuan penelitian ini dilakukan beberapa tahapan

yang dianggap perlu. Metode dan prosedur pelaksanaanya secara garis besar

adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan.

Bab ini berisi tentang latar belakang pekerjaan, tujuan, data umum dan

lingkup pekerjaan yang dilaksanakan serta sistematika penulisan laporan

penelitian.

2. Bab II Tinjauan pustaka.

Bab ini berisi pengumpulan data-data yang berhubungan dengan tugas akhir

ini yang bersumberkan buku-buku serta referensi jurnal sebagai pendekatan

teori maupun sebagai perbandingan untuk mengkaji penelitian ini.

3. Bab III. Metodologi Penelitian.

Bab ini akan membahas tentang langkah-langkah kerja yang akan dilakukan

dengan cara memperoleh data yang relevan dengan penelitian ini. Dimana

data dalam penelitian ini digunakan dua data sumber yaitu :

a. Data primer diperoleh melalui metode pengumpulan data yang

beberapa hasil pengamatan berupa gambar, volume Lalu lintas Harian

Rata-rata (LHR), jarak dan pemasangan rambu dan marka.

b. Data sekunder diperoleh dari literatur berupa jadwal kedatangan

kereta api dan data dari instansi pemerintah dan non pemerintah.

4. Bab IV. Kompilasi Data.

Bab ini berisi pengolahan data yang didapatkan dari hasil survei lapangan.

Dimana data tersebut diolah dengan metode dan literatur dari tinjauan

pustaka.

5. Bab V. Analisa.

Bab ini menyajikan analisa data dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

6. Bab VI. Kesimpulan dan Saran.

Bab ini berisikan kesimpulan logis berdasarkan analisis data, temuan dan

bukti yang disajikan sebelumnya, yang menjadi dasar untuk menyusun suatu

I.6 Flowchart penelitian

Tujuan

Penelitian

Studi Literatur

Data Primer

• Data volume kenderaan

• Layout perlintasan sebidang

• Inventaris rambu, marka

Data Sekunder

• Jadwal waktu kedatangan kereta api

• Data dan Literatur dari Instansi Pemerintah

Kompilasi Data

Pengolahan data hasil survey lapangan berdasarkan survey geometrik dan lalu lintas

serta survey pengamatan secara visual di lapangan.

Analisa

Membandingkan hasil pengamatan di lapangan terhadap standar perlintasan sebidang yang

ditetapkan oleh instansi pemerintah

Kesimpulan dan Saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II. 1. Umum

Persimpangan jalan adalah suatu daerah umum dimana dua atau lebih ruas

jalan (link) saling bertemu/berpotongan yang mencakup fasilitas jalur jalan

(roadway) dan tepi jalan (road side), dimana lalu lintas dapat bergerak didalamnya

(Warpani, 1985). Ada dua jenis persimpangan berdasarkan perencanaannya yaitu

persimpangan sebidang dan tidak sebidang. Persimpangan tidak sebidang adalah

persimpangan dimana dua ruas jalan atau lebih saling bertemu tidak dalam satu

bidang tetapi salah satu ruas berada diatas atau dibawah ruas jalan yang lain.

Persimpangan sebidang merupakan pertemuan antara dua buah ruas jalan yang

berbasis sama seperti jalan raya dengan jalan raya, sedangkan perlintasan sebidang

adalah sebagai pertemuan antara ruas jalan raya dan jalan rel (jalan kereta api).

Apabila persimpangan sebidang itu berbasis sama kemungkinan pengaturannya akan

cukup memudahkan, misalnya dengan bundaran atau lampu lalu lintas seperti yang

sering dipakai persimpangan di perkotaan. Pengaturan akan lebih sulit dilakukan bila

persimpangan sebidang tersebut merupakan perlintasan sebidang yang terdiri dari

jalan raya dengan jalan rel (jalan kereta api).

Perlintasan sebidang merupakan pertemuan yang melibatkan arus kendaraan

bermotor pada satu sisi sedangkan pada sisi lain terdapat arus kereta api. Berdasarkan

waktu penggunaan perlintasan, kereta api menggunakan perlintasan dengan jadwal

sedangkan kendaraan yang melewati persimpangan tidak terjadwal sehingga arus

kendaraan dapat melintasi perlintasan kapan saja. Dari segi akselerasi dan sistem

pengereman diperoleh kendaraan bermotor lebih unggul dibandingkan kereta api

dimana kendaraan dalam melakukan akselerasi (percepatan atau perlambatan)

cenderung lebih singkat dari pada kereta api begitu juga sebaliknya waktu dan jarak

pengereman, kendaraan bermotor mempunyai waktu pengereman dan jarak

pengereman yang lebih pendek dari kereta api. Dengan demikianlah terpolalah

perlintasan kereta api dengan jalan raya menganut sistem prioritas untuk kereta api

dimana arus kendaraan harus berhenti dahulu ketika kereta api melewati perlintasan..

II. 2. Perencanaan Perlintasan Sebidang Jalan Raya dan Jalan Kereta Api

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Pedoman

Teknis Perlintasan Sebidang Antara Jalan Raya dengan Jalan Kereta Api yang

dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan tahun 2005 maupun Perencanaan Perlintasan

Jalan Dengan jalan Kereta Api oleh Departemen Permukiman Dan Prasarana

Wilayah tahun 2004, ada 2 ketentuan dalam perencanaan perlintasan sebidang yaitu:

a. Ketentuan Umum

Dalam pedoman perlintasan jalan dengan jalur kereta api harus

memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Keselamatan lalu lintas, dimana kereta api mempunyai prioritas utama.

2. Pandangan bebas pemakai jalan.

3. Kepentingan pejalan kaki.

5. Kepentingan penyandang cacat.

6. Desain yang ramah lingkungan

b. Ketentuan Teknis

1. Geometrik pada perlintasan sebidang ( sarana dan prasarana, klasifikasi

fungsi jalan, potongan melintang dan daerah /ruang bebas).

2. Pengaturan lalu lintas.

3. Tipe perkerasan pada perlintasan sebidang.

II. 2.1. Persyaratan Perlintasan Sebidang

Perlintasan sebidang antara jalan dengan jalur kereta api terdiri dari 2 jenis

yaitu:

a. Perlintasan sebidang yang dilengkapi pintu.

Perlintasan ini terbagi 2 jenis yaitu perlintasan sebidang yang dilengkapi

pintu otomatis dan pintu tidak otomatis. Pintu tidak otomatis terdiri dari 2

jenis tenaga penggerak yaitu tenaga mekanik dan tenaga elektrik.

b. Perlintasan sebidang yang tidak dilengkapi pintu perlintasan.

Berikut ini adalah persyaratan sarana dan prasarana perlintasan sebidang yang

akan dilalui oleh kereta api.

a. Selang waktu antara kereta api satu dengan kereta api berikutnya

(headway) yang melintas pada lokasi yang tersebut minimal 6 (enam)

menit.

b. Jarak perlintasan yang satu dengan yang lainnya pada satu jalur kereta api

c. kecepatan kereta api yang melintasi perlintasan sebidang kurang dari 60

km/h.

d. Tidak terletak pada lengkungan jalan kereta api atau tikungan jalan.

e. Jalan kereta api yang dilintasi adalah jalan kelas III.

f. Terdapat kondisi lingkungan yang memungkinkan pandangan bagi masinis

kereta dari as perlintasan dan bagi pengemudi kenderaan bermotor.

II. 2.2. Penentuan perlintasan sebidang jalan raya dengan jalan rel kereta api yang dilengkapi pintu perlintasan.

Perlintasan sebidang yang dilengkapi dengan pintu memiliki ketentuan

sebagai berikut :

1. Jumlah kereta api yang melintas pada lokasi tersebut sekurang-kurangnya 25

kereta/hari dan sebanyak-banyaknya 50 kereta /hari.

2. Volume lalu lintas harian rata-rata (LHR) sebanyak 1.000 sampai dengan

1.500 kendaraan pada jalan dalam kota dan 300 sampai dengan 500

kendaraan pada jalan luar kota.

3. Hasil perkalian antara volume lalu lintas harian rata-rata (LHR) dengan

frekuensi kereta api antara 12.500 sampai dengan 35.000 smpk.

Pada Grafik II.1 terdapat area perlintasan sebidang berdasarkan frekuensi

kereta per hari dan volume harian lalu lintas rata-rata yang menunjukkan area

Grafik II.1 : Grafik area perlintasan sebidang berdasarkan Frekuensi Kereta per Hari dan Volume Harian Lalu Lintas Rata-rata

Sumber : Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 2005

Sedangkan pada perlintasan sebidang yang dilengkapi dengan pintu otomatis

harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Pintu dengan persyaratan kuat dan ringan, anti karat serta mudah dilihat dan

memenuhi kriteria failsafe.

2. Pada jalan dipasang pemisah lajur.

II. 2.3. Persyaratan Ruas Jalan yang Menjadi Perlintasan Sebidang

Tidak semua ruas jalan raya apabila memotong rel kereta api dapat dijadikan

perlintasan sebidang. Berikut ini persyaratan ruas jalan yang dapat dibuat perlintasan

sebidang antara jalan raya dengan jalur kereta api:

1. Jalan kelas III.

2. Jalan sebanyak-banyaknya 2(dua) lajur 2 (dua) arah.

3. Tidak pada tikungan jalan atau alinement horizontal yang memiliki radius

sekurang-kurangnya 500 m.

4. Tingkat kelandaian kurang dari 5 (lima) persen dari titik terluar jalan rel.

5. Memenuhi jarak pandang bebas.

6. Sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR).

Gambar 2.1 : Kemiringan jalan raya pada perlintasan sebidang

II. 2.4. Daerah Pengaruh Perlintasan Sebidang

Suatu perlintasan jalan raya dan jalur kereta api dapat didefenisikan menurut area

fungsi dan fisiknya. Area fungsional dari perlintasan sebidang merupakan area

perpanjangan sampai hulu (upstream) dan hilir (downstream) dari area fisik perlintasan,

termasuk di dalamnya lajur tambahan dan kanalisasinya.

Area fungsional pada pendekat sebuah perlintasan terdiri dari 3 elemen dasar yaitu :

i. Jarak persepsi-reaksi.

ii. Jarak manuver.

iii. Jarak antrian.

Jarak perjalanan selama waktu persepsi-reaksi akan bergantung pada kecepatan

kenderaan, kewaspadaan pengemudi dan penguasaan lokasi dari pengemudi. Dimana

jarak pandang pengemudi kenderaan dan jarak pandang masinis kereta api sangat

mempengaruhi reaksi dan manuver pengemudi kenderaan maupun masinis kereta api.

Jarak pandang digunakan untuk perlintasan sebidang tanpa pintu, jika

persyaratan jarak pandang tidak dipenuhi maka perlintasan tersebut harus dilengkapi

dengan pintu perlintasan. Ada dua hal yang berkaitan dengan penentuan jarak pandang :

1. Pengemudi kendaraan dapat mengamati kereta api yang mendekat melalui suatu

garis pandang yang menyebabkan kenderaan tersebut dapat melalui perlintasan

dengan aman.

2. Pengemudi kendaraan dapat mengamati kereta api yang mendekat melalui suatu

garis pandang yang menyebabkan kenderaan mempunyai kesempatan untuk

Pengukuran jarak pandang harus diukur sepanjang garis sumbu jalur kereta api

terluar dari titik potong dengan garis sumbu jalan raya ke titik terjauh dari jalur kereta

api tersebut yang dapat dilihat dari titik tertinggi 1 meter diatas permukaan jalan.

Tabel II.1 Hubungan antara jarak pandang dengan kecepatan

Kecepatan

Jarak Pandang terhadap jalan rel, dari perlintasan, dT (m)

10 45 38 24 20 16 13 18

Jarak Pandang terhadap jalan raya, dari perlintasan, dH (m)

16 26 38 52 71 93

Gambar II.2 : Jarak pandang kenderaan di perlintasan sebidang

Sumber : Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 2005

Rumus Jarak Pandang

1. Persamaan dasar hubungan antara Jarak Pandang dengan kecepatan

kendaraan dan kereta api.

………..(II.1)

Keterangan :

d

H = Jarak pandang terhadap jalan raya yang menyebabkan kendaraan dapatmencapai kecepatan VV untuk melintasi rel dengan aman meskipun kereta

sudah terlihat pada jarak dT

d

dari perlintasan, atau jarak untuk

menghentikan kendaraan dengan aman tanpa melanggar batas perlintasan.

T = Jarak pandang terhadap jalan untuk melakukan manuver seperti

dideskripsikan d

t

Waktu presepsi (reaksi), yang diasumsikan sebesar 2,5 detik (nilai ini Kecepatan kereta (km/jam).diasumsikan untuk jarak minimum untuk berhenti yang aman).

f = Koefisien gesek, menurut AASHTO nilai

f = -0,00065Vv + 0.192 untuk Vv ≤ 80 km/jam

f = -0.00125Vv + 0.24 untuk Vv > 80 km/jam

D = Jarak dari garis stop atau dari bagian depan kendaraan terhadap rel

terdekat, yang diasumsikan 4,5 m.

d

e =3 m

Jarak dari pengemudi terhadap bagian depan kendaraan, yang diasumsikan

L = Panjang kendaraan, yang diasumsikan 20 m

2. Persamaan dasar hubungan antara jarak pandang dengan kecepatan

kendaraan dan kereta pada persimpangan jalan yang miring.

………(II.3)

Keterangan :

d

T =V

Jarak pandang terhadap jalan rel (m).

T =

V

Kecepatan kereta (km/jam).

G =

a

Kecepatan maksimum kendaraan pada gigi-1, diasumsikan 2,7 m/detik.

1 =

L = Panjang kendaraan, yang diasumsikan 20 m.

Percepatan kendaraan pada gigi-1, diasumsikan 0,45 m/det2.

D = Jarak dari garis stop atau dari bagian depan kendaraan terhadap rel

terdekat, yang diasumsikan 4,5 m.

II. 3. Prasarana Jalan dan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang

Perlintasan sebidang antara jalan raya dengan jalur kereta api memiliki

prasarana yang wajib dilengkapi berupa rambu dan marka lalu lintas serta lampu

isyarat dan pintu perlintasan. Rambu perlintasan berfungsi sebagai alat peringatan

dan larangan. Sedangkan marka berfungsi sebaga tanda yang mengarahkan lalu

II. 3.1. Rambu peringatan pada perlintasan sebidang

Rambu Peringatan adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan

peringatan bahaya atau tempat berbahaya pada jalan di depan pemakai jalan. Rambu

peringatan terdiri dari:

1. Rambu yang menyatakan adanya perlintasan sebidang antara jalan

dengan jalur kereta api dimana jalur kereta api dilengkapi dengan pintu

perlintasan.

Gambar II.3 : Rambu peringatan persilangan datar dengan lintasan kereta api berpintu

Sumber : Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 2005

2. Rambu yang menyatakan adanya perlintasan sebidang antara jalan

dengan jalur kereta api dimana jalur kereta api tidak dilengkapi dengan

pintu perlintasan.

Gambar II.4 : Rambu peringatan persilangan datar dengan lintasan kereta api tanpa pintu

3. Rambu peringatan yang menyatakan hati-hati berupa tanda seru.

Gambar II.5 : Rambu peringatan hati-hati

Sumber : Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 2005

4. Rambu peringatan tambahan yang menyatakan jarak per 150 meter

dengan rel kereta api terluar.

Gambar II.6 : Rambu peringatan jarak

5. Rambu peringatan berupa kata-kata yang menyatakan agar berhati-hati

mendekati pintu perlintasan kereta api.

Gambar II.7 : Rambu peringatan berupa kata-kata

Sumber : Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 2005

III. 3.2. Rambu larangan pada perlintasan sebidang

Rambu Larangan adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan

perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan. Rambu larangan terdiri dari:

1. Rambu larangan berjalan terus berupa tanda ”stop” yang berarti wajib

berhenti sesaat dan meneruskan perjalanan setelah mendapat kepastian

aman dari lalu-lintas arah lainnya.

Gambar II.8 : Rambu larangan berjalan terus wajib berhenti sesaat

2. Rambu larangan berjalan terus berupa tanda ”single cross” dipasang pada

perlintasan sebidang jalan dengan kereta api jalur tunggal yang

mewajibkan kenderaan berhenti sesaat untuk mendapatkan kepastian

aman sebelum melintasi rel.

Gambar II.9 : Rambu larangan berjalan terus pada persilangan sebidang lintasan kereta api jalur tunggal

Sumber : Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 2005

3. Rambu larangan berjalan terus berupa tanda ”double cross” dipasang pada

perlintasan sebidang jalan dengan kereta api jalur ganda yang mewajibkan

kenderaan berhenti sesaat untuk mendapatkan kepastian aman sebelum

melintasi rel.

Gambar II.10 : Rambu larangan berjalan terus pada persilangan sebidang lintasan kereta api jalur ganda

4. Rambu larangan berbalik arah berupa tanda dilarang memutar kenderaan

bermotor maupun tidak bermotor pada perlintasan kereta api.

Gambar II.11 : Rambu larangan berbalik arah bagi kenderaan bermotor maupun tidak bermotor

Sumber : Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 2005

5. Rambu larangan berupa kata-kata yang menyatakan agar pengemudi

berhenti sebentar untuk memastikan tidak ada kereta api yang melintas

sebelum memasuki rel perlintasan kereta api.

Gambar II.12 : Rambu larangan berupa kata-kata

III. 3.3. Marka Lalu Lintas pada perlintasan sebidang

Marka Jalan adalah tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas

permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang berbentuk garis membujur,

garis melintang serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu

lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas. Perlintasan sebidang antara

jalan raya dengan jalur kereta api wajib dilengkapi perlengkapan jalan yang berupa

marka jalan sebagai berikut:

1. Marka melintang berupa tanda garis melintang sebagai batas wajib berhenti

kenderaan sebelum melintasi jalur kereta api, dengan ukuran lebar 0,30

meter dan tinggi 0,03 meter.

2. Marka membujur berupa garis utuh sebagai larangan kenderaan untuk

melintasi garis tersebut dengan ukuran lebar 0,12 meter dan tinggi 0,03

meter.

3. Marka lambang berupa tanda peringatan yang dilengkapi dengan tulisan

“KA” sebagai tanda peringatan adanya perlintasan dengan jalur kereta api,

dengan ukuran lebar secara keseluruhan 2,4 meter dan tinggi 6 meter serta

ukuran huruf yang bertuliskan “KA” tinggi 1,5 meter dan lebar 0,60 meter.

4. Pita penggaduh (rumble strip) dibuat sebelum memasuki perlintasan

sebidang.

Gambar II.13 : Penempatan marka perlintasan sebidang pada permukaan jalan raya

III. 3.4. Lampu Isyarat pada perlintasan sebidang

Isyarat Lampu Lalu Lintas adalah isyarat lampu lalu lintas satu warna terdiri

dari satu lampu menyala berkedip atau dua lampu yang menyala bergantian untuk

memberikan peringatan bahaya kepada pemakai jalan. Perlintasan sebidang antara

jalan raya dengan jalur kereta api wajib dilengkapi perlengkapan jalan yang berupa

sinyal isyarat sebagai berikut:

1. Isyarat lampu satu warna berwarna merah yang menyala berkedip atau dua

lampu berwarna merah yang menyala bergantian.

2. Isyarat suara atau tanda panah pada lampu yang menunjukkan arah datangnya

kereta api.

Gambar II.14 : Lampu Isyarat pada perlintasan sebidang

III. 3.5. Pintu Perlintasan pada perlintasan sebidang

Perlintasan sebidang yang dilengkapi dengan pintu tidak otomatis baik

elektrik maupun mekanik harus dilengkapi dengan :

1. Genta/isyarat suara dengan kekuatan 115 db pada jarak 1 meter.

2. Daftar semboyan.

3. Petugas yang berwenang.

4. Daftar dinasan petugas.

5. Gardu penjaga dan fasilitasnya.

6. Daftar perjalanan kereta api sesuai Grafik Perjalanan Kereta Api

(GAPEKA).

7. Semboyan bendera berwarna merah dan hijau serta lampu semboyan.

8. Perlengkapan lainnya seperti senter, kotak P3K, jam dinding.

9. Pintu dengan persyaratan kuat dan ringan, anti karat serta mudah dilihat

dan memenuhi kriteria failsafe untuk pintu elektrik.

Perlintasan sebidang yang tidak dilengkapi dengan pintu wajib dilengkapi

dengan rambu,marka, isyarat suara dan lampu lalu lintas satu warna yang berwarna

merah berkedip atau dua lampu satu warna yang berwarna merah menyala

bergantian. Isyarat lampu lalu lintas satu warna pada ketentuan diatas, memiliki

persyaratan sebagai berikut :

1. Terdiri dari satu lampu yang menyala berkedip atau dua lampu yang

menyala bergantian.

2. Lampu berwarna kuning dipasang pada jalur lalu lintas, mengisyaratkan

3. Lampu berwarna merah dipasang pada perlintasan sebidang dengan jalan

kereta api dan apabila menyala mengisyaratkan pengemudi harus berhenti .

4. Dapat dilengkapi dengan isyarat suara atau tanda panah pada lampu yang

menunjukan arah datangnya kereta api.

5. Berbentuk bulat dengan garis tengah antara 20 sentimeter sampai dengan

30 sentimeter.

6. Daya lampu antara 60 watt sampai dengan 100 watt.

Gambar II.15 : Desain pintu perlintasan sebidang

Tatacara pemasangan perlengkapan jalan berupa rambu, marka dan pita kejut pada perlintasan sebidang yang dilengkapi pintu

II. 4. Tatacara Berlalu Lintas di Perlintasan Sebidang

Tatacara berlalu lintas di perlintasan sebidang telah diatur dalam

Undang-Undang No. 13 Tahun 1992 pada pasal 16 yang berbunyi “ Dalam hal terjadi

perpotongan jalur kereta api dengan jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum

atau lalu lintas khusus, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api ”.

oleh karena itu para pengguna perlintasan sebidang harus mendahulukan kereta api

dahulu baru melanjutkan perjalanannya.

II. 4.1. Pengemudi Kendaraan.

a. Pada perlintasan sebidang antara jalan dengan jalur kereta api, pengemudi

kendaraan wajib :

1. Mendahulukan kereta api.

2. Memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu

melintasi rel

b. Setiap pengemudi kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang akan

melintasi perlintasan sebidang kereta api, wajib :

1. Mengurangi kecepatan kendaraan sewaktu melihat rambu peringatan

adanya perlintasan.

2. Menghentikan kendaraan sejenak sebelum melewati perlintasan,

menengok ke kiri dan ke kanan untuk memastikan tidak ada kereta

api yang akan melintas.

3. Tidak mendahului kendaraan lain di perlintasan.

5. Tidak menerobos perlintasan dalam kondisi lampu isyarat warna

merah menyala pada perlintasan yang dilengkapi lampu isyarat lalu

lintas.

6. Memastikan bahwa kendaraannya dapat melewati rel, sehingga

kondisi rel harus senantiasa kosong.

7. Membuka jendela samping pengemudi, agar dapat memastikan ada

tidaknya tanda peringatan kereta akan melewati perlintasan.

8. Apabila mesin kendaraan tiba-tiba mati di perlintasan, maka

pengemudi harus dapat memastikan kendaraannya keluar dari areal

perlintasan.

c. Setiap pengemudi kendaraan bermotor atau tidak bermotor wajib berhenti

dibelakang marka melintang berupa tanda garis melintang untuk

menunggu kereta api melintas.

III. 4.2. Masinis Kereta Api

a. Selama dalam perjalanan kereta api, masinis harus memperhatikan dan

mematuhi ketentuan :

1. Sinyal dan tanda (semboyan).

2. Jalan rel yang akan dilalui.

b. Masinis setiap melihat tanda atau semboyan 35 wajib membunyikan

suling lokomotif sebanyak satu kali dengan suara agak panjang untuk

III. 4.3. Pengaturan komunikasi pada perlintasan sebidang .

Sistem pengaturan pemberangkatan kereta api dan pemberhentiannya diatur

di stasiun kereta api terdekat dimana kereta api tersebut berpapasan dengan kereta

api lainnya. Pengaturan ini dilakukan pada stasiun yang memiliki 2 sepur atau 2 lajur

rel kereta api. Sistem ini dinamai sistem blok karena kereta api yang satu di blokade

atau ditahan sementara di lajur dalam, setelah kereta api yang tingkatannya lebih

utama lewat barulah ia dapat melanjutkan perjalanannya.

Bila terjadi pertemuan 2 kereta api pada suatu titik pertemuan maka dipakai

sistem blok dimana yang mendapat prioritas adalah kereta api eksekutif lalu kereta

api bisnis kemudian kereta api ekonomi dan terakhir adalah kereta api pengangkut

barang. Kereta api yang lebih rendah tingkatannya akan menunggu di stasiun

terdekat yang menyediakan 2 sepur atau 2 jalur, sampai kereta yang ditunggu

melewatinya, kemudian barulah kereta api tersebut melanjutkan perjalanannya.

Alat komunikasi bagi masinis kereta api dan penjaga pintu perlintasan

sampai saat ini menggunakan radio panggil atau Handie talkie, namun alat ini

memiliki keterbatasan area jangkauan komunikasi. Saat ini telah ada alat pendeteksi

dini kedatangan kereta atau AWS (Automatics early Warning System), namun harga

alat yang mencapai ratusan juta rupiah ini menjadi kendala bagi PT.KAI untuk

menggunakannya pada pintu perlintasan diseluruh Indonesia. Selain itu penjaga

pintu perlintasan dapat mengetahui datangnya kereta api dari jadwal kedatangan

kereta api di pintu perlintasan tersebut. Selain itu pintu perlintasan yang berdekatan

dapat memberitahukan kedatangan kereta api dengan cara menyalakan lampu tanda

Perlintasan kereta api di Sumatera Utara ada sebanyak 372 buah dengan

perlintasan resmi sebanyak 253 buah sedangkan perlintasan yang tidak resmi

sebanyak 119 buah. Kondisi ini menunjukkan perlu adanya penanganan yang baik

terhadap perlintasan yang tidak resmi atau liar karena jumlahnya cukup banyak.

Kecelakaan kereta api cukup sering terjadi, berdasarkan data PT. Kereta Api

(Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara (2007) kecelakaan kereta api adalah

sebagai berikut :

1. Tahun 2004 ada sebanyak 7 Kecelakaan.

2. Tahun 2005 ada sebanyak 16 Kecelakaan.

3. Tahun 2006 ada sebanyak 13 Kecelakaan.

4. Tahun 2007 ada sebanyak 4 Kecelakaan (sampai Oktober 2007).

Kecelakaan-kecelakaan tersebut terjadi pada jalur jalan rel tanpa melibatkan

arus kendaraan bermotor yang menggunakan jalan raya maupun pada perlintasan

sebidang dengan melibatkan kendaraan bermotor. Penyebab Kecelakaan kereta api

yang terjadi sejak tahun 2004 sampai dengan 2006 ada berbagai macam antara lain :

1. Melibatkan angkutan jalan raya seperti truk mogok di perlintasan sebidang,

truk tronton bermuatan kontainer tidak memperhatikan kereta api lewat dan

lainnya.

2. Tidak melibatkan angkutan jalan raya seperti bantalan rambu dan rel

renggang, double sepur dan lainnya.

Kecelakaan-Kecelakaan kereta api dengan dengan kendaraan bermotor di

perlintasan sebidang dari tahun 2004 sampai dengan Oktober 2007 dapat

rusak (patah)

Sumber : PT. Kereta Api (Persero) Sumatera Utara (2004-2007)

II. 5. Karakteristik Lalu lintas

Lalu lintas merupakan interaksi antara beberapa komponen yang membentuk

suatu sistem yang terdiri dari jalan, manusia, dan kendaraan. Untuk keberhasilan

pengoperasiannya, ketiga komponen ini harus kompatibel. Dalam kenyataan

sehari-hari hal ini tidak pernah terjadi, akibatnya sistem lalu lintas jalan seringkali gagal.

Kecelakaan, kemacetan, dan gangguan lalu lintas merupakan contoh kegagalan

sistem dan hampir semua kasus disebabkan oleh ketidaksesuaian antar ketiga

komponen, atau antar satu komponen dan lingkungan dimana sistem beroperasi. Ada

tiga karakteristik primer dalam teori arus lalu lintas yang saling terkait, secara

makroskopik dikenal dengan arus (flow), kecepatan (speed), dan kerapatan (density),

dimana ketiga variabel ini menggambarkan kualitas tingkat pelayanan yang dialami

II. 5.1. Arus dan Volume

Arus lalu lintas (flow) adalah jumlah kendaraan yang melintasi satu titik

pengamatan pada penggal jalan tertentu pada periode waktu tertentu, diukur dalam

satuan kendaraan per satuan waktu. Sedangkan volume adalah jumlah kendaraan

yang melintasi suatu ruas jalan pada periode waktu tertentu, diukur dalam satuan

kendaraan per satuan waktu. Volume biasanya dihitung dalam kendaraan/hari atau

kendaraan/jam. Volume dapat juga dinyatakan dalam periode waktu yang lain.

Dalam pembahasannya volume dibagi menjadi :

1. volume harian (daily volumes)

Volume harian ini digunakan sebagai dasar untuk perencanaan jalan

dan observasi umum tentang trend. Pengukuran volume harian dibedakan

menjadi :

a. Average Annual Daily Traffic (AADT), dalam satuan vehicle per hour

(vph) rata-rata yakni volume yang diukur selama 24 jam dalam kurun

waktu 365 hari.

b. Average Annual Weekday Traffic (AAWT), dalam satuan vehicle per

hour (vph) rata-rata yakni volume yang diukur selama 24 jam pada hari

kerja selama satu bulan dalam kurun waktu 365 hari.

c. Average Daily Traffic (ADT),dalam satuan vehicle per hour (vph)

rata-rata yakni volume yang diukur selama 24 jam penuh dalam periode

waktu tertentu yang lebih kecil dari satu tahun, misal enam bulan, satu

d. Average Weekday Traffic (AWT), dalam satuan vehicle per hour (vph)

rata-rata yakni volume yang diukur selama 24 jam pada hari kerja

selama satu bulan dalam kurun waktu kurang dari satu tahun.

2. volume jam-an (hourly volumes)

Yakni suatu pengamatan terhadap arus lalu lintas untuk menentukan

jam puncak selama periode pagi dan sore yang biasanya terjadi kesibukan

akibat orang pergi dan pulang kerja. Dari pengamatan tersebut dapat

diketahui arus yang paling besar yang disebut sebagai jam puncak. Arus

pada jam puncak ini dipakai sebagai dasar untuk desain jalan raya dan

analisis operasi lainnya.

3. volume per sub jam (subhourly volumes)

Yakni arus yang disurvei dalam periode waktu lebih kecil dari satu jam.

Adapun jenis kendaraan yang disurvei dalam penelitian ini dibagi dalam 8

(delapan) moda angkutan :

1. Mobil penumpang.

2. Kenderaan roda tiga.

3. Sepeda motor.

4. Truk ringan (>5 ton).

5. Truk menengah (5 - 10 ton).

6. Truk besar (>10 ton).

7. Mikrobis.

Perhitungan volume lalu lintas dan Lalu lintas Harian Rata-rata (LHR) untuk

tiap-tiap lokasi survey, masing-masing jenis kendaraan yang di data dikalikan

terhadap faktor Satuan Mobil Penumpang (SMP) nya. Faktor SMP dapat dilihat pada

tabel II.2. berikut ini.

Tabel II.3. Faktor Satuan Mobil Penumpang (SMP)

Sumber : Morlok (1999)

Pada umumnya lalu lintas yang melewati jalan raya terdiri dari campuran

kendaraan cepat dan lambat, kendaraan berat dan ringan serta kendaraan tak

bermotor. Selain itu setiap jenis kendaraan mempunyai karakteristik pergerakan yang

berbeda, karena dimensi, kecepatan, percepatan maupun kemampuan manuver

masing-masing tipe kendaraan serta berpengaruh terhadap geometrik jalan. Maka

sebagai penyeragaman dari setiap jenis kendaraan tersebut dibuat suatu keseragaman

satuan yang disebut Satuan Mobil Penumpang.

No Jenis Kendaraan Faktor SMP

1 Mobil penumpang 1.0

2 Kendaraan roda tiga 0.8

3 Sepeda Motor 0.2

4 Truk ringan (<5 ton) 1.5

5 Truk menengah (5 - 10 ton) 2.0

6 Truk besar (>10ton) 2.5

7 Mikrobis 1.8

II. 5.2. Kecepatan (Speed)

Kecepatan adalah besaran yang menunjukkan jarak yang ditempuh kendaraan

dibagi waktu tempuh. Menurut MKJI (1997) Kecepatan dibagi menjadi 2 jenis :

1. Kecepatan bergerak (running speed)

Adalah kecepatan kendaraan rata-rata pada suatu jalur pada saat kendaraan

bergerak dan didapat dengan membagi panjang jalur dibagi dengan lama

waktu kendaraan bergerak menempuh jalur tersebut.

2. Kecepatan perjalanan ( journey speed)

Adalah kecepatan efektif kendaraan yang sedang dalam perjalanan antara

dua tempat, dan merupakan jarak antara dua tempat dibagi dengan lama

waktu bagi kendaraan untuk menyelesaikan perjalanan antara dua tempat

tersebut, dengan lama waktu ini mencakup setiap waktu berhenti yang

ditimbulkan oleh hambatan (penundaan) lalu lintas.

Dalam pergerakan arus lalu lintas, tiap kendaraan berjalan pada kecepatan yang

berbeda. Dengan demikian dalam arus lalu lintas tidak dikenal kecepatan tunggal

tetapi lebih dikenal sebagai distribusi dari kecepatan kendaraan tunggal. Dari

distribusi tersebut jumlah rata-rata atau nilai tipikal dapat digunakan untuk

mengetahui karakteristik dari arus lalu lintas. Dalam perhitungannya, kecepatan

rata-rata dibedakan menjadi :

1. Time Mean Speed (Ut )

Adalah kecepatan rata-rata dari seluruh kendaraan yang melewati suatu titik

2. Space Mean Speed (Us)

Adalah kecepatan dari seluruh kendaraan yang menempati penggalan jalan

selama periode waktu tertentu. Keduanya dapat dihitung dari serangkaian

pengukuran waktu tempuh dan pengukuran jarak menurut rumus di bawah

ini (May, 1990) :

……… (II.4)

………... (II.5)

Wadrop memberikan persamaan hubungan umum antara Ut dan Us adalah:

……… (II.6)

= simpangan baku dari space mean speed

ti

n = jumlah kendaraan yang diamati = waktu tempuh kendaraan (jam, detik)

Menurut Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997), kecepatan tempuh sebagai

merupakan masukan yang penting untuk biaya pemakai jalan dalam analisa ekonomi.

Kecepatan tempuh didefinisikan dalam Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997) ini

sebagai kecepatan rata-rata ruang dari kendaraan ringan (LV) sepanjang segmen

jalan :

V = L / TT ……… (II.7)

Dimana :

V = Kecepatan rata-rata ruang LV (km/jam).

L = Panjang segmen (km).

TT = Waktu tempuh rata-rata LV sepanjang segmen (jam).

II. 5.3 Tingkat Pelayanan Jalan

Tingkat pelayanan jalan atau Level Of Service (LOS) adalah menunjukkan

kondisi ruas jalan secara keseluruhan. Tingkat pelayanan ditentukan berdasarkan

nilai kuantitatif seperti V/C, kecepatan (waktu kejenuhan), serta penilaian kualitatif,

seperti kebebasan pengemudi dalam bergerak/memilih kecepatan, derajat hambatan

lalu lintas, keamanan dan kenyamanan. Secara umum, LOS dibedakan atas 6

tingkatan, mulai dari LOS A dengan tingkat pelayanan terbaik sampai LOS F dengan

tingkat pelayanan terburuk. Penjelasan mengenai karakteristik tiap-tiap tingkatan

pelayanan jalan dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Tingkat Pelayanan A.

Arus lalu lintas bebas antara satu kendaraan dengan kendaraan lain, volume

lalu lintas rendah, kecepatan operasi tingkat dan sepenuhnya ditentukan oleh

2. Tingkat Pelayanan B.

Arus lalu lintas stabil, kecepatan kenderaan sedikit mulai dibatasi oleh

kenderaan lain tapi secara umum, kenderaan masih memiliki kebebasan untuk

menentukan kecepatan, bermanuver, dan lajur kendaraan itu sendiri.

3. Tingkat Pelayanan C

Arus stabil, kecepatan serta kebebasan bermanuver dan merubah lajur

dibatasi oleh kendaraan lain tapi masih berada pada tingkat kecepatan lain,

tapi masih berada pada tingkat kecepatan yang memuaskan, biasa dipakai

untuk mendesain jalan perkotaan.

4. Tingkat Pelayanan D

Arus mendekati tidak stabil, kecepatan menurun cepat akibat volume yang

berfluktuasi dan hambatan sewaktu-waktu, kebebasan bermanuver dan

kenyamanan rendah, bisa ditoleransi tapi waktu waktu stabil.

5. Tingkat Pelayanan E

Arus tidak stabil, kecepatan rendah dan berubah-berubah, volume mendekati

atau dengan kapasitasnya, terjadi hentian sewaktu-waktu.

6. Tingkat Pelayanan F

Arus yang terhambat, kecepatan rendah, volume lebih besar dari kapasitas,

lalu lintas terhenti sehingga menimbulkan antrian kendaraan yang panjang.

Highway Capacity Manual (1985) memberikan pembagian tingkat pelayanan

berdasarkan Kecepatan rata – rata dan Tundaan kendaraan. Pembagian tingkat

Tabel II.4. Tingkat Pelayanan untuk Intersection dan jalan arteri

Mill/jam Km/jam Mill/jam Km/jam

A ≥ 35 ≥ 56 ≥ 30 ≥ 45 < 5

Sumber : Highway Capacity Manual (1985)

II. 5.4 Kapasitas Jalan

Kapasitas didefinisikan sebagai arus maksimum yang dapat dipertahankan

persatuan jam yang melewati suatu titik di jalan dalam kondisi yang ada. Untuk jalan

dua-lajur dua-arah, kapasitas didefinisikan untuk arus dua-arah (kedua arah

kombinasi), tetapi untuk jalan dengan banyak lajur, arus dipisahkan per arah

perjalanan dan kapasitas didefinisikan satu arah. Menurut MKJI (1997) Kapasitas

dirumuskan sebagai berikut:

C = Co x FCW x FCSP x FCSF x FCCS ……… (II.8) Di mana:

Co

FC

= Kapasitas dasar (smp/jam)

W

FC

= Faktor penyesuaian lebar jalan

SP

FC

= Faktor penyesuaian pemisah arah

SF

F

= Faktor penyesuaian hambatan samping dan bahu jalan

CS

1. FC

= Faktor penyesuaian ukuran kota

Faktor penyesuaian untuk kapasitas dasar akibat lebar jalur lalu lintas

berdasarkan lebar jalur lalu lintas efektif (W

W

C

2. FC

).

Faktor penyesuaian untuk kapasitas dasar akibat pemisahan arah lalu lintas

untuk jalan dua-lajur dua-arah (2/2) dan empat-lajur dua-arah (4/2/) yang tak

terbagi.

SP

3. FC

Faktor penyesuaian untuk kapasitas dasar akibat ukuran kota.

Tabel II.5 Faktor Penyesuaian Kapasitas untuk Lebar Jalur Lalu Lintas (FCW)

Sumber : MKJI (1997)

Tabel II.6 Kapasitas Dasar (Co)

Tabel II.7 Faktor Penyesuaian Kapasitas untuk Ukuran Kota (FCsp)

Sumber : MKJI (1997)

II. 5.5. Derajat Kejenuhan

Derajat Kejenuhan (DS) didefenisikan sebagai rasio arus terhadap kapasitas,

digunakan sebagai faktor utama dalam penentuan tingkat kinerja perlintasan dan

segmen jalan. Nilai DS menunjukkan apakah segmen jalan tersebut mempunyai

masalah kapasitas atau tidak. Perhitungan Derajat Kejenuhan menggunakan fomulasi

sebagai berikut :

DS = VJM Di mana:

/ C ……… (II.9)

DS

V

= Derajat Kejenuhan

JM

C = Kapasitas Jalan (smp/jam)

= Volume Jam Maksimum (smp/jam)

II. 5.6. Tundaan

Tundaan menurut MKJI (1997) disebut sebagai waktu tempuh tambahan yang

simpang. Berdasarkan definisi di atas, dapat diturunkan ke dalam persamaan

matematis sebagai berikut :

D = DG + DT ……….. (II.10)

dimana :

DG = Tundaan geometrik lalu lintas.

DT = Tundaan lalu lintas

D = Tundaan.

Tundaan adalah waktu yang hilang (terbuang) selama perjalanan selama

perjalanan akibat adanya gangguan lalu lintas yang berada di luar kemampuan

pengemudi untuk pengemudi untuk mengontrolnya. Ada dua tundaan, tundaan tetap

(fixed delay) dan tundaan tidak tetap (operational delay).

Tundaan tetap (tundaan geometrik) adalah tundaan yang disebabkan oleh

perangkat kontrol lalu lintas. seperti lampu lalu lintas, rambu-rambu berhenti,

perlintasan kereta api dan sebagainya.

Tundaan operasional (tundaan lalu lintas) adalah tundaan yang disebabkan oleh

adanya unsur-unsur lalu lintas itu sendiri. Tundaan ini dapat disebabkan oleh

gangguan samping (side frictions) yaitu pergerakan lalu lintas lainnya yang

mengganggu arus lalu lintas, seperti kendaraan parkir, pejalan kaki, dan kendaraan

yang berjalan lambat. Selain itu tundaan operasional juga disebabkan oleh gangguan

di dalam aliran lalu lintas itu sendiri (internal frictions), seperti volume lalu lintas

Untuk mendapatkan nilai tundaan lalu lintas diperoleh dari grafik II.2.

Grafik : II.2 Tundaan Lalu Lintas VS Derajat Kejenuhan Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997).

II. 5.7. Shock Wave Analysis

Salah satu bagian dalam studi mengenai fenomena lalu lintas ialah sifat-sifat

dari gelombang kejut pada arus lalu lintas. Gelombang kejut didefinisikan sebagai

batas kondisi berbasis ruang dan waktu ditandai dengan diskontinuitas antara arus

padat dan tak padat (May, 1990). Sedangkan Lighthill dan Whitham seperti dikutip

dari Wohl dan Martin (1967) menjelaskan bahwa gelombang kejut terbentuk ketika

pada sebuah ruas jalan terdapat arus dengan kerapatan rendah yang diikuti oleh arus

dengan kerapatan tinggi, dimana kondisi ini mungkin diakibatkan oleh kecelakaan,

pengurangan jumlah lajur, atau jalur masuk ramp. Misalnya saja perilaku lalu

lampu merah, atau pada perlintasan kereta api. Pada perlintasan kereta api,

diskontinuitas terjadi saat kereta melintas (pintu perlintasan ditutup) dan adanya

perlambatan sebagai akibat pengurangan kecepatan oleh kendaraan di depannya

karena adanya hambatan berupa pengendali kecepatan (rumble strips) maupun alur

rel (pada saat kondisi perlintasan dibuka).

Kondisi pada saat pintu perlintasan ditutup dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Kondisi jalan tertutup total.

Kondisi ini terjadi saat kereta melintas dan pintu perlintasan ditutup. Akibatnya

nilai kerapatan pada kondisi arus yang masuk (volume kebutuhan = demand)

berangsur-angsur menjadi kerapatan macet. Kendaraan yang berada di depan

kelompoknya mengurangi kecepatannya saat mendekati perlintasan, dan

akhirnya berhenti sehingga terbentuk antrian di belakangnya.

2. Pada saat pintu perlintasan dibuka, kerapatan pada kondisi macet

berangsur-angsur kembali sampai pada keadaan dimana kerapatan menuju ke kondisi

maksimum.

3. Pada tahap ini kecepatan gelombang kejut 2 ( BC ω ) akan menyusul kecepatan

gelombang kejut 1 ( AB ω ), dimana kerapatan saat kondisi macet akan hilang

dan arus akan kembali pada kondisi normal sebelum adanya penutupan.

Tiga gelombang kejut mulai pada saat t1 di garis henti : ωAD ( gelombang kejut

bentukan maju), ωDB (gelombang kejut diam depan), dan ωAB (gelombang kejut

bentukan mundur). Kecepatan dari ketiga gelombang kejut ini dinyatakan pada

dimana :

ωAD = Gelombang kejut dari kondisi titik awal D (VD = 0 dan DD = 0) ke titik A

(VA ,DA

ω

).

DB = Gelombang kejut pada saat pintu perlintasan ditutup selama kendaraan

berhenti sehingga VB = 0 dan DB

ω

= kerapatan saat macet).

AB = Gelombang kejut saat nilai kerapatan arus pada kondisi volume kendaraan

sama dengan volume kebutuhan (V = VA) berangsur-angsur menjadi

kerapatan macet (DB

Kondisi arus A, B, dan D ini tetap sampai waktu t ).

2 pada saat pintu perlintasan

dibuka.

Kondisi arus baru C pada waktu t2 di garis henti meningkat dari nol sampai

arus jenuh. Ini menyebabkan dua gelombang kejut baru, ωDC (gelombang kejut

pemulihan maju) dan ωBC (gelombang kejut pemulihan mundur), sedangkan

gelombang kejut akhir adalah ωDB

Dimana :

(gelombang kejut diam). Kecepatan dua

gelombang kejut baru ini dapat secara grafis dilihat pada Gambar II.17.

ωDC = Gelombang kejut pada saat pintu perlintasan dibuka, kondisi ruas di depan

pintu perlintasan dari kondisi arus dan kerapatan nol perlahan bergerak

searah dengan lalu lintas ke arah hilir sampai pada kondisi titik C (VC =

volume maksimum = kapasitas, DC

ω

= kerapatan maksimum).

BC

Kondisi arus D, C, B, dan A tetap sampai ω

= Gelombang kejut dari kendaraan yang mengalami kondisi berhenti saat pintu

ditutup mulai bergerak disusul oleh kendaraan dibelakangnya sampai

kendaraan terakhir yang tidak mengalami antrian tetapi kecepatannya

terpengaruh oleh kecepatan arus di depannya.

AB dan ωBC memotong waktu t3.

Respon lalu lintas yang tidak bisa bergerak dengan segera begitu pintu

perlintasan dibuka mengakibatkan beberapa kendaraan mungkin masih mengalami

tundaan walaupun tidak mengalami antrian. Pada saat t3 gelombang kejut gerak maju

baru ωAC terbentuk, dan dua gelombang kejut gerak mundur ωAB dan ωBC

Kondisi arus D, C, dan A tetap sampai waktu tertentu sampai pintu

perlintasan ditutup kembali, tetapi sebebelumnya pada saat waktu t

berakhir.

4 , gelombang

kejut bentukan maju ωAC memotong garis henti dan arus di garis henti menurun dari

arus maksimum VC menjadi VA

Pada saat pintu dibuka kondisi yang terjadi dapat disamakan dengan kasus

bottleneck, dimana ruas yang belum terpengaruh perlintasan sebagai daerah upstream

dan ruas dengan perlintasan sebagai downstream. Dalam Wohl (1967) dijelaskan

jika volume pada ruas tanpa hambatan lebih kecil daripada volume maksimum pada

bottleneck, maka akan terjadi penurunan kecepatan dan kenaikan kerapatan dari D .

1

ke D2

Kenaikan volume pada upstream masih dapat ditampung oleh bottleneck

sampai pada tingkat volume maksimum bottleneck. Kecepatan gelombang kejut pada

downstream adalah nol. Jika volume maksimum ini terlampaui maka timbullah

antrian. Pada suatu titik masuk bottleneck arus yang diberikan oleh diagram dasar

harus sebanding. Sehingga untuk jalan tanpa hambatan, kerapatan akan meningkat

mencapai titik E. Kecepatan gelombang di E adalah negatif pengaruhnya terhadap

jalan utama, dan dari sini akan dipantulkan ke bawah ke jalan pendekat dari

bottleneck. Pengaruh dari gelombang ini akan bertemu dengan gelombang yang

selama kendaraan memasuki perlintasan. Walaupun terjadi tundaan pada

datang bergabung pada kemiringan di C dan gelombang kejut dari kecepatan negatif

relatif terhadap jalan. Pengaruh dari bottleneck akan berangsur-angsur dipantulkan

sepanjang jalan jika volume pada pendekat dianggap konstan.

Ini dapat dijelaskan bahwa antrian tidak dapat dikurangi selama arus masuk

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

III.1 Pemilihan Lokasi Survei

Perlintasan sebidang jalan raya dan jalan rel kereta api yang dipilih sebagai

daerah studi yaitu daerah perlintasan dengan kondisi permukaan perkerasan yang

relatif baik, pengaruh aktivitas lingkungan, kendaraan tidak bermotor dan

persimpangan jalan sebelum perlintasan sebidang jalan raya dengan jalan rel kereta

api terhadap hambatan kelancaran lalu lintas rendah. Demikian juga pengaruh adanya

kenderaan yang parkir pada tepi jalan terhadap gangguan hambatan kelancaran arus

lalu lintas yang relatif kecil.

Pada penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah pada pertemuan

sebidang antara Jalan Siantar kota Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang dengan

jalur kereta api Single track sebelah selatan Stasiun Lubuk Pakam. Adapun alasan

pemilihan lokasi penelitian ini adalah :

1. Lokasi penelitian merupakan salah satu akses masuk dan keluar Kota

Lubuk Pakam

2. Jenis kendaraan dan jumlah arus yang melewati jalan ini bervariasi

3. Jalan raya pada perlintasan ini merupakan jalan Provinsi sehingga

frekuensi lalu lintas yang melintasi jalan ini tinggi dan perlintasan

akan semakin sering dibuka/ditutup yang berpengaruh terhadap