MODEL EKONOMI PENGELOLAAN SISTEM BUDIDAYA

UDANG BERKELANJUTAN DI PESISIR KABUPATEN

SIDOARJO, JAWA TIMUR

VENTICIA HUKOM

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Model Ekonomi Pengelolaan Sistem Budidaya Udang Berkelanjutan di Pesisir Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

ABSTRACT

VENTICIA HUKOM. Economic Model of Sustainable Shrimp Farming System Management in Sidoarjo District, East Java. Supervised by TRIDOYO KUSUMASTANTO and D.DJOKOSETIYANTO.

Indonesia is known as one of the top shrimp producing countries. In particular, Sidoarjo is one of the biggest districts that export shrimps, especially organic shrimp. However, Sidoarjo’s aquaculture production has currently shifted to produce milkfish instead of shrimp. For the farmers, shrimps seems to be more vulnerable to the water quality changes due to waste from domestic settlements or industry compared to milkfish. However in a good water quality, the cultivation of shrimp is more profitable because of its higher price. Producing shrimps within ecological carrying capacity and economic feasibility is the goal needed to be achieved in order to bring back Sidoarjo to be one of the biggest districts exporting shrimps. Decision makers, i.e. policy makers and farmers are challenged with the responsibility of planning and conducting aquaculture development in a sustainable way whereby social, ecological and economic goals are simultaneously achieved.For ecological sustainability, this research used water quality data translated into Pollution Index as an indicator. Cobb-Douglas production function is one of the methods used to know which input highly affects the shrimp production, continued by Business Feasibility Analysis i.e. Undiscounted Criteria methods that include Total Revenue, R/C and PBP and also Discounted Criteria such as NPV, Net B/C and IRR to see which system is feasible. Those three analysis was then used to build an economic model of sustainable shrimp-farming system using dynamic analysis with PowerSim software. Results from dynamic analysis then used for cost-benefit analysis in one area. Based on survey that has been done in Sidoarjo district from May 2013 to October 2013, using Pollution Index Analysis show that ponds 4 district in Sidoarjo are moderately polluted based on 9.2 Pollution Index Value. Analysis using regression for Cobb-Douglas Production Function stated that in traditional system production factors that statistically significant are pond area, harvest and pond preparation labor, dissolved oxygen and ammonia. In traditional plus system, pond area, fertilizer, Saponin and ammonia are statistically significant. The best shrimp cultivation system would be polyculture traditional between shrimps and milkfish which have NPV IDR 71,399,632, Net B/C 1.75 and IRR 26% compared to other monoculture traditional, monoculture traditional plus and polyculture traditional plus. The results of dynamic analysis also show that polyculture traditional system is more sustainable because it gave low-environmental impact and financially feasible with Total Profit IDR 474.367.511 for 82 ha shrimp ponds and Cost-Benefit Analysis shown NPV IDR 976,520,917, Net B/C 1.73 and IRR 26%.

RINGKASAN

VENTICIA HUKOM. Model Ekonomi Pengelolaan Sistem Budidaya Udang Berkelanjutan di Pesisir Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dibimbing oleh TRIDOYO KUSUMASTANTO dan D.DJOKOSETIYANTO.

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara produsen udang terbesar. Secara khusus, Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten yang mengekspor udang, khususnya udang organik, namun saat ini di Sidoarjo lebih banyak memproduksi ikan bandeng dibandingkan udang. Bagi para petambak, udang lebih rentan terhadap perubahan kualitas air yang disebabkan limbah domestik ataupun industri. Membudidayakan udang dalam daya dukung ekologi dan kelayakan ekonomi yang sesuai tampak menjadi tujuan yang harus dicapai dalam rangka membawa Sidoarjo kembali menjadi salah satu kabupaten pengekspor udang terbesar. Para pengambil keputusan seperti Pemerintah yang membuat kebijakan budidaya dan petambak ditantang dengan tanggung jawab untuk merancang dan melakukan pengembangan budidaya dengan cara yang berkelanjutan dimana tujuan sosial, ekologi dan ekonomi secara bersamaan terpenuhi.

Dalam mengkaji keberlanjutan ekologi, penelitian menggunakan data kualitas air yang dihitung menjadi Indeks Pencemaran. Fungsi Produksi Cobb-Douglas digunakan untuk mengetahui input yang signifikan. Analisis Kelayakan Bisnis menggunakan metode Undiscounted Criteria yaitu Total Keuntungan, R/C dan Pay Back Period (PBP) serta Discounted Criteria meliputi NPV, Net B/C dan IRR untuk melihat sistem budidaya mana yang layak dilakukan. Ketiga analisis ini kemudian digunakan untuk membangun model ekonomi pengelolaan sistem budidaya udang berkelanjutan menggunakan Software Powersim. Hasil dari simulasi produksi udang kemudian digunakan dalam analisis biaya manfaat pada satu kawasan.

Survei yang dilakukan di Sidoarjo pada bulan Mei 2013 hingga Oktober 2013, analisis perhitungan Indeks Pencemaran menunjukkan bahwa tambak-tambak di 4 Kecamatan di Sidoarjo yang dijadikan tempat survei termasuk dalam kategori tercemar sedang. Hasil dari analisis regresi menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas menyatakan bahwa pada sistem tradisional, secara statistik faktor produksi yang berpengaruh nyata adalah luas lahan, tenaga kerja panen dan persiapan, oksigen terlarut dan amonia. Pada sistem budidaya tradisional plus, secara statistik faktor produksi yang berpengaruh nyata adalah luas lahan, saponin, obat-obatan dan amonia. Sistem budidaya terbaik yang disarankan untuk terus dilakukan adalah sistem tradisional polikultur antara udang dan bandeng yang memiliki NPV Rp.71.399.632, Net B/C 1,75 dan IRR 26% dibandingkan dengan sistem lain seperti monokultur tradisional, monokultur tradisional plus dan polikultur tradisional plus. Hasil dari analisis dinamik juga menunjukan bahwa sistem budidaya tradisional polikultur lebih berkelanjutan karena dampak beban lingkungan yang rendah dan secara finansial layak karena memiliki keuntungan sebesar Rp.474.367.511 pada kawasan tambak sebesar 82 hektar, selain itu analisis biaya manfaat menghasilkan nilai NPV sebesar Rp. 976.520.917, Net B/C 1,73 dan IRR 26%.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada

Program Studi Ekonomi Sumberdaya Kelautan Tropika

MODEL EKONOMI PENGELOLAAN SISTEM BUDIDAYA

UDANG BERKELANJUTAN DI PESISIR KABUPATEN

SIDOARJO, JAWA TIMUR

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2014

Judul Tesis : Model Ekonomi Pengelolaan Sistem Budidaya Udang Berkelanjutan di Pesisir Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur Nama : Venticia Hukom

NIM : H352090021

Disetujui oleh Komisi Pembimbing

Prof Dr Ir Tridoyo Kusumastanto, MS Ketua

Prof Dr Ir D.Djokosetiyanto, DEA Anggota

Diketahui oleh

Ketua Program Studi Ekonomi Sumberdaya Kelautan Tropika

Prof Dr Ir Tridoyo Kusumastanto, MS

Dekan Sekolah Pascasarjana

Dr Ir Dahrul Syah, MSc Agr

Tanggal Ujian: 4 Februari 2014

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan anugrah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya ilmiah ini. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Sains pada Program Studi Ekonomi Sumberdaya Kelautan Tropika.

Tesis ini dapat diselesaikan berkat arahan, bimbingan, bantuan dan dorongan dari banyak pihak. Pada kesempatan pertama penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang mendalam kepada Bapak Prof Dr Ir Tridoyo Kusumastanto, MS selaku Ketua Komisi Pembimbing sekaligus Ketua Program Studi ESK, serta Bapak Prof Dr Ir D.Djokosetiyanto, DEA selaku Anggota Komisi Pembimbing dan Bapak Dr Ir Achmad Fahrudin, MSi selaku Dosen Penguji yang telah memberikan ilmu, saran, bimbingan dan nasehat yang sangat berarti bagi penyelesaian tesis ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada Prof Dr Ir Ahmad Fauzi MSc, Dr Ir Luky Adrianto MSc, Dr Ir Aceng Hidayat MT, Ir Sahat M.H Simanjuntak MSc dan Kastana Sapanli, SPi, MSi serta dosen-dosen penulis lainnya yang telah memberikan masukan, arahan dan motivasi dalam penyelesaian tesis ini.

Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada Kepala Bidang Sumber Hayati Perairan Darat, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Sidoarjo Ibu Alfi Handayani SPi MP dan Kasie Ibu Irid Mawarin SPi serta Ibu Yunny Susilowati A.Md, Ibu Dewi Ratih SPi dan Bapak Freegid Satriya Wibisono SPi atas bantuan dan arahan selama penulis melakukan penelitian di Sidoarjo. Terima kasih juga disampaikan kepada Bapak, Ibu serta adik dan keluarga besar atas segala doa dan semangat yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Tidak lupa kepada rekan-rekan Ekonomi Sumberdaya Kelautan Tropika angkatan 2008 hingga 2011 atas segala kerjasama, diskusi dan inspirasi dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak dalam mengembangkan tambak udang yang berkelanjutan.

Bogor, Februari 2014

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL ... xii

DAFTAR GAMBAR ... xiii

DAFTAR LAMPIRAN ... xiv

1 PENDAHULUAN ... 1

1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Perumusan Masalah ... 4

1.3. Tujuan Penelitian ... 8

1.4. Ruang Lingkup Penelitian ... 8

1.5. Manfaat Penelitian ... 8

2 TINJAUAN PUSTAKA ... 9

2.1. Budidaya Udang ... 9

2.2. Sistem Budidaya Udang di Indonesia ... 10

2.3. Konsep Keberlanjutan ... 12

2.4. Keberlanjutan pada Pengelolaan Budidaya Udang ... 14

2.5. Keberlanjutan Ekologi ... 15

2.5.1. Daya Dukung pada Tambak Udang ... 18

2.5.2. Hubungan Daya Dukung Tambak dan Sistem Budidaya ... 20

2.6. Keberlanjutan Ekonomi ... 22

2.6.1. Produksi, Biaya dan Lingkungan ... 23

2.6.2. Faktor Produksi dan Struktur Biaya ... 26

2.6.3. Fungsi Produksi Cobb-Douglas ... 29

2.7. Cost Benefit Analysis ... 30

2.8. Sistem Dinamik ... 32

2.8.1. Model, Sistem dan Simulasi ... 32

2.8.2. Model Ekologi-Ekonomi ... 35

2.8.3. Hubungan Sub-Sistem Ekologi-Ekonomi ... 35

2.9. Studi Terdahulu ... 37

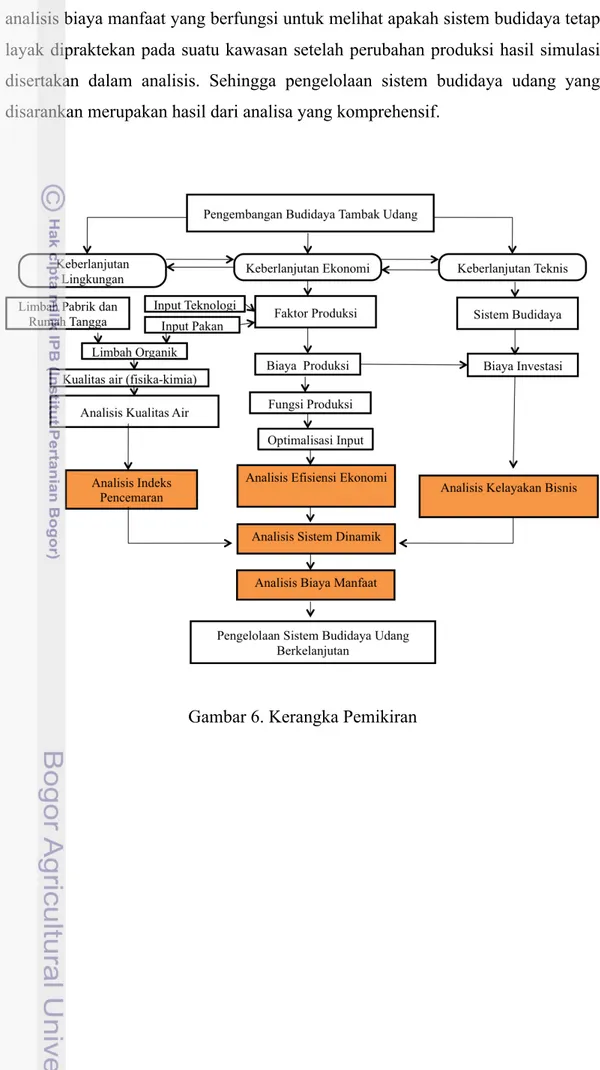

3 KERANGKA PEMIKIRAN ... 39

4 METODOLOGI PENELITIAN ... 41

4.1. Metode Penelitian ... 41

4.2. Jenis dan Sumber Data ... 41

4.3. Metode Pengambilan Sampel ... 43

4.3.1. Metode Pengambilan Sampel pada Sub-Sistem Lingkungan ... 43

4.3.2. Metode Pengambilan Sampel Data Ekonomi dan Sosial ... 44

4.4. Metode Analisis Data ... 44

4.4.1. Analisis Indeks Pencemaran ... 45

4.4.2. Analisis Ekonomi Budidaya Tambak ... 45

4.4.3. Analisis Kelayakan ... 47

4.4.4. Analisis Sistem Dinamik ... 51

4.5 Batasan Penelitian ... 54

5 GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN ... 57

5.1. Letak Geografis dan Administrasi Wilayah ... 57

5.2.1. Topografi ... 57

5.2.2. Kondisi Iklim ... 57

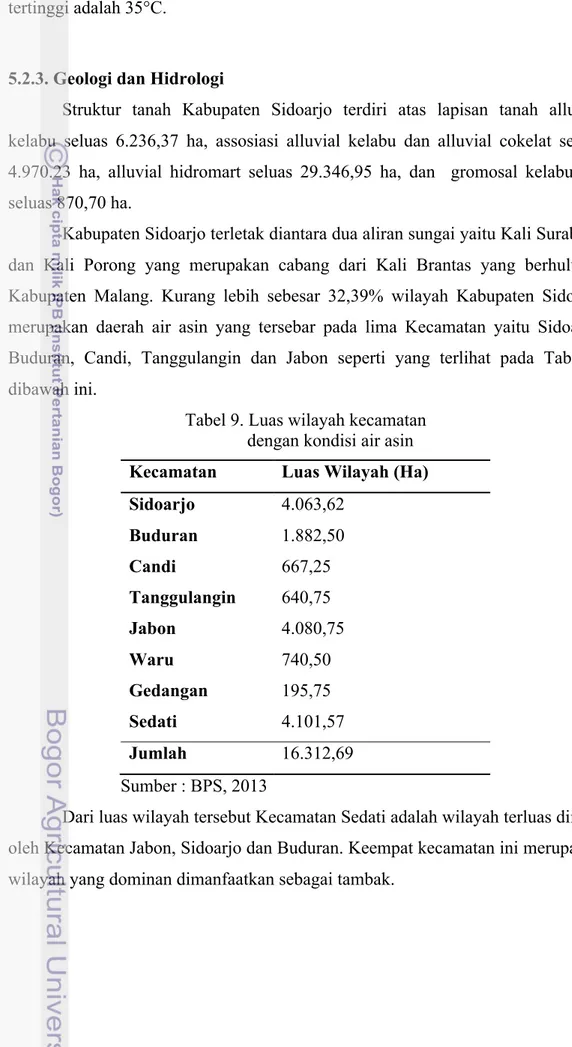

5.2.3. Geologi dan Hidrologi ... 58

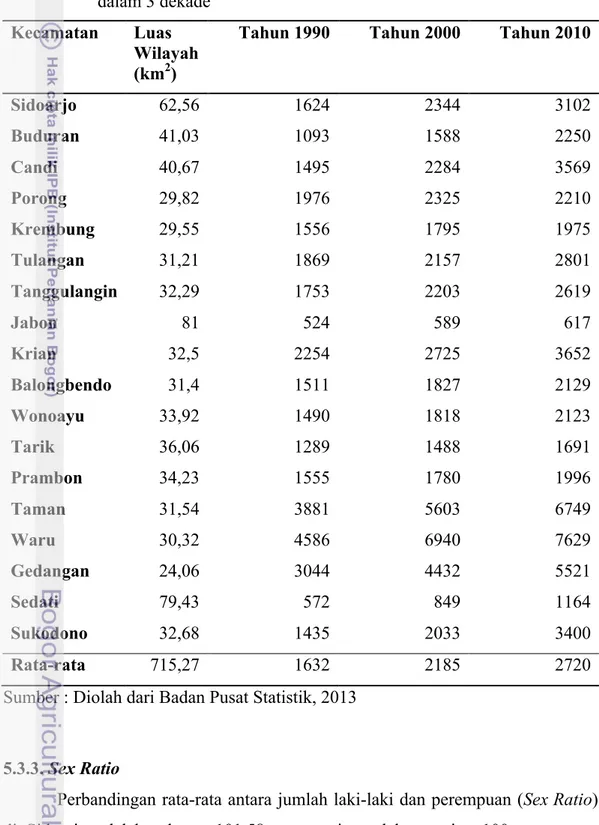

5.3. Gambaran Penduduk ... 59

5.3.1. Jumlah dan Pertambahan Penduduk ... 59

5.3.2. Sebaran dan Kepadatan Penduduk ... 59

5.3.3. Sex Ratio ... 60

5.4. Jenis Pekerjaan ... 62

5.5. PDRB dan Total Investasi ... 63

5.6. Gambaran Umum Sektor Perikanan Budidaya ... 64

5.7. Karakteristik Responden ... 69

5.7.1. Jenis Pekerjaan ... 69

5.7.2. Usia Responden ... 70

5.7.3. Pendidikan ... 71

5.7.4. Pengalaman ... 72

5.7.5. Status Kepemilikan Lahan ... 72

5.7.6. Luas Lahan Garapan ... 73

5.7.7. Sistem Budidaya ... 73

6 INDEKS PENCEMARAN LINGKUNGAN ... 75

7 EFISIENSI EKONOMI DAN KELAYAKAN BISNIS ... 79

7.1. Analisis Faktor-Faktor Produksi Usaha Budidaya Udang ... 79

7.1.1. Fungsi Cobb-Douglas dan Efisiensi pada Sistem Tradisional ... 79

7.1.2. Fungsi Cobb-Douglas dan Efisiensi pada Sistem Tradisional Plus ... 89

7.2 Kelayakan Bisnis ... 94

8 MODEL EKONOMI PENGELOLAAN SISTEM BUDIDAYA UDANG BERKELANJUTAN ... 103

8.1. Skenario Pengelolaan ... 103

8.1.1. Sistem Budidaya Monokultur Tradisional ... 103

8.1.2. Sistem Budidaya Polikultur Tradisional ... 104

8.1.3. Sistem Budidaya Monokultur Tradisional Plus ... 105

8.1.4. Sistem Budidaya Polikultur Tradisional Plus ... 106

8.2. Verifikasi dan Validasi Model ... 107

8.3. Hasil Simulasi Model ... 108

8.3.1. Hasil Simulasi Sistem Budidaya Monokultur Tradisional ... 108

8.3.2. Hasil Simulasi Sistem Budidaya Polikultur Tradisional ... 110

8.3.3. Hasil Simulasi Sistem Budidaya Monokultur Tradisional Plus ... 112

8.3.4. Hasil Simulasi Sistem Budidaya Polikultur Tradisional Plus ... 115

8.4. Analisis Biaya Manfaat ... 116

8.5. Arahan Pengelolaan Sistem Budidaya Udang Berkelanjutan ... 117

9 SIMPULAN DAN SARAN ... 123

9.1. Simpulan ... 123

9.2. Saran ... 124

DAFTAR PUSTAKA ... 125

DAFTAR TABEL

1 Produksi perikanan tahun 2006 hingga 2011 ... 1

2 Kriteria teknologi budidaya tambak udang ... 11

3 Kriteria batas kualitas air dan optimum untuk kegiatan budidaya ... 18

4 Persentase distribusi sistem budidaya udang di negara penghasil udang ... 21

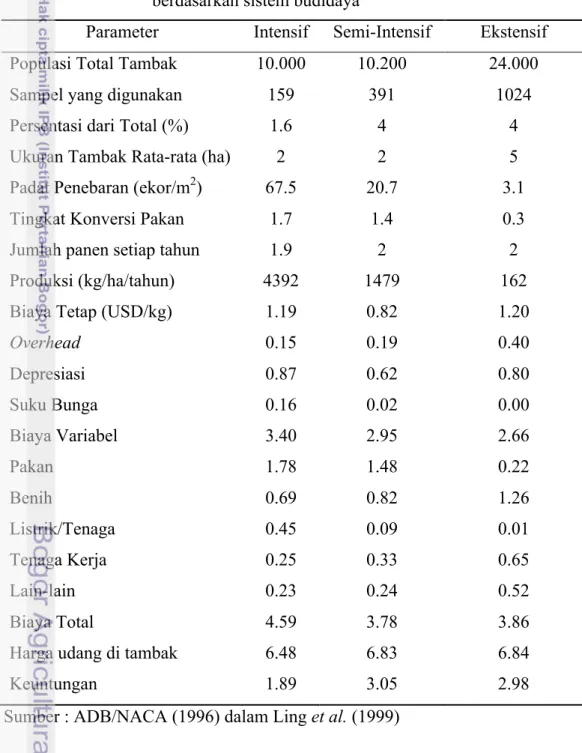

5 Struktur biaya per kg udang di Indonesia berdasarkan sistem budidaya ... 28

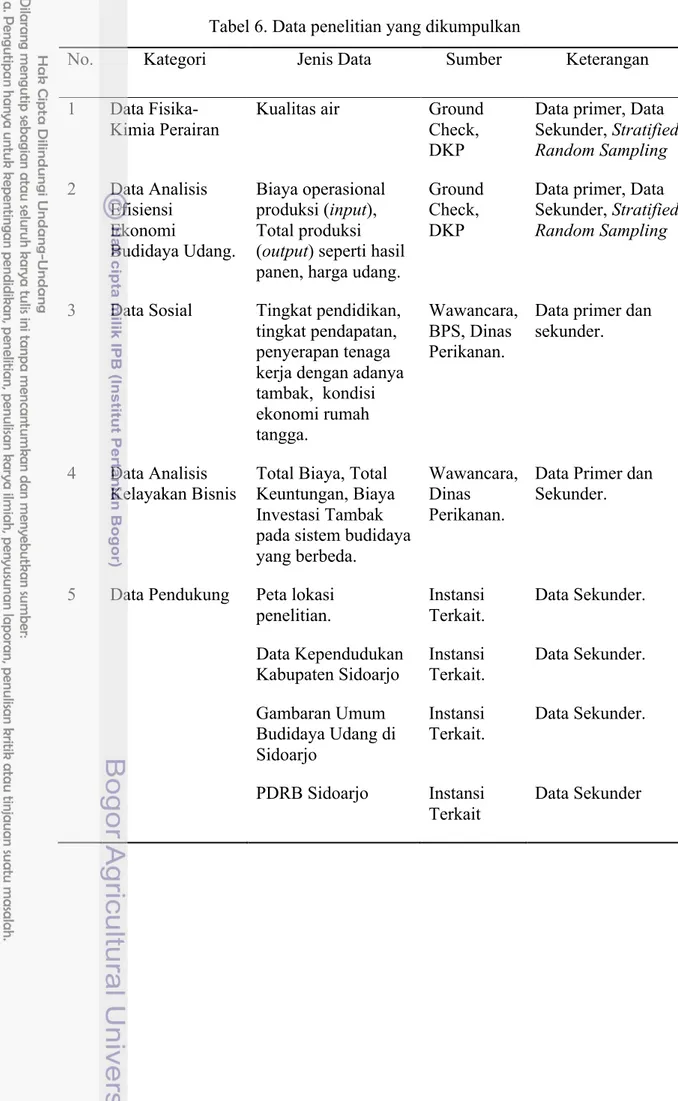

6 Data penelitian yang dikumpulkan ... 42

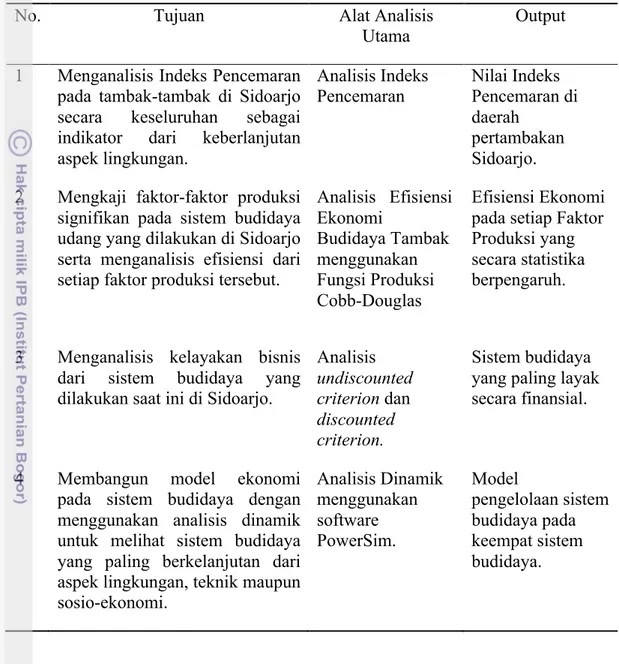

7 Tahapan pengumpulan data berdasarkan tujuan, alat analisis utama dan output yang diiinginkan dalam penelitian ... 43

8 Parameter kualitas air yang diamati ... 44

9 Luas wilayah kecamatan dengan kondisi air asin ... 58

10 Perkembangan jumlah penduduk Sidoarjo tahun 1961-2010 ... 59

11 Luas wilayah dan kepadatan penduduk/km2 pada setiap kecamatan dalam tiga dekade ... 60

12 Penduduk menurut jenis kelamin dan sex ratio (2008-2012) ... 61

13 Penduduk menurut jenis kelamin, sex ratio dan kecamatan ... 61

14 Penduduk menurut beberapa matapencaharian dan kecamatan ... 62

15 Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku ... 63

16 Total Investasi menurut jenis investasi di Kabupaten Sidoarjo ... 64

17 Luas tambak dan produksi udang windu, udang vanamei dan ikan bandeng per Kecamatan ... 65

18 Luas tambak dan produksi udang windu, udang vanamei dan ikan bandeng dari tahun 2008-2012 ... 65

19 Produksi ikan budidaya tambak tradisional menurut jenis di Kabupaten Sidoarjo per kecamatan tahun 2010 ... 66

20 Perkembangan jumlah PTP (2004-2010) ... 67

21 Jumlah tenaga kerja di sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Sidoarjo per kecamatan tahun 2010 ... 67

22 Perkembangan APBD dan PAD bidang kelautan dan perikanan Kabupaten Sidoarjo (2006-2010) ... 69

23 Anggapan responden terhadap pekerjaan usaha budidaya udang ... 70

25 Pembagian kelompok umur responden ... 71

26 Tingkat pendidikan responden ... 71

27 Lama usaha responden melakukan usaha budidaya udang ... 72

28 Status kepemilikan lahan responden ... 73

29 Luas lahan garapan responden ... 73

30 Responden berdasarkan sistem budidaya ... 74

31 Indeks Pencemaran ... 75

32 Hasil analisis regresi pada faktor-faktor produksi usaha budidaya udang dengan sistem tradisional ... 80

33 Hasil analisis regresi pada faktor-faktor produksi usaha budidaya udang dengan sistem tradisional tanpa BOD ... 81

34 Hasil analisis regresi pada faktor-faktor produksi usaha budidaya udang dengan sistem tradisional tanpa multikolinearitas ... 82

35 NPM dan BKM pada sistem tradisional ... 88

36 Hasil analisis regresi pada faktor-faktor produksi usaha budidaya udang dengan sistem udang tradisional plus ... 90

37 Hasil akhir analisis regresi pada sistem budidaya udang tradisional plus ... 91

38 NPM dan BKM pada sistem tradisional plus ... 93

39 Total Penerimaan pada 4 sistem budidaya ... 96

40 Biaya Tetap dan Biaya Variabel pada 4 sistem budidaya ... 97

41 Investasi pada 4 sistem budidaya ... 98

42 Keuntungan, R/C dan PBP ... 99

43 Nilai NPV, Net B/C dan IRR ... 100

44 Hasil simulasi pada sistem monokultur tradisional ... 109

45 Hasil simulasi pada sistem polikultur tradisional ... 111

46 Hasil simulasi pada sistem monokultur tradisional plus ... 113

47 Hasil simulasi pada sistem polikultur tradisional plus ... 116

DAFTAR GAMBAR

1 Grafik volume ekspor komoditi udang tahun 2002-2011 ... 9

2 Segitiga keberlanjutan ... 13

3 Keberlanjutan sistem budidaya ... 13

4 Skema keterkaitan aspek pada tambak udang berkelanjutan ... 14

5 Fungsi produksi dan zonasi ... 24

6 Kerangka pendekatan studi ... 40

7 Causal loop sub-sistem lingkungan tambak udang ... 51

8 Causal loop sub-sistem ekonomi tambak udang ... 52

9 Causal loop sub-sistem-lingkungan-ekonomi tambak udang ... 52

10 Causal loop pengelolaan sistem budidaya udang ... 53

11 Tahapan analisis data ... 54

12 Grafik Total Penerimaan pada 4 sistem budidaya ... 95

13 Grafik Total Biaya pada 4 sistem budidaya ... 97

14 Diagram model sistem budidaya monokultur tradisional ... 104

15 Diagram model sistem budidaya polikultur tradisional ... 105

16 Diagram model sistem budidaya monokultur tradisional plus ... 106

17 Diagram model sistem budidaya polikultur tradisional plus ... 107

18 Grafik hasil simulasi produksi udang (2013-2043) pada sistem budidaya monokultur tradisional ... 110

19 Grafik hasil simulasi produksi udang (2013-2043) pada sistem budidaya polikultur tradisional ... 112

20 Grafik hasil simulasi produksi udang (2013-2043) pada sistem budidaya monokultur tradisional plus ... 114

21 Grafik hasil simulasi produksi udang (2013-2043) pada sistem budidaya polikultur tradisional plus ... 115

22 Grafik hasil simulasi produksi udang (2013-2043) pada 4 sistem budidaya ... 118

23 Grafik hasil simulasi Laju Pencemaran (2013-2043) ... 118

DAFTAR LAMPIRAN

1 Peta wilayah Sidoarjo ... 132

2 Peta sebaran tambak di Kecamatan Sedati ... 133

3 Peta sebaran tambak di Kecamatan Jabon dan Sedati ... 134

4 Kuesioner penelitian ... 135

5 Data Kualitas Air ... 143

6 Hasil analisis regresi dan uji asumsi klasik pada sistem budidaya tradisional ... 146

7 Hasil analisis regresi dan uji asumsi klasik pada sistem budidaya tradisional plus ... 157

8 Perhitungan NPV, Net B/C dan IRR ... 177

9 Diagram, tabel dan persamaan pada sistem budidaya monokultur tradisional ... 181

10 Diagram, tabel dan persamaan pada sistem budidaya polikultur tradisional ... 184

11 Diagram, tabel dan persamaan pada sistem budidaya monokultur tradisional ... 188

12 Diagram, tabel dan persamaan pada sistem budidaya polikultur tradisional plus ... 191

13 Perhitungan NPV, Net B/C dan IRR setelah analisis dinamik ... 195

1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

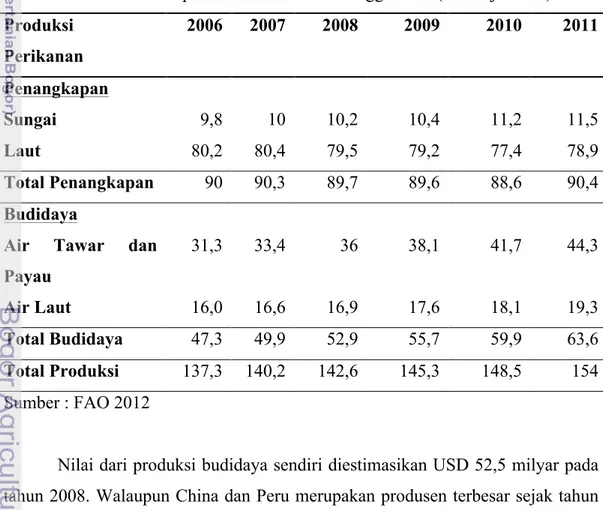

Perikanan tangkap dan perikanan budidaya di seluruh dunia pada tahun

2010 menyumbang produksi ikan sebesar 148 juta ton (dengan total nilai sebesar

USD 217,5 milyar) dan dari jumlah produksi tersebut 128 juta ton digunakan

sebagai pangan. Pada tahun 2011 terjadi peningkatan produksi menjadi 154 juta

ton dan sebesar 131 juta ton digunakan sebagai pangan. Produksi dari

penangkapan cenderung tetap pada angka 90 juta ton, dan sempat terjadi

penurunan pada tahun 2008 hingga 2010 seperti yang terlihat di Tabel 1,

sedangkan perikanan budidaya menunjukkan peningkatan dari 47,3 juta ton pada

tahun 2006 menjadi 63,6 juta ton pada tahun 2011. (FAO, 2012)

Tabel 1. Produksi perikanan tahun 2006 hingga 2011 (dalam juta ton)

Produksi

Perikanan

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Penangkapan

Sungai 9,8 10 10,2 10,4 11,2 11,5

Laut 80,2 80,4 79,5 79,2 77,4 78,9

Total Penangkapan 90 90,3 89,7 89,6 88,6 90,4

Budidaya

Air Tawar dan

Payau

31,3 33,4 36 38,1 41,7 44,3

Air Laut 16,0 16,6 16,9 17,6 18,1 19,3

Total Budidaya 47,3 49,9 52,9 55,7 59,9 63,6

Total Produksi 137,3 140,2 142,6 145,3 148,5 154

Sumber : FAO 2012

Nilai dari produksi budidaya sendiri diestimasikan USD 52,5 milyar pada

tahun 2008. Walaupun China dan Peru merupakan produsen terbesar sejak tahun

1999, namun pada tahun 2008, bersama China dan Peru, Indonesia termasuk

Pada 2010, Asia menyumbang 89 persen dari total volume produksi perikanan

dunia dan China merupakan kontributor terbesar sebanyak 60 persen diikuti oleh

India, Vietnam, Indonesia, Bangladesh, Thailand, Myanmar, Filipina dan Jepang

(FAO, 2012). Khusus bagi Indonesia, produksi perikanan bisa terus meningkat

apabila sektor perikanan budidaya terus dikekola secara berkelanjutan.

Selain untuk tetap menjadi salah satu produsen perikanan di dunia,

perikanan budidaya dapat menjadi salah satu solusi dalam menyediakan

kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin yaitu sumber protein yang dapat

disediakan bagi masyarakat miskin pedesaan dengan harga yang terjangkau.

Selain itu juga menyediakan peningkatan yang besar bagi pengembangan

ekonomi lokal. Walaupun memang hal ini tergantung pada spesies yang

dibudidaya dan intensifitas produksi. (Jolly dan Clonts, 1993)

Pentingnya perikanan budidaya di daerah pedesaan berkembang

tergantung pada keadaan pedesaan itu sendiri. Kelayakan dari upaya

pengembangan perikanan budidaya tergantung pada kondisi pemasaran lokal,

ketersediaan sumberdaya alam dan keadaan sosial. Harga pasar pada spesies

tertentu mungkin tidak cukup untuk menstimulasi petani tambak untuk

berinvestasi pada budidaya karena adanya alasan sosial, finansial dan teknis.

Sumberdaya alam seperti tanah dan air harus tersedia dalam kuantitas dan kualitas

yang memadai dalam menghasilkan pengembangan akuakultur yang sukses.

Selain itu, pengembangan perikanan budidaya juga harus merupakan sesuatu yang

disetujui oleh penduduk setempat. Ada beberapa kondisi yang dapat memfasilitasi

suksesnya implementasi pengembangan budidaya, antara lain :

1. Pasar yang menyukai spesies yang akan dibudidayakan

2. Tanggapan positif terhadap akuakultur dan kemauan dari penduduk untuk

menerima perubahan yang dibawa oleh adanya industri baru.

3. Adanya kemauan politik (political will) untuk memberi akses pada calon

petani tambak pada sumberdaya (tanah, air)

4. Ketersediaan benih, pakan, perlengkapan, bahan-bahan, penanggulangan

penyakit dan pengobatan, kredit, dan market finansial terhadap perikanan

3

5. Indikator keuntungan ekonomi yang meyakinkan bagi calon petani

tambak. (Jolly dan Clonts, 1993)

Komoditas terbesar berdasarkan nilai, terhitung 15 persen dari total nilai

produk perikanan yang diperdagangkan pada tahun 2010 adalah udang. Pada

2010, pasar udang telah kembali pulih setelah penurunan yang terjadi pada 2009,

walaupun volume produksi tetap, namun terjadi peningkatan harga. Pada 2011

terjadi penyusutan pada produksi udang yang dibudidayakan, namun pasar udang

tetap baik. Walaupun terjadi masalah ekonomi dunia, Amerika dan Uni-Eropa

tetap mengimpor udang lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya (FAO,

2012). Berdasarkan nilai, negara-negara pengekspor udang adalah Thailand,

China dan Vietnam. Sedangkan Amerika Serikat terus menjadi importir utama,

diikuti oleh Jepang. Selain Spanyol, semua negara-negara besar di Eropa telah

mengalami tren yang stabil maupun meningkat pada impor udang (FAO, 2010).

Produksi dari L.vannamei meningkat dari 8000 ton pada tahun 1980 menjadi 1,38

juta ton pada tahun 2004 dari produksi di seluruh dunia (FAO, 2010). Di

Indonesia sendiri, udang juga merupakan salah satu dari 9 komoditas unggulan

yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Budidaya udang sendiri telah berkembang karena mampu menyediakan

keuntungan ekonomi dalam skala nasional, regional, komunitas dan rumah

tangga. Dilihat dari sudut pandang makroekonomi keuntungan dari budidaya

udang antara lain adanya pendapatan dari nilai tukar asing (earning for foregin

exchange), diversifikasi ekonomi-khususnya dalam sektor ekspor yang menghasilkan dari nilai tukar asing, stimulasi dari sektor backward and forward linkages, menciptakan lapangan kerja, mengalirnya investasi langsung dari luar negeri dan transfer teknologi (Bailey, 1998, Born et al. 1994, Bye 1990, Muluk,

Bailey, 1996 dalam Neiland et al. 2001). Selain adanya tambahan pendapatan dari

nilai tukar asing, budidaya udang pada level internasional juga berperan sebagai

bantuan suplai produksi pada saat terjadi tekanan pada perikanan tangkap dunia

untuk menghasilkan udang secara terus menerus sehingga kerugian ekonomi bagi

negara-negara produsen maupun konsumen dapat dihindari.

Di Indonesia pada tahun 2010, Jawa Timur merupakan provinsi yang

dan Jawa Barat yaitu sebanyak 50.643 ton (KKP, 2012). Sentra produksi udang di

Jawa Timur terletak di beberapa kabupaten yaitu Kabupaten Sidoarjo,

Banyuwangi, Gresik, Lamongan dan Tuban dimana Sidoarjo merupakan produsen

udang hasil budidaya terbesar pada tahun 2010 yaitu sebanyak 10.690 ton (KKP,

2010). Di Sektor Perikanan, Kabupaten Sidoarjo memang mengandalkan udang

dan bandeng sebagai komoditas unggulan, yang dijadikan maskot. Sidoarjo

merupakan wilayah kabupaten yang memiliki petani tambak nomor 3 setelah

Gresik dan Pasuruan yaitu sebanyak 4.170 jiwa (BPS Provinsi Jawa Timur, 2010),

namun pada tahun 2012, terjadi penurunan petani tambak menjadi 3.257 jiwa,

walaupun peringkatnya naik menjadi nomor 2 setelah Gresik (BPS Provinsi Jawa

Timur, 2012). Kabupaten Sidoarjo dengan luas tambak 15.530,41 ha ternyata

memberikan kesejahteraan tersendiri bagi 3.257 petani tambak dan 3.246

pandega, walaupun jumlah pandega menurun dari tahun ke tahun (BPS, 2012).

Selain memberikan kesejahteraan pada petani tambak dan pandega, budidaya

udang juga memberikan pendapatan dari nilai tukar asing (earning for foregin

exchange) karena hasil produksi udang organik dari Sidoarjo merupakan komoditas ekspor. Penurunan produksi budidaya udang tidak hanya berdampak

pada petani tambak maupun pandega, namun juga berdampak pada pendapatan

regional Kabupaten Sidoarjo. Peranan budidaya udang pada pendapatan regional

Kabupaten Sidoarjo menjadi sangat penting sehingga dalam pengelolaan budidaya

udang perlu dicari solusi keberlanjutan.

1.2. Perumusan Masalah

Wilayah tambak di Sidoarjo membentang di Utara ke Selatan sepanjang

pantai timur, dimulai dari Kecamatan Waru sampai Jabon (Lampiran 1), dengan

luasan tambak terbesar terdapat di Kecamatan Sedati (Lampiran 2) sebesar

1.202.800 ha yang digunakan untuk budidaya udang windu dan 533.200 ha untuk

udang vanamei. Total produksi ikan khususnya bandeng pada tahun 2010 naik

dibandingkan tahun 2009 sebesar 19.5 persen atau dari 16.026.800 kg menjadi

19.839.600 kg (BPS, 2010), kemudian terus naik pada tahun 2011 menjadi

23.295.600 kg (BPS, 2012). Produksi udang windu cenderung stabil antara tahun

2000, pada tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 6.97 persen dari 3.465.500 kg

5

3.782.500 kg pada tahun 2011. Produksi udang vanamei mengalami kenaikan dari

1.405.600 kg pada tahun 2010 menjadi 1.676.600 kg pada tahun 2011 (BPS,

2012). Selain bandeng, udang windu dan udang vanamei yang dihasilkan dari

budidaya tambak masih terdapat jenis ikan lain seperti nila dan tawes dengan total

produksi mencapai 19.287.100 kg sehingga total produksi dari budidaya tambak

adalah sebesar 42.852.100 kg (BPS, 2010).

Sidoarjo merupakan salah satu wilayah pelaksanaan program revitalisasi

tambak udang yang diadakan oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan, program

ini memang diperlukan melihat peningkatan produksi udang yang cenderung lebih

rendah apabila dibandingkan komoditas lain seperti ikan bandeng. Produksi

perikanan yang berasal dari budidaya udang di Sidoarjo masih bisa ditingkatkan,

namun pada saat ini banyak tambak udang yang pernah beroperasi dengan

menggunakan sistem budidaya semi-intensif kembali beralih kepada sistem

budidaya tradisional yang menghasilkan produksi cenderung lebih rendah.

Banyaknya petani yang kembali beralih kepada sistem budidaya tradisional dan

polikultur udang-bandeng disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah

karena maraknya penyebaran virus udang di Kabupaten Sidoarjo yang membuat

banyak petani gagal panen. Penyakit atau virus yang mewabah di Kabupaten

Sidoarjo merupakan hasil dari pratik budidaya yang tidak sesuai dengan standar

biosekuritas, sumber air dan bibit yang tidak sesuai standar maupun lingkungan

yang tercemar. Faktor penyebab lainnya adalah pemberiaan pakan yang

berlebihan sehingga cenderung menghasilkan limbah.

Pola pengelolaan yang hanya memaksimalkan kapasitas produksi dengan

input teknologi yang tak terkontrol seperti dalam hal ini pakan buatan yang

berlebihan tanpa mempertimbangkan kemampuan daya dukung perairan tambak

dan kelangsungan ekosistem memicu merebak virus udang yang sampai saat ini

menjadi momok menakutkan. Selanjutnya dikatakan oleh Sequiera et al. (2008) dalam Nobre et al. (2009) bahwa daya dukung pada ekosistem pesisir mewakili batasan untuk meningkatkan produksi budidaya, hal ini tergantung pada praktik

budidaya yang berhubungan dengan keterbatasan lahan, ketersediaan sumberdaya

pangan atau kapasitas lingkungan untuk mengasimilasi buangan-buangan limbah

kapasitas lingkungan untuk mengasimilasi buangan-buangan limbah baik dari

pabrik maupun rumah tangga tampaknya membuat penurunan kualitas air tambak

sehingga udang menjadi sangat rentan terhadap virus, seperti yang dinyatakan

Wahab et. al (2003) bahwa stress karena adanya perubahan kualitas air dan

lingkungan memiliki peranan pada mewabahnya suatu penyakit, udang yang

hidup pada kualitas air yang buruk lebih rentan terhadap virus maupun penyakit.

Kegagalan panen ini menambah masalah petani tambak yang biasanya

sudah meminjam sejumlah pakan pada perusahaan pakan udang. Terdapat

hubungan patron-client antara pabrik pakan dan petani tambak. Sistem bagi hasil yang dijalankan selama ini tidak selamanya berhasil karena tidak adanya

keringanan yang diberikan ketika secara tiba-tiba udang terserang penyakit dan

tidak ada hasil produksi. Hal ini menjadi dilema diantara para petani tambak, di

satu sisi mereka ingin menggunakan pakan buatan agar meningkatkan hasil

produksi udang, namun penggunaan pakan buatan membuat mereka terikat pada

pengembalian utang pakan yang disebabkan oleh tingginya risiko produksi karena

penyakit yang mungkin datang dan mengurangi bahkan melenyapkan sisa

produksi yang ada. Dalam istilah ekonomi, keadaan ini disebut sebagai over-investing sehingga biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada penerimaan marjinal yang diharapkan. Menurut Gravelle dan Rees (2004) terdapat juga

keterbatasan ekonomi melalui analisis hubungan antara biaya marjinal dan

keuntungan marjinal. Pada kasus di Sidoarjo sendiri, khusus budidaya udang,

penambahan biaya pakan tidak membuat penambahan pada keuntungan karena

justru penambahan pakan yang dilakukan pada praktik budidaya yang salah justru

mengurangi produktivitas tambak karena menghasilkan limbah yang pada

akhirnya membuat virus merebak sehingga hasil dan keuntungan yang diperoleh

tidak sebesar yang diharapkan.

Beberapa petani tambak pada akhirnya menjual tambaknya dan

dialihfungsikan menjadi tempat pemancingan ikan, sebagian besar lainnya

memilih untuk kembali menggunakan sistem tradisional pada tambak-tambak

yang masih mereka miliki. Peralihan kembali sistem budidaya dari semi-intensif

7

tidak menggunakan pakan buatan yang berarti petani tidak memiliki ikatan

dengan pabrik pakan, namun hasil yang diperoleh petani pun tidak optimal.

Sistem budidaya tradisional merupakan sistem budidaya yang lebih ramah

lingkungan, namun secara umum tidak berkelanjutan bagi kelangsungan hidup

petani tambak karena keuntungan yang didapatkan dari sistem ini sub-optimal.

Karena keuntungan yang sub-optimal ini maka beberapa petani tambak mulai

mencari pekerjaan lain yang pada akhirnya tentunya mengurangi penyerapan

tenaga kerja dalam bidang perikanan budidaya, meningkatkan tingkat kemiskinan

dan pada akhirnya berdampak pada aspek sosial desa pesisir Sidoarjo.

Beberapa permasalahan diatas membuktikan bahwa dalam rangka

pengelolaan budidaya yang berkelanjutan, banyak faktor dan indikator yang harus

dilihat, baik bioteknis seperti misalnya sistem budidaya, lingkungan seperti

pencemaran yang tidak melebihi carrying capacity dan sosio-ekonomi seperti biaya dan keuntungan. Pengelolaan budidaya udang yang berkelanjutan memiliki

tujuan agar adanya hasil yang optimal dengan penggunaan sistem budidaya yang

sesuai namun juga tidak mengorbankan lingkungan, dalam hal ini air dan tanah.

Perlu adanya pengoptimalan alokasi terhadap sumberdaya yang ada yang

diselaraskan dengan aspek teknis, lingkungan dan ekonomi.

Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan beberapa permasalahan pada

penelitian adalah sebagai berikut :

1. Penurunan kualitas air karena limbah budidaya, industri dan rumah tangga

diduga menyebabkan pencemaran lingkungan perairan sehingga beberapa

sistem budidaya udang yang dilakukan melebihi daya dukung ekologi

yang secara tidak langsung mengakibatkan merebaknya virus dan pada

akhirnya kegagalan panen.

2. Sistem budidaya yang digunakan belum efisien apabila dibandingkan

dengan output yang didapatkan sehingga biaya marjinal lebih besar

daripada penerimaan marjinal.

3. Interaksi antara pencemaran lingkungan perairan dan pemilihan sistem

budidaya yang kurang sesuai sehingga produksi udang yang sub-optimal

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk :

1. Menganalisis Indeks Pencemaran pada tambak-tambak di daerah

penelitian sebagai indikator keberlanjutan dari aspek lingkungan.

2. Mengkaji faktor-faktor produksi signifikan pada sistem budidaya udang

yang dilakukan di Sidoarjo serta menganalisis efisiensi dari setiap faktor

produksi tersebut.

3. Menganalisis kelayakan bisnis dari sistem budidaya yang dilakukan saat

ini di Sidoarjo.

4. Membangun model ekonomi pengelolaan sistem budidaya dengan

menggunakan analisis dinamik untuk melihat sistem budidaya yang paling

berkelanjutan dari aspek lingkungan, teknik maupun sosio-ekonomi.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi analisis Indeks Pencemaran dengan

menghitung kualitas air pada tambak-tambak dengan sistem monokultur

tradisional, polikultur tradisional antara udang dan bandeng, monokultur

tradisional plus, polikultur tradisional plus pada 4 Kecamatan di Kabupaten

Sidoarjo yaitu Kecamatan Sedati, Buduran, Sidoarjo dan Jabon (Lampiran 2 dan

3). Penelitian ini menganalisis usaha budidaya udang pada sistem budidaya

melalui pendekatan ekonomi dengan analisis fungsi produksi Cobb-Douglas untuk

melihat faktor-faktor produksi yang berpengaruh dan efisiensi input yang

digunakan. Selanjutnya analisis kelayakan bisnis juga digunakan untuk melihat

kelayakan pada setiap sistem budidaya. Kajian analisis dinamik dilakukan untuk

melihat sistem budidaya yang paling berkelanjutan.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Bagi mahasiswa sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Magister Sains.

2. Bagi pembuat kebijakan sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan dan

mengimplementasikan pengelolaan tambak udang berkelanjutan.

3. Bagi praktisi sebagai acuan dalam memilih sistem budidaya udang

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Budidaya Udang

Di Indonesia, jenis udang yang pada umumnya dibudidayakan di air payau

adalah udang windu (Penaeus monodon) dan udang vanamei (Litopenaeus

vanammei). Menurut Darmono (1991), udang windu mulai dibudidayakan sejak awal tahun 1980-an, sedangkan budidaya benih telah dimulai pada akhir 1970-an

di Jepang. Di Indonesia sendiri, budidaya udang mulai populer dan banyak

dilakukan orang sejak 1984 dan berkembang pesat pada pertengahan tahun 1986

ketika harga udang semakin membaik. Walaupun menurut Abubakar (2008) dari

tahun 1985-1987, ekspor udang Indonesia masih didominasi hasil udang tangkap,

akan tetapi pasca tahun tersebut dominasi hasil udang tangkap justru menurun dan

posisi udang hasil budidaya meningkat dengan sangat tajam. Ekspor udang hasil

budidaya melebihi separuh dari hasil tangkap dicapai pada tahun 1988, dengan

volume ekspor sebesar 77.451 ton dan meningkat menjadi 136.396 ton pada tahun

1991 dan 141.586 ton pada tahun 1992. Selanjutnya pasca 1992 volume ekspor

terus mengalami penurunan, walaupun tahun 2002 mulai mengalami kenaikan

hingga 2006, kembali terjadi penurunan volume ekspor pada tahun 2007, 2009

dan 2010 seperti yang terlihat pada Gambar 1 dibawah ini.

Ditambahkan oleh Csavas (1995) dalam Arquitt, et al. (2003) bahwa pada

tahun 1980-an, permintaan terhadap udang secara global yang terus naik dan

stagnasi pada hasil penangkapan udang dari alam telah menciptakan kesempatan

untuk mengekspor udang yang berasal dari industri budidaya. Negara-negara

dengan iklim dan sumberdaya alam yang cocok untuk pengembangan budidaya

udang, secara khusus negara Asia dan Amerika Latin, mengambil kesempatan

tersebut dengan mengubah garis pantai yang membentang luas menjadi menjadi

tambak-tambak udang. Namun pada tahun 1995-1997, produksi udang mengalami

penurunan drastis dan meninggalkan jejak sumberdaya alam dan lingkungan

pesisir yang rusak dan kerusakan secara sosial melalui hilangnya sumber mata

pencaharian melalui budidaya udang.

2.2. Sistem Budidaya Udang di Indonesia

Sistem budidaya udang dapat diklasifikasikan pada 3 tipe berdasarkan

perbedaan ekonomi dan teknologi yaitu ekstensif, semi-intensif dan intensive.

Perbedaan tipe dari sistem budidaya ini memberi dampak berbeda pada kelayakan

sosio-ekonomi dan lingkungan.

Sistem Produksi Ekstensif secara tipikal menggunakan versi tradisional

yang dimodifikasi dan sering disebut sebagai sistem dengan padat tebar rendah

dan input yang juga rendah. Biasanya petani tambak yang menggunakan sistem

ini menghasilkan nutrien dan bahan organik yang secara insignifikan dihasilkan

oleh suatu ekosistem. Sistem ini sebagian besar bergantung pada produktivitas

alami pada kolam, walaupun pupuk organik dan anorganik biasanya digunakan

untuk menghasilkan pertumbuhan dari pakan alami. Sebagian besar pekerja di

tambak merupakan sanak saudara dari pemilik tambak-pengelola tambak-teknis

tambak (Muluk dan Bailey, 1996 dalam Shang et al. 1998).

Sistem Produksi Semi-Intensif menggunakan tingkatan intermediate dalam

hal padat tebar dan input lainnya. Investor pada sistem ini biasanya merupakan

penduduk lokal yang menyadari keuntungan potensial yang mungkin dihasilkan

oleh budidaya udang. Pekerja tambak biasanya berasal dari penduduk sekitar atau

keluarga. Pemilik tambak biasanya bergerak aktif dalam mengelola produksi

11

Sistem Produksi Intensif biasanya memiliki karakteristik yang berbeda

seperti secara relatif padat tebar dan input yang tinggi (misalnya pakan

buatan/pelet dan bahan kimia dan obat-obatan), yang secara normal meningkatkan

nutrien dan bahan organik pada ekosistem kolam. Biaya dari pengurangan yang

disebakan polusi (abatement cost) biasanya merupakan pembatas kelayakan

komersial suatu perusahaan. Sebagian besar investor pada operasi intensif dalam

pengusaha di kota atau anggota dari elit lokal yang tertarik pada beberapa sektor

ekonomi atau perusahaan besar. Pekerja yang dipekerjakan pada sistem ini

biasanya direkrut dari tempat yang lebih jauh dibandingkan pekerja lokal yang

ada di sekitar tambak, yang biasanya memiliki keahlian tertentu dalam bidang

budidaya. Pemilik tambak tidak berperan secara aktif pada pengelolaan tambak,

oleh karena itu mereka mempekerjakan staf manajer dan teknis. Kriteria teknologi

dalam budidaya tambak udang dapat terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Kriteria teknologi budidaya tambak udang

Kriteria Teknologi Budidaya

Intensif Semi-intensif Tradisional

Pakan Pakan formula

lengkap

Alami dan

tambahan pakan

buatan

Alami

Pengelolaan air Pompa dan

aerasi

Pasang surut dan

pompa

Pasang surut

Padat penebaran

(ekor/m2)

≥ 30 10-30 1-10

Ukuran petak

tambak (ha)

0.1 – 1 1-5 3-20

Produksi (ton/MT) 2-20 0.5-5 0.1-0.5

Lama pemeliharaan

(bulan)

3-4 3-4 4-6

Dampak Budidaya Sangat tinggi Sedang tinggi Tidak signifikan

Polikultur dari spesies akuatik dipertimbangkan menjadi sistem yang

ramah lingkungan apabila spesies yang dibudidayakan berada pada tropik level

yang berbeda, sehingga tidak terjadi kompetisi dalam mencari makanan dan

habitat badan air yang ditempati. Polikultur juga dapat berarti aktivitas yang

berkelanjutan apabila dilihat dari pengembangan akuakultur, walaupun memang

terdapat hal-hal yang mungkin membatasi polikutur seperti terbatasnya makanan

dan daya dukung dari lingkungan. Daya dukung, yang biasanya sangat signifikan

dapat diukur dengan model simulasi (Pillay, 2004).

2.3. Konsep Keberlanjutan

Pembangunan berkelanjutan sendiri menurut Palunsu (1997) dalam

Alauddin (2010), pembangunan berkelanjutan mengandung 3 pengertian, yaitu:

(1) memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan masa yang akan

datang, (2) tidak melampaui daya dukung lingkungan, dan (3) mengoptimalkan

manfaat sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dengan menyelaraskan

manusia dan pembangunan dengan sumberdaya alam.

Apabila dituangkan dalam konsep pengelolaan sumberdaya perikanan

berkelanjutan, maka terdapat 4 (empat) aspek keberlanjutan (Charles, 2001) :

1. Keberlanjutan ekologi, yaitu memelihara keberlanjutan stok/biomass

sehingga tidak melewati daya dukungnya, serta meningkatkan kapasitas

dan kualitas ekosistem.

2. Keberlanjutan sosio-ekonomi, yaitu memperhatikan keberlanjutan

kesejahteraan pelaku perikanan pada tingkat individu, dengan

mempertahankan atau mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang

lebih tinggi.

3. Keberlanjutan komunitas, yaitu memperhatikan keberlanjutan

kesejahteraan komunitas masyarakat dalam pembangunan perikanan yang

berkelanjutan.

4. Keberlanjutan kelembagaan, yaitu menyangkut pemeliharaan aspek

finansial dan administrasi yang sehat sebagai prasyarat ketiga

pembangunan perikanan. Segitiga keberlanjutan dapat dilihat pada

13

Keberlanjutan Ekologi

Keberlanjutan Keberlanjutan

Sosial Ekonomi Komunitas

Gambar 2. Segitiga keberlanjutan (Charles, 2001)

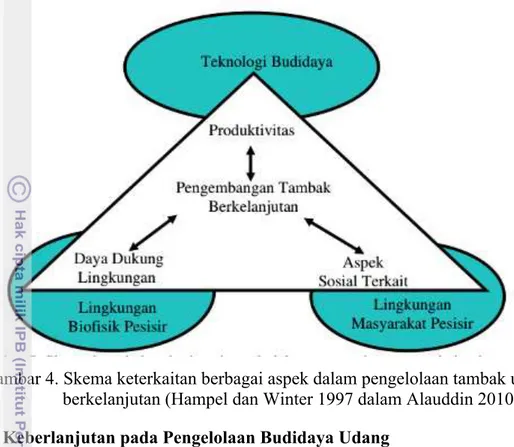

Sedangkan dalam sistem perikanan budidaya, keberlanjutan ditentukan

oleh beberapa aspek yaitu aspek teknologi (produksi), aspek sosial dan ekonomi,

dan aspek lingkungan (Chung dan Kang 2000) dalam Alauddin, 2010. Hampel

dan Winther (1997) dalam Alauddin, 2010 juga menyatakan bahwa untuk dapat

melakukan pengembangan perikanan budidaya khususnya budidaya tambak

udang secara berkelanjutan, maka aspek sosial, aspek lingkungan dan aspek

teknologi harus menjadi perhatian yang utama. Kerangka keberlanjutan sistem

perikanan budidaya dapat dilihat pada Gambar 3 dan 4.

Gambar 3. Keberlanjutan sistem budidaya

(Chung dan Kang 2002 dalam Alauddin 2010) Keberlanjutan

Gambar 4. Skema keterkaitan berbagai aspek dalam pengelolaan tambak udang berkelanjutan (Hampel dan Winter 1997 dalam Alauddin 2010)

2.4. Keberlanjutan pada Pengelolaan Budidaya Udang

Pengembangan budidaya udang perlu melibatkan aspek-aspek

keberlanjutan karena seperti yang telah terjadi di banyak negara berkembang,

pengembangan budidaya udang di tambak-tambak ternyata telah mengakibatkan

kerusakan pada ekosistem mangrove seperti yang dinyatakan dalam beberapa

literatur bahwa pengembangan tambak udang telah mengakibatkan kerusakan

besar-besaran pada hutan mangrove, deplesi air tanah, intrusi air laut pada level

air tanah, eutrofikasi, dan penyebaran penyakit di beberapa tempat. Namun pada

saat yang sama budidaya udang juga membutuhkan air bersih dan kaya nutrien

dalam jumlah yang besar yang dapat disediakan oleh mangrove yang tidak rusak.

Hal ini tentunya menyebabkan adanya konflik antara kebutuhan dari sistem

pendukung ekologi yang sehat dan dampak dari budidaya udang pada lingkungan

sekitarnya (Philips et al.1990, Primavera 1991, 1993, Hamilton dan Snedaker 1984, Rubino 1990 dalam Larsson et al.1994).

Keberlanjutan dari budidaya juga telah banyak dipertanyakan sehingga

institusi-institusi baik global maupun regional telah mengajukan Best

Management Practice (BMP) untuk mengembangkan produksi yang

15

menjadi kegiatan yang ramah lingkungan, dengan tetap mempertimbangkan

keberlanjutan sosial dan ekonomi (FAO, 2007). Dengan merujuk pada pernyataan

diatas maka perlu adanya penjelasan lebih lanjut bagaimana pengembangan

budidaya yang berkelanjutan dapat dibagi dalam beberapa sistem yaitu sistem

ekologi/lingkungan, sistem ekonomi dan sistem sosial seperti yang akan

dijelaskan dibawah ini.

2.5. Keberlanjutan Ekologi

Menurut Kusumastanto (2012), keberlanjutan ekologi terwujud dari

praktek perikanan yang tidak merusak lingkungan dan pemanfaatan sumberdaya

pesisir yang tidak melebihi daya dukung lingkungan. Kata kuncinya adalah

kebijakan pengelolaan sumberdaya pesisir untuk menjamin keberlanjutan ekologis

tersebut.

Saat ini, keberlanjutan ekologi dapat dihitung berdasarkan dampak

lingkungan pada biodiversitas, kolam atau tambak sebagai sumber nutrien dan air,

kuantitas dari air yang dikonsumsi, efek pada tanah dan air tanah (groundwater)

dan kualitas air outlet.

(a) Biodiversitas

Dampak langsung dari biodiversitas tergantung pada lahan yang

digunakan, penggunaan spesies yang eksotik atau melalui rekayasa genetik dan

penggunaan ikan tangkapan sebagai pakan pada ikan yang dibudidaya (Bosma

dan Verdegem, 2011). Lahan yang digunakan mempengaruhi biodiversitas karena

kuantitas lahan yang tersedia secara alamiah akan berkurang apabila digunakan

sebagai tambak udang misalnya. Dampak ini akan semakin besar apabila produksi

dari pakan diikutkan pada perhitungan, dan hal ini juga akan mempengaruhi

konversi pakan.

(b)Kolam atau Tambak sebagai Sumber Nutrien dan Air

Kualitas dari air buangan (outlet) ditentukan oleh kualitas dari air yang

masuk (inlet), tipe inlet dan level inlet, tingkat pertukaran air dengan air disekitar,

proses yang terjadi di dasar tanah, jumlah dan tipe aerasi, durasi dari siklus

produksi, dan tipe dari fasilitas produksi. Dua tipe dari input yang masuk ke

dalam kolam yaitu nutrien dan non-nutrien. Nutrien dapat dibagi menjadi organik

non-nutrien adalah bahan pengapuran (liming materials), pestisida, pembasmi alga,

dan obat-obatan. Dampak dari pakan bagi kualitas dari air outlet tergantung pada

tingkat pemberiaan pakan, tingkat konversi pakan dan bagaimana sisa pakan dan

air diproses sebelum dibuang. Tingkat konversi pakan sendiri juga ditentukan oleh

banyak faktor, termasuk kualitas dan kuantitas pakan, kepadatan ikan dan jejaring

makan alami di kolam tersebut (Bosma dan Verdegem, 2011).

Setiap spesies budidaya memiliki dampak spesifik pada kualitas air,

tergantung pada tingkat trofik pada kolam ekosistem, kebiasaan makan dan

kapasitasnya untuk mengganti kebiasaan makannya ketika adanya pergantiaan

ketersediaan bahan makanan yang berbeda dengan kebiasaan makannya. Spesies

yang dibudidayakan dapat berupa karnivora, pemakan bentik, omnivora, pemakan

zooplankton dan herbivora. Polikultur dapat meningkatkan pengembalian nutrien

di dalam kolam dan memenuhi kebutuhan makan pada ekosistem tersebut dari

spesies yang kebiasaan makannya sebagian overlap dengan spesies lainnya dan

perlawanan antagonis antara kedua spesies sangat minim (Rahman et al. 2006 dalam Bosma dan Verdegem, 2011).

(c) Kuantitas dari Air yang digunakan

Di dalam akuakultur, sistem yang terasosiasi dengan pemakaian air

digunakan untuk mengkompensasi filtrasi dan kehilangan dari evaporasi untuk

menghasilkan mengatur pergantian air. Kehilangan yang disebabkan air yang

merembes dan pergantian air dari akuakultur sebagian berkontribusi pada

kembalinya aliran air. Seringkali, polutan atau patogen perlu disingkirkan dari air

buangan akuakultur untuk menjamin keamanan dari penggunaan kembali air

tersebut (re-use.) Penurunan tingkat air tanah dan pengurangan volume air yang

terdapat pada aquifers adalah hal yang menjadi masalah pada saat ini, adanya cara

potensial untuk mengisi kembali air tanah dan aquifers di kolam-kolam yang

besar dapat dipertimbangkan (Vergedem dan Bosma, 2009 dalam Bosma dan

Vergedem 2011). Intensifikasi dari kolam dapat secara drastis mengurangi

kehilangan yang disebabkan evaporasi per kg produksi dan penelitian tersebut

seharusnya fokus pada bagaimana meningkatkan produktivitas kolam dan pada

17

(d)Dampak pada Air dan Tanah

Pada umumnya, penambahan pakan atau pupuk dalam bentuk residu panen

menstimulasi jejaring makanan di kolam-kolam. Sebagai akibatnya, air kolam

menjadi kaya nutrisi, termasuk nitrogen (N) dan phospor (P). Melalui pengayaan

nutrien dari air yang merembes masuk, (Masuda dan Boyd, 1994;

Jimenez-Montealegre et al. 2002; Muendo et al. 2005 dalam Bosma dan Vergedem, 2011)

dapat dikatakan jumlah N dan P dapat hilang, dan secara potensial menyebabkan

pengayaan N dan P dari air tanah atau aquifers. Transisi dari nutrien-nutrien ini ke

aquifers tergantung pada aktivitas pada tanah di dasar kolam dan pergerakan air

pada air tanah. N dan P dapat diambil oleh bakteri atau vegetasi sebelum sampai

di aquaifer. Di kolam yang dikelilingi oleh pohon, kontaminasi N dan P pada

aquifiers biasanya minim. Pengisian kembali dari aquifers dan reduksi dari polusi

yang berdifusi dapat menjadi fungsi yang penting dari lahan basah (Nakamura,

2009 dalam Bosma dan Vergedem , 2011).

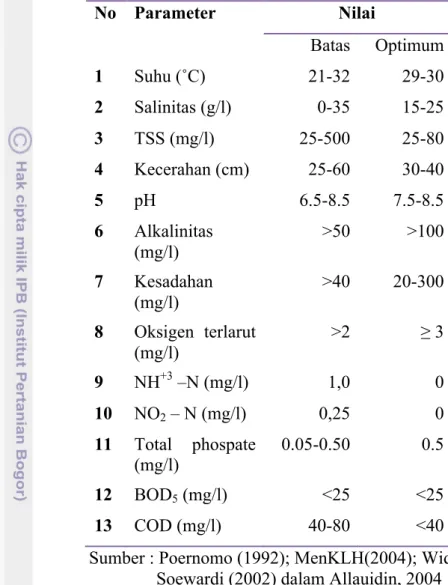

(e) Kualitas Air

Menurut Poernomo (1992); MenKLH(2004); Widigdo (2002) ; Soewardi (2002)

dalam Allauidin (2004) kualitas air optimum pada tambak udang dapat dilihat

pada Tabel 3. Beberapa kualitas air ini kemudian digunakan sebagai indikator

daya dukung dengan pendekatan pencemaran air. Pencemaran air adalah

penyimpangan sifat-sifat air dari keadaan normal, bukan dari kemurniaannya.

Adanya benda-benda asing yang mengakibatkan air tersebut tidak dapat

digunakan sesuai dengan peruntukannya secara normal disebut pencemaran air.

Menurut peruntukannya, air yang digunakan untuk keperluan perikanan dan

peternakan digolongkan pada Golongan C, karena kebutuhan mahkluk hidup akan

air sangat bervariasi, maka batas pencemaran untuk berbagai jenis air juga

berbeda. Sifat-sifat kimia-fisika air yang umum diuji dan dapat digunakan untuk

menentukan tingkat pencemaran air adalah : pH, suhu, oksigen terlarut,

karbondioksida bebas, warna dan kekeruhan, jumlah padatan, nitrat, amoniak,

Tabel 3. Kriteria batas kualitas air dan optimum untuk kegiatan budidaya tambak udang

No Parameter Nilai

Batas Optimum

1 Suhu (˚C) 21-32 29-30

2 Salinitas (g/l) 0-35 15-25

3 TSS (mg/l) 25-500 25-80

4 Kecerahan (cm) 25-60 30-40

5 pH 6.5-8.5 7.5-8.5

6 Alkalinitas (mg/l)

>50 >100

7 Kesadahan (mg/l)

>40 20-300

8 Oksigen terlarut (mg/l)

>2 ≥ 3

9 NH+3 –N (mg/l) 1,0 0

10 NO2 – N (mg/l) 0,25 0

11 Total phospate (mg/l)

0.05-0.50 0.5

12 BOD5 (mg/l) <25 <25

13 COD (mg/l) 40-80 <40

Sumber : Poernomo (1992); MenKLH(2004); Widigdo (2002); Soewardi (2002) dalam Allauidin, 2004

2.5.1. Daya Dukung pada Tambak Udang

Kelima parameter diatas memang dapat digunakan untuk menganalisis

keberlanjutan ekologi, namun sehubungan dengan penggunaan sistem budidaya

berbeda maka terdapat satu parameter yang dapat menjadi alternatif yaitu daya

dukung perairan tambak.

Daya dukung adalah jumlah maksimum spesies yang dapat dimiliki oleh

suatu lingkungan, secara tradisional, daya dukung dihitung sebagai nilai tunggal

pada tiap lingkungan, misalnya daya dukung habitat y untuk spesies x. Daya

dukung dapat diturunkan dari studi-studi kuantitatif pada aliran energi (produksi)

19

pada komponen biotik maupun abiotik, makanan dari masing-masing spesies, dan

tingkat pada saat materi-materi yang tercerna digunakan dan ditransfer diantara

berbagai entitas pada jaring makanan (Baird dan Ulandowicz 1989, Peters dan

Schaaf 1991, Christensen dan Pauly 1998 dalam Luo J, et al. 2001).

Selanjutnya menurut Colt dan Orwicz (1991), daya dukung secara tipikal

merupakan istilah untuk loading (banyaknya spesies/aliran air) dan densitas volume (banyaknya spesies/volume). Karena produksi dari hasil metabolisme

proposional dengan konsumsi pakan, maka daya dukung dapat lebih akurat

didefinisikan dengan istilah dari input pakan (banyaknya pakan/hari) atau

konsumsi oksigen (banyaknya oksigen/volume). Parameter-parameter ini secara

mendasar dan indipenden terdiri atas suhu, ukuran spesies atau tingkat

pemberiaan pakan, sehingga penggunaanya jauh lebih sederhana dibandingkan

penggunaan berdasarkan kriteria loading.

Pengembangan dari metode yang sederhana diatas dan dapat digunakan ini

didasarkan pada asumsi :

(1) Daya dukung dibatasi dengan konsumsi oksigen dan akumulasi dari

produk metabolisme.

(2) Jumlah oksigen yang dikonsumsi dan kuantitas dari produk metabolisme

proposional terhadap pakan yang diberikan (Haskell, 1955 dalam Colt dan

Orwicz, 1991).

Meade pada salah satu penelitiannya mencoba untuk menghitung jumlah

oksigen untuk mengoksidasi bahan organik (hasil buangan) yang terdapat di suatu

perairan dan jumlah oksigen yang tersedia didalam air untuk melakukan tugas

tersebut. Kedua hal ini dilakukan dengan menghitung oksigen terlarut dan BOD.

Oksigen terlarut merupakan jumlah dari molekul oksigen di dalam air dan salah

satu kriteria penting yang menentukan kualitas air alami. Oksigen terlarut juga

mempengaruhi proses air buangan. Daya dukung air untuk oksigen terlarut, yang

biasa disebut sebagai tingkat saturasi oksigen terlarut, tergantung pada suhu air.

Tingkat saturasi oksigen terlarut pada suhu air yang berbeda dapat dihitung

menggunakan DOmeter. Selain oksigen terlarut, parameter yang dapat digunakan

dalam air, oleh karena itu merupakan cara tidak langsung untuk menghitung

kontaminasi pada air organik. Semakin besar BOD, semakin besar penurunan oksigen di sungai maupun danau (Meade et al. 1998).

2.5.2. Hubungan Daya Dukung Tambak dan Sistem Budidaya

Seperti yang telah dinyatakan diatas bahwa dalam menganalisis

keberlanjutan ekologi pada sistem budidaya udang yang berbeda dapat digunakan

analisis daya dukung, maka perlu dilihat hubungan mendasar antara daya dukung

dan sistem budidaya udang yaitu penggunaan sistem budidaya udang yang

melebihi daya dukung perairan tambak maka pada jangka panjang akan terjadi

penurunan produksi pada tambak dan pada akhirnya tidak berkelanjutan. Seperti

yang dinyatakan oleh Kautsky et al. (2000) yang mengembangkan konsep dari “ecological print” dan daya dukung bagi tambak udang bahwa “ecological print”

adalah area yang dibutuhkan sebuah ekosistem untuk mempertahankan produksi

per unit area tambak udang, dan besar dari “footprint” ini berhubungan langsung

dengan intensitas produksi. Konsep ini kemudian menyediakan indikasi berguna

dari daya dukung pada suatu area untuk budidaya udang, apabila produksi

melebihi daya dukung maka kualitas air akan memburuk dan hasil produksi akan

menurun, kemudian ditambahkan bahwa risiko penyakit pada budidaya udang

biasanya meningkat seiring peningkatan intensitas budidaya dan padat penebaran.

Kolam dengan kepadatan tinggi akan memfasilitasi penyebaran patogen.

Kurangnya suplai air bersih, pembuangan limbah yang tidak tepat membawa pada

sisa-sisa metabolisme yang berlebihan, degradasi lingkungan, dan akhirnya

membuat udang menjadi stress karena kualitas air yang buruk dan lebih rentan

terhadap penyakit.

Secara mendasar, budidaya perikanan merupakan proses ekologi yang

alami, walaupun pada sistem budidaya udang yang intensif mencoba menjangkau

hingga proporsi industri. Pengembangan menuju sistem monokultur dengan

orientasi yang tinggi sayangnya membuat hubungan dan ketergantungan ekologi

yang sudah tersedia pada perairan menjadi lebih samar. Selain itu, keuntungan

yang tinggi memungkinkan petani tambak untuk mengganti beberapa jasa

21

seperti misalnya semakin besarnya kemungkinan untuk memompa air dari tempat

yang relatif lebih jauh, meningkatkan input dari pakan buatan, obat-obatan,

tenaga, dll. Oleh karena itu, tambak/kolam tidak lagi perlu ada didalam kawasan

mangrove, yang pada awalnya sangat berguna pada lingkungan perairan tambak

dan mengurangi masalah tanah kolam yang pH-nya rendah. Namun, walau

bagaimanapun, masih terdapat beberapa jasa lingkungan yang tidak bisa

digantikan dengan teknologi yang ada, baik karena memang adanya keterbatasan

teknologi maupun karena ketidaksadaran petani tambak pada pentingnya jasa

lingkungan, hal ini kemudian akan mulai dirasakan ketika masalah mulai muncul

pada hasil produksi, walaupun dalam jangka pendek, masalah tersebut dapat

diatasi dengan antibiotik, bahan kimia dan obat-obatan, namun pemahaman

ekologi secara komprehensif dan manajemen tambak yang baik akan lebih

berguna dalam jangka panjang karena dengan mengerti jasa-jasa lingkungan dan

penyebab masalah yang terjadi maka petani tambak dapat mengambil keuntungan

dari jasa lingkungan dengan cara yang berkelanjutan (Kautsky et al. 2000).

Pada publikasi oleh Rosenberry (1998) dalam Kaustky et al. (2000) dikompilasikan data mengenai persentasi distribusi antara sistem ekstensif,

semi-intensif dan semi-intensif yang dilakukan di negara-negara penghasil udang seperti

yang terlihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Persentase distribusi sistem budidaya udang di negara-negara penghasil udang

Negara Ekstensif Semi-Intensif Intensif

China 50 45 5

Indonesia 70 15 15

Filipina 40 50 10

Taiwan 10 40 10

Thailand 5 15 80

Vietnam 80 15 5

Ecuador 60 40 0

Sumber : Rosenberry, 1998 dalam Kaustky et al. 2000

Pada tahun 1988, produksi udang menurun di Taiwan, yang pada saat itu

merupakan produsen udang terbesar di dunia, oleh karena penurunan produksi

diserang oleh penyakit dan akhirnya mengalami penurunan produksi pada 1993.

Thailand walaupun dengan kewaspadaan yang tinggi atas risiko penyakit dan

investasi yang besar untuk memerangi penyakit, tetap mengalami penurunan

produksi pada tahun 1996-1997, pola yang sama juga dialami Indonesia dan

Filipina. Namun pola ini tidak terjadi pada Ekuador yang telah memulai produksi

udang di tambak pada tahun 1969, hingga tahun 1999 ketika kompilasi data diatas

digunakan, tidak terserang oleh wabah penyakit udang seperti negara-negara

penghasil udang lainnya. Perbedaan pola ini dapat terjadi karena kenyataan bahwa

Ekuador secara geografis berada paling jauh dibandingkan negara-negara lainnya

yang berada di Asia, namun data yang menyatakan bahwa Ekuador

mengembangan 60% sistem ekstensif dan 40% sistem semi-intensif, tanpa

penggunaan sistem intensif pada saat itu dibandingkan negara-negara lain yang

sudah menggunakan sistem intensif dapat dijadikan salah satu dasar pernyataan

mengenai sistem mana yang lebih rentan pada wabah penyakit, yang pada

akhirnya akan menentukan keberlanjutan budidaya udang. Data tersebut semakin

menguatkan pernyataan sebelumnya mengenai hubungan daya dukung, penyakit

dan sistem budidaya udang yang digunakan.

2.6. Keberlanjutan Ekonomi

Petani tambak, produsen dan investor telah menemukan keuntungan

ekonomi di dalam akuakultur apabila dibandingkan dengan perikanan tangkap

yang semakin hari semakin berkurang. Kemungkinan ekspor, penambahan

keuntungan jangka pendek dalam akuakultur seperti udang, salmon, memiliki

potensi dalam mendapatkan pendapatan dari luar negeri. Keuntungan dari

investasi tetap dipertimbangkan walaupun terdapat fluktuasi di pasar dan produksi

yang berlebihan (Pillay, 2004).

Keberlanjutan Finansial dari budidaya udang tergantung sebagian besar

berdasarkan harga dari produk dan input, dan efisiensi produksi. Harga pasar

ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Faktor penggerak utama dari harga

yang baik pada hasil akuakultur masih tetap peningkatan permintaan dari spesies

tersebut ketika supply dari perikanan tangkap mengalami stagnasi, pertumbuhan

23

rendah asam lemak jenuh. Efisiensi dari produksi tergantung pada kemampuan

manajemen seorang pemilik tambak, dukungan kelembagaan, skala produksi dan

risiko kegagalan panen yang disebabkan penyakit, masalah kualitas air, pencurian,

dll (Bosma dan Verdegem, 2011).

2.6.1. Produksi, Biaya dan Lingkungan

Produksi adalah suatu kegiatan yang mengubah input menjadi output,

kegiatan tersebut dalam ekonomi biasa dinyatakan dalam fungsi produksi. Fungsi

produksi menunjukkan jumlah maksimum output yang dapat dihasilkan dari

pemakaian sejumlah input dengan menggunakan teknologi tertentu (Sugiarto, et al. 2002).

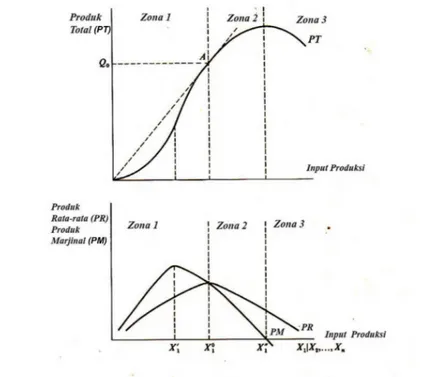

Selanjutnya dikatakan oleh Thampapillai (2002) fungsi Produksi yang

diperkenalkan pada banyak buku adalah Y = f(KM, L) dengan KM mewakili

modal produksi dan L adalah tenaga kerja. Pada Gambar 5, diilustrasikan fungsi

dengan perubahan pada satu faktor produksi sedangkan faktor lainnya dianggap

tetap. Dengan mengikuti law of diminishing returns akan menghasilkan beberapa

zona produksi, penambahan pada kuantitas akan mengakibatkan :

- Penambahan output pada tingkat penambahan di zona pertama

- Penambahan output pada tingkat penurunan di zona kedua

- Pengurangan output pada zona ketiga.

Zona kedua biasanya disebut sebagai zona rasional, pada zona inilah produsen

biasanya memilih menaruh keputusan produksinya. Karena kita juga mengetahui

bahwa modal lingkungan juga merupakan faktor produksi, maka fungsi produksi

ditulis dengan persamaan yang baru yaitu Y = g (KM, L, KN) dengan KN artinya

Modal Lingkungan. Dapat dikatakan bahwa KN merupakan faktor eksplisit dalam

berbagai konteks bisnis. Menurut Colman dan Young (1989), zona 1 adalah zona

pada saat produk rata-rata meningkat, zona 2 adalah pada saat produk rata-rata

maupun produk marjinal menurun namun bernilai positif dan zona 3 adalah pada

saat produk rata-rata dan produk marjinal menurun, bernilai negatif serta

Gambar 5. Fungsi produksi dan zonasi (Colman dan Young, 1989)

Sebagai contoh, pada produksi, kita berpikir bahwa hanya modal usaha

dan tenaga kerjalah yang merupakan faktor produksi, padahal apabila kita

menyadari bahwa kualitas udara ditempat produksi juga merupakan hal yang

mempengaruhi bagaimana pekerja dapat bekerja dengan baik, keadaan tanah, air

merupakan faktor produksi yang juga berpengaruh dalam menghasilkan produksi

yang baik.

Biaya Produksi dapat dicerminkan oleh jumlah uang yang dikeluarkan

untuk mendapatkan sejumlah input, yaitu secara akuntansi sama dengan jumlah

uang keluar yang tercatat. Di dalam ekonomi, biaya produksi mempunyai

pengertian yang lebih luas. Biaya dari input diartikan sebagai balas jasa dari input

tersebut pada pemakaian terbaiknya. Biaya ini tercermin dari biaya korbanan

(opportunity cost). Biaya korbanan terdiri dari biaya eksplisit dan biaya implisit.

Biaya eksplisit adalah biaya yang dikeluarkan dari kas perusahaan yang biasanya

dicatat secara akuntansi untuk membeli input pemasok, untuk membayar listrik,

untuk membayar bunga, membayar asuransi dan lain-lain. Biaya implisit lebih

sulit mengukurnya, biaya ini merupakan refleksi dari kenyataan bahwa suatu input

25

gambaran ukuran biaya dari tenaga kerja secara akuntansi adalah biaya upahnya

(biaya eksplisit), sedangkan ukuran biaya secara ekonomi adalah nilai marginal product dari pekerja. Untuk ukuran biaya kapital secara akuntansi adalah depresiasi, sedangkan secara ekonomi adalah opportunity cost, hal ini karena