1

DAMPAK INVESTASI SUMBERDAYA MANUSIA

TERHADAP PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN

MASYARAKAT DI JAWA TENGAH

NIKEN SULISTYOWATI

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2

SURAT PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa segala pernyataan dalam disertasi saya yang berjudul:

DAMPAK INVESTASI SUMBERDAYA MANUSIA

TERHADAP PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN

MASYARAKAT DI JAWA TENGAH

merupakan gagasan atau hasil penelitian disertasi saya sendiri, dengan bimbingan Komisi Pembimbing, kecuali yang dengan jelas ditunjukkan rujukannya. Disertasi ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar pada program sejenis di perguruan tinggi lain. Seluruh sumber data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya.

Bogor, Agustus 2011

3 equity. The development strategy emphasizing on strengthening the development of human resources was expected to be the government instrument to achieve the development goals, both economic growth and equity (supporting endogenous growth theory). The objective of this research was to analyze the effect of human resource investment and its impact on economic performance and social welfare in Central Java. The indicators of economic performance in this research are inputs, outputs, government revenues and expenditures, while the indicators of social welfare are education, health, per capita expenditure, unemployment, unequity and poverty. The research also analyse the government policies are used as references in decision making related to human resource development. In order to answer the objectives of the research, are used simultaneous equations model of econometric analyses with six blocks, i.e. human capital, input, output, government revenue, expenditure, and people welfare, with 24 structural equations and 9 identity equations. The model was estimated using two stage least squares method (2 SLS). The results show that the increasing of public education expenditure, health expenditure and infrastructure expenditure could improve the economic performance and social welfare. The increasing of public education expenditure with the same percentage has greater impact on economic performance and social welfare than health expenditure, whereas the increasing in the equal amount has opposite impact. The government policy on 20 percent education expenditure from district expenditure and the increasing on infrastructure expenditure have greatest impact on economic performance and equity. This fact indicates that a government policy will be more effective if it is followed by the development of infrastructure. The impact of increasing in human resource investment improve both economic growth and equity simultaneously (there is no trade off between economic growth and equity).

4

RINGKASAN

NIKEN SULISTYOWATI. Dampak Investasi Sumberdaya Manusia terhadap Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Tengah (HARIANTO sebagai Ketua, D.S. PRIYARSONO dan MANGARA TAMBUNAN sebagai Anggota Komisi Pembimbing).

Pembangunan yang mulanya lebih menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi mulai berubah pada pemikiran yang juga menitikberatkan pada pemerataan pendapatan. Teori pertumbuhan ekonomi endogen (endogenous growth theory) menyatakan bahwa sumberdaya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam proses pembangunan. Pada era globalisasi dan otonomi daerah. Sumberdaya manusia yang unggul dan berkualitas merupakan syarat penting bagi tercapainya pembangunan ekonomi. Pendidikan yang didukung oleh kesehatan dan fasilitas infrastruktur yang baik memegang peranan penting bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Peningkatan kualitas pendidikan memiliki makna bagi perbaikan kualitas bangsa, sebagai salah satu sarana dalam meningkatkan potensi dasar yang dimiliki bangsa. Kebijakan fiskal menjadi instrumen penting dalam mengatasi permasalahan pembangunan. Peningkatan pengeluaran kesehatan dan pendidikan dapat meningkatkan akumulasi human capital. Peningkatan human capital diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja serta dapat mendorong kinerja perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat memutus rantai kemiskinan.

Kinerja perekonomian dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator input produksi, output, penerimaan pemerintah dan pengeluaran daerah. Sedangkan kesejahteraan masyarakat diukur dari indikator kesejahteraan sosial (pendidikan dan kesehatan) serta kesejahteraan ekonomi (pengeluaran per kapita, pengangguran, ketimpangan pendapatan dan kemiskinan). Strategi peningkatan investasi sumberdaya manusia yang didukung oleh infrastruktur yang baik diharapkan dapat menjadi alat pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan (growth and equity). Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi akumulasi human capital, produktivitas tenaga kerja, output, dan kesejahteraan masyarakat, (2) menganalisis dampak investasi sumberdaya manusia (peningkatan pengeluaran pendidikan dan kesehatan) terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, (3) menganalisis dampak peningkatan pengeluaran infrastruktur terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, (4) menganalisis dampak peningkatan investasi sumberdaya manusia disertai dengan peningkatan pengeluaran infrastruktur terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah.

5

masyarakat) dengan 33 persamaan (24 persamaan struktural dan 9 persamaan identitas). Metode pendugaan model menggunakan two stage least squares (2SLS).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan mempengaruhi output sektor pertanian, industri dan jasa melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di masing-masing sektor. Dalam jangka pendek, pendidikan efektif dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja pertanian dibanding dengan sektor industri dan jasa. Sedangkan dalam jangka panjang peningkatan pendidikan efektif meningkatkan produktivitas tenaga kerja di semua sektor. Hasil simulasi model menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pendidikan, kesehatan dan infrastruktur memberi dampak positif bagi peningkatan kinerja perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan peningkatan pengeluaran pendidikan dengan persentase yang sama memberi dampak lebih besar dalam meningkatan kinerja perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dibanding kebijakan peningkatan pengeluaran kesehatan. Sedangkan kebijakan peningkatan pengeluaran kesehatan dengan jumlah nominal yang sama, memberi dampak lebih besar dalam meningkatan kinerja perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dibanding kebijakan peningkatan pengeluaran pendidikan. Skenario kombinasi pengeluaran pendidikan 20 persen dari belanja daerah disertai peningkatan pengeluaran infrastruktur memberi dampak yang paling besar dalam meningkatkan kinerja perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, dibanding kombinasi kebijakan peningkatan pengeluaran pendidikan dan kesehatan. Hal ini menjelaskan bahwa sebuah kebijakan akan efektif, bila didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai. Dampak peningkatan investasi sumberdaya manusia menyebabkan peningkatan output berjalan beriringan dengan penurunan ketimpangan pendapatan (tidak terjadi trade off antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan).

6

@Hak Cipta milik Institut Pertanian Bogor, tahun 2011 Hak Cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

7

DAMPAK INVESTASI SUMBERDAYA MANUSIA

TERHADAP PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN

MASYARAKAT DI JAWA TENGAH

NIKEN SULISTYOWATI

Disertasi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada

Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

8

Judul Disertasi : Dampak Investasi Sumberdaya Manusia terhadap Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat

di Jawa Tengah Nama Mahasiswa : Niken Sulistyowati Nomor Pokok : A. 161050071

Program Studi : Ilmu Ekonomi Pertanian

Menyetujui, 1. Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Harianto, M.S.

Ketua

Dr. Ir. DS. Priyarsono, M.S. Prof. Dr.Ir. Mangara Tambunan, M.Sc.

Anggota Anggota

Mengetahui,

2. Ketua Program Studi 3. Dekan Sekolah Pascasarjana

Ilmu Ekonomi Pertanian,

Prof. Dr. Ir. Bonar M. Sinaga, M.A. Dr. Ir. Dahrul Syah, M.Sc, Agr.

9

PRAKATA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Bapa di Surga, atas berkat dan kasihNya sehingga disertasi yang berjudul: ”Dampak Investasi Sumberdaya Manusia terhadap Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat di

Jawa Tengah” dapat selesai dengan baik. Teori pertumbuhan ekonomi baru (new growth theory) menyatakan bahwa sumberdaya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam proses pembangunan. Pada era globalisasi dan otonomi daerah, sumberdaya manusia yang unggul dan berkualitas merupakan syarat penting bagi tercapainya tujuan pembangunan. Beberapa hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang erat antara investasi sumberdaya manusia dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga penulis tertarik untuk mengetahui tentang seberapa besar pengaruh dan dampak investasi SDM terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah, yang menjadi daerah asal penulis.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Institut Pertanian Bogor, yang telah memberi kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti pendidikan Program Doktor di Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.

10

3. Prof. Dr. Ir. Bonar M. Sinaga, M.A selaku ketua program studi Ilmu Ekonomi Pertanian yang telah membantu dalam memberi masukan, sehingga disertasi ini dapat selesai dengan baik.

4. Semua dosen pada program studi Ilmu Ekonomi Pertanian, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, yang telah dengan sabar dan profesional dalam memberi kontribusi ilmu bagi penulis.

5. Pimpinan Yayasan, Rektor, dan Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Jayabaya Jakarta, yang telah memberikan penulis izin dalam belajar. 6. Badan Pusat Statistik Semarang, mas Samu, mas Nanang, dan mbak Indah,

terima kasih atas bantuan dalam hal pengumpulan data.

7. Kedua orang tuaku, bapak Drs. Koembino dan ibu Sami, serta Bapak (Alm) Soemarno dan ibu Sri Murtiningsih (mertua), terima kasih banyak atas segala perhatian, dukungan, bimbingan dan doanya.

8. Kakakku, Cahyono Tulus dan adik-adikku: Dandung Kariadi, Anton Rukmonohadi, dan Indah Pramestisari, terima kasih atas dukungan, doa dan bantuannya.

9. Suami tercinta Dr. Daniel Joko R. Witono dan kedua buah hatiku Chania Evangelista dan Clarissa Evangelista, terima kasih atas segala pengertian, doa, dan dukungan yang diberikan.

10.Adik-adik: Puji, Kelik, Dewi, Irma, Wawan, dan Indra di Semarang, terima kasih atas segala doa dan dukungannya.

11

12.Ps. Arif, Ps. Philip, Ps. Syanti, Om Kamto, pak Arko, bu Riah, bu Tiur, Naning, pak Adolf, mbak Poer, bu Dewi, pak Sutowo, terima kasih atas dukungan dan doanya.

13.Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama proses sampai selesainya disertasi ini.

Penulis berharap semoga disertasi ini dapat memberi sedikit kontribusi bagi pengembangan ilmu dan dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkannya. Penulis menyadari masih banyak hal yang perlu dilakukan dalam rangka penyempurnaan disertasi ini, untuk itu saran dan kritik dari semua pihak sangat penulis harapkan. Akhirnya segala puji dan kemuliaan hanya bagi Allah Bapa di Surga. Terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, Tuhan memberkati.

Bogor, Agustus 2011

12

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada tanggal 15 Mei 1970 di Semarang, anak kedua dari lima bersaudara dari ayah Drs. Koembino dan ibu Sami. Penulis menikah dengan Dr. Daniel Joko R. Witono dan dikaruniai dua orang puteri, Chania Evangelista dan Clarissa Evangelista.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar tahun 1982 di SD Chandra Kusuma Semarang, pendidikan menengah pertama tahun 1985 di SMP Negeri II Semarang, dan pendidikan menengah atas tahun 1988 di SMA Negeri I Semarang. Pada tahun 1993 penulis menyelesaikan program sarjana di Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi di Universitas Sebelas Maret. Pada tahun 1996 dengan mendapat beasiswa dari yayasan Jayabaya, penulis berkesempatan melanjutkan program S2 pada program studi manajemen di Universitas Jayabaya. Pada tahun 2005, dengan beasiswa BPPS (on going) penulis melanjutkan studi S3 pada program studi Ilmu Ekonomi Pertanian, bidang peminatan Ekonomi Pembangunan, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

13

Penguji Luar Komisi pada Ujian Tertutup:

1. Dr. Ir. Sri Hartoyo, MS.

Dosen Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.

2. Dr. Ir. M. Parulian Hutagaol, MS.

Dosen Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.

Penguji Luar Komisi pada Ujian Terbuka:

1. Prof. Dr. Rustam Didong

Guru Besar pada Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia. 2. Prof. Dr. Ir. Sjafri Mangkuprawira

xiv

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL... xx

DAFTAR GAMBAR ... xxiv

DAFTAR LAMPIRAN ... xxv

I. PENDAHULUAN ... 1

1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Perumusan Masalah ... 11

1.3. Tujuan Penelitian ... 13

1.4. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian ... 13

II. TINJAUAN PUSTAKA ... 14

2.1. Investasi Sumberdaya Manusia dan Pembangunan Ekonomi ... 14

2.2. Sumber-Sumber Pertumbuhan Ekonomi ... 19

2.3. Kajian Empiris ... 21

2.3.1. Studi Terkait dengan Pendidikan, Kesehatan dan Kemiskinan... 21

2.3.2. Studi Terkait dengan Produktivitas Tenaga Kerja ... 26

2.3.3. Studi Terkait dengan Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan ... 33

2.3.4. Studi Terkait tentang Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap Perekonomian ... 38

III. KERANGKA TEORI ... 41

3.1. Modal Manusia ... 41

3.2. Teori Pertumbuhan Ekonomi ... 43

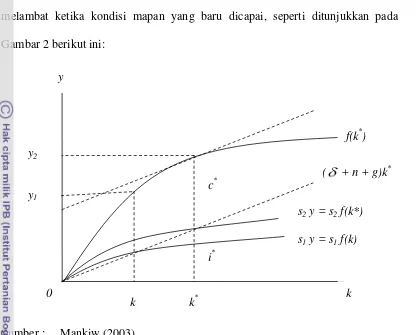

3.2.1. Teori Pertumbuhan Solow dan Swan ... 46

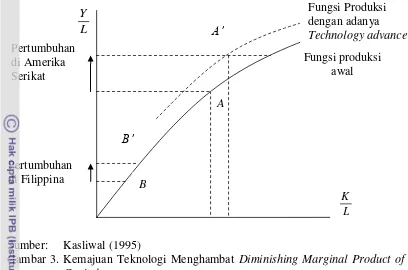

3.2.2. Teori Pertumbuhan Endogen ………... 52

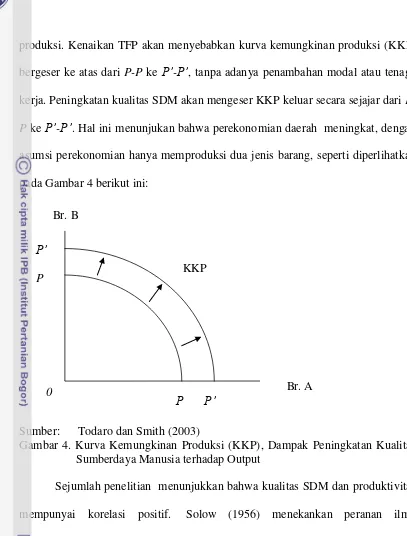

3.3. Produktivitas Tenaga Kerja ... 58

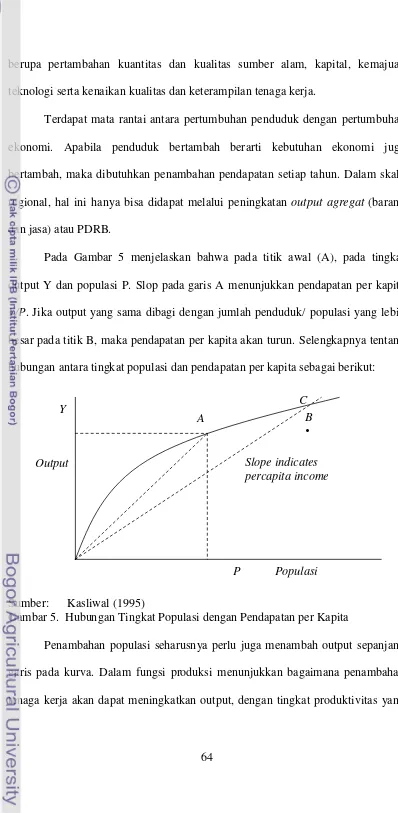

3.4. Pertumbuhan Penduduk……….. 62

xv

3.6. Kemiskinan dan Kesejahteraan Masyarakat ……….. 73

3.7. Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Perekonomian ... 80

IV. METODOLOGI PENELITIAN ... 86

4.6.2.1. Produktivitas Tenaga Kerja Pertanian ... 93

4.6.2.2. Produktivitas Tenaga Kerja Industri ... 93

4.6.2.3. Produktivitas Tenaga Kerja Jasa ... 94

4.6.2.4. Modal Fisik ... 94

4.6.2.5. Penyerapan Tenaga Kerja Pertanian ... 94

4.6.2.6. Penyerapan Tenaga Kerja Industri ... 94

4.6.2.7. Penyerapan Tenaga Kerja Jasa ... 95

4.6.2.8. Penyerapan Tenaga Kerja Total ... 95

4.6.3. Blok Output ... 95

4.6.3.1. Produk Domestik Regional Bruto Pertanian ... 95

4.6.3.2. Produk Domestik Regional Bruto Industri ... 95

4.6.3.3. Produk Domestik Regional Bruto Jasa ... 95

4.6.3.4. Produk Domestik Regional Bruto ... 96

xvi

4.6.4.3. Total Penerimaan Pemerintah ... 97

4.6.5. Blok Pengeluaran Daerah ... 97

4.6.5.1. Pengeluaran Pemerintah untuk Kesehatan ... 97

4.6.5.2. Pengeluaran Pemerintah untuk Pendidikan ... 97

4.6.5.3. Pengeluaran Pemerintah untuk Infrastruktur ... 97

4.6.5.4. Pengeluaran Pemerintah Lainnya ... 98

4.6.5.5. Total Pengeluaran Pemerintah ... 98

4.6.5.6. Pengeluaran Rumah Tangga untuk Kesehatan ... 98

4.6.5.7. Pengeluaran Rumah Tangga untuk Pendidikan ... 98

4.6.5.8. Pengeluaran Rumah Tangga Lainnya ... 99

4.6.5.9. Total Pengeluaran Rumahtangga ... 99

4.6.5.10. Investasi ... 99

4.6.6. Blok Kesejahteraan Masyarakat ... 99

4.6.6.1. Pengeluaran per Kapita ... 99

4.6.6.2. Pengangguran ... 100

4.6.6.3. Distribusi Pendapatan ... 100

4.6.6.4. Kemiskinan ... 100

4.7. Definisi Variabel ... 101

4.8. Identifikasi Model ... 104

4.9. Pendugaan Parameter Model ... 104

4.10. Pengujian Hipotesis ... 105

4.11. Validasi Model ... 106

4.12. Simulasi Model ... 106

V. GAMBARAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH ... 108

5.1. Jumlah Penduduk ... 112

5.2. Pertumbuhan Ekonomi ... 114

5.3. Pengeluaran per Kapita Penduduk ... 117

5.4. Kemiskinan ………... 119

5.5. Pengangguran ………. 121

5.6. Angka Harapan Hidup ... 124

xvii

5.8. Produktivitas Tenaga Kerja ... 129

VI. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INVESTASI SUMBERDAYA MANUSIA TERHADAP PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT... 131

6.1. Hasil Pendugaan Model Ekonometrika ... 131

6.2. Blok Modal Manusia ... 132

6.2.1. Kesehatan ... 132

6.1.2. Pendidikan ... 135

6.3. Blok Input ... 138

6.3.1. Produktivitas Tenaga Kerja Pertanian ... 138

6.3.2. Produktivitas Tenaga Kerja Industri ... 140

6.3.3. Produktivitas Tenaga Kerja Jasa ... 142

6.3.4. Modal Fisik ... 143

6.3.5. Penyerapan Tenaga Kerja Pertanian ... 145

6.3.6. Penyerapan Tenaga Kerja Industri ... 147

6.3.7. Penyerapan Tenaga Kerja Jasa ... 148

6.4. Blok Output ... 149

6.4.1. Produk Domestik Regional Bruto Pertanian ... 150

6.4.2. Produk Domestik Regional Bruto Industri ... 151

6.4.3. Produk Domestik Regional Bruto Jasa ... 153

6.5. Blok Penerimaan Pemerintah ... 156

6.5.1. Penerimaan Pajak ... 156

6.5.2. Penerimaan Non Pajak ... 157

6.6. Blok Pengeluaran Daerah ... 159

6.6.1. Pengeluaran Pemerintah untuk Kesehatan ... 160

6.6.2. Pengeluaran Pemerintah untuk Pendidikan ... 161

6.6.3. Pengeluaran Pemerintah untuk Infrastruktur ... 162

6.6.4. Pengeluaran Pemerintah Lainnya ... 163

6.6.5. Pengeluaran Rumah Tangga untuk Kesehatan ... 164

6.6.6. Pengeluaran Rumah Tangga untuk Pendidikan ... 166

xviii

6.6.8. Investasi ... 170

6.7. Blok Kesejahteraan Masyarakat ... 171

6.7.1. Distribusi Pendapatan ... 172

6.7.2. Kemiskinan ... 175

VII. SIMULASI DAMPAK KEBIJAKAN INVESTASI SUMBERDAYA MANUSIA TERHADAP PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT... 181

7.1. Validasi Model ... 181

7.2. Simulasi Pertama: Dampak Peningkatan Pengeluaran Pemerintah untuk Pendidikan Sebesar 20 Persen terhadap Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat ………... 183

7.3. Simulasi Kedua: Dampak Peningkatan Pengeluaran Pemerintah untuk Kesehatan Sebesar 20 Persen terhadap Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat ... 187

7.4. Simulasi Ketiga: Dampak Peningkatan Pengeluaran Pendidikan dan Kesehatan Masing-masing Sebesar 10 Persenterhadap Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat ... 190

xix

dan Kesejahteraan Masyarakat ... 7.11. Simulasi Kesepuluh: Dampak Pengeluaran Pemerintah untuk

Pendidikan 20 Persen dari Belanja Daerah dan Peningkatan Pengeluaran Kesehatan serta Pengeluaran Infrastruktur Masing-masing Sebesar 5 Persen terhadap Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat...

208

210

VIII KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN ... 215

8.1. Kesimpulan ………... 215

8.2. Implikasi Kebijakan ……….. 218

8.3. Saran Penelitian Lanjutan……... 220

DAFTAR PUSTAKA ... 221

xx

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, Tahun 2006-2010 ... Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Jawa Tengah Menurut Daerah, Tahun 2005- 2010, Perbandingan dengan Data Nasional...

5

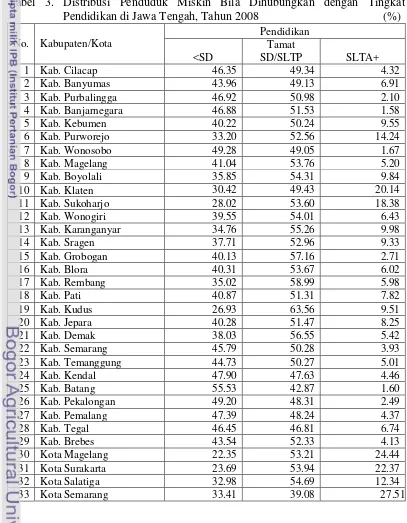

5 3. Distribusi Penduduk Miskin Bila Dihubungkan dengan Tingkat

Pendidikan di Jawa Tengah, Tahun 2008……….…... 6

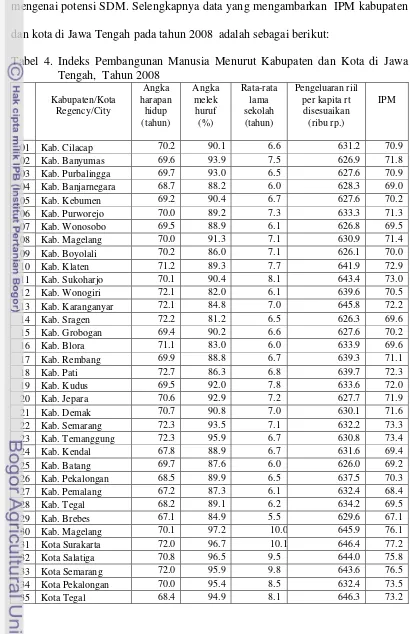

4. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten dan Kota di Jawa

Tengah, Tahun 2008 ... 8 5. Indeks Pembangunan Manusia Beberapa Provinsi di Jawa dan Indonesia,

Tahun 2005-2008 ... 9 6. Kejadian dan Distribusi Anak Bekerja di Perdesaan dan Perkotaan

Indonesia, Tahun 1998 dan 1999 ... 25 7. Struktur Pendidikan dan Struktur Jenis Pekerjaan dari Angkatan Kerja di

Sejumlah Negara, Tahun 1960 ... 27 8. Tingkat dan Laju Pertumbuhan Produktivitas Menurut Sektor dan Wilayah

di Berbagai Negara,Tahun 1960 - 1970 ... 28 9. Beberapa Indikator Perkembangan Iptek di Beberapa Negara Asia, Tahun

1990-an ... 31 10.

11.

Sumber Pertumbuhan di Negara Asia Timur, Tahun 1950-1990 ……... Sumber Pertumbuhan Ekonomi di Beberapa Negara Maju, Tahun 1992...

32 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah, Tahun 2010...

37

109 14. Beberapa Sektor Unggulan Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah... 110 15. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa

xxi

17. Kontribusi Sektor-sektor terhadap Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah, Tahun 2009 ... 115 18. Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah, Tahun 2004-2010 ……….. 115 19. Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Konstan

Tahun 2000, Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah, Tahun 2005-2009... 117 20. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin serta Garis Kemiskian

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, Tahun 2008 ... 120 21. Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan

Pekerjaan Utama dan Daerah di Jawa Tengah, Agustus 2009 …………... 122 22. Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Termasuk Angkatan Kerja

yang Bekerja dan Menganggur Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah, Tahun

2009 ……….... 123

23. Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan di Jawa

Tengah, Tahun 2005-2009... 124 24. Perbandingan Jenis Pelayanan Imunisasi yang Diterima oleh Penduduk

Miskin dan Tidak Miskin, Jawa Tengah Tahun 2005-2008... 126 25. Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah Jawa Tengah, Tahun

2005-2008 ... 128 26. Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Kesehatan ……… 133 27. Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Pendidikan ……….. 135 28. Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Produktivitas Tenaga Kerja

Pertanian ... 139 29. Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Produktivitas Tenaga Kerja

Industri ……… 141

30. Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Produktivitas Tenaga Kerja Jasa 142 31. Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Physical Capital ……….... 144

32. Hasil Pendugaan Parameter PersamaanPenyerapan Tenaga Kerja

Pertanian ………... 145

33. Hasil Pendugaan Parameter PersamaanPenyerapan Tenaga Kerja Industri

……… 147

xxii

35. Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Produk Domestik Regional Bruto

Pertanian ... 150 36. Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Produk Domestik Regional Bruto

Industri ... 152 37. Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Produk Domestik Regional Bruto

Jasa ... 153 38. Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Pajak Daerah ... 156 39. Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Penerimaan Non Pajak Daerah… 158 40. Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Pengeluaran Kesehatan Pemerintah

... 160 41. Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Pengeluaran Pendidikan

Pemerintah ... 161 42. Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Pengeluaran Infrastruktur ... 162 43. Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Pengeluaran Sektor Lainnya ... 164 44. Hasil Pendugaan Parameter Pengeluaran Rumahtangga untuk Kesehatan

………... 165

45. Hasil Pendugaan Parameter Pengeluaran Pendidikan Rumahtangga ... 166 46. Hasil Pendugaan Parameter Pengeluaran Rumahtangga Lainnya ……… 168 47. Hasl Pendugaan Parameter Persamaan Investasi ... 170 48. Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Distribusi Pendapatan ... 172 49. Hasil Pendugaan Parameter Persamaan Kemiskinan ... 175 50. Hasil Validasi Model ... 182 51.

52.

53.

54.

Hasil Simulasi Dampak Peningkatan Pengeluaran Pendidikan Sebesar 20 Persen terhadap Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat…………. Hasil Simulasi Dampak Peningkatan Pengeluaran Kesehatan Sebesar 20 Persen terhadap Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat ... Hasil Simulasi Dampak Peningkatan Pengeluaran Pendidikan dan

Kesehatan Masing-masing Sebesar 10 Persen terhadap Perekonomian dan

Kesejahteraan Masyarakat ………...

Hasil Simulasi Dampak Peningkatan Pengeluaran Pendidikan Sebesar 20

185 188

xxiii 55.

56.

57.

58.

59.

60.

Milyar Rupiah terhadap Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat…. Hasil Simulasi Dampak Peningkatan Pengeluaran Kesehatan Sebesar 20 Milyar Rupiah terhadap Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat… Hasil Simulasi Dampak Peningkatan Pengeluaran Infrastruktur Sebesar 20 Milyar Rupiah terhadap Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Hasil Simulasi Dampak Pengeluaran Pendidikan Sebesar 20 Persen dari Belanja Daerah terhadap Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat. Hasil Simulasi Dampak Pengeluaran Pendidikan 20 Persen dari Belanja Daerah dan Peningkatan Pengeluaran Kesehatan Sebesar 10 Persen terhadap Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat ... Hasil Simulasi Dampak Pengeluaran Pendidikan 20 Persen dari Belanja Daerah dan Peningkatan Pengeluaran Infrastruktur Sebesar 10 Persen terhadap Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat ………... Hasil Simulasi Dampak Pengeluaran Pendidikan 20 Persen dari Belanja Daerah dan Peningkatan Pengeluaran Kesehatan serta Pengeluaran

Infrastruktur Masing-masing Sebesar 5 Persen terhadap Perekonomian dan

Kesejahteraan Masyarakat ………..

193

196

200

204

206

209

xxiv

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

1. Dampak Investasi Sumberdaya Manusia terhadap Pembangunan Ekonomi

... 15 2. Model Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik dan Kondisi Golden Rule ... 50 3. Kemajuan Teknologi Menghambat Diminishing Marginal Product of

Capital…………... 58

4. Kurva Kemungkinan Produksi, Dampak Kenaikan Investasi Sumberdaya

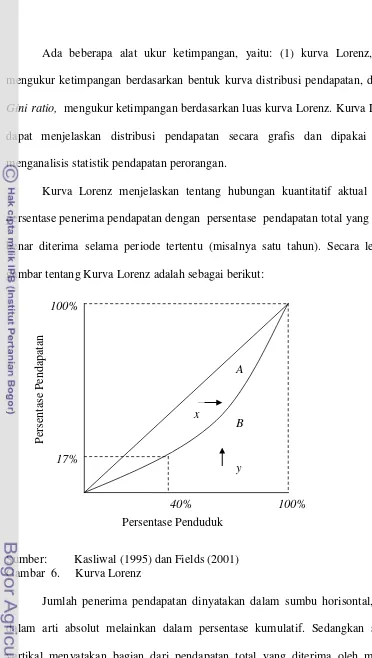

Manusia terhadap Output ... 61 5. Hubungan antara Tingkat Populasi dan Pendapatan per Kapita ... 63 6. Kurva Lorenz ... 67 7. Lingkaran Setan Kemiskinan ... 77 8. Dampak Investasi Sumberdaya Manusia pada Pasar Barang …………... 85 9. Kerangka Pemikiran Penelitian ... 88 10. Kerangka Model Dampak Investasi Sumberdaya Manusia terhadap

Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten dan Kota di Jawa

Tengah ... 89 11. Jumlah Penduduk Jawa Tengah, Tahun 2003-2007 ... 114 12. Pengeluaran per Kapita per Bulan Penduduk Jawa Tengah Berdasarkan

Harga Konstan, Tahun 2002-2007 ... 118 13. Persentase Penduduk Miskin Jawa Tengah, Tahun 2003-2007 ... 121 14. Angka Harapan Hidup Jawa Tengah, Tahun 2003 - 2007 ... 125 15. Rata-rata Lama Sekolah Jawa Tengah, Tahun 2003 – 2007 ... 129 16. Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Industri dan Jasa, Tahun

xxv

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor

Halaman

1. Nama dan Keterangan Variabel-variabel yang Digunakan... 232 2. Hasil Identifikasi Persamaan Struktural... 234 3. Hasil Estimasi Model Investasi Sumberdaya Manusia, Menggunakan

SAS/ETS Versi 9.2, Prosedur SYSLIN, Metode 2SLS... 235 4. Hasil Validasi Model Investasi Sumberdaya Manusia, Menggunakan

SAS/ETS Versi 9.2, Prosedur SIMNLIN, Metode Newton... 247 5. Hasil Simulasi ... 252 6. Rangkuman Simulasi Dampak Investasi Sumberdaya Manusia terhadap

1

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebelum dekade 1970, pembangunan identik dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi lebih menitikberatkan pada kemampuan suatu negara untuk mengembangkan outputnya (GNP per kapita). Kesejahteraan masyarakat akan terjadi bersamaan dengan pertumbuhan GNP per kapita yang cepat. Pertumbuhan GNP per kapita yang cepat diharapkan akan terjadi penetesan ke bawah (trickle down) pada masyarakat luas, dalam bentuk lapangan pekerjaan dan kesempatan ekonomi lainnya. Masalah kemiskinan, pengangguran dan distribusi pendapatan masih kurang mendapat perhatian jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 1970-an pembangunan ekonomi yang mulanya menitikberatkan pertumbuhan mulai berubah pada pemikiran yang sekurang-kurangnya mengandung tiga hal pokok, yaitu: a). meningkatkan ketersediaan distribusi kebutuhan pokok, seperti pangan, papan, kesehatan dan perlindungan, b). meningkatkan taraf hidup yaitu pendapatan, kesempatan kerja, pendidikan, nilai budaya dan kemanusiaan, c). memperluas pilihan sosial ekonomi bagi setiap individu. Negara-negara yang memiliki tingkat pendapatan tinggi, tetapi memiliki standar kesehatan dan pendidikan yang rendah diibaratkan sebagai negara yang mengalami pertumbuhan tanpa pembangunan (Todaro dan Smith, 2003).

2

pertumbuhan Solow menjelaskan bahwa faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, selain tenaga kerja dan kapital dianggap sebagai kemajuan teknologi yang bersifat eksogen.

Pada tahun 1980-an muncullah teori pertumbuhan ekonomi baru yang dikenal dengan teori pertumbuhan endogen ( endogenous growth theory ). Teori pertumbuhan endogen mulai memasukkan berbagai aspek (eksternalitas) sebagai penentu pertumbuhan ekonomi. Total factor productivity dianggap sebagai ukuran produktivitas yang bersifat endogen. Kuznets (1966) mengemukakan bahwa ciri proses pertumbuhan ekonomi di negara maju salah satunya adalah tingkat kenaikan total factor productivity yang tinggi. Peningkatan total factor productivity dapat bersumber dari adanya pengembangan sumberdaya manusia, research and development, ketersediaan dan kondisi infrastruktur, hukum dan peraturan, stabilitas politik, kebijakan pemerintah (tercermin dari pengeluaran pemerintah), birokrasi, dan sebagainya.

Strategi pembangunan berdimensi manusia menawarkan konsep yang lebih luas dan menyeluruh. Konsep ini meletakkan pembangunan di sekitar manusia dan bukan manusia di sekitar pembangunan. Elemen penting dari pembangunan manusia adalah tersedianya pilihan-pilihan bagi masyarakat untuk dapat hidup sehat dan panjang umur, memperoleh pendidikan, dan memperoleh akses bagi sumber daya yang diperlukan untuk standar hidup yang layak, dan memperoleh kebebasan politik sebagai warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara.

3

untuk pendidikan formal. Menurut Blankeanu dan Simpson (2004), pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan berpengaruh langsung dalam meningkatkan human capital dan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Pendidikan memegang peranan penting bagi peningkatan kualitas SDM. Peningkatan kualitas pendidikan memiliki makna bagi perbaikan kualitas bangsa, sebagai salah satu sarana dalam meningkatkan potensi dasar yang dimiliki bangsa. Pendidikan merupakan salah satu alat untuk menghasilkan perubahan pada diri manusia yang tidak atau belum diketahui sebelumnya. Nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia hanya akan berkembang melalui pendidikan. Setiap negara yang ingin maju hendaknya menjadikan pembangunan pendidikan sebagai prioritas utama. Investasi SDM yang dilakukan oleh negara maju sangat menentukan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi riil, bahkan krisis ekonomi memberi pengalaman bahwa negara yang mempunyai SDM yang baik akan lebih cepat keluar dari krisis ekonomi (Sumarsono, 2003).

4

dialokasikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan berkualitas merupakan mandat yang harus dilakukan bangsa Indonesia, sesuai dengan tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa, dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) sangat diperlukan dalam menghadapi persaingan bebas dan otonomi daerah. Semenjak 1 Januari 2001 pemerintah Indonesia secara resmi melaksanakan otonomi daerah. Pembangunan daerah telah memasuki era baru yaitu otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Pemerintah daerah diberi kewenangan dan sumber keuangan baru untuk mendorong proses pembangunan daerah dan mendorong proses pembangunan nasional. Pada era otonomi daerah, kebijakan fiskal menjadi instrumen penting dalam mengatasi permasalahan pembangunan ekonomi daerah.

5

lebih rendah dibanding Jawa Timur sebesar 6.67 persen dan Jawa Barat 6 persen. Selengkapnya data tentang pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, Tahun 2006-2010 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, Tahun

2006-2010 (%)

Salah satu persoalan mendasar dalam pembangunan ekonomi adalah kemiskinan. Berdasarkan wilayah, jumlah dan persentase penduduk miskin di perdesaan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk di perkotaan. Hal ini karena area perdesaan memang lebih banyak dari area perkotaan. Jumlah penduduk miskin perdesaan berkisar 1.5 kali jumlah penduduk miskin perkotaan, (lihat Tabel 2) berikut ini:

Tabel 2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Jawa Tengah Menurut

6

kemiskinan di Jawa Tengah sebesar 5 369.2 juta orang atau sebesar 16.56 persen, persentase ini melebihi kemiskinan tingkat nasional sebesar 13.33 persen.

Salah satu penyebab tingginya kemiskinan adalah rendahnya kualitas SDM. Pernyataan ini didukung oleh data yang menggambarkan tentang hubungan distribusi penduduk miskin dengan tingkat pendidikannya di Jawa Tengah pada Tabel 3 berikut ini:

7

34 Kota Pekalongan 38.93 55.02 6.05

35 Kota Tegal 36.53 55.29 8.18

Jawa Tengah 41.42 51.38 7.19

Sumber: BPS, Jawa tengah (2009)

Data dari Tabel 3 menunjukkan bahwa kemiskinan paling banyak terjadi pada penduduk yang mempunyai tingkat pendidikan SMP ke bawah yaitu sebesar 92.8 persen. Sedangkan penduduk yang mempunyai tingkat pendidikan SMA ke atas mempunyai kontribusi terhadap kemiskinan jauh lebih kecil, yaitu sebesar 7.19 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa tingkat kemiskinan dapat bersumber dari rendahnya tingkat pendidikan pekerja. Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan produktivitas tenaga kerja rendah dan mempengaruhi tingkat pendapatannya. Rendahnya tingkat pendapatan menyebabkan masyarakat miskin tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dengan baik sehingga mempengaruhi tingkat pendidikan dan kesehatannya, demikian seterusnya berputar tanpa ada ujung pangkalnya (the vicious cycle of poverty). Kemiskinan merupakan salah satu penyebab rendahnya kualitas SDM, sehingga mengurangi kemiskinan merupakan salah satu cara tepat meningkatkan kualitas SDM dan pendapatan masyarakat. Peran serta semua pihak, khususnya pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM diharapkan dapat membantu keluarga miskin untuk keluar dari jebakan lingkaran setan kemiskinan.

8

yang dianggap sangat mendasar yaitu kesehatan, pendidikan dan pendapatan (standar hidup). IPM merupakan salah satu indikator yang memberikan gambaran mengenai potensi SDM. Selengkapnya data yang mengambarkan IPM kabupaten dan kota di Jawa Tengah pada tahun 2008 adalah sebagai berikut:

9

Jawa Tengah 71.1 89.2 6.9 633.6 71.6

Sumber: BPS, Jawa Tengah (2009)

IPM Jawa Tengah tahun 2008 sebesar 71.6 poin, angka ini belum seperti yang diharapkan sebagaimana yang dicapai oleh negara maju (yang melebihi angka 80 poin). Informasi tentang IPM dapat menentukan langkah-langkah yang menjadi prioritas pembangunan agar lebih optimal. Berikut ini adalah IPM Jawa Tengah dibandingkan dengan IPM beberapa provinsi di pulau Jawa dan Indonesia, tahun 2005-2008:

Tabel 5. IPM Beberapa Provinsi di Jawa dan Indonesia, Tahun 2005-2008

2005 2006 2007 2008

DKI Jakarta 76.07 76.33 76.59 77.03

Jawa Barat 69.93 70.32 70.71 71.12

Jawa Tengah 69.78 70.25 70.92 71.60

Yogyakarta 73.50 73.70 74.15 74.88

Jawa Timur 68.42 69.18 69.78 70.38

Indonesia 69.57 70.10 70.59 71.17

Sumber: BPS (2006- 2009)

Pada tahun 2009, IPM Jawa Tengah mengalami peningkatan menjadi 72.1, menempati urutan ke 14 dari 33 provinsi di Indonesia, namun masih dibawah pencapaian IPM nasional sebesar 73.4 poin. Peningkatan IPM Jawa Tengah pada tahun 2009 dipengaruhi oleh naiknya kualitas pendidikan yang diindikasikan dengan meningkatnya rata-rata lama sekolah 6.9 tahun pada tahun 2008 menjadi 7.1 tahun pada tahun 2009.

10

dilihat dari pencapaian IPM Indonesia pada tahun 2009, sebesar 73.4 poin menempatkan Indonesia pada urutan 111 dari 182 negara di dunia. Posisi ini cukup jauh dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Singapura menempati urutan 23 dengan indeks 92, Malaysia urutan 66 dengan indeks 82.9, Thailand urutan 87 dengan indeks 78.3, dan Philipina urutan 105 dengan indeks 75.1. Hal ini cukup memprihatinkan, karena berada di urutan lebih rendah dibandingkan dengan Philipina. Kondisi ini belum memadai untuk menghadapi persaingan global dan belum mencukupi sebagai landasan pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge based economy).

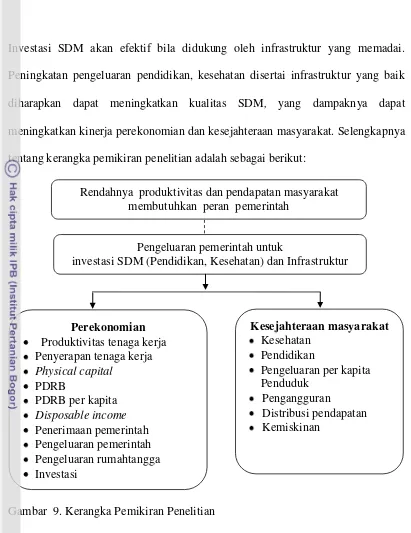

Besarnya pengeluaran pemerintah menjadi ukuran seberapa besar perhatian pemerintah pada usaha pengembangan kualitas SDM. Perbaikan kualitas SDM juga tergantung pada tersedianya infrastruktur untuk menunjang investasi sumberdaya manusia. Pencapaian kualitas pembangunan manusia sangat ditentukan oleh kemampuan keuangan daerah, baik yang ditujukan secara langsung maupun tidak langsung terhadap komponen pembentuk IPM (pendidikan, kesehatan dan infrastruktur). Peningkatan pengeluaran pemerintah untuk ketiga sektor ini dapat menjadi sarana dalam meningkatkan kualitas SDM. Peningkatan kualitas SDM akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja, yang pada gilirannya merupakan motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi (engine of growth), (Nafzinger, 1997). Pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada pertumbuhan produktivitas diyakini dapat menghindarkan diri dari pertumbuhan ekonomi yang semu.

11

growth. Dalam endogenous growth, human capital dimasukkan sebagai determinan pertumbuhan ekonomi selain modal fisik dan jumlah tenaga kerja. Dalam penelitian ini human capital dimasukan dalam sistem sebagai variabel endogen yang dapat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja dan mendorong peningkatan output dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan output karena peningkatan kualitas SDM dapat menjadi alat bagi pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan pendapatan (growth and equity).

1.2. Perumusan Masalah

Permasalahan umum yang biasanya dihadapi negara sedang berkembang adalah rendahnya standar hidup, rendahnya kualitas SDM, dan rendahnya produktivitas tenaga kerja (labor productivity). Pada era otonomi, kebijakan fiskal menjadi instrumen penting dalam mengatasi permasalahan pembangunan daerah. Program pembangunan disusun dalam rangka untuk menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan kapabilitas masyarakat melalui pendidikan dan kesehatan, hingga mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, dan sasaran akhirnya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

12

keterkaitan yang erat antara pendidikan formal dengan partisipasi seseorang dalam pembangunan.

Investasi sumberdaya manusia adalah seluruh kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui sektor pendidikan, kesehatan dan pelatihan yang hasilnya akan berdampak pada produktivitas tenaga kerja (Todaro dan Smith, 2003). Adanya keterbatasan data menyebabkan penelitian ini tidak mengikutsertakan variabel pelatihan. Dalam studi ini variabel pendidikan menggunakan indikator rata-rata lama sekolah (years of schooling) dan kesehatan menggunakan indikator angka harapan hidup (life expectancy). Peningkatan pengeluaran kesehatan diharapkan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Masyarakat yang sehat akan membuat sekolah menjadi lebih optimal sehingga mempengaruhi tingkat pendidikannya. Pendidikan yang baik akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya.

Kinerja perekonomian dalam penelitian ini menggunakan indikator input produksi, output, penerimaan pemerintah dan pengeluaran daerah. Sedangkan kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan sosial (pendidikan dan kesehatan), serta kesejahteraan ekonomi (pengeluaran per kapita, pengangguran, ketimpangan pendapatan dan kemiskinan). Strategi pembangunan yang mengedepankan peningkatan kualitas SDM diharapkan dapat mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan manusia secara simultan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dikemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut:

13

2. Bagaimana dampak investasi SDM (peningkatan pengeluaran pendidikan dan kesehatan) terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat?

3. Bagaimana dampak peningkatan pengeluaran infrastruktur terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat?

4. Bagaimana dampak peningkatan investasi SDM disertai dengan peningkatan pengeluaran infrastruktur terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 1. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi human capital, produktivitas

tenaga kerja, output, dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah.

2. Menganalisis dampak investasi SDM terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

3. Menganalisis dampak peningkatan pengeluaran infrastruktur terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

4. Menganalisis dampak peningkatan investasi SDM disertai dengan peningkatan pengeluaran infrastruktur terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah.

1.4. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

14

15

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Investasi Sumberdaya Manusia danPembangunan Ekonomi

Era globalisasi mempercepat terjadinya kompetisi sumberdaya manusia antar bangsa di dunia. Pengembangan sumberdaya manusia di Asia Timur telah mendorong Pemerintah Jepang untuk menerapkan kebijakan pengembangan keterampilan dan meningkatkan daya saing pasar melalui peningkatan anggaran belanja pada bidang pelatihan, pendidikan dan pengembangan sumberdaya manusia. Hal ini dilakukan dalam rangka mengantisipasi tantangan ekonomi global (Ying, 2004).

Kemajuan ekonomi yang dicapai oleh Pemerintah Jepang tidak lepas dari peranan pendidikan. Sistem pendidikan yang baik telah menghasilkan generasi yang berkualitas sehingga setelah mengalami kehancuran pada Perang Dunia II, Jepang dapat segera bangkit maju, bahkan dapat bersaing dengan negara-negara maju lainnya. Negara-negara Asia lainnya seperti Korea Selatan, Taiwan, Hongkong, dan Singapura juga memperlihatkan fenomena yang tidak jauh berbeda dari negeri matahari terbit ini, dimana kemajuan ekonomi dicapai karena tingginya kualitas SDM.

16

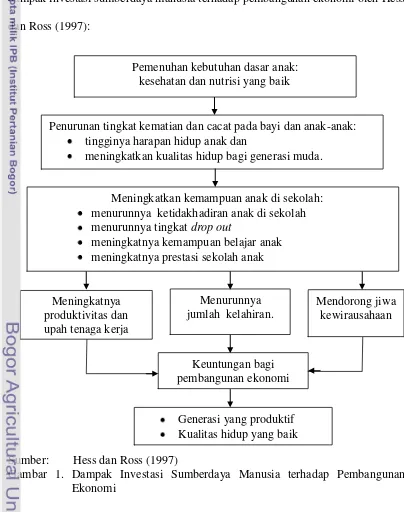

Pemenuhan gizi yang baik bagi anak-anak akan berpengaruh dalam meningkatkan kesehatan anak. Anak yang sehat akan mempengaruhi kemampuannya di sekolah. Pendidikan sekolah yang baik akan mempengaruhi produktivitas tenaga kerja, meningkatkan pengetahuan kewirausahaan dan mengurangi angka kelahiran, yang semuanya akan memberi keuntungan bagi proses pembangunan. Berikut ini adalah diagram yang menunjukkan tentang dampak investasi sumberdaya manusia terhadap pembangunan ekonomi oleh Hess dan Ross (1997):

Sumber: Hess dan Ross (1997)

Gambar 1. Dampak Investasi Sumberdaya Manusia terhadap Pembangunan Ekonomi

Penurunan tingkat kematian dan cacat pada bayi dan anak-anak: tingginya harapan hidup anak dan

meningkatkan kualitas hidup bagi generasi muda.

Meningkatkan kemampuan anak di sekolah: menurunnya ketidakhadiran anak di sekolah menurunnya tingkat drop out

meningkatnya kemampuan belajar anak meningkatnya prestasi sekolah anak

Meningkatnya produktivitas dan upah tenaga kerja

Menurunnya jumlah kelahiran.

Mendorong jiwa kewirausahaan

Keuntungan bagi pembangunan ekonomi

17

Angkatan kerja yang terdidik dan terlatih merupakan syarat penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Semuanya hanya dapat dicapai dengan adanya kesehatan dan pendidikan yang baik. Hasil penelitian memberikan bukti tentang adanya hubungan yang kuat antara penurunan tingkat kematian bayi dengan rendahnya tingkat fertilitas. Semakin baik tingkat pendidikan bagi perempuan, akan berpotensi untuk memberikan kontribusi dalam penghasilan keluarga, sehingga waktu untuk membesarkan anak menjadi berkurang, dan mereka akan membatasi jumlah anak. Dengan asumsi bahwa keluarga hanya menginginkan sejumlah anak, maka peningkatan pendapatan dan pendidikan bagi perempuan akan mengarah pada perbaikan kualitas pemeliharaan anak, sehingga wajar jika tingkat kematian bayi dan anak menurun tajam. Hal ini berarti upaya penekanan tingkat kematian bayi akan menjarangkan kelahiran (Todaro dan Smith, 2003).

Mill (1871), mengemukakan bahwa pembangunan ekonomi sangat tergantung pada dua jenis perbaikan, yaitu perbaikan tingkat pengetahuan masyarakat dan perbaikan usaha-usaha untuk menghapus penghambat pembangunan, seperti adat istiadat, kepercayaan dan berfikir tradisional. Perbaikan dalam pendidikan, kemajuan iptek, perluasan spesialisasi dan perbaikan dalam organisasi produksi merupakan faktor penting yang akan memperbaiki kualitas dan efisiensi faktor-faktor produksi dan akhirnya menciptakan pertumbuhan ekonomi.

18

menjadi daya guna sesuai dengan keinginan manusia itu sendiri. Sumberdaya manusia terdiri dari dua dimensi, yaitu dimensi kualitatif dan kuantitatif. Dimensi kualitatif mencakup berbagai potensi yang terkandung pada setiap manusia, seperti pikiran (ide), pengetahuan, sikap dan keterampilan yang memberi pengaruh terhadap kapasitas kemampuan manusia untuk melaksanakan pekerjaan yang produktif, sedangkan dimensi kuantitatif terdiri atas prestasi tenaga kerja yang memasuki dunia kerja dan jumlah waktu belajar (Fattah, 2000). Jika pengeluaran untuk meningkatkan kualitas SDM ditingkatkan, nilai produktivitas SDM ini akan menghasilkan nilai balik (rate of return) yang positif.

Menurut Bock (1992), pendidikan berperan sebagai berikut: (1) memasyarakatkan ideologi dan nilai-nilai sosio-kultural bangsa, (2) mempersiapkan tenaga kerja untuk memerangi kemiskinan, kebodohan, dan mendorong perubahan sosial, dan (3) untuk pemerataan kesempatan dan pendapatan. Peran yang pertama merupakan fungsi politik pendidikan dan dua peran yang lain merupakan fungsi ekonomi.

19

paradigma sosialisasi melihat peranan pendidikan dalam pembangunan adalah: (1) mengembangkan kompetensi individu, (2) kompetensi yang lebih tinggi diperlukan untuk meningkatkan produktivitas, dan (3) secara umum, semakin banyak warga masyarakat yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan kehidupannya. Berdasarkan paradigma ini, pendidikan harus diperluas secara besar-besaran dan menyeluruh, apabila suatu bangsa menginginkan kemajuan (Bock, 1992).

Dalam dekade terakhir muncul paradigma pendidikan sistemik-organik yang menekankan bahwa proses pendidikan formal melalui sistem persekolahan harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) pendidikan lebih menekankan pada proses pembelajaran (learning) dari pada mengajar (teaching), (2) pendidikan diorganisir dalam suatu struktur yang fleksibel, (3) pendidikan memperlakukan peserta didik sebagai individu yang memiliki karakteristik khusus dan mandiri, dan (4) pendidikan merupakan proses yang berkesinambungan dan senantiasa berinteraksi dengan lingkungan.

Paradigma pendidikan sistemik-organik menuntut pendidikan bersifat double tracks yang berarti bahwa pendidikan sebagai suatu proses tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dan dinamika masyarakatnya. Dunia pendidikan harus senantiasa mengkaitkan proses pendidikan dengan masyarakatnya dan dunia kerja pada khususnya. Keterkaitan ini memiliki arti bahwa prestasi peserta didik tidak hanya ditentukan oleh apa yang mereka lakukan di sekolah, melainkan juga ditentukan oleh apa yang mereka kerjakan di masyarakat dan di dunia kerja.

20

kombinasi yang strukturnya terpadu antara tempat kerja, pelatihan dan pendidikan formal. Program peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan akan memberikan manfaat berupa produktivitas, moral, efisiensi kerja, stabilitas, serta fleksibilitas lembaga dalam mengantisipasi lingkungan, baik dari dalam maupun ke luar lembaga yang bersangkutan.

2.2. Sumber-Sumber Pertumbuhan Ekonomi

Dalam rangka untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, terdapat dua hal esensial yang harus dilakukan, yaitu: Pertama, sumber-sumber harus digunakan secara lebih efisien. Hal ini berarti tak boleh ada sumber-sumber menganggur dan alokasi penggunaan yang kurang efisien. Kedua, penawaran atau jumlah sumber-sumber atau elemen-elemen pertumbuhan tersebut harus diusahakan pertambahannya. Elemen-elemen yang memacu pertumbuhan ekonomi tersebut adalah sebagai berikut.

1. Sumber-sumber alam. Elemen ini meliputi luasnya tanah, sumber mineral dan tambang, iklim, dan lain-lain. Beberapa negara sedang berkembang sangat miskin akan sumber-sumber alam, sehingga merupakan kendala cukup serius. 2. Sumber-sumber tenaga kerja. Masalah sumberdaya manusia yang dihadapi

oleh negara sedang berkembang pada umumnya adalah terlalu banyaknya jumlah penduduk, pendayagunaannya rendah, dan kualitasnya sangat rendah. 3. Kualitas tenaga kerja. Negara-negara sedang berkembang biasanya tak mampu

mengadakan investasi yang memadai untuk menaikkan kualitas SDM untuk pendidikan dan latihan kerja serta memelihara kesehatan masyarakat.

21

tingkat pendapatan rendah, mengakibatkan usaha menyisihkan tabungan sukar dilakukan.

Perhitungan pertumbuhan membagi pertumbuhan output menjadi tiga sumber yang berbeda, yaitu kenaikan modal, kenaikan tenaga kerja dan perkembangan teknologi. Kenaikan dalam faktor produksi memberikan kontribusi pada kenaikan output. Fungsi produksi yang mengkaitkan Y dengan modal (K), tenaga kerja (L), dan total factor productivity (TFP) adalah Y = Af (K,L), dalam hal ini jumlah output hanya berubah karena adanya kenaikan modal, kenaikan tenaga kerja, dan kenaikan TFP (Mankiw, 2003).

1. Kenaikan modal, bila ada perubahan modal sebesar K unit, bagaimana pengaruhnya terhadap perubahan output. Produk marginal modal (MPK), menyatakan berapa banyak peningkatan output ketika modal meningkat sebesar 1 unit, yaitu: MPK = f(K+1,L) - f(K,L) ...(1) Karena itu ketika modal meningkat sebesar K unit, maka output meningkat mendekati: MPK x K, sehingga dapat ditulis dengan rumus:

Y = MPK x K ...(2) 2. Kenaikan tenaga kerja, jika jumlah tenaga kerja meningkat sebesar L unit,

berapa output akan meningkat. Produk marginal tenaga kerja (MPL), menyatakan berapa banyak perubahan output ketika tenaga kerja meningkat sebesar 1 unit, yaitu: MPL = f(K,L+1) – f (K,L)...(3) Karena itu ketika jumlah tenaga kerja meningkat sebesar L unit maka output akan meningkat sebesar: MPL x L ...(4)

22

determinan pertumbuhan adalah:

A A

...(5)

Residu ini sering disebut dengan residu Solow. Perubahan seringkali muncul karena berkembangnya ilmu pengetahuan tentang metode produksi dan sering digunakan sebagai ukuran kemajuan teknologi. Pendidikan dan Peraturan Pemerintah juga dapat mempengaruhi produktivitas faktor total. Produktivitas faktor total mencakup apapun yang mengubah hubungan antara input dan output.

2.3. Kajian Empiris

2.3.1. Studi Terkait dengan Pendidikan, Kesehatan dan Kemiskinan

Penurunan angka kematian adalah hal yang sangat diperlukan sebagai prasyarat untuk pertumbuhan ekonomi modern. Dua aspek penting dalam proses pertumbuhan ekonomi adalah menurunnya angka kematian dan peningkatan investasi human capital (Kuznets, 1973). Hal ini didukung oleh hasil penelitian Ozcan et al. (2000) yang menjelaskan pengaruh turunnya tingkat kematian bayi akibat adanya investasi pendidikan dan kenaikan tingkat harapan hidup yang disebabkan adanya investasi human capital. Turunnya angka kematian bayi membuat kenaikan secara signifikan dalam pendidikan dan konsumsi. Jadi, turunnya angka kematian bayi dan naiknya investasi pendidikan merupakan dua aspek penting dalam proses pertumbuhan ekonomi.

23

komposit pembangunan manusia dengan PDB per kapita sebesar 0.89. Namun demikian, studi ini tidak berhasil membuktikan hubungan kausalitas antara keduanya.

Menurut Peaslee (1967), berdasarkan data historis memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi berkesinambungan tidak tercapai di beberapa negara sampel sebelum 10 persen penduduknya terdaftar di sekolah dasar. Demikian juga studi tentang pembangunan Amerika Latin, Ramos (1970) membuktikan bahwa pertumbuhan yang cepat dalam perusahaan industri dari tahun 1960 sampai 1970 disebabkan oleh perbaikan yang penting dalam kualitas angkatan kerja. Penurunan kesempatan kerja manufakturing yang bertumpu pada keterampilan tradisional (tenaga kerja tidak terampil), serta kenaikan kesempatan kerja di sektor yang padat keterampilan.

Pentingnya pendidikan dapat juga dibuktikan pada tingkat mikro dengan menganalisis perbedaan penghasilan. Menurut Hinchliffe (1975), penghasilan bertambah dengan cepat dengan meningkatnya tingkat pendidikan yang dicapai, terutama di negara-negara sedang berkembang. Penghasilan golongan berpendidikan lebih besar daripada penghasilan golongan tidak berpendidikan. Penelitian ini didukung oleh Mazumdar dan Ahmed (1978) dan Psacharopoulus (1977).

24

akomodasi. Nisbah akomodasi adalah banyaknya lowongan pekerjaan sektor modern dibanding dengan banyaknya tenaga kerja berpendidikan sekolah lanjutan atau tinggi yang memasuki pasar tenaga kerja. Sektor modern meliputi semua pekerjaan profesional, teknik, administratif dan manajerial (semua pekerja gajian dan pekerja upahan di sektor non pertanian). Sebaliknya negara seperti Kuwait diperkirakan akan mengalami kekurangan pekerja berpendidikan, karena pertumbuhan yang luar biasa di sektor modern di saat sektor pendidikan relatif masih tertinggal. Di sisi lain Korea Selatan mencatat bahwa lapangan kerja sektor modern tumbuh dengan cepat dan sistem pendidikan berkembang dengan baik.

Hasil penelitian Siregar (2007), dengan menggunakan analisis ekonometrika tentang dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan, menggunakan data panel, gabungan data series tahun 1995-2005 dan cross section 26 provinsi di Indonesia menyimpulkan bahwa: (1) pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dalam mengurangi kemiskinan, namun magnitude-nya relatif tidak besar, (2) inflasi maupun populasi penduduk juga berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, namun besaran pengaruh relatif kecil, (3) peningkatan share sektor pertanian dan share sektor industri juga signifikan mengurangi jumlah kemiskinan, (4) variabel yang signifikan dan relatif paling besar pengaruhnya terhadap penurunan kemiskinan ialah pendidikan.

25

(sufficient condition), misalnya: laju inflasi serta laju populasi penduduk yang terkendali, industrialisasi pertanian/perdesaan yang tepat, modal manusia yang relatif cepat harus dipenuhi (Siregar, 2007).

Variabel pendidikan berpengaruh negatif terhadap jumlah orang miskin. Dampak terbesar diperlihatkan oleh tingkat pendidikan sekolah menengah pertama (SMP), lebih besar daripada dampak share sektor industri dalam menurunkan kemiskinan. Kebijakan pemerintah yang menetapkan wajib belajar sembilan tahun harus dilanjutkan dan diperluas cakupannya hingga menjangkau masyarakat miskin yang lebih luas terutama di perdesaan. Pendidikan SMA dan diploma juga memiliki besaran pengaruh yang relatif besar dalam mengurangi kemiskinan.

Dummy krisis berpengaruh positif terhadap jumlah orang miskin. Terjadinya krisis memperlihatkan pengaruh yang besar terhadap peningkatan jumlah orang miskin, karena banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Tingginya inflasi saat krisis berdampak menurunkan daya beli masyarakat. Besarnya magnitude pengaruh krisis terhadap kemiskinan yang bersifat persisten merupakan salah satu dampak buruk yang ditimbulkan.

26

pendidikan dasar. Dimana 50-80 persen anak yang keluar dari sekolah memiliki alasan biaya. Alasan lainnya adalah membantu orang tua bekerja, sebesar 8 sampai 17 persen. Ada kecenderungan bahwa keperluan untuk membantu orang tua bekerja lebih disebabkan karena parahnya kemiskinan.

Suryahadi et al. (2005), menemukan bahwa terdapat hubungan antara tenaga kerja anak dan kemiskinan, seperti yang terjadi di negara-negara lain. Profil tenaga kerja anak mencerminkan profil kemiskinan, dan kemiskinan merupakan faktor penentu yang menyebabkan anak bekerja. Tenaga kerja anak maupun kemiskinan di Indonesia merupakan fenomena yang banyak terjadi di perdesaan dan sektor pertanian, seperti terlihat dalam Tabel 6. Keduanya berhubungan erat dengan tingkat pendidikan kepala rumahtangga.

Tabel 6. Kejadian dan Distribusi Anak Bekerja di Perdesaan dan Perkotaan

Indonesia, Tahun 1998 dan 1999 (%)

1998 1999

Lokasi Distribusi tenaga kerja anak Distribusi tenaga kerja anak

Perkotaan 8.84 6.80

Perdesaan 91.16 93.20

Jumlah 100.00 100.00

N (orang) 713 647

Keterangan:

N dalam kolom kejadian tenaga kerja anak merupakan jumlah sampel anak-anak, sedangkan N dalam distribusi tenaga kerja anak menunjukkan jumlah anak-anak yang bekerja. Data ini merupakan hasil survei 100 desa

Sumber: Suryahadi et al. (2005)

27

kebijakan yang paling efektif untuk mengurangi tenaga kerja anak adalah melalui upaya pengurangan atau pengentasan kemiskinan.

Menurut Pradhan et al. (2000), dibandingkan dengan sektor lain pertanian merupakan sektor yang menunjukkan tingkat kemiskinan tertinggi. Pada tahun 1999, kemiskinan di Indonesia banyak terjadi pada keluarga yang kepala rumahtangganya bekerja di sektor pertanian. Sekitar 60 persen dari keluarga miskin berasal dari keluarga yang kepala rumahtangganya bekerja di sektor pertanian.

2.3.2. Studi Terkait dengan Produktivitas Tenaga Kerja

Layard dan Saigal (1966) menjelaskan hubungan antara produktivitas per pekerja dengan struktur pendidikan dan jenis pekerjaan dari angkatan kerja. Dari hasil regresi yang menghubungkan produktivitas per pekerja dengan tingkat pendidikan, menghasilkan elastisitas 0.9 bagi pendidikan tinggi dan sekolah lanjutan serta bagi pendidikan sekolah dasar 0.75. Regresi serupa menghubungkan produktivitas per pekerja dengan jenis pekerjaan menghasilkan elastisitas 0.5 bagi profesional dan tata usaha, 0.6 bagi jenis pekerjaan administrasi dan 0.2 bagi jenis pekerjaan penjualan.

28

persen tergolong profesional atau ahli teknik. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan struktur pendidikan dan struktur jenis pekerjaan angkatan kerja di sejumlah negara pada tahun 1960:

Tidak semua negara mengalami keadaan yang sama. Jepang termasuk golongan berproduktivitas menengah, tetapi dalam struktur pendidikan termasuk golongan berproduktivitas tinggi. Chili memperlihatkan kasus yang sebaliknya, karena termasuk negara berproduktivitas tinggi tetapi memiliki struktur pendidikan termasuk dalam golongan berproduktivitas menengah. Demikian juga negara-negara berproduktivitas rendah seperti Korea dan Filipina, seharusnya dimasukkan dalam golongan berproduktivitas menengah menurut struktur pendidikan mereka. Sedangkan Peru, walaupun dimasukkan dalam golongan berproduktivitas menengah, namun memiliki struktur pendidikan dengan karakteristik berproduktivitas rendah.

29

menengah dan sektor pertanian adalah sektor yang umumnya paling kurang produktif, seperti yang diperlihatkan pada Tabel 8, sebagai berikut:

Tabel 8. Tingkat dan Laju Pertumbuhan Produktivitas Menurut Sektor dan Wilayah di Berbagai Negara, Tahun 1960 - 1970 (%)

Penggolongan negaraa Tingkat relatif (1970)b Laju pertumbuhan rata-rata per tahun (1960-1970)c

Pert. Industri Jasa Pertanian Industri Jasa Berpendapatan

c. Angka dalam tanda kurung adalah elastisitas kesempatan kerja. Elastisitas yang lebih besar dari 1 menunjukkan menurunnya produktivitas tenaga kerja; elastisitas yang lebih kecil dari 1 menunjukkan meningkatnya produktivitas tenaga kerja

Sumber: World Bank (1978)

30

sama. Lebih rendahnya laju kenaikan produktivitas di negara berpendapatan rendah tercermin dalam elastisitas kesempatan kerja mereka yang lebih tinggi.

Pada tahun 1960, negara-negara sedang berkembang mempunyai golongan penduduk di bawah umur 25 tahun sebanyak lebih dari 60 persen, sedangkan negara maju pada tahun 1900 kurang dari 50 persen. Hal ini membawa konsekuensi ekonomi, yaitu: pertama, nisbah tanggungan (dependency ratio) menjadi lebih besar. Tiap orang usia kerja di negara berkembang harus menghidupi 0.8 tanggungan dibandingkan dengan negara maju yang kurang dari 0.6, kedua, jumlah pendatang baru yang memasuki pasar tenaga kerja lebih besar di negara-negara sedang berkembang dibanding negara maju. Hal ini berarti bahwa perluasan kesempatan kerja di negara-negara sedang berkembang harus jauh lebih cepat dari pada negara maju (Keyfitz dan Flieger, 1968).

Easterly dan Levine (2000) mengelompokkan negara berdasarkan pertumbuhan pendapatan per kapita antara tahun 1980-1992, menunjukkan bahwa faktor residu (pertumbuhan produktivitas) yang berbeda antar negara, menjadi pemicu yang sangat signifikan dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara.

31

tidak dimasukkan dalam fungsi produksi sebagai input, tetapi lebih berpengaruh terhadap pertumbuhan melewati efek total factor productivity (TFP).

Jones (2001), dalam penelitiannya dengan menggunakan data panel 200 perusahaan industri di Ghana selama tahun 1992-1994, menggunakan persamaan ekonometrika simultan antara fungsi pendapatan dan fungsi produksi. Hasilnya disimpulkan bahwa pendidikan mempunyai hubungan positif dan signifikan dengan produktivitas. Tenaga kerja dengan tingkat pendidikan sarjana lebih produktif dari pada pekerja lulusan secondary schooling, pekerja lulusan secondary schooling lebih produktif dari pekerja lulusan pendidikan dasar dan pekerja yang lulus pendidikan dasar lebih produktif dari pekerja yang tidak mempunyai pendidikan formal. Perusahaan membayar pekerja sesuai dengan tingkat produktivitasnya. Jones menyimpulkan bahwa tenaga kerja terdidik ternyata bekerja lebih produktif dibandingkan dengan tenaga kerja yang tidak terdidik. Pekerja yang berpendidikan di Ghana mempunyai tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari pekerja yang tidak berpendidikan dalam kontribusi mereka terhadap output perusahaan, sehingga dapat dikatakan bahwa tenaga kerja terdidik akan mempunyai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tenaga kerja yang tidak terdidik.

Brown dan Medoff (1978) menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antar tingkat pendidikan dengan produktivitas pekerja. Hal ini senada dengan penelitian dari Mincer (1974) yang mendemonstrasikan bahwa ada hubungan positif antara lamanya sekolah pekerja dengan tingkat pendapatannya.

32

analisis data tahun 1969-1993 menggunakan model neo-klasik Solow dan fungsi produksi Cobb-Douglas dalam persamaan regresi linear dan bersifat constant return to scale. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia diantaranya dipengaruhi oleh adanya peningkatan investasi yang bersifat langsung. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia selama Pembangunan Jangka Panjang pertama disebabkan karena adanya peningkatan kuantitas investasi dan bukan karena peningkatan kualitas investasi seperti yang terjadi di banyak negara-negara maju. Peningkatan kuantitas investasi tidak banyak berperan dalam meningkatkan kapasitas ekonomi atau skala ekonomi (economic of scale).

Berdasarkan hasil perhitungan Hill (1996) terhadap beberapa indikator perkembangan teknologi, Indonesia tertinggal dibanding dengan India, Singapura, Malaysia, Filipina dan Thailand, seperti yang diperlihatkan dalam beberapa indikator perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, beberapa negara di Asia berikut ini:

Tabel 9.Beberapa Indikator Perkembangan Iptek di Beberapa Negara Asia, Tahun 1990-an

Indikator Indonesia India Malaysia Filipina Singapura Thailand

33

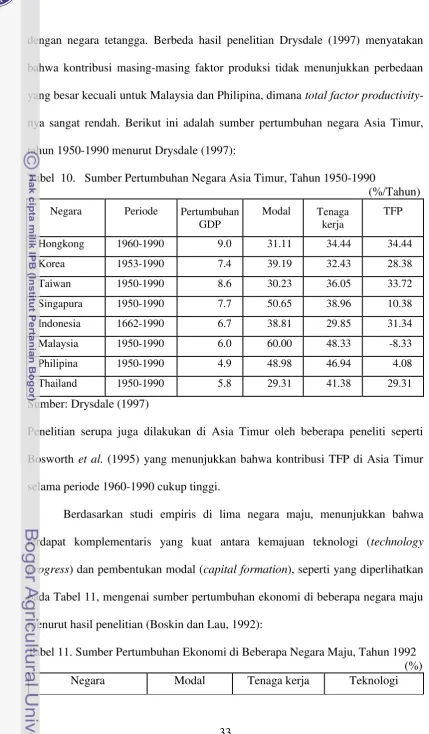

dengan negara tetangga. Berbeda hasil penelitian Drysdale (1997) menyatakan bahwa kontribusi masing-masing faktor produksi tidak menunjukkan perbedaan yang besar kecuali untuk Malaysia dan Philipina, dimana total factor productivity-nya sangat rendah. Berikut ini adalah sumber pertumbuhan negara Asia Timur, tahun 1950-1990 menurut Drysdale (1997):

Tabel 10. Sumber Pertumbuhan Negara Asia Timur, Tahun 1950-1990

(%/Tahun)

Negara Periode Pertumbuhan

GDP

Modal Tenaga

kerja

TFP

Hongkong 1960-1990 9.0 31.11 34.44 34.44

Korea 1953-1990 7.4 39.19 32.43 28.38

Taiwan 1950-1990 8.6 30.23 36.05 33.72

Singapura 1950-1990 7.7 50.65 38.96 10.38

Indonesia 1662-1990 6.7 38.81 29.85 31.34

Malaysia 1950-1990 6.0 60.00 48.33 -8.33

Philipina 1950-1990 4.9 48.98 46.94 4.08

Thailand 1950-1990 5.8 29.31 41.38 29.31

Sumber: Drysdale (1997)

Penelitian serupa juga dilakukan di Asia Timur oleh beberapa peneliti seperti Bosworth et al. (1995) yang menunjukkan bahwa kontribusi TFP di Asia Timur selama periode 1960-1990 cukup tinggi.

Berdasarkan studi empiris di lima negara maju, menunjukkan bahwa terdapat komplementaris yang kuat antara kemajuan teknologi (technology progress) dan pembentukan modal (capital formation), seperti yang diperlihatkan pada Tabel 11, mengenai sumber pertumbuhan ekonomi di beberapa negara maju menurut hasil penelitian (Boskin dan Lau, 1992):

Tabel 11. Sumber Pertumbuhan Ekonomi di Beberapa Negara Maju, Tahun 1992

(%)