CORAK BEBERAPA JENIS KAYU

PERDAGANGAN INDONESIA

UMMU MUTMAINAH

E24060539

DEPARTEMEN HASIL HUTAN

FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

FIGURE SOME SPECIES OF TRADE TIMBER IN

INDONESIA

Ummu Mutmainah and I Ketut Nuridja Pandit

INTRODUCTION. Total destruction of forests by 2005 is estimated up to 59.1 million ha. To overcome the problem, government through the Forestry Department launched an industrial forest program and plantation forest program. Industrial forest program development is generally higher priority to meet the needs of raw materials for pulp and paper industry. Plantation forest timber generally has short sortimen, small diameter, high ratio of juvenile wood and mature wood. From these characteristics can be concluded that the plantation forest timber, unsuitable for construction raw materials. So that the plantation forest timber with these characteristics can be utilized for the furniture industry raw materials. Some specific criteria of the furniture industry raw materials are a beautiful pattern on the wood. Appearances pattern on the wood are closely related to the constituent of wood anatomical structure. This study aimed to observe the kind of anatomical structures that caused the appearance of decorative figure.

MATERIAL AND METHOD. The main sample used in this study was taken from eight types of trade timber. This study used standard from forest product laboratory. The equipment used in this microscopic observation are Stereoscopic Microscope with Digital Camera Model DCZ-456H National Optical & Scientific Instruments and for macroscopic observe used loupe, sandpaper, and cutter.

RESULTS. The results showed that wood anatomical structure closely related to the pattern or figure. In a sample study of microscopic properties of pine (Pinus merkusii) looks beautiful complexion due to differences in spring and summer wood structures that fluctuate. Observations on some hardwood such as teak (Tectona grandis), suren (Toona sureni), sungkai (Peronema canescens) and Mindi (Melia azedarach) there is a figure that is caused by the spread of the pore structure of governance in circumference (ring porous). In contrast to the four kinds of wood, the observations of meransi (Carallia lucida) showed a different caused. The multiseriate ray structure became causes of figure appearance on the surface of C.lucida. Research on perupuk (Lophopetalum javanicum) denotes a figure appearance that is caused by apotrakea parenchyma cells whose distribution as a thin strip lengthwise and regularly to the tangential direction. While the results of research on the rosewood (Dalbergia latifolia) shows a typical figure caused by the formation of irregular heartwood. In addition there is the structure of confluent paratrakea parenchyma aliform.

Keywords: figure or pattern, wood anatomical structure, trade timber.

RINGKASAN

Ummu Mutmainah. E24060539. Corak Beberapa Jenis Kayu Perdagangan Indonesia. Di bawah bimbingan Prof.Dr.Ir. I Ketut Nuridja Pandit, MS.

Total kerusakan hutan sampai tahun 2005 diperkirakan telah mencapai sekitar 59,1 juta ha. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah melalui Departemen Kehutanan telah mencanangkan program pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Pembangunan HTI umumnya lebih diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri pulp dan kertas. Hasil kayu HTR umumnya memiliki sortimen yang pendek, diameter kecil, ratio kayu juvenile yang tinggi dan kayu mature yang rendah. Dari karakteristik tersebut dapat disimpulkan bahwa kayu HTR kurang cocok untuk bahan baku konstruksi. Sehingga kayu HTR dengan karakteristik tersebut dapat dimanfaatkan untuk bahan baku industri mebel. Salah satu kriteria bahan baku industri mebel adalah corak indah pada kayu. Penampilan corak pada kayu berkaitan erat dengan struktur anatomi penyusunnya. Penelitian ini dilakukan untuk mengobservasi struktur anatomi kayu apa saja yang menyebabkan kayu dapat menampilkan figure atau corak dekoratif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa struktur anatomi kayu berkaitan erat dengan corak atau figure. Pada sample penelitian sifat makroskopis kayu pinus (Pinus merkusii) terlihat corak yang indah karena perbedaan struktur spring and summer wood yang fluktuatif. Pada sample kayu pinus untuk penelitian sifat mikroskopis terdapat perbedaan ukuran sel trakeida antara kayu awal dan kayu akhir yang menjadi penyebab tampilan corak pada permukaan kayu pinus. Hasil observasi pada beberapa kayu hardwood seperti pada kayu jati (Tectona grandis), suren (Toona sureni), sungkai (Peronema canescens) dan mindi (Melia azedarach) terdapat corak yang disebabkan oleh struktur penyebaran pori tata lingkar. Selain itu warna alami pada kayu jati, suren, sungkai dan mindi berbeda tergantung degradasi warna pembentukan kayu teras. Berbeda dengan keempat jenis kayu tersebut, hasil observasi pada kayu meransi (Carallia lucida) menunjukan penyebab yang berbeda. Struktur jari-jari multiseriate menjadi penyebab tampilnya corak pada permukaan kayu meransi. Penelitian pada kayu perupuk (Lophopetalum javanicum) menunjukan corak yang disebabkan oleh sel-sel parenkim apotrakeal yang distribusinya seperti pita-pita tipis memanjang dan teratur ke arah tangensial. Sedangkan hasil penelitian pada kayu sonokeling (Dalbergia latifolia) menunjukan corak khas yang disebabkan oleh pembentukan kayu teras yang tidak teratur. Selain itu terdapat struktur parenkim paratrakea aliform yang konfluen.

Penggunaan bahan baku yang tepat serta memperhatikan struktur anatomi dan sifat dasar kayu dapat meningkatkan nilai tambah pada produk. Selain itu pemilihan bahan baku kayu yang tepat dapat mempermudah proses pengerjaan kayu.

SUMMARY

Ummu Mutmainah. E24060539. Figure of Some Indonesian Species Comemercial wood. Under the guidance Prof.Dr.Ir. I Ketut Nuridja Pandit, MS.

Total destruction of forests by 2005 is estimated up to 59.1 million ha. To overcome the problem, government through the Forestry Department launched a industrial forest program and plantation forest program. Industrial forest program development is generally higher priority to meet the needs of raw materials for pulp and paper industry. Plantation forest timber generally has short sortimen, small diameter, high ratio of juvenile wood and mature wood. From these characteristics can be concluded that the plantation forest timber, unsuitable for construction raw materials. So that the plantation forest timber with these characteristics can be utilized for the furniture industry raw materials. Some specific criteria of the furniture industry raw materials is a beautiful pattern on the wood. Appearances pattern on the wood are closely related to the constituent of wood anatomical structure. This research aimed to observe the kind of anatomical structures that caused the appearance of decorative figure.

The results showed that wood anatomical structure closely related to the pattern or figure. In a sample study of microscopic properties of pine (Pinus merkusii) looks beautiful complexion due to differences in spring and summer wood structures that fluctuate. Observations on some hardwood such as teak (Tectona grandis), suren (Toona sureni), sungkai (Peronema canescens) and Mindi (Melia azedarach) there is a figure that is caused by the spread of the pore structure of governance in circumference (ring porous). In contrast to the four kinds of wood, the observations of meransi (Carallia lucida) showed a different caused. The multiseriate ray structure became causes of figure appearance on the surface of C.lucida. Research on perupuk (Lophopetalum javanicum) denotes a figure appearance that is caused by apotrakea parenchyma cells whose distribution as a thin strips lengthwise and regularly to the tangential direction. While the results of research on the rosewood (Dalbergia latifolia) shows a typical figure caused by the formation of an irregular heartwood. In addition there is the structure of confluent paratrakea parenchyma aliform.

CORAK BEBERAPA JENIS KAYU

PERDAGANGAN INDONESIA

Karya Ilmiah

Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Kehutanan

pada Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor

UMMU MUTMAINAH

E24060539

DEPARTEMEN HASIL HUTAN

FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berjudul Corak Beberapa Jenis Kayu Perdagangan Indonesia. Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan pada Departemen Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini. Akhir kata semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Bogor, Agustus 2011

DAFTAR ISI

2.2 Kriteria Bahan Baku Industri Pengrajin Kayu (Kriya) …... 8

2.3 Kriteria Bahan Baku Industri Mebel ………... 10

2.4 Hubungan Struktur Makroskopis dengan Sifat Pengerjaan. 12 2.5 Hubungan Struktur Mikroskopis dengan Sifat Pengerjaan.. 16

2.6 Struktur Anatomi Kayu Hardwood ……….... 17

BAB III METODOLOGI 3.1 Waktu dan Tempat………….………... 20

3.2 Bahan dan Alat……… 20

3.3 Rancangan Penelitian……….. 21

3.4 Metode Penelitian……… 22

3.4.1 Persiapan Sampel Kayu……….... 22

3.4.2 Parameter Sifat Makroskopis……….... 22

3.4.3 Parameter Sifat Mikroskopis………... 23

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Ratio Kayu Awal dan Kayu Akhir Pada Softwood…….. 25

4.2 Struktur Pori Tatalingkar Pada Hardwood……….... 30

4.2.1 Susunan Pori Tatalingkar Pada Kayu Jati………… 30

4.2.2 Susunan Pori Tatalingkar Pada Kayu Sungkai…… 34

4.2.3 Susunan Pori Tatalingkar Pada Kayu Surian……... 36

4.2.4 Susunan Pori Tatalingkar Pada Kayu Mindi……... 37

4.3 Struktur Jari-jari Multiseriate………. 39

4.4 Pola Penyebaran Parenkim Aksial……… 42

5.1 Kesimpulan………... 47

5.2 Saran……… 47

DAFTAR PUSTAKA………... 48

DAFTAR LAMPIRAN

No. Halaman 1. Jenis-jenis sampel kayu yang digunakan ... 50

DAFTAR GAMBAR

No. Halaman

1. Contoh Produk Mebel ... 7

2. Ukiran Kayu Pada Mebel ... 9

3. Rancangan Penelitian Sifat Makroskopis ... 21

4. Rancangan Penelitian Sifat Mikroskopis ... 21

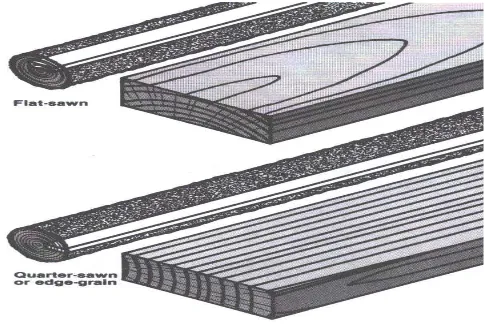

5. Arah Pemotongan Sampel Flat-sawn dan Quarter-sawn ... 22

6. Sampel Kayu Sifat Makroskopis Ukuran 200x70x15mm ... 23

7. Preparat Kayu Sifat Mikroskopis 10x10x10mm ... 24

8. Struktur Anatomi Kayu Pinus a. Penampang melintang (10x) ... 26

b. Penampang melintang (30x)………. 26

9. Corak Dekoratif Pada P.merkusii a. Penampang tangensial dengan corak mata kayu…….. ... 27

b. Penampang tangensial dengan corak normal……… 27

10. Cacat Mata Kayu Hidup Pada P.merkusii………. ... 29

11. Jati (T.grandis) a. Struktur anatomi penampang melintang (30x)………… ... 30

b. Corak dekoratif penampang tangensial………. 30

12. Struktur Anatomi Kayu Jati (Parenkim Marginal, Sel Pembuluh Pada Kayu Awal dan Kayu Akhir)……… 31

13. Kayu Sungkai (P.canescens) a. Struktur anatomi penampang melintang (30x) ... 34

b. Corak dekoratif penampang tangensial………. 34

14. Kayu Surian (T.sureni) a. Struktur anatomi penampangan melintang (30x)……….. 36

b. Corak dekoratif penampang tangensial………. 36

15. Kayu Mindi (M.azedarach) a. Struktur anatomi penampang melintang (30x)……….. 38

a. Struktur anatomi penampang melintang (30x)……… .. 39 b. Corak dekoratif penampang radial……… 39 17. Kayu Perupuk (L.javanicum)

a. Struktur anatomi penampang melintang (30x)……….. 43 b. Corak dekoratif penampang tangensial………. 43 18. Kayu Sonokeling (D.latifolia)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

Kerusakan hutan alam di Indonesia pada periode antara tahun 1985-1997 telah mencapai 1,6 juta ha setiap tahunnya. Pada periode antara tahun 1997-2000 kerusakan hutan alam terus meningkat dan telah mencapai rata-rata 2,84 juta ha setiap tahunnya. Total kerusakan hutan sampai tahun 2005 diperkirakan telah mencapai sekitar 59,1 juta ha (Pandit 2010). Laporan terakhir yang diperoleh dari Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia bahwa : Jatah Produksi Tebangan (JPT) dari hutan alam Indonesia tahun 2007 yang ditetapkan Departemen Kehutanan, hanya mampu menghasilkan produksi secara lestari sebesar 8,1 juta m3. Sedangkan konsumsi bahan baku kayu untuk industri perkayuan (terutama industri pulp and paper, sawn-timber dan industri plywood) pada tahun 2005 saja telah mencapai 44,5 juta m3 (Pandit 2010). Direktur Jendral Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, Departemen Kehutanan menyatakan bahwa : kebutuhan kayu nasional diperkirakan lebih kurang 80 juta m3 / tahun, sementara rata-rata jatah produksi tebangan (JPT) yang ditetapkan pemerintah hanya sebesar 8.152.250 m3 / tahun sehingga defisit pasokan bahan baku kayu diperkirakan sebesar 71,85 juta m3 / tahun (Pandit 2010).

Jenis-jenis pohon yang dikembangkan dan masa daur tanaman dalam program hutan tanaman rakyat (HTR) umumnya lebih beragam, sehingga jenis dan kualitas kayu yang dihasilkan juga lebih beragam. Di samping itu informasi atau data tentang kualitas kayu hasil HTR belum banyak diketahui secara pasti. Karakteristik kayu hasil HTR umumnya memiliki sortimen yang pendek, diameter kecil, dan persentase kayu juvenil yang tinggi. Dari karakteristik tersebut dapat disimpulkan bahwa kayu HTR tidak cocok untuk bahan baku kayu konstruksi. Sehingga kayu HTR dengan karakteristik tersebut dapat dimanfaatkan untuk bahan baku industri mebel.

Mebel merupakan peralatan rumah tangga dan perkantoran yang sering digeser atau dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Mebel memiliki fungsi ganda karena selain dimanfaatkan sebagai perabot interior, mebel juga berfungsi sebagai produk artistik yang mampu menampilkan estetika ruangan. Salah satu kriteria untuk bahan baku industri mebel adalah corak yang indah pada kayu. Corak kayu merupakan kriteria sifat dasar khusus yang mampu memberikan nilai tambah suatu produk. Tampilan corak pada kayu dipengaruhi oleh susunan struktur anatomi pada kayu tersebut. Untuk mengetahui struktur anatomi apa saja yang menyebabkan kayu dapat menampilkan figure atau corak yang menarik maka, penelitian tentang Corak Beberapa Jenis Kayu Perdagangan Indonesia perlu dilakukan.

1.2Hipotesis

Kayu merupakan suatu bahan yang berasal dari proses metabolisme tumbuhan yang berbentuk pohon, jadi kayu merupakan bio-material. Karakteristik sifat dasar kayu ditentukan oleh struktur anatomi sel-sel penyusunnya. Jadi, corak atau figure yang tampil diduga disebabkan karena struktur anatominya.

1.3 Tujuan

figure yang indah, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan.

1.4Manfaat

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Mebel (Furniture)

Mebel adalah peralatan rumah tangga dan perkantoran yang sering digeser atau dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Oleh karena itu kayu untuk bahan baku industri mebel, memerlukan kriteria sifat dasar khusus sehingga mampu memberikan nilai tambah yang maksimal (Direktorat Kredit, BPR dan UMKM 2008).

Mebel adalah istilah yang digunakan untuk perabot rumah tangga yang berfungsi sebagai tempat penyimpan barang, tempat duduk, tempat tidur, tempat mengerjakan sesuatu dalam bentuk meja atau tempat menaruh barang di permukaannya. Misalnya, mebel sebagai tempat penyimpanan yang biasanya dilengkapi dengan pintu, laci, dan rak, contohnya lemari pakaian, lemari buku, dan sebagainya. Mebel dapat terbuat dari kayu, bambu, logam, plastic, dan lain sebagainya. Mebel sebagai produk artistik biasanya terbuat dari kayu pilihan dengan corak, warna, dan tekstur yang indah yang dikerjakan dengan penyelesaian akhir yang halus (Direktorat Kredit, BPR dan UMKM 2008).

ini pun sangat diminati oleh penduduk mancanegara sehingga permintaan ekspor selalu meningkat dari tahun ke tahun (Direktorat Kredit, BPR dan UMKM 2008).

Berdasarkan berat jenis, kekuatan, dan nilai dekoratifnya, mahoni, dan suren cocok untuk dijadikan bahan baku mebel indah.

Pemerintah juga telah mengupayakan untuk mengembangkan industri mebel atau furniture. Terlebih sektor ini telah ditetapkan pemerintah sebagai salah satu dari 10 komoditas unggulan ekspor tanah air. Ini didukung baik oleh aspek kualitas dan desain produk yang diminati oleh konsumen luar negeri, ketersediaan bahan baku maupun sumber daya manusia terampil (Direktorat Kredit, BPR dan UMKM 2008).

Dulu mebel dibuat dengan menggunakan kayu solid tanpa penggunaan limbah kayu agar lebih kokoh karena kekuatan dan ketebalannya. Karena persediaan kayu yang terbatas kemudian orang membuat mebel dengan menggunakan limbah kayu dan diolah menjadi MDF, HDF, particle board baru kemudian dibuat menjadi mebel. Sampai saat ini mebel kayu merupakan jenis yang paling banyak digunakan dalam rumah tangga. Dari kursi, meja, tempat tidur, tempat penyimpanan bahkan kabinet di dapur pun menggunakan mebel berbahan kayu. Untuk mendapatkan kualitas dan harga yang diinginkan, akan lebih baik jika dapat mengenal jenis material kayu beserta kelebihan dan kekurangannya sebelum memutuskan untuk membuat atau membeli mebel (Direktorat Kredit, BPR dan UMKM 2008).

Mebel yang terbuat dari kayu solid merupakan bahan terkuat dan paling tahan lama dibandingkan kayu olahan. Namun, tergantung pada jenis kayu dan persediaannya yang terbatas harganya menjadi sangat mahal. Dalam proses pengerjaannya akan membutuhkan keterampilan khusus. Pengeringan harus sempurna untuk mengindari sifat kembang-susut kayu. Kayu yang biasa dipakai di Indonesia untuk industri mebel adalah kayu jati, kayu nyatoh, dan kayu sungkai dan beberapa jenis kayu lainnya seperti mahoni, pinus, dan ramin (Direktorat Kredit, BPR dan UMKM 2008).

politur, melamik atau PU (polyurethane). Kayu sungkai kini semakin popular penggunaannya sebagai pengganti kayu jati yang mahal. Kayu sungkai cocok untuk mebel atau furniture dalam ruangan. Walaupun harganya lebih murah dari kayu jati tapi masih lebih mahal dari pada kayu nyatoh (Direktorat Kredit, BPR dan UMKM 2008).

Kayu nyatoh banyak terdapat di Propinsi Riau. Kayu ini juga tahan terhadap serangan rayap dan memiliki keawetan yang baik (Direktorat Kredit, BPR dan UMKM 2008).

Di dalam pembuatan mebel ada beberapa tahapan proses, adapun tahapan dalam proses produksi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kayu gelondongan/log masuk mesin sawmill yaitu proses

pembelahan/penggergajian dari bahan baku dasar menjadi bahan baku yang sudah berupa papan.

2. Proses pengeringan (Kiln Dry) dengan sistem pemanasan tertentu agar kadar air yang terkandung di dalam kayu bisa dikurangi sampai dengan kadar kelembaban 12‐15 %. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi resiko kayu menjadi pecah, melengkung dan kayu tidak akan mengalami penyusutan lagi.

3. Proses pembelahan menjadi komponen sesuai dengan lebar yang dikehandaki dengan mesin Sercle.

4. Proses pemotongan dengan mesin potong/cuttersaw ; kayu dipotong‐potong sesuai dengan panjang yang dibutuhkan.

5. Proses pembuatan komponen mebel dengan memakai mesin Scrall bandsaw.

6. Proses penyerutan agar kayu lapis halus dan sama ukuran tebal-lebarnya dengan planner/mesin serut atau juga bisa dengan mesin moulding.

7. Proses pemasukan ke dalam mesin yang meliputi :

a. Mesin Tenoner yaitu proses pembuatan pen untuk sistem pertemuan. b. Mesin Mortizer yaitu proses pembuatan lubang bor guna penempatan

baut ataupun dowel-dowel yang bersifat barang knock down.

8. Proses sanding memasukkan ke dalam mesin amplas untuk semua komponen yang sudah selesai diproses, sehingga akan diperoleh komponen yang sudah halus dengan ukuran yang sama sebelum dilakukan penyetelan. 9. Proses assembling atau penyetelan yaitu proses menyetel/merangkai dari

komponen menjadi barang jadi yang meliputi pengeleman dan pemasangan hardware atau aksesoris lain yang dibutuhkan.

10. Proses finishing, yaitu proses pengamplasan terakhir dengan sistem manual. Proses finishing ini juga bisa meliputi proses politur atau cat apabila diperlukan.

11. Proses packing, yaitu proses pengepakan dengan box agar barang-barang yang akan dikirim tidak mengalami kerusakan.

12. Proses pengiriman produk kepasaran di dalam negeri maupun luar negeri (ekspor) (Anonim 2009).

Berikut ini contoh produk mebel menggunakan bahan baku berbahan dasar kayu.

Gambar 1 Contoh Produk Mebel (Furniture).

Industri kriya sering disebut dengan istilah industri handycraft yang berarti kerajinan tangan. Industri kriya termasuk industri penghasil kerajinan tangan hasil produk seni rupa terapan (applied art) yang selain mempunyai aspek-aspek keindahan juga menekankan aspek kegunaan. Dengan kata lain, industri kriya adalah industri penghasil kerajinan tangan manusia yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan peralatan kehidupan sehari-hari dengan tidak melupakan pertimbangan artistik dan keindahan (Anonim 2010).

Terdapat beberapa jenis industri kerajinan tangan yaitu kerajinan kulit, logam, ukir kayu, anyaman, batik, dan keramik. Industri ukiran kayu adalah industri yang bergerak dalam produksi kerajinan tangan berbahan dasar kayu menggunakan tata ukiran (Anonim 2010).

a. Ukiran Kayu

Mengukir adalah kegiatan menggores, memahat, dan menoreh pola pada permukaan benda yang diukir. Di Indonesia, karya ukir sudah dikenal sejak zaman batu muda. Pada masa itu banyak peralatan yang dibuat dari batu seperti perkakas rumah tangga dan benda-benda dari gerabah atau kayu. Benda- benda itu diberi ukiran bermotif geometris, seperti tumpal, lingkaran, garis, swastika, zig-zag, dan segitiga. Umumnya ukiran tersebut selain sebagai hiasan juga mengandung makna simbolis dan religius (Anonim 2010).

Dilihat dari jenisnya, ada beberapa jenis ukiran antara lain ukiran tembus (krawangan), ukiran rendah, ukiran tinggi (timbul), dan ukiran utuh. Karya seni ukiran kayu memiliki macam-macam fungsi antara lain:

a. Fungsi hias, yaitu ukiran yang dibuat semata-mata sebagai hiasan dan tidak memiliki makna tertentu

b. Fungsi magis, yaitu ukiran yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual c. Fungsi simbolik, yaitu ukiran tradisional yang selain sebagai hiasan juga

berfungsi menyimbolkan hal tertentu yang berhubungan dengan spiritual d. Fungsi konstruksi, yaitu ukiran yang selain sebagai hiasan juga sebagai

pendukung sebuah bangunan

Kerajinan yang menggunakan bahan dari kayu yang dikerjakan atau dibentuk menggunakan tatah ukir. Kayu yang biasanya digunakan adalah kayu jati, mahoni, sawo, nangka dan lain-lain. Gambar dibawah ini adalah ukiran yang dikerjakan oleh tenaga ukir professional yang menggunakan kombinasi kayu bercorak dengan bahan lainnya sehingga didapatkan bentuk mebel ukiran yang menarik (Direktorat Kredit, BPR dan UMKM 2008).

Gambar 2 Ukiran Kayu Pada Mebel.

b. Ornamen Kayu

Ornamen ukiran kayu dalam banyak hal dapat menjadi ciri khas dari suatu ruangan atau bangunan. Hal ini dapat menciptakan sekaligus mencerminkan kepribadian seseorang, apakah motif kayu ukiran terdapat pada lemari dapur, ukiran perapian, langit-langit balok atau detail ukiran dapat dipilih disekitar ruangan. Detail ukiran dapat elegan atau unik. Ornamen ukiran kayu tidak harus berupa perabot berukuran besar tetapi bisa berupa barang seni berbahan dasar kayu yang sering diletakan sebagai hiasan berciri khas dan unik dalam suatu ruangan (Anonim 2011).

2.3 Kriteria Bahan Baku Industri Mebel

Pengolahan dan pemanfaatan kayu yang sesuai dengan sifat dasarnya akan mampu memberikan nilai tambah yang tinggi. Semakin tinggi manfaat yang diharapkan dari kayu maka, semakin dalam pengetahuan sifat-sifat dasar kayu yang harus dimiliki. Dalam industri mebel, kualitas atau mutu hasil pengerjaan kayu akan sangat ditentukan oleh struktur anatomi kayu yang dipakai. Untuk bahan baku mebel terdapat beberapa kriteria kayu yang lebih disenangi sebagai bahan baku. Diantaranya adalah kayu dengan stabilitas dimensi yang baik. Stabilitas dimensi dapat dipengaruhi oleh ratio kayu teras dan kayu gubal. Sifat kayu gubal sebagai bahan baku industri mebel memiliki moisture contents lebih tinggi, stabilitas dimensi dan keawetan alaminya umumnya lebih rendah. Bagian kayu gubal umumnya kurang disenangi untuk bahan baku industri mebel. Oleh karena itu, kayu untuk bahan baku mebel lebih disenangi yang memiliki ratio kayu gubal rendah dengan kayu teras yang lebih tinggi (Pandit 2009).

Bahan baku kayu untuk industri mebel umumnya lebih menyukai bahan baku kayu yang mempunyai ratio kayu teras dan kayu gubal (RTG) yang tinggi, artinya persentase kayu terasnya yang jauh lebih tinggi dibanding bagian gubalnya. Kriteria bahan baku kayu yang mempunyai RTG yang tinggi akan menyebabkan :

a. Stabilitas dimensinya meningkat b. Keawetan alaminya meningkat c. Moisture content yang lebih rendah d. Corak kayunya menjadi lebih menarik e. Warna kayu umumya menjadi semakin gelap f. Permeabilitas kayu menurun

Selain ratio kayu gubal dan teras, kriteria untuk bahan baku mebel juga dipengaruhi oleh ratio kayu juvenile dan kayu dewasa. Karakteristik kayu juvenile umumnya mempunyai kerapatan yang rendah, persentase kadar air yang tinggi dan penyusutan longitudinal yang tinggi sehingga mudah mengalami cacat bentuk. Jadi karena struktur anatomi sangat berbeda dengan kayu dewasa sering kayu juvenile ini dianggap sebagai cacat kayu yang sangat ditakuti, khususnya untuk kayu struktural. Untuk bahan baku industri mebel adanya persentase kayu juvenile yang tinggi juga akan menimbulkan banyak masalah selama proses pengerjaan (Pandit 2010).

moderat, artinya lebih menginginkan kayu yang tidak terlalu keras dan berat. Kayu yang terlalu keras dan berat akan menyulitkan dalam proses pengerjaan kayu. Di samping itu untuk bahan baku mebel kayu yang terlalu berat kurang disukai, karena mebel merupakan perabot rumah tangga yang sering digeser‐geser atau dipindahkan posisinya (Pandit 2010).

2.4 Hubungan Struktur Makroskopis dengan Sifat Pengerjaan

Industri mebel atau furniture merupakan industri sekunder yang umumnya memperoleh pasokan bahan baku dari hasil industri penggergajian dengan menuntut bahan baku kayu yang berkualitas baik. Oleh karena itu, bahan baku kayu untuk industri mebel memerlukan kriteria tertentu. Kualitas atau mutu hasil pengerjaan kayu pada dasarnya dipengaruhi oleh tiga faktor pokok yaitu:

1. Kualitas kayu gergajian

2. Teknologi pemesinan yang digunakan 3. Mutu sumber daya manusia yang tersedia

Kayu dikatakan mempunyai mutu tinggi untuk bahan baku industri pengerjaan apabila bahan baku kayu mampu memberikan nilai tambah yang tinggi. Kayu sebagai bio-material memiliki sifat-sifat dasar yang inherent didalam struktur anatomi sel-sel penyusunnya. Struktur anatomi kayu merupakan sifat dasar kayu yang sangat menentukan pola pengolahan dan pemanfaatan kayu yang rasional (Panshin 1980).

yang mampu diobservasi secara makroskopis seperti: orientasi arah serat, tektur kayu, corak kayu dsb (Panshin, 1980; Bowyer, 2003).

Karakteristik sifat makroskopis kayu dalam hubungannya dengan mutu hasil pengerjaan kayu antara lain meliputi arah serat kayu, tekstur kayu, kilap kayu, kekerasan kayu, corak kayu, dan berat jenis kayu.

1. Serat Kayu (Grain of Wood) panjang yang menyusun kayu tersusun sejajar dengan sumbu panjang batang. Arah serat miring ada beberapa macam yaitu arah serat melilit (spiral grain), arah serat terpadu (interlocked grain), arah serat berombak (wavy grain) dan arah serat diagonal. Arah serat diagonal ini dapat disebabkan karena kesalahan dalam pola penggergajian atau juga sering disebabkan karena bentuk batang yang mempunyai taper besar. Untuk bahan baku industri mebel atau furniture umumnya lebih disenangi bahan baku kayu yang mempunyai serat lurus, karena kayu yang arah seratnya miring umumnya sifat kekuatannya akan tereduksi (Pandit 2008).

2. Tekstur Kayu (Texture of Wood)

Tekstur kayu adalah kesan pada permukaan kayu yang disebabkan oleh besar kecilnya ukuran diameter sel‐sel penyusun kayu. Tekstur kayu dikatakan kasar apabila diameter sel‐sel penyusun kayu berukuran besar. Sedangkan tekstur kayu dikatakan halus apabila diameter sel‐sel penyusun kayu berukuran kecil. Pada softwood diameter sel yang dimaksud adalah diameter sel trakeida. Diameter sel trakeida softwood umumnya bervariasi antara 30‐45 mikron. Softwood yang disusun oleh sel‐sel trakeida yang mempunyai ukuran diameter lebih kecil dari 30 mikron menyebabkan tekstur sedang dan bila ukuran diameter lebih dari 45 mikron menyebabkan tekstur kasar.

Pada hardwood bentuk dan ukuran sel‐sel penyusun kayu yang dapat mempengaruhi tekstur kayu antara lain adalah sel pembuluh (vessel cell) dan sel serabut

(fiber cell). Tekstur hardwood dikatakan kasar apabila diameter sel‐sel pembuluhnya

dari 100 mikron akan menyebabkan tekstur kayu yang halus. Untuk bahan baku industri mebel umumnya lebih disenangi kayu yang mempunyai tekstur halus sampai sedang dan kurang menyukai kayu dengan tekstur kasar. Tekstur kayu yang halus secara alami sangat berpengaruh dalam proses finishing (Mandang dan Pandit 1997).

3. Kilap Kayu (Luster of Wood)

Kilap kayu adalah suatu sifat kayu yang memungkinkan permukaan kayu dapat memantulkan cahaya sehingga kesan permukaan kayu mengkilap. Beberapa jenis kayu dapat memantulkan cahaya sehingga kesan mengkilap. Sebaliknya banyak jenis kayu kesan permukaannya buram, ini ditentukan oleh beberapa sifat anatomi yang khas (Sarajar 1975).

Kilap kayu disini harus dibedakan dengan kesan permukaan kayu akibat proses

finishing. Kilap kayu ditentukan oleh karakteristik sel‐sel penyusun kayu. Permukaan

bidang radial (quartersawn) dapat menampilkan kilap yang lebih baik jika dibandingkan dengan bidnag tangensial (flatsawn), hal ini disebabkan adanya sel jari‐jari kayu yang tersingkap. Kandungan minyak atau lilin dalam kayu teras sangat mempengaruhi kilap permukaan kayu. Kayu yang disusun oleh sel‐sel berdinding tipis dengan lumen sel yang

karena itu kriteria bahan baku untuk industri mebel mempersyaratkan sifat kekuatan kayunya yang dapat disesuaikan untuk menahan beban yang diperkirakan (Pandit 2010). Bahan baku untuk industri mebel tidak menghendaki kayu yang memiliki kekerasan dan berat yang terlalu tinggi. Kriteria bahan baku kayu untuk industri mebel umumnya lebih menyukai bahan baku kayu yang mempunyai kekerasan dan berat yang moderat, artinya lebih menginginkan kayu yang tidak terlalu keras dan berat. Kayu yang terlalu keras dan berat akan menyulitkan dalam proses pengerjaan kayu. Disamping itu untuk bahan baku mebel kayu yang terlalu berat kurang disukai, karena mebel merupakan perabot rumah tangga yang sering digeser‐geser atau dipindahkan posisinya (Martawijaya dan Kartasujana 1977).

5. Corak Kayu (Figure of Wood)

Mebel sebagai alat perabot rumah tangga yang juga berfungsi sebagai barang pajangan atau hiasan dituntut untuk menampilkan kesan yang unik dan menarik. Sifat dasar kayu yang mampu menampilkan kesan yang menarik mensyaratkan bahan baku yang mempunyai corak kayu yang indah. Corak kayu yang aktraktif dan berkesan indah sangat berhubungan dengan struktur anatomi sel‐sel penyusunya. Struktur anatomi kayu dapat menimbulkan corak permukaan kayu yang indah (Pandit 2010).

Susunan pori yang teratur dimana pori‐pori yang besar tersusun konsentris pada daerah kayu awal dan pori kecil tersusun pada daerah kayu akhir. Pola penyusunan pori seperti ini akan menyebabkan riap pertumbuhan kayu terlihat jelas sehingga terdapat kesan pada permukaan kayu menimbulkan corak yang indah. Corak kayu yang indah akibat pola penyusunan pori tatalingkar ini berbeda menurut bidang orientasinya. Papan

flatsawn pada kayu yang porinya tatalingkar akan menyebabkan corak kayu yang atraktif

menyerupai corak garis parabola yang saling menutupi. Tetapi papan flatsawn umumnya mempunyai stabilitas dimensi yang lebih rendah bila dibandingkan dengan papan

quartersawn (Pandit 2010).

Sifat alami kayu sebagai bio‐material menunjukan arah tangensial kayu mempunyai sifat penyusutan dan pengembangan rata‐rata dua kali lebih besar dibandingkan arah radial. Berbeda dengan papan quartersawn, pola corak yang ditimbulkan dengan adanya susunan pori tatalingkar membentuk corak garis sejajar satu dengan lainnya yang indah (Pandit dan Kurniawan 2008).

Struktur mikroskopis kayu adalah sifat dasar kayu yang menyangkut susunan sel-sel penyusun kayu yang mampu diamati dengan bantuan mikroskop meliputi : macam sel, bentuk sel, ukuran dan sifat sel-sel penyusun kayu. Sifat mikroskopis kayu bersifat lebih renik dibanding sifat makroskopis sehingga memerlukan pengamatan yang lebih teliti. Sifat mikroskopis yang sangat berpengaruh terhadap pengerjaan kayu adalah struktur dinding sel kayu (Pandit 1989).

Kayu yang disusun oleh mayoritas sel-sel berdinding tebal dan lumen sel yang sempit akan menyebabkan kerapatan kayu yang tinggi. Kayu dengan kerapatan tinggi umumnya merupakan kayu yang memiliki kekerasan yang tinggi pula. Pada hardwood yang mempunyai ukuran diameter pori yang sangat kecil (diameter pori kurang dari 50 mikron) akan menyebabkan kayu mempunyai kerapatan tinggi. Kayu dengan kerapatan yang tinggi akan sulit dalam pengerjaannya. Selain itu, kayu dengan kerapatan yang tinggi akan mengkonsumsi banyak energi dalam pengerjaannya dan barang yang dihasilkan akan terlalu berat. Kayu yang memiliki kerapatan terlalu tinggi juga sering menimbulkan masalah dalam proses perekatan. Untuk bahan baku industri mebel sifat kayu yang disenangi umumnya memiliki kekerasan yang moderat. Kayu yang kerapatannya sangat rendah umumnya kurang mampu memikul beban dan kurang efisien dalam proses finishing sehingga permukaan kayu terkesan buram atau kurang mengkilap (Pandit dan Kurniawan 2008).

2.6 Struktur Anatomi Hardwood

a. Pori Tatalingkar

rata-rata 262 mikron, dan diantara lingkaran tumbuh rata-rata 170 mikron, frekuensi 7,7 per mm persegi (Martawijaya A dan Kartasujana I 1977).

b. Jari‐jari

Pada bidang radial, jari-jari tampak seperti pita putu-putus kearah horisontal. Jika tingginya cukup maka jari-jari akan tampak seperti sapuan-sapuan kuas ke arah horizontal. Jari-jari sukar diamati pada bidang tangensial. Jika ukurannya cukup lebar, jari-jari dapat dilihat dengan mata telanjang seperti bintik-bintik lensa cembung atau garis-garis tipis pendek ke arah longitudinal, seperti misalnya pada kayu palapi. Sifat jari-jari yang penting untuk identifikasi jenis kayu di lapangan meliputi : lebar, frekuensi, atau jumlah per mm arah tangensial, dan tinggi. Sifat-sifat tersebut digolongkan berturut-turut dalam buku. Jari-jari kayu tampak dengan lup pada penampang lintang kayu garis-garis yang hampir sejajar satu-sama-lain. Jika ukurannya cukup lebar, jari-jari dapat dilihat jelas dengan bantuan lup (Martawijaya A dan Kartasujana I 1977).

c. Kayu Awal dan Kayu Akhir

Pada beberapa jenis kayu, misalnya jati dan surian, lapisan kayu yang dibentuk dalam suatu periode tumbuh mempunyai batas yang tegas dengan lapisan kayu yang dibentuk selama periode berikutnya. Adanya batas yang tegas antara lapisan kayu yang satu dengan yang lainnya menimbulkan gambar pada penampang lintang batang pohon yang menyerupai lingkaran-lingkaran dari yang kecil sampai yang besar. Gambar-gambar ini dikenal dengan nama lingkar tumbuh (Kartasujana I dan Martawijaya A 1995).

Ciri pembuluh dapat berbeda dari satu jenis kayu ke jenis lain, sehingga berguna untuk keperluan identifikasi. Ciri yang dimaksud meliputi : sebaran, susunan, diameter, frekuensi, bentuk bidang perforasi, dan isi. Pembuluh dapat kelihatan kosong tetapi dapat pula berisi sesuatu. Isinya dapat berupa tilosis yaitu benda yang tampak dengan bantuan lup seperti gelembung mengkilap yang menyumbat pembuluh. Isi pembuluh dapat berupa endapan yang dapat berwarna putih, coklat, kuning, hitam, tetapi tidak mengkilap (Sarajar 1975).

d. Parenkim

terminal. Terdapat jari-jari heterogen dan heteroselular, lebar 40-60 mikron, tinggi 200-800 mikron, frekuensi 4 per mm. Panjang serat 1.093 mikron dengan diameter 19 mikron, tebal dinding 3,5 mikron dan diameter lumen 12 mikron. Kegunaan kayu sungkai cocok untuk rangka atap, karena ringan dan cukup kuat. Selain daripada itu dipakai juga untuk tiang rumah dan bangunan jembatan. Karena mempunyai gambar menarik berupa garis-garis indah, mungkin baik untuk vinir mewah, mebel, kabinet (Martawijaya 1989).

Ciri parenkim yang penting untuk identifikasi adalah susunannya sebagai mana yang terlihat pada penampang lintang kayu. Susunan parenkim bermacam-macam dan seringkali sukar dipertelakan. Akan tetapi justru karena keanekaragaman susunannya, maka parenkim sangat berguna untuk dasar identifikasi kayu. Secara garis besar susunan parenkim dapat dibagi atas dua tipe berdasarkan hubungannya dengan pembuluh (Mandang dan Pandit 1997).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari-Maret 2011 di Laboratorium Anatomi Kayu, Bagian Teknologi Peningkatan Mutu Kayu, Departemen Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.

3.2Bahan dan Alat

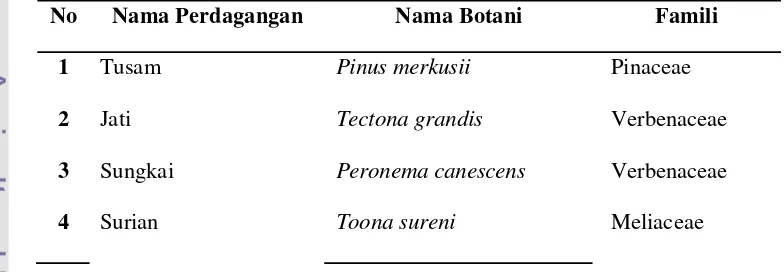

Bahan yang digunakan adalah sampel kayu yang diambil dari delapan jenis kayu perdagangan. Kedelapan jenis kayu yang digunakan sebagai bahan penelitian tersebut disajikan dalam tabel 1.

Tabel 1 Delapan Jenis Kayu yang Digunakan Sebagai Bahan Penelitian.

No Nama Perdagangan Nama Botani Famili

1 Tusam Pinus merkusii Pinaceae

2 Jati Tectona grandis Verbenaceae

3 Sungkai Peronema canescens Verbenaceae

5 Mindi Melia azedarach Meliaceae

6 Meransi Carallia lucida Rizophoraceae

7 Perupuk Lophopetalum javanicum Celastraceae

8 Sonokeling Dalbergia latifolia Papilionaceae

Peralatan yang akan digunakan dalam observasi sifat mikroskopis yaitu alat Stereoscopic Microscope with Digital Camera Model DCZ-456H National Optical & Scientific Instruments Inc sedangkan untuk observasi sifat makroskopis digunakan loupe 10x, selain itu juga digunakan alat bantu seperti amplas dan cutter.

3.3 Rancangan Penelitian

Keindahan corak pada suatu jenis kayu dan kemudahan suatu jenis kayu dalam proses pengerjaan tergantung pada sifat makroskopis dan mikroskopis yang terkandung dalam kayu. Pendugaan keindahan corak suatu kayu dilakukan dengan observasi struktur anatomi meliputi sifat makroskopis dan mikroskopisnya. Pendekatan dengan parameter sifat makroskopis dan mikroskopis dilakukan untuk mengetahui penyebab penampilan corak pada kayu dengan meneliti struktur anatominya menggunakan alat Stereoscopic Microscope with Digital Camera Model DCZ-456H National Optical & Scientific Instruments Inc. Berikut ini merupakan rancangan penelitian yaitu parameter sifat makroskopis, sifat mikroskopis, dan pengolahan data. Di bawah ini merupakan rancangan penelitian dari berbagai parameter.

Gambar 3 Rancangan Penelitian Sifat Makroskopis. Kedua, rancangan penelitian sifat mikroskopis;

Gambar 4 Rancangan Penelitian Sifat Mikroskopis. 3.4 Metode Penelitian

3.4.1 Persiapan Sampel Kayu

Dari delapan jenis kayu tersebut dibuat sampel flat-sawn dan quarter-sawn berukuran 200x70x15 mm untuk bahan observasi sifat makroskopis. Untuk bahan penelitian sifat mikroskopis dibuat sampel kayu dalam bentuk 10x10x10 mm bidang cross section.

Gambar 5 Arah Pemotongan Sampel Flat-sawn dan Quarter-sawn.

3.4.2 Parameter Sifat Makroskopis

Parameter sifat makroskopis yang diteliti untuk bahan penyusunan kriteria sifat dasar kayu meliputi : corak kayu, penyebaran warna pada permukaan kayu.

Umumnya disebabkan karena pola riap tumbuh yang jelas,dll. Corak pada kayu dihasilkan dari perpaduan serat, tekstur, penyebaran warna, dan pemunculan riap-riap tumbuhan atau ciri-ciri pada bidang radial, yang bersama-sama menampilkan corak dalam pola atau bentuk tertentu. Pola struktur anatomi inilah yang menyebabkan kayu memiliki figur indah sehingga memberikan nilai dekoratif tertentu.

Beberapa macam figur atau corak yang dapat diidentifikasi pada sepuluh jenis kayu yang diteliti adalah sebagai berikut :

1. Figur riap tumbuh, yang nyata pada bidang tangensial dalam bentuk lengkungan-lengkungan atau parabola yang saling menutupi

2. Figur dari warna perak yang muncul pada sisi radial dari sesuatu papan dari jenis-jenis kayu, yang ciri-cirinya mencolok

3. Figur pita atau jalur-jalur, yang nampak pada papan yang mengandung serat berpadu, yang menampilkan jalur yang berkilau dengan diselang-seling oleh jalur yang tanpa kilau.

4. Figur bergaris-garis atau bercoreng-coreng (strealy), yang disebabkan oleh penyebaran tidak teratur dari bagian-bagian yang berwarna, atau penyebaran lapisan-lapisan dengan warna kayu teras berselang-seling dengan warna kayu gubal (Sarajar 1975).

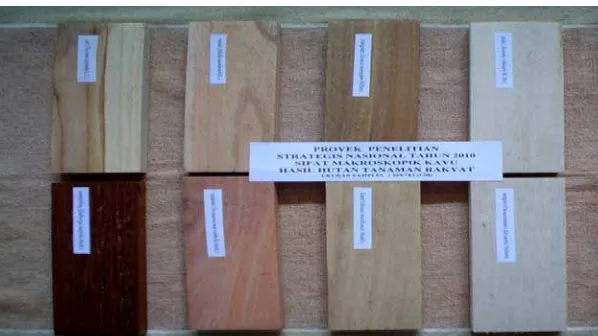

Berikut ini adalah contoh sampel kayu yang telah dibuat dengan ukuran 200x70x15mm untuk observasi sifat makroskopis.

Kayu memberikan figur atau corak yang khas, maka figur dapat menjadi tanda yang berguna didalam proses identifikasi. Contoh kayu untuk observasi sifat makroskopis dibuat dalam ukuran 200x70x15 mm yang permukaannya dibuat halus. Observasi dilakukan untuk melihat adanya permukaan papan yang mampu menampilkan delapan corak dekoratif yang unik dan indah.

3.4.3 Parameter Sifat Mikroskopis

Parameter untuk menyatakan sifat mikroskopis yang diteliti adalah pola penyebaran pori, struktur jari-jari, pola penyebaran parenkim, dan pola pembentukan kayu teras yang tidak teratur. Hasil dari observasi sifat mikroskopis digunakan untuk analisis hubungan struktur anatomi kayu dengan corak yang indah pada kayu. Contoh kayu untuk penelitian sifat mikroskopis dibuat dalam ukuran 10x10x10 mm yang diamati menggunakan alat Stereoscopic Microscope with Digital Camera Model DCZ-456H National Optical & Scientific Instruments

Inc.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Ratio Kayu Awal dan Kayu Akhir Pada Softwood

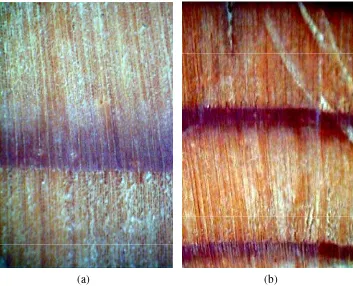

Hasil observasi sifat makroskopis dari sampel kayu pinus (Pinus merkusii) yang diteliti perbedaan signifikan antara struktur kayu awal dan kayu akhir menghasilkan corak pada sampel tangensial dan radial. Pola dekoratif dapat dihasilkan terutama karena penampilan riap pertumbuhan, orientasi sel, dan distribusi warna yang tidak teratur. Semakin signifikan perbedaan antara kayu awal dan kayu akhir akan menyebabkan corak yang semakin jelas dan menarik. Pada sampel tangensial terlihat corak indah seperti garis-garis parabola yang saling menutup. Warna pada kayu akhir yang lebih gelap memberi kesan warna kayu yang kontras sehingga corak dapat terlihat jelas.

Sifat dekoratif pada kayu dapat muncul apabila ada pola arah serat dan perbedaan warna pada permukaan tangensial, radial, dan x-section. Sifat fisik yang terdapat pada kayu merupakan salah satu keistimewaan dari bahan baku kayu. Pada kayu P. merkusii dapat dilihat sel trakeida yang berbeda antara kayu awal dan kayu akhir. Kayu awal merupakan kayu yang dibentuk pada masa awal masa pertumbuhan yang memiliki sel trakeida berukuran besar dan memiliki kerapatan rendah. Sedangkan kayu akhir berarti kayu yang dibentuk pada akhir masa pertumbuhan yang memiliki sel trakeida berukuran kecil dan memiliki kerapatan tinggi. Struktur anatomi sel-sel trakeida kayu awal dicirikan oleh diameter sel yang lebih besar dan dinding sel yang lebih tipis. Struktur anatomi kayu akhir dicirikan oleh diameter sel trakeida yang lebih kecil dan dinding selnya lebih tebal.

papan radial, tangesial dan x-setion. Pada sampel tangensial kayu pinus tampak ada pola melingkar akibat adanya tight knot.

(a) (b)

Gambar 8 Struktur Anatomi Kayu Pinus (Pinus merkusii) :

a. Penampang melintang (30x) b. Penampang melintang (10x) Struktur anatomi hardwood lebih heterogen dibanding softwood oleh karena itu softwood sering juga disebut kayu yang berstruktur homogen. Menurut Haygreen dan Bowyer (1989) sebagian besar volume kayu softwood, 90-95% tersusun atas sel-sel yang panjang dan ramping yang disebut trakeida longitudinal. Trakeida longitudinal memiliki panjang kira-kira 100 kali diameternya dengan penampang melintang berbentuk persegi panjang dengan ukuran rata-rata panjangnya 3-4 mm.

Permukaan kayu tampak mengkilap dengan corak seperti parabola mencirikan kayu pinus mengandung saluran damar. Saluran damar aksial seringkali nampak jelas berupa garis-garis berwarna gelap, mirip seperti pembuluh pada kayu daun lebar.

(a) (b)

Gambar 9 Corak Dekoratif Pada P.merkusii :

a. Penampang tangensial dengan corak mata kayu b. Penampang tangensial dengan corak normal

Pola lingkaran ini nampak jelas karena warna kayu akhir lebih gelap dibandingkan dengan kayu awal yang berwarna lebih muda dan kurang padat. Dengan adanya batas yang jelas antara lapisan kayu awal dan kayu akhir menimbulkan corak pada penampang kayu pinus. Perbedaan warna yang jelas ini disebabkan karena adanya perbedaan musim di Indonesia yang mempengaruhi struktur anatomi penyusun kayu awal dan kayu akhir.

melingkar mata kayu. Pola melingkar ini timbul di permukaan papan karena terdapat mata kayu pada kayu pinus. Mata kayu yang tersisip pada contoh kayu pinus merupakan mata kayu hidup seperti pada gambar 9.a.

Sedangkan corak pada kayu juga dapat dikatakan sebagai pola yang dihasilkan dari lingkaran tahun, distorsi serat, dan infiltrasi yang tidak sama dari zat warna (Sarajar 1975). Seperti pada kayu pinus corak yang ditampilkan merupakan hasil dari signifikasi warna yang berbeda pada kayu awal dan kayu akhirnya. Corak kayu awal dan kayu akhir yang indah dipengaruhi oleh struktur sel trakeida penyusunnya. Pada kayu awal sel trakeida penyusunnya berbentuk lebih besar dengan dinding yang tipis, hal ini disebabkan oleh masa pembentukan kayu awal yang terletak pada musim panas. Penguapan yang lebih banyak terjadi pada musim panas sehingga lapisan kayu yang dihasilkan memiliki sel trakeida yang lebih besar dan berdinding tipis. Sedangkan pada kayu akhir, lapisan kayu terbentuk pada musim hujan sehingga kayu dengan sifat higroskopisnya menyerap uap air lebih banyak dan membentuk struktur sel trakeida yang kecil dan berdinding sel tebal.

Cacat mata kayu hidup (tight knot) menampilkan corak melingkar pada kayu pinus, hal ini akibat dari pemangkasan cabang yang masih hidup dan tersisip didalam batang kayu (Pandit 2008). Kayu yang mengandung mata kayu hidup pada saat dilakukan penggergajian akan menampilkan corak melingkar pada papan tangesial yang dihasilkan sebaliknya pada papan radial dapat terlihat jelas bahwa terdapat cabang yang tersisip didalam pohon seperti pada gambar 10.

Gambar 10 Cacat Mata Kayu Hidup Pada P. merkusii.

Pada papan tangensial yang diteliti ternyata kayunya menampilkan corak berupa pola melingkar akibat adanya tight knot. Cacat mata kayu hidup mempengaruhi corak yang ditampilkan pada permukaan kayu. Namun cacat tight knot menurut Pandit 2009, tight knot tidak akan mempengaruhi nilai suatu kayu jika tidak menimbulkan kesulitan yang berarti dalam pengerjaan kayu dan tidak menurukan nilai tambah kayu tersebut.

Corak yang ada pada suatu jenis kayu dapat ditimbulkan oleh perbedaan warna antara kayu awal dan kayu akhir dari lingkaran tahun, perbedaan warna pada jaringan juga dapat ditimbulkan oleh perbedaan intensitas pewarnaan pada lapisan-lapisan kayu yang dibentuk dalam jangka waktu berlainan (Sarajar 1975). Kayu pinus merupakan salah satu jenis kayu yang memperlihatkan adanya perbedaan antara kayu awal dan kayu akhir didalam riap pertumbuhannya.

Apabila suatu jenis kayu memiliki struktur kayu awal yang sangat berbeda dengan kayu akhirnya maka kayu tersebut akan menampilkan corak. Semakin signifikan perbedaan antara kayu awal dan kayu akhir ini akan menyebabkan corak yang semakin jelas dan menarik (Pandit 2008).

Hasil penelitian corak kayu yang unik dan menarik pada jenis kayu jati, suren, sungkai dan mindi menunjukan bahwa pola pori tatalingkar menyebabkan adanya penampilan yang unik dan menarik. Struktur anatomi kayu daun lebar yang mempunyai susunan sel pembuluh tata lingkar (ring porous hardwood) dapat menampilkan corak yang indah (Panshin 1980).

4.2.1 Susunan Pori Tatalingkar Pada Kayu Jati (Tectona grandis)

Struktur pori tatalingkar menyebabkan pola riap tumbuh terlihat jelas di permukaan. Pori atau sel pembuluh bentuknya bundar sampai oval, pada bagian kayu awal (early-wood) diameter tangensialnya berukuran 320-370 mikron, sedangkan pada bagian kayu akhirnya (late-wood) berukuran 50-210 mikron (Sarajar 1975).

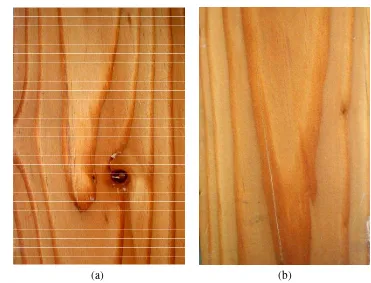

(a) (b)

Gambar 11 Jati (T.grandis) :

a. Struktur anatomi penampang melintang (30x) b. Corak dekoratif penampang tangensial

sungkai, dan suren. Pada lumen sel pembuluh T.grandis sering ditemukan tylosis dan amorf berwarna putih. Parenkim aksial umumnya berupa parenkim paratrakeal bentuk selubung tipis sampai bentuk pita marginal. Parenkim jari-jari umumnya lebar (multiseriate) terdiri dari empat seri atau lebih, komposisinya homoseluler yang terdiri hanya dari sel-sel baring (procumbent cells).

Semakin jelas perbedaan diameter sel pembuluh pada kayu awal dengan diameter sel pembuluh pada kayu akhir, semakin aktraktif corak yang ditampilkan (Pandit 2008). Corak pada kayu jati yang sangat menarik juga diperkuat dengan adanya pola penyebaran parenkim marginal di sekitar kayu awal.

Gambar 12 Struktur Anatomi Kayu Jati

(Parenkim Marginal, Sel Pembuluh Pada Kayu Awal dan Kayu Akhir).

Penyusunan pori pada struktur anatomi kayu jati terlihat pada gambar 12 bahwa pori-pori tersusun secara soliter. Penyusunan pori-pori pada kayu jati dinyatakan soliter jika pori-pori pada bidang lintang terpisah satu dari yang lainnya oleh jaringan sel-sel lain (nomer 1). Jika pori-pori ada yang bersinggungan, tetapi dinding-dinding yang bersentuhan itu tetap lengkung bentuknya, maka pori-pori itu termasuk golongan soliter (nomer 2).

Pada struktur pori kayu jati terdapat parenkim marginal yang penyebarannya berkelompok dengan berbentuk seperti pita (nomer 3). Parenkim marginal merupakan pengelompokan perenkim berupa pita yang terdapat pada batas riap tumbuh, jadi sering disebut juga dengan istilah parenkim batas. Selain pada kayu jati, parenkim marginal juga terdapat pada kayu kempas dan ulin. Corak pada kayu jati yang sangat menarik juga diperkuat dengan adanya pola penyebaran parenkim marginal disekitar kayu awal.

2 1

Penyusunan pori sangat mempengaruhi sifat makroskopis yang ditampilkan pada permukaan kayu. Pori dapat mengandung zat-zat pengisi tertentu, yang dapat dipakai sebagai tanda identifikasi kayu. Pada saat kayu gubal berubah menjadi kayu teras, didalam pori-porinya dapat diendapkan atau dibentuk zat-zat pengisi yang mempunyai sifat khusus. Salah satu dari zat pengisi pori-pori adalah tylosis. Tylosis adalah suatu zat didalam pori yang dapat diumpamakan seperti selaput-selaput tipis, yang tidak beraturan letaknya didalam pori (Sarajar 1975). Selaput itu dapat memantulkan cahaya sehingga dapat terlihat warna apabila permukaan lintang batang yang mempunyai pori-pori yang mengandung tylosis diarahkan ke cahaya dengan sudut yang tepat. Keberadaan tylosis dapat terlihat jelas jika permukaan masih dalam keadaan bersih dan tertutup kotoran.

Zat pengisi lainnya yang dapat terlihat jelas didalam pori bersifat padat dan amorf. Zat-zat ini menunjukan warna tertentu (Pandit 2008). Misalnya kayu yang mengandung zat padat berwarna hitam atau gelap seperti pada kayu merbau, zat pada yang berwarna kuning terdapat pada kayu ulin sedangkan pada kayu jati terdapat zat padat berwarna putih didalam porinya.

Dari hasil penelitian ini dapat dinyatakan bahwa tylosis dan amorf tidak termasuk kedalam struktur anatomi penyebab tampilan corak dipermukaan kayu. Akan tetapi tylosis dan amorf dapat membantu dalam proses identifikasi kayu karena bersifat unik sehingga dapat menjadi tanda pada suatu jenis kayu seperti kayu jati. Berdasarkan hasil observasi terbukti bahwa struktur anatomi penyusun T.grandis mempengaruhi corak yang ditampilkan pada permukaan kayunya. Penyebaran pori yang tersusun dengan pola tatalingkar menyebabkan pola corak seperti parabola pada papan tangensial. Penyebaran pori tatalingkar merupakan ciri dari kayu hardwood. Pada dasarnya hardwood berbeda dengan softwood karena struktur sel-sel pembuluhnya berlainan. Pada softwood sel penyusunnya disebut sel trakeida sedangkan pada hardwood sel penyusunnya disebut sel pembuluh atau sel pori.

Ukuran atau diameter pori dapat dijadikan salah satu sifat yang dipakat sebagai alat identifikasi kayu (Pandit 2008).

Pola pori tatalingkar atau zona-zona yang terbentuk seperti cincin mengelilingi sumbu batang yang terdiri dari atas bagian-bagian renggang berwarna lebih terang dan bagian-bagian rapat berwarna lebih gelap secara bergilir.

Berbagai jenis ukuran diameter pori dapat digolongkan dalam tiga kelas ukuran seperti pada tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2 Jenis Ukuran Diameter Pori.

Diameter Pori Kelas Ukuran

Lebih kecil dari 0,1 mm Kecil

Antara 0,1 sampai 0,2 mm Sedang

Lebih besar dari 0,2 mm Besar

Pembentukan pola tatalingkar dipengaruhi oleh kondisi iklim yang berbeda untuk masa tumbuh yang baik dan untuk masa tumbuh yang kurang baik. Periode di dalam pertumbuhan yang demikian itu tidak nyata pada jenis-jenis kayu yang hidup di iklim tropis (Pandit 2008). Hal ini nyata terlihat dari pembentukan jaringan kayu yang berganti-ganti, terdiri atas bagian dengan sel-sel yang berukuran besar, berdinding tipis dan bagian dengan sel-sel yang berukuran kecil dan berdinding tebal. Keadaan inilah yang menimbulkan menampilan corak yang indah dan menarik pada permukaan kayu. Corak kayu sangat erat hubungannya dengan struktur anatomi sel-sel penyusunnya.

saling menutup. Tetapi arah pemotongan flatsawn umumnya menghasilkan kayu berstabilitas dimensi yang rendah dibandingkan dengan quartersawn.

4.2.2 Susunan Pori Tatalingkar Pada Kayu Sungkai (Peronema canescens)

Hasil penelitian corak kayu yang unik dan menarik pada P.canescens menunjukan bahwa pola pori tatalingkar menyebabkan adanya penampilan yang unik dan menarik.

(a) (b)

Gambar 13 Kayu Sungkai (P.canescens) :

a. Struktur anatomi penampang melintang (30x) b. Corak dekoratif penampang tangensial

Kayu sungkai yang merupakan jenis kayu daun lebar mempunyai sel pembuluh atau pori yang tersusun tata lingkar (ring porous hardwood) sehingga menimbulkan corak seperti parabola yang indah (Panshin 1980).

adanya penampilan corak kayu yang unik dan dekoratif. Dapat terlihat jelas perbedaan diameter pori pada kayu awal dan kayu akhir pada kayu sungkai.

Dari hasil penelitian terlihat kayu sungkai memiliki diameter sel pembuluh pada kayu awal memiliki diameter yang lebih besar daripada diameter sel pembuluh pada kayu akhir. Perbedaan sel pembuluh pada kayu awal dan kayu akhir akan menimbulkan corak pada kayu sungkai. Lingkaran tumbuh nampak sangat mencolok sehingga menjadi ciri khas corak kayu sungkai dan pada bidang radial merupakan corak berbentuk garis-garis lurus. Pada penampang melintang riap tumbuh terlihat seperti lingkaran-lingkaran memusat. Corak pada kayu sungkai disebabkan oleh struktur anatominya yaitu penyusunan pori. Penyusunan pori yang tersusun secara tata lingkar menjadi ciri khas struktur anatomi kayu daun lebar. Selain itu juga sangat jelas pori pada kayu sungkai tersusun konsentris sehingga menimbulkan bentuk pola parabola yang saling menutup.

Corak pada papan tangensial kayu sungkai terlihat bahwa gradasi corak kayu awal kayu akhir yang tersusun dari diameter sel pembuluh yang berbeda menghasilkan warna dan corak yang atraktif. Dapat dengan jelas tampilan kayu awal yang berdiameter sel pembuluh lebih besar menghasilkan pori yang lebih renggang dan berwarna lebih muda.

Kayu sungkai mempunyai corak yang menarik berupa garis-garis indah dan pola parabola yang saling menutup oleh karena itu kayu sungkai sangat baik untuk menjadi vinir mewah, mebel, kabinet, dan produk lainya yang bernilai tinggi.

4.2.3 Susunan Pori Tatalingkar Pada Kayu Surian (Toona sureni)

Kayu surian merupakan jenis kayu yang memiliki pola corak yang menarik pada bidang tangensial, bidang radial, dan bidang melintang. Corak pada kayu surian terlihat seperti parabola yang saling menutup pada tampilan di papan tangensial. Lingkaran tumbuh pada kayu surian nampak jelas pada bidang melintang. Sedangkan pada bidang radial corak yang timbul berupa garis-garis lurus.

Riap tumbuh yang jelas ini menyebabkan adanya corak yang dekoratif pada permukaan kayu untuk arah tangensial. Kayu surian memiliki karakteristik kayu yang tergolong kayu lunak sampai agak keras.

(a) (b)

Gambar 14 Kayu Surian (T.sureni) :

a. Struktur anatomi penampang melintang (30x) b. Corak dekoratif penampang tangensial

Corak dekoratif yang ditampilkan oleh kayu surian dipengaruhi oleh sifat dasar dari struktur anatomi kayu pembentuknya. Ciri anatomi yang khas pada kayu surian adalah penyebaran sel pembuluh yang menyebar melingkar ( ring-porous) sebagian pori tergolong soliter dan lainnya bergabung radial yang terdiri 2-3 pori. Diameter pori pada kayu awal relatif lebih besar jika dibandingkan dengan diameter pori pada kayu akhir.

surian. Disamping itu juga yang menjadi penyebab lain tampilan corak dekoratif adalah batas yang kontras antara struktur kayu awal dan kayu akhir pada kayu surian.

Kayu teras pada surian berwarna coklat-merah muda sampai hampir coklat-merah tua. Namun pada foto penampang tangensial, corak kayu surian tidak terlihat jelas karena warna kayu awal dan kayu akhirnya tidak terlalu kontras. Hal ini disebabkan kayu HTR mengandung kayu juvenile yang tinggi. Tekstur kayu surian agak kasar atau agak halus, kasar pada batas lingkaran tumbuh. Arah seratnya lurus atau bergelombang, biasanya agak berpadu. Permukaan kayu terasa kesat sampai licin, mengkilap indah. Kayu surian sangat cocok untuk industri kerajinan tangan kayu kayu nya lunak dan ringan. Kerajinan tangan seperti kerajinan kotak cerutu, kayu lapis, papan dekoratif, dan bahan alat music (Anonim 2010).

4.2.4 Susunan Pori Tatalingkar Pada Kayu Mindi (Melia azedarach)

Hasil observasi pada kayu mindi (Melia azedarach) menunjukan bahwa corak kayu meransi dipengaruhi oleh pola penyebaran sel pembuluh tatalingkar.

(a) (b) Gambar 15 Kayu Mindi (M.azedarach) :

a. Struktur anatomi penampang melintang (30x) b. Corak dekoratif penampang tangensial

Struktur anatomi kayu mindi mempengaruhi sifat makroskopis yang tampil pada permukaan kayunya. Struktur penyusun sel pembuluh pada kayu mindi berupa susunan tatalingkar yang menyebabkan tampilan corak pada kayu. Perbedaan sel pori yang signifikan pada kayu awal dan kayu akhir menghasilkan corak dengan batas yang jelas pada bidang lintang kayu. Perbedaan sel pori meliputi diameter dan tebalnya dinding sel berpengaruh pada corak yang ditampilkan. Pada kayu awal terdapat sel pori dengan diameter yang lebih besar dan dinding sel yang lebih tipis sehingga warna garis corak menjadi lebih muda. Sedangkan pada kayu akhir disusun oleh sel pori dengan diameter yang lebih sempit dan dinding sel lebih tebal sehingga menampilkan warna garis corak lebih gelap. Sel pori yang tersusun konsentris mengikuti lingkar tumbuh serta adanya parenkim menghasilkan pola seperti parabola.

corak yang muncul berupa parabola yanga saling menutup. Sedangkan pada bidang radial corak terlihat seperti garis-garis lurus beraturan.

4.3 Struktur Jari-jari Multiseriate

Hasil observasi pada kayu meransi (Carallia lucida Roxb) menunjukan bahwa corak kayu meransi dipengaruhi struktur sel jari-jari yang tersusun multiseriate.

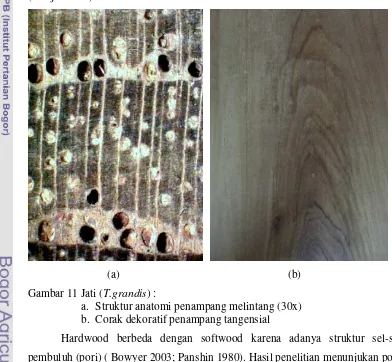

Gambar 16 Kayu Meransi (C.lucida) :

a. Struktur anatomi penampang melintang (30x) b. Corak dekoratif penampang radial

Jari-jari dapat dikelompokan menjadi dua jenis yaitu jari-jari homogenous dan jari-jari heterogenous (Sarajar 1975). Pada jari-jari homogenous sel jari-jari seluruhnya terdiri dari sel baring (sumbu terpanjang, mengarah horizontal) atau seluruhnya terdiri dari sel-sel tegak (dimana sumbu terpanjang mengarah vertikal, atau berbentuk kubus). Apabila lebar jari-jari hanya terdiri dari satu baris sel saja, maka jari-jari tersebut tersusun uniseriate, sedang bila lebarnya lebih dari satu baris sel, disebut biseriate dan bila lebih dari dua baris disebut multiseriate.

bata yang dapat terletak radial atau longitudinal. Dengan mata biasa jari-jari dapat terlihat pada bidang lintang berbentuk garis-garis halus atau tebal yang tersusun dari pusat batang, empulur, kearah luar.

Ukuran jari-jari pada kayu meransi termasuk pada ukuran jari-jari yang sangat besar yaitu lebar > 0,1 mm (Sarajar 1975). Sehingga karena ukuran jari-jari yang sangat besar, kayu meransi menampilkan corak yang unik dan menarik. Struktur anatomi pada kayu meransi yang menyebabkan tampilan corak pada papan radial yang menarik karena ukuran sel jari-jarinya yang besar maka corak yang ditampilkan semakin atraktif.

Sel jari-jari yang tersusun multiseriate menampilkan corak yang khas dan berbeda dengan corak yang ditampilkan oleh struktur sel jari-jari yang tersusun uniseriate. Susunan sel jari-jari yang besar terlihat menampilkan corak yang berbeda dengan corak akibat penyebaran sel pembuluh tatalingkar (Sarajar 1975).

Karakteristik penampilan dari tipe papan radial, yang memiliki struktur jari-jari yang sangat lebar dan teratur (Pandit 2009). Struktur jari-jari yang besar dan tersusun secara multiseriate lebih dari dua seri menampilkan corak yang indah seperti ombak. Untuk memperoleh corak indah pada jenis-jenis kayu yang mempunyai struktur jari-jari multiseriate lebih baik bila dibuat papan radial dibanding papan tangensial. Papan radial memiliki penyusutan arah transversal yang lebih kecil dari pada papan tangensial. Papan radial memiliki arah orientasi serat vertikal atau serat tepi.

Lebar jari-jari bervariasi menurut jenis kayunya. Menurut lebarnya jari-jari dapat dilihat secara garis besar didalam 3 kelas lebar pada tabel 3 berikut :

Tabel 3 Kelas Lebar Sel Jari-jari

Lebar Jari-jari (mm) Kelas Lebar

Lebih kecil dari 0,05 mm Sempit – Sangat sempit

Antara 0,05 sampai 0,1 mm Sedang

Lebih besar dari 0,1 mm Lebar – Sangat lebar

Kayu meransi dan jati merupakan kayu-kayu yang memiliki jari-jari berukuran besar (Sarajar 1975). Adanya satu macam atau dua macam jari-jari dapat merupakan tanda yang berguna didalam identifikasi. Yang dimaksud dengan satu macam jari-jari yaitu jari-jari yang ukurannya termasuk sempit semuanya. Jika jari-jari yang mengandung juga jari-jari lebar atau sangat lebar disamping jari-jari sempit maka kayu tersebut memiliki dua macam jari-jari.

Untuk hasil observasi pada kayu meransi terbukti bahwa sel jari-jari yang tersusun secara multiseriate dan jari-jarinya yang lebar menyebabkan corak pada kayu meransi. Apabila kayu mempunyai jari-jari yang sangat lebar dan sangat tinggi, pada bidang radial nampak daerah-daerah yang mempunyai kilap yang lebih dari daerah disekitarnya, yang timbul oleh pantulan cahaya dinding sel jari-jari. Gejala ini menimbulkan suatu gambar yaitu gambar perak. Pada kayu meransi kilap dapat terlihat dengan memantulkan cahaya pada permukaan papan.

karena corak indah yang terdapat pada papan radial kayu meransi sangat cocok untuk dijadikan vinir radial.

4.4 Pola Penyebaran Parenkim Aksial

Sel-sel parenkim adalah elemen penyusun kayu yang berfungsi sebagai jaringan penyimpan (Bowyer 2003; Panshin 1980). Sel-sel parenkim sering juga disebut soft-tissue karena dicirikan oleh dinding sel yang sangat tipis, sehingga mudah dibedakan dengan jaringan lainnya. Hasil penelitian terhadap kayu perupuk corak yang ditampilkan disebabkan karena adanya pola penyebaran sel-sel parenkim aksial.

Berdasarkan distribusinya pada penampang lintang kayu, parenkim terbagi menjadi 2 bagian besar yaitu parenkim apotrakeal dan parenkim paratrakeal. Pada parenkim apotrakeal, sel-sel atau kumpulan sel-sel parenkim terpisah dari sel pembuluh (pori-pori kayu), sedangkan pada parenkim paratrakeal, sel-sel parenkim bersinggungan dengan sel pembuluh secara sepihak maupun seluruhnya. Pada kayu perupuk terlihat bahwa sel parenkim yang terdapat dalam bidang lintang kayu merupakan parenkim aksial yang terdistribusi secara apotrakeal yaitu tidak bersinggungan dengan sel pembuluh.

Gambar 17 Kayu Perupuk (L.javanicum) :

a. Struktur anatomi penampang melintang (30x) b. Corak dekoratif penampang tangensial

Parenkim aksial merupakan jaringan yang terdiri dari sel-sel berdinding tipis. Jumlah parenkim pada bidang melintang kayu, sangat bervariasi dari sangat sedikit atau tidak sama sekali sampai banyak.

Pada distribusinnya parenkim apotrakeal pada kayu perupuk tersusun seperti pita panjang ke arah tangensial. Kayu perupuk disusun oleh sel-sel parenkim apotrakeal yang distribusinya seperti pita-pita tipis memanjang teratur ke arah tangensial (Pandit 2008). Penyusunan parenkim pada kayu perupuk berupa garis-garis panjang yang ke arah tengensial berupa seperti pita. Parenkim pita tersebut sebenarnya merupakan bagian dari pita-pita yang konsentris. Oleh karena itu parenkim yang tersusun seperti ini disebut juga pita tangensial panjang. Parenkim pita pada kayu perupuk berjarak teratur sehingga terlihat seperti gambar 17.a diatas.

Selain sel parenkim struktur anatomi penyusun pada kayu perupuk dapat menjadi tanda identifikasi yang penting namun bukan menjadi penyebab munculnya tampilan corak pada kayu perupuk. Struktur anatomi penyusun yang dapat menjadi tanda identifikasi diantaranya adalah susunan sel pembuluh pada kayu perupuk. Sel pembuluh pada kayu perupuk tersebar secara soliter dan bergabung radial yang terdiri 2-3 pori. Sedangkan pada sel parenkim penyusunan parenkim secara apotrakeal pita konsentris dengan jarak yang teratur. Untuk sel jari-jari pada kayu perupuk memiliki ukuran yang sempit uniseriate jarang yang biseriate penyusunan ke arah tangensial agak teratur. Dari struktur anatomi tersebut hanya struktur sel parenkim yang menjadi penyebab munculnya corak pada kayu perupuk. Sedangkan struktur sel pembuluh dan sel jari-jari bukan merupakan penyebab namun menjadi ciri anatomi dari struktur kayu perupuk.

Hasil observasi menunjukan bahwa susunan parenkim aksial yang terdistribusi secara apotrakeal berupa pita panjang ke arah tangensial menyebabkan tampilan corak pada permukaan kayu perupuk.

dibedakan dengan jaringan lainnya. Corak yang ditampilkan oleh kayu perupuk disusun oleh sel-sel parenkim apotrakeal yang distribusinya seperti pita-pita tipis memanjang dan teratur ke arah tangensial. Sel-sel parenkim apotrakeal pada kayu perupuk menghasilkan corak yang terlihat seperti ombak yang bertingkat. Distribusi pita-pita tipis yang teratur menampilkan corak yang teratur dan bertingkat.

Kayu perupuk yang memiliki corak yang indah sangat cocok untuk digunakan sebagai bahan baku industri mebel. Sedangkan untuk tekstur yang halus dan kayu yang tidak terlalu keras atau memiliki kekerasan moderat cocok untuk industri pengrajin kayu alat musik karena akan mempermudah proses pengerjaan kayu. Selain itu kayu perupuk yang memiliki warna krem sampai coklat muda merupakan warna yang tidak terlalu mencolok sehingga dapat mempermudah proses finishing.

4.5 Pola Pembentukan Kayu Teras yang Tidak Teratur

(a) (b) Gambar 18 Kayu Sonokeling (D.latifolia) :

a. Struktur anatomi penampang melintang (30x) b. Corak penampang tangensial

Hasil penelitian menunjukan corak yang ditampilkan disebabkan karena proses pembentukan kayu teras yang tidak teratur disamping karena struktur parenkim paratrakeal aliform yang konfluen. Kayu sonokeling termasuk kedalam golongan kayu keras dan indah. Sonokeling termasuk dalam anggota suku Fabaceae. Kayu sonokeling yang memiliki termasuk kayu kelas kuat sedang dan berkualitas tinggi itu dalam perdagangan dikenal sebagai Indian rosewood, Bombay blackwood (Seng 1990).