Dharma, Agus. Perkembangan Kebijakan Sumber Daya Air dan Pengaruhnya

terhadap Pengelolaan Irigasi. (Online).

(http://staffsite.gunadarma.ac.id/agus_dh/ , di akses 8 Mei 2015).

Direktorat Jendral Pengairan. 1986. Buku Petunjuk Perencanaan Irigasi Bagian Penunjang untuk Standar Perencanaan Irigasi. Bandung : CV. Galang Persada.

Direktorat Jenderal Pengairan. 1986. Standar Perencanaan Irigasi (KP-01).

Departemen Pekerjaan Umum. Bandung: CV. Galang Persada.

Direktorat Jenderal Pengairan. 1986. Standar Perencanaan Irigasi (KP-03).

Departemen Pekerjaan Umum. Bandung: CV. Galang Persada.

Haliem, dkk. 2012.Studi Pola Penatagunaan Potensi Air Sumber Pitu di Wilayah Kali Lajing sebagai Dasar Pengembangan. Jurnal Teknik Pengairan. (Online). Volume 3. Nomor 2. (http://junalpengairan.ub.ac.id, di akses 8 Mei 2015)

Hariyanto, Asep dan K. Herry Iskandar. 2010. Kajian Identifikasi Potensi dan Permasalahan Sumberdaya Air (Studi Kasus : Kabupaten Belitung).

(Online). (http://ejournal.unisba.ac.id , di akses 8 Mei 2015)

Limantara, Lily Montarcih. 1986.Hidrologi Praktis. Bandung: Lubuk Agung. Linsley, Ray K. dkk. 1986. Edisi Ketiga Hidrologi Untuk Insinyur. Jakarta :

Penerbit Erlangga.

Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan. 2014. Hidrologi Air Tanah.(Online). (http://siat.bgl.esdm.go.id/?q=content/hidrologi-air-tanah) Subarkah, Iman. 1978. Hidologi Untuk Perencanaan Bangunan Air. Bandung:

Penerbit Idea Dharma.

Wesli. 2008.Drainase Perkotaan. Yogyakarta: Graha Ilmu

Zulkipli, dkk. 2012. Analisa Neraca Air Permukaan DAS Renggung untuk Memenuhi Kebutuhan Air Irigasi dan Domestik. Jurnal Teknik Pengairan. (Online). Volume 3. Nomor 2. (http://junalpengairan.ub.ac.id, di akses 8 Mei 2015)

BAB III

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

3.1 Data Curah Hujan

51 Gambaran umum lokasi penelitian merupakan salah satu bagian yang penting

dalam penulisan.Hal ini dimaksudkan untuk mengenalkan kepada pembaca

wilayah yang dipilih sebagai lokasi penelitian, sebelum membahas lebih lanjut

mengenai topik yang dibahas dalam penelitian ini. Di bawah ini akan dipaparkan

mengenai lokasi Irigasi di Huta Parik, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten

Simalungun.

3.3 Letak Geografis

Dilihat dari letak geografisnya Kabupaten Simalungun sangat strategis untuk

meningkatkan perekonomian.Posisinya sentral dan memungkin dibuatnya wilayah

Simalungun menjadi pusat perdagangan dan pendidikan. Secara administratif

Kabupaten Simalungun terdiri dari 21 Kecamatan dengan 237 desa/nagori dan 14

kelurahan, dengan jarak rata-rata ibukota kecamatan ke ibukota kabupaten antara

13 Km s.d 97 Km. Luas wilayah Kabupaten Simalungun adalah 4.386,60 Km²

atau 438660 Ha merupakan 6,12 % dari luas wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Keadaan iklim Kabupaten Simalungun bertemperatur sedang, suhu tertinggi

terdapat pada bulan April dengan rata-rata 25,5ºC. Rata-rata suhu udara tertinggi

per tahun adalah 30,1ºC dan terendah 20,6ºC. (Universitas Sumatera Utara).

Kelembaban udara rata-rata perbulan 83.0 % dengan kelembaban tertinggi erjadi

pada bulan Oktober yaitu 86 %, dengan penguapan rata-rata 3,52 mm/hari. Dalam

satu tahun rata-rata terdapat 15 hari hujan dengan hari hujan tertinggi terdapat

pada bulan Oktober sebanyak 24 hari hujan, curah hujan terbanyak pada bulan

nopember sebesar 407 mm.

Adapun batas-batas wilayah daerah tingkat II Kabupaten Simalungun

terletak di antara 02º36-03º18' LU dan 98º32'-99º35' BT, dengan ketinggian

rata-rata 369 meter di atas permukaan laut yang memiliki batas-batas sebagai berikut:

sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang, sebelah Timur

berbatasan dengan Kabupaten Asahan, sebelah Selatan berbatasan dengan

Kabupaten Toba Samosir, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Karo.

Kabupaten Simalungun terdiri dari 21 kecamatan, 237 desa/nagori dan 14

kelurahan, antara lain: Kecamatan Silimakuta, Kecamatan Purba, Kecamatan

Dolok Pardamean, Kecamatan Sidamanik, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon,

Kecamatan Tanah Jawa, Kecamatan Hutabayu Raja, Kecamatan Dolok Panribuan,

Kecamatan Jorlang Hataran, Kecamatan Panei, Kecamatan Raya, Kecamatan

Dolok Silau, Kecamatan Silau Kahean, Kecamatan Raya Kahean, Kecamatan

Dolok Batu nanggar, Kecamatan Tapian Dolok, Kecamatan Siantar, Kecamatan

Bandar, Kecamatan Pematang Bandar, Kecamatan Bosar Maligas, Kecamatan

Ujung Padang. Wilayah Simalungun yang terdiri dari daerah dataran dan

pegunungan mempunyai curah hujan yang sangat baik untuk perkebunan dan

53

55 Berdasarkan Peta Geologi Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, skala 1 :

50.000 (Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, N.R.Cameron, dkk.., 1982)

terdapat berbagai macam formasi batuan yang dipengaruhi oleh struktur geologi.

Geologi didefinisikan sebagai cabang geologi terapan yang menyangkut

pemanfaatan bumi oleh manusia yang ada hubungannya dengan sumber kekayaan

bumi serta proses-proses yang berlangsung padanya.Geologi memperlihatkan

adanya reaksi terhadap lingkungan yang mencakup sumber alam, proses alam dan

pengembangan lingkungan fisik. Hal ini akan memberikan pengaruh terhadap

manusia dan potensi geologi yang ada serta akan memberikan dampak positif

maupun negarif kepada manusia.

wilayah air tanah dibagi 3, berupa: areal resapan air, limpasan dan areal

munculan air tanah serta aliran permukaan.

• Daerah resapan ± 30 % dari luas daerah. Pada areal ini air hujan meresap ke

bumi melalui permeabilitas batuan (feed-zone). Selanjutnya akan terkumpul sebagai kantong air (catchment-area) dan daerah akumulasi air tanah.

• Daerah limpasan dan munculan air tanah mencakup ± 60 % dari luas daerah

penyelidikan. Air hujan yang meresap ke bumi, yang tidak menjadi kantong air

akan melaju dan muncul di elevasi rendah berupa mata air dingin dan mata air

panas.

• Daerah aliran air permukaan (sungai), mencakup ± 10 % luas daerah

penyelidikan. Berupa air hujan yang mengalir di permukaan tanah.Aliran sungai

secara gravitasi mengalir dari elevasi tinggi ke rendah.

permukaan tanah membagi air hujan menjadi aliran permukaan, kelembaban tanah

dan air tanah (Schwabet al. 1996). Infiltrasi berkaitan erat dengan perkolasi yaitu peristiwa bergeraknya air ke bawah dalam profil tanah. Infiltrasi menyediakan air

untuk perkolasi. Laju infiltrasi tanah yang basah tidak dapat melebihi laju

perkolasi (Arsyad 1989).

Sri Harto (1993) mengilustrasikan keterkaitan antara infiltrasi dengan

perkolasi dengan sketsa Gambar Pada Gambar 3.1.Formasi tanah lapisan atas

mempunyai laju infiltrasi kecil tapi lapisan bawah mempunyai laju perkolasi

tinggi, sebaliknya pada gambar 3.2.Lapisan atas dengan laju infiltrasi tinggi

sedangkan laju perkolasi pada lapisan bawah rendah.

Terdapat dua parameter penting berkaitan dengan infiltrasi yaitu laju

infiltrasi dan kapasitas infiltrasi.Laju infiltrasi berkaitan dengan banyaknya air per

satuan waktu yang masuk melalui permukaan tanah.Sedangkan kapasitas infiltrasi

adalah laju maksimum air dapat maksuk ke dalam tanah pada suatu saat (Arsyad 1989).

Gambar 3.2.infiltrasi besar perkolasi kecil Gambar 3.1.Infiltrasi kecil

57 hujan adalah terbesar, kemudian berkurang dengan semakin lamanya hujan,

sehingga mencapai nilai minimum yang konstan (Gambar 3.3).Dari gambar itu,

aliran permukaan baru terjadi setelah beberapa saat hujan berlangsung, yaitu

ketika laju hujan menjadi lebih tinggi dari laju infiltrasi. Selama hujan

berlangsung laju aliran permukaan meningkat dengan semakin berkurangnya laju

infiltrasi. Laju aliran permukaan pada akhirnya akan mencapai nilai maksimum

yang konstan.

Gambar 3.3. Hubungan antara infiltrasi dengan aliran permukaan dan curah hujan

(Sumber: Arsyad 1989)

59 Merupakan tanah yang terbentuk dari pelapukan batuan vulkanis, lava

yang telah membeku (effusif) atau dari abu letusan gunung berapi yang telah

membeku (efflata).Tanah ini sangat subur untuk pertanian karena merupakan

tanah tuff yang berasal dari abu letusan gunung berapi.Jenis tanah ini sangat subur

dan baik untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian.Ciri-ciri tanah vulkanis

adalah berwarna kelabu hingga kuning dan peka terhadap erosi.Pada umumnya

jenis tanah ini mudah meresap air tetapi daya menahan air sangat kurang sehingga

mudah tererosi.Jenis tanah ini banyak terdapat di sekitar gunung berapi atau

daerah lahar gunung berapi seperti di Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Nusa

Tenggara.Tanah ini digunakan untuk persawahan, tanaman palawija, tebu,

tembakau, sayur-sayuran, dan perkebunan.

Deskripsi Toba Tuff

Jenis batuan : Batuan sedimen klastik

Struktur : Masif

Tekstur : - Ukuran besar butir : Lempung < 2 mm

- Derajat pemilahan : Pemilahan baik

- Derajat pembundaran : Membundar baik

- Kemas tertutup : Tertutup

Komposisi : - Fragmen :

-- Matrik : Ash

- Semen : Silika

Gambar 3.4.Penampang Tahanan Jenis Batuan(Dinas Pertambangan dan Energi, 2003)

ANTARBUTIR : Terutamapasir,lanau, lempung,dankerikil(aluvium). Bahanrombakanbatuan gunungapiberukuranlanau sampaibongkahdanendapan undak

ANTARBUTIRDAN REKAHAN : TufMuria,terdiriatas bahan-bahanpiroklastik hasilerupsigunungapi berupatuta,tufapasiran, danlahar

REKAHAN : LavaMuri,batuanini terdiriataslavabasal

atauandesit,leusit-tefrit, leusitic,trakit,dansierit

Di Kabupaten Simalungun dijumpai anggota Batugamping Formasi Kuala

61 terdiri dari lapisan lempung serpihan berwarna abu-abu kehitaman serta

kecoklatan, umumnya menyerpih, dijumpai lempung yang diperkirakan bond clay

berwarna coklat, serpihan, karbonan, tebal pada lereng tebing 10 m, agak plastis

bila basah, berdasarkan analisa bakar keramik, mempunyai susut kering 8,0%,

susut bakar 8,91 % (temp. 1200o C) warna bakar merah kecoklatan, dapat

digunakan bahan badan keramik berwarna, mempunya sumberdaya hipotetik

40.000.000 m3. Satuan Tufa Toba (Qvt) terutama terdiri dari tufa berkomposisi riodasit yang sebagian terelaskan, dijumpai bahan galian felspar dan tras.

berdasarkan analisa kimia mengandung SiO2 = 71,89-72,37 %, Al2O3=

14,41-14,47 %, Fe2O3 = 2,03-2,36 %, K2O= 4,34-4,50 dan Na2O= 2,02-2,03 % , analisa

keramik menunjukkan mengandung bahan pelebur (imbuhan), berdasarkan analisa

butir banyak mengandung batuapung 65,71 %.

Batugamping marmeran berwarna abu-abu muda, kompak, keras, banyak

rekahan terisi.Vegetasi berupa pinus, pada tebing yang menjorok ke Danau Toba,

membentuk bukit menggantung, salah satu tujuan wisata. Di daerah Sipolha,

Batugamping marmeran berwarna abu-abu muda, kompak, keras, banyak rekahan

terisi urat halus Dari hasil analisa kimia mengandung CaO = 47,44 %, MgO =

3,95 % dan menurut hasil petrografi termasuk dalam batugamping organik, di

dalam sayatan tipis batuan ini menunjukkan tekstur klastik, dengan fragmen fosil

foraminifera kecil dan mineral opak didalam masa dasar mikrokristalin karbonat.

Sumberdaya hipotetik = 92.000.000 ton.

Anggota Batupasir Formasi Peuteu (Tmppt), terutama terdiri dari lapisan

lempung serpihan berwarna abu-abu kehitaman serta kecoklatan, umumnya

menyerpih, diduga berumur Miosen Tengah. Pada satuan ini dijumpai lempung

yang diperkirakan bond clay berwarna coklat, serpihan, karbonan, tebal pada

lereng tebing 10 m, agak plastis bila basah, berdasarkan analisa bakar keramik,

mempunyai susut kering 8,0%, susut bakar 8,91 % (temp. 1200o C) warna bakar merah kecoklatan, dapat digunakan bahan badan keramik berwarna, mempunya

sumberdaya hipotetik 40.000.000 m3.

Formasi Batuan Gunungapi Haranggaol (Tmvh), terdiri dari lava dan

breksi andesit, dasit serta piroklastik, diduga berumur Miosen Atas. Pada satuan

ini dijumpai andesit merupakan fragmen breksi, tertanam dalam masa dasar tufa,

fragmen berukuran dari kerakal sampai boulder, ditambang menggunakan tali

pada lereng yang terjal (50 m), vegetasi ilalang, termasuk satuan batuan

gunungapi Haranggaol dari hasil analisa petrografi adalah andesit basaltik dengan

tekstur porfiritik, nampak vesikular, disusun oleh fenokris plagioklas, piroksen

dan olivin dalam masa dasar gelas, mikrolit plagioklas dan mineral opak.

Satuan Tufa Toba (Qvt) terutama terdiri dari tufa berkomposisi riodasit

yang sebagian terelaskan, berumur Plistosen. Pada satuan ini dijumpai bahan

galian felspar dan tras. berdasarkan analisa kimia mengandung SiO2 =

71,89-72,37 %, Al2O3= 14,41-14,47 %, Fe2O3 = 2,03-2,36 %, K2O= 4,34-4,50 dan

Na2O= 2,02-2,03 % , analisa keramik menunjukkan mengandung bahan pelebur

63 Kecamatan Ujung Padang terletak 51-200 meter di atas permukaan laut

dan kondisi ini sangat mendukung untuk lahan pertanian terutama tanaman

pangan dan perkebunan. Kecamatan Ujung Padang yang seluas 15.648 km2 terdiri

dari lahan kering sebesar 39,40 persen, lahan sawah sebesar 30,72 persen ,

halaman/ pekarangan sebesar 4,54 persen dan lahan lainnya sebesar 25,33 persen.

Ditinjau dari sudut wilayahnya, tanah Simalungun dapat dibagi menjadi 4 bagian

yaitu dataran seperti dataran rendah, berawa, dan landai, bergelombang, berbukit,

dan bergunung.

Tabel 3.1. Proporsi Wilayah Kecamatan Menurut Penggunaan Lahan Tahun

2010 (%)

Penggunaan

Proporsi (%)

Lahan Sawah 30,72

Lahan Kering 39,40

Halaman/pekarangan 4,53

Lainnya 25,34

Sumber: BPS Kabupaten Simalungun.

BAB IV

METODOLOGI PENELITIAN

4.1 Desain Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode

pendekatan kuantitatif bersifat deskriptif, yakni melalui studi pustaka, tinjauan

lapangan (survey), dan analisis data. Proses tahap penelitian ini dibagi menjadi 4

tahap, yaitu : tahap pengumpulan data sekunder dan literatur, tahapan

pengambilan data lapangan, tahapan analisa data dan tahapan penyusunan laporan.

Kegiatan penelitian yang dilakukan dengan beberapa tahap adalah sebagai

berikut :

Tahapan pendahuluan, tahapan ini merupakan tahapan studi pustaka, yakni

dengan cara mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur yang terkait

dengan penelitian ini. Hasil dari tahapan ini berupa sketsa dan penafsiran

sementara keadaan daerah penelitian yang akan digunakan pada tahap

pengambilan data.

Tahapan pengambilan data di lapangan, tahapan ini meliputi pengambilan

data, meliputi: pengukuran debit aktual yang masuk ke petak sawah dan

pada pintu pengambilan, wawancara dan dokumentasi daerah penelitian.

Tahapan pengambilan data sekunder, tahapan ini meliputi pengambilan

data, meliputi : data curah hujan daerah penelitian, data klimatologi, data

jaringan irigasi dan pola tanam yang diterapkan pada Daerah Irigasi Huta

57 hasil pengambilan yaitu analisa debit andalan untuk memperoleh besar

ketersediaan air, menganalisa curah hujan efektif dan menganalisa pola

tanam yang diterapkan untuk mendapatkan besar pemakaian air pada

Daerah Irigasi Huta Parik.

Tahapan penyusunan laporan, merupakan tahapan akhir dari tahap

penelitian di mana tahap ini hanya menyusun data-data di tahap awal hingga akhir

yang selanjutnya akan dirangkum menjadi sebuah laporan penelitian.

4.2 Metode Pengumpulan Data

4.2.1 Pemakaian Air Irigasi

Data-data dalam menghitung besarnya pemakaian air digunakan

asumsi-asumsi dan ketentuan-ketentuan data perhitungan yang diambil berdasarkan hasil

tinjauan pustaka. Untuk perhitungan besar pemakaian air pada masa penyiapan

lahan.

4.3 Metode Analisis dan Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan didapat, maka selanjutnya

data-data tersebut dianalisis untuk digunakan dalam perencanaan teknis.

4.3.1 Analisis Hidrologi

Sebelum melakukan analisis hidrologi, terlebih dahulu menentukan

stasiun hujan sehingga didapat data hujan di Desa Huta Parik Kecamatan Ujung

Padang. Dalam analisis hidrologi akan membahas langkah-langkah untuk

menentukan kebutuhan air rata-rata tanaman serta volume resapan air

tanah.. Langkah-langkah untuk menentukan kebutuhan air rata-rata

tanaman adalah menghitung curah hujan rata-rata daerah, menghitung curah

hujan efektif, menghitung evapotranspirasi, menghitung kebutuhan air

tanaman, menentukan pola tanam, menghitung kebutuhan air rata-rata tanaman.

Kemudian menghitung volume resapan air tanah dengan cara perhitungan air

permukaan, dan menghitung neraca air (water balance).

4.3.2 Pengolahan Data Curah Hujan

Pengolahan data curah hujan menggunakan metode perhitungan curah

hujan effektif (Reff). Curah hujan effektif (Reff) ditentukan berdasarkan besarnya

R-80 yang merupakan curah hujan yang besarnya dapat dilampaui sebanyak 80%

atau dengan kata lain dilampauinya 8 kali kejadian dari 10 kali kejadian. Dengan

kata lain bahwa besarnya curah hujan yang terjadi lebih kecil dari R80

mempunyai kemungkinan hanya 20%.

4.3.3 Pengolahan Data Klimatologi

Pengolahan data klimatologi menggunakan metode evapotranporasi.

Peristiwa berubahnya air menjadi uap dan bergerak dari permukaan tanah dan

permukaan air ke udara disebut evaporasi (penguapan). Transpirasi adalah proses

dimana tanaman menghisap air dari dalam tanah dan menguapkannya ke udara

sebagai uap. Peristiwa yang terjadi secara bersama-sama antara transpirasi dan

59 udara, kelembaban, kecepatan angin, tekanan udara, sinar matahari dan lain-lain

yang saling berhubungan satu sama lain. Besamya evaporasi yang terjadi pada

tanaman dihitung berdasarkan metode Penmann yang telah dimodifikasi. Dalam

hal ini dipakai cara FAO yang dalam perumusannya adalah sebagai berikut:

Eto = c. [W. Rn + (1-W). f (u). (ea-ed)]...(1)

4.4 Analisa Pemakaian Air Dengan Ketersediaan Air

Untuk mengetahui keseimbangan air dalam mengairi daerah irigasi Huta

Parik, maka perlu dilakukan perbandingan antara jumlah debit pemakaian air

berdasarkan kebutuhan air sesuai dengan pola tanam yang diterapkan dengan

besarnya ketersediaan air yang ada. Air yang tersedia adalah air yang tersedia

pada Sungai Lima Puluh, yakni debit andalan sungai Percut berdasarkan hasil

perhitungan.

Dengan mengetahui keseimbangan antara besarnya debit andalan yang

menunjukkan besarnya ketersediaan air dengan besar pemakaian air pada daerah

Irigasi Huta Parik, maka akan diketahui apakah air yang tersedia saat ini pada

Daerah Irigasi Huta Parik mencukupi kebutuhan pemakaian air atau tidak.

Apabila kebutuhan air tidak mencukupi maka direncanakan melakukan

pengambilan air melalui sumur yang memanfaatkan air tanah, dengan mengetahui

jumlah kebutuhan air irigasi maka dapat diketahui jumlah pemakaian air tanah

yang digunakan. Tetapi apabila ketersediaan air tanah tidak mencukupi untuk

memenuhi kebutuhan air irigasi yang ada saat ini, maka perlu dilakukan tindakan

selanjutnya untuk mengatasi kekurangan air agar tidak berimplikasi negatif pada

produksi.

4.5 Diagram Alir Kegiatan

a

b

Mulai

Identifikasi masalah

Studi Pustaka

Pengumpulan data

Data primer : Survey lokasi

Analisis dan pengolahan data : Analisis hidrologi

Data sekunder :

1. Data curah hujan 2. Data klimatologi

Air tanah/ sumur Curah

hujan

Total ketersediaan air

Kebutuhan Air Irigasai

a > b

Hasil dan Pembahasan

69

ANALISA DAN PEMBAHASAN

5.1 Analisa Hidrologi

5.1.1 Perhitungan Curah Hujan

Tujuan perhitungan curah hujan adalah untuk mengetahui curah hujan

maksimum dan minimum dan untuk menghitung rata rata curah hujan yang terjadi

di Sungai Lima Dua setiap bulannya. Data yang digunakan adalah dari stasiun

penakaran yang berada di daerah Irigasi Huta Parik yaitu St.Sei Muka, Kabupaten

Simalungun. Hasil perhitungan curah hujan dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1. Curah Hujan Regional

Sumber : Hasil Perhitungan, 2015

Tahun

Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

2005 34 26 36 31 26 68 68 78 81 112 111 32 138 83 57 93 133 198 116 126 143 89 119 70

2006 116 71 95 55 67 58 140 66 144 136 144 89 65 139 123 95 102 164 200 234 110 173 25 98 2007 129 93 24 25 48 69 74 67 61 123 104 83 57 102 122 269 219 185 107 250 232 159 82 157 2008 62 107 39 56 114 156 180 87 135 167 49 104 180 109 217 191 215 233 230 207 136 141 177 42

2009 85 98 73 34 24 116 51 53 82 151 29 72 52 192 84 137 136 176 155 190 144 223 65 64

2010 122 66 105 138 251 68 84 57 107 418 122 84 124 149 114 162 187 149 123 102 152 139 101 101 2011 175 122 67 67 156 53 127 47 249 119 113 43 137 52 222 52 86 165 266 172 162 134 307 186 2012 76 50 145 199 116 151 128 95 114 110 115 91 61 186 157 111 172 194 309 170 169 198 268 95 2013 184 130 124 54 57 36 94 160 170 112 214 108 186 94 115 251 146 187 192 284 164 171 141 137 2014 68 77 103 23 126 101 164 116 135 115 100 76 82 57 124 175 114 254 149 225 176 161 159 78

Max 184 129 145 199 251 156 180 160 249 118 214 108 186 192 222 269 218,8 254 309 284 232 223 307 186

Rerata 105,3 84,1 81,1 68,1 98,5 87,8 111,0 82,4 127,7 156,2 109,9 78,2 108,2 116,4 133,4 153,5 151,0 190,6 184,6 196,2 158,7 158,8 144,4 102,7

71 terakhir. Setelah di rata-ratakan maka curah hujan tertinggi terjadi pada bulan

Oktober dan terendah pada bulan Juni. Besar curah hujan rata-rata maksimum

terjadi di akhir bulan Oktober sebesar 196,2 mm dan curah hujan rata-rata

terendah terjadi di akhir bulan Februari sebesar 68,1 mm.

5.1.2 Curah Hujan Efektif

Curah hujan efektif adalah bagian dari curah hujan total yang digunakan

oleh tanaman selama masa pertumbuhan. Besarnya jumlah curah hujan efektif

dipengaruhi oleh cara pemberian air irigasi, laju pengurangan air genangan,

kedalaman lapisan air yang dipertahankan, jenis tanaman dan tingkat ketahanan

tanaman terhadap kekurangan air. Untuk irigasi tanaman padi, curah hujan efektif

diambil 80 % kemungkinan curah hujan terlewati. Curah hujan efektif diperoleh

dengan mengurutkan data curah hujan bulanan dari yang terbesar hingga terkecil

rekapitulasi dari perhitungan curah hujan efektif dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2. Ranking Curah Hujan Efektif

Sumber : Hasil perhitungan,2015

No

Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1 184 130 145 199 251 156 180 160 249 418 214 108 186 192 222 269 219 254 309 284 232 223 307 186 2 175 122 124 138 156 151 164 116 170 167 113 84 124 186 217 251 215 233 266 250 176 198 268 157 3 129 107 105 67 126 116 140 95 144 151 100 72 61 149 157 191 187 198 230 234 169 173 177 137 4 122 98 103 56 116 101 128 87 135 136 111 83 82 139 124 175 172 194 200 225 164 171 159 101 5 116 93 95 55 114 69 127 78 135 123 144 104 180 109 123 162 146 187 192 207 162 161 141 98

6 85 77 73 54 67 68 94 67 114 119 115 89 137 102 122 137 136 185 155 190 152 159 119 95

7 76 71 67 34 57 68 84 66 107 115 122 91 138 94 115 111 133 176 149 172 144 141 101 78

8 68 66 39 31 48 58 74 57 82 112 49 43 57 83 114 95 114 165 123 170 143 139 82 70

9 62 50 36 25 26 53 68 53 81 112 29 32 52 57 84 93 102 164 116 126 136 134 65 64

10 34 26 24 23 24 36 51 47 61 110 104 76 65 52 57 52 86 149 107 102 110 89 25 42

R-80 68 66 39 31 48 58 74 57 82 112 49 43 57 83 114 95 114 165 123 170 143 139 82 70

73 perhitungan sebagai berikut adalah contoh perhitungan curah hujan yang

digunakan.

1. R80 = 49,3 untuk bulan Juni-1

Reff=0.73 × ×R80

=0.73 × × 49,3

= 2,4 mm/hari

2. Untuk bulan Februari-2 , dengan R80= 30,9 maka

Reff=0.73 × ×R80

=0.73 × × 30,9

= 1,5 mm/hari

Menghitung curah hujan efektif tanaman padi pada bulan yang lain,

digunakan cara yang sama seperti contoh diatas. Hasil perhitungan curah hujan

efektif pada tanaman padi dapat dilihat pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3. Curah Hujan Efektif untuk Tanaman Padi

Sumber : Hasil Perhitungan, 2015

5.1.3 Evapotranspirasi

Evapotranspirasi adalah kebutuhan dasar bagi tanaman yang harus

dipenuhi oleh sistem irigasi yang bersangkutan untuk menjamin suatu tingkat

produksi yang diharapkan. Evapotranspirasi sangat dipengaruhi oleh keadaan

iklim.

Menghitung besarnya evapotranspirasi, dibutuhkan data-data klimatologi

75 2. Kelembaban udara,

3. Lama penyinaran matahari dan

4. Kecepatan angin.

Rekapitulasi perhitungan evapotranspirasi potensial (mm/hari) dapat dilihat

pada Tabel 5.4.

Tabel 5.4. Rekapitulasi Perhitungan Evapotranspirasi Potensial (mm/hari)

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

4,57 5,10 5,00 4,40 4,20 4,18 4,28 4,77 4,88 4,63 4,37 4,37 Sumber: Perhitungan, 2015

5.1.4 Air Permukaan

Air permukaan yang merupakan air yang ada di permukaan tanah,

baik berupa sunagi ataupun danau. Di daerah penyelidikan, air permukaan

umumnya dijumpai berupa sungai utama dengan cabang sungainya,

sedangkan ranting sungai yang terutama berada di daerah perbukitan

umumnya berupa sungai musiman atau keing di musim kemarau dan hanya

berair di musim hujan.

Besarnya aliran permukaan di Desa Huta Parik Kabupaten Simalungun di

hitung dengan menggunakan formula yang dikemukakan oleh Lembaga Riset

Pertanian India (Sharma, 1990 dalam Dinas Pertambangan dan Energi, 2003)

sebagai berikut:

Ro= 1,511×P1,44

Tm1,34

×S0,0613

di mana: Ro = Limpasan air permukaan (cm)

P = Curah hujan tahunan (cm)

S = Luas daerah (km2)

Tm = Suhu udara tahunan rata-rata

Di Desa Huta Parik Kabupaten Simalungun, suhu udara rata-rata

tahunan 29,01°C, sedangkan besarnya curah hujan rata-rata tahunan

mencapai 2988,85 mm. Dengan memperhitungkan Luas daerah 0,3425 km2,

didapat Ro sebesar :

=

, ,,

, , , ,

= 64,968

/

ℎ

maka dapat diketahui besarnya aliran permukaan (Ro) sebesar 64,968

cm/tahun atau 649,68 mm/tahun.

5.1.5 Neraca Air (Water Balance)

Neraca air dimaksudkan sebagai imbangan air yang terjadi di alam

atau pada suatu daerah yang membentuk suatu daur atau siklus hidrologi.

Parameter yang diperlukan dalam perhitungan neraca air meliputi jumlah curah

hujan, evepotranspirasi nyata, limpasan air permukaan, dan jumlah air yang

meresap ke dalam tanah.

Perhitungan neraca air di daerah penyelidikan ini dilakukan dengan rumus

umum neraca air Dunne dan Leopolp (1978) dalam Dinas Pertambangan

77 di mana:

R = Curah hujan rata-rata tahunan (mm)

Ro = Air permukaan (run off) yang mengalir (mm) E = Evapotranspirasi nyata (mm)

U = Perkolasi dalam (mm)

∆Sm= Perubahan dalam cadangan kelengasan tanah (mm)

∆Sg= Perubahan dalam cadangan air tanah (mm)

Dalam hal ini, parameter ∆Smdan ∆Sguntuk kondisi tahunan akan terdapat pada

kedudukan konstan, sedangkan curah hujan rata-rata tahunan yang berlangsung di

daerah penyelidikan dapat ditetapkan sebesar 2988,85 mm/tahun. Sehingga

berdasarkan rumus neraca air tersebut, air hujan yang masuk ke dalam tanah

sebesar :

U = R – Ro– E

= 2988,85 – 649,68 – 1668,72

= 670,45 mm/tahun

Jadi air hujan yang masuk kedalam tanah sebesar 670,45 mm/tahun atau 22,43

% dari jumlah curah hujan rata-rata tahunan. Dengan demikian jumlah air

yang masuk ke dalam tanah di Desa Huta Parik Kecamatan Ujung

Padang Kabupaten Simalungun dengan luas 0,3425 km2 diperkirakan sekitar

0,229 juta m3/tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.5 dan

Tabel 5.6 berikut.

Tabel 5.5.Perhitungan Neraca Air Bulanan

Bulan

Parameter JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEPT OKT NOV DES

Suhu Udara (°C) 26,8 26,6 27,2 27,7 27,8 27,4 27,6 27,8 27,6 27,9 27,9 27,5 Penyinaran Matahari (%) 49 54 59 57 57 60 59 58 49 45 43 47

Kelembaban Relatif (%) 85 84 84 84 85 84 83 84 86 87 87 86

Kecepatan Angin (km/hari) 67,2 74,4 72 76,8 76,8 74,4 74,4 76,8 76,8 72 74,4 72

Evapotranspirasi (mm/hari) 4,57 5,10 5,00 4,40 4,20 4,18 4,28 4,77 4,88 4,63 4,37 4,37

Evapotranspirasi (mm/bln) 73,07 76,43 79,96 66,04 67,18 62,65 68,51 76,29 73,20 74,12 65,55 69,87

Tabel 5.6.Perhitungan Neraca Air Tahunan

Curah Hujan

2988,85 29,0 649,68 1705,72 670,45 229629

5.2 Kebutuhan Air Irigasi

Kebutuhan air irigasi adalah jumlah volume air yang diperlukan untuk

memenuhi kebutuhan evapotranspirasi, kehilangan air, kebutuhan air untuk

tanaman dengan memperhatikan jumlah air yang di berikan oleh alam melalui

hujan dan kontribusi air tanah.

Kebutuhan air sawah untuk padi ditentukan oleh faktor–faktor berikut :

1. Penyiapan lahan

2. Penggunaan konsumtif

3. Perkolasi dan rembesan

4. Pergantian lapisan air

5. Curah hujan efektif.

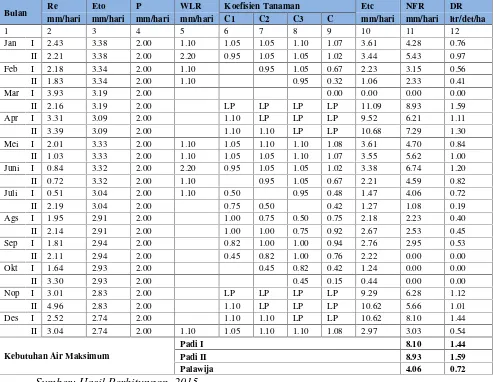

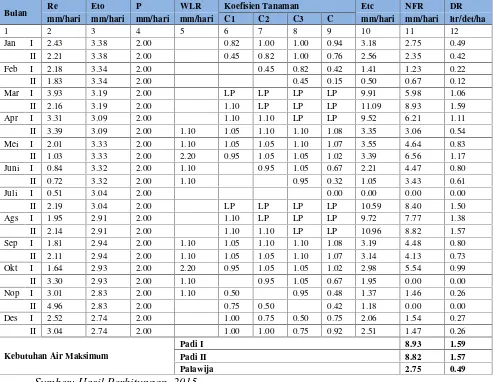

Analisa kebutuhan air irigasi untuk Alternatif 1-12 ditampilkan di Tabel

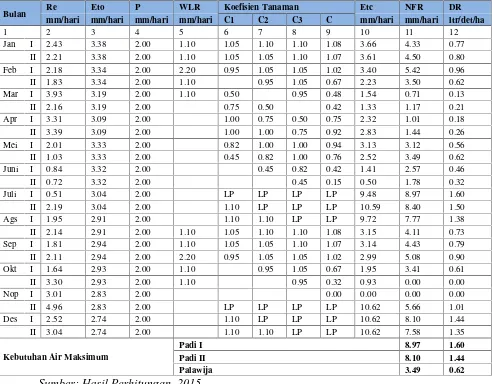

79

Pola Tanam : Padi-Padi-Palawija

Periode Tanam : Padi-I (November I) Padi-II (Maret I) Palawija (Juli I)

Bulan Re Eto P WLR Koefisien Tanaman Etc NFR DR

mm/hari mm/hari mm/hari mm/hari C1 C2 C3 C mm/hari mm/hari ltr/det/ha

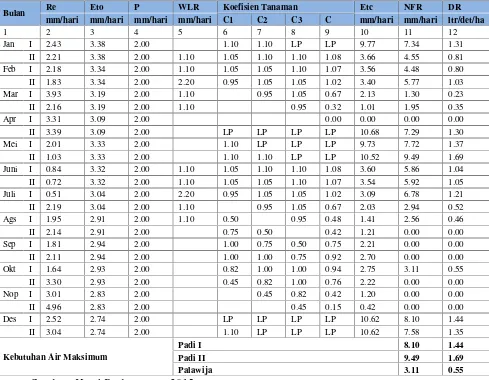

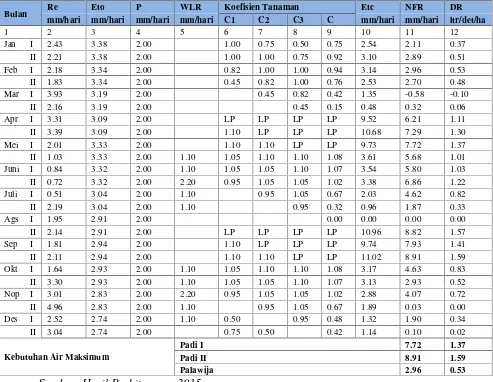

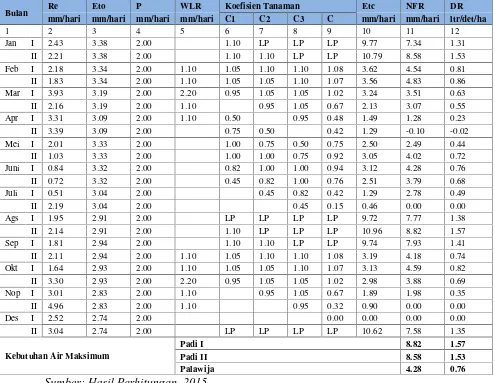

Tabel 5.8. Analisa Kebutuhan Air Irigasi untuk Alternatif–2

Pola Tanam : Padi-Padi-Palawija

Periode Tanam : Padi-I (Desember I) Padi-II (April I) Palawija (Agustus I)

Sumber: Hasil Perhitungan, 2015

Bulan Re Eto P WLR Koefisien Tanaman Etc NFR DR

mm/hari mm/hari mm/hari mm/hari C1 C2 C3 C mm/hari mm/hari ltr/det/ha

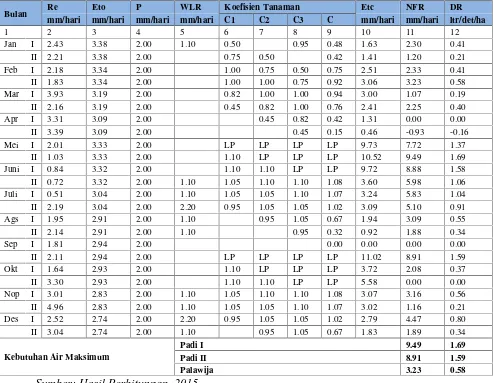

81

Pola Tanam : Padi-Padi-Palawija

Periode Tanam : Padi-I (Januari I) Padi-II (Mei I)

Palawija (September I)

Bulan Re Eto P WLR Koefisien Tanaman Etc NFR DR

mm/hari mm/hari mm/hari mm/hari C1 C2 C3 C mm/hari mm/hari ltr/det/ha

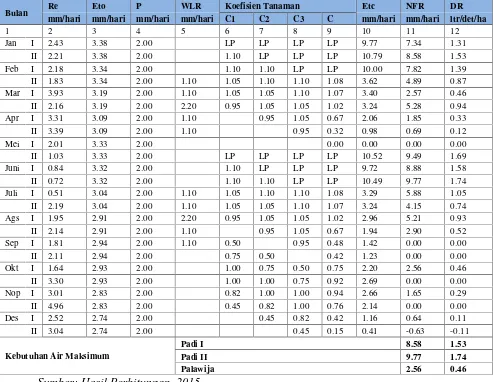

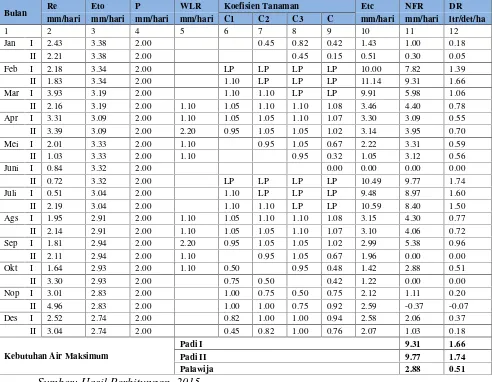

Tabel 5.10. Analisa Kebutuhan Air Irigasi untuk Alternatif–4

Pola Tanam : Padi-Padi-Palawija

Periode Tanam : Padi-I (Februari I) Padi-II (Juni I) Palawija (Oktober I)

Bulan Re Eto P WLR Koefisien Tanaman Etc NFR DR

mm/hari mm/hari mm/hari mm/hari C1 C2 C3 C mm/hari mm/hari ltr/det/ha

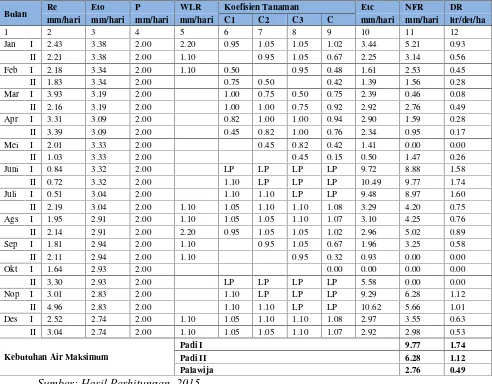

83

Pola Tanam : Padi-Padi-Palawija

Periode Tanam : Padi-I (Maret I) Padi-II (Juli I)

Palawija (November I)

Bulan Re Eto P WLR Koefisien Tanaman Etc NFR DR

mm/hari mm/hari mm/hari mm/hari C1 C2 C3 C mm/hari mm/hari ltr/det/ha

Tabel 5.12. Analisa Kebutuhan Air Irigasi untuk Alternatif–6

Pola Tanam : Padi-Padi-Palawija

Periode Tanam : Padi-I (April I) Padi-II (Agustus I) Palawija (Desember I)

Bulan Re Eto P WLR Koefisien Tanaman Etc NFR DR

mm/hari mm/hari mm/hari mm/hari C1 C2 C3 C mm/hari mm/hari ltr/det/ha

85

Pola Tanam : Padi-Padi-Palawija

Periode Tanam : Padi-I (Mei I) Padi-II (September I) Palawija (Januari I)

Bulan Re Eto P WLR Koefisien Tanaman Etc NFR DR

mm/hari mm/hari mm/hari mm/hari C1 C2 C3 C mm/hari mm/hari ltr/det/ha

Tabel 5.14. Analisa Kebutuhan Air Irigasi untuk Alternatif–8

Pola Tanam : Padi-Padi-Palawija

Periode Tanam : Padi-I (Juni I) Padi-II (Oktober I) Palawija (Februari I)

Bulan Re Eto P WLR Koefisien Tanaman Etc NFR DR

mm/hari mm/hari mm/hari mm/hari C1 C2 C3 C mm/hari mm/hari ltr/det/ha

87

Pola Tanam : Padi-Padi-Palawija

Periode Tanam : Padi-I (Juli I)

Padi-II (November I) Palawija (Maret I)

Bulan Re Eto P WLR Koefisien Tanaman Etc NFR DR

mm/hari mm/hari mm/hari mm/hari C1 C2 C3 C mm/hari mm/hari ltr/det/ha

Tabel 5.16. Analisa Kebutuhan Air Irigasi untuk Alternatif–10

Pola Tanam : Padi-Padi-Palawija

Periode Tanam : Padi-I (Agustus I) Padi-II (Desember I) Palawija (April I)

Bulan Re Eto P WLR Koefisien Tanaman Etc NFR DR

mm/hari mm/hari mm/hari mm/hari C1 C2 C3 C mm/hari mm/hari ltr/det/ha

89

Pola Tanam : Padi-Padi-Palawija

Periode Tanam : Padi-I (September I) Padi-II (Januari I) Palawija (Mei I)

Bulan Re Eto P WLR Koefisien Tanaman Etc NFR DR

mm/hari mm/hari mm/hari mm/hari C1 C2 C3 C mm/hari mm/hari ltr/det/ha

Tabel 5.18. Analisa Kebutuhan Air Irigasi untuk Alternatif–12

Pola Tanam : Padi-Padi-Palawija

Periode Tanam : Padi-I (Oktober I) Padi-II (Februari I) Palawija (Juni I)

Bulan Re Eto P WLR Koefisien Tanaman Etc NFR DR

mm/hari mm/hari mm/hari mm/hari C1 C2 C3 C mm/hari mm/hari ltr/det/ha

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.00

Dari perhitungan kebutuhan air irigasi dengan 12 alternatif pola tanam di

91

Dengan kebutuhan air untuk irigasi rata-rata tiap bulannya sebesar

0,71 l/dtk/ha. Dengan luas areal sawah sebesar 34,25 ha maka besarnya

kebutuhan air irigasi untuk mengairi daerah tersebut sebesar 24,32 l/dtk. Lebih

jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.20.

Tabel 5.20. Rata-rata kebutuhan air irigasi tiap bulannya berdasarkan 12

Pemahaman sebaran akuifer dibawah permukaan dilakukan dengan

rekonstruksi satuan batuan yang teramati di lapangan. Data informasi umum

yang terkumpul merupakan dasar untuk analisis secara lebih rinci konfigurasi

sistem akuifer didaerah tersebut.

Dengan memahami semua informasi hidrogeologi bawah permukaan yang

telah diperoleh, sistem akuifer di daerah Simalungun dikelompokkan menjadi

akuifer dangkal (akuifer bebas) dan akuifer dalam (akuifer tertekan), namun pada

daerah Huta Parik termasuk jenis sistem akuifer bebas (unconfined akuifer). Pengelompokkan ini berdasarkan atas letaknya terhadap permukaan tanah,

terdapatnya lapisan penyekat yang realatif kedap air sehingga membedakan

sistem akuifer di bagian atas dan bawahnya, serta kemudahan bagi penduduk

93 Akuifer dangkal mempunyai fungsi sebagai lapisan pembawa air tanpa

lapisan penutup yang relatif kedap air diatasnya, sehingga dapat dinyatakan pula

sebagai akuifer tak tertekan (unconfined aquifer). Berdasarkan atas pengamatan batuan di permukaan maupun pada dinding sumur gali, litologi

pembentuk akuifer dangkal didaerah Cekungan Air Tanah Sumatera Utara

tersebut terutama pasir, pasir lempung, pasir kerikilan pada endapan aluvium

dibagian selatan didaerah dataran, akuifer dangkal disusun oleh endapan

aluvium dengan ketebalan berkisar antara 7 - 40 m (Gambar 5.1).

Gambar 5.1.Penampang Litologi Akuifer

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi, 2003

Gambar 5.2.Penampang litologi dan indeks lintasan litologi akuifer

95 Air tanah di Desa Huta Parik Kecamatan Ujung Padang Kabupaten

Simalungun dapat digolongkan sebagai air tanah dangkal, dimana air tanah

dangkal bersifat tidak tertekan dengan ketebalan akuifer beragam dari

satu tempat ketempat yang lain dalam kisaran rata-rata 3,0 m.bmt sampai lebih

dari 30 m pada beberapa lokasi tertentu. Dari diagram pagar (Gambar 5.3)

dapat terlihat konfigurasi sistem akuifer dangkal secara tiga dimensi. Akuifer

dangkal atau bebas yang disusun oleh endapan aluvium, umumnya terdiri

atas pasir lempungan atau lempung pasiran dengan kedalaman bagian bawah

akuifer 25 – 45 meter dibawah muka tanah setempat (m.bmt).

DIAGRAM PAGAR (Sumur no. 95, 102, 128 dan 153)

DAERAH SIMALUNGUN dan SEKITARNYA

SKALA TEGAK 1 : 2000 SKALA DATAR 1 : 50.000

Gambar 5.3.Diagram Pagar dan Indeks Lokasi

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi, 2003

5.3.3 Potensi Air Tanah

Pengelompokan potensi air tanah mencangkup pemahaman tentang

jumlah (kuantitas) air tanah pada suatu tempat, yang dikaitkan dengan kemudahan

untuk mendapatkannya dengan teknologi yang umum berlaku, artinya suatu

tempat dikatakan memiliki potensi air tanah yang tinggi bila terdapat

kemungkinan untuk mendapatkan air tanah dengan jumlah yang cukup, serta cara

untuk memperolehnya yang relatif mudah.

Berdasarkan atas kriteria air tanah tersebut, Cekungan Air Tanah dapat

dikelompokkan menjadi 4 (empat) wilayah potensi air tanah, yakni:

1. Potensi air tanah sedang pada akuifer dangkal dan tinggi pada akuifer dalam,

2. Potensi air tanah sedang pada akuifer dangkal dan akuifer dalam,

3. Potensi air tanah rendah pada akuifer dangkal dan sedang pada akuifer dalam,

4. Potensi air tanah rendah pada akuifer dangkal dan dalam.

Berdasarkan dari hasil pengamatan melalui penampang litologi dan indeks

lintasan litologi pengelompokan wilayah potensi air tanah tersebut, Desa Huta

Parik Kecamatan Ujung Padang memiliki potensi air tanah sedang pada akuifer

dangkal dan tinggi pada akuifer dalam.

Akuifer dangkal terdapat pada kedalaman antara 3,0 - 45,0 mbmt

dengan ketebalan akuifer yang tidak merata di semua tempat, umumnya kurang

dari 15,0 m. Tercatat MAT berkisar antara 3,0 - 10 mbmt.

5.3.4 Uji Permeabilitas di Lapangan

Prosedur penelitian uji permeabilitas,

97

10. Alat pemukul dari kayu

11. Sealtape (bahan penutup/penyumbat kebocoran)

Cara kerja

1. Tentukan lokasi tanah yang akan diuji

2. Siapkan semua alat dan bahan yang digunakan untuk percobaan

3. Mengukur kedalaman efektif tanah

4. Ambil tabung permeameter B dan masukkan ke dalam tanah dengan

bantuan pemukul kayu

5. Angkat tabung beserta tanah di dalamnya dengan hati-hati (dengan

bantuan cangkul), agar tanah tidak lepas.

6. Tabung permeameter diberi alas kassa, dan bagian antara tabung dengan

penutup diberi sealtape atau bahan lain agar tidak terjadi kebocoran pada

saat air mengalir.

7. Masukkan air ke corong / wadah air ( C ), hingga ketinggian tertentu dan

dijaga agar tinggi muka airnya tetap selama percobaan berlangsung

8. Tunggu hingga air meresap dan menetes ke dalam gelas ukur (D), tetesan

pertama dicatat sebagai to.

9. Setelah air di gelas ukur (D) mencapai volume tertentu, catat waktu

sebagai tn dan volume airnya diukur

10. Hitung harga koefisien permeabilitasnya dan jelaskan berdasar data yang

ada sifat fisik contoh tanah tersebut

Gambar 5.4.Skema Percobaan Penentuan Permeabilitas

Tabel. 5.21. Data untuk menentukan nilai permeabilitas

ulangan to

Sumber : Data Penelitian Hafiz, 2013

99

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan didapatkan koefisien permeabilitas

(K) rata-rata pada tabel sebesar 3,642 m/hari dan termasuk jenis batu pasir

menengah. Ini menunjukkan pada batu memiliki porositas yang sangat rendah

sehingga air hanya mengalir melalui rongga atau celah-celah antar partikel

sehingga waktu yang dibutuhkan untuk menampung air yang keluar lebih cepat

dibandingkan dengan pasir.

5.3.5 Kondisi dan klasifikasi Sumur

Data pemompaan yang dilakukan dilapangan pada satu sumur pompa,

dimana pada setiap tahap uji dilakukan selama 30 detik dan dipompa pada volume

tertentu maka didapat debit yg keluar, dapat dilihat pada tabel 5.22.

Tabel 5.22. Contoh Data Pemompaan dan Penurunan Muka Air Tanah

Tahap Uji T (dtk) Q (l/dt) V (l) Sw (m) Sw/Q (m2/dt)

Q (m3/dt)

1 30 0,67 20 0,003 4,48 0,67x10-3

2 30 1,36 40,8 0,029 21,32 1,36x10-3

3 30 2,14 64,2 0,050 23,36 2,14x10-3

4 30 2,84 85.2 0,075 26,41 2,84x10-3

5 30 3,64 109,2 0,104 28,57 3,64x10-3

6 30 4,45 133,5 0,129 28,98 4,45x10-3

Sumber : Data Primer, 2015

Proses pemompaan uji ada dua tahap yaitu :

1. Tahap pemompaan uji bertingkat yang berlangsung selama 9 jam dengan

debit pemompaan yang ditingkat setiap 3 jam.

2. Tahap terputus dengan debit pemompaan yang konstan. Untuk lebih

mengoptimalkan proses pemompaan uji ini, maka sebelum melaksanakan

pemompaan uji, terus lakukan kordinasi dengan Pemerintah Kabupaten

untuk mengalirkan air sumur bor kedalam kolam penampung sebagai uji

tersebut diketahui bahwa kapasitas sumur cukup besar lebih dari 10

liter/detik.

(Sw) 0,003 meter. Penurunan ini didapat melalui hasil pengukuran dilapangan

101 Gambar 5.5.Hubungan Antara Sw/Q dengan Q

Dari grafik hubungan antara Sw/Q dan Q diperoleh :

Nilai B (perpotongan kurva dengan asumbu Y) ; Nilai C (kemiringan kurva)

B = 2,276 m2/dt C = 317,86 m5/dt2 bahwa kondisi dan klasifikasi sumur adalah baik dan secara umum sumur tersebut

mempunyai produktivitas yang tinggi.

Harga koefisien Well Loss menurut Dalton dan Bierschenk dapat

menunjukkan kondisi dari suatu sumur produksi dapat diikuti pada tabel berikut :

Tabel 5.23 Kondisi sumur produksi berdasarkan harga koefisien

well loss ( C ) menurut Walton

C (m5/mnt2) Kondisi sumur

< 0,5 Baik

0,5–1,0 Mengalami penyumbatan sedikit

1,0–4,0 Penyhumbatan dibeberapa tempat

>4,0 Sulit dikembalikan seperti semula

Faktor bentuk ( development factor)

Faktor bentuk ( Fd) dinyatakan dengan rumus :

Fd= B C

x 100

Klasifikasi sumur produksi berdasarkan factor bentuk dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 5.24. Klasifikasi sumur produksi berdasarkan

Faktor Bentuk ( Fd) menurut Bierschenk Faktor Bentuk (m3/hari) Klas

< 0,1 Sangat baik

0,1–0,5 Baik

0,5–1,0 Sedang

>1,0 Jelek

5.3.6 Debit Optimum Yang Dapat Dieksploitasi Dari Sumur Pompa

Dari data pemompaan dan data karakteristik akuifer (tebal akuifer 10 m,

103

Sumber : Data Primer, 2015

- Menghitung Q maks

- Dari regresi didapat persamaan

Y = 0,000764X2+ 0,006409X (X = Q dan Y = Sw)

Maka Y = 0,000764 (13,6)2+ 0,006409 (13,6) = 0,141 + 0,0872 = 0,228 m

Grafik Debit Optimum

Gambar 5.6.Grafik Untuk Menentukan Debit Optimum Sumur

Dari grafik diatas diketahui bahwa Qoptimum = 5 lt/dt. Debit optimum

tiap sumur adalah 5 lt/dt, sehingga debit yang dapat dihasilkan dari semua sumur

yang ada yaitu 25 lt/dt. Berdasarkan dari hasil analisis diatas, penyadapan air

tanah dengan pemompaan sumur bor daerah Huta Parik tersebut debit optimum

>5 l/detik dan debit maksimun sebesar 13,6 l/dtk. Debit ini dapat dimanfaatkan

untuk mencukupi kebutuhan air irigasi Huta Parik. Sedangkan kekurangan

kebutuhan air pada 3 bulan yaitu februari, maret, dan juni digunakan

tampungan total air yang berlebih dari tiap bulannya.

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25

0 2 4 6 8 10 12 14 16

S

w

(m

)

Q lt/dt

105 Gambar 5.7. Aliran Tunak pada Akuifer Bebas

Jika harga N = 0, maka persamaan muka air tanah menjadi :

h2= H2+ .ln( )

Pada kenyataannya perbandingan penurunan muka air

H

Jarak pengaruh (jari-jari pengaruh) akibat pemompaan

R = INV ( ( , ) ,

, + In 0,5 )

R = 9,88 meter

Berdasarkan survey yang telah dilakukan, pada daerah penelitian

kedalaman sumur mencapai rata-rata 15 m, dan debit optimum yang keluar

mencapai 0,005 m3/dtk pada diameter sumur 1,00 m. Berdasarkan analisa

perhitungan jarak pengaruh akibat pemompaan pada satu sumur bor mencapai

9,88 m pada penurunan muka air tanah 10 m.

Tabel 5.26. Tabel Hubungan Antara Ketersediaan Air Dan Kebutuhan

Air Irigasi 34,245 Ha Dengan Pola Tanam

Padi-Padi-Palawija Mulai Awal Bulan Desember.

Parameter JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEPT OKT NOV DES

Debit Potensi Air Tanah (l/dtk) 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

Kebutuhan Air Irigasi (lt/dtk/ha) 0,71 1,05 0,85 0,71 0,45 0,85 0,65 0,45 0,45 0,25 0,15 0,64

Kebutuhan Air Irigasi (l/dtk) 24,32 35,8 29,1 24,3 15,4 29,1 22,3 15,4 15,4 8,6 5,1 21,9

Kelebihan Air (l/dtk) 0,7 0,7 9,6 2,7 9,6 9,6 16,4 19,9 3,1

107 - Grafik Hubungan antara Ketersediaan Air dan Kebutuhan Air Irigasi

34,245 ha dengan Pola Tanam Padi - Padi - Palawija mulai Awal Bulan

Desember.

Gambar 5.8. Grafik Curah Hujan dan Grafik Hubungan antara Ketersediaan Air

dan Kebutuhan Air Irigasi 34,245 ha dengan Pola Tanam Padi–

Padi - Palawija mulai Awal Bulan Desember.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kebutuhan Air Irigasi (lt/dt) 24.32 35.8 29.1 24.3 15.4 29.1 22.3 15.4 15.4 8.6 5.1 21.9

Debit Potensi Air Tanah (lt/dt) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

0 10 20 30

lt

/d

t

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab diatas dalam laporan ini kami menarik

kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan analisa kebutuhan air yang dibutuhkan untuk memenuhi

kebutuhan air Irigasi Huta Parik adal ah sebesar 0,71 l/dtk/ha, dimana

kebutuhan tersebut hampir tidak terpenuhi pada saat musim kemarau

sehingga diperlukan penambahan sumur bor selain sumur bor yang sudah

ada.

2. Berdasarkan penelitian ini wilayah potensi air tanah Desa Huta Parik

Kecamatan Ujung Padang memiliki potensi air tanah sedang pada akuifer

dangkal dan tinggi pada akuifer dalam. Sistem akuifer di daerah Simalungun

dikelompokkan menjadi akuifer dangkal (akuifer bebas) dan akuifer dalam

(akuifer tertekan), namun pada daerah Huta Parik termasuk kedalam jenis

sistem akuifer bebas (unconfined akuifer). Akuifer dangkal terdapat pada kedalaman antara 3,0 - 45,0 mbmt dengan ketebalan akuifer yang tidak

merata di semua tempat, umumnya kurang dari 15,0 m. Tercatat MAT

berkisar antara 3,0 - 10 mbmt.

3. Berdasarkan metode Neraca air, curah hujan rata-rata tahunan yang

berlangsung didaerah penyelidikan sebesar 2988,85 mm/tahun kemudian air

hujan yang masuk kedalam tanah sebesar 670,45 mm/tahun atau 22,43% dari

109 5 l/dtk, untuk debit maksimalnya adalah 13,6 l/dtk.

5. Dari hasil survey grafik hubungan antara Sw/Q dan Q, berdasarkan nilai C =

0,088 m5/mnt2 dan Fd = 0,162 m3/hari dapat disimpulkan bahwa kondisi dan klasifikasi adalah baik dan secara umum sumur tersebut mempunyai

produktifitas yang tinggi.

6.2 Saran

1. Kebutuhan air baku terutama air irigasi pada musim kemarau yang terus

meningkat karena beberapa sebab, hal ini menyebabkan pemanfaatan

air tanah juga meningkat, sehingga perlu meningkatkan pemantauan dan

pengawasan terhadap penggunaan air tanah.

2. Perlu diadakan perbaikan pada saluran irigasi Huta Parik sehingga dapat

meningkatkan efisiensi dan efektifitas untuk mengoptimalkan produktifitas

hasil tanaman.

3. Bangunan-bangunan dalam sistem jaringan irigasi air tanah ini selama

operasional dan pemeliharaannya harus memenuhi standar yang telah

ditetapkan sehingga umur pemakaiannya dapat bertahan lama.

4. Sumur-sumur bor air tanah yang telah dikembangkan hendaknya dikelola

dengan manajemen yang baik, sehingga tidak timbul konflik kepentingan

dengan pengguna air yang lain.

5. Mengikutsertakan berbagai bidang disiplin ilmu dalam perancangan ini,

guna melengkapi dan menyempurnakan detail teknis perancangan sistem

jaringan irigasi air tanah , seperti teknik sipil, geologi, hidrologi, dll.

6. Mengajak partisipasi dari semua pihak untuk menjaga daerah resapan

supaya tetap baik kondisinya sehingga kontinuitas debit air tanah relatif

stabil meskipun di musim kemarau baik untuk masa sekarang maupun masa

6

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Siklus Hidrologi

Di bumi terdapat kira-kira sejumlah 1,3-1,4 milyard km3 air yang terdiri

dari 97,5 % adalah air laut, 1,75% berbentuk es, dan 0,73% berada di daratan

sebagai air sungai, air danau, air tanah dan sebagainya. Hanya 0,001%

berbentuk uap di udara. Air di bumi ini mengulangi terus menerus sirkulasi →

penguapan, presipitasi dan pengaliran keluar (outflow). Air menguap ke udara

dari permukaan tanah dan laut, berubah menjadi awan sesudah melalui beberapa

proses dan kemudian jatuh sebagai hujan atau salju ke perukaan laut atau daratan.

Sebelum tiba ke permukaan bumi sebagian langsung menguap ke udara dan

sebagian tiba ke permukaan bumi. Tidak semua bagian hujan yang jatuh ke

permukaan bumi mencapai permukaan tanah. Sebagian akan tertahan oleh

tumbuh-tumbuhan dimana sebagian akan menguap dan sebagian lagi akan jatuh

atau mengalir melalui dahan-dahan ke permukaan tanah. (Sosrodarsono, S. dan Kensaku T. 1983)

Siklus hidrologi merupakan rangkaian proses berpindahnya air permukaan

bumi dari suatu tempat ke tempat lainnya hingga kembali ke tempat asalnya.

Air naik ke udara dari permukaan laut atau dari daratan melalui evaporasi. Air di

atmosfer dalam bentuk uap air atau awan bergerak dalam massa yang besar di atas

benua dan dipanaskan oleh radiasi tanah. Panas membuat uap air lebih naik lagi

sehingga cukup tinggi dan dingin untuk terjadi kondensasi. Uap air berubah jadi

embun dan seterusnya jadi hujan atau salju. Curahan (precipitation) turun ke

bawah, ke daratan atau langsung ke laut. Air yang tiba di daratan kemudian

mengalir di atas permukaan sebagai sungai, terus kembali ke laut.

(Limantara,L.M., 1986)

8 Hidrologi air tanah adalah cabang hidrologi yang berhubungan dengan air

tanah dan didefinisikan sebagai ilmu tentang keterdapatan, penyebaran, dan

pergerakan air di bawah permukaan bumi. Geohidrologi mempunyai mempunyai

makna yang sama dan hidrogeologi dibedakan hanya oleh penekanannya yang

lebih besar pada aspek kegeologian (Todd, 1980, h,1). Oleh sebab itu uraian mengenai air tanah tidak akan lepas dari ilmu hidrologi, mulai dari kejadian air

tanah, hingga pergerakan air tanah, sampai akhirnya mencapai lajur jenuh di

dalam akuifer.

2.2.1 Daur Hidrologi

Hampir semua air tanah merupakan komponen dalam daur hidrologi,

termasuk air permukaan danatmospheric waters(uap air). Sebagian kecil air tanah dapat masuk ke dalam daur ini dari masing-masing sumbernya (Todd dan Mays, 2005).

2.2.2 Daur Tertutup

Hujan yang jatuh ke bumi baik langsung menjadi aliran maupun tidak

langsung melalui vegetasi atau media lainnya akan membentuk daur aliran air

mulai dari tempat yang tinggi (gunung, pegunungan) menuju ke tempat yang

rendah baik di permukaan tanah maupun di dalam tanah yang berakhir di laut.

Air berubah wujud berupa gas/uap akibat panas matahari dan disebut

dengan proses penguapan atau evaporasi. Uap ini bergerak di atmosfer (udara)

kemudian akibat perbedaan suhu di atmosfer dari panas menjadi dingin maka air

akan terbentuk akibat kondensasi dari uap menjadi keadaan cairan. Bila suhu

berada di bawah titik beku kristal-kristal es terbentuk. Tetesan air kecil tumbuh

oleh kondensasi dan berbenturan dengan tetesan air lainnya dan terbawa oleh

gerakan udara turbulen sampai pada kondisi yang cukup besar menjadi butir-butir

air. Apabila jumlah butir air sudah cukup banyak dan akibat berat sendiri (secara

gravitasi) butir-butir air itu akan turun ke bumi dan proses turunnya butir air ini

disebut dengan hujan. Bila suhu udara turun sampai di bawah 00C, maka butir air akan berubah menjadi salju(Chow dkk., 1988).

Salju jadi persoalan yang penting di tempat atau negara yang mempunyai

perbedaan suhu yang besar. Pada waktu musim panas suhu bisa mencapai + 350C, namun pada waktu musim dingin suhu bisa mencapai–350C (bahkan lebih).

Hujan jatuh ke bumi baik secara langsung maupun melalui media misalnya

melalui tanaman. Di bumi air mengalir dan bergerak dengan berbagai cara. Pada

retensi (tempat penyimpanan) air akan menetap/tinggal untuk beberapa waktu.

Retensi dapat berupa retensi alam seperti daerah-daerah cekungan, danau,

tempat-tempat yang rendah dll., maupun retensi buatan manusia seperti tampungan,

sumur, embung, waduk dll.

Secara gravitasi (alami) air mengalir dari daerah yang tinggi ke daerah

yang rendah, dari gunung-gunung, pegunungan ke lembah, lalu ke daerah lebih

10 sistem jaringan sungai, sistem danau ataupun waduk. Dalam sistem sungai aliran

mengalir mulai dari sistem sungai yang kecil menuju ke sistem sungai yang besar

dan akhirnya akan menuju mulut sungai atau sering disebut muara yaitu tempat

bertemunya sungai dengan laut.

Sebagian air hujan yang jatuh di permukaan tanah meresap ke dalam tanah

dalam bentuk-bentuk infiltrasi, perkolasi, dan kapiler. Aliran air tanah dapat

dibedakan menjadi aliran air tanah dangkal, aliran air tanah dalam, aliran air tanah

antara dan aliran dasar (base flow). Disebut aliran dasar karena aliran ini merupakan aliran yang mengisi sistem jaringan sungai. Hal ini dapat dilihat pada

waktu musim kemarau, ketika hujan tidak turun untuk beberapa waktu, pada suatu

sistem sungai tertentu masih ada aliran secara tetap dan menerus.

Akibat panas matahari air di permukaan bumi juga akan berubah wujud

menjadi gas/uap melalui proses evaporasi dan bila proses tersebut melalui

tanaman disebut transpirasi. Air akan diambil oleh tanaman melalui akar-akarnya

yang dipakai untuk kebutuhan hidup dari tanaman tersebut, lalu air di dalam

tanaman juga akan keluar berupa uap akibat energi panas matahari. Proses

pengambilan air oleh akar tanaman kemudian terjadinya penguapan dari dalam

tanaman disebut sebagai evapo-transpirasi.

Evaporasi yang lain dapat terjadi pada sistem sungai, danau, embung,

waduk maupun air laut yang merupakan sumber air terbesar. Walaupun laut

adalah tempat dengan sumber air terbesar namun tidak bisa langsung

dimanfaatkan sebagai sumber kehidupan karena mengandung garam dan dikenal

dengan nama air asin . Uap dan gas mengalir dan bergerak di atmosfer.

Kejadian tersebut membentuk suatu pergerakan berulang dan disebut

daur atau siklus hidrologi. Daur ini merupakan konsep dasar tentang

keseimbangan air secara global di bumi. Daur hidrologi juga menunjukkan semua

hal yang berhubungan dengan air. Bila dilihat keseimbangan air secara

menyeluruh maka air tanah dan aliran permukaan: sungai, danau, penguapan dll.

merupakan bagian-bagian dari beberapa aspek yang menjadikan daur hidrologi

menjadi seimbang sehingga disebut dengan daur hidrologi yang tertutup.

2.3 Air Bawah Tanah

2.3.1 Kejadian Air Tanah

Dua zone bawah – tanah utama dibagi oleh suatu permukaan yang tak

beraturan yang disebut bidang batas air – jenuh (water table). Bidang batas air

jenuh merupakan kedudukan titik-titik (dalam bahan bebas) yang mempunyai

tekanan hidrostatik sama dengan tekanan atmosferik. Di atas bidang batas air

jenuh, yakni di zone kapiler. Pori-pori tanah mungkin terisi udara ataupun air;

oleh karenanya kadang-kadang disebut zone aerasi. Dalam zone freatik , yaitu

dibawah bidang batas air jenuh, celah-celah tanah terisi dengan air,

kadang-kadang zone ini disebut zone air-jenuh. Zone freatik dapat memperpanjang

sampai kedalaman yang cukup besar, tetapi jika kedalamannya bertambah, berat

sendiri tanah bertendensi merapatkan ruang-ruang pori dan relative sedikit saja

air yang dijumpai pada kedalaman-kedalaman yang lebih besar dari 3 km (10.000

ft).( Linsley, Ray K., dkk, 1986)

12 Metode ini dilaksanakan sedemikian rupa sehingga dengan

pengaturan pemberian air dapat diperoleh luas areal yang diari setiap

harinya konstan. Hal ini berarti bahwa debit yang dialirkan melalui canal

harus secara teratur ditambah dari hari ke hari karena kebutuhan akan air

untuk menjaga tinggi air pada petak basin yang sudah selesai diari dan

mngkounter kehilangan air akibat perkolasi dan evaporasi. (Ginting Makmur, 2014)Secara schematis, besarnya debit rencana yang diperlukan

dengan mempergunakan system ini adalah seperti diperlihatkan pada skets

pada gambar 2.2 dibawah ini :

Gambar 2.2.Prinsip Perencanaan Debit pada Constant Area Method

(Ginting Makmur, 2014)

Permasalahan yang dihadapi dengan metode ini adalah :

Debit rencana yang akan diperoleh mendimensi saluran adalah

besar dan hanya dipakai untuk waktu yang pendek; dan

Debit yang dialirkan berubah-ubah setiap hari sehingga sulit

mengoperasikannya atau mengontrolnya.

b. Constant Discharge Method

Dengan metode ini air diberi konstan dari hari kehari, jadi debit

yang mengalir canal adalah konstan. Pada awalnya air dipergunakan

seluruhnya untuk prewatering. Karena hal ini terus diperlukan terus menerus

dan kebutuhan air untuk menjaga muka air di dalam petak basin bertambah

besar dari hari ke hari maka jumlah areal yang dapat diari akan berkurang

dari hari ke hari.(Ginting Makmur, 2014). Secara skematis proses pengairan petak basin diperlihatkan pada gambar 2.3 di bawah ini.

Gambar 2.3.Prinsip perencanaan Pada constant Discharge Method

(Ginting Makmur, 2014)

Debit rencana dengan metode ini lebih kecil bila dibandingkan

14

menghitung ‘Debit Rencana” untuk pengolahan lahan dengan metode

‘Constant Discharge’ :

Misalkan :

I = Kebutuhan air (m/hari)

A = Total areal Irigasi (m2)

T = Lamanya waktu pengolahan (hari)

S = Kebutuhan air untuk prewatering (m/hari)

M = Kebutuhan air untuk penjagaan/maintenance (m/hari) Misalkan suatu

luasan (y) diolah dalam waktu (t) untuk pertambahan waktu yang

sangat kecil (dt) diperoleh :

Penyediaan air = I x A x dt

Pemakaian air = (S x dy) + (M x y x dt)

I x A x dt = (S x dy) + (M x y x dt)

2.3.2 Recharge dan Discharge antara Air Tanah dan Sungai

Hujan yang turun diatas permukaan tanah suatu daerah tangkapan,

sebagian berinfiltrasi masuk kedalam tanah dan sebagian lagi mengalir diatas

permukaan tanah menuju sungai, serta ada sebagian lagi yang tertahan diatas

permukaan tanah yang akhirnya akan menguap kembali ke atmosefer baik secara

direct(evaporasi), maupun penguapan yang dilakukan oleh tanaman (transpirasi). (Kodoatie & Sjarief., 2008.)

Pergerakan air dalam tanah dan permukaan dipengaruhi oleh gaya

gravitasi. Air permukaan maupun air dalam tanah bergerak menuju tempat yang

lebih rendah yang pada akhirnya akan sampai ke laut. Air tanah dan air

permukaan yang sampai ke laut, nantinya akan diuapkan kembali ke atmosfer

menjadi uap air dan setelah terkondensasi akan turun hujan (siklus hidrologi).

Selengkapnya bisa dilihat pada sketsa di bawah ini

Gambar 2.4. Sketsa daerah tangkapan dan daerah pelepasan pada suatu

daerah aliran

Daerah yang lebih tinggi merupakan daerah tangkapan atau pengisian

(recharge area) dan daerah yang lebih rendah merupakan daerah pelepasan atau pengeluaran (discharge area). Aliran air tanah dan aliran permukaan tidaklah dipandang secara parsial, dalam artian air tanah punya jalur sendiri dan air

permukaan punya jalur sendiri. Bisa saja dalam perjalanannya menuju laut ada air

16 sungai apabila dilihat sisirechargedandischarge.

Salah satu hal yang patut digarisbawahi disini, yakni pada pembahasan

sebelumnya mengenai air permukaan dikatakan suatu daerah tangkapan atau

daerah aliran sungai itu dibatasi oleh lereng atau punggung-punggung bukit.

Kalau air tanah batasannya adalah batas hidrogeologis (struktur batuan,

perlapisan,perlipatan, dll). Pada aliran permukan dikenal istilah daerah aliran air

sungai atau DAS, untuk aliran air tanah dikenal istilah CAT atau cekungan air

tanah. Cekungan air tanah (CAT), adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas

hidrogelogis, tempat semua kejadian hidrogeologis, seperti proses pengimbuhan

(recharge), pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung (discharge).

Tanpa gangguan manusia, cekungan air tanah akan mengisi dan

mengeluarkan air yang berlebih melalui beberapa telusuran sampai keseimbangan

semu (quisiequilibrium). Sungai-sungai yang mempunyai muka air lebih rendah dari muka air tanah akan mendapat sumbangan (recharge) dari air tanah. Sungai-sungai yang memotong muka air tanah dan menerima aliran air tanah termasuk

dalam sungai permanen.

Jika sungai yang elevasi muka airnya lebih tinggi dari muka air tanah

(water table), maka sungai tersebut akan menyumbang ke air tanah (discharge). Sungai semacam ini termasuk dalam kategori sungai ephemeral, yakni sungai

yang hanya mengalir pada saat musim penghujan. Jika hujan tidak terjadi dalam

periode yang cukup panjang, sungai ini akan mengering akibat airnya telah

berperkolasi mengisi air tanah.

Gambar 2.5. Sketsa recharge antara air tanah dan sungai

Dischargedanrecharge air tanah bergantung pada letak air tanah (gorund water) dan muka air tanahnya (water table). Pada daerah tangkapan aliran air tanah menjauhi muka air tanah, atau bisa diartikan pada daerah tangkapan muka

air tanahnya terletak pada kedalaman tertentu sedangkan muka air tanah daerah

pengeluaran umumnya mendekati permukaan tanah, salah satu contohnya adalah

daerah pantai. (Kodoatie & Sjarief., 2008.)

Muka air tanah (water table) merupakan kedudukan titik-titik (di dalam tanah yang tidak tertekan) yang tekanan hidrostatiknya sama dengan tekanan

18 Tidak selalu juga pada daerah tinggi yang merupakan daerah tangkapan,

air tanah menjauhi muka air tanah. Terkadang pada daerah yang tinggi terjadi

perubahan kemiringan lereng, disitu muka air tanah bisa saja memotong muka

tanah. Munculnya air tanah ke permukaan bumi karena muka air tanah memotong

muka tanah, inilah yang disebut dengan mata air. Sumber utama aliran air sungai

berasal dari mata air yang berada di daerah hulu ( daerah yang tinggi).