PENGGUNAAN JAMUR ANTAGONIS Trichoderma harzianum Rifai

DAN KOMPOS DALAM MENEKAN PENYAKIT LAYU Fusarium oxysporum f.sp. passiflora PADA PEMBIBITAN MARKISA

SKRIPSI OLEH:

SUSI YANTI SILALAHI 060302042

HPT

DEPARTEMEN HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS SUMATRA UTARA M E D A N

PENGGUNAAN JAMUR ANTAGONIS Trichoderma harzianum Rifai

DAN KOMPOS DALAM MENEKAN PENYAKIT LAYU Fusarium oxysporum f.sp. passiflora PADA PEMBIBITAN MARKISA

SKRIPSI

OLEH:

SUSI YANTI SILALAHI 060302042

HPT

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk dapat Melaksanakan Penelitian di Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas

Sumatra Utara, Medan.

Disejui oleh: Komisi pembimbing

(Dr. Ir. Hasanuddin, MS)

Ketua Anggota

(Alm. Ir. Kasmal Arifin, MSi)

DEPARTEMEN HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN FAKULTAS PERTANIAN

ABSTRACT

Susi Yanti Silalahi “The Utilization Trichoderma harzianum Rifai Antagonist Fungy and Compost to suppress Fusarium oxysporum F.sp.Passiflorae Wilt Diseases on Passion Fruit seedling” with the conseling Dr. Ir Hasanuddin MS and Ir. Kasmal Arfin Msi. The Utilization of fungiside not wise can make environment polution, so to decresease this problem having biological control developing . Research aimed to know the ability Trichoderma harzianum to suppress developing of Fusarium oxysporum wilt deseases on passion fruit seedling. This reserach was held in green house of experimental fruit and flower garden (KPTB) in Tongkoh-Berastagi Karo residence, since Maret to Juni 2010. The research used method of Complete Design Random Factorial with 2 factors. The first factor that dose Trichoderma harzianum factor (25, 37.5, 50 and 62.5 gr/1,5 gr soil) and the compost factor (chicken and cow compost), that was consist of 10 combines of treatment and three replication.

ABSTRAK

Susi Yanti Silalahi, “Penggunaan Jamur Antagonis Trichoderma harzianum Rifai dan Kompos dalam Menekan Penyakit Layu

Fusarium oxysporum f.sp. passiflora pada Pembibitan Markisa” di bawah

bimbingan Dr. Ir. Hasanuddin, MS dan Alm. Ir. Kasmal Arifin, MSi. Penggunaan

fungisida yang tidak bijaksana dapat menimbulkan masalah pencemaran lingkungan, untuk mengurangi masalah tersebut perlu dikembangkan pengendalian hayati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan

Trichoderma harzianum Rifai dalam menekan perkembangan penyakit layu

Fusarium oxysporum f. sp . passiflora pada pembibitan tanaman markisa.

Penelitian dilaksanakan di Rumah Kasa Kebun Percobaan Buah dan Bunga Tongkoh – Berastagi Kabupaten Karo, mulai bulan Maret-Juni 2010. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap Faktorial yang terdiri dari 2 faktor

yaitu faktor dosis Trichoderma harzianum (25, 37.5, 50, dan 62.5 gr) dan faktor kompos (ayam dan sapi) dengan 10 kombinasi perlakuan dan tiga ulangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase serangan Fusarium tertinggi terdapat pada perlakua n Kontrol yaitu 30,07% dan terendah pada perlakuan T4KS (62.5 gr) yaitu 1,98 %. Hasil rataan intensitas serangan tertinggi

RIWAYAT HIDUP

Susi Yanti Silalahi lahir pada tanggal 2 Desember 1988 di Desa Situnggaling dari Ibunda S. br Munthe dan Ayahanda B. Silalahi. Penulis merupakan anak keenam dari enam bersaudara.

Pendidikan yang telah ditempuh penulis adalah sebagai berikut:

- Lulus dari Sekolah Dasar INPRES Merek, Kec Merek pada tahun 2000 - Lulus dari SLTP. RK. Xaverius I Kabanjahe pada tahun 2003.

- Lulus dari SMA Negeri 2 Kabanjahe pada tahun 2006.

- Pada tahun 2006 diterima di Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara Medan, Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan melalui jalur SPMB.

Penulis pernah aktif dalam organisasi kemahasiswaan yaitu menjadi anggota IMAPTAN (Ikatan Mahasiswa Perlindungan Tanaman) tahun 2006-2010, menjadi Asisten Epidemiologi Penyakit Tumbuhan tahun 2008-2009, pernah

mengikuti Seminar Ilmiah dengan tema “Dengan Pertanian Berkelanjutan Kita Wariskan Kehidupan Berwawasan Lingkungan” dan Seminar “Peranan Pertanian

dalam Pembangunan Sumatera Utara”. Penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di PTPN IV. Kebun Bah Birung Ulu, Kabupaten Simalungun pada tahun 2010 dan melaksanakan penelitian skripsi di Rumah Kasa Kebun

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,

karena atas berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang berjudul ”Penggunaan Jamur Antagonis Trichoderma harzianum Rifai dan Kompos dalam Menekan Penyakit Layu Fusarium oxysporum f.sp. passiflora

pada Pembibitan Markisa” sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Pertanian Universitas Sumatra Utara, Medan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Komisi

Pembimbing Dr. Ir. Hasanuddin, MS. dan Alm. Ir. Kasmal Arifin, MSi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ir. Fritz Silalahi, MS., sebagai pembimbing lapangan dan seluruh staf dan karyawan Kebun Percobaan Buah dan Bunga Tongkoh yang telah membantu penulis

selama penelitian.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh

karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran demi penyempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga skripsi

ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Oktober 2010

DAFTAR ISI

Kegunaan Penelitian ……… ...4

TINJAUAN PUSTAKA

Biologi Trichoderma harzianum Rifai...10

Ekologi Trichoderma harzianum Rifai...11

Fisiologi Trichoderma harzianum Rifai...12

Manfaat dan Keunggulan...14

Kompos...16

BAHAN DAN METODE Waktu dan Tempat Penelitian ………...17

Bahan dan Alat ...………...17

Metode Penelitian………...17

Persiapan Penelitian...17

Penyediaan Sumber Inokulum Fusarium oxysporum...17

Uji Antagonisme Jamur Trichoderma sp terhadap

Fusarium oxysporum...18

Persentase Zona Penghambat Pertumbuhan...19

Metode Penelitian...20

Aplikasi Trichoderma harzianum Rifai...23

Penanaman...23

Inokulasi Fusarium oxsporum...24

Pemeliharaan...24

Paramater Pengamatan...25

HASIL DAN PEMBAHASAN Pengaruh Uji Antagonisme In Vitro ……….….27

Pengaruh Uji Antagonisme In Plant ………..…27

Persentase Serangan F. oxysporum.f. sp. Passiflorae…………....29

Intensitas Serangan F. oxysporum.f. sp. Passiflorae………29

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan...34

Saran...34 DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Keterangan Hlm.

Tabel 1. Komposisi unsur hara kotoran kompos ayam dan kompos sapi... …... 16 Tabel 2. Uji Rataan Persentase Pertumbuhan F. oxysporum f. sp. passiflorae

oleh Trichoderma sp………...26 Tabel 3. Uji Rataan persentase Serangan (%) Faktor T. Harzianum (T) ……..30 Tabel 4. Uji Rataan persentase Serangan (%) Faktor Kompos (K) …………..34

1 Tabel 5. Uji Rataan Persentase Serangan Kombinasi Faktor Trichodema (T) dengan Kompos (K) pada 10-63 HSA ………. 39 Tabel 6. Uji Rataan Intensitas Serangan (%) Faktor T. Harzianum ………... 40

Tabel 7. Uji Rataan Intensitas Serangan (%) Faktor T. Harzianum ………... 42

DAFTAR GAMBAR

Keterangan Hlm.

Gambar.1. F. oxysporum (Konidiofor dan mikrokonidia) ……….6

Gambar.2. Gejala serangan layu Fusarium pada tanaman markisa ...8

Gambar.3.Konidia T. Harzianum ...11

Gambar.4. Uji Antagonisme Trichoderma terhadap F. Oxysporum ...19

Gambar. 5. Hubungan antara T. harzianum dan T. koninggi terhadap Persentase Serangan F. oxysporum pada setiap Waktu pengamatan……28

Gambar 6. Hubungan antara Penggunaan T. harzianum terhadap Persentase Serangan F. oxysporum pada setiap Waktu pengamatan………….. ...…32

Gambar 7. Hubungan antara Penggunaan kompos terhadap Persentase Serangan F. oxysporum pada setiap Waktu pengamatan………..…35

Gambar 8. Hubungan Kombinasi Trichoderma harzianum dan Kompos terhadap Persentase Serangan F. oxysforum pada setiap Waktu pengamatan…… 38

Gambar 9. Histogram hubungan Faktor Penggunaan T. harzianum terhadap Intensitas Serangan pada 63 hsa………... 41

Gambar 10. Histogram hubungan Faktor Kompos terhadap Intensitas Serangan pada 63 hsa ……… 43

DAFTAR LAMPIRAN

Keterangan Hlm.

Lampiran 1. Ilustrasi Bagan Penelitian……… 50

Lampiran 2. Bagan Penelitian ………... 51

Lampiran 3. Data Persentase Serangan F. oxysporum 2 HSI……… 52

Lampiran 4. Data Persentase Serangan F. oxysporum 3 HSI……… 53

Lampiran 5. Data Persentase Serangan F. oxysporum 4 HSI ... 54

Lampiran 6. Data Persentase Serangan F. oxysporum 10 HSA……... 55

Lampiran 7. Data Persentase Serangan F. oxysporum 14 HSA……… 57

Lampiran 8. Data Persentase Serangan F. oxysporum 17 HSA……… 59

Lampiran 9. Data Persentase Serangan F. oxysporum 21 HSA……… 61

Lampiran 10. Data Persentase Serangan F. oxysporum 24 HSA…………. 63

Lampiran 11. Data Persentase Serangan F. oxysporum 27 HSA…………... 65

Lampiran 12. Data Persentase Serangan F. oxysporum 30 HSA…………. 67

Lampiran 13. Data Persentase Serangan F. oxysporum 34 HSA…………. 69

Lampiran 14. Data Persentase Serangan F. oxysporum 37 HSA………….. 71

Lampiran 15. Data Persentase Serangan F. oxysporum 41 HSA………... 73

Lampiran 16. Data Persentase Serangan F. oxysporum 45 HSA………….. 75

Lampiran 17. Data Persentase Serangan F. oxysporum 47 HSA………….. 77

Lampiran 18. Data Persentase Serangan F. oxysporum 50 HSA…………79

Lampiran 19. Data Persentase Serangan F. oxysporum 54 HSA…………. 81

Lampiran 20. Data Persentase Serangan F. oxysporum 59 HSA …………. 83

Lampiran 21. Data Persentase Serangan F. oxysporum 63 HSA …...86

Lampiran 22. Data Intensitas Serangan F. oxysporum 63 HSA……... 89

Lampiran 23. Foto Intensitas Serangan pada kompos ayam ………... 92

Lampiran 24. Foto Intensitas Serangan pada Kompos Sapi ………... 94

Lampiran 25. Foto Intensitas Serangan Perlakuan per Ulangan ...95

Lampiran 26. Intensitas Serangan Pangkal batang dibelah Membujur ...97

Lampiran 27. Foto Sampel Tanaman pada Kompos Ayam (37 HSA)…..98

Lampiran 28. Foto Sampel Tanaman pada Kompos Sapi (37 HSA)……99

Lampiran 29. Foto Sampel Tanaman yang terserang F. oxysporum ……100

Lampiran 30. Foto Sampel Tanaman yang terserang F. oxysporum ……101

ABSTRACT

Susi Yanti Silalahi “The Utilization Trichoderma harzianum Rifai Antagonist Fungy and Compost to suppress Fusarium oxysporum F.sp.Passiflorae Wilt Diseases on Passion Fruit seedling” with the conseling Dr. Ir Hasanuddin MS and Ir. Kasmal Arfin Msi. The Utilization of fungiside not wise can make environment polution, so to decresease this problem having biological control developing . Research aimed to know the ability Trichoderma harzianum to suppress developing of Fusarium oxysporum wilt deseases on passion fruit seedling. This reserach was held in green house of experimental fruit and flower garden (KPTB) in Tongkoh-Berastagi Karo residence, since Maret to Juni 2010. The research used method of Complete Design Random Factorial with 2 factors. The first factor that dose Trichoderma harzianum factor (25, 37.5, 50 and 62.5 gr/1,5 gr soil) and the compost factor (chicken and cow compost), that was consist of 10 combines of treatment and three replication.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia dikenal dengan berbagai macam keanekaragaman hayati. Salah

satunya adalah buah markisa. Keberadaan buah ini semula tidak begitu diperhitungkan, bahkan kadang-kadang pohon buah ini dibabat karena dianggap mengganggu dan tidak mempunyai nilai ekonomis tinggi (Waitlem, 2001). Tetapi

saat ini markisa merupakan salah satu jenis tanaman yang dapat dirancang

sebagai sumber pertumbuhan baru dalam perekonomian nasional

(Barus dan Syukri, 2008).

Tanaman markisa bukanlah tanaman asli Indonesia, tetapi merupakan tanaman yang berasal dari luar negeri Amerika Selatan yaitu negara Brasil, yang

menyebar sampai ke Indonesia (Buletin Teknopro Hortikultura, 2004). Markisa dikembangkan di beberapa tempat di Indonesia antara lain di Sulawesi Selatan,

Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Lampung. Jenis markisa yang dikembangkan di Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara adalah markisa ungu (Passiflora edulis), sedangkan di Sumatera Barat pada umumnya yang dibudidayakan adalah markisa

kuning (konyal) dengan rasa manis untuk dikonsumsi langsung (Plantus, 2008). Peluang pasar dunia terhadap markisa segar dan olahan sangat terbuka

luas, sehingga usaha tani tanaman markisa layak dikembangkan dan dijadikan sumber pendapatan petani dan devisa negara (Barus dan Syukri, 2008). Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan petani serta devisa negara

Tetapi saat ini sejumlah pabrik sirup yang beroperasi di Sumatera Utara,

setiap tahun masih saja kesulitan mendapatkan pasokan bahan baku markisa akibat tidak adanya komoditas itu. Ketiadaan itu disebabkan rendahnya minat

petani membudidayakan buah tersebut (Sihombing, 2005). Disamping itu, munculnya serangan berbagai penyakit. Salah satu penyakit penting pada tanaman markisa adalah penyakit layu Fusarium yang menyebabkan banyak tanaman mati

muda. Di Sumatera Utara, penurunan tersebut dapat dilihat dari areal tanaman yang berkurang dari 748 ha pada tahun 2003 menjuadi 358 ha pada tahun 2004.

Secara ekonomi, kerugian yang dialami mencapai Rp. 4,68 miliyar (Saragih, dkk., 2006).

Jamur Fusarium oxysporum f. sp. passiflora merupakan patogen tular

tanah yang menyerang akar. Penyakit Fusarium merupakan penyakit utama yang

menyerang berbagai tanaman, seperti gladiol, tanaman pisang yang

disebut dengan layu panama, yang disebabkan oleh cendawan F. oxysporum f. sp. cubense. Gejala yang menyolok dari penyakit layu fusarium

pada awalnya adalah terjadinya penguningan tepi daun yang lebih tua

(Saragih, dkk., 2006). Bagian yang terserang umumnya plumula dan radikal yang mengakibatkan pembusukan pada bagian tersebut. Jamur dalam pertumbuhan dan

perkembangannya memerlukan selulosa sebagai sumber karbon dan energi (Winarsih dan Syafrudin, 2001).

Teknologi pertanian, khususnya dalam pengendalian penyakit tanaman

akibat jamur patogen Fusarium sp. di Indonesia pada saat ini masih banyak mengandalkan penggunaan fungisida sintetik. Penggunaan fungisida yang

gangguan keseimbangan ekologis dan residu yang ditinggalkannya dapat bersifat

racun dan karsinogenik. Spesies jamur Fusarium sp. merugikan para petani karena serangan jamur menyebabkan tanaman mengalami layu patologis yang

berakhir dengan kematian (Juanda, 2009).

Saat ini diketahui pengendalian patogen di dalam tanah secara kimia terbukti tidak efektif, oleh karena itu perlu dicari cara lain agar perkembangan

patogen dapat ditekan dan mudah dilakukan petani, antara lain adalah menggunakan mikroba antagonis, pemupukan kalium, penanaman varietas yang

toleran atau pun melalui penyambungan menggunakan batang bawah yang tahan terhadap layu fusarium (Saragih dan Silalahi, 2006).

Dalam hal ini penulis hendak melakukan ujicoba penekanan penyakit layu

fusarium pada tanaman markisa dengan cara hayati yaitu dengan menggunakan agensia antagonis. Salah satunya adalah penggunaan Trichoderma harzianum,

yang telah diketahui sebagai agensia antagonis yang mampu menekan F. oxysporum (Soesanto, 2008). Selain itu Trichoderma sp. mampu menekan

pertumbuhan Fusarium sp., penyebab bercak bunga sedap malam (Soesanto,

dkk., 2008). Hasil lain menyatakan bahwa T. harzianum mampu mengendalikan F. oxysporum pada kapas dan melon (Prabowo, dkk., 2006).

Pemanfaatan agensia hayati untuk mengendalikan patogen masih populer dan memberikan harapan, baik didalam negeri maupun manca negara. Diantara kelompok agens hayati, Pseudomonas fluorescens dan Trichoderma spp.

suatu patogen dari suatu tempat, tetapi hanya mengurangi jumlah dan kemampuan

patogen tersebut dalam menimbulkan suatu penyakit (Pinem, 2001).

Sehubungan dengan uraian di atas, untuk mengetahui

kefektifan jamur antagonis T. harzianum pada penyakit layu F. oxysporum f.sp. passiflora, maka perlu dilakukan penelitian lanjut dalam

menekan dan mengurangi penyakit layu F. oxysporum f.sp. passiflora pada

tanaman markisa.

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui kemampuan Trichoderma harzianum Rifai dan

penggunaan kompos dalam menekan perkembangan penyakit layu

F. oxysporum f. sp . passiflora pada pembibitan tanaman markisa.

Hipotesa Penelitian

Penyakit layu Fusarium oxysporum f. sp . passiflora pada tanaman

markisa dapat dihambat dengan menggunakan jamur antagonis

Trichoderma harzianum Rifai.

Kegunaan Penelitian

- Sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar sarjana di Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas

Sumatera Utara, Medan

TINJAUAN PUSTAKA

Biologi Penyebab Penyakit

Dalam Agrios (1996), Penyakit layu Fusarium dapat diklasifikasikan

sebagai berikut:

Spesies : Fusarium oxysporum f. sp. passiflora

Fusarium sp. menghasilkan 3 jenis spora. Mikrokonidia tidak berwarna,

bersel tunggal, berbentuk bulat dengan panjang 6-15 µ m dan berdiameter 3-5 µm. Makrokonidia berbentuk bulan sabit, tidak berwarna, mempunyai 3-5 sekat,

masing-masing panjangnya 30-50 µ m dan berdiameter 2-5 µ m (Gambar 1.a.). Klamidospora halus, berbentuk bola, bersel tunggal yang menghasilkan miselium yang tua dan rata-rata berdiameter 10 µm (Gambar 1.b.). Ketiga jenis spora

tersebut merupakan patogen tular tanah yang akan menginfeksi tanaman. Setelah mengadakan infeksi, tanaman akan mati kemudian jamur dan spora tersebut akan

tetap berada di dalam tanah dimana jamur dapat bertahan pada jangka waktu yang tidak terbatas (Lucas, et. al., 1985).

Konidiofor dapat bercabang dan dapat tidak (Gambar 1.a), dan membawa

pendek, umumnya terdapat dalam jumlah banyak sekali terdiri dari aneka bentuk

dan ukuran, berbentuk ovoid-elips sampai silindris, lurus atau sedikit lurus atau sedikit membengkok (Gambar 1.b) (Gandjar, dkk., 1999).

Gambar. 1. F. oxysporum f.sp. passiflora (a.Mikrokonidia, b. Konidiofor) Sumber: Koleksi Pribadi Dr. Ir. Hasanuddin MS, 2010

Daur Hidup Penyakit

Patogen penyebab layu Fusarium, dapat menginfeksi tanaman melalui biji

yang terkontaminasi atau pencangkokan tanaman yang terinfeksi. Jamur ini dapat menginfasi tanaman melewati sistem serabut akar dan mengganggu proses pengambilan air dan mineral pada tanaman. Perkembangan infeksi dan penyakit

layu Fusarium, didukung oleh suhu tanah yang hangat (80 ºF) dan kelembapan tanah yang rendah (Cahyono, 2008).

Cendawan menginfeksi akar terutama melalui luka, menetap dan berkembang di berkas pembuluh. Setelah jaringan pembuluh mati dan keadaan

a

udara lembab, cendawan membentuk spora yang berwarna putih keunguan pada

akar yang terinfeksi. Penyebaran dapat terjadi melalui air pengairan dan alat pertanian. Layu total dapat terjadi antara 2 – 3 minggu setelah terinfeksi

(Anonimous, 2009).

Jamur F. oxysporum aktif pada suhu antara 25 dan 32 °C. Karena jamur menghasilkan spora istirahat (chlamydospores), jamur dapat bertahan hidup di

dalam tanah tidak terbatas bahkan bila tidak ada tanaman inang tumbuh. Tanah asam (pH 5,0 - 5,6) dan amonium nitrogen (amonium nitrat dan urea)

mempercepat perkembangan penyakit (Varela and Seif, 2004).

Gejala Serangan F. oxysporum f.sp. passiflora

Gejala serangan yang diamati secara visual, tanaman biasanya layu mulai

dari daun bagian bawah dan anak tulang daun menguning (Gambar 2a). Setelah infeksi daun-daun tanaman memucat, gejala tersebut menjalar sampai 2 m di atas permukaan tanah (Gambar 2.b.) (Rukmana, 2003). Tanaman dapat menjadi layu

sepihak (Semangun, 2000).

Gejala layu Fusarium ditandai dengan menguningnya daun yang lebih

tua kemudian berubah menjadi kecoklatan dan layu tanaman akan merambat dan

Gambar.2. Gejala serangan layu Fusarium pada tanaman markisa (2a. Tanaman Layu, 2b. Infeksi pada Pangkal Batang, c. Infeksi pada pangkal yang dibelah membujur)

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

Pada suhu yang tinggi umumnya tanaman lebih stres dan lebih rentan terhadap F. oxysporum. Walaupun sulit untuk mengatakan bahwa perubahan iklim yaitu peningkatan suhu merupakan satu-satunya penyebab peningkatan

status perkembangan penyakit layu Fusarium (Wiyono, 2007).

Perkembangan penyakit dibantu oleh cuaca yang lembab. Selama musim

hujan banyak terjadi infeksi baru. Penyakit busuk pangkal batang banyak terdapat di kebun-kebun yang terlalu rapat dan drainase yang kurang baik. Semakin tua, penyakit semakin banyak (Semangun, 2000).

Pengendalian

Menurut Silalahi, dkk., (2005), penyakit layu F. oxysporum dapat dikendalikan dengan cara:

1. Menggunakan bibit sambung dengan batang bawah yang relatif toleran

terhadap penyakit busuk akar (salah satu diantaranya yaitu markisa konyal Passiflora ligularis yang lebih tahan terhadap penyakit layu Fusarium)

2. Pengendalian dengan jamur antagonis T. koningii dan Gliocladium spp. (dalam media sekam padi), sebaiknya diaplikasikan saat sebelum tanam dan pemberian selanjutnya diberikan pada permukaan tanah sekitar batang lalu

ditutup kembali dengan tanah. Aplikasi dilakukan dalam 2 bulan sekali dengan dosis 200-250 gr per tanaman

3. Sanitasi dan pemeliharaan kebun dengan baik dan teratur, khususnya drainase yang optimal.

Trichoderma harzianum Rifai

Trichoderma sp. dapat digunakan untuk memberikan perlindungan pada

biji untuk melawan perkecambahan jamur penyebab busuk pangkal batang (Singh, 1998).

Sifat antagonis jamur Trichoderma sp. telah diteliti sejak lama. Inokulasi

Trichoderma sp. ke dalam tanah dapat menekan serangan penyakit layu yang

menyerang di persemaian, hal ini disebabkan oleh adanya pengaruh toksin yang

parasitik terhadap jamur patogen tular tanah yang banyak menimbulkan kerugian

pada tanaman pertanian (Khairul, 2001).

Biologi T. harzianum Rifai

Dalam Agrios (1996), jamur ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut: Sub divisio : Deuteromycotina

Kelas : Hyphomycetes Ordo : Moniliales

Famili : Moniliaceae Genus : Trichoderma

Spesies : Trichoderma harzianum Rifai

Konidia berbentuk semi bulat hingga oval pendek, berukuran (2,8 - 3,2) x (2,5 - 2,8) µm, dan berdinding halus (Gambar 3.c). Klamidospora umumnya

ditemukan dalam miselia dari koloni yang sudah tua, terletak interkalar dan kadang-kadang terminal, umumnya berbentuk bulat, berwarna hialin, dan berdinding halus. Konidiofor dapat bercabang menyerupai piramida, yaitu pada

bagian bawah cabang lateral yang berulang-ulang, sedangkan ke arah ujung percabangan menjadi bertambah pendek (Gambar 3.b). Fialid tampak langsing

dan panjang terutama pada aspek dari cabang (Gambar 3a), dan berukuran 18 x 2,5 µm (Gandjar, dkk., 1999).

Konidium (fialospora) jorong, bersel 1, dalam kelompok-kelompok kecil

terminal, kelompok konidium berwarna hijau biru. Pada umumnya bersifat saprofit dalam tanah, dan banyak jenisnya yang mempunyai daya antagonistik

menyebar, mula-mula berwarna putih kemudian berubah menjadi hijau. Hifa

vegetatif hialin (Gilman, 1971).

Gambar.3.Konidia T. harzianum (a. Phialid ,b. Konidiofor, c. Konidia) Sumber: http://www.mycology.adelaide.edu.au/images/trichoderma.gif

Ekologi T. harzianum Rifai

Sebaran jamur parasitnekrotrof antagonis ini sangat luas. Jamur

T. harzianum dapat dijumpai pada berbagai jenis tanah, termasuk jenis tanah

geluh lempung, berpasir, tanah hutan, atau tanah sawah. Juga sering dijumpai pada daerah relatif hangat sampai pada ketinggian 3.450 m. Selain itu, jamur

antagonis telah ditemui pada rhizosfer Pinus contorta, tembakau, kentang, bit gula, gandum, dan rerumputan, pada jerami dan kayu, pada Agaricus bisporus,

Sklerotium rolfsii, kertas, tekstil, dan minyak. Bahkan jamur antagonis ini dapat

menjadi pakan dari kutu Pygmephorus mesembrinae dan P. Quadratus (Soesanto, 2008).

a

Konidium T. harzianum berkecambah pada kelembapan tanah antara -100

sampai -70 bar dan optimum pada kelembapan 30% di tanah. Perkecambahan jamur memerlukan sumber nutrisi luar dan CO2 pada kondisi miskin nutrisi.

Bahkan pada kondisi asam, presentase perkecambahannya lebih besar bila dibandingkan dengan kondisi netral. Suhu optimum untuk pertumbuhannya pada kisaran 15 - 35 ºC, dengan rerata suhu yang terbaik pada 30-36 ºC. Jamur

mempunyai daya hambat tertinggi pada pH 5 - 6,4, sedangkan pH optimumnya antara 3,7 - 4,7 pada tekanan CO2 normal. Jamur antagonis ini mampu

menguraikan pati dan selulosa serta herbisida dialat di dalam tanah meskipun lambat (Soesanto, 2008).

Fisiologi T. harzianum Rifai

Trichoderma spp. adalah mikoparasit yang paling terkenal sebagai

satu-satunya agen pengendali hayati untuk kebanyakan patogen tular tanah (Pinem, 2001). T. harzianum mempunyai hifa yang melilit atau membelit

disekeliling atau menyerang hifa beberapa jamur patogen tanaman kemudian

mengambil makanan dari patogen tersebut sehingga hifa patogen menjadi hancur (Yuwono, 2008).

Beberapa isolat dijumpai sebagai antagonis pada jamur Candida albicanus, Rhizoctonia solana, Athelia rolsii, Fusarium oxysporum,

Phytium aphanidermatum, Armilaria mellea, Lentinus edades, Sclerotini minor,

dan lain-lain. Jamur antagonis ini mampu menurunkan intensitas penyakit mati mendadak sampai 78% pada tanaman selada, bunga matahari, kembang kol, dan

T. harzianum dilaporkan menghasilkan antibioka larut dalam air yang

belum teridentifikasi, khususnya yang efektif terhadap Neolentinus lepideus. Senyawa lain yang dihasilkan oleh T. harzianum terkini dan teridentifikasi adalah

3-(2-hidroksipropil)-4-(2-heksadenil)-2(5H)-furanon. Senyawa ini adalah senyawa

yang dihasilkan dalam jumlah besar dalam medium tumbuh cair biakan T. harzianum, yang memperlihatkan penghambatan terhadap F. oxsysporum.

Pembelitan hifa dari mikoparasit dipermukaan bagian dalam dirangsang oleh lektin. Pembelitan yang kuat dari mikoparasit ini merupakan tanggapan dari

kontak fisik antara hifa dan pertumbuhan langsung melalui pengaruh bahan kimia (Soesanto, 2008).

Mekanisme pengendalian populasi jamur patogen dilakukan melalui

interaksi hifa langsung. Setelah konidia T. harzianum diintroduksikan ke tanah, akan tumbuh kecambah konidianya di sekitar perakaran tanaman. Dengan laju

pertumbuhan cepat akibat rangsangan jamur patogen, dalam waktu yang singkat (sekitar tujuh hari) daerah perakaran tanaman sudah didominasi oleh biofungsida tersebut yang bersifat mikroparasitik dan akan menekan populasi jamur patogen

yang sebelumnya mendominasi. Interaksi diawali dengan pelilitan hifanya terhadap jamur patogen yang akan membentuk struktur seperti kait yang disebut

haustorium dan menusuk jamur patogen. Bersamaan dengan penusukan hifa, jamur itu mengeluarkan enzim yang akan menghancurkan dinding sel jamur patogen, seperti enzim kitinase dan b-1-3-glukanase. Akibatnya, hifa jamur

golongan peptaibol dan senyawa furanon oleh T. harzianum yang dapat

menghambat pertumbuhan spora dan hifa jamur patogen (Suara Merdeka, 2002).

Manfaat dan Keunggulan

T. harzianum yang dikembangkan BPPT berupa dapat produk berbentuk

granula, hasil campuran antara bahan matriks padat dan konidia biomassa jamur

itu. Beberapa keuntungan dan keunggulannya adalah mudah dimonitor dan dapat berkembang biak, sehingga keberadaannya di lingkungan dapat bertahan lama serta aman bagi lingkungan, hewan dan manusia karena tidak menimbulkan residu

kimia berbahaya yang persisten di dalam tanah. Mekanisme pengendalian biofungisida itu bersifat spesifik target, sehingga tidak menimbulkan hilangnya

organisme nontarget. Kelebihan lain mampu mengoloni rhizosfer (daerah perakaran tanaman) dengan cepat dan melindungi akar dari serangan jamur penyakit, mempercepat pertumbuhan tanaman, dan meningkatkan hasil produksi

tanaman (Suara Merdeka, 2002).

Kompos

Kompos atau humus adalah sisa-sisa mahluk hidup yang telah mengalami pelapukan, bentuknya sudah berubah seperti tanah dan tidak berbau. Kompos

memiliki kandungan hara NPK yang lengkap meskipun persentasenya kecil (Tabel 1). Kompos juga mengandung senyawa-senyawa lain yang sangat

bermanfaat bagi tanaman. Pupuk kompos dapat berasal dari berbagai bahan

Dalam Dinas Peratanian (2010), menyatakan beberapa keuntungan

kompos adalah:

• Sebagai multivitamin bagi tanah dan tanaman,

• Dapat memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah.

• Dapat mengembalikan kesuburan tanah, tanah keras akan menjadi lebih

gembur, tanah miskin akan menjadi subur, tanah masam akan menjadi lebih

netral.

Kompos ayam mempunyai unsur hara P yang relatif lebih tinggi dari pada

pupuk kandang lainnya. Kadar hara ini sangat dipengaruhi oleh konsentrat yang diberikan. Selain itu, dalam kotoran ayam tersebut tercampur sisa-sisa makanan ayam serta sekam sebagai lapisan kandang yang dapat menyumbangkan hara ke

dalam pupuk kandang (Dinas Pertanian, 2010).

Kompos sapi mempunyai kadar serat yang tinggi seperti selulosa, hal ini

terbukti dari pengukuran parameter C/N rasio yang cukup tinggi > 40. Tingginya kadar C dalam Pukan Sapi menghambat penggunaan langsung ke lahan pertanian karena akan menekan pertumbuhan tanaman utama. Penekanan pertumbuhan

terjadi karena mikroba dekomposer akan menggunakan N yang tersedia untuk mendekomposisi bahan tersebut sehingga tanaman utama akan kekurangan N

Tabel 1. Komposisi unsur hara kotoran kompos ayam dan kompos sapi:

Kompos merupakan media yang baik untuk pertumbuhan mikroorganisme yang bermanfaat di dalam tanah. Bahan organik atau pupuk kandang akan

diuraikan oleh mikroorganisme tanah menghasilkan bahan humus yang mampu meningkatkan agresi tanah. Agresi tanah yang baik akan menjamin tata udara dan air yang baik sehingga aktifitas mikroorganisme berlangsung baik sehingga dapat

meningkatkan ketersediaan beberapa unsur hara (Dinas Pertanian, 2010).

Secara umum, pemberian pupuk organik dapat meningkatkan

pertumbuhan aktivitas mikroorganisme karena bahan organik merupakan sumber energi dan bahan makanan bagi mikroorganisme yang hidup di dalam tanah. Kegiatan jasad mikro ni dengan sendirinya membantu peningkatan dekomposisi

BAHAN DAN METODE

Waktu dan Tempat Percobaan

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara dan rumah kasa Kebun Percobaan

Tanaman Buah Berastagi, jenis tanah andosol, ketinggian tempat 1.340 m dpl. Pelaksanaan akan dimulai bulan Maret - Juni 2010.

Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih markisa asam,

kompos ayam, kompos sapi, pupuk NPK, top soil, air, polibag, aquadest, T. harzianum, jamur F. oxysporum f.sp. passiflora, PDA, clorox, jagung giling.

Alat yang dipergunakan adalah cangkul, pisau, timbangan, erlenmeyer,

petridish, gelas ukur, mikroskop, pipet tetes, jarum ose, inkubator, meteran, objek glass, pinset, bunsen, aluminium foil, cling wrap, selotip, autoclave, kukusan

tanah, ayakan tanah, handsprayer, alat tulis dan alat pendukung lainnya.

Metodologi Penelitian

1. Persiapan Penelitian

Penyediaan Sumber Inokulum F. oxysporum f.sp. passiflora

Sumber inokulum diambil dari tanaman markisa yang terserang

dipotong-potong (0,5 cm), kemudian disterilkan dengan khlorox 1% selama 3

menit. Dibersihkan dengan air steril. Selanjutnya potongan tersebut dikeringkan di

atas tissue dan ditanam dalam media PDA. Media tersebut disimpan dalam

inkubator.

Setelah miselium F. oxysporum tumbuh, diisolasi kembali untuk

mendapatkan biakan murni.

Penyediaan Jamur T. harzianum Rifai

Isolat T. harzianum diperoleh dari Balai Pengembangan Proteksi Tanaman Perkebunan. Isolat T. harzianum kemudian ditanam di dalam media

PDA dan diinkubasi selama 3 hari untuk memperoleh biakan murni.

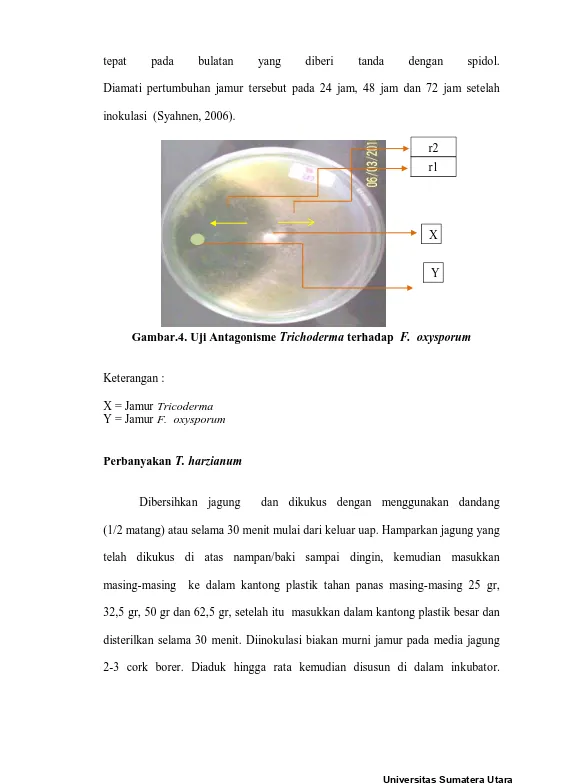

2. Uji Antagonisme Jamur Trichoderma sp terhadap F. oxysporum f.sp. passiflora

Pengujian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap non faktorial dengan 3 perlakuan dan tiga ulangan yaitu,

T0 = Kontrol (F. oxysporum tanpa jamur antagonis) T1 = T. harzianum + F. oxysporum

T2 = T. koningii + F. oxysporum

Uji antagonisme dilakukan dengan cara menanam koloni biakan murni T. harzianum, T. koningii dan F. oxysporum dalam satu cawan petri yang

tepat pada bulatan yang diberi tanda dengan spidol.

Diamati pertumbuhan jamur tersebut pada 24 jam, 48 jam dan 72 jam setelah inokulasi (Syahnen, 2006).

Gambar.4. Uji Antagonisme Trichoderma terhadap F. oxysporum

Keterangan :

X = Jamur Tricoderma Y = Jamur F. oxysporum

Perbanyakan T. harzianum

Dibersihkan jagung dan dikukus dengan menggunakan dandang (1/2 matang) atau selama 30 menit mulai dari keluar uap. Hamparkan jagung yang

telah dikukus di atas nampan/baki sampai dingin, kemudian masukkan masing-masing ke dalam kantong plastik tahan panas masing-masing 25 gr, 32,5 gr, 50 gr dan 62,5 gr, setelah itu masukkan dalam kantong plastik besar dan

disterilkan selama 30 menit. Diinokulasi biakan murni jamur pada media jagung 2-3 cork borer. Diaduk hingga rata kemudian disusun di dalam inkubator.

X

Diinkubasikan pada suhu kamar. Setelah 10 – 15 hari jamur siap untuk

diaplikasikan (Syahnen, 2006).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap faktorial yang terdiri dari 2 faktor, yaitu:

I. Faktor 1 adalah banyaknya T. harzianum T0 = Kontrol

T1 = T. harzianum dalam media jagung sebanyak 25 gr/1,5 kg tanah T2 = T. harzianum dalam media jagung sebanyak 37.5 gr/1,5 kg tanah T3 = T. harzianum dalam media jagung sebanyak 50 gr/1,5 kg tanah

T4 = T. harzianum dalam media jagung sebanyak 62.5 gr/1,5 kg tanah II. faktor 2 adalah kompos, yaitu:

KA = Kompos ayam (1:3) KS = Kompos sapi (1:3)

Adapun kombinasi perlakuan dari penelitian ini adalah:

T0KA T1KA T2KA T3KA T4KA

T0KS T1KS T2KS T3KS T4KS

Kombinasi perlakuan = 10

Ulangan sebanyak 3 kali, diperoleh dari: (t-1) (r-1) > 15

(10-1) (r-1) > 15 9r – 9> 15

r = 2.667

r = 3

Model linier dari rancangan yang digunakan adalah :

Yijk = µ + αi +βj + Σij Dimana :

Yij = nilai pengamatan pada perlakuan ke-i dan kelompok ke-j

µ = Nilai tengah umum αi = Pengaruh perlakuan ke-i

βj = pengaruh kelompok ke-j

Σij = galat percobaan dari perlakuan ke-i pada kelompok ke-j

(Bangun, 1990).

Jumlah perlakuan = 10 perlakuan Jumlah ulangan = 3 ulangan

Jumlah polibag per perlakuan = 5 polibag Jumlah tanaman per polibag = 1 tanaman Jumlah seluruh perlakuan = 30 perlakuan

Jumlah tanaman seluruhnya = 150 tanaman Jarak antar perlakuan = 50 cm

Jarak antar polibag = 20 x 20 cm

3. Pelaksanaan Penelitian

Persiapan Benih

dibersihkan dengan cara dicampur dengan abu dapur sambil diremas-remas dan

dicuci dengan air bersih. Biji yang sudah bersih dikering-anginkan ditempat yang teduh selama beberapa hari agar kadar air dalam biji berkisar antara 12 - 14%

(Rukmana, 2003).

Persiapan Tempat Penyemaian

Tempat penyemaian benih markisa berupa kotak kayu dengan ukuran lebar 100 cm, tinggi 10 cm dan panjangnya disesuaikan dengan lokasi dan kebutuhan bibit. Kotak semai tersebut diisi dengan medium semai yang berupa campuran

tanah, pasir, dan pupuk kandang dengan perbandingan 1 : 1 : 1. Tempat persemaian berada pada tempat yang teduh (Silalahi,dkk., 2005).

Penyemaian

Benih yang sudah dipersiapkan dapat langsung disemai pada tempat penyemaian yang telah disediakan. Setelah berumur 2-3 minggu dipersemaian

atau sudah berdaun dua dengan tinggi ± 5 cm, bibit dapat dipindahkan ke media tanam (Barus dan Syukri, 2008).

Persiapan Media Tanam

Tanah top soil dan pupuk kandang yang akan digunakan 3:1 diayak terlebih dahulu. Media campuran tersebut disterilkan dengan menggunakan uap

panas untuk membunuh mikroorganisme pada media tanam. Sterilisasi dilakukan dengan menggunakan drum pengkukus pada suhu 120º C dan tekanan 1,2 atm

Pengaplikasian T. harzianum Rifai

Sebelum tanah yang telah disterilkan dimasukkan ke dalam polibag, terlebih dahulu dicampur dengan T. harzianum sesuai dengan perlakuan. Setelah itu, tanah tersebut dimasukkan ke dalam polibag ukuran 18 x 16 cm

masing-masing 1,5 kg. Polibag-polibag yang telah diisi tanah tersebut kemudian disusun rapi.

Penanaman

Bibit markisa yang telah disemai ditanam ke dalam polibag dengan

menggunakan tugal kecil. Bibit ditanam 1 bibit/polibag, dilakukan pada sore hari. Jarak antar polibag adalah 20 x 20 cm, jarak antar perlakuan 50 cm.

Inokulasi F.oxysporum f.sp. passiflora

Biakan dari F.oxysporum f.sp. passiflora diberi aquades steril sebanyak

10 ml, kemudian miselium dari media PDA dikikis dengan menggunakan jarum ose sehingga bagian permukaan atas dari media terlepas. Lalu dishaker selama 15

menit dengan kecepatan 100-150 rpm agar media tercampur dengan larutan air. Setelah itu, suspensi disaring dengan kertas saring. Suspensi diambil 1 ml dan diteteskan di atas Haemocytometer dengan menggunakan pipet tetes. Dibiarkan

ruangan Haemocytometer dipenuhi oleh suspensi jamur. Setelah merata dihitung jumlah konidia pada setiap kotak contoh yang berisi 16 kotak kecil, lalu dihitung

Suspensi tersebut diambil sebanyak 10 ml dan dicampurkan dengan 1 liter

air, sehingga diperoleh konsentrasi yang siap diaplikasikan yaitu 10 ml suspensi F. oxysporum/liter air. Inokulasi F. oxysporum dilakukan dengan cara dituang

merata ke sekeliling pangkal batang.

Sebelum F. oxysporum di inokulasikan, terlebih dahulu ujung akar tanaman dilukai karena F. oxysporum akan lebih cepat menginfeksi jika ada

pelukaan.

Pemeliharaan

Pemeliharaan tanaman markisa meliputi aktifitas penyiraman dilakukan 2 kali sehari, penyiangan gulma, dan pemupukan (Barus dan Syukri, 2008).

Peubah Amatan

1. Uji antagonisme in vitro

Persentase Zona Penghambat Pertumbuhan F. oxysporum

Pengamatan persentase zona penghambat pertumbuhan ini dilakukan

setiap hari selama 3 hari. Persentase zona penghambat pertumbuhan ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Keterangan:

P = Persentase zona penghambat

2. Uji antagonisme in plant

Persentase Serangan F. oxysporum f.sp. passiflora

Pengamatan terhadap persentase serangan dilakukan pada saat tanaman

berumur 10 hari sampai tanaman berumur 63 hari setelah tanam. Pengamatan dilakukan dua kali seminggu, yaitu dengan menghitung jumlah

tanaman yang layu pada setiap perlakuan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

a

PS = x 100% N

Dimana,

PS = persentase serangan

a = Jumlah tanaman yang terserang/perlakuan N = Jumlah tanaman/perlakuan

(Moekasan, dkk, 2000).

Intensitas Serangan F. oxysporum f.sp. passiflora

Pengamatan dilakukan sekali saja dengan menghitung tingginya tingkat kerusakan pangkal batang, yaitu pada umur 63 hari setelah tanam. Caranya adalah

dengan membongkar tanaman, kemudian akar tanaman dibersihkan dengan alkohol dan digunting bulu-bulu akar. Kemudian diukur tinggi tanaman, dan dihitung panjang serangan mulai dari ujung akar hingga batas akhir serangan.

Dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: (nxv)

Keterangan:

IS = Intensitas serangan

n = Tingkat kerusakan pada pangkal batang

v = Nilai skala dari tiap kategori kerusakan Z = Nilai tertinggi kategori kerusakan N = Jumlah tanaman

Skala parameter pengamatan sebagai berikut : Skor 0 = Tidak terdapat gejala serangan.

Skor 1 = > 1% - ≤ 25% panjang batang yang terserang Skor 2 = > 25% - ≤ 50% panjang batang yang terserang Skor 3 = > 50% - ≤ 75% panjang batang yang terserang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Uji Antagonisme In Vitro

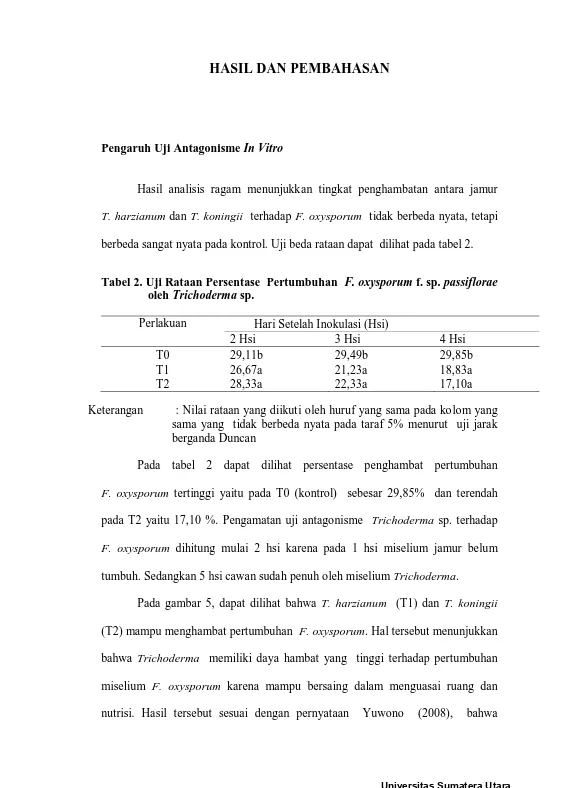

Hasil analisis ragam menunjukkan tingkat penghambatan antara jamur

T. harzianum dan T. koningii terhadap F. oxysporum tidak berbeda nyata, tetapi

berbeda sangat nyata pada kontrol. Uji beda rataan dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Uji Rataan Persentase Pertumbuhan F. oxysporum f. sp. passiflorae oleh Trichoderma sp.

Perlakuan Hari Setelah Inokulasi (Hsi)

2 Hsi 3 Hsi 4 Hsi

T0 29,11b 29,49b 29,85b

T1 26,67a 21,23a 18,83a

T2 28,33a 22,33a 17,10a

Keterangan : Nilai rataan yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama yang tidak berbeda nyata pada taraf 5% menurut uji jarak berganda Duncan

Pada tabel 2 dapat dilihat persentase penghambat pertumbuhan F. oxysporum tertinggi yaitu pada T0 (kontrol) sebesar 29,85% dan terendah

pada T2 yaitu 17,10 %. Pengamatan uji antagonisme Trichoderma sp. terhadap

F. oxysporum dihitung mulai 2 hsi karena pada 1 hsi miselium jamur belum

tumbuh. Sedangkan 5 hsi cawan sudah penuh oleh miselium Trichoderma.

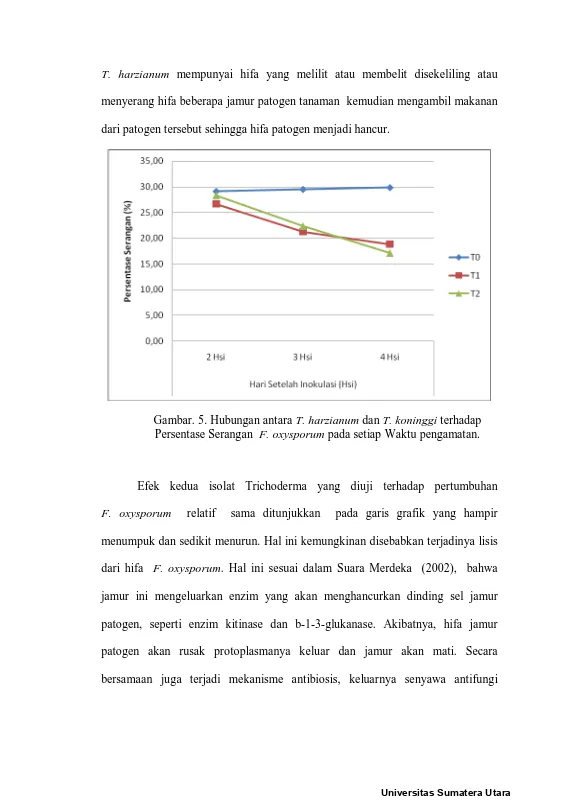

Pada gambar 5, dapat dilihat bahwa T. harzianum (T1) dan T. koningii (T2) mampu menghambat pertumbuhan F. oxysporum. Hal tersebut menunjukkan bahwa Trichoderma memiliki daya hambat yang tinggi terhadap pertumbuhan

miselium F. oxysporum karena mampu bersaing dalam menguasai ruang dan

T. harzianum mempunyai hifa yang melilit atau membelit disekeliling atau

menyerang hifa beberapa jamur patogen tanaman kemudian mengambil makanan dari patogen tersebut sehingga hifa patogen menjadi hancur.

Gambar. 5. Hubungan antara T. harzianum dan T. koninggi terhadap Persentase Serangan F. oxysporum pada setiap Waktu pengamatan.

Efek kedua isolat Trichoderma yang diuji terhadap pertumbuhan F. oxysporum relatif sama ditunjukkan pada garis grafik yang hampir

menumpuk dan sedikit menurun. Hal ini kemungkinan disebabkan terjadinya lisis dari hifa F. oxysporum. Hal ini sesuai dalam Suara Merdeka (2002), bahwa jamur ini mengeluarkan enzim yang akan menghancurkan dinding sel jamur

patogen, seperti enzim kitinase dan b-1-3-glukanase. Akibatnya, hifa jamur patogen akan rusak protoplasmanya keluar dan jamur akan mati. Secara

golongan peptaibol dan senyawa furanon oleh T. harzianum yang dapat

menghambat pertumbuhan spora dan hifa jamur patogen.

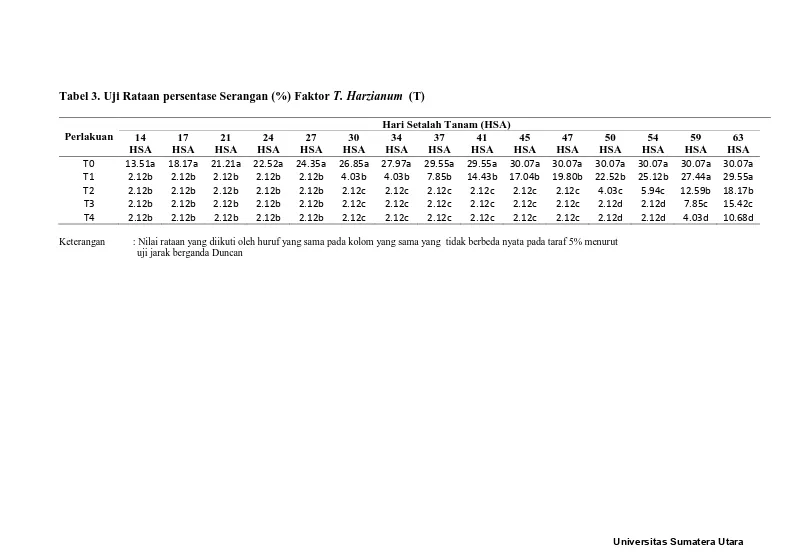

Pengaruh Antagonisme in Plant

Persentase Serangan (%) F. oxysporum f. sp. passiflorae

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh perlakuan T. harzianum (T) berbeda sangat nyata terhadap persentase serangan (%) F. oxysporum pada

umur 14 sampai 63 hsa tetapi tidak berbeda nyata pada perlakuan kompos. Sedangkan pada pengamatan 54 hsa pengaruh perlakuan media kompos (K)

berbeda sangat nyata terhadap persentase serangan (%) F. oxysporum. Interaksi terlihat pada saat umur 50-63 hsa.

1. Pengaruh T. harzianum terhadap Persentase Serangan (%) F. oxysporum

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pemberian T. harzianum dengan dosis 25 gr, 37.5 gr, 50 gr dan 62.5 gr, berpengaruh sangat nyata dalam menghambat serangan (%) F. oxysporum pada tanaman markisa asam di

pembibitan dibandingkan dengan tanpa pemberian T. harzianum (kontrol) yaitu pada pengamatan 14 sampai 54 hsa. Perbedaan tingkat persentase serangan jamur

patogen terhadap pemberian T. harzianum dapat dilihat pada tabel 3.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat serangan tertinggi terdapat pada kontrol (tanpa T. harzianum) yaitu 30,07 %, sedangkan terendah terdapat

Tabel 3. Uji Rataan persentase Serangan (%) Faktor T. Harzianum (T)

Perlakuan

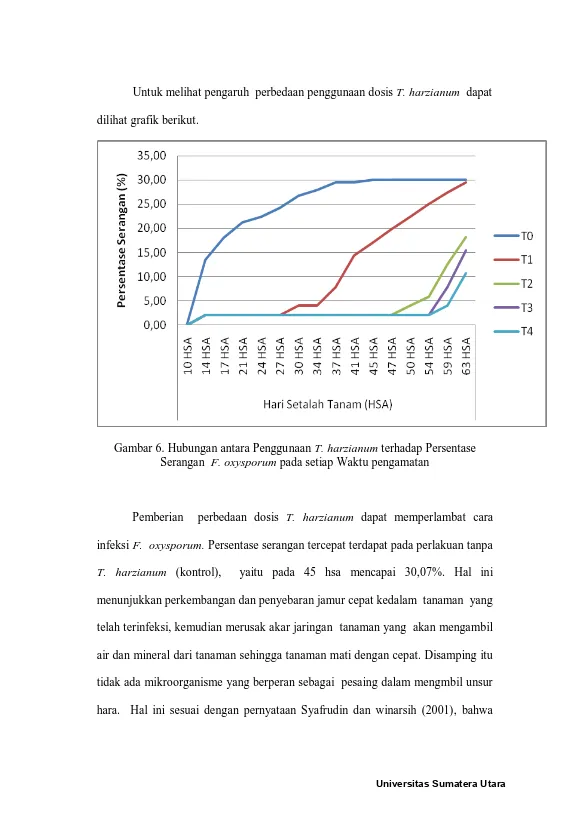

Untuk melihat pengaruh perbedaan penggunaan dosis T. harzianum dapat dilihat grafik berikut.

Gambar 6. Hubungan antara Penggunaan T. harzianum terhadap Persentase Serangan F. oxysporum pada setiap Waktu pengamatan

Pemberian perbedaan dosis T. harzianum dapat memperlambat cara

infeksi F. oxysporum. Persentase serangan tercepat terdapat pada perlakuan tanpa T. harzianum (kontrol), yaitu pada 45 hsa mencapai 30,07%. Hal ini

menunjukkan perkembangan dan penyebaran jamur cepat kedalam tanaman yang telah terinfeksi, kemudian merusak akar jaringan tanaman yang akan mengambil air dan mineral dari tanaman sehingga tanaman mati dengan cepat. Disamping itu

jamur dalam pertumbuhan dan perkembangannya memerlukan selulosa sebagai

sumber karbon dan energi.

Namun pada perlakuan pemberian T. harzianum, dengan dosis 25 gr (T1)

serangan F. oxysporum mulai muncul pada umur 30 hsa dan terus meningkat sampai 63 hsa, hal ini kemungkinan disebabkan adanya persaingan antara patogen dan jamur antagonis, sehingga membutuhkan waktu yang lama

menginfeksi tanaman. Hal ini sesuai dengan pernyataan Prabowo, dkk (2006), yang menyatakan bahwa T. harzianum mampu mengendalikan F. oxysporum

karena jamur tersebut mampu menguasai sistem perakaran tanaman sehingga patogen sukar melakukan penetrasi ke tanaman.

Dosis T. harzianum yang mampu menekan perkembangan jamur

F. oxysporum pada pembibitan tanaman markisa yang efektif adalah 62,5 gr.

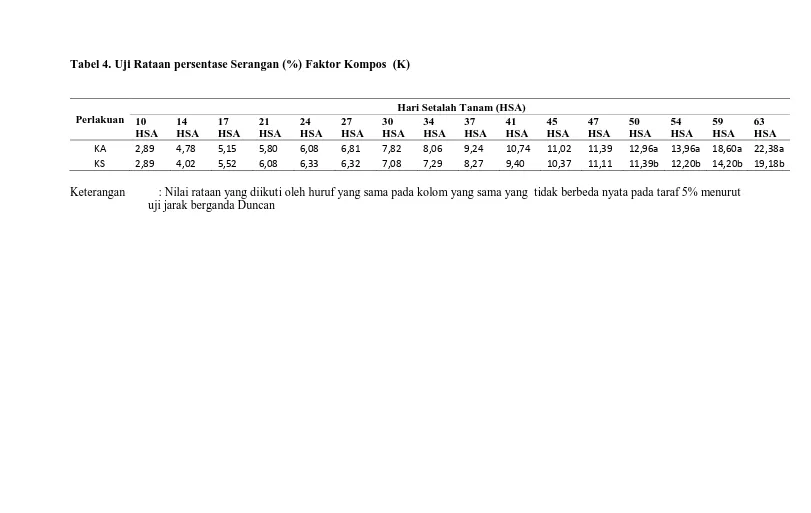

2. Pengaruh Pemberian Kompos terhadap Persentase Serangan (%) F. oxysporum f.sp. passiflorae

Pemberian kompos ayam dan kompos sapi sebanyak 3,75 gr per polibag dalam penelitian ini tidak berpengaruh nyata pada pengamatan 10 – 47 hsa, tetapi

berpengaruh sangat nyata pada pengamatan 50 – 63 hsa (Tabel 4).

Hasil penelitian untuk kedua kompos tersebut, bahwa kompos sapi dapat

memacu pertumbuhan T. harzianum dimana persentase serangan F. oxysporum pada kompos sapi lebih rendah dibandingkan dengan penggunaan kompos ayam yaitu 19,18 % sedangkan untuk kompos ayam mencapai 22,38 %. Dalam hal ini

Tabel 4. Uji Rataan persentase Serangan (%) Faktor Kompos (K)

Perlakuan

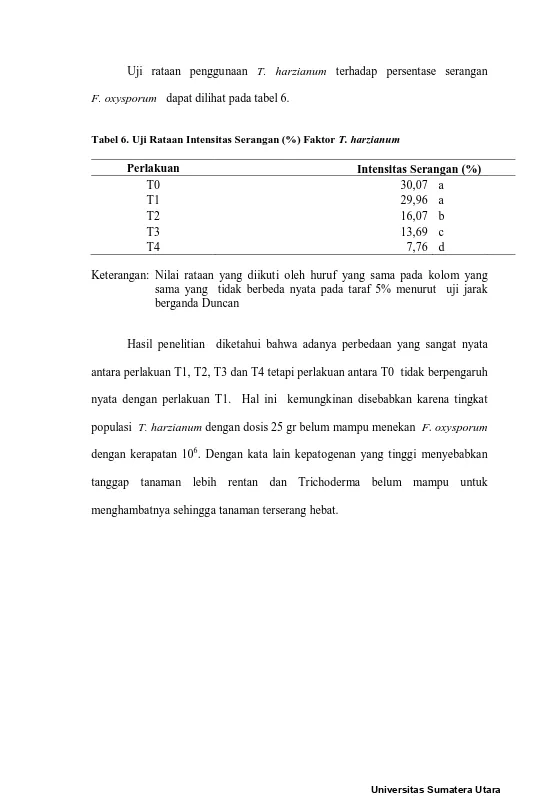

Perbedaan pengaruh pemberian kompos ayam dan kompos sapi dapat

dilihat pada grafik berikut.

Gambar 7. Hubungan antara perlakuan Kompos terhadap Persentase Serangan F. oxysporum pada setiap Waktu pengamatan

Hasil penelitian menujukkan bahwa penggunaan kompos ayam dan sapi

berpengaruh sangat nyata pada pengamatan 50 – 63 hsa. Dimana pesentase serangan F. oxysporum pada kompos sapi lebih rendah dibandigkan dengan

penggunaan kompos ayam (Gambar 7). Hal ini disebabkan karena kandungan hara kompos ayam dan sapi berbeda, dimana kompos tersebut dapat memacu pertumbuhan jamur antagonis karena kompos mengandung bahan organik yang

dibutuhkan oleh mikroorganisme tanah sebagai sumber bahan makanan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sutanto (2002), yang menyatakan kompos merupakan

3. Pengaruh Kombinasi Penggunaan T. harzianum dengan Kompos terhadap Persentase Serangan (%) F. oxysporum

Hasil analisa sidik ragam terlihat bahwa pengaruh penggunaan agen hayati T.

harzianum dengan media kompos pada tanaman markisa asam di pembibitan

pada umur 10 - 54 hsa berbeda tidak nyata terhadap persentase serangan (%)

F. oxysporum, namun pada umur 59 dan 63 hsa menunjukkan adanya pengaruh

interaksi kombinasi perlakuan.

Hasil penelitian didapat bahwa perlakuan kontrol baik pada kompos ayam

dan sapi tidak berbeda nyata dengan perlakuan T1KA (25 gr ) tetapi berbeda sangat nyata pada perlakuan lainnya. Uji rataan interaksi kombinasi perlakuan

terhadap persentase serangan (%) F. oxysporum pada tanaman markisa asam dapat dilihat pada tabel 5.

Persentase serangan tertinggi yaitu pada perlakuan kombinasi T0KA,

T0KS dan T1KA yaitu 10,02% sedangkan persentase terendah yaitu pada perlakuan T4KS yaitu 1,98%. Dengan demikian kombinasi perlakuan terbaik

Tabel 5. Uji Rataan Persentase Serangan Kombinasi Faktor Trichodema (T) dengan Kompos (K) pada 10-63 HSA

Perlakuan

Hari Setalah Tanam (HSA) 10

Kombinasi Perlakuan terbaik dalam mengendalikan Persentase serangan

Fusarium Oxysporum selama masa tanam markisa asam dapat dilihat pada

Gambar 7 dibawah ini.

Gambar 8. Hubungan Kombinasi T. harzianum dan Kompos terhadap Persentase Serangan F. oxysporum pada setiap Waktu pengamatan

Dari hasil pengamatan diketahui bahwa semakin tinggi pemberian dosis

T. harzianum di pembibitan maka semakin rendah tingkat persentase serangan

F. oxysporum. Ini terlihat pada perlakuan T. harzianum di media jagung 62,5g/1,5

Kg tanah dengan media kompos sapi (1:3) pada histogram yang semakin menurun sedangkan meningkat pada kontrol dengan media kompos ayam dan sapi. Hal ini kemungkinan disebabkan karena pada perlakuan kontrol tidak ada

patogen cepat masuk melalui pelukaan akar dan menginfeksi tanaman. Hal ini

sesuai dengan pernyataan Anonimous (2009), bahwa cendawan menginfeksi akar terutama melalui luka, menetap dan berkembang di berkas pembuluh. Setelah

jaringan pembuluh mati tanaman akan layu dan mati.

Namun untuk perlakuan dosis 25 gr baik pada kompos ayam maupun kompos sapi tidak berbeda nyata dengan kontrol pada 63 hsa. Hal ini disebabkan

karena T. harzianum dengan dosis 25 gr belum mampu menekan F. oxysporum dengan kerapatan 106. Dengan kata lain kepatogenan yang tinggi menyebabkan

tanggap tanaman lebih rentan sehingga tanaman dapat terserang hebat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Cahyono (2008), bahwa jamur ini merupakan patogen kuat yang menginfasi tanaman melewati sistem serabut akar dan

mengganggu proses pengambilan air dan mineral pada tanaman.

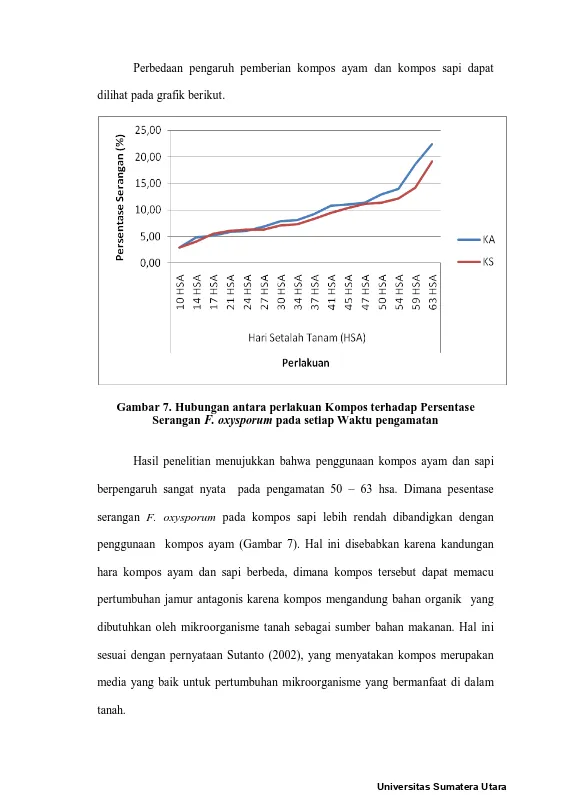

Intensitas Serangan (%) F. oxysporum f.sp. passiflorae

Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa pada pemberian T. harzianum dengan dosis 25 gr, 37.5 gr, 50 gr dan 62.5 gr, berpengaruh sangat

nyata dalam menghambat serangan (%) F. oxysporum, tetapi perlakuan T1

tidak berbeda nyata dengan kontrol. Perbedaan tingkat persentase serangan jamur patogen terhadap pemberian T. harzianum dapat dilihat pada tabel 6.

1. Pengaruh T. harzianum terhadap Intensitas Serangan (%) F. oxysporum

Hasil penelitian dapat dilihat bahwa intensitas serangan tertinggi terdapat

Uji rataan penggunaan T. harzianum terhadap persentase serangan

F. oxysporum dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Uji Rataan Intensitas Serangan (%) Faktor T. harzianum

Perlakuan Intensitas Serangan (%)

T0 30,07 a

T1 29,96 a

T2 16,07 b

T3 13,69 c

T4 7,76 d

Keterangan: Nilai rataan yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama yang tidak berbeda nyata pada taraf 5% menurut uji jarak berganda Duncan

Hasil penelitian diketahui bahwa adanya perbedaan yang sangat nyata

antara perlakuan T1, T2, T3 dan T4 tetapi perlakuan antara T0 tidak berpengaruh nyata dengan perlakuan T1. Hal ini kemungkinan disebabkan karena tingkat populasi T. harzianum dengan dosis 25 gr belum mampu menekan F. oxysporum dengan kerapatan 106. Dengan kata lain kepatogenan yang tinggi menyebabkan

Gambar 9. Histogram hubungan Faktor Penggunaan T. harzianum terhadap Intensitas Serangan pada 63 hsa

Pada gambar 9. Dapat dilihat bahwa penghambatan F. oxysporum

berpengaruh terhadap pemberian dosis T. harzianum, dimana semakin tinggi dosis T. harzianum maka intensitas serangan semakin kecil, demikian sebaliknya. Hal

ini kemungkinan disebabkan karena semakin banyak populasi T. harzianum yang

mampu menguasai perakaran dengan cepat sehingga dapat menghambat infeksi F. oxysporum.

Pengaruh T. harzianum dalam media jagung mampu menekan pertumbuhan jamur F. oxysporum hingga 70,03 - 92,83%. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian (Soesanto, 2008) bahwa jamur antagonis ini mampu menurunkan

Dengan demikian dosis yang efektif untuk menekan F. oxysporum pada

pembibitan markisa adalah 62,5 gr.

2. Pengaruh Kompos terhadap Intensitas Serangan (%) F. oxysporum

Hasil analisis ragam menunjukkan tingkat penghambatan antara kompos

ayam dan kompos sapi berbeda nyata. Uji beda rataan dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7. Uji Rataan Intensitas Serangan (%) Faktor T. harzianum

Perlakuan Intensitas Serangan (%)

KA 20,94 a

KS 18,08 b

Keterangan: Nilai rataan yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama yang tidak berbeda nyata pada taraf 5% menurut uji jarak berganda Duncan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa daya antagonisme T. harzianum

terhadap F. oxysporum dipengaruhi oleh bahan organik. Penghambatan F. oxysporum tertinggi terdapat pada kompos sapi yaitu 20,94% dan terendah

terdapat pada kompos ayam yaitu 18,08%. Hal ini disebabkan karena kedua

bahan organik tersebut memberikan pengaruh yang berbeda terhadap mikroorganisme tanah karena memiliki kandungan hara yang berbeda. Kompos

sapi mempunyai kadar serat yang tinggi seperti selulosa yang dibutuhkan oleh jamur. Hal ini sesuai dengan pernyataan Syafrudin dan winarsih (2001), bahwa jamur dalam pertumbuhan dan perkembangannya memerlukan selulosa sebagai

Gambar 10. Histogram hubungan Faktor Kompos terhadap Intensitas Serangan pada 63 hsa

Pada gambar 10, dapat dilihat bahwa intensitas serangan terendah terdapat

pada perlakuan kompos sapi sedangkan intensitas tertinggi terdapat pada perlakuan kompos ayam. Untuk itu, bahan organik yang lebih efektif untuk

menghambat pertumbuhan F. oxysporum adalah kompos sapi.

3. Pengaruh Kombinasi Penggunaan T. harzianum dengan Kompos terhadap Intensitas Serangan (%) F. oxysporum

Hasil analisa sidik ragam terlihat bahwa pengaruh penggunaan agen hayati T. harzianum dengan media kompos pada tanaman markisa asam di

pembibitan pada umur 63 hsa berbeda tidak nyata terhadap persentase serangan (%) F. oxysporum, namun pada umur 59 dan 63 hsa menunjukkan adanya

Tabel 8. Kombinasi Penggunaan T. harzianum dengan Kompos (T x K) terhadap Intensitas Serangan (%) F. oxysporum

Perlakuan Intensitas Serangan (%)

Keterangan: Nilai rataan yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama yang tidak berbeda nyata pada taraf 5% menurut uji jarak berganda Duncan

Dari tabel 8 terlihat bahwa perlakuan pemberian dosis T. harzianum di media jagung sebanyak 25 g/1,5 Kg tanah dengan media kompos ayam dan sapi (T!KA dan T1KS) berbeda tidak nyata terhadap kontrol (TOKA dan TOKS)

dimana intensitas serangannya yaitu 10,2% sedangkan perlakuan terendah terdapat pada perlakuan T4KS yaitu 1,72 .

Hasil penelitian untuk kombinasi tingkat dosis T. harzianum dengan kompos (ayam dan sapi) dalam menghambat penyakit layu F. oxysporum didapat bahwa perlakuan T4KA berbeda sangat nyata terhadap perlakuan T4KS.

Dimana intensitas serangan perlakuan T4KA yaitu 3,45 % sedangkan perlakuan T4KS yaitu 1,72%. Dalam hal ini, kompos sapi dapat menurunkan intensitas

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 11.

Gambar 11. Histogram hubungan Faktor T. harzianum dan Kompos (T x K) terhadap Intensitas Serangan pada 63 hsa

Dari hasil penelitian menunjukkan kombinasi perlakuan yang paling efektif dalam menghambat intensitas serangan F. oxysporum selama masa tanam

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Perlakuan Trichoderma harzianum mampu menurunkan serangan

F. oxysporum hingga 70,03 - 92,83%.

2. Persentase serangan tertinggi terdapat pada kontrol (T0) yaitu 30,07 % dan dan terendah pada perlakuan T4KS (62.5 gr) yaitu 1,98%.

3. Intensitas serangan tertinggi terdapat pada kontrol yaitu 10,02% dan terendah pada perlakuan T4KS yaitu 1,72%.

4. Kombinasi perlakuan yang efektif untuk menghambat infeksi F. oxysporum pada pembibitan markisa adalah 62,5 gr dengan kompos sapi.

Saran

Sebaiknya dilakukan penelitian lanjutan di lapangan karena faktor

DAFTAR PUSTAKA

Agrios, G. N., 1996. Ilmu Penyakit Tumbuhan. Edisi Ketiga. Terjemahan M. Busnia. UGM-Press, Yogyakarta.

Anonimous, 2009. Pedoman Pengenalan dan Pengendalian OPT pada Tomat.

Bangun, M. K., 1990. Rancangan Percobaan. Fakultas Pertanian. Universitas Sumatera Utara. Medan.

Barus, A., dan Syukri, 2008. Agroekoteknologi Tanaman Buah-buahan. USU Press, Medan.

Buletin Teknopro Hortikultura, 2004. Teknologi Pengolahan Markisa. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Direktorat Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Departemen Pertanian.

Cahyono, B. H., 2008.

Dinas Pertanian, 2010.Kompos. Diakses dari tanggal 14 Agustus 2010

Gandjar, dkk, 1999. Pengenalan Kapang Tropik Umum.Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Gilman, J. C., 1971. A Manual of Soil Fungy. The Lowa State University Press. USA.

Juanda, I. F., 2009. Potensi Rhizobakteria sebagai Agen Biofungisida untuk Pengendalian Jamur Fitopatogen Fusarium sp. Jurusan Pendidikan Biologi Program studi Biologi (Non Kependidikan) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Regional Sales Office (RSO): Bandung-Jawa Barat.

Khairul, U., 2001. Pemanfaatan Bioteknologi untuk Meningkatkan Produksi Pertanian. Dalam Makalah Falsafah Sains (PPs 702) Program Pasca Sarjana / S3Institut Pertanian Bogor. Bogor, November 2001.

Moekasan, T.K., L. Prabaningrum, dan Meitha L., 2000. Penerapan PHT pada Sistemn Tanaman Tumpang Gilir. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura . Balai Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Jakarta. Pinem, M. I., 2001. Peran Agens Antagonis dalam Pengendalian Hayati.

Dalam Pelatihan Agens Hayati untuk Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan Kakao. Medan, 20-25 Agustus 2001.

Plantus, 2008. Aspek Pemasaran budidaya Markisa. http://anekaplanta.com 2008/01/23/aspek-pemasaran-budidaya-markisa/. Diakses 22 Desember 2009.

Prabowo, A.E., N. Prihatiningsih dan L. Soesanto, 2006. Potensi Trhicoderma harzianum dalam Mengendalikan Sembilan Isolat Fusarium oxysporum Schlecht. F. sp. Zingiberi Trujillo pada Kencur. Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian Indonesia. 8(2).Hal. 76-84.

Rukmana, H. R., 2003. Usaha Tani Markisa. Kanisius, Yogyakarta.

Saragih, Y.S., F.H., Silalahi dan A. E., Marpaung, 2006. Uji Resistensi beberapa Kultivar Markisa Asam terhadap Penyakit Layu Fusarium. Jurnal Hortikultura (16). Hal: 321-326.

Saragih, Y.S., dan F. H., Silalahi, 2006. Isolasi dan Identifikasi Spesies Fusarium Penyebab Penyakit Layu pada Tanaman Markisa Asam. Jurnal Hortikultura (16). Hal. 336-344.

Semangun, H., 1998. Pengantar Ilmu Penyakit Tumbuhan. UGM Press, Yogyakarta.

________, 2000. Penyakit-Penyakit Tanaman Hortikulturan di Indonesia. UGM Press, Yogyakarta.

Sihombing, M., 2005. Markisa berpotensi meraup keuntungan.

Silalahi, F. H., Y., Saragih, A., Marpaung, R., Hutabarat, Karsinah, dan S. R., Purba, 2005. Markisa Asam. Balai Penelitian Tanaman Buah Kebun Percobaan Tanaman Buah, Berastagi

Singh, R. S., 1998. Plant Diseases. Seventh edition. Oxford IBH Publishing Co. PVT. LTD. New Delhi. Hal. 640.

Soesanto, L., Rokhlani, dan N., Prihatiningsih, 2008. Penekanan beberapa Mikroorganisme Antagonis trehadap Penyakit LAyu Fusarium Gladiol. Jurnal Agrivita.30(1). Hal.75-89.

Suara Merdeka, 2002. Trichoderma harzianum Biofungisida yang Ramah

Ligkungan. www.suaramerdeka.com : 25 Maret 2002. Diakses 22

Desember 2009.

Supriadi, 2006. Analisis Risiko Agens Hayati untuk Penegendalian Patogen

pada Tanaman. Jurnal Litbang Pertanian. 25(3). Hal. 75-80.

Sutanto, R. 2002. Penerapan Pertanian Organik, Pemasyarakatan dan Pengembangannya. Kanisius, Yoyakarta.

Syahnen, 2006. Prosedur Operasi Standar/Standard Operasional Procedure (SOP) Perbanyakan Jamur Trichoderma. Balai Pengembangan proteksi Tanaman Perkebunan, Sumatera Utara-Medan.

Varela, A.M., and A. Seif, 2004. A Guide to IPM and Hygiene Standards in Okra Production in Kenya. ICIPE. Kenya. http://www.infonet-biovision.org/default/ct/199/crops. Diakses 22 Desember 2009.

Waitlem, 2001. Budidaya Markisa manis. Adicita Karya Nusa, Jakarta.

Winarsih, S., dan Syafrudin, 2001. Pengaruh Pemberian Trichodema viridae dan Sekam Padi terhadap Penyakit Rebah Kecambah di Persemaian Cabai. Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanan. 3 (1). Hal: 49-55. Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu.

Wiyono, S., 2007. Perubahan Iklim dan Ledakan Hama dan Penyakit. Dalam makalah Keanekaragaman Hayati Ditengah Tantangan masa Depan Indonesia. Jakarta, 28 Juni 2007.

Lampiran 1. Ilustrasi Bagan Penelitian

U

Keterangan: S

T0 = Kontrol

T1 = Trichoderma harzianum dalam media jagung sebanyak 25 gr/1,5 kg tanah T2 = Trichoderma harzianum dalam media jagung sebanyak 37.5 gr/1,5 kg tanah T3 = Trichoderma harzianum dalam media jagung sebanyak 50 gr/1,5 kg tanah T4 = Trichoderma harzianum dalam media jagung sebanyak 62.5 gr/1,5 kg tanah

KA = Kompos Ayam

KS = Kompos sapi

Lampiran 3. Persentase Zona Penghambat Pertumbuhan F. oxysporum 2Hsi

Perlakuan Ulangan Total Rataan

Lampiran 4. Persentase Zona Penghambat Pertumbuhan F. oxysforum 3 Hsi

Perlakuan Ulangan Total Rataan

Lampiran 5. Persentase Zona Penghambat Pertumbuhan F. oxysforum 4 Hsi

Perlakuan Ulangan Total Rataan

Lampiran 6. Data Persentase Serangan F. oxysporum pada umur 10 HSA Transformasi Data Arc Sin

√x+0,5

Perlakuan Ulangan Total Rataan

I II III

Kompos Trichoderma Total Rataan

T0 T1 T2 T3 T4

KA 5,94 2,12 2,12 2,12 2,12 14,43 2,89 KS 5,94 2,12 2,12 2,12 2,12 14,43 2,89 Total 11,88 4,24 4,24 4,24 4,24 28,85

Daftar Sidik Ragam Sumber

Keragaman db JK KT F.Hit F.05 F. 01

Perlakuan 9 7,79

Trichoderma 4 7,79 1,95 2,00 tn 2,67 4,43

Kompos 1 0,00 0,00 0,00 tn 4,35 3,10

T X K 4 0,00 0,00 0,00 tn 2,67 4,33

Error 20 19,46 0,97

Total 29 27,25

FK = 27,75

KK = 1,03 %

Ket :

tn

= tidak nyata *

= nyata **

Lampiran 7. Data Persentase Serangan F. oxysporum pada umur 14 HSA

Transformasi Data Arc Sin √x+0,5

Daftar Sidik Ragam

Uji Jarak Duncan Faktor T

Lampiran 8. Data Persentase Serangan F. oxysporum pada umur 17 HSA

Transformasi Data Arc Sin √x+0,5

Perlakuan Ulangan Total Rataan

I II III

Kompos Trichoderma Total Rataan

T0 T1 T2 T3 T4

KA 17,26 2,12 2,12 2,12 2,12 25,74 5,15 KS 19,09 2,12 2,12 2,12 2,12 27,58 5,52

Total 36,35 4,24 4,24 4,24 4,24 53,32

Daftar Sidik

Uji Jarak Duncan Faktor T

Lampiran 9. Data Persentase Serangan F. oxysporum pada umur 21 HSA Transformasi Data Arc Sin

Daftar Sidik Ragam

Uji Jarak Duncan Faktor T