PENDEKATAN PARTISIPATIF DALAM PERENCANAAN

KONSERVASI LINGKUNGAN DI DTA DANAU TOBA

Ng a lo ke n G inting & Mub a Sim a nihuruk

Abstract

The environment preservation is central issue in development today, because the development fact indicate that the progress which is attained by the state have caused negative impact to the environment. So It is necessary to formulate the aggregate and integrate planning to make serious efforts environment protection, especially in strategic area like Toba Lake. The Toba Lake area has strategic position because it really influences and it is influenced to and by development activities in some area as a regional unity, for example Samosir, Tobasa, Nias, Dairi, and Humbagas. How ever must be admitted that Toba Lake preservation which really necessary often noticeless, especially by the Tourism Affair. In planning and implementation development programs in the future must be done with new approach, namely participative approach. In the new approach, community must be participated in planning, implementation, and evaluation.

Keywords: community development, tourism planning, local genius

Pendahuluan

Sesuai dengan PP No 47/1997 di Provinsi Sumatera Utara terdapat 6 kawasan andalan yang telah direncanakan, yaitu Medan dan sekitarnya, Nias dan sekitarnya, Pematang Siantar dan sekitarnya, Tapanuli dan sekitarnya, Rantau Parapat - Kisaran dan sekitarnya, dan Danau Toba dan sekitarnya. Kawasan andalan Danau Toba dicirikan dengan berbagai sumber daya alam dengan iklim yang sejuk dan curah hujan yang cukup. Dengan kondisi yang seperti itu kawasan Danau Toba sangat penting sebagai:

(1) Pusat produksi pertanian terutama sayur-sayuran dan buah-buahan.

(2) Daerah tujuan wisata dengan keindahannya.

(3) Sumber air untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

Danau Toba sebagai danau terbesar di Indonesia merupakan aset yang penting bagi dunia. DTA Danau Toba berada di Kabupaten Karo, Dairi, Simalungun, Tapanuli Utara, dan

Tobasa (Toba Samosir). Total areal DTA Danau Toba seluas 370.426 ha yang terdiri dari 260.166 ha daratan (di Sumatera dan pulau Samosir) dan 110.260 ha permukaan air danau (BAKOSURTANAL, 1982 dalam Siregar 1998). Volume air Danau Toba per tahunnya berkisar antara 1,1 – 1,65 milyar m3, sementara kebutuhan untuk mengoperasikan listrik tenaga air adalah 2,86 milyar m3 per tahun. Ketinggian air Danau Toba perlu dipertahankan berada di antara 902,4 m dan 905,5 m di atas permukaan laut, agar dapat membangkitkan tenaga listrik secara optimal (Sinulingga dan Dalimunthe 2000). Total air yang masuk ke Danau Toba pada tahun musim hujan normal, tahun kering dan tahun basah berturut turut 3,87 milyar m3, 0,91 milyar m3 dan 8,70 milyar m3 (Sutikno 2000).

Terdapat 18 sungai atau sub/sub-DAS di daratan Sumatera dan 8 sub/sub-DAS di pulau Samosir yang mengalir ke Danau Toba. Sejak tahun 1973 aliran air ke Danau Toba menurun, kemungkinan disebabkan oleh perubahan iklim. Hutan-hutan di DTA yang berfungsi sebagai

hidrorologis telah berubah dengan cepat, disebabkan oleh penebangan liar, perambahan dan kebakaran hutan, serta pengambilan tanah lapisan atas (top soil) dan gambut untuk tujuan tertentu.

Umumnya tanah di DTA Danau Toba masih muda, struktur lemah yang didominasi oleh tekstur kasar dan erodibilitas tinggi. Kegiatan manusia yang intensif di tanah hutan maupun di lahan pertanian, curah hujan tinggi, erodibilitas tanah tinggi, terjal, dan lerengnya panjang, penutupan lahan kurang mengakibatkan degradasi lahan di daerah ini berlangsung cepat. Lahan yang mempunyai nilai tingkat bahaya erosi (TBE) dengan katagori bahaya sampai sangat bahaya seluas 129.424 ha dengan rata-rata potensi kehilangan tanah mencapai 330 ton/ha/tahun (Siregar, 1998). Dengan erosi yang demikian besar kerusakan tanah cepat berlangsung sehingga perlu segera ditanggulangi antara lain dengan mengendalikan erosi permukaan, erosi parit dan tanah longsor.

Perairan Danau Toba dimanfaatkan untuk usaha perikanan air tawar, industri, irigasi, pariwisata, air bersih, sumber energi dan juga transportasi. Pencemaran yang terjadi di Danau Toba berasal dari pemukiman, kawasan pariwisata, kegiatan pertanian, residu dari alat transportasi dan sedimentasi. Di beberapa tempat, kualitas air Danau Toba menurun karena tingginya konsentrasi BOD, COD dan E. Coli, seperti di Parapat, Tomok, Pangururan, dan Balige (Siregar 1997). Umumnya limbah cair dari pemukiman, kawasan pariwisata dan lainnya mengalir masuk ke Danau Toba tanpa ada pengolahan limbah.

Berbagai masalah dan persoalan yang berkaitan dengan Danau Toba muncul, seperti berkurangnya penutupan hutan sehingga terganggu fungsi hidrologis, nilai TBE tinggi dan menurunnya kualitas air Danau Toba akibat limbah dan material yang terbawa arus masuk ke dalam Danau Toba. Menurunnya kualitas lingkungan tersebut akan mengancam kelestarian DTA – Danau Toba.

Masalah dan Penanggulangannya

Biofisik

Daerah Tangkapan Air Danau Toba merupakan dataran tinggi Toba sebagai hasil dari letusan gunung selama zaman Pleocene sampai awal zaman Pleisticne, sehingga tanahnya merupakan bahan vulkanik yang

mudah tererosi. Formasi geologi dari DTA Danau Toba terdiri dari formasi pre-tersier, formasi tersier, formasi kwarter, formasi aluvial kwarter dan breksi liparit serta trachit kwarsa. Pada daerah yang miring di tepi danau, sebagian besar arealnya sudah ditumbuhi alang-alang dan sanggar serta tanaman tusam yang tumbuh secara terpencar-pencar. Sebagian besar areal merupakan hutan lindung yang sudah kosong. Areal ini biasanya terbakar setiap musim kemarau dan masyarakat kurang antusias memadamkan api tersebut karena kurang merasa ikut memiliki kegiatan yang ada di lahan tersebut dan masyarakat juga tidak merasa jelas untungnya kalau daerah tersebut tidak terbakar. Selanjutnya bentuk lapangan merupakan cekungan dan danau merupakan titik terendah. Karena bentuknya yang merupakan cekungan ke arah danau maka sebagian aliran air termasuk limbah rumah tangga masuk ke danau.

Menurut Oldeman dalam Darwis dan Las (1978) zona agroklimat DTA Danau Toba dapat dibagi sebagai berikut:

a. C1 yang berarti bulan basah 5-6 bulan dan bulan kering kurang dari dua bulan berada di sebelah Selatan bagian Timur Danau Toba.

b. C2 yang berarti bulan basah 5-6 bulan dan bulan kering 2-3 bulan berada sebelah Selatan yang dekat ke Danau Toba, sebelah Selatan P.Samosir dan di daratan sebelah Timur antara Sionggang Selatan - Sirungkungon.

c. D2 yang berarti bulan basah 3-4 bulan dan bulan kering 2-3 bulan berada sebelah Barat dan Utara Danau Toba dan bagian tengah Selatan P.Samosir.

d. E2 yang berarti bulan basah kurang dari tiga bulan dan bulan kering 2-3 bulan berada di sebelah Utara P.Samosir dan sebelah tepi Barat sampai Utara Danau Toba.

Ekonomi

tanaman buah-buahan seperti mangga, adpokat dan kemiri. Yang menjadi masalah adalah adanya angin kencang pada bulan Mei dan Juni akan menggugurkan bunga tanaman yang berbunga pada saat itu, sehingga tidak akan terjadi buah sama sekali. Atas pertimbangan itu maka masyarakat mengharapkan agar para peneliti mencarikan cara merubah musim berbunga tanaman buah-buahan ke bulan-bulan yang tidak ada angin kencangnya.

Sebaliknya tanah di bagian atas (plato) umumnya relatif subur dan dapat ditanami tanaman sayuran dataran tinggi dan buah-buahan. Pada akhir-akhir ini tanaman kopi khususnya kopi ateng berkembang secara pesat. Yang menjadi persoalan adalah fluktuasi harga produksi tanaman sayur dan kopi yang sangat besar. Sebagai contoh pada saat ini harga kopi glondong di Sumbul Dairi berkisar antara Rp 3.000 – Rp 3.500/kg, sedang kopi biji kering di Siborong-Borong berkisar antara Rp 4.000 – Rp 4.500/kg. Cabai di Sumbul Dairi hanya mencapai Rp1.000/kg. Sedang harga kol di Tanah Karo hanya mencapai Rp 200/kg dan Sribudolok Rp 150/kg.

Untuk menumbuhkan minat berusaha khususnya di bidang “usaha kecil industri pengolahan” yang berbasis hasil pertanian setempat seperti kopi , ubi kayu , jagung dan sayuran masih sangat jarang dilakukan oleh mayoritas penduduk. Pada umumnya penduduk lebih senang dengan menjual secara langsung hasil bumi mereka , hal ini berakibat berkurangnya nilai tambah yang diterima para petani. Dari hasil wawancara pada saat investigasi tambahan di lapangan ternyata beberapa permasalahan dihadapi para petani, antara lain:

a. Kurangnya informasi mengenai jenis- jenis usaha industri yang layak untuk dikembangkan.

b. Terbatasnya permodalan, terutama modal yang mudah diakses oleh penduduk dan murah . Saat ini cara memperoleh modal yang mudah adalah menghubungi rentenir dan pengijon yang mengenakan bunga sangat tinggi , sehingga tidak layak untuk menjadi modal usaha. Sebaliknya meskipun suku bunga cukup rendah, pihak perbankan masih belum tertarik untuk memberikan permodalan kepada mereka karena risiko tinggi dan tidak ada jaminan.

c. Pasar yang tidak menjamin bahwa hasil industri yang diproduksi mereka laku untuk dijual.

Pariwisata merupakan sektor yang dapat meningkatkan pendapatan penduduk setempat. Berbagai obyek pariwisata yang menarik sangat layak dan potensial untuk dikembangkan di wilayah DTA Danau Toba. Tetapi sektor ini juga banyak menghadapi permasalahan antara lain:

a. Sarana dan prasarana menuju ke obyek wisata kurang memadai.

b. Kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan kawasan wisata kurang.

c. Kurangnya promosi secara

berkelanjutan.

d. Tidak adanya acara yang terjadwal dan atraksi yang menarik.

e. Kurangnya dana untuk mengembangkan sektor kepariwisataan.

Sosial Budaya

Nilai-nilai kultural etnis Batak yang mendukung dan menghambat pembangunan dapat diuraikan sebagai berikut.

Nilai-nilai yang mendukung pembangunan Etnis dominan yang menghuni kelima Kabupaten (Simalungun, Karo, Dairi, Tobasa, dan Taput) di daerah tangkapan air Danau Toba merupakan rumpun dalam etnis Batak. Jadi, secara umum, sistem nilai kultur keempat etnis tersebut (Karo, Simalungun, Pak-Pak, dan Toba) secara garis besar boleh dikatakan sama, walaupun dalam unsur-unsur tertentu memiliki perbedaan yang mendasar.

terdiri dari “kalimbubu” atau “puang”, “beru,” dan “dengan sibeltek.” Namun, ada sedikit perbedaan di mana di dalam kelompok kerabat “dengan sibeltek” atau “senina” ini masih ada pembagian urutan silsilah, yakni “manjang” (yang sulung), “sinabul” (tengah), dan “sikuraja” (bungsu).

Di samping persamaan dalam lembaga adat di atas, masyarakat lokal umumnya mempunyai kearifan tradisional dalam memelihara kelestarian lingkungan mereka. Sebagai contoh cerita rakyat di desa Sionggang Selatan yang menyatakan di tepi danau ditemukan batu bertulis (gorga) yang dianggap keramat. Warga tidak diperbolehkan membuang sampah apalagi kotoran ke danau. Kalau dilanggar, alamat akan kena hukuman dari penghuni tempat keramat tersebut. Tradisi pelestarian alam itu juga tercermin dalam konsepsi etnis Karo menyangkut alam semesta dengan pemikiran tentang tubuh manusia. Ini terjelma dalam ungkapan: ”tendi jadi begu, buk jadi ijuk, jukut jadi taneh, tulan jadi batu, dareh jadi air, dan napas jadi angin” (jiwa jadi roh, rambut jadi ijuk, daging jadi tanah, tulang jadi batu, darah jadi air, napas jadi angin). Karena itu orang Karo akan menjaga, memelihara keseimbangan dengan alam dan menghargai unsur-unsur semesta, karena diyakini berasal dari tubuh leluhurnya. Ritual yang ada di masyarakat misalnya “mere nakan taneh” (memberi makan tanah), pada saat akan memulai bercocok tanam atau menebang kayu di hutan.

Demikian pula dalam alam pemikiran kultur Pak-Pak, bahwa manusia itu terdiri atas unsur air, tanah, dan angin. Air mewujudkan diri dalam tubuh manusia menjadi darah, tanah memujudkan diri dalam daging, dan angin terwujud dalam nyawa manusia. Dalam kaitan ini, keseimbangan alam (dalam wujud keseimbangan antara setiap unsur alam) secara langsung dapat dirasakan manusia dalam wujud tidak adanya bencana (bencana alam dan penyakit). Bahkan bagi penduduk di Pagar Batu Balige, misalnya, tumbuh tradisi untuk melarang warga memotong pohon jabi-jabi (beringin) di komplek sibual-bual (sungai), karena di pohon itulah tempat tinggal “penghuni desa” (“pangingan ni huta”). Demikian juga di kalangan etnis Pak-Pak, dikenal konsep “tunjang sara” bagi mereka yang dianggap mengeksploitasi alam secara berlebihan, yakni memberi sanksi kepada pelanggar untuk

memberi ganti rugi seekor anak kerbau. Semua ini ingin menegaskan bahwa budaya tradisional juga berupaya melestarikan lingkungan atau culture and conservation.

Selanjutnya, nilai budaya yang dianggap dapat mendorong pembangunan adalah kebiasaan kerjasama yang dimiliki setiap etnis di DTA-Danau Toba. Budaya kerjasama atau lebih populer dengan istilah marsiadapari (gotong-royong) ini sesungguhnya merupakan lembaga yang tangguh dalam menghadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar dalam rangka pembangunan sosial. Sayangnya, lembaga kolektif ini semakin memudar seiring dengan (1) budaya penyeragaman semasa pemerintahan orba (2) miskonsepsi tentang makna kerjasama yang sering dikaitkan dengan penyalahgunaan dalam pengelolaan koperasi dan (3) minimnya kesadaran berorganisasi.

Konsepsi kerjasama dalam etnis Batak Toba misalnya dikenal dengan “marsiadapari.” Di kalangan etnis Pak-Pak dulunya dikenal konsep “urup” (tolong-menolong), “ningkih” (pinjam-meminjam untuk kebutuhan pokok seperti beras). Bahkan di tingkat keluarga luas masih ditemukan kebiasaan “ripe” (sejumlah keluarga secara bersama-sama mengumpulkan uang untuk membantu keluarga lain dalam ikatan kekerabatan yang sama). Kebiasaan gotong-royong ini juga ditemukan dalam masyarakat Simalungun (“marharoan”), Karo (“aron”). Semua kebiasaan ini menunjukkan sesungguhnya setiap etnis memiliki budaya kerjasama. Dalam kaitan ini, tindakan kolektif masyarakat sesungguhnya, bukan hal baru. Namun, budaya kerjasama ini semakin memudar seiring dengan (1) introduksi alat-alat teknologi yang menggantikan tenaga manusia, (2) jam kerja yang sangat fleksibel sesuai dengan

diperkenalkannya tanaman-tanaman hortikultura, sehingga setiap orang harus

masyarakat desa untuk memberdayakan diri mereka sendiri.

Nilai-Nilai yang Menghambat Pembangunan

Sistem kepemilikan tanah merupakan pembeda utama dari etnis Batak. Hak ulayat (tano marga) sebagaimana diatur dalam hukum adat, tampaknya hanya berlaku dan tetap bertahan terutama di dua kabupaten, yakni Tobasa dan Taput. Di tiga kabupaten yang lain, tampaknya hak-hak ulayat tidak berlaku lagi, terutama di Kabupaten Karo, Simalungun, dan Pak-Pak. Di kawasan ini, tanah tampaknya sudah menjadi komoditas kapitalis atau hak pribadi (private property), di mana sang pemilik bebas bertindak atas miliknya (menjual, menyewakan, bagi hasil dsb.). Karena sudah menjadi hak pribadi, alat-alat produksi ini biasanya dilengkapi bukti-bukti legal sebagai justifikasi kepemilikan. Berbeda dengan di Kabupaten Taput dan Tobasa, di daerah ini umumnya tanah masih menjadi milik marga (“marga tano”). Ini berkaitan dengan sejarah pendirian desa atau “huta” di mana kelompok marga yang membuka desa (“pamungka huta”) biasanya menjadi pemilik teritori atau tanah tersebut. Dalam hal ini, tanah bukanlah milik pribadi, tetapi milik kelompok marga, sehingga tidak bisa dengan mudah diperjualbelikan seperti halnya milik pribadi. Lebih dari itu, tanah di sini merupakan simbol identitas kultural, tempat di mana leluhur pertama sekali bermukim, sehingga ikatan emosi terhadap tanah sangat kuat. Bukti atas kepemilikan atas tanah ini biasanya didasarkan atas klaim-klaim kultural, bahwa leluhur merekalah yang pertama sekali membuka daerah itu. Bukti kepemilikan tidak ditunjukkan lewat prasyarat legal, sebagaimana yang berlaku dalam milik pribadi.

Konsekuensi kepemilikan tanah ini pada gilirannya berdampak pada penggunaan lahan di sekitar kawasan Danau Toba untuk keperluan konservasi, seperti penghijauan misalnya. Kalau di daerah-daerah yang masih memberlakukan hukum adat atas kepemilikan tanah, maka pendekatan kultural harus dikedepankan, terutama kepada marga pemilik tanah, termasuk keluarganya yang tinggal di perantauan. Hal ini tentu relatif lebih sulit, karena harus mendapat izin dari kelompok marga tersebut. Apalagi, biasanya anggota kelompok marga tersebut ada yang sudah berhasil secara ekonomi dan mempunyai pengaruh yang kuat di

pemerintahan. Di daerah yang tidak memberlakukan hukum adat dalam kepemilikan lahan, tentu jauh lebih mudah, karena tinggal melakukan transaksi jual beli, layaknya seperti di pasar.

Selama investigasi tambahan dilakukan (26 Mei - 2 Juni 2003) ditemukan beberapa nilai-budaya yang dianggap dapat menghambat pembangunan.

Pertama, nilai kemandirian (self-reliance) di kalangan masyarakat desa cenderung menurun. Mental ketergantungan pada pihak luar (terutama bantuan uang dan alat-alat produksi) relatif tinggi. Ini tampak dari pertanyaan yang diungkapan kebanyakan warga yang ditemui tim studi, “Dana apa yang mau dicairkan?” “Pupuk atau bibit apa yang mau diperkenalkan?” Ungkapan ini merupakan bukti nyata mental ketergantungan pada pihak luar. Mereka tak sepenuhnya salah, karena memang berbagai proyek (terutama dari pemerintah) senantiasa menawarkan bantuan (modal atau alat-alat produksi seperti bibit, pupuk, dsb.). Sayangnya, monitoring dan evaluasi atas program yang dijalankan kurang maksimal, sehingga dampak bantuan (berhasil atau tidak) kurang diketahui. Kondisi ini tentu menjadi tantangan berat dalam melaksanakan PRA. Karena tujuan utama PRA adalah proses pembelajaran menuju kemandirian, sedapat mungkin mengurangi ketergantungan dari luar. Proses pelaksanaan PRA harus sebaik mungkin dengan mempertimbangkan mental ketergantungan ini. Lebih dari itu, PRA sebaiknya diimplementasikan ke tingkat aksi, meski dalam skala program yang kecil, sehingga masyarakat merasa ada manfaatnya. Implementasi dalam bentuk aksi ini tentu didasarkan atas hasil penjajagan selama proses PRA berlangsung.

cian) ini diarahkan untuk kepentingan berprestasi dan maju tentu akan bermanfaat. Di kalangan orang Pak-Pak misalnya, ada ungkapan “keken bakandilo” yang arti bebasnya bermakna ‘dibantu pun tetap begitu-begitu saja’ merefleksikan kurangnya kemandirian, kreativitas, dan orientasi masa depan.

Ketiga, khususnya di kalangan etnis Batak Toba, sistem nilai budaya Hamoraon (kekayaan materi, jabatan), Hasangapon (memilik anak laki-laki dan perempuan), dan Hagabeon

(kehormatan) yang dijalankan tanpa mengacu kepada etika dan moralitas seringkali melahirkan konflik yang tajam dan tak berkesudahan. Hamoraon, hasangapon, dan hagabeon seringkali menjadi tujuan akhir (ultimate goal), dan mengesampingkan nilai etika dan moralitas. Bahkan raja-raja Batak terdahulu mengajukan prasyarat kepada para misionaris Kristen yang datang dari Barat, bahwa mereka akan menganut agama itu kalau nilai-nilai hamoraon, hasangapon, dan hagabeon dapat diberikan lebih oleh agama yang dibawa para misionaris itu. Pemujaan berlebihan dalam nilai budaya ini, menurut Simanjuntak (2002), sering menimbulkan konflik yang rumit di dalam tubuh organisasi (gereja, kumpulan marga, birokrasi pemerin-tahan), karena orang-orang sering berebut jabatan – sebagai simbol kehormatan (hagabeon) – dan cenderung mengabaikan etika dan moralitas.

Keempat, muara dari semua itu adalah rendahnya tingkat kepercayaan (trust) antarpribadi atau sesama anggota masyarakat, termasuk kepada aparatur pemerintah. Rendahnya tingkat kepercayaan itu sebangun dengan minimnya kebenaran (truth) yang dibangun dalam hubungan sesama anggota masyarakat. Pada tingkat sesama anggota masyarakat, kepercayaan dapat dipelihara kalau yang melaksanakan dapat menujukkan yang dikatakan sama dengan yang dilakukan, sementara kepercayaan masyarakat dan aparatur pemerintah tidak akan baik sepanjang praktik KKN dalam setiap kegiatan pelayanan pemerintah, termasuk pelaksanaan proyek-proyek pemberdayaan masyarakat masih terjadi. Khusus bagi proyek yang tidak berkesinambungan, umumnya sulit dievaluasi, karena begitu proyek selesai, maka kegiatan monitoring dan evaluasi umumnya sudah tidak dilaksanakan lagi.

Rendahnya kebenaran dan kepercayaan (lebih dikenal sebagai modal sosial), pada

gilirannya menyulitkan munculnya perilaku kolektif (collective behaviour) untuk mendorong pembangunan. Padahal kegiatan kolektif, tentu lebih berdaya guna dalam menghadapi tantangan dan mencapai tujuan, daripada hanya mengandalkan kekuatan individu. Dalam kaitan ini pula, perajutan organisasi (crafting institution) yang murni digagas dan didanai masyarakat harus diberdayakan untuk memperkuat posisi tawar kelompok masyarakat desa. Namun sayangnya, karena rendahnya

tingkat kepercayaan, maka perajutan/pembentukan organisasi ini sering

mengalami jalan buntu. Kalaupun ada organisasi di kalangan masyarakat desa, ia hanya berfungsi mengu-rusi masalah-masalah sosial (kematian, orang sakit, hari raya keagamaan, dsb.).

Karena itu, untuk membangun kepercayaan, kebenaran, dan organisasi berbasis kemasyarakatan, maka PRA yang benar-benar merupakan sebuah solusi. Lewat proses pembelajaran yang diestafetkan para fasilitator kepada para warga, diharapkan akan memunculkan kebenaran yang bermuara pada saling percaya. Kalau saling percaya sudah terbangun, maka perajutan organisasi berbasis kemasyarakatan akan lebih mudah. Dan pada akhirnya, perilaku kolektif akan terbangun sendiri, yang lebih memperkuat daya tahan masyarakat untuk menghadapi tantangan dan melaksanakan pembangunan.

Upaya Pemecahan Masalah

1) Dasar Pertimbangan

Dalam rangka mencari usaha untuk melestarikan ekosistem DTA Danau Toba, berbagai informasi tersedia dan hasil investigasi lapangan dipelajari secara seksama. Berdasarkan studi tersebut banyak tipe atau pola penggunaan lahan, praktik-praktik pengelolaan lahan dan lingkungan oleh masyarakat dipengaruhi oleh kondisi unit lahan, tingkat pengelolaan, tradisi serta keterampilan masyarakatnya.

kering untuk tanaman semusim (sayuran) maupun tahunan di daerah berombak sampai bergelombang, dengan praktik pengelolaan mengikuti tradisi yang tidak melaksanakan penamanan yang mengikuti kontur, tanpa disadari merusak lingkungan, misal erosi dan turunnya debit mata air, dan bahkan merugikan masyarakat sendiri melalui kemerosotan produktivitas lahannya serta semakin bertambahnya beban dalam penyediaan bahan organik tanah (humus). Usaha konservasi khususnya di Simalungun banyak diterapkan di lereng-lereng curam dengan membuat teras-teras bangku dari batu, kebun campuran, dan bahkan sudah mulai terlihat melakukan penanaman menurut kontur di dataran plato.

Pengembalaan liar di daerah berlereng curam dan/atau daya dukung lahannya rendah menyebabkan gerakan tanah (slumping) di lereng-lereng curam dan erosi alur (rill erosion) sangat berat di pulau Samosir. Hal ini terjadi dan diperparah dengan adanya pembakaran rumput dan hutan yang rutin terjadi setiap tahun, yang berakibat mengurangnya kerapatan penutupan lahan. Pengaturan penggunaan lahan yang sesuai dengan daya dukung, penegak hukum, dan penyuluh menjadi penting.

Selain itu pembuangan limbah semena-mena misalnya ke perairan, tidak saja mengotori perairan, tetapi juga akan mempengaruhi kehidupan ikan, dan ketersediaan air bersih untuk mandi dan minum, meskipun jumlah air tersedia berlimpah. Pencegahan pencemaran telah dimulai dengan pembangunan instalasi pengolah limbah serta zonasi keramba terapung, tetapi belum beroperasi secara baik. Akhirnya turis pun tidak berminat untuk berkunjung.

2) Model Anjuran.

Berdasarkan penjelasan di atas keterkaitan unit lahan dengan tingkat kerusakan dan jenis pengelolaannya sangat erat. Karena itu dalam penyusunan model-model pengembangan kondisi unit lahan merupakan wadah utama, baru kemudian dicarikan usaha pengelolaannya yang memadai dan komoditas yang sesuai serta menguntungkan untuk kelestarian ekosistem DTA Danau Toba dan masyarakatnya. Usaha pengelolaan dan teknologi dapat berasal dari hasil modifikasi teknologi yang digunakan masyarakat setempat atau teknologi yang diperkenalkan/diintroduksi dari tempat lain. Usaha ini dapat berhasil apabila semua pihak dapat melaksanakan penegakan hukum/aturan

yang telah dibuat dan sangsi-sangsinya dengan penuh kesadaran.

Adapun yang dimaksud dengan unit lahan adalah lahan dengan satu atau lebih komponennya yang mempunyai ciri-ciri khusus dan merupakan satuan lingkungan dengan ukuran-ukuran yang dapat dibatasi. Di DTA Danau Toba unit-unit lahan tersebut secara mudah dapat dikenali di lapangan dan terdiri dari:

a. Rangkaian pegunungan tinggi, lebih tinggi dari plato, terdapat disebelah Utara dan Barat Laut DTA di Kecamatan Merek (Karo) dan Sumbul (Dairi).

b. Plato, dataran berombak sampai bergelombang membentang dan praktis mengelilingi Danau Toba, dan merupakan DTA bagian hulu dari sungai-sungai yang mengalir ke Danau Toba.

c. Kerucut-kerucut volkan/gunung api terisolir, yakni Gunung Sipiso-piso dan Gunung Pasok Buhit (Sianjur Mula-mula, Toba Samosir).

d. Tebing Danau Toba berupa dinding patahan di sekeliling Danau Toba yang berlereng sangat curam. Dibedakan ke dalam daerah beriklim kering, misal di daerah Tongging, Silalahi dan Harian.

e. Tebing Danau Toba beriklim agak basah. Terdapat memanjang di daerah Kabupaten Simalungun.

f. Pulau Samosir.

g. Khusus perternakan babi di Sihalbe, Kecamatan Purba, Simalungun.

Model-model pengembangan di tiap unit lahan berkaitan erat dengan adanya satuan-satuan lahan yang mempunyai alternatif-alternatif model lebih dari satu pengelolaan. Jenis yang disarankan dalam model baru merupakan ide yang diperoleh dari pustaka dan responden dalam investigasi tambahan dan ide ini perlu didiskusikan lebih lanjut dengan masyarakat agar keberhasilan pelaksanaannya diperoleh secara maksimal.

Perencanaan Partisipatif dalam Perencanaan (PRA)

1) Umum

pendekatan partisipatif. Semua stakeholder

harus mempunyai peran dalam menyusun rencana konservasi lingkungan. Proses perencanaan yang dimulai dari perencanaan teknik dan rencana indikasi harus dibahas untuk menetapkan rencana difinitif dari masyarakat desa. Kebijakan pengembangan, rencana pengembangan sektor DTA Danau Toba dibuat berdasarkan hasil-hasil penelitian sebelumnya dan hasil investigasi tambahan dibahas di daerah yang terpilih. Dari area yang terpilih, situasi penggunaan lahan pada saat ini, ide, masalah dan kendala, kebutuhan masyarakat juga dibahas untuk mendapatkan bandingan pendekatan dari atas ke bawah atau sebaliknya (top down - bottom up approach). PRA secara intensif dilakukan untuk mendapatkan ide, masukan, komentar, dan harapan dari masyarakat dalam proses perencanaan. Keunggulan PRA (Wickham, 1993 dalam Grenier,1998) antara lain:

a. Meningkatnya partisipasi b. Meningkatkan kemandirian

c. Meningkatkan percaya diri dan peningkatan pengetahuan

d. Praktis dan kreatif.

Selanjutnya Chamber (1996) mengemukakan ada enam penemuan PRA, yakni:

a. Kecakapan dan pengetahuan warga desa meningkat;

b. Hubungan yang santai antara orang luar dan masyarakat desa;

c. Pembutan diagram dan saling berbagi secara visual;

d. Rangkaian atau urutan, dari berbagai metode yang telah didapat;

e. Pelatihan dan orientasi ulang bagi orang luar;

f. Saling berbagi, menyebarkan

pengalaman dan pengetahuan.

Dari keunggulan dan penemuan PRA tersebut di atas, maka penerapan PRA dalam menyusun Rencana Pembangunan Wilayah dan Pengelolaan Konservasi Lingkungan Terpadu di Kawasan Danau Toba, diharapkan dapat mendatangkan hasil yang memuaskan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara transparan dan setiap yang terlibat diharapkan mempunyai komitmen yang tinggi terhadap rencana, keputusan dan pelaksanaannya.

Peran dari LSM dalam mengkoordinasikan kegiatan masyarakat dalam partisipatif proses sangat penting. PRA akan dilaksanakan di beberapa lokasi yang dianggap dapat dikembangkan sebagai pilot proyek pada waktu yang akan datang. Data lapangan lokasi yang terpilih sudah dikumpulkan tim peneliti JICA, sehingga akan mempermudah pelaksanaan PRA. Untuk melaksanakan PRA di setiap lokasi, diperlukan 10 hari, yang dibagi menjadi 3(tiga) hari persiapan dan 7 (tujuh) hari pelaksanaan dengan masyarakat. Proses perencanaan didasarkan kepada pendekatan partisipatif dengan urutan kegiatan: (1) Identifikasi sumber daya alam dan manusia; (2) Situasi pada saat ini; (3) Problem dan kendala; (4) Analisis SWOT; (5) Penetapan isu utama; (6) Pemecahan masalah; (7) Alternatif rencana pengembangan; (8) Kebutuhan masyarakat; (9) Merumuskan rencana; dan (10) Rencana masyarakat desa yang difinitif. Fasilitator sangat berperan dan faktor penentu keberhasilan penyusunan rencana tersebut.

2) Lokasi

Dari 21 Kecamatan yang berada di DTA Danau Toba diseleksi kecamatan yang dijadikan sampel dengan kriteria sebagai berikut:

a. Tingkat bahaya erosi b. Iklim

c. Tekanan penduduk d. Indek pertanaman e. Pertanian lahan kering f. Lahan tidur

g. Luas hutan

Sepuluh kecamatan yang terpilih sebagai sampel, yakni: Di Kabupaten Simalungun Kecamatan Purba/Horison dan Girsang Sipangan Bolon; Kabupaten Karo Kecamatan Merek; Kabupaten Dairi Kecamatan Sumbul; Kapupaten Tapanuli Utara Kecamatan Siborong-borong dan Dolok Sanggul; dan Kabupaten Toba Samosir Kecamatan Simanindo, Onan Runggu, Harian dan Lumban Julu. Dari setiap Kecamatan dipilih 2(dua) desa dengan kriteria:

a. Jarak (dekat vs jauh dengan pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat); b. Dekat dan jauh dari tepi danau;

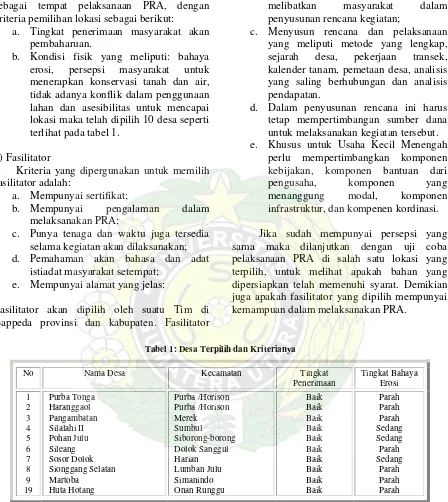

Berdasarkan informasi yang lalu dan hasil investigasi tambahan maka dipilih 10 desa sebagai tempat pelaksanaan PRA, dengan kriteria pemilihan lokasi sebagai berikut:

a. Tingkat penerimaan masyarakat akan pembaharuan.

b. Kondisi fisik yang meliputi: bahaya erosi, persepsi masyarakat untuk menerapkan konservasi tanah dan air, tidak adanya konflik dalam penggunaan lahan dan asesibilitas untuk mencapai lokasi maka telah dipilih 10 desa seperti terlihat pada tabel 1.

3) Fasilitator

Kriteria yang dipergunakan untuk memilih fasilitator adalah:

a. Mempunyai sertifikat;

b. Mempunyai pengalaman dalam

melaksanakan PRA;

c. Punya tenaga dan waktu juga tersedia selama kegiatan akan dilaksanakan; d. Pemahaman akan bahasa dan adat

istiadat masyarakat setempat; e. Mempunyai alamat yang jelas;

Fasilitator akan dipilih oleh suatu Tim di Bappeda provinsi dan kabupaten. Fasilitator

yang terpilih akan berdiskusi dengan tim peneliti JICA untuk mendapatkan persamaan persepsi tentang tujuan “Rencana Pembangunan Wilayah dan Pengelolaan Konservasi Lingkungan Terpadu di Kawasan Danau Toba dengan Pendekatan Partisipatif.” Hal yang akan dibahas meliputi:

a. Latar belakang studi;

b. Gambaran daripada tujuan PRA, yang melibatkan masyarakat dalam penyusunan rencana kegiatan;

c. Menyusun rencana dan pelaksanaan yang meliputi metode yang lengkap, sejarah desa, pekerjaan transek, kalender tanam, pemetaan desa, analisis yang saling berhubungan dan analisis pendapatan.

d. Dalam penyusunan rencana ini harus tetap mempertimbangan sumber dana untuk melaksanakan kegiatan tersebut. e. Khusus untuk Usaha Kecil Menengah

perlu mempertimbangkan komponen kebijakan, komponen bantuan dari pengusaha, komponen yang menanggung modal, komponen infrastruktur, dan kompenen kordinasi.

Jika sudah mempunyai persepsi yang sama maka dilanjutkan dengan uji coba pelaksanaan PRA di salah satu lokasi yang terpilih, untuk melihat apakah bahan yang dipersiapkan telah memenuhi syarat. Demikian juga apakah fasilitator yang dipilih mempunyai kemampuan dalam melaksanakan PRA.

Kesimpulan

Tabel 1: Desa Terpilih dan Kriterianya

No Nama Desa Kecamatan Tingkat

Penerimaan

Tingkat Bahaya Erosi

1 Purba Tonga Purba /Horison Baik Parah

2 Haranggaol Purba /Horison Baik Parah

3 Pangambatan Merek Baik Parah

4 Silalahi II Sumbul Baik Sedang

5 Pohan Julu Siborong-borong Baik Sedang

6 Sileang Dolok Sanggul Baik Parah

7 Sosor Dolok Harian Baik Sedang

8 Sionggang Selatan Lumban Julu Baik Parah

9 Martoba Simanindo Baik Parah

19 Huta Hotang Onan Runggu Baik Parah

Sumber: Data Primer

1. Kondisi lingkungan DTA Danau Toba berupa penutupan lahan hutan, kualitas air danau menurun, erosi dari areal pertanian besar, dan sarana prasarana kurang terurus. 2. Pelaksanaan kegiatan proyek masih banyak

pelaksanaannya sebagian besar masih pendekatan dari atas (top-down approach), kurang melibatkan masyarakat dalam perencanaannya sehingga masyarakat kurang berpartisipasi dalam menjaga, memelihara, dan mendukung pelaksanaan kegiatan.

3. Perbaikan lingkungan DTA Danau Toba mutlak sebagai usaha memperbaiki kelestarian air Danau Toba sekaligus meningkatkan parawisata yang menurun sejak tahun 1997, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Agar pelaksanaan kegiatan yang akan

datang dapat berjalan lebih lancar maka sejak perencanaan masyarakat ikut dilibatkan yakni dengan melaksanakan PRA.

5. Tanah marga yang tidak diusahakan selama ini karena pemiliknya tidak ditempat maka diusulkan untuk membuat kontrak dengan pemerintah (minimum camat) dengan marga, agar lahannya ditanami sesuai dengan prinsip konservasi tanah dan air. Lahan dan hasil tanaman tetap menjadi hak marga tapi lahan mutlak diusahakan dan dikelola mengikuti prinsip konservasi tanah dan air.

Daftar Pustaka

Chamber, R., 1996, Participatory Rural Appraisal. Memahami Desa Secara Partisipatif, Yayasan Mitra Tani Yogyakarta.

Darwis, S. N. dan I. Las, 1978, Agro-Climatic Map of Aceh and Norh Sumatra, Scale 1:1,560,000. Central Research Institute for Agriculture, Bogor,Indonesia.

Grenier, L., 1998, Working with Indigenous Knowledge. A Guide for Researchers, International Development Research Centre, Ottawa, Cairo, Dakar, Johannesburg, Ontevideo, Nairobi, New Delhi, Singapore.

Sinulingga, B. D. dan D. Dalimunthe. 2000,

Penyusunan Rencana Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah Kawasan Daerah Tangkapan Air Danau Toba. Laporan Akhir. Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Sumatera Utara dengan Lembaga Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Sumatera Utara, Medan.

Siregar, A.M., 1998, Review Rencana Teknik Lapangan Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah. Sub DAS: Asahan (DTA Danau Toba). Buku I (Buku Utama), Direktorat Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah, Departemen Kehutanan, Jakarta.

Siregar, H., 1997, Laporan Hasil Inventarisasi Kualitas Air Danau Toba Tahun 1996/1997, Biro Bina Lingkungan Hidup Setwilda Tk.I SU, Medan.

Sutikno, 2000, Penelitian Gangguan Ekosistem Wilayah danau Toba Dalam Rangka Pengelolaan Lingkungan. Laporan Akhir.