PENGARUH INOKULASI CENDAWAN MIKORIZA ARBUSKULA DAN INTERVAL PENYIRAMAN TERHADAP PERTUMBUHAN

BIBIT PULAI (Alstonia scholaris)

SKRIPSI

Oleh :

EFRATAMA SIBARANI 061202034/BUDIDAYA HUTAN

PROGRAM STUDI KEHUTANAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

PENGARUH INOKULASI CENDAWAN MIKORIZA ARBUSKULA DAN INTERVAL PENYIRAMAN TERHADAP PERTUMBUHAN

BIBIT PULAI (Alstonia scholaris)

SKRIPSI

Oleh :

EFRATAMA SIBARANI 061202034/BUDIDAYA HUTAN

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Pertanian

Universitas Sumatera Utara

PROGRAM STUDI KEHUTANAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Penelitian : Pengaruh Inokulasi Cendawan Mikoriza Arbuskula dan Interval Penyiraman terhadap Pertumbuhan Bibit Pulai (Alstonia scholaris)

Nama : Efratama Sibarani

NIM : 061202034

Minat : Budidaya Hutan Program Studi : Kehutanan

Disetujui Oleh : Komisi Pembimbing

Ketua

Dr. Delvian, SP, MP NIP. 19690723 200212 1 001

Mengetahui Ketua Program Studi

i

ABSTRAK

EFRATAMA SIBARANI. Pengaruh Inokulasi Cendawan Mikoriza Arbuskula dan Interval Penyiraman terhadap Pertumbuhan Bibit Pulai (Alstonia scholaris)

dibimbing oleh DELVIAN.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji respon pertumbuhan bibit pulai (Alstonia scholaris) dengan pemberian Cendawan Mikoriza Arbuskula

(CMA) dan interval penyiraman. Penelitian ini dilaksanakan di rumah kaca Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara Medan. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap faktorial dengan 2 faktor yaitu dosis mikoriza (0 g/bibit, 10 g/bibit, 20 g/bibit, dan 30 g/bibit) dan 4 taraf interval penyiraman (1 kali sehari, 3 hari sekali, 6 hari sekali, dan 9 hari sekali). Hasil penelitian menunjukkan bahwa inokulasi mikoriza tidak berpengaruh nyata terhadap tinggi, diameter, jumlah daun, bobot kering total tanaman, kecuali rasio tajuk akar dan persentase kolonisasi akar. Interval penyiraman berpengaruh nyata terhadap semua parameter kecuali bobot kering total bibit. Interaksi perlakuan hanya berpengaruh nyata terhadap persentase kolonisasi akar.

ii

ABSTRACT

EFRATAMA SIBARANI. Effect of arbuscula mycorrhizae fungus inoculation and watering interval on growth of seedling pulai (Alstonia scholaris) suvervised by DELVIAN.

The research aims to test seedling growth responses Pulai (Alstonia scholaris) by adduction Arbuskula Mycorrhizal Fungus (AMF) and the watering interval. The research was done in the greenhouse in Faculty of Agriculture, Sumatera Utara University, Medan. This study uses a factorial completely randomized design with two factorials the mycorrhizae dosage (0 g/seedling,10 g/seedling,20 g/seedling and 30 g/seedling) and the second factor with four rates of watering interval consists of once in 1 day, once in 3 days, once in 6 days and once in 9 days. The results showed that mycorrhizae inoculation did not significantly affect for height, diameter, number of leaf, total dry weight of plant except the root crown ratio and the percentage of root colonization. Watering interval significantly influenced all parameters except total dry weight of seedlings. The interaction between inoculation mycorrhizae and watering interval only significantly affect the percentage of root colonization.

iii

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Medan, 05 April 1988 dari ayah N. Sibarani dan ibu D. br. Siahaan. Penulis merupakan anak ke empat dari lima bersaudara.

Penulis memulai pendidikan di SD Negeri Inpres 065013 Medan dan lulus pada tahun 2000. Kemudian melanjutkan pendidikan di SLTP Negeri 1 Medan

dan lulus tahun 2003. Pada tahun 2006, penulis menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 15 Medan dan pada tahun yang sama diterima masuk di Program

Studi Budidaya Hutan, Departemen Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara (USU) melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB).

Penulis mengikuti kegiatan Praktek Pengenalan dan Pengelolaan Hutan (P3H) di Taman Nasional Gunung Leuser Tangkahan dan di Pulau Sembilan pada tahun 2008 dan melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di PT. Prima Mahoni Indah di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara pada bulan Februari – Maret 2012.

Penulis melaksanakan penelitian dari bulan Juni 2011 – Oktober 2011

dengan judul ”Pengaruh Inokulasi Cendawan Mikoriza Arbuskula dan Interval

Penyiraman terhadap Pertumbuhan Bibit Pulai (Alstonia scholaris)” di bawah

iv

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul

“Pengaruh Inokulasi Cendawan Mikoriza Arbuskula dan Interval Penyiraman

terhadap Pertumbuhan Bibit Pulai (Alstonia scholaris)”.

Pada kesempatan ini Penulis menghaturkan pernyataan terimakasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yang telah membesarkan, memelihara dan mendidik penulis selama ini. Penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada Dr. Delvian, SP, MP sebagai pembimbing yang telah membimbing dan memberikan berbagai masukan berharga dalam penulisan skripsi ini. Khusus kepada kepada rekan-rekan Departemen Kehutanan Angkatan 2006, penulis menyampaikan terimakasih atas saran yang diberikan selama penulis melaksanakan penelitian hingga penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi materi tulisan maupun dalam teknik penulisan. Oleh sebab itu, Penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari para pembaca demi penyempurnaan skripsi ini.

v

Taksonomi Pulai (Alstonia scholaris) ... 3

Kegunaan dan Manfaat Pulai (Alstonia scholaris) ... 5

Tanah Ultisol ... 6

Cekaman Kekeringan dan Ketersediaan Hara ... 6

Ketersediaan Air Bagi Tanaman ... 7

Cendawan Mikoriza Arbuskula (CMA) ... 8

Peranan Cendawan Mikoriza Arbuskula ... 8

BAHAN DAN METODE ... 10

Tempat dan Waktu Penelitian ... 10

Bahan dan Alat ... 10

Metode Penelitian ... 10

Pelaksanaan Penelitian ... 12

Penyiapan Media Tanam ... 12

Pemilihan Bibit Pulai ... 12

Penanaman Bibit Pulai dan Inokulasi Mikoriza ... 12

Pemeliharaan ... 13

Parameter Pengamatan ... 13

Tinggi Tanaman ... 13

vi

Jumlah Daun ... 14

Bobot Kering Total Bibit ... 14

Rasio Tajuk Akar ... 14

Persentase Kolonisasi Akar ... 14

HASIL DAN PEMBAHASAN ... 16

Hasil ... 16

Pertambahan Tinggi Tanaman ... 16

Pertambahan Diameter Tanaman ... 18

Pertambahan Jumlah Daun ... 19

Bobot Kering Total Bibit ... 21

Rasio Tajuk Akar ... 22

Persentase Kolonisasi Akar ... 24

Pembahasan ... 26

Pengaruh inokulasi mikoriza terhadap pertumbuhan bibit pulai ... 26

Pengaruh interval penyiraman terhadap pertumbuhan bibit pulai ... 27

Pengaruh inokulasi mikoriza dan interval penyiraman terhadap pertumbuhan bibit pulai ... 29

KESIMPULAN DAN SARAN ... 33

Kesimpulan ... 33

Saran ... 33

DAFTAR PUSTAKA ... 34

vii

DAFTAR TABEL

No. Halaman

1. Analisis kimia tanah ultisol asal Simalingkar B ... 16

2. Rataan pertambahan tinggi bibit pulai 11 mst ... 17

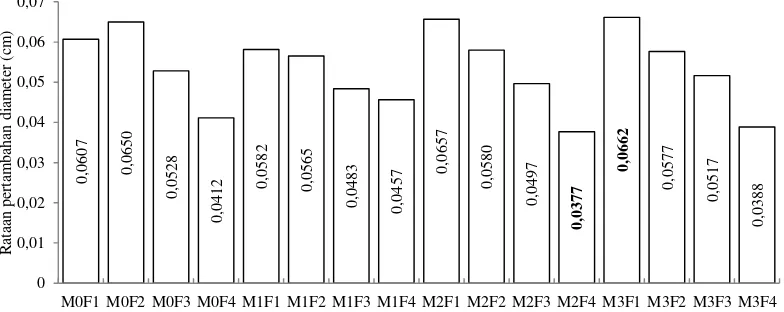

3. Rataan pertambahan diameter bibit pulai 11 mst ... 18

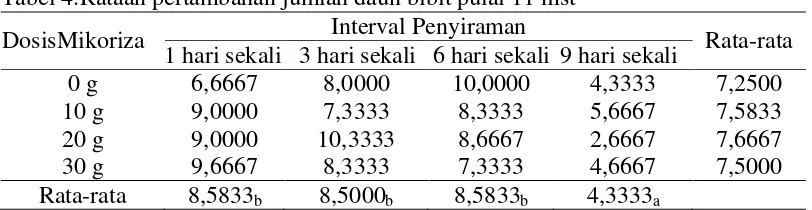

4. Rataan pertambahan jumlah daun bibit pulai 11 mst ... 20

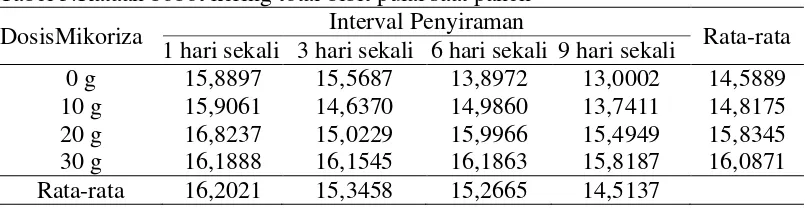

5. Rataan bobot kering total bibit pulai saat panen ... 21

6. Rataan rasio tajuk akar bibit pulai saat panen ... 22

viii

DAFTAR GAMBAR

No. Halaman

1. Pohon pulai (Alstonia scholaris) ... 3

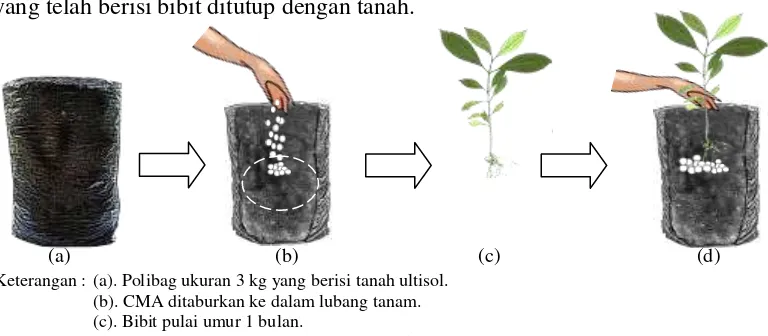

2. Teknik inokulasi mikoriza secara layering technique ... 13

3. Grafik rataan pertambahan tinggi bibit pulai 11 mst. ... 18

4. Grafik rataan pertambahan diameter bibit pulai 11 mst. ... 19

5. Grafik rataan pertambahan jumlah daun bibit pulai 11 mst. ... 21

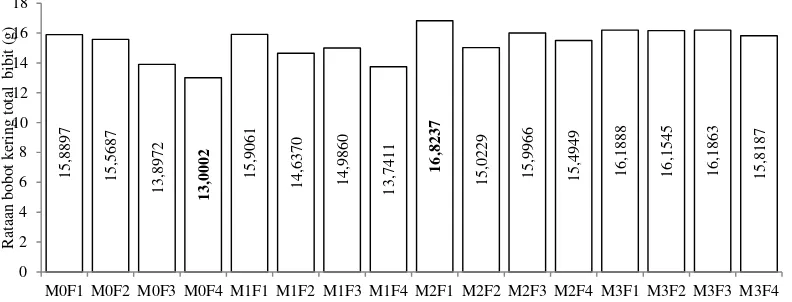

6. Grafik rataan bobot kering total bibit pulai saat panen ... 22

7. Grafik rataan rasio tajuk akar bibit pulai setelah panen ... 24

8. Grafik rataan persentase kolonisasi akar bibit pulai setelah panen ... 26

ix

DAFTAR LAMPIRAN

No. Halaman

1. Rataan pertambahan tinggi dan analisis sidik ragam bibit pulai. ... 36

2. Rataan pertambahan diameter dan analisis sidik ragam bibit pulai. ... 37

3. Rataan pertambahan jumlah daun dan analisis sidik ragam bibit pulai. ... 38

4. Rataan bobot kering total dan analisis sidik ragam bibit pulai. ... 39

5. Rataan rasio tajuk akar dan analisis sidik ragam bibit pulai. ... 40

6. Rataan persentase kolonisasi dan analisis sidik ragam bibit pulai. ... 41

7. Perbedaan tinggi, diameter, jumlah daun dengan pemberian mikoriza pada berbagai tingkat interval penyiraman. ... 42

8. Perbedaan tinggi, diameter, jumlah daun berbagai interval penyiraman dengan pemberian mikoriza pada berbagai dosis. ... 42

9. Kriteria penilaian sifat kimia tanah. ... 43

i

ABSTRAK

EFRATAMA SIBARANI. Pengaruh Inokulasi Cendawan Mikoriza Arbuskula dan Interval Penyiraman terhadap Pertumbuhan Bibit Pulai (Alstonia scholaris)

dibimbing oleh DELVIAN.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji respon pertumbuhan bibit pulai (Alstonia scholaris) dengan pemberian Cendawan Mikoriza Arbuskula

(CMA) dan interval penyiraman. Penelitian ini dilaksanakan di rumah kaca Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara Medan. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap faktorial dengan 2 faktor yaitu dosis mikoriza (0 g/bibit, 10 g/bibit, 20 g/bibit, dan 30 g/bibit) dan 4 taraf interval penyiraman (1 kali sehari, 3 hari sekali, 6 hari sekali, dan 9 hari sekali). Hasil penelitian menunjukkan bahwa inokulasi mikoriza tidak berpengaruh nyata terhadap tinggi, diameter, jumlah daun, bobot kering total tanaman, kecuali rasio tajuk akar dan persentase kolonisasi akar. Interval penyiraman berpengaruh nyata terhadap semua parameter kecuali bobot kering total bibit. Interaksi perlakuan hanya berpengaruh nyata terhadap persentase kolonisasi akar.

ii

ABSTRACT

EFRATAMA SIBARANI. Effect of arbuscula mycorrhizae fungus inoculation and watering interval on growth of seedling pulai (Alstonia scholaris) suvervised by DELVIAN.

The research aims to test seedling growth responses Pulai (Alstonia scholaris) by adduction Arbuskula Mycorrhizal Fungus (AMF) and the watering interval. The research was done in the greenhouse in Faculty of Agriculture, Sumatera Utara University, Medan. This study uses a factorial completely randomized design with two factorials the mycorrhizae dosage (0 g/seedling,10 g/seedling,20 g/seedling and 30 g/seedling) and the second factor with four rates of watering interval consists of once in 1 day, once in 3 days, once in 6 days and once in 9 days. The results showed that mycorrhizae inoculation did not significantly affect for height, diameter, number of leaf, total dry weight of plant except the root crown ratio and the percentage of root colonization. Watering interval significantly influenced all parameters except total dry weight of seedlings. The interaction between inoculation mycorrhizae and watering interval only significantly affect the percentage of root colonization.

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pulai (Alstonia scholaris) merupakan jenis tanaman kehutanan yang memiliki banyak manfaat. Tanaman ini mampu tumbuh baik pada lahan kritis dan lahan marginal sehingga dapat digunakan sebagai tanaman konservasi. Kebutuhan akan kayu jenis ini semakin meningkat, dikarenakan semakin berkurangnya jenis kayu yang berasal hutan alam. Kayu pulai dimanfaatkan dalam bahan industri kerajinan tangan dan juga dimanfaatkan dalam bidang farmasi.

Pertumbuhan tanaman pulai dipengaruhi oleh ketersediaan bahan baku air. Pembibitan tanaman pulai memerlukan penyiraman yang dilakukan setiap hari. Penyiraman ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air di awal pertumbuhan bibit. Penyiraman yang dilakukan sebaiknya menggunakan sedikit air dan waktu penyiraman tidak perlu dilakukan setiap hari.

Pemanfaatan mikoriza akhir-akhir ini sering digunakan dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman kehutanan. Potensi dari adanya simbiosis cendawan mikoriza arbuskula dengan tanaman sangat penting untuk dimanfaatkan bagi kepentingan budidaya, terutama pada saat pembibitan maupun penanaman di lapangan. Setiadi (1998) menyatakan pengaruh tersebut berupa meningkatkan penyerapan hara tanah dan ketahanan akar terhadap kekeringan, menjaga akar dari serangan penyakit, memasok tambahan hormon tumbuh dan ZPT, serta manfaat dalam meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan patogen akar.

2

air akan mengganggu pertumbuhan tanaman pulai tersebut. Pembibitan tanaman pulai dengan sumber daya air yang terbatas, memerlukan komponen penahan air yang dapat menyimpan air dalam waktu cukup lama. Hal inilah yang menjadi latar belakang penulis melakukan penelitian aplikasi cendawan mikoriza arbuskula terhadap pertumbuhan bibit pulai (Alstonia scholaris).

Tujuan Penelitian

Menguji respon pertumbuhan bibit pulai (Alstonia scholaris) dengan pemberian Cendawan Mikoriza Arbuskula (CMA) dan interval penyiraman.

Hipotesis Penelitian

1. Terjadi peningkatan pertumbuhan bibit pulai dengan pemberian Cendawan Mikoriza Arbuskula (CMA).

2. Terjadi peningkatan pertumbuhan bibit pulai dengan interval penyiraman. 3. Terjadi peningkatan pertumbuhan bibit pulai dengan penggunaan Cendawan

Mikoriza Arbuskula dan interval penyiraman.

Manfaat Penelitian

3

TINJAUAN PUSTAKA

Taksonomi Pulai (Alstonia scholaris)

Pohon pulai merupakan tanaman yang toleran terhadap berbagai jenis tanah dan habitat. Pulai termasuk tanaman keras dan berkayu. Sistematika (taksonomi) tumbuh-tumbuhan menurut Heyne (1987) adalah sebagai berikut :

Kingdom : Plantae

Divisi : Spermatophyta Kelas : Dycotyledonae Ordo : Apocynales Marga : Apocynaceae Genus : Alstonia

Spesies : Alstonia scholaris (L.) R. Br

Gambar 1. Pohon pulai (Alstonia scholaris)

Penyebaran dan Morfologi Pulai (Alstonia scholaris)

4

Kepulauan Solomon. Diintroduksi ke Amerika Utara sebagai tanaman hias. Toleran terhadap berbagai-macam tanah dan habitat, dijumpai sebagai tanaman kecil yang tumbuh di atas karang atau bagian tajuk dari hutan primer dan sekunder. Banyak dijumpai di dataran rendah/pesisir dengan curah hujan tahunan 1000-3800 mm. Juga dijumpai pada ketinggian diatas 1000 m dpl. Salah satu sifat tanaman ini dapat tumbuh di atas tanah dangkal. Pulai tidak tumbuh pada sebaran alami yang suhunya kurang dari 8ºC, yang menunjukkan jenis ini tidak tahan udara dingin (Jøker, 2001).

Pohon pulai (Alstonia scholaris) memiliki bentuk daun mirip dengan daun kamboja, dan bunga warna kuning yang indah. Batangnya lurus, tegak, berkayu, bulat, percabangan simpodia, putih kotor dan mengandung banyak getah berwarna putih, rasa getahnya sangat pahit. Rasa pahit tersebut didapatkan pula pada akar, kulit batang dan daunnya. Akar pohon pulai merupakan akar tunggang dan berwarna cokelat (Rauf, 2009).

Pulai umumnya dapat mencapai tinggi 20 hingga 25 m dan diameter 40 hingga 60 cm. Pulai memiliki pertumbuhan yang sangat baik dan dapat

5

berbentuk pita, berwarna putih kehijauan. Biji bulat, kecil, dan berwarna putih (Heyne 1987).

Kegunaan dan Manfaat Pulai (Alstonia scholaris)

Kayunya tidak awet, hanya memungkinkan untuk konstruksi ringan di dalam ruangan, atau untuk industri pulp dan kertas. Di Patana (Srilanka)

digunakan untuk kayu bakar dan dikelola dengan daur pendek (6-8 tahun), tetapi kurang baik dijadikan arang. Kulitnya mengandung alkaloid sebagai bahan obat. Kayunya banyak digunakan untuk papan tulis sekolah, sehingga dinamakan scholaris (Jøker, 2001).

Tanaman pulai digunakan sebagai obat tradisional di kawasan Asia. Di Kamboja, kulit kayu digunakan untuk melancarkan menstruasi dan untuk

mengobati malaria kronis, pembesaran limpa dan ganguan hati. Di Indonesia, tanaman ini digunakan untuk menghentikan diare, mengobati diabetes dan menyembuhkan wasir. Rebusan daun muda diminum untuk mengobati beri-beri.

Pucuk daun disangrai dengan kelapa digunakan untuk mengobati stomatitis. Di Malaysia, tanaman ini digunakan untuk mengobati malaria. Getah tanaman

6

Vietnam, kulit kayu digunakan untuk mengobati malaria, pembesaran limpa, sedangkan daun digunakan untuk melancarkan ASI (Wiart, 2006).

Tanah Ultisol

Ultisol memiliki kelas tekstur yang bervariasi dari berlempung halus sampai berliat. Reaksi tanah sangat masam sampai masam (pH 4,1-4,8). Kandungan bahan organik di lapisan atas yang tipis umumnya rendah sampai sedang, dan lapisan bawah sangat rendah, dan ratio C/N tergolong rendah. Kandungan P potensial sangat rendah sampai rendah di semua lapisan tanah. Jumlah basa dapat tukar tergolong sangat rendah di semua lapisan. KTK tanah di semua lapisan termasuk rendah dan KB sangat rendah. Dengan demikian potensi kesuburan ultisol dinilai sangat rendah sampai rendah (Damanik et al., 2010).

Jenis tanah ultisol menurut Soepardi (1983) mempunyai kelemahan untuk digunakan sebagai medium pertumbuhan bibit. Pada umumnya tanah ini mengandung bahan organik sedikit. Keadaan ini menyebabkan aerasi tanah kurang baik sehingga perkecambahan akar tanaman kurang sempurna. Sifat kemasaman tanah yang kuat, kurang menguntungkan tanaman karena tanah banyak mengandung Al, Fe, dan Mn yang bersifat racun bagi tanaman.

Cekaman Kekeringan dan Ketersediaan Hara

7

cekaman air, secara umum akan mengalami penurunan pertumbuhan yang tidak normal dibandingkan tanaman yang tidak kekurangan air.

Kemampuan akar menyerap hara dipengaruhi oleh daya serap akar, kemampuan mentranslokasikan dari akar ke daun, dan kemampuan memperluas sistem perakarannya. Menurut Marschner (1995), di bawah beberapa kondisi iklim, ketersediaan hara pada lapisan permukaan tanah (top soil) banyak mengalami kemunduran selama musim pertumbuhan. Hal ini disebabkan karena rendahnya kandungan air tanah yang menjadi faktor penghambat bagi transfor hara ke permukaan akar. Kekeringan tanah menurunkan proses mineralisasi unsur-unsur hara yang terikat secara organik dan menurunkan transfer unsur hara oleh aliran massa dan difusi serta akhirnya dapat mengurangi ketersediaan hara pada permukaan tanah.

Ketersediaan Air Bagi Tanaman

Air merupakan bagian yang sangat penting dalam tanaman. Karena adanya kebutuhan air yang tinggi dan pentingnya air, tumbuhan memerlukan sumber air yang tetap untuk tumbuh dan berkembang. Setiap kali air menjadi terbatas, pertumbuhan berkurang dan biasanya berkurang pula hasil panen tanaman budidaya. Jumlah hasil panen ini dipengaruhi oleh genotipe yang kekurangan air, dan tingkat perkembangan (Gardner et al., 1991).

8

Cendawan Mikoriza Arbuskula (CMA)

Asosiasi simbiotik antara jamur dan sistem perakaran tanaman tingkat

tinggi memiliki istilah yaitu mikoriza yang secara harfiah berarti akar jamur (Rao, 1994). Mikoriza ditemukan pertama kali oleh Greek, yang disebut

akar jamur (fungus root), namun dipublikasikan oleh A. B. Frank 1885 (Richard 1987). Mikoriza merupakan suatu struktur khas pada sistem perakaran

yang terbentuk sebagai manifestasi adanya simbiosis mutualisme antara cendawan (myces) dan perakaran (rhiza) dari tumbuhan tingkat tinggi.

CMA adalah salah satu tipe cendawan mikoriza dan termasuk ke dalam golongan endomikoriza. CMA termasuk ke dalam kelas Zygomycetes, dengan ordo Glomales yang mempunyai 2 sub-ordo, yaitu Gigasporaceae mempunyai 2 genus, yaitu Gigaspora dan Scutellospora. Glomaceae mempunyai 4 famili, yaitu famili Glomaceae dengan genus Glomus dan Sclerocystis, famili Acaulosporaceae

dengan genus Acaulospora dan Entrophospora, Paraglomaceae dengan genus

Paraglomus dan Archaeosporaceae dengan genus Arshaeospora (INVAM 2004).

Peranan Cendawan Mikoriza Arbuskula

9

Penelitian mengenai pengaruh CMA terhadap pertumbuhan tanaman telah banyak dilakukan, baik tanaman pertanian maupun tanaman kehutanan dan perkebunan. Menurut hasil penelitian Maryadi (2002) melaporkan bahwa tanaman jati berasosiasi baik dengan CMA. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya beberapa genus di perakaran tanaman jati. Genus yang ditemukan adalah Glomus,

Scelerocistys, dan Gigaspora.

Penelitian Widiastuti et al. (2002) menunjukkan bahwa keefektifan pupuk dan serapan P meningkat secara nyata dengan inokulasi CMA pada bibit kelapa sawit di tanah masam. Selain berpengaruh terhadap serapan P, pemberian CMA pada bibit kayu manis menurut Delvian (2006) memberikan pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan, bobot kering, rasio tajuk akar, dan persentase akar terinfeksi. Widyati (2007) menyatakan bahwa CMA mempunyai peran ganda terhadap tanaman inangnya meningkatkan pertumbuhan dan meningkatkan

optimasi inokulasi rhizobium dan BPF (bakteri pelarut fosfat) pada bibit

A. crassicarpa 4 bulan di persemaian. Pemberian mikoriza pada lahan bekas tambang batubara yang dilakukan Ulfa et al. (2006) menunjukkan tidak ada pengaruh terhadap pertumbuhan pulai darat (Alstonia sp.) akan tetapi berpengaruh terhadap persentase hidup tanaman untuk hidup.

10

BAHAN DAN METODE

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Rumah Kaca, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara, Medan. Penelitian dilakukan bulan Juni 2011 – Oktober 2011.

Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bibit tanaman pulai umur 1 bulan, polibag, mikoriza yang berasal dari CV. Rizki Plastindo Tm. Pagelaran blok A/11 No. 8. Ciomas Bogor, Jawa Barat, larutan KOH 10 %, lacto glycerol, trypan blue 0,05 %, larutan HCl 2 %, kompos sebagai pupuk dasar, dan tanah ultisol asal Simalingkar B.

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah meteran, jangka sorong, kamera digital, saringan tanah, mikroskop binokuler (20-100 ×), kaca preparat, pinset, dan alat lain yang mendukung penelitian.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) faktorial yang terdiri atas dua faktor. Faktor pertama adalah inokulasi mikoriza dengan 4 taraf dosis pemberian mikoriza yakni :

M0 = 0 g/bibit

M1 = 10g/bibit

M2 = 20g/bibit

11

Faktor kedua adalah interval penyiraman yang terdiri dari 4 taraf interval penyiraman yakni :

I1 = satu hari sekali

I2 = tiga hari sekali

I3 = enam hari sekali

I4 = sembilan hari sekali

Penelitian ini memiliki 16 kombinasi perlakuan dengan tiga kali ulangan. Sehingga terdapat 48 satuan percobaan. Setiap satuan percobaan terdiri dari 2 polibag yang masing-masing berisi satu tanaman. Sehingga ada 96 polibag tanaman.

Percobaan dianalisis dengan sidik ragam dengan model linier sebagai berikut :

Keterangan :

= Pengaruh inokulasi mikoriza (M) ke-i dan interval penyiraman (I) ke-j pada ulangan (U) ke-k

= nilai tengah umum

= pengaruh inokulasi mikoriza ke-i Ij = pengaruh interval penyiraman ke-j

Uk = pengaruh pada ulangan ke-k

12

Analisis statistik didasarkan pada analisis variansi pada setiap parameter dan

uji lanjutannya menggunakan uji jarak berganda Duncan (DMRT) pada taraf 5% (Gomez dan Gomez, 1995).

Pelaksanaan Penelitian

Penyiapan Media Tanam

Media yang digunakan ultisol dari beberapa titik pengambilan sampel tanah pada lokasi tempat yang sama. Kemudian tanah didiamkan selama sehari. Dilakukan pengayakan agar kotoran tidak terikut. Dilakukan penghomogenan media tanam agar media yang akan digunakan tidak berbeda dalam segi kandungan unsur hara.

Pemilihan Bibit Pulai

Bibit pulai yang digunakan berasal dari pembibitan. Bibit yang digunakan berumur 1 bulan dan diusahakan agar bibit yang digunakan memiliki keseragaman untuk memudahkan dalam melakukan pengamatan.

Penanaman Bibit Pulai dan Inokulasi Mikoriza

Bibit pulai ditanam ke dalam media tanam yang telah diberi pupuk kompos sebagai pupuk dasar dengan perbandingan 1 : 3 (1 kg kompos : 3 kg tanah ultisol). Bibit dikeluarkan dari dalam polibag dan ditanamkan ke media tanam.

Mikoriza diberikan pada saat pemindahan bibit ke polibag. Pemberian mikoriza sebanyak 10 g, 20 g, dan 30 g ke dalam lubang penanaman. Teknik

inokulasi dilakukan dengan sistem “layering technique” (Setiadi, 1998). Teknik

13

lubang tanam. Bibit kemudian ditanam ke media yang telah diberi mikoriza. Akar tanaman diusahakan dekat dengan CMA yang ditabur. Kemudian lubang tanam yang telah berisi bibit ditutup dengan tanah.

Pemeliharaan

Kegiatan pemeliharaan meliputi penyiraman yang dilakukan pada pagi dan sore hari secara teratur. Pembebasan tanaman dari rumput dan tanaman lain yang tumbuh pada permukaan media.

Parameter Pengamatan

Tinggi Tanaman

Tinggi tanaman diukur dimulai dari bagian batang tanaman di atas permukaan tanah sampai pucuk daun yang tertinggi. Supaya tidak terjadi perubahan pengukuran, digunakan ajir. Data tinggi tanaman yang dianalisis adalah selisih antara data pengamatan ke 11 mst dengan data 0 mst.

Diameter Tanaman

Diameter dilakukan dengan jangka sorong yang diambil dari dua arah yang tegak lurus kemudian diambil rata-ratanya. Data diameter tanaman yang dianalisis adalah selisih antara data pengamatan ke 11 mst dengan data 0 mst.

(d) (c)

(b) (a)

Keterangan : (a). Polibag ukuran 3 kg yang berisi tanah ultisol. (b). CMA ditaburkan ke dalam lubang tanam. (c). Bibit pulai umur 1 bulan.

(d). Bibit pulai ditanam pada media yang telah diberi CMA.

14

Jumlah Daun

Pengamatan jumlah daun bibit dilakukan setiap 1minggu sekali selama 12 minggu, setelah bibit ditanam pada media sesuai dengan perlakuan masing-masing. Data jumlah daun tanaman yang dianalisis adalah selisih antara data pengamatan ke 11 mst dengan 0 mst.

Bobot Kering Total Bibit

Bobot kering total tanaman diperoleh dengan cara mengeringkan seluruh bagian tanaman yang telah berumur 12 minggu, dalam oven pada suhu 700C selama 48 jam. Setelah dioven tanaman ditimbang.

Rasio Tajuk Akar

Rasio tajuk akar diperoleh dengan cara membandingkan antara bobot kering tajuk dan bobot kering akar. Tajuk dan akar tanaman dipisahkan dan dibersihkan. Dimasukkan ke dalam kantongan kertas dan diberi tanda sesuai perlakuan. Pengovenan dilakukan pada suhu 700 C selama 48 jam untuk mendapatkan bobot kering tajuk dan akar.

Persentase Kolonisasi Akar

15

langsung. Metode yang digunakan adalah pewarnaan akar yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Untuk preparasi contoh akar yang diawali dengan memotong 10 bulu akar (< 2 mm) dari masing-masing sampel akar, dicuci dengan air mengalir sampai

bersih lalu direndam dalam larutan KOH 10 % selama 12 jam.

2. Larutan KOH dibuang dan akar dicuci pada air mengalir selama 5-10 menit. 3. Sampel akar direndam dalam larutan HCL 2 % selama 30 menit. Pada proses

ini akar akan berwarna pucat atau putih. Larutan HCL 2 % kemudian dibuang dengan mengalirkannya secara perlahan-lahan.

4. Selanjutnya sampel akar direndam dalam larutan staining (trypan blue

0,05 %) selama 24 jam.

5. Larutan trypan blue 0,05 % kemudian dibuang dan diganti dengan larutan

lacto glycerol untuk proses pengurangan warna (destaining).

6. Penghitungan persentase akar yang terinfeksi menggunakan metode panjang slide (slide length). Diambil potongan-potongan akar yang telah diwarnai secara acak dengan panjang + 1 cm sebanyak 10 potong akar dan disusun pada

preparat slide. Persentase akar yang terinfeksi dihitung dengan menggunakan rumus :

Dimana :

∑ field of view (+) = Setiap bidang pandang yang menunjukkan adanya infeksi

16

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

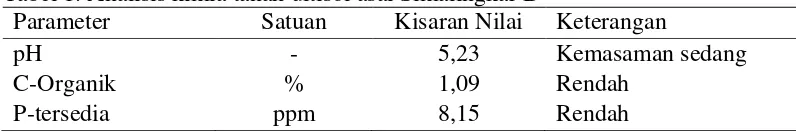

Sifat Kimia Tanah

Hasil analisis sifat kimia tanah ultisol asal Simalingkar B menunjukkan bahwa jenis tanah ultisol yang digunakan sebagai media tanam bibit pulai termasuk ke dalam kriteria tanah kurang subur. Hal ini dapat dilihat dari sifat kimia tanah untuk pH sebesar 5,23. Kandungan unsur hara dalam tanah ini untuk C-organik sebesar 1,09 % dan kandungan unsur hara P hanya 8,15 ppm. Sehingga peranan mikoriza akan berpengaruh terhadap jenis tanah yang termasuk kategori kurang subur.

Tabel 1. Analisis kimia tanah ultisol asal Simalingkar B

Parameter Satuan Kisaran Nilai Keterangan

pH - 5,23 Kemasaman sedang

C-Organik % 1,09 Rendah

P-tersedia ppm 8,15 Rendah

Keterangan : Penilaian sifat-sifat tanah didasarkan pada Kriteria Penilaian Sifat- sifat Tanah (Pusat Penelitian Tanah, Bogor 1983).

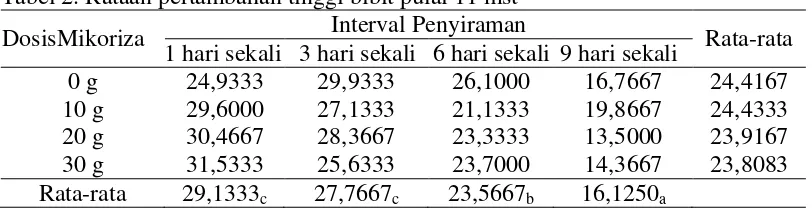

Pertambahan Tinggi Tanaman

17

Tabel 2. Rataan pertambahan tinggi bibit pulai 11 mst

DosisMikoriza Interval Penyiraman Rata-rata

1 hari sekali 3 hari sekali 6 hari sekali 9 hari sekali

0 g 24,9333 29,9333 26,1000 16,7667 24,4167

10 g 29,6000 27,1333 21,1333 19,8667 24,4333

20 g 30,4667 28,3667 23,3333 13,5000 23,9167

30 g 31,5333 25,6333 23,7000 14,3667 23,8083

Rata-rata 29,1333c 27,7667c 23,5667b 16,1250a

Keterangan : Angka-angka yang diikuti dengan huruf yang sama, tidak berbeda nyata pada uji jarak Duncan (DMRT) pada taraf 5 %.

Tabel 2 menunjukkan interval penyiraman yang memberikan rataan pertambahan tinggi bibit pulai tertinggi adalah 1 hari sekali yakni sebesar 29,1333 cm. Rataan pertambahan tinggi bibit pulai terendah terdapat pada interval penyiraman 9 hari sekali (I4) yakni sebesar 16,1250 cm. Berdasarkan hasil uji

jarak berganda duncan, rataan pertambahan tinggi bibit pulai dengan interval penyiraman 1 hari sekali (I1) tidak berbeda nyata dengan interval penyiraman 3

hari sekali (I2) namun berbeda nyata dengan rekuensi penyiraman 6 hari sekali (I3)

dan 9 hari sekali (I4). Rataan pertambahan tinggi bibit pulai pada interval 6 hari

sekali (I3) berbeda nyata dengan interval penyiraman 9 hari sekali (I4).

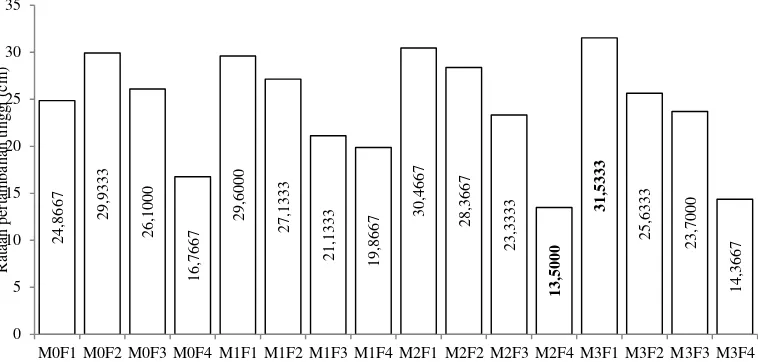

Rataan pertambahan tinggi bibit pulai dengan kombinasi perlakuan pada Gambar 3, menunjukkan kombinasi perlakuan antara dosis mikoriza 30 g/bibit dan interval penyiraman 1 kali sehari (M3I1) memberikan rataan pertambahan

tinggi bibit pulai tertinggi yakni 31,5333 cm. Kombinasi dosis mikoriza 20 g/bibit dan interval penyiraman 9 hari sekali (M2I4) memberikan rataan pertambahan

18

Gambar 3. Grafik rataan pertambahan tinggi bibit pulai 11 mst.

Pertambahan Diameter Tanaman

Bibit pulai yang diinokulasi dengan mikoriza tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap pertambahan diameter bibit pulai, sedangkan interval penyiraman memberikan pengaruh yang nyata terhadap pertambahan diameter bibit pulai. Interaksi antara inokulasi mikoriza dan interval penyiraman tidak berpengaruh nyata terhadap pertambahan diameter bibit pulai (Lampiran 2). Tabel 3. Rataan pertambahan diameter bibit pulai 11 mst

DosisMikoriza Interval Penyiraman Rata-rata

1 hari sekali 3 hari sekali 6 hari sekali 9 hari sekali jarak Duncan (DMRT) pada taraf 5 %.

Tabel 3 menunjukkan interval penyiraman yang memberikan rataan pertambahan diameter bibit pulai tertinggi adalah 1 hari sekali, yakni sebesar 0,0627 cm dan rataan pertambahan diameter bibit pulai terendah terdapat pada interval penyiraman 9 hari sekali (I4) yakni 0,0408 cm. Berdasarkan hasil uji jarak

berganda duncan, rataan pertambahan diameter bibit pulai dengan

M0F1 M0F2 M0F3 M0F4 M1F1 M1F2 M1F3 M1F4 M2F1 M2F2 M2F3 M2F4 M3F1 M3F2 M3F3 M3F4

19

interval penyiraman 1 hari sekali (I1) tidak berbeda nyata dengan rataan

pertambahan diameter bibit pulai dengan interval penyiraman 3 hari sekali (I3)

namun berbeda nyata dengan rataan pertambahan diameter bibit pulai dengan interval penyiraman 6 hari sekali (I3) dan interval penyiraman 9 hari sekali (I4).

Rataan pertambahan diameter bibit pulai pada interval penyiraman 6 hari sekali (I3) berbeda nyata dengan rataan pertambahan diameter bibit pulai dengan interval

penyiraman 9 hari sekali (I4).

Rataan pertambahan diameter bibit pulai dengan kombinasi perlakuan

pada Gambar 6, menunjukkan kombinasi perlakuan antara dosis mikoriza 30 g/bibit dan interval penyiraman 1 kali sehari (M3I1) memberikan rataan

pertambahan diameter bibit pulai tertinggi yakni 0,0662 cm. Kombinasi dosis mikoriza 20 g/bibit dan interval penyiraman 9 hari sekali (M2I4) memberikan

rataan pertambahan diameter bibit pulai terendah yakni 0,0377 cm.

Gambar 4. Grafik rataan pertambahan diameter bibit pulai 11 mst.

Pertambahan Jumlah Daun

Sidik ragam peubah pertambahan jumlah daun menunjukkan inokulasi mikoriza tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap pertambahan jumlah daun bibit pulai, sedangkan interval penyiraman memberikan pengaruh yang

0,0607 0,0650

M0F1 M0F2 M0F3 M0F4 M1F1 M1F2 M1F3 M1F4 M2F1 M2F2 M2F3 M2F4 M3F1 M3F2 M3F3 M3F4

20

nyata terhadap pertambahan jumlah daun bibit pulai. Interaksi antara inokulasi mikoriza dan interval penyiraman tidak berpengaruh nyata terhadap pertambahan jumlah daun bibit pulai (Lampiran 3).

Tabel 4.Rataan pertambahan jumlah daun bibit pulai 11 mst

DosisMikoriza Interval Penyiraman Rata-rata

1 hari sekali 3 hari sekali 6 hari sekali 9 hari sekali jarak Duncan (DMRT) pada taraf 5 %.

Tabel 4 menunjukkan interval penyiraman yang memberikan rataan pertambahan jumlah daun bibit pulai tertinggi adalah 1 hari sekali yakni sebesar 8,5833 helai dan rataan pertambahan jumlah daun bibit pulai terendah terdapat pada interval penyiraman 9 hari sekali (I4) yakni 4,3333 helai. Berdasarkan hasil

uji jarak berganda duncan, rataan pertambahan jumlah daun dengan interval penyiraman 1 hari sekali (I1) tidak berbeda nyata dengan rataan pertambahan

jumlah daun dengan interval penyiraman 3 hari sekali (I2) dan 6 hari sekali (I3)

namun berbeda nyata dengan rataan pertambahan jumlah daun dengan interval penyiraman 9 hari sekali (I4).

Rataan jumlah daun bibit pulai dengan kombinasi perlakuan pada Gambar 5, menunjukkan kombinasi perlakuan antara dosis mikoriza 20 g/bibit dan interval penyiraman 3 hari sekali (M2I2) memberikan rataan jumlah daun bibit pulai

terbesar yakni 10,3333 helai, sedangkan kombinasi M2I4 memberikan rataan

21

Gambar 5. Grafik rataan pertambahan jumlah daun bibit pulai 11 mst.

Bobot Kering Total Bibit

Sidik ragam peubah bobot kering total bibit pulai menunjukkan bahwa inokulasi mikoriza tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap rataan bobot kering total bibit pulai. Interval penyiraman juga tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap rataan bobot kering total bibit pulai. Interaksi antara inokulasi mikoriza dan interval penyiraman tidak berpengaruh nyata terhadap bobot kering total bibit pulai (Lampiran 4).

Tabel 5.Rataan bobot kering total bibit pulai saat panen

DosisMikoriza Interval Penyiraman Rata-rata

1 hari sekali 3 hari sekali 6 hari sekali 9 hari sekali

0 g 15,8897 15,5687 13,8972 13,0002 14,5889

10 g 15,9061 14,6370 14,9860 13,7411 14,8175

20 g 16,8237 15,0229 15,9966 15,4949 15,8345

30 g 16,1888 16,1545 16,1863 15,8187 16,0871

Rata-rata 16,2021 15,3458 15,2665 14,5137

Rataan bobot kering total bibit dengan kombinasi perlakuan pada Gambar 6 menunjukkan kombinasi perlakuan antara dosis mikoriza 20 g/bibit dan interval penyiraman 1 hari sekali (M2I1) memberikan rataan bobot kering total bibit

M0F1 M0F2 M0F3 M0F4 M1F1 M1F2 M1F3 M1F4 M2F1 M2F2 M2F3 M2F4 M3F1 M3F2 M3F3 M3F4

22

interval penyiraman 9 hari sekali (M0I4) memberikan rataan bobot kering total

bibit terendah yakni 13,0002 g.

Gambar 6. Grafik rataan bobot kering total bibit pulai saat panen

Rasio Tajuk Akar

Hasil sidik ragam peubah rasio tajuk akar bibit pulai menunjukkan bahwa inokulasi mikoriza memberikan pengaruh yang nyata terhadap rataan rasio tajuk akar bibit pulai, begitu juga interval penyiraman memberikan pengaruh yang nyata terhadap rataan rasio tajuk akar bibit pulai. Interaksi antara inokulasi mikoriza dan interval penyiraman tidak berpengaruh nyata terhadap rasio tajuk akar bibit pulai (Lampiran 5).

Tabel 6. Rataan rasio tajuk akar bibit pulai saat panen

DosisMikoriza Interval Penyiraman Rata-rata

1 hari sekali 3 hari sekali 6 hari sekali 9 hari sekali

15,0229 15,9966 15,4949 16,1888 16,1545 16,1863 15,8187

0

M0F1 M0F2 M0F3 M0F4 M1F1 M1F2 M1F3 M1F4 M2F1 M2F2 M2F3 M2F4 M3F1 M3F2 M3F3 M3F4

23

0 g/bibit (M1) memberikan rataan rasio tajuk akar terendah yakni 1,1691.

Berdasarkan hasil uji jarak berganda duncan, rataan rasio tajuk akar dengan dosis mikoriza 20 g/bibit (M2) tidak berbeda nyata dengan rataan rasio tajuk akar

dengan dosis mikoriza 30 g/bibit (M3) dan 10 g/bibit (M1) namun hasil tersebut

berbeda nyata pada rataan rasio tajuk akar dengan dosis mikoriza 0 g/bibit.

Hasil rataan rasio tajuk akar pada Tabel 6 di atas juga menunjukkan interval penyiraman yang memberikan rataan rasio tajuk akar bibit pulai tertinggi adalah 1 hari sekali (I1) yakni sebesar 1,7727 dan interval penyiraman 9 hari

sekali (I4) memberikan rataan rasio tajuk akar terendah yakni 0,9266. Berdasarkan

hasil uji jarak berganda duncan, rataan rasio tajuk akar dengan interval penyiraman 9 hari sekali (I4) tidak berbeda nyata dengan rataan rasio tajuk akar

dengan interval penyiraman 6 hari sekali (I3) dan 3 hari sekali (I2) namun berbeda

nyata dengan rataan rasio tajuk akar dengan interval penyiraman 1 hari sekali (I1).

Rataan rasio tajuk akar interval penyiraman 3 hari sekali (I2) tidak berbeda nyata

dengan interval penyiraman 1 hari sekali (I1).

Rataan rasio tajuk akar dengan kombinasi perlakuan pada Gambar 7, menunjukkan kombinasi perlakuan antara dosis mikoriza dan interval penyiraman menunjukkan kombinasi M3I1 memberikan rataan rasio tajuk akar bibit pulai

terbesar yakni 1,9760 sedangkan kombinasi M0I4 memberikan rataan rasio tajuk

24

Gambar 7. Grafik rataan rasio tajuk akar bibit pulai setelah panen

Persentase Kolonisasi Akar

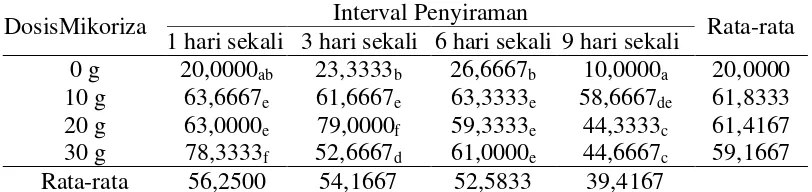

Sidik ragam peubah persentase kolonisasi akar bibit pulai menunjukkan bahwa inokulasi mikoriza dan interval penyiraman memberikan pengaruh yang nyata terhadap rataan persentase kolonisasi akar bibit pulai. Terjadi interaksi yang nyata antara inokulasi mikoriza dan interval penyiraman (Lampiran 6). Selain itu, ditemukan infeksi mikoriza pada bibit yang tidak diberi perlakuan inokulasi mikoriza walaupun jumlahnya sedikit. Bibit pulai yang mendapat perlakuan inokulasi mikoriza pada berbagai taraf penyiraman, terinfeksi dengan baik (derajat infeksi diatas 50%).

Tabel 7. Pengaruh inokulasi mikoriza dan interval penyiraman terhadap rataan persentase kolonisasi akar

DosisMikoriza Interval Penyiraman Rata-rata

1 hari sekali 3 hari sekali 6 hari sekali 9 hari sekali

M0F1 M0F2 M0F3 M0F4 M1F1 M1F2 M1F3 M1F4 M2F1 M2F2 M2F3 M2F4 M3F1 M3F2 M3F3 M3F4

25

Tabel 7 menunjukkan dosis mikoriza memberikan rataan persentase kolonisasi akar bibit pulai tertinggi adalah 10 g/bibit (M2) yakni sebesar

61,8333% dan dosis mikoriza 0 g/bibit memberikan rataaan persentase kolonisasi akar terendah yakni 20,0000 %. Berdasarkan hasil uji jarak berganda duncan, rataan persentase koloniasi akar dengan dosis mikoriza 10 g/bibit (M1) tidak

berbeda nyata dengan rataan rasio persentase kolonisasi akar dengan dosis mikoriza 20 g/bibit (M2) dan dosis mikoriza 30 g/bibit (M3) namun berbeda nyata

dengan rataan persentase kolonisasi akar dengan dosis mikoriza 0 g/bibit (M0)

Tabel 7 juga menunjukkan interval penyiraman 1 hari sekali (I1) memberikan rataan persentase kolonisasi akar bibit pulai tertinggi yakni sebesar 56,2500 % dan interval penyiraman 9 hari sekali (I4) memberikan rataan

persentase kolonisasi akar terendah yakni 39,4167 %. Berdasarkan hasil uji jarak berganda duncan, rataan persentase kolonisasi akar dengan interval penyiraman 1 hari sekali (I1) tidak berbeda nyata dengan rataan pertambahan jumlah daun

dengan rataan persentase kolonisasi akar pada interval penyiraman 3 hari sekali (I2) dan interval 6 hari sekali (I3) namun berbeda nyata dengan rataan persentase

kolonisasi akar dengan interval penyiraman 9 hari sekali (I4).

Rataan persentase kolonisasi akar dengan kombinasi perlakuan pada Gambar 8, menunjukkan kombinasi perlakuan antara dosis mikoriza 20 g/bibit dan interval penyiraman 3 hari sekali (M2I2) memberikan rataan persentase

kolonisasi akar bibit pulai terbesar yakni 79 % sedangkan kombinasi perlakuan dengan dosis mikoriza 0 g/bibit dan interval penyiraman 9 hari sekali (M0I4)

26

Gambar 8. Grafik rataan persentase kolonisasi akar bibit pulai setelah panen.

Pembahasan

Pengaruh inokulasi mikoriza terhadap pertumbuhan bibit pulai

Hasil sidik ragam (Lampiran 1, 2, 3, 4, 5 dan 6) menunjukkan inokulasi mikoriza terhadap pertumbuhan bibit pulai hanya memberikan pengaruh yang nyata terhadap rataan rasio tajuk akar dan rataan persen kolonisasi akar sedangkan inokulasi mikoriza tidak berpengaruh nyata terhadap rataaan pertambahan tinggi, diameter, jumlah daun, dan bobot kering total bibit.

Berdasarkan hasil analisis sifat kimia tanah Ultisol asal Simalingkar B pada Tabel 1, jenis tanah yang digunakan dalam penelitiaan ini termasuk kurang subur. Menurut Russell (1973) mikoriza akan berkembang dengan baik jika kondisi tanah memiliki ketersedian hara yang kurang memadai. Sehingga mikoriza sangat berperan dalam kehidupan tanaman kehutanan untuk dapat menaikkan luas permukaan pengisapan sistem perakaran. Hal ini penting bagi tanah-tanah yang kurang subur yang kandungan haranya rendah.

Rataan rasio tajuk akar berpengaruh nyata dengan pemberian mikoriza pada bibit pulai. Rasio tajuk akar dengan dosis mikoriza 20 g/bibit merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan dosis mikoriza lainnya. Walaupun pemberian

20

M0F1 M0F2 M0F3 M0F4 M1F1 M1F2 M1F3 M1F4 M2F1 M2F2 M2F3 M2F4 M3F1 M3F2 M3F3 M3F4

27

dosis mikoriza 30 g/bibit memberikan rataan rasio tajuk akar tertinggi, dosis mikoriza 10 dan 30 g/bibit juga tidak berbeda nyata terhadap rataan rasio tajuk akar bibit pulai. Pemberian mikoriza menurut Tinker (1975) membuat hifa dalam tanah mengabsorpsi P dan mengangkutnya ke akar-akar yang dikolonisasi, dimana P ditransfer ke inang bermikoriza, sehingga meningkatnya volume tanah yang dapat dijangkau oleh sistem perakaran tanaman.

Inokulasi cendawan mikoriza arbuskula tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan bibit pulai. Hal ini disebabkan kualitas inokulum yang digunakan dalam penelitian ini tidak baik. Sehingga kualitas inokulum yang digunakan tidak baik, menyebabkan bibit pulai tidak mendapatkan manfaat dari inokulum yang digunakan. Hal lain yang menyebabkan inokulasi mikoriza yang pada bibit pulai tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan bibit pulai adalah terjadinya kompetisi antara mikoriza lokal (indegenous) pada media tanam yang digunakan dengan mikoriza yang diinokulasikan pada bibit pulai.

Pengaruh interval penyiraman terhadap pertumbuhan bibit pulai

Hasil sidik ragam (Lampiran 1, 2, 3, 4, 5 dan 6) menunjukkan interval penyiraman berpengaruh nyata terhadap rataan pertambahan tinggi, diameter, jumlah daun, rataan rasio tajuk akar dan rataan persen kolonisasi akar. Interval penyiraman tidak berpengaruh nyata terhadap rataan bobot kering total bibit pulai. Air berperan dalam penyerapan unsur hara melalui penyerapan akar. Penyerapan air melalui akar menurut Foth (1994) tidak seperti hewan minum air yang mengandung mineral terlarut. Sehingga air yang masuk melalui akar sebagai

28

dalam larutan tanah dan bergerak bersama air yang kemudian diserap oleh akar dan ditransfer keseluruh bagian tanaman. Sehingga cekaman kekeringan yang terjadi pada interval penyiraman 9 hari sekali, daun bibit pulai akan layu jika tidak mendapat suplai air dari akar.

Jika mengalami cekaman kekeringan, turgor sel bibit pulai akan terjadi penurunan. Sehingga Islami dan Wani (1995) menyatakan kelayuan daun tersebut akan berkibat pada penurunan intersepsi cahaya. Kejadian ini pada satu pihak menguntungkan karena mengurangi energi transpirasi, tetapi pada pihak lain juga merugikan karena akan menghambat pertumbuhan daun tanaman. Daun tanaman yang mengalami kelayuan tidak dapat melakukan fotosintesis dengan sempurna. Proses fotosintesis yang tidak sempurna ini akan menyebabkan pertumbuhan tinggi dan diameter tanaman yang tidak normal.

29

Sewaktu terjadi cekaman kekeringan, tanaman akan mengalami perubahan morfologi pada akar dan tajuk. Pada interval penyiraman 9 hari sekali akar akan mengalami pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan tajuk. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan unsur hara maupun air agar tanaman tersebut mampu bertahan hidup hingga 9 hari berikutnya.

Rataan rasio tajuk akar bibit pulai berdasarkan hasil sidik ragam pada penelitian ini mengalami penurunan. Semakin besar interval penyiraman semakin kecil rasio tajuk akar yang dihasilkan. Hal ini menurut Sitompul dan Guritno (1995) jika tanaman dalam kondisi kekurangan air dan unsur hara, tanaman akan membentuk akar lebih banyak yang bertujuan untuk meningkatkan serapan air, sehingga menghasilkan rasio tajuk akar yang rendah. Dalam hal ini bobot kering akar lebih besar dibandingkan dengan bobot kering tajuk. Bobot kering akar meningkat seiring dengan semakin luas pertumbuhan akar untuk menyerap unsur hara maupun air pada kondisi lingkungan yang kekurangan air. Hal inilah yang menyebabkan bobot kering akar semakin meningkat dan bobot kering tajuk menurun pada interval penyiraman 9 hari sekali.

Pengaruh inokulasi mikoriza dan interval penyiraman terhadap pertumbuhan bibit pulai

30

rataan bobot kering bibit dan rataan rasio tajuk akar. Interaksi kedua perlakuan hanya berpengaruh nyata terhadap persentase kolonisasi akar bibit pulai.

Hasil sidik ragam rataan persentase kolonisasi akar menunjukkan interval penyiraman 1 hari sekali memiliki persentase kolonisasi akar terbesar dibandingkan dengan interval 3, 6, dan 9 hari sekali. Hal ini menurut Abbot dan Gazey (1994) dalam Delvian (2006) menyatakan persen kolonisasi CMA lebih tinggi pada kondisi ketersediaan air cukup. Pada keadaan ini, persentase dan kecepatan perkecambahan spora meningkat (Ocampo et al., 1986) sehingga kolonisasi pada akar tanaman juga meningkat. Hal ini dapat dilihat dari Gambar 9 yang menunjukkan bahwa ditemukan banyak spora di atas akar bibit pulai. Sehingga akar bibit pulai yang mengalami cekaman kekeringan tidak selalu menghasilkan spora yang lebih banyak dibandingkan yang tidak mengalami cekaman kekeringan.

(a) (b)

Gambar 9. Infeksi pada akar bibit pulai (a). terinfeksi hifa (b). terinfeksi spora Inokulasi mikoriza tidak berpengaruh nyata terhadap rataan pertambahan tinggi, diameter, dan jumlah daun bibit pulai. Akan tetapi tanaman yang bermikoriza lebih tahan terhadap cekaman kekeringan dibandingkan yang tidak

31

bermikoriza. Menurut Setiadi (1989) gangguan terhadap perakaran akibat cekaman kekeringan ini pengaruhnya tidak akan permanen pada akar yang bermikoriza. Killham (1994) menambahkan jaringan hifa eksternal dari mikoriza akan memperluas bidang serapan air dan hara, ukuran dari bulu-bulu halus akar memungkinkan hifa menyusup ke pori-pori tanah yang paling kecil (mikro). Sehingga hifa mampu menyerap air pada kondisi kadar air tanah yang sangat rendah. Pengaruh positif inokulasi mikoriza diterima oleh bibit hingga mampu bertahan hidup meskipun terjadi cekaman kekeringan hingga 9 hari lamanya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun media tanam tidak diaplikasikan mikoriza, namun juga ditemukan adanya kolonisasi akar oleh mikoriza. Kemungkinan yang terjadi, pemberian mikoriza belum memberikan pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan bibit pulai adalah bahwa pada media tanam yang digunakan telah terdapat mikoriza yang mikoriza lokal (indegenous). Walaupun pada persentase kolonisasi akar bibit pulai terdapat kriteria sangat tinggi, namun infeksi akar oleh mikoriza tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan bibit pulai. Sehingga tidak selalu tingkat persentase kolonisasi akar yang tinggi, sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan tanaman.

32

digunakan kualitasnya tidak baik. Inokulum yang digunakan tidak baik hanya berpengaruh nyata terhadap kemampuan dalam menginfeksi akar namun tidak memiliki keefektifan dalam meningkatkan laju pertumbuhan bibit pulai.

Inokulasi mikoriza tidak berpengaruh nyata terhadap rataan bobot kering bibit. Gambar 6 menunjukkan bibit pulai yang tidak mendapat mikoriza (M0)

mampu menghasilkan rataan bobot kering total bibit pulai hampir sama dengan yang mendapat inokulasi mikoriza. Hal ini disebabkan sumber inokulum yang digunakan kualitasnya tidak baik.

33

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perbedaan dosis cendawan mikoriza arbuskula tidak bepengaruh terhadap pertumbuhan bibit pulai. Cekaman kekeringan menyebabkan pertambahan tinggi, diameter, jumlah daun menurun, namun interval penyiraman 3 hari sekali masih dapat memberikan pertumbuhan yang baik bagi bibit pulai. Interaksi inokulasi cendawan mikoriza arbuskula dengan interval penyiraman tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan bibit pulai. Interaksi hanya berpengaruh nyata terhadap persentase kolonisasi akar.

Saran

34

DAFTAR PUSTAKA

Abbott. L. dan Gazey. C. 1994. An ecological view of the formation of VA mycorrhizas. Plant and Soils 159 : 69-78.

Damanik, M. M., B.E. Hasibuan., Fauzi., Sarifuddin., dan Hamidah. H., 2010. Kesuburan Tanah dan Pemupukan. USU Presss, Medan.

Delvian. 2006. Dinamika sporulasi cendawan mikoriza arbuskula. USU Repository.http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1079/1/0600527 9.pdf[02 Juli 2012]

Delvian. 2006. Pengaruh cendawan mikoriza arbuskula dan naungan terhadap

pertumbuhan bibit kayu manis (Cinnamomum burmanii BL.).

Peronema 2(1): 8-12.

Foth, H. D. 1994. Dasar-dasar Ilmu Tanah. Edisi Keenam terjemahan Soenartono Adisoemartono. Erlangga. Jakarta.

Gardner, F.P, Pearce, R.B dan Mitchell, R.L. 1991. Fisiologi Tanaman Budidaya. Penerbit Universitas Indonesia (UI Press). Jakarta.

Gomez, K. A. dan A. A. Gomez. 1995. Prosedur Statistik untuk Penelitian Pertanian Edisi Kedua. Universitas Indonesia Press. Jakarta.

Haryati. 2003. Pengaruh Cekaman Air Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman. Fakultas Pertanian USU. Medan.

Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan. Jakarta.

http://www.dephut.go.id/INFORMASI/RRL/IFSP/Alstonia_scholaris. pdt [17 Maret 2012]

Killham, K. 1994. Soil Ecology. Cambridge University Press. London.

35

Maryadi, F. 2002. Studi keanekaragaman CMA pada bawah tegakan klonal jati. Skripsi. Manajemen Hutan Fahutan. IPB. Bogor.

Ocampo, J. A., Cardona, F. L. dan El Atrach, F. 1986. Effect of root extracts of non host plant on VA mycrrhizal infection and spore germination. Di dalam : Gianinazzi-Perarson V dan Gianinazzi S (Eds). Physiogical and genetical aspect of Mycorrhrizae.

Rao, N. S. 1994. Mikroorganisme Tanah dan Pertumbuhan Tanaman. Edisi Kedua. Universitas Indonesia. Jakarta.

Rauf, A. 2009. Profil Arboretum USU 2006-2008. USU Press. Medan.

Richard, B. N. 1987. The Microbiology of Teresterial Ecosyestem. John Wiley and Sons. New York.

Russell, E. W. 1973. Soil Conditions and Plant Growth. Longman London.

Setiadi. 1998. Aplikasi cendawan mikoriza arbuskula untuk merehabilitasi lahan kritis pasca tambang. Disampaikan dalam workshop cendawan mikoriza arbuskula pada tanaman pertanian, kehutanan, dan perkebunan. Tanggal 5-10 Oktober 1998. PAU Bioteknologi IPB. Bogor.

Simanungkalit, R. D. M. 2001. Cendawan mikoriza arbuskuler. http://balittanah. litbang.deptan.go.id/dokumentasi/buku/pupuk/pupuk8.pdf [3 Maret 2010] Sitompul, S. M. dan Guritno, B. 1995. Analisis Pertumbuhan Tanaman. Gadjah

Mada University Press, Yogyakarta.

Soepardi, G. 1983. Sifat dan Ciri Tanah. Jurusan Tanah. Fakultas Pertanian IPB. Bogor.

Tinker, P. B. H. 1975. Effects of versicular-arbuscular mycorrhiza on higher plants. Symp. Expt. Biol. 29: 325-349.

Ulfa, M., Efendi. A. W., dan Edwin. M. 2006. Pengaruh inokulasi mikoriza arbuskula pada tanaman pulai di lahan bekas tambang batubara. Jurnal Penelitian Hutan Tanaman 3(2): 101-106.

Wiart, C. 2006. Medicinal Plants of The Asia-Pacific: Drugs for The Future ?. World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. Singapore.

Widiastuti, H., E. Guhardja., N. Soekarno., L. K. Darusman., D. H. Goenadi., dan S. Smith. 2002. Optimasi simbiosis cendawan mikoriza arbuskula

Arcaulospora tuberculata dan Gigaspora margarita pada bibit kelapa sawit di tanah masam. Menara Perkebunan 70(2): 50-57.

36

LAMPIRAN

Lampiran 1. Rataan pertambahan tinggi dan analisis sidik ragam bibit pulai. Dosis

Interval penyiraman 3 1.231,8573 410,6191 16,8589* 2,9011

Interaksi 9 212,6419 23,6269 0,9701tn 2,1888

Galad 32 779,4000 24,3562

Total 47

Keterangan : tn = pengaruh tidak nyata pada uji F (α= 0,05)

Rataan pertambahan tinggi bibit pulai pada perlakuan interval penyiraman

37

Lampiran 2. Rataan pertambahan diameter dan analisis sidik ragam bibit pulai. Dosis

Interval penyiraman 3 0,0034 0,0011 18,3288* 2,9011

Interaksi 9 0,0004 0,0000 0,6551tn 2,1888

Galad 32 0,0020 0,0001

Total 47

Keterangan : tn = pengaruh tidak nyata pada taraf uji F (α = 0,05).

Rataan pertambahan diameter bibit pulai pada perlakuan interval penyiraman

38

Lampiran 3. Rataan pertambahan jumlah daun dan analisis sidik ragam bibit pulai. Dosis

Interval penyiraman 3 160,5000 53,5000 6,4361* 2,9011

Interaksi 9 54,3333 6,0370 0,7263tn 2,1888

Galad 32 266,0000 8,3125

Total 47

Keterangan : tn = pengaruh tidak nyata pada taraf uji F (α = 0,05).

Rataan pertambahan jumlah daun bibit pulai pada perlakuan interval penyiraman

39

Lampiran 4. Rataan bobot kering total dan analisis sidik ragam bibit pulai. Dosis

40

Lampiran 5. Rataan rasio tajuk akar dan analisis sidik ragam bibit pulai. Dosis

Interval penyiraman 3 0,8340 0,2780 3,7207* 2,9011

Interaksi 9 0,2443 0,0271 0,3632tn 2,1888

Galad 32 2,3911 0,0747

Total 47

Keterangan : tn = pengaruh tidak nyata pada taraf uji F (α = 0,05).

Rataan rasio tajuk akar bibit pulai pada pemberian dosis mikoriza

Pelakuan Rataan jarak Duncan (DMRT) pada taraf 5 %.

Rataan rasio tajuk akar bibit pulai pada perlakuan interval penyiraman

41

Lampiran 6. Rataan persentase kolonisasi dan analisis sidik ragam bibit pulai. Dosis

Perlakuan 15 19242,1458 1282,8097 18,0730 1,9920 Mikoriza 3 15035,2292 5011,7431 70,6086* 2,9011 Interval penyiraman 3 2083,7292 694,5764 9,7856* 2,9011

Interaksi 9 2123,1875 235,9097 3,3236* 2,1888

Galad 32 2271,3333 70,9792

Total 47

Keterangan : tn = pengaruh tidak nyata pada taraf uji F (α = 0,05).

Rataan persentase kolonisasi akar bibit pulai pada pemberian dosis mikoriza

Pelakuan Rataan jarak Duncan (DMRT) pada taraf 5 %.

Rataan persentase kolonisasi akar bibit pulai pada perlakuan interval penyiraman

42

Lampiran 7. Perbedaan tinggi, diameter, jumlah daun dengan pemberian mikoriza pada berbagai tingkat interval penyiraman.

M0I1 M0I2 M0I3 M0I4 M1I1 M1I2 M1I3 M1I4 M2I1 M2I2 M2I3 M2I4 M3I1 M3I2 M3I3 M3I4

Lampiran 8. Perbedaan tinggi, diameter, jumlah daun berbagai interval penyiraman dengan pemberian mikoriza pada berbagai dosis.

43

Lampiran 9. Kriteria penilaian sifat kimia tanah.

Sifat kimia tanah Nilai Kriteria

pH tanah ≤4 Sangat masam

C-organik (%) <1,00 Sangat rendah

1,00-2,00 Rendah

2,01-3,00 Sedang

3,01-5,00 Tinggi >5,00 Sangat tinggi

P-tersedia (ppm) < 8,0 Sangat rendah

8,0-15 Rendah

16-25 Sedang

26-35 Tinggi

>35 Sangat tinggi

Lampiran 10. Kriteria Persentase Kolonisasi Akar (Setiadi et al., 1992)

No. Persentase kolonisasi (%) Keterangan

1 0 – 25 Rendah

2 26 – 50 Sedang

3 51 – 75 Tinggi