RESIKO KEJADIAN HIPERTENSI DAN STROKE

BERDASARKAN PERBEDAAN EKSPRESI AMARAH

(

ANGER-IN, ANGER-OUT,

ATAU

ANGER-CONTROL

)

TESIS

Oleh

MARIA THESSARINA SITEPU

Nomor Register CHS : 19817

PROGRAM STUDI ILMU PENYAKIT SARAF

FAKULTAS KEDOKTERAN USU /

RSUP.H. ADAM MALIK

MEDAN

RESIKO KEJADIAN HIPERTENSI DAN STROKE

BERDASARKAN PERBEDAAN EKSPRESI AMARAH

(

ANGER-IN, ANGER-OUT,

ATAU

ANGER-CONTROL

)

T E S I S

Untuk Memperoleh Gelar Dokter Spesialis Saraf pada Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Penyakit Saraf pada

Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara

Oleh

MARIA THESSARINA SITEPU Nomor Register CHS : 19817

PROGRAM STUDI ILMU PENYAKIT SARAF

FAKULTAS KEDOKTERAN USU /

RSUP.H. ADAM MALIK

MEDAN

PERNYATAAN

RESIKO KEJADIAN HIPERTENSI DAN STROKE

BERDASARKAN PERBEDAAN EKSPRESI AMARAH

(

ANGER-IN, ANGER-OUT,

ATAU

ANGER-CONTROL

)

TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah dituliskan atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Mei 2014

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : RESIKO KEJADIAN HIPERTENSI DAN STROKE BERDASARKAN PERBEDAAN EKSPRESI AMARAH (ANGER-IN, ANGER-OUT, ATAU ANGER- CONTROL) Nama : Maria Thessarina Sitepu

Nomor Register CHS : 19817

Program Studi : Ilmu Penyakit Saraf

Menyetujui Pembimbing I

NIP. 19660524 199203 1 002 dr. Aldy S. Rambe, SpS(K)

Pembimbing II Pembimbing III

dr. Cut Aria Arina, Sp.S dr. Iskandar Nasution, Sp.S, FINS NIP. 19771020 200212 2 001 NIP. 19690110 199903 1 002

Mengetahui / mengesahkan

Ketua Departemen Studi / SMF Ketua Program Studi / SMF Ilmu Penyakit Saraf Ilmu Penyakit Saraf

FK-USU/ RSUP HAM Medan FK-USU/ RSUP HAM Medan

dr. Rusli Dhanu, Sp.S(K)

Telah diuji pada Tanggal: 6 Mei 2014

PANITIA TESIS

1. Prof. DR. Dr. Hasan Sjahrir, Sp.S(K) 2. Prof. Dr. Darulkutni Nasution, Sp.S(K) 3. Dr. Darlan Djali Chan, Sp.S

4. Dr. Yuneldi Anwar, Sp.S(K)

5. Dr. Rusli Dhanu, Sp.S(K) (Penguji) 6. Dr. Kiking Ritarwan, MKT, Sp.S(K)

7. Dr. Aldy S. Rambe, Sp.S(K) 8. Dr. Puji Pinta O. Sinurat, Sp.S 9. Dr. Khairul P. Surbakti, Sp.S 10. Dr. Cut Aria Arina, Sp.S 11. Dr. Kiki M. Iqbal, Sp.S 12. Dr. Alfansuri Kadri, Sp.S 13. Dr. Aida Fitri, Sp.S

14. Dr. Irina Kemala Nasution, Sp.S 15. Dr. Haflin Soraya Hutagalung, Sp.S 16. Dr. Fasihah Irfani Fitri, M.Ked(Neu), Sp.S 17. Dr. Iskandar Nasution, Sp.S, FINS

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Yang Maha Kuasa atas segala berkat, rahmat dan kasihNya yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan penulisan tesis akhir program studi ilmu penyakit saraf ini.

Tulisan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan penyelesaian program studi pada Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Penyakit Saraf di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara / Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan.

Pada kesempatan ini perkenankan penulis menyatakan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Rektor Universitas Sumatera Utara, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, dan Ketua TKP PPDS I Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan kepada penulis kesempatan untuk mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Penyakit Saraf di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara.

2. Prof. DR. Dr. Hasan Sjahrir, Sp.S(K), selaku Guru Besar Tetap Departemen Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara/RSUP H.Adam Malik Medan yang dengan sepenuh hati telah mendorong, membimbing, mengoreksi dan mengarahkan penulis mulai dari perencanaan, pembuatan dan penyelesaian tesis ini.

3. Dr. Rusli Dhanu, Sp.S(K), Ketua Departemen Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara disaat penulis melakukan penelitian dan sebagai Ketua Departemen Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara/RSUP H. Adam Malik Medan saat tesis ini selesai disusun yang banyak memberikan masukan-masukan berharga kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

4. Dr. Yuneldi Anwar, Sp.S(K), Ketua Program Studi Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara disaat penulis melakukan penelitian dan saat tesis ini selesai disusun yang banyak memberikan masukan-masukan berharga kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

telah mendorong, membimbing, mengoreksi dan mengarahkan penulis mulai dari perencanaan, pembuatan dan penyelesaian tesis ini.

6. Guru-guru penulis: Prof Dr. Darulkutni Nasution, Sp.S(K); dr. Darlan Djali Chan, Sp.S; dr. Kiking Ritarwan, MKT, Sp.S(K); dr. Irsan NHN Lubis, Sp.S; dr. Arif Simatupang, Sp.S; dr. Puji Pinta O. Sinurat, Sp.S; dr. Khairul P. Surbakti, Sp.S; dr. S. Irwansyah, Sp.S (alm); dr. Kiki M.Iqbal, Sp.S; dr.Alfansuri Kadri, Sp.S; dr. Aida Fitri, Sp.S; dr.Haflin Soraya Hutagalung, Sp.S, dr. Fasihah Irfani Fitri, M.Ked(Neu), Sp.S; dr. RA Dwi Pujiastuti, M.Ked(Neu), Sp.S dan guru lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak memberikan masukan selama mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Penyakit Saraf.

7. Direktur Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan yang telah memberikan kesempatan, fasilitas dan suasana kerja yang baik sehingga penulis dapat mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Penyakit Saraf.

8. Direktur Rumah Sakit Umum Ferdinand Lumban Tobing Sibolga yang telah memberikan kesempatan, fasilitas dan suasana kerja yang nyaman dan baik sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

9. DR. Ir. Erna Mutiara, M.Kes, selaku pembimbing statistik yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan berdiskusi dengan penulis dalam pembuatan tesis ini.

10. Rekan-rekan sejawat peserta PPDS-I Departemen Neurologi FK-USU/RSUP. H. Adam Malik Medan, teristimewa kepada teman–teman seangkatan (dr. Adikia Andreas Sitepu, dr. Neni Nurchalida, dr. Lisbeth Meilina Sitanggang, dr. Siska Imelda Tambunan, dr. Azwita Effrina Hasibuan), yang banyak memberikan masukan berharga kepada penulis melalui diskusi-diskusi kritis dalam berbagai pertemuan formal maupun informal, serta selalu memberikan dorongan-dorongan yang membangkitkan semangat kepada penulis menyelesaikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Penyakit Saraf.

12. Semua pasien yang berobat ke Departemen Neurologi RSUP H. Adam Malik Medan dan RSU FL. Tobing Sibolga yang telah bersedia berpartisipasi secara sukarela dalam penelitian ini.

13. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus penulis ucapkan kepada kedua orang tua saya, dr. Ngg. Sitepu dan Adelina br Ginting yang telah membesarkan saya dengan penuh kasih sayang, dan senantiasa memberi dukungan moril dan materi, bimbingan dan nasehat serta doa yang tulus agar penulis tetap sabar dan tegar dalam mengikuti pendidikan ini sampai selesai. 14. Ucapan terima kasih kepada kedua Bapak/Ibu mertua saya, Drs. S.J. Tarigan

dan Purnama br Purba, yang selalu memberikan dorongan, semangat dan nasehat serta doa yang tulus agar tetap sabar dan tegar dalam mengikuti pendidikan sampai selesai.

15. Teristimewa kepada suamiku tercinta Rudy H. Tarigan, BA, MIB yang selalu dengan sabar dan penuh pengertian, mendampingi dengan penuh cinta dan kasih sayang dalam suka dan duka, saya ucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya.

16. Kepada seluruh keluarga yang senantiasa membantu, memberi dorongan, pengertian, kasih sayang dan doa dalam menyelesaikan pendidikan ini, penulis haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

17. Kepada semua rekan dan sahabat yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah membantu saya sekecil apapun, saya haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat dan kasihnya kepada kita semua. Akhirnya penulis mengharapkan semoga penelitian dan tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua jasa dan budi baik mereka yang telah membantu penulis tanpa pamrih dalam mewujudkan cita-cita penulis. Akhirnya penulis mengharapkan semoga penelitian dan tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Mei 2014

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap : dr. Maria Thessarina Sitepu Tempat / tanggal lahir : Kabanjahe, 5 Januari 1985 Agama : Katolik

Nama Ayah : dr. Ngguntur Sitepu Nama Ibu : Adelina br Ginting

Nama Suami : Rudy Hartanta Tarigan, BA, MIB

Riwayat Pendidikan

1. Sekolah Dasar di SD. St. Yoseph Kabanjahe tamat tahun 1997.

2. Sekolah Menengah Pertama di SMP Santa Maria Kabanjahe tamat tahun 2000. 3. Sekolah Menengah Umum di SMU. Negeri 1 Medan tamat tahun 2003.

4. Fakultas Kedokteran di Universitas Sumatera Utara tamat tahun 2008.

Riwayat Pekerjaan

II.5. EKSPRESI AMARAH DAN STROKE 36

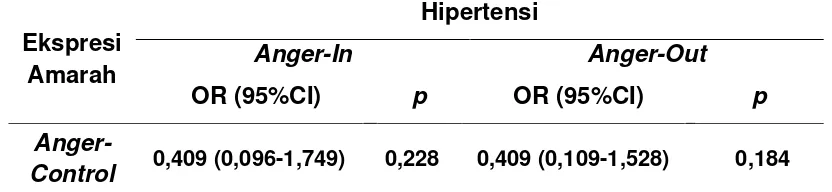

IV.1.2.1. Besar Resiko Ekspresi Amarah Anger-In terhadap Kejadian Hipertensi 68

IV.1.2.2. Besar Resiko Ekspresi Amarah Anger-Out terhadap Kejadian Hipertensi 69

IV.1.2.3. Besar Resiko Ekspresi Amarah Anger-Control terhadap Kejadian Hipertensi 70

terhadap Kejadian Stroke tanpa Hipertensi 70

IV.1.3.2. Besar Resiko Ekspresi Amarah Anger-Out terhadap Kejadian Stroke tanpa Hipertensi 72

IV.1.3.3. Besar Resiko Ekspresi Amarah Anger-Control terhadap Kejadian Stroke tanpa Hipertensi 72

IV.1.4. Besar Resiko Ekspresi Amarah terhadap Kejadian Stroke dengan Hipertensi 73

IV.1.4.1. Besar Resiko Ekspresi Amarah Anger-In dengan Kejadian Stroke dengan Hipertensi 73

IV.1.4.2. Besar Resiko Ekspresi Amarah Anger-Out dengan Kejadian Stroke dengan Hipertensi 75

IV.1.4.3. Besar Resiko Ekspresi Amarah Anger-Control dengan Kejadian Stroke dengan Hipertensi 75

IV.2.2 PEMBAHASAN 76

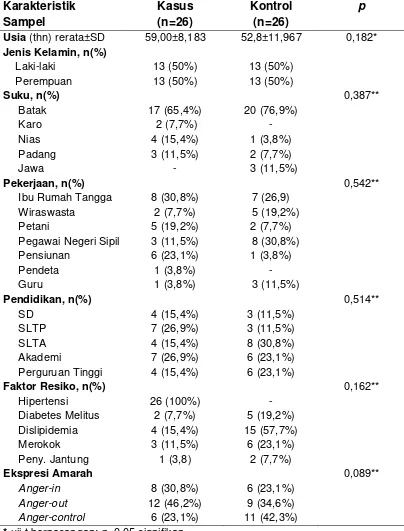

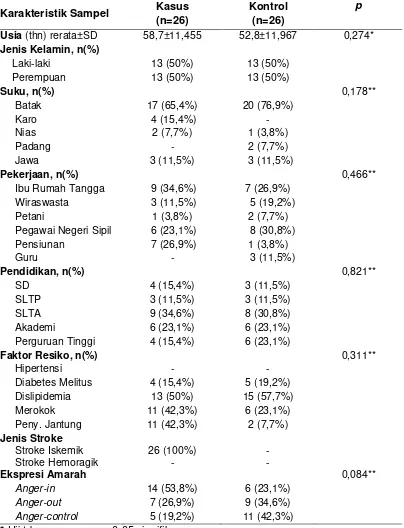

IV.2.1. Karakteristik Demografi Subjek Penelitian 77

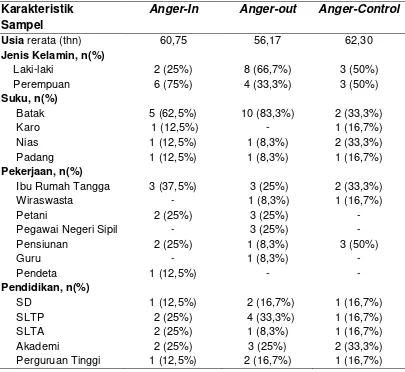

IV.2.1.1. Karakteristik Demografi Penderita Hipertensi berdasarkan Ekspresi Amarah 77

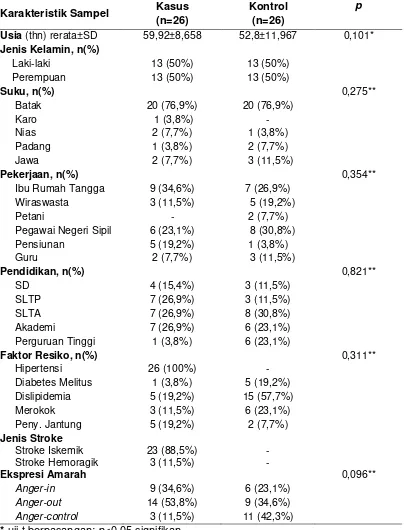

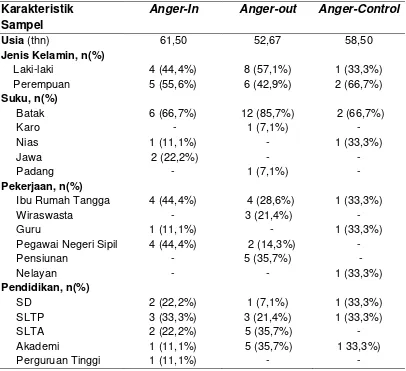

IV.2.1.2. Karakteristik Demografi Penderita Stroke dengan Hipertensi berdasarkan Ekspresi Amarah 78

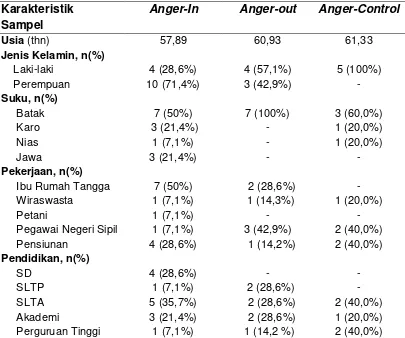

IV.2.1.3. Karakteristik Demografi Penderita Stroke tanpa Hipertensi berdasarkan Ekspresi Amarah 79

IV.2.2. Besar Resiko Kejadian Hipertensi Berdasarkan Perbedaan Ekspresi Amarah (Anger-In, Anger-Out, dan Anger-Control) 81

IV.2.3. Besar Resiko Kejadian Stroke dengan Hipertensi Berdasarkan Perbedaan Ekspresi Amarah (Anger-In, Anger-Out, dan Anger-Control) 83

DAFTAR SINGKATAN

CRF : corticotropin-releasing factor

CT : Computed Tomography

dkk : dan kawan kawan

FK USU : Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara HPA : Hypothalamic-Pituitary-Adrenocortical

HR : Hazard Ratio

IMT : intimal-medial thickness

JNC : Joint National Committee

LACI : Lacunar Infarct

NCCT : Non-Contrast Computed Tomography

OR : Odds Ratio

PACI : Partial Anterior Circulation Infarct

POCI : Posterior Circulation Infarct

POMC : proopiomelanocortin RH : Relative Hazard

t-PA : tissue-type Plasminogen Activator

DAFTAR ISTILAH / LAMBANG

α : alfa

β : beta

n : Besar sampel p : Tingkat kemaknaan

Zα : Nilai baku normal berdasarkan nilai α (0,05) yang telah ditentukan 1,96

Zβ : Nilai baku berdasarkan nilai β (0,20) yang ditentukan oleh peneliti 0,842

DAFTAR TABEL

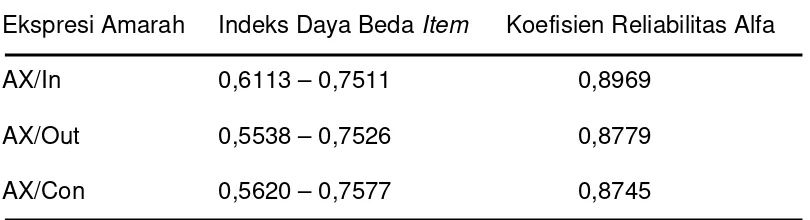

Tabel 1. Klasifikasi Hipertensi Berdasarkan Kriteria

The Seventh Joint National Committee (JNC VII) 25 Tabel 2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas STAXI 50 Tabel 3. Karakteristik demografi subjek penelitian kelompok

kasus hipertensi dengan kelompok kontrol 59 Tabel 4. Karakteristik demografi subjek penelitian kelompok

kasus stroke dengan hipertensi dengan kelompok

kontrol 60

Tabel 5. Karakteristik demografi subjek penelitian kelompok

kasus stroke tanpa hipertensi dengan kelompok kontrol 61 Tabel 6. Karakteristik demografi subjek penelitian penderita

hipertensi berdasarkan ekspresi amarah 63 Tabel 7. Karakteristik demografi subjek penelitian penderita

stroke tanpa hipertensi berdasarkan ekspresi amarah 65 Tabel 8. Karakteristik demografi subjek penelitian penderita

stroke dengan hipertensi berdasarkan ekspresi amarah 67 Tabel 9. Besar Resiko (OR) Ekspresi Amarah terhadap

Kejadian Hipertensi 68 Tabel 10. Besar Resiko (OR) Ekspresi Amarah Anger-Control

dengan Kejadian Hipertensi 70 Tabel 11. Besar Resiko (OR) Ekspresi Amarah terhadap

Kejadian Stroke tanpa Hipertensi 71 Tabel 12. Besar Resiko (OR) Ekspresi Amarah Anger-Control

terhadap Kejadian Stroke tanpa Hipertensi 73 Tabel 13. Besar Resiko (OR) Ekspresi Amarah

terhadap Kejadian Stroke dengan Hipertensi 74 Tabel 14. Besar Resiko (OR) Ekspresi Amarah Anger-Control

DAFTAR GAMBAR

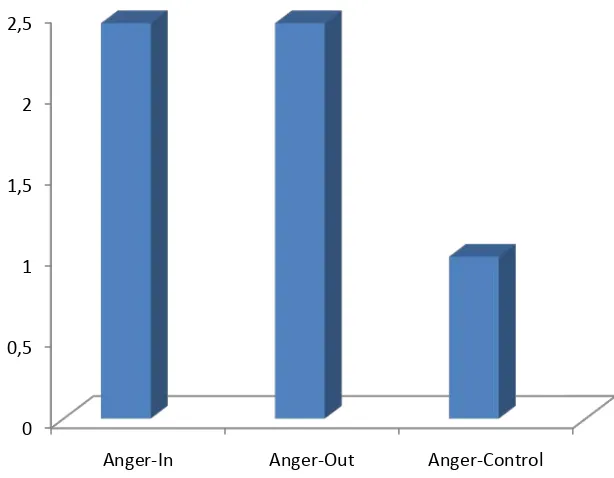

Gambar 1. Diagram hypothalamic-pituitary-adrenocortical axis 32 Gambar 2. Grafik Besar Resiko (OR) Ekspresi Amarah terhadap

Kejadian Hipertensi 69 Gambar 3. Grafik Besar Resiko (OR) Ekspresi Amarah terhadap

Kejadian Stroke tanpa Hipertensi 71 Gambar 4. Grafik Besar Resiko (OR) Ekspresi Amarah terhadap

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 LEMBAR PENJELASAN KEPADA SUBJEK PENELITIAN LAMPIRAN 2 PERSETUJUAN SETELAH PENJELASAN (PSP)

LAMPIRAN 3 LEMBAR PENGUMPULAN DATA LAMPIRAN 4 Spielberger Trait Anger Expression Scale

ABSTRAK

Latar Belakang : Ekspresi amarah merupakan salah satu dimensi dari amarah yang mungkin berkaitan dengan hipertensi dan stroke. Sampai saat ini masih sedikit penelitian yang mengevaluasi hubungan antara ekspresi amarah dengan resiko kejadian hipertensi dan stroke. Penelitian ini secara retrospektif meneliti besar resiko kejadian hipertensi dan stroke berdasarkan perbedaan ekspresi amarah. Metode : Penelitian ini merupakan studi kasus kontrol pada 104 pasien, yang diambil dari januari 2014 hingga April 2014. Terdapat empat kelompok dalam studi ini, yaitu tiga kelompok kasus dan satu kelompok kontrol. Kelompok kasus merupakan pasien dengan hipertensi, stroke dengan hipertensi dan stroke tanpa hipertensi. Kelompok kontrol merupakan pasien yang tidak menderita stroke maupun hipertensi, yang disesuaikan berdasarkan usia dan jenis kelamin. Pada kelompok kasus maupun kontrol diwawancara mengenai jenis ekspresi amarahnya menggunakan pertanyaan yang terstruktur. Data dianalisa menggunakan menggunakan uji regresi logistik kondisional. Hubungan dinyatakan sebagai OR (odds ratio) dengan confidence interval (CI) 95%.

Hasil : Jumlah total adalah 104 subjek yang memenuhi kriteria, masing-masing kelompok terdiri dari 26 pasien. Laki-laki memiliki jumlah yang sama dengan perempuan, masing-masing berjumlah 13 orang. Besar resiko kejadian hipertensi meningkat baik pada penderita dengan ekspresi anger-in maupun anger-out, namun hal ini bersifat tidak signifikan, dengan nilai berturut-turut adalah OR 2,44 (95% CI 0,572-10,450) dan OR 2,44 (95% CI 0,655-9,130), bila dibandingkan dengan anger-control. Besar resiko kejadian stroke dengan hipertensi secara signifikan berhubungan dengan ekspresi amarah anger-in maupun anger-out dengan nilai berturut-turut OR 5,5 (95% CI 0,065-28,416) and OR 5,7 (95% CI 1,239-26,256), bila dibandingkan dengan anger-control. Besar resiko kejadian stroke tanpa hipertensi secara signifikan meningkat pada penderita dengan ekspresi anger-in

dibandingkan dengan anger-control (OR 5,13; 95% CI 1,234-21,356.

Kesimpulan : Penelitian ini menunjukkan bahwa anger-in dan anger-out

meningkatkan resiko kejadian hipertensi, namun tidak signifikan. Ekspresi anger-in

dan anger-out secara signifikan meningkatkan resiko kejadian stroke dengan hipertensi. Ekspresi anger-in secara signifikan meningkatkan resiko kejadian stroke tanpa hipertensi.

ABSTRACT

Background: Anger expression is a dimension of anger that may be strongly related to hypertension and stroke. To date few studies have evaluated the relationship between anger expression with the risk of hypertension and stroke. This study retrospectively examined the risk of hypertension and stroke based on anger expression style.

Methods : This was a case control study of 104 patients, conducted from January 2014 to April 2014. There were 4 groups in this study, three case groups and one control group. Case groups were patients with hypertension, stroke with hypertension and stroke without hypertension. Control subjects were patients other than hypertension and stroke, matching individually based on age and gender. Both case and control subjects were asked about anger expression style using a structured questionnaire. Data were analyzed with conditional logistic regression. Associations are presented as odds ratio (OR) with 95% confidence intervals (CI). Results : A total of 104 subjects were eligible, each group consisted of 26 subjects. Men were the same number as women, 13 (50%) for each gender. Odds ratio for hypertension were increased with both anger-in and anger-out, but not significantly, with OR 2,44 (95% CI 0,572-10,450) and OR 2,44 (95% CI 0,655-9,130), respectively, if compared with anger-control. Odds ratio for stroke with hypertension were significantly associated with anger-in and anger-out with OR 5,5 (95% CI 0,065-28,416) and OR 5,7 (95% CI 1,239-26,256), respectively, if compared with anger-control. Odds ratio for stroke without hypertension were significantly associated with anger-in if compared with anger-control (OR 5,13; 95% CI 1,234-21,356).

Conclusion : This study showed that anger-in and anger-out increased the risk of hypertension, but not significantly. Anger-in and anger-out was significantly increasing the risk of stroke with hypertension. Anger-in was significantly increasing the risk of stroke without hypertension.

ABSTRAK

Latar Belakang : Ekspresi amarah merupakan salah satu dimensi dari amarah yang mungkin berkaitan dengan hipertensi dan stroke. Sampai saat ini masih sedikit penelitian yang mengevaluasi hubungan antara ekspresi amarah dengan resiko kejadian hipertensi dan stroke. Penelitian ini secara retrospektif meneliti besar resiko kejadian hipertensi dan stroke berdasarkan perbedaan ekspresi amarah. Metode : Penelitian ini merupakan studi kasus kontrol pada 104 pasien, yang diambil dari januari 2014 hingga April 2014. Terdapat empat kelompok dalam studi ini, yaitu tiga kelompok kasus dan satu kelompok kontrol. Kelompok kasus merupakan pasien dengan hipertensi, stroke dengan hipertensi dan stroke tanpa hipertensi. Kelompok kontrol merupakan pasien yang tidak menderita stroke maupun hipertensi, yang disesuaikan berdasarkan usia dan jenis kelamin. Pada kelompok kasus maupun kontrol diwawancara mengenai jenis ekspresi amarahnya menggunakan pertanyaan yang terstruktur. Data dianalisa menggunakan menggunakan uji regresi logistik kondisional. Hubungan dinyatakan sebagai OR (odds ratio) dengan confidence interval (CI) 95%.

Hasil : Jumlah total adalah 104 subjek yang memenuhi kriteria, masing-masing kelompok terdiri dari 26 pasien. Laki-laki memiliki jumlah yang sama dengan perempuan, masing-masing berjumlah 13 orang. Besar resiko kejadian hipertensi meningkat baik pada penderita dengan ekspresi anger-in maupun anger-out, namun hal ini bersifat tidak signifikan, dengan nilai berturut-turut adalah OR 2,44 (95% CI 0,572-10,450) dan OR 2,44 (95% CI 0,655-9,130), bila dibandingkan dengan anger-control. Besar resiko kejadian stroke dengan hipertensi secara signifikan berhubungan dengan ekspresi amarah anger-in maupun anger-out dengan nilai berturut-turut OR 5,5 (95% CI 0,065-28,416) and OR 5,7 (95% CI 1,239-26,256), bila dibandingkan dengan anger-control. Besar resiko kejadian stroke tanpa hipertensi secara signifikan meningkat pada penderita dengan ekspresi anger-in

dibandingkan dengan anger-control (OR 5,13; 95% CI 1,234-21,356.

Kesimpulan : Penelitian ini menunjukkan bahwa anger-in dan anger-out

meningkatkan resiko kejadian hipertensi, namun tidak signifikan. Ekspresi anger-in

dan anger-out secara signifikan meningkatkan resiko kejadian stroke dengan hipertensi. Ekspresi anger-in secara signifikan meningkatkan resiko kejadian stroke tanpa hipertensi.

ABSTRACT

Background: Anger expression is a dimension of anger that may be strongly related to hypertension and stroke. To date few studies have evaluated the relationship between anger expression with the risk of hypertension and stroke. This study retrospectively examined the risk of hypertension and stroke based on anger expression style.

Methods : This was a case control study of 104 patients, conducted from January 2014 to April 2014. There were 4 groups in this study, three case groups and one control group. Case groups were patients with hypertension, stroke with hypertension and stroke without hypertension. Control subjects were patients other than hypertension and stroke, matching individually based on age and gender. Both case and control subjects were asked about anger expression style using a structured questionnaire. Data were analyzed with conditional logistic regression. Associations are presented as odds ratio (OR) with 95% confidence intervals (CI). Results : A total of 104 subjects were eligible, each group consisted of 26 subjects. Men were the same number as women, 13 (50%) for each gender. Odds ratio for hypertension were increased with both anger-in and anger-out, but not significantly, with OR 2,44 (95% CI 0,572-10,450) and OR 2,44 (95% CI 0,655-9,130), respectively, if compared with anger-control. Odds ratio for stroke with hypertension were significantly associated with anger-in and anger-out with OR 5,5 (95% CI 0,065-28,416) and OR 5,7 (95% CI 1,239-26,256), respectively, if compared with anger-control. Odds ratio for stroke without hypertension were significantly associated with anger-in if compared with anger-control (OR 5,13; 95% CI 1,234-21,356).

Conclusion : This study showed that anger-in and anger-out increased the risk of hypertension, but not significantly. Anger-in and anger-out was significantly increasing the risk of stroke with hypertension. Anger-in was significantly increasing the risk of stroke without hypertension.

BAB I PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Di negara-negara yang sedang berkembang, penyakit jantung, kanker

dan stroke menggantikan penyakit menular dan malnutrisi sebagai

penyebab kematian dan disabilitas. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas)

2007 yang dilakukan di Indonesia menunjukkan bahwa proporsi penyebab

kematian tertinggi adalah penyakit kardiovaskular (31,9%) termasuk

hipertensi (6,8%) dan stroke (15,4%). Di Amerika, diperkirakan 1 dari 4 orang

dewasa menderita hipertensi (Rahajeng, 2009).

Stroke merupakan penyebab kematian ketiga terbanyak di Amerika

Serikat setelah penyakit jantung dan kanker. Stroke diperkirakan menjadi 1

dari 16 penyebab kematian di Amerika Serikat pada tahun 2004. Setiap

tahun sekitar 700.000 orang mengalami serangan stroke baru maupun

berulang. Kira-kira 500.000 merupakan serangan pertama dan 200.000

merupakan serangan berulang. Dan dari seluruh kasus stroke, sekitar 87%

merupakan stroke iskemik dan sisanya merupakan perdarahan. (Hacke dkk,

2003; Rosamond dkk, 2007)

Penelitian yang berskala cukup besar di Indonesia dilakukan oleh

survei ASNA (ASEAN Neurological Association) di 28 rumah sakit di seluruh

Indonesia, pada penderita stroke akut yang dirawat di rumah sakit, dan

dilakukan survei mengenai faktor-faktor resiko, lama perawatan, mortalitas

usia di bawah 45 tahun cukup banyak yaitu 11,8%, usia 45-64 tahun

berjumlah 54,7% dan di atas usia 65 tahun 33,5%. (Misbach, 2007)

Amarah (anger) merupakan emosi yang dapat memberikan

konsekuensi besar dalam hal kesehatan berdasarkan kompleksitas sirkuit

neuron. Beberapa penelitian yang dilakukan pada akhir tahun 1970-an yang

mencari hubungan antara derajat amarah dengan hipertensi menemukan

bahwa pengaruh amarah khususnya terlihat sebagai tekanan darah yang

labil. Dibandingkan dengan individu yang jarang marah, orang yang dengan

tingkat amarah yang tinggi menunjukkan tekanan darah sistolik dan diastolik

yang lebih tinggi. Bahkan pada anak-anak, analisis multivariat menunjukkan

tingkat amarah berkorelasi positif dengan tekanan darah (Paulus dkk, 2004).

Individu yang mengeluarkan ekspresi amarahnya menunjukkan

tekanan darah diastolik yang tinggi, berbeda dengan individu yang menahan

rasa amarahnya (p<0,04) (Suchday and Larkin, 2001). Penelitian oleh Ohira,

dkk pada tahun 2000 di Jepang menunjukkan adanya hubungan terbalik

yang signifikan antara anger-out dengan tekanan darah sistolik pada pekerja

pria. Sebagai kesimpulan, penelitian tersebut menyatakan pekerja pria di

Jepang yang tidak mengekspresikan amarahnya memiliki kemungkinan yang

lebih tinggi untuk mengalami hipertensi (Ohira dkk, 2000).

Pada satu studi meta-analisis yang meneliti tekanan darah, ekspresi

amarah berhubungan positif dengan tekanan darah sistolik (Schum dkk,

2003), dan pengamatan belakangan ini menunjukkan adanya hubungan

antara ekspresi amarah dengan terjadinya hipertensi esensial (Jorgensen

Everson dkk pada tahun 1998 melakukan penelitian yang mencari

hubungan antara ekspresi amarah dengan kejadian hipertensi, didapatkan

bahwa pria yang sering mengeluarkan ekspresi amarahnya memiliki lebih

dari 2,5 kali resiko lebih tinggi untuk mengalami hipertensi (OR = 2.61, 95%

CI 1.38-4.97; p<0,003) bila dibandingkan dengan pria yang tidak

menunjukkan ekspresi amarahnya setelah dilakukan penyesuaian terhadap

usia dan faktor resiko lainnya.

Everson dkk (1998) meneliti hubungan antara jenis ekspresi amarah

dan insiden hipertensi pada populasi berjumlah 537 pria dengan keadaan

normotensi pada awalnya. Ekspresi amarah diukur menggunakan

Spielberger’s Anger-out and Anger-in scales. Hasil dari empat tahun

pengamatan dan menggunakan analisis regresi dengan penyesuaian

terhadap usia, menunjukkan bahwa peningkatan satu poin pada skor

anger-out akan meningkatkan 12% besar resiko terjadinya hipertensi. Selain itu,

peningkatan satu poin pada skor anger-in juga berkaitan dengan 12%

peningkatan resiko terjadinya hipertensi. Hasil tersebut membuktikan adanya

hubungan antara jenis ekspresi amarah dengan resiko terjadinya hipertensi

sehingga menunjukkan bahwa skor anger-in dan anger-out yang tinggi dapat

menjadi faktor resiko terjadinya hipertensi (Everson dkk, 1998).

Namun demikian, beberapa penelitian menunjukkan hasil yang

berbeda. Dimana ekspresi amarah yang rendah berhubungan dengan

peningkatan resiko penyakit kardiovaskular (Suls and Wan, 1993), dan

darah dan terjadinya aterosklerosis (Everson dkk, 1998; Matthews dkk,

1998).

Amarah dapat memberikan efek negatif terhadap kesehatan fisik,

sebagian besar merupakan penyakit kardiovaskular dan serebrovaskular

atau stroke. Walaupun data epidemiologi dan penelitian klinis menunjukkan

adanya hubungan yang positif antara amarah dengan penyakit

kardiovaskular, sedikit data yang ada menjelaskan kaitannya dengan stroke

(Williams dkk, 2002).

Adler dkk pada suatu penelitian retrospektif, melaporkan bahwa pada

subjek penelitiannya, stroke sebagian besar didahului oleh keadaan yang

cenderung negatif, terutama keputusasaan dan amarah. Sama halnya

dengan Gianturco dkk, melaporkan bahwa bila dibandingkan dengan subjek

kontrol yang diopname, sebagian besar penderita stroke baru saja

mengekspresikan amarahnya keluar sesaat sebelum mendapatkan serangan

stroke. Walaupun laporan penuh dari Framingham Heart Study tidak didapat,

dari abstrak disimpulkan bahwa insiden stroke dalam 10 tahun penelitian

berhubungan signifikan dengan amarah pada wanita dan secara garis besar

berkaitan dengan amarah pada pria, namun hubungan ini secara statistik

tidak signifikan setelah penyesuaian terhadap faktor resiko. (Williams dkk,

2002)

Beberapa penelitian saat ini menunjukkan hubungan yang sangat

signifikan antara amarah dengan kejadian stroke. Contohnya adalah orang

yang mengekspresikan amarahnya bila dibandingkan dengan orang yang

mengalami stroke (RH 2,03; 95% CI, 1,05-3,94) setelah menyesuaikan

terhadap beberapa faktor seperti usia, merokok, kadar profil lipid, riwayat

diabetes dan hipertensi. Analisis tambahan menunjukkan bahwa hubungan

ini terutama terdapat pada orang yang memiliki riwayat penyakit jantung

iskemik. Pada individu tersebut, amarah yang diekspresikan keluar dapat

memprediksi lebih dari enam kali peningkatan resiko terjadinya stroke (RH

6,87; 95% CI, 1,50-31,4) setelah penyesuaian terhadap beberapa faktor

resiko. Pada penelitian lain, orang dengan usia kurang dari 60 tahun dengan

karakter yang mudah marah berkaitan dengan tiga kali peningkatan resiko

terjadinya stroke hemoragik dan iskemik bila dibandingkan dengan orang

dengan karakter yang tidak mudah marah. Selain itu, amarah juga dapat

menjadi konsekuensi dari stroke. Khususnya, ketidakmampuan untuk

mengontrol amarah atau agresi sangat berkaitan dengan lesi pada daerah

frontal-lentikulokapsular-pontin. (Everson dkk, 1999; Kim JS, 2002; Paulus

dkk, 2004). Selain itu, berdasarkan studi yang dilakukan oleh Angerer dkk

pada tahun 2000, didapatkan bahwa orang dengan ekspresi amarah

anger-out beresiko tiga kali lebih tinggi mengalami stroke dibandingkan dengan

orang yang jarang menunjukkan amarahnya dengan nilai OR 3,19 (95% CI

2,5-16,6) (Angerer dkk, 2000).

Eng dkk (2003) yang meneliti tentang hubungan skor anger-out

dengan resiko kejadian stroke melaporkan bahwa dari hasil penelitian kohort

selama 2 tahun (1996-1998) pada subjek pria sehat dengan usia 50-85 tahun

tanpa riwayat penyakit kardiovaskular, didapatkan bahwa subjek dengan

setengahnya mengalami stroke (RR 0,56; 95% CI 0,32-0,97) dalam 2 tahun

pengamatan bila dibandingkan dengan subjek yang skor anger-out nya lebih

rendah setelah disesuaikan terhadap faktor resiko yang ada. Disimpulkan

bahwa ekspresi amarah berhubungan terbalik dengan besar resiko terjadinya

stroke.

Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Everson dkk (1999)

didapatkan bahwa anger-in dan anger-control tidak berhubungan dengan

resiko terjadinya stroke.

I.2. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang penelitian-penelitian terdahulu seperti

yang telah dirumuskan di atas dirumuskan masalah sebagai berikut :

Bagaimanakah besar resiko kejadian hipertensi dan stroke

berdasarkan perbedaan ekspresi amarah (anger-in, anger-out, atau

anger-control) ?

I.3. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan :

I.3.1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui besar kejadian hipertensi dan stroke berdasarkan

perbedaan ekspresi amarah (anger-in, anger-out, atau anger-control).

I.3.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui besar resiko kejadian hipertensi pada individu dengan

2. Untuk mengetahui besar resiko kejadian hipertensi pada individu dengan

ekspresi amarah anger-out.

3. Untuk mengetahui besar resiko kejadian hipertensi pada individu dengan

ekspresi amarah anger-control.

4. Untuk mengetahui besar resiko kejadian stroke (dengan atau tanpa

hipertensi) pada individu dengan ekspresi amarah anger-in.

5. Untuk mengetahui besar resiko kejadian stroke (dengan atau tanpa

hipertensi) pada individu dengan ekspresi amarah anger-out .

6. Untuk mengetahui besar resiko kejadian stroke (dengan atau tanpa

hipertensi) pada individu dengan ekspresi amarah anger-control.

7. Untuk mengetahui karakteristik demografi penderita hipertensi dan

stroke.

8. Untuk mengetahui karakteristik demografi penderita hipertensi

berdasarkan ekspresi amarah.

9. Untuk mengetahui karakteristik demografi penderita stroke berdasarkan

ekspresi amarah.

I.4. HIPOTESIS

Ada hubungan antara ekspresi amarah (anger-in, anger-out, dan

I.5. MANFAAT PENELITIAN

I.5.1. Manfaat Penelitian untuk Peneliti

Manfaat penelitian untuk peneliti adalah sebagai tugas dan

persyaratan dalam pendidikan dokter spesialis ilmu penyakit saraf.

I.5.2. Manfaat Penelitian untuk Ilmu Pengetahuan

Dengan mengetahui adanya hubungan antara ekspresi amarah

(anger-in, anger-out, dan anger-control) dengan kejadian hipertensi dan

stroke, maka diketahui bahwa ekspresi amarah tertentu dapat meningkatkan

resiko kejadian hipertensi dan stroke.

I.5.3. Manfaat Penelitian untuk Masyarakat

Dengan mengetahui adanya hubungan antara ekspresi amarah

(anger-in, anger-out, dan anger-control) dengan kejadian hipertensi dan

stroke, maka diharapkan kepada masyarakat agar dapat mengendalikan diri

dalam hal ekspresi amarah dengan cara yang bijaksana, sehingga dapat

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1. AMARAH

II.1.1. Definisi Amarah (Anger)

Menurut Spielberger (1999), amarah adalah keadaan psikobiologikal

emosional yang pada umumnya disertai dengan ketegangan otot dan

mengaktifkan sistem sistem saraf otonom dan neuroendokrin (Cayubit,

2013). Amarah merupakan reaksi emosional akut, yang dicetuskan oleh

beberapa keadaan seperti adanya ancaman, agresi, terkekang, serangan

verbal, kekecewaan atau kegagalan. Amarah merupakan keadaan emosi

yang paling primitif, dialami pada seluruh tingkat usia, dan timbul secara

teratur dalam kehidupan setiap orang dan merupakan keadaan emosi yang

umum terjadi dalam keadaan inter-personal yang stressful. Menjadi marah

diperkirakan adalah merupakan aksi agresif dan merasa marah diperkirakan

merupakan kesadaran subjektif terhadap adanya impuls agresif. (Palaparthi

& Rani, 2012)

Amarah merupakan emosi yang alami dan normal. Setiap orang

mengalami sesuatu yang mereka tidak inginkan dan kekecewaan dapat

menjadi cukup kuat untuk menyebabkan perasaan marah. Amarah juga

merujuk pada keadaan emosi dengan intensitas yang bervariasi dari marah

Cara alami untuk mengekspresikan amarah adalah dengan

memberikan respon secara agresif. Namun para ahli percaya bahwa

seseorang tidak dapat begitu saja menyerang atau mengekspresikan rasa

amarahnya pada orang atau objek lain yang mengganggunya oleh karena

adanya hukum, norma sosial dan tempat tertentu yang membatasi amarah

seseorang untuk diekspresikan. Menurut Spielberger, ekspresi amarah terdiri

dari tiga jenis, yaitu mengungkapkan keluar, menekan/menahan, dan

mengontrol (meredakan). Ekspresi amarah keluar (anger-out) merefleksikan

kecendrungan sifat agresif di sekitar orang lain. Tipe lain dari ekspresi

amarah adalah menekan (anger-in), yaitu menyimpan rasa amarah atau

mengabaikan atau menyangkalnya. Tetapi melakukan hal ini merupakan hal

yang tidak sehat karena amarah dapat diarahkan ke dalam diri sendiri. Oleh

karena itu, Spielberger merekomendasikan untuk mengubah rasa amarah

tersebut dengan cara menahannya, memikirkannya dan kemudian

memfokuskan pada sesuatu yang positif. Tujuannya adalah untuk

mengubahnya menjadi sifat yang lebih membangun. Dan jenis ekspresi

amarah yang terakhir adalah dimana seseorang dapat meredakan atau

mengontrol rasa amarah baik keluar atau ke dalam dengan merelakskan dan

membiarkan perasaan tersebut untuk surut. (Keskin dkk, 2011; Cayubit,

2013)

II.1.2. Ekspresi Amarah

Ekspresi amarah terbagi atas tiga jenis utama. Jenis pertama adalah

ekspresi amarah yang dikeluarkan ke orang lain atau lingkungan luar

menahan atau menekan perasaan marah (anger-in). Individu yang berusaha

mengontrol ekspresi amarah (anger-control) merupakan komponen ketiga

dari ekspresi amarah (Howell dkk, 2007; Palaparthi & Rani, 2012).

Komponen anger-out dan anger-in bukan berarti berada pada dua kutub

yang berlawanan namun bersifat orthogonal dan keduanya berpotensi untuk

terdapat pada individu yang sama (Stewart dkk, 2008).

Sebagai tambahan terhadap kepribadian, terdapat beberapa

perbedaan pada reaksi amarah berdasarkan jenis kelamin. Dikatakan bahwa

pria mengekspresikan rasa amarahnya relatif secara langsung tidak seperti

wanita yang mengekspresikan amarahnya secara tidak langsung. Dimana

perlakuan yang tidak adil, disalahkan akibat kesalahan orang lain, keegoisan,

kritik lebih menyebabkan amarah pada wanita daripada pria, dan negative

self-perception lebih meningkatkan rasa amarah pada pria (Keskin dkk,

2011).

Di lain pihak, dilaporkan bahwa reaksi amarah menurun dengan

meningkatnya usia. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan pada

kelompok dewasa muda dan remaja, dimana didapatkan bahwa reaksi dan

sifat amarah meningkat dengan bertambahnya usia. Pada penelitian

mengenai pengaruh pendidikan terhadap reaksi amarah, didapatkan bahwa

individu dengan tingkat pendidikan yang tinggi memiliki level amarah yang

lebih rendah karena kondisi kognitif yang nyaman dan kemampuan untuk

II.1.3. Neurobiologi Anger

Hipotesis somatic marker yang diajukan oleh Damasio dan kolega

merupakan konsep pendekatan yang berguna dalam memahami

neurobiologi emosi pada umumnya, dan amarah pada khususnya. Kunci

gagasan dalam hipotesa ini adalah sinyal petanda atau marker, dimana otak

digambarkan/diwakilkan dalam bentuk body states, yang memiliki pengaruh

penting dalam menentukan bagaimana respon seseorang terhadap stimulus

dari luar. Pengaruhnya berbeda-beda, dimana beberapa terjadi secara

terbuka atau secara sadar dan beberapa terjadi secara tersamar atau secara

tidak sadar. Sinyal petanda ini berasal dari proses bioregulasi, misalnya

mengatasi perbedaan informasi mengenai body state dari sistem saraf

perifer dan otak kemudian menghasilkan dugaan terhadap keadaannya saat

itu. Penanda tersebut disebut dengan somatik karena hubungannya dengan

struktur keadaan tubuh (body-state) dan pengaturan bahkan ketika mereka

tidak timbul pada tubuh secara tepat namun lebih kepada perwakilan

gambaran otak melalui tubuh (Paulus dkk, 2004).

Beberapa peneliti berpendapat bahwa amarah dan agresi timbul

akibat kesalahan dalam meregulasi emosi. Perhatian khusus telah diberikan

pada korteks prefrontal, cingulate anterior, korteks parietal, dan amigdala

sebagai bagian penting dari sirkuit yang mungkin terganggu pada orang

dengan masalah yang berkaitan dengan amarah. Pada pengamatan saat ini

berdasarkan literatur neuroimejing fungsional, korteks prefrontal medial

ditemukan memiliki peranan yang penting dalam proses emosi. Dimana rasa

dengan aktivitas pada cingulate subkalosal. Emosi yang diinduksi oleh

stimulus visual akan mengaktifkan korteks oksipital dan amigdala. Pada

akhirnya, kebutuhan emosi berkaitan dengan keadaan kognitif melibatkan

cingulate anterior dan insula. Dengan demikian, sirkuit yang terdiri dari

amigdala, cingulate anterior dan insula mungkin merupakan struktur kunci

dalam ekspresi amarah (Paulus dkk, 2004).

Amigdala berperan penting dalam mencetuskan pengetahuan

terhadap adanya ancaman dan bahaya yang ditandai melalui ekspresi wajah.

Diantara berbagai emosi dasar, kerusakan amigdala akan

mengganggu proses amarah dan rasa takut, karena amigdala secara khusus

penting dalam merespon emosi-emosi tersebut. Misalnya amigdala bersama

dengan daerah otak lainnya, membantu memberikan respon yang tepat

terhadap sinyal bahaya melalui fungsi auditori. Selain amigdala, daerah

korteks lainnya akan memodulasi naik turunnya ekspresi dari amarah. Dalam

keadaan cemas maupun marah ditemukan adanya peningkatan aliran darah

ke otak pada regio frontal inferior kiri dan temporal kiri. Beberapa peneliti

menyatakan terdapat peran penting bagian posterior dari girus singuli kanan

dan girus temporal medial dari hemisfer kiri yang akan menimbulkan ekspresi

wajah yang marah (Paulus dkk, 2004).

Namun demikian, peneliti lainnya menemukan bahwa amarah

berkaitan dengan aktivasi korteks orbitofrontal kiri, korteks cingulate anterior

kanan, dan daerah temporal anterior bilateral. Penemuan ini konsisten

dengan aktivasi otak berkaitan dengan pelanggaran norma sosial yang

marah, yaitu korteks orbitofrontal lateral dan korteks prefrontal medial.

Sebagai perbandingan, rasa bersalah yaitu emosi yang sering berkaitan

dengan amarah akan meningkatkan aliran darah ke otak pada daerah

paralimbik anterior, temporal anterior bilateral, girus cingulate anterior,

korteks insular anterior kiri atau girus frontal inferior. Sebagai kesimpulan,

ekspresi amarah melibatkan sistem saraf yang terdistribusi, dimana

melibatkan limbik, para-limbik dan daerah kortikal. Namun lebih lanjut, belum

diketahui secara pasti apakah sistem saraf yang tersebar ini terganggu pada

individu yang bermasalah dalam hal amarah (Paulus dkk, 2004).

II.2. STROKE II.2.1. Definisi

Stroke adalah suatu episode disfungsi neurologi akut yang

disebabkan oleh iskemik atau perdarahan yang berlangsung 24 jam atau

meninggal, tetapi tidak memiliki bukti yang cukup untuk diklasifikasikan

(Sacco dkk, 2013).

Stroke iskemik adalah episode disfungsi neurologis yang disebabkan

oleh infark fokal serebral, spinal dan infark retinal. Dimana infark susunan

saraf pusat adalah kematian sel pada otak, medula spinalis, atau sel retina

akibat iskemia, berdasarkan :

- Patologi, pencitraan atau bukti objektif dari injury fokal iskemik

pada serebral, medula spinalis atau retina pada suatu distribusi

- Atau bukti klinis dari injury fokal iskemk pada serebral, medula

spinalis atau retina berdasarkan gejala yang bertahan ≥ 24 jam

atau meninggal dan etiologi lainnya telah disingkirkan. (Sacco dkk,

2013)

Stroke hemoragik adalah disfungsi neurologis yang berkembang cepat

yang disebabkan oleh kumpulan darah setempat pada parenkim otak atau

sistem ventrikuler yang tidak disebabkan oleh adanya trauma (Sacco dkk,

2013).

II.2.2. Epidemiologi

Insiden stroke bervariasi di berbagai negara di Eropa, diperkirakan

terdapat 100-200 kasus stroke baru per 10.000 penduduk per tahun (Hacke

dkk, 2003). Insiden stroke pada pria lebih tinggi daripada wanita, pada usia

muda, namun tidak pada usia tua. Rasio insiden pria dan wanita adalah 1,25

pada kelompok usia 55-64 tahun, 1,50 pada kelompok usia 65-74 tahun,

1,07 pada kelompok usia 75-84 tahun dan 0,76 pada kelompok usia diatas

85 tahun. Di Amerika diperkirakan terdapat lebih dari 700.000 insiden stroke

per tahun, yang menyebabkan lebih dari 160.000 kematian per tahun,

dengan 4,8 juta penderita stroke yang bertahan hidup (Goldstein dkk, 2006).

Meskipun dapat mengenai semua usia, insiden stroke meningkat

dengan bertambahnya usia dan terjadi lebih banyak pada wanita pada usia

yang lebih muda tetapi tidak pada usia yang lebih tua. Perbandingan

insidens pria dan wanita pada umur 55-64 tahun adalah 1,25; pada umur

65-74 tahun adalah 1,50; 75-84 tahun adalah 1,07; dan pada umur ≥ 85 tahun

II.2.3. Faktor Resiko

Faktor - faktor resiko untuk terjadinya stroke dapat diklasifikasikan

sebagai berikut : (Sjahrir, 2003).

1. Non modifiable risk factors :

a. Usia

b. Jenis kelamin

c. Keturunan / genetik

2. Modifiable risk factors

a. Behavioral risk factors

1. Merokok

2. Unhealthy diet : lemak, garam berlebihan, asam urat, kolesterol,

low fruit diet

3. Alkoholik

4. Obat-obatan : narkoba (kokain), antikoaguilansia, antiplatelet, obat

kontrasepsi

b. Physiological risk factors

1. Penyakit hipertensi

2. Penyakit jantung

3. Diabetes mellitus

4. Infeksi/lues, arthritis, traumatic, AIDS, Lupus

5. Gangguan ginjal

6. Kegemukan (obesitas)

7. Polisitemia, viskositas darah meninggi & penyakit perdarahan

9. Dan lain-lain

II.2.4. Klasifikasi

Dasar klasifikasi yang berbeda – beda diperlukan, sebab setiap jenis

stroke mempunyai cara pengobatan, pencegahan dan prognosa yang

berbeda, walaupun patogenesisnya sama (Misbach,1999)

I. Berdasarkan patologi anatomi dan penyebabnya :

1. Stroke iskemik

a. Transient Ischemic Attack (TIA)

b. Thrombosis serebri

c. Emboli serebri

2. Stroke Hemoragik

a. Perdarahan intraserebral

b. Perdarahan subarachnoid

II. Berdasarkan stadium / pertimbangan waktu

1. Transient Ischemic Attack (TIA)

2. Stroke in evolution

3. Completed stroke

III. Berdasarkan jenis tipe pembuluh darah

1. Sistem karotis

2. Sistem vertebrobasiler

IV. Klasifikasi Bamford untuk tipe infark yaitu (Soertidewi, 2007) :

1. Partial Anterior Circulation Infarct (PACI)

2. Total Anterior Circulation Infarct (TACI)

4. Posterior Circulation Infarct (POCI)

V. Klasifikasi Stroke Iskemik berdasarkan kriteria kelompok peneliti TOAST

(Sjahrir, 2003)

1. Aterosklerosis Arteri Besar

Gejala klinik dan penemuan imejing otak yang signifikan (>50%) stenosis

atau oklusi arteri besar di otak atau cabang arteri di korteks disebabkan oleh

proses aterosklerosis. Gambaran computed tomography (CT) scan kepala

MRI menunjukkan adanya infark di kortikal, serebellum, batang otak, atau

subkortikal yang berdiameter lebih dari 1,5 mm dan potensinya berasal dari

aterosklerosis arteri besar.

2. Kardioembolisme

Oklusi arteri disebabkan oleh embolus dari jantung. Sumber embolus dari

jantung terdiri dari :

a. Resiko tinggi

• Prostetik katub mekanik

• Mitral stenosis dengan atrial fibrilasi

• Fibrilasi atrial (other than lone atrial fibrillation)

• Atrial kiri / atrial appendage thrombus

• Sick sinus syndrome

• Miokard infark baru (<4 minggu)

• Thrombus ventrikel kiri

• Kardiomiopati dilatasi

• Segmen ventricular kiri akinetik

• Infeksi endokarditis

b. Resiko sedang

• Prolapsus katub mitral

• Kalsifikasi annulus mitral

• Mitral stenosis tanpa fibrilasi atrial

• Turbulensi atrial kiri

• Aneurisma septal atrial

• Paten foramen ovale

• Atrial flutter

• Lone atrial fibrillation

• Katub kardiak bioprostetik

• Trombotik endokarditis nonbacterial

• Gagal jantung kongestif

• Segmen ventrikuler kiri hipokinetik

• Miokard infark (> 4minggu, < 6 bulan)

3. Oklusi Arteri Kecil

Sering disebut juga infark lakunar, dimana pasien harus mempunya satu

gejala klinis sindrom lakunar dan tidak mempunyai gejala gangguan disfungsi

kortikal serebral. Pasien biasanya mempunyai gambaran CT Scan/MRI

kepala normal atau infark lakunar dengan diameter <1,5 mm di daerah

batang otak atau subkortikal.

4. Stroke Akibat dari Penyebab Lain yang Menentukan

a. Non-aterosklerosis Vaskulopati

• Inflamasi non infeksi

• Infeksi

b. Kelainan Hematologi atau Koagulasi

5. Stroke Akibat dari Penyebab Lain yang Tidak Dapat Ditentukan

II.2.5. Patofisiologi

Pada stroke iskemik, berkurangnya aliran darah ke otak menyebabkan

hipoksemia daerah regional otak dan menimbulkan reaksi berantai yang

berakhir dengan kematian sel – sel otak dan unsur–unsur pendukungnya

(Misbach, 2007).

Secara umum daerah regional otak yang iskemik terdiri dari bagian inti

(core) dengan tingkat iskemia terberat dan berlokasi di sentral. Daerah ini

akan menjadi nekrotik dalam waktu singkat jika tidak ada reperfusi. Di luar

daerah core iskemik terdapat daerah penumbra iskemik. Sel – sel otak dan

jaringan pendukungnya belum mati akan tetapi sangat berkurang fungsi–

fungsinya dan menyebabkan juga defisit neurologis. Tingkat iskemiknya

makin ke perifer makin ringan. Daerah penumbra iskemik, di luarnya dapat

dikelilingi oleh suatu daerah hiperemik akibat adanya aliran darah kolateral

(luxury perfusion area). Daerah penumbra iskemik inilah yang menjadi

sasaran terapi stroke iskemik akut supaya dapat direperfusi dan sel-sel otak

berfungsi kembali. Reversibilitas tergantung pada faktor waktu dan jika tidak

terjadi reperfusi, daerah penumbra dapat berangsur-angsur mengalami

Iskemik otak mengakibatkan perubahan dari sel neuron otak secara

bertahap, yaitu (Sjahrir, 2003):

Tahap 1 :

a. Penurunan aliran darah

b. Pengurangan O

c. Kegagalan energi 2

d. Terminal depolarisasi dan kegagalan homeostasis ion

Tahap 2 :

a. Eksitoksisitas dan kegagalan homeostasis ion

b. Spreading depression

Tahap 3 : Inflamasi

Tahap 4 : Apoptosis

Perdarahan otak merupakan penyebab stroke kedua terbanyak

setelah infark otak, yaitu 20-30% dari semua stroke di Jepang dan Cina.

Sedangkan di Asia Tenggara (ASEAN), pada penelitian stroke oleh Misbach

(1997) menunjukkan stroke perdarahan sebesar 26%, terdiri dari lobus 10%,

ganglionik 10%, serebellar 1%, batang otak 2% dan subarakhnoid 4%.

(Misbach & Soertidewi, 2011)

Pecahnya pembuluh darah di otak dibedakan menurut anatominya

yaitu perdarahan intraserebral dan subarakhnoid. Sedangkan berdasarkan

penyebabnya, perdarahan intraserebral dibagi menjadi perdarahan

intraserebral primer dan sekunder. Perdarahan intraserebral primer

vaskulopati serebral dengan akibat pecahnya pembuluh darah otak.

Sedangkan perdarahan sekunder (bukan hipertensif) terjadi antara lain

akibat anomali vaskular kongenital, koagulopati, atau obat anti koagulan.

Diperkirakan hampir 50% penyebab perdarahan intraserebral adalah

hipertensi kronis, 25% karena anomali kongenital dan sisanya adalah

penyebab lain. (Misbach & Soertidewi, 2011)

Pada perdarahan intraserebral, pembuluh darah yang pecah terdapat

di dalam otak atau massa pada otak, sedangkan pada perdarahan

subarakhnoid, pembuluh darah yang pecah terdapat di ruang subarakhnoid,

disekitar sirkulus arteriosus Willisi. Pecahnya pembuluh darah disebabkan

oleh kerusakan dinding arteri (arteriosklerosis) atau karena kelainan

kongenital atau trauma. (Misbach & Soertidewi, 2011)

II.3. HIPERTENSI II.3.1. Definisi

Hipertensi didefinisikan sebagai tekanan darah persisten dimana

tekanan sistolik di atas 140 mmHg dan tekanan diastolik diatas 90 mmHg

(JNC VII, 2003; Shehata, 2010).

II.3.2. Klasifikasi

Menurut The Seventh Report of The Joint National Committee on

Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure

(JNC VII) klasifikasi tekanan darah pada orang dewasa terbagi menjadi

kelompok normal, prahipertensi, hipertensi derajat 1 dan derajat 2

Tabel 1. Klasifikasi Hipertensi Berdasarkan Kriteria The Seventh Joint National Committee (JNC VII).

Klasifikasi

Dikutip dari : Chobanian AV, Bakris GL, Black HR, Cushman WC, Green LA, Izzo JL, et al. 2003. The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. JAMA.

289;(19):2560-2572.

II.3.3. Epidemiologi

Hipertensi masih merupakan salah satu dari beberapa faktor resiko

yang dapat dicegah terhadap timbulnya penyakit dan kematian (James dkk,

2013). Hipertensi telah menjadi masalah utama dalam kesehatan

masyarakat yang ada di Indonesia maupun di beberapa negara yang ada di

dunia. Semakin meningkatnya populasi usia lanjut maka jumlah pasien

dengan hipertensi kemungkinan besar juga akan bertambah. Diperkirakan

sekitar 80 % kenaikan kasus hipertensi terutama di negara berkembang

tahun 2025 dari sejumlah 639 juta kasus di tahun 2000, di perkirakan

menjadi 1,15 milyar kasus di tahun 2025. Prediksi ini didasarkan pada angka

penderita hipertensi saat ini dan pertambahan penduduk saat ini (Armilawati

II.3.4. Etiologi

Berdasarkan penyebabnya hipertensi dibagi menjadi 2 golongan,

yaitu: hipertensi esensial atau hipertensi primer dan hipertensi sekunder atau

hipertensi renal.

1). Hipertensi esensial

Hipertensi esensial atau hipertensi primer yang tidak diketahui

penyebabnya, disebut juga hipertensi idiopatik. Terdapat sekitar 95% kasus.

Banyak faktor yang mempengaruhinya seperti genetik, lingkungan,

hiperaktivitas sistem saraf simpatis, sistem renin angiotensin, defek dalam

ekskresi Na, peningkatan Na dan Ca intraseluler dan faktor-faktor yang

meningkatkan Resiko seperti obesitas, alkohol, merokok, serta polisitemia.

Hipertensi primer biasanya timbul pada umur 30 - 50 tahun (Braunwald,

2005).

2). Hipertensi sekunder

Hipertensi sekunder atau hipertensi renal terdapat sekitar 5 % kasus.

Penyebab spesifik diketahui, seperti penyakit ginjal, hipertensi vaskular renal,

hiperaldosteronisme primer, dan sindrom cushing, feokromositoma,

koarktasio aorta, hipertensi yang berhubungan dengan kehamilan, dan lain -

lain (Braunwald, 2005).

II.3.5. Patofisiologi

Mekanisme yang mengontrol konstriksi dan relaksasi pembuluh darah

terletak di pusat vasomotor. Dari pusat vasomotor ini bermula jaras saraf

medula spinalis ke ganglia simpatis di toraks dan abdomen. Rangsangan

pusat vasomotor dihantarkan dalam bentuk impuls yang bergerak ke bawah

melalui saraf simpatis ke ganglia simpatis. Pada titik ini, neuron preganglion

melepaskan asetilkolin, yang akan merangsang serabut saraf pasca ganglion

ke pembuluh darah, dimana dengan dilepaskannya norepinefrin

mengakibatkan konstriksi pembuluh darah (Braunwald, 2005).

Berbagai faktor seperti kecemasan dan ketakutan dapat

mempengaruhi respon pembuluh darah terhadap rangsang vasokontriktor.

Individu dengan hipertensi sangat sensitif terhadap norepinefrin, meskipun

tidak diketahui dengan jelas mengapa hal tersebut bisa terjadi (Braunwald,

2005)

Pada saat bersamaan dimana sistem saraf simpatis merangsang

pembuluh darah sebagai respon rangsang emosi, kelenjar adrenal juga

terangsang mengakibatkan tambahan aktivitas vasokontriksi. Medula adrenal

mengsekresi epinefrin yang menyebabkan vasokontriksi. Korteks adrenal

mengsekresi kortisol dan steroid lainnya, yang dapat memperkuat respon

vasokonstriktor pembuluh darah. Vasokontriksi yang mengakibatkan

penurunan aliran darah ke ginjal, menyebabkan pelepasan renin. Renin

merangsang pembentukan angiotensin I yang kemudian diubah menjadi

angiotensin II, suatu vasokonstriktor kuat, yang pada gilirannya merangsang

sekresi aldosteron oleh korteks adrenal. Hormon ini menyebabkan retensi

natrium dan air oleh tubulus ginjal, menyebabkan peningkatan volume

intravaskuler. Semua faktor tersebut cenderung mencetus keadaan

II.4. EKSPRESI AMARAH DAN HIPERTENSI

Amarah diperkirakan dapat meningkatkan tekanan darah melalui

efeknya pada sistem saraf simpatis (Meinginger dkk, 2004; Muller dkk,

2001). Episode ulangan dari amarah dapat menyebabkan keadaan kronis

dari peningkatan tekanan darah atau hipertensi (Muller dkk, 2001). Beberapa

peneliti telah menemukan adanya hubungan antara skor amarah dengan

tekanan darah (Hauber dkk, 1998; Eng dkk, 2003).

Terdapat bukti yang kontroversial pada korelasi antara ekspresi

amarah dengan tekanan darah saat ini. Beberapa peneliti mendapatkan

bahwa amarah yang dikeluarkan dapat meningkatkan tekanan darah dan

mengaktivasi sistem kardiovaskular, namun peneliti lainnya menemukan

bahwa menekan rasa amarah justru dapat menginduksi peningkatan tekanan

darah. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh variasi dalam konsep atau

pengukuran yang menimbulkan hasil yang inkonsekuen. Amarah telah

dikatakan dapat meningkatkan tekanan darah melalui pengaruh simpatis

langsung dan episode yang berulang dari rasa marah dapat menyebabkan

keadaan kronis dari peningkatan tekanan darah. Lebih lanjut, penelitian pada

remaja didapatkan bahwa sifat amarah merupakan salah satu dari faktor

psikologis yang berkaitan dengan peningkatan tekanan darah. Dimana ketika

seorang yang sehat tidur (biasanya terjadi penurunan tekanan darah sebesar

10% dalam keadaan tidur), didapatkan bahwa amarah mencegah penurunan

tekanan darah fisiologis tersebut (Shehata, 2010).

Secara sederhana, stres psikologikal atau emosional, seperti amarah,

melalui sistem limbik ke nukleus di hipotalamus dimana

corticotropin-releasing factor (CRF) dan arginine vasopressin disintesa. Hormon CRF

berjalan menuju kelenjar pituitari anterior yang kemudian memberi respon

berupa pelepasan adrenocorticotropic hormone (ACTH) yang kemudian

menstimulasi korteks adrenal untuk memproduksi glukokortikosteroid.

Glukokortikosteroid akan membebaskan katekolamin. Arginine vasopressin

juga mengaktivasi sekresi ACTH dab dilepaskan oleh kelenjar pituitari

posterior. Bersama dengan norepinefrin dan epinefrin yang dihasilkan oleh

sistem saraf simpatis, bahan-bahan kimiawi tersebut merupakan hormon

stres utama yang secara sistemik akan mengaktifkan sistem kardiovaskular.

Stimulasi sistem saraf simpatis juga akan mengaktivasi aparatus

juxtaglomerular di ginjal, sehingga merangsang respon dari sistem

renin-angiotensin dimana timbul reaksi enzimatik yang selanjutnya terjadi

vasokonstriksi sistemik dan peningkatan tekanan darah (Black & Garbutt,

2002).

Namun demikian, beberapa penelitian tidak mendukung adanya

hubungan antara amarah dengan peningkatan tekanan darah. Hal ini

mungkin disebabkan perbedaan secara individu seperti dalam hal reaksi

fisiologikal, riwayat keluarga, ras dan jenis kelamin, tipe amarah tertentu,

atau bagaimana seseorang mengatasi rasa amarah. Contohnya, bangsa

Afrika Amerika bila dibandingkan dengan Kaukasia menunjukkan reaktivitas

tekanan darah yang lebih lama terhadap amarah. Lebih lanjut pada subjek

dengan riwayat orang tua dengan hipertensi, tekanan darah sistolik berkaitan

riwayat orang tua tanpa hipertensi didapatkan tekanan darah sistolik

berhubungan dengan sifat mudah marah (iritabilitas) yang tinggi (Paulus dkk,

2004).

Terdapat perkembangan yang signifikan pada penelitian klinis untuk

menilai hubungan kardiovaskular dan neuroendokrin dengan regulasi emosi

yang berkaitan dengan amarah. Penelitian tersebut menunjukkan bagaimana

tipe ekspresi amarah tertentu mempengaruhi sistem saraf otonom dan fungsi

neuroendokrin, khususnya yang berkaitan dengan respon stres pada individu

yang berbeda (al’ Absi & Bongard, 2006).

Paparan berulang dan kronis terhadap amarah yang dicetuskan oleh

keadaan stres dan ekspresi amarah secara terbuka sering berhubungan

dengan stimulasi berulang terhadap HPA

(Hypothalamic-Pituitary-Adrenocortical) axis dan sistem sympatho-adrenomedullary. Sebagai

tambahan, fungsinya dalam meregulasi respon adaptif ketika individu

menghadapi keadaan emosional yang hebat, sistem ini akan berinteraksi

secara bersama-sama (al’ Absi & Bongard, 2006).

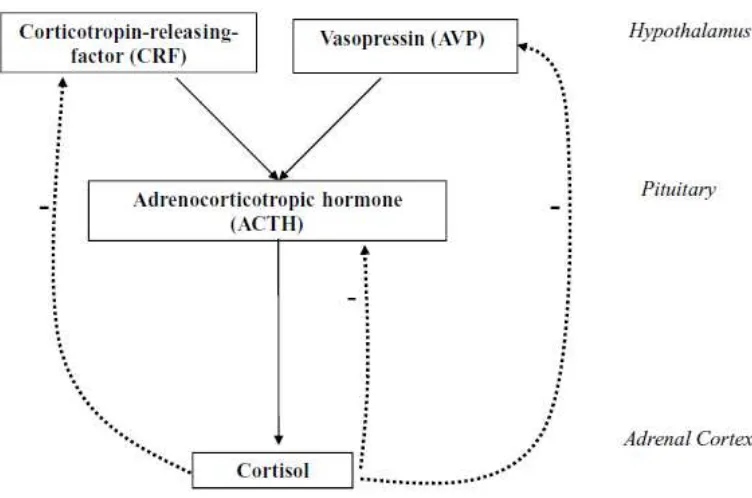

II.4.I. The Hypothalamic-Pituitary-Adrenocortical Axis

Sistem ini melibatkan tiga struktur, yaitu hipotalamus, pituitari, dan

korteks adrenal (Gambar 1). Aktivitas dari aksis ini diaktifkan oleh pelepasan

CRF dari badan sel neuron pada nukleus paraventrikular hipotalamus.

Pelepasan CRF menginisiasi kaskade aksis HPA. Hormon CRF berjalan

menuju bagian anterior dari kelenjar pituitari, disana ia bekerja pada sel

corticotrope dan menstimulasi sintesis proopiomelanocortin (POMC), dan

sirkulasi sistemik. Selain CRF, vasopressin juga disintesa dan disekresikan

di nukleus paraventrikular. Vasopressin juga berpartisipasi dalam

menstimulasi pelepasan ACTH. Walaupun efek vasopressin lemah dalam

mestimulasi sekresi ACTH, ketika dikombinasikan dengan CRF, vasopressin

akan sangat meningkatkan pelepasan ACTH. Penelitian menunjukkan bahwa

aktivitas aksis HPA sensitif terhadap pengaruh negative feedback dari

glukokortikoid. Hormon ACTH berjalan melalui sirkulasi perifer untuk

mencapai korteks adrenal sehingga menyebabkan sintesa dan pelepasan

kortikosteroid, yang mana sebagian besar adalah kortisol pada manusia.

Ketika dilepaskan ke sirkulasi, kortisol memberikan efek sentral dan perifer,

seperti metabolik, imunitas dan kardiovaskular. Salah satu fungsi utamanya

pada perifer adalah membuat cadangan energi untuk digunakan tubuh,

dengan meningkatkan katabolisme protein dan glukoneogenesis, dan

dengan menurunkan ambilan glukosa oleh sel sehingga menyebabkan

peningkatan kadar asam amino dan glukosa pada plasma (al’ Absi &

Gambar 1. Diagram hypothalamic-pituitary-adrenocortical axis.

Dikutip dari : al’ Absi M and Bongard S. Neuroendocrine and Behavioral Mechanisms Mediating the Relationship between Anger Expression and Cardiovascular Risk: Assessment Considerations and Improvements. Journal of Behavioral Medicine. 2006. 29;(6):573-91

Penelitian menunjukkan pengaruh kortisol yang signifikan secara luas

pada fungsi sistem saraf pusat. Kortisol mempengaruhi kerja reseptor beta

adrenergik dan oleh karena itu mengatur efek katekolamin yang akan

berinteraksi dengan reseptor tersebut. Kortisol berperan penting dalam

meregulasi sekresi hormonnya sendiri melalui efeknya pada pituitari,

hipokampus, korteks frontal bagian medial dan amigdala sentral. Melalui ini,

menurunkan sekresi ACTH dan POMC dari kelenjar pituitari (al’ Absi &

Bongard, 2006).

Peningkatan kortisol dalam respon terhadap stres psikologis penting

dalam memulihkan aktivasi imun yang diinduksi oleh stres. Hal ini konsisten

dengan hipotesis yang menyatakan bahwa aktivitas glukokortikosteroid

akibat stres akan membantu membatasi aktivasi sitokin dan fungsi imunitas

lainnya yang reaktif terhadap stres. Mekanisme ini akan mencegah timbulnya

efek negatif yang dapat dihasilkan oleh respon imun yang tidak terkendali.

Walaupun respon kortisol terhadap stres akut memiliki efek pertahanan yang

baik, peningkatan kortisol yang persisten akan menyebabkan beberapa efek

terhadap metabolik dan sistem kardiovaskular. Oleh karena itu sangat

mungkin bahwa keadaan kortisol tinggi yang disebabkan oleh paparan yang

berulang kali akan menyebabkan peningkatan kadar hormon ini pada

keadaan stres emosional akut menjadi faktor resiko terhadap berbagai

masalah jantung dan pembuluh darah. Namun penelitian lebih lanjut masih

diperlukan untuk menjawab hipotesis ini dan menilai akibat yang ditimbulkan

oleh peningkatan intermiten aktivitas HPA dibandingkan dengan peningkatan

yang persisten dari aktivasi sistem ini (al’ Absi & Bongard, 2006).

II.4.2. The Sympatho-Adrenomedullary System

Sistem ini melibatkan baik sentral (hipotalamus) maupun perifer.

Sistem saraf simpatis memainkan peran penting pada tubuh dan mendasari

respon fight-flight pada saat mengalami stres. Sistem saraf simpatis

mengatur aktivitas otot polos dan otot jantung dengan mensekresikan

otot polos yang diinervasi. Kemudian, sistem saraf simpatis secara umum

meningkatkan aktivasi dan fungsi dari organ yang diinervasinya. Salah satu

bagian penting dari sistem simpato-adrenomedular adalah saraf simpatis dari

kelenjar medula adrenal. Medula adrenal ini menerima preganglion serabut

saraf simpatis secara langsung dari medula spinalis. Serabut saraf ini

mensekresikan asetilkolin sehingga menyebabkan medula adrenal

melepaskan epinefrin dan norepinefrin menuju sirkulasi. Norepinefrin

disekresikan pada saat yang bersamaan dengan epinefrin, namun efeknya

pada jaringan melalui sirkulasi terbatas (al’ Absi & Bongard, 2006).

Locus coeruleus yang berada pada batang otak berperan penting

dalam mengatur pelepasan katekolamin pada saat emosi. Locus coeruleus

90% terdiri dari badan sel yang mensintesa norepinefrin pada sistem saraf

sentral dan diproyeksikan menuju medula spinalis dan beberapa daerah

subkortikal dan kortikal. Ketika sistem ini diaktivasi akan menyebabkan

pelepasan norepinefrin dari neuron-neuron noradrenergik pada beberapa

lokasi di otak. Pelepasan norepinefrin ini memfasilitasi keadaan puncak dari

perhatian dan kewaspadaan dan mungkin berkontribusi dalam meningkatkan

ansietas. Proses ini mungkin ditingkatkan dalam keadaan marah atau

keadaan emosional yang hebat yang diatur oleh amigdala dan korteks

serebri. Terdapat interaksi yang kuat antara CRF dan sistem locus

coeruleus-norepinefrin, dan dua sistem tersebut membentuk basic arousal

unit yang memediasi respon behaviour terhadap keadaan stres, dan

kerjasama kedua sistem tersebut berkontribusi pada koordinasi respon

yang mensekresikan CRF diproyeksikan dari nukleus paraventrikuler menuju

batang otak. Neuron katekolaminergik diproyeksikan dari locus coeruleus

menuju nukleus paraventrikular, dan ambang rangsang neuron locus

coeruleus ditingkatkan oleh adanya CRF (al’ Absi & Bongard, 2006).

Interaksi neuron antara locus coeruleus dan nukleus paraventrikuler

juga ditingkatkan melaui proyeksi terpisah dari nukleus paraventrikuler dan

locus coeruleus ke struktur otak lainnya yang terlibat dalam koordinasi

emosional respon terhadap stres. Sebagai contoh, locus coeruleus

diproyeksikan menuju hipotalamus, dimana akan memberikan kontribusi

secara tidak langsung terhadap peningkatan kerja norepinefrin pada nukleus

paraventrikuler, yang kemudian akan mengaktivasi aksis HPA. Di lain pihak

CRF memfasilitasi proses sensoris dan perhatian selama keadaan stres

melalui peningkatan input katekolamin menuju neuron CRF. Epinefrin dan

norepinefrin memiliki efek stimulus terhadap ACTH; suatu efek yang

diberikan melalui pelepasan katekolamin pada CRF. Penghambatan

pelepasan CRF dapat mencegah efek tersebut. Perubahan katekolamin yang

diinduksi oleh keadaan stres, oleh karena itu, berkontribusi terhadap

pelepasan CRF dan ACTH, dan memberikan substrat yang mungkin

mempengaruhi jenis ekspresi amarah (al’ Absi & Bongard, 2006).

II.5. EKSPRESI AMARAH DAN STROKE

Pada analisis penelitian Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC)

sebelumnya, didapatkan bahwa sifat amarah berhubungan positif dengan