Dinamika pengelolaan (krisis) sumberdaya hutan

di era perubahan iklim

Yanu Endar Prasetyo Teguh Aditia Pratama Deni

Bidang kajian Ekologi-Politik1

UPT Balai Besar Pengembangan Teknologi Tepat Guna Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Jl.K.S. Tubun No. 5 Subang Jawa Barat 41213

Email: yanuendar@yahoo.com

Abstrak. Krisis sumberdaya hutan yang mengancam Indonesia hari ini merupakan dampak dari paradigma pembangunan dan pengelolaan sumberdaya alam yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan keberlanjutannya. Wacana tentang keanekaragaman hayati, pembangunan berkelanjutan dan tata kelola sumberdaya alam hadir sebagai kritik terhadap paradigma lama tersebut, meskipun dalam pelaksanaannya masih belum sepenuhnya berhasil mengatasi persoalan dasarnya yaitu masalah penataan, pemilikan dan pemanfaatan sumberdaya alam. Tulisan ini merupakan tinjauan ringkas terhadap dinamika pengelolaan (krisis) sumberdaya hutan termasuk tantangan implementasi ekonomi hijau, khususnya di Indonesia.

Kata kunci: krisis sumberdaya hutan, pengelolaan hutan, ekonomi hijau

1

1. Masalah krisis sumberdaya hutan

Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change

(IPCC)2 pada tahun 2009 telah menyimpulkan setidaknya tiga hal penting, pertama bahwa ada indikasi sangat kuat temperatur bumi terus meningkat dengan penyebab utama adalah emisi gas rumah kaca (pemanasan global). Kedua, ada kemungkinan kuat pemanasan global tersebut akan berdampak pada pola cuaca, bencana, kesehatan dan lingkungan hidup. Ketiga, kecenderungan peningkatan konsentrasi gas rumah kaca dapat dikurangi jika pemerintah dan masyarakat bertindak mengendalikan emisi gas rumah kaca tersebut (Jhamtani, 2012:110). Hal inilah yang kemudian dikenal oleh masyarakat sebagai isu perubahan iklim.

Faktanya, tidak semua ilmuwan sepakat dengan penyebab pemanasan global ini. Mereka yang tidak sepakat, misalnya yang tertuang dalam laporan Nongovernmental International Panel on Climate Change (NIPCC), menganggap bahwa peran peningkatan pemanasan global terhadap perubahan iklim tersebut belum terbukti. Inilah yang kemudian menyebabkan perundingan tentang iklim (termasuk protokol Kyoto) berlangsung sangat alot karena terkait dengan kepentingan ekonomi negara-negara industri maju. Bagaimana dengan sikap kita?

Terlepas dari posisi kita apakah sepakat atau tidak dengan krisis pemanasan global dan perubahan iklim diatas, fakta bahwa banyak sumber daya alam di planet bumi telah rusak adalah sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. Logika dan nalar masyarakat awam tentu tidak memerlukan suatu penjelasan ilmiah yang rumit, tetapi cukup mampu menyimpulkan dari apa yang setiap hari dilihat dan dirasakan. Cuaca yang tidak

2

menentu, bencana yang semakin masif, pencemaran yang terus meningkat, hingga kehidupan yang terasa semakin sesak ini telah menandakan ada yang salah dengan lingkungan kita. Dengan demikian, kalaupun perubahan iklim tersebut tidak terbukti benar, hal ini bukan menjadi alasan untuk tidak membenahi berbagai aktivitas manusia yang merusak lingkungan. Apalagi jika perubahan iklim memang benar-benar didepan mata, maka harus dicari berbagai alternatif jalan keluar dari krisis tersebut.

Salah satu cara untuk mengurangi dampak pemanasan global adalah dengan mengurangi emisi gas rumah kaca. Di Indonesia, penyumbang terbesar dalam emisi gas rumah kaca ini adalah deforestasi dan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, seperti batu bara dan minyak bumi. Kondisi menjadi lebih buruk ketika penggunaan bahan bakar fosil ini masih diberikan subsidi oleh pemerintah, sehingga sulit bagi sumber-sumber energi terbarukan untuk bersaing (Greenpeace, 2011:10). Sedangkan deforestasi, misalnya, masih banyak disebabkan oleh perilaku korporasi-korporasi seperti perusahaan pulp dan paper, perkebunan sawit, dan lain sebagainya yang notabene

merupakan pemasok utama dalam jaringan industri perdagangan dunia (Greenpeace, 2011(III):4). Saat ini, 70% hutan Indonesia dalam kondisi yang rusak dan bahkan hilang akibat penetrasi industri (Greenpeace, 2012 (II):8). Deforestasi ini telah menempatkan Indonesia menjadi negara terbesar ketiga sebagai penyumbang emisi gas rumah kaca. Ditambah kerugian terbesar lainnya – sebagai pemilik hutan hujan tropis3– adalah punahnya beragam spesies seiring dengan penghancuran habitat mereka tersebut.

Agresi dan ekspansi perkebunan kelapa sawit pada lahan gambut di Asia Tenggara – khususnya Indonesia dan Malaysia - adalah salah satu penyebab utama dari meningkatnya emisi gas karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄) dan nitrogen oksida (N₂O) ke udara. Selain itu, lahan gambut di Indonesia (total 21 juta hektar, terbesar di dunia) saat ini mengalami kerusakan yang sangat parah akibat dari berbagai kegiatan manusia yang kurang

3

memperhatikan keberlanjutan lingkungan, seperti pembukaan (pembakaran) lahan untuk perkebunan, penebangan hutan gambut untuk diambil kayunya, pembangunan drainase yang berlebihan, serta konversi lahan gambut untuk perkebunan, industri, pemukiman dan lain sebagainya. Hal ini menyebabkan hilangnya fungsi gambut sebagai penyimpan (reservoir) dan penyerap (sequester) karbon, sebagai daerah resapan air yang mampu mencegah banjir di musim hujan dan instrusi air asin di musim kemarau (Harsono, 2012:20-21). Menurut data Sawit Watch, setidaknya ada 500.000-800.000 hektar hutan, lahan gambut dan lahan kelola masyarakat telah dikonversi menjadi perkebunan sawit sejak tahun 2008 (Saragih, 2012:56). Tentu saja bukan hanya dampak emisi gas karbon saja yang meningkat, tetapi juga diiringi oleh dampak sosial (konflik perebutan lahan antara perusahaan, masyarakat adat dan buruh) dan dampak lingkungan (kabut asap dan hilangnya keanekaragaman hayati) yang tidak kalah mahalnya dibanding dengan kemilau bisnis “emas hijau” itu sendiri4.

Perlu dicatat, masalah lingkungan dan sumber daya alam tidak hanya terjadi di hutan, namun juga di lautan. Data menunjukkan bahwa lautan yang merupakan 71% bagian permukaan bumi ini juga sedang mengalami krisis yang diakibatkan oleh praktek eksploitasi sumber daya laut yang tidak berkelanjutan. Kapasitas penangkapan ikan di dunia saat ini telah dua kali lebih banyak dari apa yang disarankan secara ilmiah. Setiap tahun, lebih dari 100 juta hewan laut mati akibat industri penangkapan ikan, 90% predator lautan seperti tuna, ikan pedang dan merlin dilaporkan telah hilang. Dan faktanya, 80% penikmat produk perikanan ini adalah negara-negara maju (Greenpeace, 2012(I):6). Selain itu, dampak langsung pemanasan global terhadap lautan adalah masalah kenaikan permukaan air laut. Jika air laut naik 1 meter saja maka akan berdampak pada 1,3 persen penduduk dunia dan merugikan senilai 1,3 persen Produk Domestik Bruto5 (PDB) dunia, 1 persen

4

Pada tahun 2010, Indonesia mengeskpor CPO 15,5 juta ton dan menghasilkan devisa 122,7 triliun rupiah (Saragih, 2012:53).

5

wilayah kota dan 0,4 persen lahan pertanian (Disgupta, 2007 dalam Satria, 2009:59).

Kenaikan permukaan ini juga akan merusak ekosistem mangrove. Pemanasan global bukan hanya akan meningkatkan permukaan air laut tetapi juga akan meningkatkan suhu air laut. Jika saja air laut meningkat 1,5-2,5°celcius, maka kondisi ini akan mengancam 20-30% spesies hewan dan tumbuhan (Satria, 2009:61). Barangkali kerusakan di laut tidak begitu nampak oleh pandangan kita, tetapi kerusakan air permukaan di daratan tentu menjadi pemandangan akrab keseharian kita. Data mengungkapkan, 73% sumur di Jawa telah tercemar amoniak. Kasus pencemaran di sungai Citarum misalnya, dimana 250.000 m3 limbah domestik dibuang ke Citarum setiap tahunnya. Selain itu, 280 ton limbah kimia dibuang ke Citarum setiap harinya. Lebih dari 700 pabrik (70% nya adalah industri tekstil) yang membuang limbahnya ke sungai ini. Hanya 10% dari jumlah itu yang menerapkan standar baku pengolahan limbah. Padahal, ada kurang lebih 40 juta orang yang tergantung pada sungai Citarum ini untuk kebutuhan hidup sehari-harinya (Greenpeace, 2012(I):13).

2. Sejarah pengelolaan dan kerusakan hutan di Indonesia

Sumber kekayaan hutan Indonesia - terutama kayu - telah mulai dieksploitasi sejak era kongsi dagang (VOC) abad 17. Produksi perkapalan untuk alat transportasi dagang dan perang VOC telah membuat hutan jati di kawasan Jawa mengalami kerusakan. Meskipun upaya pengelolaan dan pemulihan telah dilakukan sejak diambil alih oleh Pemerintahan Hindia Belanda melalui pembangunan hutan jati dengan tenaga ahli rimbawan Jerman, akan tetapi penguasaan dan pemanfaatan kayu dan lahan hutan untuk kebutuhan tanam paksa dan industri perkapalan dan perkebunan yang masif menyebabkan proses pemulihan hutan Jawa tidak begitu efektif.

kepentingan ini menyebabkan proses pemulihan kawasan hutan eks-perkebunan tidak dilakukan dan membiarkan lanskapnya berubah menjadi lanskap pertanian rakyat. Era orde baru ketika Soeharto memimpin negara, tuntutan “pemanfaatan” hutan sebagai sumber devisa negara untuk memulihkan ekonomi Indonesia dengan cepat menjadi bagian strategi pembangunan ekonomi Indonesia masa Soeharto. Sejak tahun 1970-1990 banyaknya penerbitan izin hak pengusahaan hutan telah merusak sebagian besar hutan di luar Jawa. Di era reformasi pun, hutan belum juga mendapatkan perhatian pemulihan. Maraknya kasus perambahan hutan, pendudukan hutan oleh rakyat pasca reformasi, illegal logging, alih fungsi hutan oleh Pemerintah Daerah semakin memperumit upaya penyelamatan hutan Indonesia. Dalam proses perjalanan kerusakan hutan ini, peran diskursus (wacana) menjadi bagian penting dalam mempengaruhi kerusakan hutan.

Menilik secara historis terkait kerusakan hutan di Indonesia dari masa ke masa, maka kondisi kerusakan hutan yang terjadi saat ini merupakan akibat dari pengelolaan sumber daya yang kurang bijak dan tidak memperhatikan segi keberlanjutannya. Sehingga, ketika kran kebebasan dibuka pada era reformasi dan otonomi daerah yang terjadi adalah munculnya berbagai konflik sosial sebagai akibat dari kebijakan-kebijakan pemerintah dan perilaku korporasi yang dianggap merugikan masyarakat di dalam maupun di sekitar hutan, baik yang telah dikonversi menjadi perkebunan maupun di dalam zona konservasi. Dari data Konsorsium Pembaruan Agraria6 (KPA), konflik agraria yang terjadi pada tahun 2011 melibatkan 69.975 kepala keluarga dengan luasan areal konflik mencapai 472.048,44 hektar. Dari 163 konflik agraria tahun 2010, rinciannya 97 kasus di sektor perkebunan, 36 kasus di sektor kehutanan, 21 kasus di sektor infrastruktur, 8 kasus di sektor pertambangan, dan 1 kasus di wilayah tambak atau pesisir. Dari sebaran konflik, Jawa Timur sebagai wilayah yang paling banyak dengan 36 kasus, disusul Sumatera Utara (25), Sulawesi

6

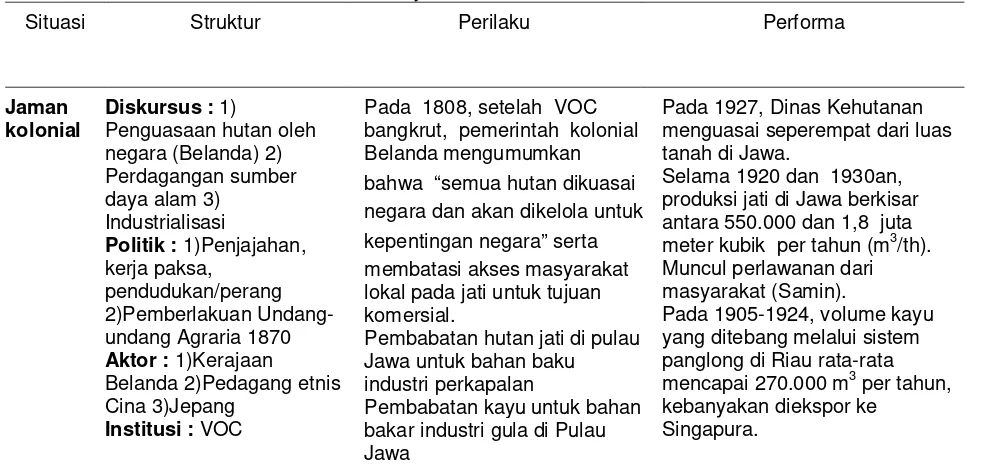

Tabel 1. Sejarah kerusakan hutan di Indonesia

Situasi Struktur Perilaku Performa

Jaman bangkrut, pemerintah kolonial Belanda mengumumkan bahwa “semua hutan dikuasai negara dan akan dikelola untuk kepentingan negara” serta membatasi akses masyarakat lokal pada jati untuk tujuan komersial.

Pembabatan hutan jati di pulau Jawa untuk bahan baku industri perkapalan

Pembabatan kayu untuk bahan bakar industri gula di Pulau Jawa

Pada 1927, Dinas Kehutanan menguasai seperempat dari luas tanah di Jawa.

Selama 1920 dan 1930an, produksi jati di Jawa berkisar antara 550.000 dan 1,8 juta meter kubik per tahun (m3/th). Muncul perlawanan dari masyarakat (Samin).

Pada 1905-1924, volume kayu yang ditebang melalui sistem panglong di Riau rata-rata mencapai 270.000 m3 per tahun, kebanyakan diekspor ke

Orde Lama

Diskursus : Hutan untuk kesejahteraan pribumi vs

penguasaan penuh oleh negara

Politik : 1)sosialisme, anti barat 2)pro-pribumi dan pro pertanian/pangan Aktor : 1)pemerintah rezim

Sukarno2)perusahaan Belanda3)pedagang etnis Cina

Institusi : partai politikPartai politik, BTI, Perhutani, Mitsui Overseas Forestry Development Corporation

Konflik pendudukan lahan hutan untuk pertanian pangan meluas

Rehabilitasi hutan yang mempunyai fungsi ekologis penting di daerah aliran sungai.

Pemberlakukan Undang-Undang No.5/1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria (UUPA).

Pecahnya kepentingan internal (ideologis) jawatan kehutanan Pengelolaan hutan di luar jawa tidak pasti/jelas

Orde Baru Diskursus : Hutan untuk pembangunan nasional (investasi)

Politik : 1)pro-barat 2)komando secara politik, liberal secara ekonomi Aktor : elit militer, penguasa, pengusaha partai politik

pemegang HPH Institusi : Apkindo, Nippindo

Pada Mei 1967, Orde Baru mengesahkan Undang-Undang Pokok Kehutanan (UUPK) No.5/1967, yang memberikan negara kekuasaan hukum komprehensif atas wilayah seluas 143 juta ha. Hutan ini, sebanyak 64 juta ha dikuasai oleh 572 unit HPH swasta yang dimiliki oleh hanya sekitar 20 konglomerat kehutanan Pada 1980an dan 1990an,

pemerintah Orde Baru juga mengalokasikan beberapa juta hektar lahan hutan untuk dikonversi menjadi perkebunan kayu pulp (bubur kertas) dan kelapa sawit.

Volume ekspor kayu

gelondongan meningkat dari 334,000 m3 menjadi 18,5 juta m3. Pada 1973, industri kayu Indonesia menghasilkan US$562 juta, atau 18% dari total

Pasca Orde Baru

Diskursus : Desentralisasi (otonomi daerah)

Pengelolaan hutan bersama masyarakat Politik :1)Kekuasaan lebih besar pada pemerintah daerah

Aktor : Pemerintah pusat, rakyat dan pemerintah daerah,

Institusi : IMF, World Bank

KRPKP, CGI, Ornop, FKKM, AMAN, PHBM, MHBM.

Disahkan PP No. 34/2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan. Banyak HPH dicabut izinnya &

areal eks HPH yang dibuka dan diduduki oleh masyarakat untuk kegiatan perladangan dan pembangunan kebun-kebun rakyat.

Pengelolaan hutan oleh Pemda justru semakin meningkatkan akses terbuka dari hutan yang mempercepat kerusakan hutan. Sekitar55 juta m3 kayu

gelondongan ditebang dari sumber-sumber ilegal setiap tahun.

Sejak tahun 1996 deforestasi mencapai 2 juta ha per tahunnya.

3. Mengelola krisis sumberdaya

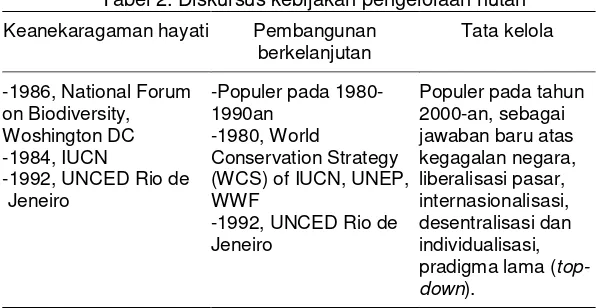

Secara global, timbulnya berbagai krisis lingkungan selalu melahirkan diskursus baru yang mengikutinya. Diskursus dalam kebijakan pengelolaan krisis sumber daya hutan yang muncul belakangan, misalnya, melahirkan tiga wacana utama, yaitu tentang bagaimana melindungi keanekaragaman hayati (biodiversity), bagaimana menciptakan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dan bagaimana merumuskan tata kelola yang baik (governance) (Arts & Buizer, 2009:344).

Tabel 2. Diskursus kebijakan pengelolaan hutan

Keanekaragaman hayati Pembangunan

berkelanjutan

Tata kelola

-1986, National Forum on Biodiversity, Woshington DC -1984, IUCN

-1992, UNCED Rio de Jeneiro

-Populer pada 1980-1990an

-1980, World

Conservation Strategy (WCS) of IUCN, UNEP, WWF

-1992, UNCED Rio de Jeneiro

Wacana :

Sumber : Arts & Buizer, 2009:344.

Pada era sekarang, tantangan pengelolaan hutan diwarnai dengan munculnya diskursus governance atau tata kelola. Meskipun diskursus tata kelola pada mulanya merupakan diskursus ekonomi politik pengelolaan negara, namun diskursus ini mampu juga merasuki cara-cara pengelolaan hutan. Diskursus tata kelola yang lebih menekankan pada partisipasi para pihak (swasta dan masyarakat) dalam pengelolaan sumberdaya hutan telah memunculkan konsep-konsep baru dalam pengelolaan hutan seperti PHBM8, HKm9, Hutan Desa10, HTR11, dan lain-lain.

7

SFM atau manajemen hutan lestari merupakan konsep pengelolaan hutan yang menjalankan fungsi ekologis dan fungsi ekonomis hutan dengan pelibatan masyarakat secara aktif didalamnya.

8

PHBM atau Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat merupakan sistem pengelolaan sumberdaya hutan dengan pola kolaborasi yang bersinergi antara Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan atau para pihak yang berkepentingan dalam upaya mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan yang optimal dan peningkatan IPM yang bersifat fleksibel, partisipatif dan akomodatif (LPF project)

9

Sekalipun ada beberapa best practices dari program-program ini12, akan tetapi efektivitas di tingkat tapak, implementasi konsep ini belum membuahkan hasil yang ideal.

Contoh kasus adalah Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang dilakukan oleh Perhutani. Secara substansi, program ini telah cukup mengakomodasi berbagai kritik terhadap kegagalan pengelolaan hutan. Setidaknya ada 10 (sepuluh) prinsip yang melandasi program PHBM ini, yaitu: (1) keadilan dan demokratis, (2) keterbukaan dan kebersamaan, (3) pembelajaran bersama dan saling memahami, (4) kejelasan hak dan kewajiban, (5) pemberdayaan ekonomi kerakyatan, (6) kerjasama kelembagaan, (7) perencanaan partisipatif, (8) kesederhanaan sistem dan prosedur, (9) perusahaan sebagai fasilitator, (10) kesesuaian pengelolaan dengan karakteristik wilayah (Setiahadi, 2011:61). Akan tetapi dalam implementasinya, berbagai kajian dan penelitian menunjukkan bahwa Perhutani masih “setengah hati” dalam melaksanakan program PHBM. Masyarakat masih dianggap sebagai obyek sehingga belum terlihat implementasi kemitraan dalam program ini. Aspirasi masyarakat belum sepenuhnya menjadi dasar penyusunan kebijakan program sehingga belum mampu menjadi solusi bagi permasalahan sosial yang ada. Masalah dasarnya adalah masih ada kesenjangan persepsi antara Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH13) dan Perhutani terkait

865/Menhut-II/1999, Kepmenhutbun nomor 31//Kpts-II/2001 dan Permenhut nomor P.37/Menhut-II/2007 (Pangaribuan, 2010)

10

Hutan Desa merupakan hutan negara yang dimanfaatkan oleh desa untuk kesejahteraan masyarakat desa (UU no 41/1999). Dalam PP no 6 tahun 2007, hutan desa didefinisikan sebagai hutan negara yang belum dibebani izin atau hak yang dikelola oleh desa dan untuk kesejahteraan desa (santosa, 2008:11)

11

HTR atau Hutan Tanaman Rakyat merupakan hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumberdaya hutan (PP No 6 tahun 2007, Bab 1, pasal 1 ayat 17)

12

Membangun Kelembagaan, Menjaga Kelestarian, Menuju Kesejahteraan: Kisah-Kisah Sukses Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Bengkulu, Lampung, Yogyakarta, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. 2009. Dirjen Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial & Kemitraan Partnership.

13

perencanaan, wilayah kelola, pengaturan waktu dan ruang kelola yang menyebabkan implementasi PHBM belum sesuai dengan 10 prinsip diatas (Setiahadi, 2011:61-64).Minimnya pemahaman ide partisipasi sebagai inti konsep governance di tingkat para pihak serta kontestasi14 kepentingan ekonomi menjadi batu hambatan implementasi konsep ini. Pada mulanya, diskursus

governance dan forestgovernance muncul sebagai jawaban berbagai permasalahan dan konflik pengelolaan hutan (termasuk aspek agraria). Banyaknya kasus-kasus konflik agraria pada kawasan hutan seharusnya menjadi momen bagi pemerintah dalam menerapkan kebijakan pengelolaan hutan partisipatif yang lebih mengedepankan kepentingan kesejahteraan rakyat diatas kepentingan yang lain.

Kawasan dengan ekosistem dan keragaman sosial budaya yang pluralistik seperti di Indonesia ini tentu saja tidak dapat dikelola dengan satu cara tunggal. Konflik-konflik yang terjadi akibat krisis sumberdaya – baik terkait penguasaan,

pemilikan maupun pengelolaan – ini juga tidak dapat didekati dengan satu pendekatan saja. Setiap titik keragaman dan konflik yang mengiringinya memerlukan pendekatan spesifik yang mungkin berbeda satu sama lain. Beragam alternatif pengelolaan krisis yang dirumuskan dan diterapkan tersebut setidaknya harus dibangun berdasarkan beberapa aspek-aspek universal (Kartodihardjo, 2008:22-23) antara lain : (1) alternatif tidak dibuat di “ruang hampa”, artinya tidak mengada-ada, melainkan dikonstruksi dari bawah berdasarkan realitas yang ada, (2) alternatif harus holistik dan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta antisipatif terhadap berbagai perubahan, (3) alternatif harus mampu menyeimbangkan manfaat dan resiko dapat ditanggung bersama secara adil, (4) alternatif mampu menjembatani dikotomi antara konservasi dan produksi dan (5) alternatif mampu mencegah konflik baru dan mengatasi konflik lama.

mengatur dan memenuhi kebutuhannya melalui interaksi terhadap hutan dalam konteks sosial, ekonomi, politik dan budaya (Awang, dkk. 2008:13)

14

4. Diskursus ekonomi hijau

Pada dekade 1970-an dan 1980-an berbagai krisis yang ada telah memunculkan kesadaran bersama bahwa persoalan krisis lingkungan ini harus diatasi bersama-sama. Sebagai contoh, pada tahun 1970-an, publik menaruh perhatian pada persoalan krisis sumber daya, satu dekade kemudian perubahan keseimbangan lingkungan yang menjadi kesadaran populer, khususnya pemanasan global dan menipisnya lapisan ozon. Akibat kelemahan dari skema pembangunan konvensional yang hanya mengacu kepada Pertumbuhan ekonomi (Growth economy) maka pada tahun 1972 ditawarkanlah suatu konsep baru yaitu Pembangunan berkelanjutan (Sustainable development). Konsep ini lahir dari para ahli ekonomi dan lingkungan hidup tingkat dunia atau yang biasa disebut Komisi Brundtland.

Intisari dari pembangunan berkelanjutan ini adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan sekarang tanpa harus mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Sampai akhirnya muncul konsep Ekonomi hijau (Green economy) pada tahun 2012 yang merupakan penyempurnaan dari KTT Bumi tahun 1992 dan KTT Rio+10 pada tahun 2002 serta merupakan

re-branding dari pembangunan berkelanjutan (Sustainable development). Kesadaran ini kemudian melahirkan dua reaksi yang berbeda, yaitu environmental responses dan green

responses. Pendekatan lingkungan cenderung untuk

menyelesaikan krisis dengan cara linier dan konvensional, misalnya pemanasan global harus diatasi dengan mengurangi gas rumah kaca, teknologi yang menghasilkan polusi diganti dengan yang minim polusi, dan seterusnya. Sementara itu, pendekatan ekologi atau “green”, mencoba menyelesaikan krisis dengan pendekatan yang radikal dan fundamental, yaitu dengan merubah tatanan sosial, ekonomi dan politik yang telah menyebabkan lingkungan menjadi rusak.

ekonomi, dan politik) yang tidak adil, baik bagi manusia maupun lingkungan itu sendiri. Konsep ekologi (green & ecological perspective) memang memberikan alternatif pendekatan penyelesaian krisis lingkungan yang radikal dan mendasar. Akan tetapi, seringkali isu-isu ekologis ini tidak mampu menangkap atau mengontrol secara sempurna isu-isu lain yang terkait dengan konsep dasar dari pemberdayaan masyarakat, seperti keadilan sosial, penindasan struktural, hak asasi manusia, dan wacana tentang kekuasaan. Sebagai contoh, ketika perhatian dari rezim yang berkuasa tidak cocok dan selaras dengan agenda politik hijau, maka hal itu justru akan memberikan implikasi yang tidak baik terhadap agenda perubahan lingkungan. Oleh karena itu, pendekatan ekologi harus dikombinasikan dengan konsep keadilan sosial yang mampu membedah isu-isu tentang ketimpangan sosial global dengan pendekatan kemiskinan/keadaan merugi (disadvantage), pemberdayaan (empowerment), kebutuhan (need) dan hak asasi (right).

Pada hakikatnya, ekonomi hijau merupakan suatu paradigma pembangunan yang didasarkan kepada efisiensi pemanfaatan sumber daya (resources efficiency), pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan (sustainable consumption and production pattern), serta internalisasi biaya-biaya lingkungan dan sosial (internalization the externalities). Paradigma Ekonomi Hijau di Indonesia sebenarnya telah dicanangkan oleh Presiden Indonesia yang menitiberatkan kepada Pro Growth, Pro Job and Pro Poor serta Pro Green Economy. Paradigma ini lahir tidak semata-mata karena adanya pertemuan antar kepala negara melalui forum internasional ataupun sejenisnya akan tetapi didasari pada berbagai dampak yang muncul terhadap lingkungan akibat berbagai aktivitas manusia. Sistem manufaktur yang muncul ketika revolusi industri memandang bahwa sumberdaya alam dipandang sebagai suatu hal yang tidak ada habisnya dan alam dipandang sebagai sesuatu yang mudah di untuk dijinakkan. Akibatnya, proses produksi terus dilakukan dengan cara mengekstrak dan mengeksploitasi sumber daya alam untuk memaksimalkan keuntungan semata. Pada gilirannya hal ini berakibat pada kerusakan lingkungan yang mulai dirasakan sekarang.

Implementasi nyata mengenai Green economy ini adalah dengan lahirnya produk baru bernama REDD+ (Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation) dimana REDD+ berperan sebagai kompensasi untuk perlindungan hutan atas emisi karbon yang diberikan oleh negara maju ke hutan belantara Indonesia. Melalui konsep REDD+ ini, negara berkembang yang memiliki hutan tropis dimungkinkan untuk mendapatkan bantuan pendanaan dari negara industri maju, misalnya antara kerjasama Indonesia dengan Norwegia senilai US$ 1 milyar yang telah ditandatangani pada bulan Mei 2010, maupun kemungkinan kerjasama serupa dengan negara industri maju lainnya, seperti: Kanada, AS, Jerman, Inggris dan Australia. Fokus utama ekonomi hijau terletak pada kebutuhan manusia dan lingkungannya dimana ekonomi hijau bukan sekedar permasalahan lingkungan saja. Seyogyanya, multistakeholders

penggunaan sumber daya, memperluas permintaan pasar dan menciptakan lapangan pertumbuhan ekonomi menjadi tujuan utama Ekonomi hijau.

5. Penutup

Konflik kepentingan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan merupakan hal yang selalu mengiringi dalam pemanfaatan Common Pool Resources (CPR15). Hal ini tidak terlepas dari perbedaan sudut pandang terhadap hutan, ada sebagian masyarakat yang berpandangan bahwa hutan harus tunduk terhadap manusia dan boleh untuk terus-menerus dieksploitasi (antroposentrisme). Paradigma lain yang berkembang adalah bahwa alam merupakan suatu entitas yang harus diperlakukan secara bijak dan harus berharmonisasi dengan manusia (ekosentrisme). Bagaimanapun konteks pengelolaan dan perlindungan terhadap alam maupun bagaimana produk-produk forum internasional seperti Green economy tercipta, telah saatnya penyelamatan terhadap lingkungan dilakukan tanpa harus menunggu adanya bantuan/hibah dari negara lain.

Pemerintah perlu melakukan suatu kebijakan alternatif untuk perlindungan dan pelestarian lingkungan seperti moratorium dan rehabilitasi, konservasi dan berbagai strategi lainnya harus segera dijalankan. Meskipun pada kenyataannya keterlibatan atau bantuan pihak asing masih sangat besar. Tentu saja dalam pelaksanaannya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja sebagai policy maker, akan tetapi perlu sinergitas dari berbagai pihak guna tercapainya tujuan Ekonomi hijau itu sendiri baik oleh kalangan ilmuwan, swasta, perbankan serta masyarakat sipil itu sendiri. Sumbangan berupa pemikiran ataupun inovasi teknologi ramah lingkungan, tepat guna, serta memiliki nilai ekonomis dapat dilakukan oleh kalangan ilmuwan atau peneliti. Selanjutnya, pihak swasta dapat berperan dalam memanfaatkan hasil pemikiran maupun inovasi ramah dari peneliti dengan melakukan produksi massal teknologi-teknologi

15

ramah lingkungan tersebut untuk ditawarkan ke masyarakat umum. Selain itu, dengan adanya Corporate social responsibility

(CSR16) dari pihak swasta dapat menunjang kelestarian lingkungan. Pihak perbankan pun dapat turut serta melakukan

Green economy dengan turut mempertimbangkan untuk

memasukkan faktor yang kemungkinan dapat merusak alam dalam penilaian kelayakan usaha, selain itu penerapan tingkat bunga yang lebih tinggi untuk usaha ataupun konsumsi barang yang tidak ramah lingkungan dan sebaliknya. Masyarakat sipil perlu mengkampanyekan pentingnya penerapan Ekonomi hijau dalam kegiatan sehari-hari sehingga berperilaku ramah terhadap lingkungan sekitar (Budimanta, 2011). Dengan demikian, perubahan perilaku yang berawal dari penyadaran mental atau

green mentality17 ini diharapkan dapat mendorong low-carbon development18.

Secara sederhana, kedaulatan dalam konteks ini mencakup tiga pilar, yakni: tata kelola, tata kuasa dan tata manfaat. Pilar-pilar inilah sebagai tonggak yang perlu dikuatkan dan diintegrasikan secara nasional guna mendapat posisi tawar yang kuat pada mekanisme global. Setiap elemen harus digerakkan melalui integrasi dan sinergi antar sektoral. Problem lingkungan tidak boleh lagi diserahkan kepada skema pasar untuk menyelesaikannya. Kita perlu meyakini bahwa kedaulatan dapat menjadi basis yang kuat untuk mengawal pembangunan yang ramah lingkungan. Hal ini tentu juga perlu ditunjang oleh kesadaran bahwa lingkungan memiliki makna yang besar bagi

16

CSR merupakan tanggung jawab organisasi terhadap dampak dari keputusan dan kegiatannya pada masyarakat serta lingkungan melalui perilaku transparan yang etis dan sejalan dengan pembangunan berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat; memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan, sesuai dengan hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma perilaku internasional yang terintegrasi dalam keseluruhan organisasi (Hohnen, 2007:4)

17

Green mentality atau mentalitas keberlanjutan merupakan sikap mental dan kepedulian masyarakat, termasuk para pengambil keputusan, dalam menyikapi kemunduran lingkungan akibat pembangunan (Noegroho, 2013:14).

18

kelangsungan hidup bangsa. Jika ini dapat terinternalisasi pada semua elemen dalam negara, maka apapun konsepnya kelestarian lingkungan tetap akan terjaga, bukan bergantung pada andil asing tetapi oleh komitmen kita bersama.

Daftar Pustaka

Anonim. (tanpa tahun). Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat : Kolaborasi antara Masyarakat Desa Hutan dengan Perum Perhutani dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Jawa. LPF Project. Uni Eropa, CIRAD, CIFOR, Fakultas Kehutanan UGM dan Perhutani

Awang, San Afri, dkk. 2008. Panduan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). CIRAD, CIFOR dan FKHR UGM

Awang, San Afri. (tanpa tahun). Sejarah pemikiran pengelolaan hutan di Indonesia.

Budimanta, Arif. 2011. Ekonomi hijau : Apa yang perlu kita lakukan?. [http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/ 11524/], Diakses pada 1 Maret 2013.

Buizer, Marleen & Bas Art. Forest, Discourses, Institutions : A discursive-institutional analysis of global forest governance. Forest Policy & Economics Journal 2009, 11:340-347.

Djajadiningrat, Surna Tjahja, Yeni Hendriani, Melia Femiola. 2011. Ekonomi Hijau (Green Economy). Rekayasa Sains. Bandung.

Forsyth, Tim. 2008. Polytical Ecology and the Epistemology of Social Justice. ScienceDirect. Geoforum 39 (2008) 756-767

Greenpeace Edisi I. 2012. Planet kita yang biru. Greenpeace Asia Tenggara. Jakarta.

Greenpeace Edisi II. 2012. Bersatu demi bumi, kekuatan dari gerakan publik. Jakarta : Greenpeace Asia Tenggara.

Harsono, Soni Sisbudi. 2012. Mitigasi dan Adaptasi Kondisi Lahan Gambut di Indonesia dengan Sistem Pertanian Berkelanjutan. Jurnal Wacana 2012, 27 (XIV): 11-37. Yogyakarta.

Hohnen, Paul. 2007. Corporate Social Responsibility : An Implementation Guide for Business. Canada : IISD

Ife, Jim. 2002. Community development : Community-based alternatives in an age of globalisation. Longman. Australia.

Jamthani, Hira. Perubahan iklim dan industrialisasi ilmu. Jurnal Wacana 2012, 27 (XIV):109-115.

Kartodihardjo, Hariadi. 2007. Perkembangan politik ekonomi dan kegagalan kebijakan kehutanan. Konphalindo. Jakarta.

Kartodihardjo, Hariadi. 2008. Pengelolaan sumberdaya alam: Krisis ekologi dan masalah di baliknya. IPB. Bogor.

Kompas. 2011. 2011, Tahun Perampasan Tanah Rakyat. 28 Desember 2011.

Noegroho, Indro. 2013. Menerapkan Green mentality. Kompas, Selasa 5 Maret 2013, Halaman 14.

Prasetyo, Y.E. dkk. 2012. Implementasi Teknologi Tepat Guna: Peluang, Strategi dan Tantangan. Dompet Dhuafa. Depok.

Salim, Emil. 2013. Dari eksploitasi ke perkayaan sumberdaya alam. Makalah dalam diskusi dan peluncuran buku “Bioresources untuk Pembangunan Ekonomi Hijau”, Jakarta 7/2/2013, KNRT-Bappenas-LIPI.

Santosa, Hery. 2008. Selamat Datang Hutan Desa? Warta Tenure no 5 April 2008

Saragih, Jefri Gideon. Cap Buruk Perkebunan Sawit : Berawal dan Berakhir di Penataan Ruang. Jurnal Wacana 2011, 26 (XIII): 49-71.

Satria, Arif. 2009. Pesisir dan laut untuk rakyat. IPB Press. Bogor.

Setiahadi, Rahmanta. 2011. Implementasi PHBM : Dari

Collaborative Management menuju Cooptation

Management. Jurnal Wacana 2011, 25 (XIII):55-73.