ABSTRACT

DIFFERENCES BETWEEN STUDENTS’ ACHIEVEMENT USING THE MODELS OF CONTEXTUAL LEARNING AND PROBLEM-BASED

LEARNING WITH DIFFERENT EARLY COMPETENCE IN THE SUBJECT OF PHYSICS OF GRADE XII OF

SCIENCE PROGRAM OF SMAN 13 BANDAR LAMPUNG

By Triyatmo

The purpose of this study is to describe: (1) The interaction between the students’ achievement using contextual learning model and problem -based learning model with different early competence in the subject of physics; (2) The difference between the students’ average achievement using contextual learning model and problem-based learning model with different early competence in the subject of physics; (3) The difference between the students’ average achievement using contextual learning model and problem-based learning model with high early competence in the subject of physics; (4) The difference between the students’ average achievement using contextual learning model and problem-based learning model with low early competence in physics.

The research method used is ex post facto research. The data was analyzed quantitatively with ANOVA formula and t-test.

Based on the above results, the researchers conclude as follows: (1) There is interaction between students who use contextual learning model and problem-based learning and early competence with the students’ achievement in learning physics with a value of

F

count = 126.645>F

table = 4.11 at 0.05 level; (2) Theaverage of the students’achievement in learning physics using contextual learning is higher than that of using problem-based learning with a value

F

count = 26,05>F

table =4.11 at 0.05 level; (3) The average achievement in learning physics usingcontextual learning is not higher than that of using problem-based learning for the students with a value

t

count = 14.974< t

table = 2.101, with significance level of0.05; (4) The average achievement in learning physics using contextual learning is not higher than that of using problem-based learning for the students with low early competence with a value:

t

count = 36,006>t

table = 2.101 at significance levelof 0.05.

ABSTRAK

PERBEDAAN PRESTASI BELAJAR SISWA MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL DAN BERBASIS MASALAH

DENGAN KEMAMPUAN AWAL PADA MATA PELAJARAN FISIKA SISWA KELAS XII IPA DI SMA NEGERI 13

BANDAR LAMPUNG

Oleh

Triyatmo

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan : (1) interaksi antara model pembelajaran kontekstual dan berbasis masalah dan kemampuan awal dengan prestasi belajar pada mata pelajaran fisika; (2) perbedaan rata-rata prestasi belajar siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran kontekstual dan berbasis masalah dengan kemampuan awal pada mata pelajaran fisika; (3) perbedaan rata-rata prestasi belajar siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran kontekstual dan berbasis masalah dengan kemampuan awal tinggi pada mata pelajaran fisika; (4) perbedaan rata-rata prestasi belajar siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran kontekstual dan berbasis masalah dengan kemampuan awal rendah pada mata pelajaran fisika.

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian ex post facto. Data dianalisis secara kuantitatif dengan rumus anava dan uji t.

Kesimpulan penelitian adalah: (1) Ada interaksi antara pembelajaran kontekstual dan berbasis masalah serta kemampuan awal dengan prestasi belajar fisika dengan nilai Fhitung = 126,645 > Ftabel = 4,11 pada taraf 0,05; (2) Rata-rata prestasi belajar

fisika siswa yang menggunakan pembelajaran kontekstual lebih tinggi dari siswa yang menggunakan pembelajaran berbasis masalah dengan Fhitung = 26,005 >

Fhitung = 4,11 pada taraf 0,05; (3) Rata-rata prestasi belajar fisika siswa yang

menggunakan pembelajaran kontekstual tidak lebih tinggi dari siswa yang menggunakan pembelajaran berbasis masalah pada kemampuan awal tinggi dengan thitung = -14,974 < ttabel = 2,101 dengan taraf signifikan 0,05; (4) Rata-rata

prestasi belajar fisika siswa yang menggunakan pembelajaran kontekstual lebih tinggi dari siswa yang menggunakan pembelajaran berbasis masalah pada kemampuan awal rendah dengan thitung = 36,006 > ttabel = 2,101 pada taraf

signifikan 0,05.

PERBEDAAN PRESTASI BELAJAR SISWA MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL DAN BERBASIS MASALAH

DENGAN KEMAMPUAN AWAL PADA MATA PELAJARAN FISIKA SISWA KELAS XII IPA DI SMA NEGERI 13

BANDAR LAMPUNG

(Tesis)

oleh

TRIYATMO

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER TEKNOLOGI PENDIDIKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

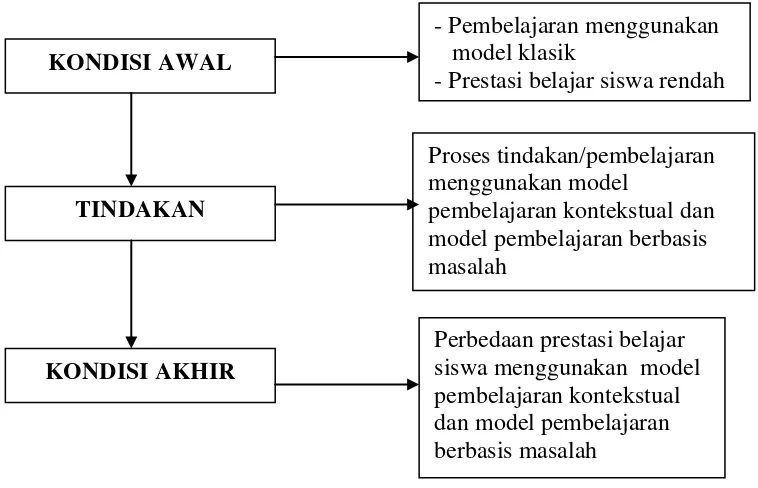

2.1 Diagram Kerangka Pikir ... 70

3.1 Histogram Kemampuan Awal Siswa Kelas XII IPA-1 ... 85

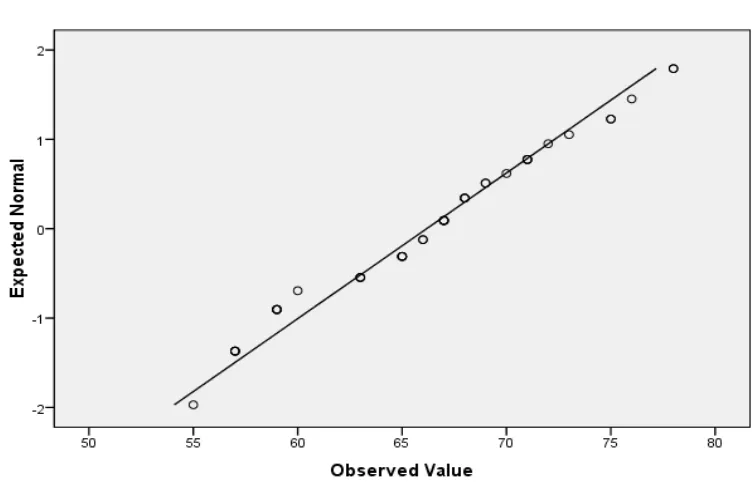

3.2 Diagram Plot Kemampuan Awal Siswa Kelas XII IPA-1 ... 85

3.3 Histogram Kemampuan Awal Siswa Kelas XII IPA-2 ... 86

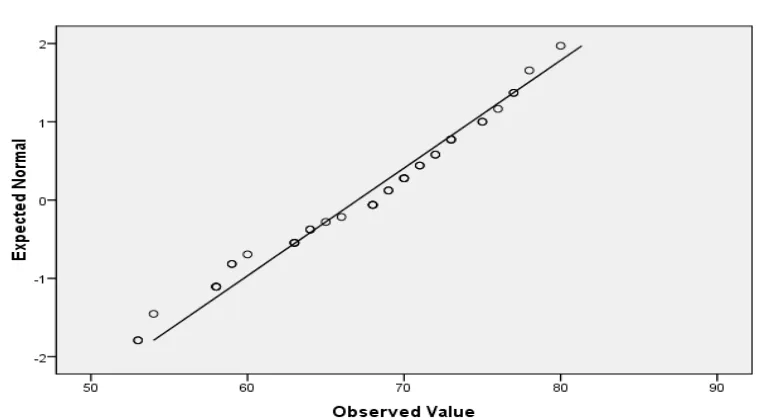

3.4 Diagram Plot Kemampuan Awal Siswa Kelas XII IPA-2 ... 86

DAFTAR ISI

Halaman

Daftar Isi... xii

Daftar Tabel ... xv

Daftar Gambar... xvi

Daftar Lampiran... xvii

I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah ... 1

1.2 Identifikasi Masalah ... 11

1.3 Pembatasan Masalah ... 12

1.4 Perumusan Masalah ... 12

1.5 Tujuan Penelitian ... 13

1.6 Manfaat Penelitian ... 13

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS 2.1 Belajar dan Pembelajaran ... 15

2.2 Teori Belajar dan Pembelajaran ... 21

2.3 Teori Desain Pembelajaran ASSURE ... 31

2.4 Prestasi Belajar ... 38

2.5 Model Pembelajaran Kontekstual ... 40

2.6 Model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning) ... 49

2.7 Kemampuan Siswa...60

2.8 Karakteristik Fisika SMA ... 62

2.9 Kajian Penelitian Yang Relevan ... 66

2.10 Kerangka Berpikir ... 67

3.1 Jenis penelitian ... 72

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian...73

3.3 Populasi dan Sampel ... 73

3.4 Subjek dan Objek Penelitian...74

3.5 Definisi Konseptual dan Operasional Variabel...74

3.6 Teknik Pengumpulan Data...77 IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1 Deskripsi Data Penelitian...91

4.1.1 Data kemampuan Awal...91

4.1.2 Data Prestasi Belajar Siswa dengan Pembelajaran Kontekstual...92

4.1.3 Data Prestasi Belajar Siswa dengan Pembelajaran Berbasis Maslah ... 93

4.1.4 Perbandingan Rata-rata Prestasi Belajar Siswa yang Menggunakan Pembelajaran Kontekstual dan Pembelajaran Berbasis Masalah ... 93

4.2 Pengujian Hipotesis Penelitian ... 94

4.2.1 Hipotesis Pertama... 94

4.2.2 Hipotesis Kedua ... 96

4.2.3 Hipotesis Ketiga ... 96

4.2.4 Hipotesis Keempat ... 97

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian ... 98

4.3.1 Pembahasan Hasil Analisis Hipotesis Pertama ... 98

4.3.2 Pembahasan Hasil Analisis Hipotesis Kedua...100

4.3.3 Pembahasan Hasil Analisis Hipotesis Ketiga...101

4.3.4 Pembahasan Hasil Analisis Hipotesis Keempat...103

5.1 Simpulan...105

5.2 Implikasi...105

5.3 Saran...106

Daftar Pustaka...108

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

1. Silabus Mata Pelajaran Fisika Kelas XII... .... 111

2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mata Pelajaran Fisika (Model Pembelajaran Kontekstual) ... 116

3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mata Pelajaran Fisika (Model Pembelajaran Berbasis Masalah) ... 128

4. Soal Post Test Pertemuan 1 ... 139

5. Kunci Jawaban Soal Post Test Pertemuan 1 ... 140

6. Soal Post Test Pertemuan 1 ... 141

7. Kunci Jawaban Soal Post Test Pertemuan 1 ... 142

8. Soal Post Test Pertemuan 1 ... 143

9. Kunci Jawaban Soal Post Test Pertemuan 1 ... 144

10. Soal Post Test Pertemuan 1 ... 145

11. Kunci Jawaban Soal Post Test Pertemuan 1 ... 146

12. Daftar Skor Kemampuan Awal Siswa Kelas XII IPA-1 ... 147

13. Daftar Skor Kemampuan Awal Siswa Kelas XII IPA-1 ... 148

14. Data Pembelajaran Kontekstual Untuk Kemampuan Tinggi dan Rendah ... 149

15. Data Pembelajaran Berbasis Masalah Untuk Kemampuan Tinggi dan Rendah ... 150

16. Uji Normalitas Kemampuan Awal Siswa ... 151

17. Uji Normalitas Pembelajaran Kontekstual dan Pembelajaran Berbasis Masalah ... 154

18. Uji Homogenitas Untuk Kemampuan Awal ... 159

19. Uji Homogenitas Untuk Pembelajaran Kontekstual ... 160

20. Uji Homogenitas Pembelajaran Berbasis Masalah ... 161

23. Uji Hipotesis 4 ... 165

24. Surat Izin Penelitian ... 166

25. Surat Keterangan Penelitian ... 167

26. Lembar Perbaikan Seminar Proposal ... 168

27. Lembar Perbaikan Seminar Hasil ... 170

28. Lembar Perbaikan Ujian Tesis ... 172

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

Tabel 2.1 Sintaks Model Pembelajaran Advance Organizer ... 28

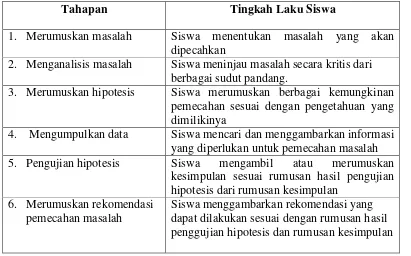

Tabel 2.2 Tahapan Pembelajaran Berbasis Masalah ... 55

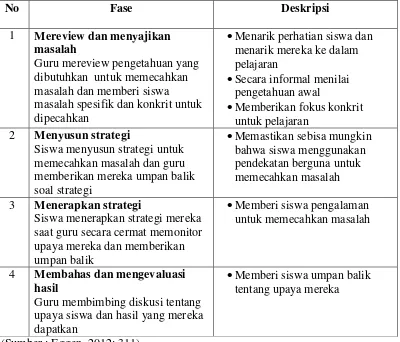

Tabel 2.3 Fase Pembelajaran Berbasis Masalah ... 58

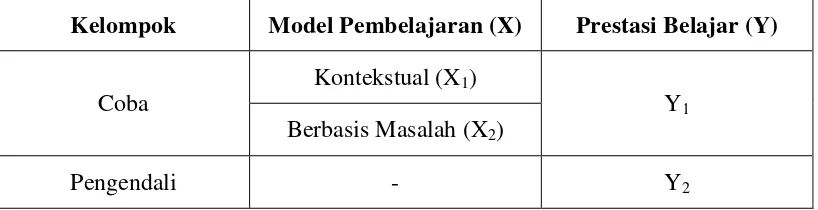

Tabel 3.1 Rancangan Penelitian ... 72

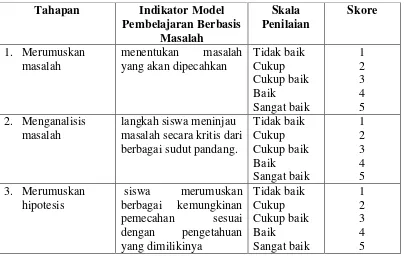

Tabel 3.2 Jumlah Siswa Tiap Kelas ... 73

Tabel 3.3 Kisi-kisi Instrumen Prestasi Belajar Siswa ... 79

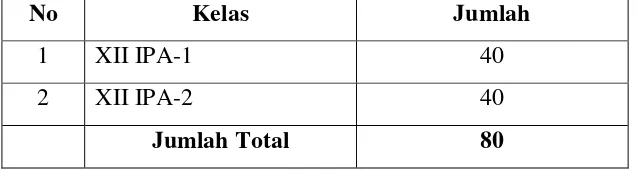

Tabel 3.4 Kisi-kisi Instrumen Model Pembelajaran Kontekstual ... 81

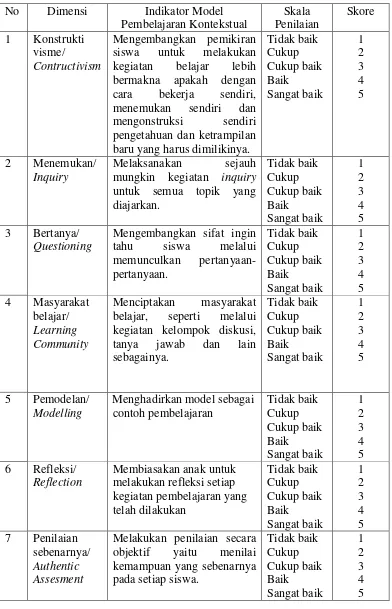

Tabel 3.5 Kisi-kisi Instrumen Model Pembelajaran Berbasis Masalah ... 82

Tabel 4.1 Jumlah Sampel Penilaian Menurut Tingkat Kemampuan Awal dari Kedua Kelas ... 91

Tabel 4.2 Rata-rata Nilai Pada Pembelajaran Kontekstual ... 92

Tabel 4.3 Rata-rata Nilai Pada Pembelajaran Berbasis Masalah ... 93

Tabel 4.4 Rata-rata Prestasi Belajar Siswa Yang Menggunakan Pembelajaran Kontekstual dan Pembelajaran Berbasis Masalah ... 94

KATA PENGANTAR

Assalamu`alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur pada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan

hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini ditulis

sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar Magister Teknologi Pendidikan

pada Program Pascasarjana Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan

bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis berterima kasih kepada

semua pihak yang telah langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi

dalam penyelesaian tesis ini. Secara khusus pada kesempatan ini penulis

menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Sugeng P. Hariyanto, M.S., selaku Rektor Universitas Lampung.

2. Prof. Dr. Sudjarwo, M.S., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas

Lampung.

3. Dr. Hi. Bujang Rahman, M.Si., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan Universitas Lampung.

4. Dr. Adelina Hasyim, M.Pd., selaku Ketua Program Pascasarjana Magister

Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas

Lampung, dan sekaligus sebagai Dosen Pembahas II yang telah memberikan

Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas

lampung, sekaligus Pembimbing I yang telah memberi saran dan masukan

serta kemudahan dalam penyelesaian tesis ini.

6. Dr. Abdurrahman, M.Si., selaku Pembimbing II yang telah memberikan

arahan, saran dan masukan serta ide-ide dalam penyelesaian tesis ini.

7. Ibu Dr. Dwi Yulianti, M.Pd., selaku Dosen Pembahas I yang telah

memberikan kritik, saran dan masukan demi perbaikan penulisan tesis ini.

8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Pascasarjana Magister Teknologi

Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung

yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis.

9. Segenap guru, karyawan dan siswa SMA Negeri 13 Bandar Lampung yang

telah memberikan dukungan dan bantuan selama penulis mengadakan

penelitian.

10.Istriku tercinta Triaswatiningsih, S.Pd. dan putri-putriku Intan Pratiwi A,

Hutami Lestyo R, dan Hasna Kurnia P. beserta seluruh keluarga besarku yang

telah memberikan doa dan dukungan demi keberhasilanku.

11.Rekan-rekan yang telah memberikan dorongan, dukungan dan motivasi agar

penulis dapat menyelesaikan tesis ini antara lain Sunaryo, S.Pd., M.Pd., Joko

Purwanto, S.Pd., Hj. Rina Devita, S.Pd., M.Pd., Suranto, M.Pd., Tresna Setya

Nuryana, S.Pd., M.Pd., Drs. Nurhamid, Dra. S.R. Bajawati, M.Pd.

12.Rekan-rekan Mahasiswa Pascasarjana Magister Teknologi Pendidikan

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, khususnya

membantu demi terselesaikannya penulisan tesis ini.

Semoga dukungan dan segala yang telah diberikan selalu mendapatkan imbalan,

pahala dari Allah SWT, dan akhirnya penulis berharap tesis ini dapat memberikan

sumbangsih bagi dunia pendidikan.

Bandar Lampung, 30 Agustus 2014

Penulis

MOTO

Hidup Harus Berguna

(Triyatmo)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan karya kecilku ini kepada :

1. Istriku tercinta Triaswatingsih, S.Pd. dan ketiga buah hatiku Intan Pratiwi A,

Hutami Lestyo R., dan Hasna Kurnia P. Yang telah memberikan doa dan

dukungan demi keberhasilanku

2. Keluarga besar trah Sastro Wardoyo di Yogyakarta dan keluarga besar trah

Djogo Semito di Sukoharjo yang senantiasa memberikan doa dan restunya

demi keberhasilanku

3. Teman-temanku Sunaryo, S.Pd., M.Pd., Joko Purwanto, S.Pd., Hj. Rina

Devita, S.Pd., M.Pd., Suranto, M.Pd., Tresna Setya Nuryana, S.Pd., M.Pd.,

Drs. Nurhamid, Dra. SR Bajawati, M.Pd., dan seluruh guru serta karyawan

SMA Negeri 13 Bandar Lampung

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Sukoharjo Jawa Tengah pada tanggal 19 Maret 1960

merupakan putra dari pasangan Bapak Djogo Semito dan Ibu Sayem.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 1972 di SD Negeri 1

Puron Kecamatan Buku Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah, Sekolah Menengah

Pertama pada tahun 1975 di SMP Pemerintahan Daerah Kecamatan Buku

Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah, Sekolah Menengah Kejuruan pada tahun

1979 di Jurusan Mesin Umum STM Pancasila I Kabupaten Wonogiri Jawa

Tengah, Diploma 3 Kependidikan pada tahun 1985 di Jurusan Ketrampilan

Teknik IKIP Negeri Jakarta, Perguruan Tinggi S-1 diselesaikan pada tahun 1999

pada Program Studi Matematika STKIP PGRI Bandar Lampung, dan pada tahun

2009 penulis melanjutkan pendidikan S-2 pada Program Pascasarjana Teknologi

Pendidikan Universitas Lampung.

Selama 3 tahun yaitu dari tahun 1979 – 1982 menekuni pekerjaan dibidang

pendinginan dan pengaturan kelembaban di sebuah pabrik pemintalan dan

pertenunan di Tangerang Jawa Barat. Pada bulan Februari 1986 penulis diangkat

sebagai Pegawai Negeri Sipil di SMA Negeri 2 Tanjung Karang dan diberi tugas

mengajar ketrampilan teknik selama 2 semester. Pada tahun 1987 diberi tugas

tanggal 27 Januari 2010 diberi tugas tambahan oleh Bapak Walikota Bandar

Lampung sebagai Kepala SMA Negeri 13 Bandar Lampung sampai sekarang.

Menikah dengan Triaswatiningsih, S.Pd. di Yogyakarta pada tanggal 5 Juli 1989

dan telah dikaruniai anak 3 orang putri yaitu Intan Pratiwi A, Hutami Lestyo R,

dan Hasna Kurnia P.

I. PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang Masalah

Belajar pada hakekatnya adalah proses interaksi terhadap semua situasi yang ada

di sekitar individu. Belajar dapat dipandang sebagai proses yang diarahkan kepada

tujuan dan proses berbuat melalui berbagai pengalaman dengan melihat,

mengamati dan memahami sesuatu. Hakekat belajar adalah suatu proses yang

ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil

dari proses belajar dapat diindikasikan dalam berbagai bentuk seperti perubahan

pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah laku, kecakapan, ketrampilan,

kemampuan serta perubahan aspek lain termasuk didalamnya cara berpikir siswa.

Dewasa ini sistem pendidikan nasional menghadapi tantangan yang sangat

kompleks dalam menyiapkan sumberdaya manusia yang mampu bersaing diera

global. Oleh karena itu pemerintah Indonesia sudah menetapkan visi pendidikan

nasional yaitu terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat

dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia

berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif

menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Untuk mencapai visi tersebut di

atas, maka diperlukan suatu reformasi pendidikan dimana pendidikan harus

diselenggarakan sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik

paradigma proses pendidikan yaitu dari paradigma pengajaran ke paradigma

pembelajaran.

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan guru dan sumber

belajar pada suatu lingkungan belajar. Salah satu perubahan paradigma

pembelajaran tersebut adalah orientasi pembelajaran yang sebelumnya terpusat

pada guru sekarang beralih pada siswa, metodologi yang semula lebih didominasi

ekspositori berganti partisipatori dan pendekatan yang semula tekstual beralih

menjadi kontekstual.

Pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran yang mengkaitkan materi

pembelajaran dengan konteks dunia nyata yang dihadapi siswa sehari-hari baik

dalam lingkungan keluarga, masyarakat, alam sekitar dan dunia kerja, sehingga

siswa mampu membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, dengan melibatkan tujuh komponen

pembelajaran yakni kontruktivisme (constructivism), bertanya (questioning),

penyelidikan (inquiry), masyarakat belajar (learning community), pemodelan

(modeling), refleksi (reflection), dan penilaian autentik (authentic assessment).

Makna kontruktivisme adalah siswa mengkonstruksi/membangun pemahaman

mereka sendiri dari pengalaman baru berdasar pada pengetahuan awal melalui

proses interaksi sosial dan asimilasi-akomodasi. Implikasinya ialah pembelajaran

harus dikemas menjadi proses mengkonstruksi bukan menerima pengetahuan. Inti

dari inquiry atau penyelidikan adalah proses perpindahan dari pengamatan

menjadi pemahaman. Oleh karena itu, dalam kegiatan ini siswa belajar

pembelajaran kontekstual dilakukan baik oleh guru maupun siswa. Guru bertanya

dimaksudkan untuk mendorong, membimbing dan menilai kemampuan berpikir

siswa. Sedangkan untuk siswa bertanya merupakan bagian penting dalam

pembelajaran yang berbasis inquiry. Masyarakat belajar merupakan sekelompok

orang (siswa) yang terikat dalam kegiatan belajar, tukar pengalaman, dan berbagi

pengalaman. Sesuai dengan teori kontruktivisme, melalui interaksi sosial dalam

masyarakat belajar ini maka siswa akan mendapat kesempatan untuk

mengkonstruksi pengetahuannya sendiri, oleh karena itu bekerjasama dengan

orang lain lebih baik daripada belajar sendiri. Pemodelan merupakan proses

penampilan suatu contoh agar orang lain (siswa) meniru, berlatih, menerapkan

pada situasi lain, dan mengembangkannya. Penilaian autentik dimaksudkan untuk

mengukur dan membuat keputusan tentang pengetahuan dan keterampilan siswa

yang autentik (senyatanya). Agar dapat menilai kemampuan siswa, penilaian

autentik dilakukan dengan berbagai cara misalnya penilaian produk, penilaian

kinerja (performance), potofolio, tugas yang relevan dan kontekstual, penilaian

diri, penilaian sejawat dan sebagainya. Refleksi pada prinsipnya adalah berpikir

tentang apa yang telah dipikir atau dipelajari, dengan kata lain merupakan

evaluasi dan instropeksi terhadap kegiatan belajar yang telah ia lakukan.

Landasan filosofi pembelajaran kontekstual adalah konstruktivisme yang

menyatakan bahwa pengetahuan tidak dapat ditransfer dari guru ke siswa seperti

halnya mengisi botol kosong, sebab otak siswa tidak kosong melainkan sudah

berisi pengetahuan hasil pengalaman-pengalaman sebelumnya. Siswa tidak hanya

menerima pengetahuan, namun mengkonstruksi sendiri pengetahuannya melalui

sosial). Pembelajaran dikatakan mengunakan pendekatan kontekstual jika materi

pembelajaran tidak hanya tekstual melainkan dikaitkan dengan penerapannya

dalam kehidupan sehari-hari siswa di lingkungan keluarga, masyarakat, alam

sekitar, dan dunia kerja, dengan melibatkan ketujuh komponen utama tersebut

sehinggga pembelajaran menjadi bermakna bagi siswa. Penerapan pembelajaran

kontekstual dalam kurikulum berbasis kompetensi sangat sesuai.

Didalam pelaksanaan model pembelajaran kontekstual, guru dan buku bukan

merupakan sumber dan media sentral, demikian pula guru tidak dipandang

sebagai orang yang serba tahu, sehingga guru tidak harus takut menghadapi

berbagai pertanyaan siswa yang terkait dengan lingkungan baik tradisional

maupun modern.

Selain model pembelajaran kontekstual, didalam proses pembelajaran juga dapat

diterapkan model pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah

adalah seperangkat model pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai

fokus untuk mengembangkan ketrampilan pemecahan masalah, materi dan

pengaturan diri, (Serafino & Ciccelli, 2005 dalam Eggen, 2012: 310). Pelaksanaan

pembelajaran menggunakan model pembelajaran berbasis masalah memiliki tiga

karakteristik yaitu pelajaran berfokus pada memecahkan masalah, tanggung jawab

untuk memecahkan masalah bertumpu pada siswa dan guru mendukung proses

saat siswa mengerjakan masalah. Pelajaran berawal dari satu masalah dan

memecahkan masalah adalah tujuan dari masing-masing pelajaran. Siswa

memiliki tanggungjawab untuk menyusun strategi dan memecahkan masalah yang

proses itu, sehingga membuat siswa bertanggungjawab untuk menyusun strategi

dan memecahkan masalah. Guru menuntun upaya siswa dengan mengajukan

pertanyaan dan memberikan dukungan pengajaran lain saat siswa berusaha

memecahkan masalah. Karakteristik ini penting dan menuntut ketrampilan serta

pertimbangan yang profesional untuk memastikan kesuksesan pembelajaran

berbasis masalah. Jika guru tidak cukup memberikan bimbingan siswa akan gagal,

dan mungkin memiliki konsepsi keliru. Jika diberikan berlebihan siswa tidak akan

mendapatkan banyak pengalaman pemecahan masalah.

Didalam merencanakan pembelajaran berbasis masalah diawali dengan

mengidentifikasi topik, jika topik-topik tidak memiliki karakteristik spesifik maka

perencanaan menjadi kurang konkrit sehingga perlu memahami ide-ide secara

detail. Langkah selanjutnya adalah menentukan tujuan, saat merencanakan

pelajaran untuk pembelajaran berbasis masalah hendaknya kita memiliki dua jenis

tujuan belajar, yaitu siswa dapat menguasai materi pelajaran dan siswa dapat

mengembangkan ketrampilan pemecahan masalah dan pembelajaran mandiri

adalah tujuan jangka panjang dan tujuan ini akan tercapai jika mereka memiliki

pengalaman yang mendorong perkembangan mereka. Tahap ketiga adalah

mengidentifikasi masalah, siswa yang terlibat dalam pembelajaran berbasis

masalah memerlukan satu masalah untuk dipecahkan, masalah menjadi efektif

jika jernih, konkrit, dan dekat dengan keseharian pribadi. Saat memilih masalah

harus berusaha menentukan apakah siswa-siswinya memiliki cukup banyak

pengetahuan awal untuk secara efektif merancang satu strategi demi memecahkan

satu masalah tersebut sehingga perlu pengalaman terus menerus untuk mencapai

menghadapi masalah dan langkah ketiga mengakses materi, jika pemecahan

masalah ingin berlangsung mulus, siswa harus memahami apa yang mereka

usahakan untuk dicapai dan mereka harus memiliki akses pada materi yang

dibutuhkan untuk memecahkan masalahnya.

Setelah mengidentifikasi topik, menentukan tujuan, memilih masalah dan

mengakses materi kini kita siap menerapkan pelajaran. Menerapkan pelajaran

untuk pembelajaran berbasis masalah, yaitu siswa harus memecahkan satu

masalah spesifik dan memahami materi yang terkait dengan itu. Kedua, siswa

harus mengembangkan kemampuan pemecahan masalah serta menjadi murid

mandiri.

Penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menghendaki bahwa

suatu pembelajaran pada dasarnya tidak hanya mempelajari tentang konsep, teori

dan fakta tetapi juga aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian

materi pembelajaran tidak hanya tersusun atas hal-hal yang sederhana yang

bersifat hafalan dan pemahaman, tetapi juga tersusun atas materi yang kompleks

yang memerlukan analisis, aplikasi dan sintesis. Oleh karena itu guru harus dapat

menerapkan model pembelajaran yang mampu dan mengembangkan dan

menggali pengetahuan peserta didik secara konkret dan mandiri.

Salah satu masalah pokok dalam pembelajaran di sekolah adalah masih rendahnya

daya serap peserta didik. Hal ini nampak dari rerata hasil belajar peserta didik

yang senantiasa masih sangat memprihatinkan. Kondisi ini merupakan hasil

kondisi pembelajaran yang masih bersifat konvensional dan tidak menyentuh

Dalam arti yang lebih substansial, proses pembelajaran hingga dewasa ini masih

memberikan dominasi guru dan tidak memberikan akses bagi anak didik untuk

berkembang secara mandiri melalui penemuan dan proses berpikirnya. Oleh

karena itu diperlukan perubahan pola pikir dan mindsed guru bahwa orientasi

pembelajaran yang semula berpusat pada guru beralih berpusat pada siswa.

Mata pelajaran fisika merupakan salah satu pilar utama ilmu pengetahuan dan

teknologi yang memberikan pemahaman mengenai fenomena alam serta

kemungkinan aplikasinya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup umat

manusia. Hampir semua aspek dalam kehidupan ini menggunakan aplikasi konsep

fisika, dari hal yang paling sederhana hingga hal yang begitu rumit. Penguasaan

pemahaman konsep fisika yang kuat diperlukan siswa untuk mengembangkan

konsep-konsep fisika sehingga dapat berguna di masa depan. Pengembangan

konsep-konsep fisika dapat dilakukan jika siswa dapat memahami dan

meningkatkan kemampuan menggunakan konsep fisika dalam mengkomunikasi

ide atau gagasan.

Komunikasi ilmiah sangat diperlukan saat proses pembelajaran fisika supaya

pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan siswa dapat memahami konsep

fisika. Komunikasi ilmiah dalam ilmu fisika sangat penting, seperti halnya yang

diungkapkan oleh Hamid (2011: 3), fisika sebagai bangunan ilmu disangga oleh

enam pilar, yaitu sikap ilmiah, proses ilmiah, produk ilmiah, penerapan produk

ilmiah ke dalam kehidupan sehari-hari, teknologi, dan industri, komunikasi

Proses pembelajaran di SMA Negeri 13 Bandar Lampung, masih menggunakan

cara yang sangat sederhana, hanya sekedar memberikan ilmu pengetahuan yang

dimiliki oleh guru kepada siswa. Proses pembelajaran tersebut tidak

memperhatikan proses mendapatkan ilmu pengetahuan tersebut sehingga

mengakibatkan dalam proses pembelajaran ini siswa kurang berperan aktif dan

sangat bergantung oleh guru sedangkan guru sangat aktif dalam proses

pembelajaran. Guru fisika di SMA Negeri 13 Bandar Lampung dalam kegiatan

proses pembelajarannya masih berpusat pada guru, guru aktif dalam pembelajaran

dan pembelajaran menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan pembagian

tugas. Proses pembelajarannya guru memberikan materi pembelajaran, siswa

memperhatikan dan mencatat penjelasan guru. Kemudian mengerjakan soal, salah

satu siswa mengerjakan soal di papan tulis dan siswa lain mengerjakan soal pada

buku catatan. Setelah itu, guru melakukan pengecekan jawaban soal dan

melakukan pembahasan soal terhadap jawaban siswa, tampak pada kegiatan

tersebut siswa tidak memperhatikan atau melakukan aktivitas lain, contohnya

mengobrol dengan temannya. Siswa hanya mencatat hasil jawaban guru yang

tertulis di papan tulis tanpa ada siswa yang berpendapat atau menanyakan

jawabannya yang berbeda dengan jawaban tersebut. Pada kasus lain bahkan

terdapat siswa yang tidak melakukan aktivitas pembelajaran dan hanya

mengganggu teman yang lain. Hal ini membuktikan bahwa guru lebih aktif dalam

kegiatan pembelajaran dan siswa hanya mengikuti proses pembelajaran, tidak

Pada saat mengerjakan tugas atau soal-soal uraian fisika dilembar jawaban soal

uraian, seringkali siswa hanya memberikan atau menuliskan persamaan fisika

tanpa memberikan gambar atau ilustrasi dari soal yang diberikan. Hal itu

mengakibatkan siswa dapat salah konsep oleh adanya kesalahan pemahaman di

saat memahami soal dalam bentuk soal cerita dan belum dalam bentuk matematis

sehingga dapat terjadi kesalahan pada saat mensubsitusikan nilai yang diketahui

pada soal ke dalam persamaan. Hal itu diakibatkan siswa tidak terbiasa atau tidak

dapat mendiskripsikan ilustrasi soal fisika dalam kehidupan nyata disebabkan oleh

tingkat komunikasi ilmiah yang kurang, pemahaman siswa yang kurang, dan

siswa hanya menghafal persamaan bukan memahami konsep fisika dan

kemampuan siswa yang kurang dalam mengubah bentuk soal ke dalam model

fisika.

Kondisi lainnya yang sering terjadi adalah terdapat siswa yang hanya mencatat

atau menuliskan persamaan fisika yang dijelaskan guru yang tertulis di papan

tulis, tanpa siswa mengetahui makna dari persamaan tersebut. Sehingga siswa

hanya mengetahui persamaan fisika dan menghafal persamaan tersebut tanpa

mengetahui makna, konsep dan arti bahasa yang terdapat didalam persamaan itu.

Jadi tidak mengherankan jika siswa memiliki kemampuan komunikasi yang relatif

rendah. Pemahaman konsep fisika lebih penting dari pada mengahafal persamaan

fisika yang telah ada. Siswa yang mampu memahami konsep fisika dapat

menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan ilmu fisika dan

penerapannya, tidak hanya mampu menyelesaikan soal-soal fisika yang matematis

namun soal yang telah dikembangakan oleh guru. Sedangkan siswa yang hanya

yang matematis, belum penerapan konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari

dan belum tentu dapat mengerjakan soal yang dikembangkan oleh guru. Sehingga

siswa lebih baik memahami konsep fisika dari pada menghafal persamaan fisika.

Siswa dapat memahami konsep fisika maka siswa tersebut mengetahui persamaan

fisika, sedangakan siswa yang menghafal persamaan fisika belum tentu

memahami konsep fisika tersebut.

Peran guru sangatlah penting dalam proses pembelajaran, guru harus dapat

menggunakan model, strategi, metode pembelajaran yang cocok untuk

meminimalisir aspek-aspek siswa tidak dapat memahami konsep fisika. Guru

harus dapat membuat siswa memahami konsep tidak hanya menghafal karena

dengan memahami konsep maka siswa akan lebih mudah memecahkan persoalan

fisika. Untuk itu seorang guru harus dapat menerapkan model pembelajaran yang

dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang fisika salah satunya adalah

penggunaan model pembelajaran kontekstual dan pembelajaran berbasis masalah.

Inti dari pembelajaran kontekstual adalah keterkaitan setiap materi atau topik

pembelajaran dengan kehidupan nyata. Untuk mengaitkannya dapat dilakukan

berbagai cara, selain karena memang materi yang dipelajari secara langsung

terkait dengan kondisi faktual, juga dapat disiasati dengan pemberian ilustrasi atau

contoh, sumber belajar, media dan lain sebagainya yang memang baik secara

langsung maupun tidak diupayakan terkait atau ada hubungan dengan pengalaman

hidup nyata. Dengan demikian, pembelajaran selain akan lebih menarik, juga akan

dirasakan sangat dibutuhkan oleh setiap siswa karena apa yang dipelajari

masalah adalah pelajaran berfokus pada memecahkan masalah, tanggung jawab

untuk memecahkan masalah bertumpu pada siswa dan guru mendukung proses

saat siswa mengerjakan masalah.

Berdasarkan kajian di atas maka penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian

tentang : “Perbedaan Prestasi Belajar Siswa Menggunakan Model Pembelajaran Kontekstual dan Berbasis Masalah dengan Kemampuan Awal pada Mata

Pelajaran Fisika Siswa Kelas XII IPA di SMA Negeri 13 Bandar Lampung”.

1.2Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasikan masalah

penelitian ini sebagai berikut:

1. Prestasi belajar fisika siswa masih belum optimal dan rendah, sedangkan

fisika adalah salah satu mata pelajaran yang diujikan pada Ujian Nasional dan

menjadi salah satu kriteria kelulusan siswa.

2. Kurangnya kemampuan guru dalam mendesain pembelajaran bermakna dalam

menciptakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan

menyenangkan.

3. Penggunaan model pembelajaran yang belum tepat sehingga pembelajaran

masih terpusat pada guru.

4. Model pembelajaran kontekstual belum dilaksanakan oleh guru mata pelajaran

fisika di dalam kelas untuk meningkatkan hasil belajar siswa.

5. Model pembelajaran berbasis masalah belum dilaksanakan oleh guru mata

pelajaran fisika di dalam kelas untuk meningkatkan hasil belajar siswa.

1.3Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka penelitian ini difokuskan kepada

perbedaan prestasi belajar siswa menggunakan model pembelajaran kontekstual

dan berbasis masalah dengan kemampuan awal pada mata pelajaran fisika siswa

Kelas XII IPA di SMA Negeri 13 Bandar Lampung.

1.4 Perumusan Masalah

1. Apakah terdapat interaksi antara model pembelajaran kontekstual dan berbasis

masalah dan kemampuan awal dengan prestasi belajar pada mata pelajaran

fisika siswa Kelas XII IPA di SMA Negeri 13 Bandar Lampung?

2. Apakah terdapat perbedaan rata-rata prestasi belajar siswa yang belajar

menggunakan model pembelajaran kontekstual dan berbasis masalah dengan

kemampuan awal pada mata pelajaran fisika siswa Kelas XII IPA di SMA

Negeri 13 Bandar Lampung?

3. Apakah terdapat perbedaan rata-rata prestasi belajar siswa yang belajar

menggunakan model pembelajaran kontekstual dan berbasis masalah dengan

kemampuan awal tinggi pada mata pelajaran fisika siswa Kelas XII IPA di

SMA Negeri 13 Bandar Lampung?

4. Apakah terdapat perbedaan rata-rata prestasi belajar siswa yang belajar

menggunakan model pembelajaran kontekstual dan berbasis masalah dengan

kemampuan awal rendah pada mata pelajaran fisika siswa Kelas XII IPA di

1.5Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk memperbaiki proses pembelajaran fisika dan untuk :

1) Mendeskripsikan interaksi antara model pembelajaran kontekstual dan

berbasis masalah dan kemampuan awal dengan prestasi belajar pada mata

pelajaran fisika siswa Kelas XII IPA di SMA Negeri 13 Bandar Lampung.

2) Mendeskripsikan perbedaan rata-rata prestasi belajar siswa yang belajar

menggunakan model pembelajaran kontekstual dan berbasis masalah dengan

kemampuan awal pada mata pelajaran fisika siswa Kelas XII IPA di SMA

Negeri 13 Bandar Lampung.

3) Mendeskripsikan perbedaan rata-rata prestasi belajar siswa yang belajar

menggunakan model pembelajaran kontekstual dan berbasis masalah dengan

kemampuan awal tinggi pada mata pelajaran fisika siswa Kelas XII IPA di

SMA Negeri 13 Bandar Lampung.

4) Mendeskripsikan perbedaan rata-rata prestasi belajar siswa yang belajar

menggunakan model pembelajaran kontekstual dan berbasis masalah dengan

kemampuan awal rendah pada mata pelajaran fisika siswa Kelas XII IPA di

SMA Negeri 13 Bandar Lampung.

1.6Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian secara teoritis dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan,

khususnya bagi teknologi pendidikan dalam kawasan disain dan meningkatkan

1.6.2 Manfaat Secara Praktis

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1.6.2.1Bagi Siswa

Meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran fisika.

1.6.2.2Bagi Guru

Memiliki gambaran mengenai pembelajaran fisika yang efektif, dapat

mengidentifikasi permasalahan belajar yang ada di kelas, dapat mencari solusi

untuk pemecahan masalah tersebut dan dapat digunakan untuk menyusun program

peningkatan prestasi belajar siswa.

1.6.2.3Bagi Peneliti

Peneliti dapat memperoleh pengalaman secara langsung dalam menerapkan model

pembelajaran kontekstual dan model pembelajaran berbasis masalah untuk

meningkatkan prestasi belajar siswa dan meningkatkan profesionalisme peneliti

serta dapat dijadikan bahan rujukan penelitian lebih lanjut pada waktu mendatang.

1.6.2.4Bagi Sekolah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi output (lulusan) yang dihasilkan,

15

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS

2.1 Belajar dan Pembelajaran

2.1.1 Pengertian Belajar

Belajar adalah key term,„istilah kunci‟ yang paling vital dalam setiap usaha

pendidikan, sehingga tanpa belajar yang sesungguhnya tak pernah ada pendidikan.

Sebagai suatu proses, belajar selalu mendapat tempat yang luas dalam berbagai

displin ilmu yang berkaitan dengan upaya pendidikan. Menurut Slameto (2010: 2)

belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh

suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil

pengalamanya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.

Djamarah (2008: 13) menyatakan bahwa belajar dapat diartikan sebagai suatu

kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan dua unsur yaitu jiwa dan raga. Gerak

raga yang ditunjukan harus sejalan dengan proses jiwa untuk mendapatkan

perubahan. Perubahan yang didapatkan bukan perubahan fisik, tetapi perubahan

jiwa dengan sebab masuknya kesan-kesan yang baru. Perubahan sebagai hasil dari

proses belajar adalah perubahan yang mempengaruhi tingkah laku seseorang.

Anderson (2001: 35) menyatakan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan

yang relatif menetap terjadi dalam tingkah laku potensial sebagai hasil dari

pengalaman. Gagne dalam Sagala (2011: 17) belajar merupakan kegiatan yang

16

proses yang bersifat internal bagi setiap pribadi yang merupakan hasil

transformasi rangsangan yang berasal dari peristiwa eksternal di lingkungan

pribadi yang bersangkutan (kondisi).

Gagne dalam Sagala (2011: 17) menyatakan bahwa di dalam proses belajar

terdapat dua fenomena yang berlaku yaitu: (1) keterampilan intelektual yang

meningkat sejalan dengan meningkatnya umur dan latihan yang didapat individu,

dan (2) belajar akan lebih cepat apabila strategi kognitif dapat dipakai dalam

memecahkan masalah secara lebih efisien. Gagne berpendapat bahwa, belajar

merupakan suatu proses yang bukan terjadi secara alamiah, tetapi hanya akan

terjadi dengan adanya kondisi-kondisi tertentu. Kondisi ini menyangkut kondisi

internal dan eksternal, kondisi internal berhubungan dengan kesiapan siswa dan

apa yang telah dipelajari sebelumnya, sementara kondisi eksternal merupakan

situasi belajar dan penyajian stimulus yang sengaja diatur oleh guru dengan tujuan

memperlancar proses belajar. Belajar yang terbaik ialah dengan mengalami

sendiri, dan dalam mengalami itu si pelajar menggunakan panca indera. Hal-hal

yang pokok dalam “belajar” adalah bahwa belajar itu membawa perubahan (dalam

arti behavioral changes, actual maupun potensial, bahwa perubahan itu pada

pokoknya adalah didapatkannya kecakapan baru, bahwa perubahan itu terjadi

karena usaha (dengan sengaja).

Pengertian belajar yang merupakan komponen ilmu pendidikan yang berkenaan

dengan tujuan dan bahan acuan interaksi, baik yang bersifat eksplisit maupun

implisit (Sagala : 2011). Sedangkan Garret dalam Sagala (2011 : 13) menyatakan

17

tertentu lama melalui latihan pengalaman yang membawa kepada perubahan diri

dan perubahan cara mereaksi terhadap suatu perangsang”.

Belajar merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh ilmu pengetahuan,

sehingga dengan belajar itu manusia menjadi tahu, memahami, mengerti, dapat

melaksanakan dan memiliki tentang sesuatu. Belajar adalah proses berpikir. yang

menekankan kepada proses mencari dan menemukan pengetahuan melalui proses

interaksi secara individu dengan lingkungan. Dalam pembelajaran di sekolah tidak

hanya menekankan kepada akumulasi pengetahuan materi pelajaran, tetapi yang

diutamakan adalah kemampuan siswa untuk memperoleh pengetahuannya sendiri

(self regulated).

Purwanto (2004: 85) menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) elemen penting yang

mencirikan pengertian belajar yaitu :

1. Belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi melalui latihan dan

pengalaman dalam arti perubahan-perubahan yang disebabkan oleh

pertumbuhan atau kematangan tidak dianggap sebagai hasil belajar seperti

perubahan-perubahan yang terjadi pada diri seorang bayi. Untuk dapat disebut

belajar, maka perubahan itu harus relatif mantap, harus merupakan akhir

daripada suatu periode waktu yang cukup panjang;

2. Tingkah laku yang mengalami perubahan karena belajar menyangkut aspek

kepribadian baik fisik maupun psikis seperti perubahan dalam pengertian,

pemecahan suatu masalah/berfikir, ketrampilan, kecakapan, kebiasaan ataupun

18

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut di atas, maka dapat dinyatakan

bahwa belajar adalah seperangkat proses kognitif yang menghasilkan kapabilitas

berupa keterampilan, pengetahuan, sikap dan nilai yang diperoleh siswa melalui

pengalaman dan proses latihan. Peristiwa belajar lebih difokuskan pada proses

belajar dalam konteks formal yaitu proses belajar yang sengaja didesain atau

diciptakan untuk membuat seseorang dapat mencapai kompetensi tertentu.

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk mengadakan

perubahan dalam dirinya secara keseluruhan baik berupa pengalaman,

keterampilan, sikap dan tingkah laku sebagai akibat dari latihan serta interaksi

dengan lingkungannya.

2.1.2 Pengertian Pembelajaran

Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang Sistim Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa ”pembelajaran

adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada

suatu lingkungan belajar”. Dari pernyataan tersebut agar pembelajaran dikatakan

berhasil, harus ada interaksi antara siswa sebagai peserta didik dengan guru

sebagai pendidik maupun dengan sumber belajar.

Dimyati dalam Sagala (2011: 62) memberikan pengertian pembelajaran adalah

”kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional, untuk membuat

siswa belajar secara aktif, yang menekankan pada penyediaan sumber belajar.

Dari pengertian tersebut, agar pembelajaran sejarah berjalan dengan baik guru

19

Definisi pembelajaran disampaikan oleh Smith dan Ragan dalam Pribadi

(2011: 6) yang mengemukakan bahwa pembelajaran adalah pengembangan dan

penyampaian informasi dan kegiatan yang diciptakan untuk memfasilitasi

pencapaian tujuan yang spesifik. Miarso (2009: 144) memaknai istilah

pembelajaran sebagai aktivitas atau kegiatan yang berfokus pada kondisi dan

kepentingan pemelajar (learner centered) untuk menggantikan istilah

“pengajaran” yang lebih bersifat sebagai aktivitas yang berpusat pada guru

(teacher centered). Miarso (2009: 545) menjelaskan lebih rinci definisi

pembelajaran sebagai berikut: “pembelajaran adalah suatu usaha yang disengaja, bertujuan, dan terkendali agar orang lain belajar atau terjadi perubahan yang

relatif menetap pada diri orang lain. Usaha ini dapat dilakukan oleh seseorang

atau suatu tim yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam merancang

atau mengembangkan sumber belajar yang diperlukan.

Lebih lanjut Miarso (2009: 545) menyatakan bahwa istilah pembelajaran harus

dibedakan dengan istilah pengajaran. Pengajaran merupakan istilah yang

diartikan sebagai penyajian bahan ajar yang dilakukan oleh pengajar, sedangkan

kegiatan pembelajaran tidak harus diberikan oleh pengajar karena kegiatan itu

dapat dilakukan oleh perancang dan pengembang sumber belajar, misalnya

seorang teknolog pendidikan atau tim ahli. Pembelajaran adalah serangkaian

aktivitas yang sengaja diciptakan dengan maksud untuk memudahkan terjadinya

proses belajar. Proses belajar sebaiknya diorganisasikan dalam urutan peristiwa

belajar. Peristiwa belajar menurut Gagne seperti dikutip oleh Djamarah (2008:

78) disebut sembilan peristiwa pembelajaran (model nine instructional event

20

1) Menarik perhatian agar siap menerima pelajaran;

2) Memberitahukan tujuan pembelajaran agar anak didik tahu apa yang

diharapkan dari belajar itu;

3) Merangsang timbulnya ingatan atas ajaran sebelumnya;

4) Presentasi bahan ajaran;

5) Memberikan bimbingan atau pedoman untuk belajar;

6) Membangkitkan timbulnya unjuk kerja (merespons);

7) Memberikan umpan balik atas unjuk kerja;

8) Menilai unjuk kerja;

9) Memperkuat retensi dan transfer pelajaran.

Pembelajaran merupakan proses yang sengaja dirancang untuk menciptakan

terjadinya proses belajar dalam diri individu. Pembelajaran merupakan sesuatu

hal yang bersifat eksternal sengaja dirancang untuk mendukung terjadinya

proses belajar internal dalam diri individu. Dick and Carey (2005: 205)

mendefinisikan pembelajaran sebagai rangkaian peristiwa atau kegiatan yang

disampaikan secara terstruktur dan terencana dengan menggunakan sebuah atau

beberapa jenis media.

Proses pembelajaran mempunyai tujuan yaitu agar siswa dapat mencapai

kompetensi seperti yang diharapkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, proses

pembelajaran perlu dirancang secara sistematik dan sistemik. Pembelajaran

merupakan jantung dari proses pendidikan dalam suatu institusi pendidikan.

Kualitas pembelajaran bersifat kompleks dan dinamis, dapat dipandang dari

21

pencapaian kualitas pembelajaran merupakan tanggung jawab profesional seorang

guru, misalnya melalui penciptaan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa

dan fasilitas yang didapat siswa untuk mencapai hasil belajar yang maksimal.

Pada tingkat makro, melalui sistem pembelajaran yang berkualitas, lembaga

pendidikan bertanggung jawab terhadap pembentukan tenaga pengajar yang

berkualitas, yaitu yang dapat berkontribusi terhadap perkembangan intelektual,

sikap, dan moral dari setiap individu peserta didik sebagai anggota masyarakat.

Berkaitan dengan hal itu, guru memegang peran strategis dalam membentuk

watak bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan.

Sehingga peran guru sulit digantikan oleh yang lain.

2.2Teori Belajar dan Pembelajaran

2.2.1 Teori Belajar

Teori belajar pada dasarnya merupakan penjelasan mengenai bagaimana

terjadinya belajar atau bagaimana informasi diproses di dalam siswa itu.

Berdasarkan suatu teori belajar, diharapkan suatu pembelajaran dapat lebih

meningkatkan perolehan siswa sebagai hasil belajar.

Gagne seperti yang dikutip oleh Sagala (2011: 25) menyatakan untuk terjadinya

belajar pada diri siswa diperlukan kondisi belajar, baik kondisi internal maupun

kondisi eksternal. Kondisi internal merupakan peningkatan memori siswa sebagai

hasil belajar terdahulu. Memori siswa yang terdahulu merupakan komponen yang

baru dan ditempatkannya bersama-sama. Kondisi eksternal meliputi aspek atau

22

(learning outcomes), Gagne seperti yang dikutip oleh Sagala (2011: 25)

menyatakan dalam lima kelompok, yaitu intelektual skill, cognitive strategy,

verbal information, motor skill, dan attitude.

Gagne lebih lanjut menekankan pentingnya kondisi internal dan kondisi eksternal

dalam suatu pembelajaran, agar siswa memperoleh hasil belajar yang diharapkan.

Dengan demikian, sebaiknya memperhatikan atau menata pembelajaran yang

memungkinkan mengaktifkan memori siswa yang sesuai agar informasi yang baru

dapat dipahaminya. Kondisi eksternal bertujuan antara lain memberikan stimulasi

berpikir siswa, penginformasian tujuan pembelajaran, membimbing belajar materi

yang baru, memberikan kesempatan kepada siswa menghubungkannya dengan

informasi baru guna memacu siswa agar dapat berpikir kritis.

Teori-teori baru dalam psikologi pendidikan dikelompokkan dalam teori

pembelajaran konstruktivis (constructivist theories of learning). Teori

konstruktivis ini menyatakan bahwa siswa harus menemukan sendiri dan

mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan

aturan-aturan lama dan merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak lagi sesuai.

Bagi siswa agar benar-benar memahami dan dapat menerapkan pengetahuan,

mereka harus bekerja memecahkan masalah, menemukan segala sesuatu untuk

dirinya, berusaha dengan susah payah dengan ide-ide, mampu berpikir kritis.

Siswa harus membangun sendiri pengetahuan didalam benaknya sedangkan Guru

dapat memberikan kemudahan untuk proses ini dengan memberi kesempatan

siswa untuk menemukan dan menetapkan ide-ide mereka sendiri, dan mengajar

23

belajar Teori ini berkembang dari kerja Piaget, Vygotsky, teori-teori pemrosesan

informasi, teori berpikir kritis, dan teori psikologi kognitif yang lain, seperti teori

Bruner (Slavin dalam Nurhadi, 2009: 80).

Menurut teori konstruktivis ini, satu prinsip yang paling penting dalam psikologi

pendidikan adalah bahwa guru tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan

kepada siswa. Siswa harus membangun sendiri pengetahuan di dalam benaknya.

Guru dapat memberi siswa anak tangga yang membawa siswa ke pemahaman

yang lebih tinggi, dengan catatan siswa sendiri yang harus memanjat anak tangga

tersebut (Nurhadi, 2009: 8).

Perkembangan kognitif sebagaian besar ditentukan oleh manipulasi dan interaksi

aktif anak dengan lingkungan. Pengetahuan datang dari tindakan. Piaget yakin

bahwa pengalaman-pengalaman fisik dan manipulasi lingkungan penting bagi

terjadinya perubahan perkembangan. Sementara itu bahwa interakasi sosial

dengan teman sebaya, khususnya berargumentasi dan berdiskusi membantu

memperjelas pemikiran yang pada akhirnya memuat pemikiran itu menjadi lebih

logis (Nurhadi, 2009).

Teori perkembangan Piaget mewakili konstruktivisme, yang memandang

perkembangan kognitif sebagai suatu proses dimana anak secara aktif

membangun sistem makna dan pemahaman realitas melalui

pengalaman-pengalaman dan interaksi-interaksi mereka. Menurut Piaget perkembangan

kognitif pada anak secara garis besar terbagi empat periode yaitu: a) periode

24

Sedangkan konsep-konsep dasar proses organisasi dan adaptasi intelektual

menurut Piaget yaitu: skemata (dipandang sebagai sekumpulan konsep); asimilasi

(peristiwa mencocokkan informasi baru dengan informasi lama yang telah

dimiliki seseorang; akomodasi (terjadi apabila antara informasi baru dan lama

yang semula tidak cocok kemudian dibandingkan dan disesuaikan dengan

informasi lama); dan equilibrium (bila keseimbangan tercapai maka siswa

mengenal informasi baru).

Menurut Piaget dalam Uno (2010: 3) menegaskan bahwa pengetahuan tersebut

dibangun dalam pikiran seseorang melalui proses asimilasi dan akomodasi.

Asimilasi adalah proses kognitif seseorang dalam mengintegrasikan persepsi,

konsep, ataupun pengalaman baru ke dalam skema atau pola yang sudah ada di

dalam pikirannya. Akomodasi adalah proses mental yang meliputi pembentukan

skema baru yang cocok dengan rangsangan baru atau memodifikasi skema yang

sudah ada sehingga cocok dengan rangsangan itu. Sedangkan equilibrium adalah

pengaturan diri seseorang agar terjadi keseimbangan antara proses asimilasi dan

akomodasi. Apabila keadaan tidak seimbang antara asimilasi dan akomodasi maka

disebut dengan disequilibrium.

Tokoh teori belajar konstruktivisme sosial adalah Lev Vygotsky yang berpendapat

bahwa belajar bagi peserta didik dilakukan dalam interaksi dengan lingkungan

sosial maupun fisik. Lebih lanjut dikatakan bahwa, interaksi sosial memegang

peranan terpenting dalam perkembangan kognitif peserta didik. Ada dua tahapan

belajar, pertama peserta didik belajar melalui interaksi dengan orang lain, baik

25

peserta didik mengintegrasikan apa yang ia pelajari dari orang lain kedalam

struktur mentalnya (Herpratiwi, 2009: 80).

Teori belajar Ausubel merupakan salah satu dari sekian banyaknya teori yang

menjadi dasar dalam cooperative learning. Ausubel seperti dikutip oleh Dahar

(2008: 115) menyatakan bahwa bahan subjek yang dipelajari siswa haruslah

“bermakna” (meaningfull). Pembelajaran bermakna merupakan suatu proses

mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam

struktur kognitif seseorang. Struktur kognitif ialah fakta-fakta, konsep-konsep,

dan generalisasi-generalisasi yang telah dipelajari dan diingat siswa. Pembelajaran

bermakna adalah suatu proses pembelajaran di mana informasi baru dihubungkan

dengan struktur pengertian yang sudah dimiliki seseorang yang sedang melalui

pembelajaran.

Pembelajaran bermakna terjadi apabila siswa boleh menghubungkan fenomena

baru ke dalam struktur pengetahuan mereka. Artinya, bahan subjek itu harus

sesuai dengan keterampilan siswa dan harus relevan dengan struktur kognitif yang

dimiliki siswa. Oleh karena itu, subjek harus dikaitkan dengan konsep-konsep

yang sudah dimiliki para siswa, sehingga konsep-konsep baru tersebut

benar-benar terserap olehnya. Dengan demikian, faktor intelektual-emosional siswa

terlibat dalam kegiatan pembelajaran.

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi belajar bermakna menurut Ausubel

(Dahar, 2008: 116) adalah struktur kognitif yang ada, stabilitas, dan kejelasan

pengetahuan dalam suatu bidang studi tertentu dan pada waktu tertentu. Sifat-sifat

26

informasi baru masuk ke dalam struktur kognitif itu, demikian pula sifat proses

interaksi yang terjadi. Jika struktur kognitif itu stabil, dan diatur dengan baik,

maka arti-arti yang sahih dan jelas atau tidak meragukan akan timbul dan

cenderung bertahan. Tetapi sebaliknya jika struktur kognitif itu tidak stabil,

meragukan, dan tidak teratur, maka struktur kognitif itu cenderung menghambat

belajar.

Menurut Ausubel (Dahar, 2008: 116), seseorang belajar dengan mengasosiasikan

fenomena baru ke dalam sekema yang telah ia punya. Dalam proses itu seseorang

dapat memperkembangkan skema yang ada atau dapat mengubahnya. Dalam

proses belajar ini siswa mengkonstruksi apa yang ia pelajari sendiri. Teori belajar

bermakna Ausuble ini sangat dekat dengan konstruktivisme. Keduanya

menekankan pentingnya siswa mengasosiasikan pengalaman, fenomena, dan

fakta-fakta baru kedalam sistem pengertian yang telah dipunyai. Keduanya

menekankan pentingnya asimilasi pengalaman baru kedalam konsep atau

pengertian yang sudah dipunyai siswa. Keduanya mengandaikan bahwa dalam

proses belajar itu siswa aktif.

Ausubel berpendapat bahwa guru harus dapat mengembangkan potensi kognitif

siswa melalui proses belajar yang bermakna., Ausubel beranggapan bahwa

aktivitas belajar siswa, terutama mereka yang berada di tingkat pendidikan dasar-

akan bermanfaat kalau mereka banyak dilibatkan dalam kegiatan langsung.

Namun untuk siswa pada tingkat pendidikan lebih tinggi, maka kegiatan langsung

akan menyita banyak waktu. Untuk mereka, menurut Ausubel, lebih efektif kalau

27

Inti dari teori belajar bermakna Ausubel adalah proses belajar akan mendatangkan

hasil atau bermakna kalau guru dalam menyajikan materi pelajaran yang baru

dapat menghubungkannya dengan konsep yang relevan yang sudah ada dalam

struktur kognisi siswa.

Langkah-langkah yang biasanya dilakukan guru untuk menerapkan belajar

bermakna Ausubel adalah sebagai berikut: advance organizer, progressive

differensial, integrative reconciliation, dan consolidation. Empat tipe belajar

menurut Ausubel (Dahar, 2008: 117) yaitu:

1. Belajar dengan penemuan yang bermakna yaitu mengaitkan pengetahuan yang

telah dimilikinya dengan materi pelajaran yang dipelajari itu. Atau sebaliknya,

siswa terlebih dahulu menmukan pengetahuannya dari apa yang ia pelajari

kemudian pengetahuan baru tersebut ia kaitkan dengan pengetahuan yang

sudah ada.

2. Belajar dengan penemuan yang tidak bermakna yaitu pelajaran yang dipelajari

ditemukan sendiri oleh siswa tanpa mengaitkan pengetahuan yang telah

dimilikinya, kemudian dia hafalkan.

3. Belajar menerima (ekspositori) yang bermakna yaitu materi pelajaran yang

telah tersusun secara logis disampaikan kepada siswa sampai bentuk akhir,

kemudian pengetahuan yang baru ia peroleh itu dikaitkan dengan pengetahuan

lain yang telah dimiliki.

4. Belajar menerima (ekspositori) yang tidak bermakna yaitu materi pelajaran

yang telah tersusun secara logis disampaikan kepada siswa sampai bentuk

akhir , kemudian pengetahuan yang baru ia peroleh itu dihafalkan tanpa

28

Salah satu model pembelajaran yang dikembangkan oleh Ausubel adalah teori

model mengajar Advance Organizer adalah salah satu model dalam rumpun

pemprosesan informasi. David Ausubel dalam Joyce, (2009:208) mengemukakan

teorinya menyangkut empat hal :

1. Bagaimana ilmu itu diorganisasikan artinya bagaimana seharusnya isi

kurikulum itu di tata.

2. Bagaimana proses berpikir itu terjadi bila berhadapan dengan informasi baru.

3. Bagaimana guru seharusnya mengajarkan informasikan baru itu sesuai dengan

teori tentang isi kurikulum dan teori belajar.

4. Sintaks

Model pembelajaran Advance Organizer terdiri dari tiga tahap.

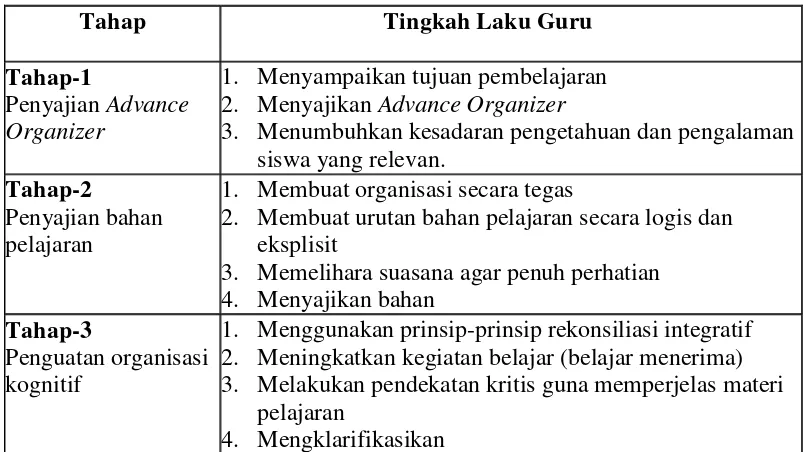

Tabel 2.1: Sintaks Model Pembelajaran Advance Organizer

Tahap Tingkah Laku Guru

3. Menumbuhkan kesadaran pengetahuan dan pengalaman

siswa yang relevan.

Tahap-2

Penyajian bahan pelajaran

1. Membuat organisasi secara tegas

2. Membuat urutan bahan pelajaran secara logis dan

eksplisit

3. Memelihara suasana agar penuh perhatian

4. Menyajikan bahan

Tahap-3

Penguatan organisasi kognitif

1. Menggunakan prinsip-prinsip rekonsiliasi integratif 2. Meningkatkan kegiatan belajar (belajar menerima)

3. Melakukan pendekatan kritis guna memperjelas materi

pelajaran

4. Mengklarifikasikan

29

2.2.2 Teori Pembelajaran

Di dalam teknologi pendidikan dibedakan antara istilah pembelajaran

(instructional) dan pengajaran (teaching). Menurut Miarso (2009: 545)

pembelajaran adalah suatu usaha yang disengaja, bertujuan dan terkendali agar

orang lain belajar atau terjadi perubahan yang relatif menetap pada diri orang lain.

Sedangkan pengajaran adalah usaha membimbing dan mengarahkan pengalaman

belajar kepada peserta didik. Istilah mengajar (teaching) sebagai penyampai

materi pelajaran kepada peserta didik, dianggap tidak sesuai lagi sehingga dalam

literatur teknologi pendidikan hanya digunakan istilah pembelajaran.

Pembelajaran adalah proses yang sistematis, dimana semua komponen antara lain

guru, peserta didik (siswa), material dan lingkungan belajar merupakan komponen

penting untuk keberhasilan belajar. Pembelajaran sebagai sebuah sistem

menggunakan pendekatan sistem dalam desain pembelajaran. Sistem yang

dimaksud adalah bahwa semua komponen yang terlibat dalam pembelajaran

saling berinteraksi satu dengan lainnya untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Menurut Reigeluth dan Merill dalam Miarso (2009: 529) pembelajaran sebaiknya

didasarkan pada teori pembelajaran preskriptif, yaitu teori yang memberi resep

untuk mengatasi masalah belajar. Teori pembelajaran preskeptif tersebut

memperhatikan tiga variabel yaitu kondisi, metode dan hasil. Di dalam setiap

metode pembelajaran harus mengandung rumusan pengorganisasian bahan

pelajaran, strategi penyampaian, dan pengelolaan kegiatan dengan memperhatikan

faktor tujuan belajar, hambatan belajar, karakteristik siswa agar dapat diperoleh

30

Menurut Sanjaya (2005: 78) istilah pembelajaran dipengaruhi oleh perkembangan

tekbologi yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan belajar, peserta didik

ditempatkan sebagai subjek belajar yang memegang peranan paling utama,

sehingga dalam setting proses belajar mengajar peserta didik dituntut beraktivitas

secara penuh bahkan secara individual mempelajari bahan pelajaran. Dengan

demikian kalau didalam istilah pengajaran (teaching) menempatkan guru sebagai

pemeran utama dalam memberikan informasi kepada peserta didik, maka dalam

istilah pembelajaran (instruction) guru lebih banyak sebagai fasilitator yang

mengelola berbagai sumber belajar untuk dipelajari peserta didik.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran sebagai

proses belajar yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, serta

dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai

upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi pembelajaran.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa

pembelajaran adalah proses interaksi antara guru, peserta didik dan sumber belajar

pada suatu lingkungan belajar yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai

tujuan pembelajaran. Selain itu dengan semakin berkembangnya teknologi dalam

pembelajaran, maka pola interaksi antara guru, peserta didik dan sumber belajar

mengalami perubahan dari pola pembalajaran yang berpusat pada guru (teacher

centered) menjadi berpusat pada peserta didik (student centered) dimana peran

31

2.3Teori Desain Pembelajaran ASSURE

Teknologi pendidikan merupakan sebuah bidang yang fokus pada upaya-upaya

yang dapat digunakan untuk memfasilitasi berlangsungnya proses belajar dalam

diri individu. Hal ini sesuai dengan definisi teknologi pendidikan yang

dikemukakan oleh AECT (Association of Educational Communication and

Technology), yaitu sebuah studi dan praktik etis yang berupaya membantu

memudahkan berlangsungnya proses belajar dan perbaikan kinerja melalui

penciptaan, penggunaan, pengelolaan, proses, teknologi dan sumber daya yang

tepat. Seels dan Richey (dalam Pribadi 2011: 63) mengemukakan bahwa

teknologi pendidikan memiliki lima domain atau bidang garapan, yaitu:

(1) desain, (2) pengembangan, (3) pemanfaatan, (4) pengelolaan, dan (5) evaluasi.

Bidang garapan desain meliputi beberapa bidang kerja yaitu desain pembelajaran,

desain pesan, strategi pembelajaran, dan karakteristik siswa. Hal ini menunjukkan

bahwa desain merupakan salah satu domain atau bidang garapan yang penting

dalam teknologi pendidikan yang berperan sebagai salah satu sarana untuk

memfasilitasi berlangsungnya proses belajar dan memperbaiki kinerja.

Pribadi (2011: 54) mengemukakan bahwa upaya untuk mendesain proses

pembelajaran agar menjadi sebuah kegiatan yang efektif, efisien, dan menarik

disebut dengan istilah desain sistem pembelajaran atau instructional system design

(ISD).

Smith dan Ragan (dalam Pribadi 2011: 55) mengemukakan bahwa desain sistem

pembelajaran adalah proses sistematik yang dilakukan dengan menerjemahkan