PADA PERTANAMAN TOMAT ORGANIK

JUNING TYAS ANWAR

DEPARTEMEN PROTEKSI TANAMAN

FAKULTAS PERTANIAN

JUNING TYAS ANWAR. Aplikasi Formulasi Insektisida Nabati Campuran Ekstrak Piper retrofractum Vahl. dan Annona squamosa L. pada Pertanaman Tomat Organik. Dibimbing oleh DADANG.

Tomat adalah tanaman hortikultura yang sudah banyak dibudidayakan secara intensif di Indonesia. Komoditas ini mempunyai nilai ekonomi tinggi dan memiliki potensi pasar yang sangat baik. Budidaya tanaman tomat tidak akan terbebas dari permasalahan yang disebabkan oleh serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) yang dapat menurunkan kuantitas dan kualitas produksi. Salah satunya disebabkan oleh OPT di lahan pertanaman tomat adalah hama ulat penggerek buah tomat, Helicoverpa armigera, dengan angka perkiraan kehilangan hasil produksi tomat akibat serangannya berkisar 27–55,3 %.

Sampai saat ini usaha pengendalian hama tomat masih tergantung pada penggunaan insektisida sintetik yang kurang bijaksana, hal ini dapat berpengaruh buruk pada ekosistem, sehingga perlu dicari alternatif pengendalian yang lebih ramah lingkungan. Salah satu teknologi alternatifnya dilakukan dengan membuat formulasi insektisida nabati dengan memanfaatkan metabolit sekunder yang terkandung dalam buah cabai jawa (Piper retrofractum Vahl) dan biji srikaya (Annona squamosa L) – yang dapat memberikan pengaruh negatif pada kehidupan serangga hama berupa pengaruh terhadap tingkah laku ataupun fisiologi serangga.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektifitas formulasi insektisida nabati campuran ekstrak P. retrofractum dan A. squamosa untuk pengendalian hama H. armigera pada pertanaman tomat organik. Formulasi insektisida nabati ini diberi kode RSA1. Insektisida sintetik Bactospeine WP berbahan aktif Bacillus thuringiensis (Bt) dijadikan sebagai pembanding. Uji efektifitas formulasi insektisida nabati dilakukan dengan menyemprotkan formulasi RSA1 pada setiap tanaman tomat sesuai dengan blok-blok yang telah ditentukan, dengan interval penyemprotan satu minggu.

Dalam lima kali pengamatan pada tanaman tomat, blok perlakuan RSA1 menunjukkan persentase kerusakan buah tomat rata-rata sebesar 1,5%. Blok perlakuan Bt menunjukkan persentase kerusakan buah tomat hanya sebesar 3,7%, sedangkan pada blok kontrol mencapai 27,1%. Persentase kerusakan buah juga berkorelasi dengan bobot buah yang dipanen. Blok perlakuan RSA1 menghasilkan bobot buah tomat yang paling tinggi dibandingkan dengan bobot buah tomat pasca perlakuan Bt dan kontrol yaitu 141,2 kg, lalu diikuti oleh blok perlakuan Bt

sebesar 137,0 kg, dan yang paling rendah adalah pada perlakuan kontrol yaitu sebesar 100,7 kg.

PADA PERTANAMAN TOMAT ORGANIK

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian pada Departemen Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor

JUNING TYAS ANWAR

A34053936

DEPARTEMEN PROTEKSI TANAMAN

FAKULTAS PERTANIAN

Judul : APLIKASI FORMULASI INSEKTISIDA NABATI CAMPURAN EKSTRAK Piper retrofractum Vahl. DAN Annona squamosa L. PADA PERTANAMAN TOMAT ORGANIK

Nama : Juning Tyas Anwar NRP : A34053864

Menyetujui, Pembimbing

Dr. Ir. Dadang, M.Sc. NIP 19640204 199002 1 002

Mengetahui,

Ketua Departemen Proteksi Tanaman

Dr. Ir. Dadang, M.Sc. NIP 19640204 199002 1 002

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya, penulis senantiasa diberikan petunjuk sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul Aplikasi Formulasi Insektisida Nabati Campuran Ekstrak Piper retrofractum Vahl. dan Annona squamosa L. pada Pertanaman Tomat Organik di Desa Sukagalih, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penelitian ini ditujukan untuk menguji efektifitas formulasi insektisida nabati

campuran ekstrak P. retrofractum dan A. squamosa untuk pengendalian hama H. armigera pada pertanaman tomat organik.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ir. Dadang, MSc. selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah banyak memberikan bimbingan, dukungan, dan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

2. Dr. Ir. Dadan Hindayana selaku dosen pembimbing akademik selama penulis menjalani studi di Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

3. Dr. Ir. Tri Asmira Damayanti, MAgr. selaku dosen penguji yang memberikan koreksi, pengarahan, dan wawasan terkait materi penelitian yang dilakukan penulis.

4. Ir. Djoko Prijono, MAgr.Sc. selaku penanggung jawab Laboratorium Fisiologi dan Toksikologi Serangga, Bapak Agus Sudrajat selaku teknisi di Laboratorium Fisiologi dan Toksikologi Serangga, dan Herma Amalia, SP yang telah banyak membantu pekerjaan penulis saat melakukan penyiapan ekstraksi insektisida nabati di Laboratorium Fisiologi dan Toksikologi Serangga.

5. Pak Amran dkk. selaku petani di lahan pertanian organik di Desa Sukagalih, terima kasih atas bantuan yang telah diberikan selama penulis melakukan penelitian di lapangan.

6. Seluruh dosen dan staf pegawai di lingkungan Departemen Proteksi Tanaman atas ilmu dan layanan terbaik yang telah diberikan kepada penulis.

7. Almarhumah Ibunda Silvia Anita, Ayahanda Syamsul Anwar, dan adik satu-satunya yaitu Shendityas Anwar, yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, doa, dan dukungan baik materil maupun moril sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan di Institut Pertanian Bogor.

8. Deni Nurhadiansyah, SP, Denny Bintoro, SP, Franciskus Parasian, SP, dan Lia Nurulalia, SP, yang telah memberikan motivasi serta wawasan yang cukup luas bagi penulis pada masa penyelesaian tugas akhir ini.

Eka Masti, SGz, Sofia Halimi, SPi, serta semua teman-teman di Wisma Novia II angkatan 2005–2011, yang selama ini telah membantu dan memberi dukungan mental dan spiritual bagi penulis.

10.Sakurai Sho, BA., Aiba Masaki, Ohno Satoshi, Kazunari Ninomiya, Matsumoto Jun, Adati Taro, PhD., Kato Shinichi, BAg., Aditha Puspo Wijayanti, Endang Tri Rahayu, Ajeng Karina Wulandari, Miranti Yunita, dan Adeel Ahmed yang telah menjadi motivator luar biasa bagi penulis.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih terdapat banyak kekurangan dalam berbagai hal, oleh sebab itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan tersebut. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembacanya.

Bogor, Juli 2011

JUNING TYAS ANWAR, dilahirkan pada tanggal 19 Juni 1987 di Kota Tangerang, Banten. Penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara, yang merupakan anak dari pasangan Syamsul Anwar dan Silvia Anita.

Halaman

Potensi sebagai Insektisida Nabati ... 7

Srikaya (Annona squamosa L.) ... 8

Deskripsi Tumbuhan ... 8

Potensi sebagai Insektisida Nabati ... 9

Bacillus thuringiensis (Bt) ... 10

Helicoverpa armigera Hubner (Lepidoptera: Noctuidae) ... 11

Sejarah dan Taksonomi ... 12

vii

Penyiapan Ekstrak Insektisida Nabati ... 17

Penyiapan Formulasi Insektisida Nabati ... 17

Uji Efektifitas Formulasi Insektisida Nabati ... 18

Pengamatan ... 18

Rancangan Percobaan ... 18

Analisis Data ... 19

HASIL DAN PEMBAHASAN ... 20

KESIMPULAN ... 24

DAFTAR PUSTAKA ... 25

No Halaman

Teks

Latar Belakang

Pembangunan di Indonesia dilakukan pada berbagai bidang kehidupan, salah satunya pada bidang hortikultura yang memiliki peran penting dalam mendukung tercapainya target pembangunan ekonomi dan pertanian (Suryana 2006). Subsektor hortikultura yang meliputi tanaman sayuran, buah-buahan, dan tanaman hias, kini tengah menjadi salah satu sumber pemenuhan kebutuhan gizi, nutrisi, dan estetika yang sangat penting bagi manusia. Oleh sebab itu, subsektor ini menjadi fokus kedua dalam bidang pertanian setelah subsektor pangan yang sangat diutamakan oleh para petani Indonesia.

Dalam bahasan khusus mengenai sayuran, permasalahan yang sering muncul biasanya diakibatkan oleh sifat sayuran yang mudah rusak, tidak tahan disimpan lama, dan berpola produksi musiman. Kriteria mudah rusak disebabkan oleh kandungan air yang tinggi dalam tanaman, yang berimplikasi pada kulit buah yang lunak sehingga kulit buahnya sangat mudah ditembus oleh alat-alat pertanian ataupun hama dan penyakit tanaman. Serangan hama dan penyakit pada tanaman sayuran menyebabkan kehilangan hasil panen yang lebih besar dibandingkan dengan kehilangan hasil panen pada tanaman perkebunan dan tanaman pertanian lainnya (Sastrosiswojo 1995).

Pengendalian H. armigera harus dilakukan secara optimal dengan tujuan utama agar tidak terjadi peningkatan nilai kehilangan hasil akibat serangan hama tersebut, baik itu dari segi kuantitas maupun kualitas hasil panen. Sampai saat ini petani masih mengandalkan insektisida sintetik, yang sering kali menimbulkan dampak negatif, seperti resistensi, resurjensi hama, dan pencemaran lingkungan. Bahkan banyak petani yang sengaja mencampurkan beberapa jenis insektisida sintetik dalam satu kali aplikasi, dengan asumsi semakin banyak jenis insektisida yang digunakan secara sekaligus, maka akan semakin efektif pengendaliannya terhadap serangga hama. Teknik aplikasi yang seperti ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman yang menyatakan bahwa perlindungan tanaman di Indonesia menggunakan sistem pengendalian hama terpadu (PHT).

Oleh sebab itu, perlindungan terhadap tanaman budidaya perlu dipertimbangkan, sehingga dilakukan teknologi alternatif insektisida yang lebih aman dan ramah lingkungan serta dapat mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan insektisida sintetik. Teknologi alternatif ini dilakukan dengan mencoba membuat suatu formulasi insektisida nabati dengan memanfaatkan beberapa spesies tumbuhan yang mengandung metabolit sekunder yang dapat memberikan pengaruh negatif pada kehidupan serangga hama. Pengaruh negatif ini dapat berupa pengaruh terhadap tingkah laku ataupun fisiologi serangga. Tumbuhan yang memiliki kandungan metabolit sekunder tersebut antara lain tanaman cabai jawa (Piper retrofractum Vahl) dan srikaya (Annona squamosa L).

Morgan & Wilson (1999) menyatakan bahwa bahan aktif insektisida dari famili Piperaceae termasuk ke dalam senyawa golongan isobutilamida yaitu piperine, sedangkan Dadang et al. (2007a) mengemukakan bahwa Annonaceae

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektifitas formulasi insektisida nabati campuran ekstrak P. retrofractum dan A. squamosa untuk pengendalian hama H. armigera pada pertanaman tomat organik.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam usaha pengendalian H. armigera pada pertanaman tomat dan dapat menunjang perkembangan pertanian organik.

Hipotesis

Formulasi insektisida nabati campuran ekstrak P. retrofractum dan

Tomat (Lycopersicon esculentum Mill)

Sejarah dan Taksonomi Tanaman

Tanaman tomat adalah anggota dari famili Solanaceae genus Lycopersicon

spesies Lycopersicon esculentum Mill., yang berasal dari wilayah tropis di Mexico hingga Peru. Semua varietas tomat yang tumbuh di wilayah Eropa dan Asia merupakan tanaman yang benihnya didatangkan dari Amerika Latin, benih-benih ini dibawa oleh para pedagang dari Spanyol dan Portugal, sedangkan tomat yang saat ini tumbuh di wilayah Afrika, benihnya didatangkan oleh para pedagang Eropa dan koloninya (Villareal 1980).

Tomat merupakan salah satu jenis sayuran buah yang sangat dikenal masyarakat. Tanaman ini merupakan salah satu tanaman sayuran utama di dunia dengan 4,4 juta Ha lahan produksi dan 115 juta total produksi seluruh dunia di tahun 2004 (FAOSTAT data 2004). Rasanya yang manis dan segar dapat memberikan kesegaran pada tubuh, karena cita rasa yang khas inilah banyak orang yang menggemarinya. Selain itu, tomat juga merupakan sumber nutrisi dan metabolit sekunder yang sangat penting bagi kesehatan manusia, misalnya

senyawa folat, vitamin C dan E, flavonoid, klorofil, β-karotin dan likopen (Wilcox

et al. 2003).

Morfologi Tanaman

Tanaman tomat berbentuk perdu yang panjangnya mencapai lebih kurang dua meter, berbatang lemah dan basah. Oleh karena itu, tanaman tomat perlu diberi penyangga atau ajir dari turus bambu atau kayu, agar tanaman tidak roboh di tanah dan tetap tumbuh vertikal ke atas (Cahyono 1998).

Akar tanaman tomat berupa akar tunggang yang tumbuh menembus tanah, dan adapula akar serabut yang tumbuh menyebar ke arah samping secara horizontal tetapi tidak cukup dalam menembus tanah. Berdasarkan sifat perakarannya yang seperti inilah, tanaman ini sangat baik jika ditanam pada lahan yang gembur dan porous (Harjadi 1989).

Batang tanaman tomat berbentuk persegi empat dan terkadang membulat, lunak namun cukup kuat. Permukaan batangnya berambut halus, di antara rambut-rambut halus itu terdapat rambut-rambut kelenjar. Batang tanaman tomat berwarna hijau, pada tiap ruas batangnya mengalami penebalan. Tanaman tomat dapat memiliki cabang pada batang utamanya, jika tidak dilakukan pemangkasan secara berkala, maka akan banyak percabangan yang tumbuh secara merata (Cahyono 1998).

Daun tomat berbentuk segitiga dan hampir oval, dengan bagian tepi yang bergerigi dan membentuk celah-celah minyirip agak melengkung ke dalam. Daun berwarna hijau, ukuran daun sekitar (15 – 30 cm) x (10 – 25 cm) dan panjang tangkai sekitar 3 – 6 cm. Di antara daun yang berukuran besar, biasanya tumbuh 1 – 2 daun yang berukuran kecil. Daun majemuk ganjil pada tanaman tomat biasanya berjumlah 5 – 7 daun, tumbuh secara berselang-seling atau tersusun spiral mengelilingi batang tanaman (Cahyono 1998).

Berdasarkan deskripsi yang dikemukakan oleh Cahyono (1998), bunganya berwarna kuning, berukuran kecil dengan diameter sekitar 2 cm. Kelopak bunganya berjumlah 5 buah. Bunga tomat merupakan bunga sempurna, karena putik dan benang sarinya terdapat pada satu bunga yang sama (berumah satu). Bunga tomat ini biasanya tumbuh pada batang ataupun cabang yang masih muda.

kecil memiliki bobot hanya 8 gram, sedangkan yang berukuran besar bisa mencapai bobot sekitar 180 gram (Cahyono 1998).

Ekstrak

Sekian banyak penelitian telah dilakukan oleh sejumlah peneliti, sehingga diketahui bahwa tumbuhan memiliki cara pertahanan diri yang salah satu bentuk pertahanannya adalah dengan memproduksi berbagai jenis senyawa metabolit sekunder, seperti flavonoid, terpenoid, alkaloid, dan lain sebagainya (Bernays & Chapman 1994). Jika ditelaah lebih jauh, seharusnya metabolit sekunder ini dapat dikatakan berpotensi sebagai agens pengendalian serangga hama. Jacobson (1988) menyatakan bahwa ada enam famili tumbuhan yang dapat dikembangkan menjadi insektisida botani untuk mengendalikan populasi serangga hama, yaitu Meliaceae,

Asteraceae, Annonaceae, Rutaceae, Cannelaceae, dan Labiatae. Berdasarkan pengujian kandungan senyawa metabolit sekunder dalam tumbuhan, Dadang et al.

(2007b) mengemukakan bahwa tumbuhan dari famili Piperaceae pun memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai agens pengendalian serangga hama.

Dadang et al. (2007b) melakukan pengujian kompatibilitas dua ekstrak yaitu P. retrofractum dan A. squamosa. Hasil dari pengujian tersebut menunjukkan bahwa terdapat efek sinergis antara kedua ekstrak tersebut, namun pada perbandingan 1:1 dan 2:1 (w/w), campuran ekstrak ini memberikan nilai

lethal concentration (LC) yang rendah, selain itu persistensi campuran ekstrak P. retrofractum dan A. squamosa pada konsentrasi 0,1% menunjukkan efektifitas yang tinggi hingga pemaparan hari ke-7 yang masih memberikan mortalitas larva rata-rata di atas 80%. Oleh karena itu, pengujian lapangan dilakukan untuk mengetahui tingkat efektifitasnya dalam mengendalikan populasi serangga hama di area pertanaman.

Cabai Jawa (Piper retrofractum Vahl.)

Deskripsi Tumbuhan

antara lain P. longum BI., P. officinarum (Mig.) DC., Chavica officinarum Mig., tempat-tempat yang tanahnya lembab dan berpasir seperti di dekat pantai atau di hutan sampai pada ketinggian 600 m dpl (Heyne 1987), tumbuh memanjat, menjalar atau melilit, dengan panjang sulurnya bisa mencapai 10 m. Akar melekat pada pohon lain. Batang utamanya berwarna hijau, dengan bagian bawah yang agak berkayu (Syukur 1999). Daun tunggal dengan pertulangan menyirip, bertangkai bundar dengan panjang 1,5 – 2 mm, berwarna hijau, berbentuk bulat telur sampai lonjong, ujung daun runcing dengan bintik-bintik kelenjar, panjang helaian daunnya 8,5 – 30 cm dan lebar 3 – 13 cm, tepi daun rata, permukaan atas mengkilat (Heyne 1987). Bunga berkelamin tunggal, berbentuk bulir memanjang dan tegak, bulir jantan lebih pendek dari yang betina, bertangkai 0,5 – 2 cm, dan melekat pada tangkai yang hanya satu titik (Syukur 1999).

Buah majemuk, berupa bulir bulat memanjang atau silinder dengan panjang lebih kurang 2 – 7 cm, mengecil di bagian atas, ketika muda berwarna hijau kemudian menjadi merah. Butuh waktu lama (lebih kurang 6,5 bulan) untuk proses pemasakannya. Dalam waktu yang lama, buahnya berwarna hijau dan keras, beraroma tajam dan pedas, kemudian berturut-turut berubah warna menjadi kuning gading, dan akhirnya menjadi merah dan lunak untuk diremas-remas sampai daging buahnya lepas (Heyne 1987). Perbanyaan tumbuhan ini dapat dilakukan dengan biji atau stek batang.

Potensi sebagai Insektisida Nabati

Piperaceae adalah efek knock down yang cepat muncul dan aktifitas mematikan pada serangga yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan anggota famili

Meliaceae.

Senyawa aktif yang berhasil diisolasi dari P. retrofractum adalah senyawa-senyawa golongan amida, yang juga sering disebut dengan nama piperamida (Scott et al. 2008). Jenis dari senyawa ini tidak kurang dari dua puluh senyawa (Ahn et al. 1992; Kikuzaki et al. 1993; Parmer et al. 1997), antara lain filfilin, guininsin, pelitorin, piperikosalidin, piperisida, piperin, piperlonguminin, piperoktadekalidin, piplartin, retrofraktamida A, retrofraktamida C, retrofraktamida D, silvatin, dan lain sebagainya. Piperin mempunyai daya antipiretik, analgesik, antiinflamasi, dan menekan susunan saraf pusat. Menurut Utami dan Jansen (1999), bagian akar tumbuhan P. retrofractum mengandung piperine, piplartine, dan piperlonguminine. Miyakado et al. (1989) mengemukakan bahwa senyawa piperamida yang memiliki gugus isobutil amida dan metilendioksifenil, seperti guininsin dan piperisida, memiliki aktifitas insektisida yang kuat bekerja sebagai racun saraf dengan menghambat aliran impuls saraf pada akson. Scott et al. (2008) menambahkan bahwa berbagai senyawa piperamida memiliki gugus metilendioksifenil yang dapat menghambat fungsi enzim sitokrom P450 yang berfungsi untuk mengoksidasi senyawa asing di dalam tubuh serangga.

Srikaya (Annona squamosa L.)

Deskripsi Tumbuhan

Srikaya merupakan tanaman buah yang termasuk ke dalam famili

Annonaceae, genus Annona, dan spesies Annona squamosa L. Di wilayah Sumatera, tanaman ini lebih dikenal sebagai delima bintang (Aceh), seraikaya (Lampung), sarikaya (Padang), sedang di wilayah Jawa, masyarakat sering menyebutnya sebagai srikaya (Jawa Barat dan Jawa Tengah), sarkaya (Madura).

pendek, tersusun berseling (alternate), warna hijau, bentuk memanjang (oblongus), panjang 6 – 17 cm, lebar 2,5 – 7,5 cm, helaian daun tipis dan kaku, ujung dan pangkal runcing, tepi rata, pertulangan menyirip (pinatte), permukaan halus. Bunga tunggal, muncul di ketiak daun dan ujung batang, bertangkai, kelopak tebal berwarna hijau kekuningan. Buah semu, bulat mengerucut, warna hijau berbedak putih, permukaan buah benjol-benjol, biji berbentuk kepingan kecil berwarna hitam mengkilat dan memiliki kulit yang tidak mengering dan berwarna kuning. Perbanyakan generatif dengan biji. Bijinya memiliki kulit yang keras, berwarna kuning, dan mengandung 45% minyak (Heyne 1987).

Potensi sebagai Insektisida Nabati

Dadang et al. (2007a) mengemukakan bahwa banyak anggota famili

Annonaceae yang menunjukkan aktifitas mematikan pada berbagai spesies serangga. Salah satu genus dari famili Annonaceae yang paling banyak mendapat perhatian yaitu Annona. Menurut Rupprecht et al. (1990), uvarisin dari akar

Uvaria acuminate merupakan senyawa asetogenin yang diidentifikasi pertama kali. Akarnya mengandung senyawa saponin, tanin, polifenol dan alkaloida.

Bahan aktif dari tanaman famili Annonaceae umumnya bersifat sebagai racun yang bekerja relatif cepat terhadap serangga (Kardinan 2002). Beberapa spesies dari famili Annonaceae memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai insektisida nabati. Senyawa aktif utama dalam A. squamosa adalah squamosin dan asimin yang termasuk golongan asetogenin (Mitsui et al. 1991).

Bahan tepung yang terbuat dari biji Annona sp. telah lama digunakan dalam upaya pengendalian serangga hama secara tradisional (Secoy & Smith 1983). Laporan lain menyatakan bahwa 1% tepung biji srikaya yang dicampurkan dalam biji kacang hijau dapat mengendalikan hama gudang Callosobruchus analis

digunakan untuk mencuci anjing agar bebas dari binatang-binatang kecil yang merugikan (Heyne 1987).

Bacillus thuringiensis (Bt)

Bacillus thuringiensis (Bt) yang tersebar luas di alam adalah bakteri tanah gram positif yang masuk ke dalam famili yang sama dengan Bacillus cerus. Pada tahun 1901, seorang bakteriologis Jepang bernama S. Ishiwata menemukan bakteri ini pertama kali pada cairan tubuh dari ulat sutera yang sakit, dan diberi nama Bacillus sotto, namun bakteri ini tidak bertahan hidup pada waktu itu (Shirong et al. 2004). Kemudian Berliner et al. (1915) kembali mengisolasi bakteri ini dari tubuh cendawan tepung Mediterania pada tahun 1911 and memberi namanya sebagai Bacillus thuringiensis (Bt) nov. sp.. Berliner pun menganjurkan untuk mengaplikasikan pemanfaatan mikroorganisme patogenik untuk mengendalikan hama-hama pertanian. Pada tahun 1920-an, Bt pertama kali digunakan sebagai pestisida di wilayah Eropa Tenggara. Produk dagang Bt

pertama (bermerk Sporéne) dibuat di Prancis pada tahun 1938. Sejak saat itu, produk Bt telah digunakan sebagai agens biologis pengendali hama yang mendunia (Shirong et al. 2004).

Entwistle (1993) mengemukakan bahwa produk-produk Bt yang telah banyak beredar mencakup lima subspesies Bt yaitu kurstaki, morrisoni,

israelensis, aizawai , dan terakhir adalah tenebrionis, yang disebut juga subspesies

san diego. Menurut Feitelson et al. (1992), telah ditemukan pula strain Bt yang menunjukkan aktifitas pestisida dalam menyerang nematoda, cacing pipih, dan protozoa.

Bt hidup di tempat yang kaya akan nutrien, maka bakteri ini hanya tumbuh pada fase vegetatif, namun bila suplai makanannya menurun maka Bt akan membentuk spora dorman yang mengandung satu atau lebih jenis kristal protein (Bahagiawati 2002). Kristal ini mengandung protein yang disebut δ-endotoksin atau ICP (insecticidal crystal protein) yang bersifat lethal jika dimakan oleh serangga yang peka terhadap senyawa ini (Bahagiawati 2002).

telah dikelompokkan menjadi delapan kelas utama, yaitu Cry1A sampai CryX, yang berdasar pada homologi sekuen asam amino di N-terminalnya, berat molekulnya, dan aktifitas insektisidanya (Margino & Mangundihardjo 2002). Delapan kelas tersebut adalah (1) CryI yang menyerang serangga ordo Lepidoptera; (2) CryII yang menyerang Lepidoptera dan Diptera; (3) CryIII yang menyerang Coleoptera; (4) CryIV yang menyerang Diptera; (5) CryV yang menyerang Lepidoptera dan Coleoptera; (6) CryVI yang menyerang nematoda; (7)

CryIXF yang menyerang Lepidoptera; dan (8) CryX yang menyerang Lepidoptera (Margino & Mangundihardjo 2002).

Menurut Bahagiawati (2002), mekanisme daya kerja dari δ-endotoksin ini perlu diketahui untuk menentukan proses kunci (key process) yang nantinya akan berimplikasi pada spesifikasi dari sebuah kristal protein. Faktor utama yang menjadi penentu kisaran inang dari krital protein tersebut adalah perbedaan pada fase pertumbuhan larva yang mempengaruhi proses kelarutan dan aktivasi kristal protein, dan lokasi spesifik bagi protoksin di dalam midgut dari spesies-spesies serangga.

Kristal protein yang termakan oleh serangga akan larut dalam lingkungan basa pada usus serangga. Pada dasarnya kristal Bt di alam bersifat protoksin, namun karena adanya aktifitas proteolisis dalam sistem pencernaan serangga, protoksin berubah menjadi polipeptida yang lebih pendek dan bersifat toksin. Toksin yang telah aktif bereaksi dengan sel-sel epithelium di midgut serangga, ini menyebabkan terbentuknya pori-pori pada sel membran di saluran pencernaan dan mengganggu keseimbangan osmotik dari sel-sel tersebut. Ketidak-seimbangan osmotik inilah yang menyebabkan sel-sel tersebut membengkak dan pecah (lisis), sehingga menyebabkan kematian pada serangga tersebut (Hofte & Whiteley 1989).

Helicoverpa armigera Hubner (Lepidoptera: Noctuidae)

dibedakan dari sifat kerusakan yang ditimbulkan olehnya pada tanaman inang. Kerusakan yang disebabkan oleh penyakit biasanya berupa kerusakan fisiologi tanaman, sedang hama lebih cenderung menimbulkan kerusakan morfologi tanaman. Hal ini memungkinkan terjadinya kerugian baik itu kerugian dari segi kuantitas maupun kualitas dari hasil panen tanaman tersebut.

Serangga merupakan salah satu golongan hama yang saat ini sering kali menimbulkan kerusakan pada komoditas hortikultura, tanaman tomat pun tidak terbebas dari masalah ini. Salah satu spesies hama penting yang harus dikendalikan pada area pertanaman tomat adalah Helicoverpa armigera Hubner (Lepidoptera: Noctuidae).

Sejarah dan Taksonomi

H. armigera dahulu lebih dikenal dengan nama Heliothis armigera. Spesies ini tersebar luas dari Eropa Selatan sampai ke Afrika, dari Asia sampai Australia, dan wilayah Pasifik Selatan. H. armigera merupakan hama penting jika dibandingkan dua kerabatnya yaitu Helicoverpa assulta Guenee dan Heliothis peltigera. Telah dilaporkan bahwa H. armigera bersifat polyphagus, memperoleh makan dari lebih 180 spesies tanaman inang dari 45 famili tanaman di India (Kalshoven 1981).

Di Indonesia, serangga ini tersebar luas dari dataran rendah sampai ke dataran tinggi sekitar 2.000 m dpl (Pracaya 2003). Kalshoven (1981) mengemukakan bahwa tanaman budidaya yang sering kali terserang antara lain jagung, kedelai, tomat, kacang panjang, kacang polong, kacang tanah, buncis, tembakau dan kapas. H. armigera termasuk ke dalam ordo Lepidoptera dan famili

Noctuidae. Dalam bahasa Latin, noctua berarti burung hantu. Sifat ulat (larva) dan serangga dewasa pada waktu mencari makan atau kawin memang mirip burung hantu yakni pada waktu malam hari. Famili ini adalah famili yang terbesar dalam ordo Lepidoptera dengan lebih dari 2500 spesies di Amerika dan Kanada (Borror

et al. 1996). Morfologi

Telur yang baru diletakkan berwarna kuning muda, mengkilat, yang kemudian berubah menjadi coklat kemerahan sebelum menetas (Susilowati 1982 dalam

Paridah 1996). Menurut Kalshoven (1981), telur diletakkan satu per satu secara terpisah pada permukaan daun tanaman inangnya. Ada pula telur yang diletakkan pada pucuk, bunga, dan antara kelopak dan buah (Jayaraj 1981).

Warna larva bervariasi, ada yang hijau kekuningan, hijau, hijau kecoklatan, coklat tua, dan coklat muda (Kalshoven 1981). Tubuhnya tertutup banyak kutil (Pracaya 2003). Tunstall (1977) mengemukakan bahwa ada ciri tersendiri dari spesies ini yaitu pada tubuh bagian dorsal terdapat garis-garis gelap yang diselingi garis terang. Pupanya berwarna coklat terang dengan rumah kepompong yang terbuat dari benang sutera, dan terbentuk di dalam tanah. Panjang pupanya sekitar 14 – 18 mm (Jayaraj 1981).

Imagonya mempunyai rentang sayap sekitar 2,5 – 3,75 cm dengan warna dan pola pada sayap yang beragam. Umumnya tubuh imago berwarna coklat atau kuning tua dengan bagian tepi sayap berwarna lebih tua dan terdapat bintik-bintik (Susilowati 1982 dalam Paridah 1996). Imago betina bertubuh besar dan gemuk, panjang tubuhnya berkisar 18 – 19 mm, dengan rentang sayap sekitar 40 mm, sedang imago jantan bertubuh lebih kecil dengan rentang sayap 35 mm. bagian sayap depan berwarna coklat pucat dengan bintik-bintik tipis, tanda hitam berbentuk ginjal di bagian bawah sayap depan. Sayap belakang berwarna lebih cerah dengan bercak warna gelap di ujungnya. Pada abdomen betina terdapat lapisan rambut-rambut halus (Jayaraj 1981).

Daur Hidup

H. armigera merupakan serangga yang dalam kehidupannya mengalami

Pracaya (2003) menambahkan, larva H. armigera ini juga bersifat kanibal, karena biasanya dalam satu buah yang terserang, hanya terdapat satu atau dua larva. Perkembangan pada fase larva, H. armigera melewati enam instar yang berlangsung selama 15 – 30 hari (Kalshoven 1981). Menurut Jayaraj (1981), larva instar akhir turun ataupun terkadang menjatuhkan diri ke tanah, kemudian masuk ke dalam tanah sedalam 2,5 – 17,5 cm untuk berpupa.

Setelah berpupa, imago H. armigera akan keluar dari tanah dan bergerak aktif, bahkan telah mampu bermigrasi (Farrow & Daly 1987). Kemampuannya untuk memasuki fase pupa fakultatif diapause memungkinkan

H. armigera untuk mempertahankan populasi yang cukup besar dalam habitat yang tidak stabil. Dinamika yang kompleks ini, dipengaruhi oleh berbagai lingkungan dan faktor biologis, telah menyebabkan H. armigera

sukses dalam mengeksploitasi beragam ekosistem (Fitt 1989).

Gejala Serangan

Gejala serangan H. armigera dimulai pada saat pembentukan kuncup bunga, bunga, dan buah muda. Larva masuk ke dalam buah muda, memakan biji-biji di dalamnya. Biasanya serangan serangga ini sulit untuk diketahui dan sulit dikendalikan dengan insektisida. Menurut Marwoto et al. (2001), ambang kendali

Tempat dan Waktu

Penelitian dilaksanakan di lahan sayuran organik masyarakat, khususnya pada pertanaman tomat, yang berlokasi di Desa Sukagalih, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penelitian dilaksanakan lebih kurang selama empat bulan mulai bulan September sampai Desember 2009.

Tumbuhan Sumber Ekstrak

Bahan tumbuhan yang dijadikan sumber ekstrak adalah buah Piper retrofractum (Piperaceae) dan biji Annona squamosa (Annonaceae) yang dikoleksi dari Jawa Timur.

Penyiapan Lahan

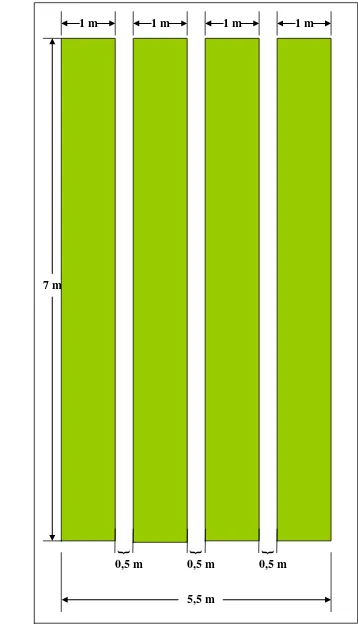

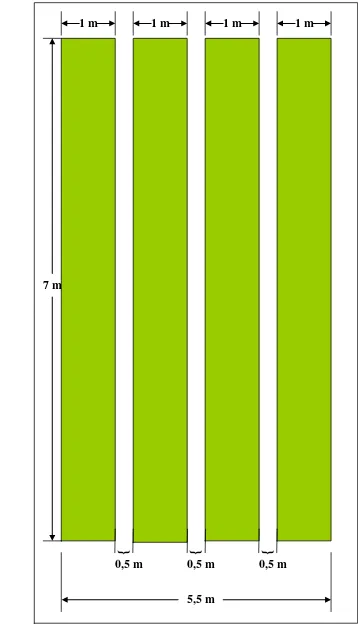

Gambar 1 Blok perlakuan pada pertanaman tomat 1 m

7 m

5,5 m

1 m 1 m 1 m

0,5 m 0,5 m 0,5 m

Penyemaian Benih dan Pindah Tanam Bibit Tomat

Benih tomat varietas Marta disemai di bedengan-bedengan persemaian yang telah tersedia. Bedengan-bedengan tersebut diberi penutup menyerupai atap yang terbuat dari kain agar benih-benih yang sedang disemai tidak rusak saat terjadi hujan. Proses penyemaian dilakukan selama tiga sampai empat minggu. Setelah menjadi bibit, tomat langsung dipindah-tanamkan ke lahan yang telah disiapkan, dengan jarak tanam 60 cm x 70 cm.

Penyiapan Ekstrak Insektisida Nabati

Buah P. retrofractum dan biji A. squamosa dikering-anginkan, kemudian dipotong-potong menjadi bagian-bagian kecil, lalu dihaluskan dengan menggunakan blender hingga berbentuk serbuk, kemudian diayak menggunakan pengayak kasa berjalin 1 mm. Masing-masing serbuk kemudian direndam dalam metanol dengan perbandingan 1:10 (w/v) selama 1 x 24 jam. Rendaman masing-masing serbuk kemudian disaring menggunakan corong Buchner yang dialasi kertas saring. Hasil saringan ini kemudian diuapkan dengan menggunakan rotary evaporator pada suhu 50°C dan tekanan 400–450 mmHg, sehingga diperoleh ekstrak kasar. Metanol hasil penguapan yang diperoleh, kemudian digunakan kembali untuk membilas residu pada corong Buchner. Pembilasan ini dilakukan berulang-ulang hingga warna larutan ekstrak hasil penyaringan tersebut terlihat jernih. Ekstrak yang diperoleh setelah proses penguapan disimpan dalam lemari es pada suhu 4 °C hingga saat digunakan.

Penyiapan Formulasi Insektisida Nabati

Uji Efektifitas Formulasi Insektisida Nabati

Pengujian efektifitas formulasi insektisida nabati dilakukan dengan menyemprotkan campuran ekstrak P. retrofractum dan A. squamosa (RSA1) pada tanaman tomat yang ditanam di lahan. Penyemprotan emulsi ekstrak dilakukan dengan menggunakan knapsack sprayer (alat semprot manual yang bertekanan). Semua tanaman tomat disemprot pada permukaan atas dan bawah sesuai dengan blok-blok yang telah ditentukan, kemudian dibiarkan selama lebih kurang tujuh hari.

Pengamatan

Setiap satu minggu setelah perlakuan, pengamatan pada tanaman tomat diarahkan pada pengamatan gejala serangan ulat H. armigera yang menyerang buah tomat. Perhitungan populasi hama dilakukan secara manual dan langsung dilakukan di pertanaman tomat. Pada saat panen, dalam tiap blok perlakuan dilakukan perhitungan bobot buah total, bobot buah tanaman sampel, dan bobot buah rusak dari tanaman sampel. Penghitungan persentase kerusakan buah tomat dilakukan pada saat panen. Persen kerusakan dihitung berdasarkan formula berikut,

Jumlah buah tomat terserang

Persen kerusakan (%) = x 100%

Jumlah buah tomat yang dipanen

Rancangan Percobaan

Analisis Data

Salah satu hama penting pada pertanaman tomat adalah H. armigera yang lebih dikenal dengan sebutan ulat penggerek buah tomat. H. armigera menjadi hama penting karena mampu menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat berat pada pertanaman tomat. Hal ini dikarenakan aktifitas makannya yang tinggi pada fase larva. H. armigera merusak buah tomat dengan cara menggerek buah sehingga buah menjadi berlubang.

Larva H. armigera sangat aktif makan dan bergerak. Satu ekor larva bisa menyerang beberapa buah tomat pada satu tanaman secara berpindah-pindah, hal ini menyebabkan kehilangan hasil panen semakin besar. Kerugian ini merupakan implikasi dari kerusakan buah tomat akibat serangan H. armigera, sehingga buah-buah yang terserang menjadi tidak layak untuk diperjual-belikan.

Pada pertanaman tomat, aplikasi insektisida nabati campuran

P. retrofractum dan A. squamosa (RSA1) menunjukkan bahwa insektisida ini mampu bekerja efektif dalam upaya menekan persentase kerusakan buah tomat akibat serangan H. armigera pada saat panen. Tingkat efektifitas insektisida nabati RSA1 ini pun sebanding dengan insektisida Bt. Hal ini diduga karena kisaran hama sasaran yang relatif sama antara keduanya, yaitu hama-hama yang termasuk ke dalam ordo Lepidoptera.

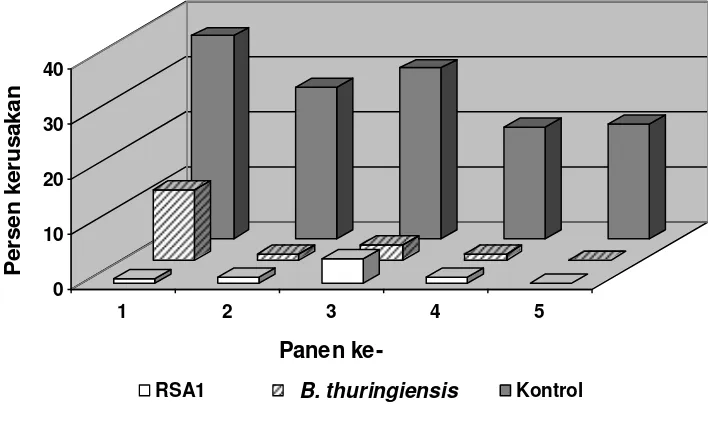

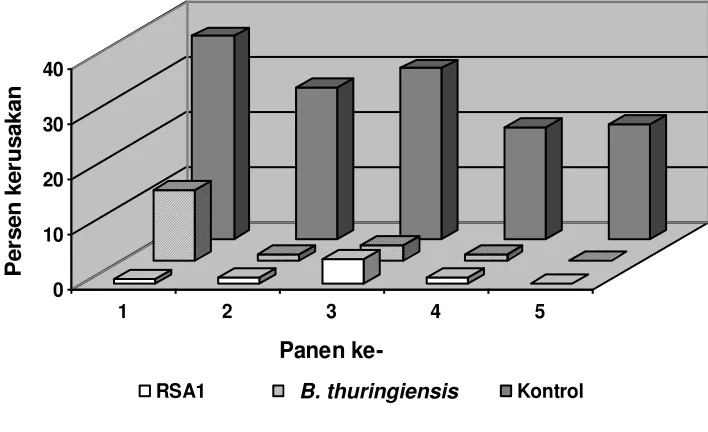

Gambar 2 Persen kerusakan buah tomat pada setiap panen

Dalam lima kali pengamatan pada tanaman tomat, contoh yang diberi perlakuan insektisida nabati RSA1 pada konsentrasi 0,1% menunjukkan persentase kerusakan buah tomat rata-rata sebesar 1,5%. Tanaman contoh yang diberi perlakuan Bt pada konsentrasi 1 g/l menunjukkan persentase kerusakan buah tomat hanya sebesar 3,7%, sedangkan persentase kerusakan pada kontrol mencapai 27,1% (Gambar 2).

Persentase kerusakan buah juga berkorelasi dengan bobot buah yang dipanen. Dari data hasil panen yang diperoleh setelah lima kali pengamatan dilakukan, dapat terlihat bahwa pengaplikasian insektisida nabati RSA1 menghasilkan bobot buah tomat yang paling tinggi dibandingkan dengan bobot buah tomat yang diberi perlakuan Bt dan kontrol. Secara keseluruhan, bobot hasil panen pada perlakuan insektisida nabati RSA1 adalah 141,2 kg, lalu diikuti oleh perlakuan Bt sebesar 137,0 kg, dan yang paling rendah adalah pada perlakuan kontrol yaitu sebesar 100,7 kg (Gambar 3).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dadang et al. (2007b), pengujian efektifitas formulasi insektisida nabati RSA1 menunjukkan hasil yang cukup efektif dalam menekan populasi Plutella xylostella dan Crocidolomia pavonana pada pengujian lapangan di pertanaman kubis. Dadang (1999) juga mengemukakan bahwa senyawa aktif yang terkandung dalam ekstrak Piperaceae menunjukkan aktifitas insektisida yang cepat terhadap serangga sasaran dan sangat efektif untuk beberapa serangga yang menunjukkan resistensi terhadap piretroid. Diketahui bahwa ekstrak A. squamosa pada konsentrasi 0,1% – 0,5% dapat mematikan larva C. pavonana hingga mencapai angka persentase sebesar 100%. Prijono et al. (1995) melaporkan bahwa ekstrak biji A. squamosa terbukti menghasilkan aktifitas insektisida yang tinggi terhadap C. pavonana pada konsentrasi 0,25% dengan pelarut aseton-metanol (1:1). Daya bunuh tinggi terhadap larva C. pavonana juga diketahui dari mulai LC50 yaitu berturut-turut 0,208% dan 0,51% pada dua hari setelah perlakuan (Basana & Prijono 1994).

Adapun pengamatan yang dilakukan terhadap beberapa serangga hama lain yang biasanya terdapat di pertanaman tomat, seperti A. ipsilon, B. tabaci, S. litura, L. huidobrensis, T. parvispinus, M. persicae, Bactrocera sp., dan P. latus, tidak terlihat adanya serangan yang mengkhawatirkan, karena tidak semua serangga hama tersebut terdapat di lapangan saat penelitian ini dilakukan. Selain

H. armigera, di lapangan hanya terlihat gejala serangan L. huidobrensis dan

gejala serangan yang berarti, tampaknya telah dapat terkendali dengan aplikasi insektisida nabati RSA1.

Pada saat budidaya tomat dilakukan di lapangan, yang menjadi kendala bagi petani bukan hanya serangan hama, tetapi juga serangan penyakit. Pada kenyataannya, Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi menjadi salah satu patogen tular tanah yang menyebabkan terjadinya penyakit layu bakteri. Patogen ini menyebabkan penyakit pada lebih dari 200 spesies tanaman hortikultura yang sebagian besar memiliki nilai ekonomi yang tinggi, seperti kentang, tembakau, cabai, tomat, cengkeh, kacang tanah, dan pisang. Patogen ini memiliki penyebaran geografis yang sangat luas, mencakup daerah tropis, subtropis, maupun daerah beriklim sedang (CABI 2005; Nawangsih 2001).

Penyakit layu bakteri yang terjadi ternyata dapat dikendalikan pula dengan aplikasi formulasi insektisida nabati RSA1. Hal ini terlihat secara kasat mata, kejadian penyakit pada blok yang diberi perlakuan insektisida nabati RSA1 lebih rendah dibandingkan dengan blok yang diberi perlakuan Bt ataupun blok kontrol. Dengan demikian, dari beragam senyawa metabolit sekunder yang terkandung dalam kedua ekstrak tanaman tersebut, mungkin saja ada satu atau lebih senyawa-senyawa yang bersifat aktif sebagai bakterisida.

Kesimpulan

Formulasi insektisida nabati campuran ekstrak P. retrofractum dan

A. squamosa efektif dalam upaya menekan persentase kehilangan hasil tomat dan serangan H. armigera. Insektisida nabati pada pertanaman tomat ini dapat menjadi penunjang perkembangan pertanian organik.

Saran

DAFTAR PUSTAKA

Ahn JW, Lee CO, Kim EJ, Zee OP, Kim HJ. 1992. Piperoctadecalidine, a new piperidin alkaloid from Piper retrofractum fruits. Bul Kor Chem Soc 5(4): 388–391.

Aminah S. 1987. Pengamatan Hama Heliothis armigera (Hbn.) dan Agrotis ipsilon (Lepidoptera: Noctuidae) pada Pertanaman Tomat di Kecamatan Sukanagara, Cianjur. Laporan Praktek Lapang. Bogor: Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

[Anonim]. 2005. Brosur Tomat Varietas Unggul. Lembang: Balai Penelitian Tanaman Sayuran (BALITSA).

Bahagiawati. 2002. Penggunaan Bacillus thuringiensis sebagai bioinsektisida. Jurnal Agro Biogen 5: 1 [jurnal on-line]. http://www.indobiogen. or.id/terbitan/ agrobio/agrobio5_Bahagiawati.pdf [20 Februari 2010]. Basana IR, Prijono D. 1994. Insecticidal activity of aqueous seed extracts of four

species of Annona (Annonaceous) against cabbage head caterpillar,

Crocidolomia binotalis Zeller (Lepidoptera: Pyralidae). Bul HPT 7: 50– 60.

Berliner E. 1915. Uber die schlaffsuchtr der mehlmottenraupe (Ephestia kuehniella zell), und ihren erreger Bacullus thuringiensis n. sp. Zeitschrift für angewandtes Entomologie (Ger.), 2: 29–56. In: Shirong J, Sandui G, Daochang A, Guixian X, editor. 2004. Transgenic Cotton. Beijing: Science Press.

Bernays EA & Chapman RF. 1994. Host Plant Selection by Phytophagous Insects. New York: Chapman & Hall.

Borror DJ, Triplehorn CA, Jhonson NF. 1996. Pengenalan Serangga. Ed ke-6. Partosoedjono, penerjemah. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Terjemahan dari: An Introduction To The Study of Insects sixth edition. [CABI] CAB International. 2005. Crop Protection Compendium [CD-ROM].

Wallingford, UK: CAB International. 1 CD-ROM dengan penuntun di dalamnya.

Cahyono B. 1998. Tomat: Usaha Tani dan Penanganan Pascapanen. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Dadang. 2004. Beberapa ekstrak tumbuhan sebagai agens pengendalian serangga hama pada tanaman kubis-kubisan. Di dalam: Prosiding Simposium Nasional: Pertanian Organik ”Keterpaduan Teknik Pertanian Tradisional dan Inofatif” 2004; Bogor, 30 November 2004. ISSAS, IPB, ANOR. hlm 34–40.

Dadang, Isnaeni N, Ohsawa K. 2007a. Ketahanan dan pengaruh fitotoksik campuran ekstrak Piper retrofractum dan Annona squamosa pada pengujian semi lapangan. Jurnal of Tropical Plant Pest and Diseases 7(2): 91–99.

Dadang, Sartiami D, Istiaji B. 2007b. Pengembangan Formulasi Insektisida Botani untuk Pengelolaan Hama Tanaman Kubis-Kubisan dalam Upaya Mengurangi Penggunaan Insektisida Sintetik. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Entwistle PF. 1993. Bacillus thuringiensis, An environmental biopesticide: Theory and Practice. New York: John Wiley & Sons.

FAOSTAT data. 2004. http://apps.fao.org/faostat/collection?version=ext&hasbulk =0&subset=agriculture. In: Lumpkin HM. 2005. A Comparison of Lycopene and Other Phytochemicals in Tomatoes Grown under Conventional and Organic Management System. Tainan: AVRDC–The World Vegetable Center.

Farrow RA and Daly JC. 1987. Long-range movements as an adaptive strategy in the genus Heliothis (Lepidoptera: Noctuidae): a review of its occurrence and detection in four pest species. Aust. J. Zool. 35, 1–24.

Feitelson JS, Payne J, Kim L. 1992. Bacillus thuringiensis insects and beyond.

Bio/Tech, 10: 271-275.

Fitt GP. 1989. The ecology of Heliothis species in relation to agroecosystems. Ann. Rev. Entomol. 34: 17–52.

Harjadi SS. 1989. Dasar-Dasar Hortikultura. IPB: PAU Biologi.

Heyne K. 1987. Tumbuhan Berguna Indonesia, Jilid ke-2. Badan Litbang Kehutanan Jakarta, penerjemah. Jakarta: Yayasan Sarana Wana Jaya. Terjemahan dari: De Nuttige Planten van Indonesie.

Hofte H, Whiteley HR. 1989. Insecticidal crystal protein of Bacillus thuringiensis. Microbial Rev 53: 242–255.

[IPTEK]. 2005. Tanaman Obat Indonesia. http://www.iptek.net.id/ind/cakra_obat/ tanamanobat.php?id=108. [21 November 2009].

Jacobson M. 1988. Botanical Pesticides; past, present, and future, pp.1-10 in JT. Arnason, BJR Philoge, P. Morand (Eds). Insecticides of Plant Origin. Washington.

Jayaraj 1981. Biology and Ecological Studies of Heliothis. In Proceedings of the International Workshop of Heliothis Management. International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics. ICRISAT Center. Patancheru, India.

Kalshoven LGE. 1981. The Pest of Crops in Indonesia. Laan PA Van der, penerjemah. Jakarta: PT Ichtiar Baru – Van Hoeve. Terjemahan dari: De Plagen van de Culturgewassen in Indonesia.

Kardinan A. 2001. Pestisida Nabati: Ramuan dan Aplikasi. Jakarta: Penebar Swadaya.

Kardinan A. 2002. Pestisida Nabati: Ramuan dan Aplikasi. Jakarta: Penebar Swadaya.

Kikuzaki H, Kawabata M, Ishida E, Akazawa Y, Takei Y, Nakatani N. 1993. LC-MS analysis and structural determination of new amides from Javanese long pepper (Piper retrofractum). Biosci Biotech Biochem 57: 1329-1333. Londershausen M, Leicht W, Lied F, Moeschler H, Weiss H. 1991.

Annonins-mode of action of acetogenins isolated from Annona squamosa. Pesticide Science 33(4): 443–445. http://www.sotan.ac.uk/~icuc/an-sq-bib/an-sq-a2.htm#ref416. [12 Januari 2010].

Margino S dan Mangundiharjo S. 2002. Pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk biopestisida di Indonesia. Di dalam: Bahagiawati, editor. Penggunaan Bacillus thuringiensis sebagai Bioinsektisida. Lokakarya Keanekaragaman Hayati untuk Perlindungan Tanaman; Yogyakarta, 7 Agustus 2002. Bogor: Balai Penelitian Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian (Balitbio).

Marwoto, Suharsono, Bejo. 2001. Pengendalian Hama Terpadu pada Budidaya Kedelai. Buletin Palawija. Jurnal Tinjauan Ilmiah. Penelitian Tanaman Palawija. No.1-2001. Malang: Balaitkabi. hlm. 15–23.

Mitsui T, Atsusawa S, Ohsawa K, Yamamoto I, Miyake T, Umehara T. 1991. Search for insect growth regulators. Rev Pestic Toxicol 1: 239–247.

Morgan DE, Wilson DI. 1999. Insect hormones and insect chemical ecology. Di dalam: Barton SD, Nakanishi K, Meth-Cohn O, Mori K, editor.

Comprehensive Natural Products Chemistry. Vol 8. Amsterdam. Elsevier. hlm 264-364.

Nawangsih A. 2001. Studi potensi antagonistic Pseudomonas kelompok Flourescens terhadap Pseudomonas solanacearum pada tomat dan analisis keragaman molekuler [disertasi]. Bogor: Program Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor.

Parmer VS, Jain SC, Bisht KS, Jain R, Taneja P, Jha A, Tyagi OD, Prasad AK, Wengel J, Olsen CE, Boll PM. 1997. Phytochemistry of the genus Piper.

Phytochemistry 46: 597–673.

Paridah I. 1996. Pengaruh NPV Heliothis armigera Terhadap Populasi dan Tingkat Serangan Larva Heliothis armigera Hbn. (Lepidoptera: Noctuidae) pada Tanaman Tomat (Licopersicon esculentum Mill.) [skripsi]. Bogor: Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

Pracaya. 2003. Hama Penyakit Tanaman. Jakarta: Penebar Swadaya.

Prijono D, Gani MS, Syahputra E. 1995. Screening of insecticidal activity of Annonaceous, Fabaceous and Meliaceous seed extracts against cabbage head caterpillar, Crocidolomia binotalis Zeller. (Lepidoptera: Pyralidae) [short communication]. Bul HPT 8(2): 74–77.

Prijono D, Sudiar Jl, Irmayetri, Suhaendah E. 2004. Insecticidal Effectiveness of Extracts of Forty Three Species of Tropical Plants against the Cabbage Head Caterpillar, Crocidolomia pavonana (F.) Symposium held by International Assosiation of Plant Protection Sciences. Hawaii.

Rupprecht JK, Hui YH, McLaughlin JL. 1990. Annonaceous acetogenins: a review. J Nat Prod 53: 237-278.

Sastrosiswojo S. 1995. Sistem pengendalian hama terpadu dalam menunjang agribisnis sayuran. Di dalam: Prosiding Seminar Ilmiah Nasional Komoditas Sayuran; Lembang, 24 Oktober 1995. Bandung: Balitsa. hlm 69–83.

Scott IM, Jensen HR, Philogene BJR, Arnason JT. 2008. A review of Piper spp. (Piperaceae) phytochemistry, insecticidal activity and mode of action.

Phytochem Rev 7: 65–75.

Secoy DM, Smith AE. 1983. Use of plants in control of agricultural and domestic pests. Econ Bot 37: 28–57.

Suryana A. 2006. Kebijakan penyediaan dan diseminasi inovasi teknologi dalam mendukung peningkatan investasi hortikultura. Di dalam: Prosiding Simposium Nasional Hortikultura 2006; Bogor, 28 November 2006. Jakarta: Puslitbang Hortikultura, Balitbangtan, Deptan. hlm 5–19.

Syukur C. 1999. Budi Daya Tanaman Obat Komersial. Jakarta: Penebar Swadaya. Tjitrosoepomo G. 1998. Taksonomi Tumbuhan. Yogyakarta: Gajah Mada

University Press.

Tugiyono H. 1995. Bertanam Tomat. Jakarta: Penebar Swadaya.

Tunstall JP. 1977. Heliothis armigera (Hbn.), pp: 479–481. In Diseases, Pests and Weeds in Tropical Crops. Chichester: John Wiley and Sons.

Utami D, Jansen PCM. 1999. Piper L. Di dalam: Guzman CC de, Siemonsma JS, editor. Prosea Plant Resources of South East Asia 13: Species. Leiden: Backhuys Publisher. hlm 183–188.

Villaeal RL. 1980. Tomatoes in the Tropics (IADS development-oriented literature series). Colorado: Westview Press.

Lampiran 1 Proses perendaman serbuk Piper retrofractum dan Annona squamosa dalam metanol 1:10 (w/v) selama 1 x 24 jam

Lampiran 2 Proses penguapan metanol hasil penyaringan rendaman serbuk P. retrofractum dan

A. squamosa

Lampiran 3 Rotary evaporator yang digunakan untuk menguapkan metanol dari saringan hasil rendaman serbuk P. retrofractum dan A. squamosa untuk mendapatkan ekstrak kasar

Lampiran 5 Tanaman tomat mulai berbuah

Lampiran 6 Larva Helicoverpa armigera instar awal mulai menyerang buah tomat muda

PADA PERTANAMAN TOMAT ORGANIK

JUNING TYAS ANWAR

DEPARTEMEN PROTEKSI TANAMAN

FAKULTAS PERTANIAN

JUNING TYAS ANWAR. Aplikasi Formulasi Insektisida Nabati Campuran Ekstrak Piper retrofractum Vahl. dan Annona squamosa L. pada Pertanaman Tomat Organik. Dibimbing oleh DADANG.

Tomat adalah tanaman hortikultura yang sudah banyak dibudidayakan secara intensif di Indonesia. Komoditas ini mempunyai nilai ekonomi tinggi dan memiliki potensi pasar yang sangat baik. Budidaya tanaman tomat tidak akan terbebas dari permasalahan yang disebabkan oleh serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) yang dapat menurunkan kuantitas dan kualitas produksi. Salah satunya disebabkan oleh OPT di lahan pertanaman tomat adalah hama ulat penggerek buah tomat, Helicoverpa armigera, dengan angka perkiraan kehilangan hasil produksi tomat akibat serangannya berkisar 27–55,3 %.

Sampai saat ini usaha pengendalian hama tomat masih tergantung pada penggunaan insektisida sintetik yang kurang bijaksana, hal ini dapat berpengaruh buruk pada ekosistem, sehingga perlu dicari alternatif pengendalian yang lebih ramah lingkungan. Salah satu teknologi alternatifnya dilakukan dengan membuat formulasi insektisida nabati dengan memanfaatkan metabolit sekunder yang terkandung dalam buah cabai jawa (Piper retrofractum Vahl) dan biji srikaya (Annona squamosa L) – yang dapat memberikan pengaruh negatif pada kehidupan serangga hama berupa pengaruh terhadap tingkah laku ataupun fisiologi serangga.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektifitas formulasi insektisida nabati campuran ekstrak P. retrofractum dan A. squamosa untuk pengendalian hama H. armigera pada pertanaman tomat organik. Formulasi insektisida nabati ini diberi kode RSA1. Insektisida sintetik Bactospeine WP berbahan aktif Bacillus thuringiensis (Bt) dijadikan sebagai pembanding. Uji efektifitas formulasi insektisida nabati dilakukan dengan menyemprotkan formulasi RSA1 pada setiap tanaman tomat sesuai dengan blok-blok yang telah ditentukan, dengan interval penyemprotan satu minggu.

Dalam lima kali pengamatan pada tanaman tomat, blok perlakuan RSA1 menunjukkan persentase kerusakan buah tomat rata-rata sebesar 1,5%. Blok perlakuan Bt menunjukkan persentase kerusakan buah tomat hanya sebesar 3,7%, sedangkan pada blok kontrol mencapai 27,1%. Persentase kerusakan buah juga berkorelasi dengan bobot buah yang dipanen. Blok perlakuan RSA1 menghasilkan bobot buah tomat yang paling tinggi dibandingkan dengan bobot buah tomat pasca perlakuan Bt dan kontrol yaitu 141,2 kg, lalu diikuti oleh blok perlakuan Bt

sebesar 137,0 kg, dan yang paling rendah adalah pada perlakuan kontrol yaitu sebesar 100,7 kg.

Latar Belakang

Pembangunan di Indonesia dilakukan pada berbagai bidang kehidupan, salah satunya pada bidang hortikultura yang memiliki peran penting dalam mendukung tercapainya target pembangunan ekonomi dan pertanian (Suryana 2006). Subsektor hortikultura yang meliputi tanaman sayuran, buah-buahan, dan tanaman hias, kini tengah menjadi salah satu sumber pemenuhan kebutuhan gizi, nutrisi, dan estetika yang sangat penting bagi manusia. Oleh sebab itu, subsektor ini menjadi fokus kedua dalam bidang pertanian setelah subsektor pangan yang sangat diutamakan oleh para petani Indonesia.

Dalam bahasan khusus mengenai sayuran, permasalahan yang sering muncul biasanya diakibatkan oleh sifat sayuran yang mudah rusak, tidak tahan disimpan lama, dan berpola produksi musiman. Kriteria mudah rusak disebabkan oleh kandungan air yang tinggi dalam tanaman, yang berimplikasi pada kulit buah yang lunak sehingga kulit buahnya sangat mudah ditembus oleh alat-alat pertanian ataupun hama dan penyakit tanaman. Serangan hama dan penyakit pada tanaman sayuran menyebabkan kehilangan hasil panen yang lebih besar dibandingkan dengan kehilangan hasil panen pada tanaman perkebunan dan tanaman pertanian lainnya (Sastrosiswojo 1995).

Pengendalian H. armigera harus dilakukan secara optimal dengan tujuan utama agar tidak terjadi peningkatan nilai kehilangan hasil akibat serangan hama tersebut, baik itu dari segi kuantitas maupun kualitas hasil panen. Sampai saat ini petani masih mengandalkan insektisida sintetik, yang sering kali menimbulkan dampak negatif, seperti resistensi, resurjensi hama, dan pencemaran lingkungan. Bahkan banyak petani yang sengaja mencampurkan beberapa jenis insektisida sintetik dalam satu kali aplikasi, dengan asumsi semakin banyak jenis insektisida yang digunakan secara sekaligus, maka akan semakin efektif pengendaliannya terhadap serangga hama. Teknik aplikasi yang seperti ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman yang menyatakan bahwa perlindungan tanaman di Indonesia menggunakan sistem pengendalian hama terpadu (PHT).

Oleh sebab itu, perlindungan terhadap tanaman budidaya perlu dipertimbangkan, sehingga dilakukan teknologi alternatif insektisida yang lebih aman dan ramah lingkungan serta dapat mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan insektisida sintetik. Teknologi alternatif ini dilakukan dengan mencoba membuat suatu formulasi insektisida nabati dengan memanfaatkan beberapa spesies tumbuhan yang mengandung metabolit sekunder yang dapat memberikan pengaruh negatif pada kehidupan serangga hama. Pengaruh negatif ini dapat berupa pengaruh terhadap tingkah laku ataupun fisiologi serangga. Tumbuhan yang memiliki kandungan metabolit sekunder tersebut antara lain tanaman cabai jawa (Piper retrofractum Vahl) dan srikaya (Annona squamosa L).

Morgan & Wilson (1999) menyatakan bahwa bahan aktif insektisida dari famili Piperaceae termasuk ke dalam senyawa golongan isobutilamida yaitu piperine, sedangkan Dadang et al. (2007a) mengemukakan bahwa Annonaceae

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektifitas formulasi insektisida nabati campuran ekstrak P. retrofractum dan A. squamosa untuk pengendalian hama H. armigera pada pertanaman tomat organik.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam usaha pengendalian H. armigera pada pertanaman tomat dan dapat menunjang perkembangan pertanian organik.

Hipotesis

Formulasi insektisida nabati campuran ekstrak P. retrofractum dan

Tomat (Lycopersicon esculentum Mill)

Sejarah dan Taksonomi Tanaman

Tanaman tomat adalah anggota dari famili Solanaceae genus Lycopersicon

spesies Lycopersicon esculentum Mill., yang berasal dari wilayah tropis di Mexico hingga Peru. Semua varietas tomat yang tumbuh di wilayah Eropa dan Asia merupakan tanaman yang benihnya didatangkan dari Amerika Latin, benih-benih ini dibawa oleh para pedagang dari Spanyol dan Portugal, sedangkan tomat yang saat ini tumbuh di wilayah Afrika, benihnya didatangkan oleh para pedagang Eropa dan koloninya (Villareal 1980).

Tomat merupakan salah satu jenis sayuran buah yang sangat dikenal masyarakat. Tanaman ini merupakan salah satu tanaman sayuran utama di dunia dengan 4,4 juta Ha lahan produksi dan 115 juta total produksi seluruh dunia di tahun 2004 (FAOSTAT data 2004). Rasanya yang manis dan segar dapat memberikan kesegaran pada tubuh, karena cita rasa yang khas inilah banyak orang yang menggemarinya. Selain itu, tomat juga merupakan sumber nutrisi dan metabolit sekunder yang sangat penting bagi kesehatan manusia, misalnya

senyawa folat, vitamin C dan E, flavonoid, klorofil, β-karotin dan likopen (Wilcox

et al. 2003).

Morfologi Tanaman

Tanaman tomat berbentuk perdu yang panjangnya mencapai lebih kurang dua meter, berbatang lemah dan basah. Oleh karena itu, tanaman tomat perlu diberi penyangga atau ajir dari turus bambu atau kayu, agar tanaman tidak roboh di tanah dan tetap tumbuh vertikal ke atas (Cahyono 1998).

Akar tanaman tomat berupa akar tunggang yang tumbuh menembus tanah, dan adapula akar serabut yang tumbuh menyebar ke arah samping secara horizontal tetapi tidak cukup dalam menembus tanah. Berdasarkan sifat perakarannya yang seperti inilah, tanaman ini sangat baik jika ditanam pada lahan yang gembur dan porous (Harjadi 1989).

Batang tanaman tomat berbentuk persegi empat dan terkadang membulat, lunak namun cukup kuat. Permukaan batangnya berambut halus, di antara rambut-rambut halus itu terdapat rambut-rambut kelenjar. Batang tanaman tomat berwarna hijau, pada tiap ruas batangnya mengalami penebalan. Tanaman tomat dapat memiliki cabang pada batang utamanya, jika tidak dilakukan pemangkasan secara berkala, maka akan banyak percabangan yang tumbuh secara merata (Cahyono 1998).

Daun tomat berbentuk segitiga dan hampir oval, dengan bagian tepi yang bergerigi dan membentuk celah-celah minyirip agak melengkung ke dalam. Daun berwarna hijau, ukuran daun sekitar (15 – 30 cm) x (10 – 25 cm) dan panjang tangkai sekitar 3 – 6 cm. Di antara daun yang berukuran besar, biasanya tumbuh 1 – 2 daun yang berukuran kecil. Daun majemuk ganjil pada tanaman tomat biasanya berjumlah 5 – 7 daun, tumbuh secara berselang-seling atau tersusun spiral mengelilingi batang tanaman (Cahyono 1998).

Berdasarkan deskripsi yang dikemukakan oleh Cahyono (1998), bunganya berwarna kuning, berukuran kecil dengan diameter sekitar 2 cm. Kelopak bunganya berjumlah 5 buah. Bunga tomat merupakan bunga sempurna, karena putik dan benang sarinya terdapat pada satu bunga yang sama (berumah satu). Bunga tomat ini biasanya tumbuh pada batang ataupun cabang yang masih muda.

kecil memiliki bobot hanya 8 gram, sedangkan yang berukuran besar bisa mencapai bobot sekitar 180 gram (Cahyono 1998).

Ekstrak

Sekian banyak penelitian telah dilakukan oleh sejumlah peneliti, sehingga diketahui bahwa tumbuhan memiliki cara pertahanan diri yang salah satu bentuk pertahanannya adalah dengan memproduksi berbagai jenis senyawa metabolit sekunder, seperti flavonoid, terpenoid, alkaloid, dan lain sebagainya (Bernays & Chapman 1994). Jika ditelaah lebih jauh, seharusnya metabolit sekunder ini dapat dikatakan berpotensi sebagai agens pengendalian serangga hama. Jacobson (1988) menyatakan bahwa ada enam famili tumbuhan yang dapat dikembangkan menjadi insektisida botani untuk mengendalikan populasi serangga hama, yaitu Meliaceae,

Asteraceae, Annonaceae, Rutaceae, Cannelaceae, dan Labiatae. Berdasarkan pengujian kandungan senyawa metabolit sekunder dalam tumbuhan, Dadang et al.

(2007b) mengemukakan bahwa tumbuhan dari famili Piperaceae pun memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai agens pengendalian serangga hama.

Dadang et al. (2007b) melakukan pengujian kompatibilitas dua ekstrak yaitu P. retrofractum dan A. squamosa. Hasil dari pengujian tersebut menunjukkan bahwa terdapat efek sinergis antara kedua ekstrak tersebut, namun pada perbandingan 1:1 dan 2:1 (w/w), campuran ekstrak ini memberikan nilai

lethal concentration (LC) yang rendah, selain itu persistensi campuran ekstrak P. retrofractum dan A. squamosa pada konsentrasi 0,1% menunjukkan efektifitas yang tinggi hingga pemaparan hari ke-7 yang masih memberikan mortalitas larva rata-rata di atas 80%. Oleh karena itu, pengujian lapangan dilakukan untuk mengetahui tingkat efektifitasnya dalam mengendalikan populasi serangga hama di area pertanaman.

Cabai Jawa (Piper retrofractum Vahl.)

Deskripsi Tumbuhan

antara lain P. longum BI., P. officinarum (Mig.) DC., Chavica officinarum Mig., tempat-tempat yang tanahnya lembab dan berpasir seperti di dekat pantai atau di hutan sampai pada ketinggian 600 m dpl (Heyne 1987), tumbuh memanjat, menjalar atau melilit, dengan panjang sulurnya bisa mencapai 10 m. Akar melekat pada pohon lain. Batang utamanya berwarna hijau, dengan bagian bawah yang agak berkayu (Syukur 1999). Daun tunggal dengan pertulangan menyirip, bertangkai bundar dengan panjang 1,5 – 2 mm, berwarna hijau, berbentuk bulat telur sampai lonjong, ujung daun runcing dengan bintik-bintik kelenjar, panjang helaian daunnya 8,5 – 30 cm dan lebar 3 – 13 cm, tepi daun rata, permukaan atas mengkilat (Heyne 1987). Bunga berkelamin tunggal, berbentuk bulir memanjang dan tegak, bulir jantan lebih pendek dari yang betina, bertangkai 0,5 – 2 cm, dan melekat pada tangkai yang hanya satu titik (Syukur 1999).

Buah majemuk, berupa bulir bulat memanjang atau silinder dengan panjang lebih kurang 2 – 7 cm, mengecil di bagian atas, ketika muda berwarna hijau kemudian menjadi merah. Butuh waktu lama (lebih kurang 6,5 bulan) untuk proses pemasakannya. Dalam waktu yang lama, buahnya berwarna hijau dan keras, beraroma tajam dan pedas, kemudian berturut-turut berubah warna menjadi kuning gading, dan akhirnya menjadi merah dan lunak untuk diremas-remas sampai daging buahnya lepas (Heyne 1987). Perbanyaan tumbuhan ini dapat dilakukan dengan biji atau stek batang.

Potensi sebagai Insektisida Nabati

Piperaceae adalah efek knock down yang cepat muncul dan aktifitas mematikan pada serangga yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan anggota famili

Meliaceae.

Senyawa aktif yang berhasil diisolasi dari P. retrofractum adalah senyawa-senyawa golongan amida, yang juga sering disebut dengan nama piperamida (Scott et al. 2008). Jenis dari senyawa ini tidak kurang dari dua puluh senyawa (Ahn et al. 1992; Kikuzaki et al. 1993; Parmer et al. 1997), antara lain filfilin, guininsin, pelitorin, piperikosalidin, piperisida, piperin, piperlonguminin, piperoktadekalidin, piplartin, retrofraktamida A, retrofraktamida C, retrofraktamida D, silvatin, dan lain sebagainya. Piperin mempunyai daya antipiretik, analgesik, antiinflamasi, dan menekan susunan saraf pusat. Menurut Utami dan Jansen (1999), bagian akar tumbuhan P. retrofractum mengandung piperine, piplartine, dan piperlonguminine. Miyakado et al. (1989) mengemukakan bahwa senyawa piperamida yang memiliki gugus isobutil amida dan metilendioksifenil, seperti guininsin dan piperisida, memiliki aktifitas insektisida yang kuat bekerja sebagai racun saraf dengan menghambat aliran impuls saraf pada akson. Scott et al. (2008) menambahkan bahwa berbagai senyawa piperamida memiliki gugus metilendioksifenil yang dapat menghambat fungsi enzim sitokrom P450 yang berfungsi untuk mengoksidasi senyawa asing di dalam tubuh serangga.

Srikaya (Annona squamosa L.)

Deskripsi Tumbuhan

Srikaya merupakan tanaman buah yang termasuk ke dalam famili

Annonaceae, genus Annona, dan spesies Annona squamosa L. Di wilayah Sumatera, tanaman ini lebih dikenal sebagai delima bintang (Aceh), seraikaya (Lampung), sarikaya (Padang), sedang di wilayah Jawa, masyarakat sering menyebutnya sebagai srikaya (Jawa Barat dan Jawa Tengah), sarkaya (Madura).

pendek, tersusun berseling (alternate), warna hijau, bentuk memanjang (oblongus), panjang 6 – 17 cm, lebar 2,5 – 7,5 cm, helaian daun tipis dan kaku, ujung dan pangkal runcing, tepi rata, pertulangan menyirip (pinatte), permukaan halus. Bunga tunggal, muncul di ketiak daun dan ujung batang, bertangkai, kelopak tebal berwarna hijau kekuningan. Buah semu, bulat mengerucut, warna hijau berbedak putih, permukaan buah benjol-benjol, biji berbentuk kepingan kecil berwarna hitam mengkilat dan memiliki kulit yang tidak mengering dan berwarna kuning. Perbanyakan generatif dengan biji. Bijinya memiliki kulit yang keras, berwarna kuning, dan mengandung 45% minyak (Heyne 1987).

Potensi sebagai Insektisida Nabati

Dadang et al. (2007a) mengemukakan bahwa banyak anggota famili

Annonaceae yang menunjukkan aktifitas mematikan pada berbagai spesies serangga. Salah satu genus dari famili Annonaceae yang paling banyak mendapat perhatian yaitu Annona. Menurut Rupprecht et al. (1990), uvarisin dari akar

Uvaria acuminate merupakan senyawa asetogenin yang diidentifikasi pertama kali. Akarnya mengandung senyawa saponin, tanin, polifenol dan alkaloida.

Bahan aktif dari tanaman famili Annonaceae umumnya bersifat sebagai racun yang bekerja relatif cepat terhadap serangga (Kardinan 2002). Beberapa spesies dari famili Annonaceae memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai insektisida nabati. Senyawa aktif utama dalam A. squamosa adalah squamosin dan asimin yang termasuk golongan asetogenin (Mitsui et al. 1991).

Bahan tepung yang terbuat dari biji Annona sp. telah lama digunakan dalam upaya pengendalian serangga hama secara tradisional (Secoy & Smith 1983). Laporan lain menyatakan bahwa 1% tepung biji srikaya yang dicampurkan dalam biji kacang hijau dapat mengendalikan hama gudang Callosobruchus analis