1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ikan nila merupakan ikan yang memiliki kemampuan menyesuaikan diri yang baik dengan lingkungan sekitarnya. Ikan ini memiliki toleransi yang tinggi terhadap lingkungan hidupnya, sehingga bisa dipelihara di dataran rendah yang berair payau maupun dataran yang tinggi dengan suhu yang rendah (Trewavas 1986). Nila mampu hidup pada suhu 14-38 oC dengan suhu terbaik adalah 25-30 oC. Nilai pH air tempat hidup ikan nila antara 6-8,5; oleh karena itu, ikan nila cocok dipelihara di dataran rendah sampai agak tinggi (Suyanto 2003). Hal tersebut membuat permintaan benih ikan nila meningkat di Indonesia.

Transportasi benih merupakan proses yang mempunyai arti penting. Transportasi terlalu lama dengan penanganan yang tidak tepat dapat menyebabkan stres yang berakhir pada kematian ikan. Oleh karena itu, untuk meminimalkan stres dan kematian ikan nila maka ikan nila dibuat setengah tidur dengan menggunakan anestetikum. Salah satu anesthetikum yang digunakan untuk ikan adalah acepromazine (ACP). Selain itu masalah yang dihadapi oleh para peneliti dan praktisi ikan adalah pengambilan sampel yang memerlukan sediaan anestetikum.

Anestetikum dapat mengurangi stres pada saat ikan dibiopsi. Selain itu, harga anestetikum yang biasa digunakan pada ikan nila (tricaine atau MS-222) yang harganya relatif mahal dan susah didapat menjadi masalah yang perlu dicarikan alternatif solusinya. Solusi untuk memecahkan masalah tersebut salah satunya adalah penggunaan ACP sebagai sediaan anestetikum pada ikan nila.

Acepromazine digunakan sebagai tranquilizer pada anjing dan kucing. Termasuk golongan phenotiazine, cara kerjanya dengan mendepres dopamin, dimetabolisme di hati dan diekskresikan melalui urin (Forney 2004). Menurut Mckelvey dan Wayne (2003) acepromazine dapat digunakan sebagai sedasi ketika transportasi hewan sehingga hewan merasa nyaman dan seperti tertidur.

1.2 Tujuan

2

1.3 Manfaat

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi dan Klasifikasi Ikan Nila (Oreochromis niloticus)

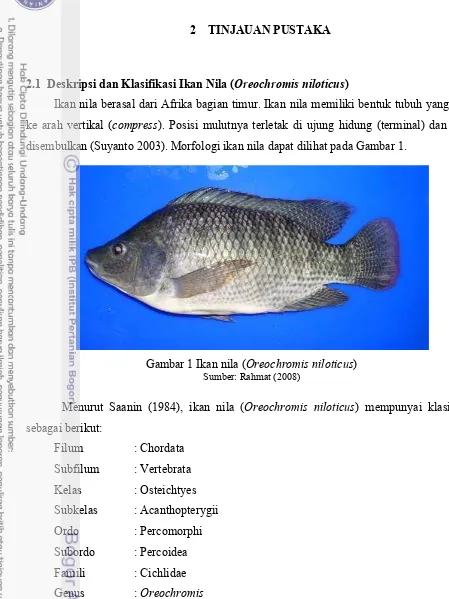

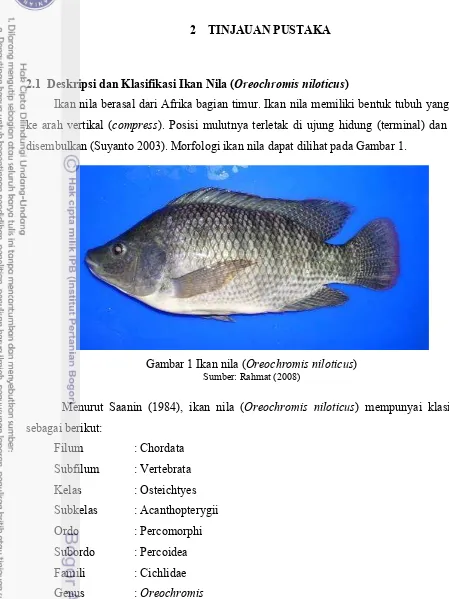

Ikan nila berasal dari Afrika bagian timur. Ikan nila memiliki bentuk tubuh yang pipih ke arah vertikal (compress). Posisi mulutnya terletak di ujung hidung (terminal) dan dapat disembulkan (Suyanto 2003). Morfologi ikan nila dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1 Ikan nila (Oreochromis niloticus)

Sumber: Rahmat (2008)

Menurut Saanin (1984), ikan nila (Oreochromis niloticus) mempunyai klasifikasi sebagai berikut:

Filum : Chordata Subfilum : Vertebrata Kelas : Osteichtyes Subkelas : Acanthopterygii

Ordo : Percomorphi

Subordo : Percoidea Famili : Cichlidae Genus : Oreochromis

Spesies : Oreochromis niloticus

4

Sisik ikan nila besar, kasar dan tersusun rapi. Sepertiga sisik belakang menutupi sisi bagian depan. Tubuhnya memiliki garis linea lateris yang terputus antara bagian atas dan bawahnya. Line lateralis bagian atas memanjang mulai dari tutup insang hingga belakang sirip punggung sampai pangkal sirip ekor. Ukuran kepalanya relative kecil dengan mulut berada di ujung kepala serta mempunyai mata yang besar (Kottelat et al. 1993). Ikan nila memiliki kemampuan menyesuaikan diri yang baik dengan lingkungan sekitarnya. Ikan ini memiliki toleransi yang tinggi terhadap lingkungan hidupnya, sehingga bisa dipelihara di dataran rendah yang berair payau maupun dataran yang tinggi dengan suhu yang rendah (Trewavas 1986).

2.2 Kegunaan Anestesi dalam Menanggulangi Stres pada Ikan

Stres adalah suatu keadaan yang ditimbulkan oleh faktor lingkungan atau faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi daya penyesuaian diri dari seekor hewan melebihi batas-batas daya normalnya, atau mengganggu fungsi-fungsi normal hewan hingga ke batas-batas harapan untuk dapat bertahan secara jelas-jelas berkurang. Lingkungan perairan dan ketidakmampuan ikan sebagai hewan poikilothermik (yang suhunya bergantung pada suhu lingkungan, ini sedikit diatas atau dibawah) untuk mengatur suhu badannya, telah merubah dan menyesuaikan anatomi dan fisiologi dari ikan. Rantai kejadian sebagai akibat dari setiap perubahan patologis, misal infeksi oleh mikroba, kerusakan-kerusakan oleh trauma atau defisiensi nutrisipun sangat dipengaruhi oleh kedua faktor di atas. Pengaruh faktor-faktor stres lebih jelas terlihat pada penyakit ikan dari pada penyakit-penyakit pada spesies hewan lainnya. Tanda-tanda penyesuaian umum (General Adaptation Syndrome = GAS) adalah perubahan-perubahan ini tidaklah spesifik secara fisiologik dan biokemik, serta umumnya berjalan dalam tiga fase yaitu reaksi permulaan (alarm reaction), masa bertahan (stage of resistance), dimana hewan berusaha menyesuaikan diri untuk tetap mempertahankan keseimbangan fisiologis (homeostatis) di dalam keadaan-keadaan lingkungan yang berubah, dan masa kehabisan daya (exhaution), dimana usaha-usaha adaptasi terhenti dan homeostatispun tidak tercapai (Nabib dan Pasaribu 1989).

5

limpa, meningkatkan pernafasan dan kenaikan tekanan darah. Sebagian besar dari efek-efek ini telah dilaporkan juga pada ikan, meskipun mekanisme pengaturannya belum diketahui benar (Nabib dan Pasaribu 1989).

Tingkat stress yang terjadi pada ikan juga berbeda-beda. Kajian yang lebih mendalam menunjukkan tingkatan stress yang terjadi dapat ditelusuri dengan kandungan kortisol. Banyak hal berkenaan dengan kortisol selama proses metabolisme, misalnya saat starvasi (puasa), osmoregulasi, pengerahan simpanan energi untuk migrasi, proses pematangan gonad, pemijahan dan selama stress yang dialami oleh ikan itu sendiri (Van Ginneken et al. 1997).

Pada saat ditransportasikan, ikan harus dikondisikan dalam keadaan aktivitas biologis rendah sehingga konsumsi energi dan oksigen juga rendah sehingga kemungkinan terjadinya stress pada ikan dapat dicegah. Penggunaan transportasi sistem kering merupakan salah satu cara yang efektif untuk untuk mengkondisikan ikan dalam keadaan aktivitas biologis yang rendah. Untuk menurunkan aktivitas biologis ikan dapat dilakukan dengan menggunakan suhu rendah dan menggunakan bahan metabolik atau anestetikum (Wibowo 2001).

Anestesi diperlukan ikan dalam sistem transportasi, kegiatan penelitian, diagnosa penyakit, penandaan ikan pada bagian kulit atau insang, pengambilan sampel darah dan proses pembedahan. Pada kegiatan penelitian, anestesi bertujuan untuk menurunkan seluruh aktivitas ikan untuk menghindari stress. Ikan dapat menyerap bahan anestesi melalui jaringan otot, saluran pencernaan dengan cara injeksi atau melalui insang. Anestesi melalui insang adalah cara yang ideal karena konsentrasi bahan anestesi yang digunakan dapat dikontrol dan stress dapat diminimalisir. Salinitas, suhu, pH, dan oksigen harus diperhitungkan dalam penggunaan bahan anestesi karena faktor-faktor ini dapat mempengaruhi aktivitas bahan anestesi, kecepatan metabolisme ikan, dan kemampuan ikan untuk menyerap bahan anestesi (Gunn 2001).

2.3 Anestesi

Anestesi berarti pembiusan; berasal dari bahasa Yunani an-"tidak, tanpa" dan aesthētos, "persepsi, kemampuan untuk merasa", secara umum berarti suatu tindakan

6

meringankan rasa nyeri. Beberapa jenis anestesi menyebabkan hilangnya kesadaran, sedangkan jenis yang lainnya hanya menghilangkan nyeri dari bagian tubuh tertentu dan pemakainya tetap sadar (Suryanto 1998).

Anestesi menurut Mckelvey dan Wayne (2003) ada 4 tahapan, tahap pertama atau sering disebut stadium analgesia, hewan masih sadar tetapi disorientasi dan menunjukkan sensitivitas terhadap rasa sakit berkurang, respirasi dan denyut jantung normal atau meningkat, semua reflek masih ada, hewan masih bangun dan dapat juga urinasi, defekasi. Tahap kedua yaitu kesadaran mulai hilang namun refleks masih ada, pupil membesar (dilatasi) tetapi akan menyempit (konstriksi) ketika ada cahaya masuk. Tahap kedua atau stadium eksitasi berakhir ketika hewan menunjukkan tanda-tanda otot relaksasi, respirasi menurun dan refleks juga menurun. Tahap ketiga atau stadium anestesi, pada stadium ini biasanya dilakukan operasi. Hewan kehilangan kesadaran, pupil mengalami konstriksi dan tidak merespon cahaya yang masuk, refleks hilang (refleks palpebrae). Tahapan keempat adalah pernafasan dan jantung terhenti, dan hewan mati. Indikator tahapan anestesi antara lain aktivitas refleks (refleks palpebrae, pedal refleks, kornea refleks, refleks laring, refleks menelan), relaksasi otot, posisi mata dan ukuran pupil, sekresi saliva dan air mata, respirasi dan denyut jantung.

Stadium anestesi dan gejalanya pada ikan menurut Scott et al. (2009) yaitu stadium eksitasi ditandai dengan peningkatan gerakan opercular atau aktivitas. Setelah beberapa menit gerakan ikan melambat, menjadi ataksia, berenang tidak seimbang dan mulai memutar ke samping. Kadang-kadang posisi ikan menjadi dorsal recumbency, depresi, ikan menjadi berada di dasar kolam dan respirasi meningkat. Menurut Bowser (2001), tahapan anestesi dapat dilihat pada Tabel 1:

Tabel 1 Tahapan Anestesi Ikan

Tahapan Deskripsi Gejala

0 Normal Kesadaran ada; opercular rate dan otot normal

1 Awal Sedasi Mulai kehilangan kesadaran; opercular rate sedikit menurun; keseimbangan normal

2 Sedasi total Kehilangan kesadaran total; penurunan opercular rate; keseimbangan menurun

3 Kehilangan sebagian keseimbangan

Sebagian Otot mulai relaksasi; berenang tidak teratur; peningkatan opercular rate;

Bereaksi hanya ketika ada tactile yang kuat dan rangsangan getaran

4 Kehilangan keseimbangan total

Kehilangan keseimbangan dan otot secara total; lambat tetapi teratur opercular rate; kehilangan refleks spinal 5 Kehilangan reflex Kehilangan kesadaran total; opercular lambat dan tidak

teratur; denyut jantung sangat lambat; kehilangan refleks 6 Medulla kolaps (stadium

asphyxia)

7

Menurut Harms (1998), anestesi pada ikan dilakukan untuk pemeriksaan, transportasi, diagnostik dan operasi. Prosedurnya yaitu menyiapkan air, memeriksa kondisi ikan, mengistirahatkan ikan. Penggunaan anestesi yang berlebihan atau overdosis digunakan untuk euthanasia. Anestesi untuk ikan biasanya penggunaannya melalui air (perendaman), dan bisa juga dengan cara anestesi inhalasi (seperti anestesi gas pada mamalia). Anestesi melalui injeksi efektif digunakan pada mamalia dan tidak efektif pada ikan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi respon penggunaan anestetikum antara lain spesies, kualitas air dan status kesehatan ikan. Berbeda spesies berbeda juga responnya, spesies dengan berat badan yang berbeda akan menimbulkan respon yang berbeda pula. Ikan dengan berat badan yang lebih besar akan menimbulkan respon yang lebih efektif. Ikan dengan lapisan lemak yang tinggi, ikan yang berumur tua, dan ikan betina gravid (berproduksi) akan memperpanjang durasi dan recovery akan semakin lama apabila menggunakan anestetikum yang mudah larut misal MS-222 atau benzocaine. Kualitas air berupa temperatur sangat mempengaruhi tetapi polanya tidak dapat dipercaya, misalnya MS-222 dan benzocaine memerlukan suhu tinggi untuk dosis yang tinggi. Keasaman juga mempunyai efek terhadap respon anestetikum, contohnya sebagian besar anestetikum bekerja pada air laut tetapi barbiturat bersifat antagonis terhadap ion Ca2+. Nilai pH juga mempengaruhi ionisasi obat sehingga efek obat menjadi meningkat. Ikan yang sakit akan menjadi subjek yang jelek pada proses anestesi (Ferguson 1988).

Ferguson (1988) menyatakan bahwa tipe anestesi dan anestetikum yang biasa digunakan antara lain anestesi irigasi atau perendaman, jenis anestetikumnya yaitu MS-222, 2-phenoxyethanol dan benzocaine. Anestesi parenteral contoh sediaan anestetikumnya adalah alphaxolone (saffan), propanidid (epontol), sodium pentobarbitone (nembutal), ketamin hydrochloride (ketalar). Carbon dioxide, halothan, hypothermia menggunakan metode yang lainnya. Tipe anestesi yang lainnya yaitu dengan elektrik anestesi.

Anestetikum yang digunakan pada ikan banyak jenisnya, misalnya ethanol, diethyl ether, halothane, lidocaine, tricaine methanesulfonate (MS-222), eugenol, ketamine, metomidate, propofol, and carbon dioxide. Dua diantaranya yang sering digunakan sekarang adalah tricaine methanesulfonate (MS-222) dan eugenol. Isofluran digunakan sebagai anestesi inhalasi pada mamalia dan burung, dapat juga untuk ikan dengan cara dicampurkan ke dalam air meskipun ada juga efek sampingnya (Harms 1998).

8

methandesulfonate salt of ethyl meta-aminobenzoate. Nama dagangnya adalah tricaine methanesulfonate (MS-222), Tricaine-Stm and Meta-caine. Finqueltm and Tricaine-Stm yang biasa digunakan pada ikan. Ikan yang telah diberi anestesikum Finqueltm and Tricaine-Stm tidak boleh dimakan sebelum 21 hari setelah pemberian. Komposisinya larut air dan juga larut dalam lemak. Konsentrasi tricaine 15-330 mg/L. Dosis yang digunakan disesuaikan dengan jenis anestesi, ukuran, spesies, temperatur air dan tekanan air. Tricaine lebih baik digunakan dalam air hangat dan tekanan air yang rendah (Bowser 2001). Cara kerja tricain menurut Lewbart (2001) adalah dengan cara memblokir saluran sodium dan penggunaanya melalui pakan ikan.

Sediaan sedatif tertentu dalam dosis tinggi akan mendepres sistem saraf pusat hingga tingkat tertentu yang dikenal sebagai tahap III dari anestesi umum. Akan tetapi kecocokan suatu senyawa tertentu sebagai senyawa pembantu dalam anestesi sangat bergantung pada sifat fisikokimia yang menentukan kecepatan mulai kerja dan lama kerja dari efek obat. Redistribusi dalam jaringan yang sangat cepat menentukan lama kerja yang singkat dari obat-obat tersebut, yang sangat berguna di dalam praktik anestesi (Katzung 2001).

2.4 Acepromazine

Acepromazine tergolong phenothiazine yang berwarna kuning, tidak berbau, rasanya pahit dan berbentuk bubuk dan cair (Plumb 2008). Menurut Mckelvey dan Wayne (2003) ada tiga macam kelas sedasi (tranquilizer) yang digunakan dalam kedokteran hewan yaitu phenothiazine, benzodiazepine dan alpha-2 agonist. Golongan ini bekerja pada susunan syaraf pusat dan menghasilkan efek penenang pada hewan. Obat-obat ini dapat juga menyebabkan ataksia, dan prolapsus membran niktitan. Hanya alpha-2 agonist yang mempunyai efek analgesik, sedangkan yang lainnya tidak punya. Efektif pada berbagai spesies hewan dan dapat dikombinasikan dengan obat lainnya, yakni atropin, opoid dan ketamin. Pemberian phenothiazine dapat melalui per oral, intra muscular, intra vena dan sub kutan. Efek yang ditimbulkan golongan phenothiazine antara lain sedasi, antiemetik, antiaritmia, antihistamin, vasodilatasi pembuluh darah, perubahan perilaku dan prolapsus penis pada kuda. Efek samping acepromazine yaitu hipotensi, anemia dan dehidrasi. Pada kuda dan anjing ras boxer penggunaan acepromazine sebaiknya dihindari.

9

vasomotorik. Dapat juga berpengaruh terhadap respirasi, denyut jantung dan suhu tubuh (Forney 2004).

Acepromazine adalah golongan phenothiazine neuroleptik yang mempunyai potensi untuk memblok postsinapsis reseptor dopamin. Dopamin terutama berfungsi sebagai penghambat aktivitas otak (Adams 2008). Acepromazine mendepres susunan syaraf pusat (CNS) sehingga menghasilkan efek sedasi, relaksasi otot, dan menurunkan aktifitas refleks. Selain itu efek lainnya adalah anti kholinergik, antihistamin dan memblok alpha-adrenergik. Acepromazine seperti golongan phenothiazine lainnya dimetabolisme di hati dan ekresinya melalui urin. Acepromazine digunakan sebagai agen preanestesi, sebagai pengontrol satwa liar, antiemetik pada anjing dan kucing dan sebagai tranquilizer pada kuda. Acepromazine akan lebih efektif apabila dikombinasikan dengan tranquilizer lainnya dan dengan senyawa yang mempunyai potensi sebagai anestesi general. Tranquilizer harus diberikan dalam dosis yang kecil selama anestesi general dan hewan yang lemah, hewan dengan penyakit jantung, hypovolemik atau shock. Acepromazine jangan digunakan pada hewan yang lemah, betina bunting, breed giant, greyhound, dan boxer. Hasil penelitian menyatakan pada pengerat acepromazine menyebabkan embryotoxycity. Phenothiazine tidak boleh digunakan pada hewan yang mempunyai depresi tulang belakang (Crowell-Davis dan Murray 2005).

3 METODOLOGI

3.1Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Karekteristik Bahan Baku, Teknologi Hasil Perairan dan Laboratorium Lingkungan Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Penelitian dimulai pada bulan Juli 2010 sampai Desember 2011.

3.2Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan antara lain, ikan nila sebanyak 90 ekor yang berumur 1 bulan, memiliki bobot sekitar 40 gram dan ikan nila sebanyak 15 ekor berumur 4 bulan dengan bobot 200 gram serta bahan anestesi kimia acepromazine. Alat yang digunakan antara lain, pipet volumetrik, gelas ukur, toples, akuarium, DO meter dan pH meter.

3.3Rancangan Percobaan

Rancangan percobaan yang digunakan pada penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri atas 6 perlakuan. Selanjutnya, setiap perlakuan tersebut diulang sebanyak 3 kali. Masing-masing ulangan terdiri atas 5 ekor ikan. Selain itu, untuk meminimalisir galat penelitian ini menggunakan replikasi sebanyak 3 kali pada waktu yang berbeda. Selanjutnya, perlakuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Perlakuan 0 (P0) : Kelompok ikan nila yang tidak direndam (dipping) acepromazine (kontrol)

Perlakuan 1 (P1) : Kelompok ikan nila yang direndam (dipping) acepromazine dengan dosis 10 ppm

Perlakuan 2 (P2) : kelompok ikan nila yang direndam (dipping) acepromazine dengan dosis 20 ppm

Perlakuan 3 (P3) : Kelompok ikan nila yang direndam (dipping) acepromazine dengan dosis 30 ppm

Perlakuan 4 (P4) : Kelompok ikan nila yang direndam (dipping) acepromazine dengan dosis 40 ppm

11

Perlakuan nila besar : Kelompok ikan nila yang direndam (dipping) acepromazine dengan dosis terbaik

Parameter kualitas air yang diamati meliputi derajat keasaman (pH), oksigen terlarut (DO), dan kadar total amoniak nitrogen (TAN).

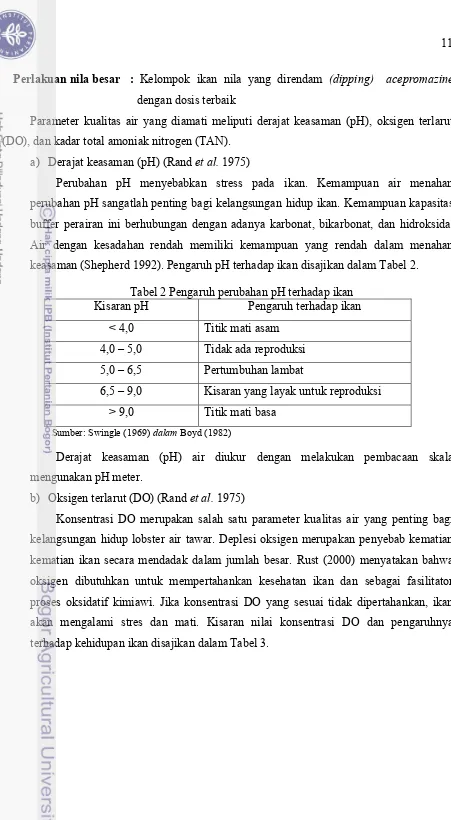

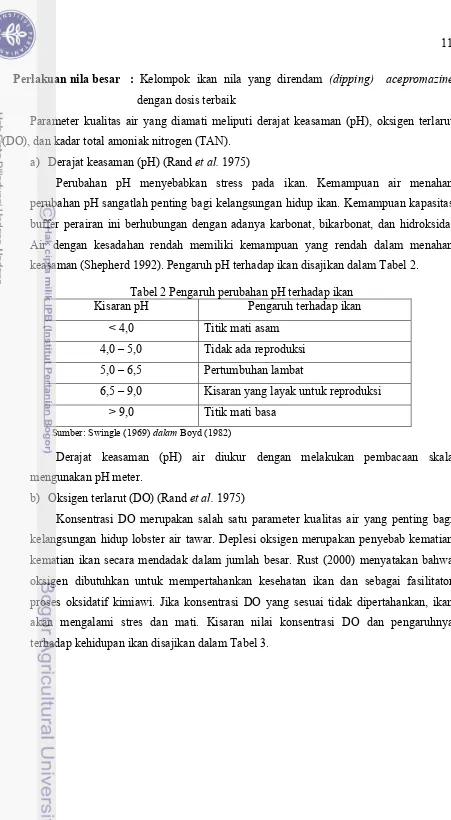

a) Derajat keasaman (pH) (Rand et al. 1975)

Perubahan pH menyebabkan stress pada ikan. Kemampuan air menahan perubahan pH sangatlah penting bagi kelangsungan hidup ikan. Kemampuan kapasitas buffer perairan ini berhubungan dengan adanya karbonat, bikarbonat, dan hidroksida. Air dengan kesadahan rendah memiliki kemampuan yang rendah dalam menahan keasaman (Shepherd 1992). Pengaruh pH terhadap ikan disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2 Pengaruh perubahan pH terhadap ikan

Kisaran pH Pengaruh terhadap ikan

< 4,0 Titik mati asam 4,0 – 5,0 Tidak ada reproduksi 5,0 – 6,5 Pertumbuhan lambat

6,5 – 9,0 Kisaran yang layak untuk reproduksi > 9,0 Titik mati basa

Sumber: Swingle (1969) dalam Boyd (1982)

Derajat keasaman (pH) air diukur dengan melakukan pembacaan skala mengunakan pH meter.

b) Oksigen terlarut (DO) (Rand et al. 1975)

12

Tabel 3 Kisaran nilai konsentrasi DO dan pengaruhnya pada ikan

Kisaran DO (mg/l) Kondisi ikan

0,0 – 0,3 Ikan kecil hidup untuk beberapa saat 0,3 – 1,0 Mematikan dalam jangka waktu yang lama 1,0 – 5,0 Ikan hidup tapi pertumbuhan lambat bila terjadi

dalam jangka waktu yang lama > 5,0 Baik untuk pertumbuhan Sumber: Swingle (1969) dalam Boyd (1982)

Oksigen terlarut (DO) diukur menggunakan DO-meter. Nilai DO yang terukur dapat diketahui melalui pembacaan skala. Metode penggunaan DO-meter adalah sebagai berikut: DO-meter dikalibrasi terlebih dahulu dengan air dari hasil analisis metode Winkler, kemudian DO-meter nilainya dibuat nol. Air uji sebanyak 100 ml dimasukkan ke dalam gelas piala 125 ml, ke dalam gelas piala ditambahkan stirer magnetik, gelas piala tersebut selanjutnya diletakkan di atas stirer. Stik/batang DO-meter dicelupkan ke dalam air uji tersebut. Stirer dan DO-DO-meter dinyalakan secara bersamaan untuk mengetahui DO pada air uji. Nilai DO yang terukur diketahui melalui pembacaan skala pada alat.

c) Amonia (Rand et al. 1975)

Sumber utama amonia di lingkungan perairan adalah metabolisme ikan, eksresi ikan, pemupukan dan dekomposisi mikrobial dari komponen nitrogen (Boyd 1982). Ketika amonia memasuki perairan, ion hidrogen langsung bereaksi dan mengubah amonia ke dalam suatu kondisi kesetimbangan antara ion amonium yang tidak beracun (NH4+) dan amonia tidak terionisasi (NH3) yang beracun.

Total amoniak nitrogen (TAN) diukur menggunakan alat spektrofotometer dengan metode sebagai berikut: air uji dipipet sebanyak 25 ml dan dimasukkan ke dalam gelas beker 100 ml. Larutan standar NH4Cl sebanyak 25 ml disiapkan dari larutan standar

amoniak. Blanko dibuat dengan menggunakan 25 ml akuades. Satu tetes MnSO4, 0,5

13

Mg NH3/L

Keterangan:

C : konsentrasi larutan standar (0,30 mg/L) Abs sampel : nilai absorbance larutan sampel

Abs standar : nilai absorbance larutan standar 3.4Parameter yang Diamati

Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah onset dan durasi ACP pada ikan nila dengan metode dipping serta kualitas air awal pemingsanan dan akhir pemingsanan. Selain itu, ikan nila juga diamati tahapan anestesi dan tingkat kematiannya. Serta mengamati perubahan kualitas air awal dan akhir pada proses anestesi.

3.5Analisis Data

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan untuk melihat onset, durasi, kematian dan tahapan anestesi Acepromazine (ACP). Selanjutnya, hasil penelitian dengan menggunakan ACP yang diberikan secara dipping terhadap ikan nila ini dapat disajikan sebagai berikut.

4.1Onset Acepromazine (ACP)

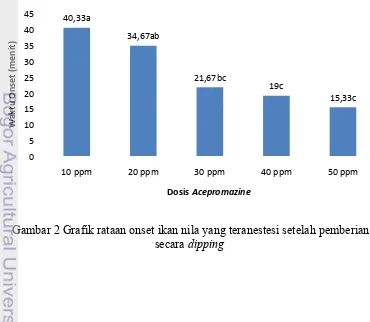

Onset anestetikum adalah suatu keadaan dimana status hewan yang kesadarannya mulai berkurang atau dengan kata lain dimulainya status kehilangan kesadaran (Mckelvey dan Wayne 2003). Hasil rataan onset ACP disajikan pada Tabel 4 dan grafik pada Gambar 2.

Tabel 4 Hasil rataan onset ACP

Keterangan P0: kelompok ikan nila yang tidak direndam (dipping) acepromazine (kontrol); P1: kelompok ikan nila (dipping) acepromazine dengan dosis 10 ppm; P2: kelompok ikan nila (dipping) acepromazine dengan dosis 20 ppm; P3: kelompok ikan nila yang direndam (dipping) acepromazine dengan dosis 30 ppm; P4: kelompok ikan nila yang direndam (dipping) acepromazine dengan dosis 40 ppm; P5: kelompok ikan nila yang direndam (dipping)

acepromazine dengan dosis 50 ppm; R1: replikasi 1; R2: Replikasi 2; R3: replikasi 3.

15

Tabel 4 menunjukkan bahwa pada P0 memiliki waktu onset 0, karena ikan nila pada P0 tidak direndam (dipping) ACP sehingga ikan tidak teranestesi. Secara berurutan onset yang terpendek adalah P5 (15,33 menit), P4 (19 menit), P3 (21,67 menit), P2 (34,67 menit), dan P1 (40,33 menit). Perendaman ikan pada P5 memiliki onset yang lebih baik dibandingkan kelompok perlakuan lainnya. Sementara itu, P1 (10 ppm) memiliki onset terlama yaitu 40.33 menit. Terlihat perbedaan nyata antara P1 dan P5 serta P2 dengan P5. P5 lebih baik daripada P1 dan P2 karena onset pada P5 lebih cepat. Terlihat dari Tabel 4 bahwa semakin besar dosis maka semakin cepat onsetnya.

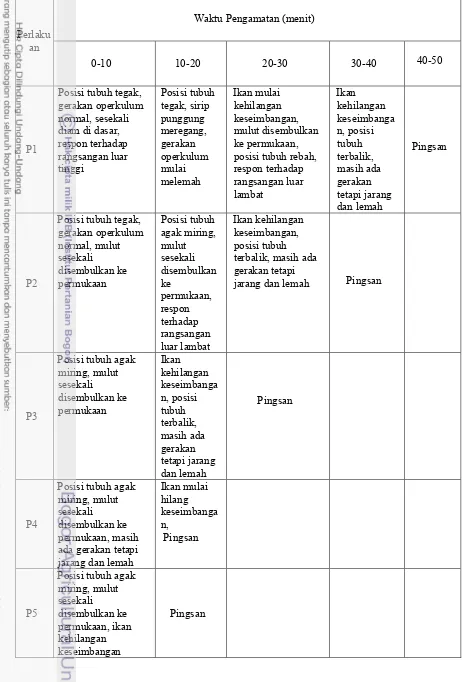

Kecepatan onset anestetikum berarti ikan semakin cepat teranestesi. Perlakuan dengan dosis yang lebih tinggi akan lebih pendek onsetnya, karena pada perlakuan dengan dosis tinggi, tubuh ikan lebih banyak menyerap ACP sehingga onset lebih cepat. Faktor lain yang mempengaruhi kecepatan onset adalah kandungan lemak ikan. Ikan yang memiliki kandungan lemak lebih besar akan memiliki waktu onset yang pendek (lebih cepat teranestesi). Hal ini berkaitan dengan sifat dari acepromazine yang mudah terlarut atau terabsorbsi pada lemak (Crowell-Davis dan Murray 2005), sehingga ikan yang mempunyai kandungan lemak yang banyak akan lebih mudah teranestesi. Perubahan tingkah laku ikan pada proses pemingsanan ikan nila dengan ACP dapat dilihat pada Tabel 5.

Salah satu parameter utama untuk mengetahui onset suatu sediaan anestetikum adalah hilangnya beberapa refleks (Mckelvey dan Wayne 2003). Tahapan pingsan atau kehilangan beberapa refleks ikan nila dapat dilihat pada Tabel 5. Menurut Bowser (2001) pada saat ikan nila kehilangan refleks maka ikan nila masuk pada tahapan kehilangan refleks, dengan ciri-ciri kehilangan kesadaran total, denyut jantung sangat lambat, dan kehilangan refleks. Gambar ikan yang teranestesi dapat ditunjukkan pada Gambar 3.

16

Tabel 5 Tingkah laku ikan nila pada proses perendaman ACP

17

4.2Durasi Acepromazine (ACP)

Durasi anestetikum adalah suatu keadaan lamanya hewan teranestesi sampai dengan hewan pulih kembali (recovery). Recovery dimulai ketika stadium anestesi berakhir dan konsentrasi anestetikum di otak mulai berkurang (Mckelvey dan Wayne 2003). Selanjutnya hasil rataan durasi ACP disajikan pada Tabel 6 dan pada grafik Gambar 4.

Tabel 6 Hasil rataan durasi ACP Perlakuan

Keterangan P0: kelompok ikan nila yang tidak direndam (dipping) acepromazine (kontrol); P1: kelompok ikan nila (dipping)

acepromazine dengan dosis 10 ppm; P2: kelompok ikan nila (dipping) acepromazine dengan dosis 20 ppm; P3: kelompok ikan nila yang direndam (dipping) acepromazine dengan dosis 30 ppm; P4: kelompok ikan nila yang direndam (dipping)

acepromazine dengan dosis 40 ppm; P5: kelompok ikan nila yang direndam (dipping) acepromazine dengan dosis 50 ppm; R1: replikasi 1; R2: Replikasi 2; R3: replikasi 3

18

Tanda-tanda pulih kembali menurut Mckelvey dan Wayne (2003) antara lain refleks, tonus otot dan rasa nyeri telah pulih kembali dan hewan mulai sadar. Hal ini terlihat jelas pada ikan nila yang kembali sadar setelah beberapa menit dipindahkan ke dalam air tanpa ACP. Tubuh ikan kembali seimbang, terlihat dari ikan berenang dengan aktif. Ikan merespon ketika diberi rangsangan, hal ini berarti refleks ikan telah pulih kembali. Gambar ikan telah recovery dapat ditunjukkan pada Gambar 5.

Gambar 5 Ikan nila recovery 4.3Kematian Ikan Nila

Penggunaan anestetikum selalu mempunyai resiko. Pemberian anestetikum mempengaruhi otak terutama otak pada bagian yang mengontrol kardiovaskular, respirasi dan termoregulasi. Kematian terjadi apabila aktivitas pada pusat pengontrol tersebut di otak terdepres dan berhenti (Mckelvey dan Wayne 2003). Hasil rataan kematian ACP disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7 Hasil rataan persentase kematian ACP

Perlakuan R1 R2 R3 (dipping) acepromazine dengan dosis 40 ppm; P5: kelompok ikan nila yang direndam (dipping) acepromazine dengan dosis 50 ppm; R1: replikasi 1; R2: Replikasi 2; R3: replikasi 3.

19

replikasi ke-3 terdapat kematian sebesar 20% namun kematian ini mungkin terjadi dikarenakan kondisi ikan yang mati kurang baik. Sedangkan pada P5 menunjukkan tingkat kematian 20% pada replikasi pertama, 40% pada replikasi ke-2, dan 20% pada replikasi ke-3. Data ini sebanding dengan pemingsanan ikan menggunakan MS-222 40 ppm yaitu memiliki tingkat kelangsungan hidup yang masih 100% (Daud et al. 1997). Hal ini menunjukkan bahwa dosis 50 ppm dapat menyebabkan kematian pada pemingsanan ikan nila, sebagaimana tampak pada Gambar 6.

Gambar 6 Ikan nila mati

Kematian pada dosis 50 ppm menurut Wiryoatmodjo (2000) disebabkan oleh kelebihan dosis (overdosis, terlalu dalam, keracunan) sehingga terjadi kelumpuhan pada pusat pernafasan dan sirkulasi yang letaknya di medulla oblongata. Berdasarkan Gambar 6 terlihat bahwa kematian terbesar pada perlakuan 5, hal ini disebabkan perlakuan 5 mendapatkan dosis yang terlalu tinggi (overdosis).

20

4.4Kualitas Air

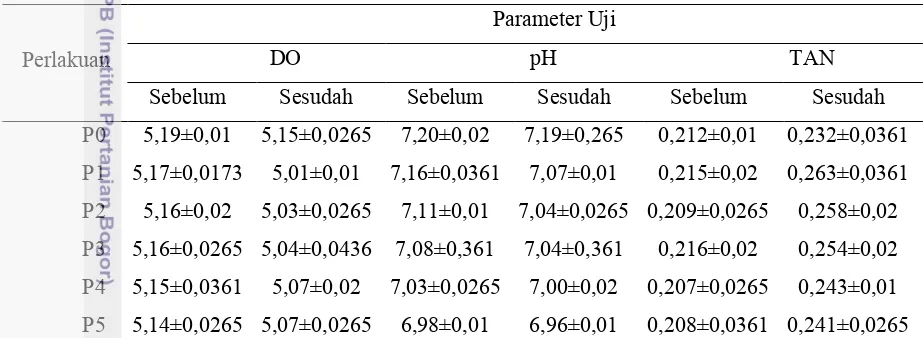

Kualitas air merupakan salah satu faktor yang memberikan pengaruh mendasar bagi kelangsungan hidup ikan air tawar. Pengujian kualitas air pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik kimia fisik air baik sebelum maupun setelah proses pemingsanan. Pengujian sebelum proses pemingsanan bertujuan untuk melihat kelayakan kualitas air yang akan digunakan sebagai media pada proses pemingsanan. Sedangkan, proses pengujian kualitas air setelah proses pemingsanan bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pemberian berbagai konsentrasi berbeda terhadap karakteristik fisik kimia air yang telah digunakan setelah proses pemingsanan. Pengujian kualitas air pada proses pemingsanan ikan nila dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8 Pengujian kualitas air pada pemingsanan ikan nila dengan ACP

Ketererangan P0: kelompok ikan nila yang tidak direndam (dipping) acepromazine (kontrol); P1: kelompok ikan nila (dipping) acepromazine dengan dosis 10 ppm; P2: kelompok ikan nila (dipping) acepromazine dengan dosis 20 ppm; P3: kelompok ikan nila yang direndam (dipping) acepromazine dengan dosis 30 ppm; P4: kelompok ikan nila yang direndam (dipping) acepromazine dengan dosis 40 ppm; P5: kelompok ikan nila yang direndam (dipping) acepromazine dengan dosis 50 ppm;

Keasaman air menurut Pudjianto (1984) adalah kemampuan kuantitatif (banyaknya asam) untuk menetralkan basa kuat sampai pH yang dikehendaki. Kandungan oksigen terlarut dalam air merupakan faktor pembatas dalam mendukung optimalisasi organisme perairan. Oksigen dibutuhkan untuk mempertahankan kesehatan ikan dan sebagai fasilitator proses oksidatif kimiawi. Jika konsentrasi DO yang sesuai tidak dipertahankan, ikan akan stres yang akhirnya menyebabkan kematian.

Berdasarkan Tabel 8 di atas, dapat dilihat perubahan kualitas air sebelum dan sesudah dilakukan pemingsanan. Sebelum dilakukan pemingsanan, kadar DO air terukur pada kisaran 5,14-5,19; pH 6,98-7,20; dan kadar TAN 0,207-0,216. Sesudah dilakukan pemingsanan, kadar air terukur pada kisaran 5,01-5,15; pH 6,96-7,19; dan TAN 0,232-0,263. Kisaran

Parameter Uji

DO pH TAN

Perlakuan

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah

P0 5,19±0,01 5,15±0,0265 7,20±0,02 7,19±0,265 0,212±0,01 0,232±0,0361

P1 5,17±0,0173 5,01±0,01 7,16±0,0361 7,07±0,01 0,215±0,02 0,263±0,0361

P2 5,16±0,02 5,03±0,0265 7,11±0,01 7,04±0,0265 0,209±0,0265 0,258±0,02

P3 5,16±0,0265 5,04±0,0436 7,08±0,361 7,04±0,361 0,216±0,02 0,254±0,02

P4 5,15±0,0361 5,07±0,02 7,03±0,0265 7,00±0,02 0,207±0,0265 0,243±0,01

21

perubahan kualitas air tersebut masih dalam ambang batas yang layak untuk kelangsungan hidup ikan nila. Menurut Arie (2000), kualitas perairan yang baik bagi ikan nila untuk dapat hidup secara alami adalah kadar DO minimal 4 mg/L air, pH 4-11, dan kadar TAN 0,23-1,04 ppm. Perubahan kualitas air yang tidak signifikan ini juga menunjukkan bahwa penyebab ikan nila pingsan adalah penambahan acepromazine sebagai zat anestesi, bukan diakibatkan oleh perubahan kualitas air.

4.5Pemingsanan Ikan Nila Besar

Dosis terbaik yang didapat dari data waktu onset, durasi acepromazine, dan tingkat kematian ikan nila dari P1-P6 adalah P5 (perendaman ACP 40 ppm). Sehingga pada ikan besar dilakukan perlakuan dengan perendaman ACP 40 ppm. Hasil waktu onset, durasi acepromazine, tingkat kematian dan kualitas air untuk ikan besar dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9 Hasil pemingsanan nila besar dengan ACP

Pengujian

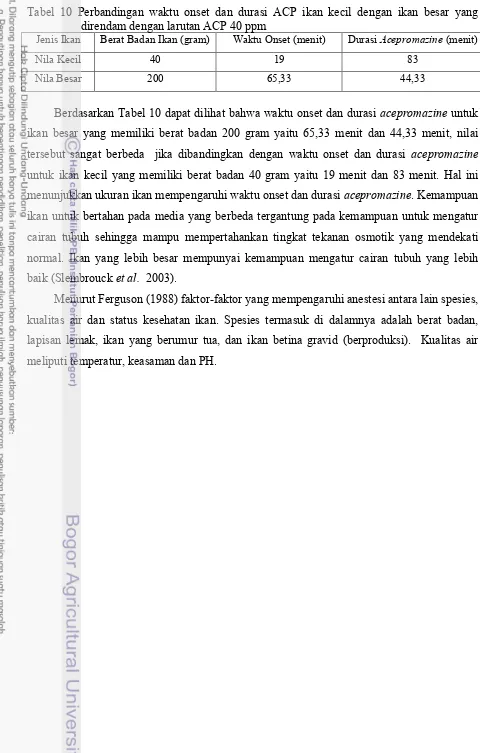

Pada Tabel 9 dapat dilihat bahwa waktu onset rata-rata ikan nila besar yang direndam acepromazine 40 ppm selama 65,33 menit. Durasi acepromazine rata-rata untuk ikan besar yang direndam dengan acepromazine 40 ppm selama 44,33 menit dan untuk tingkat kematiannya sebesar 0%. Hal ini menunjukkan bahwa dosis 40 ppm aman untuk kelangsungan hidup ikan nila pada proses pemingsanan. Sedangkan untuk hasil pengujian kualitas air pada ikan nila besar juga tidak terjadi perubahan yang besar terlihat dari nilai DO pada awal berkisar 5,20-5,21 dan pada akhir berkisar 5,11-5,14. Nilai pH pada awal pemingsanan ikan besar dengan acepromazine sebesar 7,15 dan pada akhir berkisar 7,08-7,10. Serta untuk nilai TAN pada awal pemingsanan ikan nila besar dengan acepromazine sebesar 0,217 dan pada akhir berkisar 0,276-0,277.

22

Tabel 10 Perbandingan waktu onset dan durasi ACP ikan kecil dengan ikan besar yang direndam dengan larutan ACP 40 ppm

Jenis Ikan Berat Badan Ikan (gram) Waktu Onset (menit) Durasi Acepromazine (menit)

Nila Kecil 40 19 83

Nila Besar 200 65,33 44,33

Berdasarkan Tabel 10 dapat dilihat bahwa waktu onset dan durasi acepromazine untuk ikan besar yang memiliki berat badan 200 gram yaitu 65,33 menit dan 44,33 menit, nilai tersebut sangat berbeda jika dibandingkan dengan waktu onset dan durasi acepromazine untuk ikan kecil yang memiliki berat badan 40 gram yaitu 19 menit dan 83 menit. Hal ini menunjukkan ukuran ikan mempengaruhi waktu onset dan durasi acepromazine. Kemampuan ikan untuk bertahan pada media yang berbeda tergantung pada kemampuan untuk mengatur cairan tubuh sehingga mampu mempertahankan tingkat tekanan osmotik yang mendekati normal. Ikan yang lebih besar mempunyai kemampuan mengatur cairan tubuh yang lebih baik (Slembrouck et al. 2003).

5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan dosis acepromazine yang efektif adalah dosis 40 ppm (P4). Perlakuan 5 (P4) memiliki onset 19 menit, durasi 83 menit dan kematian 0%, walaupun onsetnya lebih lama dibandingkan onset perlakuan 6 (P5) dan durasi acepromazine juga lebih cepat dibandingkan perlakuan 6 (P5), tetapi tingkat kematian P5 tidak 0% bahkan lebih dari 20%. Tahapan anestesi terlihat jelas pada kelompok tersebut yaitu posisi tubuh, keseimbangan yang berkurang, beberapa refleks dan respon terhadap rangsangan hilang. Sedangkan untuk perubahan kualitas air pada penelitian ini tidak memberikan pengaruh dan perubahan yang besar. Ikan besar memiliki waktu onset yang lebih lama dibandingkan dengan ikan kecil, sedangkan untuk durasi acepromazine lebih cepat dibandingkan ikan kecil.

5.2Saran

POTENSI PENGGUNAAN

ACEPROMAZINE

SEBAGAI BAHAN

ALTERNATIF ANESTESI IKAN NILA (

Oreochromis niloticus

)

Oleh: Rudi Setiawan

C34061179

DEPARTEMEN TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skirpsi yang berjudul “POTENSI PENGGUNAAN

ACEPROMAZINE SEBAGAI BAHAN ALTERNATIF ANESTESI IKAN NILA

(Oreochromis niloticus)” ini belum pernah diajukan pada Perguruan Tinggi lain atau lembaga lain manapun untuk memperoleh gelar akademik tertentu. Saya juga menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung bahan-bahan yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain kecuali sebagai bahan rujukan yang dinyatakan dalam naskah.

Bogor, Mei 2012

POTENSI PENGGUNAAN

ACEPROMAZINE

SEBAGAI BAHAN

ALTERNATIF ANESTESI IKAN NILA (

Oreochromis niloticus

)

Oleh: Rudi Setiawan

C34061179

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Perikanan pada Departemen Teknologi Hasil Perairan

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor

DEPARTEMEN TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Potensi Penggunaan Acepromazine sebagai Bahan Alternatif Anestesi Ikan Nila (Oreochromis niloticus)

Nama Mahasiswa : Rudi Setiawan

NIM : C34061179

Program Studi : Teknologi Hasil Perairan

Menyetujui

Pembimbing I Pembimbing II

Dr. Ir. Ruddy Suwandi, MS, M.Phil Dr. Ir. Agoes M. Jacoeb, Dipl,- Biol. NIP: 195805111985031002 NIP : 195911271986011005

Mengetahui Ketua Departemen

Dr. Ir. Ruddy Suwandi, MS, M.Phil NIP: 195805111985031002

ii

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang berjudul ”Potensi Penggunaan Acepromazine sebagai Bahan Alternatif Anestesi Ikan Nila (Oreochromis niloticus)” dengan baik.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan praktek lapang ini, terutama kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Ruddy Suwandi, MS, MPhil, selaku dosen pembimbing saya dan selaku Ketua Departemen Teknologi Hasil Perairan.

2. Dr. Ir. Agoes M. Jacoeb, Dipl,- Biol. selaku dosen pembimbing saya.

3. Ayah Rusman Effendi, Almarhumah Ibu Syahdati, kakak Budi Pratidinasari dan Andi serta adik Rangga Wijaya yang telah memberikan kasih sayang dan semangat yang luar biasa.

4. Arie Yuanitasari yang telah memberi dukungan, perhatian, kasih sayang dan semangat yang luar biasa.

5. Seluruh jajaran staf pegawai Departemen Teknonologi Hasil Perairan yang telah banyak membantu dengan ikhlas.

6. Sahabat-sahabat (Vickar, Rio, Hendra, Alvin, Idris, Ozy dan sahabat yang lain) terimakasih atas kebersamaan yang telah tejalin selama ini, akan menjadi kenangan yang indah di hati.

7. Teman-teman THP 43 yang selama ini telah memberi warna-warni dalam menjalani hidup.

iii

Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangannya. Tak ada gading yang tak retak, begitupula dengan Laporan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk perbaikan rencana kerja ini. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Bogor, Mei 2012

iv

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 30 Juli 1988 dari pasangan Bapak Rusman Effendi dan Ibu Syahdati sebagai anak kedua dari tiga bersaudara. Pendidikan formal penulis dimulai di TK An-Nuriyah Depok dan lulus pada tahun 1994. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar pada tahun 2000 di SDN Beji Timur 1 Depok. Pada tahun 2003, penulis menyelesaikan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 2 Depok. Pada tahun 2006, penulis menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 3 Depok. Pada tahun yang sama, penulis diterima di Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (IPB) di Program Studi Teknologi Hasil Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan.

Selama studi di Institut Pertanian Bogor, penulis masuk anggota tim futsal IPB dan Himpunan Profesi HIMASILKAN divisi Pengembangan Sumberdaya Manusia periode 2007-2008. Penulis pernah mendapat juara 2 Poster dan juara 3 Presentasi pada Pekan Ilmiah Nasional ke XXI di Semarang dan Juara 2 Presentasi pada Pekan Ilmiah Nasional ke XXII di Malang.

DAFTAR ISI

vi

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

vii

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

viii

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Halaman

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ikan nila merupakan ikan yang memiliki kemampuan menyesuaikan diri yang baik dengan lingkungan sekitarnya. Ikan ini memiliki toleransi yang tinggi terhadap lingkungan hidupnya, sehingga bisa dipelihara di dataran rendah yang berair payau maupun dataran yang tinggi dengan suhu yang rendah (Trewavas 1986). Nila mampu hidup pada suhu 14-38 oC dengan suhu terbaik adalah 25-30 oC. Nilai pH air tempat hidup ikan nila antara 6-8,5; oleh karena itu, ikan nila cocok dipelihara di dataran rendah sampai agak tinggi (Suyanto 2003). Hal tersebut membuat permintaan benih ikan nila meningkat di Indonesia.

Transportasi benih merupakan proses yang mempunyai arti penting. Transportasi terlalu lama dengan penanganan yang tidak tepat dapat menyebabkan stres yang berakhir pada kematian ikan. Oleh karena itu, untuk meminimalkan stres dan kematian ikan nila maka ikan nila dibuat setengah tidur dengan menggunakan anestetikum. Salah satu anesthetikum yang digunakan untuk ikan adalah acepromazine (ACP). Selain itu masalah yang dihadapi oleh para peneliti dan praktisi ikan adalah pengambilan sampel yang memerlukan sediaan anestetikum.

Anestetikum dapat mengurangi stres pada saat ikan dibiopsi. Selain itu, harga anestetikum yang biasa digunakan pada ikan nila (tricaine atau MS-222) yang harganya relatif mahal dan susah didapat menjadi masalah yang perlu dicarikan alternatif solusinya. Solusi untuk memecahkan masalah tersebut salah satunya adalah penggunaan ACP sebagai sediaan anestetikum pada ikan nila.

Acepromazine digunakan sebagai tranquilizer pada anjing dan kucing. Termasuk golongan phenotiazine, cara kerjanya dengan mendepres dopamin, dimetabolisme di hati dan diekskresikan melalui urin (Forney 2004). Menurut Mckelvey dan Wayne (2003) acepromazine dapat digunakan sebagai sedasi ketika transportasi hewan sehingga hewan merasa nyaman dan seperti tertidur.

1.2 Tujuan

2

1.3 Manfaat

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi dan Klasifikasi Ikan Nila (Oreochromis niloticus)

Ikan nila berasal dari Afrika bagian timur. Ikan nila memiliki bentuk tubuh yang pipih ke arah vertikal (compress). Posisi mulutnya terletak di ujung hidung (terminal) dan dapat disembulkan (Suyanto 2003). Morfologi ikan nila dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1 Ikan nila (Oreochromis niloticus)

Sumber: Rahmat (2008)

Menurut Saanin (1984), ikan nila (Oreochromis niloticus) mempunyai klasifikasi sebagai berikut:

Filum : Chordata Subfilum : Vertebrata Kelas : Osteichtyes Subkelas : Acanthopterygii

Ordo : Percomorphi

Subordo : Percoidea Famili : Cichlidae Genus : Oreochromis

Spesies : Oreochromis niloticus

4

Sisik ikan nila besar, kasar dan tersusun rapi. Sepertiga sisik belakang menutupi sisi bagian depan. Tubuhnya memiliki garis linea lateris yang terputus antara bagian atas dan bawahnya. Line lateralis bagian atas memanjang mulai dari tutup insang hingga belakang sirip punggung sampai pangkal sirip ekor. Ukuran kepalanya relative kecil dengan mulut berada di ujung kepala serta mempunyai mata yang besar (Kottelat et al. 1993). Ikan nila memiliki kemampuan menyesuaikan diri yang baik dengan lingkungan sekitarnya. Ikan ini memiliki toleransi yang tinggi terhadap lingkungan hidupnya, sehingga bisa dipelihara di dataran rendah yang berair payau maupun dataran yang tinggi dengan suhu yang rendah (Trewavas 1986).

2.2 Kegunaan Anestesi dalam Menanggulangi Stres pada Ikan

Stres adalah suatu keadaan yang ditimbulkan oleh faktor lingkungan atau faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi daya penyesuaian diri dari seekor hewan melebihi batas-batas daya normalnya, atau mengganggu fungsi-fungsi normal hewan hingga ke batas-batas harapan untuk dapat bertahan secara jelas-jelas berkurang. Lingkungan perairan dan ketidakmampuan ikan sebagai hewan poikilothermik (yang suhunya bergantung pada suhu lingkungan, ini sedikit diatas atau dibawah) untuk mengatur suhu badannya, telah merubah dan menyesuaikan anatomi dan fisiologi dari ikan. Rantai kejadian sebagai akibat dari setiap perubahan patologis, misal infeksi oleh mikroba, kerusakan-kerusakan oleh trauma atau defisiensi nutrisipun sangat dipengaruhi oleh kedua faktor di atas. Pengaruh faktor-faktor stres lebih jelas terlihat pada penyakit ikan dari pada penyakit-penyakit pada spesies hewan lainnya. Tanda-tanda penyesuaian umum (General Adaptation Syndrome = GAS) adalah perubahan-perubahan ini tidaklah spesifik secara fisiologik dan biokemik, serta umumnya berjalan dalam tiga fase yaitu reaksi permulaan (alarm reaction), masa bertahan (stage of resistance), dimana hewan berusaha menyesuaikan diri untuk tetap mempertahankan keseimbangan fisiologis (homeostatis) di dalam keadaan-keadaan lingkungan yang berubah, dan masa kehabisan daya (exhaution), dimana usaha-usaha adaptasi terhenti dan homeostatispun tidak tercapai (Nabib dan Pasaribu 1989).

5

limpa, meningkatkan pernafasan dan kenaikan tekanan darah. Sebagian besar dari efek-efek ini telah dilaporkan juga pada ikan, meskipun mekanisme pengaturannya belum diketahui benar (Nabib dan Pasaribu 1989).

Tingkat stress yang terjadi pada ikan juga berbeda-beda. Kajian yang lebih mendalam menunjukkan tingkatan stress yang terjadi dapat ditelusuri dengan kandungan kortisol. Banyak hal berkenaan dengan kortisol selama proses metabolisme, misalnya saat starvasi (puasa), osmoregulasi, pengerahan simpanan energi untuk migrasi, proses pematangan gonad, pemijahan dan selama stress yang dialami oleh ikan itu sendiri (Van Ginneken et al. 1997).

Pada saat ditransportasikan, ikan harus dikondisikan dalam keadaan aktivitas biologis rendah sehingga konsumsi energi dan oksigen juga rendah sehingga kemungkinan terjadinya stress pada ikan dapat dicegah. Penggunaan transportasi sistem kering merupakan salah satu cara yang efektif untuk untuk mengkondisikan ikan dalam keadaan aktivitas biologis yang rendah. Untuk menurunkan aktivitas biologis ikan dapat dilakukan dengan menggunakan suhu rendah dan menggunakan bahan metabolik atau anestetikum (Wibowo 2001).

Anestesi diperlukan ikan dalam sistem transportasi, kegiatan penelitian, diagnosa penyakit, penandaan ikan pada bagian kulit atau insang, pengambilan sampel darah dan proses pembedahan. Pada kegiatan penelitian, anestesi bertujuan untuk menurunkan seluruh aktivitas ikan untuk menghindari stress. Ikan dapat menyerap bahan anestesi melalui jaringan otot, saluran pencernaan dengan cara injeksi atau melalui insang. Anestesi melalui insang adalah cara yang ideal karena konsentrasi bahan anestesi yang digunakan dapat dikontrol dan stress dapat diminimalisir. Salinitas, suhu, pH, dan oksigen harus diperhitungkan dalam penggunaan bahan anestesi karena faktor-faktor ini dapat mempengaruhi aktivitas bahan anestesi, kecepatan metabolisme ikan, dan kemampuan ikan untuk menyerap bahan anestesi (Gunn 2001).

2.3 Anestesi

Anestesi berarti pembiusan; berasal dari bahasa Yunani an-"tidak, tanpa" dan aesthētos, "persepsi, kemampuan untuk merasa", secara umum berarti suatu tindakan

6

meringankan rasa nyeri. Beberapa jenis anestesi menyebabkan hilangnya kesadaran, sedangkan jenis yang lainnya hanya menghilangkan nyeri dari bagian tubuh tertentu dan pemakainya tetap sadar (Suryanto 1998).

Anestesi menurut Mckelvey dan Wayne (2003) ada 4 tahapan, tahap pertama atau sering disebut stadium analgesia, hewan masih sadar tetapi disorientasi dan menunjukkan sensitivitas terhadap rasa sakit berkurang, respirasi dan denyut jantung normal atau meningkat, semua reflek masih ada, hewan masih bangun dan dapat juga urinasi, defekasi. Tahap kedua yaitu kesadaran mulai hilang namun refleks masih ada, pupil membesar (dilatasi) tetapi akan menyempit (konstriksi) ketika ada cahaya masuk. Tahap kedua atau stadium eksitasi berakhir ketika hewan menunjukkan tanda-tanda otot relaksasi, respirasi menurun dan refleks juga menurun. Tahap ketiga atau stadium anestesi, pada stadium ini biasanya dilakukan operasi. Hewan kehilangan kesadaran, pupil mengalami konstriksi dan tidak merespon cahaya yang masuk, refleks hilang (refleks palpebrae). Tahapan keempat adalah pernafasan dan jantung terhenti, dan hewan mati. Indikator tahapan anestesi antara lain aktivitas refleks (refleks palpebrae, pedal refleks, kornea refleks, refleks laring, refleks menelan), relaksasi otot, posisi mata dan ukuran pupil, sekresi saliva dan air mata, respirasi dan denyut jantung.

Stadium anestesi dan gejalanya pada ikan menurut Scott et al. (2009) yaitu stadium eksitasi ditandai dengan peningkatan gerakan opercular atau aktivitas. Setelah beberapa menit gerakan ikan melambat, menjadi ataksia, berenang tidak seimbang dan mulai memutar ke samping. Kadang-kadang posisi ikan menjadi dorsal recumbency, depresi, ikan menjadi berada di dasar kolam dan respirasi meningkat. Menurut Bowser (2001), tahapan anestesi dapat dilihat pada Tabel 1:

Tabel 1 Tahapan Anestesi Ikan

Tahapan Deskripsi Gejala

0 Normal Kesadaran ada; opercular rate dan otot normal

1 Awal Sedasi Mulai kehilangan kesadaran; opercular rate sedikit menurun; keseimbangan normal

2 Sedasi total Kehilangan kesadaran total; penurunan opercular rate; keseimbangan menurun

3 Kehilangan sebagian keseimbangan

Sebagian Otot mulai relaksasi; berenang tidak teratur; peningkatan opercular rate;

Bereaksi hanya ketika ada tactile yang kuat dan rangsangan getaran

4 Kehilangan keseimbangan total

Kehilangan keseimbangan dan otot secara total; lambat tetapi teratur opercular rate; kehilangan refleks spinal 5 Kehilangan reflex Kehilangan kesadaran total; opercular lambat dan tidak

teratur; denyut jantung sangat lambat; kehilangan refleks 6 Medulla kolaps (stadium

asphyxia)

7

Menurut Harms (1998), anestesi pada ikan dilakukan untuk pemeriksaan, transportasi, diagnostik dan operasi. Prosedurnya yaitu menyiapkan air, memeriksa kondisi ikan, mengistirahatkan ikan. Penggunaan anestesi yang berlebihan atau overdosis digunakan untuk euthanasia. Anestesi untuk ikan biasanya penggunaannya melalui air (perendaman), dan bisa juga dengan cara anestesi inhalasi (seperti anestesi gas pada mamalia). Anestesi melalui injeksi efektif digunakan pada mamalia dan tidak efektif pada ikan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi respon penggunaan anestetikum antara lain spesies, kualitas air dan status kesehatan ikan. Berbeda spesies berbeda juga responnya, spesies dengan berat badan yang berbeda akan menimbulkan respon yang berbeda pula. Ikan dengan berat badan yang lebih besar akan menimbulkan respon yang lebih efektif. Ikan dengan lapisan lemak yang tinggi, ikan yang berumur tua, dan ikan betina gravid (berproduksi) akan memperpanjang durasi dan recovery akan semakin lama apabila menggunakan anestetikum yang mudah larut misal MS-222 atau benzocaine. Kualitas air berupa temperatur sangat mempengaruhi tetapi polanya tidak dapat dipercaya, misalnya MS-222 dan benzocaine memerlukan suhu tinggi untuk dosis yang tinggi. Keasaman juga mempunyai efek terhadap respon anestetikum, contohnya sebagian besar anestetikum bekerja pada air laut tetapi barbiturat bersifat antagonis terhadap ion Ca2+. Nilai pH juga mempengaruhi ionisasi obat sehingga efek obat menjadi meningkat. Ikan yang sakit akan menjadi subjek yang jelek pada proses anestesi (Ferguson 1988).

Ferguson (1988) menyatakan bahwa tipe anestesi dan anestetikum yang biasa digunakan antara lain anestesi irigasi atau perendaman, jenis anestetikumnya yaitu MS-222, 2-phenoxyethanol dan benzocaine. Anestesi parenteral contoh sediaan anestetikumnya adalah alphaxolone (saffan), propanidid (epontol), sodium pentobarbitone (nembutal), ketamin hydrochloride (ketalar). Carbon dioxide, halothan, hypothermia menggunakan metode yang lainnya. Tipe anestesi yang lainnya yaitu dengan elektrik anestesi.

Anestetikum yang digunakan pada ikan banyak jenisnya, misalnya ethanol, diethyl ether, halothane, lidocaine, tricaine methanesulfonate (MS-222), eugenol, ketamine, metomidate, propofol, and carbon dioxide. Dua diantaranya yang sering digunakan sekarang adalah tricaine methanesulfonate (MS-222) dan eugenol. Isofluran digunakan sebagai anestesi inhalasi pada mamalia dan burung, dapat juga untuk ikan dengan cara dicampurkan ke dalam air meskipun ada juga efek sampingnya (Harms 1998).

8

methandesulfonate salt of ethyl meta-aminobenzoate. Nama dagangnya adalah tricaine methanesulfonate (MS-222), Tricaine-Stm and Meta-caine. Finqueltm and Tricaine-Stm yang biasa digunakan pada ikan. Ikan yang telah diberi anestesikum Finqueltm and Tricaine-Stm tidak boleh dimakan sebelum 21 hari setelah pemberian. Komposisinya larut air dan juga larut dalam lemak. Konsentrasi tricaine 15-330 mg/L. Dosis yang digunakan disesuaikan dengan jenis anestesi, ukuran, spesies, temperatur air dan tekanan air. Tricaine lebih baik digunakan dalam air hangat dan tekanan air yang rendah (Bowser 2001). Cara kerja tricain menurut Lewbart (2001) adalah dengan cara memblokir saluran sodium dan penggunaanya melalui pakan ikan.

Sediaan sedatif tertentu dalam dosis tinggi akan mendepres sistem saraf pusat hingga tingkat tertentu yang dikenal sebagai tahap III dari anestesi umum. Akan tetapi kecocokan suatu senyawa tertentu sebagai senyawa pembantu dalam anestesi sangat bergantung pada sifat fisikokimia yang menentukan kecepatan mulai kerja dan lama kerja dari efek obat. Redistribusi dalam jaringan yang sangat cepat menentukan lama kerja yang singkat dari obat-obat tersebut, yang sangat berguna di dalam praktik anestesi (Katzung 2001).

2.4 Acepromazine

Acepromazine tergolong phenothiazine yang berwarna kuning, tidak berbau, rasanya pahit dan berbentuk bubuk dan cair (Plumb 2008). Menurut Mckelvey dan Wayne (2003) ada tiga macam kelas sedasi (tranquilizer) yang digunakan dalam kedokteran hewan yaitu phenothiazine, benzodiazepine dan alpha-2 agonist. Golongan ini bekerja pada susunan syaraf pusat dan menghasilkan efek penenang pada hewan. Obat-obat ini dapat juga menyebabkan ataksia, dan prolapsus membran niktitan. Hanya alpha-2 agonist yang mempunyai efek analgesik, sedangkan yang lainnya tidak punya. Efektif pada berbagai spesies hewan dan dapat dikombinasikan dengan obat lainnya, yakni atropin, opoid dan ketamin. Pemberian phenothiazine dapat melalui per oral, intra muscular, intra vena dan sub kutan. Efek yang ditimbulkan golongan phenothiazine antara lain sedasi, antiemetik, antiaritmia, antihistamin, vasodilatasi pembuluh darah, perubahan perilaku dan prolapsus penis pada kuda. Efek samping acepromazine yaitu hipotensi, anemia dan dehidrasi. Pada kuda dan anjing ras boxer penggunaan acepromazine sebaiknya dihindari.

9

vasomotorik. Dapat juga berpengaruh terhadap respirasi, denyut jantung dan suhu tubuh (Forney 2004).

Acepromazine adalah golongan phenothiazine neuroleptik yang mempunyai potensi untuk memblok postsinapsis reseptor dopamin. Dopamin terutama berfungsi sebagai penghambat aktivitas otak (Adams 2008). Acepromazine mendepres susunan syaraf pusat (CNS) sehingga menghasilkan efek sedasi, relaksasi otot, dan menurunkan aktifitas refleks. Selain itu efek lainnya adalah anti kholinergik, antihistamin dan memblok alpha-adrenergik. Acepromazine seperti golongan phenothiazine lainnya dimetabolisme di hati dan ekresinya melalui urin. Acepromazine digunakan sebagai agen preanestesi, sebagai pengontrol satwa liar, antiemetik pada anjing dan kucing dan sebagai tranquilizer pada kuda. Acepromazine akan lebih efektif apabila dikombinasikan dengan tranquilizer lainnya dan dengan senyawa yang mempunyai potensi sebagai anestesi general. Tranquilizer harus diberikan dalam dosis yang kecil selama anestesi general dan hewan yang lemah, hewan dengan penyakit jantung, hypovolemik atau shock. Acepromazine jangan digunakan pada hewan yang lemah, betina bunting, breed giant, greyhound, dan boxer. Hasil penelitian menyatakan pada pengerat acepromazine menyebabkan embryotoxycity. Phenothiazine tidak boleh digunakan pada hewan yang mempunyai depresi tulang belakang (Crowell-Davis dan Murray 2005).

3 METODOLOGI

3.1Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Karekteristik Bahan Baku, Teknologi Hasil Perairan dan Laboratorium Lingkungan Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Penelitian dimulai pada bulan Juli 2010 sampai Desember 2011.

3.2Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan antara lain, ikan nila sebanyak 90 ekor yang berumur 1 bulan, memiliki bobot sekitar 40 gram dan ikan nila sebanyak 15 ekor berumur 4 bulan dengan bobot 200 gram serta bahan anestesi kimia acepromazine. Alat yang digunakan antara lain, pipet volumetrik, gelas ukur, toples, akuarium, DO meter dan pH meter.

3.3Rancangan Percobaan

Rancangan percobaan yang digunakan pada penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri atas 6 perlakuan. Selanjutnya, setiap perlakuan tersebut diulang sebanyak 3 kali. Masing-masing ulangan terdiri atas 5 ekor ikan. Selain itu, untuk meminimalisir galat penelitian ini menggunakan replikasi sebanyak 3 kali pada waktu yang berbeda. Selanjutnya, perlakuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Perlakuan 0 (P0) : Kelompok ikan nila yang tidak direndam (dipping) acepromazine (kontrol)

Perlakuan 1 (P1) : Kelompok ikan nila yang direndam (dipping) acepromazine dengan dosis 10 ppm

Perlakuan 2 (P2) : kelompok ikan nila yang direndam (dipping) acepromazine dengan dosis 20 ppm

Perlakuan 3 (P3) : Kelompok ikan nila yang direndam (dipping) acepromazine dengan dosis 30 ppm

Perlakuan 4 (P4) : Kelompok ikan nila yang direndam (dipping) acepromazine dengan dosis 40 ppm

11

Perlakuan nila besar : Kelompok ikan nila yang direndam (dipping) acepromazine dengan dosis terbaik

Parameter kualitas air yang diamati meliputi derajat keasaman (pH), oksigen terlarut (DO), dan kadar total amoniak nitrogen (TAN).

a) Derajat keasaman (pH) (Rand et al. 1975)

Perubahan pH menyebabkan stress pada ikan. Kemampuan air menahan perubahan pH sangatlah penting bagi kelangsungan hidup ikan. Kemampuan kapasitas buffer perairan ini berhubungan dengan adanya karbonat, bikarbonat, dan hidroksida. Air dengan kesadahan rendah memiliki kemampuan yang rendah dalam menahan keasaman (Shepherd 1992). Pengaruh pH terhadap ikan disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2 Pengaruh perubahan pH terhadap ikan

Kisaran pH Pengaruh terhadap ikan

< 4,0 Titik mati asam 4,0 – 5,0 Tidak ada reproduksi 5,0 – 6,5 Pertumbuhan lambat

6,5 – 9,0 Kisaran yang layak untuk reproduksi > 9,0 Titik mati basa

Sumber: Swingle (1969) dalam Boyd (1982)

Derajat keasaman (pH) air diukur dengan melakukan pembacaan skala mengunakan pH meter.

b) Oksigen terlarut (DO) (Rand et al. 1975)

12

Tabel 3 Kisaran nilai konsentrasi DO dan pengaruhnya pada ikan

Kisaran DO (mg/l) Kondisi ikan

0,0 – 0,3 Ikan kecil hidup untuk beberapa saat 0,3 – 1,0 Mematikan dalam jangka waktu yang lama 1,0 – 5,0 Ikan hidup tapi pertumbuhan lambat bila terjadi

dalam jangka waktu yang lama > 5,0 Baik untuk pertumbuhan Sumber: Swingle (1969) dalam Boyd (1982)

Oksigen terlarut (DO) diukur menggunakan DO-meter. Nilai DO yang terukur dapat diketahui melalui pembacaan skala. Metode penggunaan DO-meter adalah sebagai berikut: DO-meter dikalibrasi terlebih dahulu dengan air dari hasil analisis metode Winkler, kemudian DO-meter nilainya dibuat nol. Air uji sebanyak 100 ml dimasukkan ke dalam gelas piala 125 ml, ke dalam gelas piala ditambahkan stirer magnetik, gelas piala tersebut selanjutnya diletakkan di atas stirer. Stik/batang DO-meter dicelupkan ke dalam air uji tersebut. Stirer dan DO-DO-meter dinyalakan secara bersamaan untuk mengetahui DO pada air uji. Nilai DO yang terukur diketahui melalui pembacaan skala pada alat.

c) Amonia (Rand et al. 1975)

Sumber utama amonia di lingkungan perairan adalah metabolisme ikan, eksresi ikan, pemupukan dan dekomposisi mikrobial dari komponen nitrogen (Boyd 1982). Ketika amonia memasuki perairan, ion hidrogen langsung bereaksi dan mengubah amonia ke dalam suatu kondisi kesetimbangan antara ion amonium yang tidak beracun (NH4+) dan amonia tidak terionisasi (NH3) yang beracun.

Total amoniak nitrogen (TAN) diukur menggunakan alat spektrofotometer dengan metode sebagai berikut: air uji dipipet sebanyak 25 ml dan dimasukkan ke dalam gelas beker 100 ml. Larutan standar NH4Cl sebanyak 25 ml disiapkan dari larutan standar

amoniak. Blanko dibuat dengan menggunakan 25 ml akuades. Satu tetes MnSO4, 0,5

13

Mg NH3/L

Keterangan:

C : konsentrasi larutan standar (0,30 mg/L) Abs sampel : nilai absorbance larutan sampel

Abs standar : nilai absorbance larutan standar 3.4Parameter yang Diamati

Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah onset dan durasi ACP pada ikan nila dengan metode dipping serta kualitas air awal pemingsanan dan akhir pemingsanan. Selain itu, ikan nila juga diamati tahapan anestesi dan tingkat kematiannya. Serta mengamati perubahan kualitas air awal dan akhir pada proses anestesi.

3.5Analisis Data

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan untuk melihat onset, durasi, kematian dan tahapan anestesi Acepromazine (ACP). Selanjutnya, hasil penelitian dengan menggunakan ACP yang diberikan secara dipping terhadap ikan nila ini dapat disajikan sebagai berikut.

4.1Onset Acepromazine (ACP)

Onset anestetikum adalah suatu keadaan dimana status hewan yang kesadarannya mulai berkurang atau dengan kata lain dimulainya status kehilangan kesadaran (Mckelvey dan Wayne 2003). Hasil rataan onset ACP disajikan pada Tabel 4 dan grafik pada Gambar 2.

Tabel 4 Hasil rataan onset ACP

Keterangan P0: kelompok ikan nila yang tidak direndam (dipping) acepromazine (kontrol); P1: kelompok ikan nila (dipping) acepromazine dengan dosis 10 ppm; P2: kelompok ikan nila (dipping) acepromazine dengan dosis 20 ppm; P3: kelompok ikan nila yang direndam (dipping) acepromazine dengan dosis 30 ppm; P4: kelompok ikan nila yang direndam (dipping) acepromazine dengan dosis 40 ppm; P5: kelompok ikan nila yang direndam (dipping)

acepromazine dengan dosis 50 ppm; R1: replikasi 1; R2: Replikasi 2; R3: replikasi 3.

15

Tabel 4 menunjukkan bahwa pada P0 memiliki waktu onset 0, karena ikan nila pada P0 tidak direndam (dipping) ACP sehingga ikan tidak teranestesi. Secara berurutan onset yang terpendek adalah P5 (15,33 menit), P4 (19 menit), P3 (21,67 menit), P2 (34,67 menit), dan P1 (40,33 menit). Perendaman ikan pada P5 memiliki onset yang lebih baik dibandingkan kelompok perlakuan lainnya. Sementara itu, P1 (10 ppm) memiliki onset terlama yaitu 40.33 menit. Terlihat perbedaan nyata antara P1 dan P5 serta P2 dengan P5. P5 lebih baik daripada P1 dan P2 karena onset pada P5 lebih cepat. Terlihat dari Tabel 4 bahwa semakin besar dosis maka semakin cepat onsetnya.

Kecepatan onset anestetikum berarti ikan semakin cepat teranestesi. Perlakuan dengan dosis yang lebih tinggi akan lebih pendek onsetnya, karena pada perlakuan dengan dosis tinggi, tubuh ikan lebih banyak menyerap ACP sehingga onset lebih cepat. Faktor lain yang mempengaruhi kecepatan onset adalah kandungan lemak ikan. Ikan yang memiliki kandungan lemak lebih besar akan memiliki waktu onset yang pendek (lebih cepat teranestesi). Hal ini berkaitan dengan sifat dari acepromazine yang mudah terlarut atau terabsorbsi pada lemak (Crowell-Davis dan Murray 2005), sehingga ikan yang mempunyai kandungan lemak yang banyak akan lebih mudah teranestesi. Perubahan tingkah laku ikan pada proses pemingsanan ikan nila dengan ACP dapat dilihat pada Tabel 5.

Salah satu parameter utama untuk mengetahui onset suatu sediaan anestetikum adalah hilangnya beberapa refleks (Mckelvey dan Wayne 2003). Tahapan pingsan atau kehilangan beberapa refleks ikan nila dapat dilihat pada Tabel 5. Menurut Bowser (2001) pada saat ikan nila kehilangan refleks maka ikan nila masuk pada tahapan kehilangan refleks, dengan ciri-ciri kehilangan kesadaran total, denyut jantung sangat lambat, dan kehilangan refleks. Gambar ikan yang teranestesi dapat ditunjukkan pada Gambar 3.

16

Tabel 5 Tingkah laku ikan nila pada proses perendaman ACP

17

4.2Durasi Acepromazine (ACP)

Durasi anestetikum adalah suatu keadaan lamanya hewan teranestesi sampai dengan hewan pulih kembali (recovery). Recovery dimulai ketika stadium anestesi berakhir dan konsentrasi anestetikum di otak mulai berkurang (Mckelvey dan Wayne 2003). Selanjutnya hasil rataan durasi ACP disajikan pada Tabel 6 dan pada grafik Gambar 4.

Tabel 6 Hasil rataan durasi ACP Perlakuan

Keterangan P0: kelompok ikan nila yang tidak direndam (dipping) acepromazine (kontrol); P1: kelompok ikan nila (dipping)

acepromazine dengan dosis 10 ppm; P2: kelompok ikan nila (dipping) acepromazine dengan dosis 20 ppm; P3: kelompok ikan nila yang direndam (dipping) acepromazine dengan dosis 30 ppm; P4: kelompok ikan nila yang direndam (dipping)

acepromazine dengan dosis 40 ppm; P5: kelompok ikan nila yang direndam (dipping) acepromazine dengan dosis 50 ppm; R1: replikasi 1; R2: Replikasi 2; R3: replikasi 3

18

Tanda-tanda pulih kembali menurut Mckelvey dan Wayne (2003) antara lain refleks, tonus otot dan rasa nyeri telah pulih kembali dan hewan mulai sadar. Hal ini terlihat jelas pada ikan nila yang kembali sadar setelah beberapa menit dipindahkan ke dalam air tanpa ACP. Tubuh ikan kembali seimbang, terlihat dari ikan berenang dengan aktif. Ikan merespon ketika diberi rangsangan, hal ini berarti refleks ikan telah pulih kembali. Gambar ikan telah recovery dapat ditunjukkan pada Gambar 5.

Gambar 5 Ikan nila recovery 4.3Kematian Ikan Nila

Penggunaan anestetikum selalu mempunyai resiko. Pemberian anestetikum mempengaruhi otak terutama otak pada bagian yang mengontrol kardiovaskular, respirasi dan termoregulasi. Kematian terjadi apabila aktivitas pada pusat pengontrol tersebut di otak terdepres dan berhenti (Mckelvey dan Wayne 2003). Hasil rataan kematian ACP disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7 Hasil rataan persentase kematian ACP

Perlakuan R1 R2 R3 (dipping) acepromazine dengan dosis 40 ppm; P5: kelompok ikan nila yang direndam (dipping) acepromazine dengan dosis 50 ppm; R1: replikasi 1; R2: Replikasi 2; R3: replikasi 3.