ANALISIS BALOK BERSUSUN DARI KAYU LAPIS DENGAN

MENGGUNAKAN PAKU SEBAGAI SHEAR CONNECTOR

(EKSPERIMENTAL)

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat untuk Menempuh

Ujian Sarjana Teknik Sipil

Disusun oleh

070424001

SRI ELFINA PANJAITAN

DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK

PROGRAM PENDIDIKAN EKSTENSION

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS BALOK BERSUSUN DARI KAYU LAPIS DENGAN

MENGGUNAKAN PAKU SEBAGAI SHEAR CONNECTOR (EKSPERIMENTAL)

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat Dalam Menempuh Ujian Sarjana Teknik Sipil

Dikerjakan oleh :

070 424 001

SRI ELFINA PANJAITAN

Pembimbing :

Nip. 19520901 198112 1 002 Ir. Sanci Barus, MT

Penguji I Penguji II Penguji III

Prof. Dr. Ing. Johannes Tarigan Ir. Faizal Ezeddin, MS

Nip. 19561224 198103 1 002 Nip. 19490713 198003 1 001 Nip. 130 702 136 Ir. Syahril Dulman

Mengesahkan,

Koordinator PPE Ketua Departemen Teknik Sipil

Departemen Teknik Sipil Fak. Teknik USU

Fak. Teknik USU

Ir. Faizal Ezeddin, MS Prof. Dr. Ing. Johannes Tarigan

NIP. 19490713 198003 1 001 NIP. 19561224 198103 1 002

DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK

PROGRAM PENDIDIKAN EKSTENSION

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

LEMBAR ASISTENSI TUGAS AKHIR

NAMA : SRI ELFINA PANJAITAN

NIM : 070 424 001

JUDUL : ANALISIS BALOK BERSUSUN DARI KAYU LAPIS DENGAN MENGGUNAKAN PAKU SEBAGAI SHEAR

CONNECTOR (EKSPERIMENTAL)

DOSEN : Ir. SANCI BARUS, MT

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa

atas kasih dan karunianya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir.

Tugas akhir ini berjudul “Analisis Balok Bersusun dari Kayu Lapis

dengan Eksperimen” disusun untuk melengkapi tugas-tugas syarat yang harus

dipenuhi untuk mencapai gelar Sarjana Teknik Sipil pada Departemen Teknik

Sipil Universitas Sumatera Utara.

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis mengucapkan terima kasih

kepada:

1. Orang tua (Ajun Albertus Panjaitan dan Rosmayta Sinaga) beserta keluarga besar

yang selalu memberikan dukungan moril dan materil

2. Bapak Ir. Sanci Barus, MT selaku Dosen pembimbing dalam penyusunan Tugas

Akhir ini;

3. Bapak Ir. Faizal Ezeddin MS selaku Koordinator Program Pendidikan Sarjana

Ekstension Departemen Teknik Sipil Universitas Sumatera Utara;

4. Bapak Prof. Dr. Ing. Johannes Tarigan selaku Ketua Departemen Teknik Sipil

Universitas Sumatera Utara

5. Bapak Ir. Terunajaya, M.Sc selaku Sekretaris Departemen Teknik Sipil

Universitas Sumatera Utara

6. Bapak/Ibu Pegawai Administrasi Departemen Teknik Sipil Universitas Sumatera

Utara

7. Rekan-rekan mahasiswa, serta semua pihak yang telah membantu saya dalam

pengujian sehingga penulisan tugas akhir ini dapat diselesaikan.

Akhir kata, penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat

bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.

Medan, Mei 2010 Penulis,

ABSTRAK

Kayu dikenal sebagai bahan konstruksi yang telah lama dikenal di Indonesia. Kemudahan mendapatkan kayu menjadikannya sebagai salah satu bahan konstruksi yang penting. Dengan perkembangan dan teknologi kayu (Timber Engineering) dewasa ini manusia cenderung membuat bahan-bahan kayu lebih terarah dengan memanfaatkan bahan kayu menjadi kayu lapis yang sangat berguna di dalam berbagai penggunaan kayu umumnya dan kehidupan manusia khususnya.

Pengujian yang dilakukan meliputi pengujian physical dan mechanical properties kayu yang terdiri dari: pemeriksaan kadar air, berat jenis, kuat tekan sejajar serat, kuat lentur dan elastisitas serta pengujian lentur balok kayu. Balok kayu tersusun ada dua jenis yaitu balok disusun tanpa penahan geser dan balok disusun dengan penahan geser. Balok susun dengan penahan geser menjadikan balok menjadi satu kesatuan (geseran dapat dicegah), lendutan lebih kecil dan daya dukung lebih besar. Pengujian dilakukan terhadap dua jenis kayu yang berbeda yakni kayu sembarang dan kayu lapis (plywood). Dengan kayu sembarang untuk benda uji balok kayu utuh dan kayu lapis untuk benda uji balok bersusun dengan variasi jumlah paku sebagai shear connector yaitu 5 paku, 10 paku dan 15 paku. Pembebanan dilakukan secara bertahap sampai kondisi runtuh dan pada setiap tahap pembebanan dibaca besarnya lendutan yang terjadi.

DAFTAR ISI

DAFTAR NOTASI ··· xiii

BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Umum dan Latar Belakang ... 1

1.2. Tujuan Penelitian ... 2

1.3. Perumusan Masalah... 3

1.4. Pembatasan Masalah ... 4

1.5. Metodelogi Penelitian... 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Umum ... 6

2.2. Teori-Teori Tentang Konstruksi Terlentur ... 9

2.3. Metode Penyelesaian untuk Aplikasi Prinsip Energi ... 13

2.3.1. Kalkulus variasi ... 13

2.3.2. Metode Rayleigh-Ritz ... 13

2.3.3. Metode Galerkin ... 14

2.4. Analisa Balok Bersusun dengan Metode Energi ... 14

2.4.1. Energi regangan akibat lentur dan aksial ... 15

2.4.2. Energi regangan akibat slip antar bidang ... 17

2.4.3. Energi potensial akibat gaya luar... 19

2.4.4. Total energi pada balok bersusun ... 19

2.4.5. Penyelesaian persamaan energi ... 20

2.4.6. Aplikasi dari penyelesaian persamaan energi ... 23

2.5.1. Sifat kayu secara umum ... 25

2.5.2. Berat jenis ... 26

2.5.3. Kadar air ... 26

2.5.4. Kekuatan kayu ... 28

2.6. Tata Cara Perencanaan Konstruksi Kayu Indonesia Berdasarkan Revisi PKKI NI-5 ... 35

2.6.1. Persyaratan ... 35

2.6.2. Kuat acuan ... 36

2.6.3. Komponen Struktur Lentur, Momen dan Geser ... 39

2.6.4. Sambungan mekanis ... 41

BAB III PENGUJIAN DAN APLIKASI 3.1. Persiapan dan Perencanaan Pengujian ... 45

3.3.1. Pelaksanaan Penelitian ... 45

3.3.2. Rangka Dudukan Benda Uji ... 52

3.3.3. Perencanaan Benda Uji Balok Kayu ... 52

3.2. Hasil Pengujian ... 54

3.2.1. Pengujian Kadar Air ... 54

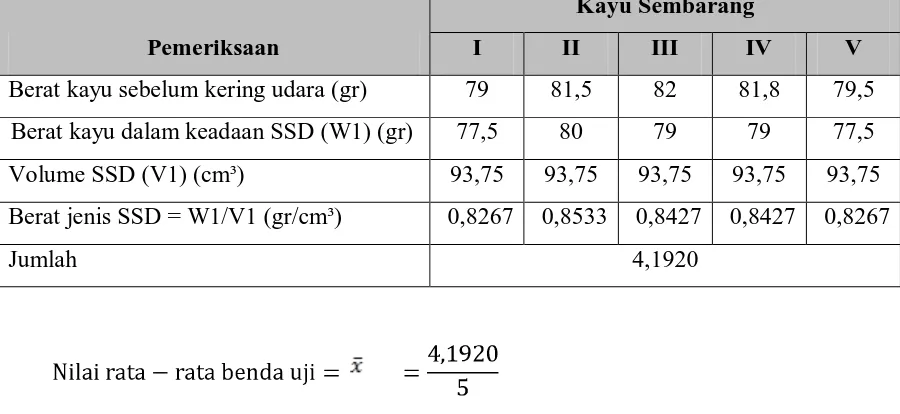

3.2.2. Pengujian Berat Jenis ... 55

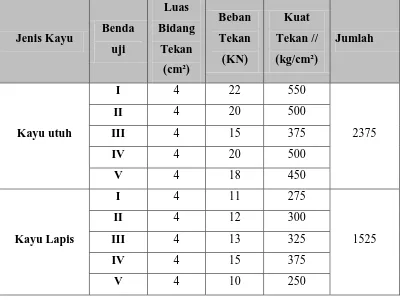

3.2.3. Pengujian Kuat Tekan Sejajar Serat ... 56

3.2.4. Pengujian Kuat Geser Langsung Paku-Kayu... 57

3.2.5. Pengujian Elastisitas Kayu ... 58

3.2.6. Pengujian Tegangan Lentur Izin Kayu ... 72

3.3. Implementasi Hasil Pengujian Sifat Fisis dan Mekanis Kayu pada Analisa Lendutan dan Regangan Balok Bersusun ... 78

3.3.1. Perhitungan Perpindahan Horizontal dan Vertikal pada balok Bersusun ... 79

3.4. Hasil Pengujian Balok Bersusun ... 85

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan ... 95

4.2. Saran ... 96

DAFTAR PUSTAKA ... 97

DAFTAR TABEL

Nomor Judul Hal

Tabel 1.1 Variasi shear connector ... 5

Tabel 2.1 Perbandingan persentase kekuatan kayu basah terhadap kayu kering udara menurut Gardner dan Newlin/Wilson (PKKI NI-5) ... 26

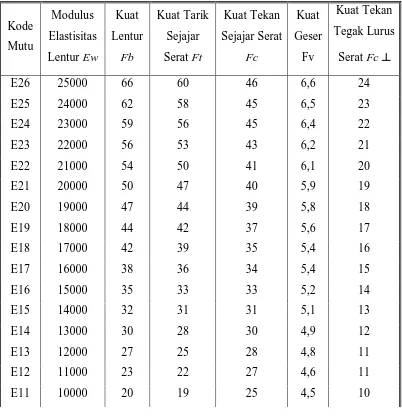

Tabel 2.2 Nilai kuat acuan (Mpa) berdasarkan alat pemilahan secara mekanis pada kadar air 15% ... 37

Tabel 2.3 Estimasi kuat acuan berdasarkan atas berat jenis pada kadar air 15% untuk kayu berserat lurus tanpa cacat kayu ... 38

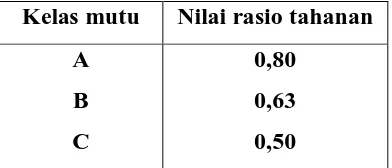

Tabel 2.4 Nilai rasio tahanan ... 38

Tabel 2.5 Cacat maksimum untuk setiap kelas mutu kayu ... 39

Tabel 2.6 Faktor tahanan, φ ... 40

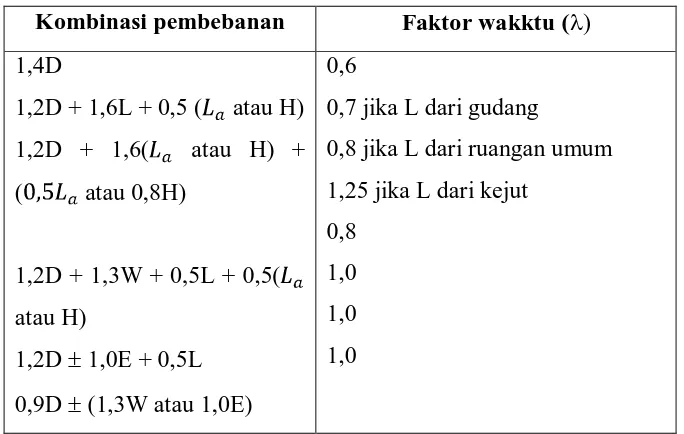

Tabel 2.7 Faktor waktu, λ ... 40

Tabel 2.8 Keberlakuan faktor koreksi (FK) untuk sambungan... 41

Tabel 2.9 Berbagai dimensi paku ... 43

Tabel 3.1 Hasil pengujian kadar air kayu sembarang ... 54

Tabel 3.2 Hasil pengujian kadar air kayu lapis ... 54

Tabel 3.3 Hasil pengujian berat jenis kayu sembarang ... 55

Tabel 3.4 Hasil pengujian berat jenis kayu lapis ... 55

Tabel 3.5 Hasil pengujian kuat tekan sejajar serat ... 56

Tabel 3.7 Hasil pengujian elastisitas ... 58

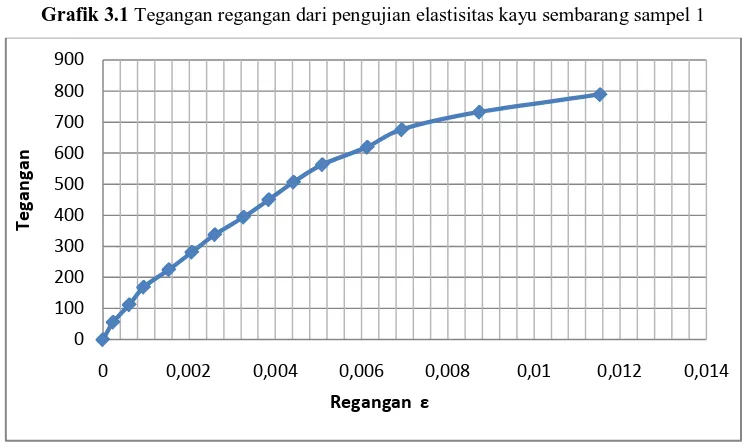

Tabel 3.8 Perhitungan tegangan regangan kayu sembarang sampel 1 ... 59

Tabel 3.9 Perhitungan tegangan regangan kayu sembarang sampel 2 ... 60

Tabel 3.10 Perhitungan tegangan regangan kayu sembarang sampel 3 ... 62

Tabel 3.11 Perhitungan tegangan regangan kayu sembarang sampel 4 ... 63

Tabel 3.12 Perhitungan tegangan regangan kayu sembarang sampel 5 ... 65

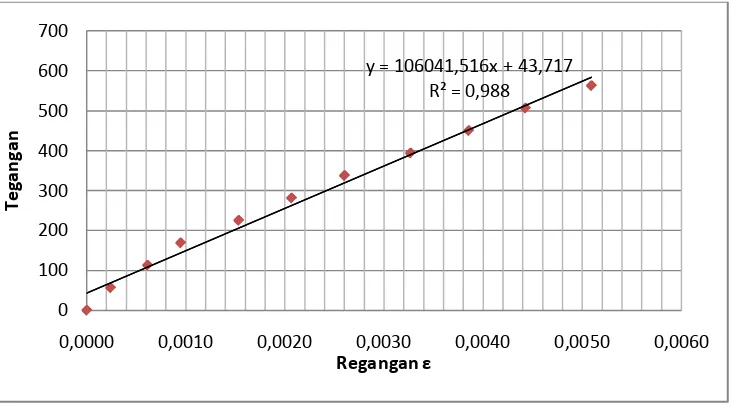

Tabel 3.13 Perhitungan elastisitas lentur kayu dari grafik regresi linier kayu sembarang ... 66

Tabel 3.14 Perhitungan tegangan regangan kayu lapis sampel 1 ... 67

Tabel 3.15 Perhitungan tegangan regangan kayu lapis sampel 2 ... 68

Tabel 3.16 Perhitungan tegangan regangan kayu lapis sampel 3 ... 69

Tabel 3.17 Perhitungan tegangan regangan kayu lapis sampel 4 ... 70

Tabel 3.18 Perhitungan tegangan regangan kayu lapis sampel 5 ... 71

Tabel 3.19 Perhitungan elastisitas lentur kayu dari grafik regresi linier ... 72

Tabel 3.20 Hasil pengujian tegangan lentur kayu sembarang ... 73

Tabel 3.21 Perhitungan tegangan lentur karakteristik kayu sembarang ... 73

Tabel 3.22 Hasil pengujian tegangan lentur kayu lapis... 74

Tabel 3.23 Perhitungan tegangan lentur karakteristik kayu lapis ... 74

Tabel 3.24 Rekapitulasi pengujian mechanical properties kayu sembarang dan kayu lapis ... 75

Tabel 3.25 Hasil perhitungan balok B.5 ... 81

Tabel 3.27 Hasil perhitungan balok B.15 ... 85

Tabel 3.28 Hasil pengujian benda uji balok kayu utuh lendutan

di ¼L dan ½L ... 86

Tabel 3.29 Hasil pengujian kuat lentur kayu bersusun dengan kayu lapis

B.5 lendutan di ¼L dan ½L ... 87

Tabel 3.30 Hasil pengujian kuat lentur kayu bersusun dengan kayu lapis

B.10 lendutan di ¼L dan ½L ... 88

Tabel 3.31 Hasil pengujian kuat lentur kayu bersusun dengan kayu lapis

B.15 lendutan di ¼L dan ½L ... 89

Tabel 3.32 Pengujian lentur balok kayu solid tunggal, pengujian lentur

balok kayu bersusun B.5; B.10; B.15 pada lendutan ½L ... 90

Tabel 3.33 Hubungan antara beban, lendutan teori dan lendutan hasil

Pengujian pada balok kayu utuh ... 92

Tabel 3.34 Hubungan antara beban; lendutan teori balok utuh; lendutan

teori energi dan lendutan hasil pengujian pada balok B.5 ... 93

Tabel 3.35 Hubungan antara beban; lendutan teori balok utuh; lendutan

teori energi dan lendutan hasil pengujian pada balok B.10... 93

Tabel 3.36 Hubungan antara beban; lendutan teori balok utuh; lendutan

teori energi dan lendutan hasil pengujian pada balok B.15... 93

DAFTAR NOTASI

Ei Elastisitas balok kayu lapisan i

Ii Inersia balok kayu lapisan i

Ai Luas penampang balok kayu lapisan i

hi Tinggi balok kayu lapisan i

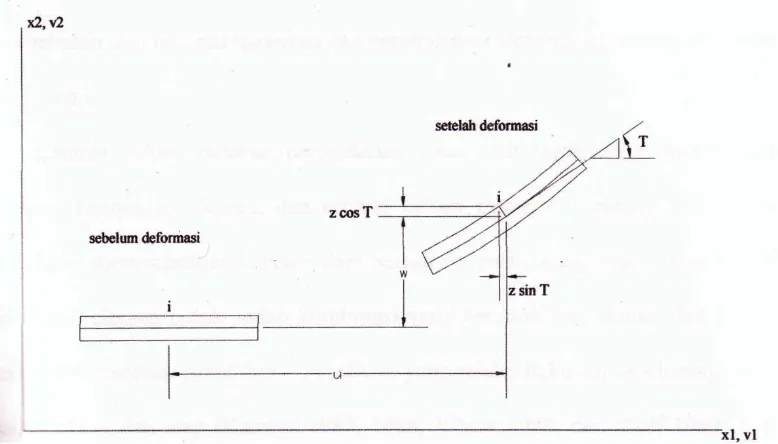

v1 Perpindahan arah sumbu datar suatu elemen struktur

v2 Perpindahan arah sumbu vertikal suatu elemen struktur

u Perpindahan axial pada pertengahan tinggi suatu lapisan

w Perpindahan arah sumbu tegak pada pertengahan tinggi

z Setengah tinggi suatu lapisan Δ Slip pada pertemuan antar lapisan F Kekuatan penghubung geser

n Jumlah penghubung geser dalam satu baris

s Jarak antar penghubung geser dalam satu baris

P Beban pada balok bersusun

M Momen maksimum

W Momen tahanan terhadap garis netral

m Kadar air (%)

Gx Berat benda uji mula-mula

Gk Berat benda uji setelah di oven (gr)

BJ Berat jenis kayu (gr/cm³)

Wx Berat benda uji dalam keadaan kering udara (gr)

Vx Volume sampel (cm³)

P Beban maksimum (kg

A Luas bagian yang tertekan (cm²)

µ Nilai rata-rata ε Regangan

Ew adalah modulus elastisitas lentur, Mpa

adalah momen terfaktor

adalah faktor tahanan lentur = 0,85

adalah faktor waktu

adalah gaya geser terfaktor

V’ adalah tahanan geser terkoreksi

adalah faktor tahanan geser = 0,75

adalah momen puntir terfaktor

adalah tahanan puntir lentur terkoreksi

RB Rasio kelangsingan

Panjang efektif kolom

I Momen inersia balok untuk arah geser

nf adalah jumlah alat pengencang

ai jumlah alat pengencang efektif pada baris alat pengencang i

ni jumlah alat pengencang dengan spasi yang seragam

Z’ adalah tahanan terkoreksi sambungan

Zu adalah gaya perlu pada sambungan

α adalah sudut antar sumbu penyambung terhadap arah serat (derajat)

Ѳ adalah sudut antara garis kerja gaya dan arah serat kayu

φc// adalah faktor tahanan tekan sejajar serat Cf adalah faktor bentuk

CL adalah faktor stabilitas balok

Ceg adalah faktor penetrasi, untuk memperhitungkan reduksi penetrasi

alat pengencang sesuai Butir 10 (Revisi PKKI NI-2002)

Cg adalah faktor aksi kelompok, untuk memperhitungkan pembebanan

yang tidak merata dari baris alat pengencang majemuk sesuai

dengan Butir 10 (Revisi PKKI-NI 2002)

CM adalah faktor layan basah, untuk memperhitungkan kadar air masa

layan yang lebih tinggi daripada 19% untuk kayu masif dan 16%

Crt adalah faktor tahan api, untuk memperhitungkan pengaruh

perlakuan tahan api terhadap produk-produk kayu dan sambungan.

Ct adalah faktor temperatur, untuk memperhitungkan temperatur

layan lebih tinggi daripada 38°C secara berkelanjutan

Cpt Faktor koreksi pengawetan kayu

CE adalah faktor koreksi aksi komposit

Cr adalah faktor koreksi pembagi beban

CL adalah faktor koreksi stabilitas balok

Cp adalah faktor kestabilan kolom

CI adalah faktor koreksi interaksi tegangan

tm Tebal komponen struktur utama

Fem Kuat tumpu komponen struktur utama

Fes Kuat tumpu komponen struktur sekunder

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Detail pengujian balok kayu ... 4

Gambar 2.1 Perilaku balok yang dibebani P ... 6

Gambar 2.2 Perilaku dua balok yang tidak menyatu dibebani P ... 8

Gambar 2.3 Perilaku dua balok yang menyatu dibebani P ... 9

Gambar 2.4 Perilaku balok dalam melentur ... 10

Gambar 2.5 Suatu balok dengan lenturan murni ... 11

Gambar 2.6 Perpindahan geometrik dari balok ... 15

Gambar 2.7 Hubungan slip dengan perpindahan ... 18

Gambar 2.8 Hubungan antara beban tekan dan deformasi untuk tarikan dan tekanan ... 29

Gambar 2.9 Batang kayu menerima gaya tarik sejajar serat ... 32

Gambar 2.10 Batang kayu menerima gaya tekan sejajar serat ... 32

Gambar 2.11 Batang kayu menerima gaya tekan tegak lurus serat ... 32

Gambar 2.12 Batang kayu yang menerima gaya geser tegak lurus arah serat τ// (kg/cm²) ... 33

Gambar 2.13 Lendutan pada beban P terpusat ... 34

Gambar 2.14 Bahaya kayu yang menerima beban lengkung ... 35

Gambar 2.15 Penempatan paku sambungan horizontal dan vertikal ... 43

Gambar 3.1 Sampel penelitian kadar air ... 46

Gambar 3.3 Sampel penelitian kuat tekan ... 48

Gambar 3.4 Sampel kuat geser langsung paku-kayu ... 49

Gambar 3.5 Sampel penelitian kuat lentur ... 49

Gambar 3.6 Penempatan dial dan beban pada sampel ... 50

Gambar 3.7 Sampel penelitian elastisitas ... 51

Gambar 3.8 Penempatan dial dan beban pada benda uji ... 51

Gambar 3.9 Penampang balok persegi ... 53

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Tegangan regangan dari pengujian elastisitas kayu sembarang

sampel 1 ... 59

Grafik 3.2 Regresi linier tegangan regangan kayu sembarang sampel 1 ... 60

Grafik 3.3 Tegangan regangan dari pengujian elastisitas kayu sembarang

sampel 2 ... 61

Grafik 3.4 Regresi linier tegangan regangan kayu sembarang sampel 2 ... 61

Grafik 3.5 Tegangan regangan dari pengujian elastisitas kayu sembarang

sampel 3 ... 62

Grafik 3.6 Regresi linier tegangan regangan kayu sembarang sampel 3 ... 63

Grafik 3.7 Tegangan regangan dari pengujian elastisitas kayu sembarang

sampel 4 ... 64

Grafik 3.8 Regresi linier tegangan regangan kayu sembarang sampel 4 ... 64

Grafik 3.9 Tegangan regangan dari pengujian elastisitas kayu sembarang

sampel 5 ... 65

Grafik 3.10 Regresi linier tegangan regangan kayu sembarang sampel 5 ... 66

Grafik 3.11 Tegangan regangan dari pengujian elastisitas kayu lapis sampel 1 ... 67

Grafik 3.12 Regresi linier tegangan-regangan kayu lapis sampel 1 ... 67

Grafik 3.13 Tegangan regangan dari pengujian elastisitas kayu lapis sampel 2 ... 68

Grafik 3.14 Regresi linier tegangan-regangan kayu lapis sampel 2 ... 68

Grafik 3.16 Regresi linier tegangan-regangan kayu lapis sampel 3 ... 69

Grafik 3.17 Tegangan regangan dari pengujian elastisitas kayu lapis sampel 4 ... 70

Grafik 3.18 Regresi linier tegangan-regangan kayu lapis sampel 4 ... 70

Grafik 3.19 Tegangan regangan dari pengujian elastisitas kayu lapis sampel 5 ... 71

Grafik 3.20 Regresi linier tegangan-regangan kayu lapis sampel 5 ... 71

Grafik 3.21 Hubungan pembebanan Vs lendutan pada balok kayu utuh ... 86

Grafik 3.22 Hubungan pembebanan Vs lendutan pada balok bersusun

dengan kayu lapis (B.5) ... 87

Grafik 3.23 Hubungan pembebanan Vs lendutan pada balok bersusun

dengan kayu lapis (B.10)... 88

Grafik 3.24 Hubungan pembebanan Vs lendutan pada balok bersusun

dengan kayu lapis (B.15)... 89

Grafik 3.25 Hubungan pembebanan Vs lendutan pada balok bersusun

dengan kayu lapis ... 91

Grafik 3.26 Hubungan antara beban Vs lendutan dari teori dan pengujian

ABSTRAK

Kayu dikenal sebagai bahan konstruksi yang telah lama dikenal di Indonesia. Kemudahan mendapatkan kayu menjadikannya sebagai salah satu bahan konstruksi yang penting. Dengan perkembangan dan teknologi kayu (Timber Engineering) dewasa ini manusia cenderung membuat bahan-bahan kayu lebih terarah dengan memanfaatkan bahan kayu menjadi kayu lapis yang sangat berguna di dalam berbagai penggunaan kayu umumnya dan kehidupan manusia khususnya.

Pengujian yang dilakukan meliputi pengujian physical dan mechanical properties kayu yang terdiri dari: pemeriksaan kadar air, berat jenis, kuat tekan sejajar serat, kuat lentur dan elastisitas serta pengujian lentur balok kayu. Balok kayu tersusun ada dua jenis yaitu balok disusun tanpa penahan geser dan balok disusun dengan penahan geser. Balok susun dengan penahan geser menjadikan balok menjadi satu kesatuan (geseran dapat dicegah), lendutan lebih kecil dan daya dukung lebih besar. Pengujian dilakukan terhadap dua jenis kayu yang berbeda yakni kayu sembarang dan kayu lapis (plywood). Dengan kayu sembarang untuk benda uji balok kayu utuh dan kayu lapis untuk benda uji balok bersusun dengan variasi jumlah paku sebagai shear connector yaitu 5 paku, 10 paku dan 15 paku. Pembebanan dilakukan secara bertahap sampai kondisi runtuh dan pada setiap tahap pembebanan dibaca besarnya lendutan yang terjadi.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. UMUM DAN LATAR BELAKANG

Sejak permulaan sejarah, manusia telah berusaha memilih bahan yang

tepat untuk membangun tempat tinggalnya dan peralatan-peralatan yang

dibutuhkan. Pemilihan atas suatu bahan konstruksi tergantung dari sifat-sifat

teknis, ekonomis dan dari segi keindahan. Salah satu dari bahan tersebut adalah

kayu. Kayu merupakan bahan konstruksi yang dapat diperoleh langsung dari alam.

Bahan konstruksi pada saat ini juga mengalami peningkatan

diantaranya ditemukannya beton ataupun baja yang mampu menahan kekuatan

tarik dan tekan tanpa memerlukan volume yang besar. Akan tetapi hal itu tidak

membuat kayu dilupakan orang karena dari segi manfaatnya bagi kehidupan

manusia kayu dinilai memiliki sifat-sifat utama, diantaranya karena kayu

merupakan sumber kekayaan alam yang tidak akan habis-habisnya apabila

dikelola dan diusahakan dengan cara baik. Disamping itu sifat kayu yang

memiliki sifat elastis, awet dan mempunyai ketahanan terhadap pembebanan yang

tegak lurus dengan serat kayunya dan sifat-sifat yang seperti ini tidak dimiliki oleh

bahan-bahan yang lain yang dibuat oleh manusia. Bentuk struktur kayu bersifat

Anisotropi, dimana sifat-sifatnya elastis tergantung dari arah gaya terhadap arah

serat-serat dan cincin-cincin pertumbuhan. Tetapi untuk keperluan praktis kayu

dapat dianggap bersifat orthotropis, yang artinya mmempunyai tiga bidang simetri

elastis yang tegak lurus satu pada yang lain yaitu longitudinal (aksial), tangensial

dan radial. Dimana sumbu longitudinal (aksial) adalah sejajar serat-serat, sumbu

tangensial adalah garis singgung cincin pertumbuhan dan sumbu radial adalah

tegal lurus pada cincin-cincin pertumbuhan.

Dengan meningkatnya perkembangan teknologi dewasa ini manusia

cenderung membuat bahan-bahan kayu lebih terarah dengan memanfaatkan bahan

kayu menjadi kayu lapis yang sangat berguna di dalam berbagai penggunaan kayu

umumnya dan kehidupan manusia khususnya. Kayu lapis (plywood) adalah bahan

jumlahnya ganjil dipasang dengan arah serat bersilangan saling tegak lurus,

kemudian direkat menjadi satu pada tekanan tinggi dengan perekat khusus sesuai

tujuan penggunaan kayu lapis. Fingir adalah lembaran kayu yang tipis dari 0.24

mm sampai 6.00 mm yang diperoleh dari penyayatan (pengupasan) kayu. Kayu

lapis dengan tiga lapisan disebut tripleks atau three-ply, lapis 5 (5 ply), lapis 7 (7

ply), lapis 9 (9 ply). Lapis 5 dan selebihnya disebut pula multipleks atau multiply.

Dalam pengujian ini digunakan multipleks yang disusun berlapis

sedemikian sehingga membentuk satu balok dengan tinggi rencana 60 mm dan

lebar rencana 40 mm dan panjang rencana 2000 mm. Pengujian dengan kayu lapis

ini dilakukan karena kayu lapis memiliki beberapa keuntungan dibanding papan

kayu biasa. Antara lain tidak mudah melengkung dan kuat.

Balok pada konstruksi kayu adalah gabungan dari elemen tarik dan

elemen tekan. Balok umumnya dipandang sebagai batang yang terutama memikul

beban gravitasi transfersal, termasuk momen ujung dan menempati posisi penting

didalam sistem struktur bangunan. Kegagalan dari konstruksi balok akan berakibat

langsung pada runtuhnya komponen struktur lain yang berhubungan dengan balok

tersebut. Hal ini dapat dipengaruhi penurunan dan pencapaian kekuatan lentur

maksimum yang dapat diperkecil salah satunya adalah dengan menggunakan paku

sebagai penghubung geser.

Dalam analisa perencanaan suatu konstruksi beberapa hal yang perlu

diperhatikan adalah batang memikul tarik, tekan, momen atau kombinasinya. Pada

umumnya balok pada suatu konstruksi hanya mengalami kombinasi momen

dengan tekan. Banyak orang yang telah mengemukakan teori tentang konstruksi

terlentur berdasarkan penyelidikan di laboratorium dimana perubahan bentuk pada

balok-balok yang terlentur telah diukur. Sehingga penulis ingin mengetahui sejauh

mana keakuratan dan efisiennya, dengan didukung oleh adanya alat penguji

konstruksi terlentur di laboratorium beton.

1.2. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.2.1. Mendapatkan Mechanical Properties yakni Kadar Air, Berat Jenis,

Elastisitas Kayu, Tegangan Tekan Ijin sejajar kayu, Kuat Geser dan

1.2.2. Melakukan perhitungan secara analitis balok bersusun yang

menggunakan shear connector, dengan metode energi dan

menggunakan variasi jarak shear connector seperti pada percobaan di

laboratorium

1.2.3. Mengamati dan membandingkan lendutan yang diperoleh dari

perhitungan analitis dengan hasil pengujian di laboratorium

1.2.4. Mengamati dan membandingkan daya dukung balok dari kayu utuh

dan kayu lapis sampai pada kondisi runtuh

1.3. PERUMUSAN MASALAH

Kayu-kayu yang beredar di pasaran sebagian besar berasal dari hutan

alam yang dikelompokkan atas jenis-jenis komersial seperti kamper, bangkirai,

keruing, kayu campuran (borneo). Karena kecepatan antara pemanenan dan

penanaman tidak seimbang, menyebabkan pasokan kayu dari hutan alam kian

menurun baik volume maupun mutunya yang mengakibatkan harga kayu menjadi

relatif mahal. Akan tetapi, balok monolit memiliki keterbatasan dari segi dimensi.

Sangat sulit mendapatkan kayu monolit dengan dimensi yang besar. Berdasarkan

latar belakang masalah yang ada, melalui penelitian ini ingin dikembangkan

analisis kekuatan balok monolit dari kayu lapis. Kayu lapis ini diharapkan dapat

menjadi salah satu solusi dalam menangani masalah keterbatasan dimensi balok

monolit. Akhir dari penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar perbandingan

daya dukung antara balok yang disusun dari kayu lapis dengan balok monolit/dari

Gambar 1.1 Detail pengujian balok kayu

1.4. PEMBATASAN MASALAH

Mengingat luasnya ruang lingkup yang timbul dan keterbatasan alat

uji, maka penulis memcoba membuat pembatasan masalah yang akan dibahas,

yaitu:

1.4.1. Kayu bersifat linier elastis sesuai hukum Hooke

1.4.2. Pembebanan yang dialami oleh balok kayu adalah pembebanan

terpusat

1.4.3. Perletakan yang ditinjau adalah perletakan sendi-sendi

1.4.4. Kayu yang digunakan adalah jenis kayu sembarang dan kayu lapis

tebal 20 mm dengan mutu A

1.4.5. Penampang batang balok kayu yang diuji adalah kayu lapis yang

disusun dengan perencanaan sambungan penggunakan paku

1.4.6. Pengaruh gesekan antara lapisan balok pada balok bersusun diabaikan

1.4.7. Balok kayu yang digunakan adalah balok langsing dimana panjang

batang jauh lebih besar dari lebar dan tinggi balok

1.4.8. Jumlah lapisan balok bersusun adalah 3 (tiga lapis)

1.4.9. Analisa perhitungan berdasarkan syarat-syarat pada PKKI NI-5 2002

dan metode energi Rayleigh-Ray

1.4.10. Jumlah sampel adalah 4 (empat) sampel dengan ukuran penampang

untuk keempat kondisi adalah sama, dimana ukuran penampang

1.4.10.1. Ukuran penampang untuk kondisi pengujian balok bersusun

dari kayu lapis (setebal 20 mm) dan kayu utuh dibuat

dengan dimensi lebar 4 cm dan tinggi 6 cm

1.4.10.2. Panjang batang yang diuji disesuaikan dengan panjang kayu

yang tersedia di pasar yaitu 2000 mm

1.5. METODELOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah dengan

menggunakan beberapa cara pendekatan yaitu:

1.5.1. Pengujian Physical dan Mechanical properties kayu dengan British

Method untuk mendapatkan:

1.5.1.1. Kadar Air kayu yang digunakan

1.5.1.2. Berat Jenis kayu yang digunakan

1.5.1.3. Elastisitas kayu lentur

1.5.1.4. Tegangan tekan izin sejajar serat kayu

1.5.1.5. Tegangan lentur izin

1.5.2. Pengujian lentur balok kayu utuh dan balok kayu bersusun dari kayu

lapis

1.5.3. Pada perhitungan secara analitis metode energi dan pengujian di

laboratorium akan dilakukan dengan 4 macam model dengan ukuran

seperti tertulis di atas, namun dengan perbedaan variasi jumlah dan

jarak shear connector yang direncanakan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Variasi shear connector

VARIASI SHEAR CONNECTOR

Nama Sampel B.5 B.10 B.15

Jumlah paku 5 10 15

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. UMUM

Kapasitas pikul beban batas pada elemen struktur yang mengalami

pembebanan khususnya balok tergantung pada panjang relatif dan karakteristik

dimensional penampang melintang elemen tersebut yaitu dimensi terkecil dari

penampang melintang, selain itu juga bergantung pada sifat material yang

digunakan.

Suatu balok pada umumnya akan mentransfer beban vertikal sehingga

kemudian akan terjadi lenturan. Misalnya, balok dibebani P seperti yang terjadi

pada Gambar 2.1, maka balok akan melentur dengan jari-jari R yang tidak

konstan.

Bagian atas dari garis netral tertekan dan bagian bawah dari garis

netral tertarik sehingga pada bagian atas garis netral terjadi perpendekan dan

bagian bawah garis netral terjadi perpanjangan (Gambar 2.1). Di situ tampak

bahwa suatu balok merupakan kombinasi antara elemen yang tertekan dengan

elemen yang tertarik.

Hal ini sama perilakunya jika ditinjau konstruksi balok tersusun

berlapis maupun konstruksi balok komposit.

garis netral mula-mula garis netral

Balok bersusun dapat disusun dengan balok kayu yang sama ukuran

dan kekuatannya. Namun dapat juga disusun dengan balok kayu yang berbeda

ukuran maupun kekuatannya. Penyusunan balok dengan mutu ataupun ukuran

berbeda lebih menguntungkan karena penggunaan balok kayu disesuaikan dengan

kebutuhan balok. Balok kayu yang lebih kuat dapat diletakkan di posisi yang

memerlukan kekuatan lebih dan demikian juga sebaliknya, balok kayu yang lebih

lemah dapat diletakkan pada posisi yang tidak memerlukan kekuatan tinggi. Dapat

dikatakan penggunaan kualitas kayu disesuaikan dengan diagram tegangan dan

regangan, jadi lebih rasional dan ekonomis.

Konstruksi balok tersusun berlapis adalah konstruksi kayu yang

menggunakan papan-papan tipis yang diletakkan sejajar satu sama lain, dengan

jenis material yang sama, dan arah serat kayu sejajar satu sama lain sehingga

merupakan balok yang berukuran besar, sedangkan konstruksi balok komposit

merupakan sebuah konstruksi yang bahan-bahan penyusunnya terdiri dari dua

jenis material yang berbeda. Di mana sebelum menyatu, tiap-tiap bahan penyusun

konstruksi balok berlapis maupun konstruksi balok komposit tersebut mampu

memikul beban tertentu.

Dalam penelitian-penelitian yang telah dilakukan, terdapat faktor yang

penting pada aksi perpaduan antara lapisan papan yaitu lekatan antara beberapa

lapisan itu sendiri. Lekatan antara beberapa lapisan papan yang memiliki sifat dan

jenis yang sama tersebut dapat dipertinggi dengan menggunakan alat penghubung

geser. Misalnya, alat penghubung geser dengan sambungan paku yang dipakai

pada papan yang tersusun berlapis sehingga nantinya akan membentuk suatu

balok dengan ukuran yang relatif lebih besar.

Aksi dari papan-papan berlapis akan terjadi, apabila beberapa lapisan

papan yang telah membentuk sebuah struktur ikut memikul beban. Misalnya,

beberapa lapisan papan dengan sifat dan jenis yang sama diletakkan sejajar satu

sama lain dengan menggunakan alat penghubung geser sehingga menjadi satu

kesatuan balok, akan melentur secara menyatu. Hal ini dapat diilustrasikan seperti

pada Gambar 2.2 di bawah ini.

Andaikan dua buah balok maupun dua buah papan dilapiskan begitu

balok/papan 2 (sisi kedua balok/papan yang saling berhubungan betul-betul licin).

Apabila balok/papan tersebut dibebani dengan gaya P yang relatif besar maka

akan terjadi lendutan kira-kira seperti pada Gambar 2.2b, di mana balok-balok itu

seolah-olah akan bekerja sendiri-sendiri dan beban P di atasnya sebagian

didukung oleh balok/papan sebelah atas (1) dan sebagian lainnya didukung oleh

balok/papan sebelah bawah (2).

Akibat tegangan tarik dan tegangan tersebut, di mana balok/papan 1

dan 2 terpisah, akan terjadi perpanjangan dan perpendekan pada kedua balok/papan sehingga terlihat nantinya δh dengan jelas, dan akan terlihat pula

bahwa balok/papan 2 akan menonjol keluar di bawah balokl/papan 1 sebesar δh

(δh = perpanjangan dan perpendekan balok/papan akibat adanya lengkungan ).

Andaikan balok/papan 1 dan 2 adalah satu kesatuan, maka tentu tidak akan

nampak penonjolan δh diantara kedua balok/papan karena telah menyatu

(monolit).

Diagram untuk gaya-gaya aksi dan reaksi untuk kejadian di atas,

tentunya gaya-gaya yang ada hanyalah gaya-gaya yang tegak lurus pada sumbu

balok (Gambar 2.2c). Perlawanan aksi horizontal di antara balok/papan 1 dan 2

akibat adanya lendutan tidak ada. Perlawanan aksi horizontal ini hanya di lawan

oleh tegangan lentur dari masing-masing lapisan balok/papan sehingga adanya lenturan telah menimbulkan δh tadi.

Gambar 2.2 : Perilaku dua balok yang tidak menyatu dibebani P Gambar 2.2.a

Gambar 2.2.b

Selanjutnya untuk keadaan lapisan balok/papan yang tersusun berlapis,

di mana balok/papan 1 (satu) diletakkan di atas balok/papan 2 (dua) tetapi dengan

menggunakan alat sambung penghubung geser seperti pada Gambar 2.3.a di

bawah ini. pada Gambar 2.3.b, akibat beban P akan terjadi lendutan pada

balok/papan 1 (satu) dan 2 (dua) telah disatukan dengan alat sambung

penghubung geser, maka pada Gambar 2.3.b diperlihatkan gaya-gaya interaksi

antara 2 (dua) balok/papan tadi. Tampak bahwa gaya-gaya tersebut merupakan

gaya-gaya vertikal dan horizontal terhadap sumbu balok.

Dengan demikian bahwa penghubung balok/papan 1 dan 2 tadi akan

memikul gaya horizontal H atau gaya-gaya sejajar dengan sumbu balok yang

merupakan gaya-gaya geser. Itulah sebabnya penghubung/pemersatu kedua

lapisan balok/papan tadi disebut dengan penghubung geser.

2.2. TEORI TENTANG KONSTRUKSI TERLENTUR

Setelah diketahui distribusi tegangan dalam daerah elastis pada suatu

irisan balok, maka dapat dibuat pernyataan kuantitatif mengenai hubungan antara

momen lentur dengan tegangan.

Dengan mengambil contoh suatu balok yang mengalami pembebanan

terpusat sebesar P pada suatu perlekatan, maka akan terdapat momen lentur pada

sepanjang batang seperti pada Gambar 2.4 di bawah ini:

Sesuai dengan hipotesa Navier bahwa bidang irisan sebelum

pembebanan akan tetap rata (Gambar 2.4a), tetapi setelah pembebanan (setelah

batang melentur) sesaat di atas garis netral akan memendek, sebaliknya sesaat di

bawah garis netral akan memanjang (Gambar 2.4b).

Dari perbandingan segitiga pada Gambar 2.4b di atas diperoleh :

1

s adalah perubahan panjang spesifik serat pada jarak y dari garis netral.

Sesuai dengan hukum Hooke, bahwa :

σ = E . ε

maka : σx= E . εx = r

y E.

... (2.2)1

Pada konstruksi yang hanya menderita momen lentur murni sumbu

netral terletak pada lapisan yang mengalami tegangan sama dengan nol, dengan

kata lain:

rumus (2.2) menunjukkan bahwa tegangan pada tiap-tiap lapisan berbanding lurus

dengan jarak dari sumbu netral, seperti pada gambar 2.4. Tegangan di atas sumbu

netral bersifat desak dan tegangan di bawah sumbu netral bersifat tarik. Dari

rumus tersebut tidak diketahui letaknya garis netral dan r.

Jika pada suatu lapisan y terdapat tegangan sebesar σy, maka gaya yang

bekerja pada tampang dA pada lapisan tersebut adalah:

dT = σy . dA

atau dT = ...(2.3a)

Dari persamaan (2.3a) dapat dihitung gaya tarik pada bagian tarik sebesar:

...(2.3b)

Dengan cara yang sama didapat pula gaya desak:

...(2.3c)

Hal ini berarti ...(2.3d)2

1

Sumber: “Mekanika Bahan” Sidharta S. Karmawan, 1995: Hal. 48-49

Yang berarti pula sumbu netral didapat bila y = 0 atau berarti bahwa sumbu netral

berimpit dengan sumbu batang. Persamaan (2.3d) disebut momen statik.

Persamaan ini sering digunakan untuk mencari titik berat suatu tampang.

Selanjutnya gaya pada persamaan (2.3a) mengakibatkan momen

terhadap sumbu netral sebesar:

...(2.4a)

Dengan demikian dapat dihitung jumlah momen di seluruh tampang adalah:

...(2.4b)

Berdasarkan keseimbangan maka momen pada persamaan (2.4b) ini

melawan momen lentur . Selanjutnya bila persamaan (2.2) dan (2.4b) disatukan

diperoleh:

atau ...(2.5)

Maka tegangan yang terbesar pada jarak y ialah yang terjauh dari garis

netral, yaitu serat terluar sejauh 1/2 h dari garis netral, jadi persamaan diatas

menjadi :

1 momen tahanan terhadap garis netral, sehingga :

σmax =

2.3. METODE PENYELESAIAN UNTUK APLIKASI PRINSIP

ENERGI

2.3.1. Kalkulus Variasi

Kalkulus variasi adalah generalisasi dari permasalahan maksimum dan

minimum pada kalkulus biasa. Hal ini diperlukan untuk menentukan sebuah

fungsi y = y(x) yang mengekstrimkan (nilai maksimum/ nilai minimum) sebuah

integral yang terdefenisi.

3

Dimana integral tersebut terdiri atas y dan turunannya. Pada mekanika struktur hal

ini untuk menemukan perubahan bentuk suatu sistem yang akan menyebabkan

energi potensial total sistem tersebut memiliki nilai yang tetap. Perubahan bentuk

yang memenuhi kriteria ini berhubungan dengan bentuk kesetimbangan dari

sistem tersebut.

Walaupun kalkulus variasi memiliki kesamaan dengan permasalahan

maksimum dan minimum pada kalkulus biasa, kedua metode tersebut berbeda

pada satu aspek yang penting. Pada kalkulus biasa kita bisa menemukan nilai pasti

dari suatu variabel pada tempat dimana fungsi yang diberikan mencapai titik

ekstrimnya. Namun pada kalkulus variasi kita tidak dapat menemukan fungsi yang

dapat memberikan nilai ekstrim pada integral, kita hanya bisa menemukan

persamaan differensial yang harus dipenuhi oleh fungsi tersebut. Kalkulus variasi

hanyalah alat untuk menemukan persamaan yang menentukan dari suatu

permasalahan.

2.3.2. Metode Rayleigh-Ritz

Aplikasi yang paling ideal dari teori stasioner pada suatu sistem

menerus memerlukan penggunaan kalkulus variasi. Pendekatan ini pada

permasalahan untuk menemukan bentuk kesetimbangan dari suatu struktur

memiliki dua kelemahan. Kelemahan pertama adalah kalkulus variasi yang harus

3

digunakan sangat kompleks. Kelemahan kedua adalah metode ini hanya

menemukan persamaan differensial bukan jawabannya. Untuknya ada suatu

metode dimana prinsip energi potensial stasioner dapat diterapkan dengan

mendekati, dikenal dengan metode Rayleigh-Ritz. Pada metode ini kita

mengasumsikan fungsi lendutan yang tepat dari suatu sistem dan kemudian

mengurangi derajat kebebasan yang sangat banyak menjadi derajat kebebasan

yang terhingga. Prinsip energi potensial stasioner kemudian akan langsung

menuju bentuk kesetimbangannya, dan hanya kalkulus differensial biasa yang

akan digunakan untuk memecahkan masalah.

2.3.3. Metode Galerkin

Metode Galerkin juga menggunakan analisa stabilitas dengan solusi

pendekatan seperti pada metode Rayleigh-Ritz. Namun perbedaannya dengan

metode Rayleigh-Ritz, bila metode Rayleigh-Ritz menyelesaikan dengan melihat

energi dari sistem tersebut, metode Galerkin langsung menyelesaikan persamaan

differensial dari sistem tersebut.

2.4. ANALISA BALOK KAYU BERSUSUN DENGAN METODE

ENERGI

Pada penelitian ini jumlah lapisan material kayu bersusun yang

digabung dibatasi hanya untuk tiga material saja. Ketiga material kayu lapis

tersebut akan digabungkan menjadi satu kesatuan balok bersusun dengan

menggunakan alat penyambung geser (shear connector) berupa paku. Untuk

mengetahui pengaruh jumlah dan jarak paku pada balok, maka akan dilakukan

penurunan rumus untuk mencari pengaruh tersebut pada energi regangan total

balok. Jumlah dan jarak paku akan divariasikan menjadi 3 (tiga) variasi untuk

melihat perbedaan-perbedaan yang ada antara masing-masing variasi. Berikut ini

akan diberikan proses penurunan rumus untuk mendapatkan energi regangan

akibat lentur dan aksial balok, energi regangan akibat alat penyambung, serta

energi potensial akibat gaya luar. Aplikasi dari hasil-hasil tersebut akan dibahas

pada bab selanjutnya dengan memasukkan nilai Mechanical properties material

2.4.1. Energi Regangan Akibat Lentur dan Aksial

Penurunan untuk energi regangan diawali dengan asumsi bahwa

regangan normal kearah sumbu datar setiap lapisan dapat menahan gaya-gaya luar

yang bekerja. Untuk mendapatkan pengaruh dari regangan normal arah sumbu

datar dari perpindahan arah sumbu datar dan juga sumbu tegak, dapat digunakan

persamaan Lagrangian untuk regangan dan perpindahan, yaitu:

... (2.1)4

Gambar 2.6 Perpindahan geometrik dari balok

Perpindahan dan dapat dihitung dengan:

Dimana adalah perpindahan arah sumbu datar dari elemen struktur dan

adalah perpindahan arah sumbu tegak lurus dari elemen struktur. Untuk elemen

struktur yang langsing, regangan ini dapat dihitung dengan melihat bentuk

terdeformasi antara posisi awal dan posisi akhir setiap lapisan dalam elemen

struktur tersebut. Pada gambar 2.6 berikut dapat dilihat perpindahan dari suatu

titik umum yang dinamakan i.

4

...(2.2)

... (2.3)

... (2.4)

u adalah perpindahan axial pada pertengahan tinggi suatu lapisan, w adalah

perpindahan arah sumbu tegak pada pertengahan tinggi suatu lapisan dan z adalah

setengah tinggi dari suatu lapisan. Subsitusikan persamaan (2.2), (2.3), dan (2.4)

ke dalam persamaan (2.1), maka akan didapat:

...(2.5)5

Asumsi bahwa besaran perpindahan pada arah tegak lurus sumbu dapat

mendekati ketinggian elemen, dan asumsi bahwa material-material berperilaku

elastis akan menempatkan batasan dari besarnya rotasi ujung yang akan tercapai

untuk setiap elemen untuk setiap kombinasi yang berguna dari ukuran dan bentang

material. Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya untuk

lantai, dinding dan atap (Kamiya 1987, 1988, Wheat 1986, dan wolf 1989, 1991)

menunjukkan bahwa suatu sistem struktur akan mencapai batas ultimit sebelum

rotasi ujung sebesar 10° tercapai. Pengamatan ini memungkinkan kita untuk

menyederhanakan persamaan (2.5) , yang berlaku untuk rotasi setiap besaran. Suatu

studi parameter terhadap persamaan (2.5) telah dilakukan dengan memeriksa setiap

hubungan yang dianggap penting. Hasil dari studi tersebut menyatakan bahwa Persamaan ini menyatakan dengan lengkap hubungan antara regangan-perpindahan

dan kebebasan dari besaran regangan dan perpindahan. Besaran terpenting

diturunkan pada sumbu x.

5

hubungan regangan-perpindahan berikut ini cukup akurat untuk rotasi ujung elemen

yang menjadi bagian dari struktur.

...(2.6)6

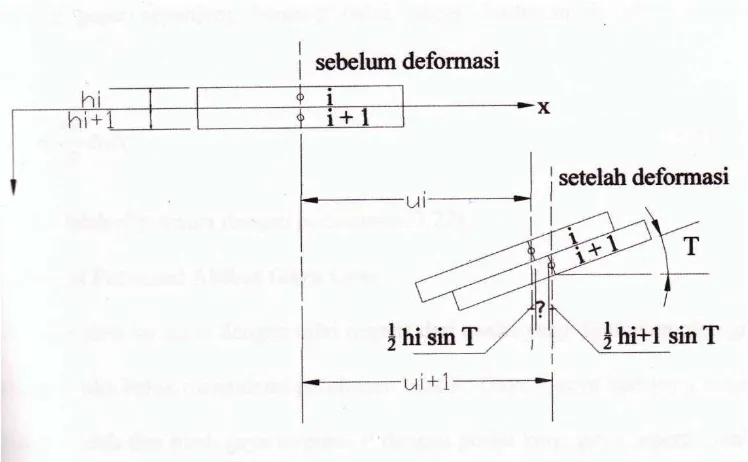

2.4.2. Energi Regangan Akibat Slip Antar Bidang

Dimana regangan internal arah sumbu tegak terdefenisikan secara lengkap dalam

bentuk perpindahan. Dengan hanya mempertimbangkan regangan arah sumbu

tegak pada setiap lapisan struktur, persamaan energi regangan untuk balok kayu

yang mengalami perubahan bentuk dapat dinyatakan sebagai berikut:

...(2.7)

Dimana bentuk penjumlahan diatas adalah untuk 3 lapisan struktur dimana E

untuk setiap lapisan adalah sama. Subsitusikan persamaan (2.6) ke persamaan

(2.7), kemudian disederhanakan bentuk integral kepada bentuk panjang bentang,

dan kemudian dengan memasukkan parameter-parameter struktur untuk bentuk

struktur persegi, maka bentuk persamaan diatas menjadi:

...(2.8)

Persamaan diatas adalah energi regangan lentur dan aksial total untuk balok

bersusun dengan tiga lapisan struktur.

Slip antara dua lapisan struktur pada titik sembarang sepanjang balok

bersusun disebabkan oleh perubahan bentuk dari penghubung geser itu sendiri dan

juga perubahan bentuk dari balok kayu yang diakibatkan tegangan kontak antara

lapisan kayu dengan penghubung geser. Walaupun slip memiliki dua komponen

yaitu perubahan bentuk kayu dan penghubung geser, slip akan dijabarkan secara

analitis. Pada penghubung geser berupa paku, slip dijabarkan analitis sebagai gaya

yang disalurkan dengan gaya geser yang dinyatakan sebagai suatu fungsi dari

6

perubahan bentuk titik secara keseluruhan. Slip pada bidang pertemuan antara

kedua lapisan yang diukur pada bidang slip setelah pembebanan dapat dinyatakan

dengan:

...(2.9)7

Gambar 2.7 Hubungan slip dengan perpindahan

Dengan menyatakan Δ sebagai slip pada arah tidak berubah bentuk seperti yang tergambar pada gambar 2.7 diatas, dan dengan membatasi rotasi

sudut sebesar 10° maka:

...(2.10) Dimana adalah perubahan bentuk aksial dari lapisan struktur i sejajar posisi

tidak berubah bentuk, dan adalah ketebalan struktur lapisan i.

Penghubung geser diasumsikan berjarak cukup rappat sepanjang

bentang balok dan dapat digantikan dengan penghubung geser yang menerus. Bila

jumlah penghubung geser dalam satu baris adalah n, dan jarak antar penghubung

7

geser pada baris tersebut adalah s, maka gaya geser per unit panjang disetiap titik

dapat ditulis dengan:

...(2.11)8

2.4.3. Energi Potensial Akibat Gaya Luar

Dimana F adalah kekuatan penghubung geser. Maka total usaha yang dilakukan

oleh penghubung geser sepanjang bentang balok dapat dituliskan dengan

persamaan berikut:

...(2.12)

Dimana Δ adalah slip sesuai dengan persamaan (2.10)

Komponen ini sama dengan nilai negatif dari usaha yang dilakukan

oleh gaya-gaya luar ketika balok mengalami perubahan bentuk. Gaya-gaya luar

yang bekerja pada balok adalah sebuah gaya terpusat P di tengah bentang. Total

panjang bentang yang direncanakan 200 cm. Perpindahan arah sumbu tegak

dibawah beban P dinyatakan dalam w. Dalam penyelesaian persamaan secara

matematis, jarak beban dinyatakan terhadap L.

Dengan demikian, energi akibat gaya luar yang bekerja pada balok,

yaitu akibat gaya lentur dan gaya lintang dapat dinyatakan:

...(2.13)

2.4.4. Total Energi pada balok Bersusun

Persamaan untuk total energi yang terjadi pada suatu balok bersusun

dengan dua lapisan struktur dapat diperoleh dengan menjumlahkan persamaan

(2.8),(2.12) dan (2.13), atau dapat ditulis:

8

... (2.14)

Persamaan (2.14) bila dijabarkan terhadap masing-masing struktur akan menjadi:

...(2.15)9

2.4.5. Penyelesaian Persamaan Energi

Persamaan (2.15) di atas akan diselesaikan dengan metode

Rayleigh-Titz, yaitu metode yang menggunakan pendekatan fungsi matematis untuk

mengasumsikan fungsi lendutan. Untuk balok diatas dua perletakan, fungsi untuk

perpindahan arah sumbu tegak/lendutan (w), dan perpindahan arah sumbu datar

(u) dapat diasumsikan sebagai berikut:

Turunan dan kuadrat turunan dari fungsi-fungsi perpindahan/ lendutan diatas

adalah sebagai berikut:

9

10

10

Sumber: “Analisa dan kajian eksperimental balok komposit tersusun kayu kelapa dengan menggunakan baut sebagai shear connector”M. Agung Handana,2010;Hal:57-

Hasil perkalian sesuai komponen-komponen penyusun persamaan

(2.15) adalah sebagai berikut:

Untuk mendapatkan nilai dari persamaan (2.15), integral-integral dari

persamaan tersebut diselesaikan sebagai berikut:

=

=

11

11

Sumber: “Analisa dan kajian eksperimental balok komposit tersusun kayu kelapa dengan menggunakan baut sebagai shear connector”M. Agung Handana,2010;Hal:57-58

9 2 2 20 23

9 2 2 20 23

9 2 2 20 23

2 4 40 2 +18 4 40 3 +81 2 4 40 23

12

12

Sumber: “Analisa dan kajian eksperimental balok komposit tersusun kayu kelapa dengan menggunakan baut sebagai shear connector”M. Agung Handana,2010;Hal:59-60

Dengan memasukkan nilai-nilai hasil integrasi yang telah dicari pada persamaan

diatas, maka persamaan (2.15) menjadi:

2.4.6. Aplikasi dari Penyelesaian Persamaan Energi

Syarat dari suatu sistem persamaan mengalami keadaan setimbang adalah bila

turunan pertama dari persamaan tersebut hilang. Pada persamaan (2.16) U adalah

fungsi dari lima variabel, yaitu a,b,c,d dan e. Agar persamaan (2.16) mempunyai

nilai stasioner maka turunan parsial persamaan (2.16) terhadap nilai a,b,c,d dan e

nilainya harus sama dengan nol, maka:

13

Dengan memasukkan nilai l (panjang bentang), , E (elastisitas),

A(luas penampang), I (inersia), F(gaya geser langsung), s(jarak antar paku) dan P

(beban yang bekerja) maka persamaan-persamaan diatas dapat diselesaikan. Nilai

- -

13

E,A,I dan F tersebut didapat dari hasil percobaan dan pengujian sampel di

laboratorium.

2.5. SIFAT KAYU

Perkembangan dalam pengerjaan kayu serta pengolahannya berjalan

dengan pesat. Lebih-lebih karena bumi Indonesia mengandung kekayaan yang

luar biasa akan aneka jenis kayu. Karena itu pemerintah mencurahkan

perhatiannya pada bidang itu, maupun pada penyiapan tenaga untuk industri kayu.

Bila dibandingkan dengan bahan struktur bangunan yang lain kayu memiliki

beberapa keunggulan diantaranya:

• Kayu memiliki berat jenis yang ringan sehingga berat sendiri struktur menjadi ringan

• Mudah dalam pelaksanaan pekerjaan dengan peralatan yang sederhana

• Struktur bangunan dari kayu memiliki nilai estetika yang cukup tinggi

• Kayu dapat dibudidayakan

Sebagai bahan dari alam, kayu dapat terurai secara sempurna sehingga

tidak ada istilah limbah pada konstruksi kayu

2.5.1. Sifat Kayu Secara Umum

Kayu berasal dari berbagai jenis pohon yang memiliki sifat yang

berbeda-beda. Bahkan kayu berasal dari satu pohon memiliki sifat agak yang

berbeda-beda pula jika dibandingkan bagian ujung dan pangkalnya. Dalam

hubungan itu ada baiknya jika sifat-sifat kayu tersebut diketahui terlebih dahulu

sebelum kayu itu dipergunakan. Sifat dimaksud antara lain yang bersangkutan

dengan sifat-sifat anatomi kayu. Adapun beberapa sifat kayu itu secara umum

sebagai berikut:

• Semua batang pohon mempunyai pengaturan vertikal dan sifat simetri radial

• Kayu tersusun dari sel-sel yang memiliki tipe bermacam-macam dan susunan dinding selnya terdiri dari senyawa-senyawa kimia berupa

selulosa dan helmiselulosa (unsur karbohidrat) serta berupa lignin

• Semua kayu bersifat anisotropic, yaitu memperlihatkan sifat-sifat yang berlainan jika diuji menurut tiga arah utamanya (longitudinal,

tangensial dan radial). Hal ini disebabkan oleh struktur dan oriensi

selulosanya dalam dinding sel, bentuk memanjang sel-sel kayu dan

pengaturan sel terhadap sumbu vertical dan horizontalnya pada batang

pohon.

• Kayu merupakan suatu bahan yang bersifat hidgroskopik, yaitu dapat kehilangan atau bertambah kelembabannya akibat perubahan

kelembaban dan suhu udara sekitarnya

• Kayu dapat diserang mahluk hidup perusak kayu, dapat juga terbakar terutama jika kondisi kering

2.5.2. Berat Jenis

Kayu memiliki berat jenis berbeda-beda, berkisar antara minimum

antara 0,20 (ky.balsa) hingga 1,28 (Ky.nani). Berat jenis merupakan petunjuk

penting bagi aneka sifat kayu. Makin berat kayu itu, umumnya makin kuat pula

kayunya. Mengingat kayu terbentuk dari sel-sel yang memiliki bermacam-macam

tipe, memungkinkan terjadinya suatu penyimpanan tertentu. Pada perhitungan

berat jenis kayu semestinya berpangkal pada keadaan kering udara, yaitu

sekering-keringnya tanpa pengering udara.

Berat jenis didefinisikan sebagai angka berat dari satuan volume suatu

material. Berat jenis diperoleh dengan membagikan berat kepada volume benda

tersebut. Berat diperoleh dengan cara menimbang suatu benda pada suatu

timbangan dengan tingkat keakuratan yang diperlukan. Untuk lebih praktisnya,

digunakan timbangan dengan ketelitian 20% yaitu sebesar 20 gr/kg. Sedangkan

untuk menentukan volume dilakukan dengan mengukur panjang, lebar dan

tingginya dan mengalikan ketiganya

Berat jenis juga didefinisikan berat relatif benda tersebut terhadap

berat jenis standart, dalam hal ini berat jenis air (gr/cm³). Air dipakai sebagai

bahan standard karena berat untuk 1 cm³ adalah 1 gr.

2.5.3. Kadar Air (Kadar Lengas)

Perbedaan kekuatan kayu yang masih basah dari kekuatan yang telah

Tabel 2.1 Perbandingan persentase kekuatan kayu basah terhadap kayu kering udara menurut

Gardner dan Newlin/Wilson (PKKI NI-5)

Jenis Parameter Kekuatan Gardner Newlin/Wilson

Kuat Lentur 74% 54%

Kuat Lentur Absolut 89% 70.5%

Modulus Elastisitas 87.5% 83%

Kuat Hancur - 62%

Kuat Hancur Absolut 77% 76.5%

(Sumber: PKKI NI-V hal:65)

Kayu sebagai bahan bangunan dapat mengikat air dan juga melepaskan

air yang dikandungnya. Keadaan seperti ini tergantung pada kelembaban suhu

udara disekelilingnya, dimana kayu berada.

Kayu mempunyai sifat peka terhadap kelembaban karena pengaruh

kadar airnya menyebabkan pengembang dan menyusutnya kayu serta

mempengaruhi pula sifat-sifat fisik dan mekanisnya. Kadar air sangat besar

pengaruhnya terhadap kekuatan kayu, terutama daya pikulnya terhadap tegangan

desak sejajar serat dan juga tegak lurus arah serat kayu.

Sel-sel kayu mengandung air yang sebagian merupakan bebas yang

mengisi dinding sel. Apabila kayu mengering, air bebas keluar dahulu dan saat air

bebas tersebut habis keadaan tersebut dinamakan titik jenuh serat (Fiber

Saturation Point). Kadar air pada saat itu kira-kira 25% - 30%. Apabila kayu

mengering dibawah titik jenuh serat, dinding sel menjadi semakin padat sehingga

mengakibatkan serat-seratnya menjadi kokoh dan kuat. Maka dapat diambil

kesimpulan bahwa turunnya kadar air mengakibatkan bertambahnya kekuatan

kayu. Pada umumnya kayu-kayu di Indonesia yang kering udara mempunyai

kadar air (kadar lengas) antara 12% - 18%, atau rata-rata 15%.

1. Kadar Air Kayu

Kayu bersifat higrokopis, artinya kayu memiliki daya tarik terhadap

air, baik dalam bentuk uap ataupun cairan. Kemampuan kayu untuk

disekelilingnya. Sehingga banyaknya air dalam kayu berubah-ubah

menurut keadaan udara/atmosfer sekelilingnya.

2. Air di dalam kayu

Keadaan air yang terdapat di dalam kayu terdiri atas 2 macam yaitu:

a. Air bebas, yaitu air yang terdapat dalam rongga-rongga sel, paling

mudah dan terdahulu keluar. Air bebas umumnya tidak

mempengaruhi sifat dan bentuk kayu kecuali berat kayu

b. Air terikat, yaitu air yang berada dalam dinding-dinding sel kayu,

sangat sulit dilepaskan. Zat cair pada dinding-dinding inilah yang

berpengaruh kepada sifat-sifat kayu (penyusutan)

3. Penyusutan kayu

Penambahan air atau zat cair pada suatu zat dinding sel akan

menyebabkan jaringan mikrofibril mengembang, keadaan ini

berlangsung sampai titik jenuh serat tercapai. Dalam proses ini

dikatakan bahwa kayu mengembang atau memuai. Penambahan air

seterusnya pada kayu tidak akan mempengaruhi volume dinding sel,

sebab air yang ditambahkan di atas titik jenuh serat akan ditampung

dalam rongga sel. Pengurangan air selanjutnya dibawah titik jenuh

serat akan menyebabkan dinding sel kayu itu menyusut atau mengerut.

Dalam hal ini dikatakan menyusut atau mengerut. Perubahan dimensi

dinyatakan dalam persen dari dimensi maksimum kayu itu. Dimensi

maksimum adalah dimensi sebelum ada penyusutan. Maka

pengembangan dan penyusutan umumnya dinyatakan dalam persen

dari volume atau ukuran kayu dalam keadaan basah atau diatas titik

jenuh serat.

2.5.4. Kekuatan Kayu

Sifat mekanik kayu adalah kemampuan kayu untuk menahan muatan

(beban) luar. Yang dimaksud dengan muatan luar adalah gaya-gaya di luar kayu

yang mempunyai kecenderungan untuk mengubah bentuk atau besarnya benda.

Gaya ini disebut tegangan, yang dinyatakan dalam pound/ft². Di beberapa negara

Perubahan ukuran atau bentuk ini dikenal dengan deformasi. Jika

beban yang bekerja pada material tersebut kecil maka deformasi yang terjadi pada

material juga kecil begitupun sebaliknya. Jika beban kemudian dihilangkan, maka

material akan kembali ke bentuk semula setelah gaya yang diberikan kepadanya

dihilangkan disebut dengan elastisitas material. Dapat atau tidak suatu material

kembali ke bentuk semula tergantung pada besarnya elastisitas material tersebut.

Deformasi sebanding dengan besarnya beban yang bekerja sampai

pada satu titik. Titik ini adalah limit proporsional. Setelah melewati batas ini

besarnya deformasi akan bertambah lebih cepat dari besarnya beban yang

diberikan. Hubungan antara beban dan deformasi ditunjukkan pada Gambar 2.6

berikut. Jika beban yang diberikan melebihi daya kohesi antar jaringan-jaringan

kayu maka akan terjadi keruntuhan.

Gambar 2.8 Hubungan antara beban tekan dan deformasi untuk tarikan dan tekanan

Kayu memiliki beberapa jenis kekuatan dan kekuatan kayu dalam satu

hal bisa lemah dalam hal lain. Sifat kekuatan yang berbeda misalnya, juga

berpengaruh dalam mempertahankan daya tahan terhadap gaya yang bekerja yang

cenderung meretakkan kayu, terhadap gaya tarik yang cenderung memperpanjang

ataupun gaya geser yang cenderung mengakibatkan suatu bagian bergeser ke

bagian lain. Dalam praktiknya, kayu sering disubyekkan terhadap kombinasi

gaya-gaya dan tegangan yang bekerja sekaligus. Namun sering satu bagian beban

yang dominan bekerja dari bagian lainnya. Kemampuan untuk melentur bebas dan

kembali ke bentuk semula tergantung elastisitas. Dan kemampuan untuk menahan

Modulus Elastisitas adalah ukuran hubungan antara tegangan dan

regangan dalam limit proporsional yang memberikan angka umum untuk

menyatakan kekuatan atau elastis suatu bahan. Semakin besar modulus elastisitas

suatu kayu maka kayu tersebut akan semakin kaku. Untuk setiap jenis tegangan

nilai modulus elastisitas akan berbeda.

Istilah getas digunakan untuk mendeskripsikan deformasi yang terjadi

sebelum patah. Dapat diperhatikan bahwa sifat getas ini bukan menyatakan

kelemahan. Sebagai contoh, besi tuang dan kapas adalah bahan yang getas,

walaupun besarnya beban yang dibutuhkan untuk mengakibatkannya hancur

sangat berbeda.

Dalam mencari karakteristik kekuatan kayu ada dua cara yang dapat

dilakukan. Pertama, dengan pengujian langsung dilapangan. Kedua, dengan

eksperimen di laboratorium. Dengan melakukan pengujian langsung dilapangan

biaya yang dibutuhkan sangat besar. Oleh karena itu pengujian dengan

eksperimen di laboratorium merupakan alternatif pemilihan. Pada eksperimen di

laboratorium ada dua jenis pengujian yang dilakukan. Pengujian dengan

menggunakan sampel kecil dan pengujian kayu sebagai struktural. Pengujian

dengan menggunakan sampel penting untuk tujuan komparatif, yang memberikan

indikasi sifat-sifat kekuatan kayu yang berbeda untuk setiap jenis kayu. Karena

pengujian dirancang untuk menghindari pengaruh kerusakan lain. Hasilnya tidak

menunjukkan beban aktual yang mampu diterima dan faktor harus digunakan

tegangan yang aman. Pengujian kayu dengan bentuk struktural lebih mendekati

kondisi penggunaan yang sebenarnya. Secara khusus dianggap penting karena

dapat mengamati kerusakan seperti pecah-pecah. Kelemahan pada pengujian ini

adalah memerlukan biaya yang besar dan pengerjaannya sulit karena

membutuhkan kayu dalam jumlah yang besar dan butuh waktu yang lama. Selain

itu, pemilihan bahan dalam ukuran besar dengan kualitas seragam menjadi sangat

penting dibandingkan dengan pemilihan sampel dalam ukuran kecil.

Pengujian dengan menggunakan sampel kecil telah memiliki standar

pengujian. Karena sifat kekuatan kayu sangat dipengaruhi oleh kandungan air,

pengujian dapat dilakukan dalam kondisi terpisah. Pengujian ini dilakukan dengan

dilakukan pada bahan kering udara dengan kadar air yang diketahui dengan

angka-angka kekuatan tersebut dikoreksi terhadap kandungan air standar.

Ketelitian dibutuhkan untuk mengeliminasi faktor-faktor yang dapat membuat

variasi sifat kekuatan.

Pengujian dengan sampel kecil dari banyak jenis kayu yang

berbeda-beda kini telah dilakukan dan banyak batasan data yang diperoleh, angka-angka

yang diterbitkan untuk kayu yang berbeda-beda dapat dibandingkan dengan

metode pengujian yang telah distandartkan. Angka-angka ini sering dipakai dalam

memperhitungkan tegangan kerja karena faktor koreksi telah diperhitungkan.

Nilai tegangan diperoleh dari besarnya beban per luas penampang yang

dibebani, dinyatakan dalan N/mm², atau:

Dan regangan didefinisikan sebagai deformasi per ukuran semula

yaitu:

Ada beberapa jenis tegangan yang dapat dialami oleh suatu material,

yaitu tegangan tekan (Compression Strength), tegangan tarik (Tensile Strength),

tegangan lentur (Bending Strength). Pada tegangan tekan, material mengalami

tekanan pada luasan tertentu yang menyebabkan timbulnya tegangan pada

material dalam menahan tekanan tersebut sampai batas keruntuhan diambil

sebagai nilai tegangan tekan. Demikian pula dengan tarikan. Tegangan tarik

timbul akibat adanya gaya dalam pada material yang berusaha menahan beban

tarikan yang terjadi. Kemampuan maksimum material menahan tarikan adalah

sebagai tegangan tarik.

Kekuatan kayu berhubungan dengan kepadatan dan berat jenis kayu itu

sendiri. Secara teoritis, semakin ringan kayu maka semakin kurang kekuatannya

demikian pula sebaliknya.

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa kayu-kayu yang berat sekali

juga kuat sekali. Kekuatan, kekerasan dan sifat teknik lainnya adalah berbanding

lurus dengan berat jenisnya. Tentunya hal ini tidak selalu sesuai, karena susunan

dari kayu tidak selalu sama.

Dalam hal ini dibedakan beberapa macam kekuatan sebagai berikut:

Kekuatan tarik jenis kayu adalah kekuatan kayu untuk menahan

gaya-gaya yang berusaha menarik kayu. Kekuatan kayu terbesar adalah

sejajar arah serat. Kekuatan tarik tegak lurus arah serat lebih kecil

daripada kekuatan tarik sejajar arah serat dan kekuatan ini mempunyai

hubungan dengan ketahanan kayu terhadap pembelahan. Tegangan

tarik yang diizinkan dimana tidak timbul suatu perubahan atau bahaya

pada kayu.

Gambar 2.9 Batang kayu menerima gaya tarik sejajar serat

b. Kekuatan tekan (kompresi)

Kekuatan kayu memikul gaya tekan dibedakan menjadi 2 macam:

1) Kekuatan kayu tekan tegak lurus arah serat. Kekuatan kayu ini

menentukan ketahanan kayu terhadap beban. Gaya tekan yang bekerja

tegak lurus serat akan menimbulkan retak pada kayu.

2) Kekuatan kayu tekan sejajar arah serat. Gaya tekan yang bekerja

sejajar serat akan menimbulkan bahaya tekuk pada kayu tersebut.

Tekanan tekan yang terbesar dimana tidak menimbulkan adanya bahaya

disebut tegangan tekan yang diizinkan, dengan notasi (kg/cm²).

Gambar 2.11Batang kayu menerima gaya tekan tegak lurus serat

c. Kekuatan geser

Yang dimaksud dengan kekuatan geser adalah kekuatan atau daya

tahan kayu terhadap dua gaya tekan yang bekerja padanya,

kemampuan kayu untuk menahan gaya-gaya yang membuat suatu

bagian kayu tersebut bergeser atau bergelincir dari bagian lain

didekatnya. Tegangan geser terbesar yang tidak akan menimbulkan

bahaya pada pergeseran serta kayu disebut tegangan geser yang diizinkan, dengan notasi τ // (kg/cm²). Dalam hubungan ini dibedakan 3 macam kekuatan geser yaitu:

1) Kekuatan geser sejajar arah serat

2) Kekuatan geser tegak lurus arah serat

3) Kekuatan geser miring

Gambar 2.12Batang kayu yang menerima gaya geser tegak lurus arah serat τ // (kg/cm²)

d. Keteguhan belah

Sifat ini digunakan untuk menyatakan kekuatan kayu menahan

tegangan yang terjadi karena adanya gaya berperan sebagai baji.

Keteguhan belah rendah pada kayu sangat baik dalam membuat sirap

dan kayu bakar, contohnya kayu ulin sedangkan keteguhan belah tinggi

biasanya digunakan untuk membuat ukiran ataupun popor senjata.

Perlu diketahui bahwa kebanyakan kayu lebih mudah terbelah

sepanjang jari-jari (arah radial) daripada dalam arah sejajar lingkaran

tahun (tangensial).

e. Kekakuan

Kekakuan kayu yang baik yang dipergunakan sebagai blandar ataupun

tiang adalah suatu ukuran kekuatan untuk mampu menahan perubahan

bentuk atau lengkungan. Kekakuan tersebut dinyatakan dengan istilah

modulus elastis yang berasal dari pengujian-pengujian keteguhan

lengkung statik.

Untuk benda yang bertumpu pada dua perletakan sendi rol yang

dibebani beban terpusat pada tengah bentang, penurunan yang terjadi

pada jarak x dari tumpuan untuk kondisi elastis adalah menurut

persamaan.

Gambar 2.13 Lendutan pada beban P terpusat

14

Penurunan maksimum terjadi pada tengah bentang (x= ½ L) yang

besarnya:

14

f. Kekuatan lentur

Ialah kekuatan untuk menahan gaya-gaya yang berusaha

melengkungkan kayu atau untuk menahan beban-beban mati maupun

hidup selain beban pukulan yang harus dipikul oleh kayu tersebut.

Dalam hal ini dibedakan keteguhan lengkung statik dan keteguhan

lengkung pukul. Keteguhan lengkung statik menunjukkan kekuatan

kayu dalam menahan gaya yang mengenainya perlahan-lahan,

sedangkan keteguhan pukul adalah kekuatan kayu menahan gaya yang

mengenainya secara mendadak seperti pukulan. Balok kayu yang

terletak pada dua tumpuan atau lebih, bila menerima beban berlebihan

akan melengkung/melentur. Pada bagian sisi atas balok akan terjadi

tegangan tekan dan pada sisi bawah akan terjadi tegangan tarik yang

besar. Akibat tegangan tarik yang melampaui batas kemampuan kayu

maka akan terjadi regangan yang cukup berbahaya.

Gambar 2.14Bahaya kayu yang menerima beban lengkung

15

Tegangan lentur yang terjadi, yaitu hasil pembagian momen

maksimum yang terjadi terhadap statis momen tampang material,

dalam hal ini tampang persegi empat yaitu 1/6 bh².

1515

2.6. TATA CARA PERENCANAAN KONSTRUKSI KAYU

INDONESIA BERDASARKAN REVISI PKKI NI-5

2.6.1. Persyaratan

Dalam perencanaan struktur kayu harus dipenuhi syarat antara lain:

a. Analisis struktur harus dilakukan dengan cara mekanika teknik yang

baku

b. Analisis dengan komputer, harus menunjukkan prinsip cara kerja dari

program dan harus ditunjukkan dengan jelas data masukan serta

penjelasan data keluaran

c. Percobaan model diperbolehkan bila diperlukan untuk menunjang

analisis teoritis

d. Analisis struktur harus dilakukan dengan model-model matematis yang

menstimulasi keadaan struktur yang sesungguhnya dilihat dari segi

sifat bahan dan kekakuan unsur-unsurnya.

e. Bila cara perhitungan menyimpang dari tata cara ini, maka harus

mengikuti persyaratan sebagai berikut:

a) Struktur yang dihasilkan dapat dibuktikan dengan perhitungan dan atau

percobaan yang cukup aman

b) Tanggung jawab atas penyimpangan, dipikul oleh perencana dan

pelaksana yang bersangkutan

c) Perhitungan dan atau percobaan tersebut diajukan kepada panitia yang

ditunjukkan oleh Pengawas Lapangan yang terdiri dari ahli-ahli yang

diberi wewenang menentukan segala keterangan dan cara-cara

tersebut. Bila perlu, panitia dapat meminta diadakan percobaan ulang,

lanjutan atau tambahan. Laporan panitia yang berisi syarat-syarat dan

ketentuan-ketentuan penggunaan cara tersebut mempunyai kekuatan

yang sama dengan tata cara ini.

2.6.2. Kuat Acuan

Untuk mendapatkan kuat acuan dari kayu yang akan dipakai, dapat

dipergunakan 2 cara, yaitu kuat acuan berdasarkan atas pemilahan secara mekanis