Sari Ukurtha Br. Tarigan. Pengaruh Karakteristik Kepala Keluarga Terhadap Tindakan Pencegahan Penyakit

Pengaruh Karakteristik Kepala Keluarga Terhadap Tindakan Pencegahan Penyakit Filariasis Di Desa Kemingking Dalam Kecamatan Maro Sebo

Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2007

SKRIPSI

OLEH :

SARI UKURTHA BR. TARIGAN

NIM.051000544

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

PENGARUH KARAKTERISTIK KEPALA KELUARGA TERHADAP TINDAKAN PENCEGAHAN PENYAKIT FILARIASIS DI DESA

KEMINGKING DALAM KECAMATAN MARO SEBO KABUPATEN MUARO JAMBI

TAHUN 2007

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Kesehatan Masyarakat

Oleh :

SARI UKURTHA BR. TARIGAN

NIM.051000544

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Sari Ukurtha Br. Tarigan. Pengaruh Karakteristik Kepala Keluarga Terhadap Tindakan Pencegahan Penyakit

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Dengan Judul

PENGARUH KARAKTERISTIK KEPALA KELUARGA TERHADAP TINDAKAN PENCEGAHAN PENYAKIT FILARIASIS DI DESA

KEMINGKING DALAM KECAMATAN MARO SEBO KABUPATEN MUARO JAMBI

TAHUN 2007

Telah Diuji dan Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Skripsi Pada Tanggal 25 Juli 2007 dan

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

Tim Penguji :

Ketua Penguji Penguji I

Prof. dr. H. Aman Nasution, MPH DR. Dra. Ida Yustina, Msi

NIP. 140 019 774 NIP. 131 996 170

Penguji II Penguji III

dr. Heldy B.Z, MPH dr. Fauzi, SKM NIP. 131 124 052 NIP. 140 052 649

Medan, 26 September 2007 Fakultas Kesehatan Masyarakat

Universitas Sumatera Utara Dekan,

ABSTRAK

Di Propinsi Jambi filariasis masih merupakan masalah kesehatan masyarakat. Hasil survei cepat yang dilakukan pada tahun 2002 tercatat sebanyak 205 kasus kronis. Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu kabupaten di propinsi Jambi yang kasus kronis filariasisnya terbesar sehingga perlu penanganan yang lebih intensif. Terjadinya penularan filariasis sangat dipengaruhi oleh lingkungan, perilaku dan pengetahuan masyarakat.

Penelitian ini bersifat survey explanatory yang bertujuan untuk menjelaskan pengaruh karakteristik kepala keluarga (umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, tingkat pengetahuan dan sikap) terhadap tindakan pencegahan penyakit filariasis di desa Kemingking Dalam tahun 2007. Populasi penelitian ini adalah semua kepala keluarga yang ada di desa Kemingking Dalam sebanyak 554 kk, dan sampel berjumlah 85 kk yang diambil secara random. Data primer dihimpun melalui metode wawancara, dan analisis data dilakukan dengan teknik uji regresi ganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel karakteristik kepala keluarga yang mempunyai pengaruh terhadap tindakan dalam pencegahan penyakit filariasis adalah pendidikan (p = 0,000), pekerjaan (p = 0,001), dan pengetahuan (p = 0,014). Hasil ini menunjukkan tindakan pencegahan filariasis dipengaruhi oleh karakteristik kepala keluarga, dan di antara karakteristik tersebut yang relatif paling dominan adalah variabel pendidikan (p = 0,000).

Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penyakit filariasis di harapkan pemerintah agar lebih meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang optimal dan terpadu juga disertai dengan peningkatan upaya promosi melalui penyuluhan-penyuluhan dengan mengikutsertakan para penderita filariasis, tokoh agama, tokoh adat dan lembaga swadaya masyarakat sehingga masyarakat dapat lebih memahami dan mengetahui tindakan yang baik dan benar tentang pencegahan penyakit filariasis.

Sari Ukurtha Br. Tarigan. Pengaruh Karakteristik Kepala Keluarga Terhadap Tindakan Pencegahan Penyakit

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Sari Ukurtha Br Tarigan

Tempat/tanggal lahir : Medan, 22 Maret 1971

Agama : Kristen Protestan

Status Perkawinan : Sudah Menikah

Jumlah Anak : 2

Nama Suami : Drs. Sueri Sinuraya

Alamat Rumah : Jl. SM. Raja Desa Ujung Serdang No. 31 Medan.

Alamat Kantor : Puskesmas Talang Banjar Kota Jambi.

Riwayat Pendidikan :

1978-1984 : SD Inpres Ujung Serdang

1984-1987 : SMP Negeri I Tanjung Morawa

1987-1990 : SMA Negeri Tanjung Morawa

1991-1995 : Akademi Analis Kesehatan RSU. Glugur Medan

2005-2007 : Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera

Utara

Riwayat Pekerjaan :

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat

dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul

“Pengaruh Karakteristik Kepala Keluarga Terhadap Tindakan Pencegahan

Penyakit Filariasis di Desa Kemingking Dalam Kecamatan Maro Sebo

Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2007”, guna memenuhi salah satu syarat untuk

memperoleh gelar sarjana kesehatan masyarakat.

Selanjutnya dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis telah banyak

mendapat bimbingan dan arahan dari berbagai pihak untuk itu pada kesempatan ini

perkenankanlah penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Ibu dr. Ria Masniari Lubis, MSi selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat

Universitas Sumatera Utara.

2. Ibu Dr. Dra Ida Yustina, MSi selaku Ketua Departemen Administrasi dan

Kebijakan Kesehatan dan juga selaku Dosen Pembimbing II yang dengan baik

dan sabar membimbing dan mengarahkan penulis.

3. Bapak Prof. dr. H. Aman Nasution MPH, selaku Dosen Pembimbing I yang telah

memberikan banyak saran dan masukan selama penyusunan skripsi

4. Ibu Eka Lestari Mahyuni SKM, MKes, selaku pembimbing akademik yang telah

Sari Ukurtha Br. Tarigan. Pengaruh Karakteristik Kepala Keluarga Terhadap Tindakan Pencegahan Penyakit

5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Staf di Fakultas Kesehatan Masyarakat

Universitas Sumatera Utara, khususnya peminatan Administrasi dan Kebijakan

Kesehatan.

6. Bapak Bustami selaku kepala desa Kemingking Dalam yang telah memberikan

ijin kepada penulisan untuk melakukan penelitian di desa ini.

7. Kepala Puskesmas Kemingking Dalam dan seluruh staff Puskesmas yang telah

memberikan bantuan dan dukungan dalam pelaksanaan penelitian selama penulis

mengadakan penelitian di Desa Kemingking Dalam.

8. Buat teman-temanku di AKK dan Mahasiswa ekstension stambuk 2005 yang

tidak dapat disebutkan satu per satu.

Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya

kepada suami yang telah banyak memberikan dorongan dan dukungan baik moril

maupun material juga dorongan dan doa dari kedua orang tua sehingga penulis dapat

menyelesaikan studi di FKM USU.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna,

untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis

harapkan dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Medan, Juli 2007

Sari Ukurtha Tarigan

2.1.2. Cara Masuk Mikrofilaria ke dalam Tubuh ... 8

2.1.3. Epidemiologi ... 8

2.1.4. Penyebab Filariasis di Indonesia ... 10

2.1.5. Hospes ... 10

2.1.6. Vektor ... 12

2.1.7. Daur Hidup ... 13

2.1.8. Gejala Klinis ... 14

2.2. Keadaan Lingkungan Sosial dan Budaya ... 15

2.3. Penentuan Desa Endemis Filaria ... 16

2.4. Pencegahan Filariasis... 17

2.4.1. Pengobatan Masal ... 17

2.4.2. Eliminasi... 18

2.5. Perilaku Penduduk ... 19

Sari Ukurtha Br. Tarigan. Pengaruh Karakteristik Kepala Keluarga Terhadap Tindakan Pencegahan Penyakit

2.5.2. Sikap... 21

2.5.3. Tindakan ... 22

2.6. Kerangka Konsep ... 23

2.7. Hipotesis Penelitian ... 24

BAB III METODE PENELITIAN ... 25

3.1. Jenis Penelitian ... 25

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian ... 25

3.2.1. Lokasi Penelitian... 25

3.2.2. Waktu Penelitian ... 25

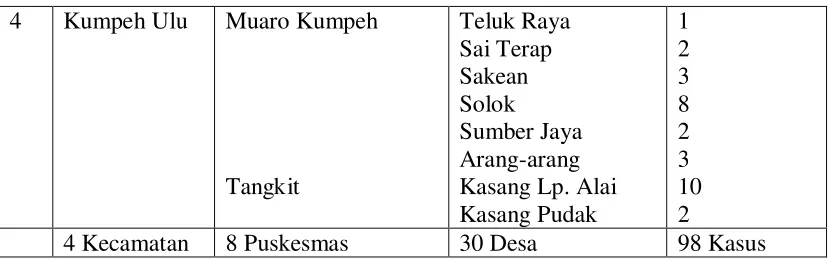

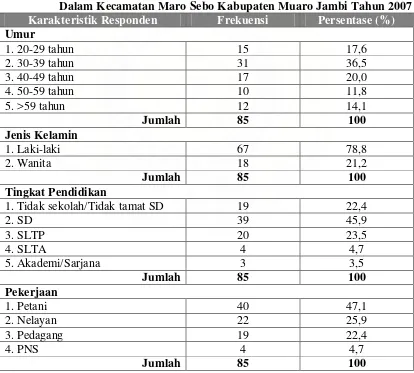

3.6.1. Aspek Pengukuran Variabel bebas ... 28

3.6.2. Aspek Pengukuran Varibel Terikat ... 31

3.7. Teknik Analisa Data ... 31

BAB IV. Hasil Penelitian ... 32

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian... 32

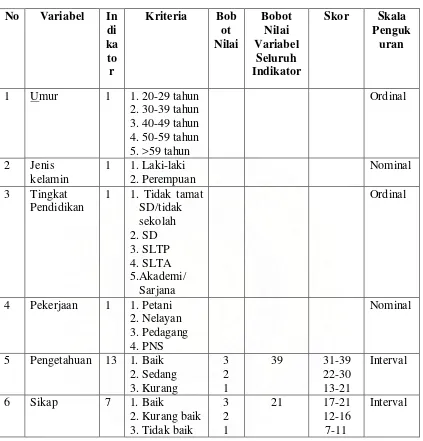

4.2. Karakteristik Responden ... 32

4.3. Pengetahuan Responden ... 34

4.4. Sikap Responden ... 36

4.5. Tindakan Responden Dalam Pencegahan Penyakit Filariasis ... 37

4.6. Analisa Statistik ... 39

BAB V. Pembahasan ... 42

5.1. Pengaruh Pendidikan Terhadap Tindakan Pencegahan Penyakit Filariasis ... 42

5.2. Pengaruh Pekerjaan Terhadap Tindakan Pencegahan Penyakit Filariasis ... 43

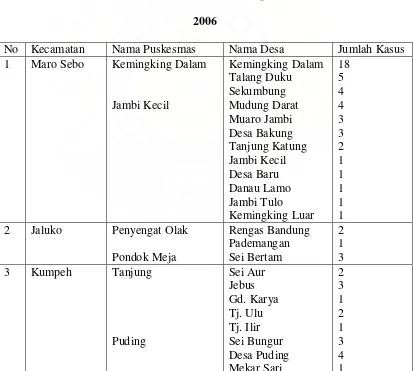

Distribusi Penderita Filariasis di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2006

Distribusi Penderita Filariasi di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2002 – 2004

Aspek Pengukuran Variabel Bebas

Distribusi Responden Berdasarkan Karakteristik Kepala Keluarga ( Umur, Jenis Kelamin, Pendidikan, Pekerjaan di Desa Kemingking Dalam Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2007

Distribusi Responden Berdasarkan Pengetahuan ( Pengertian, Penyebab dan Tindakan Pencegahan Filariasis) di Desa Kemingking Dalam Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2007

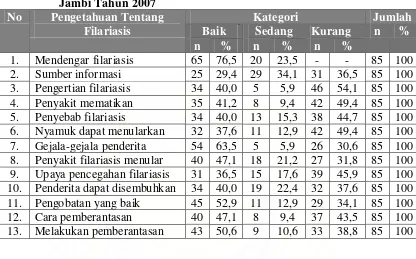

Distribusi Responden Berdasarkan Pengetahuan Tentang Penyakit Filariasis di Desa Kemingking Dalam Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2007.

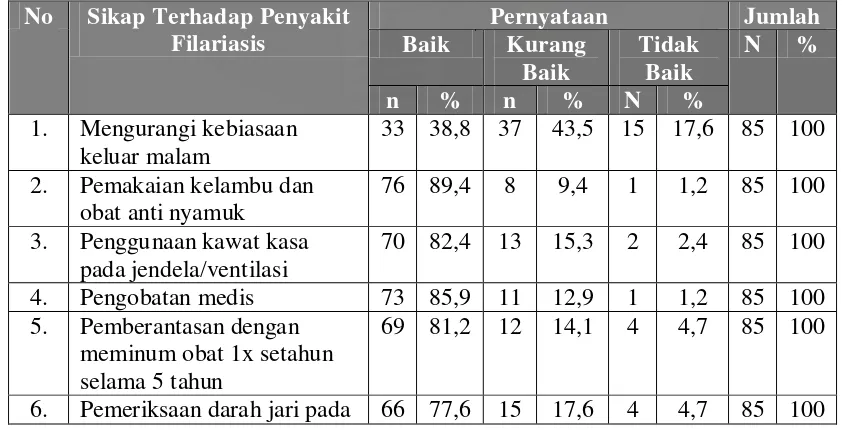

Distribusi Responden Berdasarkan Setuju, Kurang Setuju atau Tidak Setuju Terhadap Tindakan Pencegahan Penyakit Filariasis di Desa Kemingking Dalam Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2007

Distribusi Responden Berdasarkan Sikap Terhadap Tindakan Pencegahan Penyakit Filariasis di Desa Kemingking Dalam Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2007

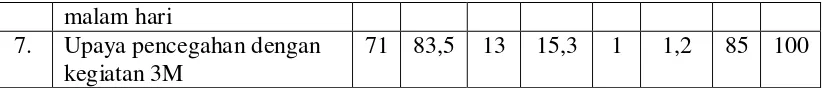

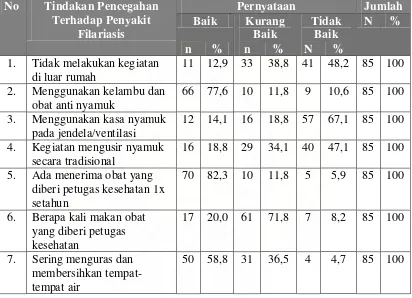

Distribusi Responden Berdasarkan Tindakan Pencegahan Penyakit Filariasis di Desa Kemingking Dalam Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2007

Sari Ukurtha Br. Tarigan. Pengaruh Karakteristik Kepala Keluarga Terhadap Tindakan Pencegahan Penyakit

Tabel 4.8

Tabeli 4.9

Filariasis di Desa Kemingking Dalam Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2007

Nilai Determinan Karakteristik Kepala Keluarga Terhadap Tindakan Pencegahan Penyakit Filariasis di Desa Kemingking Dalam Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan masyarakat merupakan bagian integral dari

pembangunan nasional karena upaya memajukan bangsa Indonesia tidak akan efektif

apabila tidak memiliki dasar yang kuat yaitu derajat kesehatan masyarakat yang

tinggi. Untuk mempercepat keberhasilan pembangunan kesehatan tersebut diperlukan

kebijakan pembangunan kesehatan yang lebih dinamis dan proaktif dengan

melibatkan semua sektor terkait baik pemerintah, swasta maupun masyarakat itu

sendiri.

Upaya perbaikan dalam bidang kesehatan masyarakat salah satu diantaranya

melalui pencegahan dan pemberantasan penyakit menular. Program pemberantasan

penyakit menular bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit, menurunkan angka

kesakitan dan angka kematian sehingga tidak lagi menjadi masalah kesehatan

masyarakat (Depkes RI, 2002).

Filariasis masih merupakan masalah kesehatan masyarakat, karena

merupakan penyebab utama kecacatan, stigma sosial, hambatan psikososial yang

Sari Ukurtha Br. Tarigan. Pengaruh Karakteristik Kepala Keluarga Terhadap Tindakan Pencegahan Penyakit

sehingga menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar. Dengan demikian

penderita kaki gajah merupakan beban bagi keluarga, masyarakat dan negara (Depkes

RI, 2002).

Penyakit kaki gajah merupakan penyakit di daerah tropik, tetapi dapat juga

ditemukan di daerah sub tropik. Penyakit ini tersebar di 100 negara dengan lebih

dari seratus miliar penduduk hidup di wilayah rawan tertular filariasis. Filariasis

diperkirakan menginfeksi sekitar 120 juta penduduk di 80 negara terutama di daerah

tropik dan beberapa di negara sub tropik. Dari 120 juta orang yang sudah terinfeksi,

40 juta diantaranya telah menjadi cacat dan disfungsi organ tubuh tertentu karena

penyakit sudah berada dalam tahap kronis lanjut (Depkes RI, 2002).

Di Indonesia kurang lebih 10 juta penduduk sudah terinfeksi penyakit ini,

dengan jumlah penderita kronik kaki gajah kurang lebih 6500 orang. Penyakit

menular ini tersebar di 26 Propinsi, 231 Kabupaten, 451 Kecamatan dan 1553 desa

endemik filaria, yaitu desa dengan angka mikrofilaria diantara penduduk lebih dari

1%. Diperkirakan sekitar 3% dari jumlah penduduk telah terinfeksi penyakit

filariasis dengan jumlah kasus kronis yang tercatat sampai tahun 2000 sebanyak 1444

orang (Depkes RI, 2002).

Filariasis banyak diderita oleh penduduk berusia produktif (15-44 tahun),

laki-laki lebih banyak terinfeksi daripada perempuan. Cacat fisik sifatnya permanen

juga lebih banyak dijumpai pada laki-laki karena kemungkinan kontak dengan

Penularan filiariasis banyak berkaitan dengan aspek sosial budaya, antara lain

pengetahuan, kepercayaan, sikap dan kebiasaan masyarakat. Penduduk dengan

pekerjaan petani berladang, pencari kayu rotan dan penyadap karet banyak terinfeksi

filariasis (Sumarni dan Soeyoko, 1998).

Sejak tahun 1975, Indonesia telah melakukan program pemberantasan

filariasis di daerah endemik. Secara keseluruhan prevalensi penyakit di Indonesia

telah terjadi penurunan setelah dilakukan pengobatan massal pada penderita sejak

Pelita I, namun penyakit ini di daerah-daerah tertentu masih tinggi prevalensinya.

Daerah tersebut merupakan daerah kantong endemis dan selalu menjadi sumber

penularan ke daerah lainnya (Depkes RI, 2002).

Pemerintah sendiri pada tahun 2002 telah mencanangkan dimulainya

Program Nasional Eliminasi Penyakit Kaki Gajah di Indonesia dan telah menetapkan

eliminasi penyakit kaki gajah sebagai salah satu program prioritas. Program ini

dicanangkan sebagai respons dari program WHO yang menetapkan komitmen

global untuk mengeliminasi filiariasis (”the global goal of elimination of lymphatic

filariasis as a public health problem by the year 2020”).

Adapun Program Nasional Eliminasi Penyakit Kaki Gajah dan rencana

kegiatan tahunan 2002-2006 telah tersusun dan telah disetujui WHO untuk

dilaksanakan secara bertahap. Pada tanggal 8 April 2002 di Desa Mainan, Kecamatan

Banyuasin II, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, Menteri

Kesehatan Republik Indonesia telah mencanangkan dimulainya Eliminasi Penyakit

Sari Ukurtha Br. Tarigan. Pengaruh Karakteristik Kepala Keluarga Terhadap Tindakan Pencegahan Penyakit

Di Propinsi Jambi, filariasis masih merupakan masalah kesehatan

masyarakat, terutama di Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Marangin,

Kabupaten Sorolangun, Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Muaro Jambi.

Penyakit ini tersebar di 31 kecamatan, 41 wilayah Puskesmas dan 55 desa endemis.

Hasil survei darah jari menunjukkan mikro filaria rate rata-rata 1,8% (interval

0,8%-2,98%). Hasil survei cepat yang dilakukan pada tahun 2002, tercatat sebanyak 205

orang terinfeksi mikro filarial di dalam darahnya. Penduduk propinsi Jambi lebih

dari 103.000 jiwa atau sekitar 4% dari jumlah penduduk bertempat tinggal di daerah

rawan filaria, sehingga beresiko untuk terinfeksi penyakit Elephanthias (Kaki Gajah).

Kabupaten Muaro Jambi merupakan daerah dataran rendah terletak pada

ketinggian 0 – 500 meter di atas permukaan laut dan berada pada Daerah Aliran

Sungai (DAS) Batang Hari, sehingga sangat dipengaruhi oleh keadaan musim.

Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana di Provinsi Jambi lainnya beriklim tropis

dengan jumlah curah hujan rata-rata 231,3 mm dan bulan basah berkisar antara 8 –

10 bulan. Akibat curah hujan yang begitu besar maka daerah-daerah yang terletak

pada cekungan dan rawa seperti pada Kecamatan Kumpeh, Kecamatan Maro Sebo,

Kecamatan Kumpeh Hulu dan Kecamatan Sakernan yang berada pada daerah aliran

sungai Batang Hari, hampir setiap tahun menimbulkan permasalahan akibat naiknya

air permukaan yang menggenangi lahan pertanian, sawah serta pemukiman penduduk

(Dinkes Muaro Jambi, 2005).

Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu kabupaten di propinsi Jambi

endemis filariasis. Hasil survei cepat yang dilakukan di Desa Sekumbung dengan 500

sediaan darah terdapat 10 orang yang positif (+) mengandung mikro filarial dengan

Mf-rate 2%.

Berdasarkan laporan dari puskesmas Kemingking Dalam ditemukan jumlah

kasus filariasis sebanyak 27 yang tersebar di tiga desa. Jumlah kasus yang terbanyak

terdapat di desa Kemingking Dalam sebanyak 17 kasus.

Tabel 1.1 Distribusi Penderita Filariasis di Kabupaten Muaro Jambi Tahun

2006

No Kecamatan Nama Puskesmas Nama Desa Jumlah Kasus

1 Maro Sebo Kemingking Dalam

Sari Ukurtha Br. Tarigan. Pengaruh Karakteristik Kepala Keluarga Terhadap Tindakan Pencegahan Penyakit Kasang Lp. Alai Kasang Pudak

Kecamatan Maro Sebo terdiri dari 19 desa dengan jumlah penduduk sebanyak

25.085 jiwa. Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Muaro Jambi disebutkan bahwa

dari 19 desa yang ada tercatat 12 desa yang menjadi daerah endemis filariasis yaitu

Desa Muaro Jambi, Jambi Kecil, Mudung Darat, Tanjung Katung, Bakung, Desa

Baru, Danau Lamo, Kemingking Luar, Jambi Tulo, Kemingking Dalam, Talang

Duku dan Sekumbung. Sejak tahun 2003 Kecamatan Maro Sebo telah dilaksanakan

pengobatan massal yang diharapkan berlanjut sampai tahun 2007.

Tabel 1.2. Distribusi Penderita Filariasis di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2002-2004

No Tahun Jumlah Klinis Filariasis

Acute Disease rate % (ADR %)

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi tahun 2005

Hasil laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi tahun 2005 dan tahun

2006 terjadi peningkatan jumlah kasus maupun jumlah desa yang terserang. Tahun

2005 jumlah kasus meningkat menjadi 72 kasus dengan jumlah desa yang terserang

sebanyak 25 desa, disusul dengan tahun 2006 jumlah kasus menjadi 98 kasus dengan

Filariasis masih merupakan masalah kesehatan khususnya di beberapa

kecamatan dan desa yang menjadi kantong filariasis di Kabupaten Muaro Jambi

sehingga perlu penanganan yang intensif. Dimana timbul dan terjadinya penularan

kaki gajah (Filariasis) sangat dipengaruhi keadaan lingkungan, perilaku dan

pengetahuan masyarakat serta adanya vektor sebagai penularan penyakit tersebut.

Untuk itu diperlukan dukungan dari berbagai lintas program, lintas sektoral, LSM

(Lembaga Swadaya Masyaraakat) dan masyarakat itu sendiri dalam pemberantasan

penyakit filariasis.

1.2. Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam

penelitian ini adalah ”Bagaimana pengaruh karakteristik kepala keluarga (umur, jenis

kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, tingkat pengetahuan dan sikap) terhadap

tindakan pencegahan penyakit kaki gajah (filariasis) di Desa Kemingking Dalam

Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi tahun 2007”.

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk menjelaskan pengaruh karakteristik kepala keluarga (umur, jenis

kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, tingkat pengetahuan dan sikap) terhadap

tindakan pencegahan penyakit filariasis di Desa Kemingking Dalam Kecamatan

Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi tahun 2007.

Sari Ukurtha Br. Tarigan. Pengaruh Karakteristik Kepala Keluarga Terhadap Tindakan Pencegahan Penyakit

1. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar untuk perencanaan dan

pengambilan keputusan pada program pengendalian, penanggulangan

penyebaran filariasis di Kabupaten Muaro Jambi.

2. Memberi masukan untuk dapat mengantisipasi penyakit filariasis di

Kabupaten Muaro Jambi.

3. Bagi masyarakat dapat memberikan pemahaman tentang resiko terjadinya

filariasis pada masyarakat dan upaya perbaikan lingkungan yang tepat untuk

memutuskan mata rantai penularan filariasis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penyakit filariasis

2.1.1. Definisi

Filariasis ialah penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi cacing filaria

yang di sebabkan oleh mikrofilaria dan ditularkan oleh berbagai jenis nyamuk.

Cacing tersebut hidup dikelenjar dan saluran getah bening, sehingga menyebabkan

kerusakan pada sistim limpatik yang dapat menimbulkan gejala akut berupa

peradangan kelenjar dan saluran getah bening (adenolimfangitis) terutama di daerah

pangkal paha dan ketiak, tetapi dapat pula di daerah lain. Peradangan ini disertai

demam yang timbul berulang kali dan dapat berlanjut menjadi abses yang dapat

pecah dan meninggalkan parut (Depkes RI, 2002).

Mikrofilaria masuk ke dalam tubuh manusia dengan cara melalui gigitan

nyamuk, dimana tubuh manusia dapat terinfeksi mikrofilaria apabila nyamuk yang

mengigit tubuh manusia mengandung larva cacing filaria yang infektif (stadium 3).

Mikrofilaria akan keluar dari tubuh nyamuk dan masuk ke dalam tubuh manusia pada

saat nyamuk mengigit dan menghisap darah manusia. (Depkes RI, 2002).

2.1.3. Epidemiologis

Penyebaran filariasis hampir diseluruh wilayah Indonesia, dibeberapa daerah

dengan tingkat endemisitas yang cukup tinggi. Jumlah kasus filariasis di Indonesia

cukup banyak. Berdasarkan hasil survei cepat tahun 2000, jumlah penderita kronis

yang dilaporkan sebanyak 6.500 orang tersebar di 1.553 Desa, di 231 Kabupaten dan

26 Propinsi. Data ini belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya karena hanya

3.020 Puskesmas (42%) dari 7.221 Puskesmas yang menyampaikan laporan.

Tingkat endemisitas filariasis berdasarkan hasil survei pada tahun 1999 masih

tinggi dengan rata-rata mf (Mikrofilaria) Rate 3,1% dengan interval 0,5%-19,64%.

Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat penularan filariasis di Indonesia masih tinggi.

Filariasis umumnya endemis di daerah dataran rendah, terutama di pedesaan,

di daerah pantai, pedalaman, persawahan, rawa-rawa dan daerah hutan. Secara umum

filariasis tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku

dan Irian Jaya. Filariasis Wuchereria bancrofti tipe pedesaan masih banyak

ditemukan di Propinsi Papua dan beberapa daerah lain di Indonesia, sedangkan

Wuchereria bancrofti tipe perkotaan ditemukan di Jakarta, Bekasi, Semarang,

Sari Ukurtha Br. Tarigan. Pengaruh Karakteristik Kepala Keluarga Terhadap Tindakan Pencegahan Penyakit

Kalimantan, Sulawesi dan Pulau Seram. Filariasis timori terdapat di Kepulauan

Flores, Alor, Rote, Timor dan Sumba, umumnya endemik di daerah persawahan.

Filariasis bersifat menahun (Kronis) dan bila tidak memperoleh pengobatan

dapat menimbulkan cacat menetap berupa pembesaran kaki (kaki gajah), lengan,

payudara serta alat kelamin, baik pada wanita maupun laki-laki.

Meskipun filariasis tidak menimbulkan kematian secara langsung tetapi

merupakan salah satu penyebab utama timbulnya kecacatan, kemiskinan dan

masalah-masalah sosial lainya. Hal ini disebabkan, karena bila terjadi kecacatan

menetap, maka seumur hidupnya penderita tidak dapat bekerja secara optimal,

sehingga dapat menjadi beban keluarganya, merugikan masyarakat dan Negara.

Seringnya serangan akut pada penderita filariasis sangat menurunkan produktivitas

kerja, sehingga akhirnya dapat juga merugikan masyarakat. Selain itu penderita akan

mengalami kerugian ekonomi yang besar. Hasil penelitian Departemen Kesehatan

bersama Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia pada tahun 2000,

menunjukkan bahwa biaya yang diperlukan oleh seorang penderita penyakit kaki

gajah per tahun sekitar 17,8% dari seluruh pengeluaran keluarga atau 32,3% dari

biaya untuk makan. Dengan demikian maka penderita akan menjadi beban bagi

keluarga dan negara (Depkes RI, 2002).

2.1.4. Penyebab filariasis di Indonesia

Filariasis di Indonesia disebabkan oleh 3 spesies cacing filaria yaitu :

a. Wuchereria bancrofti

b. Brugia malayi

c. Brugia timori

Dari tiga spesies tersebut secara epidemiologi dapat dibagi lagi menjadi 6 tipe

a. Wuchereria bancrofti yang ditemukan di daerah perkotaan (urban) seperti di

Jakarta, Bekasi, Tangerang, Semarang, Pekalongan, dan sekitarnya.

b. Wuchereria bancrofti yang ditemukan di daerah pedesaan di luar Jawa tersebar

luas terutama Irian Jaya yang mempunyai periodisitas nokturna.

c. Brugia malayi yang di temukan di daerah persawahan yang bersifat periodik

nokturna.

d. Brugia malayi yang ditemukan di daerah rawa, bersifat sub periodik nokturna.

e. Brugia malayi yang ditemukan di hutan bersifat non periodik, mikrofilaria

ditemukan dalam daerah tepi baik malam maupun siang hari.

f. Brugia timori yang bersifat periodik nokturna ditemukan di daerah Nusa tenggara

Timur, Maluku Tenggara, dan mungkin juga di daerah lain (Depkes RI, 2002).

2.1.5. Hospes

Hospes (induk semang) dari filariasis adalah manusia. Pada dasarnya semua

manusia dapat terjangkit filariasis apabila digigit oleh nyamuk vektor yang infektif

(mengandung larva stadium 3). Vektor infektif mendapat mikrofilaria dari

orang-orang setempat yang mengidap mikrofilaria dalam darahnya. Namun demikian, dalam

kenyataannya tidak semua orang yang hidup disuatu daerah endemis filariasis

terinfeksi dan semua orang yang terinfeksi tidak semua menunjukan gejala. Meskipun

tanpa gejala tetapi sudah terjadi perubahan-perubahan patologis. Makin lama

pendatang menempati daerah endemis filariasis makin besar kemungkinannya terkena

Sari Ukurtha Br. Tarigan. Pengaruh Karakteristik Kepala Keluarga Terhadap Tindakan Pencegahan Penyakit

transmigran) lebih banyak menunjukkan gejala, tetapi pada pemeriksaan darah jari

lebih sedikit yang mengandung mikrofilaria.

Di suatu daerah endemis tinggi sebagian besar penduduk dapat terinfeksi.

Biasanya pendatang baru ke daerah yang endemis seperti transmigran lebih cepat

menunjukan gejala klinis akut bila terinfeksi walaupun mikrofilaria dalam belum

ditemukan. Semakin lama pendatang baru menempati daerah endemis filariasis, maka

akan lebih banyak yang terinfeksi.

Hospes reservoir berperan sebagai sumber penyakit. Diantara cacing filaria

yang menginfeksi manusia di Indonesia, hanya Brugia malayi yang sub periodik

nokturna dan non periodik yang ditemukan juga pada hewan lutung (Presbytis

cristatus), kera (Macaca fascicularis) dan kucing (Felis catus) yang dapat merupakan

sumber infeksi pada manusia. Brugia malayi tipe sub periodik nokturna umumnya

ditemukan di daerah rawa-rawa. Brugia malayi tipe non periodik ditemukan di hutan

dan mikrofilarianya ditemukan dalam darah tepi baik siang maupun malam hari.

Adanya hospes reservoir akan menyulitkan program pemberantasan. Hal ini

disebabkan karena keterbatasan kemampuan untuk mengatasi keberadaan hospes

reservoir sebagai sumber penyakit (Depkes RI, 2002).

2.1.6. Vektor

Vektor penyakit kaki gajah (filariasis) adalah nyamuk yang mengandung

mikrofilaria di dalam tubuhnya. Di Indonesia hingga saat ini telah di ketahui terdapat

23 spesies nyamuk dari genus Anopheles, Culex, Aedes, Mansonia dan Armigeres

menyebabkan penyakit kaki gajah (filariasis). Terdapat 10 spesies nyamuk

Anopheles telah diidentifikasi sebagai vektor penular Wuchereria bancrofti tipe

pedesaan. Sedangan untuk vektor penular Wuchereria bancrofti tipe perkotaan

adalah nyamuk Culex quinguefasciatus. Vektor penular Brugia malayi tercatat ada

6 spesies Mansonia dan untuk wilayah Indonesia bagian Timur selain Mansonia ada

juga vektor lain yaitu nyamuk Anopheles barbirostris. Demikian pula untuk vektor

penular Brugia malayi tipe sub periodik nokturna sebagai vektornya adalah beberapa

jenis nyamuk spesies Mansonia. Pada daerah bagian Timur yaitu Nusa Tenggara

Timur dan Kepulauan Maluku Selatan sebagai vektor penular Brugia timori adalah

jenis nyamuk Anopheles barbirostris. (Depkes RI, 2002).

Nyamuk dapat bersifat antropofilik (menyukai darah manusia), zoofilik

(menyukai darah hewan) dan zoantropofilik (menyukai darah hewan dan manusia),

eksofagik (mencari mangsa diluar rumah) dan endofagik (mencari mangsa di dalam

rumah). Tempat beristirahat berbeda-beda tergantung jenisnya. Umumnya nyamuk

istirahat pada tempat-tempat teduh seperti di semak-semak sekitar tempat perindukan,

dan di dalam rumah pada tempat-tempat yang gelap. Perilaku nyamuk sebagai vektor

filariasis menentukan distribusi filariasis.

Setiap daerah endemis filariasis umumnya mempunyai spesies nyamuk yang

berbeda-beda dan setiap spesies dapat menjadi vektor utama penyebab filariasis.

2.1.7. Daur hidup

Filaria limfatik dalam daur hidupnya memerlukan nyamuk sebagai vektor.

Sari Ukurtha Br. Tarigan. Pengaruh Karakteristik Kepala Keluarga Terhadap Tindakan Pencegahan Penyakit

kepadatan tertentu. Daur hidup parasit ini memerlukan waktu yang sangat panjang.

Masa pertumbuhan parasit di dalam nyamuk kurang lebih dua minggu. Pada saat

nyamuk vektor menghisap darah manusia atau hewan yang mengandung mikrofilaria,

maka mikrofilaria akan terbawa masuk dan melepaskan sarungnya di dalam lambung

nyamuk dan selanjutnya bergerak menuju otot-otot torak, setelah lebih kurang 3 hari

mikrofilaria ini akan memendek menyerupai sosis dan disebut larva stadium I (L1).

Dalam waktu kurang lebih seminggu larva L1 akan bertukar kulit, tumbuh menjadi

gemuk dan panjang dan disebut larva stadium II (L2). Pada hari ke sepuluh dan

selanjutnya, larva L2 akan bertukar kulit sekali lagi tumbuh makin panjang dan lebih

kurus dan disebut larva stadium III (L3).

Gerak larva L3 ini sangat aktif. Bentuk ini bermigrasi mula-mula ke rongga

abdomen dan kemudian ke kepala dan alat tusuk nyamuk. Bila nyamuk yang

mengandung larva L3 yang sangat infektif ini menggigit manusia, maka larva

tersebut secara aktif masuk melalui luka tusuk kedalam tubuh hospes dan bersarang

di saluran limfe. Di dalam saluran limfe, larva ini mengalami dua kali pergantian

kulit, tumbuh menjadi larva stadium IV (L4) dan stadium V (L5) atau cacing dewasa.

Brugia malayi dan Brugia timori dari L3 menjadi dewasa dalam kurun waktu kurang

lebih 3,5 bulan, sedangkan Wuchereria bancrofti dari L3 sampai dewasa di perlukan

waktu lebih kurang 9 bulan. Umur cacing dewasa filaria 5-10 tahun (FK.UI, 2003).

Setelah dewasa, akan terjadi perkawinan dan cacing betina melahirkan

dalam darah tepi untuk mengumpankan diri agar di isap oleh nyamuk vektor dan

ditularkan ke inang yang baru (WHO, 1997).

2.1.8. Gejala klinis

Seseorang dapat terinfeksi filariasis apabila orang tersebut mendapat gigitan

dari nyamuk vektor yang mengandung mikrofilaria dengan kepadatan tertentu. Akibat

dari gigitan tersebut akan menimbulkan gejala klinis pada manusia yang sudah

terinfeksi filariasis. Ada dua macam gejala klinis filariasis, yaitu gejala klinis akut

dan gejala klinis kronis.

Gejala klinis akut adalah berupa peradangan pada kelenjar limfe (limfadenitis)

atau saluran limfe (limfangitis). Pada umumnya gejala klinis akut yang terjadi adalah

disertai dengan demam, sakit kepala, rasa lemah atau kelelahan dan dapat pula

disertai abses (bisul) yang kemudian pecah dan sembuh. Biasanya abses yang sembuh

akan meninggalkan bekas seperti parut. Bekas dalam bentuk parut sering kita lihat

dan temukan didaerah lipatan paha dan ketiak. Keadaan ini banyak terdapat didaerah

penularan filariasis dengan golongan spesies cacing filaria Brugia malayi dan Brugia

timori. Pada infeksi dengan Wuchereria bancrofti gejala akut yang berupa

peradangan tidak jelas, tetapi elephantiasis dapat mencapai ukuran yang besar. Gejala

infeksi wuchereria bancrofti yang lebih jelas adalah orchitis, epidemitis, hidrokel

dan kiluria. Bahkan hidrokel sering dipakai sebagai indikator endemis Wuchereria

bancrofti seperti elephantiasis scroti yang menyebabkan penderita tidak dapat

Sari Ukurtha Br. Tarigan. Pengaruh Karakteristik Kepala Keluarga Terhadap Tindakan Pencegahan Penyakit

Gejala kronis meliputi limfadema, hidrokel dan kiluria. Limfadema

merupakan gejala kronis yang dialami penderita pada seluruh kaki atau lengan,

skrotum, vagina dan payudara. Gejala ini biasanya terdapat pada penderita yang

terinfeksi cacing filaria dengan spesies Wuchereria bancrofti, sedangkan untuk

penderita yang terinfeksi oleh jenis spesies Brugia malayi dan Brugia timori, gejala

klinisnya dapat mengenai kaki dan lengan di bawah lutut atau siku.

Hidrokel merupakan gejala klinis yang menyebabkan terjadinya pelebaran

kantung buah skrotum yang berisi cairan limfe.

Sedangkan kiluria adalah gejala klinis yang dialami penderita dengan

mengeluarkan air seni seperti susu. Adanya cairan seperti susu ini disebabkan oleh

kebocoran saluran limfe didaerah pelvik ginjal, sehingga cairan limfe tersebut masuk

ke dalam saluran kencing. Namun gejala klinis kiluria ini jarang ditemukan (Depkes

RI, 2002).

2.2. Keadaan Lingkungan Sosial dan budaya

Lingkungan sosial dan budaya ialah lingkungan yang timbul sebagai akibat

adanya interaksi antar manusia, termasuk antara lain sosial ekonomi, perilaku

penduduk, adat istiadat, tingkah laku, budaya penduduk, kebiasaan hidup penduduk,

tradisi penduduk dan sebagainya. Sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat

yang perlu diperhatikan antara lain adalah kebiasaan penduduk bertani (berkebun),

dan kebiasaan penduduk bekerja malam hari atau keluar malam hari, serta kebiasaan

penduduk pada malam hari sebelum dan sewaktu tidur. Kebiasaan- kebiasaan tersebut

Umumnya laki-laki menunjukkan angka infeksi microfilaria rate lebih tinggi dari

perempuan karena umunya laki-laki lebih sering terpapar akibat pekerjaan dan

kebiasaanya, sehingga kemungkinan terjadinya infeksi (kontak dengan vektor) lebih

sering dari perempuan (Nyoman Saniambara, 2005).

2.3. Penentuan desa endemis filaria

Sebelum diadakan pemberantasan harus ditemukan daerah endemis terutama

daerah endemis tinggi (Mf Rate > 1%). Untuk menentukan daerah endemis dapat

digunakan beberapa cara: survei cepat, survei klinis, pemeriksaan serologi untuk

daerah endemis Wuchereria bancrofti, pemeriksaan biologi molekuler untuk daerah

endemis Brugia malayi dan Brugia timori. Indikasi awal dari pelaksanaan survei

adalah ditemukannya penderita klinis atau penderita kronis diantara penduduk di desa

tersebut. Survei yang dilaksanakan secara massal di Indonesia adalah survei gejala

klinis dan darah jari yang dilakukan pada pukul delapan malam waktu setempat pada

daerah sekitar rumah penderita dengan gejala klinis. Jumlah sampel diambil

ditentukan dengan cara sampling. Bila hasil survei menunjukan Mf Rate > 1% maka

desa tersebut ditetapkan sebagai daerah endemis yang harus dilakukan pengobatan

massal. Bila Mf Rate < 1% ditetapkan sebagai non endemis dan dilakukan

pengobatan selektif (Depkes RI, 2002).

2.4. Pencegahan Filariasis

Usaha pencegahan filariasis ini sesungguhnya berpulang kembali pada

Sari Ukurtha Br. Tarigan. Pengaruh Karakteristik Kepala Keluarga Terhadap Tindakan Pencegahan Penyakit

Lymphatic Filariasis as a Public Health Problem by The Year 2020”. Bentuknya

berupa program pengobatan dengan Diethyl Carbamazine Citrate (DEC)

dikombinasikan dengan albendazol sekali setahun selama 5-10 tahun di lokasi yang

endemis dan perawatan kasus klinis, baik yang akut maupun kronis untuk mencegah

kecacatan dan mengurangi penderitanya.

Tentu saja, mencegah lebih baik daripada mengobati. Caranya dengan

menghindari dari gigitan nyamuk dengan menggunakan kelambu, menutup ventilasi

dengan kasa nyamuk, menggunakan obat anti nyamuk, atau mengoles kulit dengan

lotion pencegah gigitan nyamuk. Melakukan pemberantasan terhadap sarang nyamuk

dengan melakukan 3M (menutup, menguras dan mengubur) benda-benda yang dapat

menampung air ( Hermana, 2007 ).

2.4.1 Pengobatan massal

Pelaksanaan pengobatan massal dengan obat Diethyl Carbamazine Citrat

(DEC), pada waktu sekarang ini masih merupakan kegiatan utama dalam

pemberantasan filariasis. Upaya pemberantasan filariasis ini telah dilakukan sejak

tahun 1975 dengan cara pengobatan massasl menggunakan obat dosis rendah Diethyl

Carbamazine Citrate (DEC) 100 mg untuk dewasa dan 50 mg untuk usia 2-10 tahun

selama 40 minggu. Dengan keikut sertaan Indonesia dalam global eliminasi yang

Badan), Albendazole 400 mg (1 Tablet) dan Paracetamol 500 mg yang diberikan

sekali setahun selama 5 (lima) tahun.

Pada semua kasus klinis sebelum diberikan obat DEC, semua gejala klinis

akut yang berupa demam dan gejala peradangannya diobati terlebih dahulu dengan

memberikan obat-obatan Analgesik, Antipiretik dan Antibiotik. Penggunaan obat

Antibiotik dilakukan apaabila terjadi infeksi sekunder. Setelah gejala akut diatasi,

penderita tersebut dapat diberikan pengobatan DEC 3x1 tablet 100 mg selama 10 hari

dan disertai Paracetamol 3x1 tablet 500 mg dalam 3 (tiga) hari pertama. Untuk

anak-anak, dosis disesuaikan dengan umur. Bila penderita berada di daerah endemis maka

pada tahun berikutya diikutsertakan dalam pengobatan massal (Depkes RI, 2002).

2.4.2 Eliminasi Penyakit Filaria

Eliminasi filariasis adalah upaya pemberantasan yang dilakukan secara

intensif,menyeluruh,terpadu dan berkesinambungan guna menurunkan angka

kesakitan (Mf.rate) menjadi <1% sehingga tidak terjadi penularan lagi. Program

eliminasi dilaksanakan atas dasar kesepakatan global WHO pada tahun 2000 (the

global goal of elimination of lymphatic filariasis as a public health problem by the

year 2020).

Untuk melaksanakan eliminasi ini WHO telah menetapkan 2 strategi utama,

yaitu:

1. Pemutusan mata rantai penularan dengan menurunkan angka kesakitan (Mf.Rate)

Sari Ukurtha Br. Tarigan. Pengaruh Karakteristik Kepala Keluarga Terhadap Tindakan Pencegahan Penyakit

2. Penatalaksanaan kasus klinis untuk mencegah kecacatan, srategi ini di tujukan

untuk merawat penderita baik yang akut maupun kronis guna mencegah kecatatan

dan mengurangi penderitaannya, sehingga mereka dapat meningkatkan

kesejahteraannya.

Adapun kegiatannya dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2002 dan pada

tahun 2010 direncanakan semua desa endemis sudah terjangkau (Depkes RI, 2002).

2.5 Perilaku penduduk

Berdasarkan pendapat Notoatmodjo yang dikutip oleh Mahdiniansyah (2002),

perilaku adalah merupakan suatu kegiatan atau aktivitas organisme yang

bersangkutan dari pandangan biologi. Perilaku manusia pada hakekatnya suatu

aktivitas dari manusia itu sendiri. Untuk kepentingan analisa perilaku adalah apa yang

dikerjakan oleh organisme tersebut, baik dapat diamati secara langsung maupun tidak

langsung. Perilaku dapat tumbuh dibedakan menjadi dua yaitu perilaku yang tidak

bersyarat atau pembawaan, dan perilaku yang bersyarat yang diperoleh berdasarkan

pengalaman atau didapat, atau karena adanya proses belajar.

Menurut pendapat Blom yang dikutip oleh Mahdiniansyahn (2002), perilaku

dapat dikelompokan menjadi tiga, yakni pengetahuan (knowledge), sikap (attitude),

dan tindakan (overt behavior). Perilaku dalam bentuk pengetahuan penduduk yang

berkaitan dengan filariasis, baik pencegahan, penularan pengobatan dan lain-lain.

Pengetahuan yang dimiliki tersebut dapat kemungkinan mempengaruhi kejadian

filariasis, baik secara langsung atau tidak langsung. Perilaku dalam bentuk praktik

peyuluhan ataupun cara pencegahan dan pelaksanaan pengobatan terhadap suatu

penyakit. Sikap adalah suatu keadaan mental dan kecendrungan seseorang untuk

beraksi terhadap suatu keadaan dan lingkungan sangat dipengaruhi oleh pengetahuan

dan pengalaman serta latar belakang pendidikan. Masih banyak masyarakat di daerah

endemis filariasis mempunyai sikap tidak positif terhadap penanggulangan filariasis

sebagai contoh masih adanya masyarakat yang menolak dilakukan pengobatan dan

pengambilan darah. Selain itu masyarakat di daerah endemis filariasis umumnya

kurang tanggap terhadap lingkungannya, seperti masih banyaknya daerah rawa-rawa

di sekitar pemukiman tetap dibiarkan terbuka (Kasnodiharjo, 1990).

2.5.1. Pengetahuan

Pengetahuan (Knowledge) apa yang telah diketahui dalam kamus bahasa

Indonesia disebutkan bahwa pengetahuan atau tahu adalah mengerti sesudah melihat

atau sesudah menyaksikan, mengalami atau setelah diajari.

Menurut Notoatmodjo (2003) pengetahuan merupakan domain yang paling

penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (overt behavior) dan pengetahuan

dapat diukur dengan melakukan wawancara, perilaku yang didasari dengan

pengetahuan dan kesadaran akan lebih bertahan lama dari pada perilaku yang tidak

didasari oleh pengetahuan dan kesadaran.

Pengetahuan yang didalamnya mencakup 6 (enam) tingkatan yaitu :

1. Tahu (Know) diartikan sebagai mengigat suatu materi yang telah dipelajari

Sari Ukurtha Br. Tarigan. Pengaruh Karakteristik Kepala Keluarga Terhadap Tindakan Pencegahan Penyakit

2. Memahami (Comprehention) diartikan sebagai suatu kemampuan untuk

menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui.

3. Aplikasi (Application) diartikan sebagai kemampuan untuk mempergunakan

materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi yang sebenarnya.

4. Analisis (Analysis) diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjabarkan materi

suatu objek terhadap komponen-komponennya.

5. Sintesis (Synthesis) menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau

menghubungkan bagian-bagian didalam suatu bentuk keseluruhan yang baru.

6. Evaluasi (evaluation) hal ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan

justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek.

Pengukuran dapat dilakukan dengan wawancara atau angket yang menyatakan

tentang isi materi yang diukur dari objek penelitian. Kedalaman pengetahuan yang

ingin diketahui atau diukur dapat kita sesuaikan dengan tingkatan tersebut diatas

(Notoatmodjo, 2003)

2.5.2. Sikap

Menurut Notoatmodja (2003) sikap adalah reaksi atau respon yang masih

tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Manifestasi sikap tidak

langsung dilihat tetapi hanya dapat ditafsirkan terlebih dahulu dar prilaku yang

tertutup.

Menurut Neowcomb yang dikutip oleh Notoatmodjo (2003) bahwa sikap

sebagai suatu penghayatan terhadap objek. Sikap mempunyai 3 komponen pokok

yaitu :

1. Kepercayaan (keyakinan), ide dan konsep terhadap suatu objek

2. Kehidupan emosional untuk evaluasi terhadap suatu objek.

3. Kecendrungan untuk bertindak.

Pengukuran sikap dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.

Secara langsung dapat dinyatakan melalui pendapat atau pertanyaan responden

terhadap suatu objek, secara tidak langsung dapat dilakukan dengan

pertanyaan-pertanyaan hipotesis, kemudian ditanyakan pendapat responden.

2.5.3. Tindakan

Menurut Notoatmodjo (2003) tindakan adalah gerakan/perbuatan dari tubuh

setelah mendapat rangsangan ataupun adaptasi dari dalam tubuh maupun luar tubuh

(Lingkungan). Tindakan seseorang terhadap stimulus tertentu akan banyak ditentukan

oleh bagaimana kepercayaan dan perasaanya terhadap stimulus tersebut.

Secara logis sikap akan dicerminkan dalam bentuk tindakan namun tidak

dapat dikatakan bahwa sikap dan tindakan memiliki hubungan yang sistematis. Suatu

sikap belum tentu terwujud dalam suatu tindakan (overt behavior). Untuk

terwujudnya sikap menjadi suatu tindakan diperlukan faktor pendukung atau suatu

kondisi yang memungkinkan antara lain fasilitas dan faktor pendukung dari berbagai

pihak. Seperti halnya dengan pengetahuan dan sikap, tindakan juga terdiri dari

Sari Ukurtha Br. Tarigan. Pengaruh Karakteristik Kepala Keluarga Terhadap Tindakan Pencegahan Penyakit

1. Persepsi (perception) diartikan mengenal dan memilih berbagai objek sehubungan

dengan tindakan yang akan diambil.

2. Respon terpimpin (guided response) diartikan sebagai suatu urutan yang benar

sesuai dengan contoh

3. Mekanisme (mechanism) diartikan apabiala seseorang telah dapat melakukan

sesuatu dengan benar secara optimis atau sesuatu itu merupakan kebiasaan.

4. Adaptasi (adaptation) suatu praktek atau tindakan yang sudah berkembang

dengan baik, artinya tindakan itu juga sudah dimodifikasi tanpa mengurangi

keberadaan tindakan tersebut.

Pengukuran tindakan dapat dilakukan secara tidak langsung yaitu dengan

wawancara atas kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan beberapa jam, hari atau bulan

yang lalu (recall). Pengukuran dapat juga dilakukan secara langsung yakni

mengobservasi tindakan atau kegiatan responden (Notoatmodjo, 2003).

2.6. Kerangka Konsep

Variabel Bebas Variabel Terikat

Berdasarkan kerangka konsep diatas, dapat dirumuskan variabel yang akan diteliti

sebagai berikut :

Karakteristik kepala keluarga: - Umur

- Jenis Kelamin - Tingkat Pendidikan - Pekerjaan

- Pengetahuan - Sikap

1. Karakteristik kepala keluarga adalah ciri yang melekat pada diri seorang kepala

keluarga yang dapat membedakan satu kepala keluarga dengan kepala keluarga

lainnya, yang berhubungan dengan tindakan dalam pencegahan penyakit

filariasis.

2. Tindakan pencegahan filariasis adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh kepala

keluarga dalam pencegahan penyakit filariasis.

2.7. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka konsep, dapat disusun hipotesis penelitian sebagai

berikut : ”Ada pengaruh karakteristik kepala keluarga (umur, jenis kelamin, tingkat

pendidikan, pekerjaan, tingkat pengetahuan dan sikap) terhadap tindakan pencegahan

filariasis di Desa Kemingking Dalam Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi

tahun 2007”.

BAB III

Sari Ukurtha Br. Tarigan. Pengaruh Karakteristik Kepala Keluarga Terhadap Tindakan Pencegahan Penyakit

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah survey explanatory reserch dengan pendekatan

kuantitatif yaitu untuk menjelaskan pengaruh antara variabel penelitian melalui

pengujian hipotesa, yakni pengaruh variabel karakteristik kepala keluarga terhadap

tindakan pencegahan penyakit filariasis di Desa Kemingking Dalam kecamatan Maro

Sebo Kabupaten Muaro Jambi.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kemingking Dalam kecamatan Maro Sebo

yang merupakan salah satu daerah endemis di wilayah kabupaten Muaro Jambi.

3.2.2Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 18 juni 2007 sampai dengan tanggal 22

juni 2007.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah semua kepala keluarga di Desa

Kemingking Dalam Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi sebanyak 544

jumlah kasus kronis filariasis lebih banyak terdapat di Desa ini dibandingakan dengan

desa-desa endemis lainya.

3.3.2 Sampel

Jumlah sampel dalam penelitian ini dicari dengan mengunakan rumus yang

ada di buku Soekidjo (2002).

N n =

1 + N (d2)

n = 85

Dari hasil perhitungan dengan rumus diatas maka jumlah sampel yang

dibutuhkan adalah sebanyak 85 kepala keluarga. Pengambilan sampel dilakukan

dengan cara simple random sampling (acak sederhana).

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu data primer yang diperoleh dari masyarakat di Desa

Kemingking Dalam melalui wawancara langsung dengan menggunakan kuesioner

yang telah dipersiapkan dan data sekunder diperoleh dari Puskesmas Kemingking

Dalam, Dinas kesehatan Muaro Jambi serta buku-buku yang berhubungan dengan

penyakit filariasis.

Sari Ukurtha Br. Tarigan. Pengaruh Karakteristik Kepala Keluarga Terhadap Tindakan Pencegahan Penyakit

Untuk memudahkan penelitian serta memiliki persepsi yang sama, maka

defenisi operasional penelitian ini adalah :

1. Kepala keluarga adalah salah seorang dari keluarga yang dianggap sebagai

pemimpin dan bertanggung jawab terhadap keluarga tersebut.

2. Umur adalah usia responden dalam tahun yang disampaikan pada saat

wawancara.

3. Tingkat pendidikan adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh

responden,

4. Pekerjaan adalah aktivitas yang dilakukan secara rutin dalam usaha mencari

nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya.

5. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui oleh responden tentang

penyakit filariasis yang terdiri dari pengertian, gejala-gejala, penyebab, cara

penularan, cara pencegahan dan cara penyembuhannya.

6. Sikap adalah kecendrungan responden untuk berespon baik secara positif atau

negative dalam pencegahan penyakit filariasis.

7. Tindakan pencegahan segala sesuatu yang dilakukan oleh kepala keluarga dalam

pencegahan penyakit filariasis.

3.6 Aspek pengukuran

Tabel 3.1. Aspek Pengukuran Variabel Bebas

Aspek Pengukuran Variabel Terikat

Tindakan masyarakat diukur dengan menggunakan skala interval dengan

teknik pilihan jawaban a (skor 3), b (skor 2), c (skor 1), dengan jumlah 7 pertanyaan.

Sari Ukurtha Br. Tarigan. Pengaruh Karakteristik Kepala Keluarga Terhadap Tindakan Pencegahan Penyakit

untuk kuesioner tindakan adalah 21 dan terendah adalah 7 Berdasarkan jumlah skor

yang diperoleh maka dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Baik, apabila total skor yang dijawab untuk seluruh pertanyaan berada diantara

17-21.

2. Kurang baik, apabila total skor yang dijawab untuk seluruh pertanyaan berada

diantara 12-16.

3. Tidak baik, apabila total skor yang dijawab untuk seluruh pertanyaan berada

diantara 7-11.

Teknik Analisa Data

Teknik analisa Data yang digunakan adalah uji statistic regresi liniar berganda

untuk menguji pengaruh veriabel karakteristik kepala keluarga (umur,jenis

kelamin,tingkat pendidikan,pekerjaan,tingkat pengetahuan dan sikap) terhadap

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Kemingking Dalam merupakan salah satu desa di Kecamatan Maro

Sebo Kabupaten Muaro Jambi. Secara geografis desa Kemingking Dalam berbatasan

dengan : (1) Sebelah timur berbatasan dengan desa Teluk Jambu, (2) Sebelah selatan

berbatasan dengan desa Kemingking Luar, (3) Sebelah barat berbatasan dengan desa

Tebat Patah, (4) Sebelah utara berbatasan dengan sungai Batang Hari.

Jumlah penduduk 2.721 jiwa (154 KK), yang terdiri dari laki-laki 1.398 jiwa

dan perempuan 1.323 jiwa. Mata pencarian penduduk pada umumnya adalah sebagai

petani, disamping itu sebagai pencari ikan di sungai (rawa-rawa), pedagang, pegawai

negeri (Data Desa Kemingking Dalam, 2006).

Sarana Kesehatan yang terdapat di desa Kemingking Dalam adalah

Puskesmas Kemingking Dalam serta Polindes yang ditangani oleh seorang Bidan

Desa.

Kondisi lingkungan desa Kemingking Dalam banyak terdapat rawa-rawa,

sungai, hutan dan kebun para (karet) milik Masyarakat yang merupakan habitat dari

nyamuk.

4.2. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Keluarga yang berjumlah 85

KK. Karakteristik responden yang diteliti meliputi umur, jenis kelamin, tingkat

Sari Ukurtha Br. Tarigan. Pengaruh Karakteristik Kepala Keluarga Terhadap Tindakan Pencegahan Penyakit

tindakan pencegahan penyakit filariasis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

kelompok umur yang paling banyak adalah antara 30-39 tahun yaitu sebanyak 31

responden (36,5%). Responden terbanyak adalah berjenis kelamin laki-laki yaitu

sebanyak 67 responden (78,8%). Tingkat pendidikan responden yang paling banyak

adalah tamat SD yaitu sebanyak 39 responden (45,9%) dan pekerjaan responden yang

terbanyak adalah petani yaitu 40 responden (47,1%).

Tabel 4.1. Distribusi Responden Berdasarkan Karakteristik Kepala Keluarga (Umur, Jenis Kelamin, Pendidikan, Pekerjaan) di Desa Kemingking Dalam Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2007

Karakteristik Responden Frekuensi Persentase (%)

Umur

1. Tidak sekolah/Tidak tamat SD 19 22,4

4.3. Pengetahuan Responden

Distribusi pengetahuan mengenai filariasis, sebanyak 65 responden (76,5%)

tidak pernah mendengar tentang filariasis, 31 responden (36,5%) memperoleh

informasi tentang filariasis dari orang tua (keluarga), 46 responden (54,1%) tidak

mengetahui penyakit filariasis, 42 responden (49,4%) menjelaskan filariasis tidak

tahu apakah penyakit filariasis mematikan, 38 responden (44,7%) menjelaskan

penyakit filariasis disebabkan faktor keturunan, 42 responden (49,4%) menjelaskan

tidak tahu apakah nyamuk dapat menularkan filariasis, 54 responden (63,5%)

gejala-gejala penderita filariasis adalah sering demam berulang, tumbuh benjolan seperti

bisul, tangan dan kaki bengkak, 40 responden (47,1%) menjelaskan penyakit filariasis

menular, 39 responden (45,9%) tidak tahu upaya pencegahan penyakit filariasis, 34

responden (40,0%) menjelaskan penderita filariasis dapat disembuhkan, 45 responden

(52,9%) menjelaskan pengobatan yang baik untuk filariasis adalah secara medis, 40

responden (47,1%) menjelaskan cara pemberantasan penyakit filariasis yaitu dengan

pengobatan massal, pemberantasan sarang nyamuk, dan pengobatan bagi penderita,

dan 43 responden (50,6%) menjelaskan yang dapat melakukan pemberantasan

Sari Ukurtha Br. Tarigan. Pengaruh Karakteristik Kepala Keluarga Terhadap Tindakan Pencegahan Penyakit

Tabel 4.2. Distribusi Responden Berdasarkan Pengetahuan (Pengertian, Penyebab, dan Tindakan Pencegahan Filariasis) di Desa Kemingking Dalam Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2007

No Pengetahuan Tentang Filariasis

Kategori Jumlah

Baik Sedang Kurang n %

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa sebagian besar responden

memiliki pengetahuan sedang yaitu sebanyak 46 responden (54,1%), pengetahuan

kurang sebanyak 21 responden (24,7%), dan pengetahuan baik sebanyak 18

responden (21,1%).

Tabel 4.3. Distribusi Responden Berdasarkan Pengetahuan Tentang Penyakit Filariasis di Desa Kemingking Dalam Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2007

No Pengetahuan Frekuensi Persentase (%)

1. Baik 18 21,2

2. Sedang 46 54,1

3. Kurang 21 24,7

4.4. Sikap Responden

Distribusi sikap terhadap penyakit filariasis, sebanyak 37 responden (43,5%)

kurang setuju mengurangi kebiasaan keluar pada malam hari, 76 responden (89,4%)

setuju pemakaian kelambu dan penggunaan obat anti nyamuk sewaktu tidur, 70

responden (82,4%) setuju penggunaan kawat kasa pada jendela dan ventilasi, 73

responden (85,9%) setuju pengobatan secara medis, 69 responden (81,2%) setuju

pemberantasan filariasis dengan meminum obat sekali setahun selama 5 tahun

berturut-turut, 66 responden (77,6%) setuju pemeriksaan darah jari pada malam hari

oleh petugas kesehatan, dan 71 responden (83,5%) setuju melakukan kegiatan 3M

dalam upaya pencegahan filariasis.

Tabel 4.4. Distribusi Responden Berdasarkan Setuju, Kurang Setuju atau Tidak Setuju Terhadap Pencegahan Penyakit Filariasis di Desa Kemingking Dalam Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2007

No Sikap Terhadap Penyakit Filariasis

Pernyataan Jumlah

Baik Kurang

1. Mengurangi kebiasaan keluar malam

33 38,8 37 43,5 15 17,6 85 100

2. Pemakaian kelambu dan obat anti nyamuk

76 89,4 8 9,4 1 1,2 85 100

3. Penggunaan kawat kasa pada jendela/ventilasi

70 82,4 13 15,3 2 2,4 85 100

4. Pengobatan medis 73 85,9 11 12,9 1 1,2 85 100

5. Pemberantasan dengan meminum obat 1x setahun selama 5 tahun

69 81,2 12 14,1 4 4,7 85 100

Sari Ukurtha Br. Tarigan. Pengaruh Karakteristik Kepala Keluarga Terhadap Tindakan Pencegahan Penyakit

malam hari

7. Upaya pencegahan dengan kegiatan 3M

71 83,5 13 15,3 1 1,2 85 100

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa sebagian besar responden

bersikap baik terhadap pencegahan penyakit filariasis yaitu sebanyak 77 responden

(90,6%), bersikap kurang baik sebanyak 8 responden (9,4%) sedangkan sikap tidak

baik tidak ada.

Tabel 4.5. Distribusi Responden Berdasarkan Sikap Terhadap Pencegahan Penyakit Filariasis di Desa Kemingking Dalam Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2007

No Sikap Frekuensi Persentase (%)

1. Baik 77 90,6

2. Kurang baik 8 9,4

3. Tidak baik 0 0

Jumlah 85 100

4.5. Tindakan Responden Dalam Pencegahan Penyakit Filariasis

Distribusi tindakan penyakit filariasis, sebanyak 41 (48,2%) sering melakukan

kegiatan di luar rumah, 66 responden (77,6%) menggunakan kelambu dan obat anti

nyamuk pada waktu malam, 57 responden (67,1%) tidak menggunakan kasa nyamuk

pada jendela dan ventilasi rumah, 40 responden (47,1%) tidak pernah mengusir

nyamuk secara tradisional, 70 responden (82,3%) ada menerima obat yang diberikan

petugas kesehatan sekali dalam setahun, 61 responden (71,8%) memakan obat 2-3

kadang-kadang menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air yang ada

disekitar dan di dalam rumah.

Tabel 4.6. Distribusi Responden Berdasarkan Tindakan Pencegahan Penyakit Filariasis di Desa Kemingking Dalam Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2007

No Tindakan Pencegahan Terhadap Penyakit

Filariasis

Pernyataan Jumlah

Baik Kurang

1. Tidak melakukan kegiatan di luar rumah

11 12,9 33 38,8 41 48,2 85 100

2. Menggunakan kelambu dan obat anti nyamuk

66 77,6 10 11,8 9 10,6 85 100

3. Menggunakan kasa nyamuk pada jendela/ventilasi

12 14,1 16 18,8 57 67,1 85 100

4. Kegiatan mengusir nyamuk secara tradisional

16 18,8 29 34,1 40 47,1 85 100

5. Ada menerima obat yang diberi petugas kesehatan 1x setahun

70 82,3 10 11,8 5 5,9 85 100

6. Berapa kali makan obat yang diberi petugas kesehatan

17 20,0 61 71,8 7 8,2 85 100

7. Sering menguras dan membersihkan tempat-tempat air

50 58,8 31 36,5 4 4,7 85 100

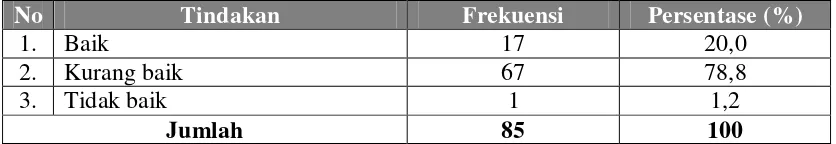

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa sebagian besar reponden

bertindak kurang baik yaitu sebanyak 67 responden (78,8%), 17 responden

(20 %) bertindak baik dan hanya 1 responden (1,2%) yang bertindak tidak baik.

Sari Ukurtha Br. Tarigan. Pengaruh Karakteristik Kepala Keluarga Terhadap Tindakan Pencegahan Penyakit

No Tindakan Frekuensi Persentase (%)

1. Baik 17 20,0

2. Kurang baik 67 78,8

3. Tidak baik 1 1,2

Jumlah 85 100

4.6. Analisa Statistik

Untuk mengetahui adanya pengaruh karakteristik kepala keluarga (umur, jenis

kelamin, pendidikan, pekerjaan), pengetahuan dan sikap terhadap tindakan

pencegahan penyakit filariasis, digunakan analisa statistik uji regresi linier berganda

dengan metode enter. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dapat

diketahui bahwa hanya tiga variabel bebas yang berpengaruh terhadap variabel

terikat yaitu pendidikan (p=0,000), pekerjaan (p=0,001), dan pengetahuan (p=0,014).

Dan dari ketiga variabel tersebut, variabel yang paling berpengaruh besar terhadap

tindakan pencegahan penyakit filariasis adalah tingkat pendidikan (B=-0,200).

Tabel 4.8. Hasil Uji Regresii Linier Berganda Pengaruh Karakteristik Kepala Keluarga Terhadap Pencegahan Penyakit Filariasis di Desa Kemingking Dalam Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2007

Variabel Bebas B T Sig (p)

(Constant) 2,678 5,846 0,000

Umur -0,015 -0,467 0,642

Jenis Kelamin 0,050 0,502 0,617

Tingkat Pendidikan -0,200 -4,068 0,000

Pekerjaan 0,155 3,309 0,001

Pengetahuan 0,176 2,510 0,014

Sikap -0,240 -1,698 0,093

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda pada tabel diatas maka diperoleh

Y = 2,678 – 0,200X1 + 0,155X2 + 0,176X3

Dimana :

Y = Tindakan Pencegahan Penyakit Filariasis

X1 = Pendidikan

X2 = Pekerjaan

X3 = Pengetahuan

Pada tabel 4.9. dapat dilihat bahwa variabel pendidikan, pekerjaan, dan

pengetahuan mempunyai pengaruh terhadap tindakan pencegahan penyakit filariasis

dengan koefisien determinan (R Square) sebesar 0,266. Dengan demikian, dapat

ditafsirkan bahwa pendidikan, pekerjaan dan pengetahuan mempengaruhi tindakan

pencegahan penyakit filariasis sebesar 26,6% dan sebesar 73,4% dipengaruhi

faktor-faktor lain.

Tabel 4.9. Nilai Determinan Karakteristik Kepala Keluarga Terhadap Tindakan Pencegahan Penyakit Filariasis di Desa Kemingking Dalam Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2007

Model R R Square Adjust R Square

Sari Ukurtha Br. Tarigan. Pengaruh Karakteristik Kepala Keluarga Terhadap Tindakan Pencegahan Penyakit

BAB V PEMBAHASAN

Hasil uji statistik dengan menggunakan regresi linier berganda menunjukkan

bahwa variabel pendidikan (p = 0,000), pekerjaan (p = 0,001), dan pengetahuan (p =

0,014) mempunyai pengaruh terhadap tindakan pencegahan penyakit filariasis, karena

memiliki nilai signifikan < 0,05. Sedangkan variabel umur (p = 0,642), jenis kelamin

(p = 0,617), sikap (p = 0, 093) mempunyai nilai signifikan > 0,05 sehingga tidak

mempunyai pengaruh terhadap tindakan pencegahan penyakit filariasis.

5.1. Pengaruh Pendidikan Terhadap Tindakan Pencegahan Penyakit Filariasis

Hasil uji regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel pendidikan

mempunyai pengaruh (B = -0,200) terhadap tindakan pencegahan penyakit filariasis

dengan taraf signifikan 0,000. Artinya jika pendidikan meningkat belum tentu

tindakan pencegahan penyakit filariasis menjadi lebih baik karena biasanya orang

yang sudah berpendidikan tinggi merasa bahwa dirinya sudah tahu tetapi dalam

Tarigan (2004), menyebutkan bahwa tingkat pendidikan dengan

ketidaktahuan responden tentang serangga (vektor) pembawa lympatik filariasis dan

cara penularannya, mengakibatkan meratanya penyebaran lympatik filariasis.

Pendidikan seseorang akan berperan dalam perilaku kesehatannya. Menurut

Kasnodihardjo (1990), seseorang yang mempunyai latar belakang pendidikan rendah,

pada umumya akan mengalami kesulitan untuk menerapkan ide-ide baru dan

membuat mereka bersifat konservatif, karena mereka tidak mengenal alternatif yang

lebih baik yang tersedia baginya.

Demikian juga menurut Azwar (1988), kebutuhan dan tuntutan seseorang

terhadap kesehatan amat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dimana jika tingkat

pendidikan baik maka secara relatif kebutuhan dan tuntutannya terhadap kesehatan

akan tinggi. Hal sebaliknya akan ditemukan jika tingkat pendidikan belum

memuaskan.

Hasil penelitian di lapangan ditemukan perbedaan tindakan pencegahan

penyakit filariasis, di mana responden dengan tingkat pendidikan rendah cenderung

berperan dalam tindakan pencegahan penyakit filariasis.

5.2.Pengaruh Pekerjaan Terhadap Tindakan Pencegahan Penyakit Filariasis

Hasil uji regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel pekerjaan

mempunyai pengaruh (B = 0,155) terhadap tindakan pencegahan penyakit filariasis

dengan taraf signifikan 0,001. Artinya terjadi peningkatan tindakan pencegahan

Sari Ukurtha Br. Tarigan. Pengaruh Karakteristik Kepala Keluarga Terhadap Tindakan Pencegahan Penyakit

pekerjaan responden petani maka tindakan pencegahan terhadap penyakit filariasis

rendah.

Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan oleh Wawolumaya, dkk (1993),

bahwa pekerjaan yang termasuk dalam faktor sosio demografi merupakan faktor yang

berpengaruh terhadap perilaku seseorang.

Menurut Sumarni dan Soeyoko (1998), bahwa infeksi malayi paling banyak

terjadi pada penduduk yang mempunyai pekerjaan sebagai petani. Mereka sering

berada di hutan untuk berladang, mencari kayu/rotan dan menyadap karet.

Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap responden diketahui bahwa

kebanyakan responden sering menginap di pondok atau kebun untuk menjaga

tanaman agar terhindar dari hama binatang. Pada saat menjaga tanaman tersebut

responden tidak menggunakan lotion atau anti nyamuk untuk mencegah gigitan

nyamuk. Walaupun responden menginap di pondok/kebun, responden tidak

menggunakan kelambu. Mereka hanya memasang api untuk mengusir nyamuk

sekaligus mengusir binatang yang menjadi hama bagi tanaman mereka.

Menurut pengamatan selama di lapangan, kepala keluarga dengan jenis

pekerjaan sebagai petani mempunyai tindakan pencegahan yang kurang baik terhadap

penyakit filariasis dibandingkan dengan kepala keluarga dengan jenis pekerjaan

bukan petani.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan pengetahuan

responden disini adalah segala sesuatu yang diketahui oleh responden tentang

penyakit filariasis yang terdiri dari pengertian, gejala-gejala, penyebab, cara

penularan, cara pencegahan dan cara penyembuhannya. Pada umumnya pengetahuan

merupakan modal yang sangat penting untuk memperoleh suatu perilaku yang baik di

mana diharapkan dari pengetahuan yang baik akan timbul perilaku yang baik pula.

Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Rogers (1974), bahwa perilaku

yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng (bertahan lama) dari pada

perilaku yang tidak didasari dengan pengetahuan.

Dari tabel 4.2. diketahui bahwa pengetahuan responden yang paling banyak

dalam kategori sedang yaitu sebesar 54,1%, sedangkan responden dengan kategori

baik sebesar 24,7%, dan responden dengan kategori kurang sebesar 21,2%.

Hasil uji regresi linier berganda menunjukkan bahwa pengetahuan

mempunyai pengaruh (B = 0,176) terhadap tindakan pencegahan penyakit filariasis

dengan taraf signifikan 0,014. Artinya terjadi peningkatan tindakan pencegahan

terhadap penyakit filariasis dengan semakin baiknya tingkat pengetahuan responden.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa kepala keluarga lebih

banyak memiliki tingkat pengetahuan sedang sehingga tindakan yang dilakukan

terhadap pencegahan penyakit filariasis di Desa Kemingking Dalam Kecamatan Maro

Sebo Kabupaten Muaro Jambimasih kurang baik.

Hasil pengamatan di lapangan diperoleh bahwa dari 85 responden terdapat 3