ABSTRACT

ANALYSIS OF VERBAL ABUSE SENIOR TOWARD JUNIOR IN LAMPUNG UNIVERSITY STUDENTS (DESCRIPTIVE STUDY OF CIVIL ENGINEERING

STUDENTS AT LAMPUNG UNIVERSITY) By

FADHILAH SYAKIRAH

Program Orientasi Perguruan Tinggi (Propti) is a medium for new students to have an adaptation of their new environment and culture. However, mass media showed up that there’s a case appeared on a process of this activity which committed by seniors toward juniors. One of those cases is verbal abuse that happened in Department of Civil Engineering, Lampung University. This research anylize how the verbal abuse happened, what the underlying factors and its impact on the department of Civil Engineering students, Lampung University. This research used a qualitative approach and described in descriptive with observation and interview methods. The basis theory of this research are the symbolic convergence, Ernest Bormann and the concept of the banality of evil, Hannah Arendt. The result of this research indicated verbal abuse that occurred by seniors toward juniors at Propti / Makrab due to several factors, there are: self-motivation and experience, to develop a strong mental character, a spirit of solidarity, leadership and achievements. Then the impact of verbal abuse is going to acceptance by juniors because they think there is a good purpose of that. This then led to verbal abuse as something banal in the Department of Civil Engineering, Lampung University.

ABSTRAK

ANALISIS KEKERASAN VERBAL MAHASISWA SENIOR TERHADAP MAHASISWA JUNIOR DALAM PERGAULAN MAHASISWA (STUDI

DESKRIPTIF PADA MAHASISWA TEKNIK SIPIL UNIVERSITAS LAMPUNG)

Oleh

FADHILAH SYAKIRAH

Kegiatan Program Orientasi Perguruan Tinggi (Propti) merupakan wahana bagi mahasiswa baru untuk beradaptasi mengenal lingkungan dan budaya baru. Namun, pada pelaksanaannya muncul kasus kekerasan seperti kekerasan verbal yang dilakukan oleh senior terhadap juniornya di Jurusan Teknik Sipil Universitas Lampung. Penelitian ini menganalisis bagaimana kekerasan khususnya kekerasan verbal terjadi antara senior terhadap junior, faktor apa yang melatarbelakangi dan bagaimana dampaknya di jurusan Teknik Sipil Universitas Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif dengan metode observasi dan wawancara. Teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini adalah konvergensi simbolik Ernest Bormann dan konsep The banality of evil Hannah Arendt. Hasil penelitian ini menunjukkan terjadinya kekerasan verbal senior terhadap junior pada saat Propti dan Makrab karena beberapa faktor, yaitu: motivasi diri & pengalaman, pembentukan karakter mental, jiwa solidaritas, kepemimpinan dan cinta kampus (prestasi). Kemudian dampak yang ditimbulkan adalah keberterimaan oleh junior akan kekerasan verbal yang dilakukan oleh seniornya karena menganggap ada tujuan baik. Inilah yang kemudian memunculkan kekerasan sebagai sesuatu yang banal pada jurusan Teknik Sipil Universitas Lampung.

Analisis Kekerasan Verbal Mahasiswa Senior terhadap Mahasiswa Junior dalam Pergaulan Mahasiswa

(Studi deskriptif pada Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Lampung)

Oleh

Fadhilah Syakirah

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar SARJANA ILMU KOMUNIKASI

Pada

Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Lampung

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

DESKRIPTIF PADA MAHASISWA TEKNIK SIPIL UNIVERSITAS LAMPUNG)

(Skripsi)

Oleh:

Fadhilah Syakirah

JURUSAN ILMU KOMUNIKASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

i

DAFTAR BAGAN

Halaman

Bagan 1. Proses Komunikasi Verbal dalam Baryadi (2012:13)

Adaptasi dari Brooks (1964:4) ... 16 Bagan 2. Kerangka Pikir ... 36 Bagan 3. Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Kekerasan Verbal

Mahasiswa Senior terhadap Junior pada Propti dan Makrab ... 84 Bagan 4. Dampak Kekerasan Verbal Mahasiswa Senior terhadap

ii A. Gambaran Umum Program Orientasi Perguruan Tinggi ... 52

1. Dasar Kegiatan ... 52

4. Kelembagaan Pelaksanaan Kegiatan ... 55

C. Peraturan dan Tata Tertib ... 56

1. Ketentuan Umum ... 56

1.1 Pasal 1 ... 56

1.2Pasal 2 ... 57

2. Waktu dan Tempat Kegiatan ... 57

D. Jumlah Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Universitas Lampung ... 58

E. Pemberitaan mengenai Kekerasan Verbal Jurusan Teknik Sipil Universitas Lampung ... 58

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian ... 66

1. Identitas Informan ... 66

2. Kekerasan Verbal Mahasiswa Senior terhadap Junior ... 68

3. Faktor Penyebab Kekerasan Verbal pada Masa Propti dan Makrab ... 76

iii

Makrab ... 97 3. Dampak Kekerasan Verbal ... 102 4. Kekerasan Verbal merupakan Hal yang Wajar ... 108

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan ... 111 B. Saran ... 112

DAFTAR PUSTAKA

i

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Tinjauan Penelitian Terdahulu ... 8 Tabel 2. Daftar Informan Mahasiswa Teknik Sipil Universitas

Lampung ... 67 Tabel 3. Hasil Terjadinya Kekerasan Verbal ... 74 Tabel 4. Hasil Wawancara dengan Informan Senior mengenai

Kekerasan yang terjadi di jurusan Teknik Sipil Universitas

Lampung ... 75 Tabel 5. Hasil Wawancara dengan Informan Junior mengenai

Kekerasan yang terjadi di jurusan Teknik Sipil Universitas

Lampung ... 76 Tabel 6. Hasil Wawancara dengan Informan Senior mengenai Faktor

MOTO

“

Allah has a purpose for your pain

a reason for your struggles

and a reward for your faithfulness

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan penuh rasa bangga & haru, ku persembahkan karya tulis pertamaku untukmu:

Mama, Mama, Mama, Ayah.

Fadhli, Wina, Safa.

Serta saudara dan sahabat tercinta.

RIWAYAT HIDUP

Penulis memiliki nama lengkap Fadhilah Syakirah. Dilahirkan di

Palembang, pada tanggal 27 Juli 1994. Merupakan anak pertama

dari 4 bersaudara pasangan Ir. Sabirin, M.Si. dan

Chalimatussakdiah. Menempuh pendidikan di TK Melati Tulang

Bawang, SDN 2 Rajabasa Bandar Lampung, SMPN 22 Bandar

Lampung, SMA Al-Kautsar Bandar Lampung. Menjadi mahasiswa

jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung pada tahun

2011.

Selama kuliah aktif sebagai anggota HMJ Ilmu Komunikasi dan pernah menjadi Ketua Bidang

Broadcasting periode kepengurusan 2013-2014. Serta aktif dalam UKM English-Society Unila dan menjadi PIC of Newscasting pada kepengurusan periode 2012-2013. Dilanjutkan pada periode 2013-2014 sebagai Deputy of Education. Semasa kuliah penulis sempat meraih beberapa penghargaan, salah satunya dalam bidang Newscasting sebagai The 1st Winner of Newscasting Competition in EIA XII 2013. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Bumi

Asih, Palas, Lampung Selatan pada Januari 2014 dan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Dinas

SANWACANA

Alhamdulillahhirobbil’alamin. Segala puji dan syukur penulis haturkan kehadirat

Allah SWT, karena atas berkah dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan

skripsi ini dengan penuh kesabaran dan asa. Penyelesaian skripsi ini tidak semata

hanya berbekal pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Tanpa adanya

bantuan, dukungan, motivasi dan semangat dari berbagai pihak tidak mungkin skripsi

ini bisa terselesaikan. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis mengungkapkan

rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. Agus Hadiawan, M.Si, Selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Lampung.

2. Bapak Drs. Teguh Budi Raharjo, M.Si selaku ketua jurusan Ilmu Komunikasi.

3. Bapak A. Rudy Fardiyan, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing, yang

senantiasa meluangkan waktunya untuk sabar membimbing saya, bertukar

pikiran, berbagi banyak ilmu yang bermanfaat. Pak Rudi, saya sangat

berterima kasih.

4. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku dosen pembahas dan pembimbing

akademik penulis. Ibu, terimakasih untuk waktunya, berbagi saran dan

5. Kedua orang tuaku, Sabirin Abubakar & Chalimatussakdiah. serta ketiga

adikku Fadhli Munadi Iman, Farihatush Shalwina Jannah, Faiza Saufa

Chairia. Terimakasih tak henti-hentinya untuk selalu mendoakan keberhasilan

dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Yoga Setiawan. Mas, Thankyou for your kindness, understanding, support, love and everything you give to me unconditionally.

7. Sahabat SMA & SMP (Ica, Lilia, Ais, Adlin, Nani, Dian, Aluh, Uworina,

Viza, Vonda, Sangkut, Elia, Ayu Melati). Terimakasih untuk ketulusan

menemani dikala sedih maupun senang, memberikan semangat dan motivasi

yang tiada henti.

8. Fajriati Meutia, Hesti Dhamayanti, Laksita Mayangsari, Nastria Fitrianasari,

Lidya Novita, Ida Putri Mulya, Ade Saputra, Fikri Aditya, Syahid, Reza

Tantowi. Thank you for the nice support guys.

9. Keluarga KKN Desa Bumi Asih. Dina, Audi, Dian, Fellicia, Epi, Eka, Kak

Edi, Kak Ekin, Kak Egi. Terimakasih atas segala tegur sapa yang hangat,

senyum tulus di bibir dan canda tawa yang mengakrabkan, semoga tali

silaturahmi ini tetap terjaga sampai kapanpun.

10.Untuk Cita Adelia, Teresia, Yessi, Hamdana, Hana, Apin, Bangjay, Bayu,

Risky, Fajri. Kalian orang-orang hebat dan kuat. Semoga kita bisa menjadi

sarjana yang sukses dan berguna ya. Amin.

11.Teman-Teman Komunikasi 2011. Alifiah, Okta, Mifta, Prita, Rizka, Amel,

Arum, Mizaany, Bowo, Riksa, Aji, Ricky, Diki, Novian, Dimas, Manda,

12. Adik-Adik Komunikasi 2012, 2013, 2014, 2015 dst. Terimakasih untuk

dukungan semangatnya selama ini. Ingatlah bahwa bidang sarjana adalah

berfikir dan mencipta, jadi selamat berkarya & berprestasi di bangku kuliah.

13.Kakak-kakak Komunikasi, terutama untuk mba Fitri Amalia, kak Indra

Julianta, Kak Putra Gumilang dan Kak Ardika Dewantara. Maaf sudah

direpotkan, ditanya-tanyai mulu untuk berbagi pengalaman saran dan

informasi. Penulis sangat berterima kasih.

14.Eso Troops. Aulia, Fadlan, Zakiyah, Vianna, Uti, Melati, Firma, Nivia, Etenk, Dwi, Andre, Kak Anwar, mba Ria, kak Opin, Tati, Upi, Cinda, Rizal, Erika,

Nana, Rafika, Nabilla, Arif dan semuanya. Terimakasih untuk pengalaman

beroraganisasi yang luarbiasa. Jangan berhenti untuk selalu menginspirasi.

15.Untuk seluruh orang-orang baik di sekeliling penulis yang telah mendukung

dan memotivasi dan tak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terimakasih,

semoga Allah membalas segala ketulusan dan kebaikan kalian.

Bandarlampung, 25 Oktober 2015

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Universitas Lampung adalah salah satu perguruan tinggi, dimana hakikatnya

sebagai lembaga pendidikan yang mengemban amanah untuk mendidik

masyarakat dengan seperangkat pengetahuan dan keterampilan yang dapat

diterapkan pada lingkungannya. Masyarakat yang dimaksudkan adalah

mahasiswa sebagai kelanjutan dari jenjang pendidikan SMA/SMK. Dengan

demikian hakikat tugasnya adalah mempersiapkan insan akademis yang dapat

menjadi agen perubahan sosial. Pedidikan di perguruan tinggi secara formal

merupakan kelanjutan pendidikan menengah atas yang mempunyai perbedaan

cukup mendasar. Perbedaan proses pembelajaran ini sejak awal harus

diperkenalkan kepada mahasiswa baru yang memerlukan adaptasi terhadap

lingkungan dan budaya yang ditempatinya.

Mahasiswa merupakan salah satu bagian dari sumber daya manusia Indonesia dan

sekaligus merupakan aset bangsa yang kelak akan menjadi generasi penerus

memiliki berbagai dimensi yaitu sebagai bagian dari civitas akademika dan

bagian dari generasi muda yang terlatih sebagai pelaku sejarah yang ikut berperan

dan menentukan sejarah perkembangan bangsa Indonesia. Wahana untuk

memperkenalkan lingkungan baru tersebut di Indonesia dikenal dengan istilah

Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus (OSPEK) atau istilah di Universitas

Lampung dikenal dengan PROPTI (Program Orientasi Perguruan Tinggi).

Kegiatan propti di Universitas Lampung wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa

baru, dimana seperti yang tertera dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal

Pendidikan Tinggi Nomor 38/DIKTI/KEP/2000, tentang Pengaturan Kegiatan

Penerimaan Mahasiswa Baru di Perguruan Tinggi bahwa tujuan propti adalah

untuk membimbing dan membina para mahasiswa untuk bersikap dan bertingkah

laku sesuai dengan tata nilai, etika serta norma yang berlaku, memperkenalkan

kegiatan – kegiatan akademik, administrasi dan kemahasiswaan yang berlaku dan

menjalin kebersamaan dan persaudaraan sebagai anggota keluarga besar

Universitas Lampung.

Pelaksanaan kegiatan propti pertama kali dilakukan pada tingkat universitas

dalam waktu tiga hari dimana jadwal dan acara kegiatan yang direncanakan

berlaku untuk seluruh jurusan yang ada di Universitas Lampung. Kemudian

dilanjutkan pada tingkat fakultas dimana kepanitiaannya dan program kegiatan

yang akan dilaksanakan diserahkan kepada masing–masing fakultas. Kegiatan

propti ditingkat fakultas dilakukan oleh para anggota kemahasiswaan yang ada di

3

dimana tujuannya mengenalkan kepada mahasiswa secara umum mengenai

fakultas khususnya jurusan yang akan menjadi tempat mereka menuntut ilmu

selama masa perkuliahan.

Pada proses pelaksanaan kegiatan propti terdapat sebuah proses komunikasi yang

terjalin, hal ini terlihat pada interaksi antara sesama mahasiswa baru, mahasiswa

baru dengan mahasiswa lama, mahasiswa dengan dosen, dan lain sebagainya.

Salah satu cara untuk mencapai tujuan propti adalah dengan menciptakan

komunikasi yang efektif, namun pada proses komunikasi yang berlangsung dalam

kegiatan tersebut muncul kasus seperti pemberitaan dari berbagai macam media

massa.Bahwa terdapat tindak kekerasan dalam proses kegiatan propti yang

dilakukan oleh mahasiswa senior terhadap juniornya.

Contoh kasus kekerasan yang dilakukan oleh mahasiswa senior terhadap

juniornya salah satunya terjadi di jurusan Teknik Sipil Universitas Lampung pada

masa propti tahun 2014 lalu1. Kasus ini terungkap setelah beberapa mahasiswa

baru terpaksa dirawat di rumah sakit, dan mengalami trauma psikis dengan

perlakuan seniornya dalam propti dan malam keakraban. Kasus kekerasan

terhadap mahasiswa baru oleh seniornya sudah berlangsung setiap tahun. Tindak

kekerasan yang terjadi dalam bentuk verbal maupun non verbal seperti,

membentak, menghina, dan lain sebagainya memberikan dampak negatif

khususnya secara psikis kepada para mahasiswa baru tersebut.

1

Salah satu dampak negatif dari kekerasan verbal adalah munculnya sifat

delinquency yang merupakan sikap perlawanan terhadap kondisi yang membuat frustasi pemenuhan kebutuhan atau keinginannya, yang kemudian memunculkan

karakter delinquency yaitu upaya memperoleh kepuasaan ego, melalui pernyataan sikap balas dendam secara langsung, baik disadari maupun tidak, sebagai ekspresi

dari keinginannya yang tersembunyi untuk menghukum orang lain dengan

melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kesulitan hidup bagi dirinya.

Berdasarkan hal tersebut peneliti berasumsi bahwa kekerasan komunikasi verbal

akan selalu ada dan menjadi sebuah tradisi apabila dipengaruhi oleh karakter

delinquency, Alasan membangun keakraban dengan mahasiswa baru tak sepantasnya dilakukan dengan tindakan berbau kekerasan dan kegiatan yang tidak

mendidik yang diistilahkan dengan perpeloncoan. Justru aksi perpeloncoan itu

menimbulkan dampak berantai. Para senior yang sebelumnya mengalami

kekerasan seakan melampiaskan dendam terhadap junior. Akibatnya,

perpeloncoan pun membudaya di setiap penerimaan mahasiswa baru dan mungkin

saja terbawa ke dalam pergaulan kampus sehari–hari. Kampus bukan area

kekerasan, kampus seharusnya menjadi tempat persemaian calon intelektual yang

mengutamakan tradisi berpikir.

Keberhasilan belajar di perguruan tinggi juga dipengaruhi oleh lingkungan

pergaulan kampus mahasiswa, jika kita bergaul pada lingkungan yang kondusif,

kita tidak akan mengalami hambatan dalam belajar. Tetapi jika kita berada dalam

5

Tidak sedikit mahasiswa yang mengalami drop out karena pengaruh lingkungan pergaulan.

Dengan memahami uraian di atas, maka penelitian ini penting dilakukan terkait

dengan “Analisis Kekerasan Verbal Mahasiswa Senior terhadap Mahasiswa

Junior dalam Pergaulan Mahasiswa”. Pada penelitian ini, peneliti memilih

lokasi di jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Lampung berdasarkan

beberapa kasus yang kerap terjadi di setiap tahunnya.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah terjadi kekerasan verbal antara mahasiswa senior terhadap junior

dalam lingkungan pergaulan kampus ?

2. Faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan komunikasi

verbal mahasiswa senior terhadap junior ?

3. Bagaimanakah dampak yang timbul akibat kekerasan komunikasi verbal

tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk kekerasan komunikasi verbal

yang terjadi dalam pergaulan mahasiswa senior terhadap junior.

2. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan

3. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari bentuk kekerasan

komunikasi verbal.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan studi dalam

rangka mengetahui dan menyadarkan serta mengklarifikasi bentuk kekerasan

komunikasi verbal mahasiswa senior terhadap mahasiswa junior dalam

pergaulan perkuliahan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Lampung.

2. Secara Praktis

a. Penelitian ini diharapakan menjadi sumber bahan masukan bagi mahasiswa

Unila pada umumnya mengenai bentuk kekerasan komunikasi verbal

mahasiswa senior terhadap junior dan bagaimana dampaknya pada mahasiswa

Teknik Sipil Universitas Lampung.

b. Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk melengkapi dan memenuhi

sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana Ilmu Komunikasi pada

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini dicantumkan penelitian - penelitian

terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Penelitian yang dilakukan oleh

Ariesta Yuan Iswahyudhi, 2012 dengan judul Analisis Kekerasan Komunikasi Verbal Orang Tua terhadap Anak dalam Keluarga Miskin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan hasil yang menjelaskan kekerasan komunikasi verbal

orang tua terhadap anaknya, yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: frustasi

orang tua dan faktor belajar sosial.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Siti Ratna Dewi 2013 dengan judul Kekerasan Verbal dalam Film Catatan Harian Si Boy. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan hasil yang menerangkan bahwa kekerasan verbal yang

terjadi pada film catatan harian si Boy berupa hinaan, membentak lawan bicara,

pelecehan terhadap agama, humor berbalut kekerasan, dan bentuk diskriminatif

terhadap lawan bicara. Kekerasan verbal akan menyebabkan konsekuensi ketidak

sukaan terhadap lawan bicara, balas dendam atau membalas dengan kata–kata

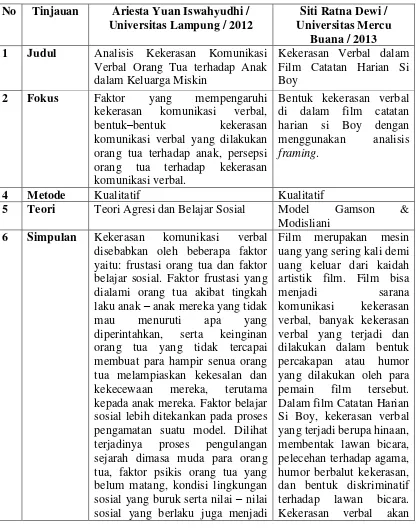

Berikut tabel mengenai penelitian terdahulu dan bagaimana perbedaannya dengan

penelitian yang akan peneliti lakukan.

Tabel 1. Tinjauan Penelitian Terdahulu

No Tinjauan Ariesta Yuan Iswahyudhi /

Universitas Lampung / 2012

Siti Ratna Dewi / Universitas Mercu

Buana / 2013

1 Judul Analisis Kekerasan Komunikasi

Verbal Orang Tua terhadap Anak

komunikasi verbal yang dilakukan orang tua terhadap anak, persepsi orang tua terhadap kekerasan komunikasi verbal.

4 Metode Kualitatif Kualitatif

5 Teori Teori Agresi dan Belajar Sosial Model Gamson &

Modisliani

6 Simpulan Kekerasan komunikasi verbal

9

Perbedaan penelitian terletak pada teori yang digunakan, objek penelitian dan fokus penelitian. Fokus pada penelitian ini meliputi penyebab terjadinya kekerasan komunikasi verbal dari orang tua terhadap anak, persepsi orang tua terhadap kekerasan komunikasi verbal, bentuk bentuk kekerasan komunikasi verbal dan faktor yang

mempengaruhi kekerasan

komunikasi verbal. Sedangkan fokus penelitian yang peneliti lakukan ini adalah untuk mengetahui faktor dan bentuk – bentuk kekerasan komunikasi verbal yang dilakukan senior terhadap juniornya pada pergaulan

B. Teoritik

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia,

bahkan komunikasi telah menjadi suatu fenomena bagi terbentuknya suatu

masyarakat atau komunitas yang terintegrasi oleh informasi, di mana masing–masing

individu dalam masyarakat itu sendiri saling berbagi informasi untuk mencapai tujuan

bersama.

Terdapat banyak sekali definisi tentang penekanan dan arti yang berbeda oleh para

ahli. Masing – masing memiliki penekanan dan arti yang berbeda satu sama lainnya.

Pada dasarnya pengertian komunikasi memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda

dengan ilmu sosial lainnya, hanya saja dalam ilmu komunikasi objeknya ditujukan

kepada peristiwa – peristiwa komunikasi antar manusia.

Faktor -faktor yang mempengaruhi komunikasi menurut Effendy (2008:11) adalah

sebagai berikut:

1. Hubungan sosio-antro-psikologis

Proses komunikasi berlangsung dalam konteks situasional (situational context). Ini berarti bahwa komunikator harus memperhatikan situasi ketika komunikasi

dilangsungkan, sebab situasi yang berhubungan dengan faktor-faktor

11

1.1Hambatan sosiologis

Masyarakat terdiri dari berbagai golongan dan lapisan, yang menimbulkan perbedaan

dalam status sosial, agama, ideology, tingkat pendidikan, tingkat kekayaan, dan

sebagainya, yang kesemuanya dapat menjadi hambatan bagi kelancaran komunikasi.

Seorang sosiolog Jerman bernama Ferdinand Tonnies mengklasifikasikan kehidupan

manusia dalam masyarakat menjadi dua jenis pergaulan yang ia namakan

gemeinschaft dan gesellschaft. Gemeinschaft adalah pergaulan hidup yang bersifat pribadi, statis, dan tak rasional, seperti dalam kehidupan rumah tangga, sedangkan

gesellschaft adalah pergaulan hidup yang bersifat tak pribadi, dinamis dan rasional, seperti pergaulan instansi atau organisasi. Seperti dalam penelitian ini, pergaulan

antara mahasiswa senior dan mahasiswa junior dapat digolongkan menjadi pergaulan

gesellschaft.

1.2Hambatan antropologis

Manusia, meskipun satu sama lain dalam jenisnya sebagai makhluk “homo sapiens”,

tetapi ditakdirkan berbeda dalam banyak hal. Berbeda dalam postur, warna kulit, dan

kebudayaan, yang pada kelanjutannya berbeda dalam gaya hidup, norma, kebiasaan,

dan bahasa. Komunikasi akan berjalan lancar jika suatu pesan yang disampaikan

komunikator diterima oleh komunikan secara tuntas, yaitu diterima dalam pengertian

1.3Hambatan psikologis

Faktor psikologis sering kali menjadi hambatan dalam komunikasi. Komunikasi sulit

untuk berhasil apabila komunikan sedang sedih, bingung, marah, merasa kecewa,

merasa iri hati, dan kondisi psikologis lainnya.

2. Hambatan semantis

Kalau hambatan sosiologis-antropologis-psikologis terdapat pada pihak komunikan,

maka hambatan semantis terdapat pada diri komunikator. Faktor semantis

menyangkut bahasa yang digunakan komunikator sebagai “alat” untuk menyalurkan

pikiran dan perasaannya kepada komunikan. Salah komunikasi ada kalanya

disebabkan oleh pemilihan kata yang tidak tepat, kata-kata yang sifatnya konotatif.

Dalam komunikasi bahasa yang digunakan sebaiknya adalah kata-kata yang denotatif.

Kalau terpaksa juga menggunakan kata-kata yang konotatif, seyogyanya dijelaskan

apa yang dimaksudkan sebenarnya, sehingga tidak terjadi salah tafsir.

3. Hambatan ekologis

Hambatan ekologis terjadi disebabkan oleh gangguan lingkungan terhadap proses

berlangsungnya komunikasi, jadi datangnya dari lingkungan. Contoh hambatan

ekologis adalah suara riuh, keadaan lalu lintas, suara hujan, dan lain-lain. Situasi

komunikasi yang tidak kondusif seperti itu dapat diatasi oleh komunikator dengan

menghindarkannya jauh sebelum atau dengan mengatasinya pada saat ia sedang

berkomunikasi, seperti mengusahakan tempat komunikasi yang bebas dari gangguan

13

4. Hambatan mekanis

Hambatan mekanis dijumpai pada media yang digunakan dalam melancarkan

komunikasi. Contohnya seperti surat kabar yang sulit dicari sambungan kolomnya,

huruf yang buram pada surat, dan lain-lain.

1.1Bentuk Komunikasi

Pada dasarnya, Komunikasi terbagi menjadi 2 Jenis, yaitu, komunikasi verbal dan

nonverbal. Rahmat Hidayat dalam jurnalnya menjelaskannya sebagai berikut :

1. Komunikasi Verbal

Komunikasi Verbal (verbal communication) merupakan bentuk komunikasi yang

disampaikan kepada pihak lain melalui lisan (oral) dan tulisan (written). Berbincang

dengan orang, menelepon, berkirim surat, membacakan buku, melakukan presentasi

diskusi, atau menonton televisi merupakan contoh komunikasi verbal.

2. Komunikasi Non verbal

Komunikasi non verbal (nonverbal communication) merupakan bentuk komunikasi

yang menggunakan bahasa isyarat atau body language sebagai sarana berkomunikasi dengan orang lain. Contoh perilaku non verbal adalah mengepalkan tinju, menggigit

jari sendiri, membuang muka, tersenyum, menjabat tangan atau menggelengkan

2. Komunikasi Verbal

Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, entah lisan

(oral) maupun tulisan (written). Komunikasi ini paling banyak dipakai dalam hubungan antar manusia. Melalui kata-kata, mereka mengungkapkan perasaan,

emosi, pemikiran, gagasan, atau maksud mereka, menyampaikan fakta, data, dan

informasi serta menjelaskannya, saling bertukar perasaan dan pemikiran, saling

berdebat, dan bertengkar. Dalam komunikasi verbal itu bahasa memegang peranan

penting.

Ada beberapa unsur penting dalam komunikasi verbal, yaitu:

1.Bahasa

Dalam Baryadi (2012:7), bahasa dapat dipahami dari tiga sudut pandang, yaitu dari

sudut pandang semiotika, fungsi dan pragmatik.

2.Kata

Kata merupakan unit lambang terkecil dalam bahasa. Kata adalah lambang yang

melambangkan atau mewakili sesuatu hal, baik orang, barang, kejadian, atau keadaan.

Jadi, kata itu bukan orang, barang, kejadian, atau keadaan sendiri. Makna kata tidak

ada pada pikiran orang. Tidak ada hubungan langsung antara kata dan hal. Yang

15

Komunikasi verbal mencakup aspek – aspek berupa:

a. Vocabulary (Perbendaharaan kata – kata). Komunikasi tidak akan efektif nila pesan disampaikan dengan kata – kata yang tidak dimengerti, karena itu olah kata

menjadi penting dalam berkomunikasi.

b. Fluency (Kecepatan). Komunikasi akan lebih efektif dan sukses bila kecepatan bicara dapat diatur dengan baik, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat.

c. Intonasi suara. Mempengaruhi arti pesan secara dramatic sehingga pesan akan

menjadi lain artinya bila diucapkan dengan intonasi suara yang berbeda. Intonasi

suara yang tidak proposional merupakan hambatan dalam berkomunikasi.

d. Humor. Humor dapat meningkatkan kehidupan yang bahagia. Dengan tertawa

dapat membantu menghilangkan stress dan nyeri, tertawa mempunyai hubungan

fisik dan psikis dan harus diingat bahwa humor merupakan satu – satunya

selingan dalam berkomunikasi.

e. Singkat dan jelas. Komunikasi akan berjalan efektif dan efisien jika disampaikan

secara singkat dan jelas, langsung pada pokok permasalahannya, sehingga lebih

mudah dimengerti oleh penerima pesan.

f. Timing. Waktu yang tepat adalah hal kritis yang perlu diperhatikan. Berkomunikasi akan berarti bila seseorang bersedia untuk menjalin hubungan.

Arti kata, seseorang dapat menyediakan waktu untuk mendengar atau

Beberapa aspek komunikasi verbal ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti untuk

membuat daftar pertanyaan wawancara atau pada saat observasi saat melakukan

penelitian di lapangan. Proses komunikasi verbal dapat dijelaskan dengan gambar

yang diadaptasi dari Brooks (1964:4) dalam Baryadi (2012:13) sebagai berikut:

Bagan 1. Proses Komunikasi Verbal dalam Baryadi (2012:13) adaptasi dari Brooks

(1964:4).

Pada gambar tersebut tampak bahwa dalam komunikasi verbal terlibat dua pihak,

yaitu penutur atau pembicara (speaker) dan mitra tutur atau penyimak (listener). Dua pihak yang terlibat dalam komunikasi itu disebut pula partisipan komunikasi. Proses

komunikasi verbal bermula dari penutur memiliki maksud (preverbal), kemudian

17

maksud dilambangkan (encoding) dan diucapkan (phonation) sehingga menghasilkan tuturan (utterance) yang menjadi transisi hubungan penutur dengan mitra tutur. Tuturan didengar (audition) dan ditafsirkan (decoding) oleh mitra tutur sehingga menghasilkan pemahaman maksud (postverbal).

3. Kekerasan Komunikasi Verbal

Menurut Murniati (2004:222) kekerasan adalah perilaku atau perbuatan yang terjadi

dalam relasi antar manusia, baik individu maupun kelompok, yang di rasa salah satu

pihak sebagai satu situasi yang membebani, membuat berat, tidak menyenangkan,

tidak bebas. Situasi yang disebabkan oleh tindak kekerasan ini membuat pihak lain

sakit baik secara fisik maupun psikis serta rohani. Menurut Hayati (2000:28)

kekerasan adalah semua bentuk perilaku, baik verbal maupun non verbal yang

dilakukan oleh seseorang sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional

dan psikologis terhadap orang yang menjadi sasaran.

Kekerasan verbal adalah kekerasan yang menggunakan bahasa, yaitu kekerasan yang

menggunakan kata-kata, kalimat, dan unsur-unsur bahasa yang lain. Djawanai

(2001:68-69) dan Baryadi (2012:36) menyatakan, “….. tindakan berbahasa adalah

bagian dari tingkah laku manusiawi dan dalam tingkah laku itu sangat mungkin orang

melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai serangan secara verbal, artinya

Kekerasan verbal selain diucapkan dengan nada yang tinggi, juga ditandai dengan

kelugasan pengungkapan serta kata-kata yang menyakitkan hati (kata-kata jorok atau

kata-kata makian yang merendahkan pihak lain). Contoh kekerasan verbal adalah

pada mahasiswa senior yang membentak mahasiswa juniornya, seorang atasan

memarahi bawahannya, seorang dosen meremehkan mahasiswanya, dan sebagainya.

Jenis-jenis Kekerasan Verbal:

Galtung (2002: 183-190) dan Salmi (2003: 29-42) dalam Baryadi (2012:37)

mengemukakan jenis-jenis kekerasan verbal menjadi empat jenis, yaitu:

1. Kekerasan verbal tidak langsung,

Kekerasan verbal tidak langsung adalah kekerasan verbal yang seketika itu juga

mengenai korban, tetapi melalui media atau proses berantai. Kekerasan verbal tidak

langsung misalnya terwujud dalam fitnah, stigmatisasi, dan penstereotipan

(stereotyping). Fitnah adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang (seperti menodai nama baik,

merugikan kehormatan orang). Stigmasi adalah penciptaan stigma atau cap pada

individu arau kelompok, yaitu pemberian cirri negatif pada pribadi seorang atau

kelompok. Penstereotipan adalah penciptaan sereotip, yaitu konsepsi mengenai sifat

19

2. Kekerasan verbal langsung.

Kekerasan verbal langsung adalah kekerasan yang langsung mengena pada korban

pada saat komunikasi verbal berlangsung. Yang termasuk ke dalam kekerasan verbal

langsung adalah membentak, memaki, mencerca, mengancam, mengejek, menuduh, menghina, meremehkan, mengusir, menolak, menuntut, menghardik, memaksa, menantang, membentak, meneror, mengungkit-ungkit, mengusik, mempermalukan, menjebak, memarahi, menentang, mendiamkan, menjelek-jelekkan, mengolok-olok, mengata-ngatai, dan menyalahkan.

3. Kekerasan verbal represif

Kekerasan verbal represif merupakan kekerasan verbal yang menekan atau

mengintimidasi korban. Perwujudan kekerasan verbal antara lain adalah memaksa, menginstruksikan, memerintah, mengancam, menakut-nakuti, membentak, memarahi, mengata-ngatai, meneror, memprovokasi, dan sebagainya.

4. Kekerasan verbal alienatif

Kekerasan verbal alienatif adalah kekerasan yang bermaksud menjauhkan,

mengasingkan, atau bahkan melenyapkan korban dari komunitas atau masyarakatnya.

Yang termasuk kekerasan verbal alienatif adalah mendiamkan, mengucilkan, mendiskreditkan, menjelek-jelekkan, mempermalukan, dan sebagainya. Kekerasan verbal tidak langsung seperti memfitnah, stigmatisasi, penstereotipan, dan

3.1Faktor Kekerasan Verbal

Mengutip berita dari Kompas, sosiolog kriminal Universitas Gadjah Mada,

Yogyakarta, Soeprapto menjelaskan faktor terjadinya kekerasan verbal sebagai

berikut;

1. Kekerasan terjadi karena pemahaman yang salah dalam

mendefinisikan konsep kedisiplinan sehingga kasus-kasus kekerasan

di lembaga pendidikan terus-menerus berulang.

2. Rasa balas dendam. Para mahasiswa yang setiap tahun mendapat

perlakuan keras dari para senior akhirnya mewariskan Dampak

kekerasan verbal.

3.2Dampak Kekerasan Verbal

Menurut Baryadi (2012:39) kekerasan verbal tidak berdampak pada kerusakan fisik,

tetapi berakibat pada luka psikis bagi korbannya. Oleh sebab itu, kekerasan verbal ini

sering digolongkan juga pada kekerasan psikologis (psychological violence). Kekerasan verbal dapat menyebabkan ketidakstabilan suasana psikologis bagi

penerimanya, seperti takut, kecewa, rendah diri, minder, patah hati, frustasi, tertekan,

sakit hati, murung, apatis, tidak peduli, bingung, malu, benci, dendam, ekstrim,

radikal, agresif, marah, depresi, gila, dan sebagainya. “Kata-kata adalah sesuatu yang

berbahaya, kata-kata itu bertuah dan ia memiliki kekuasaan dan kekuatan yang dapat

digunakan untuk melakukan kekerasan yang mungkin membawa akibat yang

21

Dampak psikologis tersebut hanya dirasakan oleh korbannya, sedangkan pelakunya

mungkin malah merasa “lega” bahkan nikmat karena beban emosinya sudah

diungkapkan. Selain menimbulkan dampak psikologis, kekerasan verbal yang

berhadapan dengan kekerasan verbal akan menimbulkan pertengkaran, “perang

mulut”, cekcok, atau konflik. Lebih jauh, pertengkaran dapat mengakibatkan

renggang atau retaknya kohesi sosial. Kecenderungan umum yang menjadi korban

kekerasan verbal adalah kelompok tidak dominan. Seperti siswa menjadi korban

kekerasan verbal gurunya atau kakak kelasnya, mahasiswa junior yang menjadi

korban kekerasan seniornya. Hal ini tidak berarti bahwa yang sebaliknya, bila yang

sebaliknya terjadi, mungkin kekerasan verbal tersebut merupakan “perlawanan”

kelompok tidak dominan terhadap kelompok dominan.

3.3Kekerasan Verbal sebagai Budaya

Perkembangan zaman dengan lahirnya istilah-istilah baru seperti globalisasi,

modernisasi, dan istilah-istilah lainnya tidak mampu menggeser kekerasan dari ranah

kehidupan sosial manusia. Kekerasan intelektual, kekerasan psikologi, kekerasan

fisik, dan kekerasan-kekerasan lainnya seakan-akan memiliki “hak paten” untuk

hidup dan berkembang bersama manusia. Beberapa fenomena kekerasan yang terjadi

seperti pada saat Propti / Makrab menunjukkan bahwa kekerasan seakan-akan

“memproklamirkan” diri sebagai salah satu unsur yang tidak bisa dipisahkan dari

Disadari atau tidak, kehidupan memang selalu berkaitan dengan hal-hal yang

kontradiktif, dan kekerasan termasuk di dalamnya.Kekerasan seakan telah

membudaya dalam rantai kegiatan yang melibatkan senior dan junior. Propti /

Makrab yang sarat aksi kekerasan terus diwariskan secara turun-temurun dan diterima sebagai sebuah tradisi oleh para mahasiswa.

4. Landasan Teori

4.1Teori Konvergensi Simbolik

Teori Konvergensi Simbolik pertama kali disampaikan oleh Ernest Bormann dalam

tulisannya yang berjudul “Fantasies and Rethorical Vision: The Rethorical Critism of

Social Reality”yang diterbitkan dalam Quarterly Journal of Speech 1972. Titik awal

teori ini adalah bahwa gambaran individu tentang realitas dituntun oleh cerita-cerita

yang menggambarkan bagaimana segala sesuatu diyakini ada. Cerita-cerita atau

tema-tema fantasi ini diciptakan dalam interaksi simbolis dalam kelompok-kelompok

lain untuk berbagi sebuah pandangan tentang dunia.

Teori ini menjelaskan bahwa solidaritas dan kohesifitas kelompok dapat tercapai

melalui kecakapan bersama dalam membaca dan menafsirkan berbagai macam tanda,

kode, dan teks budaya yang dapat mengarahkan pada terbentuknya realitas bersama

(shared reality). Teori konvergensi simbolik merupakan teori umum (general theory)

yang membahas fenomena pertukaran pesan yang akan memunculkan kesadaran

kelompok hingga berimplikasi pada hadirnnya makna, motif, dan perasaan bersama.

23

bagaimana orang-orang secara kolektif membangun kesadaran simbolik bersama

melalui pertukaran pesan.

Dalam teori ini, Borman dalam Payumi (2014;5) mengartikan istilah konvergensi

(convergence) sebagai suatu cara dimana dunia simbolik pribadi dari dua atau lebih individu saling bertemu, saling mendekati satu sama lain, atau kemudian saling

berhimpitan. Sedangkan istilah simbolik itu terkait dengan kecenderungan manusia

untuk untuk menafsirkan dan memaknai berbagai lambang, tanda, kejadian yang

sedang dialami, atau tindakan yang dilakukan manusia. Berkaitan dengan hal

tersebut, Bormann juga menyatakan bahwa manusia adalah symbol users yang berarti manusia menggunakan simbol dalam komunikasi secara umum maupun dalam

bercerita.

Pada saat kelompok berbagi simbol bersama akan mengakibatkan terjadinya meeting of mind dimana orang-orang mulai bergerak kearah penggunaan sistem simbol yang sama. Rasa saling pengertian yang terjadi di dalam kelompok akan menjadi dasar

terciptanya kesadaran bersama, kesamaan pikiran, perasaan tentang hal-hal yang

sedang diperbincangkan Payumi (2014;5)

Bormann Payumi (2014;5) menggunakan Fantasy Theme Analysis (FTA) sebagai metode untuk mengaplikasikan teori ini. Konsep “fantasi” dijadikan sebagai kata

kunci dalam teori ini. Ada beberapa istilah yang perlu dipahami untuk memahami

1. Fantasy Theme (Tema Fantasi)

Borman dalam Payumi (2014;6) megartikan tema fantasi sebagai sebagai isi pesan

yang di dramatisasi hingga menciptakan rantai fantasi. Sedangkan menurut

Miller(2002) dalam Payumi (2014;6) menjelaskan tema fantasi sebagai dramatisasi

pesan yang berupa lelucon, analogi, permainan kata, cerita, dan sebagainya yang

memompa semangat beinteraksi.

Dramatisasi pesan tidak terjadi dalam konteks tugas atau pekerjaan yang tengah

dihadapi atau peristiwa yang berorientasi pada “saat ini dan di sini”. Dramatisasi

pesan terjadi bila kelompok memperbincangkan peristiwa yang terjadi di luar

kelompok atau membicarakan peristiwa yang sama yang dialami anggota kelompok

pada masa lalu. Dramatisasi pesan juga terjadi ketika anggota kelompok berbicara

tentang hal-hal yang terkait dengan masa depan.

2. Fantasy Chain (Rantai Fantasi)

Rantai fantasi terbentuk ketika pesan yang didramatisasi oleh anggota kelompok

berhasil mendapat tanggapan dari anggota kelompok yang lainnya sehingga

meningkatkan intensitas dan kegairahan dari para partisipan dalam berbagi fantasi.

Rantai fantasi yang sudah terbentuk akan menciptakan konvergensi simbolik dan

landasan penyatuan makna bersama.

3. Fantasy Type (Tipe Fantasi)

Bormann mengartikan tipe fantasi sebagi tema-tema fantasi yang berulang dan

25

yang lain, namun dalam alur cerita yang sama. Jika kerangka narasi sama, tetapi

tokoh, karakter, atau settingnya berbeda, maka tema tersebut dapat dikelompokkan

dalam satu jenis fantasi yang sama. Sedangkan, jika terdapat beberapa tema fantasi

atau kerangka narasi yang berbeda, maka terdapat beberapa tipe fantasi.

Menurut Trenholm (1986 dalam Venus, 2007) dalam Payumi (2014;7) tipe fantasi

adalah kerangka narasi yang bersifat umum yang terkait dengan pertanyaan atau

masalah tertentu. Mereka yang telah berinteraksi lama akan mengembangkan

semacam symbolic cue atau petunjuk simbolis yang biasanya telah dipahami bersama oleh suatu anggota kelompok yang pada akhirnya akan menjadi inside joke di dalam kelompok tersebut.

4. Rhetorical Visions (Visi Retoris)

Tema-tema fantasi yang telah berkembang dan melebar keluar dari kelompok yang

mengembangkan fantasi tersebut pada awalnya akan berkembang menjadi visi

retosis. Perkembangan fantasi tersebut akan menjadi fantasi masyarakat luas dan

membentuk rhetorical community (komunitas retoris).

Dalam setiap analisis fantasi atau visi retoris yang lebih luas, selalu terdapat empat

Borman dalam (Payumi 2014; 8) menyebutkan dua asumsi pokok yang mendasari

teori konvergensi simbolik. Pertama adalah realitas diciptakan melalui komunikasi.

Dalam hal ini komunikasi-komunikasi dapat menciptakan realitas melalui pengaitan

kata-kata yang digunakan dengan pengalaman hidup atau pengetahuan yang

diperoleh. Kedua adalah makna individual terhadap simbol dapat mengalami

penyatuan (konvergensi) sehingga menjadi realitas bersama. Realitas menurut teori

ini dipandang sebagai susunan narasi atau cerita yang menerangkan bagaimana

sesuatu harus dipercayai oleh orang-orang yang terlibat didalamnya. Cerita tersebut

awalnya dibincangkan dalam kelompok dan kemudian disebarkan ke dalam

kelompok yang lebih luas atau masyarakat.

Tujuan dari teori konvergensi simbolik ini adalah berusaha menerangkan bagaimana

orang–orang secara kolektif membangun kesadaran simbolik bersama melalui suatu

proses pertukaran pesan. Kesadaran simbolik yang terbangun dalam proses tersebut

kemudian menyediakan semacam makna, emosi dan motif untuk bertindak bagi

orang-orang yang terlibat didalamnya. Adapun fungsi dari teori ini adalah untuk

mengurangi ketegangan di dalam suatu kelompok, menguatkan ikatan emosional

antara orang-orang yang terlibat di dalam suatu kelompok, dan menbentuk rantai

fantasi yang kohesif.

Asumsi dasar dari teori konvergensi simbolik ini dapat menjadi landasan dalam

membahas mengenai faktor dan dampak dari kekerasan verbal yang terjadi di

27

realitas diciptakan melalui komunikasi, komunikasi dapat menciptakan realitas yang

melalui pengaitan kata-kata yang digunakan dengan pengalaman hidup atau

pengetahuan yang diperoleh. Peneliti berasumsi bahwa kekerasan verbal yang terjadi

merupakan sebuah kebiasaan yang menjadi budaya karena dilakukan secara terus

menerus dengan memberikan sebuah contoh pengalaman yang lalu secara persuasif.

4.2 Konsep The Banality of Evil Hannah Arendt.

Dalam Stanford Encyclopedia of Philosophy menerangkan, Hannah Arendt adalah seorang filsuf politik ternama di abad keduapuluh. Ia lahir pada 1906 di Hanover,

Jerman, dan meninggal di New York pada 1975. Pada 1924 ia belajar di Universitas

Marburg, Jerman, dan berjumpa dengan Martin Heidegger. Pada masa itu Heidegger

sudah dikenal sebagai salah satu filsuf besar di dalam Sejarah Filsafat. Pemikirannya

tentang fenomenologi ada (phenomenology of being) memicu diskusi filosofis di berbagai universitas di Eropa dan Amerika. Walaupun sebentar perjumpaan Arendt

dengan Heidegger amat mempengaruhi pemikiran filsafat Arendt. Kisah cinta mereka

pun menjadi legendaris di kalangan para filsuf, sampai sekarang ini. Ia belajar di

Marburg selama setahun, lalu pindah ke Freiburg. Di Freiburg Arendt belajar di

bawah Edmund Husserl. Pada 1926 ia pindah ke Universitas Heidelberg untuk belajar

di bawah Karl Jaspers, seorang filsuf Jerman ternama. Arendt dan Jaspers menjalin

persahabatan yang amat dekat dan panjang. Pada 1933 karena Hitler memperoleh

pergi ke Polandia, Swiss, dan kemudian Paris, Prancis. Di sana ia tinggal selama 6

tahun, dan bekerja sebagai pendamping para pengungsi.

Pada 1941 Arendt dipaksa untuk keluar dari Paris, dan pindah ke New York, Amerika

Serikat bersama keluarganya. Di New York Arendt langsung terlibat di dalam dunia

intelektual di sana, dan berpartisipasi di dalam pembuatan jurnal ilmu-ilmu sosial

yang amat berpengaruh pada masa itu, yakni Partisan Review. Setelah perang dunia kedua berakhir, ia menjadi dosen, dan mengajar di beberapa universitas di Amerika.

Diantaranya adalah Princeton, Berkeley, dan Chicago. Namun Arendt sendiri lebih

dikenal sebagai salah satu pemikir New School of Social Research. Ia menjadi

professor filsafat politik di sana sampai pada 1975. Ia juga menghasilkan buku-buku

filsafat yang amat inspiratif, mulai dari The Origins of Totalitarianism, Eichmann in Jerusalem, dan The Human Condition.

Eichmann in Jerusalem “A Report on the Banality of Evil” akan menjadi landasan

dalam fokus peneliti membahas mengenai Banalitas Kejahatan (the banality of evil), yang didasarkan pada persidangan Adolf Eichmann di Jerusalem. Seorang tentara

Nazi yang melarikan diri di Argentina. Ia dibawa ke Israel untuk diadili atas

kejahatannya selama perang dunia kedua terkait dengan pembunuhan orang-orang

Yahudi di kamp-kamp konsentrasi Jerman. Tugas utamanya sebagai prajurit adalah

mengatur transportasi jutaan orang Yahudi dari seluruh Eropa ke dalam kamp-kamp

konsentrasi buatan Nazi. Dan dalam hal ini, ia menjalankan tugasnya dengan amat

baik. Setelah perang usai ia pergi ke Argentina, dan hidup sebagai orang biasa dengan

29

diam. Pemerintah Israel tidak berhasil melakukan perundingan terkait dengan

extradisi tahanan dari Argentina. Intel mereka pun bermain. Setelah Eichmann

sampai Israel, pemerintah Israel membuka sebuah sidang publik yang bersifat

terbuka.

Hannah Arendt mendengar berita itu. Ia pun mengajukan diri sebagai reporter atas

pengadilan itu kepada editor kepalanya di The New Yorker, William Shawn. Shawn menyetujuinya. Arendt pun pergi ke Yerusalem untuk meliput sidang Eichmann

tersebut mulai dari 11 April 1961 sampai 14 Agustus 1961.

Setelah mengikuti siding tersebut sampai selesai, Hannah Arendt menilai bahwa

orang-orang biasa, dengan wajah dan pikiran yang seringkali amat lurus, mampu

melakukan kejahatan brutal terhadap manusia lainnya, tanpa merasa benci ataupun

merasa bersalah. Pandangannya ini ditulis di dalam publikasi hasil laporan terhadap

siding tersebut yang diterbitkan pada 1963 dengan judul Eichmann in Jerusalam, A Report on the Banality of Evil”.

Argument Hannah Arendt dalam bukunya mengenai banalitas kejahatan yaitu suatu

kondisi dimana kekerasan tidak lagi dianggap sebagai kekerasan, melainkan sebagai

sesuatu yang wajar dan biasa saja. Bahwa apa yang tertanam dalam orang-orang yang

bersejarah. Inilah apa yang dilihat dan ditangkap Arendt melahirkan suatu gagasan

tentang kekerasan yang banal atau kekerasan yang wajar.1

Hasil pengamatan Arendt mengenai Eichmann bahwa ia bukanlah orang yang bodoh,

yang menjadi penyakit adalah ketidak berpikiran. Tidak berpikir berbeda sama sekali

dengan bodoh. Orang bisa saja amat cerdas, namun tidak menggunakan

kecerdasannya itu secara maksimal untuk berpikir secara menyeluruh. Dan karena

tidak berpikir, ia seringkali tidak sadar bahwa tindakannya itu merupakan suatu

kejahatan. Maka salah satu hal yang mendasar yang dibutuhkan untuk menjadi

penjahat adalah ketidakberpikiran. Ketidakberpikiran membuat suatu tindakan

menjadi terasa wajar, termasuk tindakan yang mengerikan.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Arendt dalam Stanford encyclopedia of philosophy. Hal yang dapat menjadi pelajaran dari pengadilan Eichmann di Yerusalem, ketidakberpikiran adalah sisi gelap manusia yang menjadi sumber dari

lahirnya kejahatan. Arendt yakin banyak orang seperti Eichmann. Mereka bukan

orang gila, bukan orang kejam. Mereka hanyalah orang-orang yang amat normal, dan

karena normalitasnya, mereka menjadi menakutkan. Mereka adalah orang-orang yang

tidak berpikir.2

1….Einchmann was ambitious and eager to rise in the ranks,…. It was his “banality” that predisposed

him to become one of the greatest criminals of his time, Arendt Claims. (Arrendt,Hannah.2006.

Eichmann in Jerusalam, A Report on the Banality of Evil. USA:Penguin Group. Hal15)

2“

He was not stupid. It was sheer thoughtlessness – something by no means identical with stupidity –

that predisposed him to become one of the greatest criminals of that period.”

31

Konsep the banality of evil peneliti gunakan untuk menganalisis kekerasan verbal yang dilakukan oleh senior terhadap junior pada mahasiswa Teknik Sipil Universitas

Lampung. Mereka adalah mahasiswa berpendidikan, cerdas tapi tindakan kekerasan

yang dilakukan pada masa Propti dan Makrab tidak menunjukkan mereka adalah

mahasiswa terdidik. Mereka menganggap kekerasan yang mereka lakukan adalah hal

yang wajar, karena alasan satu dan lain hal yang menjadi latarbelakang mereka

melakukan kekerasan verbal terhadap mahasiswa baru. Bagaimanapun, kekerasan

adalah hal yang tidak baik.

Konsep ini menerangkan seseorang melakukan kekerasan adalah bukan karena

mereka bodoh atau tidak cerdas, melainkan mereka yang malas berfikir kritis

cenderung irasional. Peneliti berasumsi bahwa kekerasan verbal yang terjadi pada

masa Propti atau Makrab di jurusan Teknik Sipil Universitas Lampung. Bukan karena

mereka tidak cerdas, hanya saja mereka malas berfikir, ikut terlibat langsung dalam

tindak kekerasan verbal karena ingin berkontribusi terhadap sebuah kegiatan yang

menjadi tradisi dan akan menjadi sejarah di jurusan Teknik Sipil Universitas

Lampung

.

5. Tinjauan tentang Mahasiswa

5.1Definisi Mahasiswa

Mahasiswa atau Mahasiswi adalah panggilan untuk orang yang sedang menjalani

pendidikan tinggi di sebuah universitas atau perguruan tinggi. Mahasiswa secara

akademi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mahasiswa adalah mereka yang

sedang belajar di perguruan tinggi. Mahasiswa dapat didefinisikan sebagai individu

yang sedang menuntut ilmu ditingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta

atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi. Mahasiswa dinilai

memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir dan

keerencanaan dalam bertindak. Berpikir kritis dan bertindak dengan cepat dan tepat

merupakan sifat yang cenderung melekat pada diri setiap mahasiswa, yang

merupakan prinsip yang saling melengkapi.

Mereka yang terdaftar sebagai murid di perguruan tinggi otomatis dapat disebut

sebagai mahasiswa. Mahasiswa dalam sebuah perguruan tinggi di klasifikasikan

menjadi 2. Mahasiswa senior dan mahasiswa senior, Dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia, pengertian mahasiswa senior adalah individu yang lebih matang dalam

pengalaman dan kemampuan serta usia, sedangkan mahasiswa junior adalah individu

yang lebih muda dalam kedudukan, keanggotaannya, serta usia. Tetapi pada dasarnya

makna mahasiswa tidak sesempit itu. Terdaftar sebagai pelajar di sebuah perguruan

tinggi hanyalah syarat administratif menjadi mahasiswa. Menjadi mahasiswa

mengandung pengertian yang lebih luas dari sekedar masalah administratif. Kualitas

berikutnya yang harus dimiliki mahasiswa adalah kreativitas.

Definisi dari kreativitas atau kemampuan berpikir kreatif adalah kemampuan untuk

membuat produk atau kombinasi baru berdasarkan data atau informasi yang tersedia,

dilakukan melalui kegiatan menemukan berbagai kemungkinan solusi serta

33

dan mengevaluasi kemungkinan-kemungkinan kombinasi baru yang dihasilkan.

Menyandang gelar mahasiswa merupakan suatu kebanggaan sekaligus tantangan.

Betapa tidak, ekspektasi dan tanggung jawab yang diemban oleh mahasiswa begitu

besar. Pengertian mahasiswa tidak bisa diartikan kata per kata, Mahasiswa adalah

Seorang agen pembawa perubahan. Menjadi seorang yang dapat memberikan solusi

bagi permasalahan yang dihadapi oleh suatu masyarakat bangsa di berbagai belahan

dunia.

5.2Karakteristik Mahasiswa

Karakteristik mahasiswa secara umum yaitu stabilitas dalam kepribadian yang mulai

meningkat, karena berkurangnya gejolak - gejolak yang ada didalam perasaan.

Mereka cenderung memantapkan dan berpikir dengan matang terhadap sesuatu yang

akan diraihnya, sehingga mereka memiliki pandangan yang realistik tentang diri

sendiri dan lingkungannya.

Selain itu, para mahasiswa akan cenderung lebih dekat dengan teman sebaya untuk

saling bertukar pikiran dan saling memberikan dukungan, karena dapat kita ketahui

bahwa sebagian besar mahasiswa berada jauh dari orang tua maupun keluarga.

Karakteristik mahasiswa yang paling menonjol adalah mereka mandiri, dan memiliki

prakiraan di masa depan, baik dalam hal karir maupun hubungan percintaan. Mereka

akan memperdalam keahlian dibidangnya masing-masing untuk mempersiapkan diri

5.3Peran dan Fungsi Mahasiswa

Sebagai mahasiswa berbagai macam labelpun disandang, ada beberapa macam label

yang melekat pada diri mahasiswa, misalnya:

1. Direct Of Change, mahasiswa bisa melakukan perubahan langsung karena sumber daya manusianya yang banyak.

2. Agent Of Change, mahasiswa agen perubahan, maksudnya sumber daya manusia untuk melakukan perubahan.

3. Iron Stock, sumber daya manusia dari mahasiswa itu tidak akan pernah habis. 4. Moral Force, mahasiswa itu kumpulan orang yang memiliki moral yang baik. 5. Social Control, mahasiswa itu pengontrol kehidupan sosial,contoh mengontrol kehidupan sosial yang dilakukan masyarakat.

Namun secara garis besar, setidaknya ada 3 peran dan fungsi yang sangat penting

bagi mahasiwa, yaitu :

Pertama, peranan moral, dunia kampus merupakan dunia di mana setiap mahasiswa dengan bebas memilih kehidupan yang mereka mau.

Disinilah dituntut suatu tanggung jawab moral terhadap diri masing-masing sebagai

indidu untuk dapat menjalankan kehidupan yang bertanggung jawab dan sesuai

dengan moral yang hidup dalam masyarakat.

35

hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri tetapi juga harus membawa manfaat bagi

lingkungan sekitarnya.

Ketiga, adalah peranan intelektual. Mahasiswa sebagai orang yang disebut-sebut sebagai insan intelek haruslah dapat mewujudkan status tersebut dalam ranah

kehidupan nyata. Dalam arti menyadasri betul bahwa fungsi dasar mahasiswa adalah

bergelut dengan ilmu pengetahuan dan memberikan perubahan yang lebih baik

dengan intelektualitas yang ia miliki selama menjalani pendidikan.

6. Kerangka Pemikiran

Mahasiswa merupakan aset bangsa yang kelak akan menjadi generasi penerus dalam

pembangunan bangsa, sedangkan perguruan tinggi menjadi wahana bagi mahasiswa

untuk berkembang dan belajar. Lingkungan perkuliahan dan interaksi antar

mahasiswa, menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan mahasiswa di

Perguruan Tinggi. Dari beberapa kasus yang terjadi di kalangan mahasiswa seperti

pada saat propti, kekerasan tersebut terbawa sampai ke dalam kegiatan sehari–hari di

kampus. Penelitian ini dilakukan untuk mengamati interaksi antar mahasiswa senior

dengan mahasiswa junior, dan bentuk kekerasan verbal yang di lakukan oleh

mahasiswa senior terhadap junior, serta faktor yang menyebabkan terjadinya

kekerasan verbal dan dampaknya bagi mahasiswa junior.

Teori konvergensi simbolik dan konsep The banality of evil, menjadi landasan teori dalam penelitian ini, teori konvergensi simbolik untuk menerangkan bagaimana

dampaknya. Dan konsep the banality of evil adalah untuk menguraikan kekerasan yang dianggap wajar oleh pelakunya. Dari uraian kerangka pikir di atas, peneliti

merumuskan bagan kerangka pikir sebagai berikut:

6.1Bagan Kerangka Pikir

Bagan 2. Kerangka Pikir

MAHASISWA SENIOR MAHASISWA JUNIOR

KEKERASAN KOMUNIKASI VERBAL

1. Kekerasan verbal Senior terhadap Junior pada masa Propti dan Makrab.

2. Faktor penyebab kekerasan verbal pada masa Propti dan Makrab

3. Dampak yang ditimbulkan dari kekerasan komunikasi verbal.

4. Kekerasan dianggap hal yang wajar.

Konsep The Banality of

Evil

TEORI KONVERGENSI

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Paradigma Penelitian

Paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata.

Paradigma tertanam kuat dalam sosialisasi para penganut dan praktisinya. Paradigma

menunjukkan pada mereka apa yang penting, absah, dan masuk akal. Paradigma juga

bersifat normatif, menunjukkan kepada praktisinya apa yang harus dilakukan tanpa

perlu melakukan pertimbangan eksistensial atau epistemologis yang panjang.

Paradigma yang digunakan di dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivis.

Paradigma konstruktivis adalah paradigma yang hampir merupakan antithesis dari

paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu

realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai

analisis sistematis terhadap socially meaningful action melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara

/ mengelola dunia sosial mereka.

Para peneliti konstruktivis mempelajari berbagai realita yang terkonstruksi oleh

lain. Dalam konstruktivis, setiap individu memiliki pengalaman yang unik. Dengan

demikian, penelitian dengan strategi ini menyarankan bahwa setiap cara yang diambil

individu dalam memandang dunia adalah valid, dan perlu adanya rasa menghargai atas pandangan tersebut.

Paradigma konstruktivis memiliki beberapa kriteria yang membedakannya dengan

paradigma lainnya, yaitu ontologi, epistemologi, dan metodologi. Dalam level

ontologi, Paradigma konstruktivis melihat kenyataan sebagai hal yang ada tetapi

realitas bersifat majemuk, dan maknanya berbeda bagi tiap orang. Dalam

epistemologi, Peneliti menggunakan pendekatan subjektif karena dengan cara itu bisa

menjabarkan pengkonstruksian makna oleh individu. Serta dalam metodologi,

paradigma ini menggunakan berbagai macam jenis pengkonstruksian dan

menggabungkannya dalam sebuah konsensus. Proses ini melibatkan aspek dialektik,

dimana dialektik merupakan penggunaan dialog sebagai pendekatan agar subjek yang

diteliti dapat ditelaah pemikirannya dan membandingkannya dengan cara berfikir

peneliti. Dengan begitu, harmonitas komunikasi dan interaksi dapat dicapai dengan

maksimal.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma konstruktivis untuk

mengetahui pengalaman dan perasaan yang didapatkan oleh junior dari seniornya

dalam interaksi pergaulan di perkuliahan dunia kampus sehari – hari.

B. Pendekatan Penelitian

39

seorang peneliti untuk menginterpretasikan dan menjelaskan suatu fenomena secara

holistik dengan menggunakan kata-kata, tanpa harus bergantung pada sebuah angka.

Penelitian kualitatif dapat didefinisikan sebagai metodologi kualitatif yang mengacu

pada strategi penelitian, seperti observasi partisipan, wawancara mendalam,

partisipasi ke dalam aktifitas mereka yang diselidiki, kerja lapangan dan sebagainya,

yang memungkinkan peneliti memperoleh informasi mengenai masalah sosial empiris

yang hendak dipecahkan.

Pendekatan kualitatif berusaha untuk memahami makna peristiwa-peristiwa yang

berkaitan dengan kegiatan subyek di lapangan secara utuh, penelitian ini juga

memahami secara langsung obyek yang diteliti di lapangan secara ilmiah dalam

rangka memperoleh data-data penelitian.

Dalam hal ini peneliti sebagai key instrument, kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif yakni ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumpul data,

analisis, penafsir data dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitian. Pencari

tahu alamiah dalam pengumpulan data lebih banyak bergantung pada dirinya sebagai

alat pengumpul data.

Pendekatan kualitatif digunakan dengan beberapa pertimbangan:

Pertama, menyesuaikan pendekatan kualitatif lebih mudah apabila berhadapan

dengan kenyataan ganda.

Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti

Ketiga, pendekatan ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan

banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola – pola nilai yang

dihadapi. Penelitian kualitatif menyusun desain yang secara terus menerus

disesuaikan dengan kenyataan di lapangan; tidak harus menggunakan desain yang

telah disusun secara ketat atau kaku, sehingga tidak dapat diubah lagi.

Ciri – ciri penelitian kualitatif:

a) Latar alamiah berada pada suatu keutuhan, yang tidak dapat dipahami

apabila dipilah – pilah dari konteksnya. Konteks sangat menentukan di

dalam menetapkan suatu penemuan hasil penelitian memiliki arti bagi

konteks yang lainnya; struktur nilai yang muncul pada konteks bersifat

determinasi terhadap apa yang hendak dicari dari hasil penelitian.

b) Instrument penelitian kualitatif menekankan pada “manusia” karena hanya

manusia yang memahami keterhubungan antara kenyataan – kenyataan

empiris di “lapangan” di dalam posisi ini peneliti mengambil peran untuk

terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan dari objek yang ditelitinya.

c) Terdapat hubungan yang intern dan intim antara peneliti dengan informan

di dalam upaya memperoleh pemahaman yang utuh tentang sesuatu

permasalahan yang sedang di kaji. Menempatkan informan sebagai

makhluk yang dinamis di dalam pemikiran dan perasaan pada perilaku,

cara pandang dan sikap terhadap keadaan yang dihadapi.

d) Analisis kualitatif bersifat induktif, yaitu lebih mengedepankan pada

penemuan – penemuan yang bersifat multi dari lapangan penelitian atau

41

e) Khasanah teori yang dibangun didasari pada pemikiran – pemikiran

terbuka pada kenyataan – kenyataan ganda yang dipertimbangkan serba

mungkin dihadapi dan ditemui di lapangan penelitian.

f) Data – data yang dikumpulkan dan diolah berupa kata – kata, gambar, dan

bukan angka – angka sebagai suatu kepastian bagi sebuah penyimpulan

keadaan.

g) Penelitian kualitatif lebih mengutamakan segi proses daripada output dan dimungkinkan bahwa dengan proses akan terlihat hubungan – hubungan

yang jelas dari objek yang sedang diteliti dan dapat memberikan gambaran

pemaknaan yang utuh.

h) Penelitian kualitatif mendefinisikan validitas, realibilitas, objektivitas

dalam versi lain dibandingkan penelitian klasik, desainnya pun bersifat

sementara, artinya pembuatan desain bersifat terus menerus yang

disesuaikan dengan kenyataan di lapangan.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan melakukan

pengamatan langsung atau observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode deskriptif

adalah metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian,

sehingga berkehendak mengadakan akumulasi data dasar.