TASAWUF DAN PERUBAHAN SOSIAL DI CIREBON:

Kontribusi Tarekat Syattariyah Terhadap Perkembangan

Institusi Keraton, Pondok Pesantren, dan Industri Batik

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh :

IVAN SULISTIANA NIM. 1111111000057

Program Studi Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Skripsi yang berjudul:

TASAWUF DAN PERUBAHAN SOSIAL DI CIREBON:

Kontribusi Tarekat Syatariyah Terhadap Perkembangan Institusi Keraton,

Pondok Pesantren, dan Industri Batik

1. Merupakan karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 9 Agustus 2015

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI

TASAWUF DAN PERUBAHAN SOSIAL DI CIREBON:

KONTRIBUSI TAREKAT SYATTARIYAH TERHADAP PERKEMBANGAN INSTITUSI KERATON, PONDOK PESANTREN, DAN INDUSTRI BATIK

oleh: Ivan Sulistiana 1111111000057

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 1 September 2015. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Sosiologi.

Ketua Sidang,

Husnul Khitam, M.Si

Penguji I, Penguji II,

Dr. Cucu Nurhayati, M.Si Ahmad Abrori, M.Si. NIP.197609182003122003 NIP. 197602252005011005 Diterima dan dinyatakan memenuhi syarat kelulusan pada tanggal 8 September 2015.

iv

ABSTRAK

Skripsi ini menganalisis tentang “Tasawuf dan Perubahan Sosial di Cirebon: Kontribusi Tarekat Syattariyah Terhadap Perkembangan Institusi Keraton, Pondok Pesantren, dan Industri Batik”. Tujuan dari penelitian ini ialah menjelaskan kontribusi tarekat Syattariyah terhadap perubahan sosial yang dilihat dari perkembangan institusi keraton, pondok pesantren, dan industri batik di Cirebon. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan audio-visual. Selanjutnya, data-data yang terkumpul diolah dan dianalisis secara induktif menjadi tema-tema khusus yang selanjutnya dianalisis menggunakan kerangka teori. Adapun kerangka teori yang digunakan ialah teori strukturasi Giddens mengenai peran agency (reflexive monitoring of action, rasionalization of action, dan motivation of action) dan konsep substantivies (signifikansi, dominasi, dan legitimasi).

v

KATA PENGANTAR

Segala puja-puji syukur kepada Allah Subhannahu wa Ta‟ala., yang telah melimpahkan segala rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya yang tak berhingga, sehingga peneliti dapat merampungkan skripsi ini sesuai dengan keridhoan-Nya. Shawalat beserta salam selalu tercurah kepada junjungan alam, Nabi Muhammad Saw., beserta keluarga dan para sahabatnya.

Proses penulisan skripsi ini tentu tak lepas dari kemurahan hati berbagai pihak yang telah memberikan bantuannya, baik secara moril maupun materil. Atas segala bantuannya, penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Zulkifli, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan sebagai dosen pembimbing penulis, yang selalu sabar dan murah hati dalam membimbing dan memotivasi penulis merampungkan skripsi ini.

2. Dr. Cucu Nurhayati, M.Si., selaku Ketua Prodi Sosiologi, yang telah membantu dan mendukung proses penulisan skripsi ini.

3. Bapak Husnul Khitam, M.Si., selaku Sekretaris Prodi, yang telah memberikan masukan dan bantuannya dalam proses penulisan skripsi ini. 4. Bapak Mohammad Hasan Ansori, Ph.D, selaku dosen pembimbing

vi

5. Segenap Bapak dan Ibu dosen pengajar Prodi Sosiologi, FIIP, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang telah memberikan ilmu, motivasi, dan bimbingannya selama penulis masih berkuliah.

6. Para staff pengurus bidang akademik dan administrasi, FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang telah membantu kepengurusan berkas dan admnistrasi dalam proses penulisan skripsi ini.

7. Pimpinan dan Staff Perpustakaan Utama dan Perpustakaan FISIP UIN Jakarta yang telah membantu penulis untuk mengakses buku-buku dan litaratur.

8. Pimpinan dan Staff Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Islamic Centre Jakarta, Perpustakaan UI, Perpustakaan IAIN Syeikh Nurjati, dan Perpustakaan Jakarta Utara, yang telah membantu penulis bagi tambahan literatur.

9. Segenap civitas akademika, teman-teman mahasiswa prodi sosiologi, FISIP, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang selalu mendorong dan memotivasi penulis menyelesaikan skripsi ini.

10.Rama Guru P. Muhammad Nurbuwat Purbaningrat, Elang Bagoes Chandra Kusumaningrat, keluarga dan para murid, atas keramah-tamahan, kesedian wawancara, dan segala bantuannya kepada penulis selama proses pengumpulan data di Pengguron Pegajahan.

vii

12.KH. M. Ade Nasihul Umam, Lc. (Kang Babas) dan KH. M. Anas Azaz, S.Pd.I (Kang Anas), beserta Ibu Nyai, keluarga, dan para santri, atas keramah-tamahan dan segala bantuannya kepada penulis selama proses pengumpulan data di Pesantren Buntet.

13.KH. Muhammad Hasan, Ibu Nyai, beserta keluarga dan para santri, atas keramah-tamahan, kesediaan wawancara, dan segala bantuannya kepada penulis selama proses pengumpulan data di Pesantren Benda.

14.Kyai Tonny, beserta keluarga dan pengurus makam Mbah Trusmi, atas kesediaan wawancara dan segala bantuannya selama proses pengumpulan data di Trusmi.

15.Bapak Katura AR., beserta keluarga dan pengurus Sanggar Batik Katura, atas keramah-tamahan dan kesediaannya untuk wawancara dan memotret koleksi batik selama proses pengumpulan data di Trusmi.

16.Sultan, sesepuh, abdi dalem, pengurus, dan keluarga Keraton Kasepuhan, Kanoman, Kacirebonan, dan Pengguron Kaprabonan, yang telah mendukung dan membantu penulis dalam proses pengumpulan data. 17.Ayahanda dan Ibunda tercinta, Bapak H. Sutana, MM. dan Ibu Hj. Dyah

Eulis Tisnawardhany, yang selalu sabar mendukung, menasihati, dan membantu penulis, baik secara lahir maupun batin sampai selesailah skripsi ini.

viii

Demikianlah ucapan terima kasih penulis, semoga segala bantuan dan dukungannya menuai keberkahan dan mendapat balasan yang berlipat-lipat ganda dari Allah Swt. Amin ya rabbal „alamin. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, civitas akademika, dan segenap pihak yang memerlukannya.

Jakarta, 11 Agustus 2015

ix

DAFTAR ISI

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR GAMBAR xii

DAFTAR LAMPIRAN xiii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Pernyataan Masalah ... 1

B. Pertanyaan Masalah ... 6

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ... 7

D. Tinjauan Pustaka ... 8

E. Kerangka Teoritis ... 19

E.1 Definisi Konseptual ... 19

E.2 Definsi Operasional ... 34

E.3 Kajian Teori: Teori Strukturasi ... 36

F. Metode Penelitian ... 45

G. Sistematika Penelitian ... 53

BAB II: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN A. Gambaran Umum Kota/Kabupaten Cirebon ... 54

B. Keraton dan Pengguron ... 59

C. Pondok Pesantren Buntet dan Benda Kerep ... 70

x

BAB III: TAREKAT SYATTARIYAH DI CIREBON

A. Akar Historis Tarekat Syattariyah ... 79

B. Masuknya Tarekat Syattariyah ke Nusantara Sampai Cirebon ... 83

C. Pemetaan Tarekat Syattariyah di Cirebon... 89

D. Ajaran Tarekat Syattariyah di Cirebon ... 98

E. Aktivitas Tarekat Syattariyah di Cirebon ... 108

BAB IV: KONTRIBUSI TAREKAT SYATTARIYAH TERHADAP PERKEMBANGAN INSTITUSI SOSIAL DI CIREBON A. Peran Mursyid Dalam Perspektif Strukturasi ... 119

B. Kontribusi Tarekat Syattariyah Terhadap Perkembangan Institusi Keraton di Cirebon ... 127

C. Kontribusi Tarekat Syattariyah Terhadap Perkembangan Institusi Pondok Pesantren Buntet dan Benda Kerep ... 154

D. Kontribusi Tarekat Syattariyah Terhadap Perkembangan Industri Batik Trusmi ... 174

E. Perubahan Sosial di Keraton, Pesantren, dan Industri Batik 189

BAB V: PENUTUP A. Simpulan ... 199

B. Saran ... 202

DAFTAR PUSTAKA 203

xi

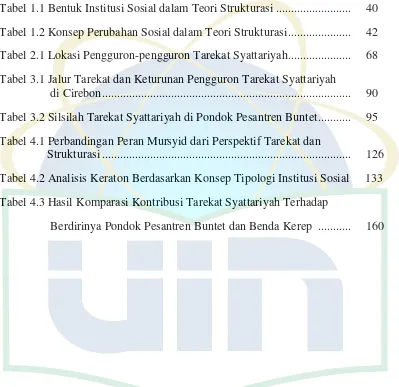

[image:12.595.114.513.206.593.2]DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Bentuk Institusi Sosial dalam Teori Strukturasi ... 40 Tabel 1.2 Konsep Perubahan Sosial dalam Teori Strukturasi ... 42 Tabel 2.1 Lokasi Pengguron-pengguron Tarekat Syattariyah... 68 Tabel 3.1 Jalur Tarekat dan Keturunan Pengguron Tarekat Syattariyah

di Cirebon ... 90 Tabel 3.2 Silsilah Tarekat Syattariyah di Pondok Pesantren Buntet ... 95 Tabel 4.1 Perbandingan Peran Mursyid dari Perspektif Tarekat dan

Strukturasi ... 126 Tabel 4.2 Analisis Keraton Berdasarkan Konsep Tipologi Institusi Sosial 133 Tabel 4.3 Hasil Komparasi Kontribusi Tarekat Syattariyah Terhadap

xii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Timbal-balik Antar Institusi Sosial... 27

Gambar 1.2 Model Skema Stratifikasi Agency... 37

Gambar 1.3 Tahapan Analisis Data ... 52

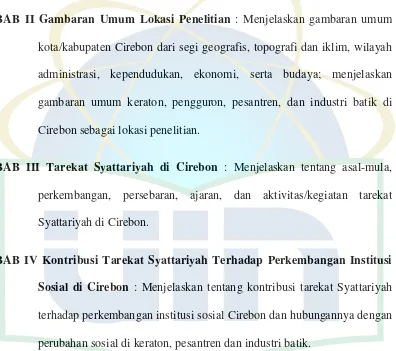

Gambar 2.1 Peta Kota Cirebon ... 56

Gambar 2.2 Kereta Singa Barong di Museum Keraton Kasepuhan... 60

Gambar 2.3 Siti Inggil di Keraton Kanoman ... 62

Gambar 2.4 Jinem di Keraton Kecirebonan ... 64

Gambar 2.5 Halaman Pengguron Kaprabonan... 66

Gambar 2.6 Halaman Depan Pengguron Pegajahan ... 69

Gambar 2.7 Masjid Kuno di Pesantren Buntet... 72

Gambar 2.8 Masjid Kuno di Pesantren Benda Kerep ... 74

Gambar 2.9 Show Room Batik di Desa Trusmi ... 77

Gambar 3.1 Kegiatan Kliwonan Tarekat Syattariyah di Pengguron Pegajahan ... 113

Gambar 3.2 Kegiatan Shalawatan Tarekat Syattariyah Pada Acara Rajaban ... 116

Gambar 3.3 Kegiatan Muludan Tarekat Syattariyah di Pengguron Pegajahan ... 117

Gambar 4.1 Peninggalan Bangunan Keraton Dalem Agung Pakungwati ... 130

Gambar 4.2 Patung Macan Ali sebagai Lambang Kesultanan Cirebon Penerus Kerajaan Pajajaran ... 136

Gambar 4.3 Makam Santri di Buntet Sebagai Bukti Dakwah Mbah Muqoyyim ... 156

xiii

DAFTAR LAMPIRAN

1

BAB I

PENDAHULUAN

A.

Pernyataan Masalah

Permasalahan utama penelitian ini berfokus pada kontribusi Syattariyah terhadap perubahan sosial yang dilihat dari perkembangan institusi sosial di Cirebon. Dari permasalahan tersebut, peneliti hendak menjelaskan: (1) sejarah, perkembangan, ajaran, dan aktivitas tarekat Syattariyah di Cirebon; dan (2) kontribusi tarekat Syattariyah terhadap perkembangan tiga institusi sosial di Cirebon (keraton, pesantren, dan industri batik) yang mendorong terciptanya perubahan sosial di Cirebon. Dalam penelitian ini, tarekat dilihat sebagai organisasi kaum sufi yang dapat secara aktif berkontribusi terhadap perubahan sosial yang berkaitan dengan aspek sosial-budaya, pendidikan, ekonomi, politik, dan agama masyarakat Cirebon.

2

ke-13. Faktor utama yang mendukung keberhasilan para sufi dalam menyebarkan Islam ke Nusantara ialah kemampuan para sufi menyajikan Islam dalam kemasan yang menekankan kesesuaian antara Islam dan praktik keagamaan lokal (Azra, 2013:15). Penyebaran Islam di Nusantara berlangsung secara damai di mana terjadi pembauran antara Islam sufistik dengan tradisi budaya lokal. Turner (2012: 195) mengatakan “pengakuan sebagai orang suci adalah salah satu bagian terpenting otoritas yang dimiliki wali-wali Islam. Wali-wali Islam biasanya

populer, membaur, dan mewariskan kharisma dan tidak bersifat ortodoks”. Oleh

karena itu, dengan figur kharismatik yang dipandang sebagai “orang suci”, para tokoh sufi yang dicap sebagai wali (sunan) telah berhasil menyelaraskan ajaran Islam dengan tradisi yang berkembang di masyarakat.

Martin Van Bruinessen (1999:15) juga mengatakan bahwa “...menjelang penghujung abad ke-13, ketika orang Indonesia mulai berpaling kepada Islam, tarekat justru sedang berada di puncak kejayaannya”. Memang tasawuf atau tarekat ini telah menjadi bagian dinamika ke-Islaman sejak berabad-abad silam. Tentunya dengan rentang waktu yang panjang hingga saat ini tarekat telah banyak berkontribusi bagi dinamika dan perkembangan institusi sosial yang ada, terutama pada aspek tradisi keagamaan di Indonesia. Dengan kata lain, tarekat telah menjadi fenomena gerakan esoteris keagamaan yang luas (Kahmad, 2009:210).

3

Khalwatiyah, Sammaniyah, Tijaniyah, Syattariyah, dan Qadariyah wa Naqsabandiyah (Mulyati dkk., 2004). Tarekat-tarekat ini tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia, baik di perkotaan maupun pedesaan, yang masih eksis dan terus berkembang hingga dewasa ini.

Namun demikian, walaupun tarekat atau kelompok sufi sudah berkembang luas di kalangan masyarakat Islam Indonesia, masih banyak persepsi (stigma) yang beranggapan bahwa para sufi dan kelompok-kelompok tarekat cenderung bersifat pasif, eksklusif, tertutup, dan kurang berkontribusi bagi kehidupan masyarakat. Bisa jadi, stigma tersebut merupakan penafsiran keliru dari masyarakat terhadap istilah dan kegiatan tasawuf yang merujuk pada suatu jalan

hidup “zuhud”, yaitu mekanisme penyucian diri dengan cara menjauhi kesenangan dan kemewahan duniawi, untuk hidup sederhana dan hanya fokus untuk beribadah mendekatkan diri kepada Tuhan. Hal ini senada dengan penjelasan Ibnu Khaldun (2011) dalam Muqaddimah yang memandang konsep zuhud dalam tasawuf mengarah pada praktik eksklusifisme beragama:

Ilmu tasawuf merupakan bagian dari ilmu-ilmu syari‟at yang muncul di kemudian hari dalam agama... yang bertumpu pada kesungguhan dalam beribadah dan

memfokuskan pada pengabdian kepada Allah Ta‟ala, menghindari kemegahan

gemerlap dunia dengan segala perhiasannya, berzuhud dari kenikmatan harta dan ketinggian jabatan yang banyak diharapkan masyarakat pada umumnya, mengasingkan diri dari keramaian dunia, serta berkhalwat untuk memusatkan diri dalam beribadah. (h.865).

4

kemajuan umat Islam baik dalam konteks Indonesia maupun di negara lain. Tasawuf dipandang akan pudar mengingat perubahan sosial (modernisasi) sangat membantu pergantian ritual-ritual emosional dan mistis dengan sikap skeptis para ulama yang berpusat di kota (Howell, 2008:374). Oleh karena itu, berdasarkan kontradiksi di dalam perkembangan tasawuf tersebut, peneliti terdorong untuk membuktikan bahwa stigma pesimistis ini tidak sepenuhnya tepat. Tarekat/tasawuf tidak melulu bersifat pasif dan anti-perubahan yang dapat pula berkontribusi bagi kehidupan masyarakat. Bahkan, dalam penelitian ini tarekat dilihat sebagai aktor perubahan, baik dalam memelopori atau menyinergikan antara tradisi dan modernisasi institusi sosial di Cirebon.

Adapun tarekat yang menjadi subjek penelitian ini ialah tarekat Syatariyah yang berafiliasi di Cirebon, Jawa Barat. Dari hasil observasi pendahuluan peneliti, saat ini berkembang banyak aliran tarekat di Cirebon, seperti tarekat Tijaniyah, Naqsabandiyah, Qadiriyah, Qadiriyah-Naqsabandiyah, Akmaliyah, Syadzaliyah, dan Syattariyah. Dari berbagai aliran tarekat tersebut, peneliti memilih tarekat Syattariyah sebagai subjek penelitian dibandingkan aliran tarekat lainnya dengan alasan sebagai berikut:

5

berbagai tradisi sosial-keagamaan lokal, seperti perayaan tradisi Panjang Jimat/Muludan (perayaan kelahiran Nabi Saw.), kliwonan (manaqiban), rajaban (Isra‟ Mi‟raj), ataupun tradisi perayaan Hari Raya Idul Fitri dan Adha di Cirebon. Oleh karena itu, tarekat Syattariyah merupakan tarekat yang “membumi” dengan sifatnya yang konsilitatif terhadap tradisi kebudayaan lokal (Bruinessen, 1999:194).

2) Tarekat Syattariyah juga merupakan salah satu aliran tarekat tertua di Cirebon yang telah berumur sekitar 600 tahun sejak kedatangannya. Tarekat ini telah banyak berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat Cirebon secara umum, dan khususnya perkembangan keraton- keraton yang ada di Cirebon (Sulendraningrat, 1985:67).

3) Tarekat Syattariyah hingga saat ini masih berafiliasi kuat dengan pondok pesantren di Cirebon, khususnya Buntet dan belakangan berkembang ke Benda Kerep. Pengaruh tarekat ini demikian kuat terhadap dinamika pendidikan Islam dalam format pesantren di Cirebon, baik dari segi ajaran maupun perkembangan pesantren itu sendiri (Muhaimin, 2001:340-341). 4) Tarekat Syattariyah berperan sebagai pelopor kegiatan membatik di

6

Berdasarkan keempat pertimbangan di atas, tarekat Syattariyah yang menjadi subjek dalam penelitian ini akan dilihat sebagai agen perubahan yang berkontribusi dalam mempengaruhi dinamika perubahan sosial di Cirebon. Adapun perubahan sosial yang dimaksud ialah perkembangan tiga institusi sosial (keraton, pondok pesantren, dan industri batik) di Cirebon yang telah mengalami banyak perubahan akibat proses modernisasi. Kajian perubahan sosial dalam penelitian ini termasuk dalam tataran messo, di mana organisasi tarekat Syattariyah menjadi agen perubahan, sementara perkembangan institusi sosial menjadi titik tolak analisis untuk melihat perubahan sosial yang terjadi, seperti perubahan masyarakat Hindu ke Islam, modernisasi keraton dan pondok pesantren, serta berkembangnya industri batik di Trusmi.

Dalam konteks ini, peneliti hendak mengkaji melalui pendekatan sosio-historis dengan mengaitkan antara aspek sejarah dan fenomena sosial yang terjadi; perihal kontribusi tarekat Syattariyah terhadap perkembangan berbagai institusi sosial di Cirebon. Masalah penelitian ini penting untuk dikaji, mengingat masih sedikit penelitian berbasis sosiologi, khususnya sosiologi agama yang mengkaji kaitan antara tasawuf dan perubahan sosial.

B.

Pertanyaan Masalah

7

1. Bagaimana sejarah, perkembangan, ajaran dan aktivitas tarekat Syattariyah di Cirebon?

2. Bagaimana kontribusi tarekat Syattariyah terhadap perubahan sosial di Cirebon yang dilihat dari perkembangan institusi keraton, pondok pesantren, dan industri batik?

C.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

C.1. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini ialah untuk menjelaskan kontribusi Tarekat Syattariyah terhadap perubahan sosial di Cirebon Jawa Barat. Secara khusus, tujuan penelitian ini meliputi:

1. Menjelaskan sejarah, perkembangan, ajaran, dan aktivitas tarekat Syattariyah di Cirebon.

2. Menjelaskan kontribusi tarekat Syattariyah terhadap perubahan sosial di Cirebon yang dilihat dari perkembangan institusi keraton, pondok pesantren, dan industri batik?

C.2. Manfaat Penelitian

C.2.1 Manfaat Akademis

8 C.2.2 Manfaat Praktis

Adapun dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi dan bahan rujukan bagi para praktisi atau instansi, seperti: Departemen Agama RI, Majelis Ulama Indonesia, pihak keraton, pondok pesantren Buntet, serta pemerintah kota/kabupaten Cirebon, agar dapat melahirkan kebijakan untuk memberdayakan dan mendukung aktivitas tarekat Syattariyah di pengguron, keraton, pesantren, ataupun industri batik di Cirebon.

D.

Tinjauan Pustaka

Dari beberapa hasil kajian tarekat yang peneliti temukan, terdapat beberapa penelitian tentang tarekat yang berasal dari disiplin sosiologi dan interdisipliner yang relevan dengan penelitian ini. Berbagai penelitian tersebut menunjukan adanya persinggungan antara tarekat sebagai fokus penelitian dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik dari kaitan antara tarekat dengan kehidupan sosial-budaya, pendidikan, ekonomi, maupun politik. Berikut adalah beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini baik dari segi permasalahan, konseptual, metodologi, maupun subjek yang diteliti.

Dalam kaitan antara tarekat dengan aspek sosial-budaya, terdapat penelitian Nur Syam, Fatuhurrahman, dan Darno. Penelitian Nur Syam (2013) mengkaji

9

religiusitas petani tarekat dalam interaksinya dengan kehidupan sosial-budaya lokal. Hasil penelitian Nur Syam menjelaskan bahwa penganut tarekat bukanlah seorang yang hidup di dalam dunianya sendiri, namun mereka adalah individu yang hidup di dalam dunia sosialnya. Mereka terlibat di dalam kegitan sosio-religius seperti upacara sambatan, pengajian umum, dan mengikuti kegiatan sosial maupun ekonomi yang sifatnya profan. Penelitian Nur Syam memiliki kesamaan subjek, namun dalam wialayah yang berbeda. Penelitian ini lebih bersifat menggambarkan keseharian penganut tarekat Syattariyah di Desa Kuanyar secara fenomenologis.

Berbeda dengan Nur Syam, Penelitian Oman Fathurahman (2003) tentang

10

ajaran tarekat Syattariyah. Penelitian Fathurrahman juga telah menjelaskan bagaimana masuknya tarekat Syattariyah ke nusantara melalui jalur Syeikh Abdurrauf. Sebagaimana relevansi dengan penelitian Nur Syam, penelitian Fathurrahman ini juga memiliki kesamaan subjek dalam konteks dan lokasi yang berbeda. Namun, penelitian Fathurrahman terlalu berfokus pada aspek filologi yang terbatas pada ketersediaan teks dan kurang mendalami aspek sosiologis ketika membahas tradisi budaya lokal.

Darno (1995) juga telah meneliti tentang “Studi Kasus Tarekat Syathariyah di Kecamatan Karangrejo, Tulung-Agung, Jawa Timur”. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui insturmen wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, Darno berusaha menggali tentang sejarah, ajaran, ritual, struktur tarekat, dan relasi sosial tarekat. Hasil penelitian Darno menggambarkan bahwa tarekat Syattariyah masuk ke Kec. Karangrejo sejak tahun 1951 yang dibawa oleh H.Dimyati, yang mana ajaran tarekat ini meliputi tentang hakekat Tuhan, anasir diri manusia (jasad dan ruh yang terdiri dari 4 anasir; air, tanah, api, dan udara), dan hakikat dunia yang akan terjadi kerusakan apabila terputus washitah (mata-rantai) guru. Darno juga menjelaskan ritual peribadahannya (shalat, dizikir, doa-doa khusus, dan sedekah) sera hubungan tarekat Syattariyah di Tulungrejo dengan masyarakat setempat, tokoh agama, dan pejabat pemerintahan yang bersifat terbuka. Namun, penelitian ini terlalu bersifat deskriptif yang kurang menjelaskan aspek analitis prihal kaitan tarekat dan masyarakat.

11

mengkaji tentang “Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di

Indonesia”. Kajian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat etnografis melalui instrumen kajian teks, observasi, dan wawancara. Martin menjelaskan adanya keterkaitan antara tradisi keilmuan Islam dalam kitab-kitab kuning di pesantren dengan penyebaran Islam di Indonesia oleh para ulama tasawuf dengan berbagai aliran tarekat yang berbeda. Hasil dari penelitian ini berkesimpulan bahwa khazanah intelektual di pesantren yang telah ada sejak era walisongo dan bersumber dari dominasi tradisi keilmuan Islam di Hijaz dari para ulama Kurdi, Timur Tengah. Penelitian ini telah secara apik menjelaskan hubungan antara tarekat dan tradisi keilmuan di Indonesia, namun Martin tidak secara khusus membahas suatu aliran tarekat tetapi beberapa aliran tarekat, seperti Naqsabandiyah, Qadiriyah, Syattariyah, dan Syadzaliyah sehingga pembahasan-nya terlalu melebar. Aspek antropologis dari penelitian yang berbasis etnografis ini sangat kental sehingga kurang membahas kaitan antara berbagai tarekat tersebut dengan kehidupan masyarakat di mana mereka berada.

12

permasalahan peneliti, di mana terdapat dua aliran tarekat di pesantren Buntet, yaitu tarekat Tijaniyah dan Syattariyah, yang keduanya berpengaruh terhadap ajaran keagamaan, aktivitas keagamaan, dan relasi sosial-pendidikan di Pesantren Buntet. Secara umum, penelitian ini telah cukup apik mendeskripsikan tentang kehidupan keagamaan dan tradisi Islam di masyarakat Cirebon, namun kurang fokus pada analisa tentang kaitan antara tarekat dengan pesantren.

Zulkifli (2002) mengkaji tentang “Sufism in Java: the Role of the Pesantren in the Maintenance of Sufism in Java”. Penelitian ini memiliki kesamaan metode

dengan Martin dan Muhaimin, namun dengan analisis yang lebih mendalam. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa pesantren dan para kyai di Jawa telah berperan dalam menanamkan tasawuf kepada para santrinya sehingga tumbuh pesat melalui institusi pesantren. Zulkifli melihat bahwa ibadah haji merupakan media dalam menghubungkan ulama Indonesia yang mengajar di Mekah (Masjid Al-Haram), seperti Imam Nawawi Al-Bantani dan Syeikh Ahmad Khatib Sambas dengan para santri di Indonesia untuk menyalurkan ilmu tasawufnya sehingga terjadi relasi antara tradisi Jawa dan Mekah. Kemudian Zulkifli juga telah membandingkan antara dua pesantren di Jawa, yaitu: (1) Pesantren Tebu Ireng,

13

secara antropologis peranan institusi pesantren dalam melakukan maintenance ajaran tasawuf melalui metode yang dikembangkan di pesantren.

Dalam kaitan tasawuf dengan institusi ekonomi terdapat beberapa penelitian

dari Mu‟tashim dan Mulkhan, serta Lukman Hakim. Mu‟tashim dan Mulkhan (1998) meneliti tentang “Bisnis Kaum Sufi: Studi Tarekat dalam Masyarakat

14

Lukman Hakim (2003) telah meneliti tentang “Etos Kerja Penganut Tarekat

(Studi Kasus Terhadap Pengikut Tarekat Assyahadatain di Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon)”. Penelitian ini mengkaji keterkaitan ajaran tarekat dan etos kerja ekonomi para penganutnya. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui instrumen observasi, wawancara, dan kajian pustaka, hasil penelitian ini menunujukan bahwa terdapat perbedaan etos kerja antara sesama anggota tarekat satu dengan yang lain yang dipengaruhi oleh pemahaman ajaran tarekat dan faktor-faktor lain (kebutuhan hidup, penguasaan terhadap aset produksi, dan penguasaan pemasaran). Penelitian ini memiliki kesamaan wilayah kajian dan metode dengan penelitian peneliti, yaitu sama-sama meneliti kajian tentang tasawuf di Cirebon dengan menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya terletak pada subjek penelitiannya, yang mana Hakim mengkaji tentang tarekat Assyahadatain dan fokusnya hanya kepada perilaku etos kerja, sementara peneliti hendak mengkaji tarekat Syattariyah dalam kaitannya dengan perkembangan institusi sosial. Kendati berbeda, temuan Hakim ini telah menjelaskan bahwa terdapat keterkaitan antara ajaran tarekat dengan perilaku ekonomi (etos kerja) para penganutnya sehingga sangat relevan dengan penelitian peneliti.

Dalam kaitan antara tarekat dan aspek sosio-politik terdapat penelitian Thohir dan Hamdi yang melihatnya dari sisi historis. Ajid Thohir (2002) telah

meneliti tentang “Gerakan Politik Kaum Tarekat: Telaah Historis Gerakan Politik

15

Naqsabandiyah (TQN) mengubah peran dan fungsinya dari sistem sosial-organik ke sistem religio-politik. Fenomena perubahan sosial politik di Indonesia dari kesultanan ke kolonialisme pada akhir abad ke-19 sampai abad ke-20 menjadi faktor utama TQN bertransformasi ke gerakan politik menentang kolonialis Belanda. Penelitian ini menjelaskan bahwa ikatan solidaritas sufi yang didukung oleh kharisma suci telah menjadi jembatan efektif dalam menggalang konsolidasi dan membangun gerakan berideologi anti-kolonial. Penelitian Thohir ini memiliki perbedaan metodologi yang lebih bersifat historis dan terbatas pada data-data sejarah. Penelitian Thohir juga kurang menjelasakan perkembangan gerakan sosial TQN dari sisi sosiologis pada masa saat ini.

Dengan mengaitkan antara sejarah dan perkembangan saat ini, Mohammad Hamdi (2009) telah mengkaji tentang “Dinamika Tarekat Syattariyah di Lingkungan Keraton Cirebon”. Penelitian ini bertujuan mengkaji dinamika, sejarah, ajaran, dan kegiatan tarekat Syattariyah di lingkungan kraton. Melalui metode kualitatif dengan instrumen wawancara, observasi, studi pustaka, dan dokumentasi, penelitian Hamdi menemukan bahwa: (i) Secara historis, masuknya tarekat Syattariyah ke Cirebon melalui dua jalur, yaitu melalui jalur Syeikh Datul Kahfi pada masa awal penyebaran Islam sekitar abad ke-15 M, dan melalui jalur Syeikh Abdul Muhyi Pamijahan; (ii) Ajaran wajib tarekat ini meliputi kegiatan bai’at, shalat, puasa, dzikir, dan pengjian di pengguron-pengguron; (iii) Dinamika

16

Penelitian ini pada dasarnya adalah penelitian berbasis historis. Namun secara implisit penelitian ini menggambarkan bahwa tarekat sejak dulu telah berafiliasi dengan keraton, di mana keraton berfungsi sebagai pusat pemerintahan, hingga terjadi perubahan di mana keraton saat ini hanya berfungsi sebagai pusat kultural di Cirebon. Penelitian Hamdi juga kurang mengeksplor kaitan antara tarekat dengan kehidupan keraton saat ini sehingga pembahasannya terlalu terfokus pada deskripsi sejarah tarekat Syattariyah di keraton Cirebon.

Dalam kaitannya dengan perubahan sosial, terdapat dua penelitian yang relevan dengan penelitian ini, yaitu penelitian Selo Soemardjan dan Hiroko Horikosi. Penelitian Selo Seomardjan (1961) tentang “Perubahan Sosial di

17

pula oleh perubahan yang diciptakan. Sultan Yogyakarta dipandang sebagai agen yang memainkan peran penting sebagai pelopor perubahan sosial. Dalam hal ini, lembaga poltik, keagamaan, ekonomi dan pendidikan terjalin satu sama lain sehingga perubahan penting yang terjadi pada suatu lembaga mungkin sekali diikuti oleh perubahan pada lembaga lainnya (Soemardjan, 1961:304).

Sementara Soemardjan lebih mengaitkan sultan sebagai agen perubahan, penelitian Hiroko Horikoshi (1987) tentang “Kyai dan Perubahan Sosial” lebih menitikberatkan tokoh agama sebagai agen perubahan. Penelitian ini menjelaskan peranan kyai dan ulama yang tidak lagi berperan sebagai cultural broker (makelar budaya) sebagaimana asumsi C. Geertz . Horikoshi telah menghadirkan suatu studi etnografis yang menjelaskan bahwa kyai dan ulama sebagai tokoh kharismatik telah mampu berkontribusi bagi perubahan sosial masyarakat desa. Dengan otoritas yang dimiliki, kyai juga mampu menjadi agen perubahan dengan menggandeng modernisasi dan tidak hanya menyaring atau menyampaikannya saja. Kyai telah mampu membangun desa dan turut andil dalam usaha memajukan ekonomi masyarakat desa. Penelitian ini cukup relevan untuk menggambarkan bagaiaman agen (kyai) berkontribusi bagi perubahan sosial masyarakat desa.

18

belum menemukan penelitian yang secara khusus menjelasakan kaitan antara tarekat dengan perubahan sosial dari perspektif sosiologis.

Berdasarkan 12 penelitian terdahulu yang terkait dengan kaitan antara tarekat dengan perubahan sosial, pada umumnya kesemuanya menggunakan metode kualitatif dengan instrumen wawancara, observasi, dan kajian pustaka. Sebagian penelitian juga menggunakan kajian interdisipliner, yang mengaitkan antara disiplin sosiologi dengan filologi, antropologi, politik, dan ekonomi, yang menggunakan metode fenomenologi, etnografis, kajian historis, atau kajian manuskrip. Kesemua penelitian tersebut cukup relevan dengan topik yang hendak peneliti kaji, yaitu tasawuf dan perubahan sosial. Adapun kelemahan berbagai penelitian terdahulu tersebut antara lain: (i) kebanyakan penelitian tarekat Syattariyah hanya bersifat deskriptif-etnografis; (ii) ketika membahas kaitan antara tarekat dengan perekembangan masyarakat secara interdisipliner, kebanyakan penelitian terlalu terfokus pada satu sudut pandang disiplin ilmu saja sehingga menimbulkan ketimpangan analisis; (iii) belum ada penelitian yang membahas kaitan antara tasawuf dan perubahan sosial yang mencakup perkembangan institusi sosial secara komprehensif.

19

E. Kerangka Teoritis

E.1. Definisi Konseptual

E.1.1. Tasawuf

Istilah “tasawuf” secara umum berarti jalan hidup menuju kedekatan kepada Tuhan, ketenangan dan kesucian batin, serta kemuliaan akhlak (moral atau budi pekerti). Tasawuf juga sering disamakan dengan fenomena mistisme dalam tradisi Kristen atau agama lainnya, namun para ahli sepakat bahwa tasawuf (sufisme) adalah khusus pada agama Islam (Amsal Bakhtiar, 2003:22).

Adapun penganut ajaran tasawuf disebut dengan sufi. Dalam menelusuri asal-usul kata “sufi”, para ahli berbeda pendapat. Sebagian mengatakan kata

“sufi” berasal dari kata shaf (bersih), shaffah (penjaga pintu Ka‟bah), atau ada pula yang mengatakan istilah ini berasal dari bahasa Yunani sfia (filsafat/hikmah). Namun yang paling masyhur ialah bahwa istilah sufi berasal dari kata shuf yang berarti kain wol. Pendapat ini dapat ditelusuri dari sejarah tasawuf yang menjelaskan, apabila seseorang hendak menempuh jalan tasawuf, maka ia diharuskan menanggalkan pakaian mewah, diganti dengan kain wol kasar yang melambangkan kesederhanaan serta jauh dari kehidupan dunia (Al-Taftazani, 2008:22-23). Jadi, kaum sufi dengan kehidupan asketiknya ditandai dengan kebiasaan memakai jubah penuh tambalan, yang setelah meninggal dunia syeikh mewariskan jubah tersebut kepada muridnya (Turner, 2012:195).

20

Mu’amalah ‘Alamil Ghuyub, berpendapat bahwa“tasawuf adalah suatu ilmu yang dengannya dapat diketahui hal ihwal kebaikan dan keburukan jiwa, cara membersihkannya dari (sifat-sifat) yang buruk dan mengisinya dengan sifat-sifat terpuji, cara melakukan suluk, melangkah menuju (keridhaan) Allah dan meninggalkan (larangan-Nya) menuju kepada (perintah-Nya)” (dalam Mustafa, 2007:203-205). Dalam ilmu tersebut, Al-Kurdy merumuskan bahwa jalan menuju kepada Tuhan melalui empat cara, yaitu syari‟at, thariqat, haqiqat, dan ma‟rifat.

Kemudian Ibnu Khaldun (2011) dalam karyanya Mukaddimah, mendefinisikan tasawuf sebagai berikut :

Ilmu tasawuf merupakan bagian dari ilmu-ilmu syari‟at yang muncul di kemudian hari dalam agama... yang bertumpu pada kesungguhan dalam beribadah dan

memfokuskan pada pengabdian kepada Allah Ta‟ala, menghindari kemegahan

gemerlap dunia dengan segala perhiasannya, berzuhud dari kenikmatan harta dan ketinggian jabatan yang banyak diharapkan masyarakat pada umumnya, mengasingkan diri dari keramaian dunia serta berkhalwat untuk memusatkan diri dalam beribadah (h.865).

Ibnu Khaldun melihat tasawuf sebagai suatu jalan hidup (the way of life) yang berusaha menjauhi kehidupan duniawi dan aspek material (zuhud), untuk beralih kepada jalan hidup sederhana, dengan berkontemplasi, mengasingkan diri, menghabiskan sisa hidup hanya untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Tuhan.

Menurut Harun Nasution (2010:43), “tasawuf merupakan ilmu pengetahuan

yang karenanya mempelajari cara-cara dan jalan bagaimana seorang Islam dapat

21 E.1.2. Tarekat

Istilah tasawuf sebagai jalan hidup ini identik dan berkaitan dengan istilah

“tarekat” yang sering diasosiasikan sebagai suatu kelompok atau komunitas aliran tasawuf. Istilah tarekat berasal dari kata Ath-Thariq (jalan), dalam artian sebagai suatu jalan menuju kepada hakikat, atau sama dengan pengamalan syariat (Mustofa, 2007:280). L. Massignon, yang telah meneliti kehidupan tasawuf di

beberapa negara Islam, menarik suatu kesimpulan bahwa istilah “tarekat”

mengandung dua macam pengertian (Mustofa, 2007:281-282):

1) Tarekat sebagai jalan pendidikan kerohanian, atau tingkatan yang sedang ditempuh oleh penganut cara hidup tasawuf (suluk). Tingkatan tersebut sering disebut juga maqamat (tingkatan) atau ahhwal (keadaan). Pengertian ini masyhur pada masa-masa awal sekitar abad ke-9 dan 10 M.

2) Tarekat sebagai perkumpulan yang didirikan menurut aturan tertentu yang

dibuat oleh seorang “syeikh” atau guru yang menganut aliran tasawuf

tertentu. Dalam perkumpulan tersebut seorang syeikh mengajarkan ilmu tasawuf menurut aliran tarekat yang dianutnya, lalu dipraktikkan bersama-sama dengan muridnya. Pengertian ini menonjol setelah abad ke-10 M.

22

Tarekat bagi sufi masa terakhir diartikan sebagai sekumpulan sufi yang bergabung dengan seorang syeikh tertentu, tunduk pada aturan-aturan yang terperinci dalam tindakan spiritual, hidup secara berkeliling dalam momen-momen tertentu serta membentuk majlis-majlis ilmu secara organisasi.

Dari definisi ini terlihat peran sentral seorang syeikh sebagai tokoh utama dalam organisasi atau perkumpulan tarekat. Oleh karena itu, penamaan suatu tarekat sering dinisbatkan kepada syeikh atau ulama yang menjadi pendiri atau pemimpin suatu tarekat, seperti tarekat Qadariyah yang dinisbatkan kepada Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani (w.561 M/1166 H), tarekat Syadzaliyyah yang dinisbatkan kepada Syeikh Abu Hasan A-Syadzili (w.656 H/1258 M), atau tarekat Syattariyah yang dinisbatkan kepada Syeikh Abdullah Al-Syaththari (w.809 H/1485 M), dan berbagai tarekat lain yang demikian halnya.

Senada dengan Al-Taftazani, Martin Van Bruinessen (1996:15) juga memandang tarekat sebagai organisasi sufi :

Kata tarekat secara harfiyah berarti jalan, mengacu baik kepada sistem latihan meditasi maupun amalan (muraqabah, dzikir, wirid, dsb.) yang dihubungkan dengan sederet guru sufi dan organisasi yang tumbuh di seputar metode sufi yang khas ini. Tarekat itu mensistematisasikan ajaran metode-metode tasawuf (h.15).

23

seorang pengikut tarekat dapat mencapai kemajuan dengan melalui sederetan ijazah berdasarkan tingkatnya, yang diakui oleh semua pengikut tarekat yang sama; dari pengikut biasa (mansub) hingga murid, selanjutnya hingga pembantu syaikh atau khalifah-nya, dan akhirnya __dalam beberapa kasus__ hingga menjadi guru yang mandiri (mursyid).

Menurut Martin (1996:15-16) tarekat juga memiliki fungsi-fungsi bagi pengikutnya dan masyarakat luas; (1) Fungsi spiritual (memberikan ketenangan dan peningkatan spiritual melalui metode meditasi tasawuf); (2) Fungsi sosial (satu pengikut dengan pengikut lain adalah keluarga (ikhwan) di kala sedang melakukan perjalanan jauh dapat menginap di zawiyah (pondokan) kepunyaan anggota lain); (3) Fungsi politis (banyak syeikh kharismatik yang juga memainkan peran politik karena mendapat dukungan besar dalam percaturan politik.

E.1.3. Institusi Sosial

a) Definisi Institusi Sosial

Dalam sosiologi, terdapat perbedaan dalam penyebutan konsep “institusi

sosial”. Sebagian ahli menyebutnya sebagai “lembaga sosial”, sebagian lainnya menyebutnya dengan “lembaga kemasyarakatan”, adapula yang menyebutnya sebagai “pranata sosial”. Hal itu dikarenakan belum ada istilah yang tepat untuk

24

Para sosiolog pun telah mendefinisikan istilah social institutions. Menurut

Mac Iver dan Charles H. Page (1957:15), “institutions defined as established forms of procedure” (institusi didefinisikan sebagai berbagai bentuk tat a-cara/prosedur yang dibentuk). Dengan kata lain, definisi ini menjelaskan institusi sebagai rangkaian tata-cara kehidupan guna mengatur hubungan manusia. Sumner (1960:61-62) juga mengatakan, “An institution consists of a concept (idea, notion, doctrine, interest) and a structure... The structure holds the concept and furnishes

instrumentalities for bringing it into the world of fact and action in a way to serve

the interest the man in society” (Suatu institusi berisikan suatu konsep (ide, dokrin, kebutuhan) dan struktur. Struktur berisikan konsep dan cara-cara yang mengantarkan pada berbagai fakta dan tindakan guna memenuhi kebutuhan masyarakat). Dengan kata lain, institusi dilihat sebagai tata cara dan tindakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut Paul B. Horton dan Charles L. Hunt (1984:245-246) institusi sosial

ialah “sistem hubungan sosial yang terorganisasi yang mengejawantahkan nilai-nilai serta prosedur umum tertentu dan memenuhi kebutuhan-kebuthan dasar

masyarakat”. Selanjutnya mereka menjelaskan bahwa „nilai-nilai‟ umum mengacu pada cita-cita dan tujuan bersama; „prosedur‟ umum adalah pola

perilaku yang dibakukan dan diikuti; sementara „sistem hubungan‟ adalah

25 b) Karakteristik Institusi Sosial

J. Lewis Gillin dan J. Philip Gillin (dalam Soemardjan dan Soemantri, 1964:67-70) menjelaskan beberapa karakteristik institusi sosial, yang meliputi:

1. Suatu institusi sosial adalah suatu organisasi pola pemikiran dan perilaku yang dimanifestasikan dalam aktivitas sosial dan produk material.

2. Semua institusi sosial memiliki tingkat kekekalan tertentu. 3. Suatu institusi sosial memiliki satu atau beberapa tujuan tertentu.

4. Suatu institusi sosial memiliki alat-alat/perlengkapan yang digunakan untuk menjapai tujuan dari institusi yang bersangkutan.

5. Suatu institusi sosial memiliki lambang atau simbol.

6. Suatu institusi sosial memiliki tradisi tertulis maupun tidak tertulis yang berisikan formulasi dari tujuan, tata cara, dan perilaku individu-individu yang berpartisipasi di dalamnya.

c) Tipe-tipe Institusi Sosial

Gillin dan Gillin juga menjelaskan tipe-tipe institusi sosial (dalam Soemardjan dan Soemantri, 1964:70-72) berdasarkan perspektif yang berbeda:

i. Dari sudut pandang perkembangan institusi (development of institutions): Crescive institutions (institusi yang tidak sengaja tumbuh dari tradisi/adat

kebiasaan masyarakat);

Enacted institutions (institusi yang segaja dibentuk untuk memenuhi

26

ii. Dari sudut pandang sistem nilai yang diterima masyarakat (the accepted system of values):

Basic institutions (institusi yang paling penting untuk menjaga ketertiban

sosial dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat);

Subsidiary institutions (institusi yang kurang penting dan hanya

berfungsi memenuhi kebutuhan sekunder masyarakat).

iii. Dari sudut pandang penerimaan masyarakat (public acceptance): Sanctioned institutions (institusi yang diterima masyarakat);

Unsanctioned institutions (institusi yang menyimpang/tidak diterima

masyarakat).

iv. Dari sudut pandang penyebaran dalam populasi (spread of population): General institutions (institusi yang dikenal seluruh masyarakat);

Restricted institutions (institusi yang dikenal sebagian masyarakat saja).

v. Dari sudut pandang metode penggunaannya (method of functioning):

Operative institutions (institusi yang berfungsi mengoperasikan pola atau

tata cara untuk mencapai tujuan utama);

Regulative institutions (institusi yang berfungsi untuk meregulasi/

mengawasi adat istiadat atau tata perilaku masyarakat).

d) Hubungan Antar Institusi Sosial

27

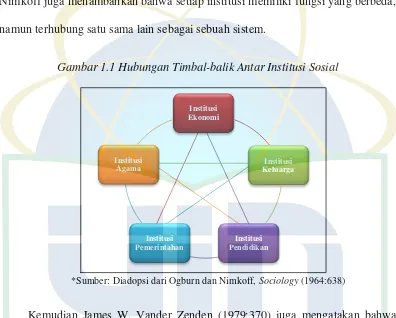

Semua institusi tersebut saling terhubung satu sama lain sebagai sebuah sistem (lihat gambar 1.1).

[image:41.595.114.510.241.559.2]Dari sudut pandang demikian Ogurn dan Nimkoff menjelaskan bahwa terdapat interrelationship antar satu institusi dengan institusi lain. Ogburn dan Nimkoff juga menambahkan bahwa setiap institusi memiliki fungsi yang berbeda, namun terhubung satu sama lain sebagai sebuah sistem.

Gambar 1.1 Hubungan Timbal-balik Antar Institusi Sosial

*Sumber: Diadopsi dari Ogburn dan Nimkoff, Sociology (1964:638)

Kemudian James W. Vander Zenden (1979:370) juga mengatakan bahwa

“Institutions do not exist in isolation from one another. They are bound together within a complex web of interrelationships” (Berbagai institusi yang ada tidak lah terisolasi satu sama lain. Mereka terikat bersama dalam suatu jaringan kompleks hubungan timbal balik). Dengan hubungan timbal balik antar institusi sosial, maka perubahan pada suatu institusi akan berpengaruh terhadap perubahan pada institusi lainnya.

Institusi Ekonomi

Institusi Keluarga

Institusi Pendidikan Institusi

Pemerintahan Institusi

28

e) Pendekatan/Metode Analisis Institusi Sosial

Mac Iver dan Charles H. Page menjelaskan bahwa terdapat tiga pendekatan dalam menganalisis institusi sosial (dalam Soemardjan dan Soemantri, 1964:77):

1. Historical Analysis; analisis secara historis dengan menelusuri sejarah timbul dan perkembangan suatu institusi sosial tertentu.

2. Comparative Analysis; analisis secara komparatif yang membandingkan suatu kasus pada institusi tertentu dengan institusi lain

3. Functional Interrelationships Analysis; analisis secara fungsional tentang hubungan timbal balik antara suatu institusi dengan institusi lain dalam suatu masyarakat tertentu.

Ketiga pendekatan/metode tersebut merupakan instrumen untuk meneliti institusi sosial. Pendekatan tersebut dapat pula digunakan secara bersamaan untuk menggambarkan hasil penelitian yang lebih komprehensif.

E.2.4. Perubahan Sosial

a) Definisi Perubahan Sosial

Para sosiolog memiliki difinisi yang berbeda-beda mengenai perubahan sosial. Sztompka (2010:3) menjelaskan perubahan sosial sebagai bagian dari

sistem sosial bahwa “perubahan sosial dapat dibayangkan sebagai perubahan yang

terjadi di dalam atau mencakup sistem sosial. Lebih tepatnya, terdapat perbedaan

antara keadaan sistem tertentu dalam jangka waktu berlainan”. Dari definisi ini,

29

perbandingan yang sama. Apabila dipilah-pilah, maka perubahan sosial tersebut mencakup: perubahan komposisi, struktur, fungsi, batas, hubungan antar subsistem, dan perubahan lingkungan.

Horton dan Hunt (1984:208) mendefinisikan perubahan sosial sebagai

“perubahan dalam segi struktur sosial dan hubungan sosial”. Di sini struktur sosial

diandaikan sebagai kerangka bangunan masyarakat yang terdiri dari elemen-elemen yang saling berkaitan secara interdependen sehingga perubahan pada suatu elemen akan mempengaruhi perubahan elemen lainnya.

Selo Soemardjan (1961:3) mendefinisikan konsep perubahan sosial sebagai

“bermacam perubahan di dalam lembaga-lembaga masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan pola tingkah laku antar-kelompok di dalam masyarakat”. Menurut Soemardjan (1961:4) tidak ada perubahan yang berdiri sendiri sehingga apabila terjadi bagian pada salah satu bagian, maka akan terjadi perubahan pada bagian lain. Hal itu terjadi sebagai konsekuensi dari tatanan struktur sosial yang saling berjalin (interwoven) dari berbagai lembaga sosial dalam masyarakat.

Dari sudut pandang tingkat perubahan, Lauer (2003:5) mendefinisikan

perubahan sosial sebagai “...perubahan fenomena sosial di berbagai tingkat kehi

-dupan manusia, mulai dari tingkat individual hingga tingkat dunia”. Pada titik ini

30

Pada tingkat mezzo perubahan dilihat pada unit perusahaan, partai politik, gerakan keagamaan, dan asosiasi besar. Sedangkan pada tingkat makro perubahan terjadi pada tingkat sistem internasional, bangsa, atau negara.

b) Sifat Perubahan Sosial

Sifat perubahan sosial dapat dibedakan menjadi dua, berdasarkan terencananya perubahan (Setiadi dan Kolip, 2011:645-646):

1) Perubahan yang dikehendaki (intended-change) dan direncanakan (planned change); perubahan yang diperkirakan atau telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan (agent of change), yaitu seseorang atau kelompok yang berperan terhadap perubahan yang terjadi. Cara yang digunakan melalui sistem yang teratur dan terencana disebut social planning.

2) Perubahan yang tidak dikehendaki (unitended change) dan tidak direncanakan (unlaned change); perubahan sosial yang terjadi tanpa dikehendaki sehingga proses perubahan di luar jangkauan kontrol masyarakat sehingga kerap kali menimbulkan akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan.

c) Proses Perubahan Sosial

31

1) Discovery (penemuan baru); Tambahan pengetahuan terhadap khazanah pengetahuan yang telah diverifikasi kebenarannya, tentang sesuatu yang sudah ada. Suatu penemuan baru dapat menjadi faktor perubahan sosial bila hasil penemuan tersebut didayagunakan masyarakat.

2) Invensi (kombinasi baru); kombinasi atau cara penggunaan baru dari pengetahuan yang sudah ada, menjadi suatu benda yang belum pernah ada sebelumnya yang meliputi rangkaian modifikasi, pengembangan, dan kombinasi ulang yang dapat bersifat baru dari segi bentuk, fungsi, dan maknanya.

3) Difusi (penyebaran); penyebaran unsur-unsur budaya dari satu kelompok ke kelompok lainnya yang dapat berlangsung baik di dalam masyarakat maupun antar masyarakat. Apabila beberapa kebudayaan saling mengadakan kontak, maka pertukaran beberapa unsur kebudayaan terjadi. Difusi juga merupakan proses selektif disertai modifikasi tertentu terhadap unsur-unsur serapan. Dalam hal ini, dapat terjadi proses akulutrasi (penggabungan dua budaya atau lebih menjadi suatu budaya gabungan tanpa menghilangkan unsur budaya masing-masing) ataupun proses asimilasi (penggabungan dua budaya atau lebih menjadi suatu budaya baru yang meleburkan unsur-unsur budayanya.

d) Faktor-faktor Penentu Perubahan Sosial

Gillin dan Gillin (1957) mengatakan bahwa perubahan sosial meliputi

perubahan-32

perubahan geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi atau penemuan baru dalam masyarakat”. Penjelasan tersebut mengindikasikan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.

A.W. Green (1964) menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat dan kadar perubahan sosial meliputi: (1) Ultimate Conditions; berbagai faktor yang berada di luar batas kekutan manusia seperti: lingkungan fisik, perubahan iklim, dan ukuran populasi; (2) Institutional Integration; sistem yang mempersaatukan berbagai institusi agar berjalan secara harmonis menuju titik keseimbangan (equilibrium); (3) Social Values and Ideology; ide atau nilai-nilai yang mengatur hubungan antar masyarakat dalam konteks tertentu, seperti: sosialisme dan kapitalisme; (4) Technology Base; perkembangan dan kemajuan teknologi dalam masa tertentu yang turut mempengaruhi hubungan sosial, seperti revolusi industri yang didasari penemuan mesin uap; (5) the Role of Innovator; peran aktor-aktor yang menemukan suatu penemuan baru yang selanjutnya diikuti, diterima, dan merubah kehidupan banyak orang, seperti: pemuka agama, tokoh pemikir, dan para ilmuwan.

33

perbedaan kelas, ras, kelompok etnis, dan perbedaan agama. Ketiga, Growth (pertumbuhan); yang meliputi kelahiran, kematian, atau migrasi yang mempengaruhi ukuran dalam suatu populasi.

Sementara faktor-faktor eksternal perubahan sosial yaitu (Stark, 1987:439-440): Pertama, diffussion (penyebaran), yaitu proses penyeberan budaya daru suatu masyarakat ke masyarakat sehingga interaksi antar budaya dapat menumbuhkan budaya baru, atau menggabungkan kedua budaya. Kedua, conflict (perang); antara masyarakat pribumi dan pendatang, meliputi konflik keyakinan, suku, ataupun konflik rasial. Ketiga, ecology (ekologi); yaitu perubahan dalam lingkungan fisik yang turut mempengaruhi perubahan sosial. seperti: bencana alam, global warming, dan perubahan iklim.

Baik faktor internal maupun eksternal, keduanya mempengaruhi perubahan sosial. Namun dampak dari keduanya dapat berbeda. Terkadang dapat membawa kemunduran atau kehancuran suatu masyarakat, tapi di sisi lain dapat pula membawa kemajuan. Hal itu bergantung dari respon masyarakat, proses perubahan, dan fenomena yang terjadi setelah adanya perubahan (Stark, 1987:440).

34

lag); (iii) Penolakan terhadap teknologi, seperti menolak adanya industri, internet, dan berbagai hal yang berbau asing dan modern __umumnya terjadi pada masyarakat adat atau pedalaman yang menjaga tradisi.

E.2. Definisi Operasional

E.2.1. Tasawuf sebagai Jalan Hidup

Tasawuf didefinisikan sebagai suatu pandangan hidup (the world of view) dan jalan hidup (the way of life) yang dijalankan oleh sekelompok orang berlandaskan nilai-nilai luhur ajaran Islam untuk menuju kemuliaan akhlak dan keselamatan di akhirat, dengan jalan menjauhi kehidupan duniawi dan aspek material, beralih kepada jalan hidup sederhana, berkontemplasi, mengasingkan diri, menghabiskan sisa hidup hanya dengan beribadah, mendekatkan Tuhan.

E.2.2. Tarekat sebagai Organisasi Sosial

35 E.2.3. Institusi Sosial

Dalam penelitian ini, institusi sosial didefinisikan sebagai seperangkat aturan, norma, dan tata-cara yang dimanifestasikan dalam tindakan dan perilaku untuk mencapai tujuan tertentu dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Institusi yang akan diteliti dalam penelitian ini ialah institusi keraton, pondok pesantren, dan industri batik. Dengan menggunakan pendekatan analisis historis, komparatif, dan fungsional, peneliti akan menganalisis kontribusi tarekat Syattariyah terhadap ketiga institusi tersebut, serta tipe dan hubungan antar institusi tersebut.

E.2.3. Perubahan Sosial

Perubahan sosial dibatasi sebagai proses transformasi dari suatu bentuk sistem sosial ke bentuk sistem sosial lainnya yang terjadi melalui perubahan pada suatu lembaga yang akan mempengaruhi lembaga-lembaga lainnya. Perubahan tersebut mencakup nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku kelompok di masyarakat.

Cakupan perubahan sosial yang terjadi akan diamati dan dianalisis pada tataran mezzo, yakni berpusat pada tarekat Syattariyah sebagai organisasi keagamaan. Di sini akan dilihat kontribusi Tarekat Syattariyah sejak awal kehadiran di Cirebon terhadap perkembangan institusi-institusi sosial di Cirebon.

36 E.3. Kajian Teori: Teori Strukturasi

Teori strukturasi (theory of structuration) dicetuskan oleh sosiolog Inggris, Anthony Giddens (1984) melalui bukunya The Constitution of Society. Teori ini memfokuskan pada hubungan dialektis antara agensi (agency) dan struktur (structure), di mana hubungan antara agensi dan struktur merupakan dualitas kesatuan. Semua tindakan sosial meliputi struktur dan semua struktur meliputi tindakan sosial, agensi dan struktur terjalin tidak terpisahkan dalam kegiatan-kegiatan praktik sosial yang berulang dan berkelanjutan. Giddens memerhatikan pula proses dialektis ketika praktik, struktur, dan kesadaran dihasilkan. Menurut

Ritzer (2012:890), “Giddens membahas isu agensi-struktur dengan cara yang historis, prosesual, dan dinamis”.

Titik tolak analisis teori strukturasi Giddens terletak pada “social practices ordered across space and time” (praktik-praktik sosial yang berulang-ulang lintas ruang dan waktu). Giddens mengatakan:

Human social activities, like some self-reproducing items in nature, are recursive. That is to say, they are not brought into being by social actors but continually recreated by them via the very means where by they express themselves as actors. In and through their activities agents reproduce the conditions that make these activities possible. (Giddens, 1984:2)

37

Secara lebih rinci, Giddens (1984) menjelaskan tentang elemen-elemen dari teori strukturasi, yaitu:

1) Agency

Menurut teori strukturasi, agency (pelaku) merupakan aktor yang melakukan tindakan dan aktivitas sosial. Di sini Giddens (1984:5) menjelaskan tiga aspek penting yang terdapat pada agency dalam praktek-praktek sosialnya: (i) reflective monitoring of action (memonitor tindakan secara reflektif), yaitu gambaran tindakan sehari-hari aktor, meliputi hubungan aktor dengan orang lain di mana aktor tidak hanya memonitor tindakanya secara kontinu, tetapi juga aspek-aspek sosial dan prikologis di mana mereka bergerak; (ii) rasionalization of action (rasionalisasi

[image:51.595.115.515.191.659.2]tindakan), yaitu bahwa aktor secara rutin membangun “theoritical understanding”-nya terhadap tindakan-tindakannya; (iii) motivation of action (motivasi tindakan), yaitu potensi atau tujuan yang mendorong aktor untuk bertindak. Ketiga aspek tersebut dapat dilihat pada skema berikut:

Gambar 1.2. Model Skema Stratifikasi Agency

Sumber: Giddens (1984:5), the Constitutions of Society

Dalam ranah kesadaran, Giddens juga membedakan antara discursive consiousness (kesadaran diskursif) dan practical consiousness (kesadaran

unacknwoledged reflexive monitoring of action unintended

conditions of razionalization of action consequences

38

praktis). Kesadaran diskursif berati kemampuan untuk melukiskan tindakan-tindakan aktor dengan kata-kata Sementara kesadaran praktis meliputi tindakan-tindakan yang diterima begitu saja oleh para aktor, tanpa mampu mengungkapkan dalam kata-kata. Tipe kesadaran praktis ini menjadi penting dalam teori strukturasi yang mencerminkan perhatian utama pada apa yang dilakukan ketimbang yang dikatakan (Giddens, 1984:7). Dalam teori ini, tindakan-tindakan yang sengaja dilakukan sering mempunyai konsekuensi yang tidak disengaja sehingga dapat mengantarkan analisis ini dari agensi menuju level sistem sosial.

Giddens (1984:15) juga berpandangan bahwa pada diri agen juga melekat

„power‟ yaitu kemampuan untuk mengubah (sense of transformative capacity) dan membuat perbedaan (make a difference). Dalam melakukan praktik-praktik sosial, agen memiliki power yang meliputi otonomi dan ketergantungan dalam kontinuitas ruang dan waktu; subordinat dapat mempengaruhi aktivitas superior dalam konteks interaksi sosial. Inilah yang disebut Giddens (1984:17) sebagai dialectic of control dalam sistem sosial. 2) Structure, System, and Structuration (3S)

Menurut Giddens, inti teori strukturasi ialah struktur, sistem, dan dualitas struktur. Dalam teori ini, struktur didefiisikan Giddens sebagai “Rules and resources, or sets of transformation relations, organized as properties of

transmu-39

tation of structures, and therefore the reproductions of social systems” (Giddens, 1984:25).

Giddens menjelaskan bahwa menganalisis strukturasi dari sistem sosial berati mempelajari mode-mode setiap sistem. Mode setiap sistem diproduksi dan direproduksi dalam interaksi sosial, berdasarkan aktivitas dari situasi aktor yang dihadapkan pada rules dan resources dalam konteks tindakan. Dengan kata lain, aktor dan struktur mengalami „dualitas‟ di antara keduanya (duality of structures). Dalam setiap praktik sosial, tindakan aktor dapat menjadi resources dari diproduksinya struktur, tetapi di satu sisi dalam bertindak aktor tidak sepenuhnya lepas dari kungkungan rules dalam struktur. Selanjutnya tindakan yang dilakukan berulang-ulang akhirnya melahirkan reproduksi dari struktur dalam sistem sosial. Sebagaimana yang

Giddens (1984:26) katakan, “the moment of the production of action is also one of reproduction in the contexts of the day-to-day enactment of social

life”. Maka, agen dan struktur adalah „dualitas‟ bagai dua sisi mata-uang; tidak ada yang dapat eksis tanpa yang lainnya.

3) Forms of Institutions

40

(legitimations) berisikan pengesahan hukum dari sebuah institusi (Giddens, 1984:30). Ketiga konsep sosiologis ini didasarkan atas 3 teori, yaitu teori pengkodean, teori otoritas, teori alokasi, dan teori regulasi (normatif).

Tabel 1.1 Bentuk Institusi Sosial dalam Teori Strukturasi

Struktur Dasar Teoritis Bentuk Institusi

Signifikansi - Teori Pengkodean (Coding) - Institusi Simbolik

Dominasi - Teori Otoritas - Teori Alokasi

- Institusi Politik - Institusi Ekonomi

Legitimasi - Teori Regulasi Normatif - Institusi Hukum

* Sumber: diadopsi dari Giddens (1984:31), The Constitutions of Society.

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Giddens menekankan analisis terhadap empat aspek institusi sosial; yaitu: (i) institusi simbolik, yang menekankan makna-makna dan simbol dari praktik sosial; (ii) institusi politik, yang menekankan tentang otoritas dan kekuasaan yang dimiliki oleh agen; (iii) istitusi ekonomi, yang menekankan tentang alokasi sumber daya ekonomi; dan (iv) institusi hukum, yang menekankan legitimasi normatif.

4) Time-Space

Menurut Giddens (1984:34), “time is perhaps the most enigmatic feature of human experience”. Secara bebas dapat diartikan bahwa dalam teori

strukturasi, „waktu‟ adalah bagian sangat penting untuk menganalisis

41

Dalam hal ini Giddens (1984:35) membagi konteks waktu menjadi dua : (i) reversible time, yaitu waktu yang berulang, meliputi duree of day to day experiences (konteks kejadian dan rutinitas sehari-hari yang berulang-ulang) dan longue duree of institutions (konteks waktu yang panjang dan berulang-ulang sehingga tercipta proses pelembagaan praktik-praktik sosial); (ii) irreversible time, yaitu waktu khusus, meliputi life span of individual (kejadian khusus yang mendadak dan sulit diprediksi).

Giddens (1984:36) menggaris bawahi reversible time dalam analisis teori

ini. Yang terpenting ialah bahwa “the routines of daily life are the 'foundation' upon which institutional forms of societal organization are built

in time-space”.

Demikianlah keempat elemen (agent, 3S, forms of institutions, dan time-space) tentang teori strukturasi. Dari keempat elemen ini, Ritzer (2012:894-895) telah merangkum sejumlah proposisi dari teori strukturasi agar dapat diterapkan dalam riset empiris:

1) Berkonsentrasi pada „penataan lembaga-lembaga (intitusi simbolik, politik,

ekonomi, dan hukum) lintas ruang dan waktu‟;

2) Berfokus pada analisis terhadap perubahan-perubahan di dalam lembaga-lembaga di sepanjang ruang dan waktu;

3) Para peneliti harus peka terhadap cara-cara yang dipakai para pemimpin (agent)dari berbagai lembaga untuk mengubah pola-pola sosial;

42

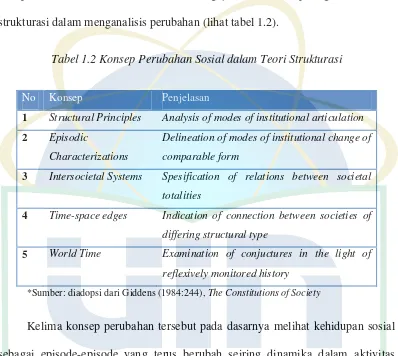

[image:56.595.115.513.209.565.2]Mengenai perubahan sosial (social change) Giddens banyak dipengaruhi, sekaligus mengkritik teori-teori perubahan sosial yang telah mapan; evolutionism theory, structural-funtionalism theory, dan historical materialism theory. Dalam hal perubahan Giddens (1984:244), mengajukan 5 konsep bagaimana teori strukturasi dalam menganalisis perubahan (lihat tabel 1.2).

Tabel 1.2 Konsep Perubahan Sosial dalam Teori Strukturasi

No Konsep Penjelasan

1 Structural Principles Analysis of modes of institutional articulation 2 Episodic

Characterizations

Delineation of modes of institutional change of

comparable form

3 Intersocietal Systems Spesification of relations between societal totalities

4 Time-space edges Indication of connection between societies of differing structural type

5 World Time Examination of conjuctures in the light of reflexively monitored history

*Sumber: diadopsi dari Giddens (1984:244), The Constitutions of Society

43

agen dan struktur lintas ruang dan waktu (time-space edges). Keseluruhan hubungan reflektif dari tindakan agen adalah kontribusi mereka dalam membuat sejarah (world time) (Giddens, 1984:244-255).

Teori strukturasi juga menjelaskan perubahan sosial melalui konsep

„keusangan‟ (obsolence/obsoleteness) struktur, yaitu perubahan struktur berarti perubahan skemata agar sesuai dengan praktik sosial yang terus berkembang secara baru (Priyono, 2002:31). Artinya, ketika suatu struktur tidak lagi sesuai dengan praktik sosial yang berubah secara dinamis, maka terjadilah perubahan struktur yang dipelopori oleh agen/pelaku untuk menyesuaikan antara praktik sosial dan struktur. Selanjutnya struktur akan berubah seiring dengan praktik sosial yang tengah berkembang, dan terjadi dualitas antara struktur dan agen, di mana perubahan pada praktik sosial turut mempengaruhi perubahan struktur, dan praktik sosial pun tidak lepas dari perubahan struktur yang baru.

Teori strukturasi ini sebagai perangkat analtis dapat dipakai guna melihat berbagai gejala sosial, seperti masalah relasi sosial, modernisasi pendidikan, globalisasi, dan sosial-keagamaan (Priyono, 2003:31-32). Dalam penelitian ini, teori strukturasi akan digunakan untuk melihat masalah sosial-keagamaan, yaitu peran agency (mursyid dalam organisasi tarekat) yang berkontribusi terhadap perkembangan structure (institusi-institusi sosial di Cirebon).

Dalam penerapan teori ini sebagai riset ilmiah, salah satu kajian yang relevan dalam menggunakan teori strukturasi dalam studi sosiologi agama ialah

44

Tentang Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki dengan Masyarakat Lokal”. Studi berwawasan sosial relgius ke-Indonesian ini telah menggunakan konsep strukturasi untuk menjelaskan relasi yang terbentuk antara pesantren Al-Mukmin Ngruki dengan masyrakat lokal. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa proses peralihan identitas keagamaan kampung Ngruki dari abangan ke santri tidak lepas dari peran aktor yang terus menerus melakukan Islamisasi di kampung ini dengan beragam cara. Keberadaan pondok ini juga memberikan perubahan keagamaan tersebut dengan bertambahnya jumlah santri di kampung ini. Selain itu, industrialisasi yang tumbuh sejak 1970-an di kampung ini turut berdampak pada proses Islamisasi yang terjadi. Jadi, Islam dengan model pesantren yang peningkatannya begitu masif berpengaruh terhadap perubahan identitas Islam di masyarakat lokal dari pola abangan menjadi santri (pesantren) (Ramdhon, 2013).

45

F.

Metode Penelitian

F.1. Pendekatan Penelitian

Untuk mengkaji tentang peran tarekat dalam dinamika perubahan institusi-institusi sosial, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu “metode -metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang __oleh sejumlah individu atau sekelompok orang__ berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan” (Creswell, 2010:4).

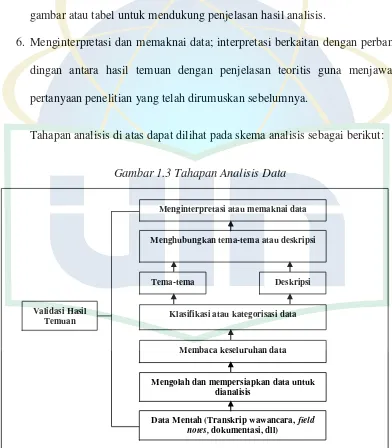

Pendekatan kualitatif dipilih untuk menempatkan pandangan peneliti pada cara pandang subjek yang diteliti melalui interaksi secara langsung. Pendekatan kualitatif selalu berusaha memahami pemaknaan dari subjek yang diteliti (intersubjective meaning)