Mussawir : Analisis Masalah Kemiskinan Nelayan Tradisional Di Desa Padang Panjang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2009

ANALISIS MASALAH KEMISKINAN NELAYAN TRADISIONAL

DI DESA PADANG PANJANG KECAMATAN SUSOH

KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

TESIS

Oleh

MUSSAWIR

077003022/PWD

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

M E D A N

2 0 0 9

S

E K O L AH

P A

S C

A S A R JA

ANALISIS MASALAH KEMISKINAN NELAYAN TRADISIONAL

DI DESA PADANG PANJANG KECAMATAN SUSOH

KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Sains dalam Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan

(PWD) pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

Oleh

MUSSAWIR

077003022/PWD

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Judul Tesis : ANALISIS MASALAH KEMISKINAN NELAYAN TRADISIONAL DI DESA PADANG PANJANG KECAMATAN SUSOH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Nama Mahasiswa : Mussawir

Nomor Pokok : 077003022

Program Studi : Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan

(PWD)

Menyetujui Komisi Pembimbing

(Prof. Bachtiar Hassan Miraza, SE) Ketua

(Prof. Dr. lic.rer.reg. Sirojuzilam, SE) (Kasyful Mahalli, SE. M.Si)

Anggota Anggota

Ketua Program Studi, Direktur,

(Prof. Bachtiar Hassan Miraza, SE) (Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa, B, M.Sc)

Telah diuji pada

Tanggal 22 Juli 2009

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Prof. Bachtiar Hassan Miraza, SE

Anggota : 1. Prof. Dr. lic. rer. reg. Sirojuzilam, SE

2. Kasyful Mahalli, SE. M.Si

3. Prof. Aldwin Surya, SE. M.Pd. Ph.D

ABSTRAK

Mussawir, NIM. 077003022. Tesis ini berjudul “Analisis Masalah Kemiskinan Nelayan Tradisional di Desa Padang Panjang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam” di bawah bimbingan: Prof. Bachtiar Hasan Miraza, SE sebagai Ketua, Prof. Dr. lic.rer.reg. Sirojuzilam, SE dan Kasyful Mahalli, SE. M.Si sebagai Anggota.

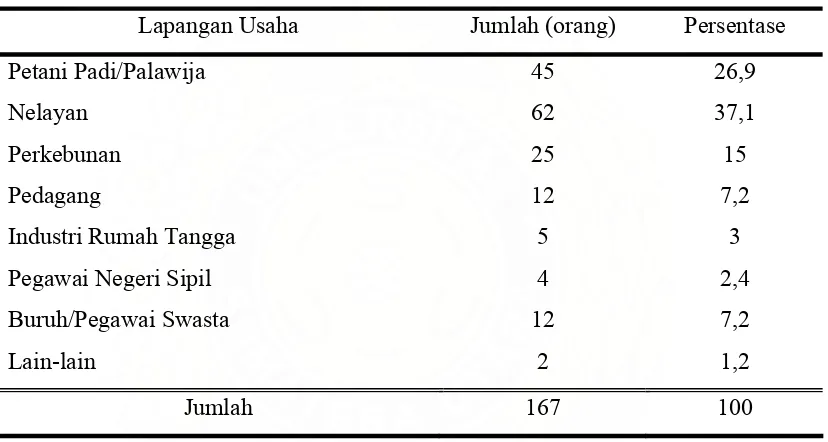

Salah satu komunitas bangsa Indonesia yang teridentifikasi sebagai golongan miskin saat ini adalah nelayan, di mana sedikitnya 14,58 juta jiwa atau sekitar 90 persen dari 16,2 juta jumlah nelayan di Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan. Di Desa Padang Panjang terdapat 62 jiwa atau 37,1 persen penduduknya bekerja sebagai nelayan, dan dari 62 jiwa nelayan, terdapat 51 Kepala Keluarga bekerja sebagai nelayan tradisional yang tergolong ke dalam kelompok masyarakat miskin. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kemiskinan nelayan tradisional di Desa Padang Panjang; 2) Untuk mengetahui bentuk kemiskinan nelayan tradisional di Desa Padang Panjang.

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner (Quesioneir), wawancara (Interview) dan pengamatan (Observasi). Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan bahasan dalam penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan, kemiskinan nelayan tradisional di Desa Padang Panjang disebabkan oleh 3 (tiga) faktor, yaitu: 1) faktor kualitas sumber daya manusia; 2) faktor ekonomi; dan 3) faktor kelembagaan. Sedangkan bentuk kemiskinan yang terjadi pada nelayan tradisional di Desa Padang Panjang adalah kemiskinan natural dan cultural.

ABSTRACT

Mussawir, NIM. 077003022. This thesis entitled "Poverty Issues Analysis traditional Fishermen's Village in Padang Panjang District Susoh Aceh Barat Daya District Province of Nanggroe Aceh Darussalam" under the guidance of: Prof.Bachtiar Hasan Miraza, SE as the chairman, Prof. Dr. lic.rer.reg. Sirojuzilam, SE and Kasyful Mahalli, SE. M. Si as a member.

One of the community in the nation of Indonesia as Identify the poor fishermen at this time is, where at least 14.58 million people or about 90 percent from 16.2 million the number of fishermen in Indonesia are still under the poverty line. In the Village of Padang Panjang there are 62 or 37.1 percent of the soul of the people working as fishermen, and fishermen from the 62 lives, there are 51 Family Head to work as fishermen who belong to traditional groups in poor communities. Goal of this research are: 1) To know the factors that cause poverty in the traditional fishing village of Padang Panjang, 2) To know the form of poverty in the traditional fishing village of Padang Panjang.

Research methods used in this research is descriptive method with qualitative analysis and with data using primary and secondary. Primary data collected through the questionnaire (Quesioneir), interview (Interview) and observation (Observation). Whereas secondary data collected through the documents related to the discussion in the research.

Results of research shows, poverty in the traditional fishing village of Padang Panjang caused by three (3) factors, namely: 1) the quality of human resources factors; 2) economic factors, and 3) institutional factors. While the form of poverty that occurred in the traditional fishing village of Padang Panjang is the natural and cultural poverty.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahuwata’ala

yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat

menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul “ANALISIS MASALAH

KEMISKINAN NELAYAN TRADISIONAL DI DESA PADANG PANJANG

KECAMATAN SUSOH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA PROPINSI

NANGGROE ACEH DARUSSALAM”.

Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan

studi dan meraih gelar Magister Sains (M.Si) pada Program Magister Perencanaan

Pembangunan Wilayah dan Pedesaan (PWD) Sekolah Pascasarjana Universitas

Sumatera Utara, Medan.

Penulis menyadari penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai

pihak langsung atau tidak langsung. Untuk itu pada kesempatan ini sepantasnya

ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan terutama kepada yang terhormat

Bapak Prof. Bachtiar Hasan Miraza, SE sebagai Ketua Komisi Pembimbing, Prof. Dr.

lic.rer.reg. Sirojuzilam, SE dan Kasyful Mahalli, SE. M.Si sebagai Anggota Komisi

Pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan kerelaan memberikan bimbingan dan

petunjuk hingga terselesaikannya penulisan tesis ini. Dalam kesempatan ini juga

penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa B, M.Sc, sebagai Direktur Sekolah Pascasarjana

Universitas Sumatera Utara, Medan.

2. Bapak Prof. Bachtiar Hasan Miraza, SE selaku Ketua Program Studi Magister

Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan (PWD) Sekolah Pascasarjana

Universitas Sumatera Utara, Medan.

3. Bapak Kasyful Mahalli, SE. M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Magister

Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan (PWD) Sekolah Pascasarjana

4. Para Dosen di Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan

(PWD) yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.

5. Bupati Aceh Barat Daya yang telah memberikan kesempatan belajar pada penulis

ke jenjang magister di Universitas Sumatera Utara.

6. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang telah memberikan bantuan biaya

pendidikan kepada penulis, dalam mendukung melanjutkan studi ke jenjang

magister.

7. Berbagai pihak yang tidak disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis

dalam kelancaran kegiatan tugas belajar ke Universitas Sumatera Utara.

8. Yang tercinta Ayahanda Tarmizi. N dan Ibunda Zuraidah, di mana dengan berkat

do’a dan usaha beliau keberhasilan ini bisa tercapai.

9. Yang tersayang Cut Sri Hayatun Nufus, SE dan ananda Kayyis Afif Bardad M

dan Adam Tsamir Akhram M, yang telah memberikan dukungan moril

pengorbanan yang begitu besar sehingga semua ini dapat dilalui dengan baik.

10. Seluruh rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan bantuan moril dan

pemikiran kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.

11. Serta berbagai pihak di lokasi penelitian yang telah berpartisipasi dalam

kelancaran kegiatan penelitian, sehingga penelitian ini terlaksana dengan baik.

Penulis sangat menyadari akan kekurangan dan keterbatasan kemampuan diri

penulis. Oleh karena itu penulis akan sangat berterima kasih terhadap berbagai

masukan, saran dan kritikan yang sportif terhadap penulisan ini sehingga penulis

dapat memperbaiki berbagai kekurangan dan kesalahan yang ada demi kesempurnaan

Akhirnya dengan berserah diri kepada Allah yang Maha Kuasa, penulis

berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya dan

pihak-pihak/instansi yang terkait dalam mengurus masalah kemiskinan nelayan tradisional

di negeri ini dan khususnya di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Medan, Juni 2009

RIWAYAT HIDUP

Mussawir, dilahirkan di Alue Pisang Nanggroe Aceh Darussalam pada

tanggal 17 September 1973. Menamatkan SD tahun 1985 di SD Negeri No. 2 Sikabu,

SMTP tahun 1988 di SMTP Negeri Kuala Batee, SMTA tahun 1991 di SMTA Negeri

Blangpidie, STPDN tahun 1995 di Jatinangor Bandung-Jawa Barat, dan

STIA-Lembaga Administrasi Negara tahun 1999 di Jakarta jurusan Manajemen

Pembangunan Daerah.

Tahun 1995 bekerja sebagai staf Kantor Pembangunan Masyarakat Desa

Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tahun 1996 Staf Kantor Pembangunan

Masyarakat Desa Kabupaten Aceh Selatan dan Staf Pembangunan Masyarakat Desa

di Kantor Kecamatan Kuala Batee, tahun 1997 s/d 1998 sebagai Ajudan Bupati Aceh

Selatan, tahun 1998 s/d 2000 tugas belajar ke STIA-Lembaga Administrasi Negara

di Jakarta, tahun 2001 s/d 2002 sebagai Sekretaris Kecamatan Kuala Batee/Kepala

Desa Kampung Tengah, tahun 2002 s/d 2003 Sekretaris Kecamatan Babahrot, tahun

2003 s/d 2007 sebagai Kasubbag Perlengkapan di Sekretariat Daerah Kabupaten

Aceh Barat Daya, dan tahun 2007 sampai dengan sekarang tugas belajar

di Universitas Sumatera Utara.

Pada tanggal 15 Mei 2000, penulis menikah dengan Cut Sri Hayatun Nufus,

SE dan saat ini telah dikarunia 2 (dua) orang putra yang bernama Kayyis Afif Bardad

DAFTAR ISI

2.1.1. Pengertian dan Bentuk Kemiskinan ... 10

2.1.2. Ciri-Ciri Masyarakat Miskin ... 16

2.1.3. Indikator Kemiskinan ... 19

2.1.4. Faktor-Faktor Kemiskinan ... 20

2.2. Pendapatan... 26

2.3. Nelayan... 29

2.3.1. Pelapisan Sosial Nelayan ... 29

2.3.2. Hubungan Kerja Nelayan ... 32

2.4. Strategi Pengentasan Kemiskinan ... 35

2.5. Penelitian Sebelumnya ... 38

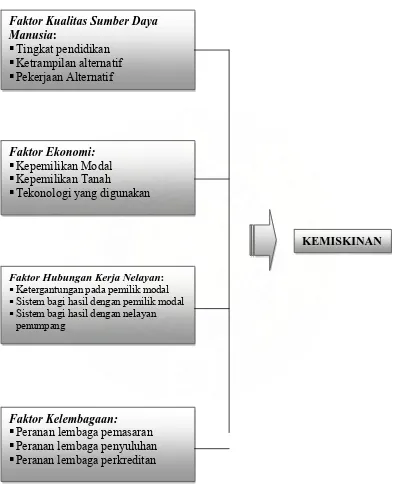

2.6. Analisis Faktor-faktor Kemiskinan Nelayan Tradisional ... 42

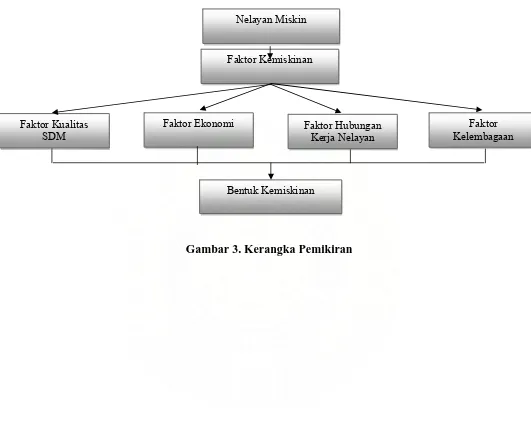

2.7. Kerangka Pemikiran Penelitian ... 44

3.4.2. Sampel ... 47

3.5. Metode Analisis Data ... 47

3.6. Definisi Operasional Variabel ... 48

BAB IV HASIL PENELITIAN ... 51

4.1. Deskripsi Wilayah ... 51

4.1.1. Kondisi Geografis ... 51

4.1.2. Kondisi Demografis ... 53

4.1.3. Kondisi Sarana dan Prasarana ... 55

4.2. Deskripsi Responden ... 58

4.2.1. Umur Responden ... 58

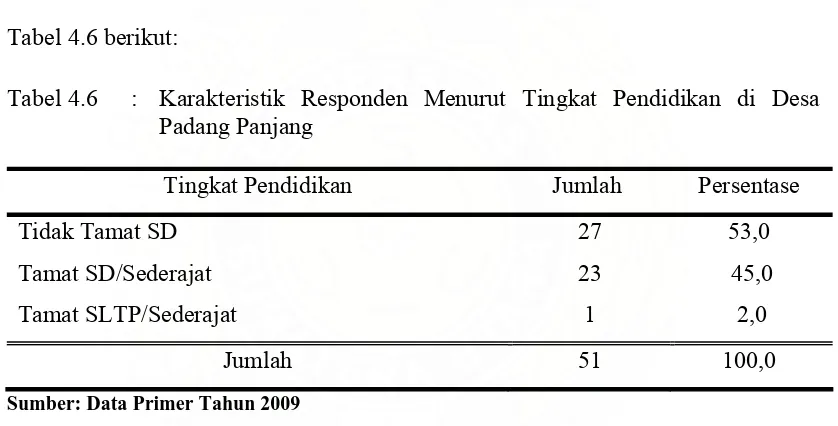

4.2.2. Tingkat Pendidikan Responden ... 59

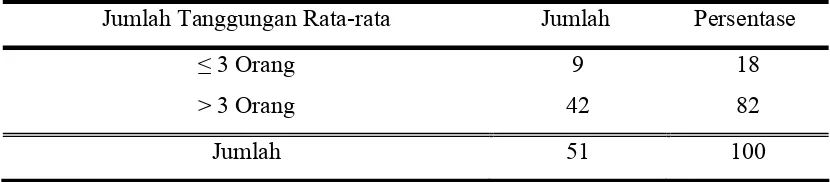

4.2.3. Jumlah Tanggungan Keluarga... 61

4.2.4. Pendapatan... 62

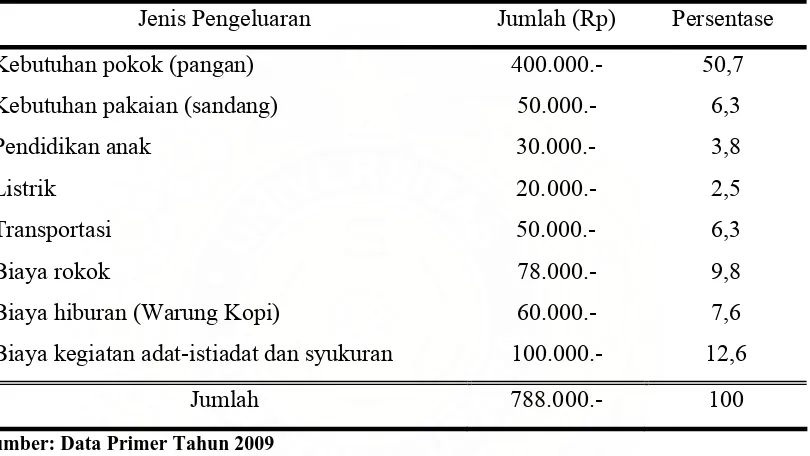

4.2.5. Pengeluaran ... 65

4.2.6. Status Kepemilikan Rumah ... 67

4.3. Faktor-faktor Kemiskinan Nelayan Tradisional ... 69

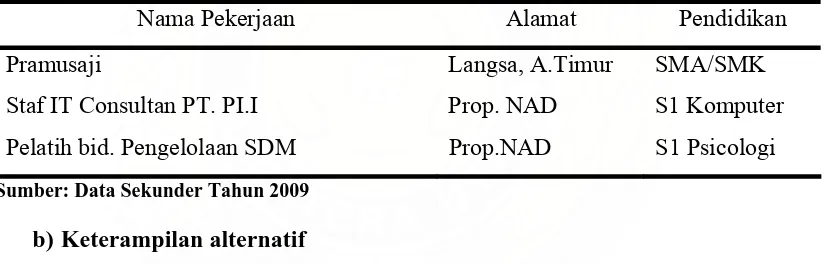

4.3.1. Faktor Kualitas Sumber Daya Manusia ... 70

4.3.2. Faktor Ekonomi ... 79

4.3.3. Faktor Hubungan Kerja Nelayan ... 91

4.3.4. Faktor Kelembagaan ... 98

4.4. Bentuk Kemiskinan Nelayan Tradisional... 107

4.4.1. Kemiskinan Natural ... 108

4.4.2. Kemiskinan Kultural ... 111

4.4.3. Kemiskinan Struktural ... 115

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ... 121

5.1. Kesimpulan ... 121

5.2. Saran-saran ... 123

DAFTAR TABEL

Nomor Judul Halaman

1.1 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kecamatan di Kabupaten

Aceh Barat Daya Tahun 2008... 8

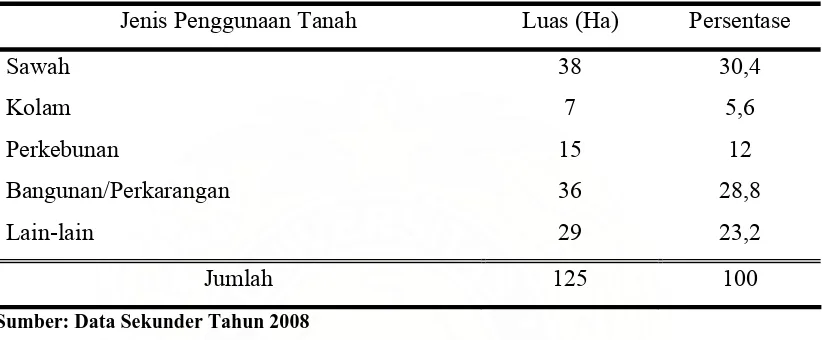

4.1. Luas Desa Menurut Penggunaan Tanah di Desa Padang

Panjang Tahun 2007... 52

4.2. Jumlah Rumah Tangga Menurut Lapangan Usaha di Desa

Padang Panjang Tahun 2007... 54

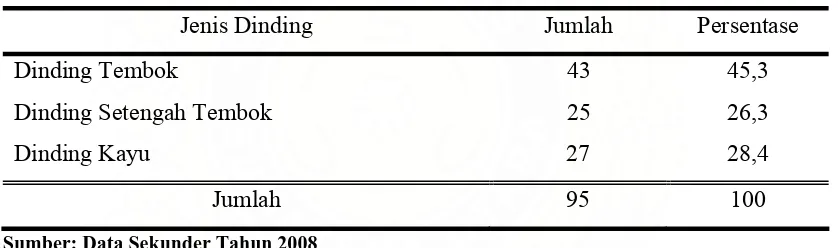

4.3. Jumlah Bangunan Tempat Tinggal Penduduk Menurut Jenis

Dinding di Desa Padang Panjang Tahun 2007... 56

4.4. Jumlah Fasilitas Perdagangan dan Jasa di Desa Padang

Panjang Tahun 2007... 57

4.5. Karakteristik Responden Menurut Tingkat Umur di Desa

Padang Panjang Tahun 2009... 59

4.6. Karakteristik Responden Menurut Tingkat Pendidikan di Desa

Padang Panjang... 60

4.7. Jumlah Tanggungan Rata-rata Keluarga Nelayan Tradisional

di Desa Padang Panjang... 62

4.8. Pendapatan Rata-rata Nelayan Tradisional Per Bulan di Desa

Padang Panjang... 63

4.9. Jumlah Rata-rata Pengeluaran Nelayan Tradisional Per Bulan

Menurut Jenis Konsumsi Barang dan Jasa... 66

4.10. Status Kepemilikan Rumah Nelayan Tradisional di Desa

Padang Panjang... 67

4.11. Lowongan Kerja di Propinsi NAD Menurut Tingkat

4.12. Penguasaan Ketrampilan Alternatif (Non Perikanan) Bagi

Nelayan Tradisional di Desa Padang Panjang... 74

4.13. Jumlah Nelayan Tradisional yang Mengikuti Pelatihan

di Desa Padang Panjang... 75

4.14. Jumlah Nelayan Tradisional yang Mempunyai Pekerjaan

Sampingan (Alternatif)... 77

4.15. Jumlah Nelayan Tradisional Menurut Pemilikan Modal Usaha

di Desa Padang Panjang... 81

4.16. Jumlah Nelayan Tradisional Menurut Kepemilikan Tabungan

di Desa Padang Panjang... 82

4.17. Jumlah Nelayan Tradisional yang Berhubungan dengan Bank

Perkreditan di Desa Padang Panjang... 83

4.18. Jumlah Nelayan Tradisional yang Tidak/Diberikan Pinjaman

Modal oleh Koperasi KPNR Susoh... 84

4.19. Kendala yang Ditemukan Oleh Nelayan Tradisional dalam

Memperoleh Pinjaman Modal dari Koperasi KPNR... 85

4.20. Jumlah Nelayan Tradisional Menurut Kepemilikan Tanah

di Desa Padang Panjang ... 86

4.21. Jumlah Nelayan Tradisional yang Memiliki Tanah

Perkarangan di Desa Padang Panjang... 88

4.22. Jumlah Nelayan Tradisional Menurut Sumber Pinjaman

Modal/Kebutuhan Keluarga di Desa Padang Panjang... 93

4.23. Sistem Bagi Hasil Antara Nelayan Tradisional dengan Pemilik

Modal di Desa Padang Panjang... 96

4.24. Sistem Bagi Hasil Nelayan Tradisional Pemilik Perahu dengan

Nelayan Penumpang di Desa Padang Panjang... 97

4.25. Peranan Koperasi KPNR Susoh dalam Memasarkan Hasil

4.26. Jumlah Nelayan Tradisional yang Pernah Menerima

Penyuluhan dari Badan Penyuluhan Perikanan di Desa Padang

Panjang... 103

4.27. Persyaratan yang Ditetapkan oleh Koperasi KPNR Kepada

Nelayan Tradisional untuk Meminjam Modal Usaha... 105

4.28. Jumlah Nelayan Pemilik Kapal, Toke Ikan dan Toke Bangku

yang Mendapat Pinjaman dari Koperasi KPNR Susoh... 107

4.29. Jumlah Nelayan Tradisional Menurut Pemanfaatan Waktu

Senggang di Desa Padang Panjang... 112

4.30. Jumlah Nelayan Tradisional yang Mengkonsumsi Rokok

di Desa Padang Panjang... 114

4.31. Jumlah Nelayan Tradisional Menurut Keikutsertaan dalam

DAFTAR GAMBAR

Nomor Judul Halaman

1. : Lingkaran Setan Kemiskinan Versi Nurkse... 22

2. : Skema Faktor-faktor Kemiskinan Nelayan Tradisional

(Dirangkum dari Berbagai Sumber)... 43

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Judul Halaman

1. : Kuesioner Penelitian... 128

2. : Rekaman Kejadian (Moment Opname)... 135

3. : Data Penelitian... 141

4. : Foto Penelitian... 153

5. : Peta Kabupaten Aceh Barat Daya... 157

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan suatu proses yang terus-menerus dilaksanakan

melaui suatu perencanaan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dalam berbagai

aspek. Dengan kata lain pembangunan merupakan suatu upaya perbaikan yang

dilakukan secara terus-menerus dari kondisi yang sebelumnya tidak baik menjadi

lebih baik.

Berbicara masalah pembangunan, fokus perhatian kita selama ini selalu

ditujukan kepada ukuran-ukuran kuantitatif seperti pertumbuhan Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB), investasi, dan peningkatan pendapatan perkapita.

Keberhasilan suatu proses pembangunan pun sering diasumsikan sebagai

meningkatnya dan terjadinya redistribusi fisik dari membaiknya indikator-indikator

perekonomian di atas.

Pembangunan seharusnya merupakan arena untuk perluasan kebebasan

subtantif (subtantive freedom) bagi setiap orang. Artinya pembangunan

mengharuskan berbagai sumber non-kebebasan (non freedom sources) sudah

seharusnya disingkirkan, yakni kemiskinan dan tirani, minimnya peluang ekonomi

dan kemiskinan sosial sistematis, penelataran sarana umum dan intoleransi serta

Pandangan tersebut mengisyaratkan bahwa tantangan pembangunan adalah

memperbaiki kualitas kehidupan. Terutama di negara-negara yang paling miskin.

Kualitas hidup yang baik memang mensyaratkan adanya pendapatan yang lebih

tinggi, namun yang dibutuhkan bukan hanya itu. Pendapatan yang lebih tinggi itu

hanya merupakan salah satu dari kesekian banyak syarat yang harus dipenuhi.

Banyak hal-hal lain yang tidak kalah pentingnya yang juga harus diperjuangkan,

yakni mulai dari pendidikan yang lebih baik, peningkatan standar kesehatan dan

nutrisi, pemberantasan kemiskinan, perbaikan lingkungan hidup, pemerataan

kesempatan, pemerataan kebebasan individual dan penyegaran kehidupan budaya

(Bank Dunia dalam Tadaro, 2000: 19).

Pembangunan yang kita lakukan sejak orde baru hingga menjelang krisis yang

menerpa Indonesia pada pertengahan tahun 1997 yang lalu telah menunjukkan hasil

yang sangat signifikan dengan tujuan pembangunan, di mana Indonesia dapat

dikatakan tergolong ke dalam negara yang berhasil dalam pembangunan. Selama

lebih dari tiga dekade, Indonesia telah mencatat prestasi yang mengesankan dalam

pembangunan manusia. Kemampuan dicapai di berbagai bidang, mulai dari

pengurangan kemiskinan, kesenjangan pendapatan hingga peningkatan harapan hidup

dan kemampuan membaca dan menulis. Angka kematian bayi misalnya, menurun

tajam sejalan dengan peningkatan akses terhadap sarana kesehatan dan sanitasi. Pada

periode yang sama juga terjadi peningkatan peranan perempuan, perbedaan rasio pria

dengan wanita di berbagai tingkat pendidikan semakin mengecil dan kontribusi

Akan tetapi keberhasilan pembangunan itu hanya berlangsung pada tiga

dekade itu saja. Keberhasilan pembangunan mulai kembali tidak dapat dirasakan oleh

segenap bangsa Indonesia, yaitu pada tahun 1997. Di mana pada tahun itu pula telah

terjadinya krisis ekonomi yang menyebabkan bangsa Indonesia kembali terperangkap

ke dalam kungkungan kemiskinan dan ketertinggalan dalam berbagai dimensi

kehidupan manusia.

Krisis ekonomi tersebut telah meningkatkan kembali jumlah penduduk miskin

di Indonesia secara drastis. Pada tahun 1998 jumlah penduduk miskin meningkat

menjadi 49,5 juta jiwa atau sekitar 24,2 persen dari seluruh penduduk. Dan pada

tahun 2004 jumlah penduduk miskin di Indonesia masih mencapai 36,2 juta jiwa atau

sekitar 16,7 persen dari seluruh penduduk (Kuncoro, 2006: 117).

Selanjutnya pada tahun 2004-2008, angka penduduk miskin di Indonesia

adalah: tahun 2005 sebesar 35,1 juta jiwa atau 15,97 persen. Kondisi ini memburuk

di tahun 2006 jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 39,3 juta jiwa atau 17,75

persen, yang disebabkan oleh tingginya tingkat inflasi dan kenaikan harga BBM.

Namun berangsur-angsur kondisi ini terus membaik. Jumlah penduduk miskin

di Indonesia pada bulan Maret 2008 sebesar 34,96 juta jiwa atau 15,42 persen. jumlah

penduduk miskin sudah berkurang sebesar 2,21 juta jiwa dibandingkan dengan

jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2007, yang berjumlah 37,17 juta jiwa atau

Salah satu komunitas bangsa Indonesia yang teridentifikasi sebagai golongan

miskin saat ini adalah nelayan, di mana sedikitnya 14,58 juta jiwa atau sekitar 90

persen dari 16,2 juta jumlah nelayan di Indonesia masih berada di bawah garis

kemiskinan (Martadiningrat dalam Antara, 2008: 1). Padahal negara Indonesia adalah

negara bahari yang pulau-pulaunya di kelilingi oleh lautan yang di dalamnya

mengandung berbagai potensi ekonomi khususnya di bidang perikanan, namun

sampai saat ini kehidupan nelayan tetap saja masih berada dalam jurang kemiskinan.

Di sisi lain nelayan mempunyai peran yang sangat substansial dalam

modernisasi kehidupan manusia. Mereka termasuk agent of development yang paling

reaktif terhadap lingkungan. Sifatnya yang lebih terbuka jika dibandingkan dengan

kelompok masyarakat yang hidup di pedalaman, menjadi stimulator untuk menerima

perkembangan peradaban yang lebih modern (Sudrajad, 2008: 2). Namun dalam

perkembangannya, justru nelayan belum menunjukkan kemajuan yang berarti

sebagaimana kelompok masyarakat yang lain. Keberadaan mereka sebagai agent of

development ternyata tidak ditunjukkan secara positif dengan kehidupan ekonominya.

Malah nelayan menjadi persoalan sosial yang paling dominan dihadapi di daerah

pesisir oleh kemiskinannya.

Sejak krisis moneter mulai merambah ke berbagai pelosok wilayah

di Indonesia, salah satu golongan nelayan yang menerima efek langsung oleh krisis

tersebut adalah nelayan tradisional boleh dikatakan adalah kelompok masyarakat

sosial ekonomi yang datangnya tiba-tiba dan berkepanjangan (Sudarso, 2008: 1).

Sedangkan bila dilihat dari tempat tinggalnya, pada umumnya nelayan tradisional

berada dalam lingkungan sumberdaya laut yang kaya raya, namun mereka miskin.

Sehingga Sudjatmoko (1995: 47) menyatakan kemiskinan yang terjadi pada nelayan

tradisional adalah kemiskinan struktural.

Kusnadi (2002: 19) menyatakan kemiskinan yang diderita oleh masyarakat

nelayan bersumber dari faktor-faktor sebagai berikut:

Pertama; faktor alamiah, yakni yang berkaitan dengan fluktuasi musim-musim penangkapan dan struktur alamiah sumberdaya ekonomi desa. Kedua; faktor non-alamiah, yakni berhubungan dengan keterbatasan daya jangkau teknologi penangkapan, ketimpangan dalam sistem bagi hasil dan tidak adanya jaminan sosial tenaga kerja yang pasti, lemahnya penguasaan jaringan pemasaran dan belum berfungsinya lembaga koperasi nelayan yang ada serta dampak negatif kebijakan modernisasi perikanan yang telah berlangsung sejak seperempat abat terakhir.

Selanjutnya Kusnadi (2002: 2) menyatakan kesulitan untuk meningkatkan

kesejahteraan nelayan tradisional dipengaruhi oleh sejumlah faktor internal dan

eksternal. Adapun faktor-faktor tersebut adalah:

Faktor internal, yakni; 1) keterbatasan kualitas sumber daya manusia; 2) keterbatasan kemampuan modal usaha dan teknologi penangkapan; 3) hubungan kerja dalam organisasi penangkapan yang seringkali kurang menguntungkan buruh; 4) kesulitan melakukan diversifikasi usaha penangkapan; 5) ketergantungan yang sangat tinggi terhadap okupasi melaut; dan 6) gaya hidup yang dipandang boros, sehingga kurang berorientasi ke masa depan.

lingkungan; 5) penegakan hukum yang lemah terhadap perusak lingkungan; 6) terbatasnya teknologi pengolahan pasca panen;7) terbatasnya peluang kerja di sektor non perikanan yang tersedia di desa nelayan; 8) kondisi alam dan fluktuasi musim yang tidak memungkinkan nelayan melaut sepanjang tahun; dan 9) isolasi geografis desa nelayan yang mengganggu mobilitas barang, jasa, modal dan manusia.

Kehidupan mereka sungguh memprihatinkan karena sebagai nelayan

tradisional yang tergolong ke dalam kelompok masyarakat miskin mereka seringkali

dijadikan objek ekploitatif oleh para pemilik modal. Harga ikan sebagai sumber

pendapatannya dikendalikan oleh para pemilik modal atau para pedagang/tengkulak,

sehingga distribusi pendapatan menjadi tidak merata. Gejala modernisasi perikanan

tidak banyak membantu bahkan membuat nelayan tradisional terpinggirkan, seperti

munculnya kapal tangkap yang berukuran besar dan teknologi moderen. Mereka

mampu menangkap ikan lebih banyak dibandingkan nelayan tradisional yang hanya

menggunakan teknologi tradisional.

Kehadiran lembaga ekonomi seperti koperasi belum sepenuhnya dapat

membantu peningkatan taraf hidup nelayan tradisional. Hal ini ditandai dengan tidak

adanya akses nelayan tradisional terhadap lembaga tersebut dalam memperoleh

modal usaha. Ditambah lagi dengan pendapatan mereka yang tidak menentu membuat

nelayan tergatung kepada pemilik modal yang tidak hanya sebatas kebutuhan modal

usaha dan alat produksi, malah sampai kepada biaya kebutuhan hidup keluarga

Di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada tahun 2000 penduduk miskin

berjumlah 1.101.368 jiwa atau 26,5 persen dari jumlah penduduk. Kemudian

kemiskinan di Aceh sedikit meningkat pasca terjadinya bencana alam tsunami, yakni

dari 28,4 persen pada tahun 2004 mencapai 32,6 persen pada tahun 2005. Selanjutnya

tingkat kemiskinan kembali menurun pada tahun 2006 hingga mencapai 26,5 persen,

lebih rendah dari tingkat kemiskinan sebelum tsunami, hal ini disebabkan oleh

adanya aktivitas rekonstruksi yang dilakukan oleh Badan Rekonstruksi dan

Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias, NGO dan lembaga sosial internasional lainnya.

Walaupun demikian, kemiskinan di Aceh tetap jauh lebih tinggi dibandingkan

wilayah-wilayah lain di Indonesia. Kemiskinan tingkat kabupaten menunjukkan

bahwa wilayah-wilayah yang tingkat kemiskinannya tinggi merupakan daerah yang

berada di pedalaman pedesaan dan kabupaten-kabupaten yang lebih terpencil,

sementara wilayah-wilayah sekitar Banda Aceh memiliki tingkat kemiskinan paling

rendah (Amsberg, 2008: 8).

Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai salah satu kabupaten di Propinsi

Nanggroe Aceh Darussalam, pada tahun 2008 mempunyai penduduk miskin

berjumlah 30.919 jiwa atau 23 persen dari jumlah penduduk (Dinas Sosial dan

Tenaga Kerja, 2008). Persentase angka kemiskinan ini lumayan tinggi bila

dibandingkan dengan persentase angka rata-rata penduduk miskin di Indonesia pada

Salah satu kecamatan yang mempunyai jumlah penduduk miskin tertinggi

di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah Kecamatan Susoh. Menurut Dinas Sosial dan

Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat Daya (2008), penduduk miskin di Kecamatan

Susoh pada tahun 2008 berjumlah 6.450 jiwa atau 37,11 persen dari jumlah

penduduk. Untuk memberikan informasi yang lebih jelas tentang angka-angka jumlah

penduduk miskin di masing-masing kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat Daya,

maka data tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1 : Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2008

Kecamatan Jlh. Penduduk (Jiwa)

Jlh. Penduduk

Miskin (Jiwa) Persentase

Lembah Sabil 8.250 1.750 1

Manggeng 20.972 4.447 3

Tangan-Tangan 17.394 3.807 3

Setia 7.202 1.550 1

Sumber: Data Sekunder Tahun 2008

Desa Padang Panjang merupakan salah satu desa dalam Kecamatan Susoh

Kabupaten Aceh Barat Daya dengan jumlah penduduk 718 jiwa, yang terdiri dari 167

sebagai masyarakat miskin, dan dari 86 kepala keluarga tersebut di dalamnya terdapat

51 kepala keluarga nelayan tradisional (Propil Desa).

1.2. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat

dirumuskan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kemiskinan pada nelayan

tradisional di Desa Padang Panjang?

2. Apa bentuk kemiskinan yang terjadi pada nelayan tradisional di Desa Padang

Panjang?

1.3. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan permasalahan dan latar belakang di atas, kemudian

dirumuskan beberapa tujuan penelitian seperti di bawah ini:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kemiskinan nelayan tradisional di Desa

Padang Panjang.

2. Untuk mengetahui bentuk kemiskinan nelayan tradisional di Desa Padang

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi pemerintah hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan bagi

penyempurnaan kebijakan lanjutan di wilayah tersebut dan sebagai bahan

pertimbangan dalam menyusun kebijakan sejenis di wilayah lain.

2. Bagi akademisi dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan acuan untuk

melakukan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan nelayan tradisional.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kemiskinan

2.1.1. Pengertian dan Bentuk Kemiskinan

Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang sering terjadi pada

negara-negara dunia ketiga. Kemiskinan ditandai dengan keterbelakangan dan

ketertinggalan, rendahnya produktivitas, selanjutnya meningkat menjadi rendahnya

pendapatan yang diterima. Hampir di setiap negara, kemiskinan selalu terpusat

di tempat-tempat tertentu, yaitu biasanya di pedesaan atau di daerah-daerah yang

kekurangan sumber daya.

Untuk memahami lebih jauh tentang pengertian kemiskinan ada baiknya

memunculkan beberapa kosa kata standar dalam kajian kemiskinan sebagaimana

yang dikemukakan oleh Friedmann (1992: 89) adalah sebagai berikut:

1) Powerty line (garis kemiskinan). Yaitu tingkat konsumsi rumah tangga minimum yang dapat diterima secara sosial. Ia biasanya dihitung berdasarkan income yang dua pertiganya digunakan untuk “keranjang pangan” yang dihitung oleh ahli statistik kesejahteraan sebagai persediaan kalori dan protein utama yang paling murah.

2) Absolute and relative poverty (kemiskinan absolut dan relatif). Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang jatuh di bawah standar konsumsi minimum dan karenanya tergantung pada kebaikan (karitas/amal). Sedangkan relatif adalah kemiskinan yang eksis di atas garis kemiskinan absolut yang sering dianggap sebagai kesenjangan antara kelompok miskin dan kelompok non miskin berdasarkan income relatif.

4) Target population adalah kelompok orang tertentu yang dijadikan sebagai objek dan kebijakan serta program pemerintah. Mereka dapat berupa rumah tangga yang dikepalai perempuan, anak-anak, buruh tani yang tak punya lahan, petani tradisional kecil, korban perang dan wabah, serta penghuni kampung kumuh perkotaan.

Selanjutnya Friedmann juga merumuskan kemiskinan sebagai minimnya

kebutuhan dasar sebagaimana yang dirumuskan dalam konferensi ILO tahun 1976.

Kebutuhan dasar menurut konferensi itu dirumuskan sebagai berikut:

1) Kebutuhan minimum dari suatu keluarga akan konsumsi privat (pangan, sandang, papan dan sebagainya).

2) Pelayanan esensial atas konsumsi kolektif yang disediakan oleh dan untuk komunitas pada umumnya (air minum sehat, sanitasi, tenaga listrik, angkutan umum, dan fasilitas kesehatan dan pendidikan).

3) Partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan yang mempengaruhi mereka.

4) Terpenuhinya tingkat absolut kebutuhan dasar dalam kerangka kerja yang lebih luas dari hak-hak dasar manusia.

5) Penciptaan lapangan kerja (employment) baik sebagai alat maupun tujuan dari strategi kebutuhan dasar.

Senada dengan itu Kuncoro (2006: 119) mendefinisikan “kemiskinan sebagai

ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum”. Selanjutnya Situmorang

(2008: 3), mendefinisikan “kemiskinan sebagai situasi serba kekurangan dari

penduduk yang terwujud dalam dan disebabkan oleh terbatasnya modal yang dimiliki,

rendahnya pengetahuan dan keterampilan, rendahnya produktivitas, rendahnya

pendapatan, lemahnya nilai tukar hasil produksi orang miskin dan terbatasnya

kesempatan berperan serta dalam pembangunan”. Seterusnya Supradin (2008: 15)

mendefinisikan “kemiskinan adalah seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dan

Bagi mereka prioritas utama adalah pemenuhan kebutuhan primer berupa pangan dan

pakaian dengan kualitas rendah”. Sedangkan Kartasasmita (1996: 234)

mendefinisikan “kemiskinan sebagai masalah dalam pembangunan yang ditandai

dengan pengangguran dan keterbelakangan yang kemudian meningkat menjadi

ketimpangan pendapatan”.

Selanjutnya Kartasasmita menjelaskan, masyarakat miskin pada umumnya

lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi

sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih

tinggi.

Di samping itu kemiskinan dapat dibedakan ke dalam tiga bentuk yang terdiri

dari: 1) Kemiskinan natural, 2) Kemiskinan kultural, dan 3) Kemiskinan struktural.

1) Kemiskinan natural

Kemiskinan natural disebabkan oleh karena tidak memiliki sumber daya yang

memadai baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Senada dengan itu

Nasikun (2001: 20) menyebutkan “kemiskinan natural lebih banyak disebabkan oleh

rendahnya kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam. Pada kondisi

sumber daya manusia dan sumber daya alam lemah/terbatas, peluang produksi relatif

kecil atau tingkat efisiensi produksinya relatif rendah”.

Kondisi kemiskinan seperti ini menurut Kartasasmita (1996: 235) disebut

Daerah seperti ini pada umumnya merupakan daerah yang kritis sumber daya

alamnya atau daerah yang terisolir.

2) Kemiskinan kuktural

Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh gaya hidup

seseorang atau kelompok masyarakat, kebiasaan hidup dan budaya di mana mereka

merasa hidup berkecukupan dan tidak merasa kekurangan serta budaya yang berlaku

pada suatu tempat. Kelompok masyarakat seperti ini tidak mudah untuk diajak

berpartisipasi dalam pembangunan, tidak mau berusaha untuk memperbaiki dan

merubah tingkat kehidupannya. Akibatnya tingkat pendapatan mereka rendah

menurut ukuran yang dipakai secara umum.

Selanjutnya Baswir (1997) dalam Bahri (2008: 14) mengatakan bahwa ia

miskin karena faktor budaya seperti malas, tidak disiplin, boros dan lain-lainnya.

Senada dengan itu Suryawati (2005: 122) yang mengatakan kemiskinan kultural

mengacu kepada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh

faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas,

pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.

Lebih lanjut Suryawati (2005: 127) menjelaskan pola hidup konsumtif pada

petani dan nelayan ketika panen raya, adat-istiadat yang konsumtif juga banyak

mewarnai masyarakat pedesaan seperti berbagai pesta rakyat atau upacara

perkawinan, kelahiran dan bahkan kematian yang dibiayai di luar kemampuan karena

3) Kemiskinan struktural

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor

struktur sosial masyarakat pada suatu wilayah tertentu. Kemiskinan struktural

biasanya terjadi dalam suatu masyarakat di mana terdapat perbedaan yang tajam

antara mereka yang hidup melarat dengan mereka yang hidup dalam kemewahan dan

kaya-raya. Mereka itu walaupun merupakan mayoritas terbesar dari masyarakat,

dalam realitanya tidak mempunyai kekuatan apa-apa untuk mampu memperbaiki

nasib hidupnya. Sedangkan minoritas kecil masyarakat yang kaya raya biasanya

berhasil memonopoli dan mengontrol berbagai kehidupan, terutama segi ekonomi dan

politik (Mubyarto, 1995: 59).

Selanjutnya Sudarso (2008: 2) mendefinisikan “kemiskinan struktural sebagai

kemiskinan yang diderita suatu golongan masyarakat, karena struktur sosial

masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang

sebenarnya tersedia bagi mereka”. Dengan demikian kemiskinan struktural dapat

diartikan sebagai suasana yang dialami oleh suatu masyarakat yang penyebabnya

bersumber pada struktur sosial yang berlaku dalam masyarakat miskin itu sendiri.

Sehingga mereka secara turun-temurun terkurung dalam suasana kemiskinan selama

bertahun-tahun.

Sedangkan Sumodiningrat (1998) dalam Bahri (2008: 14) mengatakan bahwa:

keikutsertaan masyarakat menjadi tidak merata pula, sehingga menimbulkan struktur masyarakat yang timpang”.

Selanjutnya Kartasasmita (1996: 236) mengatakan hal ini disebut dengan

“accidental poverty”, yaitu kemiskinan karena dampak dari suatu kebijaksanaan

tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Sudarso (2008: 3) menyebutkan ciri utama dari kemiskinan struktural adalah:

“Yang miskin akan tetap hidup dengan kemiskinannya dan yang kaya akan tetap menikmati kekayaannya. Struktur sosial yang berlaku telah melahirkan berbagai corak rintangan yang menghalangi mereka untuk maju. Seperti halnya kelemahan ekonomi tidak memungkinkan mereka memperoleh pendidikan yang berarti agar bisa melepaskan diri dari kemelaratan. Sedangkan ciri lain dari kemiskinan struktural adalah timbulnya ketergantungan yang kuat pihak si miskin terhadap kelas sosial ekonomi di atasnya. Seperti halnya buruh tidak punya kemampuan untuk menetapkan upah dan pedagang kecil tidak bisa mendapatkan harga yang layak atas barang yang mereka jual”.

2.1.2. Ciri-ciri Masyarakat Miskin

Salim (1984: 42) menyatakan mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan

memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut:

“Pertama; mereka pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri

secara turun-temurun mereka terjerat dalam keterbelakangan di bawah garis kemiskinan ini. Keempat; kebanyakan mereka tinggal di pedesaan. Banyak diantara mereka yang tidak memiliki tanah, kalaupun ada maka kecil sekali. Umumnya mereka menjadi buruh tani atau pekerja kasar di luar pertanian. Karena pertanian bekerja dengan musiman, maka kesinambungan kerja kurang terjamin. Banyak diantara mereka lalu menjadi “pekerja bebas” (self

employed) berusaha apa saja. Dalam keadaan penawaran tenaga kerja yang

besar maka tingkat upah menjadi rendah sehingga mengurung mereka di bawah garis kemiskinan. Kelima; banyak diantara mereka yang hidup di kota masih berusia muda dan tidak punya ketrampilan (skill) atau pendidikan.

Selanjutnya Suryawati (2005: 6) menyabutkan ciri-ciri kelompok (penduduk)

atau masyarakat miskin adalah:

“1) rata-rata tidak mempunyai faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, peralatan kerja dan ketrampilan; 2) mempunyai tingkat pendidikan yang rendah; 3) kebanyakan bekerja atau berusaha sendiri dan bersifat usaha kecil (sektor informal), setengah menganggur atau menganggur (tidak bekerja); 4) kebanyakan berada di pedesaan atau daerah tertentu perkotaan (slum area); dan 5) kurangnya kesempatan untuk memperoleh (dalam jumlah yang cukup) bahan kebutuhan pokok, pakaian, perumahan, fasilitas kesehatan, air minum, pendidikan, angkutan, fasilitas komunikasi dan kesejahteraan sosial lainnya”.

Senada dengan itu Prayitno (1988: 32) mengemukakan ciri penduduk miskin

sebagai berikut: 1) umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti tanah,

modal, ketrampilan yang rendah, dan pendapatan yang rendah; 2) mengalami

kesulitan dalam akses produksi; 3) tingkat pendidikan umumnya rendah; 4) umumnya

adalah petani pekerja, atau pekerja kasar di sektor pertanian.

Situmorang (2008: 11), ciri-ciri masyarakat miskin secara umum ditandai oleh

ketidakberdayaan/ketidakmampuan (powerlessness)dalam hal:

3) menjangkau akses sumber daya sosial ekonomi; 4) menentukan nasibnya sendiri serta senantiasa mendapat perlakuan diskriminatif, mempunyai perasaan ketakutan dan kecurigaan, serta sikap apatis dan fatalistik; dan 5) membebaskan diri dari mental dan budaya miskin serta senantiasa merasa mempunyai martabat dan harga diri yang rendah”.

Badan Pusat Statistik menyebutkan ciri-ciri masyarakat miskin kedalam 14

(empat belas) kriteria, yaitu:

“1) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per orang; 2) Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan; 3) Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplaster; 4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain; 5) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik; 6) Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan minyak tanah; 7) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari menggunakan kayu bakar/arang/minyak tanah; 8) Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu; 9) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam satu tahun; 10) Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam satu hari; 11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas; 12) Lapangan pekerjaan utama Kepala Rumah Tangga Petani dengan luas lahan 0,5 ha/buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah); 13) Pendidikan tertinggi Kepala Rumah Tangga tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD; dan 14) Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500.000,-.

Ciri-ciri kemiskinan berbeda antar wilayah, di mana perbedaan ini terkait pada

kemiskinan sumber daya alam, sumber daya manusia dan kelembagaan setempat.

Oleh karena adanya perbedaan tersebut, maka dalam upaya penanggulangan

kemiskinan di daerah-daerah perlu terlebih dahulu digali penyebab dan ciri-ciri dari

kemiskinan masing-masing daerah. Sehingga program yang diluncurkan tepat

2.1.3. Indikator Kemiskinan

Menurut Suryawati (2005: 124) menyatakan ada beberapa metode pengukuran

tingkat kemiskinan yang dikembangkan di Indonesia, yaitu:

a. Biro Pusat Statistik (BPS). Tingkat kemiskinan didasarkan kepada jumlah rupiah

konsumsi berupa makanan yaitu kurang dari 2100 kalori per orang per hari (dari

52 jenis komoditi yang dianggap mewakili pola konsumsi penduduk yang berada

di lapisan bawah), dan konsumsi non makanan (dari 45 jenis komoditi makanan

sesuai kesepakatan nasional dan tidak dibedakan antara wilayah pedesaan dan

perkotaan).

b. Sajogyo. Tingkat kemiskinan didasarkan jumlah rupiah pengeluaran rumah

tangga yang disetarakan dengan jumlah kilogram konsumsi beras per orang per

tahun dan dibagi wilayah pedesaan dan perkotaan.

Daerah pedesaan:

a) Miskin: bila pengeluaran keluarga lebih kecil dari pada 320 kg nilai tukar

beras per orang per tahun.

b) Miskin sekali: bila pengeluaran keluarga lebih kecil dari pada 240 kg nilai

tukar beras per orang per tahun.

c) Paling miskin: bila pengeluaran keluarga lebih kecil dari pada 180 kg nilai

tukar beras per orang per tahun.

Daerah perkotaan:

a) Miskin: bila pengeluaran keluarga lebih kecil dari pada 480 kg nilai tukar

b) Miskin sekali: bila pengeluaran keluarga lebih kecil dari pada 380 kg nilai

tukar beras per orang per tahun.

c) Paling miskin: bila pengeluaran keluarga lebih kecil dari pada 270 kg nilai

tukar beras per orang per tahun.

c. Bank Dunia mengukur garis kemiskinan berdasarkan pada pendapatan seseorang

kurang dari US$ 1 per hari.

2.1.4. Faktor-faktor Kemiskinan

Kemiskinan bukanlah suatu hal yang dikehendaki, akan tetapi lebih

diakibatkan oleh adanya faktor-faktor tertentu yang menyebabkan orang terjebak ke

dalam jurang kemiskinan, baik itu berupa faktor alamiah maupun faktor buatan

manusia itu sendiri.

Tidak semua orang sependapat dalam memberi jawaban atas sebab dari

kemiskinan. Secara umum banyak orang mengatakan bahwa penyebab kemiskinan

adalah karena kemalasan, gaya hidup boros tidak memikirkan masa depan, pasrah

pada keadaan, tidak punya keinginan untuk hidup lebih baik dan berbagai sikap yang

tidak bertanggung jawab lainnya. Kemiskinan merupakan konsekuensi dari hidup

yang penuh dengan persaingan, sehingga hanya yang kuatlah yang berhasil

melepaskan diri dari kungkungan kemiskinan. Artinya mereka-mereka yang

mempunyai akses terhadap modal, pengetahuan, penguasaan teknologi dan

informasilah yang berhasil dalam persaingan tersebut.

Hardiman dan Midgley (1982) dalam Kuncoro (2006: 119) mengatakan

Perang Dunia ke II memfokuskan pada keterbelakangan dari perekonomian negara

tersebut sebagai akar permasalahannya”.

Selanjutnya Sharp, et,al (1996) dalam Kuncoro (2006: 120) mengatakan

penyebab kemiskinan bila diidentifikasikan berdasarkan sudut pandang ekonomi

adalah:

Pertama; secara mikro, kemiskinan muncul karena ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya, yang menimbulkan kontribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua; kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung adanya diskrimanasi. Ketiga; kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Masalah-masalah kemiskinan tersebut di atas menurut Nurske dalam Kuncoro

(2006: 120) ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan

kemiskinan. Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar dan kurangnya

modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas,

mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan

akan berimplikasi kapada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi

berakibat kepada keterbelakangan, dan seterusnya. Logika berfikir Nurkse tersebut

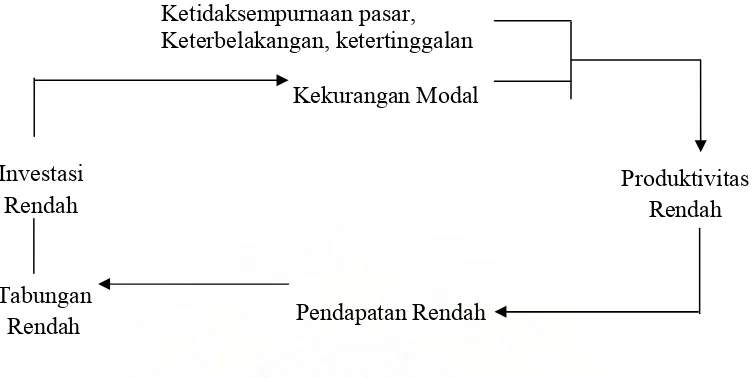

Gambar 1. Lingkaran Setan Kemiskinan Versi Nurkse (Kuncoro, 2006: 120)

Kartasasmita (1996) dalam Yenny (2006: 16) mengemukakan empat faktor

penyebab kemiskinan. Faktor tersebut adalah: 1) rendahnya taraf pendidikan;

2) rendahnya taraf kesehatan; 3) terbatasnya lapangan kerja; dan 4) kondisi

keterisolasian.

Asnawi (1994) dalam Yenny (2006: 17) menyatakan suatu keluarga menjadi

miskin disebabkan oleh tiga faktor, yaitu: 1) faktor sumber daya manusia; 2) faktor

sumber daya alam; dan faktor teknologi. Sumber daya manusia ditentukan oleh

tingkat pendidikan, dependensi ratio, nilai sikap, partisipasi, ketrampilan pekerjaan,

dan kesemuanya itu tergantung kepada sosial budaya masyarakat itu sendiri.

Selanjutnya Sigit (1993: 11) menjelaskan kesehatan yang baik, pendidikan

dan ketrampilan yang tinggi akan dapat meningkatkan produktivitas dan selanjutnya Ketidaksempurnaan pasar,

Keterbelakangan, ketertinggalan

Kekurangan Modal

Produktivitas Rendah

Pendapatan Rendah Tabungan

Rendah Investasi

akan dapat pula meningkatkan pendapatan. Selain itu tingkat pendapatan juga

ditentukan oleh penguasaan aset produksi.

Sejalan dengan itu, dalam hal tingkat pendidikan khususnya bagi nelayan

tradisional, untuk bekal kerja mencari ikan di laut latar pendidikan seseorang nelayan

memang tidak penting. Artinya karena pekerjaan sebagai nelayan merupakan

pekerjaan kasar yang lebih banyak mengandalkan otot dan pengalaman, maka

setinggi apapun tingkat pendidikan nelayan itu tidaklah memberikan pengaruh

terhadap kecakapan mereka dalam melaut. Persoalan dari arti penting tingkat

pendidikan ini biasanya baru mengedepan jika seorang nelayan ingin berpindah ke

pekerjaan lain yang lebih menjanjikan. Dengan pendidikan yang rendah, jelas kondisi

itu akan mempersulit nelayan tradisional memilih atau memperoleh pekerjaan lain

selain menjadi nelayan (Kusnadi 2002: 30).

Berkaitan dengan penguasaan ketrampilan alternatif yang dimiliki oleh

nelayan, Sudarso (2008: 7) menyatakan “akibat tidak memiliki ketrampilan yang

memadai juga karena tidak dimilikinya aset produksi yang cukup, maka upaya untuk

mencari pekerjaan baru bagi seorang nelayan tradisional yang miskin jelas bukan hal

yang mudah dilakukan”.

Seterusnya Salim (1984: 40) menyatakan bahwa kemiskinan tersebut melekat

atas diri penduduk miskin, mereka miskin karena tidak memiliki aset produksi dan

kemampuan untuk meningkatkan produktivitas. Mereka tidak memiliki aset produksi

karena mereka miskin, akibatnya mereka terjerat dalam lingkaran kemiskinan tanpa

berpendapat bahwa kemiskinan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1) sumber daya alam yang rendah; 2) teknologi dan unsur pendukung yang rendah;

3) sumber daya manusia yang rendah; dan 4) sarana dan prasarana termasuk

kelembagaan yang belum baik.

Sedangkan bagi masyarakat pasisir, para pakar ekonomi sumber daya melihat

kemiskinan masyarakat pesisir, khususnya nelayan lebih banyak disebabkan karena

faktor-faktor sosial ekonomi yang terkait karakteristik sumber daya serta teknologi

yang digunakan. Faktor-faktor yang dimaksud membuat sehingga nelayan tetap

dalam kemiskinannya.

Subade dan Abdullah (1993) dalam Bengen (2001: 18) “mengajukan argumen

lain yaitu bahwa nelayan tetap tinggal pada industri perikanan karena rendahnya

opportunity cost mereka. Opportunity cost nelayan, menurut definisi, adalah

kemungkinan atau alternatif kegiatan atau usaha ekonomi lain yang terbaik yang

dapat diperoleh selain menangkap ikan”. Dengan kata lain, opportunity cost adalah

kemungkinan lain yang bisa dikerjakan nelayan bila saja mereka tidak menangkap

ikan. Bila opportunity cost rendah maka nelayan cenderung tetap melaksanakan

usahanya meskipun usaha tersebut tidak lagi menguntungkan dan efisien.

Panayotou (1982) dalam Bengen (2001: 18) “mengatakan bahwa nelayan tetap

mau tinggal dalam kemiskinan karena kehendaknya untuk menjalani kehidupan itu

(preference for a particular way oflife)”. Pendapat Panayotou ini dikalimatkan oleh

Subade dan Abdullah (1993) dalam Bengen (2001: 18) dengan menekankan bahwa

menangkap ikan dan bukan berlaku sebagai pelaku yang semata-mata berorientasi

pada peningkatan pendapatan. Karena way of life yang demikian maka apapun yang

terjadi dengan keadaannya, hal tersebut tidak dianggap sebagai masalah baginya”.

Way of life sangat sukar dirubah. Karena itu maka meskipun menurut pandangan

orang lain nelayan hidup dalam kemiskinan, bagi nelayan itu bukan kemiskinan dan

bisa saja mereka merasa bahagia dengan kehidupan itu.

Selanjutnya Kusnadi (2002: 19) pengalaman selama ini telah menunjukkan

bahwa tidak mudah mengatasi kemiskinan yang membelenggu nelayan tradisional

di berbagai segi kehidupan. Kesulitan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan

tradisional disebabkan oleh sejumlah faktor kelemahan, yaitu:

Pertama, sebab-sebab kemiskinan nelayan yang bersifat internal yang mencakup; 1) keterbatasan kualitas sumber daya manusia nelayan; 2) keterbatasan kemampuan modal usaha dan teknologi penangkapan; 3) hubungan kerja dalam organisasi penangkapan yang seringkali kurang menguntungkan buruh; 4) kesulitan melakukan diverifikasi usaha penangkapan; 5) ketergantungan yang sangat tinggi terhadap okupasi melaut; dan 6) gaya hidup yang dipandang boros, sehingga kurang berorientasi ke masa depan.

2.2. Pendapatan

Salah satu tujuan kebijakan ekonomi adalah menciptakan kemakmuran bagi

masyarakat. Sedangkan salah satu ukuran kemakmuran itu adalah pendapatan, karena

kemakmuran itu sendiri tercipta dengan adanya kegiatan yang menghasilkan

pendapatan. Secara hirarki pendapatan dapat diurut mulai dari Pendapatan Nasional,

Pendapatan Regional, Pendapatan Perkapita dan Pendapatan Personal.

Pendapatan Nasional merupakan balas jasa atas seluruh faktor produksi yang

digunakan. Artinya pendapatan nasional merupakan hasil akumulasi dari berbagai

faktor produksi dalam dan luar negeri yang menghasilkan pendapatan negara. Angka

pendapatan nasional dapat diturunkan dari angka Produk Nasional Neto. Untuk

mendapatkan angka pendapatan nasional dari Produk Nasional Neto, dilakukan

melalui pengurangan Produk Nasional Neto dengan angka pajak tidak langsung dan

ditambah dengan angka subsidi (Rahardja, 2008: 236).

Pendapatan Regional adalah tingkat (besarnya) pendapatan masyarakat pada

suatu wilayah yang dapat diukur dari total pendapatan wilayah maupun pendapatan

rata-rata masyarakat pada wilayah tersebut. Dalam menginterpretasikan makna dari

pendapatan regional sering menimbulkan persepsi yang keliru. Di mana sebagian

masyarakat awam beranggapan bahwa besarnya nilai produksi suatu wilayah adalah

identik dengan besarnya pendapatan masyarakat di wilayah tersebut. Hal ini tidak

benar karena yang menjadi pendapatan untuk masyarakat setempat hanyalah yang

bersifat nilai tambah dari kegiatan produksi tersebut. Kemudian nilai tambah inilah

pendapatan itu dinikmati oleh masyarakat setempat. Nilai tambah merupakan hasil

pengurangan dari nilai produksi dengan biaya antara. Sedangkan biaya antara adalah

biaya yang dipakai dari sektor lain atau pihak ketiga untuk menghasilkan produksi

(Tarigan, 2007: 13-14).

Selanjutnya Tarigan (2007: 21) menjelaskan “Pendapatan Perkapita adalah

total pendapatan suatu daerah dibagi jumlah penduduk di daerah tersebut untuk tahun

yang sama”. Angka yang dipergunakan dalam pendapatan perkapita adalah

pendapatan regional dibagi dengan jumlah penduduk atau juga disebut dengan total

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga pasar, dan harga dibagi

dengan jumlah penduduk. Di mana angka pendapatan perkapita dapat dinyatakan

dalam harga berlaku maupun dalam harga konstan, tergantung kepada kebutuhan.

Seterusnya Rahardja (2008: 237), menyebutkan “Pendapatan Personal adalah

bagian pendapatan nasional yang merupakan hak individu-individu dalam

perekonomian sebagai balas jasa keikutsertaan mereka dalam proses produksi”.

Selanjutnya ia menjelaskan bahwa untuk memperoleh angka pendapatan personal dari

pendapatan nasional, maka laba perusahaan yang tidak dibagikan (retained earning)

harus dikurangkan, sebab laba yang tidak dibagikan merupakan hak perusahaan.

Selain laba tidak dibagikan, pembayaran-pembayaran asuransi sosial (social

ansurence payment) juga harus dikurangkan. Kedua ukuran ini belum memberikan

informasi yang sebenarnya tentang pendapatan personal, sebab pendapatan personal

bukan saja diterima karena balas jasa atas kesediaan bekerja (gaji/upah) ataupun

bunga yang diterima dari pemerintah dan konsumen (personal interest income

received from goverment and consumers) dan pendapatan non balas jasa (transfer

payment).

Secara lebih rinci sumber-sumber pendapatan personal menurut Tarigan (2007:

14-15) dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Gaji dan upah; Gaji dan upah adalah balas jasa yang dibayarkan oleh pemerintah yang bekerja pada suatu organisasi pemerintah yang nilainya telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan Upah merupakan balas jasa yang dibayarkan kepada para pekerja sesuai dengan prestasi. Di mana Gaji/Upak tersebut merupakan pendapatan bagi pegawai dan pekerja.

2) Laba atau keuntungan; Laba atau keuntunganadalah total nilai penjualan dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Laba merupakan pendapatan bagi pengusaha.

3) Sewa tanah; Sewa tanah adalah sewa tanah diperhitungkan karena memberikan pendapatan pada pemilik tanah. Jika petani memiliki lahan sendiri berarti dia tidak mengeluarkan biaya sewa tetapi labanya akan meningkat. Perlu diingat bahwa sewa tanah yang dihitung adalah yang dibayarkan, sedangkan sewa tanah yang diterima karena menyewakan tanah, nilai tambahnya akan terlihat pada laba. Hal ini juga berlaku untuk alat-alat yang disewa apabila kegiatan penyewaan alat bukan merupakan sektor tersendiri. Dengan demikian apakah petani itu memiliki lahan sendiri atau dia menyewa lahan, hal ini tidak mengubah total nilai tambah, hanya saja orang yang menikmatinya bisa beda.

4) Bunga uang; Bunga uang adalah pendapatan bagi pemilik modal karena meminjamkan uangnya untuk ikut serta dalam proses produksi. Perlu diingat bahwa bunga yang dihitung adalah yang dibayarkan, sedangkan bunga yang diterima karena membungakan uang, nilai tambahnya terlihat pada laba. Apabila petani tidak meminjam uang dalam berusaha (menggunakan modal sendiri) sehingga tidak membayar bunga maka labanya akan meningkat. Jika petani itu meminjam uang dan harus membayar bunga, labanya akan menurun. Akan tetapi, ada orang lain yang memperoleh pendapatan (dalam jumlah yang sama dengan penurunan laba), yaitu pemilik modal. Dengan demikian apakah investor memilki modal sendiri atau dia meminjam modal, hal itu tidak total mengubah nilai tambah hanya saja orang yang menikmatinya bisa berbeda.

input yang diberikan, misalnya dalam bentuk tunjangan sosial bagi para penganggur, jaminan sosial bagi orang-orang miskin dan berpendapatan rendah.

2.3. Nelayan

2.3.1. Pelapisan Sosial Nelayan

Penggolongan sosial dalam masyarakat nelayan menurut Kusnadi (2002: 17)

pada dasarnya dapat ditinjau dari tiga sudut pandang, yakni:

Pertama, dari segi penguasaan alat produksi atau peralatan tangkap (perahu, jaring dan perlengkapan yang lain), struktur masyarakat nelayan terbagi dalam kategori nelayan pemilik (alat-alat produksi) dan nelayan buruh. Nelayan buruh tidak memiliki alat-alat produksi dan dalam kegiatan sebuah unit perahu, nelayan buruh hanya menyumbangkan jasa tenaganya dengan memperoleh hak- hak yang sangat terbatas.

Kedua, ditinjau dari tingkat skala investasi modal usahanya, struktur masyarakat nelayan terbagi kedalam kategori nelayan besar dan nelayan kecil. Nelayan, disebut sebagai nelayan besar karena jumlah modal yang diinvestasikan dalam usaha perikanan relatif banyak, sedangkan pada nelayan kecil justru sebaliknya.

Ketiga, dipandang dari tingkat teknologi peralatan tangkap yang digunakan, masyarakat nelayan terbagi ke dalam kategori nelayan modern dan nelayan tradisional. Nelayan-nelayan modern menggunakan teknologi penangkapan yang lebih canggih dibandingkan dengan nelayan tradisional.

Susunan masyarakat nelayan baik secara horizontal maupun vertikal sangat

dipengaruhi oleh organisasi penangkapan ikan dan tingkat pendapatan yang dicapai.

Posisi semakin strategis dalam organisasi kerja nelayan dan semakin besar

pendapatan, semakin besar pula kemungkinan menempati posisi yang tinggi dalam

stratifikasi sosial. Pendapatan semakin kecil dan semakin tidak strategis peranan

dalam organisasi penangkapan ikan, maka semakin rendah pula posisi dalam

posisi yang lebih tinggi dari pada nelayan pandega, demikian juga juragan darat akan

menempati posisi yang lebih tinggi dari pada juragan laut (Masyhuri, 1996: 47).

Menurut Wahyuningsih dkk (1997: 33) masyarakat nelayan dapat dibagi tiga

jika dilihat dari sudut pemilikan modal, yaitu:

1) Nelayan juragan. Nelayan ini merupakan nelayan pemilik perahu dan alat penangkap ikan yang mampu mengubah para nelayan pekerja sebagai pembantu dalam usahanya menangkap ikan di laut. Nelayan ini mempunyai tanah yang digarap pada waktu musim paceklik. Nelayan juragan ada tiga macam yaitu nelayan juragan laut, nelayan juragan darat yang mengendalikan usahanya dari daratan, dan orang yang memiliki perahu, alat penangkap ikan dan uang tetapi bukan nelayan asli, yang disebut tauke (toke) atau cakong;

2) Nelayan pekerja, yaitu nelayan yang tidak memiliki alat produksi dan modal, tetapi memiliki tenaga yang dijual kepada nelayan juragan untuk membantu menjalankan usaha penangkapan ikan di laut. Nelayan ini disebut juga nelayan penggarap atau sawi (awak perahu nelayan). Hubungan kerja antara nelayan ini berlaku perjanjian tidak tertulis yang sudah dilakukan sejak ratusan tahun yang lalu. Juragan dalam hal ini berkewajiban menyediakan bahan makanan dan bahan bakar untuk keperluan operasi penangkapan ikan, dan bahan makanan untuk dapur keluarga yang ditinggalkan selama berlayar. Hasil tangkapan di laut dibagi menurut peraturan tertentu yang berbeda-beda antara juragan yang satu dengan juragan lainnya, setelah dikurangi semua biaya operasi;

3) Nelayan pemilik merupakan nelayan yang kurang mampu. Nelayan ini hanya mempunyai perahu kecil untuk keperluan dirinya sendiri dan alat penangkap ikan sederhana, karena itu disebut juga nelayan perorangan atau nelayan miskin. Nelayan ini tidak memiliki tanah untuk digarap pada waktu musim paceklik (angin barat).

Berdasarkan teknologi penangkapan ikan yang digunakan oleh nelayan,

orientasi pasar dan karakteristik hubungan produksi Satria (2002: 28-29)

menggolongkan nelayan ke dalam empat kelompok yaitu:

Kedua; post-peason fisher dengan berkembangnya motorisasi perikanan, nelayanpun berubah dari peasant-fisher menjadi post-peasant fisher yang dicirikan dengan penggunaan teknologi penangkapan ikan yang lebih maju atau modern. Meski mereka masih beroperasi di wilayah pesisir, tetapi daya jelajahnya lebih luas dan memiliki surplus untuk diperdagangkan di pasar;

Ketiga; commersial-fisher, yakni nelayan yang telah berorientasi pada peningkatan keuntungan. Skala usahanya telah besar, yang dicirikan dengan banyaknya jumlah tenaga kerja dengan status yang berbeda dari buruh hingga manajer. Teknologi yang dipergunakan lebih modern dan membutuhkan keahlian tersendiri dalam pengoperasian kapal maupun alat tangkapnya;

Keempat; industrial fisher yang memiliki ciri-ciri: 1) diorganisasi dengan cara-cara yang mirip dengan perusahaan agro industri di negara maju; 2) lebih padat modal; 3) memberikan pendapatan yang lebih tinggi dari pada perikanan sederhana; dan 4) menghasilkan produk ikan kaleng dan ikan beku yang berorientasi ekspor. Nelayan berskala besar ini umumnya memiliki organisasi kerja yang kompleks dan benar-benar berorientasi pada keuntungan.

Sudarso (2008: 1) menyatakan “Nelayan tradisional adalah nelayan yang

memanfaatkan sumber daya perikanan dengan peralatan tangkap tradisional, modal

usaha yang kecil dan organisasi penangkapan yang relatif sederhana. Dalam

kehidupan sehari-hari nelayan tradisional lebih berorientasi pada pemenuhan

kebutuhan sendiri”. Dalam arti hasil yang dijual lebih banyak dipergunakan untuk

memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, khususnya pangan dan bukan diinvestasikan

kembali untuk pengembangan skala usaha.

Selanjutnya Sudarso (2008: 3) menyebutkan usaha nelayan tradisional

mempunyai cicri-ciri yang sangat spesifik bila dibandingkan dengan nelayan lainnya,

yaitu:

Sejalan dengan itu Aldwin (2009: 194) menyatakan secara umum perahu

penangkapan ikan nelayan tradisional dicirikan oleh sebagai berikut:

“Berbahan kayu, ada yang menggunakan motor tempel, juga yang menggunakan layar sebagai pengganti motor tempel, panjang antara 5-8 meter, lebar 1-2 meter, awak perahu 1-5 orang, kecepatan jelajah terbatas, ada yang menggunakan lampu badai (petromak) sebagai pengganti listrik, serta hanya mampu beroperasi di perairan sekitarnya”.

Ukuran modernisasi nelayan sendiri sebetulnya bukan semata-mata karena

menggunakan motor untuk menggerakkan perahu, melainkan juga pada besar

kecilnya motor yang digunakan serta tingkat eksploitasi dari alat tangkap yang

digunakan. Selain itu wilayah tangkap juga menentukan ukuran modernitas suatu alat.

Teknologi penangkapan ikan yang modern akan cenderung memiliki kemampuan

jelajah sampai di lepas pantai (of shore), sebaliknya untuk nelayan tradisional

wilayah tangkapnya hanya sebatas perairan pentai (in-shore), (Sudarso, 2008: 6).

2.3.2. Hubungan Kerja Nelayan

Manusia sebagai makhluk sosial dituntut untuk saling berhubungan antar

sesamanya di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Karena manusia tidak dapat

berdiri sendiri tanpa harus melakukan interaksi antara satu sama lainnya. Di mana

dasar hubungan tersebut adalah dilakukan atas adanya kesadaran untuk saling

mengenal, saling mengakui, dan saling berbuat. Sehingga terjalinlah suatu hubungan

baik berbentuk vertikal maupun horizontal atau yang dikenal dengan jalinan sosial.

Sejalan dengan itu Kusnadi (2002: 23) menyatakan jalinan sosial antar nelayan

membentuk pola hubungan yang dapat dijabarkan secara horizontal dan vertikal. Pola

afinitas. Pola tersebut menggambarkan bahwa individu-individu akan lebih kuat

berinteraksi jika antara satu dengan yang lain tidak mengalami kesenjangan sosial

ekonomi yang terlalu lebar. Sedangkan pola vertikal tergambar dalam interaksi

nelayan yang membentuk pola hubungan patron-klien yang umum terjadi antara

nelayan kaya (juragan) dan tengkulak dengan nelayan miskin (buruh). Pola vertikal

terbentuk karena ada ketergantungan ekonomi antara buruh dan juragan maupun

tengkulak.

Hubungan patron-klien banyak ditemukan di kehidupan petani proletar.

Patron-klien melibatkan hubungan antara seorang individu dengan status sosial

ekonomi lebih tinggi (patron) yang menggunakan pengaruh dan sumber dayanya

untuk menyediakan perlindungan dan keuntungan bagi seseorang dengan status lebih

rendah (klien). Khusus untuk nelayan tradisional Aldwin (2009: 187) menjelaskan

patron adalah toke ikan atau toke perahu yang lazim disebut dengan nelayan kaya.

klien adalah nelayan tradisional yang menggantungkan hidupnya kepada toke ikan

atau toke-toke perahu terutama saat laut pasang, sehingga mereka tidak boleh melaut.

Selama masa menganggur itulah toke ikan atau toke perahu tetap menjamin

kehidupan sehari-hari para nelayan tradisional dan keluarganya.

Pola hubungan kerja di antara unit alat tangkap akan menentukan pola bagi

hasil. Hasil penerimaan bersih dalam sistem bagi hasil, dibagi menjadi dua yaitu 50%

untuk pemilik perahu dan 50% bagian pandega. Bagi hasil ini diperoleh dari

penerimaan kotor yang telah dikurangi dengan retribusi, biaya operasi dan perawatan

turut melaut, sehingga penerimaan pandega tergantung dari jumlah tenaga kerja yang

digunakan. Penerimaan yang diperoleh pandega pada satu unit alat tangkap akan

semakin kecil jika tenaga kerja yang bekerja semakin banyak. Bagian pandega ini

tetap 50%, berapapun jumlah pandega yang bekerja (Purwanti, 1994: 67). Dalam hal

ini nelayan pemilik memperoleh bagian lebih besar dari pada nelayan buruh dalam

sistem bagi hasil. Bagi hasil ini berlaku pada setiap tingkat skala usaha penangkapan,

bahkan dalam unit penangkapan modern, tingkat kesenjangan perolehan pendapatan

antara nelayan pemilik dengan nelayan buruh sangat besar. Tingkat pendapatan yang

diperoleh nelayan buruh semakin kecil karena biaya operasi dan pemeliharaan

peralatan tangkap cukup besar. Biaya tersebut harus ditanggung bersama antara

nelayan pemilik dan nelayan buruh.

Nelayan, khususnya yang tradisional, mempunyai perilaku yang khas dalam

menjalankan usahanya, yakni perilaku yang mengutamakan “pemerataan resiko“

usaha. Perilaku tersebut terbentuk sebagai hasil adaptasi terhadap usaha penangkapan

ikan yang beresiko tinggi dan pola pendapatan yang tidak teratur. Perilaku adaptif

tersebut, setelah melalui proses waktu, melembaga dalam bentuk institusi, dan

merupakan bagian dari kebudayaan nelayan. Institusi-institusi yang dimaksud, yang

merupakan aspek penting dalam pemberdayaan, adalah pola pemilikan kelompok atas

sarana produksi dan sistem bagi hasil. Pola pendapatan nelayan tidak teratur

menyebabkan perilaku mengutamakan pemerataan resiko tetap bertahan (Masyhuri,