PENGARUH VINASE SORGUM DAN ENDOMIKORIZA

TERHADAP PERTUMBUHAN SEMAI

Pongamia pinnata

TRIARY CASUARINA

DEPARTEMEN SILVIKULTUR

FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Pengaruh Vinase Sorgum dan Endomikoriza terhadap Pertumbuhan Semai Pongamia pinnata adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Februari 2014

ABSTRAK

TRIARY CASUARINA. Pengaruh Vinase Sorgum dan Endomikoriza terhadap Pertumbuhan Semai Pongamia pinnata. Dibimbing oleh SUPRIYANTO.

Pongamia pinnata yang dikenal dengan nama lokal malapari merupakan tumbuhan hutan pantai yang berpotensi sebagai penghasil bioenergi terbarukan. Usaha guna menjamin tersedianya bibit malapari yang berkualitas dapat dilakukan melalui aplikasi pupuk organik cair (POC) dan inokulasi mikoriza. Vinase merupakan limbah cair yang dihasilkan dari proses pembuatan bioetanol sorgum, dan memiliki kandungan nutrisi yang berguna bagi pertumbuhan tanaman. Inokulasi cendawan mikoriza mampu mendukung keberhasilan pertumbuhan semai malapari melalui penyerapan hara. Tujuan penelitian ini adalah menguji konsentrasi vinase sorgum dan inokulum endomikoriza yang sesuai, serta menguji pengaruh aplikasi kombinasi vinase dan endomikoriza terhadap pertumbuhan semai malapari. Perlakuan vinase terdiri dari 3 taraf : 0% (V0), 2.5% (V1), 5% (V2), dan perlakuan mikoriza terdiri dari 3 taraf : tanpa mikoriza (M0), inokulasi Glomus aggregatum (M1), dan inokulasi Glomus mosseae (M2). Hasil penelitian menunjukkan pemberian mikoriza menunjukkan pengaruh yang sangat nyata terhadap parameter persentase infeksi mikoriza, dan pengaruh nyata terhadap tinggi semai, dan berat kering total (BKT) semai malapari.

Kata kunci: mikoriza, Pongamia pinnata, pupuk, vinase.

ABSTRACT

TRIARY CASUARINA. The effect of Sorghum Vinasse and Endomycorrhizae towards Pongamia pinnata seedling Growth. Supervised by SUPRIYANTO.

Pongamia pinnata known as malapari is a tree species found in coastal areas that potentially as bioenergy producer. Efforts to ensure the availability of malapari good quality seedlings can be obtained through application of liquid organic fertilizer (LOF) and mycorrhizal inoculation. Vinasse is a liquid waste produced by the process of sorghum bioethanol production, and it contains nutrients which are useful for plant growth. Inoculation of mycorrhizal fungi is able to support the growth success of malapari seedlings through nutrients absorption. The objectives of this research were to test the appropriate concentration of sorghum liquid organic fertilizer and endomycorrhizal inoculum as well as to test the combination effect of vinasse and endomychorrizal inoculum application towards malapari seedling growth. The vinasse treatments were consisting of 3 levels: 0% (V0), 2.5% (V1), 5% (V2), and mycorrhizal treatment were consisting of 3 levels: without mycorrhiza (M0), inoculated with Glomus aggregatum (M1), and inoculated Glomus mosseae (M2). The results of this research showed that mycorrhizal treatment had very significant effect to promote the percentage of mycorrhizal infection, and also had significant effect to height growth and total dry weight of malapari seedlings.

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan

pada

Departemen Silvikultur

PENGARUH VINASE SORGUM DAN ENDOMIKORIZA

TERHADAP PERTUMBUHAN SEMAI

Pongamia pinnata

TRIARY CASUARINA

DEPARTEMEN SILVIKULTUR FAKULTAS KEHUTANAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Skripsi : Pengaruh Vinase Sorgum dan Endomikoriza terhadap Pertumbuhan Semai Pongamia pinnata

Nama : Triary Casuarina NIM : E44090076

Disetujui oleh

Dr Ir Supriyanto Pembimbing

Diketahui oleh

Prof Dr Ir Nurheni Wijayanto, MS Ketua Departemen

PRAKATA

Alhamdulillahhirabbilalamin puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan bulan November 2013 ini ialah pertumbuhan semai, dengan judul Pengaruh Vinase Sorgum dan Endomikoriza terhadap Pertumbuhan Semai Pongamia pinnata.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Ir. Supriyanto selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, kritik dan saran. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada kedua orang tua tercinta Ayah Sudir Susanto, Ibu Sumarni, Ika Victoryna, Ina Victorynie, Ibu Aam Aminah S. Hut, MSi, Bapak Edi, Bimo Aulia Rasyid, Rian Pamujianto, Tria Amelia, Lia Fauziah, dan seluruh teman-teman Silvikultur 46, serta semua pihak yang telah membantu atas segala doa dan dukungannya.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, Februari 2014

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR LAMPIRAN vi

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Tujuan Penelitian 2

Manfaat Penelitian 2

METODE 2

Bahan 2

Alat 3

Prosedur Penelitian 3

Rancangan Percobaan dan Analisis Data 6

HASIL DAN PEMBAHASAN 7

Hasil 7

Pembahasan 15

Pengaruh Vinase terhadap Pertumbuhan Semai Malapari 15 Pengaruh Endomikoriza terhadap Pertumbuhan Semai Malapari 17

Pengaruh Interaksi Vinase dan Endomikoriza 19

Indeks Mutu Bibit 20

SIMPULAN DAN SARAN 21

Simpulan 21

Saran 21

DAFTAR PUSTAKA 22

LAMPIRAN 25

DAFTAR TABEL

1 Rekapitulasi hasil sidik ragam pengaruh perlakuan vinase, inokulasi

mikoriza dan interaksi vinase dan mikoriza terhadap pertumbuhan semai

malapari 7

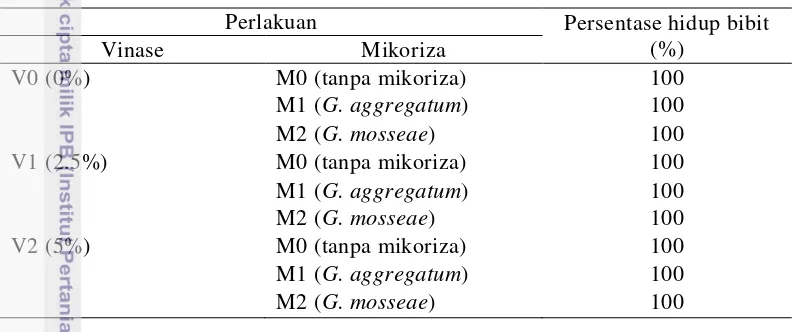

2 Persentase (%) hidup bibit malapari dengan perlakuan interaksi

vinase dan mikoriza 8

3 Hasil uji Duncan pengaruh inokulasi mikoriza terhadap tinggi rata-rata

(cm) semai malapari 8

4 Pengaruh perlakuan vinase terhadap tinggi rata-rata (cm) semai malapari 8 5 Pengaruh perlakuan vinase dan inokulasi mikoriza terhadap diameter

(mm) rata- rata semai malapari 9

6 Hasil uji Duncan pengaruh inokulasi mikoriza terhadap berat kering

total (BKT) rata-rata semai malapari 10

7 Pengaruh perlakuan vinase terhadap berat kering total (BKT)

rata-rata semai malapari 10

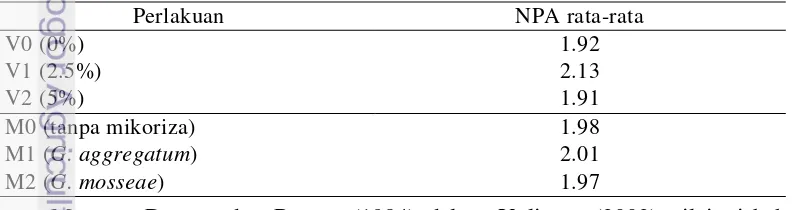

8 Pengaruh perlakuan vinase dan inokulasi mikoriza terhadap nisbah

pucuk akar (NPA) rata-rata semai malapari 10

9 Jumlah rata-rata nodul akar pada perlakuan vinase dan inokulasi

mikoriza semai malapari 11

10 Hasil penilaian IMB terhadap tinggi, diameter dan berat kering total (BKT) semai malapari dari berbagai perlakuan vinase 12 11 Hasil penilaian IMB terhadap tinggi, diameter dan berat kering total

(BKT) semai malapari dari berbagai perlakuan mikoriza 12 12 Hasil penilaian IMB terhadap tinggi, diameter dan berat kering total

(BKT) semai malapari pada interaksi vinase dan mikoriza 12 13 Hasil uji Duncan pengaruh inokulasi mikoriza terhadap persentase

infeksi mikoriza pada akar semai malapari 13

14 Pengaruh mikoriza terhadap nilai RFMD semai malapari 14

DAFTAR GAMBAR

1 Posisi lapisan tanah subsoil 3

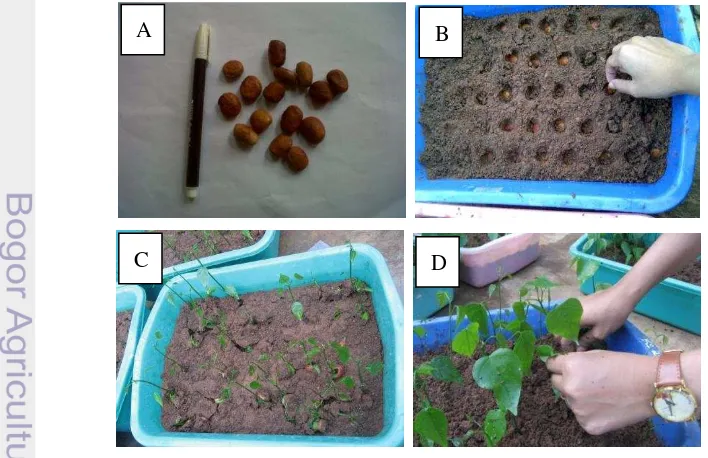

2 Proses penyemaian benih dan penyapihan 3

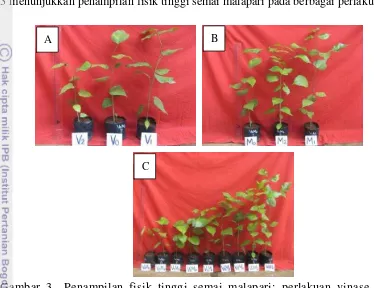

3 Penampilan fisik tinggi semai malapari 9

4 Nodul akar dan gejala kahat N pada semai malapari 11 5 Persentase infeksi mikoriza semai malapari dengan perlakuan

interaksi konsentrasi vinase 0%, konsentrasi vinase 2.5%,

konsentrasi 5% dengan inokulasi mikoriza. 13

6 Infeksi mikoriza pada akar semai malapari 14

7 Pengaruh mikoriza terhadap nilai RFMD semai malapari 14 8 Nilai RFMD semai malapari dengan perlakuan interaksi konsentrasi

vinase 0%, konsentrasi vinase 2.5%, konsentrasi 5% dengan inokulasi

DAFTAR LAMPIRAN

1 Rekapitulasi hasil penelitian nilai rata-rata parameter pertumbuhan

semai malapari (V : vinase, M : mikoriza) 25

2 Hasil sidik ragam setiap parameter 25

3 Rentang nilai IMB perlakuan vinase terhadap tinggi, diameter, dan berat

kering total 26

4 Rentang nilai IMB perlakuan mikoriza terhadap tinggi, diameter, dan

berat kering total 26

5 Rentang nilai IMB perlakuan vinase dan mikoriza terhadap tinggi,

diameter, dan berat kering total 27

6 Hasil analisis unsur hara pupuk organik vinase dengan bahan utama

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hutan tropis Indonesia merupakan hutan alam tropika basah yang kaya akan keanekaragaman flora dan fauna, salah satunya adalah Pongamia pinnata (malapari). Malapari merupakan tumbuhan hutan pantai yang termasuk dalam famili Fabaceae. Jenis ini banyak ditemukan di sepanjang pantai dan hidup bergerombol. Putri (2011) menyatakan malapari termasuk pioner pada daerah marginal, pelindung abrasi untuk konservasi daerah pantai, berguna di industri tanin (bahan minuman, farmasi), obat-obatan tradisional (penyakit kulit, beri-beri, reumatik), dan pakan ternak (daun, bunga, limbah pengolahan minyak malapari). Tanaman malapari dapat mengikat nitrogen bebas (nitrogen fixing ability), selain itu tanaman ini sangat berpotensi sebagai salah satu tanaman alternatif penghasil bioenergi terbarukan. Menurut Dwivedi et al. (2011), biji malapari mengandung 30–40% minyak nabati, dan di negara India pemanfaatan malapari sebagai biodiesel telah digunakan untuk penerangan lampu-lampu di pedesaan. Hal-hal tersebut menjadi alasan bahwa tanaman malapari perlu untuk dikembangkan dan dibudidayakan.

Pengembangan jenis malapari memiliki nilai strategis dimasa mendatang sebagai upaya memenuhi tujuan ekologi (tumbuh di pantai), diversifikasi produk (kulit kayu, daun, buah), sumber kayu (kayu bakar) dan sumber energi terbarukan (biodiesel). Keberhasilan pengembangan tanaman malapari diantaranya dipengaruhi oleh ketersediaan benih dan bibit yang berkualitas. Usaha guna menjamin tersedianya bibit malapari yang berkualitas dapat dilakukan melalui pemupukan. Pemupukan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan tamanan melalui penambahan unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman, baik pupuk anorganik maupun organik. Salah satu bahan yang dapat digunakan sebagai pupuk organik adalah limbah cair yang dihasilkan dari proses pembuatan bioetanol berbahan sorgum manis yang disebut vinase. Pemanfaatan vinase sebagai pupuk organik cair dapat dilakukan karena kandungan unsur nutrisi dalam vinase sebagian besar merupakan unsur organik yang berguna dan dibutuhkan bagi pertumbuhan tanaman, diantaranya kalium, kalsium, nitrogen dan fosfor (Mariano et al. 2009). Upaya lain guna meningkatkan pertumbuhan malapari juga dapat dilakukan melalui inokulasi cendawan mikoriza. Mikoriza adalah bentuk asosiasi mutualistik antara perakaran tanaman dengan cendawan tanah, karena cendawan memperbaiki kemampuan akar tanaman dalam menyerap air dan unsur hara, lalu tanaman memberikan makanan berupa fotosintat sebagai sumber karbon cendawan (Simarmata 2007). Puspitasari (2005), menemukan beberapa jenis CMA di sekitar pohon malapari yaitu Acaulospora foveata, Acaulospora longula, Acaulospora scrubiculata, Acaulospora tuberculata, Glomus etunicatum, Glomus geosporum, Glomus rubiforme, Paraglomus occultum, dan Scutellospora auriglobosa, namun, uji efektifitas jenis tersebut terhadap pertumbuhan semai malapari belum diteliti.

2

kajian mengenai pemberian kombinasi pupuk organik cair berbahan vinase dan endomikoriza dalam upaya meningkatkan kualitas semai malapari.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji konsentrasi vinase sorgum dan inokulum endomikoriza yang sesuai bagi pertumbuhan semai malapari, serta menguji pengaruh aplikasi kombinasi vinase dan endomikoriza terhadap pertumbuhan semai malapari.

Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu diperolehnya informasi pengaruh vinase sorgum dan endomikoriza yang sesuai bagi pertumbuhan semai malapari, serta pengaruh kombinasi penggunaan vinase sebagai pupuk organik cair dan endomikoriza dalam pertumbuhan semai malapari.

METODE

Waktu dan Tempat

Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan November 2013 (6 bulan). Penelitian dilaksanakan di Rumah Kaca, Bagian Silvikultur Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan IPB, Laboratorium Silvikultur Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan IPB dan Laboratorium Silvikultur Southeast Asian Regional Center for Tropical Biology (SEAMEO BIOTROP).

Bahan

Bahan yang digunakan yaitu: benih malapari yang berasal dari Pantai Batukaras Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, pasir, tanah latosol lapisan subsoil, vinase sorgum dari Laboratorium Bioteknologi dan Pemuliaan Pohon SEAMEO BIOTROP, inokulum Glomus aggregatum dan Glomus mosseae yang telah dikembangbiakan oleh Laboratorium Bioteknologi dan Pemuliaan Pohon SEAMEO BIOTROP, dan kapur tohor. Bahan yang digunakan dalam pewarnaan dan pengamatan infeksi akar yaitu sampel akar serabut, aquades, larutan FAA yaitu formalin : asam asetat: alkohol 100% = 5:5:90 (v/v/v), larutan KOH 10% (w/v), larutan H2O2 2% (v/v), larutan HCl 2%, larutan asam fuchsin 0.2% dan

3

Gambar 1 Posisi lapisan tanah subsoil

Alat

Alat yang digunakan yaitu cawan petri, beaker glass, pisau scalpel, mikroskop stereo, object glass, cover glass, pinset, saringan bertingkat, sentrifuse, plastik, kamera, bak kecambah, sprayer, gembor, polybag berukuran 10x15 cm, spidol permanen, penggaris, kaliper, oven, alat tulis, dan tally sheet pengamatan.

Prosedur Penelitian Penyemaian Benih dan Penyapihan

Penyemaian benih malapari menggunakan media campuran pasir dan tanah yang disterilkan dengan cara disangrai selama 2 jam menggunakan perbandingan 1:1 (v/v). Benih ditanam berdiri 1–2 cm dalam media yang telah disiapkan. Pemeliharaan selama pengecambahan dilakukan dengan melakukan penyiraman, yakni pagi dan sore hari dan penyiangan jika ada gulma yang tumbuh.

Gambar 2 Proses penyemaian benih dan penyapihan: benih malapari (A); penyemaian benih (B); kecambah malapari (C); penyapihan (D)

A B

4

Penyapihan dilakukan pada kecambah yang telah berumur 15 hari setelah perkecambahan. Semai malapari dimasukkan ke dalam polybag berukuran 10x15 cm yang telah berisi media tanam yang digunakan yaitu tanah latosol lapisan subsoil yang telah disterilkan dengan cara disangrai selama 2 jam. Benih malapari, kegiatan penyemaian benih dan kegiatan penyapihan dapat dilihat pada Gambar 2.

Penyiapan dan Pemberian Inokulum Mikoriza

Penyiapan inokulum mikoriza dilakukan melalui perhitungan kepadatan spora dalam inokulum mikoriza dengan bahan pembawa berupa tanah untuk mengetahui jumlah spora dalam 10 gram tanah dengan target jumlah spora sebanyak 50 spora/bibit. Metode yang digunakan dalam perhitungan kepadatan spora ialah metode tuang saring basah. Inokulasi mikoriza dilakukan pada bibit yang telah berumur 1 bulan setelah penyapihan dengan memberikan inokulum G. aggregatum dan G. mosseae masing-masing sebanyak 9 gram dan 20 gram di sekeliling bibit pada kedalaman antara 1–2 cm dekat sistem perakaran tanaman, dengan tujuan agar cendawan mikoriza cepat menginfeksi akar semai.

Penyiapan dan Pemberian Vinase

Perlakuan pendahuluan terhadap vinase perlu dilakukan sebelum diberikan pada bibit, yakni dengan pemberian kapur tohor konsentrasi 0.98% (w/v) untuk menaikkan pH dengan pH target 5.6. Bibit malapari disiramkan vinase dengan konsentrasi 0% sebagai kontrol, konsentrasi 2.5%, dan konsentrasi 5% sebanyak 50 ml per bibit pada setiap taraf perlakuan. Penyiraman vinase dilakukan setiap minggu selama pemeliharaan.

Pemeliharaan

Semai malapari dipelihara di dalam rumah kaca selama tiga bulan. Penyiraman malapari dilakukan secara rutin sebanyak 2 kali setiap pagi dan sore hari atau disesuaikan dengan kondisi kelembaban media dengan menggunakan sprayer dan gembor. Kegiatan pengendalian hama dilakukan secara manual dengan mematikan langsung hama yang menyerang tanaman. Selain itu juga dilakukan pembersihan gulma secara manual dengan mencabut langsung gulma yang dapat mengganggu pertumbuhan semai malapari.

Pengamatan dan Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini parameter yang diamati adalah persentase hidup bibit, tinggi semai, diameter semai, berat kering total (BKT), nisbah pucuk akar (NPA), jumlah nodul akar, indeks mutu bibit (IMB), persentase infeksi mikoriza, dan Relative FieldMychorrizal Dependency (RFMD).

Pada parameter tinggi semai, diameter semai, berat kering total (BKT), jumlah nodul akar, dan persentase infeksi mikoriza, peningkatan pertumbuhan diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Pertumbuhan (%) = - - -

5

Persentase Hidup Bibit

Perhitungan persentase hidup bibit dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Persentase hidup bibit =

(

x 100%

Tinggi Semai

Pengukuran tinggi semai dilakukan dengan menggunakan penggaris dari pangkal batang yang telah diberi tanda hingga batas titik tumbuh tanaman. Tinggi semai diukur setiap 2 minggu sekali selama 12 minggu. Nilai tersebut dinyatakan dalam satuan centimeter (cm).

Diameter Semai

Pengukuran diameter batang dilakukan dengan menggunakan kaliper, diukur pada titik tetap yang telah diberi tanda yaitu di atas pangkal batang. Pengukuran dilakukan setiap 2 minggu sekali selama 12 minggu. Nilai tersebut dinyatakan dalam satuan milimeter (mm).

Berat Kering Total (BKT)

Perhitungan berat kering total dilakukan pada akhir pengamatan. Akar dan pucuk dipisahkan lalu dioven pada suhu 70°C selama 3 hari (72 jam), ditimbang dengan Ohauss dan didapat bobot kering pucuk dan akar. Berat Kering Total (BKT) adalah jumlah dari berat kering pucuk dan akar. Nilai tersebut dinyatakan dalam satuan gram.

Nisbah Pucuk Akar (NPA)

Nisbah pucuk akar ditentukan dengan membandingkan bobot kering pucuk dengan bobot kering akar.

NPA =

Jumlah Nodul Akar

Perhitungan jumlah nodul akar dilakukan pada akhir pengamatan dengan cara menghitung semua nodul akar pada akar tanaman yang telah dibersihkan.

Indeks Mutu Bibit (IMB)

Indeks mutu bibit dapat dihitung dengan cara pembobotan berdasarkan parameter penduga kunci penentu pertumbuhan semai. Parameter penduga kunci penentu pertumbuhan semai diantaranya adalah tinggi, diameter dan berat kering total (BKT) semai (Supriyanto dan Fiona 2010).

Persentase Infeksi Mikoriza

6

langsung diproses, (2) Cuci larutan fiksator (FAA) pada sampel akar dengan air mengalir, (3) Rendam sampel akar dalam larutan KOH 10% (w/v) selama ± 60 menit, dan jika menggunakan pemanasan dapat dilakukan selama 5 menit pada suhu didih, (4) Cuci sampel akar dengan air mengalir untuk menghilangkan larutan KOH, (5) Pindahkan sampel akar ke dalam botol berisi larutan H2O2 2%

(v/v) lalu rendam selama 10 menit tanpa pemanasan, (6) Cuci sampel akar dengan air mengalir, dan rendam sampel akar dengan larutan HCl 2% (v/v) selama 10 menit atau hingga akar berwarna pucat, (7) Masukan sampel akar ke dalam beaker glass yang berisi larutan Asam Fuchsine 0.2% dalam larutan laktogliserol, kemudian panaskan selama 10 menit dihitung sejak mendidih, (8) Cuci sampel akar dengan air yang mengalir hingga larutan Asam Fuchsine hilang, (9) Pindahkan sampel akar ke dalam cawan petri dan tambahkan larutan destaining berupa larutan gliserin 50%, (10) Buat preparat dengan cara potong sampel akar sepanjang ± 1 cm, letakkan potongan tersebut diatas object glass, kemudian tutup dengan cover glass, (11) Amati sampel akar di bawah mikroskop untuk mengetahui infeksi mikoriza, lanjutkan pemotretan dengan mikroskop. Persentase infeksi mikoriza dihitung dengan rumus:

% Infeksi =

x 100%

Relative Field Mycorrhizal Dependency (RFMD)

Perhitungan Relative Field Mycorrhizal Dependency (RFMD) dilakukan untuk mengetahui tingkat ketergantungan tanaman terhadap mikoriza, adapun formula untuk menghitungnya sebagai berikut:

RFMD = -

x 100%

Rancangan Percobaan dan Analisis Data

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) pola faktorial (3x3) dengan ulangan 3 kali. Faktor pertama adalah pemberian vinase (V) yang terdiri dari 3 taraf yaitu

V0 = Konsentrasi vinase 0% (kontrol) V1 = Konsentrasi vinase 2.5% (v/v) V2 = Konsentrasi vinase 5 % (v/v)

Faktor kedua adalah pemberian mikoriza (M) yang terdiri dari 3 taraf yaitu: M0 = tanpa mikoriza

M1 = Pemberian mikoriza G. aggregatum M2 = Pemberian mikoriza G. mosseae

7 Model linier yang secara umum digunakan pada rancangan acak kelompok pola faktorial adalah sebagai berikut:

Yijk = µ + Ai + Bj + Kk + ABij + Єijk

Yijk = Pengamatan faktor konsentrasi vinase taraf ke-i , faktor pemberian mikoriza taraf ke-j dan kelompok ke-k

µ = Rataan Umum

Ai = Pengaruh faktor konsentrasi vinase pada taraf ke-i Bj = Pengaruh faktor pemberian mikoriza pada taraf ke-j Kk = Pengaruh Kelompok ke-k

Abij = Interaksi antara faktor konsentrasi vinase dengan faktor pemberian mikoriza

Єijk = Pengaruh galat pada faktor konsentrasi vinase taraf ke-i, faktor pemberian mikoriza taraf ke-j dan kelompok ke-k

Hasil sidik ragam yang menunjukkan pengaruh nyata, dilakukan uji lanjut dengan uji jarak berganda Duncan (Duncan’s Multiple Range Test/DMRT) pada taraf 5%. Pengolahan dan analisis data hasil penelitian menggunakan software Microsoft Office Excel 2007 dan SAS 9.1.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan rekapitulasi hasil sidik ragam pada Tabel 1 diketahui inokulasi mikoriza memberikan pengaruh yang sangat berbeda nyata terhadap persentase infeksi mikoriza, serta berbeda nyata terhadap tinggi dan berat kering total (BKT). Pemberian vinase dan perlakuan interaksi vinase dan mikoriza tidak memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap parameter-parameter pertumbuhan semai malapari. Hasil dari sidik ragam terhadap setiap parameter yang berpengaruh nyata pada taraf uji 1% dan 5 % dapat dibaca pada Lampiran 1 dan 2.

Tabel 1 Rekapitulasi hasil sidik ragam pengaruh perlakuan vinase, inokulasi mikoriza dan interaksi vinase dan mikoriza terhadap pertumbuhan semai malapari

Parameter Probability

Vinase (V) Mikoriza (M) V x M

Tinggi semai 0.49tn 0.01* 0.65tn

Diameter semai 0.93tn 0.31tn 0.15tn

Berat Kering Total (BKT) 0.24tn 0.02* 0.94tn

Nisbah Pucuk Akar (NPA) 0.21tn 0.97tn 0.21tn

Jumlah nodul akar 0.96tn 0.41tn 0.25tn

Persentase infeksi mikoriza 0.78tn <0.0001** 0.31tn

8

Persentase Hidup Bibit

Persentase hidup bibit malapari pada perlakuan vinase, inokulasi mikoriza dan interaksi keduanya memiliki nilai sebesar 100%. Tabel 2 menyajikan hasil perhitungan persentase hidup bibit malapari dengan perlakuan interaksi vinase dan mikoriza. Hasil perhitungan persentase hidup bibit semai malapari menunjukkan perlakuan yang diberikan tidak memberikan pengaruh terhadap persentase hidup bibit malapari. Hal ini berarti bibit malapari dapat ditanam pada tanah-tanah yang kurang subur (V0M0).

Perlakuan mikoriza berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan tinggi semai malapari. Hasil uji Duncan pada Tabel 3 menunjukkan bahwa perlakuan M1 (G. aggregatum) dan M2 (G. mosseae) memberikan pengaruh terbaik dengan meningkatkan pertumbuhan tinggi sebesar 26.85–36.91% dibandingkan dengan perlakuan tanpa mikoriza, tetapi antara perlakuan M1 dan M2 memberikan peningkatan tinggi yang tidak saling berbeda nyata pada semai malapari.

Tabel 3 Hasil uji Duncan pengaruh inokulasi mikoriza terhadap tinggi (cm) rata-rata semai malapari

Perlakuan Tinggi rata-rata (cm)* Pertumbuhan (%)

M0 (tanpa mikoriza) 5.96b -

M1 (G. aggregatum) 8.16a 36.91

M2 (G. mosseae) 7.56a 26.85

*Angka diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada taraf uji 5%; V : vinase, M : mikoriza

Tabel 4 Pengaruh perlakuan vinase terhadap tinggi (cm) rata-rata semai malapari

Perlakuan Tinggi rata-rata (cm) Pertumbuhan (%)

V0 (0%) 7.19 -

V1 (2,5%) 7.67 6.68

9 Pemberian vinase konsentrasi 2.5% (V1) mampu meningkatkan pertumbuhan tinggi semai malapari sebesar 6.68% dibandingkan dengan kontrol (V0), tetapi peningkatan konsentrasi vinase menjadi 5% (V2) menghambat pertumbuhan tinggi semai malapari atau lebih rendah sebesar 5.14% dibandingkan dengan perlakuan tanpa vinase walaupun tidak berbeda nyata (Tabel 4). Gambar 3 menunjukkan penampilan fisik tinggi semai malapari pada berbagai perlakuan.

Gambar 3 Penampilan fisik tinggi semai malapari: perlakuan vinase (A); perlakuan mikoriza (B); perlakuan interaksi vinase dan mikoriza (C)

Diameter Semai

Pertumbuhan diameter semai malapari dengan perlakuan vinase dan mikoriza disajikan pada Tabel 5. Pemberian vinase dan mikoriza mampu meningkatkan diameter semai malapari walaupun selisih pertumbuhannya sangat kecil (tidak nyata). Perlakuan vinase memberikan peningkatan diameter semai sebesar 1.53–3.05% dibandingkan dengan kontrol.

Tabel 5 Pengaruh perlakuan vinase dan inokulasi mikoriza terhadap diameter (mm) rata- rata semai malapari

Perlakuan Diameter rata-rata (mm) Pertumbuhan (%)

V0 (0%) 1.31 -

V1 (2.5%) 1.33 1.53

V2 (5%) 1.35 3.05

M0 (tanpa mikoriza) 1.29 -

M1 (G. aggregatum) 1.42 10.07

M2 (G. mosseae) 1.27 -1.55

Pemberian inokulum G. aggregatum (M1) memberikan peningkatan diameter semai sebesar 10.07%, sedangkan pemberian inokulum G. mosseae (M2)

A B

10

menghasilkan pertumbuhan diameter semai yang lebih rendah sebesar 1.55% dibandingkan dengan kontrol (tanpa mikoriza).

Berat Kering Total (BKT)

Perlakuan mikoriza nyata memberikan peningkatan berat kering total semai malapari (Tabel 1). Hasil uji Duncan (Tabel 6) menunjukkan bahwa inokulasi G. aggregatum (M1) memberikan pengaruh terbaik dengan nilai berat kering total sebesar 6.19 gram atau meningkat sebesar 17.46% dibandingkan dengan kontrol, berbeda nyata dengan inokulasi G. mosseae (M2) dan perlakuan tanpa mikoriza (M0). Pada perlakuan vinase berat kering total semai malapari mengalami peningkatan sebesar 2.39–9.78% walaupun tidak berbeda nyata (Tabel 7).

Tabel 6 Hasil uji Duncan pengaruh inokulasi mikoriza terhadap berat kering total (BKT) rata-rata semai malapari

Perlakuan BKT rata-rata (gram)* Pertumbuhan (%)

M0 (tanpa mikoriza) 5.27b -

M1 (G. aggregatum) 6.19a 17.46

M2 (G. mosseae) 5.46b 3.61

*Angka diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada taraf uji 5%; V : vinase, M : mikoriza

Tabel 7 Pengaruh perlakuan vinase terhadap berat kering total (BKT) rata-rata semai malapari

Perlakuan BKT rata-rata (gram) Pertumbuhan (%)

V0 (0%) 5.42 -

V1 (2.5%) 5.95 9.78

V2 (5%) 5.55 2.39

Nisbah Pucuk Akar (NPA)

Perlakuan vinase, inokulasi mikoriza, dan interaksi keduanya tidak berpengaruh nyata terhadap nilai nisbah pucuk akar (NPA) semai malapari. Tabel 8 menyajikan nilai nisbah pucuk akar (NPA) pada perlakuan vinase dan mikoriza, nilai tersebut memenuhi kriteria nilai NPA yang baik.

11 dengan bagian pucuk dan akar tanaman yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang seimbang.

Jumlah Nodul Akar

Hasil sidik ragam pada Tabel 1 menunjukkan jumlah rata-rata nodul akar pada semai malapari dengan perlakuan berbagai konsentrasi vinase, inokulasi mikoriza dan interaksi keduanya tidak memberikan pengaruh yang berbeda nyata. Hal ini menunjukkan nodulasi tidak dipengaruhi oleh pemberian vinase dan mikoriza.

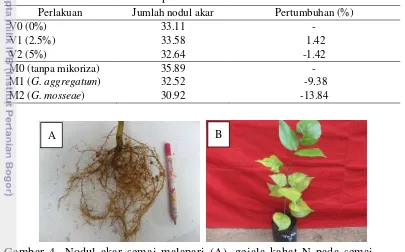

Tabel 9 Jumlah rata-rata nodul akar pada perlakuan vinase dan inokulasi mikoriza semai malapari

Perlakuan Jumlah nodul akar Pertumbuhan (%)

V0 (0%) 33.11

-V1 (2.5%) 33.58 1.42

V2 (5%) 32.64 -1.42

M0 (tanpa mikoriza) 35.89

-M1 (G. aggregatum) 32.52 -9.38

M2 (G. mosseae) 30.92 -13.84

Gambar 4 Nodul akar semai malapari (A), gejala kahat N pada semai malapari (B)

Tabel 9 menunjukkan dari perlakuan vinase, konsentrasi vinase 5 % menghasilkan jumlah nodul akar yang lebih rendah sebesar 1.42% dibandingkan dengan kontrol (V0). Pemberian mikoriza menghasilkan jumlah rata-rata nodul akar lebih rendah sebesar 9.38–13.84% apabila dibandingkan dengan perlakuan tanpa mikoriza (kontrol). Pembentukan nodul akar merupakan indikasi adanya simbiosis antara tanaman legum dengan bakteri bintil akar Rhizobium yang dapat menambat N2. Menurut Imas et al. (1992), adanya bintil akar tidak menjamin

bahwa suatu tanaman legum dapat memanfaatkan N2. Ciri-ciri bintil akar yang

tidak efektif yaitu bentuknya kecil dan pendek, berwarna putih pucat dan letaknya tersebar di seluruh bagian perakaran (AAK 1989).

Berdasarkan pernyataan tersebut terdapat kecenderungan bahwa bintil akar yang terbentuk pada semai malapari tidak efektif dalam penambatan N2, hal ini

didukung dengan adanya tanda-tanda kahat N pada semai malapari (Gambar 4). Lakitan (2008) menyatakan gejala kekurangan N terlihat pada daun tua yang

12

menguning, daun muda tetap hijau lebih lama karena mendapatkan nitrogen larut yang berasal dari daun tua.

Indeks Mutu Bibit(IMB)

Penentuan indeks mutu bibit (IMB) dilakukan untuk mengetahui perlakuan terbaik dari semua perlakuan berdasarkan parameter-parameter yang dianggap sebagai penduga kunci pertumbuhan melalui penilaian rata-rata pertumbuhan. Parameter penduga kunci pertumbuhan semai yang dapat menentukan kualitas semai diantaranya tinggi, diameter dan berat kering total. Rentang nilai IMB pada setiap perlakuan dan kombinasinya dapat dibaca pada Lampiran 3, 4 dan 5.

Tabel 10 Hasil penilaian IMB terhadap tinggi, diameter dan berat kering total (BKT) semai malapari dari berbagai perlakuan vinase

Vinase (%) Nilai Peringkat

Tinggi Diameter BKT Total IMB

0 5 1 1 7 3

2.5 10 5 10 25 1

5 1 10 3 14 2

Tabel 11 Hasil penilaian IMB terhadap tinggi, diameter dan berat kering total (BKT) semai malapari dari berbagai perlakuan mikoriza

Mikoriza Nilai Peringkat

Tinggi Diameter BKT Total IMB

Tanpa mikoriza 1 2 1 4 3

G. aggregatum 10 10 10 30 1

G. mosseae 8 1 3 12 2

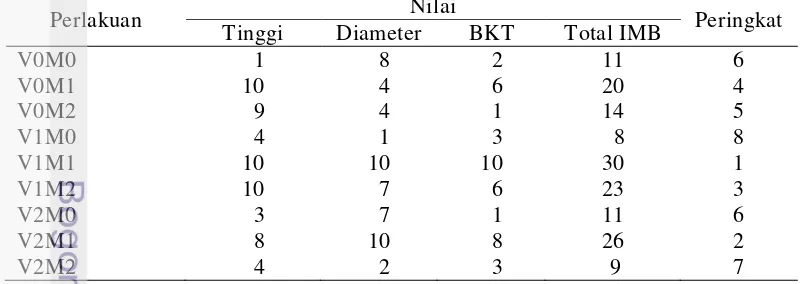

Tabel 12 Hasil penilaian IMB terhadap tinggi, diameter dan berat kering total (BKT) semai malapari pada interaksi vinase dan mikoriza

Perlakuan Nilai Peringkat

Tinggi Diameter BKT Total IMB

13 perlakuan V1M1 (vinase 2.5% dan G. aggregatum) dengan nilai IMB 30, sedangkan interaksi V1M0 memperoleh nilai IMB terendah sebesar 8 (Tabel 12).

Persentase Infeksi Mikoriza

Perlakuan inokulasi mikoriza memberikan pengaruh yang sangat berbeda nyata terhadap persentase infeksi mikoriza, sedangkan perlakuan berbagai konsentrasi vinase dan perlakuan interaksi vinase dan mikoriza tidak memberikan pengaruh yang berbeda nyata.

Tabel 13 Hasil uji Duncan pengaruh inokulasi mikoriza terhadap persentase infeksi mikoriza pada akar semai malapari

Perlakuan Persentase infeksi mikoriza (%)* Pertumbuhan (%)

M0 (tanpa mikoriza) 24.81b -

M1 (G. aggregatum) 66.34a 167.39

M2 (G. mosseae) 57.47a 131.64

*Angka diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada taraf uji 5%

Tabel 13 menunjukkan hasil uji Duncan persentase infeksi mikoriza, dimana perlakuan inokulasi G. aggregatum (M1) memiliki persentase infeksi mikoriza tertinggi yaitu sebesar 66.34%, namun nilai tersebut tidak berbeda nyata dengan perlakuan inokulasi G. mosseae (M2) yang memiliki persentase infeksi mikoriza sebesar 57.47%. Gambar 5 menyajikan pola pengaruh interaksi antara vinase dan mikoriza terhadap persentase infeksi mikoriza.

Gambar 5 Persentase infeksi mikoriza semai malapari dengan perlakuan interaksi konsentrasi vinase 0% ( ), konsentrasi vinase 2.5% ( ), konsentrasi vinase 5% ( ) dengan inokulasi mikoriza

Persentase infeksi mikoriza pada perlakuan interaksi M1 (G. aggregatum) mengalami peningkatan seiring peningkatan konsentrasi vinase, tetapi pada perlakuan interaksi M2 (G. mosseae) persentase infeksi mikoriza mengalami penurunan seiring peningkatan konsentrasi vinase. Adanya hifa dan vesikula pada akar semai malapari ditunjukkan pada Gambar 6.

0

14

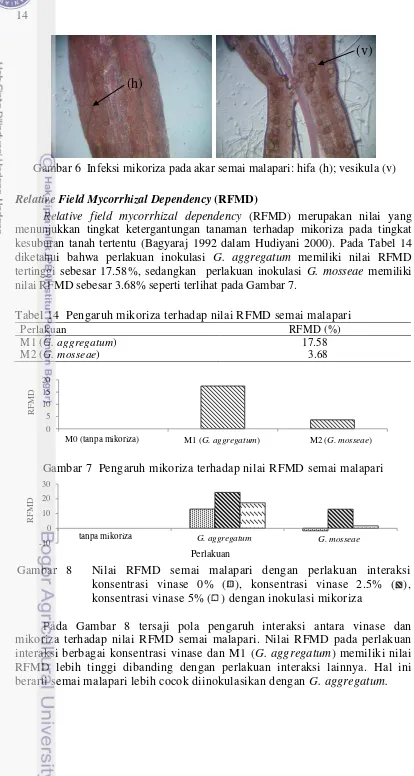

Gambar 6 Infeksi mikoriza pada akar semai malapari: hifa (h); vesikula (v) Relative Field Mycorrhizal Dependency (RFMD)

Relative field mycorrhizal dependency (RFMD) merupakan nilai yang menunjukkan tingkat ketergantungan tanaman terhadap mikoriza pada tingkat kesuburan tanah tertentu (Bagyaraj 1992 dalam Hudiyani 2000). Pada Tabel 14 diketahui bahwa perlakuan inokulasi G. aggregatum memiliki nilai RFMD tertinggi sebesar 17.58%, sedangkan perlakuan inokulasi G. mosseae memiliki nilai RFMD sebesar 3.68% seperti terlihat pada Gambar 7.

Tabel 14 Pengaruh mikoriza terhadap nilai RFMD semai malapari

Perlakuan RFMD (%)

M1 (G. aggregatum) 17.58

M2 (G. mosseae) 3.68

Gambar 7 Pengaruh mikoriza terhadap nilai RFMD semai malapari

Gambar 8 Nilai RFMD semai malapari dengan perlakuan interaksi konsentrasi vinase 0% ( ), konsentrasi vinase 2.5% ( ), konsentrasi vinase 5% ( ) dengan inokulasi mikoriza

Pada Gambar 8 tersaji pola pengaruh interaksi antara vinase dan mikoriza terhadap nilai RFMD semai malapari. Nilai RFMD pada perlakuan interaksi berbagai konsentrasi vinase dan M1 (G. aggregatum) memiliki nilai RFMD lebih tinggi dibanding dengan perlakuan interaksi lainnya. Hal ini berarti semai malapari lebih cocok diinokulasikan dengan G. aggregatum.

0 5 10 15 20

M0 M1 (G. aggregatum) M2 (G. mosseae)

RF

tanpa mikoriza G. aggregatum G. mosseae

(h)

15

Pembahasan

Pengaruh Vinase terhadap Pertumbuhan Semai Malapari

Tanaman sorgum manis merupakan tanaman yang dapat menghasilkan nira untuk dimanfaatkan dalam pembuatan bioetanol. Proses produksi bioetanol menghasilkan limbah cair yang disebut vinase. Vinase merupakan salah satu cairan sebagai limbah dari proses pembuatan bioetanol. Mariano et al. (2009) menyatakan kandungan unsur nutrisi dalam vinase sebagian besar merupakan unsur organik yang berguna dan dibutuhkan bagi pertumbuhan tanaman, diantaranya kalium, kalsium, nitrogen dan fosfor.

Berdasarkan hasil sidik ragam perlakuan berbagai konsentrasi vinase pada media tanah latosol lapisan subsoil tidak berpengaruh nyata terhadap parameter-parameter yang diamati, namun penambahan vinase dapat meningkatkan pertumbuhan tinggi, diameter, dan berat kering total (BKT). Penelitian ini menggunakan media tanam berupa tanah latosol lapisan subsoil. Berdasarkan data analisis tanah hasil penelitian Pratiwi (2010) latosol Darmaga memiliki kandungan hara yang rendah, pH tanah rendah dan bertekstur liat. Ditinjau dari hal diatas, ketika tanah subsoil digunakan untuk media tumbuh ketersediaan unsur haranya terbatas, dan sebagian besar unsur haranya dalam bentuk terikat, sehingga pemberian vinase dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman walaupun peningkatannya relatif rendah. Hasil analisis unsur hara pupuk organik cair vinase dengan bahan utama sorgum oleh Supriyanto et al. (2012) pada Lampiran 6 jika dibandingkan dengan kriteria penilaian sifat kimia tanah Hardjowigeno (1993) menunjukkan bahwa kandungan unsur hara dari pupuk organik cair vinase tergolong rendah dan pH tergolong asam.

Nilai pH pada perlakuan vinase tidak memberikan pengaruh negatif pada kemampuan hidup semai malapari. Hal ini diperkirakan karena tanaman malapari dapat tumbuh pada tanah liat berpasir, tanah berpasir dan tanah liat yang bergumpal-gumpal pada kondisi masam dan alkalinitas (Danu 2010). Hasil perhitungan rata-rata persentase hidup bibit dengan perlakuan vinase yaitu sebesar 100%. Hal ini berarti malapari mampu beradaptasi pada lingkungan pH masam, namun pertumbuhannya kurang optimal. Persentase hidup yang tinggi menunjukkan bahwa faktor lingkungan telah memberikan berbagai sarana yang cukup bagi bibit tersebut, seperti kebutuhan air, hara dan udara serta bebas dari gangguan hama dan penyakit (Supriani 1999 dalam Herdiana et al. 2008).

16

untuk pertumbuhan tinggi, sehingga menghasilkan pertumbuhan diameter yang relatif lebih rendah. Pertumbuhan tinggi setidaknya dipengaruhi oleh 3 faktor lingkungan dan 1 faktor genetik yaitu kandungan nutrisi mineral tanah, kelembaban tanah, cahaya matahari, serta keseimbangan sifat genetik antara pertumbuhan tinggi dan diameter, sedangkan pertumbuhan diameter berlangsung apabila keperluan hasil fotosintesis untuk respirasi, penggantian daun, pertumbuhan akar dan tinggi telah terpenuhi (Davis dan Jhonson 1987 dalam Sari 2011).

Peningkatan pertumbuhan tinggi dan diameter pada semai malapari akan mempengaruhi biomassa total tanaman. Biomassa total tanaman berupa bahan kering tanaman dipandang sebagai manifestasi dari semua proses dan peristiwa yang terjadi dalam pertumbuhan tanaman (Sitompul dan Guritno 1995). Penambahan vinase mampu memberikan peningkatan berat kering total (BKT) 2.39–9.78% dibandingkan dengan tanpa vinase (kontrol) walaupun tidak berbeda nyata. Hal ini berarti kandungan unsur hara dalam vinase dapat digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan semai malapari walaupun kurang optimal.

Peningkatan pertumbuhan semai malapari yang kurang optimal diduga karena kandungan unsur hara vinase yang rendah tidak mampu membantu penyediaan hara yang cukup untuk pertumbuhan semai malapari yang ditanam pada tanah subsoil yang miskin hara. Vinase memiliki kandungan C-organik dalam kategori sedang. Menurut Sunanto (2010), bahan organik sangat penting dalam mempengaruhi ketiga sifat tanah, bahan organik dapat membentuk kestabilan struktur tanah, dapat meningkatkan KTK tanah, dan sebagai sumber energi bagi kehidupan dalam tanah. Kandungan unsur hara N pada vinase menunjukkan nilai yang rendah. Lakitan (2008) menyatakan nitrogen sangat diperlukan sebagai penyusun dari banyak senyawa esensial bagi tumbuhan misalnya asam amino, unsur N juga terkandung dalam klorofil, sitokinin dan auksin, Salisbury dan Ross (1995) menambahkan peran N penting, karena pertumbuhan akan lambat tanpa nitrogen. Kandungan Mg dalam vinase juga termasuk dalam kategori rendah. Unsur Mg merupakan bagian pembentuk klorofil, oleh karena itu kekurangan Mg yang tersedia bagi tanaman akan menimbulkan gejala klorosis pada daun (Sutedjo 1987). Rendahnya unsur N dan Mg dalam vinase diduga menyebabkan secara keseluruhan penampakan dari semai malapari kurang baik. Pada masa adaptasi sebelum diberi perlakuan yaitu mulai dari penyapihan sampai bibit berumur 1 bulan setelah penyapihan terdapat adanya gejala klorosis, hal tersebut dilihat dari warna daun yang menguning dan daun mudah rontok, ini diduga karena kurangnya unsur hara pada media subsoil yang digunakan. Perlakuan vinase nyatanya tidak mampu memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap penampakan semai malapari sampai dengan akhir pengamatan. Hal ini menunjukkan perlakuan vinase untuk semai malapari masih kurang dapat menyuplai kebutuhan hara.

17 tanam menunjukkan penurunan seiring dengan meningkatnya konsentrasi vinase. Pengukuran pH tanah pada media kontrol (V0) menunjukkan nilai sebesar 6.2, pada perlakuan vinase konsentrasi 2.5% (V1) pH tanah mengalami penurunan menjadi 6.0, dan pada perlakuan vinase konsentrasi 5% (V2) pH tanah menurun menjadi 5.9. Penurunan nilai pH diduga juga mempengaruhi nodulasi pada akar semai malapari, sehingga pada perlakuan V2 menghasilkan jumlah nodul akar lebih rendah sebesar 1.42% dibandingkan dengan kontrol. Penurunan pH tanah dapat meningkatkan kelarutan logam seperti alumunium yang bersifat toksik terhadap bakteri bintil akar (Handayani 2009).

Vinase diaplikasikan dengan penyiraman langsung ke akar. Pemberian pupuk lewat akar sebenamya relatif aman apabila dibandingkan dengan pemberian lewat mulut daun (stomata), tetapi efisiensinya rendah. Menurut Marsono dan Sigit (2001) pemberian pupuk lewat akar sebagian unsur hara di dalamnya akan hilang tercuci oleh air penyiraman atau air hujan sehingga sebagian unsur hara yang dibutuhkan tanaman menjadi berkurang. Berkurangnya unsur hara akibat vinase yang tercuci lewat air penyiraman sebelum dapat diserap tanaman dapat menjadi indikasi tidak adanya pengaruh yang berbeda nyata pada seluruh parameter yang diamati.

Pengaruh Endomikoriza terhadap Pertumbuhan Semai Malapari

Hasil penelitian menunjukkan inokulasi mikoriza berpengaruh nyata pada parameter tinggi semai, dan berat kering total (BKT), serta berpengaruh sangat nyata pada parameter persentase infeksi mikoriza. Secara umum pemberian mikoriza mampu meningkatkan pertumbuhan semai malapari. Simarmata (2007) mengatakan mikoriza adalah bentuk asosiasi mutualistik antara perakaran tanaman dengan cendawan tanah, dimana cendawan memperbaiki kemampuan akar tanaman dalam menyerap air dan unsur hara, lalu tanaman memberikan makanan berupa fotosintat sebagai sumber karbon cendawan. Mikoriza meningkatkan penyerapan ion yang berdifusi lambat menuju akar atau yang dibutuhkan dalam jumlah banyak, terutama P, N dan K (Salisbury dan Ross 1995). Adanya peningkatan penyerapan hara terutama P, N, dan K dapat membantu memacu pertumbuhan semai malapari, karena ketiga unsur tersebut sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan terutama dalam proses fotosintesis.

18

dengan kontrol. Lebih tingginya pertumbuhan semai malapari yang diinokulasikan mikoriza menunjukkan semai malapari memerlukan bantuan mikoriza untuk tumbuh dengan baik, terutama jika ditumbuhkan di media yang miskin hara seperti pada tanah subsoil. Pada penelitian lain dilaporkan inokulasi G. aggregatum berpengaruh sangat nyata terhadap pertambahan tinggi semai sengon dan jati (Moses 2000; Hapsari 2001; Suraya 2002). Pada parameter diameter diketahui perlakuan mikoriza tidak memberikan pengaruh nyata, tetapi pada pemberian M2 (G. mosseae) menunjukkan pengaruh negatif karena menghasilkan pertumbuhan diameter semai malapari yang lebih rendah sebesar 1.55% dibandingkan dengan kontrol. Hasil ini menunjukkan simbiosis mikoriza dengan tanaman inang tidak selalu bersifat mutualistik. Hal ini diperkuat oleh Yuwati et al. (2007) yang melaporkan inokulasi FMA berpengaruh negatif terhadap diameter batang semai Merapat (Combretocarpus rotundatus).

Sejalan dengan peningkatan tinggi dan diameter akan terjadi peningkatan bering kering tanaman. Berat kering total merupakan salah satu peubah yang dapat digunakan untuk mengetahui efisiensi proses fisiologi tanaman dalam interaksi dengan lingkungan. Berat kering total dengan inokulasi mikoriza meningkat sebesar 3.61–17.46% dibandingkan dengan kontrol, namun pengaruh peningkatan BKT perlakuan M2 (G. mosseae) tidak berbeda nyata dengan kontrol. Hal ini menunjukkan peningkatan BKT sangat ditentukan oleh tingkat kesesuaian inokulum mikoriza dengan tanaman inang. Beberapa hasil penelitian juga menyatakan G. aggregatum nyata meningkatkan berat kering total sengon (Moses 2000), jati (Hapsari 2001;Suraya 2002), dan jambu mete (Trisilawati dan Mardatin 2011). Kenaikan berat kering tanaman menunjukkan bahwa produktifitas pembentukan jaringan sel cepat dengan adanya inokulasi mikoriza, karena serapan hara dan air semankin meningkat.

Pada umumnya jenis legum sangat responsif terhadap kolonisasi FMA, dimana FMA mampu membantu peningkatan penyerapan fosfor, karena kebutuhan fosfor yang tinggi digunakan jenis legum untuk memenuhi kebutuhan energi dalam proses fiksasi nitrogen (Srivastava et al. 1996). Menurut Rao (1994), rhizobia dan mikoriza VA sering berinteraksi secara sinergitik menghasilkan bintil akar, pengambilan nutrisi dan hasil panen yang lebih baik. Perhitungan jumlah rata-rata nodul akar dengan perlakuan mikoriza (Tabel 9) menunjukkan hasil yang berbeda, dimana perlakuan mikoriza menghasilkan jumlah nodul akar pada semai malapari lebih rendah sebesar 9.38–13.84% dibandingkan dengan kontrol. Hasil perhitungan jumlah bintil akar yang lebih rendah pada perlakuan inokulasi mikoriza dibandingkan dengan perlakuan tanpa mikoriza (kontrol) diduga karena adanya kompetisi dalam perolehan nutrisi antara fungi mikoriza dan bakteri nodul akar. Salisbury dan Ross (1995) mengatakan cendawan mikoriza menerima karbohidrat dari tumbuhan, Rao (1994) juga menjelaskan hasil fotosintesis dari legume akan mempengaruhi perbintilan.

19 semai malapari tidak berbeda nyata. Persentase infeksi mikoriza yang lebih tinggi pada M1 (G. aggregatum) diindikasikan karena perkembangan spora dipengaruhi oleh pH tanah, penelitian Green et al. (1976) dalam Gunawan (1985) menunjukkan spora G. mosseae berkecambah pada medium ekstrak tanah dengan baik sekali pada pH 7. Hasil pengukuran pH media pada perlakuan M1 (G. aggregatum) dan M2 (G. mosseae) sebesar 6.1, sehingga kondisi ini tidak optimal bagi perkembangan G. mosseae dan mempengaruhi infeksi pada akar semai malapari. Pada perlakuan tanpa inokulasi mikoriza (kontrol) terdapat infeksi mikoriza dengan persentase 24.81%, hal ini diduga karena terdapatnya mikoriza indigenous akibat proses sterilisasi media yang kurang optimal. Berdasarkan kriteria persentase kolonisasi akar menurut Setiadi et al. (1992) persentase infeksi mikoriza pada semai malapari termasuk dalam kriteria tinggi. Tingginya infeksi mikoriza dapat dikarenakan penggunaan media subsoil yang memiliki kesuburan yang rendah. Menurut Salisbury dan Ross (1995) tumbuhan yang hidup di tanah yang subur mempunyai mikoriza yang kurang berkembang dibandingkan dengan yang hidup di tanah tandus, ini berkaitan dengan kandungan P tanah, apabila kandungan P tanah tinggi infeksi mikoriza akan menurun karena mikoriza berperan dalam membantu penyerapan unsur P.

Setiap tanaman memiliki tingkat ketergantungan yang berbeda-beda terhadap mikoriza, hal ini ditunjukkan dengan nilai RFMD. Nilai RFMD rata-rata tertinggi oleh inokulasi semai dengan G. aggregatum (M1) sebesar 17.58%. Nilai tersebut menunjukkan semai malapari memiliki ketergantungan yang lebih besar terhadap G. aggregatum dibandingkan dengan G. mosseae, sehingga malapari lebih cocok jika diinokulasi dengan G. aggregatum. Santoso (1989) dalam Hajoeningtijas dan Purnawanto (2011) menyatakan masing-masing genus dan spesies FMA memperlihatkan pengaruh yang berbeda-beda dalam membantu pertumbuhan tanaman, serta tergantung kesesuaian antara FMA dengan tanaman yang bersangkutan.

Pengaruh Interaksi Vinase dan Endomikoriza

20

konsentrasi vinase, tetapi pada perlakuan interkasi M2 (G. mosseae) dan vinase, persentase infeksi mikoriza mengalami penurunan seiring peningkatan konsentrasi vinase. Hal ini berarti jenis G. mosseae dan vinase tidak cocok jika diaplikasikan bersama. Dari kedua faktor perlakuan, faktor mikoriza lebih memberikan pengaruh dalam meningkatkan pertumbuhan semai malapari, sedangkan faktor vinase tidak mendorong pertumbuhan, hal ini menggambarkan kedua faktor perlakuan tersebut berjalan sendiri-sendiri atau tidak saling mempengaruhi, selain itu terdapat pengaruh negatif terhadap persentase infeksi mikoriza dengan penambahan vinase, sehingga interaksi keduanya tidak terjadi.

Indeks Mutu Bibit

Indeks mutu bibit merupakan salah satu parameter untuk mengetahui kualitas semai (bibit) berdasarkan pembobotan nilai parameter-parameter yang dianggap sebagai penduga kunci pertumbuhan, yaitu tinggi, diameter dan berat kering total tanaman. Hal ini sesuai dengan pernyataan Supriyanto dan Fiona (2010) bahwa kualitas semai terbaik dapat diketahui dengan metode pembobotan nilai dari 3 parameter yang mewakili yaitu tinggi, diameter dan berat kering total (BKT). Tinggi, diameter dan BKT mencerminkan proses fisiologis dalam tanaman. Selain mutu fisiologis, mutu fisik seperti kekokohan, warna daun, luas daun dan kesehatan juga mendukung penilaian mutu bibit. Pramono dan Suhaendi (2006) dalam Komala et al. (2008) mengatakan mutu bibit didasarkan pada mutu genetik, fisik dan fisiologis.

Mutu bibit terbaik semai malapari dengan perlakuan vinase diperoleh pada semai dengan penambahan vinase konsentrasi 2.5% dengan total nilai IMB 25, sedangkan semai dengan mutu bibit terburuk adalah semai kontrol (V0) dengan total nilai IMB 7. Jika dalam pembibitan malapari menggunakan endomikoriza, maka dapat digunakan inokulum G. aggregatum (M1) untuk menghasilkan mutu bibit terbaik dengan total nilai IMB 30, sedangkan perlakuan tanpa mikoriza (M0) menunjukkan mutu bibit terburuk dengan total nilai IMB 4. Hal ini berarti inokulasi G. aggregatum (M1) mampu menghasilkan pertumbuhan semai malapari yang lebih baik dibandingkan dengan inokulasi G. mosseae (M2). Jika dalam pembibitan malapari menggunakan vinase dan endomikoriza, maka kombinasi yang menghasilkan bibit terbaik adalah perlakuan V1M1 yaitu penambahan vinase konsentrasi 2.5% (V1) dan inokulasi G. aggregatum (M1) dengan total nilai IMB sebesar 30, sedangkan perlakuan V1M0 menunjukkan nilai total IMB terendah yaitu 8. Hal ini berarti penambahan unsur hara melalui vinase konsentrasi 2.5% mampu diserap dengan optimal apabila ada bantuan dari mikoriza G. aggregatum.

21 karena daun tua mengering, menjadi berwarna coklat muda, dan lebih mudah rontok. Klorosis adalah kelainan berupa kekurangan klorofil akibat kekurangan unsur hara. Klorosis yang tampak pada semai malapari perlakuan V1M0 terjadi akibat penyerapan unsur hara kurang optimal karena tidak adanya bantuan mikoriza. Nio Song dan Banyo (2011) mengatakan klorofil merupakan faktor utama yang mempengaruhi fotosintesis, dimana berperan menyerap dan mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Hal ini berarti kurangnya klorofil akan mempengaruhi proses fotosintesis dalam menghasilkan karbohidrat, sehingga kekurangan klorofil akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Secara keseluruhan pertumbuhan malapari dapat beradaptasi dengan baik ketika dipupuk dengan vinase karena persentase hidup bibit malapari dapat mencapai 100%, disamping itu malapari merupakan jenis legume yang mampu menghasilkan bintil akar (Rhizobium) sehingga terjadi penambahan unsur N dari udara, walaupun vinase mengandung unsur N yang rendah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penambahan vinase pada media tumbuh dapat meningkatkan pertumbuhan semai malapari. Vinase dengan konsentrasi 2.5% (V1) menghasilkan pengaruh terbaik terhadap pertumbuhan semai malapari dengan peningkatan berat kering total sebesar 9.78%. Perlakuan mikoriza mampu meningkatkan pertumbuhan semai malapari. Mikoriza jenis G. aggregatum (M1) memberikan pertumbuhan terbaik terhadap semai malapari dengan meningkatkan berat kering total sebesar 17.46%. Interaksi aplikasi vinase dan mikoriza menghasilkan pertumbuhan semai malapari terbaik pada perlakuan V1M1 dengan total nilai IMB sebesar 30.

Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian disarankan untuk memperbaiki sifat media tumbuh subsoil dengan menambahkan arang sekam.

2. Perlu dilakukan analisis nutrisi tanaman untuk mengetahui serapan hara pada semai malapari di berbagai organ tanaman.

3. Perlu penelitian lanjutan dengan penggunaan jenis endomikoriza lain.

DAFTAR PUSTAKA

[AAK]. Aksi Agraris Kanisius. 1989. Kacang Tanah. Yogyakarta (ID): Kanisius. Agustina L. 2004. Dasar Nutrisi Tanaman. Jakarta (ID): Rineka Cipta.

22

[DIKTI]. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 1991. Kesuburan Tanah. Palembang (ID): Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Dwivedi G, Jain S, Sharma PL. 2011. Pongamia as a source of biodiesel in India. Smart Grid and Renewable Energy 2:184-189.

Gunawan AW. 1985. Pengaruh pH pada perkecambahan spora cendawan mikoriza vesikula arbuskula Glomus sp. [laporan penelitian]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Hajoeningtijas OD, Purnawanto AM. 2011. Pengaruh fungi mikoriza arbuskula pada jagung (Zea mays saccharata Sturt) dengan konsentrasi Zn media tanam yang berbeda. Di dalam: Budi SW, Turjaman M, Mardatin NF, Nusantara AD, Trisilawati O, Sitepu IR, Wulandari AS, Riniarti M, Setyaningsih L, editor. Percepatan Sosialisasi Teknologi Mikoriza untuk Mendukung Revitalisasi Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan. Seminar Nasional Mikoriza II; 2007 Jul 17-21; Bogor, Indonesia. Bogor (ID): Seameo Biotrop. Hlm 25-31.

Hapsari JS. 2001. Pemanfaatan kompos daun jati (Tectona grandis L.f) dan mikorhiza untuk pembibitan tanaman jati (Tectona grandis L.f) [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Hardjowigeno S. 1993. Ilmu Tanah. Jakarta (ID): Akademika Pressindo.

Handayani L. 2009. Inokulan Bradyrhizobium japonicum toleran asam Al : uji viabilitas dan efektivitas simbiotik terhadap tanaman kedelai [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Herdiana N, Lukman AH, Mulyadi K. 2008. Pengaruh dosis dan frekuensi aplikasi pemupukan NPK terhadap pertumbuhan bibit Shorea ovalis Korth.(Blume.) asal anakan alam di persemaian. Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam V(3):289-296.

Hudiyani I. 2000. Pengaruh cendawan endomikoriza Glomus agregatum, Gigaspora margarita dan kompos kasting terhadap pertumbuhan Cananga odorata Baill Forma Genuina pada tanah bekas pengolahan tambang emas (tailing) [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Imas T, Hadioetomo RS, Gunawan AW, Setiadi Y. 1992. Mikrobiologi Tanah II. Bogor (ID): Pusat Antar Universitas Bioteknologi IPB.

Komala, Ali C, Kuwanto E. 2008. Evaluasi kualitas bibit kemenyan durame (Styrax benzoin Dryland) umur 3 bulan. Jurnal Info Hutan V(4):337-345. Lakitan B. 2008. Dasar-dasar Fisiologi Tumbuhan. Jakarta (ID): PT Raja

Grafindo Persada.

Mariano AP, Crivelaro SHR, de Angelis DdF, Bonotto DM. 2009. The use of vinase as an amendment to ex-situ bioremediation of soil and groundwater contamined with diesel oil. Brazilian Archives of Biology and Technology 52(4):1043-1055.

Marsono, Sigit P. 2001. Pupuk Akar, Jenis dan Aplikasi. Jakarta (ID): Penebar Swadaya.

23 Nio SA, Banyo Y. 2011. Konsentrasi klorofil daun sebagai indikator kekurangan

air pada tanaman. Jurnal Ilmiah Sains 11(2):166-173.

Pratiwi AHD. 2010. Uji efektivitas pupuk organik cair terhadap produksi dan serapan hara tanaman caisim (Brassica juncea) varietas tosakan pada latosol darmaga [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Puspitasari RT. 2005. Keanekaragaman cendawan mikoriza arbuskula (CMA) di hutan pantai Ujung Genteng, Sukabumi Jawa Barat [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Putri AI. 2011. Pongamia pinnata-rhizobium: spesies simbiotik bernilai konservasi tinggi. Jurnal Pemuliaan TanamanHutan 5(2):73-81.

Rao NS Subba. 1994. Mikroorganisme Tanah dan Pertumbuhan. Susilo H, penerjemah. Jakarta (ID): UI Pr. Terjemahan dari: Soil Microorganisms and Plant Growth.

Salisbury FB, Ross CW. 1995. Fisiologi tumbuhan. Jilid I. Lukman DR dan Sumaryono, penerjemah. Bandung (ID): ITB. Terjemahan dari: Plant Physiology, 4th edition.

Sari ER. 2011. Perkembangan tegakan pada areal bekas tebangan dengan teknik silvikultur tebang pilih tanam Indonesia intensif (TPTII) (Di areal IUPHHK PT. Erna Djuliawati, Kalimantan Tengah). [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Setiadi Y, Mansur I, Budi SW, Achmad. 1992. Mikrobiologi Tanah Hutan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Pusat Antar Universitas IPB. Bogor (ID): Pusat Antar Universitas Institut Pertanian Bogor.

Simarmata T. 2007. Revitalisasi kesehatan ekosistem lahan kritis dengan memanfaatkan pupuk biologis mikoriza dalam percepatan pengembangan pertanian ekologis di Indonesia. VISI 15(3):289-306.

Sitompul SM, Guritno B. 1995. Analisis Pertumbuhan Tanaman. Yogyakarta (ID): Gadjah Mada University Pr.

Srivastava D, Kapoor R, Srivastava SK, Mukerji KG. 1996. Vesicular arbuscular mycorrhiza. Di dalam: Mukerji KG, editor. Concept in Mycorrhizal Research. Kluwer Academic Publishers, Netherlands. Hlm 1-39.

Sunanto A. 2010. Distribusi bentuk C-organik tanah pada vegetasi yang berbeda. [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Supriyanto. 1997. Pengenalan Silvikultur Tanaman Hutan dan Teknik Pembibitan Tanaman Hutan. Pelatihan Manajemen Perbenihan dan Persemaian Tahun 1997 Tingkat Asper/KBKPH Sederajat, 10-12 April 1997 dan 14-16 April 1997, Cianjur. Tidak dipublikasikan

Supriyanto, Fiona F. 2010. Pemanfaatan arang sekam untuk memperbaiki pertumbuhan semai jabon (Anthocephalus cadamba (Roxb.) Miq) pada media subsoil. Jurnal Silvikultur Tropika 01(01):24-28.

Supriyanto, Iswanto AH, Fatriasari W. 2012. Produksi POC, papan partikel dan kertas kraft dari sorgum manis. Laporan DIPA 2012. Tidak dipublikasikan. Suraya. 2002. Kajian kompatibilitas isolat cendawan mikoriza arbuskula (CMA)

terhadap pertumbuhan dua klon jati (Tectona grandis L.f.) hasil perbanyakan kultur jaringan [tesis]. Bogor (ID): Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.

24

Trisilawati O, Mardatin NF. 2011. Kompatibilitas dan efektivitas fungi mikoriza arbuskula pada jambu mete nomor harapan Balakrisnan. Di dalam: Budi SW, Turjaman M, Mardatin NF, Nusantara AD, Trisilawati O, Sitepu IR, Wulandari AS, Riniarti M, Setyaningsih L, editor. Percepatan Sosialisasi Teknologi Mikoriza untuk Mendukung Revitalisasi Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan. Seminar Nasional Mikoriza II; 2007 Jul 17-21; Bogor, Indonesia. Bogor (ID): Seameo Biotrop. Hlm 265-270.

Yulianto A. 2002. Pertumbuhan semai Acacia mangium Willd. pada beberapa komposisi campuran media kompos [skripsi]. Bogor (ID):Institut Pertanian Bogor.

25 Lampiran 1 Rekapitulasi hasil penelitian nilai rata-rata parameter pertumbuhan

semai malapari (V : vinase, M : mikoriza)

Perlakuan

Lampiran 2 Hasil sidik ragam setiap parameter Tinggi semai malapari

Galat 16 36.56803704 2.285502315

Total 26 72.24636296

R-square Coeffisien varian Root MSE Respon mean

0.493843 20.90136 1.511788 7.232963

Berat Kering Total (BKT)

Galat 16 7.27615526 0.45475970

Total 26 23.36537363

R-square Coeffisien varian Root MSE Respon mean

26

Lanjutan lampiran 2

Persentase Infeksi Mikoriza (arcsin√%)

Sumber

Galat 16 1250.413533 78.150846

Total 26 5592.779067

R-square Coeffisien varian Root MSE Respon mean

0.776424 19.94002 8.840297 44.33444

Lampiran 3 Rentang nilai IMB perlakuan vinase terhadap tinggi, diameter, dan berat kering total

7.5937-7.6789 10 1.3477-1.3513 10 5.9070-5.9598 10

Lampiran 4 Rentang nilai IMB perlakuan mikoriza terhadap tinggi, diameter, dan berat kering total

27

5.2333-5.5573 1 1.110000-1.150666 1 5.09466667-5.23953333 1

5.5574-5.8814 2 1.150667-1.191333 2 5.23953334-5.3844000 2

5.8815-6.2055 3 1.191334-1.232000 3 5.38440001-5.52926667 3

6.2056-6.5296 4 1.232001-1.272667 4 5.52926668-5.67413334 4

6.5297-6.8537 5 1.272668-1.313334 5 5.67413335-5.81900001 5

6.8538-7.1778 6 1.313335-1.354001 6 5.81900002-5.96386668 6

7.1779-7.5019 7 1.354002-1.392668 7 5.96386669-6.10873335 7

7.5020-7.8260 8 1.392669-1.433335 8 6.10873336-6.25360002 8

7.8261-8.1501 9 1.433336-1.474002 9 6.25360003-6.39846669 9

8.1502-8.4733 10 1.474003-1.506667 10 6.39846666-6.5433333 10

Lampiran 6 Hasil analisis unsur hara pupuk organik cair vinase dengan bahan utama sorgum manis*

Parameter Pengujian Metode Satuan Vinase

28

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 29 Januari 1991 sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara pasangan Sudir Susanto dan Sumarni. Penulis merupakan lulusan SMA Negeri 7 Bogor (2009) dan pada tahun yang sama penulis masuk IPB melalui Ujian Talenta Mandiri (UTM) IPB di Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan.

Selama menuntut ilmu di IPB penulis aktif sebagai anggota Human Resources Development Tree Grower Community (TGC) pada tahun 2010-2012 dan anggota Village Concept Project (VCP) International Forestry Students Assosiation (IFSA) pada tahun 2010-2012. Penulis aktif diberbagai kegiatan kepanitiaan, yaitu berbagai seminar nasional hingga internasional, dan panitia orientasi mahasiswa tingkat Departemen. Penulis melakukan Praktek Pengenalan Ekosistem Hutan (P2EH) di Sancang Barat dan Kamojang Garut, Jawa Barat (2011), Praktek Pengelolaan Hutan (P2H) di Hutan Pendidikan Gunung Walat (2012) dan Praktek Kerja Profesi di PT. Wana Subur Lestari, Kalimantan Barat (2013).