Latar Belakang

Penyakit jantung koroner merupakan penyebab kematian tertinggi bagi

wanita di negara barat khususnya pada wanita berumur 50 tahun ke atas.

Kelompok usia tersebut adalah kelompok wanita yang memasuki usiamenopause

(mati haid) yang ditandai dengan penurunan hormon estrogen akibat fungsi

ovarium yang menurun. Hormon estrogen sangat penting bagi kaum wanita

karena selain berperan dalam fungsi reproduksi juga memberi efek kardioproteksi.

Oleh karena itu, sebagai usaha pencegahan terjadinya penyakit jantung koroner

pada kelompok wanita tersebut, para praktisi kesehatan memberikan terapi sulih

hormon estrogen kepada wanita yang rahimnya sudah diangkat atau kombinasi

estrogen dengan progestogen bagi wanita yang masih mempunyai rahim.

Penambahan progestogen bertujuan untuk mengurangi efek hiperplasia

endometrium yang diinduksi oleh estrogen karena dapat meningkatkan resiko

terjadinya kanker rahim.

Jenis estrogen yang sering dipakai dan telah banyak diteliti antara lain

estrogen ekuin terkonjugasi (CEE, conjugated equine estrogen) dan etinil

estradiol (EE, ethynil estradiol) sedangkan dari golongan progestogen yaitu

medroksiprogesteron asetat (MPA,medroxyprogesterone acetate) dan noretindron

asetat (NETA, norethindrone acetate). Dalam upaya membuktikan efek terapi

estrogen maupun kombinasinya dengan progestogen, telah dilakukan beberapa uji

klinik yang melibatkan ribuan wanita pascamati haid di Amerika Serikat (AS)

yaitu Women’s Health Initiative (WHI) dan Heart and Estrogen/Progestin

Replacement Study (HERS). Tujuan utama dari kedua uji klinik tersebut untuk

mengetahui keuntungan dan kerugian terapi estrogen dan kombinasinya dengan

progestogen dalam jangka waktu yang panjang.

Ternyata meskipun terapi hormon tersebut dapat memberikan manfaat

pencegahan terhadap penyakit jantung koroner dan osteoporosis, hasil dari kedua

uji tersebut melaporkan adanya kecenderungan terjadinya stroke, thromboemboli

vena, dan kanker payudara walaupun tidak signifikan. Temuan tersebut

menimbulkan kontroversi yang luas di kalangan ilmuwan maupun kaum wanita

mendapatkan pengobatan yang dapat mengatasi keluhan-keluhan subjektif akibat

keadaan mati haid dan memberi proteksi terhadap penyakit jantung koroner. Oleh

karena itu, usaha-usaha alternatif untuk pengobatan dan pencegahan terus dicari

oleh peneliti maupun perusahaan obat. Salah satu diantaranya dengan

mengkonsumsi produk kedelai yang banyak mengandung isoflavon yaitu suatu

fitoestrogen yang memiliki sifat estrogenik karena dapat berikatan dengan

reseptor estrogen.

Gagasan pengobatan menggunakan produk kedelai berdasarkan hasil studi

epidemiologi yang melaporkan insiden dan mortalitas akibat penyakit jantung

koroner dan kanker payudara maupun rahim pada wanita Jepang sangat rendah

dibandingkan populasi di barat. Hal ini berkaitan dengan perbedaan signifikan

dalam komposisi diet orang Jepang yang banyak mengandung produk kedelai

dibandingkan diet orang barat (Parkin et al. 1992; Vitolin et al. 2002). Sebagai

akibat dari hasil studi epidemiologi tersebut, terjadi suatu peningkatkan

pemakaian bentuk produk protein kedelai sebanyak 23% pada wanita AS yang

mendekati masa mati haid (perimenopause) maupun pascamati haid

(postmenopause) (Kreijkamp-Kasper et al.2005). Khasiat kedelai didukung pula

oleh pernyataan dari Food and Drug Administration di AS yang menyarankan

untuk mengkonsumsi kedelai sebagai usaha mengurangi resiko penyakit jantung

koroner karena mengandung isoflavon.

Selain berkhasiat untuk proteksi jantung, fitoesterogen dapat melindungi

efek proliferasi pada endometrium dan payudara yang diinduksi oleh estrogen.

Hal ini dibuktikan oleh Foth dan Cline (1998) pada pada monyet ekor panjang

yang diovariektomi. Sedangkan pemberian kombinasi terapi estrogen dan

isoflavon dari kedelai ternyata dapat mengurangi salah satu faktor resiko penyakit

kardiovaskuler yaitu dapat menurunkan kolesterol ester pada aorta monyet ekor

panjang yang diberi diet aterogenik (Wagneret al. 1997a).

Namun demikian, kemampuan suatu terapi kombinasi estrogen dan

progestogen dengan protein kedelai belum pernah diteliti efeknya terhadap

tindakan reperfusi pascainfark akut miokardium. Tindakan reperfusi seperti

trombolisis, angioplasti, dan bedah koroner bypass merupakan suatu usaha

yang iskemia melalui pembuluh koroner. Namun tindakan reperfusi miokardium

dapat menimbulkan suatu konsekuensi berupa keadaan patologis yaitu kematian

jaringan lebih lanjut yang disebut cedera iskemia-reperfusi (ischemia reperfusion

injury, I/R). Keadaan ini diperkirakan akibat masuknya darah yang teroksigenasi

secara cepat sehingga menyebabkan interaksi antara sel endotel dan netrofil dalam

miokardium yang iskemik. Kejadian ini menimbulkan kerusakan lebih lanjut

dengan mengeluarkan berbagai komponen inflamasi dan menurunkan produksi

faktor kardioprotektif seperti nitrogen monooksida (NO,nitric oxide) (Carden &

Granger 2000; Jones & Lefer 2000). Komponen inflamasi yang berperan antara

lain adalah peningkatan mieloperoksidase (MPO) yang merupakan hasil aktivasi

sel netrofil dan terbentuknya stress oksidatif dengan ditandai peningkatan

malondialdehida (MDA) (Dhallaet al.2000; Frangogianniset al.2002).

Pemilihan jenis terapi estrogen dan progestogen yang akan dikombinasikan

dengan protein kedelai berdasarkan dua studi terdahulu oleh Suparto et al. (2003

dan 2005) yang telah membuktikan bahwa kombinasi EE dan NETA memberi

proteksi terhadap cedera iskemia reperfusi yang berakibat mereduksi luas infark

dibandingkan dengan kombinasi CEE dan MPA maupun EE dan MPA. Selain

efek pada jantung, efek proliferasi pada kelenjar payudara dan hiperplasia

endometrium pada kelompok kombinasi EE dan NETA lebih sedikit

dibandingkan kombinasi CEE dan MPA.

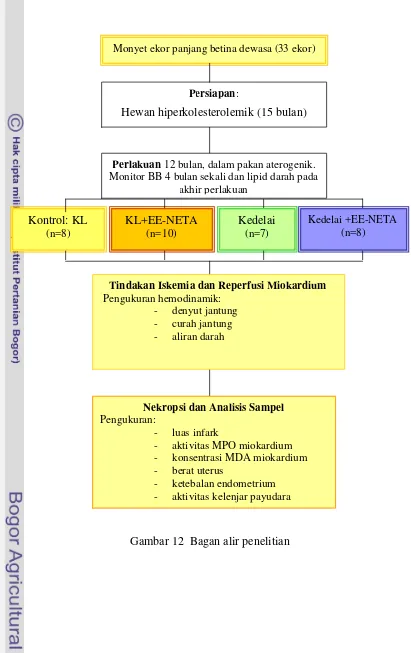

Berdasarkan penjelasan di atas maka dalam penelitian ini akan dipelajari

efek pemberian kombinasi EE dan NETA dengan protein kedelai terhadap

miokardium yang mengalami cedera iskemia dan reperfusi serta pengaruhnya

terhadap kelenjar payudara dan endometrium. Untuk itu, sebagai hewan model

digunakan monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) betina dewasa yang telah

diovariektomi dan hiperkolesterolemik untuk menyerupai keadaan wanita

pascamati haid.

Tujuan

Tujuan umum penelitian ini untuk mempelajari peran kombinasi hormon EE

dan NETA dengan protein kedelai dalam pencegahan terjadinya penyakit jantung

koroner dan efek sampingnya pada monyet ekor panjang (M. fascicularis) betina

Tujuan khusus penelitian ini untuk mempelajari dan mengkaji peranan

hormon EE dan NETA dengan kombinasi protein kedelai terhadap:

1 Faktor resiko penyakit jantung koroner

2 Cedera iskemia-reperfusi miokardium

3 Uterus dan kelenjar payudara.

Manfaat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif untuk

pengobatan dan pencegahan terhadap penyakit jantung koroner pada wanita

pascamati haid menggunakan kombinasi EE dan NETA dengan protein kedelai.

Pemakaian protein kedelai dapat juga membuka peluang untuk penelitian lain

memakai sumber protein nabati lainnya yang mengandung fitoesterogen maupun

jenis estrogen dan progestogen lainnya sebagai terapi kombinasi.

Hipotesis

Interaksi protein kedelai dengan terapi hormonal akan memberi manfaat

dengan menghambat atau mengurangi terjadinya cedera I/R pada miokardium dan

mengurangi efek samping pada endometrium dan kelenjar payudara.

Kerangka Pemikiran

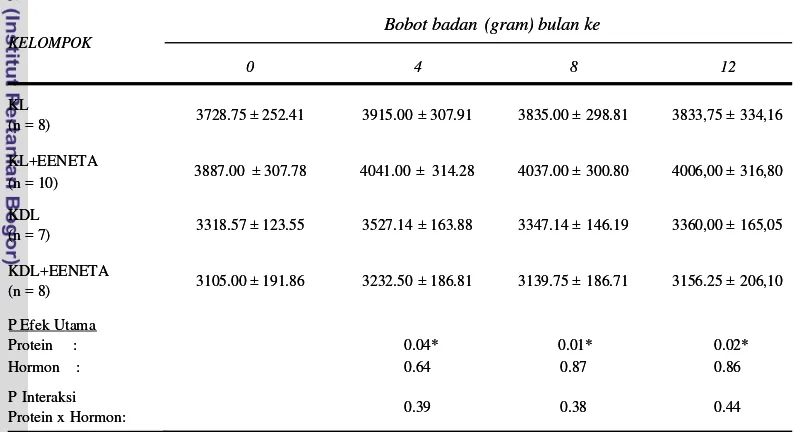

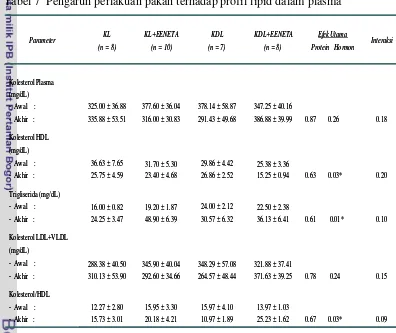

Monyet ekor panjang betina dewasa yang diovariektomi dan diberi pakan

aterogenik digunakan sebagai hewan model karena mempunyai kemiripan dengan

kondisi wanita pascamati haid yaitu dalam meningkatnya faktor resiko terhadap

terjadinya penyakit jantung koroner. Faktor resiko tersebut antara lain

peningkatan konsentrasi plasma lipoprotein densitas rendah (LDL, low density

lipoprotein), trigliserida dan penurunan kolesterol lipoprotein densitas tinggi

(HDL, high density lipoprotein). Seperti pada wanita pascamati haid, pemberian

estrogen pada hewan model ini dapat menurunkan LDL dan meningkatkan

kolesterol HDL sehingga menghambat progresi aterosklerosis.

Estrogen mencegah terjadinya penyakit jantung koroner melalui beberapa

mekanisme antara lain melalui faktor lipid darah, vasokonstriksi, koagulasi,

mediator-mediator inflamasi dan fungsi hemodinamik. Pemberian estrogen harus

stromal pada endometrium yang merupakan indikator suatu proses keganasan.

Kombinasi hormon tersebut ternyata belum memberi hasil yang terbaik karena

masih timbul efek samping dari pemakaiannya. Oleh karena itu dicari kombinasi

dengan zat lain yang mempunyai efek estrogenik sehingga memberi proteksi

terhadap faktor resiko penyakit jantung koroner dan minimal dalam menimbulkan

efek samping.

Protein kedelai mengandung isoflavon yaitu suatu fitoestrogen yang

diketahui mempunyai sifat estrogenik yang lebih lemah daripada estrogen

endogenous. Protein kedelai ini bermanfaat karena dapat menurunkan LDL dan

kemungkinan menaikan HDL. Selain itu isoflavon meningkatkan vasodilatasi

arteri koronaria yang aterosklerosis dan menurunkan oksidasi LDL. Peran diatas

dapat mengurangi progresi aterosklerosis sehingga memperbaiki fungsi

miokardium dan mencegah terjadinya penyakit jantung koroner. Selain itu, secara

teoritis isoflavon mempunyai efek antiproliferatif maupun efek apoptosis. Efek

ini diharapkan tidak menyebabkan efek samping pada endometrium dan payudara.

Pemberian kombinasi hormon EE dan NETA dengan protein kedelai

diharapkan dapat saling memberi pengaruh yang bermanfaat untuk mencegah

penyakit jantung koroner. Untuk membuktikan hal tersebut, dilakukan tindakan

iskemia miokardium dengan ligasi sementara arteri koronaria dan kemudian

dibuka ligasinya sebagai tindakan reperfusi. Reperfusi merupakan suatu usaha

memberi aliran darah kembali ke daerah iskemia. Tindakan ini menimbulkan

kerusakan miosit yang disebabkan oleh suatu proses kompleks antara lain oleh

akumulasi sel netrofil dan senyawa ROS (Radical oxygen species) stres oksidatif

sehingga disebut cedera iskemia dan reperfusi. Daerah yang iskemia tersebut

merupakan daerah yang nantinya akan menjadi daerah infark miokardium.

Akumulasi dan aktifitas sel netrofil dilihat dengan mengukur konsentrasi dari

MPO sebagai indikator interaksi sel lekosit dengan endotel dan MDA sebagai

produk akhir dari lipid peroksidasi.

Selain itu, diharapkan kombinasi diatas mempengaruhi hemodinamika

miokardium terutama saat reperfusi. Aliran darah dalam miokardium dapat

meningkat karena terbentuknya kolateral-kolateral pembuluh darah dan

lainnya seperti curah jantung (cardiac output), frekuensi denyut jantung dan

volume sekuncup (stroke volume) mengalami peningkatan sebagai tanda

kontraktilitas miokardium yang berpengaruh terhadap I/R. Kombinasi hormon

dengan protein kedelai diharapkan pula akan memberi efek samping yang

TINJAUAN PUSTAKA

Menopause (Mati haid)

Definisi dan Gejala

Secara definisi, mati haid adalah suatu penghentian menstruasi yang

permanen akibat hilangnya fungsi folikuler ovarium. Secara klinis, mati haid

didiagnosa setelah 12 bulan berturut-turut terjadinyaamenorrhoe(tidak terjadinya

haid). Pada umumnya, wanita yang mengalami mati haid rata-rata umur 51 tahun

(Greendale et al. 1999; Turgeon et al. 2004). Hanya satu persen wanita yang

mengalaminya pada umur 40 tahun dan lima persen pada umur diatas 55 tahun

(Johnson 1998). Keadaan mati haid dapat secara tidak alamiah yaitu melalui

pembedahan pengangkatan ovarium misalnya pada kelainan kista atau tumor

ovarium. Wanita yang mengalami pengangkatan ovarium dapat mengalami

keluhan-keluhan seperti wanita yang mengalami mati haid secara alamiah.

Sebelum seorang wanita memasuki masa mati haid, wanita tersebut akan

mengalami masa perimenopause (masa sebelum keadaan mati haid) yaitu masa

transisisi sebelum terjadinya mati haid dan biasanya sekitar 2-8 tahun

sebelumnya. Pada masa transisi, konsentrasi FSH (Follicle Stimulating Hormone)

mengalami peningkatan sampai diatas 40 IU/L pada beberapa siklus menstruasi

kemudian turun kembali pada konsentrasi premenopause siklus berikutnya.

Selain FSH, LH (Luteinizing hormone), gonadotrophin releasing hormone

(GnRH) dan estrogen dapat meningkat konsentrasinya pada masa transisi

(Greendale & Sowers 1997). Rerata konsentrasi estradiol dalam serum pada

menstruasi siklus 28 hari adalah 80-100 pg/ml, pada masa transisi sekitar 35-50

pg/ml, dan pada masa pascamati haid antara 15-40 pg/ml (Graciaet al. 2005).

Penurunan fungsi ovarium dapat mengganggu kesehatan dan menurunkan

kualitas hidup wanita pada masa tersebut. Siklus menstruasi menjadi tidak

teratur, timbul sensasi panas yang disertai keringat berlebihan (hot flashes),

insomnia, inkontinensia urin, atrofi vagina, depresi, dan penurunan fungsi seksual

(Lobo 1994). Gejala vasomotor terjadi pada 35-50% pada wanitaperimenopause

dan 30-80% pada wanita pascamati haid. Tetapi intensitas keluhan atau gejala

berbeda. Hal ini diduga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti cara hidup, cara

makan, dan sosiokulturnya. Contohnya keluhanhot flashes, dilaporkan oleh 80%

wanita barat tetapi hanya 10-20% wanita Asia pada kelompok umur yang sama

(Greendaleet al. 1999).

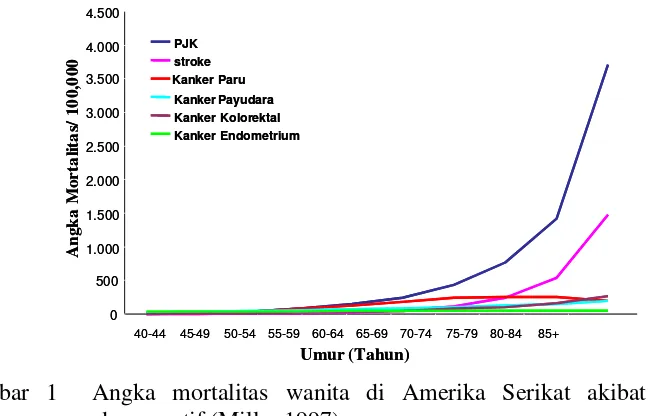

Wanita kelompok usia mati haid ini mempunyai konsekuensi peningkatkan

resiko terhadap penyakit jantung koroner dan osteoporosis. Kedua penyakit

tersebut meningkat sampai dua kali lipat pada wanita pascamati haid

dibandingkan pada wanita perimenopause. Penyakit jantung koroner merupakan

penyebab kematian yang cukup tinggi pada wanita golongan ini dan melampaui

angka kematian pria pada kelompok umur yang sama (Bush et al. 1987; 1999;

AHA 2000) (Gambar 1). Oleh karena itu diharapkan adanya suatu usaha

intervensi dalam bentuk pengobatan yang dapat menurunkan angka kematian

tersebut. 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500

40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+

Umur (Tahun) A n g k a M o r ta li ta s/ 1 0 0 ,0 0 0 PJK stroke Kanker Paru Kanker Payudara Kanker Kolorektal Kanker Endometrium 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500

40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+

Umur (Tahun) A n g k a M o r ta li ta s/ 1 0 0 ,0 0 0 PJK stroke Kanker Paru Kanker Payudara Kanker Kolorektal Kanker Endometrium

Gambar 1 Angka mortalitas wanita di Amerika Serikat akibat penyakit

degeneratif (Miller 1997).

Estrogen dan Respon Kardiovaskuler

Hasil penelitian dasar dan uji pre-klinis telah banyak menunjukkan bahwa

estrogen berperan dalam proteksi jantung (Mendelson & Karas 1999; Wagner

2000; Mikkola & Clarkson 2002). Mekanisme estrogen memberi kardioproteksi

cukup kompleks antara lain melalui mekanisme yang bergantung pada lipid darah

terhadap aktivitas antioksidan, koagulasi, fibrinolisis, inflamasi dan reaktivitas

vaskuler.

Mekanisme proteksi estrogen melalui lipid darah telah dibuktikan dalam

suatu uji klinik yatiu Postmenopausal Estrogen/Progestin Intervention (PEPI

1995) terhadap sejumlah wanita pascamati haid. Pada uji klinik tersebut

dibuktikan bahwa estrogen oral dapat mengurangi faktor resiko penyakit jantung

koroner dengan menurunkan konsentrasi kolesterol melalui penurunan kolesterol

LDL dan peningkatan kolesterol HDL. Pada uji preklinik, temuan tersebut

dibuktikan kembali bahwa 25% efek kardioprotektif estrogen melalui mekanisme

lipid termasuk meningkatkan kolesterol HDL dan menurunkan kolesterol LDL

serta konsentrasi Lp(a). Sedangkan 75% efek protektif estrogen melalui efek sel

endotel pembuluh darah, vasodilatasi, sensitivitas insulin, dan faktor koagulasi

(Wagner 2000). Terapi estrogen dapat mengurangi perkembangan aterosklerosis

pada monyet ekor panjang yang diovariektomi dan diberi pakan aterogenik karena

ternyata aterosklerosis arteria koronaria berkurang hampir 50% oleh 17βestradiol

baik tanpa atau dengan progestogen (Adamset al. 1990).

Terapi estrogen juga mencegah terjadinya penyakit jantung koroner dengan

memperbaiki vasodilatasi arteri yang mengalami aterosklerosis. Hal ini

dibuktikan oleh Williamset al. (1990) pada monyet ekor panjang dengan kondisi

aterosklerosis dilihat dari kemampuan dilatasi vaskuler terhadap asetilkolin, yaitu

suatu vasodilator yang membutuhkan peran dari sel endotel pembuluh darah.

Hewan yang mendapatkan estradiol mengalami vasodilatasi lebih besar

dibandingkan kontrol. Kemampuan dilatasi ini diperkirakan sebagian karena

meningkatnya NO dan sintetase NO (Guettaet al1997).

Pada cedera endotel pembuluh darah, endotel tersebut akan melepaskan

faktor pertumbuhan dan kemoatraktan, sehingga memicu penempelan monosit

pada sel endotel dan migrasinya ke intima. Peristiwa ini juga menstimulasi

akumulasi lipid di intima kemudian sel otot polos bermigrasi dari tunika media

pembuluh darah dan berproliferasi di miointima. Estrogen berpengaruh langsung

terhadap pembuluh darah dengan meningkatkan vasodilatasi dan menghambat

aterosklerosis (Mendelsohn & Karas 1999). Efek estrogen pada pembuluh darah

nongenomik dan secara lambat atau jangka panjang melalui genomik. Efek

estrogen sebagai kardioprotektif dirangkum pada Gambar 2 dan Tabel 1

(Mendelsohn 2002).

Efek Cepat (non -genomik): vasodilatasi nitrik oksid

Efek jangka panjang (genomik): cedera vaskuler pertumbuhan sel endotelial pertumbuhan sel otot polos

Sel Endotelial Sel otot polos

Estrogen

Efek Cepat (non -genomik): vasodilatasi nitrik oksid

Efek jangka panjang (genomik): cedera vaskuler pertumbuhan sel endotelial pertumbuhan sel otot polos

Sel Endotelial Sel otot polos

Estrogen

Gambar 2 Efek langsung estrogen pada pembuluh darah (Modifikasi Mendelsohn & Karas 1999).

Tabel 1 Efek direk dan indirek dari estrogen sebagai kardioprotektif

Langsung Tidak langsung

Efek cepat, nongenomik: - peningkatan vasodilatasi arteri - peningkatan sintesis NO

Efek pada lipoprotein serum: - penurunan konsentrasi LDL - peningkatan konsentrasi HDL - peningkatan konsentrasi TG Efek jangka panjang, genomik:

- peningkatan enzim vasodilatasi - penurunan cedera vaskuler

- peningkatan pertumbuhan sel endotel - penurunan proliferasi sel otot polos

Efek pada koagulasi dan fibrinolisis: Bervariasi tergantung jenis, dosis, dan lama terapi estrogen.

Efek antioksidan:

- penurunan oksidasi LDL (Modifikasi dari Mendelsohn & Karas 1999; Wagner 2001-2002)

Estrogen sistemik dapat diberikan secara oral ataupun non-oral seperti

intradermal (patch), krim vagina, implan, atau suntikan intramuskular.

Pemakaian estrogen non-oral pada umumnya bertujuan untuk menghindari

metabolisme pertama di hati. Hal ini sangat berguna bagi wanita dengan

gangguan fungsi hati. Kelemahan bentuk suntikan adalah konsentrasi di dalam

darah ternyata sangat bervariasi. Sehingga pemberian implan estrogen seringkali

menimbulkan kesulitan pada saat pelepasannya. Jenis-jenis estrogen yang sering

digunakan sebagai terapi hormon untuk wanita pascamati haid serta dosisnya

yang diberikan dan pada umumnya berdasarkan dosis terendah untuk

mendapatkan efek optimum pada terapi osteoporosis dengan resiko minimal untuk

terjadinya kanker payudara maupun endometrium (Greendaleet al.1999; Mikkola

& Clarkson 2002).

Tabel 2 Beberapa jenis estrogen dan dosisnya

Nama Generik (Nama Dagang) Dosis dan cara pakai

Estrogen ekuin terkonjugasi (Premarin) 0,625 mg/hari, oral

17βestradiol valerat (Climaval) 2 mg/hari, oral

17βestradiol patch(Estraderm) 0,05 mg 4 kali/hari, topikal

17βestradiol implan (Riselle) 25 mg/6 bulan, subkutan

17βestradiol gel (Estrogel) Etinil estradiol

1,0 mg/hari, topikal 5 µg/hari, oral (Modifikasi dari Greendale et al.1999)

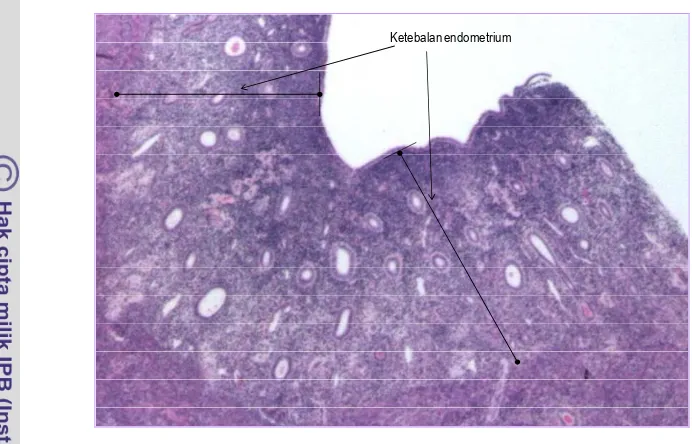

Peran Progestogen pada Endometrium

Kekhawatiran pemberian estrogen eksogen untuk wanita yang masih

mempunyai rahim yaitu dapat meningkatkan kecepatan mitosis kelenjar maupun

stroma endometrium, suatu efek yang memicu pertumbuhan dan penebalan

endometrium. Oleh karena itu, untuk mengurangi efek proliferasi endometrium

akibat pemberian estrogen, maka perlu dikombinasi dengan progesteron.

Mekanisme efek protektif progesteron terhadap hiperplasia endometrium yaitu

dengan mengurangi reseptor seluler untuk estradiol. Selain itu progesteron dapat

menginduksi enzim yang mengkonversi estradiol menjadi metabolit yang kurang

kuat (estron sulfat), mengantagonis sintesis asam deoksiribonukleat, dan

mengurangi multiplikasi sel (Taitel & Kafrissen 1995). Dengan demikian

kelenjar endometrium menjadi atropi dan epitelnya tidak aktif. Hal ini dibuktikan

oleh Moyeret al. (1993) yang melaporkan bahwa pemakaian progesteron sampai

dengan lima tahun menekan mitosis pada kelenjar endometrium dan tidak

ditemukan terbentuknya hiperlasia atau karsinoma endometrium.

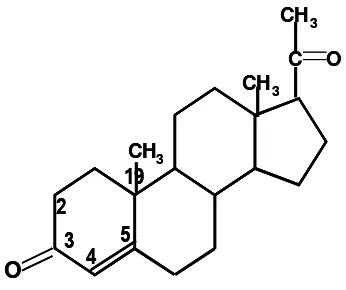

Efek progestogenik tergantung pada adanya grup keto pada C3 dan ikatan

rangkap pada C4 dan C5 dari molekul steroid tersebut (Gambar 3). Ada dua

bentuk progestogen, yaitu bentuk alami berasal dari organisme hidup dan bentuk

derivat sintetik yang disebut progestin. Bentuk alami yaitu progesteron

merupakan senyawa yang identik dengan senyawa yang disekresikan oleh

bentuk progestin diperoleh dari suatu prekursor tanaman, misal diosgenin yang

berasal dariyamsemacam umbi-umbian atau kacang kedelai. (Sitruk-Ware 2002;

Wiegratz & Kuhl 2004).

19 2

4 5 3

CH3 CH3

CH3

C

O

O

19 2

4 5 3

CH3 CH3

CH3

C

O

O

Gambar 3 Struktur progesteron dengan grup keto pada C3 (Sitruk-Ware 2002).

Progestogen sangat bervariasi dilihat dari struktur kimianya, farmakokinetik

dan potensinya. Progestin yang strukturnya mirip dengan progesteron terdapat

dari dua derivat yaitu derivat pregnan dan 19-norpregnan (19-norprogesterone).

Kedua derivat tersebut terdapat dalam bentuk berasetilasi atau tidak berasetilasi.

Progestin yang bentuknya mirip dengan testosteron dapat mempunyai etinil atau

tidak mempunyai etinil. Noretindron asetat dibuat dari prekursor tanaman

diosgenin dan termasuk bentuk testosteron yang mempunyai etinil (Stanczyk

2003). Progestogen sendiri tidak berikatan dengan reseptor estrogen oleh karena

itu tidak mempunyai efek estrogenik, akan tetapi pada noretindron dinyatakan

memiliki efek estrogenik yang lemah yang disebabkan reaksi aromatisasi cepat di

dalam hati yang menghasilkan metabolit EE.

Jenis-jenis progestogen yang sering dipakai untuk kombinasi terapi estrogen

progestogen dirangkum pada Tabel 3.

Tabel 3 Progestogen dan dosis yang dipakai untuk terapi kombinasi dengan

estrogen.

Nama Generik (Nama Dagang) Dosis

Progesterone (Prometrium) 100, 200 mg

Progestin tablet:

Medroksiprogesteron asetat (Provera) 2,5 mg; 5 mg; 10 mg

Noretindron asetat (Aygestin) 0,35 mg

Norgestrel (Ovrette) 0,075 mg

Pemberian kombinasi hormon EE dan NETA pada studi acak tersamar

membuktikan bahwa hasil biopsi endometrium selama dua tahun tidak

menimbulkan hiperplasia endometrium. Selain itu, kombinasi EE dan NETA

dapat menghilangkan gejala seperti hot flashes sampai 77 % dan memperbaiki

profil lipid dengan menurunkan konsentrasi kolesterol LDL dan menaikan

kolesterol HDL (Sperrofet al.1996).

Terapi Hormon Kombinasi

Terapi sulih hormon atau terapi hormon merupakan usaha pengobatan untuk

menghilangkan gejala-gejala yang dialami oleh kelompok wanita mati haid.

Pengobatan ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1942 dengan obat

Premarin, suatu pil estrogen, berasal dari urin kuda hamil dengan tujuan

menghilangkan gejala-gejala mati haid. Dalam perkembangannya, pemakaian

terapi hormon digunakan oleh praktisi kesehatan sebagai pengganti hormon yang

hilang untuk mencegah osteoporosis. FDA pada tahun 1986 merekomendasikan

bahwa terapi estrogen selain mengobati gejala mati haid juga untuk mencegah

osteoporosis. Ternyata pada sebagian uji klinis dilaporkan bahwa terapi estrogen

memberi manfaat baik untuk jantung sehingga dapat digunakan sebagai

pencegahan terhadap penyakit jantung koroner. Hal ini dibuktikan bahwa terapi

estrogen berhubungan erat dengan pengurangan mortalitas dan morbiditas sekitar

35-50% berdasarkan hasil penelitian pada perawat kesehatan di Harvard

(Barret-Connor & Grady 1998).

Namun demikian karena jenis, dosis, dan cara pemberian hormon estrogen

dan progestogen yang diteliti sangat bervariasi maka hasil uji-uji klinis

memberikan hasil berbeda. Faktor resiko dan umur dari populasi wanita

pascamati haid yang diteliti juga sangat mempengaruhi hasil penelitian. Suatu uji

klinik prospektif yang menggunakan sejumlah besar responden berumur antara

50-79 tahun menunjukkan bahwa terapi hormon estrogen ternyata tidak

mengurangi resiko terjadinya peristiwa jantung koroner. Hasil tersebut sangat

mengejutkan karena bertolak belakang dari hasil uji preklinik pada hewan model

monyet yang membuktikan efek pencegahan yang cukup dramatis dalam

menghambat progresi aterosklerosis (Bush et al. 1987; Mikkola & Clarkson

2002).

Pemakaian jenis progestogen dapat berpengaruh terhadap manfaat dari

estrogen. Hal ini dibuktikan dalam uji klinik PEPI yang mengindikasikan bahwa

penggunaan terapi hormon dapat memberi proteksi terhadap penyakit jantung.

Ternyata pemberian mikronisasi progesteron dengan estrogen menghasilkan suatu

profil lipoprotein yang lebih baik karena meningkatkan HDL dan menurunkan

LDL dibandingkan dengan pemberian MPA. Dalam uji ini dilaporkan bahwa

pada kelompok yang memperoleh estrogen tanpa progestogen mempunyai profil

lipoprotein yang lebih baik tetapi mengalami hiperplasia endometrium yang

sangat signifikan dibandingkan kelompok yang mendapatkan kombinasi estrogen

dan progestogen (Writing Group of PEPI 1995). Demikian pula pada uji klinik

HERS yang mengobservasi sejumlah wanita pascamati haid dengan riwayat

penyakit jantung koroner, ternyata terapi hormon CEE dan MPA tidak mencegah

terulangnya serangan penyakit jantung koroner dibandingkan dengan plasebo.

Hal tersebut diperkuat dengan hasil uji klinik WHI yang melaporkan

peningkatan penyakit jantung koroner, stroke, trombosis vena, dan kanker

payudara pada wanita yang memperoleh CEE dan MPA dibandingkan pada

kelompok yang hanya mendapatkan estrogen dan plasebo. Dengan demikian uji

klinik ini dihentikan dua tahun lebih awal dari rencana karena efek merugikannya

lebih besar daripada manfaatnya (WHI 2002).

Penelitian yang dilakukan pada monyet ekor panjang juga membuktikan

bahwa jenis progestogen yang dikombinasikan dengan estrogen memberi hasil

yang berbeda. Efek negatif dari pemberian tersebut yaitu meningkatnya resiko

kanker payudara seperti yang telah dilaporkan oleh Clineet al. (1996). Dari hasil

penelitiannya, monyet ekor panjang yang mendapatkan CEE dan MPA

menunjukkan peningkatan proliferasi epitelial kelenjar payudara sebagai penanda

suatu kanker payudara. Demikian pula pada suatu uji klinis membuktikan bahwa

wanita yang mendapatkan estrogen dan progestin mengalami peningkatan resiko

kanker payudara (Santen et al. 2001). Wiegrats & Kuhl (2004) melaporkan

bahwa pemberian NETA mengurangi resiko kanker payudara sampai dengan 50%

bahwa jenis progestogen yang dikombinasikan dengan estrogen dapat

mempengaruhi efek manfaat pada jantung antara lain kombinasi estrogen dan

nomegestrol asetat (Wagneret al.1998; Williamet al.2002), estrogen dan NETA

(Alexandersen et al. 1998; Suparto et al. 2003), dan estradiol dan progesteron

(Mikkola & Clarkson 2002).

Oleh karena itu pemilihan progestogen harus mempertimbangkan jenis,

dosis dan cara pemberiannya (NAMS position statement2003). Hasil-hasil yang

tidak konsisten pada uji-uji klinik terkontrol seperti HERS, PEPI, dan WHI

(Hulley et al. 1998; Herrington et al. 2000; WHI 2002) menimbulkan suatu

kekhawatiran yang serius tentang keuntungan dan kerugian pemakaian terapi

hormon untuk kelompok wanita pascamati haid.

Protein Kedelai

Kandungan dan Struktur

Protein kedelai berasal dari kacang kedelai (Glycine max.) yang sejak

beberapa abad yang lalu telah dikultivasi di Asia dan baru pada awal 1900

menjadi produk pertanian unggulan di AS. Protein kedelai diproduksi dari kacang

kedelai mentah melalui beberapa tahapan proses yang menghilangkan lemak dan

komponen yang tidak dapat dicerna sehingga menjadi protein yang terkonsentrasi.

Protein kedelai mengandung seluruh asam amino esensial dalam jumlah yang

cukup untuk menunjang kehidupan manusia oleh karena itu dapat sebagai sumber

protein yang lengkap. Beberapa komponen dalam protein kedelai mempunyai

manfaat hipokolesterolemik antara lain tripsin inhibitor, asam fitat, saponin, dan

serat, akan tetapi yang paling menonjol adalah kandungan isoflavonnya (Eardman

& Fordyce 1989).

Komponen protein kedelai yang menarik perhatian para peneliti adalah

isoflavon yang mempunyai struktur mirip estrogen sehingga disebut sebagai

fitoestrogen. Secara definisi, fitoestrogen adalah suatu zat atau metabolit dari

tumbuhan yang dapat menginduksi respon biologis melalui ikatannya dengan

reseptor estrogen α dan β. Ikatan fitoestrogen dengan reseptor estrogen lebih

lemah dibandingkan dengan estrogen endogen, akan tetapi berikatan dengan

dianggap sebagai selective estrogen receptor modulators (modulator reseptor

estrogen selektif) alami karena agonis estrogen untuk sistem kardiovaskuler,

tulang dan otak, sementara sebagai antagonis estrogen untuk kelenjar payudara

dan uterus (Mäkelä & Gustafsson 2002).

Fitoestrogen ini merupakan bagian dari matriks kompleks protein kedelai

yang mengandung 1-3 mg isoflavon pada tiap gramnya. Kandungan isoflavon

sangat bervariasi tergantung sumber dan pengolahannya sebagai pangan. Seperti

contohnya kandungan isoflavon dalam tempe hanya 62 mg/100g sedangkan pada

kecap hampir hilang kandungan isoflavonnya (Nagata et al. 1998). Isoflavon

mempunyai cincin fenolik yang dibutuhkan untuk dapat berikatan dengan reseptor

estrogen. Beberapa senyawa fenolik mempunyai kemampuan untuk memberi

elektron H dari grup hidroksilnya untuk radikal bebas seperti contohnya pada

genistein dan daidzein. Oleh karena itu isoflavon berperan sebagai antioksidan

yang kuat sehingga dapat memproteksi tubuh dari kerusakan yang disebabkan

oleh radikal bebas (Mitchellet al.1998).

Protein kedelai mengandung tiga senyawa isoflavon yaitu genistein,

daidzein, dan glisitein yang strukturnya mirip dengan estrogen (17β estradiol).

Struktur umumnya mempunyai dua cincin benzen (A dan B) dan berikatan dengan

suatu cincin heterosiklik yang mengandung oksigen (C). Kemiripannya terletak

pada cincin A dengan substitusi gugus hidroksil dan suatu gugus hidroksil kedua

dalam ruang datar yang sama (Gambar 4) (Miksicek 1993; Andersonet al.1999).

Genistein Daidzein HO OH OH O O HO OH Glycitein HO OH O

H3CO

OH

17β-Estradiol

HO O O O Genistein Daidzein HO OH OH O O HO OH Glycitein HO OH O

H3CO

OH

17β-Estradiol

HO O

O

O

Gambar 4 Struktur kimia isoflavon genistein, daidzein, glisitein dan 17β

estradiol (Andersonet al.1999).

A C

Sebagian besar isoflavon dari kedelai dalam bentuk konjugat glukosa atau

glikon disebut genistin, daidzin dan glisitin. Saat diabsorbsi dalam usus,

dikonversi menjadi aglikon dengan bantuan flora usus sehingga menjadi genistein,

daidzein dan glisitein. Selanjutnya, bentuk aglikon tersebut dimetabolisme lebih

lanjut dalam hati menjadi ekuol. Isoflavon adalah molekul yang larut dalam

lemak dibawa dari lambung ke jaringan dengan khilomikron. Sedangkan ekuol

dapat dibawa dalam darah berikatan dengan protein serum. Ekuol dan isoflavon

lainnya, disekresi oleh hati ke dalam empedu dan masuk dalam sirkulasi

enterohepatik. Sirkulasi enterohepatik dapat berlangsung berulang kali sehingga

mendapatkan konsentrasi yang stabil untuk dapat memberi efek pada jaringan

yang memiliki reseptor estrogen. Akan tetapi, konsentrasi yang stabil ini sangat

tergantung pada kontinuitas pemasukan atau konsumsi isoflavonnya (King &

Bursill 1998).

Efek pada Sistem Kardiovaskuler

Protein kedelai dianggap bermanfaat untuk pencegahan penyakit

kardiovaskuler karena dapat mempengaruhi faktor-faktor resiko penyakit jantung

koroner. Faktor-faktor yang dipengaruhi yaitu efek hipokolesterolemik, efek pada

peroksidasi lipid, reaktivitas vaskuler, dan aterosklerosis. Peran protein kedelai

untuk lipid plasma dibuktikan oleh Anderson et al. (1995), dalam suatu

meta-analisis dari 38 uji klinik pada manusia. Studi ini membandingkan efek protein

kedelai dengan plasebo yang menunjukkan protein kedelai dapat menurunkan

kolesterol LDL plasma sebesar ~13%, untuk TG ~10%, dan ~2% kenaikan

kolesterol HDL. Akan tetapi, efek kedelai terhadap kolesterol plasma bervariasi

karena efek hipokolesterolemik lebih besar pada pasien dengan

hiperkolesterolemik dibandingkan pada normokolesterol. Dalam suatu uji klinik

pada wanita perimenopausedan pascamati haid, pengobatan selama lima minggu

dengan 80 mg/hari ekstrak isoflavon kedelai terjadi perbaikan elastisitas

pembuluh darah, akan tetapi tidak ada efek terhadap dilatasi vaskuler yang

dimediasi oleh endotel dan terhadap konsentrasi kolesterol HDL maupun

Hasil studi meta-analisis oleh Zhan dan Ho (2005) dari 23 uji klinik sejak

tahun 1995 sampai dengan 2002, mengkalkulasi perubahan konsentrasi lipid

ternyata protein kedelai dengan isoflavon masih utuh menurunkan kolesterol

darah sampai 3,77%, kolesterol LDL turun 5,25%, dan trigliserid turun 7,27%

sedangkan kolesterol HDL meningkat sampai 3,03%. Perubahan profil lipid

sangat dipengaruhi oleh konsentrasi awal kolesterol dan lamanya pemberian

protein kedelai. Sebaliknya pemberian isoflavon saja tidak memberi efek yang

bermakna terhadap penurunan kolesterol darah.

Selain uji pada manusia, telah dilaporkan pula uji pada monyet ekor panjang

yang membuktikan fitoestrogen isoflavon memberi manfaat terhadap faktor resiko

penyakit kardiovaskuler. Anthony et al. (1997) dan Clarkson et al. (2001)

meneliti pengaruh fitoestrogen kedelai terhadap profil lipid darah. Diet yang

diberikan yaitu diet kasein dan laktalbumin sebagai sumber protein hewani, isolat

protein kedelai (isoflavon utuh), dan isolat protein kedelai tanpa isoflavon selama

14 bulan. Ternyata isolat protein kedelai yang mengandung isoflavon

menghasilkan konsentrasi kolesterol HDL tertinggi, menurunkan kolesterol

plasma dan kolesterol LDL serta menghambat terbentuknya aterosklerosis.

Pada hewan model lain yaitu kelinci, terjadi aterosklerosis yang cukup parah

pada kelompok yang mendapatkan kasein sehingga mencapai derajat 3 di arkus

aorta dibandingkan dengan yang mendapatkan protein kedelai (Huff et al.1982)

(Gambar 5). Hasil penelitian ini mendukung bahwa kedelai dapat mengurangi

terjadinya aterosklerosis.

Kasein Protein Kedelai Kasein Protein Kedelai

Arkus Aorta Aorta Thorasikus

D

E

R

A

J

A

T

Gambar 5 Derajat ateroskleroris pada aorta kelinci akibat protein kasein dan

Bukti bahwa protein kedelai dapat bekerja sama dengan terapi hormon 17β

estradiol telah dilaporkan oleh Wagneret al. (1997a). Ada suatu interaksi antara

estradiol dan protein kedelai sehingga menghambat pembentukan kolesteril ester

aorta dan peroksidasi lipid arteri dibandingkan dengan kasein laktalbumin pada

monyet ekor panjang yang telah diovariektomi. Dalam penelitian ini, terbukti

baik estrogen maupun isoflavon mempunyai aktivitas antioksidan yang

berpengaruh terhadap aterogenesis.

Williams et al. (2001) meneliti pula efek interaktif protein kedelai dengan

estradiol mikronisasi (1 mg/hari) terhadap reaktivitas vaskuler dengan angiografi

pada monyet ekor panjang yang diovariektomi dan diberi pakan aterogenik.

Pembuluh darah dari kelompok yang mendapatkan protein kedelai tidak berespon

terhadap asetilkolin, suatu vasodilator, tetapi kombinasinya dengan estradiol

menunjukkan vasodilatasi yang signifikan dibandingkan pemberian estradiol saja.

Untuk profil lipid plasma, pemberian protein kedelai secara bermakna

memperbaiki konsentrasi lipid plasma. Maka disimpulkan dari kedua penelitian

diatas, bahwa estradiol dan protein kedelai mempunyai efek interaktif terhadap

reaktivitas vaskuler dan mereduksi kolesterol ester aorta.

Kapiotiset al. (1997) mempelajari mekanisme kerja genistein secara in vitro

pada oksidasi LDL dalam sel endotel pembuluh darah manusia dan sapi yang

diukur dengan uji asam tiobarbiturat. Penambahan genistein mengakibatkan

berkurangnya pembentukan asam tiobarbiturik (TBARS, thiobarbituric acid

reactive substance). Oksidasi LDL yang dimediasi oleh sel endotel dihambat oleh

genistein sehingga memberi proteksi terhadap LDL. Demikian juga dengan

daidzein mempunyai efek menghambat oksidasi LDL dengan kemampuan yang

lebih rendah dibandingkan dengan genistein.

Mekanisme menurunkan kolesterol oleh protein kedelai kemungkinan

melalui keterlibatan reseptor LDL. Suatu penelitian yang menggunakan mencit

tanpa reseptor LDL (LDL-receptor knockout) yang diberi kedelai tidak memberi

efek penurunan lipid plasma dibandingkan dengan mencit yang mengandung

reseptor LDL (Kirk et al. 1998). Hasil tersebut konsisten dengan pengamatan

pada sel makrofag bahwa kedelai memicu mRNA reseptor LDL (Sirtori et al.

Efek pada Payudara dan Endometrium

Protein kedelai dipercaya tidak menstimulasi proliferasi kelenjar payudara

dan sel endometrium seperti halnya estrogen mamalia. Hasil studi epidemiologi

menunjukkan bahwa kanker payudara tiga kali lebih rendah pada wanita Jepang

yang mengkonsumsi kedelai dibandingkan wanita di AS yang sangat sedikit

makan kedelai (Adlercreutz 1998). Bukti lain yang mendukung peran kedelai

dalam mencegah kanker payudara berdasarkan hasil uji preklinik, dan uji klinik

yang secara konsisten menemukan reduksi resiko kanker payudara dengan

meningkatkan konsumsi kedelai (Clarkson 2001).

Hubungan resiko kanker payudara dan konsumsi keledai sangat kuat pada

wanita premenopause dibandingkan pada wanita pascamati haid. Hubungan ini

menunjukkan efek protektif fitoestrogen kedelai melalui mekanisme efek

antagonis estrogenik. Indikator untuk resiko kanker payudara adalah densitas

jaringan payudara dan produksi carian payudara diluar masa laktasi. Banyak

dugaan mekanisme efek protektif fitoestrogen sebagai antikanker melalui efek

antiproliferatif, menghambat tirosin kinase, menginduksi apoptosis, dan

antiangiogenesis. (Wagner 2001).

Bukti-bukti yang lebih menyakinkan didapat dari uji preklinik in-vitro dan

in-vivo pada hewan coba tikus maupun monyet ekor panjang. Dosis tinggi

genistein (>10 µmol/l) mempunyai efek antiproliferatif terhadap sel kanker

payudara MCF-7 yang menunjukkan bahwa efek tersebut tidak melalui reseptor

estrogen, akan tetapi melalui penghambatan aktivitas tirosin kinase. Genistein

merupakan penghambat topoimerase DNA dan juga bersifat antioksidan serta

menginduksi apoptosis pada sel kanker payudara secara in-vitro. Penelitian pada

tikus, oleh Barnes et al. (1994) dan Constantinou et al. (1996) menunjukkan

bahwa isoflavon khususnya genistein mengurangi jumlah tumor kelenjar payudara

dibandingkan dengan tikus yang tidak memperoleh isoflavon

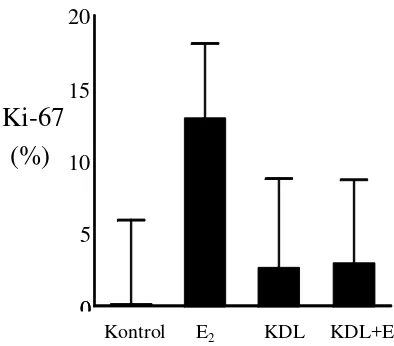

Efek antikanker dari isoflavon (ekivalen dosis wanita yaitu 129 mg/hari),

estradiol dan kombinasinya diujikan pada hewan coba monyet ekor panjang yang

diovariektomi. Setelah enam bulan, dilakukan pengukuran morfometri dan

imunohistokimia pada endometrium dan kelenjar payudara. Hasil penelitian

mengurangi efek proliferasi kelenjar payudara maupun endometrium yang

disebabkan oleh estradiol (Gambar 6). Hal ini berarti bahwa kedelai dapat

bermanfaat bagi wanita pascamati haid karena kedelai memiliki efek antagonistik

pada proliferasi endometrium dan payudara bila dikombinasikan dengan estrogen

eksogen (Foth & Cline 1998).

Gambar 6 Persentase sel duktus kelenjar payudara dengan Ki-67 petanda

proliferasi pada kelompok kontrol, estradiol (E2), kedelai (KDL) dan

kombinasi KDL dengan E2 pada monyet ekor panjang yang

diovariektomi (Foth & Cline 1998).

Wood et al. (2006) meneliti peran isoflavon dan estradiol sebagai

antikanker payudara pada monyet ekor panjang yang diovariektomi. Dosis

isoflavon yang digunakan yaitu 0, 60, 120, atau 240 mg/hari dan dikombinasikan

dengan 17β estradiol dosis rendah (0,09 mg/hari) dan dosis tinggi (0,5 mg/hari)

selama empat bulan. Ternyata kelompok yang mendapatkan isoflavon dengan

dosis tertinggi menunjukkan proliferasi payudara terendah dalam suasana estrogen

yang tinggi. Sebaliknya, pemberian isoflavon tidak menyebabkan efek agonis

estrogen dan efek antagonis yang minimal bila dalam lingkungan estrogen yang

rendah (estradiol dosis rendah). Temuan ini menunjukkan bahwa isoflavon

mengantagonis efek estradiol terhadap proliferasi payudara sangat tergantung

pada dosisnya.

Suatu uji klinik oleh Goodman et al. (1997) melaporkan bahwa konsumsi

kedelai dapat menurunkan resiko kanker endometrium sampai dengan 50%. Pada

dua penelitian acak tersamar ganda yang memberikan isoflavon dosis 92 mg

Cont rol E2 SPE SP E+ E2 0

5 10 15 20

0

Ki-67

(%)

isoflavon/hari (Balk et al. 2002) dan dosis 72 mg isoflavon/hari (Penotti et al.

2003) selama enam bulan pada wanita pascamati haid, ternyata hasilnya

menunjukkan endometrium yang atrofik. Uji klinik lainnya melihat efek

isoflavon kedelai dengan dosis 114 mg/hari terhadap epitel vagina dan

endometrium pada wanita pascamati haid selama tiga bulan, ternyata tidak

mempengaruhi epitel vagina maupun endometrium sehingga pemakaiannya

dianggap aman (Nikanderet al. 2005).

Foth & Cline (1998) membuktikan pula bahwa estradiol meningkatkan

proliferasi endometrium seperti yang sudah diprediksi dan penambahan

fitoestrogen pada estradiol dapat mengurangi efek proliferasi yang dipicu oleh

estradiol sehingga tidak berbeda dengan kontrol. Efek fitoestrogen yang dapat

mengantagonis efek estrogen terhadap endometrium, menimbulkan pemikiran

kemungkinannya fitoestrogen sebagai terapi kombinasi dengan estradiol.

Kombinasi tersebut dapat memaksimalkan manfaatnya terhadap kardiovaskuler

dan dapat memproteksi tulang dengan meminimalkan efek negatif pada payudara

dan uterus.

Akan tetapi, pemberian isoflavon dalam jangka waktu yang lama perlu

dipertimbangkan seusai dengan hasil penelitian oleh Unfer et al.2004. Mereka

melaporkan bahwa tablet isoflavon dengan dosis 150 mg/hari selama lima tahun

pada wanita pascamati haid ternyata 3,37% mengalami hiperplasia endometrium

dibandingkan plasebo.

Penyakit Jantung Koroner

Fisiologi Kerja Jantung

Jantung merupakan organ dalam tubuh yang mempunyai fungsi sebagai

pompa darah untuk mengalirkan nutrien dan oksigen ke seluruh tubuh. Jantung

mempunyai empat bilik atau ruang yaitu atrium dan ventrikel masing-masing sisi

kanan dan kiri (Gambar 7). Atrium untuk mengumpulkan darah dari sistem

sirkulasi perifer dan kembali ke jantung. Ventrikel untuk memompa darah keluar

Ventrikel kiri

Ventrikel kanan Atrium kanan

Atrium kiri Arteria koronaria kiri Aorta

Vena kava inferior Vena kava superior

Arteria koronaria kanan

Arteri pulmonari kiri

Arteria koronaria kiri desendens

Ventrikel kiri

Ventrikel kanan Atrium kanan

Atrium kiri Arteria koronaria kiri Aorta

Vena kava inferior Vena kava superior

Arteria koronaria kanan

Arteri pulmonari kiri

Arteria koronaria kiri desendens

Gambar 7 Jantung dari bagian anterior, dengan pembuluh darah utamanya. (MedlinePlus 2004).

Ada dua arteria koronaria yang utama yaitu kiri dan kanan, yang keluar dari

sinus koronaria diatas katup aorta, tempat bermuaranya arteria koronaria disebut

sinus valsalva. Arteria koronaria kiri memanjang sekitar 3,5 cm menjadi arteria

anterior kiri desendens dan cabang sirkumfleks. Arteria kiri desendens mengikuti

celah diantara kedua ventrikel yang memberi sirkulasi darah untuk ventrikel kiri

dan bagian anterior dari septum interventrikular serta otot papiler anterior dari

ventrikel kiri. Arteria koronaria kanan berada dalam celah atrioventrkular dan

mengalirkan darah ke ventrikel kanan. Selanjutnya, arteria tersebut ke arah

posterior untuk memberi sirkulasi darah pada bagian posterior jantung. Nodus

sinoatrial dialiri darah dari arteria koronaria kanan (Gambar 7). Cabang-cabang

utama dari arteria koronaria tidak berhubungan akan tetapi terdapat anastomotik

yang saling menghubungkan dengan arteri kecil (Matfin & Porth 2005).

Bila pada salah satu arteria koronaria tersebut mengalami oklusi oleh suatu

sebab patologis seperti aterosklerosis, maka pembuluh darah kolateral akan

membesar untuk mengatasi sumbatan tersebut. Keadaan tersebut tidak

menimbulkan gejala karena tubuh mengatasi obstruksi tersebut dengan

pembentukan pembuluh darah kolateral. Oleh karena itu, biasanya pada tahap

awal penyakit jantung koroner tidak memberi gejala dan baru menunjukkan suatu

gejala berupa rasa nyeri dada bila kelainan sudah lanjut. Hal ini disebabkan oleh

gangguan keseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen pada miokardium

Sistem hemodinamika adalah sistem yang berperan dalam prinsip-prinsip

fisika aliran darah dalam pembuluh darah dan jantung. Suatu kekuatan yang

dihasilkan oleh jantung untuk menggerakan darah melalui sistem kardiovaskuler.

Jantung mendorong darah ke dalam aorta kemudian melebarkan dan

menimbulkan tekanan di dalam aorta. Tekanan yang dihasilkan selanjutnya

mendorong darah melalui pembuluh darah ke seluruh tubuh dan kemudian

kembali ke jantung.

Parameter untuk sistem hemodinamika ini antara lain curah jantung

(Cardiac output), volume sekuncup (stroke volume), dan frekuensi denyut jantung

(heart rate). Akibat kontraksi miokardium yang berirama dan sinkron maka darah

dipompa masuk ke dalam sirkulasi pulmonar dan sistemik. Curah jantung adalah

hasil pengukuran volume sekuncup dan frekuensi jantung dengan unit liter per

menit (L/menit). Maka curah jantung adalah volume darah yang dipompa oleh

tiap ventrikel per menit. Curah jantung dapat bervariasi tergantung kebutuhan

jaringan perifer untuk oksigen dan nutrisi. Jumlah darah yang dipompa oleh tiap

ventrikel per menit pada orang dalam keadaan istirahat kurang lebih lima L/menit

atau 0,1 L/menit/kg sebagai nilai normalnya. Volume sekuncup atau curah

sekuncup adalah volume darah yang dikeluarkan oleh ventrikel setiap detiknya

(Guyton 1994; Price & Wilson 1995; Porth 2005).

Volume sekuncup dan frekuensi jantung merupakan faktor penentu curah

jantung yang dapat dipertahankan dengan stabil bila ada perubahan dengan

menyesuaikan parameter lainnya. Bila frekuensi jantung menurun maka ventrikel

akan meningkatkan waktu pengisian agar volumenya lebih besar dan darah yang

dikeluarkan per denyut menjadi lebih banyak pula. Akan tetapi, bila volume

sekuncup menurun, maka curah jantung dapat stabil dengan meningkatkan

frekuensi jantung. Kemampuan untuk perubahan dan stabilisasi curah jantung

tergantung pada pengaturan frekuensi jantung dan volume sekuncup (Guyton

1994).

Pengaturan frekuensi jantung dilakukan dengan pengaturan ekstrinsik sistem

syaraf otonom yaitu syaraf parasimpatis dan simpatis yang mempersyarafi nodus

sino atrium dan atrio ventrikular dengan mempengaruhi kecepatan dan frekuensi

jantung, sedangkan simpatis mempercepat denyut jantung. Kecepatan frekuensi

jantung yang normal terutama diatur oleh syaraf parasimpatis pada 80 dpm

(denyut per menit) (Carleton 1995).

Untuk curah sekuncup tergantung pada tiga hal yaitu beban awal (preload),

kedua yaitu kontraktilitas dan ketiga adalah beban akhir (after load). Hukum

Starling menyatakan bahwa peregangan/pemanjangan serabut miokardium selama

diastol dengan meningkatan volume akhir diastolik akan meningkatkan kekuatan

kontraksi pada saat sistolik. Alir balik yang meningkat akan meningkatkan

peregangan sarkomer sehingga jumlah interaksi aktin miosin meningkatkan

jumlah miofilamen yang saling tumpang tindih untuk meningkatkan kontraksi.

Kontraktilias tergantung pada perubahan dalam kekuatan kontraksi yang timbul

terhadap perubahan panjang serabut miokardium. Pertambahan kontraktilitas

merupakan hasil intensifikasi dari interaksi pada jembatan penghubung aktin

miosin dalam sarkomer. Intensitas interaksi ini berhubungan dengan kadar

ion-ion kalsium yang bebas. Pemberian kalsium atau katekolamin akan memperkuat

kontraktilitas (Guyton 1994; Price & Wilson 1995).

Oleh karena itu variabel atau parameter seperti frekuensi denyut jantung,

daya kontraksi, massa otot dan tegangan dinding ventrikel sangat penting untuk

menentukan besarnya kebutuhan oksigen miokardium. Suatu kebutuhan oksigen

pada miokardium yang meningkat, maka aliran pembuluh koroner harus

ditingkatkan dengan mendilatasi arteria koronaria. Akan tetapi bila pada

pembuluh darah tersebut terjadi stenosis maka dilatasi tidak terjadi sehingga

terjadi kekurangan oksigen. Maka keadaan kekurangan oksigen tersebut disebut

iskemia yang dapat bersifat sementara, akan tetapi bila berlangsung lama

terjadilah kematian sel (necrosis) yang disebut infark. Bagian jantung yang paling

sering mengalami keadaan iskemia dan infark adalah ventrikel kiri karena

kebutuhannya akan oksigen lebih besar dengan adanya resistensi sitemik terhadap

ejeksi serta massa otot yang besar (Price & Wilson 1995; Porth 2005).

Patofisiologi Penyakit Jantung Koroner

Penyakit jantung koroner disebut juga penyakit jantung iskemik yaitu

penyakit yang diakibatkan adanya ketidak seimbangan antara persediaan dan

jantung iskemik umumnya sekitar 90% disebabkan oleh berkurangnya aliran

darah koroner karena obstruksi aterosklerosis dari arteria koronaria sehingga

menjadi penyebab hipoksia atau anoksia dari miokardium. Keadaan obstruksi

koronaria dapat menimbulkan angina pektoris dan infark miokardium (Cotran et

al.1989).

Proses patologis kejadian diatas dikenal dengan aterosklerosis yaitu suatu

pengerasan arteri yang dikarakterisasi oleh deposisi lipid pada lapisan intima

pembuluh darah besar dan sedang. Sejak masa kanak-kanak, proses aterosklerosis

sudah dimulai dengan pembentukan fatty streak (garis-garis lemak) dan dengan

bertambahnya usia akan berkembang menjadi plak fibrous yang pada akhirnya

menyebabkan oklusi trombotik. Aterosklerosis disebabkan oleh banyak faktor

yang saling berkaitan antara lain dislipidemia, disfungsi endotel, faktor inflamasi

dan kerusakan akibat oksidasi. Adanya penyempitan lumen dan menurunnya

kemampuan untuk vasodilatasi mengakibatkan terjadinya gangguan

keseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen sehingga membahayakan

miokardium distal dari daerah lesi yang kemudian mengalami infark (Plutzky

2003).

Infark miokardium yang paling umum terjadi adalah infark transmural

ditandai oleh nekrosis iskemik yang melibatkan hampir seluruh ketebalan dari

dinding ventrikel dan biasanya disebabkan oleh aterosklerosis koronaria berat

dengan terdapatnya trombosis. Kejadian infark miokardium akut sekitar 90%

disebabkan oleh oklusi trombus intrakoronaria pada ateroma stenotik. Agregasi

dan aktivasi platelet serta konstriksi pembuluh darah berkontribuksi terhadap

kejadian akut tersebut. Suatu peningkatan kebutuhan yaitu pada takikardia dan

kekacauan ketidakteraturan hemodinamika seperti turunnya tekanan darah dapat

memperburuk keadaan. Akan tetapi suatu oklusi pada arteria koronaria yang

mengalami aterosklerotik tidak selalu menginduksi infark karena adanya sirkulasi

kolateral yang dapat dapat meluas untuk memberi perfusi (Cotranet al. 1989).

Perkembangan suatu infark miokardium adalah suatu proses dinamik. Sel

miokardium yang mengalami iskemia tidak langsung nekrosis akan tetapi;

kecepatan kematian sel sangat tergantung pada tingkat iskemia yang diakibatkan

selama 20-40 menit dapat menimbulkan suatu cedera sel yang tidak dapat pulih

biasanya diawali pada daerah subendokardial dan progresif pada ketebalan

dinding ventrikular kiri. Bagian subendokardium merupakan daerah paling

minimal menerima perfusi darah karena pada saat sistol, mikrosirkulasinya paling

tertekan oleh kekuatan dari lapisan luar miokardium. Jaringan kolateral paling

banyak terbentuk pada subepikardial dan paling sedikit pada subendokardial

(Cotranet al.1985; Carleton & Boldt 1995).

Suatu stenosis aterosklerosis dari masing-masing cabang utama arteria

koronaria berhubungan dengan lesi miokardium. Stenosis arteria koronaria

anterior kiri desendens mempengaruhi daerah dinding anterior dari ventrikel kiri

dekat apeks dan dua per tiga anterior septum interventrikular. Untuk arteria

koronaria kanan biasanya infark terjadi pada dinding posterior dari ventrikel kiri

dan posterior dari satu pertiga septum interventricular. Sedangkan arteria

koronaria kiri sirkumfleks menimbulkan infark pada ventrikel kiri dinding lateral.

Akibat dari stenosis arteria koronaria tersebut terjadi suatu iskemia

miokaridum yang dapat menjadi berbagai kelainan tergantung dari intervensi

pengobatan sehingga cedera dapat reversibel dan ireversibel yang mempengaruhi

kelainan miokardium (Gambar 8). Luas infark juga tergantung pada: 1) luas,

keparahan dan lamanya iskemia; 2) luasnya aliran kolateral, dan 3) kebutuhan

metabolik dari miokardium yang beresiko (Cotranet al. 1989)

Ateromatous stenosis koronaria

Perfusi yang menurun

Akumulasi metabolit – Hipoksia - Formasi radikal bebas

Cedera yang

reversible

Reperfusi Cederairreversible

Vasospasme Trombosis

Tidak ada reperfusi

Agregasi platelet Penyembuhan Reperfusi Perdarahan intralesi Nekrosis segmen kontraksi Infark

Kebutuhan yang meningkat

Ateromatous stenosis koronaria

Perfusi yang menurun

Akumulasi metabolit – Hipoksia - Formasi radikal bebas

Cedera yang

reversible

Reperfusi Cederairreversible

Vasospasme Trombosis

Tidak ada reperfusi

Agregasi platelet Penyembuhan Reperfusi Perdarahan intralesi Nekrosis segmen kontraksi Infark

Kebutuhan yang meningkat

Gambar 8 Kemungkinan terjadinya berbagai keadaan pada stenosis koronaria

Patofisiologi Cedera Iskemia dan Reperfusi Miokardium

Cedera I/R pada miokardium dapat terjadi akibat pemulihan aliran darah

setelah suatu oklusi koronaria. Hal ini diakibatkan tindakan seperti trombolisis,

angioplasti dan operasi bypass koroner yang merupakan usaha untuk memberi

aliran darah dan meminimalkan kerusakan jantung. Pada Cedera I/R beberapa

kejadian dapat terjadi secara bersamaan atau tersendiri. Kejadian tersebut adalah

aritmia reperfusi, kerusakan mikrovaskular, disfungsi mekanis miokardium yang

reversibel, dan kematian sel (Dhallaet al. 2000). Miokardium dapat mentoleransi

keadaan iskemia yang berat maupun total hanya dalam waktu singkat sampai

dengan sekitar 15 menit tanpa menyebabkan hasil akhir berupa kematian

kardiomiosit (Vermaet al. 2002; Yellon & Baxter 2000). Walaupun kardiomiosit

mengalami kerusakan iskemia, kerusakannya masih reversibel bila

penanggulangan reperfusi arteri tepat waktu. Pada iskemia lanjut, maka akan

timbul kerusakan kardiomiosit berupa cedera reperfusi yang menimbulkan

kerusakan permanen. Fenomena paradoksikal ini disebut dengan cedera reperfusi

(reperfusion injury) yaitu suatu kerusakan yang terjadi akibat restorasi dari

sirkulasi ke daerah iskemik (Carden & Granger 2000; Vermaet al. 2002; Yellon

& Baxter 2000). .

Mekanisme seluler yang terlibat dalam patogenesis cedera I/R miokardium

sangat kompleks dan melibatkan interaksi dari beberapa jenis sel termasuk sel

endotel arteria koronaria, sel darah yang bersirkulasi (lekosit, trombosit) dan

kardiomiosit yang sebagian besar dapat menghasilkan reactive oxygen species

(ROS). ROS ini berpotensi untuk mencederai sel pembuluh darah dan

kardiomiosit secara langsung serta menginisiasi reaksi-reaksi kimia sehingga

mengamplifikasi disfungsi kardiomiosit (Gambar 9). Komponen utama dari

amplifikasi kaskade yang menjadikan kerusakan jaringan adalah produksi faktor

faktor yang mempromosi akumulasi dan aktivasi sel inflamasi (Lefer & Granger

2000). Iskemia miokardium berhubungan dengan inflamasi, disfungsi jantung,

dan aritmia. Sel miokardium akan mengalami cedera yang menetap apabila tidak

dapat memproduksi enersi untuk dapat mempertahankan keutuhan sel. Keadaan

ini disertai terjadinya akumulasi netrofil dan makrofag yang sangat berperan

I/R Miokardium

Zat Oksigen Reaktif

Sitokin

Molekul adhesi sel endotel

Interaksi sel endotel/lekosit

Cedera sel miokardium

NF-kB Cedera

langsung

I/R Miokardium

Zat Oksigen Reaktif

Sitokin

Molekul adhesi sel endotel

Interaksi sel endotel/lekosit

Cedera sel miokardium

NF-kB Cedera

langsung

I/R Miokardium

Zat Oksigen Reaktif

Sitokin

Molekul adhesi sel endotel

Interaksi sel endotel/lekosit

Cedera sel miokardium

NF-kB Cedera

langsung

Gambar 9 Mekansime cedera iskemia reperfusi miokardium (Modifikasi Lefer

& Granger 2000).

Reperfusi pada miokardium yang mengalami iskemia harus dilakukan untuk

mencegah nekrosis jaringan akibat meningkatnya ROS. ROS adalah molekul

dengan elektron tak berpasangan pada orbital terluarnya. Sebagai konsekuensinya,

molekul tersebut menjadi tidak stabil dan sangat reaktif sehingga cenderung untuk

memulai reaksi berantai yang menghasilkan perubahan kimia dalam lipid atau

protein (Carden & Granger 2000). Reaksi yang potensial ini dapat menyebabkan

disfungsi seluler sampai dengan sitotoksisitas. Diperkirakan bahwa 5% dari

oksigen yang digunakan oleh jaringan normal ditransformasi menjadi ROS. ROS

yang terbentuk dalam keadaan normal secara efisien didetoksifikasi oleh sistem

enzim endogen scavenger radikal bebas seperti superoksida dismutase, glutation

peroksidase, dan katalase (Werns & Lucchesi 1989).

Telah banyak usaha dilakukan untuk memahami mekanisme dari cedera

reperfusi yang pada akhirnya bertujuan untuk mengurangi luas infark

miokardium. Cedera I/R menimbulkan reaksi inflamasi lokal antara lain peran

interaksi endotel-netrofil, pembentukan pembuluh darah kolateral (angiogenesis),

stres oksidatif, dan ekstravasasi protein maupun cairan diajukan sebagai dasar

berlebihan dan kaskade selanjutnya akan mempengaruhi derajat cedera

miokardium. Pada jaringan yang mengalami cedera I/R, terjadi pelepasan oksigen

radikal toksik yang memperparah kerusakan jaringan. Radikal bebas yang

diproduksi oleh netrofil terdeteksi pada konsentrasi tinggi dalam jaringan yang

direperfusi dalam hitungan menit. Produksi radikal bebas terus terbentuk dengan

kecepatan yang lebih rendah untuk beberapa jam setelah darah kembali ke

jaringan (Jordan et al. 1999; Yellon & Baxter 2000; Baxter 2002; Verma et al.

2002; Vinten-Johansen 2004).

Interaksi Endotel-Netrofil pada Cedera I/R

Sel endotel pada permukaan dalam pembuluh darah sangat penting keadaan

fungsionalnya. Sel ini sangat rentan terhadap keadaan hipoksia (iskemia) dan

reoksigenisasi (reperfusi). Dalam percobaan untuk cedera akut miokardium

akibat iskemia mengindikasikan respon inflamasi berkontribusi pada kerusakan

jaringan (Entman & Smith 1994; Frangogiannis et al. 2002). Oklusi arteria

koronaria mengurangi aliran darah ke bagian miokardium sehingga secara

signifikan merusak metabolisme energi.

Keadaan hipoksia mempengaruhi potensial membran, distribusi ion-ion,

meningkatkan volume intraseluler, dan merusak susunan sitoskleletal sel endotel.

Perubahan ini juga menurunkan produksi NO dan meningkatkan produksi

endotelin dan tromboxan A2 serta menginduksi sintesis molekul adhesi dan

sitokin. Keadaan ini dapat menjadi lebih memburuk dengan adanya reoksigenasi

(reperfusi). Reperfusi menstimulasi suatu peristiwa inflamasi yang beruntun

berupa infiltrasi dan akumulasi netrofil (Verma et al. 2002; Frangogiannis et al.

2002). Selanjutnya terjadi aktivasi komponen-komponen sistem komplemen

dengan interaksi endotel-netrofil pada saat iskemia dan reperfusi seperti

faktor-faktor adhesi yaitu P-selectin, E-selectin, ICAM-1 dan PEVAM-1 (Jordan et al.

1999; Vinten-Johansen 2004).

Pada suatu uji preklinik, hewan coba anjing diberi terapi untuk mengurangi

jumlah netrofilnya, ternyata luas infark pada anjing yang netropenik mengalami

luas infark sampai 27% dibandingkan dengan kontrol mencapai 47%. Untuk

mieloperoksidasenya (MPO). Netrofil melepas protease kemudian melepas

mediator yang dapat meningkatkan rekruitmen sel (Engleret al. 1986).

Faktor resiko terjadinya cedera I/R dipengaruhi oleh hiperkolesterolemia.

Keadaan ini memperparah disfungsi yang dihasilkan oleh I/R pada seluruh

pembuluh darah. Kemampuan relaksasi arteriol sangat tergantung pada sel

endotelnya yang mengalami kerusakan akibat hiperkolesterolemik ringan.

Keadaan ini dapat diperbaiki dengan pemberian superoksida dismutase. Hal ini

membuktikan bahwa produksi superoksida yang dipercepat oleh sel endotel dapat

mengakibatkan inaktivasi NO sel endotel (Carden & Granger 2000).

Mieloperoksidase

Lekosit polimorfonuklear atau disebut juga netrofil merupakan sel yang

pertama kali teraktivasi untuk pertahanan tubuh terhadap infeksi. Dalam sel

netrofil terdapat empat jenis granul yang mengandung protein-protein maupun

enzim-enzim yang berbeda. Granul azurofilik mengandung protein hemoprotein

yang dilepaskan setelah dipicu oleh suatu peningkatan kalsium intraseluler sekitar

0,7 uM. MPO diperoleh dari monosit tetapi hanya sepertiga dari total MPO yang

ditemukan dalam netrofil. MPO merupakan keluarga peroksidase mamalian

homologus termasuk peroksidase eosinofil dan peroksidase tiroid. Pada

umumnya, suatu aktivasi fagosit dan sekresi MPO disertai dengan lonjakan

oksidatif yaitu superoksida O2

•-dan produk dismutasi, hidrogen peroksida (H2O2)

yang dibentuk oleh kompleks NADPH oxidase. Selanjutnya mengkatalis

pembentukan asam hipoklorit (HOCl), suatu oksidator utama, yang dapat

mendegradasi matriks ekstraseluler. HOCl ini mengaktivasi metaloproteinase

matriks dan menginaktivasi inhibitor fisiologisnya (Arnhold 2004).

MPO berperan dalam berbagai penyakit seperti aterosklerosis, kanker,

multiple sclerosis, dan Alzheimer. Juga telah banyak diteliti bahwa MPO

berkaitan dengan penyakit jantung koroner karena perannya dalam inflamasi,

oksidasi LDL dan peran NO dalam disfungsi endotel (Zhang et al. 2001). I/R

miokardium merupakan pemicu kuat untuk rekruitmen dan aktivasi netrofil.

Akumulasi netrofil dalam daerah pasca iskemik terjadi pada 3-4 jam reperfusi.

(Jordan et al. 1999). Infiltrasi netrofil ke dalam miokardium yang iskemik

diberikannya obat yang menghambat aktivitas netrofil dapat mereduksi luas

infark. Gonon et al (2001) melaporkan bahwa aktivitas MPO pada daerah

iskemia berkolerasi secara signifikan dengan luas infark yang dilakukan babi

domestik. Karena MPO adalah enzim spesifik dari granul azurofilik netrofil,

dilaporkan pula dalam penelitian diatas bahwa jumlah netrofil berkolerasi dengan

aktivitas MPO.

Aktivitas MPO merupakan pengukuran kuantitatif suatu infiltrasi netrofil

dalam miokardium yang iskemik. Analisis MPO menurut Mullane et al. (1985)

merupakan metode yang sederhana, sensitif, dan memberi nilai kuantitatif dari

akumulasi netrofil untuk mempelajari hubungan antara infiltrasi lekosit dan

cedera miokardium.

Malondialdehida

Malondialdehida, MDA, adalah suatu produk yang terbentuk secara alami

pada peroksidasi lipid. Peroksidasi lipid adalah suatu mekanisme pada cedera

seluler yang dipakai sebagai indikator terjadinya stres oksidatif pada sel dan

jaringan. MDA merupakan tiga karbon dialdehida sebagai hasil samping dari

peroksidasi asam lemak tak jenuh (Janero 1990) dan juga pada saat sintesis

prostaglandin (Marnette 1999). Lipid peroksida tidak stabil dan dapat membentuk

berbagai senyawa kompleks seperti senyawa karbonil dan MDA. MDA dapat

terbentuk pada katalisis siklooksigenase dalam platelet manusia, pembentukan

dari prostaglandin endoperoksida (PGH2) dan dalam sel hati oleh penguraian

PGH2 (Sharmaet al.2001).

Pengukuran MDA suatu produk peroksidasi lipid yang dalam jumlah paling

banyak, menjadikannya petanda yang cukup peka untuk estimasi secara kuantitatif

konsentrasi lipid peroksida dalam jaringan biologis. Metode paling umum untuk

mengukur MDA adalah berdasarkan reaksi dengan asam tiobarbiturat (TBA). Uji

substansi reaktif asam tiobarbiturat (thiobarbituric acid reactive substances,

TBARS) adalah metode kolorimetrik yang dipakai untuk deteksi peroksidasi lipid

dalam bahan biologis. MDA dibentuk dari hasil peroksidasi lipid dan bereaksi

dengan asam tiobarbiturat pada suhu tinggi antara 90-100oC dalam suasana asam.

Hasil reaksi berwarna merah muda yang merupakan hasil aduksi MDA-TBA,

yaitu dua molekul TBA dan satu molekul MDA (Gambar 11). Kompleks warna

dapat diekstraksi oleh pelarut organik seperti butanol dan diukur secara florometri

atau spektrofotometri pada panjang gelombong 532 nm (Nair & Turner 1984).

+ + 2 H2O

2

Asam Tiobarbiturat Malondialdehida Aduksi MDA-TBA

+ + 2 H2O

2

Asam Tiobarbiturat Malondialdehida Aduksi MDA-TBA

Gambar 11 Reaksi asam tiobarbiturat (Nair & Turner 1984).

Pengukuran MDA merupakan indikator yang paling banyak digunakan

untuk menilai efek stres oksidatif pada lipid. Keberadaan MDA berhubungan

dengan patofisiologi dari berbagai penyakit manusia dan uji plasma atau serum

MDA merupakan alat yang berguna untuk penegakan diagnosa. MDA merupakan

petanda biokimia dari suatu peroksidasi lipid jaringan pascaiskemik seperti pada

penyakit jantung koroner (Lazzarinoet al.1995).

Monyet Ekor Panjang Sebagai Hewan Model

Monyet ekor panjang dari satwa primata Dunia Lama merupakan spesies

yang sangat unik karena kurang lebih 90% genomnya mirip dengan wanita.

Demikian pula, aspek fisiologi reproduksi dan patobiologi monyet ekor panjang

betina mirip dengan wanita yaitu siklus menstruasi 28 hari yang teratur, sitologi

vagina, respon endometrium terhadap estrogen eksogen, ekspresi reseptor hormon

1996; Cline 2004). Oleh karena itu, hewan ini sangat sesuai digunakan sebagai

model berbagai penyakit kronis serta untuk mempelajari aspek biologi

reproduksinya. Konsentrasi hormon estradiol, progesteron dan gonadotropin

dalam serum monyet juga sangat mirip dengan wanita sehingga dapat dijadikan

indikator dari fungsi ovarium. Satwa primata yang paling sering dipakai untuk

mempelajari sistem reproduksi adalah monyet ekor panjang (Macaca

fascicularis). Monyet ini juga peka terhadap pakan yang dapat menginduksi

ateroskeloris pada arteria koronaria. Distribusi, karakter, dan keparahan lesi

aterosklerosisnya juga mirip manusia (Clarksonet al.1996).

Seperti halnya dengan manusia, monyet ekor panjang betina pada masa

premenopause bila diberi pakan tinggi lemak jenuh dan kolesterol akan sedikit

membentuk aterosklerosis pada arteria koronaria dengan konsentasi HDL-C yang

lebih tinggi dibandingkan pada hewan jantan yang seumur (Hamm et al. 1983;

Kaplan et al. 1984). Monyet yang diovariektomi mengalami lebih banyak

aterosklerosis dan konsentrasi HDL-C lebih rendah dibandingkan hewan betina

dengan umur yang sama (Adams et al. 1985). Oleh karena itu, pada umumnya

monyet dewasa (setara dengan umur 45-50 tahun) sering dipakai sebagai model

wanita pascamati haid. Spesies ini dapat mengalami mati haid secara alami pada

umur sekitar 20-25 tahun berarti sudah mendekati masa akhir dari kehidupannya

yaitu rata-rata 30 tahun. Untuk kepentingan penelitian khususnya hewan model

pascamati haid, monyet betina diangkat ovariumnya sehingga mempercepat

terjadinya keadaan mati haid. Perbedaan hewan model ini dalam konsentrasi

plasma estradiol yaitu pada hewan yang diovariektomi mempunyai

konsenstrasinya kurang dari 5 pg/mL dibandingkan pada wanita pascamati haid

sekitar 15-25 pg/mL (Longcope 1999).

Beberapa keunggulan hewan coba ini sebagai model untuk penelitian

penyakit kardiovaskuler pada wanita pascamati haid yaitu metabolism lipid dan

lipoprotein, anatomis dan ukuran arteria koronaria yang sama dengan manusia

khususnya wanita. Keunggulan lainnya adalah ukuran hewan yang kecil dan

informasi