PENERAPAN SISTEM USAHATANI TERINTEGRASI DI

PROVINSI BALI

I KETUT MANU MAHATMAYANA

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Penerapan Integrated Farming System (IFS) di Provinsi Bali adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Februari 2017

I Ketut Manu Mahatmayana

RINGKASAN

I KETUT MANU MAHATMAYANA. Penerapan Sistem Usahatani Terintegrasi di Provinsi Bali. Dibimbing oleh NUNUNG KUSNADI dan DWI RACHMINA.

Integrated Farming System (IFS) merupakan sebuah sistem pertanian yang memadukan ternak, ikan, tanaman, dan agroindustri dalam sebuah sinergitas sistem yang lebih luas, dengan memanfaatkan limbah usahatani sebagai input bagi usahatani lainnya. Pemanfaatan limbah dilakukan baik secara langsung maupun melalui proses pengolahan untuk menghasilkan produk sampingan berupa energi, pupuk, dan pakan untuk meningkatkan produktivitas dengan biaya yang minimum. Terdapat dua model IFS yang telah dipraktekkan oleh petani di Provinsi Bali, yaitu integrasi pada unit usahatani (IFS unit) dan integrasi pada kelompok (IFS wilayah). Tingkat penerapan IFS pada kedua model masih bervariasi dan belum diketahui dampak yang ditimbulkan terhadap pendapatan usahatani.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan membandingkan tingkat penerapan pada model IFS unit dan model IFS wilayah. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat penerapan IFS pada model IFS unit dan model IFS wilayah. Menganalisis dan membandingkan pendapatan usahatani dan efisiensi usahatani pada model IFS unit dan model IFS wilayah. Data dikumpulkan dari 67 petani contoh yang dipilih secara purposive dan insidental. Metode analisis data menggunakan metode analisis deskriptif, regresi logistik, analisis pendapatan usahatani dan analisis rasio R/C.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penerapan IFS pada model IFS wilayah relatif lebih tinggi dibandingkan dengan model IFS unit. Kondisi kandang pada model IFS wilayah lebih baik, pemanfaatan limbah tanaman, urin ternak, kotoran ternak dan biogas lebih tinggi dibandingkan dengan model IFS unit. Pemanfaatan tenaga ternak pada kedua model termasuk sangat rendah, namun pemanfaatan tenaga ternak pada model IFS unit lebih tinggi jika dibandingkan dengan model IFS wilayah. Hasil analisis regresi logistik menunjukkan faktor-faktor yang memengaruhi tingkat penerapan IFS secara signifikan adalah tingkat pendidikan dan pengalaman berusahatani. Tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap tingkat penerapan IFS, sedangkan pengalaman berusahatani berpengaruh negatif. Hasil analisis usahatani menunjukkan bahwa pendapatan total usahatani model IFS wilayah lebih tinggi dibandingkan dengan model IFS unit. Pendapatan

total model IFS unit dengan luas lahan ≤ 0.50 hektar sebesar Rp 29 862 000 per

hektar per tahun, sedangkan model IFS unit dengan luas lahan > 0.50 hektar sebesar Rp 30 553 000 per tahun per hektar. Pendapatan total model IFS wilayah

dengan luas lahan ≤ 0.50 hektar sebesar Rp 35 280 000 per hektar per tahun, sedangkan model IFS wilayah dengan luas lahan > 0.50 hektar sebesar Rp 38 878 000 per hektar per tahun. Hasil uji beda menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara pendapatan total model IFS unit dan model IFS wilayah. Hasil analisis tambahan keuntungan menunjukkan bahwa model IFS wilayah lebih menguntungkan dan efisien dibandingkan dengan model IFS unit.

SUMMARY

I KETUT MANU MAHATMAYANA. Implementation of Integrated Farming System in Bali Province. Supervised by NUNUNG KUSNADI and DWI RACHMINA.

Integrated Farming System (IFS) is a systems that combine livestock, aquaculture, agriculture and agro-industry in an expanded synergistic system, the waste of one process become the input for other process, with or without treatment to provide the means of production, such as energy, fertilizer, and feed for optimum productivity at minimum cost. There are two IFS models that implemented in Bali, integrated in unit at farmer (IFS unit) and integrated in area at group of farmer (IFS group). The level of implementation of IFS in both model

is vary and it’s effect on farm income is still unknown.

This study aimed to analyse and compare the performance of IFS model in farm unit and group. Analyse the factors that influance the performance of IFS. Analyze and compare the farm income and farm efficiency. Cross-secional data were collected from 67 farmer purposively selected and incidental. Descriptive analysis, logistic regression analysis of farm income and R/C ratio were performed.

The results showed that the rate of implementation of IFS group model is relatively higher than IFS unit model. Cattle pen conditions in the IFS group model, waste plant utilization, animal urine, manure and biogas is higher than model IFS unit. Utilization of draft animals in both models very low, but the use of draft animals on the IFS unit model higher than the IFS group model. The results of logistic regression analysis showed the factors that significantly affected the degree of implementation is the level of education farmers and experience of farming. The level of education has positive influence on the level of implementation of IFS, while the farming experience negative effect. Results of the analysis showed that the total income of IFS group model higher than IFS unit model. Total revenue on IFS unit model with land area ≤ 0.50 hectare Rp 29 862 million per hectare per year, while the IFS unit model with land area more than 0.50 hectares Rp 30 553 million per year per hectare. Total revenue IFS group model with land area ≤ 0.50 hectares Rp 35 280 million per hectare per year, while the IFS group model with land area more than 0.50 hectares Rp 38 878 million per hectare per year. Different test results indicate that there are significant differences between the total revenue on IFS unit models and IFS group models. Results of additional analyzes showed that the model IFS profit area more profitable and efficient than the model IFS unit.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada

Program Studi Agribisnis

PENERAPAN SISTEM PERTANIAN TERINTEGRASI DI

PROVINSI BALI

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2017

33)71$17 7 ,/.,7$12+71"2,$7/$,2 /1$7$7/-4$,1$7 *$7

+7 7

772327,37"2+6,7

/7/7 7

237

237/- /+723$7 /$$1,%17

/-7/7/7%2730+*%,7 7

$123'3$7-)"7 -+$1$7+$+$, 7

$(2"3$7-)"7

/7/7 57 $7

, -27

, *7'$,7/3/$7 , )73*317

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Judul penelitian ini adalah Penerapan Sistem Usahatani Terintegrasi di Provinsi Bali.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Dr Ir Nunung Kusnadi, MS dan Dr Ir Dwi Rachmina, MSi selaku pembimbing, serta Prof Dr Ir Rita Nurmalina, MS dan Dr Ir Suharno, MADev selaku ketua Program Studi Magister Sains Agribisnis dan penguji luar komisi ujian tesis. Ungkapan terimakasih juga disampaikan kepada ayah, ibu, kakak, Ayu, serta seluruh keluarga, atas segala doa, dukungan, dan kasih sayangnya. Di samping itu, penghargaan penulis sampaikan kepada Dinas Pertanian Provinsi Bali yang telah membantu memberikan informasi selama penelitian. Terakhir penulis sampaikan terima kasih atas doa dan dukungan kepada rekan-rekan Indra Prastha (IP) dan reken-rekan MSA. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Beasiswa Unggulan DIKTI (BU DIKTI) atas beasiswa yang diberikan kepada penulis selama kuliah di Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Semoga tesis ini bermanfaat.

Bogor, Februari 2017

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL

1 Jumlah kelompok penerima bantuan Simantri di Bali Tahun 2009 – 2014 2 2 Pengukuran tingkat penerapan pada IFS unit dan wilayah di Provinsi Bali 13

3 Pencapaian skor penerapan IFS 14

4 Faktor yang memengaruhi tingkat penerapan integrasi pada Gapoktan 15 5 Produksi tanaman pangan di Provinsi Bali menurut kabupaten tahun 2013 17 6 Produksi tanaman perkebunan di Provinsi Bali menurut kabupaten tahun

2013 18

7 Populasi ternak dan unggas Provinsi Bali menurut kabupaten tahun 2013 19 8 Karakteristik petani responden berdasarkan usia 19 9 Karakteristik petani responden berdasarkan tingkat pendidikan 20 10 Jarak tempat tinggal petani ke kandang ternak 21 11 Karakteristik petani model IFS unit dan IFS wilayah berdasarkan usia 21 12 Karakteristik petani model IFS unit dan IFS wilayah berdasarkan usia 22 13 Hasil estimasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat penerapan IFS 29 14 Hasil analisis pendapatan usahatani (000) dan rasio R/C per tahun per

hektar 31

DAFTAR GAMBAR

1 Model sederhana IFS 8

2 Model kompleks IFS 9

3 Kurva produksi lebih dari satu produk 10

4 Kerangka pemikiran operasional 11

5 Kondisi kandang ternak pada model IFS wilayah dan model IFS unit di

Provinsi Bali Tahun 2015 23

6 Kondisi kandang ternak model IFS wilayah (kiri) dan model IFS unit

(kanan) 23

7 Pemanfaatan limbah tanaman pada model IFS wilayah dan model IFS unit

di Provinsi Bali Tahun 2015 24

8 Limbah tanaman untuk pakan ternak tanpa proses pengolahan (kiri) dan

melalui proses pengolahan menjadi silase (kanan) 24 9 Pemanfaatan urin ternak pada model IFS wilayah dan model IFS unit di

10 Tangga instalasi pengolahan urin dan biourin yang sudah dikemas 26 11 Pemanfaatan kotoran ternak pada model IFS wilayah dan model IFS unit

di Provinsi Bali Tahun 2015 26

12 Proses pengolahan kompos dan pupuk kompos yang sudah dikemas 27 13 Pemanfaatan tenaga ternak pada model IFS wilayah dan model IFS unit di

Provinsi Bali Tahun 2015 27

14 Pemanfaatan biogas pada model IFS wilayah dan model IFS unit di

Provinsi Bali Tahun 2015 28

15 Pemanfaatan biogas menjadi sumber energi yang dapat diperbaharui 28

DAFTAR LAMPIRAN

1 Uji Regresi Logistik –Hosmer and Lemeshow Test 38

2 Hasil uji regresi logistik – Rasio Odd 38

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Orientasi usahatani yang sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga kini berubah menjadi orientasi pasar. Kondisi ini dipengaruhi oleh tingginya permintaan pangan yang diakibatkan jumlah penduduk yang terus meningkat. Di sisi lain sumberdaya pertanian terutama lahan terbatas. Sebagai respon peningkatan jumlah penduduk, sistem pertanian berubah dengan penggunaan input luar semakin tinggi. Penggunaan input luar secara besar-besaran dikenal dengan istilah High External Input Agriculture (HEIA). HEIA bergantung pada input kimia buatan seperti pupuk, pestisida, dan benih unggul serta mekanisasi dengan penggunaan sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui. Tujuan HEIA adalah meningkatkan produktivitas lahan, mempersingkat waktu produksi dengan penggunaan benih unggul, dan mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja dengan mekanisasi. HEIA dapat memberikan keuntungan dalam jangka pendek, namun dalam jangka panjang produktivitas lahan menjadi stagnan bahkan berkurang karena kerusakan lingkungan.

Sebagai upaya mengatasi kerusakan lingkungan, petani mulai beralih dari sistem HEIA ke sistem pertanian yang lebih ramah lingkungan. Ketergantungan pada input luar seperti pupuk dan pestisida tidak bisa langsung ditinggalkan. Ketergantungan secara perlahan digantikan dengan penggunaan input yang lebih alami dan ramah lingkungan. Sistem pertanian Low external Input Sustainable Agriculture (LEISA) berupaya mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal dengan mengombinasikan berbagai macam komponen usahatani, saling bersinergi dan melengkapi. LEISA meminimumkan penggunaan input dari luar, hanya memanfaatkan input luar bila diperlukan. Tujuan LEISA adalah mencapai tingkat produksi yang stabil dalam jangka panjang, menjaga kelestarian lingkungan serta mengurangi biaya produksi dengan memanfaatkan input dari dalam.

Konsep LEISA yang mengoptimalkan pemanfaatan input dari dalam usahatani sejalan dengan konsep Integrated Farming System (IFS). Sistem ini mengintegrasikan pertanian, peternakan, perikanan, dan agro-industri dalam sebuah sistem simbiosis yang bertujuan untuk memperluas sinergi. Konsep IFS berusaha mengurangi penggunaan input dari luar dengan memanfaatkan limbah sebagai input usahatani. Hasil sampingan (pupuk, pakan, biourin, biogas, dan biopestisida) dapat dimanfaatkan sebagai input guna mengurangi biaya produksi (Kanto, 2011; Gupta et al. 2012; Walia dan Kaur 2013).

2

persen (Kanto 2011). Walia dan Kaur (2013) yang menyatakan bahwa melalui integrasi di Saint-Hilaire (1991-1995) mampu mengurangi penggunaan herbisida 10.1 persen, insektisida 28.3 persen, pupuk anorganik 41.3 persen dan fungsida 89.8 persen. Selain mengurangi biaya produksi, pemanfaatan ternak untuk mengotrol hama dan gulma lebih ramah lingkungan dan aman bagi kesehatan petani.

Perumusan Masalah

Petani di Provinsi Bali didominasi oleh petani kecil (63.89 persen) dengan penguasaan lahan kurang dari 0.50 hektar (BPS 2015). Petani kecil dicirikan dengan penguasaan lahan usahatani yang sempit, kurang akses permodalan dan pasar, serta kurang adaptif terhadap teknologi baru namun secara tradisional telah menerapkan integrasi (Devendra dan Thomas 2002; Paris 2002; Bahera dan France 2016). Hubungan integrasi yang terjadi umunya bersifat komplementer atau saling melengkapi, manakala limbah dari satu usahatani dimanfaatkan sebagai input bagi usahatani lainnya dan sebaliknya. Namun hubungan komplementer dapat berubah menjadi kompetitif jika sumberdaya usahataninya terbatas (Kusnadi 2013).

Keterbatasan sumberdaya pada IFS unit dapat diatasi dengan pembentukan kelompok. Tujuan penerapan integrasi berbasis kelompok adalah untuk meningkatkan skala usahatani serta memperpanjang complemtary range atau batas komplementer. Penerapan IFS berbasis kelompok di Provinsi Bali diadopsi oleh petani dalam bentuk Program Sistem Pertanian Terintegrasi (Program Simantri). Program Simantri telah berjalan sejak tahun 2009 dan sampai tahun 2014 jumlah total Simantri sudah mencapai 502 kelompok. Program Simantri mengintegrasikan ternak dengan komoditi unggulan masing-masing daerah yang dikelola oleh Kelompok Tani (Poktan) atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

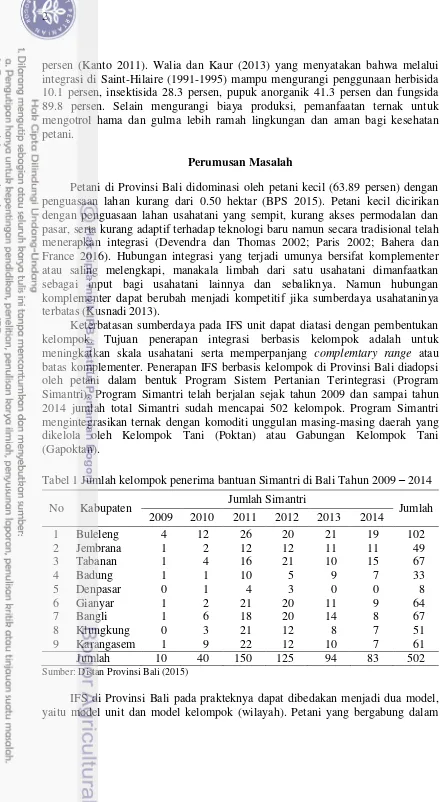

Tabel 1 Jumlah kelompok penerima bantuan Simantri di Bali Tahun 2009 – 2014

No Kabupaten Jumlah Simantri Jumlah

3

kelompok termasuk dalam model IFS wilayah, sedangkan petani yang tidak ikut bergabung dengan kelompok termasuk dalam model IFS unit. Penerapan IFS pada kedua model tersebut masih bervariasi, terutama dalam tingkat pengolahan dan pemanfaatan limbah usahatani. Variasi penerapan IFS tersebut diduga akan menentukan pendapatan petani, oleh sebab itu perlu diteliti tingkat penerapan IFS pada kedua model dan pengaruhnya terhadap pendapatan usahatani.

Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut.

1. Model mana yang tingkat penerapan IFS-nya lebih tinggi?

2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi tingkat penerapan IFS pada kedua model?

3. Model mana yang lebih menguntungkan dan efisien serta bagaimana pengaruhnya terhadap pendapatan usahatani?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah tersebut yakni.

1. Membandingkan tingkat penerapan IFS pada model IFS unit dan model IFS wilayah.

2. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat penerapan IFS pada model IFS unit dan model IFS wilayah.

3. Menganalisis dan membandingkan pendapatan usahatani dan rasio R/C pada model IFS unit dan model IFS wilayah.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam penerapan dan pengembangan IFS, seperti.

1. Bagi pemerintah provinsi hasil penelitian dapat menjadi masukan dan pertimbangan dalam pengembangan program IFS selanjutnya. Pemerintah diharapkan lebih matang dalam memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan petani.

2. Bagi petani sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam pengembangan penerapan IFS, sehingga dapat memberikan pendapatan yang lebih tinggi.

Ruang Lingkup Penelitian

2

TINJAUAN PUSTAKA

Penerapan Integrated Farming System (IFS)

IFS merupakan sebuah sistem pertanian yang mengintegrasikan pertanian, peternakan, perikanan, dan agro-industri dalam sistem simbiosis atau memperluas sinergi, sehingga limbah dari satu proses menjadi masukan bagi proses lainnya, dengan atau tanpa proses pengolahan untuk menyediakan input produksi, seperti energi, pupuk, dan pakan untuk mencapai produksi optimal dengan biaya minimal (CARDI 2010; Bahera dan Paris). Prinsip kunci IFS adalah (1) cyclic, sistem pertanian membentuk siklus (sumber organik-ternak-tanah-tanaman), sehingga keputusan yang terkait dengan salah satu komponen dapat memengaruhi komponen lainnya, (2) rational, memanfaatkan limbah sebagai masukan untuk menghindari kekurangan sumberdaya, (3) ecologically sustainable, IFS meningkatkan produksi pertanian dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dengan memanfaatkan bahan organik (Gupta et al. 2012).

Penerapan IFS memberikan dampak yang bervariasi. Beberapa penelitian menyatakan penerapan IFS dapat meningkatkan pendapatan petani, namun ada juga penelitian yang menyatakan sebaliknya. Penerapan usahatani secara terintegrasi sudah banyak dilakukan baik oleh petani di dalam maupun luar negeri, unit maupun wilayah. Penerapan IFS banyak dilakukan di negara-negara berkembang seperti Afrika dan Asia dengan tujuan meningkatkan pendapatan melalui pemanfaatan sumberdaya yang terbatas. Hasil dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan IFS juga terjadi pada negara-negara maju seperti Eropa, Australia, dan Amerika.

Hossain et al. (2004) melakukan penelitian mengenai integrasi tanaman padi dan bebek di Bangladesh. Integrasi antara tanaman padi dan bebek dilakukan dengan melepaskan 20 day old ducklings (DOD) ke sawah setelah tanaman padi berumur sepuluh hari. Jumlah DOD yang dilepaskan 350-400 ekor per ha. Bebek dipanen dan dijual saat tanaman padi berumur 120 hari (tanaman mulai berbunga). Integrasi tanaman padi dan bebek mampu menekan populasi serangga pengganggu tanaman padi seperti wereng hijau, wereng coklat, walang sangit, dan belalang. Integrasi ini juga memberikan dampak positif bagi tanaman padi seperti meningkatkan tinggi tanaman, jumlah anakan per rumpun, jumlah malai per rumpun, jumlah biji per malai, dan peningkatan hasil gabah per hektar dibandingkan dengan penanaman padi secara tunggal. Senada dengan hasil penelitian Ahmed dan Garnett (2011) di Bangladesh yang menunjukkan integrasi padi-ikan mampu memberikan produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan penanaman secara monokultur.

5

75-271 kali lebih banyak. Produksi ternak yang dihasilkan melalui STS menjadi lebih baik. Berat badan sapi bertambah lebih cepat, interval birahi sapi induk lebih cepat, frekuensi birahi lebih sering, interval beranak lebih pendek, dan berat lahir pedet lebih besar. Produksi dan daya tetas ayam kampung masing-masing meningkat 56 dan 22 persen. Daya tampung STS adalah 1 sapi jantan berat 371 kilogram atau 1 sapi induk dengan pedet berat sapih atau 6 kambing PE berat 60 kilogram, dan dengan 12 ekor ayam petelur dan 1 koloni lebah madu. Secara ekologi, penerapan STS mampu menurunkan tingkat erosi 57 persen, karena strata 2 dan 3 memiliki akar yang kuat untuk menahan batu dan kerikil, sedangkan strata 1 menahan tanah. Unsur hara dalam bentuk N 75 persen lebih tinggi, bahan organik 13 persen lebih tinggi dan kandungan humus 23 persen lebih tinggi. STS meningkatkan kesuburan lahan karena adanya bintil-bintil nitrogen dari tanaman legum, humus dari akar dan daun lapuk dan pupuk kandang dari kotoran ternak.

Dampak Penerapan Integrated Farming System (IFS)

Petani senantiasa berusaha untuk meningkatkan pendapatan usahataninya, baik dengan meningkatkan produksi, menghemat biaya-biaya usahatani dan melakukan diversifikasi usahatani. Salah satu upaya yang dilakukan petani adalah melaksanakan IFS yang mengintegrasikan beberapa jenis tanaman, ternak dan ikan pada kawasan yang sama. Pada umumnya penerapan IFS berdampak secara langsung pada peningkatan pendapatan petani dibandingkan single crop atau penanaman secara tunggal (Hilimire 2011; Soni et al. 2014). Peningkatan pendapatan dalam IFS disebabkan oleh peningkatan produksi, hasil produksi yang beragam, dan menghemat biaya usahatani terutama biaya penyediaan input produksi seperti pupuk, pakan, dan pestisida (Devendra dan Thomas 2002; Kanto 2011). Penghematan biaya dalam pembelian pupuk dan pakan ternak merupakan hal yang penting bagi pelaku usahatani mengingat kedua komponen biaya tersebut merupakan salah satu komponen biaya terbesar dalam usahatani. Menurut beberapa penelitian, secara umum penerapan IFS memberikan dampak positif bagi petani, diantaranya penyediaan pakan untuk ternak, penyediaan pupuk organik, pengontrolan hama dan gulma tanaman, serta penghasil energi dan tenaga.

Penyediaan pakan ternak

Penerapan IFS dapat menyediakan pakan untuk ternak ruminansia (sapi, kerbau, kambing, domba) dan non-ruminansia melalui pemanfaatan limbah tanaman dan agro-industri, sehingga menghemat biaya pakan ternak (Devendra dan Thomas 2002). Senada dengan penelitian Nitis (1989) yang menyatakan bahwa integrasi antara tanaman pangan, tanaman perkebunan dan ternak dalam Sistem Tiga Strata (STS) yang dilakukan di Bali mampu menyediakan pakan hijauan 91 persen lebih tinggi dibandingkan dengan sistem tradisional, sehingga ketersediaan pakan ternak dapat terpenuhi sepanjang tahun.

6

per tahun. Satu hektar kebun kelapa sawit dapat menyediakan pakan ternak sebesar 19.78 ton per tahun. Limbah pabrik kelapa sawit juga dapat menyediakan pakan ternak berupa janjang kosong dan lumpur sebanyak 525 kilogram per ton tandan buah segar. Selain pemanfaatan limbah tanaman, pemanfaatan sumberdaya lokal yang ditanam pada lahan marginal atau sebagai pembatas lahan (kaliandra, gamal, santen, waru, lamtoro dan jenis pohon lokal lainnya) juga dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan mampu menjaga kesuburan tanah (Rahmansyah et al. 2013; Witjaksono 2013; Soni et al. 2014).

Penyediaan pupuk organik

Devendra dan Thomas (2002b) menyebutkan bahwa ternak ruminansia dan non ruminansia menghasilkan limbah ternak yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk untuk menjaga dan meningatkan kesuburan tanah. Petani yang memanfaatkan limbah ternak sebagai pupuk organik dapat mengurangi biaya pembelian pupuk anorganik sehingga bermanfaat untuk mengurangi biaya produksi. Selain mengurangi biaya produksi, beberapa hasil penelitian menyatakan bahwa pemanfaatan limbah ternak membantu meningkatkan kesuburan tanah dan produksi usahatani. Limbah ternak mengandung nutrisi yang lengkap dan berimbang karena memiliki nutrisi mikro, makro, dan mineral esensial yang baik untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman (Kanto 2011). Lestari (2009) melakukan penelitian tentang pengembangan pertanian berkelanjutan melalui substitusi pupuk anorganik dengan pupuk organik, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian pupuk organik untuk mengurangi jumlah pemakaian pupuk anorganik mampu memberikan pertumbuhan dan hasil yang tidak nyata dibandingkan dengan tanaman yang sepenuhnya memperoleh pupuk anorganik. Hal ini menunjukkan bahwa pupuk organik dapat menggantikan peran pupuk anorganik, terutama dalam peranannya sebagai penyuplai hara.

Selain dimanfaatkan untuk pupuk, limbah ternak dapat dimanfaatkan sebagai pondasi kolam ikan dan pupuk bagi tanaman air (Prein 2002; Nhan et al. 2007; Soni et al. 2014). Kotoran ternak dimasukkan ke dalam karung dibenamkan ke dasar kolam sebagai nutrisi untuk memproduksi phytoplankton dan

zooplankton yang dimanfaatkan sebagai pakan alami ikan. Pemberian pakan alami dapat mengurangi bahkan menggantikan pemberian pelet ikan tanpa mengubah kualitas ikan yang dihasilkan (Oribhabor dan Ansa 2006).

Mengontrol hama dan gulma tanaman

7

Pengembalaan ternak di perkebunan seperti karet, kelapa sawit, kelapa dan tanaman perkebunan lainnya dapat membantu mengontrol gulma dan mengurangi biaya penggunaan herbisida (Devendra dan Thomas 2002; Yamin et al. 2010). Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil penelitian Walia dan Kaur (2013) yang menyatakan bahwa melalui integrasi di Saint-Hilaire (1991-1995) mampu mengurangi penggunaan herbisida 10.1 persen, insektisida 28.3 persen, pupuk anorganik 41.3 persen dan fungsida 89.8 persen. Selain mengurangi biaya produksi, pengembalaan ternak untuk mengotrol hama dan gulma lebih aman bagi kesehatan petani dan ramah terhadap lingkungan.

Penghasil energi dan tenaga

Manajemen pengelolaan limbah ternak dilakukan untuk menghasilkan energi yang dapat diperbaharu dan mengurangi masalah pencemaran terutama yang dihasilkan dari limbah padat (Petersen et al. 2007). Salah satu pengelolaan limbah padat ternak adalah memanfaatkannya sebagai bahan baku utama pembuatan biogas. Pengolahan limbah ternak menjadi biogas merupakan salah satu upaya mengurangi pencemaran lingkungan, terutama pencemaran udara. Pemanfaatan limbah ternak untuk memproduksi biogas dapat mengurangi penggunaan kayu bakar. Hasil pengolahan limbah dalam bentuk bioslurry dapat dimanfaatkan sebagai pupuk dan dapat dimanfaatkan sebagai pondasi kolam ikan (Soni et al. 2014).

Tenaga ternak dimanfaatkan untuk membajak lahan untuk persiapan sebelum musim tanam. Pemanfaatan tenaga ternak dapat menggantikan penggunaan traktor, sehingga dapat menghemat penggunaan bahan bakar fosil (Devendra dan Thomas 2002). Selain untuk membajak lahan, tenaga ternak juga dapat dimanfaatkan untuk mengangkut hasil panen, sehingga membantu petani mengurangi biaya pengangkutan. Pemanfaatan tenaga ternak dapat mengurangi biaya produksi petani dan secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan petani.

3

KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka Pemikiran Teoritis

Konsep Integrasi Farming System (IFS)

8

saat memasuki musim kemarau. Secara sederhana integrasi tanaman padi-sapi dapat dilihat pada Gambar 1.

Limbah jerami mudah diperoleh saat memasuki musim panen. Produksi jerami padi rata-rata mecapai 6-8 ton per hektar, tergantung lokasi dan jenis varietas padi yang ditanam. Dalam satu hektar tanaman padi, limbah Jerami yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sebagai pakan sapi dewasa dan mampu untuk memenuhi kebutuhan 2-3 ekor sapi. Selain jerami padi, petani juga memanfaatkan jerami jagung, kacang, dan jenis limbah tanaman lainnya.

Gambar 1 Model sederhana IFS

Sumber: dimodifikasi dari CARDI (2010)

Untuk meningkatkan kandungan nutrisi jerami dan mudah dicerna oleh ternak perlu dilakukan proses fermentasi. Proses fermentasi membutuhkan waktu 21 hari dengan menggunakan probiotik yang dapat memacu proses degradasi komponen serat dalam jerami. Selain meningkatkan kandungan nutrisi, proses fermentasi dapat menambah daya simpan jerami hingga 4-8 bulan (Agustini 2010). Pengolahan pakan melalui proses fermentasi mampu menjamin ketersediaan pakan ternak sepanjang tahun terutama saat musim kemarau.

Limbah padat yang dihasilkan ternak dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan pupuk organik. Seekor sapi dapat menghasilkan kotoran basah sebanyak 8-10 kilogram per hari. Pengolahan kotoran basah menjadi pupuk organik akan mengalami penyusutan sebesar 30-40 persen, sehingga dapat menghasilkan pupuk organik rata-rata 5-6 kg per hari atau 2.1 ton per tahun. Penggunaan pupuk organik pada lahan sawah adalah 2 ton per hektar untuk setiap kali penanaman, sehingga untuk memenuhi kebutuhan pupuk dalam setahun dibutuhkan minimal dua ekor sapi. Selain sebagai bahan pembuatan organik, limbah padat ternak juga dapat dimanfaatkan untuk bahan pembuatan biogas dan pondasi kolam ikan (Prein 2002; Nhan et al. 2007; Soni et al. 2014).

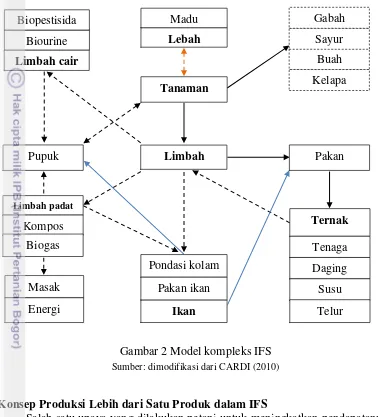

IFS yang semakin kompleks menghasilkan produk yang lebih beragam. Tanaman dapat menghasilkan produk utama seperti gabah, sayur, dan buah yang dapat dijual atau dikonsumsi. Limbah tanaman yang dihasilkan dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Hasil utama ternak yang dipelihara umumnya berupa daging, susu dan telur. Selain hasil utama, tenaga ternak dapat dimanfaatkan untuk membajak sawah dan mengangkut hasil panen. Limbah ternak baik padat maupun cair dapat diolah menjadi produk yang bermanfaat dan memiliki nilai yang lebih tinggi. Manfaat dari limbah padat adalah sebagai bahan utama pembuatan pupuk kompos dan biogas. Limbah cair dapat diolah dan dimanfaatkan

Tanaman

Limbah Pakan ternak Pupuk

9

sebagai biourin dan biopestisida. Limbah padat juga dapat dimanfaatkan sebagai pondasi kolam ikan, sedangkan pondasi kolam ikan dapat dimanfaatkan sebagai pupuk dan hasil pengolahan ikan dapat dimanfaatkan sebagai campuran pakan ternak. Tanaman juga dapat diintegrasikan dengan lebah untuk menghasilkan madu. Model IFS yang lebih kompleks dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2 Model kompleks IFS

Sumber: dimodifikasi dari CARDI (2010)

Konsep Produksi Lebih dari Satu Produk dalam IFS

Salah satu upaya yang dilakukan petani untuk meningkatkan pendapatannya adalah melalui penerapan diversifikasi. Diversifikasi merupakan penyelenggaraan lebih dari satu cabang usahatani dalam satu unit usahatani yang didalamnya bisa terdapat lebih dari satu jenis tanaman, satu jenis ternak, dan bisa terdapat berbagai jenis ikan air tawar yang dipelihara di sawah atau di kolam (Kusnadi 2013). Penyelenggaraan berbagai jenis cabang usaha tani tersebut dapat meminimalkan risiko kerugian yang mungkin dialami oleh petani.

10

Daerah komplementer

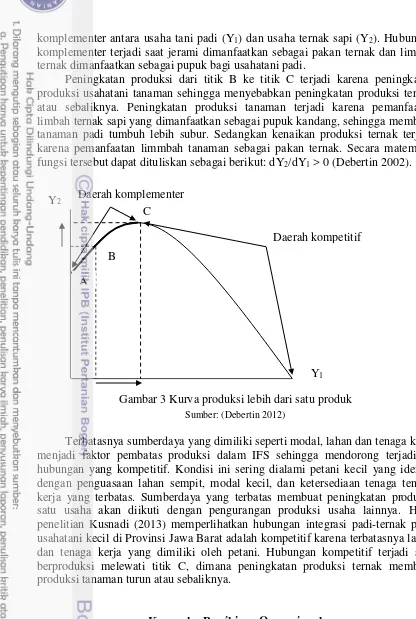

komplementer antara usaha tani padi (Y1) dan usaha ternak sapi (Y2). Hubungan komplementer terjadi saat jerami dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan limbah ternak dimanfaatkan sebagai pupuk bagi usahatani padi.

Peningkatan produksi dari titik B ke titik C terjadi karena peningkatan produksi usahatani tanaman sehingga menyebabkan peningkatan produksi ternak atau sebaliknya. Peningkatan produksi tanaman terjadi karena pemanfaatan limbah ternak sapi yang dimanfaatkan sebagai pupuk kandang, sehingga membuat tanaman padi tumbuh lebih subur. Sedangkan kenaikan produksi ternak terjadi karena pemanfaatan limmbah tanaman sebagai pakan ternak. Secara matematis fungsi tersebut dapat dituliskan sebagai berikut: dY2/dY1 > 0 (Debertin 2002).

Gambar 3Kurva produksi lebih dari satu produk

Sumber: (Debertin 2012)

Terbatasnya sumberdaya yang dimiliki seperti modal, lahan dan tenaga kerja menjadi faktor pembatas produksi dalam IFS sehingga mendorong terjadinya hubungan yang kompetitif. Kondisi ini sering dialami petani kecil yang identik dengan penguasaan lahan sempit, modal kecil, dan ketersediaan tenaga tenaga kerja yang terbatas. Sumberdaya yang terbatas membuat peningkatan produksi satu usaha akan diikuti dengan pengurangan produksi usaha lainnya. Hasil penelitian Kusnadi (2013) memperlihatkan hubungan integrasi padi-ternak pada usahatani kecil di Provinsi Jawa Barat adalah kompetitif karena terbatasnya lahan dan tenaga kerja yang dimiliki oleh petani. Hubungan kompetitif terjadi saat berproduksi melewati titik C, dimana peningkatan produksi ternak membuat produksi tanaman turun atau sebaliknya.

Kerangka Pemikiran Operasional

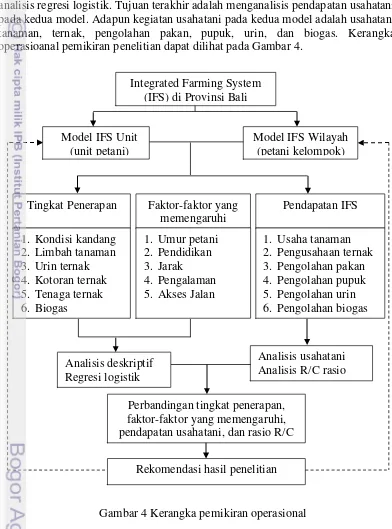

Pada prakteknya penerapan IFS di Provinsi Bali dibedakan menjadi dua model, yaitu model IFS unit dan model IFS wilayah. Petani yang bergabung dalam kelompok termasuk dalam model IFS wilayah, sedangkan petani yang tidak ikut bergabung dengan kelompok termasuk dalam IFS unit. Untuk mengetahui

Daerah kompetitif C

B A Y2

11 pendapatan usahatani, dan rasio R/C

Rekomendasi hasil penelitian

tingkat penerapan IFS unit dan wilayah dilakukan analisis tingkat penerapan. Tingkat penerapan dianalisis sesuai dengan indikator seperti: kondisi kandang ternak, pemanfaatan limbah tanaman, pemanfaatan urin ternak, pemanfaatan kotoran ternak untuk kompos, pemanfaatan tenaga ternak, pemanfaatan biogas, pengendalian hama tanaman. Semakin banyak kriteria yang dipenuhi, maka semakin tinggi tingkat penerapan IFS dan sebaliknya.

Faktor-faktor yang diduga memengaruhi tingat penerapan pada kedua model adalah umur petani, pendidikan formal, jarak tempat tinggal, pengalaman usahatani dan akses jalan yang memadai. Faktor-faktor tersebut dianalisis dengan analisis regresi logistik. Tujuan terakhir adalah menganalisis pendapatan usahatani pada kedua model. Adapun kegiatan usahatani pada kedua model adalah usahatani tanaman, ternak, pengolahan pakan, pupuk, urin, dan biogas. Kerangka operasioanal pemikiran penelitian dapat dilihat pada Gambar 4.

4

METODOLOGI PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di delapan kabupaten di Provinsi Bali yakni, Kabupaten Badung, Tabanan, Jembrana, Buleleng, Gianyar, Klungkung, Bangli, dan Karangasem. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposive atau sengaja dengan pertimbangan terdapat dua model IFS yang diterapkan oleh petani di Provinsi Bali. Pengumpulan data dilaksanakan pada bulan November 2015 - Januari 2016.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan langsung dilapangan dan wawancara dengan responden dengan menggunakan alat bantu kuesioner. Data primer yang dikumpulkan seperti luas lahan, penggunaan input, biaya produksi, penggunaan tenaga kerja, produksi (tanaman, ternak, limbah), produktivitas lahan, dan pendapatan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti Data Gapoktan Penerima Bantuan Simantri tahun 2009-2014. Data Sekunder diperoleh dari instansi dan dinas terkait seperti Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (BPS), Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali, jurnal, buku, internet, dan berbagai sumber lain yang relevan dengan topik penelitian.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer diperoleh dari responden yang terkait dengan penelitian ini, yaitu petani peserta IFS unit dan IFS wilayah. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode survei, pengamatan, dan wawancara langsung kepada responden dengan menggunakan alat bantu kuesioner yang sudah disiapkan. Penggunaan metode ini untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dari objek yang akan diteliti.

Metode Penentuan Sampel

Pada penelitian ini, Kabupaten yang menjadi sampel penelitian adalah Kabupaten Badung, Tabanan, Jembrana, Buleleng, Gianyar, Klungkung, Bangli, dan Karangasem. Penentuan sampel untuk petani peserta IFS unit dilakukan secara insidental karena tidak ada kerangka sampel petani peserta yang menerapkan IFS unit. Sedangkan metode pengambilan sampel petani peserta IFS wilayah dilakukan secara purposive. Total jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 67 petani, terdiri dari 30 petani peserta IFS unit dan 37 petani peserta IFS wilayah. Petani contoh peserta IFS unit dipilihh secara insidental, karena tidak ada kerangka sampling, sedangkan petani contoh peserta IFS wilayah dipilih secara

13

Metode Analisis Data

Analisis Deskriptif

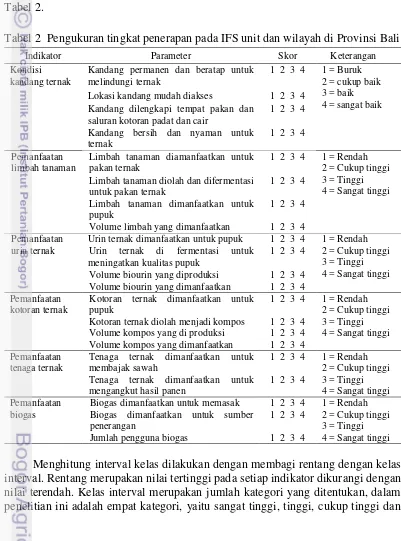

Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui tingkat penerapan IFS pada model IFS unit dan model IFS wilayah. Tingkat penerapan terdiri dari beberapa indikator, pada masing-masing indikator terdapat parameter yang berhubungan dengan tingkat penerapan IFS. Indikator-indikator yang digunakan memiliki skor yang disesuaikan dengan kriteria yang ditentukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali (2015). Pengukuran tingkat penerapan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Pengukuran tingkat penerapan pada IFS unit dan wilayah di Provinsi Bali

Indikator Parameter Skor Keterangan Kondisi

kandang ternak

Kandang permanen dan beratap untuk melindungi ternak

Kandang dilengkapi tempat pakan dan saluran kotoran padat dan cair

Limbah tanaman diamanfaatkan untuk pakan ternak

Limbah tanaman dimanfaatkan untuk pupuk

Kotoran ternak dimanfaatkan untuk pupuk

Tenaga ternak dimanfaatkan untuk membajak sawah

1 2 3 4 1 = Rendah 2 = Cukup tinggi 3 = Tinggi 4 = Sangat tinggi Tenaga ternak dimanfaatkan untuk

mengangkut hasil panen Biogas dimanfaatkan untuk sumber

penerangan

1 2 3 4

Jumlah pengguna biogas 1 2 3 4

14

rendah. Pengukuran interval kelas secara lebih ringkas dapat dituliskan sebagai berikut:

Ketrangan :

IK : interval kelas

Rentang : nilai tertinggi – nilai terendah Kelas interval : jumlah kategori yang ditentukan

Pencapaian skor masing-masing indikator dilakukan dengan menjumlahkan skor masing-maisng parameter dan dibagi dengan jumlah parameter. Pencapaian skor penerapan IFS dapat dilihat pada Tabel 3. Pencapaian skor 1.00-1.75 termasuk dalam kategori buruk atau rendah, skor 1.76-2.50 termasuk dalam kategori cukup baik atau cukup tinggi, skor 2.51-3.25 termasuk dalam kategori baik atau tinggi, dan skor 3.26-4.00 termasuk dalam kategori sangat baik atau sangat tinggi.

Tabel 3 Pencapaian skor penerapan IFS

Total skor tingkat penerapan IFS dihitung dengan menjumlahkan skor pada masing-masing indikator. Total skor tingkat penerapan dibagi menjadi empat kategori, yaitu rendah (6.00-10.5), cukup tinggi (10.60-15.50), tinggi (15.51-19.50), dan sangat tinggi (19.51-24.00). Semakin tinggi total skor yang diperoleh maka semakin tinggi tingkat penerapan IFS dan sebaliknya.

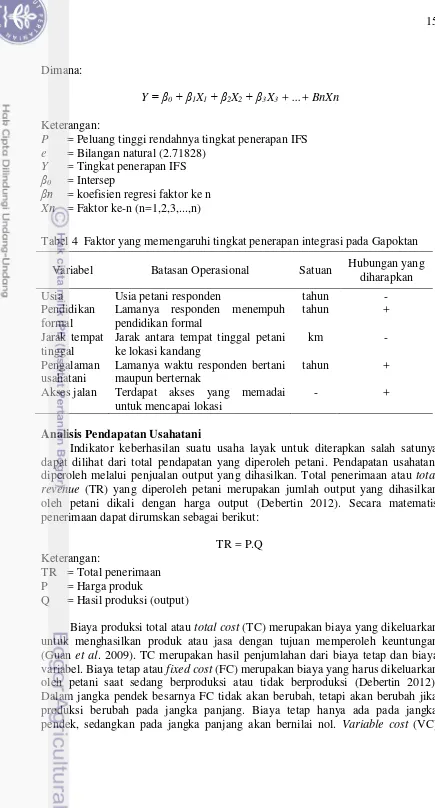

Analisis Regresi Logistik

Analisis regresi logistik (logit) adalah uji regresi yang digunakan pada pelitian apabila variabel dependen berskala dikotomi (nominal dengan 2 kategori) untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penerapan IFS. Model logit dapat digunakan untuk menganalisis peluang seseorang memilih pilihan tertentu (Gasperz 1991). Faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini dikembangkan dari penelitian Hosu dan Mushunje (2013) dan Ogwumba (2010). Faktor-faktor yang diperkirakan memiliki korelasi terhadap tingkat penerapan IFS dapat dilihat pada Tabel 4. Model regresi logistik dapat

15

Dimana:

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + ...+ BnXn

Keterangan:

P = Peluang tinggi rendahnya tingkat penerapan IFS

e = Bilangan natural (2.71828)

Y = Tingkat penerapan IFS

β0 = Intersep

βn = koefisien regresi faktor ke n

Xn = Faktor ke-n (n=1,2,3,...,n)

Tabel 4 Faktor yang memengaruhi tingkat penerapan integrasi pada Gapoktan Variabel Batasan Operasional Satuan Hubungan yang

diharapkan

Jarak antara tempat tinggal petani ke lokasi kandang

km -

Pengalaman usahatani

Lamanya waktu responden bertani maupun berternak

tahun +

Akses jalan Terdapat akses yang memadai untuk mencapai lokasi

- +

Analisis Pendapatan Usahatani

Indikator keberhasilan suatu usaha layak untuk diterapkan salah satunya dapat dilihat dari total pendapatan yang diperoleh petani. Pendapatan usahatani diperoleh melalui penjualan output yang dihasilkan. Total penerimaan atau total revenue (TR) yang diperoleh petani merupakan jumlah output yang dihasilkan oleh petani dikali dengan harga output (Debertin 2012). Secara matematis penerimaan dapat dirumskan sebagai berikut:

16

merupakan biaya produksi yang besarnya akan berubah bergantung pada jumlah output yang diproduksi oleh petani, baik pada jangka pendek maupun jangka panjang (Debertin 2012, Kay et al. 2004).

TC = VCi + FCi Keterangan:

TC = biaya total (Rp) VC = biaya variable (Rp) FC = biaya tetap

Keuntungan yang diperoleh petani merupakan selisih antara total penerimaan atau total revenue (TR) dikurangi dengan total cost (TC). Semakin tinggi selisih antara TR dan TC, maka semakin tinggi keuntungan yang diperoleh oleh petani (Debertin 2012). Secara matematis keuntungan yang diperoleh dapat dituliskan dalam persamaan berikut:

= TR-TC Keterangan:

π = Pendapatan usahatani (Rp) TR = Total penerimaan (Rp) TC = Total biaya (Rp)

Analisis Imbangan Penerimaan dan Biaya (R/C)

Analisis imbangan penerimaan dan biaya (R/C ratio anaysis) digunakan untuk mengetahui kriteria kelayakan dari usaha yang dilakukan. Rasio R/C membandingkan antara penerimaan usahatani (TR) dengan total biaya (TC). Rumus Rasio R/C atas biaya tunai dapat dituliskan dalam persamaan berikut:

Rasio R/C = Keterangan:

R/C = analisis rasio TR = Total penerimaan TC = Total biaya

5

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan Ibukota Denpasar. Letaknya di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Secara keseluruhan Bali memiliki luas wilayah 5 636.66 km2 atau sebesar 0.29 persen dari luas seluruh kepulaun Indonesia (BPS Provinsi Bali, 2015). Bali memiliki empat pulau kecil, yakni Pulau Nusa Penida, Nusa Ceningan, Nusa Lembongan, dan Menjangan.

Secara astronomis, Bali terletak Bali terletak di 08°0340 - 08°50 48 Lintang Selatan dan 114°25 53 - 115°42 40 Bujur Timur yang membuatnya beriklim tropis. Batas wilayah Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Laut Bali

Sebelah Selatan : Samudera Hindia Sebelah Barat : Selat Bali

Sebelah Timur : Selat Lombok

Provinsi Bali terdiri dari delapan Kabupaten dan satu Kota Madya, yakni Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Bangli, Buleleng, Klungkung, Karangasem, dan Denpasar. Kabupaten Buleleng memiliki luas wilayah terbesar 1 365,88 km2 (24.23 persen), Jembrana 841.80 km2 (14.93 persen), Karangasem 839,54 km2 (14,89 persen), Tabanan 839.33 km2 (14.89%), Bangli 520.81 km2 (9.23%), Badung 418.52 km2 (7.42 persen), Gianyar 368.00 km2 (6.52 persen), Klungkung 315.00 km2 (5.58 persen) dan Kota Denpasar 127.78 km2 (2.26 persen) (BPS Provinsi Bali, 2015).

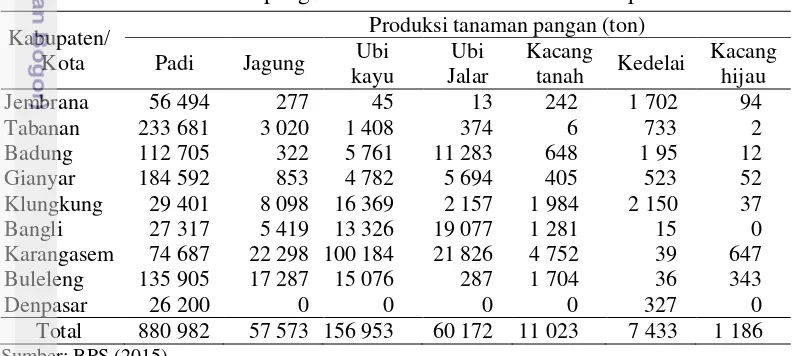

Tabel 5 Produksi tanaman pangan di Provinsi Bali menurut kabupaten tahun 2013

18

miskin di Provinsi Bali tahun 2013 adalah 182 800 jiwa (4.49 persen), meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 158 900 jiwa.

Potensi pertanian secara luas di Provinsi Bali meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan. Produksi tanaman padi 880 982 ton, dengan luas panen tanaman padi mencapai 149 832 hektar dan produktivitas 5.88 ton per hektar. Selain padi, palawija seperti jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai, dan kacang hijau juga di produksi. Kabupaten Karangasem menjadi penghasil terbanyak untuk jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan kacang tanah. Daerah penghasil kedelai terbanyak terdapat di kabupaten Klungkung dan Jembrana, sedangkan untuk kacang hijau terbanyak dihasilkan kabupaten Buleleng (BPS, 2015). Produksi tanaman pangan di Provinsi Bali tahun 2013 disajikan pada Tabel 5.

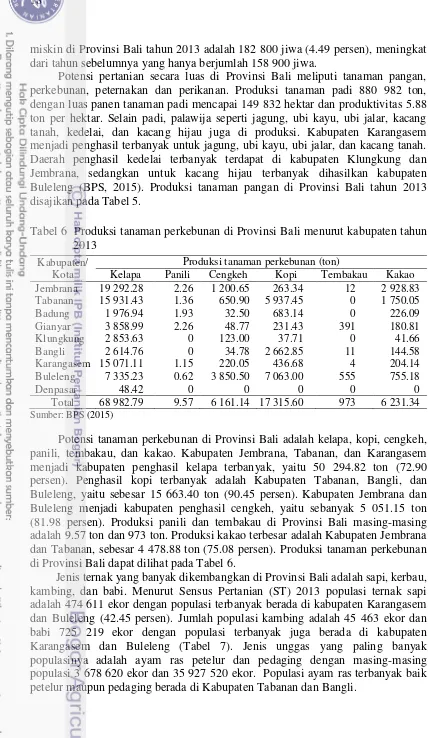

Tabel 6 Produksi tanaman perkebunan di Provinsi Bali menurut kabupaten tahun 2013

Kabupaten/ Kota

Produksi tanaman perkebunan (ton)

Kelapa Panili Cengkeh Kopi Tembakau Kakao Jembrana 19 292.28 2.26 1 200.65 263.34 12 2 928.83

Potensi tanaman perkebunan di Provinsi Bali adalah kelapa, kopi, cengkeh, panili, tembakau, dan kakao. Kabupaten Jembrana, Tabanan, dan Karangasem menjadi kabupaten penghasil kelapa terbanyak, yaitu 50 294.82 ton (72.90 persen). Penghasil kopi terbanyak adalah Kabupaten Tabanan, Bangli, dan Buleleng, yaitu sebesar 15 663.40 ton (90.45 persen). Kabupaten Jembrana dan Buleleng menjadi kabupaten penghasil cengkeh, yaitu sebanyak 5 051.15 ton (81.98 persen). Produksi panili dan tembakau di Provinsi Bali masing-masing adalah 9.57 ton dan 973 ton. Produksi kakao terbesar adalah Kabupaten Jembrana dan Tabanan, sebesar 4 478.88 ton (75.08 persen). Produksi tanaman perkebunan di Provinsi Bali dapat dilihat pada Tabel 6.

19

Tabel 7 Populasi ternak dan unggas Provinsi Bali menurut kabupaten tahun 2013

Kabupaten/

Potensi perikanan di Provinsi Bali termasuk baik. Produksi ikan di Provinsi Bali tahun 2013 sebesar 263 971.0 ton, dengan produksi perikanan laut sebesar 248 433.2 ton dan perikanan darat sebesar 15 527.8 ton (BPS, 2015). Produksi perikanan laut tertinggi berada di Kabupaten Klungkung yaitu sebesar 102 959.9 ton (41.44 persen). Produksi perikanan darat tertinggi berada di Kabupaten Bangli yaitu sebesar 6 148.5 ton (39.59 persen), selanjutnya Kabupaten Tabanan sebesar 3 476.3 ton (22.38 persen).

Karakteristik Petani Responden

Aspek Usia

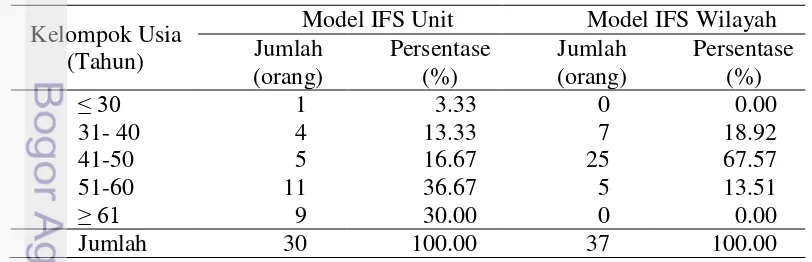

Usia petani merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi tingkat penerapan IFS. Usia petani responden pada IFS unit sangat beragam, mulai dari usia 26 tahun hingga 75 tahun. Informasi lebih detail dapat dilihat pada Tabel 8. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 20 petani responden (66.67 persen) berada dalam rentang usia 51 hingga 75 tahun. Rata-rata usia petani model IFS unit adalah 53 tahun. Dapat diartikan sebagian besar petani responden pada IFS unit adalah petani tua. Semakin tua umur petani akan membuat kekuatan fisik petani menurun, sehingga akan berpengaruh pada produktivitas usahatani mereka. Tabel 8 Karakteristik petani responden berdasarkan usia

Kelompok Usia (Tahun)

20

Usia petani responden pada model IFS wilayah berada pada rentang umur 35 hingga 53 tahun. Sebagian besar petani memiliki usia antara 41 hingga 50 tahun (67.57 persen). Sebanyak 7 petani responden (18.92 persen) memiliki usia antara 31 hingga 40 tahun. Rata-rata umur petani pada model IFS wilayah adalah 45 tahun. Usia petani model IFS wilayah termasuk dalam usia yang cukup produktif.

Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan formal akan memengaruhi pola pikir, perilaku, dan pengambilan keputusan dalam penyerapan informasi dan adopsi teknologi. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang diperoleh petani maka semakin tinggi kecenderungan untuk terbuka dan lebih adaptif terhadap inovasi baru dan perubahan. Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9 Karakteristik petani responden berdasarkan tingkat pendidikan Tingkat

Pendidikan

Model IFS Unit Model IFS Wilayah Jumlah

Sebagain besar petani responden pada model IFS unit pernah memperoleh pendidikan formal di sekolah. Hanya 3 orang petani responden (10 persen) yang tidak pernah memperoleh pendidikan formal. Sebanyak 8 orang petani responden (26.67 persen) memperoleh pendidikan hingga sekolah dasar, 5 orang (16.67 persen) memperoleh pendidikan hingga sekolah menengah pertama, 9 orang (30.00 persen) memperoleh tingkat pendidikan hingga sekolah menengah atas, dan 5 orang (16.67 persen ) memperoleh pendidikan hingga perguruan tinggi.

Seluruh petani pada model IFS wilayah pernah memperoleh pendidikan formal di sekolah. Tingkat pendidikan yang diperoleh petani adalah sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Sebanyak 10 orang petani responden (27.03 persen) memperoleh pendidikan hingga sekolah dasar. Sebanyak 12 orang (32.43 persen) memperoleh pendidikan hingga sekolah menengah pertama. Sisanya 15 orang (40.54 persen) memperoleh pendidikan hingga sekolah menengah atas.

Jarak ke kandang

21

Tabel 10 Jarak tempat tinggal petani ke kandang ternak Jarak

(Kilometer)

Model IFS Unit Model IFS Wilayah Jumlah memiliki jarak dari tempat tinggal ke kandang sejauh 0.11 hingga 0.50 kilmeter. Semakin dekat jarak petani ke kandang akan memudahkan petani dalam mengontrol usahataninya, dan sebaliknya. Petani yang memiliki lahan jauh dari tempat tinggalnya akan mengeluarkan biaya tambahan untuk menuju lokasi kandangnya.

Pengalaman Berusahatani

Pengalaman berusahatani akan memengaruhi petani dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam proses pengelolaan lahan, penggunaan input, jenis komoditi yang diusahakan dan sebagainya. Pengalaman yang memadai dapat membantu petani dalam mengambil keputusan. Terkadang semakin tinggi pengalaman yang dimiliki petani membuat petani malas untuk belajar dan membuka diri. Karakteristik responden menurut pengalaman berusahatani dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11 Karakteristik petani model IFS unit dan IFS wilayah berdasarkan usia Pengalaman

(Tahun)

22

pengalaman berusahatani 21 hingga 30 tahun. Secara keseluruhan pengalaman petani pada model IFS unit lebih tinggi dibandingkan dengan pengalaman petani model IFS wilayah.

Penguasaan Lahan

Lahan merupakan salah satu faktor produksi yang penting dalam pengusahaan usahatani. Sempit dan luasnya lahan yang dimiliki petani akan memengaruhi keputusan petani dalam menentukan jenis komoditi yang diusahakan. Petani dengan lahan sempit memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk mengintegrasikan lahannya dengan ternak. Selain itu jenis tanaman yang diusahakan juga lebih beragam guna memenuhi kebutuhan petani sehari-hari. Sebaran responden berdasarkan penguasaan lahan dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12 Karakteristik petani model IFS unit dan IFS wilayah berdasarkan usia Luas lahan

(Hektar)

Model IFS Unit Model IFS Wilayah Jumlah

Rata-rata petani model IFS unit maupun model IFS wilayah memiliki lahan yang sempit, yakni kurang dari 0.50 hektar. Sebanyak 18 orang petani (60.00 persen) model IFS unit memiliki luas lahan kurang dari 0.50 hektar. Sebanyak 21 orang petani (56.73 persen) model IFS wilayah memiliki luas lahan kurang dari 0.50 hektar. Terbatasnya luas lahan yang dikuasai petani menjadi salah satu faktor pendukung petani dalam menerapkan IFS.

Tingkat Penerapan IFS di Provinsi Bali

Kondisi Kandang Ternak

Kondisi kandang ternak yang baik mendukung penerapan IFS. Kandang memiliki fungsi melindungi dan memudahkan pengelolaan ternak dalam proses produksi seperti pemberian pakan, minum, pengelolaaan kompos dan perkawinan. Skor kondisi kandang model IFS wilayah dan model IFS unit pada luas lahan ≤ 0.50 hektar masing-masing adalah 3.46 (sangat baik) dan 2.35 (cukup baik). Skor kondisi kandang model IFS wilayah dan model IFS unit pada luasan lahan > 0.50 hektar masing-masing adalah 3.47 (sangat baik) dan 2.50 (cukup tinggi). Pencapaian skor masing-masing model IFS dapat dilihat pada Gambar 5.

23

sehingga kondisi kandang kotor. Pemeliharaan sapi dilakukan secara berpindah-pindah disesuaikan dengan lokasi lahan yang membutuhkan pupuk kandang. Petani dapat menyalurkan limbah ternak secara langsung dan dimanfaatkan sebagai pupuk. Kandang belum dilengkapi saluran pembuangan limbah dan tempat pakan. Kelemahan dari pemeliharaan ternak pada model IFS unit adalah petani tidak dapat memisahkan limbah padat dan limbah cair.

Gambar 5 Kondisi kandang ternak pada model IFS wilayah dan model IFS unit di Provinsi Bali Tahun 2015

Kondisi ternak pada model IFS wilayah dipelihara dalam kandang koloni, kondisi kandang permanen, dilengkapi tempat pakan, dan saluran pemisah limbah padat dan cair serta limbah pemandian ternak (Gambar 6). Pemeliharaan ternak dalam kandang koloni bertujuan untuk mempermudah pengawasan dan perawatan ternak, menjaga kebersihan kandang, dan mempermudah pengumpulan limbah padat dan cair. Konsep kandang koloni juga dapat dimanfaatkan untuk memanen air saat memasuki musim hujan dan cocok diterapkan pada daerah yang kekurangan air. Kelemahan dari pemeliharaan ternak dalam kandang koloni adalah (1) jarak antar rumah petani ke kandang sehingga petani membutuhkan biaya tambahan setiap kali ke kandang, (2) waktu pemberian pakan dan jenis pakan yang berbeda sehingga menimbulkan kecemburuan antar sapi, (3) dibutuhkan biaya tambahan untuk mengangkut pupuk yang dihasilkan ternak dari kandang koloni ke lahan petani, (4) petani tidak dapat sepenuhnya memantau dan menangani kondisi sapi saat mengalami birahi atau sakit.

24

Pemanfaatan Limbah Tanaman

Limbah tanaman dimanfaatkan petani untuk pakan ternak sebagai alternatif kekurangan pakan hijauan saat musim kering serta mengurangi biaya pembelian input dari luar (Devendra dan Sevilla 2002; Thomas et al. 2002). Menurut Sugama dan Budiari (2012) pemberian jerami padi sangat berpotensi sebagai pakan sapi Bali, tetapi diperlukan proses fermentasi dan masa adaptasi bagi ternak untuk terbiasa memakannya. Masa adaptasi pemberian pakan membuat nafsu makan sapi berkurang sehingga berdampak pada pengurangan bobot sapi dan penampilan fisik sapi. Petani tidak memberikan pakan olahan karena membuat kondisi sapi kurus. Petani cenderung memilih untuk memberi pakan hijauan dan limbah tanaman segar tanpa proses fermentasi.

Gambar 7 Pemanfaatan limbah tanaman pada model IFS wilayah dan model IFS unit di Provinsi Bali Tahun 2015

Pemanfaatan limbah tanaman model IFS wilayah lebih tinggi dibandingkan model IFS unit. Skor pemanfaatan limbah tanaman pada model IFS wilayah

dengan luas lahan ≤ 0.50 hektar adalah 2.67 (tinggi), lebih tinggi dibandingkan

model IFS unit yaitu 2.43 (cukup tinggi). Pemanfaatan limbah tanaman pada model IFS wilayah 8.99 persen lebih tinggi dibandingkan dengan model IFS unit. Skor pemanfaatan limbah tanaman sebagai pakan ternak dapat dilihat pada Gambar 7.

25

Pada luasan lahan > 0.50 hektar, pemanfaatan limbah model IFS wilayah adalah 2.72 (tinggi) juga lebih tinggi dibandingkan model IFS unit yaitu 2.50 (cukup tinggi). Petani pada model IFS wilayah sudah menerapkan teknologi pengawetan pakan dalam bentuk silase. Pengawetan pakan bertujuan untuk meningkatkan kandungan gizi dan daya simpan pakan sehingga dapat dimanfaatkan saat musim kering. Pengolahan dan pemanfaatan silase pada model IFS wilayah masih rendah, karena pemberian pakan fermentasi kurang disukai ternak dan butuh penyesuaian waktu 2-3 bulan bagi ternak untuk terbiasa memakannya. Pengolahan limbah tanaman untuk pakan ternak dapat dilihat pda Gambar 8.

Pemanfaatan Urin Ternak

Pemanfaatan urin pada model IFS unit termasuk rendah, yakni masing-masing memperoleh skor 1.50 dan 1.46 (Gambar 9). Kondisi kandang tidak di beton dan tidak dilengkapi saluran limbah membuat urin bercampur dengan limbah padat. Sebagian kecil petani model IFS unit sudah ada yang memanfaatkan dan menampung limbah cair yang dimanfaatkan sebagai pupuk cair. Volume urin yang didapat petani masih rendah karena kondisi kandang yang tidak kurang mendukung.

Gambar 9 Pemanfaatan urin ternak pada model IFS wilayah dan model IFS unit di Provinsi Bali Tahun 2015

Pemanfaatan urin pada model IFS wilayah masing-masing memperoleh skor 2.43 (cukup tinggi) dan 2.56 (tinggi). Biourin dimanfaatkan untuk pupuk dan bahan campuran pembuatan kompos. Petani pada model IFS wilayah juga memanfaatkan urin sebagai bahan pembuatan biopestisida. Urin dicampurkan dengan berbagai jenis tanaman dan rempah-rempah yang tidak disukai hama tanaman (Rozaq dan Sofriani 2009). Rendahnya pengolahan dan pemanfaatan biopestisida terjadi karena petani lebih memilih menggunakan pestisida sintetis yang dianggap lebih cepat mengatasi hama pengganggu tanaman.

26

Pengaplikasian biourin dilakukan dengan mencampurkan 1 liter biourin ke dalam 20 liter air.

Gambar 10 Tangga instalasi pengolahan urin dan biourin yang sudah dikemas

Masalah yang sering dihadapi dalam pengolahan biourine adalah pompa urin cepat mengalami kerusakan karena tingginya kandungan amoniak dalam urin. petani mengatasi permasalahan tersebut dengan menggunakan aerator untuk mengganti pompa air yang cepat rusak. Petani juga menambahkan buah busuk dan beragam jenis rempah saat proses fermentasi untuk menambah kandungan nutrisi dan mengurangi bau busuk yang ditimbulkan dari urin. Pengolahan urin dan contoh hasil biourin dapat dilihat pada Gambar 10.

Pemanfaatan Kotoran Ternak

Kotoran ternak dimanfaatkan sebagai pupuk untuk meningkatkan kandungan nutrisi dan kesuburan tanah. Pemanfaatan kompos untuk sawah mencapai 1-2 ton per hektar. Kotoran ternak pada model IFS unit tidak diolah sehingga pengomposan terjadi secara alami. Pemanfaatan kotoran ternak dilakukan dengan cara mengalirkan langsung ke lahan untuk mengurangi biaya pengangkutan. Pada model IFS unit pemanfaatan kotoran ternak memperoleh skor 2.45 (cukup tinggi) dan 2.55 (tinggi). Petani memanfaatkan kotoran ternak untuk memenuhi kebutuhan pupuk organiknya. Harga jual kotoran ternak tanpa proses pengolahan Rp 100 000-150 000 per ton. Pemanfaatan kotoran ternak pada kedua model dapat dilihat pada Gambar 11.

Gambar 11 Pemanfaatan kotoran ternak pada model IFS wilayah dan model IFS unit di Provinsi Bali Tahun 2015

27

model IFS wilayah mengolah kotoran ternak menjadi kompos. Selain dimanfaatkan oleh petani, pupuk yang diproduksi juga dijual dengan harga Rp 700 000-1 000 000 per ton. Pengolahan kotoran ternak menjadi kompos dapat meningkatkan nilai jual kotoran ternak. Proses pengolahan kotoran ternak menjadi kompos yang siap untuk dipasarkan dapat dilihat pada Gambar 12.

Gambar 12 Proses pengolahan kompos dan pupuk kompos yang sudah dikemas Produksi limbah padat per ekor sapi mencapai 8-10 kg per hari atau 2.6-3.6 ton per tahun. Pemerintah Provinsi Bali memberikan subsidi pupuk organik, sehingga harga pupuk organik menjadi Rp 300 000 per ton. Subsidi pupuk organik membuat petani pada model IFS wilayah kesulitan untuk memasarkan pupuknya. Petani mengatasi masalah dengan menjual pupuk ke hotel, vila dan petani perkebunan.

Pemanfaatan Tenaga Ternak

Salah satu alasan petani memelihara ternak adalah sebagai sumber tenaga kerja. Tenaga ternak dimanfaatkan untuk menarik gerobak yang mengangkut hasil kebun seperti kelapa, pisang, dan pala di Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat (Panawa et al. 2014). Tenaga ternak di Bali dimanfaatkan untuk membajak sawah. Waktu yang dibutuhkan melatih sapi untuk membajak sawah adalah 3-6 bulan. Pemanfaatan tenaga 4-6 jam per hari, dengan pengerjaan optimal pagi hari (06.00-10.00) dan sore hari (15.00-18.00). Sapi membutuhkan waktu 20-30 jam untuk membajak 1 hektar lahan.

28

Pemanfaatan tenaga ternak pada kedua model termasuk dalam kategori rendah (Gambar 13). Biaya sewa traktor rata-rata mencapai Rp 1 500 000-2 000 000 per hektar dengan lama waktu pengerjaan 2-3hari/ hektar. Penggunaan traktor mempercepat persiapan lahan hingga 3-5 hari. Penyediaan lahan yang lebih cepat serta perbedaan harga yang tidak terlalu jauh membuat petani lebih memilih menggunakan traktor untuk membajak sawah.

Pemanfaatan Biogas

Biogas menjadi alternatif sumber energi murah yang dapat diperbaharui (Gupta et al. 2012; Soni et al. 2014). Pengembangan biogas baik dikembangkan pada negara-negara berkembang sebagai sumber energi terutama di daerah yang belum memiliki akses jalan dan listrik yang memadai. Biogas yang dihasilkan dimanfaatkan untuk memasak dan sumber penerangan di lokasi kandang.

Gambar 14 Pemanfaatan biogas pada model IFS wilayah dan model IFS unit di Provinsi Bali Tahun 2015

Pemanfaatan biogas pada model IFS unit tergolong rendah. Petani belum memanfaatkan kotoran ternak untuk menghasilkan biogas. Pengolahan biogas membutuhkan biaya instalasi yang cukup tinggi serta input kotoran yang cukup banyak setiap harinya. Hasil penelitian Solaeman dan Maswar (2014) menyebutkan bahwa volume sembilan meter kubik biodigester membutuhkan 4,5 meter kubik (3.2 ton) kotoran ternak dan 4,5 meter kubik air. Kebutuhan kotoran dan air per hari adalah 68 kilogram. Hal ini tentu saja sulit untuk diterapkan oleh petani model IFS unit karena terbatasnya jumlah kotoran yang diproduksi ternak setiap harinya. Pemanfaatan biogas dapat dilihat pada Gambar 14.

29

Model IFS wilayah sudah memanfaatkan biogas sebagai sember energi. Petani memanfaatkan biogas untuk memasak dan sumber energi penerangan. Pemanfaatan biogas pada model IFS wilayah memperoleh skor 2.37 dan 2.34 yang termasuk dalam kategori cukup tinggi. Pemanfaatan biogas pada model IFS wilayah rata-rata hanya mampu bertahan sampai 2-4 tahun. Hal ini terjadi karena lampu dan kompor khusus untuk biogas sangat cepat mengalami kerusakan. Petani juga kesulitan memperoleh suku cadang ketika lampu dan kompor gas mengalami kerusakan. Masalah yang dihadapi adalah penggunaan gas yang hanya dapat digunakan 3-5 jam per hari. Gas belum dapat dikemas karena rendahnya tekanan gas yang dihasilkan. Gas hanya dapat dimanfaatkan di kandang atau di sekitar kandang. Kandungan air yang tinggi dalam gas seringkali membuat alat seperti kompor dan lampu gas cepat mengalami kerusakan. Pemanfaatan biogas menjadi sumber energi yang dapat dimanfaatkan petani dapat dilihat pada Gambar 15.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Penerapan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 67 orang petani responden, sebanyak 40 orang petani tingkat penerapan IFS-nya tinggi. Sisanya sebanyak 27 orang petani responden merupakan petani yang tingkat penerapan IFS-nya rendah. Dalam menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat penerapan IFS, variabel-variabel yang diduga memiliki pengaruh adalah usia petani, tingkat pendidikan formal, jarak tempat tinggal petani menuju kandang, pengalaman berusahatani, dan akses jalan menuju kandang.

Hasil estimasi Nagelkerke R Square memberikan interpretasi yang mirip dengan koefeisien determinasi pada model regresi linier. Nilai Nagelkerke R Square adalah 81.10 persen. Artinya 81.10 persen tingkat penerapan IFS dapat dijelaskan oleh faktor-faktor dalam model, sisanya 18.90 persen dijelaskan oleh faktor lain diluar model pada taraf nyata 5 persen. Berdasarkan uji Hosmer dan

Lemeshow menunjukkan bahwa model regresi logistik yang digunakan layak dan

boleh untuk diinterpretasikan (Lampiran 1). Variabel terikat bernilai 0 jika tingkat penerapan IFS petani responden rendah atau kurang dari 12.50. Selanjutnya variabel terikat bernilai 1 jika tingkat penerapan IFS petani responden tinggi atau lebih besar atau sama dengan 12.50.

Tabel 13 Hasil estimasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat penerapan IFS Variabel Koefisien (B) Sig (2-tailed) Exp (B)

Usia Petani 0.33 0.56 1.394

Pendidikan 1.09 0.05 2.993

Jarak 0.59 0.37 1.807

Pengalaman -1.64 0.02 0.194

Akses jalan 21.90 0.99 3261387276

Konstanta -1.15 0.62 0.316

30

dan pengalaman berusahatani. Tingkat pendidikan formal berpengaruh positif terhadap tingat penrapan IFS, sedangkan pengalaman berusahatani berpengaruh negatif. Hasil estimasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat penerapan IFS dapat dilihat pada Tabel 13.

Variabel usia petani memiliki nilai koefisien positif, artinya semakin tua umur petani semakin tinggi tingkat penerapan IFS-nya. Tanda positif pada koefisien variabel tidak sesuai dengan hipotesisyang menyatakan semakin tua usia petani maka semakin rendah tingkat penerapan IFS-nya. Hal ini diduga karena semakin bertambah usia petani, maka semakin matang pertimbangannya dalam mengambil keputusan. Secara statistik variabel umur tidak berpengaruh terhadap tingkat penerapan IFS.

Variabel tingkat pendidikan formal bertanda positif yang artinya semakin tinggi tingkat pendidikan petani, maka tingkat penerapan IFS-nya akan semakin tinggi. Hal ini sesuai dengan asumsi bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan formal yang diperoleh petani, maka tingkat penerapan IFS-nya akan semakin tinggi. Tingginya tingkat pendidikan formal dapat meningkatkan pengetahuan yang dimiliki petani, sehingga membuat petani lebih terbuka dalam mengadopsi hal baru yang lebih menguntungkan untuk usahataninya. Senada dengan hasil penelitian Ogwumba (2010) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penerapan integrasi. Semakin tinggi tingkat pendidikan membuat petani semakin efisien dalam pemanfaatan input dari limbah sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan usahatani. Variabel pendidikan formal berpengaruh secara nyata terhadap tingkat penerapan IFS.

Variabel jarak tempat tinggal petani ke lokasi kandang bertanda positif, artinya semakin jauh jarak tempat tinggal dengan lokasi kandang maka tingkat penerapan IFS-nya akan semakin tinggi. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan semakin jauh jarak tempat tinggal petani ke kandang, maka tingkat penerapannya akan semakin rendah. Petani yang lokasi kandangnya jauh dari rumah diduga menghabiskan waktunya sepanjang hari di kandang dengan membuat gubuk untuk beristirahat, sehingga petani tidak perlu pulang ke tempat tinggalnya saat beristirahat. Petani yang tinggal dekat dengan kandang cenderung lebih intensif dalam memantau kegiatan usahataninya. Variabel jarak tempat tinggal petani ke kandang tidak berpengaruh terhadap tingkat penerapan IFS.

31

Variabel pengalaman berusahatani berpengaruh secara nyata terhadap tingkat penerapan IFS.

Variabel akses jalan memiliki tanda positif, artinya akses jalan yang baik mendukung tingkat penerapan IFS. Kondisi ini sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan akses jalan yang baik dapat mempermudah petani dalam pembelian bahan masukan dan penjualan hasil produksi. Senada dengan hasil penelitian Prawiradiputra (2009) yang menyatakan bahwa lokasi lahan pertanian yang relatif jauh atau sulit dijangkau akan menghambat pemasaran hasil pertanian, yang berakibat pada rendahnya nilai tukar produk yang dihasilkan dan sebaliknya. Variabel akses jalan tidak berpengaruh secara nyata terhadap tingkat penerapan IFS.

Analisis Usahatani dan Rasio R/C

Hasil perbandingan antara kedua model pada luas lahan ≤ 0.50 hektar,

memperlihatkan penerimaan total, pendapatan total, dan nilai rasio R/C model IFS wilayah lebih tinggi dibandingkan model IFS unit. Hal ini menunjukkan penerapan model IFS wilayah lebih menguntungkan dibandingkan dengan model IFS unit. Pendapatan model IFS wilayah sebesar Rp 35 280 000 per tahun, lebih tinggi 15.36 persen dibandingkan model IFS unit yang hanya sebesar Rp 29 862 000 per tahun. Perbedaan pendapatan dipengaruhi oleh aktivitas pengolahan limbah yang dilakukan petani pada model IFS wilayah, sehingga mampu meningkatkan nilai dan harga jual limbah yang dihasilkan. Hasil analisis pendapatan usahatani dan rasio R/C dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14 Hasil analisis pendapatan usahatani (000) dan rasio R/C per tahun per hektar

Komponen

Luas lahan ≤ 0.50 hektar Luas lahan > 0.50 hektar Wilayah

Model IFS wilayah maupun model IFS unit dengan luas lahan ≤ 0.50 hektar

masing-masing memiliki nilai rasio R/C 2.20 dan 2.04. Nilai rasio R/C > 1

mengindikasikan bahwa penerapan IFS dengan luas lahan ≤ 0.50 hektar masih