CHANDRA NUR KHALAM. Identifikasi Kandungan Hemolimf Ulat

Sutera (

) sebagai Suplemen

dalam Kultur

Sel Serangga. Dibimbing oleh IRMA H. SUPARTO dan DONDIN

SAJUTHI.

Penggunaan

(FBS) sebagai suplemen nutrisi dalam

kultur sel sangat penting untuk mendapatkan pertumbuhan sel yang baik.

Ketergantungan yang sangat tinggi dan masalah bioetika dalam penggunaan FBS

perlu mendapat perhatian khusus. Oleh karena itu, berbagai upaya untuk mencari

pengganti atau suplemen FBS terus dilakukan. Hemolimf ulat sutera dilaporkan

mengandung banyak nutrien yang dibutuhkan untuk proses metamorfosis. Hal ini

merupakan dapat digunakan sebagai alternatif suplemen nutrisi kultur sel,

sehingga

diharapkan

dapat

mengurangi

penggunaan

FBS.

Analisis

makrokomponen hemolimf, pemisahan fraksi protein, dan pengujian hemolimf

pada kultur sel

(Sf9) dilakukan untuk menggali informasi

kandungan dan kemampuan hemolimf sebagai suplemen nutrisi kultur sel. Hasil

analisis menunjukkan kandungan air pada hemolimf 89,76% air; 2,52 mg/mL

karbohidrat; 2,35% lemak; dan 55,61 mg/mL protein. Protein hemolimf terdiri

atas 15 fraksi yang mengandung bobot molekul dari 22 kDa sampai 152 kDa.

Penggunaan hemolimf pada kultur sel Sf9 secara langsung belum menghasilkan

pertumbuhan sel yang baik. Perlakuan tanpa adaptasi dan teroksidasinya

hemolimf pada saat kultur sel diduga merupakan penyebab buruknya

pertumbuhan sel Sf9.

CHANDRA NUR KHALAM. Identification of Silkworm (

)

Hemolymph Content as Fetal Bovine Serum Supplement in Insect Cell

Culture

.

Under direction of IRMA H. SUPARTO and DONDIN SAJUTHI.

The use of fetal bovine serum (FBS) as nutritional supplement in cell

culture is very important for cell growth. High dependence and bioethical issues

on the use of FBS needs special attention. Therefore, continuous effort to search

for its replacement or supplement is still needed. Hemolymph silkworm has been

reported that it contains many nutrients needed for the process of metamorphosis.

This can be used as an alternative nutritional supplement for cell culture, so it can

reduce the use of FBS. Hemolymph macrocomponent analysis, separation of

protein fractions, and tested as medium supplement for

Skripsi

Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Sains pada

Judul

: Identifikasi Kandungan Hemolimf Ulat Sutera (

) sebagai

Suplemen

dalam Kultur Sel Serangga

Nama

: Chandra Nur Khalam

NRP

: G44062689

Menyetujui,

Pembimbing I Pembimbing II

Mengetahui,

Ketua Departemen Kimia

Prof. Dr. Ir. Tun Tedja Irawadi, MS NIP 19501227 197603 2 002

Tanggal lulus:

Dr. dr. Irma H. Suparto, MS

Prof. drh. Dondin Sajuthi, MST, PhD

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan

karuniaNya sehingga karya tulis ini berhasil diselesaikan. Karya tulis ini

merupakan hasil penelitian yang penulis lakukan sejak bulan Agustus 2010 hingga

Desember 2010 dengan tema hemolimf sebagai suplemen kultur sel sebagai syarat

kelulusan program sarjana kimia.

Penulis mengucapkan terima kasih sebanyak@banyaknya kepada Dr. Irma

H. Suparto, MS dan Prof. drh. Dondin Sajuthi, MST, PhD yang telah

membimbing penulis dalam kegiatan penelitian hingga pelaporan. Ucapan terima

kasih kepada Willy Praira, SSi yang telah membantu dalam teknis penelitian.

Ungkapan terima kasih penulis ucapkan kepada alm. Bapak, Ibu, seluruh

keluarga, serta teman@teman kimia atas doa dan dukungannya. Akhir kata, semoga

karya tulis ini bermanfaat.

Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 1 Juni 1988 sebagai anak ke@4

dari pasangan alm. Saman Syarif dan Sunarti. Pada tahun 2006, penulis lulus dari

SMAN 27 Jakarta dan pada tahun yang sama diterima masuk IPB melalui jalur

Undangan Seleksi Masuk IPB. Penulis memilih jurusan Kimia, Fakultas

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.

DAFTAR GAMBAR ... viii

PENDAHULUAN ... 1

TINJAUAN PUSTAKA

Ulat Sutera ... 1

Hemolimf ... 2

Fetal Bovine Serum ... 2

Kultur Sel ... 2

SDS@PAGE ... 3

BAHAN DAN METODE

Bahan dan Alat ... 3

Lingkup Kerja ... 4

Metode ... 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hemolimf ... 5

Kadar Air Hemolimf ... 6

Kadar Karbohidrat Hemolimf ... 6

Kadar Protein Hemolimf ... 6

Kadar Lemak Hemolimf ... 6

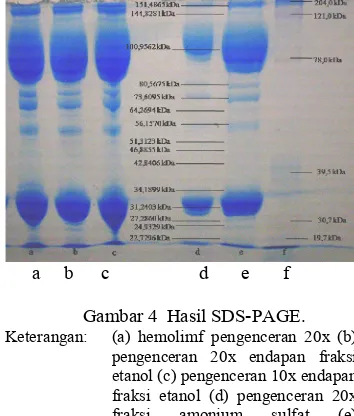

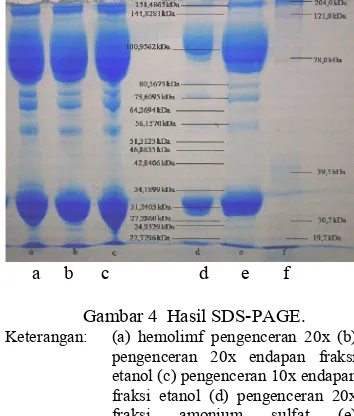

Fraksinasi Protein dengan SDS@PAGE ... 7

Pengaruh Hemolimf terhadap Pertumbuhan Sel Sf9 ... 7

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan ... 8

Saran ... 9

1 Ulat sutera………... 1

2 Siklus hidup ulat sutera …... 1

3 Hemolimf hasil sentrifugasi... 6

4 Hasil SDS@PAGE……...…... 7

5 Perkembangan jumlah sel pada berbagai perlakuan... 8

Kultur sel atau kultur jaringan adalah

perbanyakan sel atau jaringan secara .

Kondisi lingkungan pada kultur sel harus disesuaikan dengan kondisi pada tempat asalnya. Kondisi dan pengaturan lingkungan kultur terdiri atas media, komposisi udara, dan suhu. Media tempat pertumbuhan sel memiliki peran penting sebagai salah satu syarat kultur sel dan mengandung komponen@komponen

yang dibutuhkan dalam kultur. Media

ditambahkan dengan serum yang berperan sebagai suplemen nutrisi dalam kultur sel.

Serum berfungsi sebagai perangsang terjadinya proliferasi sel. Serum yang sering digunakan sebagai suplemen kultur sel adalah serum janin sapi atau

(FBS). Harga FBS cukup mahal sehingga biaya untuk mengultur suatu sel menjadi tinggi. Pembuatan FBS sintetik dengan menggabungkan berbagai komponen yang dibutuhkan juga sangat mahal dan tidak mudah dalam proses pembuatannya (Muniaraj

2007).

Beberapa produksi FBS kurang baik dalam prosesnya dan mendapat pertentangan dari berbagai pihak terutama pencinta binatang. Akan tetapi, kebutuhan terhadap FBS akan semakin tinggi dengan semakin banyaknya penggunaan atau kegiatan kultur sel. Serum yang diproduksi untuk setiap tahunnya diperkirakan sekitar 500.000 liter dan lebih dari 1.000.000 janin sapi harus digunakan setiap tahunnya (Gstraunthaler 2003, Jochems

2003).

Hemolimf ulat sutera mengandung protein yang cukup tinggi sehingga dapat menjadi alternatif dalam mengurangi jumlah pe@ makaian FBS. Park dan Kim (1999) telah membuktikan bahwa hemolimf ulat sutera dapat menjadi campuran FBS dalam kultur sel serangga. Hal ini merupakan suatu peluang dalam mengurangi pemakaian FBS.

Kajian lebih lanjut pada protein perlu dilakukan untuk mengetahui keberhasilan hemolimf sebagai campuran FBS pada kultur sel serangga. Hal ini dikarenakan zat per@ tumbuhan umumnya terdapat dalam bentuk protein. Melalui pemahaman kandungan atau komposisi hemolimf diharapkan dapat di@ peroleh informasi dalam pendugaan mengenai sebab hemolimf dapat berfungsi sebagai suplemen FBS dalam kultur sel serangga. Oleh karena itu, pada penelitian ini dilakukan identifikasi komponen atau kan@dungan pada hemolimf dan menguji hemolimf sebagai suplemen nutrisi dalam kultur sel serangga.

! "#!$%

Ulat sutera ( ) adalah larva

yang memiliki nilai ekonomi tinggi karena dapat menghasilkan sutera untuk bahan dasar kain. Selain sebagai penghasil sutera, ulat ini juga digunakan dalam pengobatan. Sebagai contoh, kotoran ulat sutera banyak diman@ faatkan sebagai obat jerawat (Fahas 2010).

Ulat sutera banyak ditemukan di daerah Asia. Dalam klasifikasi taksonomi, ulat sutera termasuk ke dalam ordo Lepidoptera, subordo Bombycoidea, dan famili Bombycidae (Stehr 1987). Umumnya, makanan ulat sutera adalah

daun (Gambar 1) (Sonthisombat &

Speakman 2004).

Gambar 1 Ulat sutera dan daun .

Secara keseluruhan, hidup ulat sutera ter@ bagi atas 4 tahap (Sonthisombat & Speakman 2004) (Gambar 2). Tahap pertama, telur akan menjadi ulat muda setelah 9–12 hari. Tahap kedua, ulat berkembang dengan instar I (3–4 hari), instar II (2–3 hari), instar III (3–4 hari), instar IV (5–6 hari), dan instar V (7–6 hari). Tahap ketiga, ulat menjadi kepompong dan membentuk kupu@kupu pada tahap keempat.

Telur ulat sutera berbentuk lonjong dengan bobot sekitar 1 g, panjang 1–1,3 mm, lebar 0,9–1,2 mm, dan tebal 0,5 mm dengan warna putih kekuningan (Suyono 2006). Pada tahap instar I, larva berwarna kehitaman, berkepala besar, berbulu, dan berukuran 3 cm. Selan@ jutnya larva akan bertambah gemuk, berwarna kehijauan, merontokkan bulu, lalu berganti kulit untuk memasuki fase instar II. Ulat sutera akan mengerut saat tahap akhir instar V dan mengeluarkan benang dari air liurnya

(Adam 2007).

Saat menjadi larva, ulat sutera sangat rakus. Larva akan berhenti makan dan tubuhnya memendek, gemuk, dan transparan pada tahap instar yang terakhir (Miao 2006). Ulat sutera instar V ditandai dengan penambahan bobot ulat yang bisa mencapai 10 ribu kali ulat baru lahir (Fahas 2010). Setelah menjadi kepompong ulat sutera akan berhenti makan.

$ & ' (

Hemolimf merupakan darah serangga yang memiliki beberapa fungsi berbeda dengan darah pada umumnya. Hemolimf tidak mengandung hemoglobin sehingga tidak

berwarna merah. Umumnya hemolimf

berwarna kehijauan atau kekuningan yang ditimbulkan oleh pigmen tanaman yang dikonsumsi serangga.

Ketiadaan hemoglobin mengakibatkan

hemolimf tidak berfungsi mengedarkan

oksigen. Serangga memiliki sistem tersendiri dalam mengedarkan oksigen. Hemolimf pada serangga berfungsi mentransportasikan ma@ kanan dan hormon (Mellanby 2008). Hormon pada hemolimf banyak yang berfungsi dalam pertumbuhan di antaranya adalah

(Ferkovich & Oberlander

1991) dan (Miao

2006).

Proses produksi hemolimf lebih mudah dibandingkan dengan produksi FBS. Selain sebagai suplemen kultur sel, hemolimf juga dapat digunakan sebagai antibakteri (Inoue & Kinoshita 1976), dan juga inhibitor apoptosis

sel Sf9 (Park 2002).

(FBS) adalah serum yang diperoleh dari janin sapi. Janin umumnya masih berumur 3 bulan pada saat

penyembelihan (Jochems 2003). Sapi

bunting yang sedang dipotong diambil

janinnya dan FBS dipanen melalui

pembocoran jantungnya (Even 2006).

Pengambilan FBS melalui pembocoran

jantung dimaksudkan untuk mencegah

kontaminasi dari mikroorganisme yang

berasal dari janin itu sendiri dan lingkungan

sekitar (Jochems . 2003).

Penggunaan FBS sebagai suplemen kultur sel memiliki berbagai fungsi tertentu. Menurut

Valk (2004), terdapat 4 fungsi FBS

dalam kultur sel. Pertama, sebagai hormon yang menstimulasi pertumbuhan sel dan proliferasi. Kedua, berperan dalam transpor protein, mineral, dan lemak. Ketiga, mengikat

dan menyebarkan matriks ekstraselular.

Keempat, sebagai penstabil pH dan peng@ hambat protease secara langsung.

Umumnya, FBS yang digunakan dalam kultur sel adalah 10% (Park & Kim 1999). Dalam FBS terkandung protein (terbesar),

hemoglobin, glukosa, insulin, kortison,

hormon paratiroid (PTH), prostaglandin E

(PGE), dan (PGP) (Price

& Gregory 1982). Selain FBS, alternatif serum yang lain adalah serum manusia, albumin serum sapi, albumin manusia rekombinan, dan albumin manusia murni

(Valk 2004).

# !#% $

Kultur sel adalah teknik menumbuhkan sel pada suatu media. Sel dapat dikulturkan langsung dari organismenya yang dinamakan kultur primer atau dikulturkan dari hasil kultur primer yang dinamakan subkultur (Ryan 2008). Kultur sel banyak digunakan dalam bidang farmakologi dan biologi molekular. Kultur sel juga bermanfaat dalam mengurangi penggunaan hewan yang tidak perlu dalam suatu uji (Hutahean 2002).

Sel@sel yang dikulturkan dibedakan ber@ dasarkan morfologinya. Ryan (2008) mem@ bagi tipe sel kultur ke dalam 3 bentuk. Pertama adalah epitelial, yaitu sel@sel yang terikat pada substrat dengan penampakan datar dan bentuk poligonal. Kedua adalah limfoblas, yaitu sel@sel yang tidak terikat secara normal pada substrat, tetapi tertinggal di dalam suspensi dengan bentuk bulat. Ketiga adalah fibroblas, yaitu sel@sel yang terikat pada substrat dengan bentuk memanjang dan bipolar, kadangkala berbentuk pusaran dalam berbagai kultur.

antibiotik yang dapat digunakan adalah gentamisin. Fungsi antibiotik dan fungisida ini adalah mencegah kontaminasi pada media (Phelan 1998).

Media kultur sel dapat dibeli dalam bentuk cairan dan bentuk bubuk atau disiapkan sendiri dengan menggabungkan berbagai komponen yang dibutuhkan. Media yang siap digunakan terdiri atas berbagai jenis, di

antaranya media ! " # $ "

(DME), F12, F10, Med 199, dan % .

Pemilihan suatu media harus memperhatikan spesifikasi dan kegunaannya. Sebagai contoh, DME memerlukan suplemen serum yang

cukup banyak dan digunakan untuk

pertumbuhan sel dengan kerapatan yang tinggi (Mather & Roberts 1998).

Media Grace merupakan hasil pengem@ bangan media yang dilakukan oleh Grace dalam bidang kultur sel serangga dan masih digunakan hingga saat ini. Media Grace merupakan pengembangan dari media Wyatt yang dimodifikasi dalam beberapa hal, yaitu vitamin B, nisbah ion Na/K dengan Ca/Mg, tekanan osmosis, dan lainnya (Grace 1967).

(Sf9) merupakan salah satu jenis sel serangga yang diperoleh

dari hasil kloning sel Sf21 (Granados .

2007). Sel Sf9 sering digunakan dalam berbagai penelitian. Umumnya, sel Sf9

digunakan dalam penelitian mengenai

ekspresi gen atau protein rekombinan, fisiologi, patologi, dan biologi molekular serangga (Lynn 2002).

)

Elektroforesis gel poliakrilamida@natrium dodesil sulfat (SDS@PAGE) merupakan salah satu jenis metode elektroforesis. Elektro@ foresis adalah salah satu teknik pemisahan

berdasarkan kemampuan analit melalui

medium dalam pengaruh medan listrik (Harvey 2000). SDS@PAGE termasuk ke dalam elektroforesis zona karena meng@

gunakan poliakrilamida sebagai media

penyangga (Nur & Adijuwana 1989a). Protein

hemolimf yang akan diidentifikasi

penyusunnya akan mengalami pemisahan dengan SDS@PAGE berdasarkan muatan dan bobot molekulnya. Hasil analisisnya berupa pola pemisahan protein dengan deteksi pewarnaan dan bobot molekul dari tiap fraksi yang terpisah dengan membandingkannya terhadap standar.

Gel poliakrilamida sebagai media

diperoleh dengan cara polimerisasi akrilamida

dengan adanya , @metilena@ (akrilamida)

sebagai agen pembentuk ikatan silang. Poli@ merisasi akrilamida membutuhkan tetra@ metiletilenadiamina (TEMED) dan amonium persulfat sebagai katalis. Poliakrilamida yang dihasilkan bersifat inert dan tidak terjadi adsorpsi terhadap protein yang akan dianalisis (Mikkelsen & Corton 2004). Hal ini akan menyebabkan pemisahan yang lebih baik karena ketiadaan hambatan gerak protein (Nur & Adijuwana 1989a).

Pada metode ini, SDS dengan 2@ merkaptoetanol dan pemanasan menyebabkan rusaknya struktur tiga dimensi protein dan mendenaturasinya (Nur & Adijuwana 1989a). Selain itu, SDS sebagai detergen anionik akan bergabung dengan bagian hidrofobik protein sehingga membentuk kompleks bermuatan

negatif (Mikkelsen & Corton 2004).

Kompleks protein yang besar akan ber@ migrasi lebih lambat dibandingkan dengan kompleks yang kecil.

Bufer yang digunakan berfungsi mem@ pertahankan pH dalam gel poliakrilamida. Selain itu, bufer juga berperan sebagai elek@ trolit pembawa aliran listrik. Kisaran pH yang digunakan dalam elektroforesis protein adalah 4,5–9,0 (Nur & Adijuwana 1989a).

* + !

Bahan@bahan yang digunakan adalah ulat

sutera ( ) dari peternakan Rumah

Sutera di Ciapus, feniltiourea (PTU), @

heksana, kertas saring, HCl 1 M, H2SO4 96%,

antron, etanol 95%, amonium sulfat,

akrilamida, @akrilamida, Tris, glisin, bufer

Tris@HCl 1,5 M pH 8,8; bufer Tris@HCl 1,5 M pH 6,8; gliserol 50% (v/v), bromfenol biru 1% (b/v), SDS 10% (b/v), 2@merkaptoetanol, tetrametiletilenadiamina (TEMED), amonium persulfat, metanol, asam asetat glasial, pereaksi bradford, albumin serum sapi (BSA),

& jenis ,

media Grace, kertas saring mikropori 0,22 Gm, sel serangga Sf9, dan FBS.

Peralatan yang digunakan adalah peralatan kaca, labu bulat, neraca analitik, termometer, oven, eksikator, radas Soxhlet, lempeng penangas, sentrifuga MSE, spektrofotometer

ultraviolet@tampak (UV@Vis) Shimadzu,

spektro@fotometer UV@Vis Heλios α,

' ,-#. $%/

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa bagian, yaitu pengambilan hemolimf dari ulat sutera, penentuan kadar makrokomponen penyusun hemolimf (air, karbohidrat, protein, dan lemak), pemisahan protein dan penentuan bobot molekul penyusun protein, serta pengujian hemolimf ke dalam kultur sel serangga dengan berbagai variasi campuran dengan FBS.

$!&+$

$ , 0' $ & ' (

Ulat sutera yang telah didinginkan sekitar 1 menit, dipotong kakinya yang berada pada

daerah abdomen (perut). Ulat sutera

diposisikan di atas tabung mikrofuga yang telah berisi 50 Gg kristal PTU. Ulat sutera diurut secara perlahan sehingga hemolimf keluar dan masuk ke dalam tabung. Tabung mikrofuga ditutup dan disimpan dalam lemari pembeku.

Hemolimf dipisahkan kepingan selnya dengan cara menyentrifugasi hemolimf yang telah dicairkan setelah pembekuan dengan

kecepatan 2417,04 x selama 5 menit.

Kepingan sel dan PTU akan mengendap dan supernatan yang dihasilkan dipindahkan pada tabung mikrofuga yang baru untuk dilakukan analisis lanjut.

$ $ !# + % '% 123

Cawan porselen dikeringkan pada suhu

105 oC selama 30 menit hingga bobot konstan.

Setelah didinginkan dalam eksikator, cawan tersebut ditimbang. Sebanyak 5 g hemolimf dimasukkan kemudian dipanaskan dalam oven

pada suhu 105 oC selama 24 jam. Setelah

didinginkan dalam eksikator, ditimbang

kembali (pekerjaan dilakukan triplo). Hal tersebut dilakukan hingga bobot konstan. Kadar air dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini.

Keterangan:

a = bobot cawan kosong

b = bobot sampel + cawan sebelum dikeringkan

c = bobot sampel + cawan setelah dikeringkan

$ $ !# + % %&!$'

Kadar protein diukur dengan

menggunakan metode Bradford (1976). Kurva standar dibuat dengan mengukur absorbans

deret standar BSA dengan konsentrasi 0,1; 0,3; 0,5; 0,7; dan 1,0 mg/mL. Sebanyak 100 GL larutan standar ditambahkan dengan 5 mL pereaksi Bradford lalu dihomogenasikan dan diinkubasi pada suhu 37 °C selama 5 menit. Setelah itu, diukur absorbansnya dengan

spektrofotometer UV@Vis pada panjang

gelombang maksimum. Hal serupa dilakukan juga untuk sampel. Konsentrasi sampel diperoleh dengan memasukkan absorbans

sampel pada kurva standar hubungan

konsentrasi dan absorbans.

$ $ !# + % %0&*'+% !

.%'4 !& & 121

Penentuan kadar karbohidrat dilakukan berdasarkan metode antron menggunakan spektrofotometer UV@Vis. Deret standar dibuat dengan memasukkan larutan standar glukosa 0,2 mg/mL sebanyak 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; dan 1,0 mL ke dalam tabung reaksi yang berbeda@beda. Setiap tabung reaksi ditam@ bahkan akuades hingga volumenya 1 mL. Sebanyak 5 mL pereaksi antron ditambahkan lalu dicampurkan merata dan dipanaskan selama 12 menit dalam penangas air pada suhu 100 ºC. Tabung reaksi didinginkan dengan air mengalir lalu diukur absorbansnya pada panjang gelombang maksimum. Untuk sampel dilakukan hal yang sama seperti larutan standar dengan volume sampel 1 mL.

Konsentrasi sampel diperoleh dengan

memasukkan absorbans sampel pada kurva standar.

$ $ !# + % $ - 11

Analisis kadar lemak hemolimf

menggunakan metode hidrolisis Weibull. Sebanyak 1–2 g dimasukkan ke dalam gelas piala, lalu ditambahkan 30 mL HCl 25% dan 20 mL akuades serta beberapa butir batu didih. Gelas piala ditutup dengan kaca arloji dan dididihkan selama 15 menit. Setelah mendidih, campuran disaring dengan kertas saring dalam keadaan panas lalu dicuci dengan air panas hingga bebas asam. Kertas saring tersebut dikeringkan pada suhu 100– 105 ºC lalu dimasukkan ke dalam selongsong dan diekstraksi dengan heksana menggunakan metode Soxhlet selama 3 jam. Labu yang

berisi hasil ekstrak dipanaskan untuk

menguapkan heksana lalu dikeringkan pada suhu 100–105 ºC. Setelah kering, labu

didinginkan dan ditimbang. Proses

Keterangan:

b = bobot labu setelah ekstraksi c = bobot labu kosong

a = bobot sampel

% -"' "' %&!$' +$ , )

$ ' 15

Penggumpalan protein pada hemolimf dilakukan dengan cara supernatan hasil sentrifugasi ditambahkan etanol sedikit demi sedikit sambil diaduk dengan pengaduk magnet lalu disentrifugasi pada 2417,04 x selama 10 menit. Endapan fraksi etanol diarutkan dalam 10 mL air dan ditambahkan amonium sulfat hingga konsentrasinya menjadi 60% lalu disentrifugasi dengan

kecepatan 2417,04 x selama 10 menit

sehingga diperoleh fraksi amonium sulfat. Sampel@sampel ini siap digunakan pada proses elektroforesis.

Pemisahan protein dilakukan dengan SDS@ PAGE. Larutan gel pemisah 12% (akrilamida

40%, @akrilamida 2%, bufer Tris@HCl pH

8,8, akuades, APS, dan TEMED) dimasukkan ke dalam cetakan gel dengan pipet mikro

kemudian ditambahkan dengan akuades

sampai penuh agar permukaan gel rata. Setelah gel membeku, akuades dibuang dan sisa airnya diserap dengan kertas saring.

Larutan gel penahan 4% (akrilamida 40%, @

akrilamida 2%, bufer Tris@HCl pH 6,8, akuades, APS, dan TEMED) dimasukkan ke dalam cetakan gel dan dipasang sisir berlubang lalu didiamkan sampai mengeras. Setelah gel sudah siap, dibuat sumur dalam gel yang akan diisi dengan sampel.

Preparasi sampel protein dilakukan dengan memanaskan 20 GL sampel yang telah ditam@ bahkan dengan 10 GL bufer sampel (campuran buffer Tris@HCl pH 6,8, gliserol, SDS, HCl, 2@

merkaptoetanol, bromfenol biru, dan

akuadaes) pada suhu 100 °C selama 2–5 menit. Sampel dan standar yang telah disiapkan dimasukkan ke dalam sumur dengan volume 10 GL.

Elektroforesis dioperasikan pada tegangan 150 volt selama 2 jam dalam bufer elektroforesis pH 8,3 (campuran tris, glisin, SDS, HCl, dan akuades). Setelah selesai, gel diwarnai dengan larutan

R@250 selama 15 menit. Setelah pita terlihat, gel dicuci dengan larutan dekolorisasi (campuran metanol, asam asetat glasial, dan akuades) berulang kali hingga didapatkan pita

protein biru dengan latar belakang gel tidak berwarna.

Identifikasi komponen penyusun protein sampel dilakukan dengan membandingkan pita yang diperoleh dengan pita protein standar (marker jenis

). Bobot molekul dari pita protein

ditentukan berdasarkan kurva standar

hubungan log BM dengan nilai Rm protein standar.

Rm = jarak tempuh pita jarak tempuh pewarna protein

$!&+$ # !#% # ' % / 6 5

Media Grace (Gibco) disaring untuk sterilisasi dengan kertas saring mikropori 0,22

Gm. Media Grace ditambahkan dengan

campuran FBS dengan hemolimf pada suatu tabung. Perbandingan FBS dengan hemolimf yang digunakan bervariasi, yaitu 10:0; 7,5:,2,5; 5:5; 2,5:7,5; dan 0:10. Sebanyak 100

GL inokulum yang mengandung 106 sel

serangga/mL (Sf9) diinokulasikan pada 3 mL media Grace. Sebagai perbandingan, hal tersebut dilakukan juga pada media Grace yang mengandung 10% FBS dan tanpa serum. Tabung diinkubasi pada suhu 28°C hingga 9 hari. Pertumbuhan sel dimonitor pada hari ke@ 3, 6, dan 9 pada mikroskop menggunakan hemositometer.

$ & ' (

Hemolimf yang diperoleh dari ulat sutera berupa cairan berwarna kuning (Gambar 3). Warna hemolimf akan berubah menjadi kecokleatan setelah selang waktu tertentu yang diakibatkan proses enzimatis. Polifenol oksidase akan mengoksidasi senyawaan fenol menjadi bentuk keton sehingga berwarna cokelat. Peristiwa ini tidak diharapkan karena dikhawatirkan akan merusak kandungan hemolimf yang berfungsi sebagai suplemen dalam kultur sel. Pencegahan pencokelatan enzimatis pada hemolimf dilakukan dengan menambahkan feniltiourea (PTU). Zat ini merupakan inhibitor yang efektif dalam pencegahan melanisasi hemolimf serangga

(Arakawa 1995). Ion tembaga yang

pada saat kultur sel. Zat PTU bersifat toksik bagi sel (Wyatt 1956).

Gambar 3 Hemolimf hasil sentrifugasi.

+ % '%

Penentuan kadar air hemolimf dilakukan menggunakan metode gravimetri (AOAC 1984) pada suhu 105 ºC. Air yang terkandung di dalam hemolimf akan menguap pada suhu di atas 100 °C. Banyaknya air yang terkandung diketahui dari selisih bobot sebelum dan setelah pemanasan. Hasil menunjukkan bahwa air merupakan penyusun hemolimf yang terbesar. Kadar air rata@rata pada hemolimf adalah 89,76%. Nilai kadar air ini tidak jauh berbeda dengan pengukuran

kadar air hemolimf oleh Nakayama et .

(1990) yang bernilai 89% pada hari ke@7 instar V. Kadar air yang sangat tinggi ini sudah dapat diduga dari wujud hemolimf yang berupa cairan encer.

+ % %0&*'+% !

Karbohidrat pada hemolimf diukur

menggunakan pereaksi antron 0,1%. Antron dalam asam sulfat akan membentuk senyawa hidroksi furfural@antron jika bereaksi dengan glukosa (Sukesi & Paramitha 2009). Warna yang terbentuk dari reaksi antron dengan standar gula adalah biru kehijauan yang khas

(Apriyantono . 1989). Warna hijau biru

akan menyerap radiasi pada panjang ge@ lombang sekitar 680 nm (Nur & Adijuwana 1989b). Pengukuran absorbans dilakukan pada panjang gelombang maksimum. Panjang gelombang maksimum yang diperoleh adalah 681,6 nm. Panjang gelombang ini diperoleh dengan memayarkan radiasi dari panjang gelombang dari 500–700 nm.

Kadar karbohidrat hemolimf diperoleh dengan memasukkan absorbans hemolimf pada kurva standar. Kadar karbohidrat rata@ rata hemolimf 2,52 mg/mL. Persamaan kurva standar glukosa adalah y = @0,0129 + 3,6164x

dengan nilai r2 0,9928. Kadar karbohidrat

hemolimf ini berada di antara kisaran kadar karbohidrat yang telah dianalisis oleh Wyatt

(1956) sebesar 1,66–6,35 mg/mL.

Karbohidrat pada hemolimf memiliki jumlah yang sama dan dapat lebih besar dengan karbohidrat pada FBS yang telah diukur oleh Price & Gregory (1982) dengan kisaran 0,65– 2,47 mg/mL.

+ % %&!$'

Pengukuran kadar protein hemolimf

dilakukan dengan metode Bradford

menggunakan standar BSA. Pereaksi Bradford

yang berisikan G@250 akan

membentuk warna biru jika ditambahkan pada protein. Ikatan nonkovalen akan terbentuk antara bentuk anion Coomassie Blue G@250 dan protein (Mikkelsen & Corton 2004). Penentuan panjang gelombang maksimum dilakukan dengan memayarkan radiasi dari panjang gelombang 500–700 nm. Pemayaran menghasilkan panjang gelombang maksimum pada 597 nm.

Persamaan garis kurva standar BSA yang

diperoleh y = 0,0752 + 0,9132x dan nilai r2

0,9602. Hasil pengukuran menunjukkan

bahwa kadar protein rata@rata pada hemolimf adalah 55,61 mg/mL. Kadar protein yang diperoleh jauh lebih besar dibandingkan karbohidrat walaupun hemolimf merupakan darah pada ulat yang berfungsi mengedarkan

makanan sehingga banyak mengandung

karbohidrat. Protein menyusun sekitar 1,2–5,3

% dari hemolimf pada instar V (Wyatt .

1956). Total protein pada hemolimf ini tidak jauh berbeda dengan protein pada FBS. Total protein pada FBS berkisar 32–70 mg/mL (Price & Gregory 1982). Berdasarkan data tersebut, protein pada hemolimf diduga mampu menggantikan protein FBS dari segi kuantitasnya.

+ % $

dengan total lemak pada FBS yang telah

dianalisis oleh Caruso . (1972) berkisar

1,4–4,4 mg/mL maka kadar lemak hemolimf melebihi jumlah kadar lemak FBS.

% -"' "' %&!$' +$ , )

Protein pada hemolimf dicirikan kom@ ponen penyusunnya serta ditentukan bobot molekulnya. Pemisahan dan penentuan bobot molekul penyusun protein dilakukan dengan SDS@PAGE. Pencirian pada protein hemolimf dilakukan karena diduga bahwa zat faktor pertumbuhan umumnya berupa protein. Selain itu, jumlah protein yang cukup banyak bahkan melebihi karbohidrat di dalam hemolimf merupakan salah satu pertimbangan bahwa yang akan berperan sebagai suplemen nutrisi kultur sel adalah protein.

Pemisahan penyusun protein hemolimf dengan SDS@PAGE menghasilkan 15 pita (Gambar 4). Pola yang terbentuk dari berbagai perlakuan (a,b,c,d, dan e) pada hemolimf tetap menunjukkan pola yang sama. Perbedaannya hanya terletak pada jelas atau tidaknya pe@ misahan. Penggunaan etanol dilakukan untuk memisahkan protein dari lemak dan dilanjut@ kan dengan menambahkan amonium sulfat untuk memisahkan protein dari karbohidrat.

a b c d e f

Gambar 4 Hasil SDS@PAGE.

Keterangan: (a) hemolimf pengenceran 20x (b) pengenceran 20x endapan fraksi etanol (c) pengenceran 10x endapan fraksi etanol (d) pengenceran 20x fraksi amonium sulfat (e) pengenceran 10x fraksi amonium sulfat (f) &

Pita yang terbentuk ditentukan bobot mo@ lekulnya dengan memasukkan nilai mobilitas relatif (Rm) ke dalam persamaan kurva standar protein yang telah diketahui boboot

molekul penyusunnya (marker). Bobot

molekul dari ke@15 pita tersebut berturut@turut dari mobilitas relatif yang kecil menuju besar

adalah 151,4865; 144,8281; 100,9562;

80,5675; 73,6095; 64,2964; 56,1570; 51,3123; 46;8855; 42,8406; 34,1899; 31,2403; 27,2860; 24,9329; dan 22,7796 kDa. Bobot molekul yang kecil akan bermigrasi lebih jauh (Rm yang besar) dibandingkan dengan bobot molekul yang lebih besar (Rm yang kecil) (Mikkelsen & Corton 2004). Pita dengan bobot molekul 100,9562 kDa dan 31,2403 kDa merupakan pita yang lebih besar dan lebih tebal dibandingkan pita yang lain. Diduga pita yang tebal ini diakibatkan sangat banyaknya jumlah komponen tersebut dalam hemolimf.

Pita dengan bobot 51,3123; 46,8855; 42,8406; 34,1899; 27,2860; 24,9329; 22,7796 kDa tidak dapat dilihat secara jelas pada fraksi amonium sulfat dengan pengenceran 10x. Hal ini dikarenakan konsentrasinya sangat kecil dan diperkirakan jumlahnya mendekati limit

deteksi . Umumnya

mendeteksi protein dengan jumlah

terendah 50 ng tiap pita protein (Kappel .

2002).

Polipeptida yang terbentuk perlu di@ identifikasi lebih lanjut mengenai penyusun@ nya. Terdapat 19 asam amino pada hemolimf, yaitu glisin, alanin, β@alanin, valin, leusin, isoleusin, prolin, fenilalanin, tirosin, serin, treonin, asam aspartat, asparagin, asam glutamat, glutamin, arginin, lisin, histidin, dan

metionin (Wyatt 1955). Asam amino ini

akan bergabung menjadi polipeptida dengan bobot molekul seperti yang diperoleh dari pemisahan dengan SDS@PAGE.

Analisis lanjut terhadap fraksi protein dilakukan untuk mengetahui jenis zat faktor pertumbuhan di dalam hemolimf. Salah satu contoh faktor pertumbuhan pada hemolimf yang telah diidentifikasi adalah protein

pemacu dalam replikasi

nucleopolyhedrovirus (BmNPV) (Kanaya & Kobayashi 2000). Sebagai perbandingan, FBS memiliki banyak hormon di antaranya adalah insulin, kortison, hormon paratiroid (PTH), prostaglandin E (PGE), dan

(PGP),

(FSH), , hormon per@

tumbuhan, dan lainnya (Price & Gregory 1982).

$ , %#* $ & ' ( !$%* + .

$%!# 0#* $ (1

kemampuan hemolimf sebagai suplemen nutrisi. Jumlah sel dihitung setiap 3 hari hingga hari ke@9 untuk melihat kemampuan hemolimf sebagai suplemen nutrisi kultur sel. Perkembangan jumlah sel selama 9 hari dari berbagai perlakuan suplemen nutrisi dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5 Perkembangan jumlah sel Sf9 dengan media pada berbagai

campuran

(FBS) dan hemolimf (H)

Berdasarkan grafik uji perkembangan jumlah sel (Gambar 5), pertumbuhan sel yang paling baik adalah pada penggunaan FBS

10%. Penggunaan hemolimf tidak

menunjukkan pengaruh yang baik dalam pertumbuhan jumlah sel. Semakin banyak hemolimf yang digunakan, pertumbuhan sel menjadi lebih besar penurunannya. Bahkan

kultur sel tanpa penambahan serum

menunjukkan jumlah sel yang selalu

meningkat dan ini lebih baik dibandingkan dengan adanya keberadaan hemolimf yang

menunjukkan penurunan jumlah sel.

Campuran hemolimf yang paling baik adalah FBS 7,5% : hemolimf 2,5%. Namun, cam@ puran suplemen ini hanya memberikan pertumbuhan sel sampai hari ke@6 dan setelah hari ke@6 jumlah sel menurun.

Penggunaan hemolimf sebagai suplemen

nutrisi tidak menunjukkan hasil yang

diharapkan. Diduga ada beberapa penyebab penggunaan hemolimf tidak menunjukkan hasil yang diharapkan. Pertama adalah

ketidakmampuan sel Sf9 menyesuaikan

kondisi dengan keberadaan hemolimf sebagai suplemen nutrisi. Hal ini disebabkan sel Sf9 yang digunakan merupakan hasil subkultur

dari kondisi media yang disuplementasi nutrisinya oleh FBS sebesar 10%. Walaupun kandungan karbohidrat, protein, dan lemak hemolimf tidak jauh berbeda dengan FBS, tetapi belum tentu jenis penyusunnya sama. Oleh karena itu dibutuhkan adaptasi terlebih dahulu pada kondisi sedikit nutrisi sehingga sel Sf9 dapat menggunakan hemolimf sebagai suplemen nutrisi.

Kedua adalah berubahnya warna hemolimf pada saat inkubasi kultur sel Sf9 dari warna kuning menjadi coklat kehitaman (Gambar 6). Warna coklat kehitaman ini mengindikasikan terjadinya oksidasi pada hemolimf sehingga terbentuk senyawaan kuinon yang toksik bagi sel sehingga menghambat pertumbuhan (Park 1998). Dibutuhkan suatu cara agar hemolimf tidak teroksidasi, yaitu dengan

menggunakan penghambat kerja enzim

polifenol oksidase. Zat PTU yang berfungsi sebagai penghambat proses oksidasi ini hanya digunakan saat pengambilan hemolimf dari ulat sutera. Dalam penggunaannya, hemolimf dipisahkan dari PTU dengan sentrifugasi. Hal ini dikarenakan PTU bersifat toksik bagi sel (Wyatt 1955). Glutation merupakan salah satu zat yang juga mampu menghambat reaksi oksidasi ini. Akan tetapi, glutation hanya mampu mencegah oksidasi selama 4 hari sehingga diperlukan pemanasan hemolimf pada suhu 60 °C selama 5 menit untuk menggumpalkan enzim polifenol oksidase (Wyatt 1955).

Gambar 6 Oksidasi hemolimf pada kultur sel hari ke@3.

' .#

Jumlah makrokomponen penyusun

berkisar dari 22 kDa sampai 152 kDa. Penggunaan hemolimf secara langsung dalam kultur sel tidak dapat menumbuhkan sel Sf9 dengan baik. Hal ini diduga penggunaan sel Sf9 tanpa adaptasi serta teroksidasinya hemolimf merupakan penyebab buruknya pertumbuhan sel Sf9.

%

Diperlukan analisis lanjut mengenai fraksi protein hemolimf sehingga dapat diketahui isi dari fraksi tersebut. Dilakukan adaptasi dalam kondisi sedikit nutrisi dan pencegahan oksi@ dasi hemolimf pada pengujian hemolimf sebagai suplemen nutrisi kultur sel Sf9.

Adam T, Pujiastuti Y, Irsan C. 2007. Perbaikan pola pemberian pakan daun murbei dan sanitasi ruangan untuk meningkatkan kualitas dan produksi kokon ulat sutera di Desa Payakabung Ogan Ilir Sumatera Selatan. Di dalam: Program

Penerapan IPTEKS dan Vucer. '

' (

' & # & ; Indra@ laya, 6@7 Des 2007. Sumsel: LPM Unsri. hlm 56@62.

AOAC. 1984. ) # *

*)* + . Ed ke@14. Virginia:

AOAC Int.

Apriyantono A, Fardiaz D, Puspitasari NL,

Sedarnawati, Budiyanto S. 1989. *

' . Bogor: PAU@IPB.

Arakawa T. 1995. Phenylthiourea, an

effective inhibitor of the insect

haemolymph melanization reaction,

interferes with detection of lipoprotein

hidroperoxide. * $ , 30:443@

449.

Bradford MM. 1976. A rapid and sensitive

method for quantitation of protein

utilization. The principle of protein@dye

binding. * 72:248@254.

Caruso TD, Boone CW, Mantel N, Kazam E, Stevenson RE. 1972. Quality control studies on fetal bovine serum used in

tissue culture. + - 7:174@189.

[DSN] Dewan Standardisasi Nasional. 1992.

./ # & # 0 +

12 3452 0 2553. Jakarta: Standar

Nasional Indonesia.

Ducceschi V. 1902. 11 sangue del Bombyx

mori allo stato larvale. * *

80:365.

Even MS, Sandusky CB, Barnard ND. 2006. Serum@free hybridoma culture: Ethical,

scientific and safety considerations.

6 24:105@108.

Fahas E. 2 Februari 2010. Si rakus pelahap

daun murbei. ' & 7 & .

Ferkovich SM, Oberlander H. 1991. Growth

factors in invertebrate in vitro culture. +

- ! 27:483@486.

Fournier E. 2001. '

* . Kanada: Wiley.

Freshney RI. 2006. '

. Glasgow: Wiley.

Grace TDC. 1967. Insect cell culture and virus

research. + - 3:104@117.

Granados RR, Li G, Blissard GW. 2007. Insect cell culture and biotechnology.

- 22:83@93.

Gstraunthaler G. 2003. Alternatives to the use of fetal bovine serum: Serum@free cell

culture. * 20:275@281.

Harvey D. 2000. # *

. New York: McGraw@Hill.

Hutahean S. 2002. ' ' ./

6 & & ' & . Medan: USU.

Inoue K, Kinoshita T. 1976. Bactericidial

activity of the normal, cell@free

hemolymph of silkworms ( ).

+ + 16:32@36.

Jochems CEA, Jan BF Van Der Valk, Stafleu FR, Baumans V. 2003. The use of fetal bovine serum: Ethical or scientific

problem? * 30:1@22.

Kanaya T, Kobayasi J. 2000. Purification and characterization of an insect hemolymph protein promoting in vitro replication of

8 % - 81:1135@ 1141.

Kappel W, Schuchard M, Mehigh R. 2002. Proteosilver: high sensitivity silver stain for SDS@PAGE. St.Louis: Sigma@Aldrich Co.

Laemmli UK. 1970. Cleavage of structural proteins during the assembly of the head

of bacteriophage T4. 227:680@685.

Lehninger AL. 1982. ! ! & .

Jilid ke@2. Thenawidjaja M; penerjemah.

Jakarta: Erlangga. Terjemahan dari:

' )

Lynn DE. 2002. Methods for maintaining in@

sect cell cultures. 8 + 2.9:

1@6.

Mather JP, Roberts PE. 1998. +

6 : 6

6 9 . New York: Plenum.

Mellanby K. 2008. The functions of insect

blood. '

14:243 [terhubungberkala]. http://ww@

w3.interscience.wiley.com/journal/119895 886/abstract?CRETRY=1&SRETRY=0 [14 Feb 2010].

Miao . 2006. Proteomic analysis of the

silkworm ( L.) hemolymph

during developmental stage.' 7

5:2809@2814.

Mikkelsen SR, Corton E. 2004. . New Jersey: Wiley.

Muniaraj M, Lal CS, Kumar S, Sinha PK, Das

P. 2007. Mik of cow ( ), buffalo

( ) and goat (

): A better alternative for fetal bovine serum in media for the primary

isolation, in vitro cultivation and

maintenance of :

prosmatigotes. 8 # 10:1@14.

Nakayama S, Fujii S, Yamamoto R. 1990. Changes in activities of glycosidases in the hemolymph of the silkworm,

, during larval development. 8

8 59:443@451.

Nur MA, Adijuwana H. 1989a. 6 & & '

* . Bogor:

PAU@IPB.

Nur MA, Adijuwana H. 1989b. T & & &

& * . Bogor:

PAU@IPB.

Park TH, Kim EJ. 1999. Reduction of FBS concentration through adaption process in mammalian cell culture and addition of silkworm hemolymph in insect cell

culture. 8 # 9:227@229.

Park TH, Kim EJ, Rhee WJ. 2002. Silkworm hemolymph as a potent inhibitor of apoptosis in SF9 cells.

7 295:779@783.

Phelan MC. 1998. 6 9

# 6 . South

Carolina: Wiley.

Price PJ, Gregory EA. 1982. Relationship between in vitro growth promotion and biophysical and biochemical properties of

the serum supplement. + - 18:576@

584.

Ryan JA. 2008. + *

. St. Lowell: Corning.

Sonthisombat A, Speakman PT. 2004. &;

< 6 .

Patumthani: RIT.

Stehr FW. 1987. + + . Dubuque:

Kendall/Hunt.

Sukesi, Paramitha GA. 2009. Produksi abon ikan daging pari (Rayfish): karakterisasi

kimia ikan daging pari. [skripsi].

Surabaya: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Suyono E. 2006. Pengaruh program kemitraan

bagi pengembangan ekonomi lokal

(KPEL) terhadap pendapatan petani budi@ daya ulat sutera di Kabupaten Wonosobo [tesis]. Semarang: Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro.

Valk JVD . 2004. The human collection

of fetal bovine serum and possibilities for

serum@free cell and tissue culture. 6

- 18:1@12.

the silkworm, , and two other

species. 8 % ' 39:853@868.

Wyatt SS. 1956. Culture in vitro of tissue

from the silkworm, :. 8 %

CHANDRA NUR KHALAM. Identifikasi Kandungan Hemolimf Ulat

Sutera (

) sebagai Suplemen

dalam Kultur

Sel Serangga. Dibimbing oleh IRMA H. SUPARTO dan DONDIN

SAJUTHI.

Penggunaan

(FBS) sebagai suplemen nutrisi dalam

kultur sel sangat penting untuk mendapatkan pertumbuhan sel yang baik.

Ketergantungan yang sangat tinggi dan masalah bioetika dalam penggunaan FBS

perlu mendapat perhatian khusus. Oleh karena itu, berbagai upaya untuk mencari

pengganti atau suplemen FBS terus dilakukan. Hemolimf ulat sutera dilaporkan

mengandung banyak nutrien yang dibutuhkan untuk proses metamorfosis. Hal ini

merupakan dapat digunakan sebagai alternatif suplemen nutrisi kultur sel,

sehingga

diharapkan

dapat

mengurangi

penggunaan

FBS.

Analisis

makrokomponen hemolimf, pemisahan fraksi protein, dan pengujian hemolimf

pada kultur sel

(Sf9) dilakukan untuk menggali informasi

kandungan dan kemampuan hemolimf sebagai suplemen nutrisi kultur sel. Hasil

analisis menunjukkan kandungan air pada hemolimf 89,76% air; 2,52 mg/mL

karbohidrat; 2,35% lemak; dan 55,61 mg/mL protein. Protein hemolimf terdiri

atas 15 fraksi yang mengandung bobot molekul dari 22 kDa sampai 152 kDa.

Penggunaan hemolimf pada kultur sel Sf9 secara langsung belum menghasilkan

pertumbuhan sel yang baik. Perlakuan tanpa adaptasi dan teroksidasinya

hemolimf pada saat kultur sel diduga merupakan penyebab buruknya

pertumbuhan sel Sf9.

CHANDRA NUR KHALAM. Identification of Silkworm (

)

Hemolymph Content as Fetal Bovine Serum Supplement in Insect Cell

Culture

.

Under direction of IRMA H. SUPARTO and DONDIN SAJUTHI.

The use of fetal bovine serum (FBS) as nutritional supplement in cell

culture is very important for cell growth. High dependence and bioethical issues

on the use of FBS needs special attention. Therefore, continuous effort to search

for its replacement or supplement is still needed. Hemolymph silkworm has been

reported that it contains many nutrients needed for the process of metamorphosis.

This can be used as an alternative nutritional supplement for cell culture, so it can

reduce the use of FBS. Hemolymph macrocomponent analysis, separation of

protein fractions, and tested as medium supplement for

Kultur sel atau kultur jaringan adalah

perbanyakan sel atau jaringan secara .

Kondisi lingkungan pada kultur sel harus disesuaikan dengan kondisi pada tempat asalnya. Kondisi dan pengaturan lingkungan kultur terdiri atas media, komposisi udara, dan suhu. Media tempat pertumbuhan sel memiliki peran penting sebagai salah satu syarat kultur sel dan mengandung komponen@komponen

yang dibutuhkan dalam kultur. Media

ditambahkan dengan serum yang berperan sebagai suplemen nutrisi dalam kultur sel.

Serum berfungsi sebagai perangsang terjadinya proliferasi sel. Serum yang sering digunakan sebagai suplemen kultur sel adalah serum janin sapi atau

(FBS). Harga FBS cukup mahal sehingga biaya untuk mengultur suatu sel menjadi tinggi. Pembuatan FBS sintetik dengan menggabungkan berbagai komponen yang dibutuhkan juga sangat mahal dan tidak mudah dalam proses pembuatannya (Muniaraj

2007).

Beberapa produksi FBS kurang baik dalam prosesnya dan mendapat pertentangan dari berbagai pihak terutama pencinta binatang. Akan tetapi, kebutuhan terhadap FBS akan semakin tinggi dengan semakin banyaknya penggunaan atau kegiatan kultur sel. Serum yang diproduksi untuk setiap tahunnya diperkirakan sekitar 500.000 liter dan lebih dari 1.000.000 janin sapi harus digunakan setiap tahunnya (Gstraunthaler 2003, Jochems

2003).

Hemolimf ulat sutera mengandung protein yang cukup tinggi sehingga dapat menjadi alternatif dalam mengurangi jumlah pe@ makaian FBS. Park dan Kim (1999) telah membuktikan bahwa hemolimf ulat sutera dapat menjadi campuran FBS dalam kultur sel serangga. Hal ini merupakan suatu peluang dalam mengurangi pemakaian FBS.

Kajian lebih lanjut pada protein perlu dilakukan untuk mengetahui keberhasilan hemolimf sebagai campuran FBS pada kultur sel serangga. Hal ini dikarenakan zat per@ tumbuhan umumnya terdapat dalam bentuk protein. Melalui pemahaman kandungan atau komposisi hemolimf diharapkan dapat di@ peroleh informasi dalam pendugaan mengenai sebab hemolimf dapat berfungsi sebagai suplemen FBS dalam kultur sel serangga. Oleh karena itu, pada penelitian ini dilakukan identifikasi komponen atau kan@dungan pada hemolimf dan menguji hemolimf sebagai suplemen nutrisi dalam kultur sel serangga.

! "#!$%

Ulat sutera ( ) adalah larva

yang memiliki nilai ekonomi tinggi karena dapat menghasilkan sutera untuk bahan dasar kain. Selain sebagai penghasil sutera, ulat ini juga digunakan dalam pengobatan. Sebagai contoh, kotoran ulat sutera banyak diman@ faatkan sebagai obat jerawat (Fahas 2010).

Ulat sutera banyak ditemukan di daerah Asia. Dalam klasifikasi taksonomi, ulat sutera termasuk ke dalam ordo Lepidoptera, subordo Bombycoidea, dan famili Bombycidae (Stehr 1987). Umumnya, makanan ulat sutera adalah

daun (Gambar 1) (Sonthisombat &

Speakman 2004).

Gambar 1 Ulat sutera dan daun .

Secara keseluruhan, hidup ulat sutera ter@ bagi atas 4 tahap (Sonthisombat & Speakman 2004) (Gambar 2). Tahap pertama, telur akan menjadi ulat muda setelah 9–12 hari. Tahap kedua, ulat berkembang dengan instar I (3–4 hari), instar II (2–3 hari), instar III (3–4 hari), instar IV (5–6 hari), dan instar V (7–6 hari). Tahap ketiga, ulat menjadi kepompong dan membentuk kupu@kupu pada tahap keempat.

Kultur sel atau kultur jaringan adalah

perbanyakan sel atau jaringan secara .

Kondisi lingkungan pada kultur sel harus disesuaikan dengan kondisi pada tempat asalnya. Kondisi dan pengaturan lingkungan kultur terdiri atas media, komposisi udara, dan suhu. Media tempat pertumbuhan sel memiliki peran penting sebagai salah satu syarat kultur sel dan mengandung komponen@komponen

yang dibutuhkan dalam kultur. Media

ditambahkan dengan serum yang berperan sebagai suplemen nutrisi dalam kultur sel.

Serum berfungsi sebagai perangsang terjadinya proliferasi sel. Serum yang sering digunakan sebagai suplemen kultur sel adalah serum janin sapi atau

(FBS). Harga FBS cukup mahal sehingga biaya untuk mengultur suatu sel menjadi tinggi. Pembuatan FBS sintetik dengan menggabungkan berbagai komponen yang dibutuhkan juga sangat mahal dan tidak mudah dalam proses pembuatannya (Muniaraj

2007).

Beberapa produksi FBS kurang baik dalam prosesnya dan mendapat pertentangan dari berbagai pihak terutama pencinta binatang. Akan tetapi, kebutuhan terhadap FBS akan semakin tinggi dengan semakin banyaknya penggunaan atau kegiatan kultur sel. Serum yang diproduksi untuk setiap tahunnya diperkirakan sekitar 500.000 liter dan lebih dari 1.000.000 janin sapi harus digunakan setiap tahunnya (Gstraunthaler 2003, Jochems

2003).

Hemolimf ulat sutera mengandung protein yang cukup tinggi sehingga dapat menjadi alternatif dalam mengurangi jumlah pe@ makaian FBS. Park dan Kim (1999) telah membuktikan bahwa hemolimf ulat sutera dapat menjadi campuran FBS dalam kultur sel serangga. Hal ini merupakan suatu peluang dalam mengurangi pemakaian FBS.

Kajian lebih lanjut pada protein perlu dilakukan untuk mengetahui keberhasilan hemolimf sebagai campuran FBS pada kultur sel serangga. Hal ini dikarenakan zat per@ tumbuhan umumnya terdapat dalam bentuk protein. Melalui pemahaman kandungan atau komposisi hemolimf diharapkan dapat di@ peroleh informasi dalam pendugaan mengenai sebab hemolimf dapat berfungsi sebagai suplemen FBS dalam kultur sel serangga. Oleh karena itu, pada penelitian ini dilakukan identifikasi komponen atau kan@dungan pada hemolimf dan menguji hemolimf sebagai suplemen nutrisi dalam kultur sel serangga.

! "#!$%

Ulat sutera ( ) adalah larva

yang memiliki nilai ekonomi tinggi karena dapat menghasilkan sutera untuk bahan dasar kain. Selain sebagai penghasil sutera, ulat ini juga digunakan dalam pengobatan. Sebagai contoh, kotoran ulat sutera banyak diman@ faatkan sebagai obat jerawat (Fahas 2010).

Ulat sutera banyak ditemukan di daerah Asia. Dalam klasifikasi taksonomi, ulat sutera termasuk ke dalam ordo Lepidoptera, subordo Bombycoidea, dan famili Bombycidae (Stehr 1987). Umumnya, makanan ulat sutera adalah

daun (Gambar 1) (Sonthisombat &

Speakman 2004).

Gambar 1 Ulat sutera dan daun .

Secara keseluruhan, hidup ulat sutera ter@ bagi atas 4 tahap (Sonthisombat & Speakman 2004) (Gambar 2). Tahap pertama, telur akan menjadi ulat muda setelah 9–12 hari. Tahap kedua, ulat berkembang dengan instar I (3–4 hari), instar II (2–3 hari), instar III (3–4 hari), instar IV (5–6 hari), dan instar V (7–6 hari). Tahap ketiga, ulat menjadi kepompong dan membentuk kupu@kupu pada tahap keempat.

Telur ulat sutera berbentuk lonjong dengan bobot sekitar 1 g, panjang 1–1,3 mm, lebar 0,9–1,2 mm, dan tebal 0,5 mm dengan warna putih kekuningan (Suyono 2006). Pada tahap instar I, larva berwarna kehitaman, berkepala besar, berbulu, dan berukuran 3 cm. Selan@ jutnya larva akan bertambah gemuk, berwarna kehijauan, merontokkan bulu, lalu berganti kulit untuk memasuki fase instar II. Ulat sutera akan mengerut saat tahap akhir instar V dan mengeluarkan benang dari air liurnya

(Adam 2007).

Saat menjadi larva, ulat sutera sangat rakus. Larva akan berhenti makan dan tubuhnya memendek, gemuk, dan transparan pada tahap instar yang terakhir (Miao 2006). Ulat sutera instar V ditandai dengan penambahan bobot ulat yang bisa mencapai 10 ribu kali ulat baru lahir (Fahas 2010). Setelah menjadi kepompong ulat sutera akan berhenti makan.

$ & ' (

Hemolimf merupakan darah serangga yang memiliki beberapa fungsi berbeda dengan darah pada umumnya. Hemolimf tidak mengandung hemoglobin sehingga tidak

berwarna merah. Umumnya hemolimf

berwarna kehijauan atau kekuningan yang ditimbulkan oleh pigmen tanaman yang dikonsumsi serangga.

Ketiadaan hemoglobin mengakibatkan

hemolimf tidak berfungsi mengedarkan

oksigen. Serangga memiliki sistem tersendiri dalam mengedarkan oksigen. Hemolimf pada serangga berfungsi mentransportasikan ma@ kanan dan hormon (Mellanby 2008). Hormon pada hemolimf banyak yang berfungsi dalam pertumbuhan di antaranya adalah

(Ferkovich & Oberlander

1991) dan (Miao

2006).

Proses produksi hemolimf lebih mudah dibandingkan dengan produksi FBS. Selain sebagai suplemen kultur sel, hemolimf juga dapat digunakan sebagai antibakteri (Inoue & Kinoshita 1976), dan juga inhibitor apoptosis

sel Sf9 (Park 2002).

(FBS) adalah serum yang diperoleh dari janin sapi. Janin umumnya masih berumur 3 bulan pada saat

penyembelihan (Jochems 2003). Sapi

bunting yang sedang dipotong diambil

janinnya dan FBS dipanen melalui

pembocoran jantungnya (Even 2006).

Pengambilan FBS melalui pembocoran

jantung dimaksudkan untuk mencegah

kontaminasi dari mikroorganisme yang

berasal dari janin itu sendiri dan lingkungan

sekitar (Jochems . 2003).

Penggunaan FBS sebagai suplemen kultur sel memiliki berbagai fungsi tertentu. Menurut

Valk (2004), terdapat 4 fungsi FBS

dalam kultur sel. Pertama, sebagai hormon yang menstimulasi pertumbuhan sel dan proliferasi. Kedua, berperan dalam transpor protein, mineral, dan lemak. Ketiga, mengikat

dan menyebarkan matriks ekstraselular.

Keempat, sebagai penstabil pH dan peng@ hambat protease secara langsung.

Umumnya, FBS yang digunakan dalam kultur sel adalah 10% (Park & Kim 1999). Dalam FBS terkandung protein (terbesar),

hemoglobin, glukosa, insulin, kortison,

hormon paratiroid (PTH), prostaglandin E

(PGE), dan (PGP) (Price

& Gregory 1982). Selain FBS, alternatif serum yang lain adalah serum manusia, albumin serum sapi, albumin manusia rekombinan, dan albumin manusia murni

(Valk 2004).

# !#% $

Kultur sel adalah teknik menumbuhkan sel pada suatu media. Sel dapat dikulturkan langsung dari organismenya yang dinamakan kultur primer atau dikulturkan dari hasil kultur primer yang dinamakan subkultur (Ryan 2008). Kultur sel banyak digunakan dalam bidang farmakologi dan biologi molekular. Kultur sel juga bermanfaat dalam mengurangi penggunaan hewan yang tidak perlu dalam suatu uji (Hutahean 2002).

Sel@sel yang dikulturkan dibedakan ber@ dasarkan morfologinya. Ryan (2008) mem@ bagi tipe sel kultur ke dalam 3 bentuk. Pertama adalah epitelial, yaitu sel@sel yang terikat pada substrat dengan penampakan datar dan bentuk poligonal. Kedua adalah limfoblas, yaitu sel@sel yang tidak terikat secara normal pada substrat, tetapi tertinggal di dalam suspensi dengan bentuk bulat. Ketiga adalah fibroblas, yaitu sel@sel yang terikat pada substrat dengan bentuk memanjang dan bipolar, kadangkala berbentuk pusaran dalam berbagai kultur.

antibiotik yang dapat digunakan adalah gentamisin. Fungsi antibiotik dan fungisida ini adalah mencegah kontaminasi pada media (Phelan 1998).

Media kultur sel dapat dibeli dalam bentuk cairan dan bentuk bubuk atau disiapkan sendiri dengan menggabungkan berbagai komponen yang dibutuhkan. Media yang siap digunakan terdiri atas berbagai jenis, di

antaranya media ! " # $ "

(DME), F12, F10, Med 199, dan % .

Pemilihan suatu media harus memperhatikan spesifikasi dan kegunaannya. Sebagai contoh, DME memerlukan suplemen serum yang

cukup banyak dan digunakan untuk

pertumbuhan sel dengan kerapatan yang tinggi (Mather & Roberts 1998).

Media Grace merupakan hasil pengem@ bangan media yang dilakukan oleh Grace dalam bidang kultur sel serangga dan masih digunakan hingga saat ini. Media Grace merupakan pengembangan dari media Wyatt yang dimodifikasi dalam beberapa hal, yaitu vitamin B, nisbah ion Na/K dengan Ca/Mg, tekanan osmosis, dan lainnya (Grace 1967).

(Sf9) merupakan salah satu jenis sel serangga yang diperoleh

dari hasil kloning sel Sf21 (Granados .

2007). Sel Sf9 sering digunakan dalam berbagai penelitian. Umumnya, sel Sf9

digunakan dalam penelitian mengenai

ekspresi gen atau protein rekombinan, fisiologi, patologi, dan biologi molekular serangga (Lynn 2002).

)

Elektroforesis gel poliakrilamida@natrium dodesil sulfat (SDS@PAGE) merupakan salah satu jenis metode elektroforesis. Elektro@ foresis adalah salah satu teknik pemisahan

berdasarkan kemampuan analit melalui

medium dalam pengaruh medan listrik (Harvey 2000). SDS@PAGE termasuk ke dalam elektroforesis zona karena meng@

gunakan poliakrilamida sebagai media

penyangga (Nur & Adijuwana 1989a). Protein

hemolimf yang akan diidentifikasi

penyusunnya akan mengalami pemisahan dengan SDS@PAGE berdasarkan muatan dan bobot molekulnya. Hasil analisisnya berupa pola pemisahan protein dengan deteksi pewarnaan dan bobot molekul dari tiap fraksi yang terpisah dengan membandingkannya terhadap standar.

Gel poliakrilamida sebagai media

diperoleh dengan cara polimerisasi akrilamida

dengan adanya , @metilena@ (akrilamida)

sebagai agen pembentuk ikatan silang. Poli@ merisasi akrilamida membutuhkan tetra@ metiletilenadiamina (TEMED) dan amonium persulfat sebagai katalis. Poliakrilamida yang dihasilkan bersifat inert dan tidak terjadi adsorpsi terhadap protein yang akan dianalisis (Mikkelsen & Corton 2004). Hal ini akan menyebabkan pemisahan yang lebih baik karena ketiadaan hambatan gerak protein (Nur & Adijuwana 1989a).

Pada metode ini, SDS dengan 2@ merkaptoetanol dan pemanasan menyebabkan rusaknya struktur tiga dimensi protein dan mendenaturasinya (Nur & Adijuwana 1989a). Selain itu, SDS sebagai detergen anionik akan bergabung dengan bagian hidrofobik protein sehingga membentuk kompleks bermuatan

negatif (Mikkelsen & Corton 2004).

Kompleks protein yang besar akan ber@ migrasi lebih lambat dibandingkan dengan kompleks yang kecil.

Bufer yang digunakan berfungsi mem@ pertahankan pH dalam gel poliakrilamida. Selain itu, bufer juga berperan sebagai elek@ trolit pembawa aliran listrik. Kisaran pH yang digunakan dalam elektroforesis protein adalah 4,5–9,0 (Nur & Adijuwana 1989a).

* + !

Bahan@bahan yang digunakan adalah ulat

sutera ( ) dari peternakan Rumah

Sutera di Ciapus, feniltiourea (PTU), @

heksana, kertas saring, HCl 1 M, H2SO4 96%,

antron, etanol 95%, amonium sulfat,

akrilamida, @akrilamida, Tris, glisin, bufer

Tris@HCl 1,5 M pH 8,8; bufer Tris@HCl 1,5 M pH 6,8; gliserol 50% (v/v), bromfenol biru 1% (b/v), SDS 10% (b/v), 2@merkaptoetanol, tetrametiletilenadiamina (TEMED), amonium persulfat, metanol, asam asetat glasial, pereaksi bradford, albumin serum sapi (BSA),

& jenis ,

media Grace, kertas saring mikropori 0,22 Gm, sel serangga Sf9, dan FBS.

Peralatan yang digunakan adalah peralatan kaca, labu bulat, neraca analitik, termometer, oven, eksikator, radas Soxhlet, lempeng penangas, sentrifuga MSE, spektrofotometer

ultraviolet@tampak (UV@Vis) Shimadzu,

spektro@fotometer UV@Vis Heλios α,

antibiotik yang dapat digunakan adalah gentamisin. Fungsi antibiotik dan fungisida ini adalah mencegah kontaminasi pada media (Phelan 1998).

Media kultur sel dapat dibeli dalam bentuk cairan dan bentuk bubuk atau disiapkan sendiri dengan menggabungkan berbagai komponen yang dibutuhkan. Media yang siap digunakan terdiri atas berbagai jenis, di

antaranya media ! " # $ "

(DME), F12, F10, Med 199, dan % .

Pemilihan suatu media harus memperhatikan spesifikasi dan kegunaannya. Sebagai contoh, DME memerlukan suplemen serum yang

cukup banyak dan digunakan untuk

pertumbuhan sel dengan kerapatan yang tinggi (Mather & Roberts 1998).

Media Grace merupakan hasil pengem@ bangan media yang dilakukan oleh Grace dalam bidang kultur sel serangga dan masih digunakan hingga saat ini. Media Grace merupakan pengembangan dari media Wyatt yang dimodifikasi dalam beberapa hal, yaitu vitamin B, nisbah ion Na/K dengan Ca/Mg, tekanan osmosis, dan lainnya (Grace 1967).

(Sf9) merupakan salah satu jenis sel serangga yang diperoleh

dari hasil kloning sel Sf21 (Granados .

2007). Sel Sf9 sering digunakan dalam berbagai penelitian. Umumnya, sel Sf9

digunakan dalam penelitian mengenai

ekspresi gen atau protein rekombinan, fisiologi, patologi, dan biologi molekular serangga (Lynn 2002).

)

Elektroforesis gel poliakrilamida@natrium dodesil sulfat (SDS@PAGE) merupakan salah satu jenis metode elektroforesis. Elektro@ foresis adalah salah satu teknik pemisahan

berdasarkan kemampuan analit melalui

medium dalam pengaruh medan listrik (Harvey 2000). SDS@PAGE termasuk ke dalam elektroforesis zona karena meng@

gunakan poliakrilamida sebagai media

penyangga (Nur & Adijuwana 1989a). Protein

hemolimf yang akan diidentifikasi

penyusunnya akan mengalami pemisahan dengan SDS@PAGE berdasarkan muatan dan bobot molekulnya. Hasil analisisnya berupa pola pemisahan protein dengan deteksi pewarnaan dan bobot molekul dari tiap fraksi yang terpisah dengan membandingkannya terhadap standar.

Gel poliakrilamida sebagai media

diperoleh dengan cara polimerisasi akrilamida

dengan adanya , @metilena@ (akrilamida)

sebagai agen pembentuk ikatan silang. Poli@ merisasi akrilamida membutuhkan tetra@ metiletilenadiamina (TEMED) dan amonium persulfat sebagai katalis. Poliakrilamida yang dihasilkan bersifat inert dan tidak terjadi adsorpsi terhadap protein yang akan dianalisis (Mikkelsen & Corton 2004). Hal ini akan menyebabkan pemisahan yang lebih baik karena ketiadaan hambatan gerak protein (Nur & Adijuwana 1989a).

Pada metode ini, SDS dengan 2@ merkaptoetanol dan pemanasan menyebabkan rusaknya struktur tiga dimensi protein dan mendenaturasinya (Nur & Adijuwana 1989a). Selain itu, SDS sebagai detergen anionik akan bergabung dengan bagian hidrofobik protein sehingga membentuk kompleks bermuatan

negatif (Mikkelsen & Corton 2004).

Kompleks protein yang besar akan ber@ migrasi lebih lambat dibandingkan dengan kompleks yang kecil.

Bufer yang digunakan berfungsi mem@ pertahankan pH dalam gel poliakrilamida. Selain itu, bufer juga berperan sebagai elek@ trolit pembawa aliran listrik. Kisaran pH yang digunakan dalam elektroforesis protein adalah 4,5–9,0 (Nur & Adijuwana 1989a).

* + !

Bahan@bahan yang digunakan adalah ulat

sutera ( ) dari peternakan Rumah

Sutera di Ciapus, feniltiourea (PTU), @

heksana, kertas saring, HCl 1 M, H2SO4 96%,

antron, etanol 95%, amonium sulfat,

akrilamida, @akrilamida, Tris, glisin, bufer

Tris@HCl 1,5 M pH 8,8; bufer Tris@HCl 1,5 M pH 6,8; gliserol 50% (v/v), bromfenol biru 1% (b/v), SDS 10% (b/v), 2@merkaptoetanol, tetrametiletilenadiamina (TEMED), amonium persulfat, metanol, asam asetat glasial, pereaksi bradford, albumin serum sapi (BSA),

& jenis ,

media Grace, kertas saring mikropori 0,22 Gm, sel serangga Sf9, dan FBS.

Peralatan yang digunakan adalah peralatan kaca, labu bulat, neraca analitik, termometer, oven, eksikator, radas Soxhlet, lempeng penangas, sentrifuga MSE, spektrofotometer

ultraviolet@tampak (UV@Vis) Shimadzu,

spektro@fotometer UV@Vis Heλios α,

' ,-#. $%/

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa bagian, yaitu pengambilan hemolimf dari ulat sutera, penentuan kadar makrokomponen penyusun hemolimf (air, karbohidrat, protein, dan lemak), pemisahan protein dan penentuan bobot molekul penyusun protein, serta pengujian hemolimf ke dalam kultur sel serangga dengan berbagai variasi campuran dengan FBS.

$!&+$

$ , 0' $ & ' (

Ulat sutera yang telah didinginkan sekitar 1 menit, dipotong kakinya yang berada pada

daerah abdomen (perut). Ulat sutera

diposisikan di atas tabung mikrofuga yang telah berisi 50 Gg kristal PTU. Ulat sutera diurut secara perlahan sehingga hemolimf keluar dan masuk ke dalam tabung. Tabung mikrofuga ditutup dan disimpan dalam lemari pembeku.

Hemolimf dipisahkan kepingan selnya dengan cara menyentrifugasi hemolimf yang telah dicairkan setelah pembekuan dengan

kecepatan 2417,04 x selama 5 menit.

Kepingan sel dan PTU akan mengendap dan supernatan yang dihasilkan dipindahkan pada tabung mikrofuga yang baru untuk dilakukan analisis lanjut.

$ $ !# + % '% 123

Cawan porselen dikeringkan pada suhu

105 oC selama 30 menit hingga bobot konstan.

Setelah didinginkan dalam eksikator, cawan tersebut ditimbang. Sebanyak 5 g hemolimf dimasukkan kemudian dipanaskan dalam oven

pada suhu 105 oC selama 24 jam. Setelah

didinginkan dalam eksikator, ditimbang

kembali (pekerjaan dilakukan triplo). Hal tersebut dilakukan hingga bobot konstan. Kadar air dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini.

Keterangan:

a = bobot cawan kosong

b = bobot sampel + cawan sebelum dikeringkan

c = bobot sampel + cawan setelah dikeringkan

$ $ !# + % %&!$'

Kadar protein diukur dengan

menggunakan metode Bradford (1976). Kurva standar dibuat dengan mengukur absorbans

deret standar BSA dengan konsentrasi 0,1; 0,3; 0,5; 0,7; dan 1,0 mg/mL. Sebanyak 100 GL larutan standar ditambahkan dengan 5 mL pereaksi Bradford lalu dihomogenasikan dan diinkubasi pada suhu 37 °C selama 5 menit. Setelah itu, diukur absorbansnya dengan

spektrofotometer UV@Vis pada panjang

gelombang maksimum. Hal serupa dilakukan juga untuk sampel. Konsentrasi sampel diperoleh dengan memasukkan absorbans

sampel pada kurva standar hubungan

konsentrasi dan absorbans.

$ $ !# + % %0&*'+% !

.%'4 !& & 121

Penentuan kadar karbohidrat dilakukan berdasarkan metode antron menggunakan spektrofotometer UV@Vis. Deret standar dibuat dengan memasukkan larutan standar glukosa 0,2 mg/mL sebanyak 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; dan 1,0 mL ke dalam tabung reaksi yang berbeda@beda. Setiap tabung reaksi ditam@ bahkan akuades hingga volumenya 1 mL. Sebanyak 5 mL pereaksi antron ditambahkan lalu dicampurkan merata dan dipanaskan selama 12 menit dalam penangas air pada suhu 100 ºC. Tabung reaksi didinginkan dengan air mengalir lalu diukur absorbansnya pada panjang gelombang maksimum. Untuk sampel dilakukan hal yang sama seperti larutan standar dengan volume sampel 1 mL.

Konsentrasi sampel diperoleh dengan

memasukkan absorbans sampel pada kurva standar.

$ $ !# + % $ - 11

Analisis kadar lemak hemolimf

menggunakan metode hidrolisis Weibull. Sebanyak 1–2 g dimasukkan ke dalam gelas piala, lalu ditambahkan 30 mL HCl 25% dan 20 mL akuades serta beberapa butir batu didih. Gelas piala ditutup dengan kaca arloji dan dididihkan selama 15 menit. Setelah mendidih, campuran disaring dengan kertas saring dalam keadaan panas lalu dicuci dengan air panas hingga bebas asam. Kertas saring tersebut dikeringkan pada suhu 100– 105 ºC lalu dimasukkan ke dalam selongsong dan diekstraksi dengan heksana menggunakan metode Soxhlet selama 3 jam. Labu yang

berisi hasil ekstrak dipanaskan untuk

menguapkan heksana lalu dikeringkan pada suhu 100–105 ºC. Setelah kering, labu

didinginkan dan ditimbang. Proses

Keterangan:

b = bobot labu setelah ekstraksi c = bobot labu kosong

a = bobot sampel

% -"' "' %&!$' +$ , )

$ ' 15

Penggumpalan protein pada hemolimf dilakukan dengan cara supernatan hasil sentrifugasi ditambahkan etanol sedikit demi sedikit sambil diaduk dengan pengaduk magnet lalu disentrifugasi pada 2417,04 x selama 10 menit. Endapan fraksi etanol diarutkan dalam 10 mL air dan ditambahkan am