PENGARUH PEMBERIAN INFUSA BIJI ADAS

(Foeniculum vulgare Mill.) TERHADAP PERKEMBANGAN

FOLIKEL OVARIUM TIKUS PUTIH (Rattus norvegicus)

PRODUKTIF DAN PREMENOPAUSE

YENI KAZIA BEKALANI

FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Pengaruh Pemberian Infusa Biji Adas (Foeniculum vulgare Mill.) terhadap Perkembangan Folikel Ovarium Tikus Putih (Rattus norvegicus) Produktif dan Premenopause adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, September 2013

Yeni Kazia Bekalani

ABSTRAK

YENI KAZIA BEKALANI. Pengaruh Pemberian Infusa Biji Adas (Foeniculum vulgare Mill.) terhadap Perkembangan Folikel Ovarium Tikus Putih (Rattus norvegicus) Produktif dan Premenopause. Dibimbing oleh EVA HARLINA dan

HERA MAHESHWARI.

Biji adas (Foeniculum vulgare Mill.) diketahui mengandung fitoesrogen, yang mempunyai efek kerja seperti hormon estrogen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian infusa adas (Foeniculum vulgare Mill.) pada berbagai dosis terhadap perkembangan folikel ovarium tikus putih (Rattus norvegicus) produktif dan premenopause. Sebanyak 50 puluh ekor tikus yang terdiri atas 25 ekor tikus produktif dan 25 ekor tikus premenopause, masing-masing dibagi menjadi 5 kelompok yaitu kelompok kontrol negatif (KN) yang diberi aquades 1 ml, kelompok kontrol positif (KP) yang diberi etinil estradiol 9x10-3 mg/200 g BB, kelompok dosis I (D1) yang diberi infusa adas dengan dosis 36.5 mg/100 g BB, kelompok dosis 2 (D2) yang diberi infusa adas dengan dosis 73 mg/100 g BB, dan kelompok dosis 3 (D3) yang diberi infusa adas dengan dosis 146 mg/100 g BB. Pemberian infusa adas dilakukan dengan cara pencekokan selama 16 hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian infusa adas dosis 36.5 mg/100 g BB, 73 mg/100 g BB, dan 146 mg/100 g BB selama 16 hari tidak berpengaruh terhadap tingkat perkembangan folikel ovarium tikus putih (Rattus norvegicus).

Kata kunci: adas, fitoestrogen, premenopause

ABSTRACT

YENI KAZIA BEKALANI. The Effect of Fennel (Foeniculum Vulgare Mill.) Infusion Treatment to Development of Ovarian Follicles of Productive anod Premenopausal White Rats (Rattus Norvegicus). Supervised by EVA HARLINA and HERA MAHESHWARI.

Fennel (Foeniculum vulgare Mill.) knows contain phytoestrogens, the chemical substances that have effect as well as estrogen hormones. This research aimed to determine the effect of fennel infusion treatment on various doses to development of ovarian follicles of productive and premenopausal white rats (Rattus norvegicus). Twenty five productive rats and 25 premenopausal rats each were divided into 5 groups, i.e. negative control group (KN) which were treated by 1 ml of aquades, positive control group (KP) which were treated by etinil estradiol 9x10-3 mg/200 g of body weight (BW), Doses 1 group (D1) was treated by 36.5 mg/100 g of BW fennel infusion, Doses 2 group (D2) was treated by 75 mg/100 g of BW fennel infusion and Doses 3 (D3) were treated by 146 mg/100 g of BW fennel infusion. The infusion fennel treatment was done by force feeding method for 16 days. The results showed that the treatment of fennel infusion for all groups for 16 days had no effect on the development of ovarian follicles.

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran Hewan

pada

Fakultas Kedokteran Hewan

PENGARUH PEMBERIAN INFUSA BIJI ADAS

(Foeniculum vulgare Mill.) TERHADAP PERKEMBANGAN

FOLIKEL OVARIUM TIKUS PUTIH (Rattus norvegicus)

PRODUKTIF DAN PREMENOPAUSE

YENI KAZIA BEKALANI

FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Skripsi : Pengaruh Pemberian Infusa Biji Adas (Foeniculum vulgare Mill.) terhadap Perkembangan Folikel Ovarium Tikus Putih (Rattus

norvegicus) Produktif dan Premenopause Nama : Yeni Kazia Bekalani

NIM : B04090209

Disetujui oleh

Dr drh Eva Harlina, MSi, APVet Pembimbing I

Dr drh Hera Maheshwari, MSc Pembimbing II

Diketahui oleh

Drh Agus Setiyono, MS. Ph.D. APVet

Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas kasih dan anugerah-Nya yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan menyusun hasilnya dalam bentuk skripsi. Skripsi ini berjudul Pengaruh Pemberian Infusa Biji Adas (Foeniculum vulgare Mill.) terhadap Perkembangan Folikel Ovarium Tikus Putih (Rattus norvegicus) Produktif dan Premenopause.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut membantu hingga skripsi ini berhasil diselesaikan dengan baik. Terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Ibu Dr drh Eva Harlina, MSi, APVet dan Ibu Dr drh Hera Maheshwari, M.Sc selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan koreksi yang sangat berguna bagi penulis selama penelitian dan penyusunan skripsi.

2. Ibu Rini Madyastuti, Apt. MSi selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan dukungan dan masukan yang membangun dari semester 3 hingga semester 8.

3. Staf laboratorium Bagian Patologi, Departemen Klinik, Reproduksi dan Patologi FKH IPB atas bantuan yang telah diberikan selama penelitian.

4. Ayahanda Yusuf Bekalani dan ibunda Maria Nodil, beserta bang Jams Imanuel Bekalani dan bang Abraham Ihsak Bekalani atas kasih sayang, perhatian dan motivasi yang diberikan.

5. Teman-teman sepenelitian: kak Anita, Novri, Adib, dan kak Matto atas kerjasama yang baik selama penelitian.

6. Sahabat-sahabatku: kak Ruly, Lisa, Dewi, Sarah, Lantri, Desi, kak Mita dan semua yang ada di kos novia yang telah banyak membantu dan memberikan perhatian dan semangat kepada penulis.

7. Komisi Pelayanan Siswa IPB dan semua teman seperjuangan Geochelone (FKH angkatan 46) dan yang telah memberi warna dalam hari-hari penulis.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak yang membutuhkan. Kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan penulis agar kedepannya karya penulis bisa lebih baik.

.

Bogor, September 2013

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR GAMBAR viii

DAFTAR LAMPIRAN viii

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Tujuan Penelitian 2

Manfaat Penelitian 2

TINJAUAN PUSTAKA 2

Adas (Foeniculum vulgare Mill.) 2

Fitoestrogen 3

Ovarium 4

Estrogen 5

Tikus Putih (Rattus sp.) 6

METODE 6

Waktu dan Tempat Penelitian 6

Bahan dan Alat 6

Metode Penelitian 7

HASIL DAN PEMBAHASAN 9

SIMPULAN DAN SARAN 15

Simpulan 15

Saran 15

DAFTAR PUSTAKA 15

LAMPIRAN 17

DAFTAR TABEL

1 Konsentrasi hormon serum rata-rata pada wanita premenopause dan

pascamenopause 6

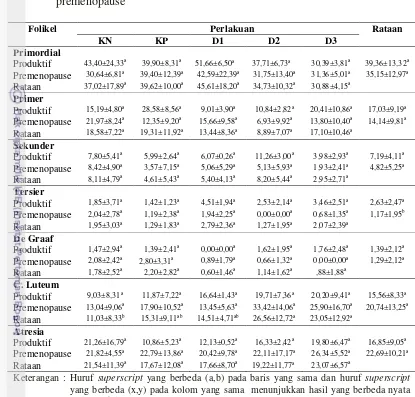

2 Rata-rata persentase folikel primordial, primer, sekunder, tersier, de Graaf, korpus luteum, dan folikel atresia dari ovarium tikus produktif

dan premenopause 11

DAFTAR GAMBAR

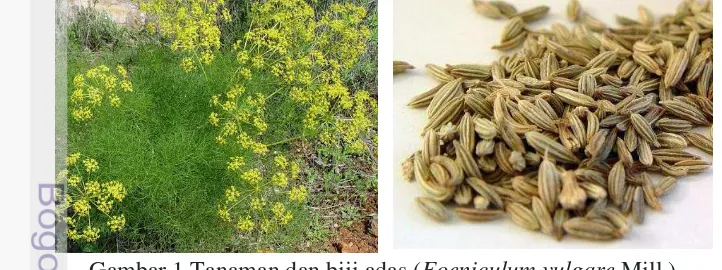

1 Tanaman dan biji buah adas (Foeniculum vulgare Mill.) 2

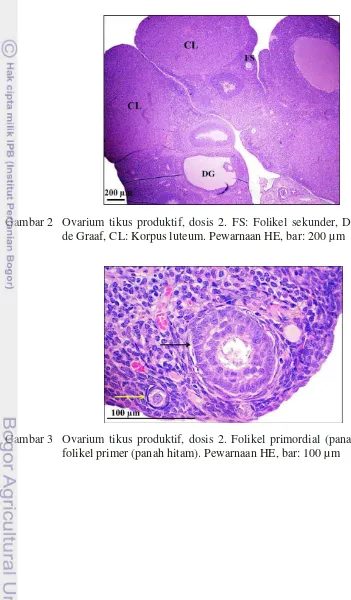

2 Ovarium tikus produktif, dosis 2 9

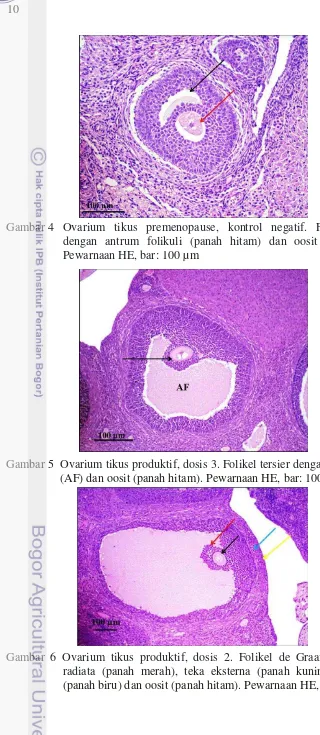

3 Ovarium tikus produktif, dosis 2, folikel primordial dan folikel primer 9 4 Ovarium tikus premenopause, kontrol negatif. Folikel sekunder 10

5 Ovarium tikus produktif, dosis 3. Folikel tersier 10

6 Ovarium tikus produktif, dosis 2. Folikel de Graaf 10

DAFTAR LAMPIRAN

1 Hasil analisis ragam (ANOVA) 17

2 Determinasi tanaman adas (Foeniculum vulgare Mill.) 25

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Menopause adalah fase setelah siklus menstruasi berakhir dan premenopause adalah fase sebelum menopause. Premenopause terjadi ketika lama siklus menstruasi memendek. Hal ini disebabkan oleh pemendekan siklus fase folikuler. Fase luteal tidak terpengaruh oleh umur. Karena pematangan folikel pada periode premenopause tidak beraturan, sehingga ovulasi dapat terjadi dapat juga tidak, dan sekresi hormon oleh folikel pada fase premenopause berkurang (Benson and Martin 2008).

Kata menopause berasal dari bahasa Yunani, yakni mensis (bulan), dan

poresis (berhenti) yang berarti berhentinya siklus menstruasi. Menopause dianggap telah menetap setelah amenore (hilangnya menstruasi) yang berlangsung selama satu tahun (Sloane 2003). Menopause terjadi ketika ovarium menua dan tidak lagi berespon terhadap signal gonadotropin untuk mensintesis dan mensekresi estrogen sehingga kadar estrogen menjadi rendah (Corwin 2009). Hal ini dikarenakan hilangnya folikel sejalan pertambahan usia karena atresia dan ovulasi bulanan. Kehilangan folikel mengakibatkan berkurangnya sekresi estrogen dan progesteron. Penurunan kadar estrogen dan progesteron menganggu poros hormon dari hipotalamus-hipofisis-ovarium dan mekanisme umpan balik negatif. Siklus terhenti walaupun sejumlah kecil hormon ovarium masih disekresi oleh kelenjar adrenal (Sloane 2003). Rendahnya kadar estrogen tersebut berpengaruh buruk terhadap wanita karena menyebabkan penurunan densitas tulang, peningkatan risiko penyakit kardiovaskular, mengeringnya kulit dan mukosa vagina, serta hot flashes atau sensasi rasa panas dalam tubuh, berkeringat, detak jantung cepat yang diikuti dengan kemerahan pada kulit (Corwin 2009).

Untuk mengatasi akibat buruk yang ditimbulkan pada saat menopause, maka banyak wanita yang memilih untuk melakukan terapi hormon estrogen. Terapi hormon tersebut dikenal dengan hormon replacement therapy (HRT). Menurut Corwin (2009), terapi estrogen maupun kombinasinya dengan progesteron dapat meningkatkan resiko kanker payudara, penyakit kardiovaskular, dan stroke pada wanita pascamenopause. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nurses’ Health Study dimana wanita yang menjalani terapi hormon selama lima tahun atau lebih cenderung terkena kanker payudara (30-70%) dibanding mereka yang tidak melakukan terapi (Astawan 2009). Menurut Purwoastuti (2008), terapi estrogen yang dilakukan pada wanita yang masih mempunyai uterus (rahim) dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kanker endometrium.

Banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan akibat terapi hormon membuat para peneliti mulai mencari bahan yang aman bagi tubuh sebagai pengganti estrogen. Fitoestrogen merupakan zat kimia yang ditemukan pada tanaman dan mempunyai efek kerja seperti halnya hormon estrogen pada wanita yang masih subur. Fitoestrogen dapat menunda terjadinya menopause, membuat jantung lebih sehat, dan menurunkan resiko kanker (Muaris 2004). Kedelai,

2

sebenarnya agen farmakologis aktif merupakan polimer dari anethol, seperti dianethol dan photoanethol (Albert-puleo 1980 dalam Rather et al. 2012). Berdasarkan hasil penelitian tentang adanya kandungan fitoestrogen dalam adas, maka dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efek pemberian adas secara histopatologi terhadap organ sistem reproduksi yaitu ovarium.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian infusa adas (Foeniculum vulgare Mill.) pada berbagai dosis terhadap perkembangan folikel ovarium tikus putih (Rattus norvegicus) produktif dan premenopause.

Manfaat Penelitian

Diharapkan adas (Foeniculum vulgare Mill.) dapat menjadi sumber fitoestrogen untuk mengganti kekurangan estrogen pada wanita yang mengalami menopause.

TINJAUAN PUSTAKA

Adas (Foeniculum vulgare Mill.)

Adas (Foeniculum vulgare Mill.) atau yang disebut juga dengan Anethum foeniculum Linn, merupakan famili Apiaccae (Umbelliferae). Adas adalah satu dari sembilan tumbuhan obat yang dianggap berkhasiat di Anglo-Saxon (Anonim 2000). Adas berasal dari Eropa Selatan dan daerah Mediterania yang kemudian menyebar luas di berbagai negara seperti Cina, Meksiko, India, Itali, dan termasuk Indonesia. Di Indonesia telah dibudidayakan sebagai tanaman bumbu atau tanaman obat (Anonim 2008b).

Gambar 1 Tanaman dan biji adas (Foeniculum vulgare Mill.)

Genus Foeniculum mempunyai tiga spesies yaitu F. vulgare (adas), F. azoricum (adas bunga yang digunakan sebagai sayuran) dan F. dulce (digunakan sebagai sayuran). F. vulgare mempunyai subspesies yaitu F. vulgare var. dulce

3

vulgare Mill.) dan adas sowa (Anethum graveolens Linn.). Adas lebih banyak dibudidayakan di daerah dataran tinggi sedangkan adas sowa lebih banyak dibudidayakan di daerah dataran rendah dan daunnya digunakan sebagai lalap (Agusta dan Harapini 1998).

Biji adas yang digunakan pada penelitian ini adalah adas manis (Foeniculum vulgare subspesies vulgare varietas dulce Mill.). Adas manis mengandung anethol (50-80%), limonen (5%), fenkon (5%), alpha-pinen (0.5%), estragol (methyl-chavicol), safrol, camphene, beta-pinen, beta-myrcene dan p-cymen (Rusmin dan Melati 2007). Kandungan anethol pada adas menyebabkan aroma yang khas dan berkhasiat karminatif atau mencegah atau mengurangi perut kembung (flatulen) (Anonim 2008a).

Adas berkhasiat dalam meningkatkan daya tahan tubuh, mengobati flu, mengatasi ejakulasi dini, dan merangsang ereksi. Adas juga bersifat anestetik, merangsang keringat (diaforetik), merangsang saraf pusat, dan merangsang hormon androgen. Adas juga berperan dalam menghambat pengeluaran enzim aldose-reduktase, fosfodiesterase dan lipoksiginase. Khasiat lain dari adas adalah dapat memperlambat penuaan, merangsang ovulasi, dan melindungi hati dari racun (antihepatotoksik) (Kurniawati 2010).

Fitoestrogen

Fitoestrogen adalah senyawa kimia yang terdapat pada tanaman dan memiliki sifat estrogenik. Makanan yang kaya fitoestrogen adalah tumbuhan dari famili umbelliferous (fennel, seledri, anise, peterseli), brassica (kubis, bunga kol, brokoli, dan brussel sprout), kedelai, kacang-kacangan, gandum, apel, dan alfalfa (Anonim 2004). Fitoestrogen dapat mencegah estrogen tubuh berikatan dengan reseptornya dan dapat mencegah terbentuknya kanker yang dipicu oleh hormon estrogen (Anonim 2004). Kanker payudara, endometrial dan kanker indung telur merupakan kanker yang dirangsang oleh ada tidaknya estrogen (Muaris 2004). Menurut Jin (2003), fitoestrogen juga mempunyai efek positif terhadap osteoporosis, penyakit jantung, facial flushing dan simptom postmenopause lainnya.

Walaupun bekerja pada reseptor estrogen, efek dari fitoestrogen kurang begitu aktif jika dibandingkan dengan estrogen biasa. Fitoestrogen dapat menurunkan aktivitas estrogen dengan cara menghambat aktivitas reseptor jika kadar estrogen sangat tinggi. Sebaliknya, bila kadar estrogen rendah, fitoestrogen yang terikat pada reseptor dapat memberikan efek seperti estrogen (Anonim 2004).

4

Ovarium

Ovarium adalah organ berpasangan yang terletak di kedua sisi rahim, dekat dengan dinding panggul lateral, berada dibelakang ligamentum besar dan anterior rektum (Clement 2007). Bentuk dan ukuran ovarium berbeda-beda menurut spesies dan fase siklus birahinya. Ovarium mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai organ eksokrin yang menghasilkan ovum dan sebagai organ endokrin yang mensekresikan hormon estrogen dan progesteron (Toelihere 1979). Secara histologi, ovarium terdiri atas dua zona, yaitu medulla dan korteks. Di bagian korteks banyak terdapat folikel dengan berbagai tahapan perkembangan dan juga terdapat banyak korpus luteum, sel interstisial, serta elemen-elemen stromal (Banks 1993). Bentuk dan struktur ovarium hewan berbeda pada setiap tingkat pubertasnya. Ovarium prepubertas berwarna cokelat, memanjang, pipih dan terletak di atas panggul. Kadang-kadang berlobulasi dengan tepi irreguler. Ovarium dewasa (pubertas) memiliki permukaan yang berwarna pink-putih (Clement 2007).

Folikel primordial terdiri dari oosit primer yang diselubungi oleh lapisan tunggal sel-sel folikuler berbentuk pipih (Sloane 2003). Pada folikel primer, oosit tumbuh menjadi lebih besar dan sel folikuler kehilangan konfigurasi epitel skuamosanya sehingga membentuk sel kuboid. Folikel yang sedang tumbuh dengan antrum di dalamnya disebut folikel sekunder (Fawcett 2002). Awalnya antrum tersebut membentuk ruang-ruang kemudian menyatu membentuk ruang seperti bulan sabit. Sel-sel folikuler dari folikel ini terus berkembang menjadi beberapa lapis seluler. Folikel tersier dikelilingi oleh dua lapis jaringan ikat, teka interna dan teka eksterna. Teka interna adalah lapis bagian dalam sedangkan teka eksterna adalah lapis bagian luar yang berangsur-angsur akan bersatu dengan stroma ovarium. Antrum folikuler akan terus bertambah besar seiring dengan perkembangan folikel tersier sampai menjelang ovulasi. Pada saat ini folikel tersier disebut folikel de Graaf (Djuwita et al. 2009).

Setelah menopause, indung telur biasanya menyusut kira-kira setengah ukuran awal dari masa reproduksi. Kebanyakan ovarium pada pascamenopause menyusut, gyriform, dan ada beberapa yang lebih halus dan seragam serta konsistensinya kuat. Ditemukan juga beberapa folikel berukuran kecil hingga besar pada bagian korteks, sedangkan di medula biasanya terdapat corpus albican (Clement 2007).

Ovarium berada dibawah pengaruh langsung dari hormon hipofisis anterior. Hormon tersebut berfungsi dalam mengontrol pematangan folikel dan pembentukan korpus luteum. Ovarium juga menghasilkan hormon sendiri yang mempengaruhi organ-organ reproduksi aksesori seperti rahim, saluran tuba dan kelenjar susu, dan juga memberikan suatu efek regulasi pada hipofisis anterior (Copenhaver et al.1978).

5

granulosa memproduksi follikulostatin, hormon yang mempengaruhi feedback negatif dari produksi FSH. Progesteron diproduksi terutama oleh sel-sel granulosa lutein. Korpus luteum juga memproduksi hormon polipeptida, yaitu relaxin yang berfungsi untuk merelaksasi ligamentum yang terkait dengan simfisis pubis sebelum kelahiran (Banks 1993). Hormon streroid merespon pengaruh gonadotropin pada ovarium yang disintesis dan dilepaskan untuk mengerahkan pengaruh feedback negatif terhadap hipotalamus dan hipofisis anterior.

Estrogen

Estrogen adalah hormon steroid yang berperan penting dalam perkembangan organ dan sistem reproduksi wanita. Estrogen dihasilkan terutama di ovarium dan sebagian kecil di kelenjar adrenal. Menurut Corwin (2009), estrogen mempengaruhi jaringan targetnya dengan mengubah kecepatan replikasi DNA, transkripsi DNA, atau translasi RNA.

Ada tiga jenis estrogen yang utama di dalam tubuh, yaitu estron (E1), estradiol (E2) dan estriol (E3) (Pangkahila 2007). Estradiol adalah estrogen yang secara biologis paling aktif dan paling penting yang disekresi ovarium. Estron adalah estrogen lemah yang dibentuk melalui konversi androstenedion, dan estriol adalah estrogen terlemah (Sloane 2003). Estron diproduksi di ovarium, kelenjar adrenal, dan sel lemak. Di dalam ovarium, estron dikonversi menjadi estradiol. Namun setelah menopause, hanya sedikit estron dikonversi menjadi estradiol karena menurunnya fungsi ovarium. Efek estrogenik yang ditimbulkan estradiol sekitar 12 kali lebih kuat daripada estron dan 80 kali lebih kuat daripada estriol. Estradiol dihasilkan secara tidak langsung oleh kelenjar adrenal (Benson and Martin 2008). Pengaruh estradiol antara lain membantu penyerapan kalsium, magnesium dan zinc, menurunkan kolesterol total dan trigliserid, meningkatkan growth hormone, serotonin dan endorphin, membantu mempertahankan memori, memperbaiki kenyamanan tidur, dan mengurangi kelelahan. Estriol berperan dalam mengendalikan gejala menopause, meningkatkan kolesterol HDL dan menurunkan kolesterol LDL, mempertahankan pH vagina sehingga mencegah infeksi saluran kencing, membantu usus mempertahankan lingkungan bagi berkembangnya lactobacilli dan mengurangi bakteri patogen (Pangkahila 2007).

Estrogen berpengaruh terhadap organ reproduksi dan non reproduksi. Efek estrogen pada organ reproduksi adalah untuk menstimulasi pertumbuhan lapisan endometrium uterus setiap bulan dalam mempersiapkan implantasi embrio, mempengaruhi perkembangan in utero organ seks internal dan eksternal wanita, dan memelihara kehamilan. Efek estrogen terhadap organ non reproduksi adalah dalam menstimulasi pembentukan tulang, membatasi resorpsi tulang, menstimulasi ginjal untuk menahan natrium, mempengaruhi sinyal saraf otak terkait perilaku dan mood (Corwin 2009). Estrogen juga memiliki efek metabolik, termasuk menurunkan kadar kolesterol dan lipoprotein densitas rendah dalam darah, mengurangi resiko penyakit arteri dan koroner dan juga memfasilitasi metabolisme kalsium serta berperan dalam distribusi lemak tubuh (Sloane 2003). Estrogen bertanggung jawab atas perilaku reseptif betina selama estrus serta perkembangan dari sex sekunder betina (Banks 1993).

6

menurun dari kadar pada premenopause karena berhentinya aktivitas folikuler (Benson and Martin 2008).

Tabel 1 Rata-rata konsentrasi hormon serum pada wanita premenopause dan pascamenopause

Penggunaan tikus untuk studi perkembangan seksual dan pubertas dimulai pada awal abad ke-20 ketika peneliti memulai dengan hipotesis bahwa indung telur mengandung zat yang bertanggung jawab atas munculnya pematangan seksual. Tikus merupakan hewan yang cocok digunakan untuk studi perkembangan seksual. Hal tersebut dikarenakan tikus tumbuh dengan cepat, sering bereproduksi, relatif murah, mudah ditangani, dan tanda-tanda kematangan seksual terlihat dari luar walaupun hanya sedikit yang mudah terdeteksi (Ojeda and Urbanski 1994).

Tikus putih (Rattus norvegicus) terwakili dalam beberapa genus. Tikus ini terbagi dalam tiga strain, yaitu Hooded, Wistar, dan Spraque-Dawley. Usia tikus untuk mencapai kematangan seksual atau pubertas bervariasi tergantung strain dan laju pertumbuhannya. Pada tikus betina, pubertas sesuai dengan periode pertumbuhan dan pematangan oosit dalam ovarium. Tikus dikatakan dewasa secara seksual apabila umurnya mencapai 50-72 hari (Bennet and Vickery 1970).

METODE

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Bagian Patologi, Departemen Klinik, Reproduksi, dan Patologi, Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor. Waktu pelaksanaan penelitian dari bulan Juni 2012 sampai April 2013.

Bahan dan Alat

7

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah timbangan analitik, pengayak mesh 8, 24 dan 30, kapas, gelas ukur, erlenmeyer, corong, sonde lambung, pengaduk gelas, gelas objek, gelas penutup, peralatan untuk nekropsi, tissue cassette, tissue processor, rotary microtome, inkubator, pipet, mikroskop cahaya Olympus CH-1® dan digital eye piece camera microscope MD 130.

Metode Penelitian Infusa Adas

Determinasi tanaman adas manis dilakukan di Herbarium Bogoriense, Cibinong, Bogor. Simplisia biji adas yang telah kering kemudian dibuat serbuk dengan grinder dan diayak dengan pengayak berukuran 8 dan 24 mesh. Pembuatan infusa adas dilakukan setiap hari (per perlakuan) dengan cara merebus sebanyak 10 g adas dalam 100 ml air dengan suhu 900C selama 15 menit. Kemudian larutan adas disaring menggunakan ayakan berukuran 30 mesh. Setelah penyaringan, infusa adas disimpan ke dalam botol dan dicekokkan ke tikus.

Hewan Coba

Sebanyak 25 ekor tikus produktif dan 25 ekor tikus premenopause, masing-masing dibagi menjadi 5 kelompok yaitu kelompok kontrol negatif (KN, kelompok kontrol positif (KP) dan kelompok perlakuan dosis I (D1), dosis 2 (D2), dan dosis 3 (D3). Tikus diaklimatisasi selama 2 minggu dengan pemberian pakan dan minum serta penggantian sekam. Selama penelitian tikus diberi pakan berbentuk pelet serta air minum yang diberikan ad libitum.

Rancangan Percobaan

Pencekokan infusa adas manis dilakukan setiap hari selama enam belas hari dengan dosis sebagai berikut: kelompok kontrol negatif (KN) diberi aquades 1 ml, kelompok kontrol positif (KP) diberi etinil estradiol dosis 9x10-3 mg/200 g BB, kelompok D1 diberi infusa adas 36.5 mg/100 g BB, kelompok D2 diberi infusa adas 73 mg/100 g BB, dan kelompok D3 diberi infusa adas 146 mg/100 g BB. Setelah selesai perlakuan, tikus ditidurkan menggunakan eter, dan dilakukan dislokasio cervikalis. Selanjutnya tikus dinekropsi untuk pengambilan organ ovarium, kemudian organ difiksasi dalam BNF 10% untuk selanjutnya dibuat sediaan histopatologi.

Pembuatan Sediaan Histopatologi

Ovarium kiri dan kanan dipisahkan dari uterus kemudian ditempatkan dalam tissue cassette. Kemudian dilakukan dehidrasi dengan merendam sediaan secara berturut-turut ke dalam alkohol 70%, 80%, 90%, alkohol absolut , xylol I, xylol II, parafin I dan parafin II. Perendaman dilakukan selama 2 jam pada masing-masing bahan dalam tissue processor. Selanjutnya potongan organ dicetak dalam parafin (embedding).

8

600C selama semalam. Setelah itu sediaan dimasukkan ke dalam xylol untuk dideparafinasi sebanyak dua kali, masing-masing selama 2 menit.

Tahapan selanjutnya adalah pewarnaan HE (Hematoxylin dan Eosin). Sediaan dimasukkan ke dalam xylol I, II, III masing-masing selama 2 menit, kemudian sediaan melalui tahap rehidrasi, dimulai dari alkohol 95% dan 80% dan air mengalir masing-masing selama 1 menit, Selanjutnya sediaan dimasukkan ke dalam larutan Mayer’s Hematoxylin selama 6 menit, dicuci dengan air mengalir selama 30 detik, lalu dimasukkan ke dalam lithium karbonat selama 15-30 detik, dan dicuci kembali dengan air mengalir selama 2 menit. Kemudian slide diwarnai dengan eosin selama 6 menit, dicuci kembali dengan air mengalir selama 30-60 detik, dicelupkan dalam alkohol absolut I sebanyak 2 kali celupan, direndam dalam alkohol absolut II selama 2 menit, direndam dalam xylol I selama 1 menit dan xylol 2 selama 2 menit. Tahap terakhir adalah sediaan ditetesi perekat permount kemudian ditutup dengan gelas penutup dan dibiarkan kering.

Pengamatan Histopatologi

Evaluasi histopatologi dilakukan dengan cara menghitung jumlah folikel ovarium kiri dan kanan dalam berbagai fase perkembangan folikuler. Penghitungan dilakukan pada seluruh lapang pandang menggunakan mikroskop cahaya. Jumlah folikel kemudian dikonversi dalam bentuk persentase dengan cara membagi folikel pada tahap tertentu dengan jumlah folikel secara keseluruhan dari satu ovarium. Selanjutnya hasil pengamatan disampaikan secara deskriptif dan kuantitatif.

Analisis Data

9

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengamatan histopatologi ovarium tikus ditemukan berbagai tingkat perkembangan folikel pada seluruh kelompok perlakuan mulai dari folikel primordial, primer, sekunder, tersier, dan de Graaf. Berbagai fase perkembangan folikel disajikan pada Gambar 2, 3, 4, 5, dan 6.

Gambar 2 Ovarium tikus produktif, dosis 2. FS: Folikel sekunder, DG: Folikel de Graaf, CL: Korpus luteum. Pewarnaan HE, bar: 200 µm

10

Gambar 4 Ovarium tikus premenopause, kontrol negatif. Folikel sekunder dengan antrum folikuli (panah hitam) dan oosit (panah merah). Pewarnaan HE, bar: 100 µm

Gambar 5 Ovarium tikus produktif, dosis 3. Folikel tersier dengan antrum folikuli (AF) dan oosit (panah hitam). Pewarnaan HE, bar: 100 µm

11

Tabel 2 Rata-rata persentase folikel primordial, primer, sekunder, tersier, de Graaf, korpus luteum, dan folikel atresia dari ovarium tikus produktif dan premenopause

Folikel Perlakuan Rataan

KN KP D1 D2 D3

Primordial

Produktif 43,40±24,33a 39,90±8,31a

51,66±6,50a 37,71±6,73a 30,39±3,81a 39,36±13,32a

Premenopause 30,64±6,81a 39,40±12,39a 42,59±22,39a 31,75±13,40a 31,36±5,01a 35,15±12,97a

Rataan 37,02±17,89a 39,62±10,00a 45,61±18,20a 34,73±10,32a 30,88±4,15a

Primer

Produktif 15,19±4,80a 28,58±8,56a 9,01±3,90a 10,84±2,82a 20,41±10,86a 17,03±9,19a

Premenopause 21,97±8,24a 12,35±9,20a 15,66±9,58a 6,93±9,92a 13,80±10,40a 14,14±9,81a

Rataan 18,58±7,22a 19,31±11,92a 13,44±8,36a 8,89±7,07a 17,10±10,46a

Sekunder

Produktif 7,80±5,41a 5,99±2,64a 6,07±0,26a 11,26±3,00a 3,98±2,93a 7,19±4,11a

Premenopause 8,42±4,90a 3,57±7,15a 5,06±5,29a 5,13±5,93a 1,93±2,41a 4,82±5,25a

Rataan 8,11±4,79a 4,61±5,43a 5,40±4,13a 8,20±5,44a 2,95±2,71a

Tersier

Produktif 1,85±3,71a 1,42±1,23a 4,51±1,94a 2,53±2,14a 3,46±2,51a 2,63±2,47a

Premenopause 2,04±2,78a 1,19±2,38a 1,94±2,25a 0,00±0,00a 0,68±1,35a 1,17±1,95b

Rataan 1,95±3,03a 1,29±1,83a 2,79±2,36a 1,27±1,95a 2,07±2,39a

De Graaf

Produktif 1,47±2,94a 1,39±2,41a 0,00±0,00a 1,62±1,95a 1,76±2,48a 1,39±2,12a

Premenopause 2,08±2,42a

2,80±3,31a 0,89±1,79a 0,66±1,32a 0,00±0,00a 1,29±2,12a

Rataan 1,78±2,52a 2,20±2,82a 0,60±1,46a 1,14±1,62a ,88±1,88a

C. Luteum

Produktif 9,03±8,31 a 11,87±7,22a 16,64±1,43a 19,71±7,36a 20,20±9,41a 15,56±8,33a

Premenopause 13,04±9,06a 17,90±10,52a 13,45±5,63a 33,42±14,06a 25,90±16,70a 20,74±13,25a

Rataan 11,03±8,33b 15,31±9,11ab 14,51±4,71ab 26,56±12,72a 23,05±12,92a

Atresia

Produktif 21,26±16,79a 10,86±5,23a 12,13±0,52a 16,33±2,42a 19,80±6,47a 16,85±9,05a

Premenopause 21,82±4,55a 22,79±13,86a 20,42±9,78a 22,11±17,17a 26,34±5,52a 22,69±10,21a

Rataan 21,54±11,39a 17,67±12,08a 17,66±8,70a

19,22±11,77a 23,07±6,57a

Keterangan : Huruf superscript yang berbeda (a,b) pada baris yang sama dan huruf superscript

yang berbeda (x,y) pada kolom yang sama menunjukkan hasil yang berbeda nyata pada taraf 5%

Pada masa prenatal, oogonium berploriferasi selama kehidupan embrio dan merupakan asal dari oosit primer. Setiap oosit primer diselubungi oleh satu lapisan tunggal sel-sel folikular dan pada tahap ini disebut sebagai folikel primordial. Oosit primer akan tetap berada pada tahap profase I meiosis selama kehidupan embrio, setelah lahir hingga pubertas (Sloane 2003). Pada tikus segera setelah dilahirkan, jumlah oosit kurang lebih 8.000 buah, dalam keadaan istirahat dan dilapisi oleh selapis sel folikel (Hardjopranjoto 1995). Jumlah folikel primordial dapat berkurang seiring bertambahnya usia karena atresia (regresi dan degenerasi folikel) (Sloane (2003).

12

folikel primordial yang tidak berbeda nyata pada setiap perlakuan dikarenakan umur tikus yang sama dan pemberian dosis adas dan etinil estradiol tidak mempengaruhi pertumbuhan folikel primordial. Data dari tabel di atas juga memperlihatkan bahwa rataan persentase folikel primordial tidak berbeda nyata pada tikus produktif dan premenopause. Namun jika dilihat dari angka persentasenya, folikel primordial pada tikus produktif lebih tinggi dibandingkan pada tikus premenopause. Hal ini dikarenakan folikel primordial dapat berkurang seiring bertambahnya usia karena atresia, regresi dan degenerasi folikel (Sloane 2003).

Memasuki masa pubertas, oosit primer mulai membesar, sedangkan sel epitel yang mengelilinginya berubah dari pipih menjadi kuboid sehingga folikel ini kemudian disebut folikel primer (Djuwita et al. 2009). Transisi dari folikel primordial menjadi folikel primer melibatkan perubahan pada oosit, sel folikuler dan sel-sel stroma yang berdekatan (Fawcett 2002).

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tidak ada perbedaan yang nyata antar kelompok perlakuan dari persentase folikel primer, baik pada tikus produktif maupun tikus premenopause. Hal ini dikarenakan dosis infusa adas dan etinil estradiol yang diberikan tidak mempengaruhi perkembangan folikel primer. Tabel di atas juga menunjukkan bahwa rataan persentase folikel primer tidak berbeda nyata pada tikus produktif dan premenopause. Namun jika dilihat dari dari angka persentasenya, folikel primer pada tikus produktif lebih tinggi dibandingkan dengan tikus premenopause. Penurunan jumlah folikel pada usia tua selain dikarenakan atresia, ovum juga telah banyak diovulasikan pada setiap siklus birahinya sehingga jumlah folikel semakin berkurang.

Menurut Rosenfeld dan Schatten (2007), GnRH dari hipotalamus menginduksi hipofisis anterior untuk memproduksi dan mengeluarkan FSH yang berfungsi untuk menstimulasi perkembangan folikel. Dengan kata lain folikel primer berkembang menjadi folikel sekunder karena adanya stimulasi dari FSH. Folikel sekunder adalah folikel yang sedang tumbuh, memiliki antrum, kumulus oophorus, dan korona radiata di dalamnya. Kumulus oophorus adalah tumpukan sel-sel granulosa yang menyelubungi dan menunjang oosit dalam folikel sekunder, sedangkan korona radiata dibentuk oleh sel-sel granulosa yang mengelilingi oosit (Sloane 2003). Folikel ini terdiri dari oosit yang tumbuh sempurna dan dikelilingi oleh zona pelusida, 5-8 lapis sel granulosa, lamina basalis, theca interna dan theca eksterna yang mengandung sejumlah pembuluh darah kecil (Williams and Erickson 2012). Dibawah pengaruh FSH, sel-sel dari folikel sekunder mulai mensekresikan estrogen (Weller and Wiley 1985).

13

folikel primordial tidak berbeda nyata pada tikus produktif maupun premenopause. Namun jika dilihat dari dari angka persentasenya, folikel sekunder pada tikus produktif lebih tinggi dibandingkan dengan tikus premenopause.

Folikel tersier dikelilingi oleh dua lapis jaringan, yaitu teka interna dan teka eksterna. Teka interna adalah lapis bagian dalam yang menghasilkan estrogen dan kaya pembuluh darah, sedangkan teka eksterna adalah lapis luar yang berangsur-angsur akan bersatu dengan stroma ovarium. Antrum folikuler akan terus membesar seiring dengan perkembangan folikel tersier (Djuwita et al. 2009). Antrum folikuler diisi oleh suatu cairan jernih (liquor foliculi) yang kaya akan protein dan estrogen (Toelihere 1977). Folikel ini berkembang dibawah pengaruh FSH dari kelenjar hipofisis anterior (Hardjopranjoto 1995).

Menurut Benson dan Martin (2008), pada usia premenopause sekresi hormon estrogen oleh folikel berkurang. Hal tersebut membuat tubuh kekurangan estrogen sehingga membutuhkan estrogen tambahan. Persentase folikel tersier antar kelompok perlakuan tidak berbeda nyata, baik pada tikus produktif maupun tikus premenopause. Hal tersebut membuktikan bahwa estrogen masih terus diproduksi. Dengan demikian, fitoestrogen yang berasal dari adas dan etinil estradiol yang diberikan belum mencukupi kebutuhan tubuh sehingga folikel terus berkembang untuk menghasilkan estrogen karena adanya stimulasi FSH dari hipofisis akibat umpan balik positif yang diberikan oleh kadar estrogen tubuh yang rendah. Tabel di atas juga menunjukkan bahwa rataan persentase folikel tersier berbeda nyata pada tikus produktif dan premenopause. Persentase folikel tersier lebih rendah pada kelompok tikus premenopause. Penurunan jumlah folikel tersier ini dikarenakan banyaknya folikel yang mengalami atresia seiring bertambahnya usia. Selain itu ovum juga telah banyak diovulasikan pada setiap siklus birahinya.

Folikel de Graaf adalah folikel yang akan berovulasi dengan antrum yang bertambah besar dan ukuran folikelnya juga lebih besar dibandingkan folikel yang lain. Menjelang ovulasi, sel telur di dalam folikel de Graaf menyelesaikan proses pembelahan meiosis pertamanya, dimana akan terbentuk oosit sekunder dan satu badan kutub pertama. Setelah melakukan pembelahan meisosis pertama, sel telur masuk pembelahan meiosis kedua dan berhenti pada tahap metafase II (Djuwita et al. 2009). Folikel ini terbentuk karena adanya peningkatan FSH pada ovarium. Folikel de Graaf yang matang berisi liquor foliculi, mengandung estrogen dan siap berovulasi. Menurut Isnaeni (2006), estrogen menekan pengeluaran FSH dan merangsang pengeluaran LH dari hipofisis anterior. LH adalah hormon yang bertanggung jawab terhadap pemasakan folikel agar dapat berkembang secara sempurna. Apabila ovum telah masak maka akan terjadi ovulasi.

14

premenopause. Namun angka persentasenya lebih rendah pada tikus premenopause, yang diduga terkait dengan faktor usia tikus.

Segera setelah ovulasi, rongga folikel diisi oleh darah dan lymphe, membentuk corpus hemorrhagicum (Toelihere 1977). Selanjutnya corpus hemorrhagicum yang berupa bekuan darah akan berkembang menjadi korpus luteum dengan banyak mengandung sel lutein yang menghasilkan hormon progesteron (Djuwita et al. 2009). Jumlah korpus luteum menggambarkan jumlah sel telur yang berhasil diovulasikan. Peningkatan jumlah estradiol yang mencapai puncaknya akan merangsang pengeluaran LH sehingga semakin meningkatkan tekanan intrafolikuler untuk terjadinya ovulasi (Manuaba et al. 2007). LH merupakan hormon yang mempertahankan dan menstimulasi sekresi dari korpus luteum (Weller and Wiley 1985).

Berdasarkan hasil pengamatan, diketahui bahwa persentase korpus luteum antar kelompok perlakuan, baik pada tikus produktif maupun tikus premenopause tidak berbeda nyata. Menurut Benson dan Martin (2008) pada usia premenopause, ovulasi dapat terjadi dapat juga tidak. Hal ini dikarenakan hormon estrogen dalam tubuh sudah sedikit sehingga kurang mampu merangsang ledakan LH untuk terjadinya ovulasi. Menurut Hardjopranjoto (1995), estrogen mendorong kelenjar hipofisis anterior untuk menghasilkan LH. Namun rataan persentase corpus luteum dosis 2 (D2) dan dosis 3 (D3) terlihat jauh lebih tinggi dan berbeda nyata terhadap kontrol negatif. Hal ini menunjukkan bahwa infusa adas yang diberikan memicu terjadinya ovulasi. Menurut Wang et al. (2013), fitoestrogen dapat meningkatkan jumlah korpus luteum. Kadar estrogen yang tinggi memicu ledakan LH sehingga folikel yang matang mengalami ovulasi.

Atresia merupakan proses degenerasi yang menyebabkan ovum tidak mengalami ovulasi. Diperkirakan sekitar 99,9% oosit yang ada di dalam ovarium ketika dilahirkan memang ditakdirkan untuk hilang secara atresia pada stadium tertentu perkembangannya. Kejadian atresia dapat dipengaruhi oleh umur, musim, nutrisi, stadium siklus reproduksi, kebuntingan dan laktasi, hipofisisktomi, ovariektomi unilateral, hormon eksogen, dan gangguan terhadap suplai darah dalam ovarium (Turner dan Bagnara 1988).

15

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian infusa adas (Foeniculum vulgare Mill.) dosis 36.5 mg/100 g BB, 73 mg/100 g BB, dan 146 mg/100 g BB selama 16 hari belum mempengaruhi perkembangan folikel ovarium tikus putih (Rattus norvegicus). Hal ini dikarenakan dosis yang diberikan sangat rendah dan waktu pemberian atau perlakuan sangat singkat.

Saran

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut yaitu pemberian dosis adas yang lebih tinggi dan jangka waktu pemberian adas yang lebih lama sehingga diharapkan dapat mempengaruhi hormon reproduksi tikus.

DAFTAR PUSTAKA

[Anonim]. 2004. Seluk Beluk Food Supplement. Jakarta (ID): Gramedia Pustaka Utama.

[Anonim]. 2008a. Kumpulan Kuliah Farmakologi. Edisi ke-2. Jakarta (ID): EGC. [Anonim]. 2008b. Tanaman Obat Indonesia. [Internet]. Jakarta (ID): Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi. [diunduh 28 Jan 2013]. Tersedia pada: http://www.iptek.net.id/ind/pd_tanobat/view.php?mnu=2&id=106.

Agusta A, Harapini M. 1998. Perubahan Komposisi Komponen Kimia Minyak Adas (Foeniculum Vulgare Mill.) karena Penyimpanan. Warta Tumbuhan Obat Indonesia. 4(1): 16-18.

Astawan M. 2009. Sehat dengan Hidangan Kacang dan Biji-bijian. Jakarta (ID): Penebar Swadaya.

Banks WJ. 1993. Applied Veterinary Histology. 3rd Ed. USA: William & Wilkins. Bennet JP, Vickery BH. 1970. Rats and Mice. In: Reproduction and Breeding Techniques for Laboratory Animals. Hafez ESE, editor. Philadelpia (USA): Lea and Febiger.

Benson RC, Martin LP. 2008. Buku Saku Obstetri dan Ginekologi. Edisi ke-9. Wijaya S, penerjemah. Primarianti SS, Resmisari T, editor. Jakarta (ID): EGC.

Jin WC. 2003. Breast augmentation by the effect of phytoestrogen: The Newest Medical Journal, Korea [Internet]. Seoul (KOR): The Catholic University of Korea. [diunduh 27 Jan 2013]. Tersedia pada: http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=breast%20augmentation%20by %20the%20effect%20of%20phytoestrogen.

Clement PB. 2007. Female Genital System. In: Histology for Pathologists. 3rd Ed. Mills SE, editor. Philadelphia (USA): LippincottWilliams & Wilkins.

Copenhaver WM, Douglas EK, Richard LW. 1978. Biley’s Textbook of Histology. 17th Ed. Baltimore (USA): Waverly Pr inc.

Corwin EJ. 2009. Buku Saku Patofisiologi. Edisi ke-3. Subekti NB, penerjemah; Yudha EK, Wahyuningsih E, Yulianti D, Karyuni PE, editor. Jakarta (ID): EGC.

16

Fawcett DW. 2002. Buku Ajar Histologi. Edisi ke-12. Tambayong J, penerjemah; Hartanto H, editor. Jakarta (ID): EGC.

Hardjopranjoto S. 1995. Ilmu Kemajiran Pada Ternak. Surabaya (ID): Airlangga University Pr.

Isnaeni W. 2007. Fisiologi Hewan. Yogyakarta (ID): Kanisius.

Kurniawati N. 2010. Sehat dan Cantik Alami Berkat Khasiat Bumbu Dapur. Bandung (ID): Qanita.

Manuaba IBG, Manuaba IAC, Manuaba IBGF. 2007. Pengantar Kuliah Obstetri. Jakarta (ID): EGC.

Muaris H. 2004. Makanan Sehat dan Lezat di Masa Menopause, Minuman Segar. Jakarta (ID): Gramedia Pustaka utama.

Murkies AL, Wilcox G, Davis SR. 1998. Phytoestrogens. J of Clinic Endocrinol and Metabol. 83(2):297-303.

Ojeda SR, Urbanski HF. 1994. Reproductive Processes and Their Control. In: The physiology of reproduction. Volumes 2. Knobil E, Neil JD, editor. New York (USA): Raven Pr.

Pangkahila W. 2007. Anti-Aging Medicine: Memperlambat Penuaan, Meningkatkan Kualitas Hidup. Jakarta (ID): PT Kompas Media Nusantara. Purwoastuti TE. 2008. Menopause, Siapa Takut?. Yogyakarta (ID): Kanisius. Rather MA, Dar BA, Sofi SN, Bhat BA, Qurishi MA. 2012. Foeniculum vulgare:

A comprehensive review of its traditional use, phytochemistry, pharmacology, and safety. Arabian J of Chemist. 30:30-40.doi.org/10.1016/j.arabjc.2012.04.011.

Rusmin D, Melati. 2007. Adas Tanaman yang Berpotensi Dikembangkan sebagai Bahan Obat Alami. Warta Puslitbangun Balai Penelitian Tanaman Obat Aromatik. 13(2).

Sloane E. 2003. Anatomi dan Fisiologi untuk Pemula. Veldman J, penerjemah; Widyastuti P, editor. Jakarta (ID): EGC.

Toelihere RM. 1979. Fisiologi Reproduksi Pada Ternak.Bandung (ID): Angkasa

Tsourounis C. 2004. Clinical effects of phytoestrogens. Clin Obst Gynecol. 44: 836-42.

Turner CD, Bagnara JT. 1988. Endrokinologi Umum. Edisi ke-6. Harsojo, penerjemah. Moeljono E, editor. Yogyakarta (ID): Airlangga University Pr. Wang W, Wenchang Z, Jin L, Yan S, Yuchen L, Hong L, Shihua X, Xiaohua S.

2013. Metabolomic changes in follicular fluid induced by soy isoflavones administered to rats from weaning until sexual maturity. J Toxicol and Applied Pharmacol. 269:280-289.

Weller H, Wiley RR.. 1985. Basic Human Physiology. 2nd Ed. Boston (USA): PWS Publishers.

Williams CJ, Erickson GF. 2012. Morphology and Physiology of the Ovary [Internet]. Philadelpia (USA): Endotext. [diunduh 8 Juli 2013]. Tersedia pada: http://www.endotext.org/female/female1/femaleframe1.htm.

Winarsi H. 2007. Antioksidan Alami dan Radikal Bebas. Yogyakarta (ID): Kanisius.

Wirakusumah ES. 2003. Agar Tetap Sehat, Cantik, dan Bahagia di Masa

Menopause dengan Terapi Estrogen Alami. Jakarta (ID): Gramedia Pustaka

17

LAMPIRAN

Hasil Analisis Ragam (ANOVA)

The GLM Procedure

Class Level Information

Class Levels Values

F1 2 Premenopause Produktif

F2 5 D1 D2 D3 Ktrl_N Ktrl_P

Number of Observations Read 37 Number of Observations Used 37

Dependent Variable: Primordial

Source DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F

Model 9 0.76152866 0.08461430 0.59 0.7952

Error 27 3.88490442 0.14388535

Corrected Total 36 4.64643308

R-Square Coeff Var Root MSE Primordial Mean

0.163895 10.67741 0.379322 3.552568

Source F Type I SS Mean Square F Value Pr > F

F1 1 0.10141300 0.10141300 0.70 0.4085

F2 4 0.53560945 0.13390236 0.93 0.4609

F1*F2 4 0.12450621 0.03112655 0.22 0.9270

Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F

F1 1 0.17612630 0.17612630 1.22 0.2783

F2 4 0.56461818 0.14115455 0.98 0.4344

F1*F2 4 0.12450621 0.03112655 0.22 0.9270

Hipotesis:

H0 : α1= α2 = 0 (faktor f1 tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati)

H1 : sedikitnya ada satu i dimana αi≠ 0

H0 : β1 = β2 = .... = β4 = 0 (faktor f2 tidak berpengaruh terhadap respon yang

diamati)

H1 : sedikitnya ada satu i dimana βj≠ 0

H0 : α1β1 = α1β2 = .... = α2β4 = 0 (faktor interaksi tidak berpengaruh terhadap

respon yang diamati)

H1 : sedikitnya ada satu i dimana αβi≠ 0

Uji Statistik:

18

Kesimpulan:

1. Pada hasil diatas menunjukkan bahwa nilai p-value nya (0.2783) > 0.05 maka kesimpulannya adalah terima ho yang menunjukkan bahwa f1 tidak berpengaruh terhadap Primordial maka tidak dapat dilakukan uji lanjut. 2. Pada hasil diatas menunjukkan bahwa nilai p-value nya (0.4344) > 0.05

maka kesimpulannya adalah terima ho yang menunjukkan bahwa f2 tidak berpengaruh terhadap Primordial maka tidak dapat dilakukan uji lanjut. 3. Pada hasil diatas menunjukkan bahwa nilai p-value nya (0.9270) > 0.05

maka kesimpulannya adalah terima ho yang menunjukkan bahwa Interaksi tidak berpengaruh terhadap Primordial maka tidak dapat dilakukan uji lanjut.

Dependent Variable: Primer

Source DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F

Model 9 2.23531952 0.24836884 1.73 0.1314

Error 27 3.88578692 0.14391803

Corrected Total 36 6.12110643

R-Square Coeff Var Root MSE Primer Mean 0.365182 11.99897 0.379365 3.161649

Tolak H0 jika nilai p-value < 0.05 (α)

Kesimpulan:

19

2. Pada hasil diatas menunjukkan bahwa nilai p-value nya (0.1205) > 0.05 maka kesimpulannya adalah terima ho yang menunjukkan bahwa f2 tidak berpengaruh terhadap Primer maka tidak dapat dilakukan uji lanjut.

3. Pada hasil diatas menunjukkan bahwa nilai p-value nya (0.1844) > 0.05 maka kesimpulannya adalah terima ho yang menunjukkan bahwa Interaksi tidak berpengaruh terhadap Primer maka tidak dapat dilakukan uji lanjut.

Dependent Variable: Sekunder

Source DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F

Model 9 1.09700068 0.12188896 1.38 0.2474

Error 27 2.39253700 0.08861248

Corrected Total 36 3.48953768

R-Square Coeff Var Root MSE Sekunder Mean

0.314368 10.94080 0.297678 2.720811

Source DF Type I SS Mean Square F Value Pr > F

Tolak H0 jika nilai p-value < 0.05 (α)

Kesimpulan:

1. Pada hasil diatas menunjukkan bahwa nilai p-value nya (0.1046) > 0.05 maka kesimpulannya adalah terima ho yang menunjukkan bahwa f1 tidak berpengaruh terhadap Sekunder maka tidak dapat dilakukan uji lanjut. 2. Pada hasil diatas menunjukkan bahwa nilai p-value nya (0.1834) > 0.05

maka kesimpulannya adalah terima ho yang menunjukkan bahwa f2 tidak berpengaruh terhadap Sekunder maka tidak dapat dilakukan uji lanjut. 3. Pada hasil diatas menunjukkan bahwa nilai p-value nya (0.6639) > 0.05

20

tidak berpengaruh terhadap Sekunder maka tidak dapat dilakukan uji lanjut.

Dependent Variable: Tersier

Source DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F

Model 9 0.31826652 0.03536295 1.07 0.4142

Error 27 0.89125667 0.03300951

Corrected Total 36 1.20952319

R-Square Coeff Var Root MSE Tersier Mean 0.263134 7.402004 0.181685 2.454541

Source DF Type I SS Mean Square F Value Pr > F

Tolak H0 jika nilai p-value < 0.05 (α)

Kesimpulan:

1. Pada hasil diatas menunjukkan bahwa nilai p-value nya (0.0447) < 0.05 maka kesimpulannya adalah tolak ho yang menunjukkan bahwa f1 berpengaruh terhadap Tersier maka dapat dilakukan uji lanjut.

2. Pada hasil diatas menunjukkan bahwa nilai p-value nya (0.5747) > 0.05 maka kesimpulannya adalah terima ho yang menunjukkan bahwa f2 tidak berpengaruh terhadap Sekunder maka tidak dapat dilakukan uji lanjut. 3. Pada hasil diatas menunjukkan bahwa nilai p-value nya (0.5376) > 0.05

21

Duncan's Multiple Range Test for Tersier

Note: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate.

Alpha 0.05

Error Degrees of Freedom 27

Error Mean Square 0.03301

Harmonic Mean of Cell Sizes 18.37838

Note: Cell sizes are not equal

Number of Means 2 Critical Range .1230

Means with the same letter are not significantly different.

Duncan Grouping Mean N F1

A 2.63 17 Produktif

B 1.17 20 Premenopause

F1 Tersier

Produktif 1.17 ± 1.95 b Premenopause 2.63 ± 2.47 a

Dependent Variable: DeGraaf

Source DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F

Model 9 0.16276539 0.01808504 0.56 0.8199

Error 27 0.87753650 0.03250135

Corrected Total 36 1.04030189

R-Square Coeff Var Root MSE DeGraaf Mean 0.156460 7.471085 0.180281 2.413054

Source DF Type I SS Mean Square F Value Pr > F

F1 1 0.00075115 0.00075115 0.02 0.8803

F2 4 0.07268490 0.01817123 0.56 0.6942

F1*F2 4 0.08932934 0.02233233 0.69 0.6071

Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F

F1 1 0.00005082 0.00005082 0.00 0.9687

F2 4 0.07232513 0.01808128 0.56 0.6962

F1*F2 4 0.08932934 0.02233233 0.69 0.6071

Hipotesis:

H0 : α1= α2 = 0 (faktor f1 tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati)

22 maka kesimpulannya adalah terima ho yang menunjukkan bahwa f1 tidak berpengaruh terhadap DeGraaf maka tidak dapat dilakukan uji lanjut. 2. Pada hasil diatas menunjukkan bahwa nilai p-value nya (0.6962) > 0.05

maka kesimpulannya adalah terima ho yang menunjukkan bahwa f2 tidak berpengaruh terhadap DeGraaf maka tidak dapat dilakukan uji lanjut. 3. Pada hasil diatas menunjukkan bahwa nilai p-value nya (0.6071) > 0.05

maka kesimpulannya adalah terima ho yang menunjukkan bahwa Interaksi tidak berpengaruh terhadap DeGraff maka tidak dapat dilakukan uji lanjut.

Dependent Variable: C_Luteum

Source DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F

Model 9 7.37168552 0.81907617 1.88 0.0982

Error 27 11.73911875 0.43478218

Corrected Total 36 19.11080427

R-Square Coeff Var Root MSE C_Luteum Mean

0.385734 23.84925 0.659380 2.764784

23 maka kesimpulannya adalah terima ho yang menunjukkan bahwa f1 tidak berpengaruh terhadap DeGraaf maka tidak dapat dilakukan uji lanjut. 2. Pada hasil diatas menunjukkan bahwa nilai p-value nya (0.0279) < 0.05

maka kesimpulannya adalah tolak ho yang menunjukkan bahwa f2 berpengaruh terhadap DeGraaf maka dapat dilakukan uji lanjut.

3. Pada hasil diatas menunjukkan bahwa nilai p-value nya (0.779) > 0.05 maka kesimpulannya adalah terima ho yang menunjukkan bahwa Interaksi tidak berpengaruh terhadap DeGraff maka tidak dapat dilakukan uji lanjut.

Duncan's Multiple Range Test for C_Luteum

Note: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate.

Alpha 0.05

Error Degrees of Freedom 27

Error Mean Square 0.434782

Harmonic Mean of Cell Sizes 7.304348

Note: Cell sizes are not equal.

Number of Means 2 3 4 5

Critical Range .7080 .7438 .7669 .7834

24

Dependent Variable: Atresia

Source DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F

Model 9 0.78355140 0.08706127 0.61 0.7758

Error 27 3.83878817 0.14217734

Corrected Total 36 4.62233957

R-Square Coeff Var Root MSE Atresia Mean 0.169514 11.27885 0.377064 3.343108

Source DF Type I SS Mean Square F Value Pr > F

F1 1 0.31926794 0.31926794 2.25 0.1456

F2 4 0.32454859 0.08113715 0.57 0.6861

F1*F2 4 0.13973487 0.03493372 0.25 0.9097

Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F

F1 1 0.39718848 0.39718848 2.79 0.1062

F2 4 0.35260890 0.08815223 0.62 0.6521

F1*F2 4 0.13973487 0.03493372 0.25 0.9097

Hipotesis:

H0 : α1= α2 = 0 (faktor f1 tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati)

H1 : sedikitnya ada satu i dimana αi ≠ 0

H0 : β1 = β2 = .... = β4 = 0 (faktor f2 tidak berpengaruh terhadap respon yang

diamati)

H1 : sedikitnya ada satu i dimana βj≠ 0

H0 : α1β1 = α1β2 = .... = α2β4 = 0 (faktor interaksi tidak berpengaruh terhadap

respon yang diamati)

H1 : sedikitnya ada satu i dimana αβi≠ 0

Uji Statistik:

Tolak H0 jika nilai p-value < 0.05 (α)

Kesimpulan:

1. Pada hasil diatas menunjukkan bahwa nilai p-value nya (0.1062) > 0.05 maka kesimpulannya adalah terima ho yang menunjukkan bahwa f1 tidak berpengaruh terhadap DeGraaf maka tidak dapat dilakukan uji lanjut. 2. Pada hasil diatas menunjukkan bahwa nilai p-value nya (0.6521) > 0.05

maka kesimpulannya adalah terima ho yang menunjukkan bahwa f2 tidak berpengaruh terhadap DeGraaf maka tidak dapat dilakukan uji lanjut. 3. Pada hasil diatas menunjukkan bahwa nilai p-value nya (0.9097) > 0.05

25

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada tanggal 31 Januari 1991 di Darit, Kalimantan Barat. Penulis adalah anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan bapak Yusuf Bekalani dan ibu Maria Nodil. Penulis menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 04 Setolo pada tahun 1996-2002, Pendidikan dilanjutkan di SMP Negeri 1 Menyuke hingga tahun 2005 dan Pendidikan Lanjutan Menengah Atas diselesaikan pada tahun 2008 dari SMA Negeri 2 Menyuke, Kalimantan Barat.

Penulis diterima di IPB pada tahun 2008 melalui jalur Beasiswa Utusan Daerah (BUD), kemudian menempuh program Prauniversitas selama setahun (2008-2009) selanjutnya memulai tahap Tingkat Persiapan Bersama (TPB) pada tahun 2009.

Semasa mahasiswa penulis aktif dan menjadi anggota Himpunan Minat dan Profesi (HIMPRO) Ruminansia (2010-2013), ketua Persekutuan Fakultas Kedokteran Hewan (2011-2012), anggota UKM Persekutuan Mahasiswa Kristen IPB Komisi Pelayanan Siswa (2010-2013), koordinator Tim SMP Gabungan Ciampea (2011-2012), dan menjadi pengajar kelas VII di SMP tersebut selama setahun. Penulis juga aktif dalam berbagai kepanitiaan di kampus yaitu panitia Retreat Angkatan 47 di Komisi Pelayanan Siswa, panitia Natal Persekutuan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan, dan panitia Camp Komisi Pra Alumni.