PERANCANGAN ALAT BANTU PENJEMURAN HASIL

SABLON UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS

PADA CV. RAYA SPORT

TUGAS SARJANA

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian dari

Syarat-syarat Memperoleh Gelar Sarjana Teknik

Oleh:

MUHAMMAD FIRDAUS

0 7 0 4 0 3 0 2 9

D E P A R T E M E N T E K N I K I N D U S T R I

F A K U L T A S T E K N I K

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

M E D A N

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan ke hadirat Allah SWT atas semua

berkat, rahmat, lindungan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas

Sarjana ini.

Tugas Sarjana merupakan salah satu syarat akademis yang harus dipenuhi

oleh setiap mahasiswa dalam menyelesaikan studinya di Departemen Teknik

Industri, Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara. Tugas Sarjana ini

merupakan laporan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan dibagi ke

dalam tujuh bab dengan judul “Perancangan Alat Bantu Penjemuran Hasil

Sablon Untuk Meningkatkan Produktivitas Pada CV. Raya Sport”.

Penulis sangat menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan di

dalam Tugas Sarjana ini. Oleh karena itu, diharapkan adanya kritik dan saran

yang membangun dari pembaca demi penyempurnaan Tugas Sarjana ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga laporan ini

bermanfaat.

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,

MEDAN Juli, 2013

UCAPAN TERIMA KASIH

Hamdalah merupakan ekspresi syukur hamba atas kasih dan karunia yang

tiada terkira yang diberikan oleh Allah SWT kepada setiap makhluk. Penulis

menyadari proses panjang telah menyertai dalam penyelesaian Tugas Sarjana ini.

Tidak sedikit pihak yang secara langsung dan tidak langsung membantu penulis

dalam pembuatan Tugas Sarjana ini. Oleh karenanya, sudah selayaknya penulis

mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah S.W.T yang telah tiada hentinya memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya

kepada penulis.

2. Ibu Ir. Khawarita Siregar, MT., selaku Ketua Departemen Teknik Industri

USU yang telah memberikan izin, dukungan, dan perhatian setiap saat kepada

penulis.

3. Bapak Ir. Ukurta Tarigan, MT. selaku Sekretaris Departemen Teknik Industri

USU yang telah memberikan dukungan setiap saat kepada penulis.

4. Ibu Ir. Dini Wahyuni, MT, selaku dosen pembimbing II yang telah

memberikan banyak waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan

memberikan masukan serta motivasi yang sangat besar kepada penulis

dengan sangat sabar sehingga Tugas Sarjana ini selesai.

5. Bapak Ir.Poerwanto, M.sc., selaku dosen pembimbing I, yang telah

memberikan banyak waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan masukan

6. Ibu Ir. Khawarita Siregar, MT., dan Ibu Ir. Anizar, M.kes., selaku dosen

pembanding, terima kasih atas saran-saran dan perbaikan sehingga Tugas

Sarjana ini dapat menjadi lebih baik lagi.

7. Kepada Kak Dina, Bang Mijo, Bang Ridho Buk Ani dan Bang Nurmansyah.

Terima kasih untuk perhatian, dukungan dan semangat yang diberikan kepada

penulis.

8. Bapak Dedi Ahyar, selaku pemilik CV. Raya Sport yang telah memberikan

kesempatan untuk melakukan penelitian kepada penulis.

9. Bang Angga, selaku operator bagian penyablonan CV. Raya Sport yang telah

banyak membantu dan memberikan informasi kepada penulis tentang proses

penyablonan.

10. Ayahanda (Alm) Nazaruddin dan Ibunda Darwani AR, selaku kedua orang

tua penulis yang tiada henti-hentinya memberikan bantuan moril, sprituil dan

materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Sarjana ini dengan baik.

11. Cutri, Paman, kakanda Herlina, Hayatul fitriah, B’Ogi, B’Suhel, Dikin,

D’Oya selaku anggota keluarga penulis telah banyak memberikan bantuan

moril, sprituil dan materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas

Sarjana ini dengan baik.

12. Saudara Mushawir Masril ST, Armijal ST, Fahri Zulmi ST, Yudi Setiadi ST,

Khairunnisa ST, Nanda Noveri ST Mutia Hasanah ST, Amirul Haji ST, Dolly

Hikmatyar ST, Aidil Kurniawan ST, Zulham ST, Maulana ST, Khadafi ST,

Fahrurrazi ST, Lolok Serta Seluruh rekan-rekan KOSTUTI (Kosong Tujuh

alat, membantu pengumpulan dan pengolahan data, sehingga penulis dapat

menyelesaikan Tugas Sarjana ini. Salam TERSAJAMAT.

13. Kakak dan abang Senior 2004 dan 2005 dan adik-adik junior

2008,2009,2010,2011 dan 2012.

14. Semua pihak yang ikut membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas

DAFTAR ISI

BAB HALAMAN

LEMBAR JUDUL ... i

LEMBAR PENGESAHAN ... ii

SERTIFIKAT SEMINAR ... iii

ABSTRAK ... iv

KATA PENGANTAR ... v

UCAPAN TERIMA KASIH ... vi

DAFTAR ISI ... viii

DAFTAR TABEL ... xiv

DAFTAR GAMBAR ... xvii

I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan ... I-1

1.2. Rumusan Permasalahan ... I-2

1.3. Tujuan Penelitian ... I-3

1.4. Asumsi dan Pembatasan Masalah ... I-3

1.5. Manfaat Penelitian ... I-4

DAFTAR ISI (LANJUTAN)

BAB HALAMAN

II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1. Sejarah Perusahaan ... II-1

2.2. Ruang Lingkup Bidang Usaha ... II-1

2.3. Struktur Organisasi dan Manajemen Perusahaan ... II-2

2.3.1. Jumlah Tenaga Kerja ... II-3

2.3.2. Jam Kerja ... II-3

2.3.3. Sistem Pengupahan dan Fasilitas Perusahaan ... II-4

2.4. Proses Produksi ... II-4

2.4.1. Bahan Baku ... II-4

2.4.2. Bahan Penolong ... II-5

2.4.3. Bahan Tambahan ... II-5

2.4.4. Uraian Proses Produksi ... II-5

2.4.5. Mesin dan Peralatan yang Digunakan ... II-11

III LANDASAN TEORI

3.1. Musculoskeletal Disorders (MSDs) ... III-1 3.2. Faktor Risiko Musculoskeletal Disorders (MSDs) dan Keluhan

DAFTAR ISI (LANJUTAN)

BAB HALAMAN

3.3. REBA (Rapid Entire Body Assesment) ... III-8 3.4. Produktivitas ... III-20

3.5. Pengukuran Waktu dengan Stop Watch ... III-25 3.6. Peta kerja ... III-27

3.6.1. Jenis-jenis Peta Kerja ... III-28

3.6.2. Peta Proses Operasi (Operation Process Chart) ... III-29 3.6.3. Peta Aliran Proses (Flow Process Chart) ... III-23 3.6.4. Peta Tangan Kiri dan Tangan Kanan ... III-30

3.7. Studi Gerakan... III-33

3.7.1. Therblig ... III-33 3.7.2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Gerakan ... III-37

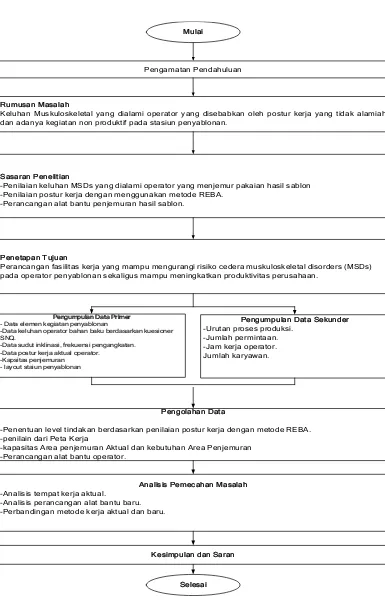

IV METODOLOGI PENELITIAN

4.1. Tempat dan Waktu Penelitian ... IV-1

4.2. Subjek Penelitian ... IV-1

4.3. Jenis Penelitian ... IV-1

DAFTAR ISI (LANJUTAN)

BAB HALAMAN

4.5. Instrumen Penelitian ... IV-2

4.6. Variable Penelitian ... IV-3

4.7. Metode Penelitian ... IV-4

4.7.1. Metode Pengumpulan Data ... IV-4

4.7.2. Metode Pengolahan Data ... IV-4

4.7.3. Analisis Pemecahan Masalah ... IV-5

4.9. Kesimpulan dan Saran ... IV-5

V PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

5.1. Pengumpulan Data ... V-1

5.1.1. Elemen Kegiatan pada Stasiun Penyablonan ... V-1

5.1.2. Data FasilitasKerja Aktual ... V-7

5.1.3. Standard Nordic Qustionaire (SNQ) ... V-11 5.1.4. Waktu siklus ... V-14

5.2. Pengolahan Data ... V-12

5.2.1. Penentuan Level Tindakan Postur Kerja dengan Metode

DAFTAR ISI (LANJUTAN)

BAB HALAMAN

5.2.2. Peta Tangan Kiri dan Tangan Kanan Penyablonan ... V-19

5.2.3. Kapasitas Area Penjemuran Aktual dan Kebutuhan Area

Penjemuran ... V-22

VI ANALISIS PEMECAHAN MASALAH

6.1. Analisis ... VI-1

6.1.1. Analisis Tingkat Keluhan Muskuloskeletal Berdasarkan

SNQ ... VI-1

6.1.2. Analisis Postur Kerja ... VI-1

6.1.3. Analisis Waktu Kerja ... VI-2

6.1.4. Analisis Peta Kerja ... VI-2

6.1.5. Analisis Kapasitas Penjemuran ... VI-3

6.2. Pemecahan Masalah ... VI-3

6.3. Analisis Kondisi Kerja Setelah Perbaikan ... VI-7

VII KESIMPULAN DAN SARAN

7.2. Saran ... VII-1

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

L.1. Standard Nordic Qustionaire

DAFTAR TABEL

TABEL HALAMAN

2.1. Rincian Tenaga Kerja ... II-3

2.2. Mesin dan Peralatan Produksi ... II-11

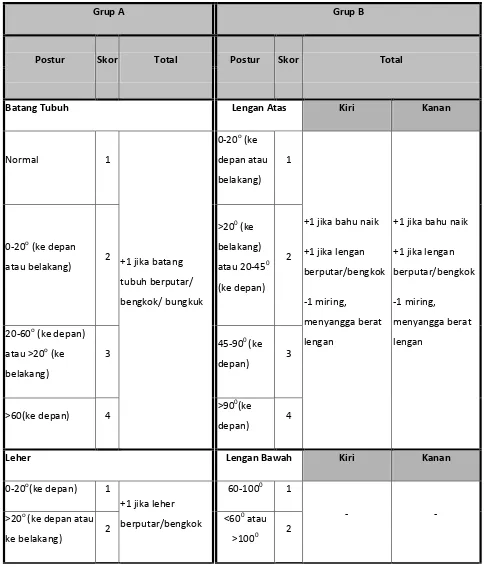

3.1. Skor Pergerakan Punggung (Batang Tubuh) ... III-10

3.2. Skor Leher REBA ... III-11

3.3. Skor Kaki (Legs)... III-11 3.4. Skor Beban ... III-12

3.5. Skor Lengan Atas ... III-12

3.6. Skor Lengan Bawah REBA ... III-13

3.7. Skor Pergelangan Tangan REBA ... III-13

3.8. Coupling ... III-13 3.9. Perhitungan Grup A untuk REBA ... III-14

3.10. Perhitungan Grup B untuk REBA ... III-14

3.11. Skor Akhir REBA ... III-15

3.12. Skor Aktivitas ... III-15

3.13.Penilaian REBA Kiri dan Kanan ... III-16

3.14. Nilai Level Tindakan REBA ... III-19

3.15. Lambang –lambang Therblig ... III-36 5.1. Waktu Siklus Stasiun Penyablonan ... V-14

5.3. Nilai Level Tindakan REBA Kiri ... V-17

5.4. Hasil Penilaian Postur Kerja Operator ... V-18

5.5 Peta Tangan Kiri dan Tangan Kanan Penyablonan ... V-19

5.6. Flow Process Chart (FPC) Tipe Orang ... V-21 6.1. Perbandingan Antara Metode Kerja Aktual dan Usulan ... VI-9

6.2. Perbandingan nilai REBA Antara Kondisi Kerja Aktual dan Setelah

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR HALAMAN

2.1. Struktur Organisasi Perusahaan ... II-2

2.2. Pembuatan Pola ... II-6

2.3. Pemotongan Bahan ... II-6

2.4. Aktivitas Penjahitan ... II-7

2.5. Aktivitas Penyetingan Film ... II-8

2.6. Aktivitas Pembuatan Film ... II-8

2.7. Aktivitas Pemasangan Papan Alas Sablon ... II-9

2.8. Aktivitas Penyablonan ... II-9

2.9. Aktivitas Penyetrikaan ... II-10

2.10. Aktivitas Packing ... II-11 3.1. Postur Tubuh Bagian Batang Tubuh ... III-10

3.2. Postur Tubuh Bagian Leher ... III-11

3.3. Postur Tubuh Bagian Kaki (Legs) ... III-11

3.4. Postur Lengan Atas ... III-12

3.5. Postur Lengan Bawah REBA ... III-12

3.6. Postur Tubuh Bagian Pergelangan Tangan (Wrist) ... III-13 3.7. Penilaian REBA Kiri ... III-18

3.8. Penilaian REBA Kanan ... III-19

4.2. Block Diagram Metodologi Penelitian ... IV-6 5.1. Aktivitas Mengambil Screen Film... V-1 5.2. Aktivitas Meletakkan dan Menekan Screen Film di Atas Baju ... V-2 5.3. Aktivitas Mengambil Kuas Sablon ... V-2

5.4. Aktivitas Mengoleskan Cat dengan Kuas ke Atas Screen... V-3 5.5. Aktivitas Meletakkan Kuas ... V-3

5.6. Aktivitas Melepaskan Screen dari Atas Kaos ... V-4 5.7. Aktivitas Mengangkat Kaos ... V-5

5.8. Aktivitas Membawa ke Penjemuran ... V-5

5.9. Aktivitas Penyusunan di Meja Penjemuran ... V-6

5.10.Aktivitas Penyusunan di Lantai ... V-6

5.11.Fasilitas Aktual di Stasiun Pembuatan penyablonan ... V-7

5.12.Fasilitas Meja Penyablonan Aktual Tampak Atas ... V-8

5.13.Fasilitas Fasilitas Meja Penyablonan Aktual Tampak Depan ... V-8

5.14 . Fasilitas Kerja aktual di Stasiun Penyablonan Tampak 3D ... V-8

5.15. Screen Film Tampak Atas ... V-9

5.16. Screen Film tampak 3D ... V-9

5.17. Layout Stasiun Penyablonan ... V-10 5.18.Peta Keluhan Tubuh Operator Penyablonan ... V-12

5.19 .Aktivitas Penyusunan Baju Hasil Sablon di Lantai ... V-14

DAFTAR GAMBAR (LANJUTAN)

GAMBAR HALAMAN

5.21.Penilaian REBA Kiri ... V-17

5.22.Meja Penjemuran Aktual ... V-22

5.23.Papan Alas Penyablonan ... V-23

6.1. Rancangan Alas Tripleks ... VI-4

6.2. Rancangan Pengait Rel Tampak Samping dan Depan ... VI-4

6.3. Rancangan Fasilitas Kerja Tampak Atas ... VI-5

6.4. Rancangan Fasilitas Kerja Tampak Samping ... VI-5

6.5. Rancangan Fasilitas Kerja Tampak 3D ... VI-6

ABSTRAK

CV. Raya Sport merupakan industri kecil dan menengah yang menghasilkan pakaian olahraga. Salah satu stasiun kerjanya adalah stasiun penyablonan. Pada stasiun ini terdapat pekerjaan manual berupa kegiatan membungkuk hampir 90o,yaitu pada saat menjemur (menata) pakaian yang sudah disablon di lantai. Pekerjaan ini dilakukan secara berulang-ulang dengan frekuensi 300 kali setiap harinya. Selain itu, aktivitas membawa baju yang sudah disable ke area penjemuran yang dilakukan secara berulang-ulang menyebabkan waktu penyelesaian proses menjadi lebih lama. Oleh karena itu perlu dilakukan pengkajian dan evaluasi cara kerja operator dan membuat rancangan alat bantu ergonomis dengan mempertimbangkan prinsip postur kerja dan produktivitas kerja. Dari hasil pembahasan dengan metode REBA terdapat elemen kegiatan dengan level risiko dan tindakan sangat tinggi dan segera perbaikan. Jika hal ini dibiarkan dan operator terus melakukannya secara repetitif dapat menimbulkan cedera otot permanen. Usulan desain alat bantu berupa alat bantu penjemuran yang terdiri atas tiang jemuran, rel yang bisa digeser, serta pengait.

Keywords: Musculoskeletal Disorders, REBA, Produktivitas Kerja, Alat Bantu

ABSTRAK

CV. Raya Sport merupakan industri kecil dan menengah yang menghasilkan pakaian olahraga. Salah satu stasiun kerjanya adalah stasiun penyablonan. Pada stasiun ini terdapat pekerjaan manual berupa kegiatan membungkuk hampir 90o,yaitu pada saat menjemur (menata) pakaian yang sudah disablon di lantai. Pekerjaan ini dilakukan secara berulang-ulang dengan frekuensi 300 kali setiap harinya. Selain itu, aktivitas membawa baju yang sudah disable ke area penjemuran yang dilakukan secara berulang-ulang menyebabkan waktu penyelesaian proses menjadi lebih lama. Oleh karena itu perlu dilakukan pengkajian dan evaluasi cara kerja operator dan membuat rancangan alat bantu ergonomis dengan mempertimbangkan prinsip postur kerja dan produktivitas kerja. Dari hasil pembahasan dengan metode REBA terdapat elemen kegiatan dengan level risiko dan tindakan sangat tinggi dan segera perbaikan. Jika hal ini dibiarkan dan operator terus melakukannya secara repetitif dapat menimbulkan cedera otot permanen. Usulan desain alat bantu berupa alat bantu penjemuran yang terdiri atas tiang jemuran, rel yang bisa digeser, serta pengait.

Keywords: Musculoskeletal Disorders, REBA, Produktivitas Kerja, Alat Bantu

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Sebuah organisasi dikatakan berhasil bila mampu memperbaiki kinerja

perusahaannya secara menyeluruh. Pengertian menyeluruh di sini didefinisikan

sebagai keberhasilan perusahaan untuk memperoleh keuntungan bisnis

sebesar-besarnya sekaligus memperhatikan aspek kesehatan, keselamatan dan

kesejahteraan pekerja sebaik-baiknya.

Dalam kehidupan nyata, seringkali perusahaan hanya mementingkan

aspek bisnis dengan mengabaikan kesehatan dan keselamatan pekerjanya. Salah

satu kasus yang paling sering muncul terkait dengan kesehatan dan keselamatan

kerja adalah musculoskeletal disorders (MSDs). MSDs didefinisikan sebagai keluhan pada otot-otot skeletal yang dirasakan seseorang terkait aktivitas fisik

yang dilakukan dan sikap tubuh yang tidak alamiah (Tarwaka, 2004).

CV. Raya Sport merupakan industri yang bergerak di bidang konveksi

yang menghasilkan produk berupa pakaian olahraga dengan sistem make to order. Proses produksi yang terjadi di dalamnya terdiri atas beberapa proses diantaranya

adalah pembuatan pola, pemotongan, penjahitan, pembuatan film, penyablonan

dan pengepakan. Pada stasiun penyablonan terdapat kegiatan tidak alamiah

(awkward posture) berupa kegiatan membungkuk hampir 90o, yaitu pada saat menjemur (menata) pakaian yang sudah disablon di lantai. Pekerjaan ini dilakukan

pendahuluan dengan menyebarkan kueisoner SNQ diperoleh bahwa adanya

keluhan sakit dan sangat sakit yang dirasakan operator. Hal ini menunjukkan

adanya indikasi resiko cedera muskulokeletal pada operator terkait aktivitas yang

dilakukannya di lantai produksi. Ditinjau dari aspek produktivitas kerja,

performansi operator pada bagian penyablonan juga sangat rendah. Hal ini terlihat

dari banyaknya kegiatan non produktif yang dilakukan operator yaitu berupa

kegiatan berjalan yang berulang-ulang. Kegiatan berjalan ini dilakukan pada saat

operator siap menyablon satu buah baju lalu dibawa ke meja penjemuran dan

ditata secara rapi sehingga tidak tumpang tindih antara satu baju dengan baju

berikutnya, setelah itu operator kembali lagi ke meja penyablonan. Hal ini

dilakukan secara terus menerus sampai baju pada batch pertama selesai. Bila hal tersebut dipertahankan secara terus-menerus tanpa ada perbaikan maka akan

mengakibatkan pada rendahnya produktivitas perusahaan.

Beranjak dari permasalahan di atas, maka perlu dilakukan pengkajian,

evaluasi serta perancangan fasilitas kerja yang diharapkan mampu mengurangi

risiko cedera musculoskeletal sekaligus menghilangkan kegiatan non produktif sehingga bisa meningkatkan produktivitas perusahaan.

1.2. Rumusan Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi perusahaan adalah fasilitas kerja yang tidak

ergonomis yang menyebabkan sikap tidak alamiah operator yang berisiko

mengakibatkan cedera muskulokeletal serta adanya kegiatan non produktif yang

pengkajian dan evaluasi fasilitas kerja di lantai produksi dengan

mempertimbangkan prinsip kesehatan dan keselamatan kerja serta efesiensi yang

mampu mengurangi risiko MSDs sekaligus meningkatkan produktivitas

perusahaan.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang fasilitas kerja

yang mampu mengurangi risiko cedera musculoskeletal pada operator sekaligus mampu meningkatkan produktivitas perusahaan.

1.4. Asumsi dan Pembatasan Masalah

Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Proses produksi tidak mengalami perubahan selama penelitian berlangsung.

2. Operator bekerja dalam keadaan normal dan tidak berada dalam tekanan.

3. Faktor lingkungan kerja seperti kebisingan, getaran, dan kondisi termal tidak

mempengaruhi hasil penelitian yang dilakukan.

Sedangkan batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian dilakukan hanya pada stasiun penyablonan.

2. Penelitian ini dilakukan pada jam kerja reguler (bukan pada waktu lembur).

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian dapat digunakan sebagai masukan/pertimbangan dalam

perbaikan fasilitas kerja pada stasiun penyablonan CV. Raya Sport.

2. Penelitian ini bermanfaat bagi mahasiswa dalam menerapkan teori-teori

ergonomi ke dalam lingkungan industri secara nyata sehingga diperoleh

penyelesaian permasalahan praktis.

1.6. Sistematika Laporan

Sistematika penulisan laporan Tugas Sarjana adalah sebagai berikut:

Bab I berisi latar belakang penelitian, tujuan penelitian, asumsi dan

batasan masalah yang digunakan dalam penelitian, serta manfaat yang diperoleh

dari penelitian ini.

Bab II berisikan sejarah perusahaan, ruang lingkup bidang usaha, tenaga

kerja, proses produksi, bahan baku, bahan penolong serta bahan tambahan, mesin

dan fasilitas produksi, jam kerja dan space area untuk mendukung informasi mengenai perusahaan di CV. Raya Sport.

Bab III berisi teori mengenai produktivitas, pengukuran waktu, peta kerja,

musculoskeletal disorders (MSDs). standard nordic questionnaire (SNQ), rapid entire body assessment (REBA), yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam tugas akhir ini.

Bab IV berisikan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, kerangka

penelitian, langkah-langkah pengumpulan dan pengolahan data, arahan analisis

dan pemecahan masalah, serta kesimpulan dan saran.

Bab V memuat tentang pengumpulan data yang diperoleh dari hasil

pengamatan dan pengukuran yang dilakukan di lapangan meliputi waktu,

kapasitas penjemuran, data keluhan operator, elemen kegiatan kerja aktual,

fasilitas kerja aktual. Pengolahan data meliputi penilaian postur kerja dengan

menggunakan metode REBA.

Bab VI meliputi analisis mengenai analisis kondisi kerja aktual, postur

kerja, space requirement, waktu satandar, peta kerja. rancangan fasilitas usulan, dan kondisi kerja setelah perbaikan (perbandingan kondisi kerja aktual dan usulan,

perbandingan level risiko dan tindakan postur kerja aktual dan usulan, serta

perbandingan waktu penyelesaian serta perbandingan kebutuhan kapasitas

penjemuran usulan dan rancangan.

Bab VII berisikan rangkuman dari masalah yang dibahas dalam penelitian

dan menjawab tujuan penelitian yang diharapkan bermanfaat untuk perusahaan

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1. Sejarah Perusahaan

CV. Raya Sport merupakan usaha kecil dan menengah yang bergerak di

bidang konveksi, khususnya pakaian olahraga. CV. Raya Sport didirikan pada

tahun 2000 oleh bapak Dedi Ahyar sebagai pendiri sekaligus pemilik perusahaan

ini. Pada awal pendiriannya, perusahaan ini merupakan usaha bersama yang

dikembangkan oleh pak Dedi bersama 3 rekannya selaku pemegang modal

bersama dan ditambah 2 orang karyawan yang membantu proses produksi.

Namun sejak tahun 2004, bapak Dedi Ahyar menjadi pemilik tunggal CV. Raya

Sport ini.

Awalnya CV. Raya Sport berlokasi di rumah pak Dedi sendiri yaitu di

jalan Benteng No 1A. Namun, seiring dengan makin berkembangnya usaha ini

maka proses produksinya kemudian dipindahkan ke Jl. Bakti Luhur no 147 Medan

hingga sekarang.

2.2. Ruang Lingkup Bidang Usaha

CV. Raya Sport memproduksi pakaian olahraga untuk kalangan sekolah

(TK, SD, SLTP dan SLTA), maupun kalangan instansi (pemerintah dan swasta).

2.3. Struktur Organisasi dan Manajemen Perusahaan

Struktur organisasi adalah bagan yang menggambarkan hubungan

kerjasama antara dua orang atau lebih dengan tugas yang saling berkaitan untuk

pencapaian suatu tujuan tertentu. Pendistribusian tugas, wewenang dan tanggung

jawab serta hubungan satu sama lain dapat digambarkan pada suatu struktur

organisasi, sehingga para pegawai dan karyawan akan mengetahui dengan jelas

apa tugas yang harus dilakukan, dari siapa perintah diterima dan kepada siapa

harus bertanggung jawab.

Struktur organisasi yang diterapkan pada CV. Raya Sport adalah struktur

organisasi lini. Tipe ini umum dijumpai dalam perusahaan yang berskala kecil

atau pada UKM, dimana manajemen dan pengawasan umumnya juga dijalankan

pemilik dari perusahaan itu sendiri. Disini semua keputusan baik yang bersifat

strategis maupun operasional akan diambil sendirian oleh pemilik. Strategi utama

yang diterapkan pada tipe organisasi usaha semacam ini adalah bagaimana

perusahaan bisa terus hidup dan beroperasi. Struktur Organisasi CV. Raya Sport

dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Perusahaan

2.3.1. Jumlah Tenaga Kerja

CV. Raya Sport memiliki 21 orang tenaga kerja yang bekerja dalam

kegiatan produksi baju olahraga, dimulai dari pemotongan pola hingga menjadi

pakaian olahraga utuh yang siap untuk dipasarkan. Pemilik bertugas sebagai

pengawas dan manajemen di CV. Raya Sport. Rincian tenaga kerja CV. Raya

Sport dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Rincian Tenaga Kerja

No Alokasi Tenaga Kerja Jumlah

(orang)

1 Pembuatan pola dan pemotongan Bahan 1

2 Penjahitan 15

3 Penyetingan film 1

4 Pembuatan film, Pemasangan papan alas sablon dan penyablonan

Hari kerja di CV. Raya Sport adalah 7 hari per minggu dengan jam kerja

per hari adalah 8 jam yaitu mulai dari pukul 09.00 WIB – 18.00 WIB dengan

waktu istirahat selama 1 jam yaitu pada pukul 12.30 WIB – 13.30 WIB.

Penambahan jam kerja juga dilakukan jika jumlah pesanan tinggi dan terdapat

pesanan yang belum selesai dikerjakan.

Terdapat dua sistem pengupahan karyawan di CV. Raya Sport. Beberapa

karyawan yang telah lama bekerja serta memiliki loyalitas dan dedikasi yang

tinggi kepada perusahaan akan mendapatkan kompensasi berupa gaji tetap setiap

bulannya. Sedangkan beberapa karyawan lainnya dibayar dengan sistem harian

(borongan) dimana jumlah upah yang diterima didasarkan pada jumlah output yang dapat dihasilkan operator. Selain itu juga diberikan tambahan-tambahan

selain upah berupa bonus apabila pemilik merasa hasil kerja dan kinerja

pekerjanya memuaskan. Karyawan juga diberikan fasilitas makan siang yang

ditanggung oleh pemilik usaha.

2.4. Proses Produksi

Proses produksi merupakan suatu proses transformasi (perubahan bentuk

secara fisik maupun kimia) yang mengubah input menjadi output sehingga memiliki nilai tambah.

2.4.1. Bahan Baku

Bahan baku merupakan bahan utama yang digunakan dalam pembuatan

produk. Bahan baku yang digunakan CV. Raya Sport dalam memproduksi satu set

pakaian olahraga adalah kain, benang, cat sablon dan kancing.

2.4.2. Bahan Penolong

Bahan penolong adalah bahan-bahan yang diperlukan dalam

tidak mengurangi nilai tambah produk yang dihasilkan tersebut. Bahan penolong

ini tidak terdapat pada produk akhir. Adapun bahan penolong yang digunakan

oleh CV. Raya Sport adalah kain sutera, obat/ulanol, diazol sensitizer, diazol hartimetel, multi solvent, kertas setingan (HVS), minyak goreng dan sari warna.

2.4.3. Bahan Tambahan

Bahan tambahan merupakan bahan yang digunakan dalam proses produksi

dan bercampur dengan bahan baku membentuk produk akhir. Bahan tambahan

ditambahkan pada proses produksi dalam rangka meningkatkan mutu produk dan

bahan ini merupakan bagian dari produk akhir. Pada proses produksi pakaian

olahraga, bahan tambahan yang digunakan adalah kertas packing yang digunakan untuk menjaga mutu produk yang telah dihasilkan.

2.4.4. Uraian Proses Produksi

Secara umum proses produksi CV. Raya Sport memiliki beberapa tahap

pengerjaan yaitu:

1. Pembuatan pola

Pada tahap ini bahan baku berupa kain digambarkan berdasarkan pola yang

telah dipesan oleh pihak instansi terkait.

Gambar 2.2. Pembuatan Pola

2. Pemotongan Bahan

Pada tahap ini bahan baku berupa kain dipotong berdasarkan pola dasar yang

telah disiapkan. Hasil dari proses pemotongan bahan ini adalah bakal baju

yang terdiri atas tubuh bagian depan dan belakang, lengan, dan kerah.

Aktivitas pemotongan kain berdasarkan pola dasar dapat dilihat pada Gambar

2.3.

3. Penjahitan

Hasil dari pemotongan bahan adalah bakal baju. Selanjutnya bakal baju

tersebut akan dijahit/digabungkan menjadi satu kesatuan utuh melalui

beberapa proses yaitu menjahit, mengobras, klim, pemasangan kancing, dan

bordir. Proses penjahitan dapat dilihat pada Gambar2.4.

Gambar 2.4. Aktivitas Penjahitan

4. Penyetingan film

Pada bagian ini, operator dengan menggunakan bantuan komputer

membuat/mendesain setingan film sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan

pelanggan. Setingan film ini dapat berupa nama orang, nama klub olahraga,

Gambar 2.5. Aktivitas Penyetingan Film

5. Pembuatan film

Hasil setingan dari bagian penyetingan film kemudian akan diproses menjadi

film. Film ini terdiri atas dua bagian yaitu kerangka (frame) dan layar (screen). Pada screen nantinya akan tercetak setingan seperti yang diinginkan oleh pelanggan. Aktivitas pembuatan film dapat dilihat pada Gambar 2.6.

6. Pemasangan Papan Alas Sablon

Baju yang telah dijahit dari bagian penjahitan kemudian dipasangi papan alas

triplek. Adapun aktivitas pemasangan papan alas dapat dilihat pada Gambar

2.7.

Gambar 2.7. Aktivitas Pemasangan Papan Alas Sablon

7. Penyablonan

Baju yang telah dipasangi papan alas dan film yang dihasilkan dari bagian

film akan digunakan pada proses penyablonan. Proses penyablonan ini adalah

membuat (menyablon) logo, nama, nomor atau merk pada pakaian. Aktivitas

penyablonan dapat dilihat pada Gambar 2.8.

8. Penyetrikaan

Setelah baju diproses menjadi kesatuan utuh dan telah disablon sesuai dengan

pesanan pelanggan, maka sebelum dipak, terlebih dahulu pakaian tersebut

disetrika sehingga memberikan kesan rapi dan sebagai dedikasi tinggi yang

diberikan perusahaan terhadap kepuasan pelanggan. Aktivitas penyetrikaan

dapat dilihat pada Gambar 2.9.

Gambar 2.9. Aktivitas Penyetrikaan

9. Packing

Setelah semua proses selesai dikerjakan, selanjutnya adalah melakukan

pengepakan terhadap produk yang dihasilkan sehingga siap untuk

Gambar 2.10. Aktivitas Packing

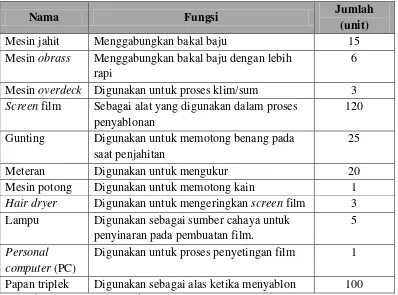

2.4.5. Mesin dan Peralatan yang Digunakan

Proses produksi pembuatan pakaian olahraga dilakukan dengan

menggunakan beberapa mesin dan peralatan. Adapun mesin dan peralatan yang

digunakan di CV. Raya Sport dapat dilihat dari Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Mesin dan Peralatan Produksi

Nama Fungsi Jumlah

(unit)

Mesin jahit Menggabungkan bakal baju 15

Mesin obrass Menggabungkan bakal baju dengan lebih rapi

6

Mesin overdeck Digunakan untuk proses klim/sum 3 Screen film Sebagai alat yang digunakan dalam proses

penyablonan

120

Gunting Digunakan untuk memotong benang pada saat penjahitan

25

Meteran Digunakan untuk mengukur 20

Mesin potong Digunakan untuk memotong kain 1 Hair dryer Digunakan untuk mengeringkan screen film 3 Lampu Digunakan sebagai sumber cahaya untuk

penyinaran pada pembuatan film.

5

Personal computer (PC)

Digunakan untuk proses penyetingan film 1

BAB III

LANDASAN TEORI

3.1. Musculoskeletal Disorders (MSDs)1

Keluhan musculoskeletal adalah keluhan pada bagian-bagian otot skeletal yang dirasakan oleh seseorang mulai dari keluhan sangat ringan sampai sangat sakit. Apabila otot menerima beban statis secara berulang dan dalam waktu yang lama, akan dapat menyebabkan keluhan berupa kerusakan sendi, ligamen, dan tendon. Keluhan hingga kerusakan inilah yang biasa diistilahkan dengan musculoskeletal disorders (MSDs) atau cedera pada sistem musculoskeletal (Grandjean, 1993; Lemaster 1996).

Secara garis besar keluhan otot dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Keluhan sementara (reversible), yaitu keluhan otot yang terjadi pada saat otot menerima beban statis, namun demikian keluhan tersebut akan hilang apabila pembebanan dihentikan.

2. Keluhan menetap (permanent), yaitu keluhan otot yang bersifat menetap. Walaupun pembebanan telah dihentikan, namun rasa sakit pada otot terus berlanjut.

MSDs menjadi suatu masalah disebabkan karena:

a. Waktu kerja yang hilang karena sakit umumnya disebabkan penyakit otot rangka.

1

b. MSDs terutama yang berhubungan dengan punggung merupakan masalah penyakit akibat kerja yang penanganannya membutuhkan biaya yang tinggi.

c. MSDs menimbulkan rasa sakit yang amat sangat sehingga membuat pekerja menderita dan menurunkan produktivitas kerja.

d. Penyakit MSDs bersifat multi kausal sehingga sulit untuk menentukan proporsi yang semata-mata akibat hubungan kerja.

e. MSDs dapat bermanifestasi dalam berbagai bentuk pada bagian tubuh dengan gejala yang berbeda-beda.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa musculoskeletal disorder

merupakan gangguan fungsi normal pada jaringan tubuh yang mencakup saraf, tendon, otot, dan struktur penunjang seperti discus invertebral. MSDs dapat bermanifestasi dalam berbagai bentuk pada bagian tubuh dengan gejala dan penyebab yang berbeda-beda.

3.2. Faktor Risiko Musculoskeletal Disorders (MSDs) dan Keluhan Musculoskeletal 2

Faktor-faktor risiko musculoskeletal disorders terkait dengan aktivitas manual handling meliputi beberapa faktor berikut: faktor risiko yang terkait dengan karakteristik pekerjaan (task characteristic), karakteristik objek (material/object characteristic), karakteristik lingkungan kerja (workplace characteristic), dan karakteristik individu (Exxon Chemical, 1994).

a. Karakteristik Pekerjaan

Karakteristik pekerjaan yang menjadi faktor risiko musculoskeletal disorders (MSDs) antara lain:

1. Postur Kerja

Postur kerja adalah posisi tubuh pekerja pada saat melakukan aktivitas kerja yang biasanya terkait dengan desain area kerja dan task requirements yang janggal (awkward posture). Postur janggal adalah posisi tubuh yang menyimpang secara signifikan terhadap posisi normal saat melakukan pekerjaan. Bekerja dengan posisi janggal meningkatkan jumlah energi yang dibutuhkan untuk bekerja. Posisi janggal menyebabkan kondisi dimana perpindahan tenaga dari otot ke jaringan rangka tidak efisien sehingga mudah menimbulkan lelah. Termasuk ke dalam postur janggal adalah pengulangan atau waktu lama dalam posisi menggapai, berputar (twisting), memiringkan badan, berlutut, jongkok, memegang dalam kondisi statis, dan menjepit dengan tangan. Postur ini melibatkan beberapa area tubuh seperti bahu, punggung dan lutut, karena bagian inilah yang paling sering mengalami cidera.

2. Frekuensi

akumulasi produk sisa berupa asam laktat pada jaringan.

3. Durasi

Durasi adalah jumlah waktu terpapar faktor risiko. Durasi dapat dilihat sebagai menit-menit dari jam kerja/hari pekerja terpapar risiko. Durasi juga dapat dilihat sebagai paparan/tahun faktor risiko atau karakteristik pekerjaan berdasarkan faktor risikonya. Secara umum, semakin besar paparan durasi pada faktor risiko, semakin besar pula tingkat risikonya.

4. Vibrasi

Vibrasi dapat menyebabkan perubahan fungsi aliran darah pada ekstremitas yang terpapar bahaya vibrasi. Gangguan ini dikenal dengan Reynaud’s disease. Penyakit ini menyebabkan kerusakan saraf tepi.

b. Karakteristik individu.

Karakteristik individu yang menjadi faktor risiko MSDs antara lain :

1. Usia

Usia seseorang berbanding langsung dengan kapasitas fisik sampai batas

tertentu dan mencapai puncaknya pada umur 25 tahun. Pada umur 50-60

tahun kekuatan otot akan menurun sebesar 25 %, kemampuan sensoris

motoris menurun sebanyak 60 %. Selanjutnya kemampuan kerja fisik

seseorang yang berumur > 60 tahun tinggal mencapai 50 % dari umur

orang yang berusia 25 tahun. Bertambahnya umur akan diikuti dengan

penurunan VO2 max, tajam penglihatan, pendengaran, kecepatan membedakan sesuatu, membuat keputusan, dan kemampuan mengingat

pertimbangan dalam memberikan pekerjaan bagi seseorang.

2. Kebiasaan olahraga

Aerobic fitness meningkatkan kemampuan kontraksi otot. Delapan puluh persen (80 %) kasus nyeri tulang punggung disebabkan karena buruknya

tingkat kelenturan (tonus) otot atau kurang berolah raga. Otot yang lemah terutama pada daerah perut tidak mampu menyokong punggung secara

maksimal.

3. Masa kerja

Merupakan faktor risiko dari suatu pekerjaan yang terkait dengan lama

bekerja. Dapat berupa masa kerja dalam suatu perusahaan dan masa kerja

dalam suatu unit produksi. Masa kerja merupakan faktor risiko yang

sangat mempengaruhi seseorang pekerja untuk meningkatkan risiko

terjadinya MSDs, terutama untuk jenis pekerjaan yang menggunakan

kekuatan yang tinggi.

4. Kebiasaan merokok

Penelitian telah membuktikan bahwa kebiasaan merokok dapat

meningkatkan keluhan otot rangka. Semakin lama dan sering frekuensi

rokok, maka keluhan otot rangka yang dirasakan akan semakin tinggi.

Boshuizen (1993) menemukan hubungan yang signifikan antara

kebiasaan merokok dengan keluhan otot pinggang, khususnya untuk

pekerjaan yang memerlukan pengerahan otot.

5. Kesegaran jasmani

yang dalam aktivitas kesehariannya mempunyai cukup waktu untuk

istirahat. Sebaliknya, bagi yang dalam kesehariannya melakukan

pekerjaan yang memerlukan pengerahan tenaga yang besar dan memiliki

waktu istirahat yang kurang, maka hampir dapat dipastikan akan terjadi

keluhan otot. Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat

kesegaran tubuh yang rendah akan mempertinggi risiko terjadinya

keluhan otot.

6. Ukuran antropometri tubuh

Walaupun pengaruhnya relatif kecil, berat badan, tinggi badan dan massa

tubuh merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya keluhan

otot. Vessy et all (1990) menyatakan bahwa wanita yang lebih gemuk mempunyai risiko dua kali lipat dibandingkan dengan wanita kurus.

Temuan lain menyatakan bahwa pada tubuh yang tinggi umumnya sering

menderita keluhan sakit punggung, tetapi tubuh tinggi tidak mempunyai

pengaruh terhadap keluhan pada leher, bahu dan pergelangan tangan.

c. Karakteristik material

Karakteristik material yang menjadi faktor risiko MSDs antara lain :

1. Berat objek

Menurut ILO, beban maksimum yang diperbolehkan untuk diangkat oleh

seseorang adalah 23-25 kg. mengangkat beban yang terlalu berat akan

lunak. Selain itu, beban yang berat juga dapat menyebabkan kelelahan

karena dipicu peningkatan tekanan pada discus intervertebra. 2. Besar dan bentuk objek

Ukuran dan bentuk objek juga ikut mempengaruhi terjadinya gangguan

otot rangka. Ukuran objek harus cukup kecil agar dapat diletakkan sedikit

mungkin dari tubuh. Lebar objek yang besar dapat membebani otot

pundak atau bahu lebih dari 300-400 mm, panjang lebih dari 350 mm

dengan ketinggian lebih dari 450 mm. Bentuk objek yang baik harus

memiliki pegangan, tidak ada sudut tajam dan tidak dingin/panas saat

diangkat. Mengangkat objek tidak hanya dengan mengandalkan kekuatan

jari, karena kemampuan otot jari terbatas sehingga dapat cidera pada jari.

d. Karakteristik lingkungan kerja.

Karakteristik lingkungan kerja yang menjadi faktor risiko MSDs antara

lain :

1. Cuaca kerja dan konsentrasi oksigen

Cuaca kerja merupakan kombinasi dari komponen suhu udara, kecepatan

gerakan udara, dan kelembaban udara. Komponen-komponen tersebut

dapat mempengaruhi persepsi kualitas udara dalam ruangan kerja,

sehingga harus selalu dijaga agar berada pada kisaran yang dapat

diterima untuk kenyamanan penghuninya.

2. Desain lingkungan kerja

Suatu lingkungan kerja ergonomis apabila secara antropometris, faal,

mendesain stasiun kerja maka harus berorientasi pada kebutuhan

pemakainya.

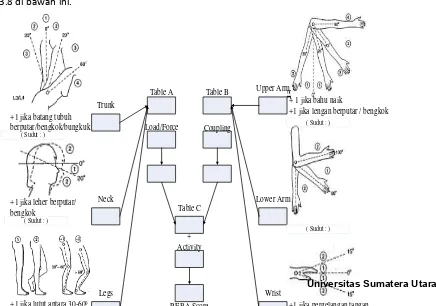

3.3. REBA (Rapid Entire Body Assesment) 3

Menurut Mc Atamney dan Hignett (2000), rapid entire body assessment (REBA) adalah sebuah metode yang dikembangkan dalam bidang ergonomi dan dapat digunakan secara cepat untuk menilai posisi kerja atau postur leher, punggung, lengan, pergelangan tangan dan kaki seorang operator. Selain itu metode ini juga dipengaruhi faktor coupling, beban eksternal yang ditopang oleh tubuh serta aktivitas pekerja. Penilaian dengan menggunakan REBA tidak membutuhkan waktu yang lama untuk melengkapi dan melakukan scoring general pada daftar aktivitas yang mengindikasikan perlu adanya pengurangan risiko yang diakibatkan postur kerja operator.

Metode ergonomi tersebut mengevaluasi postur, kekuatan, aktivitas dan faktor

coupling yang menimbulkan cidera akibat aktivitas yang berulang–ulang. Penilaian

postur kerja dengan metode ini dengan cara pemberian skor risiko antara satu sampai lima belas, yang mana skor yang tertinggi menandakan level yang mengakibatkan risiko yang besar (bahaya) untuk dilakukan dalam bekerja. Hal ini berarti bahwa skor terendah akan menjamin pekerjaan yang diteliti bebas dari ergonomic hazard. REBA dikembangkan untuk mendeteksi postur kerja yang berisiko dan melakukan perbaikan segera. REBA dikembangkan tanpa membutuhkan piranti khusus. Ini memudahkan peneliti untuk dapat dilatih dalam melakukan pemeriksaan dan pengukuran tanpa biaya peralatan tambahan. Pemeriksaan REBA dapat dilakukan di tempat yang terbatas

3

tanpa menggangu pekerja. Pengembangan REBA terjadi dalam empat tahap. Tahap pertama adalah pengambilan data postur pekerja dengan menggunakan bantuan video atau foto, tahap kedua adalah penentuan sudut–sudut dari bagian tubuh pekerja, tahap ketiga adalah penentuan berat benda yang diangkat, penentuan coupling, dan penentuan aktivitas pekerja. Dan yang terakhir, tahap keempat adalah perhitungan nilai REBA untuk postur yang bersangkutan. Dengan didapatnya nilai REBA tersebut dapat diketahui level risiko dan kebutuhan akan tindakan yang perlu dilakukan untuk perbaikan kerja.

Penilaian postur dan pergerakan kerja menggunakan metode REBA melalui tahapan–tahapan sebagai berikut:

1. Tahap 1: Pengambilan data postur pekerja dengan menggunakan bantuan video atau foto

Untuk mendapatkan gambaran sikap (postur) pekerja dari leher, punggung, lengan, pergelangan tangan hingga kaki secara terperinci dilakukan dengan merekam atau memotret postur tubuh pekerja. Hal ini dilakukan supaya peneliti mendapatkan data postur tubuh secara detail (valid), sehingga dari hasil rekaman dan hasil foto bisa didapatkan data akurat untuk tahap perhitungan serta analisis selanjutnya.

2. Tahap 2: Penentuan sudut-sudut dari bagian tubuh pekerja.

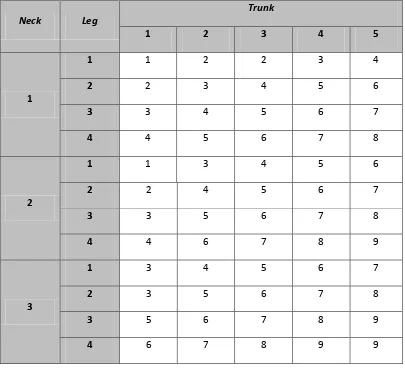

kaki. Sementara grup B meliputi lengan atas, lengan bawah dan pergelangan tangan. Dari data sudut segmen tubuh pada masing–masing grup dapat diketahui skornya, kemudian dengan skor tersebut digunakan untuk melihat tabel A untuk grup A dan tabel B untuk grup B agar diperoleh skor untuk masing–masing tabel. Penilaian masing-masing segmen tubuh dengan metode REBA dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut ini:

Grup A

1. Batang Tubuh (trunk)

Gambar 3.1. Postur Tubuh Bagian Batang Tubuh

Tabel.3.1. Skor Pergerakan Punggung (Batang Tubuh)

Pergerakan Skor Perubahan Skor

Tegak 1

+1 jika memutar atau kesamping 0o – 20o Flexion

2 0o – 20o Extension

20o – 60o Flexion

> 60o Flexion 4

2. Leher (neck)

Gambar 3.2. Postur Tubuh Bagian Leher

Tabel 3.2. Skor Leher REBA

Pergerakan Skor Skor Perubahan

0-200 1

+1 jika leher berputar/bengkok >200-ekstensi 2

3. Kaki (legs)

Tabel 3.3. Skor Kaki (Legs)

Pergerakan Skor Skor Perubahan

Posisi normal/seimbang (berjalan/duduk) 1 +1 jika lutut antara 30-600 +2 jika lutut >600

Bertumpu pada satu kaki lurus 2

4. Beban (load)

Tabel 3.4. Skor Beban

Pergerakan Skor Skor Pergerakan

<5 kg 0

+1 jika kekuatan cepat 5-10 kg 1

>10 kg 2

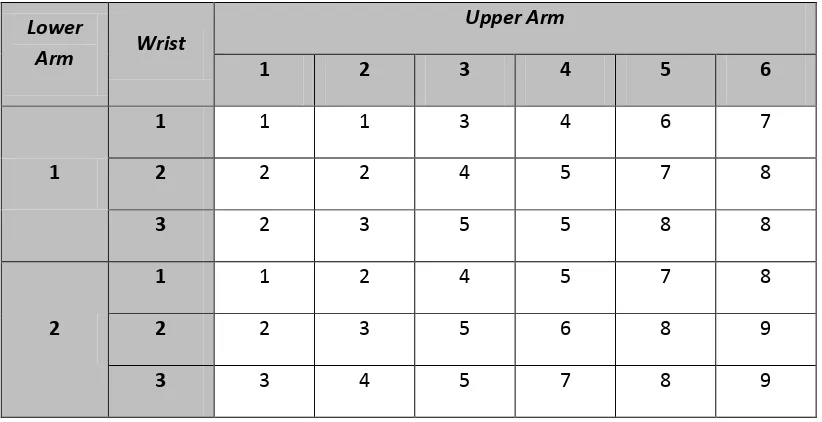

Grup B

Gambar 3.4. Postur Lengan Atas

Tabel 3.5. Skor Lengan Atas

Pergerakan Skor Skor Perubahan

200 (ke depan dan belakang) 1

+1 jika bahu naik

+1 jika lengan berputar/bengkok -1 miring, menyangga berat lengan >200 (ke belakang) atau 20-450 2

45-900 3

>900 4

2. Lengan bawah (lower arm)

Gambar 3.5. Postur Lengan Bawah REBA

Tabel 3.6. Skor Lengan Bawah REBA

Pergerakan Skor

60-1000 1

<600 atau >1000 2

Gambar 3.6. Postur Tubuh Bagian Pergelangan Tangan (Wrist)

Tabel 3.7. Skor Pergelangan Tangan REBA

Pergerakan Skor Skor Perubahan

0-150 (ke atas dan bawah) 1 +1 jika pergelangan tangan putaran menjauhi sisi tengah

>150 (ke atas dan bawah) 2

4. Coupling

Tabel 3.8. Coupling

Coupling Skor Keterangan

Baik 0 Kekuatan pegangan baik

Sedang 1 Pegangan bagus tapi tidak ideal atau kopling cocok dengan bagian tubuh

Kurang baik 2 Pegangan tangan tidak sesuai walaupun mungkin

Tidak dapat diterima 3

Tabel 3.9. Skor Grup A

Nilai dari tabel A lalu ditambahkan dengan nilai pembebanan yang akan menghasilkan nilai skor A. Bagian tubuh yang dinilai berikutnya adalah pergelangan tangan, lengan bawah, dan lengan atas. Skor dari ketiga bagian tersebut lalu dimasukkan ke tabel B hingga diperoleh nilai dari tabel B.

Lower

Nilai dari tabel B lalu dijumlahkan dengan nilai genggaman yang akan menghasilkan nilai skor B.

Tabel 3.11. Skor Akhir

8 5 6 7 8 8 9 10 10 11 12 12 12

9 6 6 7 8 9 10 10 10 11 12 12 12

10 7 7 8 9 9 10 11 11 12 12 12 12

11 7 7 8 9 9 10 11 11 12 12 12 12

12 7 8 8 9 9 10 11 11 12 12 12 12

Skor yang didapat dari Tabel 3.11. ditambah dengan skor aktivitas yang akan menjadi skor akhir untuk REBA.

Tabel 3.12. Skor Aktivitas

Aktivitas Skor Keterangan

Postur statik +1 1 atau lebih bagian tubuh statis/diam Pengulangan +1 Tindakan berulang-ulang

Ketidakstabilan

+1

Tindakan menyebabkan jarak yang besar dan cepat pada postur atau tubuh tidak stabil

Selain itu, penilaian postur kerja dengan menggunakan metode REBA dapat dilakukan dengan menilai tubuh bagian kiri dan kanan menggunakan tabel REBA seperti Tabel 3.13 berikut.

Grup A Grup B

Postur Skor Total Postur Skor Total

Batang Tubuh Lengan Atas Kiri Kanan

Normal 1

Kaki

+1 jika pergelangan tangan putaran menjauhi sisi tengah

Skor Tabel B + Coupling

Skor C

= Sel perpotongan skor A (baris) Dan B (kolom)

Tabel 3.13. Penilaian REBA Kiri dan Kanan (Lanjutan)

Aktivitas

+ 1

Ada bagian tubuh yang statis > 1 menit

+ 1 Pengulangan gerakan jarak

dekat, > 4 kali/menit Skor Aktivitas

+ 1 Perubahan postur secara cepat atau tidak stabil

Skor REBA =

Skor C + Aktivitas

Adapun penilaian REBA bisa juga dihitung seperti pada Gambar 3.7 dan Gambar 3.8 di bawah ini.

+1 jika batang tubuh berputar/bengkok/bungkuk

+1 jika leher berputar/ bengkok

+ 1 jika bahu naik

Gambar 3.7. Penilaian REBA Kiri

+1 jika batang tubuh berputar/bengkok/bungkuk

+1 jika leher berputar/ bengkok

+1 jika lutut antara 30-600 +2 jika lutut >600

+ 1 jika bahu naik

+1 jika lengan berputar / bengkok

Gambar 3.8. Penilaian REBA Kanan

Berikut ini nilai level tindakan REBA yang skornya diperoleh dari skor akhir REBA.

Tabel 3.14. Nilai Level Tindakan REBA

Skor REBA Level Resiko Level Tindakan Tindakan

1 Dapat diabaikan 0 Tidak diperlukan

2-3 Kecil 1 Mungkin diperlukan

4-7 Sedang 2 Perlu

8-10 Tinggi 3 Segera

11-15 Sangat tinggi 4 Sekarang juga

3.4. Produktivitas 4

Produktivitas dipandang dari dua sisi yaitu sisi input dan sisi output. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa produktivitas berkaitan dengan efisiensi

penggunaan input dalam memproduksi output (barang atau jasa). Produktivitas

4

tidak sama dengan produksi, tetapi produksi, performansi kualitas, hasil-hasil,

merupakan komponen dari usaha produktivitas.

Pada dasarnya konsep siklus produktivitas terdiri dari empat tahap utama

yaitu:

1. Pengukuran produktivitas

2. Evaluasi produktivitas

3. Perencanaan produktivitas

4. Peningkatan produktivitas

Secara formal, program peningkatan produktivitas harus dimulai melalui

pengukuran produktivitas dari sistem itu sendiri. Apabila produktivitas dari sistem

industri itu telah dapat diukur, langkah berikutnya adalah mengevaluasi tingkat

produktivitas untuk diperbandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan.

Berdasarkan evaluasi ini, selanjutnya dapat direncanakan kembali target

produktivitas yang akan dicapai baik dalam jangka pendek maupun jangka

panjang.

Untuk mencapai target produktivitas yang telah direncanakan itu, berbagai

program formal dapat dilakukan untuk meningkatakan produktivitas secara

terus-menerus. Tahap-tahap ini terus berulang secara kontinu untuk mencapai

peningkatan produktivitas terus-menerus dalam sistem industri.

Konsep peningkatan produktivitas ini dapat dikaitkan secara langsung

dengan profitabilitas perusahaan. Landasan untuk meningkatkan produktivitas dan

profitabilitas perusahaan adalah membangun suatu sistem industri yang

kualitas, efektivitas pencapaian tujuan, dan efisiensi penggunaan sumber daya.

Selanjutnya indikator keberhasilan sistem industri itu dipantau melalui

pengukuran produktivitas dan profitabilitas terus-menerus, dimana pengukuran

produktivitas memberikan informasi tentang masalah-masalah internal dari sistem

industri itu, sedangkan pengukuran profitabilitas memberikan informasi tentang

masalah-masalah eksternal dari sistem indusri itu.

Produktivitas pada dasarnya akan berkaitan erat pengertiannya dengan sistem produksi, yaitu sistem

dimana faktor-faktor semacam:

1. Tenaga kerja (direct atau indirect labor)

2. Modal / kapital berupa mesin, peralatan kerja, bahan baku, bangunan pabrik, dan lain-lain.

Bertitik tolak dari hal tesebut, maka selalu berupaya memanfaatkan semua sumber daya untuk

mewujudkan sesuatu secara maksimal dengan memadukan sumber dan hasil dalam bentuk yang optimal. Tenaga

kerja manusia, disamping modal dan sumber produksi lainnya adalah sumber daya yang harus dimanfaatkan secara

penuh dan terarah. Dalam usaha untuk meningkatkan produktivitas memang tidak bisa dikatakan bahwa faktor

manusia ini adalah satu-satunya faktor yang harus diamati, diteliti, dianalisa, dan diperbaiki.

Proses produksi dapat dinyatakan sebagai serangkaian aktivitas yang diperlukan untuk mengolah

ataupun merubah sekumpulan masukan (input) menjadi sejumlah keluaran (output) yamg memiliki nilai tambah

(added value). Pengolahan ataupun perubahan yang terjadi disini bisa secara fisik ataupun non-fisik, dimana

perubahan tersebut bisa terjadi terhadap bentuk, dimensi maupun sifat-sifatnya. Mengenai nilai tambah yang

dimaksudkan disini adalah nilai dari keluaran yang “bertambah” dalam pengertian nilai fungsional (kegunaan)

dan/atau nilai ekonomisnya.

Selanjutnya berbicara tentang produktivitas, maka hal ini secara sederhana dapat didefenisikan sebagai

perbandingan (rasio) antara output dan inputnya. Dengan diketahuinya nilai produktivitas maka akan diketahui pula

seberapa efektif proses produksi telah didayagunakan untuk meningkatkan output dan seberapa efisien pula

sumber-sumber input telah berhasil dihemat. Upaya peningkatan produktivitas secara terus menerus dan

menyeluruh merupakan satu hal yang penting tidak saja berlaku bagi setiap individu pekerja melainkan untuk

perusahaan/industri.

Dengan peningkatan produktivitas maka tanggung jawab manajemen akan terpusat pada segala upaya dan

efisiensi penggunaan sumber-sumber input. Berkaitan dengan maksud dan tujuan ini, maka analisa ergonomi, studi

gerak dan waktu akan memainkan peran yang penting dalam upaya peningkatan produktivitas kerja. Agar

produktivitas kerja bisa meningkat, perlu diupayakan proses produksi bisa memberikan kontribusi sepenuhnya

terhadap kegiatan produktif yang berkaitan dengan nilai tambah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi usaha peningkatan produktivitas ada dua yaitu:

1. Faktor teknis, yaitu faktor yang berhubungan dengan pemakaian dan penerapan fasilitas produksi secara lebih baik,

metode penerapan kerja yang lebih baik, penerapan kerja yang lebih efisien dan efektif, dan atau penggunaan

bahan baku yang lebih ekonomis.

2. Faktor manusia, yaitu faktor yang mempunyai pengaruh terhadap usaha-usaha yang dilakukan manusia di dalam

menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Disini ada dua hal pokok yang menentukan,

yaitu kemampuan kerja dari pekerja tesebut dan yang lain adalah motivasi kerja yang merupakan pendorong ke

arah kemajuan dan peningkatan prestasi kerja seseorang.

Banyak yang dilakukan manusia dalam usahanya untuk meningkatakan produktivitas. Kemajuan

teknologi akhirnya banyak mengakibatkan tergesernya tenaga manusia untuk diganti menjadi tenaga mesin.

Perbaikan dan kemajuan teknologi memang akan banyak mendorong usaha peningkatan produktivitas, meskipun

pada saat lain hal ini justru berakibat buruk pada segi manusia sebagai pelaksana kerjanya. Produktivitas yang

diharapkan naik justeru turun.

Mekanisasi atau otomatisasi adalah suatu ancaman yang harus dipertimbangkan baik-baik sebab

dengan ini pekerja akan selalu dibayangi ketakutan akan kehilangan pekerjaannya untuk kemudian digantikan oleh

mesin. Jelas disadari bahwa usaha-usaha untuk meningkatkan produktivitas tidaklah selalu harus dilaksanakan lewat

pengembangan ataupun dari perbaikan teknologi daripaada mesin atau fasilitas produksi lainnya. Banyak usaha

telah dikembangkan justru ke arah yang lain, yaitu ke arah manusia sebagai pelaksana kerja.

Penekanan pada faktor manusia sebagai sumber penentu untuk kenaikan produktivitas dalam kondisi tertentu

haruslah mendapatkan prioritas yang lebih tinggi dibandingkan faktor-faktor teknis. Disini haruslah diusahakan

untuk mengeliminir pemakaian dan penerapan teknologi yang lebih berorientasi pada proses mekanisasi dan

otomatisasi.

Manusia bukanlah barang mati seperti halnya mesin atau fasilitas produksi

lainnya. Kerja dari mesin dapat program sesuai dengan spesifikasi dan

kemampuan teknis yang dimiliki. Manusia bukanlah mesin yang dapat diatur dan

terlihat atau tidak yang mempengaruhi segala bentuk kerja dan aktivitasnya yang

akan membuat salah duga terhadap apa-apa yang diprogramkan untuknya dan

harus dilaksanakan. Untuk itu didalam mengelola sumber daya manusia yang ada

dan dimiliki, maka pendekatan yang lebih bersifat manusiawi perlu diperhatikan

agar lebih bisa diharapkan adanya tingkat produktivitas yang lebih tinggi lagi.

3.5. Pengukuran Waktu dengan Stop Watch5

Pengukuran waktu dengan jam henti (stop watch) pertama kali diperkenalkan oleh Frederick W. Taylor sekitar abad 19 yang lalu. Metode ini terutama baik sekali diaplikasikan untuk pekerjaan-pekerjaan yang berlangsung singkat dan berulang-ulang

(repetitive). Dari hasil pengukuran maka akan diperoleh waktu baku untuk

menyelesaikan suatu siklus pekerjaan, yang mana waktu ini akan dipergunakan sebagai standar penyelesaian pekerjaan bagi semua pekerja yang akan melaksanakan pekerjaan yang sama seperti itu. Secara garis besar langkah-langkah untuk pelaksanaan pengukuran waktu kerja dengan jam henti ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Defenisi pekerjaan yang akan diteliti untuk diukur waktunya dan beritahukan

maksud dan tujuan pengukuran ini kepada pekerja yang dipilih untuk diamati

dan supervisor yang ada.

2. Catat semua informasi yang berkaitan erat dengan penyelesaian pekerjaan,

seperti layout, karakteristik/spesifikasi mesin atau peralatan kerja lain yang digunakan dan lain-lain.

3. Bagi operasi kerja dalam elemen-elemen kerja sedetail-detailnya tapi masih

dalam batas-batas kemudahan untuk pengukuran waktunya.

4. Amati, ukur dan catat waktu yang dibutuhkan oleh operator untuk

menyelesaikan elemen-elemen kerja tersebut.

5. Tetapkan jumlah siklus kerja yang harus diukur dan dicatat. Teliti apakah

jumlah siklus kerja yang dilaksanakan ini sudah memenuhi syarat atau tidak,

uji pula keseragaman data yang diperoleh.

6. Tetapkan rate of performance dari operator saat melaksanakan aktivitas kerja yang diukur dan dicatat waktunya tersebut. Rate of performance ini ditetapkan untuk setiap elemen kerja yang ada dan hanya ditujukan untuk performance operator. Untuk elemen kerja yang secara penuh dilakukan oleh mesin maka

performance dianggap normal (100%).

7. Sesuaikan waktu pengamatan berdasarkan performance yang ditunjukkan oleh operator tersebut sehingga akhirnya akan diperoleh waktu kerja normal.

8. Tetapkan waktu longgar (allowance time) guna memberikan fleksibilitas. Waktu longgar yang akan diberikan ini guna menghadapi kondisi-kondisi

seperti kebutuhan-kebutuhan personil yanga bersifat pribadi, faktor kelelahan,

keterlambatan material dan lain-lainnya.

Berdasarkan langkah-langkah terlihat bahwa pengukuran waktu dengan

jam henti ini merupakan cara pengukuran yang objektif karena disini waktu

ditetapkan berdasarkan fakta yang terjadi dan tidak cuma sekedar diestimasi

secara subjektif. Disini juga akan berlaku asumsi-asumsi dasar sebagai berikut:

1. Metoda dan fasilitas untuk menyelesaikan pekerjaan harus sama dan dibakukan

terlebih dahulu sebelum kita mengaplikasikan waktu baku ini dengan pekerjaan

yang serupa.

2. Operator harus memahami benar prosedur dan metoda pelaksanaan kerja

sebelum dilakukan pengukuran kerja. Operator-operator yang akan dibebani

dengan waktu baku ini diasumsikan memiliki tingkat keterampilan dan

kemampuan yang sama dan sesuai untuk pekerjaan tersebut. Untuk ini

persyaratan mutlak pada waktu memlih operator yang akan dianalisa waktu

kerjanya benar-benar memiliki tingkat kemampuan yang rata-rata.

3. Kondisi lingkungan fisik pekerjaan juga relatif tidak jauh berbeda dengan

kondisi fisik pada saat pengukuran kerja dilakukan.

4. Performance kerja mampu dikendalikan pada tingkat yang sesuai untuk seluruh periode kerja yang ada.

3.6. Peta Kerja6

Peta kerja adalah suatu alat yang menggambarkan kegiatan kerja

secara sistematis dan jelas. Dengan menggunakan peta-peta kerja ini dapat

dilihat semua langkah atau kejadian yang dialami oleh benda kerja dari mulai

masuk ke pabrik yang berbentuk bahan baku, kemudian menggambarkan

semua langkah yang dialaminya, seperti : transportasi, operasi, pemeriksaan

dan perakitan, sampai akhirnya menjadi produk jadi, baik produk lengkap

atau produk setengah jadi. Dengan menggunakan peta kerja ini, maka

pekerjaan dalam usaha memperbaiki metode kerja dari suatu proses

produksi akan lebih mudah dilaksanakan. Perbaikan tersebut ditujukan

untuk mengurangi biaya produksi secara keseluruhan. Jadi dengan demikian

peta kerja ini merupakan alat yang baik untuk menganalisa suatu pekerjaan

sehingga akan mudah untuk menganalisa dan memperbaiki kesalahan dan

akan sangat bermanfaat dalam perencanaan sistem kerja.

3.6.1. Jenis-jenis Peta Kerja

Peta-peta kerja pada dasarnya dibagi atas dua kelompok besar berdasarkan kegiatannya, yaitu:

1. Peta-peta kerja untuk menganalisa kegiatan kerja keseluruhan Yang termasuk peta kerja keseluruhan yaitu:

a. Peta Proses Operasi (Operation Process Chart) b. Peta Aliran Proses (Flow Process Chart)

2. Peta-peta kerja untuk menganalisa kegiatan kerja setempat Yang termasuk peta kerja setempat yaitu :

a. Peta Pekerja dan Mesin (Man-Machine Chart) b. Peta Tangan Kiri dan Tangan Kanan

Suatu kegiatan disebut kegiatan kerja keseluruhan apabila kegiatan tersebut melibatkan sebagian besar atau semua fasilitas yang diperlukan untuk membuat produk yang bersangkutan. Sedangkan suatu kegiatan disebut kegiatan kerja setempat apabila kegiatan tersebut terjadi dalam suatu stasiun kerja yang biasanya melibatkan orang dan fasilitas dalam jumlah terbatas.

3.6.2. Peta Proses Operasi (Operation Process Chart)

Peta proses operasi merupakan suatu diagram yang menggambarkan langkah-langkah proses yang akan dialami bahan baku mengenai urutan-urutan operasi dan pemeriksaan, mulai dari awal sampai menjadi produk jadi utuh maupun sebagai komponen, dan juga memuat informasi-informasi yang diperlukan untuk analisa lebih lanjut, seperti waktu yang dihabiskan, material yang digunakan, dan tempat atau alat atau mesin yang dipakai.

Kegunaan peta proses operasi antara lain:

1. Bisa mengetahui kebutuhan akan mesin dan penganggarannya 2. Bisa memperkirakan kebutuhan akan bahan baku

3. Sebagai alat untuk latihan kerja

Prinsip-prinsip pembuatan peta proses operasi adalah sebagai berikut:

1. Pertama-tama pada baris paling atas dinyatakan kepalanya “Peta Proses Operasi” yang diikuti oleh identifikasi lain, seperti: nama objek, nama pembuat peta, tanggal dipetakan, cara lama atau cara sekarang, nomor peta dan nomor gambar.

2. Material yang akan diproses diletakkan di atas garis horizontal, yang menunjukkan bahwa material tersebut masuk ke dalam proses.

3. Lambang-lambang ditempatkan dalam arah vertikal, yang menunjukkan terjadinya perubahan proses.

4. Penomoran terhadap suatu kegiatan operasi diberikan secara berurutan sesuai dengan urutan operasi yang dibutuhkan untuk pembuatan produk tersebut atau sesuai dengan proses yang terjadi.

5. Penomoran terhadap suatu kegiatan pemeriksaan diberikan secara tersendiri dan prinsipnya sama dengan penomoran untuk kegiatan operasi.

3.6.3 Peta Aliran Proses (Flow Process Chart)

Perbedaan peta aliran proses dan peta proses operasi adalah sebagai

berikut:

1. Peta aliran proses memperlihatkan semua aktivitas-aktivitas dasar, termasuk transportasi, menunggu dan menyimpan. Sedangkan pada peta proses operasi terbatas pada operasi dan pemeriksaannya,

2. Pada aliran proses menganalisa setiap komponen yang diproses secara lebih lengkap dibanding peta proses operasi. Peta proses operasi hanya menggambarkan dan digunakan untuk menganalisa salah satu komponen dari produk yang dirakit.

Peta aliran proses dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Peta aliran proses tipe bahan 2. Peta aliran proses tipe orang

Peta Aliran Proses tipe bahan ialah peta yang menggambarkan kejadian yang dialami bahan (bisa merupakan salah satu bagian dari produk jadi) dalam suatu proses atau prosedur operasi. Peta aliran proses tipe orang adalah peta yang menggambarkan aktivitas orang dalam kegiatan produsi maupun aktivitas pelayanan. Bila lima orang pekerja terlibat dalam suatu kegiatan dan akan dibagi peran setiap orang, maka diperlukan lima buah peta aliran proses tipe orang.

Peta Aliran Proses tipe orang pada dasarnya bisa dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Peta Aliran Proses pekerja yang menggambarkan aliran kerja seorang operator. 2. Peta Aliran Proses pekerja yang menggambarkan aliran kerja sekelompok

Peta ini merupakan gambar simbolis dan sistematis dari suatu metode kerja yang dijalani oleh seseorang atau oleh sekelompok pekerja ketika pekerjaannya membutuhkan dia (mereka) untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lainnya.

3.6.4. Peta Tangan Kiri dan Tangan Kanan

Untuk mendapatkan gerakan-gerakan yang lebih terperinci, terutama unuk

mengurangi gerakan-gerakan yang tidak perlu dan untuk mengatur gerakan

sehingga diperoleh urutan yang terbaik, maka dilakukan studi gerakan. Peta

tangan kiri dan tangan kanan yang merupakan suatu alat dari studi gerakan untuk

menentukan gerakan-gerakan yang efisien, yaitu gerakan-gerakan yang memang

diperlukan untuk melaksanakan suatu pekerjaan.

Peta tangan kiri dan tangan kanan berguna untuk memperbaiki suatu

stasiun kerja. Sebagaimana peta-peta yang lain peta ini juga mempunyai kegunaan

yang lebih khusus diantaranya :

1. Menyeimbangkan gerakan kedua tangan dan mengurangi kelelahan

2. Menghilangkan atau mengurangi gerakan-gerakan yang tidak efisien dan tidak

produktif.

3. Sebagai alat untuk menganalisa tata letak stasiun kerja.

Prinsip-prinsip pembuatan peta tangan kiri dan tangan kanan adalah

sebagai berikut:

1. Berbeda dengan peta-peta yang lain, untuk membuat peta ini lembaran kertas

dibagi dalam tiga bagian ”kepala”, yaitu : bagian yang memuat bagan tentang

stasiun kerja dan bagian-bagian “badan”.

2. Pada bagian kepala di baris paling atas ditulis “PETA TANGAN KIRI DAN

TANGAN KANAN”. Setelah itu, menyertakan identifikasi-identifikasi

lainnya, seperti : nama pekerjaan, nama departemen, nomor peta, cara

sekarang atau usulan, nama pembuat peta dan tanggal yang dipetakan.

3. Pada bagian yang memuat bagan, digambarkan sketsa dari stasiun kerja yang

4. Bagian bahan dibagi dalam dua pihak. Sebelah kiri kertas digunakan untuk

menggambarkan kegiatan yang dilakukan tangan kiri dan sebaliknya, sebelah

kanan kertas digunakan untuk menggambarkan kegiatan yang dilakukan

tangan kanan pekerja.

3.7. Studi Gerakan 7

Bila diamati suatu pekerjaan yang sedang berlangsung, hal yang pasti

terlihat adalah gerakan-gerakan yang membentuk kerja tersebut. Gerakan-gerakan

yang dilakukan oleh pekerja adakalanya sudah tepat namun adakalanya pula

seorang pekerja melakukan gerakan-gerakan yang tidak perlu.

Studi gerakan merupakan salah satu metode perancangan sistem kerja

dengan cara melakukan proses analisis terhadap beberapa gerakan bagian badan

dalam menyelesaikan pekerjaannya, menghilangkan gerakan yang tidak efektif

yang pada akhirnya dapat menghemat waktu kerja maupun pemakaian fasilitas

kerja yang tersedia untuk pekerjaan tersebut.

3.7.1 Therblig

Suatu pekerjaan yang utuh dapat diuraikan menjadi gerakan-gerakan dasar.

Gerakan ini dikembangkan oleh Gilberth dan Lilian dan dikenal dengan nama

7