PREVALENSI SPESIES

NEMATODA SISTA KENTANG (Globodera spp.)

DI DATARAN TINGGI DIENG, JAWA TENGAH

USHWANUURI RACHMADHANI LESTARI

DEPARTEMEN PROTEKSI TANAMAN

FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

ABSTRAK

USHWANUURI RACHMADHANI LESTARI. Prevalensi Spesies Nematoda Sista Kentang (Globodera spp.) di Dataran Tinggi Dieng Jawa Tengah. Dibimbing oleh Supramana.

Kentang adalah tanaman pangan penting yang memiliki kandungan kalori tinggi sehingga dapat digunakan sebagai sumber pangan alternatif selain beras. Nematoda sista kentang/NSK (Globodera rostochiensis dan G. pallida) adalah nematoda parasit utama pada tanaman kentang. Pada saat dorman/istirahat dengan membentuk sista, NSK dapat bertahan di dalam tanah hingga lebih dari 20 tahun. Dieng sebagai salah satu sentra kentang di Indonesia membutuhkan perhatian lebih mengenai permasalahan NSK. Oleh karena itu perlu dilakukan survei untuk mengetahui prevalensi spesies NSK sehingga dapat membantu pelaku usaha tani merancang pengendalian yang efektif dan efisien. Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari hingga April 2012. Sampel tanah diambil dari Dataran Tinggi Dieng Banjarnegara pada empat kisaran ketinggian yang berbeda yakni 1250-1500 m di atas permukaan laut (dpl), 1500-1750 m dpl, 1750-2000 m dpl, dan lebih dari 2000 m dpl. Proses ekstraksi dan identifikasi dilakukan di Laboratorium Nematologi IPB menggunakan karakter morfologi berdasarkan pola perineal sista dan bentuk knob stilet dari juvenil 2/J2. Parameter yang diamati adalah jumlah sista /100 ml tanah, prevalensi NSK, dominasi spesies NSK, dan temperatur tanah. Sista ditemukan pada ketinggian 1500-1750 m dpl, 1750-2000 m dpl, dan lebih dari 2000 m dpl. G. pallida merupakan spesies yang dominan pada semua ketinggian dengan angka prevalensi lebih dari 70%.

PREVALENSI SPESIES

NEMATODA SISTA KENTANG (Globodera spp.)

DI DATARAN TINGGI DIENG JAWA TENGAH

USHWANUURI RACHMADHANI LESTARI

A34080063

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian di Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian,

Institut Pertanian Bogor

DEPARTEMEN PROTEKSI TANAMAN

FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

Judul Skripsi : Prevalensi Spesies Nematoda Sista Kentang (Globodera spp.) di Dataran Tinggi Dieng Jawa Tengah

Nama Mahasiswa : Ushwanuuri Rachmadhani Lestari

NIM : A34080063

Disetujui, Dosen Pembimbing

Dr. Ir. Supramana, M.Si NIP 19620618 198911 1 001

Diketahui,

Ketua Departemen Proteksi Tanaman

Dr. Ir. Abdjad Asih Nawangsih, M.Si NIP. 19650621 198910 2 001

RIWAYAT HIDUP

Penulis adalah putri kedua pasangan Suyatno dan Siwi Catur Dwi Lestari yang lahir pada 22 April 1990, di Banjarnegara. Penulis merupakan putri kedua dari 3 bersaudara, mempunyai kakak Gigih Firman Sayuto Adi dan adik Sekar Arum Lestari.

Penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Banjarnegara (2005-2008) dan diterima sebagai mahasiswi Departemen Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI) pada tahun 2008. Penulis mengambil minor Ekonomi Pertanian.

Selama menempuh pendidikan di IPB, penulis aktif dalam kegiatan organisasi, diantaranya adalah sebagai Sekretaris Departemen Komunikasi dan Informasi BEM Faperta (2010), Anggota Departemen Manajemen Sumberdaya Manusia UKM Gentra Kaheman (2010), serta Anggota OMDA IKAMAHAMAS (2008-2010).

Beberapa prestasi yang pernah diraih oleh penulis adalah Lolos didanai Program Kreativitas Mahasiswa bidang Pengabdian Masyarakat (2011), Lolos didanai Program Kreativitas Mahasiswa bidang Penelitian (2011), Juara 2 Lomba Tari Kreasi IAC IPB (2012), Kandidat Pekan Seni Mahasiswa Daerah (2012), serta Finalis Business Plan AMIKOM (2012).

PRAKATA

Syukur alhamdulilah penulis panjatkan kepada Sang Pemberi Nikmat, Allah SWT karena atas karunia-Nya yang begitu besar dapat mendorong penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada Dr. Ir. Supramana, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi atas bimbingan, kesabaran, pengkayaan wawasan, saran, kritik, dan dukungan moril yang besar peranannya dalam penyelesaian tugas akhir ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Dr. Ir. Suryo Wiyono, M.Si selaku dosen pembimbing akademik atas bimbingannya selama penulis menempuh pendidikan sarjana, Dr. Ir. Sugeng Santoso, M.Agr selaku dosen penguji tamu atas masukannya, serta Bpk Gatut Heru Bromo atas bantuan, kesabaran, dan bimbingannya dalam menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyampaikan rasa hormat dan sayang kepada kedua orang tua (Bapak Suyatno dan Ibu Siwi Catur Dwi Lestari), kakak Gigih Firman Sayuta Adi, serta adik Sekar Arum Lestari atas perhatian dan kasih sayang yang tidak ternilai harganya.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada keluarga besar Bpk Dul Syukur, Bpk Giri (ketua kelompok tani Grogol), Bpk Edi (petani di Wanaraja), Bpk Rustriwihani (ketua kelompok tani Wanaraja), dan Mas Miftahul Huda (HPT42) atas bantuan dan kemurahan hatinya selama penulis melaksanakan penelitian di Dataran Tinggi Dieng.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Bayu Wicaksana, Ayu Ariesta Pradana, Ni Kadek Sri Wahyuni, Putri Setya Utami, Riska Dwi Octaviani, dan Martiana Kartika Dewi atas dukungan, semangat, dan manis pahit suka duka dari makna teman yang kalian berikan. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Proteksi Tanaman angkatan 45 atas memori yang tidak ternilai harganya, rekan-rekan Laboratorium Nematologi Tumbuhan IPB (kak Yadi, kak Mey, Gilang, Mae, Adnan, Fitrah, Ravi, kak Taher, kak Mia, kak Halimah, kak Amin, dll.), dan seluruh staf Departemen Proteksi Tanaman (Bu Sulis, Pak Karto, dll).

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat dituliskan satu persatu. Semoga penelitian ini bermanfaat untuk kepentingan umat manusia dan ilmu pengetahuan. Amin.

Bogor, Juli 2012

DAFTAR ISI

Manfaat Penelitian ... 3

TINJAUAN PUSTAKA ... 4

Kentang (Solanum tuberosum) ... 4

Nematoda ... 5

Nematoda Sista Kentang (Globodera spp.) ... 5

BAHAN DAN METODE ... 9

Tempat dan Waktu Penelitian ... 9

Pengambilan Sampel Tanah ... 9

Ekstraksi Sista NSK ... 9

Penghitungan Jumlah Sista dalam Tanah ... 10

Identifikasi Spesies NSK Berdasar Karakter Morfologi ... 10

Penghitungan Prevalensi ... 10

HASIL DAN PEMBAHASAN ... 11

Gejala Penyakit ... 11

Gejala pada tajuk (bagian di atas permukaan tanah) ... 11

Gejala pada perakaran ... 12

Prevalensi NSK Berdasarkan Ketinggian Tempat ... 13

Prevalensi Spesies NSK Berdasarkan Ketinggian Tempat ... 15

DAFTAR TABEL

1 Perbedaan ciri morfologi G. rostochiensis dengan G. pallida ... 7 2 Prevalensi NSK pada beberapa ketinggian yang berbeda di Dataran

Tinggi Dieng tahun 2012 ... 15 3 Rataan jumlah sista NSK dan temperatur tanah pada lahan kentang

DAFTAR GAMBAR

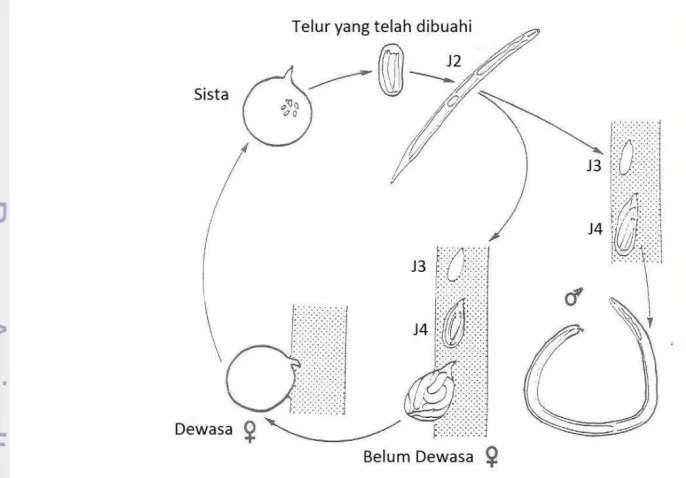

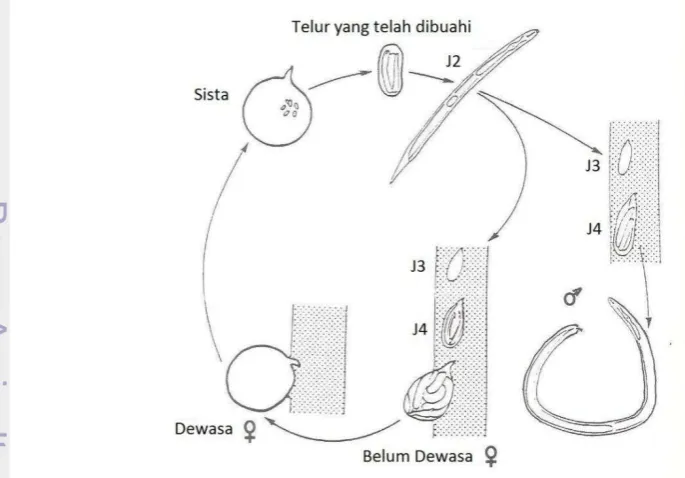

1 Umbi kentang (Solanum tuberosum). ... 5 2 Siklus hidup Globodera spp. terdiri dari stadia telur, empat stadia

juvenil, dan stadia imago/dewasa (Evans and Stone 1977). ... 6 3 Sidik pantat Globodera rostochiensis terdiri dari vulval basin (VB),

cuticular ridge (CR), dan anus (A) (Marks & Brodie 1998)... 8 4 Sidik pantat Globodera pallida terdiri dari vulval basin (VB),

cuticular ridge (CR), dan anus (A) (Marks & Brodie 1998)... 8 5 Knob stilet Globodera rostochiensis berbentuk membulat terdapat

pada pangkal stilet (Marks & Brodie 1998). ... 8 6 Knob stilet Globodera pallida berbentuk datar hingga cekung terdapat

pada pangkal stilet (Marks & Brodie 1998). ... 8 7 Tanaman kentang di Dataran Tinggi Dieng tahun 2012 (a) terinfeksi

NSK, (b) sehat. ... 11 8 Sista nematoda sista kentang berbentuk bulat dan memiliki tonjolan

pada anterior. ... 12 9 Sista Globodera spp., (a) sista G. rostochiensis berwarna kuning, (b)

sista G. pallida berwarna putih. ... 13 10 Rataan jumlah sista NSK dan temperatur tanah pada lahan kentang

dengan ketinggian yang berbeda di Dataran Tinggi Dieng tahun 2012. 14 11 Prevalensi spesies NSK pada lahan kentang dengan ketinggian yang

DAFTAR LAMPIRAN

1 Globodera spp., (a) (b) Sista, (c) Telur dan juvenil perbesaran 50x, (d) Telur dan juvenil perbesaran 100x, (e) Telur dan juvenil perbesaran

400x, (f) Telur, (g) Juvenil yang akan keluar dari telur, (h) Stilet. ... 23 2 Sidik pantat Globodera spp. terdiri dari fenestra, ridge, dan anus, (a)

G. rostochiensis, (b) G. pallida. ... 24 3 Kondisi dan posisi geografi lahan pertanaman kentang di Dataran

Tinggi Dieng pada ketinggian 1250-1500 m dpl tahun 2012 ... 24 4 Kondisi dan posisi geografi lahan pertanaman kentang di Dataran

Tinggi Dieng pada ketinggian 1500-1750 m dpl tahun 2012 ... 24 5 Kondisi dan posisi geografi lahan pertanaman kentang di Dataran

Tinggi Dieng pada ketinggian 1750-2000 m dpl tahun 2012 ... 25 6 Kondisi dan posisi geografi lahan pertanaman kentang di Dataran

Tinggi Dieng pada ketinggian lebih dari 2000 m dpl tahun 2012 ... 25 7 Gejala yang muncul pada lahan pertanaman kentang di Dataran Tinggi

Dieng tahun 2012 ... 26 8 Data hasil identifikasi karakter morfologi berdasar sidik pantat sista

NSK di Dataran Tinggi Dieng Banjarnegara 2012 ... 28 9 Data hasil identifikasi karakter morfologi berdasar knob stilet juvenil

2 NSK di Dataran Tinggi Dieng Banjarnegara 2012 ... 30 10 Data hasil identifikasi karakter morfologi berdasar sidik pantat sista

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Umbi kentang merupakan penghasil kalori dengan kandungan protein, lemak, dan karbohidrat yang tinggi (Soewito 1991). Menurut Samadi (2008), setiap 100 g umbi kentang mengandung 347 kalori, dengan kandungan karbohidrat 85.6 g, protein 0.3 g, lemak 0.1 g, kalsium 20 mg, fosfor 30 mg, zat besi 0.5 mg, dan vitamin B 0.04 mg. Berdasarkan produksi kalori, nilai pangan kentang lebih tinggi dibandingkan dengan serealia atau bahan pangan lain (Suri & Jayasinghe 2002). Dengan kandungan gizi yang tinggi kentang cocok dijadikan sebagai bahan sumber pangan selain beras.

Berdasarkan data BPS (2012), terjadi penurunan produktivitas kentang nasional yang cukup signifikan. Produktivitas kentang menurun dari 15.95 ton/ha pada tahun 2010 menjadi 15.76 ton/ha pada tahun 2011. Turunnya produktivitas kentang berbanding lurus dengan penurunan produksi kentang nasional, produksi kentang menurun dari 1 060 805 ton pada tahun 2010 menjadi 863 680 ton pada tahun 2011.

Penurunan produksi kentang dapat disebabkan oleh beberapa hal. Salah satu diantaranya adalah keberadaan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). OPT merupakan faktor penghambat pertumbuhan tanaman yang menyebabkan penurunan jumlah atau mutu produksi, atau kombinasi keduanya. Hal ini menyebabkan turunnya nilai ekonomi dari tanaman kentang yang dibudidayakan. Salah satu OPT yang dapat menyebabkan penurunan jumlah dan mutu produksi tanaman kentang adalah nematoda sista kentang (NSK).

kentang dan tomat. Juvenil 2, juvenil 3, Juvenil 4, dan betina dewasa merupakan stadia nematoda yang berperan sebagai patogen bagi inang karena pada stadia ini juvenil memarasit dan menetap pada jaringan inang.

Kehilangan hasil yang ditimbulkan oleh NSK dapat mencapai angka 80%. Estimasi kehilangan hasil menurut Brodie (1998) adalah 2 ton/ha untuk setiap 20 telur/g tanah. Kehilangan hasil akan semakin parah apabila penanaman kentang dilakukan secara terus-menerus. Penanaman secara terus-menerus akan mengakibatkan tingkat serangan NSK semakin tinggi karena suplai makanan yang dibutuhkan oleh NSK tersedia secara kontinyu.

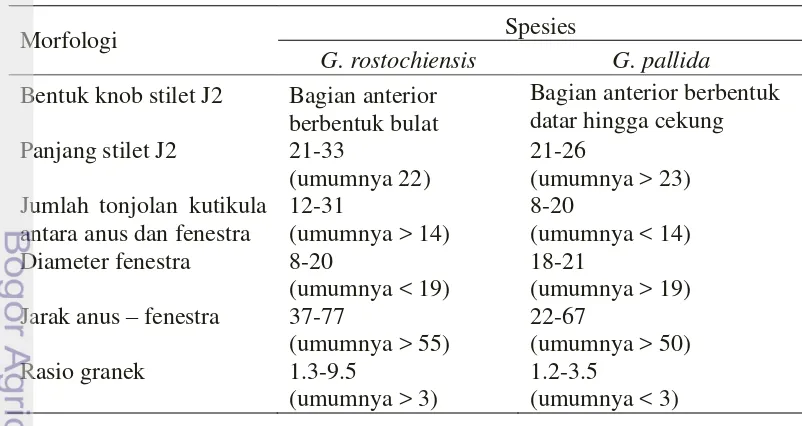

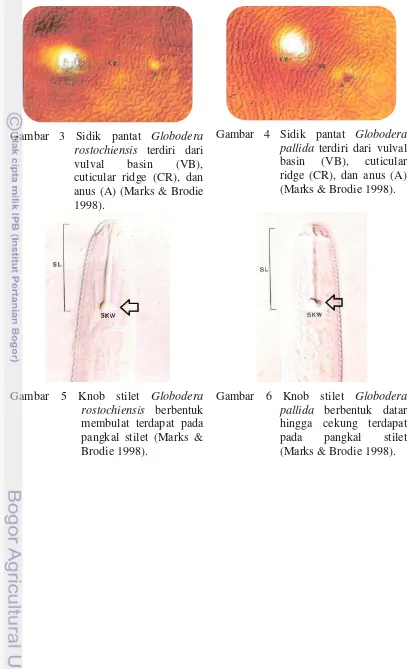

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi spesies NSK adalah berdasar karakter morfologinya. Identifikasi menggunakan karakter morfologi didasarkan pada pola perineal sista dan bentuk knob stilet juvenil (J2). Pola perineal sista terdapat pada bagian posterior. Bagian posterior sista terdiri dari anus, fenestra (daerah membran berdinding tipis), dan ridge (tonjolan kutikula antara anus dan fenestra). Umumnya, G. rostochiensis memiliki rasio Granek (diameter fenestra dibagi jarak anus-fenestra) lebih dari 3 dengan ridge lebih dari 14 dan bentuk knob stilet membentuk bulat pada bagian anterior, sedangkan G. pallida memiliki rasio Granek kurang dari 3 dengan ridge kurang dari 14 dan bentuk knob stilet datar hingga cekung pada bagian anterior (Fleming & Powers 1998).

Intensitas penyakit yang timbul pada lahan pertanaman kentang akan semakin tinggi apabila populasi sista G. pallida ditemukan lebih banyak dibandingkan sista G. rostochiensis. Pengendalian yang dilakukan pun akan lebih sulit karena G. pallida relatif lebih sulit dikendalikan dibandingkan G. rostochiensis karena tidak ada varietas tahan terhadap G. pallida. Pada masa dormansi dengan membentuk sista, NSK dapat bertahan di dalam tanah 20-30 tahun (Turner & Evans 1998).

3 hingga delapan juta rupiah per bulan. Beberapa tahun terakhir ini petani merasa resah karena adanya nematoda sista kentang (NSK) yang mengakibatkan penurunan produksi.

Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi keberadaan dan menghitung prevalensi spesies nematoda sista kentang (NSK) di Dataran Tinggi Dieng Jawa Tengah. Dengan demikian pelaku usaha tani dapat merancang pengendalian yang efektif serta efisien.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengeksplorasi keberadaan dan menghitung prevalensi spesies nematoda sista kentang (NSK) di Dataran Tinggi Dieng Jawa Tengah.

Manfaat Penelitian

TINJAUAN PUSTAKA

Kentang (Solanum tuberosum)

Kentang (Solanum tuberosum) awalnya didomestifikasi di Pegunungan Andes Amerika Selatan sekitar 8000 tahun yang lalu. Beberapa jenis tanaman di Andes yang memiliki umbi sesuai dipilih untuk didomestifikasi oleh suku Indian Andes, termasuk salah satunya adalah kentang. Kentang mulai tersebar ke Spanyol tahun 1531 pada saat Spanyol melakukan invasi ke Peru. Dari Spanyol, kentang mulai menyebar ke Benua Eropa dan beberapa bagian Asia (Hawkes 1978).

Kentang muncul di Eropa selama kuarter terakhir abad ke-16 dan dilaporkan telah tumbuh di Benua Eropa di bagian Seville sekitar tahun 1570 (Salaman 1937). Introduksi kentang ke Inggris juga telah dicatat oleh Gerard sekitar tahun 1597. Dari Inggris, kentang menyebar ke pulau-pulau kecil di Inggris, beberapa bagian di Eropa Utara, dan negara-negara koloni Inggris, termasuk USA.

Kentang pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1794 dan mulai dibudidayakan di Bandung, Jawa Barat. Penyebaran kentang ke daerah lain di Indonesia terjadi pada tahun 1804, penyebaran ini mencapai daerah pegunungan di Bukit Tinggi Sumatera Barat, Tanah Karo Sumatera Utara, hingga ke Irian Jaya di daerah Arfak (Wattimena 2000).

5

Umbi kentang (Gambar 1) merupakan penghasil kalori tinggi dengan kandungan protein, lemak, dan karbohidrat tinggi (Soewito 1991). Menurut Samadi 2007, setiap 100 gram kentang mengandung kalori 347 kal., dengan kandungan protein 0.3 g, lemak 0.1 g, karbohidrat 85.6 g, kalsium 20 mg, fosfor 30 mg, zat besi 0.5 mg, dan vitamin B 0.04 mg. Berdasarkan produksi kalori tersebut, nilai pangan kentang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan serealia atau bahan pangan lain (Suri & Jayasinghe 2002).

Nematoda

Kata nematoda berasal dari Yunani (Greek), nematos yang berarti benang (thread), dan eidos yang berarti menyerupai (likeness). Secara harfiah, nematoda adalah binatang yang bentuk tubuhnya menyerupai benang. Jumlah nematoda sangat melimpah di biosfir bumi, terdiri dari ±500 000 spesies dengan 15 000 diantaranya telah berhasil dideskripsi. Dalam 1 m2 tanah subur, diperkirakan terdapat ±12 g nematoda (setara 10-30 juta ekor). Nematoda hidup pada berbagai habitat seperti air (tawar/laut), tanah, dan parasit (hewan, manusia, tumbuhan) (Barker 1998).

Nematoda Sista Kentang (Globodera spp.)

Nematoda Sista Kentang/NSK (Globodera spp.) diduga berasal dari Pegunungan Andes, Amerika Selatan, dimana tanaman kentang untuk pertama

kalinya didomestikasi ribuan tahun yang lalu. Sama halnya seperti tanaman inangnya, NSK menyebar hampir ke seluruh belahan dunia. Penyebaran ini tidak hanya melalui umbi kentang yang telah terinfestasi NSK melainkan juga dengan pemindahan tanah yang mengandung sista (Turner & Evans 1998).

NSK termasuk ke dalam Superkingdom Eukaryota, Kingdom Animalia, Phylum Nemata, Kelas Secernentea, Subkelas Diplogasteria, Ordo Tylenchida, Subordo Tylenchina, Superfamili Tylenchoidea, Famili Heteroderidae, Subfamili Heteroderinae, dan Genus Globodera. Globodera mempunyai 14 spesies, dari 14 spesies ini terdapat 2 spesies yang menjadi parasit utama pada tanaman kentang yaitu spesies G. rostochiensis (Wollenweber) Behrens dan G. pallida (Stone) Behrens (Maggenti 1991).

Globodera rostochiensis dan G. pallida adalah 2 spesies NSK yang menjadi

parasit utama pada pertanaman kentang. Intensitas penyakit yang timbul pada lahan pertanaman kentang akan semakin tinggi apabila populasi sista G. pallida ditemukan lebih banyak dibandingkan sista G. rostochiensis. Pengendalian yang dilakukan pun akan lebih sulit karena G. pallida relatif lebih sulit dikendalikan dibandingkan G. rostochiensis karena tidak ada varietas tahan terhadap G. pallida. Pada masa dormansi dengan membentuk sista, NSK dapat bertahan di dalam tanah 20-30 tahun (Turner & Evans 1998).

7 Seperti nematoda lain pada umumnya, NSK memiliki stadia telur, 4 stadia juvenil, dan stadia dewasa (Gambar 2). Siklus hidup NSK dimulai ketika Juvenil 2 (J2) menetas dari telur. Penetasan telur akan terjadi pada saat sista terstimulasi oleh eksudat akar inang. Eksudat akar inang yang dapat menjadi stimulan bagi NSK adalah tanaman yang berasal dari famili Solanaceae seperti kentang dan tomat. Juvenil 2, Juvenil 3, dan betina dewasa merupakan stadia nematoda yang berperan sebagai patogen bagi inang karena pada stadia ini juvenil memarasit dan mulai menetap pada jaringan inang.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi spesies NSK adalah berdasar karakter morfologinya. Identifikasi menggunakan karakter morfologi didasarkan pada pola perineal betina dan bentuk knob stilet Juvenil 2 (J2) dari masing-masing spesies. Umumnya, G. rostochiensis memiliki rasio granek lebih dari 3 dengan ridge (jumlah tonjolan kutikula antara anus dan fenestra) lebih dari 14 dan bentuk knob stilet membentuk bulat pada bagian anterior, sedangkan G. pallida memiliki rasio granek kurang dari 3 dengan ridge kurang dari 14 dan bentuk knob stilet datar hingga cekung pada bagian anteriornya (Tabel 1) (Fleming & Powers 1998).

Tabel 1 Perbedaan ciri morfologi G. rostochiensis dengan G. pallida

Morfologi Spesies

G. rostochiensis G. pallida Bentuk knob stilet J2 Bagian anterior

berbentuk bulat

Bagian anterior berbentuk datar hingga cekung Panjang stilet J2 21-33

(umumnya 22)

21-26

(umumnya > 23) Jumlah tonjolan kutikula

Gambar 3 Sidik pantat Globodera rostochiensis terdiri dari vulval basin (VB), cuticular ridge (CR), dan anus (A) (Marks & Brodie 1998).

Gambar 4 Sidik pantat Globodera pallida terdiri dari vulval basin (VB), cuticular ridge (CR), dan anus (A) (Marks & Brodie 1998).

Gambar 5 Knob stilet Globodera rostochiensis berbentuk membulat terdapat pada pangkal stilet (Marks & Brodie 1998).

BAHAN DAN METODE

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian Prevalensi Spesies Nematoda Sista Kentang (Globodera spp.) dilaksanakan di Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Ekstraksi dan identifikasi NSK dilakukan di Laboratorium Nematologi Tumbuhan IPB. Penelitian dilaksanakan dari Januari hingga April 2012.

Pengambilan Sampel Tanah

Pengambilan sampel dilaksanakan di Dataran Tinggi Dieng pada 4 ketinggian yang berbeda yakni 1250-1500 m dpl (Desa Wanaraja), 1500-1750 m dpl (Desa Grogol), 1750-2000 m dpl (Desa Batur), dan lebih dari 2000 m dpl (Desa Bakal). Pada setiap kisaran ketinggian diambil 5 petak lahan pertanaman kentang contoh dengan umur tanaman 70-90 HST. Masing-masing petak lahan diambil 500 g sampel tanah secara sistematik dengan pola membentuk diagonal silang, sampel tanah dicampur merata dan diambil sub-sampel sebanyak 100 ml untuk diproses lebih lanjut di laboratorium.

Ekstraksi Sista NSK

Penghitungan Jumlah Sista dalam Tanah

Setelah dilakukan ekstraksi, maka masing-masing sampel dihitung jumlah sista NSKnya menggunakan mikroskop stereo perbesaran 40 kali dan dibantu alat hitung (counter). Data dicatat sebagai kerapatan sista nematoda per 100 ml tanah.

Identifikasi Spesies NSK Berdasar Karakter Morfologi

Identifikasi spesies NSK menggunakan karakter morfologi dilakukan dengan metode sidik pantat (perineal pattern) sista dan bentuk knob stilet juvenil 2 (J2). Langkah awal dalam pembuatan sidik pantat adalah mengamati sista NSK di bawah mikroskop. Sista NSK dari masing-masing lokasi/lahan contoh dicampur, dan diambil 10 sista secara acak untuk dilakukan pengamatan sidik pantat. Selanjutnya 1/3 bagian posterior dari sista NSK dipotong di bawah mikroskop, telur nematoda di dalam 1/3 bagian posterior tadi dibersihkan dengan menggunakan glyserin.

Potongan sista yang sudah dibersihkan kemudian dibuat preparat awetan dan diamati di bawah mikroskop. Preparat difoto menggunakan Olympus BX 51 photo slide microscope yang berada di Laboratorium Nematologi. Hasil foto digunakan untuk penghitungan ridge dan rasio granek. Selain itu, dilakukan pula pengamatan terhadap morfologi juvenil terutama bentuk knob stilet J2.

Penghitungan Prevalensi

Penghitungan prevalensi NSK diketahui dengan menghitung persentase dari jumlah lokasi pertanaman kentang yang terinfeksi NSK dibagi dengan jumlah lokasi pertanaman kentang teramati, dengan rumus:

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gejala Penyakit

Gejala pada tajuk (bagian di atas permukaan tanah)

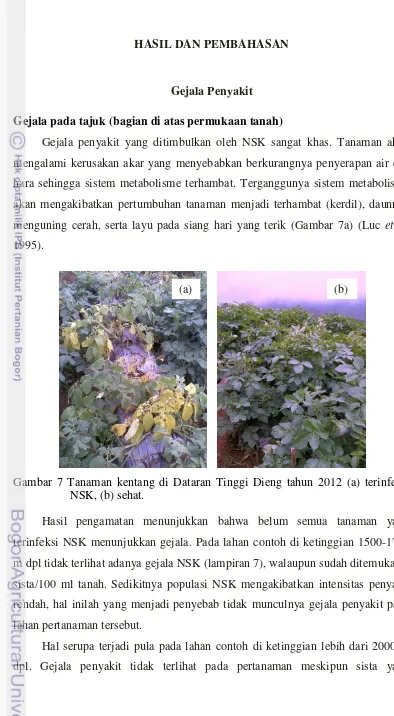

Gejala penyakit yang ditimbulkan oleh NSK sangat khas. Tanaman akan mengalami kerusakan akar yang menyebabkan berkurangnya penyerapan air dan hara sehingga sistem metabolisme terhambat. Terganggunya sistem metabolisme akan mengakibatkan pertumbuhan tanaman menjadi terhambat (kerdil), daunnya menguning cerah, serta layu pada siang hari yang terik (Gambar 7a) (Luc et al. 1995).

Gambar 7 Tanaman kentang di Dataran Tinggi Dieng tahun 2012 (a) terinfeksi NSK, (b) sehat.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa belum semua tanaman yang terinfeksi NSK menunjukkan gejala. Pada lahan contoh di ketinggian 1500-1750 m dpl tidak terlihat adanya gejala NSK (lampiran 7), walaupun sudah ditemukan 2 sista/100 ml tanah. Sedikitnya populasi NSK mengakibatkan intensitas penyakit rendah, hal inilah yang menjadi penyebab tidak munculnya gejala penyakit pada lahan pertanaman tersebut.

Hal serupa terjadi pula pada lahan contoh di ketinggian lebih dari 2000 m dpl. Gejala penyakit tidak terlihat pada pertanaman meskipun sista yang

ditemukan sangat banyak yakni 153 sista/100 ml tanah. Penyakit timbul apabila ada kombinasi dari faktor virulensi patogen (NSK), rendahnya ketahanan tanaman, kondisi lingkungan yang kurang mendukung, serta dengan dibantu peran serta manusia (teknik budidaya dan kebiasaan). Pada kasus ini, gejala yang tidak muncul meskipun sista yang ditemukan sangat banyak dapat disebabkan karena kombinasi dari faktor tersebut di atas. Kondisi saat pengambilan sampel dilakukan adalah sering turun hujan dan penyinaran matahari di siang hari cukup intensif.

Berdasar penelitian Selamet (2012), semakin tinggi tingkat keparahan penyakit maka tinggi tanaman akan semakin menurun, klorosis daun meningkat, berat segar tanaman semakin menurun, dan hasil umbi tanaman semakin menurun. Gejala pada perakaran

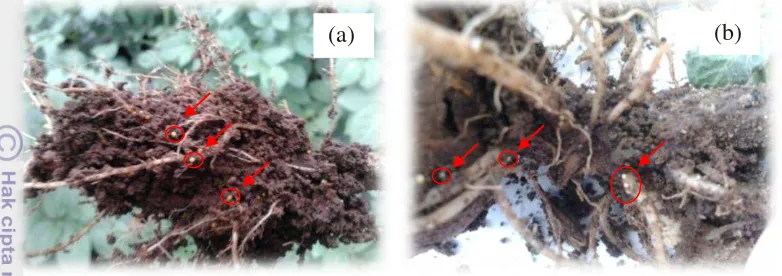

Salah satu indikator bahwa suatu pertanaman telah terinfestasi NSK adalah dengan ditemukannya sista pada tanah/lahan pertanaman. Pada saat pengambilan sampel, diketahui bahwa sista umum dijumpai pada tanah dengan kedalaman 5-30 cm di bawah permukaan tanah.

Sista NSK memiliki bentuk yang sangat khas. Sista berbentuk bulat, berukuran rata-rata 0.4 mm, dan memiliki tonjolan pada anterior/kepala yang masuk ke dalam jaringan tanaman. Sista terbentuk dari kutikula, berfungsi untuk melindungi telur dari bahan kimia, kekeringan, dan gangguan organisme lain.

Gambar 8 Sista nematoda sista kentang berbentuk bulat dan memiliki tonjolan pada anterior.

13 kuning menjadi coklat, sedangkan sista G. pallida (White cyst nematode) (Gambar 9b) akan mengalami perubahan warna dari putih menjadi coklat.

Gambar 9 Sista Globodera spp., (a) sista G. rostochiensis berwarna kuning, (b) sista G. pallida berwarna putih.

Prevalensi NSK Berdasarkan Ketinggian Tempat

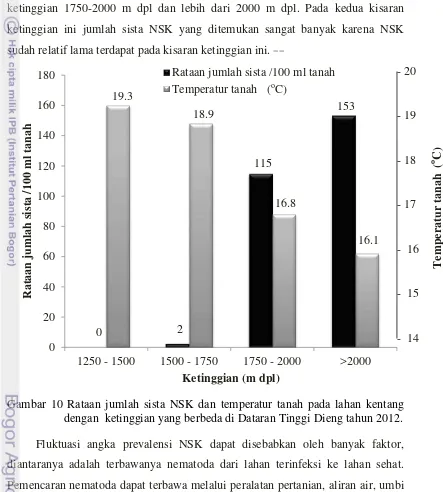

Prevalensi diartikan sebagai rasio kejadian penyakit (NSK) yang terjadi pada suatu area pertanaman terhadap keseluruhan area pertanaman yang diamati. Dalam kasus ini, prevalensi berarti rasio jumlah objek amatan (lahan) yang terinfeksi NSK dibandingkan dengan keseluruhan jumlah lahan yang diamati. Perkembangan sista selain didukung oleh keberadaan eksudat akar inang juga dipengaruhi oleh temperatur. Lisnawita (2007) menyebutkan bahwa temperatur tanah yang optimum bagi perkembangan sista nematoda berkisar antara 15-21 oC. Jumlah sista yang dihasilkan akan menurun apabila temperatur tanah lebih dari 21 o

C atau kurang dari 15 oC. Pada kisaran temperatur inilah sista mudah dijumpai. Hasil pengukuran temperatur tanah di Dataran Tinggi Dieng (Gambar 10) menunjukkan bahwa temperatur tanah di Dataran Tinggi Dieng masih mendukung bagi perkembangan sista NSK. Sista NSK hampir selalu ditemukan pada daerah ini.

Gambar 10 menunjukkan bahwa semakin tinggi suatu lokasi yang berarti bahwa semakin rendah temperatur, maka jumlah sista yang ditemukan semakin banyak. Pada ketinggian 1500-1750 m dpl ditemukan sista dengan jumlah yang jauh lebih sedikit dibandingkan pada 1750-2000 m dpl dan lebih dari 2000 m dpl. Penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah tahun 2009 menunjukkan bahwa pada periode tersebut Desa Grogol dengan kisaran ketinggian 1500-1750 m dpl

dinyatakan bebas dari infeksi NSK. Tahun 2012, penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda dimana sista NSK telah ditemukan pada lahan pertanaman di kisaran ketinggian tersebut. Populasi NSK yang ditemukan pada lahan pertanaman ini masih rendah akibat introduksi NSK pada lahan ini kemungkinan terjadi dalam kurun waktu belum lama. Hal sebaliknya terjadi pada kisaran ketinggian 1750-2000 m dpl dan lebih dari 2000 m dpl. Pada kedua kisaran ketinggian ini jumlah sista NSK yang ditemukan sangat banyak karena NSK sudah relatif lama terdapat pada kisaran ketinggian ini.

Gambar 10 Rataan jumlah sista NSK dan temperatur tanah pada lahan kentang dengan ketinggian yang berbeda di Dataran Tinggi Dieng tahun 2012.

Fluktuasi angka prevalensi NSK dapat disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah terbawanya nematoda dari lahan terinfeksi ke lahan sehat. Pemencaran nematoda dapat terbawa melalui peralatan pertanian, aliran air, umbi kentang, maupun melalui tanah itu sendiri (Evans & Stone 1977).

0

1250 - 1500 1500 - 1750 1750 - 2000 >2000

Rat

15

Tabel 2 Prevalensi NSK pada beberapa ketinggian yang berbeda di Dataran Tinggi Dieng tahun 2012

No Ketinggian (m dpl) Prevalensi NSK

1 1250-1500 0% mengartikan bahwa kelima lokasi sampel dinyatakan bebas NSK.

Pada tabel 2, angka prevalensi pada ketinggian 1500-1750 m dpl adalah 60%. Dari kelima lahan teramati ditemukan 3 lahan telah terinfestasi sista NSK meskipun dalam jumlah yang sedikit. Meskipun hanya sedikit jumlah sista yang ditemukan namun kehadiran NSK ini patut diwaspadai, berawal dari satu sista maka dapat berkembang/bermultiplikasi menjadi sebelas sista pada musim tanam berikutnya (Supramana, Komunikasi pribadi). Adanya eksudat akar inang dan didukung dengan kondisi lingkungan yang sesuai akan menyebabkan penetasan telur yang terjadi lebih dari 80%. Apabila eksudat akar inang tidak tersedia, maka telur-telur tersebut masih memiliki kemungkinan menetas sebesar 30% (Fenwick 1949).

Prevalensi Spesies NSK Berdasarkan Ketinggian Tempat

Prevalensi spesies di dalam komunitas diklasifikasikan berdasarkan ketinggian tempat. Semakin tinggi suatu tempat maka semakin rendah temperaturnya. Proporsi juvenil yang menetas dari telur sangat bervariasi. Ketidakadaan inang akan menyebabkan juvenil menetas secara spontan beberapa kali dalam setahun ketika temperatur dan kelembaban tanah sesuai bagi penetasan telur. Di Eropa, apabila kondisi lingkungan tidak sesuai, maka telur akan menetas hanya 30-33% pertahun (Grainger 1597).

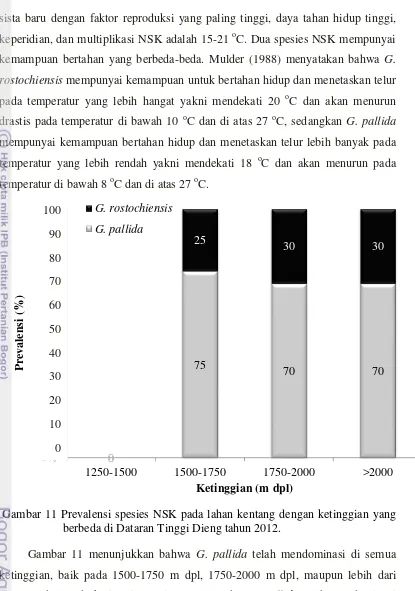

sista baru dengan faktor reproduksi yang paling tinggi, daya tahan hidup tinggi, keperidian, dan multiplikasi NSK adalah 15-21 oC. Dua spesies NSK mempunyai kemampuan bertahan yang berbeda-beda. Mulder (1988) menyatakan bahwa G. rostochiensis mempunyai kemampuan untuk bertahan hidup dan menetaskan telur

pada temperatur yang lebih hangat yakni mendekati 20 oC dan akan menurun drastis pada temperatur di bawah 10 oC dan di atas 27 oC, sedangkan G. pallida mempunyai kemampuan bertahan hidup dan menetaskan telur lebih banyak pada temperatur yang lebih rendah yakni mendekati 18 oC dan akan menurun pada temperatur di bawah 8 oC dan di atas 27 oC.

Gambar 11 Prevalensi spesies NSK pada lahan kentang dengan ketinggian yang berbeda di Dataran Tinggi Dieng tahun 2012.

Gambar 11 menunjukkan bahwa G. pallida telah mendominasi di semua ketinggian, baik pada 1500-1750 m dpl, 1750-2000 m dpl, maupun lebih dari 2000 m dpl. Pada ketinggian 1500-1750 m dpl G. pallida telah mendominasi sebesar 75%. Pada ketinggian 1750-2000 m dpl dan lebih dari 2000 m dpl, dominasi G. pallida telah mencapai angka 70% dari total populasi yang ada.

17

Tabel 3 Rataan jumlah sista NSK dan temperatur tanah pada lahan kentang dengan ketinggian yang berbeda di Dataran Tinggi Dieng tahun 2012

Ketinggian

Lisnawita (2007) menyebutkan bahwa semakin rendah temperatur (kisaran 15-21 oC) pada lahan pertanaman maka akan semakin sesuai lahan pertanaman tersebut bagi perkembangan NSK. Hasil pengukuran suhu tanah pada tabel 3 menunjukkan bahwa pada kisaran suhu tanah tersebut masih mendukung untuk perkembangan kedua spesies NSK. Meningkatnya dominasi G. pallida terhadap G. rostochiensis pada semua ketinggian ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya akibat tingginya pemencaran G. pallida baik melalui peralatan pertanian maupun melalui umbi, faktor persaingan intra spesies, maupun ketahanan spesies terhadap cekaman lingkungan. Evans (1993) menyebutkan bahwa berdasar survei di UK kepadatan G. rostochiensis dapat berkurang 33% per musim/tahun pada saat lahan diberakan, sedangkan G. pallida hanya menurun sebesar 15% pada saat lahan diberakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Prevalensi NSK tertinggi terdapat pada daerah dengan ketinggian 1750-2000 m dpl dan lebih dari 1750-2000 m dpl, keduanya memiliki tingkat prevalensi sebesar 100%. Pada ketinggian 1500-1750 m dpl, ditemukan sista NSK dengan tingkat prevalensi 60%, sedangkan 1250-1500 m dpl masih bebas dari NSK.

Globodera pallida merupakan spesies NSK yang dominan dengan prevalensi 75% pada ketinggian 1500-1750 m dpl, 70 % pada ketinggian 1750-2000 m dpl, dan 70% pada ketinggian lebih dari 1750-2000 m dpl. Hasil ini menunjukkan pergeseran dominasi spesies berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Saran

DAFTAR PUSTAKA

[BPS] Badan Pusat Statistik. 2012. Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas

Kentang pada Tahun 2009-2011. Jakarta [ID].

http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=3&tabel=1&daftar=1&id_suby ek=55¬ab=15 [12 Juni 2012].

Barker KR. 1998. Introduction and Synopsis of Advancements in Nematology. Di dalam: KR Barker, GA Pederson, GL Windham, editor. Plant and Nematode Interactions. Ed ke-36. United States of Amerika [US]: The American Society of Agronomy Press. hlm 1-2.

Brodie BB. 1998. Potato. Di dalam: Barker KR, Pederson GA, Windham GL, editor. Plant Nematode Interactions. New York [US]: The American Society of Agronomy Press. hlm 572.

Evans K. 1993. New approaches for potato cyst nematode management. J Nematropica [internet]. 23: 221-231.

Evans K, Stone AR. 1977. A review of the distribution and biology of the potato cyst nematodes Globodera rostochiensis and G. pallida. Di dalam: Marks RJ, Brodie BB, editor. Potato Cyst Nematodes: Biology, Distribution, and Control. Cambridge [UK]: University Press. hlm 91-99.

Fenwick DW. 1949. Investigations on the emergence of larvae from cyst of the potato-root eelworm Heterodera rostochiensis. I. Technique and variability. J Helminthology [internet]. 23: 157-170.

Fleming CC, Powers TO. 1998. Potato cyst nematode diagnostics: morphology, differential hosts, & biochemical techniques. Di dalam: Marks RJ, Brodie BB, editor. Potato Cyst Nematodes: Biology, Distribution, and Control. Cambridge [UK]: University Press. hlm 375-382.

Grainger J. 1597. The golden eelworm. Studies on the ecology and control of the potato root eelworm, Heterodera rostochiensis. Research Bulletin of West of Scotland Agricultural College 10. hlm 72.

Hawkes JG. 1978. History of the Potato. Di dalam: Marks RJ & Brodie BB, editor. Potato Cyst Nematodes: Biology, Distribution, and Control. New Cambridge [UK]: University Press. hlm 7.

Luc M, Sikora RA, Bridge J. 1995. Nematoda Parasitik Tumbuhan di Pertanian Subtropik dan Tropik. Yogyakarta [ID]: Gadjah Mada University Press.

Maggenti AR. 1991. Nemata: Higher Classification. Di dalam: Nickle WR, editor. Manual of Agricultural Nematology. New York [US]: Marcel Dekker, Inc. hlm 180-185.

Marks RJ, Brodie BB. 1998. Potato Cyst Nematodes: Biology, Distribution, and Control.Cambridge [UK]: University Press.

Mulder A, Van Riel HN. 1988. Potato cyst nematodes (Globodera species) in western Europe. Di dalam: Marks RJ, Brodie BB, editor. Potato Cyst Nematodes: Biology, Distribution, and Control. Cambridge [UK]: University Press. hlm 274-275.

Nurjanah. 2009. Sebaran spesies nematoda sista kentang (Globodera pallida (Stone) Behrens dan Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens) berdasarkan ketinggian tempat di Dataran Tinggi Dieng Jawa Tengah [tesis]. Bogor [ID]: Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

Rubatzky VE, Yamaguchi M. 1998. Sayuran Dunia: Prinsip, Produksi, dan Gizi [Jilid 1]. Bandung [ID]: ITB Press.

Salaman RN. 1937. The potato on its early home and its introduction into Europe. Di dalam: Marks RJ & Brodie BB, editor. Potato Cyst Nematodes: Biology, Distribution, and Control. Cambridge [UK]: University Press. hlm 8.

Samadi B. 2008. Kentang dan Analisis Usaha Tani. Yogyakarta [ID]: Kanisius. Selamet. 2012. Hubungan antara kerapatan populasi Globodera spp. dengan

tingkat keparahan penyakit dan hasil umbi pada tanaman kentang [tesis]. Bogor [ID]: Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

Soewito M. 1991. Memanfaatkan Lahan-Lahan Bercocok Tanaman Kentang. Jakarta [ID]: Titik Terang.

Suri F, Jayasinghe U. 2002. A survey of potato fields for root knot nematode in Ngablak, Central Java. Di dalam: Funglie KO, editor. Progress in Potato and Sweetpotato research in Indonesia. Proceedings of the CIP-Indonesia Research Review Workshop. Bogor [ID]: International Potato Center. hlm 89-90.

23

Lampiran 1 Globodera spp., (a) (b) Sista, (c) Telur dan juvenil perbesaran 50x, (d) Telur dan juvenil perbesaran 100x, (e) Telur dan juvenil perbesaran 400x, (f) Telur, (g) Juvenil yang akan keluar dari telur, (h) Stilet.

(d)

(a) (b)

(c)

(e) (f)

Lampiran 2 Sidik pantat Globodera spp. terdiri dari fenestra, ridge, dan anus, (a) G. rostochiensis, (b) G. pallida.

Lampiran 3Kondisi dan posisi geografi lahan pertanaman kentang di Dataran Tinggi Dieng pada ketinggian 1250-1500 m dpl tahun 2012 Lahan Desa Kondisi

Lahan

Ketinggian

(m dpl) Posisi Geografi 1 Wanaraja Ditutup

Lampiran 4 Kondisi dan posisi geografi lahan pertanaman kentang di Dataran Tinggi Dieng pada ketinggian 1500-1750 m dpl tahun 2012 Lahan Desa Kondisi

Lahan

Ketinggian

(m dpl) Posisi Geografi

25 Lampiran 5 Kondisi dan posisi geografi lahan pertanaman kentang di Dataran

Tinggi Dieng pada ketinggian 1750-2000 m dpl tahun 2012 Lahan Desa Kondisi

Lahan

Ketinggian

(m dpl) Posisi Geografi

1 Batur Ditutup

Lampiran 6 Kondisi dan posisi geografi lahan pertanaman kentang di Dataran Tinggi Dieng pada ketinggian lebih dari 2000 m dpl tahun 2012 Lahan Desa Kondisi

Lahan

Ketinggian

(m dpl) Posisi Geografi

26 Lampiran 7 Gejala yang muncul pada lahan pertanaman kentang di Dataran Tinggi Dieng tahun 2012

27 Lebih dari 2000

Tanaman hijau segar, tidak tampak

gejala NSK

Tanaman menguning menunjukkan gejala

infeksi NSK

Tanaman kerdil, kalah bersaing dengan gulma (akibat lahan tidak

terawat)

Sedikit sekali tanaman yang menunjukkan gejala

infeksi NSK

Kebanyakan tanaman layu dan

busuk, bukan disebabkan oleh

28 Lampiran 8 Data hasil identifikasi karakter morfologi berdasar sidik pantat sista NSK di Dataran Tinggi Dieng Banjarnegara 2012

No Bakal

Rostochiensis 43 L 5.3 Pallida

29 23 L 3.3 Rostochiensis 48 L 5.8 Pallida 23 L 3.3 Pallida 48 L 5.8 Pallida

30 Lampiran 9 Data hasil identifikasi karakter morfologi berdasar knob stilet juvenil 2 NSK di Dataran Tinggi Dieng Banjarnegara 2012 No Bakal

Rostochiensis 43 L 5.3 Pallida

---31 23 L 3.3 Rostochiensis 48 L 5.8 Pallida 23 L 3.3 Pallida 48 L 5.8 Pallida

24 L 3.4 Rostochiensis 49 L 5.9 Pallida 24 L 3.4 Rostochiensis 49 L 5.9 Pallida 25 L 3.5 Rostochiensis 50 L 5.10 Pallida 25 L 3.5 --- 50 L 5.10 Pallida

*

32 Lampiran 10 Data hasil identifikasi karakter morfologi berdasar sidik pantat sista dan knob stilet J2 NSK di Dataran Tinggi Dieng

Banjarnegara 2012

Rostochiensis 43 L 5.3 Pallida

19 L 2.9 Pallida 44 L 5.4 Rostochiensis 19 Pallida 44 L 5.4 Pallida

20 L 2.10 Pallida 45 L 5.5 Pallida 20 L 2.10 L 3.1

Pallida 45 L 5.5 Pallida

33

22 L 3.2 Pallida 47 L 5.7 Pallida 22 L 3.2

L 3.3

Pallida 47 L 5.7 Rostochiensis

23 L 3.3 Rostochiensis 48 L 5.8 Pallida 23 Pallida 48 L 5.8 Pallida

ABSTRAK

USHWANUURI RACHMADHANI LESTARI. Prevalensi Spesies Nematoda Sista Kentang (Globodera spp.) di Dataran Tinggi Dieng Jawa Tengah. Dibimbing oleh Supramana.

Kentang adalah tanaman pangan penting yang memiliki kandungan kalori tinggi sehingga dapat digunakan sebagai sumber pangan alternatif selain beras. Nematoda sista kentang/NSK (Globodera rostochiensis dan G. pallida) adalah nematoda parasit utama pada tanaman kentang. Pada saat dorman/istirahat dengan membentuk sista, NSK dapat bertahan di dalam tanah hingga lebih dari 20 tahun. Dieng sebagai salah satu sentra kentang di Indonesia membutuhkan perhatian lebih mengenai permasalahan NSK. Oleh karena itu perlu dilakukan survei untuk mengetahui prevalensi spesies NSK sehingga dapat membantu pelaku usaha tani merancang pengendalian yang efektif dan efisien. Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari hingga April 2012. Sampel tanah diambil dari Dataran Tinggi Dieng Banjarnegara pada empat kisaran ketinggian yang berbeda yakni 1250-1500 m di atas permukaan laut (dpl), 1500-1750 m dpl, 1750-2000 m dpl, dan lebih dari 2000 m dpl. Proses ekstraksi dan identifikasi dilakukan di Laboratorium Nematologi IPB menggunakan karakter morfologi berdasarkan pola perineal sista dan bentuk knob stilet dari juvenil 2/J2. Parameter yang diamati adalah jumlah sista /100 ml tanah, prevalensi NSK, dominasi spesies NSK, dan temperatur tanah. Sista ditemukan pada ketinggian 1500-1750 m dpl, 1750-2000 m dpl, dan lebih dari 2000 m dpl. G. pallida merupakan spesies yang dominan pada semua ketinggian dengan angka prevalensi lebih dari 70%.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Umbi kentang merupakan penghasil kalori dengan kandungan protein, lemak, dan karbohidrat yang tinggi (Soewito 1991). Menurut Samadi (2008), setiap 100 g umbi kentang mengandung 347 kalori, dengan kandungan karbohidrat 85.6 g, protein 0.3 g, lemak 0.1 g, kalsium 20 mg, fosfor 30 mg, zat besi 0.5 mg, dan vitamin B 0.04 mg. Berdasarkan produksi kalori, nilai pangan kentang lebih tinggi dibandingkan dengan serealia atau bahan pangan lain (Suri & Jayasinghe 2002). Dengan kandungan gizi yang tinggi kentang cocok dijadikan sebagai bahan sumber pangan selain beras.

Berdasarkan data BPS (2012), terjadi penurunan produktivitas kentang nasional yang cukup signifikan. Produktivitas kentang menurun dari 15.95 ton/ha pada tahun 2010 menjadi 15.76 ton/ha pada tahun 2011. Turunnya produktivitas kentang berbanding lurus dengan penurunan produksi kentang nasional, produksi kentang menurun dari 1 060 805 ton pada tahun 2010 menjadi 863 680 ton pada tahun 2011.

Penurunan produksi kentang dapat disebabkan oleh beberapa hal. Salah satu diantaranya adalah keberadaan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). OPT merupakan faktor penghambat pertumbuhan tanaman yang menyebabkan penurunan jumlah atau mutu produksi, atau kombinasi keduanya. Hal ini menyebabkan turunnya nilai ekonomi dari tanaman kentang yang dibudidayakan. Salah satu OPT yang dapat menyebabkan penurunan jumlah dan mutu produksi tanaman kentang adalah nematoda sista kentang (NSK).

kentang dan tomat. Juvenil 2, juvenil 3, Juvenil 4, dan betina dewasa merupakan stadia nematoda yang berperan sebagai patogen bagi inang karena pada stadia ini juvenil memarasit dan menetap pada jaringan inang.

Kehilangan hasil yang ditimbulkan oleh NSK dapat mencapai angka 80%. Estimasi kehilangan hasil menurut Brodie (1998) adalah 2 ton/ha untuk setiap 20 telur/g tanah. Kehilangan hasil akan semakin parah apabila penanaman kentang dilakukan secara terus-menerus. Penanaman secara terus-menerus akan mengakibatkan tingkat serangan NSK semakin tinggi karena suplai makanan yang dibutuhkan oleh NSK tersedia secara kontinyu.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi spesies NSK adalah berdasar karakter morfologinya. Identifikasi menggunakan karakter morfologi didasarkan pada pola perineal sista dan bentuk knob stilet juvenil (J2). Pola perineal sista terdapat pada bagian posterior. Bagian posterior sista terdiri dari anus, fenestra (daerah membran berdinding tipis), dan ridge (tonjolan kutikula antara anus dan fenestra). Umumnya, G. rostochiensis memiliki rasio Granek (diameter fenestra dibagi jarak anus-fenestra) lebih dari 3 dengan ridge lebih dari 14 dan bentuk knob stilet membentuk bulat pada bagian anterior, sedangkan G. pallida memiliki rasio Granek kurang dari 3 dengan ridge kurang dari 14 dan bentuk knob stilet datar hingga cekung pada bagian anterior (Fleming & Powers 1998).

Intensitas penyakit yang timbul pada lahan pertanaman kentang akan semakin tinggi apabila populasi sista G. pallida ditemukan lebih banyak dibandingkan sista G. rostochiensis. Pengendalian yang dilakukan pun akan lebih sulit karena G. pallida relatif lebih sulit dikendalikan dibandingkan G. rostochiensis karena tidak ada varietas tahan terhadap G. pallida. Pada masa dormansi dengan membentuk sista, NSK dapat bertahan di dalam tanah 20-30 tahun (Turner & Evans 1998).

3 hingga delapan juta rupiah per bulan. Beberapa tahun terakhir ini petani merasa resah karena adanya nematoda sista kentang (NSK) yang mengakibatkan penurunan produksi.

Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi keberadaan dan menghitung prevalensi spesies nematoda sista kentang (NSK) di Dataran Tinggi Dieng Jawa Tengah. Dengan demikian pelaku usaha tani dapat merancang pengendalian yang efektif serta efisien.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengeksplorasi keberadaan dan menghitung prevalensi spesies nematoda sista kentang (NSK) di Dataran Tinggi Dieng Jawa Tengah.

Manfaat Penelitian

TINJAUAN PUSTAKA

Kentang (Solanum tuberosum)

Kentang (Solanum tuberosum) awalnya didomestifikasi di Pegunungan Andes Amerika Selatan sekitar 8000 tahun yang lalu. Beberapa jenis tanaman di Andes yang memiliki umbi sesuai dipilih untuk didomestifikasi oleh suku Indian Andes, termasuk salah satunya adalah kentang. Kentang mulai tersebar ke Spanyol tahun 1531 pada saat Spanyol melakukan invasi ke Peru. Dari Spanyol, kentang mulai menyebar ke Benua Eropa dan beberapa bagian Asia (Hawkes 1978).

Kentang muncul di Eropa selama kuarter terakhir abad ke-16 dan dilaporkan telah tumbuh di Benua Eropa di bagian Seville sekitar tahun 1570 (Salaman 1937). Introduksi kentang ke Inggris juga telah dicatat oleh Gerard sekitar tahun 1597. Dari Inggris, kentang menyebar ke pulau-pulau kecil di Inggris, beberapa bagian di Eropa Utara, dan negara-negara koloni Inggris, termasuk USA.

Kentang pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1794 dan mulai dibudidayakan di Bandung, Jawa Barat. Penyebaran kentang ke daerah lain di Indonesia terjadi pada tahun 1804, penyebaran ini mencapai daerah pegunungan di Bukit Tinggi Sumatera Barat, Tanah Karo Sumatera Utara, hingga ke Irian Jaya di daerah Arfak (Wattimena 2000).

5

Umbi kentang (Gambar 1) merupakan penghasil kalori tinggi dengan kandungan protein, lemak, dan karbohidrat tinggi (Soewito 1991). Menurut Samadi 2007, setiap 100 gram kentang mengandung kalori 347 kal., dengan kandungan protein 0.3 g, lemak 0.1 g, karbohidrat 85.6 g, kalsium 20 mg, fosfor 30 mg, zat besi 0.5 mg, dan vitamin B 0.04 mg. Berdasarkan produksi kalori tersebut, nilai pangan kentang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan serealia atau bahan pangan lain (Suri & Jayasinghe 2002).

Nematoda

Kata nematoda berasal dari Yunani (Greek), nematos yang berarti benang (thread), dan eidos yang berarti menyerupai (likeness). Secara harfiah, nematoda adalah binatang yang bentuk tubuhnya menyerupai benang. Jumlah nematoda sangat melimpah di biosfir bumi, terdiri dari ±500 000 spesies dengan 15 000 diantaranya telah berhasil dideskripsi. Dalam 1 m2 tanah subur, diperkirakan terdapat ±12 g nematoda (setara 10-30 juta ekor). Nematoda hidup pada berbagai habitat seperti air (tawar/laut), tanah, dan parasit (hewan, manusia, tumbuhan) (Barker 1998).

Nematoda Sista Kentang (Globodera spp.)

Nematoda Sista Kentang/NSK (Globodera spp.) diduga berasal dari Pegunungan Andes, Amerika Selatan, dimana tanaman kentang untuk pertama

kalinya didomestikasi ribuan tahun yang lalu. Sama halnya seperti tanaman inangnya, NSK menyebar hampir ke seluruh belahan dunia. Penyebaran ini tidak hanya melalui umbi kentang yang telah terinfestasi NSK melainkan juga dengan pemindahan tanah yang mengandung sista (Turner & Evans 1998).

NSK termasuk ke dalam Superkingdom Eukaryota, Kingdom Animalia, Phylum Nemata, Kelas Secernentea, Subkelas Diplogasteria, Ordo Tylenchida, Subordo Tylenchina, Superfamili Tylenchoidea, Famili Heteroderidae, Subfamili Heteroderinae, dan Genus Globodera. Globodera mempunyai 14 spesies, dari 14 spesies ini terdapat 2 spesies yang menjadi parasit utama pada tanaman kentang yaitu spesies G. rostochiensis (Wollenweber) Behrens dan G. pallida (Stone) Behrens (Maggenti 1991).

Globodera rostochiensis dan G. pallida adalah 2 spesies NSK yang menjadi

parasit utama pada pertanaman kentang. Intensitas penyakit yang timbul pada lahan pertanaman kentang akan semakin tinggi apabila populasi sista G. pallida ditemukan lebih banyak dibandingkan sista G. rostochiensis. Pengendalian yang dilakukan pun akan lebih sulit karena G. pallida relatif lebih sulit dikendalikan dibandingkan G. rostochiensis karena tidak ada varietas tahan terhadap G. pallida. Pada masa dormansi dengan membentuk sista, NSK dapat bertahan di dalam tanah 20-30 tahun (Turner & Evans 1998).

7 Seperti nematoda lain pada umumnya, NSK memiliki stadia telur, 4 stadia juvenil, dan stadia dewasa (Gambar 2). Siklus hidup NSK dimulai ketika Juvenil 2 (J2) menetas dari telur. Penetasan telur akan terjadi pada saat sista terstimulasi oleh eksudat akar inang. Eksudat akar inang yang dapat menjadi stimulan bagi NSK adalah tanaman yang berasal dari famili Solanaceae seperti kentang dan tomat. Juvenil 2, Juvenil 3, dan betina dewasa merupakan stadia nematoda yang berperan sebagai patogen bagi inang karena pada stadia ini juvenil memarasit dan mulai menetap pada jaringan inang.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi spesies NSK adalah berdasar karakter morfologinya. Identifikasi menggunakan karakter morfologi didasarkan pada pola perineal betina dan bentuk knob stilet Juvenil 2 (J2) dari masing-masing spesies. Umumnya, G. rostochiensis memiliki rasio granek lebih dari 3 dengan ridge (jumlah tonjolan kutikula antara anus dan fenestra) lebih dari 14 dan bentuk knob stilet membentuk bulat pada bagian anterior, sedangkan G. pallida memiliki rasio granek kurang dari 3 dengan ridge kurang dari 14 dan bentuk knob stilet datar hingga cekung pada bagian anteriornya (Tabel 1) (Fleming & Powers 1998).

Tabel 1 Perbedaan ciri morfologi G. rostochiensis dengan G. pallida

Morfologi Spesies

G. rostochiensis G. pallida Bentuk knob stilet J2 Bagian anterior

berbentuk bulat

Bagian anterior berbentuk datar hingga cekung Panjang stilet J2 21-33

(umumnya 22)

21-26

(umumnya > 23) Jumlah tonjolan kutikula

Gambar 3 Sidik pantat Globodera rostochiensis terdiri dari vulval basin (VB), cuticular ridge (CR), dan anus (A) (Marks & Brodie 1998).

Gambar 4 Sidik pantat Globodera pallida terdiri dari vulval basin (VB), cuticular ridge (CR), dan anus (A) (Marks & Brodie 1998).

Gambar 5 Knob stilet Globodera rostochiensis berbentuk membulat terdapat pada pangkal stilet (Marks & Brodie 1998).

BAHAN DAN METODE

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian Prevalensi Spesies Nematoda Sista Kentang (Globodera spp.) dilaksanakan di Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Ekstraksi dan identifikasi NSK dilakukan di Laboratorium Nematologi Tumbuhan IPB. Penelitian dilaksanakan dari Januari hingga April 2012.

Pengambilan Sampel Tanah

Pengambilan sampel dilaksanakan di Dataran Tinggi Dieng pada 4 ketinggian yang berbeda yakni 1250-1500 m dpl (Desa Wanaraja), 1500-1750 m dpl (Desa Grogol), 1750-2000 m dpl (Desa Batur), dan lebih dari 2000 m dpl (Desa Bakal). Pada setiap kisaran ketinggian diambil 5 petak lahan pertanaman kentang contoh dengan umur tanaman 70-90 HST. Masing-masing petak lahan diambil 500 g sampel tanah secara sistematik dengan pola membentuk diagonal silang, sampel tanah dicampur merata dan diambil sub-sampel sebanyak 100 ml untuk diproses lebih lanjut di laboratorium.

Ekstraksi Sista NSK

Penghitungan Jumlah Sista dalam Tanah

Setelah dilakukan ekstraksi, maka masing-masing sampel dihitung jumlah sista NSKnya menggunakan mikroskop stereo perbesaran 40 kali dan dibantu alat hitung (counter). Data dicatat sebagai kerapatan sista nematoda per 100 ml tanah.

Identifikasi Spesies NSK Berdasar Karakter Morfologi

Identifikasi spesies NSK menggunakan karakter morfologi dilakukan dengan metode sidik pantat (perineal pattern) sista dan bentuk knob stilet juvenil 2 (J2). Langkah awal dalam pembuatan sidik pantat adalah mengamati sista NSK di bawah mikroskop. Sista NSK dari masing-masing lokasi/lahan contoh dicampur, dan diambil 10 sista secara acak untuk dilakukan pengamatan sidik pantat. Selanjutnya 1/3 bagian posterior dari sista NSK dipotong di bawah mikroskop, telur nematoda di dalam 1/3 bagian posterior tadi dibersihkan dengan menggunakan glyserin.

Potongan sista yang sudah dibersihkan kemudian dibuat preparat awetan dan diamati di bawah mikroskop. Preparat difoto menggunakan Olympus BX 51 photo slide microscope yang berada di Laboratorium Nematologi. Hasil foto digunakan untuk penghitungan ridge dan rasio granek. Selain itu, dilakukan pula pengamatan terhadap morfologi juvenil terutama bentuk knob stilet J2.

Penghitungan Prevalensi

Penghitungan prevalensi NSK diketahui dengan menghitung persentase dari jumlah lokasi pertanaman kentang yang terinfeksi NSK dibagi dengan jumlah lokasi pertanaman kentang teramati, dengan rumus:

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gejala Penyakit

Gejala pada tajuk (bagian di atas permukaan tanah)

Gejala penyakit yang ditimbulkan oleh NSK sangat khas. Tanaman akan mengalami kerusakan akar yang menyebabkan berkurangnya penyerapan air dan hara sehingga sistem metabolisme terhambat. Terganggunya sistem metabolisme akan mengakibatkan pertumbuhan tanaman menjadi terhambat (kerdil), daunnya menguning cerah, serta layu pada siang hari yang terik (Gambar 7a) (Luc et al. 1995).

Gambar 7 Tanaman kentang di Dataran Tinggi Dieng tahun 2012 (a) terinfeksi NSK, (b) sehat.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa belum semua tanaman yang terinfeksi NSK menunjukkan gejala. Pada lahan contoh di ketinggian 1500-1750 m dpl tidak terlihat adanya gejala NSK (lampiran 7), walaupun sudah ditemukan 2 sista/100 ml tanah. Sedikitnya populasi NSK mengakibatkan intensitas penyakit rendah, hal inilah yang menjadi penyebab tidak munculnya gejala penyakit pada lahan pertanaman tersebut.

Hal serupa terjadi pula pada lahan contoh di ketinggian lebih dari 2000 m dpl. Gejala penyakit tidak terlihat pada pertanaman meskipun sista yang

ditemukan sangat banyak yakni 153 sista/100 ml tanah. Penyakit timbul apabila ada kombinasi dari faktor virulensi patogen (NSK), rendahnya ketahanan tanaman, kondisi lingkungan yang kurang mendukung, serta dengan dibantu peran serta manusia (teknik budidaya dan kebiasaan). Pada kasus ini, gejala yang tidak muncul meskipun sista yang ditemukan sangat banyak dapat disebabkan karena kombinasi dari faktor tersebut di atas. Kondisi saat pengambilan sampel dilakukan adalah sering turun hujan dan penyinaran matahari di siang hari cukup intensif.

Berdasar penelitian Selamet (2012), semakin tinggi tingkat keparahan penyakit maka tinggi tanaman akan semakin menurun, klorosis daun meningkat, berat segar tanaman semakin menurun, dan hasil umbi tanaman semakin menurun. Gejala pada perakaran

Salah satu indikator bahwa suatu pertanaman telah terinfestasi NSK adalah dengan ditemukannya sista pada tanah/lahan pertanaman. Pada saat pengambilan sampel, diketahui bahwa sista umum dijumpai pada tanah dengan kedalaman 5-30 cm di bawah permukaan tanah.

Sista NSK memiliki bentuk yang sangat khas. Sista berbentuk bulat, berukuran rata-rata 0.4 mm, dan memiliki tonjolan pada anterior/kepala yang masuk ke dalam jaringan tanaman. Sista terbentuk dari kutikula, berfungsi untuk melindungi telur dari bahan kimia, kekeringan, dan gangguan organisme lain.

Gambar 8 Sista nematoda sista kentang berbentuk bulat dan memiliki tonjolan pada anterior.

13 kuning menjadi coklat, sedangkan sista G. pallida (White cyst nematode) (Gambar 9b) akan mengalami perubahan warna dari putih menjadi coklat.

Gambar 9 Sista Globodera spp., (a) sista G. rostochiensis berwarna kuning, (b) sista G. pallida berwarna putih.

Prevalensi NSK Berdasarkan Ketinggian Tempat

Prevalensi diartikan sebagai rasio kejadian penyakit (NSK) yang terjadi pada suatu area pertanaman terhadap keseluruhan area pertanaman yang diamati. Dalam kasus ini, prevalensi berarti rasio jumlah objek amatan (lahan) yang terinfeksi NSK dibandingkan dengan keseluruhan jumlah lahan yang diamati. Perkembangan sista selain didukung oleh keberadaan eksudat akar inang juga dipengaruhi oleh temperatur. Lisnawita (2007) menyebutkan bahwa temperatur tanah yang optimum bagi perkembangan sista nematoda berkisar antara 15-21 oC. Jumlah sista yang dihasilkan akan menurun apabila temperatur tanah lebih dari 21 o

C atau kurang dari 15 oC. Pada kisaran temperatur inilah sista mudah dijumpai. Hasil pengukuran temperatur tanah di Dataran Tinggi Dieng (Gambar 10) menunjukkan bahwa temperatur tanah di Dataran Tinggi Dieng masih mendukung bagi perkembangan sista NSK. Sista NSK hampir selalu ditemukan pada daerah ini.

Gambar 10 menunjukkan bahwa semakin tinggi suatu lokasi yang berarti bahwa semakin rendah temperatur, maka jumlah sista yang ditemukan semakin banyak. Pada ketinggian 1500-1750 m dpl ditemukan sista dengan jumlah yang jauh lebih sedikit dibandingkan pada 1750-2000 m dpl dan lebih dari 2000 m dpl. Penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah tahun 2009 menunjukkan bahwa pada periode tersebut Desa Grogol dengan kisaran ketinggian 1500-1750 m dpl

dinyatakan bebas dari infeksi NSK. Tahun 2012, penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda dimana sista NSK telah ditemukan pada lahan pertanaman di kisaran ketinggian tersebut. Populasi NSK yang ditemukan pada lahan pertanaman ini masih rendah akibat introduksi NSK pada lahan ini kemungkinan terjadi dalam kurun waktu belum lama. Hal sebaliknya terjadi pada kisaran ketinggian 1750-2000 m dpl dan lebih dari 2000 m dpl. Pada kedua kisaran ketinggian ini jumlah sista NSK yang ditemukan sangat banyak karena NSK sudah relatif lama terdapat pada kisaran ketinggian ini.

Gambar 10 Rataan jumlah sista NSK dan temperatur tanah pada lahan kentang dengan ketinggian yang berbeda di Dataran Tinggi Dieng tahun 2012.

Fluktuasi angka prevalensi NSK dapat disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah terbawanya nematoda dari lahan terinfeksi ke lahan sehat. Pemencaran nematoda dapat terbawa melalui peralatan pertanian, aliran air, umbi kentang, maupun melalui tanah itu sendiri (Evans & Stone 1977).

0

1250 - 1500 1500 - 1750 1750 - 2000 >2000

Rat

15

Tabel 2 Prevalensi NSK pada beberapa ketinggian yang berbeda di Dataran Tinggi Dieng tahun 2012

No Ketinggian (m dpl) Prevalensi NSK

1 1250-1500 0% mengartikan bahwa kelima lokasi sampel dinyatakan bebas NSK.

Pada tabel 2, angka prevalensi pada ketinggian 1500-1750 m dpl adalah 60%. Dari kelima lahan teramati ditemukan 3 lahan telah terinfestasi sista NSK meskipun dalam jumlah yang sedikit. Meskipun hanya sedikit jumlah sista yang ditemukan namun kehadiran NSK ini patut diwaspadai, berawal dari satu sista maka dapat berkembang/bermultiplikasi menjadi sebelas sista pada musim tanam berikutnya (Supramana, Komunikasi pribadi). Adanya eksudat akar inang dan didukung dengan kondisi lingkungan yang sesuai akan menyebabkan penetasan telur yang terjadi lebih dari 80%. Apabila eksudat akar inang tidak tersedia, maka telur-telur tersebut masih memiliki kemungkinan menetas sebesar 30% (Fenwick 1949).

Prevalensi Spesies NSK Berdasarkan Ketinggian Tempat

Prevalensi spesies di dalam komunitas diklasifikasikan berdasarkan ketinggian tempat. Semakin tinggi suatu tempat maka semakin rendah temperaturnya. Proporsi juvenil yang menetas dari telur sangat bervariasi. Ketidakadaan inang akan menyebabkan juvenil menetas secara spontan beberapa kali dalam setahun ketika temperatur dan kelembaban tanah sesuai bagi penetasan telur. Di Eropa, apabila kondisi lingkungan tidak sesuai, maka telur akan menetas hanya 30-33% pertahun (Grainger 1597).

sista baru dengan faktor reproduksi yang paling tinggi, daya tahan hidup tinggi, keperidian, dan multiplikasi NSK adalah 15-21 oC. Dua spesies NSK mempunyai kemampuan bertahan yang berbeda-beda. Mulder (1988) menyatakan bahwa G. rostochiensis mempunyai kemampuan untuk bertahan hidup dan menetaskan telur

pada temperatur yang lebih hangat yakni mendekati 20 oC dan akan menurun drastis pada temperatur di bawah 10 oC dan di atas 27 oC, sedangkan G. pallida mempunyai kemampuan bertahan hidup dan menetaskan telur lebih banyak pada temperatur yang lebih rendah yakni mendekati 18 oC dan akan menurun pada temperatur di bawah 8 oC dan di atas 27 oC.

Gambar 11 Prevalensi spesies NSK pada lahan kentang dengan ketinggian yang berbeda di Dataran Tinggi Dieng tahun 2012.

Gambar 11 menunjukkan bahwa G. pallida telah mendominasi di semua ketinggian, baik pada 1500-1750 m dpl, 1750-2000 m dpl, maupun lebih dari 2000 m dpl. Pada ketinggian 1500-1750 m dpl G. pallida telah mendominasi sebesar 75%. Pada ketinggian 1750-2000 m dpl dan lebih dari 2000 m dpl, dominasi G. pallida telah mencapai angka 70% dari total populasi yang ada.

17

Tabel 3 Rataan jumlah sista NSK dan temperatur tanah pada lahan kentang dengan ketinggian yang berbeda di Dataran Tinggi Dieng tahun 2012

Ketinggian

Lisnawita (2007) menyebutkan bahwa semakin rendah temperatur (kisaran 15-21 oC) pada lahan pertanaman maka akan semakin sesuai lahan pertanaman tersebut bagi perkembangan NSK. Hasil pengukuran suhu tanah pada tabel 3 menunjukkan bahwa pada kisaran suhu tanah tersebut masih mendukung untuk perkembangan kedua spesies NSK. Meningkatnya dominasi G. pallida terhadap G. rostochiensis pada semua ketinggian ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya akibat tingginya pemencaran G. pallida baik melalui peralatan pertanian maupun melalui umbi, faktor persaingan intra spesies, maupun ketahanan spesies terhadap cekaman lingkungan. Evans (1993) menyebutkan bahwa berdasar survei di UK kepadatan G. rostochiensis dapat berkurang 33% per musim/tahun pada saat lahan diberakan, sedangkan G. pallida hanya menurun sebesar 15% pada saat lahan diberakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Prevalensi NSK tertinggi terdapat pada daerah dengan ketinggian 1750-2000 m dpl dan lebih dari 1750-2000 m dpl, keduanya memiliki tingkat prevalensi sebesar 100%. Pada ketinggian 1500-1750 m dpl, ditemukan sista NSK dengan tingkat prevalensi 60%, sedangkan 1250-1500 m dpl masih bebas dari NSK.

Globodera pallida merupakan spesies NSK yang dominan dengan prevalensi 75% pada ketinggian 1500-1750 m dpl, 70 % pada ketinggian 1750-2000 m dpl, dan 70% pada ketinggian lebih dari 1750-2000 m dpl. Hasil ini menunjukkan pergeseran dominasi spesies berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Saran

PREVALENSI SPESIES

NEMATODA SISTA KENTANG (Globodera spp.)

DI DATARAN TINGGI DIENG, JAWA TENGAH

USHWANUURI RACHMADHANI LESTARI

DEPARTEMEN PROTEKSI TANAMAN

FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

DAFTAR PUSTAKA

[BPS] Badan Pusat Statistik. 2012. Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas

Kentang pada Tahun 2009-2011. Jakarta [ID].

http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=3&tabel=1&daftar=1&id_suby ek=55¬ab=15 [12 Juni 2012].

Barker KR. 1998. Introduction and Synopsis of Advancements in Nematology. Di dalam: KR Barker, GA Pederson, GL Windham, editor. Plant and Nematode Interactions. Ed ke-36. United States of Amerika [US]: The American Society of Agronomy Press. hlm 1-2.

Brodie BB. 1998. Potato. Di dalam: Barker KR, Pederson GA, Windham GL, editor. Plant Nematode Interactions. New York [US]: The American Society of Agronomy Press. hlm 572.

Evans K. 1993. New approaches for potato cyst nematode management. J Nematropica [internet]. 23: 221-231.

Evans K, Stone AR. 1977. A review of the distribution and biology of the potato cyst nematodes Globodera rostochiensis and G. pallida. Di dalam: Marks RJ, Brodie BB, editor. Potato Cyst Nematodes: Biology, Distribution, and Control. Cambridge [UK]: University Press. hlm 91-99.

Fenwick DW. 1949. Investigations on the emergence of larvae from cyst of the potato-root eelworm Heterodera rostochiensis. I. Technique and variability. J Helminthology [internet]. 23: 157-170.

Fleming CC, Powers TO. 1998. Potato cyst nematode diagnostics: morphology, differential hosts, & biochemical techniques. Di dalam: Marks RJ, Brodie BB, editor. Potato Cyst Nematodes: Biology, Distribution, and Control. Cambridge [UK]: University Press. hlm 375-382.

Grainger J. 1597. The golden eelworm. Studies on the ecology and control of the potato root eelworm, Heterodera rostochiensis. Research Bulletin of West of Scotland Agricultural College 10. hlm 72.

Hawkes JG. 1978. History of the Potato. Di dalam: Marks RJ & Brodie BB, editor. Potato Cyst Nematodes: Biology, Distribution, and Control. New Cambridge [UK]: University Press. hlm 7.