ANALISIS RUANG EKOLOGIS PEMANFAATAN

SUMBERDAYA PULAU-PULAU KECIL UNTUK

BUDIDAYA RUMPUT LAUT

(

Studi Kasus Gugus Pulau Salabangka, Kabupaten Morowali,

Provinsi Sulawesi Tengah

)

MA’SITASARI

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul :

ANALISIS RUANG EKOLOGIS PEMANFAATAN SUMBERDAYA PULAU-PULAU KECIL UNTUK

BUDIDAYA RUMPUT LAUT

(Studi Kasus Gugus Pulau Salabangka, Kabupaten Morowali,

Provinsi Sulawesi Tengah)

adalah karya saya sendiri di bawah komisi pembimbing, kecuali dengan jelas ditujukan rujukannya. Tesis ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar pada program sejenis dari perguruan tinggi mana pun. Semua sumber data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan dengan jelas dan dapat diperiksa kebenarannya.

Bogor, Januari 2009

ABSTRACT

MA’SITASARI. Ecological Space Analysis of Small Islands Utilization for

Seaweed Culture (

Case Study of Salbangka Islands, Morowali Regency,

Central Sulawesi Province

). Supervised by LUKY ADRIANTO and

AGUSTINUS M. SAMOSIR.

The Salabangka Islands as on of the coastal zone that consist of small islands that lays in the Morowali Regency, Central Sulawesi Provice, have potential in nature resouces that can be use on supporting the development in this regency. It is a culture of seaweed. The aim of this research to identify suitable coastal of Salabangka Islands for culture of seaweed dan estimate carring capacity coastal of Salabangka Islands for develompment of seaweed culture by use of ecological footprint approach. The result of identify coastal showed that a spasial of ecology Salabangka Islands suitable to culture of seaweed, while estimate carring capacity of coastal that the ecological footprint (EF) of seaweed smaller than biocapacity (BC). Thus, the carring capacity of seaweed culture development bases ecological footprint are 1,08 ha/kapita.

Key words : ecological footprint, biocapacity, small islands, suitable space,

RINGKASAN

MA’SITASARI, Analisis Ruang Ekologis Pemanfaatan Sumberdaya Pulau-Pulau Kecil Untuk Budidaya Rumput (Studi Kasus Gugus Pulau Salabangka,

Kabupaten Morowali, Propinsi Sulawesi Tengah). Dibimbing oleh LUKY

ADRIANTO dan AGUSTINUS M. SAMOSIR.

Gugus Pulau Salabangka sebagai salah satu wilayah pesisir terdiri dari pulau-pulau kecil, berada di Kabupaten Morowali, Propinsi Sulawesi Tengah, memiliki potensi sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan dalam menunjang pembangunan wilayah Kabupaten Morowali.

Penelitian ini dimaksudkan sebagai kajian pemanfaatan ruang pulau-pulau kecil untuk budidaya rumput laut yang berkelanjutan sesuai dengan potensi dan daya dukung lingkungan dengan menggunakan pendekatan ecological footprint. Adapun tujuan yang ingin dicapai meliputi mengidentifikasi kesesuaian ruang perairan Gugus Pulau Salabangka untuk budidaya rumput laut dan mengestimasi daya dukung ruang ekologi perairan Gugus Pulau Salabangka untuk pengembangan budidaya rumput laut. Waktu pelaksanaan penelitian ini yaitu pada bulan Maret – Mei 2007.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei, dimana data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer meliputi pengambilan data biofisik dilakukan pada 15 stasiun pengamatan dan data sosial-ekonomi dilakukan berdasarkan batas administrasi desa. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dari dinas atau instansi terkait.

Dalam mengidentifikasi kesesuaian ruang perairan untuk budidaya rumput laut dilakukan berdasarkan perhitungan kebutuhan ruang (ecological footprint/EF) dan ketersediaan ruang (biocapacity/BC). Sedangkan estimasi daya dukung ruang ekologi untuk pengembangan budidaya rumput laut didasarkan pada perbedaan tingkat konsumsi ruang ekologis (EF) terhadap ketersediaan ruang (BC) yang sesuai untuk budidaya rumput laut. Hasil identifikasi kesesuaian ruang menunjukkan secara ekologi ruang perairan sesuai untuk pengembangan budidaya rumput laut. Sedangkan estimasi daya dukung ruang ekologi berdasarkan tingkat kebutuhan ruang menunjukkan bahwa ruang perairan memiliki kelebihan ruang untuk pengembangan budidaya rumput laut dimana EF < BC disebut ekologi surplus. Agar pengembangan budidaya rumput laut dapat optimal dan berkelanjutan dilakukan berdasarkan biocapacity dengan tingkat kebutuhan ruang adalah 1,08 ha per kapita

@ Hak Cipta milik IPB, Tahun 2008 Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan

karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b.Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

ANALISIS RUANG EKOLOGIS PEMANFAATAN

SUMBERDAYA PULAU-PULAU KECIL UNTUK

BUDIDAYA RUMPUT LAUT

(

Studi Kasus Gugus Pulau Salabangka

,

Kabupaten Morowali

,

Provinsi Sulawesi Tengah

)

MA’SITASARI

Tesis

Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Sains pada

Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Disetujui Komisi Pembimbing

Judul Tesis : Analisis Ruang Ekologis Pemanfaatan Sumberdaya Pulau-Pulau Kecil untuk Budidaya Rumput Laut (Studi Kasus Gugus Pulau Salabangka, Kabupaten Morowali, Provinsi

Sulawesi Tengah)

Nama : Ma’sitasari

NRP : C251050121

Program Studi : Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan

Dr. Ir. Luky Adrianto, M.Sc Ir. Agustinus M. Samosir, M.Phil

Ketua Anggota

Diketahui

Ketua Program Studi Pengelolaan Dekan Sekolah Pascasarjana Sumberdaya Pesisir dan Lautan

Dr. Ir. Mennofatria Boer, DEA Prof. Dr.Ir. Khairil A. Notodiputro, M.S

! " ! " ! " ! "

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia dan keridhoan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul Analisis Ruang Ekologis Pemanfaatan Sumberdaya Pulau-Pulau Kecil Untuk Budidaya Rumput Laut (Studi Kasus Gugus Pulau Salabangka, Kabupaten Morowali, Provinsi

Sulawesi Tengah).

Tesis ini berisikan kajian dalam pemanfaatan sumberdaya pulau-pulau kecil untuk budidaya rumput laut di Gugus Pulau Salabangka. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukkan bagi pemerintah daerah dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya berdasarkan potensi dan daya dukung lingkungan.

Dari awal hingga akhir penulisan ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, dukungan dan kerjasama berbagai pihak. Untuk itu, terima kasih dan penghargaan tinggi penulis ucapkan kepada :

1. Dosen Pembimbing Dr. Luky Adrianto, M.Sc dan Ir. Agustinus M. Samosir, M.Phil dalam membimbing penulisan tesis ini.

2. Dr. Ir. M Mukhlis Kamal, M.Sc sebagai penguji luar komisi dalam ujian akhir dan atas saran perbaikannya.

3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Morowali, dan para staf pemerintah daerah, dan semua pihak di Gugus Pulau Salabangka yang terkait dengan penyusunan tesisi ini.

4. Program Mitra Bagari-Coral reef Management Program II (PMB-CORMAP II) Tahun 2008 atas beasiswa bantuan penulisan tesis Tahun 2008.

5. Rekan-rekan SPL (angkatan 11-12) dan IKL, personil NYPAH, Baharuddin, Bapak Makmur Sek, Bapak Alimuddin Sek, Keluarga Lagalanti atas masukan dan bantuannya dalam penyelesaian tesis ini. Rekan-rekan di twinhouse atas kebersamaannya. Dan semua rekan-rekan yang tidak tersebutkan namannya.

Semoga karya ilmiah ini memberikan manfaat.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Ujung Pandang pada tanggal 03 November 1981 dari ayah H. Idin Lagalanti dan ibu Rabea Kasim, sebagai anak kedua dari empat bersaudara.

xii

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL ... xiv

DAFTAR GAMBAR ... xv

DAFTAR LAMPIRAN ... xvii

I PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Perumusan Masalah ... 3

1.3 Tujuan dan Manfaata Penelitian ... 5

1.4 Kerangka Pemikiran ... 5

II TINJAUAN PUSTAKA ... 7

2.1 Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil ... 7

2.2 Pendekatan Ruang Ekologis (Ecological Footprint) ... 10

2.3 Budidaya Rumput Laut ... 13

2.4 Sistem Informasi Geografis (GIS) ... 18

III METODOLOGI ... 20

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian ... 20

3.2 Metode Penelitian ... 22

3.3 Metode Pengumpulan Data ... 22

3.3.1 Jenis Data ... 22

3.3.2 Metode Pengambilan Data ... 22

3.4 Analisis Data ... 25

3.4.1 Analisis Kebutuhan Ruang ... 25

3.4.2 Analisis Ketersediaan Ruang ... 26

IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN ... 29

4.1 Kondisi Umum Daerah ... 29

4.1.1 Geografis dan Topografi ... 29

4.1.2 Sosial Budaya Masyarakat ... 31

4.2 Keadaan Umum Iklim dan Cuaca ... 32

4.3 Kondisi Oseanografi Perairaan ... 33

4.3.1 Gelombang ... 33

4.3.2 Pasang Surut ... 34

4.3.3 Kecepatan Arus ... 34

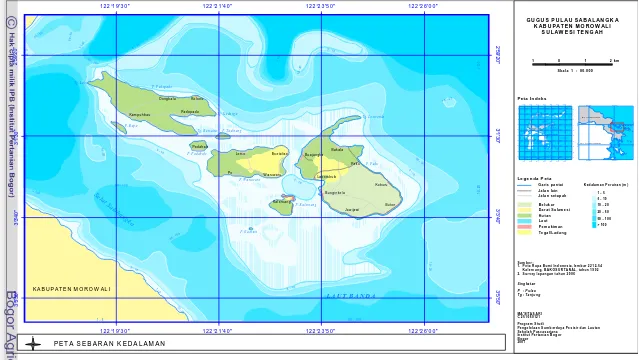

4.3.4 Kecerahan dan Kedalaman ... 37

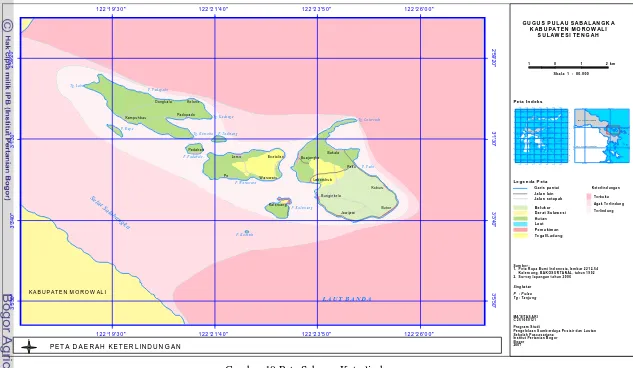

4.3.5 Keterlindungan ... 41

4.3.6 Suhu ... 43

4.3.7 Salinitas ... 45

4.3.8 Derajat Keasaman/pH ... 47

4.3.9 Oksigen Terlarut ... 49

4.3.10 Nutrient ... 51

4.3.11 Kondisi Ekosistem Pesisir dan Laut ... 54

xiii

4.4.1 Perikanan ... 58

4.4.2 Budidaya Rumpu Laut ... 59

V HASIL DAN PEMBAHASAN ... 61

5.1 Identifikasi Kesesuaian Ruang Perairan untuk Budidaya Rumput Laut ... 61

5.1.1 Kebutuhan Ruang Perairan ... 61

5.1.2 Ketersedian Ruang Perairan ... 67

5.2 Daya Dukung Ruang Ekologi untuk Pengembangan Rumput Laut ... 70

VI KESIMPULAN DAN SARAN ... 74

6.1 Kesimpulan ... 74

6.2 Saran ... 74

DAFTAR PUSTAKA ... 75

xiv

DAFTAR TABEL

Halaman

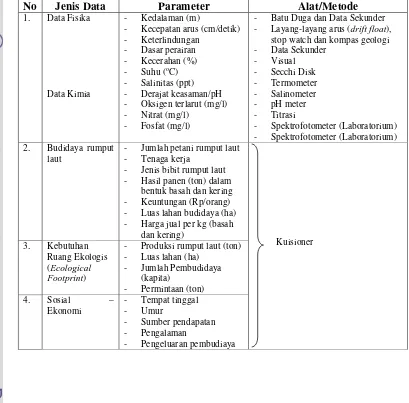

1 Jenis Data dan Parameter yang diukur ... 23

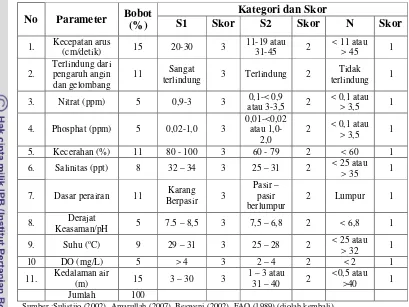

2 Matriks Kesesuaian Perairan untuk Budidaya Rumput Laut ... 28

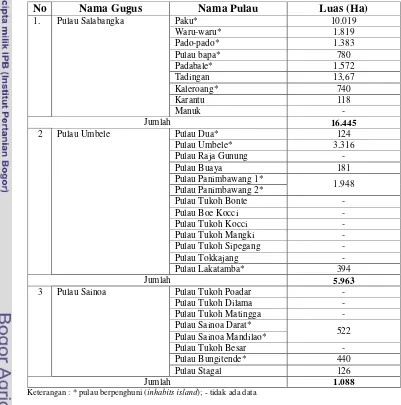

3 Pulau-Pulau di Gugus Pulau Salabangka …... 30

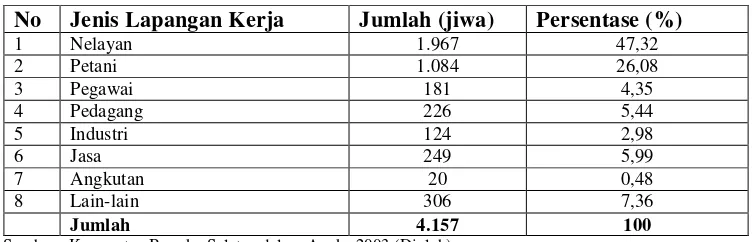

4 Jenis Lapangan Kerja Kecamatan Bungku Selatan ... 31

5 Tingkat Konsumsi Budidaya Rumput Laut di Gugus Pulau Salabangka 62 6 Produktivitas Rumput Laut Gugus Pulau Salabangka ... 63

7 Estimasi Kebutuhan Ruang Budidaya Gugus Pulau Salabangka ... 66

xv

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1 Bagan Alir Kerangka Pemikiran ... 6

2 Interaksi antara Komponen PPK ... 9

3 Komponen Penelitian Ecological Footprint ... 12

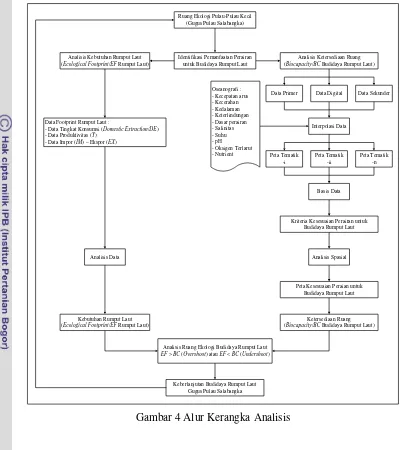

4 Alur Kerangka Analisis ... 21

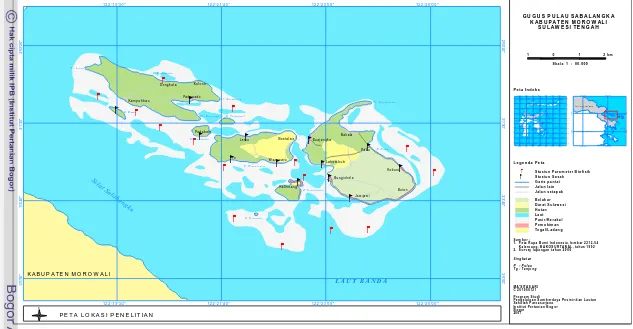

5 Lokasi Penelitian Analisis Ruang Ekologi Pemanfaatan Sumberdaya Pulau-Pulau Kecil untuk Budidaya Rumput Laut di Gugus Pulau Salabangka, Kabupaten Morowali, Propinsi Sulawesi Tengah ... 24

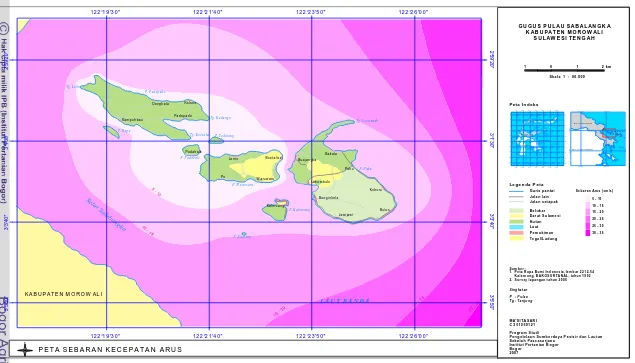

6 Peta Sebaran Kecepatan Arus ... 36

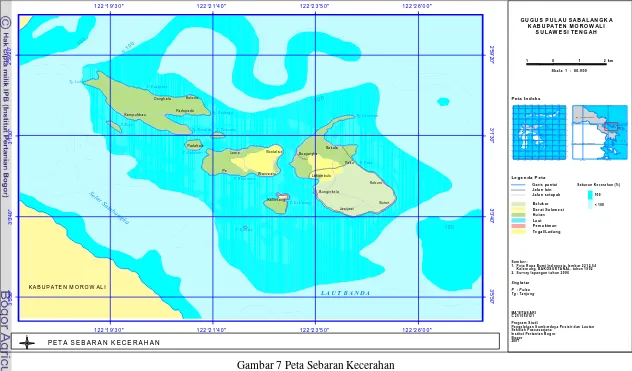

7 Peta Sebaran Kecerahan ... 38

8 Peta Sebaran Substrat ... 39

9 Peta Sebaran Kedalaman ... 40

10 Peta Sebaran Keterlindungan ... 42

11 Peta Sebaran Suhu ... 44

12 Peta Sebaran Salinitas ... 46

13 Peta Sebaran pH ... 48

14 Peta Sebaran Oksigen Terlarut (DO) ... 50

15 Peta Sebaran NO3 ... 52

16 Peta Sebaran PO4 ... 53

17 Peta Sebaran Ekosistem Pesisir Gugus Pulau Salabangka ... 55

18 Peta Pemanfaatan Ruang Perairan di Gugus Pulau Salabangka ... 57

19 Produksi Hasil Laut Kecamatan Bungku Selatan ... 58

20 Alur Penjualan Rumput Laut di Gugus Pulau Salabangka ... 60

21 Impor – Ekspor Rumput Laut Gugus Pulau Salabangka ... 65

22 Estimasi Kebutuhan Ruang Budidaya Rumput Laut Gugus Pulau Salabangka ... 66

23 Peta Kesesuaian Perairan Budidaya Rumput Laut Gugus Pulau Salabangka ... 68

24 Estimasi Ketersedian Ruang Budidaya Rumput Laut Gugus Pulau Salabangka ... 69

xvi

26 Daya Dukung Ruang Ekologi terhadap Pemanfaatan Ruang untuk

Budidaya Rumput Laut Gugus Pulau Salabangka ………. 71 27 Daya Dukung Ruang Ekologi terhadap Tingkat Kebutuhan Ruang

Budidaya Rumput Laut Gugus Pulau Salabangka ……… 72 Halaman 26 Daya Dukung Ruang Ekologi terhadap Pemanfaatan Ruang untuk

Budidaya Rumput Laut Gugus Pulau Salabangka ……….. 71 27 Daya Dukung Ruang Ekologi terhadap Tingkat Kebutuhan Ruang

xvii

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman 1 Metode Pengukuran Parameter Fisika dan Kimia ……… 80 2 Peta Dinas Hidro-Oseanografi TNI AL Jakarta tahun 1987 ………... 83 3 Peta Sebaran Arus di Perairan Laut Banda ... 84 4 Hasil Pengukuran Rata-Rata Parameter Lingkungan untuk Budidaya

I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wilayah pesisir dan laut merupakan daerah dengan karateristik khas dan bersifat dinamis dimana terjadi interaksi baik secara fisik, ekologi, sosial dan ekonomi, sehingga diperlukannya rencana pengelolaan dengan mempertimbangkan berbagai proses dinamis yang terjadi. Selain itu, karateristik sumberdaya baik lokal dan regional mempersulit kebijakan yang terkoordinasi antar berbagai sektor pembangunan. Untuk itu pengelolaan pesisir yang terintegrasi menjadi sangat penting. Demikian pula untuk wilayah pulau-pulau kecil (PPK).

Berdasarkan Undang-Undang No 27 Tahun 2007 menyebutkan pengelolaan wilayah pesisir dan PPK merupakan suatu proses, perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumberdaya pesisir dan PPK baik antar sektor, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, maupun antara ilmu pengetahuan dan manajemen dimana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat PKK.

Yang dimaksud dengan pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 yang terintegrasi dari beberapa komponen antara lain manusia, lingkungan perairan (biotik dan abiotik) dan lingkungan daratan, memiliki karateristik yang khas dimana masing-masing komponen secara fungsional saling mempengaruhi berserta kesatuan ekosistemnya (Adrioanto 2004a; Bengen dan Retraubun 2006; UU No.27 2007). Wilayah Gugus Pulau Salabangka terdiri dari PPK dengan luas 2.352,17 km2

2

Beberapa kegiatan pemanfataan wilayah pesisir pulau-pulau kecil terbatas pada kegiatan konservasi sumberdaya alam, budidaya kelautan, perikanan tangkap, dan pariwisata bahari (DKP 2000 in Adrianto 2004a ). Namun beberapa kegiatan pemanfaatan tersebut sangat selektif sesuai dengan karateristik wilayah dan membutuhkan kapitalisasi yang besar.

Secara umum, pemanfaatan potensi perairan berdasarkan Ditjen Perikanan (1999) diperuntukan untuk budidaya kelautan seluas 2.003.680 ha antara lain untuk budidaya kakap dengan luas 598.120 ha (29,85 %), budidaya kerapu seluas 461.600 ha (23,04 %), luas 591.800 ha (29,54 %) untuk budidaya kerang dan tiram, budidaya teripang seluas 66.660 ha (3,33 %), kerang mutiara dan abalon seluas 62.040 ha (3,10 %) dan rumput laut seluas 222.460 ha (11,10 %).

Secara khusus, sesuai dengan KepPres No. 23 Tahun 1982, salah satu kegiatan budidaya laut yang dapat dikembangkan adalah budidaya rumput laut, dengan pertimbangan antara lain ketersediaan potensi sumberdaya rumput laut cukup besar, dapat dilakukan dengan teknologi budidaya yang sederhana, penggunaan modal relatif lebih kecil, lamanya waktu pemeliharaan lebih singkat dan menyerap tenaga kerja.

Propinsi Sulawesi Tengah merupakan propinsi urutan ketiga penghasil rumput laut di Indonesia setelah Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat, dan pemanfaatan luas perairan untuk budidaya rumput laut baru mencapai 39,61 persen. Kabupaten Morowali merupakan salah satu kabupaten sebagai sentra produksi rumput laut (Diskanlut Provinsi Sulawesi Tengah 2008). Luas wilayah Kabupaten Morowali adalah 45.453,60 km2 meliputi luas daratan sebesar 15.490,8 km2 (34,08 %) dan wilayah perairan seluas 29.962,8 km2 (65,92 %). Berdasarkan Diskanlut Kabupaten Morowali (2008) menyebutkan potensi luas areal untuk budidaya rumput laut (Eucheuma cottono) 2.070,24 ha dengan areal terkelola baru mencapai 18,14 % atau 820,00 ha dan produksi rumput laut Kabupaten Morowali tahun 2007 mencapai 52.813 ton (kering) terdiri atas jenis

Euchema cottoni 37.545 ton dan jenis gracilaria sp.15.268 ton.

3

laut. Tahun 2003 pemanfaatan wilayah pesisir untuk kegiatan budidaya perikanan di Kecamatan Bungku Selatan adalah seluas 1.433,22 ha (1,33 % dari total luas perairan laut Kabupaten Morowali), yang terbagi atas 1.430,17 ha untuk budidaya rumput laut dan 3,05 ha untuk usaha perikanan budidaya lainnya (pemeliharaan ikan dalam keramba dan budidaya teripang).

Berdasarkan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2002 – 2007 dengan misi pembangunan yaitu “memberdayakan pemerintah, masyarakat, wilayah agar mampu memanfaatkan seluruh sumberdaya alam dan sumberdaya manusia serta tata ruang wilayah dengan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, seefektif dan seoptimal mungkin melaksanakan pembangunan yang merata, menyentuh seluruh wilayah dan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Sesuai dengan misi pembangunan tersebut maka pendekatan penilaian daya dukung lingkungan menjadi sangat penting terkait dengan kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam.

Dalam penelitian ini kegiatan pemanfaatan sumberdaya khususnya PPK dibatasai pada pemanfatan perairan untuk budidaya rumput laut melalui analisis ruang dengan pendekatan ecological footprint. Pendekatan ini didasarkan pada tingkat permintaan terhadap suatu sumberdaya (rumput laut) dan luas perairan yang tersedia (biocapacity). Dengan pendekatan ini dapat diketahui berapa maksimal pemanfaatan sumberdaya dengan luas perairan yang tersedia sehingga keberadaan ekosistem tetap lestari (Adrianto 2006c).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan potensi perairan (2.996.280 ha) dan area lahan yang dikelola untuk budidaya rumput laut di Kabupaten Morowali saat ini, maka pemanfaatan potensi perairan laut dan rata-rata produktivitas masih rendah. Secara umum usaha budidaya rumput laut terkonsentrasi pada beberapa kecamatan (hanya 3 kecamatan dari 7 kecamatan di Kab Morowali), terluas pengusahaannya di Kecamatan Bungku Selatan dan Menui Kepulauan.

4

merupakan gugusan pulau-pulau kecil di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Teluk Tolo dengan jarak dari wilayah daratan utama (mainland) lebih kurang 5 kilometer sehingga perubahan-perubahan yang terjadi di daratan utama sangat kecil pengaruhnya terhadap kegiatan perikanan laut dan perikanan budidaya di Gugus Pulau Salabangka. Namun demikian, dengan bertambahnya jumlah penduduk di daerah pulau menyebabkan peningkatan pencemaran laut akibat pembuangan limbah rumah tangga. Kondisi ini menyebabkan terganggunya kualitas perairan laut yang secara langsung dapat mengganggu pertumbuhan biota laut terutama rumput laut. Selain itu, di beberapa tempat dalam wilayah kepulauan Salabangka masih terjadi kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (pengeboman), pembiusan ikan dan pengambilan karang atau sejenisnya.

Secara histories, kegiatan ini mulai berlangsung sejak tahun 1980-1990an dalam intensitas yang tinggi sehingga menyebabkan penurunan kualitas perairan dan hancurnya biota laut termasuk terganggunya kegiatan pembudidayaan rumput laut yang dimulai tahun 1991. Namun sejak Kabupaten Morowali berdiri sebagai salah satu kabupaten otonom di Provinsi Sulawesi Tengah dan penegakan hukum lebih intensif, lambat laun kegiatan yang bersifat destruktif tersebut mulai menurun dan usaha budidaya rumput laut mulai menunjukkan hasil yang lebih baik.

5

di kawasan tersebut. Sisi negatifnya, kondisi ini menyebabkan peningkatan luas areal budidaya rumput laut yang tidak tertata dengan baik sehingga mengganggu jalur transportasi, perikanan budidaya dan kembalinya kegiatan perikanan tangkap. Jika kondisi ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan tidak diikuti dengan penataan ruang kawasan pesisir dan pulau bagi seluruh kegiatan pemanfaatan akan melebihi daya dukungnya serta menyebabkan terjadinya konflik antar kegiatan pemanfaatan.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka perlu dilakukan pengkajian pemanfaatan ruang PPK bagi kegiatan budidaya rumput laut yang optimal dan sesuai dengan potensi serta daya dukung wilayah perairan kepulauan Salabangka.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi kesesuaian ruang perairan Gugus Pulau Salabangka untuk budidaya rumput laut.

2. Mengestimasi daya dukung ruang ekologi perairan Gugus Pulau Salabangka untuk pengembangan budidaya rumput laut.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembudidaya rumput laut dalam pemanfaatan lahan perairan untuk budidaya, para pengusaha, pemilik modal dan para pengambil kebijakan dalam usaha pengembangan budidaya rumput laut sesuai dengan ruang ekologis Gugus Pulau Salabangka.

1.4 Kerangka Pemikiran

6

Pemanfaatan ruang perairan di Gugus Pulau Salabangka untuk pengembangan budidaya rumput laut didasarkan pada permintaan (demand) dan kapasitas lahan (biocapacity). Permintaan adalah kebutuhan pembudidaya terhadap perairan untuk budidaya rumput laut. Kapasitas lahan adalah wilayah perairan yang sesuai untuk budidaya rumput laut.

Selanjutnya, dilakukan analisis ruang ekologis terhadap dua komponen yang digunakan yaitu permintaan dan kapasitas lahan untuk mengestimasi daya dukung lingkungan terhadap pengembangan budidaya rumput laut dalam konteks pemanfaatan sumberdaya yang berwawasan lingkungan. Alur pendekatan studi yang digunakan sebagaimana disajikan pada Gambar 1.

Dengan demikian, analisis ruang ekologis merupakan salah satu cara dalam upaya pengelolaan budidaya rumput laut di Gugus Pulau Salabangka, Kabupaten Morowali Propinsi Sulawesi Tengah.

! ! "

II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil

Secara umum, pulau-pulau kecil (PPK) memiliki karateristik tersendiri meliputi sumberdaya hayati, sumberdaya non hayati dan jasa lingkungan. Sumberdaya hayati di PPK antara lain terumbu karang, padang lamun, rumput laut mangrove, ikan dan biota laut lainnya. Di samping itu, berbagai keterbatasan di PPK baik dari segi fisik (ukuran), ekologi (sumberdaya), ekonomi, sosial dan budaya. Dengan demikian, upaya pengelolaan PPK menjadi sangat penting.

Menurut Adrianto (2005) bahwa dalam pengembangan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut PPK, perlu dipertimbangkan berbagai faktor berdasarkan karateristik yang dimiliki sebuah pulau atau gugusan pulau dan diperlukan pendekatan yang lebih sistemik serta lebih spesifik berdasarkan lokasi.

Selain itu, persoalan lingkungan merupakan salah satu problem dalam pengelolaan PPK. Permasalahan lingkungan PPK dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yakni (1) permasalahan lingkungan secara umum (common

environmental problems), seperti limbah lokal, persoalan perikanan, kehutanan,

penggunaan lahan dan persoalan hak ulayat pulau, dan (2) persoalan lingkungan lokal (local environmental problems) antara lain kekurangan air tawar, hilangnya tanah baik secara fisik maupun kualitas, limbah padat dan bahan kimia beracun dan problem spesies langka (Hall 1999 in Adrianto 2004a).

Terkait dengan kegiatan perikanan yang tidak ramah lingkungan merupakan indikasi umum terjadinya penurunan kualitas sumberdaya perikanan dan lingkungan laut di PPK. Terjadi berbagai kerusakan ekosistem PPK seperti terumbu karang rusak karena penambangan karang untuk bahan bangunan atau karena aktifitas penangkapan ikan seperti penggunaan bom dan racun. Selain itu, kegiatan pemanfaatan lahan di PPK memerlukan pengaturan lahan secara komprehensif dan tepat sesuai dengan peruntukannya serta tidak melebihi daya dukung lingkungannya (Adrianto 2005).

8

yang menjadi ciri keterbatasan ekonomi wilayah PPK terkait dengan ukuran fisik

(smallness) antara lain keterbatasan sumberdaya alam, ketergantungan terhadap

komponen impor, terbatasnya substitusi impor bagi ekonomi pulau, kecilnya pasar domestik, ketergantungan terhadap ekspor untuk menggerakkan ekonomi pulau, ketergantungan terhadap produk-produk dengan tingkat spesialisasi tinggi, terbatasnya kemampuan untuk mempengaruhi harga lokal, keterbatasan kemampuan untuk menentukan skala ekonomi, keterbatasan kompetisi lokal dan persoalan yang terkait dengan administrasi publik (Adrianto 2005).

Karateristik penting lain dari PPK yang terkait dengan pengembangan ekonomi wilayah adalah tingkat insularitas atau terpencil jauh dari daratan induknya (mainland). Persoalan ekonomi PPK yang terkait dengan insularitas, terutama berhubungan dengan persoalan transportasi dan komunikasi, lingkungan ekonomi yang cenderung monopolistik, melimpahnya sumberdaya alam kelautan dan dominasi sektor jasa.

Awal pengelolaan PPK di Indonesia dilakukan sejak berdirinya Departemen Kelautan dan Perikanan. Setiap pulau memiliki format pengelolaan yang berbeda disesuaikan dengan latar geografisnya, karakteristik ekosistem, dan sosial budaya masyarakat setempat. Dalam arah kebijakan pengelolaan pulau-pulau yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat, terdapat beberapa pendekatan yang dikombinasikan yaitu : (1) hak, (2) ekosistem dalam alokasi ruang wilayah pulau dan gugusan pulau, dan (3) sesuai kondisi sosial budaya setempat (Dahuri 2003).

9

Dalam arah pola pembangunan wilayah pesisir dan laut, terjadi perubahan paradigma dari pembangunan konvensional yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata menjadi pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan kondisi ekologi dan sosial sebagai dasar dalam mencapai peningkatan ekonomi. Dalam United Nations Environment Programme (UNEP) dan Convention

Biological Diversity (CBD) (2004) menyebutkan bahwa keberlanjutan merupakan

suatu usaha rekonsiliasi terhadap tiga komponen dasar utama pembangunan yaitu ekologi, sosial, dan ekonomi, dimana ekosistem dan keragaman hayati sebagai inti dalam pengelolaan terpadu wilayah pesisir dengan mempertimbangkan tekanan aktivitas manusia, tanpa memperkecil pengembangan sosio-ekonomi.

Menurut Cicin Sain (1993) in Adrianto (2004a) bahwa keseluruhan komponen kegiatan di PPK terkait satu sama lain (inextricably linked) dan interaksi serta hasil dari seluruh kegiatan di PPK dapat menciptakan reaksi berganda sekaligus berantai (multiple chain reactions) dari persoalan dan tekanan terhadap ekosistem dan komunitas di PPK. Cambers (1992) in Adrianto 2004a menyebutkan bahwa strategi pengelolaan PPK harus dapat mengaitkan seluruh kegiatan dan stakeholders yang ada di PPK, dengan menggunakan pendekatan yang terkoordinasi. Interaksi antar komponen dalam sistem PPK dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2 Interaksi antar komponen PPK

(Debance 1999 in Adrianto 2004a)

10

yang masing-masing merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 3 komponen PPK yaitu sistem lingkungan daratan, sistem lingkungan laut dan sistem aktivitas manusia.

Secara umum, berdasarkan pengalaman-pengalaman dari berbagai negara dalam memanfaatkan sumberdaya alam bagi pertumbuhan ekonominya, kegagalan dalam mengatasi masalah pengelolaan memberikan implikasi antara lain percepatan degradasi sumberdaya alam dan lingkungan hidupnya (Anwar dan Rustiadi 2000). Selanjutnya dinyatakan bahwa penyebab utama terjadinya kegagalan tersebut antara lain : (1) perbedaan hak-hak (entelimen) yang sangat mencolok antara berbagai lapisan masyarakat, (2) sumberdaya alamnya mengalami semacam akses terbuka (aquasi-open-access resources) yang semua pihak cenderung memaksimumkan keuntungan dalam pemanfaatannya, dan (3) kekurangan dalam sistem penilaian (undervaluation) terhadap sumberdaya alam dalam sistem ekonomi pasar yang terjadi, yang kesemuanya sangat erat kaitannya dengan aspek teknis-finansial dan aspek sosial-ekonomi budaya masyarakat setempat.

2.2 Pendekatan Ruang Ekologis (Ecological Footprint Analysis)

Dalam memenuhi kebutuhan hidup kita menggunakan sumberdaya alam, kergantungan kita terhadap alam menimbulkan pertanyaan berapa kemampuan alam untuk memenuhi semua kebutuhan kita sampai masa yang akan datang. Secara perspektif ekologi, salah satu stategi yang dilakukan untuk tujuan keberlanjutan pemanfaatan melalui penilaian terhadap sumberdaya alam. Pendekatan yang digunakan dalam penilaian sumberdaya melalui analisis

Ecological Footprint (EF). Dasar pemikiran analisis pendekatan ini berasal dari

konsep daya dukung (carrying capacity) kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia. Selain itu, pendekatan EF membantu dalam pengambilan keputusan terhadap pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan (Wackernagel dan Rees 1996).

11

produktif sebagai penyedia sumberdaya dan sebagai tempat mengasimilasi sisa buangan akibat pemanfaatan sumberdaya. Menurut Ferguson (1999) in Venetoulis dan Talberth (2008) bahwa EF salah satu analisis yang telah digunakan dalam penilaian keberlanjutan dengan membandingkan permintaan sumberdaya suatu populasi dengan produktivitas secara global. Sedangkan Wakernagel dan Loh (2002) in Venetoulis dan Talberth (2008) menggunakan EF untuk menilai berapa banyak areal produktif (daratan dan perairan) yang diperlukan oleh perorangan, sebuah kota, satu negara atau suatu masyarakat untuk mengkonsumsi sumberdaya alam. Sebagaimana disebutkan Wilson dan Anielski (2005) bahwa setiap orang akan memanfaatan ruang/suatu wilayah dalam memenuhi kebutuhan hidup melalui pemanfaatan sumberdaya alam, dengan pendekatan ini digunakan untuk menilai hubungan permintaan (demand) terhadap sumberdaya dan ketersediaan

(supply) sumberdaya yang dikonversi menjadi luas area, sehingga dapat

menggambarkan tingkat pemanfaatan sumberdaya telah melebihi atau belum optimal.

Yang dimaksud ruang ekologi dalam penelitian ini adalah ruang perairan yang digunakan untuk budidaya rumput laut dan ketersediaan ruang yang sesuai untuk budidaya rumput laut. Kecenderungan pemanfaatan ruang akan meningkat disebabkan perubahan pemanfaatan sumberdaya dimana sebelumnya masyakarat bermatapencaharian sebagai nelayan beralih menjadi pembudidaya rumput laut. Hasil wawancara menunjukkan bahwa responden yang melakukan budidaya rumput laut sebagai kegiatan utama sebesar 79,45 % (201 orang) dan 20,55 % (52 orang) sebagai kegiatan sampingan.

Dalam perhitungan daya dukung ruang ekologis terhadap pengembangan rumput laut di bagi kedalam dua bagian yaitu (i) permintaan terhadap ruang ekologi berdasarkan biomassa yang dihasilkan (EF) dan (ii) ketersediaan ruang perairan yang sesuai untuk budidaya rumput laut (BC). Sebagaimana disebutkan

Schaefer

et

.

al

(2006)

perhitungan ruang ekologi dibagi kedalam dua bagianyaitu permintaan terhadap sumberdaya (EF) dan ketersediaan sumberdaya

(biocapacity/BC). Ini merupakan gambaran penilaian terhadap periode waktu

12

Lebih lanjut, penilaian EF dalam pengembangan budidaya rumput laut merujuk pada konsumsi sumberdaya (ruang perairan). Perhitungan konsumsi ini didasarkan pada tiga komponen meliputi tingkat konsumsi (Domestic

Extraction/DE), produktivitas baik lokal maupun regional (Yield/Y) dan kegiatan

impor (IM) – ekspor (EX). Tingkat konsumsi diperoleh dari jumlah produksi rumput laut (kering) per orang dalam setahun. Nilai produktivitas berasal dari perbandingan jumlah produksi rumput laut dengan luas perairan yang digunakan. Sedangkan impor – ekspor berasal dari perdagangan rumput laut antar pulau di Gugus Pulau Salabangka. Komponen dalam penilaian EF di Gugus Pulau Salabangka dapat dilihat pada Gambar 3.

Gugus Pulau Salabangka

P1

P2 P3 P4

P5

P6

EX

IM

Pasar Koperasi

Keterangan :

P : Jumlah pembudidaya

DE : Tingkat Konsumsi (Domestic Exctraction)

Y : Produktivitas

IM : Impor

EX : Ekspor

DE DE

DE DE

DE DE

Ylokal

Ylokal

Ylokal

Ylokal

Ylokal

Ylokal

Yregional

EX

IM

Gambar 3 Komponen Penilaian Ecological Footprint

EF per kapita merupakan rata-rata ruang perairan yang digunakan per orang untuk budidaya rumput laut, sehingga total ruang ekologi (hektar) merupakan total luasan perairan diperlukan untuk memproduksi rumput laut berdasarkan jumlah pembudidaya rumput laut (Wang dan Bian 2007). Menurut Venetoulis et.al

13

Sedangkan pernilaian BC didasarkan pada ruang perairan yang sesuai untuk budidaya rumput laut. Total BC (hektar) menunjukkan total ruang perairan yang secara ekologi sesuai untuk pengembangan budidaya rumput laut. BC per kapita menggambarkan ketersediaan ruang perairan budidaya rumput laut per orang (Wang dan Bian 2007).

Hasil analisis melalui pendekatan ruang ekologi dapat menggambarkan pemanfaatan terhadap sumberdaya belum optimal atau telah melebihi daya dukung ekologi. Meskipun suatu wilayah memiliki ketersediaan sumberdaya alam, tetapi secara lokal dapat mengalami defisit (

Schaefer

et

.

al

2006)

. Menurut Chambers et.al (2001) defisit ekologi suatu wilayah dimana tingkat kebutuhan terhadap sumberdaya melebihi kemampuan ekologis wilayah tersebut. Dengan kata lain, jika hasil penilaian EF lebih besar dibandingkan BC, maka kondisi ini disebut defisit.2.3 Budidaya Rumput Laut

Salah satu jenis kegiatan pemanfaatan sumberdaya PPK adalah budidaya perikanan. Jenis budidaya yang dikembangkan pada setiap pulau akan berbeda satu dengan yang lain tergantung dari kondisi biofisik pulau tersebut. Salah satu jenis budidaya yang mulai dikembangkan di Gugus Pulau Salabangka adalah budidaya rumput laut.

14

Rumput laut terdiri dari satu atau banyak sel, berbentuk koloni, hidupnya bersifat bentik di daerah perairan dangkal, berpasir, lumpur berpasir dan berlumpur, daerah pasut, jernih dan biasanya menempel pada karang mati, potongan kerang dan substrat yang keras lainnya, baik terbentuk secara alamiah atau buatan. Alga bersifat autotrop, yaitu dapat hidup sendiri tanpa tergantung makhluk lain. Proses pertumbuhan rumput laut sangat bergantung pada sinar matahari untuk melakukan proses fotosintesis.

Jenis rumput laut yang dibudidayakan di wilayah kajian adalah Eucheuma

sp. Pada umumnya, rumput laut hidup berasosiasi dengan hewan karang, sehingga habitat rumput laut senantiasa berada disekitar terumbu karang. Menurut Kadi dan Atmadja (1988) in Iksan (2005) menyebutkan bahwa rumput laut jenis Eucheuma

sp. memiliki thallus berbentuk bulat silindris dengan permukaan licin, berwarna merah/merah-cokelat atau hijau, memiliki percabangan tidak teratur, mempunyai benjolan-benjolan (blunt nodule) atau duri (spine) pada thallus, subtansi thallus

gelatinus dan atau kartilagenus. Lebih lanjut disebutkan bahwa spesies ini lebih banyak terdapat di daerah pasang surut (intertidal) atau pada daerah yang selalu terendam oleh air (subtidal) dengan melekat pada substrat dasar perairan yang berupa batu, karang mati, karang hidup, batu gamping atau cangkang moluska.

Pertumbuhan jenis Eucheuma sp. di wilayah pesisir dipengaruhi oleh faktor oseanografi meliputi parameter fisika, kimia dan biologi (Puslitbangkan 1991). Untuk Eucheuma alvarezii berwarna coklat memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan Eucheumaalvarezii berwarna hijau (Kadi 2004).

Terkait dengan kondisi lingkungan fisika untuk menghindari kerusakan fisik sarana budidaya dan rumput laut dari pengaruh angin topan dan pergerakan air atau gelombang yang besar, maka diperlukan lokasi yang terlindung dari hempasan ombak seperti perairan teluk atau perairan terbuka tetapi terlindung oleh karang penghalang atau pulau didepannya (Puslitbangkan 1991).

15

Dengan menggunakan metode rawai (longline) dan sistem jalur kedalaman perairan yang mendukung pertumbuhan Eucheuma sp. adalah > 5 m pada saat surut terendah. Hal ini untuk menghindari rumput laut mengalami kekeringan karena terkena sinar matahari secara langsung pada saat surut terendah dan memperoleh (mengoptimalkan) penetrasi sinar matahari secara langsung pada saat air pasang (Anonim 2004c).

Kenaikan temperatur yang tinggi akan mengakibatkan thallus rumput laut menjadi pucat kekuning-kuningan sehingga rumput laut tidak dapat tumbuh dengan baik. Oleh karena itu, suhu perairan yang baik untuk budidaya rumput laut adalah 20 – 28 oC dengan fluktuasi harian maksimum 4 oC (Puslitbangkan 1991).

Tingkat kecerahan yang tinggi diperlukan dalam budidaya rumput laut. Hal ini dimaksudkan agar cahaya matahari dapat masuk kedalam perairan. Intensitas sinar yang diterima secara sempurna oleh thallus merupakan faktor utama dalam proses fotosintesis. Kondisi air yang jernih dengan tingkat transparansi tidak kurang dari 5 m cukup baik bagi pertumbuhan rumput laut (Puslitbangkan 1991).

Kondisi kimia perairan juga sangat mempengaruhi pertumbuhan rumput laut. Pertumbuhan rumput laut tidak dapat mentolerir salinitas dibawah 25 ppt. Beberapa penyebab penurunan salinitas antara lain adanya air tawar yang masuk ke perairan melalui aliran sungai dan adanya hujan, hal tersebut dapat menyebabkan pertumbuhan rumput laut menjadi tidak normal.

16

Indikator biologi juga merupakan salah satu faktor dalam penentuan lokasi budidaya rumput laut, dimana perairan secara alami ditumbuhi oleh kominitas dari berbagai makro alga seperti Ulva sp., Caulerpa sp., Padina sp., Hypnea sp. dan lain-lain. Selanjutnya perairan lokasi budidaya harus bebas dari hewan air lainnya yang bersifat herbivora terutama ikan baronang/lingkis (Sigarus sp.), penyu laut

(Chelonia mydas) dan bulu babi yang dapat memakan rumput laut (Puslitbangkan

1991).

Menurut Indriani dan Sumarsih (1999) bahwa beberapa persyaratan yang perlu dipertimbangan dalam menentukan lokasi budidaya antara lain : (1) harus bebas dari pengaruh angin topan, (2) tidak mengalami fluktuasi salinitas yang besar, (3) areal disekitarnya terdapat makanan untuk tumbuh rumput laut, (4) perairan harus berkondisi mudah menerapkan budidaya, (5) mudah terjangkau sehingga meminimalkan biaya transportasi, (6) dekat dengan sumber tenaga kerja.

Penerapan metode budidaya yang digunakan sebaiknya disesuaikan dengan kondisi perairan. Beberapa metode yang digunakan dalam budidaya rumput laut meliputi (1) metode lepas dasar, yang dilakukan pada dasar perairan yang berpasir atau berlumpur pasir untuk memudahkan penancapan patok/pancang; (2) metode rakit apung, dimana cara pembudidayaan dengan menggunakan rakit yang terbuat dari bambu/kayu; (3) metode longline, dimana menggunakan tali panjang yang dibentangkan; (4) metode jalur merupakan kombinasi dari metode rakit dan metode longline; (5) metode keranjang (kantung) dimana rumput laut diletakkan dalam kantung dan metode ini tergolong baru (DKP 2003). Dari kelima metode tersebut, metode long line sampai saat ini yang dipilih petani di wilayah Gugus Pulau Salabangka, karena metode ini mempunyai beberapa keunggulan antara lain biaya yang dikeluarkan lebih murah dan masih terjangkau oleh pembudidaya, dan kemudahan dalam penanam, pemelihara serta panen.

17

Berdasarkan penerapan tingkat teknologi, budidaya rumput laut dapat dilakukan dengan menggunakan sistem teknologi sederhana yaitu dengan mengikatkan rumpun bibit rumput laut pada kerangka tali nilon atau dapat juga menggunakan sistem lepas dasar (patok dan tali), rakit (bambu dan tali) atau rawai (monoline dengan pelampung botol plastik) (Kadi 2004).

Selanjutnya dalam penggunaan bibit, kebutuhan bibit dalam setiap musim tanam tergantung dari luas areal budidaya dan jarak tanam antar bibit pada setiap liris. Setiap 1 hektar luas areal budidaya dengan jarak tanam sekitar 20 cm, berat sekitar 100 – 150 gr per liris akan memerlukan bibit sekitar 1200 kg. Sedangkan menurut Kadi (2004) dengan menggunakan metode rawai, dengan panjang tali 50 – 100 m, jarak tanam 50 cm dan berat bibit per ikatan 200 – 300 gr akan memerlukan bibit sekitar 20 – 60 kg. Untuk masa pemeliharaan rumput laut sampai saat panen dengan metode lepas dasar umumnya berkisar antara 1,5 – 2 bulan (Kolang et al. 1996 in Syahputra 2005).

Hasil produksi untuk jenis Euceheuma cottonii dengan berat awal + 125 gram menggunakan metode apung dapat mencapai sekitar 500 – 600 gram atau dengan tingkat pertumbuhan per hari 2 – 3 %, sehingga dalam setahun dengan 6 kali penanaman untuk luasan 1 hektar dapat dihasilkan 144 ton rumput laut basah atau kurang lebih 11 ton rumput laut kering (Aslan 1998). Menurut Hidayat (1994) hasil produksi dalam ton per hektar dengan metode apung adalah sebesar 504 ton berat basah atau 67,2 ton berat kering atau dengan perbandingan 13 : 1. Sedangkan menurut Indriani dan Sumarsih (1999) perbandingan antara berat basah dengan berat kering apabila di panen pada usia dua bulan adalah 6 : 1 dan jika dipanen pada usia 1 bulan perbandingannya 8 : 1.

2.4 Sistem Informasi Geografis (Geografis Information System-GIS)

18

Menurut Rice20; Gistut94 in Prahasta (2002) definisi SIG adalah sistem komputer yang digunakan untuk memasukkan (capturing), menyimpan, memeriksa, mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisis dan menampilkan data-data yang berhubungan dengan posisi-posisi permukaan bumi dan merupakan sistem yang dapat mendukung pengambilan keputusan spasial serta mampu mengintegrasikan deskripsi-deskripsi lokasi dengan karateristik-karateristik fenomena yang ditemukan di suatu lokasi.

Pemanfaatan SIG merupakan salah satu pilihan untuk menjawab permasalahan perencanaan terkait pemanfaatan ruang perairan untuk budidaya perikanan. SIG juga bermanfaat untuk melakukan perencanaan agar karateristik dan potensi suatu wilayah dapat digambarkan dengan baik, karena mampu mengintegrasikan beberapa data peta dan mempunyai kemampuan sebagai pangkalan data yang selalu dapat diperbaharui dan ditambah isinya sedemikian rupa, sehingga data terserbut dapat dipilih dan dipergunakan bagi berbagai kepentingan dalam suatu perencanaan dan pengambilan keputusan (Soebagio 2005).

Berbagai penelitian terkait dengan pemanfaatan SIG antara lain Radiarta

et.al (2003) mengaplikasikan SIG untuk penentuan lokasi pengembangan budidaya laut di Teluk Ekas Nusa Tenggara Barat; Winarso et.al (1999) in

Trisakti et.al (2004) melakukan analisis geomorfologi untuk studi kesesuaian lahan tambak udang di Ketapang, Sulawesi Selatan; Bambang et.al (2003) in

Trisakti et.al (2004) memanfaatkan data penginderaan jauh dan SIG untuk analisis kesesuaian kegiatan budidaya laut dan pariwisata bahari untuk propinsi Nusa Tenggara Barat.

19

III

METODOLOGI

Penelitian ini dimasudkan sebagai kajian pemanfaatan ruang PPK untuk budidaya rumput laut yang berkelanjutan sesuai potensi dan daya dukung lingkungan dengan pendekatan ecological footprint. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu pertama mengidentifikasi kesesuaian ruang perairan untuk budidaya rumput laut dilakukan dengan cara menentukan kesesuaian perairan untuk budidaya berdasarkan perhitungan kebutuhan ruang (ecological footprint

rumput laut) dan ketersediaan ruang (biocapacity). Untuk menghitung kebutuhan ruang didasarkan pada tiga komponen meliputi tingkat konsumi, produktivitas dan kegiatan impor – ekspor. Hasil yang diperoleh berupa besaran ha/kapita, yang berarti setiap orang membutuhkan area perairan untuk budidaya rumput laut didasarkan pada pemanfaatan saat ini. Sedangkan perhitungan ketersediaan ruang perairan didasarkan pada metode skoring dan tumpang susun (overlay) terhadap parameter yang mendukung untuk budidaya rumput laut. Kemudian hasil yang diperoleh berupa besaran ha. Adapun masing-masing nilai EF dan BC

dinormalisasikan dengan equivalence factor (EqF). Nilai EqF adalah 0,06 merupakan nilai EqF berdasarkan tipe ekosistem laut (Warren-Rhodes dan Koenig 2001)

Selanjutnya kedua mengestimasi daya dukung ruang ekologi perairan untuk pengembangan budidaya rumput laut didasarkan pada perbedaan tingkat kebutuhan ruang (EF) terhadap ketersediaan ruang (BC) yang sesuai untuk budidaya rumput laut. Jika nilai EF > BC maka disebut overshoot dimana tingkat kebutuhan ruang telah melebihi kemampuan ruang untuk mendukung budidaya rumput laut, demikian pula sebaliknya jika nilai EF < BC maka disebut

undershoot (

Schaefer

et

.

al

2006

). Alur kerangka analisis disajikan pada Gambar4.

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

21

Ruang Ekologi Pulau-Pulau Kecil (Gugus Pulau Salabangka)

Identifikasi Pemanfaatan Perairan untuk Budidaya Rumput Laut

Analisis Ketersediaan Ruang

(Biocapacity/BC Budidaya Rumput Laut)

Analisis Kebutuhan Rumput Laut

(Ecological Footprint/EF Rumput Laut)

Data Footprint Rumput Laut :

- Data Tingkat Konsumsi (Domestic Extraction/DE) - Data Produktivitas (Y)

- Data Impor (IM) – Ekspor (EX)

Data Digital Data Sekunder Data Primer

Interpolasi Data

Peta Tematik -ii

Peta Tematik -n Peta Tematik

-i

Basis Data

Kriteria Kesesuaian Perairan untuk Budidaya Rumput Laut

Peta Kesesuaian Peraian untuk Budidaya Rumput Laut

Analisis Spasial Analisis Data

Ketersediaan Ruang

(Biocapacity/BC Budidaya Rumput Laut)

Kebutuhan Rumput Laut

(Ecological Footprint/EF Rumput Laut)

Oseanografi : - Kecepatan arus - Kecerahan - Kedalaman - Keterlindungan - Dasar perairan - Salinitas - Suhu - pH - Oksigen Terlarut - Nutrient

Analisis Ruang Ekologi Budidaya Rumput Laut

EF > BC (Overshoot) atau EF < BC (Undershoot)

[image:38.612.106.508.77.527.2]Keberlanjutan Budidaya Rumput Laut Gugus Pulau Salabangka

22

3.2 Metode Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan mempertimbangkan kondisi wilayah penelitian, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode survei. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dalam pemanfaatan sumberdaya PPK khususnya untuk budidaya rumput di Gugus Pulau Salabangka.

3.3 Metode Pengumpulan Data

3.3.1 Jenis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Untuk data primer diperoleh langsung pada lokasi penelitian melalui wawancara, pengamatan langsung dan observasi terencana (menggunakan kuisioner). Sedangkan data sekunder dilakukan melalui penelusuran kepustakaan dari jurnal dan laporan, baik yang berasal dari instansi terkait (seperti BPS, Dinas Kelautan dan Perikanan) maupun lembaga pendidikan. Jenis data dalam penelitian ini selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.

Kelompok data primer terdiri dari data oseanografi (parameter fisika- kimia) dan data sosial ekonomi, yang meliputi tempat tinggal, jenis kelamin, umur, sumber pendapatan, pengalaman dan pengeluaran, kedua data tersebut bertujuan dalam identifikasi kesesuaian ruang budidaya rumput laut,. Sedangkan data sekunder mencakup data monografi, dan laporan hasil penelitian.

3.3.2 Metode Pengambilan Data

23

didasarkan pada batas administrasi desa (Gambar 5). Dengan pertimbangan kondisi pengambilan sampel bersifat homogen, maka teknik pengambilan responden menggunakan teknik acak sederhana.

Tabel 1 Jenis Data dan Parameter yang diukur

No Jenis Data Parameter Alat/Metode

1. Data Fisika

Data Kimia

- Kedalaman (m)

- Kecepatan arus (cm/detik)

- Keterlindungan

- Dasar perairan

- Kecerahan (%)

- Suhu (oC) - Salinitas (ppt)

- Derajat keasaman/pH

- Oksigen terlarut (mg/l) - Nitrat (mg/l)

- Fosfat (mg/l)

- Batu Duga dan Data Sekunder

- Layang-layang arus (drift float), stop watch dan kompas geologi

- Data Sekunder

- Visual

- Secchi Disk

- Termometer

- Salinometer

- pH meter

- Titrasi

- Spektrofotometer (Laboratorium)

- Spektrofotometer (Laboratorium)

2. Budidaya rumput

laut

- Jumlah petani rumput laut

- Tenaga kerja

- Jenis bibit rumput laut - Hasil panen (ton) dalam

bentuk basah dan kering

- Keuntungan (Rp/orang)

- Luas lahan budidaya (ha)

- Harga jual per kg (basah dan kering)

3. Kebutuhan

Ruang Ekologis (Ecological Footprint)

- Produksi rumput laut (ton)

- Luas lahan (ha)

- Jumlah Pembudidaya

(kapita)

- Permintaan (ton)

4. Sosial –

Ekonomi

- Tempat tinggal

- Umur

- Sumber pendapatan

- Pengalaman

- Pengeluaran pembudiaya

[image:40.612.115.524.159.562.2]Se

la t Sa

lab a n

gka

L A U T B A N D A

Pa d a b a le

Ka l e ro a n g Ka m p u h b a u

D o ng k a l a Ko l o n o Pa d o p a d o

Le m o

Po

Bo e t a l is e

W a ru w a ru

La k o m b u lo Bu a j a n gk a

Ba k a la

Pa k u

Ko b u ru

Bu to n Ja w i ja w i

Bu n g i n ke l a

P . P ad op ad o Tg . L a bo

P . B ap a

Tg . K e e s a ha Tg . K a da ng a

P . T a di n an g

P . P ad ab al e

P . W a ru w ar u

P . K a le ro an g

P . K a ra ntu

P . P ak u Tg . L o tor e n de

K A B U P A T E N M O R O W A L I

U

P E T A L O K A S I P E N E L I T I A N

M A ' SIT A S A R I C 2 5 1 0 5 0 12 1 Pr o g r a m S tu d i

Pe n g e l o la a n S u m b er d a y a Pe s is i r d an L a u ta n Se k o la h P ar c a s a rj a n a

In s titu t Pe r ta n ia n B o g o r B o g o r 20 0 7

Si n g ka t an

P : P u la u T g : T a n ju n g

Su m b e r :

1. P e ta R u p a B u m i I n d o n e s i a , l e m b ar 2 2 1 2- 5 4 K a le ro a n g , B A K O S U R T A N AL , ta h u n 1 9 9 2 2. S u r v ey l a p a n g a n t a h u n 2 0 0 6

G a r is pa n tai J a la n la in J a la n s e t a p a k

B el uk a r D ar a t S u la w e s i H u t a n La ut P as i r /Ke r a ka l P em u k im a n Te ga l/L a d a n g S ta s iu n P ar a m e t e r B io fi sik S ta s iu n S o s e k L e g e n d a Pe t a

S k a l a 1 : 80 . 0 0 0

1 0 1 2 km

Pe t a I n d e k s

PR O V . SU L A WE SI T EN G G A R A PR O V . SU L A W E SI T EN G A H

Ke p. Sa l aba ng k

3 °2 0' 3°20' 3°0 0 ' 3°0 0'

12 2 ° 0 0 ' 12 2 ° 0 0 '

12 2 ° 2 0 ' 12 2 ° 2 0 '

P ROV. SUL A WES I T E NGAH

PR OV. S ULA WE S I SE L AT AN PR OV. S UL A WE S I TENGGA R A PR OV. S UL A WE S I B AR AT

PR OV. GO R ONTALO PR OV. S UL A WE S I U TAR A

Ke p. S al ab an gk a

LA U T BA N D A

S

EL

AT MAK

A

SSAR

LA U T FL O RE S TE LU K B O N E

LA U T M AL U K U LA U T SU LA W E SI

11 9 11 9 12 0 12 0 12 1 12 1 12 2 12 2 12 3 12 3 12 4 12 4 12 5 12 5 -7 -7 -6 -6 -5 -5 -4 -4 -3 -3 -2 -2 -1 -1 0 0 1 2 2 1 12 2 °2 6 '0 0 "

12 2 °2 6 '0 0 " 12 2 °2 3 '5 0 "

12 2 °2 3 '5 0 " 12 2 °2 1 '4 0 "

12 2 °2 1 '4 0 " 12 2 °1 9 '3 0 "

12 2 °1 9 '3 0 "

2° 5 9 '2 0 " 2 °5 9 '2 0 " 3 °1 '3 0 " 3 °1 '3 0 " 3 °3 '4 0 " 3 °3 '4 0 " 3 °5 '5 0 " 3 °5 '5 0 "

G U G U S P U L A U S A B A L AN G K A K AB U P A T E N M O R O W AL I

[image:41.792.74.707.138.467.2]S U L AW E S I TE N G A H

Gambar 5 Lokasi Penelitian Analisis Ruang Ekologis Pemanfaatan Sumberdaya Pulau-pulau Kecil untuk Budidaya Rumput Laut

25

3.4 Analisis Data

Menurut Wilson dan Anielski (2005), ruang ekologis merupakan dampak yang ditimbulkan dari setiap kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam dalam memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan terhadap keberlanjutan masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya alam dengan pendekatan ecological footprint. Keberlanjutan dalam konteks ini, berarti untuk mencapai hidup yang memuaskan tanpa melampaui kapasitas regeneratif suatu lingkungan.

Lebih lanjut Wackernagel menggunakan konsep ecological footprint untuk menghitung tingkat konsumsi terhadap sumberdaya, dan didasarkan pada pemikiran bahwa ketersediaan sumberdaya alam hayati (ruang) dibutuhkan untuk kelangsungan hidup manusia, dihasilkan oleh suatu luasan bumi yang produktif secara biologis (Ludvianto 2001).

Selanjutnya Adrianto (2006a) menyebutkan bahwa pendekatan ecological

footprint merupakan suatu konsep daya dukung lingkungan dengan

memperhatikan tingkat konsumsi populasi, dimana perbedaan kebutuhan area dengan ketersedian ecological capacity dapat menunjukkan overshoot atau

undershoot terhadap pemanfaatan sumberdaya.

Analisis daya dukung ruang dalam penelitian ini menggunakan pendekatan

ecological footprint berdasarkan kebutuhan ruang ekologi untuk pengembangan

rumput laut dimana perhitungan ecological footprint didasarkan tingkat kebutuhan rumput laut terhadap biocapacity yang didasarkan pada ketersediaan ruang yang secara ekologi mendukung budidaya rumput laut (Adrianto 2006a).

3.4.1 Analisis Kebutuhan Ruang Perairan

Analisis kebutuhan ruang ini didasarkan pada tingkat kebutuhan rumput laut untuk menunjukkan area perairan dalam kegiatan budidaya (rumput laut) yang digunakan per kapita dari perhitungan terhadap populasi (pembudidaya) suatu wilayah. Model Haberl’s digunakan sebagai model dasar perhitungan ecological

26

EqF EF EF

i Y EX

i Y

IM

i Y DE

EF lok i

lok i

reg i

lok i

i = + − dimana =

∑

Dimana :

EFi : Ecological Footprint rumput laut pulau ke-i (Ha/kapita)

EFlok : Total Ecological Footprint (lokal) (Ha/kapita)

DEi : Tingkat Konsumsi rumput laut pulau ke-i (Ton/kapita)

IMi : Produksi rumput laut yang ”di impor” dari pulau lain (Ton/Ha)

EXi : Produksi rumput laut yang ”di ekspor” ke pulau lain (Ton/Ha)

Ylok i : Produktivitas rumput laut di pulau ke-i(Ton/Ha)

Yreg i : Produktivitas di gugus ke-i (Ton/Ha)

EqF : Equivalence Factor

3.4.2 Analisis Ketersediaan Ruang

Analisis ketersedian ruang (biocapacity) ini didasarkan pada kesesuaian perairan yang mendukung budidaya rumput laut. Kesesuaian ruang perairan untuk budidaya rumput laut secara spasial menggunakan konsep evaluasi lahan. Konsep ini didasarkan pada parameter fisika, kimia dan biologi perairan yang secara ekologi merupakan prasyarat kelayakan dalam budidaya rumput laut. Untuk itu digunakan teknik Sistem Informasi Geografis (SIG), guna melihat luas perairan yang sesuai untuk budidaya rumput laut di Gugus Pulau Salabangka.

Dalam menentukan tingkat kesesuaian perairan untuk budidaya rumput laut ditentukan dengan metode skoring dengan mengambil beberapa parameter dan menggunakan teknik tumpang susun (overlay) bertingkat. Selanjutnya menentukan tingkat kelayakan dengan memberikan bobot pada setiap parameter yang terukur berdasarkan hasil studi pustaka dan informasi dari para pakar. Matriks kesesuaian perairan dapat dilihat pada Tabel 2. Bobot terbesar sampai terkecil diberikan berdasarkan besarnya pengaruh parameter terhadap kegiatan budidaya rumput laut.

27

Kelas S1 : sangat sesuai, yaitu perairan tidak mempunyai faktor pembatas yang berat atau hanya mempunyai faktor pembatas yang kurang berarti (minor) dan secara nyata tidak akan menurunkan produktivitas perairan untuk budidaya rumput laut. Nilai scoring untuk kelas S1 sebesar 3.

Kelas S2 : sesuai, yaitu perairan mempunyai faktor pembatas yang agak berat

dan akan mempengaruhi produktivitas perairan untuk kegiatan budidaya rumput laut. Untuk itu, dalam pengelolaannya diperlukan tambahan masukan (input) teknologi dan tingkat perlakuan. Nilai

scoring untuk kelas S2 sebesar 2.

Kelas N : tidak sesuai, yaitu perairan mempunyai faktor pembatas yang sifatnya permanen, sehingga tidak sesuai untuk budidaya rumput laut. Nilai scoring untuk kelas N sebesar 1.

Nilai kesesuaian perairan yang diperoleh berkisar antara 0 – 300. Selanjutnya kisaran nilai ini di bagi ke dalam 3 kelas, sehingga diperoleh kisaran nilai kesesuaian sebagai berikut :

• Nilai 251 – 300 (S1) = sangat sesuai • Nilai 151 – 250 (S2) = sesui

• Nilai 0 – 150 (N) = tidak sesuai

Kategori kelas kesesuaian yang digunakan untuk menghitung biocapacity

meliputi kelas sangat sesuai dan kelas sesuai, dengan menggunakan rumus :

∑

=

= k lok k

k A EqF BC BC

BC dimana

Keterangan : Ak = Luas perairan budidaya rumput laut kategori ke - k(Ha)

28

Tabel 2 Matriks Kesesuaian Perairan untuk Budidaya Rumput Laut Kategori dan Skor No Parameter Bobot

(%) S1 Skor S2 Skor N Skor

1. Kecepatan arus

(cm/detik) 15 20-30 3

11-19 atau

31-45 2

< 11 atau

> 45 1

2.

Terlindung dari pengaruh angin dan gelombang

11 Sangat

terlindung 3 Terlindung 2

Tidak

terlindung 1

3. Nitrat (ppm) 5 0,9-3 3 0,1-< 0,9

atau 3-3,5 2

< 0,1 atau

> 3,5 1

4. Phosphat (ppm) 5 0,02-1,0 3

0,01-<0,02 atau

1,0-2,0

2 < 0,1 atau

> 3,5 1

5. Kecerahan (%) 11 80 - 100 3 60 - 79 2 < 60 1

6. Salinitas (ppt) 8 32 – 34 3 25 – 31 2 < 25 atau

> 35 1

7. Dasar perairan 11 Karang

Berpasir 3

Pasir – pasir berlumpur

2 Lumpur 1

8. Derajat

Keasaman/pH 5 7.5 – 8,5 3 7,5 – 6,8 2 < 6,8 1

9. Suhu (oC) 9 29 – 31 3 25 – 28 2 < 25 atau

> 32 1

10 DO (mg/L) 5 > 4 3 2 – 4 2 < 2 1

11. Kedalaman air

(m) 15 3 – 30 3

1 – 3 atau

31 – 40 2

<0,5 atau

>40 1

Jumlah 100

[image:45.612.110.519.97.404.2]IV

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

4.1 Keadaan Umum Daerah

4.1.1 Geografis dan Topografi

Wilayah Kecamatan Bungku Selatan dengan ibukota Kaleroang, terletak di Pulau Kaleroang merupakan gugusan pulau yang dikenal dengan nama kepulauan Salabangka. Berdasarkan Peta Dinas Hidro-Oseanografi TNI AL Jakarta (1987) (Lampiran 2), Kepulauan Salabangka (Tabel 3) terdiri dari pulau-pulau Salabangka, pulau-pulau Umbele, dan pulau-pulau Sainoa. Wilayah penelitian dibatasi pada daerah Gugus Pulau Salabangka.

Secara geografis, Kecamatan Bungku Selatan terletak pada lintang 122o18’00” BT – 122o37’00” BT dan 02o53’00” LS – 03o11’00” LS, terdiri dari 33 desa diantaranya 21 desa tersebar di kepulauan dan sisanya terletak di wilayah daratan induk.

Secara administratif, Kecamatan Bungku Selatan termasuk dalam pemerintahan Kabupaten Morowali dengan batas-batas wilayah, sebagai berikut : 1. Sebelah Utara dengan wilayah Kecamatan Bahodopi dan Perairan Teluk Tolo 2. Sebelah Selatan dengan wilayah Kecamatan Menui Kepulauan

3. Sebelah Timur dengan Laut Banda

4. Sebelah Barat dengan wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara

Kecamatan Bungku Selatan merupakan daerah dengan luas wilayah pesisir terbesar ke dua seluas 235.217 ha di Kabupaten Morowali. Dengan luas wilayah daratan adalah 81,17 % (103.178 ha) daratan induk dan 18,83 % (23.941 ha) daratan pulau-pulau kecil. Kecamatan ini mempunyai panjang garis pantai pesisir 111,90 km dan panjang garis pantai lingkar pulau 56,30 km (Anonim 2004b).

30

Bahonimpa di Pungkeu dengan panjang 9 km. Pada musim penghujan Sungai Mata Uso mengalirkan lumpur dan sedimen ke laut, dan ini berdampak pada perairan di sekitar Pulau Bapa menjadi keruh (BPS 2003).

Bentuk pantai di daratan Kecamatan Bungku Selatan relatif lebih terjal dan sebagian wilayah terdiri dari hutan mangrove. Gugus Pulau Salabangka memiliki bentuk pantai relatif lebih datar, terbentuk dari terumbu karang dengan ketinggian rata-rata dari permukaan laut berkisar 1 – 2 meter.

Tabel 3 Pulau-Pulau di Gugus Pulau Salabangka

No Nama Gugus Nama Pulau Luas (Ha)

1. Pulau Salabangka Paku* 10.019

Waru-waru* 1.819

Pado-pado* 1.383

Pulau bapa* 780

Padabale* 1.572

Tadingan 13,67

Kaleroang* 740

Karantu 118

Manuk -

Jumlah 16.445

2 Pulau Umbele Pulau Dua* 124

Pulau Umbele* 3.316

Pulau Raja Gunung -

Pulau Buaya 181

Pulau Panimbawang 1*

Pulau Panimbawang 2* 1.948

Pulau Tukoh Bonte -

Pulau Boe Kocci -

Pulau Tukoh Kocci -

Pulau Tukoh Mangki -

Pulau Tukoh Sipegang -

Pulau Tokkajang -

Pulau Lakatamba* 394

Jumlah 5.963

3 Pulau Sainoa Pulau Tukoh Poadar -

Pulau Tukoh Dilama -

Pulau Tukoh Matingga -

Pulau Sainoa Darat*

Pulau Sainoa Mandilao* 522

Pulau Tukoh Besar -

Pulau Bungitende* 440

Pulau Stagal 126

Jumlah 1.088

[image:47.612.106.507.234.639.2]31

4.1.2 Sosial Budaya Masyarakat

Pada umumnya, masyarakat di Kecamatan Bungku Selatan berasal dari suku Bungku, Buton, Bajo dan Bugis. Kehidupan masyarakat, baik secara ekonomi dan sosial cukup baik, mereka hidup bersama-sama dan saling bekerja sama. Secara umum, mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Bungku Selatan sebagai nelayan. Berdasarkan Data BPS 2003, penduduk yang bekerja sesuai jenis lapangan kerja yang tersedia di Kecamatan Bungku Selatan meliputi nelayan, petani, pegawai, pedagang, industri, jasa, angkutan dan lain-lain, seperti di tunjukkan pada pada Tabel 4.

Tabel 4 Jenis Lapangan Kerja Kecamatan Bungku Selatan

No Jenis Lapangan Kerja Jumlah (jiwa) Persentase (%)

1 Nelayan 1.967 47,32

2 Petani 1.084 26,08

3 Pegawai 181 4,35

4 Pedagang 226 5,44

5 Industri 124 2,98

6 Jasa 249 5,99

7 Angkutan 20 0,48

8 Lain-lain 306 7,36

Jumlah 4.157 100

Sumber : Kecamatan Bungku Selatan dalam Angka 2003 (Diolah)

Tabel 4 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di Kecamatan Bungku Selatan bermata pencaharian sebagai nelayan, terutama masyarakat yang bermukim pada pulau-pulau dimana sebagian besar aktivitasnya berhubungan dengan lingkungan perairan seperti penangkapan ikan, budidaya rumput laut/ikan/teripang, transportasi dan lain-lain.

Sebagian besar masyarakat di Gugus Pulau Salabangka (sekitar 98 %) adalah nelayan, baik nelayan penangkap ikan maupun nelayan pengumpul, dengan alat tangkap yang digunakan adalah pancing, pukat, alat tangkap bubu, dan sero. Adapun kegiatan ekonomi lain yang dilakukan selain menangkap ikan adalah budidaya rumput laut.

[image:48.612.131.508.272.393.2]32

sampingan (budidaya rumput laut). Masyarakat menyadari bahwa budidaya rumput laut dapat menjadi mata pencaharian alternatif dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup.

Dengan adanya pengembangan budidaya rumput laut di Gugus Pulau Salabangka, masyarakat mulai menyadari pentingnya menjaga keberadaan ekosistem, hal ini dapat dilihat semakin rendahnya penggunaan bom dan pembiusan dalam penangkapan ikan karang.

4.2 Keadaan Umum Iklim dan Cuaca

Secara umum, Kabupaten Morowali memiliki dua musim dan dipengaruhi oleh angin monsoon, terdiri dari angin musim Utara (Oktober – April), dan angin musim Selatan (Mei – September). Kecepatan angin berkisar antara 1 – 2 knot per jam dan kecepatan maksimum per tahun antara 15 – 17 knot per jam. Temperatur udara rata-rata adalah 27,50 oC dengan variasi 25,80 oC pada bulan Agustus dan 28,40 oC pada bulan April. Kelembaban udara rata-rata per tahun sebesar 86,6 % dimana kelembaban udara setiap bulan berkisar antara 82,14 oC sampai dengan 90,37 oC. Dalam setahun, lamanya penyinaran matahari rata-rata adalah 44,80 % dengan nilai maksimum mencapai 70% dan nilai minimum sebesar 13,50%. Karena letaknya berdekatan dengan daratan induk, maka pola musim kepulauan Salabangka hampir mengikuti pola musim daratan induk (Anonim 2001).

33

kondisi perairan tidak stabil. Pada bulan Maret sampai Mei intensitas curah hujan sangat sedikit dan biasanya terjadi pada siang hari, sedangkan bulan September sampai November intensitas curah hujan sedikit terjadi pada malam hari (Anonim 2001).

Berdasarkan hasil wawancara dan pola sebaran arus perairan Laut Banda (Lampiran 3) menggambarkan bahwa kegiatan budidaya rumput laut di Gugus Pulau Salabangka dilakukan pada bulan Maret sampai bulan November. Pada musim pancaroba bulan Maret – bulan Mei, umumnya wilayah perairan untuk budidaya rumput laut terletak pada bagian utara Gugus Pulau Salabangka, dan pada beberapa tempat di bagian Selatan (perairan Pulau Bapa, perairan Pulau Waru-waru dan Perairan Karantu). Pada bulan Juni sampai bulan Oktober sebagian besar wilayah perairan dimanfaatkan untuk budidaya rumput laut. Sedangkan pada bulan November – Februari, kondisi perairan kurang mendukung untuk budidaya rumput laut seperti adanya bercak-bercak putih atau sering disebut penyakit ice-ice pada rumput laut dan hanyutnya tanaman rumput laut akibat gelombang, khususnya pada wilayah bagian utara Pulau Paku.

4.3 Kondisi Oseanografi Perairan

4.3.1 Gelombang

Gelombang laut di perairan Kepulauan Salabangka dipengaruhi oleh musim. Pada musim barat gelombang cenderung lebih besar, sedangkan gelombang cenderung lebih kecil pada musim timur. Periode ombak berkisar antara 0,20-0,73 detik dengan panjang gelombang berisar antara 0,0451 – 0,831 m dan arah ombak berkisar antara 55o – 320o atau miring terhadap garis normal pantai (Anonim 2001).

34

Biak Numfor Papua dengan kisaran 1,12 -1,21 m (Soselisa 2006 in Amarullah 2007) dan gelombang yang terukur di Teluk Tamiang dengan kisaran 15 – 40 cm (Amarullah 2007). Menurut Wahyunigrum (2001) in Amarullah (2007) menyebutkan bahwa ketinggian gelombang hingga mencapai 1 meter masih baik untuk budidaya rumput laut terutama dengan metode apung, selain itu ketinggian gelombang akan mempengaruhi pertambahan tali pelampung dan kek