PALEOREKONSTRUKSI VEGETASI DAN LINGKUNGAN

MENGGUNAKAN FOSIL POLEN DAN SPORA

PADA FORMASI TAPAK CEKUNGAN BANYUMAS

KALA PLIO-PLISTOSEN

SRI WIDODO AGUNG SUEDY

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi Paleorekonstruksi Vegetasi dan Lingkungan Menggunakan Fosil Polen dan Spora pada Formasi Tapak Cekungan Banyumas Kala Plio-Plistosen adalah karya saya dengan arahan komisi pembimbing dan belum pernah diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir disertasi ini.

Bogor, Agustus 2012

Sri Widodo Agung Suedy

ABSTRACT

SRI WIDODO AGUNG SUEDY. Palaeoreconstruction of Vegetation and Environment Using Pollen and Spores Fossils from Banyumas Basin Tapak Formation in Plio-Pleistocene. Under direction of MUHADIONO, SUPIANDI SABIHAM, and IBNUL QAYIM.

Pollen and spores fossils have important information about the flora, vegetation, climate, and environment associated with processes and conditions during sedimentation process in the past.The main objective of this study was to disclose information, especially the ecology of palaeoflora, vegetation, and environmental deposition based on pollen and spores fossils, which were found in sedimentary rocks of the Banyumas Basin Tapak Formation.Totals of 166 sediment samples were prepared using modified palynology standard methods. Palynological analysis were carried out based on the habitus, habitat, total palynomorph and diagnostic pollen and spores fossils.This research found 72408 palynomorph fossils that consisted of 48570 pollen and spores fossils and 23838 marine fossils consisted of dynoflagellate cysts and foraminifera test lining (FTL). Pollen and spores fossils consisted of 76 types that were categorized into: 20 types categorized into species, 41 genus and 15 familia level. Based on habitus, 76 types of pollen and spores fossils were grouped into: 41 taxa (53.95%) of arboreal plants (AP),15 taxa (19.74%) of non arboreal plants (NAP), and 20 taxa (26.32%) of Pterydophytes.The presence of AP taxa were more dominant than the NAP taxa.This suggested that arboreal palaeoflora and vegetation were more developed in Banyumas Basin Tapak Formation. Pollen and spores fossils evidence indicated that the environment in the Banyumas Basin Tapak Formation was surrounded by mountainous morphology and the water flow system as pollen and spores media transport from mountainous to the transitional area through lowlands, freshwater, and mangrove swamps. The overall climate of Tapak Formation showed there was no clear differences between hot-wet and cold-dry climates.The presence of paleoflora taxa in Tapak Formation were relatively stable.The mean of similarity index ranged from 53.3 to 59.64%, which was categorized as high similarity criteria among sediment samples from each location, although the diversity was categorized from low to moderate. Generally, environmental deposition on Tapak Formation was a transitional area that was influenced by dynamic marine environment intensity.

SRI WIDODO AGUNG SUEDY. Paleorekonstruksi Vegetasi dan Lingkungan Menggunakan Fosil Polen dan Spora pada Formasi Tapak Cekungan Banyumas Kala Plio-Plistosen. Dibimbing oleh MUHADIONO, SUPIANDI SABIHAM, dan IBNUL QAYIM.

Fosil tumbuhan dalam lapisan sedimen menyimpan informasi penting dan berharga mengenai proses dan kondisi yang terjadi terkait dengan flora, vegetasi, lingkungan serta iklim pada waktu proses sedimentasi yang terjadi di masa lampau. Kajian ini memberi gambaran tentang dinamika flora, vegetasi dan lingkungan masa lampau yang berguna untuk merekonstruksi kondisi masa lampau dan memprediksi kondisi di masa yang akan datang.

Tujuan utama penelitian adalah mengungkap informasi ekologi terutama paleoflora dan vegetasi serta lingkungan pengendapan berdasar fosil polen dan spora yang terdapat di dalam batuan sedimen dari Formasi Tapak di Cekungan Banyumas Kala Plio-Plistosen. Cekungan Banyumas termasuk salah satu kawasan dinamis yang mempunyai formasi batuan dengan umur geologi waktu pengendapan beragam sehingga memberi gambaran ekologi berupa fluktuasi lingkungan maupun vegetasi berbagai periode waktu dari masa lampau hingga sekarang. Penelitian sebelumnya menggunakan fosil foraminifera dan moluska belum mengungkap informasi penting dan berharga terkait flora, vegetasi dan lingkungan pada Formasi Tapak.

Penelitian dilakukan pada Formasi Tapak Cekungan Banyumas di daerah Kedung Randu, Gunung Tugel serta Bunkanel. Penelitian ini terdiri dari penelitian lapangan dan laboratorium. Sampel sedimen sebanyak 166 dipreparasi menggunakan metode standar palinologi yang dimodifikasi. Analisis palinologi dilakukan berdasar kelompok habitus, habitat, total palinomorf dan fosil diagnostik.

Pengamatan mikroskopis yang dilakukan berhasil mengidentifikasi 72408 fosil palinomorf terdiri dari 48570 fosil polen dan spora paleoflora Cekungan Banyumas, serta 23838 fosil taksa marin terdiri dari dynocysts/dynoflagellate

cysts dan FTL/foraminifera test lining. Fosil polen dan spora tersebut terdiri dari

76 tipe yang dikategorikan ke dalam tingkat taksa berdasar afinitas botani menjadi: 20 tipe teridentifikasi dalam taksa flora tingkat kategori spesies, 41 tipe dalam tingkat genus dan 15 tipe dalam tingkat famili. Empat puluh tiga (56.58%) dari 76 tipe polen dan spora taksa paleoflora ditemukan sama pada 3 lokasi penelitian. Tujuh puluh enam tipe fosil polen dan spora yang ditemukan tersebut dapat dikelompokan menurut habitus atau morfologi flora penghasil menjadi: 41 taksa (53.95%) berhabitus pohon/Arboreal Pollen (AP) dan 15 taksa (19.74%) berhabitus non pohon/Non Arboreal Pollen (NAP) serta 20 taksa (26.32%) merupakan Pteridophyta. Kehadiran taksa AP lebih dominan daripada taksa NAP, menunjukkan paleoflora dan vegetasi berhabitus pohon lebih berkembang pada masa lampau di Formasi Tapak Cekungan Banyumas.

di Cekungan Banyumas sudah membentuk lingkungan darat dengan morfologi daerah tinggian atau pegunungan di sekitarnya, sistem aliran air juga berkembang sebagai media transpor polen dan spora dari pegunungan menuju area transisi melalui dataran rendah (lowland), rawa air tawar (fresh water) dan rawa mangrove.

Berdasar kehadiran NAP, AP dan taksa indikator iklim lingkungan panas-basah seperti Cephalomappa malloticarpa, Calophyllum type, Casuarina dan

Durio type serta penunjuk iklim dingin-kering seperti Monoporites

annulatus/Gramineae maupun penunjuk kelembaban yaitu kelompok

Pteridophyta maka iklim lingkungan Formasi Tapak menunjukkan dinamika. Kurva iklim di Formasi Tapak tidak menunjukkan perbedaan tegas antara iklim panas-basah dengan dingin-kering. Iklim dingin-kering yang terjadi cenderung lebih lembab karena kehadiran kelompok Pteridophyta dominan pada keseluruhan sampel sedimen.

Kehadiran taksa paleoflora pada Formasi Tapak Cekungan Banyumas relatif stabil. Dinamika kehadiran taksa berdasar nilai indeks similaritas dan indeks diversitas dari fosil polen dan spora yang ditemukan di dalam lapisan sampel sedimen mengindikasikan adanya perubahan komposisi taksa flora penyusun vegetasi dan tidak menunjukkan pergeseran dominasi tumbuhan. Nilai Indeks similaritas rerata berkisarantara 53.3% sampai 59.64% dengan kriteria kemiripan tinggi antar sampel sedimen pada tiap lokasi meskipun kategori diversitasnya termasuk rendah sampai sedang.

Berdasar kehadiran semua palinomorf, lingkungan pengendapan pada Formasi Tapak Cekungan Banyumas merupakan suatu lingkungan transisi atau intertidal yang dipengaruhi pasang-surut air laut. Kehadiran taksa back mangrove

dan taksa mangrove serta taksa marin secara bersama relatif menerus dalam sedimen. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan pengendapan Formasi Tapak Cekungan Banyumas merupakan area mangrove dan back mangrove serta dipengaruhi intensitas lingkungan laut yang dinamis. Kondisi ini diindikasikan oleh kenaikan dan penurunan proporsi taksa palinomorf penyusun kelompok habitat, baik palinomorf darat (polen dan spora) maupun palinomorf marin

(dynocysts dan FTL) serta pengaruh lingkungan laut yang ditunjukkan oleh nilai

PMI (Palynological Marine Index).

Kehadiran fosil polen dan spora yang berasal dari berbagai sumber kelompok habitat dari darat maupun laut membuktikan bahwa Formasi Tapak di Banyumas terbentuk dan terletak pada suatu cekungan. Fosil polen dan spora tertransport serta tersedimentasikan bersama material penyusun sedimen di dalam zona deposit berupa cekungan. Dinamika yang ditunjukkan oleh kehadiran berbagai kelompok palinomorf mengindikasikan bahwa pembentukan Formasi Tapak melalui proses sedimentasi yang dinamis dari lingkungan sekitar cekungan baik dari lingkungan darat maupun laut.

Kata kunci: afinitas botani, arboreal, Formasi Tapak, fosil, habitat, habitus, palinomorf, non arboreal.

© Hak Cipta milik IPB, Tahun 2012

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa

mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk

kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan

laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan

tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya

PALEOREKONSTRUKSI VEGETASI DAN LINGKUNGAN

MENGGUNAKAN FOSIL POLEN DAN SPORA

PADA FORMASI TAPAK CEKUNGAN BANYUMAS

KALA PLIO-PLISTOSEN

SRI WIDODO AGUNG SUEDY

Disertasi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada

Program Studi Biologi Tumbuhan

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Penguji pada Ujian Tertutup : Dr. Ir. Iskandar

Dr. Ir. Tatik Chikmawati, M.Si.

Penguji pada Ujian Terbuka : Prof. Dr. Ir. Andry Indrawan, M.S. Dr. Ir. AT. Rahardjo

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Disertasi : Paleorekonstruksi Vegetasi dan Lingkungan Menggunakan Fosil Polen dan Spora pada Formasi Tapak Cekungan Banyumas Kala Plio-Plistosen

Nama : Sri Widodo Agung Suedy

NRP : G 363070061

Disetujui Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Muhadiono, M.Sc. Ketua

Prof. Dr. Ir. Supiandi Sabiham, M. Agr. Dr. Ir. Ibnul Qayim

Anggota Anggota

Diketahui

Ketua Program Studi Dekan Sekolah Pascasarjana

Biologi Tumbuhan

Dr. Ir. Miftahudin, M.Si. Dr. Ir. Dahrul Syah, M.Sc. Agr.

PRAKATA

Bismillahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa disertasi ini. Disertasi yang berjudul Paleorekonstruksi Vegetasi dan Lingkungan Menggunakan Fosil Polen dan Spora pada

Formasi Tapak Cekungan Banyumas Kala Plio-Plistosen ini disusun serta

diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat sarjana S-3 pada Program Studi Biologi Tumbuhan Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (IPB).

Penyelesaian disertasi ini telah mendapatkan bantuan dan kemudahan dari beberapa pihak, untuk itu penulis menghaturkan terimakasih kepada: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional RI; Rektor IPB; Dekan Sekolah Pascasarjana IPB; Dr. Ir. Muhadiono, M.Sc., Prof. Dr. Ir. Supiandi Sabiham, M.Agr., dan Dr. Ir. Ibnul Qayim selaku Komisi Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran selama penyusunan disertasi ini; Dr. Ir. Iskandar dan Dr. Ir. Tatik Chikmawati, M.Si. selaku Penguji pada Ujian Tertutup; Dr. Ir. AT. Rahardjo dan Prof. Dr. Ir. Andry Indrawan, M.S. selaku Penguji pada Ujian Terbuka; Drh. Sulistiyani, M.Sc., Ph.D. dan Dr. Ir. Sri Nurdiati, M.Sc. selaku Sekretaris dan Dekan FMIPA IPB yang telah memimpin sidang pada Ujian Tertutup serta Terbuka; Ketua Departemen Biologi FMIPA IPB; Dr. Ir. Miftahudin, M.Si. selaku Ketua Program Studi Biologi Tumbuhan IPB; Rektor UNDIP; Dekan Fakutas Sains dan Matematika UNDIP; Jurusan Biologi UNDIP; Ketua Laboratorium BSFT Biologi UNDIP; Dr. Ir. AT. Rahardjo (Teknik Geologi ITB), dan Rachmad Setijadi, M. Si. (PST UNSOED); rekan-rekan seperjuangan Biologi UNDIP: Dr. Jumari, Dr. Sri Pujiyanto, Dr. Sunarno dan Dr. Fuad Muhammad; Ayahanda S. Hadisutjipto (Almarhum) dan Ibunda Legiyanti (Almarhumah); Istriku tercinta Ika Prasetyawati, S.Pd. dan anakku Janna Swasika Nurazkiya, keluarga Suharyoko Purwohadiatmojo dan Bambang Sri Wahyudi di Sukoharjo serta keluarga Sidik Pramono di Karanganyar atas segala doa dan kasih sayangnya.

2009 dalam aspek: Perubahan Iklim dan Pelestarian Lingkungan dan Hibah Penelitian Disertasi Doktor IPB Tahun 2011 yang telah membiayai bagian penelitian disertasi penulis.

Penulis berharap karya ilmiah yang sudah dihasilkan ini dapat bermanfaat serta lebih membuka suatu wawasan baru tentang penelitian biologi, terutama dalam bidang palinologi karena masih banyak potensi Indonesia yang bisa diungkap dengan pendekatan ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan anugerah-Nya atas segala kebaikan yang telah diberikan. Amin.

Bogor, Agustus 2012

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Sri Widodo Agung Suedy, lahir di Sukoharjo yang terletak 15 km di selatan Solo-Jawa Tengah pada tanggal 1 Februari 1973. Penulis merupakan anak bungsu dari pasangan Peltu. S. Hadisutjipto (almarhum) dan Legiyanti (almarhumah). Pada tahun 1991 penulis diterima pada Jurusan Botani Fakultas Biologi UGM serta menyelesaikan studi pada tahun 1997. Tahun 1998, melalui Program Karyasiswa DIKTI, penulis diterima pada Ilmu Biologi Program Pascasarjana UGM dan menyelesaikan studi S2 pada tahun 2001. Sejak tahun 1999, penulis diterima sebagai dosen tetap pada bagian Biologi Struktur dan Fungsi Tumbuhan, Jurusan Biologi FMIPA Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang. Selanjutnya pada tahun 2007, dengan beasiswa BPPS DIKTI penulis mendapat kesempatan meneruskan studi program doktor pada Program Studi Biologi Tumbuhan Sekolah Pascasarjana IPB.

Karya ilmiah yang merupakan bagian dari program S3 penulis telah dipublikasikan, diantaranya berjudul Biodiversitas Paleoflora Banyumas Kala

Pliosen Berdasar Bukti Palinologi disampaikan secara oral pada Seminar

Nasional Green Technology for Better Future di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tanggal 20 November 2010 dan dipublikasikan secara tertulis pada Jurnal Berkala Penelitian Hayati PBI Jawa Timur (akreditasi DIKTI) edisi No. 7 Tahun 2011. Artikel lain berjudul Fosil Polen Mangrove dari Formasi Tapak

Daerah Kedung Randu Banyumas diterbitkan pada Majalah Ilmiah Biologi

Halaman

DAFTAR ISI ……… xix

DAFTAR TABEL ……… xxiii

DAFTAR GAMBAR ………. xxv

DAFTAR LAMPIRAN ……… xxix

PENDAHULUAN ……… 1

Latar Belakang ………... 1

Perumusan Masalah ……… 5

Tujuan Penelitian ……….. 6

Manfaat Penelitian ……… 6

Ruang Lingkup Penelitian ………... 9

Kerangka Pemikiran ………... 9

TINJAUAN PUSTAKA ……….. 11

Palinologi ………. 11

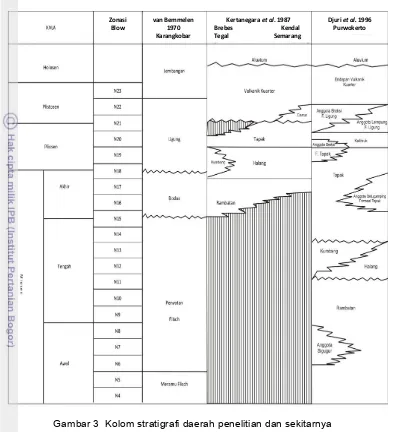

Penggunaan Bukti Palinologi untuk Rekonstruksi Flora-Vegetasi 15 Bukti Palinologi untuk Penentuan Umur Relatif Batuan ………. 17

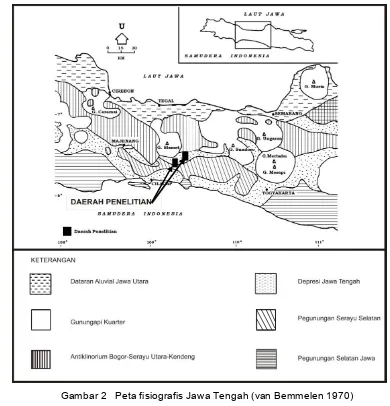

Geografi Lokasi Penelitian ………... 21

Fisiografi Lokasi Penelitian ………... 22

Paleoflora dan Vegetasi Kala Pliosen di Pulau Jawa ………. 26

METODE PENELITIAN ……… 29

Penelitian Lapangan ……… 29

Penelitian Laboratorium ……….. 32

Pengamatan dan Analisis Palinologi ………. 34

HASIL DAN PEMBAHASAN ……… 43

Dinamika Vegetasi dan Lingkungan Berdasar Fosil Polen dan Spora pada Formasi Tapak di Kedung Randu ………... 43

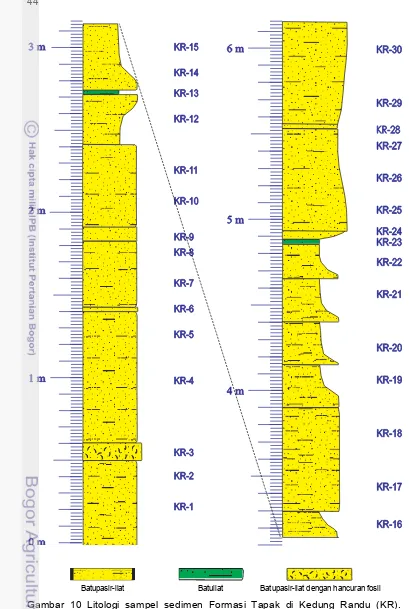

Hasil Pengamatan dan Analisis Litologi ……… 43

Berdasar Kelompok Habitus ... 49 Dinamika Vegetasi pada Formasi Tapak di Kedung Randu Berdasar Kelompok Habitat ... 54 Lingkungan Pengendapan pada Formasi Tapak di Kedung Randu 59 Nilai Ekologi Fosil Polen dan Spora yang Ditemukan pada Formasi Tapak di Kedung Randu ... 62 Umur Relatif Formasi Tapak di Kedung Randu ... 64 Jumlah Taksa dan Flora Penciri Formasi Tapak di Kedung Randu 64 Dinamika Vegetasi dan Lingkungan Berdasar Fosil Polen dan Spora pada Formasi Tapak di Gunung Tugel ……… 66

Hasil Pengamatan dan Analisis Litologi ……… 66 Keanekaragaman Palinomorf yang Ditemukan pada Formasi Tapak di Gunung Tugel ... 68 Dinamika Vegetasi pada Formasi Tapak di Gunung Tugel Berdasar Kelompok Habitus ... 71 Dinamika Vegetasi pada Formasi Tapak di Gunung Tugel Berdasar Kelompok Habitat ... 77 Lingkungan Pengendapan pada Formasi Tapak di Gunung Tugel .. 81 Nilai Ekologi Fosil Polen dan Spora yang Ditemukan pada Formasi Tapak di Gunung Tugel ... 85 Umur Relatif Formasi Tapak di Gunung Tugel ... 86 Jumlah Taksa dan Flora Penciri Formasi Tapak di Gunung Tugel .. 87 Dinamika Vegetasi dan Lingkungan Berdasar Fosil Polen dan Spora pada Formasi Tapak di Bunkanel ……... 88

Modifikasi Preparasi dan Analisi Data Palinologi ... 113

Paleoflora dan Vegetasi pada Formasi Tapak Cekungan Banyumas Berdasar Fosil Polen dan Spora yang Ditemukan …….. 116

Lingkungan Pengendapan Formasi Tapak Cekungan Banyumas Berdasar Fosil Polen dan Spora yang Ditemukan ……….. 128

Umur Relatif Formasi Tapak Cekungan Banyumas ……… 129

Hubungan Antara Lokasi Penelitian Kedung Randu, Gunung Tugel dan Bunkanel………. 136

Temuan Baru dan Implikasinya pada Penelitian Lanjutan………….. 137

SIMPULAN DAN SARAN ………... 139

Simpulan ……… 139

Saran ……….. 140

Halaman

1 Tipe apertura fosil polen dan spora serta persentase rerata kehadiran dalam sedimen Formasi Tapak di Kedung Randu ……… 48 2 Tipe apertura fosil polen dan spora serta persentase rerata kehadiran

dalam sedimen Formasi Tapak di Gunung Tugel ... 69 3 Tipe apertura fosil polen dan spora serta persentase rerata kehadiran

dalam sedimen Formasi Tapak di Bunkanel ……….. 92 4 Urutan kerja preparasi palinologi standar, modifikasi Laboratorium

Palinologi ITB dan modifikasi Suedy dan Setijadi (2009) ... 117 5 Nilai indeks diversitas (ID-Shannon) dan indeks similaritas

(IS-Sorensen) paleoflora dan vegetasi yang ditemukan dalam sedimen

pada Formasi Tapak di 3 lokasi penelitian ………. 127 6 Rerata persentase kehadiran taksa kelompok back mangrove dan

Halaman

1 Diagram alir penelitian disertasi ……… 10 2 Peta fisiografis Jawa Tengah (van Bemmelen 1970) ……… 23 3 Kolom stratigrafi daerah penelitian ... 26 4 Peta lokasi penelitian pada Formasi Tapak di daerah Kedung

Randu, Gunung Tugel dan Bunkanel Banyumas Jawa Tengah ... 31 5 Pengelompokan taksa atas dasar kesamaan kelompok habitat

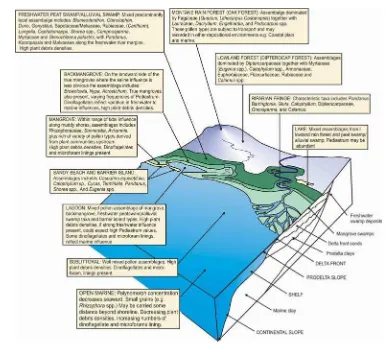

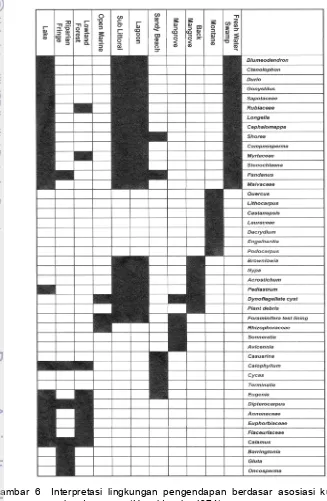

ekologi (Haseldonckx 1974) ... 37 6 Interpretasi lingkungan pengendapan berdasar asosiasi kumpulan

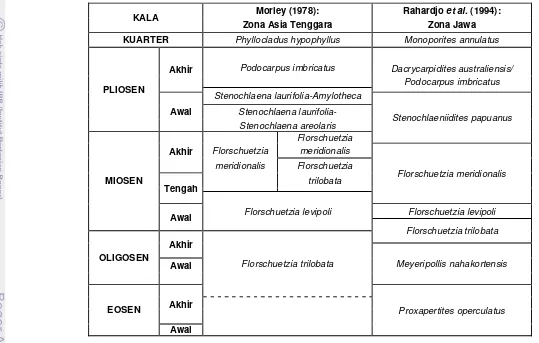

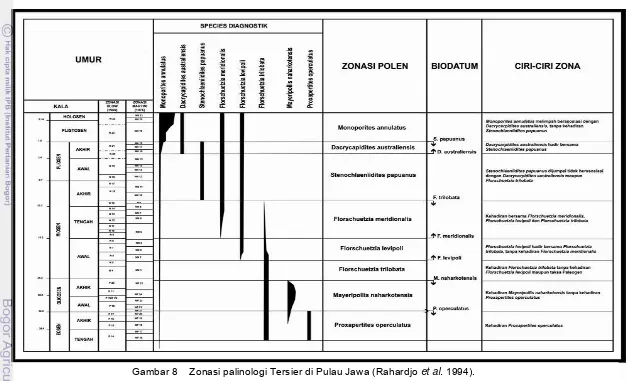

polen dan spora (Haseldonckx 1974) ... 38 7 Zonasi palinostratigrafi Tersier di Asia Tenggara dan Pulau Jawa

menurut Morley (1978) serta Rahardjo et al. (1994) ………... 41 8 Zonasi palinologi Tersier di Pulau Jawa (Rahardjo et al. 1994) …….. 42 9 Lokasi penelitian Formasi Tapak di Kedung Randu ... 43 10 Litologi lokasi penelitian Formasi Tapak di Kedung Randu ……... 44 11 Persentase jumlah kelompok palinomorf yang ditemukan pada

Formasi Tapak di Kedung Randu ………... 46 12 Diagram persentase kehadiran fosil polen dan spora berdasar tipe

apertura dalam sedimen Formasi Tapak di Kedung Randu ... 47 13 Jumlah taksa flora penghasil polen dan spora ditemukan pada

Formasi Tapak di Kedung Randu .……… 50 14 Jumlah taksa flora AP, NAP dan Pteridophyta yang ditemukan pada

lapisan sampel sedimen pada Formasi Tapak di Kedung Randu ….. 51 15 Diagram dinamika vegetasi berdasar kelompok habitus pada

sampel sedimen Formasi Tapak di Kedung Randu ……….. 52 16 Diagram dinamika vegetasi berdasar kelompok habitat pada sampel

sedimen Formasi Tapak di Kedung Randu ……… 56 17 Diagram dinamika lingkungan pengendapan berdasar kelompok

fosil palinomorf pada sampel sedimen Formasi Tapak di Kedung Randu ………... 60 18 Jumlah taksa flora dan nilai Indeks Diversitas Shannon dari taksa

imbricatus dan Stenochlaeniidites papuanus dalam lapisan sedimen

Formasi Tapak di Kedung Randu ... 65 20 Lokasi penelitian di Gunung Tugel ... 66 21 Litologi lokasi penelitian Formasi Tapak di lokasi Gunung Tugel …... 67 22 Persentase jumlah kelompok palinomorf yang ditemukan pada

Formasi Tapak di Gunung Tugel ………. 68 23 Diagram persentase kehadiran fosil polen dan spora berdasar tipe

apertura dalam sedimen Formasi Tapak di Gunung Tugel …………. 70 24 Jumlah taksa flora penghasil polen dan spora yang ditemukan pada

Formasi Tapak di Gunung Tugel ………. 72 25 Jumlah taksa flora AP, NAP dan Pteridophyta yang ditemukan pada

lapisan sampel sedimen pada Formasi Tapak di Gunung Tugel …. 72 26 Diagram dinamika vegetasi berdasar kelompok habitus pada

sampel sedimen Formasi Tapak di Gunung Tugel ………... 74 27 Diagram dinamika vegetasi berdasar kelompok habitat pada sampel

sedimen Formasi Tapak di Gunung Tugel ………. 78 28 Diagram dinamika lingkungan pengendapan berdasar kelompok

fosil palinomorf pada sampel sedimen Formasi Tapak di Gunung Tugel ………... 82 29 Jumlah taksa flora dan nilai Indeks Diversitas Shannon dari taksa

flora yang ditemukan dalam lapisan sampel sedimen pada Formasi Tapak di Gunung Tugel ………. 86 30 Distribusi fosil diagnostik Dacrycarpidites australiensis/Podocarpus

imbricatus dan Stenochlaeniidites papuanus dalam lapisan sedimen

Formasi Tapak di Gunung Tugel ... 87 31 Lokasi penelitian di Bunkanel ... 89 32 Litologi lokasi penelitian Formasi Tapak di lokasi Bunkanel ………… 90 33 Persentase jumlah kelompok palinomorf yang ditemukan pada

Formasi Tapak di Bunkanel ……….. 91 34 Diagram persentase kehadiran fosil polen dan spora berdasar tipe

apertura dalam sedimen Formasi Tapak di Bunkanel ……... 93 35 Jumlah taksa flora penghasil polen dan spora yang ditemukan pada

Formasi Tapak di Bunkanel.……….. 94 36 Jumlah taksa flora AP, NAP dan Pteridophyta yang ditemukan pada

lapisan sampel sedimen pada Formasi Tapak di Bunkanel ………… 95 37 Diagram dinamika vegetasi berdasar kelompok habitus pada

sedimen Formasi Tapak di Bunkanel ……….. 101 39 Diagram dinamika lingkungan pengendapan berdasar kelompok

fosil palinomorf pada sampel sedimen Formasi Tapak di Bunkanel 106 40 Jumlah taksa flora dan nilai Indeks Diversitas Shannon dari taksa

flora yang ditemukan dalam lapisan sampel sedimen pada Formasi Tapak di Bunkanel ……….. 110 41 Distribusi jumlah fosil diagnostik Dacrycarpidites australiensis/

Podocarpus imbricatus dan Stenochlaeniidites papuanus dalam

lapisan sedimen Formasi Tapak di Bunkanel ... 111 42 Diagram distribusi taksa paleoflora yang ditemukan di 3 lokasi

penelitian pada Formasi Tapak Cekungan Banyumas ... 118 43 Jumlah fosil tipe polen-spora yang ditemukan di 3 lokasi penelitian

pada Formasi Tapak Cekungan Banyumas ……….. 119 44 Jumlah taksa paleoflora berdasar kelompok habitus AP dan NAP

serta kelompok Pteridophyta di 3 lokasi penelitian pada Formasi Tapak Cekungan Banyumas ………... 119 45 Rerata persentase kehadiran taksa paleoflora berdasar kelompok

habitus AP dan NAP serta kelompok Pteridophyta pada di 3 lokasi penelitian pada Formasi Tapak Cekungan Banyumas ……… 120 46 Rerata persentase kehadiran taksa paleoflora berdasar kelompok

habitat di 3 lokasi penelitian pada Formasi Tapak Cekungan Banyumas ………... 122 47 Kurva dinamika iklim pada Formasi Tapak Cekungan Banyumas di

Kedung Randu dan Gunung Tugel berdasar proporsi kehadiran AP dan NAP serta kelompok Pteridophyta ………... 125 48 Kurva dinamika iklim pada Formasi Tapak Cekungan Banyumas di

Bunkanel berdasar proporsi kehadiran AP dan NAP serta kelompok Pteridophyta ……….. 126 49 Peta distribusi Stenochlaena milnei atau S. cumingii serta

penemuan fosil polen Stenochlaeniidites papuanus di Asia Tenggara (Morley 1998) ... 131 50 Stratigrafi penyebaran Stenochlaeniidites papuanus di Asia

Tenggara (Morley 1998) ……… 131 51 Distribusi kehadiran fosil diagnostik Dacrycarpidites

australiensis/Podocarpus imbricatus dan Stenochlaeniidites

papuanus pada sedimen Formasi Tapak di Kedung Randu dan

Gunung Tugel ………. 134

australiensis/Podocarpus imbricatus dan Stenochlaeniidites

papuanus pada sedimen Formasi Tapak di Bunkanel ………. 135

Halaman 1 Macam-macam tipe polen dan spora tetrad ………... 151 2 Skema susunan dinding polen ……….. 151 3 Morfologi eksin dinding polen ………... 152 4 Nilai indeks perbandingan diameter polar dan ekuatorial (P/E) polen

dan spora ………. 152 5 Tipe-tipe apertura polen dan ciri-cirinya ……….. 152 6 Tipe ornamentasi eksin polen dan ciri-cirinya ……… 153 7 Ornamentasi pada lapisan eksin ……….. 153 8 Variasi morfologi, bentuk dan letak apertura pada polen dan spora 154 9 Zonasi dalam biostratigrafi ………... 155 10 Total jumlah dan persentase taksa palinomorf yang ditemukan di

Formasi Tapak di Kedung Randu ... 156 11 Fosil polen dan spora yang ditemukan di 3 lokasi penelitian (Kedung

Randu/KR, Gunung Tugel/GT dan Bunkanel/ BUN) Banyumas serta afinitas botani dan habitus ... 159 12 Persentase fosil polen dan spora menurut kelompok habitus

Arboreal, Non Arboreal Pollen serta Pteridophyta yang ditemukan

pada Formasi Tapak di Kedung Randu ... 161 13 Persentase fosil polen dan spora menurut kelompok habitat yang

ditemukan pada Formasi Tapak di Kedung Randu ... 162 14 Persentase seluruh fosil palinomorf (marin dan non marin/terestrial)

yang ditemukan pada Formasi Tapak di Kedung Randu ... 163

15 Indeks Diversitas Shannon taksa paleoflora yang ditemukan pada

Formasi Tapak di Kedung Randu ... 164 16 Matrik Indeks Similaritas Sorensen taksa paleoflora yang ditemukan

pada Formasi Tapak di Kedung Randu ... 164 17 Total jumlah dan persentase seluruh palinomorf yang ditemukan

pada Formasi Tapak di Gunung Tugel ... 165 18 Persentase fosil polen dan spora menurut kelompok habitus

Arboreal, Non Arboreal Pollen serta Pteridophyta yang ditemukan

19 Persentase fosil polen dan spora menurut kelompok habitat yang ditemukan pada Formasi Tapak di Gunung Tugel ... 168 20 Persentase fosil palinomorf (marin dan non marin/terestrial) yang

ditemukan pada Formasi Tapak di Gunung Tugel ... 169

21 Indeks Diversitas Shannon taksa paleoflora yang ditemukan pada

Formasi Tapak di Gunung Tugel ... 170 22 Matrik Indeks Similaritas Sorensen taksa paleoflora yang ditemukan

pada Formasi Tapak di Gunung Tugel ... 170 23 Total jumlah dan persentase seluruh palinomorf yang ditemukan

pada Formasi Tapak di Bunkanel ... 171 24 Persentase fosil polen dan spora menurut kelompok habitus

Arboreal, Non Arboreal Pollen serta Pteridophyta yang ditemukan

pada Formasi Tapak di Bunkanel ... 173 25 Persentase fosil polen dan spora menurut kelompok habitat yang

ditemukan pada Formasi Tapak di Bunkanel ... 177 26 Persentase fosil palinomorf (marin dan non marin/terestrial) yang

ditemukan pada Formasi Tapak di Bunkanel ... 181

27 Indeks Diversitas Shannon taksa flora yang ditemukan pada

Formasi Tapak di Bunkanel ... 184 28 Matrik Indeks Similaritas Sorensen taksa flora yang ditemukan pada

Formasi Tapak di Bunkanel ... 185 29 Gambar dan deskripsi beberapa palinomorf yang ditemukan pada

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hubungan antara vegetasi dan lingkungan atau habitatnya adalah sangat erat dan merupakan sistem ekologi yang berkesinambungan. Perubahan pada suatu habitat secara alami maupun non alami menyebabkan perubahan pola vegetasi pada lingkungan tersebut. Dinamika ini berjalan baik secara global, regional maupun lokal seiring berjalannya waktu dari masa lampau sampai sekarang. Pada kondisi sekarang, perubahan vegetasi suatu habitat dapat dirunut melalui pola penyebaran, kemelimpahan, diversitas dan nilai penting berdasar keberadaan flora atau tumbuhan penyusun pada habitat tersebut. Perubahan habitat atau lingkungan, misalnya iklim diketahui dari pengamatan dan pengukuran parameter iklim pada saat ini seperti suhu, kelembaban udara serta curah hujan. Namun bagaimana mengetahui dinamika vegetasi dan lingkungan pada masa lampau yang terjadi puluhan, ribuan bahkan jutaan tahun yang lalu menjadi suatu kajian menarik untuk diteliti. Beberapa pendekatan digunakan untuk memprediksi flora dan vegetasi serta lingkungan termasuk iklim masa lampau yaitu menggunakan fosil tumbuhan maupun bagian tumbuhan seperti polen atau serbuk sari dan spora, yang tersimpan dan terawetkan di dalam lapisan batuan sedimen. Fosil polen dan spora tumbuhan menyimpan informasi penting dan berharga mengenai proses dan kondisi yang terjadi terkait dengan flora, vegetasi, lingkungan serta iklim pada waktu proses sedimentasi terjadi pada masa lampau. Kajian ini memberi gambaran tentang dinamika flora-vegetasi dan lingkungan pada masa lampau yang berguna untuk merekonstruksi kondisi masa lampau dan memprediksi kondisi dimasa akan datang melalui pola perubahan maupun dinamika yang terjadi dari masa lalu, sekarang dan akan datang.

punah adalah untuk mengetahui sejarah perkembangan flora, dan penggunaan bukti palinologi berupa fosil polen dan spora yang didapatkan di dalam batuan sedimen merupakan cara yang tepat. Fokus utama penelitian ini adalah mengungkapkan informasi ekologi terutama flora dan vegetasi serta lingkungan pengendapan berdasar fosil polen dan spora yang terdapat dalam batuan sedimen dari Formasi Tapak di Cekungan Banyumas. Formasi Tapak merupakan suatu formasi batuan sedimen yang terbentuk atau terendapkan pada Kala Pliosen (van Bemmelen 1970; Djuri et al. 1996).

Pliosen adalah suatu kala dalam skala waktu geologi yang berlangsung 5.332 hingga 1.806 juta tahun yang lalu. Pliosen berlangsung setelah Miosen dan diikuti oleh Plistosen. Beberapa kejadian penting pada kala ini antara lain dinamika iklim dari lebih hangat pada Pliosen Awal dan menjadi lebih dingin pada Pliosen Akhir (Shin 1998; Ravelo et al. 2006). Banyak mamalia dan moluska yang saat ini ada mulai muncul pada kala Pliosen. Homo habilis muncul yang oleh sebagian ahli diduga merupakan nenek moyang Homo ergaster, kemudian menurunkan spesies lain yang memiliki bentuk tubuh seperti manusia yaitu

Homo erectus (Anonim 2008). Penelitian Shin (1998) menggunakan nanofosil

Florisphaera profunda menunjukkan bahwa iklim pada awal Pliosen lebih hangat,

dan menjadi lebih dingin pada akhir Pliosen. Berdasar analisis oksigen isotop dari cangkang mikrofosil calcareous, Ravelo dan Wara (2004) juga menegaskan bahwa awal Pliosen (4.5-3 juta tahun lalu) terjadi periode lebih hangat dan menjadi lebih dingin ditandai dengan periode glasiasi pada akhir Pliosen menuju Plistosen (3-1.8 juta tahun lalu). Jiang et al. (2005) menyatakan bahwa pada pertengahan Pliosen (3 juta tahun lalu) iklim lebih hangat dan basah dengan kenaikan suhu sekitar 2.60 ºC dan presipitasi 4% lebih tinggi daripada kondisi sekarang. Prediksi IPCC (2007), Dowsett (2007) dan Robinson et al. (2008) menyatakan bahwa kondisi Pliosen terutama pada pertengahan Pliosen (3.3-3.0 juta tahun yang lalu) dapat dikatakan analog dengan kondisi saat ini karena mempunyai kemiripan dalam beberapa aspek diantaranya konfigurasi geologis daratan-lautan maupun posisi benua, pola sirkulasi lautan maupun flora dan fauna mempunyai banyak kesamaan. Pola iklim selama pertengahan Pliosen bumi mengalami pemanasan secara global yang diprediksikan sama dengan kenaikan suhu global pada akhir abad ini yaitu 2-3 ºC serta konsentrasi CO2

lintang tinggi bagian utara (70 ºLU) mencapai 10-20 ºC daripada sekarang, namun pada daerah tropis suhu relatif sama dengan masa sekarang.

Pada Kala Pliosen sampai Plistosen Indonesia terbagi menjadi dua daratan yaitu Paparan Sunda dan Paparan Sahul. Paparan Sunda terdiri atas Jawa, Kalimantan, Sumatra yang menjadi satu dengan benua Asia melalui Semenanjung Asia Tenggara. Paparan Sahul terdiri atas Irian dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Kedua paparan ini dipisahkan oleh laut dalam sehingga mengakibatkan terjadi perbedaan flora dan fauna diantara kedua paparan tadi. Perubahan iklim dan lingkungan yang terjadi selama periode waktu geologi ini sangat mempengaruhi kehidupan yang ada pada waktu itu termasuk flora. Perubahan bentang alam vegetasi terjadi bersama dengan perubahan iklim, dalam hal ini fosil polen dan spora sangat berperan dalam penelusuran kembali perubahan tersebut (Rahardjo 1993; Hall 2009).

Ricklefs (1990) memberi gambaran bahwa selama Pliosen iklim di Jawa lebih sejuk dan kering dengan savana tersebar serta hutan bakau banyak terdapat di bagian tengah pulau termasuk daerah Jawa Tengah. Fosil polen dan spora digunakan Lelono et al. (2001) untuk merekontruksi iklim pada kala Miosen Akhir-Pliosen di Pulau Jawa, yang mengindikasikan terjadi perubahan iklim, antara iklim basah (wet) dan iklim kering (dry). Analisis fosil polen yang terdapat pada sedimen dari daerah Sangiran, mengindikasikan pada awal Pliosen pernah terdapat hutan bakau atau mangrove di daerah ini (Semah 1982). Penelitian Semah (1984) menggunakan fosil polen dari inti bor berumur Pliosen dari Sambungmacan Jawa Tengah menunjukkan tempat tersebut dipengaruhi aktivitas gunung berapi dan terjadi rekolonisasi tanah berkaitan dengan hutan tropis basah dataran rendah. Raharjo et al. (1994) berdasar fosil polen dan spora diagnostik menjelaskan bahwa Pliosen Awal di Jawa dicirikan dengan zona

Stenochlaeniidites papuanus dan awal kemunculan Dacrycarpidites

australiensis/Podocarpus imbricatus namun keduanya tidak berasosiasi serta

kepunahan Florschuetzia trilobata. Pada Pliosen Akhir ditandai adanya asosiasi

Dacrycarpidites australiensis/Podocarpus imbricatus dan Stenochlaeniidites

papuanus. Morley (1991) menyatakan bahwa kepunahan Stenochlaeniidites

papuanus di Asia Tenggara diperkirakan pada Kala Plio-Plistosen atau Plistosen

Awal.

banyak diungkapkan. Cekungan adalah lokasi yang representatif untuk mengungkap sejarah dan dinamika vegetasi maupun lingkungan karena merupakan zona deposit sedimen dari daerah disekitarnya sehingga seiring waktu menyimpan rekam fenomena yang terjadi selama proses sedimentasi terjadi. Cekungan tersebut antara lain adalah Cekungan Banyumas yang terdapat di Jawa Tengah bagian selatan. Letak cekungan terutama di daerah Banyumas dan sekitarnya sehingga disebut Cekungan Banyumas yang terdiri dari beberapa sub cekungan. Cekungan Banyumas termasuk kawasan dinamis yang mempunyai beberapa formasi batuan dengan umur geologi waktu pengendapan beragam sehingga memberi gambaran ekologi berupa fluktuasi lingkungan maupun vegetasi berbagai periode waktu dari masa lampau hingga sekarang.

Salah satu formasi batuan pada Cekungan Banyumas yang menarik untuk diteliti adalah Formasi Tapak. Penyusun formasi ini berupa batupasir kasar berwarna kehijauan dan konglomerat serta dijumpai breksi andesit. Bagian atas terdiri atas batupasir karbonatan dan napal berwarna hijau yang mengandung pecahan moluska. Formasi ini memiliki ketebalan 500 m dan diendapkan pada lingkungan transisi sampai laut (Djuri et al.1996). Apabila Pliosen dibagi menjadi tiga bagian, Formasi Tapak diasumsikan masuk pada Pliosen Tengah, sedang jika dibagi menjadi dua sesuai skala waktu geologi maka Formasi Tapak masuk ke dalam bagian Pliosen Awal (van Bemmelen 1970; Djuri et al. 1996).

Sejauh ini informasi penting dan berharga yang terkait paleoflora, vegetasi dan lingkungan Formasi Tapak di Cekungan Banyumas berdasar fosil polen dan spora tumbuhan sejauh ini belum diungkapkan sehingga sangat perlu dilakukan penelitian. Selain memberi gambaran kondisi paleoflora dan vegetasi serta lingkungan Kala Pliosen di daerah ini, penelitian yang dilakukan diharapkan dapat melengkapi serta memperkaya informasi paleoflora, vegetasi dan lingkungan Kala Pliosen di Pulau Jawa serta Indonesia yang memang sangat kurang seperti disampaikan Germerrad et al. (1968) dan Morley (1990).

Bobotsari Purbalingga dengan nama Rendahan Bobotsari (Bobotsari Low). Daerah Patikraja pada Kala Pliosen merupakan suatu cekungan dan pada Kuarter daerah ini kemudian terangkat serta tersingkap. Wibowo (2009) yang melakukan penelitian pada singkapan Formasi Tapak di Kedung Randu dan Gunung Tugel, Patikraja Banyumas menyatakan bahwa berdasar ciri litologi dan posisi stratigrafi satuan batupasir mengandung claystone di Kedung Randu sebanding dengan Formasi Bantardawa-Talanggudang yang berumur Pliosen Tengah-Akhir, sedang satuan batupasir kasar bagian atas di Gunung Tugel ekuivalen dengan Formasi Kaliglagah dan berumur Plistosen. Berdasar uraian ini diduga bahwa Formasi Tapak di daerah ini terbentuk selama Kala Pliosen-Plistosen (Plio-Pliosen-Plistosen).

Perumusan Masalah

Perubahan iklim baik secara lokal, regional maupun global mengakibatkan perubahan lingkungan atau habitat yang akan mempengaruhi vegetasi pada suatu habitat tertentu, dan perubahan ini dapat diungkap melalui pendekatan palinologi. Analisis fosil polen dan spora yang terendapkan dalam suatu sedimen dapat mengungkapkan latar belakang perubahan flora dan vegetasi pada periode waktu tertentu. Perubahan tersebut berkorelasi dengan perubahan lingkungan baik lokal, regional maupun global. Analisis fosil polen dan spora secara vertikal terhadap urutan lapisan sedimen merupakan cara untuk menelusuri sejarah flora dan vegetasi dan perubahan lingkungan yang terjadi selama proses sedimentasi berlangsung.

Formasi Tapak Cekungan Banyumas di Kedung Randu Gunung Tugel dan Bunkanel diendapkan pada lingkungan peralihan sampai laut, sehingga permasalahan yang diungkap dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Formasi Tapak di lokasi penelitian berdasar bukti fosil polen dan sporanya?

2. Bagaimana dinamika paleoflora serta vegetasi khususnya antara vegetasi darat dan peralihan (transisi) yang terjadi dan terekam pada batuan sedimen Formasi Tapak berdasar bukti fosil polen dan sporanya?

Beberapa asumsi-asumsi dasar digunakan dalam penelitian ini diantaranya: 1. Bukti palinologi dapat digunakan untuk mengidentifikasi flora dan vegetasi

yang ada sekarang maupun yang telah menjadi fosil.

2. Setiap flora penyusun vegetasi mempunyai potensi dan probabilitas yang relatif sama dalam menghasilkan polen dan spora yang terawetkan dalam sedimen, sehingga fosil polen dan spora ditemukan merupakan representasi dari flora, vegetasi, habitat dan lingkungan sekitarnya.

3. Kajian palinologi memberikan gambaran flora dan vegetasi pada periode waktu tertentu, sehingga data palinologi dapat digunakan untuk menginterpretasikan masalah yang terkait dengan paleovegetasi, paleoekologi dan paleoklimat pada periode waktu tertentu.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian disertasi yang dilakukan ini adalah untuk merekonstruksi flora, vegetasi serta perubahan lingkungan pada Formasi Tapak Cekungan Banyumas dan menganalisis manfaatnya dengan menggunakan bukti palinologi berupa fosil polen dan spora, melalui:

1. Analisis paleoflora penyusun vegetasinya 2. Analisis dinamika vegetasinya

3. Analisis dinamika lingkungan termasuk iklim yang terjadi

Manfaat Penelitian

Koesoemadinata dan Martojoyo (1974); Suyanto dan Roskamil (1977) serta Cipi

et al. (2009) menyatakan bahwa daerah selatan Jawa Tengah termasuk

Banyumas mempunyai kandungan hidrokarbon yang potensial. Perangkap hidrokarbon ini diduga terutama terjadi pada Miosen-Plistosen. Namun, distribusi hidrokarbon ini bersifat lokal dan terbatas pada formasi batuan dimana sumber hidrokarbon tersebut ditemukan. Diperlukan kajian yang mendalam serta menyeluruh karena batuan reservoir banyak ditemukan di daerah ini. Keberadaan data masa lampau termasuk data palinologi dalam hal ini fosil polen dan spora sangat berguna dalam membantu interpretasi batuan sedimen reservoir karena salah satu penyusun senyawa hidrokarbon adalah sisa-sisa tubuh tumbuhan.

Kebaruan penelitian yang dilakukan ini adalah penggunaan bukti palinologi untuk merekonstruksi pola dinamika vegetasi dan lingkungan pada Formasi Tapak Cekungan Banyumas di Kedung Randu, Gunung Tugel dan Bunkanel belum pernah dilaporkan. Beberapa penelitian yang berhubungan dengan Formasi Tapak Cekungan Banyumas telah dilakukan diantaranya adalah:

1. Van Bemmelen (1970) menyebutkan Formasi Tapak sebagai formasi batuan yang menyusun Pegunungan Serayu Utara bagian barat (Bumiayu), berumur Pliosen Awal sebanding dengan Batuan Gamping Kapung di bagian timur (Ungaran) karena kandungan fosil moluskanya mirip yaitu Cycloclypeus

carpenteri Brady dan Lapidocyclina cf. Trybliolepidina rutteni f. stellata

Scheffen.

3. Asikin et al. (1992) menyebutkan Formasi Tapak di Banyumas pada Peta Lembar Banyumas. Formasi ini hanya dijumpai di bagian utara lembar, sebagian besar masuk pada Lembar Purwokerto. Penyusun formasi berupa batupasir berwarna kelabu kehijauan berlapis 50 cm sampai 2 m, berbutir kasar-sedang, mengandung komponen kerikil dari rombakan batuan gunungapi, claystone dan batugamping. Bagian bawah satuan ini berupa batupasir kasar dengan sisipan breksi, sedang bagian atas bersisipan

claystone, napal atau napal pasiran bersifat tufan berwarna kelabu kehijauan.

4. Rahardjo et al. (1994) menyebutkan Formasi Tapak daerah Bumiayu Jawa Tengah dalam penyusunan zonasi polen Tersier di Jawa.

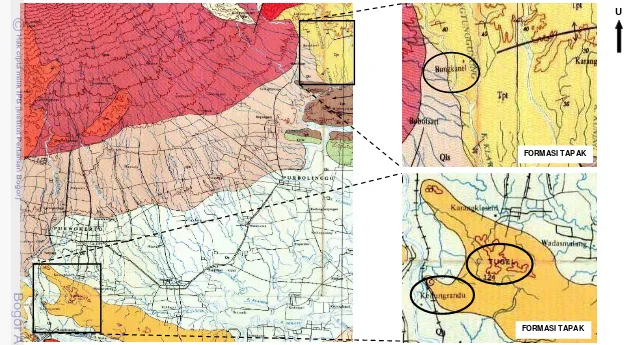

5. Djuri et al. (1996) menyebutkan Formasi Tapak di Banyumas pada Peta Lembar Purwokerto dan Tegal. Penyusun formasi berupa batupasir kasar berwarna kehijauan dan konglomerat, setempat dijumpai breksi andesit. Bagian atas terdiri atas batupasir karbonatan dan napal berwarna hijau yang mengandung pecahan moluska. Formasi ini memiliki ketebalan 500 m dan diendapkan pada lingkungan transisi sampai laut. Formasi Tapak di Banyumas antara lain terdapat di Kedung Randu dan Gunung Tugel (Patikraja) dan Bunkanel (Bobotsari).

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada ciri morfologi dan pola penyebaran dari fosil polen serta spora yang ditemukan di dalam sedimen pada tiga lokasi penelitian yaitu di Kedung Randu, Gunung Tugel dan Bunkanel yang diperkirakan berkembang selama Plio-Plistosen sehingga dapat digunakan untuk merekonstruksi dinamika vegetasi dan lingkungan pada Formasi Tapak Cekungan Banyumas.

Kerangka Pemikiran

Bukti palinologi telah digunakan dalam menginterpretasi masalah berkaitan dengan migrasi, evolusi flora, stratigrafi, paleoekologi, paleoklimatologi, umur relatif batuan dan arkeologi. Fosil polen dan spora merupakan sumber data palinologi yang penting dan berharga serta dapat diterapkan secara luas, karena terdapat melimpah dan terawetkan dalam sedimen, resisten terhadap kerusakan oleh asam, kadar garam, temperatur dan tekanan lain sehingga dapat tersimpan pada berbagai keadaan. Fosil polen dan spora dapat diidentifikasi serta diketahui taksa penghasilnya, berukuran kecil dan melimpah serta berasal dari tumbuhan yang membentuk vegetasi suatu habitat sehingga dapat digunakan untuk merekonstruksi flora dan vegetasi yang berada disekitar lingkungan pengendapannya.

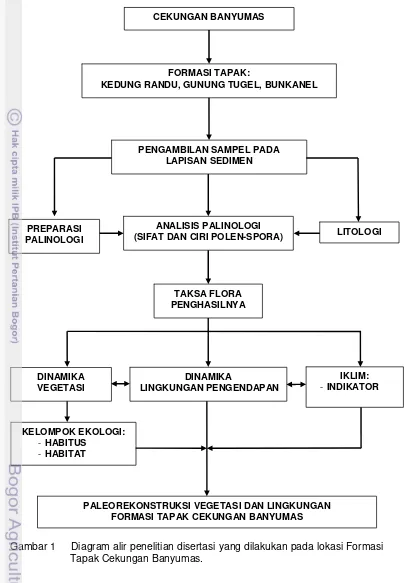

Gambar 1 Diagram alir penelitian disertasi yang dilakukan pada lokasi Formasi Tapak Cekungan Banyumas.

CEKUNGAN BANYUMAS

FORMASI TAPAK:

KEDUNG RANDU, GUNUNG TUGEL, BUNKANEL

PENGAMBILAN SAMPEL PADA LAPISAN SEDIMEN

ANALISIS PALINOLOGI (SIFAT DAN CIRI POLEN-SPORA)

TAKSA FLORA PENGHASILNYA

DINAMIKA VEGETASI

DINAMIKA

LINGKUNGAN PENGENDAPAN

IKLIM: -INDIKATOR

KELOMPOK EKOLOGI: -HABITUS

-HABITAT

PALEOREKONSTRUKSI VEGETASI DAN LINGKUNGAN FORMASI TAPAK CEKUNGAN BANYUMAS

LITOLOGI PREPARASI

TINJAUAN PUSTAKA

Palinologi

Palinologi adalah ilmu yang mempelajari tentang polen, spora dan

palinomorf lainnya, baik yang masih hidup (actuopalynology) ataupun sudah

memfosil (paleopalynology) (Morley 1990). Palinomorf merupakan kelompok

bentuk alami berdinding organik yang teramati setelah dilakukan preparasi

secara palinologi, diantaranya berupa polen, spora, foraminifera test lining serta

dynocyst. Palinomorf secara umum mencakup tiga sub kelompok besar yaitu

sporomorf (polen, spora dan spora jamur); zoomorf (foraminifera test lining,

chitinozoa dan scelodont) serta fitoplankton (dynocysts, meroplankton, Acritarch,

Rhodofita, Cyanobakteria) (Tyson 1995).

Polen atau serbuk sari merupakan bagian bunga berupa kantung yang berisi

gametofit jantan pada tumbuhan berbunga Anthophyta baik Gymnospermae

maupun Angiospermae, sedang spora biasanya dihasilkan tumbuhan non

vaskuler seperti alga, jamur, lumut serta tumbuhan vaskuler tingkat rendah lain

yaitu tumbuhan lumut (Bryophyta) dan paku (Pteridophyta). Sel induk mikrospora

membelah melalui pembelahan meiosis menjadi empat sel haploid yang disebut

mikrospora atau sering disebut sebagai butir polen (serbuk sari) dan spora (Fahn

1982; Buvat 1989).

Polen dan spora berasal dari tumbuhan atau flora yang tumbuh dan

membentuk vegetasi pada suatu habitat atau lingkungan tertentu sehingga dapat

digunakan untuk merekonstruksi flora dan vegetasi yang berada disekelilingnya.

Bukti palinologi ini merupakan representasi dari tumbuhan yang dapat

menggambarkan bagaimana pola vegetasi beserta kondisi lingkungan

habitatnya. Flenley (1979) dan Morley (1990) menyatakan bahwa dengan

diketahui tipe polen dan spora selanjutnya dapat dirunut dan diketahui takson

tumbuhan penghasil. Pada rekonstruksi flora terutama tumbuhan yang telah

punah dan untuk mengetahui sejarah perkembangan suatu flora, maka

penggunaan bukti palinologi berupa fosil polen dan spora yang didapatkan dalam

batuan sedimen merupakan cara yang tepat, sehingga analisis fosil polen dan

spora yang terendapkan pada suatu sedimen dapat mengungkap latar belakang

perubahan vegetasi dan lingkungan suatu daerah pada satu periode waktu

Foraminifera test lining adalah lapisan tektin berupa kitin dari biota laut

foraminifera yang merupakan suatu elemen penting dalam komponen palinologi

laut. Lapisan planispiral foraminifera secara umum ditemukan dalam preparasi

palinologi dari suatu lapisan sedimen terutama sedimen laut dengan bentuk

beragam (uniserial atau biserial), berwarna coklat tua, berdinding tipis dengan

ketebalan lapisan 1-10 µm dan ukuran diameter bervariasi 50-200 µm. Lapisan

tektin bersifat mirip sporopollenin dari polen dan spora sehingga tahan terhadap

faktor fisik, kimia dan biologis dari luar (Hedley 1964; Scull et al. 1966 dan

Traverse 1988). de Vernal et al. (1992) memberi catatan bahwa keberadaan

foraminifera test lining dari foraminifera muda atau dewasa dalam sampel sulit

dibedakan, sedang Powell et al. (1992) menyatakan bahwa foraminifera dewasa

lebih mungkin membentuk foraminifera test lining daripada yang muda. Dalam

palinologi foraminifera test lining sering disebut juga mikroforaminifera.

Dynocysts merupakan cangkang atau kista dari dinoflagelata laut (marine

dinoflagellate cysts) yang termasuk dalam kelompok Fitoplankton. Kelompok ini

terdiri dari Holoplankton dan Meroplankton, dimana Meroplankton merupakan

bentuk plankton yang menghabiskan sebagian besar siklus hidupnya di dasar

lautan namun juga mempunyai fase planktonik secara temporer diantaranya

pada beberapa Dinoflagelata, Chroococale dan Rhodofita (Tyson 1995). Rekam

fosil dinoflagelata sebagian besar menunjukkan bahwa mereka merupakan

bagian dari bentuk siklus hidup meroplanktonik, dimana sebagian hidup dalam

fase flagelata yang motil dan sebagian lagi adalah fase bentik, namun hanya

10% jenis dinoflagelata diketahui mampu membentuk kista (cysts) dan hampir

70% dari kista tersebut tersimpan dan menjadi fosil (Evitt 1985). Kemelimpahan

dynocysts secara umum akan meningkat kearah lautan (Tyson 1995).

Palinologi banyak digunakan dalam aplikasi yang berhubungan dengan

disiplin ilmu lain, contohnya geokronologi, biostratigrafi, perubahan iklim, migrasi,

evolusi flora, stratigrafi, paleoekologi, paleoklimatologi dan arkeologi. Fosil polen

dan spora merupakan sumber data palinologi yang sangat penting dan dapat

diterapkan secara luas, karena:

1. Dapat ditemukan melimpah dan terawetkan dalam sedimen serta jumlah

dapat dihitung sehingga menghasilkan suatu spektrum,

2. Berukuran kecil dan melimpah sehingga hanya diperlukan sedikit sedimen

3. Resisten terhadap kerusakan baik oleh asam, kadar garam, suhu dan

tekanan lain sehingga dapat tersimpan pada berbagai keadaan,

4. Dapat diidentifikasi dengan bantuan mikroskop sehingga secara

taksonomi dapat diketahui taksa penghasilnya,

5. Berasal dari tumbuhan yang membentuk vegetasi suatu area sehingga

fosil polen dan spora dapat digunakan untuk merekontruksi vegetasi baik

lokal maupun regional yang berada disekeliling lingkungan pengendapan

(Moore & Webb 1978; Morley 1990; Birks & Birks 2005: Traverse 2007).

Butir polen maupun spora mempunyai bentuk, ukuran, dan ornamentasi

eksin tertentu sehingga dengan mengetahui, mengidentifikasi dan

mengklasifikasikan suatu butir polen dan spora maka dapat diketahui tingkat

takson tumbuhan penghasilnya, misalnya tumbuhan Angiospermae yang

memiliki polen polyad diketahui ada lima suku, yaitu: Annonaceae, Leguminosae,

Hippocrateaceae, Asclepiadaceae dan Orchidaceae. Secara umum ada dua

golongan tumbuhan berbunga berdasar sifat polen, yaitu:

1. Stenopalynous family: kelompok tumbuhan yang polennya seragam atau

variasi sangat kecil. Contoh: suku Poaceae (Gramineae). Sifat polen suku

Poaceae adalah: monoporate dengan ornamentasi psilate

2. Eurypalynous family: kelompok tumbuhan yang polennya sangat

bervariasi. Contoh: suku Arecaceae (Palmae). Sifat polen suku

Arecaceae adalah: monocolpate, sebagian tanpa apertura, ornamentasi

bervariasi dari psilate sampai echinate (Kapp 1969; Moore & Webb 1978)

Unit polen maupun spora dapat dilepaskan tumbuhan dalam bentuk: monad

(tunggal), diad (ganda dua), tetrad (ganda empat), dan polyad (banyak atau

gerombol), sedangkan bentuk polen tetrad dibedakan lagi menjadi: tetrahedral,

tetragonal, rhomboid, tetrad silang, dan decussata (Kapp 1969; Moore & Webb

1978). Gambar tipe polen dan spora tetrad dapat dilihat pada Lampiran 1.

Polen mempunyai struktur dinding kompleks yang merefleksikan adaptasi

fungsional dari suatu spesies terhadap habitat, substansi pembentuk dinding

serbuk sari ini disebut sporopolenin. Sporopolenin sangat stabil dan resisten

terhadap berbagai pengaruh lingkungan. Secara dasar struktur dinding polen dan

spora mempunyai dua lapisan dasar yaitu intine (intin) dan exine (eksin). Intin

atau lapisan tengah langsung berhubungan dengan sitoplasma, yaitu bagian

Intin tersusun dari selulosa dan mempunyai struktur mirip dengan dinding sel

tumbuhan pada umumnya. Eksin merupakan bagian luar butiran dengan

permukaan berupa struktur yang beraneka ragam. Lapisan ini tahan terhadap

daya destruktif, tekanan, suhu, kondisi asam dan oksidasi alami dalam lapisan

batuan, maupun tahan terhadap keadaan anaerob dan oksidasi selama proses

fosilisasi (Faegri & Iversen 1989). Lapisan eksin terdiri dari lapisan endeksin

(eksin dalam) dan lapisan ekteksin (eksin luar). Ekteksin yang tersusun tiga

lapisan, yaitu tektum sebagai lapisan terluar, kolumela atau bakula berbentuk

tiang kecil yang mendukung tektum dan lapisan kaki sebagai lapisan paling

dasar. Butiran dengan tektum yang menutupi seluruh permukaan butiran disebut

tektat, jika tidak mempunyai tektum disebut intektat dan butir yang mempunyai

tektum hanya menutupi sebagian kecil permukaan disebut semitektat (Morley

1990). Skema susunan dinding polen dan morfologi eksin dinding polen dapat

dilihat pada Lampiran 2 dan 3.

Polen maupun spora secara umum dapat diklasifikasikan berdasar

kenampakan fisik atau morfologinya. Beberapa sifat yang dapat digunakan dalam

determinasi dan identifikasi polen dan spora diantaranya adalah ukuran dan

bentuk, jumlah dan bentuk apertura, serta bentuk dan ornamentasi pada eksin.

Berdasar ukuran polen dan spora dibedakan dalam enam kelas menurut aksis

terpanjang. Pada umumnya ukuran fosil polen dan spora bervariasi dari sangat

kecil (< 10 μm) sampai dengan ukuran raksasa (>200 μm), namun yang umum

ditemukan berukuran antara 20-50 μm (Erdtman 1952). Bentuk polen dapat

dilihat dari dua pandangan yaitu polar dan ekuatorial. Tingkatan bentuk polen

dan spora ditentukan berdasar indeks perbandingan diameter polar dan

ekuatorial (P/E). Untuk pencandraan bentuk polen dan spora menggunakan

kenampakan pada pandangan polar dan pandangan ekuatorial berdasar

perbandingan antara panjang aksis polar (P) dan diameter ekuatorial (E), atau

lndeks P/E (Kapp 1969; Moore & Webb 1978). Nilai indeks P/E disajikan pada

Lampiran 4. Erdtman (1952) mengklasifikasikan pandangan ekuatorial polen dan

spora menjadi 12 bentuk yaitu: peroblate, oblate, suboblate, oblate-spderodial,

spherodial, prolate-spherodial, subprolate, prolate, perprolate, rhomboidal,

rectangular, apple-shape. Pada pandangan polar dapat dibedakan menjadi 14

bentuk: circular, circular-lobate, semi-angular, inter semi-angular, angular, inter

angular, semi-lobate, inter semi-lobate, lobate, inter lobate, hexagonal, inter

Apertura merupakan salah satu karakter polen yang penting. Apertura

adalah suatu area tipis pada eksin yang berhubungan dengan perkecambahan

polen. Apertura polen dibedakan menjadi dua tipe, yaitu celah memanjang

disebut colpus/colpi dan berbentuk bulat disebut porus/pori, serta dengan

beberapa variasi apertura antara bentuk colpus dan porus. Pada tumbuhan

Pteridophyta maupun Bryophyta, spora tidak memiliki apertura, namun

mempunyai suatu area tipis yang menyerupai apertura pada spora adalah bekas

luka tetrad disebut laesura yang tampak seperti garis pada sisi luar dan memiliki

dua bentuk yaitu trilete atau monolete (Kapp 1969; Moore & Webb 1978).

Beberapa tipe apertura polen dan cirinya dapat disajikan pada Lampiran 5.

Tipe ornamentasi eksin polen disusun berdasar ukuran, bentuk, dan

susunan unsur ornamentasi. Ornamentasi merupakan bentuk eksternal eksin

tanpa menunjukkan susunan eksin bagian dalam. Menurut Faegri dan Iversen

(1989), ornamentasi termasuk dalam komponen eksin yang timbul karena

adanya keanekaragaman bentuk morfologi dari tektum. Beberapa bentuk

ornamentasi antara lain psilate, verrucate, scabrate, perforate, foveolate,

gemmate, clavate, echinate, regulate, reticulate, baculate, dan striate. Tipe

ornamentasi eksin polen dan cirinya disajikan pada Lampiran 6.

Traverse (1988), dengan teknik lux-obscuritas analysis untuk mengamati

ornamentasi, yaitu menggunakan perbesaran mikroskop 90-100 kali, fokus

digerakkan turun naik untuk mengetahui ornamentasi serta morfologi butiran

polen dan spora. Struktur dinding polen khususnya bagian eksin merupakan

salah satu karakter yang digunakan dalam identifikasi. Pencandraan tipe

ornamentasi eksin dibuat berdasar ukuran, bentuk, dan susunan unsur

ornamentasi. Ciri utama butir polen yang sering dipakai dan mempunyai nilai

taksonomi adalah ukuran, bentuk, ornamentasi dan apertura (Morley 1990; Birks

& Birks 2005). Gambaran ornamentasi dan morfologi butiran polen dan spora

disajikan dalam Lampiran 7 dan 8.

Penggunaan Bukti Palinologi untuk Rekontruksi Flora-Vegetasi

Sejak diperkenalkan analisis polen pada tahun 1916 oleh Lennard Von Post,

maka eksplorasi flora melalui pendekatan palinologi mulai berkembang. Hal ini

berdasar bahwa dengan diketahuinya suatu tipe polen maka akan diketahui jenis

palinologi dijadikan salah satu standar nilai dalam menginterpretasikan masalah

yang berkaitan dengan stratigrafi, migrasi, paleoekologi maupun arkeologi

(Morley, 1990). Sejarah flora dan vegetasi di suatu daerah dapat diungkap

melalui pendekatan palinologi. Analisis fosil polen dan atau spora yang

terendapkan pada suatu sedimen dapat mengungkapkan latar belakang

perubahan flora dan vegetasi pada periode tertentu. Analisis fosil polen dan

spora secara vertikal terhadap urutan lapisan sedimen merupakan cara untuk

menelusuri sejarah flora dan vegetasi serta perubahan yang terjadi selama

proses sedimentasi berlangsung (Moore & Webb 1978; Faegri & Iversen 1989;

Birks & Birks 2005).

Bukti palinologi penting untuk mengungkap sejarah flora dan lingkungan

sehingga menyebabkan pengkajian yang intensif dalam bidang ini. Rahardjo et

al. (1998) merekonstruksi Formasi Nampol dan Punung, Pacitan Jawa Timur

berdasar fosil polen yang diendapkan pada masa Miosen Tengah pada

lingkungan transisi yang dipengaruhi perubahan permukaan air laut. Sukapti dkk

(1998) dengan bukti kemelimpahan fosil polen mangrove merefleksikan

pergeseran garis pantai di daerah Pondok Butun, Kalimantan Selatan. Maloney

(2002) berhasil merekonstruksi lingkungan dan vegetasi di bekas kerajaan

Ayutthaya, Thailand, kemudian Graham (2002) merekonstruksi vegetasi di Teluk

Karibia pada zaman Cenozoic (sekitar 50 juta tahun yang lalu) yang

menunjukkan fluktuasi sehingga mencapai kestabilan pada masa Kuarter (sekitar

1,6 juta tahun yang lalu). Setijadi et al. (2005) menggunakan fosil polen untuk

mengetahui sejarah flora dan vegetasi pada formasi Kalibiuk dan Kaliglagah

daerah Bumiayu pada kala Pliosen-Plistosen yang diendapkan pada lingkungan

transisi. Fosil polen juga untuk merekonstruksi keanekaragaman flora penyusun

hutan mangrove di pantai Randusanga Brebes (Suedy et al. 2006a); flora

penyusun hutan mangrove pantai Kaliuntu Rembang (Suedy et al. 2006b) dan

pantai Gandhong Demak (Suedy & Setijadi 2007). Data palinologi mangrove juga

banyak digunakan dalam prediksi dinamika vegetasi, perubahan muka air laut

serta perubahan iklim pada derah pesisir (Ellison 2008).

Peneliti lain yaitu Yulianto et al. (2005) menggunakan fosil polen dan spora

yang ditemukan pada Rawa Danau di Jawa Barat untuk mengetahui perubahan

lingkungan pada masa Holocene daerah tersebut. Finsinger et al. (2007)

menggunakan fosil polen untuk memprediksi perubahan iklim di bagian selatan

merekonstruksi dinamika vegetasi dan biodiversitas dibagian selatan Brazilia

pada Kala Kuarter Akhir. Dupont et al. (2008) menggunakan bukti palinologi dari

sedimen laut dalam (Ocean Drilling Program Site 1078/ODP 1078) untuk

merekonstruksi sejarah vegetasi dan iklim di Angola selama masa

glasial-interglasial Kala Holosen (30.000 tahun yang lalu). Iklim dingin dan kering

ditandai dengan melimpahnya fosil polen Gramineae dan tumbuhan gurun,

sementara iklim lebih hangat dan basah ditandai dengan melimpahnya fosil polen

tumbuhan hutan seperti Podocarpus sp. dan Mallotus-type. Studi Kuarter oleh

Morley (1995) menunjukan bahwa suhu global yang relatif hangat (warmer

periods) mengakibatkan naiknya muka air laut sehingga iklim menjadi basah (wet

climate). Hal ini karena selama periode tersebut, terjadi pencairan es beku yang

mengakibatkan naiknya muka air laut sehingga menggenangi sejumlah daratan

yang semula kering menjadi basah, sebaliknya periode dingin (cooler periods)

menyebabkan terbentuknya es beku dari sejumlah volume air yang

mengakibatkan penurunan muka air laut sehingga suatu daerah yang semula

tertutup air menjadi daratan terbuka. Hal tersebut menyebabkan iklim yang

semula basah menjadi relatif kering atau dry climate.

Bukti Palinologi untuk Penentuan Umur Relatif Batuan

Umur formasi batuan sedimen selain dapat ditentukan secara absolut

dengan penanggalan radiometri, juga dapat ditentukan secara relatif berdasar

fosil flora dan fauna yang terdapat dalam batuan tersebut. Umur relatif ditentukan

berdasar pengamatan terhadap kemunculan awal (first appearance datum/FAD)

dan kemunculan akhir (last appearance datum/LAD) suatu takson yang

merupakan takson indeks, penunjuk maupun penciri atau diagnostik umur

tertentu yang kemudian menjadi ciri utama untuk zona umur tersebut.

Penentuan umur relatif batuan tidak terlepas dari biostratigrafi, yang

dimaksudkan untuk menyusun lapisan batuan secara bersistem menjadi satuan

atau unit biostratigrafi berdasar kandungan dan penyebaran fosil (Lenz et al.

2000).

Biostratigrafi adalah studi penentuan umur batuan menggunakan atau

berdasar fosil flora maupun fauna yang terkandung didalamnya, dengan tujuan

untuk korelasi yaitu menunjukkan bahwa lapisan batuan tertentu dalam suatu

batuan bagian lain. Fosil berguna karena dua batuan sedimen yang berumur

sama dapat terlihat berbeda karena variasi lokal lingkungan sedimentasi.

Mikrofosil seperti dinoflagelata, polen dan foraminifera sering digunakan sebagai

fosil indeks atau diagnostik yang digunakan dalam biostratigrafi (Lenz et al.

2000).

Biostratigrafi berdasar pada hukum tertentu sebagai dasar asumsi, yang juga

berlaku dalam stratigrafi yaitu: hukum superposisi yang menyatakan bahwa

dalam urutan lapisan batuan belum terganggu maka lapisan termuda adalah

lapisan paling atas; hukum horisontalitas yaitu lapisan sedimen diendapkan

hampir secara horisontal dan sejajar dengan permukaan tempat sedimen

tersebut diendapkan, dan juga hukum urutan fauna yang menyatakan bahwa

jenis fosil berbeda sesuai dengan umur. Satuan dasar dalam biostratigrafi adalah

zona atau biozona (Lenz et al. 2000), yang meliputi:

1. Zona Kumpulan (Assemblage biozone)

Merupakan sejumlah lapisan batuan yang dicirikan oleh kumpulan fosil

khas atau kumpulan suatu jenis fosil. Batas serta kelanjutan zona

ditentukan oleh batas kebersamaan dari taksa penyusun yang terdapat

dalam zona ini. Nama zona ini berdasar satu unsur fosil atau lebih yang

menjadi ciri utama kumpulan fosilnya. Zona ini berguna sebagai petunjuk

lingkungan pengendapan masa lampau.

2. Zona Kisaran (Range biozone)

Merupakan tubuh lapisan batuan mencakup kisaran stratigrafi unsur

terpilih dari seluruh kumpulan fosil yang ada. Zona ini berupa kisaran satu

takson maupun kumpulan takson atau ciri paleontologi lain yang

menunjukkan kisaran. Batas dan kelanjutan zona ditentukan oleh

penyebaran tegak/vertikal serta mendatar/horisontal dari takson penciri.

Nama zona diambil dari satu jenis fosil penciri utama. Zona ini berguna

untuk menunjukkan umur suatu lapisan batuan.

3. Zona Puncak (Abundance biozone)

Merupakan tubuh batuan yang memperlihatkan perkembangan maksimal

suatu takson tertentu. Batas penyebaran vertikal maupun horisontal zona

puncak umumnya bersifat subyektif, terbatas dan bersifat lokal karena

kemelimpahan taksa dalam rekam geologi sangat dipengaruhi oleh

nama takson yang berkembang secara maksimal dalam zona tersebut.

Zona ini menunjukkan kedudukan kronostratigrafi tubuh lapisan batuan.

4. Zona Selang (Interval biozone)

Merupakan selang stratigrafi antara dua horison biostratigrafi yang

ditandai dengan awal atau akhir kemunculan takson penciri. Batas atas

atau bawah zona selang ditentukan oleh horison pemunculan awal atau

akhir takson penciri. Penamaan diambil dari takson penciri batas atas

atau batas bawah tersebut. Keberadaan zona ini penting terutama dalam

korelasi stratigrafi.

5. Zona Turunan (Lineage biozone)

Merupakan tubuh batuan mengandung fosil taksa yang secara spesifik

menunjukkan suatu evolusi garis keturunan dari taksa tersebut.

Gambaran zonasi dalam biostratigrafi disajikan pada Lampiran 9.

Beberapa biostratigrafi berdasar fosil polen dan spora atau palinostratigrafi di

Indonesia telah disusun oleh beberapa peneliti, diantaranya Germeraad et al

(1968), Morley (1978) serta Rahardjo et al. (1994). Germeraad et al. (1968)

menyusun biostratigrafi di Borneo berdasar evolusi perkembangan fosil polen

mangrove genus Florschuetzia, dimana pada Oligosen Akhir Florschuetzia

trilobata mendominasi dan kemudian berkembang Florschuetzia semilobata dan

Florschuetzia levipoli/Sonneratia caseolaris pada Miosen Awal serta

Florschuetzia meridionalis/Sonneratia alba yang kemudian lebih mendominasi

pada Miosen Tengah sampai Kuarter. Menurut Morley (1978), kemunculan awal

Florschuetzia levipoli/Sonneratia caseolaris dekat dengan batas Oligo-Miosen,

sementara kemunculan awal Florschuetzia meridionalis/ Sonneratia alba pada

batas Miosen Tengah-Miosen Awal. Miosen Awal dicirikan oleh kemunculan

Florschuetzia levipoli dan kemunculan awal Florschuetzia meridionalis. Pada

Miosen Tengah dicirikan oleh kemunculan awal Florschuetzia meridionalis

sebagai batas bawah sedangkan batas atas ditandai oleh kepunahan

Florschuetzia trilobata. Kala Miosen Akhir-Pliosen ditandai oleh kemunculan

Stenochlaeniidites papuanus, sedangkan batas Pliosen Awal-Pliosen Akhir

ditandai oleh kemunculan awal Podocarpus imbricatus dan kepunahan

Stenochlaeniidites papuanus menandai batas Pliosen Akhir-Kuarter. Rahardjo et

al. (1994) membagi Zaman Tersier di Pulau Jawa menjadi delapan zona

1. Zona Monoporites annulatus

Zona ini ditandai oleh polen Monoporites annulatus (Gramineae) yang

melimpah berasosiasi dengan Dacrycarpidites australiensis/Podocarpus

imbricatus tanpa kehadiran Stenochlaeniidites papuanus dan berumur

N21-N23 (Plistosen-Holosen) menurut Zonasi Blow.

2. Zona Dacrycarpidites australiensis/Podocarpus imbricatus

Zona ini berumur N20-N21 (Pliosen Akhir) dibatasi oleh kepunahan

Stenochlaeniidites papuanus serta kemunculan awal Dacrycarpidites

australiensis/Podocarpus imbricatus.

3. Zona Stenochlaeniidites papuanus

Zona ini dibatasi oleh kepunahan Florschuetzia trilobata dan kemunculan

awal Stenochlaeniidites papuanus dan berumur N16-N20 (Miosen

Akhir-Pliosen Akhir).

4. Zona Florschuetzia meridionalis

Berumur N9-N16 (Miosen Tengah-Miosen Akhir). Zona ini ditandai oleh

pemunculan awal Florschuetzia meridionalis dan kepunahan

Florschuetzia trilobata.

5. Zona Florschuetzia levipoli

Dalam zonasi Blow berumur N6-N8 (Miosen Awal-Miosen Tengah),

dibatasi oleh kemunculan awal Florschuetzia levipoli dan kemunculan

awal Florschuetzia meridionalis.

6. Zona Florschuetzia trilobata

Zona ini berumur N3-N5 (Oligosen-Miosen Awal) dan ditandai oleh

kepunahan Meyeripollis naharkotensis dan kemunculan awal

Florschuetzia levipoli.

7. Zona Meyeripollis naharkotensis

Zona ini berumur P18-N2 (Oligosen), dicirikan oleh kisaran Meyeripollis

naharkotensis dan dalam zona ini dijumpai pula fosil penunjuk Oligosen

lainnya yaitu Cicatricosisporites dorogensis.

8. Zona Proxapertites operculatus

Zona ini berumur Eosen atau P14-P17 menurut Zonasi Blow. Pada zona