ABSTRAK

PENGARUH APLIKASI BAKTERISIDA BERBAHAN AKTIF ASAM KLORO BROMO ISOSIANURIK 50% TERHADAP INTENSITAS

PENYAKIT HAWAR DAUN BAKTERI DAN PRODUKSI PADA TANAMAN PADI

Oleh

Dani Bayu Aji Rizky Nugraha

Padi (Oryza sativa L.) merupakan salah satu tanaman budidaya terpenting di Indonesia. Salah satu kendala yang dihadapi pada budidaya tanaman padi adalah adanya penyakit hawar daun bakteri. Salah satu cara pengendalian yang dapat dilakukan adalah penggunaan bakterisida. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh aplikasi bakterisida berbahan aktif asam kloro bromo isosianurik 50% terhadap intensitas penyakit hawar daun bakteri pada tanaman padi. Penelitian ini dilaksanakan di areal persawahan di Desa Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung, pada Desember 2012 sampai dengan Juni 2013. Perlakuan dalam percobaan ini disusun dalam

nyata menurunkan keparahan penyakit hawar daun bakteri, namun tidak dapat mengurangi kehilangan hasil. Aplikasi bakterisida berpengaruh nyata terhadap nilai AUDPC, tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman dan pertambahan jumlah anakan.

I. PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang dan Masalah

Padi (Oryza sativa L.) merupakan salah satu tanaman pangan penting di

Indonesia. Beras yang dihasilkan dari tanaman padi, merupakan makanan pokok utama bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat dari tingkat konsumsi beras secara nasional yang cukup tinggi, yaitu 140 kg per kapita per tahun. Untuk memenuhi konsumsi beras nasional, selain melakukan impor dari negara-negara Asean seperti Kamboja, Vietnam, Myanmar, Laos, dan Thailand, pemerintah juga terus berusaha meningkatkan produksi beras dalam negeri (Asdhiana, 2012).

Luas panen tanaman padi secara nasional cenderung meningkat, namun produktivitas padi rata-rata masih rendah sehingga berimbas pada rendahnya produksi padi dan produksi beras secara nasional. Produktivitas padi rata-rata di Indonesia tahun 2011 hanya sekitar 49 kuintal/ha (Sutami, 2011), padahal potensi produktivitas padi dapat mencapai 80 kuintal/ha (Suprihatno et al., 2009).

padi, dan satu diantaranya adalah penyakit kresek atau juga dikenal sebagai penyakit hawar daun bakteri (bacterial leaf blight).

Berbagai upaya pengendalian sudah dilakukan petani untuk mengatasi penyakit hawar daun bakteri pada tanaman padi, salah satunya adalah menggunakan bakterisida sintetik. Meskipun bakterisida sintetik telah dilaporkan menyebabkan dampak negatif bagi kesehatan lingkungan, namun bakterisida sintetik telah terbukti efektif untuk mengendalikan patogen tanaman. Penggunaannya yang hati-hati, bijaksana, dan sesuai dengan dosis rekomendasi akan mengurangi dampak negatif dari bakterisida sintetik (Djojosumarto, 2000).

Beberapa jenis bahan kimia berupa bakterisida dengan berbagai bahan aktif sudah banyak dipasarkan untuk digunakan oleh petani dalam mengendalikan penyakit pada tanaman padi. Salah satu bahan aktif yang diketahui dapat digunakan untuk mengendalikan patogen tanaman adalah asam kloro bromo isosianurik

3

1.2Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat konsentrasi

bakterisida berbahan aktif asam kloro bromo isosianurik 50% terhadap intensitas penyakit hawar daun bakteri dan produksi tanaman padi.

1.3Kerangka Pemikiran

Penyakit hawar daun bakteri merupakan penyakit penting pada tanaman padi, terutama pada musim hujan (Roja, 2009). Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo) (Semangun, 1991).

Berbagai cara dilakukan untuk mengendalikan patogen hawar daun bakteri tersebut, salah satunya dengan menggunakan pestisida sintetik. Meskipun pestisida sintetik dilaporkan berpotensi mengakibatkan berbagai dampak negatif, namun penggunaannya yang bijaksana dan sesuai rekomendasi diharapkan dapat mengurangi dampak negatif tersebut. Salah satu bahan aktif yang dilaporkan dapat mengendalikan penyakit adalah asam kloro bromo isosianurik (CBIA). Penelitian menunjukkan bahwa suatu formulasi yang mengandung CBIA 20-50 bagian dapat mengendalikan jamur Colletotrichum gloeosporioides pada buah cabai (Anonim, 2010). Bahan aktif ini juga dilaporkan dapat menekan intensitas penyakit hawar daun bakteri pada tanaman padi di Cianjur dan Karawang, Jawa Barat (Wibowo, 2010). Balai Besar Tanaman Padi (2009) menginformasikan bahwa keparahan sebesar 20% pada sebulan menjelang panen dapat

bahan aktif CBIA juga dapat mengendalikan patogen hawar daun bakteri pada tanaman padi serta dapat menyelamatkan hasil tanaman padi di Gadingrejo.

1.4Hipotesis

Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bakterisida berbahan aktif asam kloro bromo isosianurik 50% dapat menekan intensitas penyakit hawar daun bakteri pada tanaman padi.

2. Tingkat konsentrasi bahan aktif asam kloro bromo isosianurik dapat

mempengaruhi keefektifannya dalam menekan intensitas penyakit hawar daun bakteri pada tanaman padi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1Tanaman Padi

Padi merupakan tanaman pangan berupa rumput berumpun. Tanaman ini berasal dari benua Asia dan Afrika Barat tropis dan subtropis. Pertumbuhan tanaman padi dibagi menjadi tiga fase, yaitu vegetatif (awal pertumbuhan sampai pembentukan bakal malai/primordia), reproduktif (primordia sampai pembungaan), dan

pematangan (pembungaan sampai gabah matang). Fase vegetatif ditandai dengan pertumbuhan organ-organ vegetatif, seperti pertumbuhan jumlah anakan, tinggi tanaman, bobot dan luas daun. Fase reproduktif ditandai dengan memanjangnya ruas teratas batang tanaman, matinya anakan yang tidak produktif, munculnya daun bendera, bunting dan pembungaan (Makarim & Suhartatik, 2009). Waktu yang dibutuhkan tanaman dalam melewati fase-fase pertumbuhan berbeda-beda bergantung pada varietas dan kondisi lingkungan (Yoshida, 1981).

gram. Anakan produktif yang dapat dihasilkan padi varietas ini mencapai 14-17 batang. Varietas ini memiliki ketahanan terhadap hama wereng cokelat biotipe 2 dan 3, namun rentan terhadap penyakit hawar daun bakteri (HBD) strain I dan II (Suprihatno et al., 2009).

2.2Penyakit Hawar Daun Bakteri

Penyakit hawar daun bakteri merupakan salah satu penyakit penting tanaman padi karena dapat menurunkan hasil tanaman padi hingga mencapai 60%. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keparahan sebesar 20% pada sebulan menjelang panen dapat mengakibatkan penurunan hasil panen. Jika keparahan penyakit mencapai >20%, maka hasil tanaman padi akan turun 4% pada setiap kenaikan keparahan sebesar 10%. Kerusakan terberat terjadi ketika patogen menyerang tanaman padi muda yang peka sehingga menimbulkan gejala kresek, dan mengakibatkan kematian tanaman (Balai Besar Tanaman Padi, 2009). Data Balai Penelitian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung (2013) menunjukkan bahwa pada tahun 2011 penyakit hawar daun bakteri

7

2.2.1 Gejala penyakit

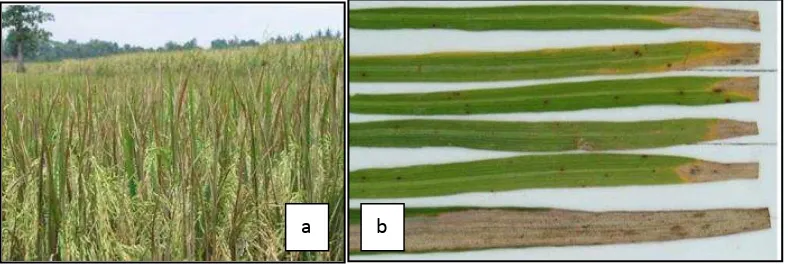

Gejala penyakit hawar daun bakteri pada fase awal pertumbuhan padi umumnya mulai timbul pada 1-2 minggu setelah padi dipindah dari persemaian. Daun-daun yang terinfeksi mengalami perubahan warna hijau menjadi kekuningan hingga cokelat, kemudian mengering, helaian daunnya melengkung dan diikuti oleh melipatnya daun di sepanjang ibu tulang daunnya. Pada umumnya gejala yang pertama tampak pada daun-daun yang dipotong ujungnya. Sering kali ibu tulang daun menguning dan daun-daun yang kering berubah warna menjadi kuning jerami sampai cokelat muda (Semangun, 1991). Gejala penyakit hawar daun bakteri yang muncul pada tanaman muda lebih dikenal dengan sebutan “kresek” (Balai Besar Tanaman Padi, 2009).

[image:9.595.116.510.500.632.2]Pada umumnya gejala penyakit hawar daun bakteri muncul pada daun-daun tua, dan biasanya gejala hanya tampak pada beberapa daun saja, tetapi seringkali juga gejala berkembang terus sehingga tanaman akhirnya mati (Gambar 1). Pada

Gambar 1. Gejala penyakit hawar daun bakteri di lapang (a) dan variasi

perkembangan gejala penyakit hawar daun bakteri pada daun padi (b). (Sumber : Balai Besar Tanaman Padi, 2009 dan gramene.org, 2013)

tingkatan gejala yang lebih lanjut tanaman membusuk, yang sering dikenal dengan sebutan “hama lodoh”. Bakteri penyebab penyakit ini umumnya berkembang di

dalam berkas-berkas pembuluh tanaman, dan jika dipotong dan diletakkan pada ruangan yang lembab akan mengeluarkan lendir yang mengandung jutaan sel bakteri (Semangun, 1991). Pada keadaan lembab (terutama pagi hari), koloni bakteri tampak seperti butiran embun berwarna kuning keemasan dapat ditemukan pada daun yang bergejala. Koloni bakteri tersebut akan menyebar ke daun lain melalui angin, gesekan antar daun, serta percikan air hujan (Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan, 2009).

2.2.2 Penyebab penyakit

Penyakit hawar daun bakteri pada tanaman padi disebabkan oleh bakteri

Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo). Awalnya bakteri ini disebut dengan nama Bacillus oryzae Hori et Bokura, kemudian bakteri ini berubah nama menjadi Pseudomonas oryzae Uyeda et Ishiyama, Bacterium oryzae (Uyeda et Ishiyama), lalu Xanthomonas oryzae (Uyeda et Ishiyama) Dawson. Sampai dengan tahun 1991 bakteri ini dikenal dengan nama Xanthomonas campestris pv. oryzae (Ishiyama 1922) Dye 1978 (Semangun, 1991). Triny et al. (2004), Wibowo (2010), dan Zuraida (2011) menginformasikan bahwa penyebab penyakit hawar daun bakteri pada tanaman padi adalah Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo).

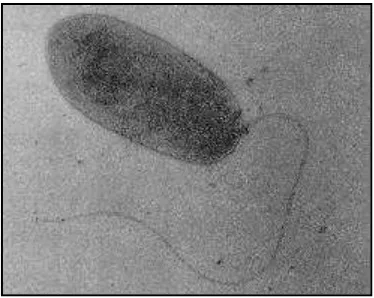

Bakteri Xoo berbentuk batang, berukuran 0,7–2,4 x 0,3-0,45 µm (Gambar 2). Sel bakteri ini dapat hidup tunggal atau berpasangan, memiliki kapsula, tidak

9

Gambar 2. Bakteri Xanthomonas oryzae pv. oryzae.

(Sumber : xanthomonasoryzae.blogspot.com, 2013)

2.3.3. Daur penyakit

Bakteri Xoo dapat menginfeksi tanaman padi melalui beberapa cara, yaitu luka pada daun akibat pemotongan sebelum tanam, luka pada akar akibat pencabutan, pori air yang terdapat pada daun, luka yang terjadi karena gesekan pada daun, serta melalui luka karena gigitan hama dan hewan lain. Bakteri ini tidak dapat bertahan lama pada bulir padi, sehingga penyakit ini bukan termasuk penyakit terbawa benih. Ramlan et al. (1985, dalam Semangun, 1991) menyebukan bahwa bakteri ini dapat bertahan pada rumput Leersia oryzoides L.. Pada pertanaman, bakteri ini dapat menyebar melalui hujan yang berangin (Semangun 1991).

Penyakit hawar daun bakteri umumnya muncul pada tanaman yang dipindahkan dari persemaian pada umur yang lebih muda. Intensitas penyakit ini dipengaruhi oleh curah hujan, banjir, air pengairan yang dalam serta angin kencang.

penyakit ini. Pemupukan fosfor dan kalium dapat meningkatkan ketahanan terhadap penyakit ini (Semangun, 1991).

2.3Pengendalian penyakit hawar daun bakteri

Pengendalian penyakit hawar daun bakteri yang cukup efektif untuk dilakukan adalah penggunaan varietas tahan, seperti varietas angke dan conde. Namun penggunaan varietas tahan terkendala oleh pembentukan patotipe patogen baru yang suatu saat akan mematahkan ketahanan yang ada. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu diperlukan taktik pergiliran varietas tahan supaya penggunaan varietas tahan berjalan dengan baik (Balai Besar Tanaman Padi, 2009).

Pengendalian lain yang efektif yang dapat dilakukan adalah penggunaan pestisida sintetik. Beberapa jenis pestisida dengan berbagai bahan aktif banyak terdapat di pasaran. Bahan aktif yang dilaporkan dapat mengendalikan Xoo diantaranya L-chloramphenicol, nickel-dimethyldithiocarbamate, dithianon, fentiazon (Gnanamanickam et al., 1999; Mizukami & Wakimoto, 1969; Ou, 1973, dalam Nino-Liu et al., 2006), probenazole (Nino-Liu et al., 2006), tecloftalam,

11

2.3.1 Senyawa asam kloro bromo isosianurik (CBIA)

Bahan aktif yang digunakan pada penelitian ini berasal dari salah satu formulasi pestisida komersil yang beredar di pasaran. Di dalam formulasi pestisida tersebut terkandung 50% bahan aktif asam kloro bromo isosianurik (CBIA), dengan cara kerjanya yang bersifat kontak dan sistemik. Formulasi ini ditujukan untuk penyakit hawar daun bakteri, blas dan bercak sempit cercospora pada tanaman padi, serta penyakit antraknosa pada cabai. Untuk mengendalikan penyakit hawar daun bakteri pada tanaman padi, dosis formulasi rekomendasi yang terdapat pada label pestisida ini adalah 1 g/L (atau 0,5 g/L bahan aktif) dan diaplikasikan pada 2, 4 dan 6 minggu setelah tanam (Sumber: Label Kemasan Bakterisida).

III. BAHAN DAN METODE

3.1Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di lahan pertanaman padi sawah di Desa Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung, yang merupakan daerah endemik penyakit hawar daun bakteri. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2012 sampai dengan Juni 2013.

3.2Alat dan Bahan

Alat da bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah alat semprot punggung (knapsack sprayer), papan label, ember, gelas ukur, tali rafia, alat tulis, meteran, kaca pembesar, benih padi varietas Ciherang, bakterisida berbahan aktif asam kloro bromo isosianurik 50% (50 SP), pupuk dan insektisida.

3.3 Metode Penelitian

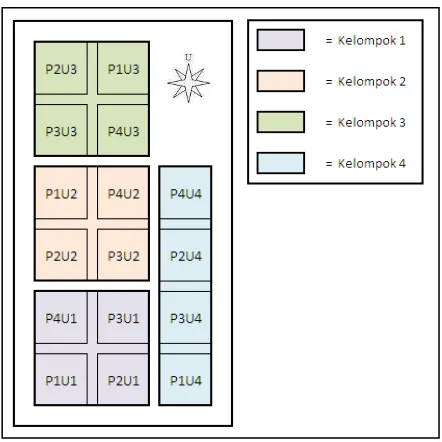

Perlakuan dalam percobaan ini disusun menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan empat kelompok yang ditentukan berdasarkan lokasinya.

13

[image:15.595.203.424.206.427.2]konsentrasi 1,5 g/L (P3). Setiap petak perlakuan berukuran ± 8 m x 10 m, sehingga total luasan petak percobaan adalah 1280 m2 (80 m2 x 4 perlakuan x 4 ulangan) (lampiran Gambar 6). Setiap petak perlakuan ditentukan secara acak pada masing-masing kelompok (Gambar 3).

Gambar 3. Tata letak petak percobaan.

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan sidik ragam (Anova). Nilai tengah masing-masing perlakuan diuji dengan uji Duncan Multiple Range Test (DMRT) pada taraf nyata 5%.

3.4 Pelaksanaan Penelitian

3.4.1 Penyiapan bibit dan penanaman

sudah siap tanam dicabut dari tempat persemaian dan ditanam pada plot-plot yang sudah disiapkan tanpa dipotong ujung-ujung daunnya. Penanaman bibit padi dilakukan pada tanggal 6 Desember 2012. Jarak tanam yang digunakan adalah 25 cm x 25 cm dengan sistem jajar legowo 6:1.

3.4.2 Aplikasi bakterisida dan perawatan

Aplikasi dilakukan dengan cara penyemprotan sebanyak tiga kali yaitu pada 14 hst, 28 hst dan 42 hst. Bakterisida yang diaplikasikan terlebih dahulu

disuspensikan dalam air untuk mendapatkan konsentrasi yang diinginkan (Lampiran Gambar 7a dan 7b). Penyemprotan bakterisida dilakukan

menggunakan knapsack sprayer dengan konsentrasi sesuai dengan perlakuan. Volume semprot yang digunakan adalah 350 L/ha (Lampiran Gambar 7c dan 7d).

15

3.5Pengamatan

Pengamatan awal dilakukan pada 13 hst (satu hari sebelum aplikasi bakterisida) dan pengamatan selanjutnya dilakukan secara berkala setiap satu minggu sekali selama satu musim tanam. Penerokan dilakukan dengan mengamati 10 rumpun yang ditentukan pada tiap petak secara acak. Unit terok adalah 1 rumpun padi yang terdiri dari beberapa individu tanaman.

Peubah yang diamati adalah keparahan penyakit, AUDPC hawar daun bakteri serta produksi tanaman padi.

1. Keparahan penyakit hawar daun bakteri (HBD) dihitung berdasarkan gejala penyakit yang diamati setiap minggu pada setiap rumpun contoh, yaitu sejak 2 minggu setelah tanam sampai dengan 12 minggu setelah tanam (satu minggu sebelum panen). Keparahan penyakit dihitung dengan rumus :

Keterangan : KP = Keparahan Penyakit

n = Jumlah rumpun yang terserang dalam setiap kategori serangan

v = Kategori (skor) serangan N = Jumlah rumpun yang diamati

Z = Kategori (skor) tertinggi yang digunakan

2. Area under disease progress curve (AUDPC) atau area di bawah kurva perkembangan penyakit (ABKPP). Penghitungan AUDPC dilakukan untuk mengetahui hubungan antara intensitas penyakit dengan waktu (Shaner & Finney, 1977 dalam Zuraidah, 2011). AUDPC dihitung menggunakan rumus (Shaner & Finney, 1977 dalam Jeger & Viljanen-Rollinson, 2001) :

Keterangan : AUDPC = Area under disease progress curve Yi = Intensitas penyakit pada pengamatan ke-i

Xi = Waktu (hari) pada pengamatan ke-i

n = Total jumlah pengamatan

3. Produksi tanaman padi, yang diambil dari 10 rumpun sampel pada setiap petak percobaan yang dilakukan pada saat tanaman padi berumur 13 minggu setelah tanam. Segera setelah panen, gabah tiap petak percobaan ditimbang untuk mendapatkan bobot gabah saat panen (bobot basah gabah). Setelah gabah dikeringkan selama 2 hari, gabah kembali ditimbang untuk mendapatkan bobot gabah kering.

Selain peubah utama, diamati juga peubah pendukung berupa fitotoksisitas, pertambahan jumlah anakan serta tinggi tanaman.

17

2. Pertambahan jumlah anakan, yang dihitung dari selisih antara jumlah anakan pada 7 dan 2 minggu setelah tanam. Jumlah anakan pada 2 minggu setelah tanam merupakan jumlah awal bibit yang ditanam, sedangkan jumlah anakan pada 7 minggu setelah tanam merupakan jumlah anakan maksimum.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari percobaan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Aplikasi bakterisida berbahan aktif asam kloro bromo isosianurik 50% dapat menekan keparahan penyakit hawar daun bakteri pada tanaman padi varietas Ciherang di Gadingrejo.

2. Tingkat konsentrasi bakterisida yang secara nyata menurunkan keparahan penyakit hawar daun bakteri adalah 1,0 g/L dan 1,5 g/L. Tingkat konsentrasi bakterisida 0,5 g/L tidak dapat menurunkan keparahan penyakit hawar daun bakteri secara nyata.

3. Aplikasi bakterisida berbahan aktif asam kloro bromo isosianurik 50% tidak berpengaruh terhadap produksi tanaman padi varietas Ciherang di Gadingrejo.

5.2Saran

PUSTAKA ACUAN

Anonim. 2010. Agent for Preventing and Treating Colletotrihum gloeosporioides and Preparation Method Thereof. 18 Mei 2011. IP.com. Dalam:

http://ip.com/patfam/en/43993598. Diakses tanggal 8 Desember 2012. Asdhiana, I.M. 2012. Mendag Imbau Kurangi Konsumsi Beras. Dalam:

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/08/31/18413754/Mendag.Im Imb.Kurangi.Konsumsi.Beras. Diakses tanggal 8 Desember 2012.

Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BB Padi). 2009. Penyakit Hawar Daun Bakteri (BLB). Dalam: http://bbpadi.litbang.deptan.go.id/index.php/in/ penyakit-padi-karena-bakteri/204--penyakit-hawar-daun-bakteri-blb-.html. Diakses tanggal 8 Desember 2012.

Balai Penelitian Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Provinsi Lampung. 2013. Kumulatif Luas Tambah Serangan OPT Padi Sawah Tahun 2011 dan 2012. (tidak dipublikasikan).

Djojosumarto, P. 2000. Teknik Aplikasi Pestisida Pertanian. Kanisius. Yogyakarta. 211 hlm.

Huddaya, A., H. Jayanti, & T.K. Moekasan. 2012. Daftar dan Pengelompokan Pestisida yang Beredar di Indonesia berdasarkan Cara Kerjanya. Kelompok Peneliti Entomologi dan Fitopatologi, Balai Penelitian Tanaman Sayuran. Lembang – Bandung Barat.

International Rice Research Institute (IRRI). 1996. Sistem Karakterisasi dan Evaluasi Tanaman Padi. Diterjemahkan dari Standard Evaluation System (SES) for Rice, 4th edition. Penerjemah: T.S. Silitonga, I.H. Somantri, A.A. Daradjat, dan H. Kurniawan. Departemen Pertanian. Bogor. ISBN 979-8393-03-1.

Kegley, S.E., B.R. Hill, S. Orme, & A.H. Choi. 2010. Bromo chloro isocyanuric acid - Identification, toxicity, use, water pollution potential, ecological toxicity and regulatory information. PAN Pesticides Database –

Chemicals. Dalam: http://www.pesticideinfo.org/Detail_ ... Diakses tanggal 8 Desember 2012.

Nino-Liu, D.O., P.C. Ronald, & A.J. Bogedanove. 2006. Xanthomonas oryzae pathovars: model pathogens of a model crop. Molecular Plant Pathology 7(5), 303–324

Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan. 2009. Hawar Daun Bakteri: Xanthomonas campestris pv. oryzae. Dalam: pustaka.litbang. deptan.go.id/bppi/lengkap/bpp09043.pdf. Diakses tanggal 21 Mei 2013. Roja, A. 2009. Pengendalian Hama dan Penyakit Secara Terpadu (PHT) pada Padi

Sawah. Makalah disampaikan pada Pelatihan Spesifik Lokalita Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, Payakumbuh, 7-18 Oktober 2009.Balai

Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Barat.

Semangun, H. 1991. Penyakit-Penyakit Tanaman Pangan di Indonesia. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 449 hlm.

Suprihatno, B., A.A. Daradjat, Satoto, I.N. Widiarta, A. Setyono, S.D. Indrasari, O.S. Lesmana, & H. Sembiring. 2009. Deskripsi Varietas Padi. Balai Besar Penelitian Tanaman Padi. Subang. 105 hlm.

Sutami. 2011. Upaya Optimalisasi Potensi Padi Hibrida (SL-PHT di POKTAN Karangan Krajan desa Karangan Kec. Bareng). Dinas Pertanian Kabupaten Jombang. Dalam: http://pertanian.

jombangkab.go.id/berita-dinas/kecamatan/143-upaya-optimalisasi-potensi-.... Diakses tanggal 5 Desember 2012.

Triny, S.K., B.P. Ismail, A. Aan, & A. Ruskandar. 2004. Reaction of IRBBN to Bacterial Leaf Blight Races IV and III. Rice Industry, Culture and Environment, page 561-564.

Wibowo, B.S. 2010. Penyakit Blast dan Hawar Daun Bakteri (HBD) dan Hasil Pengujian. Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (BBPOPT). Jatisari. 32 hlm.

Wojtowicz, J.A. & Chemcon. 2001.Cyanuric Acid Technology. Journal of the Swimming Pool and Spa Industry Volume 4, Number 2, pages 9-16.

29

Zuraidah. 2011. Potensi Beberapa Bakteri Penghambat Pertumbuhan