BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

I. TINJAUAN MEDIS A. KEHAMILAN

1. Definisi

Proses kehamilan merupakan matarantai yang bersinambung dan

terdiri: ovulasi, migrasi spermatozoa dan ovum, konsepsi dan pertumbuhan zigot, nidasi (implamantasi) pada uterus, pembentukan plasenta, dan tumbuh kembang hasil konsepsi sampai aterm (Manuaba,

2010; h.75).

Menurut Mochtar (2012; h.35), mengemukakan bahwa lama

kehamilan yaitu 280 hari atau 40 pekan (minggu) atau 10 bulan (lunar months). Kehamilan didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari

spermatozoa dan ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Bila dihitung dari saat fertilisasi hingga lahirnya bayi, kehamilan normal akan berlangsung dalam waktu 40 minggu atau 10 bulan atau 9 bulan

menurut kalender Internasional. Kehamilan terbagi dalam 3 trimester,

dimana trimester kesatu berlangsung dalam 12 minggu, trimester kedua

15 minggu (minggu ke-13 hingga ke-27), dan trimester ketiga 13 minggu

(minggu ke-28 hingga ke-40) (Prawirohardjo, 2010; h.213).

Dari pengertian kehamilan diatas dapat disimpulkan bahwa proses

kehamilan adalah proses bertemunya ovum dan spermatozoa yang

berkembang menjadi zigot pada uterus dengan proses perkembangan

2. Tanda-tanda Kehamilan a. Tanda Dugaan Kehamilan:

1) Amenorea (terlambat datang bulan)

Dengan mengetahui hari pertama haid terakhir menggunakan

perhitungan rumus Naegle, dapat ditentukan perkiraan persalinan (Manuaba, 2010; h.107).

2) Mual dan muntah (emesis)

Pengaruh estrogen dan progesterone menyebabkan pengelaran asam lambung yang berlebihan. Mual dan muntah terutama di

pagi hari disebut morning sickness. Dalam batas yang fisiologis, keadaan ini dapat diatasi. Akibat mual dan muntah, nafsu makan

berkurang (Manuaba, 2010; h.107).

3) Mengidam (ingin makanan khusus)

Ibu hamil sering meminta makanan atau minuman tertentu

terutama pada bulan-bulan triwulan pertama. Mereka juga tidak

tahan suatu bau-bauan (Mochtar, 2012; h.35).

4) Payudara membesar, tegang, dan sedikit nyeri

Disebabkan pengaruh estrogen dan progesteron yang

merangsang duktus dan alveoli payudara. Kelenjar Montgomery

terlihat lebih membesar (Mochtar, 2012; h.35).

5) Sering Miksi

Desakan rahim ke depan menyebabkan kandung kemih cepat

terasa penuh dan sering miksi, pada triwulan kedua gejala ini akan

6) Konstipasi atau obstipasi

Pengaruh progesteron dapat menghambat peristaltik usus, menyebabkan kesulitan untuk buang air besar (Manuaba, 2010;

h.107).

7) Pigmentasi kulit

Dipengaruhi oleh hormone kortikosteroid plasenta, dijumpai di muka (chloasma gravidarum), aerola payudara, leher dan dinding perut (linea nigra) (Manuaba, 2010; h.107 dan Mochtar, 2012; h.35).

8) Varises atau penampakan pembuluh darah vena

Karena pengaruh dari estrogen dan progesterone, terutama bagi yang mempunyai bakat. Penampakan pembuluh darah terjadi di

sekitar genitalia eksterna, kaki, betis dan payudara. Penampakan

pembuluh darah ini akan menghilang setelah persalinan

(Manuaba, 2010; h.108).

b. Tanda Tidak Pasti kehamilan

Menurut Prawirohardjo (2010) dan Mochtar (2012) , tanda tidak pasti

kehamilan dapat ditentukan oleh:

1) Rahim membesar, sesuai dengan tuanya hamil

2) Pada pemeriksaan dalam, dijumpai:

a) tanda hegar

ismus ditekan dari arah yang berlawanan (Prawirohardjo,

2010; h.217).

b) tanda Chadwicks

tanda Chadwicks: perubahan warna menjadi kebiruan atau keunguan pada vulva, vagina, dan serviks (Prawirohardjo,

2010; h.217).

c) tanda Piscaseck

tanda Piscaseck: pembesaran dan pelunakan rahim ke salah satu sisi rahim yang berdekatan dengan tuba uterine.

Biasanya tanda ini ditemukan di usia kehamilan 7-8 minggu

(Mochtar, 2012; h.36).

d) Kontraksi Braxton Hicks (kontraksi-kontraksi kecil uterus bila dirangsang) (Mochtar, 2012; h.36).

e) Teraba Ballottement

Fenomena bandul atau pantulan balik. Hal ini dapat dikenali

dengan jalan menekan tubuh janin melalui dinding abdomen

yang kemudia terdorong melalui cairan ketuban dan kemudian

memantul balik ke dinding abdomen atau tangan pemeriksa.

Fenomena bandul jenis ini disebut ballottement in toto. Jenis

lain dari pantulan ini adalah ballottement kepala yaitu hanya

kepala hanin yang terdorong dan memantul kembali ke dinding

uterus atau tangan pemeriksa setelah memindahkan dan

menerima tekanan balik cairan ketuban di dalam kavum uteri

c. Tanda Pasti Kehamilan

Menurut Manuaba (2010; h.109) dan Mochtar (2012; h.36-37), Tanda

pasti kehamilan dapat ditentukan oleh:

1) Gerakan janin dalam rahim

2) Terlihat/teraba gerakan janin dan teraba bagian-bagian janin

3) Denyut jantung janin:

a) Didengar dengan stetoskop laenec, alat kardiotokografi, alat

doppler

b) Dilihat dengan ultrasonografi

c) Pemeriksaan dengan alat canggih yaitu rontgen untuk melihat

kerangka janin, ultrasonografi.

3. Perubahan Anatomi dan Fisiologi pada Kehamilan a. Sistem Reproduksi

1) Uterus

Selama kehamilan uterus akan beradaptasi untuk menerima dan

melindungi hasil konsepsi (janin, plasenta, amnion) sampai

persalinan. Uters mempunyai kemampuan yang luar biasa untuk

bertambah besar dengan cepat selama kehamilan dan pulih

kembali seperti keadaan semula dalam beberapa minggu setelah

persalinan (Prawirohardjo, 2010; h.175).

2) Serviks

Serviks manusia merupakan organ yang kompleks dan heterogen yang mengalami perubahan yang luar biasa selama kehamilan

menjaga janin di dalam uterus sampai akhir kehamilan dan

selama persalinan (Prawirohardjo, 2010; h.177).

3) Ovarium

Proses ovulasi selama kehamilan akan terhenti dan pematangan folikel baru juga ditunda. Hanya satu korpus yang dapat

ditemukan di ovarium. Folikel ini akan berfungsi maksimal selama 6-7 minggu awal kehamilan dan setelah itu akan berperan sebagai

penghasil progesterone dalam jumlah yang relatif minimal

(Prawirohardjo, 2010; h.178).

4) Vagina dan perineum

Selama kehamilan peningkatan vaskularisasi dan hiperemia

terlihat jelas pada kulit dan otot-otot di perineum dan vulva,

sehingga pada vagina akan terlihat berwarna keunguan yang

dikenal dengan tanda Chadwicks. Perubahan ini meliputi penipisan mukosa dan hilangnya sejumlah jaringan ikat dan

hipertrofi dari sel-sel otot polos (Prawirohardjo, 2010; h.178).

5) Kulit

Pada kulit dinding perut akan terjadi perubahan warna menjadi

kemerahan, kusam, dan kadang-kadang juga akan mengenai

daerah payudara dan paha. Perubahan ini dikenal dengan nama

6) Payudara

Pada awal kehamilan perempuan akan merasakan payudaranya

menjadi lebih lunak. Putting payudara akan lebih besar,

kehitaman, dan tegak. Setelah bulan pertama suatu cairan

berwarna kekuningan yang disebut kolostrum dapat keluar.

Setelah bulan kedua payudara akan bertambah ukurannya dan

vena-vena dibawah kulit akan lebih terlihat (Prawirohardjo, 2010;

h.179).

b. Sistem Metabolik

Sebagian besar penambahan berat badan selama kehamilam

berasal dari uterus dan isinya. Kemudian payudara, volume darah,

dan cairan ekstraseluler (Prawirohardjo, 2010; h.180). Berat badan ibu hamil akan bertambah sekitar 12-14 kg selama hamil, atau 1/4-1/2

kg/minggu (Manuaba, 2012; h.148).

c. Sistem Kardiovaskular

Sistem kardiovaskular mengalami perubahan untuk dapat mendukung peningkatan metabolisme sehingga tumbuh kembangnya

janin sesuai dengan kebutuhannya (Manuaba, 2012; h.148).

Volume darah akan meningkat secara progresif mulai minggu

ke-6 -8 kehamilan dan mencapai puncaknya pada minggu ke-32 – 34

dengan perubahan kecil setelah minggu tersebut (Prawirohardjo,

d. Sistem Respirasi

Frekuensi pernapasan mengalami perubahan saat kehamilan, volume

ventilasi permenit dan pengambilan oksigen per menit akan

bertambah secara signifikan pada kehamilan lanjut (Prawirohardjo,

2010; h.185).

e. Traktus Urinarius

Pada bulan-bulan pertama kehamilan kandung kemih akan

tertekan oleh uterus yang mulai membesar sehingga menimbulkan

sering berkemih. Keadaan ini akan hilang dengan makin tuanya

kehamilan bila uterus keluar dari rongga panggul. Pada akhir

kehamilan, jika kepala janin sudah mulai turun ke pintu atas panggul,

keluhan itu akan timbul kembali (Prawirohardjo, 2010; h.185).

f. Sistem Endokrin

Selama kehamilan normal kelenjar hipofisis akan membesar ±135 %. Tetapi, kelenjar ini tidak mempunyai arti penting dalam kehamilan

(Prawirohardjo, 2010; h.185).

g. Sistem Muskuloskeletal

Lordosis yang progresif akan menjadi bentuk yang umum pada

kehamilan. Akibat kompensasi dari pembesaran uterus ke posisi

anterior, lordosis menggeser pusat daya berat kebelakang ke arah dua tungkai (Prawirohardjo, 2010; h.185).

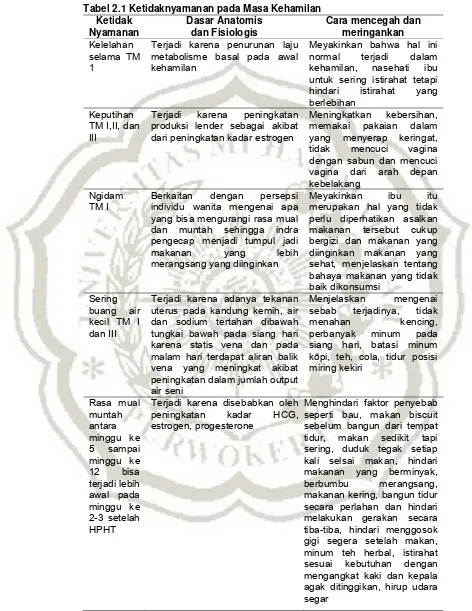

4. Ketidaknyamanan dan Cara Penanganan pada saat Kehamilan

Menurut Kusmiyati (2009; h.123-133), ketidaknyamanan dan cara

Tabel 2.1 Ketidaknyamanan pada Masa Kehamilan

Terjadi karena penurunan laju metabolisme basal pada awal kehamilan

Meyakinkan bahwa hal ini normal terjadi dalam kehamilan, nasehati ibu untuk sering istirahat tetapi hindari istirahat yang berlebihan

Keputihan TM I,II, dan III

Terjadi karena peningkatan produksi lender sebagai akibat dari peningkatan kadar estrogen

Meningkatkan kebersihan, memakai pakaian dalam yang menyerap keringat, tidak mencuci vagina dengan sabun dan mencuci vagina dari arah depan kebelakang

Ngidam TM I

Berkaitan dengan persepsi individu wanita mengenai apa yang bisa mengurangi rasa mual dan muntah sehingga indra pengecap menjadi tumpul jadi makanan yang lebih merangsang yang diinginkan

Meyakinkan ibu itu merupakan hal yang tidak perlu diperhatikan asalkan makanan tersebut cukup bergizi dan makanan yang diinginkan makanan yang sehat, menjelaskan tentang bahaya makanan yang tidak

Terjadi karena adanya tekanan uterus pada kandung kemih, air dan sodium tertahan dibawah tungkai bawah pada siang hari sebab terjadinya, tidak

menahan kencing,

perbanyak minum pada siang hari, batasi minum

Terjadi karena disebabkan oleh peningkatan kadar HCG, estrogen, progesterone

Ketidak

Terjadi karena adanya kecenderungan genetis, peningkatan kadar estrogen dan progesterone

Hindari sinar matahari berlebihan selama masa kehamilan

Hemorrhoi d TM II dan III

Konstipasi, tekanan yang meningkat dari uterus gravid terhadap vena hemoroida

Hindari konstipasi, makan makanan yang berserat, gunakan kompres dingin, hangat, dengan perlahan masukkan kembali kedalam rectum jika perlu

Konstipasi TM II dan III

Peningkatan kadar progesterone yang menyebabkan peristaltic usus jadi lambat, penurunan motilitas sebagai akibat dari relaksasi otot otot halus, penyerapan air dari colon meningkat, tekanan dari uterus yang membesar pada usus, seplemen zat besi, diit, kurang senam

Tingkatkan intake cairan, serat didalam diit, buah prem, istirahat cukup, senam, membiasakan BAK secara teratur dan BAB setelah ada dorongan

Sesak napas TM II dan III

Peningkatan kadar progesteron berpengaruh secara langsung pada pusat pernapasan untuk menurunkan kadar CO2 serta meningkatkan kdar O2, uterus membesar dan menekan pada diafragma

Jelaskan penyebab fisiologisnya, merentangkan lengan diatas kepala serta menarik nafas panjang, mendorong postur tubuh yang baik melakukan pernafasan intercostals, latihan nafas melalui senam hamil, tidur dengan bantal ditinggikan, makan tidak terlalu banyak, hentikan merokok, kontrol dokter bila ada asma

Nyeri ligamentu m

rotondum

Hipertropi dan peregangan ligamentum selama kehamilan, tekanan dari uterus pada ligamentum

Ketidak Pusing Hipertensi postural yang

berhubungan dengan perubahan perubahan hemodinamis, pengumpulan darah didalam pembuluh tungkai, yang mengurangi aliran balik vena dan menurunkan output cardiac serta tekanan darah dengan tegangan othostatis yang meningkat, mungkin gihubungkan dengan hipoglikemia, sakit kepala pada triwulan terakhir dapat merupakan gejala preeklamsia berat

Bangun secara perlahan dari posisi istirahat, hindari berdiri terlalu lama dalam lingkungan yang hangat atau sesak, hindari berbaring dalam posisi terlentang, konsultasi/periksa untuk bagian bawah yang meningkat sejalan dengan kehamilan karena tekanan dari uterus yang hamil, kerapuhan jaringan elastic yang diakibatkan oleh estrogen, kecenderungan bawaan keluarga, dan disebabkan factor usia dan lama berdiri

Tinggikan kaki sewaktu berbaring/duduk, jaga kaki agar tidak bersilangan, hindari berdiri atau duduk terlalu lama, istirahat dalam posisi berbaring miring kiri, senam, hindari pakaian korset yang ketat, jaga postur tubuh yang baik, kenakan kaos kaki,

Sumber: Kusmiyati, 2009; h.123-133

5. Perubahan Psikologis pada Kehamilan

Menurut Varney (

2007 vol 1; h.501-504)

menyebutkan bahwaperubahan psikologis pada kehamilan dibagi berdasarkan Trimester pada

kehamilan:

a. Pada Trimester I

Trimester pertama sering dianggap sebagai periode

penyesuaian. Penyesuaian yang dilakukan wanita adalah terhadap

kenyataan bahwa ia sedang mengandung. Penerimaan terhadap

kenyataan ini dan arti semua ini bagi dirinya merupakan tugas

Sebagian besar wanita merasa sedih dan ambivalen tentang

kenyataan bahwa ia hamil. Kurang lebih 80% wanita mengalami

kekecewaan, penolakan, kecemasan, depresi dan kesedihan. Fokus

wanita adalah pada dirinya sendiri. Penerimaan ini biasanya terjadi

pada akhir trimester pertama dan difasilitasi perasaannya sendiri yang

merasa cukup aman untuk mulai mengungkapkan perasaan-perasaan

yang menimbulkan konflik yang di alami.

b. Pada Trimester II

Trimester kedua sering dikenal sebagai periode kesehatan yang

baik, yaitu periode ketika wanita merasa nyaman dan bebas dari

segala ketidaknyamanan yang normal dialami saat hamil. Namun,

trimester kedua juga merupakan fase ketika wanita menelusur

kedalam dan paling banyak mengalami kemunduran.

Trimester kedua sebenarnya terbagi atas dua fase yaitu

pra-quickening dan pasca quickening. Quickening menunjukkan

kenyataan adanya kehidupan ynag terpisah, yang menjadi dorongan

bagi wanita dalam melaksanakan tugas psikologis utamanya pada

trimester kedua, yakni mengembangkan identitas sebagai ibu bagi

dirinya sendiri, yang berbeda dari ibunya. Dengan timbulnya

quickening, muncul sejumlah perubahan karena kehamilan telah menjadi jelas dalam pikiranya. Kontak sosialnya berubah, ia lebih

banyak bersosialisasi dengan wanita hamil atau ibu baru lainnya, dan

minat serta aktivitasnya berfokus pada kehamilan, cara membesarkan

c. Pada Trimester III

Trimester ketiga sering disebut periode penantian dengan penuh

kewaspadaan. Pada periode ini wanita mulai menyadari kehadiran

bayi sebaga makhluk yang terpisah sehingga ia menjadi tidak sabar

menanti kehadiran sang bayi. Ada perasaan was-was mengingat bayi

dapat lahir kapanpun. Wanita mungkin merasa cemas dengan

kehidupan bayi dan kehidupan sendiri.

6. Gejala dan Tanda Bahaya Kehamilan

Menurut Bartini (2012; h.86-97) dan Cunningham (2014; h. 220-221),

Manuaba (2012; h. 227-281), menyebutkan bahwa Gejala dan Tanda

Bahaya Kehamilan:

a. Keluhan Ringan Hamil Muda

1) Emesis Gravidarum

Emesis gravidarum merupakan keluhan umum yang disampaikan pada kehamilan muda. Terjadinya kehamilan menimbulkan

perubahan hormonal pada wanita karena terdapat peningkatan

hormone estrogen, progesterone dan dikeluarkannya Human Chorionic Gonadothropine plasenta. Hormon-hormon inilah yang

2) Nyeri punggung bawah

Hingga tahap tertentu dilaporkan pada hampir 70% wanita hamil.

Kelelahan, membungkuk, berkebihan, mengangkat beban atau

berjalan dapat menyebabkan nyeri punggung ringan. Untuk

mengurangi nyeri punggung yaitu dengan menganjurkan wanita

yang bersangkutan berjongkok dan bukan membungkuk ketika

mengambil sesuatu dibawah, memberi bantalan penyangga di

punggung ketika duduk dan menghindari sepatu berhak tinggi.

3) Kram pada kaki

Keluhan kram kaki terutama betis sering disampaikan oleh ibu

hamil muda. Kejadian kram betis berkaitan dengan mual, muntah,

kurangnya makan, sehingga terdapat perubahan keseimbangan

elektrolit dengan kalium, kalsium, dan natrium yang menyebabkan

terjadi perubahan berkelanjutan dalam darah dan cairan tubuh.

4) Varises

Varises merupakan pembesaran dan pelebaran pembuluh darah

vena yang sering dijumpai saat kehamilan disekitar vulva, vagina,

paha, dan terutama tungkai bawah. Kejadian varises pada wanita

disebabkan oleh faktor bakat atau keturunan, faktor multipara

sampai grandemultipara, terdapat peningkatan hormon estrogen

5) Hyperemesis Gravidarum

Hyperemesis Gravidarum dapat menyebabkan cadangan karbohidrat habis dipakai untuk keperluan energi, sehingga

pembakaran tubuh beralih pada cadangan lemak dan protein.

6) Hipersalivasi

Hipersalivasi atau ptialismus berarti pengeluaran air ludah yang berlebihan pada wanita hamil, terutama pada trimester pertama.

Keadaan ini disebabkan meningkatnya hormon estrogen dan

Human Chorionic Gonadothropine, selain ibu hamil sulit menelan ludah karena mual dan muntah. Untuk pengobatan simtomatis

dapat di berikan vitamin b kompleks dan vitamin C).

b. Anemia pada kehamilan

Anemia pada kehamilan adalah anemia karena kekurangan zat besi,

dan merupakan jenis anemia yang pengobatannya mudah, dan

murah.

c. Kehamilan dengan resiko tinggi

Untuk menegakkan kehamilan resiko tinggi pada ibu dan janin adalah

dengan cara melakukan anemnesa yang intensif (baik), melakukan

pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan

laboratorium, pemeriksaan rontgen, pemeriksaan ultrasonografi.

d. Perdarahan Antepartum

Perdarahan Antepartum adalah perdarahan pervaginam pada

antepartum terjadi pada usia kehamilan lebih dari 28 minggu maka

sering disebut atau digolongkan perdarahan pada trimester III.

e. Preeklampsia dan Eklampsia

Preeklampsia dan eklampsia merupakan penyebab kematian ibu dan perinatal yang tinggi terutama di Negara berkembang. Pada

preeklampsia dan eklampsia terjadi penurunan angiotensin, renin, dan

aldosterone, dan ditandai dengan oedema, hipertensi, dan proteinuria. Kelanjutan preeklampsia berat menjadi eklampsia dengan tambahan gejala kejang atau koma.

f. Kehamilan premature

Persalinan premature pada usia kehamilan 28-37 minggu. Penyebabnya adalah pendarahan plasenta, janin mati, kelainan

bawaan, ketuban pecah dini, plasenta kurang baik, kehamilan

kembar, kurang gizi pada ibu, anemia, perokok, alkoholik, keturunan,

umur <18 tahun dan >40 tahun.

g. Kehamilan kembar

Kehamilan kembar adalah kehamilan dengan 2 janin atau lebih.

Kehamilan kembar dapat memberikan resiko yang lebih tinggi

terhadap bayi dan ibu. Faktor yang dapat meningkatkan kemungkinan

hamil kembar adalah faktor ras, keturunan , umur wanita, dan paritas.

h. Hemoroid

Varises di vena rektum mungkin pertama kali muncul selama

kehamilan karena meningkatnya tekanan vena. Namun, kehamilan

yang sudah ada. Nyeri dan pembengkakan biasanya dikurangi

dengan anestetik topikal, rendam hangat, dan pelunak tinja.

Trombosis hemoroid eksternal dapat menyebabkan nyeri hebat, tetapi bekuan biasanya dapat dievakuasi dengan menginsisi dinding vena

dibawah anesthesia topikal.

i. Heartburn

Gejala ini adalah salah satu keluhan tersering wanita hamil da

disebabkan oleh refluks isi lambung kedalam esofagus bawah.

Meningkatnya frekuensi regurgitasi selama kehamilan kemungkinan

besar disebabkan oleh pergeseran ke atas dan penekanan lambung

oleh uterus disertai oleh relaksasi sfingter esofagus bawah. j. Ketuban pecah dini

Ketuban pecah dini (KPD) merupakan penyebab terbesar persalinan

premature dengan berbagai akibatnya. Ketuban pecah dini adalah

pecahnya ketuban sebelum terdapat tanda persalinan, dan setelah

ditunggu satu jam belum dimulainya tanda persalinan.

a. Pengertian ketuban pecah dini

1) Ketuban pecah dini adalah keadaan pecahnya selaput

ketuban sebelum persalinan (Prawirohardjo, 2010; h. 677).

2) Ketuban pecah dini adalah pecahnya ketuban sebelum

terdapat tanda persalinan, dan setelah ditunggu satu jam

3) Ketuban pecah dini adalah pecahnya ketuban sebelum in

partu: yaitu bila pembukaan pada primi kurang dari 3 cm dan

pada multipara kurang dari 5 cm (Mochtar, 2012; h. 177).

4) Ketuban pecah dini adalah pecahnya ketuban sebelum awitan

persalinan, tanpa memerhatikan usia gestasi (Varney, 2008; h.

788).

5) Ketuban pecah dini adalah keadaan pecahnya selaput

ketuban sebelum persalinan atau dimulainya tanda inpartu

(Kemenkes RI, 2013; h. 122).

Dari semua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa ketuban

pecah dini adalah pecahnya ketuban sebelum persalinan dimulai

tanpa memperhatikan usia kehamilan kemudian tidak diikuti

tanda-tanda persalinan.

b. Etiologi ketuban pecah dini

Penyebab dari ketuban pecah dini masih belum diketahui

secara jelas, maka usaha preventif tidak dapat dilakukan, kecuali dalam usaha menekan infeksi. Faktor penyebab ketuban pecah

dini mempunyai dimensi multifactorial yaitu:

1) Servik inkompeten.

2) Ketegangan rahim berlebihan: kehamilan kembar, hidramnion.

3) Kelainan letak janin dalam rahim: letak sungsang, letak lintang

4) Kemungkinan kesempitan panggul: perut gantung, bagian

terendah belum masuk PAP, disproporsi sefalopelvik.

6) Infeksi yang menyebabkan terjadi proses biomekanik pada

selaput ketuban dalam bentu proteolitik sehingga

memudahkan ketuban pecah.

(Manuaba, 2010; h.283)

c. Mekanisme ketuban pecah dini

Ketuban pecah dalam persalinan secara umum disebabkan

oleh kontraksi uterus dan peregangan berulang. Selaput ketuban

pecah karena pada daerah tertentu terjadi perubahan biokimia

yang menyebabkan selaput ketuban inferior rapuh, bukan karena

seluruh selaput ketuban rapuh. Terdapat keseimbangan antara

sintesis dan degradasi ekstraseluler matriks. Perubahan struktur,

jumlah sel, dan katabolisme kolagen menyebabkan aktivitas

kolagen berubah dan menyebabkan selaput ketuban pecah

(Prawirohardjo, 2010; h.678).

Menurut Manuaba (2010; h.283) menjelaskan bahwa

mekanisme terjadinya ketuban pecah dini dapat berlangsung

sebagai berikut: selaput ketuban tidak kuat sebagai akibat

kurangnya jaringan ikat dan vaskularisasi, bila terjadi pembukaan

serviks maka selaput ketuban sangat lemah dan mudah pecah

dengan mengeluarkan air ketuban.

d. Dasar diagnosis ketuaban pecah dini

Diagnosis ketuban pecah dini tidak sulit ditegakkan dengan

keterangan menjadi pengeluaran cairan mendadak disertai bau

h.178), menjelaskan cara menegakkan diagnosis ketuban pecah

dini adalah:

1) Pemeriksaan fisik: melakukan palpasi abdomen untuk

menentukan volume cairan amnion. Apabila ketuban telah

pasti, terdapat kemungkinan mendeteksi berkurangnya cairan

karena terdapat peningkatan molase uterus dan dinding

abdomen di sekitar janin dan penurunan kemampuan

balotemen dibandingkan temuan pada pemeriksaan sebelum

pecah ketuban. Ketuban yang pecah tidak menyebabkan

perubahan yang seperti ini dalam temuan abdomen.

2) Pemeriksaan spekulum, untuk mengambil sampel cairan

ketuban di forniks posterior dan mengambil sampel cairan

untuk kultur dan pemeriksaan bakteriologis.

3) Melakukan pemeriksaan dalam dengan hati-hati, sehingga

tidak banyak manipulasi daerah pelvis untuk mengurangi

kemungkinan infeksi asenden dan persalinan prematuritas.

4) Menggunakan kertas lakmus (litmus):

a) Bila menjadi biru (basa): air ketuban

b) Bila menjadi merah (asam): air kemih (urin).

5) Pemeriksaan pH forniks posterior pada ketuban yang pecah

pH adalah basa (air ketuban).

e. Komplikasi ketuban pecah dini:

Komplikasi yang timbul akibat ketuban pecah dini bergantung

neonatal, persalinan premature, hipoksia karena kompresi tali

pusat, deformitas janin, meningkatnya insiden seksio sesarea,

atau gagalnya persalinan normal (Prawirohardjo, 2010; h.678).

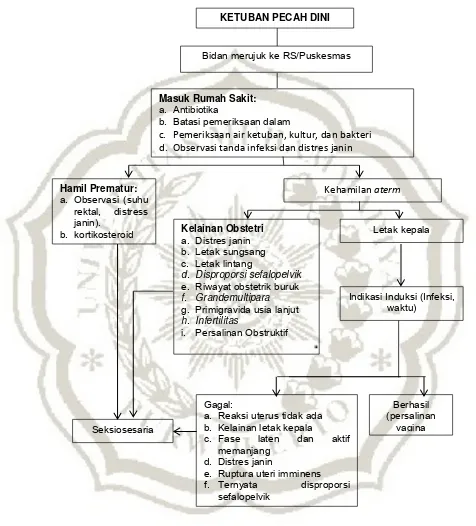

f. Penatalaksanaan ketuban pecah dini:

Ketuban pecah dini merupakan sumber persalinan prematuritas,

infeksi dalam rahim terhadap ibu maupun janin yang cukup besar

dan potensial. Oleh karena itu, tatalaksana ketuban pecah dini

memerlukan tindakan yang rinci sehingga dapat menurunkan

kejadian persalinan prematuritas dan infeksi dalam rahim. Sebagai

gambaran umum untuk tatalaksana ketuban pecah dini adalah:

1) Mempertahankan kehamilan sampai cukup matur khususnya

kematangan paru sehingga mengurangi kejadian kegagalan

perkembangan paru yang sehat.

2) Terjadi infeksi dalam rahim, yaitu korioamnionitis yang menjadi

pemicu sepsis, meningitis janin, dan persalinan prematuritas.

Dengan perkiraan janin sudah cukup besar dan persalinan

diharapkan berlangsung dalam waktu 72 jam dan dapat

diberikan kortikosteroid, sehingga kematangan paru janin

dapat terjamin.

3) Pada usia kehamilan 24 sampai 32 minggu saat berat janin

cukup, perlu dipertimbangkan untuk melakukan induksi

persalinan, dengan kemungkinan janin tidak dapat

4) Menghadapi ketuban pecah dini, diperlukan kerja sama

terhadap ibu dan keluarga sehingga terdapat pengertian

bahwa tindakan mendadak mungkin dilakukan dengan

pertimbangan untuk menyelamatkan ibu dan mungkin harus

mengorbankan janinnya.

5) Pemeriksaan yang penting dilakukan adalah USG untuk

mengukur distansia biparietal dan perlu melakukan aspirasi air

ketuban untuk melakukan pemeriksaan kematangan paru .

6) Waktu terminasi pada hamil aterm dapat dianjurkan pada

selang waktu 6 jam sampai 24 jam, bila tidak terjadi his

spontan.

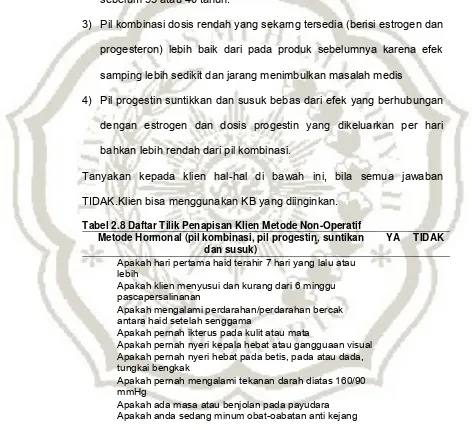

Gambar 2.1 Penatalaksanaan ketuban pecah dini (Manuaba, 2010; h. 285).

c. Pemeriksaan air ketuban, kultur, dan bakteri d. Observasi tanda infeksi dan distres janin

Hamil Prematur:

a. Reaksi uterus tidak ada b. Kelainan letak kepala

7. Asuhan pada Kehamilan a. Tujuan asuhan antenatal:

1) memantau kemajuan kehamilan, memantau kesehatan ibu dan

tumbuh kembang janin

2) mempertahankan kesehatan fisik, mental dan sosial.

3) Mendeteksi dini adanya ketidak normalan/penyulit.

4) Mempersiapkan persalinan cukup bulan dan selamat baik ibu

maupun bayinya.

5) Agar masa nifas normal dan pemberian Asi Eksklusif

6) Mempersiapkan ibu dan keluarga setelah bayi lahir.

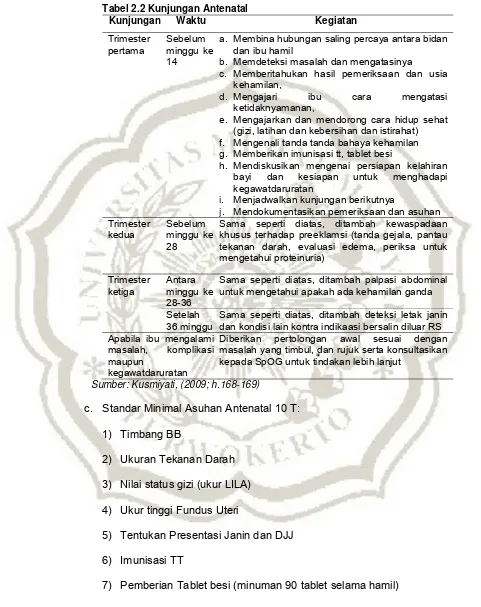

b. Jadwal kunjungan pada pemeriksaan antenatal

Menurut Saifuddin (2010; h. N-2) dan Kusmiyati (2009; h.168-169),

mengemukakan bahwa setiap wanita hamil menghadapi risiko

komplikasi yang bisa mengancam jiwanya. Oleh karena itu, setiap

wanita hamil memerlukan sedikitnya empat kali kunjungan selama

periode antenatal:

1) 1X kunjungan selama trimester pertama (sebelum 14 minggu)

2) 1X kunjungan selama trimester kedua (antara minggu 14-28)

3) 2X kunjungan selama trimester ketiga (antara minggu 28-36 dan

Tabel 2.2 Kunjungan Antenatal

Kunjungan Waktu Kegiatan

Trimester pertama

Sebelum minggu ke 14

a. Membina hubungan saling percaya antara bidan dan ibu hamil

b. Memdeteksi masalah dan mengatasinya

c. Memberitahukan hasil pemeriksaan dan usia kehamilan,

d. Mengajari ibu cara mengatasi ketidaknyamanan,

e. Mengajarkan dan mendorong cara hidup sehat (gizi, latihan dan kebersihan dan istirahat) f. Mengenali tanda tanda bahaya kehamilan g. Memberikan imunisasi tt, tablet besi

h. Mendiskusikan mengenai persiapan kelahiran bayi dan kesiapan untuk menghadapi kegawatdaruratan

i. Menjadwalkan kunjungan berikutnya

j. Mendokumentasikan pemeriksaan dan asuhan Trimester

kedua

Sebelum minggu ke 28

Sama seperti diatas, ditambah kewaspadaan khusus terhadap preeklamsi (tanda gejala, pantau tekanan darah, evaluasi edema, periksa untuk mengetahui proteinuria)

Sama seperti diatas, ditambah palpasi abdominal untuk mengetahui apakah ada kehamilan ganda

Setelah 36 minggu

Sama seperti diatas, ditambah deteksi letak janin dan kondisi lain kontra indikaasi bersalin diluar RS Apabila ibu mengalami

masalah, komplikasi maupun

kegawatdaruratan

Diberikan pertolongan awal sesuai dengan masalah yang timbul, dan rujuk serta konsultasikan kepada SpOG untuk tindakan lebih lanjut

Sumber: Kusmiyati, (2009; h.168-169)

c. Standar Minimal Asuhan Antenatal 10 T:

1) Timbang BB

2) Ukuran Tekanan Darah

3) Nilai status gizi (ukur LILA)

4) Ukur tinggi Fundus Uteri

5) Tentukan Presentasi Janin dan DJJ

6) Imunisasi TT

7) Pemberian Tablet besi (minuman 90 tablet selama hamil)

9) Temu wicara dalam rangka persiapan rujukan

10) Tatalaksana penanganan khusus

(KEMENKES RI, 2012)

8. Pengawasan Antenatal

Pengawasan antenatal dan postnatal sangat penting dalam upaya

menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu maupun perinatal.

a. Tujuan pengawasan antenatal adalah:

1) Mengenal dan menangani sedini mungkin penyulit yang terdapat

saat kehamilan, persalinan, dan kala nifas.

2) Mengenal dan menangani penyakit yang menyertai hamil,

persalinan, dan kala nifas

3) Memberikan nasihat dan petunjuk yang berkaitan dengan

kehamilan, persalinan, kala nifas, laktasi, dan aspek keluarga

berencana.

4) Menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan perinatal

(Manuaba, 2010; h.109-111).

b. Jadwal pemeriksaan:

1) Pemeriksaan pertama

Pemeriksaan pertama dilakukan segera setelah diketahui

terlambat haid.

2) Pemeriksaan ulang:

a) Setiap bulan sampai usia kehamilan 6 sampai 7 bulan

c) Setiap 1 minggu sejak usia kehamilan 8 bulan sampai terjadi

persalinan.

3) Pemeriksaan khusus bila terdapat keluhan tertentu

(Manuaba, 2010; h.111).

B. PERSALINAN 1. Definisi

Persalinan adalah rangkaian proses yang berakhir dengan

pengeluaran hasil konsepsi oleh ibu. Proses ini dimulai dengan kontraksi

persalinan, yang ditandai oleh perubahan progresif pada serviks, dan

diakhiri dengan pelahiran plasenta (Varney, 2008; h. 672).

Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi (janin dan

plasenta) yang telah cukup bulan atau dapat hidup diluar kandungan

melalui jalan lahir atau melalui jalan lain, dengan bantuan atau tanpa

bantuan (kekuatan sendiri) (Manuaba, 2010; h. 164).

Persalinan adalah proses lahirnya bayi dengan tenaga ibu sendiri,

tanpa bantuan alat-alat, serta tidak melukai ibu dan bayi, yang umumnya

berlangsung kurang dari 24 jam (Mochtar, 2012; h.69).

Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa persalinan adalah sebuah

proses pengeluaran hasil konsepsi (janin, plasenta, dan selaput ketuban)

melalui jalan lahir dengan di mulai adanya kontraksi yang membuka jalan

lahir sampai pembukaan lengkap dan diakhiri dengan pelahiran plasenta

2. Macam-macam Persalinan a. Persalinan spontan

Adalah persalinan yang seluruhnya berlangsung dengan kekuatan ibu

sendiri.

b. Persalinan buatan

Adalah persalinan dibantu dengan tenaga dari luar misalnya ekstraksi

forceps atau dilakukan operasi Section Caesaria

c. Persalinan anjuran

Adalah persalinan yang tidak dimulai dengan sendirinya tetapi baru

berlangsung setelah pemecahan ketuban, pemberian pitocin atau

prostaglandin.

(Manuaba, 2010; h.164).

3. Faktor yang Mempengaruhi Persalinan

Menurut pendapat Hidayat dan Sujiyatini (2010; h.12-19), menyebutkan

bahwa faktor yang mempengaruhi persalinan:

a. Power (tenaga yang mendorong anak)

Power atau tenaga yang mendorong anak adalah

1) His adalah kontraksi otot-otot Rahim pada persalinan

2) Tenaga mengejan:

a) Kontraksi otot-otot dinding perut

b) Kepala didasar panggul merangsang mengejan

c) Paling efektif saat kontraksi/his.

b. Passage (jalan lahir)

1) Jalan lahir lunak terdiri dari serviks, vagina dan otot rahim.

2) Jalan lahir keras terdiri dari os.Coxae (tulang innominata),

os.Sacrum, dan os. Cocygis. c. Passager (fetus)

Hal yang menentukan kemampuan untuk melewati jalan lahir dari

faktor passage adalah:

1) Presentasi janin dan bagian janin yang terletak pada bagian

depan jalan lahir seperti:

a) Presentasi kepala (verteks, muka, dahi)

b) Presentasi bokong (bokong murni/frank breech), bokong kaki

(complete breech), letak lutut atau letak kaki (incomplete breech)

c) Presentasi bahu (letak lintang).

2) Sikap janin

Hubungan bagian janin (kepala) dengan bagian janin lainnya

(badan), misalnya fleksi, defleksi, dan lain-lain. 3) Posisi janin

Hubungan bagian/point penentu dari bagian terendah janin

dengan panggul ibu, dibagi dalam 3 unsur:

a) Sisi panggul ibu : kiri, kanan, dan melintang

b) Bagian terendah janin : oksiput, sacrum, dagu dan scapula

c) Bagian panggul ibu : depan, belakang.

4) Bentuk/ukuran kepala janin menentukan kemampuan kepala

Bentuk-bentuk oval janin:

a) Bentuk oval kepala diameter antero posterior lebih panjang b) Bahu dan badan diameter transversa lebih panjang

c) Dua bagian oval tersebut tegak lurus satu sama lain

d. Psychology (Psikologi)

Menurut (Sondakh, 2013; h.91), menyebutkan perubahan

psikologi ibu yang muncul pada saat memasuki masa persalinan

sebagian besar berupa perasaan takut maupun cemas, terutama

pada ibu primigravida yang umumnya belum mempunyai bayangan

mengenai kejadian-kejadian yang akan dialami pada akhir

kehamilannya. Oleh sebab itu, penting sekali untuk mempersiapkan

mental ibu karena perasaan takut akan menambah rasa nyeri, serta

akan menegangkan otot-otot serviksnya dan akan mengganggu

pembukaannya. Ketegangan jiwa dan badan ibu juga menyebabkan

ibu lekas lelah.

e. Penolong

Fungsi penolong persalinan sangat berat, yaitu memberikan

pertolongan bagi dua jiwa yaitu ibu dan anak, serta kesuksesan

pertolongan tersebut sebagian bergantung pada keadaan petugas

yang menolongnya, maka sangat penting untuk diadakan kualifakasi

atau persyaratan bagi petugas yang bekerja di kamar bersalin dan

penolong persalinan. Dengan demikian, sesuai dengan hal tersebut,

persyaratan yang diperlakukan adalah persyaratan kemampuan,

4. Proses Terjadinya Persalinan

Menurut Manuaba (2010; h. 167), menyebutkan bahwa Proses Terjadinya

Persalinan adalah

a. Estrogen yang meningkatkan sensitivitas otot rahim, memudahkan penerimaan rangsangan dari luar seperti rangsangan oksitosin,

rangsangan prostaglandin, rangsangan mekanis.

b. Progesteron yang menurunkan sensitivitas otot rahim, menyulitkan penerimaan rangsangan dari luar seperti rangsangan oksitosin,

rangsangan prostaglandin, rangsangan mekanis, dan menyebabkan

otot rahim dan otot polos relaksasi.

Estrogen dan progesteron terdapat dalam keseimbangan sehingga kehamilan dapat dipertahankan. Perubahan keseimbangan estrogen dan

progesteron menyebabkan oksitosin yang dikeluarkan oleh hipofisis pars posterior dapat menimbulkan kontraksi dalam bentuk Braxton Hicks.

Kontraksi Braxton Hicks akan menjadi kekuatan dominan saat mulainya persalinan, oleh karena itu makin tua usia kehamilan frekuensi kontraksi

makin sering (Manuaba, 2010; h.167).

Oksitosin diduga bekerja bersama prostaglandin yang makin meningkat mulai dari usia kehamilan minggu ke-15. Disamping itu, faktor

gizi ibu hamil dan keregangan otot rahim dapat memberikan pengaruh

penting untuk dimulainya kontraksi rahim. Berdasarkan uraian tersebut

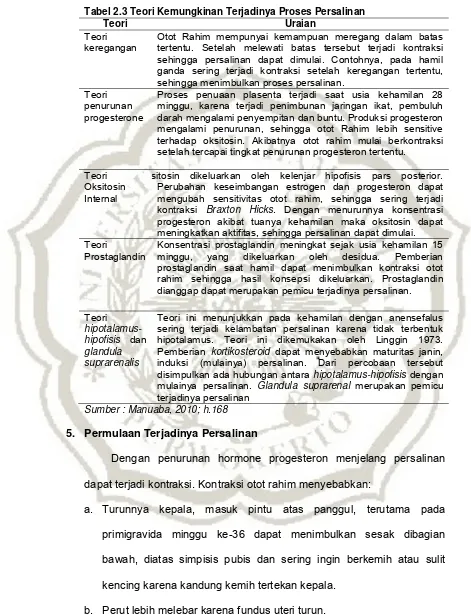

dapat dikemukakan beberapa teori yang menyatakan kemungkinan

Tabel 2.3 Teori Kemungkinan Terjadinya Proses Persalinan

Teori Uraian

Teori keregangan

Otot Rahim mempunyai kemampuan meregang dalam batas tertentu. Setelah melewati batas tersebut terjadi kontraksi sehingga persalinan dapat dimulai. Contohnya, pada hamil ganda sering terjadi kontraksi setelah keregangan tertentu, sehingga menimbulkan proses persalinan.

Teori penurunan progesterone

Proses penuaan plasenta terjadi saat usia kehamilan 28 minggu, karena terjadi penimbunan jaringan ikat, pembuluh darah mengalami penyempitan dan buntu. Produksi progesteron mengalami penurunan, sehingga otot Rahim lebih sensitive terhadap oksitosin. Akibatnya otot rahim mulai berkontraksi setelah tercapai tingkat penurunan progesteron tertentu.

Teori Oksitosin Internal

Oksitosin dikeluarkan oleh kelenjar hipofisis pars posterior. Perubahan keseimbangan estrogen dan progesteron dapat mengubah sensitivitas otot rahim, sehingga sering terjadi kontraksi Braxton Hicks. Dengan menurunnya konsentrasi progesteron akibat tuanya kehamilan maka oksitosin dapat meningkatkan aktifitas, sehingga persalinan dapat dimulai. Teori

Prostaglandin

Konsentrasi prostaglandin meningkat sejak usia kehamilan 15 minggu, yang dikeluarkan oleh desidua. Pemberian prostaglandin saat hamil dapat menimbulkan kontraksi otot rahim sehingga hasil konsepsi dikeluarkan. Prostaglandin dianggap dapat merupakan pemicu terjadinya persalinan.

Teori hipotalamus-hipofisis dan glandula suprarenalis

Teori ini menunjukkan pada kehamilan dengan anensefalus sering terjadi kelambatan persalinan karena tidak terbentuk hipotalamus. Teori ini dikemukakan oleh Linggin 1973. Pemberian kortikosteroid dapat menyebabkan maturitas janin, induksi (mulainya) persalinan. Dari percobaan tersebut disimpulkan ada hubungan antara hipotalamus-hipofisis dengan mulainya persalinan. Glandula suprarenal merupakan pemicu terjadinya persalinan

Sumber : Manuaba, 2010; h.168 5. Permulaan Terjadinya Persalinan

Dengan penurunan hormone progesteron menjelang persalinan

dapat terjadi kontraksi. Kontraksi otot rahim menyebabkan:

a. Turunnya kepala, masuk pintu atas panggul, terutama pada

primigravida minggu ke-36 dapat menimbulkan sesak dibagian

bawah, diatas simpisis pubis dan sering ingin berkemih atau sulit

kencing karena kandung kemih tertekan kepala.

c. Muncul saat nyeri di daerah pinggang karena kontraksi otot Rahim

dan tertekannya pleksus Frankenhauser yang terletak sekitar serviks

(tanda persalinan palsu).

d. Terjadi perlunakan serviks karena terdapat kontraksi otot Rahim

e. Terjadi pengeluaran lendir, lendir penutup serviks dilepaskan

(Manuaba, 2010; h.167).

6. Tanda dan Gejala Menjelang Persalinan

Tanda-tanda menjelang persalinan antara lain: perasaan distensi

abdomen berkurang (Lightening), perubahan serviks, persalinan palsu, ketuban pecah dini, Bloody Show, lonjakan energy, dan gangguan pada saluran cerna Varney (2008 vol. 2; h.672-674) dan Mochtar (2012; h.70).

a. Lightening

Lighteningyang dimulai dirasa kira-kira 2 minggu sebelum persalinan adalah penurunan bagian presentasi bayi ke dalam pelvis minor.

Pada fase lightening menimbulkan ketidaknyamanan kepada ibu

karena tekanan bagian presentasi pada struktur di area pelvis minor.

b. Perubahan Serviks

Mendekati persalinan serviks semakin matang. Selama hamil, serviks

dalam keadaan menutup, panjang, dan lunak, serviks masih lunak

dengan konsistensi seperti pudding dan mengalami sedikit penipisan

(effacement) dan sedikit dilatasi. Perubahan serviks terjadi akibat peningkatan intensitas kontraksi Braxton Hicks. Servik menjadi

matang selama periode yang berbeda-beda sebelum persalinan.

c. Persalinan Palsu

Persalinan palsu terdiri dari kontraksi uterus yang sangat nyeri, yang

memberi pengaruh signifikan terhadap serviks. Kontraksi pada

persalinan palsu sebenarnya timbul akibat kontraksi Braxton Hicks

yang tidak nyeri, yang terjadi sekitar 6 minggu kehamilan.

d. Ketuban Pecah Dini

Pada kondisi normal, ketuban pecah pada akhir kala I persalinan.

Apabila terjadi sebelum persalinan maka disebut Ketuban pecah dini

e. Bloody Show

Bloody show adalah plak lendir. Bloody Show sering terlihat sebagai rabas lendir bercampur darah dan merupakan tanda persalinan yang

akan terjadi biasanya dalam 24 hingga 48 jam.

f. Lonjakan Energi

Terjadinya lonjakan energi ini belum dapat dijelaskan selain bahwa

hal tersebut terjadi alamiah, yang memungkinkan wanita memperoleh

energi yang diperlukan untuk menjalani persalinan. Wanita harus

diinformasikan tentang kemungkinan lonjakan energi ini serta

mengarahkan untuk menahan diri menggunakannya dan

menghematnya untuk persalinan.

g. Gangguan Saluran cerna

Ketika tidak ada penjelasan yang tepat untuk diare, kesulitan

mencerna, mual, dan muntah, diduga hal-hal tersebut merupakan

gejala menjelang persalinan. Beberapa wanita mengalami satu atau

7. Asuhan Kebidanan pada Ibu Bersalin

Terdapat 60 langkah pertolongan persalinan antara lain: mengamati

tanda-tanda persalinan kala II yaitu ibu memiliki keinginan untuk

meneran, ibu merasa ada tekanan yang semakin meningkat pada rectum

atau vaginanya, perineum menonjol, vulva dan sfringer ani membuka.

Asuhan persalinan normal merupakan standart asuhan yang harus

dimiliki oleh seorang bidan dalam menjalankan peran dan wewenangnya

sebagai tenaga kesehatan menurut (Prawirohardjo, 2010; h.341-347):

a. Asuhan Kala I

1) Pemeriksaan detak denyut jantung janin

2) Pemeriksaan kontraksi uterus

3) Pemeriksaan nadi

4) Pemeriksaan dalam

5) Pemeriksaan penurunan terbawah janin

6) Pemeriksaan tekanan darah dan temperatur tubuh

b. Asuhan Kala II

Melihat tanda dan gejala kala II

1) Mengamati tanda dan gejala persalinan kala II.

a) Ibu mempunyai keinginan untuk meneran.

b) Ibu merasa tekanan yang semakin meningkat pada rektum

dan vaginanya.

c) Perineum menonjol.

Menyiapkan Pertolongan persalinan

2) Memastikan perlengkapan, bahan dan obat-obatan esensial siap

digunakan. Mematahkan ampul oksitosin 10 unit dan

menempatkan tabung suntik steril sekali pakai di dalam partus set.

3) Mengenakan baju penutup atau celemek plastik yang bersih.

4) Melepaskan semua perhiasan yang dipakai dibawah siku,

mencuci kedua tangan dengan sabun dan air bersih yang

mengalir dan mengeringkan tangan dengan handuk satu kali

pakai/pribadi yang bersih.

5) Memakai satu sarung tangan dengan DTT atau steril untuk semua

pemeriksaan dalam.

6) Mengisap oksitosin 10 unit kedalam tabung suntik (dengan

memakai sarung tangan disenfeksi tingkat tinggi atau steril) dan

meletakkan kembali di partus set/wadah disenfeksi tingkat tinggi

atau steril tanpa mengontaminasi tabung suntik.

Memastikan pembukaan lengkap dengan janin baik

7) Membersihkan vulva dan perineum, menyekanya dengan hati-hati

dari depan ke belakang dengan menggunakan kapas atau kassa

yang sudah dibasahi air disenfeksi tingkat tinggi. Jika mulut

vagina, perineum, atau anus terkontaminasi oleh kotoran ibu,

membersihkannya dengan seksama dengan cara menyeka dari

depan ke belakang. Membuang kapas atau kassa yang

tangan jika terkontaminasi (meletakkan kedua sarung tangan

tersebut dengan benar didalam larutan dekontaminasi).

8) Dengan menggunakan teknik aseptik, melakukan pemeriksaan

dalam untuk memastikan bahwa pembukaan serviks sudah

lengkap. Bila selaput ketuban belum pecah, sedangkan

pembukaan sudah lengkap, lakukan amniotomi.

9) Mendekontaminasi sarung tangan dengan cara mencelupkan

tangan yang masih memakai sarung tangan kotor ke dalam

larutan klorin 0,5 % dan kemudian melepaskannya dalam keadaan

terbalik serta merendamnya di dalam larutan klorin 0,5 % selama

10 menit. Mencuci kedua tangan.

10) Memeriksa Denyut Jantung Janin (DJJ) setelah kontraksi berakhir

untuk memastikan bahwa DJJ dalam batas normal (100-180

kali/menit).

a) Mengambil tindakan yang sesuai jika DJJ tidak normal.

b) Mendokumentasikan hasil-hasil pemeriksaan dalam, DJJ dan

semua hasil-hasil penilaian serta asuhan lainnya pada

partograf.

Menyiapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses Pimpinan

Meneran

11) Memberitahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin

baik. Membantu ibu berada dalam posisi yang nyaman sesuai

a) Menunggu hingga ibu mempunyai keinginan untuk meneran.

Melanjutkan pemantauan kesehatan dan kenyamanan ibu

serta janin sesuai dengan pedoman persalinan aktif dan

mendokumentasikan temuan-temuan.

b) Menjelaskan kepada anggota keluarga bagaimana dapat

mendukung dan memberi semangat kepada ibu saat ibu mulai

meneran.

12) Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk

meneran. (Pada saat ada his, bantu ibu dalam posisi setengah

duduk dan pastikan merasa nyaman).

13) Melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan

yang kuat untuk meneran:

a) Membimbing ibu untuk meneran saat ibu mempunyai

keinginan untuk meneran.

b) Mendukung dan memberi semangat atas usaha ibu untuk

meneran.

c) Membantu ibu mengambil posisi yang nyaman sesuai dengan

pilihannya (tidak meminta ibu berbaring terlentang).

d) Menganjurkan ibu untuk beristirahat di antara kontraksi.

e) Menganjurkan keluarga untuk mendukung dan memberi

semangat pada ibu.

f) Menganjurkan asupan cairan per oral.

h) Jika bayi belum lahir atau kelahiran bayi belum akan terjadi

segera dalam waktu 120 menit (2jam) meneran untuk ibu

primipara atau 60 menit (1jam) untuk ibu multipara, merujuk

segera. Jika ibu tidak mempunyai keinginan untuk meneran.

i) Menganjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok, atau mengambil

posisi yang aman. Jika ibu belum ingin meneran dalam 60

menit, anjurkan ibu untuk mulai meneran pada puncak

kontraksi-kontraksi tersebut dan beriistirahat diantara

kontraksi.

j) Jika bayi belum lahir atau kelahiran bayi belum akan terjadi

segera setelah 60 menit meneran, merujuk ibu dengan segera.

Persiapan pertolongan kelahiran bayi

14) Jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm,

letakkan handuk bersih diatas perut ibu untuk mengeringkan bayi.

15) Meletakkan kain yang bersih dilipat 1/3 bagian, dibawah bokong

ibu.

16) Membuka partus set.

17) Memakai sarung tangan DTT atau steril pada kedua tangan.

18) Saat kepala bayi membuka vulva dengan diameter 5-6 cm,

lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi kain tadi,

letakkan tangan yang lain di kepala bayi dan lakukan tekanan

yang lembut dan tidak menghambat pada kepala bayi,

untuk meneran perlahan-lahan atau bernapas cepat saat kepala

lahir.

19) Dengan lembut menyeka muka, mulut, hidung bayi dengan kain

atau kasa yang bersih.

20) Memeriksa lilitan tali pusat dan mengambil tindakan yang sesuai

jika hal itu terjadi, dan kemudian meneruskan segera proses

kelahiran bayi:

a) Jika tali pusat melilit leher janin dengan longgar, lepaskan

lewat bagian atas kepala bayi.

b) Jika tali pusat melilit leher bayi dengan erat, mengklemnya di

dua tempat dan memotongnya.

21) Menunggu hingga kepala bayi melakukan putaran paksi luar

secara spontan.

Lahir bahu

22) Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, tempatkan kedua

tangan dimasing-masing sisi muka bayi. Menganjurkan ibu untuk

meneran saat kontraksi berikutnya. Dengan lembut menariknya ke

arah bawah dan ke arah luar hingga bahu hingga bahu anterior

muncul dibawah arkus pubis dan kemudian dengan lembut

menarik ke arah atas dan ke arah luar untuk melahirkan bahu

posterior.

23) Setelah kedua bahu dilahirkan, menelusurkan tangan mulai kepala

bayi yang berada di bagian bawah ke arah perineum, membiarkan

Mengendalikan kelahiran siku dan tangan bayi saat melewati

perineum, gunakan lengan bagian bawah untuk menyangga tubuh

bayi saat dilahirkan. Menggunakan tangan anterior (bagian atas)

untuk mengendalikan siku dan tangan anterior bayi saat keduanya

lahir.

24) Setelah tubuh dari lengan lahir, menelusurkan tangan yang ada di

atas (anterior) dari punggung ke arah kaki bayi untuk

menyangganya saat punggung kaki lahir. Memegang kedua mata

kaki bayi dengan hati-hati membantu kelahiran kaki.

Penanganan Bayi baru lahir

25) Menilai bayi dengan cepat (dalam 30 detik), kemudian meletakkan

bayi di atas perut ibu dengan posisi kepala bayi sedikit lebih

rendah dari tubuhnya (bila tali pusat terlalu pendek, meletakkan

bayi di tempat yang memungkinkan). Bila bayi mengalami asfiksia,

lakukan resusitasi.

26) Segera membungkus kepala dan badan bayi dengan handuk dan

biarkan kontak kulit ibu-bayi. Lakukan penyuntikan oksitosin/Im.

27) Menjepit tali pusat menggunakan klem kira-kira 3 cm dari pusat

bayi. Melakukan urutan pada tali pusat mulai dari klem ke arah ibu

dan memasang klem kedua 2 cm dari klem pertama (ke arah ibu).

28) Memegang tali pusat dengan satu tangan, melindungi bayi dari

gunting dan memotong tali pusat di antara dua klem tersebut.

29) Mengeringkan bayi, mengganti handuk yang basah dan

menutupi bagian kepala, membiarkan tali pusat terbuka. Jika bayi

mengalami kesulitan bernafas, ambil tindakan yang sesuai.

30) Memberikan bayi kepada ibunya dan menganjurkan ibu untuk

memeluk bayinya dan memulai pemberian ASI jika

menghendakinya.

c. Asuhan Kala III

Oksitosin

31) Meletakkan kain yang bersih dan kering. Melakukan palpasi

abdomen untuk menghilangkan kemungkinan adanya bayi kedua.

32) Memberitahu kepada ibu bahwa ia akan di suntik

33) Dalam waktu 2 menit setelah kelahiran bayi, berikan suntikan

oksitosin 10 unit I.M di gluteus atau 1/3 atas paha kanan ibu

bagian luar, setelah mengaspirasinya terlebih dahulu.

Penegangan Tali Pusat Terkendali

34) Memindahkan klem pada tali pusat.

35) Meletakkan satu tangan di atas kain yang ada di perut ibu, tepat

diatas tulang pubis, dan menggunakan tangan ini untuk

melakukan palpasi kontraksi dan menstabilkan uterus. Memegang

tali pusat dan klem dengan tangan yang lain.

36) Menunggu uterus berkontraksi dan kemudian melakukan

penegangan ke arah bawah pada tali pusat dengan lembut.

Lakukan tekanan yang berlawanan arah pada bagian bawah

uterus dengan cara menekan uterus ke arah atas dan belakang

terjadinya inversio uteri. Jika plasenta tidak lahir setelah 30-40

detik, hentikan penegangan tali pusat dan menunggu hingga

kontraksi berikut mulai.

a) Jika uterus tidak berkontraksi, meminta ibu atau seorang

anggota keluarga untuk melakukan rangsangan putting susu.

Mengeluarkan Plasenta

37) Setelah plasenta terlepas, meminta ibu untuk meneran sambil

menarik tali pusat ke arah bawah dan kemudian ke arah atas,

mengikuti kurva jalan lahir sambil meneruskan tekanan

berlawanan arah pada uterus.

a) Jika tali pusat bertambah panjang, pindahkan klem hingga

berjarak sekitar 5-10 cm dari kurva

b) Jika plasenta tidak lepas setelah melakukan penegangan tali

pusat selama 15 menit:

(1) Mengulangi pemberian oksitosin 10 unit I.M

(2) Menilai kandung kemih dan dilakukan kateterisasi kandung

kemih dengan menggunakan teknik aseptik jika perlu

(3) Meminta keluarga untuk menyiapkan rujukan

(4) Mengulangi penegangan tali pusat selama 15 menit

berikutnya

(5) Merujuk ibu jika plasenta tidak lahir dalam waktu 30 menit

sejak kelahiran bayi.

38) Jika plasenta terlihat di introitus vagina, melanjutkan kelahiran

plasenta dengan dua tangan dan dengan hati-hati memutar

plasenta hingga selaput ketuban terpilin. Dengan lembut perlahan

melahirkan selaput ketuban tersebut.

a) Jika selaput ketuban robek, memakai sarung tangan

desinfeksi tingkat tinggi atau steril dan memeriksa vagina dan

serviks ibu dengan seksama. Menggunakan jari-jari tangan

atau klem atau forseps disinfeksi tingkat tinggi atau steril untuk

melepaskan bagian selaput yang tertinggal.

Pemijatan Uterus

39) Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan

masase uterus, meletakkan telapak tangan di fundus dan

melakukan masase dengan gerakan melingkar dengan lembut

hingga uterus berkontraksi (Fundus menjadi keras).

d. Asuhan Kala IV

Menilai Perdarahan

40) Memeriksa kedua sisi plasenta baik yang menempel ke ibu

maupun janin dan selaput ketuban untuk memastikan bahwa

plasenta dan selaput ketuban lengkap dan utuh. Meletakkan

plasenta di dalam kantung plastik atau tempat khusus.

a) Jika uterus tidak berkontraksi setelah melakukan masase

selama 15 detik mengambil tindakan yang sesuai.

41) Mengevaluasi adanya laserasi pada vagina dan perineum dan

Melakukan Prosedur Pasca Persalinan

42) Menilai ulang uterus dan memastikannya berkontraksi dengan

baik.

43) Mencelupkan kedua tangan yang memakai sarung tangan

kedalam larutan klorin 0,5%, membilas kedua tangan yang masih

bersarung tangan tersebut dengan air disinfeksi tingkat tinggi dan

mengeringkannya dengan kain yang bersih dan kering.

44) Menempatkan klem tali pusat disinfeksi tingkat tinggi atau steril

atau mengikatkan tali disinfeksi tingkat tinggi dengan simpul mati

sekeliling tali pusat sekitar 1 cm dari pusat.

45) Mengikat satu lagi simpul mati di bagian pusat yang

berseberangan dengan simpul mati yang pertama.

46) Melepaskan klem bedah dan meletakkannya kedalam larutan

klorin 0,5%.

47) Menyelimuti kembali bayi dan menutupi bagian kepalanya.

Memastikan handuk atau kainnya bersih atau kering.

48) Menganjurkan ibu untuk memulai pemberian ASI.

49) Melanjutkan pemantauan kontraksi uterus dan perdarahan

pervaginam:

a) 2-3 kali dalam 15 menit pertama pasca persalinan.

b) Setiap 15 menit pertama pada 1 jam pertama pasca

persalinan.

d) Jika uterus tidak berkontraksi dengan baik, laksanakan

perawatan yang sesuai untuk menatalaksanakan atonia uteri.

e) Jika ditemukan laserasi yang memerlukan penjahitan, lakukan

penjahitan dengan anastesi lokal dan menggunakan teknik

yang sesuai.

50) Mengajarkan pada ibu/keluarga bagaimana melakukan masase

uterus dan memeriksa kontraksi uterus.

51) Mengevaluasi kehilangan darah.

52) Memeriksa tekanan darah, nadi, dan keadaan kaandung kemih

setiap 15 menit selama satu jam pertama pasca persalinan dan

setiap 30 menit selama jam kedua pasca persalinan.

a) Memeriksa temperature tubuh ibu sekali setiap jam selama

dua jam pertama pasca persalinan.

b) Melakukan tindakan yang sesuai untuk temuan yang tidak

normal.

Kebersihan dan Keamanan

53) Menempatkan semua peralatan di dalam larutan klorin 0,5% untuk

dekontaminasi (10 menit). Mencuci dan membilas peralatan

setelah dekontaminasi.

54) Membuang bahan-bahan yang terkontaminasi ke dalam tempat

sampah yang sesuai.

55) Membersihkan ibu dengan menggunakan air disinfeksi tingkat

tinggi. Membersihkan cairan ketuban, lendir, dan darah.

56) Memastikan bahwa ibu nyaman. Membantu ibu memberikan ASI.

Menganjurkan keluarga untuk memberitahu ibu minuman dan

makanan yang diinginkan.

57) Mendekontaminasi daerah yang digunakan untuk melahirkan

dengan larutan klorin 0,5%dan membilas dengan air bersih.

58) Mencelupkan sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5%,

membalikkan bagian dalam ke luar dan merendamnya dalam

larutan klorin 0,5% selama 10 menit.

59) Mencuci kedua tangan dengan sabun dan air yang mengalir.

Dokumentasi

60) Melengkapi partograf (halaman depan dan belakang).

8. Kemajuan Persalinan

Proses persalinan terdiri dari 4 kala, yaitu:

a. Kala I (Kala Pembukaan)

Kala I adalah kala pembukaan yang berlangsung antara

pembukaan 0 sampai pembukaan lengkap. Pada permulaan his, kala

pembukaan berlangsung tidak kuat sehingga parturient masih dapat

berjalan-jalan. Lamanya kala I untuk primigravida berlangsung 12 jam

sedangkan untuk multigravida sekitar 8 jam. Berdasarkan kurva

Friedman, diperhitungkan pembukaan primigravida 1cm/jam dan

pembukaan multigravida 2cm/jam (Manuaba, 2010; h.173).

Inpartu (partus mulai) ditandai dengan keluarnya lendir

pembuluh darah kapiler disekitar kanalis serviks akibat pergeseran

ketika serviks mendatar dan membuka (Mochtar, 2012; h.71).

Menurut Mochtar (2012; h.71), menyebutkan bahwa kala pembukaan

dibagi atas 2 fase:

1) Fase laten :pembukaan serviks yang berlangsung lambat

sampai pembukaan 3 cm, lamanya 7-8 jam.

2) Fase aktif :berlangsung selama 6 jam dan dibagi atas 3

subfase:

a) Periode akselerasi :berlangsung 2 jam pembukaan

menjadi 4 cm.

b) Periode dilatasi maksimal :selama 2 jam, pembukaan berlangsung cepat menjadi 9

cm.

c) Periode deselerasi :berlangsung lambat, dalam

waktu 2 jam pembukaan

menjadi 10cm (lengkap).

b. Kala II (Kala Pengeluaran Janin)

Tanda-tanda pada kala II atau tanda-tanda bayi akan segera lahir,

menurut Mochtar (2012; h.71-72):

1) Dorongan ingin mengejan pada ibu yang tidak dapat ditahan lagi.

2) Tekanan pada anus yang ditandai dengan otot sfingter ani

membuka.

3) Perineum menonjol atau terjadi penonjolan pada perineum.

Menurut Varney (2008; h.751), kala II persalinan dimulai dengan

dilatasi lengkap serviks dan diakhiri dengan kelahiran bayi. Tahap ini

dikenal dengan kala ekspulsi.

Pada kala II persalinan terdapat beberapa fase yaitu :

1) Fase I, periode tenang

Yaitu dimulai dari dilatasi lengkap sampai desakan untuk

mengejan atau usaha mengejan yang sering dan berirama.

2) Fase II, mengejan aktif

Yaitu dimulai dari keinginan untuk mengejan yang lebih teratur

atau desakan untuk mendorong sampai bagian presentasi janin

tidak lagi mundur di antara usaha untuk mengejan.

3) Fase III, perineal

Yaitu dimulai dari fase mengejan aktif sampai pelahiran semua

tubuh bayi

(Varney, 2008; h. 752).

c. Kala III (Kala Pengeluaran Uri)

Penatalaksanaan aktif pada kala III (pengeluaran aktif plasenta)

membantu menghindarkan terjadinya perdarahan pascapersalinan.

Penatalaksanaan aktif kala III meliputi:

1) Pemberian oksitosin dengan segera

2) Pengendalian tarikan pada tali pusat, dan

3) Pemijatan uterus segera setelah plasenta lahir

Menurut Varney (2008; h.825) kala III persalinan dimulai saat

proses pelahiran bayi selesai dan berakhir dengan lahirnya plasenta.

Proses ini dikenal sebagai kala persalinan plasenta. Kala III

persalinan berlangsung rata-rata antara 5 dan 10 menit dengan

interval waktu plasenta harus lahir adalah 30 menit setelah bayi lahir.

Resiko perdarahan meningkat apabila pada kala tiga lebih dari 30

menit. Kala tiga persalinan memiliki 2 fase yang berurutan yaitu

sebagai berikut :

1) Pelepasan plasenta

Langkah pertama dalam mengelola kala tiga persalinan

adalah mengevaluasi kemajuan persalinan dan kondisi ibu. Satu

tangan diletakkan di abdomen ibu untuk merasakan, tanpa

melakukan masase, bentuk dan posisi uterus serta menentukan

apakah uterus berkontraksi. Jika tali pusat terasa “longgar” dan

memanjang di introitus vagina, ini menandakan bahwa plasenta

telah terlepas (Varney, 2008; h.828).

2) Pengeluaran plasenta

Dengan menggunakan tangan kita di abdomen ibu untuk

meyakinkan bahwa uterus berkontraksi dan menopang bagian

uterus dengan menempatkan permukaan telapak tangan tepat di

atas simfisis pubis dan menekan berlawanan arah dengan uterus,

angkat sedikit ke atas menuju umbilikus. Pada saat yang sama,

tangan yang lain menarik tali pusat atau meregangkan tali pusat,

yang janin lewati. Oleh karena itu, pertama harus menarik atau

meregangkan tali pusat ke bawah dan ke atas pada saat plasenta

tampak untuk lahir (Varney, 2008; h.829).

Hal yang perlu diingat ialah tidak diperkenankan untuk

memberi tarikan pada tali pusat kapan pun kecuali pada saat

uterus berkontraksi. Jika uterus tidak berkontraksi dan plasenta

atau membran melekat pada dinding uterus, hal ini dapat

menyebabkan inversi uterus. Pada keadaan ini, tarikan pada tali

pusat tidak hanya menarik plasenta akan tetapi akan menarik

dinding uterus. Pengeluaran plasenta dimulai dengan penurunan

plasenta ke dalam segmen bawah uterus. Plasenta kemudian

keluar melewati serviks ke ruang vagina atas, dari arah plasenta

keluar (Varney, 2008; h.829).

d. Kala IV (Kala Pengawasan)

Kala IV dimaksudkan untuk melakukan observasi karena

perdarahan postpartum paling sering terjadi pada 2 jam pertama.

Observasi yang dilakukan meliputi tingkat kesadaran penderita,

pemeriksaan tanda-tanda vital: tekanan darah, nadi, dan pernafasan,

kontraksi uterus, terjadinya perdarahan. Perdarahan dianggap masih

normal bila jumlahnya tidak melebihi 400 sampai 500 cc (Manuaba,

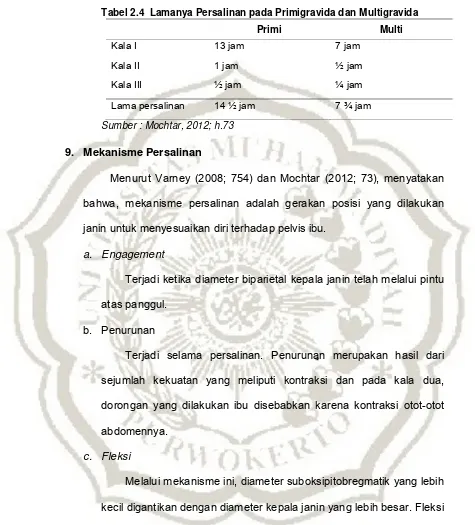

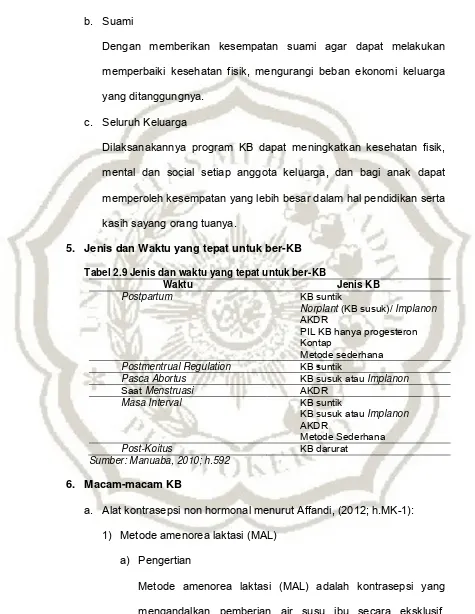

Tabel 2.4 Lamanya Persalinan pada Primigravida dan Multigravida

Primi Multi

Kala I 13 jam 7 jam

Kala II 1 jam ½ jam

Kala III ½ jam ¼ jam

Lama persalinan 14 ½ jam 7 ¾ jam

Sumber : Mochtar, 2012; h.73

9. Mekanisme Persalinan

Menurut Varney (2008; 754) dan Mochtar (2012; 73), menyatakan

bahwa, mekanisme persalinan adalah gerakan posisi yang dilakukan

janin untuk menyesuaikan diri terhadap pelvis ibu.

a. Engagement

Terjadi ketika diameter biparietal kepala janin telah melalui pintu

atas panggul.

b. Penurunan

Terjadi selama persalinan. Penurunan merupakan hasil dari

sejumlah kekuatan yang meliputi kontraksi dan pada kala dua,

dorongan yang dilakukan ibu disebabkan karena kontraksi otot-otot

abdomennya.

c. Fleksi

Melalui mekanisme ini, diameter suboksipitobregmatik yang lebih

kecil digantikan dengan diameter kepala janin yang lebih besar. Fleksi

terjadi ketika kepala janin bertemu dengan tahanan, tahanan ini

meningkat ketika terjadi penurunan dan yang kali pertama ditemui

adalah dari serviks, lalu dari sisi-sisi dinding pelvis, hingga akhirnya