TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN

TERUNG (

Solanum melongena

L.)

SKRIPSI

OLEH

RISNA SYARIFAH

08C10407014

PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TEUKU UMAR

MEULABOH, ACEH BARAT

TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN

TERUNG (

Solanum melongena

L.)

SKRIPSI

OLEH

RISNA SYARIFAH

08C10407014

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pertanian pada Fakultas Pertanian Universitas Teuku Umar

PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TEUKU UMAR MEULABOH, ACEH BARAT

Judul : Pengaruh Dosis Pupuk Kandang dan Phospat Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Terung (Solanum melongena L.)

Nama Mahasiswa : Risna Syarifah

N I M : 08C10407014

Program Studi : Agroteknologi

Menyetujui : Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama, Pembimbing Anggota,

Muhammad Jalil, SP., MP

NIDN 01-1506-8302

Ir. Khairilsyah

NIDN 01-3110-6602

Mengetahui,

Dekan Fakultas Pertanian, Ketua Prodi Agroteknologi,

Diswandi Nurba, S.TP., M.Si

NIDN 01-2804-8202

Jasmi, SP., M. Sc

NIDN 01-2708-8002

1

1.1. Latar Belakang

Tanaman terung (Solanum melongena L.) merupakan famili solanoceae dan genus solanum yang beriklim panas (tropis), akan tetapi tanaman ini bukan tanaman asli Indonesia. Menurut catatan Sejarah (dari berbagai sumber pustaka),

tanaman terung berasal dari India dan Birma. Di daerah tersebut mulanya tanaman terung tumbuh secara liar, kemudian secara beransur-ansur tanaman terung mulai

dibudidayakan oleh manusia. Akan tetapi tidak ada kejelasan yang pasti kapan tanaman terung dibudidayakan oleh manusia ( Cahyono, 2003 ).

Terung termasuk golongan sayuran buah-buahan, yang banyak digemari

oleh berbagai kalangan di pelosok tanah air dan harganya relatif murah, buah terung yang merupakan hasil panen utama yang citarasa enak, kandungan gizinya cukup lengkap yaitu protein, lemak, karbohidrat, vitamin A, B, C, kalsium, dan

pospor ( Peni, 1998 )

Terung diketahui punya manfaat sebagai anti kejang, anti kanker, dan

gangguan pembuluh darah. Bahkan di Nigeria digunakan sebagai tanaman kontrasepsi, terutama untuk kaum pria. Masyarakat Nigeria juga mendewakan tumbuhan ini karena bisa meredam penyakit gugup. Kemampuan ini telah

dibuktikan secara ilmiah terhadap marmut yang diberi sari terung mentah. Buah terung mengandung striknin, skopolamin, skopoletin, dan skoparon yang bisa

Tanaman terung ini merupakan tanaman yang mudah dibudidayakan

karena bisa tumbuh di dataran rendah maupun dataran tinggi. Kemudian perawatannyapun tidak begitu rumit. Selain itu, terung mempunyai nilai ekonomis

yang cukup tinggi dan telah menembus pasaran ekspor. Terung saat ini salah satu komoditi holtikultura yang bernilai ekonomi tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, diperlukan usaha peningkatan produksi terung

baik secara intensifikasi. Peningkatan produksi secara intensifikasi dilakukan dengan menambah sarana produksi pada lahan yang tersedia. Apabila dilihat

rata-rata produksi terung Indonesia pada tahun 1997 adalah 300.000 ton dari areal panen 135.000 hektar. Menurut bio statistik pada tahun 1990 produksi terung di Indonesia mengalami penurunan menjadi 250.560 ton walaupun areal panen

meningkat seluas 158,280 hektar (Rukmana, 1994). Salah satu sarana produksi yang ditambahkan adalah penggunaan pupuk organik dan varietas unggul (Anonymous, 2011)

Pupuk kandang sebagai salah satu sumber bahan organik yang berasal dari kotoran ternak, baik berupa padatan (feces) yang bercampur sisa makanan,

ataupun air kencing (urine). Dari segi kadar haranya, urine jauh lebih tinggi dibanding feces. Dosis anjuran pupuk kandang untuk tanaman terung adalah 15 ton ha-1(Lingga,1989)

Pemupukan dapat diberikan melalui akar dan melalui daun. Pupuk yang diberikan melalui tanah dapat berupa pupuk buatan dan pupuk alami, salah satu

dijadikan media tanam. Selain itu, pupuk kandang memiliki kandungan

mikroorganisme yang diyakini mampu merombak bahan organik yang sulit dicerna tanaman menjadi komponen yang lebih mudah untuk diserap tanaman

(Anonymous, 2008).

Pupuk kandang berfungsi menambah kandungan hara terutama hara tersedia bagi tanaman. Pupuk kandang mengandung bahan organik yang tinggi

dan bersifat sebagai pembenah tanaman, yaitu menggemburkan tanah, dan meningkatkan aerasi dan draenasi tanah (Anonymous, 2007). Secara umum dapat

disebutkan bahwa setiap ton pupuk kandang mengandung 5 kg N, 3 kg P2O5, dan

5 kg K2O serta unsur-unsur hara esensial lain dalam jumlah yang relatif kecil

(Hardjowigeno, 2007).

Phospat adalah unsur dalam suatu batuan beku (apatit) atau sedimen dengan kandungan fosfor ekonomis. Biasanya, kandungan fosfor dinyatakan sebagai bone phosphate of lime (BPL) atau triphosphate of lime (TPL), atau

berdasarkan kandungan P2O5 (Hakimet al., 1986)

Kandungan unsur hara dalam bentuk P2O5 dalam pupuk SP-36 adalah

36 %. Dalam air jika ditambahkan dengan ammonium sulfat akan menaikkan serapan phospat oleh tanaman, apabila kekurangan phospat pada tanaman dapat mengakibatkan pertumbuhan tanaman menjadi kerdil, lamban pemasakan dan

produksi tanaman rendah. Dosis anjuran pupuk SP-36 untuk tanaman terung adalah 100-150 kg/ha (Hakimet al.,1986).

1.2. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dosis pupuk kandang dan phospat terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman terung, serta nyata tidaknya

interaksi kedua faktor tersebut.

1.3. Hipotesis

1. Dosis pupuk kandang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman terung.

2. Dosis phospat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman terung. 3. Terdapat interaksi antara dosis pupuk kandang dan phospat terhadap

5

2.1. Botani Tanaman Terung

a. Sistematika

Menurut Cahyono (2003) dalam ilmu tumbuhan, tanaman terung dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Tanaman terung memiliki sistem perakaran tunggang hal ini dapat dilihat dengan jelas dimana bagian-bagian batang akar, cabang akar, serabut akar dan rambut-rambut akar. Terung dikatakan akar tunggang karena pada tanaman terung

akar primernya tumbuh terus menjadi akar pokok, pada akar ini kemudian tumbuh cabang-cabang dan serabut akar (Tjitrosoepomo, 2005).

b. Batang

kelabu, ada yang memiliki duri tempel dan ada yang tidak memiliki

(Tjitrosoepomo, 2005). c. Daun

Berbentuk bulat telur, elips, atau memanjang, memiliki permukaan yang cukup luas (3-15 cm x 2-9 cm), bentuk helaiannya menyerupai telinga, letak helaian daun-daunnya tersebar pada cabang batang, umumnya berlekuk dengan

tepi daun berombak, kedua sisi daun umumnya ditutupi rambut tipis yang masing-masing berbentuk bintang berwarna kelabu, tulang daun tersusun menyirip, pada

tulang daun yang besar sering terdapat duri tempel (Tjitrosoepomo, 2005). d. Bunga

Merupakan bunga majemuk dan sempurna, tumbuh pada cabang batang

secara berseling, panjang anak tangkai bunga antara 1-2 cm, kelopak bertaju lima dan berambut, tabung kelopak berbentuk lonceng dan bersudut dengan tinggi 5-6 mm, mahkotanya berwarna ungu dan berjumlah lima, satu sama lain dihubungkan

dengan selaput tipis, kepala sarinya berwarna kuning, tergolong dalam bunga banci atau berkelamin dua (hermaphroditus), pada bunga terdapat benang sari

maupun putik, kelopak yang tetap berkembang (ikut) menjadi bagian buah (Cahyono, 2003).

e. Buah

Berbentuk bulat memanjang, panjang tangkainya kurang lebih 3 cm, diameter buah 3 cm, buahnya berwarna ungu atau kuning. Dari segi botani buah

2.2. Syarat Tumbuh Tanaman Terung

1. Iklim

Tanaman terung dapat tumbuh dan berproduksi baik di dataran rendah

sampai dataran lebih kurang 1.000 meter dari permukaan laut (mdpl). Selama pertumbuhannya terung menghendaki keadaan suhu udara antara 22ºC-30ºC. Cuaca panas dan iklimnya kering sehingga cocok ditanam pada musim kemarau.

Pada keadaan cuaca panas akan merangsang dan mempercepat proses pembungaan ataupun pembuahan, namun bila suhu udara tinggi (diatas 32ºC)

pembungaan dan pembuahan terung akan terganggu yakni bunga dan buah akan berguguran.

Temperatur lingkungan tumbuh sangat mempengaruhi pertumbuhan

tanaman dan pencapaian fase vegetatif tanaman pada terung. Lingkungan tumbuh yang memiliki rata-rata temperatur yang tinggi dapat mempercepat pembungaan dan umur panen menjadi lebih pendek ( Samadi, 2001 ).

2. Tanah

Tanaman terung dapat tumbuh pada hampir semua jenis tanah, tetapi

keadaan tanah yang paling baik untuk tanaman terung adalah jenis lempung, berpasir, subur, kaya akan bahan organik aerasi dan drainasinya yang baik serta

pada pH antara 6,8-7,3. Pada tanah yang bereaksi masam (pH kurang dari 5) perlu dilakukan pengapuran. Bahan kapur untuk pertanian pada umumnya berupa kalsit (CaCo3), dolomit (CaMg (Co3)2), atau kapur bakar (CaO), jumlah kapur yang

2.3. Peranan Pupuk Kandang

Rosmarkum dan Yuwono (2002) menyatakan bahwa pupuk kandang adalah pupuk yang bahannya berasal dari campuran kotoran hewan dan urinenya.

Pupuk kandang dibagi menjadi dua macam, yakni pupuk kandang padat yang cair. Secara umum kandungan hara dalam kotoran hewan lebih rendah daripada pupuk kimia, oleh karena itu biaya aplikasi pemberian pupuk kandang ini lebih

besar daripada pupuk anorganik. Hara dalam pupuk kandang ini tidak mudah tersedia bagi tanaman ketersediaan hara dipengaruhi oleh tingkat

dekomposisi/mineralisasi dan bahan-bahan tersebut. Rendahnya ketersediaan hara dari pupuk kandang antara lain disebabkan karena bentuk N, P serta unsur lain terdapat dalam bentuk senyawa kompleks organo protein atau senyawa asam

humat atau lignin yang sulit terkomposisi (Musnamar, 2006).

Pemberian pupuk kandang pada tanaman dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu, kegunaan dan kandungan unsur hara pupuk, kondisi dan ketersediaan unsur

hara tanah, dan kebutuhan tanaman terhadap unsur hara. Dengan menambahkan pupuk kandang dan pupuk organik lainnya kita mempunyai keuntungan untuk

memperbaiki sifat fisik tanah, memperbaiki sifat kimia tanah, dan memperbaiki biologi tanah (Setiawan, 2007).

Peranan pupuk kandang terhadap pertumbuhan tanaman adalah sebagai

operator yaitu memperbaiki struktur tanah, sebagai penyedia sumber hara makro dan mikro, menambah kemampuan tanah dalam menahan air, menambah

Menurut Lingga (1991) pupuk kandang terbagi atas dua yaitu pupuk kandang

padat dan pupuk kandang cair.

a. Pupuk Kandang Padat

Pupuk kandang padat yaitu kotoran ternak yang berupa padatan baik belum dikomposkan maupun sudah dikomposkan sebagai sumber hara terutama N bagi tanaman dan dapat memperbaiki sifat kimia, biologi, dan fisik tanah.

Penanganan pupuk kandang padat akan sangat berbeda dengan pupuk kandang cair.

b. Pupuk Kandang Cair

Pupuk Kandang cair merupakan pupuk kandang berbentuk cair berasal dari kotoran hewan yang masih segar yang bercampur dengan urine hewan atau

kotoran hewan yang dilarutkan dalam air dalam perbandingan tertentu. Umumnya urine hewan cukup banyak dan yang telah dimanfaatkan oleh petani adalah urine sapi, kerbau, kuda, babi dan kambing.

2.4. Pupuk Kandang Sapi

Diantara jenis pupuk kandang, pupuk kandang sapilah yang mempunyai kadar serat yang tinggi seperti selulosa, hal ini terbukti dari hasil pengukuran

parameter C/N rasio yang cukup tinggi >40. Tingginya kadar c dalam pupuk kandang sapi menghambat penggunaan langsung ke lahan pertanian karena akan menekan pertumbuhan tanaman utama. Penekanan pertumbuhan terjadi karena

mikroba dekomposer akan menggunakan N yang tersedia untuk mendempokosisi bahan organik tersebut sehingga tanaman utama akan kekurangan N. Untuk

Selain masalah rasio C/N pemanfaatan pupuk kandang sapi secara langsung juga

berkaitan dengan kadar air yang tinggi. Petani umumnya menyebut sebagai pupuk dingin. Bila pupuk kandang dengan kadar air yang tinggi diaplikasikan secara

langsung akan memerlukan tenaga yang lebih banyak serta proses pelepasan amoniak masih berlangsung (Adimihardja, 2000)

2.5. Peranan Pupuk Phospat

Phospat adalah unsur dalam suatu batuan beku (apatit) atau sedimen dengan kandungan fosfor ekonomis. Biasanya, kandungan fosfor dinyatakan sebagai bone phosphate of lime (BPL) atau triphosphate of lime (TPL) atau

berdasarkan kandungan P2O5(Hakimet al., 1986).

Phospat merupakan komponen penyusun enzim dan protein. Unsur P

berperan pada pertumbuhan benih, akar, bunga, dan buah. Dengan membaiknya struktur perakaran sehingga daya serap nutrisi pun lebih baik. Berfungsi juga dalam proses fotosintesis dan fisiologi kimiawi tanaman, untuk pembelahan sel.

Bila kekurangan daun tua cenderung kelabu. Tepi daun coklat, tulang daun muda berwarna hijau gelap, hangus, pertumbuhan daun kecil, kerdil, akhirnya rontok,

fase pertumbuhan lambat dan tanaman kerdil. Bila kelebihan penyerapan unsur seperti besi (Fe), tembaga (Cu), dan seng (Zn) terganggu. Tetapi gejalanya tidak terlihat secara fisik pada tanaman (Rinsema, 1986).

Kadar P2O5: 36%, Kadar P2O5 larut asam sitrat : 34%, kadar P2O5larut

dalam air : 30%, kadar air maksimal : 5 %, kadar asam bebas sebagai H3PO4: 6%.

dan masaknya buah/biji dan menambahnya daya tahan tanaman terhadap ganguan

hama penyakit dan kekeringan serta mempercepat panen (Anonymous, 2007). Untuk tanaman semusim, pupuk SP-36 sebaiknya digunakan sebagai pupuk

dasar. Sedangkan untuk tanaman tahunan diberikan pada awal atau akhir musim hujan atau segera setelah panen ( Lingga dan Marsono, 2001 ).

2.6. Peranan dan Fungsi Unsur Hara Makro Bagi Tanaman

Menurut Hardjowigeno (2007) unsur hara makro adalah unsur hara yang di perlukan tanaman dalam jumlah yang besar. Unsur hara makro meliputi : Nitrogen (N), Phosphor (P), dan Kalium (K), Kasium (Ca), Magnesium (Mg), dan

Belerang (S). peranan dan fungsi dari masing-masing unsur hara tersebut adalah: 1. Nitrogen (N)

Unsur hara Nitrogen berfungsi untuk merangsang pertumbuhan tanaman secara keseluruhan, merupakan bagian dari sel (organ) tanaman itu sendiri, Berfungsi untuk sintesa asam amino dan protein dalam tanaman serta

merangsang pertumbuhan vegetatif (warna hijau) seperti daun. Tanaman yang kekurangan unsur N gejalanya adalah pertumbuhan lambat/kerdil, daun hijau

kekuningan, daun sempit, mengurangi daya tahan tanaman terhadap penyakit 2. Phosphor (P)

Unsur hara Phospor berfungsi untuk pembelahan sel, pembentukan

albumim, pembentukan bunga, buah dan biji, memperkuat batang agar tidak mudah roboh, perkembangan akar, memperbaiki kualitas tanaman terutama

3. Kalium (K)

Unsur hara Kalium berfungsi untuk berfungsi dalam proses fotosintesa, pengangkutan hasil asimilasi, enzim dan mineral termasuk air, meningkatkan daya

tahan/kekebalan tanaman terhadap penyakit, serta tanaman yang kekurangan unsur K gejalanya adalah batang dan daun menjadi lemas/rebah, daun berwarna hijau gelap kebiruan tidak hijau segar dan sehat, ujung daun menguning dan

kering, timbul bercak coklat pada pucuk daun. 4. Magnesium (Mg)

Unsur hara Magnesium berfungsi untuk pembentukan klorofil, sistem enzim (activator), pembentukan minyak, dan tanaman yang kekurangan unsur hara Magnesium adalah daun menguning karena pembentukan klorofil terganggu

dan pada daun muda keluar lendir (gel) terutama bila sudah lanjut.

2.7. Mekanisme Penyerapan Unsur Hara

Unsur hara merupakan komponen penting dalam pertumbuhan tanaman,

unsur hara banyak tersedia dialam, sehingga tumbuhan bisa memanfaatkannya untuk kebutuhan metabolismenya. Tetapi ketersediaan unsur hara di beberapa

tempat tidak sama, ada yang berkecukupan sehingga pertumbuhan tanaman menjadi baik namun ada juga yang kekurangan, sehingga pertumbuhannya menjadi terhambat (Hardjowigeno, 2007)

Menurut Prasetya (2011) unsur hara dapat tersedia disekitar akar melalui tiga mekanisme penyediaan unsur hara yaitu aliran massa, difusi, dan intersepsi

1. Proses Aktif

Proses penyerapan unsur hara dengan energi aktif atau proses penyerapan hara yang memerlukan adanya energi metabolik. Energi metabolik tersebut

dihasilkan dari proses pernapasan akar tanaman (Prasetya, 2011). 2. Proses Selektif

Proses penyerapan unsur hara yang terjadi secara selektif, bagian terluar

dari sel akar tanaman yang terdiri dari dinding sel, membran sel, dan protoplasma. Dinding sel merupakan bagian sel yang tidak aktif, bagian ini bersinggungan

langsung dengan tanah. Sedangkan bagian dalam terdiri dari protoplasma yang bersifat aktif, bagian ini dikelilingi oleh membran. Membran ini berkemampuan untuk melakukan seleksi unsur hara yang akan melaluinya. Proses penyerapan

14

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian

Universitas Teuku Umar Meulaboh Aceh Barat mulai dari 28 November 2012 sampai 21 Maret 2013

3.2. Bahan dan Alat Penelitian

a. Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Benih Tanaman Terung

Benih yang digunakan dalam penelitian ini adalah varietas Mustang yang di produksi oleh PT. East West Seed Indonesia.

2. Tanah

Tanah yang digunakan sebagai media tanam dalam penelitian ini tanah

lapisan atas (top soil) yang diperoleh di Gampong Kuala Baro kecamatan Kuala Pesisir kabupaten Nagan Raya.

3. Pupuk

Pupuk yang diberikan dalam penelitian ini adalah pupuk kandang sapi yang di peroleh di Gampong Ujong Tanoh Darat kecamatan Meurebo kabupaten

4. Pestisida

Untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman digunakan insektisida Curacron 500 EC dengan konsentrasi 1 ml liter air-1.

5. Babybag

Babybag yang digunakan adalah berukuran 6 cm x 10 cm sebagai tempat media semai.

6. Polybag

Polybag yang digunakan dalam penelitian ini adalah polybag yang

berwarna hitam terbuat dari plastik dengan ukuran 35 cm x 40 cm

b. Alat

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini berupa cangkul, parang,

gembor, hand spayer, timbangan analitik, alat tulis menulis dan lain-lain.

3.3. Rancangan Percobaan

Rancangan percobaan yang digunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) pola faktorial 3 x 4 dengan 3 ulangan. Faktor yang diteliti adalah faktor dosis pupuk kandang dan Phospat.

Faktor dosis pupuk kandang, terdiri dari 3 taraf yaitu : K1 : 10 ton ha-1 (420 g polybag-1)

K2 : 15 ton ha-1 (630 g polybag-1) K3 : 20 ton ha-1 (840 g polybag-1)

Faktor dosis Phospat, terdiri dari 4 taraf yaitu : P0 : 0 kontrol

P1 : 18 kg P2O5ha-1 (2,10 g SP-36 polybag-1)

P2 : 36 kg P2O5ha-1 (4,20 g SP-36 polybag-1)

Dengan demikian diperoleh 12 kombinasi perlakuan dan secara

keseluruhan terdapat 36 satuan unit percobaan. Susunan kombinasi perlakuan dosis pupuk kandang dan phospat dapat dilihat pada Tabel 1.

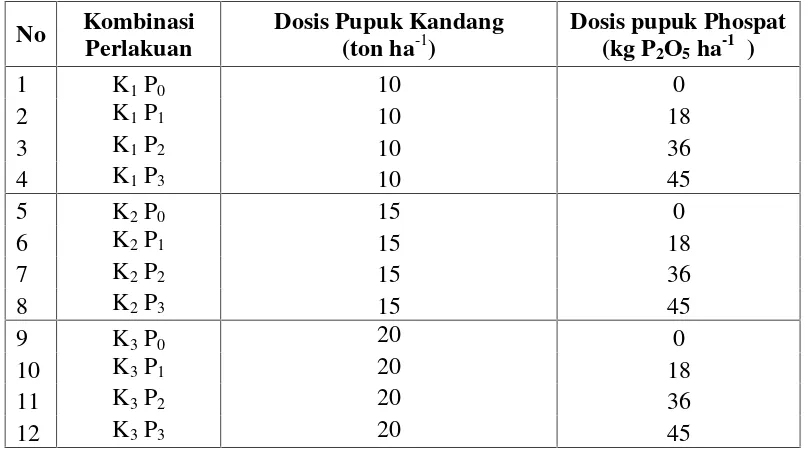

Tabel 1. Kombinasi Perlakuan Antara Dosis Pupuk Kandang dan Phospat

No Kombinasi

Model matematis yang digunakan adalah :

Yijĸ = µ + ß i + Kj + Pĸ + (KP) jĸ + ɛ ijk

Keterangan

Yijk = Nilai pengamatan untuk faktor dosis pupuk kandang taraf ke-j, faktor

dosis phospat taraf ke-k dan ulangan ke-i = Nilai tengah umum

i = Pengaruh ulangan ke-i (i=1,2, dan 3)

Kj = Pengaruh faktor dosis pupuk kandang ke-j (j=1,2,3,) Pk = Pengaruh faktor dosis phospat ke-k (k=1,2, 3 dan 4)

(KP)jk = Interaksi dosis pupuk kandang dan dosis phospat pada taraf dosis pupuk kandang ke-j, taraf dosis phospat ke-k.

Apabila hasil uji F pada analisis ragam menunjukkan pengaruh yang nyata

maka akan dilanjutkan dengan uji lanjut yaitu uji Beda Nyata Terkecil (BNT) pada taraf 5 %. Dengan persamaan sebagai berikut :

BNT0,05 = t0,05; dbg

keterangan :

BNT₀,₀₅ : Beda Nyata Terkecil pada taraf 5 %

t₀.₀₅(dbg) : Nilai baku t pada taraf 5 %; (derajat bebas galat) KT galat : Kuadrat tengah galat

r : Jumlah ulangan

3.4. Pelaksanaan penelitian

1. Perlakuan Benih

Benih yang digunakan dalam penelitian ini adalah varietas Mustang F1 sebanyak 5 gram dalam 1 sachet, kemudian benih direndam dalam air hangat

kuku selama 15 menit. Hal ini bertujuan untuk memecahkan dormansi benih dan mencegah tular benih seperti layu bakteri, kemudian benih dicuci dengan

menggunakan air bersih. Setelah itu benih ditiriskan dan dibungkus dengan menggunakan kain basah untuk didiamkan selama 24 jam hingga nampak berkecambah.

2. Penanaman Benih

Sebelum benih ditanam, terlebih dahulu siram media semai di dalam

ditanam satu persatu di tengah babybag, setelah itu ditutup dengan tanah yang

gembur hingga menutupi benih.

3. Persiapan Media Tanam

Persiapan media tanam yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanah yang sudah dikering anginkan dan diayak kemudian dimasukkan dalam polybag dengan jumlah polybag yang disediakan adalah 108 buah. Polybag tersebut

disusun sesuai dengan bagan percobaan seperti terdapat pada lampiran. Tanah dan pupuk kandang dicampur sesuai dengan perlakuan kemudian dimasukkan ke

dalam polybag yang sudah disiapkan.

4. Penanaman

Pemindahan bibit ke polybag dilakukan setelah tanaman berumur 4

(empat) minggu, bibit diangkat dari tempat persemaian satu persatu untuk dipindahkan ke polybag berukuran 35 cm x 40 cm yang telah disediakan. Setelah

bibit ditanam lalu disiram hingga cukup basah, penanaman dilakukan dengan 3 tanaman per unit perlakuan.

5. Pemeliharaan a. Penyiraman

Penyiraman dilakukan sekali sehari, pada pagi atau sore hari. Namun seandainya kondisi tanaman dalam polybag sangat kering misalnya saat musim kemarau, penyiraman dilakukan pada pagi dan sore dengan jumlah yang cukup.

b. Penyulaman

Penyulaman dilakukan apabila terdapat tanaman terung terserang penyakit

c. Pemupukan

Pupuk yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pupuk kandang sebagai perlakuan dengan dosis 10 ton ha-1 (420 g polybag-1), 15 ton ha-1

(360 g polybag-1), 20 ton ha-1 (840 g polybag-1) diberikan 7 hari sebelum tanam, pupuk SP-36 dengan dosis 0 kontrol, 18 kg P2O5 ha-1 (2,10 g SP-36 polybag-1),

36 kg P2O5 ha-1 (4,20 g SP-36 polybag-1), 45 kg P2O5 ha-1

(5,24 g SP-36 polybag-1), Urea 4,20 g polybag-1 dan KCl 4,20 g polybag-1 diberikan 1 hari sebelum tanam.

d. Pengendalian hama dan penyakit tanaman

Terjadinya serangan hama terhadap tanaman terung yaitu hama kutu daun dikendalikan dengan penyemprotan pestisida Curacron 500 EC dengan

konsentrasi 1 ml liter air-1.

6. Pemanenan

Pemanenan dilakukan pada umur 50, 60, 70 dan 80 HST, terung yang dipanen berukuran besar, buah yang muda, kulit buah mengkilat dan memiliki warna yang cemerlang. Panen dilakukan dengan cara manual yaitu buah dipetik

dengan memotong tangkai buahnya dengan menggunakan gunting atau pisau yang tajam.

3.5. Pengamatan

Adapun pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah : 1. Tinggi Tanaman (cm)

2. Diameter Pangkal Batang (mm)

Pengamatan diameter pangkal batang dilakukan dengan mengukur besar pangkal batang pada umur 15, 30, dan 45 HST dengan menggunakan jangka

sorong.

3. Jumlah Buah per Tanaman (buah)

Perhitungan jumlah buah per tanaman dihitung pada saat panen dengan

menggunakan satuan buah. 4. Diameter buah (mm)

Perhitungan diameter buah per tanaman dihitung pada saat panen dengan menggunakan jangka sorong.

5. Berat Buah per Tanaman (g)

Perhitungan berat buah per tanaman dilakukan dengan cara menimbang buah per tanaman dengan menggunakan timbangan Analitik.

6. Produksi per Hektar (ton)

Pengamatan produksi per hektar dihitung dengan mengkonversikan berat buah per tanaman mulai panen pertama sampai panen ke empat dengan jarak

21

4.1. Pengaruh Dosis Pupuk Kandang

Hasil uji F pada analisis ragam (Lampiran bernomor genap 2 sampai 20)

menunjukkan bahwa dosis pupuk kandang berpengaruh sangat nyata terhadap tinggi tanaman umur 15 HST dan berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman umur 30 HST dan diameter pangkal batang umur 15 HST dan 30 HST. Namun

berpengaruh tidak nyata terhadap tinggi tanaman dan diameter pangkal batang umur 45 HST, jumlah buah, diameter buah, berat buah per tanaman dan produksi

per hektar.

4.1.1. Tinggi Tanaman (cm)

Hasil uji F pada analisis ragam (Lampiran 2, 4 dan 6) menunjukkan bahwa dosis pupuk kandang berpengaruh sangat nyata terhadap tinggi tanaman umur 15 HST dan berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman umur 30 HST, namun

berpengaruh tidak nyata pada umur 45 HST. Rata-rata tinggi tanaman terung pada berbagai dosis pupuk kandang umur 15, 30 dan 45 HST setelah diuji dengan

BNT0,05disajikan pada Tabel 2.

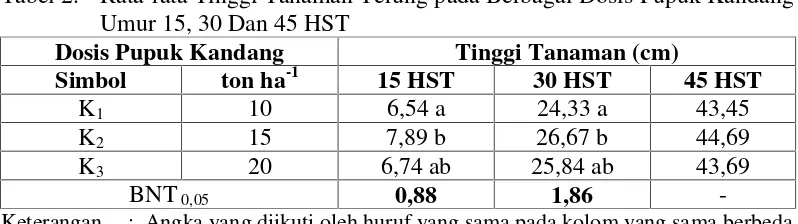

Tabel 2. Rata-rata Tinggi Tanaman Terung pada Berbagai Dosis Pupuk Kandang Umur 15, 30 Dan 45 HST

Dosis Pupuk Kandang Tinggi Tanaman (cm)

Simbol ton ha-1 15 HST 30 HST 45 HST

K1 10 6,54 a 24,33 a 43,45

K2 15 7,89 b 26,67 b 44,69

K3 20 6,74 ab 25,84 ab 43,69

BNT0,05 0,88 1,86

Tabel 2 menunjukkan bahwa tanaman terung tertinggi umur 15 HST di

jumpai pada dosis pupuk kandang 15 ton ha-1 (K1) yang berbeda nyata dengan

dosis pupuk kandang 10 ton ha-1 (K1) namun berbeda tidak nyata dengan dosis

20 ton ha-1(K3). Sedangkan pada umur 30 HST tanaman tertinggi dijumpai pada

dosis pupuk kandang 15 ton ha-1(K2) yang berbeda nyata dengan dosis pupuk

kandang 10 ton ha-1(K1), namun bebeda tidak nyata dengan dosis 20 ton ha-1(K3)

pada umur 45 HST tanaman tertinggi dijumpai pada dosis 15 ton ha-1 (K2)

meskipun secara statistik menunjukkan perbedaan yang tidak nyata dengan

perlakuan lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tinggi tanaman terbaik dijumpai pada perlakuan pupuk kandang dosis 15 ton ha-1 (K2) dikarena pupuk kandang

diberikan dalam keadaan yang optimum bagi pertumbuhan tanaman. Hal ini sesuai dengan pendapat Novizan (2005) bahwa pemberian dosis pupuk yang baik dan sesuai bagi tanaman akan mempengaruhi laju pertumbuhan tanaman,

demikian juga sebaliknya apabila tidak sesuai bagi tanaman maka pertumbuhan tanaman akan terhambat.

Dwidjiseputro (1986) menambahkan bahwa tanaman akan tumbuh dengan subur apabila unsur hara yang dibutuhkan tanaman berada dalam jumlah yang cukup serta berada dalam bentuk yang siap diabsorbsi.

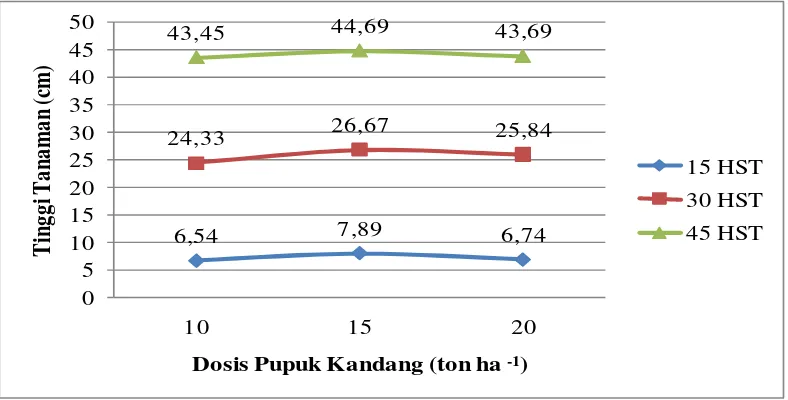

Gambar 1. Tinggi Tanaman Terung pada Berbagai Dosis Pupuk Kandang Umur 15, 30 dan 45 HST

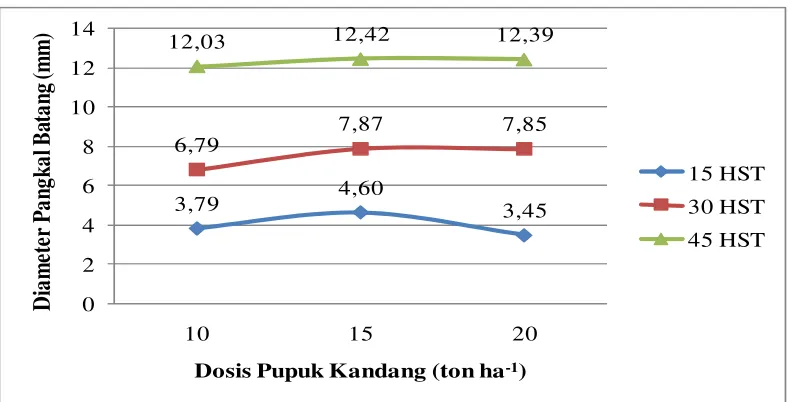

4.1.2. Diameter Pangkal Batang (mm)

Hasil uji F pada analisis ragam (Lampiran 8, 10 dan 12) menunjukkan bahwa dosis pupuk kandang berpengaruh nyata terhadap diameter pangkal batang

umur 15 dan 30 HST. Namun berpengaruh tidak nyata terhadap diameter pangkal batang umur 45 HST. Rata-rata diameter pangkal batang terung pada berbagai

dosis pupuk kandang umur 15, 30 dan 45 HST setelah diuji dengan BNT0,05

disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Rata-rata Diameter Pangkal Batang Tanaman Terung pada Berbagai Dosis Pupuk Kandang Umur 15, 30 dan 45 HST

Dosis Pupuk Kandang Diameter Pangkal Batang (mm)

Simbol ton ha-1 15 HST 30 HST 45 HST

K1 10 3,79 ab 6,79 a 12,03

K2 15 4,60 b 7,87 b 12,46

K3 20 3,45 a 7,85 b 12,36

BNT0,05 0,86 0,84

-Keterangan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama berbeda tidak nyata pada taraf 5% (uji BNT).

Tabel 3 menunjukkan bahwa diameter pangkal batang terbesar umur 15

HST dijumpai pada dosis 15 ton ha-1(K2) yang berbeda nyata dengan dosis pupuk

6,54 7,89 6,74

Dosis Pupuk Kandang (ton ha-1)

15 HST

30 HST

kandang 20 ton ha-1(K3) namun berbeda tidak nyata dengan dosis pupuk kandang

10 ton ha-1 (K1) sedangkan umur 30 HST diameter pangkal batang terbesar

dijumpai pada dosis pupuk kandang 15 ton ha-1 (K2) yang berbeda nyata dengan

dosis pupuk kandang 10 ton ha-1 (K1) namun berbeda tidak nyata dengan dosis

pupuk kandang 20 ton ha-1 (K2). Pada umur 45 HST diameter pangkal batang

terbesar dijumpai pada dosis pupuk kandang 15 ton ha-1 (K2) meskipun secara

statistik menunjukkan perbedaan yang tidak nyata dengan perlakuan lainnya. Dari berbagai dosis pupuk kandang yang dicobakan diameter pangkal

batang terbaik dijumpai pada dosis 15 ton ha-1 (K2). Hal ini disebabkan karena

pupuk kandang mengandung unsur hara yang seimbang bagi tanaman. Hal ini sejalan dengan pendapat Sarief (1989), bahwa pertumbuhan tanaman yang

diharapkan dapat dicapai apabila jumlah dan macam unsur hara di dalam tanah berada dalam keadaan cukup, seimbang, dan tersedia sesuai kebutuhan tanaman.

Sutanto (2002) menambahkan bahwa pemberian pupuk organik mampu

memperbaiki kondisi tanah dan menambah unsur hara dalam tanah, walaupun pada umumnya pupuk organik mempunyai kandungan hara makro N, P dan K

yang rendah tetapi mengandung hara mikro dalam jumlah cukup dan sangat diperlukan untuk pertumbuhan tanaman.

Hubungan antara diameter pangkal batang tanaman terung pada berbagai

Gambar 2. Diameter Pangkal Batang Tanaman Terung pada Berbagai Dosis Pupuk Kandang Umur 15, 30 dan 45 HST

4.1.3. Jumlah Buah per Tanaman (buah)

Hasil uji F pada analisis ragam (Lampiran 14 ) menunjukkan bahwa dosis pupuk kandang berpengaruh tidak nyata terhadap jumlah per tanaman. Rata-rata jumlah buah per tanaman pada berbagai dosis pupuk kandang disajikan pada

Tabel 4.

Tabel 4. Rata-rata Jumlah Buah per Tanaman pada Berbagai Dosis Pupuk Kandang

Dosis Pupuk Kandang Jumlah Buah per Tanaman

(buah)

Simbol ton ha-1

K1 10 1,25

K2 15 1,36

K3 20 1,29

Tabel 4 menunjukkan bahwa jumlah buah per tanaman cenderung ditunjukkan pada dosis pupuk kandang 15 ton ha-1 (K2) meskipun secara statistik

menunjukkan perbedaan yang tidak nyata dengan perlakuan lainnya.

Dari berbagai dosis yang telah dicobakan jumlah buah terbaik dijumpai pada dosis pupuk kandang 15 ton ha-1 (K2) hal ini disebabkan karena pada dosis

3,79 4,60 3,45

Dosis Pupuk Kandang (ton ha-1)

15 HST

30 HST

tersebut tanaman terung dapat tumbuh dan berkembang lebih baik sehingga

menghasilkan jumlah buah.

Hal ini sesuai dengan pendapat Darjanto dan Satifah (1984) yang

menyatakan bahwa banyaknya buah suatu tanaman ditentukan oleh jumlah buah yang masak meliputi jumlah bunga yang dihasilkan tanaman, persentase bunga yang mengalami penyerbukan, persentase bunga yang mengalami pembuahan dan

buah muda yang dapat tumbuh terus hingga menjadi buah masak yang siap dipanen.

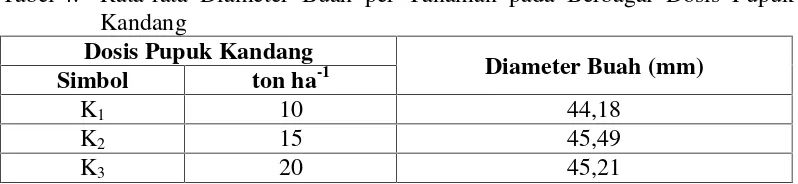

4.1.4. Diameter Buah (mm)

Hasil uji F pada analisis ragam (Lampiran 16 ) menunjukkan bahwa dosis pupuk kandang berpengaruh tidak nyata terhadap diameter buah per tanaman.

Rata-rata diameter buah per tanaman pada berbagai dosis pupuk kandang disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Rata-rata Diameter Buah per Tanaman pada Berbagai Dosis Pupuk Kandang

Tabel 4 menunjukkan bahwa diameter buah terbesar cenderung dijumpai

pada dosis pupuk kandang 15 ton ha-1(K2) meskipun secara statistik menunjukkan

perbedaan yang tidak nyata dengan perlakuan lainnya.

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa dosis

pupuk kandang 15 ton ha-1 (K2) menghasilkan diameter terbesar dibandingkan

ketersediaan unsur hara yang cukup dan dosis yang tepat bagi perkembangan

tanaman.

Hal ini sesuai dengan pendapat Setyamidjaja (1986) yang menyatakan

bahwa respon tanaman terhadap pemberian pupuk akan meningkat bila dosis pupuk yang tepat. Setiap tanaman perlu mendapatkan pemupukan dengan dosis yang sesuai agar tersedia unsur hara di dalam tanah yang dapat menyebabkan

tanaman dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta menghasilkan produksi yang optimal.

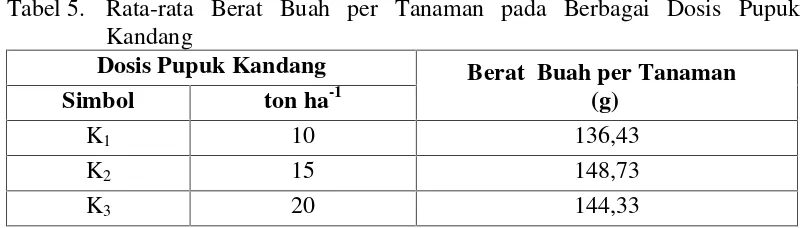

4.1.5. Berat Buah per Tanaman (g)

Hasil uji F pada analisis ragam (Lampiran 18 ) menunjukkan bahwa dosis pupuk kandang berpengaruh tidak nyata terhadap berat buah per tanaman.

Rata-rata berat buah per tanaman pada berbagai dosis pupuk kandang disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Rata-rata Berat Buah per Tanaman pada Berbagai Dosis Pupuk Kandang

Dosis Pupuk Kandang Berat Buah per Tanaman

(g)

Simbol ton ha-1

K1 10 136,43

K2 15 148,73

K3 20 144,33

Tabel 5 menunjukkan bahwa berat buah per tanaman cenderung dijumpai pada dosis pupuk kandang 15 ton ha-1(K2) meskipun secara statistik menunjukkan

perbedaan yang tidak nyata dengan perlakuan lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berat buah terbanyak dijumpai pada

hara yang dibutuhkan oleh tanaman untuk proses metabolisme dan melancarkan

proses fotosintesis sehingga menghasikan berat buah yang lebih berat dari pada perlakuan lainnya.

Hal ini sesuai dengan pendapat Dartius (1990) yang menyatakan bahwa tersedianya unsur hara yang di butuhkan tanaman berada dalam keadaan cukup serta di dukung oleh faktor lingkungan, sehingga pembesaran, perpanjangan dan

pembelahan sel akan berlangsung dengan cepat.

Hardjowigeno, 1983 dalam Wahyuni (2009) menambahkan bahwa agar

tanaman dapat tumbuh dan produksi maksimum perlu adanya keseimbangan unsur hara yang dibutuhkan tanaman.

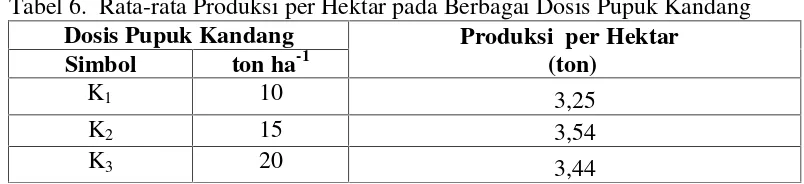

4.1.6.Produksi per Hektar (ton)

Hasil uji F pada analisis ragam (Lampiran 20 ) menunjukkan bahwa dosis pupuk kandang berpengaruh tidak nyata terhadap produksi per hektar tanaman

terung. Rata-rata produksi per hektar tanaman terung pada berbagai dosis pupuk kandang disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Rata-rata Produksi per Hektar pada Berbagai Dosis Pupuk Kandang

Dosis Pupuk Kandang Produksi per Hektar

(ton)

Simbol ton ha-1

K1 10 3,25

K2 15 3,54

K3 20 3,44

Tabel 6 menunjukkan bahwa produksi per hektar tertinggi cenderung

dijumpai pada dosis pupuk kandang 15 ton ha-1 (K2) meskipun secara statistik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa produksi per hektar terbaik dijumpai

pada dosis pupuk kandang 15 ton ha-1 (K2) hal ini disebabkan bahwa kebutuhan

unsur hara tersedia dalam keadaan cukup dan seimbang sehingga telah mampu

meningkatkan produksi tanaman terung.

Sarief (1989) menyatakan bahwa produksi tanaman tercapai apabila unsur hara didalam tanah berada dalam keadaan cukup, seimbang dan tersedia sesuai

kebutuhan tanaman. Dwidjoseputro (1986) menambahkan bahwa tanaman akan tumbuh dengan subur apabila unsur hara yang dibutuhkan tanaman berada dalam

jumlah yang cukup serta berada dalam bentuk yang siap diabsorbsi.

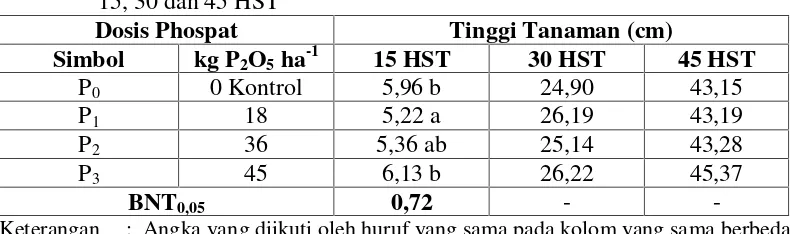

4.2. Pengaruh Phospat

Hasil uji F pada analisis ragam (Lampiran bernomor genap 2 sampai 20) menunjukkan bahwa dosis phospat berpengaruh sangat nyata terhadap tinggi

tanaman umur 15 HST dan berpengaruh nyata terhadap diameter pangkal batang umur 45 HST dan berpengaruh tidak nyata terhadap tinggi tanaman umur , 30 dan 45 HST, serta diameter pangkal batang umur 15 dan 30 HST, jumlah buah,

diameter buah, berat buah per tanaman dan produksi per hektar.

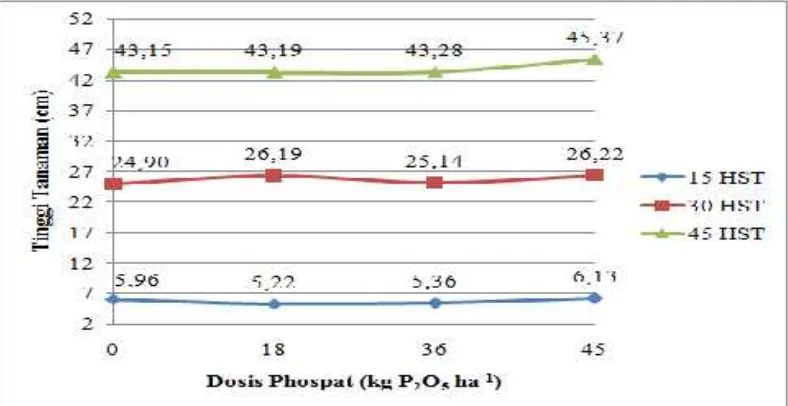

4.2.1. Tinggi Tanaman (cm)

Hasil uji F pada analisis ragam (Lampiran 2, 4 dan 6) menunjukkan bahwa

dosis phospat berpengaruh sangat nyata terhadap tinggi tanaman umur 15 HST, dan berpengaruh tidak nyata terhadap tinggi tanaman umur 30 dan 45 HST. Rata-rata tinggi tanaman terung pada berbagai dosis phospat umur 15, 30 dan 45 HST

Tabel 8. Rata-rata Tinggi Tanaman Terung pada Berbagai Dosis Phospat Umur

Keterangan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama berbeda tidak nyata pada taraf 5% (uji BNT).

Tabel 8 menunjukkan bahwa tanaman terung tertinggi umur 15 HST di

jumpai pada dosis phospat 45 kg P2O5ha-1( P3) yang berbeda nyata dengan dosis

phospat 18 kg P2O5 ha-1( P1) namun berbeda tidak nyata dengan dosis phospat

36 kg P2O5 ha-1( P2) dan dosis phospat 0 kg P2O5 ha-1( P0) sedangkan pada

umur 30 dan 45 HST tanaman terung tertinggi dijumpai pada dosis phospat 45 kg P2O5 ha-1 ( P1 ) meskipun secara statistik menunjukkan perbedaan yang

tidak nyata dengan perlakuan lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tinggi tanaman terbaik dijumpai pada

perlakuan phospat dosis 45 kg P2O5ha-1( P3) hal ini dikarena semakin tinggi laju

pertumbuhan tanaman terung semakin banyak phospat yang dibutuhkan. Hal ini sejalan dengan pendapat Buckman dan Brady (1982) yang menyatakan bahwa

tanaman akan tumbuh dan berkembang dengan baik dan subur apabila dosis phospat yang dibutuhkan berada dalam kondisi cukup tersedia bagi tanaman.

Jumin (2008) menambahkan bahwa ketersediaan hara yang cukup dan seimbang akan mempengaruhi proses metabolisme pada jaringan tanaman. metabolisme merupakan pembentukan dan perombakan unsur-unsur hara dan

Hubungan antara tinggi tanaman terung pada berbagai dosis pupuk

kandang umur 15, 30 dan 45 HST dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Tinggi Tanaman Terung pada Berbagai Dosis Phospat Umur 15, 30 dan 45 HST

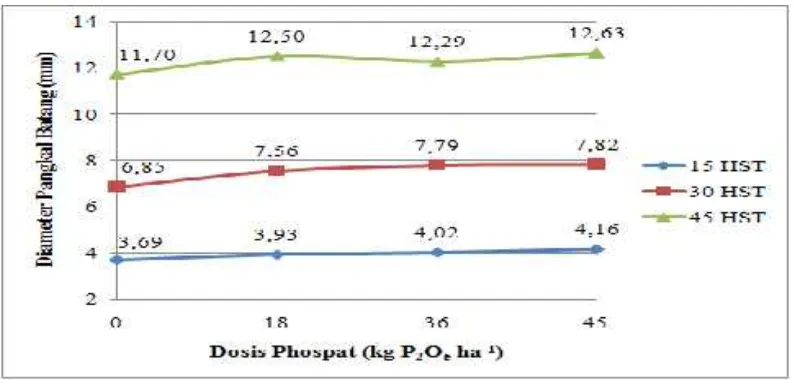

4.2.2. Diameter Pangkal Batang (mm)

Hasil uji F pada analisis ragam (lampiran 8, 10 dan 12) menunjukkan

bahwa dosis phospat menunjukkan berpengaruh sangat nyata terhadap diameter pangkal batang umur 45 HST. Namun berpengaruh tidak nyata terhadap diameter

pangkal batang umur 15 dan 30 HST. Rata-rata diameter pangkal batang tanaman terung pada berbagai dosis phospat umur 15, 30 dan 45 HST setelah diuji dengan BNT0,05disajikan pada Tabel 9

Tabel 9. Rata-rata Diameter Pangkal Batang Terung pada Berbagai Dosis Phospat Umur 15, 30, Dan 45 HST

Dosis Phospat Diameter Pangkal Batang (mm)

Simbol kg P2O5ha-1 15 HST 30 HST 45 HST

P0 0 Kontrol 3,69 6,85 11,70 a

P1 18 3,93 7,56 12,50 b

P2 36 4,02 7,79 12,29 ab

P3 45 4,16 7,82 12,63 b

BNT0,05 - - 0,62

Tabel 9 menunjukkan bahwa diameter pangkal batang terbesar umur 15

dan 30 HST dijumpai pada dosis phospat 45 kg P2O5 ha-1 (P3) sedangkan pada

umur 45 HST tanaman tertinggi dijumpai pada dosis phospat 45 kg P2O5ha-1(P3)

yang bebeda nyata dengan dosis phospat 0 kg P2O5 ha-1 (P0) namun berbeda

tidak nyata dengan dosis phospat 36 kg P2O5ha-1(P2) dan 18 kg P2O5ha-1(P1).

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa

diameter pangkal batang terbaik dijumpai pada dosis phospat 45 kg P2O5 ha-1(P3)

hal ini disebabkan pupuk diberikan dalam keadaan yang cukup yang dibutuhkan

untuk pertumbuhan generatif tanaman.

Hal ini sesuai dengan pendapat Jumin (2008) yang menyatakan bahwa phospat lebih banyak dibutuhkan tanaman pada saat pertumbuhan generatif dari

pada vegetatif karena pada pertumbuhan generatif tanaman membutuhkan batang besar dan kuat untuk menompang serta melancarkan pengangkutan unsur hara di dalam tanah.

Hubungan antara diameter pangkal batang pada berbagai dosis phospat umur 15, 30 dan 45 HST dapat dilihat pada Gambar 4.

4.2.3. Jumlah Buah per Tanaman (buah)

Hasil uji F pada analisis ragam (Lampiran 14) menunjukkan bahwa dosis phospat berpengaruh tidak nyata terhadap jumlah buah per tanaman. Rata-rata

jumlah buah per tanaman pada berbagai dosis phospat disajikan pada Tabel 12. Tabel 12. Rata-rata Jumlah Buah per Tanaman Pada Berbagai Dosis Phospat

Dosis Phospat Jumlah Buah per Tanaman

(buah)

Simbol kg P2O5ha-1

P0 0 Kontrol 1,28

P1 18 1,20

P2 36 1,35

P3 45 1,38

Tabel 12 menunjukkan bahwa jumlah buah per tanaman terbanyak cenderung ditunjukkan pada dosis phospat 45 kg P2O5ha-1 (P3) meskipun secara

statistik menunjukkan perbedaan yang tidak nyata dengan perlakuan lainnya. Dari berbagai dosis phospat yang dicobakan jumlah buah per tanaman

terbanyak dijumpai pada dosis phospat 45 kg P2O5 ha-1 (P3) hal ini disebabkan

karena phospat yang diberikan telah dapat merangsang pembungaan menjadi lebih banyak dan dapat mempertahankan kerontokan bunga sehingga menghasilkan

buah. Hal ini sesuai dengan pendapat Moersidi (1998) yang menyatakan bahwa Phospat dapat membantu merangsang pembentukan protein dan enzim serta

4.2.4. Diameter Buah (mm)

Hasil uji F pada analisis ragam (Lampiran 16) menunjukkan bahwa dosis phospat berpengaruh tidak nyata terhadap diameter buah per tanaman. Rata-rata

diameter buah per tanaman pada berbagai dosis phospat disajikan pada Tabel 13. Tabel 13. Rata-rata Diameter Buah Terung per Tanaman pada Berbagai Dosis

Phospat

Tabel 13 menunjukkan bahwa diameter buah per tanaman terbesar

cenderung ditunjukkan pada dosis phospat 45 kg P2O5ha-1 (P3) meskipun secara

statistik menunjukkan perbedaan yang tidak nyata dengan perlakuan lainnya.

Dari berbagai dosis yang telah dicobakan diameter buah terbaik dijumpai pada perlakuan phospat dengan dosis 45 kg P2O5 ha-1 (P3). Disebabkan karena

peningkatan produksi berbanding lurus dengan peningkatan pertumbuhan relatif

dan hasil bersih fotosintesa. Produksi suatu tanaman merupakan resultant dari proses fotosintesa, penurunan asimilat akibat respirasi dan translokasi bahan

kering kedalam hasil tanaman (Jumin 2002)

Lakitan (2000) menambahkan bahwa fotosintat yang dihasilkan pada daun dan sel-sel fotosintetik lainnya harus diangkut ke organ atau jaringan lain agar

4.2.5. Berat Buah per Tanaman (g)

Hasil uji F pada analisis ragam (Lampiran 18) menunjukkan bahwa dosis phospat berpengaruh tidak nyata terhadap jumlah buah per tanaman. Rata-rata

jumlah buah per tanaman pada berbagai dosis phospat disajikan pada Tabel 14. Tabel 14. Rata-rata Berat Buah Terung per Tanaman pada Berbagai Dosis Phospat

Dosis Phospat Berat Buah Per Tanaman

(g)

Simbol kg P2O5ha-1

P0 0 Kontrol 137,51

P1 18 142,52

P2 36 142,72

P3 45 148,90

Tabel 14 menunjukkan bahwa berat buah per tanaman terberat cenderung ditunjukkan pada dosis phospat 45 kg P2O5 ha-1 (P3) meskipun secara statistik

menunjukkan perbedaan yang tidak nyata dengan perlakuan lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berat buah per tanaman terbaik dijumpai pada pemberian phospat dosis 45 kg P2O5ha-1 (P3) unsur hara phospat

sudah mencukupi untuk pertumbuhan akar dan produksi tanaman terung. Hal ini sesuai dengan pendapat Rinsema (1986) yang menyatakan bahwa phospat mempunyai pengaruh positif dalam mendorong tanaman menjadi baik dan

meningkatkan produksi yang dihasilkan.

Sarief (1989) menambahkan bahwa produksi tanaman tercapai apabila

4.2.6. Produksi per Hektar (ton)

Hasil uji F pada analisis ragam (Lampiran 20) menunjukkan bahwa dosis phospat berpengaruh tidak nyata terhadap produksi per hektar tanaman terung.

Rata-rata produksi per hektar tanaman terung pada berbagai dosis phospat disajikan pada Tabel 15.

Tabel 15. Rata-rata Produksi per Hektar Tanaman Terung pada Berbagai Dosis Phospat

Tabel 15 menunjukkan bahwa produksi per hektar terbanyak cenderung

ditunjukkan pada dosis phospat 45 kg P2O5 ha-1 (P3) meskipun secara statistik

menunjukkan perbedaan yang tidak nyata dengan perlakuan lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa produksi per hektar terbaik dijumpai pada dosis phospat 45 kg P2O5ha-1(P3) dikarenakan phospat yang diberikan sudah

termasuk dosis yang tepat sehingga bisa memperbaiki perkembangan perakaran

dan mempercepat pembuahan.

Jumin (2008) menyatakan bahwa phospat bermanfaat untuk mempercepat

pemasakan buah, memperbaiki perkembangan perakaran, mengurangi kerontokan buah, mempercepat pembungaan dan pembuahan.

Rinsema (1986) menambahkan bahwa phospat mempunyai pengaruh

4.3. Interaksi

Hasil uji F pada analisis ragam (lampiran bernomor genap 2 sampai 20) menunjukkan bahwa terdapat interaksi yang tidak nyata antara dosis pupuk

kandang dan phospat terhadap semua peubah pertumbuhan dan hasil tanaman terung yang diamati. Hal ini bermakna bahwa perbedaan pertumbuhan dan hasil tanaman terung akibat berbedanya dosis pupuk kandang tidak tergantung pada

38

5.1. Kesimpulan

1. Dosis pupuk kandang berpengaruh sangat nyata terhadap tinggi tanaman umur 15 HST dan berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman umur 30 HST dan diameter pangkal batang umur 15 dan 30 HST. Namun berpengaruh tidak

nyata terhadap tinggi tanaman dan diameter pangkal batang umur 45 HST,

jumlah buah, diameter buah, berat buah per tanaman dan produksi per hektar.

Pertumbuhan dan hasil tanaman terung terbaik dijumpai pada dosis pupuk

kandang 15 ton ha-1.

2. Dosis phospat berpengaruh sangat nyata terhadap tinggi tanaman umur 15 HST dan berpengaruh nyata terhadap diameter pangkal batang umur 45 HST

dan berpengaruh tidak nyata terhadap tinggi tanaman umur 30 dan 45 HST, serta diameter pangkal batang umur 30 dan 45 HST, jumlah buah, diameter

buah, berat buah per tanaman dan produksi per hektar.Pertumbuhan dan hasil tanaman terbaik dijumpai pada dosis phospat 45 kg P2O5ha-1.

3. Terdapat interaksi yang tidak nyata antara dosis pupuk kandang dan dosis phospat terhadap semua peubah pertumbuhan dan hasil tanaman terung yang

diamati

5.2. Saran

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap penggunaan dosis pupuk kandang dan dosis phospat lainnya terhadap pertumbuhan dan hasil produksi

DAFTAR PUSTAKA

Adimihardja, A. I, Juarsah dan U. Kurnia. 2000. Pengaruh Penggunaan Berbagai Jenis dan Takaran Pupuk Kandang Terhadap Produktivitas Tanah Ultisol Terdegradasi di Desa Batin Jambi

Anonymous. 2007. Petunjuk Pemupukan.Agro Media Pustaka, Jakarta. 100 hlm. _________ .2008. Media Tanam Untuk Tanaman Hias, Penebar Swadaya,

Jakarta.92 hlm.

_________.2011.BercocokTanamTerung.http://www.scrib.com/doc/5802257/9/8/ 2011bercocok tanam terung.

Abdurrahman, Fahim, dan Susanti. 2000. Pemanfaatan berbagai bahan organik sebagai suplemen dalam peningkatan produktivitas lahan. Kumpulan makalah hasil penelitian tahun 2000.

Buckman, H. D dan Brodi, 1982, Ilmu Tanah. Gajah Mada University Pres, Yogyakarta.

Cahyono, B. 1995. Pisang. Budidaya dan analisis usaha tani. Penerbit kanisius, Yogyakarta. 88 hlm

_________ .2003. Teknik Budidaya Terung. Yayasan Pustaka Nusantara, Yogyakarta

Dartius. 1990. Fisiologi Tumbuhan 2. Fakultas Pertanian Universitas Sumatra Utara, Medan. 125 hlm.

Darjanto dan Sarifah, S., 1984. Pengetahuan Dasar Biologi Bunga dan Tehnik Penyerbukan Silang Buatan. PT. Gramedia Jakarta. 156 hal.

Dwijoseputro, 1986. Pengantar Fisiologi Tumbuhan. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Hardjowigeno., M. 1983. Ilmu Tanah. Mediatama Sarana Perkasa, Jakarta. 232 hlm

_________ . 2007. Ilmu Tanah. Akademika Pressindo, Jakarta. 288 hlm

Hakim, N. M. Yusuf Nyakpa, A. M. Lubis, S. G. Nugroho, M. R. Saul, M. A. Diah, Go Ban Hong dan H. H Bailey. 1986. Dasar-dasar Ilmu Tanah. Bandar lampung Press, Bandar Lampung. 488 hlm

Jumin H. B.2008. Agronomi, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta

Lingga, P. 1998. Petunjuk Penggunaan Pupuk. Penebar swadaya, Jakarata. 163 hlm

Lingga, P dan Marsono. 2001. Petunjuk Penggunaan Pupuk. Penebar Swadaya, Jakarta. 150 hlm

Moersidi Sediyarso, 1998, P. Alam sebagai pupuk P untuk budidaya pertanian. Muslihah, F. Dan S. Hening. 1997. Tanaman Berkhasiat Obat. Penebar Swadaya,

Jakarta. 61 hlm

Musnamar. 2006. Pupuk Organik Padat, Pembuatan dan Aplikasi. Penebar Swadaya, Jakarta. 71 hlm.

Novizan, 2005. Petunjuk Pemupukan yang Efektif, Edisi revisi. Agromedia Pustaka, Jakarta

Peni. 1998. Pro Kontra Terung Ungu Untuk Keperkasaan. Dalam Trubus. No..340.Hlm.XXIX

Pinus Lingga, 1991. Jenis dan Kandungan Hara pada Beberapa Kotoran Ternak. Pusat Pelatihan Pertanian dan Pendesaan Swadaya (P4S) ANTANAN. Bogor (Tidak dipublikasikan).

Prasetya, 2011. Mekanisme dan Efektivitas Penyerapan Pupuk Melalui Daun. http://www.scribd.com/doc/58302257/9/8/2011.

Rinsema, W. T. 1986. Pupuk dan Cara Pemupukan (Terjemah H.M Saleh) Bharata Karya Arkasa, Jakarta. 235 hlm

Rosmarkam dan Yuwono. 2002. Ilmu Kesuburan Tanah. Kanisius, Yogyakarta. 224 hlm

Rukmana. R. 1994. Betanam Terung. Penerbit Kanisius. Yogyakarta Samadi, B. 2001. Budidaya Terung Hibrida. Kanisius. Yogyakarta 67 hlm

Sarief, S. 1989. Kesuburan dan Pemupukan Tanah Pertanian. Pustaka Buana, Bandung

Setiawan, A. 2007. Memanfaatkan Kotoran Ternak. Penebar Swadaya, Jakarta. 83 hlm

Setiawan, BS. 2010. Membuat Pupuk Kandang Secara Cepat. Penebar Swadaya. Jakarta. 67 hlm

Setyamidjaja, D. 1986. Pupuk dan Pemupukan. CV Simplex, Jakarta. 122 hlm. Sutanto, R. 2002. Penerapan Pertanian Organik Pemasyarakatan dan