BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penyakit Jantung Bawaan 2.1.1. Definisi

Penyakit Jantung Bawaan (PJB) adalah penyakit dengan abnormalitas pada struktur maupun fungsi sirkulasi yang telah ada sejak lahir (Sani, 2007). Kelainan ini terjadi karena gangguan atau kegagalan perkembangan struktur jantung pada fase awal pertumbuhan janin (Harimurti, 2008).

2.1.2. Epidemiologi

Penyakit Jantung Bawaan ini terjadi pada sekitar 8 dari 1000 kelahiran hidup. Insiden lebih tinggi pada lahir mati (2%), abortus (10-25%), dan bayi premature (2%) (Tank, 2000).

Penelitian di Taiwan menunjukkan prevalensi yang sedikit berbeda, yaitu sekitar 13,08 dari 1000 kelahiran hidup, dimana sekitar 12,05 pada bayi berjenis kelamin laki-laki, dan 14,21 pada bayi perempuan. Penyakit Jantung Bawaan yang paling sering ditemukan adalah Ventricular Septal Defect (Wu, 2009).

2.1.3. Etiologi dan Faktor Risiko

Pada sebagian besar kasus, penyebab dari PJB ini tidak diketahui (Sastroasmoro, 1994). Beberapa faktor yang diyakini dapat menyebabkan PJB ini secara garis besar dapat kita klasifikasikan menjadi dua golongan besar, yaitu genetik dan lingkungan.

Pada faktor genetik, hal yang penting kita perhatikan adalah adanya riwayat keluarga yang menderita penyakit jantung. Hal lain yang juga berhubungan adalah adanya kenyataan bahwa sekitar 10% penderita PJB mempunyai penyimpangan pada kromosom, misalnya pada Sindroma Down (Fachri, 2007).

Untuk faktor lingkungan, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah: - Paparan lingkungan yang tidak baik, misalnya menghirup asap rokok. - Rubella, infeksi virus ini pada kehamilan trimester pertama, akan

menyebabkan penyakit jantung bawaan

- Diabetes, bayi yang dilahirkan dari seorang ibu yang menderita diabetes tidak terkontrol mempunyai risiko sekitar 3-5% untuk mengalami penyakit jantung bawaan

- Alkohol, seorang ibu yang alkoholik mempunyai insiden sekitar 25-30% untuk mendapatkan bayi dengan penyakit jantung bawaan

- Ectasy dan obat-obat lain, seperti diazepam, corticosteroid, phenothiazin, dan kokain akan meningkatkan insiden penyakit jantung bawaan (Indriwanto, 2007).

2.1.4. Jenis

Secara garis besar, PJB ini dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian besar, yaitu PJB asianotik dan sianotik (Widyantoro, 2006).

Penyakit jantung bawaan asianotik dapat dibagi lagi menjadi beberapa bagian berdasarkan beban fisiologis yang diberikannya kepada jantung. Salah satunya yaitu lesi shunt dari kiri ke kanan. Penyakit jantung bawaan yang termasuk ke dalamnya adalah Atrial Septal Defect, Ostium Secundum Defect, Sinus Venosus Atrial Septal Defect, Partial Anomalous Pulmonary Venous Return, Atrioventricular Septal Defects (Ostium Primum and Atrioventricular Canal or Endocardial Cushion Defects), Ventricular Septal Defect, Supracristal Ventricular Septal Defect with Aortic Insufficiency, Patent Ductus Arteriosus, Aorticopulmonary Window Defect, Coronary-Arteriovenous Fistula (Coronary-Cameral Fistula), Ruptured Sinus of Valsalva Aneurysm.

Pada lesi obstruktif termasuk Pulmonary Valve Stenosis with Intact Ventricular Septum, Infundibular Pulmonary Stenosis and Double-Chamber Right Ventricle, Pulmonary Stenosis in Combination with an Intracardiac Shunt, Peripheral Pulmonary Stenosis, Aortic Stenosis, Coarctation of the Aorta, Coarctation with Ventricular Septal Defect, Coarctation with Other Cardiac

Anomalies and Interrupted Aortic Arch, Congenital Mitral Stenosis,and Pulmonary Venous Hypertension

Pada lesi regurgitan termasuk Pulmonary Valvular Insufficiency and Congenital Absence of the Pulmonary Valve, Congenital Mitral Insufficiency, Mitral Valve Prolapse, and Tricuspid Regurgitation. Pada lesi jantung tambahan termasuk Anomalies of the Aortic Arch, Anomalous Origin of the Coronary Arteries, Pulmonary Vascular Disease (Eisenmenger Syndrome)

Penyakit jantung bawaan sianosis dapat kita bagi menjadi lesi sianosis yang disertai dengan penurunan aliran darah paru dan lesi sianosis yang disertai penambahan aliran darah paru. Lesi sianosis yang disertai dengan penurunan aliran darah paru termasuk Tetralogy of Fallot, Pulmonary Atresia with Ventricular Septal Defect, Pulmonary Atresia with Intact Ventricular Septum, Tricuspid Atresia, Double-Outlet Right Ventricle with Pulmonary Stenosis, Transposition of the Great Arteries with Ventricular Septal Defect and Pulmonary Stenosis, Ebstein Anomaly of the Tricuspid Valve.

Lesi sianosis yang disertai dengan bertambahnya aliran darah paru termasuk d-Transposition of the Great Arteries, d-Transposition of the Great Arteries with Intact Ventricular Septum, Transposition of the Great Arteries with Ventricular Septal Defect, l-Transposition of the Great Arteries (Corrected Transposition), Double-Outlet Right Ventricle Without Pulmonary Stenosis, Double-Outlet Right Ventricle with Transposition of the Great Arteries (Taussig-Bing Anomaly), Total Anomalous Pulmonary Venous Return, Truncus Arteriosus, Single Ventricle (Double-Inlet Ventricle, Univentricular Heart), Hypoplastic Left Heart Syndrome, Abnormal Positions of the Heart and the Heterotaxy Syndromes (Asplenia, Polysplenia)

Adapun malformasi dari PJB yang lain yaitu Pulmonary Arteriovenous Fistula, Ectopia Cordis, Diverticulum of the Left Ventricle, Primary Pulmonary Hypertension (Bernstein, 1999).

2.2. Kateterisasi Jantung 2.2.1. Definisi

Kateterisasi jantung adalah suatu prosedur diagnostik yang perlahan berkembang menjadi prosedur terapi untuk kelainan jantung (McPhee, 2009).

2.2.2. Sejarah

Konsep mengenai penyakit jantung didasarkan pada pengetahuan fisiologi dan anatomi yang didapat dari percobaan-percobaan dengan kateterisasi jantung sekitar 70 tahun yang lalu. Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Andre Cournand pada saat penerimaan Nobel pada 11 Desember 1956, kateterisasi jantung adalah kunci jawaban dari konsep penyakit jantung. Dengan menggunakan kunci tersebut, Cournand dan koleganya telah membawa kita ke era baru untuk memahami fungsi normal dan penyakit jantung pada manusia. Menurut Cournand, kateterisasi jantung pertama kali dilakukan oleh Claude Bernard pada tahun 1844. Subjeknya berupa kuda dimana kedua ventrikel dari kuda tersebut dimasuki dengan pendekatan retrograde dari vena jugularis dan arteri carotis (Olade, 2008). Aplikasi yang dilakukan oleh Bernard ini, memberi suatu nilai yang sangat besar dalam inovasi teknik ini. Suatu era investigasi pada hewan kemudian berujung pada suatu perkembangan penting pada teknik dan prinsip teknik kateterisasi jantung yang diterapkan pada manusia.

Werner Frossmann selalu dipuji sebagai orang pertama yang melakukan kateterisasi jantung pada manusia, yaitu pada dirinya sendiri. Pada usia 25 tahun, setelah menerima instruksi medis bedah di Jerman, ia memasukkan kateter berukuran 65 cm melalui salah satu vena antecubiti kiri, dibantu dengan fluoroscopy, sampai kateter tersebut memasuki atrium kanan, kemudian ia berjalan ke departemen radiologi untuk mendokumentasikannya dengan roentgenogram. Dua tahun berikutnya, Frossmann melanjutkan melakukan studi kateterisasi, termasuk enam percobaan tambahan untuk mengkateterisasi dirinya sendiri. Untuk kontribusi yang diberikan Frossmann tersebut, ia bersama dengan Andre Cournand dan Dickinson Richards memperoleh Nobel pada tahun 1956. Tujuan utama dari studi kateterisasi jantung yang dilakukan oleh Frossmann

adalah untuk mengembangkan teknik terapi yang dapat memasukkan obat secara langsung ke jantung (Baim, 2006).

2.2.3. Indikasi

Kateterisasi jantung ini merupakan suatu tindakan invasif. Mengingat risikonya yang cukup tinggi, maka harus dipertimbangkan secara selektif untuk menggunakan teknik tersebut (Roebiono, 1996). Kateterisasi jantung bertujuan untuk mendapat gambaran dan data objektif secara pasti tentang perubahan anatomis dan fisiologis akibat berbagai kelainan pada jantung dan pembuluh darah. Pasien dengan PJB termasuk pasien yang memerlukan kateterisasi jantung. Dengan kateterisasi jantung dapat diketahui ada tidaknya kelainan jantung, jenis kelainan jantung, derajat kelainan tersebut, cara pengobatan yang tepat, dan menilai hasil pengobatan. Selain itu, kateterisasi jantung juga dapat digunakan untuk mengetahui tekanan pada ruang-ruang di jantung, melihat bagaimana darah melewati jantung, mengambil sampel darah, menginjeksikan zat kontras untuk melihat adanya hambatan pada pembuluh darah, atau abnormalitas dari ruang jantung, serta melakukan koreksi pada kelainan jantung tersebut (Parks, 2007).

Berdasarkan data-data di atas, indikasi untuk tindakan kateterisasi jantung dapat dikelompokkan menjadi dua golongan besar, yaitu:

1. Untuk menegakkan diagnosis, yaitu dengan menganalisis semua data hasil kateterisasi sehingga diperoleh gambaran anatomi dan fisiologi secara pasti

2. Untuk melakukan terapi, yaitu kateterisasi intervensi sebagai tindak lanjut dari diagnosis yang diperoleh

2.2.4. Anestesi, Kontras, dan Lama prosedur

Kateterisasi jantung pada anak dengan PJB dapat dilakukan dengan anestesi umum. Adapun keuntungan dari anestesi umum ini adalah untuk imobilisasi yang lebih baik, kontrol pernapasan serta hemodinamik yang optimal (Reyntjens et al, 2005).

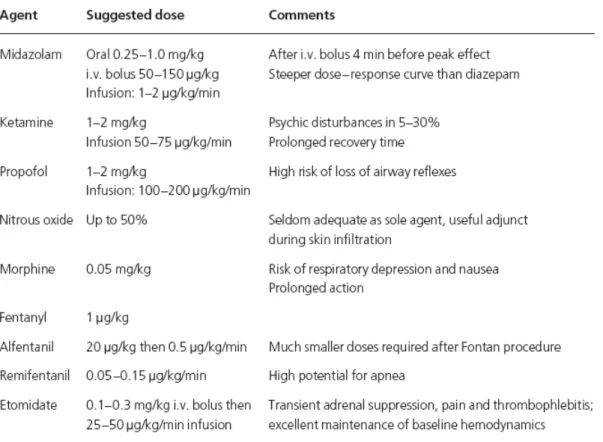

Beberapa jenis zat anestesi yang digunakan pada kateterisasi jantung terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Jenis Zat Anestesi pada Kateterisasi Jantung (Arnold dan Holtby, 2005).

Pada kateterisasi jantung, injeksi zat kontras dilakukan untuk mengetahui adanya hambatan maupun penyempitan pada pembuluh darah. Adapun zat kontras yang digunakan pada kateterisasi jantung adalah Iohexol, Iodixanol, Diatrizoate meglumine/sodium, kombinasi Diatrizoate meglumine/sodium dengan Iohexol, serta kombinasi Diatrizoate meglumine/sodium dengan Iodixanol (Amini, et al, 2009).

Lama prosedur kateterisasi jantung bervariasi. Hal ini bergantung pada kemampuan operator dan kompleksnya kondisi pasien yang dikateterisasi. Berdasarkan penelitian pada tahun 1997, kateterisasi jantung kiri membutuhkan waktu rata-rata 64 menit untuk waktu lab, termasuk 25 menit waktu prosedur.

Sedangkan untuk kateterisasi jantung kanan membutuhkan waktu rata-rata 84 menit untuk waktu lab dan waktu prosedur sekitar 32 menit. Untuk prosedur intervensi, dibutuhkan waktu rata-rata 117 menit, dengan waktu prosedur sekitar 70 menit (Baim, 2006).

2.2.5. Kontraindikasi

Kontraindikasi dari kateterisasi jantung ini sangat bervariasi. Hal ini bergantung pada kemajuan teknik, peralatan serta ketrampilan operator. Seiring berkembangnya pengetahuan mengenai kateterisasi jantung, hampir dikatakan tidak ada lagi kontraindikasi absolut, yang ada hanya kontraindikasi relatif. Hal-hal yang termasuk dalam kontraindikasi relatif adalah:

1. Ventrikel iritabel yang tidak dapat dikontrol

2. Hipokalemia/intoksikasi digitalis yang tidak dapat dikoreksi 3. Hipertensi yang tidak dapat dikoreksi

4. Penyakit demam berulang

5. Gagal jantung dengan edema paru akut

6. Gangguan pembekuan: waktu protrombin > 18 detik 7. Gagal ginjal hebat/anuria

8. Alergi bahan kontras

Sedangkan satu-satunya yang dianggap sebagai kontraindikasi absolut adalah apabila pasien dan keluarganya menolak untuk dilakukan kateterisasi (Ontoseno, 1994).

2.3. Kateterisasi Jantung pada PJB 2.3.1. Kateterisasi sebagai Diagnostik

Diagnostik dengan kateterisasi adalah suatu prosedur yang dilakukan dengan menggunakan zat anestesi dan pipa berlubang dengan diameter 2-3 mm, yang disebut kateter, yang dimasukkan melalui vena dan/atau arteri pada leher, tangan, dan kaki, yang mana akan berlanjut ke bagian kanan atau kiri dari jantung. Ketika kateter telah mencapai bagian jantung tersebut, maka tekanan darah di berbagai

ruang jantung dapat diukur, sampel darah dapat diambil, dan zat kontras dapat diinjeksikan untuk dilihat dengan x-ray.

Hasil dari diagnostik dengan menggunakan kateterisasi sangat membantu dalam evaluasi pasien dengan kelainan jantung. Teknik kateterisasi ini dapat mengkonfirmasi dugaan yang kita dapatkan dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan/atau evaluasi dari metode noninvasive, seperti EKG, ekokardiogram, dan sebagainya.

Pada pelaksanaannya, kateter dapat dimasukkan melalui vena atau arteri. Hal ini didasarkan pada kondisi yang ingin dievaluasi. Untuk mengakses bagian kanan dari ruang maupun pembuluh darah, kateterisasi dilakukan melalui vena. Sedangkan untuk mengakses bagian kiri jantung, kateterisasi dilakukan melalui arteri. Kateterisasi melalui arteri dan vena ini dapat dilakukan secara percutaneous atau via cutdown.

Pada prosedur kateterisasi terdapat beberapa komplikasi, seperti terjadinya luka pada arteri dan vena pada tempat dilakukannya kateterisasi. Hal ini terjadi pada 0,5-1,5% pasien. Lebam disertai perubahan warna kulit pada tempat punksi pembuluh darah terjadi pada 1-5% pasien. Komplikasi yang paling jarang terjadi adalah infeksi pada lokasi pemasangan kateter. Injeksi dari zat kontras dapat menyebabkan mual dan muntah pada 3-15% pasien, rasa gatal pada 1-3% pasien, reaksi alergi pada 0,2% pasien. Pada pasien yang mempunyai fungsi ginjal yang abnormal, injeksi zat kontras ini dapat memperburuk kondisi penyakit tersebut. Komplikasi mayor, seperti kematian, serangan jantung, dan stroke, yang terjadi dalam 24 jam setelah prosedur dilakukan, ditemui pada 0,2-0,3% pasien. Kematian dapat dikarenakan perforasi dari jantung maupun pembuluh darah, abnormalitas irama jantung, serangan jantung, dan reaksi alergi yang parah akibat injeksi kontras.

Diagnosis dengan kateterisasi pada PJB sangat penting, karena setengah dari anak dengan PJB meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun. Maka diperlukan prosedur yang dengan cepat mampu mendeteksi kelainan tersebut agar segera dapat ditindaklanjuti. Pada kateterisasi, ada 3 informasi penting yang dapat diperoleh, yaitu tekanan pada ruang dan pembuluh darah jantung, saturasi oksigen

pada darah, dan hubungan abnormal dapat ditunjukkan secara langsung dengan penggunaan kateter.

Berbicara mengenai pengukuran tekanan pada PJB, hal ini diperlukan untuk mendiagnosis stenosis. Namun, adanya peningkatan tekanan tanpa disertai adanya stenosis juga merupakan hal yang menarik dan perlu dicari penyebabnya. Saturasi oksigen dapat digunakan untuk mendiagnosis adanya lesi shunt dari kiri ke kanan, khususnya Atrial Septal Defect. Sedangkan hubungan abnormal yang dapat dideteksi dengan kateterisasi sangat berguna untuk menentukan diagnosis yang melibatkan dua sirkulasi (Lange and Hillis, 2003).

2.3.2. Kateterisasi sebagai Terapi

Kateterisasi jantung merupakan suatu alat diagnostik yang penting pada neonatus selama beberapa dekade. Namun, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, diagnosis tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan echocardiography, sehingga penggunaan kateterisasi jantung sebagai alat diagnostik menjadi berkurang. Sekarang, kateterisasi jantung semakin berkembang sebagai prosedur terapi (Shim, et al, 1999).

Beberapa contoh perkembangan kateterisasi jantung dalam prosedur terapi pada PJB adalah:

1. Opening of Atrial Communications - Ballon Atrial Septostomy

Ballon atrial septostomy pertama kali digambarkan oleh Rashkind and Miller tahun 1966 sebagai prosedur paliatif pada kelainan Transposition of the Great Arteries. Pembuatan Atrial Septal Defect pada Transposition of the Great Arteries membuat percampuran darah antara aliran pulmonal dan darah vena sistemik, dimana hal ini meningkatkan saturasi oksigen.

- Blade Atrial Septostomy

Ketika septum atrium terlalu tebal untuk ditembus hanya dengan menggunakan ballon septostomy saja dan adanya hubungan adekuat atrium yang penting untuk mengadakan percampuran, maka blade septostomy adalah

- Static Ballon Atrial Dilation

Prosedur ini pertama kali dilakukan pada hewan percobaan pada tahun 1987 oleh Mitchell et al. Sedangkan pada manusia, hal ini pertama kali dilakukan pada tahun 1987 oleh Shrivastava et al. Indikasi dari penggunaan prosedur ini sama dengan ballon atrial septostomy dan blade atrial septostomy.

2. Closure Devices

- Devices for Atrial Septal Defects

Atrial Septal Defect (ASD) yang paling umum ditemukan adalah Secundum ASD dan bisa diintervensi dengan penutupan transkateter. Era dari penggunaan transkateter pada ASD dimulai pada tahun 1976 ketika King et al melaporkan aplikasi dari double-umbrella device pada manusia.

- Devices for Ventricular Septal Defects

Penggunaan preoperative transkateter dengan menggunakan double-disk device sangat membantu pada Ventricular Septal Defect (VSD). The Clamshell device, the Rashkind double umbrella port device, dan buttoned device telah digunakan untuk menutup muscular/ perimembranous VSD dengan berbagai tingkat kesuksesan (Rao, 2005)

- Devices for Patent Ductus Arteriosus

Era dari penggunaan transkateter pada Patent Ductus Arteriosus (PDA) berawal dari tahun 1967, ketika Porstmann et al melaporkan penggunaan Ivalon untuk menutup PDA.

3. Ballon Dilation of Cardiac Valves - Pulmonary Valve Stenosis

Sejak diawali dengan ballon valvulotomy tahun 1979 oleh Semb dan koleganya serta dilation ballon valvuloplasty tahun 1982 oleh Kan dan koleganya, telah terdapat banyak laporan tentang kesuksesan dari hasil penggunaan ballon dilation pada Pulmonary Valve Stenosis. Ballon dilation merupakan terapi pilihan untuk Pulmonary Valve Stenosis.

- Aortic Valve Stenosis

Sejak penjabaran awal mengenai ballon dilation pada katup aorta oleh Lababidi et al, beberapa investigator telah melaporkan hasil yang baik dalam penggunaan ballon aortic valvuloplasty.

- Mitral Valve Stenosis

Penggunaan ballon dilation pada Rheumatic Mitral Valve Stenosis lebih luas dan berhasil dibandingkan penggunaan pada Congenital Stenosis.

4. Ballon Angioplasty - Coarctation of the Aorta

Kemungkinan penggunaan ballon angioplasty pada Coarctation of the Aorta pertama kali dijabarkan oleh Sos et al tahun 1979.

- Systemic Venous and Pulmonary 5. Stenting Procedures

Beberapa tahun belakangan ini, penggunaan ballon yang diperluas dengan stent telah memberi suatu peningkatan yang penting pada perkembangan teknik kateterisasi.

- Pulmonary Artery Stenosis

Aplikasi stent ini paling banyak digunakan pada anak dengan Pulmonary Artery Stenosis

- Systemic Venous Stenosis

Prosedur stent ini telah sukses mengobati anak dengan stenosis vena cava superior dan inferior (Andrew, 2004)

6. Coil Occlusion

Percutaneous transcatheter occlusion pada hubungan vaskular yang tidak diinginkan telah memainkan peranan penting pada intervensi kardiologi anak sejak diungkapkan pertama kali oleh Gianturco dan kolega lebih dari 20 tahun yang lalu. Teknik dari prosedur ini bervariasi, bergantung pada tipe dari kelainan vaskular yang terjadi dan patofisiologi kelainan tersebut.

Penggunaan tersering dari teknik coil embolization pada kardiologi anak adalah oklusi transkateter pada Aortapulmonary Collaterals. Kelainan ini terjadi paling banyak pada anak dengan Tetralogy of Fallot

- Patent Ductus Arteriosus

Selama beberapa dekade, kardiolog telah mencari metode transkateter yang efektif untuk menutup Patent Ductus Arteriosus . Penggunaan coil occlusion ini pada PDA sangat efektif.

- Arteriovenous Fistula

Arteriovenous Fistula sangat efektif diobati dengan teknik coil occlusion ini. Teknik ini membutuhkan keahlian tingkat tinggi dan juga pengetahuan mengenai anatomi arteri dan teknik kateterisasi (Allen, 1998)

7. Septal Occluder Placement