BAB II

TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Human Papilloma Virus

Gambar 2.1 Human Papilloma Virus (Borruto and Marc, 2012)

Human papilloma virus (HPV) adalah virus berukuran kecil sekitar 8000 pasang

basa. Strukturnya berbeda dengan virus lainnya, HPV berbentuk bulat, sekilas menyerupai bola golf. Untuk beradaptasi dengan tubuh host, HPV memerlukan sel yang aktif membelah dan berdiferensiasi. Oleh karena itu, sel yang telah terdiferensiasi sempurna pada permukaan kulit tidak digunakan oleh virus ini. HPV memerlukan akses menuju sel pada tahap sel yang sedang berkembang, yaitu saat berada di lapisan basal (Dunleavay, 2009).

Genom HPV hanya mengkode 8 jenis protein (Dunleavey, 2009). Protein ini terbagi menjadi “early” (E) dan “late” (L). Early protein diekspresikan selama tahap awal infeksi virus, dan late protein diekspresikan pada tahap selanjutnya. Hipotesis terbaru mengatakan bahwa HPV memasuki tubuh melalui area epidermis yang rentan dan tipis, seperti zona transformasi pada serviks atau anus, atau melalui mikro-abrasi

pada epitelium yang terjadi selama aktivitas seksual. Ketika virus memasuki sel yang aktif membelah pada membran basal, virus akan mengambil alih kontrol terhadap sel untuk mereplikasi materi genetiknya dan mengekspresikan protein HPV. Sementara itu, virus tidak menganggu pembelahan sel normal lainnya. Tetapi, karena virus sangat bergantung pada pembelahan sel secara kontinyu untuk multiplikasi dirinya sendiri, virus mengekspresikan protein tertentu (early protein) yang berperan untuk menginhibisi diferensiasi seluler dan menstimulasi proliferasi sel secara kontinyu (Dunleavay, 2009).

2.2 Kanker Serviks

Kanker serviks adalah kanker dengan angka kejadian terbesar kedua di dunia. Lebih dari 500.000 wanita di seluruh dunia didiagnosa menderita kanker serviks tiap tahunnya dan hampir setengahnya meninggal karena penyakit ini. Sebelum ditemukannya prosedur Pap smear pada tahun 1940-an, kanker serviks merupakan kanker yang paling mematikan pada wanita di Amerika. Sejak skrining preventif ditemukan, insiden kanker serviks menurun hingga 75 persen. Hingga saat ini, sekitar 10.000 hingga 13.000 wanita Amerika didiagnosa kanker serviks setiap tahunnya, dan sekitar sepertiganya mengalami kematian (Spencer, 2007).

Serviks adalah bagian bawah, bagian ujung sempit dari uterus yang menuju vagina. Kanker serviks terjadi ketika sel serviks mulai membelah tak terkontrol. Sel yang membelah secara abnormal membentuk suatu massa disebut tumor. Sebagai sel yang terus menerus membelah, sel dapat menginvasi ke jaringan normal di

sekelilingnya. Sel dapat memutuskan diri dari tumor primer dan menyebar pada situs yang jauh di dalam tubuh, proses ini disebut metastasis (Spencer, 2007).

Seperti kanker lainnya, terdapat beberapa faktor risiko yang diasosiasikan dengan perkembangan kanker serviks. Faktor risiko tersebut diantaranya adalah merokok, makanan rendah nutrien dan vitamin tertentu, dan riwayat keluarga yang terkena kanker serviks. Terdapat satu faktor yang berkorelasi kuat dengan kanker serviks, yaitu infeksi human papillomavirus (HPV). HPV ditransmisikan melalui hubungan seksual (Spencer, 2007).

Terdapat dua tipe utama dari kanker serviks. Tipe yang umum ditemukan adalah karsinoma sel squamosa yang melibatkan lini epitel squamosa dari ektoserviks. Sekitar 20% dari kanker serviks merupakan tipe adenokarsinoma yang melibatkan sel epitel glandular yang tersebar di sepanjang kanal endoserviks (Dunleavay, 2009).

2.2.1 Gejala dan Tanda Kanker Serviks

Lesi kanker serviks yang sangat dini dikenal sebagai servikal intraepitelial neoplasia (Cervical Intraepithelial Neoplasia = CIN) yang ditandai dengan adanya perubahan displatik epitel serviks. Walaupun telah terjadi invasi sel tumor ke dalam stroma, kanker serviks masih mungkin tidak menimbulkan gejala, tanda dini kanker serviks tidak spesifik seperti adanya sekret vagina yang agak banyak dan kadang-kadang dengan bercak perdarahan. Pada stadium lanjut ketika tumor telah menyebar keluar dari serviks dan melibatkan jaringan di rongga pelvis dapat dijumpai tanda lain seperti nyeri yang menjalar ke pinggul atau kaki (Aziz dkk., 2006).

2.2.2 Stadium Kanker Serviks

Penetapan stadium kanker serviks penting dalam memperkirakan penyebaran penyakit dan merupakan faktor kunci dalam penentuan terapi yang tepat. Pembagian ini didasarkan atas pemeriksaan klinik (Williams and Wilkins, 2001).

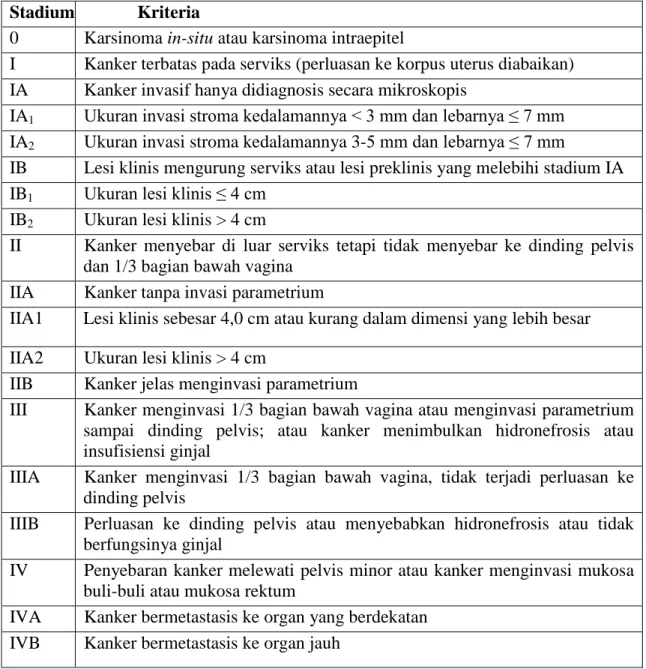

Tabel 2.2.2 Klasifikasi Stadium Klinis Kanker Serviks Menurut International

Federation of Gynecology and Obstetric (FIGO) (FIGO, 2000).

Stadium Kriteria

0 Karsinoma in-situ atau karsinoma intraepitel

I Kanker terbatas pada serviks (perluasan ke korpus uterus diabaikan) IA Kanker invasif hanya didiagnosis secara mikroskopis

IA1 Ukuran invasi stroma kedalamannya < 3 mm dan lebarnya ≤ 7 mm

IA2 Ukuran invasi stroma kedalamannya 3-5 mm dan lebarnya ≤ 7 mm

IB Lesi klinis mengurung serviks atau lesi preklinis yang melebihi stadium IA IB1 Ukuran lesi klinis ≤ 4 cm

IB2 Ukuran lesi klinis > 4 cm

II Kanker menyebar di luar serviks tetapi tidak menyebar ke dinding pelvis dan 1/3 bagian bawah vagina

IIA Kanker tanpa invasi parametrium

IIA1 Lesi klinis sebesar 4,0 cm atau kurang dalam dimensi yang lebih besar IIA2 Ukuran lesi klinis > 4 cm

IIB Kanker jelas menginvasi parametrium

III Kanker menginvasi 1/3 bagian bawah vagina atau menginvasi parametrium sampai dinding pelvis; atau kanker menimbulkan hidronefrosis atau insufisiensi ginjal

IIIA Kanker menginvasi 1/3 bagian bawah vagina, tidak terjadi perluasan ke dinding pelvis

IIIB Perluasan ke dinding pelvis atau menyebabkan hidronefrosis atau tidak berfungsinya ginjal

IV Penyebaran kanker melewati pelvis minor atau kanker menginvasi mukosa buli-buli atau mukosa rektum

IVA Kanker bermetastasis ke organ yang berdekatan IVB Kanker bermetastasis ke organ jauh

2.2.3 Penatalaksanaan Terapi Kanker Serviks

Penanganan kanker serviks dapat dilakukan dengan beberapa metode, diantaranya adalah pembedahan, radioterapi, kemoterapi, atau kombinasi dari metode-metode tersebut. Kemoterapi merupakan penatalaksanaan kanker dengan pemberian obat-obat sitotoksik. Kemoterapi dapat dilakukan dengan obat tunggal ataupun kombinasi. Penggunaan kombinasi obat lebih efektif dalam menghasilkan respon, mencegah klon sel kanker yang resisten terhadap regimen tunggal, dan memperpanjang harapan hidup dibandingkan dengan obat yang sama secara tunggal (Skeel and Khleif, 2011).

Pasien Kanker Serviks Stadium IA1dapat dilakukan histerektomi biasa Stadium IA2 dilakukan radikal histerektomi dan bilateral limfadenektomi atau radioterapi Stadium IB- IIA dilakukan histerektomi dan terapi radiasi primer Stadium IIB-IVA dilakukan radioterapi atau chemoradiothe rapi

1. Fist line kombinasi

- Cisplatin/ Paclitaxel - Carboplatin/paclitaxel - Cisplatin/topotecan - Cisplatin/gemcitabine

2. Terapi agent tunggal

- Cisplatin - Carboplatin - Paclitaxel 3. Second line - Bevacizumab - Docetaxel - Epirubicin - 5-FU - Ifosfamid - Irinotecan - Liposomal doxorubicin - Mitomycin - Pemetrexed - Topotecan - Vinorelbine Gambar 2.2 Algoritme Terapi Kanker Serviks (NCCN, 2010)

Regimen kemoterapi yang biasa digunakan di RSUP Sanglah adalah weekly cisplatin, kombinasi paklitaksel cisplatin, kombinasi paklitaksel karboplatin dan kombinasi bleomisin, Oncovin®, mitomisin dan cisplatin (BOMP); kombinasi bleomisin, Oncovin®, mitomisin, karboplatin (BOM-Karboplatin) (Komite Medik, 2006). Pemilihan terapi tergantung pada ukuran tumor, stadium klinis, tingkat penyebaran tumor, gambaran histologis, adanya keterlibatan kelenjar getah bening,

faktor risiko dari pembedahan atau terapi radiasi, umur, dan kondisi kesehatan pasien (Williams and Wilkins, 2001). Menurut Gynecologic Cancer Foundation (GCF), secara umum tindakan terapi pada kanker serviks, dapat dibagi empat yakni pembedahan, radioterapi, kemoterapi, dan kemoradioterapi.

Kemoterapi adalah penanganan kanker menggunakan obat antikanker. Obat antikanker ini seringkali digunakan bersamaan dengan pembedahan ataupun radioterapi. Proses kemoterapi biasanya jangka panjang. Agen kemoterapi tunggal atau kombinasi diberikan pada interval siklus atau pulsed doses dan sangat bergantung pada tipe serta karakteristik tumor. Monitoring pasien sangat diperlukan dalam kemoterapi sehingga respon tumor terhadap terapi atau progresifitas tumor dapat dipantau. Dahulu, kemoterapi diberikan sesuai panduan terapi yang ada. Akan tetapi saat ini telah diketahui bahwa terdapat heterogenitas tumor antarpasien sehingga perlu dilakukan individualisasi terapi berdasarkan karakteristik tumor dan pasien (Airley, 2009).

Kemoterapi adalah pengobatan kanker dengan menggunakan obat sitoktosik. Kebanyakan obat sitotosik mempunyai efek yang utama pada proses sintesis dan fungsi molekul makroseluler, yaitu pada proses sintesis DNA, RNA, atau protein atau mempengaruhi kerja molekul tersebut. Proses ini cukup menimbulkan kematian sel (Aziz dkk., 2006). Kemoterapi kanker serviks umumnya diberikan secara intravena dan bersiklus yang diselingi dengan waktu istirahat untuk membatasi kerusakan sel-sel sehat (GCF, 2005). Kemoterapi sebenarnya bukan pilihan utama terapi pada

kanker yang masih terbatas di daerah pelvis, namun merupakan pilihan utama untuk kanker yang telah menyebar ke luar pelvis (McComick and Giuntoli, 2011).

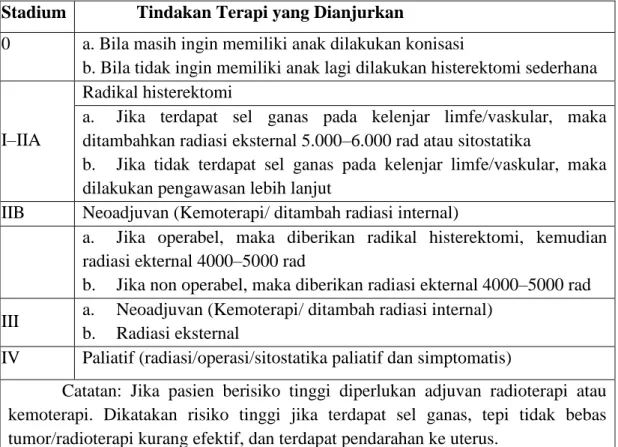

Pemilihan metode terapi pada kanker serviks sangat dipengaruhi oleh stadium klinis (Vasilev et al., 2011). Pedoman pemilihan terapi berdasarkan Standar Prosedur Operasional (SPO) kanker serviks di RSUP Sanglah Denpasar tertera pada tabel 2.2.3.

Tabel 2.2.3 Pemilihan Terapi Berdasarkan Stadium Penyakit (Komite Medik, 2004) Stadium Tindakan Terapi yang Dianjurkan

0 a. Bila masih ingin memiliki anak dilakukan konisasi

b. Bila tidak ingin memiliki anak lagi dilakukan histerektomi sederhana

I–IIA

Radikal histerektomi

a. Jika terdapat sel ganas pada kelenjar limfe/vaskular, maka ditambahkan radiasi eksternal 5.000–6.000 rad atau sitostatika

b. Jika tidak terdapat sel ganas pada kelenjar limfe/vaskular, maka dilakukan pengawasan lebih lanjut

IIB Neoadjuvan (Kemoterapi/ ditambah radiasi internal)

a. Jika operabel, maka diberikan radikal histerektomi, kemudian radiasi ekternal 4000–5000 rad

b. Jika non operabel, maka diberikan radiasi ekternal 4000–5000 rad III a. Neoadjuvan (Kemoterapi/ ditambah radiasi internal)

b. Radiasi eksternal

IV Paliatif (radiasi/operasi/sitostatika paliatif dan simptomatis)

Catatan: Jika pasien berisiko tinggi diperlukan adjuvan radioterapi atau kemoterapi. Dikatakan risiko tinggi jika terdapat sel ganas, tepi tidak bebas tumor/radioterapi kurang efektif, dan terdapat pendarahan ke uterus.

2.3 Bleomisin, Oncovin®, Mitomisin, dan Karboplatin (BOM-Karboplatin) Bleomisin, Oncovin® (vinkristin), mitomisin, dan karboplatin (BOM-karboplatin) merupakan salah satu regimen yang digunakan dalam prosedur

kemoterapi untuk kanker serviks di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah (Komite Medik, 2006).

2.3.1 Bleomisin

Bleomisin adalah campuran dari 13 fraksi glycopeptide diproduksi oleh

Streptomyces verticillus. Bleomisin memiliki tingkat steady-state selama pemberian

infus 20 unit/hari berkisar antara 50-200 miliunit/L.Volume distribusi bleomisin sebesar 0,27 ±0,04 L/kg. Waktu paruh fase α adalah 24 menit, dan fase β adalah 3,1± 1,7 jam. 50%-60% dosis bleomisin yang telah mengalami proses filtrasi oleh ginjal, 68% merupakan bleomisin dalam bentuk bebasnya. Efek antineoplastik yang dimiliki adalah pemotongan DNA untai tunggal dan ganda, memproduksi eksisi basa timin yang dimediasi melalui pengikatan ion ferric iron dan berikutnya memproduksi hidroksil yang sangat reaktif dan radikal superoksida. Dosis bleomisin adalah 10-20 unit/m2 1-2 kali per minggu untuk pemberian intravena. Bleomisin bekerja spesifik pada fase siklus sel tertentu, dengan aktivitas maksimal pada fase G2 (premitotic) (Anderson et al., 2002).

Efek samping dari bleomisin adalah muntah (rendah hingga sedang), alopesia, demam akut, eritema dengan edema, terkadang muncul hiperpigmentasi dan penebalan kulit. Toksisitas yang paling serius untuk pemakaian jangka panjang adalah fibrosis pulmonary yang dimanifestasikan oleh batuk kering, dispnea, dan infiltrasi bilateral. Studi menunjukan adanya hipoksemia dan penurunan kapasitas difusi CO. Toksisitas pulmonari biasanya tidak muncul pada dosis di bawah 150

unit/m2, frekuensi meningkat hingga 55% pada dosis >283 unit/m2 dan 66% pada 360 unit/m2 (Anderson et al., 2002).

Bleomisin sulfat 150 unit dilarutkan didalam Dextrose 5% dengan wadah PVC mengalami kehilangan sebanyak 54% selama 28 hari pada temperatur ruangan diluar pengaruh sinar matahari. Jika disimpan didalam wadah kaca dengan konsentrasi 300 units akan kehilangan 10 % dalam waktu 8-10 jam pada suhu 23o C. Bleomisin sulfat dengan konsentrasi 15 unit didalam semua wadah (wadah PVC, wadah gelas, dan wadah polyethylene) tidak ada kehilangan jika dilihat dengan spektroskopi UV dalam 24 jam dengan sinar matahari langsung (Trissel, 2009).

2.3.2 Oncovin

Oncovin atau Vinkristin merupakan alkaloid Vinca yang bekerja sebagai agen antimitotik. Aktivitas sitotoksiknya dihubungkan dengan ikatan spesifik pada mikrotubulus protein tubulin sehingga menyebabkan disolusi mikrotubulus. Hal ini akan memblok pembentukan apparatus benang mitotik yang diperlukan dalam pembelahan sel. Golongan vinca menyebabkan kematian sel pada dosis tinggi sedangkan pada dosis rendah menyebabkan penghentian pembelahan sel pada tahap metafase mitosis (Anderson et al., 2002).

Dosis vinkristin adalah 0,4-1,4 mg/m2/minggu (batas dosis tunggal adalah 2,5 mg). Vinkristin mengalami proses metabolisme di CYP3A4 hati. 44% dari total vinkristin yang masuk ke dalam tubuh akan berikatan dengan protein plasma. Vinkristin memiliki volume distribusi 8,4 L/kg. Eksresi melalui urin sebesar 10%

dalam 24 jam, dan eksresi fekal mencapai 3% dalam 24 jam. Waktu paruh fase α < 5 menit dan fase β adalah 2,3 jam (Anderson et al., 2002).

Toksisitas utama dari vinkristin adalah neuropati perifer yang dimanifestasikan oleh konstipasi paresthesias, nyeri rahang, penurunan refleks tendon dalam, dan terkadang bladder atony atau paralitik ileus. Semua gejala neurologis ini seecara perlahan teratasi setelah 1 bulan dan memerlukan penurunan dosis jika terjadi saat administrasi obat (Anderson et al., 2002).

Oncovin dilarutkan dalam Dextrose 5% dengan konsentrasi 16,7 mg didalam wadah PVC akan stabil dalam 24 jam pada temperatur ruangan. Oncovin dilarutkan dalam NaCl 0,9% didalam wadah PVC dengan konsentrasi 10, 20, 40, 60, 80, 120 mg tidak mengalami kehilangan setelah 7 hari pada suhu 4o C diikuti selama hari pada suhu 23o C (Trissel, 2009).

2.3.3 Mitomisin

Mitomisin (Mitomisin C) adalah antibiotik yang mengandung kuinon, urethane, dan grup aziridine. Obat ini diaktivasi secara kimia dan metabolik menjadi spesies pengalkil. Mitomisin dalam regimen kombinasi diberikan 5-10 mg/m2 diulangi dalam 4-6 minggu. Obat ini bekerja non-spesifik pada fase siklus sel, tetapi efikasi maksimumnya pada fase G1 dan S. Mitomisin digunakan secara primer pada tumor saluran cerna (intravena) dan kanker kandung kemih (intravesikal). Efek samping dari obat ini adalah mual, muntah, diare, alopesia, dan terkadang nefrotoksisitas. Obat ini juga dapat menyebabkan sterilitas, mutagenitas, dan teratogenitas. Toksisitas pada

dosis terbatas adalah myelosuppression, trombositopenia dan anemia. Terapi jangka panjang terkadang menimbulkan sindrom hemolitik-uremik (Anderson et al., 2002).

Komplikasi pada pemaparan jangka pendek yang mungkin terjadi pada pemberian mitomisin adalah pneumonia interstisial dan gagal ginjal. Pemaparan jangka panjang menyebabkan supresi pada sumsum tulang dan kerusakan ginjal pasien. Secara klinis, nefrotoksisitas yang diinduksi oleh mitomisin-C memiliki insidensi 2%-10%. Sensitivitas pasien terhadap mitomisin C sangat bervariasi. Hingga saat ini, uji laboratorium untuk memprediksi kerusakan ginjal akibat mitomisin C belum tersedia dan progresi kerusakan ginjal bersifat irreversible. Studi menunjukan bahwa toksisitas renal yang diinduksi oleh mitomisin C bergantung pada dosis kumulatifnya. Insidensi rendah pada dosis di bawah 50 mg/m2, dan frekuensi meningkat pada dosis diatas 70 mg/m2 (Hook and Robin, 1993).

Kerusakan ginjal akibat mitomisin dapat disebabkan efek toksik langsung mitomisin pada sistem endothelium arterial ginjal dan deposisi thrombi fibrin dalam

microvasculature ginjal sehingga menyebabkan vaskulitis pada ginjal (Fayyaz, 2013).

Pada mencit yang diberikan mitomisin, terjadi kerusakan tubulus proksimal dan kebocoran adenosine triphospaste (ATP). Ketika obat diperfusikan langsung pada ginjal mencit, timbul kerusakan sel endothelial dan lesi mikroangiopati (Hook and Robin, 1993).

Setelah pemberian intravena mitomisin sebanyak 15 m/m2, tingkat puncak serumnya pada konsentrasi 1 mg/L. Obat ini dieliminasi melalui hati sebesar 20% dan 10-30% dalam bentuk bebasnya melalui urin. Nilai klirens mitomisin sebesar 0,3-0,4

L/jam/kg. Mitomisin memiliki waktu paruh (t ½ ) pada fase α yaitu 5-10 menit setelah diinjeksikan dan pada fase β yaitu 46 menit (Anderson et al., 2002).

Mitomisin dilarutkan dalam Dextrose 5% dengan konsentrasi 20 mg dalam wadah gelas, mitomisin mengalami kehilangan sebanyak 10% dalam waktu 3 jam pada suhu 25o C. Mitomisin dalam wadah PVC dengan konsentrasi yang sama akan mengalami kehilangan sebanyak 10% dalam waktu 7 jam pada suhu 25o C (Trissel, 2009).

2.3.4 Karboplatin

Karboplatin merupakan turunan dari cisplatin. Generasi kedua dari platinum ini merupakan analog yang lebih stabil, tetapi memiliki aktivitas yang ekuivalen pada beberapa tipe kanker dibandingkan dengan cisplatin. Karboplatin diaktivasi secara lambat untuk pemaparan pada dua situs pengikatan DNA pada kompleks koordinat platinum II. Obat ini lebih larut air dan lebih tidak nefrotoksik dibandingkan cisplatin. Aksi obat ini tidak spesifik pada siklus sel. Pada pasien gangguan ginjal, dosis karboplatin harus dikurangi. Fraksi bebas dari karboplatin dan hasil hidrolisnya dieksresikan pada urin melalui filtrasi glomerular dan sekresi tubular. Eliminasi lewat urin mencapai 65% pada pasien dengan kondisi ginjal normal. Efek samping dari karboplatin diantaranya adalah mual muntah, myelosuppression, trombositopenia, anemia, diare, nefrotoksiksitas, perubahan elektrolit dan enzim hepatik, neuropati dan nyeri abdominal. Monitoring terhadap klirens kreatinin perlu dilakukan selama terapi menggunakan karboplatin (Anderson et al., 2002).

Mekanisme biokimia kerusakan ginjal yang disebabkan oleh karboplatin hingga saat ini belum diketahui secara jelas. Adanya platinum pada karboplatin berikatan dengan protein ginjal dan akumulasi platinum pada ginjal kemungkinan besar berperan dalam menginduksi terjadinya nefrotoksisitas akibat adanya kerusakan glomerular. Pemberian karboplatin pada mencit menunjukan bahwa karboplatin menyebabkan hilangnya antioksidan ginjal seperti glutathione, enzim antioksidan, peningkatan peroksidasi lipid, akumulasi platinum. Hilangnya glutathione pada jaringan merupakan kejadian penting yang dapat menyebabkan kerusakan pertahanan seluler dalam melawan spesies oksigen reaktif sehingga dapat menimbulkan kerusakan peroksidatif. Dapat disimpulkan bahwa karboplatin pada dosis tinggi menginduksi nefrotoksisitas melalui kerusakan ginjal oksidatif (Husain et al., 2002).

Karboplatin memiliki nilai volume distribusi sebesar 16-20 L. Secara perlahan karboplatin dihidrolisis secara in vivo untuk berinteraksi dengan dua sis berikatan DNA. t ½ dari karboplatin pada fase α sebesar 90±50 menit dan pada fase β sebesar 180±50 menit. Nilai klirens total dari karboplatin yaitu 4,4 L/jam (Anderson et al., 2002).

Setelah karboplatin didistribusikan dalam tubuh, konsentrasi platinum total ditemukan lebih tinggi pada jaringan dibandingkan konsentrasi plasma. Konsentrasi tertinggi ditemukan pada jaringan hati, ginjal, kulit, dan tumor. Karboplatin dieksresikan sebagian besar oleh ginjal terutama melalui filtrasi glomerular (Yarbro

et al., 2011). Klirens tubuh total terhadap ultrafiltrable platinum dan molekul induk

filtration rate (GFR). Sekitar 65-70% dari dosis platinum total dieliminasi sebagai

karboplatin utuh dalam urin selama 12-16 jam pertama setelah administrasi, dimana ikatan protein dan bentuk inaktifnya dieliminasi secara lambat pada 5 hari berikutnya (Albert and Robert, 1998).

Efek karboplatin pada tubuh secara langsung berhubungan dengan jumlah obat yang mencapai jaringan, yang ditentukan oleh konsentrasi plasma dari karboplatin tersebut. Karena variabel fisiologis, seperti fungsi ginjal, dapat mempengaruhi konsentrasi karboplatin dalam proporsinya terhadap klirens total tubuh, AUC menjadi refleksi yang lebih akurat untuk menggambarkan pemaparan aktual karboplatin pada jaringan tubuh (terutama tumor) dibandingkan dengan pendosisan menggunakan body

surface area (BSA) (Albert and Robert, 1998).

Untuk perhitungan dosis karboplatin dilakukan dengan menggunakan Calvert

Formula. Formula ini didasarkan pada GFR, karena berdasarkan hasil penelitian

ditemukan korelasi yang tinggi antara GFR dengan klirens renal dari karboplatin, yang merupakan jalur utama dari eliminasi obat ini. Kontribusi nonrenal terhadap klirens karboplatin relatif konstan pada 25 mL/menit, dan AUC (Area Under Curve) dari karboplatin bervariasi tergantung dari klirens renal yang terefleksi dari nilai GFR yang terukur. Berikut adalah rumus perhitungan dosis dari karboplatin :

(Albert and Robert, 1998). Total dose (mg) = target AUC (mg/mL x min) x (GFR [ml//min]

Nilai 25 mL/menit adalah konstan yang digunakan untuk menggambarkan klirens non renal dari karboplatin yang berikatan secara irreversible pada jaringan. Dengan menargetkan AUC karboplatin, dibandingkan dengan menggunakan BSA, pendosisan dari karboplatin dapat diindividualisasi sesuai target AUC yang diinginkan, dimana harus berada dalam rentang terapeutik obat. Untuk pasien yang belum pernah menerima agen tunggal karboplatin, target AUC yang digunakan adalah 5-7. Sedangkan untuk pasien yang sebelumnya pernah menerima agen karboplatin atau sedang memperoleh agen myelosuppresive, target AUC yang digunakan adalah 3-5. Untuk nilai AUC >-7, kemungkinan tidak terjadi peningkatan efikasi karboplatin, namun terjadi peningkatan trombositopenia dan toksisitas hematologi lainnya (Albert and Robert, 1998).

Karboplatin dengan konsentrasi 1 gram/L dilarutkan dalam NaCl 0,9% di dalam wadah gelas secara fisik kompatibel dengan kehilangan 5% dalam 24 jam pada suhu 25o C. Dengan konsentrasi 7 gram/L didalam NaCl 0,9% mengalami kehilangan sebanyak 8% dalam 2 jam penyimpanan pada suhu 27o C (Trissel, 2009).

2.4 Penanda Tumor Antigen Squamous Cell Carcinoma (SCC)

Antigen Squamous Cell Carcinoma (SCC) adalah glikoprotein yang berukuran 48 kDa. Antigen SCC diisolasi dari kanker skuamosa pada serviks uterus. Lebih dari 90% kanker kepala dan leher serta 80% dari kanker serviks adalah karsinoma sel skuamosa. Antigen SCC adalah penanda tumor pertama yang digunakan secara komersil. Level antigen SCC serum meningkat secara signifikan pada pasien dengan

kanker serviks, kepala, leher dan paru. Level antigen SCC ini meningkat seiring dengan peningkatan stadium penyakit. Spesifisitas antigen SCC terbukti baik untuk kanker skuamosa, dan tidak terjadi peningkatan konsentrasi SCC secara abnormal pada pasien adenokarsinoma (Wild, 2013).

Penanda tumor membantu pengelolaan diagnosa pada kanker serviks. Untuk sel skuamosa serviks, SCC adalah penanda yang sering dipilih. Antigen SCC merupakan penanda paling spesifik untuk kanker serviks sel skuamosa, dimana terajdi peningkatan nilai antigen SCC pada 64,2% pasien kanker serviks (Chen et al., 2008). Konsentrasi serum SCC telah ditemukan berkolerasi dengan stadium tumor, ukuran tumor, sisa-sisa tumor setelah pengobatan, kekambuhan penyakit, dan kelangsungan hidup pada pasien dengan kanker serviks sel skuamosa (Sturgeon and Diamandis, 2010). The National Academy of Clinical Biochemistry (NACB) merekomendasikan bahwa antigen SCC dapat digunakan untuk memprediksi prognosis dan respon pengobatan pada kasus kanker serviks sel skuamosa (Gaarenstroom and Bonfrer, 2005). Kadar Squamous Cell Carcinoma antigen meningkat pada pasien kanker serviks, tumor epithelial jinak, dan tumor kulit jinak (Aziz dkk., 2006).

SCC merupakan kerabat dari serin protease inhibitor. Kloning molekular dari genom SCC mengungkapkan adanya dua gen yaitu SCC1 dan SCC2. SCC1 merupakan kode untuk isoform netral, dan SCC2 merupakan kode untuk isoform asam. Isoform netral terdeteksi di sel epitel normal dan jaringan ganas, sedangkan isoform asam hanya ditemukan dalam sel- sel tumor, isoform asam juga ditemukan

pada serum pasien kanker. Pada wanita sehat SCC ditemukan pada konsentrasi 1,9 ng/L atau antara 2,0 – 2,5 ng/L (Sturgeon and Diamandis, 2010).

2.4.1 Metode Pemeriksaan Antigen Squamous Cell Carcinoma (SCC)

Salah satu metode yang digunakan untuk pemeriksaan antigen SCC adalah CMIA (Chemiluminescent Microparticle Immunoassay). ARCHITECT SCC assay merupakan suatu alat yang berprinsip CMIA untuk penentuan kuantitatif antigen SCC pada serum dan plasma yang digunakan dalam membantu manajemen diagnosa pasien dengan karsinoma sel skuamosa (Abbott Laboratories, 2009).

Pada tahap pertama penentuan kadar antigen SCC dengan ARCHITECT SCC

assay, sampel dicampurkan dengan mikropartikel yang dilapisi antibodi SCC dimana

dalam hal ini mikropartikel tersebut berfungsi sebagai fase immobile. Antigen SCC yang terkandung dalam sampel akan berikatan dengan antibodi SCC. Kemudian dilakukan washing dengan larutan phosphate buffered saline dan diinkubasi. Pada tahap kedua, konjugat antibodi berlabel akridinium yang merupakan antibodi sekunder ditambahkan ke campuran sampel dan antibodi primer. Selanjutnya dilakukan siklus washing yang kedua. Kemudian dilakukan penambahan larutan

pre-trigger yaitu hidrogen peroksida 1,32% (b/v) yang bertujuan untuk mencegah

pelepasan energi atau emisi cahaya lebih awal dan mencegah menggumpalnya mikropartikel serta penambahan larutan trigger yaitu larutan natrium hidroksida 0,35 N yang bertujuan untuk membentuk reaksi oksidatif yang akan menghasilkan

N-methyl-acridone dan pelepasan energi atau emisi cahaya (chemiluminescent). Hasil

yang akan diidentifikasi dengan sistem optik pada alat ARCHITECT SCC untuk memperoleh kadar antigen SCC (Abbott Laboratories, 2009).

2.5 Parameter Efek Samping pada Ginjal

Penilaian terhadap fungsi ginjal didasari oleh prinsip bahwa ginjal membersihkan suatu substansi dari plasma darah. Ketika substansi tersebut dieksresikan pada urin, sejumlah tertentu dari volume plasma bebas atau dibersihkan dari substansi tersebut. Klirens ginjal terhadap suatu substansi dapat didefinisikan sebagai volume plasma dimana substansi berada yang secara komplit dibersihkan per unit waktu (Rhoades and David, 2009).

Untuk penilaian fungsi ginjal secara keseluruhan dapat dilihat dari nilai GFR. GFR menunjukan laju plasma yang difilitrasi oleh glomerulus ginjal. Nilai GFR berkaitan dengan usia, jenis kelamin, ukuran tubuh. Pada pria dewasa, nilai normal GFR adalah sekitar 130 mL/menit/1,73 m2. Pada wanita dewasa, nilai GFR normal adalah sekitar 120 mL/menit/1,73m2. Pengukuran kuantitatif GFR memerlukan penetapan klirens ginjal terhadap marker eksogen yang secara bebas difiltrasi oleh ginjal tanpa mengalami metabolisme, sekresi tubular, reabsorpsi, serta secara cepat hanya dieksresikan dalam urine hanya melalui filtrasi glomerular. Substansi ideal eksogen yang digunakan untuk mengukur GFR adalah inulin. Namun, semua syarat tersebut tidak dapat dipenuhi pada praktik klinis rutin. Komponen berlabel dapat digunakan sebagai marker filtrasi alternatif, termasuk iothalamat, EDTA, iohexol,

dan diethylene triamine penta-aetic acid (DTPA). Pengukuran klirens dengan marker eksogen memerlukan prosedur yang kompleks, mahal, dan sulit dilakukan secara rutin dalam praktik klinis. Oleh karena itu, digunakan marker endogen yang memerlukan prosedur pemeriksaan yang lebih sederhana (Rhoades and David, 2009).

Marker endogen yang ideal dikarakterisasi dengan laju produksi yang stabil,

level sirkulasi stabil, ikatan protein rendah, difiltrasi secara bebas pada glomerulus, serta sekresi atau reabsorpsinya rendah. Marker endogen yang mendekati persyaratan tersebut adalah kreatinin. Selain kreatinin, marker endogen lain yang dapat menggambarkan fungsi ginjal adalah blood urea nitrogen (BUN) (Rhoades and David, 2009).

2.5.1 Serum Kreatinin

Kreatinin merupakan hasil akhir dari metabolisme otot, merupakan turunan dari kreatin phospat otot. Kreatinin diproduksi secara kontinyu dalam tubuh dan dieksresikan dalam urin. Konsentrasi kreatinin dalam darah secara normal adalah stabil. Penilaian GFR dengan menggunakan serum kreatinin lebih sering dilakukan dibandingkan kreatinin urin. Hal ini dikarenakan pengukuran kreatinin urin memerlukan urin tampung 24 jam, sehingga memerlukan prosedur pemeriksaan yang lebih lama (Rhoades and David, 2009).

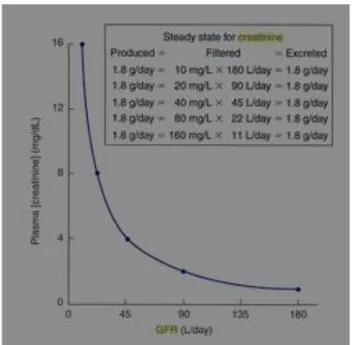

Serum kreatinin dan GFR memiliki hubungan resiprokal seperti terlihat pada grafik dibawah ini:

Gambar 2.3 Grafik Hubungan Antara Serum Kreatinin dan GFR (Rhoades and David, 2009)

Dari gambar diatas terlihat bahwa tingginya tingkat kreatinin serum menunjukkan menurunnya laju filtrasi glomerulus dan sebagai akibat penurunan kemampuan ginjal mengekskresikan produk limbah tubuh (Rhoades and David, 2009).

Nilai normal kreatinin adalah 0,6-1,3 mg/dL. Pada kondisi fungsi ginjal normal, kreatinin dalam darah ada dalam jumlah konstan. Nilainya akan meningkat pada penurunan fungsi ginjal. Serum kreatinin berasal dari masa otot, tidak dipengaruhi oleh diet, atau aktivitas dan diekskresi seluruhnya melalui glomerulus (Kemenkes RI, 2011).

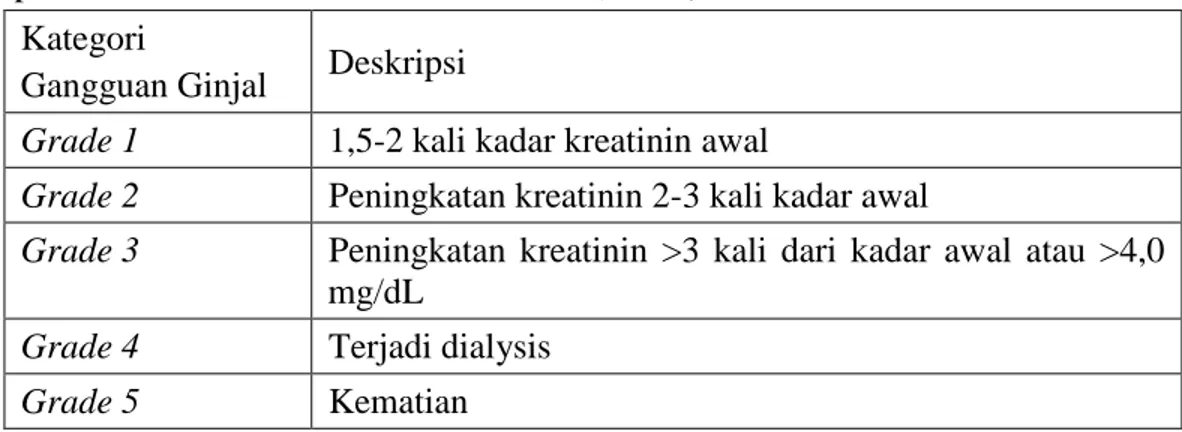

Tabel 2.5.1 Kategori Gangguan Ginjal Berdasarkan Serum Kreatinin Menurut

Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) Version 4.0 (U.S.

Departemen of Health and Human Services, 2009) Kategori

Gangguan Ginjal Deskripsi

Grade 1 1,5-2 kali kadar kreatinin awal

Grade 2 Peningkatan kreatinin 2-3 kali kadar awal

Grade 3 Peningkatan kreatinin >3 kali dari kadar awal atau >4,0 mg/dL

Grade 4 Terjadi dialysis

Grade 5 Kematian

Menurut prosedur Laboratorium Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, metode yang digunakan pada pemeriksaan serum kreatinin adalah kolorimetri enzimatik. Metode enzimatik didasarkan pada penetapan hidrogen peroksida setelah konversi kreatinin dengan bantuan kreatininase, kreatinase, dan sarkosin oksidase. Hidrogen peroksida yang dibebaskan bereaksi dengan

4-aminophenazone dan HTIB untuk membentuk quinone imine chromogen. Intensitas

warna quinone imine chromogen yang terbentuk proporsional terhadap konsentrasi kreatinin. Konsentrasi kreatinin diukur absorbansinya pada 552 nm.

2.5.2 Blood Urea Nitrogen (BUN)

Urea adalah produk akhir dari metabolisme protein. Urea dieksresikan secara primer oleh ginjal melalui filtrasi glomerular. Kadar urea dalam darah diukur sebagai

Blood Urea Nitrogen (BUN). Nilai BUN akan meningkat pada penurunan fungsi

ginjal, penurunan volume cairan, dan peningkatan katabolisme serta intake protein. Ketika terjadi perubahan pada fungsi ginjal, nilai BUN berubah lebih cepat

dibandingkan nilai kreatinin. Namun, nilai BUN lebih tidak spesifik dibandingkan kreatinin dalam menilai fungsi ginjal karena adanya reabsorpsi ureum pada ginjal. Pengukuran nilai BUN dan kreatinin dilakukan bersamaan dalam praktik klinis. Rasio antara BUN dan kreatinin normal adalah 10-20:1, rasio lebih besar menunukan perubahan akut pada GFR. Rasio kurang dari 10 menunjukan kerusakan nefron (Copstead and Jacqueline, 2014).

Nilai normal BUN adalah 2,1 − 7,9 mmol/L atau 6 − 20 mg/dL. Salah satu fungsi ginjal adalah untuk menghilangkan BUN karena berpotensi beracun di tubuh. Kadar BUN akan meningkat pada penurunan fungsi ginjal. Oleh karena itu, mengukur BUN dapat memberikan indikasi mengenai fungsi ginjal. Katabolisme protein yang cepat dan gangguan fungsi ginjal akan menghasilkan tingkat BUN yang tinggi (Duong and Yew-Loh, 2006).

Kadar BUN tidak hanya ditentukan oleh fungsi ginjal. Nilainya juga dapat dipengaruhi oleh keadaan yang tidak terkait fungsi ginjal, seperti peningkatan atau penurunan asupan protein, atau keadaan yang dapat menyebabkan peningkatan pemecahan protein seperti cedera otot atau nekrosis jaringan. BUN merupakan indikator non-spesifik pada penyakit ginjal. Meskipun demikian mengukur BUN dapat memberikan indikasi mengenai fungsi ginjal. Katabolisme protein yang cepat dan gangguan fungsi ginjal akan menghasilkan tingkat BUN yang tinggi (Duong and Yew-Loh, 2006).

Menurut prosedur Laboratorium Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, metode yang digunakan dalam pemeriksaan BUN adalah urease GLDH

(glutamate dehydrogenase). Pada reaksi pertama dalam prinsip pemeriksaan dengan metode ini, urea dihidrolisis oleh urease untuk membentuk ammonium dan karbonat. Pada reaksi kedua, 2-oxoglutarate yang bereaksi dengan ammonium akan menghasilkan L-Glutamat dengan adanya glutamate dehydrogenase (GLDH) dan koenzim NADH. Dalam reaksi ini 2 mol NADH yang teroksidasi menjadi NAD untuk masing-masing urea dihidrolisis. Laju penurunan konsentrasi NADH secara proporsional terhadap konsentrasi urea dalam spesimen. Absorbansi diukur pada 340 nm.