BAB II LANDASAN TEORI

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Studi Terdahulu

Tabel 2.1 Studi Terdahulu

No Judul Tahun Penulis Tujuan Metode Hasil 1 Perencanaan Penambahan Runway Di Bandara Untuk 10 Tahun Ke Depan Dengan Metode Support Vector Regression 2011 Sarah Noviani, Universitas Indonesia Dapat menentukan jumlah dan waktu yang tepat untuk menambahkan runway. Metode Support Vector Regression. Diperlukan satu tambahan runway sekitar tahun 2011-2015 tergantung

load factor dan runway flexibility percentage. 2 Analisis Pergerakan Penumpang Di Dalam Terminal I – A Bandara Udara Soekarno – Hatta 2012 Yurika Oktorina, Universitas Indonesia Menganalisis pergerakan penumpang dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan penumpang. Penelitian ini menggunak an metode teori antrian. Diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan penumpang di keberangkatan Domestik Terminal I-A. 3 Analisis Kapasitas Dan Optimalisasi Runway Utara Berdasarkan Perbandingan Metode FAA Dan Metode Pengembangan Pemodelan Operasi Pesawat Pada Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta 2013 Ayuwandir a Febriana Sadu, Universitas Gajah Mada. Menganalisis kapasitas runway optimum dan pergerakan pesawat pada runway utara pada jam puncak pada kondisi 5 dan 10 tahun mendatang (tahun 2017 dan 2022). Menggunak an metode time series (ekstrapola si linear) dari data historis pergerakan pesawat. Hasil peramalan kemudian dikonversi menjadi pergerakan pesawat pada jam puncak menggunak an metode Pignataro dan metode NPIAS. Perhitunga n kapasitas runway digunakan perbanding Nilai kapasitas runway yang sangat berbeda, yaitu 90 pergerakan dengan menggunakan metode FAA, sedangkan didapatkan 45 pergerakan dengan menggunakan metode pengembangan pemodelan operasi pesawat. Oleh karena itu, runway perlu dioptimalisasi agar dapat mendekati kapasitas optimum dan dapat mampu melayani pergerakan

BAB II LANDASAN TEORI an antara metode FAA dan metode lainnya. Metode FAA digunakan untuk menghitung kapasitas optimum runway, sedangkan metode kedua digunakan untuk menghitung kapasitas eksisting. Runway. pesawat pada jam puncak pada kondisi 5 tahun dan 10 tahun mendatang. (Sumber: Google.com, 2016)

2.2 Pengertian Bandar Udara

Bandar Udara adalah lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat, naik turun penumpang dan/atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi (Kepmen Perhubungan Nomor: KM.44 Tahun 2002).

2.3 Fungsi Bandar Udara

Fungsi utama Bandar Udara adalah melayani keberangkatan dan kedatangan pesawat dan penumpang, yang merupakan kegiatan transportasi udara. Kegiatan transportasi udara meliputi arus lalu lintas pesawat dan arus lalu lintas penumpang. Dapat dikatakan bahwa fungsi bandar udara adalah sebagai pusat penyebaran lalu lintas pesawat antar bandar udara, antar bandar udara asal ke berbagai bandar udara tujuan. Demikian pula dalam hal

BAB II LANDASAN TEORI penumpang, yaitu sebagai pusat penyebaran lalu lintas penumpang antara bandar udara asal ke berbagai bandar udara tujuan (Origin-Destination Travel).

Di dalam UU no.1 tahun 2009 tentang penerbangan, menyebutkan 6 jenis bandar udara, yaitu :

a. Bandar Udara Umum adalah bandar udara yang digunakan untuk melayani kepentingan umum.

b. Bandar Udara Khusus adalah bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.

c. Bandar Udara Domestik adalah bandar udara yang ditetapkan sebagai bandar udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri.

d. Bandar Udara Internasional adalah bandar udara yang ditetapkan sebagai bandar udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri dan rute penerbangan dari dan ke luar negeri.

e. Bandar Udara Pengumpul (hub) adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi.

f. Bandar Udara Pengumpan (spoke) adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.

BAB II LANDASAN TEORI Berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan No. 44/2002 pasal 1, bentuk layanan yang disediakan bandar udara dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

a. Bandar udara umum yang didefinisikan sebagai bandar udara yang melayani segala bentuk kepentingan umum atau lebih dikenal dengan bandar udara komersial.

b. Bandar udara khusus yang didefinisikan sebagai bandar udara yang melayani segala sesuatu yang tidak dilayani pada bandar udara komersial, misal bandar udara khusus militer yang tentunya hanya akan dipakai oleh kalangan tertentu saja.

Berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan No. 44/2002 pasal 7, penggunaan bandar udara dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

a. Bandar udara domestik yang definisikan sebagai bandar udara yang melayani penerbangan komersial di dalam negeri.

b. Bandar udara internasional yang didefinisikan sebagai bandar udara yang melayani penerbangan komersial ke luar negeri. Menurut Airports Authority of India Act tahun 1994, Bandar udara dikategorikan menjadi bandara civil enclave airport dan military enclave airport. Bandara-bandara yang berada di kawasan pangkalan udara disebut sebagai civil enclave airport (bandar udara sipil dalam kawasan militer). Sebaliknya kegiatan penerbangan militer yang menumpang pada bandar udara sipil disebut military enclave airport.

BAB II LANDASAN TEORI

2.4 Klasifikasi Bandar Udara

Klasifikasi Bandar udara terdiri atas beberapa kelas Bandar udara yang ditetapkan berdasarkan kapasitas pelayanan dan kegiatan operasional Bandar udara.

Kapasitas pelayanan merupakan kemampuan Bandar udara untuk melayani jenis pesawat udara terbesar dan jumlah penumpang/barang yang meliputi kode angka (code number) yaitu perhitungan panjang landasan pacu berdasarkan referensi pesawat aeroplane reference field length (ARFL) dan Kode huruf (code letter) yaitu perhitungan sesuai lebar sayap dan lebar/jarak roda terluar pesawat.

BAB II LANDASAN TEORI

Tabel 2.2 Kriteria Klasifikasi Bandar Udara

(Sumber: Horonjeff, 1994)

2.5 Fasilitas Bandar Udara

Bandar udara (airport) dapat dibagi menjadi 2 bagian berdasarkan kegunaan fasilitasnya, sisi udara atau air side dan sisi darat atau land side.

2.5.1 Sisi Darat

Keputusan Menteri Perhubungan KM No. 47 tahun 2002 menyebutkan bahwa sisi darat bandar udara adalah wilayah bandar udara yang tidak langsung berhubungan dengan kegiatan operasi penerbangan.

2.5.1.1 Terminal

Terminal bandar udara merupakan tempat moda pemrosesan penumpang dan bagasi, untuk pertemuan dengan pesawat dan moda transportasi darat (Horonjeff, 1993). Suatu terminal penumpang dalam bandar udara harus menyediakan sistem yang fungsional dalam

Kode Angka

(Code Number)

Panjang Landasan Pacu berdasarkan Referensi

Pesawat (Aeroplane Reference Field Length - ARFL)

Kode Huruf (Code Letter) Bentang Sayap (Wing Span - WS) Jarak n Roda Utama Terluar (Outer Mean Gear - OMG) 1 ARFL < 800 m A WS < 15 m OMG < 4.5 m 2 800 m ≤ ARFL <1200 m B 15 m ≤ WS < 24 m 4.5 m ≤ OMG < 6 m 3 1200 m ≤ ARFL < 1800 m C 24 m ≤ WS < 36 m 6 m ≤ OMG < 9 m 4 1800 m ≤ ARFL D 36 m ≤ WS < 52 m 9 m ≤ OMG < 14 m E 52 m ≤ WS < 56 m 9 m ≤ OMG < 14 m F 56 m ≤ WS < 80 m 14 m ≤ OMG < 16 m

BAB II LANDASAN TEORI melaksanakan proses penumpang dan barang bawaannya yang terkait erat dengan sistem pengoprasian angkutan udara baik dalam segi ketersediaan dan kelayakan fasilitas serta peralatan maupun dari segi pengaturannya. Prinsip sistem yang fungsional pada terminal penumpang bandar udara harus menyangkut kenyamanan, kemudahan, dan kecepatan dalam memproses penumpang dan barang bawaannya. Tahap pemrosesan yang menyangkut sirkulasi penumpang ini merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi tingkat pelayanan suatu terminal bandar udara, baik dari segi tahapan yang dapat dengan mudah untuk dikuantifikasikan. Tahapan yang dapat dikuantifikasikan antara lain jarak berjalan dari satu titik proses menuju ke titik proses selanjutnya, atau ketersediaan dan kelengkapan fasilitas-fasilitas pada tiap komponen. Sedangkan tingkat pelayanan yang tidak dapat dikuantifikasikan misalnya orientasi penumpang berdasarkan kejelasan informasi yang tersedia, atau papan penunjuk yang mudah dimengerti dengan penempatan yang tepat, kondisi ruang pada tiap-tiap bagian proses pada bangunan terminal dan sebagainya.

BAB II LANDASAN TEORI

2.5.1.1.1 Konsep Terminal

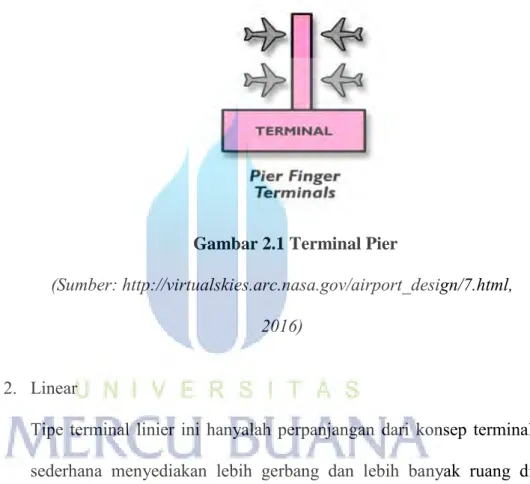

1. Pier atau Finger

Sebuah rancangan pier menggunakan bangunan panjang dan sempit dengan pesawat yang diparkir di kedua sisi. Salah satu ujungnya terhubung dengan area tiket dan pengklaiman bagasi.

Gambar 2.1 Terminal Pier

(Sumber: http://virtualskies.arc.nasa.gov/airport_design/7.html, 2016)

2. Linear

Tipe terminal linier ini hanyalah perpanjangan dari konsep terminal sederhana menyediakan lebih gerbang dan lebih banyak ruang di dalam terminal untuk ticketing dan pengolahan penumpang.

Gambar 2.2 Terminal Linear

(Sumber: http://virtualskies.arc.nasa.gov/airport_design/7.html, 2016)

BAB II LANDASAN TEORI 3. Transporter

Beberapa bandara menggunakan sebuah terminal semi sirkuler/transporter, dengan pesawat yang diparkir di satu sisi dan kendaraan di sisi lainnya. Bentuk ini mengakibatkan perjalanan panjang untuk menghubungkan penumpang, tetapi hebatnya mengurangi waktu perjalanan antara pendaftaran dan pesawat.

Gambar 2.3 Terminal Transporter

(Sumber: http://virtualskies.arc.nasa.gov/airport_design/7.html, 2016)

4. Satellite

Terminal satelit merupakan sebuah bangunan yang dihubungkan dari bangunan bandara lain, sehingga pesawat dapat parkir di sekitar jangkauannya. Fasilitas ini menggunakan sebuah terowongan pejalan kaki bawah tanah untuk menghubungkan satelit dengan terminal utama.

Gambar 2.4 Terminal Satellite

BAB II LANDASAN TEORI

2.5.2 Sisi Udara

Fasilitas yang termasuk dalam sisi udara adalah landasan pacu, landasan hubung dan landasan parkir.

2.5.2.1 Runway (Landasan Pacu)

Runway adalah jalur perkerasan yang dipergunakan oleh pesawat terbang untuk mendarat (landing) atau lepas pandas (take off). Menurut Horonjeff (1994) sistem runway di suatu bandara terdiri dari perkerasan struktur, bahu landasan (shoulder), bantal hembusan (blast pad) dan daerah aman runway (runway end safety area).

a. Perkerasan Struktur

Perkerasan struktur mendukung pesawat sehubungan dengan beban struktur, kemampuan manuver, kendali, stabilitas dan kriteria dimensi dan operasi lainnya.

b. Panjang Runway

Panjang runway dasar (basic runway length) yang akan direncanakan harus memenuhi asumsi dan kondisi standar berikut ini:

Elevasi Runway berada pada permukaan rata-rata air laut (sea level).

Temperatur standar (standard atmospheric condition).

Kemiringan (slope) Runway nol.

Tidak ada angin yang berhembus di atas runway (no wind).

BAB II LANDASAN TEORI Kondisi-kondisi standard tersebut merupakan acuan untuk menentukan panjang landasan minimum yang dibutuhkan oleh pesawat. Namun, dalam kenyataannya kondisi-kondisi tersebut tidak pernah tercapai sehingga dibutuhkan penyesuaian-penyesuaian. ICAO menetapkan suatu persyaratan koreksi untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian tersebut. Persyaratan-persyaratan koreksi tersebut antara lain :

1. Koreksi Terdapat Elevasi Aerodrome

Koreksi ini dimaksudkan untuk menyesuaikan gaya angkat pesawat terhadap elevasi. Prinsipnya adalah semakin besar elevasi maka semakin kecil kerapatan udara sehingga gaya angkat pesawat semakin kecil pula yang berakibat kepada dibutuhkan kecepatan pesawat yang tinggi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka ditetapkan bahwa untuk setiap kenaikan elevasi sebesar 300 m dari permukaan air laut rata-rata, panjang runway harus ditingkatkan sebesar 7% dari ARFL. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut :

[

]

2. Koreksi Terhadap Elevasi dan Temperatur

Koreksi ini berfungsi untuk menyesuaikan daya dorong pesawat dengan kondisi temperatur pada lokasi yang bersangkutan. Prinsip yang digunakan adalah semakin tinggi temperatur maka semakin rendah kerapatan udara yang

BAB II LANDASAN TEORI mengimplikasikan semakin besar daya dorong yang dibutuhkan pesawat. Untuk mengatasi hal tersebut maka ditetapkan bahwa untuk setiap 1 pertambahan suhu dari suhu standar untuk ketinggian tersebut, panjang runway harus ditingkatkan sebesar 1%. Suhu standar yang dimaksud ditetapkan sebesar 15 sehingga untuk ketinggian sebesar h m di atas permukaan laut, nilai koreksi ini dapat diketahui berdasarkan persamaan berikut :

[ ( ( )) ] dimana,

KET = Koreksi terhadap Elevasi dan Temperatur KE = Koreksi Terhadap Elevasi

h = ketinggian di atas permukaan laut

3. Koreksi Terhadap Elevasi, Temperatur dan Runway Slope Koreksi bertujuan untuk menyesuaikan kemiringan Runway (Runway Slope). Tiap peningkatan kemiringan sebesar 1% dibutuhkan tambahan panjang runway sebesar 10% sehingga dapat diturunkan secara sistematis menjadi :

[ ] dimana,

KETS = Koreksi terhadap Elevasi, Temperatur dan Slope KET = Koreksi Terhadap Elevasi dan Temperatur Slope = Kemiringan Runway

BAB II LANDASAN TEORI c. Lebar Runway

Perencanaan lebar Runway meliputi 2 hal, yaitu : 1. Longitudinal Slope

Longitudinal Slope diperoleh dengan membagi perbedaan antara elevasi maksimum dan minimum sepanjang garis tengah Runway dengan panjang Runway, tidak boleh melebihi :

1% untuk Code Number 3 atau 4 dan perubahan slopenya tidak boleh melebihi 1.5%.

2% untuk Code Number 1 atau 2 dan perubahan slopenya tidak boleh melebihi 2.0%

Dan sepanjang bagian Runway, longitudinal slopenya harus tidak boleh melebihi :

1.25% untuk Code Number 4 dan pada seperempat bagian awal dan akhir Runway tidak boleh melebihi 0.8%.

1.5% untuk Code Number 3 dan pada seperempat bagian awal dan akhir dari panjang pendekatan presisi (precision approach) kategori II dan III, tidak boleh melebihi 0.8%.

BAB II LANDASAN TEORI

Tabel 2.3 Lebar Runway

Code

Number A B Code Letter C D E F

1 18 m 18 m 23 m - - -

2 23 m 23 m 30 m - - -

3 30 m 30 m 30 m 45 m - -

4 - - 45 m 45 m 45 m 60 m

The width of a precision approach runway should be not less than 30 where the code number is 1 or 2

(Sumber : ICAO, 2006) 2. Tranversal Slope

Tranversal Slope ini dimaksudkan untuk menjaga agar pengaliran air dapat berlangsung dengan cepat dan lancar. Idealnya, tranversal slope tidak melebihi 1,5% atau 2% dan tidak kurang dari 1%, kecuali pada pertemuan Runway dengan Taxiway yang membutuhkan kemiringan yang lebih datar.

d. Bahu landasan (Shoulder)

Runway Shoulder yang terletak berdekatan dengan pinggir perkerasan struktur harus mampu menahan erosi hembusan jet dan menampung peralatan peralatan untuk pemeliharaan, serta harus dirancang dengan kekuatan yang cukup untuk menahan pesawat yang tergelincir tanpa mengakibatkan kerusakan struktural pada pesawat dan juga harus mampu menyangga kendaraan darat yang peroprasi pada bahu seperti peralatan pemeliharaan dan tangki bahan bakar.

Runway Shoulder harus disediakan untk Runway dengan code letter D atau E, dan lebar Runway lebih kecil dari 50 m. Lebar

BAB II LANDASAN TEORI Runway Shoulder harus dibuat simetris pada tiap sisi Runway sehingga lebar keseluruhan Runway width + Runway Shoulders adalah 60 m. Untuk mencegah salah satu pendaratan di bahu karena kondisi visual yang hampir sama dengan Runway, dibutuhkan visual yang kontras antara keduanya baik dengan pemberian warna yang berbeda ataupun dengan garis penanda Runway.

e. Runway Strip

Runway Strip ialah daerah yang meliputi struktur perkerasan, bahu dan daerah yang dibersihkan, dikeringkan dan dipadatkan, termasuk di dalamnya Runway dan Stopway, yang ditujukan untuk mengurangi resiko pesawat tergelincir dari Runway dan untuk melindungi pesawat yang terbang di atasnya selama proses take-off dan landing. Daerah ini juga harus mampu menahan peralatan pemadam kebakaran, tabrakan, penyelamatan, dan pembersih salju yang beroprasi pada kondisi normal.

Runway Strip adalah suatu daerah yang disediakan untuk mengurangi resiko kerusakan pesawat run-off apabila pesawat melenceng dari landasan pacu dan mencegah pesawat flying over selama take off atau landing serta untuk melindungi pesawat yang terpaksa meluncur di atasnya pada saat landing atau take off.

BAB II LANDASAN TEORI 1. Panjang Runway Strip

Sebuah runway strip membentang mulai dari sebelum threshold sampai melewati ujung runway atau stopway dengan jarak sekurang-kurangnya :

60 m untuk code number 2, 3 atau 4

60 m untuk code number 1 dan jenisnya IFR

30 m untuk code number 1 dan jenisnya VFR 2. Lebar Runway Strip

Lebar sebuah runway strip sekurang-kurangnya :

150 m untuk code number 3 dan 4

75 m untuk code number 1 dan 2

Longitudinal slope sepanjang runway strip tidak boleh melebihi 1.5%. perubahan slope sepanjang strip harus diusahakan selambat mungkin dan perubahan slope secara tiba-tiba harus dihindarkan. Pada daerah dengan jarak minimum 30 m dari kedua (sebelum dan sesudah) ujung garis tengah runway, perubahan kemiringan harus dihindari atau dijaga sekecil mungkin. bila perubahan kemiringang tak dapat dihindarkan, perubahan antara dua slope yang berhubungan tidak boleh melebihi 2% untuk setiap 30 m. kemiringan lateral (tranversal slope) sepanjang runway strip harus sama untuk menghindari akumulasi air pada permukaan tapi tidak boleh melebihi 2.5%.

BAB II LANDASAN TEORI Keberadaan objek selain peralatan navigasi yang diletakan pada runway strip dapat menyebabkan bahaya. Oleh karena itu tidak boleh ada objek selain peralatan navigasi yang diperbolehkan pada runway strip dalam jarak 60 m dari garis tengah runway.

f. RESA

RESA adalah area simetris yang berada di sekitar perpanjangan garis tengah runway dan ditambahkan pada akhir runway strip. Area ini ditunjukkan untuk mengurangi resiko kecelakaan pesawat yang bergerak di sekitar runway, baik pada saat mengudara maupun pada saat mendarat. RESA harus disediakan pada setiap ujung runway strip jika code number pesawat yang beroperasi 3 dan 4 atau jika code numbernya 1 atau 2 dengan runway yang dilengkapi instrumen (Runway Instruments).

Panjang RESA, diukur dari kedua ujung runway, harus diusahakan sejauh mungkin yang memungkinkan atau setidaknya 90 m. panjang RESA harus cukup untuk menjaga kemungkinan buruk dari faktor oprasional precision approach runway, seperti pesawat yang melalui RESA karena terlambat melakukan take-off

(under shotting) atau terlalu cepat melakukan landing (over running), maupun faktor oprasional non-precision approach.

Pada precision approach runway, halangan berdiri yang pertama ialah alat penyetara milik ILS (Instrument Landing System), sedangkan pada non-pecision approach runway halangan pertama

BAB II LANDASAN TEORI dapat berupa jalan raya, bangunan tunggi atau halangan alam. Pada keadaan seperti ini, RESA harus diperpanjangan mencakup halangan ini. Lebar RESA harus setidaknya dua kali lebar runway.

Seperti halnya pada runway srtrip, tidak ada objek selain peralatan instalasi navigasi yang diperbolehkan pada RESA kearena dapat membahayakan pergerakan pesawat. Alat yang adapun juga harus diusahakan sependek dan seringan mungkin dengan desain yang memenuhi frangibilitas dan diletakan sedemikian rupa untuk mengurangi bahaya terhadap pesawat. RESA harus menyediakan area yang bersih (bebas halangan) dan cukup untuk pesawat bila terjadi under shooting ataupun over running. Permukaan runway memang tidak perlu dibuat dengan kualitas kekuatan yang sama dengan runway strip, tapi setidaknya harus dapat memenuhi hal di atas sekaligus mampu menahan beban peralatan penyelamatan dan mobil pemadam kebakaran. Kemiringan longitudinal dari RESA tidak boleh melebihi dari 5%. Perubahan kemiringan harus dibuat sekecil mungkin dan perubahan yang mendadak harus dihindari. Guna mendukung pesawat yang menggunakan pendekatan dan pendaratan otomatis (dilakukan karena adanya hambatan cuaca), perubahan kemiringan harus dihindari atau di usahakan seminimum mungkin pada daerah simetris, yang merupakan perpanjangan garis tengah runway, dengan lebar 60 m dan panjang 300 m

BAB II LANDASAN TEORI sebelum threshold dari precision approach runway. Bila perubahan kemiringan ini tak dapat dihindari, harga perubahan kemiringan dari dua slope yang berdekatan tidak boleh 2% per 30 m. kemiringan tranversal RESA tidak boleh melebihi 5% dan perubahannya harus diusahakan sekecil mungkin.

g. Clearways

Clearway ialah daerah persegi yang terletak di darat ataupun di air, yang tak terganggu (tanpa halangan) dan tidak dikeraskan, yang dipilih dan disiapkan sebagai daerah yang tepat yang memungkinkan pesawat mengubah kemiringan naiknya (climb rate). Perlu dicatat bahwa walaupun penggunaan clearway untuk menaikkan MTOW dalam kondisi tertentu, clearway sendiri sebenarnya ditujukan untuk menyediakan daerah bebas halangan sehingga dapat mengurangi resiko penerbangan.

Clearway harus diletakkan di akhir take off runway dengan panjang yang tidak boleh melebihi panjang runway untuk take off dan lebar minimum 75 m di kedua sisi garis tengah runway. Kemiringan clearway tidak boleh melebihi 1.25% dihitung dari garis mendatar yang sejajar dengan garis tengah runway dan dimulai dari titik yang diletakkan pada garis tengah runway, tepat pada akhir panjang actual runway yang disediakan TORA (Take Off Runway Available). Karena kemiringan clearway yang ditetapkan di atas, elevasi runway, bahu, ataupun strip bisa jadi berada di atas clearway yang ditetapkan. Pada keadaan seperti ini,

BAB II LANDASAN TEORI runway, bahu, ataupun strip tidak harus disesuaikan hingga mencapai ketinggian clearway. Demikian pula keberadaan objek yang berada di atas ketinggian clearway namun berada di bawah ketinggian strip tidak harus dipindahkan kecuali hal ini dapat membahayakan pergerakan pesawat.

Perubahan kemiringan pada clearway harus dihindari jika kemiringan tanah pada clearway relatif kecil atau ketika kemiringan rata-rata mengarah ke atas. Pada situasi seperti ini, pada bagian clearway yang berjarak 22,5 m di kedua sisi garis tengah yang diperpanjang, kemiringan dan perubahan kemiringan dari runway ke clearway harus disesuaikan dengan runway yang berhubungan kecuali permukaan tertentu seperti saluran.

Signkatnya, clearway adalah panjang landasan tambahan pada ujung runway yang memungkinkan pesawat dapat lepas landas pada ketinggian tertentu tanpa mendapat gangguan. Letak clearway dialokasikan pada akhir daerah Take Off Run Available (TORA). Hal yang perlu diperhatikan adalah :

Panjang clearway maksimum adalah setengah dari panjang TORA.

Lebar clearway minimum adalah 75 m untuk masing-masing sisinya, sehingga lebar total clearway adalah 2 x 75 m = 150 m.

BAB II LANDASAN TEORI h. Stopways

Stopways ialah suatu daerah persegi di darat yangt terletak di ujung take off runway yang ditujukan untuk mengantisipasi pesawat yang berhenti jika terjadi pembatalan take off. Stopways tidak harus tesedia. Oleh karena itu, panjang Stopway tidak ditentukan. Akan tetapi, jika stopway dibuat harus memiliki kekuatan perkerasan yang sama dengan runway sehingga mampu menahan beban pesawat. Pertambahan panjang perkerasan di ujung runway (stopway) ini akan memberikan kelonggaran bagi operator pesawat untuk menambah MTOW sehingga dapat mengurangi kemiringan naik pesawat (climb rate) ataupun melakukan pembatalan take off dengan aman.

Lebar stopway harus sama dengan lebar runway dan kemiringan umum stopway sama dengan runway. Demikian pula untuk semua syarat kemiringan yang lain seperti longitudinal dan transversal slope harus sesuai dengan runway, kecuali syarat untuk kemiringan pada seperempat akhir dan awal bagian dari runway tidak peru diikuti. Pada persimpangan antara stopway dengan runway dan sepanjang stopway, perubahan kemiringan maksimum yang diperbolehkan ialah 0.3% per 30 m.

Permukaan Stopway harus dirancang sedemikian rupa sehingga memiliki koefisien gesekan yang cukup besar pada saat stopway dalam keadaan basah.

BAB II LANDASAN TEORI

Aturan dimensi stopway tidak terdapat pada referensi, sehingga melihat umumnya figure element runway pada referensi yang ada, diambil panjang slopeway = 60 m. (Lihat Figure 3-2, Aerodrome Design Manual Part 1)

Stopway setidaknya memiliki lebar minimum sama dengan lebar Runway yang telah ditentukan yaitu 45 m.

Slopes maksimum diasosiasikan dengan slopes runway, longitudinal slope-nya adalah 1% dan transverse slope-nya adalah 1.5%

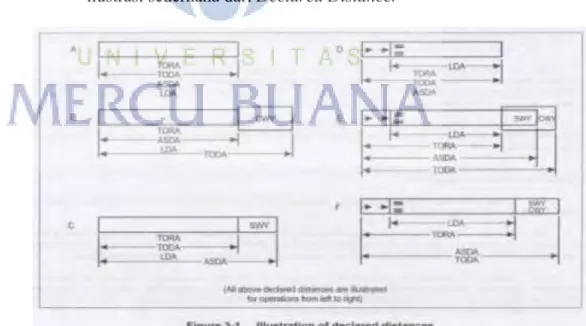

i. Declare Distance

Yang dimaksudkan dengan declare distance adalah jarak yang diinformasikan pada pilot berkenaan dengan keterbatasan suatu landasan untuk melayani berbagai manuver dari pesawat yang landing dan take off pada landasan tersebut. Declare distances meliputi LDA, TORA, ASDA dan TODA.

1. Take-off Run Available (TORA)

TORA adalah panjang minimum runway yang dibutuhkan oleh pesawat untuk melakukan take off. Jadi TORA yang dimaksud sama dengan panjang Runway menurut ARFL setelah dikoreksi terhadap elevasi, temperatur, dan slope. 2. Take-off Distance Available (TODA)

TODA adalah panjang TORA ditambahkan dengan panjang Clearway, yang panjanganya setengah kali panjang TORA.

BAB II LANDASAN TEORI 3. Landing Distance Available (LDA)

LDA adalah panjang runway yang dibutuhkan pesawat untuk landing. Panjang LDA ini sama dengan panjang ARFL setelah dikoreksi terhadap elevasi.

4. Accelerate Stop Distance Available (ASDA)

ASDA yaitu TORA ditambah dengan panjang Stopway. Stopway tidak selalu ada pada suatu runway karena pengadaannya tergantung kondisi sekitar. Ditentukan bahwa panjang stopway adalah 60 m. ini adalah panjang landasan yang tersedia bagi pesawat yang membatalkan take off-nya yang berkenaan dengan kerusakan mesin.

Untuk memudahkan pemahaman, gambar berikut merupakan ilustrasi sederhana dari Declared Distance.

Gambar 2.5 Ilustrasi Declare Distance

BAB II LANDASAN TEORI j. Bantal hembusan (blast pad)

Blast pad adalah suatu daerah yang dirancang untuk mencegah erosi permukaan yang berdekatan dengan ujung-ujung runway yang menerima hembusan jet yang terus-menerus atau berulang. ICAO menetapkan panjang bantal hembusan 100 feet (30 m), namun dari pengalaman untuk pesawat-pesawat transport sebaiknya 200 feet (60 m), kecuali untuk pesawat berbadan lebar panjang bantal hembusan harus mencakup baik lebar runway maupun bahu landasan (Horenjeff, 1994).

2.5.2.1.1 Konfigurasi Runway

Konfigurasi dari landasan pacu ada bermacam-macam yang merupakan kombinasi dari konfigurasi dasar (Basuki, 1986) yakni :

a. Landasan Tunggal

Adalah konfigurasi yang paling sederhana. Kapasitas dalam Visual Flight Rule (VFR) antara 45-100 gerakan tiap jam.

Gambar 2.6 Landasan Tunggal Aerial View

BAB II LANDASAN TEORI b. Landasan Paralel

Kapasitas landasan sejajar terutama tergantung kepada jumlah landasan dan pemisah antara dua landasan, yang biasa adalah dua jenis landasan sejajar (Basuki, Heru, 1990).

Gambar 2.7 Landasan Paralel Top View

(Sumber ICAO, 1984)

c. Landasan Dua Jalur

Landasan dua jalur terdiri dari dua landasan sejajar dipisahkan berdekatan (700 ft – 2499 ft).

Gambar 2.8 Landasan Dua Jalur Top View

(Sumber ICAO, 1984) d. Landasan Bersilang

Landasan ini mempunyai dua atau tiga landasan dengan arah berlainan, berpotongan satu sama lain.

BAB II LANDASAN TEORI

Gambar 2.9 Landasan Bersilang Aerial View

(Sumber ICAO, 1984)

e. Landasan V terbuka

Landasan dengan arah divergen, tetapi tidak saling berpotongan.

Gambar 2.10 Landasan V terbuka Aerial View

(Sumber ICAO, 1984)

2.6 Karakterisitik Pesawat dalam Perencanaan Bandara

Bagian pesawat, karakteristik, jenis–jenis dan olah gerak pesawat terbang akan sangat menentukan dimensi/ukuran dalam perancangan prasana Bandara.

BAB II LANDASAN TEORI

BAB II LANDASAN TEORI

BAB II LANDASAN TEORI Karakteristik yang sering digunakan adalah ukuran dan bobot pesawat serta konfigurasi roda pendaratan pesawat.

1. Ukuran Pesawat Terbang

Wingspan

Lebar rentang pesawat diukur dari ujung kiri sayap sampai ujung sayap kanan yang akan mempengaruhi dimensi Apron.

Length

Panjang badan pesawat diukur dari ujung hidung sampai ujung ekor yang akan mempengaruhi dimensi Apron.

Height

Tinggi pesawat terbang, diukur dari muka lapis keras tempat berdiri sampai bagian tertinggi dari pesawat (ekor) yang mempengaruhi ukuran lebar Taxiway.

Wheel Base

Jarak antara as roda utama (main wheel) sampai as roda depan (nose wheel) yang akan mempengaruhi ukuran lebar Taxiway.

Wheel tread

Jarak antara as roda utama kiri dan as roda utama kanan yang akan mempengaruhi lebar Taxiway.

2. Bobot Pesawat Terbang Terdiri dari :

Bobot pesat terbang kosong termasuk air crew (OWE)

BAB II LANDASAN TEORI

Bobot bahan bakar cadangan (Reserve fuel)

Bobot penumpang barang dan barang pos (Payloads). Macam-macam Bobot pesawat :

1. Operating Weight Empty (OWE)

Bobot pesawat terbang kosong termasuk air crew = OWE. 2. Maximum Landing Weight (MTOW)

Bobot pesawat terbang maksimum yang diperkenankan pada saat lepas landas/take off = OWE – Fuel – Reserve fuel – Payloads. 3. Maximum Landing Weight (MLW)

Bobot pesawat terbang maksimum yang diperkenankan pada waktu pendaratan = OWE – Reserve Fuel – Payloads.

4. Maximum Ramp Weight

Bobot pesawat terbang pada saat start up (menghidupkan mesin) di Apron sebelum lepas landas = MTOW – Fuel untuk taxing ke ujung landas pacu.

2.7 Kapasitas Runway

2.7.1 Faktor Yang Mempengaruhi Kapasitas Runway

Meskipun kapasitas landasan pacu mungkin akan terpengaruh oleh banyak faktor yang beragam, tetapi bisa dirangkum oleh hanya lima faktor utama. Ini bukan pendekatan dalam arti bahwa faktor-faktor kecil tertentu diabaikan, namun dengan mengklasifikasikan mekanisme pokok yang mempengaruhi langsung kapasitas Runway. Berikut adalah lima faktor utama tersebut :

BAB II LANDASAN TEORI A. Separation standard (pemisahan standar)

Ini adalah pemisahan yang dapat ditentukan dalam hal waktu atau jarak di antara manuver pesawat di landasan dalam ruang yang berdekatan di udara. Aturan mendasarnya adalah bahwa keberangkatan dan kedatangan pesawat harus memiliki landasan pacu yang bebas dari pesawat lainnya. Untuk memastikan bahwa aturan ini tidak pernah dilanggar pemisahan harus dijaga sehingga jika terjadi kecelakaan pesawat dapat mengelak tepat waktu. Dalam jarak pandang yang buruk, pesawat beroperasi di bawah Insurument Fight Rules (IFR), Air Traffic Control (ATC) bertanggung jawab atas pemeliharaan pemisah tersebut. Dalam jarak pandang yang baik, pesawat dapat beroperasi lebih fleksibel di bawah Visual Flight Rules (VFR) dengan pilot tetap bertanggungjawab untuk mematuhi aturan runway tunggal. Selain itu, Wake Turbulence Separation (WTS) mungkin harus diberlakukan untuk melindungi pesawat ringan dari vorositas berbahaya yang diciptakan oleh pesawat sebelumnya yang lebih berat.

B. Karakteristik Pesawat

Yang paling penting adalah berat, kecepatan dan instrumentasi. Berat relevan untuk WTS saat kecepatan mengatur waktu yang dibutuhkan untuk terbang pada beberapa pemisah standar. Kemampuan untuk beroperasi pada jarak pandang yang buruk tergantung dari pesawat yang telah dilengkapi dengan instrumen yang sesuai yang berlaku dalam kaitannya dengan pelengkap dasar. Instrumen dibuat pada runway. Baik berat maupun kecepatan, keduanya menentukan waktu okupansi runway dan ketiganya dibutuhkan untuk menentukan apakah suatu pesawat dapat menggunakan

BAB II LANDASAN TEORI runway tertentu.

C. Konfigurasi Runway

Ini pada dasarnya merupakan informasi yang digunakan dalam merencanakan layout runway. Hal yang paling penting adalah pemisahan antara runway dengan lokasi persilangan dan taxiways. Panjang dan kekuatan runway dan informasi tentang hambatan lainnya juga dibutuhkan jika ada keterbatasan dari tipe pesawat tertentu.

D. Campuran Pergerakan (Movement Mix)

Sebuah pergerakan akan ditentukan oleh tipe pesawat, baik itu pendaratan atau lepas landas dan runway yang digunakan. Campuran pergerakan adalah suatu set proporsi dari setiap pergerakan yang direpresentasikan oleh tiap tipe.

E. Strategi ATC

Ini meliputi kebijakan-kebijakan seperti pemilihan mode operasi runway, pemberian prioritas bagi jenis pergerakan tertentu dan memperlakukan pesawat dengan dasar first come first served.

2.7.2 Perhitungan Kapasitas Runway

Di Brazil, metode perhitungan kapasitas landasan pacu (runway) mengasumsikan operasi lepas antara dua pendaratan berturut-turut dengan menggunakan pemisah minimal sesuai peraturan yang didefinisikan dalam ICA 100-12 (Rules of the Air and the Air Traffic Services). Metode yang disajikan di sini dimaksudkan untuk menunjukkan penggunakaan model

BAB II LANDASAN TEORI perhitungan kapasitas landasan secara umum dengan sederhana, dan tidak mempertimbangkan banyak kerumitan lapangan terbang tersebut. Kapasitas landasan (runway) diperkirakan untuk interval 60 menit dalam fungsi kali rata-rata okupansi runway. Untuk menentukan kapasitas dari himpunan runway, faktor-faktor berikut yang diperhitungkan :

a. Faktor perencanaan; dan

b. Faktor-faktor yang berhubungan dengan operasi mendarat dan lepas landas.

Faktor Perencanaan adalah elemen yang digunakan untuk menyederhanakan model matematis atau aspek operasional yang digunakan dalam menentukan kapasitas landasan pacu. Yang paling sering digunakan adalah :

a. Urutan lalu lintas udara dan koordinasi kondisi yang ideal.

b. Semua personil dianggap memiliki kemampuan yang sama dan kinerja operasional yang sama;

c. Semua alat bantu visual dianggap secara teknis dan operasional terbatas, dan

d. Semua (VHF/telephone) peralatan komuniasi yang digunakan beroperasi secara normal.

BAB II LANDASAN TEORI Mengenai faktor yang berhubungan dengan operasi pendaratan dan lepas landas, berikut hal-hal yang diperlukan :

a. Waktu rata-rata okupansi runway; b. Campuran pesawat;

c. Presentase utilitas runway;

d. Panjang segmen pendekatan akhir;

e. Pengatur minimum pemisahan antar pesawat yang diterapkan; f. Tata letak runway dan taxiway, dan

g. Kecepatan pesawat saat mencapai pendekatan akhir.

Parameter utama yang digunakan untuk memperkirakan kapasitas landasan pacu di Brazil tercantum di bawah ini :

Campuran pesawat (kategori pesawat dan kecepatan pendekatan).

Waktu rata-rata okupansi runway.

Kriteria pemisahan yang diadopsi oleh ATC.

Campuran pesawat didefinisikan sebagai presentase distribusi armada pesawat yang beroperasi di bandar udara sesuai dengan kategori pesawat. Campuran pesawat untuk lapangan terbang harus diestimasi berdasarkan pergerakan harian total yang ditentukan dengan menggunakan rata-rata aritmatimatika dari sebuah sampel yang berisi data untuk jangka waktu minimal satu minggu.

Menurut Doc 8168, pesawat dibagi menjadi lima kategori, tergantung pada kecepatan ambang (threshold). Oleh karena itu, pesawat diklasifikasikan sebagai berikut :

BAB II LANDASAN TEORI

Kategori “A” kecepatan kurang dari 90 kt

Kategori “B” kecepatan antara 91/120 kt

Kategori “C” kecepatan antara 121/140 kt

Kategori “D” kecepatan antara 141/165 kt

Kategori “E” kecepatan antara 166/210 kt

Waktu rata-rata okupansi landasan pacu adalah rata-rata aritmatika terbobot dari waktu okupansi runway, menurut kategori pesawat, di mana campuran pesawat yang beroprasi di bandar udara adalah faktor bobotnya. Metode ini didasarkan pada pengumpulan data, yang demi presisi yang lebih besar, harus dilakukan pada jam puncak, karena arus lalu lintas udara lebih cepat selama masa tersebut, sehingga mengurangi waktu okupansi landasan pacu hunian. Jika data yang dikumpulkan tidak mencakup semua kategori, data tambahan dapat dikumpulkan pada waktu lain dan bahkan pada hari yang berbeda. Waktu okupansi runway selama take-off harus dihitung dari saat pesawat meninggalkan daratan sampai melintasi ambang batas.

Kriteria pemisahan yang diadopsi oleh ATC bervariasi sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai hal ini di setiap negara. Untuk keperluan penelitian ini, Brasil telah mempertimbangkan pemisahan 5 NM, yang bertepatan dengan penanda luar (OM) dan ambang batas landasan pacu. Jika tidak ada OM, titik ditentukan di pendekatan akhir yang memiliki jarak yang diketahui dan yang menentukan ketidakmungkinan untuk pesawat lain memasuki landasan pacu saat ada pesawat yang akan terbang di atas tanah saat ini atau antara lain titik dan ambang landasan pacu yang bersangkutan.

BAB II LANDASAN TEORI

2.8 Peramalan (Forecasting) 2.8.1 Definisi Peramalan

Peramalan merupakan bagian awal dari suatu proses pengambilan keputusan. Sebelum melakukan peramalan harus diketahui terlebih dahulu apa sebenarnya persoalan di dalam pengambilan keputusan tersebut.

Peramalan (Gitosudarmo, 1998) adalah suatu usaha yang dilakukan perusahaan untuk dapat meramalkan, memprediksi keadaan masa datangnya dengan menggunakan data historis (data masa lalu) yang telah dimiliki untuk diproyeksikan ke dalam sebuah model dan menggunakan model ini untuk memperkirakan keadaan di masa mendatang. Hal ini serupa dengan peryataan dari www.investopedia.com mengenai definisi peramalan yang menyatakan bahwa “The process of analyzing current and historical data to determine future trends”.

Adapun pendapat menurut www.businesssdictionary.com mengenai definisi dari peramalan yaitu : Planning tool which helps management in its attempts to cope with the uncertainty of future. It starts with certain assumptions based on the management’s experience, knowledge, and judgement”. Peramalan ini berbeda dengan rencana, dikarenakan rencana merupakan penentuan apa yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Peramalan menjadi sangat penting karena penyusunan suatu rencana diantaranya didasarkan pada suatu proyeksi atau peramalan.

BAB II LANDASAN TEORI

2.8.2 Aturan-Aturan Peramalan

Semua penentuan di dalam melakukan peramalan yang baik dari manajer yang dapat menafsirkan pendugaan serta membuat keputusan yang tepat (Makridakis dan Wheelwright, 1995). Peramalan yang baik tersebut mempunyai beberapa kriteria yang penting, antara lain akurasi, biaya, dan kemudahan. Penjelasan dari kriteria-lriteria tersebut adalah sebagai berikut (Hakim Nasution, 1999):

a. akurasi, b. biaya, c. kemudakan.

Peramalan dapat memberikan urutan pengerjaan dan pemecahan atas pendekatan suatu masalah, sehingga apabila digunakan pendekatan yang sama atas permasalahan dalam suatu kegiatan peramalan, maka akan didapat dasar pemikiran dan pemecahan yang sama, karena argumentasinya sama. Namun pada dasarnya di dalam peramalan tersebut, terdapat prinsip-prinsip yang harus di perhatikan, antara lain :

Peramalan melibatkan kesalahan (error). Peramalan sifatnya hanya mengurangi ketidakpastian tetapi tidak menghilangkan.

Peramalan memakai tolak ukur kesalahan, sehingga pemakai harus tahu berapa besar kesalahan yang dapat digunakan dalam satuan unit atau prosentase.

BAB II LANDASAN TEORI

2.8.3 Peramalan menggunakan metode regresi

Penggunaan metode ini didasarkan kepada variabel yang ada dan yang akan mempengaruhi hasil peramalan.

Hal- hal yang perlu diketahu sebelum melakukan peramalan dengan metode regresi adalah mengetahui terlebih dahulu mengetahui kondisi- kondisi seperti :

1. adanya informasi masa lalu;

2. informasi yang ada dapat dibuatkan dalam bentuk data (dikuantifikasikan);

3. dan, diasumsikan bahwa pola data yang ada dari data masa lalu akan berkelanjutan dimasa yang akan datang.

Adapun data- data yang ada dilapangan adalah :

1. Musiman (Seasonal) 2. Horizontal (Stationary) 3. Siklus (Cylical)

4. Trend

Dalam menyusun ramalan pada dasarnya ada 2 macam analisis yang dapat digunakan yaitu :

1. Analisi deret waktu (Time series), merupakan analisis antara variabel yang dicari dengan variabel waktu.

BAB II LANDASAN TEORI 2. Analisis Cross Section atau sebab akibat (Causal method), merupakan analisis variabel yang dicari dengan variabel bebas atau yang mempengaruhi.

Ada dua pendekatan untuk melakukan peramalan dengan menggunakan analisis deret waktu dengan metode regresi sederhana yaitu :

1. Analisis deret waktu untuk regresi sederhana linier. 2. Analisis deret untuk regresi sederhana yang non linier.

Untuk menjelaskan hubungan kedua metode ini kita gunakan notasi matematis seperti:

Y = F (x)

Dimana :

Y = Dependent variable (variabel yang dicari)

X = Independent variable (variabel yang mempengaruhinya)

Notasi regresi sederhana dengan menggunakan regresi linier (garis lurus) dapat digunakan sebagai berikut :

Y = a + b x

Dimana a dan b adalah merupakan parameter yang harus dicari. Untuk mencari nilai a dapat digunakan dengan menggunakan rumus :

BAB II LANDASAN TEORI kemudian nilai b dapat dicari dengan rumus :