2.1 Karakteristik Masyarakat Pesisir

Masyarakat pesisir adalah sekumpulan masyarakat yang hidup bersama-sama mendiami wilayah pesisir membentuk dan memiliki kebudayaan yang khas yang terkait dengan ketergantungannya pada pemanfaatan sumberdaya pesisir (Satria, 2004). Tentu masyarakat pesisir tidak saja nelayan, melainkan juga pembudidaya ikan, pengolah ikan bahkan pedagang ikan. Berikut ini aspek penting mengenai masyarakat pesisir :

a) Ciri Khas Wilayah Pesisir

Ditinjau dari aspek biofisik wilayah, ruang pesisir dan laut serta sumberdaya yang terkandung di dalamnya bersifat khas sehingga adanya intervensi manusia pada wilayah tersebut dapat mengakibatkan perubahan yang signifikan, seperti bentang alam yang sulit diubah, proses pertemuan air tawar dan air laut yang menghasilkan beberapa ekosistem khas dan lain-lain. Ditinjau dari aspek kepemilikan, wilayah pesisir dan laut serta sumberdaya yang terkandung di dalamnya sering memiliki sifat terbuka (open access). Kondisi tersebut berbeda dengan sifat kepemilikan bersama (common property) seperti yang terdapat di beberapa wilayah di Indonesia seperti Ambon dengan kelembagaan Sasi, NTB dengan kelembagaan tradisional Awig-Awig dan Sangihe, Talaud dengan kelembagaan Maneeh yang pengelolaan sumberdayanya diatur secara komunal. Dengan karakteristik open access tersebut, kepemilikan tidak diatur, setiap orang bebas memanfaatkan sehingga dalam pembangunan wilayah dan pemanfaatan sumberdaya sering menimbulkan konflik kepentingan pemanfaatan ruang dan

sumberdaya serta peluang terjadinya degradasi lingkungan dan problem eksternalitas lebih besar karena terbatasnya pengaturan pengelolaan sumberdaya. b) Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir

Masyarakat pesisir pada umumnya sebagian besar penduduknya bermatapencaharian di sektor pemanfaatan sumberdaya kelautan (marine resource based), seperti nelayan, pembudidaya ikan, penambangan pasir dan transportasi

laut. Penduduk Kabupaten Kepulauan Seribu tahun 2010 berpenduduk 21.071 jiwa, sekitar 69,36 % merupakan nelayan sedangkan sisanya terdiri dari pedagang, buruh, PNS, swasta dan lain-lain (BPS Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu, 2010). Tingkat pendidikan penduduk wilayah pesisir juga tergolong rendah, dimana penduduk Kabupaten Kepulauan Seribu sekitar 6.800 jiwa hanya menamatkan Sekolah Dasar (SD), 1.463 jiwa tamat SMP dan 1.076 jiwa tamat SMA dengan fasilitas pendidikan yang ada masih sangat terbatas.

Kondisi lingkungan pemukiman masyarakat pesisir, khususnya nelayan masih belum tertata dengan baik dan terkesan kumuh. Dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang relatif berada dalam tingkat kesejahteraan rendah, maka dalam jangka panjang tekanan terhadap sumberdaya pesisir akan semakin besar guna pemenuhan kebutuhan masyarakat.

2.2 Sea Farming

2.2.1 Sejarah Sea Farming

Menurut PKSPL-IPB (2004), konsep sea farming sudah dimulai sejak abad ke-17 di Jepang, Norwegia dan Amerika Serikat. Pada awal pengembangannya, teknologi sea farming merupakan teknologi yang ditujukan

kepada aktivitas perikanan berupa ranching, sehingga disebut sea ranching. Istilah ini didefinisikan sebagai aktivitas melepas telur, larva, juvenile atau ikan muda ke laut untuk meningkatkan populasi ikan dan meningkatkan hasil tangkapan. Di Norwegia dan Amerika Serikat, kegiatan pelepasan larva ikan yang masih mengandung kuning telur dimulai sejak tahun 1887, dan kegiatan ini terus berlanjut sampai dengan tahun 1967. Hanya saja, di Norwegia kegiatan ini tanpa diikuti oleh evaluasi keberhasilan maupun dampak kegiatan tersebut terhadap populasi ikan ataupun hasil tangkapan sehingga tidak diketahui secara pasti dampak ekologis dari aktivitas yang sudah dilakukan.

Strategi yang digunakan untuk melepas larva ke laut pada saat itu adalah dengan mensinkronkan waktu penglepasan dengan waktu dimana makanan larva di area penglepasan mencapai kepadatan yang tertinggi agar kelangsungan hidup larva dapat ditingkatkan. Strategi tersebut masih dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pemangsa, pola arus dan sangat sulit sekali menentukan waktu yang tepat (terkait dengan kelimpahan prey) untuk melepaskan larva di suatu area. Faktor-faktor ini tentu mempengaruhi tingkat kelangsungan hidup dan pertumbuhan di awal kehidupan larva ikan yang dilepas. Sehingga tingkat keberhasilan penglepasan larva ini diperkirakan sangat kecil sekali bahkan mendekati tingkat nol. Dari pengamatan yang dilakukan, pada umumnya kematian total larva ikan yang dilepas terjadi pada akhir stadia pertama dari perkembangan larva (ikan laut memiliki beberapa tahapan tumbuh kembang stadia pada saat larva).

Berdasarkan hal diatas, maka dikembangkan suatu teknik baru agar ikan yang dilepas dapat dipertahankan kelangsungan hidupnya. Hasil dari teknologi tersebut memberikan suatu kesimpulan bahwa tingkat keberhasilan atau

kelangsungan hidup penglepasan juvenile lebih baik dibandingkan dengan penglepasan stadia larva. Oleh sebab itu, penglepasan ikan pada stadia juvenile atau ikan muda dijadikan landasan dalam proses kegiatan sea farming. Tentunya dibutuhkan upaya dan biaya untuk mendapatkan juvenile ikan untuk dilepas dibanding melepas ikan dalam stadia larva.

Penglepasan ikan pada stadia juvenile diawali atau dipelopori oleh Jepang pada tahun 1965, yang kemudian diikuti oleh Norwegia pada tahun 1976 dan Amerika Serikat pada tahun 1979. Selanjutnya teknologi penglepasan ikan berkembang dimana metode evaluasi, hitungan ekonomis dan dampak sosialnya terus dikembangkan hingga saat ini. Sampai saat ini hanya tiga negara tersebut yang memiliki perhatian yang tinggi terhadap kegiatan sea farming, dan Jepang menjadi kiblat dari kegiatan ini.

2.2.2 Pengertian dan Tujuan Sea Farming

Menurut Adrianto (2005), sea farming dalam istilah Bahasa Jepang disebut saibai gyogyou adalah salah satu kegiatan perikanan yang memegang peranan cukup penting dalam pengelolaan sumberdaya perikanan di Jepang. Pada dasarnya, sea farming di Jepang berfungsi sebagai penyedia stok ikan yang akan dilepas kembali ke laut sehingga sumberdaya ikan yang berkurang akibat kegiatan perikanan tangkap tetap terpelihara volume stoknya (restocking).

Pada umumnya tujuan sea farming dapat dikategorikan menjadi tiga kegiatan berdasarkan tujuannya, yaitu :

1. Membangun suatu populasi atau meningkatkan populasi ikan di suatu areal

2. Menopang kegiatan sportfishing dan rekreasi 3. Meningkatkan hasil tangkapan nelayan

Berdasarkan tujuan tersebut ternyata negara yang sudah memiliki pengalaman yang cukup tinggi dan teknologi yang sudah lanjut memiliki tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Amerika Serikat mempraktekkan penglepasan ikan ke laut untuk tujuan meningkatkan populasi ikan dan untuk menopang kegiatan rekreasi dan sport fishing. Sedangkan Jepang dan negara-negara Skandinavia (Norwegia dan Denmark) memfokuskan kegiatan penglepasan ikan ke laut untuk commercial fishery sebagai tujuan primernya, disamping penglepasan yang ditujukan untuk meningkatkan populasi ikan yang hampir punah di suatu areal. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa kegiatan penangkapan ikan memegang peranan yang cukup besar baik secara sosial maupun ekonomi di Jepang.

Berdasarkan arealnya maka penglepasan ikan dibagi menjadi dua macam yaitu untuk high sea fishery (200 mil laut dari garis pantai) dan coastal fishery. Pembagian areal ini tentunya akan berdampak pada jenis ikan, ukuran ikan dan daerah penglepasan.

Penglepasan ikan pada daerah tertentu harus memperhatikan aspek ekologi dan ekonomi. Aspek ekologi ini dimaksudkan agar tidak mengganggu proses rantai makanan disuatu areal tertentu dimana ikan yang dilepas haruslah ikan asli daerah tersebut atau ikan yang ada pada daerah tersebut. Aspek ekonomi yang dimaksud adalah bahwa ikan yang dilepas haruslah memiliki nilai ekonomi yang penting pada suatu areal/daerah/negara tertentu.

Sea farming yang dapat didefinisikan sebagai sistem aktivitas berbasis

marikultur dengan tujuan akhir pada peningkatan stok sumberdaya perikanan dan menjadi pendukung bagi kegiatan pemanfaatan sumberdaya perairan lainnya seperti penangkapan ikan dan pariwisata. Dengan demikian, sea farming pada dasarnya merupakan sebuah sistem yang terdiri dari tiga sistem yaitu sub-sistem input, sub-sub-sistem marikultur (proses) dan sub-sub-sistem output. Marikultur berfungsi sebagai penyedia sumberdaya perikanan yang dalam salah satu mata rantainya adalah kegiatan ekonomi masyarakat berbasis budidaya perikanan dan peningkatan cadangan sumberdaya ikan (stock enhancement) sebagai mata rantai penting lainnya. Oleh sebab itu, sea farming merupakan kegiatan pemanfaatan perairan laut di pesisir pantai atau laut. Tentu saja, pemanfaatan perairan tersebut harus sesuai dengan kondisi kegiatan budidaya perikanan laut maupun sumberdaya dan lingkungan pesisir dan laut. Dalam kegiatan sea farming di sekitar perairan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, jenis ikan yang dibudidayakan adalah ikan kerapu.

2.3 Gambaran Umum Komoditas Ikan Kerapu

Ikan kerapu dapat diklasifikasikan secara taksonomi sebagai berikut (Ghufran 2001): Filum : Chordata Klas : Pisces Ordo : Perciformes Famili : Serranidae Genus : Cromileptes

Spesies : Cromileptes altivelis Genus : Plectropama

Spesies : Plectropama maculates, P. Leopardus, dan

P.oligacanthus Genus : Epinephelus

Spesies : Epinepheleus suillus, E. malabaricus,

E. fuscoguttatus, E. merra, dan E. maculates

Ikan kerapu biasa disebut goropa atau kasai, diperkirakan terdiri atas sekitar 46 spesies yang hidup di berbagai tipe habitat (tempat hidup). Semua spesies tersebut ternyata berasal dari tujuh genus, yaitu Aethaloperca, Anyperodon, Chepalopholis, Cromileptes, Plectropoma, Epinephelus, dan

Varicla. Dari tujuh genus tersebut, genus Cromileptes, Plectropoma, dan

Epinephelus merupakan golongan kerapu komersial bernilai ekonomi tinggi yang

diusahakan melalui penangkapan di alam maupun pembudidayaan (Ghufran, 2001).

Ikan kerapu merupakan jenis ikan demersal yang menyukai hidup di perairan karang, diantaranya pada celah-celah karang atau di dalam gua di dasar perairan (DKP, 2004). Secara umum, ikan kerapu memiliki kepala yang besar, mulut lebar dan tubuhnya ditutupi sisik-sisik kecil. Bagian tepi operculum, bergerigi dan terdapat duri-duri pada operculum. Letak dua sirip punggungnya terpisah. Semua jenis kerapu mempunyai tiga duri pada sirip dubur dan tiga duri pada bagian tepi operculum (Ghufran, 2001).

Ikan kerapu dikenal sebagai ikan pemangsa (predator) yang memangsa jenis-jenis ikan kecil, zooplankton, udang-udangan, dan udang-udang kecil

lainnya. Ikan kerapu bersifat hermaphrodit protogynous (hermaprodit protogini), yang berarti setelah mencapai ukuran tertentu akan berganti kelamin (change sex) dari betina menjadi jantan. Selain itu ikan kerapu tergolong jenis ikan yang bersifat hermaphrodit synchroni, yaitu di dalam satu gonad satu individu ikan, terdapat sel seks betina dan sel seks jantan yang dapat masak dalam waktu yang sama, sehingga ikan dapat mengadakan pembuahan sendiri dan dapat pula tidak. Ikan kerapu merupakan ikan berukuran besar yang bobotnya mencapai 4,5 kg atau lebih. Jenis ikan kerapu ini terdapat di berbagai perairan di dunia antara lain di Afrika, Taiwan, Filipina, Malaysia, Australia, Indonesia, dan Papua Nugini. Sementara di Indonesia, ikan kerapu ditemukan diseluruh perairan nusantara (Ghufran, 2001)

2.4 Jenis-Jenis Ikan Kerapu

1) Kerapu Bebek (Cromileptes altivelis)

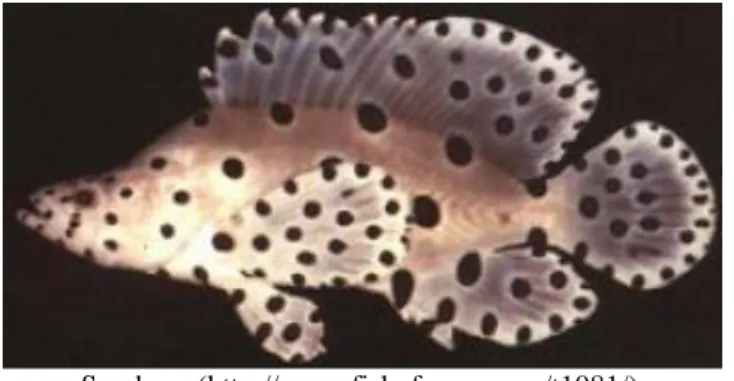

Kerapu bebek sering juga disebut sebagai kerapu tikus, di pasaran internasional dikenal dengan nama polka-dot grouper, namun ada pula yang menyebutnya hump-backed rocked. Ikan kerapu bebek ini berbentuk pipih dan warna dasar kulit tubuhnya abu-abu dengan bintik-bintik hitam di seluruh permukaan tubuh. Kepala berukuran kecil dengan moncong agak meruncing. Kepala yang kecil mirip bebek menyebabkan jenis ikan ini popular dengan sebutan ikan kerapu bebek, namun ada pula yang menyebutnya kerapu tikus, karena bentuk moncongnya yang meruncing menyerupai moncong tikus (Gambar 1).

Sumber : (http://www.fishyforum.com/t1081/)

Gambar 1. Ikan Kerapu Bebek (Cromileptes activelis)

Ikan kerapu bebek dikategorikan sebagai ikan konsumsi bila bobot tubuhnya telah mencapai 0,5 kg sampai 2 kg per ekor. Selain dijual sebagai ikan konsumsi, ikan kerapu bebek ini juga dapat dijual sebagai ikan hias dengan sebutan grace kelly. Ikan kerapu bebek memiliki bentuk sirip yang membulat. Sirip punggung tersusun dari 10 jari-jari keras dan 19 jari-jari lunak. Ikan ini bisa mencapai panjang tubuh 70 cm atau lebih, namun yang dikonsumsi umumnya ukuran 30-50 cm. Kerapu bebek tergolong ikan buas yang memangsa ikan-ikan dan hewan-hewan kecil lainnya (predator). Ikan kerapu bebek merupakan salah satu ikan laut komersial yang mulai dibududayakan baik dengan tujuan pembenihan maupun pembesaran.

2) Kerapu Macan (Epinephelus fuscoguttatus)

Bentuk kerapu macan (Epinephelus fuscoguttatus) mirip dengan kerapu lumpur, tetapi dengan badan yang agak lebar. Dalam masyarakat internasional dikenal dengan sebutan flower atau carpet cod (Ghufran, 2001). Kerapu macan memiliki mulut lebar serong ke atas dengan bibir bawah menonjol ke atas dan sirip ekor yang membulat (rounded). Warna dasar sawo matang, perut bagian bawah agak keputihan dan pada badannya terdapat titik berwarna merah kecokelatan, serta terlihat pula 4-6 baris warna gelap yang melintang hingga

ekornya. Badan ditutupi oleh sisik kecil, mengkilat dan memiliki ciri-ciri loreng (Antoro, Sarwono, Sudjiharno, 2004). Gambar ikan kerapu macan dapat dilihat pada Gambar 2.

Sumber : (http://www.fishyforum.com/t1081/)

Gambar 2. Ikan Kerapu Macan (Epinephelus fuscoguttatus)

2.5 Budidaya Ikan Kerapu

Usaha budidaya ikan kerapu pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu pembenihan dan pembesaran. Kegiatan pembenihan adalah kegiatan produksi yang menghasilkan benih ikan ukuran 5-7 cm yang biasa disebut dengan fingerling. Kegiatan pembenihan sampai dengan fingerling berkisar antara 3-4 bulan (tergantung dari jenis ikan kerapu). Kegiatan pembenihan sampai dengan fingerling ini merupakan kegiatan yang cukup menarik, terutama untuk menghasilkan benih dari berukuran 2-3 cm menjadi berukuran 5-7 cm dalam jangka waktu yang tidak begitu lama sekitar 20-30 hari. Perbandingan harga benih yang berukuran 2-3 cm dengan yang berukuran 5-7 cm meningkat sampai sekitar 100% yang memberikan keuntungan sekitar 70 %. Kegiatan pembenihan ini dapat dilakukan di dalam tangki budidaya berkapasitas 1-2 m3 atau dalam keramba jaring apung (dimensi 1,5 m x 1,5 m x 1,5 m dan mesh size 3-4 mm) dengan kepadatan 300-500 ekor per m3. Pakan yang diberikan

sebaiknya pelet kering dengan kadar protein sebesar 40% (Nainggolan et.al, 2003).

Pembesaran jenis kerapu sampai dengan ukuran konsumsi berkisar antara 7-10 bulan, tergantung dari jenis kerapu yang dibesarkan (untuk kerapu macan dibutuhkan waktu sekitar 7 bulan dan untuk kerapu bebek sekitar 10 bulan). Pembesaran kerapu untuk menjadi kerapu muda ukuran 100 g per ekor dari ukuran fingerling diperlukan waktu 3-4 bulan pada kerapu macan dan 7-10 bulan pada kerapu bebek. Pembesaran kerapu umumnya dilakukan dengan menggunakan keramba jaring apung atau di dalam tangki pembesaran dengan sistem air mengalir (Nainggolan et.al, 2003).

Pakan yang diberikan dapat berupa ikan rucah atau pelet. Usaha pembesaran kerapu di lapangan cukup bervariasi. Ada yang membesarkan dari fingerling sampai dengan ukuran konsumsi, ada pula yang membesarkan dari

fingerling sampai dengan ukuran 100 g per ekor (kerapu muda) dan dari kerapu

muda sampai ukuran konsumsi (sekitar 500-1200 g per ekor). Pemeliharaan dari ukuran 100 g per ekor sampai dengan lebih besar dari 500 g per ekor memerlukan waktu 3-5 bulan untuk kerapu macan dan 8-10 bulan untuk kerapu bebek (Nainggolan et.al, 2003).

2.6 Keramba Jaring Apung

Kata keramba jaring apung biasa digunakan untuk menamai wadah pemeliharan ikan, terbuat dari jaring yang dibentuk segi empat atau silindris dan diapungkan dalam air permukaan menggunakan pelampung dan kerangka kayu, bambu atau besi, serta sistem penjangkaran. Sesuai dengan sifatnya yang sangat

dipengaruhi oleh kondisi perairan, lingkungan bagi kegiatan budidaya laut dalam bentuk keramba jaring apung sangat menentukan keberhasilan usaha. Pemilihan lokasi merupakan hal yang sangat penting bagi usaha pemeliharaan ikan dalam keramba jaring apung. Komoditas yang dapat dipelihara dalam keramba jaring apung di laut tropis yaitu berbagai spesies ikan kerapu seperti kerapu lumpur, kerapu macan, kerapu sunu, kerapu bebek, dan kerapu lemak serta beberapa spesies lain seperti ikan baronang, kuwe, lobster, kakap merah, kakap putih, bandeng dan nila merah (Achmad et.al, 1995).

Pemilihan komoditas yang akan dibudidayakan mempengaruhi konstruksi keramba jaring apung. Keramba jaring apung dengan banyak sudut seperti segi enam, segi delapan, atau segi empat cocok untuk pemeliharaan kerapu. Hal ini dikarenakan semua spesies kerapu cenderung hidup bersembunyi, berbaring di dasar perairan di bawah naungan (Achmad et.al, 1995)

Konstruksi keramba jaring apung selain dipengaruhi oleh spesies yang dipelihara juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, metode budidaya, sifat bahan, dan keterampilan tenaga lokal. Secara ideal, bahan yang digunakan untuk keramba jaring apung harus kuat, ringan, tahan cuaca dan korosi, mudah dikerjakan dan diperbaiki, bebas gesekan, tekstur halus agar tidak melukai ikan. Selain itu tata letak keramba jaring apung harus diperhitungkan berdasarkan arah dan kekuatan arus karena bentuk keramba jaring apung di laut sangat dipengaruhi oleh arus (Achmad et.al, 1995).

2.7 Teori Produksi

Teori produksi merupakan analisis mengenai bagaimana seharusnya seorang pengusaha atau produsen, dengan teknologi tertentu memilih dan mengkombinasikan berbagai macam faktor produksi untuk menghasilkan sejumlah produk tertentu, seefisien mungkin (Sudarman, 1989). Produksi adalah suatu proses pengubahan faktor produksi atau input menjadi output sehingga nilai barang tersebut bertambah. Penentuan kombinasi faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi sangatlah penting agar proses produksi yang dilaksanakan dapat efisien dan hasil produksi yang didapat menjadi optimal. Input pada suatu proses produksi terdiri dari perairan, tenaga kerja, kapital dan bahan baku, jadi input adalah barang atau jasa yang digunakan sebagai masukan pada suatu proses produksi sedangkan yang dimaksud dengan output adalah barang dan jasa yang dihasilkan dari suatu proses produksi.

Fungsi produksi merupakan hubungan teknis antara faktor produksi dengan hasil produksi. Fungsi produksi menunjukkan bahwa jumlah barang yang diproduksi tergantung pada jumlah faktor produksi yang digunakan.

Fungsi produksi dapat dituliskan sebagai berikut : Q = f (K, L, R, T)

Keterangan : Q = output

K = modal (capital) L = tenaga kerja (labour) R = sumber daya (resources) T = teknologi (technology)

Berdasarkan persamaan tersebut berarti bahwa besar kecilnya tingkat produksi suatu barang tergantung kepada jumlah modal, jumlah tenaga kerja, jumlah kekayaan alam dan tingkat produksi yang digunakan. Jumlah produksi yang berbeda-beda tentunya memerlukan faktor produksi yang berbeda pula. Jumlah produksi yang tidak sama akan dihasilkan oleh faktor produksi yang dianggap tetap, biasanya adalah faktor produksi seperti modal, mesin, peralatannya serta bangunan perusahaan. Sedangkan faktor produksi yang mengalami perubahan adalah tenaga kerja. Berkaitan dengan periode produksi, situasi produksi dimana perusahaan tidak dapat mengubah outputnya disebut jangka waktu yang sangat pendek, sedangkan situasi produksi dimana output dapat dirubah namun demikian ada sebagian faktor produksi yang bersifat tetap atau input tetap dan sebagian lagi faktor produksinya dapat diubah atau input variabel disebut produksi jangka pendek. Produksi jangka panjang yaitu suatu produksi tidak hanya output dapat berubah tetapi mungkin semua input dapat diubah dan hanya teknologi dasar produksi yang tidak mengalami perubahan. Pendugaan hubungan antara produksi dan faktor produksi dapat dilakukan dengan model regresi. Menurut Soekartawi (1994), diantara berbagai model pendugaan hubungan tersebut salah satunya adalah fungsi produksi Cobb-Douglas, yang secara matematis model tersebut dituliskan sebagai berikut :

n ne

dimana : Y = Variabel dependen

a = Konstanta regresi

X1...,Xn = Variabel independen

1...., n = Koefisien regresi variabel independen ke 1-n e = Galat atau error

2.8 Uji Statistik

Selanjutnya untuk mengetahui keakuratan data maka perlu dilakukan beberapa pengujian (Gujarati, 2003):

a. Uji t Statistik

Uji t statistik melihat hubungan atau pengaruh antara variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.

1. Hipotesis yang digunakan : a. Jika Hipotesis positif

Ho : i ≤ 0 => variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan

H1 : i > 0 => variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara

positif dan signifikan

b Jik Hipotesis neg tif Ho : i ≥ 0 => variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan

H1 : i < 0 => variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara

negatif dan signifikan 2. Pengujian satu sisi

Jika t tabel ≥ t hitung, Ho diterim ber rti v ri bel independen sec r individual tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Jika t tabel < t hitung, Ho ditolak berarti variabel independen secara individu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

b. Uji F statistik

Uji F digunakan untuk menghitung apakah model yang digunakan secara keseluruhan tepat digunakan dengan tingkat kepercayaan tertentu.

Adapun langkah – langkah pengujian untuk uji F adalah sebagai berikut : 1. Menentukan hipotesis

H0 : 1 = 2 3 4 5 = 6 = 0

(tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel indipenden terhadap variabel dependen secara bersama – sama)

H0 : 1 ≠ 2 ≠ 3 ≠ 4 ≠ 5 ≠ 6 ≠ 0

(ada pengaruh yang signifikan dari variabel indipenden terhadap variabel dependen secara bersama – sama)

2. Perhitungan nilai F-test:

F

hitung=

keterangan : k = jumlah variabel N = jumlah sampel = koefisien determinasi 3. Pengambilan keputusan uji FApabila F-hitung > F-tabel, maka Ho ditolak berarti secara bersama–sama variabel independen secara signifikan mempengaruhi variabel dependen. Apabila F-hitung < F-tabel maka Ho diterima yang berarti secara bersama–sama variabel independen secara signifikan tidak mempengaruhi variabel dependen.

c. Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi digunakan untuk menghitung seberapa besar varian dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel independent. Nilai R2 paling besar 1 dan paling kecil 0 (0<R2<1). Bila R2sama

dengan 0 maka garis regresi tidak dapat digunakan untuk membuat ramalan variabel dependen, sebab variabel-variabel yang dimasukan kedalam persamaan regresi tidak mempunyai pengaruh varian variabel dependen adalah 0. Semakin dekat R2 dengan 1, maka semakin tepat regresi untuk meramalkan variabel dependen, dan hal ini menunjukan hasil estimasi keadaan yang sebenarnya.

Pengujian asumsi klasik juga perlu dilakukan. Pengujian ini dimaksudkan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi, multikolinearitas, dan heterokedastisitas. Apabila terjadi penyimpangan terhadap asumsi klasik tersebut uji t dan uji F yang dilakukan sebelumnya menjadi tidak valid dan secara statistik dapat mengacaukan kesimpulan (Gujarati, 2003).

a. Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas merupakan suatu keadaan dimana satu atau lebih variabel independen dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari variabel lainnya. Salah satu cara untuk mengetahui adanya multikolinearitas adalah dengan pengujian terhadap masing-masing variabel independen untuk mengetahui seberapa jauh korelasinya (r2) yang dapat kemudian dibandingkan dengan R2yang didapat dari hasil regresi secara bersama variabel independent dengan variabel dependen. Jika r2melebihi R2pada model regresi maka dari hasil regresi tersebut terdapat multikolinearitas, sebaliknya apabila R2lebih besar dari semua r2 maka ini menunjukan tidak terdapatnya multikolinearitas pada model regresi yang diuji. b. Heteroskedastisitas

Adanya heteroskedastisitas dalam model analisis mengakibatkan varian dan koefisien-koefisien OLS tidak lagi minimum dan penaksir-penaksir OLS menjadi tidak efisien meskipun penaksir OLS tetap tidak bias dan konsisten.

Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas pada penelitian ini adalah pengujian White, langkah pengujiannya antara lain:

a. Melakukan regresi pada persamaan berikut yang disebut regresi auxiliary b. Hipotesis nul dalam uji ini adalah tidak ada heteroskedastisitas. Uji White

didasarkan pada jumlah sampel (n) dikalikan dengan R

2

yang akan mengikuti distribusi Chi-squares dengan degree of freedom sebanyak variabel independen tidak termasuk konstanta dalam regresi auxiliary. Nilai hitung statistik Chi-squ res (χ2) dapat dicari dengan formula sebagai berikut:

n R

2≈ χ

2df

c. Jika nilai Chi-squares hitung (n. R

2

) lebih bes r d ri nil i χ2 kritis dengan derajat keperc y n tertentu (α) m k d heterosked stisit s d n seb likny jika Chi-squ res hitung lebih kecil d ri nil i χ

2

kritis menunjukkan tidak adanya heteroskedastisitas

c. Autokorelasi

Autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antar anggota serangkaian observasi menurut waktu. Dalam konteks regresi, model linear klasik mengasumsikan bahwa autokorelasi seperti itu tidak terdapat dalam disturbansi atau gangguan Ui dengan menggunakan lambang:

E (Ui Uj) = 0 ; 1 ≠J

Secara sederhana dapat dikatakan model klasik mengasumsikan bahwa unsur gangguan yang berhubungan dengan observasi tidak dipengaruhi oleh unsur disturbansi atau gangguan yang berhubungan dengan pengamatan lain yang manapun (Gujarati, 2003).

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi digunakan Durbin Watson (D-W test), dengan hipotesa sebagai berikut:

1) Jika nilai D-W statistik < DL, atau D-W statistik > 4-DL, maka Ho ditolak yang berarti terdapat autokorelasi

2) Jika nilai DU < D-W < 4-DU, maka Ho diterima, berarti tidak terdapat autokorelasi.

) Jik DL ≤ D-W ≤ DU t u 4- DU ≤ D-W ≤ 4-DL, berarti dianggap tidak meyakinkan.

2.9 Elastisitas Produksi

Elastisitas produksi digunakan untuk melihat seberapa besar perubahan produksi akibat perubahan pemakaian input (faktor produksi). Koefisien regresi (b1) yang terdapat pada fungsi produksi Cobb-Douglas menunjukkan elastisitas

input (X) terhadap output (Y) (Soekartawi, 2003). Elastisitas produksi (Ep) dapat dihitung dengan menjumlahkan pangkat pada fungsi produksi Cobb-Douglas. Elastisitasproduksi dapat dituliskan melalui rumus sebagai berikut:

Karena

adalah produk marjinal (MPP), maka besarnya Ep tergantung dari

besarnya MPP suatu input.

Dengan demikian, elastisitas produksi merupakan perbandingan antara produk marjinal dengan produk rata-rata.

Berdasarkan persamaan di atas rumus elastisitas produksi dapat dituliskan sebagai berikut:

2.10 Skala Usaha (Return to Scale)

Skala penerimaan (return to scale) perlu dihitung untuk mengetahui apakah kegiatan dari suatu usaha yang diteliti mengikuti kaidah increasing, constant atau decreasing return to scale. Nilai return to scale dapat diketahui

dengan menjumlahkan koefisien regresi (bi) yang terdapat pada fungsi produksi

Cobb-Douglas. Secara rinci dapat dituliskan sebagai berikut:

∑

2.11 Analisis Optimasi

Optimasi merupakan pencapaian tingkat faktor produksi yang mana memaksimumkan pendapatan bersih dari penggunaan sumberdaya. Tingkat optimal dari penggunaan faktor produksi dapat dijelaskan dengan fungsi produksi. Pendapatan bersih merupakan hasil selisih dari total revenue (TR) dan total cost (TC). Hal ini tercapai pada saat nilai produk marjinal (NPM) sama dengan harga input produksi (Px), atau biaya marjinal dari tambahan input.

Secara matematis, hal ini berarti keuntungan dapat dimaksimumkan bila NPM = Px, karena NPM = MPP . Py. Produk marjinal (MPP) merupakan perkalian antara elastisitas produksi (Ep) dengan produksi rata-rata (APP).

Koefisien regresi (bi) yang terdapat pada fungsi produksi Cobb-Douglas

menunjukkan elastisitas produksi, maka :

Sehingga nilai produk marjinal (NPM) dapat dihitung dengan rumus:

dimana:

NPM = nilai produk marjinal input ke-i bi = koefisien regresi dari input ke-i

Y = produksi = input ke-i

Py = harga persatuan produksi

Berdasarkan persamaan MPP dan NPM diatas, maka dapat diketahui input optimal (Xi*) dengan rumus:

̅

dimana:

* = input optimal ke-i

̅ = produksi (output) rata-rata = koefisien regresi dari input ke-i

2.12 Analisis Kelayakan

Dalam mengevaluasi sebuah usaha biasanya digunakan dua macam analisis, yaitu analisis finansial dan analisis ekonomi. Dalam analisis finansial usaha dilihat dari sudut badan usaha atau perorangan yang menanam modalnya di dalam usaha atau yang berkepentingan langsung di dalam usaha, sedangkan analisis ekonomi, usaha dilihat dari sudut perekonomian secara keseluruhan. Dalam analisis ekonomi, yang diperhitungkan adalah analisis total, atau produktivitas atau keuntungan yang didapat dari semua sumber yang dipakai dalam usaha, tanpa melihat siapa yang menyediakan sumber-sumber yang dipakai dan siapa dalam masyarakat yang menerima hasil dari usaha tersebut. Hasil dari hal ini disebut social returns atau the economic returns (Kadariah, 2001).

Menurut Gittinger (1978), analisis ekonomi atau analisis sosial adalah analisis yang digunakan untuk menghitung manfaat dan biaya dari segi pemerintah atau masyarakat secara keseluruhan sebagai pihak yang berkepentingan dalam usaha. Analisis finansial atau analisis privat ditujukan untuk menghitung manfaat dan biaya usaha dari segi individu atau swasta sebagai pihak yang berkepentingan dalam usaha.

Bagi pemegang kebijakan (policy makers), yang penting adalah mengarahkan pembangunan sumber-sumber yang langka kepada usaha-usaha yang dapat memberikan hasil yang paling baik bagi perekonomian, sebagai keseluruhan, yang menghasilkan social return dan economic return yang tinggi (Kadariah, 2001).

Ada beberapa unsur yang berbeda penilaiannya dalam analisis finansial dan analisis ekonomi, (Kadariah 2001).

1) Harga

Dalam analisis ekonomi selalu dipakai harga bayangan (shadow price), yaitu harga yang menggambarkan nilai sosial dan ekonomi yang sesungguhnya, sedangkan dalam analisis finansial, harga yang digunakan adalah harga privat atau harga pasar (accounting price).

2) Biaya

Dalam analisis ekonomi biaya bagi input proyek adalah manfaat yang hilang (the benefit forgone) bagi perekonomian karena input itu dipakai dalam perekonomian atau the opportunity cost bagi input

3) Pembayaran Transfer a) Pajak.

Dalam analisis ekonomi, pajak tidak dianggap sebagai biaya dalam proyek. Pajak merupakan bagian dari hasil netto proyek yang diserahkan kepada masyarakat.

b) Subsidi.

Subsidi merupakan suatu pembayaran transfer dari masyarakat kepada proyek. Dalam analisis finansial subsidi mengurangi biaya proyek. Jadi menambah manfaat bagi proyek, sedangkan dalam analisis ekonomi subsidi merupakan transfer yang dikeluarkan pemerintah yang dibebankan kepada masyarakat.

c) Bunga.

Dalam analisis ekonomi bunga modal tidak dipisahkan atau dikurangkan dari hasil bruto. Dalam analisis finansial dibedakan antara :

- Bunga yang dibayarkan pelaku usaha kepada pihak-pihak diluar usaha yang meminjamkan uangnya kepada usaha tersebut. Bunga ini dianggap biaya (cost).

- Bunga atas modal usaha (inputed or paid to entity) tidak dianggap sebagai biaya, karena bunga merupakan bagian dari financial return yang diterima oleh modal usaha.

Untuk mengevaluasi kelayakan sebuah usaha digunakan kriteria-kriteria sebagai berikut (Kadariah, 2001) :

1) Net Present Value (NPV)

Tujuan dari kebijakan pembangunan adalah untuk mendapatkan hasil netto (net benefit) yang maksimal yang dapat tercapai dengan investasi modal atau pengorbanan sumber-sumber lain. Sebagai ukuran dalam hal ini adalah net present value dari usaha yang merupakan selisih antara NPV dari benefit dan

NPV dari cost.

2) Net Benefit Cost Ratio (Net B/C)

Net B/C adalah perbandingan antara present value dari net benefit yang positif dengan present value dari net benefit yang negatif (Net Cost).

3) Internal Rate of Return (IRR)

Perhitungan Internal Rate of Return atau tingkat pengembalian internal adalah tingkat bunga maksimal yang dapat dibayar oleh suatu usaha untuk sumberdaya yang digunakan karena suatu usaha membutuhkan dana lagi untuk biaya-biaya operasional dan investasi dan usaha baru sampai pada tingkat pulang modal (Gittinger, 1986). Perhitungan IRR digunakan untuk mengetahui persentase keuntungan dari suatu usaha tiap tahunnya dan menunjukkan kemampuan usaha

dalam mengembalikan pinjaman. Jika dengan tingkat diskonto tertentu, nilai NPV menjadi sebesar nol, maka usaha yang bersangkutan berada dalam posisi pulang modal yang berarti proyek dapat mengembalikan modal dan biaya operasional yang dikeluarkan serta dapat melunasi penggunaan uang.

2.13 Analisis Sensitivitas

Analisis sensitivitas adalah suatu teknik analisis untuk menguji secara sistematis apa yang terjadi pada total penerimaan apabila terjadi perubahan-perubahan yang tak terduga dan berbeda dengan perkiraan dan perencanaan. Tujuan analisis sensitivitas yaitu untuk mengetahui apakah yang akan terjadi apabila terdapat perubahan pada unsur-unsur biaya atau penerimaan, sehingga dapat diketahui apakah suatu proyek layak untuk diteruskan atau tidak (Kadariah, 2001). Selain itu, analisis sensitivitas membantu menentukan unsur yang sangat menentukan hasil usaha dan dapat membantu pengelola usaha dengan menunjukkan bagian-bagian peka yang memerlukan pengawasan yang lebih ketat untuk menjamin hasil yang diharapkan akan menguntungkan usaha.