BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kemiskinan

Kemiskinan adalah permasalahan yang sifatnya multidimensional. Pendekatan

dengan satu bidang ilmu tertentu tidaklah mencukupi untuk mengurai makna dan

fenomena yang menyertainya. Definisi secara umum yang lazim dipakai dalam

perhitungan dan kajian-kajian akademi adalah pengertian kemiskinan yang

diperkenalkan oleh Bank Dunia yaitu sebagai ketidakmampuan mencapai standar

hidup minimum (Wordbank, 1990).

Kemiskinan dilihat dari beberapa segi : 1) Dari segi standar kebutuhan hidup

yang layak/kebutuhan pokok, golongan ini mengatakan bahwa kemiskinan itu adalah

tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar disebabkan karena adanya kekurangan

barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk memenuhi standar

hidup yang layak. Ini merupakan kemiskinan absolute yakni tidak terpenuhinya

standar kebutuhan dasar. 2) Kemiskinan dari segi pendapatan, kemisikinan golongan

ini dilukiskan sebagai kurangnya pandapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang

pokok. 3) Kemikinan dari segi kesempatan, kemiskinan golongan ini adalah karena

ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasikan (meraih) basis kekuasaan sosial

meliputi : Keterampilan yang memadai, Informasi dan pengetahuan-pengetahuan

yang berguna bagi kemajuan hidup, jaringan-jaringan sosial, organisasi-organisasi

sosial dan politik, sumber-sumber modal yang diperlukan bagi peningkatan

pengembangan kehidupan. 4) Dari segi kemiskinan sebagai suatu kondisi/keadaan

yang bisa dicirikan dengan cara, a) Kelaparan atau kekurangan makan dan gizi. b)

Pakaian dan perumahan yang tidak memadai. c) Tingkat pendidikan yang rendah. d)

Sangat sedikitnya kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang pokok.

Indikator – indikator kemiskinan untuk menuju solusi kemiskinan penting

bagi kita untuk menelusuri secara detail indikator-indikator kemiskinan tersebut.

Adapun indikator-indikator kemiskinan sebagaimana di kutip dari Badan Pusat

Statistika, antara lain sebagi berikut : 1) Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan

konsumsi dasar (sandang, pangan dan papan). 2) Tidak adanya akses terhadap

kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan

transportasi). 3) Tidak adanya jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk

pendidikan dan keluarga). 4) Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual

maupun massa. 5) Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber

daya alam. 6) Kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat. 7) Tidak

adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan. 8)

Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental. 9)

Ketidakmampuan dan ketidaktergantungan sosial (anak-anak terlantar, wanita korban

kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil).

Friedman mendefinisikan kemiskinan dalam (Usman, 2010) sebagai

ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasikan basis kekuatan sosial. Basis

kekuatan sosial tidak terbatas hanya pada (1) modal produktif atau aset (misalnya

partai politik, sindikasi, koperasi dan lain-lain), tetapi juga pada (2) network atau

jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang dan lainlain; (3)

pengetahuan dan ketrampilan yang memadai; dan (4) informasi yang berguna untuk

memajukan kehidupan mereka.

Scott menerangkan dalam (Usman, 2010) bahwa kemiskinan setidaknya

memiliki kondisi-kondisi yang pada umumnya didekati (1) dari segi pendapatan

dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non material yang

diterima oleh seseorang sehingga secara luas kemiskinan meliputi kekurangan atau

tidak memiliki pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk atau kekurangan

transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat; (2) kadang-kadang didefinisikan dari

segi kepemilikan aset yakni tanah, rumah, peralatan, uang, emas, kredit dan lain-lain;

(3) kemiskinan non-materi meliputi berbagai macam kebebasan, hak untuk

memperoleh pekerjaan yang layak, hak atas rumah tangga dan kehidupan yang layak.

United Nations Development Program (UNDP) mendefinisikan kemiskinan

sebagai ketidakmampuan untuk memperluas pilihan-pilihan dalam hidup, antara lain

dengan memasukkan penilaian “tidak adanya partisipasi dalam pengambilan

keputusan publik” sebagai salah satu indikator kemiskinan. Namun, pada penghujung

abad 20 muncul pengertian terbaru mengenai kemiskinan yaitu bahwa kemiskinan

juga mencakup dimensi kerentanan, ketidakberdayaan, dan ketidakmampuan untuk

menyampaikan aspirasi (voicelessness). Jadi kemiskinan berwajah majemuk atau

Jhingan (2010) mengemukakan tiga ciri utama negara berkembang yang menurutnya menjadi penyebab dan sekaligus akibat, yang saling terkait, dari kemiskinan yang terjadi. Ciri pertama, prasarana dan sarana pendidikan yang tidak memadai sehingga menyebabkan tingginya jumlah penduduk buta huruf dan tidak memiliki keterampilan atau keahlian. Ciri kedua, sarana kesehatan dan pola konsumsi buruk sehingga hanya sebagian kecil penduduk yang bisa menjadi tenaga kerja produktif. Akibatnya, laju pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat. Apabila kemiskinan dikaitkan dengan ukuran penentuannya seringkali dibedakan dalam dua definisi yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.

Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis

kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya dibawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin. Garis kemiskinan absolut (tidak berubah) dalam hal standar hidup, garis kemiskinan absolut mampu membandingkan kemiskinan secara umum. Sebagai contoh garis kemiskinan Amerika Serikat tidak berubah dari tahun ke tahun, sehingga angka kemiskinan sekarang mungkin terbanding dengan angka kemiskinan satu dekade yang lalu, dengan catatan definisi kemiskinan tidak berubah.

Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Standar minimum disusun

berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk “termiskin”, misalnya 20% atau 40% lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan/pengeluaran. Kelompok ini merupakan penduduk relatif miskin. Dengan demikian, ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk sehingga dengan menggunakan definisi ini berarti “orang miskin selalu hadir bersama kita”.

Faktor Penyebab Kemiskinan ternyata kemiskinan itu tidak terjadi begitu saja

melainkan memiliki faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan. Adapun

faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan dapat dikategorikan dalam beberapa

hal yaitu : merosotnya standar perkembangan pendapatan per-kapita secara global.

pada suatu sistem. Jikalau produktivitas berangsur meningkat maka pendapatan

per-kapita pun akan naik. Begitu pula sebaliknya, seandainya produktivitas menyusut

maka pendapatan per-kapita akan turun beriringan. Berikut beberapa faktor yang

mempengaruhi kemerosotan standar perkembangan pendapatan per-kapita: naiknya

standar perkembangan suatu daerah, politik ekonomi yang tidak sehat, faktor-faktor

luar negeri. Menurunnya etos kerja dan produktivitas masyarakat. Faktor ini sangat

penting dalam pengaruhnya terhadap kemiskinan.

Penanggulangan untuk mengatasi masalah kemiskinan, pemerintah memiliki

peran yang besar. Namun nyatanya program yang dijalankan oleh pemerintah belum

mampu menyentuh pokok yang menimbulkan masalah kemiskinan. Beberapa

program pemerintah yang sudah dijalankan untuk mengatasi masalah kemiskinan

diantaranya adalah program bantuan langsung tunai serta bantuan dibidang kesehatan

yaitu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Namun kedua hal tersebut tidak

memiliki dampak signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan, bahkan

beberapa pakar kebijakan Negara menganggap bahwa hal tersebut sudah seharusnya

dilakukan pemerintah. Untuk itu pemerintah perlu membuat ketegasan dan kebijakan

dalam rangka menyelesaikan masalah kemiskinan ini. Diantaranya yaitu :

Menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga

mengurangi pengangguran, karena pengangguran adalah salah satu sumber penyebab

kemiskinan terbesar di Indonesia.

Secara umum kemiskinan dijelaskan oleh indikator sebagai berikut (i) kekurangan kebutuhan dasar: ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yaitu makanan dan gizi, pakaian, pendidikan dan kesehatan; (ii) ketidakproduktifan:

ketidakmampuan melakukan upaya-upaya produktif; (iii) ketertutupan akses terhadap sumberdaya sosial dan ekonomi; (iv) keterpurukan: ketidakmampuan menentukan nasibnya sendiri, diperlakukan secara tidak adil, didera ketakutan dan keraguan, dan berlaku apatis serta pesimistik; dan (v) ketergantungan: tidak mampu melepaskan diri dari kemiskinan dan mentalitas kultural serta rendah dalam apresiasi diri.

Indikator dan kriteria keluarga sejahtera yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

a) Keluarga Pra Sejahtera

Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasarnya (basic needs) Sebagai keluarga Sejahtera I, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, papan, sandang dan kesehatan. b) Keluarga Sejahtera Tahap I

Keluarga sejahtera tahap I adalah keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal yaitu:

- Melaksanakan ibadah menurut agama oleh masing-masing anggota keluarga. - Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 (dua) kali sehari atau lebih. - Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah,

bekerja/sekolah dan bepergian.

- Bagian yang terluas dari lantai rumah bukan dari tanah.

- Bila anak sakit atau pasangan usia subur ingin ber-KB dibawa ke sarana/petugas kesehatan.

c) Keluarga Sejahtera tahap II

Keluarga sejahtera tahap II yaitu keluarga yang dapat memenuhi kriteria keluarga sejahtera I, harus pula memenuhi syarat sosial psikologis yaitu : - Anggota Keluarga melaksanakan ibadah secara teratur.

- Paling kurang, sekali seminggu keluarga menyediakan daging/ikan/telur sebagai lauk pauk.

- Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru pertahun.

- Paling kurang 1 (satu) orang anggota keluarga yang berumur 15 tahun keatas mempunyai penghasilan tetap.

- Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-60 tahun bisa membaca tulisan latin. - Seluruh anak berusia 5 - 15 tahun bersekolah pada saat ini.

- Bila anak hidup 2 atau lebih, keluarga yang masih pasangan usia subur memakai kontrasepsi (kecuali sedang hamil)

d) Keluarga Sejahtera Tahap III

Keluarga sejahtera tahap III yaitu keluarga yang memenuhi syarat keluarga sejahtera I dan keluarga sejahtera tahap II, syarat pengembangan keluarga yaitu : - Mempunyai upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama.

- Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan keluarga untuk tabungan keluarga.

- Biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari dan kesempatan itu dimanfaatkan untuk berkomunikasi antar anggota keluarga.

- Ikut serta dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. - Mengadakan rekreasi bersama diluar rumah paling kurang 1 kali/6 bulan. - Dapat memperoleh berita dari surat kabar/TV/majalah.

- Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi yang sesuai dengan kondisi daerah setempat.

e) Keluarga Sejahtera Tahap III Plus

Keluarga sejahtera tahap III plus adalah keluarga yang dapat memenuhi kriteria keluarga sejahtera tahap I sampai III. kriteria pengembangan keluarganya yaitu :

- Secara teratur atau pada waktu tertentu dengan sukarela memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materiil.

- Kepala Keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan/ yayasan/institusi masyarakat.

f) Keluarga Miskin

Keluarga miskin adalah Keluarga Pra Sejahtera alasan ekonomi dan KS I karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi :

a. Paling kurang sekali seminggu keluarga makan daging/ikan/telor.

b. Setahun terakhir seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru.

Keluarga miskin sekali adalah keluarga Pra Sejahtera alasan ekonomi dan KS I karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi :

a. Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih.

b. Anggota keluarga memiliki pakaian berbeda untuk dirumah, bekerja/sekolah dan bepergian.

c. Bagian lantai yang terluas bukan dari tanah

Indikator-indikator kemiskinan sebagaimana di kutip dari Badan Pusat

Statistika, antara lain sebagi berikut : 1) Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan

konsumsi dasar (sandang, pangan dan papan). 2) Tidak adanya akses terhadap

kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan

transportasi). 3) Tidak adanya jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk

pendidikan dan keluarga). 4) Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual

maupun massa. 5) Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia dan terbatasnya

Sumber Daya Alam. 6) Kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat. 7)

Tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang

berkesinambungan. 8) Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun

mental. 9) Ketidakmampuan dan ketidaktergantungan sosial (anak-anak terlantar,

wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal dan

terpencil).

United Nations Development Program (UNDP) mendefinisikan kemiskinan

sebagai ketidakmampuan untuk memperluas pilihan-pilihan dalam hidup, antara lain

dengan memasukkan penilaian “tidak adanya partisipasi dalam pengambilan

abad 20 muncul pengertian terbaru mengenai kemiskinan yaitu bahwa kemiskinan

juga mencakup dimensi kerentanan, ketidakberdayaan, dan ketidakmampuan untuk

menyampaikan aspirasi (voicelessness). Jadi kemiskinan berwajah majemuk atau

bersifat multi dimensi (Cahyat, 2014).

2.2. Status Gizi

Menurut Soekirman (2000) status gizi berarti keadaan kesehatan fisik

seseorang atau sekelompok orang yang ditentukan dengan salah satu atau dua

kombinasi dari ukuran–ukuran gizi tertentu. Suhardjo (1986) mengatakan bahwa

status gizi adalah keadaan tubuh yang disebabkan oleh konsumsi penyerapan dan

penggunaan makanan.

Menurut Gibson (1989) dalam Turnif (2010) status gizi adalah tanda-tanda

atau tampilan yang diakibatkan oleh keseimbangan antara pemasukan zat gizi dan

pengeluaran oleh tubuh yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup. Status gizi

masyarakat yang utama digambarkan oleh status gizi anak balita dan wanita hamil.

Oleh karena itu, sasaran utama dari program perbaikan gizi makro berdasarkan siklus

kehidupan adalah dimulai dari wanita usia subur, ibu hamil, bayi baru lahir, balita dan

anak sekolah. Menurut berbagai pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa,

status gizi merupakan keadaan atau tingkat kesehatan seseorang pada waktu tertentu

akibat pangan pada waktu sebelumnya.

Status gizi merupakan keadaan kesehatan tubuh seseorang atau sekelompok orang yang diakibatkan oleh konsumsi, penyerapan (absorbsi), dan penggunaan (utilization) zat gizi makanan. Status gizi seseorang tersebut dapat diukur dan diasses (dinilai). Dengan menilai status gizi seseorang atau sekelompok orang, maka dapat diketahui apakah seseorang atau sekelompok orang tersebut status gizinya tergolong normal ataukah tidak normal.

Antropometri adalah pengukuran bagian-bagian tubuh. Perubahan dalam dimensi-dimensi tubuh merefleksikan keadaan kesehatan dan kesejahteraan seseorang atau penduduk tertentu. Antropometri digunakan untuk menilai dan memprediksi status gizi, performan, kesehatan dan kelangsungan hidup seseorang dan

merefleksikan keadaan sosial ekonomi atau kesejahreraan penduduk.

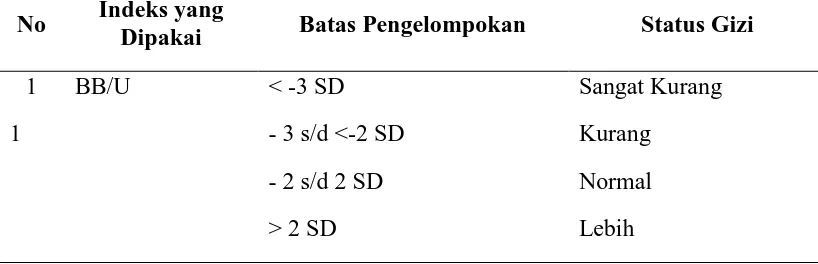

Indeks antropometri dipakai untuk menilai status gizi. Indeks yang biasa dipakai adalah BB/U, PB/U dan BB/PB. Penilaian BB/U dibagi ke dalam batasan gizi buruk, gizi kurang, gizi baik dan gizi lebih. Penilaian dengan PB/U dibagi kedalam batasan sangat pendek, pendek, normal dan tinggi sedangkan penilaian dengan BB/PB dibagi menjadi sangat kurus, kurus, normal dan gemuk.

Batasan untuk penilaian menggunakan Z-score yang dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.1. Penilaian Status Gizi Berdasarkan Indeks BB/U,PB/U, BB/PB Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor : 1995/MENKES/SK/XII/2010

No Indeks yang

Tabel 2.1. (Lanjutan)

No Indeks yang

Dipakai Batas Pengelompokan Status Gizi

2 TB/U < -3 sd Sumber : Kepmenkes 2010

1) Status gizi baik

Status gizi baik yaitu keadaan dimana asupan zat gizi sesuai penggunaan untuk

aktivitas tubuh. Refleksi yang diberikan adalah keselarasan antara pertumbuhan berat

badan dengan umurnya. Adapun ciri-ciri anak berstatus gizi baik dan sehat menurut

Departemen Kesehatan RI, dalam Soegeng Santoso dan Lies (2003) adalah sebagai

berikut :

a. Tumbuh dengan normal

b. Tingkat perkembangannya sesuai dengan tingkat umurnya

c. Mata bersih dan bersinar

d. Bibir dan lidah tampak segar

f. Kulit dan rambut tampak bersih dan tidak kering

g. Mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan

2) Status Gizi lebih

Gizi lebih adalah suatu keadaan karena kelebihan konsumsi pangan. Keadaan

ini berkaitan dengan kelebihan energi dalam hidangan yang dikonsumsi relatif

terhadap kebutuhan penggunaannya atau energy expenditure. Ada tiga zat penghasil

energi utama yaitu karbohidrat, lemak dan protein. Kelebihan energi dalam tubuh,

diubah menjadi lemak dan ditimbun dalam tempat-tempat tertentu. Jaringan lemak ini

merupakan jaringan yang relatif inaktif, tidak langsung berperan serta dalam kegiatan

kerja tubuh. Orang yang kelebihan berat badan, biasanya karena jaringan lemak yang

tidak aktif tersebut. Kondisi seperti ini akan meningkatkan beban kerja dari

organ-organ tubuh, terutama kerja jantung (Djaeni, 2000).

3) Kurang Gizi (Status Gizi Kurang dan Status Gizi Buruk)

Status Gizi Kurang atau Gizi Buruk terjadi karena tubuh kekurangan satu atau

beberapa zat gizi yang diperlukan. Beberapa hal yang menyebabkan tubuh

kekurangan zat gizi adalah karena makanan yang dikonsumsi kurang atau mutunya

rendah atau bahkan keduanya. Selain itu zat gizi yang dikonsumsi gagal untuk diserap

dan dipergunakan oleh tubuh. Kurang gizi banyak menimpa anak-anak khususnya

anak-anak berusia di bawah 5 tahun, karena merupakan golongan yang rentan. Jika

kebutuhan zat-zat gizi tidak tercukupi maka anak akan mudah terserang penyakit.

Status gizi dipengaruhi oleh konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi di

dalam tubuh. Bila tubuh memperoleh cukup zat-zat gizi dan digunakan secara efisien

akan tercapai status gizi optimal yang memungkinkan pertumbuhan fisik,

perkembangan otak, kemampuan kerja, dan kesehatan secara umum pada tingkat

setinggi mungkin (Altmatsier, 2011).

Selain konsumsi makanan, tingkat pengetahuan ibu juga memengaruhi status

gizi bayi, kebiasaan yang salah atau kurang tepat dalam pemberian makan pada bayi.

Kesehatan dapat diartikan sebagai kekeliruan dalam menyajikan makanan, baik dari

segi jenis, jumlah dan waktu pemberian makan. Dalam keadaan demikian diperlukan

pengetahuan yang cukup tentang makanan bergizi yang dimiliki ibu, agar anak dapat

terjamin kebutuhan gizinya (Burhanuddin, 2010).

Pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita sebagian besar ditentukan oleh

jumlah ASI yang diperoleh, termasuk energi dan zat gizi lain nya yang terkandung di

dalam ASI tersebut. ASI tanpa bahan makanan lain dapat mencukupi kebutuhan

pertumbuhan sampai usia bayi sekitar 6 (enam) bulan. Setelah usia ini bayi dapat

diberi makanan pendamping ASI yang dapat disesuaikan dengan tingkatan umur

bayi.

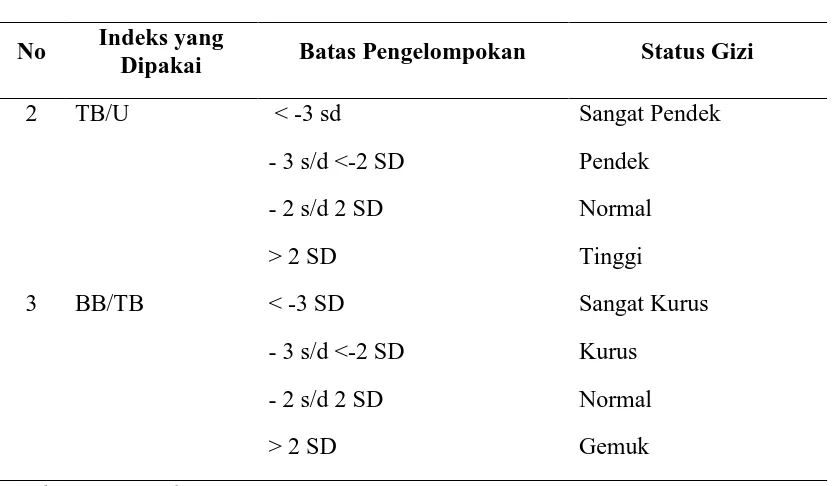

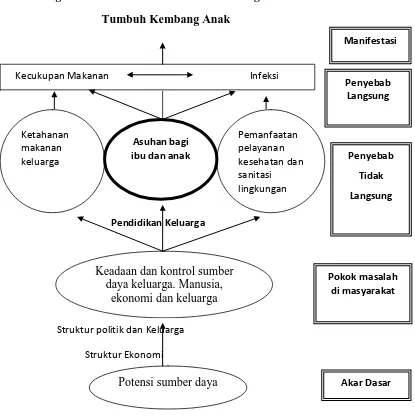

Peranan determinan pola asuhan terhadap pertumbuhan bayi cukup besar,

dimana pola asuhan yang baik dapat meningkatkan tingkat kecukupan gizi dan

kesehatan bayi. Determinan pola asuhan dan kesehatan langsung berpengaruh

terhadap pertumbuhan bayi. Berikut bagan penyebab kurang gizi yang dipengaruhi

Manifestasi

Keadaan dan kontrol sumber daya keluarga. Manusia,

ekonomi dan keluarga

Struktur politik dan Keluarga Struktur Ekonomi

Potensi sumber daya

Bagan Model Interaksi Tumbuh Kembang Anak Tumbuh Kembang Anak

Gambar 2.1. Bagan Faktor Penyebab Kurang Gizi (UNICEF, 1998) Pemanfaatan

2.3. Pola Asuh

Pola asuh orangtua merupakan segala bentuk dan proses interaksi yang terjadi

antara orangtua dan anak yang merupakan pola pengasuhan tertentu dalam keluarga

yang akan memberi pengaruh terhadap perkembangan kepribadian anak (Baumrind

(1999) dalam Irmawati, (2011). Menurut Darling (2011), pola asuh adalah aktivitas

kompleks yang melibatkan banyak perilaku spesifik yang bekerja secara individual

dan bersama-sama untuk mempengaruhi anak.

Pengasuhan erat kaitannya dengan kemampuan suatu keluarga atau rumah

tangga dan komunitas dalam hal memberikan perhatian, waktu dan dukungan untuk

memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial anak-anak yang sedang dalam masa

pertumbuhan serta bagi anggota keluarga lainnya (Engel, 1997). Orangtua dalam

pengasuhan memiliki beberapa definisi yaitu ibu, ayah, atau seseorang yang akan

membimbing dalam kehidupan baru, seorang penjaga, maupun seorang pelindung.

Orangtua adalah seseorang yang mendampingi dan membimbing semua tahapan

pertumbuhan anak, yang merawat, melindungi, mengarahkan kehidupan baru anak

dalam setiap tahapan perkembangannya (Brooks, 2001).

Brooks (2001) juga mendefinisikan pengasuhan sebagai sebuah proses yang

merujuk pada serangkaian aksi dan interaksi yang dilakukan orangtua untuk

mendukung perkembangan anak. Proses pengasuhan bukanlah sebuah hubungan satu

arah yang mana orangtua mempengaruhi anak namun lebih dari itu, pengasuhan

merupakan proses interaksi antara orangtua dan anak yang dipengaruhi oleh budaya

panjang, maka proses pengasuhan akan mencakup 1) interaksi antara anak, orang tua,

dan masyarakat lingkungannya, 2) penyesuaian kebutuhan hidup dan temperamen

anak dengan orang tuanya, 3) pemenuhan tanggung jawab untuk membesarkan dan

memenuhi kebutuhan anak, 4) proses mendukung dan menolak keberadaan anak dan

orang tua, serta 5) proses mengurangi resiko dan perlindungan tehadap individu dan

lingkungan sosialnya (Berns, 1997).

Hoghughi (2011) menyebutkan bahwa pengasuhan mencakup beragam

aktifitas yang bertujuan agar anak dapat berkembang secara optimal dan dapat

bertahan hidup dengan baik. Prinsip pengasuhan menurut Hoghughi tidak

menekankan pada siapa (pelaku) namun lebih menekankan pada aktifitas dari

perkembangan dan pendidikan anak. Oleh karenanya pengasuhan meliputi

pengasuhan fisik, pengasuhan emosi dan pengasuhan sosial.

Pengasuhan anak adalah aktivitas yang berhubungan dengan pemenuhan

pangan, pemeliharaan fisik dan perhatian terhadap anak (Haviland,1988 ; Bahar,

2002). Berdasarkan pengertian tersebut "pengasuhan" pada dasarnya adalah suatu

praktik yang dijalankan oleh orang lebih dewasa terhadap anak yang dihubungkan

dengan pemenuhan kebutuhan pangan/gizi, perawatan dasar (termasuk imunisasi,

pengobatan bila sakit), rumah atau tempat yang layak, higiene perorangan, sanitasi

lingkungan, sandang, kesegaran jasmani (Soetjiningsih, 1995).

Pola asuh orangtua merupakan segala bentuk dan proses interaksi yang terjadi antara orangtua dan anak yang merupakan pola pengasuhan tertentu dalam keluarga yang akan memberi pengaruh terhadap perkembangan kepribadian anak (Baumrind, (2000) dalam Irmawati, 2011). Menurut Darling (1999), pola asuh adalah aktivitas kompleks yang melibatkan banyak perilaku spesifik yang bekerja secara individual dan bersama-sama untuk mempengaruhi anak.

Hubungan baik yang tercipta antara anak dan orangtua akan menimbulkan perasaan aman dan kebahagiaan dalam diri anak. Sebaliknya hubungan yang buruk akan mendatangkan akibat yang sangat buruk pula, perasaan aman dan kebahagiaan yang seharusnya dirasakan anak tidak lagi dapat terbentuk, anak akan mengalami trauma emosional yang kemudian dapat ditampilkan anak dalam berbagai bentuk tingkah laku seperti menarik diri dari lingkungan, bersedih hati, pemurung, dan sebagainya. Pola asuh orangtua merupakan pola interaksi antara anak dengan orangtua bukan hanya pemenuhan kebutuhan fisik (seperti makan, minum, dan lain-lain) dan kebutuhan psikologis (seperti rasa aman, kasih sayang, dan lain-lain-lain), tetapi juga mengajarkan norma-norma yang berlaku di masyarakat agar anak dapat hidup selaras dengan lingkungan (Hurlock, 1994).

Pola asuh adalah suatu cara orangtua menjalankan peranan yang penting bagi

perkembangan anak selanjutnya, dengan memberi bimbingan dan pengalaman serta

memberikan pengawasan agar anak dapat menghadapi kehidupan yang akan datang

dengan sukses, sebab di dalam keluarga yang merupakan kelompok sosial dalam

kehidupan individu, anak akan belajar dan menyatakan dirinya sebagai manusia sosial

dalam hubungan dan interaksi dengan kelompok (Meuler, 1987 dalam Iswantini,

2012).

2.3.1. Peranan Ibu dalam Pola Asuh

Peranan pengasuhan pertama kali diindentifikasi dalam Joint Nutrition

meningkatkan tingkat kecukupan gizi dan kesehatan bayi. Determinan pola asuhan

dan kesehatan berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan bayi (Engel, 1996).

Peranan ibu dalam pola pengasuhan anak berupa sikap dan praktik

pengasuhan ibu dalam kedekatannya dengan anak, merawat, cara memberi makan

serta kasih sayang. Pengasuhan anak adalah suatu fungsi penting pada berbagai

kelompok sosial dan kelompok budaya. Perananan ibu dalam pola asuh juga meliputi

pemenuhan kebutuhan dasar anak seperti pemberian makanan, mandi, menyediakan

dan memakaikan pakaian buat anak. Termasuk di dalamnya adalah monitoring

kesehatan si anak, menyediakan obat, dan merawat serta membawanya ke petugas

kesehatan profesional. Tambahan lain adalah diterimanya fungsi hiburan, pendidikan,

sosialisasi, penerimaan informasi pandangan serta nilai dari pengasuh mereka

(O'Connel, 1994 ; Bahar, 2002).

Sesuai dengan yang diajukan oleh (Mosley 1990 ; Chen 1988) dalam

pengasuhan anak meliputi aktivitas perawatan terkait gizi/penyiapan makanan dan

menyusui, pencegahan dan pengobatan penyakit, memandikan anak, membersihkan

pakaian anak, membersihkan rumah. Pola asuh terhadap anak merupakan hal yang

sangat penting karena akan memengaruhi proses tumbuh kembang balita. Pola

pengasuhan anak berkaitan erat dengan keadaan ibu terutama kesehatan, pendidikan,

pengetahuan, sikap dan praktik tentang pengasuhan anak (Suharsih, 2001).

perhatian dan dukungan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial dalam

tumbuh kembang anak dan anggota keluarga lainnya (Engel et al, 1996).

2.3.2. Faktor-faktor yang Memengaruhi Pola Asuh Gizi

Menurut Zeitlin (1990) keadaan gizi meliputi proses penyediaan dan

pengolahan makanan yang bergizi untuk pertumbuhan, perkembangan, pemeliharaan

dan aktivitas. Masalah gizi yang merupakan masalah kesehatan masyarakat,

dipengaruhi beberapa faktor antara lain : penyakit infeksi, konsumsi makanan, tingkat

pendapatan keluarga, jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan ibu, tingkat

pengetahuan ibu tentang gizi, pelayanan kesehatan, budaya pantang makanan, dan

pola asuh gizi. Selain itu status gizi juga dapat dipengaruhi oleh praktik pola asuh gizi

yang dilakukan dalam rumah tangga yang diwujudkan dengan tersedianya pangan

dan perawatan kesehatan serta sumber lainnya untuk kelangsungan hidup,

pertumbuhan dan perkembangan anak.

Faktor-faktor yang memengaruhi pola asuh gizi menurut Farida, (2004) antara

lain:

1) Tingkat pendapatan keluarga

Keadaan ekonomi keluarga relatif lebih mudah diukur dan berpengaruh besar

pada konsumsi pangan, dimana konsumsi pangan pada balita ditentukan dari pola

asuh gizi, terutama pada keluarga golongan miskin. Hal ini disebabkan karena

penduduk golongan miskin menggunakan sebagian besar pendapatannya untuk

Perubahan pendapatan dapat memengaruhi perubahan pola asuh gizi yang

secara langsung memengaruhi konsumsi pangan pada balita. Meningkatnya

pendapatan berarti memperbesar peluang untuk membeli pangan dengan kualitas dan

kuantitas yang lebih baik. Sebaliknya penurunan pendapatan akan menyebabkan

penurunan dalam hal kualitas dan penurunan kuantitas pangan yang dibeli (Farida B,

2004).

2) Tingkat pendidikan ibu

Menurut Hadikusumo, (2000) yang dikutip dalam Hardianto (2011) tingkat

pendidikan adalah jenjang aktifitas dan usaha manusia untuk meningkatkan

kepribadiannya dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya, yaitu rohani (pikir,

rasa, karsa, cipta dan budi nurani) dan jasmani (panca indera dan keterampilan)

melalui pendidikan formal. Adapun tingkat pendidikan di negara kita meliputi

pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Pendidikan orang tua merupakan salah satu faktor yang penting dalam tumbuh

kembang anak, karena dengan pendidikan yang baik, maka orang tua dapat menerima

segala informasi dari luar terutama tentang cara pengasuhan anak yang baik/cara

mempraktikkan pola asuh dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana cara menjaga

kesehatan anak, pendidikannya dan sebagainya. Semakin tinggi pendidikan ibu

semakin baik praktik pola asuh dan berdampak baik terhadap status gizi anak

(Soetjiningsih, 2005).

Sesuai dengan penelitian Tarigan, (2003) yang dikutip dari Turnif (2010)

pendidikannya rendah 1,5 kali lebih tinggi dibandingkan anak dengan ibu yang

mempunyai pendidikan tinggi.

3) Tingkat pengetahuan ibu

Menurut Suharjo (2006) suatu hal yang meyakinkan tentang pentingnya

pengetahuan gizi didasarkan pada tiga kenyataan :

1. Status gizi yang cukup adalah penting bagi kesehatan dan kesejahteraan

2. Setiap orang hanya akan cukup gizi jika makanan yang dimakannya mampu

menyediakan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan yang optimal,

pemeliharaan dan energi

3. Ilmu gizi memberikan fakta-fakta yang perlu sehingga penduduk dapat belajar

menggunakan pangan dengan baik bagi kesejahteraan gizi. Kurangnya

pengetahuan dan salah konsepsi tentang kebutuhan pangan dan nilai pangan

adalah umum disetiap negara di dunia. Kemiskinan dan kekurangan persediaan

pangan yang bergizi merupakan faktor penting dalam masalah kurang gizi. Lain

sebab yang penting dari gangguan gizi adalah kurangnya pengetahuan tentang

gizi atau kemampuan untuk menerapkan informasi, dengan pengetahuan yang

kurang dapat menentukan pola asuh gizi yang dilaksanakan sehari-hari yang

akhirnya berdampak pada status gizi anak.

Berdasarkan penelitian Turnif (2010) di Kecamatan Sidikalang menyebutkan

memiliki anak dengan status gizi baik. Hal ini menggambarkan bahwa semakin tinggi

tingkat pengetahuan ibu status gizi anak juga semakin baik.

4) Jumlah anggota keluarga

Besar kecilnya jumlah anggota keluarga akan berpengaruh terhadap

pembagian pangan pada masing-masing anggota keluarga. Pada keluarga yang

memiliki balita, dengan jumlah anggota keluarga yang besar bila tidak didukung

dengan seimbangnya persediaan makanan di rumah maka akan berpengaruh terhadap

pola asuh yang secara langsung memengaruhi konsumsi pangan yang diperoleh

masing-masing anggota keluarga terutama balita yang membutuhkan makanan

pendamping ASI.

Program Keluarga Berencana telah mencanangkan bahwa jumlah anggota

keluarga yang paling ideal adalah 4 orang. Program pemerintah ini bertujuan agar

anggota keluarga dengan jumlah sekian diharapkan dapat lebih memudahkan

keluarga tersebut mencukupi semua kebutuhan anggota keluarganya, tanpa

menanggung beban kebutuhan anggota keluarganya yang banyak. Namun program

pemerintah ini belum 100% berhasil. Terbukti dengan masih banyaknya keluarga

yang memiliki jumlah anggota keluarga lebih dari empat. Hal ini lebih banyak dilihat

pada keluarga yang tinggal di pedesaan.

Menurut Sukarni (1994) penelitian di suatu negara Colombia menunjukan

sehingga terjadi pertambahan kasus kurang gizi pada anak-anak dibawah lima tahun.

Jika jarak kelahiran pendek, akan memengaruhi status kesehatan dan gizi baik bagi

bayi yang baru lahir ataupun pada anak sapihan, sehingga angka kematian anak

kurang dari dua tahun akan meningkat. Ada pengaruh status gizi anak dan masyarakat

pada jumlah keluarga. Dengan adanya perbaikan status gizi anak dan ibu akan

meningkatkan tekanan penduduk sehingga dengan demikian program ditujukan pada

pembatasan pertumbuhan penduduk.

5) Budaya pantang makanan

Pola asuh dan pola konsumsi makanan merupakan hasil budaya masyarakat

yang bersangkutan, dan mengalami perubahan terus-menerus menyesuaikan diri

dengan kondisi lingkungan dan tingkat kemajuan budaya masyarakat tersebut. Pola

asuh ini diajarkan dan bukan diturunkan secara herediter dari nenek moyang sampai

generasi sekarang dan generasi-generasi yang akan datang. Pendapat masyarakat

tentang konsepsi kesehatan dan gizi sangat berpengaruh terhadap pemilihan bahan

makanan. Salah satu pengaruh yang sangat dominan terhadap pola konsumsi adalah

pantangan atau tabu.

Terdapat jenis-jenis makanan yang tidak boleh dimakan oleh kelompok umur

tertentu atau oleh perempuan remaja atau perempuan hamil dan menyusui. Larangan

ini sering tidak jelas dasarnya, tetapi mempunyai kesan larangan dari penguasa

supernatural, yang akan memberi hukuman bila larangan tersebut dilanggar. Namun

demikian, orang sering tidak dapat mengatakan dengan jelas dan pasti, siapa yang

penelitian Harnany (2010) menyebutkan bahwa sebanyak 60,8% ibu hamil di kota

Pekalongan masih melaksanakan praktek tabu makanan yang merupakan sumber

protein hewani seperti cumi, udang, ikan sembilan, lele (semua ikan yang berpatil)

dan juga buah serta sayuran seperti nenas, durian, jantung pisang. Adanya budaya

pantang makan akan memengaruhi pola konsumsi makanan, dimana zat-zat gizi

tertentu tidak terpenuhi yang mengakibatkan kekurangan gizi seperti kurang energi

dan protein (KEP).

Terdapat beberapa elemen di dalam pola pengasuhan anak terutama peran ibu

dalam mengasuh anak yang akan menentukan tumbuh kembang anak. Perilaku ibu

dalam menyusui atau memberi makan, cara makan yang sehat, memberi makanan

yang bergizi dan mengontrol besar porsi yang dihabiskan akan meningkatkan status

gizi anak. Beberapa elemen di dalam pola pengasuhan anak menurut Zeitlin, (1990)

yang dikutip dalam Husaini (2010) sebagai berikut :

1. Pemberian ASI dan Makanan

Untuk kebutuhan pangan/gizi, ibu menyiapkan diri sejak prenatal dalam

mengatur dietnya selama kehamilan, masa neonatal berupa pemberian ASI,

menyiapkan makanan tambahan berupa makanan padat yang lebih bervariasi

bahannya atau makanan yang diperkaya, dan dukungan emosional untuk anak. Status

sakit, pola aktivitas, asupan gizi rendah, frekuensi konsepsi terkait pertumbuhan anak

melalui status gizi ibu (pengasuhan makanan anak terdiri atas hal yang berhubungan

Pengasuhan makanan anak fase 6 bulan pertama adalah pemenuhan kebutuhan

anak oleh ibu dalam bentuk pemberian ASI atau makanan pendamping/pengganti ASI

pada anak. Dinyatakan cukup bila diberi ASI semata sejak lahir sampai usia 4-6 bulan

dengan frekuensi kapan saja anak minta dan dinyatakan kurang bila tak memenuhi

kriteria tersebut. Pengasuhan makanan anak pada fase 6 bulan kedua adalah

pemenuhan kebutuhan makanan untuk bayi yang dilakukan ibu, dinyatakan cukup

bila anak diberikan ASI plus makanan lumat yang terdiri dari tepung-tepungan

dicampur susu, dan atau nasi (berupa bubur atau nasi biasa) bersama ikan, daging

atau putih telur lainnya ditambah sayuran (dalam bentuk kombinasi atau tunggal)

diberi dalam frekuensi sama atau lebih 3 x per hari, dan kurang bila tidak memenuhi

kriteria tersebut (Bahar, 2002).

Menurut Agus (2011), pemberian MP-ASI harus dilakukan secara bertahap

dan bervariasi, mulai dari bentuk bubur, sari buah, buah segar, makanan lumat,

makanan lembek dan akhirnya makanan padat. Berdasarkan penelitian

Perangin-angin (2010), menyatakan bahwa terdapat hubungan antara praktik pemberian makan

dengan status gizi anak. Dari 36 anak yang mempunyai status gizi baik terdapat 26

anak (72,2%) dengan praktik pemberian makan yang baik dan 10 anak (27,8%)

dengan praktik pemberian makan yang tidak baik.

Pada prinsipnya pemberian makanan kepada bayi bertujuan untuk mencukupi

zat-zat gizi yang dibutuhkan bayi. Menurut Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi

(2004), jumlah zat gizi terutama energi dan protein yang harus dikonsumsi bayi usia

(ASI) adalah 400 Kalori dan 10 gram protein, maka kebutuhan yang diperoleh dari

MP-ASI adalah 250 Kalori dan 6 gram protein, sedangkan kebutuhan gizi anak usia

12 – 24 bulan adalah sekitar 850 Kalori dan 20 gram protein. Kandungan gizi ASI

adalah sekitar 350 Kalori dan 8 gram protein, maka kebutuhan yang diperoleh dari

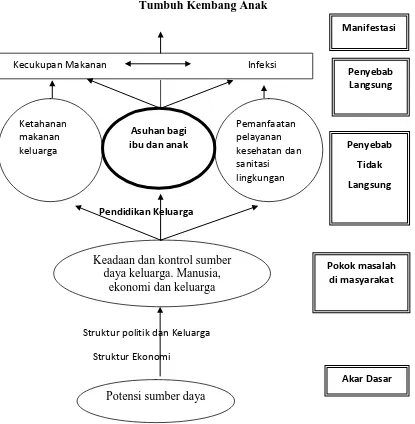

MP-ASI adalah sekitar 500 Kalori dan 12 gram protein (Depkes RI, 2006). Berikut

adalah jadwal pemberian makanan berupa ASI dan MP-ASI bagi anak usia 0 – 23

bulan :

Tabel 2.2. Jadwal Pemberian ASI dan MP-ASI

Umur Macam Makanan Berapa Kali Sehari

0 - 6 bulan ASI Sesuka bayi 9 - 11 bulan Mulai dengan bubur halus, lembut,

cukup kental, dilanjutkan bertahap menjadi lebih kasar

2-3 kali/ hari, ASI tetap sering diberikan tergantung nafsu makannya, dapat diberikan 1-2 kali

11-12 bulan Makanannya dicincang halus atau disaring kasar, ditingkatkan semakin kasar sampai makanan bisa dipegang

3-4 kali/ hari, ASI tetap diberikan. Tergantung nafsu makannya, dapat diberikan 1-2 x selingan

12-23 bulan Makanan keluarga, bila perlu masih dicincang atau di saring kasar

3-4 x/ hari, ASI tetap diberikan. Tergantung nafsu makannya, dapat diberikan 1-2 x selingan

Kesehatan lingkungan dan keamanan anak berkenaan dengan kemampuan ibu

menjaga anak agar tetap segar dan bersih, anak mendapat lingkungan yang sehat,

serta terhindar dari cedera atau kecelakaan. Untuk itu dibutuhkan kemampuan orang

tua untuk memandikan anak. Menjaga kebersihan pakaian bayi dan membersihkan

bagian tubuh anak, ganti popok ketika akan tidur malam hari. Dibutuhkan pula

kemampuan ibu untuk menjaga kebersihan pada tempat tidur anak, kamar anak dan

lingkungan tempat anak diasuh. Diperlukan kemampuan ibu untuk mencegah anak

dari terkena luka dan kecelakaan (Bahar, 2002).

Praktik kebersihan anak terkait perhatian khusus pada kebersihan daerah

lipatan kulit, daerah anogenital (terutama tiap selesai berkemih atau buang air besar),

kebersihan kuku dan gigi (bagi anak yang telah tumbuh gigi). Perhatian juga

ditujukan pada kebersihan tali pusat, apakah sudah mengering atau malah infeksi (tali

pusat lazimnya mengering 24 jam dan akan lepas 4-10 hari). Higiene perorangan anak

juga meliputi perawatan terhadap rambut dan kulit kepala anak. Mungkin ada cradle

cap (ekzema dengan kerak kotor di kulit kepala yang dapat dirawat dengan menyabuni kepala atau kerak dilepas dengan memberi oleum cocos) (Bahar, 2002)

Penjagaan kebersihan mulut anak termasuk perhatian terhadap adanya

moniliasis dalam mulut ditandai bercak putih pada mukosa mulut dan atau lidah. Lingkungan terdekat yang harus sehat bagi anak adalah tempat tidur anak dan tempat

bermain anak. Pada tempat tidur, ada bantal dan kasur serta sarung bantal yang perlu

dibersihkan secara rutin. Gunakan kelambu bagi bayi siang maupun malam bila anak

Widaninggar (2003) menyatakan kondisi lingkungan anak harus benar-benar

diperhatikan agar tidak merusak kesehatan. Hal-hal yang perlu diperhatikan berkaitan

dengan rumah dan lingkungan adalah bangunan rumah, kebutuhan ruang (bermain

anak), pergantian udara, sinar matahari, penerangan, air bersih, pembuangan

sampah/limbah, kamar mandi dan jamban/WC dan halaman rumah. Kebersihan

perorangan maupun kebersihan lingkungan memegang peranan penting bagi tumbuh

kembang anak. Kebersihan perorangan yang kurang akan memudahkan terjadinya

penyakit-penyakit kulit dan saluran pencernaan seperti diare dan cacingan.

Sedangkan kebersihan lingkungan erat hubungannya dengan penyakit saluran

pernafasan, saluran pencernaan, serta penyakit yang ditularkan melalui nyamuk. Oleh

karena itu penting membuat lingkungan menjadi layak untuk tumbuh kembang anak

sehingga meningkatkan rasa aman bagi ibu atau pengasuh anak dalam menyediakan

kesempatan bagi anaknya untuk mengeksplorasi lingkungan.

Menurut Soetjiningsih (1995), keadaan perumahan yang layak dengan

konstruksi bangunan yang tidak membahayakan penghuninya akan menjamin

keselamatan dan kesehatan penghuninya yaitu ventilasi dan pencahayaan yang cukup,

tidak sesak, cukup leluasa bagi anak untuk bermain dan bebas polusi.

3. Praktik Kesehatan

Praktik kesehatan di rumah meliputi perawatan dasar anak dengan perawatan

terhadap anak sakit dan perawatan pencegahan agar anak tidak jatuh sakit. Untuk itu

diperlukan kemampuan ibu untuk mengenali dan merawat anak yang sakit. Termasuk

Kemampuan merawat penyakit dimaksudkan sebagai kemampuan merawat ISPA dan

diare, dua penyakit yang sering menyerang anak (Bahar, 2002).

Sulistijani (2001) mengatakan bahwa lingkungan yang sehat perlu diupayakan

dan dibiasakan tetapi tidak dilakukan sekaligus, harus perlahan-lahan dan terus

menerus. Lingkungan sehat terkait dengan keadaan bersih, rapi dan teratur. Oleh

karena itu, anak perlu dilatih untuk mengembangkan sifat-sifat sehat seperti berikut :

1. Mandi 2 kali sehari.

2. Cuci tangan sebelum dan sesudah makan.

3. Makan teratur 3 kali sehari.

4. Menyikat gigi sebelum tidur.

5. Buang air kecil pada tempatnya / WC.

Awalnya mungkin anak keberatan dengan berbagai latihan tersebut. Namun

dengan latihan terus-menerus dan diimbangi rasa kasih sayang dan dukungan orang

tua, anak akan menerima kebijaksanaan dan tindakan disiplin tersebut. Kesehatan

anak harus mendapat perhatian dari para orang tua yaitu dengan cara segera

membawa anaknya yang sakit ketempat pelayanan kesehatan yang terdekat.

Masa bayi dan balita sangat rentan terhadap penyakit seperti flu, diare atau

penyakit infeksi lainnya. Jika anak sering menderita sakit dapat menghambat atau

mengganggu proses tumbuh kembang anak. Ada beberapa penyebab seorang anak

1. Apabila kecukupan gizi terganggu karena anak sulit makan dan nafsu makan

menurun. Akibatnya daya tahan tubuh menurun sehingga anak menjadi rentan

terhadap penyakit

2. Lingkungan yang kurang mendukung sehingga perlu diciptakan lingkungan dan

perilaku yang sehat

3. Jika orang tua lalai dalam memperhatikan proses tumbuh kembang anak oleh

karena itu perlu memantau dan menstimulasi tumbuh kembang bayi dan anak

secara teratur sesuai dengan tahapan usianya dan segera memeriksakan kedokter

jika anak menderita sakit.

Status kesehatan merupakan salah satu aspek pola asuh yang dapat

memengaruhi status gizi anak kearah membaik. Status kesehatan adalah hal-hal yang

dilakukan untuk menjaga status gizi anak, menjauhkan dan menghindarkan penyakit

serta yang dapat menyebabkan turunnya keadaan kesehatan anak. Status kesehatan ini

meliputi hal pengobatan penyakit pada anak apabila anak menderita sakit dan

tindakan pencegahan terhadap penyakit sehingga anak tidak sampai terkena suatu

penyakit.

Status kesehatan anak dapat ditempuh dengan cara memerhatikan keadaan

gizi anak, kelengkapan imunisasinya, kebersihan diri anak dan lingkungan dimana

anak berada, serta upaya ibu dalam hal mencari pengobatan terhadap anak apabila

anak sakit. Jika anak sakit hendaknya ibu membawanya ketempat pelayanan

2.4. Hubungan Pola Asuh dengan Status Gizi

Pola asuh merupakan faktor yang erat kaitannya dengan pertumbuhan dan perkembangan anak balita. Masa anak usia balita adalah masa di mana anak masih sangat membutuhkan suplai makanan dan gizi dalam jumlah yang cukup memadai. Kekurangan gizi pada masa ini dapat menyebabkan gangguan tumbuh kembang secara fisik, mental, sosial dan intelektual yang sifatnya menetap dan dibawa terus sampai dewasa. Masa anak usia 12-59 bulan (balita) adalah masa anak-anak yang masih tergantung pada perawatan dan pengasuhan ibunya. Oleh karena itu pengasuh kesehatan dan makanan pada tahun pertama kehidupan sangat penting untuk

perkembangan anak (Santoso, 2000).

Konsumsi makanan yang diperoleh bayi umur 0-12 bulan berasal dari pola asuh .gizi yang salah satunya adalah praktik pemberian ASI. ASI merupakan makanan yang terbaik bagi bayi dan anak dibawah umur 2 tahun. ASI mengandung zat gizi yang lengkap dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan bayi sampai dengan umur 6 bulan, sehingga ASI adalah makanan tunggal yang seharusnya diberikan kepada bayi umur 0-6 bulan. Selain itu ASI mengandung zat kekebalan yang dapat melindungi bayi dari berbagai penyakit infeksi. ASI juga merupakan makanan yang bersih, praktis dengan suhu yang sesuai dengan bayi/anak serta dapat meningkatkan hubungan psikologis serta kasih sayang antara ibu dan anak. Dengan demikian jelas bahwa ASI mempunyai hubungan terhadap status gizi, semakin baik praktek

pemberian ASI maka semakin baik pula status gizi bayi (Depkes RI,2002).

Pengaruh praktik penyapihan terhadap status gizi bayi dijelaskan oleh Depkes

RI (1999) bahwa bayi yang sehat pada usia penyapihan akan tumbuh dengan pesat

dan sehat, sehingga kekhawatiran terjadinya gizi kurang akibat penyakit infeksi dapat

dihindari. Menurut Suhardjo (2010) kolostrum dapat memengaruhi status gizi balita,

karena kolostrum mengandung lebih banyak protein, mineral serta sedikit karbohidrat

dari pada air susu ibu sesudahnya. Kolostrum juga mengandung beberapa bahan anti

penyakit yang dapat membantu bayi menyediakan kekebalan terhadap penyakit

Menurut penelitian Hafrida (2010), dari 40 ibu yang diteliti terdapat 30 (75%)

ibu dengan pola asuh yang baik mempunyai balita dengan status gizi baik dan 10

(25%) ibu dengan pola asuh tidak baik mempunyai balita dengan status gizi kurang.

Kesimpulan yang diperoleh adalah semakin baik pola asuh ibu terhadap anak maka

akan semakin baik status gizi anak. Dengan kata lain, jika pola asuh anak di dalam

keluarga semakin baik tentunya tingkat konsumsi pangan anak juga akan semakin

baik dan akhirnya akan memengaruhi keadaan gizi anak.

Penelitian yang dilakukan oleh Jauhari (2010) yang dikutip oleh Hafrida

(2012), menyatakan bahwa di Jakarta, Bogor dan Lombok Timur terdapat perbedaan

kelompok dengan keadaan status gizi kurang dan gizi baik. Hal ini disebabkan oleh

karena perbedaan pola pengasuhan anak. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa

pemberian kolostrum pada bayi segera setelah lahir dan pemberian ASI saja kepada

bayi sampai usia 6 bulan termasuk ke dalam kelompok anak dengan keadaan status

gizi baik, sedangkan anak yang sewaktu lahir tidak diberi kolostrum dan sebelum usia

6 bulan sudah tidak diberi ASI lagi ternyata berada dalam keadaan status gizi kurang.

Anak-anak yang selalu diupayakan untuk mengonsumsi makanan, mendapatkan

respon ketika berceloteh, selalu mendapat senyum dari ibu, keadaan gizinya lebih

baik dibandingkan dengan teman sebaya lainnya yang kurang mendapat perhatian

orang tua.

Selain ketersediaan pangan, masalah gizi juga dipengaruhi oleh faktor

perilaku ibu, dukungan keluarga dan petugas kesehatan. Adanya pengaruh perilaku

menjelaskan suatu keadaan penyimpangan positif yang berkaitan dengan kesehatan,

pertumbuhan dan perkembangan anak tertentu dengan anak lain di dalam lingkungan

masyarakat atau keluarga yang sama.

Beberapa solusi untuk mengatasi masalah gizi sudah ada di dalam masyarakat,

hanya perlu diamati untuk dapat diketahui bentuk penyimpangan positif yang ada.

Upaya yang dilakukan dapat dengan memanfaatkan kearifan lokal yang berbasis pada

keyakinan bahwa setiap individu memiliki kebiasaan dan perilaku khusus atau tidak

umum yang memungkinkan mereka dapat menentukan cara-cara yang lebih baik.

Berbagai stimulus yang rutin diberikan oleh ibu atau pengasuh terhadap bayi, baik

stimulus visual, verbal dan auditif akan dapat menyebabkan stimulasi hormon

pertumbuhan, metabolisme energi menjadi normal dan imun respon lebih baik.

Terdapat beberapa perilaku menyimpang ibu di dalam pola pengasuhan anak

yang berkaitan dengan status gizi, berdasarkan hasil penelitian Zuldesni (2010)

menjelaskan bahwa perilaku menyimpang ibu di dalam memenuhi kebutuhan gizi

anak dilakukan dengan berbagai cara seperti pemberian makanan dan cairan misalnya

pisang, air gula, madu, air teh, air tajin, dan kopi. Adapun alasan ibu memberikan

makanan atau cairan tersebut antara lain adalah untuk menambah daya tahan tubuh

anak ibu memberikan cairan madu, air gula dan teh manis, agar anak tidak cengeng

dan merengek ibu memberikan makanan selingan seperti pisang, bubur nasi dan air

teh, dan untuk mencegah panas yang tinggi (step) pada anak ibu memberikan air kopi.

Apabila ibu bekerja, ibu selalu berusaha untuk menyusui anaknya terlebih dahulu

pengganti ASI karena dianggap kandungan gizinya bagus. Selain itu ibu juga mampu

melakukan tindakan yang baik di dalam pemberian makanan anak dan mengetahui

makanan tertentu yang bergizi yang dibutuhkan oleh anak.

Makanan yang diberikan adalah berasal dari bahan makanan yang terjangkau

dan tersedia untuk seluruh masyarakat. Selanjutnya ibu juga mampu mengatur

frekuensi pemberian makanan dan jenis makanan yang dipilih. Ibu membeli bahan

makanan yang lagi musim sebagai strategi untuk mencukupi kebutuhan pangan

keluarga, karena harganya relatif lebih terjangkau. Supaya anak mau makan ibu

menerapkan prinsip tidak membolehkan anak jajan sebelum makan. Karena jika anak

sudah dibiasakan jajan terlebih dahulu, maka anak akan susah untuk makan.

Perilaku dan kebiasaan keluarga penyimpang positif dalam pola pengasuhan

adalah seperti memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak, adanya peranan

ayah dalam pengasuhan, melibatkan keluarga luas seperti nenek, kakak dan tetangga

dalam pengasuhan, berhubungan baik dengan tetangga. Perilaku dan kebiasaan

keluarga penyimpang positif dalam kebersihan seperti mencuci tangan sebelum

makan, menutup makanan dengan tudung saji, memotong kuku 1x seminggu.

Kebiasaan-kebiasaan menuju sehat adalah kebiasaan-kebiasaan yang

berhubungan dengan kesehatan seperti memberikan imunisasi, pengobatan penyakit

pada masa kanak-kanak dan pencarian bantuan professional pada waktu yang tepat

dapat memainkan peran penting dalam membantu memelihara kesehatan anak.

Tempat berobat yang digunakan oleh ibu-ibu jika anaknya sakit diare, cukup beragam

kebanyakan ibu-ibu tidak mengobatinya karena mereka menganggap mencret sehari

biasa terjadi pada anak-anak. Bahkan ini dianggap sebagai tanda bahwa anak

bertambah usia/besar dan bertambah “kepandaian”. Sedangkan untuk sakit diare yang

lebih dari dua hari, kebanyakan ibu-ibu memilih puskesmas dan bidan sebagai tempat

berobat. Perilaku dan kebiasaan keluarga dalam perilaku menuju sehat diantaranya

adalah imunisasi yang lengkap, rajin ke posyandu, membuat makanan khusus ketika

anak sakit.

2.5. Landasan Teori

Pada bagan model interaksi tumbuh kembang anak dapat dilihat bahwa akar

permasalahan gizi adalah krisis ekonomi, politik dan sosial dalam masyarakat,

sehingga menyebabkan terjadinya permasalahan kekurangan pangan, kemiskinan dan

tingginya angka inflasi dan pengangguran. Sedangkan pokok masalahnya di

masyarakat adalah kurangnya pemberdayaan wanita sumber daya manusia, rendahnya

tingkat pendidikan, pengetahuan dan keterampilan. Adapun faktor tidak langsung

menyebabkan kurang gizi adalah tidak cukup persediaan pangan akibat krisis

ekonomi dan rendahnya daya beli masyarakat, pola asuh anak yang tidak memadai

akibat dari rendahnya pengetahuan, pendidikan orang tua dan buruknya sanitasi

lingkungan dan akses kepelayanan kesehatan dasar masih sulit sehingga berdampak

terhadap pola konsumsi dan terjadi penyakit infeksi yang secara langsung

Manifestasi

Keadaan dan kontrol sumber daya keluarga. Manusia,

ekonomi dan keluarga

Struktur politik dan Keluarga Struktur Ekonomi

Potensi sumber daya

Berikut dari gambar bagan model interaksi tumbuh kembang anak diterangkan

faktor – faktor yang mempengaruhi status gizi :

Bagan Model Interaksi Tumbuh Kembang Anak Tumbuh Kembang Anak

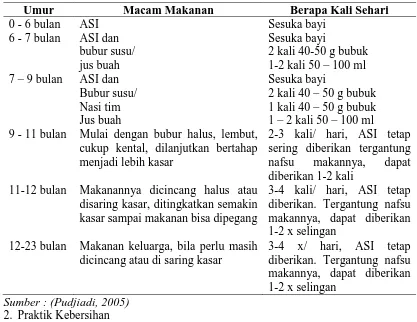

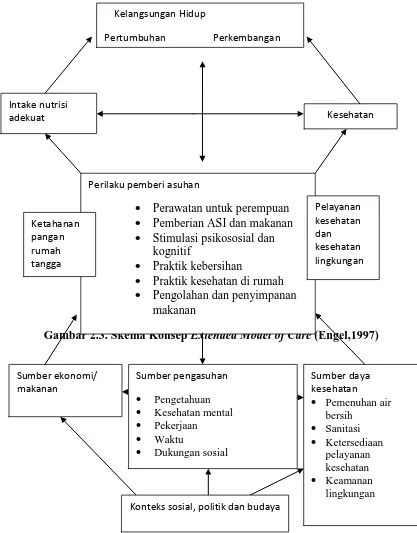

Gambar 2.2. Bagan Faktor Penyebab Kurang Gizi (UNICEF, 1998) Kerangka konseptual yang dikemukan oleh Engle et al (1997) menekankan

bahwa tiga komponen makanan kesehatan, asuhan merupakan faktor-faktor yang

berperan dalam menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal. Pemanfaatan

Engle et al. (1997) mengemukakan bahwa pola asuh meliputi 6 hal yaitu : (1)

perhatian / dukungan ibu terhadap anak, (2) pemberian ASI atau makanan

pendamping pada anak, (3) rangsangan psikososial terhadap anak, (4) persiapan dan

penyimpanan makanan, (5) praktek kebersihan atau higiene dan sanitasi lingkungan

dan (6) perawatan balita dalam keadaan sakit seperti pencari pelayanan kesehatan.

Pemberian ASI dan makanan pendamping pada anak serta persiapan dan

penyimpanan makanan tercakup dalam praktek pemberian makan (Engle, 1997).

Menurut Engle et al. (1997), pola asuh dapat diukur dari dua kegiatan yaitu

kegiatan memberi makanan dan perawatan psikososial. Memberikan makanan sesuai

umur, ibu anak harus mengetahui waktu makan anak dan apa yang menjadi

menambah selera selera makan anak, membuat situasi makan yang baik. Mengasuh

oleh ibu kepada anak penting dalam perihal kuantitas dan kualitas waktu yang dibagi

untuk berinteraksi dengan anak untuk membuktikan bahwa kualitas mengasuh anak

yang diberikan ibu memiliki peranan penting bagi pertumbuhan anak.

Menurut Zeitlin et al., keberhasilan pertumbuhan anak dalam keluarga miskin

dapat menjadi baik dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu keaktifan orangtua

dalam mengasuh anak, karakteristik orang tua dan keluarga, karakteristik anak dan

kesehatan anak. menyatakan bahwa perilaku mengasuh anak antara lain: menyusui,

membuat anak sehat, melindungi anak, merapikan baju anak, memberi makanan,

memandikan, mengajarkan menggunakan toilet, merawat anak pada saat sakit,

memberi rangsangan (stimulus), bermain bersama, dan menyediakan lingkungan

Perawatan atau pola pengasuhan ibu terhadap anak yang baik merupakan hal

yang sangat penting, karena akan memengaruhi proses tumbuh kembang balita. Pola

pengasuhan ibu terhadap anaknya berkaitan erat dengan keadaan ibu terutama

kesehatan, pendidikan, pengetahuan dan keterampilan tentang pengasuhan anak

(Suharsi, 2001).

Pertumbuhan dan perkembangan balita dipengaruhi oleh ketahanan pangan

suatu negara, pengasuhan, kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan serta kesehatan

lingkungan. Ketahanan pangan rumah tangga juga memiliki pengaruh dalam

pengasuhan ketahanan pangan yang di maksud adalah kondisi terpenuhinya

kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tergambar dari tersedianya pangan yang

cukup, baik kuantitas maupun kualitas, aman, merata dan terjangkau (BAPPENAS,

2011). Kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungan juga

mempengaruhi perilaku pengasuhan dan kesehatan balita secara tidak langsung.

Asuhan dimanifestasikan ke dalam enam tipe praktik aktivitas oleh pemberi

asuhan (biasanya wanita) antara lain perawatan untuk wanita seperti istirahat dan

peningkatan masukan nutrisi selama hamil, pemberian asi/ makanan pendamping

ASI, stimulasi psikososial dan dukungan untuk perkembangan anak, penyimpanan

dan pengolahan makanan, praktik kebersihan, dan perawatan kepada anak selama

sakit (praktik kesehatan dirumah). Perilaku pemberi asuhan dipengaruhi oleh banyak

faktor yaitu antara lain ketersediaan sumber (sumber untuk mengasuh seperti,

pengetahuan, kesehatan mental, pekerjaan, waktu, dan dukungan sosial), sumber daya

kesehatan seperti air bersih, sanitasi dan keamanan lingkungan. Keluarga memiliki

kesehatan anak. Skema konsep Extended model of care pada penjelasannya belum

melihat kontribusi peran keluarga dalam perawatan kesehatan khususnya dalam

Ketersediaan Sumber Daya

Gambar 2.3. Skema Konsep Extended Model of Care (Engel,1997) Kelangsungan Hidup

Pertumbuhan Perkembangan

Intake nutrisi

adekuat Kesehatan

Perilaku pemberi asuhan

• Perawatan untuk perempuan • Pemberian ASI dan makanan • Stimulasi psikososial dan

kognitif

• Praktik kebersihan

• Praktik kesehatan di rumah • Pengolahan dan penyimpanan

makanan

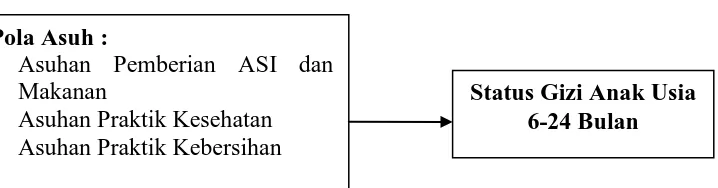

2.6. Kerangka Konsep

Kerangka konsep penelitian adalah suatu uraian dan visualisasi hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep lainnya, atau antara variabel yang satu dengan variabel yang lain dari yang ingin diteliti (Notoatmojo, 2010).

Variabel independen atau variabel stimulus, prediktor, antecendent, bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat), sedangkan variabel dependen atau variabel output, kriteria, konsekuen, terikat merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiono, 2010).

Dalam penelitian ini variabel independennya adalah pola asuh yang berkaitan dengan pemberian ASI dan makanan, praktik kebersihan, dan praktik kesehatan di rumah. Sedangkan yang menjadi variabel dependennya adalah status gizi anak usia 6-24 bulan.

Variabel Independen Variabel Dependen

Gambar 2.4. Kerangka Konsep Penelitian Pola Asuh :

- Asuhan Pemberian ASI dan Makanan

- Asuhan Praktik Kesehatan - Asuhan Praktik Kebersihan