KAJIAN STOK SUMBERDAYA

IKAN SELAR (Caranx leptolepis Cuvier, 1833)

DI PERAIRAN TELUK JAKARTA

DENGAN MENGGUNAKAN SIDIK FREKUENSI PANJANG

Wenny Damayanti

SKRIPSI

DEPARTEMEN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

Kajian Stok Sumberdaya Ikan Selar (Caranx leptolepis Cuvier, 1833) di Perairan teluk Jakarta dengan Menggunakan Sidik Frekuensi Panjang.

Adalah benar merupakan hasil karya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk

apapun kepada perguruan tinggi manapun. Semua sumber data dan informasi yang

berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan oleh penulis lain telah disebutkan

dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Agustus 2010

Wenny Damayanti

C24060356

RINGKASAN

Wenny Damayanti. C24060356. Kajian Stok Sumberdaya Ikan Selar (Caranx leptolepis Cuvier, 1833) di Perairan teluk Jakarta dengan Menggunakan Sidik Frekuensi Panjang. Dibawah bimbingan Mennofatria Boer dan Zairion.

Perairan laut Teluk Jakarta merupakan salah satu lokasi kegiatan perikanan tangkap di DKI Jakarta baik perikanan pelagis, demersal, maupun karang. Hasil tangkapan utama nelayan di Teluk Jakarta, yang didaratkan di TPI Muara Angke adalah ikan pelagis kecil, salah satunya yaitu ikan selar (Caranx leptolepis). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pola pertumbuhan, mortalitas dan koefisien pertumbuhan serta faktor kondisi ikan selar melalui analisis frekuensi panjang.

Penelitian ini dilaksanankan di TPI Muara Angke, Provinsi DKI Jakarta berlangsung dari tanggal 6 Februari 2010 hingga 28 Maret 2010. Jumlah ikan selar yang diamati selama penelitian sebanyak 341 ekor. Pengambilan ikan contoh dilakukan secara acak dari beberapa nelayan yang ada, kemudian ikan diambil 30-100 ekor per tiap pengambilan contoh dari keranjang nelayan. Ikan contoh didapatkan dengan cara meminjamnya kepada nelayan. Analisis data dikelompokkan kedalam dua aspek, mulai dari aspek pertumbuhan hingga aspek eksploitasi. Dalam penentuan sebaran frekuensi panjang digunakan data panjang total. Distribusi panjang yang telah ditentukan dalam selang kelas panjang kemudian diplotkan dalam sebuah grafik. Pendugaan nilai koefisien pertumbuhan (K) dan L∞ dilakukan dengan menggunakan metode plot Ford-Walford. Laju mortalitas total diduga dengan kurva tangkapan yang dilinierkan berdasarkan data komposisi panjang. Laju eksploitasi (E) ditentukan dengan membandingkan laju mortalitas penangkapan (F) dengan laju mortalitas total (Z). Faktor kondisi ikan selar diduga dengan menggunakan metode Panderal’s Index yang menggunakan data panjang total (mm) dan bobot (gr).

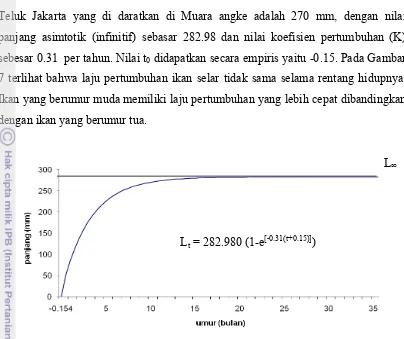

Pola pertumbuhan ikan selar di perairan Teluk Jakarta yang di daratkan di Muara Angke bersifat allometrik negatif (pertumbuhan panjang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan bobot). Panjang asimtotik (infinitif) ikan selar sebasar 282.98 dan nilai koefisien pertumbuhan (K) sebesar 0.31 per tahun. Nilai t0 didapatkan secara empiris yaitu -0.15. Sehingga persamaan pertumbuhan untuk ikan selar adalah Lt = 282.980 (1-e[-0.31(t+0.15]). Faktor kondisi tertinggi terdapat pada awal Februari yaitu berkisar dari 0.7527-1.5392, yang diduga merupakan waktu pemijahan ikan selar. Mortalitas total (Z) ikan selar sebesar 2.2510 dan mortalitas alami (M) sebesar 0.0739, serta tingkat eksploitasi bagi perikanan selar sebesar 96.72%. Hal ini menunjukkan bahwa stok ikan selar di perairan Teluk Jakarta mengalami kondisi tangkap lebih (overfishing). Kematian ikan selar di perairan Teluk Jakarta cenderung disebabkan oleh aktivitas penangkapan

DI PERAIRAN TELUK JAKARTA

DENGAN MENGGUNAKAN SIDIK FREKUENSI PANJANG

Wenny Damayanti C24060356

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

gelar Sarjana Perikanan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

DEPARTEMEN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Kajian Stok Sumberdaya Ikan Selar (Caranx leptolepis

Cuvier, 1833) di Perairan Teluk Jakarta dengan Menggunakan Sidik Frekuensi Panjang.

Nama : Wenny Damayanti.

NIM : C24062948

Program Studi : Manajemen Sumberdaya Perairan

Menyetujui:

Pembimbing I, Pembimbing II,

Prof. Dr. Ir. Mennofatria Boer,DEA Ir. Zairion, M. Sc NIP. 19570928 198103 1 006 NIP. 19640703 199103 1 003

Mengetahui:

Ketua Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan,

Ir. Yusli Wardiatno, M. Sc. NIP. 19660728 199103 1 002

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat

dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini

berjudul Kajian Stok Sumberdaya Ikan Selar (Caranx leptolepis Cuvier, 1833) di Perairan teluk Jakarta dengan Menggunakan Sidik Frekuensi Panjang; disusun berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di Muara Angke pada

februari hingga Maret 2010. Hal ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh

gelar sarjana perikanan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut

Pertanian Bogor.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna, dikarenakan

keterbatasan pengetahuan penulis. Namun demikian penulis mengharapkan bahwa

hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk berbagai pihak.

Bogor, Agustus 2010

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang

sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Mennofatria Boer, DEA dan Ir. Zairion, M.Sc, masing-masing

selaku ketua dan anggota komisi pembimbing skripsi yang telah banyak

memberikan bimbingan, masukan, dan saran selama pelaksanaan penelitian dan

penyususnan skripsi ini.

2. Ir. Rahmat Kurnia M,Si selaku dosen penguji tamu dan Ir. Agustinus Samosir,

M.Phill selaku dosen penguji dari program studi yang telah memberikan saran

yang sangat berarti bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.

3. Dr. Ir. Fredinan Yulianda, M.Sc selaku Pembimbing Akademik yang telah

memberi saran dan dukungannya.

4. Dinas pertanian dan perikanan DKI Jakarta atas dukungan dan bantuannya

selama penulis melaksanakan penelitian.

5. Keluarga tercinta, mama (Marnelis), papa (Usman), kakak (Dewi dan Amri), dan

adik (Ikshi) atas doa, kasih sayang, dukungan dan motivasinya kepada penulis.

6. Seluruh staf Tata Usaha dan sivitas Departemen Manajemen Sumberdaya

Perairan, Fakultas Perkanan dan Ilmu Kelautan, IPB.

7. Teman-teman MSP 43 khususnya (Genny, Adis, Nadler, Wana) atas

kebersamaan dan bantuan selama penelitian dan perkuliahan.

8. Teman-teman kos Rempati khususnya (Michelle, Ajeng, dan mba Arta) atas

semangat dan bantuannya.

Penulis dilahirkan di Palu, Sulawesi Tengah pada

tanggal 17 Oktober 1988 dari pasangan Bapak Usman dan Ibu

Marnelis. Penulis merupakan anak ke tiga dari empat

bersaudara. Pendidikan formal ditempuh di SDN Impres Lolu

VI Palu (2000), SMPN 4 Palu (2003), SMAN 1 Palu (2006).

Pada tahun 2006 penulis lulus seleksi masuk Institut Pertanian

Bogor melalui jalur USMI, kemudian di terima di Departemen

Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian

Bogor.

Selama mengikuti perkuliahan penulis aktif sebagai pegurus Divisi Minat

Bakat (HRD) pada tahun 2008/2009 dan anggota Divisi HRD HIMASPER tahun

2007/2009, serta aktif dalam kegiatan non akademik (Tenis Lapangan).

Untuk menyelesaikan studi di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Penulis

ix

2. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Ikan Selar ... 4

2.8. Pengelolaan Sumberdaya Perikanan ... 10

3. METODE PENELITIAN 3.1. Lokasi dan Waktu ... 11

3.2. Bahan dan Alat ... 12

3.3. Pengumpulan Data ... 12

3.4. Analisis Data ... 13

3.4.1. Sebaran frekuensi panjang ... 13

3.4.2. Identifikasi kelompok ukuran ... 14

3.4.3. Pertumbuhan ... 15

3.4.3.1. Hubungan panjang dan bobot ... 15

3.4.3.2. Plot Ford-Walford ... 16

3.4.4.Faktor kondisi ... 18

3.4.5.Mortalitas dan laju eksploitasi ... 18

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Hasil ... 20

4.1.1. Kondisi umum perairan Teluk Jakarta ... 20

x

4.1.3. Kelompok umur ... 21

4.1.4. Hubungan panjang dan bobot ... 23

4.1.5. Perameter pertumbuhan ... 23

4.1.6. Faktor kondisi ... 24

4.1.7. Mortalitas dan laju eksploitasi ... 26

4.2. Pembahasan ... 27

4.2.1. Sebaran frekuensi panjang ... 27

4.2.2. Kelompok umur ... 27

4.2.3. Hubungan panjang dan bobot ... 28

4.2.4. Perameter pertumbuhan ... 29

4.2.5. Faktor kondisi ... 31

4.1.5. Mortalitas dan laju eksploitasi ... 31

4.2.7. Implikasi bagi pengelolaan sumberdaya ikan selar di Teluk Jakarta ... 33

5. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1. Kesimpulan . ... 34

5.2. Saran ... 34

DAFTAR PUSTAKA ... 35

xi

DAFTAR TABEL

Halaman 1. Alat dan Bahan ... 12 2. Sebaran frekuensi panjang ikan selar (Caranx leptolepis)

bulan Februari hingga bulan Maret 2010 ... 21 3. Sebaran kelompok ukuran ikan selar (Caranx leptolepis)

setiap pengambilan contoh ... 23 4. Hubungan panjang berat ikan selar (Caranx leptolepis)

setiap pengambilan contoh ... 23 5. Kisaran nilai faktor kondisi ikan selar (Caranx leptolepis)

setiap pengambilan contoh di perairan Teluk Jakarta. ... 24 6. Laju mortalitas dan laju eksploitasi ikan selar ... 26 7. Parameter pertumbuhan ikan selar (Caranx spp.) dari beberapa

hasil penelitian ... ... 30 8. Laju mortalitas total (Z), laju mortalitas alami (M) dan laju

mortalitas penangkapan (F) ikan selar dengan spesies yang berbeda ... 32

xii

Halaman

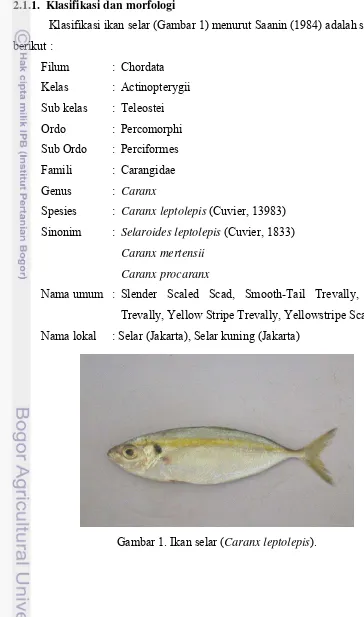

1. Ikan Selar (Caranx leptolepis) ... 4

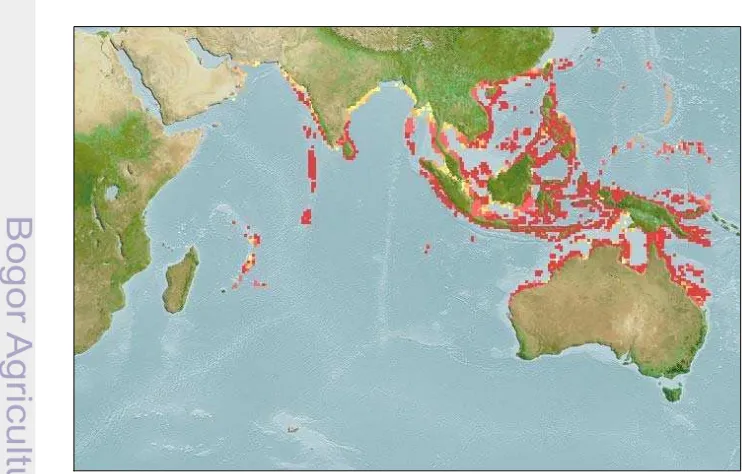

2. Peta sebaran ikan selar (Caranx leptolepis) ... 5

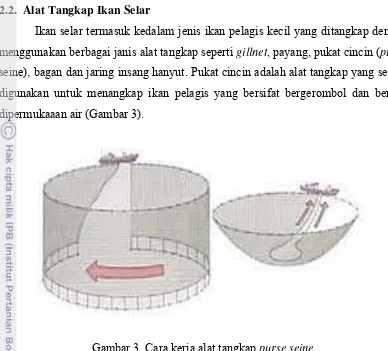

3. Cara kerja alat tangkap purse seine ... 7

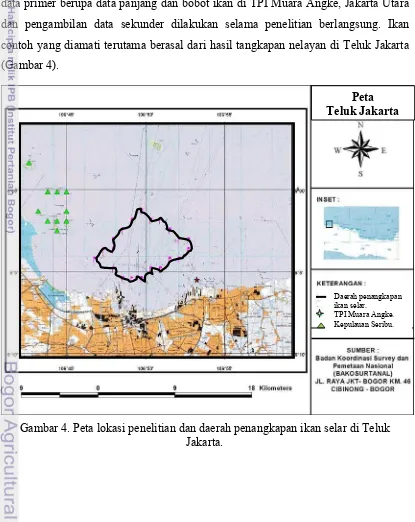

4. Peta lokasi penelitian dan daerah penangkapan ikan selar di Teluk Jakarta ... 11

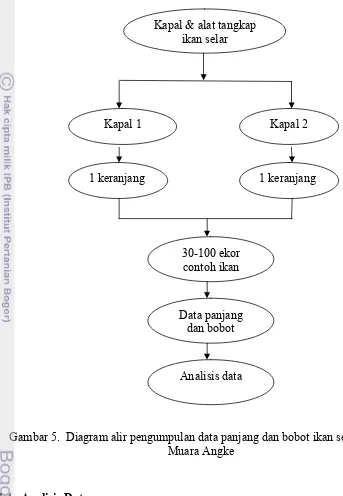

5. Diagram alir pengumpulan data panjang dan berat ikan selar Di TPI Muara Angke ... 13

6. Frekuensi panjang ikan selar (Caranx leptolepis) periode bulan Februari hingga bulan Maret 2010 ... 22

7. Kurva pertumbuhan Von Bartalanffy ikan selar di Teluk Jakarta ... 24

8. Faktor kondisi ikan selar (Caranx leptolepis) ... 25

9. Kurva hasil tangkapan yang dilinearkan berbasis data panjang ... 26

xiii

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman 1. Data mentah panjang dan bobot ikan selar (Caranx leptolepis)

di Teluk Jakarta ... 39 2. Uji statistik nilai b dan hubungan panjang bobot ikan selar

(Caranx leptolepis) pada pengambilan contoh pertama. ... 43 3. Uji statistik nilai b dan hubungan panjang bobot ikan selar

(Caranx leptolepis) pada pengambilan contoh kedua ... 44 4. Uji statistik nilai b dan hubungan panjang bobot ikan selar

(Caranx leptolepis) pada pengambilan contoh ketiga ... 45 5. Uji statistik nilai b dan hubungan panjang bobot ikan selar

(Caranx leptolepis) pada pengambilan contoh keempat ... 46 6. Uji statistik nilai b dan hubungan panjang bobot ikan selar

(Caranx leptolepis) pada pengambilan contoh kelima ... 47 7. Faktor kondisi ikan selar (Caranx leptolepis)pada pengambilan

contoh pertama (6 Februari 2010) ... 48 8. Faktor kondisi ikan selar (Caranx leptolepis) pada pengambilan

contoh kedua (16 Februari 2010) ... 50 9. Faktor kondisi ikan selar (Caranx leptolepis) pada pengambilan

contoh ketiga (26 Februari 2010) ... 52 10.Faktor kondisi ikan selar (Caranx leptolepis) pada pengambilan

contoh keempat (18 Maret 2010) ... 54 11.Faktor kondisi ikan selar (Caranx leptolepis) pada pengambilan

contoh kelima (28 Maret 2010) ... 55 12.Perhitungan pendugaan mortalitas total (Z), alami (M),

1.1. Latar Belakang

Perairan laut Teluk Jakarta membentang sepanjang kurang labih 33 kilometer dengan kedalaman berkisar 4 sampai dengan 29 meter dan merupakan salah satu lokasi kegiatan perikanan tangkap di DKI Jakarta, baik perikanan pelagis, demersal, maupun karang. Penangkapan ikan di Teluk Jakarta terjadi pada saat musim Barat, yaitu dari Bulan Desember sampai Maret sedangkan musim paceklik berlangsung dari bulan Juni sampai November. Hasil tangkapan utama nelayan di Teluk Jakarta, terutama yang didaratkan di TPI Muara Angke adalah ikan pelagis kecil, salah satunya yaitu ikan selar (Caranx leptolepis). Ikan selar merupakan ikan yang banyak diminati pembeli (konsumen) selain jenis tongkol, kue, dan bawal yang sebagian besar berasal dari Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabotabek). Menurut Dirjen Perikanan (1994) in Rifqie (2007), 63% sumber protein hewani yang dikonsumsi masyarakat Indonesia terutama berasal dari ikan pelagis kecil. Menurut data perikanan tangkap DKI Jakarta dari tahun 1997 sampai tahun 2008, penangkapan ikan selar mengalami penurunan dari tahun 2006 hingga 2008 yaitu dari 209 956 kg turun hingga 80 921 kg. Hal ini disebabkan karena ikan selar sangat digemari untuk dikonsumsi dan harga jualnya relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan harga jual ikan-ikan pelagis lainnya.

Pada dasarnya kemajuan yang dapat dicapai dalam suatu kegiatan usaha penangkapan disuatu daerah memerlukan adanya pengkajian menyeluruh, di mulai dari aspek biologi yaitu sumberdaya ikan yang menjadi target penangkapan, diikuti aspek teknis seperti alat tangkap, aspek sosial yang berkaitan dengan tenaga kerja, dan aspek ekonomi. Adapun aspek biologi yang dapat dikaji diantaranya adalah perubahan stok sumberdaya yang dieksploitasi yang dapat meliputi hal-hal yang dipengaruhi oleh pertumbuhan, rekruitmen, mortalitas alami, dan mortalitas penangkapan.

2

pertumbuhan dan kondisi populasi (Krause et al. 1998; Ovedral et al. 2002; Ecoutin et al. 2005 in Hendyds 2009). Dengan mengetahui pola pertumbuhan (aspek biologi) ikan selar diharapkan tercipta suatu strategi pengelolaan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

1.2. Rumusan Masalah

Hasil tangkapan ikan selar di perairan Teluk Jakarta cukup banyak, karena banyaknya permintaan pasar akan ikan selar. Dengan banyaknya permintaan dan penangkapan akan ikan selar, maka suatu saat stok ikan tersebut akan mengalami penurunan. Semakin meningkatnya upaya penangkapan terhadap ikan di alam, dapat menimbulkan kekhawatiran akan turunya populasi ikan tersebut (Isriansyah dan Sukarti 2007 in Tampubolon 2009).

Perubahan (dinamika) sumberdaya yang dieksploitasi tidak terlepas dari hal-hal yang dipengaruhi mortalitas penangkapan, dan ikan pelagis kecil dilaut jawa umumnya telah mengalami tangkapan lebih (over fishing). Over fishing diduga sebagai salah satu penyebab utama semakin mengecilnya ukuran panjang ikan yang tertangkap sehingga diperlukan suatu pengelolaan yang tepat.

1.3. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menduga pola pertumbuhan dan faktor kondisi ikan selar (Caranx leptolepis) di perairan Teluk Jakarta.

2. Menduga parameter pertumbuhan, mortalitas dan laju eksploitasi ikan selar di perairan Teluk Jakarta.

1.4. Manfaat

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Ikan Selar

2.1.1. Klasifikasi dan morfologi

Klasifikasi ikan selar (Gambar 1) menurut Saanin (1984) adalah sebagai

berikut :

Filum : Chordata

Kelas : Actinopterygii

Sub kelas : Teleostei

Ordo : Percomorphi

Sub Ordo : Perciformes

Famili : Carangidae

Genus : Caranx

Spesies : Caranx leptolepis (Cuvier, 13983) Sinonim : Selaroides leptolepis (Cuvier, 1833)

Caranx mertensii

Caranx procaranx

Nama umum : Slender Scaled Scad, Smooth-Tail Trevally, Thinscaled

Trevally, Yellow Stripe Trevally, Yellowstripe Scad.

Nama lokal : Selar (Jakarta), Selar kuning (Jakarta)

Ikan selar tergolong ikan pelagis yang suka bergerombol (schooling) ikan ini berkerabat dengan ikan pelagis lainnya seperti golongan famili scombridae dan

clupeidae. Bentuk tubuh ikan selar (Caranx leptolepis) lebih kecil dari pada ikan selar yang lain. Ikan selar memiliki ciri-ciri morfologi seperti : memiliki finlet

berjumlah 5-7, panjang maksimum 22 cm, dan panjang pada umumnya 15 cm serta

berat maksimum untuk ikan ini 625 gr (www.fishbase.org 2009), badan pipih,

lonjong dan memanjang, sirip punggung dan sirip dubur tanpa sirip tambahan, tidak

terdapat gigi pada rahang bagian atas, sisik yang menebal relatif besar, terdapat

sebuah garis kuning lebar dari pinggiran bagian atas mata ke batang ekor, pada

operkulum bagian atas terdapat bintik hitam terang. Ikan selar kuning termasuk ikan

laut perenang cepat dan kuat.

2.1.2. Distribusi ikan selar

Daerah penyebaran ikan selar dapat dilihat pada Gambar 2 yaitu meliputi

Pasifik bagian barat, tersebar hampir di seluruh Indonesia, Persian, Philippina,

Jepang bagian utara, Arafuru bagian selatan dan Autralia. Ikan selar hidupnya di

sekitaran karang, berada di kedalaman 1-25 m (www.fishbase.org).

6

2.2. Alat Tangkap Ikan Selar

Ikan selar termasuk kedalam jenis ikan pelagis kecil yang ditangkap dengan

menggunakan berbagai janis alat tangkap seperti gillnet, payang, pukat cincin (purse

seine), bagan dan jaring insang hanyut. Pukat cincin adalah alat tangkap yang sering

digunakan untuk menangkap ikan pelagis yang bersifat bergerombol dan berada

dipermukaaan air (Gambar 3).

Gambar 3. Cara kerja alat tangkap purse seine

Sumber : http://www.eurocbc.org/page371.html

Pukat cincin atau purse seine adalah sejenis jaring yang di bagian bawahnya dipasang sejumlah cincin atau gelang besi. Pukat cincin dioperasikan dengan cara

melingkarkan jaring terhadap gerombolan ikan. Pelingkaran dilakukan dengan cepat,

kemudian secepatnya menarik purse line diantara cincin-cincin yang ada, sehingga jaring akan membentuk seperti mangkuk. Kecepatan tinggi diperlukan dalam hal ini

agar ikan tidak dapat meloloskan diri. Setelah ikan berada di dalam mangkuk jaring,

lalu dilakukan pengambilan hasil tangkapan menggunakan serok atau penciduk.

Pukat cincin dapat dioperasikan pada siang hari maupun malam hari.

Pengoperasian pukat cincin pada siang hari sering menggunakan rumpon atau

payaos sebagai alat bantu pengumpul ikan. Alat bantu pengumpul ikan yang sering

digunakan dalam pengoperasian pukat cincin di malam hari adalah lampu, umumnya

menggunakan lampu petromaks.

penghambat pergerakan atau ruaya ikan, sehingga ikan akan berada lebih lama di

sekitar payaos. Panjang purse seine tergantung pada ukuran kapal, waktu operasi, dan jenis ikan yang akan ditangkap. Hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan

penangkapan antara lain adalah kecerahan perairan, gelombang, sinar bulan, musim,

binatang buas, panjang dan ke dalaman jaring, kecepatan kapal pada waktu

melingkari gerombolan ikan, serta kecepatan menarik purse line.

2.3. Sebaran Frekuensi Panjang

Busacker et al. (1990) in Syakila (2009) menyatakan bahwa umur ikan bisa ditentukan dari sebaran frekuensi panjang melalui analisis kelompok umur, karena

panjang ikan dari umur yang sama cenderung membentuk suatu sebaran normal.

Dengan mengelompokkan ikan dalam kelas panjang dan menggunakan modus

panjang kelas tersebut bisa diketahui kelompok umur ikan. Metode ini umumnya

tepat digunakan untuk menentukan umur ikan yang berada pada kisaran 2-4 tahun,

namun kurang akurat pada kelompok ikan yang lebih tua karena ada tumpang tindih

distribusi panjang (Rounsefell & Everhart 1962 in Tutupoho 2008). Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan yang lambat pada ikan-ikan yang lebih tua

dibandingkan dengan pertumbuhan ikan yang lebih muda (Effendie 1979).

2.4. Pertumbuhan

Pertumbuhan ikan merupakan perubahan dimensi (panjang, berat, volume,

jumlah dan ukuran) persatuan waktu baik individu, stok maupun komunitas,

sehingga pertumbuhan ini banyak dipengaruhi faktor lingkungan seperti makanan,

jumlah ikan, jenis makanan, dan kondisi ikan. Pertumbuhan yang cepat dapat

mengindikasikan kelimpahan makanan dan kondisi lingkungan yang sesuai (Moyle

& Cech 2004 in Tutupoho 2008).

Widodo dan Suadi (2006) berpendapat laju pertumbuhan ikan di tentukan

oleh: (i) faktor genetik yang berbentuk dalam setiap spesies, (ii) jumlah pakan, (iii)

temperature, (iv) siklus hormonal, dan (v) beberapa faktor lain seperti suasana

8

Secara umum pertumbuhan ikan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor

eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan ikan yaitu keturunan

(genetik), jenis kelamin, parasit dan penyakit (Effendie 1997). Faktor eksternal yang

mempengaruhi pertumbuhan ikan yaitu jumlah dan ukuran makanan yang tersedia,

jumlah ikan yang menggunakan sumber makanan yang tersedia, suhu, oksigen

terlarut (Weatherley 1972 in Tutupoho 2008).

2.5. Hubungan Panjang dan Bobot

Hubungan panjang dan bobot hampir mengikuti hukum kubik, yaitu bobot

ikan merupakan hasil pangkat tiga dari panjangnya, nilai pangkat (b) dari analisis

tersebut dapat menjelaskan pola pertumbuhan. Nilai b yang lebih besar dari 3

menunjukkan bahwa tipe petumbuhan ikan tersebut bersifat allometrik positif,

artinya pertumbuhan bobot lebih besar dibandingkan petumbuhan panjang. Nilai b

lebih kecil dari 3 menunjukkan bahwa tipe pertumbuhan ikan bersifat allometrik

negatif, yakni pertumbuhan panjang lebih besar daripada pertumbuhan bobot. Jika

nila b sama dengan 3, tipe pertumbuhan ikan bersifat isometrik yang artinya

pertumbuhan panjang sama dengan petumbuhan bobot (Effendie 1997).

Perhitungan hubungan panjang dan bobot antara ikan jantan dan betina

sebaiknya dipisahkan, karena umumnya terdapat perbedaan hasil antara ikan jantan

dan ikan betina (Effendie 1997). Tipe pertumbuhan memberikan informasi

mengenai baik atau buruknya pertumbuhan ikan yang hidup di lokasi pengamatan,

sehingga akan ada gambaran mengenai ekosistem yang sesuai atau tidak untuk

tempat ikan tersebut (Utomo 2002).

2.6. Faktor Kondisi

Faktor kondisi adalah keadaan yang menyatakan kemontokkan ikan dengan

angka. Faktor kondisi ini disebut juga Ponderal’s index (Legler 1961 in Effendie 1979). Faktor kondisi menunjukkan keadaan ikan dari segi kapasitas fisik untuk

bertahan hidup dan melakukan reproduksi (Effendie 1997). Satuan faktor kondisi

sendiri tidak berarti apapun, namun kegunaanya akan terlihat jika dibandingkan

faktor kondisi didasarkan pada panjang dan bobot ikan. Variasi nilai faktor kondisi

bergantung pada makanan, umur, jenis kelamin, dan kematangan gonad (Effendie

1979). Faktor kondisi yang tinggi pada ikan betina dan jantan menunjukkan ikan

dalam tahap perkembangan gonad, sedangkan faktor kondisi yang rendah

mengindikasikan ikan kurang mendapat asupan makanan.

2.7. Mortalitas dan Laju Eksploitasi

Mortalitas terdiri atas mortalitas karena penangkapan dan mortalitas alami

yang meliputi berbagai peristiwa seperti kematian karena penyakit, predasi dan umur

(Sparre & Venema 1999). Laju mortalitas penangkapan (fishing mortality rate) merupakan fungsi dari upaya penangkapan (fishing effort), yang mencakup jumlah, jenis, efektivitas dari alat penangkapan dan waktu yang digunakan untuk melakukan

penangkapan (Widodo dan Suadi 2006). Nilai laju mortalitas alami berkaitan dengan

nilai parameter pertumbuhan Von Bartalanffy yaitu K dan L∞. Ikan yang pertumbuhannya cepat (nilai K tinggi) mempunyai nilai M tinggi dan begitu pula

sebaliknya. Nilai M berkaitan dengan karena pemangsa ikan besar lebih sedikit dari

pada ikan kecil (Beverton & Holt 1957). Menurut Pauly (1984), faktor lingkungan

yang mempengaruhi nilai M adalah suhu rata-rata perairan selain faktor panjang

maksimum secara teroritis (L∞) dan laju pertumbuhan.

Dalam populasi yang tidak dieksploitasi, mortalitas total mencangkup

mortalitas alami yang terdiri dari proses-proses seperti pemangsaan, penyakit, dan

kematian melalui perubahan-perubahan drastis dari lingkungan. Dalam populasi

yang dieksploitasi, mortalitas total terdiri dari mortalitas alami dan mortalitas

penangkapan (Widodo dan Suadi 2006). Dalam menentukan tingkat dan pola yang

memadai dari mortalitas penangkapan secara substansial dihambat oleh kesulitan

dalam melakukan estimasi kelimpahan populasi dan laju dinamika populasi serta

keragamannya (Widodo dan Suadi 2006).

Laju eksploitasi (E) merupakan bagian dari populasi ikan yang ditangkap

selama periode waktu tertentu (1 tahun), sehingga laju eksploitasi juga didefinisikan

sebagai jumlah ikan yang ditangkap dibandingkan dengan jumlah total ikan yang

10

optimal dicapai jika laju mortalitas penangkapan (F) sama dengan laju mortalitas

alami (M), yaitu 0.5 (Pauly 1984).

2.8. Pengelolaan Sumberdaya Perikanan

Mallawa (2006) menyatakan bahwa pengelolaan sumberdaya perikanan

berkelanjutan adalah pengelolaan yang mengarah kepada SDI yang ada saat ini agar

mampu memenuhi kebutuhan sekarang dan kebutuhan generasi yang akan datang,

aspek pengelolaan berkelanjutan harus meliputi aspek ekologi, sosial-ekonomi,

masyarakat dan institusi. Pengelolaan SDI berkelanjutan tidak melarang aktifitas

penangkapan yang bersifat ekonomi/komersial, tetapi menganjurkan dengan

persyaratan bahwa tingkat pemanfaatan tidak melampaui MSY, sehingga generasi

mendatang tetap memiliki aset sumberdaya alam yang sama atau lebih banyak dari

generasi saat ini.

UU perikanan No 45. Tahun 2009 pasal 2 menjelaskan bahwa pengelolaan

sumberdaya perikanan indonesia salah satunya dilakukan melalui asas pembangunan

yang berkelanjutan, dimana pengelolaan perikanan yang dilakukan secara terencana

dan mampu meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat dengan

mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk mas kini dan mendatang.

JICA (2009) juga menyatakan bahwa pengelolaan sumberdaya perikanan tanpa

melakukan penangkapan belum tentu dapat mengamankan stok sumberdaya ikan di

perairan, akan tetapi dalam keadaan yang berkesinambungan dapat ditentukan

banyaknya ikan yang boleh ditangkap (potensi lestari) sehingga kegiatan

penangkapan dan kegiatan pencegahan dalam rangka mempertahankan volume

3.1. Lokasi dan Waktu

Penelitian dilaksanakan selama 2 bulan yaitu dari bulan Februari 2010

hingga Maret 2010 dengan interval waktu pengambilan contoh 10 hari. Pengambilan

data primer berupa data panjang dan bobot ikan di TPI Muara Angke, Jakarta Utara

dan pengambilan data sekunder dilakukan selama penelitian berlangsung. Ikan

contoh yang diamati terutama berasal dari hasil tangkapan nelayan di Teluk Jakarta

(Gambar 4).

Gambar 4. Peta lokasi penelitian dan daerah penangkapan ikan selar di Teluk Jakarta.

Daerah penangkapan ikan selar. TPI Muara Angke. Kepulauan Seribu.

12

3.2. Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan selama penelitian berlangsung disajikan pada

Tabel 1.

Tabel 1. Alat dan Bahan

No Alat dan bahan Kegunaan Keterangan

1. Timbangan digital Mengukur berat ikan Ketelitian 1 gr 2. Penggaris Mengukur ukuran tubuh ikan Ketelitian 1 mm 3. Tissue Membersihkan tubuh ikan -

4. Plastik bening Sebagai alas timbangan digital -

5. Kamera digital Dokumentasi Merek canon

6. Alat tulis Untuk mencatat data panjang dan

berat ikan -

7. Ikan selar Bahan yang digunakan -

3.3. Pengumpulan Data

Pengambilan contoh ikan dilakukan secara acak terhadap jenis ikan selar yang

hanya ditangkap di perairan Teluk Jakarta dan didaratkan di TPI Muara Angke,

Jakarta Utara. Pengambilan ikan contoh dilakukan secara acak dari beberapa nelayan

yang ada, kemudian ikan diambil 30-100 ekor per tiap pengambilan contoh dari

keranjang nelayan. Ikan contoh didapatkan dengan cara meminjamnya kepada

nelayan. Alur pengumpulan data disajikan pada Gambar 5. Ikan selar tersebut

ditangkap oleh nelayan dengan menggunakan mini purse seine, mata jaring 1.7 inchi, dan dioperasikan dengan kapal berukuran < 10 GT. Pengambilan data ikan

dilakukan dengan interval waktu 10 hari selama dua bulan.

Pengumpulan data primer meliputi pengukuran panjang dan bobot ikan.

Panjang ikan selar yang diukur adalah panjang total dengan menggunakan penggaris

30 cm dengan skala terkecil 1 mm. Panjang total adalah panjang ikan yang diukur

dari ujung mulut (bagian depan) hingga ujung ekor (bagian belakang). Data bobot

diperoleh dari hasil penimbangan bobot basah total ikan selar, yaitu total jaringan

tubuh ikan dan air yang terkandung di dalam tubuh ikan. Dalam pengambilan data

bobot digunakan timbangan digital dengan skala terkecil 1 gram.

Pengumpulan data sekunder juga dilakukan selama penelitian berlangsung

dengan mengumpulkan data yang berasal dari arsip TPI Muara Angke dan Dinas

kapal perikanan, alat tangkap yang digunakan, dan kondisi umum lingkungan Teluk

Jakarta.

Gambar 5. Diagram alir pengumpulan data panjang dan bobot ikan selar di TPI Muara Angke

3.4. Analisis Data

3.4.1. Sebaran frekuensi panjang

Dalam penentuan sebaran frekuensi panjang digunakan data panjang total

ikan. Analisis ini dilakukan untuk mendapatkan selang kelas, nilai tengah dan

frekuensi dari masing-masing selang kelas tersebut dengan langkah-langkah sebagai

berikut :

Kapal 2 Kapal 1

Kapal & alat tangkap ikan selar

1 keranjang 1 keranjang

30-100 ekor contoh ikan

Data panjang dan bobot

14

1. menentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari keseluruhan data

panjang total ikan selar.

2. menentukan jumlah kelas berdasarkan (1+3.32 log n), n adalah ukuran

contoh.

3. menentukan lebar kelas dengan (nilai maksimum-nilai minimum)/selang

kelas.

4. menentukan nilai tengah untuk setiap selang kelas.

5. menentukan frekuensi untuk setiap selang kelas tersebut.

6. menjumlahkan frekuensi dan memeriksa apakah hasilnya sama dengan

banyaknya total data panjang.

Distribusi panjang yang telah ditentukan dalam selang kelas panjang

kemudian diplotkan dalam sebuah grafik. Dari grafik tersebut dapat terlihat

distribusi kelas panjang. Pergeseran distribusi frekuensi panjang mengambarkan

jumlah kohort yang ada dan perubahan posisi ukuran panjang kelompok yang sama.

3.4.2. Identifikasi kelompok ukuran

Pendugaan kelompok ukuran dilakukan dengan menganalisis frekuensi

panjang. Sebaran frekuensi panjang dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok

umur yang diasumsikan menyebar normal, masing-masing dicirikan oleh rata-rata

dan simpangan baku. Menurut Boer (1996), jika fi adalah frekuensi ikan dalam kelas panjang ke-i (i = 1, 2, ...,N), µj adalah rata-rata panjang kelompok umur ke-j, σj adalah simpangan baku panjang kelompok umur ke-j dan pi adalah proporsi ikan dalam kelompok umur ke-j (j = 1, 2, ...,G), maka fungsi objektif yang digunakan untuk menduga {μˆj,σˆj, pˆ } adalah fungsi kemungkinan maksimum (maksimum likelihood function) :

L =

∑

∑

σ yang merupakan fungsi kepekatan sebaran normal dengan

Fungsi objektif L ditentukan dengan cara mencari turunan pertama L masing-masing

terhadap µj, σj dan pj sehingga diperoleh dugaan μˆj,σˆj,dan pˆ yang akan digunakan untuk menduga parameter pertumbuhan.

3.4.3. Pertumbuhan

3.4.3.1. Hubungan panjang bobot

Pola hubungan eksponensial panjang-bobot ditentukan dengan persamaan

berikut (Effendie 1997):

W = aLb (2)

untuk mendapatkan persamaan linear atau garis lurus digunakan transformasi

sebagai berikut :

Log W = Log a + b Log L (3)

W adalah , L adalah panjang, Log a adalah Intersept (perpotongan sumbu y), dan b

adalah penduga pola pertumbuhan panjang-bobot.

Untuk mendapatkan parameter a dan b, digunakan analisis regresi dengan log

W sebagai y dan log L sebagai x, maka didapatkan persamaan regresi : yi = βo + β1xi

+ εi atau Yˆ1= b0 + b1x (i = 1,2, ..., n), n adalah ukuran contoh. Konstanta b diduga dengan b1 dan konstanta a diduga dengan 10 0

b

. Sedangkan b1 dan b0 masing-masing

dihitung dengan (Dowdy et al. 2004):

b1=

Untuk menguji nilai β1 dilakukan pengujian dengan menggunakan uji-t,

16

H0 : β1 = 3, pola hubungan panjang dan bobot adalah isometrik

H1 : β1≠ 3, pola hubungan panjang dan bobot adalah allometrik

Dimana allometrik terbagi menjadi dua, yaitu allometrik positif (b > 3,

pertambahan bobot lebih cepat dibanding pertambahan panjang) dan allometrik

negatif (b < 3, pertambahan panjang lebih cepat dibanding pertambahan bobot).

s adalah simpangan baku dugaan b1 atau b yang dihitung dengan :

1

Sedangkan s2 adalah kuadrat tengah sisa sebagai penduga σ2, yang dapat dihitung

dengan :

Setelah mendapatkan nilai untuk thitung, kemudian nilai tersebut dibandingkan

dengan ttabel pada selang kepercayaan 95%. Untuk mengetahui pola pertumbuhan

ikan dapat diambil keputusan sesuai kaidah :

thitung > ttabel berarti tolak hipotesis 0 (terima H1)

thitung < ttabel berarti gagal tolak hipotesis 0 ( terima H0)

3.4.3.2. Plot Ford-Walford (L∞, K, dan t0)

Pendugaan nilai koefisien pertumbuhan (K) dan L∞ dilakukan dengan menggunakan metode plot Ford-Walford, sedangkan nilai dugaan t0 (umur teorotis

ikan pada saat panjang sama dengan nol ) diperoleh melalui persamaan Pauly (1984)

Ketiga nilai dugaan parameter tersebut dimasukkan ke model pertumbuhan

Von Bartalanffy :

Lt = L∞ [1 – e−K(t−t0)] (9)

Lt adalah panjang ikan pada saat umur t (satuan waktu), L∞ adalah panjang maksimum secara teoritis (panjang asimtotik), K adalah koefisien pertumbuhan (per

satuan waktu), dan t0 adalah umur teoritis pada saat panjang sama dengan nol. Untuk

t sama dengan t+1, persamaan (9) menjadi :

Dengan mensubtitusikan persamaan (9) dan (11), diperoleh

Lt+1 – Lt = [L∞ - Lt] [1- e-K] (12)

atau,

Lt+1 = L∞[1-e–K] + Lt e–K (13)

Lt danLt+1 merupakan panjang ikan pada saat t dan saat t+1 yang merupakan

panjang ikan yang dipisahkan oleh interval waktu yang konstan (1= tahun, bulan

atau minggu) (Pauly 1984). Persamaan (13) dapat diduga dengan persamaan regresi

linear y = b0 + b1x, jika Lt sebagai absis (x) diplotkan terhadap Lt+1 sebagai ordinat

(y) sehingga terbentuk kemiringan (slope) sama dengan e-K dan titik potong dengan absis sama dengan L∞[1-e–K]. Dengan demikian, nilai K dan L∞ diperoleh dengan cara sebagai berikut :

18

3.4.4. Faktor Kondisi

Faktor kondisi menunjukkan keadaan ikan baik dilihat dari segi kapasitas fisik

untuk bertahan hidup maupun untuk bereproduksi. Jika pertumbuhan ikan selar

termasuk pertumbuhan isometrik (b = 3), maka nilai faktor kondisi (K) dapat dihitung dengan rumus berikut (Effendie 1997):

K =

Namun, jika pertumbuhan allometrik (b ≠ 3) maka digunakan rumus berikut (Effendie 1997) :

K = b aL

W

(17)

K adalah faktor kondisi, W adalah bobot ikan contoh (gram), L adalah panjang

ikan contoh (mm), a dan b adalah konstanta regresi. Jika pertumbuhan bersifat

allometrik positif umumnya ikan yang diamati lebih gemuk dibandingkan ikan yang

tipe pertumbuhannya allometrik negatif.

3.4.5. Mortalitas dan laju eksploitasi

Mortalitas alami dapat dihitung dengan hubungan linear empiris (Pauly 1980

in Sparre & Venema 1999)

Ln M = -0.0152-0.279ln L∞+0.6543ln K+0.463ln T (18)

Pauly (1980) in Sparre & Venema (1999) menyarankan untuk ikan yang bergerombol, persamaan hubungan linear untuk mortalitas alami dikalikan 0.8

sehingga untuk spesies yang bergerombol nilai dugaan menjadi 20% lebih rendah :

M = 0.8 e[-0.152-0.279Ln L∞+0.6543 ln K+0.463 ln T]

(19)

M adalah mortalitas alami, L∞ adalah panjang asimtotik pada persamaan Von Bartalanffy, K adalah koefisien pertumbuhan pada persamaan pertumbuhan Von

Laju mortalitas total diduga dengan kurva tangkapan yang dilinierkan

berdasarkan data komposisi panjang (Sparre & Venema 1999) dengan langkah

sebagai berikut :

Pertama : mengkonversi data panjang ke data umur dengan menggunakan inverse persamaan Von Bartalanffy.

t(L) = t0 – ( ln(1 ))

Kedua : menghitung waktu yang diperlukan oleh rata-rata ikan untuk tumbuh

dari panjang

Keempat : menurunkan kurva hasil tangkapan (C) yang dilinearkan dan

dikonversikan ke panjang

Ln

Dari rumus di atas, diperoleh persamaan linear sebagai berikut :

y = Ln

Laju eksploitasi (E) ditentukan dengan membandingkan laju mortalitas

penangkapan (F) dengan laju mortalitas total (Z) (Pauly 1984).

E =

Laju mortalitas penangkapan (F) atau laju optimum menurut Gulland (1971)

in Pauly (1984) masing-masing adalah :

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil

4.1.1. Kondisi umum perairan Teluk Jakarta

Perairan Teluk Jakarta merupakan sebuah teluk di perairan laut Jawa yang

terletak di sebelah utara provinsi DKI Jakarta, pada posisi geografis 5054’40” -

6000’40” Lintang Selatan (LS) dan 106040’45” – 107001’19” Bujur Timur (BT).

Perairan ini memiliki luas sekitar 285 km2 dengan kedalaman rata-rata mencapai 15

meter, dan garis pantai sepanjang 33 km. Perairan ini mempunyai peranan di

berbagai sektor, antara lain sektor industri, pertanian, dan pariwisata serta tempat

bagi nelayan melakukan kegiatan penangkapan ikan yang di konsumsi masyarakat.

Salah satu jenis ikan hasil tangkapan dari perikanan ini adalah ikan selar (Caranx leptolepis).

Karakteristik dasar perairan Teluk Jakarta umumnya didominasi oleh

lumpur, pasir dan kerikil. Lumpur banyak terdapat di bagian pinggir dan tengah

teluk, sedangkan pasir semakin menonjol di bagian laut lepas. Menurut Anna (1999)

in www.antara.co.id (2007) beban pencemaran dan konsentrasi senyawa nitrat, amoniak, dan fosfat diperairan Teluk Jakarta pada tahun 1984-1997 menunjukkan

kecendrungan meningkat diikuti dengan meningkatnya pencemaran minyak di

Kepulauan Seribu. Adanya data FAO (1998) in www.antara.co.id (2007) yang menunjukkan bahwa konsentrasi rata-rata logam berat berupa merkuri (Hg) dalam

sedimen Teluk Jakarta adalah 0.6 mg/kg, sedangkan konsentrasi alami dan baku

mutu maksimalnya adalah 0.5 mg/kg. menurut hasil penelitian Apriadi (2005) pada

titik contoh sejauh 3 000 m dari muara sungai, kandungan logam berat di Teluk

Jakrta diantaranya timbal (Pb) berkisar antara 0.0040-0.0560 mg/l, sedangkan

kandungan krom (Cr) berkisar antara 0.0110-0.0300 mg/l. nilai tersebut telah

melebihi nilai baku mutu yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Lingkungan

Hidup No.51 tahun 2004 untuk biota laut, yaitu masing-masing sebesar 0.0080 mg/l

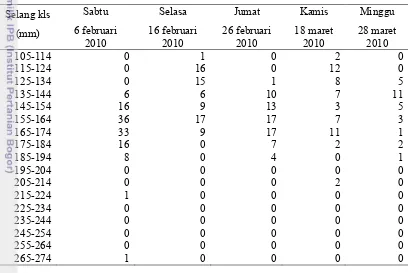

4.1.2. Sebaran frekuensi panjang

Jumlah ikan selar yang diamati sebanyak 341 ekor, dengan panjang total

antara 105 mm – 270 mm. Berdasarkan hasil pengelompokkan ke dalam kelas

panjang didapatkan 17 kelas panjang dengan frekuensi yang berbeda-beda untuk

setiap kelas panjang tersebut (Tabel 2). Jumlah ikan selar yang tertangkap di Teluk

Jakarta secara temporal cenderung fluktuatif, dengan jumlah yang terkecil pada

tanggal 28 maret 2010.

Tabel 2. Sebaran frekuensi panjang ikan selar (Caranx leptolepis) dari bulan februari hingga bulan maret 2010

Selang kls

(mm)

Sabtu Selasa Jumat Kamis Minggu

6 februari

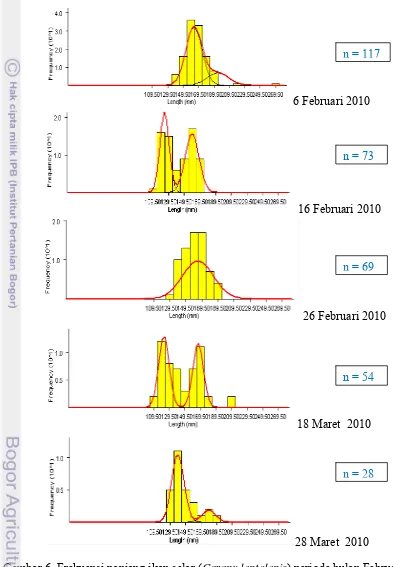

4.1.3. Kelompok umur

Berdasarkan metode Bhatacharya, maka di dapat kurva normal yang

menggambarkan jumlah kohort dari sebaran frekuensi panjang yang ada. Pada

Gambar 6 terlihat bahwa pada tanggal 16 Februari 2010 hingga 28 Maret 2010, ikan

selar mengalami pertumbuhan panjang, dilihat dengan pergeseran modus ke arah

22

Selanjutnya hasil analisis sebaran kelompok ukuran ikan selar setiap pengambilan

contohnya disajikan pada Tabel 3.

6 Februari 2010

16 Februari 2010

26 Februari 2010

18 Maret 2010

28 Maret 2010

Gambar 6. Frekuensi panjang ikan selar (Caranx leptolepis) periode bulan Februari hingga bulan Maret 2010

n = 117

n = 69

n = 54

Tabel 3. Sebaran kelompok ukuran ikan selar (Caranx leptolepis) setiap pengambilan contoh

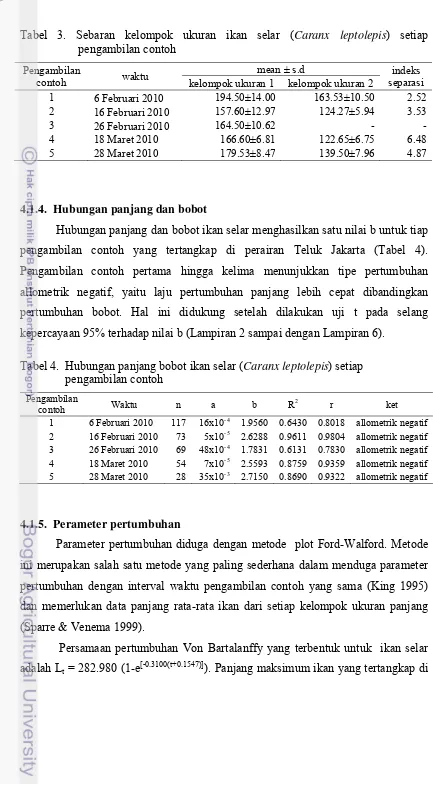

4.1.4. Hubungan panjang dan bobot

Hubungan panjang dan bobot ikan selar menghasilkan satu nilai b untuk tiap

pengambilan contoh yang tertangkap di perairan Teluk Jakarta (Tabel 4).

Pengambilan contoh pertama hingga kelima menunjukkan tipe pertumbuhan

allometrik negatif, yaitu laju pertumbuhan panjang lebih cepat dibandingkan

pertumbuhan bobot. Hal ini didukung setelah dilakukan uji t pada selang

kepercayaan 95% terhadap nilai b (Lampiran 2 sampai dengan Lampiran 6).

Tabel 4. Hubungan panjang bobot ikan selar (Caranx leptolepis) setiap pengambilan contoh

Pengambilan

contoh Waktu n a b R

2

r ket

1 6 Februari 2010 117 16x10-4 1.9560 0.6430 0.8018 allometrik negatif 2 16 Februari 2010 73 5x10-5 2.6288 0.9611 0.9804 allometrik negatif 3 26 Februari 2010 69 48x10-4 1.7831 0.6131 0.7830 allometrik negatif 4 18 Maret 2010 54 7x10-5 2.5593 0.8759 0.9359 allometrik negatif 5 28 Maret 2010 28 35x10-3 2.7150 0.8690 0.9322 allometrik negatif

4.1.5. Perameter pertumbuhan

Parameter pertumbuhan diduga dengan metode plot Ford-Walford. Metode

ini merupakan salah satu metode yang paling sederhana dalam menduga parameter

pertumbuhan dengan interval waktu pengambilan contoh yang sama (King 1995)

dan memerlukan data panjang rata-rata ikan dari setiap kelompok ukuran panjang

(Sparre & Venema 1999).

Persamaan pertumbuhan Von Bartalanffy yang terbentuk untuk ikan selar

adalah Lt = 282.980 (1-e[-0.3100(t+0.1547)]). Panjang maksimum ikan yang tertangkap di

Pengambilan

contoh waktu

mean ± s.d indeks

separasi

kelompok ukuran 1 kelompok ukuran 2

1 6 Februari 2010 194.50±14.00 163.53±10.50 2.52

2 16 Februari 2010 157.60±12.97 124.27±5.94 3.53

3 26 Februari 2010 164.50±10.62

-4 18 Maret 2010 166.60±6.81 122.65±6.75 6.48

24

Teluk Jakarta yang di daratkan di Muara angke adalah 270 mm, dengan nilai

panjang asimtotik (infinitif) sebasar 282.98 dan nilai koefisien pertumbuhan (K)

sebesar 0.31 per tahun. Nilai t0 didapatkan secara empiris yaitu -0.15. Pada Gambar

7 terlihat bahwa laju pertumbuhan ikan selar tidak sama selama rentang hidupnya.

Ikan yang berumur muda memiliki laju pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan

dengan ikan yang berumur tua.

Gambar 7. Kurva pertumbuhan Von Bartalanffy ikan selar di Teluk Jakarta

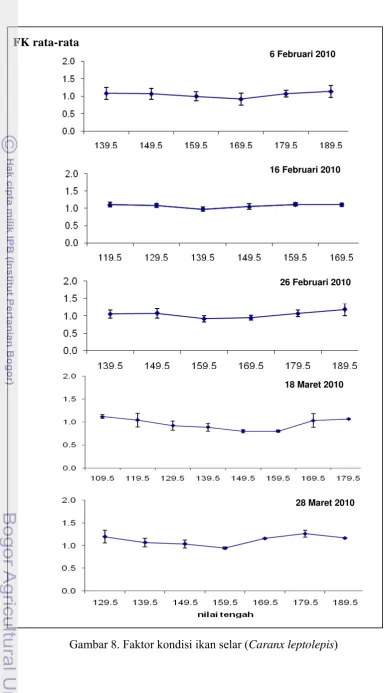

4.1.6. Faktor kondisi

Selama waktu pengamatan, faktor kondisi ikan selar di perairan Teluk

Jakarta berkisar antara 0.6945-1.5329. Kisaran faktor kondisi ikan selar untuk tiap

pengambilan contoh disajikan pada Tabel 5. Fluktuasi nilai faktor kondisi selama

penangkapan dapat dilihat pada Gambar 8.

Tabel 5. Kisaran nilai faktor kondisi ikan selar (Caranx leptolepis) setiap pengambilan contoh di perairan Teluk Jakarta

Pengambilan

contoh waktu Faktor kondisi

1 6 Februari 2010 0.7527-1.5392

2 16 Februari 2010 0.9571-1.2410

3 26 Februari 2010 0.7676-1.2387

4 18 Maret 2010 0.6945-1.2954

5 28 Maret 2010 0.9203-1.3703

L∞

Gambar 8. Faktor kondisi ikan selar (Caranx leptolepis)

26 Februari 2010

FK rata-rata

6 Februari 2010

26 Februari 2010 16 Februari 2010

26

4.1.7. Mortalitas dan laju eksploitasi

Pendugaan konstanta laju mortalitas total (Z) ikan selar dilakukan dengan

kurva hasil tangkapan dilinearkan berbasis data panjang. Kurva hasil tangkapan

dapat dilihat pada Gambar 9.

Untuk pendugaan laju mortalitas alami digunakan rumus empiris Pauly

(Sparre & Venema 1999) dengan suhu rata-rata permukaan perairan Teluk Jakarta

28.950C (Praseno & Kastoro 1980). Hasil analisis dugaan laju mortalitas dan laju

eksploitasi ikan selar dapat dilihat pada Tabel 6.

0.00

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00

t(L 1+ L 2/2)

Gambar 9. Kurva hasil tangkapan yang dilinearkan berbasis data panjang (■ : titik yang digunakan dalam analisis regresi untuk menduga Z)

Tabel 6. Laju mortalitas dan laju eksploitasi ikan selar

Parameter Nilai (per tahun)

Mortalitas total (Z) 2.2510

Mortalitas alami (M) 0.0739

Mortalitas penangkapan (F) 2.1771

Laju mortalitas total (Z) ikan selar adalah 2.2510 per tahun dengan laju

mortalitas alami sebasar 0.0739 pertahun, sedangkan untuk laju eksploitasi yaitu

sebesar 96.72%.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Sebaran frekuensi panjang

Total ikan selar contoh adalah sebanyak 341 ekor dengan Jumlah ikan yang

banyak tertangkap terdapat pada selang panjang 154-164 mm, yaitu sebanyak 80

ekor. Panjang maksimum ikan yang tertangkap adalah sebesar 270 mm. Menurut

data fishbase.org panjang maksimum ikan selar adalah sebesar 22 cm (220 mm).

Perbedaan ukuran panjang total ini dapat disebabkan oleh beberapa kemungkinan

seperti perbedaan lokasi pengambilan contoh ikan. Spesies yang sama tetapi hidup

di lokasi perairan yang berbeda akan mengalami pertumbuhan yang berbeda pula,

karena adanya perbedaan faktor dalam dan faktor luar yang mempengaruhi

pertumbuhan ikan tersebut. Menurut Effendie (1997), faktor dalam yang

mempengaruhi pertumbuhan ikan antara lain keturunan, jenis kelamin, umur, parasit

dan penyakit. Sedangkan faktor luar yang utama mempengaruhi pertumbuhan ikan

adalah suhu dan makanan. Analisis frekuensi panjang digunakan dalam menentukan

parameter petumbuhan yaitu dengan mengelompokkan ikan dalam kelas-kelas

panjang dan menggunakan modus panjang kelas tersebut agar kelompok umur ikan

dapat diketahui. Kelompok umur ikan dijelaskan pada sub bab selanjutnya.

4.2.2. Kelompok umur

Kelompok ukuran ikan dipisahkan dengan menggunakan metode

Bhatacharya. Berdasarkan grafik sebaran ukuran panjang ikan selar (Gambar 6)

terlihat adanya pergeseran ukuran panjang. Pergeseran dimulai dari sebaran panjang

pada tanggal 16 Februari 2010 hingga tanggal 28 Maret 2010. Pada tanggal 6

Februari sebaran frekuensi kelas panjang bergeser ke arah kiri. Pergeseran kelompok

umur yang terjadi pada tanggal 28 Februari dan 28 Maret ke arah kanan

28

kelas panjang ke arah kiri. Hal ini dapat diduga karena adanya rekruitmen atau ikan

telah mengalami pemijahan. Namun untuk menentukan musim pemijahan dan

rekruitmen ikan selar di Teluk Jakarta perlu dilakukan kajian yang lebih lanjut.

Dalam pemisahan kelompok ukuran ikan dengan metode Bhatacharya sangat

penting untuk memperhatikan nilai indeks separasi yang diperoleh. Clark (1981) in

Sparre & Venema (1999) menjelaskan bahwa indeks separasi merupakan kuantitas

yang relevan terhadap studi bila dilakukan kemungkinan bagi suatu pemisahan yang

berhasil dari dua komponen yang berdekatan, bila indeks separasi kurang dari dua

(S.I < 2), maka tidak mungkin dilakukan pemisahan di antara dua kelompok ukuran,

karena terjadi tumpang tindih yang besar antara kelompok ukuran tersebut.

Berdasarkan Tabel 3, nilai indeks separasi dari hasil analisis pemisahan kelompok

ukuran ikan selar sebasar 2.52, 3.53, 6.48 dan 4.87. hal ini menunjukkan bahwa hasil

pemisahan kelompok ukuran ikan selar dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

Umumnya ikan selar memiliki dua kelompok umur, dimana panjang ikan dari umur

yang sama cenderung membentuk suatu distribusi normal, sehingga dapat

disimpulkan bahwa umur ikan selar yang tertangkap di Teluk Jakarta tidak melebihi

dua tahun.

4.2.3. Hubungan panjang dan bobot

Analisis hubungan panjang bobot dilakukan untuk melihat pola pertumbuhan

individu ikan selar di perairan Teluk Jakarta. Hubungan panjang bobot ikan selar di

Teluk Jakarta adalah W = 0.00002 L2.833 dan persamaan untuk pola pertumbuhan

ikan selar di Teluk Jakarta adalah log Log W = - 4.665 + 2.833Log L (Gambar 10).

Dari persamaan tersebut dapat diketahui bahwa setiap penambahan satu logaritma

panjang akan menurunkan logaritma bobot ikan sebesar 2.858 gram. Nilai koefisien

determinasi (R2) sebesar 81.8%, hal ini berarti variasi bobot ikan selar yang terjadi

akibat perubahan panjang dapat dijelaskan oleh formula tersebut sebesar 81.8%.

Nilai b yang diperoleh adalah sebesar 2.858 dan setelah dilakukan uji t

(α=0.05) terhadap nilai b tersebut, diketahui bahwa ikan selar di Teluk Jakrata

cepat dari pertambahan bobot (Effendie 1997). Hal ini didukung pula dengan bentuk

morfologi ikan selar yang relatif pipih (kurus).

W = 2E‐05L2.833

100 150 200 250 300

pa nja ng (mm)

2.0000 2.1000 2.2000 2.3000 2.4000 2.5000

L og L

Gambar 10. Hubungan panjang-bobot ikan selar (Caranx leptolepis) di perairan Teluk Jakarta.

4.2.4. Perameter pertumbuhan

Pendugaan umur dan pertumbuhan ikan di daerah tropis lebih sulit

dibandingkan dengan daerah subtropis. Metode yang digunakan untuk pendugaan

umur pertumbuhan ikan di daerah tropis adalah melalui analisis frekuensi panjang.

Panjang ikan akan semakin bertambah seiring dengan bertambahnya umur, maka

bisa dikatakan panjang merupakan fungsi umur dan secara sistematis untuk

mengetahui umur bisa dilihat dari panjangnya. Ikan-ikan yang memiliki koefisien

pertumbuhan (K) yang tinggi menyebabkan ikan tersebut cepat mati dikarenakan

cepat mencapai panjang asimtotiknya. Ikan yang berumur panjang memiliki nilai k

yang rendah sehingga memerlukan waktu yang lama untuk mencapai panjang

asimtotiknya (Sparre & Venema 1999).

Pada Gambar 7 dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan ikan selar tidak sama

selama rentang hidupnya. Ikan yang berumur muda mengalami pertumbuhan yang

lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan saat tua. Pada saat ikan selar berumur

36 bulan, secara teroritis panjang total ikan selar adalah 282.98 mm dengan nilai

30

lingkungan perairan Teluk Jakarta diduga sangat berpengaruh bagi kecepatan

pertumbuhan ikan selar dan juga ketersediaan makanan di parairan.

Parameter pertumbuhan dengan menggunakan model von Bartalanffy (K dan

L∞) diduga dengan metode plot Ford-Walford dengan menggunakan data panjang rata-rata ikan dari setiap kelompok ukuran panjang. Persamaan pertumbuhan Von

Bartalanffy yang terbentuk untuk ikan selar adalah Lt = 282.980 (1-e[-0.3100(t+0.1547)])

dengan koefisien pertumbuhan (K) ikan selar sebesar 0.31 per tahun dan panjang

asimtotik sebesar 282.98 mm. Hasil analisis dari beberapa peneliti mengenai

parameter pertumbuhan ikan selar dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Parameter pertumbuhan ikan selar (Caranx spp.) dari beberapa hasil penelitian

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan, ikan selar di perairan

Bengkulu memiliki nilai K sebesar 0.68 per tahun dan L∞ sebesar 26.9 cm (269 mm). Perbedaan nilai yang diperoleh disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor

internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi adalah faktor

genetik (perbedaan spesies), parasit dan penyakit. Sedangkan faktor eksternal yang

berpengaruh adalah kualitas perairan dan ketersediaan makanan (Effendie 1997).

Menurut Moyle & Cech (2004) in Tutupoho (2008) bahwa pertumbuhan yang cepat dapat mengindikasikan kelimpahan makanan dan kondisi lingkungan yang sesuai.

Sehingga diduga perbedaan nilai koefisien pertumbuhan dan nilai panjang asimtotik

disebabkan karena adanya perbedaan genetik serta kondisi perairan yang berbeda.

Parameter pertumbuhan ini memegang peranan yang penting dalam

pengkajian stok ikan. Salah satu aplikasi yang paling sederhana adalah untuk

mengetahui panjang ikan pada saat umur tertentu atau dengan menggunakan invers

persamaan pertumbuhan Von Bartalanffy dapat diketahui umur ikan pada panjang

Sumber Spesies Tempat

Koefisien pertumbuhan (K) per

tahun

L∞

Boer et al. (1998) Caranx kalla Bengkulu 0.68 26.9 cm

tertentu, sehingga dalam penyusunan rencana pengelolaan perikanan lebih mudah

dilakukan.

4.2.5. Faktor kondisi

Nilai faktor kondisi tertinggi selama penelitian terdapat pada awal

pengambilan contoh yaitu berkisar antara 0.7527-1.5392 (Tabel 5) yang diduga

merupakan periode pemijahan ikan selar tersebut. Nilai faktor kondisi ikan selar

cukup fluktuatif. Fluktuasi ini diduga lebih dipengaruhi oleh aktivitas pemijahan

dan umur yang berbeda-beda. Fluktuasi faktor kondisi dipengaruhi oleh beberapa

faktor, yaitu diantaranya adalah perbedaan umur, TKG, kondisi lingkungan, dan

ketersediaan makanan (Effendie 1979).

4.2.6. Mortalitas dan laju eksploitasi

Untuk pendugaan laju mortalitas alami ikan selar digunakan rumus empiris

Pauly (Sparre & Venema 1999). Laju mortalitas total (Z) ikan selar sebesar 2.2510

per tahun dengan laju mortalitas alami (M) sebesar 0.0739 per tahun. Menurut Pauly

(1980) in Sparre & Venema (1999), yang mempengaruhi mortalitas alami (M) adalah faktor panjang maksimum (L∞) dan laju pertumbuhan serta faktor lingkungan yaitu suhu perairan sebesar.

Perbandingan hasil analisis laju mortalitas ikan selar di perairan Teluk

Jakarta dengan hasil penelitian di perairan Bengkulu dapat di lihat pada Tabel 8.

Laju mortalitas tangkapan (F) ikan selar di perairan Teluk Jakarta lebih besar di

bandingkan dengan laju mortalitas ikan selar di perairan Bengkulu. Hal ini di

karenakan tangkapan di perairan Bengkulu belum dimaksimalkan, dan menurut Boer

et al. (1996) bahwa pemanfaatan ikan selar di perairan Bengkulu masih rendah dan pemanfaatannya masih dapat ditingkatkan. Sedangkan untuk penangkapan ikan selar

di Teluk Jakarta sudah sangat banyak (over fishing). Hal ini ditunjang juga dengan nilai eksploitasi yang hampir mencapai 100% yaitu sebesar 96.72%. Perbedaan laju

mortalitas penangkapan (F) juga di sebabkan oleh jumlah upaya yang terus

32

di perairan Teluk Jakarta lebih rendah di bandingkan dengan laju mortalitas alami

(M) di perairan Bengkulu. Hal ini diduga karena perbedaan kualitas perairan

terutama pada suhu perairan, karena salah satu faktor yang mempengaruhi laju

mortalitas alami adalah suhu perairan. Menurut Pauly (1984), faktor lingkungan

yang mempengaruhi nilai M adalah suhu rata-rata perairan selain faktor panjang

maksimum secara teroritis (L∞) dan laju pertumbuhan. Ikan selar di perairan Bengkulu memiliki nilai K yang lebih besar dari pada ikan selar di perairan Teluk

Jakarta, sehingga nilai M ikan selar di Perairan Bengkulu besar. Hal ini ditunjang

dengan pernyataan Beverton & Holt (1957) yang menyatakan bahwa ikan yang

pertumbuhannya cepat (nilai K tinggi) mempunyai nilai M tinggi dan begitu pula

sebaliknya. Nilai M berkaitan dengan karena pemangsa ikan besar lebih sedikit dari

pada ikan kecil.

Tabel 8. Laju mortalitas total (Z), laju mortalitas alami (M) dan laju mortalitas penangkapan (F) ikan selar dengan spesies yang berbeda.

Sumber Spesies Tempat

Laju mortalitas alami (M) per

tahun

Laju mortalitas penangkapan (F)

per tahun

Boer et al. (1998) Caranx kalla Bengkulu 1.43 0.22

Damayanti (2010) Caranx leptolepis Teluk Jakarta 0.07 2.18

Berdasarkan hasil analisis juga diketahui laju eksploitasi ikan selar di

perairan Teluk Jakarta sebesar 96.72%. Kematian ikan selar di perairan Teluk

Jakarta lebih disebabkan oleh aktifitas penangkapan. Laju eksploitasi ikan selar yang

besar di sebabkan oleh banyaknya permintaan pasar akan ikan selar dan tingkat

konsumsi yang tinggi, sehingga penangkapan ikan selar terjadi tiap harinya oleh

para nelayan. Nilai mortalitas penangkapan dipengaruhi oleh tingkat eksploitasi.

Semakin tinggi tingkat eksploitasi di suatu daerah maka mortalitas penangkapannya

4.2.7. Implikasi bagi pengelolaan sumberdaya ikan selar di Teluk Jakarta Pengelolaan sumberdaya hayati perikanan bertujuan untuk memaksimalkan

hasil secara biologis (biomassa) maupun secara ekonomis dengan mempertahankan

hasil maksimum dari sumber perairan melalui pengendalian dan pengusahaan yang

dikerjakan oleh manusia. Ikan selar merupakan sumberdaya alam yang dapat

terbaharui dengan syarat pemanfaatan ikan selar itu sendiri tidak melebihi dari

kapasitas produksinya.

Tingkat eksploitasi ikan selar cukup tinggi (96.72%) dan dikhawatirkan

dapat menurunkan populasi ikan selar, sehingga perlu adanya pengelolaan dan

penanganan yang tepat dengan membatasi jumlah tangkapan serta pengaturan waktu

penangkapan yang tepat yaitu pada saat ikan selar telah mengalami pemijahan (awal

bulan Februari) dan menghindari penangkapan di tempat ikan selar memijah,

sehingga pada bulan Februari dapat dilakukan pengalihan tempat penangkapan atau

pembatasan penangkapan. Namun dalam pengelolaan perikanan tidak mudah untuk

merubah keadaan yang telah ada, sehingga upaya yang mungkin dilakukan dengan

tidak mengijinkan perahu tangkap baru yang masuk tanpa mengurangi jumlah

perahu nelayan yang telah ada. Pengelolaan terhadap lingkungan perairan juga

merupakan faktor penting dalam mempertahankan populasi ikan selar di perairan

Teluk Jakarta, karena faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Pola pertumbuhan ikan selar (Caranx leptolepis) di perairan Teluk Jakarta yang di daratkan di Muara angke bersifat allometrik negatif (pertumbuhan panjang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan bobot). Persamaan pertumbuhan untuk ikan selar adalah Lt = 282.980 (1-e[-0.31(t+0.15]). Faktor kondisi tertinggi terdapat pada awal Februari yaitu berkisar dari 0.7527-1.5392, yang diduga merupakan waktu pemijahan ikan selar.

2. Mortalitas total (Z) ikan selar sebesar 2.2510 dan mortalitas alami (M) sebesar 0.0739, serta tingkat eksploitasi bagi perikanan selar sebesar 96.72%. hal ini menunjukkan bahwa stok ikan selar di perairan Teluk Jakarta mengalami kondisi tangkap lebih (over fishing). Kematian ikan selar di perairan Teluk Jakarta cenderung disebabkan oleh aktivitas penangkapan.

5.2. Saran

Apriadi D. 2005. Kandungan logam bobot Hg, Pb, dan Cr pada air, sediment, dan kerang hijau (Perna viridis) di perairan Muara Kamal, Teluk Jakarta [skripsi]. Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Bogor. 24-29 hlm.

Beverton RJH & Holt SJ. 1957. On the dynamics of exploited fish population. Her Majessty’s Statinery Office. London, USA. 533p.

Boer M. 1996. Pendugaan koefisien pertumbuhan (L∞, K, t0) berdasarkan data frekuensi panjang. Jurnal Ilmu-ilmu Perairan dan Perikanan Indonesia. 4(1): 75-84.

Boer M, Azis KA & Muchsin I. 1998. Pendugaan koefisien pertumbuhan ikan selar (Caranx calla) di perairan Bengkulu. Jurnal Ilmu-ilmu Perairan dan Perikanan Indonesia. 6(1): 75-84.

Dowdy S, Weardon S & Chiko D. 2004. Statistics for research third edition. A Jhon Whilley & Sons Inc. Hoboken, New Jersey. 627 p.

[DKP-DKI Jakarta] Dinas Kelautan dan pertanian DKI Jakarta. 2009. Data perikanan DKI Jakarta tahun 1997-2008. DKP. Jakarta. 109-111 hlm.

Effendie MI. 1979 Metoda Biologi Perikanan. Cetakan Pertama. Yayasan Dewi Sri. Bogor.

Effendie MI. 1997. Biologi perikanan. Yayasan Pustaka Nusantara. Yogyakarta. 163 hlm.

Hendyds. 2009. Hubungan Panjang-Bobot Udang Vaname. [terhubung berkala]. http://www.scribd.com. [10 Desember 2009]

[JICA] Japan International Cooperation Agency. 2009. Pengelolaan sumberdaya perikanan. JICA, DKP. Jakarta. 70 hlm.

King M. 1995. Fishery biology, assessment, and management. Fishing News Books. London, USA. 341p.

36

Mallawa A. 2006. Pengelolaan sumberdaya ikan berkelanjutan dan berbasis masyarakat. [terhubung berkala]. http://regional.coremap.or.id/downloads /Materi-pengelolaan.pdf. [11 Juni 2010]

Pauly D. 1984. Fish population dynamic in tropical waters: a manual for use with programmable calculators. ICLARM. Manila. 325p.

Praseno DP & Kastoro W. 1980. Evaluasi hasil pemonitoran kondisi perairan teluk Jakarta tahun 1975-1979. Lembaga Oseanologi Nasional. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Jakarta. 8 hlm.

Rifqie GL. 2007. Analisis frekuensi panjang dan hubungan panjang berat ikan kembung lelaki (Rastrelliger kanagurta) di Teluk Jakarta.

Saanin H. 1984. Taksonomi dan kunci identifikasi ikan. Binacipta. Jakarta. 520 hlm.

Sparre P & Venema SC. 1999. Introduksi pengkajian stok ikan tropis buku-1 manual (edisi terjemahan). Kerjasama Organisasi Pakan, Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Jakarta. 438 hlm.

Syakila S. 2009. Studi dinamika stok ikan tembang (Sardinella fimbriata) di perairan Teluk Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. [skripsi]. Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Bogor. 74 hlm.

Tampubolon F. 2009. Pertumbuhan. Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor. Bogor. 35 hlm.

Tutupoho SNE. 2008. Pertumbuhan Ikan Motan (Thynnichths thynnoides Bleeker, 1852) Di Rawa Banjiran Sungai Kampar Kiri, Riau [skripsi]. Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor. Bogor. 38 hlm.

Utomo AD. 2002. Pertumbuhan dan biologi reproduksi udang galah (Macrobrachium rosenbergii) di sungai Lempuing Sumatera Selatan. Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia. 8(1):15-6.

Widodo J & Suadi. 2006. Pengelolaan sumberdaya perikanan laut. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. 252 hlm.

www.antara.co.id. Empat juta orang buang sampah ke Teluk Jakarta [terhubung berkala]. www.antara.co.id/print/1173149856.[16 April 2010].

no 6 Februari 2010 16 Februari 2010 26 Februari 2010 18 Maret 2010 28 Maret 2010

40

no 6 Februari 2010 16 Februari 2010 26 Februari 2010 18 Maret 2010 28 Maret 2010

42

no 6 Februari 2010 16 Februari 2010 26 Februari 2010 18 Maret 2010 28 Maret 2010

L(mm) W(gr) L(mm) W(gr) L(mm) W(gr) L(mm) W(gr) L(mm) W(gr)

101 179 47

102 179 54

103 180 57

104 180 58

105 181 54

106 182 54

107 184 54

108 185 59

109 187 62

110 187 42

111 190 72

112 190 64

113 191 59

114 193 75

115 194 61

116 220 86

117 270 82

Lampiran 2. Uji statistik nilai b dan hubungan panjang bobot ikan selar (Caranx leptolepis) pada pengambilan contoh pertama.

• Waktu pengambilan contoh : 6 Februari 2010

• Ukuran contoh (n) : 117

• b (nilai pola pertumbuhan ikan selar) : 1.9560

• Sb (standar eror nilai b) : 0.1358

Contoh perhitungan :

H0 : b≥3

H1 : b<3

thitung = (1.9560-3)/ 0.1358 = 7.68742

ttabel untuk selang kepercayaan 95% dengan derajat bebas 115 = 1.9808

oleh karena thitung >ttabel maka tolak hipotesis nol (H0) dan terima H1 : b≠3

44

Lampiran 3. Uji statistik nilai b dan hubungan panjang bobot ikan selar (Caranx leptolepis) pada pengambilan contoh kedua.

• Waktu pengambilan contoh : 16 Februari 2010

• Ukuran contoh (n) : 73

• b (nilai pola pertumbuhan ikan selar) : 2.6288

• Sb (standar eror nilai b) : 0.0628

Contoh perhitungan :

H0 : b≥3

H1 : b<3

thitung = (2.6288-3)/ 0.0628 = 5.91239

ttabel untuk selang kepercayaan 95% dengan derajat bebas 71 = 1.9934

oleh karena thitung >ttabel maka tolak hipotesis nol (H0) dan terima H1 : b≠3

Lampiran 4. Uji statistik nilai b dan hubungan panjang bobot ikan selar (Caranx leptolepis) pada pengambilan contoh ketiga.

• Waktu pengambilan contoh : 26 Februari 2010

• Ukuran contoh (n) : 69

• b (nilai pola pertumbuhan ikan selar) : 1.7831

• Sb (standar eror nilai b) : 0.1731

Contoh perhitungan :

H0 : b≥3

H1 : b<3

thitung = (1.7831-3)/ 0.1731 = 7.03169

ttabel untuk selang kepercayaan 95% dengan derajat bebas 68 = 1.9961 oleh karena thitung >ttabel maka tolak hipotesis nol (H0) dan terima H1 : b≠3

46

Lampiran 5. Uji statistik nilai b dan hubungan panjang bobot ikan selar (Caranx leptolepis) pada pengambilan contoh keempat.

• Waktu pengambilan contoh : 18 Maret 2010

• Ukuran contoh (n) : 54

• b (nilai pola pertumbuhan ikan selar) : 2.5593

• Sb (standar eror nilai b) : 0.1336

Contoh perhitungan :

H0 : b≥3

H1 : b<3

thitung = (2.5593-3)/ 0.1336 = 3.29929

ttabel untuk selang kepercayaan 95% dengan derajat bebas 53 = 2.006647 oleh karena thitung >ttabel maka tolak hipotesis nol (H0) dan terima H1 : b≠3

Lampiran 6. Uji statistik nilai b dan hubungan panjang bobot ikan selar (Caranx leptolepis) pada pengambilan contoh kelima.

• Waktu pengambilan contoh : 28 Maret 2010

• Ukuran contoh (n) : 54

• b (nilai pola pertumbuhan ikan selar) : 2.7150

• Sb (standar eror nilai b) : 0.0431

Contoh perhitungan :

H0 : b≥3

H1 : b<3

thitung = (2.7150-3)/ 0.0431 = 6.6123

ttabel untuk selang kepercayaan 95% dengan derajat bebas 26 = 2.0555 oleh karena thitung >ttabel maka tolak hipotesis nol (H0) dan terima H1 : b≠3

48

Lampiran 7. Faktor kondisi ikan selar (Caranx leptolepis) pada pengambilan contoh pertama (6 Februari 2010).

no L(mm) W(gr) aLb w/aLb

Lampiran 7. (lanjutan)

pada pengambilan contoh pertama nilai a=0.0016 dan b=1.9878

BB BA xi fi Rata-rata FK SD 105 114 109.5 0

115 124 119.5 0 125 134 129.5 0

135 144 139.5 6 1.0871 0.1762 145 154 149.5 16 1.0760 0.1607 155 164 159.5 36 1.0015 0.1283 165 174 169.5 33 0.9284 0.1702 175 184 179.5 16 1.0749 0.0959 185 194 189.5 8 1.1424 0.1702 195 204 199.5 0

205 214 209.5 0

215 224 219.5 1 1.1860 0 225 234 229.5 0

235 244 239.5 0 245 254 249.5 0 255 264 259.5 0

265 274 269.5 1 0.7527 0