BAB I PENDAHULUAN 1.1Latar Belakang

Kemerdekaan merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia oleh generasi terdahulu. Namun bukan berarti perjuangan berakhir di titik ini saja, karena akhir dari perjuangan merebut kemerdekaan menjadi langkah baru bagi generasi selanjutnya untuk mempertahankan serta mengisi kemerdekaan dengan pembangunan di segala bidang kehidupan. Pembangunan “menurut Sondang P Siagian (2000 : 4) diartikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Selain itu Pembangunan juga dapat diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warga negara, itulah sebabnya berkembang pandangan yang mengatakan bahwa suatu negara modern merupakan suatu negara kesejahteraan

(welfare state).

tidak dapat dilepaskan dari masalah pemenuhan kebutuhan hidup seperti kekurangan bahan pangan, pendidikan, kesehatan, pengangguran, gizi buruk.

Menurut Bappenas dalam Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2011-2015, kondisi kelompok rentan ibu dan anak masih mengalami berbagai masalah kesehatan dan gizi, yang ditandai dengan masih tingginya angka kematian ibu dan angka kematian bayi, prevalensi gizi kurang dan pendek pada anak balita, prevalensi anemia gizi kurang zat besi pada ibu hamil, gangguan akibat kurang yodium pada ibu hamil dan bayi serta kurang vitamin A pada anak balita. Pada tahun 2007 prevalensi anak balita yang mengalami gizi kurang dan pendek masing-masing 18,4 persen dan 36,8 persen sehingga Indonesia termasuk dalam 36 negara di dunia yang memberi 90 persen kontribusi masalah gizi dunia. (Hasil laporan UN-SC on Nutrition 2008, dikutip dari Skripsi, Feby Margaret Gultom, 2015).

Kekurangan gizi berdampak buruk pada produktivitas dan daya tahan tubuh seseorang sehingga menyebabkan orang tersebut terperangkap dalam siklus kesehatan yang buruk. Seringnya tidak masuk sekolah karena kondisi kesehatan yang buruk ini dapat menyebabkan anak putus sekolah atau setidaknya kurang berprestasi di sekolah. Ada juga sebagian dari anak-anak keluarga sangat miskin sama sekali tidak pernah mengenyam bangku sekolah karena harus membantu mencari nafkah.

kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Indonesia sebagai negara yang besar dan berpenduduk banyak masih rentan dengan masalah kesejahteraan masyarakatnya, dimana masih banyaknya masyarakat miskin yang hidup di negara ini menjadi salah satu indikator dalam mengatakan bahwasanya negara ini masih belum bisa mensejahterakan warganya. Kemiskinan diartikan sebagai keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Selain itu kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi hak-hak dasar dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Masalah kemiskinan adalah masalah paling pokok yang dihadapi suatu negara, dimana kemiskinan merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan pendidikan warga negara itu sendiri, ketika seorang individu/kelompok yang tergolong dalam kategori masyarakat miskin maka tingkat kesadaran mereka rendah akan pentingnya kesehatan dan pendidikan, rendahnya kesadaran akan pentingnya kesehatan masyarakat miskin mengakibatkan masyarakat tidak terlalu memikirkan akan kesehatan yang harus tetap terjaga dikarenakan mereka harus bekerja keras, untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari saja mereka sulit mendapatkannya.

penanggulangan kemiskinan dapat tertuang dalam tiga arah kebijakan. Pertama, kebijakan tidak langsung yang diarahkan pada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya penganggulangan kemiskinan; kedua, kebijakan langsung yang ditujukan kepada golongan masyarakat berpenghasilan rendah; dan ketiga, kebijakan khusus yang dimaksudkan untuk mempersiapkan masyarakat miskin itu sendiri dan aparat yang bertanggung jawab terhadap kelancaran program, dan sekaligus memacu dan memperluas upaya penanggulangan kemiskinan.

Berbagai kebijakan pemerintah dalam menangulangi kemiskinan di Indonesia pada akhirnya diarahkan kedalam bentuk peningkatan kesejahteraan dan pengurangan beban penduduk miskin. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan berbasis rumah tangga, Pemerintah meluncurkan program khususnya yang diberi nama Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan sejak tahun 2007 di bawah naungan Kementrian Sosial. Menurut Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial (Depsos, 2010) PKH dirancang untuk membantu penduduk miskin kluster terbawah berupa bantuan bersyarat.

(CCT), yang diterjemahkan menjadi Bantuan Tunai Bersyarat. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan.

Pemerintah Indonesia juga menaruh perhatian terhadap program CCT. Pada tahun 2007, uji coba CCT yang diberi nama Program Keluarga Harapan diluncurkan. Program Keluarga Harapan di berbagai negara terbukti berhasil mengurangi kemiskinan dan meningkatkan akses peserta program terhadap layanan dasar kesehatan dan pendidikan. Indonesia meluncurkan PKH dengan harapan mampu memecahkan masalah kemiskinan yang sering dihadapi oleh rumah tangga miskin. PKH dijadikan sebagai bakal pengembangan system perlindungan sosial lebih lanjut dan salah satu strategi memerangi kemiskinan. (dikutip dari www.bappenas.go.id “Deteksi dini dampak program keluarga

harapaan (PKH) terhadap kesehatan dan pendidikan, diakses pada tanggal 01 Maret 2017, pukul 15.00 WIB).

lebih baik untuk memanfaatkan pelayanan sosial dasar, yaitu kesehatan, pendidikan, dan juga kesejahteraan sosial.

PKH dapat diartikan sebagai suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), yaitu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin penerima manfaat.

Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berdasarkan Basis Data Terpadu. Dalam program PKH ada 3 (tiga) komponen penerima bantuan, yaitu komponen pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, didalam komponen kesejahteraan sosial terdapat beberapa klasifikasi diantaranya adalah disabilitas berat, disabilitas ringan, serta lansia. Kewajiban peserta PKH di bidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita dan anak prasekolah. Sedangkan kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah. Khusus anggota keluarga peserta PKH penyandang disabilitas, kewajibannya disesuaikan dengan kondisi disabilitasnya. (Buku Pedoman PKH 2016).

penduduk miskin di daerah ini masih cukup banyak. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara Mencapai 1.455.900 jiwa pada tahun 2016, kondisi kemiskinan ini menyebabkan banyak kelurga miskin tidak dapat mengakses pendidikan dan kesehatan secara layak. (http://sumut.bps.go.id/frontend/linkTableDinamis/view/id/12, diakses pada tanggal 01 Maret 2017 Pukul:22.05 WI).

Medan merupakan salah satu Kota di Sumatera Utara yang mendapat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Sebagai Kota terbesar ketiga setelah Jakarta dan Surabaya, Kota Medan memiliki 2.191.140 jiwa penduduk pada tahun 2014. Kota Medan didukung oleh luas wilayah 265,10 km2 atau 3,6 % dari total luas wilayah Provinsi Sumtera Utara. Namun demikian, kondisi kemiskinan di Kota Medan cukup tinggi dimana menurut data BPS Sumut tahun 2014 penduduk miskin di Kota Medan mencapai 200.150 jiwa.(http://sumut.bps.go.id, diakses pada tanggal 01 Maret 2017, Pukul:22:45 WIB).

Kota Medan secara administratif pemerintahan saat ini terdiri dari 21 Kecamatan dengan 151 Kelurahan, yang terbagi atas 2.001 lingkungan. Terkait dengan Program Keluarga Harapan (PKH), ada 11 kecamatan kota Medan yang menerima bantuan ini yaitu kecamatan Medan Labuhan, Medan Marelan, Medan Amplas, Medan Tembung, Medan Belawan, Medan Johor, Medan Denai, Medan Sunggal. Medan Barat, Medan Baru, dan Medan Polonia.

masyarakat di kelurahan ini masih tergolong kurang mampu, sebagian dari warga Kelurahan Indra Kasih bermata pencaharian sebagai tukang becak, tukang cuci, dan buruh, dan bahkan masih banyak yang belum mendapatkan pekerjaan. Penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan tersebut hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan harian penduduk, dan belum bisa membantu untuk biaya pemeliharaan kesehatan dan pendidikan anak-anaknya. Dengan menyadari kondisi penduduk tersebut diharapkan program PKH ini dapat membantu masyarakat penerima bantuan di daerah ini dalam memperbaiki akses di bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Berdasarkan hasil pra observasi pada tanggaal 4 Maret 2017 dalam pelaksanaan PKH di Kelurahan Indra Kasih ditemukan adanya masalah, yaitu masih adanya KPM yang tidak komitmen terhadap kewajibannya, sementara hak mereka sudah mereka dapatkan dengan menerima bantuan. Selain itu mengingat bantuan PKH ini merupakan bantuan tunai berbentuk uang maka banyak penerima manfaat tidak memanfaatkan uang ini untuk kegiatan yang menjadi target dalam program ini, misalnya seperti uang tersebut tidak dipergunakan untuk kebutuhan sekolah dan pelayanan kesehatan. Diproses penyalurannya terjadi keterlambatan pencairan yang di terima oleh masyarakat itu sendiri.

1.2Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif perlu dibuat batasan masalah yang berisi fokus atau pokok masalah yang diteliti. Hal ini bertujuan untuk mempertajam pembahasan penelitian. Penelitian ini difokuskan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai Implentasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung.

1.3Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang , maka yang menjadi perumusan dalam penelitian ini adalah : “ Bagaimana Implementasi Program Kelurga Harapan (PKH) di Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung?”

1.4Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai beikut :

1. Untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan Pogram Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung.

1.5Manfaat Penelitian

Di samping tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini, penelitian ini juga dapat bermanfaat . Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh penulis adalah :

1.

Secara Subyektif, bermanfaat bagi peneliti untuk mengembangkan danmelatih kemampuan peneliti dalam menulis karya ilmiah, terutama dalam menganalisa permasalahan yang terjadi di masyarakat yang ada kaitannya dengan ilmu yang didapat didalam perkuliahan.

2.

Secara Praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan yang berguna bagikemajuan bagi instansi terkait.

3.

Secara Akademis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikankontribusi dan memperkaya ragam penelitian yang telah dibuat oleh para mahasiswa bagi Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara serta dapat menjadi bahan referensi bagi terciptanya suatu karya ilmiah.

1.6Kerangka Teori 1.6.1 Kebijakan Publik

1.6.1.1 Definisi Kebijkan Publik

Kebijakan publik senantiasa berinteraksi dengan dinamika kondisi politik, ekonomi, sosial, dan kultur tempat kebijakan itu eksis.

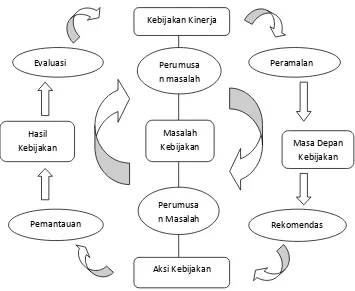

Gambar 1.1. Dinamika Kebijakan Publik

Dinamika ini merupakan bagian alami dan wajar dari kebijakan publik. Namun hal yang perlu dicermati, kebijakan publik bukan lah bagian dari politik semata. Jika kebijkan publik menjadi bagian dari politik saja, kebijakan publik akan menjadi bagian dari kekuasaan; kebijakan publik menjadi bagian dari selera kekuasaan. Maka yang terjadi adalah: “nama” nya bukan “kebijakan publik, tetapi “kebijakan penguasa”. Jadi kebijakan Publik merupakan bagian interaksi politik,

sosial, ekonomi, dan kultural. Bahkan dapat dikatakan kebijakan publik adalah

melting pot atau hasil dinamika politik, sosial, ekonomi, dan kultur tempat kebijakan itu berada. Maka secara sederhana kebijakan publik digambarkan sebagai suatu keputusan berdasarkan hubungan kegiatan yang dilakukan oleh aktor politik guna menentukan tujuan dan mendapat hasil berdasarkan pertimbangan situasi tertentu.(Nugroho, 2012:93)

Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat

Dinamika sosial, ekonomi, politik dan

budaya

dimana penyusunannya melalui berbagai tahapan. Menurut Anderson (1975) dalam (Tangkilisan 2003:2)” Kebijakan publik adalah sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Definisi kebijakan publik menurut Anderson dapat diklasifikasikan sebagai proses management, dimana didalamnya terdapat fase serangkaian kerja pejabat public. Ketika pemerintah benar-benar bertindak untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat. Definisi ini juga dapat diklasifikasikan sebagai decision making ketika kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif (tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah) atau negatif (keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu). Sedangkan Harold Laswell dalam (Nugroho 2012:119) berpedapat bahwa kebijakan publik adalah sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik tertentu (a program of goals,value, and practices) yang artinya suatu program pencapaian tujuan , nilai-nilai, dan praktek yan terarah. Dalam perspektif analisis kebijakan, perumus kebijakan harus memahami kebijakan sebagai suatu proses. Artinya bahwa dalam proses kebijakan publik tersebut banyak pelaku kebijakan yang terlibat akan membawa nilai dan berbagai kepentingan tersendiri sehingga analisis kebijakan bukanlah hal yang sederhana.

1.6.1.2 Tahapan – Tahapan Kebijakaan Publik

merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Analisis Kebijakan diartikan William Dunn sebagai serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktifitas politik itu Nampak pada serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Maka dapat dikatakan bahwa dalam pembuatan kebijakan terdapat empat rangkaian kesatuan penting didalam analisis kebijakan publik yang perlu dipahami, yaitu penyusunan agenda (agenda setting), formulasi kebijakan (policy formulation), implementasi kebijakan (policy implementation).

Gambar 1.2. Siklus Kebijakan Publik William Dunn ,1998:24

Berdasarkan gambar di atas, pelaksanaan dari setiap kebijakan pasti mengandung unsur pengawasan. Teknik pengawasan kebijakan-kebijakan tersebut benar-benar diimplementasikan sehingga kebijakan tersebut benar benar dapat dioperasionalkan.

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn adalah sebagai berikut: 1. Penyusunan Agenda (Agenda Setting)

Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Kelompok masyarakat seperti partai

politik, organisasi masyarakat ataupun kelompok lain yang menyuarakan isu mereka kepada pemerintah. Issue kebijakan (policy issues) yang disampaikan bersaing untuk bisa masuk kedalam agenda kebijakan.

Policy issues biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Menurut William Dunn, penyusunan agenda kebijakan harus dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder.

2. Formulasi kebijakan (Policy Formulation)

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Menurut Woll (1966) formulasi kebijakan berarti pengembangan sebuah mekanisme untuk menyelesaikan masalah publik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

3. Adopsi Kebijakan (Policy Adoption)

4. Implementasi Kebijakan (Policy Implementation)

Pada tahapan ini, kebijakan yang sudah diadopsi kemudian dirangkum melalui program-program harus diimplementasikan yang dilaksanakan oleh badan administrasi maupun agen pemerintahan ditingkat bawah. Pelaksanaan atau implementasi kebijakan dalam konteks manajemen berada dalam kerangka organizing-leading-controlling. Jadi ketika kebijakan sudah dibuat, tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan dan melakukan pengendalian pelaksana.

1.6.2 Implementasi Kebijakan 1.6.2.1 Definisi Implementasi

Implementasi kebijakan dalam artian luas dipandang sebagai alat administrasi hukum dimana berbagai sistem, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran maupun sebagai hasil (Winarno, 2002:101). Pressman dan Wildasvky (dalam Putra, 2003:80) mengartikan implementasi sebagai interaksi antara penyusunan tujuan dengan sarana-sarana tindakan dalam mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kausal antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya.

untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Sedangkan Fullan (dalam Syaifuddin,2006:100) memandang sebagai proses menerapkan sebuah ide atau program baru dengan harapan akan terjaadi sebuah perubahan.

Menurut Jenkis (dalam Parsons, 2005:463) studi implementasi adalah studi perubahan : bagaimana perubahan terjadi, bagaimana kemungkinan perubahan bisa dimunculkan. Ia juga merupakan studi tentang mikrostruktur dari kehidupan politik bagaimana organisasi di luar dan di dalam sistem politik menjalankan urusan mereka dan berinteraksi satu sama lain, apa motivasi-motivasi mereka bertindak seperti itu, dan apa motivasi-motivasi lain yang mungkin membuat mereka bertindak secara berbeda.

Kajian implementasi merupakan suatu proses mengubah gagasan atau program menjadi tindakan dan bagaimana kemungkinan cara menjalankan perubahan tersebut. Dalam konteks menajemen, implementasi kebijakan berada di dalam kerangka organizing-leading-controlling. Jadi ketika kebijakan sudah dibuat, maka tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian dari pelaksanaan tersebut. Untuk menganalisis bagaimana proses implementasi kebijakan tersebut berlansung secara efektif, maka dapat dilihat dari berbagai model implementasi kebijakan.

diikuti pengimplementasiannya yang tidak tepat tidak akan menunjukkan hasil yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh pembuat keputusan..

Pemahaman lebih lanjut tentang konsep implementasi dikemukakan oleh Lineberry dengan mengutip pendapat Van Meter dan Van Horn yang memberikan pernyataan bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu dan kelompok-kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan meliputi semua tindakan yang berlangsung antara pernyataan atau perumusan kebijakan dan dampak aktualnya.(Putra, 2003:84).

Dalam perumusan suatu kebijakan apakah menyangkut program maupun kegiatan-kegiatan selalu diiringi dengan suatu tindakan pelaksanaan atau implementasi. Karena betapapun baiknya suatu kebijakan tanpa implementasi maka tidak akan banyak berarti. Dalam kaitan seperti ini dikemukakan oleh Wahab(2008:51), bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijkasanaan hanya sekedar impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak mampu diimplementasikan.

adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman kebijaksanaan Negara, yang mencakup baik usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian. (Sumardy dkk (2005).

Dari definisi-definisi diatas, maka penulis menyimpulkan bahwasanya implementasi adalah kebijakan yang meliputi semua tindakan yang berlangsung antara pernyataan atau perumusan kebijakan dan dampak yang dihasilkan. Berkaitan dengan tahap implementasi kebijakan, Tangkilisan (2003:18) mengemukakan 3 kegiatan yang utama yang paling penting dalam implementasi yaitu; Penafsiran, yaitu merupakan kegiatan yang menerjemahkan makna program ke dalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan; Organisasi, yaitu merupakan unit atau wadah untuk menempatkan program kedalam tujuan kebijakan, dan Penerapan, yang berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayan, upah dan lain-lainnya.

1.6.2.2 Model – Model Implementasi Kebijakan

a. Model Mirelee S. Grindle

Dalam Tangkilisan (2003 : 20) Model ini menyatakan bahwa implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability

dari kebijakan tersebut. isi kebijakan mencakup : 1. Kepentingan – kepentingaan yang dipengaruhi. 2. Tipe – tipe manfaat.

3. Derajat perubahan yang diharapkan. 4. Letak pengambilan keputusan. 5. Pelaksanaan program.

6. Sumber daya yang dilibatkan.

Sementara itu konteks implementasinya adalah : 1. Kekuasaan, kepentingan, strategi aktor yang terlibat, 2. Karakteristik lembaga dan penguasa, 3. Kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran.

b. Model George C. Edward III

Dalam Tangkilisan (2003:12) Model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edward menunjuk empat variable yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi yaitu :

1. Komunikasi.

kebijakan harus di tranmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan menguurangi distorsi implementasi.

2. Sumber Daya.

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi bila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial.

3. Disposisi.

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor, seperti kejujuran, komitmen, dan sifat demokratis.apabila implementor memilki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

4. Struktur birokrasi.

Struktur birokrasi yang nertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang paling penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar.

c. Model Van Meter dan Van Horn

diberikan tanpa mempunyai dampak substansial pada masalah yang diperkirakan berhubungan dengan kebijakan. Suatu kebijakan mungkin diimplementasikan secara efektif, tetapi gagal memperoleh dampak substansial karena keadaan-keadaan lainnya. Oleh karena itu, pelaksanaan program yang berhasil mungkin merupakan kondisi yang diperlukan sekalipun tidak cukup bagi pencapaian hasil akhir secara positif (Winanrno, 2002: 103).

Model yang ditawarkan Van Meter dan Van Horn ini mempunyai 6 (enam) variabel yang membentuk ikatan (lingkage) antara kebijakan dan pencapaian (

performance) . Variabel-variabel tersebut dijelaskan sebagai berikut (Winarno, 2002: 110-119):

1. Ukuran Dasar dan Tujuan Kebijakan (Sasaran Kebijakan).

2. Sumber-Sumber Kebijakan (Sumber Daya).

Sumber-sumber layak mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang (incentive) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif, serta siapa yang melaksanakan program.

3. Komunikasi Antar Organisasi Dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan (Komunikasi).

Komunikasi di dalam dan antara organisasi-organisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit. Dalam meneruskan pesan-pesan ke dalam suatu oraganisasi atau dari suatu organisasi ke organisasinya, para komunikator dapat menyimpannya atau meyebarluaskannya, baik secara sengaja atau tidak sengaja. Lebih dari itu, jika sumber-sumber informasi yang berbeda memberikan interpretasi-interpretasi yang tidak konsisten terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan atau jika sumber-sumber yang sama memberikan interpretasi-interpretasi yang bertentangan, para pelaksana akan mengahdapi kesulitan yang lebih besar untuk melaksanakan maksud-maksud kebijakan.

4. Karakteristik Badan-Badan Pelaksana

implementasi kebijakan, mka seharusnya semaking besar pula agen pelaksana yang terlibat di dalamnya.

5. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik.

Para peminat perbandingan poltik Negara dan kebikan publik secara khusus tertarik dalam mengidentifikasikan pengaruh variabel-variabel lingkungan pada hasil-hasil kebijakan. Sekalipun dampak dari sistem - sistem ini pada implementasi keputusan-keputusan kebijakan mendapat perhatian yang kecil, namun menurut Van Meter dan Van Horn, sistem - sistem ini mungkin mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksana.

6. Disposisi (Sikap Para Pelaksana).

merupakan keputusan kebijakan. Intensitas kecenderungan pelaksanaan inilah yang akan mempengaruhi pencapaian implementasi.

Menurut Van Meter dan Van Horn, tipe dan tingkatan sumber-sumber yang disediakan oleh keputusan kebijakan akan mempengaruhi kegiatan-kegiatan komunikasi dan pelaksanaan. Bantuan teknik dan pelayanan-pelayanan lain hanya dapat ditawarkan jika ditetapkan oleh keputusan kebijakan dan semangat para pelaksana hanya dapat dicapai apabila sumber-sumber yang tersedia cukup untuk mendukung kegiatan tersebut. Pada sisi yang lain, kecenderungan para pelaksana dapat dipengaruhi secara langsung oleh tersedianya sumber-sumber. Jika jumlah uang atau sumber-sumber lain dipandang tersedia, maka para pelaksana mungkin memandang program dengan senang hati dan kemungkinan besar hal ini akan mendorong ketaatan para pelaksana kebijakan karena mereka berharap akan memperoleh keuntungan dari sumber-sumber tadi. Hal sebaliknya juga dapat terjadi, bila suatu program tidak mempunyai cukup sumber-sumber pendukung dan dengan demikian tidak prospektif, maka dukungan dan ketaatan terhadap program akan menurun.

d. Model Gogin

Untuk mengimplementasikan kebijakan dengan model Goggin ini dapat mengidentifikasikan variabel – variabel yang mempengaruhi tujuan – tujuan formaal pada keseluruhaan implementasinya, yakni :

2. Kemampuan organisasi dengan segala sumber daya berupa dana maupun insentif lainnya yang akan mendukung implementasi secara efektif. 3. Pengaruh lingkungan dari masyarakat dapat berupa karakteristik,

motivasi, kecendrungan hubungan antara warga masyarakat, termasuk pola komunikasinya.

e. Model bottom-up yang dikemukakan oleh Smith

Model bootom-up yang dikemukakan oleh Smith dalam (Putra 2003 : 90) memandang implementasi sebagai proses atau alur. Model proses atau alur yang dikemukakan oleh Smith ini melihat proses kebijkan dari perspektif perubahan sosial dan politik, dimana kebijaakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaaikan atau perubahan dalam masyarakat sebaagai kelompok sasaran. Smith menyatakan bahwa ada 4 variabel yang perlu diperhatikan dalam proses implementasi kebijakan, yaitu :

1. Idealized policy, yaitu suatu pola interaksi yang diidealisasikan oleh

perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaaruhi dan merangsang target group untuk melaksanakannya.

2. Target group, yaitu bagian dari policy stakeholders yang diharapkan

dapat mengadopsi pola – pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan.

3. Implementing organization, yaitu badan – badan pelaksana atau unit –

4. Environmental factors, yaitu unsur – unsur di dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan (seperti, aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik).

1.6.2.3 Model Implementasi Kebijakan Yang Relevan Dengan Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Indra Kasih

Kecamatan Medan Tembung.

memudahkan dalam menggambarkan Implementasi Program Keluarga Harapan di kelurahan ini maka dapat dilihat dari vaiabel-variabel berikut ini:

1. Standart dan sasaran kebijakan

Untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dipakai oleh para pelaksana kebijakan. Dengan adanya ketegasan standar dan sasaran kebijakan, maka implementor akan lebih mudah menentukan atau membuat strategi, bahkan mengarahkan bawahan dan mengoptimalkan fasilitas yang dibutuhkan. Adapun yang dimaksud dengan sandar dan sasaran kebijakan dalam penilitian ini adalah :

a. Tujuan atau kepentingan yang terdapat di dalam kebijakan. b. Manfaat yang dihasilkan dari suatu kebijakan.

c. Kegiatan yang telah dilakukan dalam proses pelaksanaan kebijakan. 2. Komunikasi

Komunikasi diperlukan supaya tercipta konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi antar organisasi juga menunjuk adanya tuntutan saling dukung antar institusi yang berkaitan dengan program/kebijakan. Komunikasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah :

a. Kerjasama para implementor.

b. Intensitas Komunikasi yang dilakukan. 3. Sumber daya

a. Kemampuan Implementor dalam melaksanakan program, dengan melihat jenjang pendidikan, pemahaman terhadap tujuan dan sasaran serta aplikasi detail program, kemampuan menyampaikan program dan mengarahkan.

b. Ketersediaan Finansial, dengan melihat kebutuhan dana dan besaran biaya.

4. Karakteristik agen pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja kebijakan publik. hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permsalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan “dari atas “ (top-down) yang sangat mungkin para pengambil

keputusannya tidak pernah mengetahui kebutuhan, keinginan, atau permasalahan warga yang ingin diselesaikan.

5. Disposisi

Sikap para implementor sangat dibutuhkan dalam menjalankan ebuah kebijakan/program. Adapun yang dimaksud dengan sikap implementor yang ditujukan dalam penelitian ini adalah :

a. Gambaran komitmen dan kejujuran yang dapat dilihat dari konsisitensi antara pelaksanaan kegiatan dengan guideline yang telah ditetapkan . b. Sikap demokratis yang dapat dilihat dari proses kerjasama antar

6. Kondisi Sosial Dan Ekonomi

Kondisi sosial dan ekonomi menunjuk bahwa kondisi dalam ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan itu sendiri. Adapun yang dimaksud dalam penelitisn ini adalah :

a. Sumber daya ekonomi lingkungan.

b. Sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan.

c. Karakteristik partisipan yang dapat dilihat dalam bentuk dukungan atau penolakan.

d. Bagaimana sifat opini publik yang ada dilingkungan.

1.6.3 Kemiskinan

1.6.3.1 Definisi Kemiskinan

Siagian (2012:1-2) mengemukakan bahwa kemiskinan merupakan masalah pribadi, keluarga, masyarakat, negara, bahkan dunia. PBB sendiri memiliki agenda khusus sehubungan dengan penanggulangaan kemiskinan. Dalam

Millenium Development Goals, institusi sejagat tersebut memiliki target tertentu sehubungan dengan upaya penyelesaian masalah kemiskinan di muda bumi ini.

kemiskinan, kita perlu memandang kemiskinan itu dari 2 aspek, yakni kemiskinan sebagai suatu kondisi dan kemiskinan sebagai suatu proses.

Sebagai suatu kondisi, Kemiskinaan adalah suatu fakta dimana seseorang atau sekelompok orang yang hidup dibawah atau lebih rendah dari kondisi hidup layak sebagai manusia disebabkan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sementara sebagai suatu proses, kemiskinan adalah proses menurunnya daya dukung terhadap hidup seseorang atau sekelompok orang sehingga pada gilirannya seseorang atau sekelompok tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak pula mampu mencapai taraf kehidupan yang dianggap layak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Dalam Siagian (2012 : 5-6) Mencher (2001) mengemukakan, bahwa kemiskinan adalah gejala penurunan kemampuan seseorang atau sekelompok orang atau wilayah sehingga mempengaruhi daya dukung hidup seseorang atau sekelompok orang tersebut, dimana pada suatu titik waktu yang secara nyata mereka tidak mampu mencapai kehidupan yang layak. Hal yang paling menarik dari apa yang di kemukakan Mencher adalah bahwa dalam upaya mencapai taraf hidup yang layak, seseorang atau sekelompok orang membutuhkan dukungan, baik dari diri sendiri (faktor internal) ataupun wilayah (faktor eksternal). Wilayah yang menjadi tempat dimana seseorang hidup diharapkan memberikan dukungan bagi seseorang atau sekelompok orang itu untuk mencapai taraf hidup yang dianggap layak.

memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan, atau ancaman tindakan kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik.(Bappenas.go.id, diakses pada tanggal 8 Maret, pukul 10.00 WIB).

1.6.3.2 Gejala – Gejala Kemiskinan

Salah satu caara dan langkah pemahaman kemiskinan adalah melalui penelusuran gejala – gejala kemiskinan menurut (siagian 2012:16), seperti :

1. Kondisi kepemilikan faktor produksi

Kemiskinan tidak datang secara serta merta. Demikian halnya dengan pendapatan, juga tidak datang secara serta merta. Semuanya melalui saluran, sumber dan proses tertentu. Dengan demikian, salah satu pendekatan untuk mengetahui kemiskinan adalah mengetahui pekerjaan atau mata pencaharian, apa alat atau faktor yang digunakan dan bekerja dalam upaya mendapatkan pencarian itu.

2. Angka ketergantungan penduduk

3. Kekurangan gizi

Kebutuhan fisik merupakan kebutuhan yang paling utama. Oleh karena itu, tidak terpenuhinya kebutuhan fisik yang mengakibatkan seseorang atau sekelompok orang itu teridentifikasi kekurangan gizi menjadi gejala betapa miskinnya seseorang atau sekelompok orang itu.

4. Pendidikan yang rendah

Di usia kemerdekaan negara ini, kesadaran akan pentingnya pendidikan mangkin meningkat. Oleh karena itu, rendahnya pendidikan yang dimiliki masyarakat dalam jumlah yang masih cukup banyak terutama bukanlah disebabkan oleh kesadaran atas pendidikan yang rendah, melainkan disebabkan oleh ketidakmampuan masyarakat dalam mendapatkan pendidikan.

1.6.3.3 Tipe Tipe Kemiskinan

Ada tiga tipe orang miskin berdasarkan pada pendapatan yang diperoleh setiap orang dalam setiap tahun menurut (Siagian 2012:70), yaitu :

1. Miskin. Orang miskin yang berpenghasilan jika diwujudkan dalam bentuk beras adalah 320 kg/orang/tahun.

2. Sangat miskin. Orang yang dikatakan sangat miskin adalah orang yang berpenghasilan jika diwujudkan dalam beras adalah 240 kg/orang/tahun. 3. Termiskin. Orang miskin yang berpenghasilan jika diwujudkan dalam

bentuk beras adalah 180 kg/orang/tahun.

Kemiskinan berdasarkan penyebab terjadinya, kemiskinan terdiri dari :

memiliki sumberdaya yang memadai baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia maupun sumberdaya pembangunan, atau kalaupun mereka ikut serta dalam pembangunan, mereka hanya mendapat imbalan pendapatan yang rendah. kemiskinan natural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah seperti karena cacat, sakit, usia lanjut atau karena bencana alam.

Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.

Kemiskinan struktural adalah situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

1.6.4 Progam Penanggulangan Kemiskinan 1.6.4.1 Program Penanggulangan Kemiskinan

bagi masyarakat miskin. Dari 5 fokus program pemerintah tersebut, diharapkan jumlah rakyat miskin yang ada dapat tertanggulangi sedikit demi sedikit. Beberapa langkah teknis yang digalakkan pemerintah terkait 5 program tersebut antara lain:

1. Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok. Fokus program ini bertujuan menjamin daya beli masyarakat miskin/keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras.

2. Mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin melalui penyediaan dana bergulir untuk kegiatan produktif skala usaha mikro dengan pola bagi hasil/syariah dan konvensional.

3. Menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat, seperti: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di daerah perdesaan dan perkotaan.

4. Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar, seperti penyediaan beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang pendidikan dasar di Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Menengah Pertama(SMP), Pelayanan kesehatan rujukan bagi keluarga miskin secara cuma-cuma di kelas III rumah sakit.

memenuhi persyaratan (pemeriksaan kehamilan ibu, imunisasi dan pemeriksaan rutin balita, menjamin keberadaan anak usia sekolah di SD/MI dan SMP/MTs; dan penyempurnaan pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada keluarga miskin yang menerima manfaat melalui perluasan Program Keluarga Harapan (PKH). (www.kominfo.go.id, “Langkah Teknis Penanggulangan Kemiskinan 2008” diakses pada

tanggal 10 Maret 2017, pukul : 13.00 WIB)

1.6.5 Program Keluarga Harapan (PKH) 1.6.5.1 Pengertian Program Keluarga Harapan

Program keluarga harapan merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan yang memberikan bantuan tunai kepada keluarga penerima mafaat (KPM). Sebagai imbalannya KPM diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial.

Pada tahun 2008, ditambah lagi menjadi 13 provinsi. Enam tambahan itu adalah: Nanggroe Aceh Darusalam, Sumatera Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Selatan. PKH sudah dilaksanakan di 72 kabupaten di 13 provinsi, dengan penerima 700 ribu KPM pada tahun 2008. (Buku Pedoman PKH).

1.6.5.2 Sasaran Penerima PKH

Sasaran peserta PKH adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan yang memiliki komponen kesehatan (Ibu hamil, nifas, balita, anak persekolahan) dan komponen pendidikan (SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat) atau anak usia 7-21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun, penyandang disabilitas berat, dan lanjut usia diatas 70 tahun. Program Keluarga Harapaan terdiri dari 3 komponen, yaitu komponen pendidikan yang mensyratkan anak – anak peserta PKH terdaftar dan hadir di sekolah minimal kehadirannya 85% dari jumlah hari efektif sekolah yang berlaku.

sosial, ketidakberdayaan dan keterasingan sosial yang selama ini melekat pada diri masyarakat miskin.

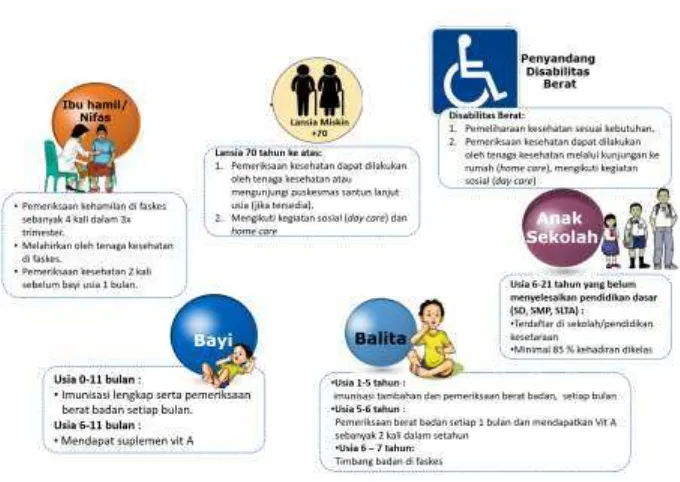

Gambar 1.3 Komponen dan kewajiban peserta penerima PKH

Setiap anak peserta PKH berhak menerima bantuan selain PKH, baik itu program nasional maupun lokal. Bantuan PKH bukanlah pengganti program-program lainnya karenanya tidak cukup membantu pengeluaran lainnya seperti seragam, buku dan sebagainya. PKH merupakan bantuan agar orang tua dapat mengirim anak-anak ke sekolah..

1.6.5.3 Besaran Bantuan PKH

sesuai dengan kondisi keluarga saat itu atau bila peserta tidak dapat memenuhi syarat yang ditentukan.

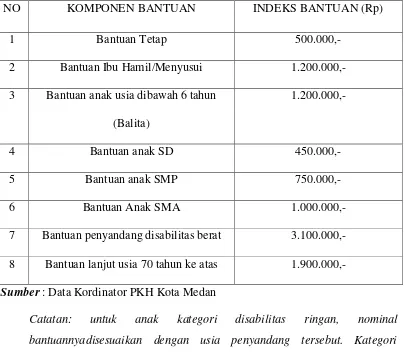

Nominal bantuan yang diterima oleh keluarga penerima manfaat PKH adalah bergantung kepada kategori yang dimiliki yang dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Nominal Bantuan Berdasarkan Kategori Penerima Manfaat

NO KOMPONEN BANTUAN INDEKS BANTUAN (Rp)

1 Bantuan Tetap 500.000,-

2 Bantuan Ibu Hamil/Menyusui 1.200.000,-

3 Bantuan anak usia dibawah 6 tahun (Balita)

1.200.000,-

4 Bantuan anak SD 450.000,-

5 Bantuan anak SMP 750.000,-

6 Bantuan Anak SMA 1.000.000,-

7 Bantuan penyandang disabilitas berat 3.100.000,- 8 Bantuan lanjut usia 70 tahun ke atas 1.900.000,- Sumber : Data Kordinator PKH Kota Medan

Catatan: untuk anak kategori disabilitas ringan, nominal

bantuannyadisesuaikan dengan usia penyandang tersebut. Kategori

disetarakan berdasarkan jika anak tersebut dengan keadaan normal.

penerima manfaat juga pelaksana PKH disemua tingkatan, tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten Kota, maupun tingkat Kecamatan.

1.6.5.4 Pengorganisasian

PKH dilaksanakan oleh pPPKH Pusat, PPKH Kabupaten/Kota dan Pendamping PKH. Masing-masing pelaksana memegang peran penting dalam menjamin keberhasilan PKH. Mereka adalah:

1. PPKH Pusat (Pelaksana Program Keluarga Harapan Pusat)- merupakan badan yang merancang dan mengelola persiapan dan pelaksanaan program. UPPKH Pusat juga melakukan pengawasan perkembangan yang terjadi di tingkat daerah serta menyediakan bantuan yang dibutuhkan.

2. PPKH Kab/Kota (Pelaksana Program Keluaraga Harapan Kab/Kota) - melaksanakan program dan memastikan bahwa alur informasi yang diterima dari kecamatan ke pusat dapat berjalan dengan baik dan lancar. UPPKH Kab/Kota juga berperan dalam mengelola dan mengawasi kinerja pendamping serta memberi bantuan jika diperlukan.

Selanjutnya tiap-tiap 3-4 pendamping akan dikelola oleh satu koordinator pendamping. Pendamping menghabiskan sebagian besar waktunya dengan melakukan kegiatan di lapangan, yaitu mengadakan pertemuan dengan Ketua Kelompok, berkunjung dan berdiskusi dengan petugas pemberi pelayanan kesehatan, pendidikan, pemuka daerah maupun dengan peserta itu sendiri.

4. Operator, Bertugas untuk melaksanakan tugas – tugas penerimaan, pendistribusian, dan pengelolaan data dan informasi kegiatan PKH.

1.6.5.5 Mekanisme Pelaksanaan PKH

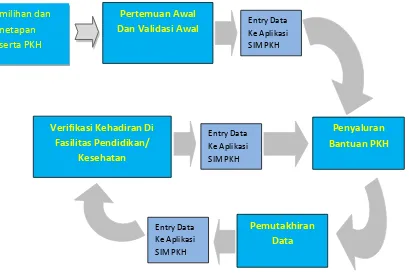

Gambar 1.4 Mekanisme pelaksanaan PKH

1. Pemilihan dan Penetapan Peserta PKH

Target penerima bantuan PKH adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ketentuan yang telah diatur dalam pedoman pelaksanaan PKH. Rumah tangga yang berpotensi dipilih sebagai peserta PKH adalah rumah tangga dengan kategori sangat miskin, dan terdapat anggota keluarga yang terdiri dari: ibu hamil, ibu nifas, dan atau anak-anak yang berusia dibawah atau lebih dari 15 tahun namun belum menyelesaikan pendidikan dasar, serta penyandang Disabilitas berat dan lansia.

Verifikasi status kemiskinan rumah tangga dilakuakan melalui survey terhadap calon peserta. Verifikasi dilakukan oleh BPS dengan data dasar penerima diambil dari data Subsidi langsung Tunai (SLT) kategori sangat miskin. Informasi

yang diperoleh dari survey di atas akan digunakan untuk mengurutkan KPM berdasarkan tingkat kemiskinannya yang lebih pantas menerima bantuan PKH tersebut. Setelah KPM tersebut terpilih maka seluruh data peserta PKH akan ditetapkan dan menjadi data dasar utama PPKH dan merupakan daftar resmi peserta PKH. Setelah melakukan penetapan penerima PKH maka data penerima di input kedalam aplikasi sistem informasi manajemen PKH (SIM PKH).

2. Pertemuan Awal

Tahap awal pelaksanaan PKH dimulai dengan pengiriman pemberitahuan terilihnya KPM sebagai peserta PKH, yang disertai format perbaikan data KPM, pernyatan persetujuan memenuhi ketentuan PKH. Tujuan pertemuan awal adalah menginformasikan dan menjelaskan tujuan, ketentuan, mekanisme, sangsi, serta hak dan kewajiban peserta PKH.

3. Penyaluran Bantuan

4. Pembentukan Kelompok Peserta PKH

Setelah penyaluran bantuan pertama dilakukan, setiap pendamping menetapkan dan melakukan pertemuan kelompok peserta PKH minimal dilaksanakan sebulah sekali. Setiap kelompok berjumlah antara 15 – 25 KPM dan menunjuk ketua kelompok, yang berfungsi sebagai kontak persons bagi pendamping untuk persiapan pelaksanaan kegiatan, seperti kegiatan sosialisasi, pelatihan, penyuluhan, penyelesaian maslah, sesi pemberdayaan keluarga, dan sebagainya.

Ketua kelompok dipilih secara terbuka untuk menjaring kandidat yang secara sukarela memiliki komitmen tinggi (tanpa gaji atau honor) untuk mensukseskan pelaksanaan PKH. Ketua kelompok terpilih tidak diperkenankan memungut bayaran apapun dari peserta PKH, tetapi dapat mengikuti kegiatan seperti mengikuti sosialisasi, pelatihan, penyuluhan dan sebagainya.

5. Verifikasi Komitmen

Verifikasi Komitmen pada prinsipnya dilakukan terhadap pendaftaran dan kehadiran baik disekolah untuk komponen pendidikan maupun puskesmas dan jaringannya untuk komponen kesehatan. Kepada pihak pelaksan pelayanan pendidikan, baik sekolah/madrasah/penyelenggara paket A atau B sangat diharapkan peran aktifnya untuk menarik kembali anak – anak KPM, khususnya yang belum menyelesaikan pendidikan dasar namun meninggalkan bangku sekolah atau bekerja untuk kembali ke sekolah.

sekolah dan anak usia 0-6 tahun, ibu hamil dan ibu nifas serta penyandang disabilitas berat dan lansia yang terdaftar di puskesmas yang terdekat dengan tempat tinggal peserta PKH. Selanjutnya adalah verifikasi terhadap kehadiran yang dilakukan oleh pihak penyedia layanan, yaitu sekolah dan puskesmas beserta jaringannya.

6. Penangguhan dan Pembatalan

Penangguhan dan pembatalan peserta PKH melalui tahapan sebagai berikut: a. Penangguhan Sementara, berlaku apabila:

1. peserta PKH tidak memenuhi komitmen yang telah ditentukan untuk 1 kali siklus pembayaran (4 bulan berturut-turut);

2. peserta PKH tidak mengambil pembayaran untuk 1 kali siklus pembayaran (4 bulan berturut-turut).

Apabila rumah tangga yang bersangkutan ingin menjadi peserta kembali, mereka harus mendaftar kembali ke PPKH kecamatan atau melalui perwakilan ketua kelompok ibu yang sudah terbentuk. Selanjutnya, petugas PPKH kab/Kota dan Kecamatan akan mengunjungi rumah keluarga tersebut untuk menilai kelayakannya. Dasar penilaian kelayakan menggunakan indikator yang digunakan pada saat pemilihan peserta PKH.

b. Pembatalan, ini dapat terjadi apabila:

1. KPM terbukti tidak layak sebagai peserta PKH, melalui antara lain pengaduan yang telah dibuktikan dan pengecekan berkala (spot check). 2. Dalam 2 kali siklus pembayaran berturut-turut (8 bulan) RTSM tidak

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah dibatalkan kepesertaannya tidak dapat diajukan kembali sebagai penerima bantuan.

7. Pemuthakiran Data

Pemuthakiran data adalah perubahan sebagian atau seluruh data awal yang tercatat pada Master Database. Pemuthakiran data dilakuan oleh pendamping PKH setiap ada perubahan. Pendamping PKH bekerjasama dengan ketua kelompok PKH untuk memeriksa perubahan data terkai. Beberapa contoh perubahan informasi, sebagai berikut :

a. Perubahan tempat tinggal b. Kelahiran anggota keluarga

c. Penarikan anak – anak dari program (kematian, keluar/pindah sekolah, dll)

d. Masuknya anak – anak baru kesekolah e. Ibu hamil

f. Perbaikan nama – nama atau dokumen – dokumen g. perubahan fasilitas kesehatan yang diakses

1.6.5.6 Dasar Hukum PKH

Pemerintah Daaerah. Sumber dana PKH beraasal dari APBN. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan PKH dijalankan berdasarkaan peraturan dibawah ini :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir

Miskin.

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan

Kesejahteraan Sosial.

7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8).

9. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86).

11.Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.

12.SK Menteri Sosial RI Nomor 294/HUK/2016 tentang Indeks Dan Komponen Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2016. 13.SK Dirjen Perlindungan Dan Jaminan Sosial Nomor 12/LJS/09/2016

tentang Pedoman Umum Program Keluarga Harapan.

1.7. Definisi Konsep

Konsep merupakan istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat penelitian ilmu sosial. Melalui konsep kemudian peneliti diharapkan dapat menyederhanakan pemikirannya dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian (events) yang berkaitan dengan yang lainnya. (Singarimbun, 1995:33).

Oleh karena itu untuk dapat menemukan batasan yang lebih jelas maka penulis dapat menyederhanakan pemikiran atas masalah yang sedang penulis teliti, maka penulis mengemukakan defenisi konsep sebagai berikut:

a. Implementasi Kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan.

pelayanan dasar yaitu pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan sosial (bagi penyandang disabilitas berat, ringan, serta lansia).

c. Implementasi Program Keluarga Harapan adalah tindakan dilakukan oleh pemerintah ataupun swasta dalam melaksanakan program keluarga harapan yaitu program yang memberikan bantuan tunai bersyarat untuk membantu KPM memperoleh akses pelayanan dasar yaitu pendidikan dan kesehatan.

Dalam penelitian ini, Implementasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Indrakasih Kecamatan Medan Tembung dapat dikaji dari indikator berikut:

1. Standar dan sasaran Kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan.

2. Sumberdaya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik umberdaya manusia maupun non manusia.

3. Komunikasi dan hubungan antarorganisasi. Dalam banyak program implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain.

4. Karakteristik agen pelaksana. Karakteristik agen pelaksana ini dapat dilihat dari dukungan yang diberikan dari organisasi formal ataupun informal yang tidak termasuk di dalam struktur organisasi..

6. Kondisi Sosial dan ekonomi meliputi karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak.

1.8. Sistematika Penulisan BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, definisi konsep, dan sistematika penulisan.

BAB II: METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari bentuk penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB III: DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum tentang objek atau lokasi peneliti yang relevan dengan topik penelitian.

BAB IV: PENYAJIAN DATA

Bab ini menyajikan data yang diperoleh selama penelitian dilapangan dan dokumentasi yang akan dianalisa.

BAB V: ANALISIS DATA

Bab ini berisi tentang uraian analisis data – data yang akan diperoleh setelah melaksanakan penelitian.

BAB VI: PENUTUP