MODAL SOSIAL DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA: Studi Kasus BUMDes Amarta Desa Pandowoharjo,

Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Yogyakarta

S K R I P S I

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Ekonomi

Oleh: Andreas Suranto NIM: 162314010

PROGRAM STUDI EKONOMI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA 2020

i

MODAL SOSIAL DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA: Studi Kasus BUMDes Amarta Desa Pandowoharjo,

Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Yogyakarta

S K R I P S I

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Ekonomi

Oleh: Andreas Suranto NIM: 162314010

PROGRAM STUDI EKONOMI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA 2020

IvTOBAL SOSTAL DAN PENCELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA: $tudi Kasus *UMDes Amarta Desa Pa*dorroharj*"

Kssnatan Slmnaq Habrptm Stmrarq Y*p'61srx*

#E*Ee* ,&*dr*a$ l*gtrenfs Nle{ : }*13}4*1* 'f*E*fu Eli=*fee*ac* x*xfu : ff*ctcE:*sx*E:ie:s.

K

iv

HALAMAN PERSEMBAHAN

King of kings, thank you for life. For happiness, for tears, for laughter Also when is’s hard at times even the Lord.

You are never far away. − King of Kings.

Kamu tak perlu menang setiap saat.

Meski kamu terjatuh dan dikalahkan selama hatimu dan keinginanmu terhubung dengan yang lain, itu sudah cukup.

Kalau begitu, kamu masih bisa berdiri. – Sword Art Online II

Skipsi ini dipersembahkan untuk: Keluarga Kudus Nazaret, Bapakku Ngatemin dan Ibuku Martha Parni, Mbakku Sri Rejeki, Masku Martinus Tubari dan Adikku Antonia Anita Septiani, Seluruh Keluargaku.

v

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

FAKULTAS EKONOMIPROGRAM STUDI EKONOMI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: MODAL SOSIAL DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA:

Studi Kasus BUMDes Amarta Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Yogyakarta

dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 24 April 2020 adalah hasil karya saya. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak sengaja, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 29 Mei 2020 Yang membuat pernyataan,

vi

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN

PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Andreas Suranto NIM : 162314010

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:

MODAL SOSIAL DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA: Studi Kasus BUMDes Amarta Desa Pandowoharjo,

Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Yogyakarta

beserta perangkat yang diberikan. Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media

lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu memberikan royalty kepada saya

selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 29 Mei 2020 Yang membuat pernyataan,

vii

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Baik atas berkat dan kasih-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Keluarga Kudus Nazaret atas berkat dan kasih yang melimpah.

2. Drs. Johanes Eka Priyatma, M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Sanata

Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kepribadian kepada penulis.

3. Albertus Yudi Yuniarto, S.E., MBA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma.

4. Drs. Laurentius Bambang Harnoto, M.Si. selaku Ketua Program Studi

Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

5. Robertus In Nugroho Budisantoso, S.J., M.Hum., M.P.P. selaku DPA

Mahasiswa Angkatan 2016 yang telah mendampingi dan membimbing selama 4 tahun belajar di Program Studi Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

6. Florentinus Nugro Hardianto, S.E., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing yang

telah membantu serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma

yang telah membantu selama belajar di Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

8. Lembaga Kesejahteraan Mahasiswa Universitas Sanata Dharma yang telah

memberikan beasiswa perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

9. Orang tua, saudara dan keluarga besar yang selalu mendukung secara

langsung maupun melalui doa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar.

10.Ko Johanes Dicky dan keluarga yang telah mendukung penulis dalam

perkuliahan dan menyelesaikan skripsi.

11.Romo Andreas Setyo Budi Sambodo, Pr. yang memberikan dukungan

finansial dan doa kepada penulis selama kuliah.

12.Yayasan JRS Indonesia yang memberikan dukungan tempat tinggal dan

dukungan dalam menyelesaikan skripsi.

13.Teman-teman di JRS Indonesia dan TIM JRS Malam yang selalu mendukung

viii

14.Pusat Studi Lingkungan Universitas Sanata Dharma yang memberikan

dukungan tempat tinggal kepada penulis selama kuliah.

15.Pihak BUMDes Amarta Desa Pandowoharjo Sleman yang telah mengijinkan

penulis memperoleh data untuk penelitian skripsi.

16.Kawan-kawanku: Stacia Priyono, Mario Harvey CH, Bondan Suto

Pambayun, Cristoper Hastian, dan Virgen Wuwungan yang memberi semangat dan dukungan bagi penulis.

17.Sahabatku Taufiq Ridwan Amri yang selalu menemani penulis untuk

melepaskan penat dan uneg-uneg.

18.Teman-teman Angkatan 2016 Program Studi Ekonomi Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma yang mewarnai dinamika penulis selama berkuliah.

19.Serta seluruh pihak yang telah membantu dalam mempelancar penyelesaian

skripsi ini yang tidak dapat disebut satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tentunya masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 29 Mei 2020

ix DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ... i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ... ii

HALAMAN PENGESAHAN ... iii

HALAMAN PERSEMBAHAN ... iv

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI ... v

HALAMAN LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ... vi

HALAMAN KATA PENGANTAR ... vii

HALAMAN DAFTAR ISI ... ix

HALAMAN DAFTAR TABEL ... xi

HALAMAN DAFTAR GAMBAR ... xii

HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN ... xiii

ABSTRAK ... xiv

ABSTRACT ... xv

BAB I PENDAHULUAN ... 1

A. Latar Belakang Masalah ... 1

B. Rumusan Masalah ... 5

C. Batasan Masalah ... 6

D. Tujuan Penelitian ... 6

E. Manfaat Penelitian ... 7

F. Sistematika Penulisan ... 8

BAB II TINJAUAN LITERATUR ... 10

A. Tinjauan Teori ... 10

1. Modal Sosial ... 10

2. Komponen-komponen Modal Sosial ... 12

3. Aspek Modal Sosial ... 15

4. Wujud Modal Sosial ... 15

5. Badan Usaha Milik Desa ... 17

6. Kinerja Organisasi ... 19

7. Determinan Modal Sosial di BUMDes ... 22

8. Pengaruh Modal Sosial terhadap Kinerja BUMDes ... 23

B. Tinjauan Studi Empiris ... 24

C. Model Teoretis/Konseptual ... 27

1. Model Deskriptif Modal Sosial ... 27

2. Model Kausalitas Modal Sosial dan Kinerja BUMDes ... 28

BAB III METODE PENELITIAN ... 30

A. Objek Penelitian ... 30

B. Subjek Penelitian ... 30

x

D. Teknik Pengumpulan Data ... 32

E. Variabel Penelitian ... 34

F. Teknik Analisis Data ... 34

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN ... 38

A. Gambaran Umum BUMDes Amarta ... 38

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ... 42

A. Keberadaan Modal Sosial ... 42

1. Modal Sosial dalam Pengelolaan BUMDes Amarta ... 42

2. Jaringan Sosial dalam Pengelolaan BUMDes Amarta ... 44

3. Norma dalam Pengelolaan BUMDes Amarta ... 47

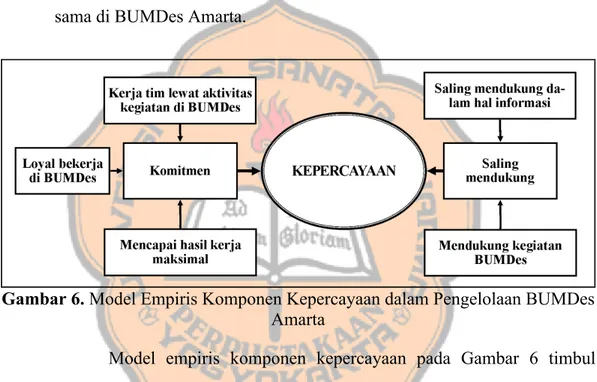

4. Kepercayaan dalam Pengelolaan BUMDes Amarta ... 49

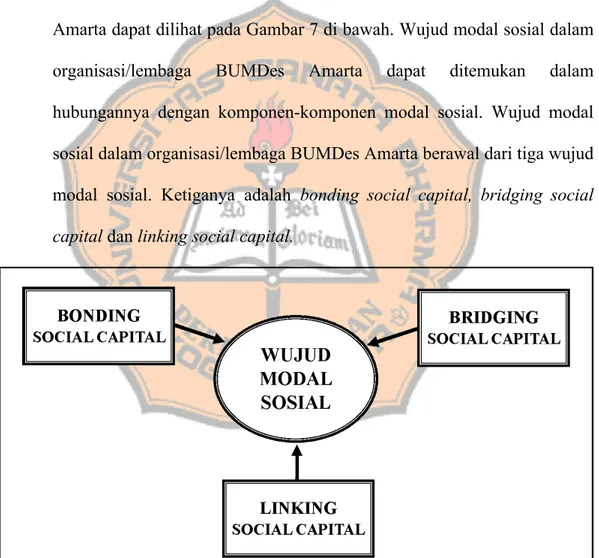

5. Wujud Modal Sosial dalam Pengelolaan BUMDes Amarta ... 51

6. Modal Sosial Mengikat atau Bonding Social Capital dalam Pengelolaan BUMDes Amarta ... 52

7. Modal Sosial Menjembatani atau Bridging Social Capital dalam Pengelolaan BUMDes Amarta ... 55

8. Modal Sosial Menghubungkan atau Linking Social Capital dalam Pengelolaan BUMDes Amarta ... 58

B. Hubungan Modal Sosial dan Kinerja Organisasi ... 61

1. Fungsi Modal Sosial dalam Pengelolaan BUMDes Amarta ... 61

2. Efektivitas Fungsi Modal Sosial dalam Pengelolaan BUMDes Amarta ... 62

3. Kinerja BUMDes Amarta ... 63

C. Pokok-pokok Temuan Penelitian ... 70

BAB VI PENUTUP ... 73

A. Kesimpulan ... 73

B. Saran ... 76

DAFTAR PUSTAKA ... 79

xi

DAFTAR TABEL

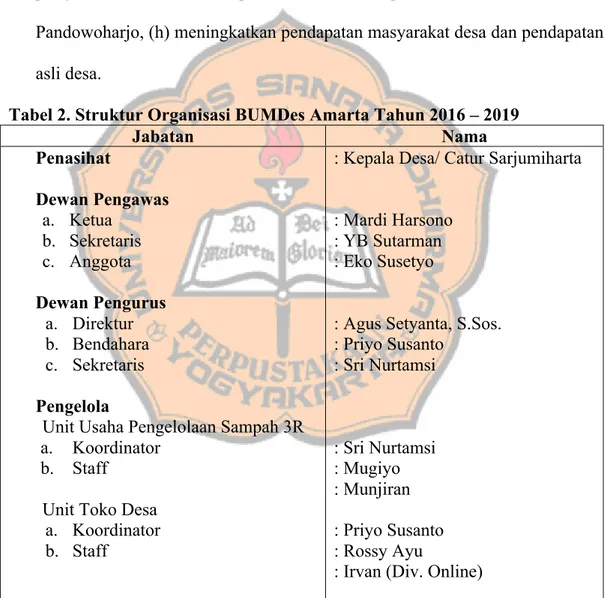

Tabel 1. Hasil Penelitian Terdahulu ... 25 Tabel 2. Struktur Organisasi BUMDes Amarta Tahun 2016 – 2019 ... 40

xii

DAFTAR GAMBAR

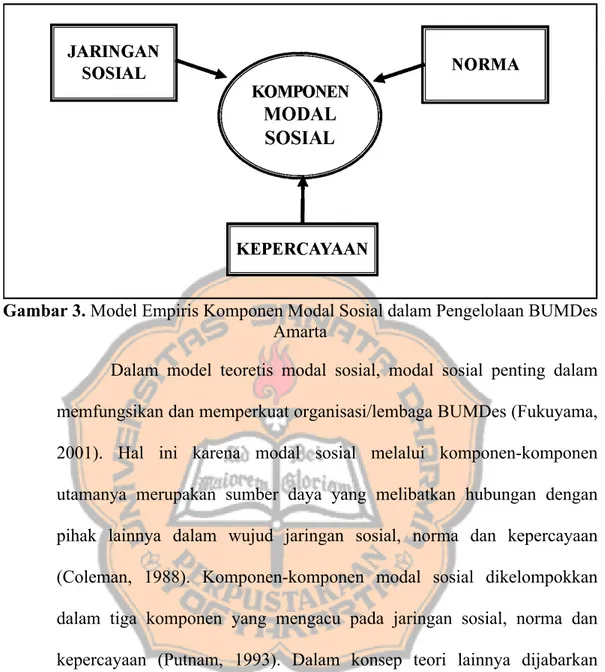

Gambar 1. Model Deskriptif Modal Sosial ... 28 Gambar 2. Model Kausalitas Modal Sosial dan Kinerja BUMDes ... 29 Gambar 3. Model Empiris Komponen Modal Sosial dalam Pengelolaan

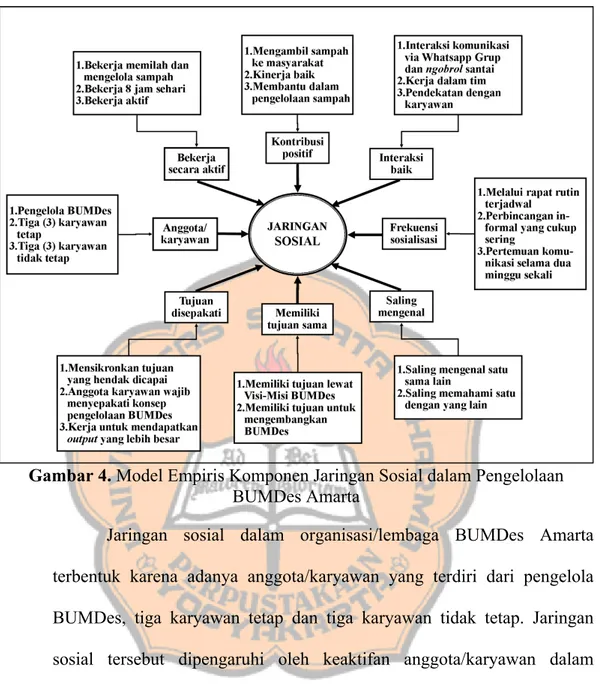

BUMDes Amarta ... 43 Gambar 4. Model Empiris Komponen Jaringan dalam Pengelolaan

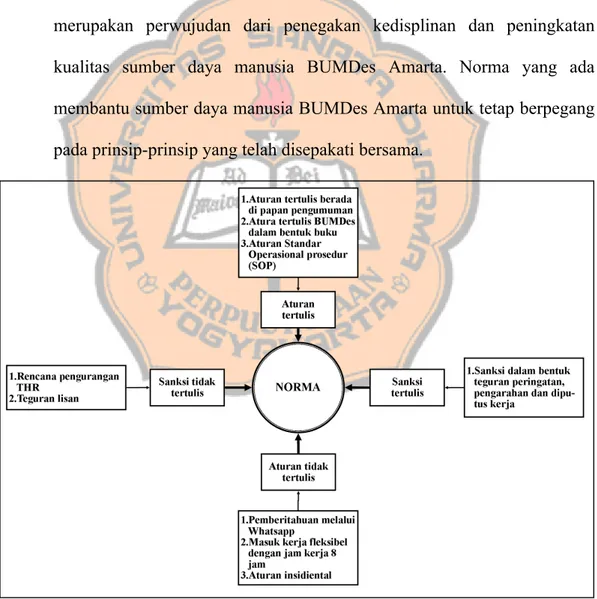

BUMDes Amarta ... 45 Gambar 5. Model Empiris Komponen Norma dalam Pengelolaan

BUMDes Amarta ... 47 Gambar 6. Model Empiris Komponen Kepercayaan dalam Pengelolaan

BUMDes Amarta ... 50 Gambar 7. Model Empiris Komponen Wujud Modal Sosial dalam

Pengelolaan BUMDes Amarta ... 51

Gambar 8. Model Empiris Bonding SC dalam Pengelolaan BUMDes

Amarta ... 53

Gambar 9. Model Empiris Bridging SC dalam Pengelolaan BUMDes

Amarta ... 56

Gambar 10. Model Empiris Linking SC dalam Pengelolaan BUMDes

Amarta ... 59 Gambar 11. Model Empiris Fungsi Modal Sosial dalam Pengelolaan

BUMDes Amarta ... 61 Gambar 12. Model Empiris Efektivitas Fungsi Modal Sosial dalam

Pengelolaan BUMDes Amarta ... 63 Gambar 13. Model Empiris Kinerja BUMDes Amarta ... 63 Gambar 14. Model Empiris Aspek Produktivitas Kinerja BUMDes

Amarta ... 64 Gambar 15. Model Empiris Aspek Kualitas Layanan Kinerja BUMDes

Amarta ... 65 Gambar 16. Model Empiris Aspek Responsivitas Kinerja BUMDes

Amarta ... 66 Gambar 17. Model Empiris Aspek Responsibilitas Kinerja BUMDes

Amarta ... 67 Gambar 18. Model Empiris Aspek Akuntabilitas Kinerja BUMDes

xiii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Format Wawancara Penelitian ... 87

Lampiran 2. Daftar Nama Narasumber BUMDes Amarta ... 90

Lampiran 3. Transkrip Wawancara Narasumber 1 ... 91

Lampiran 4. Transkrip Wawancara Narasumber 2 ... 104

Lampiran 5. Transkrip Wawancara Narasumber 3 ... 113

Lampiran 6. Kategorisasi Data Wawancara Narasumber 1 ... 124

Lampiran 7. Kategorisasi Data Wawancara Narasumber 2 ... 135

Lampiran 8. Kategorisasi Data Wawancara Narasumber 3 ... 146

Lampiran 9. Kategorisasi Modal Sosial ... 157

Lampiran 10. Kategorisasi Fungsi Modal Sosial ... 160

Lampiran 11. Kategorisasi Efektivitas Fungsi Modal Sosial ... 161

Lampiran 12. Kategorisasi Kinerja BUMDes ... 162

xiv

MODAL SOSIAL DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA: Studi Kasus BUMDes Amarta Desa Pandowoharjo,

Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Yogyakarta

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan hasil musyawarah antara masyarakat desa dan pemerintah desa dalam memaksimalkan perekonomian di desa. Perkembangan BUMDes dipengaruhi oleh modal sosial yang ada di desa. Modal sosial tersebut berdampak pada kegiatan ekonomi dan sosial di BUMDes. Maka dari itu, modal sosial mempunyai pengaruh yang penting dalam meningkatkan kinerja BUMDes. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi keberadaan modal sosial dalam pengelolaan BUMDes Amarta; (2) mengeksplorasi fungsi modal sosial dalam pengelolaan BUMDes Amarta; (3) mengidentifikasi gambaran efektivitas fungsi modal sosial dalam pengelolaan BUMDes Amarta; (4) mengetahui gambaran kinerja BUMDes Amarta.

Dalam analisisnya digunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengetahui hubungan modal sosial dan kinerja BUMDes. Sumber data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan subjek penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, dokumentasi dan kepustakaan. Analisis data dilakukan dalam beberapa tahap dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil analisis data wawancara bahwa modal sosial teridentifikasi dalam pengelolaan BUMDes Amarta. Modal sosial memiliki fungsi dalam pengelolaan BUMDes Amarta. Modal sosial dalam pengelolaan BUMDes Amarta mendorong pada efektivitas modal sosial. Efektivitas modal sosial berpengaruh pada sumber daya manusia di BUMDes. Dampak lain efektivitas modal sosial mempengaruhi kinerja BUMDes menjadi semakin baik.

Kata Kunci: modal sosial, efektivitas modal sosial, badan usaha milik desa, kinerja BUMDes

xv

SOCIAL CAPITAL AND MANAGEMENT OF VILLAGE-OWNED ENTERPRISES: A Case Study at BUMDes Amarta Pandowoharjo Village,

Sleman District, Sleman Regency, Yogyakarta

ABSTRACT

Village-owned enterprises (Badan Usaha Milik Desa, BUMDes) originate from discussions between village citizens and their government on how to maximize their rural economies. The development of BUMDes is influenced by the presence of social capital in their village. Social capitals affect economic and social activities in BUMDes. Therefore, social capitals have an important influence in improving the performance of BUMDes. This research aimed to: (1) identify the existence of social capital in the management of BUMDes Amarta; (2) explore the function of social capital in the management of BUMDes Amarta; (3) identify an overview of the effectiveness of the function of social capital in the management of BUMDes Amarta, and; (4) find out the performance description of BUMDes Amarta.

The analysis applied qualitative descriptive methods to determine the relationship between social capital and BUMDes’ performance. Data sources were obtained through in-depth interviews with research subjects. Data collection techniques included interviews, documentation, and literature. Data analysis was carried out in several stages with data collection, data reduction, data presentation and conclusion.

Based on the analysis of interview data, social capital is identified in the management of BUMDes Amarta. Social capital has a function in the management of BUMDes Amarta. Social capitals in the management of BUMDes Amarta promote the effectiveness of social capital. The effectiveness of social capital affects human resources in BUMDes, as well as the performance of BUMDes.

Keyword: social capital, the effectiveness of social capital, village-owned enterprises, BUMDes performance

1 BAB I PENDAHULUAN1 A. Latar Belakang Masalah

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan organisasi/lembaga publik yang melakukan kegiatan-kegiatan pengembangan ekonomi yang dimiliki oleh pemerintahan desa. BUMDes dibentuk atas persetujuan bersama masyarakat desa dan pemerintah desa secara formal dalam rangka pencapaian tujuan tertentu (Siagian, 2008). BUMDes dibentuk untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan warga masyarakat (Santi & Wulandari, 2018), pengentasan kemiskinan dan pengentasan pengangguran di desa (Suastika, 2017). BUMDes dapat berperan dalam pengembangan kelembagaan dan pengelolaan usaha masyarakat (Hastuti & Chilmy, 2017) dan akhirnya dapat membawa perubahan pada bidang ekonomi dan sosial di desa (Anggraeni, 2016). BUMDes sebagai organisasi/lembaga publik dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Petugas dan karyawan BUMDes adalah penduduk desa (Hardijono, 2014). BUMDes membantu dalam pegembangan usaha baru di desa, dengan demikian dibutuhkannya tenaga kerja baru (Mampanini, 2016).

1Materi dalam bagian ini telah dibuat menjadi makalah dan dipresentasikan di Manajement Dynamic Conference 5th (MADIC 5) dalam Seminar Nasional dan Call for Papers Universitas Stikubank Semarang dengan judul “Model

Konseptual Hubungan Modal Sosial dan Kinerja BUMDes” pada tanggal 3

September 2019. Diakses 19 November 2019 dari https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/madic/article/view/7550/2520

BUMDes dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mulai berlaku sejak sekitar tahun 2004 hingga kini. BUMDes dilindungi oleh Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa. Dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004, pembentukan BUMDes didasarkan atas kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa dan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Tindak lanjut dari pelaksanaan pendirian BUMDes dijelaskan dalam PP No. 72 tahun 2005. Namun secara teknis, BUMDes yang ada mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa terkait usaha desa yang dibentuk oleh pemerintah desa dengan modal kepemilikannya dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan BUMDes dapat menjalankan usaha diberbagai bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keberadaan dan tata kelola BUMDes juga didukung dengan adanya Permendesa No. 4 tahun 2015 tentang Perusahaan Milik Desa. Dengan demikian BUMDes memiliki landasan hukum yang kuat dan diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan desa yang telah disepakati oleh masyarakat desa (Suastika, 2017).

BUMDes sebagai lembaga/organisasi merupakan elemen penting dalam pembangunan pedesaan (Esman & Uphoff, 1986). BUMDes dapat menjadi penggerak masyarakat dalam mewujudkan desa yang mandiri, berkelanjutan, dan berciri lokal pedesaan. BUMDes merupakan wujud dari

kemandirian di desa (Putra, 2018). Melalui BUMDes, pemerintahan desa dapat melakukan kegiatan yang inovatif dan kreatif sesuai dengan potensi desa. BUMDes dapat mengembangkan potensi ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi pedesaan (Kirowati & Setia, 2018). Pengembangan potensi ini dapat melalui sisi produksi, pemasaran, distribusi dan pengelolaan sumber daya manusia di desa (Ubaididillah, 2017). Pengembangan potensi ekonomi ini tentunya berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat di desa, sehingga membawa pada pengentasan kemiskinan di desa (Suastika, 2017).

Prakarsa dan partisipasi masyarakat membantu perbaikan manajemen organisasi/lembaga BUMDes. Apabila prakarsa dan partisipasi masyarakat desa terus dikembangkan dalam pengelolaan BUMDes, maka BUMDes akan bisa beroperasi dengan baik (Palupi et al., 2016). BUMDes beroperasi dengan baik dapat melalui manajemen organisasi/lembaga BUMDes pada kegiatan di desa (Adawiyah, 2018). Keberadaan BUMDes yang berkinerja baik tersebut dapat memberi kontribusi terhadap kesejahteraan warga desa. Selain itu, keberadaan BUMDes yang berkinerja baik pada akhirnya dapat membangun kemandirian masyarakat desa. BUMDes melalui prakarsa dan partisipasi masyarakat desa dapat melakukan penguatan ekonomi di desa (Mampanini, 2016). BUMDes dapat memberikan manfaat dalam penciptaan usaha baru dan lapangan pekerjaan baru (Mampanini, 2016; Suastika, 2017).

BUMDes mempunyai kendala-kendala dalam melaksanakan aktivitasnya. Banyak masyarakat di desa tidak memiliki pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya BUMDes bagi kesejahteraan desa. Masyarakat

desa masih beranggapan bahwa keberadaan BUMDes tidak membawa manfaat siginifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara langsung (Anggraeni, 2016). Kendala lainnya adalah bahwa BUMDes belum menjadi alat/instrumen untuk membangun perekonomian desa yang demokratis, inklusif dan berkelanjutan (Palupi et al., 2016). Sumber daya manusia lokal yang masih memiliki kapasitas dan kapabilitas terbatas juga menjadi kendala dalam pengelolaan BUMDes itu sendiri (Anggraeni, 2016). BUMDes belum mampu untuk menjalin hubungan dengan pihak lainnya. Relasi BUMDes dengan pemerintah desa belum terjalin secara penuh sebagai bagian dari pemberdayaan desa (Putra, 2018).

Perkembangan BUMDes di desa dipengaruhi oleh modal sosial dalam bentuk tradisi-tradisi desa yang berkembang dalam masyarakat pedesaan (Hastowiyono & Suharyanto, 2014). Tradisi-tradisi desa merupakan wujud dari identitas masyarakat desa yang didasarkan pada budaya, agama dan kearifan lokal. Modal sosial dibangun dalam tradisi-tradisi desa dalam interaksinya dengan masyarakat di desa (Nasution et al., 2015). Modal sosial juga merupakan cerminan dari kearifan lokal masyarakat desa (Mirayani, 2014). Tradisi-tradisi desa juga berpengaruh pada pengentasan kemiskinan di desa. Gotong royong, arisan, paguyuban dan paseduluran di desa merupakan wujud dalam pengurangan kemiskinan (Satlita et al., 2017). Oleh karena itu, modal sosial mempunyai pengaruh kuat dalam menggerakkan penduduk desa dalam kegiatan BUMDes di desa (Djaha et al., 2018).

Sehubungan dengan peran modal sosial dalam pengelolaan BUMDes, penelitian ini akan meneliti keberadaan modal sosial dalam pengelolaan

BUMDes Amarta.BUMDes Amarta, Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman,

Kabupaten Sleman, Yogyakarta merupakan salah satu BUMDes yang bergerak dalam pengelolaan sampah yang menguntungkan. BUMDes Amarta ini bekerja sama dengan masyarakat di desa dan perusahaan swasta pengelola sampah hasil produksi. BUMDes Amarta berdiri tanggal 6 Juni 2016, yang berakar dari pemecahan masalah Desa Pandowoharjo mengenai sampah. Selain pemecahan masalah mengenai sampah, BUMDes Amarta pada tahun 2017 sudah mencapai omset Rp200 juta dengan keuntungan sebesar Rp37 juta dan menyumbang pendapatan asli desa sebesar Rp15 juta dari pengelolaan tersebut. BUMDes Amarta juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan BUMDes Amarta dalam pengolahan sampah. Keberhasilan BUMDes Amarta dalam pengelolaan sampah ini juga merupakan wujud BUMDes menciptakan lingkungan pedesaaan yang bersih dan sehat.

B. Rumusan Masalah

Setelah mendalami latar belakang yang sudah dijabarkan di atas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Modal sosial apa sajakah yang ada dalam pengelolaan BUMDes

khususnya di BUMDes Amarta?

3. Bagaimanakah gambaran efektivitas fungsi modal sosial dalam

pengelolaan BUMDes Amarta?

4. Bagaimanakah gambaran kinerja BUMDes Amarta?

C. Batasan Masalah

Adapun batasan dalam penelitian ini berfokus pada keberadaan modal sosial dalam pengelolaan BUMDes Amarta sebagai elemen dalam pembangunan desa.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa tujuan penelitian, yaitu:

1. Untuk mengidentifikasi keberadaan modal sosial dalam pengelolaan

BUMDes khususnya di BUMDes Amarta.

2. Untuk mengeksplorasi fungsi modal sosial dalam pengelolaan BUMDes

Amarta.

3. Untuk mengidentifikasi gambaran efektivitas fungsi modal sosial dalam

pengelolaan BUMDes Amarta.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi serta dapat

menjadi bahan referensi yang berkaitan dengan keberadaan modal sosial dalam pengelolaan BUMDes Amarta.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sarana dan acuan akademik dalam meningkatkan dan menambah gambaran tentang keberadaan modal sosial dalam pengelolaan BUMDes Amarta.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam mengembangkan desa yang diakomodir oleh BUMDes Amarta menggunakan pendekatan modal sosial.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan terkait keberadaan modal sosial dalam pengelolaan BUMDes Amarta.

F. Sistematika Penulisan Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Literatur

Bab ini berisikan tentang tinjauan teori, tinjauan studi empiris dan model koseptual yang berkaitan mengenai modal sosial dalam pengelolaan BUMDes.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini berisikan tentang objek penelitian, metode dan desain penelitian, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan teknik analisis data.

Bab IV : Gambaran Umum Objek Penelitian

Bab ini berisikan tentang profil objek penelitian, yaitu BUMDes Amarta dari berbagai aspek.

Bab V : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan data yang diperoleh penulis dari hasil penelitian di BUMDes Amarta.

Bab VI : Penutup

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari seluruh rangkaian proses penelitian mulai dari awal hingga hasil penelitian dan pembahasan data serta saran yang diharapkan berguna bagi BUMDes Amarta.

Daftar Pustaka

Daftar Pustaka berisikan sumber-sumber literasi sebagai bahan dalam pembuatan penelitian.

10 BAB II

TINJAUAN LITERATUR2 A. Tinjauan Teori

1. Modal Sosial

Modal sosial sendiri merupakan kesatuan utuh yang hidup, tumbuh dan melekat dalam komunitas, organisasi/lembaga dan masyarakat yang cenderung berdampak positif bagi pembangunan masyarakat. Modal sosial adalah kombinasi norma-norma yang berada dalam sistem sosial dengan memadukan interaksi dan berkontribusi pada pembangunan manusia di suatu masyarakat (Collier, 1998), bertujuan pada kerja sama antar anggota masyarakat (Santi & Wulandari, 2018) dan penggerak dalam pencapaian tujuan bersama (Hasbullah, 2006). Modal sosial merupakan kekuatan

penggerak dalam pemberdayaan dan pengelolaan komunitas,

organisasi/lembaga dan masyarakat (Ife & Tesoriero, 2008). Modal sosial melekat pada hubungan dalam komunitas, organisasi/lembaga dan masyarakat untuk tujuan bersama. Modal sosial tidak terbatas pada aktor atau kelompok mayoritas tetapi juga pada aktor atau kelompok minoritas melalui hubungan dan kebersamaan yang terjalin sebagai pembangun kehidupan sosial (Coleman, 2009). Modal sosial sebagai perekat sosial dalam menjaga keutuhan kelompok secara bersama-sama (Ubaididillah,

2Materi dalam bagian ini telah dibuat menjadi makalah dan dipresentasikan di Manajement Dynamic Conference 5th (MADIC 5) dalam Seminar Nasional dan Call for Papers Universitas Stikubank Semarang dengan judul “Model

Konseptual Hubungan Modal Sosial dan Kinerja BUMDes” pada tanggal 3

September 2019. Diakses 19 November 2019 dari https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/madic/article/view/7550/2520

yang lainnya (Mirayani, 2014).

Modal sosial menjadi kekuatan dalam menjaga keharmonisan komunitas, organisasi/lembaga dan masyarakat dalam kegiatan ekonomi dan sosial. Modal sosial merupakan salah satu bentuk hubungan yang ideal dalam aktivitas ekonomi (Syahyuti, 2008). Modal sosial terjadi melalui hubungan yang harmonis yang digunakan dalam komunitas, organisasi/lembaga dan masyarakat (Coleman, 2009). Hubungan yang ideal ini mengalahkan individualitas (Andreas & Savitri, 2016). Keharmonisan ini berdampak pada aspek ekonomi dan sosial dalam komunitas, organisasi/lembaga dan masyarakat (Burt, 1992). Modal sosial mampu membantu dalam mengatasi permasalahan warga (Andreas & Savitri, 2016). Oleh karena itu modal sosial memengang peranan penting dalam memfungsikan dan memperkuat komunitas, organisasi/ lembaga dan masyarakat (Fukuyama, 2001).

Modal sosial membentuk kegiatan ekonomi yang menguntungkan. Modal sosial dianggap sebagai sumber daya yang melibatkan jaringan dan hubungan yang diatur dalam norma-norma bersama serta dilandaskan pada sikap saling percaya dan berkerja sama dalam mencapai keuntungan bersama melalui kelangsungan produktivitas masyarakat (Coleman, 1988; Putnam, 1995; Solow, 1999). Produktivitas inilah yang membentuk kegiatan ekonomi (Kebede, 2018). Modal sosial merupakan suatu keunggulan dalam memperoleh keuntungan ekonomi (Yustika, 2008).

Modal sosial didorong untuk pemberdayaan ekonomi melalui kegiatan ekonomi (Mampanini, 2016). Bentuk kerja sama dengan berbagai pihak memungkinkan modal sosial untuk dapat membentuk kegiatan ekonomi (Putra, 2018). Kegiatan ekonomi terjadi atas dasar saling percaya oleh berbagai pihak (Mampanini, 2016).

2. Komponen-komponen Modal Sosial

Modal sosial juga diimplementasikan dalam wujud harmonisasi terhadap komponen-komponen modal sosial dalam masyarakat. Modal sosial diklasifikasikan dalam enam komponen yaitu jaringan/hubungan dalam kelompok masyarakat, solidaritas dan kepercayaan dalam masyarakat, kerja sama timbal balik, komunikasi dan informasi, kohesi anggota masyarakat, dan kebijakan dan pemberdayaan masyarakat (Collier, 1998). Penelitian lainnya menyebutkan bahwa modal sosial juga mengacu pada nilai-nilai dan tindakan proaktif (Hasbullah, 2006), kesetaraan, tanggung jawab dan daya tanggap, dan komitmen antara anggota masyarakat yang dapat mempengaruhi pengembangan kegiatan ekonomi (Cao et al., 2015). Dalam pertumbuhan ekonomi komponen modal sosial juga dihubungkan pada kepercayaan, kekompakan, altruism, gotong royong, jejaring dan kolaborasi sosial (Suharto, 2005). Komponen modal sosial mendorong partisipasi dalam masyarakat (Satlita et al., 2017). Partisipasi dalam masyarakat ini menghasilkan organisasi/lembaga publik yang efektif dan layanan yang lebih baik (Adhikari & Goldey, 2010). Jadi komponen modal sosial tersebut secara tidak langsung membentuk

(Aliabadi et al., 2016).

Modal sosial mempunyai komponen utama dalam

mengkoordinasikan kerja sama yang saling menguntungkan yaitu jaringan, norma dan kepercayaan sosial (Putnam, 1993):

a. Jaringan sosial. Jaringan sosial terjadi karena adanya kesamaan misi

dalam pencapaian kesejahteraan bersama dalam hubungan masyarakat. Jaringan sosial digunakan sebagai sumber daya yang penting dimiliki oleh seseorang untuk berinteraksi dengan sesamanya (Granovetter, 2001). Jaringan sosial memfasilitasi harapan dan kepercayaan di antara para pelaku dalam suatu jaringan, sehingga pencapaian tujuan tertentu dapat terlaksana (Coleman, 1988). Jaringan sosial menumbuhkan nilai dan kepercayaan yang menjadi dasar dalam pencapaian kesejahteraan bersama. Jaringan sosial membangun relasi positif dari adanya kepercayaan dan nilai-nilai yang dibangun dalam masyarakat (Ubaididillah, 2017). Relasi positif ini berdampak pada jaringan yang bertahan lama karena hubungan timbal balik para pelaku dalam jaringan (Bourdieu dalam Field, 2010). Adanya jaringan sosial dapat menumbuhkan potensi lokal suatu daerah dalam kegiatan ekonomi (Putra, 2018).

b. Norma. Norma tidak dapat dipisahkan dalam hubungannya dengan

jaringan sosial dan kepercayaan. Dalam komunitas, organisasi/lembaga dan masyarakat, modal sosial melibatkan jaringan sosial, norma dan

kepercayaan (Putnam, 1993). Norma berperan sebagai pembenteng komunitas, organisasi/lembaga dan masyarakat terhadap pengaruh negatif yang merusak. Norma juga mengatur pola perilaku komunitas, organisasi/lembaga dan masyarakat. Norma berperan mengontrol perlindungan yang tumbuh dalam komunitas, organisasi/lembaga dan masyarakat (Mawardi, 2007). Norma sosial turut menjaga keberlangsungan komunitas, organisasi/lembaga dan masyarakat (Mirayani, 2014). Norma sosial juga dijelaskan sebagai penangkal akan pengaruh negatif yang merusak tatanan komunitas, organisasi/lembaga dan masyarakat (Coleman, 2009).

c. Kepercayaan. Kepercayaan berpengaruh pada hubungan yang

berkelanjutan dalam komunitas, organisasi/lembaga dan masyarakat.

Kepercayaan muncul akibat adanya share value sebagai dasar dalam

menciptakan pengharapan dan kejujuran dalam komunitas, organisasi/lembaga dan masyarakat (Fukuyama, 1995) yang menghasilkan komitmen untuk mencapai tujuan bersama secara terus-menerus (Cao et al., 2015). Kepercayaan merupakan tindakan yang dapat menimbulkan kerugian, ketidakpastian dan kemandirian. Kepercayaan didasarkan pada keberanian dalam mengambil risiko dan

didasarkan pada keyakinan bahwa anggota komunitas,

organisasi/lembaga dan masyarakat saling mendukung satu sama lain (Fox, 1974). Kepercayaan berpotensi besar dalam mewujudkan komunitas, organisasi/lembaga dan masyarakat yang mandiri

ekonomi. Kepercayaan meningkatkan kegiatan ekonomi. 3. Aspek Modal Sosial

Modal sosial digunakan sebagai alat uji hubungan dan komunikasi antar anggota komunitas, organisasi/lembaga dan masyarakat. Modal sosial dibagi dalam tiga aspek (Nahapiet & Ghoshal, 1998), antara lain: (a) Aspek struktural: Hubungan antar anggota komunitas, organisasi/lembaga dan masyarakat. Aspek ini dikaitkan dengan pola komunikasi dan hubungan antara pihak-pihak dalam kehidupan sosial (Burt, 2000); (b) Aspek kognitif: Kesamaan prinsip dan tujuan yang hendak dicapai. Aspek ini dikaitkan dengan kesamaan budaya, tujuan dan visi bersama oleh berbagai pihak dalam komunitas, organisasi/lembaga dan masyarakat (Ozigi, 2018); (c) Aspek relasional: Adanya sikap kekeluargaan yang terus-menerus dijalani dalam komunitas, organisasi/lembaga dan masyarakat. Dimensi ini mengacu pada kepercayaan, persahabatan, rasa hormat dan interaksi yang dibangun secara berkelanjutan oleh berbagai pihak dalam kehidupan sosial (Gelderman et al., 2016).

4. Wujud Modal Sosial

Ada tiga wujud modal sosial. Ketiga wujud modal sosial tersebut (Woolcock & Narayan, 2000) yaitu: (1) modal sosial mempunyai karakteristik karena adanya ikatan yang kuat atau perekat sosial, (2) hubungan yang menjembatani dan, (3) hubungan sosial yaitu menghubungkan karakteristik sosial dengan orang yang memiliki

kekuasaan yang berbeda atau status sosial antara elit politik dan masyarakat atau individu dari kelas sosial yang berbeda. Wujud modal sosial tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Modal Sosial Mengikat atau Bonding Social Capital merupakan

modal sosial yang mengikat anggota-anggota masyarakat dalam kelompok-kelompok tertentu ditunjukkan melalui nilai, kultur, persepsi dan tradisi yang ada di masyarakat. Tipe ini merupakan tipe dengan karakteristik adanya ikatan yang kuat dalam suatu sistem kemasyarakatan.

b. Modal Sosial Menjembatani atau Bridging Social Capital merupakan

salah satu bentuk modal sosial yang menghubungkan warga masyarakat dari kelompok sosial yang berbeda, biasanya berwujud institusi maupun mekanisme yang berlaku di masyarakat dalam rangka mencapai tujuan bersama. Ketidakmampuan untuk membangun institusi maupun mekanisme akan membuat masyarakat tidak mampu mengembangkan modal sosial untuk dapat membangun integrasi sosial.

c. Modal Sosial Menghubungkan atau Linking Social Capital

merupakan ikatan antara kelompok masyarakat yang lemah dan kurang berdaya dengan kelompok warga masyarakat yang lebih

berdaya (powerful people). Masyarakat yang lebih berdaya ini dapat

digunakan sebagai pendukung atau penghambat dalam ikatan sosial. Hal ini dapat dimaknai dari sikap masyarakat itu sendiri.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang keseluruhan atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (UU No. 32 tahun 2004). BUMDes menggerakkan masyarakat desa untuk mengembangkan potensi desa bersama-sama. BUMDes adalah organisasi di desa yang bertujuan memberdayakan dan mengembangkan kemandirian masyarakat desa dengan melibatkan pengelolaan penuh masyarakat pedesaan dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa (Mampanini, 2016; Suastika, 2017). BUMDes merupakan organisasi/lembaga di desa yang berdiri atas gagasan pemberdayaan ekonomi masyarakat (Ubaididillah, 2017). BUMDes menawarkan kerja sama untuk mengolah potensi desa menjadi bermanfaat bagi desa. Adanya kerja sama dan simbiosis yang baik antara pengelola BUMDes dan pemerintah desa serta berbagai elemen desa untuk saling mendukung dan mempromosikan desa (Anggraeni, 2016). Jadi, BUMDes mejalankan kegiatannya melalui kekayaan desa dengan dikembangkan secara penuh oleh masyarakat desa dan berasaskan potensi desa untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan Permendesa No. 4 tahun 2015, susunan kepengurusan pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan desa dengan

tujuan tidak adanya penyalahgunaan jabatan ganda. Susunan kepengurusan yang dimaksud menyesuaikan dengan penyebutan nama setempat di desa yang dilandasi dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Susunan kepengurusan pengelola BUMDes menurut Permendesa No. 4 tahun 2015 terdiri dari:

a. Penasihat. Penasihat dijabat secara ex officio oleh kepala desa yang

bersangkutan yang berkewajiban memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan pengelolaan BUMDes, memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang terjadi dalam pengelolaan BUMDes dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes.

b. Pelaksana Operasional. Pelaksana Operasional mempunyai tugas

mengurus dan mengelola BUMDes sesuai dengan Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang berkewajiban

melaksanakan dan mengembangkan BUMDes agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat desa, menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan PAD dan melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya.

c. Pengawas. Pengawas adalah sekelompok orang yang bertugas

mewakili kepentingan masyarakat dalam mengawasi pengelolaan BUMDes. Pengawas berkewajiban menyelenggarakan rapat umum

sekali.

Susunan kepengurusan BUMDes dipilih oleh masyarakat desa melalui musyawarah desa sesuai dengan ketentuan dalam Peratuan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

6. Kinerja Organisasi

Kinerja merupakan sebuah kata dalam bahasa Indonesia yang merupakan kata dasar dari “kerja” yang dapat diartikan menjadi prestasi. Dapat juga diartikan menjadi hasil kerja. Kinerja juga dapat didefinisikan sebagai tingkat pencapaian hasil. Kinerja dalam suatu organisasi berwujud pada hasil dari berbagai proses yang dilakukan guna mencapai tujuan yang hendak dicapai. Organisasi menilai bahwa kinerja merupakan gambaran hasil kegiatan yang dapat mewujudkan tujuan organisasi.

Kinerja organisasi merupakan suatu patokan dalam pencapaian pelaksanaan tugas organisasi dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi (Tangkilisan, 2005). Pendapat lain mengatakan bawa kinerja memberikan gambaran seberapa jauh suatu organisasi mencapai hasil dengan membandingkannya ke dalam pencapaian tujuan dan target yang dipatok sebagai ukuran (Keban, 2004).

Berbagai pengertian di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan baru bahwa kinerja organisasi merupakan suatu capaian dari hasil kegiatan yang

bermula dari berbagai proses dalam kegiatan organisasi yang terencana guna mencapai tujuan yang diharapkan.

Kinerja organisasi juga dapat diukur melalui berbagai indikator. Indikator kinerja organisasi meliputi lima hal, yaitu: (a) produktivitas, (b) kualitas layanan, (c) responsivitas, (d) responsibilitas dan, (e) akuntabilitas (Dwiyanto, 2006). Teori tersebut merupakan indikator kinerja ogranisasi publik yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Produktivitas. Konsep produktivitas digunakan untuk mengukur

tingkat efisiensi dan efektivitas pelayanan. Produktivitas pada

umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output.

Produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi tetapi juga efektivitas pelayanan.

b. Kualitas Layanan. Isu mengenai kualitas layanan cenderung semakin

menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik.

c. Responsivitas. Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk

mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, dan prioritas pelayanan, mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas merujuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas

secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.

d. Responsibilitas. Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan

kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit.

e. Akuntabilitas. Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar

kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat publik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep dasar akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja

sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Indikator tersebut di atas dipandang sesuai, lebih tepat dan lebih mampu dalam merepresentasikan kinerja organisasi BUMDes Amarta. Teori indikator kinerja organisasi tersebut relevan untuk diaplikasikan pada BUMDes Amarta. Hal tersebut karena BUMDes Amarta merupakan organisasi publik yang dibuat sesuai dengan amanat undang-undang dengan tugas menggerakkan perekonomian desa, membuka lapangan pekerjaan di desa dan diharapkan memberikan kontribusi dalam Pendapatan Asli Desa.

7. Determinan Modal Sosial di BUMDes

Faktor determinan modal sosial di BUMDes berkaitan langsung dengan aktor-aktor yang mengetahui, memahami dan terlibat dalam kegiatan atau memiliki hubungan dengan BUMDes (Putra, 2018). Aktor-aktor tersebut tentunya merujuk kepada pemegang kekuasaan dan legitimasi, pemilik kepentingan dan peran khusus dalam dinamika desa, menguasai pengetahuan serta sumber daya dan memiliki kepentingan pada pembangunan ekonomi di desa (Anggraeni, 2016). Aktor-aktor tersebut merupakan individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisiasi/lembaga khususnya di BUMDes (Richard et al., 1983).

faktor sosial-ekonomi, usia, tingkat modal manusia (pendidikan dan pekerjaan) dan pendapatan (Coleman, 1988). Usia seseorang dapat menjadi penentu dalam pengelolaan organisasi/lembaga khususnya di BUMDes. Sedangkan tingkat modal manusia dan pendapatan dapat memperkuat kepercayaan dan norma-norma di organisasi/lembaga khususnya di BUMDes. Faktor penentu lainnya adalah jenis kelamin. Dalam beberapa penelitian yang penulis ketahui menyebutkan bahwa jenis kelamin berpengaruh pada rendahnya tingkat jaringan terutama bagi perempuan, tingginya kontak sosial bagi laki-laki dan tingginya norma-norma yang dipegang bagi perempuan.

8. Pengaruh Modal Sosial terhadap Kinerja BUMDes

Modal sosial mempunyai pengaruh yang penting dalam meningkatkan kinerja BUMDes. Keinginan dari aktor-aktor yang berhubungan dengan BUMDes menjadikan komponen modal sosial digunakan untuk memperkuat kelompok atau individu terhadap kinerja BUMDes (Santi & Wulandari, 2018). Kinerja BUMDes bermula dari modal sosial yang terwujud atas rasa saling percaya dan kerja sama untuk mewujudkan kepentingan bersama dan menciptakan jejaring baru (Putnam, 1993). Modal sosial menumbuhkan sumber daya baru dan mendorong setiap pengurus BUMDes untuk dapat bekerja lebih lagi dalam memajukan kelembagaan BUMDes yang merupakan salah satu dari kinerja BUMDes (Ubaididillah, 2017). Pengurus BUMDes yang memiliki

modal sosial akan berkomitmen dalam memajukan desa melalui BUMDes (Mirayani, 2014). Modal sosial juga membentuk kolaborasi sosial dan pemberdayaan ekonomi untuk pembangunan BUMDes lewat kerja sama pengurus BUMDes dengan masyarakat (Mampanini, 2016). Bukan hanya itu saja, modal sosial juga menjadi alat dalam mendukung dan mempromosikan desa melalui kerja sama dan simbiosis yang baik antara pengurus BUMDes dan pemerintahan desa (Anggraeni, 2016).

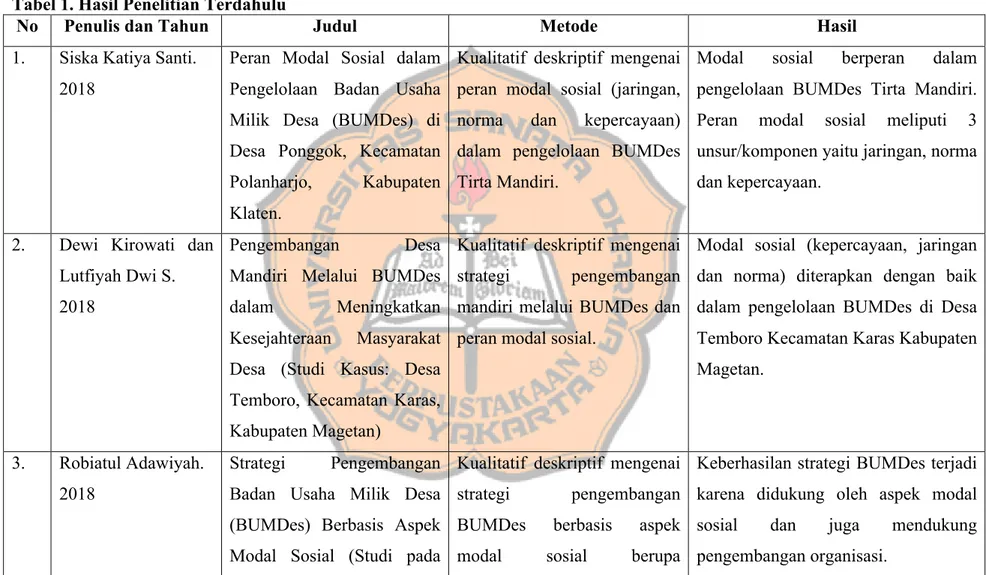

B. Tinjauan Studi Empiris

Tinjauan studi empiris merupakan unsur yang sangat penting dalam suatu penelitian yang dapat digunakan sebagai pembanding dan acuan terhadap penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini berisikan hasil analisis beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan teoretis/konseptual dalam penelitian ini.

Dari hasil kajian jurnal penelitian di bawah dapat ditarik kesimpulan bahwa modal sosial dapat mempengaruhi kinerja BUMDes. Pengelolaan BUMDes dengan membentuk jaringan sosial dengan pihak lain mendorong keberhasilan strategi kemandirian BUMDes demi pembangunan desa. Melalui program pemberdayaan masyarakat juga dapat memberikan manfaat bagi BUMDes. Metode yang dapat digunakan dalam pengelolaan BUMDes yaitu dengan menggabungkan tinjauan studi mengenai konsep modal sosial dan paradigma definisi modal sosial serta kerangka teoritik James S. Coleman untuk mengggambarkan peran modal sosial dalam pengelolaan BUMDes.

Tabel 1. Hasil Penelitian Terdahulu

No Penulis dan Tahun Judul Metode Hasil

1. Siska Katiya Santi. 2018

Peran Modal Sosial dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten.

Kualitatif deskriptif mengenai peran modal sosial (jaringan, norma dan kepercayaan) dalam pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri.

Modal sosial berperan dalam pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri. Peran modal sosial meliputi 3 unsur/komponen yaitu jaringan, norma dan kepercayaan.

2. Dewi Kirowati dan Lutfiyah Dwi S. 2018

Pengembangan Desa Mandiri Melalui BUMDes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus: Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan)

Kualitatif deskriptif mengenai strategi pengembangan mandiri melalui BUMDes dan peran modal sosial.

Modal sosial (kepercayaan, jaringan dan norma) diterapkan dengan baik dalam pengelolaan BUMDes di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan.

3. Robiatul Adawiyah. 2018

Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Aspek Modal Sosial (Studi pada

Kualitatif deskriptif mengenai strategi pengembangan BUMDes berbasis aspek modal sosial berupa

Keberhasilan strategi BUMDes terjadi karena didukung oleh aspek modal sosial dan juga mendukung pengembangan organisasi.

No Penulis dan Tahun Judul Metode Hasil

BUMDes Surya Sejahtera, Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo)

partisipasi, reciprocity, kepercayaan, norma sosial, nilai kejujuaran dan tindakan proaktif.

4. Brian Syah Putra. 2018

BUMDes Al-Madina dalam Prespektif Modal Sosial James S. Coleman (Penelitian Tentang Pengembangan

Perekonomian Desa)

Kualitatif deskriptif mengenai paradigma definisi modal sosial serta kerangka teoritik James S. Coleman.

Modal sosial dalam struktur kemasyarakatan Desa Temurejo tidak berperan dalam pengembangan ekonomi desa. Modal sosial hanya berperan dalam rangka membentuk jaringan sosial dengan pihak-pihak di luar desa yang dapat memberikan manfaat yang dibutuhkan BUMDes. 5. Badaruddin,

Kariono, Ermansyah dan Lina Sudarwati. 2018

Community Empowerment Based Social Capital and Village Business Company (BUMDes)

Tinjauan studi mengenai konsep modal sosial dan pembedayaan masyarakat (desa).

Modal sosial dimanfaatkan dalam program pemberdayaan masyarakat, sehingga menjadi prioritas bagi pembangunan desa melalui sarana BUMDes.

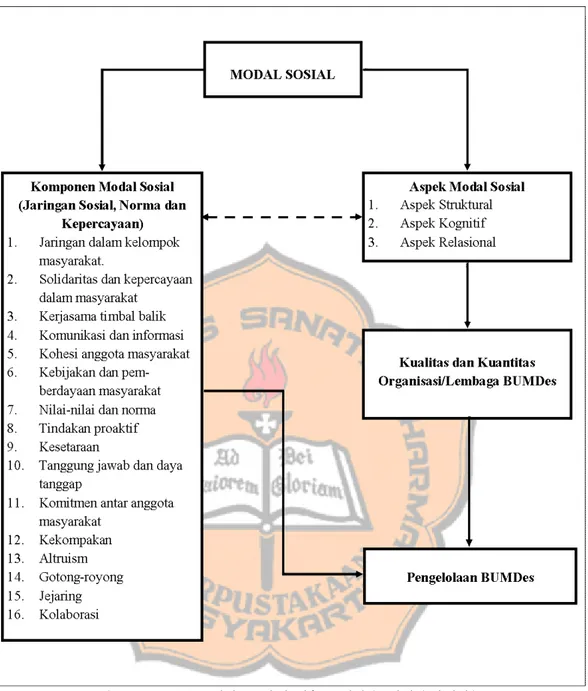

C. Model Teoretis/Konseptual

1. Model Deskriptif Modal Sosial

Kajian modal sosial dalam pengelolaan BUMDes diwujudkan dalam komponen-komponen modal sosial di desa. Komponen utama dalam modal sosial terdiri dari jaringan, norma dan kepercayaan sosial. Melalui ketiga komponen utama ini, modal sosial dapat diimplementasikan ke dalam komponen yang lebih luas. Komponen yang lebih luas ini tentunya menyesuaikan kondisi lingkungan, budaya dan sosial-ekonomi suatu desa. Komponen modal sosial ini menjadi perekat sosial dalam menjaga keharmonisan bersama-sama. Adanya komponen yang lebih luas ini kualitas dan kuantitas organisasi/lembaga BUMDes dapat semakin baik, sehingga pengelolaan BUMDes juga semakin baik. Dalam menjaga keharmonisan bersama diperlukan alat uji hubungan dan komunikasi antar anggota organisasi/lembaga BUMDes. Alat uji ini berupa asepk-aspek modal sosial. Aspek-aspek modal sosial ini berhubungan dengan kualitas dan kuantitas dari organisasi/lembaga BUMDes, sehingga berpengaruh juga pada pengelolaan BUMDes. Maka model deskriptif modal sosial yang diharapkan mampu memberikan gambaran pada penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 1: Model Deskriptif Modal Sosial (Diolah) 2. Model Kausalitas Modal Sosial dan Kinerja BUMDes

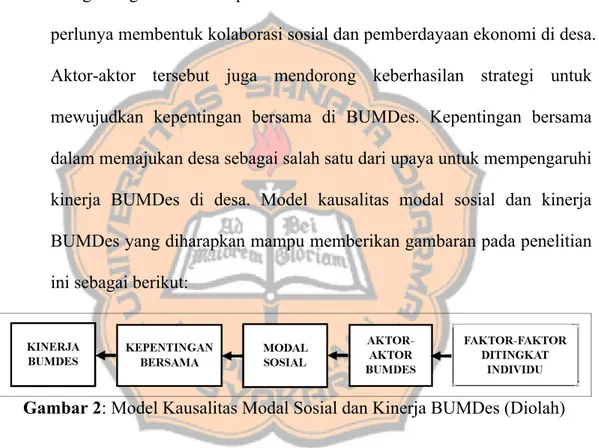

Gambaran hubungan sebab-akibat antara modal sosial dan kinerja BUMDes dipicu oleh adanya faktor-faktor ditingkat individu berupa sosial-ekonomi, usia, tingkat modal manusia (pendidikan dan pekerjaan), pendapatan dan jenis kelamin. Faktor-faktor ditingkat individu ini

kemudian menunjuk pada aktor-aktor yang memegang kekuasaan dan memiliki kepentingan pada pembangunan ekonomi di desa terutama kaitannya dengan BUMDes. Aktor-aktor tersebut kemudian menjadikan elemen modal sosial untuk memperkuat kekuasaan dan kepentingan. Aktor-aktor tersebut menggunakan rasa saling percaya dan kerja sama sebagai bagian dari komponen modal sosial. Hal ini dibutuhkan karena perlunya membentuk kolaborasi sosial dan pemberdayaan ekonomi di desa. Aktor-aktor tersebut juga mendorong keberhasilan strategi untuk mewujudkan kepentingan bersama di BUMDes. Kepentingan bersama dalam memajukan desa sebagai salah satu dari upaya untuk mempengaruhi kinerja BUMDes di desa. Model kausalitas modal sosial dan kinerja BUMDes yang diharapkan mampu memberikan gambaran pada penelitian ini sebagai berikut:

30 BAB III

METODE PENELITIAN A. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan titik pusat penelitian yang hendak dipecahkan. Objek penelitian adalah beberapa elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti atau pokok permasalahan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah (Supranto, 2000). Objek penelitian adalah objek atau kegiatan yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012). Objek dalam penelitian ini adalah peran modal sosial dalam pengelolaan BUMDes Amarta. Lokasi penelitian menujuk pada tempat atau wilayah yang dicirikan unsur penelitian yaitu pelaku, tempat dan kegiatan yang akan diteliti (Nasution, 2003). Penelitian ini dilakukan pada BUMDes Amarta Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Waktu penelitian berlangsung pada bulan Desember 2019.

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pihak BUMDes Amarta Desa Pandowoharjo, Kabupaten Sleman, Kecamatan Sleman, Yogyakarta, khususnya subjek Pengawas BUMDes, Direktur BUMDes dan Sekretaris BUMDes.

C. Metode dan Desain Penelitian 1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti merupakan masalah yang bersifat sosial dan dinamis dan cocok diteliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif dapat digunakan untuk melihat permasalahan yang belum jelas, untuk memahami makna dibalik data yang tampak, untuk memahami interaksi sosial, untuk memahami perasaan orang, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data dan untuk meneliti sejarah perkembangan (Sugiyono, 2011). Peneliti memilih menggunakan penelitian dengan metode kualitatif agar peneliti dapat memperoleh variasi data yang mendalam (Creswell, 2012). Dengan menggunakan metode kualititatif peneliti dapat memperoleh informasi tentang peran modal sosial dalam pengelolaan BUMDes Amarta. Selain itu, analisis deskriptif bertujuan untuk mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya (Sukmadinata, 2009). Penelitian ini mengunakan analisis deskriptif dengan asumsi bahwa untuk mendapatkan jawaban yang lebih lengkap dari objek penelitian.

2. Desain Penelitian

Desain penelitian yang dilakukan peneliti berupa studi kasus. Penelitian ini menfokuskan diri pada objek tertentu untuk mempelajarinya sebagai suatu kasus. Studi kasus adalah penelitian terhadap kesatuan sosial

yang dipilih sebagai bahan kajian terhadap agregat sosial yang lebih luas, akan tetapi hubungan antara kesatuan sosial tersebut dengan total populasi tidak dapat ditaksir (Creswell, 2016). Studi kasus dalam penelitian ini untuk memfokuskan pada satu kasus secara mendalam. Data studi kasus diperoleh dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan informasi yang lebih mendalam namun mengenal kasus tersebut dengan baik. Data studi kasus diperoleh dari berbagi sumber namun terbatas dalam kasus yang dihadapi (Hadari, 2003). Studi kasus dapat meyajikan informasi sesuai dengan objek penelitian yang hendak dipecahkan.

D. Teknik Pengumpulan Data 1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang didasarkan pada percakapan secara intensif dengan suatu tujuan (Marshall & Rossman, 1989). Wawancara memungkinan adanya hubungan timbal balik. Wawancara mendalam perlu dihindari adanya pertanyaan yang kaku, sebaliknya disarankan membuat pertanyaan yang bersifat umum dan mudah dimengerti. Wawancara dilakukan antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan pewawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan (Moleong, 2011). Wawancara dilakukan dalam bentuk komunikasi untuk memperoleh informasi yang mendalam. Dalam melakukan wawancara, peneliti membawa pedoman yang berisi garis besar tentang hal-hal yang ini diketahui. Wawancara dilakukan untuk

menggali informasi mengenai peran modal sosial dalam pengelolaan BUMDes Amarta.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang menjadi bahan dalam penelitian. Metode dokumentasi dapat dilakukan dengan mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, jurnal dan sebagainya (Arikunto, 2010). Dokumentasi merupakan hasil dari penelitian yang bersumber dari observasi dan wawancara yang dipercaya dengan bukti pendukung dari lokasi penelitian (Sugiyono, 2015). Metode ini digunakan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan BUMDes Amarta. Dokumen-dokumen tersebut dapat berupa artikel, jurnal dan dokumen pendukung lainnya yang berhubungan dengan BUMDes Amarta. Selain itu peneliti juga melakukan pencarian pada berita-berita yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumentasi terhadap BUMDes Amarta bertujuan untuk mendukung data dari hasil wawancara dan kepustakaan.

3. Kepustakaan

Kepustakan merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Kepustakan merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan pada pencarian informasi yang mendukung dalam penulisan penelitian. Kepustakaan berkaitan dengan kajian teoretis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi

sosial yang diteliti dengan mencari sumber-sumber penelitian terdahulu (Sugiyono, 2012). Peneliti menggunakan jurnal, buku-buku dan dokumen-dokumen tertentu dalam mencari pengumpulan data. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung dengan karya tulis akademik (Sugiyono, 2015). Jadi, kepustakaan dapat mempengaruhi kredibilitas hasil penelitian yang dilakukan. Kepustakaan membantu dalam pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan peneliti. E. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk atribut, nilai, objek dan kegiatan yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2012). Berdasarkan konsep tersebut, maka variabel adalah objek suatu penelitian yang menjadi titik fokus dalam penelitian. Variabel penelitian utama dalam penelitian ini adalah modal sosial dan kinerja BUMDes.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan yang terpenting dan mempelajarinya, dan mengambil keputusan untuk dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2011). Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengkoordinasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit,

melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari kemudian membuat simpulan (Sugiyono, 2012). Jadi teknik analisis data merupakan serangkaian kegiatan dalam mengolah data yang telah didapatkan dari pengumpulan data dan diolah menjadi hasil yang berguna, sehingga memberikan jalan keluar bagi permasalahan penelitian yang dihadapi dan dapat dipahami oleh peneliti maupun oleh orang lain.

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif meliputi empat komponen (Miles et al., 2014):

1. Pengumpulan Data

Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Menggunakan transkrip wawancara dan mengelompokkan data tersebut dalam jenis yang berbeda sesuai dengan sumber informasi. Menentukan strategi dalam pengumpulan data pada proses pengumpulan data selanjutnya. Strategi dalam pengumpulan data tersebut dibagi menjadi dua, yaitu penyuntingan dan interpretasi. Penyuntingan merupakan teknik mengolah data dengan meneliti kembali data yang sudah diperoleh melalui transkrip wawancara dan dokumentasi lainnya untuk meminimalisir kesalahan. Penyuntingan dilakukan dengan menyajikan hasil transkrip wawancara dalam bentuk kalimat kurang baku menjadi kalimat baku dan bahasa yang mudah dipahami. Interpretasi merupakan teknik menentukan maksud yang lebih dalam dan luas terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan. Interprestasi dilakukan dengan meninjau hasil penelitian secara kritis dengan teori terkait dan informasi yang telah diperoleh dalam penelitian.

2. Reduksi Data

Merupakan langkah-langkah dalam memilah, mengategorikan dan mengkoordinasikan data-data yang telah direduksi dari wawancara, dokumentasi dan kepustakaan. Reduksi data dilakukan secara terus-menerus selama penelitian. Reduksi data berkaitan dengan masalah penelitian yang sedang diteliti. Data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah dalam melakukan pengumpulan data dan penambahan data yang diperlukan. Banyaknya data yang diperoleh pada saat melakukan penelitian berpengaruh pada kerumitan data. Kerumitan data ini mempengaruhi pengambilan gambaran yang spesifik tersebut. Bertolak dari hal tersebut, reduksi data perlu dilakukan untuk menghindari banyaknya data rumit yang ada agar tidak mempersulit dalam melakukan analisis selanjutnya. 3. Penyajian Data

Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui penyajian data ini, data yang sudah direduksi tersusun dalam pola hubungan yang dapat dipahami. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, tabel, bagan dan hubungan antar kategori. Melalui penyajian data yang sudah terkategori, peneliti dapat menganalisis dengan mudah dan efisien. Penyajian data dilakukan guna menyusun data yang relevan sehingga informasi yang diperoleh dapat disimpulkan dan dapat menjawab pertanyaan penelitian. Penyajian data merupakan satu langkah

untuk mencapai analisis kualitatif yang baik. Penyajian data tidak didasarkan dengan mendeskripsikan secara naratif, melainkan disertai dengan proses analisis yang terus-menerus sampai pada ke proses penarikan kesimpulan. Penyajian data merupakan langkah akhir sebelum melakukan penarikan kesimpulan.

4. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam menganalisis data adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk memahami makna, pola-pola, penjelasan, alur sebab-akibat atau proposisi. Proses analisis dilakukan melalui proses secara bolak-balik dan terus-menerus dari kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti kuat dalam tahap pengumpulan data. Setelah melakukan penarikan kesimpulan, maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil peneltian yang disajikan dalam bentuk narasi. Kesimpulan ini adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang akan diselesaikan oleh peneliti. Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir dari kegiatan analisis.

38 BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN A. Gambaran Umum BUMDes Amarta

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amarta, Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Yogyakarta berdiri pada tanggal 6 bulan Juni tahun 2016 melalui musyawarah desa yang dikukuhkan dengan Peraturan Desa (Perdes) Pandowoharjo No. 4 tahun 2016 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa dan Keputusan Kepala Desa Pandowoharjo No. 10/KPts.KD/2016 tentang TIM Penyiapan dan Perencanaan BUMDes Desa Pandowoharjo. Dalam rangka penyiapan dan perencanaan BUMDes Desa Pandowoharjo yang dipimpin oleh Kepala Desa Pandowoharjo, Bapak Catur Sarjumiharta dan dihadiri berbagai unsur masyarakat, yaitu: Sekretaris Desa, LPMD, Ketua BPD, Kabag Pembangunan, Pengelola TPST, Tokoh Masyarakat, Pengelola GAPOKTAN, Pengelola POKDARWIS, PKK Desa, Staff Desa dan Karang Taruna. BUMDes Amarta Desa Pandowoharjo merupakan tempat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Pandowoharjo yang bersinergi dalam mewujudkan desa mandiri dan sejahtera berdasarkan pada pembenahan-pembenahan sesuai dari hasil kajian-kajian yang dibuat dan disetujui melalui musyawarah desa saat pembentukan BUMDes Amarta.

Sekretariat BUMDes Amarta beralamat kantor di Dusun Jetakan, Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Dalam kegiatannya BUMDes Amarta melayani kurang lebih 600 pelanggan dengan

dibantu oleh empat (4) orang jasa pengumpul sampah mandiri yang merupakan warga Desa Pandowoharjo sebagai bentuk profesi dan mata pencaharian. BUMDes Amarta bergerak pada Instalasi Pengelolaan Sampah Terpadu (IPST) dengan empat (4) unit usaha, yaitu: (a) Unit Pengelolaan Sampah, (b) Unit Toko Desa “Amarta”, (c) Unit Pasar Desa Amarta Online, (d) Unit Produksi Pupuk Organik.

BUMDes Amarta dalam melaksanakan mandat Perdes Pandowoharjo No. 4 tahun 2016 bersumber pada visi dan misi yang disepakati dan diputuskan pada saat pendirian BUMDes Amarta. Visi BUMDes Amarta adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Pandowoharjo dengan mengembangkan usaha ekonomi dan potensi desa untuk mewujudkan desa yang sejahtera dan mandiri. Untuk mewujudkan visi BUMDes tersebut, BUMDes Amarta berpedoman pada misi BUMDes. Misi BUMDes Amarta adalah (a) mengembangkan potensi ekonomi dan aset Desa Pandowoharjo, (b) pembangunan dan peningkatan layanan sosial dan layanan dasar kepada masyarakat diprioritaskan dalam penanggulangan kemiskinan, (c) pembangunan infrastruktur yang mendukung pelayanan umum dan perekonomian Desa Pandowoharjo, dan (d) mengembangkan jaringan kerja sama ekonomi dengan berbagai pihak. Pendirian BUMDes Amarta juga mengacu pada tujuan yang hendak dicapai oleh BUMDes. Tujuan BUMDes Amarta adalah (a) meningkatkan perekonomian desa, (b) mengoptimalkan aset Desa Pandowoharjo agar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat desa, (c) meningkatkan usaha masyarakat pelaku UMKM dalam pengelolaan potensi