BAB II TINJAUAN TEORI

A. Pengertian

Diare adalah gejala dari kelainan pencernaan, observasi dan fungsi sekresi, diare di sebabkan oleh ketidak normalan usus pada air dan transport elektrolit (Wong, 2002 ). Diare menurut Ngastiyah, 1997 adalah keadaan frekuensi buang air besar lebih dari 4 kali pada bayi dan lebih dari 3 kali pada anak. Konsistensi feses encer dapat berwarna hijau / dapat pula bercampur lender / lender saja. Pengertian lain menurut Nelson, 2000 bahwa diare adalah infeksi saluran pencernaan yang di sebabkan oleh berbagai enterogen termasuk, bakteri, virus dan parasit.

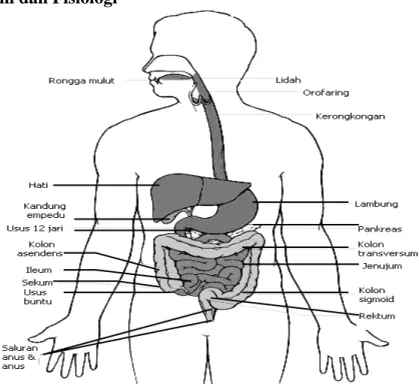

B. Anatomi dan Fisiologi

Gambar 1 : Saluran Pencernaan Sumber: Smeltzer, 2001

1. Faring

Faring atau tekak terletak dibelakang hidung, mulut dan laring (tenggorokan) faring berupa saluran berbentuk kerucut dari bahan membran berotot (muskulo membranusa) dengan bagian terlebar disebelah atas dan berjalan dari dasar tengkorak sampai diketinggian vertebra servikal ke enam, yaitu ketinggian tulang rawan krikoid, tempat faring bersambung dengan esophagus.

2. Esofagus

Adalah sebuah tabung berotot yang panjangnya 20-25 cm, diatas dimulai dari faring sampai pintu masuk kardiak lambung dibawah. Terletak dibelakang trachea dan didepan tulang punggung. Setelah melalui thorak menembus diafragma untuk masuk kedalam abdomen dan menyambung dengan lambung.

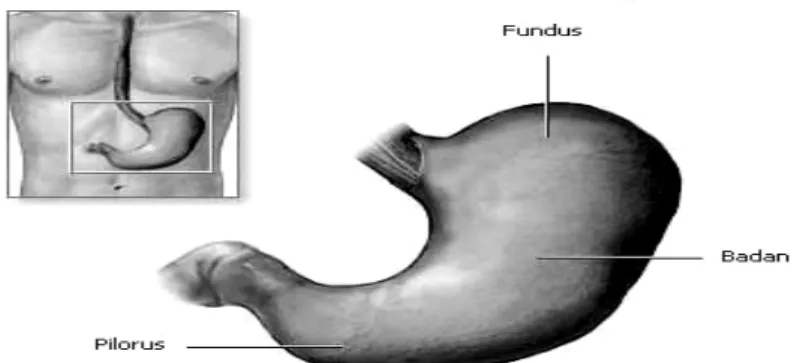

3. Lambung (gaster)

Merupakan bagian dari saluran yang dapat mengembang paling banyak terutama didaerah epigaster lambung, terdiri dari bagian atas fundus uteri berhubungan dengan esofagus melalui orifisium pilarik terletak dibawah diafragma didepan pankreas dan limpa menempel disebelah kiri fundus uteri.

Bagian lambung terdiri dari: a. fundus ventrikuli

Bagian yang menonjol keatas terletak sebelah kiri osteom kardium dan biasanya penuh berisi gas.

b. korpus fentrikuli

Korpus fentrikuli setinggi ostium kardium suatu lekukan pada bagian bawah kurfatura minor.

c. antrum vilorus

Antrum vilorus bagian lambung berbentuk tabung mempunyai otot yang tebal membentuk spinter pilorus

d. Kurvatura minor

Kurvatura minor terdapat disebelah kanan lambung, terbentang dari osteom kardiak sampai ke pilorus.

e. kurvatura mayor

Kurvatura mayor lebih panjang dari kurvatura minor terbentang dari sisi kiri osteom kardiakum melalui fundus ventrikuli menuju kekanan sampai ke pilorus inferior. Ligamentum gastro lenalis terbentang dari bagian atas kurvatura mayor sampai ke limfa.

f. Osteom kardiakum

Osteom kardiakum merupakan tempat dimana esofagus bagian abdomen masuk ke lambung pada bagian ini terdapat orifisium pilorik.

Gambar 2 : Lambung Sumber: Smeltzer, 2001

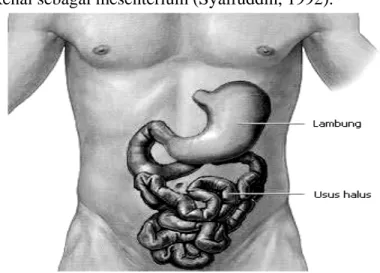

4. Usus halus (intesinum minor)

Adalah bagian dari sistem pencernaan makanan yang berpangkal pada pilorus dan berakhir pada seikum, panjangnya kurang lebih 6 m merupakan saluran paling panjang tempat proses pencernaan dan absorbsi hasil pencernaan. Usus halus terletak didaerah umbilikus dan dikelilingi oleh usus besar dibagi dalam beberapa bagian.

a. Duodenum

Disebut juga usus 12 jari panjangnya kurang lebih 25 cm, berbentuk seperti sepatu kuda melengkung kekiri pada lengkungan ini terdapat pankreas.

b. Yeyenum dan ilium

Mempunyai panjang sekitar 6 m, dua perlima bagian atas adalah (yeyenum) dengan panjang 2-3 m dan ilium dengan panjang 4-5 m. Lekukan yeyenum dan ilium melekat pada dinding abdomen posterior dengan perantara lipatan peritonium yang berbentuk kipas dikenal sebagai mesenterium (Syaifuddin, 1992).

Gambar 3 : Usus Halus Sumber: Smeltzer, 2001

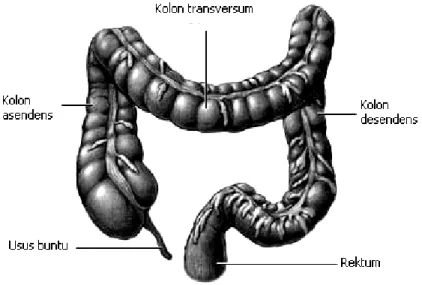

5. Usus besar

Panjangnya 1,5 m lebarnya 5-6 cm, bagian-bagian usus besar: a. Seikum

Dibawah seikum terdapat apendik vermiformis yang berbentuk seperti cacing sehingga disebut juga umbai cacing, panjangnya 6 cm. b. Kolon asenden

Panjangnya 13 cm terletak dibawah abdomen sebelah kanan membujur keatas dari ilium kebawah hati.

c. Apendik

Bagian dari usus besar yang muncul seperti corong dari akhir seikum mempunyai pintu keluar yang sempit tapi masih memungkinkan dapat dilewati oleh beberapa isi usus.

d. Kolon tranfersum

Panjangnya 38 cm, membujur dari kolon asenden sampai ke kolon desenden, berada dibawah abdomen, sebelah kanan terdapat flektura hepatika dan sebelah kiri terdapat flektura lienalis.

e. Kolon desenden

Panjangnya 25 cm, terletak dibawah abdomen bagian kiri, membujur dari atas ke bawah dari fleksura lienalis sampai kedepan ilium kiri bersambung dengan kolon sigmoid.

f. Kolon sigmoid

Merupakan lanjutan dari kolon desenden terletak miring dalam rongga pelvis sebelah kiri, bentuknya menyerupai huruf S ujung bawahnya berhubungan dengan rektum.

Gambar 4 : Usus Besar Sumber: Smeltzer, 2001

6. Rektum

Terletak dibawah kolon sigmoid yang menghubungkan intestinum mayor dengan anus, terletak dalam rongga pelvis didepan os sakrum dan os koksigis.

7. Anus

Adalah bagian dari saluran pencernaan yang menghubungkan rektum dengan dunia luar (udara luar) terletak didasar pelvis didingnya diperkuat oleh 3 spinter yaitu:

a. Spinter Ani Internus, bekerja tidak menurut kehendak. b. Spinter Levator Ani, bekerja juga tidak menurut kehendak.

c. Spinter Ani Eksternus, bekerja menurut kehendak (Syaifuddin, 1992).

Fungsi primer saluran pencernaan adalah menyediakan suplai terus-menerus pada tubuh akan air, elektrolit dan zat gizi. Sistem pencernaan dimulai pada saat makanan masuk kedalam mulut dan di hancurkan oleh gigi. Penglihatan, penciuman dan pengecap makanan mencetuskan saliva oleh reflek saraf. Saliva melumaskan makanan dan memungkinkan makanan untuk diubah menjadi massa yang lunak atau bolus. Sebagian makanan dihancurkan kemudian dapat lebih menstimulasi reseptor-reseptor pengecap. Selain fungsi ini saliva juga mengandung enzim ptialin yang memulai pemecahan karbohidrat menjadi gula sederhana. Saliva disekresi oleh 3 kelenjar utama: Kelenjar parotis yang menghasilkan saliva yang banyak mengandung air. Kelenjar sublingual dan kelenjar submandibular yang menghasilkan saliva berair dan berlendir (Monica Ester, 1999).

Menelan dimulai sebagai kerja volunter yang kemudian bergabung berlahan menjadi reflek ivolunter. Menelan terjadi dalam tiga tahapan :

1. Fase oral

Makanana yang telah dikunyah oleh mulut-dinamakan bolus-didorong ke belakang mengenai dinding posterior faring oleh gerakan volunteer lidah. Akibat yang timbul dari peristiwa ini adalah rangsangan untuk gerakan reflek menelan.

2. Fase faringeal

Platum mole dan uvula bergerak secara reflek menutup rongga hidung. Pada saat yang sama, laring terangkat dan menutup glottis, mencegah makanan memasuki trakea. Kontraksi otot kontriktor faringeus mendorong

bolus melewati epiglotis menuju ke faring bagian bawah dan memasuki esophagus. Gerakan retroversi epiglotis diatas orifisum. Laringius adalah tindak lanjut untuk melindungi saluran pernapasan tetapi terutama untuk menutup glottis sehingga mencegah makanan memasuki trakea. Pernapasan secara serentak di hambat untuk mengurangi kemungkinan aspirasi. Sebenarnya hampir tidak mungkin secara volunter menarik napas dan menelan secara bersamaan.

3. Fase esophageal

Mulai saat otot krikofaringeus relaksasi sejenak dan memungkinkan bolus masuk esophagus. Setelah relaksasi yang singkat ini gelombang peristaltik primer yang dimulai dari faring dihantarkan ke otot krikofaringeus, menyebabkan esophagus mendorong bolus menuju sfingter esophagus bagian distal. Adanya bolus sejenak merelaksasikan otot sfingter distal ini sehingga memungkinkan bolus masuk kelambung.

Absorbsi didalam lambung sangat terbatas tetapi glukosa dan alkohol diabsorbsi sangat baik. Di dalam lambung makanan diubah oleh berbagai bentuk sekresi dari kelenjar lambung menjadi cairan seperti susu yang disebut kimus, yang cocok untuk dapat melewati usus halus. Fundus dan korpus lambung mempunyai kelenjar berduktus pendek dan asini panjang. Kelenjar ini dilapisi oleh sel-sel peptik yang mensekresi pepsinogen suatu enzim yang diubah menjadi pepsin dan dengan demikian dimulailah proses pemecahan protein.

Sel-sel oksintik yang mensekresi gas hidroklonik dan menghasilkan gas berkonsentrasi tinggi didalam lambung. Keasaman yang tinggi dapat mengubah pepsinogen menjadi pepsin. Mensterilkan makanan membuat kalsium dan zat besi cocok untuk diserap. Didalam antrum lambung kelenjar mempunyai duktus yang panjang dan asini pendek berpilin kelenjar ini menghasilkan mukus bersifat basa dan gastrin. Hormon yang sangat berguna yang mengontrol sekresi asam.

Kimus memasuki duodenum melalui pilorus dicampur oleh sekresi dinding duodenum, empedu dan getah pankreas. Sekresi duodenum dari kelenjar mukosa dan dari kelenjar submukosa bruners yang mengandung bikarbonat dan bersifat basa, sehingga membantu menetralkan kimus yang asam. Empedu 1600 ml per hari disekresi oleh sel-sel hepar dan disimpan dan dipekatkan (sekitar 10 kalinya) didalam kandung empedu. Adanya makanan dalam duodenum menyebabkan kandung empedu berkontraksi dan mengeluarkan empedu ke duktus sistikus dan duktus empedu melalui ampula pada duodenum dan jejenum, mukosa terbenam didalam lipatan-lipatan dan fili panjang dan sangat rapat. Mengarah ke ilium, lapisan mukosa lebih sedikit lipatanya dan dindingnya lebih tipis dan vilinya lebih pendek dan lebih panjang.

Pada sel-sel yang melapisi vili terjadi hal-hal berikut: 1. Protease

Memecahkan peptida menjadi asam amino yang diserap melalui kapiler-kapiler kedalam aliran darah.

2. Laktase

Laktase, sukrose, memecahkan disakarida menjadi monosakarida (terutama glukosa) yang diserap melalui kapiler kapiler kedalam aliran darah.

3. Lipase

Bekerja pada pemecahan lemak untuk membentuk:

a. Asam-asam lemak sederhana dan gliserol yang diserap melalui kapiler kapiler kedalam aliran darah

b. Asam-asam lemak rantai panjang dan gliseral yang bergabung kembali untuk membentuk lemak trigliserida dan melewati kedalam lacteal limfatik sebagai droplet yang sangat halus (kilomikron) bersamaan dengan vit A dan D yang larut dalam lemak.

4. Garam-garam empedu yang direabsorbsi dalam ilium bagian bawah. 5. Vitamin-vitamin larut dalam air diserap langsung kedalam aliran darah. 6. Zat besi diserap terutama dalam duodenum bagian atas.

7. Vitamin B12 (berikatan dengan factor-faktor intrinsik) diserap pada ilium bagian bawah.

Semua pencernaan dan penyerapan yang penting terjadi didalam usus halus baik lambung maupun usus besar dapat diangkat seluruhnya tanpa menyebabkan dampak yang serius kira-kira sampai sepertiga usus halus dapat diangkat tanpa memberikan efek pada pencernaan dan daya tahan hidup masih dapat dimungkinkan dengan kira-kira 1 meter usus halus kedalam keadaan utuh.

Kimus bergerak dan ilium menuju sekum melalui katup ileo-sekal, lipatan mukosa dalam cekum yang cenderung mencegah aliran balik kimus, 5 cm terakhir leum bekerja sebagi sfingter. Sfingter ini biasanya berkontraksi pengisian lambung membuat sfingter ini relaksasi dan isi ilium masuk kedalam sekum. Reflek gastrokolik ini sering berkaitan dengan gerakan masa. Gerakan masa adalah gerakan cepat tiba-tiba dari peristaltik dimulai dalam kolon tengah. Gerakan ini menggerakkan isi usus besar ke dalam kolon bawah atau bahkan ke rektum. Gerakan mencarmpur sekmental juga terjadi dalam usus besar.

Rektum normalnya kosong dari faces tetapi ketika faces melewati rektum akibat distensi dari dinding rectum membangkitkan sensasi kesadaran. Keputusan volunter kemudian dibuat apakah untuk membiarkan reflek defekasi dengan merelaksasi sfingter Ani ekternal.

Defekasi disertai dengan kontraksi peristaltik kuat dari kolon desenden dan kolon relvis dan rektum dan kontraksi volonter otot abdomen meningkatkan tekanan intra abdomen.

C. Etiologi

Faktor etiologi menurut Ngastiyah (1997) adalah : 1. Faktor infeksi meliputi

a. Infeksi enteral

1) Infeksi bakteri, seperti : Shigella, Vibrio, E. Coli, Sal Monella, Compylobactri, Genesia, Aeromonas.

2) Infeksi Virus : Enterofikcs (Virus Echo, Coxsochie, Poliomyeletis), Adenovirus, Astrovirus, Rotavirus dll ).

3) Infeksi Parasit :

a). Cacing (Escaris, trichuris, Oxyuris, Strongyloides).

b). Protozoa (Entamuba histolitica, Giardia Lambelia, Trichomonas hominis ).

c). Jamur ( Candida albicans ).

b. Infeksi parenteral adalah infeksi diluar alat pencernaan makanan seperti Otitis Media Akut (OMA), tonsillitis / tonsilifaringitis, Broncho pneumonia, Ensifalitis dan sebagainya. Keadaan ini terutama terdapat pada bayi dan anak berumur kurang dari 2 tahun.

2. Faktor Malabsorbsi

a. Malabsorbsi Karbohidrat : disakarida (intoleransi laktosa, maltosa dan sukrosa), monosakarida (intoleransi glukosa) pada bayi dan anak yang terpenting dan tersering intoleransi laktosa.

b. Malabsorbsi lemak.

c. Malabsorbsi protein. .

3. Faktor makanan : Makanan basi, beracun, alergi terhadap makanan.

4. Faktor Psikologis : rasa takut dan cemas (jarang, tctapi terjadi pada anak yang lebih besar).

D. Patofisiologi

1. Gangguan Osmotik

Akibat terdapatnya makanan atau zat yang tidak dapat diserap akan menyebabkan tekanan osmotik dalam rongga usus meninggi, sehingga terjadi pergeseran air dan elektrolit kedalam rongga usus. Isi rongga usus yang berlebihan ini akan merangsang usus untuk mengeluarkannya sehingga timbul diare.

2. Gangguan Sekresi

Akibat rangsangan tertentu (misal oleh toksin) pada dinding usus akan terjadi peningkatan sekresi air dan elektrolit ke dalam rongga usus dan selanjutnya diare timbul karena terdapat peningkatan isi rongga usus. 3. Gangguan Motilitas Usus

Hiper akan mengakibatkan berkurangnya kesempatan usus untuk menyerap makanan, sehingga timbul diare. Sebaliknya jika peristaltik usus menurun akan mengakibatkan bakteri tumbuh berlebihan yang selanjutnya dapat menimbulkan diare pula.

a. Patogenesis diare akibat :

1) Masuknya jasad renik yang masih hidup ke dalam usus halus setelah berhasil melewati rintangan asam lambung.

2) Jasad renik tersebut berkembang biak (multiplikasi) didalam usus halus.

3) Oleh jasad renik di kelurkan toksin (toksin diaregenik).

4) Akibat toksin tersebut terjadi hipersekresi yang selanjutnya akan menimbulkan diare.

b. Patogenesis diare kronis :

Lebih komplek dan faktor-fkator yang menimbulkannya ialah infeksi bakteri, parasit, malabsorbsi, malnutrisi dan lain-lain

c. Sebagai akibat diare baik akut maupun kronis akan terjadi

1) Kehilangan air dan elektrolit (dehidrasi) yang mengakibatkan terjadinya gangguan keseimbangan asam basa (esidosis metabolik, hipokalamia).

2) Gangguan gizi sebagai akibat kelaparan (masukan makanan kurang, pengeluaran bertambah)hiperglikemia.

3) Gangguan sirkulasi darah (FKUI, 1995).

E. Manifestasi Klinik

Mula-mula pasien cengeng, gelisah, suhu tubuh biasanya meningkat, nafsu makan berkurang atau tak ada, kemudian timbul diare. Tinja cair mungkin di sertai lendir dan darah. Warna tinja makin lama berubah kehijau-hijauan karena bercampur dengan empedu. Anus dan daerah sekitarnya timbul lecet karena sering defekasi dan tinja makin lama makin asam sebagai akibat makin banyak asam laktat yang berasal dari laktosa yang tidak di absorbsi oleh usus selama diare.

Gejala muntah dapat timbul sebelum atau sesudah diare dan dapat di sebabkan karena lambung turut meradang atau akibat gangguan keseimbangan asam basa dan elektrolit. Bila pasien telah banyak kehilangan cairan dan elektrolit, gejala dehidrasi mulai tampak, yaitu berat badan turun, turgor berkurang, mata dan ubun-ubun besar menjadi cekung (pada bayi) selaput

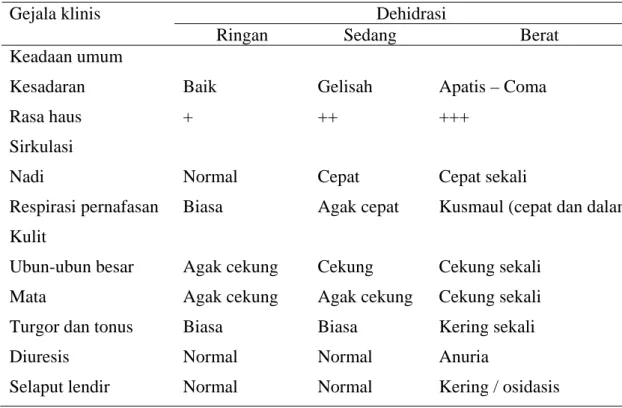

lendir bibir dan mulut serta kulit tampak kering (Ngastiyah, 1997). Derajat dehidrasi menurut banyaknya cairan yang hilang dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1: Derajat dehidrasi menurut banyakya cairan yang hilang: Dehidrasi Gejala klinis

Ringan Sedang Berat

Keadaan umum Kesadaran Rasa haus Sirkulasi Nadi Respirasi pernafasan Kulit Ubun-ubun besar Mata

Turgor dan tonus Diuresis Selaput lendir Baik + Normal Biasa Agak cekung Agak cekung Biasa Normal Normal Gelisah ++ Cepat Agak cepat Cekung Agak cekung Biasa Normal Normal Apatis – Coma +++ Cepat sekali

Kusmaul (cepat dan dalam)

Cekung sekali Cekung sekali Kering sekali Anuria Kering / osidasis Sumber: Drajat, M.T (1996) F. Pemeriksaan Penunjang

1. Pemeriksaan tinja : makroskopis, PH dan kadar gula jika diduga ada intoleransi gula (segar intoleransi), biakan kuman untuk mencari kuman penyebab dan uji resistensi terhadap berbagai anti biotika (pada diare persisten).

2. Pemeriksaan darah : darah perifer lengkap, analisis gas darah dan elektrolit (terutama Na, K dan P serum pada diare yang disertai kejang).

3. Pemeriksaan kadar areum dan kreatinin darah untuk mengetahui faal ginjal.

4. Puodenal intubation, untuk mengetahui kuman penyebab secara kuantitatif terutama pada diare kronik (FKUI, 2000).

G. Komplikasi

Menurut Ngastiyah (1997) akibat diare, kehilangan cairan dan elektrolit secara mendadak dapat terjadi berbagai komplikasi sebagai berikut :

1. Dehidrasi (ringan, sedang, berat, hipotonik atau hipertonik). 2. Renjatan hipovolemik.

3. Hipokalemia : suatu kondisi ketika jumlah kalium bersiklukasi di dalam cairan ekstrasel tidak adekuat.

4. Hipoglikemia : Suatu kondisi penurunan kadar gula dalam darah.

5. Intoleransi sekunder akibat kerusakan vili mukosa usus dan defisiensi enzim lactose.

6. Kejang terjadi pada dehidrasi hipertonik.

H. Pathway

Infeksi (bakter, virus,

parasit)i

Reaksi inflamasi

Sekresi cairan dan

elektrolit meningkat

Metabolisme

makanan di usus

Tekanan osmotik

K

Pergeseran cairan dan

elektrolit ke rongga usus

Makanan beracun

Faktor psikologis

Rangsangan saraf

parasimpatis

K

Isi rongga usus

K

Motilitas usus

Hipo peristaltik

Hiperperistaltik

Sekresi air dan elektrolit Bakteri tumbuh berlebihan

Merangsang usus untuk

mengeluarkan isinya

DIARE

Kerusakan

mukosa usus

Defekasi sering

intake yang

kurang adanya

mual muntah

Tubuh kehilangan

banyak cairan dan

elektrolit (turgor kulit)

1. Gg keseimbangan

cairan dan elektrolit

Demam

3. Hiperthermi

Kehilangan Na, K, HcO

3Kemerahan dan

eksurasi kulit sekitar

anus (lecet, iritasi)

4. Resiko gg integritas

kulit sekitar anus

Asidosis metabolik

Kurang informasi

tentang kondisi anak

2. Gangguan nutrisi

kurang dr keb tubuh

5. Gg istirahat

tidur

6. Cemas dan

takut

I. Penatalaksanaan

Penatalaksanaan klien dengan DADS menurut Baughman (2000) adalah:

1. Penatalaksanaan medik primer diarahkan pada pengkontrolan dan penyembuhan penyakit yang mendasari.

2. Untuk diare ringan, tingkatkan masukan cairan peroral mungkin diresepkan glukosa oral dan larutan elektrolit.

3. Untuk diare sedang, obat-obat non-spesifik, difenoksilat (lomotif) dan loperamit (Imodium) untuk menurunkan motilitas dari sumber non-infeksius.

4. Diresepkan antimikrobial jika telah teridentifikasi preparat infeksius atau diare memburuk.

5. Terapi intravena untuk hidrasi cepat, terutama untuk klien yang sangat muda atau lansia.

J. Diagnosa Keperawatan

Adalah cara mengidentifikasi, memfokuskan dan mengatasi kebutuhan spesifik serta respons terhadap masalah aktual dan resiko tinggi. Label diagnosa keperawatan memberi format untuk mengekspresikan bagian indentifikasi masalah dari proses keperawatan

Diagnosa keperawatan yang mungkin timbul / muncul pada pasien dengan diare antara lain :

1. Gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit berhubungan dengan pengeluaran cairan yang berlebihan.

2. Gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan intake yang kurang adanya mual dan muntah.

3. Meningkatkan suhu tubuh berhubungan dengan input cairan kurang dari kebutuhan sekunder terhadap proses peradangan.

4. Gangguan istirahat tidur kurang dari kebutuhan berhubungan dengan seringnya frekuensi BAB.

5. Resiko gangguan integritas kulit berhubungan dengan seringnya buang air besar.

6. Cemas dan takut pada anak atau orang tua berhubungan dengan hospitalisasi dan kondisi sakit.

K. Rencana keperawatan

Rencana keperawatan menurut (Suriadi, 2001) adalah sebagai berikut:

1. Gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit berhubungan dengan pengeluaran cairan yang berlebihan.

a. Tujuan

Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 x 24 jam gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit dapat teratasi dengan kriteria hasil keadaan umum klien baik, BB kembali normal, UUB tidak cekung, kelopak mata tidak cekung, membran mukosa lembab, denyut nadi normal, tidak muntah, tidak diare, suhu normal.

1) Kaji intake dan output, catat dan observasi frekuensi defekasi, karakteristik, junlah dan faktor pencetus.

2) Kaji tanda-tanda vital (suhu, nadi, pernafasan).

3) Kaji status hidrasi, ubun-ubun mata, turgor kulit dan membran mukosa.

4) Ukur berat badan setiap hari. 5) Anak di istirahatkan.

6) Observasi pendarahan dan tes feses setiap hari untuk adanya darah samar.

7) Catat kelemahan otot umum / disritmia jantung.

8) Kolaborasi dengan pemberian cairan parenteral, tranfusi darah sesuai indikasi.

9) Pemberian obat anti diare, anti biotic, anti emetik dan anti piretik sesuai program.

2. Gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan output berlebihan, absorbsi berkurang.

a. Tujuan

Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 x 24 jam terjadi penurunan status nutrisi dengan kriteria hasil klien mau makan dan habis sesuai dengan porsi yang disediakan, tidak anoreksia, tidak terasa mual dan tidak muntah, hasil lab, albumin dalam kadar normal 3.4 – 5.0 gr/dl, Hb 11-13.00 gr %.

b. Intervensi

1) Timbang berat badan tiap hari.

2) Pembatasan aktivitas selama fase sakit akut. 3) Lakukan kebersihan mulut setiap habis makan.

a) Bagi bayi, ASI tetap di teruskan.

b) Bila bayi tidak toleran dengan ASI berikan formula yang rendah laktosa.

c) Makanan di berikan dalam porsi kecil dengan frekuensi sering. 4) Monitor intake dan output.

a) Setelah dehidrasi, berikan minuman oral dengan sering dan makanan yang sesuai dengan diet dan usia dan atau berat badan aak cukup energi dan protein.

b) Hindari minuman buah-buahan.

3. Peningkatan suhu tubuh berhubungan dengan input cairan yang kurang dari kebutuhan sekunder terhadap proses peradangan.

a. Tujuan

Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 x 24 jam diharapkan suhu tubuh dalam rentang normal (36-370C), tidak kejang, frekuensi dalam batas normal 30-60 x/mnt, kulit tidak normal.

b. Intervensi

1) Memonitor TTV (suhu, nadi, dan RR). 2) Berikan kompres.

4) Anjurkan keluarga untuk memakaikan anak dengan pakaian yang tipis dan mudah menyerap keringat.

5) Kolaborasi pemberian obat penurun panas sesuai dengan advis dokter.

4. Resiko terjadi kerusakan integritas kulit berhubungan dengan seringnya frekuensi buang air besar.

a. Tujuan

Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 x 24 jam diharapkan kerusakan integritas kulit tidak terjadi dengan kriteria hasil kulit sekitar anus, tidak kemerahan, anus kering dan klien tidak rewel.

b. Intervensi

1) Kaji kerusakan kulit atau iritasi setiap buang air besar.

2) Gunakan kapas lembab dan sabun bayi (atau PH normal) untuk membersihkan anus setiap buang air besar.

3) Hindari dari pakaian dan pengalas tempat tidur yang lembab. 4) Ganti popok atau kain apabila lembab atau basah.

5. Gangguan istirahat tidur kurang dari kebutuhan berhubungan dengan seringnya frekuensi BAB.

a. Tujuan

Setelah dilakukan tindakan keperawatan dengan menciptakan lingkungan yang tenang dengan rasa aman selama 2 x 24 jam diharapkan kebutuhan istirahat tidur terpenuhi dengan kriteria hasil anak dapat tidur tenang

b. Intervensi

1) Observasi keadaan umum.

2) Atur posisi tidur senyaman mungkin.

3) Ciptakan lingkungan yang tenang sehingga tidur anak tidak terganggu.

4) Beritahu ibu untuk selalu mendampingi klien.

6. Cemas dan takut pada anak atau orang tua berhubungan dengan hospitalisasi dan kondisi sakit.

a. Tujuan

Setelah dilakukan pendidikan kesehatan + 30 menit diharapkan anak dan orang tua menunjukkan rasa cemas / takut berkurang dengan kriteria hasil orang tua aktif merawat anak, bertanya dengan perawat / dokter tentang kondisi dan anaknya tidak menangis

b. Intervensi

1) Kaji tingkat pemahaman orang tua.

2) Ajarkan pada orang tua mengekspresikan perasaan rasa tajut dan cemas, dengarkan keluhan orang tua dan bersikap empati dan sentuhan terapeutik.

3) Gunakan komunikasi terapeutik, kontak mata, sikap tubuh dan sentuhan.

4) Jelaskan tentang penyakit, perawatan dan pengobatan. 5) Libatkan orang tua dalam perawatan anak.