BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PRECEPTORSHIP 1. Pengertian

Preceptorship disebut juga pembelajaran klinik merupakan salah satu metode mendidik peserta didik di klinik yang memungkinkan pendidikan memilih dan menerapkan cara mendidik yang sesuai dengan objektif (tujuan), dan karakteristik individual peserta didik berdasarkan kerangka konsep pembelajaran (Nursalam, 2002).

Preceptorship merupakan suatu cara dalam bimbingan klinik yang memakai role model sebagai cara untuk mendukung pembelajaran dan perkembangan profesional keperawatan dan untuk mendukung kualitas lingkungan praktek. Pendekatan yang dilakukan dalam pembelajaran klinik ini adalah pendekatan hubungan satu-satu, belajar mandiri, memberikan lingkungan yang aman sebagai refleksi dan berfikir kritis, pemberian nasihat, konseling, bimbingan, memberikan kekuatan dan umpan balik yang konstruktif. Bagaimanapun juga pembelajaran klinik digunakan khusus dalam proses formal yaitu dalam membantu praktisi pemula untuk memperoleh kompetensi praktek awal melalui supervisi langsung melalui waktu yang pendek (CNA, 2004).

Menurut Nurse Midwifery Council, 2009, preceptorship adalah suatu periode untuk membimbing dan memotivasi semua praktisi baru yang memenuhi persyaratan untuk melewati perubahan peran dari mahasiswa untuk mengembangkan kualitas praktek mereka lebih lanjut. Sehingga mahasiswa akan lebih percaya diri dengan lingkungan barunya, dalam peran barunya sebagai perawat. Hal itu dikarenakan mahasiswa

merasa dipacu untuk mencapai kompetensi yang membantu perannya (Keen, 2009).

Preceptorship merupakan serangkaian kegiatan terstruktur yang dilakukan oleh perawat untuk membimbing pembelajaran mahasiswa di klinik. Pendidikan klinik ini melibatkan kerjasama dan berbagi pengalaman antara preceptor dan mahasiswa praktik, dan saling memberikan dukungan dan kepecayaan dalam lingkungan pembelajaran. Pendidikan klinik tidak hanya memberikan ceramah, informasi dan demonstrasi keterampilan, tetapi melibatkan partisipasi aktif mahasiswa dalam pembelajaran. Dosen dan perawat merupakan sumber informasi untuk berbagi tujuan dalam membantu pembelajaran dan pencapaian pengetahuan baru. Pembelajaran klinik harus dilihat sebagai model tambahan, yang mengakui lulusan baru yang berkompeten dan pemula praktisi yang akan terus mengembangkan kompetensi mereka sebagai bagian dari pengembangan karir mereka atau pengembangan profesional berkelanjutan, bukan sebagai individu yang perlu untuk mengatasi defisit dalam hal pendidikan dan pelatihan (Keen, 2009).

2. Metode bimbingan klinik

Metode bimbingan praktek klinik keperawatan yang sering digunakan adalah sebagai berikut (Ngalim, 2002):

a. Metode observasi

Metode yang bertujuan untuk mendapatkan pengalaman yang nyata dengan mengembangkan perilaku baru untuk pembelajaran masa mendatang.

b. Metode bedside teaching

Merupakan metode bimbingan yang dilakukan disamping tempat tidur klien dengan mempelajari klien terhadap asuhan keperawatan yang dibutuhkan oleh klien.

c. Metode nursing clinic

Metode nursing clinic adalah metode penyajian pasien dengan menggunakan kehadiran seorang pasien yang dipilih sebagai fokus diskusi kelompok dengan tujuan dapat memberikan pengalaman langsung dalam pembahasan prinsip-prinsip dan prosedur perawatan dari pasien.

d. Metode penugasan membuat catatan dan laporan tertulis (eksperensial)

Metode yang digunakan dengan memberikan penugasan untuk membuat catatan dan laporan secara tertulis di lahan praktik.

e. Metode studi asuhan keperawatan (nursing care study)

Studi asuhan keperawatan merupakan suatu kegiatan pemecahan masalah dimana peserta didik melakukan pengkajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai masalah klinik yang mendasari pada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap tindakan yang dilakukan.

3. Keuntungan Preceptorship

Pelaksanaan preceptorship yang terjadi selama pengalaman praktek mahasiswa di tempat pelayanan kesehatan, memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan teori yang telah dipelajari di akademik ke dalam praktek di tempat pelayanan kesehatan, sehingga pengalaman mahasiswa selama di klinik sangat bermanfaat dalam pembelajaran akademik.

Dalam kutipan buku Achieving Excellence in Professional Practice (CNA, 2004), menyebutkan ada tiga manfaat atau keuntungan dalam pembelajaran klinik, yaitu untuk mahasiswa bimbingan klinik , institusi, dan profesi keperawatan.

a. Bagi Mahasiswa

Keuntungan bagi mahasiswa meliputi: adanya peningkatan kepuasan kerja, penurunan tingkat stress bagi mahasiswa, perkembangan diri yang signifikan, meningkatkan kepercayaan diri, menciptaan sikap, pengetahuan, dan kemampuan yang lebih baik.

b. Bagi institusi

Keuntungan bagi institusi meliputi: penghematan biaya perawatan, meningkatkan perekrutan perawat baru, peningkatkan upaya penyembuhan terhadap pasien, meningkatkan loyalitas intsitusi, meningkatkan produktivitas.

c. Profesi keperawatan

Adapun keuntungan bagi profesi keperawatan meliputi: meningkatkan dukungan terhadap lulusan baru, meningkatkan kualitas kerja bagi perawat yang sudah bekerja, mengurangi angka perekrutan perawat.

B. Preceptor

1. Pengertian

Preceptor disebut juga clinical instructor adalah seseorang yang mengajar, memberikan bimbingan yang dapat memberikan inspirasi sehingga menjadi panutan (role model) serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan individu untuk jangka waktu tertentu dengan tujuan khusus mensosialisasikan preceptee (mahasiswa bimbingan klinik) dalam peran barunya sebagai pemula dalam pelaksanaan pembelajaran klinik (Dermawan, 2012).

Preceptor adalah seseorang yang memberikan pengajaran, konseling, memberikan inspirasi, bekerja sebagai seorang panutan, mendukung pertumbuhan dan perkembangan dari mahasiswa baru yang

dibimbingnya dengan waktu yang terbatas dan dengan tujuan yang spesifik dari sosialisasi pemula menjadi peran yang baru (Morrow, 1984).

Preceptor adalah individu yang mempunyai pengalaman bekerja minimal 12 tahun di bidang yang sama atau bidang yang masih berhubungan. Keterampilan komunikasi dan kepemimpinan, kemampuan membuat keputusan yang tepat, dan mendukung perkembangan profesional merupakan hal terpenting dalam pembelajaran klinik (Dermawan, 2012).

Dari berbagai uraian diatas dapat disimpulkan bahwa preceptor adalah seorang perawat profesional yang dapat memberikan inspirasi sebagai role model yang memberikan pengajaran dan konseling kepada mahasiswa praktik dan memberikan sarana yang efektif untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktek dalam pendidikan keperawatan khususnya di klinik.

Preceptor dapat membantu mahasiswa untuk memahami aspek teoritis asuhan keperawatan. Sebagai pembimbing klinik dituntut untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mahasiswa, menerapkan asuhan keperawatan, dan membantu mahasiswa dalam menjelaskan dan mengaplikasikan teori keperawatan, serta mengarahkan mahasiswa dalam mengenalkan situasi asing yang menurut mereka adalah suatu hal yang baru.

2. Kriteria Preceptor

Menurut (Dermawan, 2012) menyebutkan beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh seorang preceptor. Adapun beberapa kriteria tersebut adalah sebagai berikut: berpengalaman dan ahli di lingkungan kerjanya, berjiwa kepemimpinan, mempunyai keterampilan komunikasi yang baik, mempunyai kemampuan membuat keputusan, mendukung perkembangan professional, mempunyai kemauan untuk mengajar dan mau mengambil peran dalam penerapan model preceptorship, tidak mempunyai sikap yang

menilai terlalu awal pada rekan kerja asertif, fleksibilitas untuk berubah, mampu beradaptasi dengan kebutuhan pembelajaran individu.

Sebagai seorang preceptor perlu memiliki attitude yang menarik dan tentunya positif. Adapun Beberapa contoh sikap yang seharusnya dimiliki oleh preceptor adalah: sikap caring terhadap pasien dan peserta didik, bersikap humor dalam kontex yang sesuai, berorientasi dengan lingkungan dengan sikap percaya diri, menggunakan komunikasi terapeutik, mendemonstrasikan praktek keperawatan yang up to date, selalu melibatkan diri dalam pelayanan saat diperlukan, ikut mendengarkan laporan pergantian gilir jaga, penampilan rapi dan bersih serta menarik, mendemonstrasikan penggunaan alat-alat baru, flexible, menunjukan sikap respect kepada seluruh ketenagaan di lapangan dan mahasiswa praktik, menciptakan iklim yang kondusif untuk belajar, memelihara kerahasiaan informasi, menghargai martabat dan integritas pasien, mendorong diskusi yang berhubungan dengan dilema etik, memberi umpan balik ( feed back ), menunjukkan sikap antusias terhadap keperawatan, menunjukkan kemampuan menyelesaikan masalah dalam lapangan.

3. Peran Preceptor

Dalam buku Menejemen Keperawatan Aplikasi dalam Praktik Keperawatan Profesional (Nursalam, 2007) menyebutkan beberapa peran preceptor, antara lain: membantu mahasiswa keperawatan untuk belajar, mendukung dalam proses pembelajaran, menilai kebenaran dari masalah dan intervensi keperawatan serta rasional tindakan, mengarahkan dan mengoreksi, mengintegrasikan teori dan konsep yang telah dipelajari.

4. Langkah-langkah Preceptor Dalam Bimbingan Klinik

Pembelajaran klinik merupakan tanggung jawab preceptor yang bertangggung jawab untuk mengajar, mengevaluasi dan memberikan umpan balik, pada mahasiswa praktik dan pengoordinator program dan penasihat fakultas. Dalam keberhasilan program pembelajaran klinik, memerlukan suatu persiapan yang matang untuk memberikan rangkaian orientasi, dukungan evaluasi dan informasi preceptor untuk mahasiswa (CNA, 2004).

Keberhasilan pelaksanaan preceptorship juga harus mempunyai pencapaian yang maksimal melalui beberapa petunjuk dalam sistem bimbingan klinis seperti berikut: Peran dan tanggung jawab masing-masing harus jelas bagi peserta didik dan preceptor yang ditunjuk, adanya alur komunikasi antara peserta didik dan preceptor maupun staf ruangan dan keperawatan, harus terorientasi yang disiapkan peserta didik dan preceptor. Pemilihan preceptor juga harus sesuai kriteria agar pelaksanaan pembelajaran klinik menjadi efektif perlu membuat jadwal, mempunyai tujuan, dan yang terpenting harus mempunyai langkah-langkah yang jelas. Ada 3 langkah yang diperlukan preceptor dalam pembelajaran klinik menurut (Dermawan, 2012), yaitu:

a. Persiapan awal pertemuan

Hal Yang Perlu dilakukan oleh perceptor adalah : 1) Mencari tahu tentang kebutuhan mahasiswa dalam bimbingan klinik; 2) Membantu mahasiswa menentukan tujuan bimbingan yang ingin dicapai; 3) Menanyakan kepada mahasiswa tentang tugas yang dibebankan; 4) Memperkenalkan tentang sikap preceptor dan kesempatan bimbingan; 5) Menjajaki psikologis mahasiswa tentang kesiapan bimbingan, serta memberi dukungan mahasiswa untuk self - assesment setiap tahap bimbingan.

b. Tahap Pelaksanaan

Hal yang perlu dilakukan oleh perceptor adalah : 1) Mendukung mahasiswa untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan diri sendiri; 2) Mengklarifikasi setiap ide yang di tentukan oleh mahasiswa; 3) Memberikan saran kepada mahasiswa untuk perbaikan; 4) Mencatat point-point penting yang disampaikan oleh mahasiswa; 5) Mengevaluasi kembali perkembangan pengetahuan mahasiswa setelah akhir pembelajaran; 6) Mendorong mahaiswa untuk menjawab pertanyaan perceptor .

c. Tahap Evaluasi

Hal yang perlu dilakukan perceptor adalah : 1) Menanyakan kepada mahasiswa tentang kesiapan dalam menerapkan hasil wawancara; 2) Mendiskusikan dengan mahasiswa tentang hal- hal yang dianggap penting; 3) Menilai kemajuan dan kemampuan mahasiswa dalam proses pembelajaran tentang topik yang sudah disepakati.

5. Kompetensi Preceptor

Preceptor Adalah seorang perawat profesional yang ahli dan terpilih sebagai role model yang memiliki kompetensi unggul dalam praktek klinik keperawatan. Adapun kompetensi preceptor menurut buku Achieving Excellence in Professional Practice oleh Canadian Nurses Association (2004) adalah:

a. Kolaborasi

1) Berkolaborasi dengan mahasiswa pada semua tahapan pembelajaran klinik.

2) Menyusun dan menjaga kerjasama dengan penasehat / kepala fakultas dan rekan lain (Universitas, profesi pelayanan kesehatan, dan klien).

3) Membuat jaringan dengan preceptor lain untuk mendiskusikan peningkatan praktik.

4) Membantu menginterpretasikan peran mahasiswa kepada individu, keluarga, komunitas dan populasi.

b. Karakter Personal

1) Menunjukan antusias dan ketertarikan menjadi preceptor.

2) Menunjukan ketertarikan dalam kebutuhan dan perkembangan pembelajaran mahasiswa.

3) Membantu perkembangan pembelajaran lingkungan yang positif. 4) Beradaptasi untuk berubah.

5) Menunjukan kemampuan komunikasi yang efektif dengan klien dan universitas.

6) Menunjukan kemampuan pemecahan masalah yang efektif. 7) Menunjukan kesiapan dan keterbukaan untuk belajar dengan

mahasiswa.

8) Menunjukan tanggung jawab atas perbedaan mahasiswa (latar belakang pendidikan, ras, kultur dll)

9) Menggabungkan karakter mahasiswa ke dalam budaya sosial. 10) Memiliki kepercayaan diri dan kesabaran.

11) Mengakui keterbatasan diri dan berkonsultasi dengan orang lain. c. Fasilitas Belajar

1) Menilai kebutuhan mahasiswa dalam bekerjasama dan penasehat fakultas / koordinator program pembelajaran klinik dengan cara : meninjau kompetensi dasar sesuai dengan bidang ilmu (praktik, pendidikan); standar praktik, tempat (rumah sakit, klinik spesialis), membicarakan harapan hasil pembelajaran berdasarkan atas data pada kompetensi dasar; mengkaji pengalaman mahasiswa sebelumnya dengan tanggung jawab pengetahuan dan keahlian untuk menjaga pemahaman, perkembangan, dan kebutuhan pembelajaran yang spesifik pada tempat praktek; mengidentifikasi potensi belajar pada tempat praktek yang akan menyesuaikan perkembangan dan kebutuhan mahasiswa bagi pembelajaran; dan

membantu mahasiswa untuk mengembangkan hasil pembelajaran individu, peran saat praktek.

2) Merencanakan aktivitas pembelajaran klinik dalam bekerjasama dengan mahasiswa dan dengan penasehat fakutas / koordinator program, dengan cara : membantu mahasiswa untuk mencari tempat kegiatan pembelajaran agar mendapatkan hasil pembelajaran dan membuat waktu mahasiswa supaya optimal (contohnya., tugas praktek klinik, aktifitas pendidikan, membaca, menulis atau latihan komputer, kehadiran komite, simulasi keahlian praktek, ronde keperawatan); ketika memungkinkan, pilihlah tugas klinik / aktivitas pembelajaran sesuai dengan yang teridentifikasi pada hasil pembelajaran dan cara belajar mahasiswa praktik; ketika memungkinkan urutkan tugas / aktivitas selama pembelajaran klinik dari hal yang kecil sampai yang kompleks guna meningkatkan pengetahuan, misalnya: kondisi fisik, faktor psikososial (Contohnya., dinamika keluarga, bahasa, budaya, jenis kelamin, status finansial); beban kerja.

3) Mengimplemantasikan pembelajaran klinik dalam tempat praktek dengan bekerjasama dengan mahasiswa dan penasehat fakultas / koordinator program dengan cara : menyusun strategi pembelajaran klinik dengan tepat; membantu mahasiswa dalam menyiapkan fasilitas pembelajaran; ketika memungkinkan, kaji aktivitas mahasiswa. Ini bertujuan untuk mengetahui kemajuan dan mengatur aktivitas tersebut; berdiskusi dengan mahasiswa terkait kendala-kendala selama praktik; mengklarifikasi peran preceptor dan mahasiswa praktik untuk merencenakan kegiatan; memberikan umpan balik secara konstruktif (contohnya pelatihan, dukungan, dorongan dan pujian); melakukan intervensi secara cepat dalam hal-hal yang tidak diinginkan; penyesuaian level supervisi guna membantu perkembangan diri.

4) Mengevaluasi hasil pembelajaran klinik dalam kerjasama dengan mahasiswa dan penasehat fakultas dalam koordinator program dengan cara : memberikan umpan balik secara konstruktif menggunakan lembar evaluasi (contohnya evaluasi formatif harian atau mingguan); menanyakan pertanyaan untuk mengetahui pengetahuan mahasiswa yang telah dipelajari; menjelaskan penilaian preceptor terhadap kegiatannya; mendiskusikan ketidak cocokan antara preceptor dan mahasiswa; berpartisipasi dengan mahasiswa dalam melengkapi lembar evaluasi struktur yang menekankan pentingnya evaluasi diri, dan untuk mengetahui kemajuan hasil pembelajaran dan potensi berikutnya (contohya, evaluasi sumatif yang dilakukan saat tengah dan akhir pembelajaran klinik); memberikan pujian dan dukungan pembelajaran lingkungan dengan memfokuskan pada potensi mahasiswa, pencapaian dan kemajuan menjelang pertemuan melalui proses evaluasi; memberikan umpan balik yang positif tentang peningkatan atau kesalahan untuk mendapatkan fundamental, profesional atau sasaran diri; melakukan langkah yang tepat jika perkembangan hasil pembelajaran kurang memuaskan (contohnya berkonsultasi dengan pembimbing fakultas atau koordinator program); menanyakan pertanyaan terbuka kepada mahasiswa untuk menentukan pemahaman keefektifan intervensi preceptor untuk memfasilitasi pembelajaran klinik.

d. Praktik Profesional

Berperilaku otonomi dan konsisten sesuai dengan standar keperawatan yang diakui oleh peraturan provinsi dan kode etik keperawatan; bekerja; membantu mahasiswa untuk mendapatkan ilmu, keahlian dan keputusan peraturan provinsi dan kode etik keperawatan; mengklarifikasi peran, hak dan tanggung jawab yang berhubungan dengan pembelajaran klinik.

e. Pengetahuan Tatanan Klinik.

1) Isi dasar pengetahuan, meliputi: misi dan filosofi; sistem perawatan (kelompok keperawatan, keperawatan utama); kebijaksanaan dan prosedur; lingkungan fisik; peran dan fungsi interdisiplin; format, dokumentasi dan mekanisme pelaporan; sumber pembelajaran. 2) Menunjukkan peran perawat dengan kelompok mutidisiplin

(contohnya; farmasi, pekerja sosial, psikology, terapi okupasi). 3) Mengkaji garis besar institusi pendidikan bagi mahasiswa dan

preceptor (contohnya; harapan dari pelaksanaan pembelajaran klinik, dan apa yang dilakukan mahasiswa selama pembelajaran berlangsung.

C. Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Persepsi adalah daya mengenal barang, kualitas dan hubungan, dan perbedaan antara hal ini melalui proses mengamati, mengetahui, atau mengartikan setelah panca inderanya mendapatkan rangsangan (Maramis, 2004).

Menurut (Rahmat, 2005) persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesannya. persepsi adalah memberikan makna pada stimulasi inderawiatau sensori stimulasi.

Adapula pendapat lain dari (Walgito, 2005) bahwa persepsi merupakan suatu prose yang olehpengndraan yaitu merupakan suatu proses diterimanya stimulus olehindividu melalui responnya. Stimulus dilanjutkan ke susunan syaraf otak dan terjadilah proses kognitif sehingga individu mengalami persepsi.

Sedangakan (Baihaqi, 2007) mengartikan persepsi sebagai daya mengenal sesuatu yang hadir dalam sifatnya yang konkrit jasmaniah, bukan yang sifatnya batiniah, seperti : benda, barang, kualitas, atau

perbedaan antara dua hal atau lebih yang diperoleh melalui proses mengamati, mengetahui, dan mengartikan setelah panca indra mendapat rangsang.

Dari beberapa pendapat diatas, maka dapata disimpulkan bahwa pengertian persepsi adalah proses kognitif yang dialami setiap orang dalam memahami informasi entang lingkungannya melalui panca inderannya, dan tiap-tiap individu dapat memberikan arti atau tanggapannya yang berbeda-beda. Persepsi adalah cara kita memandang obyek, menafsirkan sesuatu secara konkrit dan nyata dengan indra yang kita miliki sebagai suatu rangsang.

2. Proses Terjadinya Persepsi

Proses terjadinya persepsi menurut (Sunaryo, 2004) dimulai dari objek yang menimbulkan stimulus yang mengenai alat indra atau reseptor, dimana proses ini dinamakan proses fisik. Stimulus yang diterima oleh alat indra dilanjutkan oleh saraf sensorik ke otak. Proses ini dinamakan proses fisiologis kemudian terjadi suatu proses di dalam otak sehingga individu dapat menyadari sesuatau yang diterima dengan reseptor itu, sebagai akibat dari stimulus yang diterima. Proses yang terjadi di otak atau pusat kesadaran itulah yang dinamakan proses psikologi. Dengan demikian taraf terakhir dari persepsi adalah individu menyadari tentang sesuatau yang diterima melalui alat indra atau reseptor.

Menurut (Walgito, 2005) proses terjadinya persepsi melalui tiga proses, yaitu:

a. Proses fisik : obyek menibulkan stimulus, dan stimulus mengenai alat indera atau reseptor.

b. Proses fisiologis : stimulus yang diterima oleh indera dilanjutkan oleh saraf sensoris ke otak.

c. Proses psikologis : proses di dalam otak sehingga individu dapat menyadari stimulus yang diterima.

3. Syarat Terjadinya Persepsi

Agar individu dapat mengadakan persepsi diperlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Menurut Walgito (2005) dan Sunaryo (2004) syarat terjadinya persepsi yaitu:

a. Adanya obyek yang dipersepsikan. Obyek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor.

b. Adanya perhatian sebagai langkah pertama untuk mengadakan persepsi.

c. Adanya alat indera atau reseptor sebagai penerima stimulus.

d. Saraf sensori sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak, kemudian dari otak dibawa melalui saraf motorik sebagai alat untuk mengadakan respon.

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi

Persepsi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Walgito (2005) faktor yang mempengaruhi persepsi adalah:

a. Faktor fungsional

Merupakan faktor yang berasal dari kebutuhan, pengalaman, masalah dan hal-hal yang termasuk faktor-faktor personal yang menentukan persepsi, bukan jenis atau bentuk stimuli tetapi karakteristik orang yang memberikan respon pada stimuli tersebut.

b. Faktor struktural

Merupakan faktor yang berasal dari sifat stimuli fisik dan efek-efek saraf yang ditimbulkan pada saraf individu. Adapun faktor struktural yang mempengaruhi persepsi yakni perhatian. Didalam pengertiannya perhatian adalah proses mental ketika rangkaian stimuli menjadi

menonjol dalam kesadaran pada saat stimuli lainnya melemah. Hal ini ketika perhatian seseorang berdasarkan pada salah satu indera saja dan mengesampingkan mesukan-masukan melalui alat indera lainnya. Sama seperti persepsi, perhatian juga dipengaruhi faktor situasional dari persona. Faktor situasional terkadang disebut sebagai determinan perhatian yang bersifat eksternal atau penarikan perhatian (attention getter).

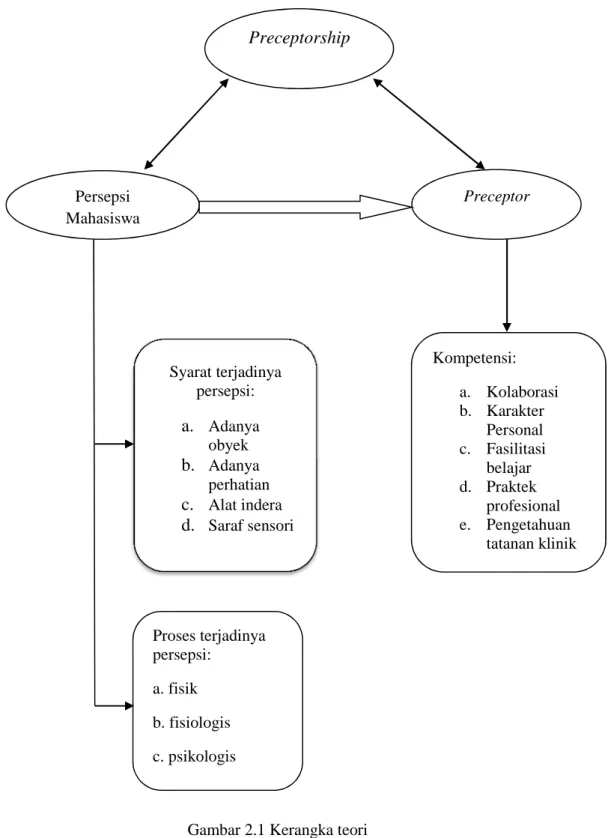

D. Kerangka Teori

Gambar 2.1 Kerangka teori

Modifikasi : Walgito (2005) dan CNA (2004) Preceptorship Preceptor Persepsi Mahasiswa Kompetensi: a. Kolaborasi b. Karakter Personal c. Fasilitasi belajar d. Praktek profesional e. Pengetahuan tatanan klinik Proses terjadinya persepsi: a. fisik b. fisiologis c. psikologis Syarat terjadinya persepsi: a. Adanya obyek b. Adanya perhatian c. Alat indera d. Saraf sensori

E. Variable Penelitian

Variable adalah gejala yang menjadi fokus peneliti untuk diamati (Sugiyono, 2007). Variabel dalam penelitian ini adalah variabel tunggal yaitu persepsi mahasiswa praktik tentang kompetensi preceptor di Rumah Sakit Roemani Semarang.

Ekawati, H. (2008). Hubungan Antara Persepsi PPenerapan Metode Bimbingan Klinik dengan Tingkat Kepuasan Mahasiswa dalam

Pengalaman Belajar Klinik di RSUD Dr. Soegiri Lamongan. Diakses dari

www.pasca.uns.ac.id. pada tanggal 12 April 2013.

Bibliography

Nurse Midwifery Council. (2009). UK.

Altman. (2006). Making a Difference : The Value of Preceptorship Programs in Nursing Education. The Journal of Continuing Education in Nursing.

B. M. (2007). Psikiatri: Konsep Dasar dan Gangguan-gangguan. Bandung: PT Refika Aditama.

Barker. (2010). Making a Difference : The Value of Preceptorship Programs in Nursing Education. The Journal of Continuing Education in Nursing.

Catherine Burns, P. R. (May/June 2006). basics of clinical teaching. Mastering the Preceptor Role: Callenges Of Clinical Teaching, 178.

CNA. (2004). Achieving Excellence in professional Practice. Ottawa.

Dermawan, D. (2012, september senin). Mentorship dan preceptorship dalam keperawatan. hal. 1.

Keen, A. (2009). Preceptorship Framework for Newly Registered Nurses, Midwives and Allied Health Professionals. Dalam C. D. Department of Health. London: 17 Mar 2010.

Kim. (2007). Clinical competence among senior nursing students after their preceptorship experience. Journal of Professional Nursing.

Lockwood-Rayerman. (2004). Dalam C. N. Association, Achieving Excellence. ottawa. Mamchur, & Myrick. (2003). Dalam C. N. Association, Achieving Excelence. Ottawa. Maramis, W. (2004). Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa. Surabaya: Airlangga Universitas

Press.

Morrow. (1984). Dalam M. D. Health, Linking Public Health Nursing Practice and Education toPromote Population Health. Minessota .

Moyer, & Wittmann-Price. (2008). Making a Difference : The Value of Preceptorship Programs in Nursing Education. The Journal of Continuing Education in Nursing.

Ngalim. (2002). Psikologi Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Notoatmodjo, S. (2005). Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta. Nursalam. (2002). Menejemen Keperawatan aplikasi dalam praktik keperawatan

profesional. Jakarata: Salemba Medika.

Nursalam. (2007). Manajemen Keperawatan Aplikasi dalam Praktik Keperawatan Profesional . Jakarta: Salemba Medika.

Rahmat, J. (2000). Psikologi Komunikasi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Rahmat, J. (2005). Psikologi Komunikasi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Ryten. (2004). A statistical picture of the past, present and future of registered nurses in Canada. Dalam C. N. Associations, Achieving Excellence in Professional Practice (hal. 14). Ottawa.

Spouse. (2001). Making a Difference : The Value of Preceptorship Programs in Nursing Education. The Journal of Continuing Edication in Nursing.

Sugiyono. (2007). Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta. Sunaryo. (2004). Psikologi untuk Keperawatan. Jakarta: EGC.

Udlis. (2006). Making a Difference : The Value of Preceptorship Programs in Nursing Education . The Journal of Continuing Education in Nursing.

Walgito, B. (2005). Pengantar Psikologi Umum. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.