53

4. ANALISIS SITUASIONAL

4.1 Kinerja Sistem Komoditas

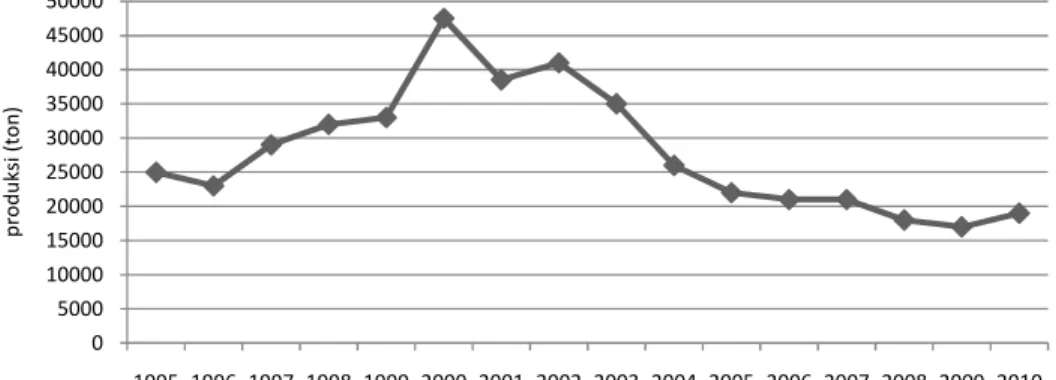

Produksi lada putih di Indonesia mengalami fluktuasi. Peningkatan produksi sejak tahun 1995 hingga tahun 2000, diikuti dengan penurunan yang tajam setelahnya (Gambar 11). Peningkatan produksi yang sangat signifikan terjadi pada tahun 1998. Hal ini berkaitan dengan terjadinya lonjakan nilai tukar rupiah yang berpengaruh terhadap penerimaan di tingkat petani, sehingga menjadi daya tarik bagi petani untuk memperluas area dan mengusahakan lada secara intensif. Pada tahun 2001-2005 produksi mengalami penurunan yang sangat tinggi. Bila pada tahun 2001 mencapai produksi 38.500 ton maka pada tahun 2005 hanya mencapai 22.000 ton. Pada periode 2005-2010 produksi lada Indonesia cenderung stagnan.

Gambar 11. Perkembangan Produksi Lada Putih Indonesia Sumber: IPC (2011)

Standar mutu lada putih di pasar lokal ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara petani dan pembeli. Pada tingkat pembeli akhir yaitu, eksportir, lada yang telah disortasi diberi harga lebih tinggi. Salah satu eksportir di Kepulauan Bangka menetapkan perbedaan harga sebesar Rp. 1000/kg, namun demikian hampir tidak ada petani yang melakukan sortasi.

54

Standar mutu lada putih di pasar dunia mengacu kepada sejumlah standar mutu yang telah disepakati bersama secara internasional. Selain harus mengikuti standar mutu yang telah ditetapkan oleh Dewan Standar Nasional yaitu SNI 01-0004-1995, perdagangan lada di pasar dunia juga harus mengikuti persyaratan internasional dan persyaratan mutu yang ditetapkan oleh negara tujuan.

International Standard Organization (ISO) mengeluarkan ISO 959-1 sebagai persyaratan mutu lada hitam dan ISO 959-2 sebagai persyaratan mutu lada putih. Negara-negara produsen lada yang tergabung dalam International Pepper Community (IPC) mengeluarkan standar lada hitam dan putih yang diharapkan dapat menyamakan persepsi mengenai mutu lada diantara negara produsen, serta memenuhi keinginan dari negara konsumen lada. Standar terdiri dari syarat mutu untuk lada asalan dan untuk lada yang telah diberi perlakuan seperti sterilisasi dan sebagainya. Secara lebih spesifik pengiriman lada ke negara Amerika harus memenuhi persayaratan yang ditetapkan oleh American Spice Trade Association (ASTA) dan peraturan yang ditetapkan oleh US Food and Drug Administration (USFDA).

Parameter utama dalam penentuan mutu lada putih yaitu: warna, kandungan lada hitam, kadar air, kerapatan densitas, biji berjamur dan kandungan bahan asing (Ditjen PPHP 2009). Selain parameter tersebut, pada standar internasional juga ditetapkan mengenai lada enteng, serangga, kotoran mamalia, escherichia coli, serta salmonella.

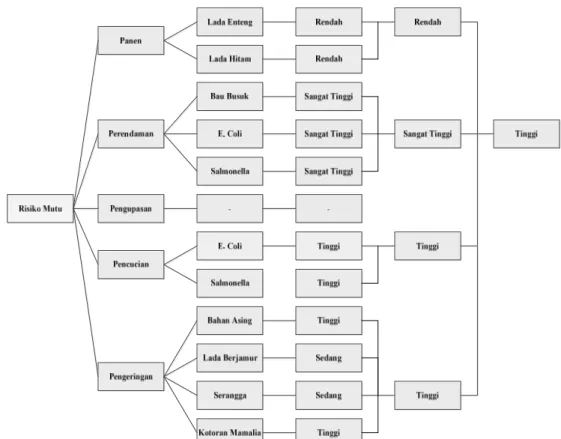

Pencapaian standar mutu lada putih di Indonesia masih rendah. Kontaminasi mikroorganisme merupakan salah satu isu dalam keamanan produk selain kontaminasi aflatoksin dan residu pestisida. Hal ini terjadi karena masih digunakannya cara tradisional dalam proses pengolahannya (Nurdjannah 2008). Jenis dan status risiko mutu yang muncul dari proses pengolahan lada putih secara tradisional, dapat dipetakan seperti tertera pada Gambar 12.

Pemetikan buah lada dilakukan setelah 8-9 bulan bunga muncul dengan ditandai sebagian buah pada pangkal tandan sudah berwarna kuning kemerahan. Pemetikan yang tidak dilakukan tepat waktu akan menghasilkan lada hitam dan lada enteng. Pada kegiatan panen, risiko terjadinya lada enteng dan lada hitam

55 relatif rendah. Setelah pemetikan, buah lada dimasukkan ke dalam karung untuk direndam selama 12-14 hari.

Gambar 12. Analisis Risiko Mutu Pengolahan Lada Secara Tradisional

Pada kegiatan perendaman, risiko lada memiliki bau busuk serta risiko lada terserang e.coli dan salmonella, yaitu sangat tinggi. Perendaman pada umumnya dilakukan di sungai atau di bekas galian timah. Hal ini dilatarbelakangi oleh keadaan dimana lada yang sedang direndam rawan pencurian. Air pada perendaman yang dilakukan di bekas galian timah biasanya merupakan air tergenang yang tidak jernih. Perendaman yang terlalu lama pada pengolahan lada putih sering menimbulkan bau busuk dan lumpur (off-flavor) serta berkurangnya aroma lada karena hilangnya sebagian minyak atsiri. Bau busuk dan lumpur tersebut disebabkan oleh senyawa 3-metilindol, 4-metilfenol, dan asam butanat yang terbentuk selama perendaman (Risfaheri 2011). Proses pencucian banyak dilakukan di sungai atau kolong bekas galian timah. Proses pencucian yang

56

dilakukan di sungai menciptakan risiko pencemaran e.coli dan salmonella, karena sungai juga digunakan untuk pemenuhan keperluan sehari-hari masyarakat.

Pengeringan biasanya dilakukan dengan menghamparkan lada di pekarangan. Penjemuran lada pada hamparan sangat tergantung dari keadaan cuaca. Akibat cuaca yang kurang baik maka pengeringan menjadi lambat dan lada menjadi berjamur. Selain itu pengeringan dengan cara penghamparan di atas tanah menimbulkan kontaminasi dari debu, batu, atau kotoran hewan.

Risiko mutu pada agroindustri lada putih yang dilakukan secara tradisional adalah rendah pada tahap panen, sangat tinggi pada tahap perendaman, tinggi pada tahap pencucian, serta tinggi pada tahap pengeringan. Secara keseluruhan, nilai risiko mutu pada agroindustri lada putih yang dilakukan secara tradisional adalah tinggi. Hal ini menunjukkan rendahnya kinerja agroindustri lada ditinjau dari sisi pencapaian mutu.

4.2 Pemetaan Lingkungan Strategis Sistem Komoditas

Analisis lingkungan strategis bertujuan untuk memberikan deskripsi tentang lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal mencakup kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses), sedangkan lingkungan eksternal terdiri dari peluang (opportunities) dan ancaman (threats). Penilaian lingkungan internal dapat dilakukan dengan menganalisis faktor sumberdaya manusia (man), modal (money), metode (method), teknologi (machine), dan bahan baku (material). Secara lebih spesifik, sistem pengembangan agroindustri dalam proses penciptaan pertumbuhan memerlukan sumberdaya dalam bentuk: sumberdaya alam, sumberdaya teknologi, sumberdaya manusia, sumberdaya informasi, dan sumberdaya finansial.

Penilaian lingkungan eksternal dilakukan dengan menganalisis industri. Persaingan yang terjadi di dalam sebuah industri bersumber dari struktur dari industri itu sendiri (Porter 1998). Struktur industri terdiri dari beberapa kekuatan yaitu: (1) persaingan antar perusahaan yang ada, (2) ancaman pendatang baru, (3) ancaman produk subtitusi, (4) kekuatan tawar penawar pembeli, dan (5) kekuatan tawar menawar pemasok. Sebagai tambahan, analisis strategis lingkungan

57 eksternal juga dapat dilakukan dengan menganalisis faktor lingkungan bisnis yang meliputi lingkungan ekonomi, sosial budaya, dan pengembangan teknologi.

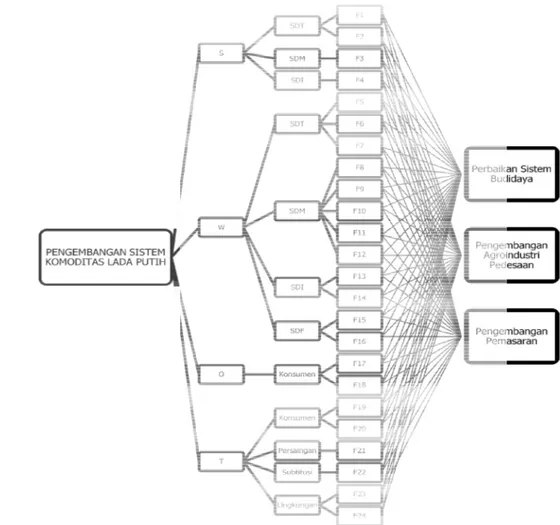

Analisis lingkungan strategis sistem komoditas lada dilakukan dengan memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang dihadapi. Struktur hirarki pemetaan lingkungan strategis tertera pada Gambar 13.

Gambar 13. Struktur Hirarki Pemetaan Lingkungan Strategis

Keterangan: S = kekuatan (strength) W = kelemahan (weaknesses) O = peluang (opportunities) T = ancaman (threath) SDT = sumberdaya teknologi, SDM = sumberdaya manusia SDI = sumberdaya informasi SDF = sumberdaya finansial

Ketersediaan teknologi budidaya (F1) Ketersediaan teknologi pengolahan mekanis (F2)

Pengalaman budidaya (F3) Akses informasi harga (F4) Akses teknologi pengolahan mekanis (F5) Pengadaan bibit unggul (F6)

Risiko mutu pengolahan tradisional (F7) Pelatihan budidaya (F8)

Kesadaran peningkatan mutu (F9) Pelatihan pengolahan mekanis (F10) Kewirausahaan (F11)

Pengetahuan pasar (F12)

Transfer teknologi budidaya (F13) Transfer teknologi pengolahan (F14) Investasi perluasan lahan (F15) Kemampuan pembiayaan usaha terintegrasi (F16)

Indikasi Geografis (F17) Preferensi konsumen (F18) Jaminan mutu (F19)

Persyaratan Indikasi Geografis (F20) Persaingan antar negara (F21) Subtitusi lada hitam (F22) Gangguan OPT (F23) Daya dukung lahan (F24)

57 eksternal juga dapat dilakukan dengan menganalisis faktor lingkungan bisnis yang meliputi lingkungan ekonomi, sosial budaya, dan pengembangan teknologi.

Analisis lingkungan strategis sistem komoditas lada dilakukan dengan memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang dihadapi. Struktur hirarki pemetaan lingkungan strategis tertera pada Gambar 13.

Gambar 13. Struktur Hirarki Pemetaan Lingkungan Strategis

Keterangan: S = kekuatan (strength) W = kelemahan (weaknesses) O = peluang (opportunities) T = ancaman (threath) SDT = sumberdaya teknologi, SDM = sumberdaya manusia SDI = sumberdaya informasi SDF = sumberdaya finansial

Ketersediaan teknologi budidaya (F1) Ketersediaan teknologi pengolahan mekanis (F2)

Pengalaman budidaya (F3) Akses informasi harga (F4) Akses teknologi pengolahan mekanis (F5) Pengadaan bibit unggul (F6)

Risiko mutu pengolahan tradisional (F7) Pelatihan budidaya (F8)

Kesadaran peningkatan mutu (F9) Pelatihan pengolahan mekanis (F10) Kewirausahaan (F11)

Pengetahuan pasar (F12)

Transfer teknologi budidaya (F13) Transfer teknologi pengolahan (F14) Investasi perluasan lahan (F15) Kemampuan pembiayaan usaha terintegrasi (F16)

Indikasi Geografis (F17) Preferensi konsumen (F18) Jaminan mutu (F19)

Persyaratan Indikasi Geografis (F20) Persaingan antar negara (F21) Subtitusi lada hitam (F22) Gangguan OPT (F23) Daya dukung lahan (F24)

57 eksternal juga dapat dilakukan dengan menganalisis faktor lingkungan bisnis yang meliputi lingkungan ekonomi, sosial budaya, dan pengembangan teknologi.

Analisis lingkungan strategis sistem komoditas lada dilakukan dengan memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang dihadapi. Struktur hirarki pemetaan lingkungan strategis tertera pada Gambar 13.

Gambar 13. Struktur Hirarki Pemetaan Lingkungan Strategis

Keterangan: S = kekuatan (strength) W = kelemahan (weaknesses) O = peluang (opportunities) T = ancaman (threath) SDT = sumberdaya teknologi, SDM = sumberdaya manusia SDI = sumberdaya informasi SDF = sumberdaya finansial

Ketersediaan teknologi budidaya (F1) Ketersediaan teknologi pengolahan mekanis (F2)

Pengalaman budidaya (F3) Akses informasi harga (F4) Akses teknologi pengolahan mekanis (F5) Pengadaan bibit unggul (F6)

Risiko mutu pengolahan tradisional (F7) Pelatihan budidaya (F8)

Kesadaran peningkatan mutu (F9) Pelatihan pengolahan mekanis (F10) Kewirausahaan (F11)

Pengetahuan pasar (F12)

Transfer teknologi budidaya (F13) Transfer teknologi pengolahan (F14) Investasi perluasan lahan (F15) Kemampuan pembiayaan usaha terintegrasi (F16)

Indikasi Geografis (F17) Preferensi konsumen (F18) Jaminan mutu (F19)

Persyaratan Indikasi Geografis (F20) Persaingan antar negara (F21) Subtitusi lada hitam (F22) Gangguan OPT (F23) Daya dukung lahan (F24)

58

Pemetaan dilakukan dengan menganalisis S, W, O, dan T yang menunjukkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Aspek ini kemudian diuraikan menjadi sub aspek pada setiap bagiannya. Kekuatan sistem komoditas lada dipengaruhi oleh keberadaan sumberdaya teknologi (SDT), sumberdaya manusia (SDM), dan sumberdaya informasi (SDI). Kelemahan sistem komoditas lada dipengaruhi oleh sumberdaya teknologi (SDT), sumberdaya manusia (SDM), sumberdaya informasi (SDI), dan sumberdaya finansial (SDF). Konsumen memberikan pengaruh terhadap peluang dan ancaman yang dihadapi. Faktor lain yang merupakan ancaman bagi sistem komoditas lada adalah persaingan, subtitusi produk, serta lingkungan. F1-F24 merupakan faktor dari setiap sub aspek.

Metode analisis dilakukan dengan menggunakan AHP. AHP SWOT merupakan aplikasi metode AHP pada analisis SWOT. Tahapan AHP SWOT dimulai dengan analisis SWOT kemudian dilanjutkan dengan menggunakan analisis AHP. AHP akan membantu meningkatkan analisis SWOT dalam mengelaborasikan hasil keputusan situasional sehingga keputusan strategi alternatif dapat diprioritaskan. Tujuan penggunaan AHP dalam kerangka SWOT adalah untuk mengevaluasi faktor-faktor sistematis SWOT dan intensitas sepadan faktor-faktornya. Jika digunakan dalam kombinasi dengan proses hirarki analitis, pendekatan SWOT dapat memberikan ukuran kuantitatif kepentingan setiap faktor pada pengambilan keputusan (Kurttila et al. 2000).

Aplikasi logika fuzzy dilakukan pada langkah penilaian. Langkah pertama yaitu melakukan fuzzifikasi kriteria pemilihan dan menentukan model fungsi keanggotaan fuzzy (membership function), kemudian dilakukan defuzzifikasi. Teknik defuzzifikasi yang digunakan adalah metode COA (center of area) atau disebut juga metode centroid, dimana solusi crisp diperoleh dengan cara mengambil titik pusat daerah fuzzy. Hal ini dilakukan karena banyaknya matriks perbandingan berpasangan, yaitu sebanyak 39 buah, yang harus dianalisis.

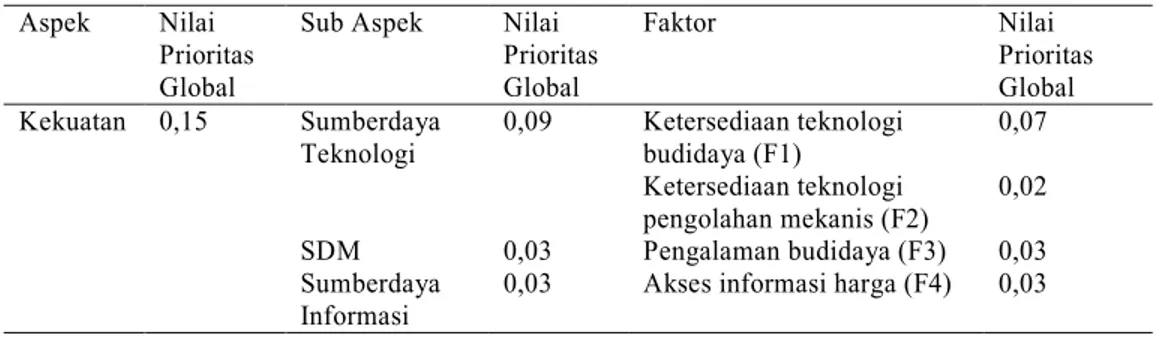

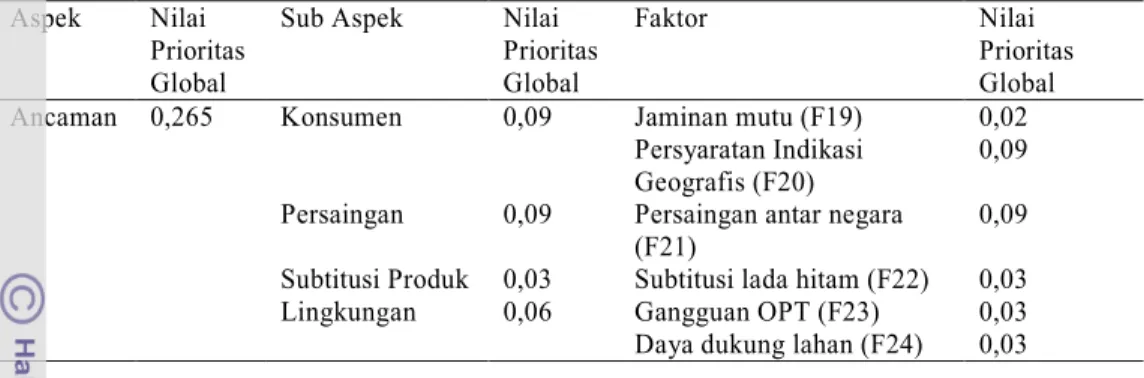

Nilai inkonsistensi keseluruhan (overall inconsistency) analisis adalah sebesar 0,05 atau menunjukkan konsisten. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara keseluruhan kelemahan (0,51) dan ancaman (0,26) mendominasi perkembangan sistem komoditas lada putih dibandingkan dengan kekuatan (0,15) dan peluang (0,07) yang dihadapi. Hal ini diduga menjadi penyebab rendahnya

59 kinerja sistem komoditas lada yang dinyatakan dalam bentuk pangsa pasar dan pencapaian mutu.

Dari sisi kekuatan, diketahui bahwa sumberdaya teknologi (0,09) merupakan faktor utama pembentuk kekuatan, sedangkan sumberdaya manusia dan sumberdaya informasi merupakan faktor dibawahnya dengan nilai yang sama (0,03) (Tabel 5). Ketersediaan teknologi budidaya, pengalaman, serta ketersediaan dan akses informasi harga, merupakan sumberdaya yang menjadi kekuatan bagi pengembangan sistem komoditas lada.

Teknologi budidaya lada, yang meliputi: penyediaan bibit unggul, penanaman, pemeliharaan, pemupukan, serta pengendalian hama dan penyakit terpadu, telah tersedia dan mudah diakses melalui lembaga penelitian dan dinas perkebunan. Informasi harga diperoleh petani secara berkala melalui pedagang pengumpul dan IPC. Departemen Perdagangan dan IPC melakukan kerjasama dalam proses penyebaran informasi harga kepada anggota kelompok petani. Tabel 5. Nilai Prioritas Global Aspek Kekuatan

Aspek Nilai

Prioritas Global

Sub Aspek Nilai

Prioritas Global Faktor Nilai Prioritas Global Kekuatan 0,15 Sumberdaya

Teknologi 0,09 Ketersediaan teknologi budidaya (F1) 0,07

Ketersediaan teknologi

pengolahan mekanis (F2) 0,02

SDM 0,03 Pengalaman budidaya (F3) 0,03

Sumberdaya

Informasi 0,03 Akses informasi harga (F4) 0,03

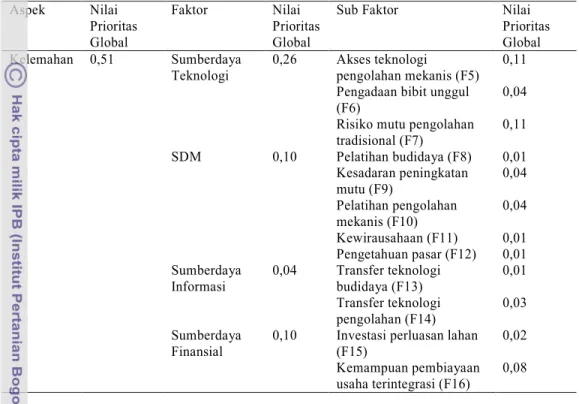

Kelemahan yang terjadi dalam proses pengembangan sistem komoditas lada secara berurutan adalah sebagai berikut: sumberdaya teknologi (0,26), sumberdaya manusia (0,10) dan sumberdaya finansial (0,10), serta sumber daya informasi (0,04). Secara terperinci hal tersebut tertera pada Tabel 6.

Akses terhadap teknologi pengolahan secara mekanis masih sangat rendah. Proses pengolahan lada, yang meliputi perendaman, pencucian dan pemisahan kulit, serta pengeringan, dilakukan di tingkat petani secara tradisional. Transfer teknologi pengolahan lada secara mekanis belum berjalan dengan baik. Uji Coba telah dilakukan di Kepulauan Bangka, di Kabupaten Bangka Tengah

60

dan Kabupaten Bangka Selatan, namun demikian introduksi teknologi pada kedua daerah ini belum berjalan optimal.

Tabel 6. Nilai Prioritas Global Aspek Kelemahan

Aspek Nilai Prioritas Global Faktor Nilai Prioritas Global

Sub Faktor Nilai

Prioritas Global

Kelemahan 0,51 Sumberdaya

Teknologi 0,26 Akses teknologi pengolahan mekanis (F5) 0,11

Pengadaan bibit unggul

(F6) 0,04

Risiko mutu pengolahan

tradisional (F7) 0,11 SDM 0,10 Pelatihan budidaya (F8) 0,01 Kesadaran peningkatan mutu (F9) 0,04 Pelatihan pengolahan mekanis (F10) 0,04 Kewirausahaan (F11) 0,01 Pengetahuan pasar (F12) 0,01 Sumberdaya

Informasi 0,04 Transfer teknologi budidaya (F13) 0,01

Transfer teknologi

pengolahan (F14) 0,03

Sumberdaya

Finansial 0,10 Investasi perluasan lahan (F15) 0,02

Kemampuan pembiayaan

usaha terintegrasi (F16) 0,08

Risiko mutu pada agroindustri lada putih yang dilakukan secara tradisional adalah rendah pada tahap panen, sangat tinggi pada tahap perendaman, rendah pada tahap pencucian, serta tinggi pada tahap pengeringan. Secara keseluruhan, risiko mutu pada agroindustri lada putih yang dilakukan secara tradisional adalah tinggi. Kesadaran peningkatan mutu di tingkat petani masih rendah. Hal ini disebabkan karena rendahnya insentif dan belum terbangunnya sistem pemasaran yang berorientasi mutu.

Investasi petani pada usaha budidaya dan pengolahan dilakukan secara mandiri. Pembiayaan tergantung kepada kemampuan finansial individu. Pada sisi yang lain, tidak ada kredit program dari pemerintah bagi pengembangan lada. Perluasan areal dapat dilakukan petani dengan investasi yang dipenuhi dari sumber pribadi maupun dari sumber keluarga. Perluasan usaha ke arah hilir hampir tidak mungkin dilakukan karena keterbatasan modal.

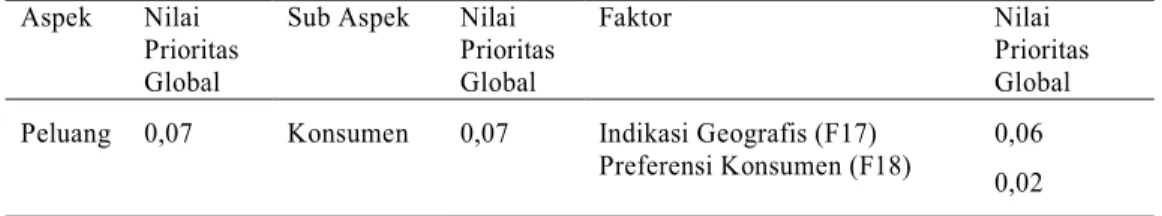

61 Peluang yang terdapat dalam pengembangan sistem komoditas lada yaitu bersumber dari konsumen dalam bentuk perolehan indikasi geografis (0,06) dan preferensi konsumen (0,02). Hal ini tertera pada Tabel 7. Peluang pengembangan lada masih terbuka. Hal ini ditandai dengan kondisi dimana lada merupakan produk yang belum memiliki subsitusi serta merupakan produk dengan indikasi geografis.

Tabel 7. Nilai Prioritas Global Aspek Peluang

Aspek Nilai

Prioritas Global

Sub Aspek Nilai

Prioritas Global

Faktor Nilai

Prioritas Global

Peluang 0,07 Konsumen 0,07 Indikasi Geografis (F17) 0,06

Preferensi Konsumen (F18) 0,02

Pengembangan lada diperkirakan akan meningkat sejalan dengan diperolehnya manfaat indikasi geografis dalam bentuk proses identifikasi produk yang lebih mudah, serta penetapan standar produksi dan proses di antara pemangku kepentingan. Dari sisi persaingan, indikasi geografis akan menghindarkan dari praktek persaingan curang. Dari sisi konsumen, indikasi geografis akan memberikan perlindungan konsumen dari penyalahgunaan reputasi indikasi geografis, dan membangun kepercayaan konsumen karena adanya jaminan mutu produk. Dari sisi produsen, melalui indikasi geografis dimungkinkan membina produsen lokal, mendukung dan memperkuat lembaga dalam sistem dalam rangka menciptakan, menyediakan, serta memperkuat citra nama dan reputasi produk. Dari sisi produksi, indikasi geografis akan meningkatkan produksi karena dalam indikasi geografis disebutkan tentang produk berkarakter khas dan unik sebagai pembeda dengan produk lain. Dari sisi wilayah, indikasi geografis akan mengangkat reputasi suatu kawasan indikasi geografis.

Ancaman yang dihadapi dalam pengembangan sistem komoditas lada terdiri dari ancaman yang bersumber dari konsumen (0,09) dan persaingan antar negara (0,09) sebagai ancaman utama. Ancaman lain adalah daya dukung lingkungan (0,06) dan subtitusi lada putih oleh lada hitam (0,03). Secara terperinci hal ini tertera pada Tabel 8.

62

Tabel 8. Nilai Prioritas Global Aspek Ancaman

Aspek Nilai

Prioritas Global

Sub Aspek Nilai

Prioritas Global

Faktor Nilai

Prioritas Global

Ancaman 0,265 Konsumen 0,09 Jaminan mutu (F19) 0,02

Persyaratan Indikasi

Geografis (F20) 0,09

Persaingan 0,09 Persaingan antar negara

(F21) 0,09

Subtitusi Produk 0,03 Subtitusi lada hitam (F22) 0,03

Lingkungan 0,06 Gangguan OPT (F23) 0,03

Daya dukung lahan (F24) 0,03

Indikasi geografis merupakan komponen Hak Kekayaan Intelektual yang memberikan perlindungan terhadap lada putih muntok sebagai komoditas perdagangan yang terkait erat dengan Bangka Belitung sebagai tempat asal produk barang. Indikasi geografis mengharuskan dipenuhinya input, proses, dan output sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Pada buku persyaratan dijelaskan tentang identifikasi produk secara rinci yang didalamnya juga menguraikan tentang faktor-faktor yang menjadikan ciri khas suatu produk, yang terdiri dari: (1) nama indikasi geografis, (2) nama barang yang dilindungi, (3) uraian mengenai karakteristik dan mutu, (4) uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia, (5) uraian tentang batas-batas daerah dan atau peta wilayah yang dicakup oleh indikasi geografis, (6) uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian indikasi geografis, (7) uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan dan proses pembuatan, serta (8) uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji mutu (Ditjen PPHP 2012). Proses produksi, proses pengolahan dan proses pembuatan merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi, dimana jika hal ini tidak dapat dipenuhi, maka indikasi geografis atas lada putih (muntok white pepper) dapat dicabut.

Persaingan antar negara produsen lada di pasar dunia sangat tinggi, terutama sejak Vietnam memasuki pasar. Dominasi Indonesia pada pasar dunia terus mengalami penurunan. Perannya digantikan oleh Vietnam yang terus mengembangkan areal dan memperbaiki sistem budidaya dan pengolahannya.

Peningkatan kinerja sistem komoditas lada dapat dilakukan melalui perbaikan sistem budidaya, pengembangan agroindustri lada, dan pengembangan

63 pasar. Lada putih sebagai komoditas perdagangan dunia, dalam perkembanganya tidak terlepas dari dinamika pasar dengan persaingan dan tuntutan konsumen terhadap mutu yang tinggi. Oleh karena itu diperlukan sebuah strategi untuk melengkapi upaya peningkatan produksi lada nasional yaitu dalam bentuk peningkatan mutu produk melalui pengembangan agroindustri lada dan pengembangan pasar. Perbaikan sistem budidaya lada dapat dilakukan melalui Good Agricultural Practise (GAP). Melalui kegiatan ini diharapkan akan meningkatkan produktivitas per pohon maupun populasi per luasan. Peningkatan mutu produk dapat dilakukan melalui pengembangan agroindustri secara mekanis, sedangkan pengembangan pasar dapat dilakukan melalui perluasan daerah tujuan ekspor, memperbesar ekspor secara langsung, dan memperluas cakupan produk sesuai dengan kebutuhan negara konsumen.

Model agroindustri lada secara mekanis dapat dilakukan melalui pendirian perusahaan agroindustri, pengembangan unit pengolahan bersama, dan pengembangan unit pengolahan perseorangan (VPA 2010). Dalam upaya mempercepat pemanfaatan alat mesin pertanian, Kementerian Pertanian telah meluncurkan program penumbuhan dan pengembangan kelembagaan agroindustri. Kelembagaan agroindustri adalah organisasi petani di suatu wilayah yang berbasis gabungan kelompok tani (gapoktan). Kelembagaan agroindustri dapat berbentuk Kecamatan Pasca Panen (KPP), Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin (UPJA), Lumbung Desa Modern (LDM), Unit Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (UP3HP), Terminal Agribisnis (TA), Sub Terminal Agribisnis (STA), Koperasi Tani (Koptan), Badan Usaha Milik Petani (BUMP), dan lain-lain (Ditjen PPHP 2007). Dalam penerapannya, model ini akan berjalan baik apabila pembentukan kelembagaan didasarkan atas kesamaan visi dan kebutuhan, serta bukan dibentuk secara top down atas alasan adanya program.

Berdasarkan penilaian lingkungan internal dan eksternal, diketahui bahwa pengembangan agroindustri lada (0,49) merupakan prioritas bagi upaya penyelesaian sejumlah kelemahan sistem dan upaya mengatasi ancaman yang ada, selain upaya peningkatan produksi lada yang terus dilakukan melalui perbaikan sistem budidaya dan pengembangan pasar (Tabel 9).

64

Tabel 9. Nilai Prioritas Strategi Pengembangan Sistem Komoditas Lada Putih

Strategi Nilai Prioritas

Perbaikan Sistem Budidaya 0,29 Pengembangan Agroindustri Lada 0,49 Pengembangan Pasar 0,22

Introduksi teknologi budidaya yang selama ini dilakukan terus diupayakan peningkatan penerapannya. Budidaya lada anjuran antara lain dilakukan melalui: seleksi bahan tanaman yang sehat, penggunaan tajar hidup, pembuatan saluran drainase, pemangkasan sulur cacing dan sulur gantung yang tidak berguna, pemupukan, pengendalian hayati, penyiangan terbatas, pemanfaatan agen hayati dan konservasinya, serta pembuatan pagar keliling. Penerapan secara berkesinambungan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas per tanaman serta produksi secara agregat.

Pengembangan pasar dapat dilakukan dengan cara: menciptakan produk yang dengan standar mutu yang disertai jaminan mutu dan kontinuitas pasokan, menetapkan harga yang yang kompetitif, menerapkan promosi yang membangun komunikasi informasi yang persuasif tentang produk agar mempengaruhi pembelian, serta menerapkan pemilihan tempat, sebagai fungsi dari saluran pemasaran, cakupan pasar, transportasi, dan manajemen persediaan, untuk menyampaikan produk kepada konsumen. Melalui strategi ini maka diharapkan akan tercapai pengembangan pasar dalam perluasan fungsi, perluasan wilayah pemasaran, maupun perluasan jangkauan konsumen.

Pengembangan pasar juga dilakukan untuk mendukung pengembangan produk dengan nilai tambah tinggi. Hal ini dapat dilakukan dengan menciptakan spesialisasi dalam bentuk spesialisasi produk, spesialisasi geografis, spesialisasi harga dan mutu, spesialisasi pelanggan, spesialisasi pelayanan, spesialisasi pemakai akhir, spesialisasi pesanan, spesialisasi produk atau lini produk, spesialisasi saluran pemasaran, atau spesialisasi ukuran pelanggan. Melalui strategi ini maka produk akan terdiferensiasi dengan baik di pasar.

Model agroindustri lada secara mekanis yang dapat diimplementasikan pada saat ini adalah pengembangan unit pengolahan bersama, sebagai suatu lembaga pengolahan hasil pertanian yang didirikan di daerah sentra produksi.

65 Kelembagaan agroindustri yang berbasis kelompok tani mensyaratkan terbangunnya collective efficiency yang muncul atas keinginan pencapaian tujuan bersama dan bukan pembentukan secara top down.

Model agroindustri lada secara mekanis melalui pendirian perusahaan agroindustri dilakukan pada perusahaan dengan kepemilikan sumberdaya dan kapasitas yang besar. Bentuk ini biasanya diterapkan pada perusahaan eksportir. Pengembangan unit pengolahan perseorangan merupakan penggunaan alat dan mesin pengolah lada dengan kepemilikan pribadi. Hal ini memiliki peluang penerapan yang besar, namun demikian diperlukan penelitian dan pengembangan mengenai alat dan mesin dengan kapasitas yang lebih kecil sesuai dengan kepemilikan lahan petani dan kemampuan petani untuk mengoperasikan. Pengembangan agroindustri lada diharapkan mampu menjawab tantangan serta mampu mengatasi kelemahan sistem komoditas lada nasional. Hal ini pada akhirnya diharapkan akan meningkatkan daya saing lada putih di pasar dunia.

4.3 Analisis Komparatif Sistem Komoditas Lada Indonesia

dengan Vietnam

Ditinjau dari sisi pangsa pasar, persaingan antar negara produsen lada di pasar dunia sangat tinggi, terutama sejak Vietnam memasuki pasar. Vietnam terus melakukan pengembangan areal serta memperbaiki sistem budidaya dan pengolahannya. Perkembangan pangsa pasar lada putih Indonesia di pasar dunia pada kurun waktu 1995-2010 mengalami penurunan (Gambar 14).

Pada kurun waktu 1995-2005, Indonesia masih mendominasi pangsa pasar lada putih dunia. Indonesia pada tahun 1995 masih menguasai 73,48% pasar dunia. Pencapaian pangsa pasar terbesar terjadi pada tahun 2000 yaitu sebesar 90,02%, namun demikian kecenderungan ini terus mengalami penurunan hingga mencapai 31,65% pada tahun 2010. Nilai pangsa pasar terendah yaitu 26,86% pada tahun 2009. Hal ini berbeda dengan pangsa pasar lada putih Vietnam di pasar dunia. Bila pada tahun 2003 kontribusi Vietnam hanya mencapai 11,37%, maka pada pada tahun 2010 mencapai 46,89%. Pangsa pasar terbesar dicapai pada tahun 2009 yaitu sebesar 52,67% (IPC 2011).

66

Gambar 14. Pangsa Pasar Lada Putih Indonesia dan Vietnam Sumber: IPC (2011)

Perkembangan yang pesat ini tidak terlepas dari dimilikinya aset daya saing dan berjalannya proses penciptaan daya saing di Vietnam. Vietnam memiliki sumberdaya alam, tenaga kerja, dan proses aplikasi teknologi modern yang terus berjalan. Beberapa strategi yang dilakukan adalah menjaga mutu, memperbesar pasar ekspor, meningkatkan nilai tambah lada, dan meningkatkan promosi perdagangan. Pemerintah terus memberikan dorongan karena berkepentingan untuk membangun sekaligus menjaga trademark Vietnam sebagai negara penghasil lada.

Perluasan lahan lada di Vietnam dilakukan sejak tahun 1995, dimana terus mengalami perkembangan, sehingga pada tahun 2009 telah mencapai 50 ribu hektar. Intensifikasi lahan juga dilakukan secara bersamaan, termasuk mengembangkan lada organik sebagai upaya untuk menghentikan serangan penyakit, serta berupaya menerapkan aplikasi Good Agricultural Practises (GAP). Dukungan pemerintah sangat besar dalam pengadaan dan penetapan fungsi lahan. Salah seorang petani mendapatkan hak penggunaan lahan seluas 11 hektar untuk penggunaan selama 50 tahun.

Berbeda dengan di Indonesia, pengembangan lada putih di Kepulauan Bangka dihadapkan pada kerusakan lingkungan yang sangat besar sebagai akibat meledaknya penambangan timah. Hal ini menyebabkan rendahnya daya dukung 66

Gambar 14. Pangsa Pasar Lada Putih Indonesia dan Vietnam Sumber: IPC (2011)

Perkembangan yang pesat ini tidak terlepas dari dimilikinya aset daya saing dan berjalannya proses penciptaan daya saing di Vietnam. Vietnam memiliki sumberdaya alam, tenaga kerja, dan proses aplikasi teknologi modern yang terus berjalan. Beberapa strategi yang dilakukan adalah menjaga mutu, memperbesar pasar ekspor, meningkatkan nilai tambah lada, dan meningkatkan promosi perdagangan. Pemerintah terus memberikan dorongan karena berkepentingan untuk membangun sekaligus menjaga trademark Vietnam sebagai negara penghasil lada.

Perluasan lahan lada di Vietnam dilakukan sejak tahun 1995, dimana terus mengalami perkembangan, sehingga pada tahun 2009 telah mencapai 50 ribu hektar. Intensifikasi lahan juga dilakukan secara bersamaan, termasuk mengembangkan lada organik sebagai upaya untuk menghentikan serangan penyakit, serta berupaya menerapkan aplikasi Good Agricultural Practises (GAP). Dukungan pemerintah sangat besar dalam pengadaan dan penetapan fungsi lahan. Salah seorang petani mendapatkan hak penggunaan lahan seluas 11 hektar untuk penggunaan selama 50 tahun.

Berbeda dengan di Indonesia, pengembangan lada putih di Kepulauan Bangka dihadapkan pada kerusakan lingkungan yang sangat besar sebagai akibat meledaknya penambangan timah. Hal ini menyebabkan rendahnya daya dukung

I V

66

Gambar 14. Pangsa Pasar Lada Putih Indonesia dan Vietnam Sumber: IPC (2011)

Perkembangan yang pesat ini tidak terlepas dari dimilikinya aset daya saing dan berjalannya proses penciptaan daya saing di Vietnam. Vietnam memiliki sumberdaya alam, tenaga kerja, dan proses aplikasi teknologi modern yang terus berjalan. Beberapa strategi yang dilakukan adalah menjaga mutu, memperbesar pasar ekspor, meningkatkan nilai tambah lada, dan meningkatkan promosi perdagangan. Pemerintah terus memberikan dorongan karena berkepentingan untuk membangun sekaligus menjaga trademark Vietnam sebagai negara penghasil lada.

Perluasan lahan lada di Vietnam dilakukan sejak tahun 1995, dimana terus mengalami perkembangan, sehingga pada tahun 2009 telah mencapai 50 ribu hektar. Intensifikasi lahan juga dilakukan secara bersamaan, termasuk mengembangkan lada organik sebagai upaya untuk menghentikan serangan penyakit, serta berupaya menerapkan aplikasi Good Agricultural Practises (GAP). Dukungan pemerintah sangat besar dalam pengadaan dan penetapan fungsi lahan. Salah seorang petani mendapatkan hak penggunaan lahan seluas 11 hektar untuk penggunaan selama 50 tahun.

Berbeda dengan di Indonesia, pengembangan lada putih di Kepulauan Bangka dihadapkan pada kerusakan lingkungan yang sangat besar sebagai akibat meledaknya penambangan timah. Hal ini menyebabkan rendahnya daya dukung

67 lingkungan terhadap pengembangan komoditas lada. Selain itu adopsi teknologi budidaya sangat terbatas, sebagai akibat dari keterbatasan kemampuan finansial petani. Kondisi ini menyebabkan produktivitas yang semakin menurun. Pada sisi yang lain, konversi lahan pertanian menjadi areal penambangan atau areal tanaman lain juga terus meningkat.

Pada sisi agroindustri terdapat perbedaan signifikan antara agroindustri lada di Vietnam dan Indonesia. Agroindustri lada di Vietnam dilakukan dengan menerapkan model perusahaan agroindustri, pengolahan bersama, serta pengolahan secara individu. Pada agroindustri lada skala besar, lada putih yang diolah secara manual kemudian diberi steam treatment dan strerilisasi untuk memenuhi mutu sesuai ASTA, ESA dan Japan Standard. Orientasi produksi yaitu menciptakan produk sesuai standar sanitary dan food safety. Pada agroindustri pedesaaan telah dikembangkan peralatan pengolahan secara mekanis. Selain itu, inovasi juga terus berjalan. Hal ini ditandai dengan adanya perbaikan mesin pengolah lada putih dengan kapasitas 200 kg/jam yang dikerjakan oleh dua tenaga kerja dan menghasilkan lada putih dengan mutu prima.

Iklim investasi yang mendukung, telah menyebabkan perkembangan investasi agroindustri lada di Vietnam. Investasi dilakukan baik dalam bentuk perusahaan asing, usaha patungan (joint venture), maupun perusahaan lokal seperti: Harris Preman, Vina Hariss, Man-Spice Vietnam, Truong Loc Enterprise, Maseco, Tan Hung Enterprise, Agrexport HCM, Intimex HCM. Perusahaan ini melakukan investasi dalam mesin modern dilengkapi dengan steam treatment, pengeringan, dan microbiological treatment. Beberapa perusahaan seperti: Thach Loc, Intimex Binh Duong, dan Olam telah melakukan pengolahan lanjut untuk menghasilkan bubuk lada dalam kemasan steril sebagai upaya peningkatan nilai tambah (Nam 2008).

Penerapan metode pengolahan lada secara mekanis di Indonesia berjalan lambat. Agroindustri perdesaan baru dilaksanakan sebagai program percontohan dan belum berjalan optimal. Pengolahan lada masih dilakukan secara tradisional. Ditinjau dari sisi biaya, pengolahan dengan cara tradisional memiliki efisiensi yang rendah. Hal ini disebabkan tingginya penggunaan tenaga kerja terutama pada tahap pengupasan kulit. Pada pengolahan lada putih dibutuhkan perendaman

68

selama 1-2 minggu untuk melunakkan kulit sebelum buah dikupas. Kontribusi biaya pengupasan terhadap biaya pengolahan lada putih mencapai 80%, karena kemampuan pengupasan secara tradisional sangat rendah, yaitu 100 kg/hari/orang (Risfaheri 2011). Selain itu, diperlukan tenaga kerja pada tahap perendaman untuk menjaga lada, hal ini berkaitan dengan risiko pencurian lada yang tinggi.

Pada sisi pemasaran, Vietnam menunjukkan program pemasaran yang lebih baik. Hal ini tampak dari dibangunnya merek produk secara berkesinambungan dengan tujuan ekspor beberapa negara. Selain itu, untuk mengatasi persaingan, ekspor dilakukan pada delapan bulan pertama, pada saat negara produsen lain belum memasuki masa panen.

Vietnam mengenalkan kawasan Chu Se di Provinsi Gia Lai sebagai kawasan pengembangan lada. Kinerja pemasaran, yang salah satunya ditunjukkan dengan pencapaian harga, menunjukkan bahwa harga lada Chu Se lebih tinggi ketimbang harga lada yang dikembangkan di kawasan lain. Selain itu, juga terdapat Vietnam Pepper Association, sebuah organisasi non profit, yang selalu beroperasi secara aktif dan efektif untuk kepentingan dan pengembangan industri lada di Vietnam.

Salah satu perusahaan agroindustri lada terbesar di Vietnam adalah pemain besar dalam perdagangan lada dunia. Perusahaan memiliki lahan yang telah dipilih secara selektif berdasarkan kesesuaian lahan, curah hujan, dan suhu. Dari sisi budidaya, pengembangan yang dilakukan sejak tahun 1995 menghasilkan produk yang stabil, homogen dengan mutu prima, dengan kapasitas 4000 metrik ton. Pengembangan lahan kemudian diikuti oleh pembangunan agroindustri lada dengan teknologi lanjut dan peralatan modern pada tahun 1999. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan lada yang higienis dan memenuhi standar keamanan produk. Pada sisi pemasaran, perusahaan membangun branding product dengan nama Maseco Pepper, sebagai upaya mengembangkan lada lokal yaitu Chu Se Pepper.

Pemberian penghargaan oleh IPC diberikan secara berkala kepada pelaku usaha yang melakukan ekspor lada dengan nilai tambah produk, pelaku usaha yang memproduksi produk lada yang inovatif, dan kepada petani dengan kinerja terbaik. IPC merupakan organisasi antar pemerintah negara-negara penghasil lada

69 yang terdiri dari negara Brazil, India, Indonesia, Malaysia, Sri Lanka dan Vietnam sebagai anggota penuh dan Papua Nugini sebagai anggota asosiasi. IPC didirikan pada tahun 1972 di bawah naungan United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN-ESCAP). Sekretariat IPC berlokasi di Jakarta, Indonesia dan dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif. Keanggotaan Komunitas ini terbuka untuk semua negara penghasil lada.

Pada tahun 2010, sebagai tahun pertama penyelenggaraan IPC Award, penghargaan diterima oleh pelaku usaha di Vietnam yaitu diberikan kepada: (1) Phuc Sinh Corp, HCM City sebagai pelaku usaha yang melakukan ekspor lada dengan nilai tambah produk, (2) Intimex Group JSC, HCM City sebagai pelaku usaha yang memproduksi produk lada yang inovatif, dan (3) Nguyen Van Queo, Chu See Town, Gia Lai Province sebagai petani dengan kinerja terbaik. Penghargaan ini menunjukkan pengakuan kinerja petani dan pelaku usaha di Vietnam dalam pengembangan nilai tambah produk dan pencapaian kinerja yang optimal. Hal ini sekaligus sebagai dasar penciptaan merek produk dalam upaya pengembangan jaminan mutu (VPA 2010).

Program pemasaran lada di Indonesia memiliki kekuatan dengan dimilikinya indikasi geografis bagi lada putih Kepulauan Bangka Belitung. Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan mutu tertentu pada barang yang dihasilkan (Ditjen KPI 2004). Indikasi geografis memberikan penjelasan secara rinci tentang produk berkarakter khas dan unik. Dimilikinya indikasi geografis akan memberikan informasi yang jelas dalam proses identifikasi produk, kemudahan dalam proses menetapkan dan menerapkan standar produk dan proses. Pencapaian dan kemampuan mempertahankan indikasi geografis akan memberikan jaminan mutu produk, serta merek yang membangun unsur pembeda dari lada yang dihasilkan oleh wilayah lain. Kelebihan dalam bentuk indikasi geografis dijadikan sebuah alat pemasaran yang strategis yang memacu pertumbuhan sistem manajemen mutu dari budidaya hingga pengolahan dengan mempertimbangkan keterlibatan petani sebagai pelaku utama.

70

4.4 Pengembangan Agroindustri berbasis Peningkatan Nilai

Tambah

Visi Pembangunan Industri Nasional Jangka Panjang adalah “Membawa Indonesia pada tahun 2025 untuk menjadi Negara Industri Tangguh Dunia”. Misi yang terdapat di dalamnya yaitu: (1) mendorong peningkatan nilai tambah industri; (2) mendorong peningkatan perluasan pasar domestik dan internasional; (3) mendorong peningkatan industri jasa pendukung; (4) memfasilitasi penguasaan teknologi industri; (5) memfasilitasi penguatan struktur industri; (6) mendorong penyebaran industri keluar pulau jawa; dan (7) mendorong peran IKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Pada saat ini, ekspor produk manufaktur tumbuh lebih rendah dari pertumbuhan ekspor produk primer. Proporsi produk manufaktur dalam ekspor non-migas makin kecil, dari 76% pada 2000 menjadi 50% pada 2010. Struktur ekspor semakin didominasi oleh bahan mentah. Sejak 2008, impor naik pesat sehingga neraca perdagangan produk manufaktur mengalami defisit. Tuntutan hilirisasi semakin kuat, di mana tuntutan memperluas rantai nilai komoditas ekspor unggulan juga semakin meningkat. Kegiatan hilirisasi, sebagai kegiatan mengolah bahan mentah sebelum diekspor, diterapkan pada berbagai industri, termasuk Industri Berbasis Pertanian/Agro. Bahkan pada produk pertambangan mineral dan batu bara telah diwajibkan oleh UU No. 4 Tahun 2009. Pada saat ini pemerintah akan memfokuskan program hilirisasi industri pada Industri Berbasis Pertanian/Agro (CPO, Kakao, dan Rotan) dan Industri Berbasis Mineral Hasil Tambang (Bauksit, Nikel, Bijih/Pasir Besi, dan Tembaga).

Program hilirisasi industri pada Industri Berbasis Pertanian/Agro diharapkan juga akan diterapkan pada komoditas ekspor unggulan lainnya seperti lada. Kegiatan pengembangan agroindustri lada didasarkan kepada kebutuhan untuk meningkatkan nilai tambah pada sistem komoditas lada. Peningkatan nilai tambah dapat dilakukan pada seluruh mata rantai oleh pelaku yang terlibat di dalamnya. Kebijakan hilirisasi diharapkan dapat memberikan dampak positif, berupa: peningkatan utilisasi industri, peningkatan ekspor produk olahan, serta peningkatan investasi.

71 Peningkatan nilai produk merupakan hasil dari aktivitas sepanjang rantai nilai sebagai kegiatan ekstraksi bahan baku untuk digunakan oleh pelanggan. Pada setiap tahap rantai nilai diperlakukan aspek yang berbeda dari nilai yang diberikan (Sathre 2009). Melalui analisis rantai nilai maka akan dipelajari dan dianalisis nilai tambah pada kegiatan yang berbeda melalui analisis biaya dan koordinasinya (Porter 1998; Stahmer dan Frank 2006).

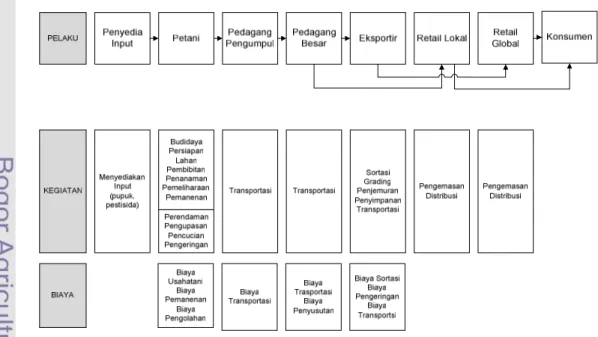

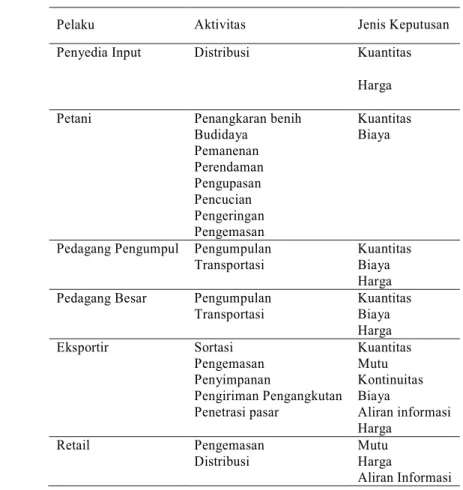

Pelaku pada rantai nilai komoditas lada terdiri dari: penyedia input, petani, pengumpul, pedagang, eksportir, retail lokal dan global (Gambar 15). Pedagang tingkat desa atau pedagang tingkat kecamatan disebut juga sebagai pengumpul. Aktivitas dan jenis keputusan yang diambil pada setiap pelaku tertera pada Tabel 10. Penyedia input merupakan pihak yang berkepentingan untuk menyediakan dan mendistribusikan input pertanian pada jumlah dan harga yang sesuai. Petani melakukan penangkaran bibit, budidaya, dan pengolahan secara tradisional. Beberapa petani melakukan pengadaan bibit melalui pembelian kepada penangkar. Petani akan mempertimbangkan harga untuk menilai kemampuan memenuhi biaya yang dikeluarkan. Pedagang melakukan pengumpulan, pengemasan, dan trasportasi, sedangkan sortasi produk hanya dilakukan di tingkat eksportir.

72

Tabel 10. Kegiatan dan Jenis Keputusan Pelaku pada Rantai Nilai

Pelaku Aktivitas Jenis Keputusan

Penyedia Input Distribusi Kuantitas

Harga

Petani Penangkaran benih

Budidaya Pemanenan Perendaman Pengupasan Pencucian Pengeringan Pengemasan Kuantitas Biaya

Pedagang Pengumpul Pengumpulan

Transportasi Kuantitas Biaya

Harga

Pedagang Besar Pengumpulan

Transportasi Kuantitas Biaya

Harga Eksportir Sortasi Pengemasan Penyimpanan Pengiriman Pengangkutan Penetrasi pasar Kuantitas Mutu Kontinuitas Biaya Aliran informasi Harga Retail Pengemasan

Distribusi Mutu Harga

Aliran Informasi

Input pertanian utama pada budidaya lada adalah bibit, tajar, pupuk, obat-obatan, dan tenaga kerja. Penyedia input menyediakan sarana produksi yaitu pupuk dan pestisida. Bibit lada yang digunakan sebagian besar merupakan bibit yang tidak bersertifikat yang diperoleh melalui penangkar tidak resmi.

Investasi pada usahatani lada putih relatif besar. Komponen utama pada investasi budidaya lada adalah pembukaan lahan dan pembelian tajar. Budidaya tanaman lada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagian besar dilakukan dengan menggunakan tiang panjat mati. Metode ini memberikan pertumbuhan dan produktivitas yang lebih tinggi, namun umur produktif tanaman lebih pendek. Kondisi ini mengakibatkan biaya investasi usaha tani lada semakin meningkat, karena ketersediaan tiang panjat mati yang semakin sulit.

Pengolahan lada putih dilakukan oleh petani secara tradisional. Komponen biaya terbesar pada tahap ini adalah biaya tenaga kerja. Pemetikan buah lada dilakukan setelah sebagian buah pada pangkal tandan sudah berwarna

73 kuning kemerahan. Pemanenan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kemasakan buah. Setelah pemetikan, buah lada dimasukkan ke dalam karung untuk direndam. Perendaman dilakukan selama 1-2 minggu. Pada tahap ini, tenaga kerja juga dibutuhkan untuk mengawasi lada dari risiko pencurian. Setelah perendaman dilakukan pengupasan kulit. Setelah kulit luar terkelupas, kemudian dilakukan pencucian dan pengeringan. Pengeringan dilakukan dengan menghamparkan lada pada alas tikar atau terpal.

Rantai penjualan lada dari petani ke eksportir dilakukan melalui beberapa cara. Petani dapat menjual lada ke pengumpul atau langsung ke pedagang besar. Bahkan dalam jumlah yang sangat besar, petani dimungkinkan menjual langsung ke eksportir. Hal ini dimungkinkan karena adanya infrastruktur transportasi yang baik dan dukungan fasilitas telekomunikasi yang menunjang.

Perbedaan harga antar pelaku yaitu sekitar Rp. 500-1000 per kg. Pada saat ini petani telah mendapat informasi harga yang disediakan oleh Kementerian Perdagangan dan IPC melalui layanan short message system. Oleh karena itu pembentukan harga tidak lagi berlangsung sepihak oleh pedagang pengumpul. Perbedaan harga yang terjadi adalah hingga Rp. 1.500 ketika di tangan eksportir.

Biaya yang dikeluarkan oleh petani meliputi biaya investasi dan biaya operasional. Biaya investasi terdiri dari: biaya pembukaan lahan, tajar, bibit, dan peralatan pertanian, sedangkan biaya operasional terdiri dari: pupuk, pestisida, dan tenaga kerja. Biaya tenaga kerja merupakan biaya yang sangat besar yang mendominasi struktur biaya usahatani lada.

Biaya yang dikeluarkan oleh pengumpul adalah biaya pengemasan dan biaya transportasi, sedangkan biaya yang dikeluarkan oleh pedagang besar adalah biaya transportasi dan biaya penyusutan. Biaya penyusutan merupakan biaya yang harus dibayar akibat mutu lada yang belum memenuhi persyaratan. Besar biaya penyusutan adalah sekitar 2%. Pengangkutan lada dilakukan dengan menggunakan colt dengan muatan 2 ton atau truk dengan muatan 7 ton.

Biaya yang dikeluarkan oleh eksportir adalah biaya sortasi, pengeringan jika diperlukan, dan pengemasan. Harga jual ditetapkan berdasarkan perjanjian kontrak pembelian dengan importir dan biasanya merujuk kepada harga di pasar

74

dunia. Marjin keuntungan pedagang desa sebesar 2,73%, pedagang pengumpul 3,29%, dan eksportir 7,73% (Djulin dan Malian 2005).

Peningkatan kinerja rantai nilai dapat dilakukan dengan cara: meningkatkan kuantitas produksi dan perbaikan kesinambungan pasokan, meningkatkan mutu dan keamanan produk, menurunkan waktu produksi, menimimalisasi biaya transaksi, serta meningkatkan kapasitas pelaku untuk mengadopsi teknologi dan pengembangan pasar (UNIDO 2009). Strategi pengembangan rantai nilai dapat dicapai dengan menerapkan strategi perbaikan mutu, peningkatan efisiensi sistem, dan pengembangan diferensiasi produk (AFC 2004).

Peningkatan nilai tambah merupakan satu dari tiga strategi peningkatan kinerja rantai nilai. Peningkatan nilai tambah dapat dilakukan melalui pengembangan produk yang inovatif atau diferensiasi produk, proses yang inovatif, dan kegiatan pemasaran yang inovatif. Dua strategi lainnya yaitu peningkatan jejaring rantai nilai melalui pemilihan pasar dan saluran pemasaran yang tepat, serta peningkatan tata kelola rantai nilai melalui pemilihan organisasi kerjasama vertikal dan horisontal yang sesuai (Trienekens 2011). Secara lebih spesifik, peningkatan nilai tambah produk pertanian adalah meningkatkan pendapatan melalui: budidaya tanaman tertentu untuk pasar khusus, perubahan bentuk produk, perubahan pengemasan produk, perubahan cara memasarkan produk, atau mengembangkan unit usaha baru (Born dan Bachmann 2006).

Strategi peningkatan nilai tambah dapat dilakukan melalui dua cara yaitu: (1) menjaring nilai (capturing value), dan (2) menciptakan nilai (creating value) (Parcell et al. 2010, Brees et al. 2004). Kedua strategi penambahan nilai tersebut dapat diimplementasikan pada komoditas lada melalui perbaikan metode pengolahan. Strategi menjaring nilai merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan input dan proses produksi, sehingga dapat diperoleh produk dengan biaya yang optimal. Strategi menciptakan nilai merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan produk yang unik atau berbeda dari produk yang selama ini ada dengan tujuan untuk memenuhi atau melampaui atribut yang diharapkan oleh konsumen. Peningkatan nilai tambah melalui kedua strategi tersebut merupakan pengembangan dari: mutu (quality), fungsi (functionality),

75 bentuk (form), tempat (place), waktu (time) dan kemudahan mendapatkan (ease of possession) (Anderson dan Hall 2008).

Peningkatan nilai tambah melalui kegiatan penjaringan nilai pada lada didefinisikan sebagai kegiatan mengoptimalkan proses budidaya dan pengolahan lada dengan tujuan untuk menghasilkan lada dengan mutu yang memenuhi persyaratan standar mutu yang telah ditetapkan. Peningkatan nilai tambah melalui kegiatan penciptaan nilai tambah pada lada didefinisikan sebagai kegiatan pemberian input dan penyelenggaraan proses lanjutan dengan tujuan untuk menghasilkan lada dalam bentuk, fungsi, dan kemudahan mendapatkan. Peningkatan kinerja rantai nilai komoditas lada ditempuh melalui peningkatan produktivitas yang dilakukan dengan mempercepat dan memperluas adopsi teknologi budidaya anjuran di tingkat petani, serta peningkatan rendemen dan mutu lada yang dilakuan dengan perbaikan metode pengolahan.

Jenis lada pada strategi penciptaan nilai (IPC 2010) antara lain: (1) lada yang diberi perlakuan untuk perubahan ukuran, (2) lada yang diberi perlakuan untuk meningkatkan mutu, (3) lada yang diberi input tambahan dan proses lanjutan, (4) lada yang diberi proses pengolahan lanjutan untuk menghasilkan produk dalam bentuk dan fungsi yang berbeda, serta (5) lada yang diberi kemasan tertentu. Lada yang diberi perlakuan untuk perubahan ukuran seperti: lada yang telah dihancurkan (crushed pepper), bubuk lada (pepper powder), tepung lada (milled pepper), lada serpihan (flake), atau lada butiran (granules). Lada yang diberi perlakuan untuk meningkatkan mutu seperti: lada yang telah disterilisasi, atau lada organik (certified organic). Lada yang diberi input tambahan dan proses lanjutan sehingga dihasilkan: lada kering (dehydrated pepper), lada beku (frozen pepper), lada beku kering (freeze dried pepper), lada asin (pepper in brine), lada dalam bentuk permen, atau lada dalam bentuk pasta. Lada yang diberi proses pengolahan lanjutan untuk menghasilkan produk dalam bentuk dan fungsi yang berbeda seperti: minyak lada (pepper oils), atau oleoresin. Lada yang diberi kemasan tertentu untuk memperluas pasar seperti: lada dalam kemasan konsumen, yaitu dengan bobot kurang dari 2,5 kg per kemasan.

Secara lebih spesifik, penciptaan nilai yang dapat dilakukan pada lada putih dan lada hitam adalah: lada yang diberi perlakuan untuk perubahan ukuran,

76

lada yang diberi perlakuan untuk meningkatkan mutu, lada yang diberi proses pengolahan lanjutan untuk menghasilkan produk dalam bentuk dan fungsi yang berbeda, serta lada yang diberi kemasan tertentu untuk memperluas pasar. Lada hijau merupakan produk olahan dari lada dengan warna hijau yang dipertahankan. Berdasarkan cara pengolahannya dikenal tiga bentuk lada hijau yaitu (1) lada hijau dalam larutan garam, (2) lada hijau dalam bentuk kering, dan (3) lada hijau dalam bentuk beku.

Strategi menjaring nilai dilakukan dengan mengembangkan unit pengolahan pasca panen yang memiliki seperangkat mesin dan peralatan yang terdiri dari mesin perontok (thresher), alat pengayak, bak perendaman (soaking tank), mesin pengupas (decorticator), bak pemisahan pulp, dan alat pengering (mechanical dryer), mesin sortasi (winnower). Mesin dapat dilengkapi pula dengan alat penyulingan untuk memanfaatkan produk samping yang dihasilkan. Pemilihan alat dan mesin dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna berdasarkan skala prioritasnya.

Peralatan dan mesin teknologi pengolahan lada secara mekanis telah dihasilkan oleh lembaga penelitian Kementerian Pertanian. Mesin dan peralatan juga telah diujicobakan pada beberapa lokasi sentra produksi lada. Instalasi, operasi, dan perawatan dilakukan oleh unit usaha dengan bimbingan dari Dinas Perkebunan.

Strategi menjaring nilai yang dilakukan melalui pengolahan lada putih secara mekanis ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan mutu yang telah ditetapkan dan untuk memenuhi persayaratan input, proses, dan output yang dipersyaratkan pada Indikasi Geografis. Oleh karena itu, prospek dari pelaksanaan kegiatan ini sangat besar, mengingat standar mutu dan Indikasi Geografis merupakan bahasa perdagangan global yang mampu memberikan jaminan mutu atas produk yang diperdagangkan.

Risiko yang mungkin muncul pada penerapan strategi penjaringan nilai adalah risiko produksi, risiko pemasaran, risiko investasi, dan risiko tambahan nilai (Brees et al. 2004). Risiko produksi yang berkaitan dengan proses produksi pada strategi penjaringan nilai adalah rendah. Hal ini berkaitan dengan telah diketahui dengan baik proses yang berlangsung pada strategi penjaringan nilai.

77 Risiko produksi ditinjau dari sisi keahlian produsen adalah rendah, demikian juga pada dari sisi peraturan atau persyaratan hukum. Risiko pemasaran berkaitan dengan tingkat kompetisi dan akses pasar. Pada strategi penjaringan nilai, tingkat kompetisi tinggi sedangkan akses pasar mudah untuk dilakukan. Risiko investasi berkaitan dengan modal yang dibutuhkan dan arus kas. Kedua hal ini memiliki risiko yang bervariasi. Berdasarkan tambahan nilai, diketahui bahwa strategi penjaringan nilai memberikan tambahan keuntungan pada skala yang kecil.

Strategi menciptakan nilai akan menghasilkan produk yang unik atau berbeda dari produk yang selama ini ada dengan tujuan untuk memenuhi atau melampaui atribut yang diharapkan oleh konsumen. Walaupun teknologi untuk melakukan pengolahan lebih lanjut telah tersedia, namun proses ini hampir tidak pernah dilakukan oleh pelaku pada sistem komoditas lada di Indonesia. Penyediaan lada dalam berbagai ukuran dan bentuk, serta pengemasan yang beragam, telah dilakukan oleh perusahaan pengolah lada putih di Kalimantan.

Strategi menciptakan nilai dapat menimbulkan risiko produksi yang lebih tinggi daripada strategi penjaringan nilai. Risiko investasi berkaitan dengan modal yang dibutuhkan dan arus kas. Modal yang dibutuhkan relatif besar. Berdasarkan tambahan nilai, diketahui bahwa strategi penjaringan nilai memberikan tambahan keuntungan pada skala yang besar. Risiko pemasaran berkaitan dengan tingkat kompetisi dan akses pasar. Pada strategi penciptaan nilai, tingkat kompetisi rendah sedangkan akses pasar sulit untuk dilakukan. Permintaan untuk produk inovatif biasanya harus diciptakan melalui iklan, promosi, dan pendidikan konsumen, dimana hal ini merupakan proses yang panjang dan mahal. Strategi ini juga membutuhkan proses pembelajaran, ketrampilan pemasaran, pengemasan, pelabelan, dan pemenuhan berbagai peraturan. Risiko pemasaran dapat menjadi lebih rendah daripada strategi penjaringan nilai, apabila permintaan dapat dibangun, terdapat potensi yang tinggi, harga stabil, dan persaingan langsung dalam jumlah sedikit.

Pengembangan skala operasi dan cakupan usaha akan mensyaratkan penambahan tenaga kerja, peningkatan ketrampilan manajemen, peningkatan fungsi pengendalian, peningkatan kemampuan manajemen bisnis dan perencanaan keuangan, serta adanya keputusan investasi dalam mesin peralatan atau perbaikan

78

pengemasan. Selain itu, penambahan volume produksi juga mensyaratkan kemampuan perencanaan produksi dan penanganan limbah yang memadai, selain kemampuan pelaksanaan riset pasar, pengembangan produk, atau pencitraan (Fellows dan Rottger 2005).

Strategi penjaringan nilai merupakan strategi yang dipilih pada kondisi saat ini. Hal ini didasarkan kepada belum optimalnya pencapaian produksi dan mutu biji lada. Oleh karena itu, fokus dalam analisis pada bagian selanjutnya adalah berkaitan dengan upaya meningkatkan mutu lada sebagai langkah menanamkan pondasi bagi berkembangnya industri lada yang berbasis penciptaan nilai tambah.

Model agroindustri lada secara mekanis dapat dilakukan melalui pendirian perusahaan agroindustri, pengembangan unit pengolahan bersama, dan pengembangan unit pengolahan perseorangan. Rantai nilai dugaan dari model pengolahan bersama dan model perusahaan agroindustri tertera pada Gambar 16.

Gambar 16. Prediksi Rantai Nilai Berbasis Pengolahan Lada secara Mekanis

Pengalihan pelaksanaan kegiatan pengolahan lada dari petani diharapkan dapat memperbaiki mutu produk, serta dapat menciptakan distribusi risiko yang lebih baik. Kegiatan pengolahan lada dapat dilakukan oleh unit agroindustri

79 dalam bentuk model pengolahan bersama atau model perusahaan agroindustri. Pada model pengolahan bersama, pemilik lada melakukan pengolahan dengan pembayaran upah jasa pengolahan tertentu, dengan kepemilikan lada yang tidak berpindah. Pada perusahaan agroindustri pembelian dilakukan dalam bentuk buah lada atau biji lada dengan penanganan pasca panen yang berada dalam pengawasan perusahaan. Kedua model ini masih memiliki keterkaitan ke depan yang sangat besar dengan perusahaan eksportir. Pada perusahaan agroindustri, perusahaan eksportir dapat merupakan sebuah unit usaha yang terintegrasi ditinjau dari sisi kepemilikan maupun pengelolaannya. Perusahaan agroindustri dapat juga sebagai bagian terpisah dari perusahaan eksportir, namun dengan sistem kerjasama yang saling mengikat dalam proses pengadaan bahan baku dan transportasi dengan pengelolaan produk, aliran informasi, dan distribusi keuntungan dan risiko yang optimal bagi seluruh pelaku pada rantai pasok. Pada model pengolahan lada bersama, penjualan hasil yang dilakukan kembali oleh petani, sedangkan pada model perusahaan agroindustri dilakukan oleh perusahaan. Model perusahaan agroindustri dimungkinkan apabila terjalin kesepakatan yang tertuang dalam kontrak kerjasama antara petani dengan perusahaan dalam pembelian buah lada, atau perusahaan memiliki kebun sendiri yang diusahakan oleh petani.

4.5 Model Proses Adopsi Teknologi Agroindustri Lada

Teknologi agroindustri, sebagai salah satu komponen dalam proses penciptaan pertumbuhan, memiliki peran yang strategis. Beberapa peran tersebut adalah: menurunkan kehilangan pasca panen, memperpanjang umur simpan produk, stabilisasi harga bahan baku pada saat panen puncak, menyediakan produk dengan mutu seragam dalam jumlah besar, mengembangkan industri terkait, meningkatkan pengembalian terhadap petani, menciptakan lapangan pekerjaan, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi (Yakwezi 2003). Oleh karena itu teknologi diharapkan dapat diadopsi secara menyeluruh dan berkesinambungan dalam pengembangan komoditas.

Di Kepulauan Bangka, telah dilakukan uji coba pengolahan lada secara mekanis di Desa Delas, Kecamatan Air Gegas, Bangka Selatan dan Desa Cambai,

80

Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah. Introduksi teknologi pada kedua daerah ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Di desa Delas, peralatan pengolahan lada pada masa uji coba tidak berfungsi dengan baik. Hal ini ditandai oleh banyaknya lada pecah yang dihasilkan dan lada yang tidak terkelupas, selain itu letak bak perendaman berada lebih tinggi dari letak kebun. Di Desa Cambai telah dilakukan ujicoba pengolahan lada secara mekanis, namun demikian mesin dan peralatan tersebut tidak diimplementasikan secara berkesinambungan. Mesin dan peralatan hanya digunakan bila diperlukan untuk kegiatan pelatihan. Beberapa permasalahan teknis yang muncul diduga sebagai akibat dari kinerja mesin dan peralatan yang tidak optimal, selain permasalahan kelembagaan yang berkaitan dengan rendahnya pengalaman dalam menjalankan kegiatan ekonomi bersama dan tidak adanya dukungan dalam bentuk bimbingan teknis dan pendampingan.

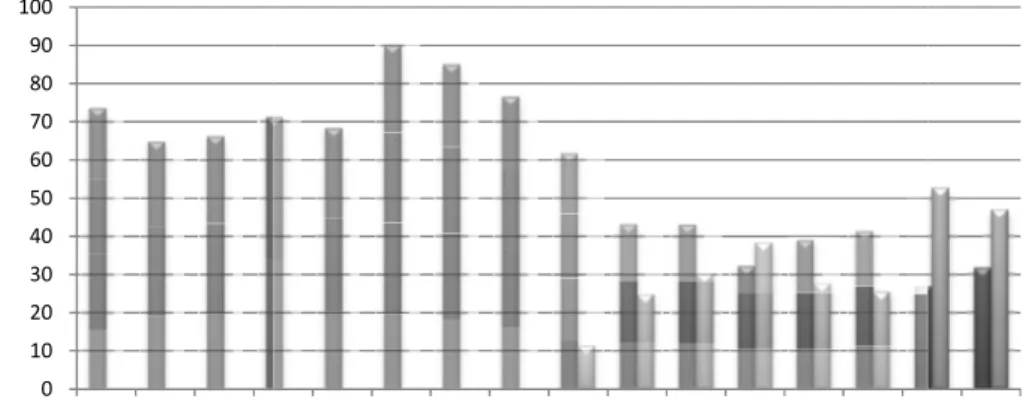

Pengalaman responden menggunakan mesin dan peralatan pengolahan lada ditunjukkan pada Gambar 17. Seluruh responden tidak memiliki pengalaman menggunakan mesin perontok, mesin pengupas, mesin pengering, dan mesin sortasi. Sebanyak 3 responden (7,14%) memiliki pengalaman memanfaatkan bak perendaman dalam proses perendaman lada.

Gambar 17. Pengalaman Menggunakan Alat dan Mesin Agroindustri Lada Proses adopsi teknologi dipengaruhi oleh tiga komponen utama yaitu: (1) karakteristik inovasi yang berkaitan dengan manfaat dan biaya, (2) karakteristik inovator atau aktor yang mempengaruhi kemungkinan adopsi inovasi, dan (3) 80

Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah. Introduksi teknologi pada kedua daerah ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Di desa Delas, peralatan pengolahan lada pada masa uji coba tidak berfungsi dengan baik. Hal ini ditandai oleh banyaknya lada pecah yang dihasilkan dan lada yang tidak terkelupas, selain itu letak bak perendaman berada lebih tinggi dari letak kebun. Di Desa Cambai telah dilakukan ujicoba pengolahan lada secara mekanis, namun demikian mesin dan peralatan tersebut tidak diimplementasikan secara berkesinambungan. Mesin dan peralatan hanya digunakan bila diperlukan untuk kegiatan pelatihan. Beberapa permasalahan teknis yang muncul diduga sebagai akibat dari kinerja mesin dan peralatan yang tidak optimal, selain permasalahan kelembagaan yang berkaitan dengan rendahnya pengalaman dalam menjalankan kegiatan ekonomi bersama dan tidak adanya dukungan dalam bentuk bimbingan teknis dan pendampingan.

Pengalaman responden menggunakan mesin dan peralatan pengolahan lada ditunjukkan pada Gambar 17. Seluruh responden tidak memiliki pengalaman menggunakan mesin perontok, mesin pengupas, mesin pengering, dan mesin sortasi. Sebanyak 3 responden (7,14%) memiliki pengalaman memanfaatkan bak perendaman dalam proses perendaman lada.

Gambar 17. Pengalaman Menggunakan Alat dan Mesin Agroindustri Lada Proses adopsi teknologi dipengaruhi oleh tiga komponen utama yaitu: (1) karakteristik inovasi yang berkaitan dengan manfaat dan biaya, (2) karakteristik inovator atau aktor yang mempengaruhi kemungkinan adopsi inovasi, dan (3) 80

Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah. Introduksi teknologi pada kedua daerah ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Di desa Delas, peralatan pengolahan lada pada masa uji coba tidak berfungsi dengan baik. Hal ini ditandai oleh banyaknya lada pecah yang dihasilkan dan lada yang tidak terkelupas, selain itu letak bak perendaman berada lebih tinggi dari letak kebun. Di Desa Cambai telah dilakukan ujicoba pengolahan lada secara mekanis, namun demikian mesin dan peralatan tersebut tidak diimplementasikan secara berkesinambungan. Mesin dan peralatan hanya digunakan bila diperlukan untuk kegiatan pelatihan. Beberapa permasalahan teknis yang muncul diduga sebagai akibat dari kinerja mesin dan peralatan yang tidak optimal, selain permasalahan kelembagaan yang berkaitan dengan rendahnya pengalaman dalam menjalankan kegiatan ekonomi bersama dan tidak adanya dukungan dalam bentuk bimbingan teknis dan pendampingan.

Pengalaman responden menggunakan mesin dan peralatan pengolahan lada ditunjukkan pada Gambar 17. Seluruh responden tidak memiliki pengalaman menggunakan mesin perontok, mesin pengupas, mesin pengering, dan mesin sortasi. Sebanyak 3 responden (7,14%) memiliki pengalaman memanfaatkan bak perendaman dalam proses perendaman lada.

Gambar 17. Pengalaman Menggunakan Alat dan Mesin Agroindustri Lada Proses adopsi teknologi dipengaruhi oleh tiga komponen utama yaitu: (1) karakteristik inovasi yang berkaitan dengan manfaat dan biaya, (2) karakteristik inovator atau aktor yang mempengaruhi kemungkinan adopsi inovasi, dan (3)

81 karakteristik konteks lingkungan yang memodulasi difusi melalui karakteristik struktural (Wejnert 2002). Pada sektor pertanian, faktor yang mempengaruhi adopsi teknologi secara positif yaitu: tingkat pendidikan, teknologi lokal, profesionalisme keanggotaan, serta keterlibatan pemerintah. Di sisi lain faktor yang mempengaruhi secara negatif yaitu: kendala keuangan, sistem kepemilikan tanah, dan ukuran lahan (Nzomoi et al. 2002). Hal ini menunjukkan bahwa selain faktor internal, proses adopsi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, oleh karena itu dibutuhkan sebuah model proses adopsi teknologi dan penggunaan teknologi tersebut secara berkelanjutan yang mengintegrasikan faktor internal maupun faktor eksternal.

Terdapat beberapa hal yang menjadi latar belakang mengapa tidak dilakukan adopsi teknologi. Sebagai upaya untuk mendapatkan gambaran atas hal tersebut, maka dilakukan penjaringan persepsi petani terhadap peluang adopsi dan kemungkinan alasan yang melatarbelakangi apabila tidak dilakukan adopsi.

Alasan responden tidak memanfaatkan mesin perontok didominasi oleh alasan keterbatasan modal (sebanyak 41 responden atau 97,62%), ketersediaan mesin (sebanyak 40 responden atau 95,24%), dan keterbatasan bimbingan teknologi (sebanyak 39 responden atau 92,86%) (Gambar 18). Ditinjau dari sisi kemampuan mesin memberikan manfaat dan implikasi biaya, jumlah responden yang mempercayai hal tersebut relatif berimbang. Penggunaan mesin ini diharapkan akan dapat menghemat penggunaan tenaga kerja, sebagai komponen biaya utama pengolahan lada.

Alasan responden tidak memanfaatkan bak perendam didominasi oleh alasan keterbatasan modal (sebanyak 40 responden atau 95,24%), ketersediaan bak (sebanyak 40 responden atau 95,24%), dan implikasi biaya (sebanyak 41 responden atau 97,62%), seperti tertera pada Gambar 19. Teknologi dan cara kerja sederhana dari bak perendaman tidak membutuhkan bimbingan teknis, selain itu sebagian besar responden tidak ragu atas tingkat manfaat.

Sebagian besar responden mempercayai bahwa bak perendam dapat memberikan penyelesaian atas permasalahan yang muncul dari perendaman yang dilakukan di sungai atau bekas galian. Kualitas air dan ketersediaan air yang menurun akan memberikan pengaruh terhadap kualitas lada. Selain itu, salah satu

82

kendala yang dihadapi petani dalam tahap perendaman secara tradisional adalah tingginya risiko pencurian lada. Biaya tenaga kerja yang dikeluarkan untuk mengatasi tersebut relatif besar. Oleh karena itu selain penggunaan bak perendam diharapkan dapat meningkatkan peluang pencapaian mutu yang sesuai dengan standar yang berlaku, penggunaan bak perendam juga dapat menyelesaikan permasalahan keamanan.

Gambar 18. Persepsi Kendala Pengambilan Keputusan Penggunaan Mesin Perontok

Gambar 19. Persepsi Kendala Pengambilan Keputusan Penggunaan Bak Perendam

Responden tidak memanfaatkan mesin pengupas disebabkan oleh keterbatasan modal (sebanyak 41 responden atau 97,62%), keterbatasan mesin (sebanyak 40 responden atau 95,24%), keterbatasan bimbingan teknis (sebanyak 39 responden atau 92,86%), seperti tertera pada Gambar 20. Bimbingan teknis diperlukan terkait spesifikasi mesin dan keragaman ukuran lada yang dapat 82

kendala yang dihadapi petani dalam tahap perendaman secara tradisional adalah tingginya risiko pencurian lada. Biaya tenaga kerja yang dikeluarkan untuk mengatasi tersebut relatif besar. Oleh karena itu selain penggunaan bak perendam diharapkan dapat meningkatkan peluang pencapaian mutu yang sesuai dengan standar yang berlaku, penggunaan bak perendam juga dapat menyelesaikan permasalahan keamanan.

Gambar 18. Persepsi Kendala Pengambilan Keputusan Penggunaan Mesin Perontok

Gambar 19. Persepsi Kendala Pengambilan Keputusan Penggunaan Bak Perendam

Responden tidak memanfaatkan mesin pengupas disebabkan oleh keterbatasan modal (sebanyak 41 responden atau 97,62%), keterbatasan mesin (sebanyak 40 responden atau 95,24%), keterbatasan bimbingan teknis (sebanyak 39 responden atau 92,86%), seperti tertera pada Gambar 20. Bimbingan teknis diperlukan terkait spesifikasi mesin dan keragaman ukuran lada yang dapat 82

kendala yang dihadapi petani dalam tahap perendaman secara tradisional adalah tingginya risiko pencurian lada. Biaya tenaga kerja yang dikeluarkan untuk mengatasi tersebut relatif besar. Oleh karena itu selain penggunaan bak perendam diharapkan dapat meningkatkan peluang pencapaian mutu yang sesuai dengan standar yang berlaku, penggunaan bak perendam juga dapat menyelesaikan permasalahan keamanan.

Gambar 18. Persepsi Kendala Pengambilan Keputusan Penggunaan Mesin Perontok

Gambar 19. Persepsi Kendala Pengambilan Keputusan Penggunaan Bak Perendam

Responden tidak memanfaatkan mesin pengupas disebabkan oleh keterbatasan modal (sebanyak 41 responden atau 97,62%), keterbatasan mesin (sebanyak 40 responden atau 95,24%), keterbatasan bimbingan teknis (sebanyak 39 responden atau 92,86%), seperti tertera pada Gambar 20. Bimbingan teknis diperlukan terkait spesifikasi mesin dan keragaman ukuran lada yang dapat